Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Стратегия на развитие

Новые мосты равномерно распределят транспортные потоки в городе. О том, где именно в столице планируется построить переправы через реки и чем они будут отличаться, в интервью «Инженерным сооружениям» рассказала директор ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы» Дина Саттарова.

– Дина Илинична, на протяжении последних лет в столице успешно реализуется концепция развития прибрежных территорий Москвы-реки и Химкинского водохранилища. Какая роль в ней отводится мостам?

– Москва-река становится новым линейным центром мегаполиса с одинаково высоким качеством городской среды, общественных пространств и благоустройства на всем своем протяжении. Мы гордимся тем, что имеем к этому непосредственное отношение. Напомню, еще в 2017 году наш институт был назначен единым оператором градостроительного развития прибрежных территорий Москвы-реки.

С целью модернизации набережных разработана стратегия развития территорий, прилегающих к главной водной артерии столицы, в основе которой лежит создание рекреационного каркаса, неразрывного и многофункционального общественного пространства. Река должна стать связующим звеном для районов Москвы, объединить город и живущих в нем людей. Для этого необходима не только связанность набережных с окружающей городской средой, но и возможность перемещения пешеходов и велосипедистов вдоль всего русла круглый год. Решению этих задач во многом способствует строительство мостов, в том числе пешеходных, обустройство общественных пространств, а также создание визуальных связей и беспрепятственного движения между набережными и прилегающими районами.

Повышение связанности и доступности – важнейший градостроительный принцип развития набережных во всем мире. Яркий пример тому – стратегия развития прибрежных территорий реки Мансанарес в Мадриде: расположенный на береговой линии парк объединил разорванную ранее городскую ткань. Река, которая на протяжении многих лет была барьером, теперь служит связующим звеном для прилегающих районов.

– Сколько новых мостов планируется перекинуть через Москву-реку?

– В столице планируется возвести семь пешеходных мостов. Два из них предполагается построить в Мнёвниковской пойме, тем самым соединив районы Крылатское, Хорошёво-Мнёвники, Филёвский Парк. Еще один – между районом Дорогомилово и Пресненской набережной – может появиться недалеко от делового центра «Москва-Сити».

В планах и размещение моста на острове Балчуг, что позволит продлить пешеходный маршрут от Болотной набережной до Якиманской. Проектами планировки также предусмотрены два пешеходных моста через затон Новинки и один через Нагатинский затон. Он должен связать территорию строящегося жилого комплекса «Ривер Парк» с планируемым транспортно-пересадочным узлом «Нагатинский Затон».

Согласно градостроительной документации, намечено возведение еще девяти мостов: семи автомобильно-пешеходных и двух железнодорожных.

Внимания градостроителей требует не только Москва-река, но и Яуза. Сейчас от устья до Оленьего моста она зажата между автомагистралями, а пешеходные тротуары выполняют техническую функцию. Специалисты «Градплана» проанализировали градостроительный потенциал прибрежной территории Яузы от Астаховского до Богатырского моста и определили возможность создания комфортной прогулочной набережной без уменьшения интенсивности движения на дорогах. В частности, предлагается активизировать поперечные связи к прибрежной территории реки и рассмотреть возможность размещения еще нескольких пешеходных мостов.

– Как понять, сколько мостов достаточно для города и в каком именно районе они необходимы?

– Это определяется на основе Генерального плана Москвы, в котором изложены перспективные направления развития города. Вместе с тем специалисты нашего института анализируют материалы территориального планирования и проводят математическое моделирование транспортных потоков. Потребность в строительстве мостовых сооружений оценивается с учетом загрузки прилегающей улично-дорожной сети на базе разработанной транспортной модели.

– Есть примеры, которые показывают, какой градостроительный эффект даст благоустройство набережных, в частности строительство мостов?

Наша задача – создать условия для формирования по-настоящему комфортной среды. Это не только удобная транспортная и развитая социальная инфраструктура, но и общественные пространства, где москвичи и гости столицы могли бы полноценно отдохнуть, почувствовать себя ближе к природе.

Один из показательных примеров – заброшенная территория бывшего завода имени Лихачёва до микрорайона Кожухово, где фактически с нуля пришлось проводить реорганизацию и создавать рекреационное пространство. На новой набережной предложено разместить причал, ресторан и кафе, а также различные площадки для отдыха и занятий спортом, павильоны проката велосипедов, самокатов и роликов. Обеспечить связанность прилегающих территорий призвано строительство автомобильного и двух пешеходных мостов через затон Новинки с обустройством причалов для водных аттракционов, спа-центра на воде и сада водных растений.

Также проект включает реконструкцию территории Южного речного вокзала с созданием инфраструктуры для его обслуживания и благоустройство набережной с организацией велосипедных и пешеходных дорожек, которые пройдут мимо парка развлечений «Остров мечты» до проспекта Андропова.

От качественного преобразования прибрежной зоны выиграют не только жители, но и бюджет столицы. Специалисты «Градплана» Москвы выполнили математическое моделирование экономической эффективности проектов комплексного благоустройства набережных. Его результаты говорят о том, что их градостроительное развитие обеспечит увеличение деловой активности и приведет к росту капитализации различных объектов недвижимости, оказавшихся в зоне новых общественных пространств.

Стоимость одного квадратного метра жилой недвижимости, к примеру, может увеличиться на 15%, а арендных ставок в общественно-деловых и торговых объектах – на 10%.

– Для того чтобы изменить транспортную ситуацию в мегаполисе, не предпочтительнее ли строить авто- мобильные мосты с многополосным движением?

– Это как с дорогами. Необходимо, чтобы в мегаполисах, как и в менее крупных городах, вся улично-дорожная сеть – магистральная, районная, местная – развивалась полноценно. Например, если в городе недостаточно раз- вита сеть районных дорог, то транспортный поток будет двигаться из района в район по городским магистралям, тем самым перегружая их, либо по местной сети, что приведет к увеличению числа ДТП, а также создаст дискомфорт местным жителям.

Для равномерного распределения транспортного потока по городским улицам и дорогам с учетом целей поездок, увеличения связанности территорий и уменьшения перепробегов автомобилей необходимо строить мосты, обеспечивающие транспортной связью улично-дорожную сеть городского, районного и местного значения.

– Строительство мостов предполагает благоустройство прилегающей территории и создание так называемых точек притяжения для горожан. Какие «фишки» уже предусмотрены проектами?

– Одно из интересных решений представлено в проекте обновленной пешеходной набережной Москвы-реки – от Театра Петра Фоменко до территории бывшего Западного порта – длиной более километра, где строится ЖК «Западный порт». Там может появиться необычный «балкон» – подмостовая конструкция для организации непрерывного движения пешеходов и велосипедистов. Предусмотрено и строительство амфитеатра под Дорогомиловским мостом, который сможет служить площадкой для перформансов этого театра.

– Как в Москве изменятся после реконструкции другие набережные?

– Вдоль набережных – Симоновской и Марка Шагала – в Даниловском районе предполагается построить нижнюю набережную длиной около 4 км с комфортными лестничными сходами, причалом и прогулочной зоной.

На набережной в Хорошёво-Мнёвниках планируется организовать детские и спортивные площадки, пространства для тихого отдыха, ориентированные в первую очередь на жителей этого района.

Есть набережные Москвы-реки, расположенные в уда- ленных от центра столичных районах. Зачастую они, несмотря на уникальный ландшафт, требуют особого ухода. Например, на Карамышевской одним из основных мероприятий должно стать устранение оползневых процессов. Задача не только сохранить природную идентичность таких прибрежных территорий, но и развить эти пространства – обеспечить комфортный и безопасный спуск к воде. Так, здесь планируется обустроить велосипедные и пешеходные дорожки длиной около 4,5 км и более 5,5 км.

Если же говорить о преобразованиях в целом, то они коснутся береговой линии, длина которой в границах города, включая Химкинское водохранилище, составляет 246 км.

В результате будут сформированы непрерывные пешеходные и велосипедные маршруты, что позволит москвичам и гостям города беспрепятственно передвигаться вдоль русла реки.

Повысится и проницаемость территории, появятся новые выходы к воде и комфортные общественные пространства с учетом запросов жителей. Планируется задействовать и транспортный потенциал акватории, в частности, возродить регулярные пассажирские перевозки в центральном бьефе Москвы-реки.

Развитие территорий общей площадью около 12 тыс. га, прилегающих к Москве-реке и Химкинскому водохранилищу, – один из самых масштабных городских проектов, начатых в 2014 году. 80,9 км набережных уже обновлены, еще 192,8 км береговой линии планируется благоустроить к 2028 году.

– Существует ли единый стандарт благоустройства столичных набережных?

– Нет. Работа над прибрежными территориями ведется с учетом запросов москвичей. Набережные в столице очень разные и могут восприниматься как продолжение двора жилых домов, примыкающих к береговой линии, или как отдельная зона отдыха горожан и туристов.

Причем предпочтения жителей разных районов относительно того, как использовать такие пространства, могут сильно разниться. В 2017 году по заказу нашего института коллектив социологов провел масштабный опрос. В нем участвовали 4,6 тыс. респондентов – жители и посетители набережных от Мнёвников до Западной части Нагатинской поймы, а также туроператоры и предприниматели, чья деятельность связана с прибрежными территориями.

Исследование показало, что 30% респондентов рассматривают набережную как прогулочный маршрут и придают большое значение обустройству пешеходных и велосипедных дорожек. 31% хочет видеть ее как территорию развлечений, а в районе Даниловский, например, таких 37%. Для местных жителей важно наличие площадок для выступления уличных музыкантов, кафе и ресторанов.

22% респондентов воспринимают набережную как продолжение двора. Например, среди таковых жители района Хорошёво-Мнёвники. Для них принципиально сохранить приватность территории, предпочтительно наличие детских площадок, уличных тренажеров и мест для барбекю.

По мнению 17% опрошенных, набережная должна стать тихим и спокойным местом, где можно побыть наедине с собой, отдохнуть на лоне природы после напряженного трудового дня. Это особенно необходимо жителям районов Пресненский и Нагатинский Затон.

Результаты социологического исследования учитываются при определении характера благоустройства той или иной прибрежной территории.

Для отдаленных от центра – это размещение зон отдыха с детскими и спортивными площадками. Для центральных – точки притяжения: кафе, киоски, пункты проката велосипедов и роликов, места для проведения культурно-массовых мероприятий. Таким образом, любой человек может найти удобное пространство для отдыха у воды.

Булгакова Ника

ИНЖЕНЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Нефть и газ в декабре и итоги 2021 года

Ежемесячный обзор нефтяного рынка и нефтегазовой отрасли

Рынок нефти. Хороший год: кому в 2021 году на нефтяном рынке улыбнулась удача?

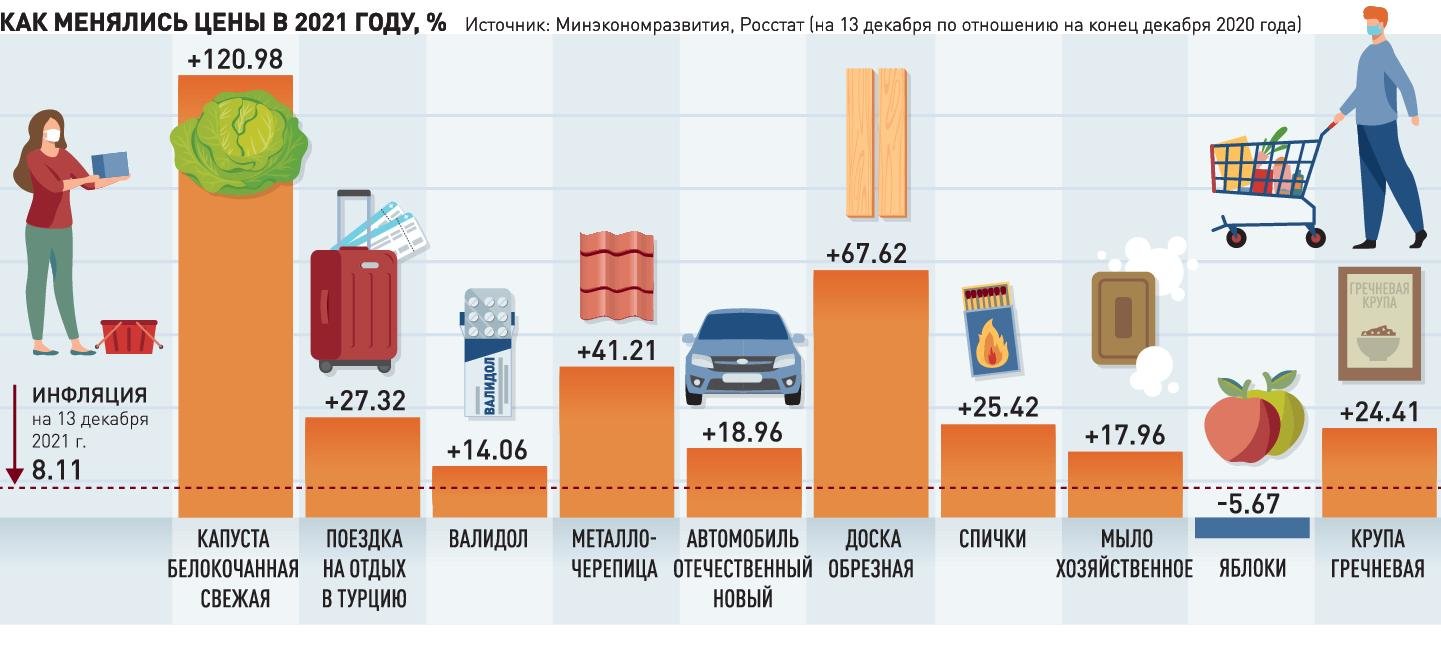

В декабре 2021 года оказалось, что ноябрьский обвал цен на нефть был всего лишь временной коррекцией. По итогам декабря прошедшего года цена нефти Brent выросла на 13,3%, до $77,72 за баррель, а в течение месяца периодически поднималась снова до $80 за баррель. Цена техасской нефти WTI в декабре выросла несколько больше, чем Brent, повысившись на 14,8% и понизившись до $75,01 за баррель. На рост цен повлияли необычайно холодный декабрь в Европе и США, увеличивший спрос на энергоресурсы, а также ослабление страхов перед штаммом коронавируса «Омикрон», который, хоть и оказался более заразным, чем многие из уже известных штаммов, но не таким опасным для здоровья людей, как терроризировавший человечество весной и летом прошлого года штамм «Дельта».

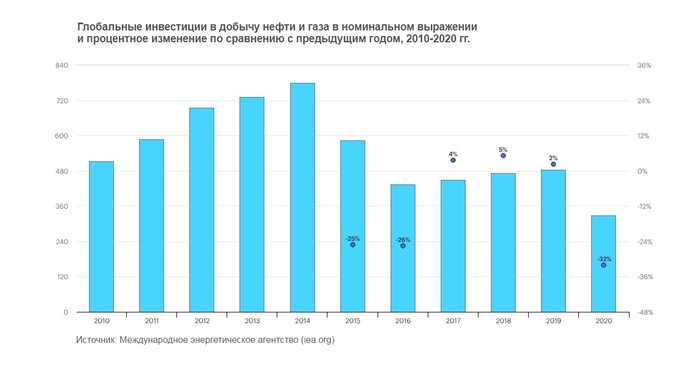

Итоги 2021 года для нефтяного рынка оказались оптимистичными: цена Brent за год выросла на 38,7%, а цена WTI — на 42,7%, и такой положительной динамике нефтяной рынок обязан прежде всего массовой вакцинации населения Земли от коронавируса и постепенному восстановлению спроса на нефть. В декабре Международное энергетическое агентство опубликовала прогноз роста мирового спроса на нефть по итогам 2021 года в 5,4 млн баррелей в день, что было связано с относительным восстановлением авиасообщения и туризма, а также с отсутствием в 2021 году таких масштабных ограничений для мировой экономики, как были годом ранее.

В 2022 году МЭА ожидает, что рост спроса будет несколько меньше, чем в 2021 году, спрос, по оценкам агентства, увеличится только на 3,3 млн б/с.

Восстановление мирового спроса на нефть, а также регулирование нефтяного рынка со стороны ОПЕК+ стало важнейшим драйвером роста нефтяных цен в 2021 году. Напомним, что с августа прошлого года ОПЕК+ начал постепенно увеличивать нефтедобычу — каждый месяц на 400 тыс. б/с, однако это увеличение при резко растущем спросе не смогло удержать повышение цен на нефть в октябре и декабре 2021 года.

С октября 2021 года коммерческие запасы нефти в США и других странах ОЭСР начали снижаться и к декабрю уже на 243 млн баррелей были ниже среднего показателя за последние пять лет, что также способствовало росту цен на «чёрное золото». Тем не менее как в Международном энергетическом агентстве, так и в ОПЕК считают, что в 2022 году на нефтяном рынке может возникнуть профицит предложения, чему в немалой степени будет способствовать роста добычи нефти в США, а также в Канаде и Бразилии, которые не участвуют в ОПЕК+.

МЭА ожидает, что в 2021 году добыча нефти в странах, не входящих в ОПЕК+, увеличится в общей сложности на 1,8 млн баррелей, из которых 1,1 млн баррелей придётся на добычу сланцевой нефти в США. А рост мировой нефтедобычи, по прогнозам агентства, будет способен снизить цены.

Напомним, что среднегодовая цена барреля европейской нефти Brent в 2021 году повысилась до $66 за баррель, что на 52% превысило цену, при которой балансируется федеральный бюджет России ($43,3 за баррель), и это позволило России в прошлом году значительно увеличить бюджетные доходы и поступления от экспорта нефти в Фонд национального благосостояния.

По итогам 2021 года Минфин РФ приобрёл на бирже валюты и золота в ФНБ на рекордную сумму в $3,1 трлн.

В целом за 2021 год Россия увеличила добычу нефти на 2,2%, до 524,05 млн т. А в декабре 2021 года, хотя Россия и увеличила добычу нефти в годовом выражении на 8,4% до 46,11 млн т (данные ЦДУ ТЭК), но смогла выполнить квоту по увеличению добычи нефти, установленную для неё ОПЕК+ на декабрь, только на 96%. Отчасти это было связано с последствиями пандемии коронавируса, негативно повлиявшими на спрос потребителей российской нефти и предновогодними локдаунами в некоторых странах Европы. Мы ожидаем, что в 2022 году добыча нефти в России может вырасти более быстрыми темпами (на 3-4%), так как ей уже в наступившем году будет необходимо компенсировать прошлое недовыполнение сделки.

В начале января министры стран-участниц ОПЕК+ на очередной встрече договорились о продлении существующих квот на добычу нефти, что подразумевает увеличение добычи нефти в феврале ещё на 400 тыс. б/с. Такое решение прежде всего было связано с тем, что в ОПЕК+ не считают, что новый штамм «Омикрон» способен сильно подорвать спрос на нефть в начале 2022 года, однако не исключают возникновения профицита нефти уже в первом полугодии 2022 года, и в этом случае нефтяной альянс будет действовать по обстоятельствам. Напомним, что ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что «Омикрон», по оценке организации, менее опасен для человечества, чем предыдущие штаммы Covid-19, хотя это не означает, что он вообще не представляет опасности. Цены на нефть в первую неделю нового 2022 года отреагировали ростом на решение ОПЕК+ и успокаивающие заявления руководства ВОЗ.

Для рынка акций большинства крупнейших международных и российских нефтяных и энергетических гигантов 2021 год оказался очень успешным.

Самыми доходными вложениями на фондовом рынке в 2021 году оказались акции ConocoPhillips, подорожавшие за год на 82%, Газпром нефти (рост за год на 70%) и ExxonMobil (рост на 47%). В пятёрку самых доходных нефтяных акций по итогам 2021 года также вошли акции Chevron (рост на 39%) и Роснефти (рост на 36%).

Бурный рост акций ConocoPhillips был прежде всего связан с завершением в начале 2021 года сделки по приобретению американской сланцевой компании Concho Resources и консолидации её финансовых результатов в отчётности международного нефтяного гиганта, а высокая доходность акций Газпром нефти была вызвана успешной продажей ЛУКОЙЛу 50-процентной доли в капитале дочерней компании «Меретояханефтегаз» за 52 млрд руб., а также работой над крупными проектами в области улавливания выбросов СО2 и «зелёной» энергетики.

В начале 2022 года мир с тревогой следил за событиями в Казахстане, где мирные протесты населения двух городов против резкого повышения цен на сжиженный углеродный газ перерос в массовые беспорядки и погромы с большим количеством жертв. По приглашению президента страны Касым-Жомарта Токаева в Казахстан были направлены миротворческие силы ОДКБ, которые к моменту написания настоящего обзора взяли под контроль объекты социальной инфраструктуры, а ситуация постепенно начала стабилизироваться. События в Казахстане, который является участником соглашения ОПЕК+, стали дополнительным драйвером роста цен на нефть в начале января 2022 года, и хотя добыча нефти и газа на предприятиях госкомпании «КазМунайГаз» во время беспорядков не прекращалась — добычу нефти сократили работающие в Казахстане иностранные компании и совместные предприятия, в частности СП «Тенгизшевройл».

Нестабильность в Казахстане, которая может сохраняться ещё какое-то время, будет оказывать влияние на нефтяные цены в сторону повышения, если из-за этой нестабильности добыча нефти в стране начнёт заметно падать.

В 2022 году мы ожидаем ценовой коридор по Brent в $65-90 за баррель, а в январе 2022 года — в рамках $75-85 за баррель.

Возобновляемая энергетика. Что стало настоящей причиной энергокризиса-2021?

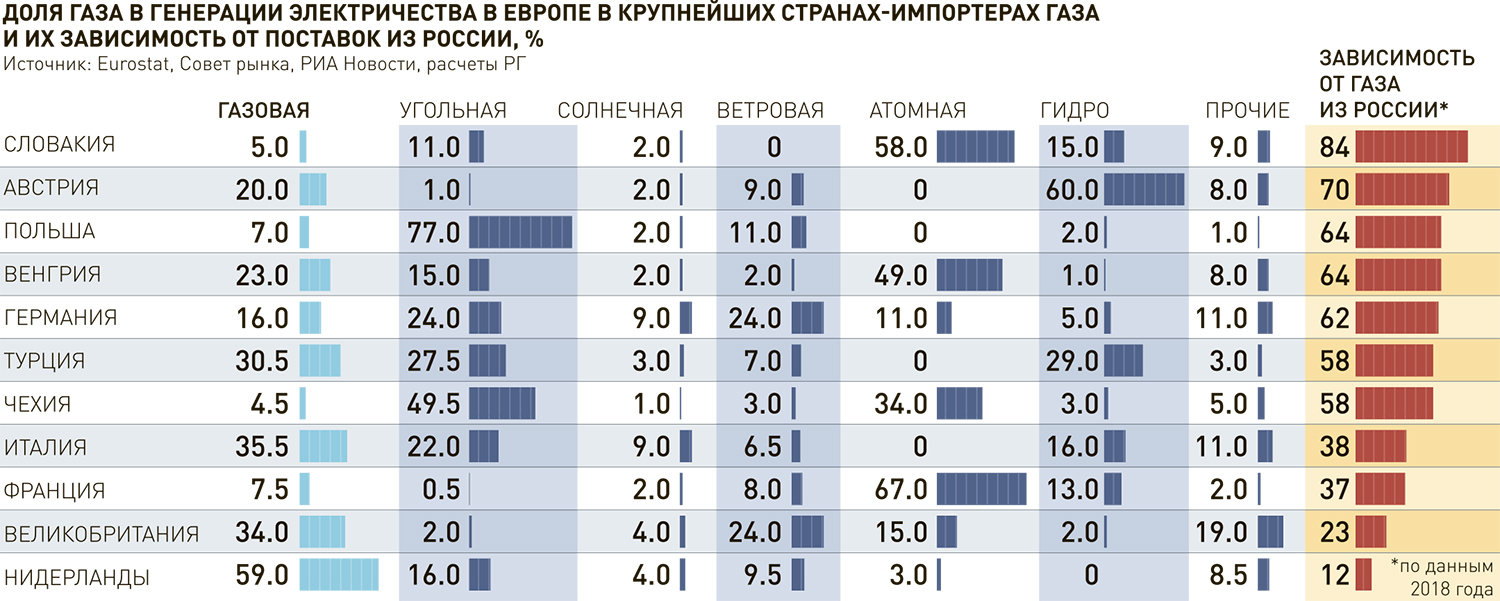

2021 год в наибольшей степени запомнится поразившим многие страны мира энергетическим кризисом. Спотовые цены на газ в Европе и Азии за год повысились более чем в 4 раза, выросли цены на уголь, и, соответственно, подорожала электроэнергия. Вице-премьер правительства России Александр Новак среди причин энергокризиса в Европе назвал прежде всего целенаправленный отказ Евросоюза от долгосрочных инвестиций в строительство газовых и угольных электростанций, закрытие большого числа угольных электростанций и переход ряда европейских стран от установления цен на газ в долгосрочных контрактах к биржевому ценообразованию.

То есть подобно ценам фьючерсов на нефть, биржевые цены на природный газ стали зависеть не столько от фундаментальных экономических факторов, сколько от настроений спекулянтов.

И отравленными «вишенками на торте» для Европы стало сокращение запасов газа в ПХГ, холодная зима, а также затягивание процедуры сертификации «Северного потока-2». Совокупность этих факторов в октябре 2021 года вызвала рост цен на газ в Европе. Однако энергетический кризис 2021 года не стал исключительно европейской проблемой — рост цен на топливо затронул также страны Азии и Северной Америки. Почему же возобновляемые источники энергии не помогли странам «большой семёрки», которые направляли огромные инвестиции в ВИЭ, справиться с энергокризисом?

Напомним, что ещё в 2020 году, который запомнился человечеству прежде всего как год распространения пандемии коронавируса и локдаунов, в Европе доля электроэнергии, полученной из возобновляемых источников (ветер, солнце и вода), по данным британского аналитического агентства Ember, достигла 38%, в том числе доля электричества, выработанного на ветровых и солнечных электростанциях, выросла до 20%, в то время как доля угольной генерации сократилась до 13%. К 2030 году в России выбросы СО2 должны сократиться на 70% по сравнению с 1990 годом.

Однако в 2021 году с апреля по октябрь выработка электричества ветровыми электростанциями сократилась более чем на треть.

А причины этой истории связаны как раз с глобальным потеплением: из-за постепенного повышения температуры в Арктике понижается скорость ветра в северной части Атлантического океана, и в сочетании с засушливым летом этот фактор привёл к сокращению выработки электричества в Дании, Испании, Португалии, Великобритании и Ирландии, которые ранее были лидерами по выработке электричества на ветровых электростанциях.

Напомним, что Парижское соглашение по климату предусматривает удержание повышения температуры на планете не более, чем на 1,5 градуса Цельсия, поэтому бездействие Еврокомиссии, а также расплодившихся по всей Европе многочисленных партий «зелёных» труднообъяснимо и наводит на мысль, что эти партии, несмотря на свои привлекательные лозунги, создавались для иных целей, чем борьба с глобальным потеплением.

При этом к 2100 году, по прогнозу Межправительственной экспертной группы по изменению климата (IPCC), скорость ветра в северной Атлантике должна будет упасть на 10% к 2020 году.

Ясно, что точность прогноза экспертов IPCC, сделанного на 80 лет вперёд, проверить очень трудно, но на выявленную экспертами опасную тенденцию Еврокомиссия, власти стран Евросоюза и не входящих в ЕС стран Европы в 2021 году просто не обратили внимания. А по итогам 2021 года, например, в Великобритании, доля ветроэнергетики в энергобалансе упала с 18 до 11%, при этом доля природного газа выросла на 10 процентных пунктов, до 47% (интересно, что часть импортируемого газа пришлась на СПГ из России).

В свою очередь, выпадающие мощности ветроэнергетики быстро и недорого может заместить только природный газ, что и вызвало небывало рекордный отбор газа из хранилищ и, соответственно, рост цен на биржевом спотовом рынке.

Свой негативный вклад в мировой энергокризис внесло также сокращение числа угольных шахт в США, Китае и ряде стран Латинской Америки, но в Китае эту стратегию в конце 2021 года признали ошибочной и снова начали восстанавливать закрывшиеся предприятия по добыче угля, а также увеличили импорт газа из России по газопроводу «Сила Сибири». Так что, как ни парадоксально, главный виновник энергокризиса в Европе и на многих других континентах, не сам по себе провал возобновляемой энергетики, а слишком позднее и при этом резкое и поспешное начало энергоперехода.

Исправить эту ситуацию можно только при устранении перекосов в энергопереходе. Так, Еврокомиссия, видимо, поняв собственные ошибки в этой области, в конце декабря 2021 года включила природный газ и атомную энергию в классификацию экологически чистых источников энергии.

Это правильный шаг, но не слишком ли поздно он сделан, покажет только время. А 2021 год продемонстрировал, что Европа уже во многом упустила свой шанс на плавный энергопереход.

Газовая отрасль. Высокие цены на газ в Европе — это надолго?

В декабре 2021 года цены на газ на нидерландской бирже TTF в среднем колебались в рамках $1000-1100 за тысячу кубометров, несмотря на резкий скачок в середине месяца до $2000 за тысячу кубометров. Скачок цен был связан с заявлениями немецкого Федерального сетевого агентства, а также министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что процедура сертификации газопровода «Северный поток-2» из-за отсутствия у регулятора документов о перерегистрации оператора Nord Stream 2 по немецкому законодательству может завершиться только к лету 2022 года.

Кроме того, Газпром из-за невысокого спроса потребителей газа в Германии, которые были полностью обеспечены российским газом ещё в ноябре, прекратил бронировать мощности по прокачке газа через газопровод «Ямал-Европа», что очень обеспокоило биржевых спекулянтов. Однако в конце декабря новости о том, что несколько американских танкеров, которые везли СПГ в азиатские страны, развернулись и повезли газ в Европу, где цены оказались выше азиатских, способствовали снижению цен на газ почти вдвое и их стабилизации в первые дни января 2022 года на уровне чуть выше $1000 за тысячу кубометров.

Вероятно, что до сертификации «Северного потока-2» цены на газ в Европе будут оставаться вблизи этого уровня.

Построенный в 2021 году «Северный поток-2» будет теперь введён в эксплуатацию, скорее всего, в конце лета или даже в декабре 2022 года — ведь решение немецкого регулятора о сертификации газопровода должно быть одобрено ещё и Еврокомиссией. Тем временем в середине января в Конгрессе США намечается голосование по законопроекту о санкциях против «Северного потока-2», поскольку «ястребам» не удалось провести эти санкции через оборонный бюджет США на 2022 год. Однако в любом случае сертификацию газопровода, которую проводят государственные структуры ФРГ, уже остановить невозможно.

Кроме того, у США в случае принятия такого законопроекта есть большие шансы испортить отношения как минимум с Германией, а как максимум — с Евросоюзом в целом, так как возможные санкции США против европейских потребителей российского газа будет рассматриваться в ЕС как грубое нарушение суверенитета европейских стран.

Россия в 2021 году существенно увеличила добычу газа — на 10%, до 76,23 млрд кубометров. В декабре 2021 года добыча газа в России выросла на 3,3% в годовом выражении и на 4,4% к ноябрю 2021 года — до 69,03 млрд кубометров. Разумеется, рекордный рост добычи был связан с ростом потребления газа в России и за рубежом.

Акции Газпрома в 2021 году выросли на 59%, акции НОВАТЭКа — на 37%, что стало результатом высокого спроса на газ внутренних и зарубежных потребителей и сильных финансовых показателей компаний.

Наталья Мильчакова, к.э.н., заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»

Главная угроза миру

Роспуск НАТО-ключ к решению проблем в отношениях между Россией и Западом

Рами Аль-Шаер

В ходе предновогоднего телефонного разговора со своим американским коллегой Джо Байденом Владимир Путин озвучил адресованные НАТО и Соединённым Штатам требования России, касающиеся чётких и конкретных гарантий своей безопасности.

Отвечая на слова Байдена о «расширенных санкциях в отношении России» в случае «её нападения на Украину», Путин подчеркнул, что такой шаг стал бы «большой ошибкой», которая может привести к полному разрыву отношений Москвы с Вашингтоном. В то же время обе стороны договорились продолжить переговоры после окончания новогодних каникул.

Реальная же ситуация прямо противоположна тому, что передают информационные агентства. НАТО во главе с Соединёнными Штатами демонстративно игнорируют призывы Москвы снизить интенсивность военных учений, проводимых на территории Украины. Об этом говорят планы Киева о проведении в 2022 году новых совместных с Североатлантическим альянсом военных учений. Так, если в прошлом году было проведено 7 таких учений, то в наступившем 2022 году эта цифра возрастёт до 10. Соответственно увеличится и количество их участников: в нынешнем году в совместных учениях войск НАТО и Украины будет задействовано около 64 тысяч военнослужащих. В три раза возрастёт количество боевых самолетов и вертолётов, в четыре – количество боевых кораблей.

Создается впечатление, что Соединённые Штаты намеренно усиливают давление на Киев, повышая тем самым градус эскалации и проводя провокационный курс по отношению к Москве. И действительно: НАТО ещё не установил полный контроль над Украиной, однако темпы военного сотрудничества альянса с Украиной нарастают, что вызывает вполне обоснованную озабоченность. О нарастающих темпах говорит внушительный список планируемых на территории Украины военных учений с участием войск НАТО, а также новые партии оружия, поставляемые альянсом Киеву, военная помощь ему.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в конце прошлого года заявил в интервью российскому информационному агентству «РИА Новости», что страны-члены НАТО планомерно превращают Украину в военный плацдарм против России, и в том числе, используют украинскую территорию для проведения учений». По словам главы российского внешнеполитического ведомства, «все эти учения связаны единым замыслом и имеют антироссийскую направленность». «Согласитесь, подобные факты не настраивают на оптимистический лад. Соединённые Штаты поддерживают милитаристские устремления Киева», - подчеркнул Лавров.

Нагнетая напряжённость ситуации на украинской границе, Вашингтон стремится упрочить свои позиции на предстоящих переговорах о гарантиях безопасности. Однако самое опасное состоит в том, что такие военные учения могут «плавно» и быстро перерасти в реальное военное наступление.

Россия предлагает НАТО и Соединённым Штатам заключить обязательное к исполнению всеми сторонами соглашение о принципах сотрудничества и равной безопасности. При этом подписавшие документ стороны обязуются укреплять всеобщую безопасность, а не безопасность какого-то одного блока, международной организации, военной коалиции или государства за счёт другой стороны: речь идёт о равной безопасности для всех.

Россия предлагает урегулирование разногласий мирным путём, отказ от противоречащего целям ООН применения силы или угрозы её применения.

Россия предлагает проявлять выдержку при военном планировании, проведении военных учений с целью уменьшения риска возникновения опасных ситуаций, предлагает всем государствам выполнять принятые на себя обязательства и руководствоваться нормами международного права для предотвращения возникновения непредвиденных ситуаций вне территориальных вод и в воздушном пространстве, выполнять международные соглашения в части, касающейся предотвращения опасных военных действий.

Россия предлагает другим странам предпринять шаги по координации в вопросах проведения военных учений, а также по вопросам, касающимся основных положений военных доктрин, предлагает активизировать все имеющиеся механизмы и ресурсы и принять меры по укреплению доверия с целью обеспечения транспарентности во всех видах военной деятельности.

Россия предлагает всем странам отказаться от порочной практики зачисления друг друга в «стан врагов», сесть за стол переговоров и обсудить вопросы совершенствования механизмов предотвращения совершения опасных военных действий в морском и воздушном пространствах, и в частности, в районе Чёрного и Балтийского морей.

Россия предлагает странам, вступившим в НАТО до 27 мая 1997 года, отказаться от размещения любых видов оружия на территории других европейских стран, за исключением вооружённых сил и оружия, развёрнутого там до вышеуказанной даты. В то же время вооружённые силы или оружие могут быть размещены с согласия всех сторон-подписантов соглашения в случаях, касающихся необходимости ликвидации угрозы безопасности любой из этих сторон.

Россия предлагает всем сторонам, включая и себя, а не только странам НАТО, отказаться от размещения ракет малой и средней дальности в районах, где они могут быть использованы для нанесения ударов по целям, расположенным на территории любой из сторон.

И, наконец, Россия предлагает странам НАТО отказаться от любых военных действий на территории Украины, других стран Восточной Европы, а также в закавказских и среднеазиатских странах.

Таковы российские предложения, взбудоражившие европейские государства, которые устами своих высокопоставленных лиц обвинили Москву в «готовящейся агрессии», в выдвижении «ультиматумов» и «последних предупреждений». Однако в этой ситуации самым важным является ответ на вопрос: отчего же вдруг так «взбунтовался русский медведь», что стал требовать «каких-то там» законных гарантий безопасности?

В этой связи необходимо напомнить некоторые общеизвестные факты.

Североатлантический альянс (НАТО) был создан на основе Североатлантического Договора, подписанного 4 апреля 1949 года. Тогда он насчитывал в своих рядах 12 государств: Соединённые Штаты Америки, Великобританию, Францию, Италию, Канаду, Бельгию, Исландию, Люксембург, Нидерланды, Данию, Норвегию, Португалию. В 1952 году в НАТО вступили Греция и Турция, в 1955 году – Германия, в 1982 году – Испания. Три государства – члены НАТО (США, Великобритания и Франция) являются постоянными членами Совета Безопасности ООН. НАТО представляет собой систему коллективной безопасности. Страны-члены альянса договорились о взаимной обороне в ответ на любое нападение со стороны внешних сил. До распада Советского Союза в НАТО входило 16 государств. В 1994 альянс создал структуру под названием «Партнёрство во имя мира», целью которой было создание атмосферы доверия между НАТО и другими европейскими государствами, а также республиками бывшего Советского Союза. В «Партнёрство» вошли 22 государства, среди которых были Россия, Украина и Белоруссия. 14 из этих государств получили полное членство в НАТО. Этот процесс проходил в пять этапов. Сначала, в 1999 году, членство в НАТО получили Чехия, Венгрия и Польша, 29 марта 2004 года к ним присоединились Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Словения, 1 апреля 2009 года членами альянса стали Албания и Хорватия, 5 июня 2017 года – Черногория, 27 марта 2020 года – Северная Македония.

Кроме этого, НАТО утвердил программу «Средиземноморский диалог», представляющую собой форум сотрудничества между альянсом и семью средиземноморскими государствами. Программа направлена на установление добрососедских отношений, достижение взаимопонимания и доверия в регионе, на укрепление региональной безопасности и стабильности и на разъяснение политики и целей НАТО. В программе участвуют Египет, Израиль, Мавритания, Марокко, Тунис, Иордания, Алжир.

Вот что представляет из себя блок НАТО, поднявший шумиху по поводу якобы «агрессивного поведения» России, сосредоточения российских войск на границе с Украиной и пресловутых российских «угроз» безопасности прибалтийских и восточноевропейских стран. Между тем сам альянс постоянно расширялся в восточном направлении и принял в свои ряды 14 новых государств в период с 1999 по 2020 годы. И после всего этого генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг обвиняет Россию в «намерении использовать военную силу против своих соседей»! При этом он ссылается на некую «важную российскую военную структуру», которая постепенно обновляется и укрепляется новыми боевыми подразделениями, в том числе воздушно-десантными бригадами и другим потенциалом. Господин Столтенберг не прогнозирует, какими именно являются «намерения» России, однако он, по его собственному признанию, «точно знает, что у России имеется весь необходимый потенциал для использования военной силы против своих соседей».

Что же касается Варшавского Договора, который считался главным противником НАТО, то он был создан в 1955 году. Официально новая организация называлась «Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи»». В неё вошли 8 стран: Советский Союз, ГДР (Восточная Германия), Чехословакия, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Албания. Варшавский Договор распался в 1991 году. Все входившие в него страны, за исключением Советского Союза, стали постоянными членами НАТО.

Сегодня, через 30 лет после роспуска Варшавского Договора, после того, как страны, входящие в него, стали членами НАТО, и Североатлантическому альянсу никто не угрожает, после расширения НАТО на восток, после того, как Запад в 2014 году осуществил успешную попытку переворота на Украине, границы которой находятся всего в 755 километрах от Москвы, после того как к власти на Украине пришло марионеточное правительство, получающее в посольстве Соединённых Штатов в Киеве указания о том, какую политику следует проводить и какой стратегический курс выбрать, после того как Запад попытался разыграть аналогичный сценарий в Белоруссии, после армяно-азербайджанских боевых столкновений, после того как стало ясно, что в России, получая финансирование из-за рубежа, в интересах западных стран, действуют агенты, группы и фонды, задача которых – вызвать недовольство действиями российских властей и на ровном месте спровоцировать беспорядки и цветные революции, после всего этого разве Россия не вправе защищать себя, своё существование как огромного по площади государства? Неужели Соединённые Штаты устраивало бы развёртывание российских войск, например, в Мексике? Неужели высокопоставленные деятели в нынешней (да и в прошлой) американской администрации ничего не знают о кубинском ракетном кризисе 1962 года? А может быть, американские партнёры привыкли видеть Россию «другой», а не такой, какой она сейчас является?

Полагаю, что именно здесь «собака зарыта». Ведь Россия, которая когда-то «нравилась» Западу и НАТО, была страной слабой, обессиленной, правопреемницей только что распавшегося Советского Союза. Она покорно следовала Западу во всём, желая ему угодить. Россия, которая «нравилась» Западу, была страной, которая постоянно брала кредиты у Международного валютного фонда, была страной, находившейся на грани распада и развала. А ведь именно это происходит сегодня на Украине, она- на грани распада и является «несостоявшимся государством» (failed state), погрязшим в долгах и распродающим свои активы и земли западным инвесторам.

Россия же – сильное государство, которое смогло встать на ноги, расплатиться с долгами, и сейчас даже не помышляет о том, чтобы брать кредиты у МВФ. Россия сегодня – хозяин своей судьбы, она готова противостоять Западу, чьи войска угрожают её национальной безопасности. Она защитила русскоязычное население полуострова Крым, защищает русских на Донбассе. Такова, оказывается, «агрессивная» Россия. Она не стремилась и не стремится воссоздать Советский Союз. Россия – это великая суверенная держава с чёткой политической волей. Россия ни на кого не собирается нападать, но она никому не позволит напасть на свою землю и на своих граждан. Она – не захватчик, но готова жестоко покарать и уничтожить захватчика. Именно поэтому на неё так ополчились западные страны, с порога отвергнув её закономерные требования, касающиеся собственных гарантий безопасности.

Россия сделала всё для того, чтобы покончить с атмосферой холодной войны и перейти к многополюсному миру, где всем странам будут гарантированы безопасность и мир, где более эффективной станет роль ООН – организации, созданной после окончания крупнейшей в истории человечества мировой войны. Россия была уверена в важной роли Совета Безопасности ООН и стран – постоянных членов этой ведущей международной организации в решении таких вопросов, как обеспечение международного мира и безопасности. Россия сотрудничала со всеми сменяющими друг друга американскими администрациями, пытаясь в течение как минимум двадцати лет довести до западных партнёров простую мысль о том, что все государства равны перед международным правом, перед ООН, о том, что ни одна страна не должна навязывать другой, по какому пути следует идти. Россия всегда демонстрировала свою приверженность диалогу, поискам взаимопонимания, уважения суверенитета других стран, воли народов и их права на самоопределение. Однако Запад всегда отвечал на это вмешательством во внутренние дела России, критикой российской политики и различного рода «рекомендациями». Запад пытался диктовать России и её соседям свою волю. Западные страны, по непонятным причинам, всегда ставили себя выше закона, пытались навязывать другим странам свою политику и позицию по различным вопросам. В результате происходили общеизвестные события в Афганистане, Ливии и других странах Ближнего Востока. Эти события явились наглядным доказательством ошибочной внешней политики, ошибочных оценок ситуации западными странами, которые этим самым прикрывали свои гегемонистские устремления.

Несмотря на свой привычный оптимизм, я не могу оптимистично оценивать ход и итоги предстоящего диалога между Россией, с одной стороны, и НАТО, и Соединёнными Штатами – с другой. Думается, что в этом диалоге преобладающей будет военная, а не дипломатическая лексика. Но времени для всех сторон остается всё меньше и меньше. Государства-члены НАТО должны понять, что главная цель предстоящих встреч – это достижение договоренностей по временному отрезку, который понадобится Североатлантическому альянсу для того, чтобы «свернуть» свою военную инфраструктуру и перегруппировать свои войска так, чтобы они не угрожали безопасности России. Ведь блог НАТО, расширяясь на восток, практически достиг западных, южных и даже северных границ России. В этой связи обращает на себя внимание заявление премьер-министра Финляндии Санны Марин, которая в своём предновогоднем обращении сказала: «Мы сохраняем за собой право возможность подачи заявки на вступление в НАТО». По словам Марин, «Финляндия активизирует оборонное сотрудничество с Евросоюзом».

Очень странно слышать подобные заявления из уст политика такого высокого уровня страны, граничащей с Россией. Но таков Запад. Он делает всё, что хочет, ставя себя выше закона. Он готов на такие необдуманные действия на всем европейском континенте, потому что его цель – спровоцировать Россию.

Откровенно говоря, я не вижу в этой ситуации никакого другого решения, кроме как роспуска НАТО – раз и навсегда. Ведь альянс уже никому не нужен. Сегодня, в условиях нынешнего мирового порядка, нам нужны гарантии безопасности европейского континента. Это и лёгкая, и в то же время труднодостижимая цель.

Испанские работодатели теперь могут свободно нанимать специалистов из-за пределов ЕС

Теперь у них нет необходимости вначале искать кандидатов в родной стране или в других государствах Евросоюза.

Что случилось? Испанские работодатели во всех отраслях теперь могут нанимать работников, не проживающих в Испании или ЕС, для выполнения временной работы на должностях, которые трудно заполнить. Новые правила также позволяют продлевать контракты, подписанные за границей (contratos en origen), до 12 месяцев – ранее максимальный срок составлял девять месяцев.

Изменения были опубликованы в Официальной государственной газете Испании (BOE) 30 декабря.

Подробности

-Чтобы попадать под новые правила, работники должны иметь временный контракт на срок до одного года и проживать за пределами ЕС или ЕЭЗ. Министр интеграции Испании Хосе Луис Эскрива отметил, что эти правила являются ценным инструментом для обеспечения законной, безопасной и упорядоченной миграции.

-Согласно недавнему опросу, проведённому Банком Испании, 27% испанских работодателей изо всех сил пытаются заполнить существующие вакансии. Наибольшая нехватка наблюдается в сельском хозяйстве, гостиничном бизнесе и строительстве.

-Новое постановление также включает правила, регулирующие условия, которые работодатели должны предлагать работникам в отношении условий проживания, охраны здоровья и безопасности. Особенно это касается найма сезонных рабочих.

-Предложения будут направлены преимущественно в страны, с которыми Испания подписала соглашения о регулировании и управлении миграционными потоками. К ним относятся Колумбия, Эквадор, Марокко, Мавритания, Украина и Доминиканская Республика. Но правительство не исключает сотрудничество и с другими государствами.

Автор: Виктория Закирова

Источник: The Local

Подбор недвижимости содержит уязвимости

Яков Шпунт

"Ростелеком-Солар" представил результаты исследования защищенности мобильных приложений для аренды и покупки недвижимости. Результат оказался удручающим: средний уровень защищенности оказался 2,2 балла из 5 возможных.

Для анализа были выбраны наиболее популярные в категории "Недвижимость" программы, представленные на мобильных платформах Android и iOS: "Циан", "ДомКлик", "Яндекс.Недвижимость", N1.RU, Domofond, Airbnb, Mitula, "Этажи", Indomio, idealista. Уязвимости, обнаруженные специалистами "Ростелеком-Солар", потенциально могут привести к нелегитимному доступу к системе и перехвату чувствительных данных.

"Общий уровень защищенности приложений в категории "Недвижимость" и тот факт, что iOS и Android-приложения содержат критические уязвимости, вызывают серьезные опасения, - отмечает Даниил Чернов, директор центра Solar sppScreener компании "Ростелеком-Солар". - Исследуемые программы обрабатывают такие данные, как ФИО, дата рождения, семейное положение, информация о детях, ежемесячный доход, а также паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, код подразделения, наименование органа, выдавшего паспорт, регистрация). Уязвимости приложений могут привести к утечке этих данных, что повлечет за собой крайне негативные последствия для пользователей. Подобные риски подчеркивают высокую необходимость внедрения безопасного процесса разработки программного обеспечения".

Положение усугубляется тем, что во многих компаниях используется практика Bring Your Own Device (BYOD), когда личные мобильные устройства применяются и для решения служебных задач, включая доступ к корпоративным системам. "Через мобильные устройства циркулируют достаточно серьёзные с точки зрения бизнеса данные, в том числе и конфиденциальные", - констатировал технический эксперт по защите от кибератак компании Check Point Software Technologies Алексей Белоглазов на конференции AM Live "Защита мобильных устройств". Но при этом, как показал опрос участников данной конференции, в каждой пятой компании не существует модели угроз для возможных атак через мобильные устройства.

Наиболее высокий уровень защищенности среди приложений на платформе Android показало "Domofond Недвижимость. Квартиры: новостройки, дом", а на iOS - Airbnb. Также среди приложений для Android отмечены "Indomio: продажа и аренда дом в Италии, Испании" и idealista, чей уровень защищенности опережает средний показатель.

Исследование показало, что приложения для iOS защищены хуже, чем предназначенные для Android: количество вхождений критических уязвимостей в приложениях на iOS в 30 раз выше. Это, однако, частично компенсируется более высокой защищенностью платформы от Apple.

И, как показывает практика, утечки и кражи данных пользователей мобильных сервисов и устройств не являются умозрительными. Такие инциденты в текущем году зафиксированы в Бразилии, Израиле, Индии, Индонезии, Канаде, Китае, США, Таиланде, Турции, причем каждый из них затронул миллион и более человек.

С другой стороны, ситуация начинает меняться. Внедрение методологий безопасной разработки DevSecOps названо одним из главных направлений развития на будущий год (см. новость ComNews от 27 декабря 2021 г.).

По оценке DevOps-инженера ГК DZ Systems Ярослава Наконечникова, можно заметить явный тренд на внедрение DevSecOps уже сейчас: все больше компаний начинают применять эту методологию, появляется все больше различных сервисов, упрощающих интеграцию. Внедрять DevSecOps сегодня стало модно, а в крупнейших компаниях сегмента финтех это является фактическим стандартом.

По мнению ведущего эксперта в области безопасности приложений Checkmarx Леона Майстнера, которое он высказал в рамках онлайн-дискуссии "Кабы не было AppSec, или Что делать, когда он есть", необходимо использовать комплексный подход, что наглядно показала ситуация с опасной уязвимостью log4j, которая затронула очень и очень многих, включая инфраструктуру Apple и Google. Одного статического анализа кода уже недостаточно для того, чтобы обезопаситься от возможных уязвимостей нулевого дня в разделяемых библиотеках.

Полиция поймала босса сицилийской мафии благодаря Google Maps

Джоаккино Гаммино находился в бегах 20 лет. Скрывался он в Испании. Как его удалось вычислить?

Один из боссов сицилийской мафии скрывался от властей более 20 лет. Но его выследили благодаря Google. Джоаккино Гаммино был арестован в пригороде Мадрида. «Как вы меня нашли? Я даже своей семье не звонил последние 10 лет», — заявил босс мафии при аресте.

Газета La Repubblica пишет, что полицейские заметили похожего на Гаммино человека на панорамах Google Street View. Пожилой мужчина в костюме шеф-повара стоял у магазина фруктов «Сад Ману» в Галапагаре. Сервис размывает лица людей и номера машин, попавших в кадр. Но следователи нашли Facebook-группу ресторана «Кухня Ману», расположенного по соседству. В альбоме оказалась опубликована и фотография шеф-повара. Полицейские опознали в нем постаревшего Гаммино. Он был в розыске 20 лет.

Гаммино — один из главных боссов мафиозной группировки «Стидда», которая конкурирует с «Коза нострой». Его приговорили к пожизненному заключению, но в колонии, где Гаммино отбывал срок, в 2002 году начались съемки фильма. Во время них ему и удалось сбежать.

Он решил укрыться в Испании. После побега бандит сменил имя, вновь женился, открыл магазин фруктов и овощей, а также ресторан.

В этой истории много белых пятен, говорит земгендиректора компании Zecurion Александр Ковалев. Почему полицейские заинтересовались кадрами трехлетней давности настолько, что решили распознавать лица? Зачем стали просматривать профили заведений по соседству? И наконец, как смогли узнать преступника, который из осторожности последние десять лет даже не звонил семье?

«Если мы говорим про этот кейс, то все-таки 20 лет — многовато для того, чтобы лицо у человека полностью сохранилось. Тем более, у того, кто скрывается. Наверное, все-таки он каким-то образом пытался его изменить. Поэтому история достаточно странная и в любом случае неординарная. По фотографии чуть ли не получить полную сводку, досье на человека, в какой-то перспективе… Конечно, речь не про то, что если кто-то, условно, подошел на улице, отнял мобильный телефон, его засекла камера через 200 метров у торгового центра — конечно, по ней ничего не определить. Плюс, надо понимать, что на все-все преступления, конечно, такая история работать в ближайшее время точно не будет».

Сегодня человек каждый день попадает в поле зрения сотен уличных камер, его изображения появляются в соцсетях, активно развиваются технологии Face ID. Для поимки мелких преступников высокие технологии пока масштабно не используются. Но если речь о серьезных правонарушениях, в большом городе злоумышленнику не скрыться, говорит эксперт в области информационной безопасности Александр Власов.

«Даже если убрать Google Street, в Instagram ежедневно миллионы человек попадают на какие-то фотографии. Google Street — это, наверное, скорее, эксцесс. Но думать надо о другом: ваше лицо попадает на какие-то фотографии, вас постоянно снимают видеокамеры, поэтому надо как-то привыкать к тому, что, наверное, не надо делать ничего противоправного, а если вы от кого-то прячетесь, наверное, стоит носить балаклаву, чтобы вас никто не узнал».

Теперь 61-летнего синьора Гаммино отправят в Италию для дальнейшего отбывания пожизненного заключения за убийство, незаконный оборот наркотиков и другие преступления.

Светлана Чередникова

Экспорт турецкого г/к рулона в страны ЕС ограничен защитными мерами

Как сообщает Yieh.com, по данным Турецкого статистического института (TUIK), экспорт горячекатаного рулона из Турции составил 2,4 миллиона тонн за первые 11 месяцев 2021 года, сократившись на 11,5% по сравнению с тем же периодом год назад.

Среди них экспорт в Италию упал на 30% в годовом исчислении примерно до 579 000 тонн; поставки в Испанию выросли на 6,6% в годовом исчислении до почти 340 000 тонн; объемы поставок в Бельгию выросли на 85% в годовом исчислении до 163 000 тонн. Экспорт в европейские страны существенно снизился из-за ограничения квот и мер антидемпинговых пошлин.

За этот период экспорт г/к рулона из Турции в США вырос на 2962,5% в годовом исчислении до 343 000 тонн, а экспорт в Канаду составил около 136 000 тонн по сравнению с нулевым тоннажем за тот же период годом ранее.

Северо-Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора подвело предварительные итоги деятельности за 2021 год

Северо-Кавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора подведены предварительные итоги деятельности за 2021 год. Ведомство успешно организовало выполнение государственного задания в сфере ветеринарного, фитосанитарного и земельного надзора, а также в области качества и безопасности зерна.

В сфере ветеринарного надзора Управлением Россельхознадзора проведено 2420 проверок соблюдения требований законодательства РФ, составлено 2499 протоколов об административных правонарушениях на общую сумму 37,215 млн рублей. С целью устранения выявленных нарушений выдано 401 предписание.

Для подтверждения качества и безопасности в рамках мониторинговых лабораторных исследований отобрано 1210 проб пищевой продукции. Наибольшее количество несоответствий требованиям выявлено в молочной продукции.

В ходе анализа данных, размещенных в информационной системе «Меркурий», выявлено 4853 электронных ветеринарно-сопроводительных документа (эВСД), оформленных с нарушениями. Наибольшее количество нарушений связано с сертификацией продукции с истекшим сроком годности, оформлением производственных сертификатов без указания сырья продукции и несвоевременным гашением эВСД. По итогам работы приостановлена регистрация 57 уполномоченных лиц хозяйствующих субъектов, аннулирована регистрация 28 хозяйствующих субъектов, в адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей направлено 613 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства РФ.

Особое внимание уделяется анализу эВСД на продукцию, поступающую в социальные учреждения. С начала года на территории четырех регионов установлено 105 случаев поступления подконтрольных товаров, не отвечающих требованиям технических регламентов ЕАЭС и безопасности. К ответственности были привлечены поставщики продукции, уполномоченные лица, оформившие документы на нее, и должностные лица социальных учреждений, принявшие товары.

Управлением Россельхознадзора продолжена работа по пресечению деятельности фантомных площадок по производству и реализации продуктов питания животного происхождения. С начала года выявлены и исключены из реестра поднадзорных объектов в автоматизированной системе «Цербер» 33 площадки, занимающиеся нелегальным оборотом.

В автоматизированной системе «Аргус. ПВКП» должностными лицами управления оформлено 7880 партий различных подконтрольных грузов, предназначенных для вывоза за пределы Российской Федерации, из которых более 74,472 тыс. тонн приходится на мясо и мясные продукты, 2,396 тыс. тонн – на молоко и молочные продукты, 727,85 тонн – на корма и кормовые добавки, свыше 5,55 тыс. тонн – на шерсть овец и более 81,447 млн доз вакцин для животных.

Продукция была отгружена в 48 стран, включая такие африканские государства, как Габон, Гана и Конго, а также страны Ближнего востока – Катар, Кувейт и Ливан, страны Евросоюза – Данию, Испанию, Италию, Германию, и островные государства – Мальдивы и Гаити. Стоит отметить, что объемы экспорта животноводческой продукции по сравнению с показателями прошлого года из Ставропольского края выросли на 23,7%, из Кабардино-Балкарской Республики – на 5%, из Карачаево-Черкесской Республики – на 16%.

В этом году 31 ставропольское предприятие прошло аттестацию на возможность выполнять основополагающие требования 18 зарубежных стран, в том числе Экваториальной Гвинеи, Сьерра-Леоне и Бенина. Помимо этого, 7 предприятий из Кабардино-Балкарии, одно предприятие из Северной Осетии-Алании и два предприятия из Карачаево-Черкесии прошли аттестацию на возможность выполнять основополагающие требования 7 зарубежных стран. Они рекомендованы для включения в реестр компаний, имеющих право на экспорт (система «Цербер»).

В рамках совместных мероприятий с ГИБДД ГУ МВД России на территории четырех субъектов за год выявлена перевозка 1198 голов крупного и 3864 голов мелкого рогатого скота, 56 свиней, 21 лошади, 2834 голов птиц, 70 ульев, 72 туш мяса, свыше 25 тонн животноводческой продукции, более 55 тонн фуражного зерна, а также 103 тонн шерсти без необходимых ветеринарных сопроводительных документов. В отношении нарушителей возбуждено 385 дел об административных правонарушениях.

В области качества, безопасности зерна и продуктов его переработки проведена 201 проверка. Выявлено 133 правонарушения, по которым составлено 242 протокола. Сумма предъявленных штрафов составила 3,486 млн рублей.

С начала 2021 года проконтролировано более 760 тыс. тонн зерна, при этом установлено, что около 235 тыс. тонн не соответствовали требованиям нормативных документов по показателям качества и безопасности. По причине недостоверного декларирования прекращено действие 84 деклараций о соответствии на зерно, не прошедшее необходимые процедуры подтверждения соответствия требованиям технического регламента «О безопасности зерна», действующего на территории ЕАЭС.

В области карантина растений Управлением Россельхознадзора проведено 635 контрольно-надзорных мероприятий, по результатам которых составлен 271 протокол об административных правонарушениях на сумму 418,9 тыс. рублей.

С целью установления фитосанитарного состояния подкарантинных объектов обследовано более 11,410 млн га сельскохозяйственных угодий, дикорастущей флоры, территорий установленных карантинных фитосанитарных зон, отобрано и направлено на лабораторную экспертизу 17,246 тыс. образцов.

В области семеноводства в 2021 году при ввозе в РФ проконтролировано 434 партии импортных семян массой свыше 1,308 тыс. тонн, при вывозе – 470 партий семян массой 9,777 тыс. тонн.

Управлением Россельхознадзора проконтролировано более 1,457 млн тонн и 235,5 кубометров подкарантинной продукции, направляемой на экспорт из четырех регионов в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Грузию, Польшу, Германию, Италию, Казахстан, Южную Осетию, Киргизию, Узбекистан, Монголию, Латвию, Нигерию, Ирак, Афганистан, Иран и Гану.

При отгрузке на экспорт отобрано 20,597 тыс. проб от зерна и продуктов его переработки, а также 12,621 тыс. образцов от подкарантинной продукции, которые были направлены в ФГБУ «Кабардино-Балкарский референтный центр Россельхознадзора», ФГБУ «Северо-Кавказская межрегиональная ветеринарная лаборатория», Пятигорский филиал ФГБУ «ВНИИКР» и Ставропольский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна».

При проведении контрольно-надзорных мероприятий проконтролировано и сертифицировано более 5,471 млн тонн, свыше 36,290 млн штук и 61,959 млн кубических метров подкарантинной продукции. На зерно и продукты его переработки, семенной и посадочный материал, плодоовощную продукцию, лесоматериалы выдано 101,087 тыс. карантинных сертификатов, 36,305 тыс. фитосанитарных сертификатов.

В пунктах пропуска на государственной границе Российской Федерации в Республике Северная Осетия-Алания досмотрено 351,803 тыс. тонн подкарантинной продукции. В 51 партии объемом 457,3 тонны выявлены карантинные объекты - картофельная моль (Phthorimaea operculella Zell), восточная плодожорка (Grapholitha molesta Busck.), средиземноморская плодовая муха (Ceratitis capitata) и калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus реrniciosus Comst.). Из этой массы 95,87 тонны подкарантинной продукции из Армении и Грузии не допущено к ввозу на территорию РФ.

Помимо этого, Управлением Россельхознадзора досмотрено свыше 18 тыс. мест багажа международных авиарейсов. В ходе досмотра в Ставропольском крае выявлены карантинные объекты - тутовая щитовка (Pseudaulacaspis pentagona) и четырехпятнистая зерновка (Callosobruchus maculatus F.) - в подкарантинной продукции, поступившей из Узбекистана, которая не была допущена к ввозу.

В 2021 году продолжалась работа по реализации Указа Президента РФ от 29.07.2016 № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». В ходе совместных рейдовых мероприятий с Северо-Кавказским таможенным управлением и Южной транспортной прокуратурой выявлено 2,920 тонны продукции неизвестного происхождения на территории фруктово-овощной базы в Предгорном округе Ставропольского края. В рамках контрольно-надзорных мероприятий совместно с Северо-Осетинской таможней выявлено 5,67 тонны продукции из Польши на территории г. Владикавказа. Также в Северной Осетии-Алании в пункте пропуска МАПП Верхний Ларс в ходе фитосанитарного контроля обнаружена запрещенная к ввозу подкарантинная продукция: 21 тонна грецких орехов из Украины, 19,958 тонны миндаля из США, 91 кг сушеных абрикосов из Германии и 5,66 тонны свежих яблок из Польши. Вся продукция в соответствии с требованиями законодательства была изъята и уничтожена.

В сфере государственного земельного надзора проведено 753 контрольно-надзорных мероприятия, обследовано свыше 116,218 тыс. га земель. Выявлено 198 нарушений. Общая сумма назначенных штрафов составила порядка 6 млн рублей.

Управлением Россельхознадзора активно ведется работа по выявлению несанкционированных свалок на землях сельхозназначения. На территории четырех субъектов установлено захламление угодий на площади 23,29 га. В процессе надзорных мероприятий отобрано 1074 почвенных образца на определение показателей плодородия почвы, загрязненности и токсичности почвенного слоя опасными веществами, образцы направлены в подведомственные Россельхознадзору лаборатории для проведения исследований.

Землепользователям, допустившим причинение ущерба плодородным слоям почвы, предъявлены досудебные претензии о возмещении ущерба на сумму около 28,915 млн рублей. В суды Ставропольского края и Республики Северная Осетия-Алания по этим же основаниям направлены иски на общую сумму 75,8 млн рублей.

В области государственного земельного надзора решения Управления Россельхознадзора поддержали суды Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики в 22 случаях, сумма назначенных судами штрафов составила более 3 млн рублей.

Ведомство уделяет большое внимание профилактике правонарушений. На публичных обсуждениях, в выступлениях в СМИ регулярно акцентируется внимание на необходимости соблюдения законодательства хозяйствующими субъектами, важности взаимодействия с региональной и муниципальной властью.

Работа по выполнению поставленных государством задач в области соблюдения требований ветеринарного, фитосанитарного и земельного законодательства будет продолжена.

Стоимость экспортированного из Египта алюминия выросла январе–октябре на 44%

Согласно статистическим данным египетского Совета по экспорту строительных и огнеупорных материалов и продукции металлургической отрасли (ECBM), по итогам десяти месяцев 2021 г. экспортная стоимость алюминия и алюминиевой продукции, поставляемой из Египта, выросла на 44%, до $635 млн, что является рекордным значением. В таком же периоде 2020 г. экспортная стоимость материала составила $442 млн.

В указанном периоде Египет экспортировал алюминий в 74 страны мира, увеличив их количество на 17 стран по сравнению с предыдущим годом.

Самым крупным импортером египетского алюминия была Италия. В пятерку крупнейших импортеров материала вошли также Испания, Германия, США и Марокко.

Платформа «Молодые соотечественники» объединила русскоязычную молодёжь по всему миру

В 2021 году была презентована автоматизированная информационная система «Молодые соотечественники», на платформе которой проходят встречи с российскими соотечественниками, проживающими за рубежом.

АИС «Молодые соотечественники» — это единая площадка для сотрудничества и общения, развития сообщества молодых соотечественников, проживающих за рубежом. В течение года на международных мероприятиях, форумах и конференциях участниками были студенты, члены общественных организаций, творческих коллективов, молодых специалистов, а также эксперты и руководители общественных организаций различных стран.

Весной этого года АИС «Молодые соотечественники» презентовали в Азербайджане, Латвии, Польше, Турции и Австрии. Русскоязычная молодёжь, проживающая в этих странах, узнала о работе системы, а также обсудила реализацию мероприятий и взаимодействие между странами в условиях пандемии COVID-19.

Летом 2021 года в формате онлайн о платформе «Молодые соотечественники» рассказали на II Региональной молодёжной конференции для российских соотечественников стран Америки и Австралии. Среди стран-участниц: Австралия, Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гватемала, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Мексика, Никарагуа, Панама, Перу, США, Уругвай, Чили, Эквадор. В очном формате состоялся Международный молодёжный форум российских соотечественников, проживающих за рубежом, который объединил 100 соотечественников из различных стран мира и прошел в трёх городах России: Москва, Самара, Волгоград.

Также в формате офлайн прошла встреча с молодыми соотечественниками на Международном молодёжном форуме «Евразия Global» в Оренбурге, после этого АИС «Молодые соотечественники» презентовали на VI Всемирном молодёжном форуме «Молодёжь строит будущее» в Болгарии. В октябре соотечественники со всего мира встретились и обсудили платформу на VII Всемирном конгрессе соотечественников в Москве. Помимо этого, осенью, но уже в онлайне прошли встречи с русскоговорящей молодёжью из Португалии, Аргентины, Испании и Андорры, Казахстана, Швеции, Нидерландов и Австралии. Также на всех встречах гостями и спикерами выступали представители МИД России, Посольств России в различных государствах, Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), Россотрудничества и другие российские организации, взаимодействующие с российскими соотечественниками.

В 2021 году сформирована фокус-группа из активных соотечественников, которые регулярно взаимодействуют между собой, получают обратную связь о платформе, а также обмениваются опытом и информацией о мире соотечественников.

Совместно с инициативными группами команда АИС «Молодые соотечественники» продолжает прорабатывать международные проекты для платформы. Проекты касаются спорта, культуры, образования и других сфер и объединяют соотечественников из более 25 стран мира.

Также в этом году начали разработку мобильного приложения «Молодые соотечественники», и после всех технических доработок оно будет запущено среди русскоговорящих представителей, проживающих за рубежом. Главный функционал версии 1.0 включает в себя: возможности комфортного общения, создание групповых и личных чатов, информацию о мероприятиях и событиях и другое.

Во второй половине декабря состоялась итоговая онлайн-конференция соотечественников «Взгляд в будущее», встреча объединила соотечественников от 14 лет со всего мира. В рамках конференции состоялись выступления представителей Министерства иностранных дел, Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) и других. Российские соотечественники обменялись опытом деятельности за рубежом, обсудили планы на 2022 год, особое внимание уделив обсуждению по усовершенствованию АИС «Молодые соотечественники».

На сегодняшний день пользователи платформы представляют более 100 стран: Украина, Казахстан, Польша, Кыргызстан, Испания, Италия, Молдова, Турция, Латвия, Болгария, Узбекистан, Туркменистан, Беларусь, Великобритания, США, Германия, Азербайджан, Египет, Армения, Грузия, Израиль, Алжир, Эстония, Индия, Франция, Сирия, Таджикистан, Бельгия, Ирландия, Ливан, Перу, Хорватия, Австрия, Кипр, Норвегия, Малайзия, Мексика, Швеция, Япония и другие.

Платформа «Молодые соотечественники» поддерживает инициативы русскоязычной молодёжи за рубежом: например, региональная инициатива соотечественников из Аргентины — проведение флешмоба ко Дню Государственного флага Российской Федерации — вышла на международный уровень, объединив соотечественников из разных стран.

Отметим, впервые идея создания платформы «Молодые соотечественники» была высказана самими молодыми соотечественниками в 2017 году и впоследствии поддержана Министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Зарегистрироваться в системе может любой российский соотечественник, проживающий за рубежом, в возрасте от 14 лет: статус «Наблюдатель» (от 14 до 18 лет), статус «Активный пользователь» (от 18 до 40 лет), статус «Наставник» (старше 40 лет, каждая заявка рассматривается индивидуально).

Турция снижает импортные пошлины на х/к плоский прокат из нержавеющей стали

Как сообщает Yieh.com, согласно сообщению, опубликованному в Turkish Official Gazette, Турция снизила импортную пошлину на х/к плоский прокат из нержавеющей стали с 12% до 8%, которая вступила в силу 1 января 2022 года.

Участвующие продукты имеют коды HS 721931000000, 721932100000, 721932900000, 721933100000, 721933900000, 721934100000, 721934900000, 721935100000, 721935900000, 722020210011, 722020290011, 722020410011, 722020490011, 72202020810011, 722020810011 и 722020810011.

Статистические данные Турецкого статистического института (TUIK) показали, что импорт х/к плоского проката из нержавеющей стали в Турцию составил примерно 275 500 тонн за первые 11 месяцев 2021 года, из которых Китай был крупнейшим источником импорта - примерно 94 100 тонн. за ними следуют 40 400 тонн Индонезии, 30 600 тонн Испании, 25 900 тонн Тайваня и 19 400 тонн Италии.

Прогноз: жильё в Испании продолжит дорожать в 2022 году

Но инвестиции в недвижимость будут набирать обороты.

Ситуация. Цены на жилье в Испании вырастут примерно на 4% в 2022 году из-за подорожания сырья и блокировки международной торговли, согласно отчёту CaixaBank.

Подробности. По оценкам компании, бум, наблюдавшийся в секторе в этом году, в 2022 году замедлится, в результате чего объём транзакций будет аналогичен уровню до пандемии. В 2021 году количество сданных в эксплуатацию новостроек не только превысило доковидный уровень, но и находится на максимуме с 2012 года. Но в отчёте уточняется, что эти цифры не отражают текущую ситуацию с предложениями новых домов, поскольку относятся к рекламным акциям, начатым несколько лет назад.

На деле новое предложение по-прежнему «отстаёт»: количество разрешений, выданное на новые проекты с января по сентябрь 2021 года, было на 3,9% ниже того же периода 2019 года.

Перспективы

-Среди благоприятных перспектив для сектора недвижимости, обозначенных в отчёте – рост спроса и вмешательство европейских фондов реконструкции, которые будут направлять средства на восстановление жилого фонда. Аналитики также отмечают, что благоприятные условия финансирования продолжат поддерживать инвестиции в недвижимость.

-В отчёте подчеркивается, что рост цен на сырьё и блокирование международной торговли «могут препятствовать восстановлению предложения». По данным Евростата, затраты сектора растут более чем на 12% в год, а цены на определённые товары – более чем на 15%. А недавнее исследование Национальной строительной конфедерации (CNC) показывает, что 75% компаний испытали некоторую нехватку или нетипичную задержку в поставке древесины, алюминия или стали.

-В сентябре 2021 года темпы роста цен восстанавливались и превысили докандемический уровень, причём тенденция наблюдалась во всех сообществах. А с ноября 2020 года жильё на побережье Испании подорожало почти на 14%. Центробанк Испании считает цены на недвижимость в стране завышенными.

Автор: Виктория Закирова

Источник: Market Research Telecast

Enel Green Power España построит три ветропарка в испанской провинции Куэнка

Endesa, действуя через свое подразделение по возобновляемым источникам энергии Enel Green Power España (EGPE), начала строительство ветряного кластера Кампильо, состоящего из трех ветропарков, которые компания строит на территории между городами Кампильо-де-Альтобуэй и Энгиданос в провинции Куэнка.

Endesa инвестирует около 256 миллионов евро в строительство этих трех ветропарков и привлечет к выполнению работ около 350 местных жителей в соответствии с Планом создания общей ценности, который ее дочерняя компания в области возобновляемых источников энергии EGPE применяет при строительстве всех своих электростанций.

Установленная мощность Кампильо I составит около 76,8 МВт, а Кампильо II и III – по 91,2 МВт для каждого ветропарка. Эти три станции будут производить примерно 660 ГВтч в год, что более чем вдвое превышает годовое потребление электроэнергии в таком городе, как Куэнка.

В рамках реализации этого проекта, который также будет включать четыре электрические подстанции и три высоковольтные линии, Endesa ведет постоянный диалог с местными представителями и компетентными органами, чтобы достичь соглашения о том, как будут проводиться работы, минимизируя влияние на окружающую среду и обеспечивая максимальное социальное воздействие.

Это один из приоритетов Endesa, когда речь идет о развитии возобновляемых источников энергии в соответствии с заявленной в ноябре целью достижения нулевого уровня выбросов к 2040 году. Строительство всех проектов в сфере возобновляемой энергетики основано на модели «Устойчивая строительная площадка» Enel Green Power, включая установку фотоэлектрических солнечных панелей для удовлетворения части потребностей в электроэнергии во время строительных работ и внедрение мер по сокращению расхода воды за счет установки резервуаров и систем сбора дождевой воды. Кроме того, будет установлена зарядная станция для электромобилей и дефибрилляторов. После завершения работ часть оборудования будет передана в дар местным властям для общественного использования.

Кроме того, проект строительства ветропарков Кампильо станет первым, при реализации которого с компаниями, ответственными за выполнение работ, подписан договор «Альянса». В рамках этого договора между различными контрагентами и EGPE будет налажено взаимодействие и сотрудничество для достижения синергетического эффекта и стимулирования обмена идеями и опытом. Цели этого сотрудничества – улучшить охрану труда и промышленную безопасность, снизить риски и дополнительные расходы, а также ускорить ход реализации проекта.

После завершения строительства этих ветропарков часть вырабатываемой ими электроэнергии будет поставляться международной фармацевтической компании Johnson & Johnson, с которой Endesa подписала Виртуальное соглашение о приобретении электроэнергии (VPPA) в июле прошлого года. Данное соглашение предусматривает поставку электроэнергии, вырабатываемой солнечными и ветровыми объектами генерации. На ветропарки Кампильо II и III будет приходиться примерно 80% вырабатываемой энергии, а оставшиеся 20% - на солнечную электростанцию Веракрус мощностью 47 МВт в Бадахосе. Благодаря соглашению электроэнергия из ВИЭ, поставляемая компании Johnson & Johnson, позволит избежать около 130 720 тонн выбросов углекислого газа в атмосферу ежегодно.

В настоящее время Endesa управляет объектами на основе ВИЭ мощностью более 7 779 МВт в Испании через EGPE, где 4 745 МВт вырабатываются гидроэлектростанциями; 2 422 МВт энергии приходятся на ветропарки, 609 МВт – это солнечная энергия и 3 МВт энергии приходятся на другие возобновляемые источники.

Enel Green Power - глобальная бизнес-линия группы Enel по развитию и управлению возобновляемыми источниками энергии по всему миру. Enel Green Power представлена в Европе, Северной и Южной Америке, Азии, Африке и в Тихоокеанском регионе. Enel Green Power является мировым лидером в секторе «зеленой» энергетики и управляет объектами совокупной установленной мощностью около 51 ГВт. В портфель активов входят объекты солнечной и ветрогенерации, гидроэлектростанции и геотермальные электростанции. Enel Green Power активно работает над внедрением инновационных технологий на объектах возобновляемых источников энергии.

Endesa - крупнейшая энергетическая компания Испании и вторая по величине в Португалии. Endesa осуществляет полный комплекс деловых операций: от генерации электроэнергии до маркетинга, а также через Endesa X предлагает дополнительные услуги, направленные на декарбонизацию энергопотребления в жилом секторе, на предприятиях, в промышленности и в государственных административных органах. Endesa твердо привержена ЦУР ООН и поэтому решительно поддерживает развитие возобновляемых источников энергии через Enel Green Power España, электрификацию экономики и корпоративную социальную ответственность. Фонд Endesa Foundation также активно занимается вопросами корпоративной социальной ответственности. Штат компании насчитывает около 10 000 сотрудников. Endesa является дочерней компанией Enel, крупнейшей энергетической группы компаний в Европе.

Alcoa договорилась с работниками завода San Ciprian о его закрытии

Как сообщает Dow Jones со ссылкой на Министерство промышленности Испании, Alcoa Corp. достигла соглашения с работниками о закрытии электролизного производства первичного алюминия на заводе San Ciprian в Испании на два года – на фоне роста цен на электроэнергию в Европе. Программа остановки предприятия предусматривает одновременное инвестирование $103 млн в мощности завода и попытки заново заключить долгосрочные контракты на поставку электроэнергии. Компания заявила, что не будет увольнять работников в течение ближайших 4 лет. Для выполнения обязательств перед рядом потребителей на заводе будет переплавляться алюминиевый лом.

По словам министра промышленности Рейэса Марото, договор между компанией и работниками поддерживают власти Испании, так как он позволит избежать потери рабочих мест и гарантировать получение инвестиций.

San Ciprian в течение нескольких лет нес убытки ввиду высоких затрат на электроэнергию и низких алюминиевых цен, стремясь сохранить рентабельность. Alcoa в течение продолжительного периода времени пыталась закрыть предприятие. В 2020 г. компания хотела уволить 500 работников, но была вынуждена отказаться от этого плана после того, как испанский суд объявил данное решение Alcoa «ничтожным».

Испанский Tubacex продает Tubos Mecánicos компании Hierros Añón

Как сообщает Yieh.com , компания Tubacex, производитель бесшовных труб из нержавеющей стали и высоколегированных труб в Испании, объявила о продаже Tubos Mecánicos металлургической группе Hierros Añón за €25 млн. Hierros Añón - это семейный бизнес в Галисии, специализирующийся на производстве и продаже стальной продукции, в основном для рынка Испании.

Посредством этой сделки Tubacex вышла из нестратегического актива, чтобы укрепить свой баланс и обеспечить свой будущий рост в соответствии с переходом на энергетику.

Tubos Mecánicos - дистрибьютор прутков и труб из углеродистой стали, закупаемых у третьих лиц для промышленного сектора, и имеет шесть складов в Барселоне, Сарагосе, Алаве, Галисии, Мадриде и Валенсии.

Минобрнауки России выделило 1,5 млрд рублей на исследования и разработки в области искусственного интеллекта

Развитие проектов, в которых используются технологии интернета вещей и больших данных, разработка и внедрение в вузы образовательного модуля «Системы искусственного интеллекта»: подводим итоги работы Минобрнауки России в сфере искусственного интеллекта.

Исследования и разработки

В 2021 году Министерство науки и высшего образования РФ поддержало 24 проекта в области искусственного интеллекта (ИИ) на сумму более 1,5 млрд рублей.