Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

КОМПАНИИ УКРЕПЛЯЮТСЯ, СТРАНЫ СЛАБЕЮТ

ВАН ВЭНЬ

Исполнительный декан Института финансовых исследований «Чунъян» Китайского народного университета (RDCY).

Вспышка COVID-19 разрушает привычную систему управления, международная структура власти становится ещё более фрагментированной, стратифицированной и регионализованной. Эпоха глобализации, в которой господствовала одна страна или группа стран, подошла к концу. В международном порядке более не могут доминировать G2, G7 или G20. Вместо этого на глобальные события на разных уровнях теперь влияет n различных сил, так сказать, “Gn”.

В Gn входят не только традиционные великие, но и региональные державы, международные структуры, неправительственные организации, финансовые учреждения, транснациональные корпорации, лидеры общественного мнения, аналитические центры и СМИ. Всё это образует запутанную международную сеть, размывая глобальные авторитеты, ломая суверенитет и ослабляя традиционную политическую структуру. Глобализация представляет собой более сложную ситуацию, чем в прошлом. Наиболее важным фактором является рост транснациональных компаний.

Возвышение «Компании», вероятно, было оборотной стороной ужаса и негатива последних восьми месяцев.

Эпидемия COVID-19 вызвала на сегодняшний момент более 44 млн заражений и 1 млн смертей. Правительства всех государств находятся под огромным давлением. Во многих странах наблюдается экономический спад, политические трудности и социальный хаос. Однако большинство транснациональных корпораций извлекли из этого пользу.

Рыночная стоимость крупных компаний выросла более чем на 80 процентов за десять месяцев 2020 года. Возьмём для примера 17 сентября: рыночная стоимость Apple составила 1,9 трлн долларов, что на 210 процентов больше, чем в 2019 г., когда она составляла 896 млрд долларов; рыночная стоимость Microsoft составила 1,55 трлн долларов, увеличившись на 165 процентов по сравнению с 905 млрд долларов в 2019 году. Эта тенденция роста сохраняется.

С ВВП, напротив, дело обстоит совершенно иначе. Согласно докладу «Перспективы развития мировой экономики», опубликованному МВФ в конце июня, ожидается, что спад мирового ВВП в 2020 г. составит 4,9 процента. Ранее речь шла только о 3 процентах. Спад ВВП США составит 5,9 процента, по сравнению с докризисным прогнозом сокращение на 8 процентов. Спад ВВП еврозоны составит 7,5 процента, сокращение на 10,2 процента по сравнению с предыдущим прогнозом. За исключением нескольких стран, таких как Китай и Вьетнам, отрицательный рост в 2020 г. покажет ВВП более 170 стран.

Нельзя отрицать, что величайший с 1945 г. кризис человечества привёл к K-образному разделению экономического роста, при котором резко выросли прибыли в финансовой индустрии, у пяти американских технологических гигантов (FAANG), в сфере логистики, потребительских товаров и онлайн-образования. При этом туризм сократился в 2020 г. на 79 процентов, а рынок предметов роскоши (включая косметику и украшения), развлечений и спорта продолжает рушиться.

К сожалению, государство как организация находится в нижней половине К-образного графика. Согласно предыдущему прогнозу ВТО, мировая торговля в 2020 г. будет сокращаться в диапазоне от -13 процентов до -32 процентов. Индекс деловой активности (PMI) долгое время будет ниже 50 процентов – черты между процветанием и падением.

Можно вспомнить как минимум три компании с более чем тысячелетней историей. Это отель «Кэюнкан» в горах Акаиси в Японии, который был основан в 705 г., ресторан St. Peter Stiftskulinarium в австрийском Зальцбурге, основанный в 803 г. и Sean’s Bar в ирландском Атлоне, который, как утверждается, существует с 900 г. нашей эры.

Есть бесчисленное количество компаний, проработавших сотни лет, не говоря уже о семейных предприятиях с более чем двухсотлетней историей. Подумайте, сколько стран имеют историю более пятисот лет? А как насчёт правительств с историей более двухсот лет? Может, пересчитаем их по пальцам?

Наука обращала внимание и на корпоративное банкротство, и на взлёты и падения государств, но они обсуждались в рамках разных дисциплин. В деловой среде больше фиксируются на работе и успехе компаний, в то время как международные политологические круги обсуждают государства. При этом, похоже, не обсуждается, что компании и страны значат для развития человечества как организационные формы человеческой цивилизации.

Компании как явление возникли позже государства, но значимость компаний растёт, это продолжится и в будущем. В настоящее время рыночная стоимость ведущих транснациональных компаний намного превышает экономические масштабы большинства стран. Рыночная стоимость пяти крупнейших компаний мира сравнима с национальными ВВП из первой двадцатки.

Очевидным знаком ослабления государства является то, что компании из топ-100 по рыночной стоимости могли бы войти в топ-65 мирового ВВП. Экономический масштаб стран, не попадающих по ВВП в первые 65, уступает рыночной стоимости ста крупнейших компаний мира. Другими словами, размер национальной экономики примерно 2/3 мировых стран меньше, чем рыночная стоимость транснациональных компаний из первой сотни.

Что ещё хуже, глобализация ведёт к «фрагментации» стран. В 1945 г. в Организации Объединённых Наций было всего 51 государство. В 2009 г. их уже 192. На данный момент, если помимо официальных членов ООН учитывать территории, которые называют себя «государствами», но не получили широкого признания, выйдет более двухсот международных акторов. После окончания холодной войны информационная революция, распространение транснациональной культуры и идеологии, а также развитие транспортной сети значительно сократили физическое расстояние между людьми и странами, но национальное разделение всё ещё продолжается. Советский Союз, Югославия, Чехословакия, Судан и Украина раскололись. Следующая волна может охватить Великобританию, Испанию и даже США. Недаром звучат призывы к независимости штатов.

В мире около 4 тысяч этносов. Только в половине стран население состоит из одной этнической группы более чем на 75 процентов. Есть около девяноста стран с населением менее 5 млн и тридцать стран с населением менее 500 тысяч человек. Большинство сверхмалых стран, таких как Люксембург, Сейшельские острова и Доминика, по сути, представляют собой небольшие компании.

Понятно, что корпорации будут становиться сильнее, а страны – более раздробленными. В результате слияния, реорганизации и инвестиций теперь есть компании с рыночной стоимостью более 2 трлн долларов США. Можно представить, что рыночная стоимость крупнейшей в мире компании в течение двадцати лет превысит ВВП крупнейшей экономики мира. А небольшие страны, вероятно, будут всё больше контролироваться компаниями.

Нам нужно глубоко задуматься над этим вопросом. В условиях пандемии мы обнаруживаем, что скорость приспособления компаний к ситуации явно выше, чем скорость действий государства в условиях кризиса. Компания вообще должна быть более предприимчивой, чем страна. А в условиях жёсткой конкуренции компании вынуждены модернизироваться быстрее, чем государства.

Более двухсот лет назад французский мыслитель Руссо размышлял об «упадке государства». Карл Маркс твёрдо верил, что государство и классы в конце концов вымрут. Двадцать лет назад Александр Вендт и другие учёные-международники обсуждали, не похоже ли государство на человека. Имелось в виду, что страны, возможно, живут, стареют, болеют и умирают, как люди.

Сейчас кажется, что у стран, действительно, есть продолжительность жизни.

На этом фоне COVID-19 заставляет присмотреться к моделям организационного управления. Теоретически большинство компаний управляются и оценивают свою эффективность в соответствии с принципами элитизма. Те, у кого больше акций, избирают руководство компании. Большинство стран, следуя модели западной избирательной демократии, сформированной более двухсот лет назад, руководствуются принципами популизма и внедрили систему управления, основанную на равных правах и процедурной оценке. Кто получил больше голосов, тот может стать лидером страны, но действовать он должен в соответствии с процедурой. Процедура находится на первом месте, а насколько хорош(а) или плох(а) лидер – это уже вторично.

Эффективных компаний много, но всё меньше и меньше эффективных государств. Сравнение компаний со странами, безусловно, тема новая и спорная. Но она выглядит вполне легитимной сейчас, когда вспышка COVID-19 побуждает нас задуматься об управленческих методах и принципах. История начинается, а не заканчивается.

Комментарий был заказан Международным дискуссионным клубом «Валдай» и впервые опубликован на сайте клуба в разделе «Аналитика».

COVID-19, ИЛИ КОНЕЦ ЭПОХИ ЦИФРОВОЙ НЕВИННОСТИ

ТОМА ГОМАР

Директор Французского института международных отношений (IFRI)

«Любая сила рано или поздно исчерпывает свой потенциал; нельзя вечно быть локомотивом истории. Европа, которая переняла эту роль у Азии три тысячи лет назад, не сможет удерживать её вечно»[1].

В ситуации разразившегося в этом году кризиса пророчество французского историка Эрнеста Лависса (1842–1922) звучит особенно актуально. Основная проблема – переход инициативы от Европы к Азии и сохранение Европой способности выступать «движущей силой истории», или, выражаясь более приземлённым языком, удерживать «лидерский потенциал»[2]. На фоне пандемии и вызванного ею санитарно-технологического кризиса (причины – санитарного свойства, следствия – технологического) этот потенциал проходит проверку на прочность. Пандемия заморозила процесс глобализации и ограничила свободу передвижения четырёх с лишним миллиардов человек, которых власти под давлением медиков обрекли на изоляцию. Между тем, виртуальные связи между ними никогда не были так тесны.

Для нынешней ситуации характерны две особенности. Первая – несоответствие масштаба принимаемых мер числу жертв (по сравнению с прежними демографическими кризисами). Вторая – контраст между материальностью санитарных средств, необходимых для победы над эпидемией (больничные койки, маски, тесты etc.), и нематериальностью задействованных для её преодоления средств политических (развитие коммуникаций, медиасреды, цифровых решений и прочее). Кризис вписывается в контекст интеллектуального сотрудничества, соперничества и противостояния, иначе говоря – мобилизации, ориентирования и контроля умов, и конечной целью является насаждение определённых моделей управления и поведения.

Остаётся понять, ослабляют ли новые технологии «лидерский потенциал» (способность, которой наделены очень немногие) или, наоборот, укрепляют его. Ответ на поставленный вопрос зависит от конкретного региона, государства и организации; в различиях между ними проглядывают ростки будущих беспорядков. Кризис, «охвативший весь земной шар», устанавливает новые глобальные «разделительные линии», как их называл немецкий социолог Карл Шмитт (1888–1985)[3]. От этих линий зависит переход от одной пространственно-временной системы к другой, переход, ускоренный действием цифровых «платформ».

Оперируя всё большими массивами данных, они способствуют процессу перераспределения власти. В 1996 г. американский либертарианец, поэт и эссеист Джон Перри Барлоу (1947–2018) публикует «Декларацию независимости киберпространства», в которой обращается к властям со следующими словами: «Мы должны провозгласить свободу наших виртуальных “я” от вашего владычества, даже если мы и согласны с тем, что вы продолжаете властвовать над нашими телами»[4].

COVID-19 положил конец эпохе цифровой невинности, обнаружив, что киберпространство превратилось для государства в излюбленную площадку внедрения систем контроля и в поле битвы различных держав.

Попутно обнаружилось, что эти два явления тесно связаны, по крайней мере, на трёх уровнях.

Геополитика

С геополитикой тесно связано понятие «метагеография», что означает в данном случае разделение земного пространства на крупные географические зоны. С её помощью становится возможным разговор о стратегическом равновесии между ними, международном разделении труда и цепочках добавленной стоимости. В контексте размышлений об установлении нового баланса сил задачей номер один представляется определение позиций, выработка ментальных карт.

К геополитике эпидемии

Последние сорок лет Азию называют самым интенсивно развивающимся регионом в мире, причём причины подъёма нередко ищут в её культурной специфике. Обостряя противоречия между Востоком и Западом, пандемия коронавируса подспудно утверждает в умах мысль о возможности перехода от острой конкуренции между ними к открытой конфронтации, не ограничивающейся экономической сферой. Говоря о многовековой культуре этого региона или сосредотачиваясь на феномене его нынешнего экономического роста, участники дискуссий полностью игнорируют вопрос о политических различиях между европейской и азиатской моделями, различиях, «которые ощутимы сейчас и ещё больше дадут о себе знать в ближайшем будущем, сопрягая современную геополитику и геоэкономику с медленной динамикой цивилизаций»[5]. Пандемия заставляет задуматься об условиях разделения или, напротив, сплочения Востока и Запада.

В «Итоге истории» французский учёный Рене Груссе (1885–1952) констатирует, что Европа открывала Восток трижды: при Александре Македонском, в эпоху Марко Поло и в Новое время (начиная с XVI века). Каждый раз такое открытие, говорит он, становилось для европейцев сюрпризом. Носители «средиземноморских традиций» обнаруживали другие традиции, не менее древние, чем их собственные, пусть они и были «сотканы из элементов на первый взгляд совершенно непонятных»[6]. Ключевую роль в сближении Востока и Запада сыграли иезуиты (особенно Маттео Риччи, 1552–1610), благодаря которым в результате сотрудничества в области картографии и унификации систем летосчисления удалось привести к общему знаменателю представления о времени и пространстве[7].

«Открытие» в ХХ веке Китая американцами послужило началом новой эры глобального капитализма. Рене Груссе ещё в 1946 г. предвидел момент, когда Китай по объёмам производства обгонит Соединённые Штаты и Поднебесная станет новой Америкой: «С этого дня азиатский рынок сбыта будет для Америки закрыт; хуже того, Китай превратится в её опаснейшего конкурента»[8]. Именно это мы и наблюдаем сейчас, констатируя, что встреча Востока с Западом, в частности США с Китаем, так и не состоялась: никогда ещё за последние сорок лет уровень недоверия между двумя странами не был так высок.

К новой грамматике цивилизаций

С появлением так называемой всемирной истории её перестали излагать с позиций европоцентризма. Например, индийский писатель Панкадж Мишра полагает, что если для Европы и США история ХХ столетия в значительной степени определяется двумя мировыми войнами, то для большинства иных стран узловым событием этого периода является политическое пробуждение Азии[9]. Под тем же углом историю нередко рассматривают и в Сингапуре, где прославление «азиатских ценностей» является важной частью геополитического дискурса. Рупором этого движения выступает сингапурский дипломат Кишор Махбубани: он пишет, что Запад пал жертвой собственного высокомерия и сдаёт позиции Китаю и Индии[10]. Со своей стороны, индийско-американский политолог Параг Ханна рассматривает возвращение Азии «на арену мировой истории как вполне закономерное событие»[11]. Азия не должна подменять собой Запад, но может заставить его измениться, как он в своё время изменил её под себя.

Тем временем Китай всерьёз готовится взять на себя роль мирового лидера. С точки зрения китайского учёного Янь Сюэтуна, подобный переворот становится возможным, когда восходящая держава проявляет «большие умение и эффективность», нежели держава, почивающая на лаврах мирового лидерства. Первым шагом на пути к «международному авторитету» и к «стратегической надёжности» становятся «моральные действия», моральные – с позиции общечеловеческих ценностей[12].

В этом смысле нелишним было бы вернуться к спору американских политологов Фрэнсиса Фукуямы и Сэмюэля Хантингтона. Первый увидел в падении Берлинской стены признак решительной победы демократии и рыночных принципов, позабыв о подавлении демонстрации на площади Тяньаньмэнь. Второй предсказывал «столкновение цивилизаций», считая, что главными линиями раскола станут культурные, религиозные и расовые различия между ними.

Теперь, через тридцать лет, резонно было бы задаться вопросом, какое из двух событий – подавление тяньаньмэньского восстания или падение берлинской стены – определило направление глобализации. Трагедия 11 сентября 2001 г. и её последствия подтвердили мысль Хантингтона, тогда как вступление Китая во Всемирную торговую организацию в том же году свидетельствовало о справедливости выводов Фукуямы.

Одно можно сказать точно: западный модернизм вызывал отторжение и подталкивал к утверждению собственной идентичности у многих незападных стран на протяжении последних тридцати лет.

Бесспорно также и то, что из всех мировых держав Китай остаётся единственной, где государственная идеология после окончания холодной войны не претерпела практически никаких изменений[13].

К новой иерархии ценностей

Идеологическая среда, в которой распространяется коронавирус, в последнее время значительно эволюционировала, что осталось незамеченным западным обществом, считающим исповедуемые им ценности универсальными. Нередко можно услышать, что успехом своей борьбы с коронавирусом Тайвань, Корея и Сингапур обязаны «азиатским ценностям», ставящим интересы коллектива выше интересов личности (если кратко выразить их суть). В 1994 г. бывший сингапурский премьер-министр Ли Куан Ю (1923–2015) беседовал на эту тему с американским политологом Фаридом Закарией[14]. Перечитывая их разговор, видишь, насколько нынешние программы «слежения» за больными коронавирусом напоминают сингапурские методы контроля и лечения людей с наркозависимостью. По мнению Ли Куан Ю, Запад превратил идею о неприкосновенности прав человека в догму, нанося ущерб интересам семьи, которая остаётся основой социальной организации. И у правительства нет права подменять её собой.

Именно сингапурская модель вдохновила Дэн Сяопина. Помимо её экономической эффективности, культа меритократии и конфуцианской этики, китайским властям пришлась по душе перспектива бурного экономического роста без необходимости демократизировать страну по западному образцу. С самого начала они пытались подвести под свою модель теоретическую базу, подчеркивая её эффективность в отличие от американской системы: «Нравится вам или нет китайская модель, она имеет преимущества перед неуправляемыми западными демократиями. Сегодняшний Китай – сильное и процветающее государство, воплощение энергии и эффективности […]. Может быть, и Америке стоит чему-то поучиться у Китая» (из передовицы в «Жэньминь жибао», июль 2017 г.)[15].

Коронавирус дал толчок новой волне государственной пропаганды в КНР. Китайские власти эксплуатируют антизападные настроения, воцарившиеся в последнее десятилетие в Китае, России и большинстве исламских государств. Западная культура и её претензии на универсальность «в очередной раз» наталкиваются на «отпор местного населения»[16]. Французский философ Шанталь Дельсоль полагает, что «столкновение цивилизаций» выразилось, прежде всего, в широкомасштабном «антизападном движении».

Отторжение Запада сопровождается ростом амбиций у руководства китайской компартии, которая привлекает самые современные технологии для установления полного контроля над мыслями.

Искусственный интеллект и большие данные призваны оптимизировать экономическое развитие с помощью системы социального контроля, задействовав огромные массивы информации в сочетании с технологией «социального кредита», соединение которых позволит государству создать «одну из самых совершенных систем наблюдения за собственными гражданами»[17]. Не будем обсуждать здесь, насколько этот проект осуществим на практике; отметим лишь, что с появлением коронавируса ситуация кардинально изменилась: теперь речь идёт не столько о внедрении «общечеловеческих ценностей» на Востоке, сколько о распространении «азиатских ценностей» на Западе, где они прививаются с помощью новейших технологий.

Международная политика

Из восьми описываемых Сэмюэлем Хантингтоном цивилизаций самыми опасными для слабеющего Запада он считал исламские страны и Китай; он даже предсказывал образование «исламо-конфуцианского союза». Что можно сказать об этом сейчас, когда сменилось целое поколение? Последствия санитарно-технологического кризиса в энергетической, климатической и цифровой сферах видны уже сейчас. Он выявляет готовность разных регионов мира, и прежде всего Европы, адаптироваться к китайским и американским формам «империализма взаимопроникновения»[18].

Влияние Китая в исламском регионе

Распространение коронавируса и снижение цены на нефть (меньше 20 долларов за баррель) изменили баланс сил в арабо-мусульманском мире и сказались на взаимоотношениях богатого нефтью региона со странами, чья промышленность зависит от её поставок. Три главных производителя нефти – Соединённые Штаты, Саудовская Аравия и Россия – затеяли ценовую войну, стремясь укрепить позиции на рынке за счёт конкурентов. С введением режима изоляции три ключевых импортёра нефти – Китай, Индия и Европейский союз – в той или иной степени остановили производственные мощности, вызвав резкое падение спроса. Америка, в отличие от Китая, Индии и Евросоюза, ещё до кризиса обладала достаточно гибкой энергетической системой, создавшей условия для ухода с Ближнего Востока, начатого при Бараке Обаме и продолженного ускоренными темпами при Дональде Трампе. Россия сумела воспользоваться уходом американцев из региона, чтобы утвердить там своё влияние под прикрытием военной операции в Сирии, но её интересы разительно отличаются от интересов Китая. Китайская энергоёмкая экономическая модель требует выстраивания долгосрочных отношений со странами-производителями (так же дело обстоит и с Индией). К 2030 г. на долю Индии и Китая будет приходиться в целом более 50 процентов импорта мировой нефти, что объясняет попытки этих двух стран обеспечить безопасные морские пути её доставки.

Пандемия не только углубила и ускорила общие тенденции, наметившиеся до её начала, – в скором времени она может привести к изменению статуса трёх конкретных государств. Помимо них, можно так же упомянуть жёсткие меры контроля, введённые Пекином под предлогом борьбы с терроризмом по отношению к мусульманскому населению провинции Синьцзян.

Первое из них – Иран, которому пришлось испытать на себе всю тяжесть санитарного кризиса и снижения цен на нефть. Санкции, введённые против Тегерана, не помешали ему проводить масштабные военные операции и осуществлять прямое влияние на четыре столицы: Бейрут, Дамаск, Багдад и Сану. Чтобы иметь для этого средства, Иран должен продолжать экспортировать нефть в Китай, который в ответ инвестирует в иранскую экономику. Можно ожидать, что пандемия ещё больше сблизит Тегеран с Пекином, особенно если учесть, что в свете американских выборов напряжённость в отношениях Ирана с США, по всей видимости, усилится.

Второе государство – Саудовская Аравия, которая, несмотря на падение цен на нефть, достаточно кредитоспособна для того, чтобы рефинансировать долги и привлекать инвестиции. Подвергшись нападению Ирана, она познала на собственном опыте ограниченность военной поддержки, какую можно в подобных случаях ожидать от Америки и Европы. Сближение с Россией было кратким и закончилось разрывом Москвы с ОПЕК, что привело к ценовой войне, усилившей дисбаланс между спросом и предложением (договорённости были восстановлены и расширены после новых переговоров – прим. ред.). Китай – второй после Японии торговый партнёр саудитов, что должно заставить Эр-Рияд наращивать связи с Пекином. Результатом станет ещё большее вовлечение Китая в дела Ближнего Востока, чему будет способствовать антагонизм между Саудовской Аравией и Ираном.

Третье государство, Египет, страна с многовековой историей и многомиллионным населением, как никто другой может претендовать на роль лидера в суннитском мире, он противостоит, с одной стороны, Саудовской Аравии и Объединённым Арабским Эмиратам, а с другой – Турции и Катару. Получая финансовую помощь от Саудовской Аравии, Египет, тем не менее, вновь вступил в полосу экономического кризиса и политических репрессий, что не может не содействовать поискам иных источников финансирования. Идя на сближение с Египтом, Китай демонстрирует, что имеет прочный интерес к Красному морю и что строительство военной базы в Джибути не было случайностью. Египет – ключ к реализации его проекта по выходу в Средиземное море, и это заставляет внимательно следить за эволюцией связей Пекина с Тунисом и Алжиром. Эпидемия ускорила проникновение Китая в средиземноморский регион, вот уже несколько лет покинутый американцами. Серьёзный вызов для европейцев, оставленных на произвол судьбы.

Обострение китайско-американских противоречий в Европе

Исключительное внимание к треугольнику Китай/Европа/Соединённые Штаты объясняется тем фактом, что в совокупности они производят более 50 процентов мирового ВВП. Однако на ситуацию с COVID-19 влияют не совокупные усилия этих трёх стран, а отдельные действия каждой из них. США продолжат проводить точечную политику, считая приоритетом поддержку стратегических секторов. Государства могут поощрять политику возвращения производства на национальную территорию (как, например, в Японии), но в конечном итоге экономические субъекты принимают решения в соответствии с собственной экономической стратегией. В Китае же экономические субъекты, находясь под строгим надзором государства, выступают послушными исполнителями решений КПК. Вопреки распространённому мнению, Китай не занимается скупкой всего на свете, но приобретает лишь то, что ему нужно для ослабления зависимости от внешнего мира[19]. В то же время он стремится к первенству в области высоких технологий, чтобы оспаривать у Америки роль мирового лидера.

Американская реакция на пандемию коронавируса отражает всю меру дезорганизации федерального правительства после четырёх лет президентства Трампа.

Весь мир замер в ожидании выборов ноября 2020 г., но, каковы бы ни были их результаты, едва ли есть основания надеяться на отказ Соединённых Штатов от политики силы. Напротив, нынешняя пандемия может послужить прелюдией к некоему «технологическому блицкригу». Это словосочетание, прозвучавшее недавно в речи генерального прокурора США Уильяма Барра (который начинал свою карьеру в ЦРУ как специалист по Китаю), отражает представление американских властей о развёртывании сети 5G как о части глобальной технологической войны, исход которой решится во время следующего президентского срока[20].

Первенство в сфере 5G сулит большие перспективы; прибыль к 2025 г. может, по разным оценкам, составить до 23 трлн долларов. Уильям Барр отмечает здесь доминирующую роль Китая, который через компанию Huawei контролирует 40 процентов мирового рынка; на втором месте – Европа, у которой 31 процент (17 процентов у Nokia и 14 процентов у Ericsson). Не вспомнив о Samsung и прочих фирмах, Барр призывает срочно рассмотреть вопрос о партнёрстве между Америкой и компаниями Nokia и/или Ericsson. Властям европейских стран в ближайшие месяцы придётся уделять этой проблеме всё большее внимание. Китай планирует превратить развитие 5G в инструмент продвижения своего влияния в Европе и других частях света. Разногласия между государствами – членами ЕС по этому вопросу демонстрируют неспособность Евросоюза принимать не просто регулирующие, но стратегические решения. Если бы Европейская комиссия действительно озаботилась вопросами геополитики, она объявила бы развитие технологии 5G приоритетным направлением своей деятельности.

Соединённые Штаты сохраняют явное геополитическое преимущество перед Китаем и ЕС, поскольку именно их предприятия преобладают в технологическом секторе. Особенно тревожна ситуация с Евросоюзом. По состоянию на март 2019 г. из сорока ведущих мировых компаний (по уровню капитализации) – 27 американских, восемь китайских, одна корейская и всего четыре европейских (три швейцарских и одна британская). Из 27 американских предприятий шесть относятся к числу технологических, из восьми китайских таковых два. В Европе же самое крупное технологическое предприятие занимает в списке лишь 58-е место[21]. Такое положение дел заслуживает подробного анализа. А пока приходится констатировать, что в ходе кризиса позиции технологических предприятий могут только усилиться и что ЕС не располагает достаточным количеством крупных компаний, способных помешать конкурентам из Китая и Америки утверждаться на их территории.

Дипломатия

Геоэкономическая повестка почти не отражена в нынешних дипломатических контактах между Китаем и ЕС, включая и намеченную на вторую половину 2020 г. встречу на высшем уровне в Лейпциге под председательством Германии (планировавшийся на 14 сентября в Лейпциге саммит «ЕС – Китай» из-за пандемии прошёл в видеоформате – прим. ред.). Экспортная ориентация обеих стран позволила им с максимальной выгодой использовать глобализационные процессы, идущие в мире последние двадцать лет; укрепилось лидерство Германии, которая производит почти треть валового внутреннего продукта еврозоны. Не исключено, что в результате кризиса позиции Германии ещё больше укрепятся – за счёт Франции, Италии и Испании.

Эволюция китайской дипломатии

Во время кризиса Китай развернул в большинстве европейских столиц мощную пропагандистскую кампанию, пытаясь убедить Запад в эффективности своей модели и скрывая под прагматизмом идеологические мотивы. Прекрасно сознавая, какой ущерб пандемия нанесла репутации их страны, китайские дипломаты тщатся улучшить положение, подчёркивая значение, которое КНР придаёт связям с Европой, и уверенно заявляя, что 2020 г. должен стать «судьбоносным для отношений Китая и ЕС» ввиду готовящихся многочисленных встреч на высшем уровне[22]. Китайская позиция привлекательна своей последовательностью: ухудшение китайско-американских и европейско-американских отношений даёт Европейскому союзу уникальную возможность «поработать с Китаем». ЕС при этом должен воздерживаться от любых протекционистских мер, делающих его закрытым и враждебным к Китаю. Это момент истины для Китая и Европы. Такой открытый подход позволяет более детально взглянуть на европейско-американские отношения, сильно пострадавшие от пандемии.

Европейскую стабильность подорвали два обстоятельства: отсутствие какой бы то ни было координации действий с Вашингтоном и подчёркнутое нежелание американцев выступать с позиций лидера. Европейские дипломаты обескуражены тем, что теперь «роль Америки свелась к минимуму» и вся привычная система понятий подлежит пересмотру[23]. Трамп, будучи верен себе, с первых же дней своего президентства начал оказывать экономическое давление на ЕС и военное – на НАТО, внося свой личный вклад в разобщение Европы, и так уже достаточно разобщённой благодаря европейско-китайскому соглашению «16 + 1» и двусторонним соглашениям, заключённым с Китаем отдельными европейскими государствами (например, с Италией в марте 2019 г.).

Иначе говоря, Европа превращается в арену борьбы за влияние между Соединёнными Штатами и Китаем. Вашингтону придётся приложить все силы для противодействия китайскому влиянию, одновременно пресекая робкие попытки европейцев обеспечить свою стратегическую автономию[24].

К многополярности без многосторонности

Китай использует сложившуюся ситуацию, чтобы представить себя надёжным партнёром, верным принципам международного сотрудничества и мультилатерализма. Его представители, сознавая все риски, уже открыто говорят о глобальной холодной войне, которая «стала бы бедствием не только для Китая и США, но и для ЕС»[25]. На самом же деле европейцы столкнулись с отрицанием принципов многосторонности, исходящим в равной степени и от Китая, и от Америки, хотя последняя – их ближайший союзник. Европе пришлось испытать на себе последствия четырёх лет планомерной деструктивной политики Соединённых Штатов и десяти лет не менее планомерных попыток китайской дипломатии взять под контроль аппарат ООН. По причине отсутствия у европейских стран сколько-нибудь внятной стратегии они вынуждены в вопросах климата учитывать мнение Пекина, а в вопросах технологий – мнение Вашингтона.

Сосредоточившись на трёхсторонних взаимоотношениях Китая, Европы и Соединённых Штатов, мы на время оставили без внимания две крупнейшие мировые державы – Россию и Индию (которые поддерживают друг с другом тесные связи), равно как и страны африканского континента и Латинской Америки. Между тем Индия остаётся одним из главных нереализованных направлений внешней политики Китая, тратящего слишком много стратегических ресурсов на соперничество с Америкой[26]. Последняя, учитывая её геополитической и геоэкономический вес в мире, выиграет от односторонности больше, нежели Китай. Европа же пытается по-новому строить отношения и с Россией, и с Турцией, и с Ираном, и с арабо-мусульманскими и африканскими странами, не теряя ни с кем из них связи. Удастся ли ей это, принимая во внимание неравномерность экономического развития стран – членов ЕС, углубившуюся ввиду пандемии?

Международные организации призваны противостоять натиску времени. Но ООН вследствие безучастности Америки, напористости Китая и выжидательной политики Европы, находится в тяжёлом положении. Соединённые Штаты (если их курс не изменится после предстоящих президентских выборов) больше не желают выступать гарантом ооновской системы. Они решили, что её поддержание обходится им слишком дорого: при больших вложениях никаких реальных выгод. Китай же, напротив, видит в ней инструмент для изоляции Тайваня и распространения своего влияния на весь мир. Что касается европейцев, то они отстаивают принципы мультилатерализма очень своеобразно: много разговоров, мало вложений.

Нынешний кризис поднимает проблему доверия к системе Организации Объединённых Наций и ко Всемирной организации здравоохранения.

Чтобы многосторонность превратилась в действенное средство, она должна измениться. Этот подход не выживет, если останется просто системой дипломатических служб и организаций, но может мало-помалу вылиться в постоянный процесс образования коалиций, состоящих из разнообразных структур, многонациональных компаний, церквей, неправительственных организаций, экспертных сетей.

Хотя подобный переход потребует решения ряда вопросов финансового и организационного свойства, он позволит добиться большей интеграции и влиять на создание общественных благ.

Экономика надзирающего капитализма

Санитарно-технологический кризис вынуждает государства переосмыслить содержание экономической дипломатии, особенно в том, что касается субъектов цифрового сектора. В центре споров о «слежении» оказался вопрос о допустимости использования личных данных и пределах применения принуждения. В этом смысле пандемия ускорила наступление эры надзирающего капитализма, когда сбор и использование персональных и коллективных данных стали привычным делом. Когда государства превращаются в сети, государственные функции присваивают цифровые платформы. Отсюда такое взаимопроникновение средств в структуре децентрализованных систем, которые, будь они публичные или частные, закрытые или общедоступные, в равной степени занимаются сбором сведений любого рода. Государство в этом отношении тоже весьма активно, с их помощью они совершенствуют свои службы и подчиняют последние нуждам общества. Но есть одна неприглядная деталь: тотальная слежка за гражданами. Устанавливая новый баланс сил, такая схема стирает границу между публичным и частным: государство всё чаще и чаще обращается к частным решениям, в то время как цифровые платформы предпочитают пользоваться публичными базами данных.

Из этого следуют две вещи.

Во-первых, распространение системы GovTech, то есть покупки и реализации публичными субъектами инновационных технических решений. В теории речь идёт о предоставлении персонализированных и инклюзивных услуг. На практике же это может означать быстрое сосредоточение власти в руках кучки публично-частных субъектов.

Во-вторых, углубление связей между государствами и цифровыми платформами. Последние отныне влияют на все виды экономической, политической и социальной деятельности. Если не говорить о декларациях принципов и разделения юрисдикций, мало какое из современных государств способно в одиночку регулировать поведение этих платформ. Между тем цифровые платформы являются одним из элементов суверенного государства. В США такие платформы пользуются значительной автономией по отношению к федеральной власти, но входят в состав кропотливо строящегося военно-цифрового комплекса. В Китае их держит под прямым контролем государственная власть. Европа же в этом смысле безоружна, неспособна включиться в соревнование. Если она в ответ на кризис не сделает крупных вложений, то сама обречёт себя на ещё более второстепенную роль, чем сейчас, особенно на фоне распространения 5G.

Последним средством изыскать новые финансовые ресурсы и сгладить социальное неравенство для государств, желающих отрегулировать взаимоотношения с цифровыми платформами и транснациональными компаниями, выступает налоговая система[27]. Нынешний кризис углубил линию разрыва, намеченную глобализацией: эта линия пролегает между национальными государствами, стремящимися повысить благосостояние собственных граждан в пределах своей юрисдикции, и транснациональными компаниями, заботящимися о благосостоянии своих акционеров. Для достижения этой цели транснациональные компании проворачивают операции глобального масштаба, избавив себя от какой-либо ответственности за их последствия и игнорируя, насколько это возможно, национальные юрисдикции[28]. Оптимизации в таких компаниях добиваются, играя на различиях в размере заработной платы, социальных условиях, законах в разных частях света, где находятся их филиалы. Развитие удалённой формы работы, чему немало способствовал режим изоляции, несомненно скажется на отношениях работника с работодателем и будет способствовать трансформации сектора услуг в развитых экономиках. Роботизация и дистанционная работа открывают новый этап в процессе глобализации, который выразится в ожесточённой конкуренции, осуществляющейся на расстоянии[29].

* * *

Нынешнюю пандемию часто сравнивают с чумной эпидемией «чёрной смерти» XIV века, которая, начавшись в центральной Азии в 1338 г., в 1348-м достигла Парижа. Её распространение шло по Шёлковому пути, который связывал Китай с Восточной Европой, через итальянские торговые маршруты, соединявшие черноморские и левантийские порты со всем остальным Средиземноморьем. Внезапно все эти маршруты вновь сделались актуальными. За несколько лет, пока свирепствовала чума, мир, по выражению арабского историка и философа Ибн Хальдуна, сократился до размеров «ковра, который можно было легко свернуть вместе со всем, что на нём находилось»[30].

Эпидемия чумы ознаменовала окончание эпохи невинности, обрушившись на средневековую Европу в момент, когда там наблюдался бурный рост населения. Европе потребовалось несколько поколений, чтобы оправиться и вступить в эпоху великих географических открытий.

Не угрожая миру столь серьёзными демографическими потерями, COVID-19 знаменует конец эры цифровой невинности. Для глобализации характерно усугубление взаимной зависимости стран, достигающейся с помощью сверхбыстрого распространения информационных и коммуникационных технологий, которые отныне пронизывают все сферы человеческой деятельности. Мечтам Джона Барлоу (см. «Декларацию независимости киберпространства») о появлении «цивилизации духа в киберпространстве», цивилизации более гуманной и справедливой, нежели цивилизация правительственная, пока не суждено сбыться. Синоним эффективности и индивидуализации, новые технологии, становясь орудием государственного контроля, ведут общество в эру надзирающего капитализма на фоне усиливающегося американо-китайского противостояния, принимающего разные формы. Таким образом, коронавирус ставит под сомнение способность управлять суверенными единицами, напоминая о старой дилемме эффективность / достоинство.

В своей книге «Все империи погибнут» французский историк Жан-Батист Дюрозель писал, что «в минуту коллективной опасности эффективность представляется более предпочтительной, чем достоинство», добавляя затем, что последнее остаётся важной потребностью человека, который «считает себя не частью толпы, но авторитетной, ответственной личностью». Как выразить эту потребность в мире, погрузившемся в цифру? Санитарные ограничения (а завтра, возможно, экологические) вынуждают нас срочно пересмотреть наши представления о техническом прогрессе.

Оригинал статьи опубликован в журнале Politique étrangère, №2, 2020 год.

--

СНОСКИ

[1] E. Lavisse. Vue générale de l’histoire politique de l’Europe, 1890.

[2] N. Rousselier. La Force de gouverner, Le pouvoir exécutif en France XIXe-XXIe siècle, Paris, Gallimard, 2015.

[3] К.Шмитт. Номос Земли. — М.: Владимир Даль, 2008.

[4] Ссылка: http://www.dnn.ru/indep.htm

[5] C. Grataloup. Vision(s) du monde. Histoire critique des représentations de l’Humanité, Paris, Armand Colin, 2018, p. 130-131.

[6] R. Grousset. Bilan de l’histoire, Paris, Desclée de Brouwer, 2016, p. 139.

[7] C. Meyer. L’Occident face à la renaissance de la Chine, Paris, Odile Jacob, 2018, p. 221. URL: https://www.amazon.fr/LOccident-face-à-renaissance-Chine/dp/2738144659

[8] R. Grousset. Bilan de l’histoire, op. cit., p. 326.

[9] P. Mishra. From the Ruins of Empire. The Revolt Against the West and the Remaking of Asia, London, Penguin Books, 2013, p. 8.

[10] K. Mahbubani. Has the West Lost It?, Penguin Group, 2019.

[11] P. Khanna. The Future is Asian. Commerce, Conflict, and Culture in the 21st Century, New York, Simon & Schuster, 2019, p. 11.

[12] Yan Xuetong. Leadership and the Rise of Great Powers, Princeton, Princeton University Press, 2019, p. 2-24.

[13] S. W. Khan. Haunted by Chaos, China’s Grand Strategy from Mao Zedong to Xi Jinping, Cambridge, Harvard University Press, 2018, p. 4-5.

[14] F. Zakaria. Culture Is Destiny, A Conversation with Lee Kuan Yew, Foreign Affairs, 1994.

[15] C. Meyer. L’Occident face à la renaissance de la Chine, op. cit., p. 257.

[16] C. Delsol. Le crépuscule de l’universel, Politique étrangère, vol. 84, №1, 2019, p. 24-25.

[17] K. Strittmatter. Dictature 2.0. Quand la Chine surveille son peuple (et demain le monde), Paris, Tallandier, 2020, p. 18.

[18] P. Bellanger. De la souveraineté numérique, Le Débat, no 170, 2012, p. 152.

[19] C. Meyer. L’Occident face à la renaissance de la Chine, op. cit., p. 146.

[20] Attorney General William Barr’s Keynote Address : China Initiative Conference, CSIS, 2020.

[21] PWC, Global Top 100 companies by market capitalisation, 2019, URL: www.pwc.com.

[22] Интервью с китайскими официальными лицами, 23 апреля 2020.

[23] Интервью с дипломатом одной из европейских стран, 21 апреля 2020.

[24] См., например: A. Wess Mitchell, Central Europe’s China Reckoning, The American Interest, 2020. Уэсс Митчел был помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии с 2017 по 2019 гг.

[25] Интервью с китайскими официальными лицами, 23 апреля 2020.

[26] O. Arne Westad. Restless Empire, China and the World since 1750, New York, Basic Books, 2012, p. 461.

[27] E. Saez et G. Zucman, Le Triomphe de l’injustice. Richesse, évasion fiscale et démocratie, Paris, Seuil, 2020.

[28] R. Vernon, In the Hurricane’s Eye. The Troubled Prospects of Multinational Enterprises, Cambridge, Harvard University Press, 1998, p. 28.

[29] R. Baldwin, The Globotics Upheaval. Globalization, Robotics, and the Future of Work, Oxford, Oxford University Press, 2019.

[30] J. Loiseau. La peste atteint la France in P. Boucheron (dir.), Histoire mondiale de la France, Paris, Seuil, 2018, p. 281.

БУДУЩЕЕ ОБЩЕСТВ И МЕСТО РОССИИ

ЯКОВ МИРКИН

Доктор экономических наук, профессор, заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ЧУДЕСА

Дарвиновский отбор, эволюция – факт жизни. Несть числа умершим обществам, которые не смогли найти ответов на вызовы. Но мир не устаёт меняться, всё время пробуя на зуб тысячи идей о том, как будет устроено будущее, и ставя перед любым обществом – и российским тоже – всё те же старинные вопросы. Удастся ли нам выжить? Способны ли мы меняться или же в исторической перспективе нас ждут надлом и крушение? Что происходит? Куда мы идём? На чьей стороне окажемся? И что сулит будущее России?

Любые попытки воплотить в реальность очередную утопию, создать «совершенное общество» неизменно проваливаются. Марксистский, христианский, либерально-демократический[1], технократический[2] или любой другой рай человечество старательно обходит стороной. Не случилось торжества либерализма, как обещали в 1990-е гг., – жизнь оказалась сложнее. Каким же методом прогнозировать будущее?

Инструментарий общественных наук невозможен без этологии и теории систем. Люди – особенные животные. Но в поведении их популяций (обществ) есть многое из того, что свойственно другим животным.

Доказано этологией. «Социальное поведение людей диктуется не только разумом и культурной традицией, – оно всё ещё подчиняется закономерностям, характерным для любого филогенетически возникшего поведения, – тем закономерностям, которые хорошо нам известны благодаря изучению поведения животных»[3]. Такой подход должен помочь пониманию будущего обществ, без скатывания к примитивизму и с учётом всех особенностей «социальных животных». Люди создают сложные системы. Анализ обществ как систем должен исключить любые несбыточные идеи и «заносы» в конструкциях будущего. Но зато мы уверенно можем сказать, что впереди: никогда не прекращающаяся изменчивость, выстраивание иерархий, кооперация, симбиоз, поиски собственной идентичности, сохранение менталитета, своя мера свободы и принуждения.

Изменчивость и адаптивность

«Идеального общества» не достичь. Общества всегда будут адаптироваться к меняющимся условиям своего бытия. Каталогизировано около 3 тысяч различных моделей обществ. Одна из причин изменений – гонка за новыми знаниями и технологиями[4]. Закосневшие – умирают. Искусственные (утопии) – нежизнеспособны. «В жизни народа главную роль играет его способность к изменению»[5].

Россия. Самое рискованное для российского общества – не меняться, быть закрытым, конфликтным, создавать массовое сознание, полное иллюзий и нереалистичных взглядов на мир. Чувство вечной правоты, отсутствие рефлексии, ложные цели, ведущие к растрате людей и ресурсов, подчинённость нереалистичной идеологии, мифам – всё это вместе ведёт к разрывам с внешним миром, к распаду.

Иерархии

Жизнь иерархична. Универсальный, однородный мир без иерархий – утопия. Все популяции строят иерархии ради выживания. Развитие, усложнение систем формирует многоуровневые иерархии. Конкуренция за место в иерархии, за доступ к ресурсам, за лучшие шансы выжить – вечна. «Условия человеческого существования неистребимо несут на себе печать постоянных изменений и борьбы»[6].

В мире примерно двести стран (обществ) – субъектов. Они неизбежно выстраиваются в иерархии. Рост населения (с 1900 г. – в 4,7 раза), кратное увеличение масштабов и сложности экономики, технологий (рост мирового ВВП в постоянных ценах с начала XX века – более чем в 20 раз)[7], двукратное увеличение числа стран с 1900 г. – основа для самой жёсткой конкуренции в иерархиях, которая была, есть и будет. Кто выше, больше и сильнее?

Мир, чтобы выжить и быть устойчивым, управляемым, развивающимся, неизбежно станет многополюсным, перейдёт к трёх- и четырёхуровневым иерархиям не только обществ (стран), но и функциональных подсистем (пример – финансы). Свои полюса будут образованы на каждом уровне. Сверхконцентрация власти, какой она была во второй половине XX века, немыслима.

Конкуренция обществ происходит сразу по многим направлениям: качество и продолжительность жизни; демография (кто рождается, кто растёт, кто стареет, кто умирает); масштабы (пространство, население, ресурсы); коллективная модель поведения (уровень зрелости, комфортность для всех, инновационность, этичность и тому подобное); баланс/дисбаланс свободы и принуждения; технологии, мощь и качество экономики; финансовая сила (роль в глобальных финансах, финансовое развитие); информационная среда (влиятельность, технологии, ресурсы); военная сила; идеология, её адекватность вызовам; темпы роста, развития (или убывания, стагнации); внешний образ, его притягательность; деформации общества.

Нельзя быть первым в военном отношении, десятым в экономике, пятидесятым по уровню человеческого развития и сотым по продолжительности жизни. Краткосрочно – да, но надолго – нет. Общество либо развивается по большинству направлений, либо отстаёт, а иногда даже уходит в небытие.

Россия. Впереди – жестокий «дарвиновский» мир из 150–250 обществ/стран, разных по коллективным моделям поведения, развитию, идеологии и формам бытия. В нём нет места мифам. Нет универсальной идеологии. Ни одно из обществ не является вечным, и неизвестно, будет ли существовать через век. Помимо стремления к развитию, в них есть стагнация и деструкция. Половины из них не существовало ещё сто лет назад. И какая-то часть обязательно исчезнет через сто лет.

Притягиваются только к тем, кто наверху. Пока мы отстаём в иерархиях. По ожидаемой продолжительности жизни мы – 106-е в мире[8], по ВВП по номиналу на душу населения – 61-е[9], по ВВП по ППС на душу населения – 50-е[10], по индексу человеческого развития – 49-е[11]. Это – вызов. Военной силой (она не вечна) и попытками манипулировать массовым сознанием его не разрешить. Сколько ни говори об особом пути, об уникальности, этим не подменишь места в иерархиях. Игра на усиление – это всем очевидный рост в большинстве иерархий. Мы – стагнируем.

Идентичности

Выживание в усложняющемся мире – это диверсификация. Люди и их популяции всегда ищут новые идентичности, без колебаний бросая старые и приобретая новые ипостаси. Они будут отталкиваться от вас, определяя вас как «худших», а себя как «лучших» (в сравнении с вами) в новой популяции. Они стремятся получить признание[12] в качестве новых обществ. Они создадут новые иерархии, если это даст им больше шансов выжить. Для этого не обязателен передел пространства. Когда взломаны информационные барьеры, можно объединяться через все границы, по любой грани бытия: религия, профессия, возраст, пол, раса, любые пристрастия, вплоть до абсурдных, если это поможет выживанию. Так делает бизнес (ТНК). Подобные объединения могут брать на себя часть функций государств на мировой арене (примеры – ЧВК, саморегулирование).

Будущее – это растущая множественность идентичностей/обществ, созданных «снизу вверх» и наоборот. Будут появляться новые страны. Будут множиться общества, не признающие границ. Будут размываться национальные идентичности. Никакой универсальной, однородной, глобальной, вытоптанной среды.

Россия. Если не карабкаться вверх по иерархиям обществ/стран – сразу по их большинству, если не стать «исходником» для негосударственных иерархий, неизбежен постепенный размыв российской идентичности. Общество непрерывно раскалывается. Вместо притяжения действуют центробежные силы. Общества, ищущие своей идентичности, отталкиваются от России («они – не мы»). Всё это уже происходит. Россия давно известна как страна «вывоза», «ухода», вывода людей, капиталов, имущества, бытия. Угрозы будущему – сильнейшие.

Горизонтали, кооперация

Часть дарвиновского отбора – кооперация, сотрудничество, способность предпочесть общее ради частного, принести жертвы (затратить ресурсы) ради выживания популяции. Так происходит и в мире обществ/стран. В ближайшие 30–50 лет мир будет состоять из коалиций стран. Коалиции жёстко конкурируют между собой. Они сами выстраиваются в иерархии – по силе влияния, притяжения. Это дарвиновский мир, где совместные ответы на глобальные вызовы находятся с огромным трудом. Они уже сегодня кратно отстают от скорости, с которой эти вызовы нарастают.

В любом случае впереди – не поход к всемирному государству. Не повальный глобализм. Не царство общих ценностей. И уж, конечно, не единая мировая валюта, введение которой обсуждается в каждый кризис.

Россия. Пока центробежные силы «от России» сильнее, чем центростремительные. От неё отталкиваются, пытаясь найти новую идентичность. Интеграция с Россией, которая была бы глубже сиюминутных выгод, встречает почти непреодолимые препятствия. Этот тренд будет нарастать, если не начнётся ясное, сильное движение России вверх по иерархиям обществ/стран. В ином случае любые коалиции с Россией будут немедленно расторгаться, как только сойдут на нет краткосрочные выгоды. Неизбежны снижение качества коалиций (измельчание стран, входящих в них) и увеличение цены за то, чтобы их удержать.

Это тренд геополитического одиночества. Для ответа на глобальные вызовы придётся тратить гораздо больше собственных ресурсов, чем это было бы при сильном центростремительном движении к России.

Симбиоз

Симбиоз в данном случае – это совместное, тесное существование обществ/стран в целях выживания: взаимная польза или «паразитизм». Все случаи экономического чуда (15–20 стран) после Второй мировой войны – примеры симбиоза. «Чудеса» происходили благодаря переливу идей, технологий и капитала из группы развитых стран в страны-объекты и получению при этом взаимных выгод: США – послевоенная Европа, Япония, Китай и другие. То же – Восточная Европа в 1990-е гг.: Прибалтика – скандинавские страны, Чехия, Словакия, Словения и другие – Германия. Впереди мир не только коалиций, но и симбиозов.

Россия. В симбиозе «Россия – постсоветские страны» баланс выгод/невыгод складывается не в пользу России. Огромная цена, которую мы платим, поддерживая этот симбиоз (заниженные цены за сырье, займы и тому подобное), оборачивается потерями, как только активизируется поиск «другой» идентичности («мы не Россия») и симбиоза с другими обществами.

Последние тридцать лет это происходит шаг за шагом: экономики Украины, Белоруссии, других государств СНГ/ЕАЭС постепенно разворачиваются в сторону от России. Кто на Запад (ЕС), кто на Восток (Китай, Турция). Доля России в их внешнем обороте, её влияние долгие годы падают.

Менталитет

Коллективная модель поведения, национальный характер – факты жизни. «Англо-саксонская», «континентальная», «шведская», «азиатская», «латиноамериканская» и другие модели – данности, созданные вековой жизнью обществ. У каждого социума – своё лицо, свой характер. Тем не менее они умещаются в типологию обществ. Это хорошо показывает международный социологический проект World Values Survey (семь волн обследований, 1981–2020 гг., 120 стран, 95% населения мира) и его карта обществ со схожими моделями поведения – по направлениям «от традиционных ценностей к секуляризации» и «от выживания к самовыражению»[13].

Коллективные модели поведения – не статичны, они изменяются под воздействием внешних условий. Чем дальше от страха, голода и холода, чем состоятельнее общество, тем больше в нём индивидуализма, чувства самоценности, свободы и самовыражения, тем мягче иерархии, слабее групповые конфликты – притом, что общие интересы могут быть полностью учтены[14].

Россия. Российский характер мозаичен. С одной стороны, вековая традиция быть закреплёнными в вертикалях, в основании пирамиды жёстко централизованного государства. С другой – только свобода, мобильность, толерантность и терпимость могли бы собрать вместе около двухсот национальностей в самом крупном по территории государстве мира. Велики языковые, идеологические, технологические заимствования и адаптивность к ним. Прекрасный, многозначный язык, с массой инородных включений, дающий гибкость мышления. Жертвенность и невероятная склонность к крайностям, «заносам» то влево, то вправо, к крайним формам в моделях общества, к тому, чтобы «догонять» с великими жертвами.

Перед нами вызов – как пробираться в будущее среди других «самобытностей», ставших развитыми странами? Среди тех, кто уже стал свободнее, инновационнее. Как с ними конкурировать? И самое главное – как для этого меняться?

Мера свободы и принуждения

Отнять, присвоить, распределить – или совершить сделку? «Завинтить» или договориться? За этими простыми вопросами – степень свободы в обществе. История доказывает, что в этом плане неизменно выигрывают общества, которые смогли как системы в меру своего усложнения и развития новых технологий дать больше свободы личности, больше простора конкуренции между индивидуумами за ресурсы, обеспечивая при этом коллективный интерес и сохраняя целостность[15]. Проще говоря, чем общество сложнее, тем больше нуждается, чтобы те, кто внутри него, были на длинном, а не на коротком поводке. Сначала был хаос, затем «царство силы», затем «и сила, и договор» и, наконец, сегодня – «больше договор, чем сила». Процесс не так однозначен. Он цикличен. Но всё же вектор понятен.

Россия. Принуждения в России больше, чем нужно. Отсюда бедность, отставание в развитии, стагнация. Давний вызов – найти ту степень личной свободы, состоятельности, независимости людей, которая составит для социума надёжную подъёмную силу.

Глобальные вызовы

Отбор обществ происходит под воздействием глобальных вызовов, в поисках гомеостаза. Найдёшь ответ, изменишься – полный вперёд. Не найдёшь – жди деструкции.

Первый вызов: возникновение «внешней среды катастроф»/«экономики катастроф»

«С начала 1980–х гг. (более-менее полный объём глобальных наблюдений) видны: 1) нарастание числа событий (крупных бедствий и катастроф) с максимумами в ±5 лет; 2) ежегодное число таких событий в последние четверть века колеблется в пределах 500–800. Количество природных катастроф (вода, воздух, огонь) выросло в 1980–2019 гг. в 4 раза»[16]. Эпидемий/пандемий – более чем в 2 раза. Статистика дана в таблице 1. В первую очередь это следствие антропогенных воздействий, в том числе вызванного ими глобального потепления. Частота особо значимых глобальных негативных событий – 2–3 за 10 лет (без войн).

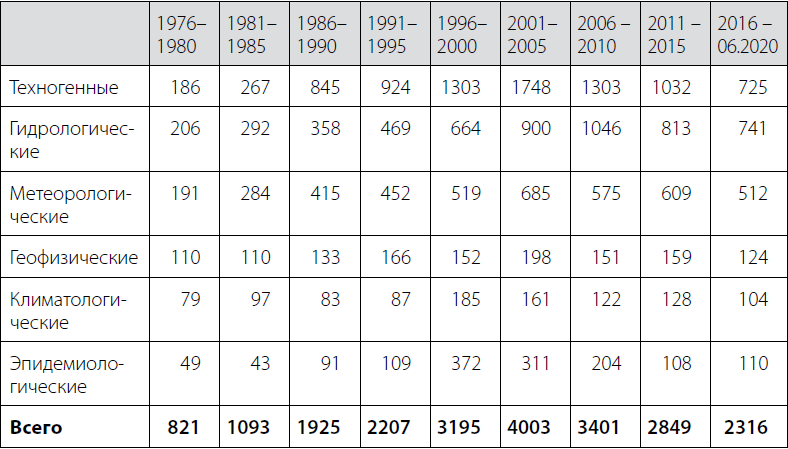

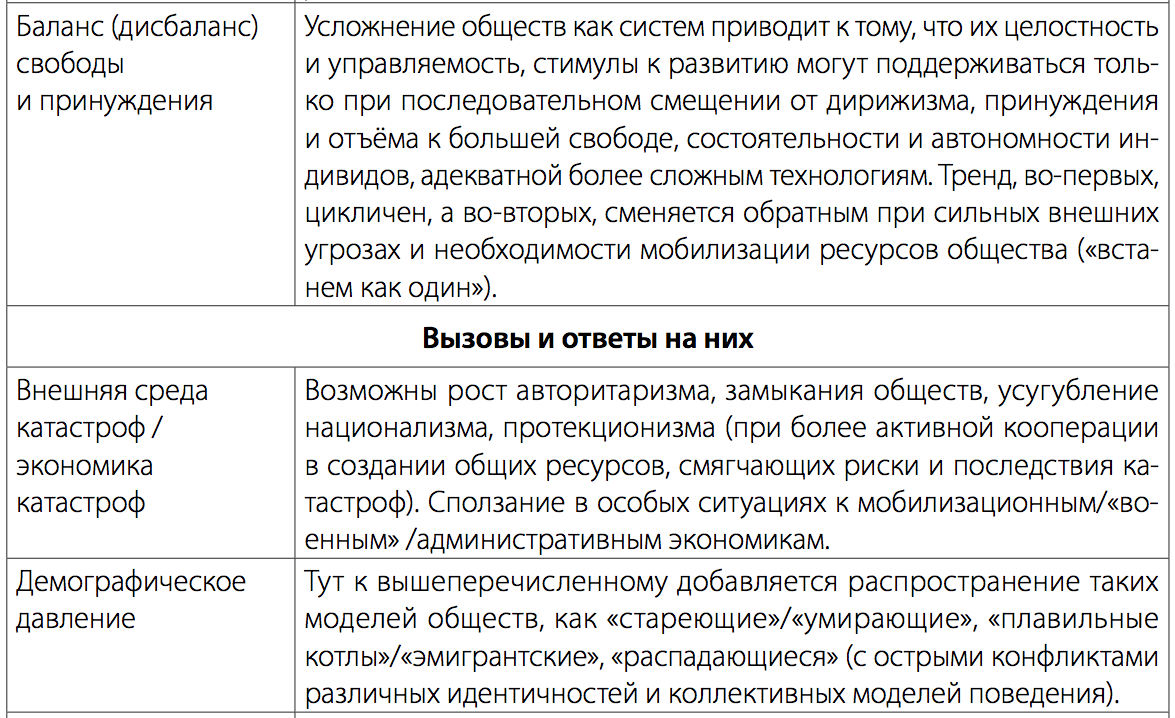

Таблица 1. Значимые катастрофы и бедствия, ед.*

* EM-DAT, CRED / UCLouvain, Brussels, Belgium), www.emdat.be (D. Guha-Sapir) Version: 2020-06-15, The International Disaster Database (Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED)), University of Louvain). Расчёты автора.

Россия. В 1990–2000 гг. в России регистрировалось 150–200 опасных гидрометеорологических явлений в год, затем – 250–300 в год, а с 2007 г. больше 400. В последние двадцать лет они становились всё более разрушительными[17]. Количество техногенных чрезвычайных ситуаций в России увеличивается: в 2010 г. – 157, в 2015 г. – 179, в 2018 г. – 190, в 2019 г. – 202[18].

Второй вызов: демографическое давление

Демографическая картина мира быстро меняется. Сокращается или стагнирует население во многих развитых странах, особенно «коренное» (потомки тех, кто жил там до Второй мировой войны). Доля стран с высоким уровнем доходов сократилась с 27,4 процента населения мира в 1950 г. до 16,3 процента в 2019 году. Прогноз ООН на 2050 г. (средний показатель) – 13,6 процента. Доля стран с доходами выше среднего уровня снизилась с 37 процентов в 1950 г. до 34,2 процента в 2019 году. Прогноз ООН на 2050≈г.– 28,6 процента. И, наоборот, быстро растёт население в большей части развивающихся стран, особенно в беднейших (Таблица 2). Если в 1950 г. совокупная доля стран с доходами ниже среднего и с низкими доходами составила в населении мира 35,6 процента, то в 2019 г. – 49,4 процента. Ожидается, что в 2050 г. больше 60 процентов населения мира будет жить в таких странах.

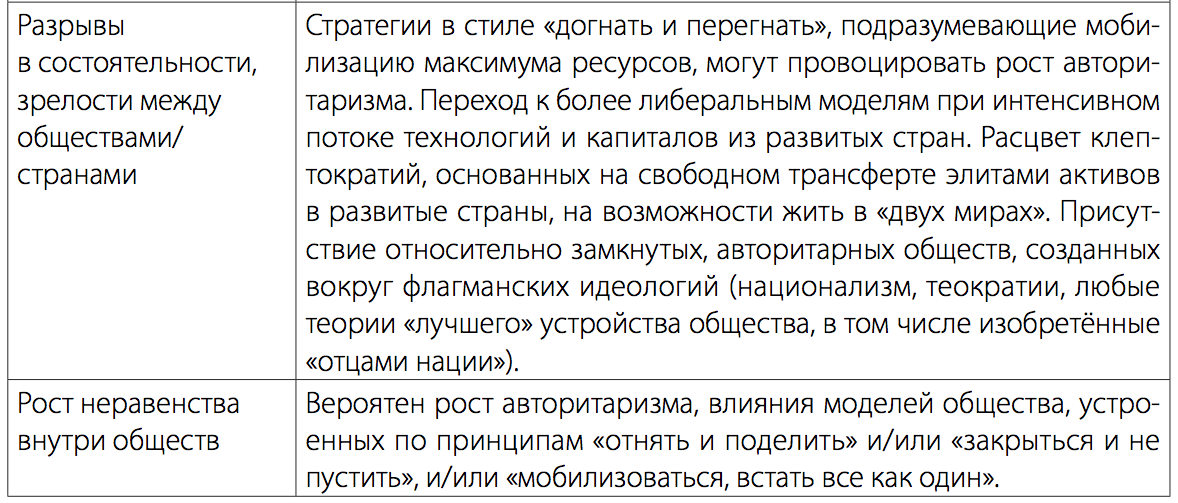

Таблица 2. Демографические изменения в мире в 1950–2050 гг.*

*World Population Prospects 2019, UN DESA, Population Division, прогноз – по среднему уровню фертильности, https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/ (accessed 21.09.2020). Расчёты автора

Крупнейшие развитые страны убывают в населении (Таблица 2). В зоне убыли вся Европа – один из богатейших регионов, центр промышленных революций наряду с США. Неизбежно растёт демографическое давление наиболее населённых стран на государства, более зажиточные и/или имеющие относительно свободные пространства. Началось «великое переселение народов» – перемещение масс людей из бедных стран в богатейшие, растёт доля иммигрантов, со всеми их культурными особенностями, на территории «золотого миллиарда».

Развитые страны становятся своеобразными плавильными котлами. В 1990–2019 гг. число иностранных мигрантов выросло в 1,77 раз, в странах с высокими доходами – в 2,26 раза, в США – в 2,17 раза, в Германии – в 2,21 раза, в Австрии – в 2,24 раза, в Великобритании – в 2,62 раза, в Испании – в 7,4 раза. В странах с высокими доходами доля мигрантов в населении увеличилась с 7,5 процентов в 1990 г. до 14 процентов в 2019 г. В развивающихся странах колеблется от 0,9 до 2,1 процента[19].

Россия. Демографический вызов – острейший. По прогнозу ООН (средний показатель), население сократится к 2050 г. до 136 млн человек (сегодня – 146 млн человек), к 2100 г. – до 126 млн человек. Росстат прогнозирует то же – «естественную убыль», лишь частично восполняемую иммиграцией. Население России в современных границах к населению США в 1950 г. – 65 процентов, в 1990 г. – 59 процентов, в 2019 г. – 47 процентов, в 2050 г. – 36 процентов. К населению Китая в 1950 г. – 19 процентов, в 1990 г. – 13 процентов, в 2019 г. – 10 процентов, в 2050 г. – 9,7 процента[20].

Третий вызов: сохранение разрывов в состоятельности и зрелости между обществами/странами

В 1990 г. номинальный ВВП на душу населения богатейшей страны в долларах (Швейцария) превышал беднейшую (Судан) в 444 раза. ВВП по ППС на душу населения Швейцарии в 1990 г. был в 20 раз больше, чем в Судане[21]. В 2018 г. такие же разрывы между беднейшей страной (Эритрея) и богатейшей (Люксембург) по номинальному ВВП на душу населения, в долларах – в 348 раз, по ВВП по ППС на душу населения – в 103 раза.

Россия. Наша страна отстаёт в состоятельности. По номинальному ВВП на душу населения в долларах мы на 61 месте в мире, по ВВП по ППС на душу населения – на 50-м. В части ВВП по номиналу на душу населения в долларах разрыв между Россией и Люксембургом – в 10 раз, Россией и США – в 5,8 раза. По ВВП по ППС на душу населения Люксембург превышает Россию в 3,6 раза, США – в 2,2 раза (2019).

Четвёртый вызов: рост неравенства внутри обществ (концентрация рыночной власти)

С 1980-х гг. в ключевой группе развитых стран росла доля топ-10% и топ-1% (наиболее состоятельных) в национальном доходе. С 1980-х гг. доходы среднего класса стагнировали.

Топ-1% в 1980 г. имели 16 процентов национального дохода мира, в 2016 г. – 20 процентов. И, наоборот, 50 процентам «низов» в 1980 г. доставались 10 процентов этого дохода, в 2016 г. – только 8 процентов[22].

Россия. Этот тренд не обошёл и нас: а) взрыв неравенства в 1990-е гг.; б) удержание неравенства в 2000–2010-х гг. (топ-10 – 45–50% национального дохода)[23].

Пятый вызов: взрывной рост инноваций

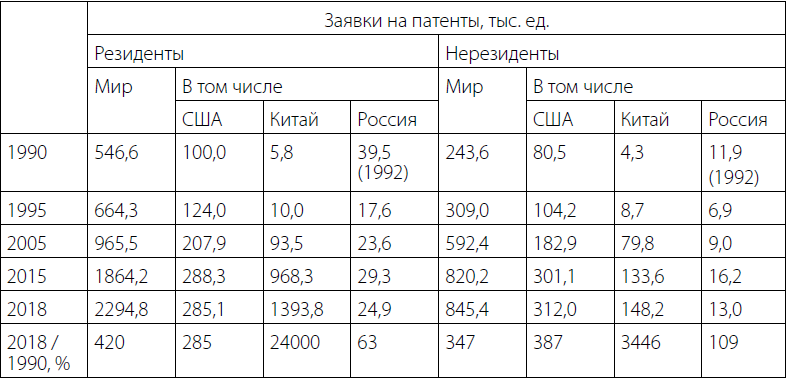

В 1990–2018 гг. число заявок на патенты, поданных резидентами соответствующих стран, выросло в 4,2 раза, в США – в 2,9 раз, в Китае – в 240 раз (по количеству патентов страна в 4,9 раза опередила США). Схожая картина – в динамике патентов, поданных нерезидентами. Их рост в мире – в 3,5 раза, в США – в 3,9 раза, в Китае – в 34 раза (Таблица 3).

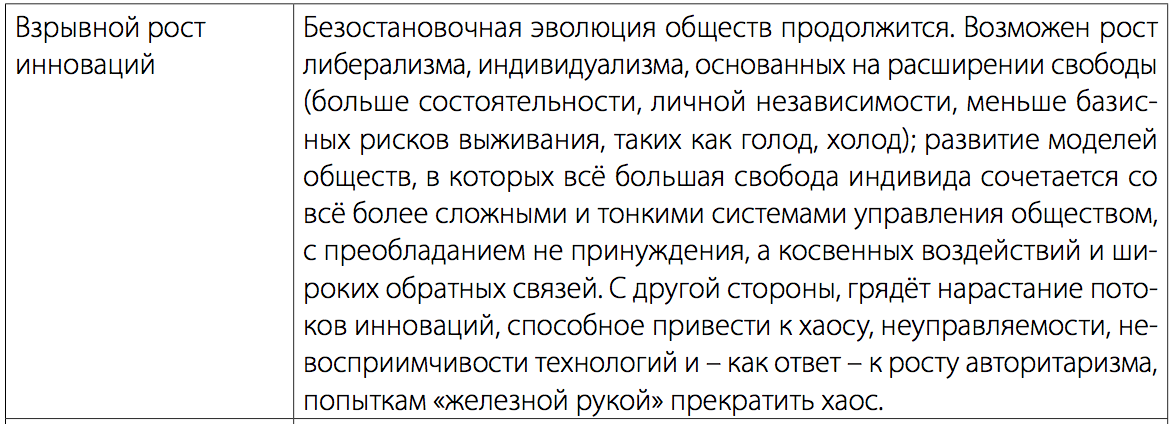

Таблица 3. Динамика заявок на патенты*

*data.worldbank.org (Accessed: 21.09.2020). На основе WIPO Patent Report: Statistics. Расчёты автора

Что в итоге? Эволюция обществ – производная от эволюции технологий, от ускорения их развития в последние три века[24]. Черты этой эволюции таковы: а) рост состоятельности, снижение рисков голода и холода; б) расширение свобод на основе увеличения имущества людей; в) рост индивидуализма, ценности самовыражения; г) углубление разрывов в технологиях между обществами, ужесточение конкуренции; д) рост рисков того, что взрыв инноваций приведёт к неуправляемости, хаосу, к прекращению понимания обществом, как всё устроено.

Россия. Число патентов, поданных в России, кратно ниже, чем в США и Китае. В 1990–2010-е гг. резко увеличился разрыв в этой области между Россией и Соединёнными Штатами (Таблица 3), а с начала 2000-х – между Россией и Китаем. Крупное отставание в инновациях вызвано тупиковой «латиноамериканской моделью» экономики. Россия зависима от импорта технологий на 70–90 процентов, от внешних поставок комплектующих и современных исходников. Далеко не лучшие показатели в сравнении с развитыми странами в плане микроэлементной базы. И с каждым годом негативный тренд отставания нарастает.

Шестой вызов: цифровизация

Негативные последствия цифровизации: а) постепенное исчезновение личной тайны (создание всеобъемлющих централизованных баз персональной информации); б) становление систем повсеместного контроля поведения (видео- и цифровая фиксация действий каждого); в) манипулирование массовым поведением (социальный рейтинг, пропаганда, вменённая/дополненная реальность); г) вытеснение людей из всё более сложной интеллектуальной деятельности, сокращение рабочих мест (проще накормить, чем обеспечить работой, ИИ, беспилотные технологии); д) фрагментация, клипизация, упрощение массового сознания, «играющее» человечество; е) обездвиживание, ослабление базовых инстинктов выживания, виртуализация жизни; ж) индустрия «двойников» – цифровых личностей; ж) распад традиционных моделей жизни, семьи, бизнеса.

Положительные моменты: а) кратный рост производительности интеллекта; б) взлом любых границ между людьми на основе обмена информацией; в) взрывной рост любых объединений людей – от микрогрупп до глобальных; г) рост саморегулирования в замещение государства, особенно в чрезвычайных ситуациях; д) ужесточение конкуренции (владеющий информацией – владеет миром).

Россия. Проникновение интернета – больше 3/4 населения 16+ (от 16 до 29 лет – 99%, от 30 до 54 лет – 88%), больше 60% из них – в мобильном интернете[25]. Число абонентов мобильной связи превышает численность населения страны (более 260 млн). Могут быть реализованы все риски и преимущества цифровизации.

Седьмой вызов: развитие биотехнологий

Последствия развития биотехнологий: а) рост продолжительности жизни и – как результат – глубокие изменения «моделей» индивида, семьи, общества; б) усиление конкуренции/стратификации обществ по продолжительности и качеству жизни; в) риски появления групп людей/человеко-машинных систем с заданными свойствами (интеллектуальными, физическими) и статусами, архаизация обществ, подавление социальных лифтов; г) расширение манипулирования массовым поведением; д) резкое ослабление ресурсных ограничений в том, чтобы всех прокормить и вылечить.

Россия. Россия – 100–106-я в мире по ожидаемой продолжительности жизни[26]. Волны эмиграции из страны, чрезмерная централизация власти, войны и вспышки насилия более ста лет поддерживают отрицательный человеческий отбор. Сильны традиции вмешательства в массовое поведение людей. Доля России в патентах, связанных с биотехнологией, – 0,2 процента (для сравнения: США – 36,6 процента, Япония – 13,3 процента, Корея – 7,2 процента, Германия – 6,1 процента, Великобритания – 4,3 процента, Франция – 3,9 процента)[27]. Исходные позиции – слабые, риски общественного проектирования – высокие.

Чего ждать в будущем

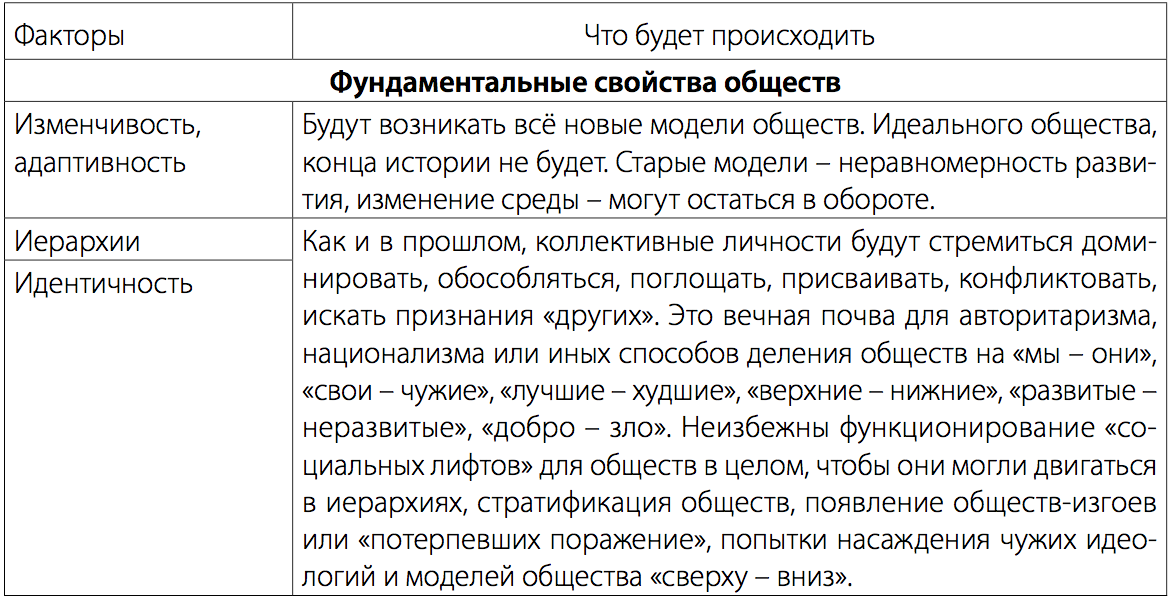

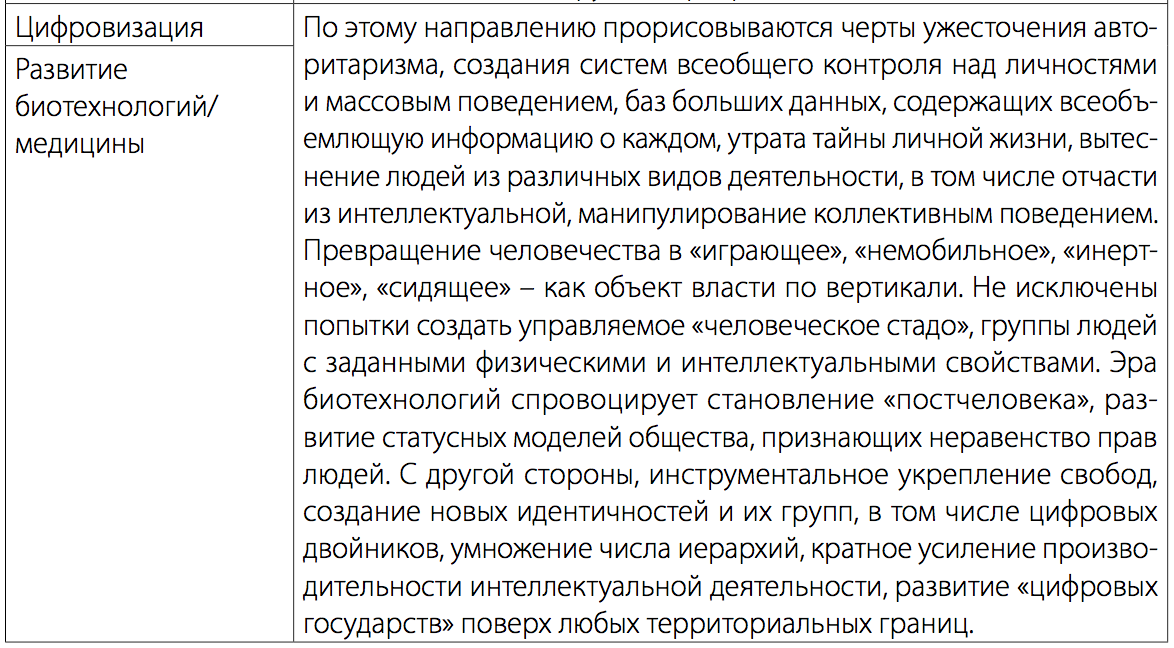

Так что же впереди? Поступательное развитие? Движение ко всё большей свободе и совершенству? Конец истории по Фукуяме? Нет. Нас ждёт «карусель обществ», самых разных их моделей, сложившихся из их фундаментальных свойств и как ответы на вызовы, стоящие перед ними. Эволюция обществ продолжится (Таблица 4).

Таблица 4. Факторы эволюции обществ

Как мы видим, будущее обещает сосуществование самых разных моделей обществ; продолжение длинных циклов централизации/ децентрализации, усиления регулирования/дерегулирования, роста свобод/их ограничения (эти многолетние циклы хорошо видны в XIX–XXI веках); генерацию новых обществ как равнодействующую многих векторов. Всё это трудно рассматривать как однонаправленный процесс.

Не будет ничего странного ни во взрывах национализма, ни в том, что в мире вдруг усугубится авторитаризм, ни в росте конфликтности вместо всеобщего умиротворения. Человеческий мир не однороден, находится под сильным внешним давлением, которое отчасти сам же и вызывает. Он борется за выживание и в этом дарвиновском отборе порождает множество моделей устройства, отвечающих именно тем обстоятельствам, которые сложились в это время и в этом месте.Как мы видим, будущее обещает сосуществование самых разных моделей обществ; продолжение длинных циклов централизации/ децентрализации, усиления регулирования/дерегулирования,

роста свобод/их ограничения (эти многолетние циклы хорошо видны в XIX–XXI веках); генерацию новых обществ как равнодействующую многих векторов. Всё это трудно рассматривать как однонаправленный процесс.

И всё-таки – можно ли говорить об эволюции обществ в сторону большей свободы или о любой другой преобладающей траектории развития? Для начала ответим на другой вопрос: какие модели обществ – тупиковые?

Тупиковые модели общества

Не смогут отвечать на новые вызовы следующие общества:

сверхцентрализованные (административные экономики, тоталитарные, «идеологические» диктатуры и им подобные);

общества «абсолютной свободы», если они появятся, с разрушенными вертикалями (крайнее либертарианство), приходящие к деструкции, к войне всех против всех и, в конце концов, к самым отчаянным формам диктатуры;

отрицающие неравенство или, наоборот, практикующие крайние формы неравенства (экономическое, политическое, идеологическое), и те, и другие вырождаются в диктатуры, в сверхцентрализацию;

«перекормленные» (гарантированная состоятельность, например, высокий безусловный базовый доход), им грозит резкое ослабление стимулов в конкуренции за выживание – в какой-то степени неравенство необходимо;

«старческие»/«вымирающие», сверхконсервативные, архаические; они реагируют на вызовы с опозданием, находятся в отрыве от времени, в том числе технологическом; неважно, как они устроены, – их деформации настолько глубоки и стары, что изменение моделей социума их уже не спасёт, впереди – распад;

чистые меритократии, грозящие переродиться в тоталитарные общества с отрицательным человеческим отбором;

статусные, в основе которых лежит создание специализированных групп людей, имеющих физические и интеллектуальные особенности, от «низших» к «высшим»; такую модель разорвут этические конфликты.

Эволюция моделей обществ

И всё же – какой будет эта эволюция? Мир, ноосфера, если вспомнить теорию академика Владимира Вернадского, – быстро усложняющаяся система. Как и в любой системе, его выживание зависит от усложнения (как ответа на вызовы) системы управления; роста свободы без потери управляемости (управление «на все более длинном поводке»); роста разнообразия, диверсификации, умеренной мобильности элементов в пределах, позволяющих гибко отвечать на вызовы. Всё это вместе должно сокращать энтропию или хотя бы удерживать её в рамках, сохраняющих целостность системы.

Это значит, что основной тренд в эволюции обществ – диверсификация их моделей, рост разнообразия, появление новых, обеспечивающих именно то сочетание свободы и принуждения (ради общих интересов), которое будет адекватно усложняющемуся миру и уменьшит риски хаоса. Тем не менее в будущем мы увидим «знакомые всё лица» – от тоталитарных режимов до развитых либеральных демократий. «В обозримом будущем не будет универсальной цивилизации, но вместо неё мир различных цивилизаций, каждая из которых должна учиться сосуществовать с другими»[28].

Будет ли прирастать свобода и уменьшаться принуждение? Да, конечно. Чем сложнее система, тем менее жёсткие структуры должны её связывать. Грубо говоря, будущее – за обществами «длинного поводка», где индивид – не в камере, пусть и с куском хлеба, а скорее в не жёстко очерченном пространстве, в котором государство и индивид обмениваются между собой ценностями на более равных условиях, чем сегодня.

Так случится, если только «среда катастроф», вызовы, затрагивающие сами основы человеческого существования, не приведут в силу необходимости к резкому подъёму авторитарных, мобилизационных обществ.

Модели обществ вечны, в любой момент в мире будут присутствовать – пусть в абсолютном меньшинстве – самые архаичные из них, если так сложатся внешние обстоятельства.

Жизнь обществ – циклична (либерализация – делиберализация, глобализация – деглобализация, дерегулирование – рост дирижизма и так далее), она идёт следом за длинными экономическими циклами.

Какие «новые модели» обществ, возможно, появятся в будущем?

Гибкие, гибридные общества

Им свойственен быстрый переход от развитых либеральных демократий к дирижистским моделям и наоборот – при изменении внешних вызовов.

«Облачные общества», «клубные страны»

Минимизация правил, институтов, надзора как сознательный выбор большей свободы при максимуме защиты от внешнего мира.

Общества с элементами технократии/меритократии

Аналогия – крупные корпорации, в правления/советы директоров которых избираются технические специалисты, поскольку без них они не могут эффективно управляться. Причины – резкое усложнение систем обществ и их внешней среды. Сегодня, если пользоваться аналогиями, общества/страны управляются выборными менеджерами (general managers), которые сами назначают специалистов в исполнительные органы (правительство). Некомпетентность и произвол – обычны. Специалисты имеют лишь косвенное влияние на власть. Прогноз – возникновение прямых выборов «специалистов» (именно в этом статусе) в представительные/исполнительные органы власти для работы по прямому назначению.

Общества ограниченного государства

В них ограничена способность госаппарата, номенклатуры превращаться в самодовлеющую силу. В таких обществах запрещена исключительно аппаратная карьера, сроки службы ограничены 12–15 годами, расширены требования к опыту, полученному вне госслужбы, и этике. Для части чиновников, сегодня назначаемых, предусмотрена выборность. Возможна приватизация избыточных функций государства.

Общества ограниченного экономического неравенства

Предусматривают право для всех на прожиточный минимум, обеспечивающий выживание на уровне современного среднего класса – это «точка отсчёта» для конкуренции людей.

«Привитые общества»

Обладают смешанной культурой. Скажем, западная модель прививается к азиатским странам для становления образцов коллективного поведения, объединяющих «лучшие качества» каждой из культур. Но это должен быть сознательный выбор.

Маргинальные, статусные общества

Здесь распространён тотальный надзор и манипулирование поведением и/или конструирование людей / человеко-машинных систем на основе биотехнологий[29].

Всё, что когда-либо было придумано людьми, будет применяться и существовать в том или ином виде. У этого правила нет исключений.

Как выжить России?

Если говорить о будущем, Россия находится в состоянии крайней неустойчивости, даже если сегодня кажется, что она стабильна. Как остановить строительство тупиковой модели общества, в которой кнут подменяет пряник, форма – содержание, преувеличенный, раздутый частный интерес – общий, государство – частную жизнь, монополия на всё – частную конкуренцию? Как прекратить игру на ослабление, когда внешние вызовы всё острее, а технологические разрывы – всё глубже? Как найти себя в мире, где нужно быть пианистом, а не колотить по клавиатуре? Это главные вопросы.

России предстоит найти новый баланс между свободой и принуждением, дать больше места свободе, лёгкое дыхание – частной инициативе. На деле, а не на словах нужно поставить в центр политики государства качество и продолжительность жизни, благосостояние людей, их имущественную независимость, свободу и мобильность. Для достижения этого (а не для завинчивания гаек) – технологическая модернизация и высокие темпы роста.

Название такой политики – социальная рыночная экономика, «континентальная модель». Нам нужно своё экономическое чудо, его рецепты известны[30]. И ещё одно чудо, необходимое как воздух, – изменение модели коллективного поведения. Российское общество должно стать более свободным, инновационным, энергичным, притягивающим к себе. И самое главное – живым. Живым, а не доживающим.

--

СНОСКИ

[1] Fukuyama F. The End of History and the Last Man, 1992. The Free Press.

[2] Wells H. The Shape of Things to Come, 1932. Hutchinson & CO. (Publishers) LTD.

[3] Лоренц К. Так называемое зло, 2016. Sweden, Philosophical arkiv. С. 94.

[4] Schwab K. The Fourth Industrial Revolution, 2016. WEF.

[5] Лебон Г. Эволюция цивилизаций, 1895. Издание «Международной Библиотеки». С.87.

[6] Kissinger H. World Order, 2014. Penguin. Conclusion

[7] Maddison A. Contours of the World Economy, 1 – 2030AD, 2007. Oxford University Press, The World Bank Database.

[8] UNDP, 2018.

[9] IMF, 2019.

[10] IMF, 2019.

[11] UNDP, 2019.

[12] Fukuyama F. The End of History and the Last Man. The Free Press, 1992.

[13] Inglehart R. F. Cultural Evolution. People’s Motivations Are Changing, and Reshaping the World. Cambridge University Press, pp. 41, 46, 56, 57, 2018. URL: www.worldvaluessurvey.org

[14] Ibid, pp. 8-35.

[15] Clark G. A Farewell to Alms: a Brief Economic History of the World. Princeton University Press, 2007.

[16] Mirkin Y. Transformation of the Economic and Financial Structures of the World: the Impact of Growing Shocks and Catastrofes. Outlines of Global Transformations: Politics, Economics, Law, vol.13, no 4, p. 97 — 116 (in Russian), 2020. DOI 10.23932/2542-0240-2020-13-4-5, p. 99.

[17] Report on Climate Risks in the Russian Federation. Climate Center of Roshydromet, pp. 4 — 5, 2017.

[18] МЧС, государственные доклады 2010–2019 годов.

[19] UN International Migrant Stock Database 2019. UN Department of Economic and Social Affairs. Population Division. Accessed: 22.09.2020.

[20] UN World Population Prospects, 2019.

[21] Здесь и ниже – по IMF World Economic Outlook Database October 2019.

[22] World Inequality Report 2018. UNESCO Inclusive Policy Lab., pp. 11, 13. Accessed: 25.09.2020.

[23] Ibid, p.11.

[24] Lem S. Summa Technologiae. University of Minnesota Press, 2014.

[25] GfK, РБК 13.01.2020

[26] ВОЗ, 2018

[27] OECD Key Biotech Indicators – 2017. OECD Key Biotechnological Indicators Database (accessed 23.09.2020).

[28] Huntington S. The Clash of Civilizations? Foreign Affairs, pp. 22, p.49, Summer, 1993.

[29] Fukuyama F. Our Posthuman Future. Farrar, Strauss and Girox, 2002.

[30] Финансовые стратегии модернизации экономики: мировая практика. ИМЭМО РАН, Магистр, 2014.

УРОКИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

ФИЛИП ДЭВИД ЗЕЛИКОВ

Профессор истории и государственного управления в Центре Миллера, Виргинский университет. Служил в пяти президентских администрациях – от Рейгана до Обамы.

ОТВЕТ ПРЕЗИДЕНТУ ПУТИНУ