Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

У Атлантики становится всё больше «защитников»

США стремятся нарастить свои возможности по контролю за океанскими коммуникациями между Новым и Старым Светом.

В составе управленческих структур Североатлантического альянса появилось новое командование – Атлантическое. Торжественная церемония в связи с началом его работы состоялась в сентябре в Норфолке (штат Вирджиния) рядом со штабом 2-го флота США, где, собственно, оно и разместилось. Главой новой натовской структуры назначен командующий этим флотом вице-адмирал Эндрю Льюис, его заместителем будет британец, а начальником штаба – немец или испанец.

Комментируя это событие, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил: «НАТО – это трансатлантический альянс, и Северная Атлантика жизненно важна для безопасности Европы. Наше новое атлантическое командование обеспечит безопасность важнейших маршрутов для подкреплений и поставок из Северной Америки в Европу».

В свою очередь главнокомандующий объединёнными вооружёнными силами НАТО по вопросам трансформации французский генерал Андре Ланата отметил, что новое оперативное командование укрепит связи между Северной Америкой и Европой в условиях нарастающей глобальной нестабильности. «Это конкретное доказательство того, что альянс адаптируется», – сказал Ланата, который возглавляет разработку будущей военной стратегии НАТО.

Напомним, что решение о создании Атлантического оперативного командования – командования объединёнными силами в Норфолке (Joint Force Command Norfolk, JFCN) – было принято в 2018 году министрами обороны стран альянса. Оно мотивировалось тем, что согласно стратегическим планам альянса Северная Атлантика призвана стать ключевым маршрутом для переброски военных подкреплений, вооружений и средств снабжения из США в случае полномасштабного военного конфликта в Европе. Именно по нему в Старый Свет должно быть переброшено примерно 90 процентов необходимых грузов из США. «Это самый быстрый и лёгкий способ доставить необходимые материалы на передовую», – подчеркивали в натовских штабах, непременно добавляя, что при этом он отнюдь не безопасный.

«Атлантика – это боевое пространство, которое нельзя игнорировать», – сказал в этой связи уже упоминавшийся выше вице-адмирал Льюис. По его словам, с недавних пор американские корабли, выходившие с баз на восточном побережье США, оказывались в этом пространстве и больше не могли рассчитывать на то, что им удастся пересечь Атлантику беспрепятственно.

При этом западные эксперты делают ссылку на растущие возможности ВМФ России и его подводных сил, на пресловутую «российскую угрозу», упоминание о которой позволяет министерству ВМС США обосновывать в комитетах конгресса свои бюджетные запросы.

Два года назад именно ссылками на Россию Пентагон оправдывал восстановление в Атлантике 2-го флота (существовал в 1950 – 2011 годах) и наращивание своего военного присутствия в Северной Атлантике. Тогдашний начальник штаба ВМС США адмирал Джон Ричардсон прямо указал, что это решение было принято в связи с повышением напряжённости в отношениях между США и другими мировыми державами. «В нашей новой национальной военной стратегии ясно сказано, что мы вернулись в эру конкуренции великих держав, по мере того как в нашем окружении растёт число вызовов, оно становится более сложным. Поэтому мы выставляем сегодня 2-й флот, чтобы ответить на эти вызовы, в особенности в Северной Атлантике», – говорил адмирал.

Наша справка. В числе основных командований ВМС США – командование сил флота (US Fleet Forces Command, до мая 2006 г. – Атлантический флот), Тихоокеанский флот (United States Pacific Fleet) и военно-морские силы в Европейской зоне (U. S. Naval Forces Europe). Командованию сил флота (USFF) со штабом в Норфолке подчиняются 2-й флот (Северная Атлантика), 4-й флот (Южная Атлантика, Карибское море и юго-восточная часть Тихого океана) и 6-й флот (Средиземное море).

В одну из задач 2-го флота входит контроль за Фареро-Исландским противолодочным рубежом. Как отмечает английская газета The Daily Telegraph, он играет важную роль для НАТО: «если удастся сдержать Россию у этой линии, у альянса будет гораздо больше свободы в Атлантике». Издание отмечает, что на морском дне между Гренландией, Исландией и Великобританией размещено множество гидрофонов, называемых гидроакустической системой обнаружения.

«Хотя эти технологии успели устареть и большая часть оборудования нуждается в ремонте и обновлении, эта система является мощным оружием в арсенале НАТО, – пишет британская газета. – Эти гидрофоны способны улавливать звуки, издаваемые российскими кораблями и субмаринами, в частности их двигателями. Затем эти звуки анализируются и сравниваются с другими данными, в частности с фотографиями военных учений и заходов в порты».

Чем будет заниматься натовское командование объединёнными силами в Норфолке? По утверждению газеты министерства обороны США Stars and Stripes, оно займётся согласованием действий союзных сил, направленных на защиту морских коммуникаций между США и Европой. Оно будет разрабатывать оперативные планы, проводить учения и поддерживать ситуационную осведомлённость на театре военных действий, в который входит акватория Атлантического океана от восточного побережья США через Фареро-Исландский рубеж до Европы, включая Арктику. Как напоминает обозреватель газеты, на Западе считают, что в случае конфликта Фареро-Исландский рубеж будет играть роль «бутылочного горлышка».

Кстати, действия по его «закупорке» НАТО отрабатывает на ежегодных учениях Dynamic Mongoose («Быстрый мангуст»). В этом году такое учение прошло в июне – июле уже под руководством командования 2-го флота ВМС США. В нём приняли участие надводные корабли, пять подводных лодок (по одной от США, Великобритании, Германии, Норвегии и Франции), а также самолёты ВМС. «Ежегодные учения НАТО по противолодочной обороне Dynamic Mongoose остаются одними из самых сложных учений и прекрасной возможностью для военно-морских сил стран НАТО практиковать и оценивать свои навыки ведения надводной и противолодочной войны в сложных условиях Северной Атлантики.

Эти учения – уникальная возможность повысить боевые навыки военно-морских сил НАТО по всем аспектам противолодочной борьбы в условиях многообразия угроз и действий в многонациональном составе», – заявил по завершении «Быстрого мангуста-2020» командующий подводными силами НАТО (Commander Submarines NATO) контр-адмирал Э. Эндрю Берчер, заступивший на этот пост в июле прошлого года.

Нельзя также не заметить, что количество учений военно-морских сил Североатлантического альянса в арктических районах заметно возросло. Так, в мае в Баренцевом море находился отряд объединённых ВМС НАТО в составе американских эсминцев УРО «Дональд Кук», «Портер» и «Рузвельт» и английского фрегата УРО «Кент». Его действия обеспечивали универсальный транспорт снабжения «Сапплай» и многоцелевая атомная подводная лодка типа «Вирджиния» ВМС США, а также дизель-электрическая подводная лодка «Ула» и два патрульных самолёта Р-3С «Орион» ВМС Норвегии.

А в сентябре в Баренцево море направился уже другой отряд кораблей НАТО: эсминец ВМС США «Росс», фрегат «Сазерленд» ВМС Великобритании и фрегат «Тур Хейердал» ВМС Норвегии. Поддержку ему обеспечивали американский и датские патрульные самолёты. В операции также были задействованы истребители «Тайфун» и самолёт-заправщик британских ВВС. Британские истребители ранее базировались в Исландии, но они никогда ранее не проводили операции над Северным полярным кругом.

По словам командира британского фрегата «Сазерленд» Тома Уивера, «это была чрезвычайно результативная операция на Крайнем Севере. Эта операция стала удивительной возможностью отточить навыки команды моего корабля в изнурительных и неблагоприятных условиях, а также более тесно поработать с нашими ключевыми союзниками в невероятно важном регионе».

Эксперты указывают, что отряд дошёл до полуострова Вардё у входа в Баренцево море и некоторое время маневрировал там. Дальше продвигаться он не рискнул из-за недостаточной подготовленности экипажей кораблей и без поддержки арктических ледоколов.

Морскую составляющую имела и серия учений НАТО Defender Europe 2020. В феврале этого года из порта Бомонт (штат Техас) в направлении голландского порта Флиссенген вышли военное судно снабжения «Benavidez» и грузовое судно ARC «Patriot» с личным составом и техникой американской 2-й бронетанковой бригады 1-й бронетанковой дивизии. Защиту конвоя обеспечивал американский крейсер «Vella Gulf». Кроме того, на пути следования конвоя задачи морской и воздушной обороны отрабатывали авианосные ударные группы США и Франции во главе с атомным авианосцем «Дуйат Эйзенхауэр» и авианосцем «Шарль де Голль». Во французскую АУГ входили также фрегаты ВМС Бельгии, Германии, Испании и Португалии.

В завершение уместно будет отметить, что новое военно-морское командование НАТО не будет иметь собственных боевых сил. Оно, по сути, бюрократическая структура, призванная при необходимости оперативно привлечь возможности ВМС союзников США к решению боевых задач в Северной Атлантике, а в мирное время отрабатывать вопросы взаимодействия. К тому же среди штабных структур НАТО уже имеется командование объединённых ВМС НАТО (Allied Maritime Command, MARCOM), расположенное в британском городе Нортвуде. И теперь американцам предстоит вместе со своими союзниками по альянсу разграничить функции двух натовских структур, чтобы избежать бюрократической неразберихи и хаоса.

Мария Томиленко, «Красная звезда»

Эксперты обсудят главные проблемы в журналистике России и Европы

28 октября 2020 года в Мадриде состоится девятая Международная конференция «Россия и Европа: актуальные проблемы современной международной журналистики». Впервые мероприятие пройдет в смешанном формате: участники смогут подключиться к онлайн-трансляции мероприятия и принять участие в дискуссии удаленно.

В этом году эксперты соберутся за круглым столом, чтобы обсудить три главные темы: трансформация принципов международного сотрудничества под влиянием новых медиатехнологий, коммуникации и медиа в отношениях России и Европы, дипломатия как буферная зона между медиа и политикой. Последняя тема станет ключевой приглашенной на мероприятие делегации Россотрудничества. Представители организации подробно расскажут, как народная дипломатия и политика мягкой силы, реализуемая посредством медиа в том числе, влияют на отношения между странами.

В рамках торжественной церемонии открытия конференции с приветственными словами планируют выступить Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Королевстве Испания и Андорре по совместительству Юрий Корчагин, главный редактор журнала «Международная жизнь» Армен Оганесян, руководитель Российского центра науки и культуры в Мадриде Сергей Сарымов, руководитель пресс-центра, заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов и заместитель руководителя Россотрудничества Михаил Брюханов.

Армен Оганесян, главный редактор журнала «Международная жизнь», председатель конференции, отметил: «Пандемия стала уникальным фактором трансформации медиа и политического пространства между Россией и европейскими странами. Конечно, разобщенность, фокус на собственных проблемах каждой страны, борьба с - казалось бы - непобедимым вирусом, обострили наши отношения в некоторых случаях. Однако желание стереть границы, поддержать не только соотечественников, оказавшихся в карантин за рубежом, но и жителей других стран, переживающих те же коренные преобразования в самой основе нашей повседневной жизни - все это сблизило нас, и в общем заставило оценивать наши отношения с большим пониманием».

Российские и европейские медиа-эксперты, представители международных общественных организаций, дипломатических ведомств и институтов традиционно примут участие в конференции. В конференции примут участие Анис Бажректаревич, главный редактор Modern Diplomacy (Австрия), Тиберио Грациани, председатель Международного института глобальной аналитики Vision & Global Trends (Италия), Срджа Трифкович, писатель, журналист, обозреватель журнала Chronicles (Сербия), Сергей Никонов, доцент Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ, Томас Репер, издатель Anti-Spiegel (Германия), Михаил Брюханов, заместитель руководителя Россотрудничества, и другие эксперты – журналисты, политологи, исследователи..

Международная конференция «Россия и Европа: актуальные проблемы современной международной журналистики» проходит каждый год в различных странах мира. В мероприятии традиционно принимают участие руководители европейских СМИ, политические деятели, дипломаты, ученые, политологи, менеджмент международных компаний.

Первая конференция, прошедшая в ноябре 2011 года в Париже, показала, насколько тема взаимодействия российских и европейских СМИ важна как для самих СМИ, так и для их аудиторий. Российские и европейские СМИ назвали мероприятие «важнейшим событием в международном медиапространстве». Участники конференции в разные годы отмечали, что плюрализм мнений дает положительный эффект только в связке с готовностью слушать и слышать своего условного оппонента. Поэтому медиа могут сыграть позитивную роль в российско-европейской перезагрузке, но для этого необходимо избавиться от штампов, заполнять медиаполе качественной аналитикой, не бояться высказывать альтернативное мнение и искать компромиссы.

Организатор конференции – журнал «Международная жизнь» МИД РФ. Мероприятие проводится при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Bankinter: недвижимость в Испании подешевеет на 9% до конца 2021 года

Эксперты банка ухудшили свой прогноз для рынка недвижимости Испании. Ещё в апреле они прогнозировали падение цен на 6% за два года.

Что случилось? Аналитики банка Bankinter считают, что в нынешнем году цены на недвижимость в Испании упадут на 4%, а в 2021 году – ещё на 5%. Возрождение сектора не начнётся раньше 2022 года. Таким образом, они скорректировали свой прогноз в негативную сторону. Напомним, ещё в апреле они прогнозировали снижение цен на 6% за два года, пишет Noticia.ru.

При этом в отдельных случаях спад может быть ещё более заметным. Так, в дорогих районах крупных городов эксперты ожидают падения цен на 10%.

Продажи. Профессионалы Bankinter считают, что число сделок с недвижимостью сократится на 35% в 2020 году из-за пониженного уровня активности, ожидаемого в оставшуюся часть года, но вырастет на 30% в 2021 году.

Что ещё? Бум удалённой работы и электронной торговли во время пандемии приведут к снижению заполняемости и арендной платы офисов и торговых центров, считают специалисты. А на прибыльность отелей также повлияет низкая активность туристов, которая не восстановится до 2023 года.

Автор: Ольга Петегирич

В США ввели пошлины на листовой алюминий из 18 стран

В пятницу 9 октября Министерство торговли США объявило предварительное решение о введении антидемпинговых пошлин на импорт алюминиевого листа из Бахрейна, Бразилии, Хорватии, Египта, Германии, Греции, Индии, Индонезии, Италии, Омана, Румынии, Сербии, Словении, ЮАР, Южной Кореи, Испании, Тайваня и Турции.Ранее было принято предварительное решение о введении компенсационных пошлин на алюминиевый лист из Бахрейна, Бразилии, Индии и Турции.

"Это крупнейший и наиболее масштабный случай [введения пошлин] со стороны нашего министерства за 20 лет", - сказал министр торговли Уилбур Росс. Решение вступает в силу незамедлительно.

Размер введенных пошлин составил:от 51,18% до 352,71% для Германии, 49,48% - 136,78% для Бразилии, 0 - 47,92% для Индии, 12,51- 83,94% для Румынии, 32,12% для Индонезии, до 29,13% для Италии и от 2,72% до 25,84% - для остальных стран.

Названы самые влиятельные паспорта мира

Опубликован рейтинг паспортов 199 стран мира, исходя из возможности их обладателей путешествовать по миру без виз.

Рейтинг. Список самых влиятельных паспортов мира ежегодно публикует портал Passport Index. Его эксперты оценивают гражданства разных стран по возможности их обладателей свободно перемещаться по миру.

В этот раз на первой строчке оказался паспорт Новой Зеландии, который позволяет въехать без визы в 129 стран мира. А в самом конце списка, на 75 строчке, оказались паспорта Афганистана и Ирака, которые допускают безвизовый въезд только в 31 страну.

Где Россия и страны СНГ? Россия заняла 24 позицию в рейтинге, наряду с Барбадосом и Турцией. Россиянам открыт безвизовый въезд в 86 стран мира. Беларусь и Казахстан оказались на 44 строчке, а Украина – на 11-й.

Самые влиятельные паспорта мира:

1.Новая Зеландия

2.Германия, Австрия, Люксембург, Швейцария, Ирландия, Япония, Южная Корея, Австралия

3.Швеция, Бельгия, Франция, Финляндия, Италия, Испания

4.Нидерланды, Дания, Португалия, Литва, Норвегия, Исландия, Великобритания, Канада

5.Мальта, Словения, Латвия

6.Чехия, Эстония, Греция, Польша, Венгрия, Лихтенштейн

7.Словакия

8.Кипр, Хорватия, Монако

9.Румыния, Болгария

10.Сан-Марино, Андорра, Уругвай

Автор: Ольга Петегирич

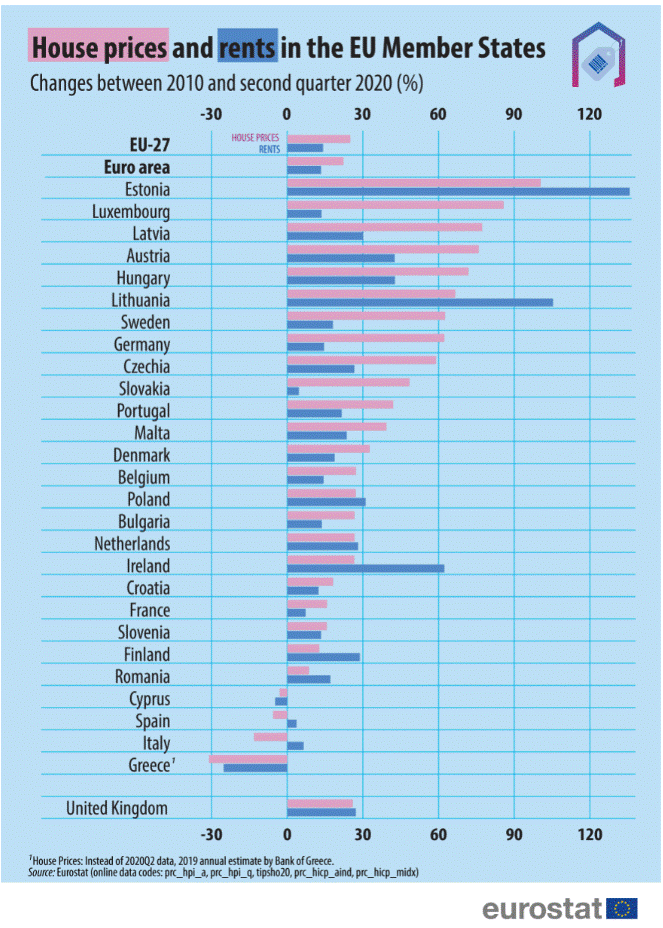

С 2010 года цены на жильё в ЕС выросли на 25%

В некоторых странах увеличение достигает 100%.

Ситуация. За период с 2010 по второй квартал 2020 года арендная плата выросла на 14,2%, а цены на жилье - на 25,0%, согласно отчёту Eurostat. Дома и квартиры подорожали больше, чем арендная плата в 16 странах-членах ЕС.

Контекст. В период с 2010 по второй квартал 2011 года цены на жильё и арендная плата в 27 странах ЕС следовали аналогичной траектории. Затем, начиная с третьего квартала 2011, они пошли совершенно разными путями: в то время как рента неуклонно росла на протяжении всего периода вплоть до второго квартала 2020, стоимость недвижимости значительно колебалась.

После резкого спада между вторым кварталом 2011 и тем же периодом 2013 года цены на жильё оставались более или менее стабильными. Затем в начале 2015 года наблюдался быстрый рост, с тех пор цены на жильё росли гораздо быстрыми темпами, чем арендная плата.

Подробности:

-Цены на жильё выросли в 23 государствах-членах ЕС и снизились в четырёх. Наибольший рост наблюдался в Эстонии (+100,5%), Люксембурге (+85,8%), Латвии (+77,3%) и Австрии (+75,9%). Снижение зафиксировано в Греции (-31,0%), Италии (-13,2%), Испании (-5,6%) и на Кипре (-3,0%).

-Для арендной платы картина была иной. Ставки за рассматриваемый период выросли в 25 странах-членах ЕС и снизились в двух, причем наибольший рост наблюдался в Эстонии (+135,8%), Литве (+105,4%) и Ирландии (+62,3%). Снижение зафиксировано в Греции (-25,2%) и на Кипре (-4,8%).

Автор: Виктория Закирова

Чей суп будет

Украина готовит борщ в список ЮНЕСКО

Текст: Константин Волков

Украина организовала новый повод для скандала - ее минкульт планирует номинировать борщ на звание "национального культурного наследия" в списке нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Предложение подготовлено экспертным советом при минкульте Украины. Каждый раз подобная инициатива вызывает возмущение в соцсетях, поскольку борщ, то есть суп на основе свеклы с различными добавками, известен по всей Восточной Европе, от Румынии до Литвы, и каждая страна считает его своим блюдом.

Надо отметить, что Украина не первый раз пытается придать борщу статус национального достояния - предыдущая попытка была сделана в 2018 году. Но для того, чтобы предложить борщ ЮНЕСКО, сначала надо внести его в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины, и только потом выходить с заявкой на всемирный уровень. Согласно процедуре в десятидневный срок после решения экспертной комиссии при минкульте объект должен быть внесен в национальный перечень, после чего можно начинать подготовку для заявки в ЮНЕСКО. Там рассмотрение занимает полтора года.

Также Украина намерена внести в список национального наследия технологию создания клембовской сорочки, борщевскую народную вышивку, карпатское лижникарство и винницкие пасхальные гуляния "Водить Володара".

Список шедевров устного и нематериального наследия создан ЮНЕСКО в 2001 году, и каждый год страны делают заявки на внесение в него тех или иных блюд или способов их приготовления. Например, Азербайджан в 2016 году зарегистрировал культуру приготовления и преломления лаваша (он же жупка, юпка, катырма) вместе с Ираном, Казахстаном, Киргизией и Турцией, а в 2017 году - традицию приготовления долмы. Правда, Армения внесла лаваш в список еще раньше, в 2014 году. Бельгия в 2016 году зарегистрировала культуру пива, причем в отличие от борща тут почему-то обошлось без скандала, хотя на пиво претендентов еще больше, чем на борщ. Грузия застолбила за собой производство вина в глиняных амфорах-квеври. Испания вместе с Грецией, Италией и Марокко - средиземноморскую диету, популярную среди сторонников здорового питания. Мексика предложила свою кухню, синтез испанской и ацтекской кулинарных традиций. Южная Корея внесла коллективную (то есть общекорейскую) культуру приготовления острой закуски-кимчхи. Ну а по количеству пунктов нематериального наследия первое место, наверное, у Японии с ее более чем двумя десятками шедевров, в том числе в списке фигурирует и японская кухня.

Соседи подставят плечо

Во время пандемии страны ШОС ищут и находят новые механизмы взаимодействия

Текст: Юлия Магдалинская

На встрече с главами МИД стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), состоявшейся в режиме видеоконференции 9-10 сентября в Москве, президент России Владимир Путин сообщил, что заседание Совета глав государств ШОС запланировано на ноябрь и пройдет в видеоформате. "В силу сложившейся эпидемической ситуации, - заявил он, - нам, к сожалению, не удалось организовать изначально планировавшееся на июль заседание Совета глав государств".

Российская Федерация приняла председательство в ШОС у Киргизии 14 июня 2019 года. Даже в условиях пандемии коронавируса наша страна постаралась, по оценке президента РФ, сделать все необходимое, чтобы Шанхайская организация сотрудничества работала эффективно, не сбавляя темпов. Пришлось скорректировать, конечно, план мероприятий председательства, не все из намеченных мероприятий (их более 90) оказались реализованы. Но ключевые задачи были решены, и по основным направлениям сотрудничество в рамках ШОС укрепилось. До наступления пандемии Россия как председатель организовала, в частности, проведение Петербургского экономического форума, бизнес-диалога между странами - участницами ШОС и целого ряда других мероприятий.

Министры иностранных дел стран - участниц ШОС на прошедшем заседании в Москве обсудили целый ряд актуальных вопросов современной мировой политики и тех вызовов, с которыми в последнее время столкнулись страны этой международной организации. Был одобрен проект заявлений Совета глав государств - членов ШОС в связи с 75-летием Победы во Второй мировой войне. При этом единодушно подчеркнуто, что общая Победа народов над нацизмом, фашизмом и милитаризмом, создание по ее итогам Организации Объединенных Наций (ООН) в 1945 году позволили сформировать устойчивую и эффективную систему международных отношений, которая надежно гарантировала мирное развитие человечества. Министры выразили твердую поддержку ШОС, центральной координирующей роли ООН и ее Совета Безопасности в укреплении международного мира и безопасности, стимулировании глобального развития, продвижении и защиты прав человека.

Нельзя не отметить, что встреча руководителей внешнеполитических ведомств стран - членов ШОС проходила на фоне напряженной ситуации, сложившейся в отношениях между тремя государствами этой международной организации - Китаем, Индией и Пакистаном. И состоявшаяся на ее полях трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Китая и Индии Сергея Лаврова, Ван И и Субраманияма Джайшанкара, после которой она продолжилась уже в китайско-индийском варианте, может свидетельствовать о возрастании миротворческой роли Шанхайской организации сотрудничества в разрешении конфликтных ситуаций в Евразии и сопредельных регионах.

"Во внешнем мире, - подчеркивал в ходе встречи Ван И, - все время существуют некоторые сомнения относительно будущего сотрудничества между Китаем, Россией и Индией. Однако три страны имеют глубокие общие интересы и идеи, которые являются важной политической основой сотрудничества между Китаем, Россией и Индией, а также источником импульса для трехстороннего сотрудничества".

Главы МИД Китая и Индии в рамках заседания Совета министров иностранных дел государств - членов ШОС подписали совместное заявление для средств массовой информации, в котором особо было подчеркнуто, что приоритет в разрешении сложившейся напряженности имеют стратегические договоренности лидеров этих стран - Си Цзиньпина и Нарендры Моди.

В сложной санитарно-эпидемической ситуации, отмечали они, ШОС, опираясь на принципы взаимного доверия, взаимной выгоды, равенства, взаимных консультаций, убедительно подтвердила свой значительный потенциал в качестве эффективной площадки для реагирования на возникающие вызовы, выстраивания работы по преодолению политических, социальных и торгово-экономических исследований пандемии COVID-19.

Пандемия коронавируса резко ускорила многие международные процессы, обострила противоречия. По оценкам экспертов, продолжилось ослабление так называемого либерального международного порядка, который опирался на военное и финансово-экономическое превосходство США. В условиях пандемии этот процесс резко ускорился. Выход Соединенных Штатов из ВОЗ означал их самоустранение от лидирующей роли в борьбе с COVID-19, в то время как успех Китая и России в борьбе с инфекцией, успешная работа по разработке антивирусных вакцин, а главное реальная помощь другим странам значительно подняла их авторитет в мире и авторитет ШОС.

В ходе борьбы с пандемией, как было подчеркнуто на заседании министров иностранных дел в Москве, эффективно взаимодействовали санитарно-эпидемиологические службы и министерства здравоохранения государств - членов ШОС в вопросах сохранения здоровья и благополучия населения, обеспечения граждан медицинской, социальной и иной защитой в условиях COVID-19. Была налажена тесная работа стран ШОС с ВОЗ, другими международными организациями и объединениями.

Преодоление последствий пандемии коронавируса требует, по заявлению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, объединения усилий стран ШОС, их совокупный потенциал становится более востребованным. "Значимость солидного потенциала Шанхайской организации сотрудничества, - подчеркивал он на заседании в Москве, - особенно возрастает в нынешних условиях, когда востребованы коллективные усилия и кооперация в целях преодоления политических и социально-экономических последствий пандемии".

Пандемия коронавируса спровоцировала и новый мировой экономический кризис, выход из которого в этих условиях может оказаться затяжным. В той или иной степени, но он затронул практически все государства мира, в том числе и страны ШОС. И от того, как они справятся с последствиями COVID-19 в экономике, во многом будет зависеть и будущее развитие этой международной организации.

Например, по данным Главного статистического управления КНР, в первой половине 2020 года ВВП Китая сократился на 1,6 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 45,66 триллиона юаней (около 6,53 триллиона долларов). Во втором квартале ВВП увеличился на 3,2 процента в годовом выражении и на 11,5 процента по сравнению с первым кварталом 2020 года. По экспертным оценкам, в этом году экономический рост КНР будет положительным в диапазоне от 1,2 до 3 и более процентов. Китай, считают эксперты, может выйти из пандемии коронавируса с сильной экономикой. Некоторые из них отмечают, что ответ КНР на пандемию был целенаправленным, решительным и эффективным. Меры правительства были направлены на поддержку бизнеса и занятости, и это заложило основу для быстрого восстановления. Большая часть этой поддержки направлена на снижение налогов и сборов.

Всемирный банк в своем отчете от 28 июля 2020 года прогнозировал, что ВВП в странах с развитой экономикой может сократиться в этом году на 7 процентов, в то время как годовой ВВП Китая вырастет на 1,6, а в следующем году - на 7,9 процента.

В последнее время председатель КНР неоднократно подчеркивал, что фундаментальные основы долгосрочного экономического роста Китая не изменились, несмотря на пандемию. Страна по-прежнему ориентирована на развитие внутреннего потребительского рынка, углубление реформ и дальнейшей открытости своей экономики для создания благоприятной среды для инвестиций, в которой могут эффективно развиваться как китайские, так и иностранные компании.

Эндрю Шен из Азиатского глобального института Гонконгского университета считает, в частности, что упор на развитие внутреннего потребления будет иметь важное значение для Китая по мере восстановления его экономики. "Китай, - говорит он, - подошел к так называемому моменту Форда, когда, если вы будете платить своим сотрудникам, своему народу лучше, он будет покупать ваш собственный продукт. Внутреннее потребление будет ключевым драйвером роста для Китая, но оно должно быть экологически чистым".

Следует отметить, что еще 1 января 2020 года в КНР вступил в силу новый закон об иностранных инвестициях, открывший новые секторы китайской экономики для инвестиций и предоставивший иностранным компаниям фактически те же права, что и своим, национальным.

Открытость Китая, отмечают многие зарубежные аналитики, особенно заметна на финансовых рынках. Один из них, Параг Ханна из консалтинговой компании FutureMap, особо отмечает, что в последние месяцы стало ясно, что Китай заинтересован в либерализации операций с капиталом, а западные управляющие активами компании наращивают свои позиции на рынках долговых обязательств и акций Китая, несмотря на политическое давление США.

Что касается России, то ее ВВП во втором квартале 2020 года упал на 8 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из обновленных данных Росстата. Предварительно госстатистика оценивала торможение российской экономики в 8,5 процента.

Просадка российской экономики из-за пандемии оказалась более умеренной в сравнении с другими странами. Например, ВВП США во втором квартале снизился на 9,5 процента в годовом выражении. ВВП Евросоюза - на 14, ВВП Испании - на 22, Франции - на 19, Италии - на 17,3 процента.

Одна из причин, отмечают эксперты, не достаточно развитая сервисная экономика, а доля малого и среднего бизнеса намного меньше, чем в США и странах Евросоюза. Малый и средний бизнес формирует в России всего 20,2 процента ВВП, а в США около 80.

За первую половину 2020 года ВВП сократился на 3,4 процента в годовом выражении, следует из данных Росстата. Министр финансов РФ Антон Силуанов уже заявил, что по итогам 2020 года экономика России снизится менее чем на 4 процента, а могут быть даже "более позитивные фактические данные по экономике".

Минэкономразвития в недавно представленном прогнозе экономического развития ожидает в 2020 году сокращение ВВП России с учетом пандемического кризиса на 3,9 против 4,8 процента по своим предыдущим оценкам. Центральный банк, в свою очередь, ожидает сокращение ВВП по итогам 2020 года на 4,5-5,5 и восстановление в 2021 году на 3,4-4,5 процента.

Главным риском в период восстановления экономики России, по оценке минэкономразвития, могут стать карантинные меры и рецессия в мировой экономике, часть санитарно-эпидемиологических требований к условиям работы предприятий и организаций будет носить долгосрочный характер. В сложившейся ситуации основным источником роста ВВП в 2021-2023 годах должен стать внутренний спрос, уверены в министерстве. Тогда, по его прогнозу, ВВП России вырастет в 2021 году на 2,7 при консервативном сценарии развития экономики и на 3,3 процента в базовом сценарии. На 2022 год эти показатели составят 2,9 и 3,4 процента соответственно.

С одной стороны, ШОС, по словам российского президента, на практике продемонстрировала способность оперативно реагировать на возникающие новые вызовы. "Мы, - заявил он на встрече с министрами иностранных дел стран - участниц ШОС, - предпринимаем слаженные усилия по преодолению политических торгово-экономических, социальных последствий распространения коронавируса".

С другой стороны, многое еще необходимо сделать для расширения взаимодействия стран ШОС в области экономического сотрудничества, выстраивания технологических партнерств и единой транспортно-логистической инфраструктуры, перехода на национальные валюты во взаиморасчетах. Вполне вероятно в сложившейся ситуации, что в рамках ШОС будет ускорено завершение некоторых инфраструктурных проектов, реализация которых активизирует экономическое развитие в странах-участницах. В частности, это может коснуться учреждения Банка развития ШОС и Фонда развития (специального счета) ШОС.

"В нынешней непростой ситуации в мировой экономике, - особо подчеркивал недавно генеральный секретарь ШОС Владимир Норов, - выработка антикризисных мер и коллективных действий, способствующих дальнейшему развитию торгово-экономического, инвестиционного и финансового сотрудничества стран ШОС, становится важнейшей задачей. В этом аспекте вопрос об учреждении Банка ШОС, целями которого являются содействие экономическому и социальному развитию наших стран и региональному сотрудничеству, уже назрел".Подходы стран пока различны, однако стороны едины в одном - создание Банка ШОС и Фонда развития (специального счета) ШОС имеет важнейшее значение.

Живые дискуссии по оценке текущей ситуации в мире, затрагивающей и страны Шанхайской организации сотрудничества, поиску новых механизмов взаимодействия идут практически на всех площадках организации. В августе этого года прошла пятая Международная молодежная конференция "Модель ШОС". Ее основная тема "Межкультурное предпринимательство как средство экономического развития в пост-COVID-19 в регионе ШОС". Молодые эксперты из разных государств-членов и стран-наблюдателей этой международной организации предлагали различные варианты оживления деловой активности на ее пространстве с привлечением к этому процессу молодежи. По мнению генерального секретаря ШОС Владимира Норова, прозвучавшие на конференции идеи свидетельствуют о глубоком и осознанном мышлении молодежи, ее стремлении и умении проявлять свои интеллектуальные способности не только в рамках заданной ролевой игры, но и в реальной государственной и общественной работе.

Новые подходы и многостороннее экономическое сотрудничество на пространстве ШОС в условиях пандемии стали основной темой и прошедшего в конце сентября под председательством Национального института стратегических исследований Киргизии ХV заседания Форума ШОС, участниками которого стали руководители научно-исследовательских центров государств-членов, а также представители аналитических структур стран-наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС.

Несомненно, что вся эта работа и ее результаты найдут каким-то образом отражение в ноябрьском саммите глав государств - членов ШОС и в его итоговых документах. Потенциал у Шанхайской организации сотрудничества накоплен, и немалый. Главное - разумно им распорядиться.

Прямая речь

Владимир Путин, президент РФ: ШОС на практике продемонстрировала способность оперативно реагировать на возникающие новые острые вызовы. Мы предпринимаем слаженные усилия по преодолению политических, торгово-экономических, социальных последствий распространения коронавируса.

Актуально

Как сообщило Информационное агентство "Синьхуа" член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И представил пять предложений по укреплению сотрудничества в рамках ШОС, выдвинутых китайской стороной. Во-первых, твердо придерживаться взаимной поддержки, защищать ключевые интересы каждой из сторон. Во-вторых, твердо придерживаться идей сплоченности и сотрудничества, вместе бороться с эпидемией COVID-19. В-третьих, делить трудности во имя преодоления рисков в сфере безопасности. В-четвертых, твердо придерживаться скоординированного развития, содействовать восстановлению экономики стран - участниц ШОС. В-пятых, придерживаться идей мультилатерализма, поддерживать улучшение глобального управления. Необходимость защиты международной системы, ядром которой служит ООН, и основанного на международном праве мирового порядка, является общим мнением всех стран мира, а твердая приверженность идеям мультилатерализма - основой государственного строя многих средних и небольших государств.

Экономический мониторинг. 30 сентября – 7 октября 2020 года

В этом дайджесте Департамент аудита экономического развития Счетной палаты рассказывает о динамике ключевых биржевых индикаторов, экономической активности в странах G10 и индексе PMI в сфере услуг России.

Динамика ключевых биржевых индикаторов

Курс национальной валюты ослаб на 0,8%. По мнению Департамента аудита экономического развития, в ближайшее время курс национальной валюты будет находиться в коридоре 77-79 рублей за доллар США.

На мировых рынках продолжается хаотичное движение индексов акций. За прошедшую неделю фондовые биржи показали незначительный рост 0,6-2,2%. В азиатском регионе большинство основных индексов торгуется в плюсе.

Цены на нефть выросли на 0,5-4% в зависимости от марки. На них повлияли разнонаправленные факторы: прекращение действия мер по стимулированию американской экономики, рост запасов сырой нефти в США, ураган в Мексиканском заливе и забастовка рабочих нефтегазовой отрасли Норвегии.

Экономическая активность в странах G10

По оценкам экспертов из Bloomberg Economics, полученным на основе данных по использованию кредитных карт, передвижению людей и их локации, основными лидерами экономического восстановления в августе-сентябре стали США и Япония. Также рост наблюдается во Франции, Италии и Испании. Наихудшую динамику среди развитых стран продемонстрировали Канада и Великобритания.

ОПЕК нарастила добычу

По итогам сентября картель выполнил договоренности на 101%. Согласно оценкам Reuters, добыча нефти странами ОПЕК в сентябре выросла на 160 тыс. б/с. до 24,38 млн баррелей в сутки.

Индекс PMI Россия

В сентябре индекс PMI в сфере услуг России снизился с 58,2 до 53,7 пунктов, индекс PMI обрабатывающей промышленности снизился с 51,1 до 48,9 пунктов.

Снижение цен в сентябре и их рост в октябре

Снижение цен в сентябре ускорилось до минус 0,07%, хотя и осталось менее выраженным, чем годом ранее. В целом с учетом динамики августа дефляция составила минус 0,11%, что меньше показателя 2019 года (-0,4% за два месяца). Основным дезинфляционным фактором в сентябре 2020 года стало снижение цен на плодоовощную продукцию, традиционное для осени удешевление услуг.

К началу октября фактор сезонного снижения цен перестал оказывать влияние на динамику инфляции, и, несмотря на продолжающееся удешевление плодоовощной продукции, цены вернулись к росту (0,1%).

С полной версией дайджеста можно ознакомиться по ссылке.

Зайцев Дмитрий Александрович, Аудитор

В Испании снижаются цены на недвижимость

В третьем квартале 2020 года жилая недвижимость в стране подешевела на 2,4% в годовом исчислении.

Что случилось? По данным онлайн-портала Fotocasa, в третьем квартале 2020 года цены на жильё в Испании снизились на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с тем, что вторая волна коронавируса «заморозила» начинающееся восстановление экономики, пишет Reuters.

Помимо годового снижения, стоимость жилой недвижимости уменьшилась на 1,7% в сентябре по сравнению с августом и на 1,5% в третьем квартале по сравнению со вторым.

География. Один из самых значительных спадов произошёл в сердце двух столиц, что отражает смену приоритетов в спросе на недвижимость на большие пространства и загородную жизнь. Жильё в престижном районе Мадрида под названием Ибица и в районе Барселоны Навас подешевело на 8,1% и 9,3% соответственно по сравнению с ценами во втором квартале.

Цитата. «Мы прогнозируем, что в последние месяцы 2020 года мы увидим аналогичный спад тому, что мы видели в недавние месяцы, и даже более глубокий, он составит от 3% до 5% в Испании», – говорит директор по связям с общественностью Fotocasa Анаис Лопез.

Контекст. Fotocasa впервые зарегистрировала межгодовой спад в квартальных ценах на жильё в Испании за последние три года, что отражает экономические неурядицы, вызванные пандемией.

Страна испытала одно из самых сильных сокращений экономики в Европе во втором квартале 2020 года, когда ВВП снизился почти на 18%. Согласно предварительным прогнозам, в третьем квартале планируется небольшое восстановление.

Автор: Ольга Петегирич

Опубликован рейтинг стран по доле богачей и её изменению за время пандемии. Россия всех удивила

Эксперты Wealth-X опубликовали подробный отчёт о том, где живут состоятельные люди с капиталом от $30 млн, и как повлияла эпидемия на их благосостояние.

Рейтинг. Организация Wealth-X опубликовала восьмое издание World Ultra Wealth Report, в котором оценила состояние сверхбогатых людей по всему миру – тех, чей капитал составляет более $30 млн. Аналитики также рассказали, как отразилась пандемия коронавируса на населении богачей во всём мире и их благосостоянии. Как оказалось, в последнем отношении в России всё совсем не плохо.

ТОП-10 стран с наибольшей долей богачей (людей с состоянием более $30 млн):

1.США - 93 790

2.Китай - 27 755

3.Япония – 19 820

4.Германия – 15 960

5.Канада – 11 285

6.Франция – 11 000

7.Гонконг – 9 955

8.Великобритания – 9 690

9.Швейцария – 7 200

10-Индия – 6 515

ТОП-10 городов мира с наибольшей долей богачей:

1.Нью-Йорк – 10 435

2.Гонконг – 9 950

3.Токио – 7 800

4.Лос-Анджелес – 6 150

5.Париж – 4 670

6.Лондон – 4 535

7.Чикаго – 3 890

8.Сан-Франциско – 3 410

9.Вашингтон – 3 230

10.Даллас – 3 165

Ключевые факты:

-За 2019 год, когда ещё не началась пандемия коронавируса, число жителей планеты с состоянием более $30 млн увеличилось на 9,5% и достигло 290 720 человек, а их суммарное благосостояние выросло на 9,7% до $35,4 трлн.

-Средний возраст сверхбогатого жителя планеты составляет 63 года. Более половины богачей находятся в возрасте от 50 до 70 лет, и всего 12% - моложе 50. Наконец, лишь 1,2% –моложе 35 лет. Интересно, что возраст также зависит от региона: на Ближнем Востоке и в Азии живут более молодые состоятельные люди, а в Северной и Латинской Америке, наоборот, самые пожилые.

-В 2019 году самыми успешными регионами оказались Северная Америка и Азия. В обеих частях света зафиксирован двузначный рост населения богачей и их суммарного капитала. Следующей в этом рейтинге идёт Африка. Рост в Европе и Тихоокеанском регионе был ниже среднего, а в Латинской Америке и на Карибах – совсем скромный. Наконец, самым слабым оказался Ближний Восток.

Влияние пандемии. Внезапная приостановка целых отдельных секторов экономики, спад на финансовых рынках и осторожность инвесторов, потребителей и бизнеса привели к тому, что за первые три месяца 2020 года население сверхбогатых жителей планеты сократилось на 18%. По состоянию на конец марта класс ультрабогатых включал в себя 238 060 частных лиц – почти на 53 000 человек меньше, чем в конце 2019 года.

Но ещё больше пострадало благосостояние таких людей. Суммарный капитал богачей сократился за первые три месяца 2020 сразу на 28% до $25,4 трлн, тогда как в конце 2019 года он составлял $35,4 трлн. Это равносильно тому, как если бы внезапно потеряли своё состояние все сверхбогатые люди Азии.

В то же время к концу августа ситуация несколько улучшилась. К этому моменту в мире насчитывалось, как подсчитали эксперты, уже 280 670 сверхбогатых лиц, что на 18% больше уровня марта, но всё ещё на 3% меньше показателя конца 2019 года. Их суммарное благосостояние составило $32,2 трлн, что на 27% больше уровня марта, но на 9% ниже показателя конца 2019 года.

ТОП-10 стран, менее всего пострадавших от сокращения сверхбогатого населения к августу 2020:

1.Дания: население богачей выросло на 4,7%, а их капитал – на 4,3%

2.Китай: население богачей выросло на 4,2%, а их капитал – на 3,9%

3.Тайвань: население богачей выросло на 3%, а их капитал – на 1,9%

4.Россия: население богачей выросло на 2,5%, а их капитал – на 3,1%

5.Южная Корея: население богачей выросло на 2,3%, а их капитал – на 2,7%

6.США: население богачей не изменилось, а их капитал уменьшился на 0,7%

7.Вьетнам: население богачей не изменилось, а их капитал уменьшился на 7,1%

8.Индия: население богачей уменьшилось на 1,1%, а их капитал – на 4%

9.Саудовская Аравия: население богачей уменьшилось на 1,5%, а их капитал – на 4,3%

10.Индонезия: население богачей уменьшилось на 2,8%, а их капитал – на 10%

ТОП-10 стран, больше всего пострадавших от сокращения сверхбогатого населения к августу 2020:

1.Великобритания: население богачей уменьшилось на 16,9%, а их капитал – на 20,1%

2.Испания: население богачей уменьшилось на 16%, а их капитал – на 17,4%

3.Австрия: население богачей уменьшилось на 13,9%, а их капитал – на 10,1%

4.Франция: население богачей уменьшилось на 13,6%, а их капитал – на 19,4%

5.Израиль: население богачей уменьшилось на 12,7%, а их капитал – на 8,8%

6.Бельгия: население богачей уменьшилось на 12,4%, а их капитал – на 15%

7.Австралия: население богачей уменьшилось на 12,2%, а их капитал – на 12%

8.Италия: население богачей уменьшилось на 12,1%, а их капитал – на 20,7%

9.Таиланд: население богачей уменьшилось на 11,9%, а их капитал – на 18,7%

10.Португалия: население богачей уменьшилось на 11,1%, а их капитал – на 9%

Автор: Ольга Петегирич

Вирус наступает: что будет дальше?

Текст: Яков Миркин (заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН)

Как будем жить дальше? Были надежды, что к осени пандемия закончится, но нет - поднялась вторая волна. И ведь не только в России. В Европе пандемия бьет рекорды, 10-15 тысяч заболевших в день уже никого не удивляют. У нас пока еще цветочки. Интенсивность пандемии в Великобритании, Испании, Франции гораздо выше. "Испанка" в 1918 г. продолжалась два с лишним года. Так что дальше?

Ни одно правительство мира не повторяет локдаун весны 2020 г. Никто больше не запирает людей. Все ограничиваются только увещеваниями и частичными запретами. Мы в этом не одиноки. Оказывается, что любая экономика мира способна выдержать только 2-3 месяца. Все работают с "колес". Никто не хочет падать ниже 10-15%.

Мы впервые столкнулись с тяжелейшим моральным выбором. Как в военные времена, властям в любой стране приходится жертвовать частью населения, чтобы экономика "крутилась" дальше. У каждого решения продолжать работу есть цена в человеческих жизнях. "Экономические жертвы" - это новая реалия. Причем жертвуют в основном старшим поколением. Именно в нем больше всего сосредоточена смертность. Мы видим, с каким трудом младшие поступаются привычным, быстрым образом жизни. Счастье, что вторая волна пандемии, кажется, обладает меньшей летальностью.

Все, что с нами случится в ближайшее время, зависит от нашей приверженности моральным ценностям. Всем на всех… всем до себя? Все уже настолько находятся на грани выживания, что могут думать только о себе? Или о том, как им быть не ограниченными в своем юном счастливом бытии? Способно ли общество само, независимо от пропусков и штрафов, встать на сторону осторожности и самодисциплины - и сберечь старших? Насколько мы все, как общество, эгоистичны?

Мы скоро это увидим. Но есть хотя бы уверенность, что не будет ни голода, ни холода. В этом году мы - с урожаем, больше 120 млн тонн зерна. Исправно работает подача топлива нашим клиентам - ЕС и Китаю. Хотя экспорт товаров по стоимости упал в 2020 г. на 25%, но по-прежнему он больше импорта на несколько десятков млрд долларов. Это хорошая основа для закупки на Западе и Востоке лекарств, ширпотреба, оборудования, комплектующих. Импорт сократился всего на 10% к прошлому году (ФТС). Не смертельно, можно жить.

Если вторая волна будет сильна, падение ВВП в 2020 г. будет больше, чем все ждали, до 8-12% осенью. В 2009 г. мы это уже пережили. У соседей в Евросоюзе ВВП упал на 10-12%, в Германии на 10%, в Испании на 18,5%, во Франции на 13,8% (2 кв. 2020 г., Евростат). Внешне там все работает и кажется, что особых потрясений нет. Китай - в небольшом плюсе.

А что во вторую волну случится в отраслях? Если за образец взять июнь 2020 г., то падение в промышленности - около 10% к прошлому году (август - на 7,2%), транспорт - вниз на 9-10% (август - на 5,2%), услуги - минус 20-25% (август - 18,8%), добыча полезных ископаемых - минус 14-15% (август - на 11,8%). Ввод в действие жилых домов упадет на 10-15%. Розничная торговля - на 8-10%. А кто прибавит? Медикаменты, спецодежда, медицинское оборудование - там экономическое чудо (+17-20%). В продовольствии - рост до 5-7%. Корабль плывет, хотя волна беспокоит. Есть течь в 8-10%, но никто не кричит, не бегает по палубе и не пытается добраться до капитанской рубки, чтобы изменить курс.

И все же нам очень не по себе. Не только потому, что пандемия вносит страх и смуту, но еще и потому, что каждая семья так или иначе потеряла в доходах и имуществе. Что будет с рублем? Сколько будет еще взрывных его девальваций? Ведь на четверть с начала года! 1994, 1998, 2009, 2014, 2018, 2020 годы - все это вспышки девальваций. Ножницы, прошедшиеся по нашим карманам! Мы очень зависим от импорта лекарств, обуви, одежды, бытовой техники, оборудования, комплектующих и современных исходников. По отдельным позициям импорт может занимать до 70-100% внутреннего рынка. У нас низкая инфляция? Не волнуйтесь, цены обязательно рано или поздно подстроятся под девальвацию рубля. Цены на медикаменты уже поднялись в августе 2020 г. на 8,4% (к августу 2019 г., Росстат). Это средняя температура по больнице. А на импортные лекарства? Все знают, что выше.

Нам очень не по себе - растет безработица. С марта 2020 г. она месяц за месяцем увеличивалась с 4,7% до 6,7% рабочей силы. Число зарегистрированных безработных выросло в 5,1 раза (август 2020 г. к августу 2019 г.). По абсолютному числу безработных (4,8 млн чел.) мы перекрыли кризис 2015-2016 годов. Есть регионы, где с безработицей еще хуже. В Тыве - 22%, в Республике Алтай - около 14%, в Омской и Томской областях, Бурятии, Хакасии, Калмыкии - больше 10%, на Северном Кавказе - от 15 до 30% (Росстат). Эти данные не отражают частичную или псевдозанятость (административные отпуска). По ряду регионов реальные доходы населения упали, год к году, на 10-12% и больше. Что дальше, во вторую волну?

У нас есть план восстановления экономики. Он только что принят. В нем много неизвестных. Но самое главное - действительно ли государство вложит больше своих ресурсов в экономику, чем раньше? И будут ли распечатаны резервы (ФНБ, международные), которые в 2020 г. только растут? Мы откажемся от модели "копим на черный день вместо роста", когда черный день уже наступил? Или же будем ждать дня еще чернее? Cегодня в экономике все более-менее, завтра - тоже, плывем, не захлебываемся, а вот послезавтра? Что будет послезавтра? Не слабы ли лекарства, даваемые экономике? Рост безработицы в регионах - это опасный симптом. Дорогие врачи, не настало ли время снова спросить себя - не нужно ли резко усилить лечение?

Ни кадров, ни денег

Почему медсестры Мадрида бастуют в разгар заболеваемости COVID-19

Текст: Юрий Когалов

Профсоюз медсестер Мадрида объявил о проведении с 7 октября бессрочной забастовки, до конца которой они будут оказывать лишь минимальный набор услуг. Таким образом медработники пытаются привлечь внимание властей к проблемам, которые существуют уже много лет, а в период пандемии стали только острее. Речь идет о нехватке персонала в больницах, отсутствии нормальных трудовых контрактов, постоянном изменении условий и даже места работы. Все это создает атмосферу неуверенности в завтрашнем дне.

"Мы требуем уважения к себе как профессионалам, требуем прекращения жестокого обращения с жителями Мадрида, которым мы служим", - говорится в заявлении профсоюза, объединяющем около 30 тысяч человек. По словам генерального секретаря организации Тересы Галиндо Рубио, медсестры устали трудиться в существующих условиях. Они требуют равной оплаты труда во всех регионах, сейчас же она может отличаться на 400-500 евро. Так, в Мадриде зарплата на 21 процент ниже, чем в Стране басков. Сравнение с этим регионом не случайно, он является одним из наиболее экономически развитых в Испании. В XX веке там были сильны сепаратистские настроения, действовала террористическая группировка ЭТА, и чтобы удержать автономию в составе королевства, центральные власти предоставили ей довольно много привилегий. В итоге сегодня медсестры в Стране басков зарабатывают в месяц в среднем 2400 евро, а в Мадриде - 1960 евро. В итоге многие уезжают в другие регионы, где платят больше.

Еще одно требование профсоюза - увеличение персонала в больницах. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, в Европейском союзе на каждые 100 тысяч жителей приходится 880 медсестер. В Испании этот показатель составляет 530, а в Мадриде - лишь 380. Чтобы достичь среднеевропейского уровня, только в испанской столице необходимо нанять 12 тысяч медсестер (и 120 тысяч по всему королевству). Предполагается, что одна медсестра должна заботиться о 6-8 пациентах. Сейчас же их 15-20. "Это настоящее безумие", - возмущаются в профсоюзе.

В связи со столь большой нагрузкой рабочий день длится по 14-18 часов. "Мы вынуждены брать дополнительные смены, чтобы прикрыть нехватку людей", - рассказывает Рубен Кастро, медбрат из больницы Грегорио Мараньона. "Мы очень устали. Часто мы чувствуем разочарование. Мы даже не знаем имен наших пациентов. У нас нет времени, мы чувствуем, что делаем что-то не так, как должны", - говорит оно. По его словам, за год ему пришлось подписать свыше 20 контрактов, уж на очень короткие сроки они заключаются. "Никогда не знаешь, где тебе предложат работу, в гинекологии или отделении интенсивной терапии", - отмечают его коллеги. Бывает так, что в один день медсестра работает в травматологии, на другой - уже в интенсивной терапии, на третий занимается диализом. Людей просто не успевают обучить. А отказаться от этой работы нельзя, ведь тогда можно попасть в "черный список" на целый год.

Из-за нехватки персонала многие также не смогли уйти в отпуск в этом году. Отмечается, что все указанные выше проблемы существуют уже не один год, что в период пандемии коронавируса ситуация ухудшилась. "Это была соломинка, которая сломала спину верблюда. Медсестры составляют 50 процентов персонала больниц. Без нас система рухнет. Мы просто хотим, чтобы нас услышали, чтобы нас уважали", - говорят медсестры.

Примечательно, что беспокоятся они не только о себе, но и о своих пациентах. Больные с хроническими заболеваниями, диабетом, астмой, гипертонией нуждаются в медицинской помощи не меньше, чем инфицированные коронавирусом, но внимание уделяется сейчас только последним.

"Нам нужны работающие медицинские центры, которые помогают нашим хроническим пациентам, а также тем, кто может пострадать от COVID-19. Мы не можем допустить, чтобы тысячи жителей Мадрида умерли просто потому, что их не лечили, или помощь, которая им требовалась, откладывалась на несколько дней. Сегодня многие смерти происходят из-за коронавируса, завтра они будут из-за того, что хронические патологии не лечились должным образом", - подчеркивают в профсоюзе.

Не понимают там, и как им провести миллион тестов на коронавирус, что требует сделать глава Мадридского автономного сообщества Исабель Диас Аюсо. По словам представителя Мадридского союза медсестер Хесуса Гарсиа, без дополнительных сотрудников это невозможно, но их никто не нанимает.

А ведь в Испании тысячи врачей и медсестер не могут трудоустроиться. Согласно статистике, свыше 2 тысяч врачей состоят на учете в службах занятости как безработные. 12 процентов из них - в Мадриде. Ищущих работу медсестер гораздо больше. Только в столичном регионе их насчитывается порядка 3 тысяч человек. А если учесть всех нетрудоустроенных в автономии медработников (включая сиделок, ассистентов, социальных работников), речь пойдет о 17 тысячах человек, уже имеющих опыт работы. Если же к ним прибавить недавних выпускников, еще нигде не работавших, то эта цифра возрастет еще в два раза - до 34 тысяч.

Существующее положение дел никогда не устраивало работников больниц и госпиталей, они регулярно выходят на улицы, чтобы потребовать улучшения ситуации. Начатая 7 октября забастовка лишь одна в длинном списке уже проведенных акций протеста. Но сейчас, когда в Испанию пришла уже вторая волна коронавируса, есть надежда, что власти обратят внимание на предъявляемые им претензии. Ведь, если ничего не изменится, третью волну встретят уже настолько уставшие люди, что они уже ничем не смогут помочь заболевшим. В конце концов, пострадают простые люди.

Названы страны ЕС с самым стремительным ростом цен на жильё

Во втором квартале 2020 года цены на жильё в ЕС выросли на 5,2% в годовом исчислении.

Что случилось? По данным официального статистического ведомства ЕС, Евростата, во втором квартале 2020 года цены на жильё в странах Евросоюза повысились на 5,2% в годовом исчислении. Это несколько меньше, чем 5,6%, зафиксированные в первом квартале нынешнего года. Аналитики связывают замедление с ограничительными мерами в разгар пандемии.

Где цены выросли? Самый значительный годовой рост цен во втором квартале 2020 был отмечен в Люксембурге (+13,3%), Польше (+10,9%) и Словакии (+9,7%). А в сравнении с предыдущим кварталом больше всего цены на жильё увеличились в Люксембурге (+4,4%), Италии (+3,1%) и Австрии (+2,5%).

Где цены упали? В годовом исчислении спад стоимости жилья зафиксирован в Венгрии (-5,6%) и на Кипре (-2,9%), а в месячном – в Венгрии (-7,4%), Эстонии (-5,8%), Латвии (-2,3%), Болгарии (-1,1%) и Ирландии (-0,1%).

Изменение цен на жильё в популярных у русскоязычных покупателей странах ЕС (второй квартал 2019 - второй квартал 2020):

-Болгария +2,9%

-Германия +6,6%

-Испания +2,2%

-Чехия +7,7%

-Италия +3,4%

-Кипр -2,9%

-Финляндия +0,5%

-Эстония +4,0%

-Франция +5,5%

-Португалия +7,8%

-Хорватия +8,3%

-Мальта +3,4%

-Бельгия +4,5%

-Дания +1,4%

-Ирландия +0,4%

-Латвия +1,6%

-Литва +7,0%

-Люксембург +13,3%

-Венгрия -5,6%

-Нидерланды +7,1%

-Австрия +6,9%

-Польша +10,9%

-Словения +5,2%

-Словакия +9,7%

-Великобритания +1,2%

Автор: Ольга Петегирич

Встреча с руководителями фракций Государственной Думы

Владимир Путин провёл встречу с руководителями четырёх фракций нижней палаты российского парламента.

На видеосвязи с главой государства были руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский, руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов, руководитель фракции партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, руководитель фракции партии «Единая Россия» Сергей Неверов, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, Руководитель Администрации Президента Антон Вайно, Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко.

* * *

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Мы встречаемся с вами регулярно, причём в разных форматах. Сегодня по предложению Председателя Государственной Думы мы встречаемся, для того чтобы обсудить текущие общеполитические вопросы и, конечно же, ближайшие, ключевые приоритеты законодательной повестки. А они напрямую связаны с теми задачами, которые стоят перед страной.

Уважаемые коллеги, вы представляете четыре крупнейшие, ведущие партии России, которые активно работают и на федеральном уровне, и в регионах, в муниципалитетах; безусловно, имеют авторитет в обществе, пользуются поддержкой миллионов наших граждан, людей. Ваши представители на разных уровнях власти берут на себя ответственность за решение конкретных, предметных задач. И крайне важно, что по самым главным, принципиальным вопросам вы выступаете солидарно, занимаете общую позицию, отстаиваете суверенитет и безопасность страны, историческую правду, жизненные интересы людей, многое делаете для укрепления гражданского общества, его ключевых институтов.

Хотел бы ещё раз подчеркнуть: парламентские партии играют опорную, стабилизирующую роль для политической системы, а значит, для устойчивого развития всей страны, для того, чтобы наше движение вперёд строилось на основе преемственности, на базе наших национальных интересов, было застраховано от разного рода срывов.

Конечно, разница подходов есть. Но при всей разнице подходов важно консолидировать общество вокруг национальных целей развития и значимых для каждого гражданина России базовых, фундаментальных ценностей. Такая сплочённость жизненно необходима стране. Мы сильны только вместе.

Потенциал ваших партий подтвердил и единый день голосования, 13 сентября. По стране прошло более девяти тысяч избирательных кампаний разных уровней. Свыше 20 партий и объединений провели своих кандидатов на выборные должности, но результаты партий так называемой первой четвёрки, конечно, самые высокие. Хочу поздравить вас и ваших соратников с такой оценкой со стороны общества. Уверен, вы хорошо понимаете, что такое доверие людей – это огромная ответственность. И это доверие нужно, безусловно, оправдать конструктивной работой.

Здесь, конечно же, особый спрос с «Единой России» как партии, получившей большинство голосов. Но хотел бы отметить и немалую, безусловно, позитивную роль оппозиции. Имею в виду не только обоснованную критику с её стороны, что естественно, и эта критика держит власть, что называется, в тонусе, но и стремление дать конструктивные, конкретные предложения практически по всем пунктам национальной повестки. Все здравые, содержательные идеи будем обязательно учитывать. Прошу Правительство иметь это в виду.

Хотел бы отдельно поблагодарить всех вас, все думские фракции, ваших коллег в регионах за напряжённую, эффективную работу, в том числе в сложных условиях эпидемии коронавируса.

Важно, что законодательный процесс не был нарушен. Напротив, действуя на опережение, в высшей степени оперативно, парламент принял десятки неотложных законов, которых ждали люди.

Угроза вируса ещё не ушла, она не отступила, но мы готовы к любому развитию ситуации. Будем действовать чётко и согласованно, будем поддерживать наших граждан, социальную сферу, систему здравоохранения. Уверен, что такие решения всегда найдут понимание и поддержку у вас, во всех фракциях Думы.

Знаю, что и в Думе непросто с этим коронавирусом. К сожалению, есть заболевшие и среди депутатов. Но Дума продолжает работать. Сейчас Дума приступает к рассмотрению федерального бюджета на 2021–й и два следующих года.

На что здесь хотел бы обратить особое внимание? В Послании Федеральному Собранию предложил существенно расширить демографическую программу, усилить механизмы социальной защиты, особенно семей с детьми. Были поставлены конкретные задачи по развитию школьного и высшего образования, здравоохранения, включая его первичное звено.

Кроме того, весной и летом – с вашим участием, уважаемые коллеги, – мы приняли целый ряд новых решений по дополнительной поддержке наших граждан, занятости, ключевых отраслей промышленности, малого и среднего бизнеса. Некоторые из этих мер носят не временный, даже не антикризисный, а долгосрочный характер и должны быть в полной мере отражены в новом трёхлетнем бюджете.

Прошу вас вместе с Правительством, Советом Федерации, экспертным сообществом детально проработать все ключевые параметры, заложенные в бюджет. Приоритеты здесь – это финансирование социальных обязательств перед гражданами и, конечно, задач, связанных с движением страны вперёд, с достижением стратегических целей национального развития, намеченных на ближайшее десятилетие, до 2030 года.

Правительство уже уточняет, содержательно обновляет национальные проекты. Прошу и вас активно участвовать в этой работе, учитывать её как в бюджетном процессе, так и при рассмотрении иных законодательных инициатив, призванных повысить качество жизни граждан и стимулировать предпринимательскую активность, улучшить инвестклимат, ускорить внедрение в реальное производство и госуправление инноваций, перспективных цифровых сервисов и платформ.

В целом прошу вас обеспечить качественное, оперативное законодательное сопровождение национальных проектов. При этом крайне важна системность регулирования, чёткий план и единая логика всех шагов, связанных с комплексным развитием законодательной базы страны. Рассчитываю здесь на опыт, компетентность парламентариев. Знаю, что у вас разные подходы к решению разных проблем. Но ваше умение вести диалог с экспертным сообществом, регионами, деловыми объединениями, профсоюзами – всё это крайне востребованно. И вновь это подчеркну, рассчитываю на совместную, конструктивную работу всех фракций.

Так, важнейшая задача – это реализация новых положений Конституции Российской Федерации. Поправки, которые поддержали граждане страны, серьёзные и значимые. Они затрагивают вопросы социальной политики и экономики, науки и образования, патриотического воспитания, духовно–нравственной сферы, нацелены на дальнейшее повышение роли гражданского общества в жизни страны, на выстраивание эффективной системы баланса в государственной власти.

Да, конечно, нормы Конституции обладают прямым действием, но каждая из них должна корректно и ясно раскрываться в ходе законодательных инициатив по реализации положений Конституции, в новых законах. Целый пакет соответствующих законопроектов уже внесён в Государственную Думу.

Но это только самый первый шаг. Впереди масштабная и при этом очень тонкая, я бы сказал, ювелирная правотворческая работа. Надо так её выстроить, чтобы обеспечить прямой контакт, усилить обратную связь с гражданами, вашими избирателями. Они уже стали полноправными соавторами новых поправок в Основном законе. Надо и дальше ориентироваться на их мнение, их ожидания от того, что именно и как должна изменить в повседневной жизни та или иная новая норма Основного закона.

Хорошо знаю, что в отношении отдельных конституционных поправок на этапе их обсуждения у разных партий, у депутатов была своя собственная, порой критическая позиция. Это совершенно нормально и правильно. Отношусь к этому с пониманием. Это естественно для любого демократического государства.

Такая широкая палитра мнений, которую мы видели в ходе обсуждения поправок к Конституции, идейное многообразие востребованы и сейчас, поэтому прошу вас, прошу всех вас, уважаемые коллеги, в том числе и коллег из оппозиционных фракций, максимально активно участвовать в реализации новых конституционных положений, быть постоянно на связи с членами рабочей группы, готовившей их текст.

Чем глубже и всестороннее будет экспертная проработка законов на базе новых конституционных положений, тем будет лучше наш общий результат, тем прочнее, современнее, эффективнее станет правовая система страны, а это прежде всего в интересах граждан, ради которых мы с вами и работаем.

Давайте начнём нашу встречу. Побеседуем обстоятельно и откровенно, мы всегда так делали, по всем актуальным вопросам и темам.

Пожалуйста, прошу вас. Вначале слово Председателю Государственной Думы Вячеславу Викторовичу Володину.

Пожалуйста, Вячеслав Викторович.

В.Володин: Уважаемый Владимир Владимирович!

В середине сентября началась осенняя сессия Государственной Думы. У нас в приоритетной повестке – законопроекты во исполнение принятых норм в ходе общероссийского голосования, вносящих изменения в Конституцию. Мы планируем эту работу активно провести буквально в октябре, в текущем месяце этого года. И, можно так сказать даже, большинство законопроектов, которые сегодня есть в этой сфере, вынести на рассмотрение и сделать всё для их принятия. Потому что они коснутся в первую очередь повышения качества власти, это Ваша законодательная инициатива. Они сегодня находятся на рассмотрении в Государственной Думе.

Мы также сейчас уже начали рассмотрение законопроекта о бюджете. На прошлой неделе Правительство внесло законопроект о бюджете в Государственную Думу на 2021 год и последующие 2022–2023 годы. Сегодня идёт обсуждение его основных положений, учитывая, что законопроект о бюджете внесён вместе с бюджетообразующими законами, а их порядка 12, а также законами, которые имеют непосредственное отношение к главному финансовому закону страны, это в целом 30 законопроектов. Поэтому работа идёт непрерывная, Комитет по бюджету и налогам, несмотря на то что эта неделя региональная, сосредоточился на подготовке данного законопроекта к первому чтению, которое планируем провести в конце октября. И работает практически в круглосуточном режиме, потому что очень много предстоит обсуждать вопросов, в том числе в рамках бюджетообразующих законов, и дальше выйти уже на рассмотрение самого закона о бюджете.

Мы в целом сейчас планируем работу построить таким образом, чтобы, несмотря на проблемы, связанные с пандемией, – а Вы здесь сказали уже о том, что болеют и депутаты, причём мы сейчас видим, что, приезжая из регионов, стало больше депутатов болеть, поэтому просим их соблюдать меры безопасности и стараемся спрашивать в этом плане с себя, переводя в том числе на дистанционные формы взаимодействия, допустим, ряд подразделений Государственной Думы, – делать всё для того, чтобы сохранить работоспособность парламента. У нас в повестке 1264 законопроекта, поэтому нам важно, чтобы парламент был работоспособен. Тем более на осень предстоит рассмотреть такие ключевые вопросы, как конституционные законы и закон о бюджете.

И конечно, нам важно рассмотреть вопросы, которые касаются защиты наших граждан, оказания поддержки отраслям экономики, наиболее сильно пострадавшим от пандемии. Мы на этом и раньше сосредотачивались и для себя выделяли как приоритет. Все законопроекты, которые Вы инициировали, и решения принимались в этой сфере, для нас были приоритетными. Работа эта строилась совместно, невзирая на то, что политические партии и фракции, представленные в Думе, по-разному смотрят на решение этих проблем. Но консолидация в ходе весенней сессии была максимальная, она достигла 90 процентов поддержки решений, которые были Вами инициированы, потому что мы понимали, что в основе стоит защита граждан, защита людей. И нужно было сделать всё зависящее от Государственной Думы, с тем чтобы законодательно обеспечить эти инициативы. Для нас этот приоритет сохраняется и сегодня. Мы понимаем, что ситуация непростая.

И ещё раз хочется сказать слова благодарности за то, что сегодняшний разговор у нас состоялся и мы можем обсудить самые разные вопросы из своей повестки.

Спасибо Вам.

В.Путин: Спасибо большое, Вячеслав Викторович.

Пожалуйста, Неверов Сергей Иванович.

С.Неверов: Уважаемый Владимир Владимирович, добрый день!

Я хочу начать с того, что передать слова благодарности со стороны наших граждан за Ваши инициативы, которые были оперативно реализованы в период пандемии. Я думаю, что мои коллеги, которые тоже ездили по регионам в рамках избирательной кампании, слышали это от людей, насколько важными и своевременными были эти меры поддержки, меры поддержки семьям с детьми, бизнеса, самих регионов.

Наша страна проходит этот сложный период с наименьшими потерями. Едва ли, Владимир Владимирович, это было бы возможно, если бы в своё время по Вашей инициативе не были сформированы резервные фонды. Вы помните, как нам неоднократно предлагали просто проесть, раздать эти деньги, сколько было советчиков перед началом пандемии. Под критику принятия бюджета постоянно попадало, конечно, парламентское большинство при принятии решений по сохранению этих фондов. Но в конечном счёте жизнь показала, что именно такая позиция нам позволила выстоять.

Вячеслав Викторович сказал уже о том, что мы сейчас приняли ряд бюджетообразующих законов, нам предстоит ещё ряд принять законов, которые, конечно, позволят нам и пополнить наши резервы, тем более что сейчас наблюдается в регионах рост заболеваемости, и, конечно, не допустить остановки экономики и поддержать наших граждан. В этой связи тот оперативный формат работы, дистанционный формат работы, который предложен Вами, конечно, важно сохранить, а взаимодействие парламента и Правительства нам позволяло иногда принимать в течение суток необходимые решения, что просто ранее было сделать невозможно.

Учитывая, Владимир Владимирович, пройденный опыт, нам важно, конечно, где-то более гибко реагировать на новые вызовы и, конечно, как можно быстрее запустить вакцинацию. Мы готовы и дальше работать в таком формате, у нас есть ряд инициатив, которые мы подготовили уже в сегодняшних условиях. Конечно, они касаются в первую очередь охраны здоровья наших граждан, качественного и доступного лекарственного обеспечения, социальной поддержки наших граждан. Вы знаете об этом, что в условиях пандемии по Вашей инициативе мы оперативно приняли закон, который дал Правительству возможность регулирования цен на лекарства и медицинские изделия в чрезвычайной ситуации.

Однако сегодня ситуация осложняется, потому что монополизация аптечного рынка приводит к тому, что сегодня 50 процентов всего лекарственного товарооборота сконцентрировано в 20 аптечных сетях. Аптечные сети предлагают особые условия допуска фармпроизводителей, в частности продажа полочного пространства по завышенным расценкам (мы такие мониторинги проводили). Это, конечно, в той или иной степени в дальнейшем закладывается в цену для покупателей.

В этой связи, Владимир Владимирович, мы подготовили законопроект, направленный на совершенствование лекарственного обеспечения граждан и регулирование деятельности аптечных сетей. Я не буду уходить сейчас в детали непосредственно этого закона, но могу сказать, что он, конечно, позволит не допустить монополизации и, соответственно, позитивно скажется на ценах. Тем не менее ряд моментов из этого закона. Мы предлагаем обязать аптеки информировать покупателя о наличии российских аналогов зарубежным медикаментам. Это даст людям возможность выбора и одновременно, конечно, будет стимулировать и конкуренцию в этой сфере. Потому что, если вы зайдёте в аптеку и обратитесь за каким-то лекарством для какого-нибудь лечения, вам обязательно сначала предложат товар, который стоит дороже. Вот обязательное информирование о наличии отечественного лекарства по более доступным ценам для нас кажется это очень важным.

Ещё одна новация в этом законе – это разрешение передвижных аптечных пунктов, потому что по нашей территории не везде есть на самом деле аптеки, где люди могли бы зайти и приобрести. Мы также в этом законе предлагаем создать единый реестр фармацевтических работников по аналогии с реестром медицинских работников.

Мы в ходе обсуждения прорабатывали этот закон и с Федеральной антимонопольной службой, и с Министерством здравоохранения, с Министерством промышленности. В общем-то, везде имеем позитивную реакцию. Сейчас мы направили данный законопроект на официальный отзыв и надеемся, что в осеннюю сессию мы могли бы его принять.

Владимир Владимирович, очень важно в социальном государстве, когда каждый гражданин может располагать финансовыми средствами не ниже установленного минимума, необходимого для жизнеобеспечения. Но иногда бывают ситуации, когда у человека могут появиться какие-то долги. И, соответственно, по закону до 50 процентов могут от заработной платы, пенсии с человека за эти долги взыскиваться средства. В этой части, конечно, остаётся уже немного средств к существованию. Потому что, если пенсионер одинокий, или инвалид, или пенсионер по старости получают пенсию на уровне прожиточного минимума, конечно, это 50-процентное списание ставит их в сложную ситуацию. Мы тоже подготовили законопроект, соответственно, который имеет такой характер, когда человек в заявительном порядке может направить заявление в Федеральную службу судебных приставов, где чётко обозначить, что у него один счёт в одном банке, на котором как раз будет иметь возможность гарантированный минимальный, не подлежащий списанию доход. Речь идёт в первую очередь, конечно, о защите людей, оказавшихся в такой сложной ситуации. Считаем, что тоже данный законопроект может быть проработан.

Владимир Владимирович, что касается темы выборов, я думаю, что мои коллеги её затронут, и мы обсуждали этот вопрос. И прежде всего хочу сказать, что, конечно, коллеги подвергают критике проведение голосования не в один день, а в три, что происходило у нас сейчас. Но я хочу напомнить, что, конечно, с одной стороны, три дня голосования – это накладывает определённые сложности по направлению наблюдателей на три дня. Это, конечно, повышает нагрузку на избирательные комиссии. Но мы считаем, что всё-таки мы все должны исходить из того, что выборы – для избирателей, а не для политических партий и избирательных комиссий.

Кроме того, конечно, это расширяет возможности наших граждан, позволяет найти время для голосования: прийти в пятницу или в субботу, тем самым освободить себе воскресный день, что, в принципе, позволяет, опять же, к чему мы очень стремимся, увеличить явку и вовлечённость людей в выборную кампанию.

При этом я хочу отметить, что закон, который позволяет проведение выборов несколько дней, – это не императив. Это решение, которое в конкретной ситуации принимает избирательная комиссия.

В этом году данный подход, конечно, был связан в первую очередь с санитарно-эпидемиологическими требованиями, которые направлены на обеспечение безопасности наших граждан. Я был в этот период в Смоленске, где проходили выборы в горсовет: 72 тысячи избирателей пришли в общей сложности в течение трёх дней. Конечно, на 140 избирательных участков в течение одного дня в сегодняшней ситуации было бы очень сложно, потому что были определённые требования Роспотребнадзора: постоянная уборка участков, проветривание. Это, конечно, позволило обеспечить безопасность.

Думаю, что мои коллеги, несомненно, затронут эту тему, потому что перед этим говорили, что внесут предложение уйти от единого дня голосования в сентябре. Но хочу сказать, что мы внимательно посмотрели: очень многие кандидаты, которые участвуют в выборах, как раз в летний период идут в отпуска, что даёт им возможность в отпуск заниматься выборной кампанией. Если проводить в какой-то другой период, то дополнительно надо брать отпуск. Это дополнительные затраты, которые могут ложиться в том числе и на разные уровни бюджетов. Конечно, это дополнительные расходы. Поэтому мне кажется, что сентябрь – это наиболее оптимальный период проведения выборов. Тем более мы посмотрели уже внимательно в этом сентябре и до этого, в очень многих странах сейчас проходят выборы, в той же Норвегии, в Швеции, это очень популярный месяц для проведения выборов в Германии, в Швейцарии проходят практически все референдумы именно в этот период. Это не наше отечественное ноу-хау, как раз именно такая возможность как можно больше людей в этот период вовлечь.