Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

РФФИ: четверть века спустя

Российскому фонду фундаментальных исследований исполнилось 25 лет. О том, как работала, работает и будет работать эта важная для страны и науки структура, мы поговорили с академиком РАН, доктором физико-математических наук Валерием Анатольевичем Рубаковым.

- Валерий Анатольевич, вы стояли у самых истоков РФФИ. Помните, как все начиналось?

- Все началось с Указа Президента Российской Федерации от 27 апреля 1992 г. № 426 «О неотложных мерах по сохранению научно-технического потенциала Российской Федерации». Когда фонд появился, надо было отладить его работу, и первый директор-организатор академик А.А. Гончар, очень быстро и качественно все организовал. Первый импульс, который вложил в РФФИ Андрей Александрович, до сих пор работает. Были перемены, иногда довольно заметные и существенные, но РФФИ живет на этом энергетическом заряде, который был дан в самом начале его существования.

Гончар решил, что я – хорошая кандидатура для того, чтобы быстро организовать экспертизу и определение заявок-победителей по теме ядерной физики. Это широкое понятие, в которое входят физика атомного ядра, элементарных частиц, космических частиц, нейтрино, физика высоких энергий и т.д. Необходимо было сделать это очень быстро. Счет шел буквально на недели, потому что год заканчивался, а бюджетные средства на следующий год не переносились.

- Не успели бы управится, опоздали бы хоть на несколько дней, потеряли бы год?

- Конечно. А надо ведь было не только провести экспертизу и определить достойных, но еще и успеть выделить деньги, передать их грантополучателям. Но прежде всего была именно экспертиза. Поэтому все происходило очень быстро и значительно проще, чем сейчас. Все было менее формализовано. Мы собирали довольно большие экспертные советы, прямо на ходу изучали заявки, обсуждали и быстро принимали решения поддержать их или отклонить.

- Быстрота подразумевает повышенный риск ошибиться.

- Ошибки если и были, то не очень много. Впоследствии процедура стала стройнее и строже, но главный принцип – что проводят экспертизу и выносят вердикт сами ученые – заработал уже тогда, на первом этапе деятельности фонда. И в значительной степени он работает до сих пор.

- А кто в СССР решал, какую фундаментальную работу поддерживать, на какую выделять бюджет? Академия наук?

- В СССР понятие «грант» отсутствовало, никаких фондов тоже не было. Была совершенно другая логика поддержки областей науки, которые государство считало особенно важными. Часто это происходило с подачи академии наук, но главной была не она.

Был Государственный комитет по науке и технике, ГКНТ – структура довольно высокого уровня. Именно по ее линии шла специальная поддержка направлений, которые в то время считались приоритетными. Я принимал участие в реализации программы «Физика высоких энергий». Выделяемые комитетом на реализацию утвержденных программ специальные средства практически напрямую шли в институты, которые этими программами занимались, минуя академию и ведомства, к которым эти институты относились.

- То есть АН СССР материальной поддержкой перспективных направлений не занималась?

- Были и приоритетные направления, которые поддерживались в рамках академии наук и различных ведомств, но это была не очень заметная поддержка в отличие от программ ГКНТ. Сами программы появлялись по-разному, но затравочным началом всегда были авторитетные ученые, которые понимали тенденции развития науки и которых слушали руководители государства.

- Ваша программа начиналась с вас?

- Нет, конечно! Я тогда (а речь о второй половине 1980-х гг.) был совсем молодой. У ее истоков стояли четыре академика: А.А. Логунов, Н.Н. Боголюбов, М.А. Марков и А.Н. Скринский. Они написали письмо в Политбюро, в котором сказали, что есть такое направление науки и технологий – физика высоких энергий, очень важное и передовое, которое нужно поддержать. Это была плохо формализованная процедура, но решения по ней принимались серьезные.

- Насколько серьезными финансами эти серьезные решения подкреплялись?

- На удивление, очень хорошее финансирование выделялось в горбачевские времена. Сейчас это может показаться странным, но с 1986 до 1990 г. обеспечение по серьезным фундаментальным линиям шло весьма приличное. Тогда страна активно накачивалась деньгами, что после 1990 г. аукнулось гиперинфляцией. Но в течение трех-четырех лет, в конце 1980-х гг., наука финансировалась хорошо, и многое тогда удавалось сделать.

Другое дело, что продолжение некоторых из этих проектов оказалось печальным. Например, знаменитый Ускорительно-накопительный комплекс в Протвине — пожалуй, главный и очень крупный проект программы «Физика высоких энергий» того периода, который шел через Минсредмаш и поддерживался по линии ГКНТ. За пять лет удалось очень сильно продвинуться в его реализации. Был прорыт огромный, многокилометровый круговой туннель для будущего ускорителя, было сделано много оборудования. Проект продвигался быстрыми темпами, но в 1990-е гг. наступило полное безденежье и он остановился. Печальная история: туннель существует, ускорителя нет.

- Так, может, еще будет? Мне физики-ядерщики говорили, что главное – туннель прорыть, а ускоритель приложится.

- Возможно, но за прошедшие 25 лет физические задачи сильно изменились. В CERN уже работает Большой адронный коллайдер, отработал коллайдер в Фермилабе в США. Коллайдер в Протвине был рассчитан на меньшие энергии, чем БАК. Уже даже непонятно, зачем строить сейчас такую машину. Если бы она была построена до БАК, тогда бы мы были на коне — и, скорее всего, хиггсовский бозон открыли бы не под Женевой, а в Подмосковье. Но этого, к величайшему сожалению, не случилось. А сейчас перед физиками стоят другие задачи. Так что вопрос, что делать в протвинском туннеле, остается и неизвестно, есть ли у него решение.

Грант на Нобелевскую премию

- Как ученые восприняли рождение РФФИ?

- С радостью. Многие исследователи самых разных уровней и рангов ждали появления подобного фонда, надеялись, что он будет работать – и работать разумно. Поэтому восприняли, насколько я могу судить, позитивно. Тем более что тогда подать заявку на грант было значительно проще, чем сейчас. Сейчас, чтобы написать грамотную заявку и иметь хороший шанс выиграть, целая команда должна работать не один день. Тогда все было проще, не требовалось писать обстоятельных заявок, а шансы выиграть были вполне приличные. В 1990-е гг. грант от РФФИ был одним из немногих способов удержаться на плаву, сохранить коллектив. Пусть это были небольшие деньги, но дополнительную возможность заниматься наукой фонд предоставлял, и это очень важно.

- Понятно, что вы получали тогда сотни заявок. Но можно ли вспомнить наиболее интересные?

- Одна из самых интересных тем, получивших хорошую поддержку от РФФИ, – проект научных исследований на галлий-германиевом телескопе в Баксанской нейтринной обсерватории. Это в Кабардино-Балкарии. К тому времени как раз по программе «Физика высоких энергий» завершили ее строительство, и там началась научная работа.

- Я знаю оптические телескопы, зеркальные, рентгеновские, солнечные, радиотелескопы… А что такое «галлий-германиевый»?

- Это целая подземная лаборатория, сложная система, предназначенная для измерения потока нейтрино от Солнца. В то время телескоп только-только заработал. Благодаря финансовой поддержке, кстати, не только РФФИ, проект стал получать неожиданные, очень интересные и важные результаты. Руководил и по сей день руководит им В.Н. Гаврин, сейчас уже член-корреспондент РАН. Кто-то из его команды ушел, кто-то пришел, но костяк сохранился до сих пор. Эти люди и сегодня работают, получая интересные результаты. Оценивая, что было сделано, можно сказать, что это был подвиг. Ученые трудились в тяжелейших условиях безденежья и почти разрухи. И при этом сделали замечательную работу, достойную самой высокой награды. Сейчас это уже классика, вошедшая во все учебники. Открытия, сделанные в Баксанской нейтронной обсерватории, показали, что у нейтрино есть необыкновенные свойства. За это в конечном итоге вручили Нобелевскую премию, к сожалению, в обход нашего галлий-германиевого телескопа. Одновременно с нами аналогичный телескоп работал в Италии, это был европейский проект с участием США. Но и они тоже оказались за бортом: почему-то решили, что надо дать премию другим. В 2002 г. премию за открытие нейтрино, пришедших из космоса, получили Раймонд Дэвис и Масатоси Косиба. А в 2015 г. ее вручили «за открытие осцилляции (превращения одного сорта в другой) нейтрино, подтвердившее наличие у этой элементарной частицы массы покоя» японцу Такааки Кадзите и канадцу Артуру Макдональду. Это, конечно, дело Нобелевского комитета – выбирать, кому давать.

- Разве? Мне кажется, в таком деле, как присуждение самой престижной в мире научной премии, нельзя руководствоваться субъективным принципом: «Кому хочу – тому даю». В завещании Альфреда Нобеля такого положения точно нет.

- К сожалению, я не всегда понимаю логику Нобелевского комитета. Возможно, там есть какие-то подводные течения или лоббисты, мне об этом судить трудно. Но нередко результаты работы комитета кажутся странными и обескураживающими. Бывает, что явно не самые главные результаты оказываются отмеченными премией, а по-настоящему глобальные, как с галлиевым экспериментом, обходятся стороной. Почему – непонятно. Возможно, у нас просто не хватает умения, желания или возможности лоббировать в Нобелевском комитете интересы российской науки. Но команде, которая над нашим проектом работала, надо поставить памятник. Тем более если вспомнить, какие были тяжелые для нашей страны и науки времена.

- В 1990-е гг. Россия находилась в тяжелейшей экономической ситуации. Наверное, многие говорили, что нет смысла тратить деньги на фундаментальные исследования, не приносящие экономической выгоды?

- Я не могу такого припомнить. Мне кажется, что о фундаментальной науке в нашем обществе было иное представление. Люди в России тогда понимали, да и сейчас понимают, что наша страна известна тем, что у нас есть головы, мозги и любовь к искусству, науке, интеллектуальной деятельности, творчеству. Да и деньги были не безумно большими по тем временам.

- А сейчас большие?

- И сейчас тоже небольшие. Тут больше разговоров. Если присмотреться, мы увидим, что на фундаментальную науку, если сравнивать с другими статьями бюджета, идут сущие копейки.

«Чужой» в совет не входит

- Сильно ли изменилась работа фонда за прошедшие четверть века?

- Изменилась. Вначале РФФИ практически полностью был ориентирован на то, что сейчас называется «конкурс А». Это поддержка инициативных научных проектов без выделения тематики и без возрастных ограничений. Заявка принималась независимо от того, какое это направление науки, молодежный это коллектив или обычный, независимо почти ни от чего. Главное, чтобы эксперты вообще согласились оценить этот проект.

Потом деятельность фонда стала разнообразнее. Появились новые конкурсы.

- Какие, например?

- Их много – ориентированных междисциплинарных исследований по более-менее конкретным научным направлениям, организации научных мероприятий, издательских проектов, организации экспедиций, поддержки молодых ученых, региональных проектов, научно-популярных статей, аналитических обзоров и т.д. Сейчас конкурс А составляет по финансированию немного меньше половины, где-то в районе 47%. Я лично считаю, что это не совсем правильно. Конкурс А – основной вид деятельности, который должен держаться хотя бы на уровне 50%. Деятельность диверсифицировалась, и это хорошо, но идеи и задачи фонда остались более или менее прежними.

- А судьи кто? Как проходит экспертиза проектов?

- Экспертиза – интересная штука. У нас по каждому направлению есть экспертные советы. Я могу говорить только о секции, относящейся к теоретической физике, в которой принимал участие. Это самоподдерживающаяся система. Эксперты постоянно ротируются, но новые члены появляются по подсказке действующих.

- Такая сетевая структура: сам работаешь – приведи друга?

- Именно, и система работает. Там нет случайных людей. Все члены совета обладают широким кругозором, они эксперты высокого уровня, все относятся к своему делу ответственно. За прошедшие четверть века эта, как вы сказали, «сетевая структура» показала себя с самой хорошей стороны.

Кроме того, есть пул экспертов, которые получают на экспертизу отдельные проекты. Он тоже расширяется, но за его формирование отвечает опять же экспертный совет. Это главная единица, она и определяет пул экспертов, на которых будет опираться, и принимает рекомендации, какие именно проекты достойны поддержки.

- Труд экспертов оплачивается или они работают «за идею»?

- Оплачивается. Не сказать, чтобы очень щедро, но и отнюдь не символически.

- Четыре года назад прошло реформирование РАН. А как реформа отразилась на работе РФФИ?

- Если и отразилось, то очень опосредованно. Научные коллективы не прекратили своего существования – как в рамках, так и за рамками РАН. И они подавали, подают и, надеюсь, будут подавать заявки на гранты фонда. Изменение ведомственной подчиненности если и сказывается на этом, то незначительно.

Науки много не бывает

- У РФФИ есть международные проекты?

- Есть, и довольно много. У фонда много соглашений с аналогичными или не совсем аналогичными организациями, финансирующими совместные проекты, из многих стран: США, Европы, Китая, Японии и т.д. Есть страны, которым вы, возможно, удивитесь, например Вьетнам или Монголия. Я уж не говорю о странах бывшего СССР – соответствующие соглашения есть почти со всеми. Международная совместная деятельность идет полным ходом, это довольно заметная часть работы РФФИ. Я ее оцениваю позитивно, хотя там есть вопросы, к которым полезно было бы приглядеться повнимательнее: есть ли реальная отдача от такого сотрудничества или оно существует больше на бумаге?

- Иностранные ученые могут подавать заявку или это прерогатива только россиян?

- Зависит от вида конкурса. Если он внутрироссийский, тогда это могут делать только российские ученые. Если это конкурс РФФИ и региона, подают заявки ученые из этого региона. Есть совместные проекты, на которые заявки подают две команды. Скажем, российско-французские проекты: во Франции заявка изучается французским фондом, в России – РФФИ. Когда все складывается воедино, появляется совместный проект с общей заявкой.

- Не бывает, чтобы в деятельности организации были только плюсы. Что бы вам хотелось изменить или поправить в работе РФФИ?

- Мне думается, что организация некоторых конкурсов, в частности молодежных и ориентированных фундаментальных исследований (ОФИ), не так прозрачна, как хотелось бы. Направления ОФИ тематические. Почему эти направления такие, а не другие, в правилах прописано не очень ясно, соответственно, не очень понятно, кто проявляет инициативу и почему считает, что эти направления деятельности важны.

- Чем прозрачнее, тем лучше.

- Конечно. Есть тематические советы по различным научным направлениям и отдельные советы, занимающиеся молодежными конкурсами. Это тоже кажется неправильным, потому что молодежный конкурс не должен ничем отличаться от других.

- Считаете, что отдельных молодежных конкурсов быть не должно?

- Нет, они нужны, но их экспертизу должны проводить те же советы, которые занимаются общими конкурсами, только с учетом возрастных ограничений. Когда смотришь со стороны, видно, что картина здесь не самая прозрачная. Из-за этого бывают вполне обоснованные претензии. Люди не понимают, почему их не поддержали. Так было всегда и по разным направлениям, но именно в этих областях такая тенденция заметнее. В любом деле есть минусы, вы правильно сказали. Но в целом я считаю, что РФФИ – дело полезное.

- Не так давно в РФФИ влился Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ). Разве правильно объединять гуманитарные фундаментальные исследования и естественно-научные?

- Абсолютно правильно. Напротив, неправильным было разделение. Ведь первоначально РГНФ отпочковался именно от РФФИ и долгое время существовал отдельно. Наука едина. Многие методы, которые используют, например, историки или археологи, приходят из естественных наук. Поэтому хорошо, когда ученые разных специальностей разговаривают друг с другом на единой площадке РФФИ. Специфика и подходы могут несколько различаться, но общие правила не должны зависеть от того, гуманитарная это наука или нет, история это или физика, химия или филология. Любая хорошая наука должна поддерживаться.

- Можете сделать прогноз, как будет развиваться РФФИ в ближайшие годы?

- От добра добра не ищут. Программисты говорят: «Если что-то работает, не трогай». РФФИ – работающая структура, которая за четверть века доказала свою эффективность и пользу, поэтому я бы не хотел, чтобы в ней происходили революционные преобразования. С другой стороны, жизнь часть вносит свои коррективы. Фонд фундаментальных исследований – живое дело, и он будет развиваться. В последнее время появился акцент, пусть пока не очень сильный, на прикладные направления. Это совместные проекты в области высоких технологий с «Российскими железными дорогами» и с «Росатомом». Возможно, это веяние времени и РФФИ полезно участвовать в таких проектах, но тут важно не переусердствовать, потому что РФФИ — все-таки фонд именно фундаментальных, а не прикладных исследований. Тут надо держать ситуацию под контролем.

- А нобелевский лауреат Ж.И. Алферов говорит, что все науки прикладные, разница в сроках.

- Это правильно, но тут важно не перегнуть палку и не подтягивать эти сроки искусственно.

- Есть ли вопрос, которого вы от меня ждали, а я его забыл задать?

- Есть. Я думал, вы спросите, кто будет следующим руководителем фонда. Или кого бы я хотел видеть в качестве следующего руководителя. Ротация руководителей РФФИ предусмотрена уставом, поэтому так или иначе вопрос встанет.

- Так кого бы вы хотели видеть следующим рулевым фонда?

- Я буду рад, если это будет человек не из моего поколения. Думаю, ему должно быть около 50 лет, чтобы он мог вдохнуть в РФФИ новую жизнь, придать ему новый импульс. На следующие четверть века. Таких достойных людей сейчас много, и я надеюсь, что кто-то из них займет этот пост.

Беседовал Валерий Чумаков, Научная Россия

В Болгарии прошла международная конференция «Терроризм и электронные СМИ»

В конференции приняли участие более 120 журналистов и экспертов из 23 стран, включая Беларусь, Бельгию, Болгарию, Великобританию, Грецию, Испанию, Италию, Иорданию, Китай, ОАЭ, Румынию, Сербию, Хорватию.

28 сентября 2017 года завершила свою работу тринадцатая международная конференция «Терроризм и электронные СМИ».

Участников конференции с каждым годом становится все больше, но это говорит только о том, что из-за роста терроризма во всем мире эта проблема продолжает быть актуальной.

Промежуточным итогом конференции стал проект рекомендаций журналистам, занимающимся темой международного терроризма. Эти рекомендации были предложены участниками конференции для дальнейшего обсуждения и использования в работе.

В работе конференции приняли участие и выступили Владимир Козлов, сопредседатель Оргкомитета конференции, заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Степан Месич, экс-президент Хорватии, Красимир Каракачанов, вице-премьер и министр обороны Болгарии, Веролюб Арсич, заместитель Председателя Парламента Сербии, депутаты Народного Собрания Болгарии; представители МИД России, Ирана, Китая, Сербии, а также послы девяти стран, в том числе посол России в Республике Болгария Анатолий Макаров, а также другие официальные лица разных стран.

В конференции также участвовали представители ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО.

В ходе конференции обсуждались такие вопросы как роль СМИ в освещении терактов на примере Европы, Ближнего Востока и Сирии; предупреждение терроризма в информационном пространстве: добровольные «правила поведения» электронных СМИ; гражданское общество и электронные СМИ; методы противодействия героизации террора и террористов; кибертерроризм и информационные войны как новая масштабная угроза для национальной и международной безопасности и другие темы.

Составной частью каждого дня работы конференции стали пленарные заседания, круглые столы, информационные показы документальных фильмов из разных стран, посвященных антитеррористической тематике.

Участники конференции приняли Итоговый документ.

Организатор конференции - Международная академия телевидения и радио (IATR) при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Названы страны с наибольшим ростом финансовых активов в 2016 году

В глобальном плане финансовые активы в прошлом году выросли больше, чем в 2015: 7,1% против 4,7%. В исследуемых 50-ти странах благосостояние увеличилось до рекордного максимума – почти €170 трлн.

Финансовые активы включают в себя денежные средства и банковские депозиты, дебиторскую задолженность страховых компаний и пенсионных учреждений, ценные бумаги (акции, облигации и инвестиционные фонды). Согласно результатам Allianz Global Wealth Report, высокая активность в 2016 году во многом была связана с «гонками» на фондовых рынках, в частности, в промышленно развитых странах.

Почти 70% прироста активов в прошлом году объяснялось изменениями в стоимости инвестиционных портфелей и только 30% - сбережениями. Год назад ситуация была обратной. В этот раз частные вкладчики продавали больше ценных бумаг, чем покупали, но положили целых две трети новых средств в банки - новый рекордный уровень.

Это отражает нежелание инвесторов рисковать, хотя, по замечанию главного экономиста Allianz Майкла Хейса, от такой активности они больше утрачивают, чем приобретают. В 2016 году вкладчики потеряли около €300 миллиардов из-за инфляции, в этом году, с ростом инфляции, эта цифра может быть в два раза выше.

На увеличение финансовых активов в основном повлияли промышленно развитые страны, где данный показатель повысился до 5,2%. Тем не менее, Азия (за исключением Японии) вновь оказалась неоспоримым лидером в 2016 году с ростом на 15%. Далее идет Латинская Америка и Восточная Европа с повышением на 5%. И это - более чем в два раза быстрее, чем в Северной Америке (2,1%) и в Западной Европе (1,4%).

Развитие глобального распределения финансовых активов с начала тысячелетия определялось неуклонным ростом людей со среднем уровнем дохода: с 450 миллионов в 2000 году до более 1 миллиарда сегодня. Но мир в целом еще далек от «справедливого» распределения благосостояния. Самые богатые 10% мира вместе владеют 79% чистых финансовых активов.

К слову, недавно был опубликован рейтинг стран с самым стремительным ростом цен на недвижимость.

ТОП-20 стран с наибольшим запасом финансовых активов в 2016 году:

1.США

2.Швейцария

3.Япония

4.Швеция

5.Тайвань

6.Бельгия

7.Сингапур

8.Нидерланды

9.Канада

10.Новая Зеландия

11.Великобритания

12.Дания

13.Израиль

14.Австралия

15.Франция

16.Италия

17.Австрия

18.Германия

19.Ирландия

20.Финляндия

В 2016 году в Европе была продана недвижимость на сумму €37 млрд

Согласно исследованию компании Catella, посвященному жилой недвижимости Европы, в 2017 году этот показатель может увеличиться до €39 млрд.

Причинами постоянного роста продаж являются урбанизация, наличие капитала, миграция и демографическая ситуация, пишет Market Watch. «Это подчеркивается тем, что азиатские инвесторы были активны на континентально-европейском рынке впервые в 2016 году. Несколько фондов инвестируют в Испанию, пенсионные фонды Великобритании и Германии вкладывают в Нидерланды, 40% жилой недвижимости Берлина продается французским, скандинавским и финским покупателям», – говорит руководитель группы исследований в Catella Томас Бейерл.

Анализу подверглись 75 европейских городов. В результате голландским городам Амстердаму, Утрехту и Роттердаму был присвоен уровень «метрополии» в отношении инвестиций в жилую недвижимость. За ними следуют Хельсинки, Копенгаген, Лондон и Манчестер. Мальме, Стокгольм и Вена также находятся на высоких строчках рейтинга («дойные коровы»). Манчестер, Осло, Стокгольм, Лондон и Хельсинки классифицируются аналитиками как «звезды». Рим, Порту и Сарагоса – «новички» в отношении инвестиций в жилую недвижимость.

«Наличие инвестиций на рынке жилой недвижимости сейчас и в будущем будут важнее, чем поиск идеальной возможности для выхода на рынок», – отмечает Томас Бейерл.

При этом почти 60% европейцев уверены в дальнейшем росте цен на жилье.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ В ТРЕТИЙ РАЗ ПОДРЯД СТАЛ ЛАУРЕАТОМ ПРЕМИИ WORLD TRAVEL AWARDS

30 сентября в Санкт-Петербурге прошла церемония награждения престижнейшей международной премии World Travel Awards. Церемония проходила впервые в России, Северная столица принимала мероприятие на правах города – обладателя двух премий WTA 2015 и 2016 гг.

Санкт-Петербург был награжден в номинации «Лучшее европейское городское направление», обойдя еще двух финалистов – Вену и Рим. Почетный кубок был вручен губернатору Санкт-Петербурга Григорию Полтавченко.

Критерием выбора победителя в данной номинации является безопасность туристического направления, развитость туристской инфраструктуры и гостиничной сети.

Город на Неве признан одним из самых популярных туристических направлений как у россиян, так и у иностранных туристов. Северная столица является средоточием национального культурно-исторического наследия России, «жемчужиной» отечественной архитектуры, одним из самых интересных и приятных мест для путешествий в нашей стране. С января по июнь 2017 года его посетило почти 2 млн иностранных туристов, что на 4,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Награждение Санкт-Петербурга уже третий год престижной международной премией World Travel Awards является не только признанием его мирового культурного значения, но и доказательством эффективной работы органов власти и туристического бизнеса по созданию благоприятных условий для туристов и привлекательных туристических предложений. Благоустроенность города, бережно сохраненный уникальный архитектурный облик, современная инфраструктура и высококачественный сервис для гостей выступают факторами успешного туристического развития Санкт-Петербурга. Северная столица определена городом-организатором Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 – яркого спортивного события, которое придаст дополнительный стимул росту популярности города как туристического направления», – говорит Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

Для справки:

Премия World Travel Awards была утверждена в 1993 году. В 2015 году Санкт-Петербург был признан лучшим туристическим направлением, в 2016 году получил награду в номинации «Лидирующее культурно-туристическое направление мира – 2016»

Советская революция 1905 – 1945: тезисы к первому столетию

Георгий Дерлугьян

Опубликовано в журнале: Неприкосновенный запас 2017, 5

[стр. 80 – 96 бумажной версии номера]

Георгий Матвеевич Дерлугьян (р. 1961) — социолог, профессор Нью-Йоркского университета в Абу-Даби.

В ноябре 1987 года при нашем первом знакомстве Иммануил Валлерстайн обескуражил меня вопросом:

«Откуда такая уверенность, что 7 ноября, скажем для надежности, 2017 года в столице СССР состоится парад к столетию событий, само название которых к тому времени, вполне вероятно, будет вызывать большие разногласия?»[1]

Сегодня мы действительно стоим перед вопросом, как называть произошедшее в 1917 году и что вообще отмечать в его годовщину? Но у меня было как-никак тридцать лет на подготовку возможных ответов с позиций моей науки — макроисторической социологии.

Прежде всего, это была революция, или, если исходить из принятого в науке определения, массовая насильственная попытка изменить общественный строй во имя идеалов социальной справедливости и исторического прогресса[2]. Я сознательно использую здесь слово «прогресс», знаковое для эпохи модерна, чтобы отличить современные революции от многочисленных восстаний более далекого прошлого, стремившихся не установить, а восстановить якобы утраченную справедливость былых времен.

Революции эпохи модерна исходили из научных представлений об обществе как механизме, либо организме, исторической стадии или совокупности институтов — в зависимости от уровня науки своего времени. Из этого вытекала и теоретическая возможность переустроить общественные отношения на более справедливых принципах, произвести рационально-инженерный «ремонт» и модернизацию.

В таком более узком и точном смысле понятие революции впервые становится применимо к долгой гражданской войне в Англии XVII века, увенчавшейся «славной революцией» 1688 года[3]. Уже без всяких условностей революцией следует считать обретение независимости США в 1776 году. Полюбуйтесь хотя бы на рационалистическую архитектуру американской Конституции. Конечно, это и грандиозная Французская революция, которая только начинается в 1789 году, а затем продолжается реформами и войнами Наполеона. К этому же историческому ряду относится и знаменитая ленинская формула «Коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны», то есть утверждение необратимого социально-политического переворота, за которым должна последовать глубокая научно-инженерная модернизация абсолютно всех сфер жизни.

Отсюда вытекает достаточно простое название и периодизация революции, символически обозначаемой датой «октябрь 1917-го». На самом деле эта революция начинается еще в 1905 году и завершается созданием военно-индустриальной сверхдержавы в 1945-м.

На Западе принято название «русская революция» по элементарной экстраполяции от Russian empire, хотя с таким же основанием это была и еврейская революция, а также грузинская, латышская, украинская, армянская, татарская, башкирская, чечено-ингушская... Перечисление может быть длинным. И это была отнюдь не только революция большевиков, которые в ходе 1917 года и последовавшей гражданской войны вобрали в себя множество других социалистических и народническо-национальных движений. Благодаря созданию коалиции рабочих, крестьянских и национальных движений, собственно, эти собирательные «красные» и победили.

Так что «советская революция» выглядит наиболее предпочтительным названием. С возникновения первых Советов начиналось дело в 1905-м, и именно Советским Союзом называлась сверхдержава, в конечном счете закрепившая свое существование к 1945 году.

На уровне определений все выглядит пока достаточно просто. Но как быть с оценкой происходившего с 1905-го по 1945 год? Было ли это прорывом в светлое будущее или историческим провалом в новое издание рабства? Чередой невероятных побед или волн чудовищного насилия и ошибок? Эпохой жестокой необходимости или разнузданно наивных идеологических заблуждений? Общественная мысль бьется в этих антиномиях уже которое десятилетие; и если Франция нам хоть какой-то указ, то там пошло третье столетие аналогичных дебатов о якобинцах и Наполеоне. Может статься, что на уровне политических, философских и морально-религиозных антиномий эти вопросы в принципе нерешаемые. Поэтому предлагаю сфокусировать и одновременно исторически резко расширить параметры анализа. Посмотрим, что на сегодня возникает из систематического сопоставления различных революций и как сама революционная эпоха модерна соотносится с длительной эволюцией человеческих обществ. Начать придется очень издалека, от Адама и Евы или от первых людей палеолита.

В далеком 1380 году английский монах Джон Болл в своей знаменитой проповеди перед восставшими крестьянами поставил важнейший вопрос: «Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто дворянином был тогда?» (When Adam delved and Eve span, Who was then the gentleman?) В современной формулировке это звучит чуть иначе: была ли элита в первобытных группах Homo sapiens?

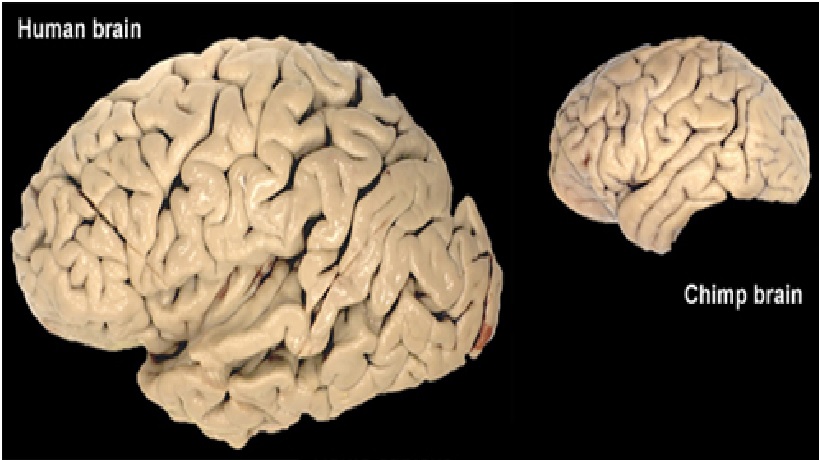

Более точная и контрастная формулировка этого вопроса — чем социальная структура ранних людей отличалась от остальных приматов (грубо говоря, обезьян) — помогает нам выйти на продуктивную гипотезу. Приматы так и остались в своих родных тропиках с богатой листвой и фруктами, в то время как первобытные люди начали осваивать самые разнообразные экологические ниши по всей планете, вплоть до мамонтовой тундры с ее изобилием мяса. Необходимость же завалить мамонта, бизона или хотя бы наловить эквивалентное количество зайцев и собрать на всю группу плоды растений предполагала коллективные усилия и разделение труда в группе — значит, умение справедливо делиться добычей с сородичами, а со временем также с собаками и другими одомашненными животными.

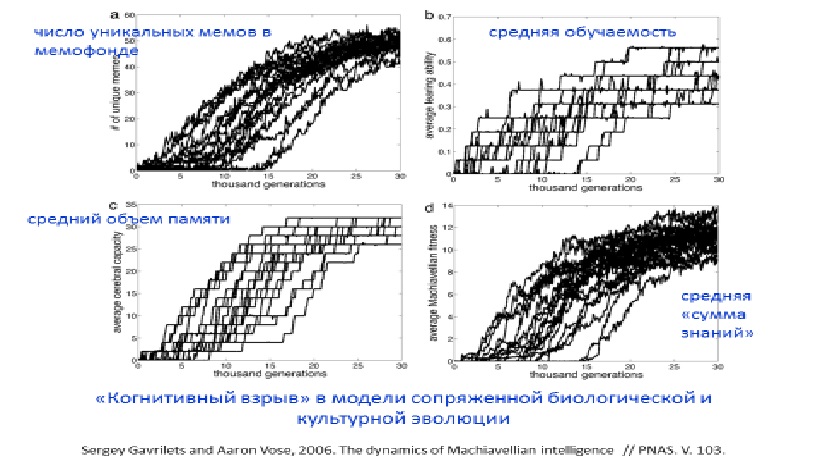

Сегодня среди палеоархеологов и антропологов возникает общее мнение, что преимущество ранних людей было не просто в объеме мозга, а в социальной организации «кооперативного заготовительства» (cooperative foraging), как это назвал австралийский теоретик-эволюционист Ким Стерельны[4]. Идею о том, что кооперирование усилий и ресурсов дало нашему виду решающее эволюционное преимущество, выдвинул еще в конце XIX века выдающийся ученый и основоположник анархизма Петр Кропоткин, который оппонировал входившему тогда в моду социальному дарвинизму[5]. Идеологическая напряженность в такой дискуссии совершенно очевидна, чем объясняется ее бурное продолжение уже в наши дни. Принцип конкуренции ныне отстаивает яркий биолог и влиятельный полемист Ричард Докинз в своем бестселлере «Эгоистичный ген»[6]. Кооперацию внутри видов подчеркивает именитый социобиолог Эдвард Осборн Уилсон, чей не менее спорный бестселлер «Социальное завоевание Земли» исходит из элементарного наблюдения: как среди насекомых абсолютного численного превосходства добились муравьи, так и среди млекопитающих сегодня преобладаем мы, люди[7]. Чем объясняются данные факты, как не социальной организацией?

В великих научных дебатах регулярно оказывается, что были правы обе стороны. (Хотя в случае Докинза и Уилсона, боюсь, придется дождаться спада идеологического градуса полемики.) Если не впадать в патетическую риторику, человеческая организация, конечно, вовсе не муравейник уже хотя бы потому, что она полна конкуренции и противоречий, которые среди насекомых преодолеваются инстинктом, закрепившимся за миллионы лет биологической эволюции. Род же человеческий эволюционирует слишком быстро, чтобы его социальные структуры закрепились в инстинктах. Значит, среди нас кооперацию обеспечивает нечто другое.

В ходе освоения планеты первобытным людям было критически важно не перессориться из-за лучшего куска и партнеров для спаривания, что составляет основную драму в шумливых группах вечно ссорящихся шимпанзе. Обеспечение общественного и альтруистического поведения перед частным корыстным интересом в экономических теориях рационального выбора обозначается как ключевая проблема free-riders, то есть «безбилетников», либо «трутней», нахлебников. Экономические теоретики сосредоточились на абстрактном математическом моделировании дилеммы частного и общественного. У антропологов же в силу традиций их науки преобладают более эмпирические методы. Синтез столь разных подходов остается пока задачей на будущее, хотя уже вырисовывается кое-что нетривиальное.

Проведшие многие годы в полевых наблюдениях американский антрополог Кристофер Бём совместно с голландским приматологом Франсом Де Ваалем (антрополог наблюдал кланы балканских черногорцев, а приматолог — поведение в группах шимпанзе и бонобо) выдвинули элегантно парадоксальную теорию[8]. Иерархия того или иного типа наблюдается среди всех групповых приматов. Однако у людей в до- или негосударственных обществах эта иерархия выглядит перевернутой вверх тормашками. Иерархия есть, но в случае людей группа совместными усилиями доминирует над потенциально слишком доминантными альфа-индивидами и подавляет в зародыше поползновения к установлению деспотизма со стороны сильных клыкастых самцов, как, например, в сообществах павианов. Прочесав массу этнографической литературы об охотниках и собирателях, Бём обнаружил три типичные стратегии социального сдерживания: для начала критичное подшучивание, за которым следуют избегание и, наконец, изгнание из группы — в крайнем случае коллективное убийство во сне доставшего всех задиры.

Вывод: в целом подтверждается гипотеза о первобытном «коммунизме». На уровне тогдашних представлений оказываются правы Энгельс и, задолго до него, Руссо. Как нам представляется сегодня, равноправие в первобытных обществах проистекало не из некоего природного благородства «дикарей», а из крайне своеобразной эволюционной стратегии нашего вида. Живущий в Гибралтаре специалист по неандертальцам, Клайв Финлейсон дал очень простое биологическое определение человека: «вид, в котором ослабленные индивиды не обречены на скорую смерть»[9]. Поищите в Интернете статьи о бабушке-питекантропе (а может быть, дедушке), чей тем не менее несомненно старческий, беззубый череп возрастом более миллиона лет не так давно обнаружен в грузинском селе Дманиси[10]. В последние годы жизни о ней/нем явно кто-то трогательно заботился. Образно говоря, стремление к равенству и взаимопомощи у нас в крови.

Отсюда же и новое теоретическое понимание происхождения и значения символических верований. Религии встречаются во всех без исключения человеческих обществах, чему должна быть важная эволюционная причина. Тут Энгельс со своим уничижительным «бессилием дикаря перед природой» пасует перед другим классиком социологии — Дюркгеймом, указавшим нам на важность ритуалов и коллективных эмоций в регулярном возобновлении внутригрупповой солидарности. Вот как сегодня суммируют теорию религии видные археологи Кент Фланнери и Джойс Маркус[11]. Божества есть идеальное олицетворение самой группы, ее супер-альфы, обеспечивающие порядок. Ушедшие на тот свет предки видятся заступниками перед богами и мудрыми охранителями живущих, которым в таком случае остается гораздо меньше поводов ссориться между собой из-за статуса и правил поведения. Плюс, конечно, важнейший стабилизирующий эффект идеологической нормализация семьи и родства. Человеческое общество не может существовать без ритуалов, норм и сильных коллективных эмоций. Хотя со времен «немецкой идеологии» молодых Маркса и Энгельса стоит вопрос, обязательно ли религиозных.

Увы, весьма похоже, что та же самая эволюционная стратегия социального инвестирования в собственную группу оборачивается в нас предрасположенностью к насилию над другими группами, особенно — конкурирующими за те же ресурсы. И тут в прошлом не раз доходило до убийства и прямого каннибализма, о чем также накоплено множество неприятных археологических и этнографических данных. Геноцид в отношении воспринимаемых как опасных соперников групп людей и видов животных у нас тоже в крови, что является одним из важнейших предупреждений исторической социологии последних лет. Но, пока планета была велика, легче было рассеяться по ней, чтобы пореже встречать себе подобных.

Этому пришел конец с появлением сельского хозяйства. У крестьянского труда лишь одно большое преимущество: зерном можно прокормить куда большее количество ртов. А дальше начинаются сплошные бедствия. Основные аргументы прекрасно изложены в книге Джареда Даймонда «Ружья, сталь и микробы»[12]. Питание ухудшается, потому что одно дело гоняться за газелями и есть потом шашлыки, и совсем другое дело пахать за миску не слишком питательной каши. Скученность и близость с загонами для скота наслали на нас повальные эпидемические болезни. И самое худшее — амбары и прочие запасы сельхозпродуктов привлекли целые армии вооруженных грабителей, от которых крестьяне могли разве что бежать в далекие леса и горы, но не обороняться, потому что много ли навоюешь с мотыгой против меча профессионального воина. Лучше уж платить дань своему феодалу-рэкетиру, чем дождаться набега чужого.

Аграрное общество — это общество хронической нужды, болезней, закрепощения и социального неравенства. Это общество правителей, присвоивших себе статус богов или по крайней мере право вещать от имени богов. Тут ничего не скажешь красноречивее и авторитетнее знаменитого крестьяноведа Джеймса Скотта, чья книга, вышедшая буквально на днях, так и называется: «Против зерна. Глубинная история ранних государств»[13].

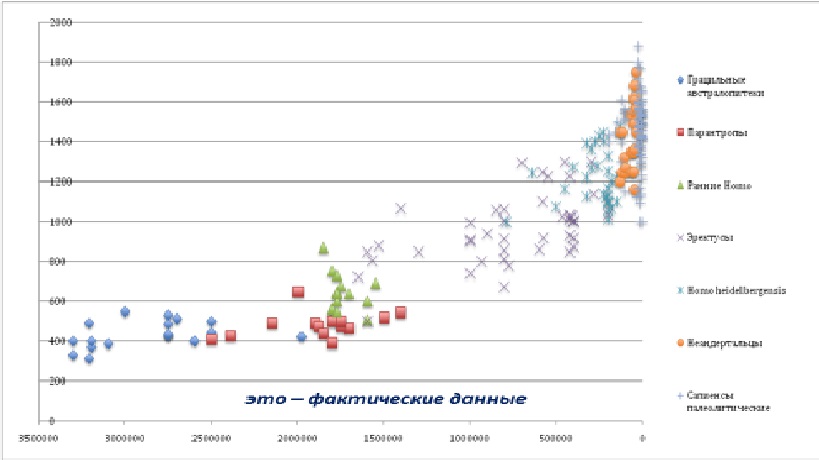

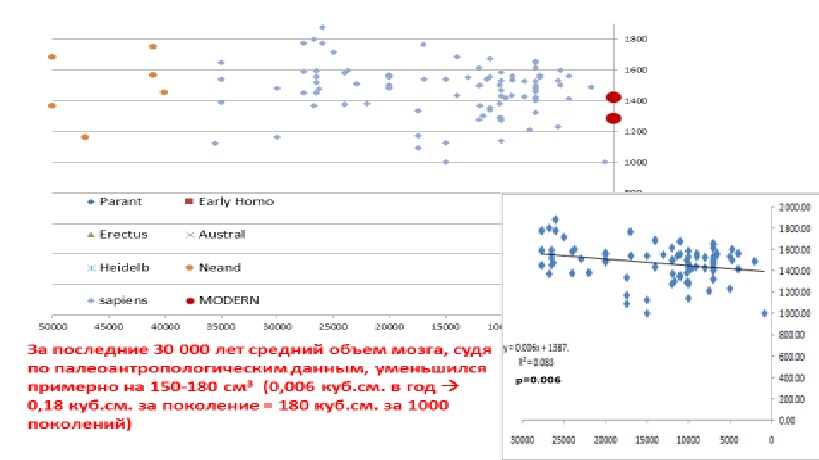

С какой скоростью движется наша социальная эволюция? Зависит, как мерить. На получеловеческую первобытность ушли более миллиона лет. Это еще вполне биологический масштаб видоизменения. Первобытность в развитом виде — с племенными религиями, искусством и всяческими специализированными охотниками — начинается порядка ста тысяч лет назад, а возможно, и позже. Аграрные общества возникают от силы десять тысяч лет назад, древнейшие государства нарастают над ними только пять—семь тысяч лет спустя. При этом, скажем, в Европе, за исключением греко-римского пояса рабовладения на юге континента, вольные «варварские» племена исчезают всего около десяти веков назад. Налицо явное ускорение эволюции, хотя с человеческой точки зрения все эти исторические мучения и унижения кажутся вечными.

Около 1500 года в Евразии появляется вдруг целое новое поколение империй с мощными бюрократически-налоговыми каркасами и регулярными армиями с огнестрельным оружием. Впереди всех шел Китай; следом — турки-османы, иранские Сефевиды, Великие Моголы в Индии, испанские Габсбурги, захватившие едва ли не треть Европы плюс новооткрытые колонии в Южной Америке, и, на втором плане, Япония, Корея, Бирма; а с другой стороны мира — Марокко, Швеция, Франция, польско-литовская Речь Посполитая; наконец, Московское царство. Их названия я преднамеренно перемешиваю, потому что в XVI веке еще совершенно непонятно, кто где окажется через пару столетий. Во всяком случае в лидерах тогда не числились ни сидящая на болоте Голландия, ни выбитая с континента Англия. Конечно, мы знаем, что эти два небольших государства окажутся первопроходцами капитализма, который очень скоро приобретет глобальный характер.

Почему именно Нидерланды и Англия есть предмет классических и по сей день не прекращающихся дебатов. Отметим лишь всем известное: в обеих странах генезис капитализма сопровождался революциями, приведшими к гражданским правам для простолюдинов и повышению их доходов, то есть к существенному снижению неравенства. Но вот парадокс капитализма на уровне всей миросистемы: одновременно начинается беспрецедентный рост глобального неравенства. Запад резко уходит в отрыв и экономически, и политически по мере того, как бóльшая часть остального мира более-менее откровенно превращается в его колониальную периферию. Не говоря об Африке и Латинской Америке, в каком положении к 1900 году оказались даже китайцы, арабы, турки, персы, индийцы, да и те же испанцы, итальянцы или поляки?

Хочу обратить ваше внимание на вполне очевидное. Крупнейшие и, так сказать, «самородные» революции ХХ века возникают именно в странах с прежде высоким статусом «цивилизаций» и соответствующими традициями. Тут и движение за независимость Индии, и китайские (а также вьетнамские, корейские) коммунисты, испанские республиканцы и латиноамериканские анархисты, турецкие националисты, иранские и арабские исламисты. Их политические успехи вызвали появление множества подражателей в других странах. Думаю, это также итальянские и германские фашисты, но с важной оговоркой, что здесь прежние правящие элиты от страха перед восстанием слева противопоставили ему, на свою же голову, крайне вирулентную простолюдинскую контрреволюцию справа.

Во всех случаях, если отвлечься от конкретных идеологий, общим было массовое возмущение низов своими традиционными правителями и извечным положением, что стало вдруг выглядеть невыносимым и унизительным на фоне растущего процветания, модернизма, а также беспардонного империализма Запада, или ядра капиталистической миросистемы. Само по себе возмущение масс вылилось бы в знакомые из истории разрозненные бунты и крестьянские войны. Однако колониальная глобализация миросистемы модерна уже не могла обходиться без насаждения современных армий и государственных структур управления, без образованных современных кадров. Вот эти студенты, интеллигенты либо молодые патриотичные офицеры и составили организационный авангард, превративший крестьянские бунты в революции и нацеливший их на захват государственной власти в целях трансформации своей страны и ее места в современном мире.

Многое зависело от профессионального состава и круга чтения революционных авангардов. За отсутствием современных университетов в Турции и Египте это были в основном выпускники военных училищ, находившие себе созвучными идеи Эмиля Дюркгейма и образец советской Третьей республики во Франции. Захватив власть, они поставили под контроль государства только крупную собственность иностранцев и местных «компрадоров». Возникшие в результате режимы принято считать националистическими.

Там же, где на роль прогрессивного авангарда своей страны претендовали оставшиеся без дела и смысла мелкие чиновники бывшей аграрной империи (подобно наследникам китайского мандарината к началу ХХ века) либо не владевшие собственностью «разночинные» интеллигенции, как в Российской империи, более созвучной оказывалась немецкая философия истории Гегеля и Маркса. Придя к власти, эти революционеры проявили готовность во имя быстрой индустриализации и исторического прогресса поставить под контроль государства не только иностранные и крупнейшие, а практически все экономические активы, вплоть до беднейших крестьянских хозяйств. Такие варианты принято называть коммунистическими.

Была еще одна вполне очевидная причина, по которой важнейшие социальные революции ХХ века достигали успеха именно в бывших аграрных империях. Я назвал бы ее геополитической, если бы не дискредитация этого термина в текущей националистической публицистике. Революционные страны почти всегда подвергаются иностранной интервенции, противостоять которой могли лишь те, у кого были возможности быстро мобилизовать крупную армию.

Российская империя на 1900 год выглядела значительно лучше Китая, Персии и даже Италии и Испании, поскольку в силу исторических причин (прежде всего петровских реформ и екатерининских завоеваний XVIII века) все еще располагала громадной армией и территорией. Но и здесь острейшим образом стоял вопрос о том, кто и за счет каких средств проведет индустриализацию. Напомню, начало ХХ века было не только эпохой мирового распространения индустриальной революции, но и эпохой империализма. Пример Кореи и Японии — двух азиатских стран, не слишком отличавшихся друг от друга еще в 1850 году, — наглядно показал, чем чревато отставание по современным заводам и инженерным кадрам всего на одно-два поколения.

За пределами изначального «ядра» капитализма двигателем догоняющей модернизации, как правило, выступало государство. Это знаменитый «прусский путь» и реализация «преимуществ отсталости», по Александру Гершенкрону[14]. Российская империя двигалась в том же направлении (вспомним реформы Витте), но в ее громоздкой конструкции слишком много всего грозило политическими взрывами, как только власть предпринимала сколь-нибудь решительные шаги: крестьянский вопрос, рабочий вопрос, национальный вопрос, неустроенная интеллигенция, противоречие между наследственно-аристократическим и меритократическим принципом в формирование госаппарата, сама помещичья «опора престола», коллективно не уверенная в своем будущем и при этом склонная тратить свои доходы на европейских курортах.

Удивительно не то, что революция произошла, а скорее то, как долго Российской империи удавалось избегать революции вопреки ожиданиям современников. Грянуло, как только царские власти начали проигрывать войны Японии, а затем Германии — двум другим государствам милитаристской догоняющей модернизации, возникшим на противоположных флангах России в самом конце XIX века.

Очень, очень многое в характере и итогах советской революции объясняется именно геополитическим противостоянием Японии и Германии — начиная с символических дат 1905 и 1945. Военное поражение вызвало революцию, победой в войне она закончилась. В 1917 году рухнул опозоренный поражениями старый царский режим, на смену которому через страшную гражданскую войну и террор 1930-х пришел новый режим, полный веры в прогресс и беспощадной решимости «догнать и перегнать». Собрав воедино ресурсы огромной, тогда все еще крестьянской страны, проявляя поразительную самодисциплину, веру в себя — и потому также невероятную готовность к человеческим потерям, — новая революционная власть произвела индустриализацию и победоносную армию. То есть фактически реализовала самые смелые мечты Витте со Столыпиным.

Советская сверхдержава приобрела немало узнаваемо германских черт именно потому, что сильный противник есть также суровый учитель. Историческая схема Маркса и Энгельса в силу причудливого стечения исторических обстоятельств оказалась источником идейного накала советской революции и, остыв, сделалась официальной идеологией СССР. Но вот практика нового государства заимствовала куда больше у канцлера Бисмарка, генерала Людендорфа и немецких индустриальных экономистов.

Несомненно, разгром гитлеровской военной машины помог спасти мир — человечество в целом и миросистему капитализма в частности — от чего-то безумно жестокого и опасного. Год 1945-й остается очень обнадеживающей датой, даже несмотря на Хиросиму. Развернувшаяся почти тут же «холодная война» с Америкой все-таки всегда оставалась «холодной».

Однако если праздновать сегодня лишь военные достижения — 1945-й, а не 1917 год, — то на передний план неизбежно выходит фигура Сталина. Давайте в очередной раз предпримем усилие заметить очевидное. Все крупные революции эпохи модерна приводили к появлению харизматической фигуры «революционного императора» начиная с Наполеона, если не Кромвеля и Вашингтона. В ХХ веке таких было множество: Ататюрк, Насер, Ганди, Тито, Мао, Фидель, Хомейни, если называть только самых иконоподобных. Да, и Гитлер тоже. У них были совсем разные идеологии и политические программы. Использование «тоталитарных» методов пропаганды и государственного террора на самом деле не было исключительной чертой тоталитарных режимов. Массовое общество ХХ века привело — среди множества всего «массового», присущего именно этому столетию, — и к появлению массовой пропаганды, и к эпизодам массового террора. Обнесенные колючей проволокой концлагеря изобрели ведь либеральные англичане и французы в ходе контрпартизанских войн в колониях. Конечно, есть существенная для современников разница, но она в степени применения, а не в самом инструментарии массового государства модерна.

Общим у всех «вождей народа» было их возникновение из катастрофического крушения аристократической иерархии старого аграрного общества плюс в бешеной эмоциональной энергии масс, поверивших в наступление совершенно новой жизни здесь и сейчас. Харизма вообще исходит не из личных качеств лидеров (о чем наглядно свидетельствует пример самого Сталина, обделенного физическими данными и публичными талантами), а из всплесков массовой веры, ищущей и находящей себе кумиров.

В рассуждениях многих философов и писателей середины ХХ века о тоталитаризме и массовом обществе по понятным причинам довлеет травма высокообразованных современников, увидевших в разгуле и эмоций и насилия возврат к варварству. На самом деле это последствия Первой мировой войны, когда вышедшие из-под контроля технологии сверхмодернизма практически привели к самоубийству капитализма в самом центре миросистемы. Следом идет целая серия радикальных эскалаций в политике и идеологии: из краха социалистического II Интернационала возникли коммунистические движения; деколонизация в Азии вдруг стала реалистической целью; из уязвленного имперского национализма появились фашисты. Боюсь, прозвучит неожиданно, однако все это — разновидности нелиберальной демократизации, то есть резкого вторжения масс в политику со множеством уже необратимых последствий: Индия и Вьетнам никогда больше не будут колониальными; пережившая страшные потери Германия никогда больше не будет юнкерско-милитаристской, а Россия — царской и крестьянской. Прав в очередной раз мудрый Джеймс Скотт, показавший в своей книге «Благими намерениями государства», что тоталитарные проекты ХХ века восходят к модернизму Ле Корбюзье, а не к Чингиз-хану[15].

Революционные культы современности неизбежно наследуют от прежних религий многие ритуалы и типы представлений, то есть коллективные практики, генерирующие и направляющие эмоции. Но это все-таки не религии хотя бы потому, что массовые ожидания связаны с переустройством уже этого мира и своего места в нем. Вождь революционного культа есть не просто диктатор и вовсе не пророк потустороннего, а главная фигура на вершине новых государств и обществ, в которых больше нет, или по крайней мере не должно быть, правящих элит. Вождям революции придаются божественные черты, потому что они вознесены высоко над обществом — хотя вовсе не на небеса, а скорее на очень высокую трибуну или на верховный командный пункт. Вождь народа, вполне по Дюркгейму, есть самоотражение недавно еще аграрного общества, занятого переделкой самого себя и охваченного динамикой социальной мобильности.

Однако культ «революционного императора» есть преходящий исторический сюжет с точки зрения социальной эволюции. И разве это не обнадеживает? Заметим, что к концу ХХ века всевозможные культы (причем не только в политике, но также в областях искусства, спорта и поп-культуры) отчего-то заметно потускнели и измельчали. Споры как-то не спорятся, что, конечно, обидно. Жить стало в целом скучнее, по крайней мере в большинстве стран, где источники экстаза раздробились на множество субкультур. Даже террористический исламизм сегодня есть признак ослабления, а не усиления идеологии. Над этим следует серьезно задуматься, притом, не впадая в общие рассуждения о состоянии «постмодерна», что на самом деле ничего не объясняет.

Тут мы, наконец, переходим к разговору о будущем. Именно в перспективе будущего становятся различимы долгосрочные эволюционные достижения революции 1917-го. Одно из самых главных стало явным уже во второй половине ХХ века — это, конечно, преодоление аграрного общества. Военные модернизационные рывки по образцу Петра I или Сталина сделались попросту невозможны с (само)трансформацией массы бывших крестьян в городских образованных жителей. А в городах, по определению, возникают граждане.

Впервые историческое преобразование СССР, наряду со значительной частью всего мира, проявилось в 1960-х вместе с мощными импульсами гражданской активности образованной молодежи. Движения возобновились с еще большей силой в конце 1980-х, в головокружительные годы перестройки. Об этом сегодня приходится напоминать, потому что всем слишком неловко и крайне неприятно вспоминать последующий крах и глубочайшее поражение, обернувшиеся обескураживающим ростом неравенства и насилия.

Такой поворот истории не был фатально предрешен. Цепь ошибок и конструктивных неполадок обернулась катастрофой. Тот же Иммануил Валлерстайн до самого конца отказывался верить в окончательный выход национальных республик из СССР, считая это блефом. Конечной задачей горбачевской перестройки он считал возвращение в капиталистическую Европу на равных ради формирования крупного блока государств по оси Париж—Берлин—Москва, способного выступать самостоятельно в мировой экономике и политике.

Это был бы вполне консервативный исход для революционного государства, возникшего в 1917 году. Однако «скучный» размен сверхдержавной геополитической позиции, достигнутой такой громадной ценой в 1945 году, на комфортную коммерческую интеграцию с Европой, наверняка, одобрил бы и сам Ленин. Этот выдающийся политик, сегодня оказавшийся в тени Сталина, был силен как раз своим умением находить нетривиальные варианты на резких виражах истории и быстро переключать скорости. И, конечно, Ленин очень хотел видеть свою родину европейской.

Полезно в качестве политического практикума подумать, как выглядел бы мир последних 25—30 лет в случае объединения реформированного СССР и континентальной Европы, вынесшей свои уроки из потрясений первой половины ХХ века. Случились бы войны в Югославии и бывшем Советском Союзе? Разрушение Ирака? Как могла бы выглядеть Турция, вступившая в Евросоюз? Каков мог бы быть исход революций «арабской весны»? Прошел бы неолиберальный поворот на глобальном уровне? И насколько неизбежно было технократическое вырождение самого Евросоюза? Анализ альтернатив есть один из важных и, конечно, интереснейших методов исторической социологии. Но при ответственном подходе тут постоянно приходится сдерживать фантазию контролем за собственными политическими симпатиями. Вдобавок нельзя заходить слишком далеко, поскольку изменение в одних условиях чревато неявными изменениями во всех прочих, отчего с каждым умозрительным шагом неминуемо множится неопределенность. Можно заглянуть от силы за пару поворотов, пропущенных ходом реальных исторических событий. История слишком полна случайностей и сложных переплетений.

Предположительно в истории все-таки есть более предсказуемые глубинные структуры. Как могут выглядеть следующие 25—30 лет, то есть период до середины XXI века? Тут нас подстерегает громаднейшая неопределенность, поэтому с какой-то долей уверенности можно высказать лишь вполне тривиальные вещи. Многое, вероятно, будет выглядеть совсем иначе, потому что эволюционный темп продолжает ускоряться. Футурологи, к примеру, пугали нас взрывным ростом населения планеты. Сегодня не только стареющая Европа, но уже Китай и Иран начинают беспокоиться из-за грозящего им демографического спада. Это, несомненно, связано с продолжающимся отмиранием деревенского уклада жизни, или того же аграрного общества. Изменение климата планеты будет, несомненно, подстегивать переход от традиционного сельского хозяйства, с полеводством и животноводством, к каким-то совершенно новым видам производства продовольствия, не говоря уже о новых источниках энергии. Что все-таки нам сулит компьютеризация управленческих иерархий и роботизация промышленности? Массовую безработицу не только среди квалифицированных рабочих и технологов, но теперь и менеджмента? И это при росте продолжительности жизни?

Именно в конце ХХ века разворачивается новая техническая революция, чьи параметры пока видятся нам в полнейшем тумане. Мы выхватываем из него какие-то отдельные контуры, которые складываются в воображении во что-то взятое из утопической фантастики прошлого, ХХ, века. Здесь, кстати, наследие советской революции сохраняет едва ли не сильнейшее воздействие — хотя бы через литературные образы. Возможность всеобщей электронной слежки, конечно же, вызывает жутковатые ассоциации с Большим Братом и романом «1984» Оруэлла. И в то же время потенциальные возможности трехмерной печати, нанотехнологий и роботизации производства скорее отсылают нас к миру освобождения от обязательного рутинного труда в полях, цехах и офисах. Это уже напоминает скорее коммунистический мир из фантастического романа братьев Стругацких «Полдень. XXII век».

Как исторический социолог рискну дать не прогноз, а оценку шансов на реализацию прочих популярных ныне прогнозов. Получается, надо признать, неожиданно оптимистично. Техно-тоталитарные страхи основываются на простейшей функционалистской экстраполяции: раз появится возможность — значит, несомненно, будут отслеживать всех и промывать мозги. Только кто эти «все»? Смогут ли элиты исключиться себя из числа отслеживаемых и тем более договориться между собой о взаимном ненападении или им так же придется жить в постоянном стрессе от внутриэлитных интриг за верхние позиции, типичных для тоталитарных диктатур или олигархических корпораций сегодня? (Кстати, это напоминает скорее статусную конкуренцию в группах шимпанзе, чем людей, — вспомним Бёма и Де Вааля.) И как тогда быть с Интернет-партизанами, которые тоже, вероятно, смогут отслеживать и изобличать махинации элит? Даже если допустить, что правящие элиты решат свою проблему коллективного действия, а остальному населению окончательно промоют мозги или засадят его за эфемерные развлечения виртуальной реальности, какая политэкономия будет обеспечивать положение элит в обществе, где труд перестанет быть необходимостью? По части организационного контроля техно-тоталитарные утопии, может, и выглядят пугающе, но им пока, слава богу, сильно недостает детализации и реалистичности во всем остальном.

Как ни странно это прозвучит сегодня, в глубоко разочарованном 2017 году, технологические предпосылки скорее указывают нам на вероятную правоту (не убоимся сказать) коммунистических утопий. Что так же выглядит элегантно логически в перспективе социальной эволюции человечества.

Сто тысяч лет эволюционного успеха первобытного коммунизма, или кооперативного заготовительства, сформировали наш вид. Десять тысяч лет назад человечество по жесткой демографической необходимости втянулось в «бутылочное горлышко» (как теоретики называют кризис резкого сужения возможностей) и впряглось в аграрное производство. Но и тогда на протяжении еще нескольких тысячелетий наши предки избегали или активно сопротивлялись появлению наследственных аристократий и государств. Империи все же победили — в основном вооруженным принуждением к труду и «принудительной кооперации» (термин Майкла Манна), — превратив большинство людей фактически в тягловый скот и заставив их пахать свои поля, строить дворцы и пирамиды. Этому не самому радостному периоду истории, продолжавшемуся в большинстве мест от силы одну—две тысячи лет, приходит конец с наступлением эпохи модерна с его прогрессивными революциями. Еще двести—триста лет распространение капиталистического модерна по планете ведет к росту глобального неравенства, но также вызывает на периферии серию модернистских революций, которые становятся успешными в ХХ веке. Первым важнейшим среди этих успехов, во многом обеспечившим условия для успеха остальных, как раз и была советская революция. В общемировом плане она действительно великая.

Было бы замечательно, если еще удалось бы и избежать катастрофы на выходе из советской модели. Но, рассуждая трезво, в 1990-е годы не реализовались и худшие из вообразимых вариантов. История продолжается.

Если будущее в самом деле принесет новые возможности для устойчивого благосостояния, то, вероятно, приобретет устойчивость и социальное равенство. Тогда история классовых обществ будет выглядеть длительным эволюционным кризисом при переходе от первобытности к сознательному освоению внешней природы и внутренней природы самого человека. Крайние эмоции и насилие у нас тоже в крови. Великий и страшный ХХ век показал, до чего же нам всем необходимо беречься.

И последнее — в качестве политических выводов из обрисованной здесь эволюционной теории. Среди ее крупнейших представителей имена великих анархистов Петра Кропоткина и Джеймса Скотта возникают едва ли случайно. Анархизм не имел реальных шансов и выглядел попросту наивно в ХХ веке, с его чудовищными войнами и крайним напряжением сил в строительстве военных индустрий. Это по сути своей крайне деспотические задачи. Среди всех успешных революций до сих пор не случалось ни одной анархической. Но что если в достаточно близком будущем перед нами встанут совсем иные задачи, для которых как раз наиболее подходит безвластная добровольная самоорганизация? На ум сразу приходят экология, организация культуры и городской среды, воспитание детей и забота о стариках, которых будет все больше и которыми, надеюсь, мы все еще станем.

Но задумайтесь также о рыночной экономике, о которой с эволюционной точки зрения одними из первых начинали рассуждать Карл Поланьи и Фернан Бродель. (Случайно ли, что оба — учителя Валлерстайна?) Во-первых, рыночный обмен доказуемо древнее капитализма. Находки на палеолитических стоянках уже указывают на какие-то дальние обмены. Во-вторых, рынок есть, конечно же, могучий социальный механизм общественной кооперации. Тут Адама Смита никакой революцией не отменишь. Трудно вообразить, при каком эволюционном повороте мог бы исчезнуть такой механизм в будущем. Одно из типичных заблуждений ХХ века — это полная ассоциация рынков и капитализма. Так, конечно, считали и сторонники, и противники капитализма. Поскольку противники взяли в свои руки также очень могучие и по происхождению военные механизмы государственного планирования, появившиеся на заре ХХ века, то экономический план стал для них олицетворением рациональности, прогресса и самого коммунизма. Это была неизбежная, но тем не менее коренная ошибка.

Поланьи оставил нам интригующее озарение, назвав три вида товаров, которыми ради устойчивости самих рынков ни в коем случае нельзя торговать[16]. В свое время он их довольно метафорически определил как землю, человеческую жизнь и деньги. Все остальное непременно должно проходить через регулярные тесты рыночной конкуренции, за свободой которой остается следить с либертарианской требовательностью.

В наши дни первый вид товаров означает скорее экологию. Второе — условия социального воспроизводства, где типичная для ХХ века государственная поддержка образования, здравоохранения, общественного транспорта, науки, культуры и спорта (плюс не забудем и о полиции) уже сегодня начинает сменяться какими-то неправительственными организациями и кооперативами. Наконец, не подлежащие продаже деньги подразумевают финансовую систему на принципах общественной услуги, а не прибыли. Получается интересная инженерная проблема: возникают ли сегодня технические и морально-социальные предпосылки, позволяющие сконструировать такую анархо-кооперативную рыночную экономику?

Позвольте завершить притчей. Люди мечтали летать так же давно, как мечтали о социальной справедливости. Очень долго это оставалось полной утопией, а самые безрассудные и смелые Икары неминуемо гибли. Но вот пару столетий назад появились воздушные шары, дирижабли, какие-то забавные приспособления с машущими крыльями. Эксперименты продолжались с удивительным упорством, хотя и приводили к катастрофам. Тем временем знания продолжали накапливаться, пока в начале ХХ века новые типы двигателей и материалов не позволили создать самолет. Теперь мы летаем. Однако были также созданы и армады бомбардировщиков.

Первое столетие советской революции дает нам повод трезво подумать, что случилось в прошлом, чего стоит опасаться в будущем, на что следует надеяться и исходя из накопленных знаний куда можно и следует стремиться.

[1] Этот разговор, происходивший при довольно экзотических обстоятельствах в столице Мозамбика Мапуту, описывается в моей главе в совместной книге, переведенной сейчас на несколько языков (включая арабский, польский, чешский, словенский, немецкий, французский, финский, турецкий, китайский, корейский, румынский, русский и некоторые другие): Wallerstein I., Collins R., Mann M., Derluguian G., Calhoun C. Does Capitalism Have a Future? Oxford: Oxford University Press, 2012.

[2] Goldstone J. Revolutions. A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2013.

[3] Важнейшее из недавних исследований: Pincus S. 1688: The First ModernRevolution. New Haven: Yale University Press, 2009.

[4] Sterelny K. The Evolved Apprentice: How Evolution Made Humans Unique. Cambridge: MIT Press, 2014.

[5] Кропоткин П.А. Взаимная помощь как фактор эволюции. Санкт-Петербург: Товарищество «Знание», 1907; см. также эссе выдающегося теоретика и популяризатора палеонтологии: Gould S.J. Кropotkin was no Crackpot // Natural History. 1988. Vol. 97. № 7.

[6] Dawkins R. The Selfish Gene. Oxford: Oxford University Press, 1976.

[7] Wilson E.O. The Social Conquest of Earth. New York: Liveright, 2012.

[8] Boehm C. Hierarchy in the Forest: The Evolution of Egalitarian Behavior. Harvard: Harvard University Press, 2001; De Waal F. Primates and Philosophers: How Morality Evolved. Princeton: Princeton University Press, 2016.

[9] Finlayson C. The Improbable Primate. Oxford: Oxford University Press, 2011.

[10] Российские антропологи с помощью украинских художников представили на выставке наглядные доказательства эволюции человека // Газета.ру. 2014. 31 марта (www.gazeta.ru/science/2014/03/31_a_5970321.shtml).

[11] Flannery K., Marcus J. The Creation of Inequality: How Our Prehistoric Ancestors Set the Stage for Monarchy, Slavery, and Empire. Harvard: Harvard University Press, 2014.

[12] Diamond J. Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies. New York: W.W. Norton, 1997.

[13] Scott J.C. Against the Grain: A Deep History of the Earliest States. New Haven: Yale University Press, 2017.

[14] Gerschenkron A. Economic Backwardness in Historical Perspective: A Book of Essays. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1962.

[15] Scott J.C. Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed. New Haven: Yale University Press, 1998 (рус. перев.: Скотт Д.С. Благими намерениями государства. Почему и как проваливались проекты улучшения условий человеческой жизни. М.: Университетская книга, 2005).

[16] Polanyi K. The Great Transformation. New York: Farrar & Rinehart, 1944.

Остров свободы: Театр на Таганке отремонтировали к 100-летию со дня рождения Юрия Любимова

О том, что было до Таганки, с чего начался легендарный театр и как работал маэстро Юрий Любимов, — в материале mos.ru.

30 сентября исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося режиссера Юрия Любимова. К этой дате обновили здание, в котором живет его детище — Театр на Таганке. Кстати, на двоих Любимову и зданию театра уже перевалило за два века. В день рождения Юрия Любимова в театре откроют интерактивный музей в память о нем.

Дом на площади

История Таганки началась в середине прошлого века, но здание, в котором находится театр, намного старше. В 1912 году на месте Мучных рядов архитектор Г.А. Гельрих построил для купчихи Платовой двухэтажный дом. Здание располагалось на углу Таганской площади и Садовой — Земляного вала (до 1938 года этот участок Земляного Вала назывался так). Здесь открыли один из первых в городе кинотеатров — электротеатр «Вулкан». Вход был стороны Садового через крошечный вестибюль, а фойе теснилось в перестроенных бывших лавках купца Кочергина. Двор между ними стал пространством для кинозала. Очень разные посетители с удовольствием ходили в электротеатр, где показывали немые фильмы под аккомпанемент тапера.

После революции здание «Вулкана» передали Рогожско-Симоновскому театру и Студии Вахтангова. С 1922 года здесь располагался филиал Малого театра, а в 1930-е годы здание перешло к секретарю ВРК Рогожского района Москвы и стало по его фамилии называться Театром Сафонова. Здесь играл известный актер Михаил Жаров.

В 1946 году Театр Сафонова реорганизовали в Театр драмы и комедии. В его труппу вошли воспитанники московских театральных студий и актеры из периферийных театров. Первым спектаклем нового коллектива стал «Народ бессмертен» по роману Василия Гроссмана. В 1960-е театр стал одним из наименее посещаемых в Москве, необходимо было менять стратегию развития. Главному режиссеру Александру Плотникову пришлось уйти. Сменил его актер и режиссер Театра Вахтангова Юрий Любимов. С этого момента началась новая эпоха в истории Таганки.

Эра Любимова

Юрий Любимов привел в театр своих учеников из Щукинского училища и показал их дипломный спектакль «Добрый человек из Сезуана» по пьесе Бертольта Брехта.

Позже именно режиссер и труппа добились переименования Театра драмы и комедии в Театр на Таганке. Публицист Ю.Д. Черниченко писал об этом: «Год 1964-й, обсуждение — как назвать театр? “Жаворонок”? Ю.П. махнул рукой: “На Таганке”».

Старое название досталось любимовцам вместе со зданием, но совершенно не соответствовало духу нового театра. Любимов говорил позднее: «О каком театре “драмы и комедии” могла идти речь, я ни то ни другое почти не ставил». Театр располагался на Таганской площади, что как нельзя лучше соответствовало его новой эстетике. Это не аристократический театр для избранных, а уличный, площадной. Одним словом, Театр на Таганке.

«Добрый человек из Сезуана» стал дебютом для Зинаиды Славиной, Бориса Хмельницкого и Анатолия Васильева. Любимов постоянно приглашал в труппу молодых актеров. Вскоре в театр пришли Николай Губенко, Валерий Золотухин, Инна Ульянова и Владимир Высоцкий. Символично, что театр начался со спектакля по пьесе Брехта. Немецкий драматург сильно повлиял на Юрия Любимова. Он говорил о нем так: «В этом драматурге нас привлекает абсолютная ясность мировоззрения. Мне ясно, что он любит, что ненавидит, и я горячо разделяю его отношение к жизни. И к театру, то есть меня увлекает эстетика Брехта. Есть театр Шекспира, театр Мольера, есть и театр Брехта…»

В фойе Таганки Юрий Любимов повесил три портрета: Брехта, Вахтангова и Мейерхольда. Позже райком партии настоял, чтобы в эту галерею добавили портрет Станиславского. Если от первых троих Любимов взял многое, то четвертый был навязан режиссеру, как и его портрет. Театроведы никогда не отмечали следа знаменитого реформатора в работах Любимова. Напротив, худрук Таганки не признавал ни четвертую стену, ни систему Станиславского вообще. «Забудьте про систему, ее нет и быть не может. <…> Есть метод работы великого мастера, и все», — говорил он.

Под руководством Любимова Таганка быстро превратилась в самый авангардный театр страны. Здесь не было занавеса и практически не использовались декорации. В 1960–1970-е годы театр был одним из популярнейших в Москве. Вот лишь несколько постановок того периода: «Добрый человек из Сезуана» (1964), «Герой нашего времени» (1964), «Десять дней, которые потрясли мир» (1965), «Жизнь Галилея» (1966), «Тартюф» (1968), «Гамлет» (1971), «А зори здесь тихие» (1971), «Мастер и Маргарита» (1977), «Преступление и наказание» (1979).

Спектакли Любимова получили большую известность не только в СССР, но и во всем мире, а его театр назвали «островом свободы в несвободной стране». Постановка «Преступление и наказание», которую в 1983 году показали в Лондоне, получила премию Evening Standard.

Есть интересная история про любимовский фонарик. Во время спектаклей Юрий Петрович находился в зрительном зале, например на балконе. Оттуда маэстро подавал с помощью трехцветного фонарика сигналы актерам. Зрителям эта коммуникация видна не была. Позывные были такими: красная лампочка означала очень плохо, зеленая — пойдет, а белая призывала собраться и поддать жару.

Юрий Любимов руководил Театром на Таганке 20 лет, до 1984 года, когда его лишили гражданства СССР. В это время режиссер находился в Лондоне, решение приняли заочно. Имя Любимова убрали со всех афиш. Любое упоминание о нем было под запретом.

Режиссер никогда не скрывал своей гражданской позиции и отношения к советской власти. Но катализатором послужила история с похоронами Владимира Высоцкого, актера Таганки и большого друга Юрия Любимова. Летом 1980 года проходила Олимпиада, и Москва была закрытым городом. Неудобного Высоцкого хотели похоронить тихо, никаких официальных сообщений о смерти актера не публиковали. Только над кассой Театра на Таганке висела табличка, на которой не было ни даты прощания, ни времени похорон. Но известие о трагедии быстро облетело столицу, и все три дня у театра и на соседних улицах стояли люди, которые хотели проститься с любимым актером. В день похорон очередь растянулась на девять километров. Любимов просил разрешения нести гроб с телом Высоцкого на руках от Таганки до Ваганьковского кладбища, но не получил его. Позже он рассказывал, что после похорон Высоцкого его жизнь стала невыносимой.

Впрочем, период вынужденной эмиграции был очень плодотворным для Любимова. Свои сцены ему предоставили крупнейшие театры мира. Он работал в США, Великобритании, Франции, Германии, Израиле, Италии и в других странах. Нашлись желающие и дать режиссеру новое гражданство, но при первой же возможности Любимов вернулся на родину и 1989 году снова занял должность худрука Таганки. Вскоре в театре произошел раскол, часть труппы ушла и образовала «Содружество актеров Таганки». Тем не менее работа продолжалась, начало 2000-х критики назвали болдинской осенью Любимова. За три года появились шесть мощных спектаклей большого стиля. Однако в 2011 году последовал конфликт Любимова с актерами, и 6 июля его освободили от должности художественного руководителя.

Новая страница

В 2015 году директором театра на Таганке стала Ирина Апексимова, актриса и режиссер театра и кино. Под ее руководством Таганка продолжает служить своему зрителю. По выражению Апексимовой, «театр — это многослойный пирог, где каждый зритель сможет найти себе что-то по вкусу».

Связь Таганки с Юрием Любимовым, которого не стало в октябре 2014 года, прослеживается и сейчас. Театр отремонтировали к столетию со дня рождения режиссера. Кроме того, в этом сезоне Таганка поставит и спектакль к 80-летию со дня рождения Высоцкого.

Также в память о Юрии Любимове Театр на Таганке открыл интерактивный музей. Благодаря проекциям фойе на втором этаже превратился в кабинет режиссера, от пола до потолка украшенный автографами знаменитостей. Гости смогут совершить виртуальный тур по Таганке, в этом помогут сенсорные панели в рекреационных зонах. Они расскажут об истории театра, его спектаклях и артистах.

Банкротства AirBerlin и «ВИМ-Авиа»: сходства и отличия

«ВИМ-Авиа», оказавшаяся на грани, пополнила ряды авиакомпаний, которых постигла или еще постигнет страшная участь банкротства. Как переживают коллапс в России, мы знаем. В Германии это выглядит иначе

Банкротство российской авиакомпании «ВИМ-Авиа» сопровождается массовой отменой рейсов и тысячами застрявших в аэропортах пассажиров.

Громкие авиабанкротства прогремели в этом году и в Европе. В мае о несостоятельности объявил крупнейший авиаперевозчик Италии и пятый по величине в Европе — AlItalia, а в августе о банкротстве заявила немецкая AirBerlin. Как протекает банкротство в Германии и с чем приходится сталкиваться пассажирам?

За полтора месяца банкротства — сотни задержек рейсов, полностью приостановленные направления, например компания больше не летает за океан, и 10 тысяч прошений о денежных компенсациях. Однако никакого коллапса с авиаперевозками AirBerlin нет. Люди летают, как раньше, и даже продолжают покупать билеты на рейсы компании-банкрота. Так в августе сделала жительница Баварии Теона Одикадзе:

«Я слышала по новостям, что обанкротилась AirBerlin, и все равно рискнула, купила билеты, потому что они были дешевые, намного дешевле всех остальных фирм. Еще я подумала, раз они пока продают, значит, они пока летят. И я проверяла каждый день в интернете. Я видела, что много рейсов было с задержками то на час, то на два часа. Но главное, что они летали пока. Потом я читала в интернете, что было много рейсов, которые были аннулированы, потому что очень многие жаловались, что им не говорили, будет самолет или не будет. И они не могли уйти никуда, они все ждали в аэропорту. Я все-таки рискнула, поехала в аэропорт, и нам объявили, что будет задержка на несколько минут. Эта задержка продлилась еще час. Я уже боялась, что мы не вылетим никуда. Но нам повезло, что самолет все-таки полетел. И мы еще долго ждали в самолете. Полтора часа была задержка».