Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Опасные иллюзии

ДМИТРИЙ САЙМС

Президент Центра национального интереса, издатель и генеральный директор журнала The National Interest.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ:

Саймс Д. Опасные иллюзии // Россия в глобальной политике. 2021. Т. 19. No. 5. С. 72-79. doi: 10.31278/1810-6439-2021-19-5-72-79.

После более чем полугода в Белом доме администрация Джозефа Байдена, похоже, склонна принять утопический взгляд на продвижение демократии в мире в качестве руководящего принципа глобальной стратегии США. Согласно этой доктрине, или, если хотите, убеждению, Америке следует, насколько это возможно, «нагнуть» мир в соответствии с предпочтениями Соединённых Штатов и их преимущественно европейских союзников. К счастью, президент Байден – опытный и прагматичный человек.

Какими бы ни были его импульсивные порывы, до сих пор он старался не сжигать мосты, а, напротив, предпринимал шаги для улучшения отношений с ключевыми европейскими союзниками, возобновления диалога с Россией и снижения градуса конфронтации с Китаем.

Такая тактическая гибкость, однако, не меняет фундаментального направления внешней политики США, порой почти оруэлловской в смысле склонности перенимать идеи у бывшего Советского Союза. Ключевая доктрина Владимира Ленина и Льва Троцкого сводилась к тому, что СССР, ради своей безопасности, не может мириться с существованием так называемого «капиталистического окружения». Они исходили из того, что капиталисты никогда не согласятся на мирное сосуществование с новым коммунистическим государством, и поэтому отвергали статус-кво как нереалистичный вариант. Сегодня, наряду с Европейским союзом, Соединённые Штаты полагают, что их миссия заключается в продвижении демократии во всём мире. Лидеры Вашингтона регулярно заявляют, что, если они не возьмут на себя эту миссию, авторитарные правительства воспользуются американской сдержанностью и объединят усилия – чтобы не только подорвать мощь Америки, но и уничтожить саму демократию, лишив американцев их заветных свобод.

Примечательно, что эта концепция стала ключевым постулатом американской внешней политики без каких-либо серьёзных дебатов в Конгрессе, СМИ или во внешнеполитическом сообществе. В основе такого подхода лежит допущение, что демократия по своей сути превосходит другие формы правления или государственного устройства как в моральных аспектах, так и в плане способности обеспечивать процветание и безопасность. Предполагается, что продвижение демократии есть неотъемлемая часть внешнеполитической традиции США, а не радикальный отход от неё. Администрация Байдена говорит так, как будто весь мир – за исключением злобных и порочных тиранов – будет приветствовать её усилия по продвижению демократии и соглашаться с само собой разумеющейся праведностью Америки и Евросоюза, а не оказывать мощное сопротивление, которое повредит американским интересам в сфере безопасности, а также плохо отразится на американских свободах и образе жизни.

Однако на протяжении всей истории демократия не могла похвастаться выдающимися достижениями. Лучшее, что можно сказать о ней, как однажды заметил Уинстон Черчилль, это то, что при прочих равных, она превосходит все другие проверенные формы государственного управления. Но чтобы это было на самом деле так, демократия должна быть по-настоящему либеральной, опирающейся на законы и включающей реальную и надёжную защиту прав меньшинств. Однако зачастую подобные меры не предпринимаются. С момента своего зарождения демократия была скомпрометирована первородным грехом рабства. Древние Афины, самая ранняя из известных демократий, не только терпимо относились к рабству, но и фактически опирались на этот институт. Граждане и рабы составляли две стороны афинского политического устройства. Как пишет историк Полин Исмар, «рабство было той ценой, которую пришлось заплатить за прямую демократию». Рабы позволяли свободным гражданам отрываться от работы и непосредственно участвовать в управлении, посещая законодательные собрания и занимая государственные должности.

В Соединённых Штатах отцы-основатели так же терпимо относились к рабству, что привело к его неявному включению в Конституцию США. Конституционная концепция отношений между штатами предполагала существование рабства, и для его отмены потребовалась гражданская война. Только в 1863 г. Аврааму Линкольну удалось добиться освобождения рабов. Российская империя удивительным образом, безо всякого кровопролития, полностью отменила крепостное право в 1861 г. – в отличие от тех же Соединённых Штатов, где рабство из соображений политической целесообразности было разрешено в некоторых штатах до окончания Гражданской войны. Даже после этого американская демократия ещё несколько десятилетий продолжала лишать женщин и афроамериканцев права голоса.

Далеко не очевидно, что демократия, признающая политические права лишь за белыми мужчинами, составляющими меньшинство, намного превосходит по своей сути «доброжелательное» авторитарное государство, обладающее элементарным правопорядком и берущее на вооружение принцип равной защиты всех своих подданных.

В качестве наглядных примеров из новой истории можно привести Россию при Александре II, чьи правовые реформы впервые в России ввели понятие равенства перед законом, или Германию при Отто фон Бисмарке, который создал первое современное государство всеобщего благосостояния, предложив рабочему классу медицинское страхование и социальное обеспечение. Ближе к нашему времени просвещённый авторитаризм Ли Куан Ю позволил миллионам людей вырваться из нищеты и поддерживать общественное согласие в многонациональном Сингапуре.

До окончания холодной войны продвижение демократии не было составной частью американской внешнеполитической традиции – определения «демократия» нет даже в Конституции США. Соединённые Штаты не вели войны для распространения демократии в своей сфере влияния, то есть на двух американских континентах. Альянс НАТО после появления в 1949 г. был направлен конкретно против советской геополитической угрозы и охотно принимал в свои ряды авторитарные государства, например, Португалию при Антониу де Оливейра Салазаре, которого многие считали фашистом. Среди других американских союзников в начале холодной войны были Южная Корея и Тайвань, хотя ни та, ни другая страна в то время не были демократиями. Почему Соединённые Штаты обеспечивали защиту этих недемократических стран? Это было сделано для того, чтобы не допустить их захвата противниками США. Такая политика давала американским союзникам свободу выбора демократического или иного пути. После Второй мировой войны Америка позиционировала себя как истинный лидер свободного мира, позволяя странам с разными интересами, государственным устройством и традициями самим определять свою судьбу.

Принцип продвижения демократии по сути своей совершенно иной. Он выходит далеко за рамки защиты международного статус-кво и поддерживает неприкрыто ревизионистскую политику, призванную не просто сдерживать ведущие недемократические страны, но и менять там государственное устройство. Когда речь идёт о крупных державах, глубокие преобразования обычно происходят через внутренние перемены или явное военное поражение; одно лишь экономическое и дипломатическое давление не даёт таких результатов – если, конечно, как в случае с Японией перед Пёрл-Харбором, оно не становится спусковым крючком для начала войны, в которой есть явные победители и побеждённые. Администрация Байдена не говорит о смене режима, но её слова и действия способствуют возникновению в Пекине и Москве подозрений, что она как раз и будет следствием уступки американскому давлению. Сейчас, когда общество в США глубоко поляризовано – не только в отношении внешнеполитических приоритетов, но и в отношении фундаментальных ценностей – проведение такой амбициозной внешней политики, чреватой неудачами и отступлениями, при одновременном осуществлении трансформационной внутренней повестки можно считать безрассудством.

Самое главное, что в продвижении демократии нет необходимости (по крайней мере, из геополитических соображений), поскольку ничто не указывает на то, что Китай и Россия, предоставленные самим себе, будут стремиться к созданию глобального авторитарного альянса.

Ни одна из этих держав не склонна рассматривать геополитику или геоэкономику через призму мнимого водораздела на демократический и автократический стан. Китай, кажется, вполне готов налаживать тесные экономические связи с Евросоюзом и, если уж на то пошло, даже с Соединёнными Штатами. Китайские цели выглядят вполне традиционными – приобретать влияние, друзей и вассалов. При этом Пекин не особо волнуют стандарты свободы в этих странах. В отличие от Советского Союза 1920-х и 1930-х гг. Китай не выступает за создание Коминтерна, объединяющего страны, строящие коммунизм. Когда дело доходит до запугивания соседей, особенно в Южно-Китайском море и за его пределами, Пекин не делает особого различия между относительно демократическими странами (Филиппины) и автократическими (Вьетнам). Несмотря на общий вызов, брошенный Соединёнными Штатами, Пекин и Москва по-прежнему не готовы формально вступать в политический или военный союз. Их военное сотрудничество не выходит за рамки чисто символических манёвров и ограниченного обмена информацией. Обе страны подчёркивают, что они объединяют усилия для противодействия США и в какой-то мере Евросоюзу, но не создают никакого значимого альянса. Китай, например, не признал российскую аннексию Крыма и даже стал торговым партнёром номер один Украины – противника России на постсоветском пространстве. Россия редко отказывается продавать передовую военную технику сопернику Китая – Индии. Поэтому американские интересы по-прежнему заключаются в том, чтобы самим не накликать беды и не подтолкнуть Китай и Россию к более решительному сближению.

Даже в относительно стабильной политической системе Соединённых Штатов, где институциональные сдержки и противовесы обычно срабатывали в самых сложных обстоятельствах, от Уотергейта до перехода власти от Трампа к Байдену, распространён широкий консенсус о неприемлемости иностранного вмешательства. Почему же тогда американские чиновники и политики ожидают, что Китай и Россия, не обладающие аналогичной демократической легитимностью и не имеющие правовых механизмов для защиты своих элит, в случае поражения готовы будут принять иностранное вмешательство в своё принципиальное внутриполитическое устройство и общественный консенсус? Китай и Россия вряд ли являются естественными союзниками, но этот факт не означает, что создание напористого «альянса демократий» не подтолкнёт неохотно идущих навстречу друг другу Си и Путина к более активным действиям. Восприятие надвигающейся общей угрозы может заставить обоих лидеров прийти к выводу, что, какими бы ни были их различия в тактике, политической культуре и долгосрочных интересах, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, они должны работать вместе, чтобы противостоять опасности демократической гегемонии. Если Си Цзиньпин и Владимир Путин придут к такому выводу, им будет всё труднее говорить с США разными голосами – даже по тем вопросам, где это было бы совершенно логично с точки зрения их фундаментальных интересов.

Сегодня Соединённые Штаты вполне справедливо считают Китай и Россию противниками, но у них нет особого желания изучать корни разногласий с ними. Если отбросить неприязнь США к китайской и российской авторитарной практике, то в сфере внешней политики демократия вряд ли является ключевым вопросом. На самом деле, со времён распада СССР Москва никогда не применяла военную силу против какой-либо страны для подавления в ней демократии. В 2008 г. Россия вторглась в Грузию, но только после того, как грузинские войска напали на Южную Осетию, находившуюся под защитой российских миротворцев. В 2014 г. Россия применила силу для аннексии Крыма и поддержки сепаратистов в Донбассе, однако к этим действиям её подтолкнуло прозападное восстание в Киеве, отстранившее от власти коррумпированного, но законно избранного президента Виктора Януковича. В каждом случае – и президент Михаил Саакашвили в Грузии, и новое украинское правительство – Россия сталкивалась с враждебными силами, стремящимися к вступлению в НАТО, чтобы использовать членство в качестве щита против Москвы. Противоборство возникало из-за территориальных споров и недовольства советским наследством. Сама демократия играла в лучшем случае второстепенную роль – за исключением одного очень важного момента. Как предупреждал Джордж Кеннан в 1997 г., экспансия НАТО в бывшие советские республики грозит «разжечь националистические, антизападные и милитаристские настроения в российском социуме» и «плохо повлиять на развитие российской демократии». Россия должна сама нести ответственность за отход от демократии и движение в направлении автократии. Но то, как НАТО и Европейский союз обращались с Россией в 1990-е гг., в значительной степени способствовало разочарованию россиян в демократии.

Нетрудно было понять, что углубление конфронтации с Россией не сделает её более толерантной или плюралистичной, а, наоборот, дискредитирует прозападные силы и предоставит больше полномочий силовикам и органам безопасности.

Политика широких санкций Запада дала Путину патриотическое оправдание для укрепления политического контроля и привлечения в свой лагерь многих образованных, успешных людей, которые в противном случае стремились бы к большей политической и экономической свободе.

Что касается Китая, тут так же трудно найти хотя бы один случай, когда Пекин нападал на соседнюю страну для свержения демократии. Гонконг, который Великобритания вернула под управление Китая в 1997 г., – примечательное исключение из общего правила. Но и здесь серьёзные репрессии случились лишь как реакция на продолжительные беспорядки. Конечно, Китай довольно жёстко обращался со многими соседями, но такие действия никогда не были связаны с подавлением демократии. Они возникали из-за споров о территориальной принадлежности островов, правах на полезные ископаемые и энергоресурсы, а также из желания искоренить американское доминирование в регионе. Как и в случае с Россией, в период после Мао военные интервенции были редкими – единственным исключением стала война с коммунистическим Вьетнамом в 1979 г., когда тот вторгся в коммунистическую Камбоджу. Таким образом, история подрывает представление о том, будто Китай и Россия сегодня бросают авторитарный вызов всему миру. Скорее Соединённые Штаты и ЕС стремятся сделать мир «безопасным для демократии» до такой степени, что даже великим державам, таким как Китай и Россия, необходимо, по их мнению, отказаться от выбранного ими политического устройства.

Разумная сдержанность не равнозначна умиротворению или капитуляции; напротив, она должна стать центральным элементом глобальной стратегии США, если Америка надеется и дальше играть ведущую роль в мире. Ведущая роль не требует гегемонии или навязывания своего «магистрального пути развития», что оскорбляет достоинство других стран, даже стран с идеальной демократией. Вместо этого лидерство Соединённых Штатов требует поддержания военного превосходства, укрепления альянсов и избегания ненужных споров с союзниками. При этом нужно постоянно помнить о том, что союзы – это скорее инструмент внешней политики, но не самоцель. Иными словами, укрепление и развитие альянсов не должно стать первостепенной целью внешней политики, наносящей ущерб более важным стратегическим интересам США, среди которых предотвращение китайско-российского общежития. Никакая поддержка Украины или Грузии не сможет компенсировать то, что произойдёт, если Америка столкнётся с новым, самым опасным альянсом, доминирующим в Евразии. И Китаю, и России следует твёрдо напомнить об обязательствах Америки перед своими союзниками, особенно перед членами НАТО, защищёнными пятой статьей, и перед Тайванем. Что касается торговли, то совершенно законно решительно защищать американские интересы и при необходимости давать отпор. Китайцы, кстати, понимают, что это – нормальная практика ведения глобального бизнеса. В отличие от вопросов продвижения демократии, здесь они готовы идти на сделки. Пекин и Москва, конечно, предпочли бы что-то получше, чем холодный мир с Вашингтоном, но с учётом демократического устройства Америки вполне уместно напоминать им, что Соединённые Штаты не могут дружить со странами, которые жёстко подавляют свободы своих граждан. В большинстве случаев такой рычаг может оказаться более действенным, чем санкции.

Стремясь к демократической гегемонии, американцы склонны забывать, что многие правительства по всему миру имеют собственные претензии к Вашингтону и необязательно примут сторону США в их конфронтации с Китаем или Россией.

Подводя как-то итоги провального продвижения демократии на Ближнем Востоке, Брент Скоукрофт как нельзя лучше охарактеризовал фиаско: «Я так и не получил неопровержимых доказательств того, что внутри каждого человека живёт первозданная тяга к демократии». Вопреки американскому демократическому триумфализму, в истории не существует железного закона, согласно которому демократии всегда побеждают своих автократических оппонентов. Афины времён Перикла узнали это на собственном горьком опыте, когда развязали войну против Спарты и её союзников и в результате потеряли региональное господство и собственное демократическое правление. Погоня за ненужным, пусть и привлекательным, триумфом ценой отказа от фундаментальных интересов нации неизбежно приведёт её к поражению.

Данная статья вышла в августовском номере журнала The National Interest и публикуется с любезного разрешения автора.

«Мир с честью» или «пристойный интервал»?

АНДРЕЙ ИСЭРОВ

Кандидат исторических наук, доцент Школы исторических наук факультета гуманитарных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», старший научный сотрудник Центра Североамериканских исследований Института всеобщей истории РАН.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ:

Исэров А.А. «Мир с честью» или «пристойный интервал»? // Россия в глобальной политике. 2021. Т. 19. No. 5. С. 46-59. doi: 10.31278/1810-6439-2021-19-5-46-59.

ВСПОМИНАЯ ВОЙНУ ВО ВЬЕТНАМЕ И ВЫВОД ВОЙСК США

Ввязаться в войну чертовски легко. Но, раз ты в неё влез, жутко тяжело из неё вылезти.

Президент США Линдон Бейнс Джонсон – советнику по национальной безопасности Макджорджу Банди (телефонный разговор, 27 мая 1964 г., 11:24 утра)[1]

Драматические события в Афганистане летом 2021 г. почти все сравнивают с финальной стадией Вьетнамской войны. И итоги самой кампании (точнее – их отсутствие), и острая ситуация с выводом войск и местных жителей, работавших с американцами, такую параллель оправдывают. Исторические аналогии – вещь рискованная и, как правило, сильно упрощённая. Тем не менее есть смысл вспомнить ту войну, наложившую яркий отпечаток на американскую политику.

Увязание

Путь США к Вьетнамской войне, как и выход из неё, были долгими. Во Второй мировой войне французский Индокитай (современные Вьетнам, Лаос, Камбоджа) оккупировали японцы, и после их капитуляции власть во Вьетнаме – Тонкине, Аннаме и Кохинхине – стала переходить к коалиции Вьетминь[2] во главе с коммунистом Хо Ши Мином. 2 сентября 1945 г. после победы Вьетминя на выборах в Национальное собрание было провозглашено создание Демократической республики Вьетнам (ДРВ). По иронии истории, Декларация независимости ДРВ, написанная Хо Ши Мином и продекламированная им на ханойской площади, начинается со знаменитой цитаты из Декларации независимости США от 4 июля 1776 г. о неотъемлемом праве человека на «жизнь, свободу и стремление к счастью»[3].

19 декабря 1946 г. Франция, стремясь вернуть колонии, развязала Первую индокитайскую войну, получив военную и финансовую поддержку США, которые надеялись так справиться с коммунистами Юго-Восточной Азии. 7 апреля 1954 г., в разгар решающей битвы при Дьенбьенфу, президент Дуайт Эйзенхауэр употребил сравнение, ставшее основой одной из внешнеполитических стратегий Соединённых Штатов: если дать коммунистам победить в какой-то стране, за ней, как костяшки домино, посыплются соседние[4]. В итоге США потратили на помощь Франции около миллиарда долларов – 80 процентов всех расходов на войну[5].

После поражения при Дьенбьенфу надежда, что коммунистов победят французы, рухнула. Согласно Женевским соглашениям от 21 июля 1954 г., войска ДРВ должны были быть отведены к северу от временной демаркационной линии по 17-й параллели. Остававшиеся на юге французские войска планировалось вывести к 1956 г., времени проведения всеобщих выборов в Национальное собрание. К 18 мая 1955 г. границы оставались открытыми, и американцы развернули обширную кампанию помощи тем, кто хотел переселиться на юг. План эвакуации разработали ещё к 1952 г., и он был успешно претворён в жизнь: на юг перебрались около 800 тысяч человек – помимо французских военных, их союзников и французских граждан, среди переселенцев были около 45 тысяч китайцев и примерно 450 тысяч собственно вьетнамцев, в основном католиков. На последних была направлена устроенная американцами мощная пропагандистская кампания, говорившая о коммунистических гонениях на веру («Дева Мария идёт на Юг»!). В профранцузском Государстве Вьетнам правительство возглавлял католик Нго Динь Зьем. Около 52 тысяч мирных вьетнамцев и 90 тысяч военных Вьетминя эвакуировали на север, в основном на советских, польских и французских кораблях[6].

Всеобщие выборы не проводились. При поддержке США 26 октября 1955 г. Нго Динь Зьем провозгласил создание Республики Вьетнам (РВ) со столицей в Сайгоне, а себя – её президентом, и страна, подобно Корее, оказалась разделена по 17-й параллели. На юге постепенно развернулась партизанская борьба, которой руководили остававшиеся 5–10 тысяч вьетминевцев. С декабря 1960 г. партизаны объединились в Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама (Вьетконг). Южновьетнамские крестьяне – а традиционным сельским хозяйством были заняты до трёх четвертей населения и на юге, и на севере – видели в коммунистах единственную силу, готовую бороться за справедливость, в первую очередь в земельном вопросе, и за национальное развитие. На этом – втором – этапе войны Соединённые Штаты оказывали растущую помощь РВ, надеясь теперь, что с коммунистами, перед которыми спасовали французы, справится Сайгон.

Со временем в Вашингтоне поняли, что непопулярная, слабая и коррумпированная власть в Сайгоне не может противостоять крепнущей силе Вьетконга и ДРВ. В январе 1961 г. в РВ находилось менее 700 военных советников, к концу 1961 г. – уже более 2 тысяч, к концу 1962 г. – 11 тысяч и к ноябрю 1963 г. – более 16 тысяч. После двух инцидентов 2 и 4 августа в Тонкинском заливе Конгресс США принял так называемую Тонкинскую резолюцию, которая предоставляла президенту полномочия вести боевые действия во Вьетнаме без формального объявления войны. В феврале 1965 г. начались бомбардировки ДРВ (операция «Раскаты грома», “Rolling Thunder”), в марте 1965 г. во Вьетнам были направлены первые боевые части – около 3500 морских пехотинцев. К концу 1965 г. во Вьетнаме сражались уже 190 тысяч бойцов, а к концу 1966 г. – почти 400 тысяч. По сложным расчётам министра обороны в 1961–1968 гг., образованного экономиста-технократа Роберта Макнамары, для победы во Вьетнам нужно было отправить полмиллиона солдат. Рекордным стал конец апреля 1969 г. – 543 500 человек. Военный бюджет увеличился почти в 1,5 раза, с 54,2 до 81,2 млрд долларов в 1964 и 1969 финансовых годах соответственно.

Население Соединённых Штатов в ту пору достигло 200 млн человек, население же всего Вьетнама составляло около 36 миллионов. По оценкам ЦРУ, на начало 1968 г. в ДРВ проживало около 18,7 млн человек, в РВ – 17 млн, из которых на землях под контролем Вьетконга находились 5–6 миллионов. По тем же оценкам, на начало 1968 г. армия ДРВ составляла 480 тысяч бойцов (3 процента населения) и ещё около 400 тысяч были вооружёнными ополченцами. К концу 1968 г. армию и полицию РВ довели до численности примерно в 740 тысяч человек (6 процентов населения!), однако ежегодно из неё дезертировали по сто тысяч[7].

При тех потерях, которые несли бойцы Вьетконга и ДРВ (а они многократно превосходили потери Армии США), война, как думал Макнамара, должна была скоро закончиться.

Осознание бесперспективности

Американцы недооценили решимость вьетнамцев, не поняли в полной мере саму природу партизанской войны в сельской стране[8]. Масштабное Тетское наступление января-августа 1968 г., которое коммунисты приурочили к предвыборной кампании в США, пусть и окончилось неудачей, показало необходимость менять военную стратегию. Ко времени выборов американские политические и армейские круги были едины в стремлении скорее закончить войну, но, если «ястребы» считали, что путь к этому лежит через увеличение военного присутствия во имя победы, то «голуби» – через постепенный вывод войск. По опросам, 69 процентов американцев поддерживали вывод войск, а 58 процентов считали вьетнамскую политику президента Джонсона ошибочной[9]. 31 марта 1968 г. Линдон Бэйнс Джонсон пообещал прекратить бомбардировки, и 13 мая 1968 г. в Париже начались мирные переговоры. Но время Джонсона уже ушло, и существенный вклад в его поражение на выборах 5 ноября 1968 г. внесла как раз Вьетнамская война.

8 августа 1968 г., принимая номинацию Республиканской партии на пост президента, Ричард Никсон обещал «достойно окончить Вьетнамскую войну»[10]. В воспоминаниях он напишет, что стремился завершить её «настолько быстро, насколько было возможно с честью»[11].

Скоро закончить войну не удалось, и, как мы сейчас увидим, единой стратегии выхода из неё у Никсона и его команды не было. Из 58 281 погибших во Вьетнаме американских солдат и офицеров, не меньше 21 189 погибли именно во время президентства Никсона, правда, из этого числа 11 780 жертв пришлись на его первый год правления.

В администрации Никсона столкнулись те же два взгляда, что существовали в американских верхах в целом: либо скорее выводить войска, либо, напротив, усилить давление, чтобы добиться, по крайней мере, лучших условий для переговоров. 13 марта 1969 г. министр обороны, в недавнем прошлом – опытный конгрессмен, чувствовавший настроения избирателей, Мелвин Лэйрд впервые сказал Никсону о «деамериканизации» войны: нужно вести боевые действия руками вьетнамцев, сократив прямое участие Армии США. Потом Лэйрд предложил более удачное слово для этого курса – «вьетнамизация». 25 июля 1969 г., готовя разрядку, президент выдвинул так называемую доктрину Никсона (Гуамскую доктрину): Соединённые Штаты обещают своим союзникам ядерный щит, военную и экономическую помощь, но ждут, что те будут готовы защищать себя самостоятельно. 4 сентября 1969 г. Лэйрд передал Никсону предложение Комитета начальников штабов: через 42 месяца оставить во Вьетнаме 267 500 солдат; государственный секретарь Уильям Роджерс предлагал для этого срок в 18 месяцев, сам Лэйрд – 24 месяца[12].

На деле вывод войск пошёл быстрее: в 1970 г. американский контингент составлял 250 900 человек, к концу 1971 г. – уже 156 800 человек, к концу 1972 г. – 24 200 человек. Одновременно США усиливали армию РВ, которая в январе 1969 г. насчитывала около 850 тысяч бойцов, а в 1970 г. – уже 1 миллион. Одних только новейших автоматических винтовок М16 южновьетнамцам отправили более миллиона штук, а военные школы предусматривали обучение свыше 100 тысяч человек в год[13]. Другой составляющей «вьетнамизации» стали поначалу секретные массированные бомбардировки баз ДРВ в Камбодже и Лаосе, целью которых было разорвать цепи снабжения ДРВ и Вьетконга, выгадав время для укрепления позиций РВ[14]. 7 апреля 1971 г. Никсон объявил по телевидению об успехе Лаосской операции армии РВ, хотя в личных беседах признавал, что успеха никакого не было[15].

В то же время советник по национальной безопасности Генри Киссинджер продумывал резкую эскалацию войны вплоть до ядерного шантажа («стратегия сумасшедшего»), чтобы принудить Ханой к переговорам и не дать ему увериться в готовности американцев к постоянным уступкам. В меморандуме Никсону от 10 сентября 1969 г., накануне крупнейших антивоенных демонстраций, Киссинджер указал на опасность вывода войск, сравнив такие действия с «солёным арахисом»: чем больше войск выведешь, тем больше захотят избиратели; кроме того, чем меньше солдат остаётся на фронте, тем тяжелее им воевать и тем значительнее ослабление войск с каждым новым сокращением[16].

4 августа 1969 г. в Париже во время первой тайной встречи Киссинджера с представителями ДРВ он заявил, что если к 1 ноября переговоры заметно не продвинутся, то Вашингтону придётся принять «меры, чреватые колоссальными последствиями». Однако коммунисты давлению не поддавались[17].

21 февраля 1970 г. состоялась первая тайная встреча Киссинджера с членом Политбюро ЦК КПВ Ле Дык Тхо, который не согласился на взаимный вывод войск, к примеру, через 16 месяцев (предложения от 6 марта и 4 апреля). После вторжения в Камбоджу переговоры приостановились вплоть до весны 1971 года. В мае 1971 г. Киссинджер делает новое предложение: освободить военнопленных и вывести войска за полгода. Ханой в ответ потребовал тем или иным образом, лучше – через свободные выборы, отстранить от власти президента РВ Нгуена Ван Тхьеу[18].

Из рассекреченных в середине 2000-х гг. бумаг становится ясно, что Никсон, прекрасно понимая внутреннюю слабость ДРВ, хотел подойти к выборам 1972 г., «сохранив лицо», то есть не сдав правительство в Сайгоне.

Во время своего первого, секретного визита в Пекин в июле 1971 г. Киссинджер записал тезис для переговоров: «Нам нужен пристойный интервал», и убеждал китайцев пойти на полуторагодичное прекращение огня[19].

Если вьетнамским коммунистам удалось умело привлечь поддержку и Китая, и – чем дальше, тем всё больше – СССР, то Соединённые Штаты не смогли заручиться действенной помощью даже членов НАТО. Но разрядка как раз могла стать тяжёлым испытанием для Северного Вьетнама, если бы он не оказался к ней хорошо подготовлен: стремясь во имя разрядки с США закончить войну во Вьетнаме, Китай и Советский Союз увеличивали поддержку ДРВ, стремясь превзойти друг друга в соперничестве за лидерство в социалистическом мире. К 1970–1972 гг. вьетнамские коммунисты уже освоили современное советское оружие.

Переговоры с применением силы

Лучших условий прекращения войны Никсон с Киссинджером не добились, но с «вьетнамизацией» число жертв среди американцев резко сократилось, соответственно, спала и волна антивоенного движения; гибнуть продолжали только вьетнамцы. Защитники политики «пристойного интервала» говорят, что медленный вывод войск дал то время, за которое Соединённые Штаты, успешно проводя курс разрядки в отношениях с СССР и Китаем, изменили международное положение, сделав мир безопаснее и сократив возможный ущерб от поражения[20].

Тем временем в конце марта 1972 г., прямо перед тщательно готовившимися визитами Никсона в Китай и СССР и заключительным этапом американской кампании по выборам президента, ДРВ предпринимает Пасхальное наступление, которое удалось остановить только широкомасштабными американскими бомбардировками. Они продолжались с 9 мая по 23 октября (операция “Linebacker”[21]) параллельно с морской блокадой и минированием северовьетнамских портов. Несмотря на опасения, эти бомбардировки не повлияли на налаживание отношений с СССР и Китаем, хотя хорошо известно, как эмоционально Брежнев говорил Никсону о трагедии вьетнамского народа, закончив словами: «У вас руки в крови».

Президентские выборы должны были состояться 7 ноября 1972 г., и подписание мирного договора наметили на 30/31 октября. Ключевой вопрос состоял в сохранении коммунистического правительства на юге. Чтобы уговорить Нгуена Ван Тхьеу, американцы обеспечили РВ новыми колоссальными военными поставками, в частности создав в стране четвёртый в мире (!) военно-воздушный флот[22]. Но Ле Дык Тхо оставался не удовлетворён уступками. 14 декабря Вашингтон выдвинул ультиматум Ханою, обещая тяжёлые последствия, если тот за 72 часа не вернётся за стол переговоров. С 18 по 29 декабря развернулась операция “Linebacker II”, вошедшая в историю под мрачным названием «Рождественские бомбардировки». Её небывалый масштаб (741 авианалёт, более 36 тысяч тонн бомб) сравним только с событиями Второй мировой войны. Число погибших мирных граждан оценивается в 2368 человек[23].

Переговоры возобновились 8 января. Нгуену Ван Тхьеу пообещали «ответить в полную силу», если атаки ДРВ возобновятся[24]. Наконец, 27 января 1973 г. Парижские соглашения были подписаны: Соединённые Штаты обязались за шестьдесят дней вывести войска из Вьетнама, разминировать территориальные воды, признавали на юге два правительства – РВ и созданное в 1969 г. Временное революционное правительство Республики Южный Вьетнам. Объявлялось прекращение огня. После свободных выборов планировалось воссоединение страны. На следующий день после подписания соглашений Киссинджер признался советнику по внутренним делам Джону Эрлихману: «Думаю, им [РВ] повезёт, если они продержатся полтора года», – и ошибся всего на полтора месяца![25]

Уход и отстранение

К концу марта американские войска были выведены из Вьетнама, хотя флот и авиация оставались в нейтральных водах Тонкинского залива, а также в Таиланде и на Гуаме. В РВ продолжали работать около девяти тысяч американцев, формально гражданских советников. Был возвращён 591 американский военнопленный. В остальном соглашения сразу же были нарушены и ДРВ, и РВ, что, кстати, стало для США поводом не выплачивать Ханою обещанные средства на восстановление страны. В условиях экономического кризиса, больно ударившего и по самим Соединённым Штатам, Уотергейтского скандала и, главное, – широкого разочарования в активной внешней политике, которое вскоре назовут «вьетнамским синдромом», Конгресс, готовый преодолеть даже президентские вето, останавливал запросы Никсона и пришедшего ему на смену Джеральда Форда. Когда 24 октября 1974 г., а затем уже 25 марта 1975 г. Форд заверял Нгуена Ван Тхьеу, что «администрация приложит любые усилия, чтобы обеспечить необходимую вам помощь», за его словами уже не могло стоять реальных действий.

РВ потеряла 400 млн долларов ежегодной гражданской помощи, а военную поддержку сократили с 2,3 млрд долларов в 1973 г. до 1 млрд в 1974 г., что, в совокупности с разразившимся мировым экономическим кризисом, больно ударило по народному хозяйству и финансам страны. В сентябре 1974 г. Конгресс одобрил помощь только в 700 миллионов. Огромный авиафлот РВ не имел ни нужного числа специалистов, ни топлива. В 1974 г. из армии РВ дезертировали рекордные 240 тысяч человек[26]. В конце 1973 г. Нгуен Ван Тхьеу объявил Третью индокитайскую войну против коммунистов, чьи части в Южном Вьетнаме и соседних Камбодже и Лаосе насчитывали после подписания Парижских соглашений около 270 тысяч человек[27]. В июле 1974 г. в Ханое приняли решение ускорить главное наступление и воссоединить страну уже в 1975–1976 гг., а не в 1976–1977 гг., как думали раньше.

Решающая операция началась 13 декабря 1974 года. Последнее наступление заняло меньше двух месяцев. С победой в битве при Буонметхуот 3–18 марта 1975 г. успех коммунистов был предрешён, и только в битве при Сюан Локе 9–21 апреля части РВ оказали настоящее сопротивление. 10 апреля 1975 г. Форд тщетно просил в Конгрессе 722 млн долларов на военную помощь. 30 апреля 1975 г. над 2,5-миллионным Сайгоном – с 1976 г. Хошимином – взвился флаг социалистического Вьетнама[28].

Когда стало ясно, что столица неминуемо падёт, американцы обратились за помощью к Советскому Союзу. 19 апреля Киссинджер через посла Анатолия Добрынина передал «весьма срочное обращение» президента Форда к Брежневу с просьбой обеспечить временную приостановку боевых действий, что «позволило бы спасти жизни и осуществить непрерывную эвакуацию американцев и тех южновьетнамцев, перед которыми Соединённые Штаты несут особую ответственность».

24 апреля Брежнев ответил Форду, что вьетнамские власти заверили его, что не будут препятствовать эвакуации американских граждан и «наносить ущерб престижу США».

Впрочем, обстрел аэропорта и зданий вокруг американского посольства, с точки зрения Вашингтона, показал, что уходят они под «прямым нажимом». Канал связи между Вашингтоном и Ханоем через Москву сохранился вплоть до начала июня[29].

В самом же Сайгоне посол Грэм Мартин (1912–1990) задерживал эвакуацию до самого конца, веря в возможность сопротивления армии РВ и боясь подать знак к панике. Символом борьбы, на деле уже бесполезной, стал для дипломата красивый раскидистый тамаринд во внутреннем дворе посольства: если его срубить, чтобы тем самым сделать возможной посадку вертолёта для эвакуации, – значит, игра проиграна. По устному свидетельству, уже в 2015 г. сотрудники посольства США в Багдаде перечитывали сайгонские телеграммы 1975 года[30].

Наконец, 29 апреля в половине одиннадцатого по американскому радио прозвучал первый сигнал к эвакуации: «Температура в Сайгоне – 105 градусов [40,6°С], и продолжает расти», а затем – песня военных лет Бинга Кросби «Белое Рождество». Только тогда срубили тамаринд, сожгли секретные документы – и даже остававшиеся в посольстве купюры на пять миллиона долларов. В посольство ринулись толпы вьетнамцев – их насчитали примерно 2800 человек.

29–30 апреля за 19 часов в ходе операции «Порывистый ветер» (“Frequent Wind”) вертолётами из Сайгона на корабли Седьмого флота США было эвакуировано 1737 граждан Соединённых Штатов и 5595 граждан других государств, в основном вьетнамцев. 3–26 апреля операцией “Babylift” из города эвакуировали 2 547 сирот и беспризорных, 1945 из которых остались в США, а 602 – распределены в другие страны западного мира. 4 апреля одному из самолётов пришлось совершить экстренную посадку – из 314 пассажиров и членов экипажа погибли 138. В списках посольства состояло 17 тысяч вьетнамцев, которым, как считалось, угрожает опасность при приходе к власти коммунистов. Принимая средний размер семьи в семь человек, вывезти предстояло не меньше 119 тысяч человек. Всего до конца года Соединённые Штаты вывезли на кораблях 138 тысяч вьетнамских беженцев, чей путь на другой континент проходил через палаточный городок на военно-морской базе в Гуаме (операция «Новая жизнь»). Принятый 23 мая 1975 г. закон выделил на эти нужды 405 млн долларов[31]. 3900 человек, не только этнические китайцы, бежали в Гонконг, который вскоре, с ухудшением вьетнамско-китайских отношений, станет главным прибежищем китайского меньшинства[32].

Форд назвал падение Южного Вьетнама «самым печальным часом за время в Белом доме»[33]. Нерешённым оставался вопрос о 2646 пропавших без вести или находившихся в плену американских военных, для розыска которых было создано особое правительственное агентство. На сегодняшний день неизвестна судьба 1587 человек. В ответ на нежелание ДРВ идти навстречу США в поиске пропавших президент Форд объявил государству экономический бойкот. Дипломатические отношения между США и Вьетнамом были восстановлены только в 1995 году.

Не пригодившаяся «доктрина Пауэлла»

Все аспекты Вьетнамской войны подверглись глубокому и всестороннему разбору американскими военными, историками, экономистами, международниками, политологами. Большинство историков осуждали вовлечение в войну, считая его либо ошибочным применением политики сдерживания, успешной только в Европе, либо говоря о «трясине», в которую постепенно, не желая того, позволило затянуть себя американское руководство, или цугцванге, преступно затянувшем войну. Марксисты шли за ленинским анализом империализма. Ревизионистское меньшинство, всё более заметное в XXI веке, доказывает правильность и справедливость участия США в войне и видит трагедию в упущенной либо в начале, либо в конце войны победе[34].

Исторический опыт не даёт простых уроков. Это не учебник с готовыми инструкциями, а принятие решений по исторической аналогии – опасный инструмент, о чём американские стратеги прекрасно знают[35]. Само же желание преодолеть гнёт истории может быть как полезным, так и вредным. Но тут напрашивается показательный пример. 28 ноября 1984 г. министр обороны Каспар Уайнбергер, разбирая вьетнамский опыт, предложил принципы участия США в войнах: применение военной силы не исключено, но ограничено строгими рамками. Ученик Уайнбергера, кадровый штабной офицер Колин Пауэлл, идя за мыслями наставника, выдвинул свою доктрину: военный удар по недружественному государству возможен, но только после исчерпания экономических и дипломатических методов давления, при наличии ясных политических и военных целей, общественной и международной поддержки, подавляющего военного превосходства и чёткой стратегии выхода из войны после выполнения поставленных задач[36]. Вышло так, что пик карьеры Пауэлла, назначенного государственным секретарём в администрации Джорджа Буша – младшего, означал отказ от высказанных им же самим принципов, причём не только теоретический (Стратегия национальной безопасности от 17 сентября 2002 г.), но и воплощённый на практике в разрушительных войнах в Афганистане и в Ираке.

--

СНОСКИ

[1] Foreign Relations of the United States, 1964–1968, Volume XXVII, Mainland Southeast Asia; Regional Affairs // U.S. Department of State. Office of the Historian. URL: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v27/d53 (дата обращения: 27.08.2021).

[2] Vi?t Nam Ð?c L?p Ð?ng Minh H?i, рус. Лига независимости Вьетнама – прим. ред.

[3] Declaration of Independence // Viet Nam Government Portal. URL: http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/English/TheSocialistRepublicOfVietnam/AboutVietnam/AboutVietnamDetail?categoryId=10000103&articleId=10002648 (дата обращения: 25.08.2021).

[4] The Pentagon Papers: The Defense Department History of United States Decision Making on Vietnam. The Senator Gravel Edition. Boston: Beacon Press. 1971. Vol. 1. P. 597.

[5] Bradley M. Ph. Setting the stage: Vietnamese Revolutionary Nationalism and the First Vietnam War. In: D.L. Anderson. The Columbia History of the Vietnam War. New York: Columbia University Press, 2011. P. 110.

[6] Prados J. The Numbers Game: How Many Vietnamese Fled South In 1954? // The VVA Veteran. January/February 2005. URL: http://archive.vva.org/archive/TheVeteran/2005_01/feature_numbersGame.htm (дата обращения: 24.08.2021); Frankum R. Operation Passage to Freedom: The United States Navy in Vietnam, 1954–1955. Texas Tech University Press, 2007. 288 p.

[7] Intelligence Memorandum: The Manpower Situation in North Vietnam // CIA. Directorate of Intelligence. January 1968. Declass. 11.07.2018. URL: https://www.intelligence.gov/assets/documents/tet-documents/cia/THE MANPOWER SITUATION IN_15472910_.pdf (дата обращения: 24.08.2021).

[8] См.: Mack A. Why Big Nations Lose Small Wars: The Politics of Asymmetric Conflict // World Politics. 1975. Vol. 27. No. 2. P. 175–200; Gilbert, M. (Ed.). Why the North Won the Vietnam War. Palgrave Macmillan US, 2002. 254 p.

[9] McMahon R.J. The Politics, and Geopolitics, of American Troop Withdrawals from Vietnam, 1968–1972 // Diplomatic History. June, 2010. Vol. 34. No. 3. P. 471.

[10] Address Accepting the Presidential Nomination at the Republican National Convention in Miami Beach, Florida // The American Presidency Project. 08.08.1968. URL: https://www.presidency.ucsb.edu/documents/address-accepting-the-presidential-nomination-the-republican-national-convention-miami (дата обращения: 25.08.2021).

[11] Nixon R. RN: The Memoirs of Richard Nixon. New York: Grosset & Dunlap, 1978. Vol. I. P. 349.

[12] McMahon R.J. Op. cit. P. 479–482.

[13] Herring G.C. America’s Longest War: The United States and Vietnam, 1950–1975. McGraw-Hill Humanities/Social Sciences/Languages, 1979. P. 226.

[14] Ibid. P. 235–236.

[15] Rach Ch. “Our Worst Enemy Seems to Be the Press”: TV News, the Nixon Administration, and U.S. Troop Withdrawal from Vietnam, 1969–1973 // Diplomatic History. June 2010. Vol. 34. № 3. P. 560.

[16] Foreign Relations of the United States, 1969–1976. Vol. VI: Vietnam, January 1969 – July 1970. Washington., D.C., 2006. P. 370–374. URL: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v06 (дата обращения: 25.08.2021).

[17] McMahon R.J. Op. cit. P. 478; Burr W., Kimball J.P. Nixon’s Nuclear Specter: The Secret Alert of 1969, Madman Diplomacy, and the Vietnam War. University Press of Kansas, 2015. 448 p.

[18] McMahon R.J. Op. cit. P.480–483; Herring G.C. Op. cit. P. 236–238.

[19] Hughes K. Fatal Politics: Nixon’s Political Timetable for Withdrawing from Vietnam // Diplomatic History. June 2010. Vol. 34. № 3. P. 502–503.

[20] Jervis R. The Politics of Troop Withdrawal: Salted Peanuts, the Commitment Trap, and Buying Time // Diplomatic History. June 2010. Vol. 34. № 3. P. 507–516, P. 514–515.

[21] Linebacker (лайнбэкер) – полузащитник в американском футболе – прим. ред.

[22] Herring G.C. Op. cit. P. 247.

[23] Sorley L. A Better War: The Unexamined Victories and Final Tragedy of America’s Last Years in Vietnam. Orlando (Fla.), 1999. P. 453.

[24] Herring G.C. Op. cit. P. 249.

[25] Цит. по: Gardner L. Richard Nixon and the End of the Vietnam War, 1969–1975. In: M.B. Young, R. Buzzanco. A Companion to the Vietnam War. Wiley-Blackwell, 2008. P. 254.

[26] Herring G.C. Op. cit. P. 254–260.

[27] Nguyen Duy Hinh. Vietnamization and the Cease-Fire. Washington, D.C., 1980. P. 153.

[28] Ang Cheng Guan. Ending the Vietnam War: The Vietnamese Communists’ Perspective. London, 2004. P. 150–165.

[29] Добрынин А.Ф. Сугубо доверительно. Посол в Вашингтоне при шести президентах США (1962–1986 гг.). М., 1996. С. 330–331.

[30] Packer G. Afghanistan’s Theorist-in-Chief // The New Yorker. 27.07.2016. URL: https://www.newyorker.com/magazine/2016/07/04/ashraf-ghani-afghanistans-theorist-in-chief (дата обращения: 27.08.2021).

[31] Willbanks J.H. Abandoning Vietnam: How America Left and South Vietnam Lost Its War. Lexington (Ky.), 2004. P.223–276; Schulzinger R.D. The Legacy of the Vietnam War. In: The Columbia History of the Vietnam War. Columbia University Press, 2017. P. 385–386; Thompson L.C. Refugee Workers in the Indochina Exodus, 1975–1982. Jefferson (N.C.), 2010. 275 p. Критические по отношению к вьетнамским коммунистам очерки журналистов см.: Dawson A. 55 Days: The Fall of South Vietnam. Prentice Hall, 1978. 366 p.; Todd O. Cruel April. The Fall of Saigon. W W Norton & Co Inc, 1990. 470 p.; Engelmann L. Tears before the Rain: An Oral History of the Fall of South Vietnam. Oxford University Press, 1990. 408 p.

[32] Yuk Wah Chah. (Ed.). The Chinese/Vietnamese Diaspora: Revisiting the Boat People. Routledge, 2011. P. 6.

[33] Zelizer J.E. Congress and the Politics of Troop Withdrawal // Diplomatic History. June 2010. Vol. 34. No. 3. P. 538.

[34] Anderson D.L. The Vietnam War and Its Enduring Historical Relevance // The Columbia History of the Vietnam War. P. 2-6; Toner S. Interminable: The Historiography of the Vietnam War, 1945–1975. In: C.R.W. Dietrich. A Companion to U.S. Foreign Relations Colonial Era to the Present. Wiley-Blackwell, 2020. P. 855–887.

[35] May E.R. ‘Lessons’ of the Past: The Use and Misuse of History in American Foreign Policy. Oxford University Press, 1975. 240 p.; Neustadt R.E., May E.E. Thinking in Time: The Use of History for Decision Makers. Free Press, 1988. 352 p.; Hemmer Ch. Which Lessons Matter? American Foreign Policy Decision Making, 1979–1987. Albany, NY: SUNY Press, 2000. 217 p.; Record J. Making War, Thinking History: Munich, Vietnam, and Presidential Uses of Force from Korea to Kosovo. Naval Institute Press, 2014. 216 p.

[36] Powell C. U.S. Forces: Challenges Ahead // Foreign Affairs. Winter 1992. Vol. 71. No. 5. P. 32–45; LaFeber W. The Rise and Fall of Colin Powell and the Powell Doctrine // Political Science Quarterly. Spring 2009. Vol. 124. No. 1. P. 71–93.

Хакеры бывают разные

…чёрные, белые, красные

Константин Батанов

«Китайские хакеры взломали сервер Пентагона.

Каждый из них попробовал один пароль.

Каждый второй пароль был «Мао Цзэдун».

На 74357181-й попытке сервер согласился, что у него пароль «Мао Цзэдун»

Анекдот

Соединённые Штаты и присоединившиеся к ним Европейский Союз, НАТО, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия и Япония совместно осудили взлом программы для обмена сообщениями Microsoft Exchange Server, которой активно пользуются американские ведомства, учреждения и предприятия. В блоге Microsoft сообщается: «В ходе атак злоумышленники использовали уязвимости, чтобы получить доступ к учётным записям электронной почты и установить вредоносные программы для получения постоянного доступа к среде. Microsoft Threat Intelligence Center (MSTIC) с высокой степенью уверенности считает, что атаки проводятся группой HAFNIUM, деятельность которой финансируется правительством Китая».

Взлом был обнаружен в марте. Отмечается, что он затронул по меньшей мере 30 тыс. американских организаций.

Госсекретарь США Блинкен обвинил Китай в создании «экосистемы хакеров-контрактников, которые осуществляют как спонсируемую государством деятельность, так и киберпреступления для собственной финансовой выгоды» и заявил, что это является частью «модели безответственного, разрушительного и дестабилизирующего поведения в киберпространстве, представляющего серьёзную угрозу нашей экономической и национальной безопасности».

Представители НАТО призвали Китай «выполнять свои международные обязательства... в том числе в киберпространстве».

По мнению американских экспертов, целью хакеров являются получение информации о корпорациях, правоохранительных органах, политических деятелях, правительственных чиновниках, политических активистах и диссидентских группировках, представляющих интерес для правительства Китая. Хакеры также могут наносить непосредственный ущерб, например, отключать или нарушать работу сетей.

Американцы отметили, что китайские хакеры были «сложно обнаруживаемыми и адаптивными», то есть успешно уклонялись от предпринимаемых американскими специалистами ответных действий. Было замечено, что одна из групп скрывала своё вредоносное программное обеспечение в папках корзин для удалённых файлов. Другая группа маскировала шпионские программы под антивирусное программное обеспечение и южнокорейский мультимедийный плеер под названием PotPlayer.

«Китайское правительство должно положить конец этому систематическому кибер-саботажу и может рассчитывать на привлечение к ответственности, если оно этого не сделает», – говорится в заявлении министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба.

В ответ представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь ответил, что обвинения в причастности Китая к атакам являются «сфабрикованными» и представляют собой «клевету». Представитель также обвинил ЦРУ в проведении кибератак на объекты аэрокосмических исследований Китая, нефтяную промышленность, интернет-компании и правительственные учреждения. «Китай в очередной раз решительно требует, чтобы Соединённые Штаты и их союзники прекратили кибератаки против Китая и перестали поливать Китай грязью в вопросах кибербезопасности».

Согласно отчёту китайского Национального центра по чрезвычайным ситуациям в Интернете, американские хакеры обычно используют широкий спектр методов атаки для сканирования сетевых и системных уязвимостей с применением высокочастотных средств взлома. В 2020 году около 52 тыс. иностранных серверов управления компьютерными вредоносными программами атаковали около 5,31 млн компьютеров в Китае.

Были определены три группы американских хакеров, действующие наиболее дерзко и масштабно.

Первая группа была обнаружена в октябре 2020 года. Она использовала 1065 компьютеров, расположенных в Соединённых Штатах, и атаковала 2426 компьютеров в Китае. Её целями были партийные и правительственные органы, предприятия автомобильной и металлургической промышленности.

Вторая группа также была выявлена в октябре 2020 года — с помощью 24 компьютеров она атаковала 993 компьютера, находящихся в университетах провинций Шаньси, Гуанси и Гуандун.

Третья группа попала в поле зрения китайцев ещё в августе 2020 года — она использовала 5 компьютеров для атаки на 119 компьютеров в университетах Пекина и провинции Гуандун.

Надо сказать, что тут очевидны попытки промышленного и научного шпионажа со стороны американских хакеров. Обычно в этом обвиняют китайцев, но здесь мы видим обратный процесс. Дело в том, что во многих китайских вузах действуют серьёзные научно-исследовательские центры, результаты работы которых находят применение в промышленном производстве.

В этой связи в Китае всё чаще звучат призывы создать кибервойска, которые должны защищать интересы Китая от посягательств иностранных интернет-врагов. Естественно, что кибер-воины, несущие эту почётную обязанность, сами по сути являются хакерами.

Первое компьютерное преступление в Китае произошло 16 июня 1998 года. Сотрудники одной шанхайской информационной сети во время плановой проверки обнаружили, что их сеть подверглась атаке незваных гостей. 13 июля того же года подозреваемый был арестован. Выяснилось, что преступник последовательно взломал 8 серверов сети, расшифровав учётные записи и пароли не только сотрудников, но и более 500 внешних пользователей. Этот первый китайский хакер был арестован по обвинению в «уничтожении компьютерных информационных систем».

Китайские хакеры делятся на три вида в зависимости от своих целей и методов заработка.

Само слово «хакер» звучит на китайском как «хэйкэ» и записывается двумя иероглифами – «чёрный» и «гость». Первый вид – это обычные хакеры в классическом понимании этого слова, то есть те, кто совершает противозаконные действия с целью наживы. Они похищают данные для дальнейшей перепродажи, разрабатывают вирусы для шантажа пользователей (требуют перевести им деньги, иначе угрожают стереть важную информацию на компьютере), наносят вред физическим лицам и предприятиям.

Таких «чёрных» хакеров становится меньше по нескольким причинам. Во-первых, в Китае ужесточается законодательство в сфере борьбы с киберпреступностью – в зависимости от суммы ущерба хакера может ожидать наказание в виде тюремного заключения от трёх лет до пожизненного, с конфискацией имущества. Во-вторых, в Китае действует интернет-полиция, она отслеживает действия пользователей, поэтому всё тайное в китайском сегменте Интернета при необходимости может довольно легко стать явным, то есть злоумышленника могут быстро вычислить и арестовать. В-третьих, доходы «чёрных» нестабильны. Иногда им удаётся «увести» крупную сумму денег, но чаще случаются длительные периоды простоя, или им приходится довольствоваться небольшими «заработанными» суммами.

Второй вид хакеров – «хункэ», «красный гость». Это хакеры-патриоты, которые нападают на сети и компьютеры недружественных Китаю стран. Кроме того, они отражают хакерские атаки иностранцев на китайские сети, то есть защищают государственные интересы, поэтому являются «хорошими» хакерами и выглядят в глазах китайских обывателей национальными героями. У них есть своя идеология, которая выражается в лозунгах: «Охраняйте единство Родины и защищайте национальный суверенитет», «Боритесь со всеми враждебными нашей стране элементами».

7 мая 1999 года во время войны НАТО против Сербии пятью высокоточными бомбами было уничтожено посольство Китая в Белграде. В результате погибли три журналиста из агентства "Синьхуа" и газеты "Жэньминь жибао", также были ранены 10 человек. Представители НАТО утверждали, что это было сделано не специально, а в результате ошибки. США выплатили компенсации семьям погибших. Однако это событие всё равно вызвало волну справедливого негодования китайцев, что выразилось в демонстрациях, массовых пикетах у посольства и генконсульств США, других стран НАТО в Китае.

Китайские хакеры не могли оставаться в стороне. За одну ночь был создан «Центр экстренной конференции китайских хакеров», что стало началом движения «хункэ». Собравшиеся выразили «готовность сражаться и осмелиться стащить американского императора с лошади». Через несколько дней они взломали сайт американского Белого дома и «вывесили» на нём флаг КНР. Такая же судьба постигла ещё несколько сайтов правительственных и военных ведомств США. На сайте одного из подразделений американских ВВС они разместили рукописное письмо отца одной из жертв бомбардировки Посольства.

В Китае говорят: «новорождённые телята не боятся тигров». «Хункэ» в основном представляют собой молодых людей в возрасте от 15 до 30 лет, которые не боятся крушить авторитеты и готовы бросить вызов любым иностранным специалистам по компьютерной безопасности.

С тех пор «красные хакеры» регулярно напоминают о себе. Например, в 2011 году они успешно вторглись в сетевую систему Аль-Каиды*, уничтожили там многие данные и нанесли этой одиозной организации чувствительное киберпоражение.

В 2013 году японские хакеры атаковали китайские интернет-предприятия, причинив им серьёзный ущерб. Это ранило национальные чувства китайцев, так как вызвало ассоциации с нападением Японии на Китай во время Второй мировой войны, в результате чего японцами было убито около 40 млн китайцев. В ответ на японские кибератаки «хункэ» скоординировались и за полчаса взломали 70% японских сетей. Японцам потребовалась неделя, чтобы их восстановить, всё это время китайский пятизвёздный красный флаг висел на сайтах самых известных СМИ Японии.

В разное время «хункэ» отмечались на сайтах правительственных учреждений западных стран, Индии, Австралии (то есть тех, кто, по их мнению, проводит враждебную по отношению к Китаю политику), а также на сайтах политической оппозиции в странах, имеющих хорошие отношения с Китаем. Например, однажды их жертвой стала одна из политических партий Камбоджи, которую они заподозрили в прозападных настроениях.

Третий вид хакеров – «баймао», «белошапочники». Они занимаются тем, что ищут уязвимости китайского ПО и компьютерных сетей. Это происходит двумя путями.

Первый путь – они взламывают чью-то сеть или сайт, оставляют небольшой след (например, могут заменить одно слово или цифру), при этом не наносят никакого ущерба. После этого хакеры вступают в контакт с владельцами и сообщают им, что они обнаружили слабые места в их продукте и готовы помочь их исправить в обмен на денежное вознаграждение. Очевидно, что здесь «белошапочники» ходят по грани, потому что сначала взламывают сайты и сети, как обычные хакеры, то есть хозяева этих сетей имеют достаточно оснований, чтобы заявить на них в полицию.

Второй путь – разработчики нанимают их сами. Как вариант, между ними устраивается соревнование по взлому, и победителю полагается приз. В Китае существует специальная платформа под названием "Бутянь", на которую выгружаются программные продукты, где «баймао» их тестируют и пытаются найти слабые места. Пользователи (то есть «белошапочники») должны там зарегистрироваться и заполнить анкету, чтобы получить доступ к тестируемым продуктам. Поэтому данная часть хакерского сообщества является относительно прозрачной. Более того, они сами в этом заинтересованы, чтобы их могли найти клиенты.

В настоящее время на платформе зарегистрировано 11 770 «баймао». Самому младшему из них 12 лет, а самому пожилому – 78. 68% из них – люди, родившиеся после 1990 года. 23% из них живут в провинциях Хэнань (одна из самых густонаселённых в Китае), Шаньдун и Гуандун (развитые приморские провинции). Почти 5% «баймао» – женщины и девушки.

В плане доходов между членами сообщества существует большой разрыв. Средний доход, который они получают, — 7 тыс. юаней (около 80 тыс. руб.) в месяц. Но есть те, кто получает совсем немного, а есть чемпионы, которые получают почти полмиллиона юаней в месяц. Также есть те, кто имеет неофициальные доходы. Например, некоторые занимаются «крышеванием» сайтов и сетей – за скромную сумму в 20 тыс. юаней (стандартный общепринятый тариф, примерно 227 тыс. руб.) в месяц обещают не атаковать и защищать сайт от нападений других хакеров.

«Баймао» тратят в среднем около двух часов в день на свою деятельность, часто рассматривая её как хобби или подработку. 36,3% «белошапочников» работают в компаниях, предоставляющих услуги по компьютерной безопасности, 34,9% являются студентами, а 7,1% – госслужащие.

55,8% из них не имеют дипломов или сертификатов о профессиональных навыках. Это объясняется тем, что часть из них – «самоучки», а часть – студенты, ещё не окончившие учебное заведение.

При этом, в силу особенностей культуры и менталитета, китайские власти стремятся к систематизации и упорядочению «хакерских ресурсов». Недавно Министерство промышленности и информационных технологий КНР, Управление сетевой информации Китая и Министерство общественной безопасности КНР совместно издали «Положение об управлении уязвимостями безопасности в сетевых продуктах» с целью стандартизировать поведение при обнаружении уязвимостей и предоставлении отчётов, а также с целью уточнения обязанностей организаций и лиц, занимающихся обнаружением уязвимостей.

В настоящее время разрабатывается система сертификации «баймао», в соответствии с их квалификацией. После прохождения испытаний (и в случае необходимости соответствующего обучения) специалистов делят на три категории — базовую, продвинутую и высокую — состоящие из 14 разрядов. Специалист каждого разряда должен обладать определённым набором навыков. Общее число таких навыков – 85.

Желающие могут пройти обучение в школах компьютерной безопасности. Их также называют хакерскими школами, так как очевидно, что для того, чтобы уметь эффективно что-то защищать, надо также уметь на это что-то не менее эффективно нападать. В школах могут обучаться все желающие, оплата за обучение относительно невелика. Если верить китайским сайтам по подбору персонала, доходы специалистов по сетевой безопасности значительно превышают зарплату специалистов по разработке программного обеспечения. Поэтому такие школы пользуются большим успехом. Они ставят своей задачей научить слушателей всесторонне использовать различные технические и нетехнические средства для проведения динамической реальной боевой атаки и защиты в реальной бизнес-системе. На занятиях проводятся настоящие «военные» учения.

11 августа в Пекинском национальном конференц-центре прошла Конференция «белошапочников». Такие конференции может посетить любой желающий. Рассматриваемые темы: веб-безопасность, безопасность мобильных устройств, системная безопасность, безопасность Интернета вещей, безопасность промышленного контроля, технология выявления бинарных уязвимостей, технология обратного программного обеспечения, защита критически важной информационной инфраструктуры и тенденции развития технологий безопасности.

Исходя из вышеизложенного можно сделать несколько выводов.

С учётом роста цифровизации современного общества хакерская деятельность и противодействие ей навсегда войдут в актуальную повестку современной жизни. Этому будет способствовать своего рода «демократизация» хакерства. Дело в том, что инструменты хакерских атак становятся всё дешевле. При этом эффективность новых «дешёвых» инструментов растёт, а время, необходимое для проведения атаки, сокращается. То есть себестоимость хакерской «работы» снижается, а средства становятся доступными всё более широким слоям населения. Это означает, что ряды хакеров будут пополняться. Китайское руководство стремится вывести их из тени и создать условия для того, чтобы они приносили пользу обществу и государству. Российским учреждениям, курирующим вопросы информационной безопасности, имеет смысл установить отношения сотрудничества со своими китайскими коллегами, чтобы обмениваться опытом и трезво оценивать возможности китайских хакеров, для того чтобы в случае необходимости уметь им противостоять (вспомним китайскую пословицу: «В мире нет вечных друзей и нет вечных врагов»), а также для того, чтобы совместно бороться с хакерами из стран НАТО.

* Аль-Каида — запрещённая в РФ террористическая организация

Почему в России слишком низкая производительность труда

Одна из национальных целей развития, которая должна быть реализована к 2030 году (годом ранее планировалось к 2025-му), – стимулирование роста производительности труда.

Константин Смирнов

План соответствующего национального проекта – 5-процентный ежегодный рост этого показателя. Однако пока эта цель далека. В прошлом году производительность труда в России снизилась на 2%, в этом – правительство обещало повысить ее на 3,1%.

Пристальное внимание к этой задаче, в том числе и со стороны президента Владимира Путина, объясняется существенным отставанием российской экономики по уровню эффективности не только от наиболее развитых стран мира, но даже от бывших союзников по социалистическому лагерю. В среднем производительность труда в России в 2–3 раза ниже, чем у наших конкурентов, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

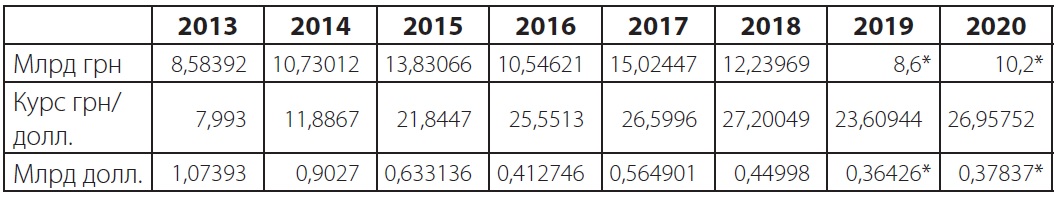

Впрочем, методики подсчета, с одной стороны, отличаются разнообразием, а с другой – базируются на двух главных составляющих: курсе доллара и степени вовлеченности в мировой рынок. Так что возможны заметные разночтения при анализе одних и тех же вводных.

Кто и как считает

Первый вопрос, на который нет окончательного ответа: какое место среди других стран занимает сейчас Россия по уровню развития производительности труда (ПТ)?

Оценка зависит от того, по какой методике считать этот показатель, и от подборки стран. Так, по последним данным ОЭСР, наша страна занимает 38-е место. Но с учетом четырех объединений стран. Без них – 34-е место. По другим данным, 42-е место среди 66 государств. Или даже 52-е по выборке из 142 национальных экономик.

Проблема заключается в том, что в «трудовых» методиках есть свои хитрости.

В ОЭСР производительность труда рассчитывается как ВВП в расчете на час отработанного времени. Для сравнения уровней производительности труда между странами ВВП в национальной валюте и текущих ценах конвертируется в единую валюту – доллары США по паритету покупательной способности (ППС).

В Международной организации труда (МОТ) производительность труда представляет собой количество продукции, произведенное за определенный период в расчете на одного работника. Рассчитывается как ВВП в постоянных ценах на общую численность занятых.

Росстат (начиная с 2019 года) поменял прежнюю методику, которая основывалась на оценке производительности труда в целом по экономике и по основным видам экономической деятельности, производящим рыночные товары и услуги. Публиковавшийся ранее Индекс производительности труда по экономике в целом рассчитывался как частное от деления индексов физического объема ВВП и изменения совокупных затрат труда. По видам экономической деятельности – как частное от деления индексов физического объема выпуска по однородным видам деятельности и изменения совокупных затрат труда.

В настоящее время действует методика Минэкономразвития, согласно которой производительность труда рассчитывается как добавленная стоимость, деленная на численность работников. При этом под добавленной стоимостью понимается сумма прибыли от продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, к которой прибавляются расходы на оплату труда работников и страховые взносы, уплачиваемые предприятием во внебюджетные фонды (до налогообложения). Речь идет только о предприятиях с годовой выручкой от 400 млн рублей до 30 млрд рублей (кроме производства подакцизных товаров).

Из-за разницы методик не только Россия занимает разные места в рейтингах производительности труда. Так, второй экономике мира – Китаю в ряде случаев отводят 58-е место (см. таблицу), при большей подборке стран – даже 78-е.

В лидеры различных рейтингов сейчас также выбиваются разные страны. В приведенной нами таблице 1-е место по праву принадлежит Ирландии, затем идут Норвегия, Швейцария и Люксембург.

По таблице ОЭСР от 2019 года, Ирландия опять занимает 1-е место. Но 2-е – Люксембург. Норвегия – 3-е.

Разница в глобальных таблицах производительности труда лишний раз доказывает спорность составления страновых рейтингов. Но при любых подсчетах Ирландия – лучшая. Это объясняется высоким уровнем цифровизации экономики, высококачественной рабочей силой, а главное тем, что основой островной экономики являются международные финансовые операции.

Отметим, что вторая (третья) по уровню производительности труда – Норвегия, основой развития ее экономики является ТЭК. Но в ряде других рейтингов на первое место ставят даже, как это ни поразительно, другую нефтяную страну – Катар. Объяснение, впрочем, простое. Страна Персидского залива производит за счет небольшого количества рабочей силы достаточный объем высококачественной легкой нефти.

Интересно отметить, что СССР в 1968 году, как уверены многие современные эксперты, занимал 32-е место по уровню производительности труда. И это якобы был наилучший результат советской (российской) экономики. Для сравнения: худший результат был показан в 1998 году – 61-е место.

Однако действительный член Академии наук СССР Леонид Абалкин в 1986 году приводил другие, более позитивные данные. По его расчетам, в 1980 году советская производительность труда достигла 55% от уровня мирового лидера – США. Но потом тренд пошел вниз. В 1983 году этот показатель был уже равен 50%. И ситуация в то время продолжала ухудшаться. Поэтому и понадобились ускорение социально-экономического развития и перестройка, которые, правда, только усугубили положение.

Как работают на самом деле

Однако при любой методике труд в России действительно менее эффективен по сравнению с ведущими экономиками мира, да и со всеми европейскими странами.

Если в 2000–2008 годах темпы роста производительности труда в стране достигали 5% в год (этот рекорд и потребовал повторить Владимир Путин в своем майском указе 2018 года), то в 2020 году этот показатель, по расчетам сотрудников Высшей школы экономики, перешел в отрицательную область. По предварительным данным, производительность упала сразу на 2%. Но окончательные цифры Росстат предоставит в будущем году. И они, как это часто случается, могут оказаться более позитивными. Но в любом случае обрушение в основном объясняется локдаунами.

В предкризисном 2019 году производительность труда в России доросла в среднем до $30,3 в час (если верить подсчетам ОЭСР). В 2017 году, по данным того же ОЭСР, российский работник производил в час на $26,4, а это вдвое ниже, чем в среднем по странам ОЭСР. Для сравнения: в США этот показатель составляет $77 в час. По данным Росстата, производительность труда в нашей стране росла и в 2018-м, и в 2019-м в среднем на 2 с лишним процента.

В то же время в 2019 году Россия вошла в пятерку самых работающих стран мира – по количественному показателю труда. По данным доклада ОЭСР, россияне в среднем провели за работой 1965 часов (средний показатель по ОЭСР – 1726 часов). При этом в России, по данным Росстата, средняя зарплата за 2019 год составила около $9000, а среднегодовая зарплата в ОЭСР – $48 600. То есть, работая больше европейцев, россияне зарабатывали в разы меньше.

Как ускорить рост производительности

Российские власти всегда обращали особое внимание на отставание от передовых стран в эффективности производства. Однако заметный рост производительности труда в «тучные» годы объяснялся просто: нефтяной бум позволил загрузить большинство производственных площадей и в несырьевом секторе. Но финансовый кризис 2008–2009 годов поставил точку в линейном развитии производительности. В 2010-х, после небольшого периода восстановительного роста ВВП, он замедлился до 1–1,5% в год. В 2015 году российская экономика вообще пережила свой собственный исключительный кризис. Вслед за ВВП упала и производительность труда. Поэтому особой результативности предпринятых мер замечено не было.

Даже в Кремле не отрицают факт провала майского указа 2012 года об увеличении производительности труда за 6 лет в 1,5 раза. Майский президентский указ уже от 2018 года ставит более скромные цели – в среднем 5%-ный рост ежегодно.

Впрочем, в последнее время из-за коронавирусного кризиса правительство скорректировало темпы. В 2021 году – всего лишь 3,1%, в 2022-м – 3,6%, в 2023-м – 4,1%. Только в 2024 году, когда необходимо подвести итоги реализации национального проекта «Производительность труда», будет предположительно достигнут уровень роста в 5%.

Тем не менее этот нацпроект активно проводится в жизнь правительством. В реальности документу был дан старт в 2019 году. В феврале его куратором назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов, а руководителем – министр экономического развития Максим Решетников. К середине этого года в проект вовлечено 2290 крупных и средних предприятий несырьевого сектора из 82 субъектов РФ. Всего на реализацию нацпроекта «Производительность труда» из федерального и региональных бюджетов должно быть выделено около 50 млрд рублей до 2024 года включительно. Благодаря этому предприятия, которые подписывают соответствующие соглашения с Минэкономразвития, могут рассчитывать на ряд налоговых льгот (в случае если сэкономленные средства будут инвестироваться в модернизацию основных фондов), а также на дешевые кредиты от Фонда развития промышленности, который курируется Минпромторгом.

Кроме того, запланировано переобучение руководителей и работников предприятий с целью внедрения в производство новых управленческих практик и технологических компетенций. В рамках этого нацпроекта уже повысили квалификацию 17 900 работников и 4400 руководителей.

18 мая этого года председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о дополнительном выделении 1 млрд рублей до 2024 года на программу повышения квалификации персонала и развитие рационализаторского движения. В рамках программы будут создаваться так называемые точки кипения хай-тек и координационные центры опережающей подготовки.

Стоит подчеркнуть, что на реализацию нацпроекта «Производительность труда» работает и «регуляторная гильотина», так как благодаря ей активно ликвидируются устаревшие и избыточные нормативно-правовые акты, которые, помимо прочего, сдерживают и рост производительности труда (например, ограничения по сокращению лишней рабочей силы).

Таким образом, значительному числу предприятий (план нацпроекта – 10 тыс.) имеет смысл подключаться к системе государственного стимулирования роста производительности труда.

Но главное – не стоит игнорировать прежде всего технологическое перевооружение. На самолетостроительных предприятиях, например, в последнее время заменяют литейные участки, где работают, как правило, сотни работников, на 3D-станки, использующих металлические порошки. Станком управляет всего один специалист. То есть в данном случае производительность труда возрастает буквально на несколько порядков. Одна проблема – санкционные преграды, через которые практически невозможно импортировать по-настоящему высокие технологии, которые, собственно, и могут обеспечить опережающий рост производительности труда.

Производительность труда в разных странах

|

1 |

Ирландия |

$99,13 в час |

|

2 |

Норвегия |

$80,83 в час |

|

3 |

Швейцария |

$69,26 в час |

|

4 |

Люксембург |

$68,36 в час |

|

5 |

Германия |

$66,71 в час |

|

6 |

США |

$65,51 в час |

|

7 |

Дания |

$64,71 в час |

|

8 |

Франция |

$62,79 в час |

|

9 |

Нидерланды |

$61,43 в час |

|

10 |

Бельгия |

$59,65 в час |

|

*** |

*** |

*** |

|

23 |

Япония |

$43,35 в час |

|

*** |

*** |

*** |

|

42 |

Венгрия |

$25,32 в час |

|

43 |

Россия |

23,91 в час |

|

44 |

Болгария |

23,26 в час |

|

*** |

*** |

*** |

|

*** |

*** |

*** |

|

58 |

Китай |

10,68 в час |

|

*** |

*** |

*** |

|

61 |

Индия |

7,55 в час |

|

*** |

*** |

*** |

|

66 |

Камбоджа |

2,24 в час |

Источник ourworldindata.org

Главному редактору "Вечерней Москвы" Александру Куприянову исполнилось 70

Текст: Александра Николашина (главный редактор журнала "Дальний Восток")

Саша Куприянов пришел работать к нам в "Молодой дальневосточник" осенью 1977 года. Ну, не то чтобы сам пришел - опубликовал очерк, допустим, о хлеборобах, написал заявление о приеме и тэ дэ, как все обычные люди делают. Нет, партийное руководство Хабаровского края решило, что на посту заместителя главного редактора "МД" он принесет больше пользы, чем в должности корреспондента какого-то там отдела "Тихоокеанской звезды".

Начальники оказались прозорливы.

Жизнь в "Молодом" резко оживилась.

Девочки заливисто смеялись и аплодировали, когда Саша (тогда его все звали Шуриком) отбивал чечетку на столе, мальчики, как дети малые, играли в войнушку - ползали по редакции по-пластунски, стреляли, падали раненными или даже убитыми… В перерывах между стрельбами и пьянками писались хорошие материалы. За которые нас потом ругали на бюро крайкома комсомола или даже партии - опять мы политическую бдительность утратили, опять крамолу допустили!

Шурик в таких ситуациях не отмалчивался - вступал в споры с возражениями. Огрызался.

Он был "дёрзкий парень", как говорила одна моя знакомая бабушка.

Иногда срывался с места и улетал в Магдагачи или в Кампучию, как он сам говорил. Зачем? Видимо, бороться с кровавым режимом Пол Пота. Деспотию он всегда ненавидел.

Он был прекрасен своей непредсказуемостью, сумасшедшей энергетикой, и огромным, несмотря на все жизненные проблемы, позитивом.

Вместе с тем он был зол и язвителен, и прослыл в городе Хабаровске мастером розыгрышей, не сказать, чтоб добрых.

Однажды, например, он разыграл поэта Володю Сополева, тихого интеллигентного очкарика, писавшего элегии. В узких кругах был широко известен его стишок:

Жизнь, разделенная в клеточку.

Скучная, как дождливое лето.

- Хочешь конфетку, деточка?

- Хочу.

- Нету.

Так вот, этот Володя Сополев источником мирового зла почему-то избрал советского генерала от поэзии Виктора Бокова. Он говорил, если ему что-то не нравилось: "Хуже мог написать только Виктор Боков", или, допустим: "Ты же не Виктор Боков, что так себя вести". И так далее.

А Шура Куприянов, который руководил тогда по совместительству молодежным литературным отделением поэзии, позвонил однажды Володе и сказал - мол, скоро Виктор Боков в Хабаровск прилетает, будет мастер-класс проводить и отбирать стихи для публикации в "Современнике", если хочешь, прими участие, только нужно рукопись представить. Сроку тебе - два дня.

И Сополев сломался.

Сидел как последний дурак два дня и, не отрывая головы, печатал свои элегические вирши для ненавистного Виктора Бокова.

- Нет, - говорил мне потом Володя. - Шура меня правильно подколол. Я не в обиде. Он на моем тщеславии сыграл. Молодец. Я, конечно, потом целый месяц на звонки отвечал. Потому что весь город же узнал: "Здесь печатают стихи для Виктора Бокова"? "Здесь, здесь, - бубнил я. - Приходите. Только бутылку не забудьте".

А потом Куприянов придумал еще один гениальный розыгрыш. Свел Сополева и Валеру Еремеева, актера местного ТЮЗа. Тот тоже писал стихи, только деревенские. Называл себя "кондовистом".