Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Главные отличия.

Платный доступ на polpred с деловой информацией высшего качества. Скажите об этом директору библиотеки.

Европейский союз ведет против России политику холодной войны, уже нанесшую огромный ущерб экономике ряда стран. Холодную войну и политику двойных стандартов надо остановить, считает депутат Европейского парламента от Греции Нотис Мариас. В Европарламент он был избран от правой партии "Независимые греки" (АНЭЛ), однако сейчас является независимым депутатом, входит в группу антифедералистов.

О тайной дипломатии ЕС и США, планах по Украине, раскладе сил в Европарламенте, вреде пребывания Греции в Шенгенской зоне и будущем Европы евродепутат Нотис Мариас рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости в Афинах Геннадию Мельнику.

— Каково отношение в Европарламенте к санкциям против России? Есть ведь и противники санкций?

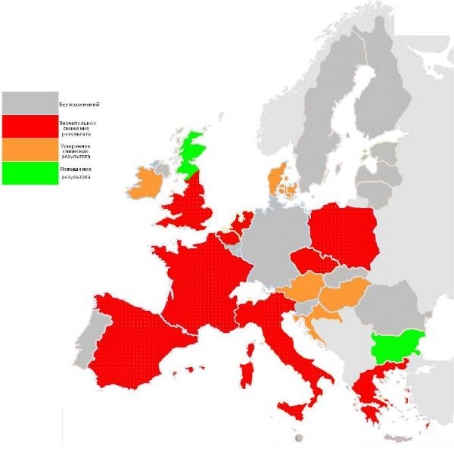

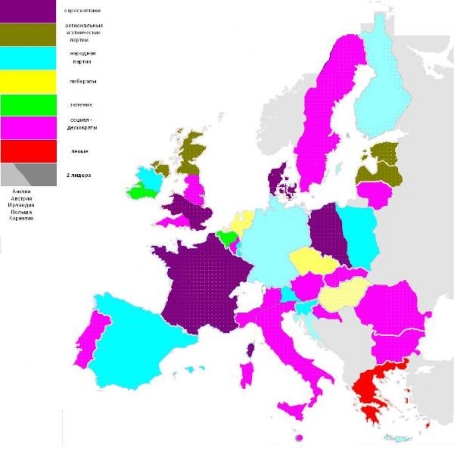

— Европейский союз ведет политику холодной войны против России и поэтому ввел санкции. Было решение Европейского парламента в конце июля 2014 года о введении этих санкций. Я за это предложение не голосовал. Но за него проголосовали очень много депутатов и от греческих партий — "Новая демократия", ПАСОК, "Потами".

Это решение вызвало ответные меры со стороны России. В итоге эмбарго против Запада создало огромную проблему для греческой экономики, поскольку до этого мы со своими сельскохозяйственными продуктами имели значительный рынок в России. Были вложены деньги в северную Грецию, были широкие контакты людей, был маркетинг продукции. Они закрыли этот рынок, и последствием стала финансовая катастрофа.

Мы вместе с итальянскими депутатами требовали от Европейского союза возместить ущерб Греции, Италии и так далее. Все европейцы на возмещение ущерба получили всего 240 миллионов евро, в то время как лишь торговый оборот Греции с Россией (по продукции сельского хозяйства) составлял более 400 миллионов евро.

Ущерб понесли и перевозчики, владельцы грузовых автомобилей. Ущерб был нанесен и туризму. До введения санкций, до эмбарго у нас было более 1,4 миллиона российских туристов. После санкций Евросоюза против России российских туристов стало 700 тысяч. Мы на этом потеряли.

Что я предлагаю? Я верю, что Греция должна проводить самостоятельную внешнюю политику и не вводить санкции против России.

Премьер Алексис Ципрас использует двуязычие по этим темам. Правительство Ципраса-Камменоса голосовало три раза за введение санкций против России. Правительство Ципраса не должно было продлевать санкции, оно могло бы сказать: "Пусть европейцы продолжают политику какую хотят, Греция не будет вводить эти меры и будет проводить свою собственную внешнюю политику в отношении России".

Недавно, 15 марта этого года, правительство Ципраса вновь продлило санкции против 143 физических лиц — чиновников России и 39 российских предприятий и организаций.

Не может правительство играть на двух досках — за одной говорить, что сотрудничает с Россией, а за другой голосовать так, как скажут европейцы.

Я убежден, что мы должны вести независимую внешнюю политику, которая должна проводиться на основе государственных интересов Греции, а государственные интересы Греции в конкретном случае говорят, что не в наших интересах вводить санкции против России.

— Это возможно в рамках Европейского союза?

— В рамках Евросоюза это возможно, поскольку внешняя политика и введение мер относятся к компетенции каждого государства. Оно может, если хочет, использовать право вето, и не будет принято никакого решения.

Греческое правительство могло заморозить все решения Европейского союза, и не были бы приняты санкции против России, поскольку требуется консенсус. Или оно могло бы сказать: "Решайте, что хотите, Греция воздержится от голосования и сама решит, как проводить внешнюю политику, которая не будет предусматривать санкции против России". Оно могло бы сделать и так.

Оно этого не сделало, оно ведет общую линию с западными странами, то есть с кредиторами, с тройкой, с теми, кто ввел санкции и против греческого народа, кто срезал пенсии и зарплаты.

— Некоторые чиновники правительства говорили мне, что Греция не может использовать вето в данном случае.

— Мы можем использовать вето. Если есть право вето — ты можешь его применить. Если ты положишь право вето на полку и никогда его не используешь, то оно не имеет никакой ценности. И можно было бы применить право вето, поскольку европейцы проводят ошибочную политику по этой конкретной теме и это разрушает греческую экономику. Европейцы не возмещают ущерб Греции. У правительства есть причина заявить европейцам, что мы несем ущерб, вы его не покрываете и впредь мы не поддержим меры против России, поскольку у нас будут новые потери.

И еще — вопрос о пребывании Греции в Шенгенской зоне. Если мы выйдем из Шенгена, не потребуется виз для российских туристов и мы получим 4 миллиона туристов, которые прежде ездили в Турцию, они здесь оставят 4 миллиарда евро. Это еще одна причина выхода из Шенгенской зоны — усиление туристических связей Греции и России.

— Может ли кто-либо из евродепутатов инициировать обсуждение в Европарламенте вопроса об отмене санкций или это невозможно?

— Это возможно, если будет предложена резолюция, которая потребует от совета министров ЕС остановить санкции. Такая резолюция не будет обязательной для министров, поскольку властью ввести санкции обладают государства. Совет министров состоит из представителей государств. Но может быть политическая резолюция, которая призовет остановить санкции.

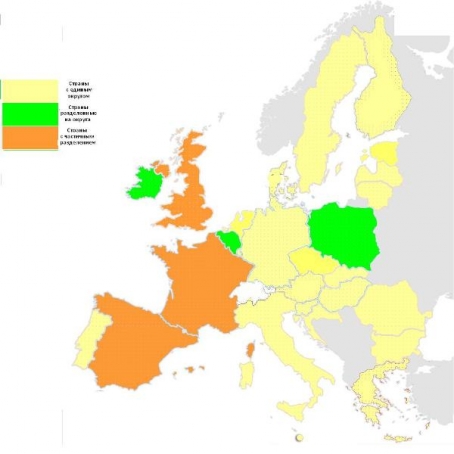

Но сегодня расклад сил таков, что из 751 евродепутатов не больше 150 депутатов могут потребовать остановить санкции.

Есть большая группа евродепутатов, в основном из Восточной Европы — Польши, Литвы, Эстонии, Латвии, много из Германии и Дании и других стран Севера, настаивающих на санкциях против России.

Остановить столкновения в холодной войне между Европейским союзом и Россией хотели бы в основном некоторые греки, итальянцы и ряд других депутатов.

— Евродепутаты понимают, что возвращение Крыма в состав России окончательное?

— Я не знаю, как они это видят, это вопрос к евродепутатам, примут они это или нет. Я считают важным сосредоточиться на том, что мы, как Европа, не можем пойти на изоляцию России в связи с ситуацией на Украине. Тем более сейчас, когда Россия является важным игроком в борьбе с джихадистами. И это надо признать. Не может быть сближения Запада с Россией по Сирии при одновременном введении экономических санкций. Но надо сказать, что есть двуязычие и со стороны Германии. Немцы и австрийцы не против санкций в отношении России, и одновременно они участвуют в "Северном потоке-2" и продолжают сотрудничать. А мы не можем продать сельскохозяйственную продукцию в Россию. Со стороны Европейского союза это лицемерие.

— Но нет ли двойных стандартов в отношении Косово? Там ведь не было референдума.

— Греция не признает Косово, это сепаратистское движение. Но европейцы принимают случай Косово, принимают вторжение Турции на Кипр и не требуют от Турции покинуть остров. Турция остается на оккупированных территориях Кипра столько лет, а ей сейчас дают 6 миллиардов евро и не говорят, чтобы она вывела войска с севера Кипра. У европейцев двойные стандарты. Это вопросы определенно политические.

Я вижу и нечто другое. В то время как Россия хочет сотрудничества по "Южному потоку" из-за Украины, где у нее есть проблемы, европейцы хотят, чтобы обязательно российский газопровод шел через Украину. Почему? Чтобы контролировать эту игру. Поэтому я говорю, что у них нет искренней позиции.

Я считаю, что должно быть сотрудничество. Надо прежде всего прекратить состояние холодной войны между Европой и Россией, усилить экономические связи, чтобы Греция могла получить выгоду от этого сотрудничества, от туризма, от экспорта продуктов и так далее. Все это должно быть на взаимовыгодной основе. И Запад придет, благодаря ситуации в Сирии, к необходимости признать положительную роль России и в какой-то момент остановит эти санкции.

— Что касается Украины. В Европе говорят, что Россия должна выполнять минские соглашения, но Россия не является стороной соглашения. Почему Европа не оказывает давления на Украину в этом вопросе?

— Европа не только не оказывает давления на Украину, она и в случае с Украиной придерживается двойных стандартов. Европа предоставила Украине возможность погашать 20% долга при условии развития экономики. То есть, если будет расти ВВП, она будет платить по долгу. Если вы, европейцы, даете такие льготы Украине, почему вы не даете льготы Греции? Почему вы не списываете долг Греции и заставляете нас выплачивать этот, прямо скажем, незаконный долг? Давайте мы будем платить, когда у нас будет рост ВВП. В этом году у нас нет роста ВВП. Они противодействуют этому. Украина — любимое дитя Европейского союза, поэтому они применяют двойные стандарты

Я голосовал и против соглашения о свободной торговле между Украиной и Европейским союзом. Я считаю, что открытие рынка Греции для дешевой животноводческой, сельскохозяйственной продукции ударит по греческим фермерам. Европа не хочет, чтобы Украина была в Европейском союзе, она хочет иметь сателлита и всю ее территорию использовать экономически вместе с Соединенными Штатами в рамках ТТИП, большого трансатлантического соглашения.

Сейчас у нас есть НАТО, теперь Запад хочет создать НАТО в экономическом поле. И на этом поле играет роль и Украина, которая будет аннексирована Западом и экономически, и военным образом. Такая геостратегическая игра разыгрывается. Это главным образом, чтобы противостоять конкурентной борьбе со стороны Китая, которую ведут США.

— Возможно ли, что Евросоюз скоро откроет границу для Украины и введет безвизовый режим?

— Я не уверен, что это будет реализовано. Пройдет референдум в Голландии. Голландцы не хотят, чтобы было соглашение между ЕС и Украиной, и не столько из-за виз, сколько голландцы боятся конкуренции в сфере животноводства и производства молока. Украинское молоко и сыромолочные продукты, продукция животноводства дешевые. Если они поступят на голландский рынок, то пострадает голландская продукция. Поэтому голландцы под предлогом якобы демократии проводят референдум, чтобы не прошло соглашение между ЕС и Украиной.

Но если даже оно состоится, то украинские предприятия ждет катастрофа, поскольку начнется конкуренция — на украинском рынке будут господствовать крупные французские, немецкие компании. Все мелкие украинские предприятия исчезнут. Что в итоге мы будем иметь на Украине? Много безработных, не будет экономического развития, пройдет распродажа практически за бесценок всего имущества на Украине. С другой стороны, будет движение украинских сельскохозяйственных продуктов, что ударит по европейским фермерам.

— Режим на Украине далек от демократического. Что думают в Европарламенте об этом?

— На Украине существуют неонацистские силы, которые сыграли там важную роль. Если бы это было в другом регионе, то европейцы кричали бы. Сейчас они не говорят абсолютно ничего. Поэтому я говорю о двуязычии Европы.

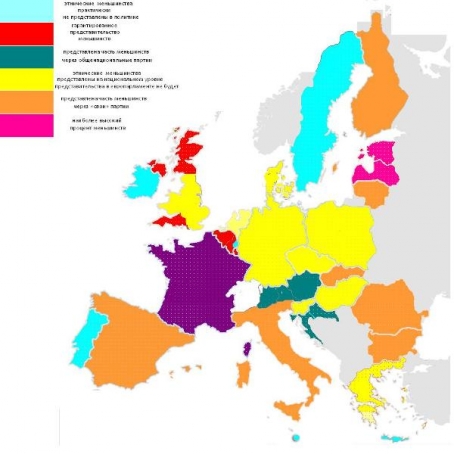

Но, помимо Украины, есть тема русскоязычного населения в Латвии и в Эстонии, которое не может воспользоваться своими правами, хотя они являются гражданами и Европы. Европейский союз и им не помогает. Когда нарушаются их права языковые, избирательные, Европа не говорит ничего.

— Бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис говорил, что решения в Евросоюзе принимают чиновники, что министры не могут принять решения без бюрократии. Это так?

— Варуфакис был частью системы, он был министром, участвовал в этом, но молчал. Ему тогда надо было обсуждать эти вопросы. Если, как он говорит, у него есть записи заседаний, ему тогда надо было требовать публичного обсуждения этого на телевидении, но он не сделал этого. Он начал играть с бюрократами и проиграл. Теперь ему слишком поздно говорить нам об этом.

— Почему обсуждение трансатлантического соглашения о торговле и инвестициях (ТТИП) идет при такой секретности? Почему мы не знаем содержание этого документа?

— Его содержание не знают и европейские депутаты. Действительно, есть секретность. До недавнего времени и министры не знали содержание этого соглашения. Перед переговорами министры экономики и финансов, чтобы узнать текст, должны были посетить американское посольство. Это правда.

Министр экономики Греции Йоргос Статакис — это его компетенция — не знал, что в документах, и, чтобы увидеть их, должен был идти в американское посольство. Это отменили один-два месяца назад.

Евродепутаты, чтобы увидеть документы по ТТИП, должны были идти в отдельную комнату, куда не могли проносить ручки, фотоаппараты, мобильные телефоны, они могли только читать и только запоминать. Однако им запрещается говорить о том, что они прочитали. В этом нет демократии.

Я был в Вашингтоне с группой европейских антифедералистов в октябре-ноябре, и мы обсуждали эти вопросы. Если ты американский сенатор, ты в курсе, тебя информируют и у тебя нет проблем. Документы читают и помощники сенаторов, 700 экспертов имеют право читать их. Здесь, в Европе, только евродепутаты, но без того, чтобы получить эти соглашения.

Речь идет о тайной дипломатии. Она напоминает Священный союз Миттерниха 1815 года. Это неприемлемо.

— Традиционные ценности останутся в Европе или нет?

— Происходит глобализация, прибыль превыше всего. Свободное движение капиталов, ликвидация трудовых прав, и, естественно, идет вмешательство с целью разрушения национальной культуры, национальной идентичности, традиций. На них идет большое наступление со стороны Евросоюза, потому что хотят единства, главным образом экономического. Но когда у тебя есть ценности, не может быть неолиберализма, не может быть радикального вмешательства в экономику. И вот по этим препятствиям в виде традиционных ценностей, этики, религиозной веры они и бьют, разными путями, не напрямую, но чтобы создать огромное пространство свободного перемещения товаров.

— Каким вы видите будущее Европы, скажем, через десять лет?

— Эта Европа — в основном Европа кредиторов. Если раньше это был союз государств и народов, то сейчас есть страны-кредиторы и страны-должники. Как только речь заходит о Европе кредиторов, это означает, что не может быть равноправия. Если не будет решена проблема долгов, то есть списания позорного долга Греции и других стран, Европа окажется в ситуации неоколониализма, превратится в немецкую Европу, где Германия делает все, что пожелает. И будет реакция народов, поскольку Германия проиграла во Второй мировой войне. Греческий народ, как и российский народ, был в антифашистском фронте, и мы не подчинимся 70 лет спустя германскому выбору. В равноправной Европе — да, в Европе немецкой — нет.

Как в море корабли

Андрей Сушенцов

Россия и Украина: сценарии отказа от взаимной зависимости

Андрей Сушенцов – кандидат политических наук, руководитель аналитического агентства «Внешняя политика», директор программ «Валдайского клуба», доцент МГИМО (У) МИД России.

Резюме Решения украинского кризиса пока не видно. ЕС не осознает масштаб необходимых дотаций. Россия страхует риски и выводит из-под удара активы. Импульс к сделке появится, если Евросоюз ощутит удар по своей энергетической безопасности.

Украина – страна, особенно важная для России, и она останется таковой в обозримом будущем. Два государства объединяет не только историческая и религиозная общность, но и унаследованные структурные социальные и экономические связи, измеряемые двузначной цифрой в долях ВВП каждой из стран. В силу выбора украинских элит и постоянной политической нестабильности на Украине с 2004 г. российско-украинская взаимозависимость снижается. В России полагают, что недружественный режим в Киеве сохранится надолго. Это побуждает Москву продолжать политику сокращения зависимости. В интересах обеих стран сделать так, чтобы распад взаимозависимости был постепенным и подготовленным.

Россия и Украина: сильны вместе, слабы врозь

При любых политических обстоятельствах задача поступательного экономического роста делает Москву заинтересованной в стабильности и целостности Украины. Два государства связаны между собой больше, чем какие-либо другие на постсоветском пространстве. До референдума в Крыму жизненным интересом Москвы было базирование на полуострове Черноморского флота. Столь же важен и военный нейтралитет Украины, транзит энергоресурсов по ее территории, а также безопасность более 10 млн русских, проживающих на украинской территории, значительная часть которых считает Россию защитницей своих прав.

Российский капитал на предприятиях Украины составляет двузначную цифру от общего объема экономики. Трудовая миграция в Россию ежегодно насчитывала до 6 млн человек. Гуманитарные связи укрепляют совместные семьи, общая культура и религия. По российским данным, Москва ежегодно дотировала украинскую экономику в размере 10–12 млрд долларов путем скидок на газ, займов, размещения заказов и преференциального торгового режима в ущерб российскому производителю. Без преувеличения Россия была и остается главным внешним гарантом стабильности Украины.

Российские банки играют важную роль в финансовой системе Украины и занимают 5-е (Проминвестбанк), 8-е (Сбербанк) и 9-е (Альфа-банк) место по совокупным активам среди украинских банков. Прямые инвестиции из России в 2013 г. составили 6,8% от их притока на Украину, однако заметная часть российских денег приходит через Кипр – 33,4%. В 2014 г. эти показатели упали до 5,9% и 29,9% соответственно.

Весной 2014 г. Минпромторг России оценивал российские заказы, размещенные на Украине, в 15 млрд долларов (8,2% ВВП Украины). Преимущественно это заказы для предприятий, участвующих в совместном с российскими заводами высокотехнологическом производстве космических ракет, кораблей, самолетов, вертолетов, турбин. В апреле 2015 г. валовый внешний долг Украины достигал 126 млрд долларов, из которых около 50 млрд приходилось на государство. Из этого портфеля 25 млрд долларов составляли средства государственных и частных банков России, разместивших свои деньги в суверенных бумагах Украины. Помимо этого 4 млрд долларов составляет государственный долг Украины перед Россией, из которых 3 млрд российских облигаций со сроком оплаты до конца 2015 года. Как ключевой кредитор Россия уже на этом этапе могла бы спровоцировать дефолт на Украине, поскольку условием предоставления последнего займа в 2013 г. было его раннее погашение, если внешний долг превысит 60% ВВП (в середине 2015 г. он равнялся 96,5%).

Российский капитал представлен в электрораспределительных сетях Украины – компания VS Energy International владеет 27 региональными поставщиками электричества. Помимо этого Украина с 2014 г. закупает у России электроэнергию в объеме 1500 мегаватт (общий объем потребления – 26 тыс. мегаватт). В декабре 2014 г. Россия также начала поставлять Украине по 50 тыс. тонн угля в день без предоплаты и по внутрироссийским ценам. Это позволило Украине избежать проблем зимой 2014–2015 годов. Энергетическая блокада Крыма в ноябре 2015 г. привела к прекращению поставок угля из России и ДНР.

Россия и Украина десятилетиями развивали стратегическое партнерство в атомной энергетике. В наследство от Советского Союза Украина получила четыре АЭС с 15 энергоблоками (включая крупнейшую в Европе – Запорожскую), топливо для которых поступало из России. При содействии России в Кировоградской области Украины планировалось строительство топливного завода, однако после начала кризиса работы так и не возобновились.

В 2014 г. украинский газовый рынок потребил 42,6 млрд кубических метров газа и стал четвертым по величине в Европе после Германии (86,2), Великобритании (78,7) и Италии (68,7). В 2015 г. прогнозируется падение потребления до 34 млрд кубометров. В 2013 г. доля газа из России достигала 85% в потреблении на Украине, однако с 2014 г. Киев снижал закупки в России и начал переход к реверсным поставкам российского же газа из Словакии, Польши и Венгрии. В середине 2015 г. цена на газ для Украины составляла 247 долларов за 1 тыс. куб. м, что ниже стоимости российского газа для большинства потребителей в ЕС. Однако Киев потребовал скидки до 200 долларов за 1 тыс. кубометров. Неурегулированный спор дважды в 2015 г. приводил к прекращению поступления газа из России.

Половина российских газовых поставок в Евросоюз проходит через украинскую территорию, что делает транзит жизненно важным для России, по крайней мере пока не появится альтернативный маршрут по дну Черного или Балтийского моря. Соглашение с Украиной по поставкам газа на отопительный сезон 2014 г. было достигнуто только благодаря прямому сотрудничеству представителей России и ЕС.

На Украине возрастают транзитные риски – и это касается не только трубопроводов. Под вопросом безопасность автомобильных и железнодорожных перевозок, а также транспортировка грузов через украинские порты. Россия вынуждена менять маршруты поставок своих товаров в Центральную и Южную Европу.

Важной сферой взаимозависимости оставалось промышленное производство, особенно в сфере ВПК. В 186 образцах российского вооружения и военной техники применялись сделанные на Украине комплектующие. В условиях кризиса сотрудничество в ВПК прекратилось. Россия вынуждена пересматривать программу перевооружения до 2020 года.

В 2013 г. Россия была первой по значимости страной – торговым партнером Украины (27,3%), уступая лишь несколько процентов совокупному товарообороту с ЕС (31,2%). В 2014 г. во взаимной торговле произошел обвал. Объем ее уменьшился на 18 млрд долларов (40,2%). При этом торговля Украины с ЕС выросла на 12%, что не покрыло потерь на российском рынке.

Предложение новых украинских властей отменить безвизовый режим с Россией приведет к сокращению денежных переводов от работающих в соседней стране украинцев и нанесет экономический ущерб Украине, особенно личному потреблению граждан. По российским оценкам, возможные потери украинцев в этом случае оцениваются в 11–13 млрд долларов ежегодно (7% ВВП).

Приведенные цифры показывают, насколько глубока экономическая спаянность России и Украины. Дело не только в советском производственном наследии и экономических связях – хозяйство независимой Украины с самого начала развивалось при значительном российском участии. Разрушение взаимозависимости приведет к системному падению ВВП на Украине на 20–30%, а в России – на 3–5%.

Последствия неожиданного разрыва отношений в 2014 году

Тесная переплетенность России и Украины вынуждала разделять политику и экономику. Однако в новой Стратегии национальной безопасности Украины Россия названа «долгосрочной стратегической угрозой», а сама Украина определяется как форпост Запада в борьбе с Россией. По словам же российского премьера Дмитрия Медведева, «в новых условиях мы оставим эмоции и “родственные чувства” в стороне. И больше не станем содержать экономику Украины».

В прошлом существовало три стратегии Москвы по отношению к Киеву, которые реализовывались в зависимости от готовности Украины к сотрудничеству. В первой версии Россия имела дело с дружественной страной, стремящейся интегрироваться в общее экономическое пространство СНГ и совместно развиваться на основе советского экономического наследия. Во второй, применявшейся чаще всего, Россия имела дело с колеблющейся Украиной, склоняющейся к нейтралитету. В этом сценарии Россия стремилась к формированию трехстороннего экономического режима с Украиной и ЕС для образования в будущем «моста».

Наконец, в третьей версии стратегии, которая действовала в 2004–2008 гг. и с 2014 г., Россия сталкивается с враждебной страной, от которой по-прежнему много зависит. Цели Москвы в этом случае – постепенный уход от взаимозависимости, вывод своих интересов из-под влияния Киева, создание для этого условий путем поддержания стабильности Украины.

В Москве полагают, что любые договоренности с политическим классом, который сложился за годы независимости Украины, будут неустойчивы. Это снизило планку – от интеграции к сохранению стабильности и нейтралитета Украины. Ныне стратегия России состоит в ограничении ущерба, который ей могут нанести украинские процессы.

Источники нестабильности Украины: борьба элитных групп и вовлечение внешних сил

За годы независимости на Украине не сложился консолидированный политический класс, а для политики характерен приоритет частных интересов по отношению к государственным. Любые национальные выборы оборачиваются кризисом, ведь победитель получает все – поэтому каждый раз менялся не только состав властной верхушки в Киеве, но и руководители всех 24 областей.

Слабость и неустойчивость положения побуждала элиты использовать все ресурсы для борьбы друг с другом – включая не только популизм и национализм, но и вмешательство внешних сил. В этих условиях невозможно было достичь консенсуса относительно национальных интересов и выработать долгосрочную стратегию развития с опорой на защиту суверенитета. Со временем Киев перестал воспринимать себя как равного участника событий, несущего ответственность за свои решения, и стал использовать внешнее вмешательство в своих интересах.

Убедившись, что конструктивное партнерство с Украиной невозможно, российское руководство отказалось от попыток интегрировать ее в состав ЕАЭС. Не в последнюю очередь потому, что для такой хрупкой страны, как Украина, окончательный выбор между Россией и Евросоюзом был бы губителен. Однако ЕС по-прежнему стремился включить Украину в зону своего влияния. При этом его экономическая и нормативная экспансия фактически вынуждала страны Восточной Европы делать выбор между Западом и Россией. В 2013 г. Москва выступила с инициативой трехсторонних консультаций с Брюсселем и Киевом по соглашению об ассоциации Украины с Евросоюзом. Однако страны Запада отклонили российские предложения о диалоге и поддержали те украинские политические силы, которые стремились превратить Украину в форпост противостояния Запада с Россией. В результате волнений в Киеве и внешнего давления был свергнут законно избранный президент Виктор Янукович и образовано «правительство победителей». Это запустило цепную реакцию на юге и востоке Украины, что поставило страну на грань гражданской войны.

Вмешательство Запада во внутренние дела Украины в ходе Евромайдана заставило многих в Москве думать, что целью является удар по российским интересам путем расширения НАТО на Украину и вытеснения российского флота из Крыма. Несмотря на заявления американского руководства о том, что действия России в Крыму и на Донбассе застали его врасплох, немногие в Москве поверили этому. В действительности интересы России в Крыму и на Украине были неоднократно изложены прямым текстом. Есть основания считать, что эти сигналы были правильно прочитаны Соединенными Штатами. В опубликованных «Викиликс» записках посольства США в Москве от февраля и мая 2008 г. содержится обстоятельный анализ российской позиции по украинскому вопросу: «Представители [российского правительства] – как в публичных выступлениях, так и в частных беседах – не скрывают, что их целью является сохранение статус-кво. Россия приняла прозападную ориентацию Украины, включая ее возможное вступление в ЕС и развитие более тесных связей с НАТО. Но членство в НАТО и создание базы США или альянса на территории Украины являются “красными линиями”. Идеальным для России было бы письменное закрепление нейтрального статуса Украины».

В другой записке содержится прогноз возможных действий: «По мнению экспертов, Россия опасается, что серьезные расхождения во мнении относительно членства в НАТО среди украинского населения и негативный настрой по этому вопросу проживающих на Украине этнических русских могут расколоть страну и спровоцировать волну насилия, в худшем случае – гражданскую войну. В этом случае России придется решать – вмешиваться или нет. Россия не хочет оказаться в ситуации, когда будет вынуждена принимать такое решение».

На основании этих данных в Москве отметают вероятность того, что США не осознавали последствий поддержки Евромайдана. Сложившееся в России мнение, неоднократно изложенное высшими лицами и президентом, состоит в том, что Соединенные Штаты сознательно стремились вынудить Россию защищать свои интересы на Украине и тем самым втянуть ее в истощающий конфликт.

Можно возразить, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не стоял на повестке дня. Однако важнее то, как он воспринимался самими украинцами в 2014 г. – сторонники Евромайдана видели «европейское будущее» именно в членстве Украины в НАТО и ЕС, а их оппоненты выступали против западного влияния и защищали связи с Россией. При этом вопрос о вступлении в НАТО остается предметом глубоких разногласий на Украине даже после сецессии Крыма и начала войны в Донбассе. По данным Киевского международного института социологии, в июне 2015 г. 37% украинцев высказались «за» вступление в НАТО, 36% – против.

Украинский ландшафт: националисты, русские и государственники

Нынешнее украинское правительство отбросило стратегию балансирования между Россией и Западом. Тем самым оно отказалось от концепции Украины как хрупкого и многосоставного государства, расположенного на стыке двух центров силы. «Правительство победителей» стремится использовать исторический шанс для «разворота на Запад», несмотря на все издержки, включая возможный раскол страны.

Можно предположить, что сложившаяся ситуация не окончательна. В стране протекает несколько системных политических конфликтов с участием центральных властей, региональных групп, олигархов и нерегулярных военизированных отрядов. Нарастает массовое недовольство населения. Пока оно выражается в крайне низком рейтинге власти и эпизодических протестных выступлениях. Общественная дискуссия протекает по трем основным векторам, и два из них – радикальные.

Представители мейнстрима – наиболее многочисленной, организованной и представленной в СМИ группы – выступают с националистической программой «Украина для украинцев» и видят страну в авангарде борьбы Запада с Россией. Цель – создание национального государства людей украинской идентичности. Косвенно о численности этой группы говорят опросы общественного мнения: 47% выступает в поддержку АТО на Донбассе и 24% – за силовое урегулирование конфликта на востоке страны. При этом националисты готовы к вытеснению нелояльного населения и даже выделению ценностно «чуждых» территорий (в первую очередь Донецка и Луганска) из состава Украины.

Вторая группа – люди русской идентичности: украинцы, русские и другие этнические группы, не разделяющие цели и ценности Майдана и считающие Россию важным фактором украинской политики. Многие из них отчаялись найти защиту своих интересов и недоумевают, почему Москва не вступается за них, как сделала это в Крыму. Эта группа не такая многочисленная, как первая, по крайней мере она существенно хуже представлена в СМИ. Это неудивительно, поскольку ее представители подвергаются политическому давлению и в отдельных случаях – преследованиям. У многих из них начинает формироваться подпольное мышление, а само течение может со временем радикализоваться. Косвенно о численности этой группы могут свидетельствовать данные ответа на вопрос о векторе внешнеполитической ассоциации Украины: вступление страны в Таможенный союз открыто поддержали 19% опрошенных. Также показательны данные опроса о поддержке АТО: против ее проведения выступают 39%.

Третья группа – сторонники инклюзивной государственности как условия территориальной целостности страны. Они считают приоритетом сохранение огромного советского наследства Украины – начиная от территории и кончая геоэкономическими связями и многосоставным населением. И осознают, что Украина должна выбрать линию нейтралитета и суверенитета, чтобы сохранить единство. Из этого лагеря раздавались голоса о необходимости отказаться от радикализма после победы Евромайдана, чтобы предотвратить потерю Крыма. Государственники также выступают за уступки по национальному вопросу и идеологию государственного интереса. Их большинство в «Оппозиционном блоке», есть они и в Блоке Петра Порошенко. К сожалению, эта группа в очевидном меньшинстве. Парадоксально, но ее представителей нередко также относят к «ватникам» сторонники мейнстрима.

Форс-мажорная политика России в отношении Украины

После завершения холодной войны Россия никогда не инициировала кардинальных или силовых изменений в своем приграничье, даже если статус-кво не был благоприятным. Почему же российское руководство решило отступить от этого принципа в 2014 году?

Россия присоединилась к разрушению статус-кво только после того, как остальные нарушили правила игры. Первыми во внутриукраинские дела вмешались Евросоюз и Соединенные Штаты, поддержав одну из двух политических партий, которая ставила целью силовую смену власти. Переворот в Киеве изменил ситуацию, и Запад не попытался интегрировать новую украинскую оппозицию в сложившуюся систему или принять во внимание интересы России.

После свержения Януковича ситуация в Крыму оставляла Москве мало пространства для маневра. Население полуострова стремилось выйти из-под суверенитета Украины и воссоединиться с Россией, однако на протяжении 1990-х и 2000-х гг. Москва противилась этому, стремясь выстраивать дружеские отношения с Украиной. В Севастополе находилась база Черноморского флота ВМФ России, а общая численность российских военнослужащих на полуострове достигала 13 тыс. человек (разрешенная численность до 25 тыс. человек). Севастополь был также базой ВМФ Украины, в состав которой входило до 11 тыс. человек.

Сопоставимость потенциалов двух группировок делала ситуацию в Крыму особенно напряженной. В российском и особенно в украинском флоте служили преимущественно выходцы из Крыма, чьи симпатии были на стороне России. Но это обстоятельство не остановило бы кровопролития, если бы Москва не перехватила инициативу. Расчет строился на предотвращении насилия: как только крымские элиты при поддержке населения высказались за переход под российскую юрисдикцию, Москва предприняла действия по обеспечению безопасности референдума в Крыму.

Если бы Москва не вмешалась, пророссийские настроения крымчан никуда бы не делись. Киев не смирился бы со стремлением полуострова и прибег к силе, как это произошло на Донбассе. Украинские власти попытались бы заблокировать российские базы и воспрепятствовать передвижению персонала. Неизбежно начались бы партизанские действия с участием местного ополчения и отдельных российских военнослужащих-крымчан. Из России приехали бы добровольцы. Высока вероятность, что российские военные базы оказались бы под намеренным или ненамеренным огнем. В этих условиях Москву неизбежно обвинили бы во вмешательстве в дела Украины и потребовали бы вывода базы и флота. Так или иначе, выбор между поддержкой референдума и вынужденным выводом флота был выбором из двух плохих вариантов.

В Крыму Киев не прибег к силе, так как это привело бы к прямому вооруженному столкновению с Россией. Однако на Донбассе ситуация была иной, и президент Порошенко предпочел начать военную операцию. Москва неоднократно призывала Киев не использовать силу против протестующих. Прошло три месяца вооруженных столкновений, унесших сотни жизней и вызвавших поток беженцев в Россию, прежде чем Москва решила всерьез поддержать ополченцев.

Доминирование в украинском мейнстриме националистов препятствует сохранению территориальной целостности страны. Под их влиянием Киев торпедирует исполнение политической части Минских соглашений от 12 февраля 2015 года. Украинское руководство готово пожертвовать «пророссийским» Донбассом ради консолидации власти на остальных территориях.

Россия настаивает на глубоком урегулировании и потому стремится к тому, чтобы права Донбасса и потенциально нестабильных регионов Украины были обеспечены в обновленной украинской Конституции. На Западе эти инициативы воспринимают настороженно, усматривая в них вмешательство в дела Украины. Однако на Западе не интересуются внутренними разломами на Украине, пока они не дают о себе знать. Россия же хочет, чтобы эти разломы больше не проявлялись.

Киев не готов к компромиссу с Донбассом. Линия на одностороннее решение кризиса продолжается. Но если раньше президент Порошенко планировал достичь целей военным путем, то теперь ставка сделана на снижение зависимости от Донецка и Луганска путем их физической изоляции от остальной Украины. На этом этапе Порошенко предлагает ввести экономическую блокаду и возвести фортификационные укрепления. Осуществление плана сделает политическое урегулирование невозможным. Со временем Донецк и Луганск закрепятся как автономные образования и де-факто государства. Судя по всему, Киев готов заплатить такую цену за сохранение контроля над остальной частью страны.

Замораживание конфликта в Донбассе вредит интересам России – главным последствием неурегулированных разногласий по Донбассу станет дальнейшее ослабление экономической взаимозависимости двух стран.

Новый курс России: постепенный уход от взаимозависимости

Делая ставку на собственный рост, 10 лет назад Москва инициировала новую украинскую политику – основанную не на концепции «братства любой ценой», а на уменьшении влияния Украины на жизненные интересы России. Москва готовилась в течение следующих 20 лет мирно отпустить Украину. В рамках этого курса был построен газопровод «Северный поток» и запланирован «Южный поток», начались работы по созданию новой базы Черноморского флота в Новороссийске, оборонные заказы переносились с украинских на российские предприятия.

Форсирование перемен в результате февральского переворота в Киеве в 2014 г. ударило по российским интересам. Угрозы вытеснения Черноморского флота РФ из Крыма и вступления Украины в НАТО повлекли решение Москвы о поощрении отделения Крыма и Севастополя от Украины. Тем самым Россия показала, что для защиты своих жизненных интересов готова действовать решительно.

Однако по всем остальным направлениям Кремль остается сторонником сохранения статус-кво в самом полном смысле этого слова. Именно поэтому Россия признала новые власти в Киеве, игнорируя требования лидеров сопротивления на востоке Украины вмешаться, продолжила предоставлять скидку на газ в 25–40%, не стала инструментально использовать проблему украинского долга и с необычной терпимостью отнеслась к нападению на российское посольство в Киеве в июне 2014 года. Москва не желает усугублять ущерб своим интересам и предлагает меры по сохранению целостности Украины в ее нынешних границах путем децентрализации власти.

Условием продолжения курса на поддержку стабильности Украины является достижение взаимопонимания с Киевом по цене на газ, беспрепятственному транзиту энергоносителей, правилам торгового режима в треугольнике Россия–Украина–ЕС и неприкосновенности собственности российских предприятий.

Если в Киеве возобладают авантюристические и агрессивные силы, Россия будет вынуждена перейти к сдерживанию угроз, исходящих с Украины. При этом она не пойдет на открытое силовое решение противоречий – это слишком дорого и ненадежно. Эскалация гражданского противостояния на востоке Украины также невыгодна, поскольку порождает угрозы безопасности: нарушение трансграничной торговли, нарастание потоков беженцев, перетекание отрядов комбатантов между двумя странами, случайный и намеренный военный ущерб российским активам, нарушения транспортного сообщения. Поэтому поддержка Донбасса со стороны Москвы преследует единственную цель – показать Киеву, что военным путем конфликт урегулировать невозможно, и побудить его сесть за стол переговоров с Донбассом.

Негативный сценарий политики России выглядит иначе. Получат импульс альтернативные пути доставки энергоресурсов в Европу, будут заблокированы российские инвестиции в украинскую экономику, подвергнутся пересмотру преференциальный торговый и визовый режимы, будет ограничена трудовая миграция. И, что более важно, Россия перестанет субсидировать цену на газ. В совокупности это вызовет экономический кризис на Украине и нанесет несомненный урон российским интересам, затормозив ежегодный рост ВВП России на доли процента.

Прежде направляемые на поддержку соседа ресурсы Россия инвестирует в национальное производство. По мере увеличения разрыва в уровне развития Россия будет привлекать миграцию русскоязычного населения из Украины. Курс на уменьшение влияния Украины на жизненные интересы России ускорится.

Целью новой украинской политики России станет «нормализация» связей с Киевом путем прекращения политически мотивированной экономической помощи и перевода торговых и производственных отношений на непреференциальную основу. После существенного понижения двусторонние отношения достигнут «новой нормы» на фундаменте другого экономического равновесия. Прагматизация связей в перспективе вызовет их оздоровление и откроет путь к трехстороннему торговому режиму Россия–Украина–Евросоюз.

Украина: общая проблема или поле битвы России и ЕС

В прошлом именно Россия, а не Евросоюз предоставляла стратегические условия для роста украинской экономики. С уходом Украины из зоны свободной торговли с Россией и обострением двусторонних отношений Москва перестанет гарантировать стабильность Украины в одиночку – благо сам Киев к этому стремится. Прекращение конфликта, стабилизация Украины и ее будущий рост потребуют совместных усилий России и ЕС, которых все теснее объединяет общий интерес: локализовать ущерб от кризиса на Украине. Брюссель осознает, что следующим этапом украинской драмы может стать энергетический коллапс в Евросоюзе, и стремится не допустить этого.

Можно представить себе такое развитие событий, при котором могли бы начать разрешаться структурные проблемы Украины. В первую очередь для этого необходимо укрепить системы государственного управления и отстранить олигархические группы от власти. Украина должна стать «мостом» между Россией и ЕС, и в этом качестве гарантирует свой нейтралитет и поддержит нормализацию торговых связей в треугольнике Россия–Евросоюз–Украина. Это приведет к постепенному возвращению российских инвестиций и возобновлению благоприятных условий для торговли, что вызовет новую индустриализацию Украины и создаст новые рабочие места.

Однако оптимистичный сценарий маловероятен. Добрые намерения как Запада, так и России по разным причинам не воплощаются в совместную программу помощи Украине, а значит страну ожидает падение ВВП на 20–30% от уровня 2013 г., деиндустриализация восточных и южных регионов, потеря рабочих мест и массовая трудовая миграция в Россию и Европу. Долгосрочного решения украинского кризиса пока не просматривается. ЕС не осознает (или делает вид, что не осознает) размер ежегодных дотаций, необходимых для стабилизации Украины в случае ее выхода из-под российской опеки, и не готов их выделять. США пока не играют роль стабилизирующей силы, а Россия страхует риски и выводит из-под удара свои активы. Импульс к заключению сделки появится только тогда, когда Евросоюз ощутит чувствительный удар по своей энергетической безопасности.

Все внешние участники украинского кризиса должны учитывать возможность его нового витка в ходе электорального цикла в 2018 году. Сценарий, аналогичный Евромайдану, вновь может реализоваться и создать угрозу превращения кризиса в международный. В общих интересах не превращать Украину в поле битвы между Россией и Западом, а побуждать ее стать «мостом» между ними.

В конце февраля этого года исполняется 20 лет со дня вступления России в Совет Европы. В связи с юбилеем глава международного комитета Госдумы РФ, руководитель делегации РФ в ПАСЕ Алексей Пушков рассказал в интервью заместителю руководителя редакции международной информации РИА Новости Кристине Луна-Родригес о том, когда российская делегация вернется в ПАСЕ и что она планирует сделать в Страсбурге в первую очередь.

— Алексей Константинович, в этом году мы отмечаем 20-летие вступления России в Совет Европы. С какими результатами мы подходим к этой дате, учитывая разразившийся в последние годы кризис в отношениях с его парламентской ассамблеей?

— Как руководителю российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы мне пришлось быть в центре всех событий и всех дебатов последнего времени вокруг участия России в этой организации. Должен сказать, что эти результаты весьма противоречивы. Вступление России в Совет Европы в 1996 году сыграло позитивную роль с точки зрения сближения России с европейскими организациями, участия в общеевропейских процессах, в выработке общих подходов с европейскими государствами и налаживании весьма активного сотрудничества между российскими исполнительными структурами и Советом Европы.

Россия присоединилась примерно к 70 конвенциям, которые были выработаны в рамках Совета Европы. То есть мы в рамках этой организации участвовали в создании общего юридического и культурного пространства, общего пространства ценностей. И, будучи европейским государством, мы продвинулись в этом смысле к созданию некой общеевропейской общности, которой не было в годы холодной войны. Кстати, именно эти направления взаимодействия с Советом Европы остаются наиболее продуктивными, наиболее важными для нашей страны.

Наше участие в Совете Европы было сопряжено и с нашим сотрудничеством с Евросоюзом в период, когда между Россией и ЕС было стратегическое партнерство. Ведь большая часть стран Совета Европы члены ЕС. Тогда речь шла о создании между нами четырех общих пространств: экономического, гуманитарного, правового и пространства безопасности. И наше участие в деятельности Совета Европы способствовало этой задаче.

В условиях политического кризиса, вызванного событиями на Украине, наше взаимодействие с Советом Европы продолжилось. Однако наши отношения с ПАСЕ вступили в зону острого кризиса. Связано это с тем, что в отношения между Россией и Советом Европы изначально было заложено серьезное противоречие. Дело в том, что Россия это особое государство. Россия — одна из крупнейших стран мира, член Совета Безопасности ООН, ведущая ядерная держава, страна, которая вместе с другими ведущими государствами мира участвует в решении глобальных проблем. Однако подавляющее большинство стран, входящих в Совет Европы, это чисто европейские государства, не оказывающие существенного влияния на процессы, происходящие за пределами европейского континента.

Вступив в Совет Европы, Россия согласилась с тем, что европейские государства, которые являются меньшими по размеру, по весу, по объективному положению в международной системе координат, получили право выносить оценки России, ее политической системе, функционированию ее демократических институтов, ее внешней политике.

Таким образом, Россия поставила себя под добровольный контроль государств, входящих в Совет Европы. На уровне исполнительной власти это, как правило, не приводило к острым конфликтным ситуациям в силу того, что за счет межгосударственной дипломатии многие противоречия удавалось сглаживать и преодолевать. Но в ПАСЕ, которая является организацией, представляющей депутатский корпус европейских государств, и в которой очень сильны идеологические начала, это противоречие неизбежно вышло наружу. Причем за последние 15 лет это произошло несколько раз и во все более острой форме. Я имею в виду кризис в отношениях между Россией и ПАСЕ во время второй чеченской войны, затем в 2008 году после войны с Грузией и признания независимости Абхазии и Южной Осетии и, наконец, в 2014-2016 годах в связи с событиями на Украине.

Начиная с 1996 года Россия находится под мониторингом ПАСЕ. Это означает, что ПАСЕ направляет к нам миссии, делегации наблюдателей, перед которыми Россия обязана отчитываться за выполнение тех требований и тех резолюций, с которыми выступает ПАСЕ. При этом такие миссии не направляются в страны Западной и Центральной Европы, и Россия лишена возможности выносить собственные оценки их политической практики и законодательству. По непонятным причинам эти страны, как "жена Цезаря", выше всяких подозрений. Очень часто нас критикуют представители малых или средних государств, которые имеют много претензий к России в силу исторических причин (например, государства Прибалтики или Польша), острых психологических комплексов или русофобских настроений, распространенных в правящей элите этих государств. Представители этих стран по определению неспособны к объективным подходам.

Сегодня в мире есть три самостоятельных центра принятия крупнейших внешнеполитических решений — США, Россия и Китай. Россия подтвердила свое положение самостоятельного центра, приняв решение о военно-воздушной операции в Сирии. При этом она находится под внешним контролем со стороны ПАСЕ. В этом заложено базовое противоречие. Ни США, ни Китай не входят ни в одну международную организацию, которая ограничивала бы их свободу маневра, кроме ООН, которая является универсальной международной организацией. США не признают юрисдикцию Международного уголовного суда и не присоединились к нему. Они не участвуют в таких организациях, как Европейский суд по правам человека. Граждан США нельзя судить за пределами страны, США добиваются их экстрадиции, чтобы судить их только на своей территории. Не всегда США это удается, но таков подход.

Когда Россия в 1996 году вступила в Совет Европы, она добровольно согласилась на ограничение собственного суверенитета. Ни с одной другой международной организацией Россия не пошла на такое самоограничение. Отсюда закономерные и регулярные кризисы. Эти кризисы заложены в природу отношений между Россией и Советом Европы. Этого нельзя сказать об отношениях с Испанией, Италией, Болгарией, Венгрией и т. д. Там тоже есть свои кризисы, когда государства настаивают на большем суверенитете, чем им готовы дать в Совете Европы. К примеру, был кризис с Венгрией, с Великобританией. Европейский суд по правам человека потребовал от Лондона обеспечить заключенным право голосовать, что не предусмотрено британским законодательством. Были проблемы с Кипром, когда он отказался включить в состав делегации ПАСЕ представителей турецкой части Кипра.

Это привело к тому, что Кипр вообще не участвовал в деятельности ПАСЕ лет 15 или 20. Крупные кризисы были и с другими государствами, которые настаивали на своей суверенности. Но если для тех государств это проявление суверенности является исключительным случаем, то для нас, с нашим объемом, весом, вовлеченностью в мировые вопросы, ситуация такова, что мы постоянно вступаем в противоречие с требованиями Совета Европы. И это, конечно, вызывает вопрос: а примиримы ли вообще национальные интересы России с требованиями этой организации?

Почему Россия третий год подряд не участвует в деятельности ПАСЕ? Это связано не только с санкциями, которые приняли против нас, это связано и с тем, что ПАСЕ утратила свой моральный авторитет для России. Мы разошлись не просто по деталям и отдельным действиям России, мы разошлись по базовой оценке событий на Украине. ПАСЕ никак не отреагировала на госпереворот, даже отказалась рассматривать этот вопрос. Она не отреагировала на резню в Одессе. Она не отреагировала на убийства мирных жителей Донбасса украинскими войсками. Она не предприняла ничего, чтобы на Украине соблюдались три принципа, которые ПАСЕ начертала на своих знаменах, — принципы защиты верховенства закона, прав человека и демократии. ПАСЕ абсолютно проигнорировала результаты референдума в Крыму, хотя это, безусловно, демократическое проявление и заслуживало отдельного доклада или, во всяком случае, заслуживало внимания как проявление воли жителей Крыма. ПАСЕ проигнорировала это и выбрала геополитику, однозначно встав на сторону правительства Киева, не осудив его ни за одно из нарушений этих принципов, и продолжает поддерживать его против России. ПАСЕ даже отказалась принять резолюцию, которая осуждала бы деятельность радикальных неонацистских и экстремистских организаций на территории Украины. И это был полный скандал, так как за два года до этого такая резолюция была принята Европарламентом. То есть ПАСЕ утратила свой моральный авторитет, она не является для нас организацией, чей авторитет мы признаем. При этом Россия сегодня не ставит своей задачей выход из Совета Европы.

— Несмотря на противоречия, о которых вы говорили?

— Пока да. Мы исходим из того, что являемся частью Европы, а в Совет Европы входят все 47 европейских государств. Однако эти противоречия существуют и неизбежно приводят к кризисам в наших отношениях. Нам иногда пытаются представить дело таким образом, что у России кризис только с ПАСЕ, а с Советом Европы все замечательно. Но это тоже не так.

— Это ответ на слова генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда, который ранее в интервью РИА Новости заметил, что он не знает, что "произошло между ПАСЕ и РФ"?

— В том числе. Мне позиция господина Ягланда понятна. Он не несет прямой ответственности за действия ПАСЕ и не хочет нести такой ответственности. Поэтому он от нее дистанцируется.

— То есть господин Ягланд лукавил?

— Нет. Он дистанцируется от решения ПАСЕ по двум причинам. Во-первых, он не имеет над ней контроля, во-вторых, он пытается спасти отношения между Россией и Советом Европы. Он подчеркивает позитивные элементы в наших отношениях. Но я настаиваю на том, что нельзя вообще отделить деятельность ПАСЕ от деятельности Совета Европы и сказать, что это какие-то непонятные люди, к деятельности которых Совет Европы не имеет никакого отношения. Кризис с ПАСЕ является проблемой для всего Совета Европы, а не только для ассамблеи.

Как я уже отмечал, Россия пока не ставит перед собой вопрос о выходе из Совета Европы, но я думаю, что возникает очень серьезный вопрос относительного того, на каких основах мы будем дальше действовать в рамках ПАСЕ. На мой взгляд, Россия должна поставить вопрос об отказе ПАСЕ от практики направления мониторинговых миссий в 7-8 стран Совета Европы. Эта практика должна быть распространена на все страны-члены Совета Европы либо от нее надо отказаться как таковой, как дискриминационной по характеру и перейти только к так называемому тематическому мониторингу, когда практику нескольких стран рассматривают, например, на предмет соблюдения прав заключенных или работы их судебной системы.

Если возвращение России в ПАСЕ станет возможным, мы будем добиваться пересмотра дискриминационных процедур ассамблеи. Время раздела Европы на учителей и учеников закончилось. Мы не считаем, что страны Восточной Европы являются зоной большего нарушения прав человека, чем страны Западной Европы, особенно в условиях наплыва беженцев и связанных с ним правонарушений. Ситуация изменилась, она сдвинулась, и поэтому мы будем добиваться либо отмены национального мониторинга, либо введения единой системы мониторинга для всех государств.

— Новый глава ПАСЕ Педро Аграмунт в первом интервью РИА Новости заявил о готовности продолжать диалог с Москвой. Рассматриваем ли мы это заявление, как некий сигнал для начала диалога, или российской стороне нужно нечто большее для начала такого диалога?

— Мы приветствуем желание господина Аграмунта продолжать диалог. В свое время мы пытались поддерживать диалог в условиях нашего отсутствия с прежним руководством ПАСЕ во главе с Анн Брассер. В 2014 году такие переговоры проходили и в Москве, и в Париже, и в Страсбурге, причем на высшем уровне — Госдуму на этих переговорах представлял Сергей Евгеньевич Нарышкин. Но, к сожалению, они не дали никакого продвижения в главном вопросе снятия санкций с российской делегации, и санкции были подтверждены в январе 2015 года. После чего мы прекратили все отношения с тем руководством ПАСЕ.

Сейчас в ПАСЕ новое руководство, пришел новый председатель, сменились два руководителя парламентских групп — народников и консерваторов. На наш взгляд, это открывает возможности для определенных контактов с новым руководством ПАСЕ для обсуждения создавшегося кризиса и подготовки условий для возвращения России к полноценному участию в деятельности этой организации. В каких формах будут эти контакты, это вопрос, который нуждается в дальнейшей проработке.

— Обсуждается ли участие России в апрельской сессии?

— Нет, речь о нашем возвращении на сессию не идет. Просто потому, что в ПАСЕ уже было принято решение, о чем мы были официально проинформированы, что тот факт, что мы не запросили полномочия на январскую сессию ПАСЕ, означает наше отсутствие до конца года. Теоретически мы можем обратиться после сентябрьских выборов, когда будет сформирован новый состав Госдумы. Однако вероятность этого остается маленькой, так как осенняя сессия ПАСЕ начнется в первой половине октября, когда новый состав Госдумы еще не успеет провести первую встречу. Реалистически следует говорить о возможности участия российской делегации в сессии в январе 2017 года. Но если от ПАСЕ поступят предложения о контактах руководства ПАСЕ с руководством Госдумы, такие предложения будут рассмотрены.

— В принятых в отношении России резолюциях российская сторона была лишена права голоса, права участия в работе уставных органов, права наблюдения за выборами. Но у нас остались возможности для выступления, созыва пресс-конференций, подготовки докладов, работа в профильных комиссиях, почему мы не воспользовались этим и приняли радикальное решение покинуть ПАСЕ до конца года?

— Потому что, не имея возможности голосовать и влиять на повестку дня на заседаниях бюро и постоянного комитета, мы теряли равное положение с другими делегациями. Для нас был неприемлем сам принцип того, что мы находимся в положении ярко выраженного неравноправия. Речь не шла о третьестепенных санкциях, таких как запрет на участие в наблюдательных миссиях ПАСЕ на выборах в других государствах. Это мера носит символический характер и мало на что влияет. А вот если вы лишены возможности голосовать, то вы лишены возможности влиять на решение ассамблеи.

— Но мы могли выступать и документы готовить.

— Любой документ, подготовленный Россией в условиях санкций, будет автоматически заблокирован на уровне любого комитета ПАСЕ

— То есть вы считали это бессмысленным?

— Абсолютно бессмысленным. Потому что сам факт нахождения страны под санкциями блокирует ее инициативы. Таковы механизмы ПАСЕ.

— Не могу не спросить по поводу взноса России в Совет Европы. Насколько я знаю, мы первый раз применили процедуру по рассрочке его выплат. Со стороны Страсбурга такое решение может быть воспринято как шантаж.

— Почему шантаж? Это наше право. Это даже Анн Брассер признавала, когда была председателем ПАСЕ. Право любого государства выплачивать взнос частями до определенного срока, когда должен быть выплачен весь взнос за год. Этот срок наступает летом. До лета мы можем не выплачивать ничего и летом можем выплатить весь взнос. Есть крайний срок, после которого на страну накладываются штрафные санкции за неуплату взноса. Если Россия переведет свой взнос до этого крайнего срока, то она не вступает в противоречие ни с какими документами Совета Европы. Это абсолютно наше право.

Почему пошли на такую акцию? Мы этим демонстрируем и ПАСЕ, и Совету Европы, что мы не согласны с дискриминационным подходом, который торжествует в ПАСЕ.

Раньше мы всегда вносили взнос за год вперед. Сейчас мы показываем, что ситуация серьезная, кризис надо решать и руководство Совета Европы должно обратить на это самое серьезное внимание. То есть мы задействовали здесь финансовый инструмент для подчеркивания серьезности положения.

— С этого года Турция стала основным плательщиком в бюджет Совета Европы. Не может ли так случится, что российская делегация, когда соберется, вернется в другую ПАСЕ, с другой повесткой дня?

— Нет, конечно. Переход Турции в число основных плательщиков никак не сказывается на статусе России. Россия остается среди основных плательщиков Совета Европы.

— Вы не так давно вернулись из Афин, шла ли там речь о ПАСЕ, о снятии санкций с РФ?

— Да, речь шла об этом с членами делегации Греции в ПАСЕ. Афины занимают здесь очень взвешенную позицию: греческие депутаты выступали против санкций в отношении России, которые не дают нам возможности работать полноправно.

Да, мы обсуждали, что должно быть сделано для того, чтобы с российской делегации были сняты санкции. Мы обсуждали это в достаточно конструктивном ключе. Как мне кажется, к концу года могут возникнуть определенные изменения в настроениях в ПАСЕ. Но это, естественно, будет во многом зависеть от позиции Евросоюза. Поскольку большинство государств-членов ПАСЕ входят в Евросоюз, то если ЕС начнет ослаблять санкции к концу года, то это скажется и на позиции большинства национальных делегаций ПАСЕ. В этом случае смогут появиться условия для возвращения России к полноценному участию в ПАСЕ, не ограниченному санкциями.

Интервью Министра иностранных дел России С.В.Лаврова газете «Московский комсомолец», опубликованное 10 февраля 2016 года

Вопрос: 10 февраля – День дипломатического работника. В советское время в преддверии таких праздников было принято рапортовать об успехах. Есть ли у Вас сейчас, о чем отрапортовать? Можете ли Вы вообще чем-то порадовать страну?

С.В.Лавров: Честно говоря, эта традиция мне никогда не нравилась. Надо докладывать о том, что ты делаешь по поручению руководства. Как правило, поручения содержат конкретные сроки их исполнения, так что тут никуда не денешься: праздник – не праздник, но даты обозначены в соответствующих документах, которые подписывает глава государства.

Не буду сейчас перечислять то, что мы считаем важным, но тот факт, что в прошлом году окончательно завершилась вся дипломатическая работа по урегулированию иранской ядерной программы, и что эта договоренность уже осуществляется на практике, – это, безусловно, один из важнейших итогов, учитывая, что этот кризис был вместе с нами больше десяти лет и до предела раздражал международные отношения.

В прошлом же году завершилось химическая демилитаризация Сирии, что тоже было инициировано российской стороной. Напомню, что в 2013 г. об этом договорились Президент России В.В.Путин с Президентом США Б.Обамой в Санкт-Петербурге «на полях» «Группы двадцати». Во-первых, это позволило ликвидировать очень опасные и «беспризорные» запасы химического оружия, а во-вторых, – отвести, по крайней мере, на тот момент, угрозу ударов по Сирии.

Эти две вещи я бы выделил особо, но в контексте тех задач, которые мы сейчас решаем, борьба с терроризмом – это приоритет «номер один». И здесь пока, несмотря на значительные успехи в Сирии в борьбе с ИГИЛ, нам предстоит сделать еще очень многое. Все пошло бы гораздо эффективнее и быстрее, если бы американцы и члены их коалиции откликнулись на наши многократные, делавшиеся с самого начала операции ВКС России в Сирии предложения наладить подлинную координацию, а не просто договариваться о процедурах избежания инцидентов. О такой координации мы продолжаем говорить с американцами, они, вроде бы, начинают склоняться к тому, что от сотрудничества отказываться контрпродуктивно, но реальных результатов мы еще пока не добились.

Вопрос: То есть мы ждем следующего 10 февраля 2017 года?

С.В.Лавров: Честно говоря, я не думаю, что ситуация безнадежна, хотя пока, повторю, у них постоянно присутствует какой-то сдерживающий момент. Они как бы «кивают» на своих союзников в регионе, которые якобы не поймут, если американцы будут тесно координироваться с Россией, которую некоторые из этих стран, в том числе и Турция, считают главной проблемой на Ближнем Востоке. Я могу это понять. Турки, не скрывая, заявляют, что мы «спутали им карты», а сейчас они пытаются «пригвоздить к позорному столбу» и американцев. Президент Турции Р.Т.Эрдоган прямо потребовал от Вашингтона выбрать – либо курды либо Турция. Из Вашингтона уже прозвучал ответ (пока анонимно) о том, что курды, включая Партию демократического союза, которую турки ассоциируют с терроризмом, являются союзниками Вашингтона в борьбе с ИГИЛ. Мы с ними тоже работаем. Тот факт, что их отстраняют от сирийских переговоров, это такая исключительная аррогантная позиция Турции, никем более не разделяемая.

Вопрос: В 1856 году новый Министр иностранных дел Российской Империи А.М.Горчаков направил в посольства России за рубежом знаменитую депешу, в которой содержалась фраза: «Говорят, что Россия сердится. Россия не сердится, Россия сосредотачивается». Как сегодня звучит современное неформальное кредо российской дипломатии? Не звучит ли оно на самом деле, например, так: «Россия почти со всеми поссорилась и почти на всех обиделась»?

С.В.Лавров: Вы знаете, обижаться мы не умеем. Президент России В.В.Путин как-то сказал, что такие понятия как «любовь» и «дружба» скорее относятся к личным отношениям, а у государства есть интересы. Точно так же мы оставляем для отношений между конкретными людьми обиды по частным житейским вопросам, а в межгосударственных отношениях обижаться вообще непозволительно, равно как самоуспокаиваться и сердиться. «Кто сердится, тот неправ» – эта известная истина живет много веков.

Мы все-таки ощущаем, что нас поддерживает, по большому счету, большинство стран мира. Есть ощущение, что мы оказались чуть ли не главной проблемой международных отношений, потому что сейчас доминируют те СМИ, которые разносят западную точку зрения. Руководство НАТО и целого ряда европейских стран, особенно Великобритании, скандинавов, наших соседей прибалтов, Польши, Румынии, некоторых других государств просто до истерики раздувают миф о российской угрозе и о том, что мы планируем угрожать Швеции и странам Балтии ядерным оружием. «Би-Би-Си» показывают фильмы. В Швеции что-то происходит с какими-то подводными лодками. Из этого сначала делают аншлаг, заголовки всех газет и телевизионных новостей только из этого и состоят, а потом оказывается, что никаких лодок там вообще не было, а были какие-то никому не известные и точно не нам принадлежавшие аппараты. Это информационная война, мы это видим, понимаем и воспринимаем ее как таковую. Но отвечать на истерику истерикой мы не собираемся, стараемся отвечать только фактам, которые предъявляем.

Последний пример. Попытались сделать гуманитарную ситуацию в Сирии чуть ли не мерилом способности двигаться к политическому урегулированию и предварительным условием начала содержательных переговоров между всеми сирийцами. Нас обвинили в том, что мы ухудшаем гуманитарную ситуацию, якобы отказываемся договариваться о доставке гуманитарных грузов, и поэтому, мол, ООН была вынуждена прервать переговоры по Сирии. Мы в ответ распространили в ООН (надеюсь, можем представить это широкой мировой общественности) многостраничный материал, который на основе фактов показывает, кто и как усугубляет положение гражданского населения. Можно сколько угодно кричать о том, что в городке Мадайя 40 тыс. гражданских лиц не могут получить достаточно продовольствия, медикаментов и прочих товаров первой необходимости, потому что они находятся «в кольце» правительственных войск, и при этом молчать «как рыба» в отношении того, что более 200 тыс. человек окружены в городе Дейр-эз-Зор силами боевиков, игиловцев и прочих, и им как бы гуманитарная помощь абсолютно не нужна.

Мы начали сбрасывать гуманитарную помощь в такие населенные пункты с воздуха при поддержке и участии сирийских ВВС. Нас тут же стали упрекать, что мы якобы сбрасываем грузы «вслепую» без гарантий того, что на земле эта помощь попадет в надежные руки. Можно придумать любые причины. Мы уверены в том, что самым главным критерием является договороспособность. Я все время призываю своих партнеров, которые начинают жаловаться на то, что мы делаем, дать мне конкретные факты нарушения нами любого из подписанных за все эти годы документов: Женевского коммюнике от 30 июня 2012 г., договоренность о начале переговоров «Женевы-2» и, особенно, «Венских документов», резолюции 2254 СБ ООН, которая и поручила организовать нынешний политический процесс. Никто из моих коллег не может привести ни единого случая, когда мы кого-то обманули бы в том, что касается наших обязательств в содействии выполнению этих документов.

На днях я разговаривал с Государственным секретарем США Дж.Керри и привел пример, касающийся не Сирии, а Украины, потому что и по Украине проблема договороспособности становится ключевой. Мы с Государственным секретарем США Дж.Керри в апреле 2014 г. вместе с бывшими в то время Высоким представителем ЕС по иностранным делам К.Эштон и и.о.Министра иностранных дел Украины А.Дещицей утвердили Женевское заявление от 17 апреля 2014 г., один из ключевых пунктов которого гласил: «немедленное начало конституционной реформы с участием всех регионов и политических сил Украины». В таких случаях наши партнеры разводят руками и говорят, что ситуация уже изменилась. Однако от того, что она изменилась, не меняется простая данность, что наши западные коллеги вместе с украинцами не смогли выполнить то, под чем подписались. Это касается и февральских соглашений В.Ф.Януковича с оппозицией, которые завизировали французы, немцы и поляки, а наутро ничего не смогли сделать.

Вопрос: Да, забыли.

Сирия, Украина, противостояние с Западом, острый конфликт с Турцией – по силам ли даже такой сильной стране, как Россия, одновременно справляться с таким количеством внешнеполитических вызовов и угроз?

С.В.Лавров: Мы же справляемся не в одиночку: они пытаются возложить на нас ответственность за очень многое, что происходит в Сирии и на Украине, но одновременно все они идут к нам и просят решить проблему по САР, установить прекращение огня. Не раскрывая особых деталей, замечу, что в отличие от тех, включая американских коллег, кто постоянно просто призывают к немедленному объявлению прекращения огня, против чего выступают, прежде всего, союзники США в регионе, настаивая на том, что этот вопрос можно будет обсуждать только, когда станет ясно, что Б.Асад уходит, мы в контактах с Вашингтоном предложили абсолютно конкретную схему, которую они сейчас взяли в работу. Госсекретарь США Дж.Керри на днях отзывался о ней в своем интервью. Надеюсь, что содержащиеся в ней очень простые предложения не займут слишком долгое время для того, чтобы их рассмотрели в Вашингтоне.

По Украине они говорят, что все понимают, что П.А.Порошенко не может сейчас все выполнить, но просят им помочь и т.д. Ни по Сирии, ни по Украине никто от нас не «отруливает», наоборот – безысходность и такая риторика сопровождаются очень прагматичными подходами к нам с просьбой помочь. Мы готовы, но будем опираться, безусловно, на принципы и конкретные договоренности, которые закреплены по Украине и сирийскому урегулированию.

Что касается Турции, то нас удивила безоговорочная поддержка Анкары во всей сирийской истории, прозвучавшая в ходе визита в эту страну Канцлера ФРГ А.Меркель. При этом главным виновником происходящего была названа Россия, поскольку, мол, от ударов ее ВКС множатся потоки беженцев. Ни слова не было сказано – по крайней мере, публично – про очевидные факты о том, что террористическая угроза в Сирии подпитывается контрабандой через турецкую границу в обоих направлениях: туда – боевиков, оружия, денег и прочих необходимых для продолжения террористической деятельности вещей, а оттуда – нефти и иных запрещенных для коммерческой операции с бандитами товаров. Все это – на фоне откровенного шантажа Анкары в связи с проблемой мигрантов. Напомню, эта проблема возникла несколько лет назад – не сегодня, не вчера и точно не после начала работы наших ВКС по просьбе сирийского Правительства, а была вызвана незаконной операцией НАТО против Ливии и последующими действиями, которые приводят к развалу других государств региона, поднимая все новые волны беженцев.

Вопрос: К вопросу о шантаже. Не превратилась ли российская экономика в заложника активной российской внешней политики?

С.В.Лавров: Не думаю, что это так. По крайней мере, мои скромные познания в этой сфере позволяют делать вывод, заключающийся в том, что бывают разные циклы в мировой экономике, к которой мы открыты и являемся ее частью при всей незавершенности наших реформ, поэтому мы испытываем это на себе. Конечно, я считаю, что крайне важно нам самим предпринимать более эффективные шаги, которые нацелены на структурное изменение в нашей экономике, о чем Президент России В.В.Путин говорит очень давно, об этом говорило и Правительство Российской Федерации. Возможно, сейчас жизнь заставит осуществить эти структурные реформы в экономике до конца с тем, чтобы сделать необратимой тенденцию ослабления зависимости от нефтегазовых доходов.

Повторю, активная внешняя политика – это сложный вопрос. Многие говорят, что внешняя политика должна, прежде всего, способствовать тому, чтобы люди хорошо жили, питались, получали медицинское обслуживание. Я полностью с этим согласен, но у нашего народа еще есть чувство идентичности, как принято говорить, сопричастности к тысячелетней истории становления государства, наших этносов как единой нации и чувство национальной гордости. Помните, какая дискуссия велась вокруг абсолютно, по моему мнению, неприемлемых констатаций или допущений, прозвучавших в эфире одного СМИ относительно того, зачем была нужна блокада Ленинграда, зачем нужно было так долго сопротивляться и терять сотни тысяч жизней вместо того, чтобы просто сдаться, а дальше – посмотрим. Может, это запредельный пример, слишком радикальный, но об этом идет речь. Либо ты говоришь, что хочешь кусок хлеба с колбасой и варенье с чаем, поэтому «ну его, Крым, наплевать на то, что происходит там с русскими, на то, что состоялся переворот». При этом, повторю, что никогда я не буду выступать за то, чтобы вообще забыть про экономические интересы, необходимость создать максимально благоприятные условия для нашего экономического развития и роста. Но такая страна, как Россия, не может «вертеться, как флюгер» в зависимости от того, что хотят «сильные мира сего», которые исходят из того, что вершат судьбы всех стран и людей на планете.

Вопрос: Российский востоковед В.В.Наумкин сказал мне на днях, что видит три основных сценария развития ситуации в Сирии: компромиссные переговоры в Женеве, военная победа правительственных войск и большая война с прямым участием различных иностранных государств. Согласны ли Вы с такой оценкой и, если да, то какой сценарий кажется Вам наиболее вероятным?

С.В.Лавров: Согласен, поскольку все это на поверхности. Если переговоры не увенчаются успехом или даже если их не дадут начать, то, наверное, делается ставка на силовые решения, о чем «в лоб» говорят некоторые страны, которые руководствуются, как я понимаю, чуть ли не личной ненавистью персонально к Б.Асаду. Мы и США были готовы и активно предлагали в ходе венских встреч Международной группы поддержки Сирии записать в документах, а потом и в резолюцию СБ ООН очень простую фразу – сирийский кризис не имеет военного решения. США, Россия и европейцы выступали за эту фразу. Однако некоторые американские союзники из региона категорически заблокировали эту идею. Так что это вполне реально. Сейчас мы слышим заявления о том, что есть планы направить наземные силы.

Саудовская Аравия заявила, что для борьбы с ИГИЛ они не исключают задействования войск созданной ими т.н. «Исламской антитеррористической коалиции». Некоторые другие страны стали говорить, что они готовы поддержать эту идею. Во время визита Его Величества Короля Бахрейна Хамада Аль Халифы прошла вдруг информация, что Бахрейн под этим подписался. Но, находясь в России (прим. 8 февраля 2016 г.), Его Величество Король Бахрейна и Министр иностранных дел этой страны заявили, что это не так и таких планов нет.

Нас очень тревожат сообщения, которые постоянно поступают публично и через закрытые каналы о том, что турки конкретно планируют или даже, может быть, уже начали осваивать части сирийской территории под предлогом создания там палаточных городков, чтобы аккумулировать сирийских беженцев, не позволяя им пересечь турецкую границу, где, по их словам, лагеря уже переполнены. Со стороны Турции продолжаются разговоры о том, чтобы создать зону безопасности на сирийской территории, свободную от ИГИЛ. Все понимают, что речь идет об участке границы между двумя курдскими анклавами, соединение сил которых Турция считает для себя абсолютно неприемлемым хотя бы потому, что это перекроет возможности Турции снабжать боевиков в Сирии и получать от них контрабандные поставки.

Есть сведения о том, что руководство ИГИЛ продолжает тайные контакты с турецким руководством. Они обсуждают варианты действий в нынешних условиях, когда ударами наших ВКС возможности традиционных маршрутов контрабанды серьезно ограничены. По нашим данным, турки в НАТО уже обсуждали свои замыслы создания на территории Сирии зон, свободных от ИГИЛ. Это, конечно, будет нарушением всех принципов международного права, а также существенно и качественно повышать эскалацию. Поэтому из трех вариантов обозначенных моим добрым другом Директором Института Востоковедения В.В.Наумкиным, конечно, мы делаем ставку на первый – на достижение компромиссов на переговорах.

Вопрос: Как отреагирует Россия, если Турция действительно выполнит свою угрозу и осуществит полномасштабное вторжение в Сирию?

С.В.Лавров: Я не думаю, что это произойдет, потому что мелкие провокации, о которых я уже сказал (строительство палаточных городков, подготовка каких-то инженерных сооружений на расстоянии 100-200 м. вглубь сирийской территории и нескольких километров по фронту), – это все-таки не полномасштабное вторжение. Я не думаю, что коалиция, которую возглавляют американцы и в которую входит Турция, позволит подобным безрассудным планам материализоваться.

Вопрос: Если все же начнет реализовываться самый страшный, кошмарный вариант, не приведет ли турецкое вторжение к реальной возможности прямых столкновений между нашей авиацией и турецкими войсками?

С.В.Лавров: К сожалению, 24 ноября прошлого года уже произошло прямое столкновение. По-прежнему, никаких извинений и даже никакого намека на раскаяние не звучит. Более того, от нас требуют извинений за то, что мы нарушали турецкое воздушное пространство. Хотя всем известно, как сами турки относятся к суверенитету, например, Греции, Кипра над своим воздушным пространством. Мы проявили максимум выдержки. Но мы приняли все меры предосторожности на будущее: наши бомбардировщики больше не летают без прикрытия истребителей. Более того, «на земле» развернуты комплексы С-400 и другие средства ПВО, которые на 100% гарантируют безопасность воздушного пространства, в котором работают наши летчики.

Вопрос: Президент России В.В.Путин отказывается разговаривать с Президентом Турции Р.Т.Эрдоганом, и у него на это, безусловно, есть веские причины. Означает ли это, что политический диалог между Москвой и Анкарой сейчас заморожен? Ведется ли такой диалог на Вашем уровне?

С.В.Лавров: Я встречался с Министром иностранных дел Турции М.Чавушоглу один раз, один раз мы говорили с ним по телефону сразу после этого отвратительного случая. У меня такое ощущение от этого контакта, что, наверное, в Турции многие понимают неприемлемость того, что было сделано, неприемлемость приказа, который, судя по всему, был отдан заранее, потому что сбить самолет даже за те 17 секунд (если принять на веру, что самолет действительно был, как утверждают турки, в их воздушном пространстве) просто заметив его, невозможно. Надо готовиться, как говорят военные, «пасти» его.