Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

С 19 по 26 июня Россельхознадзор задержал более 105 тонн импортных овощей и фруктов

Фитосанитарные специалисты Алтайского края в партии продовольственного картофеля из Китая (2,2 т) обнаружили карантинное для РФ заболевание – бурую гниль картофеля. Это подтвердили результаты бактериологической экспертизы Центральной научно-производственной ветеринарной радиологической лаборатории по Алтайскому краю (ФГБУ «ЦНПВРЛ»). Картофель с бурой гнилью уничтожили.

В Приморском крае фитосанитарные специалисты выявили бурую гниль в 13 т картофеля. Продукция поступила из Китая. Зараженный картофель переработали специальным способом, лишающим карантинные объекты жизнеспособности.

Картофель с бурой гнилью поступил также в Московскую область. Карантинное для РФ заболевание выявили в двух партиях весом 39,3 т (происхождение – Иран и Азербайджан). Это подтвердили результаты бактериологической экспертизы Всероссийского центра карантина растений по Москве (ФГБУ «ВНИИКР»). Ввоз зараженного картофеля в РФ был запрещен.

В Смоленской области в партии томатов весом 19,3 т из Македонии обнаружили южноамериканскую томатную моль. В Брянской области в трех партиях турецких фруктов (клубника, нектарины и персики) общим весом 31,6 т обнаружили карантинный для РФ объект – западный цветочный (калифорнийский) трипс. Зараженную продукцию также вернули экспортеру.

В партии плодоовощной продукции (24 т), поступившей в Приморский край из Китая, в абрикосах весом 193 кг выявили персиковую плодожорку. Это подтвердили результаты энтомологической экспертизы Приморского филиала ФГБУ «ВНИИКР». По информации Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, зараженные абрикосы возвращены отправителю.

В Республике Дагестан выявили восточную плодожорку в абрикосах и черешне общим весом 161 кг. Продукция прибыла из Азербайджана. Энтомологическую экспертизу провели специалисты Дагестанского филиала ФГБУ «ВНИИКР». По информации Управления Россельхознадзора по Республике Дагестан, косточковые вернули в Азербайджан.

О карантинных вредителях и заболеваниях:

Бурая гниль картофеля (Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. (=Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith) – широко распространенное заболевание преимущественно в странах с теплым и влажным климатом. Снижает урожайность на восприимчивых сортах картофеля до 50%. При хранении потери могут превышать 40%.

Западный цветочный (калифорнийский) трипс (Frankliniella occidentalis Perg.) – карантинный для РФ объект. В теплицах он вредит всем овощным культурам и большинству декоративно-цветочных растений. Является активным переносчиком опасных вирусных заболеваний, поражающих широкий круг культурных растений.

Вредоносность южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta (Povolny) сравнима с вредоносностью саранчи, поскольку гибель урожая в некоторых случаях может достигать 100%. Томатная моль повреждает пасленовые растения в любой фазе развития, от всходов до полного созревания.

Персиковая плодожорка (Carposina niponensis Wlsgh.) – опасный вредитель, повреждает плоды большого количества диких и культурных плодовых растений косточковых и семечковых пород. Среди кормовых растений вредителя – груша, яблоня, абрикос, персик, слива, айва, арония, рябина, кизил, боярышник, миндаль, шиповник, финики. Гусеницы этого вида выгрызают ходы в плоде, заполняя его экскрементами. В одном плоде развиваться могут сразу несколько гусениц. В необработанном саде поврежденность плодов гусеницами может достигать 90%.

Восточная плодожорка (Grapholitha molesta (Busck)) является наиболее опасным и экономически значимым вредителем плодовых культур. Повреждает плоды и побеги персика, плоды сливы, абрикоса, груши, яблони, боярышника, айвы, вишни, лавровишни. Потери урожая составляют 50-100%.

Чешские инспекторы обнаружили пестициды в китайских годжи

Сотрудники Министерства сельского хозяйства Чехии и Пищевая инспекция страны выявили в китайских сухофруктах, которые продавались в ряде крупных магазинов, высокий уровень содержания пестицидов. Чиновники запретили продажу и изъяли все товары бренда GOJI GRADE А на территории Чехии.

Некачественной оказалась партия продукции под серийным обозначением LOT PFT16080 и сроком годности до 7.10.2018. Поставки осуществлялись подрядчиком QINGDAO PERFECT IMPORT & EXPORT CO. LTD, ROOM 2201, UNIT 2, BUILDING 3, NO.7B SHANDONG ROAD, QINGDAO, Китай.

Теперь по решению Чешской пищевой инспекции, китайская компания обязана оповестить о случившемся всех своих клиентов и снять с рынка все партии загрязненной пестицидами продукции. Ядовитые ягоды также попали на рынки Австрии и Венгрии.

Как страна отметит День рыбака.

Главный рыбацкий праздник в России будут отмечать 9 июля. В регионах его встретят самыми разнообразными мероприятиями – от тематических экскурсий и встреч Нептуна до коллективной рыбалки и мотокросса.

Конечно, больше всего ждут праздника в традиционно рыбных регионах – на Дальнем Востоке, Балтике, в Заполярье, на Черном, Азовском и Каспийском морях. Однако знаменательный день не останется незамеченным и во вроде бы «сухопутных» уголках страны. Итак, кто как будет отмечать День рыбака? Программу разных регионов изучил корреспондент Fishnews.

Приморцы отпразднуют активно

Во Владивостоке состоится праздничный концерт. Недалеко от сцены будут работать тематические площадки, игры «Морской бой», «Мегатвистер», «Рыбацкая шхуна». Можно будет сделать фото на фоне инстарамок, принять участие в конкурсах и получить призы. Желающих будут кормить рыбацкой ухой и поить чаем, а самые юные участники смогут получить воздушные шары с рыбацкой символикой.

Поселок Преображение начнет отмечать День рыбака уже 7 июля. В течение трех дней для желающих будут проходить экскурсии по музею Преображенской базы тралового флота. Празднующих также ждут спортивные состязания, аттракционы и концерт с участием Нептуна.

В поселке Ливадия торжества начнутся с соревнований по мотокроссу. Для гостей готовят театрализованные выступления, шоу мыльных пузырей, показательные спортивные выступления. Также в программе награждение лучших представителей отрасли, конкурсы и розыгрыши. На обед – фирменный суп с сайрой и морской капустой.

Основные мероприятия в поселке Каменка намечены на 8 июля: футбол, розыгрыш лотереи с ценными призами, уха и дегустация продукции местного рыбозавода, а вечером – салют и дискотека.

На Камчатке будут ярмарка и шоу

Петропавловск-Камчатский начнет основные праздничные мероприятия 8 июля. Для гостей приготовлены ярмарка рыбной продукции, аттракционы и фотозоны. Изюминкой станет встреча Нептуна и его свиты. В программе чествование рыбаков, концерт, торжественное мероприятие «Звезда рыбака», конкурсы «Ты - рыбачка, я - рыбак», угощения ухой и многое другое. Вечером на главной площади города пройдет шоу «Супер клево!», которое завершится праздничным салютом.

В Заполярье поведают о лучших рыбаках

В Мурманске празднующим расскажут о развитии рыбного хозяйства, о работе в море и на берегу, о передовых капитанах и рыбацких династиях. Лучших представителей отрасли торжественно наградят. Гостей ждут конкурсы, призами станет продукция местных рыбаков: вяленый ерш, рыбные консервы и т.п. Будет организована торговля охлажденной рыбой, а также другими товарами от местных производителей.

На Сахалине определят главного по морю

В Южно-Сахалинске пройдет представление «Переполох в подводном царстве». Нептун, Царица Морская, Золотая рыбка и другие сказочные персонажи будут решать, кто в подводном царстве станет править. Гостям предложат поучаствовать в веселых викторинах и конкурсах, по итогам которых выберут придворного Водяного, главного мудреца, подводный хор и самую красивую русалку.

Затем начнется большой концерт. Для юных сахалинцев весь день будут работать аниматоры, ребятам предложат подвижные игры с использованием мягких модулей. Гостей угостят ухой. Можно будет приобрести рыбные стейки, рыбный плов, пироги и пельмени с рыбой и морепродуктами, эксклюзивное блюдо из голубого окуня и многое другое.

Ямал начал заранее

На Ямале День рыбака «кочует» с конца июня по август. Первыми профессиональный праздник 23 июня отметили в деревне Харампур, на фактории 5-6 Пески и в селе Находка. В Харампуре поздравления и награждения рыбаков продолжили концертом, соревнованиями в национальных видах спорта и гонками на лодках-калданках. Среди хозяек устроили конкурс по разделке на филе свежевыловленного язя. Победителей наградили ценными призами – лодочным мотором, электрогенератором и телевизором.

Наиболее масштабные праздничные мероприятия запланированы на 8 и 9 июля. Праздник отметят в Красноселькупе и других поселках. Завершится череда праздничных мероприятий 19 августа – на фактории Быстринка.

Тюмень готовит праздник живота

В Тюмени в честь праздника 7 июля пройдет выставка-ярмарка местной продукции «Тюменская рыба». На ярмарке будут представлены охлажденная, мороженая, вяленая, слабосоленая и копченая рыба, морепродукты, пресервы, консервы и полуфабрикаты. Любители и гурманы наверняка оценят рыбное филе в разнообразных соусах и заправках. В этот день можно будет приобрести и диетическую продукцию — рыбные котлеты.

Астраханцев ждет высокая кухня

В Астрахани к празднику приурочен международный форум-фестиваль «Гастрономические дороги Великого шелкового пути. Путешествие за вкусом», который откроется 7 июля. Его цель – популяризация национальной кухни как элемента мировой гастрономической культуры.

Непосредственно в День рыбака празднующие смогут порыбачить с набережной Волги, сварить каспийскую уху и принять участие в мастер-классах по приготовлению блюд рыбацкой кухни. Кроме того, гостей ждет обширная развлекательная программа в рамках культурно-социального проекта «Волжская палитра».

Смоляне порыбачат в пруду

День рыбака в Смоленске отметят 9 июля. Для желающих будет организована массовая рыбалка с конкурсом на самый большой улов на внутреннем пруду центрального парка «Лопатинский сад». По традиции пойманную рыбу отпустят обратно в водоем. Приятным бонусом для всех участников праздника станет бесплатная свежая уха.

Бразилия продолжает сохранять первенство в мировых отгрузках сои

Согласно данным аналитиков Oil World, в июне Бразилия уверенно сохранила за собой первенство в мировых поставках сои и продуктов переработки масличной, прежде всего, существенно нарастив объем экспорта сои.

Как уточняется, месячные отгрузки бобов превзошли показатель июня прошлого года на 1,44 млн. тонн - до 9,2 млн. тонн, главным образом, за счет наращивания объемов экспорта в Китай до 6,58 (5,79) млн. тонн. Ощутимый рост поставок отмечался и в направлении Таиланда – до 355 (140) тыс. тонн, а также Ирана, Пакистана. В то же время, наблюдается тенденция снижения спроса на продукт со стороны ЕС – 0,9 (1,04) млн. тонн.

Отгрузки соевого масла остались на уровне прошлого года – 179 (172) тыс. тонн, при этом ключевыми покупателями остались Индия и Китай.

Стоит отметить, что переработка соевых бобов в Бразилии все же находится не на столь высоком уровне, как предполагалось, в связи с чем отгрузки соевого шрота в июне снизились до 1,39 (1,56) млн. тонн. Наибольший интерес к продукции проявили Южная Корея и Таиланд, закупив 176 (38) тыс. тонн и 204 (152) тыс. тонн соответственно.

«Роснефть» прирастает газовыми активами

Мария Золотова

Новый бизнес открывает компании двери на международные рынки

На прошлой неделе вице-президент «Роснефти» Влада Русакова провела брифинг для журналистов, на котором фактически озвучила программу развития газового бизнеса «Роснефти». По ее словам, планы компании по росту добычи до 100 млрд кубометров газа к 2020 году сохраняются. Что касается доли «Роснефти» на отечественном газовом рынке, то к этому моменту она превысит 20%.

В прошлом году «Роснефть» стала лидером среди независимых производителей газа, впервые опередив по объемам добычи «Новатэк». Причем следует отметить, что достичь этого результата компании удалось на четыре года раньше, чем первоначально планировалось. Добыча газа по итогам 2016 года выросла на 7,3%, объем составил 67,1 млрд кубометров.

Лидер среди независимых игроков

Сейчас по добыче газа «Роснефть» занимает шестое место в мире среди публичных компаний. Но, как отмечал Игорь Сечин в своей программной статье в «Известиях», уже в начале следующего десятилетия она может стать третьей компанией в мире.

«Роснефть» поступательно наращивала объемы последние несколько лет. Так, в 2015 году компания добыла 62,5 млрд кубометров (рост на 10%), в 2014 году — 56,7 млрд кубометров (рост на 49%). Такая динамика положительно сказалась не только на бизнесе самой «Роснефти», но и на состоянии отечественной энергетической отрасли в целом — лидер РФ по добыче газа «Газпром» традиционно ориентирован преимущественно на внешние рынки и уделяет внутреннему спросу меньше внимания. «В настоящее время в стране есть целые регионы, которые «Роснефть» полностью обеспечивает газом. Надо сказать, что этот процесс во многом обусловлен невозможностью выхода на внешний рынок, однако характеризует и социальную ответственность компании», — отмечает ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев.

«Роснефть» является крупнейшей в мире публичной нефтяной компанией по объемам добычи жидких углеводородов, — заявила на брифинге Влада Русакова. — В то же время, поскольку газ составляет свыше трети наших запасов и является наиболее перспективным из добываемых энергоносителей, логично, что мы уделяем внимание не только нефти, но и газовому бизнесу. Кроме того, мы являемся крупнейшим в мире производителем попутного нефтяного газа. Развитие газового бизнеса дает нам возможность более эффективно монетизировать запасы газа, которые мы добываем вместе с нефтью, и добиться максимального синергетического эффекта».

«В настоящее время, — добавила вице-президент «Роснефти», — экспорт трубопроводного газа из РФ для независимых поставщиков законодательно ограничен. Таким образом, среднесрочный баланс газа в «Роснефти» формируется исходя из поставок на внутренний рынок».

Русакова подвергла критике существующую систему тарифов на транспортировку газа. В зоне Единой системы газоснабжения (ЕСГ), по ее словам, завершено создание газотранспортной инфраструктуры для нужд внутреннего рынка. При этом большая часть расходов уже покрыта за счет амортизации, а затраты на реконструкцию и поддержание указанных мощностей невелики и составляют 6-12% от инвестиционной программы собственника ГТС. «В то же время средства, уплачиваемые за счет тарифа, — отметила Русакова, — существенно превышают потребность газотранспортного сегмента в финансировании. В связи с этим мы видим существенный потенциал для снижения тарифа на транспортировку газа в зоне ЕСГ».

На вопрос, покупает ли «Роснефть» газ у «Газпрома», вице-президент компании отметила, что для повышения эффективности газового трейдинга проводятся так называемые своповые операции, чтобы выиграть на транспорте. «Как известно, «Газпром» имеет трубопроводную сеть в регионах, и мы проводим такие операции с целью получения дополнительной маржи. Собственно, так же поступают все независимые компании, которые занимаются газовым бизнесом», — пояснила Русакова. В свою очередь, региональные сбытовые компании ПАО «Газпром», по ее словам, ежегодно закупают у «Роснефти» порядка 6 млрд кубометров газа, что превышает соответствующие объемы закупки компании у «Газпрома».

Компрессорная станция Комсомольского месторождения в ЯНАО оборудована по последнему слову техники

На данный момент основным центром добычи «Роснефти» является Западная Сибирь. Но Русакова подчеркивает, что компания имеет серьезные точки роста в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и в Ненецком автономном округе. Что касается «Башнефти», то она преимущественно является нефтяным активом, хотя, как отметила Русакова, определенный газовый потенциал здесь также имеется. Он связан с Саратовско-Беркутовской группой месторождений, Асташевско-Сосновско-Назаровским и Уразбаевским лицензионными участками (сегодня на этих активах планируется провести геологоразведку).

Потенциал СПГ-проектов

Среди стратегических приоритетов «Роснефти» в области газового бизнеса в первую очередь Русакова назвала российские и зарубежные СПГ-проекты. Одним из наиболее перспективных является, конечно, «Дальневосточный СПГ». Данный проект реализуется в рамках Соглашения о разделе продукции с целью монетизации запасов и ресурсов природного газа партнеров по проекту «Сахалин-1», а также собственных запасов «Роснефти».

«В 2016 году были завершены полевые работы по инженерным изысканиям на морском и сухопутном участках в районе поселка Де-Кастри, а также предпроектные работы, — заявила Русакова. — В 2017 году планируется принять решения о переходе к стадии FEED, по результатам которой будет принято окончательное инвестиционное решение. Работа ведется, но окончательное инвестиционное решение будет зависеть от проработки альтернативных вариантов. Критерием для нас является максимальная эффективность».

Итак, базовым вариантом монетизации запасов и ресурсов природного газа партнеров по проекту «Сахалин-1», а также собственных запасов газа «Роснефть» считает реализацию проекта «Дальневосточный СПГ». В то же время рассматриваются и другие возможности монетизации газа, одной из которых является создание производства СПГ на Дальнем Востоке, ориентированного исключительно на собственные ресурсы и запасы газа компании.

Покупатели из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и международные трейдеры заинтересованы в обсуждении перспектив поставок газа с проекта «Дальневосточный СПГ». Проводятся предварительные консультации, «Роснефть» информирует потенциальных покупателей о прогрессе в реализации проекта. Судя по заявлениям Русаковой, переговоры по размещению на целевых рынках объемов СПГ планируется проводить параллельно с выполнением основного этапа проектно-изыскательских работ (FEED).

Помимо «Дальневосточного СПГ» «Роснефть» планирует также реализовать перспективный проект «Печора СПГ», который может стать основой для развития масштабного производств сжиженного природного газа на базе арктических ресурсов компании. «В 2017 году мы выполним предварительное проектирование с целью уточнения технических решений, затрат и графика реализации проекта, — заявила по этому поводу Русакова. — Также мы работаем над привлечением стратегических партнеров. После предварительных консультаций мы уже сейчас понимаем, что проект представляет интерес для ряда опытных игроков в СПГ-отрасли». «Роснефть» также прорабатывает возможность участия в газовых проектах с СПГ-составляющей за рубежом. В частности, в Венесуэле и в Мозамбике.

Восточное направление

Еще одним приоритетом газовой программы «Роснефти» является монетизация природного газа и ПНГ на востоке страны — как за счет доступа к перспективной инфраструктуре, так и за счет производства продуктов с высокой добавленной стоимостью. На прошлой неделе была закрыта сделка по продаже 20% акций ПАО «Верхнечонскнефтегаз» с Beijing Gas Group (в ноябре 2016 года с этой компанией было подписано Соглашение о сотрудничестве в газовом бизнесе). Перспективная сделка позволит «Роснефти» в полной мере реализовать значительный газовый потенциал Верхнечонского месторождения, а также закрепить отношения стратегического партнерства с одним из крупнейших дистрибуторов природного газа в КНР.

Роснефть и Beijing Gas подписывают Соглашение о сотрудничестве в газовом бизнесе

Кроме того, «Роснефть» подписала меморандум о взаимопонимании в отношении сотрудничества по проектам нефтегазохимии в Восточной Сибири с Sinopec. «В настоящее время осуществляется подготовка предварительного ТЭО, по результатам которого в 2018 году мы будем принимать решение о дальнейшей реализации проекта», — отметила Русакова. — Соглашение предполагает детальное изучение возможности создания совместного предприятия по переработке природного газа и его жидких фракций в этилен и пропилен с последующей выработкой на их основе высокотехнологичных марок полимеров и сополимеров«.

На востоке России сосредоточены значительные запасы газа, но на данный момент не создана газотранспортная инфраструктура. В связи с этим «Роснефть» выражает заинтересованность в получении доступа к перспективному газопроводу «Сила Сибири». «В противном случае, — объясняет Русакова, — наши запасы природного газа будут законсервированы, а попутный газ придется сжигать. Отсутствие доступа к инфраструктуре также затормозит развитие региона с точки зрения проведения геологоразведочных работ и разработки перспективных месторождений. Мы можем существенно расширить поставки в Китай, что дало бы дополнительный бюджетный эффект. «Газпром» имеет эксклюзивный контракт с CNPC, что ограничивает его в расширении поставок газа, мы же можем работать в КНР с другими потребителями, в частности с регионами. Принятое в Китае решение о переводе электрогенерации с угля на газ открывает для нас большие возможности. Об этом свидетельствует, в частности, сделка с Beijing Gas, ключевым дистрибутором газа на рынке Пекина».

Альтернатива экспортной монополии

Кроме того, по словам Русаковой, «Роснефть» может организовать дополнительные поставки российского газа в Европу в связи с антимонопольными ограничениями, введенными в отношении «Газпрома», при условии выхода на новые рынки и на новых потребителей, для которых «Газпром» поставщиком не является. В настоящее время на рынке Европы вследствие снижения объемов собственной добычи возникает дефицит, который в отсутствие адекватных мер со стороны России будет удовлетворен за счет поставок сжиженного газа, прежде всего из США. «Конкуренция со стороны американского СПГ может привести к снижению доли «Газпрома» на европейском рынке и, как следствие, недополучению сотен миллиардов рублей выручки, — говорит известный экономист Никита Кричевский. — Единственной альтернативой может стать газ российских независимых производителей, которые вполне могут договориться с рядом крупных европейских потребителей».

«Мы не рассчитываем на тотальную отмену ограничений на экспорт, — заявила Русакова журналистам. — Это нанесло бы ущерб акционерам «Газпрома», особенно на фоне сложного финансово-экономического положения компании». Однако при этом вице-президент «Роснефти» подчеркнула, что, во-первых, «Газпром» исчерпал свою квоту, которой его ограничили на европейском рынке, и, во-вторых — речь идет о тех рынках, на которых российские поставщики не присутствуют. «Скорее можно говорить не об отмене экспортной монополии «Газпрома», а об эксперименте, в рамках которого мы получили бы возможность поставлять газ на эти новые рынки — естественно, в тесной координации с «Газпромом», чтобы исключить конкуренцию поставщиков российского газа», — резюмировала Русакова.

На Петербургском экономическом форуме 2017 года «Роснефть» заключила Меморандум о взаимопонимании в отношении купли-продажи природного газа (планируемый объем поставок — до 128 млрд кубометров). В рамках подписанного документа «Роснефть» и дочернее предприятие ВР, BP Gas Marketing Limited, планируют заключить договор купли-продажи добываемого российской компанией газа для обеспечения дополнительных поставок российского сырья на рынки Европы начиная с 2019 года. Подписанный меморандум — еще один важный шаг на пути к расширению стратегического сотрудничества «Роснефти» и BP. «Достигнутые нами с ВР договоренности позволят обеспечить дополнительные поставки российского газа в Европу в адрес нового для России потребителя газа, который не является клиентом «Газпрома» и не имеет планов по работе с этой компанией», — отметила Русакова.

При этом «Газпром» заявляет, что не намерен допускать «Роснефть» к продаже газа на экспорт. «Компания не нуждается в посредниках в лице «Роснефти» при поставках газа», — заявил зампред правления газовой монополии Александр Медведев. — ВР к нам не обращалась. Если обратится, мы рассмотрим такую возможность. Чтобы продать газ ВР, нам посредники не нужны«.

Такие заявления официального представителя крупнейшего российского производителя газа противоречат современным рыночным реалиям. «Позиция «Газпрома», который ожидает, когда к нему «обратятся», является очень негибкой, — отмечает партнер компании RusEnergy Михаил Крутихин в интервью «Газете.Ru». — Сейчас мировой рынок газа — это рынок покупателя, а не продавца, выбирает именно покупатель, и продавец, если хочет продать свой товар, должен сам прилагать к этому усилия».

Труба для всех как окно в Европу

«Газпром» заявляет, что возможность прямых поставок «Роснефтью» своего газа в адрес ВР нереалистична хотя бы потому, что, по словам Александра Медведева, мощности газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» зарезервированы под поставки по действующим контрактам «Газпром экспорта». Однако фактически мощности даже «Северного потока — 1» в настоящий момент задействованы не полностью — 55 млрд кубометров мощности недозагружены по вине европейских регуляторов.

«Дело, безусловно, не в отсутствии свободных мощностей. Этот способ отсечения от трубы нежелательных партнеров «Газпром» отрабатывал десятилетиями на российской ГТС», — считает эксперт Рустам Танкаев. В настоящий момент «Газпром» занимает экспортное монопольное положение официально — таково российское законодательство. Однако «Роснефть» и «Новатэк» на протяжении многих лет боролись с таким положением вещей. Четыре года назад власти частично либерализовали процесс, разрешив другим компаниям экспорт сжиженного природного газа. Трубопроводный газ продавать иностранным поставщикам по-прежнему может только «Газпром».

Первоначально предполагалось, что конкурентная борьба приведет к снижению экспортных цен и нанесет ущерб экономике России в целом, поэтому и была установлена монополия на зарубежную торговлю отечественным газом. Однако, по оценкам экспертов, эти соображения не соответствуют экономической реальности. «Газпром» продает в Европу газ как по долгосрочным контрактам, цена которых привязана к нефтяным котировкам, так и по спотовым (разовым) контрактам. В этом случае цена уже зависит от конъюнктуры рынка и, как правило (хотя и не всегда), оказывается ниже «долгосрочной». То есть фактически в Европе «Газпром» конкурирует сам с собой. И, как считают многие аналитики, отмена монополии пошла бы только на пользу России как государству, так как на мировой рынок вышли бы новые, более активные отечественные игроки, что в перспективе увеличило бы долю топлива из РФ на рынках той же Европы.

«Помешать России остаться крупнейшим поставщиком газа в Европу может только политика самой России, — приводит «Газета.Ru» слова главы East European Gas Analysis Михаила Корчемкина. — Ликвидация экспортной монополии «Газпрома» поможет увеличить долю российского газа в энергобалансе Европы». Рустам Танкаев также уверен, что монополию «Газпрома» на зарубежные поставки рано или поздно отменят. Но для того, чтобы избежать в будущем сложностей и конфликтов, «Газпром» должен быть разделен на добывающую и транспортную компании. «Иначе единый «Газпром» даже при отмене монополии на транспортировку будет все также ограничивать экспортные поставки независимых производителей, ссылаясь на недостаток мощностей», — резюмирует эксперт.

Глобальный бизнес

Несмотря на существующую экспортную монополию, «Роснефть» расширяет свой газовый бизнес на международном уровне. Компания входит сейчас в стратегический проект Zohr на шельфе Египта, реализует перспективные проекты в Венесуэле, Бразилии, Мозамбике, Вьетнаме и Норвегии.

На египетском месторождении Zohr обнаружены колоссальные запасы газа

В феврале 2016 года «Роснефть» и венесуэльская госкомпания PDVSA подписали соглашение об основных условиях создания совместного предприятия для реализации крупного проекта по добыче, подготовке и монетизации природного газа на базе месторождений Патао, Мехильонес и потенциально Рио Карибе на шельфе Венесуэлы. Крупные доказанные запасы газа позволяют говорить о возможности реализации масштабного проекта мирового уровня с СПГ-составляющей.

Еще в 2015 году «Роснефть» и ExxonMobil выиграли лицензионный раунд на шельфе Мозамбика. По результатам раунда консорциуму были присуждены три участка на шельфе, в пределах которых геологические службы обеих компаний подтвердили хорошие перспективы крупных газовых открытий. В настоящее время проводятся переговоры с госорганами Мозамбика по условиям обязывающих документов.

«Роснефть» рассматривает также различные варианты монетизации газа проекта «Солимойнс» в Бразилии и параллельно продолжает геологоразведочные работы (ГРР) на лицензионных блоках. По результатам ГРР в зависимости от выбранной схемы монетизации будет определен пул потенциальных покупателей газа.

Структурное подразделение «Роснефти» Rosneft Trading SA (RTSA) и государственная газовая компания Египта Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS) подписали контракт на поставку 10 танкеров сжиженного природного газа (СПГ) общим объемом 600 тысяч тонн. Поставки будут осуществлены из ресурсов группы компаний «Роснефть» в период с мая по октябрь 2017 года.

В общем, можно утверждать, что интегральная стратегия «Роснефти» приносит плоды — компания все активнее выходит на мировой рынок газа.

Египет занимает особое место в газовой стратегии «Роснефти» — первая в истории партия СПГ была поставлена именно в эту страну. Тот контракт (всего в 2016 году RTSA направила в Египет три танкера) стал входным билетом для «Роснефти» на мировой рынок трейдинга СПГ — как правило, для участия в международных тендерах необходимо подтверждение опыта организации СПГ-поставок.

«Поставки в Египет можно рассматривать в качестве открывшейся для «Роснефти» возможности заработать репутацию квалифицированного и добросовестного поставщика на рынке СПГ, располагающего всеми возможностями для этого, — заявил газете «Известия» эксперт-аналитик «Финама» Алексей Калачев. Он считает, что этого будет вполне достаточно, чтобы заявить о себе, но тем не менее недостаточно, чтобы обеспечить гарантированное проникновение на европейский рынок СПГ. «Благодаря этим поставкам «Роснефть» входит в пул игроков этого конкурентного рынка, где может рассматриваться в качестве возможного партнера, в том числе для европейских потребителей СПГ», — уверен Калачев.

По словам аналитика «АЛОР БРОКЕР» Кирилла Яковенко, для «Роснефти» ключевой интерес будет представлять европейский спотовый рынок газа. «СПГ — мобильный товар, — отметил он в интервью «Известиям», — поэтому сложно отследить, кто стал конкретным конечным покупателем. Но по большей части в закупках СПГ заинтересованы именно европейские покупатели. Европа не может дальше допустить роста доли «Газпрома» на своем рынке выше, чем 35%, поэтому интерес к поставщикам СПГ, в том числе и из России, будет расти, ведь главное условие ее рынка — это диверсификация».

Антисанкционное месторождение

«Роснефть» неоднократно показывала свое стремление выйти на международный рынок газа. Об этом говорят не только поставки СПГ за рубеж, но и вхождение в проект Zohr («Зохр») в Египте. «Роснефть» договорилась о приобретении у итальянской Eni до 35% в концессионном соглашении на разработку месторождения Zohr, а также 15% в операторе проекта Petroshorouk — совместном паритетном предприятии Eni и египетской EGAS.

После закрытия сделки российская компания станет участником проекта по освоению одного из крупнейших газовых месторождений мира, который реализуют ее давние партнеры: Eni и BP. Открытие в августе 2015 года этого месторождения произвело фурор — по данным Eni, открытый участок площадью 100 кв. км может содержать до 30 трлн кубических футов сухого газа (5,5 млрд б. н. э.) на месте залегания. И это при том, что запасы израильского месторождения «Левиафан», об открытии которого долго шумели мировые СМИ, составляют от 14 до 20 трлн кубических футов. Успешная разработка «Зохра» на десятилетия обеспечит потребности Египта в природном газе, так как на его долю приходится больше трети запасов газа страны.

Еще в прошлом году «Роснефть» подписала генеральное соглашение по поставкам газа с компанией EGAS. Тогда российская компания получила доступ к египетскому внутреннему рынку газа, который обладает значительным потенциалом роста, и сможет теперь эффективно реализовать углеводороды проекта Zohr (EGAS также на 50% владеет компанией-оператором проекта по разработке месторождения). Исторически Египет экспортировал газ в Иорданию через Арабский газовый трубопровод и в Израиль — через Восточно-Средиземноморский газовый трубопровод, а также осуществлял поставки СПГ. Однако в связи с падением собственной добычи Египет с недавних пор сменил экспорт газа на импорт. Если верить прогнозам, после 2016 года на местном рынке будет наблюдаться дефицит газа в объеме 6-8 млрд кубометров в год. И в этом смысле на месторождение Zohr египетские власти возлагают большие надежды.

«С экономической точки зрения эта инвестиция выглядит достаточно интересной, — отмечает заместитель директора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев, — ведь Египет — это один из наиболее перспективных экспортеров газа на европейский рынок — рынок в чем-то очень сложный с точки зрения конкуренции, но, несомненно, интересующий «Роснефть». Египетская добыча, несмотря на наличие Суэцкого канала, заточена под поставки в Европу, и это крайне важно для российской компании».

«Эта сделка — хорошая новость и для российской экономики в целом, и для «Роснефти» как компании, которая превращается постепенно в глобального мейджора, — говорит профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин. — Это подлинный пример того, что западный и глобальный бизнес стремятся прорвать санкционную блокаду и установить тесные отношения с крупнейшей нефтяной компанией России, приглашая ее участвовать в совместном проекте по разработке шельфа Средиземного моря».

По мнению экспертов, участие в разработке уникального добывающего актива обеспечит трейдинговое подразделение «Роснефти» существенным объемом физических ресурсов, что, в свою очередь, предоставит компании возможность активно расширять свое присутствие на рынках в регионе Ближний Восток — Европа и с лихвой окупит вложенные средства.

«Вхождение в проект Zohr позволит «Роснефти» укрепить свои позиции на европейском газовом рынке, а соглашение с Beijing Gas Group Company гарантирует доступ к крупнейшему рынку природного газа Китая, — говорит Рустам Танкаев. — Эти сделки — часть глобальной интегральной цепочки: добыча газа вне России — торговля СПГ на мировом рынке — продажа природного газа на рынке Китая». По мнению эксперта, глобальные интегральные цепочки — это особая стратегия развития, которую продвигает «Роснефть». «Главной задачей «Роснефти» является создание международных объединений производителей и потребителей энергоносителей, — отмечает Танкаев. — Эти объединения гарантируют инвестиции в развитие производства и сбыт производимой продукции».

«Россия неотделима от Европы. Чтобы понять это, достаточно побывать в европейском Владивостоке»

Олег Шевцов, политический обозреватель «Труда»

В начале 2017-го к работе в Москве приступил новый посол Швейцарии в РФ Ив Россье. До своего назначения он был вторым лицом швейцарского МИДа — пожалуй, впервые дипломат такого высокого уровня представляет Конфедерацию в России. А еще про него говорят (и даже критикуют!), что Ив Россье придерживается «необычно открытого и прямолинейного для высокопоставленного дипломата стиля». Впрочем, сам господин посол в одном из интервью ответил на это так: «Образ застегнутого на все пуговицы дипломата, который, отставив мизинчик, пьет шоколад из чашечки, является устаревшим... Важнейшую роль в его работе играют постоянные дискуссии и переговоры с целью нащупать какое-то решение проблемы. Точность и ясность могут оказаться очень полезными». В чем мог убедиться и обозреватель «Труда», с которым господин Россье поделился мыслями о своем назначении, о восприятии России, санкциях и о других не менее интересных и важных материях.

— Господин посол, для начала общий вопрос: что вас, юриста по профессии, успешного адвоката, толкнуло во внешнюю политику?

— Вот вам общий ответ: мне нравится работать на государство. Считаю, что государство — главный фактор политического и социального сплочения в Швейцарии. У нас так говорят, причем на латыни: «Конфедерацией управляет людской хаос и божественное провидение». А провидению помогает государство. Ну а я помогаю государству.

— А почему Москва, а не, скажем, Вашингтон? Это ваш выбор?

— Да, это мой выбор, и вот почему. Начнем с того, что Россия всегда играла определяющую роль в европейской истории. Ваша страна меня зачаровывает. Во многом воспринимаю ее через историю и русских писателей, особенно XIX века. И для меня это отличная возможность перейти от книжных впечатлений к реальным. К тому же позиция Швейцарии по отношению к России — особая, что являлось для меня дополнительным соображением при выборе назначения. Есть и личные причины. У меня пятеро взрослых детей, и мне хотелось сохранять связь с семьей, не уезжать от нее далеко. Вот и получилось, что Москва — это единственное место, где я бы хотел работать послом.

— И какие задачи вы считаете для себя приоритетными в сфере двусторонних отношений?

— Общая линия — упрочение связей между нашими странами, ведение диалога по самым актуальным проблемам — например, в борьбе с терроризмом. Вторая большая задача — поддержка швейцарских граждан и предприятий в РФ, развитие экономических отношений с Россией. У вас огромная страна, и нам важно не заклиниваться на Москве и Санкт-Петербурге, а идти в центры российских регионов, которые развиваются хорошими темпами. Есть Ростов и Краснодар, Дальний Восток, Сибирь, Казань... Я буду прилагать усилия для дальнейшего укрепления наших связей с регионами, в том числе на уровне губернаторов, мэров, местных властей. Первая задача посла — обеспечивать швейцарское присутствие, по возможности, на всей территории России. Вот, к примеру, сейчас еду на Северный Кавказ. А наш министр экономики Йоханн Шнайдер-Амман в июле побывает помимо Москвы в Екатеринбурге, на выставке «Иннопром».

— Какие сферы экономического сотрудничества наших стран вам кажутся особенно интересными и перспективными?

— Например, энергоэффективность и альтернативные источники энергии. Постепенный отказ от ядерной составляющей предполагает переход к возобновляемым источникам. Вы начали этим заниматься недавно, мы же, не имея ископаемых ресурсов, на это давно обречены. Так что просматривается очевидный резерв для технологических обменов. В области энергосбережения — это прежде всего эффективность транспортировки, энергосетей, минимизация потерь. Кроме того, в Год экологии в России важная тема — утилизация отходов с использованием вторсырья и производством энергии при сжигании. Мы в Швейцарии утилизируем все отходы, а в России еще есть свалки. Тут есть потенциал.

— «Швейцария» и «нейтралитет» — синонимы или уже не совсем? И как на практике осуществить сближение между нашими странами в контексте нынешних, весьма неблагоприятных отношений России и Запада?

— Понятие «нейтралитет» широкое, оно имеет отношение к целому ряду стран: Монголия, Туркменистан, Ирландия, Швейцария, Кипр, Австрия... Объединяющий, базовый принцип: нейтральная страна не входит в военные союзы. Швейцария ведет политику нейтралитета, которая выходит за рамки этой формулы. Исторически усилия Швейцарии, особенно на площадке Женевы, были гуманитарными, направленными на то, чтобы уменьшить негативные последствия военных конфликтов, и дипломатическими — с предоставлением места для облегчения контактов между конфликтующими сторонами. Пример — Сирия, где мы поддерживаем усилия ООН, предоставляя экспертов и площадку для переговоров, и оказываем помощь беженцам.

Что касается отношений России и стран Западной Европы или США, то между ними сегодня нет военного конфликта. Но есть глубокий политический кризис, и, в частности, санкции — лишь результат этого кризиса. Проблема не в них, а в ситуации, которая вызревала годами и достигла апогея с украинским кризисом и аннексией Крыма. Ошибочно думать, что со снятием санкций уйдет проблема. Только решив проблему, мы избавимся от санкций. А ее решение займет время.

— Но как выйти из тупика, в который загоняют диалог с Западом новые санкции против РФ, принятые недавно Конгрессом США?

— Надо продолжать искать выход. Что касается санкций, Швейцария, не входящая в экономические и политические союзы, не применяет автоматически решения, одобренные группой стран — у нас независимая внешняя политика. Каждый раз мы задаем себе вопрос, оправданны ли санкции, позволят ли они достичь цели, нужны ли они нам. В случае с санкциями против России по Крыму, на наш взгляд, имело место нарушение международного права, и мы ввели ограничения на инвестиции в Крыму. В том, что касается украинского кризиса, мы сами не вводили санкций, но для Швейцарии важно, чтобы наша страна не использовалась западноевропейскими или российскими компаниями для обхода санкционного режима. И мы ведем мониторинг сделок, которые потенциально могут совершаться в нарушение этого правила. Нас прежде всего интересует работа по преодолению кризиса, но и каналом обхода санкций мы быть не хотим.

— Известно, что США имеют привычку настаивать на обязательности своих рестрикций. Как в случае с Ираном, можно ожидать применения штрафов против иностранных банков, не присоединившихся к санкциям. Швейцария устоит?

— Проблема в поведении самих банков. Решения американской юстиции зачастую носят экстра-территориальный характер. Возможность свободно работать в долларах через американский рынок для большинства финансовых операторов в мире жизненно необходима. Поэтому банки очень осторожны, опасаются перейти красные флажки, выставленные в США. Проблема касается всех — не только европейцев, но и китайских банков, и коллег из Персидского залива, и российских банков за рубежом. В банках начинают перестраховываться, при сделках с Россией зажигается красный свет, и все начинают судорожно перепроверять параметры операции. Это увеличивает сроки и издержки. Во избежание риска легче отказать клиенту. Это психологический эффект американских санкций, замораживающий деловую активность на российском направлении.

— А разве мир не многополярен, тем более для нейтральной Швейцарии?

— Политический мир может быть многополярен, но финансовые рынки замыкаются на Нью-Йорк. Даже при наличии таких центров, как Лондон, Франкфурт и Сингапур, центр тяжести находится на рынке США.

— Тогда ваш проект по развитию экономических отношений с Россией едва ли реализуем, не так ли?

— Для швейцарских компаний, уже действующих в России (а таких немало), опасности нет. Их больше заботят слабый рубль и падение цен на нефть, что тормозит дальнейшее развитие наряду с ограниченностью доступа России к кредитованию. А вот для прихода в Россию новых игроков, возможно, риски покажутся завышенными. И здесь может помочь наше посольство, информируя о реалиях рынка и выступая в роли проводника для сомневающихся.

Я уверен в необходимости нормализации делового климата, так как Россия и остальная Европа взаимодополняемы. Россия — это не Китай и не Азия. Чтобы понять это, достаточно побывать в европейском Владивостоке. Мы исходим из того, что для Европы и России как ее неотъемлемой части политический кризис как-то разрешится. Это произойдет не так быстро, но здесь как раз и понадобится Швейцария в роли посредника, помогающего сохранить диалог и искать новые, взаимоприемлемые решения.

— Но Крым останется российским. Значит, полная нормализация отношений с Россией исключается на десятилетия?

— Когда нужно выйти из тупика, в дипломатии важно суметь разделить проблемы. Проблема Крыма очень серьезна. Но ситуация на востоке Украины и Минские соглашения — отдельная от Крыма проблема. Это две раздельные повестки, которые следует рассматривать самостоятельно. Если мы хотим остановить ухудшение российско-европейских отношений, то надо эти вещи разделять. Иначе из этого клубка никогда не выбраться. Подход, что все должно быть преодолено сразу в один прием, — это тупиковый путь.

— А может ли Швейцария стать альтернативой для российских денег, завязших в бондах казначейства США, если Москва озаботится санкционными рисками и выведет их?

— Думаю, здесь больше нужна не банковская, а крупная биржевая площадка, где сосредоточены большие сделки и денежные потоки. Проблема с размещением средств в нашем банковском секторе в том, что у нас переизбыток депозитов. Сейчас у нас отрицательная ставка по депозитам в национальной валюте. Нацбанк пытается ограничить приток инвестиций, так как репутация надежной гавани привлекает избыточные средства в экономику страны. Переоцененный швейцарский франк, особенно по отношению к евро, тормозит темпы роста и экспорт прежде всего на европейский рынок, основной для нас... Я ответил на ваш вопрос?

— Вполне, господин посол. И спасибо за откровенный разговор.

Табло. Сообщение из Берлина

Путин и Трамп - "против Евросоза, за счёт Евросоюза и на обломках Евросоюза"?

Служба безопасности День

Указ о награждении Си Цзиньпина "за выдающиеся заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами Российской Федерации и Китайской Народной Республики" высшей государственной наградой России, орденом Андрея Первозванного, подписанный Владимиром Путиным накануне официальных переговоров с Председателем КНР является всего лишь третьим за последние четыре года (предыдущие кавалеры — министр обороны РФ Сергей Шойгу, а также балетмейстер Юрий Григорович) и подчеркивает особый статус отношений Москвы с Пекином в настоящее время и на ближайшую перспективу, поскольку впервые награду получил представитель "дальнего зарубежья", отмечают эксперты СБД…

Визит Сергея Шойгу в Турцию и его переговоры по поручению Владимира Путина с Реджепом Эрдоганом связаны с предстоящими совместными операциями вооруженных сил двух стран на территории Сирии, а также с выработкой мер противодействия намеченной переброске исламистских террористов с Ближнего Востока в Центральную Азию и Закавказье, такая информация поступила из Бейрута…

Согласно сообщениям из Берлина, отказ Москвы от уплаты членских взносов ПАСЕ "до полного восстановления прав российской делегации" в этой международной структуре воспринят здесь как свидетельство того, что между Трампом и Путиным в Гамбурге могут быть достигнуты договоренности "против Евросоюза, за счёт Евросоюза и на обломках Евросоюза", с чем наши корреспонденты связывают "внезапное" изменение позиции Еврокомиссии по проекту газопровода "Северный поток-2"…

Поправки в российский бюджет, согласно которым базовая цена нефти в текущем году составит не 40, а 45 долл. за баррель означает рост ВВП РФ до 3,5%, а также прибавку доходов на уровне 10 млрд. долл. или примерно 600 млрд. рублей, что позволит не только сократить финансирование дефицита бюджетов всех уровней из национальных фондов, но и обеспечит рост золотого запаса РФ к началу 2018 года еще примерно на 500 метрических тонн, такой прогноз сделан нашими цюрихскими корреспондентами…

Концентрация бронетехники у здания Верховной Рады в Киеве 3 июля и отказ депутатов от инициации процесса импичмента действующего "президента Украины" Петра Порошенко тесно связаны между собой, сообщают из "матери городов русских". При этом отмечается, что принципиально "вопрос решён", и только "отсутствие отмашки с улицы Сикорского", то есть из посольства США, где якобы ждут итогов встречи Трампа и Путина, остановило инициаторов импичмента от прямой конфронтации с президентской администрацией. Скорее всего, " возвращение к вопросу" теперь состоится в конце лета-начале осени и будет связано с объявлением досрочных парламентских выборов на "незалежной"…

Как России вернуться во Вьетнам?

Вьетнам заинтересован в России еще по одной причине: вирусы "цветных революций" были запущены по всему земному шару. Югославия и прочее — лишь фрагментарные проявления большого плана. Несколько лет назад была попытка оранжевого переворота в Таиланде, когда военным вовремя удалось погасить вмешательство извне. Это была "примерка". Стоит обратить внимание, что это проводилось в странах с неортодоксальным мусульманством, с его трансформированным вариантом. В азиатском мире пока существуют "антивирусы", но "примерку" нужно было сделать — и её осуществили. Теперь, учитывая поправки, будут смотреть, как это пройдет в буддийском мире. Подготовка ведется, и Вьетнам это чувствует. Руководство компартии понимает, что нет способа "одной таблеткой" — раз и навсегда пресечь болезнь. А люди, которые это организуют, прекрасно понимают, что если Россия будет окружена "поясом хаоса", то все свои ресурсы будет тратить именно на разборки с этим "поясом", а на внутренние вопросы сил просто не хватит.

Андрей Фефелов

Завершение первого месяца лета ознаменовалось уникальным и беспрецедентным по своей значимости событием — в Москву прибыла расширенная делегация Социалистической Республики Вьетнам, во главе с президентом страны г. Чан Дай Куанг. В таком представительном составе руководство Вьетнама посетило Российскую Федерацию впервые, и это событие, безусловно, является показателем уровня заинтересованности официального Ханоя в ускоренном развитии двусторонних отношений с Москвой.

Мир стремительно меняется, формируя новые тенденции по перекраиванию геополитической мозаики. Стоя на пороге изменений устоявшихся принципов, связей и финансовых канонов, еще несколько лет назад кажущихся незыблемыми, России крайне необходимо вновь восстанавливать союзнические, дружеские, партнерские взаимоотношения с государствами, чей исторический путь сам по себе доказал их доброе отношение к нашей стране.

Первый день работы делегации ознаменовался принятием целого ряда стратегических решений, подготовленных и принятых лидерами двух стран. Учитывая уровень подготовки к данному мероприятию со стороны Вьетнама налицо показательный посыл этой замечательной страны к руководству России, подтверждающий, в очередной раз, что Вьетнам ждёт нас в своем доме. Ждёт обновленную Россию, понимающую ценность братский отношений, Россию, которая нужна всему миру как единственная стабилизирующая сила, удерживающая планетарное сообщество от скатывания в очередную фатальную мясорубку.

Нам вновь протянули руку, не прося помощи, а предлагая идти вместе, учитывая наши достижения и возможности. Хочется надеяться, что так и будет.

"ЗАВТРА". Несмотря на географическую удалённость, Вьетнам — весьма важная для нас страна.

Андрей ТИХОМИРОВ. Географически от Москвы Вьетнам далеко, но Россия значительно больше Московской области, и наши восточные границы как раз выходят к Тихому океану. Пусть Вьетнам — не наш непосредственный сосед, как Китайская Народная Республика, но находится в непосредственной близи и "замыкает" определенный азиатский полукруг, который важен для России, поскольку обеспечивает не только политическую, но и экономическую безопасность нашей страны.

Вьетнам, в отличие от других стран азиатского мира, очень плотно населен (92 миллиона человек) и обладает серьёзной территорией протяженностью в почти 2000 километров, хотя местами он и "узкий" (в течение нескольких часов можно проехать всю территорию и попасть на побережье). Это государство "многородовое", внутри страны живет огромное количество национальностей: вьетнамский этнос состоит из древних племен, находящихся на этой территории длительное время. Еще одна особенность: эта страна всегда добивалась независимости. Были неоднократные периоды экспансии со стороны Китая, который занимал эту территорию, но Вьетнам независимость свою отстаивал, что привело к сохранению неких геополитических проблем функционирования этих государств и сейчас. Азиатский мир тем и интересен, что, как бы они ни враждовали и ни делили земли, живут государства там тесно и обособленно, и наличие этой самобытности нами как крупнейшим государством на планете должно восприниматься серьёзно. К сожалению, за период "перестройки" и позже мы не показали себя правильными политиками и дипломатами, и поэтому сейчас очень важно вернуться в этот регион и закрепиться в нем, чтобы Вьетнам был заинтересован в тесном, добром и длительном сотрудничестве с нами. А мы получим в его лице, как и раньше, мощного союзника.

"ЗАВТРА". Очень верно подмечено про "выпадение": нас не только на внешнем контуре не было. У нас даже внутри Садового кольца всё превратилось буквально в труху. Конечно, нам надо вернуться, ставить новые задачи и выходить на новые орбиты. Но что это значит? Например, Советский Союз очень плотно взаимодействовал с Сирией, у нас обучались сирийские военные (до сих пор там люди по званию выше полковника прекрасно говорят по-русски), но что касается вхождения в регион… Да, там есть сейчас наша группировка, но больше нет ничего. Разведка действует только в рамках оперативных задач, дипломатия на Ближнем Востоке, как и всегда в пост-примаковский период, достаточно слаба, а о вопросах бизнеса, торговли и подрядов вообще стоит умолчать. Так какими же механизмами должно обеспечиваться "возвращение во Вьетнам"? Сразу же приходит на ум военно-стратегическое сотрудничество — например, наша военно-морская база в Камрани.

Андрей ТИХОМИРОВ. Абсолютно пустой объект. Аэродром для военно-транспортной авиации практически ликвидирован, а по соседству с ним построен пассажирский, который принимает, в частности, и наших туристов. Военная база в Нячанге пустует, всё оборудование демонтировано. Примерно 6 лет назад я был на этой базе — унылое зрелище. Сейчас есть планы по возврату российской группировки туда, ведь Вьетнам нам важен и как военно-морская база, потому что Южно-Китайское море — это выход в Тихий океан, прекрасное место для подготовки, дозаправки и обслуживания наших судов, а также плацдарм для размещения морской пехоты. Там можно и систему ПВО разместить. Но как возвращаться? Вопрос далеко не праздный, над этим бились и бьются аналитики. Мне кажется, ничего не получится до тех пор, пока мы принципиально не изменим подход к внешней политике. Если брать Вьетнам с ближайшими соседями, вроде Лаоса и Камбоджи, как пример, то образ России у них — это наш президент, а образа самой страны нет. Условно: "Есть Путин, и он молодец". Но у них нет системы информационного обмена, позволяющей узнать не только о нашей внутренней политике, но и о том, что мы делаем с ближайшим окружением. Они черпают информацию, в основном, с западных каналов, и когда она попадает в пику американской политике, то воспринимается хорошо, за русских радуются. Происходит некая "инверсия информации", а потому нельзя сказать, что вьетнамцы на самом деле понимают, что происходит в нашей стране. Я это понимаю потому, что часто контактирую с представителями истеблишмента и руководителями бизнеса. Русские приезжают туда расширенной правительственной делегацией, принимаются какие-то решения, составляются проекты законов, но на этом всё останавливается, потому что решения руководства должны исполняться простыми людьми. А простые вьетнамцы просто не понимают, почему им это нужно исполнить.

До сих пор им непонятна история с Крымом, потому что они убеждены, что мы начали войну на своей территории. Им неизвестна двадцатилетняя предыстория, и, когда начинаешь в ходе своих встреч объяснять особенности этой истории, они искренне недоумевают, как мы вообще смогли довести ситуацию до подобного. С ними трудно не согласиться — это началось в Кремле и только там может быть завершено, а породило все проблемы не просто бездействие, а отсутствие политики и какой-либо стратегии. Вьетнамцы это понимают, но, к сожалению, не благодаря представителям новой дипломатической школы. Нынешние выпускники МГИМО зачастую оказываются бесполезны, а реально решают проблемы люди без специального образования, но понимающие этническую, культурную, национальную, историческую, психологическую и прочие особенности ведения любых переговоров.

Вьетнам — страна самобытная, её внутренняя культура сильно отличается от культуры граничащего с ней Китая. Бизнес ведется на принципиально иных условиях. И мы ошибочно углубляемся в налаживание экономических связей. Либералы вбили в голову людям, обладающим властью, что государство может нам быть интересно лишь до тех пор, пока с ним ведётся торговля. А ведь общаться страны могут по разным поводам! Да, есть обеспечение взаимовыгодного военного и стратегического партнёрства. Но начинать обязательно нужно именно с общения народов, с диалога культур, а не с торговли. В качестве примера можно привести Сингапур, тесно контактирующий с Вьетнамом (недавно отметили сорок лет совместного взаимодействия). За последние десять лет на территории Вьетнама было открыто семь совместных промышленных зон, построенных на деньги Сингапура и обслуживаемых рабочими Вьетнама.

"ЗАВТРА". Это симбиоз или имеет место поглощение?

Андрей ТИХОМИРОВ. Нет, сначала эти страны начали просто дружить. Армия Сингапура не может оказать ни на кого никакого воздействия и участвует только в парадах. А у Вьетнама — другие стратегические задачи, так что о военном партнерстве не может быть и речи. К моменту начала их отношений Вьетнам не являлся мощной экономической державой, поэтому данный аспект сотрудничества тоже отпадает. Конечно, Вьетнам и сейчас не может конкурировать ни с Южной Кореей, ни с Японией, ни с Китаем, но этот уровень вполне достижим, учитывая трудолюбие и настойчивость вьетнамского народа.

И взаимодействие Сингапура и Вьетнама принесло плоды. С финансовой точки зрения, по обороту оно в два раза выше, чем у России и Сингапура (3,5 млрд. долларов против 7,5 млрд. по состоянию на 2016 год) И из этих 3,5 млрд. Россия в виде своей продукции во Вьетнам отправила только 1,2 млрд, а остальное — поставки Вьетнама. Поэтому с помощью экономики туда нам точно не войти.

"ЗАВТРА". С учётом сложных отношений в регионе, верно ли говорить, что Вьетнам ищет союзников, потому что не хочет стать сателлитом Китая, который так вырос в политическом и экономическом планах? С другой стороны, Китай — наш значимый партнер, и не повлияет ли это на решение Вьетнама? А с учётом того, что Штаты, как и везде, имеют своих ставленников и во Вьетнаме, ждут ли там Россию вообще?

Андрей ТИХОМИРОВ. Россию там ждали в первые восемь лет после разрыва отношений, который не был объявлен официально. Но "холодная война" была опасна не только идеей развала Советского Союза, но и проникновением в те страны, которые обеспечивали стабильность СССР на мировом уровне. Мы ведь потеряли позиции и в Северной, и в Центральной Африке (отголоски этого — "арабская весна" и войны на Ближнем Востоке), не препятствовали свержению Муаммара Каддафи в Ливии. А потом все с замиранием ждали: неужели отдадим еще и Сирию? Но сейчас Россия показывает свою мощь, и Ближний Восток — лишь начало той дуги, которая замыкается на Вьетнаме. А Вьетнам прекрасно понимает, что, являясь политически пророссийской страной, он станет важным противовесом, если что-то начнётся. До Индии, хоть в неё с помощью своих атомных проектов мы и начали заходить, далеко, а до Вьетнама рукой подать.

Но сейчас ситуация изменилась: мы должны доказать, что достойны этой дружбы. Вьетнам, снова соглашаясь на разного рода партнёрства с Россией, ставит на карту всё. Очередного предательства (а именно так надо называть то, что произошло в перестроечный период) вьетнамцы нам не простят. Все эти годы они были вынуждены выживать самостоятельно, но смогли сохранить социалистический уклад своего общества, пусть и интегрировали его в современный рыночный мир. В этом плане они развиваются биполярно: роль коммунистической партии огромна, но вовсю развивается рыночная экономика. Это "китайский сценарий с сингапурским уклоном".

Вьетнамцы прагматичны, они за любую инициативу, если она положительно скажется на обеих сторонах.

"ЗАВТРА". Но вернуть базу они захотят?

Андрей ТИХОМИРОВ. Эти переговоры велись, но не полномасштабно. Вьетнамцы сейчас находятся в очень сложной ситуации, перед трудным выбором. Мне кажется, они пустят нас на эту базу, но нужно оформить это так, чтобы обезопасить сам Вьетнам, потому что одна российская база — это хорошо, но рядом США, Канада и Австралия. И тут открывается простая истина: мы, как государство, в лице конкретных деятелей, совершенно не умеем вести переговоры. Особенность в том, что ещё до переговоров нужно продумать за Вьетнам аспекты его работы и показать выгоды. Вьетнамцы — очень тонкие дипломаты, и когда выходишь к ним именно с такой доктриной, то они очень ценят это и начинают со своей стороны приближаться к поставленным задачам. Им важно уважение к партнеру, озабоченность его проблемами и готовность эти проблемы решать. Тогда ты становишься другом — а это больше, чем экономический союзник.

Нам нужно вкладывать деньги в культурный обмен, особенно — на уровне искусства. Есть у меня друг, который занимается каллиграфией и продает свои работы за рубежом. На эти деньги он восстанавливает разрушенные храмы. Думаю, он с удовольствием приехал бы в православную Россию. Удивительно, но мы свою культуру туда не везём. Существует только один русскоязычный канал, причем ведут его сами вьетнамцы. Пользуется невероятной популярностью, половина эфира идет на вьетнамском языке, половина — на русском. Этот канал обслуживает наши и правительственные, и коммерческие делегации. Но работают они сиюминутно: приехал кто-то — вот и новости об этом. Обо всём остальном они не получают никакой информации.

Общаясь с ЦК Компартии Вьетнама, регулярно слышу одно и то же: у России есть ограниченное время на вход в этот регион, пока при власти находятся те люди, которые помнят, как мы вместе спасали страну. Азиатский мир прагматичен, романтика там существует, пока есть для нее "генераторы": исчезнет эта память — и всё…

В этот регион России нужно двигаться системно и семимильными шагами, не забывая об уважении к культуре. Российский турист может попасть во Вьетнам, просто показав паспорт. Обратного не наблюдается, а мы знаем, как сложно получить российскую визу.

Вьетнамцы готовы поставлять сюда свои медицинские кадры, которые особенно хорошо восстанавливают пациентов после инсульта. У нас — прекрасные нейрохирурги и специалисты по онкологии. Но обмена не происходит! Возвращаясь к силе памяти: вьетнамцы ждут, когда мы перевезём к ним часть специалистов по родам. И даже российские лекарства там ценятся! А мы не идем ни с рынками, ни с торговлей, ни с политикой. Вьетнамцам не очень понятно, почему, сделав шаг вперёд, мы сразу делаем три шага назад. И я не вижу у нас никакой программы по возврату во Вьетнам.

"ЗАВТРА". Есть периферия, а есть те точки, где мы обязательно должны присутствовать, причем не только военно-стратегически. Надо понимать и психологию, и историю того народа, с кем ведутся переговоры. Это фундаментальные основы и дипломатии, и торговых отношений.

Андрей ТИХОМИРОВ. Мне бы хотелось, чтобы мы начали демонстрировать интеллектуальную внешнюю политику. Потому что сейчас не получится запугать весь земной шар. Этого и не надо. Нам нужно научиться быть умными на внешней арене. Предпринимать грамотные и взвешенные шаги.

Вьетнам заинтересован в России еще по одной причине: вирусы "цветных революций" были запущены по всему земному шару. Югославия и прочее — лишь фрагментарные проявления большого плана. Несколько лет назад была попытка оранжевого переворота в Таиланде, когда военным вовремя удалось погасить вмешательство извне. Это была "примерка". Стоит обратить внимание, что это проводилось в странах с неортодоксальным мусульманством, с его трансформированным вариантом. В азиатском мире пока существуют "антивирусы", но "примерку" нужно было сделать — и её осуществили. Теперь, учитывая поправки, будут смотреть, как это пройдет в буддийском мире. Подготовка ведется, и Вьетнам это чувствует. Руководство компартии понимает, что нет способа "одной таблеткой" — раз и навсегда пресечь болезнь. А люди, которые это организуют, прекрасно понимают, что если Россия будет окружена "поясом хаоса", то все свои ресурсы будет тратить именно на разборки с этим "поясом", а на внутренние вопросы сил просто не хватит.

Материал подготовил Андрей ФЕФЕЛОВ

Заслуженный успех

Редакция Завтра

Накануне официального визита главы китайского государства Си Цзиньпина в Москву в Китайском культурном центре состоялась презентация книги Юрия Тавровского "Новый Шёлковый путь. Главный проект XXI века". Мероприятие было организовано 29 июня Посольством КНР, Изборским клубом и издательством ЭКСМО. К собравшимся китаеведам, журналистам, взаимодействующим с Китаем чиновникам и предпринимателям обратился Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Российской Федерации Ли Хуэй. Он подчеркнул важность стратегического партнёрства двух держав в осуществлении инициативы "Пояс и путь", известной также как Новый Шёлковый путь. Эта тематика непременно будет обсуждаться и в ходе июльской встречи двух руководителей. Китайская и российская стороны будут стимулировать переход к практической реализации достигнутых договоренностей, подчеркнул глава дипломатической миссии КНР. В связи с важностью такого взаимодействия Москвы и Пекина, он сказал: "Я хотел бы призвать российскую аудиторию повнимательнее вчитаться в книгу "Новый Шёлковый путь. Главный проект XXI века". Её автор, профессор Юрий Тавровский, недаром отметил, что проделанное им путешествие длиной в три тысячи километров по маршруту Шёлкового пути изменило его видение инициативы "Пояс и путь". Уверен, что прочтение книги вызовет сходные переживания у широкого круга читателей", — отметил дипломат.

О важности непосредственных наблюдений происходящих в Китае в целом и, особенно, в зоне Нового Шелкового пути говорил заместитель директора Института Дальнего Востока А.В. Островский. Он дал высокую оценку точности наблюдений автора, переданных читателям в привлекательной очерковой форме.

"Инициатива "Пояс и путь" может и должна стать основой развития российско-китайских отношений, — заявил заместитель председателя Изборского клуба А.А. Нагорный. — Эти отношения уже стали основой стабильности мира в нынешней неустойчивой, непредсказуемой ситуации. Вместе с тем, при уникальном совпадении взглядов высшего руководства и силовых блоков двух держав на ситуацию в мире и на существующие угрозы, в торгово-экономическом взаимодействии продолжается пробуксовка. Надежды на "всесилие рынка" не оправдались. Настало время перейти от средних и мелких проектов к крупным инициативам государственного масштаба. В этой связи нельзя не вспомнить про опыт 50-х годов прошлого века, когда стратегические договоренности лидеров неукоснительно претворялись в жизнь на плановой основе, создавая практически на ровном месте новые отрасли промышленности и науки, укрепляя союзнические отношения двух великих держав. Современные масштабные проекты могут возникнуть только в точках совпадения национальных интересов России и Китая. "Пояс и путь" как раз позволяет найти такие проекты, — подчеркнул А.А. Нагорный. — Новая книга нашего коллеги по Изборскому клубу даёт хорошую возможность понять не только масштабность Нового Шёлкового пути и его значение для Китая, но и узнать об инновационных финансовых и управленческих решениях, новых методах сотрудничества Центра с провинциями, государственно-частного партнёрства".

"Российский книжный рынок проявляет повышенный интерес к книгам о Китае, — отметил один из руководителей издательства ЭКСМО Е.В. Капьев. Очень хорошо, что профессор Ю.В. Тавровский отдал нам уже вторую свою книгу. Предыдущая, "Си Цзиньпин: по ступеням Китайской мечты", имела не только политический, но и коммерческий успех. Мы сейчас обсуждаем её новое, расширенное издание. Книга о Шёлковом пути вышла всего месяц назад, но успела привлечь внимание читательской аудитории, причем не только в России. Уже вышло издание на китайском языке, мы предложили издать книгу партнерам на Западе".

"Я рассматриваю книгу о Новом Шёлковом пути в известном смысле как продолжение книги о Председателе КНР Си Цзиньпине, — начал свое выступление Ю.В. Тавровский. — Ведь инициатива "Пояс и путь" стала одной из составных частей его грандиозного долгосрочного плана "Китайская мечта", подразумевающего реформу всех реформ: проведенных, успешных в свое время, но требующих обновления. Инициатива "Пояс и путь" особенно заинтересовала меня потому, что подразумевает тесное сотрудничество с Россией. В течение 2016 года мне посчастливилось проехать по всему китайскому отрезку трансконтинентального маршрута: от порта Ляньюньган на берегу Жёлтого моря до пограничного КПП Алашанькоу в Синьцзяне. Неторопливое путешествие показало, что китайцы действительно создают не просто инфраструктурный коридор из железных и шоссейных дорог, газо- и нефтепроводов, оптоволоконных линий и систем передачи электроэнергии. Всего за четыре года, в рекордные сроки, уже возникли новые города, технопарки, логистические центры, зоны свободной торговли, исследовательские учреждения, университеты, госпитали и музеи. Я не мог не думать при этом о России, об упущенных возможностях для развития и взаимодействия, об утекающем под разговоры о "согласовании планов" и "сопряжении усилий" драгоценном времени. Найти формы взаимодействия с инициативой Китая, которые отвечали бы национальным интересам России — это очень важная, но пока не решённая задача.

Наш.корр

Китай важнее США

в "глобальном триумвирате" Вашингтону будет отведена далеко не первая и даже не вторая роль

Николай Коньков

Первая встреча 45-го президента США с председателем КНР Си Цзиньпином состоялась, как известно, 6-7 апреля в личном поместье Дональда Трампа "Мар-а-Лаго" и была отмечена фейерверком в виде залпа крылатых ракет "томагавк" по сирийскому аэродрому. 14 мая прошла встреча Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным на форуме "Один пояс, один путь" в Пекине, и сейчас они снова встретились в Москве — накануне саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге, где намерены установить первый личный контакт в режиме "визави" Владимир Путин и Дональд Трамп. После чего в "глобальном треугольнике XXI века" США—КНР—Россия наконец-то должен установиться новый формат отношений, буквально "взорванных" после избрания новым "хозяином" Белого дома" эпатажного нью-йоркского миллиардера, который почти сорок лет шёл к главной сделке своей жизни — "президентскому контракту" с Америкой.

Причём этот "взрыв" ничуть не затронул американо-китайских связей, которые Трамп обещал пересмотреть в пользу Америки, он касался только его отношений с Россией, вновь назначенной "империей зла" для "коллективного Запада" при предшественнике Трампа Бараке Обаме. Обама, кстати, был в России незадолго до того, как стать президентом США: 28 августа 2005 года младшего сенатора от штата Иллинойс российские пограничники задержали в пермском аэропорту Большое Савино. А привёз его туда старший сенатор от штата Индиана, небезызвестный Ричард Лугар. От кого исходила инициатива сделать таким образом будущему лидеру американского государства "прививку русофобии", сейчас уже не понять, но воспоминания о том инциденте отец двух дочерей, Малии (1998 года рождения) и Саши-Наташи (2001 г.р.) получил на всю оставшуюся жизнь.

Трамп начал приезжать в нашу страну ещё при советской власти, с 1987 года, когда вместе со своей первой женой, бывшей участницей олимпийской сборной ЧССР по лыжам Иваной Зельничковой-Трамп посетил Ленинград и Петергоф, а затем делал это достаточно регулярно, так что подозрения оппонентов-демократов в его контактах с советскими, а затем российскими спецслужбами при желании можно "доказывать" даже этими фактами. Удивительно только то, что во время эпической предвыборной схватки 2016 года никто из оппонентов Трампа эту тему вообще не поднимал — видимо, понимая, что тем самым вычеркнут себя из списков участников президентской гонки. И эту "телегу" покатили против него даже не после победы на выборах, а после инаугурации 20 января 2017 года…

Впрочем, катят и до сих пор, не давая 45-му президенту США выполнить одно из главных его предвыборных обещаний: нормализовать отношения с Россией. Да что там нормализовать, если даже официальные встречи с российским послом в Вашингтоне сотрудникам администрации Трампа ставили в вину, приравнивая чуть ли не к государственной измене и шпионажу! Что-то подобное — и то не в адрес первого лица государства! — было в США только в эпоху разгула маккартизма (1949-54 гг.). Теперь же вся система американской демократии дала трещину, от Тихого океана до Атлантического, поставив страну буквально на грань новой гражданской войны (и еще не факт, что она за эту грань в конечном итоге не шагнёт).

Но пока едва ли не главным результатом свары в американских "верхах" стал тот факт, что в сложившихся условиях для России и Путина взаимодействие с китайским лидером объективно оказывается гораздо более важным, чем с президентом США. Даже с учётом всех тех проблем, которые тяжким грузом лежат на экономике "красного дракона", включая опасность краха фондового рынка КНР. Внезапно (внезапно ли? и не стоит ли за это благодарить того же Барака Обаму с Хиллари Клинтон?) оказалось, что многолетний "глобальный лидер", "единственная сверхдержава", центр "однополярного мира" Pax Americana и "империи доллара" утратил не только реальное экономическое, но и военное доминирование в современном мире. Причём если первое переходит в руки Пекина, то второе, похоже, — в руки Москвы. И если два этих новых "центра силы" сумеют договориться между собой по ключевым моментам взаимодействия на международной арене, в грядущем "глобальном триумвирате" Вашингтону будет отведена далеко не первая и даже не вторая роль. Сверхвысокая, по дипломатическим меркам, частота нынешних российско-китайских контактов на высшем уровне только подтверждает такое предположение. Впрочем, в кризисные периоды мировой истории, подобные тому, в котором мы находимся сегодня, даже самые прочные, казалось бы, альянсы могут неожиданно распадаться, а самые невероятные — становиться реальностью. Поэтому каждый новый шаг должен быть максимально выверен и по месту, и по времени.

Фестиваль "Традиция"

8 июля, подмосковная усадьба Захарово – полифонический праздник на лоне природы

Завтра рекомендует

8 июля в день святых Петра и Февронии, покровителей семьи, в подмосковной усадьбе Захарово состоится фестиваль «Традиция». Усадьба известна тем, что здесь провел свои детские годы А. С. Пушкин. Здесь он слушал сказки Арины Родионовны, бегал по аллеям и купался в пруду. Захарово находится всего в часе езды на электричке от Белорусского вокзала.

Тема фестиваля в этом году — сотворчество. Этим словом можно описать и отношения внутри семьи, и творческие союзы, и совместный поиск ответов на важные вопросы: кто мы, люди живущие в одной стране, имеющие нерасторжимое прошлое и надежду на радостное будущее?..

Концепция и программа фестиваля «Традиция» разработаны писателем Захаром Прилепиным, продюсерами Эдуардом Бояковым и Дмитрием Вадимовичем в сотрудничестве с музеем-заповедником А.С. Пушкина. Фестиваль пройдет в формате пикника — полифонического праздника на лоне природы. Каждый уголок заповедника станет местом для концертов, развлечений, детских игр, лекций и дискуссий.

На одной площадке встретятся выдающийся классический пианист (народный артист России Юрий Розум) и фольклорная группа (легендарный Ансамбль Покровского), патриархи русского рока («Калинов Мост») и фолк-джаз бэнд (Тина Кузнецова — Zventa Sventana), священник и поэт (протоиерей Артемий Владимиров) и рок-музыкант (Александр Ф. Скляр), ярмарочный театр Петрушки и кавказская лезгинка.

Фестиваль «Традиция» предъявит широкую палитру литературных событий. Встречи с актуальными писателями (Захар Прилепин, Алексей Варламов, Михаил Елизаров, Герман Садулаев), беседы с литературоведами (Павел Басинский о Толстом), выступления поэтов (Анна Долгарёва, Светлана Кекова).

Для детей подготовлена познавательно-развлекательная программа: театры «Душегреи», «Бродячий вертеп», «Скоморошкин театр», игры пушкинской поры, квест в музее, рисунки на полянах, кукловерчение.

Зрителей также ждут творческие практикумы и лекции: о поэзии — со священником, о Боге — с художником, о сказках — с Ариной Родионовной. Лучшие московские издательства наполнят книжную лавку, а в фудкорте посетителей будет ждать вкусная домашняя кухня. Закончится фестиваль театральным представлением на воде и фейерверком.

Фестиваль «Традиция» проводится под эгидой Русского Художественного Союза. РХС объединяет на базе традиционных ценностей художников и деятелей культуры, независимых творческих лидеров разных направлений. Событие проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства культуры Московской области, Администрации Одинцовского района, компании «Попов Луг».

Сайт: www.traditionfestival.ru

Справки +7 (495) 228-20-80

***

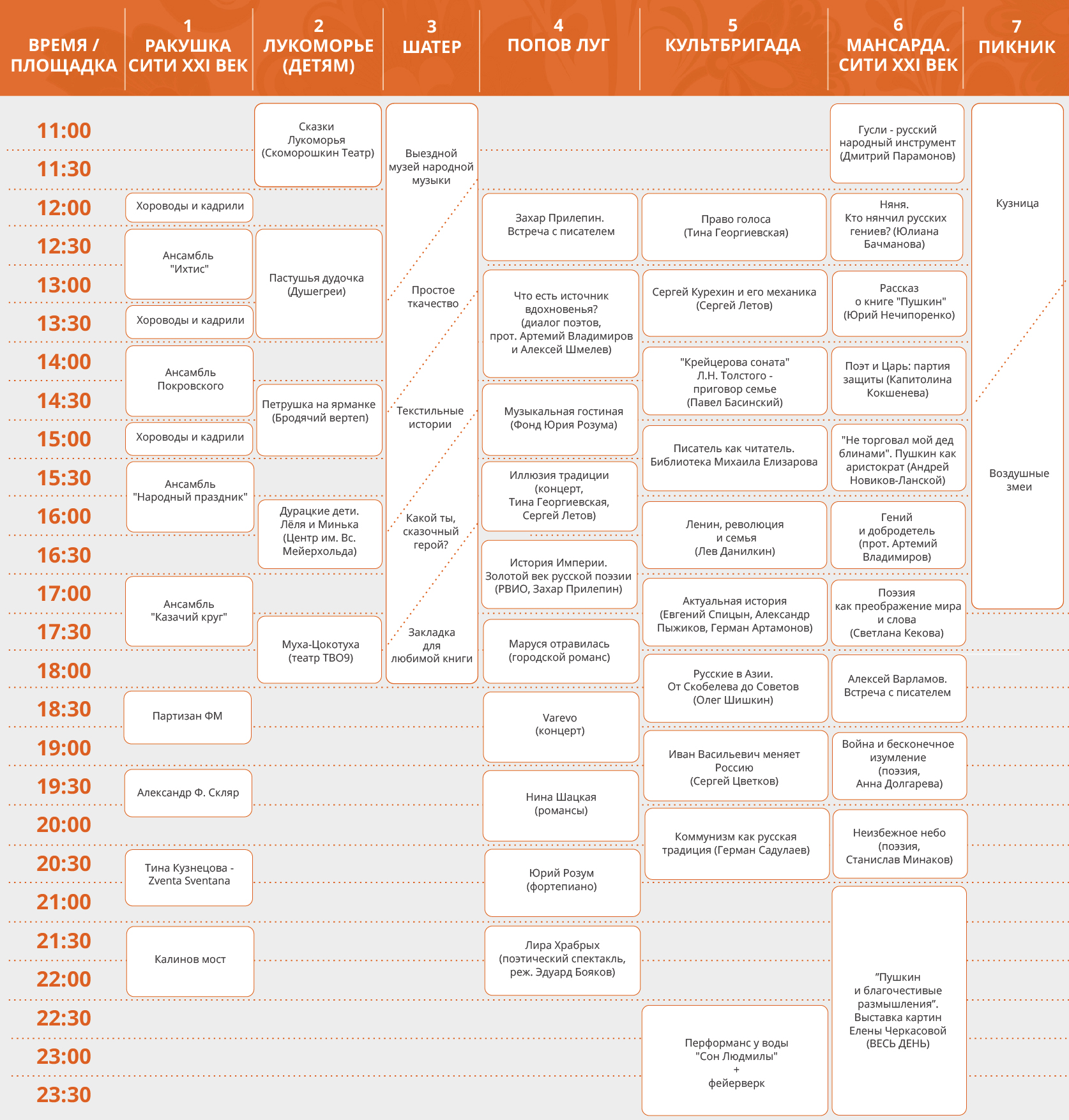

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ «ТРАДИЦИЯ»

РАКУШКА

На площадке “Ракушка” весь день, с полудня и до позднего вечера, будут проходить музыкальные концерты. Жанры и стили: русский рок. фолк, этно, джаз, казачьи песни, народные танцы. И все это – в формате душевного отдохновения на лоне природы, двигательного драйва и радости бытия.

12:00 — 12:30. Хороводы и кадрили. Студия Русского танца.

За 5 минут студия не только сможет обучить любого водить хоровод или отплясывать кадриль, но и покажет, как за один танец познакомиться с человеком, хорошенечко узнать его характер, выбрать жениха (невесту) и, если нужно, отвоевать его у хитрых соперников! Это вам не потоптаться на дискотеке, это вековая игра на омоложение!

12:30 — 13:30. Ансамбль «Ихтис».

Духовные песни православных народов мира – на русском, украинском, сербском, болгарском, белорусском, молдавском, церковнославянском, грузинском, греческом языках и даже на латыни – православная вселенная в современной акустической аранжировке. В инструментальном арсенале – виолончель, гитара, перкуссия, этнические духовые.

13:30 — 14:00. Хороводы и кадрили. Студия Русского танца

14:00 — 15:00. Концерт ансамбля Дмитрия Покровского.

Ансамбль без преувеличения можно назвать легендарным. Он первым объединил фолк и джаз в совместных импровизациях с Алексеем Козловым и Владимиром Резицким, сотрудничал с Питером Гэбриэлом, записал первую русско-американскую пластинку с ансамблем Пола Уинтера. В программе коллектива – лирические, игровые, плясовые народные песни и авторская музыка, вдохновленная традицией. На фестивале «Традиция» прозвучат фрагменты «Русских циклов» Игоря Стравинского «Прибаутки» и «Песенки моего детства» на народные тексты, собранные в XIX в., и другие сочинения.

15:00 — 15:30. Хороводы и кадрили. Студия Русского танца

15:30 — 16:30. Ансамбль «Народный праздник».

Под этим простым названием с 1982 года скрывается московский эталон фольклорной аутентики. Записи ансамбля получили премию Французской Академии Голоса и были выпущены в одной из серий швейцарского Международного архива народной музыки.

17:00 — 18:00. Ансамбль «Казачий кругЪ».

Любимец русской и зарубежной публики, ансамбль за 30 лет собрал и блестяще освоил более 300 песен донских, кубанских и терских казаков.

18:30 — 19:10. Партизан FM.

Традиция для этих молодых ребят – это свежесть, драйв и невероятно заводная штука. В репертуаре группы малоизвестные русские народные и украинские песни, колоритные образцы казачьего фольклора, песни времен гражданской и Великой Отечественной войны, и, что очень важно, авторские сочинения.

19:30 — 20:10. Александр Ф. Скляр.