Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Главные отличия.

Платный доступ на polpred с деловой информацией высшего качества. Скажите об этом директору библиотеки.

Что такое процветание?

10 лет назад Си Цзиньпин взял курс на возрождение китайской нации

Юрий Тавровский

29 ноября 2012 года началась новая эпоха в истории Китая. Осмотрев выставку "Путём возрождения" в Национальном музее, новоизбранный генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин изложил долгосрочный план "Китайская мечта о великом возрождении китайской нации". Вскоре для краткости его стали называть "Китайская мечта". Прошедшее десятилетие было временем преодоления небывалых природных и рукотворных трудностей, но также и временем великих побед.

Самый главный итог XX съезда КПК я вижу в том, что на нём были высоко оценены предыдущие 10 лет, прошедшие под руководством Си Цзиньпина и одобрены его планы на следующие примерно 10 лет. Недаром в материалах съезда в качестве ориентира упоминался 2035 год. Период после XVIII съезда в Китае принято обозначать термином "новая эпоха". Для периода после ХХ съезда вводится другой термин — "новый поход". Отсыл к Великому походу 30-х годов очевиден. Неслучайно, почти сразу после окончания съезда семь членов Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК отправились в Яньань.

Главное послание ХХ съезда стране и миру состоит в том, что Китай будет стабильно двигаться по плану "Китайская мечта". Состоящий из нескольких этапов, этот план нацелен на то, чтобы к 2049 году, столетию КНР, сделать её одной из ведущих мировых держав, а может быть, и ведущей мировой державой. Задачи первого этапа, до 2021 года, столетнего юбилея основания КПК, выполнены и перевыполнены. Главное — построено "общество средней зажиточности", из нищеты вытащены последние 100 миллионов человек, доходы на душу населения удвоились, ВВП КНР вырос в 2 раза. Теперь начинается забег на следующем этапе до 2035 года. И снова речь идет об удвоении основных показателей. Но даже не это главное.

Акцент на качество экономического и социального развития, а не количественные показатели, характерен для политического "почерка" Си Цзиньпина. Он был виден в ускорении создания "сяокан", среднезажиточного общества. В концепции "синь чантай", новой нормальности, перенацеливающей народное хозяйство с наращивания экспорта любой ценой на сбалансированное развитие с акцентом на нужды внутреннего рынка. В стратегии "и фа чжи го", "охоты на тигров и мух", означающей системную борьбу с коррупцией. В новой концепции "двойной циркуляции", продолжающей и усиливающей смену ориентиров производства с внешних на внутренние рынки. Наконец, в выдвижении инициативы "Пояс и путь", ставшей геоэкономической осью развития Китая и всей Евразии, а также в "выходе из тени", превращения КНР в ведущее действующее лицо на мировой арене. Завершившийся недавно саммит "большой двадцатки" ярко проиллюстрировал новый облик Поднебесной.

На ХХ съезде эти и другие патриотические, гуманистические установки получили развитие. "Всеобщее благосостояние", "гун тун фу юй". Так называется новая партийная стратегия. Её смысл состоит в том, что богатства, которые создаёт вся китайская нация, будут распределяться более справедливо и сбалансированно. Эта стратегия подразумевает обуздание доходов олигархов и чрезмерно богатых людей и перераспределение части их богатств в пользу бедных и сравнительно бедных. Да, в Китае больше нет нищих, но около 600 миллионов человек живет на 1000 юаней в месяц, и это совсем не много.

Написав на своих флагах новый социалистический лозунг, Компартия подтверждает смысл своего существования: "Служить народу"! Знамя Компартии есть и будет красным. Таким образом, послание ХХ съезда миру такое: мы идём путём социализма с китайской спецификой и сворачивать с него не собираемся ни под каким давлением.

Уже начавшиеся на Западе попытки втиснуть "всеобщее благосостояние" в "прокрустово ложе" китайской "культурной революции" или советской "коллективизации" глубоко ошибочны. Никто не собирается ликвидировать рыночный сегмент китайской экономики, потому что он является неотъемлемой частью рыночного социализма, "социализма с китайской спецификой".

К числу теоретических новинок ХХ съезда КПК надо причислить также "самореволюцию", цзыво гэмин. Это не только новый политический термин, но даже новое словосочетание, которое раньше не употреблялось. Мое прочтение такое: Китай будет ещё больше ориентироваться на решение внутренних проблем, на экономическое и социальное развитие, на укрепление партии, по инициативе которой должны происходить революции в разных областях жизни страны. Растущее сосредоточение Китая на внутреннем развитии вовсе не означает самоизоляции. "Китай не может развиваться изолированно от мира, и мир также нуждается в Китае для своего развития", — сказал на съезде Си Цзиньпин.

ХХ съезд КПК открывает не только новый этап собственного развития. Очередной рывок Китая неизбежно вызовет новый этап сдерживания в духе "холодной войны". Стоит вспомнить, что нынешняя "холодная война" Америки против Китая началась в 2018 году вскоре после завершения предыдущего, XIX съезда КПК, который одобрил первую пятилетку Си Цзиньпина и усилил социалистическую направленность дальнейшего развития.

Опыт последних лет доказывает, что никакие природные катаклизмы или рукотворные проблемы не способны прервать движение Китая к поставленной долгосрочной цели. Замедлить — да. Остановить — нет. Этап за этапом Поднебесная приближается к цели — великому возрождению китайской нации.

Комплекс гегемона

США официально объявили себя глобальным государством

Вардан Багдасарян Дионис Каптарь

"ЗАВТРА". Вардан Эрнестович, недавно была принята новая "Стратегия национальной безопасности США" — более радикальная по отношению к России, чем все предыдущие. Какие вызовы в связи с этим стоят перед нашей страной, каким образом их можно преодолеть?

Вардан БАГДАСАРЯН. Теодор Рузвельт в своё время первым использовал понятие национальной безопасности США в связи с претензиями американцев на контроль над Панамским каналом. С тех пор "Стратегию национальной безопасности" (этот ключевой для страны документ) принимают, как правило, при каждом новом президенте, и она по-прежнему отражает экстерриториальные амбиции. Это геополитический ориентир и проектные идеологические установки Соединённых Штатов на данный период времени.

Остановлюсь на трёх основных положениях нового документа. Первое. В принятой "Стратегии" Америка позиционирует себя как "мировую державу с глобальными интересами". Различие между внешней и внутренней политикой фактически упраздняется. Поэтому происходящее, к примеру, на Украине, отныне считается внутренним делом Соединённых Штатов, чья сфера интересов распространяется на весь мир.

Второе. В "Стратегии" чётко определяются противоборствующие силы: с одной стороны, это "свободный" мир, с другой — автократии, подлежащие устранению. Всего американцы выделили три группы автократий: "мелкие" — Иран и КНДР, автократия второго уровня — это Россия, которая, по мнению США, не может изменить миропорядок, но способна внести региональную нестабильность. И главная автократия — КНР, имеющая сегодня силы и возможности поменять мировой расклад сил.

Третье положение "Стратегии" касается глобализации. Заявлено, что она сыграла большую роль, дала определённые дивиденды, но теперь за счёт неё в выигрыше оказывается стратегический противник США — Китай. В этой связи модель глобализации так, как она понималась прежде: свободный мир, либерализация торговли и прочее, — как минимум должна быть изменена.

Ещё один интересный нюанс: в документах подобного уровня ранее было не принято указывать персоналии, а в нынешней "Стратегии национальной безопасности США" впервые указана фамилия президента России Владимира Путина, который назван врагом "свободного" мира. Всё предельно откровенно, как видите.

"ЗАВТРА". А почему США объявили себя не просто сверхдержавой, а глобальным государством?

Вардан БАГДАСАРЯН. Американцы очень любят метафоры, для них важен образ, под который идёт программирование сознания людей. Штаты долго к этому шли. Начинали с позиции изоляционизма: Джордж Вашингтон говорил, что американцев вообще не интересует остальной мир. После Джеймс Монро заявлял: нас привлекает только Новый Свет. Во времена Вудро Вильсона Америка, по его словам, стала лидером свободного мира. С начала 1990-х годов со стороны США пошли прямые угрозы подавлять при необходимости любого своего конкурента.

А в "Стратегии нацбезопасности", принятой при Бараке Обаме, американское лидерство определялось по трём направлениям. Первое — военное, вплоть до нанесения опережающего ядерного удара при возникновении угрозы. Второе — экономическое обеспечение Соединённых Штатов, в том числе с позиции силы. Третье направление — распространение и поддержка американских ценностей по всему миру. Для этого можно использовать любые механизмы, например, поддержку сексуальных и этнических меньшинств. Логика развития стратегических установок США прослеживается достаточно хорошо.

"ЗАВТРА". Не является ли новая американская "Стратегия" просто пропагандистским манифестом?

Вардан БАГДАСАРЯН. Нет, это важный управленческий документ. Подход к нему очень серьёзный. При внесении в "Стратегию" определённого пункта чётко указывается, кто его реализует, каким образом и с какими материальными затратами. На это тут же выделяются деньги — под каждую конкретную статью. К примеру, начинается война с автократией, у США есть конкретный план, как её низвергать. Решено делать это руками самих граждан автократии. А чтобы люди пошли против правительства, им надо помочь, в том числе материально стимулировать их. Так начинается конфликт, за которым Америка активно наблюдает, направляет его в нужное русло. Всё работает предельно чётко.

"ЗАВТРА". Почему в ХХ веке американцы боролись против тоталитаризма, а сегодня — против автократий?

Вардан БАГДАСАРЯН. С тоталитарным государством, где весь народ охвачен тоталитарным сознанием, можно бороться только внешней силой. При автократии идёт внешнее давление на государство, но удар наносится внутренний, с использованием гражданского общества, которое науськивают против автократии внутри страны. На подпитку протестных групп выделяются немалые средства. Продвигается стратагема консолидации всех ресурсов, имеющихся у "свободного" мира, для борьбы с таким государством.

В частности, тема Украины прописана в новой американской стратегии фактически через абзац: США необходимо победить там любой ценой, бросив все имеющиеся средства на достижение цели. Ничего нового, по сути, в этом нет. Просто сегодня свои планы Штаты воплощают с предельной откровенностью. Никакой конспирологии: Америка — глобальное государство, и этому должно быть подчинено всё. Важно понять, что "Стратегия национальной безопасности США" — это не высказывания в публицистической полемике, а именно закон. И на уровне закона Штаты заявляют о своём глобальном статусе.

Внутри этого документа даётся большой перечень глобальных вызовов современности, в который включены и изменение климата, и распространение биологического оружия, и новые пандемии. Как же этому противостоять? По мнению американских стратегов, глобальные проблемы может решить только глобальный актор. И им должны быть США, уже объявившие себя глобальным государством.

"ЗАВТРА". Тогда должно быть глобальное руководство. В переводе на русский язык — мировое правительство. Правильно?

Вардан БАГДАСАРЯН. В "Стратегии национальной безопасности США" тема мирового правительства не звучит, но есть сопутствующие или идущие параллельно документы, которые тоже интересны. К примеру, раз в пять лет выходят "Глобальные тренды" ЦРУ. Обратите внимание: опять звучит слово "глобальные". ЦРУ — не только разведывательная организация, но и аналитическая, выступающая со своей футурологией. В документе ими выдвигается пять сценариев с разной степенью приемлемости.

Первый сценарий называется "Ренессанс-демократия". В соответствии с этим сценарием США восстанавливают своё моральное лидерство в мире с помощью "демократий", которые побеждают автократии под руководством Соединённых Штатов. Предельно простая схема, по которой была выстроена американская мифология ХХ века.

Второй вариант — "Мир, плывущий по течению". Это сценарий хаоса, когда никакие международные договоры не соблюдаются, идёт всеобщий развал. Одна волна кризиса следует за другой, наступает Новое Средневековье. Вместо глобализации идёт глокализация, распад на локалитеты.

Третий сценарий — "Конкурентное сосуществование". Симбиоз двух центров — Китая и США. Они конкурируют между собой, но не воюют, потому что плотно связаны друг с другом экономически.

Один из самых негативных, с точки зрения ЦРУ, сценариев — четвёртый. Он называется "Бункеры" или "Разрозненные башни". В нём прописана некая многополярность, при которой каждое государство действует только в своём "бункере". То есть мир распадается на определённые региональные сектора.

Но самый желательный (опять же, с точки зрения ЦРУ) из сценариев — пятый. Его название "Трагедия и мобилизация". В сценарной повестке 2012 года он назывался "Слияние". Суть его состоит в том, что отдельные национальные правительства не могут справиться с навалившимися на страны глобальными проблемами, и наднациональная Организация Объединённых Наций с этим тоже не справляется. Навести порядок может только некий наднациональный орган. Хотя в сценарии выражение "мировое правительство" и не используется, но и без того понятно, что такое "наднациональный орган" с такими полномочиями.

"ЗАВТРА". То есть подразумевается, что в мире должно произойти нечто ужасное, что подвигнет человечество принять американский сценарий как спасение?

Вардан БАГДАСАРЯН. Да. Это может быть, например, применение ядерного оружия, после чего мир содрогнётся, или случится новая жуткая пандемия. Ведь, например, тема коронавируса впервые прозвучала в американском докладе 2012 года, там даже упоминалось, что она пойдёт от летучих мышей. А по нынешнему сценарию после большого мирового катаклизма будет принята концепция слияния. Создадут некий наднациональный институт, который возьмётся решать насущные проблемы современности. Здесь тоже всё предельно чётко сформулировано.

"Глобальные тренды" ЦРУ соотносятся со "Стратегией национальной безопасности США", взаимно дополняют друг друга. В совокупности эти документы показывают, что американцы хотят выстроить управляемый мир, перейти на уровень создания мирового государства, мирового правительства.

"ЗАВТРА". В качестве цели здесь декларируется борьба с глобальными проблемами. Но, очевидно, у американцев есть и другие задачи?

Вардан БАГДАСАРЯН. Не стоит считать, что США вынашивают какие-то филантропические планы: спасение человечества, избавление его от болезней или от чего-то другого. Понятно, что цели у американцев всегда примерно одни и те же, они уже заложены в их матрице. Это стремление к власти — безраздельной, полной, глобальной. Проект мирового господства в разных модификациях прослеживается фактически через всю историю Запада: от Священной Римской империи, Наполеоновских войн до фашистских замыслов Третьего рейха. Американская "Стратегия" наследует той же самой линии, но привносит новые формы. Можно вспомнить концепт богоизбранности Соединённых Штатов. Ведь если есть богоизбранные, значит, есть богоотверженные, над которыми богоизбранная нация должна господствовать. Это не просто фигура речи или уходящий вглубь прошлого философский концепт. Нет, это идеология, под которую по сценарию выстраивается всё остальное мироустройство. Объявление США глобальным государством — это узловой момент принятого стратегического документа Соединённых Штатов.

"ЗАВТРА". Теперь можно говорить о самопровозглашённом глобальном государстве США?

Вардан БАГДАСАРЯН. Конечно. Поэтому не только политологи, но и мировое сообщество должно задаться вопросом: почему Америка больше не ставит различий между своей внешней и внутренней политикой?

Самая большая опасность — это безальтернативный мир. Если монополизируется власть кем-то одним, будет большая беда. Нужна альтернатива.

"ЗАВТРА". Что сегодня нужно делать России в первую очередь?

Вардан БАГДАСАРЯН. С конца 1980-х годов мы встраивались в глобальную капиталистическую систему, шаг за шагом сдавая суверенитет и теряя потенциал сопротивления. Теперь пришло время создавать собственную систему ценностей, независимую от мирового центра. Любая мир-система начинается именно с этого. Пока такой чёткой и полной манифестации у нас нет. Есть некий дискурс, попытки обрести что-то, правда, не всегда удачные, потому что во многих провалах мы виним современный капитализм, говорим, что он ужасен. А что, был когда-то "хороший" капитализм, который проиграл нынешнему посткапитализму? Вставая на такую почву, мы исходно проигрываем. Всему этому нужна ценностная альтернатива.

"ЗАВТРА". В этом смысле могут возразить, что раз социализм проиграл капитализму, значит, социалистический путь нам не подходит?

Вардан БАГДАСАРЯН. Нет, это не так. Переход СССР к капитализму был не логической трансформацией, а отрицанием предыдущей модели существования. Постсоветская страна была построена в значительной степени как антипод СССР, любой параметр прямо противоположен отвергнутому: вместо человека-созидателя пришёл человек-потребитель, история побед и свершений сменилась на самооплёвывание — дихотомия взаимоисключающих понятий.

Что же касается капитализма — старого или нового — это всё равно капитализм. У них одна логика. В основе лежат две вещи, уродующие психику человека и деформирующие мировоззрение: стремление к прибыли и конкуренция. Поначалу эти установки порождают то, что было названо национальным государством, а дальше возникает мировая система, при которой уже государства оказываются неким сдерживающим фактором в отношении капитализма, который шаг за шагом перерождается в человеконенавистническую систему. Старый и новый капитализм — это не дихотомия, а логическое развитие одной структуры. Социалистическая же модель может перейти к капитализму только при потере своих ценностных установок, заложенных в её основании. Поэтому, защищая капитализм XIX или даже ХХ века, в общем-то, они поддерживают то, что в итоге трансформируется в посткапитализм со всеми его извращениями.

"ЗАВТРА". Ещё возможное возражение: старый капитализм основывался на идеях конкуренции и частной собственности, посткапитализм же строится на принципе глобальной монополизации и постепенном отчуждении людей от всякой собственности.

Вардан БАГДАСАРЯН. Вспомните, отцы-основатели США до Линкольна были рабовладельцами. Провозглашались частная собственность, естественные права человека. Но права — не для всех, свобода тоже имелась не у всех. Есть бенефициары распределения, а есть бесправные массы.

При Советском Союзе капитализм вынужден был считаться с нашей системой ценностей и использовать какие-то элементы народовластия. Потому что после Второй мировой войны популярность социалистической идеи была сверхвысокой, во многих западных странах на выборах побеждали коммунисты. А когда СССР не стало, капитализм пришёл к тому, с чего и начинался: есть элита, сверхлюди, имеющие все права, возможность распределять блага на своё усмотрение, и есть все остальные. Сейчас новый капитализм снимает маски. Поэтому всё чаще говорится, что в мире появилось слишком много лишних ртов, ненужных людей. И в этом отношении посткапитализм — производное от капитализма.

А в целом мироустройство можно свести к двум противостоящим концепциям. Есть христианский проект, который говорит словами апостола Павла, что нет ни свободного, ни раба — все едины, во всём Христос. Это советский проект. Хотя исходно он и был атеистическим, но на уровне ценностной матрицы в него был заложен христианский подход.

И есть другой проект — антиевангельский, по которому существуют сверхлюди и недолюди. Посткапитализм — это фактически легитимизация свободы только для избранных, хотя и либерализм, по сути, говорил о том же самом. В XX веке загнанный в угол либерализм превратился в фашизм — систему узаконенного антропологического превосходства.

"ЗАВТРА". Почему в таком случае в Советском Союзе не прекращалась пропаганда атеизма?

Вардан БАГДАСАРЯН. Конечно, это была стратегическая ошибка и принципиальный недостаток. Если бы силу веры и традиции удалось прочно соединить с мобилизацией под решение задач развития, которую смогли оседлать большевики, то, возможно, Советский Союз не удалось бы развалить. Не хватало постановки вопросов трансцендентного характера: о душе и вечной жизни.

Ленин, безусловно, был атеистом. Но он выступал с позиции, что большевики — не враги религии и Церкви при условии, что она будет союзником нового государства.

Атеистическая пропаганда велась, во-первых, потому что определённой частью большевиков Церковь воспринималась как сила, которая легитимизирует капиталистическую систему и поддерживает эксплуататорский класс.

Во-вторых, в партии было довольно много русофобов — в основном из группировки Троцкого. Как по своему воспитанию, так и по убеждениям, они ненавидели всё, связанное с русским менталитетом, в том числе Православие. Троцкисты до сегодняшнего дня своих убеждений не поменяли. Не случайно Чубайс, ненавидящий коммунизм, возлагал цветы на могилу Троцкого.

Третья составляющая атеистической пропаганды в СССР связана со сложившейся задолго до октября 1917-го секулярной культурой, которая была запрограммирована на отказ от религии и переход к мировоззрению, которое пыталось основываться на науке. В советский период не получилось выстроить систему синтеза между религией и наукой, хотя фундаментального, принципиального противоречия здесь нет.

"ЗАВТРА". Сейчас вы говорите в основном о довоенном периоде Советского Союза?

Вардан БАГДАСАРЯН. Да. В период Великой Отечественной войны атеистическую пропаганду фактически свернули. Было восстановлено патриаршество. Знаменательно, что в 1945 году Православная Пасха пришлась на 6 мая, и в Праздник Победы люди часто поздравляли друг друга словами "Христос воскресе!".

После войны работал сталинский проект, в основе которого лежала идея соединения советского мировоззрения, религии и русской истории. В 1948 году в Москве прошло Всеправославное совещание, была попытка сделать Московский Патриархат Вселенским Патриархатом. В вузах открывались славянские кафедры, шло возвращение к истокам, изучению истории. Так что этот синтез был исторически возможен. Но со смертью Сталина Хрущёв перечеркнул все его усилия в этом направлении. 4-й Интернационал Троцкого тогда бил в ладоши от радости. На самом деле, то, что этот синтез не состоялся, — великая трагедия нашей страны.

"ЗАВТРА". А почему при Брежневе не вернулись к традиционным ценностям — в контексте того, о чём мы сейчас говорим?

Вардан БАГДАСАРЯН. Любой проект начинается с идеи. Сталин, безусловно, был идеократом. При нём разрабатывалась новая система ценностей и смыслов. Советский проект впитал в себя русскую общинную ментальность, коллективизм. В брежневские годы никаких систем ценностей и смыслов уже не разрабатывали. При нём победила установка на комфорт, "удовлетворение возросших материальных потребностей граждан". Вместо идеи совершенствования человека, решения задач на уровне противостояния добра и зла пришла любовь к комфортному бытию. Такая, достаточно упрощённая, философия кулака, когда человек видит счастье, прежде всего, в материальном измерении, ещё при Хрущёве расцвела в кругах партноменклатуры. Мелкобуржуазная психология оставалась и у части советской интеллигенции, относящейся, по выражению Иосифа Виссарионовича, к "безродным космополитам". "Дачка, тачка и собачка" — ярко выраженные принципы брежневской эпохи. На смену идеократическим и духовноцентричным установкам пришли установки потребительские. Вернуть сталинские идеологические позиции представлялось тогда маловероятным.

"ЗАВТРА". И какой урок из этого должна извлечь современная Россия?

Вардан БАГДАСАРЯН. Идеальное должно доминировать. Материальное, конечно, важно, но оно является лишь проекцией. Если мы будем спорить с США на уровне комфорта, мы проиграем.

Ленин в своё время и говорил о том, что удержать власть можно, только преодолев мелкобуржуазные установки. Поэтому огромное значение уделялось культуре, просвещению.

Политическая практика вытекает из концепции. Концепция — из смыслов. Смыслы связаны с системой ценностей, а система ценностей имеет глубинные истоки. Отступление от идеального под влиянием тех или иных причин — это отход от своей собственной метафизики. Советский проект просуществовал всего 70 лет и был разрушен именно потому, что ушёл от духовного приоритета, отказался от высокой идеи построения Царствия Божьего на земле, а в идеологическую структуру были привнесены иные концепты, чужие метафизические схемы.

В чём наш актуальный проект сегодня? Не в защите же старого капитализма против нового! Может быть, формула нашей победы заключается как раз в соединении большевистского модерна с традиционными ценностями, основанными на христианской культуре? В любом случае, начинать нужно с идеального. А дальше это будет спроецировано на экономику, социальное устройство, образование, сферу культуры. Надо сделать так, чтобы люди загорелись этим проектом, видели смысл своего существования в приближении торжества своей идеи. Именно здесь кроется ответ на вызов, брошенный нам "Стратегией национальной безопасности США", на угрозы, которые она несёт миру.

Беседовал Дионис Каптарь

Встреча с молодыми учёными

В парке науки и искусства «Сириус» в Сочи Владимир Путин провёл встречу с участниками II Конгресса молодых учёных и слушателями программы развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования.

В.Путин: Добрый день, дорогие друзья!

Рад вас всех приветствовать.

В прошлом году это был первый такой опыт – и проведения Конгресса молодых учёных, и беседы с вашими коллегами.

Эти мероприятия неслучайно проходят на площадке «Сириуса» – я думаю, что и вам теперь тоже понятно почему. Правда, здесь есть и люди, которые, я вижу, работают на этих площадках, они-то уж точно понимают, почему здесь встречаются молодые исследователи.

В целом считаю, что нам удалось на территории бывшего олимпийского кампуса создать очень хороший образовательный кластер для детей, но и, как и планировали, мы делаем следующие шаги: создаём здесь лаборатории самого высокого уровня и класса, мирового класса, без всякого преувеличения, университет создан. Надеюсь, что в будущем удастся создать и производственные площадки. Не такие, конечно, как Путиловский завод, здесь такого не нужно, но высокотехнологичное производство по отдельным направлениям совершенно точно можно будет развернуть. И это будет абсолютно замкнутый цикл – от школы до производства.

Здесь возможны и фундаментальные исследования, здесь возможны прикладные исследования – здесь всё можно делать. И думаю, что это удачный выбор площадки.

Но дело, конечно, не только в этом. Дело в том, что сам конгресс, на мой взгляд, – очень востребованное мероприятие, потому что молодые люди вообще и всегда устремлены в будущее. Потому что молодые – вся жизнь впереди. А молодые учёные соответствующим образом настроены на карьеру в той области, которой решили посвятить свою жизнь. Это, в свою очередь, означает, что, когда такие люди, как вы, собираются вместе, это даёт государству возможность не только вас послушать, но и сделать соответствующие выводы, и помогает государству сориентироваться в задачах развития науки, в целеполагании развития науки.

Это чрезвычайно важно, потому что задач в этом смысле очень много. Одна из них, – может, самая главная, – это необходимость сразу перейти к новому уровню технологического развития. Думаю, что вы наверняка об этом между собой говорили и будете точно говорить. Возникает всегда вопрос: вот этот большой скачок – известно, где и когда эта идея родилась, – он возможен или нет, в науке и у нас, и сейчас? Думаю, что точно возможен, имея в виду те фундаментальные заделы, которые сделаны предыдущими поколениями, а сделано немало.

Да, конечно, многое утрачено за 1990-е годы, когда всё разваливалось, и наука разваливалась, в образовании возникли проблемы. Но тем не менее фундаментальные основы были такими мощными, что развалить всё не удалось.

А то, что вы здесь собираетесь, в «Сириусе», и говорите о будущем науки, – это лишний раз подчёркивает, что эти самые фундаментальные, базовые основы образования и науки в России являются очень мощными. Это даёт нам право полагать, что этот скачок, переход к новому технологическому укладу, конечно, в нашей стране здесь и сейчас возможен.

Но само по себе ничего не происходит, всё делают люди. А молодые исследователи – это как раз те люди, на которых нужно возлагать надежды. Государство так и делает – возлагает надежды именно на вас и на таких, как вы.

Но для того, чтобы всё это произошло, – это по щелчку не делается, – на это должно быть настроено всё общество. И это вторая наша задача, общая задача – нужно настроить именно все институты государственной власти, все структуры, все общественные организации, всех граждан на то, чтобы убедить всё общество в том, что суверенитет, будущее технологического развития, технологический суверенитет, промышленный, даже ценностный суверенитет может быть основан и может состояться только на базе фундаментальной и прикладной науки, только на научной базе. Потому что – собственно, и всегда так было, а сейчас это особенно важно, вы об этом знаете лучше, чем кто-либо, – жизнь складывается таким образом, и успех каждого в отдельности, каждого государства и объединений государств в значительной степени зависит от результатов научной деятельности, фундаментальных и используемых прикладных разработок во всех сферах жизни. И эта задача тоже имеет огромное значение.

Что значит, когда я говорю «убедить общество, государство, все государственные институты»? Это значит побудить всех к совместной с вами эффективной, постоянной, системной работе. И в этом случае, безусловно, нас ждёт успех.

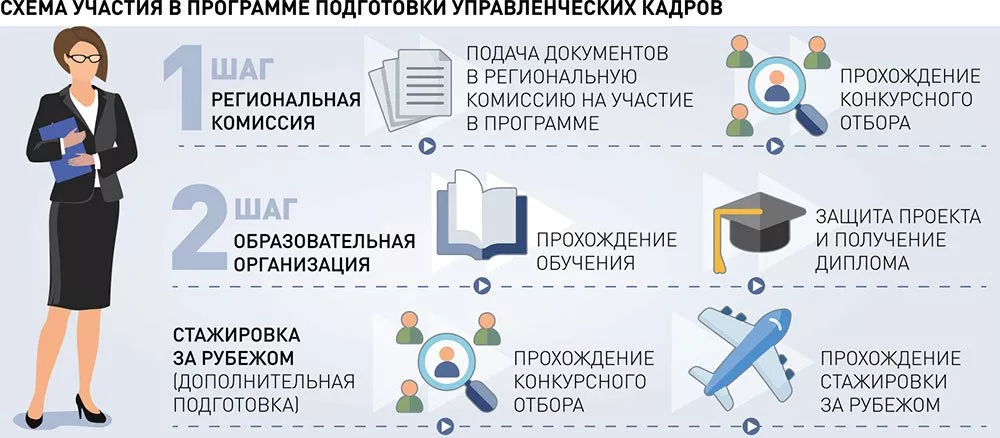

О подготовке кадров в науке, так же как и о подготовке кадров вообще, мы говорим часто, если не сказать – всегда. Здесь, по-моему, тоже по инициативе ваших коллег в прошлом году мы запустили проект подготовки кадров для работы в научной среде. Я думаю, что здесь, наверное, есть те, кто занимаются по этому направлению. Сейчас всего небольшое количество – 85 человек. Мы говорили об этом на встрече с вашими коллегами в прошлом году, но так всё долго, бюрократическая машина такая ржавая – только в октябре запустили эту программу. Она, по-моему, рассчитана до мая следующего года. 85 человек – это не много, не мало, это первый шаг.

А вообще-то, по большому счёту, нам нужно, конечно, не точечно работать, заместителей и руководителей каких-то учреждений собирать, а наладить системную работу по всей стране. Здесь Минобрнауки, конечно, Правительство в целом, регионы должны будут поработать, и в том числе с вашей помощью – тоже надеюсь на неё – выработать единые подходы к подготовке не просто научных кадров, а тех людей, которые в этой сфере могут выполнять не только научную работу, но и руководить научными коллективами.

Ещё одна актуальная задача – это, конечно, интегрирование новых территорий России в научную среду, в образовательную среду. Ясно, что здесь прежде всего людям, которые пришли и проголосовали, нужно, что называется, врасти в российскую действительность. И России нужно прежде всего там закрепиться основательно, но это закрепление означает не только решение вопросов военно-политического характера – это означает работу на этих территориях и с людьми так, чтобы люди почувствовали преимущество от вхождения в Россию.

Мне один из руководителей новых территорий рассказывал, как на одной из них в очереди стоят семьи с детьми на медицинское обследование, профилактическое, которого не было, наверное, никогда на этих территориях.

При всех сложностях, при всём трагизме происходящих событий это явно позитивное событие. Но это только один пример, а они должны быть везде, и тогда этот процесс будет надёжным, устойчивым и успешным. В успехе я не сомневаюсь, но нужно действовать таким образом, чтобы он был осязаемым и наступал как можно быстрее и основательнее.

Наверное, это всё, что я хотел бы сказать в начале. Очень вас прошу, чтобы наша встреча не была днём вопросов-ответов, тем более что если вы будете задавать какие-то специфические вопросы, то мне вряд ли удастся на них полноценно, красиво и интересно ответить. А я бы хотел просто услышать ваше мнение о том, что нужно делать, как делать, в какие сроки это делать, какая вам нужна поддержка, для того чтобы исследовательская деятельность, чтобы наука и связанное с ней образование, разумеется, развивались успешно, быстрыми, нужными нам темпами и приносили необходимые, нужные результаты стране.

Всё. Спасибо вам за внимание, как говорят в таких случаях.

Пожалуйста. Наверняка есть какие-то предложения, вопросы. Пожалуйста, прошу.

И.Ларин: Владимир Владимирович, ещё раз здравствуйте!

В.Путин: Здравствуйте!

И.Ларин: Уважаемые коллеги!

Позвольте я представлюсь. Илья Ларин, аспирант университета «Сириус», младший научный сотрудник направления «Биоматериалы».

Мне в первую очередь хотелось бы выразить Вам, Владимир Владимирович, глубокую признательность за Ваше отношение к «Сириусу», с особой теплотой и заботой. Мне действительно также отрадно осознавать, что идеи, пожелания и предложения молодых исследователей, которые только начинают свой путь в науке, могут быть услышаны и позволят сформировать целостную картину при реализации отдельных инициатив.

Наше направление является междисциплинарным, мы стараемся работать на стыке наук – большое внимание уделять не только биологии, но и материаловедению. Мы сейчас стараемся акцентировать внимание на медицинских изделиях для реконструктивной хирургии, регенеративной медицины.

Наш университет оснащён по последнему слову науки и техники. В связи с этим я хотел бы выступить с предложением: действительно необходимо формирование инженерных групп для ремонта и технического обслуживания обширного парка научных приборов ввиду ухода части компаний – поставщиков этого оборудования. Хотел бы также предложить рассмотреть возможность формирования единого инженерного центра на базе университета «Сириус», сформировать профильные образовательные программы подготовки инженерных кадров.

Это бы нам позволило не только поддерживать существующий обширный парк научных приборов, который не только представлен у нас в «Сириусе», но и по всей стране, но и заложить основы для активно развивающегося российского приборостроения. Спасибо.

В.Путин: Вопрос – уверен, что все понимают, насколько он важен.

К сожалению, зависимость от иностранной приборной базы у нас очень большая, по некоторым направлениям до 90 процентов. И в сегодняшних условиях это особенно остро ощущается, хотя – я всё время говорю об этом, и, думаю, вы тоже со мной согласитесь, – ясно, что без приборной базы работать невозможно. Но ясно также и то, что нужно было в конце концов когда-то начать интенсивно развивать свою приборную базу. А так, за нефте-, газодоллары можно закупать всё что угодно, от гвоздей до бриллиантов, только своего никогда не будешь ничего производить.

Поэтому эта сегодняшняя ситуация подталкивает нас к самостоятельной работе по очень многим направлениям, в том числе и по производству собственной научной приборной базы. Государство старается это делать, уже до сегодняшних острых событий делало это и будем делать дальше.

Гранты выдаются тем учреждениям, которые приобретают отечественные приборы для научных исследований. В прошлом году, по-моему, такие гранты давались учреждениям, которые приобретают научные приборы для исследований, где не менее десяти процентов – российского производства, в этом году – 15 процентов. И мы будем дальше увеличивать это процентное соотношение, с тем чтобы подталкивать заказчиков к тому, чтобы они обращали прежде всего внимание на необходимость закупки у отечественных производителей. Это первое.

Второе, не менее важное, – это, конечно, материалы для обслуживания. Это абсолютно верно. Такой инженерный центр востребован. Я обязательно дам поручение соответствующее и Минобрнауки. С Еленой Владимировной [Шмелёвой] поговорю – она, конечно, «за», безусловно. Здесь нужно будет какое-то дополнительное финансирование, поищем его. Это правильная абсолютно вещь.

Но этого, конечно же, будет недостаточно, потому что, как известно, поколения приборов для научных исследований меняются где-то темпом в три-пять лет. И нам нужно создать такую среду, создать такую промышленность специальную, когда у нас на постоянной основе эта замена происходила бы естественным образом. Ясно, что всё производить на сто процентов невозможно, да и не нужно, но партнёры всегда найдутся, здесь у меня нет никаких сомнений. Если будем делать на хорошем уровне, партнёры технологические всегда будут.

Так же как и по конгрессу: в прошлом году никаких событий не было, таких, которые сегодня происходят, – чисто российское было мероприятие. Сегодня, несмотря на все эти события, которые всем хорошо известны, представители 40 стран приехали в Сочи и вместе с вами будут работать на Конгрессе молодых учёных.

Знаете что: искусственно в современном мире ничего не завернуть и ничего не закрутить, как какую-то пробку, и не закрыть навечно. Никогда этого не получится. Тем более если мы будем делать что-то интересное, востребованное и нужное, всегда найдутся технологические партнёры. Так оно и будет, сто процентов. Поэтому нужно ориентироваться на своё производство, но искать этих технологических партнёров, и мы их обязательно найдём.

Инженерный центр востребован, и постараемся обеспечить его создание. Обслуживание нужно, конечно.

И.Ларин: Спасибо Вам.

В.Путин: Пожалуйста.

О.Тарасова: Уважаемый Владимир Владимирович!

Меня зовут Ольга Тарасова. Я представляю Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов. В этом году нашему обществу исполнилось 90 лет.

Продолжая тему по научному приборостроению и в развитие поручения по итогам встречи с молодыми учёными прошлого года, я хотела бы рассказать о проекте, который называется «Наша Лаба».

В.Путин: Как-как?

О.Тарасова: «Наша Лаба», или «Народный каталог научного оборудования и расходных материалов».

С июля этого года совместно с координационным советом молодых учёных при Президенте мы собираем информацию о научных приборах и расходных материалах, которые производятся в России и в Республике Беларусь, систематизируем её в один онлайн-каталог с возможностью оставлять отзывы от наших учёных и инженеров.

Наш проект некоммерческий, мы делаем его во многом силами наших волонтёров. Сейчас наш каталог содержит более восьми тысяч товаров почти изо всех регионов нашей страны. В планах – перевести каталог на несколько иностранных языков, для того чтобы он стал доступен для наших партнёров из дружественных стран.

Также сегодня в рамках Конгресса молодых учёных открылась выставка «Наша Лаба». 40 компаний – производителей научных приборов и расходных материалов привезли 190 приборов и более 600 единиц, видов расходных материалов. Это достаточно большая величина. Действительно, у нас 300 «квадратов».

Отмечу, что эта инициатива возникла у участника встречи с Вами в прошлом году – Сергея Адонина, как раз молодого учёного, – и мы вместе создали такой проект.

Главная цель – чтобы наши учёные и инженеры могли находить и покупать товары, которые производятся в России, и поддерживать высокотехнологичное производство. Это действительно работает, мы получаем очень много запросов по поиску аналогов приборов.

Вторая цель, которую мы преследуем, – преодолеть стереотип в нашем обществе о том, что в России не выпускают качественные товары научного обихода. Я могу сказать, что это неправда. Мы общаемся с учёными и инженерами и выяснили, что многие учёные даже не знали о том, что существовали российские аналоги.

Второй момент. Действительно, наши производители иногда проигрывают в скорости пополнения ассортимента своих товаров и также в сроках изготовления. Но это связано только с тем, что у них нет свободных средств, для того чтобы улучшить эти показатели.

Я уверена, что необходимо поддерживать производителей научных и инженерных приборов, расходных материалов и реагентов. Это очень важная задача, которая сейчас стоит перед нами.

Отсюда небольшое предложение. В России уже много лет успешно действует такой механизм, как инвестиционный налоговый вычет, но не во всех регионах его действие распространяется на производителей научных приборов и расходных материалов. Может, распространить действие этого механизма и на них? Для них это будет существенным подспорьем в их работе.

В.Путин: Ольга Евгеньевна, во-первых, как уже говорил, здесь, конечно, нужен заказчик всегда.

Вы сказали, что у производителей не хватает собственных свободных средств. И никогда не хватит, если не будет рынка сбыта. Поэтому то, что вы делаете, – это абсолютно правильная вещь.

Когда наши потребители – в данном случае этой продукции – не знают о возможностях, здесь как раз возникает эта нестыковка: одни не знают, что можно заказать, а другие ждут, пока у них будут заказы.

Конечно, на первом этапе нужна поддержка, и она, я уже говорил, осуществляется с помощью различных грантов, льгот и так далее. Там деньги – не помню, сколько, но приличные: по-моему, на несколько лет где-то 37 миллиардов в целом выделяется на эти цели по разным каналам.

По поводу инвестиционного налогового вычета – можно поговорить. Я думаю, что Минфин с ума не сойдёт. Здесь не такие уж большие деньги, тем более что здесь налоговой вычет – пока потерь-то никаких не будет, потому что инвестиций нет. Пока инвестиций нет, там нечего считать недополученные деньги в бюджет, потому что их просто пока не существует. А если дать какие-то льготы, отрасль раскрутится – потом можно получать с неё доходы в бюджет. Поэтому с Правительством обязательно поговорим. Идея Ваша абсолютно правильная.

Вы как это делаете, на какой базе – за собственные деньги или как? Кто это делает, на какие средства?

О.Тарасова: Мы некоммерческий проект. Совместно с нашей командой в свободное от работы время, вместе с нашими волонтёрами, ребятами, членами нашего общества. Мы делали объявление о том, что у нас есть такая возможность – поработать в таком большом федеральном проекте. Ребята откликаются и тоже занимаются мониторингом и поиском, а мы занимаемся экспертизой и проверкой документации и после этого заносим её в наш реестр.

В.Путин: Здорово. Это очень благородно и очень полезно.

Вам, может быть, какая-то нужна помощь и поддержка?

О.Тарасова: Владимир Владимирович, самое главное, если Вы скажете: «Покупайте российские товары». Это самое важное.

В.Путин: Я всегда об этом говорю. Повторяю ещё раз: покупайте российские товары.

Спасибо.

О.Тарасова: Спасибо.

В.Путин: Я пометил насчёт инвестналогового вычета.

Пожалуйста.

А.Залавская: Здравствуйте, Владимир Владимирович!

Меня зовут Александра Залавская, я аспирант Донецкой академии управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики.

Прежде всего хотелось бы от всей души выразить Вам слова благодарности за то внимание и помощь, которую Вы оказываете жителям республики, в том числе за решение о демобилизации студентов и аспирантов дневной формы обучения.

Если коллеги ранее говорили о научном приборостроении, я бы хотела рассказать о научно-образовательной среде республики в рамках интеграции в Российскую Федерацию.

Сегодня в республике действуют 29 диссертационных советов по 56 научным специальностям, в которых защищено более 600 диссертаций.

Издаются научные журналы, включённые в перечень ВАК ДНР, однако в России имеется свой перечень рецензируемых изданий. Сейчас остро стоит вопрос о возможности включения республиканских журналов в перечень ВАК Российской Федерации. Возможна ли упрощённая процедура получения республиканскими журналами статуса изданий, входящих в перечень ВАК Российской Федерации?

Также в своей работе образовательные учреждения столкнулись со следующей проблемой: с 26 мая 2000 года действует соглашение между Правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины о взаимном признании и эквивалентности дипломов об образовании и учёных званиях. Однако все дипломы, выданные в период с 1991 года по 2000-й, не признаются в России и подлежат процедуре нострификации.

В.Путин: С какого года?

А.Залавская: С 1991 по 2000-й.

Можно ли упростить данную процедуру для граждан республики, имеющих такие дипломы, выданные в обозначенный период?

И в завершение хотелось бы услышать от Вас, какой период предусматривается для завершения интеграции в научное и образовательное пространство республики в Российскую Федерацию.

Спасибо.

В.Путин: Я с последнего начну. Что касается периода завершения, то он, конечно, будет зависеть от темпов, которыми мы будем двигаться. Чем быстрее – тем лучше.

Теперь по поводу признания документов. Мне кажется, что уже было принято недавно решение, что все дипломы, документы об образовании в ЛНР, ДНР, на других территориях, вошедших в состав России, они признаются у нас. Если там есть то, о чём Вы сказали, – с 1991 по 2000 год это исключение, – я сейчас не буду Вам говорить окончательного решения, но я согласен с тем, что в отношении граждан России, которые проживают на этих территориях, конечно, нужно такое решение принять, я пометил.

Просто, честно говоря, для меня это неожиданно, поскольку считал, что достаточно решений, которые были уже приняты. Если их недостаточно, мы поправим это. Нужно, чтобы люди нормально жили, чтобы у них не возникало проблем в связи с тем, что они пришли и проголосовали за то, чтобы войти в состав Российской Федерации.

Вам, наверное, лучше известно, насколько я себе представляю, на всех этих территориях существует проблема достаточно сложного состояния инфраструктуры – это состояние зданий, сооружений, той же самой приборной базы и так далее. По предварительным подсчётам, на это потребуется несколько десятков миллиардов рублей, где-то 37, по-моему, миллиардов. Эти средства будут предусмотрены, и мы будем всё это на плановой основе стабильно делать.

Но другая очень важная тема в этой связи – это интеграция на деле во всё научно-образовательное пространство России. Это значит, что Вы и Ваши коллеги, так же как Вы сейчас участвуете в Конгрессе молодых учёных в «Сириусе» в Сочи, должны работать не только на этой, а на всех других площадках, которые востребованы, которые интересны для вас. И мы будем настраивать на это Министерство образования и науки, Академию наук, с тем чтобы привлекали вас ко всем мероприятиям подобного рода.

Что касается академий и преподавателей высшей школы, то здесь есть вопросы, связанные с тем, чтобы на всех на них, в том числе и на Вас, распространялись те стандарты и льготы, которыми пользуются ваши российские коллеги. Я имею в виду и членов академий наук, различных академий на Украине, тех граждан, которые проживают на территории Донецкой и Луганской областей и двух других – Запорожской и Херсонской. Это касается всей социальной составляющей. Мы обязательно примем все решения по этим вопросам.

Но есть ещё один аспект, связанный с Херсоном. Там, по-моему, четыре вуза было, они переехали с правого берега на левый – в Геническ и ещё какой-то город там есть, – и мы обязательно должны сделать всё, для того чтобы студенты продолжали образование. И многие из них продолжают в очно-заочной форме сейчас, нужно создать для них условия соответствующие. Это, конечно, будет сделано, так же как и для профессорско-преподавательского состава этих вузов. Обязательно этим будем заниматься в плановом режиме, без всякой суеты, но мы это сделаем.

Что касается демобилизации студентов, аспирантов и тех, кто в магистратуре учится, то (у нас сегодня 1 декабря) сегодня она должна, по плану, закончиться. Надеюсь, что так оно и есть.

А.Залавская: Спасибо большое.

В.Фёдорова: Добрый день, Владимир Владимирович!

В.Путин: Здравствуйте.

В.Фёдорова: Фёдорова Валерия, заведующая кафедрой экологии и безопасности жизнедеятельности. Представляю Донбасский государственный технический институт, Луганская Народная Республика, город Алчевск.

Моя тематика также будет связана с интеграцией, но вначале хотелось бы искренне выразить свою благодарность за ту колоссальную помощь и поддержку, которую Вы оказываете нашим республикам уже в течение восьми с половиной лет. Также за оказанную возможность побывать здесь, поучаствовать в Конгрессе молодых учёных и познакомиться с одарёнными интеллектуалами из различных уголков нашей необъятной Родины.

Уважаемый Владимир Владимирович, общеизвестно, что в Российской Федерации широко развита государственная поддержка молодых учёных, которая проявляется в виде грантов и стипендий, направленных на обеспечение проведения научных исследований. Грантовая поддержка научных исследований и инициатив молодых учёных является важной частью в стимулировании развития науки.

После вхождения в состав Российской Федерации новых территорий, конечно же, усилился процесс интеграции учебных заведений в российское образовательное пространство. Однако наши вузы столкнулись с тем, что они не могут принимать участие в грантовой поддержке в качестве самостоятельного юридического лица.

В связи с этим возникает вопрос. Возможно ли включить вузы, которые находятся на новых территориях России, в программу с грантовой поддержкой? Будет ли рассматриваться вопрос о создании отдельных программ развития науки в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях? Спасибо большое.

В.Путин: Я думаю, что для всех здесь присутствующих становится понятно, почему мы поддерживали и в конце концов пошли на признание и принятие в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской республик, потом ещё двух территорий. Если посмотреть на молодых девушек: чем Фёдорова, проживающая в Луганской Республике, отличается от таких же Фёдоровых где-нибудь в Новосибирске, в Петербурге или в Москве? Ничем. Это наши люди.

Поэтому, конечно, мы должны сделать всё, для того чтобы их поддержать, в том числе и науку с помощью грантовой поддержки. Конечно, мы примем такое решение. Обязательно. Здесь вопросов нет.

Я уже сказал по поводу того, что в целом нужно уделить внимание прежде всего инфраструктуре. Я не знаю, вам виднее, я не был в этом университете. Это университет, да? Луганский университет?

В.Фёдорова: Донбасский государственный технический институт.

В.Путин: Как мне докладывали, там нужно прежде всего уделить внимание инфраструктуре. Мы будем это делать. Просто заранее не предусматривалось. Предусмотрим. Будем выделять соответствующие ресурсы, для того чтобы всё привести в порядок. Но, конечно, нужно будет сделать так, чтобы обеспечить нормальное функционирование и учебного процесса, и научной составляющей высших учебных заведений.

Вы сказали про гранты – точно распространим. Но там не только это. Я уже, отвечая Вашей коллеге, говорил о том, что там много других вещей, которые нужно будет сделать и принять, и прежде всего это касается всех составляющих, связанных с теми инструментами поддержки образования и науки, которые в последние годы были созданы в Российской Федерации. Это приравнивание уровня доходов профессорско-преподавательского состава к 200 процентам среднего дохода по региону и так далее – там много всяких составляющих. По всем этим направлениям будем работать, и все необходимые решения будут приняты.

В.Фёдорова: Спасибо Вам огромное.

А.Ковалёв: Владимир Владимирович, добрый день!

Меня зовут Ковалёв Артём. Я представляю факультет психологии Московского университета и, может быть, частично хотел бы продолжить тему интеграции, потому что в этом году МГУ стал побратимом Донецкого национального университета.

В.Путин: У нас, по-моему, несколько десятков университетов и высших учебных заведений, которые стали партнёрами соответствующих учебных заведений на территории новых субъектов Федерации.

А.Ковалёв: Когда мы впервые встретились с коллегами – психологами из Донецка, мы зафиксировали, мне кажется, два очень важных момента.

Первый – у нас общая история. Если заглянуть в эту историю, то можно увидеть, что психология как наука и практика всегда стояла на службе государственных задач. Например, в годы Великой Отечественной войны специалисты по зрительному восприятию занимались маскировкой зданий Ленинграда и Москвы, например Кремля, Большого театра. Нейропсихологи восстанавливали утраченные высшие психические функции: память, внимание, мышление, речь у раненых бойцов. В послевоенные годы психологи сопровождали пилотируемые космические полёты, занимались организацией труда на производствах.

А второе – в 90-е немножко связь между целой отраслью нашей психологической и вот этими государственными задачами, она оказалась тоньше. И самое страшное, что под видом психологической помощи разные шаманы, гадалки, экстрасенсы стали продвигать свои псевдопсихологические услуги.

Сейчас, в период после пандемии, в период проведения специальной военной операции крайне важно, чтобы профессиональные специалисты-психологи занимались такими проблемами, как посттравматическое стрессовое расстройство у военнослужащих, оказывали квалифицированную психологическую помощь их жёнам, членам их семей, работали с беженцами, особенно детьми, в пунктах временного размещения.

Поэтому я предлагаю начать такую системную работу по привлечению квалифицированных психологов-специалистов к решению этих задач во всех ведомствах, учреждениях, агентствах. И, может быть, в качестве научно-методического сопровождения такой работы выступили бы профильные междисциплинарные НИОКР-программы по таким сложным проблемам, как, например, посттравматическое стрессовое расстройство.

И для того, чтобы зафиксировать и, может быть, поднять значимость психологической работы, Владимир Владимирович, я бы ещё хотел предложить сделать наш профессиональный день. Мы недавно совсем, 22 ноября, как День образования Российского психологического общества отмечали. Мне кажется, такие меры позволили бы улучшить психологическое благополучие населения нашей страны. Спасибо.

В.Путин: Ещё раз про 22 ноября, что там такое было?

А.Ковалёв: Сделать день психолога, наш профессиональный день.

В.Путин: Ага, а 22 ноября, Вы сказали, что тоже отмечается? Что это?

А.Ковалёв: Да, мы традиционно отмечаем этот день, потому что это как раз День образования Российского психологического общества, которое стало правопреемником Общества психологов СССР.

В.Путин: Понятно. Здесь ничего обещать не буду, но обязательно поручу Администрации это проработать, сто процентов.

Что касается расширения или более широкого привлечения специалистов сегодня для решения тех задач, которым Вы свою жизнь посвятили, это правильно. Это не связано только со специальной военной операцией, нет.

Дело в том, что ещё в прошлом году, по-моему, ВЦИОМ проводил социологическое обследование и вот к какому выводу пришёл: 15 процентов жителей страны нуждаются в психологической помощи, а среди молодых людей – 35 процентов. Это результаты опроса.

Поэтому, конечно, нужно признать, что у нас эти службы соответствующим образом пока не востребованы, то есть они востребованы, но не развиваются нужным образом. Происходит это из-за того, что государство на всех уровнях, даже на муниципальном, потом на государственном, региональном и федеральном, должного внимания, к сожалению, пока этому не уделяет, напрасно. Особенно сегодня, Вы правы, сегодня это тем более востребовано.

Я, знаете, что подумал – попрошу Председателя Правительства на Координационной комиссии, которую мы создали недавно для решения определённых известных задач, рассмотреть и этот вопрос. Потому что, скажем, в МЧС достаточно эффективно и на постоянной основе пользуются услугами психологов. Почему? Потому что там очевидно востребована эта помощь, таких специалистов, как Вы. Но, судя по опросам, о которых я сейчас сказал, это нужно шире распространить, на всю страну. Обязательно этим позанимаемся.

А.Ковалёв: Спасибо большое.

В.Путин: Вам удачи. Спасибо, что подняли этот вопрос.

Пожалуйста.

Д.Чебров: Добрый день, Владимир Владимирович!

Меня зовут Данила Чебров, я директор Камчатского филиала геофизической службы РАН.

Если кратко, мы занимаемся изучением землетрясений, вулканов и цунами. Помимо всего прочего мы ещё исполняем наши обязанности в рамках РСЧС по предупреждению этих событий, ведём службу предупреждения о цунами, службу срочных донесений и, по мере возможностей, занимаемся прогнозом.

В этом году на Камчатке прошло первое в России мероприятие – спутник Конгресса молодых учёных. Регион сформулировал шесть важнейших тем для Камчатки, две из них пересекались с моей деятельностью – то, что касается опасности вулканов и цунами. Я был научным куратором в теме «Цунами».

Некоторые направления, которые там наметились в этом году, уже сейчас начинают реализовываться группами единомышленников. По некоторым можно использовать существующие финансовые инструменты. Но есть одна часть, которая объединяет и вулканы, и цунами, – эти темы, которые были подняты, – где нам не справиться без внимания государства. Я говорю о системе наблюдений, то, что называется Федеральной системой сейсмологических наблюдений, её основа – сейсмическая сеть, её поддерживает Единая геофизическая служба, ну а я отвечаю за камчатский сегмент.

В современных условиях нас хватает максимум на то, чтобы поддерживать эту систему, не давать ей упасть. Конечно, мы не сдаёмся, мы всё равно запускаем совершенно новаторские работы.

Например, очень смелый эксперимент совместно с Южным федеральным университетом – на стыке сейсмологии и нейробиологии. Мне было очень приятно здесь встретить коллегу как раз из Южного федерального университета.

Тем не менее система давно не модернизировалась. Отставание от ведущих держав по оснащённости – буквально два порядка. То есть это ограничивает в науке, ограничивает, в общем-то, и системы безопасности, все эти практические вопросы тоже. Сейсмическая сеть – это, по сути, установка класса «мегасайенс». Даже сегмент на Камчатке – это огромный масштаб, государственная задача. Владимир Владимирович, прошу Вас обратить внимание на эту проблему. Развитие системы наблюдения в науках о Земле – это основа, это данные, которые можно получить и интерпретировать.

Допустим, сейчас намечается интенсивное развитие территорий на Камчатке, развивается туризм. На мой взгляд, не уделено достаточно внимания опасности вулканов для этих туристов, которых туда собираются привезти и водить по вулканам.

Какие тут могут быть механизмы решения? Конечно, можно говорить о межведомственной программе, ведь нашими результатами на постоянной основе пользуются и МЧС, и Министерство обороны например. Вероятно, было бы неплохо поговорить о некоем федеральном проекте, например, «Камчатка – мегалаборатория». Это тоже было бы замечательно.

Но есть ещё такая идея: почему бы не привлечь госкорпорации, ведущие деятельность на территории России, поучаствовать в сейсмическом мониторинге, поучаствовать в задачах, связанных с безопасностью от редких, но очень опасных явлений, таких как землетрясение, цунами, извержение вулканов, что могло бы в принципе засчитываться им как выполнение НИОКР. Такие идеи. Спасибо.

В.Путин: Во-первых, хочу сказать, что сама по себе идея конгрессов-спутников, она очень правильная и хорошая, и мы постараемся поддержать эту идею. Сейчас реализуется два таких проекта: на Ямале, по-моему, где-то на Севере тоже, и у вас на Камчатке.

Привлечь какие-то крупные компании для софинансирования – надо понять просто, кто в этом заинтересован.

Д.Чебров: У меня самый простой пример. У нас структуры «Норникеля» собираются строить парк «Три вулкана», например. Им нужно знать, какие будут?

В.Путин: С Владимиром Олеговичем Потаниным нужно поговорить. Он человек такой, реально прогрессивный, он сможет включиться.

Д.Чебров: Потом, есть добывающие компании, а вопросами, например, техногенной сейсмичности в сейсмоактивном регионе они тоже почему-то не хотят озаботиться. У нас всё-таки добывается золото, например.

В.Путин: Да, согласен. Я понял. Спасибо за наводку. Я с коллегами обязательно поговорю.

Нет, это правда, Вы правы. Просто к ним же не обращался никто.

Д.Чебров: Почему? Не скажите. Я, конечно, пытался предложить свои услуги.

В.Путин: Я понимаю. (Смех.)

Д.Чебров: Но этого было маловато.

В.Путин: Очень большие начальники.

Но тем не менее мы поговорим с ними, пообщаемся на эту тему. Уверен, реакция будет. Это первое.

Второе. И со стороны государства, конечно, нужно больше внимания этим вопросам.

Знаете, это как со здоровьем: мы про врачей не вспоминаем, пока здоровы. Как только заболели, сразу вспоминаем про врачей. Так и здесь – есть извержение вулкана, значит, все начинают вспоминать о специалистах Вашего профиля. Либо это касается землетрясений и цунами.

Что касается того, что нам есть над чем работать, это точно. Поскольку я точно не помню, все мои отношения с Японией через борьбу дзюдо идут, но тем не менее в Японии, по-моему, несколько тысяч, чуть ли не три тысячи таких станций, а у нас где-то 350 или сколько.

Д.Чебров: На всю страну 300.

В.Путин: Да, 300 с лишним. Но на Камчатке побольше – там 80 с лишним у вас, по-моему.

Камчатка и Сахалин, конечно, требуют особого внимания. Мы в разные годы этим начинаем заниматься, потом, когда землетрясения заканчиваются, так или иначе восстанавливается то, что досталось после землетрясений, и потом опять всё забывается.

Договорились: я обязательно поручу и с компаниями поработать, и Правительство попрошу тоже вернуться к этой теме ещё раз и уделить необходимое внимание.

А в целом вот эти конгрессы-спутники очень хорошее дело.

Повод сказать об этом: мы в оценку деятельности региональных команд включаем и то, что связано с развитием высоких технологий, науки.

Конгрессы молодых учёных, молодых исследователей, конечно, – способ или возможность двигаться по этому пути побыстрее. У нас сейчас два региона проводят конгрессы молодых учёных, конгрессы-спутники, а на следующий год, по-моему, четыре региона заявилось уже.

Д.Чебров: А на Камчатке останется?

В.Путин: Это в значительной степени зависит от руководителей ваших регионов. И поскольку Вы задали такой вопрос, а я вот так ответил, как сейчас, наверняка руководитель региона на это и отреагирует.

Кстати говоря, хочу поблагодарить и его, и руководителя Ямала (по-моему, там тоже второй был конгресс-спутник), всех, кто обратил на это внимание и поддерживает этот процесс. Надеюсь, что это будет продолжено в таком же духе, даже с нарастающим темпом.

Д.Чебров: Спасибо большое.

П.Орехов: Добрый день, Владимир Владимирович.

Как раз с приветом с Ямала. Меня зовут Павел.

В.Путин: У вас тоже такой конгресс есть, проводится? Конгресс-спутник?

П.Орехов: Да, совершенно верно.

Меня зовут Павел Орехов, Арктический научный стационар Института экологии растений и животных, город Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Как раз по итогам первого прошедшего Конгресса молодых учёных наш округ выступил с инициативой проведения мероприятия-спутника, на котором регион выступил в качестве заказчика разработки комплекса мер для решения тех проблем, которые наиболее остро стоят перед округом.

Команда, отработавшая мероприятие-спутник, состояла из 82 экспертов по разным направлениям. Большая часть была приглашённых экспертов, не только внутренних. И были проведены проектные сессии по выработке решений тех проблем, которые наиболее остры для округа.

Направлений сложилось четыре: это минимизация рисков для инфраструктуры в условиях потепления климата и изменения мерзлотных условий, это развитие северного оленеводства, разработка технологий утилизации буровых шламов в Арктике и восстановление популяции ценных видов сиговых рыб.

В.Путин: Муксун, нельма.

П.Орехов: Совершенно верно.

В.Путин: Вкуснее ничего не бывает.

П.Орехов: К сожалению, сейчас вот именно с этим вопросом наибольшая проблема. Несмотря на то что…

В.Путин: Может быть, их и есть-то нельзя, запрещено?

П.Орехов: С 2014 года полностью запрещён вылов в связи с катастрофической ситуацией с природной популяцией.

Сейчас предпринимаются попытки эту ситуацию исправить, но удаётся теми мерами, которые сейчас принимаются, только её поддержать. Увеличения не происходит, а происходит всё же пусть не такое сильное, но уверенное снижение численности.

Эти виды очень важны для коренных малочисленных народов, потому что это обусловлено и физиологией питания в условиях Севера, и традициями. Наряду с олениной эта рыба является одним из основных продуктов.

В.Путин: Это очень жирная рыба, да?

П.Орехов: Она жирная, по содержанию ненасыщенных жирных кислот она на одном из первых мест, что важно для обмена веществ в условиях холодного климата. Плюс эти виды, именно ценные виды сиговых рыб, в меньшей степени подвержены паразитозам, из-за чего они в большей степени используются в пищу.

Экспертная группа, отработав эту проблему, выработала комплекс мер по восстановлению этой популяции. Но есть ряд нормативно-правовых актов, которые в некоторой степени сейчас препятствуют использованию более эффективных технологий рыбовосстановления.

В.Путин: Какие?

П.Орехов: Это ряд приказов Росрыболовства. Там, знаете, как говорят, дьявол кроется в деталях. То есть те небольшие фрагменты в контрольных таблицах, где предусматривается выпуск молоди, например, регламентирован выпуск только полутораграммовой молоди.

В.Путин: Что?

П.Орехов: При выпуске молоди сиговых рыб должна быть использована навеска 1,5 грамма, то есть это вес молоди. При этом есть гораздо более эффективные технологии, которые уже подтверждены практикой, не одним годом практики. Это и ступенчатый выпуск, выпуск молоди гораздо больших навесок – порядка 11 граммов, до 20 граммов. Но на такие выпуски не разработана система коэффициентов промыслового возврата. И поэтому тем предприятиям, которые осуществляют рыбовосстановление в рамках компенсационных мероприятий, – из той серии, что, если испортил природу, будь любезен восстановить, – им гораздо проще и дешевле купить ту мелкую навеску, которая регламентирована у нас.

А часто за счёт формулировки, что зарыбление может осуществляться породами сиговых, – то есть не звучит именно, что это муксун и нельма, – конечно, легче купить пелядь, которая намного дешевле, но которая, к сожалению или к счастью, в восстановлении не нуждается.

Таким образом, из таких мелочей складывается картина, что возникают сложности, а популяция деградирует, и если не принять какой-то комплекс мер, то, соответственно, мы её можем утратить уже в ближайшие два-три года.

С нашей стороны сейчас выдвинуто предложение о создании комплексной программы, в которой должны быть задействованы и академическая наука, и отраслевые рыбохозяйственные институты, и рыбоохрана, и в том числе регионы Российской Федерации. Это, получается, три региона, потому что муксун на своём жизненном пути проходит территорию Ямало-Ненецкого округа, Ханты-Мансийского округа и вплоть до Томской области доходит.

Для того чтобы эта программа была эффективна, мы просим проработать вопрос о возможности внесения поправок в нормативные документы, чтобы обеспечить эффективность исполнения программы по восстановлению этих ценных видов сигов.

В.Путин: Павел Тимофеевич, это, конечно, очень специальный вопрос.

П.Орехов: Безусловно.

В.Путин: Мне трудно определить, как там нужно мальков выпускать, – весом 0,5 грамма либо 1,5 грамма. Здесь нужна специальная подготовка, знания и так далее.

У меня есть предложение. Вы напишите поручение Илье Васильевичу Шестакову так, как Вы его видите: проработать то-то, то-то, то-то, – а я его подпишу.

П.Орехов: Понял. Спасибо большое.

В.Путин: Договорились, ладно?

П.Орехов: Спасибо.

В.Путин: Илья Васильевич точно проработает, Росрыболовство.

П.Орехов: Спасибо большое.

В.Путин: Надеюсь, это решение будет найдено. Потому что вопрос только чисто бюрократический, насколько я понимаю, – не разработаны какие-то технические детали, поэтому по старинке требования предъявляются к тем, кто должен заниматься разведением.

П.Орехов: Проработка технических деталей требует постановки специальных научных исследований. Но это время, а этого времени у нас, к сожалению, сейчас нет – мы можем утратить эти породы рыб как биологический вид.

В.Путин: Договорились. Напишите, пожалуйста, ладно?

П.Орехов: Спасибо.

В.Путин: Есть.

Пожалуйста.

А.Бровин: Владимир Владимирович, добрый день!

В.Путин: Добрый.

А.Бровин: Разрешите продолжить тематику нормативных документов, но уже в области экспериментальной медицины.

Меня зовут Бровин Андрей, я являюсь аспирантом университета «Сириус», младшим научным сотрудником направления «Генная терапия», и здесь я занимаюсь разработкой методов доставки крупных генов для терапии разных вариантов наследственной слепоты. Ранее данные заболевания считались неизлечимыми, однако прорывные достижения в области современной генетики и биотехнологий дают шанс даже таким тяжёлым больным уже сегодня.

Наибольших успехов в данной области смогли добиться наши коллеги за рубежом.

В.Путин: Похоже на фантастику: тем, кто не занимается этой сферой, кажется, что это фантастика. То есть речь идёт о слепых с детства фактически, да?

А.Бровин: Ну, там прогрессирующие синдромы, которые заложены на уровне самой генетики исходно.

В.Путин: То есть это неизбежная слепота.

А.Бровин: Да, неизбежная. Но тем не менее шанс хотя бы чуть-чуть восстановить…

В.Путин: Андрей Николаевич работает над тем, чтобы эту безнадёгу, запрограммированную природой, исправить. Да?

А.Бровин: Да, безусловно. Как раз продолжу дальше про те самые меры, которые нужно предпринять.

За рубежом уже применяются десятки новых генотерапевтических препаратов, и во многом это возможно благодаря специальным нормативным документам, разрешающим применение экспериментальных наработок для терапий наследственных заболеваний. Далее эти препараты применяются в специальных университетских клиниках, где пациент находится под присмотром врачей-генетиков и учёных-биологов. Такой подход уже помог спасти жизни многим тяжёлым больным.

Мы надеемся повторить похожий опыт в наших условиях, тем более что уже сейчас у нас есть для этого несколько площадок. Одной, как Вы уже убедились, является «Сириус», второй – Центр Дмитрия Рогачёва, где мы можем произвести подобные наработки, но пока не можем их применить, поскольку текущее законодательство Российской Федерации разрешает применение лекарств из субстанций, полученных только промышленным способом, что несоизмеримо с масштабом почти индивидуальных генетических мутаций.

Поэтому мы просим Вас поручить разработать нормативные документы, разрешающие применение препаратов передовой терапии для пациентов, не имеющих альтернативных методов лечения. Начать подобные изменения можно с федеральной территории «Сириус», поскольку здесь для этого сформированы максимально благоприятные условия в виде экспериментального правового регулирования, уже нескольких наработанных препаратов и перспективы строительства университетской клиники, и далее зафиксировать результат можно на уровне национального законодательства.

Спасибо.

В.Путин: То есть речь идёт об экспериментальном правовом режиме?

А.Бровин: Да, экспериментальном разрешении наработки в малых объёмах для лечения пока конкретных пациентов, имеющих те самые…

В.Путин: На первый взгляд мне кажется, что это надо сделать. Я, конечно, не могу принять прямо сейчас окончательное решение. Но не понимаю, почему должны быть такие ограничения, связанные с массовым промышленным производством, если массового производства и быть не может: речь идёт о единичных случаях, конечно. Сколько у нас людей, которые страдают подобными недугами, – я не знаю, наверное, не так много. Для этого нет необходимости и невозможно развернуть массовое промышленное производство.

С Татьяной Алексеевной Голиковой обязательно переговорю. Надеюсь, она поддержит.

А.Бровин: Спасибо.

В.Путин: Здесь с руководством «Сириуса» поговорим, конечно, с Правительством, с Минздравом. Я думаю, что это можно решить. Решим.

А.Бровин: Спасибо.

А.Иванов: Здравствуйте, Владимир Владимирович!

Андрей Иванов, директор Иркутского института химии Сибирского отделения РАН.

Я хотел бы перевести разговор в тему обеспечения технологического суверенитета страны.

Сейчас химическая и смежные отрасли страдают от отсутствия достаточно значительного количества базовых химических реагентов, которые находятся в санкционных списках почти все. Очень многие, к сожалению, пока не производятся в стране.

По тем позициям, которые страна потребляет в год десятками, сотнями тысяч тонн, у Минпромторга уже есть достаточно понятные решения этого вопроса. Например, наш институт является участником проекта создания Федерального центра химии в городе Усолье-Сибирском. Вы, конечно, знаете об этом городе, там под Вашим контролем ликвидируется накопленный экологический ущерб и одновременно создаётся новое экономическое ядро, нацеленное на безопасное, экологичное производство востребованной химии.

Но при этом есть такой сегмент, он называется «микротоннажная химия» – это огромная номенклатура, несколько десятков тысяч соединений, которых страна потребляет порядка ста килограммов в год, нескольких тонн в год. Драма заключается в том, что это совершенно экономически невыгодный сегмент, то есть нельзя построить бизнес в этом сегменте. Поэтому он никем не производится, всегда завозился, но он критичен для многих отраслей при этом.

С другой стороны, у большинства химических институтов и университетов есть своя опытная база и соответствующие компетенции для «пилотирования», для наработок небольших партий, и мы их используем. Опять же, наш пример: мы в своё время разработали оригинальный пластификатор ядерного топлива, и с тех пор мы каждый год по 15 тонн производим сами, и это закрывает полностью потребности атомной промышленности Российской Федерации, этого достаточно.

Моё предложение заключается в том, что, по сути, вот такая экспериментальная база при должном подходе может быть использована для того, чтобы полностью решить проблему страны с микротоннажной химией.

Понятно, что это потребует некоторой доукомплектации, но это очень легко вписывается в рамки задач нацпроекта «Наука и университеты». А реализовать это можно было бы, например, в виде такой адресной субсидии, когда организация согласует с Минпромторгом, за какие позиции из списка критических компонентов мы готовы взять ответственность. Мы получаем адресный грант, который идёт на доукомплектование оборудования. Допустим, через год мы запускаем производство, причём реализуем исключительно по себестоимости, не менее чем десять лет, и в объёмах не меньше, чем нужно Российской Федерации.

Мне кажется, что это была бы замечательная мобилизационная помощь от науки всей стране в этой ситуации, причём заодно это привело бы к развитию самих организаций, их инфраструктуры. Это выглядит как пакетное решение, потому что точно так же, как химики, могут реализоваться приборостроители, физики и так далее.

Параллельно очень важно, что, по сути, эта база – универсальная, это же гибкие схемы. Соответственно, помимо импортозамещения мы на этом же оборудовании могли бы «пилотировать» в дальнейшем какие-то новые, наши, уже отечественные, совершенно оригинальные разработки.

В общем, предложение – поддержать такую инициативу, потому что она в принципе понятным образом может быть реализована.

Спасибо.

В.Путин: Андрей Викторович, ясно, что Ваше предложение продиктовано сегодняшней ситуацией. Да и раньше, я думаю, было много вопросов по этому направлению, по реагентам, а сейчас их стало ещё больше. Поэтому обязательно такое поручение Минпромторгу и Министерству науки и высшего образования я сформулирую, и, надеюсь, мы найдём решение. Не думаю, что там нужна какая-то колоссальная субсидия, для того чтобы организовать работу по микротоннажной химии как минимум. Поработаем.

А.Иванов: Спасибо.

И.Позняк: Владимир Владимирович, здравствуйте!

Меня зовут Игорь Позняк, я работаю в «Росатоме».

«Росатом» принимает активное участие в создании научных центров по всей стране. Это и [Национальный] центр физики и математики в Сарове, центр термоядерных технологий ТРИНИТИ в Троицке, в Новой Москве, где я работаю, строящийся реактор на быстрых нейтронах в Ульяновской области, в Димитровграде, и СКИФ – ускорительный синхротронный комплекс в Новосибирской области.

В этом году мы столкнулись с новыми вызовами, связанными в том числе с ограничениями для наших учёных при участии в международных исследованиях. В этой ситуации развитие научных центров должно быть особым приоритетом научно-технологической политики, подобно программам импортозамещения, существующим в других сферах экономики.

Для предотвращения оттока ценных кадров, привлечения новых специалистов, их обучения считаю крайне важным разработать программу ускоренного развития российских научных центров на базе имеющейся и строящейся инфраструктуры установок класса «мегасайенс». Отдельным пунктом в этой программе предусмотреть создание учебно-производственных центров, на базе которых студенты – а в будущем это инженеры и физики-экспериментаторы – смогут получить опыт практической работы руками, а молодые учёные смогут получить возможность для создания прототипов своих разработок с целью их последующего внедрения. Без этого сложно говорить о коммерциализации результатов научной деятельности в области точных инженерных наук.

В качестве примера могу привести проект дизельного аксиального двигателя для легкомоторной авиации, БПЛА, который я с коллегами разрабатываю в течение нескольких лет. И это не просто импортозамещающая, это опережающая современный уровень техники разработка. Однако создание индустриального прототипа затруднено тем, что инвесторы не готовы вкладываться в проект на раннем этапе развития. И здесь не обойтись без государственной поддержки в виде тех же, например, инженерно-учебных центов, учебно-производственных центров, о которых я сказал.

Спасибо.

В.Путин: Да, это, по сути, венчурные вложения. А будущие заказчики, конечно, не готовы, наверное.

У меня к Вам просьба, так же как к Павлу Тимофеевичу: набросайте, пожалуйста, Ваши предложения, через руководство «Сириуса» передайте мне, мы посмотрим. Хотя если Вы Лихачёву передадите, мы с ним пообсуждаем, тоже будет нормально. Или Вам до него не добраться, он большой начальник?

И.Позняк: Нет, мы встречались с ним этим летом на награждении «Человек года «Росатома».

В.Путин: Летом встречались. До следующего лета не будем ждать. Вы сейчас, действительно, подготовьте это и отдайте здесь, пока Вы на конгрессе находитесь.

И.Позняк: Хорошо, спасибо.