Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Главные отличия.

Платный доступ на polpred с деловой информацией высшего качества. Скажите об этом директору библиотеки.

Ленобласть заняла 17 место в рейтинге регионов-экспортеров продукции АПК

Текст: Мария Голубкова (Ленинградская область)

С 2022 года в полной мере заработает государственная поддержка льготного лизинга в сфере сельского хозяйства. Министерство промышленности РФ в середине декабря официально утвердило перечень оборудования и техники, которые будут доступны сельхозпроизводителям, он включает почти 50 позиций, охватывающих все сферы сельского хозяйства - от выращивания злаковых культур и животноводства до пищевого производства и упаковки.

Программа льготного лизинга входит в пакет мер по государственной поддержке отечественного агропрома и наращиванию экспорта. Федеральный проект "Экспорт продукции АПК" включает в себя в том числе стимулирование производства масличных культур, обеспечение закупки топлива по льготным ценам для рыболовецких компаний, а также все необходимое для продвижения продукции на иностранных рынках - от сертификации до регистрации интеллектуальных прав за рубежом.

Наиболее перспективными для российского агропрома сейчас являются рынки Китая и всей Юго-Восточной Азии, а также Африки и Ближнего Востока. Как рассказал начальник управления отраслевого развития Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России "Агроэкспорт" Виталий Нагалин, в Китае, Вьетнаме, Египте уже даже работают дегустационно-выставочные павильоны, которые позволяют местным дистрибьюторам ближе познакомиться с продукцией из России.

Однако этими магистральными направлениями дело не ограничивается. По данным правительства Ленинградской области, в течение 2021 года поставки были сделаны в 32 страны мира, в их числе Швейцария, Армения, Сербия, Казахстан, Азербайджан, Италия, Литва, Латвия, Чехия, Германия, Швеция, Испания, Белоруссия, Финляндия, Турция, Великобритания, США.

При этом специалисты особо отмечают, что наращивание несырьевого экспорта происходит в условиях жесточайшей конкуренции. Поэтому меры государственной поддержки внедряются не только на федеральном, но и на региональном уровне. Например, Центр поддержки экспорта Ленинградской области помог 13 областным производителям с размещением на электронных торговых площадках, таких как Alibaba, Europages, DTAD, Epinduo, eBay. В этом году контракты с иностранными партнерами смогли заключить более 70 компаний, 26 из них раньше никогда не вели внешнеэкономической деятельности.

Главной проблемой на этом пути сами предприниматели считают довольно серьезные административные барьеры. Во-первых, практически отсутствуют меры помощи начинающему бизнесу - все финансовые инструменты завязаны на хорошую кредитную историю, определенный массив выручки или оборотных средств. А во-вторых, иногда сбор необходимого пакета документов для получения компенсации расходов, связанных с экспортной деятельностью, становится настоящим квестом - условия игры меняются прямо в процессе.

Однако показатели, которые представляет Ленобласть, демонстрируют, что это может быть сложно, однако возможно. В 2021 году двадцать малых и средних предприятий региона получили в общей сложности 35,2 миллиона рублей. Уже в конце декабря - два предприятия деревообрабатывающей отрасли из Всеволожского района, а также производитель ягод и грибов из Лужского района.

- С помощью субсидии компании смогут покрыть 90 процентов экспортных затрат, которые были произведены в предыдущие два года, - рассказали в комитете экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области. - Чаще всего это расходы на транспортировку продукции и затраты на декларирование товаров.

По данным "Агроэкспорта", Ленинградская область занимает 17-е место среди российских регионов по объему экспорта продукции АПК. В 2020 году субъект поставил продовольственные товары в 66 стран мира на сумму 397,5 миллиона долларов. Однако на современном рынке продовольствия уже недостаточно только традиционных методов продвижения. К примеру, отмечает президент Национального союза экспортеров продовольствия Дмитрий Булатов, из-за заградительных пошлин практически невозможно зайти в страны Евросоюза. Однако мукомолы одной из бывших республик СССР нашли интересное решение: построили мельницу в Португалии и стали завозить на нее свою пшеницу - получили новый рынок сбыта размером с Европу. То есть создание собственных производств за рубежом в определенных ситуациях может быть оправданно.

Значительное внимание весь мир сегодня уделяет органической продукции и товарам с географическим указанием и наименованием места происхождения. В поисках потенциальных партнеров российские производители могли бы участвовать в выставках как профессиональные посетители, ведь им могут быть интересны не только экспорт своей продукции, но и закупка компонентов (чай, орехи). Такая "дальняя разведка" - при условии, что государство возьмет на себя часть расходов - могла бы существенно расширить географию российского экспорта. Однако подобные меры лучше всего было бы прописать в законе. Но проект закона о поддержке экспорта уже несколько лет лежит в Госдуме.

Потребление фруктов и ягод в России на душу населения выросло почти на 30 кг за 30 лет

По итогам 2021 года потребление фруктов и ягод вырастет до 63 кг на россиянина, прогнозирует Россельхозбанк. За последние 10 лет собственное производство выросло почти вдвое, в то время как импорт показал снижение на 10%.

Потребление фруктов и ягод в России на душу населения за 30 лет выросло на 28 кг, а за последние 10 лет на 3 кг.

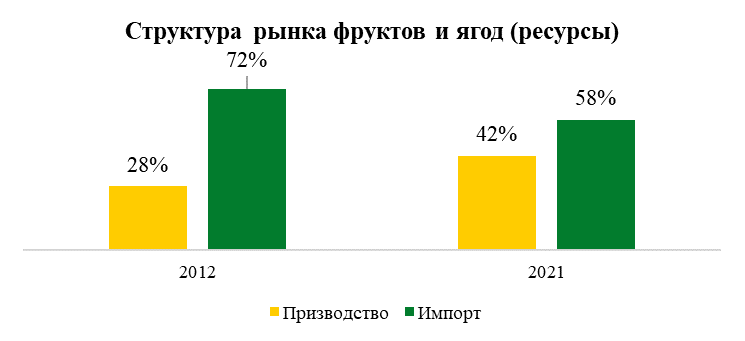

Несмотря на то, что импорт до сих пор играет важнейшую роль в формировании общего объёма рынка фруктов и ягод в России, за 10 лет отмечен существенный прирост внутреннего производства. Доля импорта в структуре рынка снизилась с 72% до 58%, доля внутреннего производства увеличилась с 28% до 42%.

По итогам 2021 года прогнозируемый прирост производства по сравнению с 2020 годом оценивается в 11,4%, при этом производство[1] составит порядка 3,9 млн тонн. Соответственно, прирост производства за 10 лет составит 63%. Одновременно импорт за указанный период сократился на 10% и по итогам 2021 года прогнозируется на уровне 6,4 млн тонн.

Внутреннее потребление существенно выросло, причем не только за счет роста личного потребления, но и в большей степени за счет роста производственного потребления. Активный спрос со стороны отдельных подотраслей пищевой промышленности (производство детского питания, молочной и кондитерской продукции, и др.) способствовал росту производственного потребления до 1,3 млн тонн по итогам 2021 года, что на 64% больше, чем в 2012 году.

«Развитие садоводства, особенно интенсивного и суперинтенсивного типа, а также использование оборудования и технологий для сохранения урожая позволили отечественным аграриям снизить зависимость внутреннего рынка от импорта по тем культурам, которые произрастают в России. Это привело к росту доступности отечественных фруктов и ягод, что в свою очередь способствует росту потребления. Формально до рекомендуемой Минздравом нормы потребления фруктов и ягод 100 кг ещё далеко, при этом Россия обладает необходимыми ресурсами для достижения данного показателя, а повышение инвестиционной привлекательности садоводства, в том числе за счет государственной поддержи, будут этому способствовать», – рассуждает руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

2021 год

Валовый сбор[2] плодовых и ягодных культур в 2021 году на 18% превысил результат 2020 года и составил 1,5 млн тонн. По совокупности урожая наибольший вклад в общий сбор вносят Южный и Северо-Кавказский федеральные округа (42% и 40% соответственно). Ещё 15% приходится на Центральный.

По сбору семечковых (яблоки, груши и т.д.) и субтропических плодов (гранаты, мандарины и т.д.) лидирует ЮФО, по сбору косточковых (сливы, вишня, абрикосы и т.д.) и орехоплодных – СКФО, по сбору ягод – ЦФО.

Импорт и экспорт

Из-за климатических особенностей в Россию импортируются тропические фрукты, поэтому говорить о возможности полного импортозамещения нельзя.

За 10 мес. 2021 г. было ввезено 4,5 млн тонн (в весе продукции) стоимостью 4,1 млрд долларов. В структуре импорта преобладают цитрусовые (1,1 млн тонн, 0,9 млрд долларов), семечковые (0,8 млн тонн, 0,7 млрд долларов) и косточковые (0,5 млн тонн, 0,6 млн долларов). Главными поставщиками в Россию являются: Турция (19%, в натуральном выражении), Египет ( 6,8%), ЮАР ( 5,7%), Молдова ( 5,8%), Азербайджан ( 4,4%).

Основным импортируемым в Россию видом фруктов являются апельсины (8,3% от общего объема импорта фруктов и ягод). Российский рынок свежих апельсинов является одним из самых больших в мире и по итогам 2021 года его объем по прогнозам составит порядка 470 тыс. тонн (+10% к 2020 году). Основной причиной роста объемов поставок в 2021 году является снижение стоимости ввозимой продукции (-4% к средним ценам в 2020 году). При этом, за 10 лет объемы импорта апельсинов снизились на 14%, что связано с ростом стоимости импортной продукции и, как следствие, с переключением потребителя на товары субституты - семечковые плоды (яблоки, груши), предложение и ценовая доступность которых в России стала выше.

Основными поставщиками апельсинов на российский рынок являются Египет (лидер), ЮАР и Турция, на долю которых традиционно приходится порядка 95% поставок.

Основными экспортируемыми товарами из России за 10 месяцев 2021 года стали: бананы свежие или сушеные (50,4 тыс. тонн на 37,6 млн долларов, реэкспорт из Эквадора), фрукты (кроме некоторых лесных ягод) и орехи замороженные (8,4 тыс. тонн, 28,1 млн долларов), арбузы и дыни (34,6 тыс. тонн, 4,9 млн долларов), семечковые (яблоки, груши и айва на 11,5 тыс. тонн, 4,1 млн долларов). Главные потребители – Украина (32,3%, в натуральном выражении), Казахстан (24,2%), Беларусь (23,7%), Литва (4,4%), Монголия (3,8%). В целом за 10 месяцев 2021 года экспорт фруктов и ягод из России оценивается 136,6 тыс. тонн, или 96,2 млн долларов.

[1] В хозяйствах всех категорий

[2] В сельскохозяйственных организациях, КФХ, ИП

Китай стал главным импортёром алтайского растительного масла

За 10 месяцев 2021 года сотрудниками Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай проконтролировано 50 860 тонн растительного масла (подсолнечное, рапсовое), предназначенного для отправки на экспорт. Это на 13 339 тонн больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Как сообщает прес-служба Россельхознадзора, основным покупателем растительного масла является Китайская Народная Республика. С начала года в страну отправлено 50 404 тонны продукции (в 2020 году – 37 180 тонн). Расширяется география поставок, партии алтайского масла отправлены в Бельгию (258 тонн) и Литву (131 тонна), в прошлом году отгрузки растительного масла в эти страны не регистрировались.

Каждая партия товаров перед отправкой проходит досмотр, документарный и лабораторный контроль. По результатам оформляются фитосанитарные сертификаты, свидетельствующие о том, что вся продукция соответствует требованиям стран-импортеров.

В январе-сентябре 2021 года объем экспорта российской сельхозтехники превысил 16 млрд рублей

Это абсолютный рекорд: за первые девять месяцев этого года российские производители уже экспортировали техники на сумму большую, чем за весь предыдущий год. По словам участников рынка, отечественная сельхозтехника не уступает мировым аналогам и гораздо более ремонтопригодна

Экспорт российской сельхозтехники за девять месяцев вырос на 50%. Причем в основном ее стали больше покупать европейские страны. По данным ассоциации «Росспецмаш», экспорт российской сельскохозтехники достиг 16,3 миллиарда рублей, что на 50% больше прошлогоднего показателя за этот же период, и побил итоговый показатель за 2020 год в 15,9 млрд рублей. Если смотреть в деньгах, то это абсолютный новый рекорд.

Всего за январь — сентябрь отечественные машины были поставлены в 34 страны. Основными зарубежными рынками стали страны ЕС. Например, экспорт в Германию вырос на 36%, в Литву — на 73%.

С чем это связано? Комментирует замдиректора Ассоциации «Росспецмаш» Денис Максимкин:

«Рост обусловлен, первое, мы видим благоприятную ценовую конъюнктуру на внешних рынках сельхозпродукции. Также наша техника существенно выросла в качестве и по своим характеристикам не уступает, либо превосходит зарубежные аналоги. При том, что наша техника бывает немножко дешевле импортной — это стимулирует зарубежных сельхозпроизводителей обращать на нее внимание и делать выбор в ее сторону. Не так давно «Ростсельмаш» открыл представительство в Германии. В прошлом году «Ростсельмаш» открыл склад запасных частей в Болгарии, поэтому каких-то проблем с обслуживанием, ремонтом, поставкой запасных частей российских производителей не испытывают на рынках Европы».

Кроме того, российская техника традиционно пользуется высоким спросом в странах СНГ — туда поставки выросли в два раза. Также российские производители стали осваивать рынки стран Скандинавии, Африки, Ближнего Востока и Бразилии.

Почему отечественные производители «не испытывают проблем с поставками компонентов, как некоторые иностранные компании», рассказал руководитель проектов SBS Consulting Дмитрий Бабанский:

«Исторически российские заводы в большей степени были ориентированы на то, чтобы делать все самим, и, с другой стороны у нас есть текущее регулирование, которое также стимулирует многие технологические операции производить самостоятельно и комплектующие тоже производить здесь же».

Активный рост экспорта техники обусловлен высокими ценами на сельхозпродукцию на мировом рынке, благодаря которым аграрии могут вкладывать дополнительные средства в обновление парка машин. Кроме того, в целом ряде стран все еще наблюдается высокий отложенный спрос на сельхозтехнику из-за пандемии.

Российские же аграрии, в свою очередь, давно спорят, какие сельхозмашины выгоднее покупать — импортные или отечественные. Казалось бы, при выборе нужно ориентироваться на соотношение цена-качество. Но все-таки гораздо важнее наличие запчастей и специалистов, способных быстро отремонтировать вышедший из строя трактор, прокомментировал фермер, представляющий крестьянско-фермерское хозяйство из Ставропольского края, Сергей Колесников:

«Мы используем где-то 80% российской техники. Мы сторонники новой техники, то есть это либо импортная новая, либо российская, но новая. А вот, допустим, соседнее хозяйство есть рядом с нами, фермер — он сторонник бывшего в употреблении: пускай старенькая, но импортная. Но таких людей не так много, потому что может быть двукратная цена ремонта стоимости этой бывшей в употреблении техники. Сервисной службы нет, поэтому мы и не идем на бывшую в употреблении технику импортную. А с российской наш персонал полностью понимает — у нас с этим проблем нет. По российской технике мы не обращаемся в сервисный центр — мы в состоянии все сделать сами. Нашим бы чуть-чуть качества добавить — и было бы отлично».

Лидером по экспорту остается компания «Ростсельмаш» Уже несколько лет назад его доля на российском рынке доходила до 80%. И, соответственно, концерн является основным получателем мер господдержки в России — а это 10-15 млрд в год. Несколько лет назад «Ростсельмаш» купил производственные заводы в Канаде по производству сельхозтехники и затем локализовал производство в том числе в Ростове-на-Дону.

Екатерина Скрябина

Россия в 2022 году может остаться без урожая

Валерий Михайлов

Прямо сейчас мы можем воочию наблюдать, как европейских производителей минеральных удобрений накрывает жесточайший кризис, связанный с тем, что в основе себестоимости их продукции лежит газовая составляющая. Даже в условиях нормальных цен на газ расходы на его приобретение составляют до 70 процентов себестоимости готового продукта. Что уж говорить о ситуации, когда цены на голубое топливо поднимаются аномально высоко — как, например, сейчас. Европейские производители массово сокращают или даже приостанавливают производство. И в обозримом будущем позитивные перспективы для них не просматриваются: Владимир Путин заявил, что дефицит газа в Европе может составить гигантские 70 миллиардов кубометров. А такой дефицит не покроет даже срочный запуск "Северного потока — 2".

В то же время эта ситуация создает прекрасные возможности для получения дополнительных доходов российской химической промышленностью, имеющей доступ к многократно более дешевому сырью. Но она же создает риски для российских аграриев: если заранее не принять меры по предупреждению чрезмерного вывоза удобрений из страны, сельское хозяйство уже весной может столкнуться с их дефицитом. Что по итогам сезона неизбежно приведет к падению урожая.

Ситуация в европейском секторе производства минеральных удобрений сейчас реально аховая. Первой еще в середине сентября из-за дороговизны газа остановила свои два британских завода американская компания CF Industries Holdings. Да, Британия теперь не в ЕС, но европейским потребителем удобрений от этого быть не перестала.

Потом пошло кучно.

Буквально через пару дней заявил о сокращении на 40 процентов производства аммиака на своих европейских заводах крупный норвежский производитель минеральных удобрений Yara International. Затем последовательно сократили производство из-за высокой стоимости газа Fertiberia в Испании и OCI в Нидерландах. А литовская Achema отказалась от возобновления работы своего аммиачного завода. Еще чуть позже о сокращении производства заявил немаленький европейский производитель Borealis AG. И, наконец, к концу сентября сдался химический гигант BASF, решивший сократить производство аммиака на заводах в Антверпене и Людвигсхафене в Бельгии и Германии.

Практически наверняка сокращение производства и остановка заводов продолжатся в Европе и в дальнейшем. Ведь большинство европейских производителей получают газ по долгосрочным контрактам. Цена газа в этих контрактах определяется по формуле, которая благодаря стараниям самих же европейцев теперь в большей степени привязана к спотовым ценам на газ на европейском рынке, нежели к цене нефти и мазута. Причем цена по формуле рассчитывается с лагом в пару месяцев. То есть если в сентябре спотовые цены в Европе уверенно превышали 800 долларов за тысячу кубометров, то где-нибудь в ноябре контрактные цены превысят 600 долларов. Соответственно, если в октябре цены на споте были уже 1100 долларов плюс, то в декабре они достигнут 900 долларов в долгосрочных контрактах. Так что самые веселые цены на газ для большинства европейских потребителей еще однозначно впереди. Вопрос лишь в том, как долго такие цены задержатся. Но так или иначе — европейские производители не успеют насытить свой рынок удобрениями собственного производства.

При этом европейцы и в лучшие времена не покрывают свои потребности собственным производством. Более десяти процентов от потребления, а это около двух миллионов тонн в действующем веществе — азоте, они докупают на стороне. Нынче же они рискуют произвести на шесть-семь миллионов тонн меньше, чем обычно. Соответственно, эти шесть-семь миллионов тонн составят дополнительный дефицит в Европе.

Покрыт он может быть за счет производителей, имеющих доступ к более дешевому газу. Прежде всего за счет российских, а также за счет их коллег из Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Правда, у всех упомянутых производителей, по оценкам специалистов, незадействованные мощности составляют от силы два миллиона тонн. Какие-то небольшие объемы европейцы смогут докупить в Северной Африке.

Но даже при работе на пределе возможностей евразийских и африканских производителей покрыть весь европейский дефицит будет абсолютно невозможно.

Тем более, не ровен час, дефицит в регионе может увеличиться еще на полтора миллиона тонн или даже более. Поговаривают, что украинские власти собираются отменить эмбарго на ввоз российских удобрений. Ранее они были признаны слишком "агрессивными" и запрещены к ввозу, как и газ к прямым закупкам. Теперь вроде бы в Киеве готовы прийти к выводу о том, что российские удобрения все же импортировать можно, — видимо, в отличие от российского газа, они не так вредны и вонючи. Если отмена эмбарго случится, местные производители сразу "лягут" — даже при ввозе очень небольших объемов российских удобрений. Уж слишком разительно будет отличаться цена ввезенных удобрений от продуктов местного производства.

Неудивительно, что на фоне всего происходящего котировки акций крупнейших российских производителей удобрений в последние месяцы стрелой рванули вверх. Например, акции "Фосагро" с начала августа до середины октября выросли почти на 32 процента и только в последние дни отскочили чуть-чуть назад. А цены — скажем, на карбамид — на европейском рынке с мая удвоились.

Зимой в очередь за российскими удобрениями выстроится практически вся Европа и, возможно, примкнувшая к ней "аграрная сверхдержава" — Украина.

Но именно этот момент и таит в себе риски: ведь производители будут заинтересованы в максимальных объемах продаж на премиальные рынки с высокими ценами, каковыми этой зимой точно будут рынки европейских стран. И вот тут важную роль должно сыграть государственное регулирование. Турция, например, являющаяся импортером газа, но получающая его по более низким, чем Европа, ценам, недавно вообще ввела временный запрет на экспорт удобрений. России вводить полный запрет, разумеется, резона нет, потому что собственное производство избыточно.

Но важно так построить управление процессом, чтобы извлечь двойную выгоду: и с хорошей маржой продать излишки удобрений, и, обеспечив ими отечественных аграриев по приемлемым ценам, получить урожай с более низкой себестоимостью, чем у конкурентов.

Китай, закупая кедровый орех в РФ, конкурирует с российскими производителями на рынках Евросоюза

По данным ФТС России, за 2020 год экспортировано 23 тыс. тонн (+19% к 2019 году) дикорастущей продукции* (грибов, кедровых орехов, лесных ягод) на сумму более 55 млн долл. США (+28%). Ключевыми странами-импортерами отечественной продукции в 2020 году являлись Германия, на которую пришлось 34% экспортной выручки и Литва (32%). Экспортные поставки дикоросов велись также в Чешскую Республику, Китай, Казахстан, Беларусь и другие страны.

Экспорт продолжает расти, в частности январе-мае текущего года томская эко-фабрика "Сибирский кедр", один из ведущих переработчиков орехов и ягод, отправила на зарубежные рынки продукцию стоимостью 840 тыс. долл. США, что почти в два раза превысило экспортную выручку за весь 2020 год (438 тыс. долл. США). Однако в Европе очень сильные позиции у китайских экспортеров ядра кедрового ореха. В "Сибирском кедре" рассказали ChinaLogist, что выигрывать конкуренцию у китайских поставщиков и завоёвывать постоянных покупателей удаётся за счёт лучшего качества продукции.

Владимирским фермерам оказалось выгоднее выращивать оленей, чем коров

Под Владимиром фермеры успешно разводят благородных оленей

Текст: Элина Труханова (Владимир)

Во Владимирской области уже пять лет существует оленья ферма - в момент своего создания единственная такая в Центральной России. Экзотическое, казалось бы, направление сельского бизнеса, со слов его владельцев, может быть и перспективным, и прибыльным. Более того, специалисты говорят, что выращивать оленей даже экономически выгоднее, чем заниматься традиционным молочным и мясным животноводством. В нюансах разбиралась корреспондент "РГ".

Олень - сельхозживотное

Услышав слово "оленевод", многие наверняка прежде всего представят себе человека в меховой одежде с ног до головы и на нартах, запряженных рогатыми и чрезвычайно выносливыми животными. Однако в последние годы в России все больше появляется оленеводов, одетых в легкие рабочие комбинезоны.

- Видов оленей множество, - рушит наивные представления об этой отрасли один из владельцев владимирской оленьей фермы Ринат Казакбаев. - Применительно к нам лучше вспомнить Робин Гуда и Шервудский лес, где он охотился на благородных оленей. Мы выращиваем именно европейских благородных оленей. Северному оленю в условиях средней полосы прожить очень сложно: у него другая кормовая база, ягель у нас не растет. А благородный был в свое время окультурен, разводился в специальных оленьих королевских садах Англии, Германии, Северной Европы, был завезен английскими колонистами в Новую Зеландию, которая и стала основателем оленеводства именно как индустрии в мировом масштабе. Эта страна сейчас лидер по производству оленины - ценного вида мяса.

Когда несколько москвичей в 2016 году стали владельцами 125 гектаров владимирской земли, они хорошо все обдумали, посчитали и решили, что для получения более или менее заметной прибыли от занятия мясным или молочным животноводством земли маловато, а вот для разведения оленей - в самый раз. Сами охотники, они прекрасно понимали, какую ценность представляет это животное, а также где и кем оно может быть востребовано. Было принято решение разводить и продавать живых оленей, а для этого сделали ставку на хорошую генетику, завезя на свою ферму благородных оленей различных линий крови, чьи предки паслись когда-то в лучших хозяйствах и парках Англии, Германии, Венгрии, Словакии, Польши, Новой Зеландии и Литвы. У каждого животного на ферме известна его родословная, прямо как у породистых собак.

Хорошая генетика, безусловно, влияет не только на скорость роста и, соответственно, выход мяса - она же дает возможность получить за короткий срок выдающиеся по весу, количеству отростков и прочим показателям рога. А это вожделенный трофей для немалого числа охотников, в том числе состоятельных.

Поэтому ферма, на которой сейчас содержатся около 300 оленей, работает сразу по нескольким направлениям: поставляет животных в охотхозяйства или на открывающиеся оленьи фермы, предоставляет услуги по искусственному осеменению животных для улучшения их генетики, благо располагает для этого собственной лабораторией. Правда, официальный статус племенного хозяйство еще не получило - по формальным причинам.

- Так получилось, что благородных оленей не было в реестре сельхозживотных, они проходили по категории "дичь" и "охотничьи животные". В свое время марал, подвид благородного оленя, был включен в сельхозреестр, поскольку на Алтае он традиционно выращивался, при советской власти это была отрасль, дававшая стабильный валютный доход государству. Недавно благородный олень, пятнистый олень, лань и муфлон тоже были туда включены, им присвоили ОКВЭДы - и появилась возможность заниматься разведением этих животных как сельскохозяйственным бизнесом. Но по семенному материалу и эмбрионам оленей нормативных актов и протоколов пока нет, - поясняет Ринат Казакбаев. - Я даже столкнулся с тем, что не могу привезти семенной материал из Новой Зеландии или Австралии, чтобы дополнительно использовать их генетику в своей работе. Мы сначала расстроились, а потом подумали и нашли плюсы: у нас у единственных есть лаборатория по искусственному осеменению оленей, мы сами получаем семенной материал у самцов, фасуем и храним его в криохранилище, оплодотворяем самок. Конкурентов на территории РФ у нас пока нет. Это позволяет быстро нарабатывать ценный опыт, ведь самка оленя - это не корова в стойле, ей требуются соответствующие мероприятия по синхронизации половых циклов, это что-то вроде ЭКО, только у оленей.

Бархатные рога

Год назад компания освоила добычу еще одного чрезвычайно востребованного, особенно на Востоке, продукта - пантов. В восточной медицине они очень широко используются для сохранения силы и молодости.

Молодые, неокостеневшие рога оленей - панты - покрыты пушистой мягкой шерсткой, за что их называют бархатными или вельветовыми. В них есть кровеносные сосуды, нервы, и на первом этапе роста этой оленьей короны в ней накапливается масса полезных веществ. На рынке килограмм мороженых пантов стоит до 120 долларов, что говорит само за себя. Сушеные панты - еще дороже.

- Оленевые - единственные существа на планете, у которых ежегодно происходит цикл роста и сброса рогов. В конце февраля - начале марта самец благородного оленя сбрасывает рога, и у него начинают расти новые, причем очень быстро. Условно с марта по июль они вырастают полностью и начинают костенеть. В июле этот процесс заканчивается, в августе олени очищают рога от кожи, точат их, и в сентябре, когда у них начинается гон, то есть брачный период, самец оленя готов с помощью рогов биться за благосклонность самок. А в феврале все повторяется, - вводит в курс дела оленевод.

Панты надо успеть срезать до начала окостенения. Это болезненная для животного процедура ("как коренной зуб рвать без наркоза"), поэтому на владимирской ферме ей обязательно предшествует обезболивание. Здесь применяют нормы гуманного обращения с животными, принятые Русской ассоциацией дичеразводчиков.

Выгода очевидна

Наш собеседник признается, что, когда они начинали свое дело, разведение благородных оленей в средней полосе России как отдельный бизнес особо никого не интересовало, но сегодня каждый год на этой территории открываются одна-две фермы. И логика здесь простая: олень - намного более легкое в содержании животное, чем та же корова, но при этом финансовая отдача может быть заметно больше.

Для оленей, например, не надо строить коровники, максимум, что нужно, - защита от ветра. Олень может употреблять в пищу существенно больше видов трав, чем корова. Подкормка требуется только зимой, а также самцам в период роста рогов, беременным самкам и телятам.

- Есть расчеты, что, например, для экстенсивного откорма коровы на мясо требуется гектар земли. Европейских благородных оленей на гектар можно запустить до 10 голов, а пятнистых - и того больше, и даже с учетом их меньшего веса выгода получается очевидной. Цена на оленину выше, чем на говядину. При этом тушу оленя можно использовать полностью, не только мясо. Восточная медицина использует все, - рассказывают на ферме.

А вот в контактные зоопарки владимирцы своих оленей не продают.

- Мы не сторонники того, чтобы отдавать животных в контактные зоопарки и подобные заведения, - говорит собеседник. - Знаем, как там к животным относятся, это не для наших оленей. Мы можем себе позволить выбрать, кому их продать, и чаще всего отдаем в составе сформированной группы. Потому что люди приходят к нам, спрашивают, кого им лучше приобрести, чтобы организовать ферму, чтобы животные там размножались и им было комфортно. И мы формируем группу оленей - самцов и самок разных возрастов и генетических линий. Нам не составляет труда это сделать, так как мы все точно знаем про наших оленей: кто папа, мама, бабушка, дедушка... Мы этим занимаемся глубоко, нам это интересно.

Компетентно

Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:

- Это уникальное предприятие в Центральной России. Оно развивается, количество голов планируется увеличить до тысячи. Чтобы предприятие могло получать комплексную господдержку, ему необходимо приобрести статус племенного хозяйства. Администрация области возьмет на себя сопровождение этого вопроса.

Интервью Сергея Данкверта для ТАСС

О том, по какой цене планируется продавать вакцину от COVID-2019 для животных за границей, почему владельцы домашних любимцев не торопятся проверять их на новый коронавирус, а также о том, из каких стран могут быть запрещены поставки кормов и кормовых добавок, в интервью ТАСС рассказал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

— Какой спрос наблюдается в России на вакцину от COVID-2019 для животных "Карнивак-Ков", разработанную подведомственным Россельхознадзором институтом?

— Институт выпустил 17 тысяч доз вакцины, и они все разошлись. А дальше люди должны сами оценить, хотят они защитить своих питомцев или не хотят, а мы будем работать, исходя из спроса.

— Какие планы по выпуску этой вакцины до конца года?

— Наши планы зависят только от спроса и желания со стороны населения, потому что выпускать вакцину просто так для того, чтобы показывать, что мы наладили массовое производство, у нас резона нет. Пока мощности нашего института позволяют выпускать 3 миллиона доз вакцины в месяц. Если нужно больше — будем выпускать больше.

— Кто из представителей других стран проявляет интерес к вакцине?

— Мы сами не ожидали, но таких стран много, и в их число входят и европейские государства. Есть и другие страны, которые также занимаются развитием зверохозяйств. Но мы не хотим делать из продажи вакцины жёсткий бизнес, поэтому мы снизили цены на эту продукцию до минумума.

— То есть вакцину планируется продавать за рубежом по тем же ценам, что и в России, или для импорта формируется другая стоимость?

— Цена зависит от доставки и от условий транспортировки, но особенно сильно мы не хотели бы повышать цены. Просто для каждой страны будут разные условия. И потом, надо сказать, что наша вакцина по условиям транспортировки отличается от тех вакцин, которые предназначены для человека: для неё не требуется создавать жёсткие условия, не требуется ее замораживать.

— Планируется ли регистрировать вакцину за рубежом?

— Желающие есть, сейчас ведем переговоры с 17 странами по их инициативе. И уже сформировали и отправили досье для регистрации в Венгрию и Таиланд. Венгрия, например, рассматривает возможность регистрации вакцины для собак. Еще, я думаю, что вакцина будет востребована в странах Юго-Восточной Азии, потому что там расположено много зверохозяйств и люди хотят защищать своих животных.

— Ранее сообщалось о том, что подведомственные учреждения Россельхознадзора бесплатно проверят на коронавирус животных, проживающих с людьми, переболевшими COVID-19. Когда и в каком планируется проводить такие проверки?

— Процесс запущен сразу в нескольких подведомственных Россельхознадзору научных центрах , но особого спроса на него мы не наблюдаем. Всего мы проверили за период пандемии свыше 50 тыс. животных. Большая часть из них — это был мазок. Чтобы выявить формирование антител у животных, нужно отбирать кровь, а людям объективно жалко животных.

— Перейдём к другой теме. Ранее вы говорили о том, что Россия может резко снизить экспорт кондитерских изделий в ЕС из-за новых требований к ввозу композитной продукции. Решена ли проблема?

— Да, согласно новым требованиям, для поставок в Европу кондитерских изделий необходимо демонстрировать прослеживаемость всей молочной продукции, входящей в неё состав, в том числе молочной продукции, используемой в шоколаде, в конфетах, в батончике, в печенье, во всем. Но никто и не возражает против этого, ведь никто не хочет поставлять продукцию с антибиотиками. Поэтому мы со своей стороны решили, что будем предъявлять сейчас аналогичные зеркальные требования к продукции из ЕС. Так, мы уже запросили данные о прослеживаемости молочной продукции у наших европейских коллег, которая применяется при производстве композитных пищевых товаров.

— То есть пока поставки кондитерский кондитерской продукции из России приостановлены?

— Да. С 21 мая наши предприятия просто приостановили поставки продукции, которую раньше поставляли. Всего такой продукции мы поставляли примерно на 300 млн долларов в год. А европейцы к нам поставляют продукцию примерно на 2 миллиарда 300 миллионов долларов в год, и, я думаю, мы скоро увидим, что не все предприятия европейские соблюдают эти требования при поставках в Россию.

— У Россельхознадзора также были претензии к кормам и кормовым добавкам для животных из стран Европы и США. Часть стран уже запрещены к поставкам. Есть ли еще к каким-то странам претензии?

— Сейчас мы проводим проверки производства кормов и кормовых добавок по всей Европе. Поставки из Литвы мы уже закрыли из-за нарушения правил по регистрации ГМО-компонентов, входящих в эту продукцию. При этом мы не запрещаем использование ГМО в кормах для животных. Но для этого такие компоненты в кормах должны быть зарегистрированы. Пройдите процедуру и зарегистрируйтесь, это займёт 3 месяца, но представители этих стран не сделали это. На следующей неделе Россельхознадзор может ввести запрет на поставку кормов из Чехии, если представители этой страны не ответят на наши претензии.

— Сохраняется ли запрет на поставку инкубационных яиц и суточных цыплят из стран Евросоюза?

— Запрет был введён из-за распространения птичьего гриппа в странах ЕС и продолжает действовать в тех регионах, где до сих пор есть заболевание.

— Понятно. А как дела сейчас обстоят поставками рыбной продукции из России в Китай? Сняла ли страна претензии в связи с нахождением следов COVID на упаковках продукции?

— Обнаружения COVID объективно были, поэтому Китай просто защищает свой народ от распространения заболевания. У российских рыбаков сейчас поставки идут, но Китай не принимает судовые партии продукции, потому что ее сложно проверять. Они принимают только контейнеры, потому что с ними легче работать. Они также ужесточили требования, и в 2022 году вступит в силу новое законодательство по регистрации зарубежных предприятий, согласно которому действующим поставщикам нужно будет заново проходить регистрацию.

Европа может ввести санкции против белорусской калийной промышленности

Наряду с топливом калий — это один из главных экспортных товаров Белоруссии. Как Минск сможет обойти санкции? И какую роль в этом может сыграть Россия?

Агентство Bloomberg со ссылкой на официального, но неназванного представителя ЕС сообщает, что Европа рассматривает введение санкций против белорусского калия и новый пакет будет готов к началу лета.

Калийные санкции для Белоруссии могут стать серьезным ударом. Белоруссия — один из главных производителей этого товара в мире наряду с Канадой, США и Россией. И экспорт калия для Минска — серьезнейшая статья дохода. В прошлом году он принес Белоруссии почти 2,5 млрд долларов. Правда, на долю Европы пришлось лишь около 200 млн долларов.

Но если вслед за ЕС белорусский калий перестанут покупать и другие страны, то это будет для Минска как минимум неприятно. Сейчас основные покупатели этого белорусского товара — Бразилия и Индия. Вероятно, они не будут обращать внимание на европейские санкции. Что же касается поставок удобрений в Европу, то вполне вероятно, что туда пойдет все тот же белорусский калий, но прошедший через Россию, предполагает рыночный аналитик Владимир Рожанковский.

«Чем можно заменить [белорусский калий]? Во-первых, нашими российскими удобрениями, что выглядит довольно странно в контексте того, если против Беларуси объявить эти санкции, а против России не объявить. Тогда Беларусь сделает реэкспорт своих калийных удобрений в пользу того же «Уралкалия». И «Уралкалий» его просто экспортирует обратно в Европу под видом своих собственных удобрений. Примерно этим занимается Украина, когда она делает реимпорт российского газа из Польши».

Еще есть вопрос с поставками белорусского топлива, которое тоже идет в Европу. Тут, правда, несколько иная ситуация. Свое небо для Белоруссии закрыла Литва, причем она официально сделала это первой. И это повод для Лукашенко воплотить в жизнь свою угрозу — прекратить отправку бензина через литовский порт Клайпеда. А для Литвы это серьезная статья дохода. Лукашенко грозился остановить транзит еще после прошлогодних белорусских протестов, поддержанных прибалтийскими странами.

Остановить транзит Лукашенко собирался тоже с помощью России — перенаправить белорусское топливо через нашу Усть-Лугу в Ленинградской области. Кстати, уже есть соглашение, согласно которому Белоруссия будет транспортировать через Россию примерно 3 млн тонн топлива в год. А в марте даже сообщалось о первой поставке трех тысяч тонн. И, вероятно, этот вопрос на встрече в Сочи будут обсуждать Лукашенко и Путин. Комментирует ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков:

«Вопрос, наверное, в условии. Каждая сторона сейчас попытается использовать ситуацию в свою пользу. России можно говорить о том, что теперь эти операции более рискованные, поэтому стоить они будут дороже, поэтому, пожалуйста, покупайте нашу нефть дороже, чем было раньше. А Минск, наоборот, скажет, что теперь мы все в одной упряжке — и вы под санкциями, и мы под санкциями, поэтому вы не можете остановить поставки и сделайте нам дополнительную скидку — мы как прежде вам платить не будем».

Правда, официально Лукашенко заявил о другой теме переговоров. По его словам, он будет обсуждать с Путиным вопрос о возможных санкциях против российских компаний. То есть если ЕС введет против Минска топливные санкции, то это может затронуть и Россию и нужно будет что-то придумать. Что можно трактовать как отеческую заботу Лукашенко о российском нефтегазовом секторе, от которого критически зависит белорусская экономика. А еще одна возможная тема для разговора — это строительство белорусского терминала в Усть-Луге. Лукашенко уже заявлял об этой идее. Возможная помощь России в экспорте калия, белорусский оплот в Ленинградской области — чем не проявление самой братской дружбы? С ней любые санкции не страшны.

Михаил Сафонов

Экспорт рапсового масла из РФ за январь-апрель вырос до $229 млн

Экспорт рапсового масла из РФ за январь-апрель 2021 года вырос на 40% до $229 млн. Оно экспортировалось более чем в 20 стран. Об этом сообщил Агроэкспорт со ссылкой на данные по странам ЕАЭС.

Крупнейшим покупателем рапсового масла из России является Китай. Туда поставлено 118 тыс. т, что на 47% больше соответствующего периода 2020, на $128 млн (+79%). Отгрузки в Королевство Норвегия выросли на 74% до 62 тыс. т в физическом выражении и на 92% до $59 млн в денежном. Поставки в Латвию снизились на 43% до 12 тыс. т стоимостью $13 млн (-24%), в Литву – в 2.9 раза до 8.8 тыс. т на $8.6 млн (в 2.4 раза меньше). На Фарерские острова (Дания) отправлено 6 тыс. то рапсового масла на $6.2 млн (годом ранее отгрузок на архипелаг не осуществлялось). Также в начале 2021 года возобновил закупки рапсового масла Алжир (4.5 тыс. т на $5.4 млн)

Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки кормов и кормовых добавок из Литвы

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 1 июня 2021 года вводит временные ограничения на поставки кормов и кормовых добавок со всех предприятий Литовской Республики.

Такое решение принято ведомством на основании неудовлетворительных результатов оценки в онлайн формате литовских предприятий, имеющих право поставок кормов и кормовых добавок в Россию.

Мероприятия, прошедшие в период с 7 по 20 мая этого года, были направлены на подтверждение гарантий, ранее принятых Россельхознадзором от Государственной службы продовольствия и ветеринарии Литовской Республики, о соответствии литовских предприятий требованиям России и ЕАЭС. Кроме того, основанием послужил проведенный анализ материалов о системе контроля безопасности производства указанной продукции, который вызывал ряд серьезных вопросов относительно ее функционирования.

По результатам этой работы Россельхознадзор выявил, что компетентный орган Литвы не проводит систематические проверки предприятий, экспортирующих корма и кормовые добавки в Россию, не осуществляет полноценные расследования по фактам выявленных несоответствий, не выполняет план государственного лабораторного мониторинга в полном объеме. Кроме того, установлено, что с 2019 года продукция литовских предприятий не подвергалась лабораторному контролю на наличие ГМО.

Вопрос об отмене ограничений будет рассмотрен после предоставления литовской стороной материалов и комментариев по всем выявленным нарушениям в полном объеме.

Российский ретейл завоевывает Великобританию

После успешного открытия магазинов в Германии российский дискаунтер «Светофор» начинает бизнес в Англии и Уэльсе. Каковы перспективы работы в условиях европейского локдауна?

Сразу несколько магазинов российский сети «Светофор» вскоре появятся в Великобритании, а именно в Англии и Уэльсе. Об этом пишут британские СМИ.

Концепция компании довольно проста. Она заключается в том, что сам магазин — это склад. Залеживаться ничего не должно. Никакого мерчендайзинга. Весь товар стоит на деревянных паллетах (поддонах), вся продукция — с длительным сроком хранения. Хлеб и пирожные здесь не продают. Никакой входной платы для поставщиков. Договоры с ними заключаются напрямую. Минимум сотрудников — всего десять человек (включая директора) на магазин площадью 1000 квадратных метров.

Такой же подход будет и в британских магазинах. Первый заработает уже в следующем месяце в Престоне (в Англии), рассказал британскому изданию о торговле продуктами The Grocer глава отдела закупок местного филиала Павел Антонов. Еще три магазина откроются в Уэльсе. «У нас нет конкурентов. Наша модель — без услуг и без маркетинга», — говорит Антонов.

Такой подход позволяет устанавливать цены в полтора-два раза ниже, чем у конкурентов. Правда, в Британии обещают только минус 30%. Дешевые магазины будут востребованы в Англии и Уэльсе, полагает исполнительный директор консалтинговой компании VSK Group Максим Тищенко. Коронавирус сыграл на руку «Светофору», отмечает он.

«Коронавирус — это как одна из причин того, что доходы населения значительно сократились, в том числе и в Европе. Кто-то остался без работы, какие-то компании обанкротились и так далее. Россияне не отличаются от европейцев ничем: кушать хочется всем и покупать хочется задешево еду. Здесь успех вполне ожидаем, предсказуем. Мы видим, что и в России «Светофор» достаточно успешно развивается, почему бы не попробовать себя в Европе? С учетом того, что там не так много дискаунтеров, которые могут посоперничать со «Светофором», я думаю, что это вполне успешная идея».

Конкурентами «Светофора» считаются немецкие сети, работающие по всей Европе, Lidl и Aldi. Как пишут британские медиа, россияне ориентируются именно на них и американский Walmart.

В самой Германии «Светофор» два года назад уже открыл несколько своих магазинов. Они оказались настолько востребованны, что, например, в Лейпциге за первые два дня работы все товары были раскуплены. В Великобритании, как и в остальных европейских странах, магазины ретейлера будут работать под брендом Mere. Супермаркеты есть в Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Сербии. В планах — Испания, Франция, Греция. Впрочем, для расширения бизнеса в Европе нужна другая стратегия, говорит аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.

«Лучший способ выйти на рынок для продовольственного ретейла — это покупка какого-то игрока на рынке. В свое время компания Walmart, крупнейший продовольственный ретейлер в мире, хотела войти в Россию, купив кого-то из местных игроков. Соответственно, есть прецеденты, когда все они покупали какие-то крупные компании. Насколько я помню, аффилированные с «Альфа групп» структуры покупали ритейлеры, по-моему, даже в Британии — вроде бы это был ретейлер, который занимался здоровой едой. Это один из примеров того, как это возможно осуществить. И в принципе, бизнес сохранял свою долю, функционировал, но чтобы они выходили с нуля без покупки конкурента — это, скорее всего, нереализуемо».

В этом году владельцы «Светофора» впервые попали в рейтинг 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Компанию основали два брата Сергей и Андрей Шнайдеры. Но сам бизнес записан на их мать — Валентину Шнайдер, которая, как пишут СМИ, в операционном управлении не участвует. Ее состояние оценивается в 650 млн долларов. Свой бизнес семья начала 11 лет назад с продуктового магазина в Красноярске. До этого были алкомаркеты со звучным названием «Напильник».

Сейчас «Светофор» — это крупная торговая сеть из 1700 магазинов, представленная почти во всех регионах России. Даже «Пятерочка» есть не везде. При этом «Светофор» — это первый и пока единственный из отечественных продуктовых ретейлеров, кто шагнул в Европу и успешно ведет там бизнес.

Дмитрий Гаврилов

Эпизоотическая ситуация по особо опасным болезням животных в мире с 27 марта по 2 апреля 2021 года

За период с 27 марта по 2 апреля 2021 года в МЭБ поступили сообщения о регистрации 869 очагов особо опасных заболеваний в 28 странах мира. Соответствующие нотификации были опубликованы на сайте Всемирной организации охраны здоровья животных (МЭБ).

Ящур впервые с 2016 года зарегистрирован на острове Маврикий (1).

Очаги африканской чумы свиней за отчетный период отмечены на территории, Венгрии (577), Латвии (2), Румынии (128), Китая (1), Филиппин (8) и ЮАР (6).

Вспышки высокопатогенного гриппа птиц подтипов Н5, Н5N1, H5N2, H5N5 и H5N8 нотифицированы в Австрии (16), Бельгии (6), Великобритании (2), Литве (4), Норвегии (5), Польше (29), Украине (1), Финляндии (9), Франции (5), Хорватии (2), Швеции (18), Эстонии (3), Тайване (3), Кувейте (6) и Алжире (2). Заболевание отмечалось среди птиц сельскохозяйственного назначения и дикой птицы. Очаги низкопатогенного гриппа птиц зафиксированы в Великобритании (1) и в ЮАР (1).

Ветеринарные службы Бразилии (2) сообщили о новых очагах классической чумы свиней. Бешенство отмечено на территории Малайзии (4). Во Франции (1) у дикого кабана зарегистрирована болезнь Ауески.

О новых случаях коронавирусной инфекции COVID-19 (SARS Cov-2) у животных сообщили ветеринарные службы Бразилии (7), Испании (1), Латвии (2), Литвы (2), США (11), Швейцарии (1) и Японии (1). Патоген выявлен у кошек, собак и норок.

Специалисты Информационно-аналитического центра при ФГБУ «ВНИИЗЖ» продолжают следить за развитием эпизоотической ситуации в мире среди животных. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Россельхознадзора в разделе «Эпизоотическая ситуация», «Сообщения ИАЦ».

Россельхознадзор провел заседание Коллегии по итогам деятельности за 12 месяцев 2020 года

25 марта в формате видеоконференции под председательством заместителя Руководителя Службы Антона Кармазина состоялось заседание Коллегии, посвященное итогам деятельности Россельхознадзора за 12 месяцев 2020 года.

В работе Коллегии приняли участие Заместитель начальника Контрольного управления Президента Российской Федерации Валентин Летуновский, заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Максим Увайдов, Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, Руководитель АНО «Российская система качества» Максим Протасов, Вице-президент Российской академии наук Ирина Донник, представители Генеральной прокуратуры РФ, Счетной палаты РФ, Общественной палаты РФ, а также руководители территориальных управлений Россельхознадзора, директора подведомственных ему бюджетных учреждений.

В ходе заседания с приветственным словом выступил Максим Увайдов. Заместитель Министра сельского хозяйства отметил, что при активном участии Россельхознадзора в 2020 году проведена масштабная нормотворческая деятельность. Актуализировано и издано свыше 30 ветеринарных правил по заболеваниям животных, принято более 60 ведомственных актов. Обновленная нормативная база призвана способствовать улучшению эпизоотической ситуации в стране. Для эффективной борьбы с болезнями животных также необходим строго одинаковый подход к решению проблем со стороны органов власти российских субъектов, максимально оперативные действия региональных ветеринарных служб, контроль и содействие Россельхознадзора.

Максим Увайдов положительно оценил работу Россельхозназнадзора по всем направлениям деятельности в 2020 году, назвав ее результаты впечатляющими, и поблагодарил ведомство за непрерывное рабочее взаимодействие с Министерством сельского хозяйства.

Антон Кармазин в своем выступлении обозначил ключевые результаты работы ведомства в 2020 году.

Заместитель Руководителя Россельхознадзора сообщил, что в 2020 году началась оптимизация структуры ведомства, в рамках которой на 2021 год запланирована реструктуризация территориальных управлений (ТУ) Службы, ряд которых будет объединен. Вместо существовавшего ранее 51 ТУ в структуре Россельхознадзора останется 38 территориальных управлений. Запланированные объединения ТУ направлены на повышение эффективности работы Службы.

Отдельной темой стало содействие Россельхознадзора экспорту российской продукции. Заместитель Руководителя Службы сообщил, что страна расширяет направления поставок и увеличивает объемы отправляемого за рубеж зерна и продуктов его переработки. Так, в 2020 году в другие страны из России было поставлено 59 млн тонн таких подконтрольных товаров, что практически на 51% больше, чем четыре года назад, в 2016 году. Подчеркнуто, что за год экспорт вырос на 48%: в 2019 году этот показатель составлял 39,9 млн тонн.

Антон Кармазин также заявил, что только по поставкам пшеницы Россия завоевала 20% мирового рынка.

В связи с этим Россельхознадзор видит необходимость усиления контроля качества и безопасности экспортируемых зерновых культур. За прошлый год Служба зафиксировала и приостановила экспорт 10,2 млн тонн зерна, не соответствующего требованиям стран-импортеров. Это на 2 млн тонн больше, чем в 2019 году. Продукция была отправлена на доработку или отгружена в другие государства, предъявляющие иные требования к ее ввозу.

Заместитель Руководителя Россельхознадзора напомнил, что в 2020 году ведомство также выявило две попытки экспорта зерна, содержащего ГМО-компоненты, из Хабаровского края и Ставропольского края. Отправка продукции в Китай и Белоруссию была оперативно пресечена. Ведомство зафиксировало, что в ряде случаев декларации о соответствии продукции выдавались несуществующими лабораториями, фактически отсутствующими и не осуществляющими свою деятельность. Учреждения в основном находятся в городе Москве, Московской и Ростовской областях. В настоящее время Россельхознадзором проводится работа по прекращению действия деклараций о соответствии, выданных на основании протоколов таких лабораторий.

Кроме того, проведена масштабная работа по исследованию посевов на ГМО, в ходе которой выявлено 7 случаев выращивания генно-модифицированных растений. Не исключено, что используемые в данных случаях семена ввозились на территории России незаконным способом из стран ЕАЭС в виду отсутствия единых норм контроля за производством и перемещением такой продукции в союзе.

Антон Кармазин также рассказал об увеличении экспорта животноводческой продукции. Так, поставки за рубеж мяса и мясных продуктов составили 579,7 тыс. тонн – в 1,4 раза больше, чем в 2019 году (400,2 тыс. тонн).

Экспорт молока тоже увеличился: со 173 тыс. тонн в 2019 году до 206 тыс. тонн в 2020 году. А за восемь лет этот показатель вырос на 39% (в 2012 году Россия отправляла за границу только 148 тыс. тонн такой продукции).

Как отметил заместитель Руководителя Россельхознадзора, увеличение поставок продуктов животного происхождения за рубеж обусловлено во многом работой Службы по открытию новых рынков других стран. По данным Россельхознадзора, мясо и мясная продукция в 2020 году экспортировались на территорию 52 государств, молочные продукты – в 26 стран, рыбная продукция – в 49 государств.

Антон Кармазин подчеркнул, что обеспечивать прослеживаемость отправляемых из России и импортируемых на территорию РФ подконтрольных товаров поможет проводимая Россельхознадзором работа по интеграции информационных систем в области ветеринарного контроля России (ФГИС «ВетИС») и других стран. В настоящее время обмен электронными ветеринарными сертификатами при взаимных поставках продукции осуществляется с Белоруссией. Документы в электронном виде сопровождают товары, поставляемые в Россию из Новой Зеландии, Чили, Австралии, Казахстана и ряда стран ЕС. Проводятся переговоры о возможности такого взаимодействия, в частности, с Бразилией, Перу, Марокко.

Продолжается развитие информационной среды и внутри страны. Если в предыдущие годы развитие ФГИС «ВетИС» шло в основном по экстенсивному пути: создавались все новые компоненты информационной системы, то на сегодняшний день основное внимание уделено их поддержке и развитию. В частности, Россельхознадзором создаются аналитические модули для автоматической обработки большого массива разнообразных данных и выявления нарушений.

Что касается компонента ФГИС «ВетИС» - «Меркурий», на сегодняшний день в нем зарегистрировано более 3 млн участников, в месяц оформляется в среднем около 350 млн электронных ветеринарных сертификатов. При этом почти 90% документов оформляются хозяйствующими субъектами. Анализ ветсертификатов в 2020 году позволил пресечь деятельности 3 тыс. фантомных площадок, выявить порядка 30 тыс. нарушений при оформлении ветеринарных сертификатов.

Кроме того, важным компонентом ФГИС «ВетИС» является система «Хорриот». Она позволит обеспечивать идентификацию животных и регистрацию ветеринарных и иных процедур, проводимых с ними. Этот модуль сейчас активно развивается и некоторые его возможности уже реализованы.

На фоне увеличения внутреннего производства и экспорта животноводческой продукции каждый год снижаются показатели ее импорта. Так, в 2020 году в России было произведено почти 11 млн тонн мяса, при этом ввезено всего 617 тыс. тонн.

Аналогичная динамика прослеживается с поставками рыбной продукции.

Кроме того, заместитель Руководителя Службы поднял тему контроля за ввозимой на территорию России продукцией растительного происхождения. Озвучено, что в 2020 году Россельхознадзор неоднократно выявлял заболевания, представляющие серьезную вредоносность для тепличного овощеводства России, в овощах, поступающих из-за рубежа. Речь идет о вирусах мозаики пепино, коричневой морщинистости плодов томата и пятнистого увядания томатов. Они отсутствуют в Едином перечне карантинных объектов ЕАЭС, утвержденном Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 № 158.

Поскольку эти возбудители заболеваний могут нанести серьезный ущерб урожаю овощей, Россельхознадзор с 27 июля 2020 года в качестве временной карантинной фитосанитарной меры ввел требование об обеспечении их отсутствия в семенах, рассаде и плодах томата и перца, поступающих в Россию из стран-экспортеров.

При проведении карантинного фитосанитарного контроля с июля по декабрь 2020 года вирусы томатов были выявлены в 88 случаях при поставках плодов томатов, перцев и семян томата из Армении, Белоруссии, Марокко, Нидерландов, Бельгии, Франции, Узбекистана, Турции, Ирана, Казахстана, Литвы, Туниса и Израиля.

Озвучено, что страны-члены Евразийского экономического союза одобрили внесение в проект изменений Единого перечня карантинных объектов ЕАЭС информацию о том, что семенной и посадочный материал пасленовых культур, ввозимый на территорию союза и реализуемый там, не должен быть заражен тремя указанными объектами. Однако в настоящий момент продолжается обсуждение о необходимости принятия аналогичных мер в отношении плодов овощей.

Продолжая тему контроля за растительной продукцией, Антон Кармазин напомнил, что в конце 2020 года был принят Федеральный закон № 522-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» в части совершенствования государственного контроля (надзора) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами». Он вступит в силу в середине 2021 года. Россельхознадзор ожидает, что документ и разрабатываемые подзаконные акты к нему, а также введение системы прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов позволят сделать оборот химических средств защиты растений прозрачным, повысить эффективность борьбы с контрафактными препаратами, обеспечить безопасность выращиваемой продукции.

Россельхознадзором будет разработана информационная система, которая позволит взять под контроль также и эту сферу.

Отмечено, что серьезной проблемой остается неиспользование по назначению сельскохозяйственных земель. В 2020 году Россельхознадзором вовлечено в сельхозоборот 206,5 тыс. га ранее нарушенных земель.

В ходе проведения Коллегии также выступили Заместитель начальника Контрольного управления Президента Российской Федерации Валентин Летуновский, председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, вице-президент Российской академии наук Ирина Донник, а также Руководитель АНО «Российская система качества» Максим Протасов.

Валентин Летуновский в ходе своего доклада говорил о важности цифровизации контрольно-надзорной деятельности и о необходимости развития ее во всех направлениях работы ведомств, в том числе Россельхознадзора.

Алексей Майоров поблагодарил руководство Службы за активное взаимодействие с Комитетом Совета Федерации (СФ) по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, подчеркнув, что СФ полностью поддерживает активное внедрение Россельхознадзором информационных систем в свою работу.

Ирина Донник отметила, что подведомственные Службе институты за последнее время добились больших результатов при проведении научных исследований, которые затрагивают, в том числе темы антибиотикорезистентности и выявления ГМО-компонентов в продукции. Антон Кармазин согласился с мнением вице-президента Российской академии наук, добавив, что у Россельхознадзора есть уникальная возможность сделать науку прикладной, а это важный инструмент, которым может пользоваться Россия в торговых отношениях с другими странами.

Максим Протасов выразил благодарность Службе за взаимодействие с АНО «Российская система качества», в частности, в рамках проведения исследований подконтрольных товаров.

В заключение заседание Антон Кармазин заявил, что сложная эпидемиологическая обстановка по COVID-19 внесла свои коррективы в работу ведомства, в том числе в сторону более активного использования информационных систем, электронных ресурсов. При этом такая ситуация ни коим образом не повлияла на деятельность Россельхознадзора в рамках осуществления фитосанитарного и ветеринарного надзора, а также обеспечения безопасности и качества продукции, реализуемой в стране и поставляемой за рубеж.

Спикерами были внесены предложения по корректировке и развитию работы Россельхознадзора.

По итогам заседания обсужден проект решения Коллегии. Деятельность Россельхознадзора за 2020 год признана удовлетворительной.

Букет собирается

Беларусь стала основным поставщиком цветов в Россию

За неделю - с 15 по 20 февраля 2021 года - объем импорта цветов вырос в 2,5 раза и превысил уровень прошлого года. В преддверии 8 марта продавцы запасаются сырьем для праздничных букетов. Для оперативного оформления таких товаров ФТС России пришлось даже выделить дополнительных инспекторов таможни.

Примечательно, что основным импортером цветов в Россию становится Беларусь. При общем снижении цветочного импорта, объем которого упал с 368 млн долларов в 2018 году до 271,2 млн долларов в 2020 году, Беларусь поставки цветов в нашу страну только наращивает. За два года импорт оттуда вырос почти в два раза - с 67,4 (2018 год) до 124 млн долларов (2020 год), по данным торгового портала International Trade Centre (ITC).

Россия - основной покупатель белорусских цветов. Кроме нас, их закупают только Литва и Казахстан, и то небольшими объемами - в 2019 году 103 и 79 тыс. долларов соответственно (за 2020 год данных нет). В основном из Беларуси к нам импортируют розы - в 2020 году их поставки составили 62,6 млн долларов (47% среди всех импортируемых роз). Также в 2020 году мы ввезли из Беларуси хризантем на 21,9 млн долларов (47% от импортируемых хризантем) и гвоздик на 7,6 млн долларов (51% импортируемых гвоздик).

Объем импорта к 8 марта обычно возрастает в 10 и более раз, и удовлетворить спрос могут только импортные поставки, рассказали в Ассоциации "Теплицы России", подчеркнув, что по качеству российские розы и тюльпаны (фавориты праздничных продаж)не уступают импортным, а при этом дешевле на 6-15%.

Помимо Беларуси, цветы в Россию поставляют Нидерланды (48 млн долларов в 2020 году), Эквадор (47), Кения (14,2). Однако везде в последние годы наблюдалось падение поставок.

Текст: Ирина Алпатова

Цветы к 8 Марта могут подорожать в полтора раза

Об этом Business FM рассказали представители цветочного бизнеса. В чем причины и как это может быть связано с предстоящей встречей Владимира Путина и Александра Лукашенко?

У Вадима, который обратился в редакцию Business FM, сеть цветочных магазинов. Товар он получает от поставщика из Белоруссии. Недавно тот ему сообщил, что груз запаздывает, так как фуры задержала российская таможня. Вот что рассказал Вадим:

«Я спрашиваю: «А где наш груз?» Они говорят: «Груз находится на таможенном терминале — Красная горка, например — на досмотре. И ни ответа ни привета. Десятки машин стоят. Не одна машина, не две — по несколько машин каждой транспортной компании, а это, наверное, от двадцати и выше. Так как это цветы, им, наверное, максимум срок две недели».

Белоруссия не так давно стала главным поставщиком цветов в Россию. Разумеется, так же, как у знаменитых белорусских креветок, у белорусских цветов совсем иное происхождение — в первую очередь, голландское. Но Минск в свое время отменил НДС на ввоз цветов, и поставлять их в Россию стало выгодно через Белоруссию. На эту страну теперь приходится 50% российского цветочного рынка. А сейчас в дело вмешалась таможня. Одним из первых тревогу забил основатель сети «Цветочный ряд» Иван Утенков. Неделю назад он опубликовал видеообращение в своем Instagram:

«Машина, груженная цветочной продукцией, с полным пакетов документов едет на границу РБ с РФ для получения актов фитосанитарного контроля. Там она берется и ставится на досмотр, везется в Смоленскую или Московскую области. После прохождения досмотра машины владельцам не отдаются. И подобная практика прослеживается у нас с 4 февраля. Если подобная ситуация продолжится и дальше, 8 марта цветы будут золотыми. И вместо того, чтобы потратить от 700 до 1000 рублей, мужчины РФ будут вынуждены потратить 1500, а то и 2000 рублей».

Проблема еще в том, что цветы нужно хранить при определенной температуре. И если у фур-рефрижераторов, пока они находятся в отстойниках, не хватит топлива, то цветы замерзнут. Это грозит не только потерями для бизнеса. Дефицита цветов, конечно, не будет — 8 марта всем должно хватить. Их поставляют в Россию не только через Белоруссию — они идут и через Литву. Но представьте ситуацию, когда у одного продавца товар есть, а другому он не пришел, говорит директор крупного цветочного магазина «Обрадовал.ру» Георгий Сухаржевский.

«Вы понимаете, что у нас все-таки российский бизнес, и у нас все пытаются на каком-то дефиците получить дополнительный доход. Когда у тебя цветок есть, а у твоих конкурентов его нет, очень сложно избавиться от такого момента, что хочется поднять ценник и заработать больше. Конечно, цены будут расти, потому что спрос превышает предложение. Мы вообще ожидаем, что цветок будет рекордно дорогим. Если стандартно ценник повышался где-то на 10-15%, то я думаю, что в этом году может и на 50% повыситься».

Как говорят цветочники, поставщики уже развернули фуры и теперь цветы идут в Россию минуя Белоруссию — и никаких проблем с таможней. Но что же все-таки стало причиной претензий таможни, как нарочно незадолго до 8 марта? Вот что анонимно сказал радиостанции представитель одного из поставщиков цветов.

— Они как бы застряли, что-то в отстойники загнали. Из-за чего конфликт, я не знаю, это уже что-то политическое или какое-то еще. Без понятия.

— В Россию напрямую дороже завозить?

— Да, конечно, процентов на пятнадцать, наверное.

Таможня в ответе на запрос Business FM подтвердила, что ведет проверку, которая связана с пресечением серых схем поставки цветов в Россию. Об этих схемах не так давно писало издание «Проект». По его данным, при ввозе цветов из Белоруссии их стоимость занижается, и в результате экономия на налогах дает до 10 тысяч долларов с фуры. Сколько Белоруссия на этом зарабатывает, точно неизвестно, но белорусские СМИ оценивали этот бизнес в 300 млн долларов. При этом российские цветоводы жаловались, что из-за белорусского демпинга создаются неконкурентные условия.

Что же касается упомянутой поставщиком политики, то о ней радиостанции сказали несколько продавцов цветов. До 8 марта еще несколько недель, а встреча лидеров России и Белоруссии — через два дня. И, возможно, Минску показали, что 300 млн цветочных долларов могут проехать мимо него. А российским мужчинам на возможное подорожание цветов, видимо, придется отреагировать по-мужски — терпеть и платить.

Вечером 21 февраля ФТС опровергла проблемы с оформлением ввозимых в Россию цветов. Там сообщили, что процедура идет без задержек, несмотря на рекордный объем поступающих партий. В ведомстве подчеркнули, что информация о якобы имеющих место задержках в таможенном оформлении и, как следствие, возможном дефиците цветов, распространяемая рядом СМИ, не соответствует действительности.

Михаил Сафонов

В январе 2021 года с территории Новосибирской области отправлено на экспорт в 2,5 раза больше зерна в сравнении с аналогичным периодом прошлого года

Управлением Россельхознадзора по Новосибирской области в январе 2021 года выдан 1 241 фитосанитарный сертификат на экспортное зерно, общий объем которого составил 54,5 тыс. т. Это почти в 2,5 раза больше в сравнении с аналогичным периодом 2020 года (22,5 тыс. т)

За первый месяц 2020 и 2021 годов основной объем экспортных партий зерна приходится на пшеницу – 10 845 т и 33 845 т соответственно. Странами-импортерами в текущем году стали Монголия, Республики Казахстан, Азербайджан и Туркменистан.

На экспорт отправлены семена подсолнечника (9 720 т в Китай), горох в Латвию (4 460 т), в ОАЭ (1 775 т), в Бангладеш (1 598 т), в Пакистан (709 т), лен в Китай (1 085 т) и в Чехию (22 т), гречиха в Литву (955 т) и в Республику Беларусь (68 т), рапс в Китай (88 т).

Впервые с 2018 года 7 партий гороха общим объемом 166 т были отправлены в Великобританию. Два года назад объем экспортных партий в Соединенное Королевство составил 14 858 т.

По результатам лабораторных экспертиз, проведенных в подведомственном Россельхознадзору ФГБУ ЦНМВЛ, все отгруженные в январе 2021 года партии соответствовали фитосанитарным требованиям, а также требованиям безопасности Евразийского экономического союза и стран-импортеров.

Раздайте талоны, поручик Голицын

Президент России вспомнил о советском дефиците и рассердился, услышав о росте потребления хлеба

Алекс Зверев

Владимир Путин узнал о росте потребления хлеба в стране и рассердился: массовый переход на хлебоедение свидетельствует о растущем обнищании населения. «Помните, как в советское время говорили? — заявил президент на совещании с правительством. — В Советском Союзе есть все, только не всем хватает». Но тогда не хватало, потому что дефицит был. А сейчас может не хватать, потому что у людей денег недостаточно для приобретения определенных продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке«. И глава государства потребовал обратить на это «особое внимание».

А ведь президент еще не все знает. Например, что в нынешнем году самым популярным запросом в Google среди россиян в категории «как...» стал вопрос «как сажать картошку?». Неудивительно: с начала года подсолнечное масло подорожало на 23,8%, мука — на 12,9%, макароны — на 10,5%.

Выговор министрам глава государства закончил конструктивно: «Мы же с вами знаем, что нужно делать в этих случаях. Все инструменты сдерживания роста цен известны, нужно только своевременно реагировать на то, что происходит».

Но, как говорят сатирики и юмористы, фарш невозможно провернуть назад, что выросло — то выросло, и к ценам это относится в первую очередь. Сегодня даже в Москве в очередях за бесплатной едой, которую регулярно раздают благотворительные организации, все чаще встречаются обычные люди, которые очень стесняются своего нового положения. Но голод не тетка. А в кризисных центрах для матерей с детьми ищут помощи женщины, которые до пандемии и представить такое не могли. В «Ангар спасения» рядом с храмом Сергия Радонежского раньше приходили 100-150 бомжей в день, сегодня очередь вырастает почти вдвое за счет тех, кому не на что покупать еду из-за потери работы.

Внесенный в Госдуму проект закона, согласно которому малоимущие смогут получать сертификаты на продукты в объеме до 25% от прожиточного минимума в регионе, выглядит очень своевременным. Опыт есть: в Калининградской области с началом пандемии власти стали раздавать беднякам карты на 5 тысяч рублей. И те уже не выглядят совсем голодными на фоне заграничных соседей: слева — Польша, справа — Литва, через море — Германия.

Напомним: идея продуктовых карточек в России обсуждалась еще в 2015-м. В 2017-м Минпромторг дал согласие на ее реализацию. «Финансирование программы, в рамках которой малоимущие смогут получать продукты по карточкам, может обойтись федеральному бюджету в 200-300 млрд в год», — сообщил тогда министр Денис Мантуров. Он обещал запустить программу во второй половине 2018 года, а в полную силу она бы заработала в 2019-м. Но Минфин проект похерил.

Та же участь грозит и нынешнему законопроекту. В правительстве уже подготовлен отрицательный отзыв. Идея спасти бедняков хотя бы от голода опять наткнулась на чиновничьи рогатки. Хотя законодателей поддержал российский бизнес, направивший в правительство письмо за подписями глав Национального союза производителей молока Артема Белова, Ассоциации компаний розничной торговли Сергея Белякова, Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрия Кацнельсона, Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина и других. Авторы считают, что в нынешних условиях введение «карточной помощи» позволит обеспечить доступными продуктами граждан, лишившихся дохода из-за пандемии. Одновременно появление продуктовых карточек подстегнет развитие отечественного производства, поскольку увеличится платежеспособный спрос, и позволит сохранить рабочие места и устойчивость бизнеса...

Ну и чья возьмет?

С начала года под контролем Управления Россельхознадзора в различные страны мира экспортировано более одного миллиона тонн продукции животного происхождения с территории Астраханской области

В 2020 году под контролем Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханкой областям и Республике Калмыкия с территории Астраханской области экспортировано в третьи страны и страны Европейского союза около 1,2 млн тонн продукции животного происхождения (900 партий) и 33 797 голов сельскохозяйственных животных.

Странами импортерами продукции животного происхождения и сельскохозяйственных животных являлись:

- Япония, Таджикистан, Канада, Грузия, Австралия, Азербайджан, Германия, Израиль, Индия, Латвия, Литва, Польша, Сербия, Украина (115 партий рыбы и рыбной продукции, 1,7 тыс. т);

- Бангладеш, Бельгия, США, Туркменистан Вьетнам, Иран, Украина (593 партии кормов и кормовых добавок, 1,1 млн т);

- Иран, Азербайджан (70 партий мяса и мясопродуктов, 850 т);

- Азербайджан, Иордания (93 партии крупного и мелкого рогатого скота, 33 797 голов);

- Гонконг (11 партий непищевых рыбных отходов (рыбный пузырь) 32 т).

В ходе проведения ветеринарного контроля должностными лицами установлено, что экспортные партии подконтрольной государственному ветеринарному надзору продукции полностью соответствуют всем необходимым ветеринарно-санитарным требованиям стран-импортеров, нарушений требований ветеринарного законодательства не выявлено.

Продукция подвергнута лабораторным исследованиям в аккредитованных для этих целей лабораториях.

Молочные берега

Ученые Ставрополья вернули производство лактозы в Россию

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В крае заработало единственное в России производство лактозы. Это важный компонент лекарственных препаратов и пищевой промышленности. В регионе будут производить пятую часть всего ввозимого в страну сырья.

В прошлом году в страну поставлялось около 18 тысяч тонн лактозы высокого качества стоимостью в четыре миллиарда рублей.

Созданное в Ставрополе производство, пока единственное в РФ, расположено на базе одного из молочных комбинатов. Там применяют технологию, разработанную местными учеными. Как рассказывает специалист Центра биотехнологического инжиниринга Северо-Кавказского федерального университета кандидат технических наук Георгий Анисимов, на предприятии, где внедрили вузовскую технологию, сейчас производят около 160 тонн лактозы в месяц. Производят ее из молочной сыворотки. На технологию оформлен патент.

- Мы как разработчики получили на исследования и внедрение идеи в производство 108 миллионов рублей. Патент принадлежит заводу, поэтому наладить такие же линии на других предприятиях пока не можем, - поясняет Анисимов.

Тем не менее вскоре на Ставрополье будут выпускать около пяти тысяч тонн лактозы в год - пятую часть этого сырья, которую используют в России. Уже подписаны контракты с поставщиками, заинтересованными в российском продукции.

- Качество нашего и привозного сырья одинаковое. А вот цена ниже. Сейчас можно без труда приобрести импортную лактозу, но как будут обстоять дела на рынке в будущем, сказать сложно, - говорит ученый.

Много лет назад в стране выпускали эту продукцию. Но прежние технологии давно устарели.

- Впервые с момента распада СССР мы возобновили собственное производство. Хотя еще в 1986 году в украинском городе Балта начали выпускать детское питание, и там делали пищевую лактозу. До фармакопейной в Советском Союзе не дошли. А когда СССР развалился, все производство осталось за пределами России - в Литве, Беларуси и на Украине. Фактически сейчас мы выпускаем тот же продукт, что и 30 лет назад, но с использованием более современной и эффективной технологии, - добавил Анисимов.

Из-за доступности импортной лактозы отечественные предприятия не заинтересованы развивать такие производства и инвестировать в новое дело. Связано это с особенностями технологического процесса. В России нет крупных сыродельных компаний, где было бы рентабельно заниматься производством лактозы. А творожную сыворотку просто сливают, что наносит серьезный урон окружающей среде, ведь она токсична. Видимо, ситуация в стране с выпуском лактозы изменится только тогда, когда вырастет число производителей сыров и отечественный продукт переработки сыворотки станет дешевле импортного.

Россельхознадзор принял участие в заседании постоянной группы экспертов по АЧС для стран Европы

23 ноября в формате видеоконференции состоялось 16-е заседание постоянной группы экспертов по африканской чуме свиней (АЧС) для стран Европы.

В мероприятии приняли участие представители офиса Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ) по Европе и офиса МЭБ по панамериканскому континенту, а также Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по Азии и Тихоокеанскому региону и представители ФАО по Европе. Участниками заседания стали специалисты из Белоруссии, Бельгии, Болгарии, Чехии, Германии, Эстонии, Литвы, Латвии, Польши, Венгрии, Словакии, Украины, Молдавии, Румынии, Сербии и Греции. Российскую Федерацию представлял советник Руководителя Россельхознадзора Никита Лебедев, а также заведующий лабораторией по африканской чуме свиней подведомственного Службе ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ») Алексей Иголкин.