Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Главные отличия.

Платный доступ на polpred с деловой информацией высшего качества. Скажите об этом директору библиотеки.

Мария Кнайф: расследование по делу MH17 не завершено, еще много работы

В Нидерландах в мае завершатся предварительные слушания по делу о крушении рейса MH17 малайзийских авиалиний на востоке Украины в 2014 году. Судья окружного суда Гааги, отвечающая за работу со СМИ, Мария Кнайф в интервью корреспонденту РИА Новости Анастасии Ивановой рассказала о том, по каким вопросам еще предстоит расследование, когда можно ожидать вынесения приговоров обвиняемым, а также почему суд не может поднять вопрос об ответственности Киева, который не закрыл небо над зоной военного конфликта в день трагедии.

– В мае начнется последний блок слушаний в ходе предварительного рассмотрения дела о крушении рейса MH17 на востоке Украины. Слушания по существу начнутся в июне 2021 года. Как вы считаете, возможно ли вынесение окончательного приговора обвиняемым до конца 2021 года? Если нет, то, когда это может произойти?

– Суд действительно намерен начать рассмотрение дела по существу в июне, а затем, предположительно, в сентябре родственники жертв смогут реализовать свое право обратиться к суду. Если произойдут какие-то изменения, суд примет решение, но пока разбирательство дела по существу назначено на 7 июня. На этот год еще запланировано несколько блоков слушаний, они продлятся до 2022 года. Поэтому в этом году суд не планирует вынесение приговоров. На данный момент это все, что я могу сказать. Когда суд приступит к вынесению приговоров – надо подождать и посмотреть, потому что впереди еще много работы.

– Может ли ситуация с пандемией повлиять на сроки рассмотрения дела по существу?

– Несмотря на пандемию COVID-19, нам удавалось проводить слушания. Мы не ожидаем, что в этом плане что-то изменится в ближайшем будущем. Я понимаю, что сейчас есть ограничения на передвижения, не все могут приехать на заседания, кроме того, мы все должны носить маски, но у нас на сайте есть прямая трансляция, чтобы люди из разных стран мира могли следить за слушаниями онлайн.

– Как вы оцениваете работу, проделанную за время предварительных слушаний? Можно ли считать, что все стороны представили исчерпывающие свидетельства и аргументы?

– Суд может сделать вывод об этом только после завершения рассмотрения дела по существу, он будет основан на всех материалах дела, собранных следственным судьей. После того, как это будет сделано, суд может принять решение, и на этом решении будут основываться приговоры.

– Но как вы думаете, можно ли сейчас переходить к рассмотрению дела по существу, или необходимо дополнительное расследование?

– Судебное разбирательство по существу может начинаться и до завершения всего расследования. Но, конечно, перед тем как суд примет решение, расследование должно быть завершено.

– В ходе предыдущих заседаний председательствующий судья Хендрик Стинхейс отмечал, что суд не раз направлял США запрос о спутниковых снимках с места авиакатастрофы на востоке Украины, однако ответа не было. Удалось ли суду добиться ответа от США?

– Суд поручил следственному судье провести расследование. Часть расследования завершена, часть еще продолжается, в том числе и по вопросу спутниковых снимков. Когда все документы получены, они включаются в материалы дела и обсуждаются на судебном заседании. В случае необходимости следственным судьей будет проведено дополнительное расследование: все это будет обсуждаться в ходе судебного разбирательства по существу.

– Означает ли это, что США так ничего и не ответили?

– Следственному судье было поручено провести расследование, и как мы поняли, расследование ряда вопросов не было завершено. Если США ответят на наш запрос, это будет обсуждаться дополнительно в ходе судебного разбирательства по существу.

– Недавно правительство Нидерландов заявило, что не планирует привлекать к ответу Киев, не закрывший воздушное пространство в день крушения MH17 на востоке Украины. Этот вопрос также не является частью данного судебного процесса. Почему в Нидерландах закрыли глаза на действия Киева?

– Следует иметь в виду, что единственное, на что суд должен ответить по данному уголовному делу – это иск прокуратуры к четырем обвиняемым, то есть несут ли они ответственность за произошедшее. А то, что голландское правительство планирует делать или не планирует, не является вопросом суда.

– Но почему этот вопрос даже не поднимался во время данного судебного разбирательства?

– В этом судебном процессе перед судом был поставлен вопрос, несут ли указанные обвиняемые ответственность за крушение MH17. Суду было поручено разобраться именно в этом вопросе. Если мы говорим об этом деле, любые вопросы могут быть подняты прокуратурой. Что касается решения голландского правительства, этот вопрос следует адресовать ему.

– Был ли запрос от прокуратуры о расследовании незакрытия властями Украины неба в день трагедии? Если нет, есть ли вероятность, что этот вопрос будет рассмотрен в будущем?

– Государственная прокуратура привлекает к ответственности подозреваемых в совершении определенных правонарушений: в данном случае она просила разобраться, могут ли конкретные подозреваемые нести ответственность за произошедшее. Именно эта задача стоит сейчас перед судом.

– Говоря о четверых обвиняемых, уже ясно, будет ли кто-то из них участвовать в слушаниях по существу дела, например, по видеосвязи?

– Пока ни один из них не явился, по трем обвиняемым в суде пока еще ничего не заслушивалось. На суде присутствуют адвокаты лишь одного обвиняемого. Конечно, возможно, что все четверо обвиняемых будут участвовать, но сначала им необходимо будет сделать заявление о том, что они хотят участвовать.

– Обвиняемый Сергей Дубинский в октябре 2020 года через платформу для независимых журналистов Bonanza media обратился к представителям суда и прокуратуры Нидерландов, заявив о готовности пройти проверку на детекторе лжи в России в присутствии голландского представителя и ответить на вопросы об авиакатастрофе. Рассматривает ли суд такую возможность?

– Все обвиняемые знают о датах судебных слушаний, и любой из них может выступить с заявлением в суде. Все, что им нужно сделать – это связаться с судом и сказать, что они готовы выступить с заявлением в суде и присутствовать на нем. Социальные сети – это не метод обращения к суду. Они должны обратиться к нам напрямую.

– Значит ли это, что суд не планирует отправлять своего представителя в Россию для заслушивания позиции обвиняемого?

– Это значит, что обвиняемые должны обратиться в суд или явиться, и, конечно, если они это сделают, то суд их выслушает.

Они уже получили повестку, и если они ответят на нее, суд рассмотрит, каким образом они могли бы сделать свое заявление.

– На слушаниях в феврале председательствующий судья Хендрик Стинхейс заявил, что суд по делу о крушении рейса MH17 оставляет возможность следственному судье решать вопрос допуска экспертов российского оборонного концерна "Алмаз-Антей" к месту реконструкции крушения Boeing. Какое решение принял следственный судья? Будут ли российские эксперты допущены к месту реконструкции? Если нет, то каковы причины?

– Я пока не могу ответить на этот вопрос. Следственный судья выполняет расследование, порученное судом, после чего добавит заключение по данному вопросу в материалы дела.

– Кстати, есть ли сейчас сотрудничество между голландскими и российскими компетентными органами по уголовному делу MH17?

– Я не могу ответить на этот вопрос, так как это не тот вопрос, на который может ответить суд.

– Как суд оценивает факт утечки телефонных разговоров одного из фигурантов дела – Сергея Дубинского – в голландские СМИ? Не считаете ли вы это разглашением судебной тайны?

– Председательствующий судья сказал, что суд несет ответственность за материалы дела, и проверил, были ли прослушанные разговоры взяты из материалов дела. Однако источник данных аудиофайлов остается суду неизвестным. Ясно то, что эти разговоры не были взяты из материалов дела. Защита обратилась к суду с рядом запросов по данной теме, прокуратура дала свои ответы. И суду еще предстоит принять решение по этим запросам.

– То есть вы можете подтвердить, что эти разговоры не фигурируют в материалах уголовного дела, и суду они неизвестны?

– В материалах дела, безусловно, есть записи телефонных разговоров. Суд проверил, все ли аудиофайлы с телефонными переговорами, которые обсуждались в передаче, были взяты из материалов дела, и выяснил, что это не так, поэтому источник этих записей нам неизвестен.

– Как вы думаете, эта ситуация может отразиться на процессе?

– Свое мнение по этому поводу должны высказать участники процесса – защита и прокуратура. С запросом по поводу данных аудиофайлов к нам обратилась защита. Суд примет соответствующее решение.

Михаил Мишустин ознакомился с ходом строительства здания нового терминала аэропорта Махачкала

Из стенограммы:

М.Мишустин: Аэропорт – важнейшая структурная единица. Дагестан – очень красивый регион. Мы сегодня были в Дербенте, заехали в Каспийск. Это красота. Возможности для туризма, конечно, предполагают хорошие воздушные ворота, великолепный комплекс услуг.

И мы сегодня увидели, что готовность очень высокая. Я рад, потому что такие аэропорты позволят совершенно по-другому направлять деятельность наших туристических агентств, делать возможными совершенно различные маршруты. И то, что на сегодняшний день планируется, – пассажиропоток более 2,5 миллиона человек в год – даст возможность серьёзного, динамичного развития региона.

Что касается непосредственно реконструкции взлётно-посадочной полосы и так далее, первое, что я предлагаю, – её точно включить в комплексный план модернизации инфраструктуры (КПМИ). Мы об этом говорили с Министром транспорта. Конечно, средства немалые должны быть выделены.

Давайте поручим профильным министерствам и ведомствам (здесь и Министерство обороны может помогать, поскольку базируется также) посмотреть все возможности. Но делать реконструкцию нужно точно. Новая ли должна быть полоса, или та, которая сейчас есть, но реконструированная, – это всё должны решить специалисты. Все соответствующие поручения будут даны.

Всем коллегам спасибо. Очень здорово, ещё раз скажу, что при участии инвесторов вы так серьёзно работаете над развитием своего родного региона.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская: создаем удобную инфраструктуру

12 апреля председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская сообщила, что в рамках развития территорий около станций «Красный Балтиец» и «Гражданская» появятся два пешеходных перехода. Создание удобных переходов — один из этапов развития и повышения доступности Московских центральных диаметров. В интервью «Вечерней Москве» Юлиана Княжевская рассказала, как сделать город комфортнее для его жителей.

Протянуть ветки

— Юлиана Владимировна, в столице развернута большая программа по сооружению новых станций городской подземки. Само метро в Москве строят почти 90 лет. Как со временем изменились решения при проектировании станций и выборе коридоров для будущих подземных трасс?

— Темпы строительства метро высоки: с 2011 года в Москве ввели около 300 километров линий и открыли 56 станций, создаются новые и новые проекты. То, как сооружают метро сегодня, коренным образом отличается от 30-х годов прошлого века, когда строительство подземки только начиналось. Ведь на тот момент своих специалистов у нас просто не было — ни строителей, ни проектировщиков. Этим занимались железнодорожники. Они смотрели на зарубежный опыт, пробовали освоить новую отрасль на практике.

Первые две-три линии создавали в плотно застроенном городе. Потом уже появился план развития метрополитена в Москве, затем Генеральный план города, на основании которого определялись коридоры для строительства будущих линий. Позже, уже на основании Генплана 1971 года было зарезервировано много коридоров, которые используются и в настоящее время. Примечательно, что в то время проектировщики приняли решение, которое определило развитие столичного метрополитена, — они заложили в проект Кольцевой линии огромный потенциал. Это дало возможность поочередно присоединять к ней радиальные ветки и поэтапно расширять транспортную сеть метро.

Главным техническим прорывом на сегодняшний день стало использование горнопроходческих щитов. Благодаря этому сооружение новых линий практически не затрагивает жителей города, миллионы людей даже не подозревают о стройке, которая идет под землей.

— Какие сложности сейчас встречаются проектировщикам при решении продлить существующие радиальные направления?

— Продление радиальных линий — это самый простой способ развития метрополитена. Он менее затратный, а жители сразу получают станции возле дома. На короткий период времени транспортные проблемы решаются. Но в долгосрочной перспективе это приводит к перегрузке центральных участков метрополитена, где люди совершают пересадки. Пустые вагоны в удаленных районах сильно загружены в районе Кольцевой линии. Большинство действующих линий не предусматривается к дальнейшему продлению из-за разных градостроительных, инженерно-технических условий и условий эксплуатации существующих направлений. Их продление приведет к дальнейшей перегрузке и в результате вызовет значительное ухудшение транспортного обслуживания москвичей.

Новые линии — важное направление развития московского метростроения. Они увеличат охват районов Москвы и ближайшего Подмосковья, а также предоставят качественную альтернативу уже имеющимся радиусам, что позволит улучшить их пропускную способность. Первым реализованным проектом стала Некрасовская линия из десяти станций, запущенная в прошлом году. Улучшение транспортного обслуживания населения, разгрузка действующих конечных станций, перегруженных существующих участков метрополитена возможно только путем сооружения новых линий для увеличения провозной способности системы, предоставления пассажирам других путей следования.

Полезные диаметры

— Еще один вид железнодорожного транспорта, в расширении которого заинтересована столица, — это Московские центральные диаметры (МЦД). Какое участие принимает Москомархитектура в данном мегапроекте?

— Московские центральные диаметры — крупнейший транспортный проект, который объединил пригородные электрички и столичное метро, связав между собой столицу и подмосковные города. Мы проводим полное исследование существующего состояния прилегающей территории вокруг диаметров. Итогом этой работы стала разработка 21 проекта планировки территории. Сама площадь территории развития вдоль МЦД-1 составляет порядка 590 гектаров, а МЦД-2 — почти 1280 гектаров. Здесь основной целью является повышение транспортной и пешеходной доступности для жителей, а также создание комфортной городской среды рядом с диаметрами.

Отдельно нужно упомянуть внеуличные пешеходные переходы. Железная дорога является естественным разделителем городского пространства — переходить пути опасно и сейчас, а когда поезда начнут курсировать с пятиминутным интервалом, сделать это будет просто невозможно. При разработке проектов планировки предпочтение отдавалось внеуличным пешеходным переходам. В границах первого диаметра предусмотрено 47 переходов и 84 — на втором направлении. Кроме того, первоочередные диаметры имеют по 12 пересечений со станциями метро. Вскоре планируется запустить третий маршрут. По проекту на линии будут 43 станции и протяженность превысит 82 километра. А будущая линия МЦД-4 находится в зоне влияния 23 районов Москвы с населением более 2,5 миллиона человек.

— Как меняются территории, по которым уже прошли первые два маршрута? Какие современные решения для них предлагаются?

— Если говорить о первых двух диаметрах, то они проходят по территориям 38 районов. Согласитесь, это немало. Например, в доступности к станциям двух Московских центральных диаметров проживают около полутора миллионов человек. Кроме того, в зонах влияния МЦД-1 и МЦД-2 находятся более 600 тысяч предприятий и учреждений. И все эти моменты специа-__ листы должны учитывать при разработке проектов. Самое главное в проектах МЦД — это создание для пассажиров современной доступной инфраструктуры. Как правило, проект предусматривает создание новых улиц или проездов для движения транспорта. И стоит отметить, что большинство горожан предпочитают активный образ жизни и пользуются велосипедами, именно поэтому все проекты предусматривают комфортные велодорожки к станциям и велопарковки.

— Другой большой проект — транспортно-пересадочные узлы, призванные объединить сразу несколько потоков общественного транспорта. По идее, они должны становиться центрами притяжения для жителей районов, где они появляются. Какими функциями наделяются ТПУ? Какие объекты в их составе должны появляться в первую очередь, а к каким должны позже подключиться инвесторы?

— Прежде транспортно-пересадочные узлы нужны были для распределения пассажиропотоков и комфортных пересадок с одного вида транспорта на другой. Сегодня такие узлы — это удобное многофункциональное здание с объектами торговли, ресторанами и различными сервисами. Вдумчивое проектирование позволяет создать в объектах, которые ранее были вокзалами или вовсе не существовали, современные городские центры притяжения. Например, в составе ТПУ «Новорязанская» появится многофункциональный центр, в ТПУ «Кленовый бульвар» — развлекательный центр, а у ТПУ «Юго-Восточная» будет обустроен настоящий парк.

Кроме того, запланирована организация стоянок такси, велосипедов, автомобилей, в том числе системы каршеринга.

Сменить бетон на парк

— Юлиана Владимировна, а как обстоят дела с обустройством зеленых зон столицы? За последние годы в Москве появилось достаточно много зон отдыха, в том числе на набережных.

— Мы по-прежнему активно работаем в этом направлении. Если ранее зоны отдыха были прогулочными, то сейчас это многофункциональные пространства, где каждый сможет найти себе занятие по вкусу: заняться спортом на воркаут-площадках, пообедать с семьей, друзьями, посетить выставку или полюбоваться закатом.

При создании новых зон мы стараемся учитывать тренды и привносить уникальность в каждый объект. И хочется отметить, что в непростой период пандемии нам всем не хватало именно городских пространств, поэтому сейчас они стали еще актуальнее.

— Всего несколько лет назад парк «Зарядье» стал одним из главных символов смены бетона на зеленую зону отдыха. Подобные проекты в Москве еще могут состояться?

— «Зарядье» — уникальный объект во многих смыслах. В плане локации, работы международной команды и даже — той роли, которую проект сыграл в сознании горожан. До этого трудно было представить, что такую огромную территорию в самом центре города отдадут под парк. Но сейчас ситуация в корне изменилась.

В каждом проекте, который есть в нашем комитете, отдельное внимание уделяется обустройству общественных пространств, вовлечению первых активных этажей, созданию элементов благоустройства — все то, что создаст комфорт горожанам. Что касается крупных и интересных проектов в принципе, не только парков, то в Москве их много, те же набережные или бывшие промзоны, которые приводятся в порядок. Это масштабные и очень значимые объекты для будущего развития города.

— Юлиана Владимировна, давайте поговорим про спортивные объекты: развитие получает олимпийский комплекс «Лужники», в городе есть ряд построенных стадионов. Москва еще возведет такие же знаковые объекты или будет больший упор делать на развитие районных центров для занятий спортом?

— Развитие спортивной инфраструктуры Москвы идет по двум основным направлениям. С одной стороны, мы занимаемся созданием крупных спортивных сооружений — их построено около 130 за последнее время. Среди них: Большая спортивная арена олимпийского комплекса «Лужники», футбольные стадионы «Спартак», «ЦСКА» и «Динамо», Ледовый дворец «Парк Легенд», Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой, многофункциональный плавательный центр в «Лужниках». Однако не меньшее значение мы уделяем развитию общедоступной спортивной инфраструктуры, размещая физкультурно-оздоровительные комплексы по программе «Мой район» и в рамках программы реновации. В ближайшие годы в Москве появятся 21 многофункциональный спортивный объект, 22 ФОКа и 19 комплексов, построенных для спортивных школ олимпийского резерва.

Довольно большой толчок в развитии получит горнолыжный спорт — для любителей зимних видов спорта запланировано строительство сразу четырех склонов — в Куркине, Ново-Переделкине, Щаповском и на Севастопольском проспекте.

Новая жизнь промзон

— В Москве много территорий в свое время было отдано под промышленные зоны: какие проекты актуальны для этих участков сегодня?

— Реорганизация промзон движется довольно быстрыми темпами, город быстро осваивает эти территории. Долгое время они были выключены из городской жизни и стремительно приходили в упадок. В городе более 18 тысячи гектаров бывших предприятий и промышленных заводов, которые или устарели, или вовсе заброшены. Сейчас эта ситуация постепенно меняется, эти территории начинают развиваться в разных направлениях. Из наиболее значимых, находящихся в активной стадии реализации, можно выделить: завод имени Лихачева («ЗИЛ»), территории бывшего Тушинского аэродрома, московского металлургического завода «Серп и Молот», территорию бывшего Московского зеркального комбината.

Сейчас уже изменены Правила землепользования и застройки на 15 территориях, а еще 22 проекта развития промзон находятся в работе. Бывшие промзоны будут преображаться в современные производственные кластеры, жилые кварталы, здесь будут открываться новые общественные пространства или экологически чистое производство. В будущих жилых районах изначально закладывается вся необходимая инфраструктура: транспортная, коммунальная и социальная.

Впрочем, у города нет задачи застраивать территории бывших промзон одним жильем, тут отдельно стоит отметить, как мы поддерживаем развитие и модернизацию современных научных кластеров. Например, на территории бывшей промзоны в Зеленограде появится инновационный научный технополис, а в Капотне, Теплом Стане и Нагорном районах — общественно-производственные кластеры.

— Юлиана Владимировна, какие современные решения доступны для проектировщиков, особенно с учетом пандемии, когда коронавирус «рассадил» людей преимущественно по домам, на удаленку?

— Да, безусловно, пандемия оставила свой след на многих отраслях, но мы смогли адаптироваться к вынужденным мерам именно за счет того, что мы постоянно развиваемся.

Наверное, тут стоит отметить перевод обсуждения проектов планировок по программе реновации в электронный формат.

Безусловными плюсами онлайн-формата является то, что участие не требует личного присутствия и принять участие можно удаленно в любое время и в любом месте, что было немаловажно в новых условиях. Наши специалисты адаптируют всю необходимую информацию о проектах для более понятного изучения ее жителями.

И, конечно, цифры, которые мы видим, а это более 370 тысяч, что в шесть раз больше по сравнению с очными обсуждениями, говорят сами за себя.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

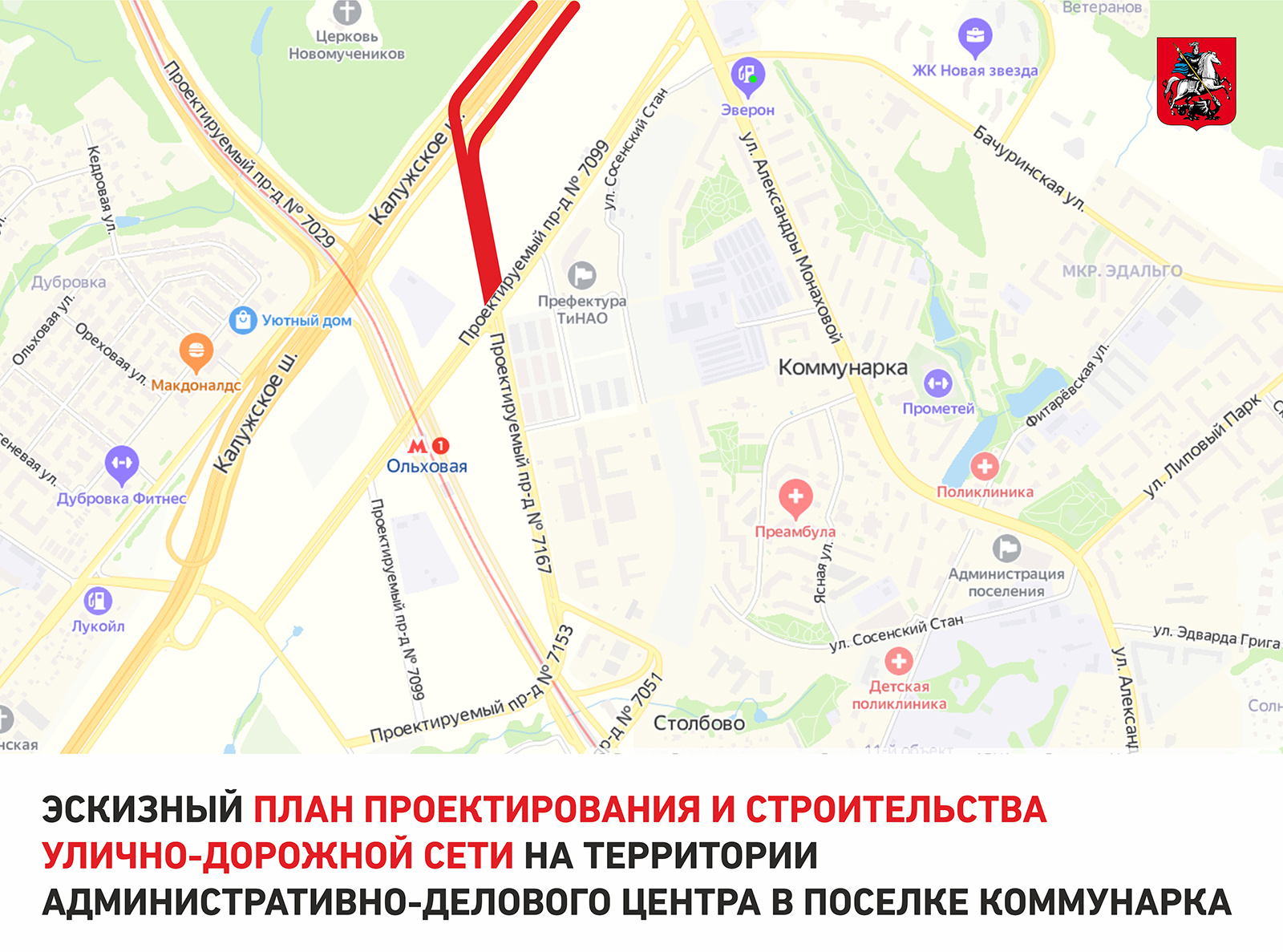

Ставку при развитии территорий столичные власти делают и на два самых молодых округа — Троицкий и Новомосковский. Один из ключевых проектов — административно-деловой центр в Коммунарке. Общая площадь объектов превысит 4 миллиона квадратных метров. По всему округу активно строятся дома культуры, которые призваны разнообразить досуг местных жителей.

Всего таких объектов заложено 5, один из них — в поселении Киевский — уже построен. Всего в ТиНАО в 2021–2023 годах планируется строительство 11 детских садов общей емкостью 3035 мест и 16 школ общей емкостью 11 225 мест. На территории Новой Москвы сейчас благоустроено 17 парков, данная работа продолжится и дальше.

СПРАВКА

Юлиана Владимировна Княжевская работает в градостроительной отрасли с 2003 года. С 30 апреля 2014 года стала председателем Москомархитектуры.

Принимала непосредственное участие в актуализации Генплана развития города. Провела огромную работу по подготовке и утверждению Правил землепользования и застройки, а также проектов планировок территорий, транспортной инфраструктуры, реконструкции и строительства крупных объектов городского значения. Внесла большой вклад в нормативное правовое обеспечение градостроительной деятельности.

Василиса Чернявская

ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА

В нужном направлении

Северо-Западная пригородная пассажирская компания отмечает юбилей

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Вчера, 11 апреля, 15-летие отметила Северо-Западная пригородная пассажирская компания (СЗППК).

Сегодня СЗППК осуществляет пригородные перевозки на территории Петербурга, Ленобласти, Новгородской, Псковской и Мурманской областей и частично Вологодчины и Карелии. О том, с какими результатами компания подошла к знаковой дате, и о новых предложениях для пассажиров рассказал "РГ" генеральный директор СЗППК Виталий Григорьев.

Виталий Витальевич, восстанавливается ли пассажиропоток в пригородном сообщении после пандемии?

Виталий Григорьев: Да, у нас начинается горячая пора. Скоро стартует дачный сезон, да и туристы уже начали планировать свои поездки. Так, в апреле мы увеличили число электричек на Московском, Северном, Балтийском, Витебском и Финляндском направлениях. Востребованы и внутригородские маршруты. Например, с 1 апреля мы пустили три пары дополнительных поездов в Красное Село.

Будет ли увеличено число "Ласточек"?

Виталий Григорьев: Понимая, что будущее за современным подвижным составом, работа по увеличению маршрутной сети "Ласточек" и периодичности их курсирования ведется постоянно. Так, в прошлом году, несмотря на все сложности, связанные с пандемией, появилось два новых маршрута из Петербурга - до Сосново и до Тихвина.

С 1 мая 2021 года по выходным дням планируется запуск дополнительной пары поездов "Ласточка" на участке Санкт-Петербург - Великий Новгород.Сейчас в зоне обслуживания СЗППК "Ласточки" курсируют по 13 направлениям.

Какое из них самое популярное?

Виталий Григорьев: Я бы выделил Выборг. "Ласточка" позволяет добраться из Санкт-Петербурга в этот город за 1 час 15 минут. Это быстрее, чем на машине или автобусе. При этом Выборг особенно интересен туристам, для них принципиально, что они прибывают прямо в исторический центр.

Каждое лето в "Ласточках" на этом направлении работает "Туристический вагон". Проект реализован СЗППК совместно с Гильдией экскурсоводов Выборга. Пассажиры, которые выберут для своего путешествия электропоезд "Ласточка", смогут принять участие в экскурсии и узнать в пути следования много интересных фактов из истории мест, через которые проходит маршрут поезда. В конце поездки - викторина, самые внимательные пассажиры получают памятные сувениры от компании.

Но это еще не все, прибыв в Выборг, пассажиры "Туристического вагона" при желании смогут продолжить экскурсию по самым интересным местам города. На такую прогулку они получат скидку.

Еще одно приятное дополнение для туристов в пригородных поездах - это приложение-аудиогид. Для того чтобы воспользоваться сервисом, необходимо, находясь в поезде, запустить на смартфоне скачанное приложение izi.TRAVEL и выбрать в нем аудиогид, который хочется послушать. В серии под общим названием "Экспресс в историю" есть аудио экскурсии в Павловск, Выборг, Ораниенбаум, Гатчину, Великий Новгород, Белоостров, Лугу, Невскую Дубровку.

Недавно в СЗППК начали предлагать билеты со скидкой на однодневные поездки в Великий Новгород на "Ласточках".

Виталий Григорьев: Да, мы активно развиваем это направление. Если пассажир утром выезжает из Петербурга в Великий Новгород и на вечерней "Ласточке" возвращается обратно, то он может купить билет со скидкой в 20 процентов.

Также в сентябре 2020 года компания разработала специальный абонемент для однодневных туристических поездок в Царское Село и Павловск. Он позволяет экономить до 18 процентов на билетах.

Получается ли обновлять парк?

Виталий Григорьев: В конце 2020 года компанией были приобретены два дизель-электропоезда серии ДТ1 в четырехвагонном исполнении. Также в прошлом году на удаленных участках обслуживания начали эксплуатироваться 11 новых пассажирских вагонов, оборудованных экологически чистыми туалетными комплексами, установками кондиционирования воздуха, системой аудио- и видеотрансляции. Они курсируют на маршрутах Дно - Псков, Дно - Оредеж, Старая Русса - Едрово, Окуловка - Неболчи, Угловка - Боровичи.

Кроме того, были приобретены в лизинг четыре "Ласточки". Это позволило компании запускать дополнительные маршруты этих поездов и увеличивать частоту их курсирования.

Не все участки железной дороги электрифицированы. Как здесь быть?

Виталий Григорьев: На неэлектрифицированных участках курсируют рельсовые автобусы серии РА-1 и РА-2, а также дизель-поезда серии ДТ1. Например, в июле 2020 года мы запустили рельсовый автобус РА-2 на маршруте Псков - Великие Луки.

В этом году РЖД планирует передать в аренду СЗППК новые рельсовые автобусы серии РА-3. Это современные комфортабельные поезда, которые могут эффективно использоваться на участках как с низкими, так и высокими платформами. При создании рельсового автобуса использован целый ряд новых технических решений. Так, благодаря новому кузову по сравнению с предшествующими моделями возросло количество мест для пассажиров. В одном из головных вагонов предусмотрены места для маломобильных граждан, подъемники для инвалидных колясок, универсальные санитарные комплексы. Специально для РА-3 создан новый интерьер салона: пассажирские вагоны и кабина машиниста оборудованы системами видеонаблюдения, кондиционирования с обеззараживателями воздуха, информационными табло, используется энергосберегающее светодиодное освещение.

В какой стадии находится создание железнодорожной станции у "Экспофорума"?

Виталий Григорьев: Строительство ТПУ (транспортно-пересадочного узла) "Остановочный пункт 19-й км" позволит решить проблему транспортной доступности жилых комплексов благодаря строительству, включающему в себя пассажирские платформы модульного типа, вокзальный комплекс. Это нужно не только посетителям "Экспофорума", но в первую очередь жителям близлежащих жилых массивов. Сейчас проект проходит согласование Государственной экспертизы. Завершить проект планируется к концу 2022 года.

Реализация подобных мероприятий позволяет обеспечить комфортные условия пассажирам для приобретения проездных документов и прохода на платформы. Всего за время работы компании комплексы появились на станциях Старый и Новый Петергоф, Вырица, Луга, Рощино, Бернгардовка, Ораниенбаум, Мельничный Ручей. В 2020 году открыты турникетные павильоны на станциях Саблино и Поповка.

Из-за коронавируса пассажирам рекомендовали по возможности оплачивать билеты картами. Сохранится ли этот тренд после окончания пандемии?

Виталий Григорьев: Мы давно развиваем безналичный расчет. И дело не только в пандемии, многим людям удобнее платить картами. Так, у нас на всех терминалах по продаже билетов есть функция безналичного расчета. Кроме того, ежедневно в поездах работают 130 разъездных билетных кассиров, которые принимают оплату в том числе и по картам.

Также мы активно продаем билеты через мобильные приложения, их два - "Пригород" и "РЖД Пассажирам". Так, в прошлом году через эти сервисы было продано более трех миллионов электронных билетов, что на 3 процента больше, чем в 2019 году.

Пик продаж через приложения пришелся на декабрь прошлого года, когда с их помощью было приобретено около 15 процентов от всех билетов.

Отмечу, что с октября была упрощена процедура контроля пригородных билетов с динамическим штрих-кодом, оформленных в мобильном приложении "РЖД Пассажирам". В частности, теперь при контроле таких билетов в поездах стало необязательно предъявлять паспорт.

Сейчас активно снимаются коронавирусные ограничения. Меняются ли правила проезда в пригородных поездах?

Виталий Григорьев: Мы меры безопасности не ослабляем. С самого начала пандемии у нас ежедневно проводится мониторинг состояния здоровья работников, сотрудников с признаками недомогания отправляют домой для вызова врача. Все наши сотрудники работают в масках, перчатках, используют антисептики.

Того же мы ждем и от наших пассажиров. На вокзалы и железнодорожные станции не пропускают без масок. При необходимости маску можно приобрести в билетной кассе. Средства индивидуальной защиты продаются и в "Ласточках" в пути следования.

Весь парк вагонов регулярно проходит обработку. Дезинфекция происходит как во время планового технического обслуживания, так и при ежесуточной уборке. Дополнительно проводится дезинфекция вагонов моторвагонного подвижного состава в пунктах оборота и в парках отстоя. Мы используем специальные дезсредства, разрешенные к применению на объектах железнодорожного транспорта.

Электропоезда серии ЭС2Г "Ласточка" оборудованы системой кондиционирования воздуха пассажирского салона, которая включает в себя устройство обеззараживания воздуха при помощи ультрафиолетовых лучей.

Ежесуточно обработку проходит более чем 1500 пригородных пассажирских вагонов.

С начала пандемии прошло уже больше года, время показало, что применяемые нами меры действенны, и я очень рад, что пассажиры нам доверяют. Мы же со своей стороны предпринимаем все усилия, чтобы поездка была безопасной и комфортной.

Бунт на воздушном корабле

Почему стюардессу Илону Борисову, лидера Шереметьевского профсоюза бортпроводников, называют «девушкой-камикадзе»

Галина Пономарева

Борисова взялась спорить с могучим «Аэрофлотом» — и, представьте, победила в ситуации, казавшейся безнадежной. Бортпроводница так достала работодателя критикой, что год назад была уволена с формулировкой «по совокупности нарушений». Формальный повод — дисциплинарные взыскания и несоблюдение технологии работы в рейсе. Но Илона через суд доказала, что увольнение незаконно. Получила от авиакомпании денежную компенсацию за вынужденный простой и моральный ущерб. И уже второй месяц работает как ни в чем не бывало.

Помните, несколько лет назад случился резонансный конфликт в «Аэрофлоте»: бортпроводники возмутились дискриминацией по возрасту и внешности («Труд» писал об этом в сентябре 2017-го). Тогда недостаточно красивых, стройных и юных убрали с международных рейсов и разрешили работать исключительно в салонах экономкласса на рейсах внутри России с потерей в зарплате.

В длинной череде судов и пресс-конференций принял активное участие и профсоюз в лице Илоны Борисовой. Хотя лично ей санкции не грозили: рост, вес и возраст соответствовали требованиям. Тогда никто не верил, что «бунт на корабле» закончится победой обиженных стюардесс. Тем не менее суды оказались на их стороне.

В сентябре 2019-го почти месяц шла «тихая забастовка»: стюардессы под разными предлогами брали больничный и не являлись на вылет. Авиаперевозчик тогда уведомил общественность, что это всего лишь слухи. И даже Шереметьевский профсоюз летного состава (ШПЛС), известный способностью отстаивать права пилотов, открестился, заявив, что «летчики не имеют отношения к инициативе бортпроводников, не владеют информацией об их конкретных проблемах». А стюардессы настаивали всего лишь на соблюдении их права на равные для всех условия труда, индексацию зарплаты (последняя была в 2012 году), справедливое и заблаговременное планирование графика полетов и графика отпусков, а также уважительное отношение к рядовым сотрудникам со стороны руководящего состава.

«Скорее всего, именно последний пункт привел к точке кипения, — рассказывает Илона Борисова. — Это была спонтанная акция, ШПБ не был зачинщиком, но мы пошли на крайние меры по совокупности причин. Я объявила голодовку и незамедлительно получила на руки приказ об увольнении».

И тогда последовала лавина откровений ее коллег об условиях работы в авиакомпании (что, кстати, строжайше запрещено уставом). «Пролетариат неба», как называют себя бортпроводники, вынес сор из избы. Поведать миру им было о чем.

Любое замечание инструктора или бригадира — путь в немилость, в черный список, штраф, лишение премий и льготных авиабилетов, невыгодные рейсы, короткие выходные. Хроническая усталость — одна из неизбежных составляющих внешне привлекательной профессии. Экс-сотрудница службы бортпроводников рассказала, как в одно совсем не прекрасное утро заклинило замок входной двери в ее квартиру. Угроза опоздания на рейс заставила девушку выпрыгнуть с балкона второго этажа с чемоданом и вызвать такси. Страх наказания оказался сильнее инстинкта самосохранения.

Другой пример: люди по три года стоят в очереди, чтобы получить право: на личный шкафчик для форменной одежды, а пока мужчины и женщины пользуются одной раздевалкой. На раздельные не нашлось места на 780 квадратных километрах территории Шереметьево, входящего в десятку крупнейших аэропортов Европы. Хотя это так удобно — переодеться в идеально выглаженную униформу перед рейсом, а не ехать в ней через весь город общественным транспортом с пересадками.

Пустяки? Но такие «мелочи» влияют на качество жизни, большую часть которой летный состав проводит в пути на работу или в самолете. Иногда в нем приходится даже спать, если стоянка недостаточно продолжительная, чтобы заселиться в гостиницу.

Активисты протестуют открыто, сочувствующие — анонимно. У людей свои проблемы, ипотеки, кредиты... «Аэрофлот» — один из самых привлекательных работодателей России, очередь желающих не иссякает. Действующие сотрудники боятся потерять место, да еще получить «волчий билет», с которым ни одна российская авиакомпания на работу не примет...

Финалом истории протеста стал одиночный пикет Илоны Борисовой у входа в терминал Шереметьево. Акция, как теперь водится, закончилась в местном отделении полиции. Девушку обыскали, составили протокол об административном нарушении, передали дело в суд города Химки вместе с вещественным доказательством — плакатом с требованиями к администрации «Аэрофлота» улучшить условия работы.

С такими же плакатами встали на одиночные пикеты в других точках Москвы коллеги из независимых профсоюзов метрополитена и Московского профсоюза работников общественного транспорта. Участники акции объяснили солидарность со стюардессами наличием таких же проблем. Выступая за трудовые права, лидеры этих организаций тоже испытывают давление со стороны работодателей. Увольнение по «дисциплинарной» статье не редкость в их рядах.

А как у них «пролетариат неба» отстаивает свои права? В British Airways, ведущей авиакомпании Великобритании, в забастовке летного состава участвовали более 4 тысяч пилотов. Авиакомпания согласилась на переговоры, и профсоюз пилотов британских авиакомпаний (British Airline Pilots Association, BALPA) решил избежать дальнейшей эскалации конфликта и «непоправимого ущерба для имиджа компании». Речь шла об увеличении зарплаты пилотов. И ее таки подняли на 11%. Небо и земля по сравнению с нашими реалиями, не правда ли?

Голос

Илона Борисова, лидер Шереметьевского профсоюза бортпроводников

— Выжить человека из профессии легко, схема отработана. Мой случай — классический пример укрощения строптивых. Но и отличный прецедент для тех, кто не намерен терпеть произвол. Я люблю свою работу, мой стаж в авиакомпании — 20 лет, и покидать ее я не намерена. Но и отказываться от борьбы за наши трудовые права в мои планы не входило. Адвокатов по своему делу частично оплатил профсоюз, некоторые юрис-ты помогали мне бесплатно. По административному делу, которое было возбуждено после моего задержания в одиночном пикете, меня взялся бесплатно защищать юрист, которого в свое время, так же как меня, выбросили на улицу. На тяжбу ушел год. В итоге за время вынужденного прогула «Аэрофлот» заплатил около миллиона рублей, с учетом среднего заработка 75 тысяч в месяц, плюс 10 тысяч за моральный ущерб и оплата судебных издержек. То есть руководство службы бортпроводников нанесло прямой ущерб авиакомпании.

Сейчас сильно изменились условия работы, потому что вмешался коронакризис. Летаем критически мало, по 3-4 рейса в месяц. Работодатель вспомнил про накопившиеся задолженности по отпускам и стал выдавать их в срочном порядке. Резко упала зарплата бортпроводников. Многие подрабатывают по совместительству на земле.

На летной работе меня восстановили. Сейчас каждый рейс — с инструктором, регулярные замечания и следующие за ними техзанятия. В общем, пристальное внимание к моей персоне обеспечено. Но немая сцена моего появления в офисе и вручение исполнительного листа с судебным решением — это дорогого стоит!

Время снова гудеть: БАМ!

В тайгу вместо комсомольских бригад придут военные строители

Александр Киденис

На сайте Министерства обороны России появилась информация: Железнодорожные войска страны начинают строительство второй ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМа). Приступают срочно, чуть ли не по тревоге. «Выходят все 10 бригад Железнодорожных войск на строительство участка от Улака до Февральска — 340 километров», — объявил замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков.

Но волноваться не надо: хотя сооружать БАМ-2 поручено армии, оборона страны здесь ни при чем — только бизнес. Об этом говорит выбор участка магистрали, которому в ближайшее время предстоит стать двухпутным. Прежде всего станция Улак (2677-й километр БАМа), с которой начнутся работы. Это важный железнодорожный узел, который присоединяет к БАМу построенную еще в начале нулевых частную 320-километровую ветку — подъездные пути к крупнейшему в мире Эльгинскому месторождению коксующегося угля.

Запасы месторождения оцениваются в 2,2 млрд тонн, и перекупившая его в прошлом году у «Мечела» компания «А-Проперти» Альберта Авдоляна уже объявила о намерениях увеличить здешнюю угледобычу в 10 раз с поставкой в Китай. Уже в 2023-м планируется выдать на-гора 30 млн тонн с последующим увеличением до 50 млн тонн угля в год. А нынешний однопутный БАМ такие объемы не потянет.

Срочность сооружения второго пути на этом участке БАМа продиктована и начавшимся в мире падением спроса на уголь. Европа объявила о переходе на «зеленую» экономику с полным отказом от угольных ТЭС — а нынче именно сюда идет больше половины российского угольного экспорта. Но в Великобритании последнюю угольную ТЭС планируют закрыть в 2024 году, в Нидерландах — к концу 2029 года, в Германии — не позже 2038 года.

В Азии ситуация для нашего экспорта лучше — уголь покупают Южная Корея, Китай и Япония. Правда, первая в минувшем марте уже останавливала половину угольных ТЭС из-за сильного загрязнения воздуха. Теперь там ожидается правительственное заявление о переходе к «углеродной нейтральности» к 2050 году, что исключит финансирование угольных проектов. В КНР сегодня угольные генерирующие мощности называют избыточными, а выбросы углекислого газа — близкими к пиковым, что, скорее всего, приведет к постепенному сокращению угольной энергетики с 2025 года...

То есть стремление компании «А-Проперти» нарастить экспорт эльгинского угля, пока на него есть спрос, с точки зрения бизнеса вполне понятно и оправданно. Но с точки зрения интересов страны здесь все-таки есть вопросы, и немало. Во-первых, отметим, что российский угольный экспорт не очень прибылен, поскольку основной экспортер Кузбасс удален даже от основных российских потребителей угля, не говоря уже о зарубежных. Деловая пресса периодически пишет, что РЖД перевозят российский экспортный уголь в несколько раз дешевле, чем металлы, нефть и другие товары. То есть наш угольный экспорт фактически субсидируется другими отраслями. Год назад «Коммерсантъ» сообщал о новых скидках в размере 12,8%, которые РЖД предоставили кузбасскому углю, а затем появилась информация, что скидка на экспортные перевозки угля в западном направлении может дойти до 99%.

А уголь Эльгинского бассейна уже сегодня получает огромную государственную субсидию — скоростное военное строительство БАМа-2. Стоимость проекта не раскрывается. Несколько лет назад эксперты называли цифру в триллион рублей, но с тех пор рубль изрядно (как минимум вдвое) подешевел. Однако вопрос даже не в деньгах, а в их использовании. В приоритетах нашей экономики.

Вспомним, как изначально сооружался БАМ — 4287 километров от Тайшета до Советской Гавани, 280 станций, шесть десятков городов и поселков, с планами создания 11 (!) территориально-промышленных комплексов-гигантов (из которых появился лишь Южно-Якутский угольный). Без полноценного развития промышленности БАМ терял свой смысл — магистраль должна была стать началом нового, масштабного освоения гигантских сибирских просторов.

Не стала. Нынешний БАМ — всего лишь цепочка больших и малых железнодорожных полустанков, не выросших не только в города, но даже просто в полноценные поселки. Людей мало, половина — вахтовики, так или иначе повязанные магистралью, плюс учителя, врачи, прочие бюджетники, которым некуда деваться. Жильем, в том числе барачным, более-менее обеспечены, торговля налажена, в лесу — грибы-ягоды, разное зверье, в речках и озерах — рыба. Героизма никакого, но жить можно!

Тем не менее очень хочется спросить: а зачем строили-то? Впрочем, сегодня ответ имеется — для транзита. Если в нулевые годы здесь ходил один поезд в неделю, то сегодня по БАМу перевозят до 20 млн тонн грузов. А в РЖД поговаривают о повышении пропускной способности до 180 млн тонн за счет разгрузки Транссиба, который должен стать скоростной артерией между Европой и Азией.

Напомним, что на прилегающих к магистрали территориях разведана четверть запасов российского свинца и меди, половина запасов цинка. Удоканское меднорудное месторождение — крупнейшее в мире по запасам меди, содержит платину, золото, титан. Чинейское месторождение — это треть российских запасов ванадия. И этим список не исчерпывается.

Нет, я не призываю немедленно строить у БАМа рудники и металлургические заводы — дыма и копоти в Сибири и сегодня хватает, а свободных людей для добычи и переработки уже давно нет. Но хочется спросить: почему БАМ-2 решили сооружать вместо железной дороги Кызыл — Курагино, которую тувинцы ожидают уже 20 лет, а теперь ее отложили еще на пятилетку? Протяженность ее — около 400 км — почти совпадает с БАМ-2 Улак — Февральск.

Что интересно: для сооружения дороги в Туве можно было бы не привлекать весь личный состав Железнодорожных войск страны — в республике немало своих рабочих рук: уровень безработицы среди местных трудоспособных мужчин составляет 24,7%, из них городского населения — 15,8%, сельского — 25,0%. Средний возраст безработных — 34,5 года, самый что ни есть трудоспособный. И первый километр тувинской «железки» здесь уложили еще в 2012 году, пообещав вместе с дорогой построить горно-обогатительный комбинат на местном Элегестском месторождении коксующегося угля и тем самым начать в республике индустриализацию.

Читатель может спросить, какая автору разница: строится ли дорога для вывоза тувинского угля или расширяется магистраль для вывоза якутского угля?

Но разница есть. Ибо БАМ уже построен, и живущим там людям безразлично, перевезет ли магистраль за год 20 млн тонн грузов или 100 млн тонн. Тем более грузы эти не российские, а транзитные — произведены будут в Китае, а поедут в Европу. Для сибиряков такая магистраль почти ничем не отличается от трубы очередного газопровода, проложенной через сибирскую тайгу. И все равно, что по ней «течет» — газ, лес или китайский ширпотреб.

Зато совсем другое дело — прокладка железной дороги в одну из самых отсталых российских республик, занимающей последнее, 85-е место по качеству жизни. В рейтинге по медицинскому обслуживанию — последнее место. В рейтинге по доступности жилья — на одном из последних. В регионе более 40% населения находятся на грани бедности и более 9% — за чертой бедности и относятся к крайней бедности. Но федеральные деньги, которые могут и должны изменить здешнюю жизнь, почему-то опять обошли стороной Туву.

Хотя БАМу от этого не легче: сооружение второго главного пути, ныне начатое военными железнодорожниками на участке Улак — Февральск, не приведет и здесь к появлению благоустроенных городов и поселков, не говоря уже о современных высокотехнологичных производствах. Здесь вообще не появится ничего нового, кроме дополнительной пары рельсов с прилагающейся к ним инфраструктурой. Именно поэтому здешние губернаторы абсолютно равнодушно встретили известие о начале работы над проектом БАМ-2. Хотя любое привлечение средств в регион нынче большая удача. Но здесь не тот случай: БАМ-2 призван лишь сделать «железнодорожную трубу» вдвое шире.

Тем временем поселки, расположенные вдоль БАМа, представляют собой плачевное зрелище. И не только из-за «почтенного возраста», на который бараки не рассчитаны. Есть беда похуже: застроенный еще под комсомольские песни регион ежегодно подвергается наводнениям и затоплениям с многомиллиардным ущербом. Увы, сооружение поселков в зоне магистрали зачастую вели без учета возможных природных катаклизмов. В результате прошлой осенью, например, только в Амурской области, по данным губернатора Василия Орлова, бездомными оказались более 5 тысяч бамовцев, для переселения которых в новые дома требуется 20 млрд рублей. Годом раньше в Приангарье аналогичная беда настигла более 10 тысяч домохозяйств, а общий ущерб был оценен в 31 млрд. Что принесет бамовцам нынешний год, не знает никто.

P.S. А ведь еще полтора года назад, на праздновании 45-летия БАМа съехавшиеся в Тынду и ветераны, и молодежь говорили о необходимости «перезагрузки» магистрали. Которая задумывалась не только в качестве кратчайшего пути из точки А в точку Б, но и как сеть новых российских городов — спутников БАМа. Оснащенными всеми средствами коммуникации, с современными высокотехнологичными производствами. Эти города можно и нужно строить сейчас, не дожидаясь, когда стихия зальет и разрушит барачное наследство некогда великой стройки. Однако представители федеральной власти и железнодорожники продолжают стоять на своем: главное — нарастить грузооборот! А там хоть трава не расти. Но ведь не станет Россия сухопутной альтернативой Суэцкому каналу — неужели неясно? И новый «Шелковый путь» китайцы уже сооружают без нашего Транссиба в южном варианте — через среднеазиатские республики, Азербайджан, Турцию и восточно-европейские страны.

Бумага уходит в прошлое

Электронный документооборот избавил от лишней работы

Формирование электронного документооборота – важная составляющая процесса цифровой трансформации крупной компании, один из показателей её цифровой зрелости. ОАО «РЖД» добилось значительных успехов в этом направлении, наладив безбумажный обмен документами с государственными органами и организациями.

Виктор Еремин, руководитель Административно-организационного аппарата ОАО «РЖД»

– Виктор Сергеевич, в этом году ОАО «РЖД» стало участником межведомственного электронного документооборота (МЭДО), обеспечивающего обмен документацией с Администрацией президента РФ, аппаратом Правительства РФ, органами исполнительной власти, другими госорганами и организациями. Что это даёт?

– МЭДО позволяет осуществлять переписку с участниками межведомственного взаимодействия в электронной форме без дублирования на бумажном носителе. Учитывая, что к МЭДО подключено более 200 организаций, повышается прозрачность и эффективность процесса обмена документами за счёт скорости доставки, минимизации затрат на обработку и отправку документов, формализации и упрощения работы с документами. Таким образом, выстраивается единое информационное пространство с участниками межведомственного взаимодействия.

– Что сделано для присоединения к МЭДО?

– Для организации единого информационного пространства было необходимо подключение к МЭДО, где обмен документами осуществляется по единым требованиям, утверждённым приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ и Федеральной службы охраны от 27 мая 2015 года. С марта 2019 года в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 марта 2019 года № 273 функциональными заказчиками – Административно-организационным аппаратом и Департаментом безопасности совместно с Департаментом информатизации и Главным вычислительным центром была организована работа по подключению ОАО «РЖД» к МЭДО. За прошедшее время выполнена большая работа по закупке и монтажу оборудования, созданию узла доступа к системе МЭДО с учётом задания и реализации требований по защите информации, который отвечает за приём и отправку документов по МЭДО, а также выполнены доработки Единой автоматизированной системы документооборота (ЕАСД) ОАО «РЖД», позволяющие принимать и отправлять документы с узла непосредственно в систему и фиксировать уведомления о доставке и регистрации документов.

В декабре 2020 года наша компания официально включена в контур МЭДО. ФСО России подтверждена готовность РЖД к приёму/передаче документов по МЭДО. Осуществление деловой переписки по электронной почте сохраняется для бизнес-партнёров РЖД, не подключённых к ЕАСД и МЭДО.

– Как выглядел процесс обмена документами с Росжелдором до подключения к МЭДО и как выглядит сейчас?

– В Росжелдор и другие организации документы направлялись в бумажном виде посредством Почты России или курьерской службой. Так, до внедрения МЭДО исполнителю документа приходилось звонить в организацию и уточнять информацию о доставке, затем информацию о регистрации документа и исполнителе. Сейчас процесс полностью автоматизирован. Исполнитель в ЕАСД выбирает из справочника абонентов МЭДО необходимую организацию и отправляет документ. После отправки в регистрационной карточке документа в ЕАСД загорается статус документа с жёлтым, свидетельствующий о том, что документ отправлен в организацию. После того как организация получила документ, в ЕАСД поступает соответствующая квитанция и жёлтый статус документа меняется на зелёный. Кроме того, в ЕАСД автоматически поступает информация о регистрационных данных и исполнителе документа.

Единственным условием отправки документа по МЭДО является наличие усиленной квалифицированной электронной подписи (ЭП) в соответствии с Федеральным законом об электронной подписи 63-ФЗ от 6 апреля 2011 года руководителя на документе.

– Означает ли это, что все руководители ОАО «РЖД» должны при подписании документов, отправляемых по МЭДО, использовать только ЭП?

– Да, все руководители РЖД для осуществления переписки с организациями, подключёнными к МЭДО, должны использовать только ЭП. Сегодня более 60 организаций направили в РЖД письма о готовности получать документы по МЭДО и с просьбой не направлять им документы иным способом. В частности, такое письмо получено от аппарата Правительства РФ, с которым с 1 февраля 2021 года документооборот осуществляется только по МЭДО.

– Как изменился процесс получения документов от организаций-участников межведомственного взаимодействия?

– Как я уже сказал, до подключения к МЭДО документы поступали в бумажном виде и проходили предварительный учёт и распределение по подразделениям РЖД. Они два раза в день получали документы и осуществляли их регистрацию в ЕАСД. Регистрация представляла собой заполнение атрибутов регистрационной карточки, проставление на бумажном носителе регистрационного номера в ЕАСД и сканирование документа, который мог быть многостраничным. Картинки, фотографии и сброшюрованный материал не загружался в ЕАСД, а передавался исполнителю.

Сейчас документы, отправленные в адрес РЖД по МЭДО, поступают в ЕАСД в раздел «МЭДО». Он содержит набор папок и формируется у подразделений, получивших входящий документ по МЭДО. Открыв документ, регистратор подразделения видит полностью заполненную регистрационную карточку и вложенные файлы, включая картинки, фотографии и многостраничные документы. Регистратору остаётся только присвоить номер документу и направить его на решение руководителю.

После регистрации организация, отправившая документ, автоматически получает информацию о его регистрационных данных. Кроме того, не требуется размещать бумажный вариант документа в архиве, тем самым высвобождаются стеллажи для хранения документов – как входящих, так и исходящих. Все поступившие и отправляемые по МЭДО документы хранятся в электронном архиве ЕАСД.

С января по февраль 2021 года по МЭДО получено и обработано более 800 электронных документов.

– Переход на электронный деловой внутренний документооборот в РЖД был осуществлён в 2007 году, когда была внедрена ЕАСД, функциональным заказчиком и распорядителем которой является Административно-организационный аппарат. Какие результаты дало введение внутреннего ЭДО?

– Внедрение ЕАСД в 2007 году позволило выстроить единое информационное пространство в РЖД, автоматизировать все процессы общего делопроизводства. В 2007 году был сделан большой шаг от систем учёта и контроля документов к электронному документообороту, позволившему в электронной форме осуществлять согласование, подписание и сквозной контроль документов, а также их передачу внутри компании в электронной форме, создан электронный архив документов.

Вместе с тем создано рабочее место руководителя (РМР) для планшетов и работы на стационарном компьютере и ноутбуке. РМР имеет упрощённый и удобный интерфейс, учитывающий специфику мобильных устройств, для того чтобы руководитель, где бы он ни находился, мог без лишних усилий давать поручения и принимать решения по документам.

Совместно с Центральной станцией связи мы выполнили проект по внедрению технологии безбумажной передачи телеграмм и факсов посредством ЕАСД. Сегодня они передаются в электронной форме. ЕАСД – мощный программно-технический комплекс, обеспечивающий эффективный сквозной процесс ЭДО на всех уровнях компании – от руководящего до линейного. Сейчас в системе работает более 120 тыс. активных пользователей. По масштабу внедрения ЕАСД является одной из крупнейших автоматизированных систем РЖД.

– Будет ли модернизироваться ЕАСД?

– В программу цифровизации 2021–2022 годов включена работа по созданию ЕАСД-2 с учётом задания и реализации требований действующего законодательства РФ и нормативных документов в области защиты информации. Функциональные требования на ЕАСД-2 учитывают все современные технологии, применяемые в сфере электронного документооборота, такие как роботизация процессов, применение искусственного интеллекта при регистрации документов, их классификации, маршрутизации и поиске, а встроенные шаблоны позволят автоматически учитывать правила оформления документов, установленные в компании. Также планируется создать робота-помощника, обучающего пользователей работе в ЕАСД-2.

К ЕАСД-2 планируется подключать подразделения РЖД, а также бизнес-партнёров холдинга для обмена документами. Таким образом, документооборот с внешними организациями, включая участников МЭДО, будет в целом электронным.

Беседовал Александр Зубов

Встреча с главой РЖД Олегом Белозёровым

Состоялась встреча Владимира Путина с генеральным директором – председателем правления ОАО «Российские железные дороги» Олегом Белозёровым. Обсуждались результаты работы РЖД в сфере грузовых и пассажирских перевозок за 2020 год, текущая деятельность компании.

В.Путин: Олег Валентинович, наверное, начнём с результатов работы компании в прошлом году, потом – как идёт погрузка в этом [году], и отдельно – пассажирские перевозки.

О.Белозёров: Уважаемый Владимир Владимирович, мы подвели итоги, и хотел Вас поблагодарить за постоянное внимание и поддержку железнодорожного транспорта.

В 2020 году – год был необычный – мы ожидали сложных результатов, но погрузка снизилась всего на 2,7 процента, а тарифный грузооборот снизился ещё чуть меньше – на 2,2 процента.

Как удалось нам так сработать? Прежде всего наши наработки и ряд новых моментов дали такой результат: мы приняли 70 адресных решений по снижению тарифов, больше 20 миллиардов наши грузоотправители смогли сэкономить.

Второе – мы применили цифровую логистику: практически 80 процентов наших документов оформляется сейчас в электронном виде, и в прошлом году не нужно было к нам приходить, а можно было оформлять практически из дома достаточно быстро.

В.Путин: Разбюрократились.

О.Белозёров: Да, мы постарались. Мы видим, какой замечательный результат это даёт.

И третье. В прошлом году, мы обратили внимание, у нас универсальность была следующая: у нас был полувагон наш любимый, куда мы обычно засыпали песок, уголь…

В.Путин: А можно туда контейнеры ставить, когда назад едут?

О.Белозёров: Эта дискуссия открыта, мы обсуждаем. Вы задаёте очень профессиональный вопрос, мы с коллегами стараемся на него сейчас ответить, для того чтобы не ущемить операторов, поскольку у одних больше полувагонов, у других – фитинговые платформы, и, соответственно, это зависит от тарифной нагрузки.

В.Путин: В советское время так делали. Порожняк-то гонять зачем?

О.Белозёров: Владимир Владимирович, мы сейчас обсуждаем на площадке Правительства. Я думаю, что мы этот вопрос доведём до конца. При этом количество контейнеров в перевозке достигло рекордных значений – 5 миллионов 800 тысяч, абсолютный рекорд. При этом появились флекситанки, лайнербэги, контейнеры опентопы, и даже уголь в прошлом году повезли в контейнерах. То есть представить несколько лет назад, что так можно работать…

В.Путин: Уголь в контейнерах?

О.Белозёров: В контейнерах. Опентоп – это с открытым верхом. Более того, появились преимущества. Почему? Потому что прежде всего мы везём через границу с Китаем, и не нужно перегружать, выгружать, перегружать в другой вагон. Можно просто переставить контейнер, он движется дальше, это гораздо удобнее…

В.Путин: На другую колею.

О.Белозёров: Да. Это гораздо удобнее для наших коллег и времени занимает намного меньше. При этом мы выполнили все показатели. Средняя скорость в транзите контейнера – более 1050 километров в сутки по дорогам Российской Федерации.

В.Путин: Скорость какая в час?

О.Белозёров: У нас среднеучастковая скорость порядка 43 километров в час – такие железнодорожные термины, и они на самом деле растут, мы находимся в тройке лучших железных дорог по скорости движения. А то, что я говорю, скорость в транзите – для сравнения – в Европе порядка 200 километров, 200–250 километров в сутки, у нас – 1050.

При этом объём транзита из Китая вырос более чем на 50 процентов в прошлом году, именно контейнерного транзита, поскольку ограничения, как выяснилось в конечном итоге, и бездокументарная работа дали преимущества железной дороге. Груз перешёл на железную дорогу, мы сумели этим воспользоваться.

В.Путин: У нас точки входа какие на границе?

О.Белозёров: Забайкальск, Гродеково, Камышовая. Мы граничим с Монголией, у нас транзит через Монголию ещё идёт. Но основное направление – это международное наше соглашение, которое Вы акцептовали, между Казахстаном, Россией и Белоруссией. Это основное направление, самое короткое и самое быстрое, мы основной объём везём по этому пути.

Уникальные результаты по Восточному полигону. Экономика страны развернулась на Восток ещё больше, все показатели превышены, тарифный грузооборот на Восток вырос на 2,5 процента, погрузка в порты – на 8,5 процента.

При этом мы выполнили Ваше поручение по вывозу угля из Кузбасса – 53 миллиона тонн – и выполнили очень тяжёлый показатель, установленный в указе, – 144 миллиона тонн на Восточном полигоне всех видов грузов.

В.Путин: Кузбасс сколько хотел вывезти?

О.Белозёров: Владимир Владимирович, Ваше последнее поручение, которое Вы нам дали: прирост 30 процентов в 2024 году. В этом году – 53 [миллиона тонн], в следующем – плюс пять [миллионов], в 2023-м – плюс пять, и мы выйдем на 68 миллионов тонн – ровно плюс 30 процентов, как в Вашем поручении и звучит.

В.Путин: За счёт чего?

О.Белозёров: Во-первых, объём строительства, тоже указанный в комплексном плане модернизации инфраструктуры.

В.Путин: Сколько денег вам дали в конечном итоге на расшивку [расширение] Восточного полигона? В конечном итоге как решили?

О.Белозёров: Второй этап – 720 миллиардов рублей. Если с учётом первого – это 850 миллиардов на то, чтобы выполнить всю эту работу. В этом году 144 миллиона [тонн] будет, в следующем мы должны прирасти до 158, потом – до 173, и в 2024 году – 180 миллионов тонн в соответствии с указом мы должны будем провезти.

В.Путин: Надо внимательно следить за ценами на строительство, самым внимательным образом. Я соответствующее поручение выдам ФАС и Вас прошу за этим следить.

О.Белозёров: Спасибо большое. Сейчас действительно мы видим разнонаправленность, но мы стараемся заключать и будем заключать сейчас контракты на весь цикл. Мы считаем, поскольку у нас есть возможность своевременно оплачивать, это хороший задел для строителей – приехать, развернуться и чётко знать…

В.Путин: Конечно. Они уверены в том, что оплата будет произведена. Это отличные условия для работы.

О.Белозёров: Да. Мы обязательно это проконтролируем.

В.Путин: Олег Валентинович, этот тоннель…

О.Белозёров: Северомуйский.

В.Путин: Северомуйский. Там есть возможность обхода этого тоннеля с западной части в сторону океана?

О.Белозёров: Владимир Владимирович, действительно, мы сейчас изучаем возможность, что оптимальней: либо ещё один тоннель…

В.Путин: Пробивать, либо обход.

О.Белозёров: Да, либо сделать обход. Но мы считаем, что это необходимо было бы делать в третьем этапе, потому что тех цифр, которые я Вам назвал, мы достигнем во втором этапе. А вот третий этап – в соответствии с Вашим поручением мы сейчас готовим такую программу до 2030-го и даже до 2035 года, и тот объём, который сейчас двигается на Восток, мы видим постоянную потребность. Я предполагаю, что лет 15 активной стройки, качественной, важной и нужной на Дальнем Востоке, мы должны будем обеспечить, включая строительство тоннелей. Именно БАМ даст…

В.Путин: Или обхода?

О.Белозёров: Или тоннеля, или обхода. Да, именно БАМ может сейчас дать основной прирост по грузоперевозкам с Запада на Восток.

В.Путин: Якутию надо не забывать, потому что там и тоннель никакой не нужен, и к океану ближе тоже.

О.Белозёров: Владимир Владимирович, Ваше поручение – как раз в рамках Якутии – как только появилось поручение, мы провели обсуждение с Минвостокразвития, мы провели обсуждение на правительственном уровне, с Председателем Правительства. Объём грузов очень серьёзно после обсуждений прирос, грузоотправители хотят добывать и развиваться активнее.

Мы до 1 сентября подготовим специальную программу по развитию якутского кластера, и как раз [можно] направить его в ближайшие порты – в Ванино и в том числе, возможно, в Приморский край.

В.Путин: Я Вас прошу в тесном контакте это делать и с бизнесом, и с грузоотправителями, но и с руководителями регионов – и с Кузбассом, и с Кемерово, и с Якутией. Потому что и тот, и другой губернаторы, руководители регионов на меня выходят постоянно. Конечно, им нужно планировать вопросы и социального характера тоже.

О.Белозёров: Владимир Владимирович, в постоянном контакте, все потребности постараемся сейчас урегулировать, в том числе и разработать специальные правила: и увеличивать пропускные возможности, и в том числе чтобы Правительство регулировало доступ к инфраструктуре в разных регионах, выставляя правильные приоритеты. Мы такую работу сейчас ведём и, уверен, доведём до конца.

В.Путин: Да. Я с Маратом Шакирзяновичем [Хуснуллиным] разговаривал по поводу строек. Вы же заказчик, да?

О.Белозёров: Да.

В.Путин: И я Вас прошу организовать эту работу должным образом, так чтобы соответствующие аукционы на отдельные участки проводились на хорошем, профессиональном, рыночном уровне и выбирались лучшие подрядчики, которые представляют самые лучшие проекты по качеству, по срокам и по цене.

О.Белозёров: Да. Мы совместно с Правительством, с Маратом Шакирзяновичем как раз такую работу сейчас дополнительно организуем, механизм, чтобы участвовали и территории, и большее количество ведомств, чтобы быстро можно было решать вопросы.

В.Путин: У них там свои компании есть, кстати, строительные, тоже их надо задействовать.

О.Белозёров: Да. При этом мы предполагаем, что объём будет гораздо больше и местные компании, прежде всего, будут участниками. Более того, в долгосрочной перспективе для них будет хорошая работа. Но мы предполагаем, что объём будет ещё больше и появится возможность расширить объёмы строительных работ.

В.Путин: Хорошо.

О.Белозёров: Владимир Владимирович, основная проблема прошлого года, Вы правильно сформулировали, – это работа пассажирского комплекса. Наверное, это один из самых тяжёлых годов был для железных дорог, и в апреле – мае падение было в четыре раза.

В.Путин: Конечно, люди перестали передвигаться.

О.Белозёров: Да, абсолютно. Мы вышли по итогам года на перевозку 872 миллионов человек, это меньше на 27 процентов по сравнению с 2019 годом. Но мы не потеряли год: мы работали с нашими производителями вагонов, мы купили рекордный объём вагонов – более 1000 новых вагонов, 1050 вагонов.

В.Путин: В основном кто производитель?

О.Белозёров: Это Тверской вагоностроительный завод прежде всего. Мы обновили наш уникальный поезд, маршрут Москва – Владивосток, 210 новых вагонов теперь ходят из Москвы во Владивосток.

В.Путин: Андрей Рэмович [Белоусов] докладывал, недавно я с ним встречался, он рассказывал, как идёт работа на предприятии непосредственно.

О.Белозёров: Очень хорошо. Более того, каждый год – уже вошло в традицию – мы вместе представляем новую линейку вагонов, и прошлый год не стал исключением.

В.Путин: Они качественными становятся, современные вагоны, удобные для пассажиров.

О.Белозёров: Очень. Более того, Владимир Владимирович, мы проводили переговоры с французскими коллегами, которые приехали и просили нас познакомить с Тверским вагоностроительным заводом, потому что они у себя начали опять восстанавливать ночные перевозки. У них был приоритет на высокоскоростные, скоростные дневные перевозки, а сейчас восстанавливают ночные, и здесь есть преимущество у тверских вагоностроителей.

В.Путин: Пусть покупают у нас.

О.Белозёров: Да. И сейчас переговоры такие ведутся.

При этом мы в прошлом году полностью обновили подвижной состав на Сахалине. Мы перешили колею, я Вам докладывал, в прошлом году, и весь подвижной состав, соответственно, наш новый, российский.

И не теряли времени: запустили 20 новых пригородных маршрутов в прошлом году. При этом внимание уделяли ещё и предоставлению услуг, в том числе и на вокзалах, пассажирские сервисы новые предоставляем.

Особое внимание – маломобильным гражданам. Более полутора тысяч объектов сейчас оборудованы всеми возможностями для оказания таких услуг. В этом году планируем завершить системную работу – это более 900 объектов, это вокзалы и восемь тысяч остановочных пунктов.

Активно развивается железнодорожный туризм. Ежедневный маршрут на паровозной тяге, Сортавала – парк Рускеала, занял призовое место в прошлом году, организованы беспересадочные вагоны из Москвы и Санкт-Петербурга, пользуются огромной популярностью.

Зимой горнолыжникам предоставили специальные мультимодальные маршруты – это единый билет, специальные тарифы.

В.Путин: На Север возите?

О.Белозёров: Возим по всей стране, Владимир Владимирович. Это и маршрут «Величие Севера» (пять дней в пути), и Карелия, Архангельск, Вологодская область, Шерегеш (Кузбасс), Хибины, Хвалынск (Саратовская область), Абзаково (Башкортостан). Новые туристические поезда в выходные дни – это три дня – тоже предоставляем, сейчас пользуются огромной популярностью, и мы хотим предоставить очень хороший сервис.

Уникальный 2020 год по инвестициям. Огромное Вам спасибо за то, что Вы поддержали финансовый механизм выпуска бессрочных облигаций. Мы в инвестиционной программе вложили 717 миллиардов рублей.

В.Путин: Минфин поддержал вас.

О.Белозёров: Спасибо большое. Это максимальный объём инвестпрограммы с момента создания компании. И мы купили 570 локомотивов, 373 моторвагонного подвижного состава, построили 417 километров новых путей, выполнили рекордный объём строительных работ. Все эти деньги пошли в экономику, мы поддержали и трудовые коллективы, и сами обновились. Поэтому огромное, огромное Вам спасибо.

С эксплуатационной точки зрения мы достигли уникальных показателей по надежности доставки грузов – более 99 процентов вовремя и в срок. И показатель по безопасности движения превысили на 15 процентов к плану. Ещё раз хочу акцентировать внимание – мы самая безопасная железная дорога в мире.

В.Путин: В этой связи вопрос: в 2018-м, скажем, в 2019 году сколько в процентном отношении нуждалось в ремонте путей?

О.Белозёров: Порядка 20–25 процентов. Я в километрах, Владимир Владимирович, скажу: 24 тысячи километров было в 2019-м, 23 900 – в 2020-м. Мы сократили количество просроченных километров.

Но просрочка всё равно существует, мы её немножко трансформировали. В каком смысле? У нас есть разные линии грузонапряжённости: первого, второго класса, третьего и четвёртого. Первый и второй мы снижаем намного быстрее, там, где самая высокая интенсивность, это наши основные магистральные пути. А по третьей и четвертой мы разрабатываем и новые механизмы обслуживания, в том числе тоже стараемся снижать.

Но по программе 2021 года у нас просрочка прирастёт в связи с тем, что в инвестпрограмме мы больший объём средств направляем на строительство. Но у нас есть поручение – до мая посмотреть в нашей программе по доходам и постараться не увеличивать просрочку, а даже её снизить. Я думаю, что к маю мы подготовим такие предложения и внесём их в Правительство, для того чтобы просрочка снижалась.

В.Путин: Это очень важный вопрос, он напрямую связано с безопасностью. И нужно, чтобы эти цифры достигались, конечно, не за счёт пересмотра различных стандартов, связанных с ремонтами, а за счёт качества. Понимаете, о чём я говорю?

О.Белозёров: Владимир Владимирович, ровно так мы и делаем.

В.Путин: Можно удлинять эти сроки бесконечно. Нужно подходить к этому очень аккуратно.

О.Белозёров: Вы абсолютно правы. Мы не подходим к удлинению сроков, а мы подходим к изменению технологий.

Во-первых, появляются новые материалы. Мы за это время уже поставили новые задачи перед производителями, которые, допустим, для нас делают рельсы. Раньше гарантийный срок был 700 миллионов тонн на брутто километр, сейчас – миллиард 400 миллионов, и мы просим, чтобы сделали 2 миллиарда 100 миллонов, для того чтобы нужно было меньше и не настолько часто менять рельсы, поскольку это занимает инфраструктуру и мы просто не можем провезти груз.

Мы очень щепетильно и внимательно относимся к безопасности. Каждый элемент – я привёл [в пример] только рельсы, а это и скрепления, и шпалы – этот жизненный цикл инфраструктуры мы как раз пересмотрели именно под новые технологии. Ещё пять-шесть лет назад применялись другие технологии, на сегодняшний момент мы как раз движемся вперёд, сокращая просрочку не за счёт перераспределения, а за счёт применения новых технологий и новых материалов, чётко сертифицированных.

В.Путин: Олег Валентинович, мы с Вами прекрасно понимаем, отдаём отчёт в этом, особенно Вы как руководитель нашей базовой компании, насколько важна эта отрасль для России – это не компания, это целая отрасль, насколько она важна для России и для её экономики.

В целом, несмотря на сложности прошлого года, компания справилась со стоящими перед ней задачами, с проблемами, прошла через эти проблемы, прошла очень достойно. Я хочу Вас за это поблагодарить.

Надеюсь на то, что все чувствительные вопросы, которыми мы занимались в последние месяцы, они самым внимательным образом будут рассматриваться и дальше и все планы развития компании будут реализованы в соответствии с теми договорённостями, которые достигнуты на уровне Правительства.

О.Белозёров: Владимир Владимирович, хочу Вас заверить, что Российские железные дороги со всеми поставленными планами своевременно справятся.

В.Путин: Спасибо.

Сила небесная

Глава Росавиации Александр Нерадько - о деньгах для авиации, интересах пассажиров и полетах в космос

Текст: Евгений Гайва

Цены на авиаперевозку вырастут, но временно и незначительно, а сдержать их поможет восстановление международного авиасообщения, рассказал в интервью "Российской газете" руководитель Росавиации Александр Нерадько. Финансовая ситуация в авиаотрасли сложная, авиакомпании вынуждены внедрять дополнительные платные услуги, однако это не противоречит законодательству. Для стабильной работы авиационной отрасли нужна поддержка государства, считает руководитель Росавиации.

Александр Васильевич, агрегаторы сообщают, что стоимость перелетов по некоторым направлениям внутри страны в апреле-июне этого года выросла на 15-120% по сравнению с 2019 годом. Минтранс привел доказательства обратного. Однако авиакомпаниям надо компенсировать потери. Значит, цены на авиабилеты все же будут расти?

Александр Нерадько: Скоро лето, традиционно прогнозируется сезонное увеличение спроса на авиабилеты по наиболее популярным курортным и туристическим направлениям, сопровождающееся незначительным увеличением стоимости авиабилетов. По данным авиакомпаний, прошедшие продажи на апрель-июнь 2021 года в среднем на 7% ниже, чем в аналогичном периоде 2019 года. Напомню, летом прошлого года было значительное снижение цен. Авиакомпании - коммерческие организации, которые ведут свою деятельность самостоятельно. Если какой-то перевозчик поднимет стоимость авиаперевозок, это будет его коммерческое решение. Росавиация мониторит текущую ситуацию, и скажу, что авиакомпании к вопросу повышения стоимости авиабилетов подходят более чем взвешенно. Шаг за шагом мы возобновляем полеты за рубеж. Это положительно сказывается на операционной деятельности авиаперевозчиков, так что скачкообразного изменения тарифов на перевозки не ожидается.

Авиакомпании взимают дополнительную плату за провоз багажа, за выбор места в салоне при электронной регистрации на рейс, за внесение изменений в авиабилеты. Это вызывает недовольство у пассажиров. Изменения в правила перевозки пассажиров и багажа будут внесены?

Александр Нерадько: Рассматривать внесение каких-либо изменений в правила перевозки пассажиров и багажа нужно после широкого обсуждения с участниками рынка и потребителями. Сейчас Росавиация не считает необходимым вносить изменения в действующие правила перевозок.

Воздушным кодексом России определено, что плата за воздушные перевозки пассажиров, багажа, грузов и почты устанавливается перевозчиками. Может быть установлено несколько пассажирских тарифов, различающихся по размеру денежной суммы, то есть по уровню тарифа или по условиям применения тарифа. Сколько мест предлагать для бронирования перевозки по уровням тарифов, определяют сами перевозчики. А пассажиры могут выбрать тот или иной тариф.

Например, обсуждается правомерность взимания оплаты за выбор места в салоне. Но пассажир может отказаться от выбора места в салоне, тогда оно будет назначено автоматически во время процесса регистрации. Так что услуга по выбору мест за дополнительную оплату нарушением воздушного законодательства не является.