Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Главные отличия.

Платный доступ на polpred с деловой информацией высшего качества. Скажите об этом директору библиотеки.

Взять паузу? Владислав Преображенский о том, почему участники рынка должны принимать обдуманные решения в случае паники

До окончания высокого делового сезона осталось чуть больше месяца, но за это время произойти может еще очень многое. В частности, вполне вероятно принятие важных решений в банковско-строительной сфере и разрешение главной интриги — будет ли продлена льготная ипотека на следующий год и на каких условиях. О том, что сейчас волнует игроков рынка недвижимости, «Стройгазета» поговорила с исполнительным директором Клуба инвесторов Москвы Владиславом ПРЕОБРАЖЕНСКИМ.

«СГ»: Владислав Игоревич, ключевым событием ноября стало принятие стратегии развития стройотрасли до 2030 года и с прогнозным периодом до 2035 г. Как вы оцениваете этот документ?

Владислав Преображенский: Все, кто занимался стратегическим управлением в компаниях, знают, что стратегия никогда не является и не может быть застывшим и строго детерминированным документом. Происходящие в экономике события постоянно вносят свои коррективы, поэтому стратегия — это ориентир, на который капитан ведет свой корабль, причем цель должна быть достижимой и измеряемой. Аналогично этот механизм применим и к нынешней строительной стратегии. В наши времена, когда не разрабатывается строгий пятилетний план, стратегия как раз и является документом долгосрочного планирования, в котором увязаны между собой различные отраслевые цели. Предыдущие стратегические документы, такие как национальные проекты, единый план, указы президента РФ — все действующие, теперь они согласованы по срокам и целевым показателям и скорректированы из-за существенных внешних и внутренних воздействий на российскую экономику.

«СГ»: Сегодня госпомощь строителям сосредоточена в основном на поддержке спроса и предложения — через субсидирование ипотечной ставки на разных уровнях. Некоторые застройщики и сами предлагают нулевую ставку, что, правда, негативно воспринимается регулятором. Как вы считаете, есть ли шанс договориться и прийти к компромиссу?

В.П.: Разумеется, в рыночных условиях основной баланс строится на соотношении спроса и предложения. Только предложение может изменяться медленными темпами, так как средний цикл строительства около трех лет, а изменение спроса может быть стремительным — в считанные дни. Поэтому важны все формы поддержки отрасли. Застройщиков поддерживают, чтобы росли объемы строительства, а спрос поддерживают, чтобы эти объемы были распроданы в приемлемые сроки. Каждый проект имеет финансовый план, в рамках которого существует план продаж и от которого зависит стоимость проектного финансирования. Более того, когда продажи недостаточны, то ставится вопрос о закрытии финансирования проекта.

Пример ипотеки с субсидированными застройщиками ставками говорит о том, что существующий спрос недостаточен и застройщики в локальный период времени предложили субсидировать ставку путем поднятия цен недвижимости и передачи банкам части своей прибыли. Данный подход, по мнению ЦБ РФ, несет риски банковскому сектору. Но в момент резкого падения спроса только данный вариант ипотеки и может быть востребован на рынке, а при восстановлении спроса подобные варианты стимулирования спроса не нужны.

Недавно Центробанк выступил с докладом об урегулировании условий по ипотеке. В нем предлагалось ввести надбавки вплоть до 100% за кредиты по супернизким ставкам от застройщиков, особенно с низким первоначальным взносом, и учесть получаемую банком компенсацию от застройщика в расчете полной стоимости кредита. Однако и банки, и застройщики единодушно высказались против таких реформ. В банковском сообществе сегодня имеется понимание того, что необходимы дополнительные регуляторные меры для обеспечения единообразного подхода всех участников к поэтапному снижению принимаемых рисков, однако меры эти должны быть соразмерны рискам. Также важно исключить возникновение нежелательных сценариев в отрасли жилищного строительства. Сейчас эта сфера обладает высоким мультипликативным эффектом для экономики страны.

Поэтому, как считают и строительный, и банковский секторы, необходима переработка предложенных ЦБ РФ мер по ограничению рисков «льготной ипотеки от застройщика».

По сути, это первый опыт подобного стимулирования спроса в совместных программах застройщиков и банков, поэтому после анализа всех плюсов и минусов совместно с регулятором будут внесены изменения, которые устроят всех участников. Подобные программы стимулирования спроса по логике почти не отличаются от государственной субсидируемой ипотеки, поэтому после учета критики регулятора они будут скорректированы, но останутся в арсенале участников рынка для точечного стимулирования спроса.

«СГ»: До последних событий проектное финансирование было гарантом надежности и стабильности рынка. Но банки начали опасаться, что дольщики могут начать забирать деньги с эскроу-счетов, на что у них есть полное право. К чему это может привести?

В.П.: Хрестоматийный пример — если все вкладчики банка одномоментно придут за своими вкладами в банк, то он обанкротится. Да, это не аксиома, но с высокой степенью вероятности так и произойдет. В случае со счетами эскроу ситуация аналогичная. Главная проблема подобного поведения — паника. Поэтому роль всех остальных участников рынка и регуляторов состоит в том, чтобы не было паники, а если она возникла, то сделать так, чтобы все участники рынка взяли паузу и принимали не эмоциональное, а обдуманное решение. Хорошим примером являются биржевые торги, когда изменение цены выше определенного предела ведет к автоматическому прекращение торгов.

На сегодняшний день регуляторы и участники рынка достаточно зрелы для принятия подобных решений во время паники без промедления. Более того, никто не заинтересован в нагнетании панических настроений, все готовы показать на практике, что обязательства будут выполнены.

«СГ»: Дискуссионный сегодня и вопрос: могут ли застройщики рефинансировать проектные кредиты в других банках. Если да, то не нарушит ли это банковскую стабильность?

В.П.: Да, рефинансирование проектных кредитов в других банках обсуждается. На сегодняшний день совершенствуется сам механизм подобного рефинансирования таким образом, чтобы он привел в отрасль дополнительные деньги, а не избыточную конкуренцию.

Примером синергии рефинансирования проектных кредитов является механизм рыночной переуступки проектного кредита от банков, которые имеют компетенции по старту девелоперских проектов с большими рыночными рисками, другим банкам, которые хотели бы выйти на рынок, но не готовы нести риски старта проекта. В этом случае финансовая модель проекта оценивается достаточно точно на практически ее безрисковой части. Поэтому банки, отвечающие требованиям ЦБ РФ по проектному финансированию, но не готовые реализовывать проект со старта, могут подключиться к проектному финансированию.

При таком подходе не только не нарушится банковская стабильность, но и будет возможность наращивать финансирование отрасли в целом, так как предлагаемый ориентир по вводу 120 млн «квадратов» нового жилья в год является полностью рыночно оправданным, а финансировать подобный объем строительства одними нынешними участниками крайне затруднительно, если вообще возможно.

Владислав ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы:

«Государство поддерживает застройщиков, чтобы в стране росли объемы строительства, а покупателей — чтобы эти объемы продавались»

Справочно:

Клуб инвесторов Москвы (КИМ) является платформой по объединению крупнейших застройщиков с портфелем от 1 млн «квадратов». Помимо консолидации и последующего вынесения на государственный уровень позиций членов КИМ по волнующим бизнес вопросам, клуб собирает и анализирует большой объем статистических данных Росстата, ЦБ РФ, ЕМИСС, РА «Эксперт», «ДОМ.РФ» и др., формируя расчеты и прогнозы, которые ложатся в основу многих решений профильных органов власти. Данная функция осуществляется в рамках разработки предложений по регулированию отрасли.

Авторы: Оксана САМБОРСКАЯ

Номер публикации: №44 18.11.2022

Сергей Собянин: инвестиции ушедших иностранных компаний остались в Москве

О ситуации с экономикой города, о бизнес-климате после ухода иностранных брендов, о том, когда начнется сборка автомобилей "Москвич", а также о заболеваемости коронавирусом во второй части интервью РИА Новости рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Беседовали Дмитрий Киселев и Мария Зыбина.

– Вы ранее говорили, что наша экономика стабилизировалась после пандемии и последующих кризисов. При этом в бюджете заложены заимствования. На какие цели?

– Стабилизировалась – это же не значит, что все блестяще. Конечно, сложности есть в экономике. Было бы странно их отрицать. Но никакого обрушения, которое там прогнозировали отдельные эксперты, скажем так, в феврале месяце, в марте месяце, ужас-ужас, никакого ужаса не произошло. Подавляющее большинство наших предприятий адаптировалось к той ситуации, которая есть. Более того, постепенно восстанавливается прибыльность этих предприятий, в том числе финансового сектора, где обвал прибыли был наиболее такой явный. Поэтому мы, с точки зрения бюджета, чувствуем себя достаточно уверенно. А тот дефицит, который мы перекрываем заимствованиями, ну, скорее всего, он технический характер носит. Я думаю, мы обойдемся без фактических заимствований. Но если даже и понадобится, уровень долговой нагрузки Москвы минимальный.

– А как в целом изменился бизнес-климат города после ухода целого ряда иностранных компаний?

– Вы знаете, конечно, неприятная история, когда такое количество инвесторов уходит из города. Но должен сказать, что подавляющее большинство этих ниш заполнено российскими предпринимателями. Подавляющее большинство. Это и пищевая промышленность, и фармацевтика, и производство высокотехнологичных товаров. Единственная пока ниша, которая действительно является проблемной – это автомобилестроение. С уходом "Рено" "Москвич" находится на простое. Но уже на следующей неделе он начнет первую сборку. И в следующем году, надеюсь, выйдет уже на параметры объемов работы сопоставимыми до того периода, когда там было "Рено". А через два-три года мы планируем уже запустить собственную платформу, российскую платформу электромобилей.

– То есть скоро можно ждать уже первых автомобилей с "Москвича"?

– Скоро. На следующей неделе (смеется).

– Вообще растет ли спрос на товары, произведенные в Москве?

– Растет, потому что импорт, особенно европейский, значительно сократился. Естественно, он начал заполняться продукцией отечественных производителей. Но этот рост от 5-7% и до 50% в разных сегментах.

– Это рост чего?

– Рост отечественных производителей, которые заместили импортные поставки. Это везде. Это и в фармацевтике, и в пищевке, и в технологиях, и в потребительских материалах, и в оборудовании, и так далее. Во всех сегментах мы наблюдаем рост отечественных производителей.

– То есть фактически уход иностранных инвесторов…

– Уход иностранных инвесторов создал возможности для отечественных, создал ниши, где очень быстро начали заполняться отечественными товарами. И вот, когда мы первое время встречались с нашими предпринимателями, мы встречались уже практически в таком режиме онлайн, в постоянном режиме, проводя секторальные рабочие группы разных видов промышленности, мы везде слышали беспокойство, волнение и так далее. Оно не было массовым, но, тем не менее, чувствовалось напряжение. Вот практически во всех секторах эти проблемы решены. По комплектующим, по поставщикам, по замещениям, импортозамещению и так далее. Во всех секторах, все сектора работают нормально.

– Не было бы счастья, да несчастье помогло, фактически.

– Но ничего, наверно, в этом хорошего нет, но, в конце концов, это выбор зарубежных инвесторов. Когда они уходили с наших площадок, их инвестиции остались в городе.

– Немножко меняя тему, Мосгордума недавно приняла бюджет на следующие три года с сохранением высоких затрат на социальную политику. Насколько она востребована москвичами?

– Всегда у нас бюджет сформирован так, что большая часть расходов бюджета направлена именно на социальную политику. Имею в виду здравоохранение, образование, культуру, социальную защиту населения, спорт и так далее. Конечно, это востребованное направление, крайне востребованное. Мы не останавливаем развитие здравоохранения. Вы видите, какими активными, быстрыми темпами обновляется и наша амбулаторная сеть, реконструируются поликлиники, строятся новые, строятся новые корпуса больниц, стационаров, обновляется оборудование, новые технологии появляются, сколько новых школ, детских садов появляется, новые технологии обучения в школах и так далее. И, конечно, мы не должны забывать о людях старшего поколения, которым требуется предметная социальная защита. Мы не уменьшаем, а наоборот, увеличиваем эти расходы.

– А что с ковидом в Москве сейчас?

– Как-то ковид отошел на второй план, но есть конечно небольшой объем заболеваний, от 500 до тысячи человек, это минимальные значения, по сути дела, за все предыдущие периоды с учетом того, что тяжесть заболеваний, она тоже стала значительно меньше. Можно считать, что сегодня ситуация более-менее спокойная. Посмотрим, что будет дальше. Впереди осенне-зимний период, конечно, наверное, какие-то осложнения будут, но мы готовы с этим бороться.– А что с ковидной амнистией, сколько штрафов уже вернули?

– Хороший вопрос. Когда мы вводили жесткую систему регулирования и штрафные санкции для тех, кто нарушает нормы, которые были, и ограничения установленные, они были установлены не для того, чтобы собрать побольше штрафов, а для того, чтобы спасти людей, оградить тех, кто болеет, от здоровых, не дать им заразиться, не обрушить систему здравоохранения, дать возможность спокойно пройти пиковое значение. Это важная, сложная, конечно, и неприятная работа. Поэтому, когда мы прошли основные проблемы и основные периоды эпидемии, то приняли решение вернуть эти деньги людям. И на сегодняшний день порядка 35 тысяч штрафов мы вернули и людям, и организациям. Еще раз подчеркиваю, что это было сделано в тот период времени не для того, чтобы обидеть людей или наполнить бюджет. В этом никакой необходимости не было. Это для того, чтобы спасти жизни других людей.

Леонид Пасечник: ЛНР не будет эвакуировать жителей из региона

Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник рассказал в интервью РИА Новости о ситуации на фронте, борьбе с американскими HIMARS, восстановлении республики и изменениях с вхождением в состав России.

– Леонид Иванович, какая ситуация сейчас на фронте, вся ли территория республики находится под контролем ЛНР? Как ведут себя украинские войска? Есть ли попытки прорывов?

– Ситуация на фронте достаточно тяжелая, сложная, но контролируемая. Практически вся территория Луганской Народной Республики продолжает находиться под контролем Народной милиции Луганской Народной Республики, Вооруженных сил Российской Федерации, подразделения "Ахмат", которые на сегодняшний день охраняют рубежи нашей республики. Лишь незначительная часть – село Белогоровка, еще исключительно несколько населенных пунктов находятся на сегодняшний день, к большому сожалению, уже не под нашим контролем. Дальше противник продвинуться не смог. Они предпринимают практически не прекращающиеся попытки наступления по всем абсолютно направлениям. Мы знаем о том, что идет концентрация личного состава техники, возможно, в нашем направлении, в направлении на Луганскую Народную Республику, но мы готовы отразить эти атаки. Я уверен, что наши военнослужащие справятся со стоящими перед ними задачами. Как говорится, ни метра нашей земли врагу мы не отдадим. Поэтому ситуация напряженная, но под контролем.

– Какие населенные пункты ЛНР находятся в зоне риска наступления украинской армии, и какие действия для обеспечения безопасности там принимаются? Планируется ли дополнительная эвакуация жителей из каких-либо районов?

– На сегодняшний день речь об эвакуации идти не может. Еще раз повторюсь: ситуация сложная, но до этого, я уверен, дело не дойдет. Практически абсолютно по всей линии фронта противник предпринимает попытки наступления. Выделить какой-либо из участков, который приоритетный на сегодняшний день, нет такой возможности. Если честно, такими данными я не располагаю, это данные, которые, я уверен, они секретные. Наверняка подразделения Народной милиции, подразделения Вооруженных сил Российской Федерации владеют этой информацией, но каких-либо сложных участков на сегодняшний день, во всяком случае докладов, которые следуют в мой адрес, нет.

– Какие-то локальные попытки прорывов пресекаются?

– Я еще раз повторю: попытки прорыва практически каждодневные, они практически не прекращаются по всем направлениям. И мы регулярно отбиваем попытки наступления врага. При этом хотелось бы отметить, что противник несет огромные потери в этих наступлениях. Потому что по законам войны должно быть так, что наступающие силы противника в три-пять раз должны превосходить силы обороняющихся, поэтому противник бросает все имеющиеся резервы и наступает достаточно активно, но на каком-либо из направлений на сегодняшний день успеха он не добился. Еще один немаловажный момент хотел бы отметить, обратить на него внимание: мы сегодня воюем уже не со стопроцентно украинской армией. Наши солдаты отмечают очень много иностранной речи, то есть практически в войну, на мой взгляд, блок НАТО (вошел – ред.), во всяком случае иностранные солдаты присутствуют, иностранная речь присутствует, наемники присутствуют, инструкторы присутствуют, иностранное оружие присутствует. Поэтому ребятам нашим, конечно, очень нелегко, но я уверен, что все вместе с поставленной задачей мы однозначно справимся.

– Леонид Иванович, вы сказали, что какая-то часть республики находится не под контролем Народной милиции ЛНР. Это большая или все-таки небольшая часть?

– Мизерная часть территории Луганской Народной Республики, то есть это населенный пункт Белогоровка – это совсем небольшое село, которое, по имеющейся у меня информации, полностью разбито, уничтожено. И еще два очень маленьких населенных пункта. То есть это условно может быть 1% всей территории Луганской Народной Республики. Речь идет об очень мизерном участке территории.

– Обострилась ли ситуация на фронте и внутри республики в плане безопасности после вхождения в состав Российской Федерации? Увеличилось ли количество обстрелов?

– Абсолютно ничего не увеличилось. Насколько мне известно, наши вооруженные силы достаточно плотно закрыли, как это говорят, небо. И опять же непрекращающиеся попытки осуществлять обстрелы нашей территории со стороны вооруженных сил Украины пресекаются. ПВО работает достаточно эффективно. Ракеты иностранного производства HIMARS наше ПВО уже научилась сбивать достаточно эффективно. Последние пару дней мы слышали прилеты где-то в сторону Луганска, это происходит в результате того, что где-то очень близко к линии боевого соприкосновения подходят эти ракетные системы залпового огня HIMARS, до этого подобных вещей не наблюдалось. Они держали их на достаточно большом отдалении от фронта, потому что при уничтожении достаточно большой урон для них (украинской армии – ред.) представляет. Потому что стоимость их достаточно высока, очень высокоточное оружие, поэтому они боялись. Мы слышали прилеты, и вместе с тем эти прилеты конечной цели все равно не достигли, наши ПВО практически уничтожила все направляющиеся в нашу сторону ракеты. Но если они (РСЗО – ред.) выйдут из опасной зоны и вернутся на те позиции, где находились, ракета HIMARS до Луганска практически не достает, они не долетают до этой территории.

– Хотелось бы поговорить об экономической составляющей жизни Луганской Народной Республики. Смогут ли компании России в ближайшее время покупать активы в ЛНР? Поступали ли уже заявки от российских инвесторов на приобретение крупных луганских объектов? Каких?

– На сегодняшний день одним из самых крупных инвесторов является предприятие Южный Горный Металлургический Комплекс (ЮГМК), который руководит активами Алчевского Металлургического комбината. Кроме этого пока никаких предложений, запросов, вопросов не поступало. Возможно, это связано с тем, что на территории республики продолжается активная фаза боевых действий. Возможно, после того, как фронт будет отодвинут, мы в этом в общем-то уверены на 100% и не сомневаемся в этом, поступят предложения, но пока таких предложений нет. Я также хочу отметить, что моя политика, правительства республики, руководства республики ориентирована на то, чтобы все-таки дать возможность местным предпринимателям, местному бизнесу более активно развиваться, более активно реализовывать имеющийся у них потенциал. Эти инициативы поддерживаются, конечно же, и высшим руководством нашей сраны. Поэтому будем пытаться делать акцент на наших предпринимателях, будем искать предприимчивых людей, которые используя возможности зашедших на нашу территорию банков – это ПСБ банк, один из самых крупных банков России – готовы вкладывать деньги в развитие территории. Людям, которые знают, как это делать, которые имеют достаточный опыт в области промышленности, в области сельского хозяйства, мы будем предоставлять им возможность реализовать свой потенциал.

– В целом после вхождения республики в состав Российской Федерации какие произошли изменения, на ваш взгляд?

– Безусловно, это ощущение некой безопасности, потому что мы стали частью огромной страны, несмотря на ту сложность ситуации, в которой мы находимся. Это все равно ощущение того, что мы являемся частью чего-то огромного большого, и что мы уже теперь все вместе. Все вместе мы однозначно выстоим, хотя до этого нам в России всегда помогали и во всем, но сейчас еще более такое качественное ощущение того, что мы все вместе и с любыми задачами мы, конечно же, справимся. Наверняка все обратили внимание на то, что уже нет подразделений таможни на границе. Это произошедшее изменение, отсутствует пограничный контроль с нашей стороны. Да, он, безусловно, остался со стороны Российской Федерации, потому что мы должны прекрасно понимать, что наша территория на сегодняшний день – это достаточно опасная территория. У нас идет война, не исключены заходы диверсионных террористических групп противника, которые при отсутствии контроля выхода за пределы нашей республики дадут возможность этим группам двигаться далее на территорию России, а это, конечно же, недопустимо. Поэтому, конечно же, на сегодняшний день пограничный контроль, контроль оборота запрещенных предметов еще остается.

– На различные посты в ЛНР привлекаются российские специалисты, для чего это делается, и кого еще планируется привлечь?

– На руководящие посты, на посты министров Луганской Народной Республики привлечены российские специалисты, потому что, во-первых, дорогу нужно давать молодежи, во-вторых, конечно же, российские специалисты лучше понимают, как работает система управления. Безусловно, они будут на определенном этапе более эффективны. Потому что они будут продвигать интересы республики непосредственно, скажем так, по министерствам и ведомствам большой нашей страны, и, конечно же, у них будет возможность привлечения инвестиций на нашу территорию для того, чтобы сюда заходили какие-то программы по восстановлению, развитию территории. Это, конечно же, те качества, которыми наши министры, к большому сожалению, владеть не могут, потому что как работает система там, мы не до конца еще понимаем. В любом случае какой-то переходный период он должен быть, мы должны адаптироваться, мы должны понять, как работают те или иные ведомства, как поступать в тех или иных ситуациях. В конце концов нам нужно перейти полностью на законодательство Российской Федерации. Это "смешение" министров позволит нам наиболее быстро и эффективно интегрироваться в российское законодательство, позволит наиболее эффективно и быстро восстанавливать и развивать экономику нашего региона.

– Как идет подготовка к зиме на освобожденных территориях? Как идёт там восстановление?

– Территория, как мы ее называем, наша устоявшаяся территория, территория освобожденная, за исключением населенных пунктов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное и Кременная, подготовлена уже к зиме. Уже идет реализация всей этой подготовки: запущено отопление, подключены школы, детские сады, подключены государственные учреждения на 98%. То есть мы практически в штатном для нас режиме подготовили и запустили осенне-зимний период, программу выполнения тех задач, которые перед нами стояли. Безусловно, те населенные пункты, которые наибольшим образом подверглись разрушениям в результате боевых действий, это Лисичанск, Северодонецк, в большей степени – это Лисичанск, к большому сожалению, там сейчас что-то спрогнозировать очень сложно. Последние обстрелы, которые для данной территории характерны, свидетельствуют о том, что если раньше противник наносил удары лишь по местам дислокации военнослужащих и местам складирования ракетно-артиллерийского вооружения, то на сегодняшний день он обстреливает объекты нашей инфраструктуры. Поэтому очень часто указанные населенные пункты остаются без света, без газа, без воды, без тепла.

Безусловно, там работают наши аварийные бригады, которые тут же восстанавливают электричество, тут же восстанавливают газ. Достаточно серьезная сложность в этом вопросе возникает в связи с тем, что на нашей территории не хватает, к большому сожалению, саперов, которые должны разминировать поврежденные участки для того, чтобы туда могли добраться рабочие аварийные бригады и восстановить повреждения. Поэтому тут участок нашей территории подготовлен, скажем так, не лучшим образом, в виду объективности ситуации. Хотя мы на сегодняшний день, руководство республики, правительство, непосредственно Сергей Иванович Козлов (председатель правительства ЛНР – ред.) под контролем держит этот вопрос, непосредственно реализовывает все мероприятия, которые запланированы, и вице-премьер Говтвин Юрий Николаевич на прямой связи. В режиме практически 24 часа в сутки с нами работает и "Луганскгаз", и наши электрики, и тепловики, и "Лугансквода". Мы пытаемся по максимуму восстанавливать все поврежденное, чтобы жители, которые остались на этой территории, хотя бы в каких-то более-менее комфортных условиях имели возможность перезимовать.

– Произведена ли уже какая-то предварительная оценка ущерба, нанесенного республике?

– Пока нет, нет возможности. Да и, наверное, не совсем целесообразно производить на сегодняшний день эту оценку, потому что, видите, в любом случае обстрелы продолжаются. Да, к счастью, HIMARS не долетают до Луганска, не долетают до более северных районов территорий Луганской Народной Республики, но часть, прилегающая непосредственно к линии боевого соприкосновения, подвержена обстрелам. И, конечно же, обстрелы продолжаются. Поэтому проводить сейчас какую-то оценку нецелесообразно, потому что разрушения продолжаются.

– Над восстановлением республики трудятся местные строители, но также привлечены компании из других регионов Российской Федерации. Каков их вклад в объем работ по восстановлению?

– Здесь хотелось бы отметить, что их вклад в восстановление республики просто огромен. Переоценить его, на мой взгляд, нереально. То, что они сделали, даже за небольшой промежуток времени, этого Украина и в довоенное время не делала, не производила никаких ремонтов восстановительных. Мы все видим на сегодняшний день, как восстановлены дороги Луганской Народной Республики. Таких дорог ни в Луганске, ни за его пределами у нас не было вообще. Да, к большому сожалению, мы не восстановили все, потому что времени было очень мало. И, конечно, хотелось бы восстановить дорогу в направлении Антрацита и дальше наиболее разрушенные участки. Но вместе с тем дороги приведены в более-менее эксплуатируемое состояние, восстанавливаются электрические сети, восстанавливаются трансформаторы, восстанавливаются электроподстанции, восстанавливается система канализации, восстанавливается отопление, восстанавливается все, что только можно себе представить. И мы начали то, что на мой взгляд, во всяком случае из того, что мы видим, что не восстанавливалось десятками лет. Никто этому внимание абсолютно не уделял. Поэтому, конечно же, слова огромной благодарности руководству Российской Федерации, лично президенту Владимиру Владимировичу Путину за принятое решение, благодарность огромная регионам России, которые откликнулись на нашу просьбу о помощи и приехали помогать нам восстанавливать все разрушенное. Еще раз повторюсь, это программа рассчитана не на один год, и я уверен, что все вместе мы восстановим регионы, мы вернем былую славу и такой достаточно серьезный промышленный потенциал Донбассу. И мы опять станем, я в этом уверен практически, промышленным сердцем в России, которым были всегда. И люди наши вернут себе славу настоящих трудолюбивых, с таким твердым шахтерским характером людей.

– Хотелось бы более подробно узнать, какое ведется восстановление в прифронтовых районах.

– Еще раз скажу, в прифронтовых районах мы ведем восстановление исключительно жилищно-коммунального хозяйства, многоквартирных домов, частного сектора в плане подведения туда электричества, обеспечения людей электричеством, водой, газом, чтобы люди могли просто жить, перезимовать в максимально комфортных условиях, которые возможны в той ситуации, в которой они сейчас находятся. Восстанавливать что-либо другое, вкладывать какие-то достаточно серьезные деньги мы считаем нецелесообразным, потому что это может быть в одночасье разрушено. Поэтому смысла абсолютно никого нет. Буквально вчера у меня была встреча с губернатором Иркутской области Кобзевым Игорем Ивановичем, регион является шефом по восстановлению города Кировска (прифронтовой город ЛНР – ред.). Да, такое решение принималось – не восстанавливать дороги, транспортную инфраструктуру. Смысла никакого нет, поскольку идет военная техника, и смысл от того, что мы восстановим эту дорогу, если гусеничной и тяжелой техникой она будет мгновенно разбита? Смысла никакого нет. Я так думаю, что жители Кировска тоже должны это все понимать. Есть необходимость немного потерпеть. Я уверен, что на следующий год мы однозначно все восстановим и будем комфортно проживать и передвигаться, в том числе и по дорогам.

– Изменилась ли как-то налоговая политика после вхождения республики в состав Российской Федерации?

– Знаете, пока что ничего не изменилось, потому что нам предоставлен определенный переходный период, для того, чтобы мы входили в законодательное поле Российской Федерации, в том числе и в плане налоговой политики. Поэтому пока что все как было, так и есть, никаких изменений абсолютно нет.

– Вы упомянули о том, что зашел один из российских банков на территорию республики. Изменится ли как-то кредитная политика в отношении предприятий Луганской Народной Республики, в отношении обычных граждан? Будет ли какое-то кредитование?

– Безусловно, банк зашел. Он предоставляет абсолютно весь спектр услуг получения кредитов, достаточно по максимуму упрощенная система получения кредитов, потому что я еще раз повторюсь, основная задача банка – развитие нашей территории. Одно из направлений развития территорий – это, конечно же, развитие собственных предпринимателей, своих коммерсантов, своих производителей. Поэтому, безусловно, все будут иметь возможность получить кредит.

– Если можно, резюмируем: какие перспективы у республики вы видите сейчас?

– Я, безусловно, перспективы для себя уже определил. Все предложения мной вместе с правительством будут подготовлены, отправлены на утверждение высшего руководства нашей страны. Мы незамедлительно приступим к их реализации. Но для того, чтобы начинать о чем-то думать в этом направлении, в первую очередь, конечно же, на сегодняшний день нам надо закончить наши боевые действия. Поэтому на сегодня для нас это приоритет. Сегодня промышленность Луганской народной республики, вся экономика, весь резерв населения должны быть ориентированы, как говорится, под девизом "Все для фронта, все для Победы!". Это основная наша задача. Как только объединим наши усилия и закончим войну, мы сразу же вернемся к восстановлению нашей территории и дальнейшему ее развитию.

Сергей Собянин: 90% москвичей должны иметь метро в шаговой доступности

О первой платной дороге в Москве, о концепции строительства новых направлений метро и Московских центральных диаметров и в целом о том, как дальше будет развиваться транспортная сеть столицы в первой части интервью РИА Новости рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

– Сергей Семенович, Московский скоростной диаметр – гордость, фактически, Москвы. Какова степень готовности?

– Вы знаете, мы последние годы много, что сделали по развитию транспорта, огромное количество реконструированных дорог, развязок, практически вся улично-дорожная сеть Москвы обновлена за эти годы – это гигантский труд. Но помимо этого, конечно, мы работали над серьезными крупными магистральными проектами. Это Северо-Западная хорда, это Южная рокада, это Северо-Восточная хорда и Юго-Восточная хорда. Так вот, Северо-Восточная хорда, по мере вызревания этого проекта, понимания его значимости, по сути дела реорганизована в скоростной диаметр, в котором нет ни одного светофора. Который пересекает огромное количество магистральных дорог Москвы, вылетных магистралей, где везде созданы развязки, комфортные для переезда. Это мегапроект, действительно, по своей сложности, сопоставим со МКАДом. Конечно, значительно больше, чем Третье транспортное кольцо по количеству инженерных сооружений, эстакад, мостов, тоннелей и так далее. И для чего он создан? Для того, чтобы разгрузить МКАД, разгрузить Третье транспортное кольцо. Самое главное, чтобы люди не ехали в центр города и отсюда потом разъезжались по другим магистралям, чтобы вывести поток за границы центра. И плюс к тому – соединение двух магистралей. Это М-11 – Санкт-Петербург, и М-12, которая ведет на Казань новая дорога. Там М-11 с Бусиновской развязкой превращается дальше в платную дорогу, М-12, надеюсь, что в следующем году тоже подойдет уже к нашему скоростному диаметру, и таким образом эти две магистрали объединятся. Ну, и Юго-Восточная хорда – это будет, по сути дела, южный участок скоростной магистрали, который уйдет на Симферопольское направление – Варшавка, Симферопольское шоссе, на юг Москвы. Это, конечно, самое сложное из всего, что мы делали в Москве, потому что она, практически, вся висит в воздухе. Огромное количество пересечения железных дорог, автомобильных дорог, но тем не менее, она соединит весь юг и север. С севера на юг можно будет проехать без единого светофора.

– По второму этажу, фактически, да?

– Да. Это экологически важный проект, да и перепробега будет меньше, в центре машин будет меньше. Процентов на 20 уменьшатся выбросы от автомобильного транспорта, увеличится скорость. И если посмотреть на этот контур, помните, в свое время рассказывали про Четвертое транспортное кольцо? Такой несбыточный проект. Так вот, эти вот хорды – Северо-Западная хорда и Южная рокада, которая тоже достраивается уже в следующем году, она большую часть построена, и скоростной диаметр, по сути дела, вот, смотрите, они образуют, Четвертое транспортное кольцо. Но при этом она выполняет более значимую функцию, потому что она не просто по кольцу запускает машины, а дает возможность с одного конца города в другой проехать без заезда в центр, с выездом из города.

– Это будет платная дорога в Москве?

– Нет, для москвичей и жителей Московской области она будет бесплатной. Она будет платной только для тех, кто двигается по этим большим магистралям платным насквозь через Московский регион. То есть, это транзитный транспорт. Для чего мы это делаем? Вы знаете, что построен еще огромный проект – это ЦКАД вокруг Москвы. ЦКАД платный. Если мы срежем дорогу через наш скоростной диаметр, то все машины ЦКАДа окажутся в городе. Этого не нужно. То есть, мы не для того, чтобы заработать деньги, а для того, чтобы правильно распределить потоки. Транзитный транспорт должен идти все-таки по окружным дорогам, а не через город.

– То есть, как вы будете просеивать машины, которые транзитом?

– Мы знаем, как это делать, как просеивать.

– Да?

– Да.

– Хорошо.

– Это не какие-то шлагбаумы, это система видеонаблюдения умная. Управление дорогами и выписывание соответствующих штрафов, либо платежных документов.

– То есть, по номерам практически?

– Да. Мы видим, какая машина въехала на ЦКАД и какая выехала, и где она проехала.

– То есть, искусственный интеллект?

– Да. Это система искусственного интеллекта. Это интеллектуальная система управления движением.

– Будут ли другие платные дороги в городе?

– Давайте, будем так считать, это не платная дорога для москвичей, это частично платная для транзитников. Что можно считать ее платной я бы не сказал. Единственная платная дорога, которая у нас реально появится, полностью платная дорога – это дублер Кутузовского проспекта, северный дублер Кутузовского проспекта. Это дорога, которая строится полностью за счет частных инвестиций. Естественно, что она должна быть окупаемой. Эта дорога, надеюсь, будет построена в конце 2023 года. Это дорога, которая соединит платную дорогу – северный обход Одинцово с выходом на Минское шоссе. Она на Молодогвардейской соединится на развязке и придет к «Сити».

– Если говорить, ну это второй этаж – эта такая воздушная дорога. Вот, как вы сказали, есть подземное метро, прежде всего. Когда-то так же при вас, Сергей Семенович, в вашу бытность мэром Москва была чемпионом мира по строительству станций метро. Как сейчас? Темпы сохраняются?

– Да, конечно. Но у нас нет задачи бить рекорды или становиться чемпионами. Никакой такой задачи вообще не существует. Существует задача обеспечить москвичей, растущее население Москвы, надежным, комфортным и быстрым транспортом. Поэтому, задачи, которые мы реализовали, они, конечно, были на пределе возможностей. Почему? Потому что транспортная система Москвы, стало очевидно уже в 2010 году, что она катастрофически отстает от потребностей города, от растущего города, от того, что уже было построено. От количества машин, которые здесь. Конечно, стояла задача, чтобы часть автомобилистов пересела на более комфортный и быстрый транспорт. Поэтому, главная задача была – строительство Большой кольцевой линии метро, видите, черным цветом – те участки, которые уже запущены (от «Савеловской» до «Каховской» и от «Нижегородской» до «Электрозаводской» – ред.), и красным цветом – это те участки, которые находятся в строительстве (от «Каховской» до «Нижегородской» и от «Электрозаводской» до «Савеловской» – ред.), но они уже на 90% построены, в ближайшее время мы будем осуществлять технические пуски отдельных участков таким образом, чтобы после Нового года, в первом квартале, уже запустить движение с пассажирами.

– А можно ли говорить о какой-либо концепции развития столичного метро?

– Конечно.

– В чем она? Как бы вы ее сформулировали?

– Концепция развития столичного метро, она в том, чтобы доступность ее была максимальной, чтобы все горожане, наибольшее их количество, 90% имели доступность метро, шаговую доступность. Это главная задача.

– Чтобы в любой точке Москвы метро, фактически, было в шаговой доступности?

– Да, это, во-первых. Во-вторых, сегодня метро даже имея его в шаговой доступности, можно даже комфортно проехать несколько станций, дальше ты проезжаешь до кольцевой линии, и там с каждой станцией нагрузка становится больше, на Кольцевой она просто становится запредельной. Для того, чтобы разгрузить существующую Кольцевую, мы как раз и строим Большую кольцевую, самую большую в мире кольцевую дорогу. Во-вторых, у нас даже не одно кольцо, а два дополнительных. МЦК, хоть оно и называется не метро, на самом деле это – метро. Наземное метро, которое работает по всем принципам метро, по системе оплаты и управляется метрополитеном. Это вот еще одно кольцо. Таким образом, Москва получает два больших кольца, возможность проезда между районами, между кругами, не через центр города, а напрямую, снижение нагрузки на кольцо, на центральные станции, делает комфортным всю систему метрополитена. Не только с точки зрения доступности до станций, но и с точки зрения нормальной нагрузки. И второе - это, конечно, выход в те районы, которые не были доступны для жителей с точки зрения метро. Та же Солнцевская ветка метро, люди там 20 лет ждали метрополитен, сегодня мы дошли до Рассказовки, и в ближайшее время уже придем во Внуково в следующем году. Это продление Сокольнической линии, которая вошла в Новую Москву, сегодня это, дальше – строительство новых линий.

-Это красная наверх на север? (показывает на карте развития московского метрополитена участок от «Селигерской» до «Физтеха»)

– Красная наверх – это продление Дмитровской линии метро до Северного, здесь еще вот это построено, заново ветка и дальше еще сегодня мы занимаемся продлением до поселка Северный.

– Московский центральный диаметр. В какой стадии сейчас? Вот есть первый, второй, будет ли третий, четвертый, уже говорят о пятом. Что это такое?

– Мы стараемся весь тяжелый рельсовый транспорт интегрировать в единую систему. Вот вы у меня спрашивали концепцию развития метро. Концепция развития метро сегодня уже невозможна без железных дорог, без МЦК, без МЦД, они такие же системные транспортные хабы, как и метро. Они работают по тем же принципам, с высокой частотой, с высокой культурой, с хорошим подвижным составом, с возможностью бесплатной пересадки на метрополитен, с огромным количеством новых станций, которые превратились в вокзалы покруче станций метро, которые несут огромную нагрузку. И вот первые две линии, которые мы запустили, показали высокую популярность не только среди жителей Подмосковья. Самый большой прирост произошел за счет жителей Москвы, которые стали воспринимать это уже не как пригородное сообщение, а как реальное метро. И сейчас мы работаем над двумя проектами: это третий диаметр, который идет от Зеленограда до Раменского, то есть это Петербургское направление, и Нижегородское. Вернее, казанское направление. И D4, это из района Внуково до Железнодорожного – это Нижегородское направление. Гигантские, сложные проекты. Этот проект интересен тем, что он, действительно, как диаметр, как стрела проходит через весь город, соединяя два направления. Здесь вход еще формируется со скоростной магистрали на Санкт-Петербург, и, соответственно, проходит через весь город на северо-восток Москвы, где одна из самых плохих транспортных ситуаций. Просто тяжелейшая. Здесь нет, практически, станций метро, в этом районе Подмосковья, мало железных дорог, и это тяжелая история. И создание такой магистрали первоклассной, для этих районов, конечно, разгрузит, даст возможность и жителям Подмосковья более комфортно передвигаться, и разгрузит московские дороги, на которых формируется поток большой.

МЦД-3 и МЦД-4 улучшат транспортную доступность для 50% жителей Подмосковья

– Какие сроки?

– Да, и D4, D5 – еще более сложный проект, самый, наверное, сложный из всех, самый емкий и с точки зрения физических работ, и с точки зрения финансовых затрат. Мы им занимаемся уже больше пяти лет. Это формируются новые линии железных дорог, но выделенные линии. Соответственно, когда расширяешь коридор тебе необходимо перестраивать путепроводы, тоннели. Здесь идет стыковка между Нижегородским направлением железной дороги, соединение всех вокзалов города, за исключением Павелецкого. Пройти по центру города через все вокзалы, среди них – это сложнейшая работа. Один проект переустройства Площади трех вокзалов чего стоит. Но вся эта работа постепенно заканчивается. И она везде, вот видите, точки – это интеграция с другими видами транспорта. С метрополитеном, с другими МЦД, с МЦК, с БКЛ, с наземным транспортом. Здесь строятся, по сути дела, новые вокзалы везде, комфортные, с эскалаторами, с кассами, с лифтами и так далее. И эта вся работа, она будет закончена в конце следующего года, и все эти два диаметра будут запущены.

– Слушайте, дух захватывает. Я вижу, у вас дерзкий план D5. Это что такое?

– D5 – это перспективное направление. Мы изначально задумывали запустить с Ярославского направления в сторону Домодедово через МЦК таким образом. Но с учетом того, что жизнь опровергла все предположения теоретиков транспорта, которые говорили: "Зачем это МЦК? Там никого не будет". Сегодня там больше полумиллиона человек в день. Оно работает в таком режиме, что запустить сюда еще какую-то дополнительную магистраль просто не представляется возможным, с одной стороны. С другой стороны, мы с Ярославского направления проложили новые магистральные пути с российскими железными дорогами, построили новые вокзальные терминалы. По сути дела, это на пределе своих возможностей. Поэтому, необходимость везти всех пассажиров через МЦК по сути дела отпала. Но тем не менее, проект прохода и соединения двух этих направлений, он остается сегодня, прорабатывается, задача архисложная, если мы ее примем, такую задачу, надо пройти будет под всем центром города порядка 14 километров под землей. Это – мегасложный проект. И для того, чтобы принять такое решение, нам нужно подробнейшие, изыскательные работы провести с точки зрения безопасности города, безопасности строительных работ и функционирования всей этой истории.

– Там же и так метро все уже изрыто.

– Конечно-конечно. Само по себе оно имеет, конечно, смысл транспортный. А что изрыто? Мы везде так строим, когда проходим МЦК, или БКЛ, или радиальное направление. Мы проходим через тысячи километров коммуникаций. Не сотни, тысячи километров. Поэтому, видите, там периодически возникает объявление, что мы останавливаем ту или иную линию метро временно. Что мы делаем? Мы проходим под этими линиями метро, прямо впритирочку и соединяем их вместе. Сложнейшая, просто архисложная работа. Ну, вы видите, она не на словах, а на деле реализуется.

– Впечатляет. Как это вообще?

– Один такой проект, как наш диаметр, для Лондона строят его уже 15 лет, до сих пор не построили. Один. Действительно, очень сложные проекты для города.

– Они очень важные.

– Это меняет транспортную реальность, просто меняет. И вот когда мы говорим о концепции одного вида транспорта его невозможно представить без другого. Магистральные автомобильные дороги, метрополитен, МЦК, Московские центральные диаметры, накладываясь друг на друга, как раз и создают новую транспортную реальность, новый транспортный каркас, новую концепцию всей транспортной системы города.

–То есть такой многослойный получается пирог транспортный?

– Да, именно так.

РИА НОВОСТИ

«Лучшие инвестиции — наличные доллары? При двузначной инфляции деньги сгорят за 10 лет»

«Если инфляция не будет увеличиваться и начнет ослабевать, то от $100 тысяч, лежащих в кэше под подушкой, через пять лет останется $73 тысячи». Почему наличные в долларах — не лучшая инвестиция.

Виктор Немихин, независимый финансовый советник, рассуждает, почему вложения в наличные доллары не спасут ваши деньги даже сейчас:

«Медицинский» факт — в связи с происходящими в России и вокруг России событиями горизонт планирования большинства наших сограждан сократился до нескольких недель. Правильно ли это для повседневной жизни — не берусь судить, но вот то, что для планирования финансов и инвестиций это неправильно, я абсолютно уверен. Но сейчас не об этом. В последнее время в блогах и телеграм-каналах я довольно часто встречаю идею, что в настоящий момент лучшие инвестиции — это наличные доллары. И желательно за пределами РФ.

Полагаю, что люди, дающие такие рекомендации, либо не до конца понимают происходящие экономические процессы, либо заинтересованы, т.е. зарабатывают на обмене и переправке активов в дружественные страны.

Давайте попробуем разобраться, действительно ли кэш может оказаться самым выгодным вариантом инвестирования?

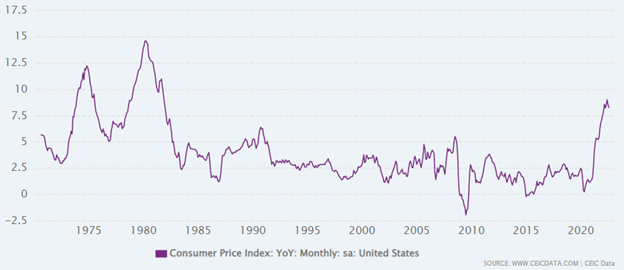

Сначала посмотрим на факторы, которые сейчас влияют на мировые финансовые рынки. Да, мы сейчас, благодаря санкциям, оказались в какой-то мере отгорожены от их влияния, однако отгородится от них в полной мере, да еще и надолго, мы не сможем. И в первую очередь, это, конечно же, инфляция. Вот как выглядит динамика инфляции в США.

Как видно, уровень инфляции еще не достиг пиковых значений, которые наблюдались в 70-е годы, однако картинка достаточно похожая. С инфляцией ФРС борется монетарными методами, а именно ставкой (стоимостью денег в экономике). Вот как это выглядит:

Если брать за аналогию 1970-80 гг., то бороться он всерьез еще и не начинал. На мой взгляд причины этому как минимум 2. Первая – это корпоративный долг, который вырос на 12,5% в период с декабря 2018 года по декабрь 2020 года, что намного больше, чем его общий рост за все десятилетие, предшествовавшее COVID-19. И существенное повышение стоимости денег приведет к большому увеличению стоимости обслуживания этого долга. А это в лучшем случае банкротства многих бизнесов и рецессия, в худшем — это экономический кризис, превосходящий по последствиям кризис 2008 г. Вторая причина, на мой взгляд, в том, что рынок пока не верит в повторение сценария 70-80 гг. И ФРС это видит. Вот кривая облигаций США.

.png)

Из нее видно, что рынок пока закладывает период высоких ставок на 3-4 года, и прогнозирует, что в дальнейшем они будут снижаться. Еще одним подтверждением того, что рынок не воспринимает текущую ситуацию как кризисную и экстраординарную является индекс VIX, называемый в народе индексом страха.

.png)

Пока мы наблюдаем его среднее значение, далекое от пиковых значений, наблюдаемых в 2008 и 2020 гг. Однако есть и факты, которые указывают на нестандартность текущей рыночной ситуации. Так, например, длинные казначейские облигации США перестали иметь отрицательную корреляцию к рынку акций США, чего не наблюдалось как минимум с 2003 г.

.png)

Это динамика просадки портфеля, состоящего из 50% ETF на индекс S&P500 (SPY) и ETF на индекс 20+ летних облигаций США (TLT). Обратите внимание, что до текущего времени такая комбинация приводила к существенному снижению рыночных рисков. Сейчас это не так.

Что же будет, если ситуация начнет походить на 70-80 гг.? Ну, во-первых, конечно же, вырастет доходность по надежным инструментам до уровней, соответствующих текущей инфляции.

Это доходность 52-недельных облигаций США. Как видим, в 70-80 гг. с неким временным лагом она шла за инфляцией.

Во-вторых, фондовый рынок, как минимум не упадет.

Теперь давайте посмотрим, что же происходит у нас в России.

Особенностью инфляции в РФ является то, что причины ее в основном носят не монетарный характер.

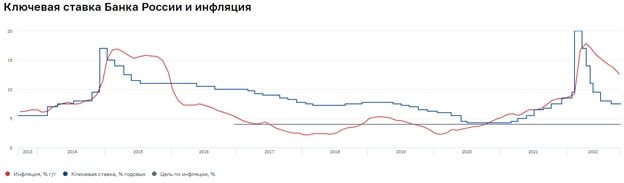

Как видно, пики инфляции пришлись на 2014 и 2022 гг. и вызваны геополитическими причинами.

Этими же причинами вызвано и изменение ключевой ставки ЦБ. Как ни парадоксально это звучит, но монетарный метод управления инфляцией, вызванной не монетарными причинами, работает.

Однако есть нюанс. На текущий момент рынок уже ожидает увеличение стоимости денег и на горизонте в 2-3 года оценивает стоимость денег в 8+%, а на горизонте в 4-6 лет уже в 9+%, закладывая, таким образом, импорт общемировой инфляции в РФ.

По последним измерениям inFOM, ожидаемая инфляция в РФ составляет 12,6%, что совпадает с текущей инфляцией (12,63%). Прогнозные значения ЦБ РФ по инфляции на 2023 г. составляют 5-7% (базовый сценарий), 4% (ускоренная адаптация) и 13-16% (глобальный кризис).

К сожалению, текущая ситуация на российском фондовом рынке характеризуется существенным снижением ликвидности. Причем ликвидность эта распределена не равномерно. Если на долговом рынке ликвидность так или иначе присутствует: Минфин размещает ОФЗ, на Московской бирже в 2022 г. было размещено 326 выпусков корпоративных облигаций на общую сумму почти 5 трлн руб., начинается процесс выпуска облигаций, замещающих еврооблигации российских эмитентов, то вот на рынке акций ситуация с ликвидностью, мягко говоря, оставляет желать лучшего. За 2022 г. на московской бирже не было проведено ни одного IPO (первичного размещения акций), а некоторые, например «Детский Мир», наоборот, заявили об уходе с биржи и превращении в частную компанию.

И самое плохое, на мой взгляд, для частного инвестора, это то, что осталось очень мало биржевых фондов на иные активы, кроме российских акций и облигаций, что существенно уменьшает возможность диверсификации портфеля по страновому, валютному и секторальным принципам. А те, что остались, дорогие в обслуживании.

Итак, подытожим. Если предположить, что в дальнейшем инфляция не будет увеличиваться, и через какое-то время начнет ослабевать (возьмем за среднее на периоде времени 6% в год), от $100 тысяч, лежащих в кэше под подушкой, через пять лет останется $73 тысячи.

В варианте повторения двухзначной инфляции 70-80 гг. (возьмем для расчетов 10%) за 10 лет деньги просто сгорят. От $100 тысяч останется только $35 тысяч.

Даже вложения в самые консервативные инструменты, государственные облигации, если и не защитят полностью, то хотя бы спасут существенную часть этой суммы. Напомню, что среднегодовая доходность фондового рынка на длительном горизонте (10+ лет) составляет порядка 9% годовых.

Индекс московской биржи полной доходности:

Единственный вариант, на мой взгляд, когда нахождение в кэше может принести ощутимую пользу — если в ближайшее время разразится полномасштабный кризис, и можно будет купить существенно подешевевшие активы. Однако, если кризиса придется ждать 10 лет, то смотри расчет выше.

P/S: риски, связанные с локализацией активов в той или иной юрисдикции, в данной статье не рассматривались и требуют отдельного обсуждения.

PP/S: несмотря на введенные санкции, возможность инвестировать в иностранные активы у наших граждан осталась, но способы и риски этих инвестиций находятся вне рамок данной статьи.

Роковая сделка

Фрагмент из книги "Экономические уроки России: том 2"

Валентин Катасонов

Катасонов Валентин. Экономические уроки России: том 2. — М. : Наше Завтра, 2022. — 416 с.

Во второй части своего большого проекта, посвящённого истории "альтернативной" отечественной социально-экономической мысли XIX–XX веков, Валентин Юрьевич Катасонов представляет её "славянофильскую" ветвь в лице Фёдора Михайловича Достоевского, а также Сергея Фёдоровича Шарапова с его немногочисленными в то время единомышленниками и последователями, к числу которых принадлежали генерал-лейтенант, участник Русско-японской и Первой мировой войн Александр Дмитриевич Нечволодов, Георгий Васильевич Бутми, Павел Васильевич Оль и ряд других авторов.

Их общей позицией было неприятие "западного" пути социально-экономического развития для России, развенчание выдаваемого за аксиому мифа о том, что этот путь является единственно возможным в истории для всех без исключения стран мира. И если отношение к "западному" буржуазному строю со стороны Достоевского определялось не столько собственно научными, сколько ценностными, нравственными критериями: "Провозгласили… liberté, еgаlité, fraternité. Очень хорошо-с. Что такое liberté? Свобода. Какая свобода? Одинаковая свобода всем делать всё что угодно, в пределах закона. Когда можнo делать всё что угодно? Когда имеешь миллион. Даёт ли свобода каждому по миллиону? Нет. Что такое человек без миллиона? Человек без миллиона есть не тот, который делает всё что угодно, а тот, с которым делают что угодно", — то экономисты-"славянофилы" конца XIX — начала ХХ века диагностировали болезнь "периферийного", "зависимого" капитализма в России по всем правилам современной им науки. И предлагали рецепты её лечения, часть которых вполне применима даже в современных, XXI века, условиях. Например, переход к "абсолютным деньгам", имеющим исключительно знаковую, т.е. информационно-управленческую, природу, и использование их в качестве "мнимого капитала" для создания и накопления реальных активов, "запасного капитала". С этой точки зрения главным объектом их критики было подключение России к международному рынку капиталов через введение "реформами Витте" золотого рубля, что С.Ф. Шарапов и его единомышленники считали "золотой мышеловкой" для России, передачей функций "мнимого капитала" капиталу заёмному, то есть ползучей утратой государственного суверенитета. И доказывали пагубность такого курса с полным набором точных цифр на руках.

Что, пожалуй, самое интересное и показательное — то, что экономический курс Советской власти, партии большевиков/коммунистов, казалось бы, политически самых крайних в России "западников", во многом основывался — особенно в эпоху "сталинского рывка" — на круге идей, разработанных этими "консерваторами и реакционерами". Да и современные "цифровые деньги" более чем полностью укладываются в концепцию "мнимого капитала". Так что в этом отношении "консерваторы" оказались далеко впереди "прогрессистов".

А потому не стоит удивляться, что некоторые их оценки, в том числе и выходящие за рамки обсуждения финансово-экономических проблем, и сегодня, через век с лишним после того, как они были сделаны, выглядят настоящими пророчествами. Например, такие: "Poccии придётся отстаивать и от пробуждающегося Жёлтого Востока, и от фанатизуемого всё более и более ислама, и от своих мнимых западных друзей не только свою целость и независимость, но, быть может, и самое своё существование…" Что лишний раз подтверждает старую, но неоднократно проверенную истину о том, что нет ничего практичнее хорошей, то есть правильной, теории.

"В целом за период 1881–1913 годов Россия была ограблена иностранным капиталом на сумму, равную примерно 2 млрд рублей. Такова была цена приобщения России к капитализму и её опоры на иностранный капитал… Отсчёт бесчинств, которые Запад начал творить в нашей стране, надо вести не с 1918 года, а на несколько десятилетий раньше…"

Между Францией и Россией в 1914 году было подписано соглашение, предусматривавшее привлечение российскими компаниями на Парижской бирже под гарантии правительства России займов на строительство железных дорог стратегического назначения (на сумму 400–500 млн франков в год). Данная сделка является достаточно ярким примером того, как Запад, используя рычаги долговой зависимости России, втягивал её в мировую войну.

Долговая зависимость России неизбежно вела к её внешнеполитической зависимости от стран-кредиторов. Россию вынудили подписать серию неравноправных экономических и политических договоров с Германией, Францией и Англией. По договорам с Францией и Англией Россия должна была оплачивать свои долги не только деньгами, но и "пушечным мясом", корректируя в угоду им свои военно-стратегические планы. Французские и английские правительства, пользуясь союзническими договорами с Россией, принуждали царское правительство размещать свои зарубежные военные заказы только на их предприятиях. С помощью кредитов и займов мировые ростовщики постепенно втягивали Россию в сети военно-политического альянса под названием "Антанта" (Великобритания и Франция). Одновременно они вбивали клинья в отношения между Россией и Германией, подготавливая заранее почву для военного противостояния этих двух стран. "Практически весь мировой капитал боялся прочного русско-германского союза, боялся, пожалуй, больше, чем чего-либо другого. Такой союз делал невозможной большую континентальную войну в Европе, мог сорвать множество замыслов. Противостоять же военной силой такому союзу было бы очень сложно. Англия и США не имели сухопутных армий, а Франция… Вот Франция-то как наиболее обеспокоенная сторона и ринулась обрабатывать Россию в пользу заключения прямого военного союза с ней. Естественно, против Германии". Именно по указанной выше причине Франция в Европе оказалась самой "отзывчивой" на просьбы России о предоставлении займов. Россия начала "заглатывать" французские займы ещё в 1880-е годы. В 1891 году Министерство финансов пыталось получить новый заём, но возникли неожиданные препятствия. Глава французской ветви Ротшильдов, Альфонс, заявил, что не будет организовывать нового займа ввиду того, что в России имеют место "преследования евреев". Россию начали загонять в угол.

По дипломатическим каналам царю намекнули, что несмотря на "нерешённость еврейского вопроса", заём всё-таки можно получить, но для этого России надо стать военным союзником Франции, и тогда, мол, Ротшильды согласятся. Деньги были получены даже авансом, в 1892 году. Но Россия поняла "сигнал" из Парижа и энергично вела военные переговоры. В том же 1892 году в Париже были проведены переговоры начальников генеральных штабов двух стран. К началу 1894 года франко-русская военная конвенция уже была подписана и ратифицирована. Теперь, начав войну с Францией, Германия автоматически получала и войну с Россией.

На первом месте в мире по экспорту капитала в то время находилась Англия, а Франция была на втором месте. Англия преимущественно ввозила капиталы в страны Британского Содружества, т.е. в свои колонии и зависимые страны. На Европу приходилось лишь немногим более 5% накопленных на начало 1914 года зарубежных инвестиций Англии. У Франции была совершенно другая география экспорта капитала: на начало 1914 года 67% её зарубежных накопленных инвестиций находилось в Европе. С конца XIX века до начала Первой мировой войны Россия занимала первое место среди стран, получавших инвестиции из Франции.

В первую очередь Франция экспортировала ссудный капитал. В том числе и в Россию. Однако вслед за предоставлением России займов Париж также продвигал в нашу страну французских экспортёров товаров и предпринимательский капитал. Подписывая соглашения о займах, Париж добивался от России снижения импортных пошлин для французских товаров и режима наибольшего благоприятствования для прямых инвестиций.

Накануне Первой мировой войны Франция занимала первое место среди других стран по величине капиталов, вложенных в российские акционерные общества. Доля французских инвесторов в общем объёме иностранных инвестиций в акционерный капитал в России перед Первой мировой войной была равна 31% против 24% у английских, 20% у германских, 15% у бельгийских и 5% у американских инвесторов. Надо иметь в виду политическую близость Франции и Бельгии, общность их интересов в начале ХХ века, часто французский и бельгийский капиталы действовали в России сплочённо, как единое целое. На франко-бельгийский капитал приходилось 46% прямых иностранных инвестиций в России.

Первое место по сравнению с другими иностранными инвесторами французский капитал занимал в банковском секторе (на втором месте находился немецкий, на третьем — английский капитал).

За кулисами игры по затягиванию России в сети финансовой и политической зависимости стояли, прежде всего, лондонские и парижские Ротшильды, а в России их агентом был С.Ю. Витте. Он им оставался и после смещения с должности министра финансов в 1903 году, до конца своей жизни (1915 год). В 1907 году Россию благодаря займам Парижа заманили в Антанту, до начала войны оставалось семь лет.

Французские банкиры после заключения франко-русской военной конвенции 1894 года и особенно после присоединения России к Антанте стали активно использовать имеющиеся у них рычаги (займы и подконтрольные им петербургские банки) для давления на Россию. Во-первых, добиваясь ослабления и разрыва нормальных экономических и политических отношений России с Германией. Во-вторых, активизируя военно-экономическую подготовку России к будущим сражениям. Автор интересной монографии "Империализм до 1914 года" Георг Хальгартен отмечает: "Французский финансовый империализм, который до войны в основном контролировал южнорусскую тяжёлую промышленность, в это время не только вёл борьбу против германского участия в русских железнодорожных обществах, но даже размещение новых русских займов в Париже ставил в зависимость от строительства русских стратегических железных дорог и значительного увеличения армии".

Примечательно, что втягиванию России в Антанту способствовали не только банкиры, но также военные промышленники Франции и Англии. Займы России фактически были "связанными": от России Запад требовал, чтобы свои военные заказы русские размещали на европейских заводах. Уже упоминавшийся Георг Хальгартен пишет: "Из-за этих гигантских сделок происходила драка между концернами военной промышленности всей Западной Европы, особенно, конечно, Антанты; её концерны не только снабжали Россию извне, но контролировали также немногие мнимо русские предприятия (курсив мой — В.К.) и таким образом закрепляли за странами Западной Европы монополию поставок для русской армии, а это, согласно, правда, пристрастному мнению тогдашнего русского военного министра Сухомлинова, препятствовало созданию достаточно сильной национальной военной промышленности и тем самым обусловило русскую катастрофу 1915 года, которая, несомненно, была вызвана в первую очередь недостатком боеприпасов".

Примечательно, что западногерманский историк говорит о контроле со стороны европейских концернов военной промышленности "мнимо русских предприятий". Речь идёт о предприятиях, которые располагались на территории России, на них работали русские люди. Но при этом они частично или полностью зависели от западных поставок основных элементов, полуфабрикатов, деталей и узлов, необходимых для производства конечной продукции (что-то типа сборочного производства).

Впрочем, был ещё один тип "мнимо русских предприятий". Там, где даже персонал был преимущественно иностранный. Взять, например, известный Путиловский завод в Петербурге. Принято считать, что это "цвет и гордость" русской индустрии, причём работающий преимущественно по заказам военного ведомства. А вот уже упоминавшийся нами Хальгартен даёт нам иное представление об этом заводе: "…из 32 директоров 21 директор, а из общего числа рабочих и монтажёров 60% принадлежали немецкой национальности". Финансовый контроль над заводом осуществлял банк "Унион паризъен". Иностранные компании, получавшие заказы от российского военного ведомства ("Виккерс", "Крезо" и прочие), имели своих людей во всех сферах власти: Думе, правительстве, окружении царя.

За полгода до начала Первой мировой войны член Госсовета П.Н. Дурново в своей записке императору Николаю II писал о почти полной неизбежности военного столкновения России с Германией, раскрывая финансово-экономические причины и последствия такого столкновения. Вот лишь одна выдержка из записки: "Последствием этой войны окажется такое экономическое положение, перед которым гнёт германского капитала покажется лёгким. Ведь не подлежит сомнению, что война потребует расходов, намного превышающих ограниченные финансовые возможности России. Придётся обратиться к кредиту союзных и нейтральных государств, а он будет оказан, разумеется, не даром… И вот неизбежно, даже после победоносного окончания войны, мы попадём в такую финансовую и экономическую кабалу к нашим кредиторам, по сравнению с которой теперешняя зависимость от германского капитала покажется идеалом".

Пётр Николаевич Дурново оказался прозорливым политиком. Действительно, вскоре началась война. Действительно, имела место победа над Германией. Действительно, России эта победа ничего не дала — а вот потери оказались громадными и трудно измеримыми (Революция 1917 года, Гражданская война, интервенция). Более или менее измеримыми были лишь потери в виде долгов, которые Россия сделала за годы войны. В 1914–1917 годы военные заимствования России составили 7,7 млрд руб. Теперь на арену вышли английские банкиры, которые стали играть решающую роль в размещении военных займов в России. К моменту взятия власти большевиками основная часть внешнего долга России стала приходиться на Англию (46–47%), а Франция перешла на второе место (34–35%). Во время переговоров с советской делегацией на Генуэзской экономической конференции Запад представил детально подготовленный счёт по внешним долгам России (включая военные займы). Сумма внешнего государственного долга округлённо была равна 16 млрд руб., причём эта величина делилась примерно на две равные части: долги, сделанные Россией до начала войны, и военные займы. Признание таких гигантских долгов обрекло бы Россию "на финансовую и экономическую кабалу к нашим кредиторам", как писал в своей записке П.Н. Дурново.

Резюмируя всё сказанное по вопросам внешней задолженности, следует ещё раз подчеркнуть, что Россия несла большие (и всё возрастающие) издержки, привлекая внешние займы. Эти издержки выражались в следующем.

1. Уплата процентов, начисляемых на сумму полученного займа. В случае реструктуризации и пролонгации займов могло происходить начисление сложных процентов. Примечательно, что никакие другие заёмщики не платили такие высокие проценты по ссудному капиталу, как Россия (в лице казначейства). Средняя процентная ставка по русским займам в 1885 году составляла 5,5% годовых. Для сравнения: она была равна 4,0% по немецким займам, 3,0% по французским и бельгийским, немного менее 3% по английским и 2,5% по голландским займам. По некоторым выпускам государственных облигаций российского казначейства, предназначенных для размещения во Франции в начале ХХ века, предусматривались выплаты 10 и более процентов годовых.

2. Погашение основной суммы долга, которое иногда начинались через много лет после получения займа. В силу постоянного вздорожания золота России приходилось для покрытия каждого рубля долга расплачиваться большим количеством товаров (по сравнению с моментом получения займа).

3. Потери при размещении займа, когда цена покупки бумаг оказывалась ниже номинальной цены. Реализационная цена бумаг на европейских рынках в последние два десятилетия XIX века была почти всегда ниже номинала. В среднем она находилась в диапазоне 83–96% номинала. Впрочем, реализация крупных займов в начале ХХ века также происходила по ценам ниже номинала. Мы уже отмечали, что международный заём 1906 года размещался по цене на 14% ниже номинала.

4. Издержки, связанные с обеспечением обязательств России по займам. Для гарантирования выплат ренты по облигациям Запад требовал от российского казначейства резервирования валюты и золота. Особенно это требование стало актуально после того, как в 1893 году российское правительство приняло решение выплачивать проценты по ренте не в рублях, а в иностранной валюте. Резервируемая валюта размещалась на счетах иностранных банков. За пределы России для обеспечения обязательства по займам также вывозилось золото в слитках и монетах. Валюта и золото в зарубежных банках официально в отчётности Государственного банка назывались "золото за рубежом". Мы уже отмечали, что на начало 1914 года эта позиция была равна 635,3 млн руб. Непосредственно накануне войны стоимость "золота за рубежом" оценивалась в 640 млн руб. Большая часть валюты размещалась на счетах в банках Франции. Когда началась Первая мировая война, и России срочно потребовалась валюта для военных закупок, правительство Франции заблокировало эти счета. Париж, являясь на словах главным союзником России в войне, ставил интересы французских держателей российских ценных бумаг выше соображений военного характера.

5. Для размещения займов за границей Министерству финансов приходилось тратить немалые деньги на подкуп иностранной прессы, государственных и политических деятелей европейских стран, содержание своих агентов (при Витте появился институт финансового агента — представителя Министерства финансов за границей). Для подобного рода деятельности только в 1904 году было во Франции истрачено 3,3 млн золотых франков.

О печальных результатах экономического развития России, опирающегося на "помощь" иностранного капитала, Шарапов предупреждал ещё в конце XIX века в своей работе "Бумажный рубль" (1895), а также в совместной с П. Олем записке "Цифровой анализ расчётного баланса России за пятнадцатилетие 1881–1895 гг." (1896). Проведённый Шараповым и Олем анализ показывает, что уже в то время (ещё до введения золотого рубля) иностранный капитал вполне эффективно осуществлял ограбление России. Согласно расчётам, содержащимся в указанной записке, за период 1881–1895 годов Россия выплатила за границу в виде процентов и в порядке погашений займов в общей сложности 1867 млн руб. Общий объём различного рода заимствований, оценённый на основе различных аналитических методов, составил за указанное пятнадцатилетие 1173 млн руб. Получается, что чистый результат "инвестиционного сотрудничества" России с остальным миром (почти исключительно — с Западом) составил минус 694 млн руб. Иначе говоря, с помощью иностранного капитала Россия за период 1881–1895 годов была ограблена на сумму, примерно равную 0,7 млрд руб.

Насколько нам известно, С. Шарапов не делал подобного рода обширных и глубоких исследований за более поздний период времени. Воспользуемся данными Государственного банка Российской империи, который с конца XIX века начал регулярную подготовку и публикацию расчётного баланса страны.

Базируясь на официальной статистике платёжного баланса России за период 1898–1913 годов, приведём следующие обобщённые данные: нами за полтора десятилетия было выплачено за границу в виде процентов, дивидендов и на выкуп ценных бумаг 5400 млн руб.; за это время Россией было получено государственных займов из-за границы на сумму 2000 млн руб., а также иностранных инвестиций в предприятия и банки на сумму 2225 млн руб. Таким образом, Россия за полтора десятилетия накануне Первой мировой войны получила в общей сложности иностранного капитала на сумму, равную 4225 млн руб.

Чистый результат бурной "интеграции" Российской империи в мировое капиталистическое хозяйство в конце XIX — начале XX века исчислить несложно: 4225 млн руб. — 5400 млн руб. = минус 1175 млн руб. Для России чистый убыток от привлечения иностранного капитала составил почти 1,2 млрд руб., а для западных ростовщиков чистый прибыток от капиталистической эксплуатации России — соответственно, те же 1,2 млрд руб.

Если сложить оценки за период 1881–1895 годов, сделанные П. Олем и С. Шараповым, и оценку, которые мы получили на основе официальных данных Государственного банка Российской империи за период 1898–1913 годов, то получим, что суммарная величина ограбления России иностранным капиталом за два рассматриваемых периода составит: 0,7 млрд руб. + 1,2 млрд руб. = 1,9 млрд руб.

Фактически эта оценка охватывает широкий период времени с 1881 по 1913 год включительно за исключением двух лет: 1886–1887. Будем отталкиваться от самого консервативного предположения, что в указанные два года чистый финансовый результат деятельности иностранного капитала был равен среднегодовому значению за период 1881–1895 годов (694 млн руб. : 15 = 46,3 млн руб.).

Итак, мы имеем следующие обобщающие показатели о деятельности иностранного капитала в России за период 1881–1913 годов:

— совокупные вложения западного капитала (как в форме займов, так и прямых инвестиций) в Россию составили примерно 5,5 млрд руб.;

— инвестиционные доходы, выведенные из России, равнялись 7,5 млрд руб.;

— чистая прибыль западных кредиторов и инвесторов составила 2,0 млрд руб. (7,5 млрд руб. — 5,5 млрд руб.), а рентабельность иностранных инвестиций — 136% (7,5 млрд руб. : 5,5 млрд руб.).

Достичь невозможного

Способна ли одержать победу страна периферийного капитализма?

Сергей Батчиков

Два года назад я написал статью "В тупике зависимого развития. Есть ли выход?", в которой подведены итоги трёх десятилетий неолиберальных реформ в России, в результате которых страна оказалась в ловушке периферийного капитализма. По опыту многих других стран хорошо известно, что периферийный капитализм представляет собой отнюдь не переходный этап к западному капитализму, а тупиковую ветвь развития. "Развитость" центра всегда базируется на "недоразвитости" периферии, которая при этом неизбежно страдает от таких последствий, как варварская эксплуатация ресурсов, загрязнение, бегство капиталов, отсутствие единства внутренней экономики, фрагментарность научных исследований, утечка квалифицированных кадров, коррупция, массовые хищения и др. Все эти проблемы создаются центром в процессе выкачивания всех видов ресурсов с периферии руками продажной местной элиты, полагающей себя частью "цивилизованного" центра.

Чем обернулось для России зависимое развитие? Миллиарды тонн невозобновляемых природных ресурсов и товаров первичного сектора вывезены на Запад, триллионы долларов безвозвратно утекли в офшоры и на оплату дорогой зарубежной недвижимости олигархов, многие государственные решения в стране принимались в интересах сырьевого олигархата, финансовых спекулянтов, глобального бизнеса и коррумпированных чиновников. Молодые специалисты начали массово уезжать на Запад.

Россия с её ценностями и традициями солидарного жизнеустройства никогда не вписывалась в парадигму бытия Запада и всегда была для него экзистенциальным врагом.

"Как два различных полюса,

Во всём враждебны мы:

За свет и мир мы боремся,

Они — за царство тьмы", —

поётся в бессмертной песне "Священная война", поднимавшей на подвиги наших бойцов в годы Великой Отечественной войны.

"Царство тьмы" похоронило сегодня все традиционные смыслы прошлого: на смену семейным ценностям пришла диктатура ЛГБТ-сообществ, христианские моральные принципы вытеснены либеральными ценностями (а когда Бога нет, то всё дозволено), свобода слова заменена борьбой с инакомыслием, права и свободы человека превращены в права и свободы для избранных, демократия на глазах перерождается в тиранию, манипуляция сознанием людей уничтожает здравый смысл. "Бесовщиной" назвал в своё время Ф.М. Достоевский социокультурные явления, разрушающие начала мира и человеческого сознания.

Не сумев уничтожить Россию после своей победы в холодной войне, возглавляемый США бесовской Запад окончательно обезумел и начал против России войну на уничтожение. Отменить русскую культуру, навязать ложные ценности, разрушить основы православной веры как фундаментальной основы русского общества, расчеловечить и разобщить русских, переписать историю — иными словами, уничтожить всё, что не вписывается в идеологическую картину постепенно теряющего роль гегемона "цивилизованного" Запада. Если раньше такие задачи, как взятие под полный контроль природных ресурсов России, обескровливание экономики, организация новой смуты, смена власти и расчленение страны ставились в не предназначенных для широкой общественности докладах различных фабрик мысли, то сегодня их без стеснения провозглашают действующие политики Запада. В ход идут ложь, шантаж, угрозы, провокации, санкции и другие отработанные нашими "партнёрами" грязные средства. Огромная трагедия русского мира состоит в том, что возглавляемый подконтрольным США неадекватным комиком и наркоманом Зеленским нацистский режим Украины превращён в одно из таких средств.