Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Главные отличия.

Платный доступ на polpred с деловой информацией высшего качества. Скажите об этом директору библиотеки.

Оперативное совещание с вице-премьерами

В повестке: о мерах поддержки радиоэлектронной промышленности, о стимулировании экспорта высокотехнологичной продукции, о развитии Северного морского пути.

М.Мишустин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Начнём с мер по поддержке радиоэлектронной промышленности. Создание современной электронной компонентной базы лежит в основе поставленной Президентом задачи по достижению технологической независимости, технологического суверенитета нашей страны и, соответственно, достижению национальных целей развития.

Принятые Правительством решения помогут дополнительно простимулировать развитие отрасли и формирование собственных компетенций.

В июле в Налоговый кодекс были внесены изменения, которые позволяют российским радиоэлектронным предприятиям из специального реестра – аккредитованным – платить пониженные ставки по налогу на прибыль и по страховым взносам.

Документ

Правительство утвердило перечень материалов, технологий и готовой продукции для налоговых льгот в рамках поддержки отечественной радиоэлектронной промышленности

Ранее в нём были только компании-разработчики. И чтобы расширить доступ к мерам поддержки, теперь в него будут входить в том числе и отечественные производители. При этом вводится важное требование: в этом реестре больше не должны находиться организации с иностранным контролем. Соответствующее постановление Правительства подписано.

Одновременно утверждён перечень продукции для предприятий, которые смогут претендовать на внесение в такой реестр. В этот перечень, в частности, вошли компьютерные серверы, системы хранения данных, средства защиты информации, электроника для медицинских приборов, светодиодные лампы, различное телекоммуникационное оборудование – в общем, всё то, что необходимо и людям, и бизнесу.

Рассчитывать на льготный налоговый режим теперь смогут и разработчики материалов и технологий, которые используются для производства электронной компонентной базы.

Всё это позволит расширить выпуск собственной радиоэлектроники на фоне введённых запретов на импорт и, соответственно, повысить её конкурентоспособность.

Ещё об одном решении. Оно направлено на стимулирование продаж высокотехнологичной продукции за рубеж. Наращивание несырьевого экспорта – это важнейшая задача, которая поставлена перед нами Президентом.

Российская экономика по-прежнему открыта для всех стран, которые хотят развивать с нами партнёрские отношения. Но в условиях санкционных ограничений отечественные производители и поставщики, конечно, сталкиваются с дополнительными издержками и проблемами.

Чтобы поддержать такие компании, Правительство упрощает действующий порядок компенсации до 80% затрат на транспортировку их продукции, а также более чем в два раза увеличивает максимальный размер такой выплаты – с 11 до 25% от стоимости экспортируемых промышленных товаров. На эти цели в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» предусмотрено почти 8 млрд рублей.

Теперь для получения субсидии компаниям не нужно заранее подавать заявку с указанием планируемого объёма перевозок и проходить сложную процедуру отбора – сложную в том числе и бюрократически. Все необходимые документы можно будет предоставить по факту поставки продукции на внешние рынки. Причём сделать это можно как через цифровую платформу «Мой экспорт», так и в привычном бумажном виде.

Прошу Министерство промышленности и торговли и Российский экспортный центр как можно быстрее организовать эту работу по новым правилам, которые будут действовать в текущем году и в следующем, как мы договорились.

Правительство продолжает развивать Северный морской путь как важнейший транспортный коридор мирового значения. По нему осуществляется основная часть северного завоза, доставляются на мировой рынок металлы, энергоносители, а также идёт транзит грузов между Азией и Европой. При этом он полностью расположен в территориальных водах и исключительной экономической зоне России, что особенно важно в условиях внешнего санкционного давления, когда нарушаются логистические цепочки поставок продукции. Это надёжный морской маршрут, широко востребованный бизнесом и, конечно, людьми, которые живут в Арктике и на Дальнем Востоке.

Глава государства подчёркивал, как важно поддерживать бесперебойное снабжение жителей и предприятий этих регионов всем необходимым.

По поручению Президента создаётся Главное управление Северного морского пути. Его основной целью станет организация прохода судов, включая выдачу и отзыв разрешений на эту деятельность.

Александр Валентинович (обращаясь к А.Новаку), расскажите, пожалуйста, как эта работа выстраивается сегодня.

А.Новак: Уважаемый Михаил Владимирович, коллеги!

Как Вы уже отметили, Михаил Владимирович, развитие Северного морского пути – это стратегическая задача с точки зрения роста экономики, поскольку в Арктической зоне у нас сконцентрированы значительные запасы полезных ископаемых, а также проживает около 3 миллионов человек. По сути дела, Северный морской путь – это новый глобальный транспортный коридор.

Ключевые социально-экономические задачи, которые он должен решать, – это, в первую очередь, обеспечение северного завоза для наших регионов Арктической зоны. Это даёт возможность и удешевить доставку, и, соответственно, обеспечивать морским транспортом граждан товарами народного потребления и продукцией материально-технического снабжения.

Вторая задача – это вывоз продукции в рамках тех инвестиционных проектов, которые реализуются в Арктической зоне, вывоз продукции прежде всего на мировые рынки, доставка грузов для реализации этих проектов.

И третья задача – это обеспечение международного транспортного транзита Европа – Азия.

По Вашему поручению, Михаил Владимирович, разработана инициатива социально-экономического развития – круглогодичный Севморпуть. На базе координационного центра организована работа в формате реализации специального проекта. Проект действительно комплексный, требующий участия и различных федеральных органов исполнительной власти, и компаний, которые реализуют проекты. Поэтому в рамках координационного центра осуществляется комплексный мониторинг текущей ситуации, реализации проектов, которые обеспечивают загрузку Северного морского пути, строительство судов, ледоколов, строительство портовой инфраструктуры, навигационной инфраструктуры, аварийно-спасательной.

Если говорить об итогах развития СМП, то в 2021 году грузопоток составил 35 млн т, что выше плана на 2 млн т, плюс 6%. В этом году, по состоянию на июль, мы ещё прирастаем на 5%.

Что касается перевозки транзитных грузов, здесь за последние два года рост составил в три раза. А количество рейсов по СМП удвоилось – до 1627. Это является свидетельством востребованности Северного морского пути.

Ожидаемый перспективный грузопоток – задача, которая была поставлена Президентом, 2024 год – 80 млн т. К 2030 году, по данным компаний, которые будут перевозить свою продукцию, объём может составить около 200 млн т.

И это прежде всего связано с реализацией проектов по строительству заводов СПГ компании «Новатэк», нефтедобычных проектов компаний «Роснефть» и «Газпром нефть», реализацией проекта Баимского горно- обогатительного комбината на Чукотке, «Норильский никель» также будет увеличивать объёмы.

Общий эффект прироста ВВП от реализации проектов к 2030 году составит около 30 трлн рублей. Прирост налоговых поступлений мы ожидаем более чем на 10 трлн рублей.

Безусловно, увеличение таких показателей грузопотока требует значительной работы по расширению инфраструктуры по всему маршруту Северного морского пути.

Президентом и Вами поставлены соответствующие задачи по развитию инфраструктуры. Эта работа проводится. И хотел бы доложить, что за последние два года у нас увеличено количество атомных ледоколов с четырёх до шести. Наш флот пополнился двумя самыми мощными в мире ледоколами – это «Арктика» и «Сибирь» мощностью 60 МВт.

Кроме этого, в настоящее время на российских верфях строится ещё четыре атомных ледокола. Три на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, один на «Звезде» в Приморском крае. Планируемые сроки ввода их в эксплуатацию и сдачи: первый – конец 2022 года, остальные – уже в этом году, 2024, 2026 и 2027 годы.

С учётом выбытия трёх ледоколов в ближайшей перспективе из-за выработки ресурса планируется до 2030 года строительство ещё шести ледоколов. Из них четыре – за счёт внебюджетных средств, и два атомных ледокола и судно перезарядки – за счёт финансирования из бюджета.

Хотел бы, Михаил Владимирович, поблагодарить Вас за поддержку в этом вопросе – мы Вам отдельно докладывали.

Также хотел бы отметить, что в рамках развития портовой инфраструктуры завершается строительство терминала «Утренний». Начали строить порт «Бухта Север», угольный терминал «Енисей», начали подготовку к строительству порта Наглёйнын на Чукотке. В прошлом году расширили также морской канал в Обской губе для прохода крупнотоннажных судов.

В соответствии с планами развития инфраструктуры перевалочные мощности должны к 2024 году увеличиться с существующих 32 млн т до 80 млн т. Также, несмотря на имеющиеся сложности, все инфраструктурные проекты выполняются по плану. Продолжаем работу по достижению объёмов грузопотока в соответствии с поставленными задачами. Особое внимание, безусловно, уделяем совместно с коллегами из МЧС, «Роскосмоса» развитию аварийно-спасательной инфраструктуры СМП, арктической спутниковой группировки для прогнозирования метеорологических и ледовых условий, обеспечивающей связь и интернет.

Уважаемый Михаил Владимирович, как Вы уже отметили, в этом году в целях совершенствования системного взаимодействия ведомств и служб и повышения эффективности работы а также централизации полномочий по управлению Северным морским путём, в соответствии с Вашим поручением приняты поправки в федеральный закон о госкомпании «Росатом» и в Кодекс торгового мореплавания. «Росатом» теперь полностью отвечает за организацию судоходства в акватории Северного морского пути.

Также в «Росатоме» создаётся главное управление СМП, в состав которого входит Штаб морских операций. Вами подписано соответствующее распоряжение. Это позволит обеспечить безопасность хождения по трассам Северного морского пути, стабильную доставку грузов в рамках северного завоза и привлечёт дополнительно на Северный морской путь новых грузоперевозчиков в рамках транзита.

Уважаемый Михаил Владимирович, задачи масштабные, достаточно комплексные, и нам необходимо будет, безусловно, продолжить работу по развитию этого стратегического транспортного коридора в рамках тех решений, которые приняты Президентом и Вами.

М.Мишустин: Спасибо.

Очень важно, чтобы мы все намеченные планы исполняли. И сбалансированность ресурсов, в том числе и государственных ресурсов, которые в бюджете, инвестиционных программ, о которых мы говорили, должна быть скоординирована. Я в первую очередь говорю о решениях, которые мы принимали, в частности касающихся необходимости сбалансировать программу строительства ледоколов, в том числе за счёт федерального бюджета.

У меня просьба: как мы и договорились, перед тем как мы будем вносить изменения в федеральный бюджет и формировать бюджет на трёхлетку, предусмотреть все необходимые средства. Это касается и большого количества инвестпроектов. В частности, Вы говорили о Баимском ГОКе. Нужно, по-моему, четыре таких же блока. Там причальная стенка была, там была дорога. Мы говорили с «Росатомом» о вывозе отходов. Очень большой набор вопросов, которые надо координировать и решать.

Александр Валентинович, Вы лично по нашей договорённости отвечаете и контролируете все эти межведомственные задачи развития Северного морского пути. Это, подчеркиваю, смежные задачи.

Просьба держать на личном контроле все вопросы.

Совещание по вопросам развития металлургического комплекса

Президент в режиме видеоконференции провёл совещание по вопросам развития металлургического комплекса России.

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Давайте начнём работать.

В апреле текущего года мы провели специальное совещание по вопросам развития металлургического комплекса. В нём приняли участие тогда члены Правительства, представители отраслевого бизнеса – так же, как и сегодня. И, на мой взгляд, разговор у нас получился предельно конкретный, поскольку речь шла в том числе о тех вызовах и трудностях, с которыми столкнулись, да и продолжают сталкиваться российские металлурги.

Имею в виду ограничения по их работе на внешних рынках, а также запрет на покупку некоторых зарубежных компонентов для выпуска в России арматуры, металлопроката, стальных листов. Уже говорил, что эти решения приняты западными странами в угоду политическим интересам, причём текущим, конъюнктурным и не отражающим реалий ни в мировой политике, ни в мировой экономике на самом деле.

Причём в расчёт не брались даже очевидные, понятные последствия, включая рост стоимости строительных материалов на глобальном рынке, подстёгивание мировой инфляции в целом. То же самое примерно происходит у нас и в некоторых других отраслях, в частности в энергетике. Снижение благополучия, качества жизни рядовых граждан, в первую очередь в Европе, политиков не интересует.

Не говорю уже о таких вещах, как приверженность принципам Всемирной торговой организации – они просто выброшены на помойку. По-видимому, некоторым нашим западным партнёрам об этих принципах и вспоминать-то уже не хочется, потому что просто неловко об этом говорить.

Добавлю, что ограничения на работу отечественных металлургов являются откровенным проявлением недобросовестной конкуренции, – мы это видим, повторяю, и в других отраслях, – представляют собой попытки западных стран сдержать российский бизнес как одного из лидеров мировой металлургии и переделить рынки, разумеется, в свою пользу.

Хотел бы вновь подчеркнуть: Россия всегда будет надёжным и ответственным поставщиком металлургической продукции для зарубежных покупателей и партнёров вне зависимости ни от каких политических передряг сегодняшнего дня. Для тех, кто настроен на выгодное, предсказуемое деловое сотрудничество, мы также будем надёжными партнёрами. Но мы не будем работать себе в ущерб с теми, кто проявляет к нам явно недружественное отношение. Это касается не только рынка металлов, но и других наших экспортных товаров, о чём я только что дважды уже упомянул.

И конечно, в фокусе внимания как отраслевых компаний, так и Правительства, глав регионов должно быть обеспечение внутреннего спроса на продукцию металлургии. Причём речь идёт не только о стабильных поставках этих товаров на наш рынок, но и об увеличении этих поставок, о росте спроса, прежде всего за счёт наращивания объёмов строительства жилья, промышленных и коммерческих объектов, за счёт реализации масштабных программ по развитию инфраструктуры: железных дорог, мостов и путепроводов, других капитальных объектов.

Напомню, что на совещании в апреле было поручено утвердить Стратегию развития отечественной металлургии до 2030 года. При этом особый акцент просил сделать тогда на активный рост потребления металла внутри страны, на обеспечение доступных цен на эту продукцию для бизнеса и для граждан, для крупных региональных и федеральных проектов с мощным эффектом для целевых отраслей экономики, для территорий России, для качества жизни наших граждан в конечном итоге.

Подчеркну, Стратегия должна быть рассчитана не только на преодоление текущих трудностей, на поддержку российских металлургов, их трудовых коллективов в нынешних условиях – на длительную перспективу нужно думать об этом. Но в то же время нужно задавать и ориентиры долгосрочного развития отрасли, создавать основу для перспективных планов компаний и предприятий.

Также тогда было поручение Правительству совместно с бизнесом уточнить экспортные направления российской металлургии, чтобы переориентировать товарные потоки на динамично растущие рынки, на тех партнёров, которые дорожат своей репутацией и действительно заинтересованы в развитии деловых контактов с нашей страной.

На прошлом совещании был затронут также ряд других вопросов, значимых для работы металлургического комплекса, включая особенности налогообложения отрасли. Мы с коллегами из Администрации, из Правительства в последние дни, сегодня с утра все эти вопросы ещё раз поднимали и обсуждали.

Предлагаю сегодня на нашем совещании ещё раз подробно обсудить все эти проблемы, поговорить о том, что по каждой из этих тем, которые раньше обсуждались, сделано, проанализировать, как выполняются принятые ранее решения. И конечно, я рассчитываю, как всегда, на откровенный разговор.

Давайте начнём нашу сегодняшнюю встречу, и начнём её с доклада Министра [промышленности и торговли] и вице-премьера Мантурова Дениса Валентиновича.

Пожалуйста.

Д.Мантуров: Спасибо большое.

Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!

Российские металлурги сейчас работают в условиях ограниченного доступа к западным рынкам, экспорт во втором квартале сократился примерно на 20 процентов. Также наблюдается существенный спад внутреннего потребления. В результате загрузка мощностей по отрасли снизилась в среднем с 93 до 80 процентов.

В целом это не самый плохой уровень, но по отдельным заводам ситуация хуже. Сложнее других приходится «Магнитке» [Магнитогорскому металлургическому комбинату], у неё загрузка 62 процента, по «Северстали» – 72 процента. Они выпускают преимущественно листовой прокат – как раз по нему, собственно, и наблюдается наибольшее сжатие спроса.

Отчасти чёрную металлургию выручают стальные полуфабрикаты: здесь Европа попросту не может отказаться от наших поставок, плюс Китай в первом полугодии нарастил закупки более чем в пять раз и также выросла отгрузка в Турцию, в Мексику.

И другой вопрос, что маржинальность экспорта не такая, как была ещё год назад. На фоне замедления глобальной экономики мировые цены на сталь резко снижаются. Кроме того, на новых для нас рынках металлурги вынуждены искать место и работу с дисконтом. При текущем курсе рубля внешние поставки малорентабельны, а где-то совсем экономически не целесообразны.

Несколько лучше ситуация по металлам цветной группы, которые широко востребованы на мировых рынках. Цены на алюминий, медь, никель стабилизировались на уровне конца 2020 года. Однако ограничение экспорта в Европу продукции высоких переделов повлияло на снижение загрузки производителей высокомаржинальной номенклатуры – имею в виду профиль, прокат – в среднем примерно на десять процентов.

С учётом всех озвученных факторов в июне-июле у ряда компаний чёрной металлургии уже зафиксирована отрицательная рентабельность. Это касается НЛМК [Новолипецого металлургического комбината], ММК [Магнитогорского металлургического комбината], «Тула-Сталь», «Новосталь-М», Группы ПМК. Но надо отдать должное руководству предприятий, которые в краткосрочной перспективе планируют сохранить рабочие места. При этом, конечно, накопленный запас прочности не бесконечен, поэтому нам нужно оперативно поддерживать отрасль.

В первую очередь, мы считаем, необходимо снизить фискальную нагрузку, которую ввели в прошлом году на волне сверхдоходов: сейчас ситуация кардинально изменилась. В этой связи, Владимир Владимирович, прошу Вас поддержать нашу инициативу по корректировке акциза на жидкую сталь. По сути, сегодня это стало налогом не на доходы, а на оборотный налог, которого раньше в отрасли не было. В момент всплеска цен это было действительно оправдано, но сейчас, при продолжении снижения загрузки и показателей эффективности самих предприятий, мы предлагаем вернуться к этому вопросу.

Также это касается необходимости пересмотра формул расчёта НДПИ – это имеется в виду по каждому предприятию по своей специфике на железорудное сырьё, коксующийся уголь. Горнорудные предприятия сейчас также находятся под давлением и, в частности, Михайловский ГОК остался практически без рынков сбыта. То есть если группа «Металлинвест» имеет три ГОКа, по Лебединскому, по Старому Осколу – там производится горячее брикетированное железо, которое востребовано на рынке, – там достаточная рентабельность. По Михайловскому ГОКу: он остался практически без рынков сбыта. Как я уже сказал, ММК недозагружен, Европа закрыта, а он производит окатыш и концентрат.

На системном снижении избыточного регулирования металлургии мы также сделали акцент при подготовке по Вашему поручению обновлённой Стратегии [развития] отрасли до 2030 года. И, говоря о других приоритетах, прежде всего отмечу увеличение потребления металлопродукции на внутреннем рынке.

Способствовать этому должно восстановление темпов жилищного строительства и расширение использования в стройке металлоконструкций. В этой части Минстрой вместе с Минпромторгом разработали план мероприятий по стимулированию возведения модульного жилья на металлокаркасе. Его реализация обеспечит перевод на эту технологию – мы рассчитываем до 30 процентов массового жилищного строительства к 2030 году.

Ёмкий спрос на продукцию металлургов формирует предложение Марата Шакирзяновича [Хуснуллина] – это программа модернизации ЖКХ и, конечно, крупные инфраструктурные проекты, такие как расширение БАМа, строительство автомагистралей, новые нефте- и газопроводы в направлении в первую очередь Азиатско-Тихоокеанского региона. В случае реализации озвученных планов Минстроем, Минтрансом, Минэнерго металлурги получат дополнительный заказ.

Кроме того, в текущих условиях низких цен мы предлагаем Минфину совместно с Минпромторгом и Росрезервом проработать вопрос закупок металлопродукции в госрезерв. Мы рассчитываем на Вашу, Владимир Владимирович, поддержку в этом вопросе, имея в виду формирование запасов, которые впоследствии можно будет использовать для интервенции на внутреннем рынке при росте цен, а также в случае нехватки продукции металлургических заводов Донбасса для восстановления инфраструктуры региона.

Ещё один приоритет Стратегии – это сырьевая обеспеченность отрасли. Через тарифное регулирование мы насытили внутренний рынок лома чёрных металлов. Цена на него снизилась от мартовских на сегодняшний день на 33 процента. Продлеваем квотирование до конца года и дальше будем гибко использовать этот инструмент в зависимости от складывающейся конъюнктуры.

По хромовому сырью: с 2018 года доля импорта сократилась с 67 процентов до 32. Полностью выйдем на самообеспечение в 2025 году благодаря реализации проекта Челябинского электрометаллургического комбината по освоению месторождений на Полярном Урале и в Пермском крае. После этого вернёмся к Вам, Владимир Владимирович, с конкретными предложениями.

Наконец, третий, важный блок в Стратегии направлен на развитие транспортных коридоров и снижение затрат на логистику. Мы уже видим переориентацию экспорта на новые направления. Чтобы облегчить доступ на эти рынки, Правительство работает над устранением барьеров, в частности ведётся подготовка межправсоглашения с Турцией, в рамках которой формируем предложения о снижении ввозных пошлин на поставки нашей металлопродукции.

Помимо того, что я сказал, в Стратегии отражены вопросы импортозамещения технологического оборудования, традиционно которое мы закупали по импорту, это также подготовка кадров, и мы не забываем про декарбонизацию отрасли. Документ сейчас находится на согласовании федеральных органов исполнительной власти, мы должны его утвердить не позднее октября.

Отдельно хотел бы доложить по предприятию «Тулачермет-Сталь». На прошлом совещании к Вам обращался его владелец Зубицкий Евгений Борисович, и Вы нам дали с Минфином поручение поддержать этот завод. Мы с коллегами согласовали механизм компенсации процентных ставок по привлечению предприятиям кредитов. Это должно вернуть экономику проекта в зону плановой рентабельности.

Владимир Владимирович, прошу поддержать наш базовый подход по Стратегии, который я озвучил, а также те инициативы, которые мной озвучены. Коллеги при необходимости меня дополнят.

Спасибо за внимание.

В.Путин: Спасибо, Денис Валентинович.

Уважаемые коллеги, мы прежние наши совещания проводили таким образом, что я давал возможность высказаться каждому из представителей отрасли. Сегодня у нас руководители практически всех крупнейших компаний собрались, 12 человек. Вопросы и проблемы, в принципе, одни и те же, за исключением каких-то мелких нюансов.

Поэтому я бы хотел обратиться к представителям отрасли. Повторяю, 12 человек – руководителей компаний. Может быть, кто-то возьмёт на себя труд обобщить видение представителей отрасли и дополнить то, что было сказано Денисом Валентиновичем. Он в целом и так изложил ситуацию, но тем не менее я бы хотел обратиться к коллегам, которые работают непосредственно в отрасли.

Они в зале совещаний Министерства находятся. Этот зал совещаний где?

Д.Мантуров: Да, Владимир Владимирович, они у нас находятся, надо мной, на 41-м этаже.

В.Путин: Это правильно, что они над Вами – не Вы над ними.

Я бы хотел к залу обратиться, к залу совещаний. Есть кто-то, кто хотел бы дополнить Министра и вице-премьера?

Вениамин Кондратьев: Кубань делает ставку на внутреннего инвестора

Краснодарский край адаптировался к антироссийским санкциям, воспринимая новые ограничения как вызов. Каким образом ведется перенастройка отраслей региона, а также о мерах, которые позволили смягчить последствия санкций, и условиях, которые предлагает край для привлечения внутренних инвесторов, в интервью РИА Новости рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Вениамин Иванович, как антироссийские санкции в целом повлияли на жизнь края?

– Под давлением санкций мы живем уже довольно долго, и сегодня воспринимаем новые ограничения как вызов. Ситуация и обстоятельства сделали нас сильнее.

Экономика Кубани - открытая, мы имеем внешнеторговые связи со многими европейскими странами. И, конечно, существенный удар пришелся на логистику, связанную с международной торговлей.

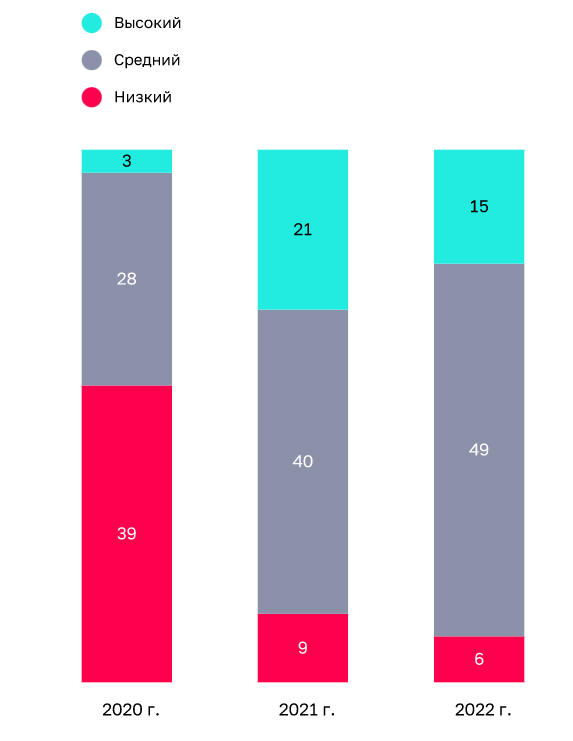

Наши системообразующие предприятия в подавляющем большинстве находились в условиях высоких рисков и низкой загрузки, но, подчеркну, успешно адаптировались к новым условиям. К примеру, больше всего попали под санкционное давление организации топливно-энергетического комплекса. Но, благодаря господдержке, сейчас нефтеперерабатывающие заводы на территории края работают на достаточно высоком уровне загрузки - выше 70%. В целом из 337 предприятий, по которым ведется мониторинг, 94 со средним уровнем загрузки, остальные - с высоким.

Происходила и происходит перенастройка всех отраслей. Мы продолжаем находить новые возможности для дальнейшего роста экономики, решения возникающих сложностей. Краснодарский край разработал и внедряет План устойчивого развития, в нем уже более 80 мероприятий. Он направлен на смягчение последствий санкций, позволит нам привлекать дополнительные средства в регион, создавать и увеличивать производство необходимых товаров, открывать новые рабочие места, развивать территории.

Каким образом отразился уход иностранных компаний?

– Уход с российского рынка некоторых крупных иностранных представителей сетей розничной торговли и быстрого питания сказался на некотором снижении динамики секторов потребительского рынка. Вместе с тем, в мае мы отменили режим повышенной готовности, что позволило предприятиям общепита работать и после 23-00 часов – это поспособствует увеличению оборота. Также из региона ушла часть торговых организаций, но площади, которые высвободились, не превышают 10%.

Расскажите о сегодняшней ситуации на рынке труда в регионе?

– Здесь ситуация стабильная. Уровень зарегистрированной безработицы составляет 0,6%. Это значительно меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года – 1,4%. И в целом ниже, чем в среднем по стране. Массовых увольнений также не зафиксировано. Тем не менее, наши центры занятости готовы предложить курсы переподготовки.

А что можно сказать о показателях по отраслям экономики?

– Региону удалось сделать многое, чтобы экономика оказалась в плюсе. Мы вывели на качественно новый уровень сельское хозяйство, вышла в лидеры и наша промышленность.

Особенно высокие темпы в производстве пищевых продуктов и напитков, строительных материалов, химических веществ и химических продуктов, готовых металлических изделий, машин и оборудования, резины и пластмассовых изделий, бумаги и бумажных изделий. С начала года объем отгрузки промышленной продукции собственного производства в крае вырос более чем на треть по сравнению с первыми пятью месяцами 2021 года.

Возросли темпы роста сельскохозяйственного производства – до 102,9% по итогам 5 месяцев. По России темп роста сохранился на уровне 102,3%. Это вызвано заметным увеличением производства в крае молока и яиц.

Адаптация к неблагоприятным внешнеэкономическим условиям позволила улучшить динамику грузооборота морских портов края, вырос объем услуг в транспортном комплексе. Хорошие показатели у оптовой торговли, есть рост в энергетике.

Динамика ВРП края, которая сохранялась в январе-марте и январе-апреле на уровне 100,1%, по итогам пяти месяцев составила 100,2%.

Какие меры по импортозамещению предпринимает сегодня регион? Каким направлениям уделяется наибольшее внимание?

– Мы ввели беспрецедентные меры поддержки для тех, кто создает новые импортозамещающие производства.

В регионе действует программа льготного финансирования "Импортозамещение", которую реализует Фонд развития промышленности края (ФРП). Новым льготным займом под 0,1% годовых могут воспользоваться промышленники, которые запускают импортозамещающие производства. Они могут получить до 200 миллионов рублей. Средства предоставят на срок до пяти лет с отсрочкой уплаты основного долга до двух лет.

В целом фонд принимает заявки промышленных предприятий по 15 программам льготного финансирования, в том числе по новой программе "Пищевик". Ее разработали и запустили в июне в поддержку перерабатывающих производств. Средства могут быть предоставлены на срок до 5 лет в сумме от 5 до 50 миллионов рублей. Базовая процентная ставка - 3% годовых.

Также у предпринимателей появится возможность открывать импортозамещающие производства на земельных участках, которые предоставят в аренду без торгов. При этом инвестор может сразу обращаться к правообладателю земельного участка напрямую.

Кроме того, сегодня разрабатываем новый, не имеющий аналогов в России инструмент развития промышленности. Его введение позволит возмещать инвесторам до 30% капитальных затрат на создание предприятий по выпуску импортозамещающей продукции. На финансирование этой меры из краевого бюджета направим 1 миллиард рублей. Это простимулирует запуск новых производств импортозамещающей продукции, привлечет новых инвесторов в край.

Утвердили перечень продукции, необходимой для обеспечения импортозамещения в условиях введенных ограничительных мер. Он включает 154 наименования: производство одежды, бумаги и картона, строительных материалов, лекарственных средств и многого другого. Таким образом удастся обеспечить развитие различных отраслей экономики.

Ожидаете ли вы появления новых инвесторов в регионе? С кем уже ведете переговоры?

– Краснодарский край давно и успешно укрепляет имидж одного из наиболее привлекательных и комфортных для инвесторов регионов России. По объему привлеченных инвестиций уже много лет подряд входим в топ 10 в стране.

Мы готовы представить бизнесу уникальные возможности и все инструменты для развития практически во всех сферах деятельности. Рассматриваем любые инициативы и открыты к диалогу. Но больше делаем ставку на своего внутреннего инвестора – как никогда важно, чтобы он поверил в свой край и свою страну.

С нашей стороны они могут рассчитывать на максимальную поддержку.

Мы разработали "дорожные карты", которые содержат конкретные мероприятия по улучшению деловой среды и инвестклимата в регионе. Это изменение налоговой политики, снятие инфраструктурных ограничений, а также перспективного кадрового обеспечения. Что особенно важно, сопровождаем проекты по принципу "одного окна" - на всех уровнях.

Понимаем, что инвестиции – это забег на длинную дистанцию, поэтому предусмотрели новые беспрецедентные механизмы государственной поддержки. В настоящий момент в Краснодарском крае доступны все ее основные формы: субсидии, гранты, займы, льготы, гарантии – всего более 80. В целом ежегодно регион оказывает финансовых мер господдержки на сумму порядка 25 миллиардов рублей.

Конечно, ситуация оказывает определенное влияние на уровень деловой активности во многих отраслях экономики и заставляет нас пересматривать географию поиска потенциальных зарубежных инвесторов.

Сегодня в приоритете для нас дружественные страны Евразийского экономического союза, СНГ, Азии и Ближнего Востока.

Например, мы активно развиваем внешнеэкономические отношения с Республикой Беларусь. Буквально недавно делегация Краснодарского края участвовала в IX Форуме регионов в Гродно. Подписали соглашение с Минским тракторным заводом, развиваем сотрудничество в промышленной и торговой сферах.

А на каком этапе сегодня переговоры с инвесторами по строительству новых промпарков в крае? В какие сроки может состояться их открытие?

– Одна из точек роста краевой экономики - создание на территории края сети промышленных парков - специально подготовленных инвестиционных площадок "под ключ", позволяющих в кратчайшие сроки обеспечить запуск производств и минимизировать издержки инвесторов.

У нас действует 4 индустриальных парка: "Краснодар", "Компрессорный", "Краун Парк", "Кубань", где уже размещены промышленные производства 25 резидентов – это более 2000 рабочих мест.

В стадии строительства находятся еще два - "Достояние" и "ВБ Кубань", компании "Вайлдберриз".

На прошедшем в Санкт-Петербурге международном экономическом форуме подписали соглашение о строительстве еще одного индустриального парка в краевой столице – "ТехПромпарк-Северный". Инвестиции в реализацию проекта составят 6 миллиардов рублей. Запуск производств на территории индустриальной площадки позволит создать 500 новых рабочих мест. На территории разместят производства ПВХ и алюминиевого профиля, предприятие по переработке вторсырья для изготовления пластикового гранулята, завод по производству нетканных материалов.

На площадке "Иннопром-2022" в Екатеринбурге заключили соглашение с компанией "МХЛ-Втормет", которая планирует создать индустриальный парк "Регион-23 в Мостовском районе. Здесь будут работать предприятия по переработке древесины, производству фанеры, пиломатериалов, мебели, металлической продукции, стальной заготовки, катанки и удобрений. Ожидаемый объем инвестиций – 2,3 миллиарда рублей. Запуск производств обеспечит район 350 новыми рабочими местами.

В крае создадут первый промышленный технопарк радиоэлектронной промышленности. Общая стоимость проекта 1 миллиард рублей, а его реализация даст 2000 новых рабочих мест. Резиденты площадки будут выпускать российские видеорегистраторы, камеры видеонаблюдения и комплектующие. А главное - управляющая компания создаст Центр технологической инфраструктуры, где будут разрабатывать российские инновационные решения в радиоэлектронике. Рассчитываю, что он станет флагманским в России.

Также планируется строительство индустриальных парков в Апшеронском, Динском районе, Новороссийске, Армавире, Белореченске и в других городах и районах края.

Какие новые производства могут быть запущены в регионе в ближайшие годы?

– На активной стадии реализации в промышленном комплексе края находится 21 инвестиционный проект по созданию новых, расширению либо модернизации существующих производств. Это предприятия в сфере химической промышленности, производства строительных материалов, металлургии и металлообработки, машиностроении, фармацевтической отрасли, радиоэлектронной промышленности.

Один из примеров уникального для Юга страны производства – предприятие "Кахман" в Крымском районе. Завод, который открыли всего 3 года назад, сегодня ежегодно производит до 500 пассажирских лифтов, безопасность которых подтверждает сертификация Таможенного союза. Доля отечественных комплектующих, в том числе собственного производства, составляет более 50%. В течение этого года компания намерена увеличить мощность до 1000 лифтов в год, повысить локализацию до 70%.

Еще одно предприятие в Крымском районе – завод по производству щелочных батареек. Инвестирующая в проект компания "АБ-Бэттэрис" намерена вложить в создание производства 1 миллиард рублей. На сегодняшний день уровень зависимости от импортных батареек в России более 80%. Запуск у нас такого производства позволит сократить этот дефицит и обеспечит муниципалитет новыми рабочими местами.

Так, в 2021 году металлургический завод в Новороссийске реализовали инвестпроект по строительству сортопрокатного стана для производства стальной арматуры мощностью 500 тысяч тонн в год. Основное сырье для производства – собственная стальная заготовка. Выход на проектную мощность ожидается до конца 2022 года. Проект обеспечит городу более 320 новых рабочих мест.

В Армавире планируют строить завод по производству стеклянной посуды и изделий из стекла мощностью 3,6 миллиона штук продукции в год. Инвестор ООО "Горница" намерен вложить в реализацию проекта 300 миллионов рублей и создать 80 новых рабочих мест.

Также в планах модернизация производства Армавирского машиностроительного завода (АМЗ), который в этом году отметит 45-летие. В феврале 2022 года на базе имущественного комплекса предприятия инвестор создал завод стальных конструкций "Кубань". На производственных мощностях АМЗ возобновят производство железнодорожного грузового подвижного состава с полным циклом изготовления и освоят выпуск новой продукции – металлоконструкций всех видов. Инвестор оснастит предприятие новым современным оборудованием.

Что касается сельского хозяйства, как отразились ливни и грады, прошедшие летом, на посевах в крае? Нет ли риска снижения показателей на фоне экономической ситуации?

– Наши аграрии всегда осторожны в прогнозах. Мы продолжаем уборку зерновых и зернобобовых культур, в ближайшее время приступим к сбору сахарной свеклы и винограда. Конечно, погодные условия непосредственно влияют на производство сельхоз продукции. Но кубанские агропредприятия всегда обеспечены качественными семенами, удобрениями и необходимой техникой. К тому же фермеры имеют достаточный опыт, чтобы совместно с нашими учеными добиваться результата даже в самых неблагоприятных условиях. Поэтому по итогу по основным культурам мы рассчитываем показать результат прошлого года

Какой объем продовольствия край планирует направить на экспорт и в какие страны?

– В условиях санкционного давления, при нарушении старых логистических цепочек наши компании оказались в непростой ситуации. Поэтому мы помогаем предпринимателям переориентироваться на перспективные экспортные направления. Например, Центр поддержки экспорта Краснодарского края предоставляет более 50 программ и услуг, организует участие в международных выставках, проводит бизнес-миссии и приемы закупочных делегаций, помогает в поиске деловых партнеров.

Наиболее удачная ситуация сегодня складывается с экспортом масложировой продукции. Мы полностью обеспечены подсолнечным маслом и жмыхом, что позволило Правительству России установить дополнительные квоты на их вывоз из страны. Данное решение позволит производителям осуществить дополнительные поставки за рубеж, а, значит, получить дополнительные доходы, и продолжить эффективно развиваться.

В квоту вошли 9 предприятий края. Они уже поставили свыше 318 тысяч тонн масложировой продукции, что на 26,6% больше, чем в 2021 году. Нам удалось сохранить своих постоянных партнеров. В топ стран по-прежнему входят Китай, Турция, Индия, Узбекистан и Белоруссия.

А как ограничения на выполнение полетов в аэропортах края отразились на количестве гостей кубанских курортов? Каких результатов вы ожидаете по итогам сезона? Ранее Ростуризм прогнозировал падение турпотока по итогам года.

– Конечно, ситуация с закрытием трех аэропортов в Краснодарском крае не могла не повлиять на курортную отрасль. Для решения вопроса доставки туристов в аэропорту Сочи создали временный транспортный хаб и расширили программу полетов, РЖД увеличили число поездов в южном направлении, также организовали морские скоростные перевозки между курортами. Существенно увеличился и автомобильный трафик, что было ожидаемо. Поэтому в преддверии курортного сезона мы уделили пристальное внимание придорожному сервису. Проверили работу отелей вдоль федеральных трасс, ярмарок и сервисов.

На сегодняшний день динамика турпотока сохраняется на уровне прошлого года. С января курорты Краснодарского края приняли почти 8 миллионов отдыхающих. Сейчас Черноморское побережье заполнено на 85%, Азовское на 78%.

Всего до конца августа мы рассчитываем принять еще около 4 миллионов человек. А в целом по итогам года – до 17 миллионов отдыхающих, на уровне прошлого года. В условиях определенных транспортных ограничений, необходимости пересмотра схем бронирования – это очень хороший показатель.

«Отрисованная» минимальная рецессия в США: кому выгодна?

американский консенсус

Сергей Ануреев

Глубокая рецессия в США, как правило, сопровождается падением мировых цен на сырьевые товары, которые являются основой российского экспорта и пока торгуются выгодно для нашей страны. Руководители США в самые сложные месяцы рецессий вынуждены больше внимания уделять внутренним вопросам и меньше – внешней политике, хотя в американской истории скатывание в рецессию и стимулирование выхода из неё часто маскировали внешнеполитическими авантюрами. Похоже, что минимальная рецессия, «отрисованная» сейчас официальной статистикой, означает наличие американского консенсуса в отношении поддержания высоких цен на сырьё и продолжения внешнеполитической активности.

В США официальное замедление спада или замедление роста экономики?

Официально рецессией считается статистический спад экономики два квартала подряд. За I квартал 2022 года официальная статистика отразила экономический спад в США на 1,6%. Свежие данные Bureau of Economic Analysis за II квартал также показали спад на 0,9%, и вроде как официальная рецессия пришла. Однако публика ожидала углубления рецессии после умеренного падения I квартала, а взамен получила статистический оптимизм, дескать, спад небольшой и уменьшается. Ещё интереснее выглядит перевод наиболее значимых официальных комментариев к цифре минус 0,9%, с помощью которых стараются внушить ещё больший оптимизм.

«Реальный ВВП снизился на 0,9% в годовом исчислении (0,2% в квартальном исчислении) во II квартале 2022 года после снижения на 1,6% в годовом исчислении (0,4% в квартальном исчислении) в I квартале. Снижение произошло на фоне продолжающейся инфляции, низкого уровня безработицы, текущих проблем с цепочками поставок и повышения процентных ставок. Экономическое влияние этих факторов не может быть определено количественно...

Индекс цен на расходы на личное потребление увеличился на 7,1% во II квартале, так же, как и в I квартале. DPI (Disposable Personal Income – реальный располагаемый личный доход) снизился на 0,5% (в годовом исчислении) во II квартале по сравнению со снижением на 7,8% в I квартале. DPI в текущем долларе увеличился на 6,6% (в годовом исчислении) во II квартале после снижения на 1,3% в I квартале. Реальный ВВП за II квартал 2022 года на 2,5% выше уровня реального ВВП за IV квартал 2019 года».

Упрощая официальные формулировки, получим следующий посыл публике со стороны официальных американских статистиков: спад всего-то мизерные 0,2% и сократился вдвое по сравнению с предыдущим кварталом. Негатив от инфляции и повышения ставок есть, но почему-то не может быть определен количественно. Инфляция, по мнению Bureau of Economic Analysis, вроде 7,1% , но, по мнению Bureau of Labor Statistics, 9,1% потребительская и 20,6% производственная. Номинальные располагаемые доходы населения так вообще выросли на замечательные 6,6%.

За пять дней до публикации указанной чудной статистики Джанет Йеллен (министр финансов США, в прошлом руководитель Федеральной резервной системы) заявила лишь о замедлении экономического роста и признала риск, но не неизбежность рецессии. За день до этой статистики вышло обоснование решения ФРС США по росту процентной ставки до 2,5%, в котором также делался упор на отсутствие рецессии и возможность из-за этого повысить ставку. В день выхода этой статистики рынок акций США по индексу S&P500 (наиболее чуткому барометру экономических настроений) сначала попробовал чуть упасть, затем подрастал в течение дня аж на целых 2%, закончив день на вполне оптимистичном плюсе в 1,3%.

Высокая инфляция должна сокращать реальный ВВП, и это называет стагфляцией

Номинальный ВВП США официально считается как совокупность транзакций, добавленной стоимости по сферам экономики в денежном, а не в натуральном выражении. Затем номинальный ВВП корректируется на статистическую же динамику цен, которая считается по некоей корзине товаров и услуг, далекой от фактической корзины многих слоев населения. Хотя следует еще раз обратить внимание на указанную выше официальную отрешенность Bureau of Economic Analysis от точных подсчетов влияния инфляции на ВВП и на расхождения в оценке инфляции с данными Bureau of Labor Statistics.

Критикам этих статистических расчетов обычно указывают на некие социологические опросы, по результатам которых чуть больше половины респондентов имеют позитивные ожидания и чуть меньше половины – негативные, что, дескать, критики попадают в эту меньшую половину, с негативными ожиданиями.

Важнейшим обоснованием страхов относительно усугубления спада экономики считается большая инфляция, которая по итогам июня составила то ли 9,1% по потребительским ценам, то ли 20,6% по промышленным ценам (в годовом выражении). Чтобы не пугать читателей, Bureau of Labor Statistics в обзоре за июнь даже сделало упор только на месячное изменение цен (1,1% в июне по сравнению с маем) и исключило из июньского обзора годовое значение. Примерно как Bureau of Economic Analysis написало о спаде на какие-то ничтожные 0,2%.

Столь большой инфляции в США не было с 1981 года, когда страна переживала последствия нефтяного шока 1979 года. Более того, даже по официальной статистике цены на ключевые товары и услуги выросли зримо больше их официального усреднения. В частности, курица свежая подорожала за год в среднем по США на 24%, новые автомобили – на 12%, частные дома – на 21% (большинство американских семей живут в домах и лишь 14% — в квартирах, точнее называемых апартаментами), коммунальные платежи – на 29%. Эти четыре товара выбраны как примеры типичного потребления, за которым стоят целые отрасли и сопоставимые товары.

Негативное влияние высокой инфляции на реальное производство выражается в стагфляции, то есть сокращении потребления товаров не первой необходимости на фоне резкого роста цен. Пока зарплаты не проиндексированы и не особо догоняют выросшие цены товаров, потребители вынуждены платить больше за товары и услуги первой необходимости (продовольствие и коммуналку) и откладывать покупку товаров не первой необходимости (машины, дома, бытовой техники, одежды). Спрос на такие товары падает, что вызывает снижение их производства по натуральным показателям и снижение ВВП.

Сопоставим официальные данные по ВВП и инфляции в понимании Bureau of Economic Analysis с данными по инфляции Bureau of Labor Statistics. Корректировка на разницу в их оценке потребительской инфляции дает спад реального ВВП на 2,9% (-0,9 - (9,1-7,1)). Если же взять за основу производственную инфляцию в 20,6%, которая в ближайший год всё равно будет переложена на плечи потребителей, то спад реального ВВП уже будет 14,4%. В ковидный II квартал 2020 года официальный спад реального ВВП составил 31%, и нынешний натуральный показатель по домам говорит о пройденной половине пути до ковидного дна, а по автомобилям – о 2/3 пути до того дна, вполне обосновывая спад в 14% (детали про дома и автомобили – далее).

Натуральные показатели американской экономики указывают на серьёзный спад

Итак, автомобилей было продано во II квартале 2022 года 13,5 млн штук в годовом выражении, а в I квартале – 13,9 млн, то есть со спадом 3%. В кварталы второй половины 2010-х годов продажи автомобилей были в диапазоне 17,5 – 18 млн. В ковидном II квартале 2020 года – 11,6 млн, а в кварталы 2009 года во время дна Глобального финансового кризиса продавалось примерно по 10 млн авто. То есть этот показатель в 2,4 раза ближе к самому большому дну экономики со времен Великой Депрессии 1930-х, нежели к ее последнему буму.

Разрешений на строительство частных домов было выдано во II квартале 2022 года 1,685 млн штук (в квартальном выражении со сглаженной сезонностью), а в I квартале с официальным спадом ВВП – 1,879 млн. В лучшие годы рынка недвижимости в середине 2000-х годов выдавалось по 2 – 2,2 млн разрешений, а в худшие середины 2010-х – по 1,2 – 1,4 млн. По домам ситуация несколько лучше, чем по автомобилям, поскольку рынок находится посередине между дном и бумом, но спад углубляется. Инфляция поначалу подстегивает строительство домов для состоятельных, которые пытаются так сохранить свои сбережения, но не для бедных. Потом деньги закончатся также у состоятельных, и новое строительство упадёт раза в два.

Ещё одним важным (хотя и не вполне натуральным) показателем является сбор подоходного налога и социальных взносов, которые дают федеральному бюджету США 85% всех доходов. За октябрь-июнь эти доходы выросли на 27% по сравнению с девятью месяцами предыдущего бюджетного года, и на первый взгляд кажется, что это результат сочетания высокой инфляции и экономического роста. Однако за этим достижением скрываются отсрочка уплаты налогов во время ковидного 2020 года и доплаты налогов по итогам «пузыря» фондового рынка в 2021 году. Поступления налогов и взносов непосредственно от деятельности плательщиков в 2022 году отстают на 6% от предыдущего бюджетного года, даже несмотря на большую инфляцию. Отставание на 6% в совокупности с даже официальной потребительской инфляцией 9,1% дают оценку динамики реального ВВП как минус 15,1%.

Важнейшим натуральным показателем роста ВВП является динамика производства коммунальных услуг (электричество и газ). Работа производителей невозможна без этих ресурсов, и для жителей эти ресурсы являются первой необходимостью наравне с продовольствием. Так вот, производство электроэнергии и газа во II квартале 2022 года оказывается всего-то на 0,35% больше производства этих ресурсов во II квартале 2021 года и чуть-чуть больше производства I квартала 2022 года. Хотя за год население США выросло с 332 млн в мае 2021 года до 332,9 млн в мае 2022 года, то есть как раз на прирост потребления коммунальных услуг.

В пользу затухающего, но все еще роста экономики говорят данные по занятости. Журналисты в первую очередь обращают внимание на показатель безработицы. Формально уровень безработицы составил в июне 2022 года 3,6% и находился на отметке аккурат предковидного декабря 2019 года, впечатляюще снизившись с ковидного апреля 2020 года, когда он был на уровне 14,7%. Сокращение безработицы происходит как за счет нашедших работу, так и за счет потерявших право на статус безработного и на пособие, обычно спустя шесть месяцев и после нескольких предложенных вакансий.

Что касается занятости, то она в июне 2022 года составляла 151,98 млн человек, в марте 2022 года – 150,86 млн, в июне 2021 года – 145,7 млн. То есть рост занятости за год составил 4,3% и за последний квартал 0,7%, что говорит в пользу мнения Джанет Йеллен. Хотя официальная занятость как процент от населения трудоспособного возраста составляла за июнь 2022 года 62,2%, за март 2022 года 62,4%, то есть начала падать, так и не дойдя до предковидного локального пика декабря 2019 года в 63,3%. Хотя и тот пик был заметно ниже, чем показатели с 1990-го по 2007 год, когда занятость колебалась в диапазоне 66-67%.

О чём говорят рецессии прошлого?

Каждый экономический цикл статистики США придумывают методики завышения «реального» ВВП и занижения статистической инфляции. Новинкой 2010-х стала вмененная аренда, по которой проживающим в собственных домах как бы начисляют аренду по аналогии с жителями арендованных домов, и это дало внушительный статистический рост ВВП после Великой рецессии первой половины 2010-х. В 1990-е годы «баловались» с методиками подсчета роста производительности труда на волне компьютеризации офисной работы, а в 2000-е стали исключать из официальной инфляции цены наиболее дорожавших тогда топлива и питания, ссылаясь на колебания этих цен в течение экономического цикла.

Последовательность, состоящая из квартала отрицательного роста, квартала с минимально положительным ростом и нескольких кварталов полноценной рецессии, была довольно частым явлением в экономической истории США. Нефтяной шок 1979 года характеризовался удвоением цен на нефть с апреля 1979-го по апрель 1980-го, вызвал спад ВВП во II квартале 1980 года и близкую к нулю динамику ВВП в III квартале, затем умеренный отскок экономики в течение 1981 года и, наконец, жесткую рецессию 1982 года.

В финале «пузыря» акций NASDAQ и перед второй войной в Персидском заливе статистики показали отрицательную динамику ВВП за I квартал 2001 года, затем отскок экономики во II квартале 2001 года, после чего настала полноценная рецессия III-IV кварталов 2001 года. В финале ипотечного бума середины 2000-х годов статистики показали отрицательную динамику ВВП в I квартале 2008 года, временно положительную – во II квартале, после чего было четыре квартала жесткой рецессии 2008-2009 годов.

Тем не менее, в первой половине 2010-х годов было и несколько статистических фальстартов рецессии, когда динамика ВВП была отрицательной или нулевой только один квартал. Такое было в I и III кварталах 2011 года, в IV квартале 2012 года, II квартале 2013 года, I квартале 2014 года, и весь этот период потом получил консенсусное название "Великая рецессия", по аналогии с Великой депрессией начала 1930-х годов.

Именно поэтому американские банки и деловые СМИ еще до выхода официальной статистики за II квартал чаще всего прогнозировали следующую американскую рецессию на 2023 год, как раз исходя из представленных выше статистических объяснений и исторических примеров. Вполне можно статистически сдвинуть рецессию на квартал, поиграв цифрами плюс-минус половина процента роста ВВП, поскольку достоверно определить такие статистические погрешности нельзя.

Банки – за отложенную рецессию, бюджетники – против рецессии в принципе

Первыми интересантами американской рецессии обычно являются крупнейшие банки. Финансовая система США по своему вкладу в ВВП является крупнейшей отраслью, превышающей вклад всей промышленности. Рынок акций США является мерилом экономического благополучия американцев и работы президентов. К слову, многие многолетние руководители американского Минфина были выходцами из крупнейших банков: напрямую (как Роберт Рубин и Генри Полсон из Goldman Sachs), с сочетанием банков и других государственных должностей (как Лоуренс Саммерс или Джек Лью), либо из близкой крупнейшим банкам ФРС (как Тимоти Гайтнер и Джанет Йеллен).

Рядовые американские инвесторы или банки других стран очень редко могут точно определить пик и дно американского рынка акций. Когда большинство инвесторов ждет рецессию, а она статистически не приходит, такое большинство возвращает значительную часть сбережений на рынок акций. Когда в других крупных странах уже происходит рецессия и падение их финансовых рынков, инвесторы из тех стран ищут относительно тихую гавань именно в американских ценных бумагах. На волне временного оптимизма крупнейшие американские банки разгружают свои балансы от акций и проблем, с тем чтобы войти в реальную рецессию с большими объёмами денег.

Такая игра происходит каждый экономический цикл, описана во многих культовых книгах по американскому фондовому рынку. Это ярко показано в голливудском блокбастере «Игра на понижение» (The Big Short) про полтора года перед Глобальным финансовым кризисом 2008 года. В фильме прозорливые главные герои понимают, что началась рецессия, наблюдая за жизнью рядовых американцев. Однако официальная рецессия всё не приходит, и финансовые рынки не падают, а именно на падение рынков ипотечных облигаций ставили главные герои. В одном из эпизодов фильма они прямо обвиняют крупнейшие американские банки в манипуляциях, в разгрузке балансов и перекладывании проблем на пенсионные фонды, иностранные банки и рядовых инвесторов.

Вторым весомым интересантом затяжки со статистической рецессией являются причастные к федеральному бюджету руководители. Каждая рецессия означает падение собираемости налогов, рост расходов на поддержку экономики, всплеск бюджетного дефицита и прирост государственного долга. Нормализация бюджетного дефицита является чуть ли не единственным достижением администрации Байдена, и нивелировать это достижение рецессией, особенно глубокой, члены администрации не хотят.

Бюджетная политика Трампа, из-за которой государственный долг США значимо превысил уровень времен окончания Второй мировой войны, сильно осложняет предстоящую рецессию. Текущий всплеск инфляции, означающий инфляционный рост налоговых доходов и пока еще минимум индексации бюджетных расходов, является расплатой за "вертолетные" деньги Трампа. Пока это выглядит менее болезненным по сравнению с прямым дефолтом (в США в XX веке было два официальных дефолта: в 1933 и 1971 годах) и бюджетной экономией (в мягкой форме по образцу перового срока Клинтона или в жёсткой – Обамы). Тем более, что американское общество ещё терпит инфляцию, вроде как верит в «путинское происхождение» этой инфляции и не выходит на массовые протесты образца 1970-х.

Невзирая на проблемы рядовых американцев, возможности проинфляционной бюджетной политики далеко не исчерпаны. Официальная потребительская инфляция превысила 9%, после инфляции 2010-х в среднем около 1%. Стоимость же государственных заимствований возросла всего-то с 1% ковидного 2020 года до 3% текущего года. Это банально означает отрицательную реальную ставку государственных заимствований США минус 6%. Ради одного года и всего-то 6% затевать инфляционный скачок бессмысленно – на повестке более серьезное инфлирование госдолга. Как минимум на уровне официальной промышленной инфляции в 19%, то есть еще одного года официальной потребительской инфляции уровня 9%.

Уже после второго и, возможно, третьего года открытой, близкой к двузначной потребительской инфляции будет необходимость в ее обуздании. Двух-трёхлетние периоды повышенной инфляции были по результатам каждого из двух нефтяных шоков 1970-х годов. Рецессия требуется именно для обуздания инфляции, чтобы социальная система США не пошла вразнос и чтобы инвесторы в государственные облигации США не перестали соглашаться на 3% доходности. В учебниках пишут про ключевую роль процентных ставок ФРС США в борьбе с инфляцией, умалчивая, что между повышением ставок и снижением инфляции обычно стоит рецессия, что ФРС применяет свои процентные ставки в операциях с государственными облигациями, являясь по необходимости крупнейшим кредитором федерального правительства.

Наложение американских экономических и президентских циклов

Третьим крупным противником глубокой рецессии именно в 2022 году является политическая система США (не конспирологический Deep State, а типично мыслящие в угоду своей долгосрочной карьере политики разного уровня). Такая толпа политиков в предыдущие десятилетия неоднократно списывала все социальные проблемы высокой инфляции и глубокого спада экономики на одного человека, ошибочно выбранного на должность президента вроде как самими рядовыми американцами. Следующий президент и его команда должны начать с «чистого листа», оставив весь багаж общественного недовольства уходящему президенту, а не получить все «прелести» последствий инфляции себе в рейтинги.

Байден после избрания был надеждой многих небогатых американцев и имел высокие рейтинги одобрения, но уже получил «почётный» титул третьего худшего президента в истории США, конкурируя в этом антирейтинге с Бушем-младшим, который является вторым худшим президентом США. Буш-младший в этой роли является модельной историей, поскольку именно как бы недалёкого папенькиного сынка Буша-младшего сделали консенсусно виноватым в Глобальном финансовом кризисе 2008 года, хотя Буш имел высочайшие рейтинги одобрения в середине своего первого срока на фоне начала войны в Ираке и вполне убедительно выиграл у Керри свои вторые президентские выборы.

Для иллюстрации наложения экономических и президентских циклов показательна фраза Буша-младшего в оправдание его общественного порицания: «Рецессию принял – рецессию сдал». Аналогичным образом Клинтон вступал в должность на фоне рецессии, стоически с ней боролся свой первый срок, затем отодвигал следующую рецессию весь второй срок и в конце подарил рецессию Бушу-младшему. Обама вступал в должность во время рецессии после Глобального финансового кризиса 2008 года, и рынки упорно ждали следующую рецессию последние два года его президентства.

Однако после Обамы пришёл Трамп и поломал наложение экономических и политических циклов, продлив экономический рост накачкой экономики бюджетными деньгами, но получил ещё более специфическую рецессию и стал президентом одного срока. До Трампа последним президентом одного срока был Буш-старший, который также попробовал отсрочить рецессию после второго срока Рейгана и получил-таки рецессию за полтора года до своих вторых неудачных президентских выборов. Только Рейган смог переизбраться на второй срок в похожих обстоятельствах, но продолжительная рецессия закончилась к середине его первого срока, как раз чтобы «списать» проблемы на предшественника и успеть «продать» электорату свои успехи в борьбе с инфляцией.

Кстати, Консультативный комитет считающего ВВП и объявляющего официальную рецессию Bureau of Economic Analysis, как высший орган этого ведомства, состоит из 13 человек. Из них при демократе Обаме назначено восемь членов, при республиканце Трампе – всего два, при демократе Байдене – три члена. Вроде как они должны отражать интересы очевидно какой партии. Однако и здесь есть пример исторического парадокса в лице Буша-старшего как вице-президента при Рейгане и президента одного срока из-за неверного входа в рецессию. Буш как-то сказал о самом весомом и многолетнем руководителе ФРС США Алане Гринспене: «Мы его поддержали, а он нас подвел». Дескать, именно процентная политика Алана Гринспена оказала медвежью услугу Бушу-старшему в преддверии его второй президентской кампании.

***

Подводя итоги, следует отметить, что официальные статистики США не просто всех запутали якобы минимальной и сокращающейся рецессией, а попробовали угодить всем основным группам интересантов. Указывает теория высокой инфляции на неизбежность спада экономики – пожалуйста – формально спад есть. Чувствуют многие рядовые американцы ухудшение своего уровня жизни – на то и официальная рецессия. Хотят крупнейшие банки сыграть на рынке акций – вроде ужасного спада нет, и можно начинать накручивать оптимизм инвесторов. Бюджетники так вообще против рецессии – пожалуйте ее минимальный уровень и близкий выход из минуса в ноль. Хочет администрация Байдена попробовать повторить успех Рейгана – и здесь статистики смогли оказаться полезными.

Только вот как долго удастся удерживать политический консенсус вокруг околонулевой статистики в условиях явных статистических манипуляций? Ответ на этот вопрос мы увидим в ближайший месяц в потоке комментариев к вышедшей статистике и в динамике рынка акций. Скорее всего, как минимум до статистики за III квартал в конце октября (преддверие выборов в Конгресс) будут тащить этот умеренный оптимизм. К тому же, а вдруг оптимистичные заклинания действительно материализуются в хотя бы торможение реального спада и торможение хотя бы промышленной инфляции? Хотя та же администрация Рейгана руками руководителя ФРС Волкера сбивала аналогичную современной инфляцию глубокой и продолжительной официальной рецессией.

Автор – доктор экономических наук, профессор департамента общественных финансов Финансового университета

Встреча с Заместителем Председателя Правительства Маратом Хуснуллиным

Марат Хуснуллин доложил Президенту о ситуации в области жилищного и дорожного строительства, льготного ипотечного кредитования. Отдельно вице-премьер подробно информировал главу государства о планах и ведущейся работе по восстановлению Мариуполя, а также различных объектов на территории Луганской и Донецкой народных республик.

В.Путин: Марат Шакирзянович, строительная отрасль развивается у нас хорошими темпами. Практически все поставленные задачи решаются, достигаются все цели, о которых мы с Вами говорили и которые были поставлены в результате совместного обсуждения, – из того, что можно было бы сделать.

Поговорим по итогам первого полугодия и наметим планы на завершение этого года в соответствии с теми задачами, которые были сформулированы при подготовке планов на 2022 год.

Пожалуйста.

М.Хуснуллин: Владимир Владимирович, во-первых, хочу сказать огромное спасибо за проведённый Госсовет. Мы приняли все ключевые решения, подготовили все протоколы. Безусловно, это даст нам возможность так же последовательно двигаться, как мы двигались последние два года: несмотря на все сложности, мы все планы выполняли и перевыполняли, как Вы сказали.

Мы подготовили целый ряд системных решений, которые, во-первых, уже выполнили и которые нам помогут и в будущем выполнять планы.

Начну с жилищного строительства. В прошлом году, Вы уже неоднократно говорили, мы достигли рекордного объёма ввода жилья – 92,6 миллиона квадратных метров. В этом году, могу уверенно сказать, мы эту планку выполним.

Идём по итогам полугодия с превышением, у нас хороший объём ввода. Что меня ещё больше радует: на 21 процент выдано разрешений на строительство больше, чем в первом полугодии 2021 года. Это тоже серьёзный показатель.

И градостроительный потенциал – то, что мы отрабатываем с регионами, – это возможность строить на земельных участках, мы уже план этого года перевыполнили: почти 400 миллионов квадратных метров у нас есть градостроительной документации. То есть вперёд есть возможность работать.

В.Путин: Задел сделали.

М.Хуснуллин: Задел сделали и продолжаем этот задел увеличивать.

Следующий блок серьёзных вопросов – по ипотеке. Здесь огромное спасибо за Ваше решение на Петербургском форуме – серьёзно рынок оживило. Непростая ситуация: люди живут в ожидании. Но сейчас возможность всё-таки льготной ипотеки начинает рынок раскручивать. Да, мы пока не набрали нужного темпа, но могу сказать, что мы уверенно по семейной ипотеке движемся.

По семейной ипотеке мы на 220 процентов больше выдали денег, чем в первом полугодии 2021 года, а в количественном выражении по кредитам – на 133 процента. И вот сейчас мы видим: за июль набирает уверенный темп. Будем корректировать, по ходу действия будем докладывать, если будут нужны какие-то изменения, но пока работа идёт.

Следующий блок вопросов. Огромное спасибо, Владимир Владимирович, за утверждённую пятилетнюю программу. Мы никогда в истории новейшей пятилетних программ не утверждали…

В.Путин: Дороги?

М.Хуснуллин: Дороги.

Здесь цифры просто радуют глаз, всё-таки пятилетняя программа: более четырёх тысяч километров дорог федеральных построено, более трёх тысяч доведено до четырёх полос вместо двух. Мы все транснациональные коридоры делаем, и мы с регионами увязываем улично-дорожную сеть в так называемую и опорную сеть, и региональные дороги.

Если Вы посмотрите на следующем слайде, можно уверенно сказать: мы по второму полугодию уже 75,5 процента имеем в крупнейших агломерациях, план – до конца года будет 79. Мы за 2023–2024-й должны дойти до 85 процентов. Это национальная цель в Вашем Указе. Мы её достигнем.

В.Путин: До конца года будет 79 процентов?

М.Хуснуллин: Да, уже будет.

Более того, Владимир Владимирович, я это не просто говорю, а по региональным дорогам, обратите внимание, у нас уже в 2022 году будет план 49,5 процента, притом что мы должны в целом по стране достигнуть показателей 50 процентов, не ниже 50. Да, часть регионов у нас уходит на более длинный срок, но в среднем по стране – 50, уже 49,5 будет выполнено. Это говорит о том, что мы в 2023 году гарантированно Ваш Указ выполним.

И если посмотреть на разворот в этом году – спасибо огромное за те решения, которые Вы приняли по опережающему строительству, – плюс дополнительных 100 миллиардов, которые дали, эти деньги дают нам возможность развернуться и уверенно выполнить планы. Причём я могу сказать, что, несмотря на то что весна пришла на три недели позже в этом году, была такая ситуация, мы практически по всем регионам нагнали уже план по физическому освоению, а по финансовому освоению мы идём даже с опережением. То есть по «дорожникам» могу уверенно сказать, что все регионы и все федеральные службы настроили дорожную работу, и никаких сомнений, что мы в этом году план выполним, у нас нет.

Хотелось несколько слов сказать о трассе Европа – Западный Китай. Эту дорогу, Москва – Казань – Екатеринбург, мы начали строить полтора года назад. Владимир Владимирович, я Вам предварительно докладывал, что у нас есть все шансы в этом году запустить на год раньше 95 километров. Если что-то непредвиденное не произойдёт, мы к концу года конкретных три этапа уже запустим.

Идёт стройка, и сегодня уже 21 тысяча строителей и шесть тысяч единиц техники работают. В течение двух месяцев будет 30 тысяч строителей и порядка девяти тысяч единиц техники.

Всё это опережающее строительство, принятая нормативная база позволяют нам уверенно разворачиваться. И плюс мы ещё смотрим уже дальше возможность продления до Омска, до Новосибирска с возможностью выхода на границы с Китаем и с Монголией. И мы обходы крупных городов, таких как Новосибирск, уже планируем в нашей пятилетней программе.

В.Путин: Очень хорошо.

М.Хуснуллин: То есть это будет такой транснациональный коридор почти в семь тысяч километров.

Владимир Владимирович, Вы на прошлой встрече год назад дали мне поручение уделить особое внимание безопасности дорожного движения. В рамках той комиссии, которую мы сегодня ведём, у нас неплохие показатели. Я хочу обратить внимание, что у нас суммарно аварийность на дорогах снизилась на семь процентов. Аварийность на дорогах, где были плохие дороги, снизилась на 22 процента, а аварийность с водителем в состоянии опьянения снизилась на 22 процента. Это очень высокий показатель.

В.Путин: Это связано ещё и с ужесточением наказания.

М.Хуснуллин: Да. То есть мы системно этим занимаемся. Надеемся, что в этом году планы, поставленные Вами, по безопасности дорожного движения мы, безусловно, выполним. Конечно же, ремонт дорог очень сильно на это влияет.

В.Путин: Конечно.

М.Хуснуллин: Следующий шаг, Владимир Владимирович.

Мы начали заниматься Федеральной адресной инвестиционной программой: проанализировали всё, что строится в стране, сделали полный анализ по всем заказчикам, видим все объекты. Думаю, что в ближайшее время, уже в бюджете этого года, до защиты бюджета, утвердим пятилетнюю программу не только по дорогам, но и на все виды капитального строительства.

Могу сказать, что благодаря тем решениям, которые Вы поддержали, и тому, что год назад подписали письмо по гибкому управлению капитальных вложений, мы физически осваиваем Федеральную адресную программу в этом году на 200 миллиардов больше, чем в прошлом году. В этих условиях это дополнительные деньги в экономику, которые, конечно, здорово поддерживают.

Владимир Владимирович, продолжаем работать по снижению инвестиционно-строительного цикла на 30 процентов. Здесь Вы видите, что мы за первое полугодие приняли 12 основных федеральных законов, 100 знаковых поправок, 336 документов – это примерно на 100 процедур позволило нам сократить инвестиционно-строительный цикл. Мы системно, шаг за шагом, как Вам докладывали…

В.Путин: И время сократили.

М.Хуснуллин: Да. Конечно, хотелось поблагодарить Вас за все Ваши поручения. Здесь мы, кстати, сделали отдельную книжечку со всеми законами, с пояснениями, что это даёт. Это всё отправили в регионы. Очень тесно сотрудничали с Думой, с Советом Федерации.

Следующий вопрос. Год назад, 1 июля, мы утвердили программу выделения инвестиционных бюджетных кредитов регионам. Много было споров, непросто этот вопрос у нас развивался. Но даже с учётом всех изменившихся макроэкономических показателей…

В.Путин: На первом этапе было 500 миллиардов, да?

М.Хуснуллин: Да, 500, потом Вы добавили вторые 500.

В.Путин: 250, и ещё.

М.Хуснуллин: Да, 250, потом ещё раз 250. Итого, у нас один триллион сейчас находится в работе, 960 объектов. И даже после всех ограничений все регионы пересмотрели свои проекты, все их сейчас поменяли, все проектируются и все строятся.

В этом году из триллиона мы 250 точно выполним, никаких сомнений нет. Каждый штаб, руководители регионов об этом докладывают, огромное количество инженерной, дорожной, транспортной инфраструктуры делаем.

Продолжаем работу по оказанию гуманитарной помощи Донецкой и Луганской республикам. Вот здесь, конечно, Владимир Владимирович, хотел бы с Вами посоветоваться и хотел Вам предложить вот эту концепцию – мастер-план развития города Мариуполя. Мы по Вашему поручению отработали полностью. Здесь выжимка, на самом деле уже на 100 страницах прописанный такой труд, где мы очень подробно расписали по годам, как будем восстанавливать Мариуполь.

Могу сказать, что по тому плану, который здесь представлен, в течение трёх лет мы можем полностью город восстановить. Причём мы расписали по строительству многоквартирных домов, по ремонту, по текущему ремонту, следующий слайд – полностью все объекты социальной инфраструктуры. Могу сказать, что мы в этом году 90 объектов социальной инфраструктуры: садики, школы, больницы, – мы всё восстановим. Мы расписали прирост по годам: 2022-й, 2023-й, 2024-й, 2025-й, 2030-й, 2035-й.

Из новых вещей: мы несколько изменили границы плана – предлагаем включить в него аэропорт. Мы сейчас тоже приступаем к его восстановлению.

Мы сделали совершенно новую транспортную инфраструктуру, причём хотим задействовать и железную дорогу, и восстановить всё трамвайное сообщение. Мы планируем сделать новый транспортно-пересадочный узел, где будет железнодорожный вокзал, порт и трамвайные линии.

Мы отработали совершенно новые стандарты улиц с парковочным пространством, с благоустройством. Мы отработали полностью историческую часть города и планируем проводить конкурс с участием известных наших архитекторов. Отработали всю инженерную инфраструктуру полностью в городе, отработали новую набережную.

Посмотрели развитие промышленности. Посмотрели возможность, что будет с судьбой «Азовстали», много очень с жителями этот вопрос обсуждаем, видим, что там возможно всё-таки сохранить часть рабочих мест без восстановления вредного производства. Но там вообще 40 миллионов тонн отходов – экологическая проблема. Его надо зачищать.

В.Путин: Они не занимались этим.

М.Хуснуллин: Они не занимались, они всё оттуда выжимали.

И сейчас мы хотим сделать совершенно новый облик города, со своим лицом. Цветовые решения, архитектурные решения – мы всё подробно расписали.

Владимир Владимирович, просил бы, за базу взяв этот план, нам его утвердить, чтобы мы его в ближайшее время рассмотрели с руководством ДНР, с жителями. И, взяв его за основу, по нему работали.

В.Путин: Конечно.

Я знаю, что Вы там бывали неоднократно. Мы в соответствии с нашими международными обязательствами оказываем помощь и Луганской Народной Республике, и Донецкой Народной Республике, проводим, как известно, специальную военную операцию. Но, к сожалению, это связано и с большими издержками, прямо надо сказать, с большими испытаниями для людей, которые там живут, с разрушениями. И прежде всего руководство обеих республик обращается к нам с просьбой оказать содействие в восстановлении объектов социальной, инженерной инфраструктуры, социальных объектов, жилой части соответствующих населённых пунктов.

Поэтому просил бы Вас в контакте с руководством Луганской и Донецкой народных республик отработать эти вопросы. Тем более что сейчас разгар лета, но всё-таки зима тоже не за горами, и нужно, чтобы люди провели эту зиму в нормальных, человеческих условиях, с тем чтобы потом спокойно выйти на строительство и, соответственно, на получение для людей достойного жилья.

Что касается объектов социальной инфраструктуры, то руководство Донецкой Республики обратилось с просьбой оказать содействие в строительстве многопрофильного медицинского центра как раз в Мариуполе, а в Донецке – перинатального центра, поскольку родильный дом и был-то старенький, но оказался к тому же и разрушенным в ходе боевых действий. Поэтому на это, пожалуйста, обратите особое внимание и в контакте с руководством республики займитесь решением этого вопроса.

Думаю, что в течение пары лет точно и то, и другое может быть построено, тем более что в Мариуполе – что касается многопрофильного медицинского центра – это можно сделать с ФМБА. Я с руководством этой структуры разговаривал: они готовы, у них есть, как Вы знаете, соответствующие планы, заранее утверждённые. Они такой же центр, по-моему, в Ялте делали, да?

М.Хуснуллин: Да.

В.Путин: Поэтому это несложно будет. Нужно привязать просто к местности и сделать то же самое. Сколько это займёт времени, как Вы думаете?

М.Хуснуллин: Владимир Владимирович, я думаю, что мы в 2023 году запустим уже в действие.

В.Путин: Уже будут работать?

М.Хуснуллин: Да.

В.Путин: И то, и другое? И в Донецке тоже?

М.Хуснуллин: По Мариуполю могу совершенно точно сказать, потому что проект уже готов. Мы его адаптируем к месту и оперативно начнём строить. По Донецку ещё немножко отработаем, но тоже будем стремиться уже полноценно запустить к концу 2023 года.

В.Путин: У нас же есть стандартные перинатальные центры. По всей России мы строим такие центры, поэтому думаю, что никакой сложности особой не будет. Просто надо привязать к городским условиям, к месту, вписать в общий архитектурный ансамбль города. Тем более что многое будет делаться заново и в соответствии с современными требованиями и стандартами.

М.Хуснуллин: Владимир Владимирович, всё отработаем. Вам доложим.

В.Путин: Хорошо.

М.Хуснуллин: Разрешите ещё один вопрос по жилью доложить.

Я уже несколько раз докладывал, какие мы предлагаем подходы по восстановлению жилья в целом на примере Мариуполя и также для всех территорий.

Мы сейчас составляем график за три года всего того, что мы отремонтируем. Мы уже на 85 процентов закончили обследование всего жилого фонда – раз, и всё, что можем восстановить, всё восставим. Всё, что не можем восстановить, будем строить. По годам распишем, где, в какой год, в каком квартале мы что построим. Тем людям, которые не захотят сегодня ждать, мы предлагаем и просим Вас согласовать вариант выплаты жилищного сертификата с возможностью купить им жильё на территории Донецкой Республики в любом населённом пункте. Это тоже, я думаю, будет востребовано. Это подход по жилью.