Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Главные отличия.

Платный доступ на polpred с деловой информацией высшего качества. Скажите об этом директору библиотеки.

Вячеслав Лысаков: Я не сторонник стукачества, но идею о том, чтобы стимулировать граждан за сообщения о нетрезвых водителях, считаю вполне здравой

Вячеслав Лысаков (депутат Госдумы 7-го созыва)

- Идею о том, чтобы стимулировать граждан за сообщения о нетрезвых водителях, я считаю вполне здравой.

Я не сторонник так называемого стукачества. Различные фиксации нарушения с помощью мобильников, смартфонов, других гаджетов, которые получили большое распространение в некоторых регионах, - это, конечно, зло. Если человек не знает ни правил, ни условий их соблюдения, но при этом отправляет сообщение о том, что тот или иной водитель чего-то нарушил, - это нонсенс. А уж если инспектор, не разобравшись в этой истории, наказывает ни в чем не повинного автовладельца штрафом - это вообще не допустимо. И уже за это надо привлекать к ответственности. Но это - наша реальность. Когда человек выходит на проезжую часть, сам нарушая правила, чтобы сфотографировать, как неправильно припарковался какой-то водитель, - это довольно странная ситуация.

Но такое поведение подстегивается различными бонусами - кепками, майками, рюкзаками, баллами, которыми можно оплатить проезд в общественном транспорте. А в итоге получается пшик. Автовладельцы с успехом оспаривают подобные штрафы в судах. Выходит, одно ведомство выносит наказание, другое - его отменяет. И такая ситуация нетерпима. Суды и так перегружены делами.

Однако что касается фиксации управления автомобилем или любым другим транспортным средством в нетрезвом виде, такая мера вполне оправдана. Деяния, совершенные в состояния опьянения, отличаются повышенной опасностью. По вине пьяного водителя может произойти авария, в которой погибнет не один, а несколько человек. И статистика ГИБДД это подтверждает. По этой статистике каждая десятая авария происходит по вине нетрезвых водителей. При этом каждый четвертый погибший в результате всех совершенных аварий приходится именно на нетрезвые ДТП.

Поэтому в предложении платить тем, кто действительно предоставил достоверные данные о нетрезвых водителях на дорогах, есть здравая мысль. Но только в том случае, если такие факты подтвердятся. Таким образом можно избежать попыток недобросовестных граждан нажиться или просто отомстить, например, соседям, которые им не нравятся. Очевидно, что будет масса обращений от тех, кто пожелает заработать. Многим водителям потрепят нервы на дороге. Но даже если из 10 сигналов хоть один подтвердится, то это уже будет оправдано, поскольку будет предотвращена авария, в которой могли бы погибнуть люди.

В ряде стран, например в Японии, если поймали нетрезвого водителя, а в салоне находился пассажир, то пассажир понесет солидарную ответственность. Ведь он не предотвратил движение пьяного водителя, не сообщил в полицию о возможном правонарушении.

А зачастую пассажир сам стимулирует такое вождение. Довольно частый случай: например, после свадьбы или другой вечеринки жена шпыняет мужа, но не отбирает ключ от машины. Она потворствует управлению машины водителем в нетрезвом виде. А некоторые граждане у нас вообще могут помочь завести машину пьяному водителю, который ключ в замок зажигания вставить не может.

У наших граждан неправильное отношение к таким водителям. Крайне мягкое. Простой пример. В Германии хозяин дома может сообщить в полицию, что его приятель сел за руль, поехал пьяным, хотя выпивали вместе. Для нас это - дикая ситуация. Вместе пили и друга закладывать?

Необходимо настроить наше общество, граждан на абсолютное неприятие пьянства за рулем. Здесь может помочь социальная реклама, другие инструменты формирования общественного мнения. У нас пока аморфное отношение к этой проблеме. Но цена этому - чужие жизни.

Запуск трамвайного движения в Мариуполе

Владимир Путин по видеосвязи принял участие в мероприятии по случаю возобновления трамвайного движения в Мариуполе.

В мероприятии также приняли участие Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, вице-губернатор Санкт-Петербурга – руководитель Администрации губернатора Санкт-Петербурга Валерий Пикалёв, мэр Мариуполя Олег Моргун, директор МУП «Мариупольтранс» Константин Нехаев, работники трамвайного депо №3 Мариуполя, ветераны Великой Отечественной войны.

* * *

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Сегодня в Мариуполе возобновляется трамвайное движение. Это значимое событие для города, для жителей.

Напомню, что первая трамвайная линия открылась здесь ровно – почти что ровно – 90 лет назад, а точнее 1 мая 1933 года, и на протяжении многих лет этот вид транспорта пользовался большой популярностью.

В марте текущего года в ходе поездки в Мариуполь мы говорили с коллегами об основных городских проблемах, в том числе о необходимости возобновления трамвайного движения.

Сегодня вводится в строй более десяти километров пути. Конечно, это только малая толика, потому что всего в городе трамвайных путей было почти на сто километров. Но это только начало, первый этап работы в данной сфере. Впоследствии будем развивать транспортную инфраструктуру города, в том числе увеличивать число маршрутов, обновлять давно устаревший парк общественного транспорта, а здесь есть над чем поработать, – в целом создавать современную систему пассажирских перевозок.

Всё это только часть масштабной работы, как я уже сказал, которая, несмотря на все сложности, уже сейчас активно ведётся и в Запорожской, и в Херсонской областях, на Донбассе: здесь строятся и ремонтируются дороги, жильё, объекты образования, здравоохранения и энергетики, налаживается промышленное, сельскохозяйственное производство. Будем, конечно, и дальше последовательно и системно решать все эти вопросы, добиваться, чтобы жизнь в городах и посёлках этих регионов возвращалась в нормальное русло.

Отмечу, что проект по ремонту трамвайных путей в Мариуполе реализуется благодаря содействию Правительства Санкт-Петербурга. Мы здесь как раз, в Петербурге, находимся вместе с губернатором и участвуем в этом мероприятии. Более подробно, а также о другой помощи, которая оказывается городу, доложит как раз Александр Дмитриевич Беглов.

Хочу сказать спасибо всем российским регионам, которые оказывают поддержку новым субъектам Российской Федерации. И конечно, благодарю за напряжённый труд строителей, инженеров, специалистов разных профессий, которые задействованы в восстановительных работах. Знаю, что они ведутся в высоком темпе, и уже есть зримые результаты.

Вместе с тем нам предстоит ещё многое сделать для возобновления нормальной жизнедеятельности и восстановления, благоустройства Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Для этого в конце апреля была утверждена программа социального и экономического развития данных территорий на период до 2025 года. Она подготовлена совместно и с регионами, и с Правительством. На ближайших совещаниях с членами Правительства, безусловно, обсудим текущую ситуацию и планы развития конкретных секторов экономики, заслушаем доклады профильных ведомств. Важно предельно чётко обозначить, какие результаты и в какие сроки дадут мероприятия этой программы, чтобы люди видели перспективы.

Не сомневаюсь, что общими усилиями всё намеченное будет, безусловно, выполнено. Необходимые для этого ресурсы, опыт и компетенции у нас есть.

Поздравляю всех с сегодняшним событием и желаю дальнейших успехов!

Давайте приступим к основному мероприятию, ради которого мы сегодня собрались.

А.Беглов: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые наши ветераны, мариупольцы, дорогие друзья!

Уважаемый Владимир Владимирович, хотел бы доложить о тех поручениях, которые Вы дали по восстановлению Мариуполя.

С первых дней мы приступили к этим работам: 1 июня 2022 года мы подписали соглашение между городом Мариуполем и Санкт-Петербургом о побратимских связях и сразу же приступили к работе, как Вы и говорили.

Сразу нарастили группировку: полторы тысячи строителей, 130 единиц техники. Администрация города Мариуполя дала нам возможность сделать базу для наших строителей, приступили сразу к разборке завалов и восстановлению именно пассажирского движения, о чём Вы говорили. Передали Мариуполю за это время 100 автобусов, и движение пошло. Потом нарастили группировку до двух с половиной тысяч за счёт местных жителей, мариупольцев, и работа пошла слаженно.

Хотел бы отметить, что Ваше поручение выполнено, и городом Санкт-Петербургом разработан мастер-план по городу Мариуполю, утверждена «дорожная карта» Правительством Российской Федерации, Правительством Донецкой [Народной] Республики, администрацией города Мариуполя, и есть уже соответствующие результаты: 26 объектов мы завершили, 44 уже завершаем и 70 проектов у нас находятся в стадии разработок.

Хотел доложить по Вашему поручению, Вы особое внимание обращали на детские сады, школы: 1 сентября мы запустили три школы на 2120 мест, три детских садика на 750 мест, оборудовали их полностью по петербургским стандартам. Пригласили к себе учителей, оказали им помощь в освоении российских программ. За прошлый год, за каникулы у нас отдохнуло 1800 школьников. По Вашему приглашению они посетили наш знаменитый праздник выпускников «Алые паруса». В этом году мы планируем пригласить 2500 мариупольцев и тоже пригласим их по Вашему приглашению на «Алые паруса».

Безусловно, конечно, объекты здравоохранения – важный вопрос, о котором Вы нам всегда говорили. Мы восстановили детскую поликлинику, взрослую поликлинику, мы приступили к реконструкции онкологического центра. Хочу отметить, что наши петербургские врачи вахтовым методом работают в Мариуполе, оказывают всяческую поддержку, все тяжелобольные, которых необходимо лечить, лечатся в наших стационарах в городе Санкт-Петербурге.

Хотел бы отметить, что был очень важный вопрос – это введение жилых домов: восемь многоквартирных больших жилых домов мы ввели, четыре общежития. Впервые за много лет заработали лифты, которые мы поставили из Санкт-Петербурга, и детишки даже радовались и ездили кататься на этих лифтах. Они хорошие, надёжные, поэтому пусть катаются и дальше.

Также по Вашему поручению мы приступили к реконструкции драматического театра. Вы были там, видели его. Нацисты взорвали его, мы разобрали завалы и практически приступили к работам. И будем делать всё возможное, чтобы сохранить историческую часть этого театра, оснастить его необходимым современным оборудованием, чтобы он заработал, как и прежде.

Очень важно, Вы говорили, уделять внимание общественным пространствам. Мы восстановили два парка: парк 50-летия Победы, городской сад, Владимир Владимирович, о чём Вы говорили, это построили два новых фонтана: один большой – светомузыка, а другой, Ваш подарок детишкам, – это [фонтан-]шутиха, как у нас в Петергофе построен. И конечно же, одним из подарков, который мы сделали, – это памятник Александру Невскому, мариупольцы очень любят приходить к этому памятнику, он наш защитник.

Безусловно, конечно, спорт, то, что Вы говорили: детские площадки, спортивные площадки, волейбольный центр. И сегодня там провели первые соревнования, в волейбольном центре. В указанные сроки мы восстановили филармонию, наши строители, Вы в ней были. Получилось хорошо, с хорошим качеством.

В.Путин: Закончили?

А.Беглов: Да, полностью завершили. Вы там были, видели.

В.Путин: Практически немножко оставалось.

А.Беглов: Там чуть-чуть оставалось, но это уже в результате эксплуатации приведут всё в порядок.

Безусловно, одно из важных новых поручений после посещения Мариуполя, мы взяли себе в работу, – это, конечно, отделение детской хирургии, Вы обратили внимание, онкологический диспансер, диагностический корпус и корпус вспомогательных служб, реабилитационный центр для детей-инвалидов – особое внимание, Вы сказали, уделить этому, – перинатальный центр с роддомом на 120 мест, педиатрические отделения городской больницы.

В.Путин: Нужны современные учреждения.

А.Беглов: Современные полностью, по нашим петербургским стандартам, как Вы и говорили, как для себя, так и для них – города-побратимы.

Инфекционно-педиатрические отделения, спортивный комплекс с бассейном «Нептун» – полуразрушенный, Вы тоже его видели; стадион «Азовец»; Дворец культуры металлургов – просили жители; сквер Куинджи с фонтанами – он тоже находится в плохом состоянии; детский развлекательный комплекс – для детишек надо тоже создавать соответствующую инфраструктуру; кинотеатр, о чём Вы говорили, Владимир Владимирович.

И конечно же, для безопасности два пожарных спасательных депо. Да, мы их уже в ближайшее время введём.

Два банных оздоровительных комплекса. Вы говорили, что нужно мыть, там очень много частного сектора, ни одной бани на сегодняшний день нет.

Четыре МФЦ, так же как и в Санкт-Петербурге, – они заработают в ближайшее время. И здание, самое главное, пенсионного фонда. Библиотека и ряд других объектов, которые необходимо восстановить.

Владимир Владимирович, Вы знаете, что во время блокады ленинградцы сохранили свой зоопарк и сохранили животных. Вот так и мариупольцы сохранили свой зоопарк и подкармливали животных. Мы сегодня дружим двумя зоопарками, а наши ленинградские строители взяли шефство над мариупольским зоопарком.

Одна из таких важных задач, которую Вы поставили для нашего города, пережившего блокаду, – это восстановление мариупольского трамвая. Хочу Вам доложить, что Ваше поручение выполнено, петербуржцы сделали всё возможное, чтобы восстановить трамвайное движение к 90-летию мариупольского трамвая. Сегодня на эту встречу, на это открытие приехали наши блокадники, они очень просились. Состояние здоровья позволило, поэтому они здесь, вместе с нами.

Владимир Владимирович, хотел особые слова благодарности сказать Правительству Российской Федерации, Денису Владимировичу Пушилину, администрации города Мариуполя за поддержку наших строителей, наших бригад, медиков, врачей, наших преподавателей – мы работаем слаженно, дружно. И особые слова благодарности регионам, которые восстанавливают Мариуполь. Мы вместе работаем, выручаем друг друга. Всякое бывает: чего-то не хватает, что-то не получается – всегда приходим друг другу на помощь.

И огромное спасибо, Владимир Владимирович, Вам за Ваше доверие и за поддержку двух городов – Санкт-Петербурга и Мариуполя. Два города-побратима – Санкт-Петербург и Мариуполь – готовы выполнять дальнейшие Ваши поручения.

Спасибо за внимание.

В.Путин: Спасибо Вам и еще раз всем питерцам, которые принимали и принимают участие в этой работе. Мы сейчас еще к этому вернемся.

А сейчас попросил бы высказаться Валентина Григорьевича Кузьминского. Он – ветеран Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия городского электрического транспорта.

Валентин Григорьевич, пожалуйста.

В.Кузьминский: Я работаю в первом трамвайном парке кондуктором. Сюда я приехал – как напоминание о том, что было, и посмотреть на то, что стало.

У нас остановились в блокаду трамваи. Я ходил мимо одного трамвая, этот трамвай потом описал глава Ленинградского трамвайно-троллейбусного управления [Михаил Хрисанфович] Сорока. Потом, в конце концов, этот трамвай «оживили», и он стал двигаться.

Сейчас мы присутствуем, должны увидеть, как начали двигаться трамваи, которые тоже были как бы в заточении, в онемении, чтобы жители были довольны, чтобы трамвайные линии развивались и чтобы все были довольны.

Итак, трамваю счастливого пути!

В.Путин: Спасибо, Валентин Григорьевич!

Елена Сергеевна.

Е.Тихомирова: Владимир Владимирович, мы приехали сюда, конечно, позволило нам здоровье, потому что нас не пускали какое-то время. Но мы с удовольствием посмотрели, как изменился город. Конечно, на нас произвело страшное впечатление: все эти наши блокадные дни вспоминаются. Так же, как наш город был разрушен, точно так же здесь такая же идет разруха. Просто удивляешься, до какой степени могли дойти эти люди, чтобы так разбить город. Но мы очень рады, что город восстанавливается, и по-настоящему делается здесь. Мы уже побывали на открытии даже спортивного комплекса университета. Это очень интересно.

Я считаю, что запуск трамвая – это будет то, что нужно этому городу. Будет восстановлен завод, будут руки, которые дальше работать будут. Город будет работать, город будет жить, поэтому ему нужны, конечно, средства передвижения и как можно больше.

Так что спасибо нашим ребятам и строителям.

И конечно, Вам спасибо за то, что Вы наш город никогда не забываете. Звук трамвая, который был у нас во время блокады, когда пустили первый трамвай, будет точно так же звучать здесь. Это очень хорошо, потому что это говорит, что жизнь налаживается и приходит в норму.

Спасибо.

В.Путин: Спасибо.

Елена Сергеевна, и Вам хочу сказать, и всем ветеранам: спасибо, что Вы нашли в себе силы приехать.

Вы сейчас сказали очень важные слова: звук трамвая – это символ возрождения жизни. Так было в блокадном Ленинграде, судя по всему, неслучайно Вы сейчас об этом вспомнили, то же самое происходит и в новых субъектах Федерации. В целом очень много признаков возрождения жизни. И в Мариуполе звук трамвая – это один из таких зримых и на слух воспринимаемых символов возрождения.

Вам спасибо большое, что Вы там.

Марат Шакирзянович, у нас много планов по всем этим территориям, включая Донецкую Народную Республику. Вы у нас на связи, пожалуйста.

М.Хуснуллин: Добрый день, Владимир Владимирович!

После того когда Правительство утвердило программу социально-экономического развития, я по Вашему поручению проехал по всем регионам, с коллегами мы доработали программы уже конкретно до каждого объекта, до каждого мероприятия со всеми четырьмя регионами. И мы буквально с Денисом Владимировичем [Пушилиным] 24-го числа, 25-го работали вместе в Мариуполе, ещё раз прошлись по всем планам.

Могу сказать хорошие новости: в этом году мы полностью берёмся 1829 объектов подключить к теплу по полноценной схеме. В прошлый год мы 1100 домов смогли подключить, так как поздно ко всему приступили, в этом году все дома, 1829, будут подключены к теплу, из них: многоквартирных — 1634, 193 — дошкольные образовательные учреждения, школы, больницы.

И кроме школ мы уже к концу мая закончим восстановление школы искусств, о чём очень просят все местные жители. Знаете, Владимир Владимирович, идёт ремонт, а дети занимаются в классах параллельно с ремонтом. То есть настолько люди хотят заниматься.

После Вашего посещения мы пересмотрели наши планы по дорожному строительству. Вы помните, мы проехали по всем улицам, которые ещё не были в плане отремонтированы и которые ремонтируются. Если у нас изначально был план порядка 43 километров, то сейчас мы добавили ещё 27 километров. В результате в этом году в Мариуполе будет отремонтировано 70 километров дорог и девять искусственных сооружений. Как Вы сказали, мы полностью основные дороги сейчас возьмём в ремонт и уже к концу года всё закончим.

По парку, большой парк, я Вам тоже показывал эту концепцию: первый этап – мы уже сейчас, даже к майским праздникам, приведём в порядок. Он там десятилетиями не делался, ничего там не делалось. Первый этап мы сделаем уже сейчас, а к сентябрю у нас будет бóльшая часть парка сделана, и мы её будем дальне продолжать вместе с набережной.

Хорошая идёт работа – то, что Вы видели по Приазовскому и Мариупольскому университетам. Все шансы есть в этом году принять до шести тысяч студентов уже 1 сентября. Работы идут практически в круглосуточном режиме.

Работа идёт в штабном режиме, постоянно на связи. Думаю, что всё, что запланировали, получится.

Каждую практически неделю-две вводим новые жилые дома, в этом году новых квартир планируем в Мариуполе почти пять тысяч. Тоже, когда был здесь, вручали очередные ключи, люди очень довольны, очень Вам благодарны.

В штабном режиме, я думаю, Владимир Владимирович, всё, что наметили, всё восстановим. 26 тысяч строителей работают на сегодняшний день. Очень активно работают регионы. Отдельно хочу Санкт-Петербургу сказать спасибо, Московская область очень активно поставляет. У нас координацию всех работ проводит единый заказчик, поэтому все крупные регионы: и Санкт-Петербург, и Московская область, Чувашская республика, Ульяновская, Тверская, Тульская области – все ребята работают очень дружно, одной большой семьёй вместе с командой администрации и Мариуполя, и Донецкой [Народной] Республики. Спасибо Вам огромное за то постоянное внимание, за ту поддержку, которая есть. Надеюсь, что со всеми планами справимся.

В.Путин: Марат Шакирзянович, помните, я просил обратить внимание на переходы. Во всяком случае, там, где я проезжал, явно нужна работа по расширению, по улучшению – это [КПП] Гуково на Луганск. Я знаю, что и на других участках много проблем.

М.Хуснуллин: Владимир Владимирович, все переходы, включая тот, который Вы назвали, Гуково, взяли в дополнительную работу. Уже приступили к строительству дорог со стороны регионов. В этом году уже к сентябрю все эти переходы дополнительно расширим, ещё плюсом шесть переходов взяли в расширение по Вашему поручению. Строители уже вышли на работу.

В.Путин: Хорошо, спасибо большое.

Денис Владимирович, как Вы оцениваете ситуацию по восстановлению инфраструктуры, в частности в Мариуполе?

Д.Пушилин: Уважаемый Владимир Владимирович! Дорогие ветераны! Дорогие друзья!

С Вашего позволения, Владимир Владимирович, я начну со знакового и очень символичного во многих местах сегодняшнего мероприятия, потому что, как только появилась возможность попасть в Мариуполь, мы увидели масштабность разрушений, и как раз перед глазами стоит на рельсах повреждённый снарядами трамвай. И в этом, наверное, был весь облик израненного города.

Не прошло и года, и мы видим уже совершенно другой Мариуполь. Это можно было оценить только в динамике.

Конечно, те восстановительные работы, которые проводятся и Санкт-Петербургом, и сейчас работают в Мариуполе команды из 15 регионов – это и военное строители, и очень чёткая поддержка со стороны Марата Шакирзяновича [Хуснуллина], [правительственной] комиссии, со стороны Правительства.

Сейчас мы видим, сколько домов восстановлено, сколько построено. По сути, я говорю именно «построено», потому что восстановлением не назовёшь: школы, больницы, детские сады, – потому что они восстанавливаются по российским стандартам, а мы такого не видели, я Вам честно скажу, и это вызывает большое восхищение и вселяет определённую надежду, что также будут восстанавливаться те города, районы, которые сейчас ещё пока находятся под обстрелами этих преступников, те города, которые находятся пока ещё под оккупацией украинского режима. Для нас это важно – видеть, как это всё происходит в данных масштабах.

А по трамваю – здесь всё особо символично. Большая благодарность Санкт-Петербургу в целом за то чуткое отношение, с каким проходят восстановительные работы.

Сегодня чуть-чуть упоминали, мы видим, что Мариуполь, по сути, является продолжением Северной столицы, исходя из того внимания, которое уделяется Санкт-Петербургом. Потому что действительно это всё ощущается.

А трамвай – символизм заключается в том, что сегодняшний маршрут, первый маршрут, он как раз совпадает в какой-то части с тем маршрутом, который открывался в 1933 году по проспекту Металлургов. Поэтому для жителей Мариуполя, для жителей Донецкой Народной Республики это аналогия, конечно, очень и очень чувствительная.

А в целом, я Вам скажу, внимание, которое уделяется Санкт-Петербургом деткам, нашим школьникам, – это как раз и «Алые паруса», праздник, который пришёл уже в Мариуполь, и я думаю, он станет традиционным, в прошлом году имелась возможность провести. А та детвора, которая побывала, те выпускники – это уже не совсем детвора, конечно, – которые побывали в Санкт-Петербурге на этом празднике, они приезжают под впечатлением. По сути, это то мероприятие, которое им запомнится на всю жизнь. В этом году, я надеюсь, у нас тоже всё получится, и тоже Санкт-Петербург примет наших выпускников на этом мероприятии.

Коснулись зоопарка, Владимир Владимирович. Я Вам скажу, что да, опять аналогия с блокадным Ленинградом. Да, несмотря на то что помощь должна была оказываться, и она оказывалась, жителям, но и про животных просто по-человечески никто не забывал, никто не смог переступить эту грань.

И то шефство, которое взяли строители Санкт-Петербурга над зоопарком, по сути, Санкт-Петербург, конечно, нас подталкивает абсолютно к решению тоже символичному: мы хотим передать в подарок двух тигрят, которые успели родиться уже сейчас в освобождённом Мариуполе. Александр Дмитриевич [Беглов], прошу принять. Уверен, что Санкт-Петербург окажет должное внимание и заботу о данных тигрятах, такой подарок.

Но что касается восстановления всей остальной территории, Владимир Владимирович, там, где возможно и невозможно, там даже, где строители вынуждены работать с риском для жизни, они восстанавливают. Это касается как инфраструктуры, так и очень важных направлений проектов, которые ценны сейчас именно для жителей Донецкой Народной Республики.

Я говорю и о водоводе, который сейчас позволил даже в тестовом режиме уже по-другому какой-то части нашего населения увеличить количество часов подачи воды. Потому что в очень жёстком графике приходилось из-за блокады, которую устроил украинский режим, людям просто выживать. Для понимания: вода подавалась два часа раз в три дня. Это те реалии. Сейчас уже появилась возможность подавать воду семь часов раз в три дня, в июне уже мы выходим на график через день, и к концу июня – на график ежедневно, тоже пока по часам, потому что полноценно уже мы сможем быть опять обеспечены, Донбасс, водой только после освобождения канала Северский Донец. Но сейчас водовод – это водовод жизни, который позволяет пройти эти все препятствия и преграды, которые нам устроил противник.

Владимир Владимирович, хотелось бы от жителей Донецкой Народной Республики Вам выразить особую признательность за решения, возрождающие Донбасс. Для нас это очень важно, и мы чувствуем ту заботу и внимание со стороны всей нашей большой страны. Поэтому со всем справимся, только вперёд, только к победе, и совместными усилиями. Я не вижу, что бы нас могло остановить. Спасибо Вам большое.

В.Путин: Спасибо.

Я предлагаю вернуться к тому, ради чего мы собрались и с чего начали, – к восстановлению трамвайного движения. И хочу передать слово заместителю губернатора Петербурга Пикалёву Валерию Ивановичу.

Пожалуйста, Валерий Иванович.

В.Пикалёв: Добрый день, Владимир Владимирович!

Как уже было сказано, 1 июня прошлого года было подписано соглашение губернатором Санкт-Петербурга и главой администрации города Мариуполя о побратимских связях и сотрудничестве. В рамках этого соглашения была создана и сформирована наша петербургская программа восстановления объектов и инфраструктуры.

Особенность в том, что, несмотря на разнообразие объектов, которые мы включили в нашу программу, – это, как было сказано, объекты здравоохранения, образования и многие-многие другие, – мы учитывали именно пожелания жителей, пожелания руководителя администрации, и только на основании этого в программу включались восстанавливаемые объекты.

И конечно, восстановление трамвайного движения – это не самый затратный с точки зрения финансов или трудовых ресурсов проект нашей программы, но очень значимый не только для мариупольцев, но и для петербуржцев.

Я, конечно, хочу сказать отдельные слова благодарности нашим героям, нашим ветеранам, которые выбрали время и приехали сюда, для того чтобы стать первыми пассажирами на восстановленном маршруте. И мне, вообще, поручена приятная миссия, Владимир Владимирович, чтобы мы попросили у Вас разрешения нашей дружной командой прокатиться и посмотреть уже на те объекты, которые мы восстанавливаем, из окна трамвая.

В.Путин: Я не просто разрешаю, я прошу вас об этом. И поздравляю с началом движения.

В.Пикалёв: Спасибо.

В.Путин: Справа от Вас, я так понимаю, Олег Валериевич, мэр [Мариуполя]?

О.Моргун: Добрый день, Владимир Владимирович!

Да, я глава города Мариуполя.

В.Путин: Здравствуйте, Олег Валериевич!

О.Моргун: Недавно назначили, 100 дней работаю.

Хотелось бы выразить слова благодарности, Владимир Владимирович, Вам лично, всему руководству Российской Федерации, которое восстанавливает Мариуполь. Здесь вся Россия, огромная Россия. Поэтому вся инфраструктура, социальные объекты, многоквартирный жилой фонд, дороги – всё, что делается в Мариуполе, делается большой Россией. Огромное спасибо за поддержку.

Сегодняшнее мероприятие для нас знаковое в том плане, что действительно, если поедет трамвай – заживёт город, [поедет] именно по первому маршруту, где будут восстанавливаться заводы, которые у нас есть: Азовмаш, [Мариупольский металлургический] комбинат имени Ильича – в перспективе. Доставка людей на свои рабочие места. Огромное Вам спасибо, низкий поклон от всех жителей города Мариуполя и Донецкой Народной Республики.

В.Путин: Олег Валериевич, а я со своей стороны хочу поблагодарить Вас и всех жителей города за мужество, проявленное в ходе недавних, прямо скажем, трагических событий, за долготерпение, за работоспособность, за талант, за верность своей исторической родине. Хочу пожелать вам всего самого доброго.

Уверен, что у нас всё получится, мы всё сделаем, что запланировали, и уж тем более восстановим всю «социалку» и экономическую жизнь и вашего региона, и вашего города, и всех других регионов, которые вошли в состав Российской Федерации.

Я желаю вам всего самого доброго и поздравляю с сегодняшним событием. Всего хорошего!

Как "летающие врачи" спасают жизни людей в Заполярье

Мария Сергеева (Республика Саха)

Доктора бывают разных специализаций, в том числе и очень редких. Но есть в мире и "летающие врачи". В Республике Саха без них не обойтись, ведь жителям многих поселений нужно преодолеть сотни и даже тысячи километров, чтобы добраться до районных больниц. О том, как работают медики, корреспонденту "РГ" рассказал руководитель республиканского центра мобильных бригад Артем Ксенофонтов.

Артем Михайлович, в Якутии всегда существовали медицинские "десанты", но их не называли "летающими докторами". Что изменилось?

Артем Ксенофонтов: В этом году в республике по инициативе главы Айсена Николаева внедрен проект новой модели организации первичной специализированной медпомощи в малочисленных и труднодоступных селах арктической зоны. Он охватывает 13 районов. Для этого и создан республиканский центр мобильных бригад, которым я руковожу. Отличие "летающих врачей" от медицинских "десантов" в том, что их выезды стали чаще, а в состав групп вошли сотрудники разных специальностей.

Какие районы вы успели посетить с начала года?

Артем Ксенофонтов: Мы побывали в девяти арктических районах: Нижнеколымском, Абыйском, Усть-Янском, Среднеколымском, Аллаиховском, Момском, Жиганском, Верхоянском и Эвено-Бытантайском. 110 медработников посетили 68 населенных пунктов, осмотрели 10520 пациентов, 2660 из которых дети.

Труднее всего было добираться до поселений, которые находятся на значительном расстоянии от районных центров. Например, до поселка Юкагир в Усть-Янском районе, расположенного на берегу моря Лаптевых. Или до сел Чкалова в Аллаиховском, Чуумпу кытыл и Сасыр в Момском районах. Туда мы летели на вертолете. А на местах перемещались в том числе на снегоходах, оленьих и даже собачьих упряжках.

В специалистах какого профиля наиболее остро нуждаются жители северных районов?

Артем Ксенофонтов: Востребованы практически все медики, начиная от врачей общего профиля и заканчивая узкими специалистами. Особенно нуждаются в "десантах" жители отдаленных сел, ведь в сельском ФАПе, как правило, работает один терапевт или даже фельдшер.

Обычно в состав бригады входят терапевт, педиатр, кардиолог, уролог, невролог, травматолог, акушер-гинеколог, эндокринолог, лор и специалисты УЗД. Выезжают и бригады стоматологов или окулистов.

Работают в основном специалисты со стажем. Опыт многое решает в условиях, когда под рукою нет нужных инструментов для диагностики заболеваний. Немаловажна и способность доктора плодотворно работать в автономных условиях. Не каждому под силу принять большой поток пациентов, еще и когда у многих запущенные, непростые случаи. У местных жителей не всегда есть возможность выехать даже в райцентр, и они решаются на путешествие, когда становится невмоготу. Поэтому встречаются хронические заболевания, в том числе много онкологических.

Какие диагнозы чаще всего ставят северянам?

Артем Ксенофонтов: По статистике у них преобладают сердечно-сосудистые заболевания и болезни опорно-двигательного аппарата. На Севере все охотятся, рыбачат, физически трудятся. У людей часто бывают ранения, ушибы и переохлаждения. В принципе эти травмы характерны для всех якутян, проживающих в сельской местности, но в труднодоступных селах из-за отсутствия экстренной помощи они могут быть очень опасны.

Берете ли вы на Север медицинское оборудование?

Артем Ксенофонтов: Бригады укомплектованы необходимым оборудованием и расходными материалами. Это и портативная ультразвуковая аппаратура, и электрокардиограмма, и "холтер", а также расходные материалы для забора необходимых анализов на ВИЧ, ВПЧ, ИФА, онкомаркеры, цитологию. То есть груз у нас бывает немалый, в ручную кладь не возьмешь.

С февраля "мобильные доктора" начали доставлять в центральные районные больницы арктических улусов лекарства. За минувшие месяцы 230 килограммов медикаментов получили ЦРБ Абыйского, Момского, Верхоянского, Аллаиховского, Эвено-Бытантайского районов.

Отрадно, что мы напрямую, без сложной логистической схемы привезли лекарства для льготников. Таким образом, оптимизировали доставку препаратов в отдаленные районы и облегчили жизнь северянам, которым раньше нужно было ехать за ними в райцентр.

В таких поселках нет гостиниц. Где живут врачи во время поездок?

Артем Ксенофонтов: Маршруты разрабатываются при взаимодействии с администрациями муниципальных образований. Главы наслегов любезно предоставляют места для размещения врачей, как и помещения для приема пациентов. Конечно, дома без удобств, но все "летающие доктора" знают, в каких условиях придется жить.

Назначаете ли вы дальнейшее лечение пациентам?

Артем Ксенофонтов: Выявленных во время медосмотра больных наша организация берет на диспансерный учет для последующего лечения. Все необходимые виды специализированной помощи предоставляются в медучреждениях города Якутска, а если есть такая возможность, то в центральной районной больнице. Пациентов ведь надо не только осмотреть, но и вылечить. И здесь нередко нам на помощь приходит телемедицина.

С каким самым запущенным или необычным случаем заболевания вам пришлось столкнуться во время командировки?

Артем Ксенофонтов: Нередко приходилось оказывать первую медицинскую помощь и даже совершать экстренные оперативные вмешательства. Например, хирург-уролог Афанасий Сивцев во время "десанта" в Жиганский район сделал три операции, причем одна из них была нейрохирургическая (!). 32-летний пациент с черепно-мозговой травмой мог умереть, не дождавшись санрейса. Поэтому Афанасий с коллегой из райбольницы решились на сложнейшее хирургическое вмешательство. Они ликвидировали кровоизлияние и на следующий день отправили пациента в Якутск. Мужчину уже перевели из реанимации в общую палату.

В другом случае Сивцев вырезал опухоль уретры у 78-летней пациентки, которая не имела возможности выехать в Якутск. По экстренному обращению коллеги удалили аппендицит у 14-летнего мальчика. А маммологи прооперировали двух пожилых женщин, у которых обнаружили образования в молочных железах. У одной из них опухоль оказалась злокачественной. Таким образом "летающие врачи" спасли жизни людей и сэкономили их время, силы и финансы на дальние поездки, а также помогли врачам из районных больниц. И так бывает в каждом районе.

Урегулировать ущерб по ОСАГО можно будет без визита в страховую компанию

Владимир Баршев

Грядет крайне важное изменение для автомобилистов - постепенный переход на электронное урегулирование убытков по ОСАГО.

Автовладельцам даже не потребуется приезжать в страховую компанию, писать бумажные заявления. Уже летом этого года урегулировать несложные аварийные случаи можно будет через портал "Госуслуги". Об этом рассказал "РГ" президент Российского Союза Автостраховщиков Евгений Уфимцев.

Евгений Владимирович, кто, как и каким образом сможет оформить аварию, получить выплату по страховке?

Евгений Уфимцев: Это новый принципиальный шаг в развитии страхования в целом. Россия, возможно, единственная страна в мире, где такой сервис будет предоставляться при помощи государственных информационных ресурсов. Сама идея электронного урегулирования убытков по ОСАГО выросла из суперсервиса электронного европротокола. Он стал первым суперсервисом в России - это известное сейчас многим автовладельцам приложение "Госуслуги Авто".

Обязательная "автогражданка" - массовый, социально значимый вид страхования. Поэтому на то, чтобы сделать его удобнее для автовладельцев, тратятся значительные ресурсы, и эта задача постоянно в фокусе внимания. Поэтому не только извещение о ДТП, но и другие документы, необходимые при урегулировании убытков, было предложено перевести в электронный формат.

Первоначально предполагалось, что суперсервис будет содержать только возможность электронного извещения о страховом случае по ОСАГО. При этом сохранялась необходимость потерпевшему лично приехать в офис страховой компании, чтобы продолжить оформление убытка. Перевод урегулирования убытков полностью в онлайн-формат стал актуальным во время пандемии коронавируса, причем речь тогда уже шла обо всех обязательных видах страхования.

Но чтобы это реализовать, нужно было внести изменения не только в закон об ОСАГО, но и в законы о страховании опасных производственных объектов (ОСОПО) и ответственности перевозчиков (ОСГОП). Согласование всех изменений потребовало много времени, поэтому закон был принят только летом прошлого года.

Организация страховой выплаты - это многосторонний процесс, с большим числом участников, разнообразных документов и форматов передачи информации. Вообще можно без преувеличения сказать, что электронное урегулирование убытков технически является очень сложным проектом, возможно, наиболее сложным среди остальных проектов "Госуслуг".

Когда нововведением сможет воспользоваться обычный автолюбитель?

Евгений Уфимцев: С 15 июля на "Госуслугах" будет доступно электронное урегулирование ОСАГО по европротоколу. А с 1 января 2025 года электронное урегулирование убытков должно будет осуществляться по всем видам обязательного страхования, включая ОСОПО и ОСГОП. Отдельная сложность заключается в том, что по всем обязательным видам страхования необходимо урегулировать убытки не только по имуществу, но и по жизни и здоровью. А это требует от страховщиков отработки взаимодействия с рядом других госструктур для получения от них сведений.

Сейчас задача - обкатать технологию и выявить тонкие места. С середины июля проект должен заработать без ошибок в полном объеме.

Самое сложное на первом этапе - это интеграция страховщиков с сервисами ЕПГУ. До сих пор взаимодействие строилось между страховщиками и РСА, но теперь РСА выступает только в роли координатора. Страховые компании будут напрямую взаимодействовать с государственными сервисами, что, по мнению сообщества, указывает на необходимость создать единый стандарт коммуникации для всех страховщиков ОСАГО.

Казалось бы, урегулирование убытков по ОСАГО происходит по единому закону, и у всех все должно быть одинаково. Но разница в конкретных процессах есть. Например, кто-то уведомляет потерпевшего о движениях по его заявлению об убытке при помощи SMS-сообщений, кто-то звонит по телефону, кто-то общается по почте. Немного по-разному производится осмотр автомобиля и т.п. То есть все эти нюансы необходимо сейчас полностью выстроить как единый процесс для всех фактически с нуля.

РСА совместно со страховщиками подготовили так называемое описание услуги, стандартный для Минцифры России документ, в котором отражен весь процесс взаимодействия клиента и страховой компании посредством портала "Госуслуги". Это базовый документ, с которого начнется реализация проекта. Описание направлено в Минцифры России с предложением руководствоваться им при реализации сервиса по урегулированию убытков на ЕПГУ.

Но важно понимать, что не все процессы могут обрабатываться на "Госуслугах". Например, процедуру осмотра "Госуслуги" автоматизировать пока не могут, поскольку там подключаются разные подрядчики страховой компании - это эксперты, станции техобслуживания и т. д. Будет реализовано информирование клиента через личный кабинет.

Какие преимущества получит от сервиса автовладелец?

Евгений Уфимцев: В первую очередь экономию времени. Все формы можно будет заполнить прямо на месте ДТП, часть из них - дома, через личный кабинет, и без визита в страховую компанию получить возмещение ущерба по ОСАГО. И то, что заявление о возмещении будет подаваться через "Госуслуги", дает гарантию, что документы будут оформлены правильно.

На первом этапе урегулирование убытка в электронном виде будет возможно только по процедуре прямого возмещения убытков - обращения к "своему" страховщику, причем для случаев, оформленных по европротоколу. Если это не прямое возмещение убытка и не европротокол либо у человека нет желания обращаться в страховую компанию через "Госуслуги", то урегулирование будет происходить, как обычно. Согласия от страховой компании по форме обращения - дистанционно через ЕПГУ или лично в офис - не требуется при условии использования канала "Госуслуг". Если же страховая компания предоставляет такой же сервис с помощью своих ресурсов - сайта или мобильного приложения, - то для этого потребуется согласие страховщика, так как до 2025 года страховые компании свои сервисы разрабатывают по желанию, с 2025 года потерпевший сможет выбрать любой вариант - ЕПГУ, платформа страховщика или личное обращение к страховщику.

Как автовладелец сможет воспользоваться этой услугой?

Евгений Уфимцев: Заявление о возмещении подается через личный кабинет на "Госуслугах", в него из профиля гражданина подтягиваются данные по автомобилю и водителю. Затем в личном кабинете формируется полный пакет документов: и заявление о страховом случае, и документы, предусмотренные правилами ОСАГО. Дальнейшее взаимодействие со страховщиком тоже может идти через личный кабинет: автовладельцу могут отсылаться документы о направлении на ремонт и осуществляться согласование размера страховой выплаты. То есть все документы, которые сейчас подписываются сторонами на бумаге, будут доступны в личном кабинете автовладельца на "Госуслугах".

Заявление будет считаться принятым, если предоставлены все предписанные законом документы. Если документов недостаточно, автовладелец получит уведомление, какие документы требуется еще приложить.

Далее страховая компания согласует с заявителем время и место для проведения осмотра автомобиля. Законом об ОСАГО предусмотрен дистанционный осмотр с 15 июля 2023 года, но пока только на площадке страховщика и если страховая компания согласна на такой вид осмотра. Если возможности провести дистанционный осмотр у страховщика нет, то осмотры проходят в традиционном формате.

Важно отметить, что если авария произошла после 15 июля 2023 года и она может быть урегулирована на условиях европротокола по ПВУ, то автовладелец может как воспользоваться этой возможностью, так и отказаться от нее. Для страховщика же альтернативы нет: если авария попадает под параметры урегулирования убытка в электронном виде, а именно, используется европротокол и ПВУ, то страховая компания не может отказать в урегулировании убытка в электронном виде, если документы поступили через ЕПГУ.

Как будут рассматриваться споры при электронном урегулировании?

Евгений Уфимцев: Рассмотрение всех споров будет происходить, как и сейчас: в соответствии с законом об ОСАГО. Формат электронного урегулирования не распространяется пока на оспаривание суммы или какие-то иные претензии от клиента к страховщику после завершения рассмотрения заявления и урегулирования убытка.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов: Мой личный рейтинг лучших станций Большой кольцевой линии

Любовь Проценко

Большая кольцевая линия метро органично вписалась в жизнь москвичей. Судя по миллионам поездок, которые совершаются по ней меньше чем за два месяца работы после пуска, для многих горожан она уже привычная часть их маршрутов. А вот интерес к новым станциям по прежнему не снижается. Пассажиры на платформах и переходах, как и в первые дни, когда многомиллионнный город воспринял новую линию не только средство передвижения, но и как самый большой аттракцион, рассматривают их дизайн, активно обсуждают, что нравится, а что кажется непривычным. Недаром 170 тысяч москвичей приняли участие в выборе лучшей станции на кольце в обсуждении на "Активном гражданине", результаты которого стали известны сегодня.

Об особенностях оформления БКЛ ( эта аббревиатура тоже уже не требует расшифровки) - разговор корреспондента "РГ" с главным архитектором Москвы Сергеем Кузнецовым.

Сергей Олегович, москвичи в ходе голосования назвали самой красивой станцию "Марьина роща" - за нее отдали голоса 21 процент участников голосования. Вы согласны с их мнением?

Сергей Кузнецов: Могу сказать, что "Марьина роща", как и все станции, дизайн которых разрабатывали победители Международных открытых конкурсов, в числе моих любимых. Как обычно для человека - особенно дорого то, к чему сам руки приложил. Но особенность "Al architecs"- архбюро, оформлявшего "Марьину рощу" состоит в том, что оно автор проекта еще одной очень крутой станции - "Кунцевской". Победителями в конкурсе на "Марьину Рощу" эти ребята стали в 2017 году. А право на разработку проекта "Кунцевской" получили ближе к концу стройки. Но эту работу надо было сделать очень быстро. Дело в том, что поменялось рабочее название станции, как это иногда бывает: из "Можайской" она превратилась в "Кунцевскую". Но с уходом ключевого слова потеряло смысл и задуманное оформление первого варианта, авторы которого предлагали выполнить дизайн в виде этикетки можайского молока. Предстояло все делать заново. Пригласили бюро AI architects. И эта станция получилась у них еще одной из лучших. Интерьеры ее самой и павильонов будто высечены из цельного камня. Пилоны очень брутальные, а между ними такие шайбы - светильники с рассеянным светом. Вроде все просто, но очень чисто с точки зрения архитектурного приема. Молодцы ребята!

В моем личном рейтинге среди самых удачных, ярких так же станции "Терехово", "Нагатинский затон". "Мневники" тоже очень хорошая станция получилась, сильная работа.

Для самых первых станций Московского метрополитена, построенных в тридцатые годы прошлого века, в ту пору расхожим было клише "дворцы для народа". Они и правда по своей красоте и художественному оформлению, дорогим материалам, качеству строительства не уступают иным дворцам. С годами столичная подземка становилась все более разветвленной сетью, а станции все проще. Тимирязевская, Любино, Печатники и множество других станций, появившихся в 60-80 -е годы прошлого века, стали как в метро большинства других стран, просто транспортными объектами, а не памятниками истории и культуры, с которых начиналась наша подземка. А какую задачу ставили перед собой московские власти, приступая к строительству БКЛ? Как должно было выглядеть это самое большое подземное кольцо в мире?

Сергей Кузнецов: Скажу сразу: поразить мир тем, что у нас под землей появится дворец величиной с готический собор, мы точно не пытались. Я самого выражения: дворцы для народа, не принимаю, зная, какой ценой давалось строительство метро в Москве, сколько в него было вложено бесплатного рабского труда в те времена. Понимая, что построить 70-километровую линию под землей и так очень тяжело, сложно, дорого, мы старались не перегружать этот процесс еще и трудновыполнимым дизайном. Просто каждый раз искали здравый баланс между интересным, стильным, ярким решением в оформлении и разумным вложением инвестиций.

От москвичей, рассматривающих, каким оно получилась, это новое кольцо, я не раз слышала вопрос: кто главный архитектор БКЛ? Как правильно ответить на него? Главный архитектор Москвы?

Сергей Кузнецов: Нет, конечно, я не считаю себя главным архитектором БКЛ и вообще метрополитена. Нет у нашего метро главного архитектора, да и не может быть. Имея 14 линий и 250 станций, тем не менее, это одно сооружение, которое строится уже 85 лет, и будет строиться дальше. Так создавались сотнями лет некоторые соборы, отражая в своем облике разные эпохи. Так и наше метро представляет собой путешествие во времени, когда выезжая с одной станции, построенной в одни годы, попадаешь совсем в другие и даже в иное столетие. Этим московское метро и интереснее всего - разным дизайном, разными культурными слоями.

В чем же состояла ваша роль главного архитектора при строительстве БКЛ?

Сергей Кузнецов: Как и при реализации все других объектов - в подборе архитекторов, разработке с ними решений проектов отдельно взятых станций, продвижении этих решений. Мало ведь просто нарисовать картину, надо, чтобы она была реализуемой и вписалась в существующий город. Дизайн многих станций приходилось отстаивать, тот же "Нагатинский затон", например.

Как архитекторы получали заказ на проектирование станций новой кольцевой линии?

Сергей Кузнецов: По разному. На 6 станций из 31 прошли конкурсы. Какие-то архбюро заказчик "Мосинжпроект" приглашал напрямую, опираясь на предыдущий удачный опыт совместной работы. Иногда приходилось спешно менять дизайн и тогда тоже старались пригласить команду, в успехе которой можно было быть уверенными.

Кому из молодых архитекторов. на ваш взгляд удалось заявить о себе именно в процессе строительства БКЛ?

Сергей Кузнецов: Напомню: строить Большое кольцо город начал в 2011 году. Двенадцать лет для строительства такого масштабного объекта это, можно сказать, рекордно короткий срок, а для человеческой жизни - очень даже немалый. Я говорю это к тому, что когда то же архбюро AIarchitects выиграло "Марьину рощу", его команда была совсем молодой. А к моменту, когда эту станцию построили и дошли уже до "Кунцевской" они стали считаться опытными московскими архитекторами. Еще одна из самых успешных станций БКЛ с точки зрения дизайна, публичности, фотогеничности - "Нагатинский затон". На мой взгляд, совершенно блестящая работа архитекторов бюро Za bor и мозаичиста Максима Козлова. Они пошли путем оформления станции мозаичным панно, как были оформлены по рисункам Александра Дейнеки "Маяковская", одна из самых красивых в Московском метро, "Павелецкая", "Новокузнецкая"…Но прочитали это современным языком, как говорит сам художник, в стиле свободной выкладки, что позволяет выявить художественную и изобразительно-выразительную составляющую образа. В этом миксе текстур, камней, смальты, оттенков цветов и композиционного разнообразия рыбы на стенах станции - карась, бычок, ротан, щука, судак, налим и другие обитатели московских водоемов, буквально плавают по ходу поезда.

Но и опытные архитекторы, такие как Ольга Алексакова и Юлия Бурдова, сооснователи и партнеры Buromoscow, тоже одержали победу в Международном открытом конкурсе на дизайн станции "Терехово". Я очень высоко ценю их результат и в моем идеальном мире станций такого уровня должно быть больше. Хотя я, конечно же, понимаю, что это очень сложно, не всегда хватает сил и средств, но очень хочется к этому стремиться.

БКЛ хотя и самое большое подземное кольцо в мире, но все-таки это единый объект. Что его визуально объединяет?

Сергей Кузнецов: Только рельсы. Больше ничего.

Почему?

Сергей Кузнецов: Иногда этот вопрос всплывает в профессиональном сообществе - не стоит ли сделать какую-то сквозную тему? Недавно мы об этом даже говорили с Николаем Ивановичем Шумаковым - президентом Союза архитектором России, он предлагал объединить тематически какую-то одну из новых линий. Я считаю, что делать так не стоит, потому что приглашая архитекторов на разработку проектов разных станций мы сразу поставим их в определенные рамки и таким образом свяжем руки. Дать оформлять всю линию одному архитектору? Скучно же будет! Вот едет пассажир мимо станций, каждая из которых в чем-то повторяет друг друга. А главное, зачем это нужно? Сейчас можно даже не слыша объявлений, просто выглянуть в окно поезда и понять по интерьеру, облику станции, где ты находишься. Как в городе: смотришь в окно и видишь: все дома разные. Можно рассказать, какой у меня или у вас дом и найти их даже без адреса. Это же лучше, чем искать только по названию и по цифрам.

По материалам станции БКЛ тоже наверное отличаются? На самых первых линиях было много мрамора, гранита, позолоты, бронзы. А сейчас?

Сергей Кузнецов: Мрамор и гранитный камень используются и сейчас. А вот облицовочного бетона, который активно применяется в наше время, тогда не было. Много появилось так же искусственных материалов, различных композитных панелей, керамогранитных элементов, широко стала применяться нержавеющая сталь. Даже рыб делали не из традиционной смальты, а из более интересного набора материалов. Это нормально, появляются новые технологии, а с ними приходят и другие материалы. Вот такие бесшовные зеркальные шары, как на "Марьиной роще" разве можно было прежде сделать?

И после пуска БКЛ Москва продолжает строить метро. Линия длиной 40 километров уже идет к Троицку. Утвержден проект Бирюлевской линии…Новые ветки идет в основном в дальние спальные районы. К их дизайну требования будут такими же высокими или новые станции могут снова начать строиться по упрощенным вариантам?

Сергей Кузнецов: Качество московского метро должно быть изначально высоким. Будем и дальше стараться делать хорошо. Надеюсь, что яркие проекты появятся и там. Я считаю, что иметь их для отдаленных районов даже важнее, так как в центре и без подземки много всего классного и интересного с точки зрения архитектуры. И если где-то на окраине появится станция, дизайн которой просто интересно посмотреть, это же прекрасно. Дополнительный стимул москвичам для движения, расширения кругозора.

Конкурсы на проектирование станций БКЛ всегда вызывали интерес в профессиональной среде. В дальнейшем они будут проводиться?

Сергей Кузнецов: Действительно, интерес всегда был колоссальный. Точку в этой работе мы ставить не собираемся, готовимся провести новый конкурс.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов: Мой личный рейтинг лучших станций Большой кольцевой линии

Большая кольцевая линия метро органично вписалась в жизнь москвичей. Судя по миллионам поездок, которые совершаются по ней меньше чем за два месяца работы после пуска, для многих горожан она уже привычная часть их маршрутов.

А вот интерес к новым станциям по-прежнему не снижается. Пассажиры на платформах и переходах, как и в первые дни, когда многомиллионный город воспринял новую линию не только средство передвижения, но и как самый большой аттракцион, рассматривают их дизайн, активно обсуждают, что нравится, а что кажется непривычным. Недаром 170 тысяч москвичей приняли участие в выборе лучшей станции на кольце в обсуждении на «Активном гражданине», результаты которого стали известны сегодня.

Об особенностях оформления БКЛ ( эта аббревиатура тоже уже не требует расшифровки) – разговор корреспондента "РГ" с главным архитектором Москвы Сергеем Кузнецовым.

– Сергей Олегович, москвичи в ходе голосования назвали самой красивой станцию "Марьина роща" - за нее отдали голоса 21 процент участников голосования. Вы согласны с их мнением?

– Сергей Кузнецов: Могу сказать, что «Марьина роща», как и все станции, дизайн которых разрабатывали победители Международных открытых конкурсов, в числе моих любимых. Как обычно для человека - особенно дорого то, к чему сам руки приложил. Но особенность «Al architecs» – архбюро, оформлявшего «Марьину рощу» состоит в том, что оно автор проекта еще одной очень крутой станции – «Кунцевской». Победителями в конкурсе на «Марьину Рощу» эти ребята стали в 2017 году. А право на разработку проекта «Кунцевской» получили ближе к концу стройки. Но эту работу надо было сделать очень быстро. Дело в том, что поменялось рабочее название станции, как это иногда бывает: из «Можайской» она превратилась в «Кунцевскую». Но с уходом ключевого слова потеряло смысл и задуманное оформление первого варианта, авторы которого предлагали выполнить дизайн в виде этикетки можайского молока. Предстояло все делать заново. Пригласили бюро AI architects. И эта станция получилась у них еще одной из лучших. Интерьеры ее самой и павильонов будто высечены из цельного камня. Пилоны очень брутальные, а между ними такие шайбы - светильники с рассеянным светом. Вроде все просто, но очень чисто с точки зрения архитектурного приема. Молодцы ребята!

В моем личном рейтинге среди самых удачных, ярких так же станции «Терехово», «Нагатинский затон». «Мневники» тоже очень хорошая станция получилась, сильная работа.

– Для самых первых станций Московского метрополитена, построенных в тридцатые годы прошлого века, в ту пору расхожим было клише «дворцы для народа". Они и правда по своей красоте и художественному оформлению, дорогим материалам, качеству строительства не уступают иным дворцам. С годами столичная подземка становилась все более разветвленной сетью, а станции все проще. Тимирязевская, Любино, Печатники и множество других станций, появившихся в 60-80 -е годы прошлого века, стали как в метро большинства других стран, просто транспортными объектами, а не памятниками истории и культуры, с которых начиналась наша подземка. А какую задачу ставили перед собой московские власти, приступая к строительству БКЛ? Как должно было выглядеть это самое большое подземное кольцо в мире?

– Сергей Кузнецов: Скажу сразу: поразить мир тем, что у нас под землей появится дворец величиной с готический собор, мы точно не пытались. Я самого выражения: дворцы для народа, не принимаю, зная, какой ценой давалось строительство метро в Москве, сколько в него было вложено бесплатного рабского труда в те времена. Понимая, что построить 70-километровую линию под землей и так очень тяжело, сложно, дорого, мы старались не перегружать этот процесс еще и трудновыполнимым дизайном. Просто каждый раз искали здравый баланс между интересным, стильным, ярким решением в оформлении и разумным вложением инвестиций.

– От москвичей, рассматривающих, каким оно получилась, это новое кольцо, я не раз слышала вопрос: кто главный архитектор БКЛ? Как правильно ответить на него? Главный архитектор Москвы?

– Сергей Кузнецов: Нет, конечно, я не считаю себя главным архитектором БКЛ и вообще метрополитена. Нет у нашего метро главного архитектора, да и не может быть. Имея 14 линий и 250 станций, тем не менее, это одно сооружение, которое строится уже 85 лет, и будет строиться дальше. Так создавались сотнями лет некоторые соборы, отражая в своем облике разные эпохи. Так и наше метро представляет собой путешествие во времени, когда выезжая с одной станции, построенной в одни годы, попадаешь совсем в другие и даже в иное столетие. Этим московское метро и интереснее всего - разным дизайном, разными культурными слоями.

– В чем же состояла ваша роль главного архитектора при строительстве БКЛ?

– Сергей Кузнецов: Как и при реализации все других объектов - в подборе архитекторов, разработке с ними решений проектов отдельно взятых станций, продвижении этих решений. Мало ведь просто нарисовать картину, надо, чтобы она была реализуемой и вписалась в существующий город. Дизайн многих станций приходилось отстаивать, тот же «Нагатинский затон", например.

– Как архитекторы получали заказ на проектирование станций новой кольцевой линии?

– Сергей Кузнецов: По разному. На 6 станций из 31 прошли конкурсы. Какие-то архбюро заказчик "Мосинжпроект" приглашал напрямую, опираясь на предыдущий удачный опыт совместной работы. Иногда приходилось спешно менять дизайн и тогда тоже старались пригласить команду, в успехе которой можно было быть уверенными.

Самой красивой москвичи на «Активном гражданине» назвали станцию «Марьина Роща» – за нее отдали голоса 21 процент участников голосования

– Кому из молодых архитекторов, на ваш взгляд удалось заявить о себе именно в процессе строительства БКЛ?

– Сергей Кузнецов: Напомню: строить Большое кольцо город начал в 2011 году. Двенадцать лет для строительства такого масштабного объекта это, можно сказать, рекордно короткий срок, а для человеческой жизни - очень даже немалый. Я говорю это к тому, что когда то же архбюро AIarchitects выиграло «Марьину рощу», его команда была совсем молодой. А к моменту, когда эту станцию построили и дошли уже до «Кунцевской» они стали считаться опытными московскими архитекторами. Еще одна из самых успешных станций БКЛ с точки зрения дизайна, публичности, фотогеничности – «Нагатинский затон». На мой взгляд, совершенно блестящая работа архитекторов бюро Za bor и мозаичиста Максима Козлова. Они пошли путем оформления станции мозаичным панно, как были оформлены по рисункам Александра Дейнеки «Маяковская», одна из самых красивых в Московском метро, «Павелецкая», «Новокузнецкая»…Но прочитали это современным языком, как говорит сам художник, в стиле свободной выкладки, что позволяет выявить художественную и изобразительно-выразительную составляющую образа. В этом миксе текстур, камней, смальты, оттенков цветов и композиционного разнообразия рыбы на стенах станции - карась, бычок, ротан, щука, судак, налим и другие обитатели московских водоемов, буквально плавают по ходу поезда.

Но и опытные архитекторы, такие как Ольга Алексакова и Юлия Бурдова, сооснователи и партнеры Buromoscow, тоже одержали победу в Международном открытом конкурсе на дизайн станции «Терехово». Я очень высоко ценю их результат и в моем идеальном мире станций такого уровня должно быть больше. Хотя я, конечно же, понимаю, что это очень сложно, не всегда хватает сил и средств, но очень хочется к этому стремиться.

– БКЛ хотя и самое большое подземное кольцо в мире, но все-таки это единый объект. Что его визуально объединяет?

– Сергей Кузнецов: Только рельсы. Больше ничего.

– Почему?

– Сергей Кузнецов: Иногда этот вопрос всплывает в профессиональном сообществе - не стоит ли сделать какую-то сквозную тему? Недавно мы об этом даже говорили с Николаем Ивановичем Шумаковым - президентом Союза архитектором России, он предлагал объединить тематически какую-то одну из новых линий. Я считаю, что делать так не стоит, потому что приглашая архитекторов на разработку проектов разных станций мы сразу поставим их в определенные рамки и таким образом свяжем руки. Дать оформлять всю линию одному архитектору? Скучно же будет! Вот едет пассажир мимо станций, каждая из которых в чем-то повторяет друг друга. А главное, зачем это нужно? Сейчас можно даже не слыша объявлений, просто выглянуть в окно поезда и понять по интерьеру, облику станции, где ты находишься. Как в городе: смотришь в окно и видишь: все дома разные. Можно рассказать, какой у меня или у вас дом и найти их даже без адреса. Это же лучше, чем искать только по названию и по цифрам.

– По материалам станции БКЛ тоже наверное отличаются? На самых первых линиях было много мрамора, гранита, позолоты, бронзы. А сейчас?

– Сергей Кузнецов: Мрамор и гранитный камень используются и сейчас. А вот облицовочного бетона, который активно применяется в наше время, тогда не было. Много появилось так же искусственных материалов, различных композитных панелей, керамогранитных элементов, широко стала применяться нержавеющая сталь. Даже рыб делали не из традиционной смальты, а из более интересного набора материалов. Это нормально, появляются новые технологии, а с ними приходят и другие материалы. Вот такие бесшовные зеркальные шары, как на "Марьиной роще" разве можно было прежде сделать?

Поразить мир тем, что у нас под землей появится дворец величиной с готический собор, мы точно не пытались

– И после пуска БКЛ Москва продолжает строить метро. Линия длиной 40 километров уже идет к Троицку. Утвержден проект Бирюлевской линии…Новые ветки идет в основном в дальние спальные районы. К их дизайну требования будут такими же высокими или новые станции могут снова начать строиться по упрощенным вариантам?

– Сергей Кузнецов: Качество московского метро должно быть изначально высоким. Будем и дальше стараться делать хорошо. Надеюсь, что яркие проекты появятся и там. Я считаю, что иметь их для отдаленных районов даже важнее, так как в центре и без подземки много всего классного и интересного с точки зрения архитектуры. И если где-то на окраине появится станция, дизайн которой просто интересно посмотреть, это же прекрасно. Дополнительный стимул москвичам для движения, расширения кругозора.

– Конкурсы на проектирование станций БКЛ всегда вызывали интерес в профессиональной среде. В дальнейшем они будут проводиться?

– Сергей Кузнецов: Действительно, интерес всегда был колоссальный. Точку в этой работе мы ставить не собираемся, готовимся провести новый конкурс.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

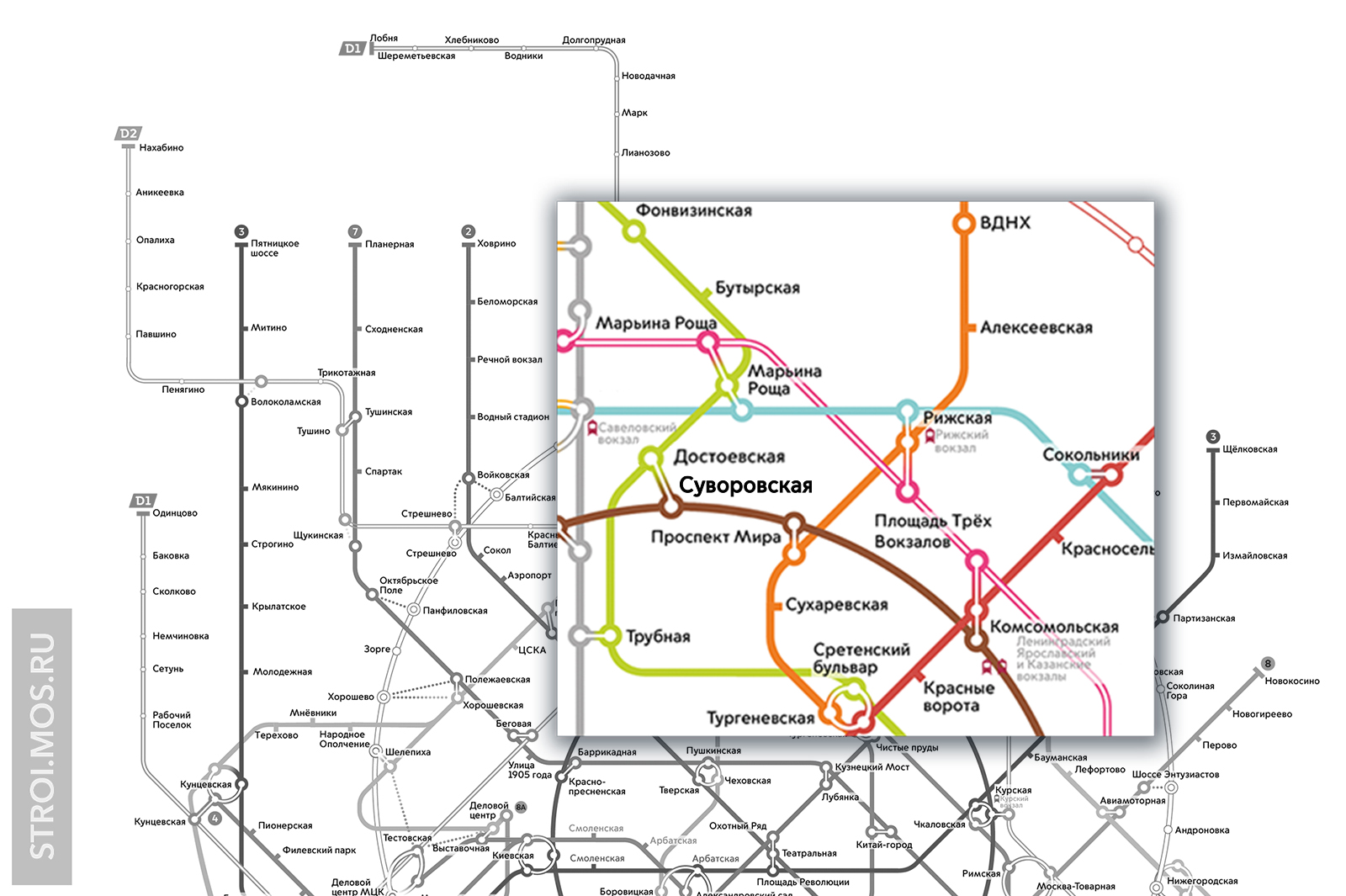

Станцию метро «Суворовская» построят на Кольцевой линии: как это будет

На Кольцевой линии метро началась подготовка к строительству новой станции «Суворовская». Она расположится между станциями «Новослободская» и «Проспект Мира» и станет пересадочной на Люблинско-Дмитровскую ветку. Это единственный диаметр, не имеющий двух пересадок на Кольцевую линию.

О том, как будут «вживлять» новую станцию в действующую ветку метро, порталу Стройкомплекса рассказал генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков.

– Как возникла идея построить еще одну станцию на Кольцевой линии метро?

– Станция планировалась к строительству еще в 1988 году, тогда же и был забит первый колышек. Но из-за смены проекта, а затем недостатка финансирования стройка была законсервирована. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение построить станцию «Суворовская», ее внесли в Адресную инвестиционную программу. «Суворовская» станет 13-й станцией на действующей Кольцевой линии метро.

– В чем сложность строительства станции «Суворовская»?

– Все, что связано с внедрением в действующий организм метрополитена –довольно сложный процесс. Но все принципиальные технические решения уже приняты. Для того, чтобы соорудить «Суворовскую», сначала построим обходные тоннели, по которым перенаправим движение поездов Кольцевой линии, затем будет сооружаться сам станционный комплекс, и впоследствии произойдет так называемое присоединение к действующей линии.

Сложности, безусловно, есть, этим и обусловлен пятилетний срок строительства, который обозначил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. Но, с учетом расчета будущего пассажиропотока «Суворовской» и удобства пересадки с Кольцевой на салатовую ветку, это строительство экономически обоснованно.

Как ранее сообщал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, строительство станции «Суворовская» на Кольцевой линии подземки может быть завершено в течение пяти лет. «Суворовская» откроется на территории района Мещанский в центре столицы. Станционный комплекс расположится вдоль Суворовской площади (отсюда и его название), в районе примыкания к ней улиц Самотечная и Дурова и под Екатерининским сквером.

– Как происходила расконсервация станции?

– Этапов расконсервации как таковых не было. Все эти годы здесь велись обслуживающие процессы. А непосредственно работы по продолжению подходных тоннелей начались примерно год назад. Всего с 1988 года по сегодняшний день сделано порядка 5 % от общего объема работ, запланированных на станции «Суворовская».

– Как будут организованы строительные работы на глубине 42 метра?

– Станция будет строиться в непосредственной близости к действующему метро, в так называемой технической зоне. И практически все строительные работы проведут вручную. Здесь не предусмотрено применение ни машин, ни тоннелепроходческих щитов. Работы будут вестись максимум буровзрывным способом, а в технической зоне – только отбойным молотком и только ручным трудом, чтобы не нарушить конструкции действующего метро.

– Будет ли ограничиваться движение поездов на Кольцевой линии?

– Во время старта основных строительных работ точно нет. Активное строительство самой станции будет осуществляться после переключения движения поездов на временную схему по двум дополнительно построенным обходным тоннелям длиной порядка 900 метров. Когда будут сооружаться основные конструкции станции, планируется ограничить движение поездов сначала с внутренней части Кольцевой, потом с внешней.

Сейчас мы ведем работы по сооружению вспомогательных подходных для того, чтобы приступить к сооружению обходных тоннелей. В течение месяца планируем начать сооружение основных конструкций обходных тоннелей. И в течение полутора лет завершить их строительство. Затем произойдет частичное ограничение движения по Кольцевой линии, потому что постронные обходные тоннели необходимо будет внедрить в действующие тоннели Кольцевой линии, переключить движение поездов метро с основного хода на обходные тоннели и дальше продолжать сооружать «Суворовскую».

– Где построят вестибюли станции «Суворовская»?

– На станции будет два вестибюля. Один расположится на улице Дурова рядом с театром Российской Армии, второй – на Олимпийском проспекте. Сегодня обсуждается возможность внедрения выходов со станции в здание спорткомплекса «Олимпийский». То есть посетители смогут не выходить на улицу, а сразу из метро попасть внутрь комплекса. Переход планируется оборудовать траволаторами. Это будет первый траволатор в Московском метрополитене.

СПРАВКА: «Суворовская» – не первая станция, которую возводят на действующей линии метро. Ранее также были расконсервированы станции «Технопарк» на Замоскворецкой и «Спартак» на Таганско-Краснопресненской линиях.

Ольга Завершнева

Минтранс: Авиакомпании готовы к повышенному спросу на авиаперевозки в летний сезон

Евгений Гайва

Российские авиакомпании обладают достаточным авиапарком для обслуживания пассажиров, цены на авиабилеты в этом году могут повышаться в пределах инфляции, заявил заместитель министра транспорта Игорь Чалик. Накануне "высокого" туристического сезона он ответил на вопросы журналистов.

Игорь Петрович, мы приближаемся к летнему сезону. Возможности международных перелетов ограничены, в России пока еще закрыты 11 аэропортов. Как оцениваете спрос на авиаперевозки внутри страны?

Игорь Чалик: Несмотря на то, что некоторые аэропорты на юге России закрыты, мы перевыполняем план 2023 года. В соответствии с комплексной программой развития авиатранспортной отрасли России до 2030 года, в 2023 году планируется перевезти более 101 млн пассажиров, из которых по внутренним линиям - 81,9 млн пассажиров. По состоянию на 16 апреля 2023 года уже перевезли 24,2 млн пассажиров, что на 709 тыс. человек больше плановых показателей 2023 года на этот период.

Имеющегося авиапарка хватит для перевозки летом?

Игорь Чалик: Провозной ёмкости достаточно для обеспечения авиаперевозок. Если смотреть показатели марта 2023 года, то мы видим рост на 9,4% по сравнению с мартом 2022 года - 5,7 млн против 5,2 млн пассажиров. При этом в начале 2022 года отмечался резкий рост более чем на 30%, и это достаточно высокая база для сравнения.

По итогам 2022 года (по отношению к 2021 году), в условиях запрета на использование воздушных судов с так называемой "двойной" регистрацией и закрытия воздушного пространства иностранными государствами, количество перевезенных пассажиров сократилось всего на 14,2 % к прошлому году и составило 95,2 млн человек. На внутренних линиях снижение в 2022 году было ещё меньше - около 11%, перевезено 78 млн пассажиров. Если бы функционировали "закрытые" аэропорты Юга России, цифра могла бы быть больше на 19 млн пассажиров Авиакомпании на внутренних линиях выполнили более 630 тыс. регулярных рейсов. Число рейсов, минующих Москву, составило более 319 тыс., т.е. половину от общего количества. При условии сохранения действующих мер государственной поддержки авиаперевозок в 2023-2024 годах планируется достижение этого показателя на уровне 51%.

Авиакомпании готовы к работе в летний сезон?

Игорь Чалик: Отрасль полностью готова к выполнению перевозок летом 2023 года. Российские авиакомпании в летний период выполняют полеты в соответствии с ранее сформированным расписанием. Большинство из них планирует сохранить действующую маршрутную сеть. Более того, ряд авиакомпаний намерены увеличить количество рейсов на эксплуатируемых маршрутах. Многие авиакомпании задействуют дополнительные воздушные суда в летнем расписании. Так что проблем с провозными мощностями нет.

Сейчас парк воздушных судов российских авиакомпаний насчитывает 1164 пассажирских самолета, способных перевозить 120-130 млн пассажиров в год. Минэкономразвития прикладывает большие усилия для развития внутреннего туризма. Очень надеемся, что имеющийся парк самолетов будет востребован для удовлетворения потребностей туриндустрии.

Стоит ли ожидать повышения цен на авиабилеты в связи с уменьшением общего объема субсидий авиаотрасли? Ранее в СМИ со ссылкой на ваше заявление в ходе совещания по подготовке к турсезону говорилось о росте стоимости авиабилетов в 2023 году на 15-30%. Так ли это?

Игорь Чалик: На совещании, на которое вы ссылаетесь, действительно, были озвучены эти цифры. Речь шла об оценках самими авиакомпаниями возможности такого роста, в который закладываются по умолчанию все возможные форс-мажоры. Эта расчетная максима не учитывает тех мер, которые уже предприняты Минтрансом России по сдерживанию роста цен. То есть утверждение, прогнозирующее рост цен до 30% вырвано из контекста.

По нашим оценкам, рост стоимости авиаперелетов в 2023 будет в пределах инфляции. Для сдерживания роста цен правительством и Минтрансом принимается ряд мер.

Государство по-прежнему продолжает поддерживать отрасль через субсидии. В частности, с ноября 2022 года по март 2023 г. была реализована программа субсидирования авиакомпаний за выполненный пассажирооборот. Объем ее финансирования составил 25,3 млрд рублей, перевезено в указанный период 27,4 млн пассажиров.

На субсидирование полётов наименее социально защищенных групп граждан и жителей Дальнего Востока, а также поддержку региональных перевозок выделено 27,2 млрд руб. Таким образом государством выделено более 52,5 млрд руб. поддержки в виде субсидий.

Кроме этого, "Аэрофлот" продолжает реализацию программы "плоских" тарифов на Дальний Восток и в Калининград. Цены на билеты фиксируются, не зависят от даты или времени полета и пассажирского спроса.

Стоимость билетов ниже себестоимости. "Аэрофлот" ежегодно затрачивает на это более 9 млрд рублей собственных средств.

Сейчас отслеживаете изменение цен на авиабилеты?

Игорь Чалик: Минтранс совместно с ФАС еженедельно мониторит цены на перевозки и своевременно принимает меры в случае необоснованного роста тарифов. В случае возникновения иных рисков для роста цен Минтранс будет принимать необходимые решения для их нивелирования.

Сами авиакомпании также принимают меры по формированию доступных цен на авиабилеты. Как уже говорил, они увеличивают количество рейсов, организуют раннее бронирование билетов, что позволяет приобрести их по более низким ценам в условиях динамического ценообразования.

Удорожание билетов сезонно возможно, как и в предыдущие годы, но связано оно исключительно с "высоким" сезоном, что компенсируется снижением цены в осенне-зимний период, когда спрос на перевозки снижается.

Наша поправка оставит браконьеров без рынка сбыта

Дума Чукотского автономного округа внесла в федеральный парламент законопроект о присоединении ЧАО к камчатскому эксперименту по контролю над воздушными перевозками красной икры. Председатель профильного комитета окружной Думы Любовь Махаева рассказала корреспонденту Fishnews о поправке и ее перспективах — как законодательных, так и практических.

— Любовь Васильевна, как будет работать механизм, если Госдума одобрит поправку?

— По этим правилам на одного человека будет разрешено взять на борт самолета не более 10 кг икры без документов. Я подчеркиваю, речь именно о лососевой икре непромышленного изготовления. Заводской продукции в соответствующей упаковке с маркировкой эти ограничения не касаются.

Эти правила утверждены федеральным законом в качестве эксперимента на Камчатке. А Чукотский автономный округ планирует использовать этот опыт, для того и была направлена наша законодательная инициатива в Государственную Думу.

Мы рассчитываем, что эта ограничительная мера позволит сократить поток нелегально добытой икры на материк. Внутрирегиональное потребление икры непромышленного производства у нас незначительное. Но икра, которая вывозится за пределы региона частными лицами, вызывает вопросы. По нашим данным, каждый год вывозится порядка 10 тонн икры непромышленного производства.

Конечно, у населения нашего региона могут быть вопросы, как это отразится на процедуре досмотра багажа. Определять происхождение икры будут специальные службы, имеющие на это полномочия. Процедура уже проработана. Ответственные за организацию контроля в аэропортах лица не должны будут создавать неудобства пассажирам. Мы надеемся, что с наступлением периода летних отпусков контроль в аэропортах несильно затруднит выезд жителей Чукотки на отдых.

— Кто внес в окружную Думу эту инициативу?

— Правительство ЧАО. Насколько мне известно, по предложению департамента сельского хозяйства и продовольствия.

— А общественные объединения, отраслевые ассоциации?

— Ассоциации отдельно не обращались. Когда мы обсуждали этот вопрос на заседании нашего комитета в Думе, то пригласили все заинтересованные стороны, в том числе участвовали представители ассоциации коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока.

— Кто будет ответственным за реализацию мер в случае одобрения Госдумой?

— Департамент промышленной политики региона, а также отдел государственного ветеринарного надзора. Действие этих мер в качестве эксперимента продлится до 1 августа 2025 года.

— На Камчатке «икорный» эксперимент проводится с прошлого года. Как вы оцениваете их результаты?

— Итоги подводить пока рано, он длится только с ноября 2022 года. Однако мы общались с представителями Камчатки, они говорят, что икру кустарного производства стали возить по воздуху намного меньше.

— Каких результатов ждете на Чукотке?

— В нашем регионе практически каждый ловит по лицензии лососей и, соответственно, добывает икру. Поэтому, по большому счету, внутри округа рынка сбыта для икры непромышленного производства нет. Все, кто ведет незаконный промысел или кто ловит рыбу больше, чем положено по лицензии, вывозят красную икру для продажи за пределы Чукотки. Мы планируем перекрыть этот канал.

— То есть в настоящее время непосредственно в Анадыре и в крупных поселках на улицах в розницу браконьерская красная икра не продается?