Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Заседание Совета по делам казачества

Помощник Президента Дмитрий Миронов провёл заседание Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества.

B ходе мероприятия обсуждались вопросы, связанные с итогами деятельности Совета в 2025 году, а также с ходом реализации государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества.

C докладами выступили атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам национальностей Николай Долуда, первый заместитель Министра просвещения Александр Бугаев, директор Департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями Министерства иностранных дел Игорь Капырин.

В заседании приняли участие глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло, председатель Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров, председатель Синодального комитета Русской православной церкви по взаимодействию с казачеством, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, а также заместители полномочных представителей Президента в федеральных округах, представители федеральных органов власти и органов власти субъектов Российской Федерации, атаманы войсковых казачьих обществ и общероссийских общественных объединений казаков, священнослужители Русской православной церкви и другие.

По итогам заседания приняты соответствующие решения.

Церемония вручения государственных наград

В Екатерининском зале Кремля прошла церемония вручения государственных наград.

В.Путин: Добрый день, уважаемые друзья, коллеги!

Вручение государственных наград в Кремле в преддверии Нового года всегда проходит в особой атмосфере наступающего праздника, когда принято подводить итоги и строить планы на будущее, верить, что впереди большая работа, большие свершения, много хорошего.

Уверен, так оно и будет, все эти ожидания обязательно сбудутся. Залогом тому – созидательная сила российского общества, готовность миллионов людей объединяться вокруг общих целей, больших общих целей, добиваться результатов на производстве и в ратных делах, в науке и сельском хозяйстве, на ниве культуры и просвещения – так, как это делаете вы, главные участники сегодняшнего торжества.

Присуждение вам наград и званий – это свидетельство безупречного профессионального мастерства, подлинного патриотизма, искренней любви к Родине, признание государством и обществом ваших достижений – ярких и значимых для России и для всего нашего народа.

Прежде всего хотел бы отметить тех, кто смог добиться колоссальных высот в своём деле и удостоен звания Героя труда России. Это токарь Чепецкого механического завода Андрей Алексеевич Караваев и директор Калининской атомной станции Виктор Игоревич Игнатов, гидрометаллург Надеждинского завода Александр Вениаминович Хохлачёв и глава компании «Транснефть» Николай Петрович Токарев, а также легенда автоспорта, генеральный директор «КАМАЗа» Сергей Анатольевич Когогин. Звание Героя труда присвоено и Владимиру Теодоровичу Спивакову – уникальному мастеру, который состоялся не только как великий музыкант, но и как блестящий педагог и щедрый благотворитель.

Сегодня в этом зале – поистине цвет российской культуры, люди, которых отличает по-настоящему большой талант и глубокое понимание значимости творческой деятельности, ответственности за её результаты и её влияние на умы и на души людей.

Высшей государственной награды страны – ордена Святого апостола Андрея Первозванного – удостоен Никита Сергеевич Михалков. Самобытный кинорежиссёр, человек, для которого преданность Отечеству, стремление защищать нашу историю, духовные ценности, развивать отечественную культуру являются поистине определяющими и в жизни, и в творчестве.

Также высокими наградами отмечены пианист Денис Леонидович Мацуев и режиссёр Игорь Станиславович Угольников, актёр Сергей Васильевич Маковецкий и вокалист Ильдар Амирович Абдразаков, народный архитектор России Николай Иванович Шумаков.

Вы представляете разные жанры искусства, но всех вас роднит творческая востребованность, безусловное качество ваших работ и действительно всенародное признание.

Примером для граждан России, особенно для молодёжи, всегда были и остаются герои спорта. Рад приветствовать в этом зале выдающегося тренера Татьяну Николаевну Покровскую и ярчайших звёзд отечественного хоккея Владимира Семёновича Мышкина и Алексея Викторовича Касатонова.

Подчеркну, что многие присутствующие снискали авторитет и как высококлассные специалисты, и как талантливые наставники.

Активно делятся богатейшим опытом с молодыми поколениями бригадир молочно-товарной фермы Людмила Петровна Аврамова и бурильщик Серебрянников Василий Геннадьевич, ректор знаменитой кузницы театральных кадров – «Щуки» – Евгений Владимирович Князев и завкафедрой Юридического института Российского университета дружбы народов Евгения Евгеньевна Фролова.

Повторю, вы трудитесь, преподаёте, проводите научные исследования в самых разных сферах, но делаете это так, что вами гордится вся наша страна. А ещё у двух награждённых сегодня, то что называется, круглые даты. Давайте вместе поздравим с юбилеем директора прославленного Пироговского центра Олега Эдуардовича Карпова и «голос» нашей дипломатии Марию Владимировну Захарову.

(Аплодисменты.)

Дорогие друзья!

В заключение хотел бы поблагодарить вас за честный, напряжённый труд, за реальный вклад в развитие и укрепление Отечества, за благородную верность Отчизне.

От всей души поздравляю вас с высокими наградами Родины и с наступающим Новым годом.

Счастья вам, успехов во всех начинаниях и всего самого доброго!

Благодарю вас.

В.Спиваков: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые товарищи, друзья!

Я благодарю Вас за такую высокую оценку моего труда, моего служения людям, моего служения музыке.

Уходящий, 2025 год был очень важным для меня и, я думаю, для всех, потому что мы праздновали 80-летие Победы. Трагическим образом война прошла через многие миллионы семей, в том числе и через мою.

Мама моя пережила блокаду Ленинграда, отец добровольцем ушёл на фронт, получил два тяжёлых ранения, работал впоследствии на заводе в Уфе старшим мастером цеха по производству двигателей для наших самолётов. Дедушку и бабушку своих я не видел, потому что они погибли в концентрационном лагере в Дахау.

Каждый год 27 января и 9 мая были святые дни для всей моей семьи, поэтому каждый год мы отмечали снятие блокады Ленинграда. Недавно мы вместе с Алисой Бруновной Фрейндлих в Большом драматическом театре, который носит имя моего дорогого друга Товстоногова Георгия Александровича, сделали спектакль, посвящённый этому событию.

В этом году вместе с Национальным филармоническим оркестром России мы провели очень большое количество концертов и в городах-героях, и просто по России, и солисткой выступила выдающаяся оперная певица Хибла Герзмава. Надо было слышать, как она поёт военные песни, которые мы все любим. Это было просто воплощение первозданной красоты и искренности.

Я хочу напомнить Вам, Владимир Владимирович, 2014 год, Александринский театр – 70-летие снятия блокады, когда Вы пришли на концерт. После концерта Вы поблагодарили меня и сказали фразу, которую я запомнил на всю жизнь. Вы сказали мне: вот та точка историческая, в которой встретились наши матери. Я это никогда не забуду.

И эта как раз точка объединяет всех нас. Прав поэт Бродский, который сказал, что время, столкнувшись с памятью, узнаёт о своём бесправии.

Благодарю всех. Спасибо.

Н.Токарев: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые друзья!

Я хотел бы сердечно поблагодарить, высказать слова признательности за столь высокую оценку результатов моей работы.

Безусловно, в этой высокой награде значительная, большая заслуга принадлежит, конечно, многотысячному коллективу «Транснефти», который верой и правдой трудится и делает всё во имя процветания страны.

Спасибо, Владимир Владимирович.

Н.Михалков: Уважаемый Владимир Владимирович! Дорогие друзья!

Когда работаешь ради наград и премий, их никогда не хватает. Мама учила: «Никогда не суди о своей жизни по жизни тех, кто живёт лучше тебя. Суди о своей жизни по жизни тех, кто живёт хуже, – их намного больше, и ты избежишь огромного количества проблем, и твоя жизнь будет наполнена не горечью того, что есть у других, а у тебя нет, а счастьем и радостью от того, что и у тебя есть то, что есть».

Я знаю, Владимир Владимирович, что и Ваша мама, и Ваша бабушка, они учили Вас тому же. Я очень рад, что в этом смысле мы с вами счастливые люди.

Спасибо.

А.Торкунов: Огромное спасибо, уважаемый Владимир Владимирович, за эту высочайшую награду.

Я хотел бы подчеркнуть, что Ваш внешнеполитический курс, который последователен и очень чёток, является мощнейшей основой для профессоров, преподавателей университета, в котором я работаю, для подготовки патриотов-профессионалов для работы во внешнеполитических ведомствах и вообще для нашей международной деятельности.

Спасибо Вам за это, и с наступающим Новым годом!

Т.Покровская: Уважаемый Владимир Владимирович!

Хочется выразить признательность от всех тренеров, от всех спортсменов российского спорта за то, что благодаря Вам мы не растеряли элиту российского спорта, не растеряли систему нашего российского спорта.

Несмотря на то что мы были отстранены на четыре долгих года от спорта, сейчас, когда начались наши старты, все увидели, что российский спорт остаётся таким же серьёзным соперником и на все годы победителем спорта. Мы верим в Вас, а Вы верите в нас как основной капитан нашей команды. Спасибо большое.

Всем здоровья, чтобы следующий год был наш желаемый, здоровый, мирный, а для женщин – красоты!

Спасибо.

Т.Хабриева: Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! Глубокоуважаемые участники церемонии!

Уходящий год был богат событиями, уже вспомнили об этом. А я хочу напомнить, что исполнилось пять лет самой масштабной конституционной реформе, которая дала полноценную основу для российской науки. А как правовед-компаративист хочу подтвердить: это стало образцом для целого ряда государств. Но для нас главное, что эти нормы работают.

Я буквально недавно читала цикл лекций в «Сириусе» – сколько там молодёжи! Возвращается престиж занятия наукой, и растёт к ней внимание. Благодарю Вас за поддержку учёных и благодарю родной коллектив Института законодательства и сравнительного правоведения за добросовестное служение идеалам права и науки.

Благодарю.

О.Карпов: Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! Многоуважаемые участники церемонии!

Быть в этом зале и получить высокую награду из Ваших рук именно в день юбилея – наверное, это какое-то волшебство предновогоднее, рождественское. Но на самом деле за этим волшебством стоит труд многотысячного коллектива нашего центра и, что важно, двух-трёх тысяч наших коллег из федеральных клиник, из клиник регионов, которые присоединяются ежегодно к нам для того, чтобы выездными бригадами в составе Пироговского центра, Федерального центра медицины катастроф оказывать помощь и в зоне СВО, помогая нашим военным коллегам – медикам, и на новых территориях, и в приграничных регионах, и в дружественной нам Абхазии.

Спасибо Вам за нашу поддержку, за наше развитие. У нас много инноваций реально происходит. Даже в этом году есть что показать и рассказать.

Но как доктор не могу не закончить тем, чтобы Вы, Владимир Владимирович, берегли, пожалуйста, своё здоровье. Ваше здоровье – это не только Ваше здоровье, это здоровье нашей страны, потому что Вы лидер, Президент, определяющий нашу Россию, а люди, которые здесь, – это многоуважаемые и почитаемые, каждый профессионал в своём направлении, кто пишет свою главу, воссоздавая Россию, которая была всегда и должна быть крепкой, мощной, независимой, технологичной. Берегите, пожалуйста, себя.

Мы как медики будем стараться сделать всё для того, чтобы 60 лет было не началом пенсионного возраста, как совсем недавно, а серединой жизненного пути, причём активного и долгого.

Спасибо.

Е.Князев: В двух словах [хотел бы] выразить чувство гордости и благодарности за служение Родине, Отечеству, частью которого является театр Вахтангова, моего Отечества, который занимает передовые позиции в области творчества. Но и человечески, потому что я горжусь своими коллегами, которые могут позволить себе сесть в служебную машину, поехать на передовую, встретиться с молодыми ребятами, поддержать их, сказать им спасибо, выступить так, чтобы им там не было стыдно за нас. Это первое.

И вторая часть моей жизни – это Театральный институт имени Щукина. Сегодня в этом зале наш институт представлен тремя людьми: кто-то начинал свою творческую жизнь в этом институте, кто-то закончил и продолжает служить. Для такого небольшого собрания я считаю, что это много, поэтому Театральный институт завоёвывает и имеет право гордиться этой наградой.

Спасибо Вам большое.

В.Соловьёв: Включаю телевизор и вижу «Самарканда» – Денис, командир 123-й бригады, взял Северск. И смотрю – волнуется так, как не волновался, когда наблюдал за ребятами-штурма́ми, которые входили [в город]. Потому что рядом с Верховным. Я ему пишу: «Как ты?». Он говорит: «Преисполняет чувство гордости за моих ребят».

Война многое проявила. Война вернула смысл моему поколению, которое в какой-то момент времени подумало, что Родины больше нет, вернула гордость, понимание, осознание себя.

Мужчина – стало ясно, что создан для войны. На войне проявляется всё лучшее. В этом нет радости, в этом есть осознание. Потому что за спиной – страна, куда ты не должен пустить зло, и семьи, которые ты должен спасти от того ужаса, который на протяжении многих лет жизни испытывали люди Донбасса. Но русский вне зависимости от его вероисповедания и этнической принадлежности, русский создан для победы. Это то, что нас отличает от всех.

Война по своей природе священная. Мы противостоим абсолютному злу. Поэтому наша победа неизбежна. Потому что мы русские, с нами Бог. А если Бог с нами, то кто против нас?

Спасибо за возможность быть там и показывать подвиг русских людей в высшем пике их служения Отечеству.

Спасибо.

Е.Голухова: Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!

Я хочу поблагодарить Вас за невероятный уровень медицины, который мы сегодня в столь непростое время имеем. Те инновации, которые приходят в нашу жизнь, которые стремительно завоёвывают своё место, когда мы лечим разных больных – и новорождённых, и самых уважаемых наших сограждан, – те принципы и те скоростные показатели, как быстро эти инновации входят в нашу ежедневную практику – их вводят наше Правительство, Министерство здравоохранения, Академия наук, – они поистине вызывают необыкновенные чувства, когда у тебя для работы есть всё. Я благодарна Вам за это и как доктор, который имеет больше 40 лет опыта в нашем центре, и как руководитель такого крупного центра, который оказывает помощь тысячам, десяткам тысяч больных. И сегодня всё это возможно. Конечно, это дополнительные возможности для наших молодых кадров, которые имеют всё, что они хотят, для того чтобы реализовать свои возможности.

Уважаемый Владимир Владимирович!

22 года назад Вы были в нашем центре и посадили дерево – это дуб, раскидистый дуб. В будущем году нашему центру 70 лет. Для нас это родной дом, когда мы говорим, что едем домой, имеем в виду, что едем на работу. Мечта всего нашего центра – чтобы Вы в будущий, юбилейный год посетили и увидели по прежнему адресу новое развитие, как Ваше дерево себя чувствует и как коллектив необыкновенно ценит всё, что Вы делаете. Спасибо Вам.

С Новым годом и здоровья всем!

Спасибо.

М.Захарова: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги, друзья!

Я благодарю за столь высокую награду. Я хочу поблагодарить своё родное ведомство – Министерство иностранных дел, где я служу, – за доверие и наставничество.

Я благодарю за поздравления с днём рождения, с юбилеем. Что такое день рождения? В первую очередь это праздник родителей, и они сейчас смотрят и очень волнуются, мой папа Владимир Юрьевич Захаров и моя мама Ирина Владиславовна Захарова. Я благодарна им за очень многое. Но главное, за что я хочу сказать им спасибо и низко поклониться, – за то, что они открыли во мне, воспитали и научили любить свою страну, свою Родину, Россию. Они рассказали мне о её истории, они рассказали о красоте её природы, о величии её культуры и искусства. А ещё они сказали, что не бывает страны без народа.

И открыли секрет успеха, я делюсь с вами этим тайным знанием: все свершения, все достижения, которые получаются, нужно посвящать своей стране и отдавать с толикой кратной людям.

Спасибо за это большое, мои дорогие мама и папа.

Спасибо.

Д.Мацуев (комментируя музыкальный аккомпанемент оркестра при вручении награды): Никогда ещё концерт Чайковского не звучал так коротко.

Большое спасибо, Владимир Владимирович, за высокую награду.

Очень символично, что сегодня 24 декабря, это день рождения моего папы, которого не стало, к сожалению, в этом году. Он был для меня самым главным наставником моей жизни, моим педагогом, который вместе с моей мамой, которая находится здесь, в этом зале, в 1991 году, бросив всё в Иркутске, перебрался в Москву. Я этого не хотел делать, я хотел оставаться в своей квартире, спать на своей перине. Но мама сказала очень хорошую фразу, которая меня полностью убедила в том, что нужно ехать. Она сказала: ты что, не хочешь смотреть матчи своего любимого «Спартака» вживую на стадионе? Я сказал: едем. И с этого всё началось: Центральная музыкальная школа, консерватория, конкурс Чайковского и так далее.

Да, действительно мне повезло, что я родился в этой семье. Мне повезло, что я родился в Иркутске. Я не могу без своего Иркутска, и до сих пор меня туда тянет, ничего с этим поделать не могу. И не могу без своего Байкала, не могу без своих сибиряков, которых считаю своими родственниками и очень близкими друзьями. Я не могу без своей любимой публики, она критик номер один для меня. И конечно же, я не могу без моей семьи – [команды фонда] «Новые имена», который организовала выдающаяся женщина Иветта Николаевна Воронова, которая меня, собственно говоря, тогда и нашла в Иркутске. И теперь наша команда «Новых имен»… Из года в год мы объезжаем больше 30 регионов нашей страны, где ищем новые «искорки», как она нас называла – кисками. Это фантастические, удивительные музыканты. У нас есть фантастическая команда, которая уже сейчас добивается колоссальных успехов, становится лауреатами конкурса Чайковского, конкурса Рахманинова.

Я уверен, что сегодня классическая музыка, вообще искусство, – но, конечно, классическая музыка – является очень важным терапевтом в любой точке на земле. Так что приходите, пожалуйста, на концерты и лечитесь.

Спасибо.

В.Полищук: Уважаемый Владимир Владимирович!

Благодарю Вас от души за то, что Вы поддержали инициативу моих друзей связистов и выпустили, подписали Указ, который награждает меня этой наградой.

Единственное наставление, которое они мне сделали на сегодняшний день, – это обратиться к Вам, чтобы Вы при возможности рассмотрели вопрос о совершенствовании отрасли связи и, конечно, её инфраструктуры.

На этой инфраструктуре созданы все сети связи, все информационные системы, такие прикладные технологии, как искусственный интеллект, все другие, системы мониторинга – всё, что создано, работает на этой инфраструктуре. Она играет большую роль в жизни – и, например, в специальной военной операции. Потому что вэсэушники с самого первого дня получают точную навигацию и разведывательную информацию от их системы.

Не прекращается и гибридная война, как её называют, информационная война. И конечно, жители других зарубежных стран должны знать государственную позицию, объективную, правильную позицию нашего государства. Поэтому рассмотрение этого вопроса наверняка родит дополнительные действия, для того чтобы ускорение в этой отрасли было как можно быстрее.

Спасибо Вам огромное.

Т.Канделаки: Добрый вечер, уважаемые дамы и господа, глубокоуважаемый Владимир Владимирович!

Я, наверное, единственная в этом зале, кто гражданин России по убеждениям, а не по рождению: ровно 25 лет назад мне дали гражданство. Это был первый срок Владимира Владимировича. Я с Вами с самого начала, Владимир Владимирович, и так иду по жизни многие годы под Вашим руководством, со своей любимой страной.

Многие здесь выходят и говорят добрые слова в адрес своих родителей, потому что мы те, кем воспитали нас наши родители. Моей мамы тоже, к сожалению, нет в живых. Она была ключевым человеком, который перевёз меня в Россию, дал мне первые возможности, чтобы я здесь училась, и сказала, что Вы на самом деле не просто великий человек, а человек, который всегда будет заботиться о безопасности и мире в своей стране. Это было сказано много лет назад, когда я ещё не знала, через какие испытания наша страна будет проходить, и мама не знала, но мамы же, они всегда всё знают.

И вот уже пять лет, как я не была в Грузии. Я в последний раз там была пять лет назад, и так сложились обстоятельства, что я встретилась с католикосом всея Грузии Илиёй. Илия мне всегда говорит тёплые слова, и мне сказал: передай, пожалуйста, Владимиру Владимировичу, что я за него молюсь.

Пять лет прошло, у меня не было такой возможности. У меня сегодня есть такая возможность – я передаю Вам эти слова. И хочу заметить, что многие люди, верующие люди за Вас сегодня молятся, потому что верующие люди хотят мира. И Вы тот человек, который несёт мир всему миру. Мы забыли эти слова – «Миру – мир!», а они сегодня ключевые, потому что если нет мира во всём мире, то нет мира нигде.

Владимир Владимирович, здоровья Вам, здоровья нам всем. Потому что если во всём мире верующие люди, которые хотят мира, за Вас молятся, значит, Россия победит и в мире будет мир.

Спасибо.

С.Чупшева: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые друзья, коллеги!

«Времена не выбирают, в них живут и умирают». Я счастлива, что родилась в Ваше время, что я живу, воспитываю детей в моей любимой стране, где великий Президент. И моя семья думает так же, Владимир Владимирович. Тина сказала, что верующие люди молятся за Вас. Моя семья молится за Вас, за Ваше здоровье, за нашу великую страну, за наш народ.

Спасибо Вам большое за возможность работать с Вами, за возможность давать возможности другим деятельным людям в нашей стране. Спасибо Вам за наставничество, за то, что мы все имеем возможность гордиться – гордиться нашей страной, гордиться нашим Президентом. Мы Вас очень любим.

Спасибо.

С наступающим Новым годом всех!

С.Бунин: Уважаемый Владимир Владимирович! Коллеги, друзья!

Очень важно помнить и уважать историю, как Вы, Владимир Владимирович, нам периодически об этом напоминаете. Для каждого человека история начинается с истории его семьи. И я сегодня, в этот важный день, испытываю особенную гордость, что являюсь частью своей семьи. Два моих деда – генералы, один – ГРУ, другой – КГБ, служили своей стране и учили меня делать то же самое.

Очень символично, что в Кремле, где по долгу службы мой дед Вадим Алексеевич Кирпиченко, один из руководителей советской разведки, тоже много раз бывал и был удостоен государственных наград. Это место стало признанием того, что я живу не просто так и не напрасно эту жизнь.

Хотел бы Вас лично поблагодарить, Владимир Владимирович, за высокую оценку трудов наших коллег артистов, которые принимают участие в таких наших акциях, как «Музыка в цехах» и агитбригады «Русского радио». Они делают это бескорыстно, делают по убеждению, по зову сердца и совести. И то, что Вы сочли возможным наградить их высокими государственными наградами, является для них и для нас всех, конечно же, высшей степенью похвалы. Спасибо Вам огромное. Мы с Вами.

А я поздравляю всех присутствующих и хочу закончить выступление бессменным слоганом нашей радиостанции «Русское радио»: «Всё будет хорошо».

Спасибо.

Н.Шумаков: Дорогой Владимир Владимирович! Дорогие друзья!

Спасибо за высокую награду.

Я у своего соседа сейчас спросил: какие слова написаны на ордене? Написано: «культура и искусство». А мы-то все прекрасно знаем, что важнейшим из искусств для нас является архитектура. У нас в стране много великих архитекторов без преувеличения, много очень хорошей и качественной архитектуры.

Владимир Владимирович, у меня к Вам просьба, небольшая просьба, Вы её выполните без всяких затруднений. С 1967 по 1991 год в России была Государственная премия в области архитектуры, по 1991-й, потом она почила. И так получилось, что в последние годы, даже в последние десятилетия, Госпремия в области литературы и искусства обходила стороной наших замечательных архитекторов. Ну так получилось.

Поэтому большая просьба: восстановить эту премию, восстановить эту премию – и все архитекторы России будут безмерно Вам благодарны, а я тем более.

Спасибо большое.

С наступающим Новым годом!

И.Абдразаков: Уважаемый Владимир Владимирович!

Для меня большая честь сегодня быть в этом зале и получить звание народного артиста России.

К сожалению, до этого дня не дожили мои родители, но я уверен, что они счастливы, они там всё видят, они гордятся мною, моим братом, нашей семьёй. Отец мой всегда говорил: «Где бы ты ни был, где бы ты ни работал, где бы ты ни пел, знай, что твоя Родина – это Россия, ты из Башкирии. Но чаще, пожалуйста, приезжай домой, чаще выступай перед своей публикой».

И когда уже пришёл момент, когда с другой стороны начали говорить: сделай, пожалуйста, свой выбор, – у меня не было даже на секунду какого-то сомнения. Я сказал, что я еду домой, что здесь моя земля, здесь мои родители, здесь мои предки, я здесь вырос, я здесь должен продолжить свою жизнь, продолжить работу именно здесь, в нашей стране.

И ещё: Владимир Владимирович, благодарю Вас за доверие возглавить Севастопольский театр оперы и балета. Это первый театр в Крыму, никогда ещё не было театра оперы и балета в Крыму.

Вы знаете, сейчас театр находится в стадии строительства. Но так получилось, что мы с нашей администрацией сделали уже несколько постановок – и оперных, и балетных – и показываем их стране, возим по разным городам, и наши спектакли проходят с большим успехом.

Спасибо Вам большое за доверие. Спасибо, буду нести это звание с честью и достоинством.

Е.Киселёва: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги и друзья!

Февраль 2022 года разделил жизнь нашей страны и, конечно, лично мою жизнь на «до» и «после». Он напомнил мне о том, что так важно верить, трудиться, быть рядом со своим народом и со своей страной. Но ни для кого не секрет, что в самые первые дни СВО, поддержав Маргариту Симоньян, дай бог ей здоровья, я обозначила свою гражданскую позицию.

Я сердечно благодарю за это доверие, за высокое звание. И, конечно, хочу сказать, что Вы для меня, Владимир Владимирович, как Верховный Главнокомандующий олицетворяете нашу страну. Поэтому подписанный Вами Указ – для меня это награда моей Родины, моей России.

С открытым сердцем, с верой в людей и с любовью к Родине я буду продолжать делать всё возможное для того, чтобы быть нужной и полезной.

Благодарю Вас.

В.Путин: Дорогие друзья!

Здесь собрались люди, которые добились выдающихся результатов в своей работе, в своей деятельности, в своей жизни. Несколько раз выступавшие здесь обращались к Господу, но, когда мы говорим, обращаясь к Господу, мы часто употребляем известное слово «творец».

Здесь собрались люди, которые занимаются творчеством: в какой бы отрасли вы ни работали – и в производстве, и в искусстве, и в спорте, – всё равно это творческий подход. Без творческого подхода добиться таких результатов, которых вы добиваетесь, невозможно.

То есть вы тоже творцы. Это значит, что и в вас есть искра божья. Господь прикоснулся к вам своей дланью, наградил вас талантом. Эта искра, которая есть в вас, она очень ярко светится. Уверен, она будет светить вам и дальше.

Я хочу попросить вас, чтобы и вы, в свою очередь, передавали этот знак божий и другим людям, другим поколениям, тем, кто с вами рядом сейчас стоит, и вообще миллионам наших граждан.

Желаю вам всего самого доброго. С наступающим вас Новым годом!

Спасибо большое.

Встреча с членами Правительства

Владимир Путин в Белом доме провёл традиционную предновогоднюю встречу с членами Правительства Российской Федерации.

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Мы с вами встречаемся в конце декабря, чтобы обсудить итоги уходящего года, поговорить о том, каких результатов удалось добиться в развитии экономики, социальной сферы, страны в целом. И конечно, какие вопросы требуют более пристального внимания и дополнительных усилий и от федерального Правительства, и от коллег в регионах – как в ближайшее время, так и на перспективу.

Отмечу, что Правительство действует слаженно, профессионально, реализует насыщенную повестку, нацеленную на ощутимые позитивные изменения в жизни граждан, в жизни всей страны. Несмотря на все вызовы, Россия идёт вперёд, развивается. У нас стабильны ключевые макроэкономические показатели, постепенно меняется структура национальной экономики в пользу отраслей с высокой добавленной стоимостью, снижается инфляция, на исторически минимальном уровне находится безработица.

Принципиально важно, что Правительству удаётся балансировать бюджет, что гарантирует устойчивость финансовой системы страны. Мы исполняем все социальные обязательства, в том числе решения по поддержке семей с детьми. Состояние государственных финансов позволяет в полном объёме обеспечивать расходы на оборону и безопасность и при этом задавать более высокую динамику по ключевым направлениям развития в рамках новых национальных проектов. Их запуск стал во многом знаковым, важнейшим событием текущего года.

Что здесь хотел бы вновь подчеркнуть? В рамках национальных проектов ведётся большая, напряжённая работа вместе с региональными командами, бизнесом и общественными объединениями. И наша общая задача – добиваться долгосрочных национальных целей развития.

А это в первую очередь преодоление демографических вызовов, выход на уверенный рост рождаемости. Нужно вывести на новый качественный уровень отечественную экономику и технологическую сферу, укрепить системы здравоохранения и образования, решить системные вопросы в части инфраструктуры, благоустройства наших городов и посёлков, повысить качество жизни российских граждан.

Повторю: перед нами стоят амбициозные задачи. Но таково требование времени, таков запрос со стороны наших граждан. И только вместе, только с полной отдачей сил, с максимальной ответственностью и включённостью на каждом участке мы сумеем добиться успеха.

Именно к такой конструктивной работе, нацеленной на результат, и призываю всех в следующем году – да и в дальнейшем.

Что ещё хотелось бы добавить? На прошлой неделе, как вы знаете, состоялась прямая линия. В том числе обсуждались темы, которые поднимали граждане. Среди них был и вопрос от многодетных семей. Вы знаете, дело в том, что семьи теряют право на получение единого пособия в том случае, если их совокупный доход совсем немного превышает установленный критерий.

Мы обсуждали этот вопрос с Михаилом Владимировичем совсем недавно, вот буквально пару дней назад. Нужно найти гибкое, правильное решение, чтобы поддержать многодетные семьи. Деньги-то выделяются на эту тему? Выделяются. Вы знаете, дохода никакого для бюджета не будет, если эти выделенные деньги не будут поступать семьям. Человек пошёл на работу. И что? Нужно сделать так, чтобы не только человек, семья ничего не теряла, но чтобы у них прибавка была какая-то к семейному бюджету. Иначе нет смысла на работу выходить. Какой смысл тогда? Или работать «в серую» – что и для бюджета плохо, поскольку налоги хоть и сниженные, но всё-таки будут полностью отсутствовать, правда ведь?

Поэтому я очень прошу коллег в Правительстве да и в Государственной Думе, в регионах оперативно доработать и принять взвешенные решения в пользу российских семей.

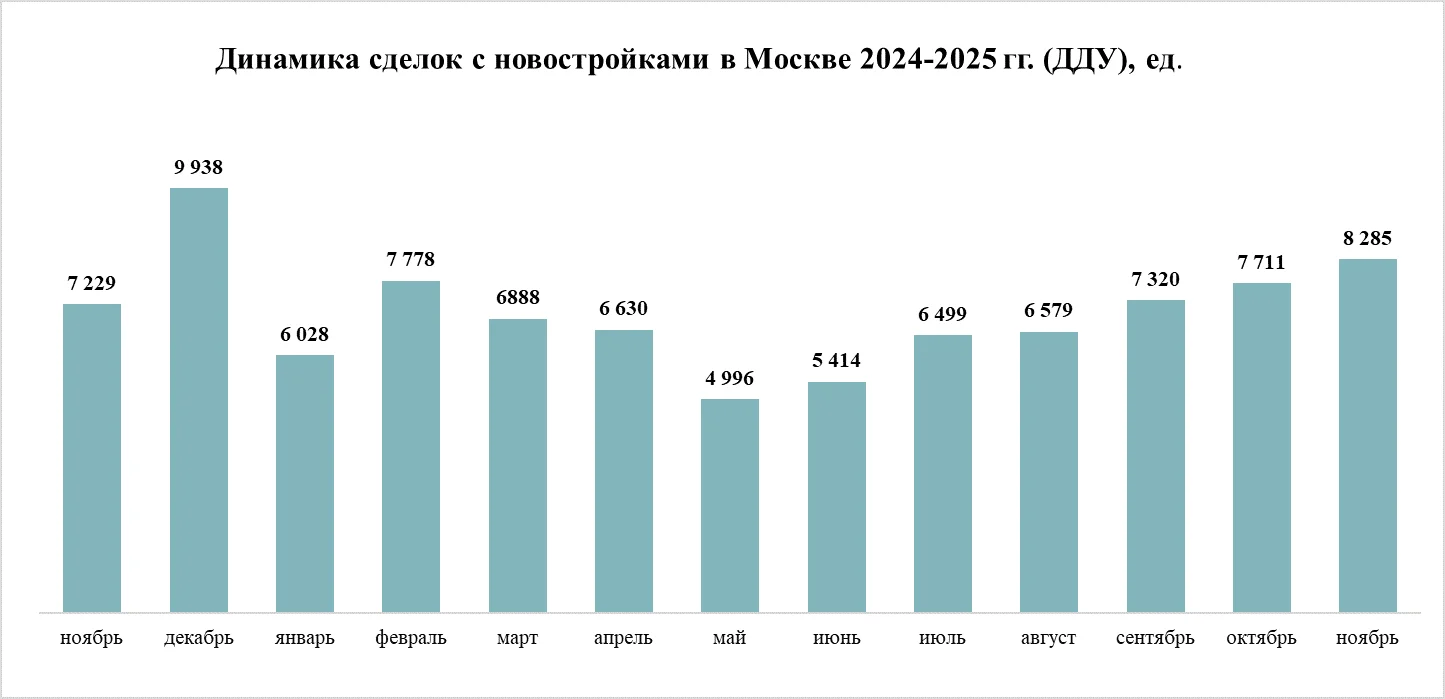

Ещё один вопрос, который прозвучал на прямой линии, – он касается штрафов для застройщиков, которые нарушают сроки передачи квартир дольщикам.

Как вы помните, мы во время пандемии ввели мораторий на такие штрафы. Сделали это, чтобы поддержать строительную отрасль, и с тех пор мораторий несколько раз продлевался.

Сейчас ситуация на жилищном рынке уже не требует такой меры поддержки застройщиков. В то же время для покупателей жилья неустойка играет существенную роль, укрепляет гарантии защиты их прав, если получение квартир затягивается.

Нынешний мораторий на штрафы за нарушение сроков сдачи объектов истекает 31 декабря, и мы договорились его больше не продлевать. При этом обращаю внимание коллег: надо вести системную работу с застройщиками, чтобы они выполняли свои обязательства перед покупателями жилья в намеченные сроки.

Это то, о чём хотел бы сказать в начале нашей беседы. А сейчас хочу поздравить всех членов Правительства, коллег в Аппарате Правительства, в субъектах Федерации, коллективы министерств и ведомств с наступающим Новым годом. Спасибо вам большое за совместную работу.

Я рад видеть, что сегодня Правительство в полном составе, представители различных ведомств [здесь] – и силового блока – здесь присутствуют, руководитель Центрального банка здесь, Эльвира Сахипзадовна [Набиуллина]. Я бы вас просил почаще бывать на заседаниях Правительства.

Михаил Владимирович, пожалуйста.

М.Мишустин: Спасибо.

Уважаемый Владимир Владимирович!

Прежде всего хочу поблагодарить Вас за оценку работы Правительства. В уже завершающемся, 2025 году, как и в предыдущие годы, перед Россией возникало немало вызовов, много сложных задач: продолжающиеся санкционные ограничения в отношении нашей страны, непрекращающиеся попытки расшатать нашу экономику, вывести её из равновесия.

Под Вашим руководством мы работаем единой сплочённой командой, как отлаженный механизм, решая поставленные задачи. Благодаря Вашему наставничеству убеждён, что всё выполнимо и в будущем. Каждый из нас понимает главную цель этой работы – достичь устойчивости ключевых сфер: промышленной, финансовой, социальной, и создать дополнительные возможности для развития нашей страны, обеспечить благополучие граждан.

Всё это определено в национальных проектах, проектах по достижению технологического суверенитета, утверждённых Вами, и в других стратегических документах, которые мы последовательно выполняем.

Продолжим также со всей ответственностью делать всё, что от нас зависит, оправдывая высокое доверие, которое Вы нам оказали. И конечно же, позвольте от всех членов Правительства Вас поздравить с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым, пожелать всего самого доброго, поблагодарить за совместную работу.

Спасибо, Владимир Владимирович.

Заседание Совета Федерации

Владимир Путин принял участие в пленарном заседании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

В.Матвиенко: Уважаемые коллеги!

Сегодня, я бы сказала, у нас особый, знаковый день: в нашем заседании принимает участие Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.

Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!

От имени всех сенаторов благодарю Вас за то, что несмотря – мы видим, знаем – на крайне напряжённый президентский график, Вы нашли возможность напрямую обратиться к Совету Федерации – палате регионов. Мы постоянно чувствуем Ваше внимание к нашей деятельности, Вашу поддержку.

Для Совета Федерации этот год особенный. 25 лет назад, сразу после инаугурации, Вы приняли решение о новом порядке формирования Совета Федерации, согласно которому сенаторы стали работать на постоянной профессиональной основе и делегируются исполнительными и законодательными органами регионов.

Спустя столько лет жизнь подтвердила правильность принятого тогда Вами решения. Я полагаю, оно было абсолютно фундаментальным для федеративного государства.

На площадке Совета Федерации достигается баланс интересов федерального центра, регионов, и, конечно же, качественно изменилась законотворческая деятельность.

Сегодня Совет Федерации обладает значимыми конституционными полномочиями. Внесённые пять лет назад по Вашей инициативе поправки в Основной закон их расширили, что мы расцениваем как укрепление роли парламента, демократических принципов нашего государства.

Шаг за шагом Вам удалось выстроить консолидированную и прочную политическую систему, я бы сказала, суверенную политическую культуру, способную противостоять любым вызовам и угрозам, не дрогнуть перед военной, экономической, идеологической агрессией, которая обрушилась на наше Отечество.

Я уверена, что все эти годы Вы, уважаемый Владимир Владимирович, чувствовали надёжное парламентское плечо верхней палаты в обеспечении национальных целей развития всех Ваших президентских решений, в том числе судьбоносных.

Среди них, относящихся к прямой компетенции Совета Федерации, – возвращение в родную гавань Крыма и Севастополя, воссоединение с Россией исторических земель Донбасса и Новороссии, законодательное обеспечение достижения целей специальной военной операции, преодоление беспрецедентного санкционного давления и многое-многое другое. При этом мы всегда единодушно принимали решения, как единая команда.

Сегодня мы завершаем парламентский год. Он был насыщенным, я бы сказала, трудовым. Все наши планы выполнены в полном объёме. Я не буду утомлять цифрами – информация об итогах работы Совета Федерации за 2025 год опубликована на сайте палаты.

Приоритетами в нашей законотворческой деятельности были, безусловно, задачи, поставленные Вами, уважаемый Владимир Владимирович, – это поддержка участников СВО, их родных и близких, поддержка семей с детьми, демография, социальные законы, экономика, укрепление обороноспособности и безопасности и защита людей от тех новых технологических вызовов, с которыми они столкнулись.

Отдельно отмечу возросшую законотворческую активность сенаторов. С каждым годом сенаторы всё больше и больше инициируют законы, продиктованные жизнью, направленные субъектами Федерации. За этот год ими был внесён 321 законопроект, часть из них – совместно с депутатами Государственной Думы. Кстати, мы с нижней палатой также работаем во взаимопонимании и в тесном контакте.

Мы гордимся тем, что сегодня в нашей команде участники специальной военной операции, боевые офицеры, Герои России. И я, и сенаторы постоянно встречаемся с участниками СВО, выслушиваем их, учитываем это в своей работе и отрабатываем все их предложения.

На заседании недавно Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Вы чётко обозначили шесть системных задач на 2026 год. Все они включены в план нашей работы на будущий год.

Не могу не сказать также о том, что мы очень внимательно следили за прошедшей недавно прямой линией, где Вы подвели ключевые итоги года. И, наверное, главное впечатление от этого большого общенационального диалога – уверенность в том, что Россия твёрдо продолжит обеспечивать достижение своих стратегических целей.

На мой взгляд, сама атмосфера, сама тональность прямой линии показала, что люди не просто поддерживают Ваш курс, но готовы самым активным образом участвовать в судьбе своего Отечества. Подобного формата – многочасового, не срежиссированного разговора национального лидера со всей страной – нет ни в одном в другом государстве мира. И главное, такая возможность для любого гражданина России напрямую обратиться к Президенту, получить подробный, честный, уважительной ответ, – считаю, что это один из важнейших факторов нашего единения, консолидации российского общества.

Но главное всё-таки в том, что все эти более двух миллионов обращений будут обязательно отработаны соответствующими уровнями власти, в том числе и сенаторами.

Сегодня Россия – это по-настоящему сильная, самодостаточная, суверенная, уверенная в себе и своём будущем страна, страна с лучшей армией в мире – мы полностью согласны с Вашей оценкой. С самым современным и не имеющим аналогов в мире вооружением нам никто не страшен, и никому, конечно, не удастся расколоть, расшатать наше государство и наше общество.

И это объективно: без Вашей твёрдой воли, без того титанического, колоссального труда, который Вы, уважаемый Владимир Владимирович, вложили в развитие России, это было бы точно невозможно. Вы всегда говорите, что сила России – в нашем многообразии. И для нас, как для палаты регионов, очень ценно, что Вы объявили наступающий, 2026 год Годом единства народов России.

В этом зале представлена вся наша безграничная, сплочённая страна: от Кавказа до Якутии, от Донецка до Камчатки, от Калининграда до Сахалина – безграничная, многогранная, сплочённая Россия.

Нашей стране самой историей суждено быть великой державой. И как поётся в нашем гимне: «Так было, так есть и так будет всегда!». На нашей стороне правда – правда историческая, правда народная, правда человеческая. И с таким национальным лидером, как Вы, победа, конечно же, безусловно, будет за нами.

Коллеги, я с огромным удовольствием передаю слово Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину.

В.Путин: Уважаемая Валентина Ивановна! Уважаемые сенаторы Российской Федерации, коллеги, друзья!

Прежде всего поздравляю вас с наступающими новогодними праздниками.

Парламент России, обе его палаты, завершают осеннюю сессию с хорошим результатом. Работы действительно было много. Принят целый ряд важных законодательных решений в интересах страны и наших граждан, укрепления национальной безопасности, развития экономики, социальной сферы.

А для сенаторов уходящий, 2025 год был особенно значим ещё и потому – Валентина Ивановна сейчас только об этом упомянула, – что исполнилось 25 лет первой глубокой реформе Совета Федерации, одной из крупнейших в сфере государственного строительства на рубеже XX–XXI веков.

Напомню, в чём именно та реформа заключалась. Конституция 1993 года – конечно, вы все знаете об этом, но напомним самим себе и гражданам – предписывала избрание депутатов Совета Федерации первого созыва сроком только на два года. Таков был переходный, временный порядок.

Затем в Совет Федерации входили персонально, лично, что называется, по должности главы регионов и законодательных собраний и, хочу отметить, достойно, профессионально и вовлечённо выполняли свои парламентские обязанности, многое сделали для страны, для сохранения нашего государственного единства в тот сложный и, прямо скажем, переходный во всех смыслах этого слова период.

Однако и нагрузка на них была немалой. Не говоря уже о том, что такое так называемое совместительство – и руководить регионами, и принимать федеральные законы – порождало двойственность статуса: где исполнительная власть, а где законодательная – всё-таки это разные ветви. И [это] размывало ответственность за исполнение решений.

Понимаем, да: когда человек принимает закон и сам его должен исполнять – здесь есть некоторые проблемы. Но мне кажется, что мы с ними справились, решили их, потому что чувствовали тогда, что всё-таки это сказывается на всей системе власти.

Поэтому в 2000 году предложил качественно изменить порядок формирования Совета Федерации, чтобы у каждого региона было два парламентария, работающих в верхней палате на постоянной профессиональной основе, и они могли бы сконцентрироваться именно на законотворчестве, на укреплении тесной связи, единой логики федеральной и региональной, местной повестки развития, чтобы при принятии ключевых общенациональных решений убедительно звучала и учитывалась позиция субъектов Российской Федерации.

Тогда, четверть века назад, по сути, и был очерчен современный облик Совета Федерации. График его комитетов и комиссий стал более насыщенным. Выросло качество сутевой проработки законопроектов. В результате, как уже сказал, все регионы приобрели большее влияние на федеральном уровне, во всяком случае на законодательный процесс, новые возможности для решения проблем на местах, для повышения качества жизни людей, раскрытия своего экономического потенциала, конкурентных преимуществ, из которых и складывается сбалансированное, устойчивое развитие всей страны.

Механизм формирования Совета Федерации уточнялся, корректировался и в дальнейшем. Так, в 2012 году были введены элементы выборности. Кандидаты на пост губернатора должны были заранее, ещё на этапе избирательной кампании, обнародовать, представить людям свою тройку претендентов на сенаторские места. А от законодательного собрания таким представителем мог стать только избранный в ходе демократических процедур депутат регионального парламента. Легитимность, таким образом, представительность в верхней палате тоже повысилась.

Кроме того, мы установили должностные требования для членов Совета Федерации, включая необходимость личной, прямой связи с конкретным регионом. Кадровые требования были обновлены и расширены после внесения содержательных, системных поправок в Конституцию в 2020 году. В их разработке принимал самое активное участие и весь парламентский корпус.

Сам термин «сенатор», прежде неофициальный, был закреплён в законе именно тогда. Появились новые полномочия и у ваших коллег в Государственной Думе, и у самого Совета Федерации в части парламентского контроля, влияния на кадровую политику в судебной системе, в прокуратуре, проведения консультаций при назначении членов Правительства по направлениям внешней политики, юстиции и силового блока.

Знаю, что Совет Федерации относится к этим вопросам профессионально, тщательно и в высшей степени ответственно. Признаться, конечно, другого никто и не ожидал. Уверен в вашем профессионализме и подлинно государственном подходе и рассчитываю на продолжение, как и прежде, плотной совместной работы.

Повторю: названия должностей, варианты формирования Совета Федерации с годами менялись и не раз, как я сейчас только что об этом сказал. Но его правовая и политическая природа, предназначение, можно сказать, миссия неизменны.

Это прежде всего ключевая роль в законодательном процессе. Это участие в принятии значимых государственных решений, укрепление международных позиций страны через парламентскую дипломатию.

И конечно, Совет Федерации по факту обеспечивает взаимосвязь между уровнями единой публичной власти. Это крайне важно для федерации, объединяющей 89 регионов. В их широком многообразии, самобытности и, подчеркну, в сплочённости заключается наше богатство – Валентина Ивановна сейчас тоже об этом упомянула, – заключается в этом созидательная сила многонациональной России.

Сегодня наши стратегические планы, программы развития охватывают всю страну: от Калининграда до Курильских островов, от арктических широт до Крыма, Донбасса и Кавказа.

Да, мы понимаем: успех столь масштабной работы прямо зависит от шагов, предпринимаемых федеральной исполнительной и законодательной властью, но реализуются, воплощаются в жизнь они именно на местах, в конкретных регионах, городах и посёлках.

Обращаюсь сейчас и к вам, и к Правительству: нужно активнее, что называется, плотнее включать регионы в выработку новых решений общенациональной повестки – и контроль, конечно, нужно наладить за их исполнением, – так же как и представителей общественных, некоммерческих организаций, ветеранских и молодёжных структур, деловых кругов и местных экспертных площадок, объединений граждан.

У них должно быть больше возможностей, действующих механизмов, чтобы внести свой вклад в достижение национальных целей развития. Расширяя пространство для такой инициативы, мы будем укреплять институты федерализма. Они жизненно важны для будущего страны.

Знаю, что в Совете Федерации регулярно проходят дни регионов России, практикуются выездные мероприятия. Я вас прошу и дальше наращивать вовлечённость регионов в эту общую, совместную работу.

У всех субъектов Федерации есть свои точки роста, сильные стороны. Безусловно, нужно их видеть и поддерживать, и это наша с вами и ваша в данном случае святая обязанность. Каждый из вас, сенаторов России, – это политик и законодатель.

Но в то же время вы все неотъемлемая часть управленческих команд своих регионов и должны не просто досконально знать, но всегда отстаивать их интересы, запросы и наказы людей, чтобы они никогда не выпадали из общей повестки страны, из поля зрения министерств и ведомств, исполнительных органов власти.

Ведь ваш авторитет и доверие людей, звание сенатора своего региона – это огромная честь и огромная ответственность. Её, безусловно, нужно подтверждать изо дня в день каждым своим словом, поступком, реальными, весомыми результатами, служением стране и народу.

И в этой связи особо отмечу, что сегодня в ваших рядах – тоже об этом было только что сказано – девять Героев России, участников специальной военной операции. А сам Совет Федерации стал настоящей кадровой школой: ваши коллеги, пройдя через неё, в дальнейшем были назначены на ответственные посты в федеральных органах власти, возглавляли субъекты Федерации и законодательные собрания.

Я вижу в этом зале людей, которые раньше были руководителями регионов, сейчас здесь работают, а некоторые из верхней палаты переходят или в Правительство, или возглавляют регионы Российской Федерации. Очень хорошая практика, настоящая кадровая школа. Всего за эти 25 лет опыт работы в «палате регионов» получили почти 800 человек.

Состав Совета Федерации, как и других органов власти, будет и дальше, безусловно, обновляться в соответствии с законом – поэтапно, регулярно, с учётом итогов единых дней голосования. При этом уверен, что высокое качество и преемственность законодательного процесса, профессиональных традиций Совета Федерации, безусловно, будут обеспечены.

Уважаемые коллеги!

Хочу поблагодарить вас за работу, за неизменное внимание к нашим героям, участникам боевых действий, их семьям, к вопросам ключевой для нас демографической повестки, к проблемам правовой и социально-экономической интеграции наших исторических регионов и, конечно, за участие в работе над федеральным бюджетом, где отражены все эти да и все остальные основные приоритеты, в целом за поддержку нашего курса на укрепление и развитие России.

Такое согласие, приверженность национальным интересам исключительно важны для парламента, для обеих его палат, для страны важны, а в период исторических испытаний, глобальных перемен они просто бесценны.

Благодарю вас за это.

И ещё раз поздравляю вас с наступающим Новым годом.

Встреча с Председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным

Накануне поздно вечером Владимир Путин встретился с Председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным. Спикер нижней палаты парламента информировал Президента о законодательной работе Госдумы в осеннюю сессию и в уходящем календарном году.

В.Путин: Вячеслав Викторович, сессия закончилась. Я поздравляю и Вас, и всех депутатов Государственной Думы, хочу поблагодарить за совместную работу. Она была боевой, можно сказать, если использовать терминологию сегодняшнего дня, и весьма результативной. Передайте, пожалуйста, эти слова благодарности всем депутатам Государственной Думы.

В.Володин: Спасибо большое, Владимир Владимирович. Сегодняшнее заседание как раз начал со слов, которые Вы мне до этого говорили, и депутатам ещё раз передал от вас и добрые пожелания, и слова благодарности за работу. Потому что все то, что получается, благодаря тому, что уделяется большое внимание развитию парламентской демократии, Государственной Думе. Потому что реально, если посмотреть итоги этого года, многое удалось сделать.

Мы приняли 588 законов, при этом, если говорить о законодательных инициативах, всего за год было внесено 1303 законодательные инициативы, причём более 40 процентов – это законодательные инициативы, внесённые только депутатами Государственной Думы. Если добавить ещё законодательные инициативы от региональных депутатов, законодателей, то это будет уже более 50 процентов. И, если посмотреть, у нас есть законодательная инициатива совместная с членами Совета Федерации, будет уже за 70 процентов. Это большая реальная работа.

И надо подчеркнуть, что по прошествии времени дела стало больше, меньше зрелищ, меньше слов. И во многом на это повлияло ваше решение в своё время внести предложение по изменению Конституции и передать полномочия нашим гражданам, чтобы они через депутатов утверждали Правительство, принимали участие в его формировании. Появилась совместная с Правительством ответственность за результаты работы, причём в эту работу вовлечены и оппозиционные фракции.

У нас 70 процентов законов, которые приняты – это законы, поддержанные всеми депутатами независимо от фракционной принадлежности. Все вопросы, имеющие отношение к защите интересов страны, отстаивания позиции государства, в том числе на международной арене, поддерживаются всеми фракциями независимо от их партийной принадлежности, от оппозиционности. Национальной цели развития мы также стараемся достигать совместно, и нас объединяет повестка Президента, повестка развития страны. Поэтому действительно вот этой профессиональной такой работы, скрупулёзной стало больше.

За это время, если говорить о приоритетах, один из для нас главных – это обеспечение всем необходимым участников специальной военной операции, членов их семей. Приняли, начиная с 2022 года, 154 закона – сформирована система. Так же, как вот Вы нам задачу поставили, мы постарались это все сделать. За этот год принято 30 законов. Мы со своей стороны, учитывая Ваши поручения, стараемся вносить изменения – если это требует время, если ставятся такие задачи, ну и вызовы диктуют.

Понимаем, что сегодня ситуация непростая, но, если мы преодолеваем вызовы, становимся сильнее, 30711 санкций объявлено нашей стране. Все это понимают и отдают себе отчёт, что нам надо начинать с себя и делать все для повышения эффективности работы Парламента. Депутаты приняли решение не уходить в отпуска до Нового года, на так называемые предновогодние праздники. Разъехались в избирательные округа для встреч с избирателями, оказания помощи людям.

Мы много раз сегодня Вас вспоминали, потому что действительно, Владимир Владимирович, это крайне важно для Государственной Думы, когда есть такая поддержка Президента, когда руководители фракции могут напрямую Вам позвонить, и Вы принимаете решение о встрече.

Причём вот последняя встреча, где вы сказали, что надо обязательно при рассмотрении всех законопроектов, имеющих отношение к любой сфере, учитывать вопросы, связанные с семьёй, поддержкой материнства, детства, и тогда у нас будет достигнута, в том числе главная задача. Цель – это решение демографической проблемы и ещё и будет выстроено правовое поле с учётом защиты интересов семьи, детей. Мы также решение это приняли с учётом того, что теперь все принимаемые законы анализируются на предмет вопросов поддержки семьи и учёта именно политики в сфере материнства и детства.

В.Путин: Вячеслав Викторович, спасибо вам.

В.Володин: Вам спасибо, Владимир Владимирович.

CNOOC открыла еще одно месторождение с 100 млн тонн нефти на шельфе Китая

Китай приступает к разработке еще одного месторождения на шельфе

Офшорная госкомпания КНР CNOOC Limited начала разрабатывать новую шельфовую залежь Qinhuangdao 29-6 в Бохайском заливе. Запасы залежи превышают 100 млн т нефти, сырье относится к среднетяжелым сортам.

Ранее в этом районе уже было найдено месторождение Qinhuangdao 27-3 с запасами 104 млн т нефтеэквивалента.

CNOOC углубляет свое шельфовое бурение, поскольку на суше компания вынуждена снижать производство из-за истощения ресурсной базы. В 2026 году CNOOC планирует увеличить добычу до 810–830 млн бнэ.

«НиК» напоминает, что КНР с 2021 года старается увеличить долю собственного производства углеводородов и сократить их импорт. В частности добыча газа в стране в прошлом году выросла на 6,3%, до 246,37 млрд куб. м, а нефти 212,82 млн т — рост в годовом выражении 1,8%. При этом выйти на полную энергосамодостаточность страна пока не сможет. Тем не менее собственной добычей Пекин может сдерживать экспортные цены, а также вести многолетние переговоры по реализации новых нефтегазовых проектов, как это сейчас происходит с проектом газопровода «Сила Сибири-2».

Президент РФ продлил на год срок продажи доли ExxonMobil в проекте «Сахалин-1»

На «зависшую» долю Exxon в «Сахалине-1» можно еще год искать покупателей, хотя, по факту, это продление срока «на подумать» для американского мейджора

Президентским указом от 24 декабря 2025 года продлен срок реализации доли в проекте «Сахалин-1», пока не отошедшей «иностранной стороне консорциума». Под размытой формулировкой понимается 30% американской ExxonMobil в новом, российском операторе проекта, на которые она имеет право, как владелец 30% в старом операторе «Эксон Нефтегаз Лтд».

Указом окончание срока перенесено с 1 января 2026 года на 1 января 2027 года.

«НиК» напоминает, что в начале 2022 года, после начала СВО, Exxon покинула «Сахалин-1», забрав персонал и оборудование, а меж тем ее «дочка» «Эксон Нефтегаз Лтд» была оператором проекта. Добыча нефти на проекте просела, ее восстанавливали силами российских компаний несколько месяцев. В октябре операторство перешло к структуре «Роснефти» «Сахалинморнефтагаз-шельф». Сейчас через оператора и другие дочерние структуры «Роснефть» контролирует 20% в проекте, еще 30% — у японского консорциума SODECO и 20% — у индийской ONGC (последняя не может получить долю, так как деньги для ликвидационного фонда проекта, как обязательное условие участия, «зависли» в американских банках). 30% Exxon тоже «зависли».

Российские власти готовы были продать долю, которая оценивается в $4,6 млрд, а потом «заморозить» средства на спецсчете, пока США не снимут санкции.

В августе 2025 года во время визита президента РФ Путина на Аляску для встречи с американским коллегой Трампом проект «Сахалин-1» обсуждался, в президентский указ внесен ряд изменений, после чего даже появились слухи, что Exxon вернется. Однако сама компания их опровергла, заявив, что необязывающее соглашение с «Роснефтью» направлено на возвращение $4,6 млрд, но не более.

Урсула обманула Трампа: ЕС сократил закупки американских углеводородов

Евросоюз в 2025 году сократил импорт нефти и газа из США вопреки договоренностям Еврокомиссии и администрации США.

ЕС сократил расходы на нефть и газ из США, что идет в разрез с договоренностями Брюсселя и Вашингтона об импорте Европой углеводородов из Соединенных Штатов на $750 млрд, пишет FT.

За последние 4 месяца страны евроблока сократили закупки энергосырья у американских компаний на 7%.

Аналитики Kpler подсчитали, что за 4 месяца — сентябрь–декабрь — ЕС ввез из США сжиженный метан и нефть на $29,6 млрд. Годовой объем американского энергетического импорта в ЕС достиг $73,7 млрд. В то же время в Еврокомиссии сообщили, что в январе–ноябре страны евроблока закупили у США энергосырье на $236 млрд.

Ранее Евростат сообщал, что в 2024 году ЕС общая сумма импорта Европой энергосырья достигла €370 млрд, поставки из США достигли €68 млрд ($79 млрд) — 18% от общего объёма ввезенных энергоносителей.

В 2025 году Евросоюз импортировал из Соединенных Штатов нефть и сжиженный природный газ на $29,6 млрд.

Ирак ждет, что поставки газа из Ирана возобновятся в течение недели

Ранее газовые поставки из Ирана в Ирак прекратились из-за непредвиденных обстоятельств

Поставки газа из Ирана в Ирак восстановят в течение недели, сказал агентству Reuters Али Нури, инженер министерства электроэнергетики Ирака в неофициальной беседе. Официально не было заявлений насчет того, когда возобновится снабжение иракских электростанций газом.

«Причиной остановки стал резкий рост спроса с иранской стороны, что привело к сокращению поставок газа», — сказал Нури.

Во вторник Ирак сообщил, что поставки газа из Ирана прекратились, причины не названы, есть только сообщение иранской стороны о «непредвиденных обстоятельствах».

Вот только Ираку от этого не легче. Потребность Ирака в электроэнергии в пиковые зимние часы достигает примерно 48 тыс. МВт, из них в стране генерируют только 27 тыс. МВт, остальное — импорт. А отсутствие еще импортного газа — из Ирана поступает 30-40% всего требуемого стране газа — остановило электрогенерационные мощности в 4,5 тыс. МВт*ч. Министерству нефти Ирака пришлось срочно организовать поставки альтернативных видов топлива на электростанции.

«НиК» напоминает, что Ирак пытается уйти от газовой и электрической зависимости от Ирана. Причин тому несколько: и дороговизна, и позиция союзника Ирака США. Впрочем, Штаты разрешили Ираку платить за иранский газ, хотя стремятся лишить Тегеран доходов от энергоэкспорта.

Что касается Ирака, то в стране стартовал гигантский инвестпроект французской TotalEnergies, которая совместно с Qatar Energy будет расширять нефте- и газодобычу Ирака. В рамках этого проекта Багдад планирует отправлять добытый попутный газ на свои электростанции, а давление в пласте будут поддерживать водой.

США разрешили крупнейшему НПЗ Индии получать нефть Роснефти еще месяц — Reuters

Reliance Industries получила от США некую «концессию», позволяющую закупки сырья у подсанкционной «Роснефти»

Индийская Reliance Industries получила от США некую «концессию», которая позволит компании получать нефть производства «Роснефти» еще в течение месяца, сказали источники Reuters.

Reliance Industries — частная компания, а ее НПЗ в Джамнагаре мощностью 1,4 млн б/с — самый большой в Индии. У компании есть долгосрочный контракт с «Роснефтью» на поставки 0,5 млн б/с российского сырья. Проблема в том, что 22 октября Штаты ввели санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, пригрозив всем вторичными санкциями, если операции с этими компаниями не свернут до 21 ноября.

Теперь же Reliance в комментарии для Reuters утверждает, что ее закупки из РФ идут в рамках текущих контрактов, и поставки постепенно сворачиваются. В США отсрочку не прокомментировали.

По данным Reliance, последняя партия от «Роснефти» отгружена 12 ноября. После 20 ноября компания разделила потоки: на установках мощностью 660 тыс. б/с будет переработка нефти из РФ, а нефтепродукты с него пойдут на внутренний рынок. На установках мощностью 704 тыс. б/с будут перерабатывать сырье других поставщиков, отправляя готовые продукты переработки на экспорт, преимущественно в Евросоюз (ЕС с 21 января вводит эмбарго на нефтепродукты из сырья российского происхождения — «НиК»).

По данным Kpler, с 22 ноября, когда Штаты велели свернуть операции с российскими НК, Reliance уже получила от «Роснефти» около 15 партий российской нефти. И для нее еще идут как минимум две партии нефти из РФ с поставкой в этом и следующем месяце, продавец — компания RusExport.

Прогноз LSEG и данные трейдеров показывают, что в декабре импорт индийскими компаниями российской нефти будет на уровне 1,2-1,5 млн б/с против почти 1,8 млн б/с в ноябре.

«НиК» напоминает, что индийские власти закупать российскую нефть не запретили, но компании сами от нее публично отказались — все, кроме госкомпании Indian Oil (готова покупать сырье из РФ у неподсанкционных поставщиков) и частной Nayara Energy (компания — под санкциями ЕС из-за участия в ее акционерном капитале российских компаний). Тем не менее данные указывают, что в январе партии в РФ заказала также Bharat Petroleum (BPCL). По подсчетам Bloomberg, в начале декабря скидка для сорта нефти Urals выросла до $5-7/барр. против $3/барр. в начале ноября.

Австрии угрожает зависимость от СПГ из США и Норвегии

Потребители Австрии уже начали ощущать на себе «энергетический суверенитет», сказал посол РФ в Вене Грозов.

Вена может попасть в зависимость от экспортеров сжиженного метана из Норвегии и США, заявил РИА Новости новый посол России в Австрии Андрей Грозов.

Он уточнил, что из-за выпавших объемов российского голубого топлива, а это более 80% от всех поставок, стране приходится покупать метан по гораздо более высокой цене.

По его словам, с каждой новой платежкой за газ и электроэнергию австрийские граждане чувствуют цену «энергетического суверенитета». Кроме того, страдает и промышленный сектор: за 3 года 40% местных компаний перенесли производство в другие страны.

«НиК» напоминает, что Австрия прекратила получать метан из РФ в ноябре 2024 года. 13 ноября Вена заявила, что выиграла судебное разбирательство с «Газпромом» на €230 млн, именно эту сумму она решила не оплачивать поставки метана из РФ. «Газпром» прекратил поставки, на этом основании австрийская OMV разорвала долгосрочный договор. Таким некрасивым образом страна решила разорвать газовые отношения с Россией, которые длились 56 лет. До этого Австрия долгое время была одним из главных газовых хабов в Европе.

Не исключено, что российский газ в Австрию все же попадает: если страна покупает газ у соседей из Словакии и Венгрии (а словацкая SPP является поставщиком OMV), то «молекулы несвободы» все-таки приходят в страну.

В Севастополе сумели проложить подземный газопровод под бухтой

В Севастополе реализован проект уникального подводного газопровода

В Севастополе под бухтой проложили газопровод для развития городской газовой инфраструктуры, по которому уже пошел газ.

Это уникальный проект прокладки двухниточного газового дюкера, его длина составила более 2,5 км. Трубы прокладывали наклонно-направленным бурением на глубине 20-40 м ниже дна бухты. Данный метод позволил сохранить экологию акватории, а также не останавливать движение по ней.

Прокладку этой городской газовой артерии одобрили еще в 2020 году. Проект был разработан тульской «Спецгеологоразведкой». Строительство началось три года назад, в декабре 2022 года.

Полная реконструкция газопроводов в городе должна завершиться в конце следующего года.

BP наконец продает Castrol за $10 млрд — покупателем станет Stonepeak из США

Чтобы спастись от долгов и избежать поглощения, BP продает 65% акций в легендарном бренде Castrol американцам

Нефтяная компания BP договорилась продать 65% своего подразделения Castrol, производящего смазочные материалы, американским инвесторам из Stonepeak. Стоимость сделки, запланированной на конец 2026 года, оценивается в $10,1 млрд. BP сохранит лишь 35% акций в Castrol, а впоследствии может избавиться и от них.

Главная причина такой масштабной распродажи своих активов — критическая необходимость BP сократить свои огромные долги, которые на сегодня превышают $26 миллиардов. Все средства от сделки пойдут как раз на их погашение, сообщают в компании. Финансовые проблемы компании стали результатом целой череды неудач. Репутационный и экономический удар от экологической катастрофы в Мексиканском заливе компания так и не смогла полностью преодолеть. Последующая резкая смена стратегии в пользу «зеленой» энергетики, потребовавшая огромных инвестиций, не оправдала ожиданий и еще сильнее пошатнула финансовое положение ВР.

Стратегические провалы привели к падению стоимости акций и потере доверия инвесторов. В результате BP из лидера отрасли превратилась в потенциальную цель для поглощения более сильными конкурентами, такими как британская Shell или американская ExxonMobil.

Продажа прибыльного и известного актива, каким является Castrol, — это вынужденный шаг в рамках общей программы по срочному оздоровлению финансов. Назначение на прошлой неделе нового гендиректора компании и распродажа активов знаменуют новый этап в жизни корпорации, которая вынуждена идти на болезненные меры, чтобы остаться на плаву.

«Роскосмос» хочет построить электростанцию на Луне к 2036 году

Электростанцию хотят построить на Луне, а в регионах РФ будут новые электростанции?

Россия хочет через 10 лет, к 2036 году, построить электростанцию на Луне, сообщил Роскосмос.

Для этого корпорация заключила госконтракт с НПО С. А. Лавочкина. Электростанция на естественном спутнике Земли потребуется для работы постоянной научной станции, АЭС будет обсуживать луноходы и обсерваторию. Госконтракт будет включать не только сам объект генерации, но и космические аппараты, испытания, а также сами работы по развертыванию техники на Луне.

НПО им. С. А. Лавочкина входит в периметр Роскосмоса, в его портфеле проектов — автоматическая межпланетная станция «Луна-25» (ранее АМС «Луна-Глоб») по исследованию Луны. «Луна-25» — первая АМС, запущенная в постсоветский период, запуск состоялся в 2023 г.

Ранее «Росатом» сообщал о своем намерении построить малую АЭС на Луне мощностью 10 МВт и весом порядка 1,2 тонн. Строительство будут вести вместе с китайскими учеными, создать малую АЭС планируется к 2035 году.

Электростанция на Луне — прекрасная предновогодняя новость. Но если спуститься на бренную землю, то становятся видны серьезные проблемы российской электроэнергетики. Инвесторы не горят желанием строить новые генерирующие мощности в РФ из-за низкой маржи. Между тем в ряде регионов страны электроэнергии может не хватать.

Ранее, как писал «Коммерсант», ФАС предложила снизить первый, самый дешевый диапазон электропотребления для домохозяйств с 3900 кВт*час до 1200 кВт*час в месяц. То есть стоимость электроэнергии для населения будет расти. Причины этого достаточно простые: рост цен на газ, а также дорогие кредиты, которые нужны для модернизации и строительства новых мощностей.

«Звезда» передала головной газовоз ледового класса для «Арктик СПГ 2»

«Звезда» передала «Совкомфлоту» первый газовоз класса ARC7, судно назвали «Алексей Косыгин»

«Звезда» передала «Совкомфлоту» головной газовоз для завода «Арктик СПГ 2» НОВАТЭКа, сообщил оператор судоверфи «Роснефть».

Ледокольный газовоз класса ARC7 «Алексей Косыгин» стал первым в серии, которую судоверфь строит для данного проекта по сжижению газа. Его длина 300 м, судно может брать на борт 172 тыс. куб. м СПГ.

Глава «Совкомфлота» Игорь Тонковидов рассказал, что в 2026 году компания планирует получить от «Звезды» еще два подобных газовоза. Он уточнил, что суда немедленно приступят к работе.

«НиК» напоминает, что «Звезда» должна построить для «Арктик СПГ 2» 15 газовозов с ледокольной защитой. В настоящее время заводу трудно транспортировать сырье, поскольку санкции закрыли доступ предприятию к подобным судам, построенным на иностранных верфях. Суда класса ARC7 могут самостоятельно проходить сквозь арктические льды толщиной более 2 метров.

В 2024 году по СМП было перевезено 37,89 млн т грузов. Более 57% от этого общего объема пришлось на СПГ. Ранее правительство и президент РФ неоднократно говорили о том, что в 2030 году транспортировка грузов по Севморпути должна вырасти до 100 млн т.

Новая АЭС в Хабаровском крае обойдется в четверть триллиона рублей

Стоимость атомной станции под Хабаровском оценили в 250 млрд рублей, проект планируют ускорить по поручению президента.

Глава Хабаровского региона Дмитрий Демешин в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил, что возведение АЭС в регионе потребует не менее 250 млрд руб. Но реализовать такую масштабную стройку без серьезной поддержки из федерального центра не получится — финансирование напрямую связано с возможностями госбюджета.

Сейчас рассматриваются два возможных места для размещения станции: одна площадка находится недалеко от озера Киотеми в Хабаровском районе, другая — вблизи Комсомольска-на-Амуре. Первоначально объект включили в долгосрочный план развития энергетики до 2042 года, с поэтапным запуском двух энергоблоков мощностью 600 МВт каждый в 2041 и 2042 годах. Но, по словам губернатора, президент России Владимир Путин дал «Росатому» поручение изучить шансы на более ранний ввод станции в строй — уже с 2037 года, поскольку потребность в дополнительной энергии в регионе ощущается очень остро.

Кроме того, обсуждается возможность размещения в Охотском море плавучей атомной электростанции, аналогичной той, что уже работает у берегов Чукотки в Певеке. Этот проект может стать дополнительным источником энергии для удаленных территорий.

Генерация Украины могла упасть до 10 ГВт

Генерация на Украине сократилась до 20% от уровня января 2022 года.

К 23 декабря Украина потеряла до 2 ГВт своей генерации, а общий объем производства электроэнергии мог упасть до 10 ГВт, или 20% до уровня 24 декабря 2022 года, показывают подсчеты аналитиков ТАСС.

Издание отмечает, что к сентябрю текущего года мощность энергосистемы страны составляла порядка 15-17 ГВт, при этом за выработку 8 ГВт отвечали АЭС. В ноябре генерация еще упала до 12 ГВт.

По данным ТАСС, накануне утром российский удар был сосредоточен по объектам генерации на западе Украины, в частности по Бурштынской ТЭС с мощностью 2,3 ГВт. Повреждения этой станции подтвердили в ДТЭК.

В начале 2022 года энергосистема Украины выдавала 56 ГВт, страна активно экспортировала электроэнергию. Причем, поставки за рубеж сохранялись еще в 2024 году, хотя и в небольших объемах. В настоящее время Киев только импортирует генерацию, главным образом из Венгрии и Польши, а также Молдавии. Последняя сама сидит на голодном энергопайке, но предпочитает закупать и перепродавать румынское электричество украинским потребителям.

Equinor и Orsted хотят судиться с США из-за остановки строительства ветропарков

США остановили стройки всех офшорных электростанций на своем шельфе — иностранные инвесторы возмущены

Equinor и Orsted заявили, что ведут переговоры с властями США по вопросам безопасности, связанным с их проектами в области морской ветроэнергетики, после того как администрация Трампа приостановила все строящиеся проекты в этой области в стране.

22 декабря США объявили о приостановке действия договоров аренды на все пять строящихся у восточного побережья ветроэлектростанций, сославшись на опасения по поводу национальной безопасности (турбины могут создавать помехи для радиолокационных систем). По данным Bloomberg, общий объем инвестиций в эти пять проектов составляет около $28 млрд.

В числе запрещенных — Revolution Wind и Sunrise Wind компании Orsted, которые планировалось запустить уже в 2026 году (Revolution Wind — так вообще уже в январе), говорится в заявлении компании. Equinor сообщила, что ее проект Empire Wind 1 завершен на 60%.

Датская компания Orsted заявила, что «оценивает все варианты», включая «потенциальные судебные разбирательства». Компания Equinor указала, что выполняет «соответствующие требования, связанные с национальной безопасностью».

«Мы ожидаем судебных исков от застройщиков, поскольку распоряжение связано с секретным отчетом и затрагивает национальную безопасность … стоимость задержки может составить до $70 млн за ГВт в неделю для проектов Orsted», — написала в своей записке аналитик Bernstein Дипа Венкатесваран.

Ветроэнергетический проект Empire Wind компании Equinor, расположенный у берегов Нью-Джерси, обеспечит электроэнергией 500 тыс. домов. По состоянию на 30 сентября балансовая стоимость проекта, включая Южный Бруклинский морской терминал, составляла около $3,1 млрд.

Приказ о приостановке работ затронул и другие проекты, в том числе ветряную электростанцию Vineyard Wind 1 у берегов Массачусетса и прибрежную зону Вирджинии.

Номерной фонд в гостиницах России увеличится более чем вдвое к 2030 году - эксперты

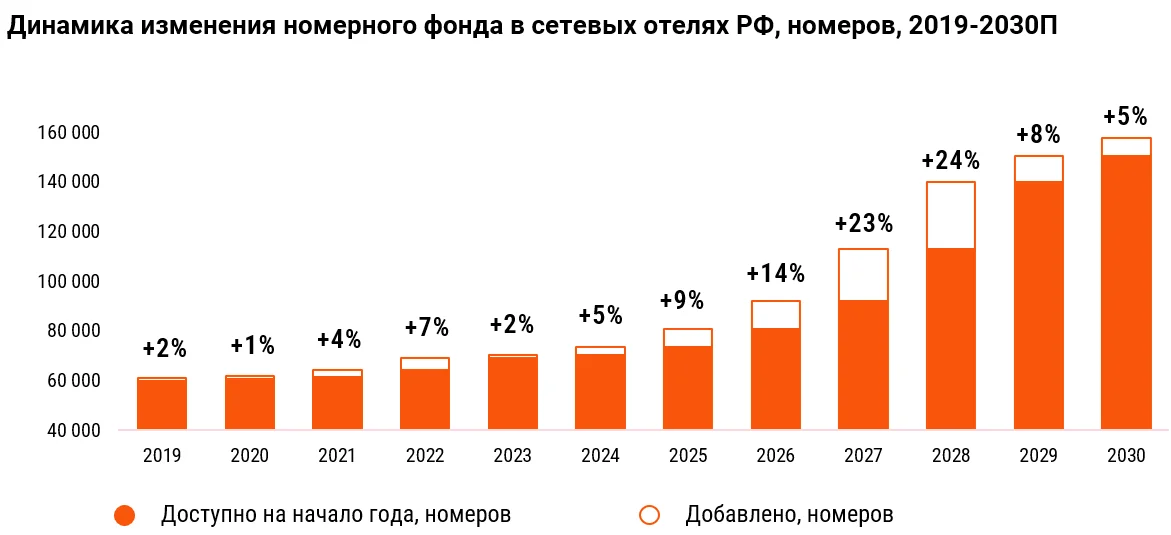

К 2030 году объем номерного фонда в сетевых гостиницах в России может увеличиться более чем вдвое и достигнуть почти 160 тыс. номеров. Согласно результатам анализа Commonwealth Partnership (CMWP), общее количество номеров в сетевых гостиницах в стране по состоянию на конец 2025 года составило 78 тыс. единиц.

«Развитие рынка сетевых операторов в России происходит, преимущественно, за счет увеличения портфелей крупных российских сетей, тогда как доля рынка международных операторов продолжает снижаться (по мере сокращения доступа к каналам продаж и прочим централизованным услугам, что является критичным для любого собственника сетевого отеля). Однако вполне естественное стремление федеральный сетей к максимальному увеличению доли рынка – в отсутствие жесткой конкуренции со стороны глобальных сетей – несет в себе риски снижения эффективности операционного управления отелей», – отметила эксперт департамента гостиничного бизнеса и туризма компании CMWP Марина Усенко.

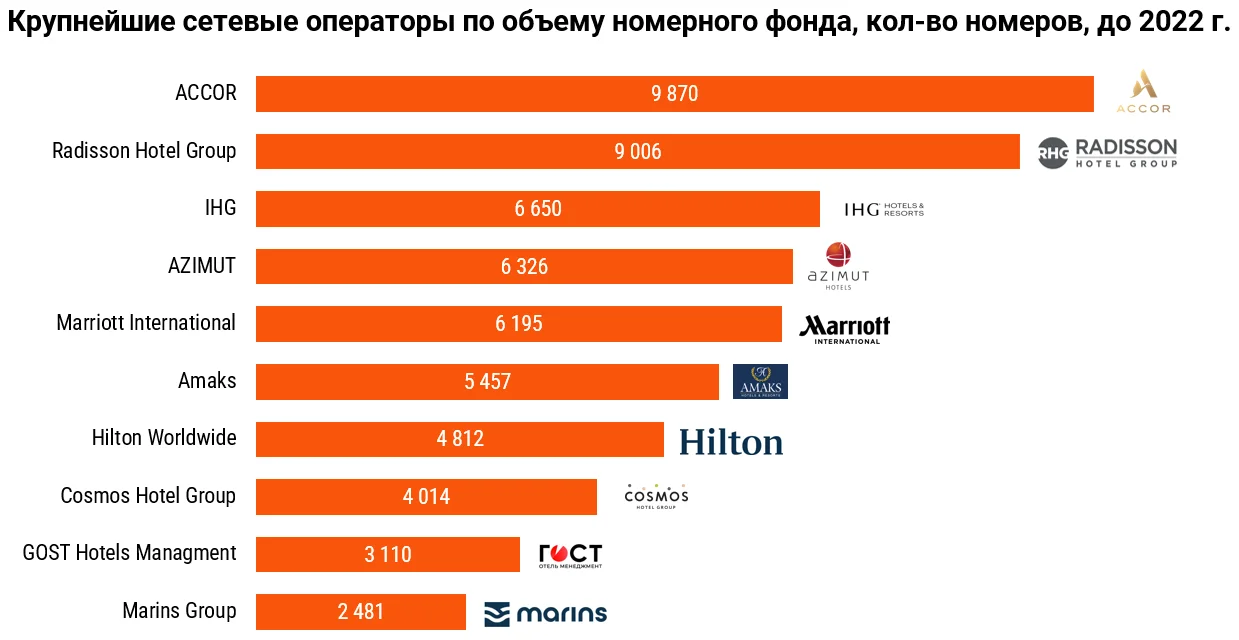

До 2022 году ведущие позиции по объему номерного фонда в сетевых отелях занимали международные гостиничные компании, однако в 2025 году лидируют локальные игроки.

За 2023–2025 гг. в стране произошел стремительный рост (количественный и качественный) отечественных гостиничных операторов, что обусловлено несколькими факторами, включая высвобождение рынка в связи с уходом или сокращением присутствия глобальных сетей, стабильностью (и значительным объемом) внутреннего спроса, а также государственной поддержкой девелоперских проектов в сфере туризма. В 2025 году доля рынка ведущих российских гостиничных сетей в сетевых гостиницах составила 63%, а к 2030 году она может вырасти до 76%.

Доминирующая доля российского турпотока формируется спросом на турпоездки внутри страны. Общий турпоток по России в 2024 г. составил 170,8 млн. чел., из которых подавляющее большинство – 94,7% — граждане России.

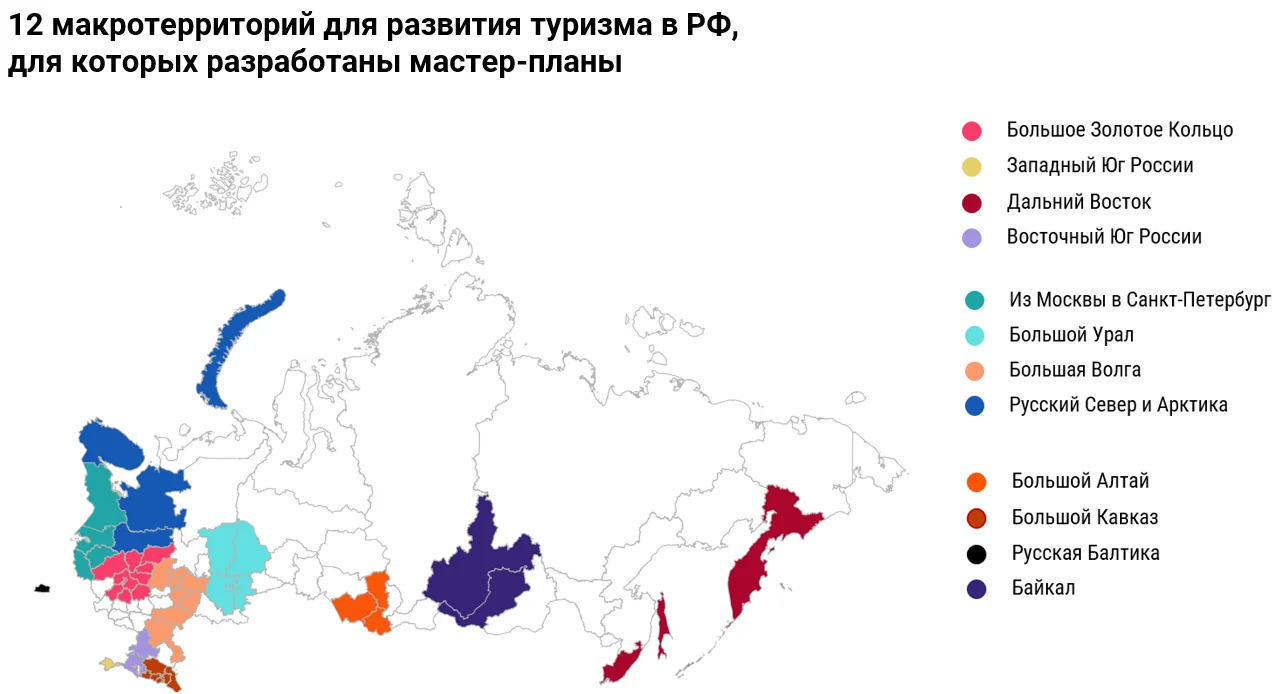

Основное развитие гостиничного рынка в России в настоящее время приходится на курортные зоны и рекреационные локации.

Авторы: СГ-Онлайн

Строительство метро в новых районах сделает местную офисную недвижимость на треть дороже

Продление линий метро для инвесторов — новый ориентир на рынке коммерческой недвижимости Москвы. Девелоперы активно осваивают территории вдоль будущих веток, где формируются перспективные деловые кластеры. Согласно совместному исследованию MR Office и консалтинговой компании IBC Real Estate, в столичных районах, где анонсировано продление линий подземки, стоимость офисных объектов может увеличиться до 30%.

До конца 2030 года власти столицы планируют ввести в эксплуатацию 31 станцию метрополитена. Об этом заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства заявил в интервью РБК. Сейчас ведутся работы на Рублево-Архангельской, Бирюлевской и Троицкой линиях, а также строится ряд станций в продолжение существующих линий за МКАД. Суммарно в этих локациях планируется построить более 1,5 млн кв. метров офисов, а средняя цена квадратного метра уже превышает 250 тыс. рублей.

Транспортная доступность была и остается ключевым критерием стоимости недвижимости. Метрополитен существенно сокращает время пути к центральным улицам и бизнес-центрам, что делает объекты недвижимости более привлекательными для арендаторов и владельцев предприятий. Чем ближе объект находится к новым линиям метро, тем сильнее эффект повышения стоимости.

По статистике, ставки аренды в бизнес-центрах в 5–10 минутах ходьбы от метро на 15–20% выше, чем в удаленных объектах. При этом даже в престижных локациях внутри Садового кольца встречаются офисы, не пользующиеся спросом из-за невыгодного расположения и несоответствия ожиданиям арендаторов.