Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Главные отличия.

Платный доступ на polpred с деловой информацией высшего качества. Скажите об этом директору библиотеки.

Сергей Сторчак: мировую экономику ждет большой долговой кризис

Выплату Россией обязательств по внешнему долгу в рублях нельзя назвать дефолтом и тем более сравнивать с ситуацией 1998 года, уверен старший банкир ВЭБ Сергей Сторчак. В интервью РИА Новости на полях ВЭФ-2022 он рассказал о роли доллара и юаня в международной финансовой системе, перспективах запуска аналога SWIFT для стран ШОС и рисках глобального долгового кризиса. Беседовала Наталья Разумова.

– Сергей Анатольевич, в ранге заместителя министра финансов вы курировали долговую политику России, как можно оценить текущую ситуацию с обслуживанием внешнего долга страны?

– Это из серии "стакан наполовину пуст или наполовину полон". С нашей точки зрения, мы имели, имеем и будем иметь возможность своевременно обслуживать свои долговые обязательства с точки зрения нашей финансовой устойчивости, причем это касается и суверена, и корпоративных заемщиков. А с точки зрения, допустим, рейтинговых агентств, которые любой факт непоступления средств по срочному платежу на счета либо клиринговой компании либо финансового агентства рассматривают как случай дефолта. Собственно говоря, так и прописано в кредитной документации: непоступление платежей означает event of default. Да, с их точки зрения мы в дефолте. Но это, если смотреть на ситуацию их глазами. Я же не считаю, что это дефолт, тем более в условиях, когда Минфин и корпоративные заемщики расплатились рублями, зачислив средства на счета "С".

Теперь остается ждать, как будут вести себя те держатели российских облигаций, которых, собственно говоря, их собственные власти и "обидели". Может быть кто-то из них предпочтет судиться со своим правительством, а не с зарубежным эмитентом, который ни в чем не виноват.

– Как, на ваш взгляд, в дальнейшем будут меняться роли доллара, евро, йены и фунта в мировой экономике? Останутся ли они в числе резервных валют, или в этот элитный клуб войдут другие, например, юань?

– Валюты ряда стран стали резервными по многим причинам, но, на мой взгляд, основная – номинирование цен внешнеторговых контрактов по биржевым товарам в долларах США, а это огромный срез мировой торговли, особенно, если говорить о нефти и нефтепродуктах. Так сложилось. Была ли эта практика навязана в 1970-е годы, когда случился первый, а затем и второй нефтяной шок, или все-таки это было следствие начала глобализации? На этот счет есть разные мнения, но я не придерживаюсь какой-то точки зрения – что случилось, то случилось. Появился глобальный нефтяной рынок – уникальное явление, поскольку здесь доминирует биржевая торговля, поддерживаемая не только экспортерами и импортерами, но и price setting agencies, влияние которых на котировки спотового и фьючерсного рынков трудно переоценить. К тому же здесь все завязано на доллар.

Но "резервность" той или иной национальной валюты не является вечной. Ведь не так много времени прошло с тех пор, как в числе резервных валют были немецкая марка, французский франк, итальянская лира. Чуть менее 20 лет назад Россия избавилась от задолженности, номинированной в этих валютах, досрочно выполнив обязательства перед странами – членами Парижского клуба кредиторов. На их место пришел евро, но не занял в международных операциях ту долю, которая была в совокупности с перечисленными валютами.

Оборотная сторона медали – деглобализация или регионализация глобальной экономики. Это явление не придуманное, оно реально существует. Вот и в рамках развития региональных объединений, уверен, начнут появляться локальные резервные валюты, которыми станут денежные единицы тех государств, экономика которых является доминирующей в регионе. Мы с вами хорошо знаем, что с точки зрения масштабов и потенциала экономика России явно доминирует в Союзном государстве и ЕврАзЭс. Как следствие, российский рубль уже стал резервной валютой, как минимум, для Республики Беларусь. Хозяйствующие субъекты многих экономик, входящих в Союз, используют финансовые инструменты, номинированные в рублях, для управления временно свободными средствами. Причем для этого используются не только облигации, выпущенные федеральным правительством или ОФЗ, но и облигации крупнейших российских предприятий и корпораций: "Газпрома", "Роснефти" и других. Знаю, что и облигации ВЭБа также в числе финансовых инструментов, используемых для управления ликвидностью.

– А у юаня есть возможность стать резервной валютой?

– Конечно. Юань имеет самые прекрасные возможности для того, чтобы превратиться в резервную валюту, как минимум, такого обширного региона, который министерство иностранных дел Российской Федерации называет Большое Евразийское партнерство. К тому же, мы знаем, что в Шанхае стала действовать нефтяная биржа, где расчеты осуществляются в юанях, и где котировки также выставляются в китайской валюте. По данным зарубежных источников, медленно, но верно, доля юаня в глобальных резервах приближается к 3%, а это значит, что она становится совсем близкой к доле, например, "ветерана" резервности – фунта стерлингов. Но если для "англичанина" характерно постепенное уменьшение роли в международных расчетах, то для юаня это устойчивый обратный тренд, пусть небольшими темпами, но его доля увеличивается. Здесь, правда, мы видим картину, когда китайские власти, китайский регулятор не форсируют процесс интернационализации юаня. Но это их выбор.

– Известно, что достаточно давно Минфин России планировал разместить облигации в юанях. Как вы считаете, сможет ли министерство в итоге довести этот проект до реального завершения?

– Позиция Минфина состоит в том, чтобы выпустить облигации, номинированные в юанях, по российскому праву. Это супер амбициозная цель, поскольку нужно заинтересовать китайских институциональных инвесторов и добиться согласия китайского регулятора на такую операцию. Здесь могут быть разные мнения. Понятно, что китайскому инвестору, возможно, не совсем комфортно покупать финансовые инструменты, обращение которых регулируется по иностранному праву, и споры по котором тоже решаются в иностранной юрисдикции. Но часто между желаниями и возможностями можно построить мостик.

– В валютах каких еще стран Россия могла бы размещать облигации?

– Как правило, курсы валют стран формирующихся рынков если не обесцениваются, то крайне волатильны. Это означает, что очень сложно рассчитывать и бюджетировать расходы по возврату средств основного долга и по его обслуживанию. В конечном итоге заимствования в локальных валютах могут оказаться весьма обременительными. В этой связи воздержусь от прямого ответа на этот вопрос.

– Сейчас обсуждается создание общей платформы для организации передачи финансовых сообщений (аналог SWIFT) в рамках ШОС. Как может выглядеть эта платформа?

– Через две недели на встрече глав государств и правительств ШОС в Самарканде должна быть утверждена так называемая дорожная карта по развитию системы расчетов в национальных валютах. В этот документ погружено буквально все, что касается финансовой инфраструктуры, создания условий и предпосылок массового использования национальных валют, прежде всего, во взаимной торговле, а в перспективе и для того, чтобы финансировать крупные инвестиционные проекты.

Предполагается, что координировать работу по выполнению положений дорожной карты будет специально формируемая экспертная группа, в состав которой войдут, прежде всего, представители центральных банков и министерств финансов. Предстоит крайне деликатная и сложная работа, поскольку предстоит учитывать специфику юрисдикций участников процесса.

– Что может принести России разворот на Восток?

– Это даст новые рынки или, как минимум, расширит и углубит рынки, на которых мы уже присутствуем. Однако разворот на Восток уже состоялся де-факто. На Востоке и Юго-Востоке российские товары, причем неэнергетические, несырьевые, вполне конкурентоспособны в силу справедливого соотношения цены и качества. Приведу лишь один пример. В 2021 году российский экспорт в Индию достиг девяти миллиардов долларов. Прирост по отношению к предыдущему году составил почти 60%. В текущем году за шесть месяцев экспорт уже достиг 9,8 миллиарда долларов, увеличившись почти в три раза. Может ли этот прирост компенсировать закрытие для нас некоторых рынков в Западной Европе? Это уже вопрос второй. Налицо очевидный факт: партнеры находят друг друга, есть устойчивый платежеспособный спрос на российскую продукцию со стороны наших южных соседей. И этот спрос будет только расти, если исходить хотя бы из численности населения Индии.

Можно рассчитывать, что со временем через взаимодействие по линии экспортных и импортных операций появятся партнерства, ориентированные на осуществление прямых инвестиций, а это уже другой уровень сотрудничества. Мы знаем примеры, когда китайские и индийские компании, связанные с углеводородами, осуществляли прямые инвестиции в проекты в России. Поэтому есть основания рассчитывать, что в скором времени появятся и иные производства с участием "восточного" капитала, прежде всего, на территории Дальневосточного округа. В то же время сотрудничество, в частности, по линии ШОС создает предпосылки для выхода российских предпринимателей на рынки "больших" экономик Китая и Индии с прямыми встречными инвестициями. Это сложнее. Это требует глубокого понимания национальных режимов осуществления таких сделок, режимов регулирования и налогообложения, включая знания и таможенного регулирования.

– Что касается 2023-2024 годов, какие у вас ожидания от российской и мировой экономики?

– От мировой экономики я жду большого долгового кризиса, который в конечном итоге может перерасти в банковский кризис. Предпосылок к этому как никогда много, но главная из них – изменение структуры кредиторов, когда небанковские финансовые посредники (страховые компании и пенсионные фонды, прежде всего) стали самыми крупными кредиторами и развитых, и развивающихся экономик.

Что касается России и ее хозяйствующих субъектов, то они будут приспосабливаться к новым условиям воспроизводства, крепкому рублю, а также к тому, что нужно активно опираться на параллельный импорт. Уверен, при поддержке правительства процесс адаптации пройдет без резких срывов.

– ВЭБ попал под санкции и отказался от расчетов в долларах и евро. Как это решение повлияло на вашу работу? И в какой валюте вы сейчас больше всего проводите расчетов?

– ВЭБ просто был поставлен в такие условия, когда расчеты в резервных валютах стали технически невозможны. Речь идет, прежде всего, о свертывании сети корреспондентских отношений с зарубежными банками. Это свертывание началось давно и касается далеко не только российских банков в целом и ВЭБа в частности, но и многих финансовых институтов из развивающихся стран, государств формирующихся рынков.

Тенденция к закрытию корреспондентских счетов стала набирать силу сразу же после предыдущего глобального финансового кризиса. Однако повернуть вспять эту тенденцию пока не удается. Получается, что с такой точки зрения, мы "в тренде". Поэтому не считаю, что случилось что-то сверхъестественное, особенно с учетом ограничительных мер, которые приняты властями, а вместе с ними надзорными органами недружественных стран по политическим причинам. ВЭБ является институтом финансирования развития и не участвует в подготовке и принятии политических решений. Однако на него распространили ограничения, связанные с вопросами геополитики.

Что касается текущей деятельности, то мы ориентируемся на активное использование национальной валюты, российского рубля. Контракты, подписываемые в рамках реализации проектов, расчеты, которые ВЭБ.РФ организует, выборка кредитных средств, возврат суммы основного долга и уплата процентов – все эти операции и во всем их многообразии осуществляются в российских рублях.

Расчеты в резервных валютах или в валютах ряда зарубежных стран давно не играют ключевой роли в деятельности корпорации. Поэтому, если говорить о трансграничных денежных переводах, то на первом месте стоит задача по развитию инфраструктуры платежей в рублях, прежде всего, с нашими ближайшими торговыми партнерами из стран-членов Евразийского экономического союза, а в перспективе – крупных дружественных государств. Это Китайская Народная Республика, торговый оборот с которой уверенно приближается к 150 миллиардам долларов США в год, а ведь 20 лет назад он едва достигал 10 миллиардов долларов США, а также Индия, с которой, уверен, постепенно будут расширяться торгово-экономические отношения, и Иран, другие юго-восточные экономики. И здесь вопросы использования рубля, а также национальных валют будут предметом пристального внимания. Не так давно мне посчастливилось стать участником процесса инаугурации российско-иранского делового клуба, в ходе которого представители бизнеса Ирана говорили, что они видят для себя серьезные преимущества в использовании именно рубля.

Сергей Беляев: иллюзий в отношении нового британского премьера у России нет

Москва не исключает, что новое руководство Великобритании в ответ на экономический кризис внутри страны может поставить под удар дипломатическое присутствие России в Соединенном Королевстве и, как следствие, Британии – в РФ, заявил директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев. В интервью РИА Новости он рассказал, к каким последствиям может привести избрание Лиз Трасс главой британского кабмина, от чего будет зависеть ответ Москвы на вступление Швеции и Финляндии в НАТО, и какой будет российская реакция на провокационные шаги Таллина, в том числе – на снос памятника танку Т-34.

– Лиз Трасс избрана главой Консервативной партии Великобритании, она станет новым премьер-министром. Как это отразится на российско-британских связях? Допускают ли в Москве понижение уровня дипломатических отношений с приходом нового премьера, и может ли это сказаться на работе посольств? Ожидает ли Москва дальнейшей деградации взаимодействия между нашими странами по инициативе Лондона?

– Не усматриваем предпосылок для позитивных перемен в двусторонних отношениях в связи с фигурой нового премьер-министра Великобритании. Иллюзий на этот счет у нас нет. Элизабет Трасс и бывший глава минфина Риши Сунак в ходе предвыборной кампании неоднократно подчеркивали, что намерены продолжить деструктивный курс Бориса Джонсона в отношениях с Россией. При этом важно понимать, что уходящий в отставку премьер-министр также перенял эстафету у своих предшественников в деле разрушения основ российско-британского сотрудничества. Мы не забыли о роли Лондона в деле Александра Литвиненко и инциденте со Скрипалями, а также о попытках британского вмешательства во внутриполитическую ситуацию в России.

Подчеркну, что Москва никогда не выступала инициатором похолодания в диалоге с Великобританией. Более того, каждый раз после очередной провокации англичан, сопровождавшейся голословными обвинениями и односторонними санкциями, призывали британскую сторону к здравомыслию и отказу от действий, вредящих связям между нашими странами и народами.

– Как ответит Россия в случае, если изъятие замороженных в Великобритании российских активов, о чем недавно заявляла Лиз Трасс, будет реализовано?

– Мы, безусловно, не можем исключить того, что ответом нового руководства Великобритании на масштабный экономический кризис внутри страны станет дальнейшее повышение градуса антироссийской истерии в кругах британских элит. Нельзя полностью исключать, что в этих условиях под удар может быть поставлено и дипломатическое присутствие России в Соединенном Королевстве и, как следствие, Британии – в нашей стране. Остается надеяться, что осознание неминуемых тяжелых последствий, которые наступят в этом случае для британской стороны, все же вынудит горячие головы в Лондоне прислушаться к голосу разума.

В равной степени это можно сказать и о гипотетическом изъятии российских активов в Великобритании. Следует учитывать как отсутствие правовых основ для подобного шага, что, к слову, уже признали британские юристы, так и губительные последствия таких действий для реноме и статуса Великобритании как международного финансового центра. Очевидно, что любые политически мотивированные изъятия активов почти неминуемо вызовут бегство иностранных инвесторов из британской юрисдикции: если там обворовывают одних, то где гарантии, что так не поступят и с другими? Столь необдуманная политика может, в конечном счете, обернуться для ее инициаторов социальным взрывом, массовыми протестами и внутриполитической нестабильностью в самой Британии.

– Лондон отказывается контактировать с ДНР в отношении обмена четырех задержанных на Донбассе и осужденных британских граждан. Поступал ли в адрес России запрос о посредничестве в этом вопросе? Обращались ли к нам власти Великобритании или родственники погибшего Пола Ури с просьбой о вывозе его тела с территории ДНР?

– Британская сторона продолжает занимать пассивную позицию в вопросе судьбы своих граждан, осужденных за наемничество. Складывается ощущение, что у Лондона отсутствует стимул оказывать практическое содействие этой категории лиц.

Вместо этого англичане используют ситуацию с упомянутыми гражданами для демонстрации своей непреклонной позиции в вопросе непризнания реалий на земле. Подобные рассуждения – это не более чем отговорки, показывающие, насколько безразлична британскому правительству судьба своих соотечественников, которых оно без зазрения совести использует как расходный материал в собственных геополитических играх.

В ответ на поступающие обращения британского посольства в Москве относительно конкретных граждан этой страны, принимавших участие в вооруженных действиях на стороне киевского режима, последовательно указываем, что Лондону необходимо обращаться с соответствующими запросами не к Москве, а к компетентным органам Донецка и Луганска, то есть к властям суверенных и независимых государств.

Со своей стороны продолжаем призывать Британию принять все необходимые меры для исключения любых форм вовлеченности своих граждан в военную активность на Украине.

– Российские власти заявили, что ответ нашей страны на угрозы, возникающие в связи со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО, будет симметричным. Есть ли уже понимание, каким он будет? В Москве также заявляли о том, что отношения России с Финляндией и Швецией после их решения о вступлении в НАТО подлежат пересмотру. Какие действия могут быть предприняты на практике? Идет ли речь о понижении уровня дипотношений?

– Процесс ратификации заявок Стокгольма и Хельсинки о вступлении в НАТО странами-членами блока пока не завершен. Соответственно, неясен конкретный формат их интеграции в альянс, прежде всего в плане размещения на финской и шведской территориях иностранных военных баз, военной инфраструктуры и ударных систем вооружений. От этого фактора будет зависеть и степень угроз для России в результате очередной волны расширения НАТО, и собственно меры реагирования с нашей стороны.

Неоднократно заявляли, что превращение Финляндии и Швеции из внеблоковых стран в "прифронтовые территории" враждебного России военного альянса, политика которого определяется, по сути, Вашингтоном, создаст дополнительные вызовы как для них самих, так и для ситуации на севере Европы – ранее одного из самых спокойных регионов мира.

Россия всегда рассматривала Арктику как территорию мира, стабильности и конструктивного сотрудничества, демонстрировала стремление к сдерживанию роста военно-политической напряженности в регионе.

Стараниями США и их союзников НАТО наращивает свое присутствие в высоких широтах, в том числе в непосредственной близости от границ Российской Федерации. На Крайнем Севере неуклонно растет число проводимых альянсом масштабных учений и маневров, в последние годы в них все активнее вовлекались Финляндия и Швеция, несмотря на проводившуюся этими государствами до недавнего времени политику военного неприсоединения.

Россией принимаются и будут дальше осуществляться все необходимые меры для обеспечения национальных интересов и укрепления обороноспособности в Заполярье – стратегическом регионе для нашей страны. Меры политического, экономического и военно-технического характера. Со временем станет известно и их конкретное содержание.

– Видит ли Россия необходимость в дальнейшей работе Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР), если Швеция и Финляндия станут членами НАТО? Может ли Москва покинуть эту организацию вслед за выходом из Совета государств Балтийского моря?

– Перспектива вступления Финляндии и Швеции в НАТО может дополнительно осложнить многостороннее взаимодействие, в том числе по линии СБЕР, где совместная деятельность пока "заморожена". В данной структуре, как и в Арктическом совете, попросту не останется других стран, кроме России, которые бы не были членами НАТО – со всеми вытекающими последствиями.

Положение дел в СБЕР отличается от ситуации с нашим выходом в мае 2022 года из Совета государств Балтийского моря (СГБМ), где возобладала прибалтийская и польская русофобия. В СБЕР накоплен значительный опыт успешного взаимодействия по тематике климата, охраны окружающей среды, реагирования на чрезвычайные ситуации, защиты интересов коренных народов, развития приграничных связей и другим. Фрагментация регионального сотрудничества, отход от коллективных решений, безусловно, негативно скажутся на развитии региона и, соответственно, его жителях.

Дальнейшее участие России в СБЕР напрямую зависит от готовности западных стран к продолжению равноправного партнерства с нами. Если этой готовности мы не увидим, то будут приняты все необходимые решения для обеспечения российских интересов. Думаю, наши западные коллеги на примере некоторых других структур, того же СГБМ, это уже поняли. При этом существование СБЕР без России, по сути, потеряло бы всякий смысл.

– Скажется ли возможный выход России из Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) на работе Северного морского пути?

– Реализация поставленных руководством России приоритетных задач по комплексному развитию Северного морского пути будет продолжена при любой внешнеполитической конъюнктуре, особенно в условиях наблюдаемой сейчас переориентации транспортно-логистических потоков на азиатское направление. При этом мы остаемся открытыми для профильного взаимовыгодного сотрудничества с конструктивно настроенными иностранными партнерами. Продолжим прикладывать усилия для повышения безопасности судоходства в арктических водах, продвижения бережного отношения к уязвимой природе Крайнего Севера.

– Как Москва оценивает заявления эстонской стороны о том, что после вступления в НАТО Финляндии и Швеции Балтийское море станет "внутреннем морем" альянса? Какова будет реакция России на это?

– Любому здравомыслящему человеку очевидна абсурдность такого заявления. Никто не сможет лишить Россию ее статуса государства Балтийского моря, который, напомню, наша страна получила задолго до того, как Эстония возникла как субъект международной политики.

Что же касается пассажа о том, что такая эстонско-финская интеграция ракетных комплексов закроет залив для российских военных кораблей, то оставлю эти спекуляции на совести главы военного ведомства Эстонии. Нам не привыкать к воинственной браваде представителей прибалтийских государств. Будем реагировать на реальные угрозы, а не на подобные популистские заявления, нацеленные на дальнейшую конфронтацию.

– Как Россия планирует ответить на решение стран Прибалтики и Финляндии о введении визовых ограничений в отношении россиян?

– МИД России уже неоднократно давал свою оценку подобным решениям, которые являются свидетельством политически мотивированной дискриминации россиян по признаку национального происхождения. Обращали также внимание на то, что такие действия являются подтверждением пренебрежительного отношения упомянутых стран и всего Европейского союза к своим международным обязательствам.

Особое усердие на этом направлении демонстрируют прибалтийские республики, стремящиеся всеми мыслимыми и немыслимыми способами "наказать" Россию за защиту своих законных интересов. Решение руководства Эстонии запретить с 18 августа целые категории виз для российских граждан вкупе с его призывом ввести этот шаг от имени всего Евросоюза носит явно дискриминационный характер. При этом такие режимы, называющие себя "демократическими", не смущает то, что они уже давно попрали базовые нормы ООН, ОБСЕ и того же Европейского союза, в том числе в части нарушения основополагающих свобод личности и наказания целых наций, превратившись в откровенно полицейские государства.

Упомянутые враждебные меры в отношении нашей страны, безусловно, не останутся без ответа. Ответные шаги рассматриваем взвешенно, без эмоций, с учетом проживающей в Латвии и Эстонии большой группы наших соотечественников. В настоящее время готовятся законодательные документы об условиях дальнейшего въезда и пребывания иностранцев в России.

– Насколько вероятен разрыв Москвой в одностороннем порядке договора о российско-эстонской государственной границе с учетом продолжающейся визовой дискриминации в отношении россиян и недавнего демонтажа советского памятника Т-34 в Нарве?

– Исходим из того, что проблематика визовой дискриминации была изложена в предыдущем ответе.

Провокационному демонтажу памятника танку Т-34 в Нарве вопреки массовым протестам местных жителей были даны жесткие оценки со стороны нашего министерства. Несмотря на эту акцию, которую иначе, как варварством, назвать нельзя, никто не в состоянии отнять у жителей Эстонии их законное право сохранять историческую память о решающей роли советской армии в освобождении Европы от фашизма. Уверен, что жители Нарвы уже в самом ближайшем будущем воочию увидят ответ российской стороны. Надеюсь, им он понравится.

Что касается темы пограндоговоров, то мы никогда не были сторонниками радикальных мер. Договоры о границе в том виде, как они были подписаны в 2014 году, нас вполне устраивают: они являются важным инструментом урегулирования пограничных вопросов и обустройства государственной границы с обеих сторон. Мы готовы в любой момент вернуться к обсуждению вопроса об их ратификации на оговоренных при их подписании условиях: нормализация общей атмосферы двусторонних отношений и синхронный процесс принятия в парламентах.

Однако преступать наши национальные интересы мы никому не позволим. Если эстонская сторона решит в одностороннем порядке перекроить эти документы или отозвать свои подписи под ними, наша соответствующая реакция будет незамедлительной.

Хочется надеяться, что в Таллине хорошо запомнили свои ошибки 2005 и 2015 годов. Хотя в последнее время возникает все больше сомнений в способности эстонских властей принимать адекватные решения. Ненависть ко всему, связанному с Россией, зашкаливает. А, как известно, такие эмоции ослепляют.

– Литовский "Шяуляй банк", через который проходили платежи за калининградский транзит, прекратил операции с Россией в рублях, а расчеты во всех остальных валютах остановлены 1 сентября. Как Москва планирует решать данный вопрос с Вильнюсом? Обсуждается ли это с Брюсселем? Какие действия предпримет Россия, если Литва откажется пойти нам навстречу?

– Этот и другие вопросы калининградского пассажирского и грузового транзита активно обсуждаются российской стороной с Брюсселем и Вильнюсом. Последовательно добиваемся его полной нормализации. Какие-либо надуманные предлоги для осложнения транзита для нас абсолютно неприемлемы, и наши "партнеры" предупреждены, что в случае продолжения создания препятствий вынуждены будем предпринять ряд контрмер, которые существенно скажутся на их экономическом благосостоянии.

Ярослав Савин: Ключевой ингредиент в защите от обвинений в дроблении бизнеса

Подкупающее своей простотой решение, которое гарантирует налоговую безопасность для группы компаний. Однако есть нюансы.

Ярослав Савин, руководитель Центра taxCOACH:

— Если вы владеете бизнесом в России в масштабе более 250 млн руб. выручки в год, то вернее всего это — Группа компаний. Связано это с поводами разной существенности, но все вместе их можно определить как «повышение безопасности». Здесь и желание диверсифицировать риски по направлениям деятельности, это и множественность компаний по территориальному признаку (или другим видам зон ответственности), это и необходимость отделить активы от операционной деятельности, это и особенности регулирования отдельных отраслей (лицензии, особые требования к субъекту по выручке, например), это и необходимость защиты от административных рисков, чреватых блокировкой всего бизнеса без вины. Здесь же налоговая безопасность. И так далее, и тому подобное.

Повышение безопасности бизнеса, в том числе налоговой, напрямую зависит от того, кто владеет компаниями Группы. Необходимо добиться того, чтобы структура владельцев компаний Группы не совпадала между собой полностью. Мы этот процесс называем диверсификация структуры собственности.

При этом «разбавляет» владение компаниями чаще всего партнер по бизнесу (из числа основателей или вновь «приобретаемый»), топ-менеджер (за достижение определенных показателей), супруга (или дети как элемент наследования «теплой рукой»). Еще чаще — кровный родственник, теща или однокто-нибудь (классник, группник…).

Перед собственником, которому есть что терять, неизбежно встанет вопрос, как обеспечить за всем этим хозяйством контроль. Контроль Основателя, представляющий собой стоп-кран, дернув за который, он гарантированно получит обратно в прямое свое владение все или часть компаний.

К сожалению, не существует одного простого, понятного, эффективного и, главное, универсального решения. Поэтому мы и вводим понятие Программы защиты Основателя, которая на настоящий момент состоит из нескольких конкретных шагов-инструментов. Разумный подход к подбору комбинации этих шагов способен защитить интересы Основателя в любой ситуации на 100%.

Но прежде давайте еще вернемся к обсуждению задач, которые решает диверсификация структуры владения компаниями Группы.

Гарантия защиты от необоснованных обвинений в искусственном дроблении

Надо ли говорить, что угроза обвинений в искусственном дроблении остается одним из главных факторов неопределенности и рисков для любого Основателя бизнеса.

Суровость ситуации одновременно и в существенных доначислениях (в среднем в 2021 г. они составили около 58 млн руб. на одну налоговую проверку, а это вдвое больше 2017 г.), и в отсутствии четкого законодательного регулирования.

Даже налоговая служба, в зависимости от конъюнктуры, может переобуваться в прыжке. Так, в своем письме 2021 г. ФНС сообщала, что создание IT-компаний для использования отраслевых налоговых льгот следует тщательно проверять на предмет незаконного дробления. А на фоне новых мер поддержки IT-отрасли в 2022 г. служба отозвала свое предыдущее мнение, указав, что создание компании под льготы «не может рассматриваться налоговыми органами как искажение фактов хозяйственной жизни… и квалифицироваться как применение схемы уклонения от налогообложения («дробление бизнеса», необоснованное получение налоговых льгот и пр.)»

Исследуя сплошным методом все арбитражные дела с контекстом «искусственное дробление» с 2017 по 2021 гг., мы убедились в том, что защита налогоплательщиков (если она вообще была) строится на попытках доказать так называемую «деловую цель», которую еще в 2006 г. ныне несуществующий Высший арбитражный суд сформулировал так:

Это разумные экономические и иные причины действий налогоплательщика, направленные на получение экономического эффекта в результате реальной предпринимательской или иной экономической деятельности. При этом налоговая выгода не может рассматриваться как самостоятельная деловая цель.

Стремясь отстоять свою правоту, обычно приводят доводы (и лишь иногда, в каждом пятом случае, это делают успешно), которые можно разделить на две большие группы:

1. Бизнес-цели с точки зрения специализации отдельных компаний Группы.

По категориям клиентов, по территории, по видам деятельности, по производственным процессам или по составу используемых активов.

2. Бизнес-цели с точки зрения повышения общей результативности от деления бизнеса на отдельные компании.

Оптимизация хозяйственной деятельности, расширение или сохранение рынка, создание конкуренции между подразделениями, снижение предпринимательских рисков и даже улучшение кредитного статуса, вовлечение менеджмента в участие в прибыли.

Нюанс в том, что вес аргументов и степень их доказанности определяется исключительно судебным усмотрением. Арбитражный суд — это один или несколько человек с высшим юридическим образованием и своим собственным субъективным представлением об окружающей действительности, в том числе и экономической. Это неизбежность. Вместе с этим письменная фиксация намерений бизнеса при принятии тех или иных решений, которую можно было бы использовать как доказательство в суде, вовсе не конек российской деловой практики.

Итого, неопределенность в своей правоте, а значит, и степень риска при построении Группы компаний мы так и не снизили. Сердечная мышца Основателя все еще напряжена. Стратегический план на таком подходе не построить.

Однако в споре против дробления есть группа аргументов, наличие которых работает безотказно. И это… различия в структуре владения компаниями Группы.

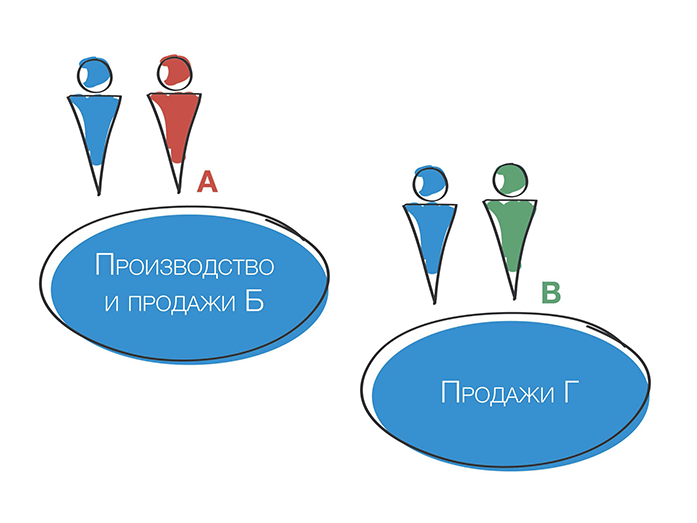

И действительно, если у меня есть компания с партнером А, которая производит и продает продукцию Б, то наличие другой компании с партнером В, реализующей товары Г, явным образом обосновывает наличие двух субъектов. Причем и за доказательствами далеко ходить не надо — выписка из ЕГРЮЛ вполне подойдет.

Вас, дорогих читателей, учитывая неистребимую страсть к «волшебным таблеткам», «золотым ключикам» от «налоговых Копперфильдов», даже как-то боязно оставлять наедине с предыдущим тезисом. Поэтому дополним.

Диверсификация структуры владения компаниями, с учетом особенностей технологии судопроизводства, действительно становится главным пунктом защиты от необоснованных претензий в искусственном дроблении. Однако это не поможет, если у вас обнаружится повальное использование «полочных» (то есть созданных только на бумаге) компаний. Если во владении компаниями участвуют не реальный топ-менеджмент, а лишь только «номиналы», то есть родственники, друзья и знакомые, не имеющие никакого отношения к бизнесу. Если в операционной деятельности обнаруживаются более десятка критериев, указывающих на исключительную искусственность разделения компаний.

И, напротив, если у вас есть хоть какие-то доказательства того, что действовали вы ввиду своей деловой хватки, то аргумент о различиях в структуре владения компаниями сделает вашу позицию просто неуязвимой.

Еще восемь причин диверсифицировать структуру владения

Возрастающие требования налоговой безопасности, сами по себе более, чем веское основание для диверсификации владения бизнесом. Впрочем, много не мало. Добавим еще. Ниже — еще несколько ситуаций из того же разряда.

Нормализация фактических и юридических зон ответственности

Поскольку топ-менеджеров, которые реально отвечают за конкретный бизнес-процесс, страшновато делать исполнительными органами юридического лица, а тем более вводить в структуру собственности компаний, с течением времени складывается парадоксальная ситуация: компания обрастает еще специфическим слоем людей, которые действительно участвуют в принятии важнейших решений и в распределении прибыли, но ответственности за принимаемые решения они не несут и прислоняться к покрытию убытков желанием не горят.

Одновременно с этим структура владения наполняется другими персонажами: родственниками (в том числе по линии супруга, ведь в качестве «бонуса» разные фамилии), друзьями, доверенными сотрудниками (водитель, секретарь, финансовый директор, бухгалтер). То есть номиналами, реально не участвующими в бизнес-процессах, упакованных в конкретное юридическое лицо.

Обход санкций

Из того, чем нам чаще всего приходилось заниматься, выделяется частичная релокация бизнеса, когда у него есть рынок сбыта и в России, и в странах, ей не «лайкающих». Или у собственника есть несколько бизнесов, находящихся как в России, так и в недружественном зарубежье. И прочие подобные случаи, в которых общее одно — российский бенефициар, чье участие в российской компании надо скрыть, оставив юридически бизнес на кого-то. Но так, чтобы он оставался контролируемым и управляемым. И чтобы ситуацию можно было вернуть к исходной по мере необходимости.

Сталкиваемся и с обратной ситуацией. В российский бизнес зашел или хотел бы зайти инвестор под долю участия, однако по санкционным соображениям делать это открыто не может или не хочет. Задача та же.

Защита Основателя и топ-менеджмента при привлечении инвестора

Инвестор всегда хочет защитить свои вложения. Это справедливо. Но, ввиду вхождения в уставный капитал, он получает инструмент давления на Основателей, что может привести к злоупотреблениям. Вплоть до полной утраты контроля над бизнесом. Кроме того, договоренности между Основателями и инвесторами в части полномочий и сфер влияния могут не укладываться в прямолинейные рамки Гражданского кодекса.

Для сохранения статуса компаний Группы в рамках МСП

Мы убеждены, что в условиях новой постсанкционной реальности более, чем от снижения налогов, бизнес зависит от доступа к дешевым деньгам и гарантиям по сбыту. Особенно производственный.

Субсидирование кредитных ставок в массе своей возможно через программы Корпорации МСП и Фонда развития промышленности.

С ФРП, нацеленном в основном на крупный бизнес, государство контролирует структуру владения заемщиком лишь с точки зрения резидент/не резидент и платит ли налоги в России бенефициар. В программах Корпорации МСП ограничения для самого заемщика и для структуры владения касаются уже и попадания в критерии малого и среднего предпринимательства.

Реализация неочевидного владения компаниями для защиты от злоупотреблений третьих лиц

Свои обязательства нужно исполнять в полном объеме, поэтому создание «хранителя активов» для защиты имущества от кредиторов — недобросовестная цель. С другой стороны, прикрываясь красивыми лозунгами, какие-нибудь псевдо-активисты, нанятые журналисты или проплаченные «борцы за идею» могут негативно влиять на бизнес и подпортить репутацию его собственников. Здесь неочевидное владение, скрывающее информацию о владельцах компании от любопытных глаз, даст неоценимое подспорье.

«Прикрытие» владельца бизнеса поможет и при его ссоре с ключевым поставщиком или покупателем, при неадекватных требованиях брендодержателей и дистрибьюторов, в случае недобросовестной конкуренции, неоднозначного реноме собственника на рынке, при особенностях маркетинговой стратегии на потребительском рынке и так далее, и так далее.

Защита одних направлений бизнеса от других

Наученные горьким опытом бизнес-неудач, современные предприниматели все чаще просят минимизировать возможность трансляции рисков через так называемый «мостик собственника», когда личные финансовые проблемы вашего партнера несправедливо ложатся тяжелым грузом на ваш совместный проект и угрожают его целостности.

Личные риски

К ним относятся претензии к партнерам по бизнесу неделового характера: разводы с супругами (и пол здесь не имеет никакого значения), имущественные обязательства из-за причинения вреда, нежелательные наследники. Все эти моменты должны быть заранее учтены и минимизированы в юридической модели бизнеса.

Защита от захвата

Риски недружественных поглощений тоже пока актуальны. Механизмы получения контроля над бизнесом стали изощреннее. Захватчиками могут быть как банки, так и нечистоплотные сотрудники и партнеры. И здесь владение долей в ООО вообще не гарантирует прав на бизнес, если нет юридического рычага воздействия на ключевые точки владельческого контроля.

Выращиваем «дерево желаний»

Незаметно для себя мы подошли к выводу, что в корне большинства актуальных проблем с безопасностью частного бизнеса лежит диверсификация структуры владения компаниями Группы. Это касается и налоговой, и имущественной, и управленческой безопасности. Причем речь идет не о повальной подмене Основателей номиналами, а о целенаправленном вовлечении топ-менеджмента. Хотя в целом против жен и родственников мы ничего против не имеем, если речь идет о входе в наследование «теплой рукой» (то есть прижизненном).

Однако, чтобы наше дерево желаний выросло и своей богатой кроной действительно уберегло бизнес от большого количества проблем, потребуется решить задачу обеспечения владельческого контроля (а в идеале еще и подобрать сценарий наследования такого бизнеса). Как мы уже сказали в самом начале, для решения подобных задач при проектировании или редактировании структуры группы компаний не существует одного простого, понятного, эффективного и, главное, универсального решения. В нашем с вами распоряжении есть несколько инструментов. Разумный подход к подбору их комбинации способен защитить интересы Основателя в любой ситуации на 100%.

1. Подбор правильной организационной-правовой формы ведения бизнеса;

2. Защита основателя проработкой устава компании (учредительного договора);

3. Совет директоров в ООО;

4. Перекрестное владение;

5. Опцион на долю/акции в обществе;

6. Усилитель безопасного владения — корпоративный договор;

7. Залог долей/акций;

8. Выбор правильного вида договора между компаниями одной группы;

Как и в случае с медицинскими препаратами, каждый из них имеет показания к применению, у каждого свои побочные эффекты. В большинстве случаев мы имеем дело со сложной и комплексной симптоматикой, в связи с чем «лечение» подразумевает комбинацию средств для достижения стойкого оздоровительного эффекта.

Использованные ссылки:

Письмо ФНС России «О практике применения статьи 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации» от 10.03.2021 N БВ-4-7/3060@

Письмо ФНС России от 17 марта 2022 г. N СД-4-2/3289@ «О налоговых преимуществах, установленных для IT-бизнеса»

Постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № 53

Заседание Президиума Госсовета по вопросам развития туризма

Владимир Путин провёл расширенное заседание Президиума Государственного Совета, на котором обсуждались вопросы развития национальной туристической индустрии в современных условиях.

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Тема нашего сегодняшнего заседания – развитие национальной туристической индустрии в современных условиях.

И прежде всего, конечно, мы должны подумать – мы всегда должны об этом думать, этим руководствоваться, и в данной сфере тоже – об интересах наших граждан. Мы должны сделать всё необходимое, чтобы для людей с разным доходом были доступны самые широкие возможности для путешествий, укрепления здоровья, для того, чтобы получать положительные эмоции; чтобы менялось качество жизни в лучшую сторону; чтобы наши граждане могли посещать традиционные здравницы, курорты, отдыхать у моря, познакомиться с нашими столичными городами, разумеется, включая Москву и Петербург, другими культурными, историческими центрами России, с неповторимой природой нашей огромной страны, в том числе, конечно, и природой Дальнего Востока и Русского Севера.

Активное развитие внутреннего туризма, особенно в сложных современных условиях, сейчас выходит если не на самый первый план, то на одно из самых значимых мест. У России здесь колоссальный потенциал, и у каждого региона свои уникальные преимущества. Поэтому внимание надо уделять не только известным, традиционным туристическим центрам, но и всемерно помогать тем субъектам Федерации, которые ещё только осваивают, поднимают индустрию туризма наверх.

Известно, что эта отрасль способствует экономическому росту и пополнению бюджетов регионов, малых городов с богатой историей, сельских территорий. Она отличается огромным мультипликативным эффектом. Так, по оценкам, туризм напрямую влияет на развитие более 50 других, смежных отраслей, создаёт рабочие места, хорошие перспективы для малого и среднего бизнеса.

Наше заседание проходит, как мы понимаем, здесь, на Дальнем Востоке, где за последние годы открыто много новых туристических маршрутов. Постоянно растёт турпоток в Камчатском крае (вчера только с губернатором об этом говорил), на Сахалине, в Бурятии. Традиционно высокий спрос в макрорегионе в целом на круизные путешествия.

Опыт дальневосточников, как и других субъектов Федерации, которые добивались успехов, необходимо обязательно учесть при выработке решений для развития всей туристической отрасли.

Главные цели здесь – создание качественных, современных, доступных туристических продуктов и услуг, формирование широкого спроса на них, снятие административных барьеров для работы отрасли, а также развитие туристической инфраструктуры и логистики, создание условий для привлечения инвестиций, подготовка кадров для индустрии внутреннего и въездного туризма.

На решение этих задач направлен нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства». Его ключевые показатели – к 2030 году увеличить более чем в два раза число поездок граждан по России, в полтора раза – фонд номеров в отелях с современной инфраструктурой и почти вдвое – количество рабочих мест в этой отрасли.

Остановлюсь на ряде проектов, реализация которых требует решений на федеральном уровне.

Так, огромным спросом у наших граждан пользуется – это естественно, мы все это хорошо знаем – отдых на море, поэтому надо активнее использовать богатейший потенциал побережья Чёрного моря, Каспийского, Азовского и Балтийского морей, а также Дальневосточного приморья и тщательно проработать вопросы создания здесь крупных федеральных курортов. Они должны быть всесезонными, иметь современную, комфортную инфраструктуру, включая бассейны, чтобы там каждый год смогли отдохнуть до десяти миллионов человек.

Нужно также продолжить развитие туристско-рекреационных комплексов Северного Кавказа, в том числе возродить на современном уровне курортную зону «Каякент» на Каспии. Эта здравница в советское время была одной из лучших в стране. Её термальные источники и лечебные грязи имеют уникальные характеристики, и у нас есть возможность создать на этой природной базе центр, не уступающий самым известным зарубежным курортам.

Наряду с этими крупными проектами нужно уделить особое внимание и восстановлению национальных, региональных, местных туристических объектов и троп, подойти к этой работе комплексно, оснастив такие пешие маршруты необходимой инфраструктурой: местами отдыха, прокатом инвентаря, центрами гостеприимства. Подчеркну, что этот вид туризма – а нам предстоит обустроить около тысячи троп – самый доступный для граждан и, добавлю, крайне востребованный.

Ещё одно ключевое направление – укрепление позиций России в сфере туризма на международной арене. Вы знаете, что наша страна вышла из Всемирной туристской организации, это был обоснованный шаг. В то же время мы убеждены, что туризм должен быть вне политики, и понимаем, какую огромную роль он играет в выстраивании партнёрства и взаимопонимания между странами и народами.

В этой связи прошу Правительство проработать вопрос создания межгосударственных туристических организаций. Партнёров достаточно, и у многих из них есть желание работать с Россией.

Коллеги, у нас сегодня много тем для обсуждения. Накануне вы подробно рассматривали их на семинаре, который традиционно проходил перед заседанием Президиума Госсовета, и по многим проблемам, знаю, найдены пути решения. Просил бы сегодня рассказать о предлагаемых мерах господдержки проектов в области импортозамещения производства туристического оборудования и транспорта: автобусов, плавсредств, мотовездеходов, а также отечественных канатных дорог.

Представители бизнеса, занятого в отрасли, предлагают рассмотреть и ряд налоговых льгот для туристической индустрии.

Давайте всё это и обсудим. Мы, по сути дела, вчера уже начали с некоторыми коллегами об этом говорить, с губернатором Камчатки, а сейчас два с половиной часа говорили с губернатором Приморского края, когда ехали вместе с военных учений на машине (пришлось ехать на машине, поскольку «вертушки» не летают). Поэтому в принципе уже мы – и я, с вашего позволения, тоже – в теме.

Давайте начнём. Пожалуйста, кто у нас?

Прошу Вас, Олег Николаевич.

О.Кожемяко: Спасибо.

Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!

При подготовке к сегодняшнему заседанию мы постарались всесторонне взглянуть на туризм, на его место в российской экономике, сопоставить ожидания людей и регионов от туризма в целом с учётом тех мер, которые применяются на федеральном уровне для его развития.

Туризм сейчас, Владимир Владимирович, это уже действительно экономика, прямой эффект от туризма в 2020 году составил 2,3 триллиона рублей. С учётом смежных отраслей это 3,6 триллиона рублей, 5,5 процента внутреннего валового продукта. В 2021 году оборот вырос ещё на 30 процентов, и мы видим, что такая динамика продолжается. Влияние туризма на экономику регионов также значительное. Вот цифры по Приморскому краю.

Мультипликатор валовой добавленной стоимости у нас – 3,1. То есть каждый рубль, вложенный в туризм, даёт 2 рубля в смежных отраслях.

Мультипликатор занятости – 3,25. То есть одно рабочее место в туризме генерирует ещё два с небольшим места в смежных отраслях.

По такому показателю, как создание рабочих мест, он [туризм] вообще вне конкуренции по любым отраслям. К примеру, гостиницы на 100 номеров сразу дают 120 рабочих мест, 200 – в смежных [отраслях].

Мы недавно открыли гостиницу, гранд-отель (это те пресловутые долгострои «Хаятты») на 100 номеров. Уже набрано 234 человека персонала, с выходом на полную мощность их будет 350.

Очевидно, что туризм – мощнейший мультипликатор экономики. Как следствие, госуправление туристской отраслью требует больших согласований и взаимодействия с различными органами власти, направлениями и по строительству, по коммунальной, инженерной инфраструктуре, экологии, безопасности, подготовке кадров, санитарии. При этом госуправление туризмом у нас возложено на одно из самых малочисленных ведомств в стране, Ростуризм численностью 100 человек, не имеющее ни одного «подведа».

Ростуризм реализует государственную политику по развитию туризма в целом. Государственную программу развития туризма реализует Минстрой России. Вопросами туризма параллельно занимается корпорация «Туризм.РФ», «Кавказ.РФ». Кроме того, свои программы имеют и Минсельхоз России, и Минприроды. В целом все они занимаются неплохо вопросами развития туризма, но только единой, цельной картины нет.

На уровне Правительства тоже различные кураторы. Иногда это приводит к нестыковкам по управленческим, по финансовым структурам. Нам, губернаторам, порой тяжело разобраться, где, что и в чьей компетенции находится. Но сейчас – время для ускоренного развития туризма. Этого от нас ждут люди, регионы. Поэтому, конечно, мы хотим прорыва в туризме. Если мы этого действительно хотим, то надо действовать более энергично и начинать с системы управления, Владимир Владимирович. Прошу Вас поручить Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Туризм, физическая культура и спорт» подготовить и представить Вам предложения по совершенствованию системы управления в сфере туризма, чтобы сформировать единую вертикаль управления отраслью с чёткими параметрами соподчинённости, подотчётности и координации с регионами. Чтобы губернаторы знали и регионы знали «одно окно».

Второй актуальный вопрос – это донастройка существующих мер поддержки под стратегические приоритеты. Меры поддержки должны быть комплексными и цельными, учитывать специфику региона, отвечать, конечно, запросам туристов. Вот несколько примеров.

Первое. Одна из самых популярных мер поддержки – это туристический кешбэк, или возврат части стоимости поездки. Его нужно продолжать [предоставлять], но требуется доработать некоторые технические решения. Например, в ряде случаев стимулирование через возврат средств туристам ведёт к простому повышению стоимости этих услуг на размер кешбэка на тех курортах, которые и так пользуются спросом и не требуют дополнительного стимулирования. Мы считаем, что этот спрос не просто нужно поддерживать, но его формировать, предусматривать возможности гибкого применения возврата за путешествие в зависимости от маршрута и сезона.

В соответствии с Вашим поручением с 1 октября на Дальнем Востоке начинает действовать повышенный размер возврата – до 40 тысяч рублей. Спасибо большое за это, очень существенная мера, она как раз позволяет подстегнуть спрос на поездки в определённые регионы. Мы предлагаем данные условия использовать для поддержки конкретных видов туризма, которые являются перспективными. Например, мы ожидаем, что повышенный размер кешбэка распространится на круизный, экологический туризм, на туры для знакомства с бытом коренных малочисленных народов, на путешествия по местам боевой славы.

Ещё одной востребованной мерой поддержки является детский кешбэк, возврат 50 процентов стоимости летнего отдыха в детских лагерях. Мера актуальная, должна быть сохранена и получить дополнительную финансовую поддержку.

Кроме того, Владимир Владимирович, с помощью именных сертификатов считаем возможным поддержать детей и близких членов семей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. Совместно с Ростуризмом мы прорабатываем данную возможность, просим нас поддержать.

Сузив применение туристического кешбэка, высвободившиеся средства предлагаем направить на увеличение номерного фонда в регионах, создавать гостиницы, быстровозводимые отели, модульные кемпинги, глэмпинги, автокемпинги. Это пользуется спросом, это быстрые победы, которых мы можем достичь.

Второе. Сегодня эффективно работает мера поддержки строительства гостиниц от 120 номеров через субсидирование кредитной ставки и вхождение в капитал. Но нам нужно поддерживать и небольшие отели, это особенно актуально для Дальнего Востока. Это можно делать за счёт такой меры, как капитальные гранты для гостиниц до 120 номеров. Инвестор строит отель в соответствии с требованиями региона, и после его сдачи государство возвращает часть затрат на строительство: на инженерную, коммунальную инфраструктуру, на подключение к сетям. Это должна быть отдельная программа, потому что это одно из самых больших препятствий для строительства гостиниц.

Третий пример – меры поддержки в создании обеспечивающей инфраструктуры. Мы считаем, что такая поддержка должна идти не только на отдельные инвестпроекты, как сейчас, но и на туристические территории с множеством инвесторов, где есть наибольшая потребность. Инфраструктура – это дорогостоящая мера. Её нужно сфокусировать прежде всего в регионах, где уже сейчас число туристов сильно превышает возможности средств размещения, а также возможности инженерной, коммунальной инфраструктуры, и создаёт дополнительное давление на экологию.

Прошу Вас дать поручение провести анализ действующих мер поддержки и представить предложения по их дополнению и корректировке в зависимости от потребностей региона.

Владимир Владимирович, в этом году заканчивается эксперимент по введению курортного сбора, начатый в 2018 году в ряде регионов. Размер такого сбора – от 10 до 50 рублей, но не более 1,5 процента от стоимости поездки. Эффект очевидный. Например, небольшой курортный городок Белокуриха в Алтайском крае за счёт такого сбора собрал 30 процентов доходов муниципалитета. В связи с этим прошу Вас, Владимир Владимирович, дать поручение разработать и внести в установленном порядке в Государственную Думу проект соответствующего федерального закона о предоставлении субъектам Российской Федерации права введения гостевого сбора.

Ещё один завершающий вопрос, который Вы уже осветили, – это развитие пляжного туризма. Здесь мы можем только подтвердить, это общее мнение комиссии, что, действительно, граждане больше всего хотят отдыхать на тёплых морях.

Что касается существующих курортов, то, к сожалению, они на сегодняшний день загружены туристами, места в сезон там просто не хватает. Поэтому сейчас, как Вы сказали, возникла потребность в создании новых комплексных макротерриторий. И Новая Анапа в Краснодарском крае, Новая Евпатория в Республике Крым, каспийский курорт, о чём Вы сказали, «Каякент» возродить со всероссийским детским центром «Дагестан», пляжный курорт в Приморском крае – коллеги, я думаю, выступят каждый по своему направлению.

Уважаемый Владимир Владимирович!

Прошу Вас дать поручение Правительству Российской Федерации принять соответствующие федеральные программы финансовой поддержки модернизации обеспечивающей инфраструктуры на существующих морских курортах и строительства новых морских курортов на указанных территориях.

Спасибо.

В.Путин: Спасибо большое.

Мы потом пообсуждаем, наверное, то, что представляет наибольший интерес из доклада Олега Николаевича.

Зарина Валерьевна, пожалуйста.

З.Догузова: Уважаемый Владимир Владимирович!

Уважаемые коллеги, всем добрый вечер!

Хочу начать с важных акцентов относительно того, как гостинично-туристическая отрасль может сегодня решать прикладные задачи, которые стоят перед нашей страной.

Первое – это создание новых рабочих мест.

С последнего Госсовета в 2015 году занятость в туризме выросла в шесть раз: с 500 тысяч до 3 миллионов человек, а в сезон у нас уже работает 4,5 [миллиона]. Это более 5 процентов всего трудоспособного населения нашей страны. Вообще за семь лет по динамике роста рабочих мест туризм у нас в стране занял первое место, мы обогнали даже IT-сектор.

В ходе подготовки к Президиуму [Госсовета] Высшая школа экономики вместе с нами оценила вклад туризма в занятость для смежных отраслей. Получилось в среднем по стране – одно рабочее место в туризме гарантированно создаёт ещё порядка полутора мест в смежных отраслях, а в некоторых регионах этот мультипликатор более трёх. Олег Николаевич как раз приводил пример Приморского края.

Также этот мультипликатор показал, что благодаря туризму у нас на текущий момент обеспечивается около 10 миллионов рабочих мест, значительная часть которых, это очень существенный момент, приходится как раз на малые города. И, кстати говоря, по этому показателю туризма мы даже несколько превышаем показатели такой важной отрасли, как стройка.

Ещё очень важный момент, Владимир Владимирович, что отрасль туризма в плане профессий очень разнообразная. У нас десятки специальностей, и большинство из них очень творческих, креативных, поэтому найти для себя работу в нашей отрасли могут как молодые ребята, так и люди старшего поколения. И, кстати говоря, у нас уже сейчас каждый третий работник отрасли – это молодые ребята. Всего 1,2 миллиона молодых ребят у нас на текущий момент уже работает в отрасли. Мы понимаем, что количество занятых может ежегодно расти на 10–15 процентов за счёт продолжения действующих мер поддержки и дальнейшей реализации новых программ и проектов.

Вторая задача, которая стоит перед Ростуризмом, – это доходы бюджета. Объём налогов от туризма в прошлом году, по данным ФНС, составил чуть больше 400 миллиардов рублей. Да, конечно, мы понимаем, что цифра не такая пока ещё внушительная, как в нефтегазовой сфере, но мы выросли ровно в два раза за два года – 200 миллиардов два года назад у нас было налогов в отрасли. Дальнейший рост, мы понимаем, зависит, по сути, от «обеления» отрасли – здесь, конечно, нам очень многое предстоит сделать, – и от того, как отрасль будет дальше развиваться.

Мы также рассчитали мультипликатор туризма по налогам: на 1 рубль налогов в туризме приходится почти 3 рубля налогов в смежных отраслях. Таким образом, только в прошлом году у нас туризм повлиял на 1,2 триллиона доходов бюджета. Мы понимаем, что потенциал здесь на самом деле гораздо выше. Как говорится, деньги деньгами, но мы чётко понимаем, что туризм – это прежде всего люди и туристы. Так, за последние два года у нас количество людей, которые путешествуют по стране именно с целью отдыха и досуга, выросло в два раза.

Многое из того, Владимир Владимирович, что я упомянула, стало возможным благодаря, конечно же, вниманию с Вашей стороны, со стороны Правительства. У нас за последние пару лет заработали десятки новых инструментов, которых в туризме просто никогда не было. Конечно же, важнейшее для нашей отрасли решение – это Ваше решение о создании отдельного национального проекта.

Пару слов хотела сказать о национальном проекте. В его основе, базово, у нас два типа мер, которые помогают бизнесу запускать проекты, в том числе малому и среднему. В первую очередь речь идёт о запуске самых разных гостиничных проектов на принципах софинансирования, конечно же. Мы не подменяем сам бизнес, мы создаём для бизнеса стимулы. Это такие меры, как наши льготные кредиты для инвесторов под 3 процента, без которых бизнес не готов идти в крупные проекты. Эту меру, конечно же, нужно дальше продлевать. Это и грантовые программы для малого и среднего бизнеса, благодаря которым тысячи новых проектов в регионах реализованы и прямо сейчас реализуются по всей стране. Среди них кемпинги, которые доступны для широкого потребителя. Это и субсидии на строительство быстровозводимых отелей по модульным технологиям, которые позволяют запускать эти отели год в год, и много всего другого. Вообще отмечу, что поддержка инвестиционной активности в туризме для нас ключевая задача, без этого у нас просто ничего не получится. Здесь, откровенно нужно сказать, мы в самом начале пути, мы только-только настроили все эти механизмы, мы их только-только нащупали, и нужно продолжать, как минимум не сбавлять обороты.

Второй блок мер в нацпроекте – это те меры, которые напрямую направлены на поддержку спроса и туристов. Это такие хорошо известные программы, как туристический кешбэк, детский кешбэк, софинансирование школьных, молодёжных поездок и много других программ. Они не менее важны, чем стимулирование инвестиций, прежде всего потому что помогают формировать круглогодичный спрос и поддерживать людей на более доступные путешествия. В итоге суммарно за три года благодаря всем этим новым программам государство помогло более чем 35 тысячам предпринимателей создать с нуля или развить свой бизнес в туризме, а более 13,5 миллиона граждан отдохнули в стране при поддержке государства.

Ещё одно очень важное, Владимир Владимирович, направление – это нормативное регулирование. По Вашему решению эти полномочия Ростуризму были переданы буквально полтора года назад. Мы сейчас завершаем работу над новым законом о туризме, который заложит основы для развития отрасли на десятилетия вперёд. Рассказывать про закон целиком не буду – наверное, это вообще тема для отдельного отраслевого совещания. Одна из ключевых новелл, одно из важных новшеств – это реформа системы финансовых гарантий, которая основана на коллективной ответственности туроператоров перед туристами. На наш взгляд, текущая система работает неэффективно, поэтому у нас каждый раз возникают проблемы с долгами туроператоров перед туристами. Эта проблема не решена, и Вы справедливо на неё неоднократно обращали внимание.

При этом хочу всё-таки отметить, что за три года с учётом таких тяжелейших условий, в которых мы работали, туроператоры, у нас фактически ни одного крупного банкротства не произошло. И это как раз результат своевременных мер поддержки, которые мы вместе с Правительством предоставляли бизнесу.

Заканчивая этот блок, скажу, что нацпроект, конечно, открыл совершенно новые возможности для развития туризма по всей стране, в любом регионе на конкурсной основе. У нас сейчас в нацпроекте в самых разных мероприятиях участвуют уже 66 субъектов. Меры, на наш взгляд, нужно продолжать, а там, где необходимо их донастраивать, Олег Николаевич про это сказал, – мы на самом деле все предложения в части донастройки мер сами видим, что есть кое-где проблемы, и готовы всё это донастраивать.

Вообще хочу сказать, что много езжу по стране, и здесь много губернаторов присутствует, в регионах есть, конечно, полное понимание, что туризм – это про людей, для людей, и внимание, конечно, сегодня в регионах беспрецедентное, очень командно работаем с главами субъектов. Коллеги, пользуясь случаем, спасибо вам огромное.

Конечно, туризм – повестка, безусловно, очень позитивная. Но нерешённых проблем у нас тоже пока ещё очень много. Спрос на отдых внутри страны и качественно, и количественно многократно превышает предложение. Здесь проблемы всем хорошо известны. Поэтому помимо необходимости продолжать и расширять те меры, которые сегодня востребованы у туристов, бизнеса, регионов, отмечу ещё несколько важных проблемных направлений.

Первое – это необходимость создания новых современных морских курортов. Владимир Владимирович, Вы про это сказали. Мы полностью подтверждаем и видим сегодня перспективный спрос – порядка 30 миллионов человек. Для создания таких курортов нам необходимо сформировать отдельную программу, за которую, на наш взгляд, должен отвечать Ростуризм.

Важно, конечно, не забывать и про действующие морские курорты, где сегодня нагрузка уже критическая. Здесь в первую очередь нужно обновление действующих старых отелей, и нужно решить вопрос с коммунальной инфраструктурой, в первую очередь с водоотведением.

Очевидно, что все накопленные проблемы единомоментно решить не получится, поэтому нам нужно, конечно, сконцентрировать усилия. Мы такие предложения сформулировали.

Следующее важное направление – активный отдых на природе. Это второй по популярности в стране вид отдыха. Кстати говоря, его преимущество в том, что его можно и нужно развивать в любом регионе нашей страны, и мы этим занимаемся в рамках нацпроекта.

У нас есть уникальные природные территории мирового значения, которые каждый мечтает посетить, и этими территориями, на наш взгляд, нужно в плане туризма заниматься фокусно, комплексно, фактически как отдельными спецпроектами в масштабах страны, несомненно, уделяя в первую очередь внимание вопросам сохранения природных и культурных богатств. Вы вчера как раз на Камчатке, Владимир Владимирович, про это говорили.

И на первом этапе мы в Ростуризме выделили четыре такие территории – это Камчатка, Байкал, Большой Алтай и регионы Большой Волги. По этим территориям мы предлагаем сформировать отдельные программы развития туризма и комплексно заняться всеми вопросами, связанными с развитием гостиниц, маршрутов, там, где нужно, малой авиацией, маркетинга, круизов, дорог и многим другим. Конечно, обязательно с учётом сбалансированной нагрузки на экологию.

Вообще, Владимир Владимирович, считаем, что текущие экологические проблемы, к примеру на Байкале, – это во многом результат как раз неразвитости туристической инфраструктуры и отсутствия у людей возможности цивилизованно отдохнуть. Поэтому здесь как раз нужно комплексно развивать туризм, чтобы и люди отдыхали с удовольствием, и природе не наносился ущерб.

И третье направление – это развитие малых городов и деревень за счёт туризма. По всей стране у нас сегодня сотни мест, где только туризм может вдохнуть [в них] новую жизнь и дать работу местному населению. Приведу свежий пример.

Я неделю назад была в Старой Руссе, там есть один авиаремонтный завод – собственно, это основной работодатель, и, кроме туризма, никакая другая отрасль там не может создать рабочие места в таком большом количестве. Кстати говоря – притом что проблем там в плане туризма хватает, – уже сейчас там 20 процентов жителей города задействовано в туризме. И таких прекрасных мест по всей стране – где и заводов, кстати говоря, нет – у нас очень много: и на Русском Севере, на Кавказе, на Дальнем Востоке. Мы этим занимаемся, но пока ещё явно недостаточно.

Мы предлагаем определить перечень таких городков, деревень, где только туризм уже является или может стать системообразующей отраслью экономики, и сделать под них отдельную программу туристического развития.

В завершение – пара слов про международную повестку. Вообще во всём мире на иностранных туристов смотрят не только как на серьёзную часть несырьевого экспорта – попросту говоря, на иностранных туристах деньги зарабатывают, – но и как на возможность показать свою страну такой, какая она есть, без фейков, дезинформации. Сейчас у нас по понятным причинам въездной турпоток находится на очень низком уровне. И здесь бы хотела поддержать Сергея Викторовича Лаврова, который выступил за диспаритет по отношению к туристам из тех стран, правительства которых предпринимают в отношении нашей страны недружественные действия. Вот, на наш взгляд, они наших туристов видеть не хотят, а мы их туристов были бы рады у себя видеть, пусть тратят здесь свои деньги и с удовольствием знакомятся с нашей прекрасной страной. Поэтому, Владимир Владимирович, просим Вас вернуться к вопросу электронной визы и дать поручение рассмотреть возможность запуска этого долгожданного всеми механизма.

Вообще по линии туризма у нас с большинством стран отличные двусторонние отношения, мы активно работаем в многосторонних форматах (ШОС, БРИКС, АТЭС), открыты к сотрудничеству со всеми странами на взаимовыгодной основе.

И совсем в заключение скажу, что за последние годы при Вашей поддержке, при поддержке Председателя Правительства действительно очень многое удалось сделать в туризме, беспрецедентно много, но мы понимаем, что мы пока ещё в самом начале пути. Понятно, куда двигаться. Мы рассчитываем на Вашу поддержку. И главная задача, которую мы перед собой ставим, – чтобы каждый гражданин России имел возможность путешествовать, отдыхать и открывать для себя нашу прекрасную страну.

Спасибо большое за внимание. Доклад окончен.

В.Путин: Благодарю Вас. Спасибо.

Пожалуйста, Александр Юрьевич Дрозденко.

Рыбная отрасль — на пороге новых процессов

В новых экономических реалиях трансформацию проходит и рыбная промышленность, и финансирующий ее банковский сектор. Как в этих условиях складывается взаимодействие предприятий рыбной отрасли и банков, в интервью «Fishnews — Новости рыболовства» рассказал руководитель Приморского регионального филиала Россельхозбанка Алексей Степуро.

— Алексей Борисович, в мартовском интервью вы отмечали, что в непростых условиях, в которых оказалась экономика, Россельхозбанк продолжает функционировать штатно и готов оперативно реагировать на возникающие вызовы. С тех пор несколько раз менялась ключевая ставка, западные страны вводили новые санкции. Какая сейчас у Россельхозбанка ситуация с обслуживанием клиентов, со ставками?

— Здесь мы находимся в тренде, общем для банковского бизнеса Российской Федерации и в целом для нашего экономического пространства. Действия, которые Банк России предпринял в феврале, были направлены на защиту финансовой стабильности населения и бизнеса, поддержку банковской отрасли. Решения регулятора были призваны защитить сбережения граждан и обеспечить равновесие экономической системы в целом. Одной из мер стало повышение ключевой ставки. Это помогло защитить финансовую стабильность, однако неизбежно было временное охлаждение на рынке кредитования. Очень важно, что параллельно были запущены государственные программы, призванные поддержать экономику и минимизировать побочные эффекты высокой ставки.

Сейчас ситуация стабилизировалась. Центробанк начал снижать ключевую ставку. В результате кредитование оживает. И наш банк не исключение. Последние три месяца мы наблюдаем качественный рост кредитования, повышение интереса к возможностям получения средств. Это характерно как для потребительского, так и для корпоративного сегмента. Такая тенденция создает основу для развития экономики, бизнеса. Наш банк, на мой взгляд, действует здесь достаточно прогрессивно: мы предлагаем интересные продукты, комфортные ценовые условия.

Мы продолжаем обеспечивать потребности важнейшего для страны агропромышленного комплекса. Это те отрасли, от которых напрямую зависит продовольственная безопасность, наличие продуктов на столах каждого из нас.

К сожалению, санкционные ограничения не обошли стороной банковский сектор Российской Федерации. И наш банк попал в список учреждений, которые в рамках шестого санкционного пакета Евросоюза отключены от системы финансовых сообщений SWIFT. Однако это не окажет значительного влияния на нашу работу. В банке используются альтернативные системы передачи сообщений между финансовыми организациями, которые давно существуют и применяются в российской банковской системе.

— С введением санкций на государственном уровне стали обсуждать меры, способные поддержать реальный сектор экономики в изменившихся условиях. В том числе и рыбную отрасль. Какие антикризисные решения для поддержки отрасли можно выделить?

— Меры поддержки рыбной отрасли начали обсуждаться еще в феврале на различных площадках. Был предусмотрен ряд послаблений в регулировании. Рыбохозяйственным предприятиям были предложены и общие для разных отраслей механизмы, такие как «кредитные каникулы», и особые условия кредитования для субъектов малого и среднего бизнеса.

Если говорить о стимулировании экономики Дальнего Востока, то здесь есть механизм поддержки вложений в инфраструктуру, производства в разных отраслях, заложенный в постановлении правительства РФ от 4 мая 2022 года № 811. Для инвесторов расширили возможности использования такого инструмента: убрали требования к общему размеру инвестиций, количеству рабочих мест. Правда, процентная ставка субсидируется только первый год, затем идет переход на коммерческую ставку, но дальнейшее снижение «ключа» позволит сгладить такие изменения.

Это общие инструменты, но для рыбодобывающей отрасли сейчас важны и адресные меры поддержки — такой вывод можно сделать по итогам круглого стола, который мы в апреле проводили с руководителями рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока. Традиционно принято считать, что рыболовство не нуждается в какой-то дополнительной помощи со стороны государства, но теперь ситуация меняется и могут потребоваться дополнительные инструменты содействия работе предприятий — вот на что обратили внимание главы отраслевых объединений.

Для нас как для опорного банка российского агропромышленного комплекса очень важно понимать, какие меры поддержки были бы востребованы в рыбной отрасли и стимулировали ее дальнейшее развитие. Необходима, конечно, и информация от бизнес-сообщества: что могло бы помочь. В том числе и с этой целью мы организовали специальный круглый стол с руководителями ассоциаций.

Что касается обращений рыбопромышленного бизнеса, то сейчас, наверное, основные события разворачиваются вокруг второй волны квотных аукционов. Те, кто видит себя участниками торгов в той или иной форме, начинают вести диалог с банками, чтобы им подставили «кредитное плечо». Идея второго этапа инвестиционных квот вылова и аукционов по продаже долей квот добычи в инвестиционных целях уже трансформируется в прикладные документы, законопроект внесен на рассмотрение в Государственную Думу. Так что предприятия сейчас оценивают перспективы. Мы внимательно следим за дискуссиями, которые идут вокруг этих изменений в публичном пространстве. Это первое.

Другая тема, которая, на мой взгляд, в ближайшее время будет очень актуальна, это обслуживание и обеспечение работы рыбацкого флота, производств в новых условиях. Изменения международных отношений приводят к тому, что компаниям приходится искать за рубежом новых контрагентов для поставки и сервисного обслуживания оборудования, продумывать новые логистические схемы. Безусловно, актуально и импортозамещение. Но перестройка привычного уклада требует времени и средств. Сейчас приобрести какую-либо запчасть или внести изменения в технологию — совсем не то, что год назад. Поэтому, думаю, в рыбной отрасли в ближайшее время встанет вопрос долгосрочного и среднесрочного инвестирования, в первую очередь связанного с производственными фондами.

Это уже находит отражение и в планах по господдержке. Так, Министерство сельского хозяйства в августе представило проект нового перечня направлений для льготного кредитования, которое предоставляется по постановлению правительства РФ от 26 апреля 2019 года № 512. В список для возможного применения кредитных средств предложено включить приобретение запчастей и материалов для ремонта рыбацкого флота и оборудования на таких судах, а также оплату услуг по ремонту оборудования на флоте. В прошлом году в перечень уже добавили оплату услуг по ремонту рыболовецких судов.

— Как обстоят дела с логистикой?

— Те процессы, которые происходили с поставками рыбной продукции, ярко показали необходимость развития холодильных мощностей, чтобы обеспечить хранение грузов на время решения вопроса с отправками или ожидания подходящей рыночной конъюнктуры. Востребованы перевозки в рефконтейнерах, что также отразилось на проектах в смежных с рыбной промышленностью отраслях.

Эксперты считают, что изменения, которые происходят на международном рынке морских перевозок в связи с санкциями, также приведут к росту спроса на услуги российской холодильной инфраструктуры для рыбной продукции.

Так что здесь пандемия коронавируса и санкционные режимы создали комплекс факторов, влияющих на общую ситуацию в рыбной отрасли. В связи с изменениями на рынках компании пробуют новые пути доставки, например, Северный морской путь для транспортировки краба, добытого в Баренцевом море, на Дальний Восток.

Отмечу, что ярко высветился вопрос с транспортным парком для перевозок рыбных грузов (рефконтейнеры, ж/д, авто, водные). Это важно в том числе и для доставки продукции из водных биоресурсов по внутренним направлениям России.

— В доступном финансировании нуждаются не только рыбодобывающие предприятия, но и аквакультура. В Приморском крае речь идет о развитии марикультурной отрасли. Ранее вы отмечали, что Россельхозбанку интересна и эта сфера.

— С учетом специфики нашего региона — безусловно. И здесь, как и в случае с рыболовством, очень важно, чтобы банки разбирались в специфике отрасли. Это в том числе понимание механизмов формирования стоимости компании. На апрельском круглом столе руководители ассоциаций аквакультуры подняли вопрос о том, что в качестве залога в случае с предприятиями отрасли можно рассматривать и рыбоводные участки, товарную продукцию, которая еще находится в воде. Для того чтобы взаимодействие банков с предприятиями было эффективным, очень важно разбираться в таких нюансах. Мы ставим наращивание отраслевых компетенций одной из своих задач.

— Вернемся к рыболовству. Банки, как я понимаю, внимательно следят за ситуацией со вторым этапом инвестиционных квот и новыми аукционами. Ведь от решения по предоставлению прав на вылов зависят финансовые показатели предприятий, в том числе тех, кто не будет участвовать в распределении. И понятно, что те, кто решится участвовать в программе инвестквот, в торгах, будут привлекать кредитные средства. Как это уже было на первом этапе.

— Здесь нужно понимать несколько моментов. Исходя из того размера средств, которые предполагает получить на аукционах государство, вряд ли найдутся компании, которые смогут участвовать в торгах полностью своими ресурсами. Скорее всего, это будет банковское финансирование. При этом банков, которые способны обеспечить такие средства — «длинные деньги» в больших объемах, объективно немного. Кроме того, для банковского сектора важно понимать, что такое рыбная отрасль, что такое аукционы с инвестиционными обязательствами, как с ними работать. Думаю, основные участники со стороны банковского сообщества будут те же, что и на первом этапе.