Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Главные отличия.

Платный доступ на polpred с деловой информацией высшего качества. Скажите об этом директору библиотеки.

С министром за парту

Ольга Васильева - о ЕГЭ, зарплатах учителей и новых отметках в аттестатах

Текст: Ксения Колесникова

Какие новые оценки появятся в школьном аттестате? Почему такая большая разница в окладах и зарплатах учителей? Готовы ли ученики к обязательному ЕГЭ по английскому? Когда ждать сокращения федерального перечня учебников? "Деловой завтрак", который прошел с министром просвещения Ольгой Васильевой в "Российской газете", побил все рекорды по количеству поступивших в редакцию вопросов. Ольга Юрьевна отвечала предельно откровенно на все, даже самые острые и "неудобные".

Ольга Юрьевна, вопрос от читателя из Мордовии: "В регионе оклад учителя за 18 уроков в неделю - всего 3,6 тысячи рублей. А средняя зарплата со всеми надбавками - 24,4 тысячи. Почему такая большая разница?"

Ольга Васильева: Мы сейчас боремся за то, чтобы 70 процентов фонда оплаты труда учителей гарантированно уходило на оклады за одну ставку, то есть за 18 уроков в неделю. И только 30 процентов должно выделяться на различные надбавки. Такие рекомендации регионы получают каждый год. Но проблема в том, что субъекты и муниципалитеты сами решают, как начислять оклады, надбавки и стимулирующие выплаты. Далеко не все эту пропорцию - "70 на 30" - соблюдают. Порой средняя по региону зарплата появляется в отчетах губернаторов только за счет того, что педагоги берут дополнительную нагрузку, работают на 1,5 ставки и больше.

Как выходить из ситуации? Благодаря Татьяне Алексеевне Голиковой сейчас разрабатываются поправки в Трудовой кодекс. Они позволят ввести единую модель, по которой будет формироваться структура оплаты труда, позволят прописать базовые гарантии на федеральном уровне. И мы очень надеемся, что после медиков по такой регионально-отраслевой системе пойдем и мы с учителями.

Официальная статистика: в школах открыты вакансии для 11-12 тысяч педагогов. Но многие из них совмещают предметы, берут двойную нагрузку. С учетом этого сколько реально учителей нам сегодня не хватает?

Ольга Васильева: В школах работает примерно 1,5 миллиона педагогов. По моим оценкам, не хватает еще процентов десять. Особенно нужны учителя иностранного языка, математики, информатики, физики. Все чаще в эту статистику попадают учителя начальных классов.

Если говорить по регионам, то там, где губернаторы действительно "болеют" за образование, таких проблем нет. Зато есть дополнительные выплаты молодым учителям, есть подъемные, есть служебные квартиры и зарплаты… Ульяновская, Белгородская, Московская, Курская, Липецкая области, Хабаровский край, Москва, Санкт-Петербург… Я могу продолжать этот список.

Еще один факт - у нас почти треть всех учителей - пенсионеры. Притом, что на бюджетные места ежегодно поступает 60-70 тысяч будущих педагогов. До школы потом доходит меньше половины из них. Почему не идут? Боятся работать с детьми, боятся ответственности и нагрузки. Поэтому сейчас педагогические вузы меняют отношение к практике - ее будет больше, она будет начинаться раньше. И мы очень надеемся на то, что в школах появятся наставники для молодых специалистов: старшие и ведущие учителя. Кроме того, мы предложили минобрнауки выделить 88 тысяч бюджетных мест в вузах на направление "образование и педагогические науки". Это планируемые контрольные цифры приема на 2021/22 учебный год.

"Российская газета" уже несколько месяцев ищет педагога в маленькое алтайское село Большая Тихая. Как помочь школе и двум ребятишкам, которые ждут своего первого учителя?

Ольга Васильева: В этом селе живут всего 79 человек. Мы обсуждали ситуацию с губернатором. Очень надеемся на проект "Земский учитель". Педагоги, которые приедут на работу в малые города и села, получат миллион рублей. А на Дальнем Востоке - два миллиона.

Заработал сайт проекта. Там полный банк вакансий, списки школ, условия и зарплата. Также человек может обратиться в министерство напрямую - обязательно поможем.

Ждем не только молодых, но и опытных специалистов - до 55 лет. Логика простая: квартиру в городе можно будет оставить взрослым детям, а самому начать жизнь в другом месте, заниматься сельским хозяйством. Думаю, это может заинтересовать многих.

Вопрос из Курска: "Когда учителей избавят от бумажной волокиты, бесконечных и бессмысленных отчетов?"

Ольга Васильева: Мы определили четыре документа, которые должны быть: рабочая программа по предмету, календарно-тематический план, электронный журнал, электронный дневник. Все. Любые другие бумаги - о субботниках, прививках, партах и тому подобное - не должны быть заботой учителя.

Мы опять же отправляем такие рекомендации в регионы каждый год. И видим, что они не выполняются. Поэтому сейчас работаем над поправками в ФЗ "Об образовании в РФ", которые закрепят правило "четыре документа для учителя" законодательно.

Кроме того, немного облегчить жизнь педагогам должны новые школьные стандарты (ФГОС). По сравнению с действующей версией они позволят снизить нагрузку по отчетности более чем на 30 процентов.

Стандарты должны заработать на полную катушку уже в 2021 году. Как они изменят школьную программу?

Ольга Васильева: Работа над обновленными Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) шла более полутора лет. И к концу января мы планируем ее закончить. Главное отличие от прошлой версии - мы прописали содержание по каждому предмету. Раскрыли подробно: что и в каком классе нужно дать ученику. Правила, темы, навыки… Но объем основного содержания предметов не изменился - с ним школа и так работает на протяжении многих лет.

Что мы добавили? То, без чего в современном мире уже нельзя. Например, ОБЖ: появились модули про безопасность на транспорте и в информационном пространстве. Технология. Здесь отдельный модуль про робототехнику, конструирование моделей и программирование. Информатика: соблюдать сетевой этикет, обеспечивать личную безопасность при общении в соцсетях. Зафиксированы изучаемые языки программирования. Это позволит в ближайшей перспективе перейти к компьютерной форме ЕГЭ.

На общероссийском родительском собрании вы предложили оценивать успехи детей на музыке, физкультуре и ИЗО по системе "зачет - незачет". Планируется ли это внедрять в школе?

Ольга Васильева: В некоторых школах уже давно используют "зачет - незачет", или даже 100-балльную систему. Но когда наступает пора получения аттестата, все оценки приводятся к единому знаменателю: "5", "4", "3".

Поэтому сейчас мы готовим новый порядок выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании. Он позволит закрепить право школы ставить "зачтено" за такие предметы, как "Изобразительное искусство", "Музыка" и "Физическая культура".

Подчеркну: выбор останется за школой. Существуют разные подходы к оцениванию. Мое личное мнение: любой ребенок любит бегать, прыгать, рисовать, петь. И далеко не у всех это получается на "отлично". Но ставить "тройку" в аттестат только из-за отсутствия музыкального слуха, на мой взгляд, неверно.

Вопрос от Татьяны Калашниковой, г. Нижнекамск: "В этом учебном году заговорили о возможном введении обязательного ОГЭ по иностранному языку. Можно ли успокоить родителей и учителей по этому поводу? Что ожидает наших детей, которые в 2022 году будут сдавать обязательный ЕГЭ по английскому?"

Ольга Васильева: Успокаиваю. В девятом классе никаких новых обязательных экзаменов не планируется: ни по иностранному языку, ни по истории, ни по какому-либо другому предмету. Ребята по-прежнему будут сдавать обязательные русский с математикой и два предмета по выбору.

Теперь что касается ЕГЭ. Мы знаем и понимаем, что с иностранным языком есть проблемы, особенно они заметны в сельских школах. Но сегодня язык - это рабочий инструмент, который должен быть доступен абсолютно каждому. Мы выбрали 19 регионов, где уже в следующем году вместе с Рособрнадзором проведем апробацию экзамена. Посмотрим на первые результаты и примем окончательное решение. Один из вариантов - разделить ЕГЭ по иностранному языку на два уровня. Базовый должен быть по силам большинству ребят. Профильный - для тех, кто поступает на "языковые" специальности в вузы.

Читатель прислал в редакцию "ляпы" школьников: "Маршал Жуков сражался против Наполеона, а Кутузов штурмовал Берлин". Вот такой уровень знаний у некоторых. Нужно ли что-то менять в программе по истории?

Ольга Васильева: В программе ничего менять не надо. Уже пять лет действует историко-культурный стандарт, который выверен. В нем не только те моменты, которыми мы можем гордиться, но и трудные вопросы. Полюбишь ты историю или будешь ее ненавидеть - это зависит только от учителя: он в первую очередь сам должен любить свой предмет. И про Кутузова, и про Жукова можно рассказать так, что дети запомнят их на всю жизнь.

Я сама историк, я работала в школе. Сейчас читаю лекции о войне в музее на Поклонной горе. Секрет в том, чтобы не вываливать на ребенка сразу огромное количество цифр и фамилий - это не работает.

По истории у нас осталось всего три линейки учебников. А вот по биологии или химии их по-прежнему больше десятка. Когда ждать сокращения?

Ольга Васильева: До последнего момента у нас действовал старый порядок проведения экспертизы учебников. Ее заказывали сами издательства, сами оплачивали. И спокойно "заходили" в школы. Это огромный бизнес на государственные деньги.

Буквально перед Новым годом Государственная Дума приняла поправки в закон "Об образовании в РФ". Мы наконец-то получили право утверждать правила оценки учебников, сроки проведения экспертизы и действия заключений, требования к экспертам. Теперь у нас есть вся правовая база для того, чтобы экспертиза учебников стала государственной. Это большая победа.

Должно остаться максимум три линейки по каждому предмету - самые качественные. Мы к этому придем постепенно, без больших потрясений.

Раньше был отдельный предмет "Труд". Теперь он называется "Технология". Учит ли школа сегодняшних детей трудиться?

Ольга Васильева: Уметь шить, готовить, убирать - все это по-прежнему входит в предмет "Технология". Но многие слишком буквально воспринимают слова Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" о том, что вне образовательной программы привлекать ребенка к труду нельзя.

Что мы получаем в итоге от родителей? Школьника попросили вытереть исписанную мелом доску - и мама тут же строчит во все инстанции письма про эксплуатацию детского труда - абсурдная ситуация.

Я спрашиваю у нее: "Скажите, вам будет приятно, если ваш будущий зять молотка и отвертки в руках не держал? "Нет", - отвечает… А где ребенок этому научится? Моя позиция простая - дети должны уметь себя обслуживать и помогать взрослым. Никакого отношения к трудовой эксплуатации это не имеет.

Вопрос из Ростова-на-Дону: "Ближайшие школы переполнены, дети учатся в две смены, классы по 35 человек. Даже "началка" во второй смене. Что делать?"

Ольга Васильева: В школы идут все больше ребят - сейчас такая демографическая ситуация. И это замечательно. В рамках нацпроекта "Образование" мы построили для них уже более 160 тысяч новых мест в школах во всех регионах. Но чтобы полностью контролировать ситуацию доступности образования на фоне демографического роста, нужно гораздо больше - примерно миллион мест. Мы этот миллион построим. А потом, когда демография пойдет на спад, будем думать, как эти новые школы использовать, чтобы они не пустовали.

При этом во второй смене я пока ничего страшного не вижу - сама так училась. Хороший пример Белгородская область. Губернатор Евгений Степанович Савченко нашел ресурсы на то, чтобы ребята в школе проводили полный день. Это не только уроки, но и кружки, и домашние задания. Домой ученики приходят и только отдыхают. Такая система действует с первого по девятый класс, и для первой и для второй смены.

Вопрос от читателя Алены Зарецкой из Чебоксар: "Когда в школьных столовых перестанут кормить сосисками и колбасой? Когда перестанут продавать детям жвачку и прочие "химические" сладости?"

Ольга Васильева: Я категорически против вендинговых автоматов в школе и всей "сладкой истории" - с печенюшками, чипсами и газировкой. Этому в школе не место. Теперь что касается столовых. Здесь многое зависит от директора школы, от принятой в регионе системы. Практика показывает: если школа готовит сама, обед получается гораздо вкуснее, чем если бы в нее привозили полуготовый продукт и разогревали.

Мы провели всероссийский конкурс лучших региональных и муниципальных проектов школьного питания, проводим ежегодный мониторинг и опросы родителей. По нашим данным, более 80% учеников в школах охвачены горячим питанием. И почти 80% родителей говорят нам о том, что их детей качество питания в школе вполне устраивает.

Почему ребенок может быть недоволен? Главная причина тоже нам известна - бывает так, что блюда не достаточно разнообразные. На это жалуются 38,3%. Но активные родители в силах повлиять на эту ситуацию, они действительно могут контролировать школьное меню - через родительские комитеты, через наблюдательный совет, - есть все законные механизмы.

Принят законопроект о зачислении братьев и сестер в одну школу. Не увеличит ли он напряженность? В большинстве регионов запись в первый класс стартует 1 февраля: и опять родители начнут брать школы штурмом…

Ольга Васильева: Я не думаю, что принятый законопроект каким-то образом повысит напряженность. Наоборот, для братьев и сестер это очень важная инициатива. Потому что невозможно развозить маленьких детей в разные школы, особенно в мороз, особенно многодетной семье.

А родители все равно будут пытаться правдами и неправдами зачислить ребенка, как они считают, в самую "престижную" школу. Это человеческий фактор. И бороться с ним можно только одним способом: поднимать общий уровень образования. На это направлен нацпроект.

Справка "РГ"

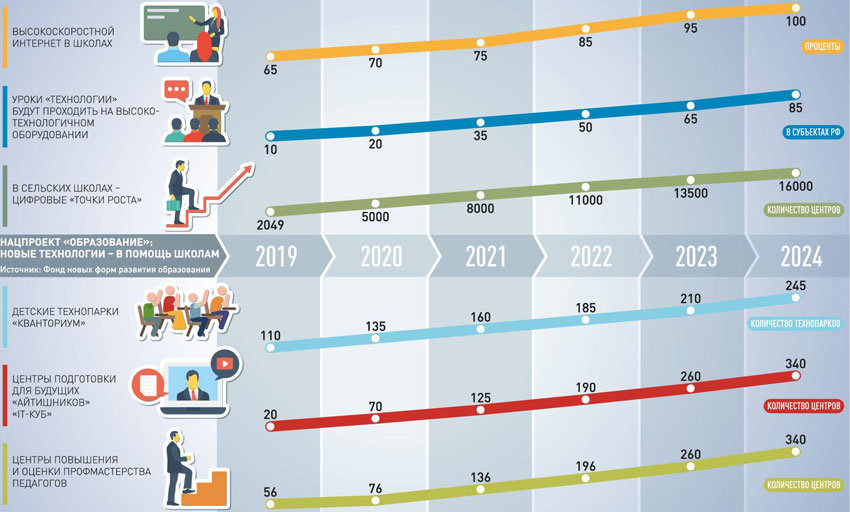

Нацпроект "Образование" реализуется уже год. Это и новые школы (160 тыс. новых мест запустили в 2019 году), и новые центры для развития способностей к инженерным и гуманитарным наукам (15 мобильных кванториумов, 15 центров "Дом научных коллабораций" на базе ведущих вузов, 26 детских технопарков "Кванториум" (теперь их 110 по всей стране), 16 региональных маленьких "Сириусов", 21 айти-куб, 2049 точек роста в школах на селе. Это новые форматы работы с родителями (запуск портала "Растим детей"), учителями (45 новых центров непрерывного повышения профмастерства.

Горячая новость

Школы ждут "земского учителя"

Министерство просвещения запустило Всероссийский информационный портал "Земский учитель". Он позволит педагогам, которые решат приехать на работу в малые города и села (с населением до 50 тысяч человек), получить миллион рублей. А на Дальнем Востоке - два миллиона.

Все, что нужно, - зайти на сайт, зарегистрироваться и подыскать подходящую вакансию: здесь их полный банк по всем регионам. Открываем, к примеру, Московскую область. В поселке Пирогово в среднюю школу № 19 (округ Мытищи) требуется учитель начальных классов. Нагрузка - 18 часов в неделю. Образование - среднее профессиональное. Можно без опыта работы. Требования: компетентность, пунктуальность.

Есть среди вакансий и "старая знакомая": Алтайский край, Солонешенский район, село Большая Тихая, ул. Советская 6. Требуется учитель начальных классов. Нагрузка - 36 часов в неделю. Опыт работы необязателен. Образование - среднее или высшее профессиональное. Про это село - про местную, хорошо отремонтированную школу, про двух малышей, которые очень ждут своего первого учителя, "Российская газета" писала уже не раз. Но учитель так пока и не нашелся.

Как рассказали "РГ" в министерстве просвещения, портал "Земский учитель" функционирует по принципу "одного окна": здесь регистрируются потенциальные кандидаты со всей России, выбирают вакансию в любом регионе и подают на нее заявку. Затем среди всех желающих заполучить работу проводится конкурсный отбор. И если вдруг учитель из Владивостока захочет переехать в Калининградскую область - почему бы и нет: здесь нужны и математики, и русисты, и учителя физики, английского языка...

Есть обязательное условие. Это дальнейшая работа в школе не менее пяти лет с учетом нагрузки не менее 18 часов, подчеркнули в ведомстве. Подать заявки могут учителя, отвечающие квалификационным требованиям и профессиональным стандартам. Рекомендуемый срок приема заявок - до 15 апреля. Победителей отберут на основе экспертной оценки предоставленных документов. Планируется, что участие в программе "Земский учитель" примут около 4,5 тысячи учителей. В 2020 году единовременные выплаты получат более 1,8 тыс. человек, в 2021 году - более 1,3 тыс., в 2022 году - более 1,2 тыс.

Сергей Левченко: «Жизнь в режиме чрезвычайной ситуации»

бывший губернатор о наведении порядка в Иркутской области, опыте борьбы с бедствием и итогах 2019 года

Андрей Фефелов

Андрей ФЕФЕЛОВ. Сергей Георгиевич, пару лет назад в интервью "Завтра" вы приводили показатели развития Иркутской области, которые свидетельствовали, что ваша деятельность на посту губернатора была успешной. Среди прочего, вы рассказывали о том, как вытащили из тени огромное количество предприятий, занимавшихся незаконной рубкой леса. Это принесло немало денег в бюджет. Тогда полушутя мы говорили, что разоблачённые теневики не простят серьёзного ущемления их возможностей.

И минувшим летом, после страшного наводнения, на вас обрушилась кампания травли. Заказчик до сих пор не ясен. Но то, что администрация президента не была инициатором этой кампании, знаю точно — там отношение к вам уважительное. Кстати, и Путин на своей пресс-конференции сказал фразу, которая свидетельствует о том, что у него не было претензий к вам как к губернатору. Тем не менее, диффамация в СМИ в отношении вас была колоссальной. Что это было?

Сергей ЛЕВЧЕНКО. Хорошо, что вы вспомнили двухгодичной давности нашу встречу. Два года назад сложно было с уверенностью сказать об успешной деятельности как меня лично, так и правительства Иркутской области. Первый год-полтора нам приходилось, как барону Мюнхгаузену, себя вытаскивать буквально из болота — составлять антикризисный план, решать неотложные задачи.

У нас далеко не везде выплачивалась заработная плата. На промышленных предприятиях, в сельскохозяйственной отрасли были большие долги. Огромная «дыра» в бюджете существовала, потому что собственных доходов не было, и руководители регионов, откровенно говоря, ценились по тому, насколько умеют выпросить на федеральном уровне дополнительных денег. То есть безнадёга…

Мы посмотрели, где область теряет доходы. Например, в лесной сфере. Иркутская область обладает самыми большими лесными запасами в Российской Федерации — свыше 70 миллионов кубометров расчётной лесосеки. На сегодня у нас добывается порядка 35 миллионов — меньше половины. В силу неэкономичности добычи за 1000 — 1500 километров на север.

Андрей ФЕФЕЛОВ. Вывозить с таких расстояний очень тяжело.

Сергей ЛЕВЧЕНКО. Да. Но даже внутри этого радиуса мы увидели, что 300 предприятий, получивших право на лесосеку (из 524 арендаторов в области) оказались не зарегистрированными там, где они получили возможность добывать этот лес. И, обладая первым местом в России по рубке, мы были тогда на 12 месте по сбору средств.

Андрей ФЕФЕЛОВ. Что-то не совпадало.

Сергей ЛЕВЧЕНКО. Совершенно верно. Мы сделали выводы, и с руководством всех незарегистрированных компаний встретились в начале 2016 года. Дали им понять, что если не зарегистрируетесь и не будете платить нормальную (хотя бы среднюю) цену за добычу леса, то мы к вам придём уже с более серьёзным разговором. Должен сказать, что 100% зарегистрировались.

Андрей ФЕФЕЛОВ. Это мелкие игроки...

Сергей ЛЕВЧЕНКО. Но в общей сложности эти мелкие игроки увеличили доходную часть бюджета с трёх миллиардов до 10,5. Семь с половиной миллиардов добавились в течение двух лет! Надо понимать, кому выгодна была та вакханалия.

Андрей ФЕФЕЛОВ. Но есть, наверное, и крупные московские и питерские компании?

Сергей ЛЕВЧЕНКО. Из 524 компаний крупных набиралось всего лишь с десяток. Да, они были из Москвы и Санкт-Петербурга. Но с ними другая работа велась. Так как многие из них международные, то они имели возможность снижать платежи более изощрёнными методами: вычитания за счёт взятых кредитов, перепродажи сырья из одной компании в другую и тому подобного. Мы им разъяснили, что из общей стоимости того, что они у нас добывают, они должны платить в соответствии с российским законодательством столько-то и столько-то… Когда с ними говоришь на их языке и даёшь понять, что «мы к вам тоже придём», как и к тем мелким компаниям, они сразу становятся в строй, как говорится.

Андрей ФЕФЕЛОВ. Наведение порядка в существующем хозяйстве всегда даёт эффект, сравнимый с увеличением производственной мощности.

Сергей ЛЕВЧЕНКО. Мощности это тоже коснулось. Задача, которую я ставил перед правительством ещё четыре года назад, транслировалась и на промышленность, и на сельское хозяйство. В лесной отрасли необходима была глубокая переработка, и за четыре с небольшим года было построено пять заводов по производству так называемых пеллет. Они получаются из отходов лесного производства, которые превращаются в нужный продукт с помощью определённых температур и давления.

Андрей ФЕФЕЛОВ. Они выпускаются в виде прессованных плит?

Сергей ЛЕВЧЕНКО. Нет, это, скорее, окатыши или гранулы. Основоположницей их использования в качестве сырья для энергетики стала Финляндия. Туда мы и возили. Может, и не слишком было выгодно из-за расстояний. Но всё-таки пять заводов трудилось не напрасно — достаточно серьёзные мощности были введены во многих компаниях. Объёмы переработки выросли, что принесло дополнительный доход.

Но в лесной отрасли, особенно среди мелких и средних компаний, было немало криминала, работавшего без регистрации и уплаты налогов. Тайга есть тайга. Многое случалось, а если пожар возникал на незаконных предприятиях, то народ разбегался в разные стороны и всё. Что говорить, огромный интерес к лесной отрасли всегда был у криминальных структур.

Андрей ФЕФЕЛОВ. Их много, но они разрознены. А кампания против вас увенчалась репликой режиссёра Сокурова. Не могли небольшие криминальные структуры проплатить всё это!

То, что произошло с вами, говорит о том, как устроена современная Россия, поскольку уровень губернаторов — фундаментальный уровень. Есть ещё какая-то сила, помимо власти? И я вижу здесь большую опасность, что Российская Федерация управляется не совсем вертикалью...

Сергей ЛЕВЧЕНКО. Вы правы. В этой вакханалии сошлись интересы нескольких структур, которым не подходил установленный мною порядок.

Дело в том, что доходная часть бюджета области увеличилась с 98 миллиардов до 200 (даже чуть больше). Прирост в 7,5 миллиардов, о котором я уже говорил, касался лишь лесной сферы. Остальные почти 100 миллиардов были получены с олигархов. Они выложили из карманов те деньги, которые считали своими все прошедшие годы, так как мы от лица закона им сообщили, что знаем, что и куда они продают, сколько это всё стоит и какие они должны платить налоги. Они вынуждены были тоже платить.

А теперь, зная расценки ведущих СМИ, умножьте на количество строк, минут, секунд и вы увидите, что они потратили более миллиарда рублей, чтобы попытаться вернуть потерянные деньги.

Была, думаю, и политическая подоплёка. В 2015 году за победу на губернаторских выборах в нашей области билась партия «Единая Россия». Проиграла. В 2018 году она проиграла выборы в законодательное собрание и по спискам, и по одномандатным округам. Она тоже могла быть силой, заинтересованной в возвращении утерянных позиций.

Андрей ФЕФЕЛОВ. Хотелось бы вернуться к словам либерала Сокурова на заседании президентского Совета по правам человека: «… нельзя недооценивать могущество чиновного класса. Миллионы этих людей уже обучились водить «хороводы» вокруг президента. И мы видим, как это происходило в Иркутске, когда вы три или четыре раза там были, и до сих пор там живут люди в разрушенных домах и просто в холодном совершенно климате…»

То есть в климате тоже, видимо, виноват иркутский губернатор. Это была явная апелляция к президенту по поводу якобы нарушений после наводнения. И кампания в прессе использовала приёмы чёрного пиара, родом из 90-х, — огромный заголовок, например, «Жители такого-то села не получили помощь». Хотя они и не должны были получить её по закону. И нельзя даже подать в суд на издание, так как неправды, по сути, не написано.

Сергей ЛЕВЧЕНКО. По поводу климатических претензий. Звучит смешно, но в 2015 году, когда я шёл на выборы, одна из политических сил ко мне обратилась с рекламным щитом, на котором красовалась фраза о падении уровня воды в Байкале. Мне, Левченко, предлагали его поднять. Это, конечно, почётно, хотя при этом игнорируется динамика озёрных циклов: двенадцатилетних, сорокалетних и так далее. Могу доложить, что Байкал поднялся — мы за четыре года справились с этой задачей.

А если серьёзно, то насчёт «хороводов» вокруг власти я даже согласен. Вижу, как многие чиновники их водят. И вокруг федеральных, и вокруг региональных властей. Я этим никогда не занимался. Это искажает общественную атмосферу, вредит обществу, причём водящие нередко прячут фигу в кармане. Кстати, характерно это не только для чиновников, но и для людей искусства.

Андрей ФЕФЕЛОВ. Они похлеще чиновников в этом плане.

Сергей ЛЕВЧЕНКО. Да, ещё талантливее «хороводы» водят. Кто-то действует в лобовую: «Ты — единственный, самый умный, гений всех времён и народов!..» А другие подходят тоньше: например, критически разбирают прошлое, талантливо ругают его, показывая, что сейчас всё хорошо.

Андрей ФЕФЕЛОВ. А некоторые, напротив, впадают во фронду, чтобы власть их подкупила, завалила грантами, — это самые изысканные «хороводы».

Сергей ЛЕВЧЕНКО. А реплика Сокурова — высказывание из серии «не видел, но хорошо помню». Он бы лучше назвал пару цифр хотя бы, факты — вещь упрямая.

На самом деле, не было такой трагедии за весь новейший период Российской Федерации. Чтобы почти 47 000 человек в результате наводнения были признаны пострадавшими! Это ведь больше, чем в нескольких субъектах Федерации, вместе взятых, где наводнения были в прежние годы.

Андрей ФЕФЕЛОВ. Даже страшные наводнения в Краснодарском крае не сравнить.

Сергей ЛЕВЧЕНКО. Да. А у нас в области, если кто-то забыл, было два (!) наводнения, второе — через месяц после первого. Мы были вынуждены два раза восстанавливать всю жизнедеятельность региона: электроэнергию, канализацию, водопровод, дороги, мосты. Мы уложились в кратчайшее время — буквально за несколько суток.

Цифры говорят за себя. На 12 декабря более 15 000 человек получило от государства дома и квартиры. Человек, оценивающий эту работу, должен как минимум сравнить её с другими ситуациями. Были ли за почти тридцатилетний период существования России как отдельного государства подобные прецеденты — за три месяца 15 000 человек получили отдельное жильё после стихийного бедствия в одной области? Определённо скажу — нет.

Естественно, нам хотелось ещё быстрее всё осуществить. Были приняты беспрецедентные меры для того, чтобы люди зажили в нормальных условиях. Мы почти тысяче семей сразу стали платить деньги за аренду жилья, например.

Андрей ФЕФЕЛОВ. Как это удалось осуществить, из каких резервов успели построить?

Сергей ЛЕВЧЕНКО. Некоторые дома достраивали.

Андрей ФЕФЕЛОВ. А некоторые — выкупались, надо так понимать?

Сергей ЛЕВЧЕНКО. Совершенно верно. И если в пунктах временного размещения сначала жило 1700 человек, то сейчас там осталось лишь 70, причём половина из них имеет на руках так называемые сертификаты. Однако они не торопятся зимой квартиры или дома покупать. И просят, чтобы им разрешили остаться на какой-то срок ещё в этих временных пунктах. Там, в принципе, не так уж и плохо. Три раза в день бесплатно кормят, делают уборку зданий (жилого фонда) и прилегающих территорий.

Андрей ФЕФЕЛОВ. Это общежития?

Сергей ЛЕВЧЕНКО. Общежития комнатного типа. Никакой скученности, вполне нормальные условия. И, повторюсь, эти люди имели возможность давно получить ордеры на жильё, подобрать себе квартиры, оформленные и проверенные государством.

За период с июля по середину декабря было вынесено 1942 дополнительных положительных судебных решений на получение квартир. Суды работали очень хорошо, должен сказать. Было шесть судебных групп, принимавших конкретные решения по каждому обращению. За то время на зоне подтопления состоялось более семи тысяч заседаний.

Андрей ФЕФЕЛОВ. А как это решается? Человек подаёт заявку, и идёт индивидуальное рассмотрение, или населённый пункт весь признаётся пострадавшим?

Сергей ЛЕВЧЕНКО. Очерчиваются границы бедствия — вплоть до сантиметров. Это делается различными способами, в том числе с помощью космических и других летательных аппаратов. Учитываются все дома, где пострадали и могли потенциально пострадать люди.

Андрей ФЕФЕЛОВ. То есть оспаривавшие эти границы, грубо говоря, несправедливо требовали компенсации?

Сергей ЛЕВЧЕНКО. Я бы сказал, что у этих людей была своя правда. Потому что у многих из них дома были старыми.

Андрей ФЕФЕЛОВ. Это частное жильё, как правило?

Сергей ЛЕВЧЕНКО. Частное жильё, конечно. В результате дождей или высокого уровня грунтовых вод фундаменты многих из них просели.

Андрей ФЕФЕЛОВ. Опыт преодоления кризисных ситуаций вы накопили гигантский. Какие новые наработки в деле спасения населения могли бы быть переданы нашим экстренным и специальным службам?

Сергей ЛЕВЧЕНКО. Перед тем, как ответить на этот вопрос, я должен поблагодарить всю мою команду за то, что к середине 2019 года мы стали устойчивыми в финансово-экономическом положении. Мы миллиарды из областного бюджета смогли направить на преодоление последствий наводнения.

Не в каждом регионе сегодня губернатор может сказать: «Я выделю деньги на смытые сады и огороды». А таких участков у нас почти одиннадцать тысяч. И я очень рад, что можно было оперативно решить этот вопрос. Если говорить о полученном опыте, то он очень серьёзный.

Мы сегодня единственные в стране, кто провёл столь напряжённую работу с устранением последствий паводка такого масштаба. Мы законодательно утвердили зону паводка.

Андрей ФЕФЕЛОВ. То есть на этих территориях нельзя вообще строить дома и предприятия?

Сергей ЛЕВЧЕНКО. Совершенно верно. В случае с Тулуном вряд ли такое заранее можно было предугадать, ибо в тех местах таких ситуаций не было за всю историю наблюдений.

Основная проблема в том, что любая чрезвычайная (ЧС) ситуация вводится посредством федерального законодательства. Но, увы, очень велик зазор между законом о чрезвычайных ситуациях, когда счёт идёт на дни, часы и минуты и другими, связанными с ним, федеральными законами, которые «чрезвычайными законами» не отменяются. Можно десятки примеров привести, но я скажу об одном, самом характерном.

Чтобы построить что-то в Тулуне, мы вынуждены были закладывать новые микрорайоны в местах, которых не было в генеральных планах. Как только ушла вода, я 8 июля собрал всех: от мэра и архитекторов до строителей и коммунальщиков. Мы ездили целый день, выбирая новые территории за зоной затопления. Нашли место в микрорайоне Угольщиков, где сейчас многоэтажные дома возводятся, и площади в микрорайоне «Берёзовая роща», где строятся частные дома.

После того, как мы выбрали эти земли, началась история, которая абсолютно несовместима с условиями ЧС. Нужно утвердить проект застройки, потом объявить публичные слушания, выждать 30 (!) суток до их проведения. И только после этого можно приступать к проектированию микрорайонов, дорог, коммунального хозяйства. До этих всех утверждений государственные деньги тратить нельзя. А ситуация чрезвычайная! Поэтому там, где можно, мы, как говорится, запараллелили процессы, стали искать варианты, чтобы сделать быстро, но в то же время не нарушить законов.

Андрей ФЕФЕЛОВ. Это несбалансированность законодательства. Но удивляет другое: неужели у МЧС, например, нет заранее подготовленных проектов и механизмов — например, по возведению временных городков на случай стихийных бедствий или, не дай Бог, войны?

Сергей ЛЕВЧЕНКО. Слишком многого хотеть от МЧС тоже нельзя. В период острых ситуаций в их комиссиях идёт работа по многим направлений. Прежде всего это непосредственное спасение людей.

Вспомним прошлый год в наших краях, макушку лета. Из 60 суток (то есть двух месяцев) в течение 48 дней шли дожди и было тепло, что создавало предпосылки для эпидемий. Было срочно привито 54 000 человек. Была организована поставка порядка 200 тонн питьевой воды и такое же количество различной гуманитарной помощи и медикаментов. Нужен был срочно хлеб — организовывались пекарни и подвоз выпечки из районов, не пострадавших от стихийного бедствия. Нами было пресечено мародёрство и повышение цен на предметы первой необходимости. Пришлось мне вводить и сухой закон: запретили реализацию высокоградусного алкоголя. За короткий период времени ветеринарная служба отловила более пятисот бродячих собак. Работали МЧС, Росгвардия, Министерство обороны, полиция. Комиссия по чрезвычайной ситуации, которую я возглавлял, действовала по десяткам направлений.

Андрей ФЕФЕЛОВ. Это был штаб, куда входили все остальные структуры.

Сергей ЛЕВЧЕНКО. Совершенно верно.

Если говорить об обеспечении людей временным жильём, то могли принять не только 1700 человек, о которых я уже упоминал, но и вдвое большее количество. Для этих нужд мы срочно сняли санатории и дома отдыха.

Дети пострадавшего региона (5400 в общей сложности) были распределены по оздоровительным учреждениям страны, тут оказали содействие крупные организации разных.

Андрей ФЕФЕЛОВ. Эта огромная работа, опыт выльются ли в методички, специальные инструкции? Не говорю пока о диссертациях — слишком малый срок прошёл. Можно ли ожидать такой обобщающей работы при вашем преемнике?

Сергей ЛЕВЧЕНКО. Будем надеяться. Хотя это крайне сложно воплотить. Опыт такого рода масштабный, но и весьма специфический. Тут нельзя взять, открыть дверцу и…

Андрей ФЕФЕЛОВ. … транслировать как аксиомы.

Сергей ЛЕВЧЕНКО. Да. Любое дело познаётся при личном участии. Мне приходилось иметь дело с чрезвычайными ситуациями ещё с советского времени. В 1989-91 годах я руководил очень серьёзным городом — Ангарском. Там обогащали уран и была крупнейшая в СССР компания по переработке нефти — потенциально опасные объекты. Там было немало случаев, но страна и ситуации, конечно, были другими. Но любой руководитель должен пройти определённые ступени.

Андрей ФЕФЕЛОВ. Тема кадровой политики — важнейшая. Чиновники бывают разные, но они необходимы, это аппарат управления страной. Проблема заключается в том, что нужно чётко представлять, почему один чиновник должен сидеть здесь, а другой — там, один — быть уволен, а другой — повышен. Это большая государственная проблема, поскольку всё работает пока кривовато, неточно. Взять хотя бы, простите, пример того, как поступили с вами. Вас должны были наградить, но этого не произошло. Значит, что надо сделать в масштабе страны? Это разговор, может, утопический, но очень важный. Так как мы должны развиваться, а не топтаться на месте.

Сергей ЛЕВЧЕНКО. Согласен, управленцы — группа чрезвычайно разнородная. В ней так же, как и среди врачей, учителей, сталеваров, водителей, попадаются люди с разными профессиональными качествами. Ни одна профессия не может быть плоха априори.

Но меня несколько удивляет кадровая политика в нашем государстве. В советское время я с трудом себе мог бы представить (хотя единичные случаи были, но исключения подтверждали правило), что на вышестоящую должность могут назначить человека, не имевшего касательства к данной профессии.

Андрей ФЕФЕЛОВ. Принцип поступательного движения соблюдался.

Сергей ЛЕВЧЕНКО. И он, кстати, был перенят в очень многих странах. В частности, в Китайской Народной Республике его хорошо восприняли и усовершенствовали.

Андрей ФЕФЕЛОВ. Своего рода табель о рангах должна быть. Если человек не руководил районом, как он сможет руководить областью?

Сергей ЛЕВЧЕНКО. Примерно так. Но могут быть варианты. В Китае, например, если человек поработал в центральном аппарате правительства, его могут спустить вниз — сделать губернатором провинции, чтобы он набрался ещё больше практики. Результаты каждого этапа отслеживают, делают выводы.

Андрей ФЕФЕЛОВ. Замеряют, так сказать.

Сергей ЛЕВЧЕНКО. Да. И это самая правильная система. Нельзя в зависимости от того, насколько человек себя разрекламировал, красиво резюме написал, назначать его на какие-то высокие должности.

Андрей ФЕФЕЛОВ. Скорее, речь идёт о неформальных связях, принадлежности к определённым группам — некоем неофеодальном принципе.

Сергей ЛЕВЧЕНКО. И это в том числе. Иногда людей набирают в резерв, потому что они побывали на каких-то семинарах. И странно выглядит, когда человек и районом не руководил, а его двинули в губернаторы. Хотя…

Андрей ФЕФЕЛОВ. … бывают исключения? Самородки?

Сергей ЛЕВЧЕНКО. Да, отдельные случаи бывают. Но в массовом порядке вряд ли это возможно и нужно.

Андрей ФЕФЕЛОВ. И это основа государственного строительства! Если в России не будет чёткого алгоритма в этой области, то нельзя говорить о кадровой политике вообще!

Сергей ЛЕВЧЕНКО. Да. Для абсолютного большинства наших граждан должностные назначения (тех же губернаторов, руководителей министерств) не очень понятны. Как чёрт из табакерки появляется человек, и только после этого начинают смотреть его послужной список. Появился эффект непредсказуемости, возведённый в принцип.

Андрей ФЕФЕЛОВ. В своё время было широко объявлено, что работа российского губернатора должна соответствовать энному количеству прописанных критериев. По этим пунктам он должен был держать ответ. Как это работало, особенно в регионах без прироста рождаемости, производственных мощностей, инноваций? Очевидно, что эта установочная бумага родилась в кабинетах. Но как, по-вашему, нужно измерять работу чиновников?

Сергей ЛЕВЧЕНКО. Эти критерии родили люди в кабинетах, верно. Они не пришли «с земли». В этом перечне почти пятьдесят пунктов, в том числе инвестиции, рождаемость и многое другое. Да, есть базовые вещи, но универсальных критериев для такой огромной территории как РФ, в принципе, существовать не должно. Ведь есть регионы-доноры, а есть потребители — регионы, которым средства постоянно выделяются: кому поступает 30%, кому — 50%, а кому-то, вообще, 90%! И социальная жизнь — все эти показатели из списка для губернаторов — зависят от того, сколько в область переведут денег, а не от того, сколько она сама заработает.

У регионов-доноров, таких как Иркутская область, совсем другие критерии. Нам нужна понятная схема: на какие средства мы можем рассчитывать в ближайшем будущем.

В 2015 году на федеральный уровень область дала 94 миллиарда рублей, а в 2018-м — 270 миллиардов! И я, увеличивая доходную часть региона, заботился в том числе о стране в целом. Мы добавили в бюджет 180 миллиардов, и для такой территории, как наша, должен быть какой-то стимул, чтобы губернатор понимал: если он, например, сто миллиардов дополнительно отправил в федеральный бюджет, то, допустим, тридцать у него останется, чтобы можно было рассчитывать на них в следующем году. А не думать, сколько вернётся, и вернётся ли вообще. Надо, чтобы стимулы были свои для каждого региона.

Андрей ФЕФЕЛОВ. Сергей Георгиевич, понимаю, вы не из тех, кто цепляется за власть. Ваше решение уйти в отставку носило характер добровольный. Почему вы приняли это решение? Я понимаю, давление было беспрецедентным, но всё же?

Сергей ЛЕВЧЕНКО. Мне часто задают этот вопрос. Но каждый раз я отвечаю именно то, что думаю. Я очень сильно переживал за то, что простые люди, живущие в Иркутске и области, каждый день по федеральным и иным каналам видели и слышали негатив о нашей земле. Иркутская область не заслуживала и не заслуживает такого отношения от СМИ! Много раз в глазах коллег я видел немой вопрос: «Да что же происходит?! Мы честно работаем, живём в непростых условиях, это Сибирь, и мы, как можем, помогаем всей стране! Почему такое отношение к нам? Защитите нас, Сергей Георгиевич».

Я не находил вариантов защиты, хотя думал, ночами не спал. Работал без выходных, особенно начиная с режима ЧС. Да и раньше тоже. Даже сейчас не могу выйти из этого состояния. Появляются инстинктивно мысли — надо то сделать и вот это не забыть… Ещё не вышел из роли, как говорится.

И мне дороги люди, с которыми я работал в муниципалитетах, сотрудники из министерств, правительства, различных служб. Мы, больше двухсот человек, все были рядом на этих территориях, пострадавших от наводнения. Люди ночами не спали, выдерживали колоссальную нагрузку и физическую, и психологическую. Такого не забыть никогда — десятки тысяч пострадавших в шоковом и подавленном состоянии. У кого-то дом уплыл, кто-то детей найти не может… Понимаете? И каждого человека нужно было успокоить, каждому помочь, найти индивидуальное решение. Я, бывало, три часа переходил дорогу от моего временного кабинета в Тулуне до здания городской администрации: нескончаемой рекой подходили люди со срочными вопросами ко мне, губернатору. Некоторые из двухсот работников нашей комиссии не выдерживали, их увозили на скорой. Были случаи, когда главный врач настаивал на госпитализации кого-то из нашей команды, и я приказывал поместить человека в больницу, а он через день убегал на работу, ведь в острый период важен каждый человек.

И этих же людей показывали как чиновников, не справляющихся с обязанностями, чёрствыми к людям!

Я был обязан защитить их от травли, которая переросла в моральный террор, в какую-то вакханалию. И я это сделал — буквально на второй день она закончилась.

Андрей ФЕФЕЛОВ. Да, почти как Николай II, поступили...

Столько событий за предыдущие несколько лет, и вдруг — вакуум. Что дальше? Вы же человек энергичный. Существует, конечно, КПРФ, но это больше кабинетно-«салонная» работа: речи, доклады, большие залы… Это не работа с людьми, которые включены в производство. Есть ли у вас планы, связанные с тем, что вы знаете лучше всего, — с Иркутской областью?

Сергей ЛЕВЧЕНКО. Конечно, я не собираюсь никуда уезжать. Я ещё многое должен сделать для жителей родной области, продолжающих жить в непростых условиях.

Что касается партийной деятельности, я с 1993 года — первый секретарь областного комитета КПРФ. И я не могу сказать, что эта часть моей жизни была когда-либо оторвана от интересов людей. Если бы она была абстракцией, миражом, то вряд ли бы меня, секретаря парторганизации, избрали бы губернатором. Деятельность нашей партии всегда разворачивалась среди народа и для народа.

Андрей ФЕФЕЛОВ. В губернаторский период вы оставались на руководящем партийном посту?

Сергей ЛЕВЧЕНКО. Да. Это не запрещено ни региональным, ни федеральным законодательством. Я продолжал оставаться первым секретарём. Другое дело, что, откровенно говоря, работа эта чуть изменила свой характер.

Андрей ФЕФЕЛОВ. Времени не хватало.

Сергей ЛЕВЧЕНКО. Времени не было абсолютно! Я для себя тогда принял решение, что если докажу: выбор проголосовавших за меня людей в 2015 году был правильным, — то это и будет мой самый большой вклад в дело партии. Это было непростое, но, думаю, правильное решение. До этого я уже много лет совмещал депутатство с должностью руководителя предприятия (строительно-монтажного управления «Стальконструкция» в городе Ангарске) и работой первого секретаря.

И ещё один момент, который для меня очень важен, — большой рост доходов нашей области. Более чем в полтора раза — за эти три года. Результаты 2019-го ещё не «подбиты». Когда подведут итоги и ушедшего года, можно будет увидеть, какой прирост произошёл, несмотря на чрезвычайную ситуацию.

Во многом программы, проекты, инвестиции в область связаны с тем, что многие поверили в меня и мою команду. И я считаю, что у меня сохраняются перед всеми жителями области обязательства, независимо от того, какие ветры дуют и будут дуть дальше…

Андрей ФЕФЕЛОВ. Сергей Георгиевич, огромное спасибо за эту беседу!

Интервью директора Департамента государственного долга и государственных финансовых активов Константина Вышковского о долговой политике РФ журналу "Финансы"

Вышковский Константин Владимирович

Директор Департамента государственного долга и государственных финансовых активов

Константин Владимирович, каковы особенности долговой политики нашей страны в настоящее время? По каким показателям можно судить о ее эффективности? Какие приоритетные задачи намечено решать в 2020–2022 гг.?

Проводимая в последние годы долговая политика в широком смысле этого понятия – и заемная политика, и управление накопленным долгом – доказала свою эффективность: создан и успешно функционирует постоянно действующий механизм рыночного привлечения заемных ресурсов, необходимых для обеспечения потребностей федерального бюджета; при этом объемы привлекаемых ресурсов растут, а их стоимость последовательно снижается; постоянно развивается инвесторская база, на российском рынке сохраняется значительное присутствие иностранных инвесторов, несмотря на вводимые внешние ограничения; структура суверенного долгового портфеля вполне сбалансирована с точки зрения срочности валютного и процентного рисков. И, конечно, мы планируем сохранить преемственность взятого нами курса. В целом сегодня российский долговой рынок соответствует всем современным критериям развитого рынка. Напомню, что основным источником заемных средств для Минфина России был и остается внутренний рынок капитала. Развитие этого рынка и совершенствование механизма размещения облигаций федерального займа (ОФЗ), номинированных в российских рублях, – абсолютный для нас приоритет. Размещение государственных ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, на протяжении последних лет осуществляется в ограниченных объемах, имея целью сохранение присутствия России на международном рынке капитала в качестве суверенного заемщика и поддержание репрезентативной кривой доходностей в иностранной валюте для создания благоприятных ценовых условий для заимствований российских корпоративных эмитентов. Так, в 2019 г. сумма осуществленных внешних заимствований составила лишь около 16% от совокупного объема государственных заимствований Российской Федерации.

В ближайшие 3 года перед нами стоит амбициозная задача по привлечению беспрецедентных объемов заемных средств – порядка 2,5 трлн руб. в 2020 и 2021 гг., а в 2022 г. данная цифра приближается к 3 трлн руб. Как и ранее, мы твердо намерены придерживаться принципа осуществления заимствований лишь на приемлемых финансовых условиях, без избыточного давления на российский долговой рынок.

Что касается планов по внешним заимствованиям, то проектом бюджета на 2020–2022 гг. они предусмотрены в ограниченном объеме – в эквиваленте 3 млрд долл. США ежегодно.

Но, разумеется, не стоит вопрос о выходе на международный рынок капитала «любой ценой». При неблагоприятной ситуации мы можем вообще воздержаться от внешних размещений и заместить указанный индикативный объем заимствованиями на внутреннем рынке.

Каким, на Ваш взгляд, представляется оптимальным соотношение государственного долга и ВВП для обеспечения долговой устойчивости и экономического роста?

По своим долговым показателям Россия является лидером среди не только стран с развивающимися рынками, но и среди развитых экономик. Горький опыт решения долговых проблем в начале 2000-х гг. научил нас очень внимательно относиться к вопросу наращивания долговой нагрузки.

Но заемные ресурсы являются важным инструментом стимулирования экономического роста. Отказ от этого источника едва ли разумен, так как поставит Россию в неравные по сравнению с другими странами условия и затруднит достижение нашей экономикой среднемировых темпов роста.

С этой точки зрения умеренное увеличение уровня государственного долга (не более 1% ВВП в год), заложенное в федеральный бюджет на предстоящую трехлетку, представляется нам взвешенным решением. Согласно прогнозам, совокупный государственный долг Российской Федерации к концу 2022 г. не превысит 17% ВВП, что даже по самым консервативным оценкам является весьма комфортным уровнем.

В последние годы постоянно увеличивается объем заимствования государства на внутреннем рынке капитала, при этом уже не один год у нас профицитный бюджет. К тому же он запланирован и на 2020–2022 гг. Есть ли необходимость заимствований в этом случае? Какие цели они преследуют?

В рамках действующей конструкции бюджетных правил нефтегазовые доходы федерального бюджета, возникающие в связи с превышением установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации базового уровня цены на нефть1, – так называемые дополнительные нефтегазовые доходы – направляются на пополнение Фонда национального благосостояния. Профицит федерального бюджета, утвержденный законом о бюджете, рассчитывается с учетом всех доходов бюджета. Потребность же в заемных средствах определяется наличием первичного структурного дефицита федерального бюджета (разницей между объемом расходов и объемом доходов без учета дополнительных нефтегазовых доходов). В соответствии с Основными направлениями бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, в целях формирования финансового ресурса на реализацию национальных проектов первичный структурный дефицит федерального бюджета на среднесрочную перспективу закладывается на уровне 0,4–0,5% ВВП. Основным источником финансирования дефицита будут выступать заимствования на внутреннем рынке капитала. Таким образом реализуется на практике стратегия «занимай и сберегай».

Как известно, значительной частью государственных долговых бумаг на российском рынке владеют нерезиденты. Во многом это связано с разницей в стоимости денег на мировом и российском рынках. В связи со снижением ставки рефинансирования Банком России, которое, вероятно, продолжится и в дальнейшем, не приведет ли это к масштабному оттоку капитала из страны и удешевлению гособлигаций и девальвации национальной валюты?

С января по ноябрь 2019 г. доля нерезидентов в ОФЗ увеличилась на 7,6 п.п., до 32,0%. Такая ситуация свидетельствует о высокой привлекательности российских гособлигаций для иностранных инвесторов по сравнению с суверенными долговыми инструментами большинства других стран с развивающимися рынками. Интерес нерезидентов к ОФЗ за истекшую часть 2019 г. поддерживался действием ряда факторов, среди которых:

– «затухание» антироссийской санкционной риторики США в отношении внутреннего долга, которая стремительно развивалась в 2018 г.;

– ожидание значительного снижения ключевой ставки Банком России, что побуждало инвесторов «успеть» приобрести активы, пока они не стали более дорогими;

– снижение в Европе и США ставок, что в контексте смягчения денежно-кредитной политики Банка России поддерживало привлекательный уровень процентной маржи для реализации стратегии carry trade.

В результате этих факторов инвесторы, имеющие фондирование, например, в долларах США, за год в среднем смогли заработать на рынке ОФЗ не менее 20% (за счет купонных платежей и роста цен облигаций с учетом снижения курса доллара США к рублю). Это один из лучших показателей среди стран с развивающимися рынками.

Высокий спрос нерезидентов на российские долговые активы, безусловно, поддерживает курс российского рубля. Однако это далеко не основной фактор курсообразования национальной валюты России. Определенные риски волатильности рынка ОФЗ может представлять высокая концентрация так называемого «спекулятивного» иностранного капитала. Однако, как показала практика 2018 г., доля таких инвестиций в ОФЗ не так высока, а продаваемые такими нерезидентами объемы гособлигаций охотно приобретаются российскими участниками.

На начало сентября 2019 г. долг 10 российских государственных компаний (9,2 трлн руб.) на 1 трлн руб. превысил Фонд национального благосостояния (8,17 трлн руб.). При этом первые места среди должников занимают системообразующие государственные компании. Какова опасность сложившейся ситуации, учитывая большой удельный вес валютного сегмента в корпоративной задолженности?

Существенных рисков в сложившейся ситуации мы не видим в силу ряда причин.

Сложно представить себе ситуацию, при которой Правительству Российской Федерации придется экстренно расплачиваться одновременно по всем обязательствам государственных компаний Российской Федерации. При этом важно отметить, что валютная составляющая задолженности корпоративного сектора с 2014 г. существенно снизилась – более чем на 35%.

Ключевым моментом с точки зрения оценки долговой устойчивости Российской Федерации является тот факт, что в настоящее время общая сумма золотовалютных резервов страны, включающих в себя средства Фонда национального благосостояния, примерно на 15% превышает совокупный внешний долг России.

При последних размещениях ОФЗ эксперты отмечали, что значительную их часть выкупали несколько крупных инвесторов. Например, 2 октября 2019 г. из общего объема проданных бумаг (21,1 млрд руб.) более 70% достались единственному покупателю. Хорошо ли это для рынка? На какие деньги осуществлялись данные инвестиции – собственные или привлеченные. Если на привлеченные, то какова цена данных привлеченных средств?

Минфин России исходит из рыночных подходов к ценообразованию на аукционах ОФЗ. Если в ходе аукциона были выставлены заявки по приемлемым для эмитента ценам, то оснований для отказа в их удовлетворении нет. В последние годы мы регистрируем выпуски ОФЗ значительного объема – до 450 млрд руб., поэтому удовлетворение крупных заявок от небольшого числа участников едва ли может негативно сказаться на ликвидности выпуска и привести к искажению ценообразования.

Минфин России получает от Банка России обезличенный реестр заявок, т.е. в моменте мы не видим ни объема заявок конкретного участника аукциона, ни уровня цен, по которым этот конкретный участник выставил заявки. Таким образом, не знаем, кому достанутся бумаги и уж тем более за счет каких источников фондируется конкретный участник аукциона.

На Московском финансовом форуме – 2019 отмечалось, что субъекты Российской Федерации в настоящее время предпочитают осуществлять заимствования в форме банковских кредитов, а не на рынке субфедеральных облигаций. Ни в одном из регионов не проводятся облигационные займы в формате аукционов. Планируются ли Минфином России меры поддержки регионам для отказа от такой практики и формирования их эффективной заемной и долговой политики?

Действительно, к облигационным займам пока прибегает ограниченный круг субъектов. Большинство субъектов осуществляют заимствования путем привлечения банковских кредитов.

За январь – октябрь текущего года только пять субъектов осуществили размещение облигаций. По состоянию на 1 ноября на рынке обращались облигации 41 субъекта. Общий объем рынка субфедеральных облигаций составлял около 555 млрд руб., т.е. менее 10% рынка ОФЗ при сопоставимом объеме доходных частей бюджетов.

Конечно, мы намерены стимулировать регионы, чтобы подавляющая доля их долговых обязательств формировалась в результате рыночных заимствований, прежде всего в форме выпуска ценных бумаг. С 2021 г. упрощается процедура эмиссии государственных ценных бумаг финансово устойчивых субъектов и муниципальных ценных бумаг путем исключения необходимости государственной регистрации условий эмиссии в Минфине России.

Регулярное размещение облигаций и своевременное их обслуживание создают публичную кредитную историю эмитента, обеспечивают участие широкого круга инвесторов в кредитовании заемщика и, в конечном итоге, позволяют минимизировать стоимость заимствований. Этих преимуществ лишены формы заимствований у одного кредитора.

В отличие от практики Минфина России, подавляющее большинство выпусков облигаций субъектов осуществляется посредством формирования книги заявок (букбилдинг), а не в форме регулярных аукционов, что также не способствует развитию рынка субфедерального долга. Мы твердо убеждены, что указанный способ размещения облигаций не способствует развитию конкурентных отношений на рынке субфедерального долга и несет в себе повышенные риски нерыночного ценообразования, т.е. необоснованного увеличения стоимости заимствований субъекта.

Размещение ценных бумаг субъектов в формате регулярных биржевых аукционов является транспарентным механизмом, обеспечивающим конкурентное ценообразование, и в большей степени соответствует целям развития субфедерального сегмента облигационного рынка. Есть все основания полагать, что использование данного формата размещения облигаций будет, в конечном счете, способствовать минимизации стоимости заимствований регионов. Ввиду вышеуказанных преимуществ данный механизм на протяжении длительного периода времени используется Минфином России в качестве основного способа размещения суверенных долговых инструментов.

Полагаем, что именно биржевые аукционы должны в ближайшем будущем стать основным способом размещения ценных бумаг для всех публично-правовых образований, проводящих ответственную долговую политику.

Мы будем активно призывать регионы следовать тому пути, который сами прошли за последние 10 лет. Принятые в текущем году изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации призваны стимулировать регионы совершенствовать свою заемную политику.

Если говорить об изменениях, внесенных в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования рынка субфедерального долга, то какие подходы были использованы при установлении предельных значений долговой устойчивости субъектов Российской Федерации с высоким и низким уровнями долговой устойчивости?

При разработке критериев отнесения субъектов и муниципальных образований к группам долговой устойчивости Минфин России учитывал, прежде всего, опыт регулирования в рассматриваемой области.

В настоящее время у ряда субъектов накоплена задолженность, приближающаяся либо превышающая размер их годовых бюджетов. Некоторые регионы осуществляют заимствования, не оценивая объективно своих возможностей по погашению и обслуживанию накопленного долга. При этом у ряда субъектов структура долга характеризуется чрезмерными рисками неисполнения принятых обязательств. В то же время действующее до недавнего времени бюджетное законодательство не позволяло адекватно влиять на заемную политику субъектов, прежде всего тех их них, чьи показатели долговой устойчивости находятся в зоне риска и чья способность справиться с новыми вызовами(неблагоприятная рыночная ситуация, падение бюджетных доходов) вызывает сомнение.

Эта ситуация потребовала внесения в бюджетное законодательство изменений, направленных на обеспечение проведения субъектами ответственной заемной/долговой политики.

Изменения в Бюджетный кодекс предусматривают, в том числе, установление более широкого перечня показателей долговой устойчивости и пересмотр ранее установленных пороговыхзначений для применяемых в этой связи показателей.

Предусмотренные новой редакцией Бюджетного кодекса уровни показателей долговой устойчивости определены с учетом лучшей международной практики. Рассчитываем, что вводимая система ранжирования регионов позволит заранее отслеживать наметившееся ухудшение долговой ситуации регионов, своевременно переводить их в группу заемщиковс более низкой долговой устойчивостью и применять соответствующие ограничения и требования. Данные меры направлены на оказание поддержки регионам в своевременном решении долговых проблем, не дожидаясь формирования критической ситуации.

Наша страна порой списывает государственный долг других стран. Распространена ли такая практика у Международного валютного фонда, в зарубежных странах?

Подавляющая часть государственных кредитов, задолженность по которым списана Российской Федерации, была предоставлена в период существования СССР. Большинство из таких кредитов фактически представляли собой завуалированную форму финансовой помощи дружественным СССР политическим режимам в странах третьего мира. По этой причине кредиты предоставлялись без учета платежеспособности заемщиков. Как следствие, на текущем этапе большинство стран – дебиторов России по кредитам бывшего СССР не отличаются достаточной платежеспособностью и относятся к беднейшим государствам мира, на которые распространяется действие международной инициативы по облегчению долгового бремени, предусматривающей значительное, вплоть до100%, списание задолженности.

С 1997 г. Россия является полноправным членом Парижского клуба и принимает участие в выработке условий урегулирования задолженности стран-дебиторов перед членами Клуба.

Соблюдая принцип солидарности, Россия урегулирует задолженность своих должников –клиентов Клуба исходя из согласованных на этой многосторонней площадке общих и единых для всех членов Парижского клуба условиях.

Ряд стран – крупных дебиторов России в течение последних лет вообще не признавал ответственности по обязательствам, возникшим в период кредитно-финансового сотрудничества с бывшим СССР, и, соответственно, не осуществлял платежей по погашению ранее полученных кредитов. Очевидно, что в данных условиях рассчитывать на значительные выплаты по долгам указанных стран не приходилось, а добиться признания их задолженности перед Россией как правопреемником СССР удавалось зачастую лишь в результате серьезных уступок.

В этой связи предоставление частичного или полного списания задолженности таким странам являлось вынужденной мерой. Однако в отличие от случаев с беднейшими странам и должниками указанное списание никогда не носило безусловного характера. Предоставление согласия на сокращение долговых обязательств относительно платежеспособных стран осуществлялось в обмен на их обязательства по закупке российской продукции, что обеспечивало долгосрочными заказами российские предприятия, стимулировало экспорт и создавало благоприятные условия для продвижения российских экономических интересов в регионе.

В новый год — с новой волатильностью

Новый год начался с тревожных известий с Ближнего Востока: известие об убийстве высокопоставленного и очень влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани в результате целенаправленного ракетного удара США толкнуло вверх мировые котировки на нефть — с $62 до $68 за баррель. Жесткая риторика со стороны иранских властей и последовавшие ответные ракетные удары по американским целям в Ираке серьезно осложнили и без того очень взрывоопасную ситуацию в регионе, который поставляет на мировой рынок свыше 20% нефти. Вновь эксперты вынуждены оценивать вероятность перекрытия Ормузского пролива в результате эскалации военного конфликта и прогнозировать рост стоимости нефти на мировом рынке. По различным оценкам, в зависимости от уровня военного противостояния, цены на нефть могут «пробить» отметку в $80, а в случае масштабного конфликта в Персидском заливе достичь и $100.

С одной стороны, высокие цены выгодны всем производителям и экспортерам нефти, и Россия — не исключение, но в текущей ситуации возникают риски совсем другого уровня. В декабре 2019 года страны-участницы соглашения ОПЕК+ договорились о продлении сделки на 2020 год и о рекордном сокращении добычи на 1,7 млн б/с, что привело к стабилизации цены на нефть на уровне, комфортном для всех участников рынка, — чуть выше $60. Эскалация конфликта между США и Ираном вновь делает рынок очень волатильным и непредсказуемым. Уже наблюдаются изменения во всех звеньях цепочки поставок нефти. В первую очередь это азиатское направление: растут ставки фрахта по маршруту Персидский залив — Китай, пересчитываются страховые премии и растут другие сопутствующие издержки. Все это делает мировой рынок нефти очень уязвимым по отношению к различного рода политическим авантюрам и минимизирует влияние рыночных механизмов. В текущей ситуации становится очень сложно прогнозировать не только цену на нефть, но и курс валют, объем налоговых отчислений в бюджет, а на корпоративном уровне — параметры доходности от торговых операций с нефтью, а вместе с этим и инвестиционные программы компаний.

К сожалению, не существует универсального метода по защите от подобных рисков. Тем более что в сложившемся противостоянии будут ежедневно возникать все новые и новые нюансы и будет ужесточаться санкционное давление со стороны США не только по отношению к иранским компаниям, но по отношению к любым субъектам международного рынка (как к частным, так и к государственным), которые будут продолжать работать с «токсичной» иранской нефтью. И здесь большую роль будут уже играть альтернативные механизмы рыночного взаимодействия: перевод расчетов в национальные валюты, создание новой системы бенчмарков на рынке нефти, защита инвестиций в нефтегазовый сектор подсанкционных стран. Надеяться на то, что ситуация через некоторое время уладится, не стоит — по всем признакам, мировой рынок нефти в наступившем году ждет серьезная турбулентность.

Вячеслав Мищенко

Руководитель рабочей группы по ценообразованию и рынкам при Министерстве энергетики РФ

Нерыночная торговля: как интеграция в ЕАЭС становится заложницей цены на энергоресурсы

С 1 января нового года приостановлены поставки российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие предприятия в Новополоцке и Мозыре, которые снизили загрузку до технологического минимума. Несмотря на предшествующие интенсивные переговоры и встречу двух президентов в Сочи в декабре становится очевидно, что договориться стороны не смогли. И речь, конечно же, идет о цене на российскую нефть.

Во время переговоров в Сочи президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал заявление, что белорусская сторона не просит у России дешевую нефть и готова покупать ее по рыночной цене, но на конкурентных условиях с другими предприятиями. Уже после возвращения в Минск президент Белоруссии сделал еще несколько заявлений, заслуживающих внимания. В частности, Александр Лукашенко сказал, что если не удастся договориться с российской стороной о цене на нефть, то он вынужден будет искать альтернативу и готов «забрать» для реверса из Польши две ветки трубопроводной системы «Дружба». Также в развитие темы он упомянул в качестве альтернативы для белорусских НПЗ о «более дешевой» саудовской или американской нефти. Все эти заявления очень контрастируют с текущей интеграционной повесткой. Напомним, что на 2019 год пришлось сразу несколько юбилейных дат: 20 лет с момента подписания Договора о Создании Союзного государства России — Белоруссии, 25 лет евразийскому интеграционному проекту и 5 лет Договору о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

На наш взгляд, причина разногласий кроется в сложившейся практике решать рыночные вопросы нерыночными методами. Ежегодно тема цены нефти и газа является предметом переговоров на самом высоком уровне, и СМИ союзных государств уделяют большое внимание высказываниям первых лиц по вопросам стоимости энергоресурсов. Зачастую именно цена на нефть или газ становится заложницей политической конъюнктуры в том или ином регионе и используется как аргумент в поддержку определенной политической силы или конкретного лидера.

Стабильное и поступательное развитие интеграционных процессов на постсоветском пространстве возможно лишь в рамках создания единой рыночной модели и выравнивания экономических условий для всех хозяйствующих субъектов. При этом в основе должны лежать методики ценообразования, выработанные и согласованные со всеми участниками общего рынка. Административные методы установления цен способны подтолкнуть переговорный процесс в краткосрочном периоде, но не могут быть использованы на пространстве ЕАЭС как универсальный инструмент для гармонизации рынков. Как говорил один из персонажей Ильфа и Петрова монтер Мечников: «Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон». А если «противление» все-таки есть, то преодолеть его можно только совместной кропотливой работой по выработке механизмов ценообразования, которые будут формироваться по рыночным правилам и с учетом интересов всех сторон.

Вячеслав Мищенко

Руководитель рабочей группы по ценообразованию и рынкам при Министерстве энергетики РФ

В лесу родится елочка?

Дмитрий Кобылкин о лесовосстановлении, нехватке саженцев и биржевой торговле

Текст: Елена Березина

Минприроды подготовило законопроект, который устанавливает правила биржевой торговли лесом. Об этом "Российской газете" рассказал министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. Кроме того, в каждом регионе появятся лесоселекционные центры с саженцами-аборигенами, за которые заплатит бизнес.

До конца года минприроды рассчитывало заключить с Китаем соглашение о лесовосстановлении. Осталось два дня, на какой оно стадии?

Дмитрий Кобылкин: Лесовосстановление - очень серьезная история. Мы с главой Рослесхоза Сергеем Аноприенко уже поставили в ней жирную точку. Сейчас готовим "дорожную карту" и будем у минфина просить на это денежные средства.

Я убежден, что в каждом регионе должен появиться лесоселекционный семенной восстановительный комплекс с закрытой корневой системой. Они могут быть разные по объему, в зависимости от того, сколько леса там в той или иной точке надо восстанавливать. Но то, что в каждом субъекте РФ такой комплекс должен появиться, уже не обсуждается.

Мы не должны привозить в Красноярский край и сажать лес из Перми, потому что там нет посадочного материала. Или, например, везти из центральной полосы саженцы в Сибирь и наоборот. Приживаемость этого леса составляет 10-15%. Статистики по фактическому восстановлению той или иной территории нет.

Мы видим потом на космических снимках, что произошло там, где мы посадили лесопосадочный материал, не адаптированный к конкретной территории. Поэтому в России будет 85 лесосеменоводческих комплексов. Это вопрос решенный. Наши иностранные партнеры, Китай в том числе, подтвердили готовность участвовать в этой работе.

Когда эти центры появятся в каждом регионе?

Дмитрий Кобылкин: Решение утверждено, но это процесс не одного года. Мы планируем его реализовать в том числе с участием компаний, которые сегодня вырубают лес под линии электропередачи, под сейсморазведочные профили, под строительство той или иной инфраструктуры в виде дорог и т.д. Они должны осуществить компенсационные мероприятия по лесовосстановлению.

Каким образом?

Дмитрий Кобылкин: Я предлагаю оформить этот механизм взаимодействия и направить на конкретные задачи. Направляемые компенсационные средства можно вкладывать в ГЧП-проекты по созданию семеноводческо-селекционных комплексов на территории компенсационных мероприятий. Бизнес может в этом участвовать, мы определим, какую долю он возьмет на себя - 30 или 50%, может быть, больше.

Может ли вообще быть запрещен экспорт кругляка?

Дмитрий Кобылкин: Лес - это возобновляемый ресурс. Не рубить лес нельзя. Если мы не будем его рубить, он будет болеть, стареть и пропадать. Он создаст очаги уничтожения других насаждений, в том числе приведет к пожарам, поэтому отказываться от рубок нельзя. Запреты не решат проблему. Надо действовать системно.

Может быть, стоит торговать лесом только на бирже?

Дмитрий Кобылкин: То, что надо выводить лес на биржу и делать из него биржевой товар, очевидно. Я бы вчера еще это сделал. Те регионы, которые через биржу торгуются, кратно увеличили доход, потому что сделки стали прозрачные. Но сразу включаются противники таких, как они говорят, революционных движений. Хотя я не вижу никаких проблем. Наша задача сделать этот рынок максимально прозрачным. Минприроды России уже подготовлен законопроект, который устанавливает порядок приобретения права собственности на древесину с использованием биржевых механизмов. Отрасли нужны меры, которые гарантируют легальность происхождения товара, его качество, объем, актуальную стоимость. В настоящее время завершается межведомственное согласование законопроекта.

Минприроды подготовило проект приказа, исключающего из правил тушения лесных пожаров зон контроля. Значит ли это, что лесные пожары будут тушить везде, невзирая на затраты?

Дмитрий Кобылкин: У нас и раньше была необходимость тушить везде, несмотря ни на что. Но давалось право приостанавливать работы там, где мы не могли никакими средствами огонь достать. Сегодня мы кардинально пересматриваем взаимодействие служб при тушении лесных пожаров высокого класса опасности. Создана межведомственная рабочая группа с МЧС. Варианты повышения эффективности мы предложили и передали в правительство для решения.

В правительство внесен законопроект, обязывающий собственников древесины использовать при перевозке электронный сопроводительный документ с геотегами. Распространится ли на перевозки леса действие системы "Платон"?

Дмитрий Кобылкин: Нужно максимально пролить свет на реализацию древесины, будь то экспортная или внутренняя организация. У нас есть "дорожная карта", которая включает в себя и ГЛОНАСС, и чипирование, и контроль перевозок. Все, казалось бы, очень сложно, но если все будут выполнять те функции, которые на них возложены - и губернаторы, и правоохранительные органы, - черных лесорубов не останется. У нас нет пустых территорий, вся земля относится к какому-либо региону, в котором существуют полноценные институты власти. Надо просто делать свою работу. Вопрос распространения действия системы "Платон" на перевозку древесины в настоящее время еще прорабатывается совместно с Минтрансом России.

Справка "РГ"

Бизнес смотрит в чащу

Вопрос об использовании посадочного материала с закрытой корневой системой возник в регионах для повышения продуктивности, качества и устойчивости лесов. В 2019 году в законодательство были введены обязательные требования по использованию посадочного материала с закрытой корневой системой (ЗКС) с 2021 года.

Количество выращенного посадочного материала с ЗКС ежегодно увеличивается. Так, в 2011 году было выращено 11 млн штук, а в 2018 году - уже 62 млн, рассказали "РГ" в Рослесхозе. При этом саженцы используются в полном объеме.

Ежегодно около 80% мероприятий по лесовосстановлению выполняет лесной бизнес. Есть успешные примеры создания арендаторами лесных тепличных комплексов по выращиванию сеянцев с ЗКС в Псковской области, в Республике Коми и т.д.

"Минприроды совместно с Федеральным агентством лесного хозяйства прорабатывают подходы по строительству тепличных комплексов для выращивания посадочного материала с ЗКС за счет средств инвесторов. Для формирования портфеля новых инвестиционных проектов, реализуемых по инициативе РФ, с участием Внешэкономбанка и Российского фонда прямых инвестиций подготовлен проект "Строительство тепличного комплекса по выращиванию сеянцев с закрытой корневой системой". Он содержит информацию об экономической эффективности и рыночных предпосылках строительства лесных селекционно-семеноводческих центров, - сообщили в ведомстве. - Заинтересованность в их строительстве уже высказал бизнес Иркутской, Ленинградской, Свердловской областей, Красноярского края".

Дискуссия

Лес как актив

В 2019 году впервые после принятия Лесного кодекса широко обсуждался вопрос введения частной собственности на лес. Сейчас леса могут быть только переданы в аренду на ограниченный срок - максимум 49 лет.

Минпромторг выступает за введение частной собственности. По мнению министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, это нужно в первую очередь для того, чтобы "обеспечить залоговую составляющую для получения льготных кредитов на строительство комбинатов, а для государства - определенные гарантии того, что собственник будет заботиться о том участке, который приобрел". Если на участке произошел пожар, то это ущерб в первую очередь для собственника, поэтому он будет точно контролировать свой участок, следить, чтобы он был в надлежащем порядке, полагают в министерстве.

По мнению главы Рослесхоза Сергея Аноприенко, введение частной собственности на лес может быть сопряжено с большими рисками злоупотреблений, нарушений и неправомерного отчуждения земель лесного фонда. "Сохранение природы в частных лесах во всем мире, даже там, где оно практикуется, непростая задача. Вопрос может быть поднят на обсуждение, но только после глубокой проработки всех возможных угроз, с учетом мнений экологов, экспертов, - рассказал он "РГ". - Сейчас эффективность решения существующих проблем отрасли путем передачи лесов в частную собственность неочевидна. При этом в нашей стране в настоящее время существует институт аренды лесных участков на 49 лет при возможности продления договора еще на 49 лет, что фактически приближается к правовому статусу частной собственности".

Однако, как показывает практика, банки не очень охотно принимают в залог арендные лесные участки, отмечает статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов, а отрасль нуждается в серьезных вложениях.

"Да и истории, когда на местном уровне власти начинают банально "кошмарить бизнес", угрожая разрывом аренды, до сих пор случаются. Лесопромышленники готовы к введению частной собственности на лес. Но для россиян привычное дело сходить в лес за грибами, ягодами, да и просто прогуляться. Очевидно, никто не хочет, чтобы вдруг все леса огородили заборами с табличками "Частная собственность. Проход запрещен". То есть нужно продумать, как оставить частные леса доступными для граждан. По этому вопросу пока какого-то четкого вывода у нас нет".

Пересчитать заново

Разработка новых сметных норм для строительства близится к завершению

Реформа ценообразования остается для строительной отрасли одной из самых «горячих» тем. В настоящее время Минстрой России реализует план мероприятий по совершенствованию системы, состоящий из трех этапов.

Первый этап предполагает сохранение существующего порядка определения сметной стоимости строительства базисно-индексным методом на время переходного периода. «Это позволит пересчитать индексы и направить в стройку недостающий ресурс, а также создаст возможность для формирования нормальной максимальной цены контракта, — заявил министр Владимир Якушев на V Восточном экономическом форуме, состоявшемся осенью этого года. — В результате компании будут выходить на аукционы, понимая, что реализация данного проекта как минимум не приведет к убыткам, а как максимум обеспечит им прибыль».

В ходе второго этапа пройдет апробация ресурсной модели с возможностью использования сметных цен, рассчитанных и опубликованных на основании мониторинга.

И, наконец, на третьем этапе по результатам сбора сведений о цене строительных ресурсов от производителей будет осуществлен окончательный переход на ресурсный метод определения сметной стоимости строительства.

О том, как продвигается эта работа, в интервью «Стройгазете» рассказал заместитель начальника Главгосэкспертизы России Сергей ЛАХАЕВ.

«СГ»: Как известно, в настоящее время Минстрой России и Главгосэкспертиза заняты «перезапуском» базисно-индексного метода. Постановлением правительства № 604 от 15 мая 2019 года предусмотрена возможность пересчета индексов изменения сметной стоимости строительства по данным о фактической стоимости строительных ресурсов. Что сделано в этом направлении за прошедшие полгода?