Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Открытое письмо членам Совета Европейского союза от народного артиста России, Героя Труда России, кинорежиссера Никиты Михалкова

Решением Совета ЕС №2022/2476 от 16.12.2022 г. о дополнении Решения ЕС №269/2014 об ограничительных мерах в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, я был включен в санкционный список ЕС.

В качестве обоснования включения в Решении указано следующее:

"Никита Михалков - российский кинорежиссер, актер и общественный деятель, который активно поддерживал агрессивную войну России против Украины в своих публичных заявлениях. Он активно распространял кремлевские пропагандистские высказывания об Украине с 2014 года. Он выразил поддержку аннексии Крыма и признание независимости так называемых Донецкой и Луганской республик. Он оправдал агрессивную войну России, направленную на защиту Донбасса от предполагаемых преступлений Украины, направленных против гражданского населения. Он обвинил украинцев в так называемой русофобии, утверждая, что "конфликт" между двумя странами был неизбежен. Он назвал украинский язык "катастрофой" для России, потому что он якобы формулирует ненависть к стране и распространяет русофобию. Михалков призвал к полному исключению преподавания на украинском языке в школах Донбасса. Он поддержал ложное заявление Кремля о биологическом оружии в Украине и героизированных российских военнопленных, воюющих на Украине. В 2022 г. он был награжден званием Героя Труда в торжественной обстановке в Кремле и выступил с речью в поддержку агрессивной войны против Украины".

Я, Михалков Никита Сергеевич, кинорежиссер, сценарист, продюсер, обладатель "Оскара", двух Золотых львов Венецианского кинофестиваля, Гран-при фестиваля в Каннах и многих других наград, пишу об этом лишь для того, чтобы подчеркнуть, что я не политик, не чиновник и не государственный служащий. Я русский художник, представитель древнего русского рода и потому считаю необходимым сказать следующее относительно включения меня в санкционный список ЕС:

Во-первых, прошу вас не расценивать мое письмо как попытку выйти из-под объявленных мне санкций, ибо санкции эти объявлены мне людьми, ни словам, ни поступкам которых доверять нельзя. Достаточно вспомнить признание экс-канцлера ФРГ госпожи Меркель, экс-президента Украины Порошенко и экс-президента Франции Олланда в том, что все многолетние переговоры, связанные с Минскими соглашениями, были циничной ложью для того, чтобы выиграть время и насадить на прекрасной земле Украины нечеловеческую русофобию и жесточайший нацизм. Или вспомните, как цивилизованный мир поддержал запрет киевского режима русским гражданам Украины говорить и думать на своем родном русском языке. А кроме того, презрев устные обещания, данные руководству Советского Союза о нераспространении НАТО на Восток, окружить нашу страну, выполнившую все договоренности о сокращении вооружений, включая вывод наших войск из Восточной Европы, разрушение Берлинской стены, почти полное разрушение национального ВПК и так далее, приблизиться НАТО вплотную к границам моей страны.

Но я не хочу обсуждать это. Это слишком очевидно не только мне, но и вам, а следовательно, все, что вы делаете, - это последовательное продолжение вселенской лжи и Североатлантической экспансии. Я о другом.

Вы, считающие себя цивилизованным демократическим обществом, объявляете санкции человеку, который в своей стране, у себя на родине, своему народу на своем языке высказывает свое личное мнение.

11 лет на канале "Россия-24" я веду передачу "Бесогон", и все 11 лет я ни разу не поменял свою точку зрения ни по одному из ключевых вопросов, которые ставил. Только в прошлом году 16 передач посмотрели 229 миллионов зрителей.

Неужели вы не понимаете, что уже только одна эта цифра подтверждает, что то, о чем мы говорим в своих передачах, волнует подавляющее большинство людей, живущих в России.

Не ведая, что говорите, вы объявляете меня пропагандистом Кремля. Но для справки, если вам это интересно: я не получаю ни от канала, ни от государства ни одной копейки и делаю передачу за свой счет. Мало того, для "чистоты эксперимента" моя передача не перебивается рекламой, которая, поверьте, при таком количестве просмотров могла бы стать для меня источником серьезных доходов. Моя передача никем не цензурируется. С понедельника она встает в программу на утро пятницы, а канал получает наш "Бесогон" только в четверг поздно вечером, не зная про передачу ничего, кроме названия, следовательно, влиять на ее содержание не может никто.

Могу предположить, что ваше отношение ко мне сложилось именно после просмотра моих передач и именно потому, что они своей правдивостью и независимостью помогают людям узнать правду.

Не скрою - это меня радует.

Но если это так, вы не могли не слышать и не видеть, сколько раз в "Бесогоне" я взывал к пробуждению в вас чувства правды и предлагал посмотреть широко открытыми глазами на убитых киевским режимом на Донбассе детей, на сожженных в Доме профсоюзов в Одессе, на расстреливаемых военнопленных, на пытки и издевательства над мирным населением - на все то, что стало результатом вашей лживой политики и предательства вами же подписанных Минских соглашений.

Вы объявляете мне санкции в том числе за то, что я поддержал якобы ложное заявление Кремля о биологическом оружии. Но почему вам тогда не объявить санкции госпоже Нуланд, которая публично призналась в существовании биологических лабораторий на Украине, что было доказано документальными кадрами и документами, которые мы показали в своей передаче.

Вы называете воссоединение Крыма с Россией аннексией и не хотите признать того, что после фашистского переворота с попыткой покушения на президента Януковича в Крыму готовилась и произошла бы кровавая баня, не хотите поверить и признать, что более 90% жителей Крыма без единого выстрела и насилия проголосовали за возвращение в состав Российской Федерации.

Вы отрицаете наше утверждение о проснувшемся нацизме на Украине и смиренно принимаете снос памятников советским солдатам, разгромившим германский рейх, и переименование улиц, названных в честь великих писателей, давая им имена Бандеры, Шухевича и других пособников Гитлера, которых только за одну Волынскую резню с убийством стариков, женщин и детей нужно проклясть навсегда.

Я не хочу подробно останавливаться на всех этих фактах, потому что вы все видели в моих передачах, иначе вы бы не объявили мне санкции. Но в вашу задачу входит именно ничего этого не видеть. А самое главное - не дать это увидеть другим - тем, кто еще не ослеплен вашей пропагандой и не выполняет поставленных перед вами Вашингтоном задач.

Эта правда вам страшна уже только потому, что в период с 1 по 8 января этого года повторы нашей передачи посмотрели 53 миллиона человек. А это население нескольких стран ЕС, объявивших мне санкции, вместе взятых.

Подводя итог этого письма, хочу выразить вам благодарность за признание моей деятельности, потому что иначе как признанием ее я не могу объяснить ваш страх перед той правдой, которая рано или поздно выльется в международный трибунал от тех стран и народов, которые сегодня ждут нашей победы, но не имеют ни сил, ни возможностей высказать это открыто. Но вы забываете, что, кроме Северо-Запада, есть еще и Юго-Восток, а еще Африка и Латинская Америка.

Усыпленная комфортной жизнью под американским ядерным зонтиком цивилизованная Европа, не услышавшая однажды Каддафи и убившая его, проснется сотнями миллионов глаз простых людей, которые очнутся от морока и скажут вам "нет" - громко и отчетливо, как говорит вам это сегодня наш президент - единственный из мировых лидеров вставший на пути разрушительного цунами вашего лицемерия. Но вместе с ним это "нет" говорит вам и подавляющее большинство народов нашей огромной России.

Я прекрасно понимаю, что об этом моем письме мало кто узнает из тех, кому оно адресовано, но более важным для меня было его написать.

Услышьте наше "нет", пока у вас еще есть на это время.

Никита Михалков

"Учитель должен вдохновлять": Президент РАО Ольга Васильева рассказала "РГ", зачем в школе наставники и как сегодня преподавать историю

Мария Агранович

Как привести в школу молодых учителей? Каким должен быть педагог будущего? Как сегодня преподавать историю и зачем в школе наставники? Об этом наш разговор с президентом Российской академии образования, академиком Ольгой Васильевой.

Ольга Юрьевна, по прогнозам, к 2029 году учителей моложе 30 лет будет не более шести процентов. Вопрос века - как привести молодежь в школу?

Ольга Васильева: Многолетние исследования постсоветского периода показали: в педвуз с твердой установкой работать в школе приходит лишь около трети студентов. Эту проблему можно решить только комплексно - через повышение престижа профессии, в том числе через реальное улучшение условий труда, повышение качества педобразования. Но один из самых важных пунктов - мотивирующая профориентация, которая вдохновит школьника: он должен увидеть в профессии учителя не только утилитарный интерес.

Поэтому учитель должен быть личностью, вдохновлять. Именно с этой целью в школах сейчас наряду с инженерными и медицинскими открываются и психолого-педагогические классы.

Что еще важно? Чтобы молодого специалиста в школе кто-то встретил. Кто-то, кто поможет на первых порах. Мне повезло: я пришла работать в школу в 1979 году. Меня, вчерашнюю выпускницу вуза, буквально спасла завуч Нина Кузьминична, я помню ее всю жизнь. Она учила меня всему, вплоть до того, как войти первый раз в класс, какое движение сделать руками. Первый урок - как корабль: как проведешь, так и поплывет. Поэтому здесь тоже нужны наставники. Нужно создать такой климат, чтобы молодой учитель чувствовал: он здесь не лишний. Хвалить - обязательно. Если ошибся - объяснить, где и как исправить. Если вы удержите молодого учителя в школе хотя бы три года, он не уйдет. Это практика.

За последние 30 лет у нас не было фундаментальных исследований в педагогике, сопоставимых по масштабу с работами классиков педагогики Эльконина или Давыдова. Почему? Разве все уже изучено?

Ольга Васильева: Конечно нет. Вопрос очень острый. В раннюю постсоветскую историю науки об образовании, так же как многие другие сферы, испытывали сложности с развитием. Но, к счастью, в последние годы мы видим позитивные тенденции. К результатам исследований в сфере наук об образовании появился интерес профильных министерств и ведомств, общественных организаций, самих педагогов и, конечно, родителей. Сказалась, кстати, и вынужденная ситуация дистанционного обучения, которую принесла нам пандемия коронавируса.

Думаю, скоро вновь начнут появляться фундаментальные труды, в первую очередь в области дефектологии. Все больше детей с особенностями здоровья, и работа с ними требует большой научно-теоретической базы. Также мы ждем фундаментальных исследований в области воспитания. Ведь воспитание - это не только набор мероприятий, это большая наука.

А педагогу, работающему в школе, нужно сегодня быть ученым?

Ольга Васильева: Только если он чувствует к этому призвание. Но совершенно необходимо быть в курсе того, что уже сделано в мировой науке в области педагогики.

Сегодня учителю-практику бывает сложно сделать первый шаг в науке, организовать исследования. Почему? Согласно проведенному Центром развития педагогического образования РАО мониторингу, в программах подготовки будущих учителей довольно слабый научно-исследовательский компонент. Проанализированы 4,5 тысячи учебных планов, и в 27% из них полностью отсутствует научно-исследовательская практика. Она по текущим нормам не обязательна. Но если ее нет, то откуда взяться исследовательским навыкам у современного учителя?

РАО готова помогать: по всей стране уже работают 62 инновационные площадки Академии, где наши ученые работают с педагогами. Кроме того, мы озвучили свои предложения министерству науки и высшего образования по изменениям в программы педагогического образования.

Вообще, важность для сферы образования научных открытий и достижений, их доступность для учителей в нашей стране осознавали всегда. Иначе как в самый острый период Великой Отечественной войны, в 1943 году могло быть принято решение о создании Академии педагогически наук, правопреемницей которой и является РАО?

Ученые выступали с лекциями по педагогике, психологии, методике. В приоритете Академии была не только научная деятельность, но и подготовка кадров высшей квалификации: тех, кто затем сам сможет научить тонкостям профессии будущих учителей, причем в области не только педагогики, но и психологии, возрастной физиологии. Поэтому символично, что в Год педагога и наставника мы празднуем и 80-летие РАО: и тогда, и сейчас задачи во многом схожи.

Педагог и наставник - в чем отличие? Может ли это быть один и тот же человек?

Ольга Васильева: Еще Ушинский писал: "Самый существенный недостаток в деле русского народного просвещения есть недостаток хороших наставников, специально приготовленных к исполнению своих обязанностей. Недостаток этот особенно чувствуется в младших классах..." Наставник, считал Ушинский, должен быть хорошим воспитателем и действовать своим преподаванием "не на одно обогащение ума познаниями, но на развитие всех умственных и нравственных сил воспитанника".

В Российской академии образования сейчас разрабатывается научная Концепция по развитию наставничества в нашей стране. С одной стороны, наставник - понятие более широкое, чем педагог. С другой, я убеждена: каждый учитель наставник априори. Он занимается не только передачей знаний, но и собственного мировоззрения, нравственного опыта. И здесь необходимо одно базовое условие - сотрудничество. Дети - не как потребители, а как соорганизаторы и соавторы. Воспитывает созидательная деятельность, в которой дети сами принимают участие. Простой пример: недостаточно только назиданий о том, что нужно беречь природу. Посадите вместе с ребенком дерево, выйдите на субботник, объявите акцию по сбору пластиковых крышек. Вариантов много. Главное: дети должны чувствовать себя причастными.

Как только дети начинают заниматься тем, что их морально и ценностно одухотворяет, например - волонтерством, изменяются сами отношения в детском или молодежном коллективе, дети ведут разговоры на переменах уже не о том, какой уровень в онлайн-игре прошли, а как помочь пожилым, больным людям, как организовать доставку продуктов и лекарств, как помочь в уходе и так далее.

Чтобы помочь в организации правильной и грамотной наставнической работы в российских школах, Учебный центр Академии вместе с Центром воспитания и развития личности РАО в этом году подготовит для московских учителей образовательный спецкурс.

Педагог будущего - какой он?

Ольга Васильева: По данным ВЦИОМ, родители от хорошего учителя ждут в первую очередь доброты и уважения к ученикам, а также порядочности, справедливости и объективности. Важна любовь к детям, образованность. В том, что учитель - призвание, убежден каждый седьмой житель России.

Мое мнение: учитель будущего прежде всего хорошо образован, читает много хорошей литературы и получает удовольствие от того, что делает. Он должен прекрасно выглядеть, и даже, если хотите, быть "иконой" стиля. Но! Никакого панибратства. А у молодых учителей такое случается. Понятно, они хотят подружиться с классом, завоевать доверие. Но дети все очень чувствуют. Нельзя становиться на уровень ученика, нужно всегда быть выше, сохраняя доброжелательность. Только тогда получится быть авторитетом и любимым учителем.

Кстати, в Год педагога и наставника РАО проводит исследование "Портрет современного студента - будущего педагога". Мы узнаем мотивацию молодых людей, их ожидания от профессии. И уже на основе этих данных сможем предложить варианты совершенствования подготовки учителей. Первые результаты масштабного исследования планируем увидеть в конце года.

Педагогические направления вошли в топ-3 по числу бюджетных мест. Популярность профессии учителя растет? А престиж?

Ольга Васильева: Вижу и чувствую: престиж профессии постепенно повышается, без этого не было бы роста популярности. Но нам все еще не хватает массовой популяризации не просто профессии педагога, а учителя как личности, формирования позитивного образа педагога в массовой культуре. Например, кино. Да, много фильмов о современной школе и учителях. Но вот до уровня Ростоцкого и его "Доживем до понедельника" никто не поднялся.

Конечно, идею "учитель - это звучит гордо" должен нести не только кинематограф. К этому необходимо присоединиться всем средствам массовой информации. Чтобы в каждом городе и по всей стране наших прекрасных, талантливых педагогов знали в лицо, вспоминали об их достижениях. И не только накануне Дня учителя или в Год педагога и наставника.

Вы ведете "Академические вечера" - беседы с академиками РАО, которые транслируются на вашем сайте и в официальном сообществе "ВКонтакте". Для кого они?

Ольга Васильева: Проект больше для родителей. Мы хотим поделиться с самой широкой аудиторией результатами передовых научных исследований, выверенными данными.

Почему это важно? К сожалению, сегодня часто забывают о том, что воспитание начинается в семье. И, чтобы наши родители могли грамотно выстроить отношения с детьми, нужно, чтобы они в своих решениях и действиях опирались на научные данные, сведения, имеющие доказательную базу, а не на советы случайных людей из интернета. На помощь приходят наши ученые, которые развенчивают популярные мифы.

Например, очень популярен миф "после трех уже поздно". По словам академика РАО, известнейшего ученого-физиолога и психолога Марьяны Михайловны Безруких, у многих родителей бытует представление о том, что после трех лет "окно развития" мозга ребенка закрывается. Поэтому некоторые мамы и папы стремятся все успеть как можно раньше: азбука, английский, многочисленные занятия. Но это не так: развитие мозга продолжается до тех пор, пока он продолжает получать новые и нестандартные задачи и работает над их решением. А значит, он развивается и в 4 года, и в 20 лет, и после 50!

Готовится новый учебник истории, где всемирная и отечественная история будут рассматриваться параллельно. Какие подходы сегодня нужны в преподавании истории?

Ольга Васильева: Считаю, что нам стоит обратиться к опыту советской школы в этом вопросе. Почему советские школьники знали историю лучше, чем школьники, живущие сегодня? Это вопрос, который интересует нас всех. Преподавание отечественной истории в Советском Союзе было очень обстоятельным, и самое главное - шло в контексте мирового исторического процесса. Знания оценивались выпускным экзаменом, что очень важно. Поэтому у нас есть прекрасный образец. И мне кажется, что мы все-таки должны вернуться к тому, что история должна быть обязательным экзаменом.

Кроме уроков истории, необходимо сделать особый акцент на историческом просвещении. Это не только классные часы, но и походы в музеи, театры, подготовка и проведение торжеств к государственным праздникам, историю которых можно рассказать доступно и интересно. Необходимо вовлекать ребенка в историю его родной страны и родного края эмоционально. Формальный подход здесь неприемлем.

Викас Сои: россияне не откажутся от кофе, даже если он подорожает вдвое

Люди в России исторически пили чай и компот, а в 1990-е повально увлекались растворимым кофе. Но за последние годы тенденция резко изменилась: теперь самый быстрорастущий сегмент рынка – натуральный кофе. Глава компании "Милфудс" Викас Сои, купивший весной 2022 года бизнес финской Paulig в России, в своем первом интервью рассказал РИА Новости, сколько чашек кофе пьют россияне, и какой напиток у них самый любимый, почему люди не отказываются от кофе даже в непростое время, какова цена хорошего кофе, и как она выросла за последний год, а также сколько можно хранить открытую пачку, и почему кофе без кофеина – это миф. Беседовала Анна Шавырина.

– Стали ли россияне в связи с ростом цен покупать меньше натурального кофе и переходить на чай или, например, на растворимый?

– Мы такого перехода не фиксируем. Какое-то время назад такое было, но сейчас точно нет. Я думаю, что это из-за того, что для людей кофе стал одним из важных ежедневных элементов жизни. Потребитель скорее склонен поменять размер упаковки или перейти в другой ценовой сегмент, а не уйти из кофейной категории совсем. Если рассматривать домашнее потребление, то есть сумму, которую человек тратит на питание и на другие вещи, то доля кофе в ежемесячной потребительской корзине не так значительна.

На самом деле удивительно, но факт – кофе и шоколад достаточно неплохо себя чувствуют в кризис. Мы смотрели несколько кризисов, есть публичные данные про готовность отказаться от различных категорий в кризис. Так вот, кофе стабильно попадает в топ-10 того, от чего люди не готовы отказываться. Первое, от чего отказываются, – путешествия, ювелирные украшения, крупная бытовая техника, походы в рестораны. В данном случае купить шоколадку и кофе – это способ порадовать себя.

– Весной эксперты озвучивали пессимистичные прогнозы, что Россия при дальнейшем росте цен на кофе может полностью отказаться от него. Как вы считаете, реальны ли они?

– Точно нет. Когда начался хаос с ценами, и было непонятно, где может быть их "потолок", мы моделировали ситуацию, когда цена росла еще в два раза. И выяснилось, что даже в этом случае менее 5% готовы отказаться от кофе. Стратегии экономии разные, например, многие действительно сокращают частоту потребления, а кто-то переходит в более дешевые ценовые сегменты, но совсем из категории не выходит.

И в целом, если посмотреть на потребление кофе в России и национальную кофейную культуру, то тут определенно есть, куда расти. В среднем россиянин потребляет около 1,2 килограмма кофе в год. В той же самой Финляндии потребление – 12 килограмм на душу населения. Даже если мы посмотрим на Западную Европу или на Восточную, то и там потребление кофе в разы выше. В России же исторически компот пили, чай, а кофе появился относительно недавно. Россияне, в целом, консервативны с точки зрения потребления и больше предпочитают так называемые "белые напитки", то есть то, что пьют с молоком. Капучино – самый популярный кофейный напиток в стране, безусловно.

– А на что стоит обратить внимание при выборе кофе?

– В первую очередь человек сам должен ответить на вопрос: "Какой кофе мне нравится? Более горький или более кислый?"

У качественного напитка должно быть тело, то есть он не должен быть водянистым. Это первый признак того, что зерно не очень качественное. Также не должно быть никаких посторонних запахов, либо тех, что к кофе не относятся. Однако зачастую только профессионал может определить качество напитка, а для потребителя это тяжело – горький, горько-кислый вкус кофе забивает рецепторы. Но на самом деле, чем больше пьешь кофе, тем больше начинаешь разбираться и чувствовать нюансы. В этом плане кофе можно сравнить с вином.

– От чего зависит вкус кофе?

– Первое – интенсивность самого вкуса, она во многом зависит от зерна. И второе – это степень обжарки. Она помогает найти баланс между кислотностью и горечью напитка: кофе светлой обжарки обладает более легким и мягким вкусом, а кофе темной обжарки имеет насыщенные и интенсивные оттенки.

– Сколько после открытия можно хранить пачку и как правильно?

– Обжаренный кофе является хорошим абсорбентом, то есть способен впитывать в себя все из окружающей внешней среды. Для кофе губительны воздух, влага, тепло, свет и посторонние запахи. Мы рекомендуем хранить кофе в плотно закрытом заводском пакете.

При этом важно оставлять вентиляционный клапан (клапан дегазации) на упаковке открытым. Хранить кофе нужно в темном месте при влажности не более 75% и постоянной комнатной температуре не выше 27 градусов. Если соблюдены эти условия хранения, то рекомендуется употребить молотый кофе через неделю после вскрытия, а зерновой — через две недели.

– Какой тогда должна быть минимальная цена на качественный кофе, если мы говорим об арабике?

– Для стопроцентной арабики средняя цена прямо сейчас – 1200 рублей за килограмм. Бывают ценовые промо и специальные предложения, но средняя цена держится на таком уровне. Однако арабика же тоже бывает разная, если добавляются, например, африканские сорта, но средняя "температура по больнице" такая.

– Давайте поговорим о компании. После покупки бизнеса Paulig вы создали бренд Poetti. Как выбирали название?

– С одной стороны, нам хотелось сохранить некую преемственность с брендом-предшественником (Paulig – ред.), но при этом уйти от восприятия некого фейка, подделки. Мы искали название, с одной стороны, схожей длины, визуально похожее, но самобытное и емкое. Порядка 50 вариантов находилось в разработке, было несколько этапов тестирования среди потребителей и с большим отрывом лидировало Poetti. Мы наполнили его итальянским смыслом, потому что итальянская кофейная культура известна по всему миру, а россияне стойко ассоциируют кофе с Италией.

– Удалось ли сохранить прежние объемы производства, и планируете ли их наращивать?

– Мощность нынешнего завода в Тверской области – приблизительно 25 тысяч тонн в год, ее пока хватает для нашего бизнеса, даже с учетом прогнозируемого роста потребления кофе в ближайшие несколько лет. Кофеобжарочный завод изначально имел перспективы развития. Для понимания масштаба – объем рынка натурального кофе в России составляет чуть более 50 тысяч тонн в год. То есть наш завод может закрыть потребности половины рынка. Если мы увидим необходимость, то можем расширяться и дальше.

Да, безусловно, в переходный период в марте-мае 2022 года, когда Paulig объявил об уходе, производство было снижено до минимума. Но с июня мы опять начали получать сырье, восстановили цепочки поставок и начали производство уже в том объеме, который был необходим по плану.

– Кто из крупных клиентов сейчас с вами уже работает? С кем планируется сотрудничество?

– Нам удалось сохранить контракты со "Вкусно – и точка". У нас также стоят кофейные аппараты в московском метро, в Санкт-Петербурге есть очень много компаний, которые работают с нами. Отношения с основными торговыми партнерами, с которыми работали ранее, сохранены, в том числе торговыми сетями, дистрибьюторами, каналами e-commerce.

– Какие у вас сейчас возможности по расширению производства?

– Территория вокруг завода большая, есть куда расти. Пока мы не планируем расширять производство натурального кофе, но у нас есть новые проекты, например, по запуску натурального кофе в капсулах. С уходом крупных игроков с рынка сейчас существует запрос на новый качественный кофе в капсулах.

Также мы рассматриваем возможность поставить линии по фасовке растворимого кофе. Несмотря на то, что потребление растворимого кофе не растет в последнее время, это по-прежнему значимый сегмент для российского рынка.

– А натуральный кофе при этом растет?

– Да, это вообще драйвер всей кофейной категории. То есть капсулы немного вкладывают (в рост категории – ред.), растворимый кофе слегка стагнирует, но его объемы сопоставимы с рынком натурального кофе.

Рынок натурального кофе – самый быстрорастущий. Среди всех кофейных сегментов растворимый кофе выступает неким "донором", за счет него люди, во-первых, приходят в категорию, а во-вторых, знакомятся с натуральным кофе.

Дополнительных импульсов для роста натуральному кофе дает набирающий популярность "кофе с собой": небольшие кофейные "островки" появляются в точках продаж торговых сетей, также предлагая этот напиток на вынос. Безусловно, это тоже представляет интерес для нас как производителя.

– Какую долю компания сейчас занимает на рынке, и есть ли планы по ее наращиванию в ближайшие годы?

– Наш бренд-предшественник занимал порядка 15-16% на потребительском рынке. Мы создали новый бренд прошедшим летом и запустили производство только в конце августа – начале сентября. Поэтому долю оценивать сейчас рано. Мы появляемся и, в принципе, уже хорошо себя чувствуем на полке. У наших основных партнеров мы уже представлены.

Потребитель нас тоже пока только узнает. Но с каждой неделей мы видим, что есть рост продаж, и наша задача – в течение 2023 года вернуть долю, которая была раньше. Поддержка бренда и инвестиционные проекты, в том числе по выходу в новые категории, которые мы уже начали реализовывать, потребуют суммарных вложений свыше 500 миллионов рублей в течение следующих двух-трех лет.

– Откуда вы сейчас везете зерна, какие основные поставщики?

– В основном это три региона: Латинская Америка, Африка и Азия. Два самых крупных производителя зеленого кофе – это Бразилия и Вьетнам, соответственно большая доля в наших поставках приходится на них. Но есть очень много дополнительных стран-поставщиков: страны Центральной Америки, африканские страны (Эфиопия, Уганда), а также Индия. Наши поставщики – больше десятка стран.

– Удалось ли вам уже преодолеть трудности с логистикой? Нет ли проблем при работе с поставщиками?

– Проблемы сохраняются, но сейчас бизнес уже привыкает к новым условиям, и это уже не так "смертельно", как было в марте-апреле. Мы быстро сориентировались, перезаключили договоры с поставщиками.

Сложности с логистикой пока остались: наша главная проблема сейчас в том, что сроки поставки значительно увеличились, а это оказывает дополнительную нагрузку на наш бизнес с точки зрения вложений и возврата инвестиций. Если раньше сроки поставки были месяц-полтора или два, то сейчас уже около трех месяцев. Да и в целом логистика стала дороже, чем раньше.

– Если из Вьетнама понятно, как возят, ничего не нарушилось. А из Бразилии, например, как сейчас возите?

– Морским транспортом через границу до Европы. Исторически, конечно, кофе завозился через крупные европейские хабы, а потом уже либо автомобильным транспортом, либо на более мелких судах перевозился до места назначения. Сейчас с этим сложности, но мы ищем возможности, как поставлять напрямую.

– Выросла логистика, значит, выросла и цена кофе? Что в целом закладывается в финальную стоимость товара, которую видит покупатель?

– В первую очередь, само зерно, его сорт и качество. Потом – транспортировка и самый энергозатратный процесс – превращение зеленого кофе в обжаренный. Кофе при этом теряет в весе более 10%. Дальше упаковка и, конечно же, доставка, поддержка самого продукта, бренда, маркетинг.

– Какой этап самый дорогостоящий?

– Обжарка зеленого кофе – она занимает больше половины себестоимости кофе. Большая доля у логистики, но ее трудно отделить от общей, на самом деле. В 2022 году она очень выросла – в четыре-пять раз. Например, если раньше транспортировка зерна из Вьетнама стоила две тысячи долларов в контейнере до Санкт-Петербурга, то сейчас она стоит не меньше 10 тысяч.

– Заставило ли вас это поднять цены?

– В прошлом году в мире зерно выросло в цене на 50-70% в зависимости от сорта, плюс к этому некоторое время наблюдалась высокая волатильность рубля к доллару. Поэтому самое большое влияние на ценообразование оказывают именно скачки. Но вот с Индией ведутся переговоры, чтобы перейти на расчеты в национальной валюте.

Конечно, цены на полке сильно выросли, но нужно понимать, что переносить рост стоимости зерна напрямую на полочную цену некорректно. В целом же за последние 12 месяцев средняя цена натурального кофе на рынке выросла на треть. Но цены начали расти еще летом 2021 года, то есть за полтора года цены подскочили еще сильнее.

– Будете ли повышать цены в этом году?

– Нельзя однозначно спрогнозировать изменение цены в той или иной мере. Но если нынешние тренды сохранятся, то корректировка цен неизбежно произойдет.

– Нет ли у вас в планах открыть, например, "школу", чтобы развивать кофейную культуру в стране?

– Мы хотим создать площадку, где люди смогут попробовать разный кофе, по-разному приготовленный. По замыслу, это должно стать тем местом, где люди могут пройти обучение и получить новые знания о кофе как продукте.

Тема кофе – модная, но очень многие, на самом деле, не знают про то, как он растет и в каком виде бывает. Рядовой потребитель порой затрудняется ответить, как выглядят кофейное дерево и кофейная ягода. А это все, конечно, очень интересно, и мы планируем создать платформу, которая поможет развивать кофейную культуру и делиться знанием о кофе.

– Сейчас, кстати, появился спрос на кофе без кофеина. Как компания оценивает эту тенденцию, может быть планирует когда-то в дальнейшем, в далеком будущем попробовать себя в этой нише?

– Вообще, это в народе он так называется, но, на самом деле, он декофеинизируется, то есть нельзя сказать, что это кофе без кофеина. Это скорее кофе с минимальным содержанием кофеина. Например, если в традиционной бразильской арабике содержание кофеина 1,4%, то в таком напитке – порядка 0,3-0,7% в зависимости от произрастания.

По своему опыту – мы тоже попробовали это, и потребительский интерес есть, но он незначителен. В качестве расширения ассортимента мы это рассматриваем, но не сейчас. Может быть, через год, 2023 год довольно плотно расписан с точки зрения запусков и новых проектов.

– За пределы России планируете выходить или пока работаете только внутри страны?

– Пока нет, но в страны СНГ мы уже поставляем. У нас бизнес в Белоруссии достаточно большой, в Казахстан отгружаем. Сейчас смотрим другие регионы тоже, но натуральный кофе там пьют меньше.

Корейский полуостров: жить станет лучше, жить станет веселей

АНДРЕЙ ЛАНЬКОВ, Профессор Университета Кукмин (г. Сеул).

ФЁДОР ЛУКЬЯНОВ, Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» с момента его основания в 2002 году. Председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике России с 2012 года. Директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай». Профессор-исследователь Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

ИНТЕРВЬЮ ПОДГОТОВЛЕНО СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ «МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ» (РОССИЯ 24)

В чём причина нынешнего обострения напряжённости на Корейском полуострове? Связано ли это с происходящим в мире? Какие стратегические задачи в регионе решают США? Кто может стать преемником Ким Чен Ына? Об этом Фёдор Лукьянов поговорил с профессором Андреем Ланьковым для передачи «Международное обозрение».

– В чём причина внезапного обострения на Корейском полуострове? Как это связано с общим происходящим?

– Я бы сказал, что это не очень связано с происходящим в мире, потому что южнокорейское руководство в общем и целом хочет оставаться в стороне от российско-американского конфликта. Притом, что симпатии на стороне Украины и США, но активного участия предпочитают избегать. Деньги на этом зарабатывать – да, но не более того.

Это скорее результат старых убеждений, которые уже давно вынашивали южнокорейские консерваторы. Они полагали, что иметь дело с Северной Кореей не надо. Потому что любые контакты, любые обмены всегда субсидируются Южной Кореей – и это правда, это действительно так. И в итоге, считали они, всегда получается, что результат этих контактов приводит к усилению военно-политического потенциала севера. Поэтому у них позиция сейчас однозначная: отказ от каких-либо переговоров. Предложения, которые они делают Северной Корее о переговорах составлены таким образом, чтобы быть заведомо неприемлемыми для северокорейской стороны. Если дело доходит до каких-то более-менее обычных северокорейских акций, то на них отвечают симметрично, а то ещё и жёстче.

Вдобавок явно присутствует стремление к укреплению союза с США (всемирному). Оно не связано с общемировым кризисом, это свои региональные причины. И, соответственно, резко увеличились масштабы и продолжительность совместных американо-южнокорейских манёвров – военных учений, которые сильно раздражают северокорейскую сторону. Ну и получается вот такая спираль: южнокорейцы подводят учения, подобным по размаху которым не было уже много лет; северокорейцы отвечают на это ракетными стрельбами; на это южнокорейцы отвечают продлением учений и так далее.

– Дроны, которые залетали на территорию Республики Корея и за которые даже южнокорейские военные извинялись, – это некий серьёзный конфуз или ничего особенного?

– Ничего особенного. Не знаю, как вежливо это описать, но, скажем так, обе стороны меряются собственными силами. Всё началось с того, что северокорейцы запустили прототип разведывательного спутника и опубликовали снимки центрального Сеула низкого качества. На это южнокорейская сторона сказала: «Ха-ха, это вы называете снимками? Это у вас разведывательный спутник? Посмотрите, какие у нас снимки». И опубликовали снимки центрального Пхеньяна очень высокого качества. «Ах, так? – ответила северокорейская сторона. – Мы и без спутников можем». И отправила пять дронов, один из которых вроде бы полетал даже в районе президентского дворца. А южнокорейская сторона в ответ отправила неустановленное количество дронов, чтобы они предположительно полетали над какими-то северокорейскими объектами. После того радостно заявила: «А мы тоже спутник разрабатываем». Честно говоря, это немножко детский сад. Но беда в том, что рано или поздно он кончится кровопролитием.

– Южная Корея стремится укреплять связи с США – это понятно, но для американцев это особая ситуация. Если говорить цинично, для них сейчас Северная Корея – это подарок, потому что под предлогом безответственного поведения северокорейцев можно наращивать свои возможности в регионе для других задач, которые уже объявлены. Будет ли это развиваться?

– Конечно, будет. Собственно говоря, для Южной Кореи это создаёт довольно интересные проблемы. С одной стороны, нынешнее правительство хочет усиливать союз с США, хотя и оппозиция не возражает. С другой стороны, они всё более настороженно и обеспокоенно, если не сказать – враждебно, относятся к Китаю. При этом они не хотят превратиться в тех самых холопов, у которых чубы трещат, когда паны дерутся. То есть они не хотят стать слишком уж активными участниками американо-китайских конфликтов и всяческих силовых противостояний. Но, тем не менее, да, это, конечно, будет продолжаться.

Между прочим, во многих случаях есть даже подозрения, что южнокорейцы, хоть они этим и обеспокоены, не возражают. Логика у них такова: если китайцы будут недовольны тем, что шаги Северной Кореи используются американцами как предлог для действий, фактически направленных против Китая, тогда китайцы, наверное, надавят на Северную Корею и потребуют, чтобы она такого предлога не создавала. Есть такая надежда. Она вполне открыто высказывается во вполне открытой печати. То есть это даже хорошо, что американцы пытаются всё это использовать против Китая. Может быть, Китай постарается лишить их предлогов.

– А что в Северной Корее происходит? Все с интересом изучили дочку Ким Чен Ына, которая появилась на фотографиях. Есть ли у северокорейских властей, руководителя какие-то специальные планы сейчас или это рутинное напоминание о том, что вы без нас никуда?

– Отчасти рутинное напоминание, конечно. Кроме того, главная дипломатическая стратегическая задача никуда не делась. Они хотят сесть за стол переговоров с США и добиться от них признания Северной Кореи в качестве фактической ядерной державы. Для этого надо о себе напоминать. Они понимают, что переговоров в обозримом будущем не будет, но напоминают.

Есть и несколько других интересных моментов. Прежде всего это, конечно, появление дочки. Рассматривать её как преемника ещё рано. Но та настойчивость, с которой её показывают, причём обычно показывают в связи с ВПК (традиционно не женским занятием), заставляет подозревать, что Ким Чен Ын и его окружение воспринимают эту девочку как возможного наследника. И начинают загодя (за два-три десятилетия) готовить население к мысли, что следующим Кимом будет женщина. Не скажу, что это наверняка, но такие мысли сейчас возникают. Это интересно. Это новая вещь.

Ким Чен Ын в отличие от своего отца и деда, которые, мягко скажем, феминистами не были, очень охотно продвигает женщин на весьма серьёзные посты.

Другой момент стал заметен буквально в последние десять-пятнадцать дней. Несмотря на то, что состоявшийся в декабре расширенный пленум ЦК ТПК (Центрального комитета Трудовой партии КНДР – прим. ред.) был посвящён в основном ракетам и боеголовкам, в материалах, связанных с этим пленумом, о военных аспектах говорят очень мало. В основном речь о необходимости и дальше развивать экономику и продвигать уровень жизни. То есть во внутренней пропаганде буквально последние две-три недели стали немножко замалчивать военно-политические аспекты. Говорят не об американской угрозе, а о том, что мы все будем хорошо работать, и нам всем будет ужасно хорошо жить.

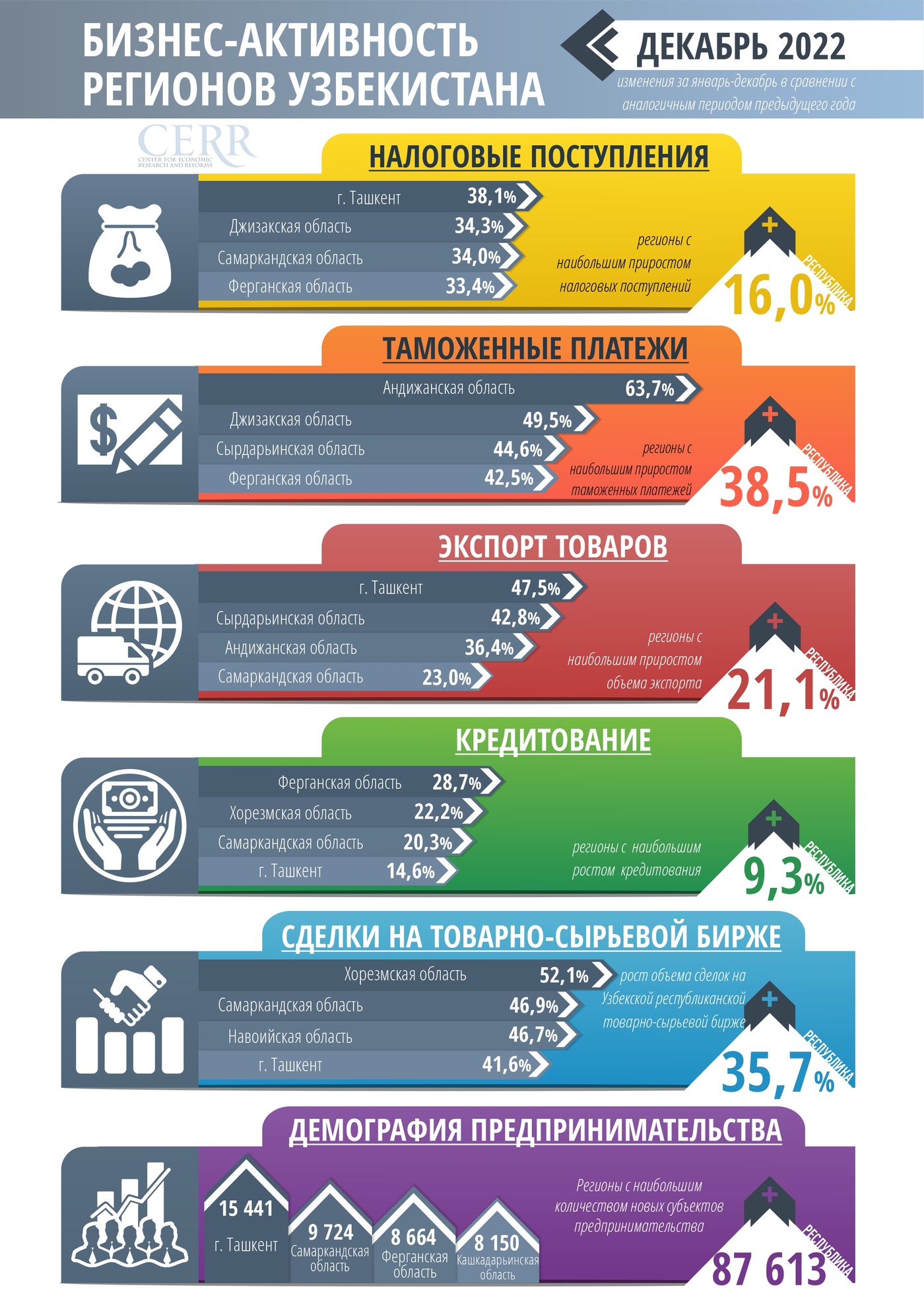

Какие регионы Узбекистана проявили наибольшую бизнес-активность в 2022 году

Анализ проводится на основе оперативных данных ГТК, ГНК, ЦБ и УзРТСБ. По оценкам ЦЭИР, на увеличение поступлений налоговых доходов в целом за 2022 год значительно повлияло внедрение новых цифровых инструментов.

Анализ бизнес-активности в разрезе регионов Республики Узбекистан ежемесячно рассчитывается ЦЭИР на основе оперативных данных (мониторинг по всем регионам республики, согласно данным ГТК, ГНК, ЦБ и УзРТСБ).

Результаты мониторинга показали, что за год объем налоговых поступлений республики вырос на 16,0%. Значительный рост налоговых поступлений отмечен в Джизакской (на 34,3), Самаркандской (на 34,0%), Ферганской (на 33,4%), Сырдарьинской (на 30,9), Бухарской (на 30,8%) областях, в Республике Каракалпакстан (на 33,2%) и в г. Ташкенте (на 38,1%).

По оценкам ЦЭИР, на увеличение поступлений налоговых доходов в целом за 2022 год значительно повлияло внедрение новых цифровых инструментов: электронная счет-фактура, онлайн-касса, «Cashback», «E-ijara», «Солиқчи кўмакчи», «tax.gap», цифровая маркировка товаров, национальный каталог (tasnif.soliq.uz) и др.

В разрезе источников, поступления налога с оборота увеличились на 152%, НДС на 128%, а поступления налога на прибыль на 157%, что позволило скорректировать предпосылки и факторы поддержания данного роста уровня до конца года.

Поступления по таможенным платежам за анализируемый период увеличились на 38,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Наибольший рост таможенных поступлений наблюдался в Андижанской (на 63,7%), Джизакской (на 49,5%), Сырдарьинской (на 44,6%), Ферганской (на 42,5%) областях, в Республике Каракалпакстан (на 39,4%) и г.Ташкенте (на 41,7%).

Анализ показал, что за прошедший год введено в эксплуатацию 7 информационных систем и 4 интерактивных сервиса в сфере цифровизации.

В частности, информационная система «Управление коррупционными рисками», направленная на минимизацию коррупционных факторов в деятельности таможенных органов, и информационная система «Таможенно-грузовые операции», направленная на создание единой системы контроля товаров на основе цепочки, были запущены «погранично-пропускные пункты».

Также, внедрена информационная система «Е-Архив», направленная на электронный сбор этих документов, а также интерактивный сервис «Е-Навбат», направленный на организацию и ускоренный пропуск транспортных средств с экспортной плодоовощной продукцией через государственную границу.

Объем автоматической обработки грузовых деклараций без участия человека увеличился с 1,4% до 39%, а в экспорте этот показатель составил 35%.

По данным Государственного таможенного комитета объем экспорта товаров с начала текущего года по 31 декабря увеличился на 21,1% по сравнению с аналогичном периодом прошлого года. Значительный рост экспорта наблюдался в Сырдарьинской (на 42,8%), Андижанской (на 36,4%), Самаркандской (на 23,0%), Наманганской (на 22,7%), Кашкадарьинской (на 22,3%) областях и в г.Ташкенте (на 47,5%).

Повышение объема экспорта Узбекистана объясняется растущими темпами роста экспорта пищевых продуктов, промышленных товаров, химических веществ и агропродовольственных товаров.

Сокращение экспорта происходило Сурхандарьинской (на -23,3%), Бухарской (на -2,1%), Джизакской (на -1,1%), Ташкентской (на -0,5%) областях и в Республике Каракалпакстан (на -13,6%).

Снижение объема экспорта Сурхандарьинской области связано с сокращением экспорта пряжи и плодоовощной продукции (бобы, помидоры, маш, лук), в Бухарской области ? направлением хлопкового волокна на внутренний рынок, в Джизакской области – сокращением экспорта пряжи, в Ташкентской области – сокращением экспорта меди, а в Республике Каракалпакстан ? сокращением экспорта пластмасс, фармацевтической продукции и пряжи.

Объем выданных кредитов коммерческими банками в период c 1 января по 31 декабря т.г. вырос на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Значительный рост выдачи кредитов отмечен в Ферганской (на 28,7%), Хорезмской (на 22,2%), Самаркандской (на 20,3%), Ташкентской (на 12,0%) областях, в Республике Каракалпакстан (на 13,9%) и г.Ташкенте (на 14,6%).

Объем сделок на Узбекской республиканской товарно-сырьевой бирже за анализируемый период вырос на 35,7%. Значительный рост биржевой активности наблюдается в Хорезмской (на 52,1%), Самаркандской (на 46,9%), Навоийской (на 46,7%), Джизакской (на 37,9%) областях и в г.Ташкенте (на 41,6%).

Рост объемов сделок в этих регионах обеспечен за счет увеличения продажи таких товаров, как минеральные удобрения, технические семена, бензин автомобильный, дизельное топливо, строительные и хозяйственные материаллы, растительное масло, пшеничная мука, пшеница, сахар, хлопковое волокно, прокат черных и цветных металлов, полиэтилен, полипропилен, этиловый спирт и т.п.

В течение анализируемого периода создано 87 613 новых хозяйствующих субъектов, наибольшее количество которых зарегистрировано в Самаркандской (9 724), Ферганской (8 664), Кашкадарьинской (8 150), Ташкентской (6 771), Хорезмской (5 439) областях и в г. Ташкент (15 441).

Мухаммаджон Рашидов, ЦЭИР

Критически проанализированы проблемы в энергоснабжении

Под председательством Президента Шавката Мирзиёева 16 января состоялось видеоселекторное совещание по мерам бесперебойного обеспечения населения энергоресурсами.

В последние дни в нашей стране установилась аномально холодная погода. Произошли перебои в подаче электроэнергии и тепла. Глава нашего государства подробно коснулся этого вопроса и подчеркнул, что будут приняты оперативные меры.

- Я с глубоким беспокойством и тревогой переживаю за каждую семью, каждого человека, страдающего от холода, — сказал Шавкат Мирзиёев. - Это должен прочувствовать каждый руководитель. Холода этого года показали состояние всей системы, и то, что подготовку к зиме провели кое-как. Больше так не может продолжаться. Мы примем срочные меры для исправления ситуации.

На совещании были критически проанализированы проблемы в газо- и электроснабжении, коммунальном хозяйстве.

Например, в городе Ташкенте перебои в подаче электроэнергии и газа наблюдались в десятках махаллей. Некоторые трансформаторы и сети низкого напряжения вышли из строя, не выдержав перегрузки.

Это связано главным образом с тем, что при согласовании строительства новых объектов не была точно рассчитана нагрузка на существующую инфраструктуру. Генеральный план столицы все еще не утвержден. Количество построенных без разрешения объектов превысило 250.

В связи с этим, а также из-за неудовлетворительной подготовки к зимнему сезону и неспособности просчитать ситуацию наперед хоким города Ташкента Ж.Ортикхужаев освобожден от занимаемой должности.

Хокиму Ташкентской области З.Мирзаеву вынесено строгое предупреждение, объявлен выговор ряду хокимов районов и городов.

Заместитель министра энергетики Ш.Ходжаев и руководитель АО «Иссиклик электр станциялари» Ф.Абдурахмонов освобождены от занимаемых должностей в связи с невыполнением работ по ремонту энергоблока Талимарджанской тепловой элекстростанции и обеспечению производства электроэнергии. Также дисциплинарные взыскания и испытательный срок назначены руководителям акционерных обществ «Узтрансгаз», «Узбекнефтегаз» и «Худудий электр тармоклари».

Указано на участившиеся случаи хищения в электрических и газовых сетях. Только за последние месяцы выявлено 192 случая коррупции в системах нефтегазового и энергетического контроля. Службе государственной безопасности и Генеральной прокуратуре даны указания по устранению коррупции в этих сферах, пресечению хищений на автозаправочных станциях.

На совещании определены неотложные меры по обеспечению бесперебойной работы энергосистемы.

Перед Премьер-министром и министром энергетики поставлена задача немедленно обеспечить энергией проблемные махалли, задействовав все возможности и справедливо распределив имеющиеся ресурсы. Подчеркнута необходимость цифровизировать управленческие и производственные процессы с привлечением квалифицированных специалистов из-за рубежа.

Министру экономики и финансов поручено упорядочить расчеты и решить финансовые вопросы на предприятиях энергетической отрасли.

Причины перебоев с энергоснабжением и принимаемые меры должны своевременно разъясняться населению. За счет фонда «Саховат ва кумак» будет оказываться поддержка одиноким пожилым людям, малообеспеченным многодетным семьям, в случае необходимости им будут предоставляться обогреваемые места.

Подчеркнута важность улучшения условий на дехканских рынках, обеспечения надлежащего хранения продуктов и стабильности цен.

Руководителям энергетических предприятий и хокимам поручено незамедлительно принять конкретные меры по недопущению подобной ситуации в будущем.

На совещании министр энергетики и хокимы отчитались о работе, проводимой на местах в усиленном режиме.

«Серый пояс» — зона будущего роста Петербурга

Городская уплотнительная застройка практически исчерпала себя как с точки зрения наличия свободных участков, так и учитывая новый комплексный подход к развитию жилья. Также уплотнительная застройка – дополнительный источник социальной напряженности. Поэтому комплексное освоение больших по площади территорий — логичное решение для Петербурга. Подробнее об этом «Стройгазете» рассказал Василий Тимофеев, генеральный директор петербургской строительной компании Сity Solutions.

До сих пор у участников рынка в приоритете была финансовая выгода, а о комфорте жителей напоминали только обещания в рекламных материалах, которые не всегда выполнялись. И вместо малоэтажной пригородной застройки с развитой инфраструктурой мы видим появление однотипных городов спутников с высотными зданиями без таких нужных школ, садиков, поликлиник и других важных объектов для комфортной жизни.

Но с 2022 года рынок жилья стал полностью рынком покупателя, и эта тенденция продолжится в 2023 году. В условиях снижения продаж и повышения конкуренции клиент стал более требователен и избирателен, люди стали чаще обращать внимание на дополнительные услуги: удобство общей инфраструктуры, уровень безопасности. Благоустроенная внутридворовая территория воспринимается уже как само собой разумеющееся, но новоселы также желают, чтобы торговые, спортивные, социальные объекты, а также общественный транспорт были в шаговой доступности.

Под застройку рано или поздно пойдут не только огромные площади «серого пояса» Петербурга, но и «хрущевки» - кварталы застройки 40х – 60х годов. Освоение этих районов представляет собой повышенную ответственность, как с точки зрения застройщика, так и города. Ведь они находятся в непосредственной близости от центра города или центральных магистралей. Ограничение высотности, запланированные зеленые зоны и развитая инфраструктура должны стать ориентирами для этих территорий. Магнитом для новых жилых кварталов могут стать детские сады и школы, расположенные в пешей доступности. Также таким местом может стать торгово-развлекательный комплекс, который предоставит возможности не только для шопинга, но и для досуга, как детского, так и взрослого.

Застройщики должны рассматривать и транспортную доступность. Безусловно, развитие сети общественного транспорта лежит на плечах городских властей, но и застройщики должны предусмотреть удобные внутриквартальные подъездные пути к остановкам и сделать дорогу до метро максимально безопасной и комфортной для жителей. Разделение пешеходного и автомобильного потоков, создание протяженных беспрерывных пешеходных и велодорожек, комфортных и широких тротуаров, ограничение скоростных режимов могут стать новой изюминкой в городском планировании этих территорий. Самым идеальным вариантом будет совместно с городом составить проект по переносу части маршрутов общественного транспорта внутрь застраиваемой территории. Не стоит забывать и о мобильности людей с ограниченными возможностями, проезды не должны иметь высотных перепадов между тротуаром и проезжей частью.

Развитие транспортной сети, в свою очередь, повлечет за собой увеличение уровня освещенности, что снизит риск дорожных инцидентов. Помимо этого, нужно еще продумать оформление парковочных мест и организации «двора без машин». Нельзя говорить о какой-либо комфортной среде, если жители не могут оставить автомобиль для разгрузки прямо у дома. Еще одним критерием комфорта и безопасности можно выделить видеонаблюдение. Оно не только делает территорию менее привлекательной для правонарушителей, но и дисциплинирует эксплуатирующие организации.

В заключении хотел бы сказать, что именно сейчас комплексно освоение территорий как никогда актуально, так как у покупателей сохраняется тренд на избирательность, а конкуренция между строительными компаниями обостряется. Именно предложение комфортного жилья с развитой инфраструктурой будет основным конкурентным преимуществом. Надеюсь, что девелоперы, основываясь на желании покупателей в доступности и комфорте, смогут превратить эти территории во что-то особенное, а не повторить истории далеких от идеала Мурино и Кудрово.

Авторы: СГ-Онлайн

Интервью статс-секретаря – заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации Е.С.Иванова информационному агентству ТАСС, 16 января 2023 года

Вопрос: Какие трудности возникают в работе РЗУ с момента начала СВО?

Ответ: На фоне искусственно раздуваемой русофобской истерии, старт которой был дан сразу после начала спецоперации на Украине, продолжаем фиксировать вопиющие случаи нарушения иностранными государствами международного права, в том числе в сфере обеспечения безопасности российских диппредставительств и консульских учреждений.

Вопреки своим обязательствам многие страны, представляющие т.н. «коллективный Запад», допускают в отношении российских загранучреждений и их персонала не только провокации, но и насильственные действия. Здания наших посольств и консульств неоднократно пытались поджечь, на их территорию забрасывались бутылки с зажигательной смесью и другие опасные предметы, разбивались оконные стекла в школах, служебных помещениях и жилых домах. Имеются случаи прямой агрессии в отношении наших сотрудников и членов их семей, попытки подстроить ДТП с их участием, причинения намеренного ущерба автомобилям. По некоторым фактам Следственным комитетом России уже возбуждены уголовные дела.

Растет и психологическое давление: наблюдаем беспрецедентный поток анонимных угроз в адрес дипломатов по телефону и электронной почте. Присылаются конверты и коробки с неизвестным содержимым внутри, с угрожающими надписями. Особо отмечу, что все это происходит зачастую при полном попустительстве местных правоохранительных органов.

Кроме того, США, Канада и некоторые европейские страны создают для российских загранучреждений препятствия в доступе к банковским счетам, вводят ограничения на страхование имущества, «подталкивают» местные фирмы к разрыву договоров на медицинское обслуживание, пользование иными услугами, что также мешает адекватному функционированию диппредставительств. Это вынуждает нас порой отвечать зеркальными мерами, что обычно имеет «отрезвляющий» эффект.

Широко известно также о закрытии ряда российских генеральных консульств и выдворении значительного количества сотрудников дипломатических представительств. Одновременно нам не позволяют восполнить понесенные загранучреждениями кадровые потери. В результате нормальное функционирование российских дипмиссий за рубежом существенно затруднено. Тем не менее, несмотря на все искусственно создаваемые препоны, российские дипломаты не прекращают даже в самых сложных условиях работать на благо защиты интересов нашей страны.

Министерство иностранных дел Российской Федерации понимает масштаб проблем, возникших по вине «партнеров», в области обеспечения безопасности наших загранучреждений, особенно в недружественных странах. Могу заверить, что принимаются все возможные в рамках международного права и российского законодательства меры по их решению, а вопрос усиления защиты дипломатов за рубежом находится на контроле у высшего руководства страны.

Кроме того, власти ряда недружественных государств практикуют отказы в приглашении российских дипломатов на протокольные мероприятия, организуемые для иностранного дипкорпуса. Причем речь идет не только о торжествах в ознаменование национальных праздников и памятных дат, но и о событиях совместной исторической общности, в частности, связанных с победой над нацизмом во Второй мировой войне.

Надо сказать, это укладывается в ущербную логику по искажению некоторыми странами исторической правды. Ни для кого не секрет, что государства недружественного блока регулярно голосуют против либо пытаются заблокировать принятие вносимых Россией резолюций по борьбе с героизацией нацизма в рамках ООН. Так, если до начала СВО такие инициативы российской стороны не находили поддержки только среди представителей США и Украины, то сейчас подавляющее большинство стран-членов ЕС, в том числе – Германия, Франция, Италия, а также Япония примкнули к их числу.

Более того, недоброжелатели без всякого стеснения оказывают давление на дипкорпус, вынуждая представителей тех государств, которые предпочитают в целом занимать взвешенную позицию, воздерживаться от посещения протокольных мероприятий в российских посольствах, а также приглашения наших дипломатов в диппредставительства третьих стран. К счастью, даже столь абсурдные требования не позволяют изолировать официальных представителей нашей страны.

Вопрос: Россия ведет работу по упрощению визового режима с рядом государств – о чем идет речь прежде всего?

Ответ: На данный момент в безвизовом режиме на территорию Российской Федерации могут въезжать по общегражданским паспортам граждане более чем 60 иностранных государств.

В настоящее время ведется работа по подготовке проектов безвизовых соглашений с Мексикой и Малайзией, а также с некоторыми островными государствами Карибского бассейна (Содружество Багамских Островов, Барбадос, Республика Гаити, Тринидад и Тобаго, Сент-Люсия). Соответствующие договоренности прорабатываются также с Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Саудовской Аравией и Замбией. Кроме этого с САР Гонконг обсуждается вопрос об увеличении срока безвизового пребывания граждан с 14 до 30 дней.

Вместе с тем хотел бы обратить внимание, что с зарубежными государствами мы заключаем, как правило, соглашения о безвизовых краткосрочных поездках с любыми целями: туристическими, деловыми, образовательными, спортивными, научными, религиозными и др. при условии, что срок непрерывного пребывания иностранного гражданина на территории Российской Федерации не превысит 90 дней. Отдельные соглашения о безвизовых групповых поездках туристов действуют только с Китаем и Ираном. Индия к заключению подобного рода договоренностей пока интереса не проявила.

Кроме этого МИД России, МВД России, ФСБ России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в рамках исполнения поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного Совета Российской Федерации, состоявшегося 6 сентября 2022 года в г. Владивостоке,[1] прорабатывается вопрос по установлению (без учета принципа взаимности) безвизового режима для осуществления поездок в Российскую Федерацию иностранных граждан в туристических, деловых, образовательных целях, а также для участия в спортивных и культурных мероприятиях. По результатам работы Президенту будет представлен развернутый доклад с соответствующими предложениями в установленный им срок – до 1 июня 2023 года. При подготовке доклада МИД России будет исходить, в первую очередь, из интересов нашего государства и объективно складывающейся международной обстановки.

Однако, по нашему мнению, наличие визового режима с рядом иностранных государств в нынешних условиях не является препятствием для въездного туризма и не может оказывать существенное влияние на динамику туристического потока.

На сегодняшний день процедура получения российских виз, включая туристические, – одна из самых либеральных в мире: однократные туристические визы оформляются в срок не более семи календарных дней, при необходимости – за три и даже за один рабочий день. Комплект документов для получения турвизы предельно прост и включает в себя паспорт, визовую анкету, фотографию и подтверждение о приеме иностранного туриста, являющееся гарантией получения иностранцем оплаченных им услуг. Медицинская страховка запрашивается лишь на основе взаимности. Доля отказов в выдаче российских виз не превышает десятой доли процента.

Более того, по сравнению с 2019 годом, когда по данным АТОР количество иностранцев, посетивших Россию с туристическими целями, составило 5,1 млн человек, визовый режим для туристов стал более благоприятным. С 26 августа 2021 года российские дипломатические представительства и консульские учреждения приступили к выдаче иностранным гражданам многократных обыкновенных туристических виз сроком действия до 6 месяцев.

Следует отметить, что в отличие от нас западные страны, напротив, ужесточают условия въезда для российских туристов вплоть до полного прекращения выдачи им шенгенских виз. Как вам известно, на текущий момент российским гражданам запрещен въезд с туристическими целями в Латвию, Литву, Польшу, Финляндию, Чехию и Эстонию. Некоторые страны Евросоюза, не отказывая в выдаче виз россиянам формально, выдвигают заведомо невыполнимые условия. В частности, требуют оплаты визовых сборов через западные банки или предъявления медицинского страхового полиса иностранного страховщика, что крайне проблематично в условиях беспрецедентных западных санкций. Сведено к минимуму оформление россиянам многократных виз.

Мы же в этих условиях продолжаем вести работу по упрощению визовых формальностей. Совсем недавно 5 декабря 2022 года был принят Федеральный закон № 501-ФЗ «О внесении изменений в статьи 25 и 25.6 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», установивший возможность оформления многократных туристических виз на срок до 6 месяцев в упрощенном порядке на основании всего лишь подтверждения о бронировании гостиницы. Такие визы будут выдаваться гражданам иностранных государств, которые внесены в перечень, утверждаемый Правительством Российской Федерации. При подготовке МИД России предполагает включить в него страны, не представляющие миграционной опасности для Российской Федерации. Вышеупомянутый закон вступит в силу с 6 марта 2023 года.

Полагаем, что это в полной мере отвечает установке Президента Российской Федерации «не цепляться за взаимность… когда речь идет об обеспечении наших интересов».

[1] Справочно: подпункт «б» пункта 10 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного Совета Российской Федерации 6 сентября 2022 года от 30 октября 2022 года № Пр-2069ГС.

Мы пишем новые учебники истории и уже живем в них. Комментарий Георгия Бовта

В ходе экономико-политического противостояния России с Западом и СВО на Украине правы оказались те, кто предрекал, что не только система международных отношений не будет прежней, но и жизнь всего российского общества тоже. О незаметных на первый взгляд, но значимых изменениях — политолог Георгий Бовт

Минпросвещения России разработало образовательный модуль «Лапта» для систем начального общего, основного общего и среднего общего образования. «Модуль позволит школьникам развивать свои физические навыки, а также будет способствовать нравственному воспитанию школьников и студентов. Во время игры в лапту дети учатся работать в команде, быть инициативными и решительными», — говорится в сообщении ведомства. Модуль «Лапта» будет реализовываться в рамках уроков физкультуры и внеурочной деятельности для школьников с первого по 11-й класс.

Впервые предложение о создании учебного модуля «Лапта» было высказано на встрече с министром просвещения в октябре 2022 года в Казани. Какие еще предложения, способные повлиять на повседневную жизнь россиян, прозвучали в последнее время?

Конфликт на Украине и связанное с этим многомерное и нарастающее противостояние с Западом не могли не породить самые разнообразные инициативы, отражающие как смену общественных настроений в стране в целом, так и субъективные намерения авторов таких инициатив еще решительнее двигаться в направлении укрепления суверенитета России и патриотических настроений в тех формах и теми методами, которые кажутся этим активистам наиболее правильными.

Логично, что сфера образования подстраивается под новые реалии ускоренными темпами. Обучать игре в лапту кажется инициаторам этой идеи наиболее очевидным способом укрепить патриотизм на спортивно-физкультурном направлении, хотя для этого предстоит принять некоторые меры по обустройству российских школ: ведь среднее поле для лапты — 40 на 50 метров, тогда как максимальный размер спортзала в российских школах 18 на 30. Это все равно что оборудовать каждую американскую школу бейсбольным полем. Тем более что две игры довольно близки между собой, каковое сравнение теперь может стать политически токсичным.

Может потребовать каких-то вложений и реализация ранее высказанной в Думе идеи, также поддержанной Минпросвещением: включить в образовательный процесс в школах занятия общественно-полезным трудом и вообще прописать в руководящих документах понятие «трудовое воспитание». В самом примитивном виде это может быть работа на пришкольной территории. Для более сложной работы потребуется согласие родителей, но в Думе собираются облегчить процесс получения подростками разрешения на трудоустройство, так что тут есть куда развиваться.

Неизбежны и новые поправки в учебники истории и обществознания. На днях президент дал поручение представить соответствующие предложения не позднее 1 сентября. В декабре прошлого года Путин давал еще одно конкретное поручение — дополнить учебники истории материалами о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.

Со своей стороны, глава Минпросвещения Сергей Кравцов говорил, что подвиги российских военнослужащих во время специальной военной операции на Украине будут включены в школьные учебники по истории, где будет даже специальный раздел, посвященный СВО.

До 2014 года в научном и учительском сообществе не было единства по вопросу о том, надо ли включать в школьные учебники по именно истории новейший период развития страны, связанный с правлением Владимира Путина. Но потом в новом едином учебнике истории, который разработали по инициативе президента, решили не замалчивать этот период и выделить период правления Путина в отдельный раздел.

Многие общественные деятели призывают не ограничиваться только учебниками, а расширить понятие «мобилизация общества», а также применить определенные меры воздействия в отношении противников нынешнего курса, особенно тех, кто позволяет себе критиковать и порочить его из-за границы. Так, спикер Думы Вячеслав Володин предложил разработать порядок конфискации собственности в отношении таких россиян, дополнив Уголовный кодекс соответствующим пунктом.

По его словам, некоторые граждане считают возможным оскорблять Россию, ее жителей, солдат и офицеров и при этом «открыто поддерживать нацистов». «Уехавшие негодяи живут безбедно благодаря нашей стране», они сдают в аренду недвижимость и «продолжают получать гонорары» за счет россиян, написал Володин пока в своем телеграм-канале, а не в тексте законопроекта. По некоторым оценкам, разработка нового законодательства может занять не более одного-двух месяцев.

Отдельные депутаты призывают к разработке аж целого комплекса мер по «поражению в правах» оппозиционно выступающих релокантов. Так, по мнению депутата от «Единой России» Олега Морозова, «человек, покинувший страну в трудный час и своими действиями наносящий ей ущерб, не может пользоваться теми же правами, что и остальные российские граждане». И такие граждане «могут и должны быть поражены в правах — и политических, и социальных, и имущественных».

Другие политики предлагают сделать акцент на мобилизацию тех, кто остался. Например, звучало предложение охватить полугодовыми военными сборами всех молодых людей, включая неслуживших, чтобы они получили военно-учетную специальность.

Далеко не все из этих инициатив будут реализованы, разумеется. Некоторые из них озвучиваются авторами исключительно в целях самопиара в контексте меняющихся общественных настроений так, как они это понимают. В то же время вектор просматривается вполне определенный, что лишний раз доказывает правоту тех, кто еще весной прошлого года говорил, что не только система международных отношений не будет прежней, но и жизнь всего российского общества тоже. Многие помнят слова из песни Виктора Цоя. Не буду петь, просто напомню: «...На пылающий город падает тень. / Перемен требуют наши сердца, / Перемен требуют наши глаза, / В нашем смехе, и в наших слезах, / И в пульсации вен / Перемен!»

Просто эти слова наполняются другим содержанием буквально на наших глазах. Мы живем внутри учебника истории.

Оперативное совещание с вице-премьерами

В повестке: об основных итогах 2022 года в отраслях топливно-энергетического комплекса, о поддержке семей с детьми в Приморском крае, о создании цифровой экосистемы Северного морского пути, о строительстве порта «Бухта Север» в устье Енисея.

Из стенограммы:

М.Мишустин: Добрый день, коллеги!

Правительство продолжает поддерживать регионы.

Уже более двух лет действует Национальная программа развития Дальнего Востока, принятая в соответствии с указом Президента. Она направлена на повышение качества жизни людей в субъектах этого макрорегиона. Глава государства обращал особое внимание на то, что все её мероприятия нужно реализовать в полном объёме, предусмотрев необходимые финансовые и организационные ресурсы.

Сегодня Правительством принято решение об увеличении размера государственной поддержки семей, проживающих на территории Приморского края, в которых родился третий или последующий ребёнок. В период начиная уже с этого года и до конца 2025-го. Теперь сумма единовременной выплаты вырастет более чем вдвое (с 450 тыс.) и составит 1 млн рублей. Эти средства можно будет направить для полного или частичного погашения ипотечного займа. Выделим Приморскому краю на такие цели свыше 450 млн рублей.

Программы кредитования, позволяющие улучшить жилищные условия – купить квартиру в новостройке либо дом построить, – хорошо себя зарекомендовали. Многие граждане, в том числе и жители Дальнего Востока, ими воспользовались. И такая поддержка стала подспорьем многодетным семьям.

Важно, чтобы они получали финансирование без задержек. Юрий Петрович (обращаясь к Ю.Трутневу), просьба взять этот вопрос под личный контроль.

Правительство продолжит комплексное развитие Северного морского пути – значимого транспортного коридора, полностью проходящего вдоль российских берегов. Президент подчёркивал, что это позволит России полнее раскрыть свой экспортный потенциал, наладить эффективные логистические маршруты, в том числе в Юго-Восточную Азию. Такая работа важна для укрепления суверенитета и безопасности страны.

По поручению главы государства Правительство приняло дополнительные решения для обеспечения круглогодичной навигации в Арктике.

Утверждены Правила предоставления субсидии на создание цифровой экосистемы Северного морского пути. И для этого в федеральном бюджете на текущий и следующий годы предусмотрено почти 4 млрд рублей. Система будет состоять из единой платформы электронных сервисов, через которую станут оказываться услуги участниками логистического рынка. В неё войдут и установленные на судах автоматизированные измерительные комплексы, а также оборудование для оперативного мониторинга ледовой обстановки на базе летательных аппаратов. Можно будет собирать более полную информацию о погодных условиях и в реальном времени отслеживать ситуацию, повышать безопасность судоходства на Северном морском пути, что очень важно для своевременной доставки грузов, в том числе в рамках северного завоза и на экспорт.

Одобрены параметры бюджетной поддержки строительства порта «Бухта Север» в устье Енисея. В ближайшие два года на углубление акватории направим более 3,5 млрд рублей. Часть средств пойдёт на создание систем безопасности мореплавания. Это даст возможность проводить морские суда ледового класса с суммой полезного груза свыше 120 тыс. т.

Рассчитываем, что принятые меры будут стимулировать экономическую активность в Арктической зоне, улучшат транспортную доступность и снабжение её жителей необходимой продукцией и в целом ускорят развитие региона.

Теперь к следующему вопросу. Правительство актуализировало генеральную схему размещения объектов электроэнергетики в долгосрочной перспективе, что имеет особое значение для устойчивого роста экономики и благополучия людей. Главная стратегическая цель – обеспечить надёжную работу энергосистемы России, планомерно снижая нагрузку на окружающую среду. Для этого станем активно заниматься развитием эффективной низкоуглеродной генерации.

Принятый документ предполагает ввод в эксплуатацию с текущего года новых энергоблоков АЭС суммарной мощностью более чем 12 тыс. МВт, а также строительство дополнительных объектов гидроэнергетики примерно ещё на 7 тыс. МВт. Важно провести и замену устаревшего оборудования действующих электростанций всех видов на современное и высокотехнологичное и прокладывать новые линии электропередачи. Всё это позволит в полном объёме обеспечить потребности промышленного сектора и наших граждан в энергоресурсах.

Александр Валентинович (обращаясь к А.Новаку), пожалуйста, доложите об основных итогах прошлого года в сфере электроэнергетики и в целом в отраслях российского топливно-энергетического комплекса.

А.Новак: Уважаемый Михаил Владимирович, коллеги!

Несмотря на санкционные ограничения, внешние вызовы и действия недружественных стран, по итогам 2022 года российский топливно-энергетический комплекс обеспечил надёжную устойчивую работу по снабжению потребителей – промышленных и населения – необходимыми энергетическими ресурсами. Более того, в электроэнергетике, нефтяной и угольной отраслях отмечен рост показателей.

В течение всего 2022 года обеспечивалось стабильное энергоснабжение регионов страны. В приоритетном порядке восстанавливалась энергетическая инфраструктура в новых регионах Российской Федерации. Было восстановлено около 3,5 тыс. электросетевых объектов, 4 блока энергетики на Луганской теплостанции, 163 км магистральных и 1365 км распределительных сетей газопроводов.

По итогам прошедшего года суммарная установленная мощность электростанций в России составила 253,5 ГВт, при этом доля низкоуглеродных источников энергии выросла до 34,2%. Было введено 1,6 тыс. МВт новых мощностей, более четверти из которых – именно возобновляемые источники энергии, построенные в рамках инициативы социально-экономического развития «Чистая энергетика». Это 10 объектов в 10 регионах – субъектах Российской Федерации.

Что касается производства электроэнергии, за прошедший год оно выросло на 0,7%. При этом хотел бы особо отметить, что производство из возобновляемых источников энергии – солнца, ветра – выросло на 38%.

Рост потребления электроэнергии составил 1,5%. Основной прирост потребления зафиксирован в перекачке и добыче нефти, в перевозках железной дорогой, в алюминиевой промышленности.

За год было присоединено 423 тыс. новых потребителей, это в том числе около 390 тыс. домовладений и 30 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса. Введено также 34 тыс. км линий электропередачи.

В настоящее время на особом контроле находится прохождение осенне-зимнего периода. Выходные и праздничные дни прошли без массовых нарушений.

Ввиду непростых погодных условий на сегодняшний день есть ряд отключённых потребителей в Республике Дагестан. Энергетиками в настоящее время осуществляется восстановление электроснабжения потребителей. Этот вопрос находится на особом контроле Правительства.

Что касается нефтяной отрасли, здесь также мы отмечаем позитивный результат по прошлому году. Несмотря на действия недружественных стран, санкционные ограничения, добыча нефти по итогам прошлого года составила 535 млн т. Это на 10 млн т больше, чем в 2021 году, или плюс 2%. Экспорт также вырос на 7%. Хотел бы отметить, что доходы бюджета от нефтегазовой отрасли выросли по прошлому году на 28%, или на 2,5 трлн рублей.

Что касается производства автомобильного бензина и дизельного топлива, здесь также отмечается рост производства на 4,3% и, соответственно, на 6%.

Была продолжена модернизация нефтеперерабатывающих заводов и реализация ключевых проектов в нефтегазохимии. При этом в соответствии с Вашим поручением, Михаил Владимирович, по контролю за ценами на нефтепродукты в постоянном режиме проводился мониторинг рисков и принимались меры. По итогам года рост цен в рознице значительно ниже уровня инфляции – бензин вырос всего на 0,7%, а дизельное топливо – около 10%. Продолжим эту работу и в текущем году.

В газовой отрасли стабильно обеспечивался внутренний рынок – предприятия энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, а также граждане. На внутренний рынок было поставлено 484 млрд куб. м газа.

В результате санкционных ограничений и диверсий на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» был снижен экспорт трубопроводного газа. При этом обеспечен рост производства, экспорта сжиженного природного газа на 8%, который достиг 46 млрд куб. м газа в год.

Увеличены были поставки газа по «Силе Сибири» в Китайскую Народную Республику. Объём поставок составил рекордные 15,5 млрд куб. м газа.

Важнейшей задачей была реализация социальной газификации в рамках исполнения поручения Президента. В частности, было обеспечено бесплатное подведение газа к границам участков домовладений: 504 тыс. домовладений было газифицировано, что в 2,5 раза выше уровня предыдущих лет. А общий уровень газификации составил на конец года 73%.

В угольной отрасли также, несмотря на эмбарго на поставки в Европу, которое ввели в августе, отечественные угольные компании обеспечили прирост добычи к уровню прошлого года на 0,3%. Объём добычи составил 442 млн т. Это фактически рекордный уровень, равный уровню 2020 года. При этом необходимо отметить, что поставки на экспорт незначительно снизились, на 7,6%, а поставки на внутренний рынок выросли на 6,8%, обеспечив полностью потребности предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, а также граждан нашей страны.