Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

В Нижнем Тагиле в 2022 году внедрят новые элементы интеллектуальной транспортной системы

В Нижнем Тагиле в течение 2022 года будет модернизирована цифровая интеграционная платформа, реконструируют 11 светофорных объектов, установят 22 видеодетектора транспорта и внедрят новую систему метеомониторинга. Работы в рамках проекта по развитию интеллектуальной транспортной системы будут проводиться компанией "УГМК-Телеком" по заказу администрации города.

"В соответствии с муниципальным контрактом в Нижнетагильской агломерации продолжается внедрение интеллектуальной транспортной системы. В рамках развития подсистемы мониторинга параметров транспортных потоков специалистами "УГМК-Телеком" будут установлены 22 видеодетектора транспорта, которые затем подключат к централизованному программному обеспечению. Видеодетекторы позволят фиксировать интенсивность, среднюю скорость, плотность, пропускную способность транспортных потоков, состав транспортных средств и другие параметры", – рассказал ведущий руководитель проектов "УГМК-Телеком" Александр Башмаков.

Еще одним этапом работ по развитию ИТС в Нижнем Тагиле станет модернизация подсистемы светофорного управления. Специалисты компании модернизируют 11 городских светофоров, опоры, дорожные контроллеры и произведут подключение объектов к автоматизированной системе управления дорожным движением (АСУДД).

Помимо этого, в городе будет внедрена новая подсистема метеомониторинга, которая позволит фиксировать температуру воздуха, температуру поверхности покрытия дороги и грунта, состояние поверхности дорожного покрытия, толщину слоя воды на поверхности дороги, концентрацию противогололедного материала (ПГМ), наличие осадков и прочие параметры.

"С целью информирования водителей о дорожной ситуации в месте установки метеопоста будет запущено табло переменной информации", – добавляет Александр Башмаков.

Новый перечень работ в рамках развития ИТС позволит повысить безопасность дорожного движения и пропускную способность дорог в Нижнем Тагиле на 15%, отмечают в компании "УГМК-Телеком".

В 2020 году Нижний Тагил прошел отбор и вошел в число муниципалитетов, получивших субсидии от государства на внедрение интеллектуальных транспортных систем в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

"УГМК-Телеком" продолжает развивать направление деятельности в части автоматизации управления дорожным движением с использованием современных решений и технологий. В течение предыдущих двух лет успешно внедрены в Свердловской области подсистемы светофорного управления, мониторинга параметров транспортного потока, видеонаблюдения, подсистемы информирования пользователей подсистемы ИТС с помощью бортовых устройств транспортных средств и персональных устройств, управления маршрутами общественного транспорта (ОТ) и мониторинга передвижения ОТ, подсистема "умные" остановки, подсистемы информирования участников дорожного движения с помощью дорожных информационных табло и знаков переменной информации, Созданы центры обработки данных, которые обеспечены средствами информационной безопасности.

Wildberries переходит на ежедневные выплаты зарплат с помощью финтех-сервиса

Онлайн-площадка Wildberries запускает новый платежный сервис для менеджеров ПВЗ, который позволит значительно увеличить им периодичность выплат. В ближайшее время компания перейдет на еженедельные выплаты менеджерам ПВЗ, а в среднесрочной перспективе - и на ежедневные, в том числе и специалистам логистических комплексов - сборщикам заказов, приемщикам товаров и т.д.

"Новый финансовый сервис разрабатывается для удобства наших сотрудников: в будущем они смогут самостоятельно определять периодичность выплат - даже каждый день. Наша цель - сделать платежный инструмент, который улучшит их жизнь и предоставит полную свободу в управлении своими заработанными средствами", - рассказали в пресс-службе Wildberries.

На первом этапе разработки финтех-сервиса запущен новый интерфейс и открыт доступ к самостоятельным переводам: заработанные деньги моментально отражаются на персональном балансе, и пользователь сам указывает свой банковский счет, на который ему удобно получить перечисление.

Новой сервис, помимо увеличения частотности выплат, также позволит специалистам пунктов выдачи и логистических центров полностью и в режиме онлайн контролировать свои финансы - просматривать информацию о поступлениях и перечислениях, управлять банковскими счетами для перевода заработанных средств и даже тратами в интернет-магазине - в будущем этот процесс станет бесшовным, позволит совершать покупки без использования банковской карты и получать моментальные начисления за возвраты товаров.

На Международном конкурсе Рахманинова выступают финалисты

Светлана Мелентьева

У пианистов, как и на конкурсе Чайковского, финал проходит напряженно, к тому же, вместо шести финалистов выступают восемь, что увеличило и время прослушиваний в третьем туре.

Конкурсанты играют концерты Рахманинова, Рихарда Штрауса (Бурлеска) и Равеля в сопровождении Госоркестра имени Е.Ф. Светланова (дирижер - Юрий Ткаченко). В зале - аншлаг, публика уже выбрала своих героев, жюри уже скоро объявит свой вердикт. Член жюри конкурса, знаменитый пианист Фредерик Кемпф (Великобритания/Германия) специально для "РГ" рассказал о вызовах времени, о своих взаимоотношениях с Россией, об особенностях фортепианной музыки Рахманинова и впечатлениях от конкурсантов.

Вы прилетели в Россию в такое геополитически сложное время. Многие отказались от приезда на конкурс Рахманинова, но не Вы. Почему?

Фредерик Кемпф: Я артист, я музыкант. И чтобы ни происходило в мире, сфера искусства (будь то музыка, литература, кино, живопись) остается фундаментальной для человечества. В сложные времена (а сложные времена были и во время короновируса) первой пострадала сфера искусства. И если в России классическое искусство имело больше поддержки (как еще в Германии, где я живу, и в Южной Корее), то правительства других стран просто запретили все культурные мероприятия. Я хочу внести свой вклад в поддержку искусства. Что касается конкурса, это мое первое сотрудничество с Валерием Гергиевым. В этом смысле здесь никто никому не делает одолжение. Я вижу, как в мире отнимается надежда на сохранение искусства у будущих поколений. Причины разные: и "сейчас это не так важно", и поп-культура, и социальные медиа. Классическое искусство кажется сложным для восприятия: люди больше не покупают записи, не хотят читать тексты длиннее 50 знаков или смотреть видео больше полуминуты. В этом смысле я стараюсь делать все, что могу, чтобы наследие классического искусства выжило.

Вы рисковали приезжая сюда?

Фредерик Кемпф: Лично я - нет, хотя для меня не просто быть здесь, по разным причинам. Но я чувствую, что мое присутствие на конкурсе помогает ему состояться. Ведь очень многие отказались приезжать, по разным причинам, в том числе практическим - прилететь в Россию сейчас очень непросто.

Но в России - важная часть моего музыкального мира. Например, я хорошо помню, как смотрел выступление Владимира Павловича Овчинникова на конкурсе пианистов в Лидсе (мне тогда было 10 лет). Многие мои друзья в Англии помнят то его выступление. Для меня была большая часть встретиться с ним три года назад в жюри конкурса Чайковского в Москве. Сейчас мы снова встретились в жюри, и это потрясающе.

Также, первым, кого я встретил здесь, был Владимир Тропп. Он обратился ко мне на Вы, как принято в Росси, поприветствовал меня "Здравствуйте Мистер Кемпф". Я заулыбался, ведь когда-то он учил меня играть на рояле! Он уже и забыл об этом - это было давно, в Лондоне, еще до начала моей концертной карьеры. Мы разговорились, он пытался вспомнить, что я тогда играл. Также, здесь я встречаю людей, которые слушали конкурс Чайковского в 1998 году и помнят мое выступление. Видеть эти лица вновь и вновь, встречаться с преподавателями и молодыми музыкантами - это особое чувство для меня. В этом смысле, все, что меня связывает с Россией, осталось таким, как и было всегда. Если исключить неудобства вроде пцр-тестов и сложностей перелетов, я чувствую себя здесь как и всегда раньше.

Сейчас, в ситуации разрастающейся "культуры отмены", когда массово разрываются контракты со многими российскими артистами, ощущаете ли вы психологическое давление в связи с приездом сюда?

Фредерик Кемпф: Я ощущаю это давление, да. Не от людей, не от публики. Но, например, в среде некоторых журналистов в некоторых странах. Я не эксперт в этой сфере, но мне кажется, в некоторых странах пресса отчаянно ищет агрессивные истории, чтобы повышать интерес читателей. Я понимаю, они пытаются выживать, как и все мы. В некоторых странах отношение к культуре отмены, как вы верно заметили, очень агрессивное, в других странах это не так. Но если раньше (10 лет назад, например), любое интервью для меня было радостным событием, сейчас, когда поступает запрос на интервью, тебе нужно изучить, кто журналист, с какого угла он рассматривает проблему, почему просит об интервью, о чем писал ранее; нужно подумать о последствиях, если я откажусь и т.д. Моя работа - это исполнять музыку. Моя вторая "работа" - это растить своих детей, заботится о моей семье. Чувствую ли я давление - да, чувствую. Но это уже часть реальности и часть моей профессии.

В чем, как вы полагаете, особенность конкурса Рахманинова?

Фредерик Кемпф: Я все-таки не типичный член жюри, я, прежде всего, концертирующий пианист: работа в жюри занимает много времени, и я редко бываю свободен. Однако могу сказать, что особенность этого конкурса - это его репертуар. Обычно на I туре конкурсов в программе есть Прелюдия и фуга Баха, несколько технических этюдов и много классических произведений. Здесь же исполняется только музыка Рахманинова и его современников, а это крайне сложный репертуар.

Думаю, все согласятся - жюри, пресса, публика, участники и настройщики - такая программа это большое испытание для конкурсантов. И мы слышали участников, которые просто не справлялось с таким количеством сложного репертуара. Некоторым, возможно, просто не хватило времени подготовить все произведения на одном уровне, при этом их исполнительский потенциал очень хорош! Иногда именно это разделяет мнения жюри: исполнители и концертирующие пианисты обычно с пониманием, снисходительно относятся к шероховатостям в исполнении, те же члены жюри, кто больше занят педагогикой и дидактикой, более категоричны. Тем не менее, уровень участников был очень высокий. Обычно на конкурсах говорят, если будет два талантливых участника - уже хорошо, даже если один лидер - отлично (главное, чтобы дальше в конкурсе он не ошибался, и не было срывов). Здесь же, на конкурсе Рахманинова, больших талантов по крайне мере пять.

Вы упомянули сложность репертуара. Между тем, из тура в тур пианисты исполняют еще и разные типы музыки - два сольных тура, камерный тур с певцами и выступление с оркестром. Как Вы считаете, какие грани пианист демонстрируем в каждом из них?

Фредерик Кемпф: По прошествии сольных туров, могу сказать, что пианисты играли самый сложный репертуар, который существует в фортепианной литературе. Например, мы слышали "Ночного Гаспара" Равеля, "Петрушку" Стравинского. То же касается произведений Рахманинова - его сонаты, этюды, Музыкальные моменты - все они требуют безупречной техники, виртуозности и мощной памяти (выучить наизусть, скажем, сонату Гайдна намного легче, чем сонату Рахманинова).

Кроме того, разнообразие репертуара I тура требует от пианиста широкой звуковой палитры. Так, звук, который необходим для исполнения Дебюсси, очень специфический, на другом краю спектра будет музыка Прокофьева. Владение звуком именно в этом конкурсе проявлено ярче, чем в любом другом (даже больше, чем в Конкурсе Чайковского), именно в силу специфики репертуара.

Очень интересен был вечер романсов Рахманинова! Роскошь камерного музицирования добавляет изюминку всему конкурсу. Такого тура я не видел ни на одном другом музыкальном состязании. Обычно в конкурсах бывает исполнение с камерным оркестром или струнным квартетом. Но в том и другом случае оркестр или ансамбль, так или иначе, аккомпанирует пианисту. В выступлении же с певцами пианисты выступают в роли аккомпаниаторов. Для большинства пианистов-солистов это чаще всего исключение. Сложно представить, чтобы менеджеру концертирующего пианиста позвонили и попросили саккомпанировать певцу. Так бывает разве что на фестивалях. И было немного забавно наблюдать, как ребята оказались в роли аккомпаниаторов на конкурсе. Сам я немного работал с певцами, хотя, по абсолютной случайности, буквально накануне приезда в Россию я сыграл три концерта, аккомпанируя сопрано (смеется.- Прим. автора). Это совсем другой тип работы!

При этом мы видели, что не все из прошедших во II тур выступили на том же уровне в третьем. Как Вы думаете, в чем причина?

Фредерик Кемпф: Вы правы, не всегда участники, кто показал себя лучше в сольном туре, также успешно справились с камерным туром, и наоборот - были и открытия. Дело в том, что выступление певца - это всегда шоу. С момента, как певец появляется на сцене, все внимание приковано к нему.

Главная разница между певцом и пианистом в том, что первый начинает свое выступление с момента первого шага по сцене, пианист же начинает выступать, только когда садится за рояль. Было интересно наблюдать, как участники-пианисты, каждый по своему, ухватили этот аспект выступления вокалистов. Для меня очень важным в туре с вокалистами был звуковой баланс пианиста и певца. Поиск правильного звукового баланса в ансамбле с каждым певцом (а их было несколько) - это очень специфический навык. Второй аспект - поддержка пианистом дыхания певца. И третий - актуальный в любом романсе, но у Рахманинова особенно: пианист должен четко понимать, в каком эпизоде он солирует и показывает себя, а где важен именно аккомпанемент и нужно вовремя "исчезнуть".

Что касается выступления с оркестром, как-то мой учитель по дирижированию хорошо описал этот процесс. Он сказал: в Консерватории мы обучаем дирижированию 5-6 лет, но это все равно, что учить человека плавать в университетской аудитории. Теория - это хорошо и важно, но оказываясь один на один с профессиональным оркестром, молодой музыкант часто чувствует себя выброшенным в открытый океан. Исполнение с оркестром для молодого музыканта - всегда испытание. Мне кажется, что солист по-настоящему понимает, как добиться лучшего звучания с оркестром через 10-20 лет концертной практики.

Как Вы считаете, может ли иностранец глубоко понять и почувствовать музыку Рахманинова и сыграть ее так, чтобы покорить российскую публику?

Фредерик Кемпф: Думаю, где-то далеко в сознании у русского человека существует такое предубеждение, что если русскую музыку играет иностранный артист, то он до конца ее не понимает. И я говорю это как иностранец. Я много учился в России. И у меня такое чувство, что по-настоящему многие русские произведения я выучил именно здесь. Так, Второй и Третий фортепианные концерты Рахманинова, несмотря на то, что давно их играю, я изучал с Юрием Симоновым и Юрием Хатуевичем Темиркановым. Не за несколько дней. Это происходило годами. Я исполнял оба этих концерта с упомянутыми дирижерами по крайней мере 200 раз. Кроме того, я давно знаком с Россией. Я приезжаю сюда практически каждый год, начиная с 1995 года. Я учился у Иммануила Александровича Моназсона: мы проходили не только Рахманинова, но и Скрябина. В Москве я слушал много концертов. Была не только музыка: здесь я встречал Новый год, смотрел телевизор с людьми, слушал традиционные песни, много ездил по России. Поэтому я чувствую, что значит понимать Рахманинова с русской точки зрения. При этом, я не играю Рахманинова в традиционном стиле. Думаю, если бы я сейчас выступал на конкурсе и исполнял Рахманинова, члены жюри бы не поняли, что играет иностранец. Хотя я не стараюсь играть по-русски.

На вашем сайте указано, что ведутся переговоры о концертном туре в России на следующий сезон. Понимаю, планировать сейчас сложно, и все же - ожидать ли нам Вас в России в ближайшем сезоне?

Фредерик Кемпф: Я надеюсь! Я планирую приехать в Москву в конце октября.

Справка "РГ"

Фредерик Кемпф - один из самых успешных пианистов современности. Родился в 1977 году в Лондоне, дебютировал в возрасте 8 лет с лондонским Королевским филармоническим оркестром, в 1992 году победил на конкурсе молодых музыкантов BBC Young Musician of the Year. В 1998 году он стал лауреатом I XI Конкурса Чайковского. Пианист записывается на BIS Records и имеет обширную дискографию. Его последний диск с произведениями Чайковского, выпущенный осенью 2015 года, имел огромный успех. В 2010 году его запись Концертов Прокофьева для фортепиано с оркестром № 2 и № 3 с Бергенским филармоническим оркестром была номинирована на премию журнала "Граммофон". Диск Фредди Кемпфа с произведениями Рахманинова, Баха - Бузони, Равеля и Стравинского был высоко оценен журналом "Би-би-си Мьюзик" за изумительно филигранную игру и тонкое чувство стиля.

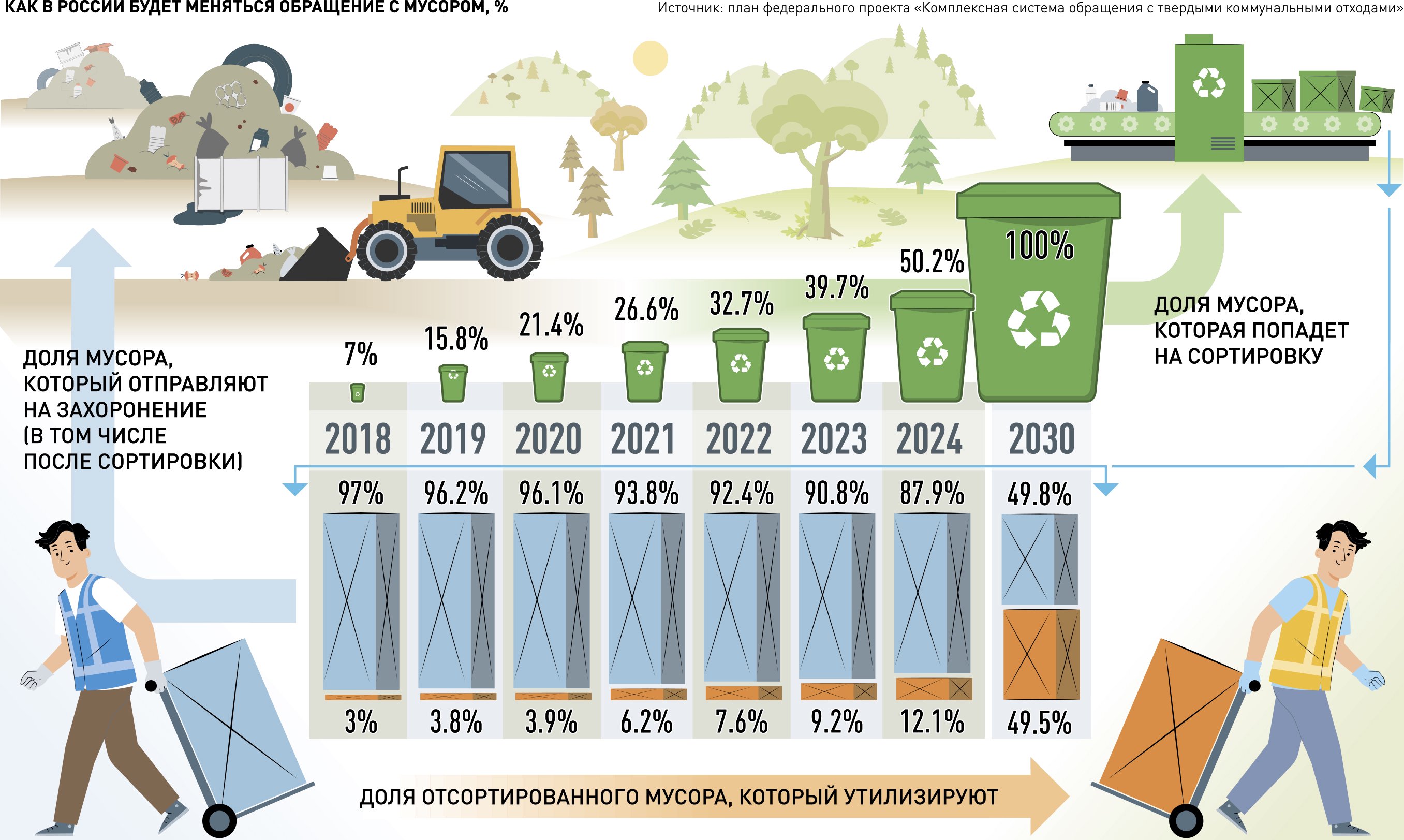

Как в России будут следить за чистотой воздуха в городах и обрабатывать отходы

Светлана Задера

В этом году в России начнет работу система "Экомониторинг", которая позволит жителям, властям и бизнесу контролировать экологическую ситуацию в городах. О переходе на полную обработку бытовых отходов и ограничении продажи бутылок у Байкала в интервью "Российской газете" рассказал глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

Когда система "Экомониторинг" начнет работу?

Денис Буцаев: Пилотные регионы в этом году будут уже заведены в систему. Мы рассчитываем, что это будет 12 городов, которые входят в федеральный проект "Чистый воздух". Мы будем измерять состояние воздуха. Если говорить об относительно полноценной системе, то окончательное формирование должно произойти в 2030 году, но все существенные элементы к 2024 году будут работать.

Что даст регионам работа этой системы?

Денис Буцаев: Там три уровня пользователя. Во-первых, население получит возможность обратиться за достоверной информацией к надежному источнику. Во-вторых, федеральные и региональные власти получат возможность получать более достоверную информацию для корректного администрирования отрасли. В-третьих, это даст возможность бизнесу и активным субъектам антропогенного воздействия на природу получать достоверную информацию о состоянии их объектов в отношении воздействия на окружающую среду и избегать нарушения нормативов.

РЭО составляет рейтинг аутсайдеров среди регионов в создании инфраструктуры по обращению с отходами. Есть ли предварительные итоги за полугодие? С какими проблемами сталкиваются регионы на нижних строчках списка?

Денис Буцаев: Есть предварительные итоги за первое полугодие, они несильно изменились от состояния, которое было в конце прошлого года в силу того, что основой нашего рейтинга является инфраструктура, то есть готовность и наличие инфраструктуры к обработке и утилизации. В этом отношении регионы, которые были аутсайдерами, пока таковыми остаются.

Стоит отметить, что в части регионов уже происходят достаточно серьезные изменения, в частности, Карелия была аутсайдером, там мы заключили концессионное соглашение. Мы будем финансировать строительство объектов инфраструктуры и ситуацию таким образом исправим.

Большой проект будет в Алтайском крае. Мы считаем, что он один из самых интересных. Там будет реализована комплексная программа по строительству инфраструктуры с возможностью достижения показателей 2030 года уже в 2024 году. Общий объем инвестиций около 8 млрд рублей. Забайкальский край, там мы тоже строим крупный объект на 600 тысяч тонн общей стоимостью около 4 млрд рублей.

Жалуются ли регионы, что санкции негативно влияют на создание инфраструктуры по обращению с отходами?

Денис Буцаев: Впрямую таких жалоб не было. Здесь важно отметить, что основными причинами могут быть недоступность тех или иных технологий и оборудования, а также финансово-экономические проблемы.

Почему мы не получаем подобного рода заявления о неготовности соблюдать сроки? Потому что и в технологическом плане, и в экономическом плане отрасль планомерно развивается. В технологическом плане достаточно хорошо, я бы даже сказал успешно реализована программа импортозамещения. В сортировке мы получили до 80% локализации, а оставшееся локализуем до конца года. С утилизацией, то есть переработкой, технология немного сложнее, и ситуация выглядит несколько хуже. У нас уровень импортозамещения составляет около 60%, связано это было не столько с нежеланием, сколько с объективным разделением видов производства оборудования в разных частях мира. Сейчас мы просто выбираем альтернативные технологии, которые можем получить из дружественных или нейтральных стран, поэтому особой проблемы в технологическом плане мы не видим.

Если говорить про финансовую, то ситуация, как это может не показаться странным, изменилась даже в лучшую сторону благодаря тем мерам поддержки, которые были приняты в конце 2021 года и сохраняют свою актуальность в текущий период. В декабре прошлого года премьер-министром Михаилом Мишустиным было подписано постановление, предоставляющее нам возможность фондироваться на рынке, а инвесторам предоставлять финансовые ресурсы с 90%-ной компенсацией ключевой ставки. В настоящий момент это позволяет нам предоставлять инвесторам беспрецедентно дешевые финансовые ресурсы. Эффективная годовая ставка составляет 4-5%, а объем в этом отношении привлечения на рынок составляет в настоящий момент около 100 млрд рублей. Такой большой объем финансирования по таким ставкам для нашей отрасли не был доступен никогда, кроме как сейчас. Мы считаем, что ситуация в определенной степени крайне благоприятная.

РЭО сообщал, что более 500 действующих мусорных полигонов в России пройдут лазерное сканирование с помощью дронов. Сколько полигонов планируется сканировать до конца года?

Денис Буцаев: Мы до конца года как раз должны отсканировать 506 полигонов, мы уже сделали 117. Технология достаточно интересная. Перед тем как приступить к этой работе, мы в середине прошлого года провели так называемый хакатон. Отобрали лучшие новые технологии, которые позволят нам оценить текущее состояние полигона и остаточную вместимость. Это особенно важно для тех объектов размещения, которые в настоящий момент функционируют. Понятно, что часть из них - это старые полигоны, и там вопрос остаточной вместимости особенно актуален.

У нас есть уникальная разработка российских компаний, которая позволяет квадрокоптерам облететь полигон, с помощью специального оборудования построить две модели этого полигона и математической формулой рассчитать остаточную вместимость. Таким образом, у нас из 812 полигонов будет 506 до конца года оцифровано понятными параметрами.

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что Крым планирует достичь 100%-ной обработки бытовых отходов в 2024 году. Какие еще регионы смогут перейти на полную обработку бытовых отходов в 2024 году?

Денис Буцаев: Мы рассчитываем, что Дагестан, Архангельск, Магадан. Работаем со Псковом. Это навскидку те регионы, которые к 2024 году имеют шансы достичь этого показателя.

Глава Национальной ассоциации развития вторичного использования сырья (АРВИС) Ирина Золотова в интервью "РГ" рассказала, что в этом году планируется внести в Госдуму законопроект об эффективном радиусе, который запретит покупать в рамках госзаказа традиционное сырье, если в 130 км есть вторсырье. РЭО участвует в разработке? Когда он может быть подготовлен?

Денис Буцаев: Мы участвуем в обсуждении этого законопроекта с коллегами. Сроки подготовки назвать не могу, не мы его готовим. Но со своей стороны готовы и дальше принимать активное участие. Считаем его достаточно полезным. Но сложность в деталях. Там есть определенные нюансы, связанные с критериями регионального сырья по отношению к вторичному. Важно, чтобы в этом отношении мы не ухудшили ситуацию в энергетике с точки зрения генерации путем замещения на альтернативные виды топлива.

На территории около озера Байкал планируется ограничить продажу одноразовой посуды и полиэтиленовых пакетов. Как вы считаете, эта мера существенно повлияет на ситуацию с мусором у озера?

Денис Буцаев: Только эта мера точно не сможет изменить ситуацию, но она будет хорошо работать как часть из комплекса мер. Но то, что может точно изменить ситуацию к лучшему - это системное построение инфраструктуры обращения с ТКО. Мы и с Иркутском, и с Бурятией, которые с двух сторон обрамляют озеро, ведем работу по подписанию концессионного соглашения по строительству соответствующей инфраструктуры. Рассчитываем, что в самое ближайшее время, месяц-полтора, мы эти соглашения с ними подпишем. Это позволит регионам создать систему обращения с отходами, которая значительно сократит те объемы захоронения, которые в настоящий момент происходят, и увеличат объем переработки.

В отношении запрета определенных видов пластика я считаю, что мера отчасти эффективна, но даже если мы с вами представим, что не будут условно продаваться вода в пластиковых бутылках и выдаваться пластиковые пакеты в магазинах, к сожалению, ограничение продажи только у озера Байкал к положительному результату нас не приведет. В целом запретительная тематика не всегда в этом отношении эффективна.

РЭО организовал раздельный сбор отходов на ПМЭФ, чтобы отправить их на дальнейшую переработку. Можете рассказать, что будет сделано из этого мусора?

Денис Буцаев: Из него будут сделаны самые разнообразные вещи, включая изготовление вещей обихода, например тару, в которой будет высокое содержание вторсырья. Или одежду. Самые неожиданные вещи, в том числе вещи нашего повседневного пользования, определенные детали интерьера, включая мебель и детали благоустройства.

- Пластиковые изделия нужно собирать и относить в синий ящик у дома. В сортировочных центрах отберут нужное. Важно перед сортировкой все емкости промыть, убрать остатки еды, у бутылок снять крышки и дозаторы, убрать наклейки, а также высушить. Пакеты стоит скомкать, а бутылки - смять.

- Правила чистоты необходимо помнить также при сортировке металла (консервных и алюминиевых банок, крышек из-под стеклянных банок) и стекла. Кстати, разбитое стекло также стоит складывать отдельно, его принимают на переработку. Только не порежьтесь.

- Сырую бумагу или бумагу со следами пищевых отходов уже нельзя переработать. Поэтому стоит позаботиться, чтобы она не намокала и оставалась чистой не только дома, но еще и в мусорном контейнере: например, можно завернуть ее в пакет.

- Хорошую одежду, которая уже надоела, можно продать, отдать знакомым и в благотворительные фонды.

- Пищевые отходы стоит относить в бак со смешанным мусором. При этом жители Москвы могут установить у себя под раковиной диспоузер (измельчитель пищевых отходов), но он достаточно дорогой (от 20 до 70 тысяч рублей). Владельцы дач могут сделать компостную яму, где органические отходы станут полезным удобрением. В квартире можно поставить специальные контейнеры для компостирования с червями или биопрепаратов с микроорганизмами. Еще один вариант - сушка или заморозка отходов с дальнейшим закапыванием в лесу.

- Батарейки, аккумуляторы, ртутные лампы и градусники, электрохлам, просроченные лекарства, шины нужно сдавать отдельно в специализированные пункты приема.

В условиях санкционной войны правила игры в нефтянке лучше не менять

Константин Симонов (генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности)

Один из ключевых вопросов, с точки зрения развития нашей экономики, насколько правительство сумеет поддержать отрасли, попавшие в трудную ситуацию. С одной стороны, нефтяники традиционно воспринимаются как "жирные коты", которым и так хорошо. Едва ли не общее заблуждение, что у нефтяников нужно взять побольше и отдать другим несчастным производствам. Этот прямолинейный подход - прямое следствие многолетней установки, что нефтяная отрасль - примитивная индустрия, которая не использует современные технологии и только мешает развитию какой-то новой прекрасной экономики, которую мы должны обязательно построить в обозримом будущем. А нефть вообще окажется очень скоро никому не нужным товаром.

Если бы эта кривая логика окончательно победила раньше, то сегодня мы бы сидели у разбитого корыта, разгромленные в экономическом противостоянии. Сегодня же именно нефть создает нам экономическую подушку безопасности. В апреле доля нефтегазовых поступлений в общих доходах бюджета составила 63%.

Нефтяной индустрии постоянно отказывают в будущем, но она раз за разом обеспечивает нам наше настоящее. Но это не означает, что она сама не нуждается в поддержке.

Некоторое отрезвление произошло весной 2020 года, когда цена на нефть Urals упала ниже 10 долларов за баррель. Тогда даже минфин отнесся к отрасли с понимаем - перед бюджетом 2022 года наконец-то рассчитав, что налоговая нагрузка на нефтяную индустрию, оказывается, на порядок выше, чем на горно-металлургический комплекс. Это прямо написано в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на три года, которые были опубликованы вместе с проектом трехлетнего бюджета осенью прошлого года. В этом документе зафиксировано, что не более 8% от прибыли горно-металлургических компаний идет в бюджет, в то время как в нефтяной отрасли этот показатель уже 70-80%. Но потом цены на нефть пошли вверх, и опять вернулись к традиционному восприятию действительности.

Теперь же именно нефтяные компании стали основной мишенью санкционного давления. Напомню, что только что введен шестой пакет, запрещающий импорт российской нефти в страны ЕС с 5 декабря 2022 года, а также импорт нефтепродуктов со 2 февраля 2023 года. В нем есть несколько исключений, однако под запрет попадет около 100 млн тонн сырой нефти в год, не считая еще и нефтепродуктов. Перед нашими нефтяниками теперь стоит колоссальная по сложности задача. Нужно не просто найти новых желающих купить нефть (а ведь санкции ввели также США и Великобритания), но полностью отстраивать новую систему трейдинга, потому что под санкции попали и финансовые структуры, работавшие с российскими компаниями, и перевозчики. Судя по статистике, нефтяники пока справляются. Однако надо понимать, что в реальности санкционная война только началась.

И тут возникает простой вопрос: в каком состоянии окажется нефтяная отрасль в среднесрочной перспективе? Ведь если дрогнет нефтяная индустрия, плохо придется всем. Страна лишится основного источника доходов, и экономическая война будет проиграна.

Давайте для примера разберемся с демпфером - обратным акцизом, смягчающим колебания цены на внутреннем рынке. Еще в начале февраля 2022 года минфин наконец-то согласовал с минэнергетики законопроект о корректировке этого механизма. Законопроект увеличивал размер компенсации нефтекомпаниям разницы между экспортной и индикативной ценой топлива. Минфин признал, что это разумное решение для отрасли, которая продолжает брать на себя еще и обязательства по сдерживанию роста цен на нефтепродукты. Дальше происходит 24 февраля, законопроект отправляют в стол, а замглавы минфина Алексей Сазанов заявил, что корректировка демпфера откладывается "на пару месяцев".

Оказывается, внутренний рынок нефтепродуктов теперь профицитен - ведь из-за санкций объем экспорта начал сокращаться. Иными словами, наших нефтяников из-за санкций начали выкидывать с внешних рынков, а лишение поддержки еще больше накажет отрасль. Кроме того, крепчающий рубль означает, что топливо в долларах на внутреннем рынке вроде как дорожает. Но рубль-то крепчает прежде всего из-за резкого сокращения импорта в страну.

Половина выплат по демпферу, кстати, берется за счет роста налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). То, что отрасль зарабатывает деньги прежде всего для страны, похоже, в расчет не берется. Возьмем доходы за январь-апрель 2022 года: только от НДПИ на нефть, а также от экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты бюджет получил 3,8 трлн рублей. За тот же период 2021 года - 1,8 трлн. Рост просто очевиден. Но, наверное, в министерстве считают, что проблемы у отрасли не столь серьезны и надо еще сильнее ее "выдоить". При том, что полученные деньги будут сложены в "кубышку" с перспективой повторения ее печальной судьбы.

А ведь помимо сложностей с логистикой есть еще и проблемы импортозамещения. На отрасль обрушены и технологические санкции. Ей нужно не только удержать экспорт, но не допустить обвала добычи в ситуации, когда качество запасов стремительно ухудшается, а доступ к технологиям закрыт.

Если нефтяники не удержат положение, без денег в реальности останемся все мы. Возникает вопрос, зачем лишать нефтяную отрасль уже обещанных решений в ситуации, когда она - главная надежда на поступление денег в казну. А ведь они как раз очень нужны и на продолжение спецоперации, и на восстановление территорий, за которые Россия берет ответственность, и на необходимые социальные выплаты.

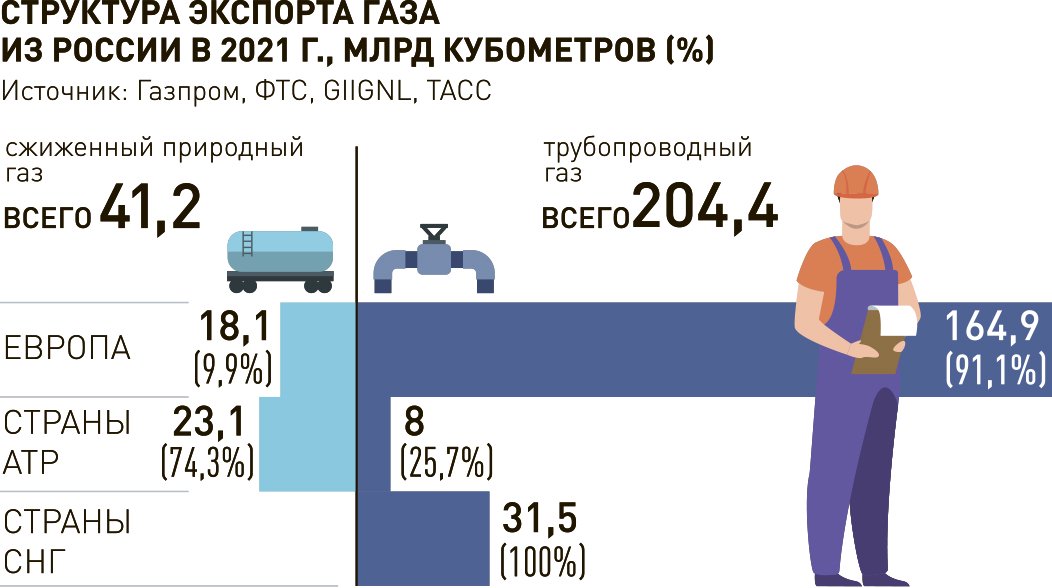

Министр энергетики Николай Шульгинов: Добычу нефти мы снижать не собираемся

Сергей Тихонов

Россия вынуждена реагировать на внешние факторы - санкции и экономическое давление Евросоюза и США против нашей страны. Поэтому сейчас приходится пересматривать планы по развитию нефтяной, газовой, угольной отрасли и в целом электроэнергетики. Но это не означает, что наша страна собирается снижать объемы добычи углеводородов и отказываться от своего лидирующего положения на мировом рынке энергоресурсов.

О путях развития российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК), либерализации экспорта газа, а также перспективах водородной и гидроэнергетики "Российской газете" рассказал глава минэнерго Николай Шульгинов.

Европа уже ввела отсроченное эмбарго на импорт нашей нефти и угля. Сейчас чиновники ЕС заявляют, что будет пытаться снижать закупки газа в России. Нам приходится перенаправлять поставки на восток. Повлияли ли эти события на позицию министерства относительно либерализации экспорта газа?

Николай Шульгинов: Нам не нужна конкуренция как между российским сжиженным природным газом (СПГ) и трубопроводным газом, так и между компаниями, экспортирующими наш газ за границу. Но для развития производства сжиженного природного газа в России изменения в правилах экспорта нужны. Мы уже внесли свои предложения по корректировке условий экспорта СПГ для участков недр на суше, которые расположены севернее 67-й широты. Пока наши предложения рассматриваются и согласовываются. В дальнейшем посмотрим, как ситуация будет развиваться. Мы должны сделать все, чтобы не было нездоровой конкуренции между отечественными компаниями.

Вы говорили, что в связи с изменениями макроэкономической ситуации энергетическая стратегия России и планы по развитию нефтяной и газовой отрасли скорректируется. Можно уточнить, когда будут вынесены документы на обсуждение? В какую сторону будут пересмотрены параметры - увеличение или уменьшение добычи?

Николай Шульгинов: Мы должны это сделать до сентября. Предстоит большая работа.

Необходимо пересмотреть стратегические документы по всем программам: развития нефтяной, газовой и угольной отрасли, программу развития электроэнергетики. В этих документах нам нужно будет учесть уже произошедшие изменения на мировом рынке и спрогнозировать на будущее, как он будет трансформироваться в дальнейшем. При этом стратегические задачи, поставленные президентом по достижению углеродной нейтральности (к 2060 году. - "РГ") и темпам движения к этой цели, сохраняют свою актуальность.

Более конкретно сейчас нельзя сказать. В каждой отрасли будет по-разному. Мы оценим и проанализируем европейское эмбарго по углю, которое вступит в силу 10 августа. Нужно будет оценить, что будет с нашим экспортом угля, а также какой будет спрос на уголь на внутреннем рынке. Аналогичная работа предстоит с другими сегментами нашего экспорта: по добыче нефти, по ее переработке. Оценим необходимость в новых условиях стимулирования развития каждой из отраслей.

А развитие водородной энергетики по-прежнему сохраняет свою актуальность?

Николай Шульгинов: Актуальность, конечно, сохраняется, но программу по ее развитию придется корректировать. Мы изначально рассчитывали на серьезную кооперацию со странами Европы. К сожалению, последние геополитические события поставили наше сотрудничество на паузу, в ближайшее время его, по-видимому, не будет. Поэтому мы должны либо создать внутренний спрос на водород, либо переориентировать наш будущий экспорт водорода на восток, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). При этом мы и сейчас продолжаем работу в сфере водородной энергетики, НИОКРами разрабатываются новые технологии, и в будущем, я уверен, мы вернемся к этой теме в практическом плане, но уже на новом витке развития.

Сейчас много разговоров о возможном падении добычи нефти в России из-за трудностей с ее экспортом. Нужны ли в такой ситуации дополнительные льготы для нефтедобычи, или об увеличении объемов производства сейчас речи не идет?

Николай Шульгинов: Добычу снижать мы не собираемся. Нефть - наш товар, и пока он у нас есть, мы будем им торговать. Определенные шаги для стимулирования роста производства делаются и сейчас. Уже принято решение по расширению периметра применения налога на дополнительный доход (НДД - обложение финансового результата разработки месторождения, а не валового объема добычи нефти. - "РГ"). Также приняты меры для стимулирования нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Заключены инвестиционные соглашения на их модернизацию. Конечно, возможны корректировки по срокам. Сейчас мы эти вопросы согласовываем с минфином.

Но самое важное для поддержания нефтедобычи на уровне - сохранить те льготы, те налоговые условия, которые сегодня есть. Отрасли и инвесторам нужна стабильная налоговая система, без шоков и неопределенностей. Также обязательно нужно сохранить демпфирующий механизм для поддержания нефтепереработки. Нельзя от этих преференций отказываться под влиянием сиюминутных колебаний на мировом рынке. После адаптации к новым условиям, конечно, нужно будет создавать условия для дополнительного стимулирования разработки трудноизвлекаемых запасов нефти и освоения новых месторождений.

Вы очень долго и, главное, успешно руководили "РусГидро". Как вы оцениваете потенциал развития гидроэнергетики в России?

Николай Шульгинов: Уже есть соответствующее поручение президента разработать программу строительства гидроэлектростанций. В том числе, гидроаккумулирующих станций. Поставлена задача сохранить долю гидрогенерации в общем энергобалансе страны на сегодняшнем уровне, то есть 20% в производстве электроэнергии. И для этого, конечно, нужно увеличивать объемы строительства гидроэлектростанций.

Мы готовы их строить сами, используя только свое оборудование и технологии?

Николай Шульгинов: Да, у нас все для этого есть. Кроме того, есть хороший опыт строительства крупнейших гидроэлектростанций не только в России, но и за рубежом. Есть собственные технологии, компетенции по строительству станций и производству гидротурбин.

Что касается небольшой, малой гидрогенерации, то были бы заказы большие. Наши производители такого оборудования готовы выполнить любой заказ. У нас здесь нет проблем, как, например, у производителей газотурбинного оборудования. Гидрогенерация - это наш российский путь в зеленой энергетике.

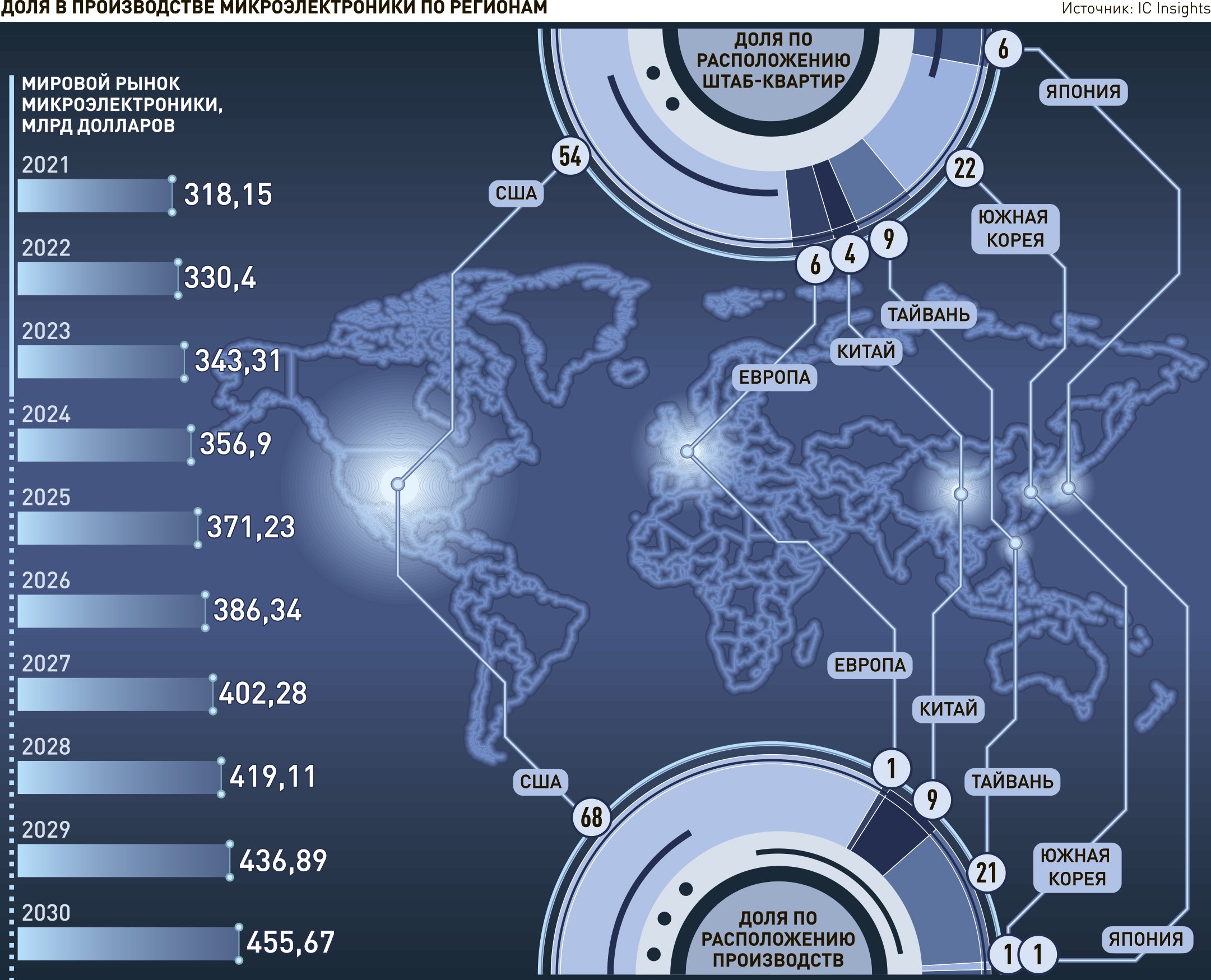

Замглавы Минпромторга Василий Шпак - о будущем российской микроэлектроники, стратегии развития отрасли и подготовки кадров

Олег Капранов

Как российская промышленность планирует развивать производство микроэлектроники в условиях санкций, какие акценты должны делаться в подготовке кадров и что делать с отъездом из страны ряда IT-специалистов? Об этом в интервью "Российской газете" рассказал замглавы минпромторга Василий Шпак.

Не так давно были названы параметры программы инвестиций в микроэлектронику: 700 млрд государственных средств и 2,5 трлн из внебюджетных фондов до 2030 года. Какие цели и задачи поставлены перед отраслью?

Василий Шпак: Эта программа - результат коллективной работы, которая велась с середины февраля большим количеством экспертов. Больше тысячи человек. После 24 февраля все ускорилось. Если вначале у нас была вариативность и какой-то выбор на тему, что мы сможем купить и чем нам заниматься, а что купить не сможем, то после сложилась четкая и ясная картинка того, что мы хотим получить. Если мы хотим и дальше оставаться суверенным государством, то важно осознавать, что электроника - один из самых главных, если не главный камень, вокруг которого будет строиться весь основной фундамент. Поэтому к 2030 году мы должны полностью обеспечивать себя по шести базовым производственным направлениям: силовая электроника, микроэлектроника, СВЧ-электроника, пассивная электроника, оптоэлектроника и электротехника. Это базовые вещи с точки зрения создания электронной компонентной базы.

Ранее стояла задача встроиться в глобальные производственные цепочки и что-то производить самим, а что-то добирать. Как вы видите эту конструкцию в нынешних условиях?

Василий Шпак: Произвести все не может никто. Но есть вещи, по которым ты точно должен быть уверен, что в случае чего себя обеспечишь хотя бы на минимально достаточном уровне в критических отраслях. А есть вещи, в которых ты должен быть в безусловном приоритете в лидерах, чтобы в этой цепочке взаимных обменов, взаимных интересов были какие-то козыри, и ты был интересен, мог что-то предложить. В этом задача.

У нас и сейчас есть определенные заделы, определенные преимущества. Но для того чтобы действительно чувствовать себя лидером, этих преимуществ недостаточно, их нужно развивать. И надо называть вещи своими именами. По многим позициям мы имеем серьезный потенциал и просто обязаны его реализовать.

Но предмет торга может быть разным. Недавно минпромторг ограничил экспорт инертных газов из России. Они необходимы для производства ряда микроэлектронных компонентов. Это тоже переговорная позиция?

Василий Шпак: Мы наводим определенный порядок. Введение санкций - это новые правила игры. Есть вещи, в которых мы можем устанавливать свои правила, так почему мы должны играть по чужим? Мы ввели правила оборота товаров, которые производятся на территории нашей страны и которые в определенной степени интересны другим участникам рынка в рамках их технологических процессов. Мы не со всеми нашими партнерами сейчас, к сожалению, находимся в диалоге, но надеемся, что установление этих правил позволит начать его вести прозрачно, эффективно и на взаимовыгодных началах.

В последние месяцы мы наблюдали мощный эмоциональный отъезд людей, занятых в ИТ. Кто-то вернулся, кто-то - нет. Рынок труда скорректировался: западные компании ушли, российские активно нанимают.

Василий Шпак: Чтобы развивать технологии, нам нужны кадры, школа и преемственность. Мы готовим совсем немало специалистов по тем специальностям, которые имеют отношение к электронике и к IT. На текущий момент на программах, связанных с радиоэлектронной промышленностью, обучаются почти 100 тысяч студентов. Но вопрос процента конверсии этих кадров - он очень невысокий. Трудоустраиваются и работают по специальности в организациях отрасли сразу после окончания университетов 5%, а в течение длительного периода менее 1% от ежегодной численности выпускников. Кадрами надо заниматься, причем не только с высшим образованием, но и со среднеспециальным. И подготовку специалистов надо начинать вести уже со школы, определяя тех детей, у кого есть склонность к математике, к физике и к другим наукам. Они должны иметь возможность получать более глубокие знания.

В школах и вузах готовят пользователей и специалистов, работающих на иностранных машинах с иностранным ПО, и они изначально не готовы к тому, чтобы прийти куда-то и работать на отечественной технике. Ранее была речь о программе переоснащения учебных заведений, и вы говорили, что даже деньги на нее есть.

Василий Шпак: Поставки иностранной техники в любом случае затруднены, будем ставить отечественную. Мы идем в заданном направлении, и сейчас этот процесс только ускорится.

А сущностно будет ли как-то корректироваться кадровая идеология?

Василий Шпак: У нас вся система подготовки кадров была выстроена так, что мы готовили пользователя для иностранных решений, с прицелом на иностранные компании, они обучались на иностранных САПР (системы автоматизированного проектирования. - "РГ"), изучали иностранные архитектуры. Поэтому удивляться тому, что люди потом уезжают, не стоит. Меня беспокоит другое - многие в отрасли считают, что уезжают, и это нормально.

Это не так?

Василий Шпак: Если человек в нашей стране получил образование за счет государства, то логично предположить, что он в этой стране какое-то время и проработает, свои знания и навыки полученные применит на благо именно своей страны. Это то, во что я верю, это моя гражданская позиция, которую я хотел бы подчеркнуть. Здесь важно очень правильно расставлять акценты. У нас была своя система подготовки кадров, и она давала результаты. А перейдя на другие стандарты, мы по факту стали готовить лучшие наши кадры для других систем, тем самым ограничивая наше будущее. И если система выстроена так, что человек, получив образование, бежит устраиваться в иностранную компанию, а все вокруг хлопают в ладоши - с таким подходом, сколько бы ни вкладывали, мы результат не получим.

А как быть с оборудованием? Многие вспоминают начало XX века. Но тогда многое можно было сделать при помощи механических станков. На наших предприятиях за редким исключением все оборудование импортное: США, Германия, Голландия, Япония и т.д.

Василий Шпак: Безусловно, самое важное, как я уже сказал, создавать на своей территории технологическое оборудование по упомянутым шести компетенциям. Мы это уже начали делать, и темп нашего движения в этом направлении будет только нарастать.

В начале апреля было опубликовано постановление правительства, которое скорректировало выдачу подтверждений происхождения техники. Теперь IT-отрасль ждет постановления, касающегося балльной системы. В ее адрес звучало очень много критики.

Василий Шпак: На балльную систему мы перейдем в любом случае. Мы бы давно это сделали, если бы не трения внутри индустрии. Потому что подавляющее большинство коллег согласно с тем, что на балльную систему переходить надо, однако есть те, кто не готов идти на эти изменения. Понимая всю турбулентность происходящего, мы те решения, которые должны были принять в первом квартале текущего года, немного отложили и обсуждаем их с отраслью. Но сейчас уже четко понимаем развитие ситуации, и я рассчитываю, что в ближайшее время мы финализируем редакцию этого акта и внесем его в правительство на утверждение.

Логика глобального разделения труда в том, что где-то формируется кластер, который решает ту или иную задачу, максимально снижая издержки и наращивая экспертизу за счет гигантских объемов производства. Яркий пример - Португалия, производящая топовые ткани практически для всех модных домов мира. С микроэлектроникой примерно такая же история. Экономика производства появляется на очень больших объемах. Какие у нас есть возможности в случае, если мы создаем свои производства?

Василий Шпак: Микроэлектроника устроена так, что она окупается, когда есть воронка продаж. Глобального рынка в нашем понимании больше не будет. Возникнут валютно-экономические зоны. Они уже сейчас формируются. Американцы с австралийцами, китайцы свою пытаются сформировать, мы ее активно формируем в рамках ЕАЭС в кооперации с другими дружественными странами. И это все сформирует рынок, который позволяет окупать воспроизводимость технологий.

Но будет ли спрос на нашу электронику на фоне других, более массовых решений? Даже если нельзя будет что-то покупать напрямую, то будут так же везти всеми доступными средствами.

Василий Шпак: Важны принципы создания технологий. Они должны быть другими. С учетом всего, что происходит, на первый план выходит безопасность. Вокруг нас скоро все будет становиться умным: дома, квартиры, счетчики, машины. Если будут дыры в информационной безопасности, это приведет к трагическим последствиям. Те продукты, которые есть сейчас, с учетом новых требований к безопасности уже не будут востребованы. И в этом наш шанс. Придется заново создавать всю технологию. Доверенную, безопасную. У нас здесь есть конкурентное преимущество - в системах цифровой безопасности мы одни из лучших: Касперский, Positive Technologies и т.д. Так что будет формироваться новый рынок, и этому рынку будет нужен новый продукт, которого сегодня ни у кого нет. Принцип Secure by design, который мы сформулировали с Касперским несколько лет тому назад, как раз здесь и должен сыграть. Основными средствами противодействия новым угрозам станут именно сквозные технологии доверия и безопасности, интегрированные средства защиты информации во всех элементах комплекса. Особенно это касается, конечно, критической инфраструктуры, ведь большинство организаций госсектора связаны в единую экосистему. И мы не можем не создать свой уникальный продукт цифровой безопасности, мы должны это сделать. Необходимые ресурсы для этого есть. Ничего фантастического в этом нет. И невыполнимого тоже.

Стиль Мишустина

особенности работы премьер-министра России

Михаил Делягин

За почти два с половиной года эффективного руководства правительством премьер Мишустин сделал свой стиль управления и в целом ведения дел настолько привычным, кажущимся самоочевидным, что его резкое отличие от предшественника просто забылось.

Между тем именно уверенное управление правительством позволило нашей стране с минимальными потерями пройти коронавирусный кризис и преодолевать в настоящее время кризис, связанный с беспрецедентной всеобъемлющей гибридной войной, развязанной Западом в попытке окончательного уничтожения России.

Сейчас, когда русская цивилизация стоит на распутье между гибелью в чудовищных глобальных катаклизмах и стабильным развитием на основе достижения технологического суверенитета и построения техноэкономики, обозначенных главнокомандующим президентом В.В.Путиным в качестве стратегических целей, особенности управления главы правительства, которому и предстоит непосредственно осуществлять названный исторический выбор, приобретают особое значение.

Стоит отметить сразу – эти особенности свидетельствуют о потрясающем стратегическом чутье президента, сделавший весьма неожиданный и вызвавший большое удивление выбор в то время, когда вызовы, ответам на которые более всего соответствовал именно Михаил Мишустин, невозможно было ещё не только спрогнозировать, но даже и просто представить себе.

Понимание технологий

Принципиальным отличием великого политика от просто успешного является понимание и умение использовать исключительное значение, которое имеет появление и распространение новых технологий для общественного развития.

Премьер Мишустин полностью соответствует этому критерию: его фамилия стала своего рода синонимом и символом цифровизации, крайне успешное осуществление которой на его предшествующем посту главы налоговой службы и стало внешней, формальной причиной его назначения и пост главы правительства.

Резкое повышение комфорта налогоплательщиков, снижение общего уровня конфликтности, повышение цивилизованности бизнеса и серьёзное повышение собираемости налогов в условиях в целом неблагоприятной конъюнктуры стали лишь внешними проявлениями успешной цифровизации.

Значительно более важными, хотя и не менее заметными стратегическими последствиями её проведения оказались формирование всеобъемлющей цифровой среды, достаточной для обучения главного в современных условиях фактора суверенитета и конкурентоспособности – искусственного интеллекта, создание предпосылок для добровольного выхода из «теневой экономики» огромных масс людей (оформившихся как самозанятые) и связанные с этим общее смягчение деловых обычаев и укрепление доверия внутри общества.

Последнее, помимо общего укрепляющего влияния на экономику, сыграло ключевую роль в повышении жизнестойкости России в шокирующих условиях коронавирусного и санкционного кризисов.

Понимание ответственности

Премьер Мишустин приложил значительные усилия для коренного преобразования – причём без каких бы то ни было громких заявлений и лозунгов – федеральной исполнительной власти, весьма существенно повысившим её эффективность.

Прежде всего, была прекращена вице-премьерская вольница. Ещё со времен Гайдара заместители премьера были практически полновластными хозяевами в курируемых ими сферах, весьма часто определявшими государственную политику в них чуть ли не единолично. При этом, как правило, не заходило и речи ни о какой реальной ответственности вице-премьеров даже за последствия их собственных решений, не говоря о состоянии соответствующих отраслей.

Премьер Мишустин решительно положил этому конец, введя систему объективизированных показателей деятельности вице-премьеров и выстроив их деятельность в рамках единой правительственной политики.

Боле того: каждый вице-премьер стал куратором той иной группы регионов, отвечая в этом качестве не только за решение в них своих профильных, отраслевых вопросов, но и в целом за состояние региона и его динамику. Тем самым впервые после распада Советского Союза было реализовано на практике - причём на весьма высоком вице-премьерском уровне, позволяющем оперативно решать даже достаточно сложные проблемы, - интегрирование отраслевого управления с региональным, без которого успешная реализация какой бы то ни было социально-экономической политики представляется попросту невозможной.

Это глубокое преобразование федеральной исполнительной власти было осуществлено не само по себе, за счёт очередной оторванной от реальных проблем страны и системы управления административной реформы, а в ходе решения сложнейшей и насущнейшей задачи - выстраивания единой системы стратегического планирования, поуровнево проработанной от общих целей и принципов до конкретных мер, предпринимаемых теми или иными министерствами и ведомствами. Создание этой жизненно важной для развития страны системы само по себе, в силу внутренней логики её потребностей, во многом направляло процесс трансформации и совершенствования управленческого организма.

Стоит ли говорить, что и разработка, и согласование, и реализация этих планов, не говоря о контроле за их реализацией и оперативной корректировке, осуществлялись и осуществляются на основе самых современных цифровых технологий управления.

Во многом благодаря этим титаническим усилиям и глубокого обновления всей системы государственного управления исполнительная власть не просто выстояла, но и весьма эффективно функционировала в критических условиях коронавируса, в начале распространения которого даже рутинный приход на работу воспринимался как подвиг, а весьма часто и был им.

Понимание планирования

Системность, комплексность, основательность, кажущиеся в наш век безответственной саморекламы парадоксальным сочетание продуманности с быстротой действий и фактическим отсутствием рекламы, стали визитной карточкой правительства Мишустина.

Весьма впечатляюще неуклонную и строго логичную последовательность его действий описал президент В.В.Путин 17 июня 2022 года в своем выступлении на Петербургском экономическом форуме:

«Мы шаг за шагом нормализуем экономическую ситуацию.

Вначале стабилизировали финансовые рынки, банковскую систему и торговую сеть. Затем начали насыщать экономику ликвидностью и оборотным капиталом для сохранения устойчивости предприятий и компаний, занятости и рабочих мест.

Сегодня наша задача – создать условия для наращивания производства, для увеличения предложения на внутреннем рынке и сбалансированно с ростом предложения восстанавливать конечный спрос и банковское кредитование экономики».

За два с половиной года продуманная последовательность действий стала восприниматься как своего рода визитная карточка премьера Мишустина.

Эта последовательность опиралась на общий принцип частичного компенсирования последствий вымаривания страны искусственно созданным либералами денежным голодом - при помощи разнообразной и многоуровневой бюджетной поддержки реального сектора экономики.

Каждый отдельно взятый акт такой поддержки был незначительным, ограниченным и не вызывал опасений правящих социально-экономической сферой России либералов. Однако их было много - так много, что в целом они сливались в полноводную реку государственной поддержки народного хозяйства, имевшую все два с половиной года и имеющую также и в настоящее время зримое макроэкономическое значение.

Именно благодаря этой политике экономический спад 2020 года был минимум в полтора (а возможно и в два) раза меньше того, что должно было быть, исходя из общего состояния экономики на момент начала распространения коронавируса и последовательно либеральной политики Банка России и Минфина.

В апреле 2022 года бюджетная поддержка экономики превысила 640 млрд. рублей, став значимым стабилизирующим фактором, минимизировавшим нехватку товаров и комплектующих в условиях беспрецедентного, в разы падения импорта и разрыва многих необходимых логистических цепочек.

Именно благодаря этим вроде бы точечным мерам поддержки экономики удалось не только сохранить, но и развить военно-промышленный комплекс, обеспечив обороноспособность нашей Родины как раз накануне военного конфликта с Западом.

Однако не вызывает сомнений, что бюджетная поддержка, какой бы разветвленной, продуманной и масштабной она ни была, способна лишь частично компенсировать, но ни в коем случае не полностью исправить последствия чрезмерно жёсткой финансовой политики. Ведь эта политика, осуществляемая Банком России и Минфином, нацелена на сокращение денежной массы и искусственную организацию «денежного голода», в то время как маневр бюджетными средствами (и то в рамках устанавливаемой либералами общей величины расходов) может не увеличить общую денежную массу, но лишь сократить её нехватку в тех или иных направлениях.

Выходом из этой долго казавшейся принципиально не поддающейся решению ситуации стало коренное преобразование всей системы управления отечественным финансами.

Чрезвычайные финансовые полномочия

Не прошло и месяца после сделанного в Госдуме заявления видного либерала, министра экономического развития Решетникова, о недопустимости создания мобилизационной экономики (мол, вот Советский Союз попробовал, и потому это категорически нельзя), как Госдума внятно выразила отношение политической власти России к этой позиции, создав юридические рамки той самой мобилизационной экономики.

В скромный технический закон об использовании средств пенсионных накоплений, оставшихся после расчётов с кредиторами негосударственных пенсионных фондов, внесённый в Госдуму еще в январе и одобренный в первом чтении в мае прошлого года, правительство Мишустина внесло в прямом смысле революционные поправки, принятые во втором и третьем чтениях 6 и 7 июня.

Фундаментальный смысл внесённых поправок прост: теперь благодаря усилиям правительства Мишустина президент России в финансовой сфере может всё. На юридическом языке это звучит так: «Президент Российской Федерации вправе в качестве мер…, направленных на обеспечение финансовой стабильности Российской Федерации, устанавливать: …4) иные временные меры экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации…, направленные на обеспечение финансовой стабильности Российской Федерации).» И далее: «Меры…, направленные на обеспечение финансовой стабильности РФ, могут предусматривать: …13) установление иных обязательных требований»

Повторы подряд одних и тех же формулировок лишь подчёркивают силу мотивации тех, кто всё это писал, - и тех, кто принимал закон, даже не правя лексические корявости.

Дело важнее, и пусть будет написано криво, но зато понятно даже для жертв ЕГЭ, не способных прочесть с первого раза.

Целый ряд наиболее важных мер прописан в законопроекте прямо. Так, среди прочих президент России получил права фактически по своему усмотрению:

· замораживать практически любое имущество (включая денежные средства);

· запрещать и ограничивать отдельные сделки (операции), в том числе с валютой; корректировать исполнение «отдельных обязательств» (в том числе валютных);

· вводить разрешительный режим на проведение тех или иных операций (в том числе валютных);

· ограничивать объемы валютных операций; вводить требования к покупке или продаже финансовых инструментов;

· устанавливать «особенности» валютного контроля.

Должен признаться: требуя в самом начале специальной военной операции с трибуны Государственной Думы перевода экономики России на военные рельсы, я имел в виду значительно более скромный круг чрезвычайных полномочий. Но, вероятно, глобальный кризис (как и допущенное значительное промедление) предъявляет качественно новые требования к оперативности власти.

Политическое значение передаваемых президенту полномочий – создание принципиально нового, возможно, далеко не полностью формализованного центра финансовой (а значит, и в целом экономической) власти.

Понятно, что президент будет осуществлять свои новые полномочия (в неизвестной нам в настоящее время части того, что предусмотрено новым законом, часть его норм может так и остаться «спящей», то есть предусмотренной, но не реализуемой на практике возможностью) на основе анализа и рекомендаций профессионалов, и это точно - не полностью провалившаяся либерастия, пусть даже и системная. Ведь президенту передаются полномочия, касающиеся именно сферы её недавно исключительной компетенции, и это лучше всего характеризует реальное отношение к её представителям и правительства Мишустина, и администрации президента.

Сами набиуллины всех мастей формально остаются на своих местах, но их реальные возможности сведены к оперативному, повседневному, рутинному управлению в рамках «поддержания повседневности». Так уже случилось в некоторых других ведомствах, а реальная власть в важнейшей для рыночной экономики сфере финансов перейдёт профессионалам, которые не видны в администрации президента (она уже достаточно давно принципиально не занимается экономикой), но совершенно очевидны в правительстве Мишустина.

Теперь именно эти профессионалы «с подачи» председателя правительства получили возможность оказывать решающее воздействие на определение курса рубля и в целом на финансовую политику государства. Вновь оживилась надежда на то, что эти точно не либеральные силы могут начать комплексную блокировку офшоров для прекращения массированного вывода капиталов из страны и перерегистрации крупной частной собственности в России.

Скорее всего, Совет Федерации не будет тянуть с принятием, а президент – с подписанием этого в прямом смысле судьбоносного закона.

А значит, уже в обозримом мы примем участие в реализации политики модернизации, которая, вероятно, уже подготовлена премьером Мишустиным.

Потому что важнейшая составляющая его управленческого стиля – это отсутствие рекламной шумихи, сочетания продуманности, последовательности и неуклонности действий с их малозаметностью, обеспечивающей их высокую защищенность от враждебного политического воздействия и не порождающей избыточных и чреватых разочарованием ожиданий.

Глава Приморского края Олег Кожемяко на встрече с новым Генеральным консулом КНР во Владивостоке Пяо Янфань предложил увеличить время работы пунктов пропуска на границе, сообщили в пресс-службе правительства региона.

По словам губренатора, шаг необходим для увеличения товарооборота между Приморьем и китайскими провинциями, который в пошлом году, несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, достиг 5,1 миллиарда долларов.

"Нужно проработать вопросы увеличения работы пунктов пропуска через границу хотя бы на два часа. Увеличить количество грузовых поездов на станции Пограничный-Суйфэньхэ, перевести железнодорожный пункт пропуска Махалино-Хуньчунь на круглосуточный режим работы. Это даст возможность увеличить товарооборот между нашими регионами", - конкретизировал Кожемяко.

Он рассказал о возможностях Приморья: край может импортировать в Китай продукцию лесопереработки, мед, дикоросы, мясо.

"Предлагаю рассмотреть возможность сертификации продукции со стороны ваших эпидемиологических служб по поставкам свинины. Мы уверены, что наши высокотехнологичные предприятия могут пройти тестирование для отправки в КНР мяса, другой продукции", - отметил глава региона.

Россияне отмечают молодость в новом формате

26 июня в России празднуется День молодёжи как на земле, так и в небе: масштабные фестивали образования, карьеры и досуга в 10 регионах России, поздравления в самолётах, видеообращения из космоса, аудиообъявления на радио и в продуктовых магазинах, наружная реклама в городах на билбордах и фасадах зданий. Организаторами выступает Федеральное агентство по делам молодёжи совместно с правительствами ряда регионов страны и партнёрами. Трансляция доступна в официальной группе Росмолодёжи ВКонтакте.

Праздничные мероприятия проходят в Москве, Калининграде, Казани, Владивостоке, Махачкале, Нижнем Новгороде, Мурманске, Красноярске, Екатеринбурге и на мысе Тарханкут в Крыму. Участие в фестивалях бесплатное по предварительной регистрации на сайте деньмолодёжи2022.рф. Более 180 тысяч заявок на участие в фестивале поступило на сайт мероприятия за этот месяц.

Каждый фестиваль включает девять тематических зон:

В пространстве просвещения гости посещают лекции и мастер-классы от спикеров Российского общества «Знание». Известные медийные личности, а также эксперты в разных областях обсуждают самые насущные темы, интересующие молодых людей.

Получают актуальные предложения по трудоустройству и улучшают навыки самопрезентации в пространстве карьеры. В формате лекций и мастер-классов специалисты SuperJob, Росмолодёжь.Карьера, «Россия – страна возможностей» рассказывают, как создать резюме, пройти собеседование и построить карьеру.

В пространстве добра представители волонтёрских организаций объясняют, как любой желающий способен помочь и сделать жизнь другого лучше, а также проводят полезные активности и презентуют сервис «Добро.Взаимно».

Более 1 000 ребят подали заявки на открытый микрофон ко Дню молодёжи. Многие из них выступают в пространстве музыки.

Погрузиться не только в локальное искусство и культуру региона, но и раскрыть творческий потенциал получается с мастер-классами, лекциями специалистов в пространстве креатива.

Весь спектр карьерных, креативных и социальных возможностей собран в одноимённом пространстве. Мастер-классы и лекции экспертов «Россия – страна возможностей» вдохновляют на эффективное развитие своего потенциала. Также проходит квест от программы развития «Другое Дело».

Участники находят не только новых друзей, но и овладевают мастерством коммуникации с помощью игр, соревнований и квестов в пространстве дружбы вместе с конкурсантами «Большой перемены» и «Твоего Хода».

В пространстве трендов представители проекта «Вдохновители» делятся знаниями о передовых тенденциях и инновациях в современном мире.

Профессиональные спортсмены показывают свои умения, а все желающие участвуют в массовых играх, соревнованиях и мастер-классах пространства спорта.

Во время фестиваля начнётся приём заявок на вторую премию «Время молодых». Премия Росмолодёжи призвана отметить достижения в сфере молодёжной политики, а также выявить и поощрить молодых людей, чьи достижения меняют мир, открывают новые возможности для гармоничного развития общества, и тех, кто посвящает своё время воспитанию, образованию и всесторонней поддержке молодёжи. Среди нововведений – номинация «Молодёжная столица России». Статус молодёжной столицы даст приоритетное право на включение региона в программу комплексного развития молодёжной политики в России. Город-победитель получит возможность проведения федерального грантового конкурса для молодых людей, расширения экосистемы проектов Росмолодёжи на территории города и информационного продвижения города в течение года.

Минцифры России вместе с Росмолодёжью на фестивале ко Дню молодёжи – 2022 объявят о запуске сервиса «Навигатор возможностей». Пилотными регионами станут Московская область и Республика Татарстан, а в сентябре сервис будет доступен во всех регионах страны. На платформе молодые люди смогут получить информацию об актуальных мероприятиях, записаться на интересующее обучение, найти стажировку, а также узнать о спортивных мероприятиях, бесплатных туристических маршрутах, волонтёрских акциях и многое другое.

В этот день в Москве состоится подведение итогов проекта «Лига Будущего»: объявят победителей регионального этапа, авторы лучших идей встретятся с Первым заместителем Руководителя Администрации Президента Сергеем Кириенко.

Более 500 человек из 56 регионов страны объединил фестиваль «Уличная Классика» в Казани. На мероприятии объявят победителей первого конкурса Росмолодёжь.Гранты среди представителей уличной культуры, максимальная сумма поддержки – до 1,5 млн рублей.

Кроме того, на мероприятиях организован маркет молодых предпринимателей и локальных брендов: лучшие представят свои товары большой аудитории. Более 200 заявок поступило на участие в маркете за июнь.

В завершении фестивалей выступят популярные артисты. Хедлайнером во Владивостоке стала группа The Hatters, в Красноярске – L'ONE, в Мурманске – Ваня Дмитриенко, в Казани – Niletto. В Нижнем Новгороде пройдёт концерт Мари Краймбрери, в Крыму – Mia Boyka, в Махачкале – Bahh Tee & Turken. В Калининграде своё творчество представит Мот, в Екатеринбурге – группа «Градусы», а в Москве – Клава Кока.

Трансляция доступна в официальном сообществе Росмолодёжи ВКонтакте. Она объединит все точки проведения фестивалей и покажет самые яркие события и выступления.

Организаторами фестивалей выступают Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и региональные органы исполнительной власти.

Партнёрами фестивалей выступили группа компаний «Россети», компания VK, Норникель, федеральная торговая сеть «Пятерочка», СберОбразование, Всероссийская программа «Лифт в будущее». Официальный авиаперевозчик – ПАО «Аэрофлот».

Программными партнёрами фестивалей стали Российское общество «Знание», АНО «Россия – страна возможностей», Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена», Всероссийский конкурс для студентов «Твой Ход», проект «Уличная классика», Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, Всероссийское общественное движение «Волонтёры-медики», проект «Другое дело», АНО «Институт развития интернета», Национальные проекты России, Ассоциация волонтёрских центров, платформа superjob.ru, школа программирования «Школа 21» (проект Сбер), благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» и Всероссийское движение «Вдохновители».

Информационные партнёры Дня молодёжи – 2022: «Русское Радио», музыкальный телеканал RU.TV, Медиагруппа «Комсомольская правда», федеральное интернет-СМИ «Лента.ру», Коммуникационная группа LBL, группа компаний Russ Outdoor и медиахолдинг MAER.

Запуск на МКС: в День молодёжи объявили о начале приёма заявок на премию «Время молодых»

В преддверии Дня молодёжи, 26 июня, объявили о начале запуска Всероссийской премии молодёжных достижений «Время молодых». Посмотреть видеообращение можно в социальных сетях Росмолодёжи.

Герой России, российский лётчик-космонавт Олег Артемьев, российский космонавт-испытатель Денис Матвеев и российский космонавт-испытатель Сергей Корсаков поздравили молодых людей с праздником и поделились новыми возможностями для поощрения талантов.

«Мы поздравляем всех, кто отмечает День молодёжи – кто полон надежд и сил на прорывные идеи, великие победы, невероятные свершения. Каждый из вас, молодых людей в России, сегодня в центре новых возможностей. Нам с высоты это точно видно, – сказали космонавты. – Впереди вас ждут сложные решения, непредвиденные повороты и самая интересная жизнь. Используйте каждый шанс, чтобы развиваться и делать мир лучше».

Премия Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) «Время молодых» призвана отметить достижения в сфере молодёжной политики, а также выявить и поощрить молодых людей, чьи достижения меняют мир, открывают новые возможности для гармоничного развития общества, и тех, кто посвящает своё время воспитанию, образованию и всесторонней поддержке молодёжи.

До 1 октября длится приём заявок на премию на сайте время-молодых.рф. Сообщество профессионалов и молодёжи номинируют кандидатуру, наиболее достойную для получения премии. Номинантом может быть один человек в одной номинации. Выдвинуть кандидатуру на премию могут профессиональные коллективы, молодёжные сообщества, руководитель органа власти субъекта России по работе с молодёжью, руководитель иных исполнительных органов государственной власти регионального или федерального уровня.

Участники могут подать заявки по 9 номинациям: «Молодой специалист», «Наставник молодых», «Время героев», «Время молодых», «Время возможностей», «Друг молодых», «Место молодых», «Голос молодых», «Событие года». Подробнее о премии – на сайте время-молодых.рф.

Организаторами фестивалей выступают Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и региональные органы исполнительной власти.

Партнёрами фестивалей выступили группа компаний «Россети», компания VK, Норникель, федеральная торговая сеть «Пятерочка», СберОбразование, Всероссийская программа «Лифт в будущее». Официальный авиаперевозчик – ПАО «Аэрофлот».

Программными партнёрами фестивалей стали Российское общество «Знание», АНО «Россия – страна возможностей», Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена», Всероссийский конкурс для студентов «Твой Ход», проект «Уличная классика», Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, Всероссийское общественное движение «Волонтёры-медики», проект «Другое дело», АНО «Институт развития интернета», Национальные проекты России, Ассоциация волонтёрских центров, платформа superjob.ru, школа программирования «Школа 21» (проект Сбер), благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» и Всероссийское движение «Вдохновители».

Информационные партнёры Дня молодёжи – 2022: «Русское Радио», музыкальный телеканал RU.TV, Медиагруппа «Комсомольская правда», федеральное интернет-СМИ «Лента.ру», Коммуникационная группа LBL, группа компаний Russ Outdoor и медиахолдинг MAER.

Дмитрий Рогозин о новой Федеральной космической программе России

В субботу, 25 июня 2022 года, генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал об акцентах в новой Федеральной космической программе России, о ситуации с российско-европейским проектом ExoMars и продолжении летных испытаний стратегического ракетного комплекса «Сармат».

Об акцентах в новой Федеральной космической программе

«Сейчас готовится [федеральный] проект по ядерной космической энергетике. Мы готовим не столько пересмотр нынешней Федеральной космической программы [на 2016–2025 годы], сколько расставляем новые акценты в проекте программы с 2026 года, которая будет принята Правительством РФ. Это, прежде всего, как минимум, удвоение орбитальной группировки, создание космических аппаратов на российской электронной компонентной базе и независимого космического приборостроения, а также сборка спутников, в том числе для программы „Сфера“, по одной технологии из приборов, разрабатываемых холдингом „Российские космические системы“ (входит в Госкорпорацию „Роскосмос“). Семь спутникостроительных организаций [Роскосмоса] сейчас начнут работать в полную мощь, чтобы обеспечить всем необходимым как Роскосмос, так и Министерство обороны РФ и других заказчиков»

О предприятии «Факел» в Калининграде

«Это наше ведущее предприятие, которое делает электрореактивные двигатели. Это более чем конкурентная продукция. К примеру, Airbus все свои космические аппараты оснащал калининградскими двигателями. Предприятие успешно работает, идет обновление его фондов, появился новый генеральный директор. Мы не считаем, что антизаконные санкции, которые введены Литвой с подачи Европейского союза, каким-то образом могут ограничить нам поставки этих двигателей. Но если обратить внимание на перечень подсанкционных товаров решением Литвы и Евросоюза, то там есть реактивное топливо. Это не военная продукция, а неотъемлемая часть космических аппаратов, прежде всего, гражданского назначения. Тот же самый [спутник] OneWeb оснащен этими двигателями. Это экономическая война и отвечать нам придется очень жестко»

О ситуации с проектом ExoMars

«Мой заместитель по космическим комплексам и системам Михаил Николаевич Хайлов обсуждал с британцем, одним из руководителей Европейского космического агентства, два варианта. Первый — продолжение совместной работы с переходом на пусковое окно 2024 года, второй — разрыв всех отношений с возвращением собственности друг другу, то есть мы должны будем вернуть наш десантный модуль из Италии в Россию, а европейцы хотят снять с него свои приборы. Британец сказал, что вместе с руководителем Йозефом Ашбахером обратится к космическим странам Евросоюза для получения согласия на 2024 год. Я в это не верю и думаю, что с учетом того безумия, которое сейчас творится в европейских столицах, они готовы жертвовать не только космическими программами, но и благополучием и безопасностью собственных граждан. Думаю, что надо вести речь о возвращении нашего оборудования, а мы уже сами решим, что с ним будем делать»

О полетах зарубежных космонавтов на «Союзах»

«[Помимо Белоруссии и Монголии] у нас есть другие страны, которые тоже хотели бы с нами заключить соглашение о подготовке и отправке [на орбиту] своих космонавтов. Не буду называть их, потому что на них сразу будет оказано колоссальное давление»

О согласии России по «перекрестным» полетам на МКС

«Это связано не с тем, что мы как-то пересмотрели наши отношения с американцами. У нас до сих пор масса претензий к тому, как они себя ведут. И наши требования остаются в полной силе: они должны отменить незаконные санкции, введенные против наших ключевых предприятий. Другое дело, что если летают два корабля, и пока мы до определенного периода, по крайней мере, до конца 2024 года сохраняем взаимодействие на Международной космической станции, то ради безопасности этой станции и нашей планеты, чтобы эта станция не рухнула на Землю, необходимо обеспечивать надежную и эффективную работу обоих пилотируемых космических кораблей — российского „Союза МС“ и американского Crew Dragon. Именно для этого с точки зрения критериев технической безопасности принимается решение, чтобы наши космонавты понимали устройство американского корабля и умели им управлять в равной степени, как и американский бортинженер мог по-прежнему летать на российском корабле»

Об отношении к американской космонавтике