Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Главные отличия.

Платный доступ на polpred с деловой информацией высшего качества. Скажите об этом директору библиотеки.

Экология взаимоотношений

ООО "АГИОР": Сохранить окружающую среду можно только общими силами

Текст: Анна Васильева (Новокузнецк)

В этом году ООО "АГИОР" исполняется десять лет. Учредитель и директор компании Елена Вахрушева рассказала о том, как профессионализм, помноженный на опыт и стремление осваивать новое, помогают в оказании качественных услуг по экологическому сопровождению проектов:

- Главные направления нашей деятельности - разработка нормативной документации в области охраны окружающей среды, консультации по этим вопросам, проведение экологического аудита хозяйственной деятельности предприятий и общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы. Кроме того, на субподрядах с проектными организациями мы разрабатываем разделы "Охрана окружающей среды" в составе проектов. И все это - силами небольшого коллектива квалифицированных специалистов с высшим образованием, в том числе сертифицированных в области экологического аудита.

Я как "играющий тренер" участвую во всех проектах в качестве не только администратора, но и разработчика и участника процесса. В сфере экологии (как в муниципальных органах власти, так и в коммерческих структурах) работаю с 1998 года, а в 2011м решила открыть свое дело. Это было непросто, тем более что на рынке экоконсалтинга и экопроектирования уже хватало грамотных и преуспевающих игроков. Начинала с экологической отчетности для малых предприятий. Но трудности закаляют. И сегодня я, действительный член Некоммерческого партнерства по повышению эффективности экспертного обеспечения судопроизводства "Коллегия судебных экспертов и экспертных организаций", - пока единственный сертифицированный специалист в области проведения судебных экспертиз воздействия хозяйствующего субъекта на окружающую среду по югу Кузбасса. Но за рецензиями ко мне обращаются и участвующие в спорах с контролирующими органами предприятия из соседних регионов. В течение года в качестве судебного эксперта я участвовала в трех судебных процессах - в Кемеровской, Томской и Новосибирской областях.

Среди наших клиентов преобладают угольщики. В их числе - работающие на территории Кузбасса предприятия группы "Сибуглемет" (АО "УК Южная", АО "Междуречье", АО "Шахта "Большевик", обогатительная фабрика "Антоновская"), ряд угледобывающих предприятий, входящих в компанию АО "Стройсервис", и другие. Также с нами сотрудничает угледобывающее предприятие из Новосибирской области ООО "Разрез Восточный". Сотрудничаем и с компаниями других отраслей, включая энергетическую - например, с Беловской ГРЭС и Кемеровской ТЭЦ.

Каждый клиент для нас особенный. Мы учитываем и его специфику (место, сферу, направления деятельности, наличие штата экологов и так далее), и виды предлагаемых услуг. Индивидуальный подход к каждому проекту, высокая квалификация специалистов и десятилетний опыт работы позволяют нашей компании удерживать прочные позиции на рынке.

Круг клиентов мы расширяем, в том числе повышая экологическую грамотность представителей малого бизнеса, у которых в штате нет экологов. Последнее, правда, никого не освобождает от ответственности за нарушения. А вовремя полученные советы помогают избежать проблем. По вопросам законодательства в сфере экологии мы консультируем (и по телефону тоже) малый бизнес совершенно бесплатно. К нам обращаются предприятия самых разных сфер деятельности - начиная от станции техобслуживания автомобилей и заканчивая мебельным цехом или районной котельной. Получив помощь один раз, многие обращаются за ней снова и снова. Речь и о малых предприятиях по переработке отходов. Так, ООО "Витал-Сервис" занимается утилизацией медицинских отходов, ОАО "Химкрекинг" - обработкой и утилизацией промышленных отходов, включая шламы и золу, а ООО "Кузнецк-Экология" - утилизацией отработанных масел и автомобильных шин с помощью пиролизной установки. Все они сотрудничают с нами с 2015 года.

В свою очередь, мы уделяем большое внимание обучению сотрудников, участвуя в вебинарах, проводимых на площадке центра профобразования "Парадигма" различными природоохранными структурами. В их числе фирма "Интеграл" и управление Росприроднадзора. Повышать собственную компетентность нам помогает обмен опытом и общение с коллегами и клиентами. Так, с экологами предприятий, которые когдалибо с нами сотрудничали, обсуждаем новости по разным направлениям деятельности. Учитывая скорость изменения природоохранного законодательства, такое взаимодействие позволяет всегда быть в курсе перемен, а также находить верное решение целого ряда вопросов. Ведь если я вижу ситуацию как аудитор или разработчик документации, то эколог предприятия смотрит на нее с практической точки зрения. И он лучше знает, какие моменты следует учесть при подготовке документов, чтобы сделать их полезными для своей дальнейшей работы.

Интересен и полезен в профессиональном плане опыт сотрудничества с АО "Стройсервис". Особенно в том, что касается организации и проведения общественных обсуждений по ряду объектов государственной экологической экспертизы. Со специалистами высокого уровня всегда интересно и полезно работать, учиться у них чемуто новому.

В преддверии Международного дня охраны окружающей среды хотелось бы пожелать всем взаимопонимания. Чтобы у экологов на предприятиях было взаимопонимание с руководством, у разработчиков и проектировщиков в области охраны окружающей среды - с заказчиками, у природопользователей - с контролирующими службами, а у всех у нас - с окружающей средой!

ООО "АГИОР":

Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Пирогова, 26, офис 68,

тел. 8 (3843) 910-143 (в рабочие дни с 09:30 до 18:30),

сайт: agior.ru, агиор.рф.

Без лишней пыли

В Кузбассе пытаются соблюсти баланс развития экономики и качества среды обитания

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

За минувший год в Кемеровской области прекратили существование тринадцать нелегальных станций погрузки угля, причинявших вред окружающей среде. О том, что еще предстоит сделать в регионе для сохранения баланса между развитием экономики и созданием нормальных условий для жизни людей, - разговор с председателем Общественного экологического совета при губернаторе Кузбасса Ниной Вашлаевой.

Нина Юрьевна, где именно удалось закрыть углепогрузки?

Нина Вашлаева: В Новокузнецке, Прокопьевске, Ленинске-Кузнецком, Белове, Калтане и Киселевске. И мы, чтобы проверить, закрыты ли они на самом деле, еще зимой объехали все точки и убедились: уголь туда больше не завозят. А весной провели очередную проверку. Потому что загрязняющие вещества с талой водой могли попасть в водные объекты и почву. Теперь вместе с представителями муниципалитетов постоянно отслеживаем состояние этих мест и при необходимости принимаем меры. Ведь одно дело, когда пункт углепогрузки расположен вдоль железнодорожных путей, и совсем другое - на огороженной площадке, с оборудованным весовым помещением, специальными механизмами и пылезащитными экранами. С точки зрения охраны окружающей среды, любой угольный склад должен быть закрытым или полузакрытым. За границей делают именно так. И если бы наши недропользователи с самого начала не экономили, а делали все, как положено, жители угледобывающих районов не выходили бы на митинги и не перекрывали дороги.

Откуда чаще всего поступают тревожные сигналы?

Нина Вашлаева: Больше всего сейчас занимаемся Новокузнецком и Новокузнецким районом. А еще - Киселевском и Мысками. Именно там действия ряда компаний вызывают недовольство населения. Мы - буфер между жителями, предприятиями и властью. И наша задача - максимально воспринять и конструктивно донести информацию. В последнее время стараюсь больше работать с соцсетями, чтобы понять массовые настроения и тенденции. Но и каж-дую поступившую жалобу строго отслеживаем. А уже владея информацией, начинаем взаимодействовать с муниципалитетами.

Хотим мы этого или нет, но угольная промышленность у нас будет развиваться и дальше. Однако условия жизни людей должны быть комфортными. Я не говорю о какой-либо компенсации. Раньше-то ведь как было: если населенный пункт попадал в зону воздействия горных работ, его старались перенести в другое место. Дома, расположенные в зоне подработки, расселяли. Конечно, не все было гладко в те времена, не просто и сейчас. Но подземный способ добычи, в отличие от открытого, более экологичный.

Как бы шахта ни шумела и ни пылила, она все равно шумит и пылит не так, как самосвалы, курсирующие по дорогам общего пользования рядом с жилыми районами. И взрывы в шахте - это все-таки не взрывы на участках открытых горных работ, чреватые еще и сейсмическими последствиями. Да, сегодня применяются электронные системы взрывания, и это шаг вперед, но мы все равно в первую очередь должны думать о людях, которые живут рядом с разрезами. Может, на моей позиции сказывается то, что я семнадцать лет отработала в шахте. Только подземный способ угледобычи - все же объективно более щадящий по отношению к природе.

Хотя строительство шахты обходится гораздо дороже, чем строительство разреза.

Нина Вашлаева: Если учесть все затраты на открытые работы, включая рекультивацию нарушенных земель и устранение других последствий добычи, то этот способ будет далеко не таким дешевым, как может показаться на первый взгляд. В частности, нынешнюю рекультивацию я бы назвала таковой с очень большой натяжкой. К примеру, уступы на отвалах необходимо сглаживать, но практически нигде это не делается. И растения, высаживаемые на эти выступы, зачастую не выживают. Получается, воткнули саженцы в землю, отчитались - и все. Кроме того, тонкие пласты угля, которые невозможно добыть экскаватором при открытом способе, перекочевывают вместе со вскрышной породой в отвал. А потом все это начинает гореть. Конечно, на разрезах при возникновении нештатных ситуаций не бывает массовых жертв, тогда как в шахте нарушивший правила безопасности работник может разом погубить всю смену. Но, повторюсь, с точки зрения воздействия на окружающую среду открытые горные работы сильно проигрывают подземным.

При этом угледобыча вообще в современном мире считается грязной технологией, от которой весь мир стремится уйти. Хотя чище ли угля газ и нефть - большой вопрос. Особенно учитывая разливы нефти, которые сейчас наблюдаются сплошь и рядом. В то же время наука не стоит на месте, и есть чистые технологии использования угля, по которым нам тоже необходимо начинать работать, чтобы сделать условия жизни комфортнее. Тем более - на фоне новой климатической доктрины.

Мы все должны учесть объемы парниковых газов, которые выбрасываем в атмосферу. И, надо сказать, в общем объеме выбросов от стационарных источников (а это порядка 1,6 миллиарда тонн) у нас семьдесят процентов занимает метан. Хотя именно при выбросе в атмосферу этот газ для человека не страшен, поскольку он легче воздуха.

Тем не менее в России будут создаваться карбоновые полигоны, и Кузбасс как раз стремится попасть в соответствующую федеральную программу.

Нина Вашлаева: В список пилотных регионов мы не вошли потому, что туда в первую очередь включили нефтегазовые регионы. Однако необходимо создавать карбоновые полигоны разного плана. Ведь хоть Россия и позиционируется как страна, которая весь создаваемый промышленностью углеродный след компенсирует за счет лесов, кузбасские леса в этом участвуют минимально. У нас же много перестойных лесов, которым больше сорока-пятидесяти лет. А старый лес выделяет кислорода ровно столько же, столько поглощает.

Так что, учитывая интенсивное развитие промышленности, мы должны постоянно заниматься искусственным лесоразведением. Это могут быть и компенсационные леса. Но, скорее, леса, которые будут высажены на рекультивированных площадках. Потому сейчас ведется целенаправленная работа по снижению уровня парниковых газов. Кроме того, начат эксперимент по разведению в регионе искусственно культивированных растений, активно поглощающих углекислый газ. Речь идет о павловнии - южном растении, которое прибавляет в росте по три-четыре метра в год. Ее обильная листва, по словам ученых, поглощает очень много углекислого газа. Но как будет чувствовать себя павловния в условиях сибирской зимы, пока неизвестно.

Вот и поднимаем вместе с био-логами и угольщиками вопрос: чтобы у нас как можно больше перерабатывалось парниковых газов, необходимо подобрать такую растительность, и для рекультивации в том числе, которая бы одинаково активно поглощала СО2 и выделяла кислород.

В федеральный проект "Чистый воздух", помимо Новокузнецка, включится и Кемерово. Что может быть предпринято для сокращения выбросов в атмосферу областного центра?

Нина Вашлаева: К слову, в Кемерове выбросы сократились в несколько раз по сравнению с прошлыми годами, когда химические предприятия работали на полную мощность. И сейчас все выбросы отслеживаются. Предприятия сокращают выбросы на столько, на сколько им позволяет существующая технология. Но и уже набившее оскомину печное отопление частного сектора, и автотранспорт тоже вносят свой вклад в негативное воздействие. Во всяком случае больше пятидесяти процентов в выбросах Кемерова занимают выхлопы автомобилей.

Чтобы улучшить ситуацию, необходимо использовать более качественный бензин и уголь. Но в частном секторе живут в основном те, кто не может себе позволить топливо более высокого качества, не говоря уже о переходе на газ. Так что решит ли газификация отдельных домохозяйств экологические проблемы города? Как вариант - отказаться от упомянутых индивидуальных домовладений в пользу многоэтажной застройки. Что лучше: один источник выбросов с фильтрами на трубах или 45 источников без фильтров и с неконтролируемым качеством угля? Ответ очевиден. А в домашних печках еще и сжигают твердые бытовые отходы.

Так или иначе, но проблему загрязнения воздуха не решить, сократив только выбросы на предприятиях. Работа должна быть многоплановой.

Год назад вы говорили, что намерены вникать в актуальные вопросы "мусорной" реформы. Что-то уже удалось сделать в этом плане?

Нина Вашлаева: Реформа нужна в любом случае. Но начать ее следовало с раздельного сбора мусора. Да, в законе сказано, что такие-то и такие-то отходы нельзя размещать на свалках и полигонах. Но что сделано для того, чтобы эти отходы собрать? Максимум, что попадает из общей кучи на сортировку, - это тридцать процентов всех отходов. Нужно популяризировать раздельный сбор мусора. И Общественный экологический совет тоже будет в этом участвовать.

Но, с другой стороны, каждый житель должен знать, куда идет отсортированный мусор. А если на твоих глазах содержимое контейнеров, предназначенных для разных видов отходов, ссыпают в одну машину, то всякий смысл в разделении отходов теряется. Кроме того, люди должны видеть, что в регионе развиваются предприятия по переработке ТКО. Если известно, что, например, батарейки можно отправить на утилизацию в Челябинск и больше никуда, возникает сомнение, а действительно ли их туда отправляют. И еще. Рачительный хозяин в лице государства должен позаботиться о переработке вторсырья (скажем, той же стеклотары и керамики), потому что это позволит более рационально использовать природные ресурсы. И тогда, может быть, и у нас в Кузбассе будут поменьше копать.

В кандалах на самокате

Чем привлекают туристов в Омскую область

Текст: Светлана Сибина (Омск)

В Омске открылся туристический сезон. В этом году к юбилею Достоевского операторы подготовили сразу несколько необычных продуктов, чтобы привлечь гостей в регион.

В минувшие выходные на улице Музейной яблоку было негде упасть. Туристический праздник собрал не только горожан, но и жителей сельских районов. Типографии напечатали огромное количество карт и путеводителей. Волонтеры рассказали о достопримечательностях омского Прииртышья, о том, как добраться в тот или иной уголок, где остановиться, перекусить. В мероприятии приняли участие вузы, выпускающие специалистов в сфере туризма. А институт дизайна устроил дефиле нарядов, которые будут актуальны нынешним летом.

Столь масштабно потенциал туристических возможностей в Омске представлен впервые. Если еще два года назад соответствующие локации можно было по пальцам пересчитать, то теперь на карте региона представлены десятки мест, заслуживающих внимания туристов. И это - ответная реакция на растущий спрос.

- Запросов на получение детальной информации о том, что посетить в Омской области, стало значительно больше. В туристский информационный центр обращаются сотни людей, - отметила замминистра культуры региона Светлана Бакулина. - Сегодня в области более семидесяти пяти туристических маршрутов, предлагают свыше ста разнообразных экскурсий. Только в рамках майской акции состоялись презентации восемнадцати районов.

Городские туроператоры в этом году сосредоточились на образе Федора Достоевского, приурочив к 200-летию классика ряд любопытных проектов. Среди городов, которые связывают с именем выдающегося русского писателя, Омск занимает особое место. Арестант по фамилии Достоевский появился в местном каторжном остроге 23 января 1850 года. Лишенный всех прав дворянин провел в кандалах четыре года. По мнению историков, каторга не только оставила глубокий след его в душе, но сформировала выдающегося писателя, которого сегодня знает весь мир.

Омичи решили сделать юбилей гвоздем туристической программы года. Появился новый путеводитель "От Достоевского к Достоевскому". Ресурс, доступный на международной платформе izi.travel, включает 25 локаций, непосредственно связанных с биографией Федора Михайловича.

- В их числе - здание инженерных мастерских, где на столичного узника надели оковы. Гауптвахта, где каторжане убирали снег. Воскресенский собор, куда на службу приводили арестантов, - сообщила корреспонденту "РГ" директор БУ "Омские муниципальные библиотеки" Наталья Дрозд. - Каждое историческое место представлено фотографиями, изображениями старого и современного Омска. В путеводителе упоминаются имена соратников писателя - коменданта Омской крепости Алексея де Граве, выпускника Омского кадетского корпуса Чокана Валиханова. Фрагменты писем и цитат из произведений писателя эмоционально читают актеры Лицейского театра. Это дает возможность экскурсантам почувствовать настроение узника "мертвого дома".

Самостоятельно пройти с экскурсией туристам поможет еще один гид "Достоевский. Омск". В ближайшее время мобильный путеводитель получит англоязычную версию. Необычность проекта еще и в том, что совершить экскурсию можно на электросамокате.

К юбилею писателя в свет вышел 400-страничный альбом "Омское пространство Достоевского".

- Многие из материалов издания эксклюзивны, - пояснила корреспонденту "РГ" редактор Лидия Трубицина. - В частности, исследователям удалось обнаружить подземный фундамент Омского острога, а также собрать антологию поэтов девятнадцатого - двадцать первого веков "Посвящение Достоевскому".

Помимо этого, переиздана дополненная книга очерков "Вокруг Достоевского". В исторических музеях открыты выставки. Даже театральный фестиваль, который сегодня проходит на трех омских сценах, посвятили Федору Михайловичу. В афише "Золотой маски" - только лучшие национальные спектакли, поставленные по мотивам его произведений, встречи со звездами российской сцены, творческими руководителями ведущих столичных театров.

Виртуальные продажи дали возможность приобрести билеты иногородним зрителям. В Омск приехали томичи, новосибирцы, тюменцы, екатеринбуржцы.

1 мая по Иртышу начали ходить прогулочные теплоходы. В расписании - восемь часовых рейсов. Взрослый билет стоит 400 рублей, детский - 300. Впервые за последние пятнадцать лет пущен водный трамвай до Большеречья. Теплоходы курсируют по вторникам, субботам и возвращаются на следующий день. Стоимость билета - 463 рубля, для детей до девяти лет вдвое дешевле, до пяти - бесплатно. Посмотреть в Большеречье есть что. Здесь расположены единственный в стране сельский зоопарк, самобытный культурный комплекс "Старина Сибирская", а также сибирские владения Деда Мороза.

К самым посещаемым специалисты относят также лечебное соленое море в Москаленском районе, территорию знаменитых пяти озер с мистической деревней Окунево в Муромцево, где туристам обещают показать не только местные аномалии, но и научить собирать иван-чай и варить варенье из шишек. В Калачинском районе приглашают посетить ягодные питомники, фруктовые сады и даже вино-градники. Здесь же можно стать участником сплава, русской рыбалки, а также исторических реконструкций. Мастерицы села Крестики Оконешниковского района делятся секретами старинного ковроткачества. В Азово открылся немецкий ресторан с национальной кухней. На озере Эбейты туристы могут в специальных палатках принять грязевые ванны, покататься на SUP-досках.

По мнению экспертов, новые проекты помогут увеличить турпоток в этом году не менее чем на двадцать процентов.

Кстати

В Омской области действует государственная программа "Развитие культуры и туризма" и проводится региональный конкурс.

В прошлом году его победителями стали Москаленский, Большереченский и Муромцевский районы. Премии направлены на развитие популярных туристических направлений.

Под чистым небом

Норильск превратится в столицу российской Арктики

Текст: Золик Мильман

Четыре дня в Дудинке участники Арктического кубка по керлингу WCT ArcticCup из Венгрии, Италии, России, Швейцарии, Швеции и Эстонии стремились привести гранитные камни в "дом". Тем временем на норильских площадках руководители федеральных профильных ведомств и Красноярского края, представители арктических регионов страны, менеджмент и ведущие эксперты "Норникеля" обсуждали, как сделать родной дом северян комфортнее, а полуостров притягательнее для гостей.

Пора собирать камни

Итальянский атлет ДжоэльРеторнас не скрывает восхищения:

- В моем Тренто сейчас, конечно, жарче, но ваш лед любое сердце растопит!

Благодаря именно этому ежегодному международному турниру о построенной металлургами ледовой арене "Таймыр", да и о самом райцентре с населением 23 тысячи человек узнала планета. Тогда же в соцсетях появился англоязычныйхештег #dudinka.

Впрочем, куда важнее, что за пять лет при финансовой поддержке компании еще недавно никому из горожан не ведомый вид спорта сделался популярным буквально у всех возрастов.

- В 2016-м, на первых соревнованиях мы и представить не могли, что они войдут в самую престижную мировую серию WorldCurlingTour, а сегодня даже специализированная школа работает, где хитрости игры осваивают воспитанники от 11 до 62 лет. И, говорят, в юном составе уже угадываются будущие олимпийские чемпионы, - говорит директор Заполярного филиала "Норникеля" Николай Уткин.

По сути, керлинг стал полноценным драйвером, потянувшим за собой не только спортивную инфраструктуру, но и сопутствующие сферы: появились новые гостиницы, кафе, рестораны, транспортные маршруты, краеведческие программы.

Вполне естественно, что теперь опыт такого дальнесрочного планирования решено взять на вооружение. Дав старт состязаниям, помощник президента РФ Игорь Левитин уже следующим утром открывал здесь, за 69-й параллелью северной широты, форум по развитию физической культуры, спорта и туризма в арктических регионах России.

Участники мозгового штурма убеждены: глобальные проекты, к реализации которых сейчас приступают на Крайнем Севере, трехлетнее председательство нашей страны в Арктическом совете создают уникальные возможности для социальных перемен. Министр спорта РФ Олег Матыцин, например, полагает, что уже через два-три года можно проводить первые Всероссийские арктические игры.

Кстати, роскошный норильский спортхолл "Айка", где проходили деловые дискуссии, возведен также на деньги металлургического холдинга. Средства немалые, ведь создание и содержание спортивной инфраструктуры за Полярным кругом обходится значительно дороже, чем в средней полосе. Поэтому, отметив меценатскую щедрость компании, депутат Госдумы Дмитрий Свищев призвал активнее использовать государственно-частное партнерство.

- Владельцам затратных объектов, построенных в Заполярье с помощью этого механизма, "Норникель" предлагает предоставлять каникулы по налогу на имущество в течение пяти лет после ввода в эксплуатацию. Это стало бы весьма действенной мерой господдержки, тем болеечто услуги спорта в Арктике должны предоставляться в том же объеме, такого же качества и по той же цене, что и на "большой земле", - замечает вице-президент по федеральным и региональным программам компании Андрей Грачев. Сообщая при этом, что социально ответственный бизнес поддержит идею создания в рамках Арктического совета рабочей группы по развитию спорта и туризма.

Притяжение Путорана

Этот горный массив, площадь которого сравнима с Великобританией, - жемчужина первозданной северной природы, "край десяти тысяч озер и тысячи водопадов".

В одном из оазисов плато Путорана до 2026 года планируется развернуть многофункциональный туристический комплекс "Затундра" с разветвленными пешими и водными маршрутами. Сердцем его станут экодеревня Бухта Канчуль на озере Мелкое, а также сеть кемпингов и приютов с общим фондом более 1200 номеров. Комплекс рассчитан на ежегодный прием около 50 тысяч путешественников.

Реализует фантастический замысел компания "ВастаДискавери". "Норникель" в качестве координатора и инвестора вкладывает в проект почти 20 миллиардов рублей.

Тот же партнерский тандем займется и новым обликом "северных ворот" Красноярского края - Дудинки. Перспективы Севморпути, невероятный интерес к енисейским круизам, билеты на которые распродаются за несколько месяцев до отправления теплоходов, - все это настоятельно диктует необходимость радикальной перестройки не только индустрии гостеприимства.

- Очень важно, чтобы порт стал достаточно глубоководным, красивым и уютным, чтобы разрушающийся речной вок-зал, обновившись, обрел современную начинку. Кстати, его здание, построенное в 1949-м, хотим перенести на центральную городскую площадь. Объект культурного наследия регионального значения должен быть у всех на виду, - уверен руководитель "ВастаДискавери" Сергей Бачин.

По мнению губернатора Красноярского края Александра Усса, северные территории - на пороге туристического бума:

- Их удаленность - не недостаток, а наше конкурентное преимущество. Страсть к неизведанным местам, к экстриму с каждым годом будет все востребованнее.

Лед тронулся

А воротами в базальтовую сказку Путорана призван стать возрожденный Норильск.

Масштабные преобразования начнутся сразу по нескольким стратегическим направлениям. Прежде всего речь идет о беспрецедентной реновации города.

По словам мэра Дмитрия Карасева, задачи, на решение которых будут направлены дополнительные 150 миллиардов рублей, выделенные президентом ПАО "ГМК "Норильский никель" Владимиром Потаниным, еще предстоит детально уточнить. А 120,1 миллиарда, предусмотренные соглашением о сотрудничестве федерального центра, региона, города и компании (ее доля составляет 70 процентов суммы), расписаны до 2035-го.

Только за ближайшие три года демонтируют семь объектов аварийного и ветхого жилья, реконструируют исторически ценные многоквартирные здания, модернизируют жилищно-коммунальное хозяйство, благоустроят общественные пространства и придомовые территории, а в Центральном районе и городе-спутнике Оганер возведут пять сверхпрочных высотных и 10 малоэтажных домов.

Кроме того, планируется приступить к возведению поликлиники в районе Талнах на 1297 посещений в смену, общеобразовательной школы на 1100 мест, к первому этапу строительства 270-местного дошкольного учреждения и реконструкции здания под детсад на 236 мест.

В числе главных приоритетов, безусловно, и экология.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов, произошедшего в мае 2020-го, вступает в новую стадию. В прошлом году оперативно провели основную рекультивацию: с берегов пострадавших водоемов вывезли 180 тысяч тонн загрязненного грунта. Нынче, после очистки по самой щадящей из всех доступных технологий - биоремедиации - его в качестве технического уже можно будет использовать при строительстве.

На участках со значительными нарушениями почвенного покрова планируется нарастить плодородный слой, а на водных объектах с наступлением тепла возобновить установку сорбирующих заграждающих бон - на случай возможных остаточных явлений.

Цистерна, разгерметизировавшаяся из-за просадки фундамента, давно демонтирована. Действующие емкости, оснащенные дополнительными датчиками контроля, подтвердили надежность и безопасность.

- До 2024 года Норильско-Таймырская энергетическая компания намерена обновить парк резервуаров на всех трех ТЭЦ. Рассматривается возможность замены на газ и самого дизтоплива. Что касается мониторинга обстановки, то наша ведомственная и федеральная лаборатории при поддержке регионального минэкологии проводят его постоянно. Продолжатся и очистные работы - пока вода и почвы полностью не восстановятся до нормативов, - заверил гендиректор НТЭК Сергей Липин.

А на Надеждинском металлургическом и медном заводах, что называется, на парах поистине революционная "Серная программа". Не имеющая аналогов в мире, входящая в федеральный проект "Чистый воздух", она предполагает частичную реконфигурацию производства и строительство трех гигантских цехов.

Улавливая диоксид серы, здесь ежегодно будут получать более двух миллионов тонн серной кислоты, а при ее гашении - свыше пяти миллионов тонн гипса, который используют для закладки в собственных рудниках.

Первые восемь тысяч тонн металлоконструкций - 44 метра в высоту, более 200 в длину и почти 100 в ширину - уже монтируются. Поэтапный ввод мощностей в эксплуатацию позволит через два года сократить вредные выбросы в атмосферу на 40-45, а после 2025-го - на 90 процентов. В десять раз!

Норильчане, ратующие за присвоение городу статуса арктической столицы, о таком чистом небе и мечтать не могли.

…Символично, что как раз в эти дни в Дудинке произошло одно из долгожданных событий - загрохотал Енисей.

Ледоход! •

Компетентно

Игорь Левитин, помощник президента РФ

- Четырехстороннее соглашение между правительствами России, Красноярского края, компанией "Норникель" и администрацией города о социально-экономическом развитии Норильска позволяет создать все условия для того, чтобы люди чувствовали себя комфортно и на работе, и дома. Программы строительства в Заполярье первоклассных спортивных сооружений, объектов туристического кластера рассчитаны на десятилетия. Впечатляет и уникальный проект утилизации серы. Я не припомню, чтобы еще в каком-нибудь регионе предприятие выделяло на обеспечение экологического благополучия столь внушительные средства.

Юристы для бедных?

Нужна ли россиянам бесплатная государственная правовая помощь

Текст: Нина Рузанова (Новосибирск)

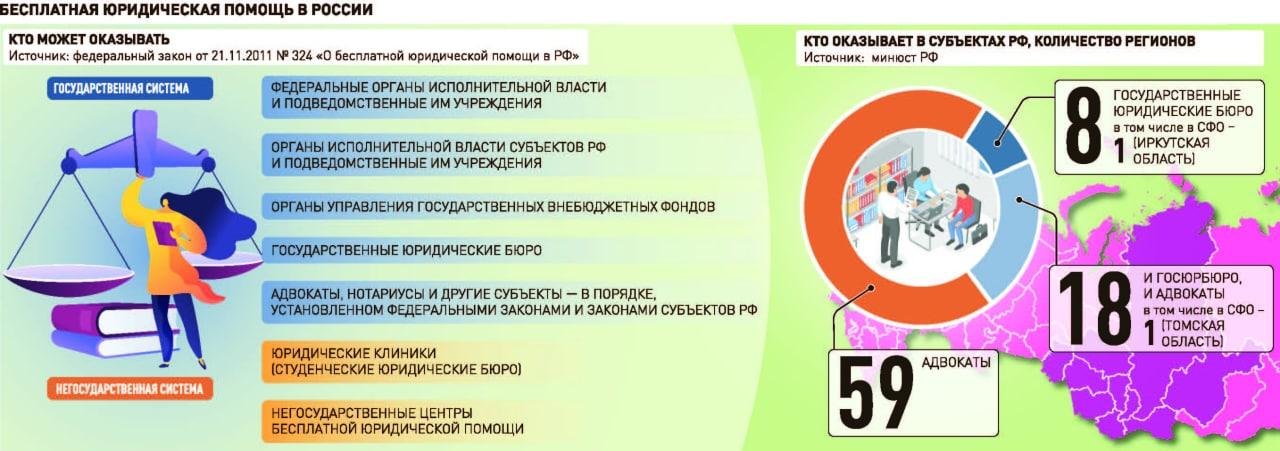

Бесплатная юридическая помощь гражданам России стала темой для обсуждения на недавней встрече президента России с членами правительства. Владимир Путин поддержал министра юстиции Константина Чуйченко в том, что государство должно усилить эту работу, создав в каждом регионе Государственное юридическое бюро.

Эти казенные учреждения занимаются только тем, что помогают не самым благополучным россиянам выбираться из сложных жизненных ситуаций - юридическими консультациями, составлением документов, сопровождением в судах. Эксперимент по созданию бюро начался в России еще в 2005 году. Тогда были открыты первые десять таких учреждений, в том числе в Сибири - в Томской и Иркутской областях. Причем они получали финансирование из средств федерального бюджета. Планировалось, что опыт распространят на всю территорию страны, однако всероссийский эксперимент не продолжился, а через несколько лет расходные обязательства по содержанию бюро перешли на уровень субъектов федерации. С тех пор бюро создали еще в нескольких из них, но в большинстве регионов бесплатную юридическую помощь оказывают адвокаты, получая компенсации из бюджета за каждую услугу.

Инициатива Минюста фактически означает продолжение эксперимента пятнадцатилетней давности. И хотя пока никаких конкретных шагов в этом направлении не сделано, новость взбудоражила юридическое сообщество. В общем-то, в последние годы в России и не переставали активно дискутировать по поводу государственных "юристов для бедных". Организацию их работы не раз обсуждали в Совете Федерации, привлекая к диалогу тех, кто оказывает бесплатную юридическую помощь на местах. Мнения полярны: например, президент Гильдии российских адвокатов Гасан Мирзоев считает, что Государственные юридические бюро с небольшим количеством сотрудников не нужны вовсе, так как их усилия все равно будут мизерны по сравнению с потребностями общества. А вот многотысячная армия адвокатов - особенно если ее поддержать из бюджета - вполне справится с любыми задачами.

Однако Минюст, проанализировав ситуацию в регионах, очевидно, пришел к противоположному выводу. По мнению Константина Чуйченко, наиболее эффективно система бесплатной юридической помощи работает именно там, где созданы Государственные юридические бюро. А адвокатам, участие которых в системе является добровольным, данный вид работы часто бывает неинтересен, поэтому в регионах, где нет бюро, часто не хватает рабочих рук.

Перспективы развития системы "РГ" обсудила с экспертами из разных сибирских регионов. Для СФО, где уровень жизни населения ниже, чем в среднем по России, тема особенно актуальна - ведь очевидно, что юридическая помощь является одной из важнейших составляющих борьбы с бедностью.

Право знать

Огромная проблема для системы бесплатной юридической помощи и общества в целом - правовая безграмотность населения. У многих социально незащищенных людей нет представления о том, как действовать в той или иной сложной жизненной ситуации. Многие не знают, что государство готово им помогать, - и в результате нередко оказываются жертвами недобросовестных юридических компаний.

Как рассказала на круглом столе в "Российской газете" начальник отдела правового обеспечения аппарата уполномоченного по правам человека в Новосибирской области Елена Шилохвостова, сотрудники государственного правозащитного органа сталкиваются с такими примерами чуть ли не ежедневно.

- Люди приходят на прием к уполномоченному по правам человека и говорят: я вообще первый раз слышу о том, что имею право на бесплатную юридическую помощь. Мне никто об этом не сказал. Куда мне посоветовали, туда я и обратился, - поделилась опытом Елена Шилохвостова. - Одна пожилая женщина в возрасте почти девяноста лет отдала юридической организации 56 тысяч рублей за достаточно простую услугу. Ей назвали такую сумму - естественно, она заплатила. В таких случаях часто говорят: неужели люди не понимают, что перед ними мошенники? Конечно, не понимают. Они в первый раз столкнулись с этим и не в курсе, сколько стоят юридические услуги. В итоге помощь женщине оказана не была, и мы сейчас во взаимодействии с правоохранительными органами занимаемся вопросом взыскания этих денежных средств. И это не единственная ситуация. Граждане приносят нам документы, которые им кто-то составил - сами они не могли так написать. Спрашиваем, сколько вы заплатили - называют разные суммы, от семи до шестидесяти тысяч рублей, хотя вопросы элементарные, и человек мог сам, своими словами и в свободной форме, то же самое написать.

По мнению Елены Шилохвостовой, в регионах необходимо активно заниматься правовым информированием и просвещением. Если люди будут знать, что юридическую помощь можно получить бесплатно, они смогут противостоять недобросовестным "предпринимателям", пользующимся чужой наивностью.

- Я понимаю, что на рынке каждый зарабатывает, как может, но обманывать самых незащищенных и доверчивых - это уже преступление, по крайней мере, на мой взгляд, - считает Елена Шилохвостова.

Аппарат уполномоченного по правам человека в Новосибирской области старается нести юридические знания, как говорится, в массы с 2014 года - с момента создания этого института. Как сообщила Елена Шилохвостова, по всем муниципальным образованиям в области рассылаются памятки из Библиотеки уполномоченного - их уже пятьдесят разновидностей. Памятки размещены и в новосибирских МФЦ.

- Иногда нам звонят и говорят: "Спасибо большое, потому что мы теперь знаем, на что мы имеем право. Мы пришли в администрацию района, нам говорят: "Не положено". А мы отвечаем: "Вот памятка, вот ссылка на закон. Как это нам не положено?" И разговор с человеком уже идет в несколько другом ключе, - рассказала Елена Шилохвостова.

По мнению эксперта, чрезвычайно актуальной будет и информационная система "Правовая помощь", которую Минюст РФ предполагает запустить в 2022 году: главное, чтобы она была доступной, понятной и удобной для всех.

- Чем выше уровень правовой информированности населения по разным вопросам, тем ниже нагрузка у участников системы бесплатной юридической помощи. Нужно стремиться к тому, чтобы люди обладали полной информацией о своих правах и способах их реализации и защиты, - резюмирует Елена Шилохвостова.

Эффективность есть. Грядут позитивные перемены

Еще до того, как тему бесплатной юридической помощи начали обсуждать на уровне правительства и президента России, в редакцию "РГ" в Новосибирске обратилась читательница Ольга Пономарева. И задала конкретный вопрос: почему в Томской области неработающие пенсионеры получают юридическую помощь за счет бюджета, а в Новосибирской у них такого права нет? "Можно ли устранить это неравенство?" - выясняет пенсионерка, чей доход составляет всего восемнадцать тысяч рублей.

Итак, две соседние области - Томская и Новосибирская. И в том, и в другом регионе практически одинаковый размер среднедушевого прожиточного минимума - чуть больше двенадцати тысяч рублей в месяц в 2021 году. Но если сравнивать систему оказания бесплатной юридической помощи в этих областях, различия очевидны.

Первое - то, что беспокоит Ольгу Пономареву. Это категории граждан, которые имеют право на бесплатную юридическую помощь на территории региона. Часть из них установлена соответствующим федеральным законом, в том числе малоимущие, чей доход не превышает прожиточного минимума (большинство пенсионеров в эту категорию не попадает). Другие категории определяются на уровне субъектов федерации - в зависимости от местной специфики. Например, в Алтайском крае включили в список имеющих право на бесплатную помощь представителей коренного народа - кумандинцев, которых меньше полутора тысяч. А в Томской области решились на более радикальные меры.

Как сообщил на круглом столе в редакции "Российской газеты" начальник ОГКУ "Государственное юридическое бюро по Томской области" Валерий Соболев, в этом регионе бесплатно проконсультируют неработающих пенсионеров в устной и письменной форме, независимо от дохода. А также составят для них заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера, представят их интересы в судах и других организациях, если их ежемесячный доход ниже двух прожиточных минимумов. Кроме того, неработающим инвалидам третьей группы в Томской области все виды помощи оказываются независимо от дохода. В новосибирском списке этих категорий нет.

Эти различия наглядно подтверждают следующие цифры. По данным Валерия Соболева, ежегодно в Томской области бесплатную юридическую помощь получает свыше шести тысяч человек. В соседнем регионе, как признал заместитель министра юстиции Новосибирской области Виталий Табала, эти цифры на порядок ниже. Как сообщила на круглом столе вице-президент Адвокатской палаты Новосибирской области Елена Рабцунова, в 2020 году адвокаты помогли 706 жителям региона.

Второе - и, возможно, главное - различие: кто оказывает бесплатную юридическую помощь в двух соседних регионах. В Томской области работает Государственное юридическое бюро - об эффективности таких органов не так давно доложил президенту России министр юстиции РФ Константин Чуйченко. Бюро развивается: как сообщил Валерий Соболев, сейчас обособленные подразделения созданы практически во всех районах области, последние семь появились в 2020 году. В них ведется ежедневный прием.

- Мы очень востребованы, - подчеркивает Валерий Соболев. - Ведь в Томской области, к сожалению, бедность зашкаливает, особенно в сельскохозяйственных районах.

В Новосибирской области, где нет Государственного юридического бюро, система другая. Как отметил Виталий Табала, при ее создании основной акцент был сделан на взаимодействии с адвокатским сообществом. Сегодня бесплатную юридическую помощь в Новосибирской области оказывают 179 адвокатов - все на добровольной основе. Также в системе задействованы нотариусы и государственные органы исполнительной власти, которые оказывают бесплатную юридическую помощь в рамках своей компетенции.

Что же касается адвокатов, то, как уточнила Елена Рабцунова, с 2017 года при Адвокатской палате работает Центр субсидированной юридической помощи (его телефон опубликован на сайте палаты), где принимают звонки, устанавливают статус желающего получить помощь (имеет ли он на нее право или нет) и назначают время визита к тому или иному адвокату.

- Необходимо понимать, - подчеркнула Елена Рабцунова, - что адвокаты оказывают такую помощь в свободное от основной работы время, не имея возможности вести такой прием на постоянной основе.

И, наконец, о деньгах - понятно, что бесплатная юридическая помощь только так называется, на самом деле требуя значительных бюджетных затрат. В Новосибирской области на оплату труда 179 адвокатов в год уходит более 500 тысяч рублей. Расценки - 300 рублей из средств бюджета адвокат получит за устную консультацию, 600 за письменную (понятно, почему, как сказала Елена Рабцунова, адвокаты не борются за этот рынок). При этом, по словам Виталия Табалы, расценки - одни из самых высоких в СФО, но и вопрос об их повышении является обсуждаемым.

В Томской области бюджетные траты гораздо весомее - 21 миллион рублей на содержание госюрбюро в год, из них тринадцать миллионов - фонд оплаты труда. При этом последний показатель, по мнению Валерия Соболева, было бы неплохо увеличить вдвое - во многих подразделениях бюро работает только один сотрудник (а если он заболеет или уйдет в отпуск?), да и размер зарплаты не привлекает необходимых высококвалифицированных юристов.

При очевидной разнице подходов, как подчеркивают эксперты, в Новосибирской области сложилась вполне эффективная система оказания бесплатной юридической помощи. Ведь надо еще учитывать тот факт, что, кроме категорий граждан, закон устанавливает еще и перечень социально важных случаев, когда льготники могут эту помощь получить. Инвалида первой группы не будут консультировать бесплатно, если он затеет тяжбу, к примеру, с кредитным кооперативом, куда он неудачно вложил средства.

В общем и целом, льготный статус и конкретная ситуация, дающие право на получение бесплатной юридической помощи, совпадают не так уж часто. Поэтому новосибирские адвокаты способны "отработать" все эти случаи. Кроме того, их поддержка - разветвленная система негосударственной бесплатной юридической помощи: от юридических клиник вузов до правозащитных организаций, в том числе государственных, например, уполномоченного по правам человека.

Как резюмировал Виталий Табала, он положительно относится к перспективе создания госюрбюро и в Новосибирской области - но с учетом того, что и адвокаты продолжат эту работу. При этом, безусловно, должен быть расширен и список льготников, и перечень случаев, в которых оказывается бесплатная юридическая помощь. "Нас ждут позитивные перемены", - подытожил эксперт.

Профессионально, безвозмездно, до конца

В России наряду с государственной и негосударственной системами бесплатной юридической помощи существует одно незаурядное явление - это работа юристов, как правило, адвокатов pro bono, то есть на благо общества. В этом случае адвокаты не берут денег со своих доверителей, не получают компенсаций из бюджета или грантов, а оказывают помощь действительно бесплатно. У явления древние традиции, но в современном обществе, отмечают эксперты, мода на pro bono продолжает расти. Об уникальном проекте, который родился благодаря человеческой способности к сопереживанию, рассказал адвокат Дмитрий Малинин, координатор Общественного центра помощи пострадавшим в ТРЦ "Зимняя вишня".

- Наш проект - это помощь пострадавшим в ТРЦ "Зимняя вишня" 25 марта 2018 года. Уже 26 марта началась наша переписка с коллегами из других регионов. В тот момент мы совершенно не понимали ни масштаба трагедии, ни того, с чем придется столкнуться. Но в результате получилось объединить в общественный центр более тридцати юридических фирм из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Кемерова, Красноярска. Что было сделано за прошедшие три года? В первый год мы работали с родственниками погибших и с пострадавшими, которые находились в момент пожара в "Зимней вишне". Кому-то причинен имущественный вред - в их числе около сорока мелких предпринимателей, арендовавших точки в торговом центре и утративших источник доходов. Мы решили, что можем помочь им бесплатно хотя бы на уровне подготовки образцов документов и их рассылки.

Второй и третий год работали в основном с родственникам погибших. Мы постепенно расширили круг наших доверителей до всех шестидесяти семей. Шестьдесят человек погибло, и все их родственники обратились к нам за поддержкой в уголовных и гражданских делах. Мы не обращались ни в фонды, ни к государству, ни в муниципалитеты, естественно, ни к потерпевшим. Было обозначено: помощь профессионально, безвозмездно, до конца.

Зачем это было сделано? В тот момент очень много различных организаций - коммерческих, некоммерческих - пытались хоть как-то проявить заботу, лично поучаствовать в судьбе людей, которые потеряли самых близких. Мы для себя решили, что сделаем такое пожертвование. Да, было бы проще отправить несколько десятков тысяч рублей и забыть эту историю, как сделало большинство людей в стране. Это тоже нормально. Забывать горе - это нормально. Но мы решили, что сможем вытянуть этот проект. Еще одна причина, почему мы сочли нужным этим заниматься, - потому что знаем юридические компании, которые на таких трагедиях пытаются заработать по максимуму. У них организованы массовый прозвон, массовая рассылка. А качества помощи там никто не гарантирует: есть очень много примеров деятельности недобросовестных фирм в подобных ситуациях.

Почему это делается pro bono, а не по закону о бесплатной правовой помощи: с одной стороны, не все пострадавшие могли быть признаны субъектами такой правовой помощи, с другой - нам надо было реагировать оперативно, без лишних согласований, санкций и оформления дополнительной документации.

От первого лица

Лидия Чумакова, директор Новосибирского юридического института (филиала) ТГУ:

Юридическая клиника нашего вуза оказывает бесплатную юрпомощь с 2009 года. Ведем эту деятельность совместно с Советом молодых юристов при Новосибирском региональном отделении Ассоциации юристов России. Ежегодно в нашу клинику обращается порядка 200-250 человек. Я считаю, что это оптимальное количество: больше и не должно быть, ведь для нас это не профильная, а волонтерская деятельность.

В доковидные времена клиника организовывала прием три-четыре раза в месяц, причем не только на базе учебных корпусов института: у нас несколько лет был регулярный, востребованный прием на базе прокуратуры города Новосибирска, мы работали используя общественную приемную администрации Центрального административного округа, на базе администрации Советского района Новосибирска. И, что отличало работу нашей студенческой клиники от любой другой, мы не реже одного раза в месяц только за счет собственных сил и средств выезжали в районы Новосибирской области. В селе полнейший дефицит квалифицированной юридической помощи, а вот востребованность огромная.

Когда студенты из-за ковида были переведены на дистанционный формат обучения, клиника стала получать обращения граждан по электронной почте института или по Почте России.

Оказывая бесплатную юридическую помощь, мы никогда не выясняем, имеет ли обратившийся к нам гражданин законное право на ее получение. Пришел - значит, пришел. К нам обращаются в том числе и предприниматели, и иногда доходит до абсурда. Предприниматель говорит: "Я больше не буду заключать договоры с юридическими фирмами на обслуживание бизнеса, я буду ходить к вам". И получается, битый небитого везет: потому что ни студенты, ни наши преподаватели никакой компенсации за свою работу не получают. Студентов я как руководитель вуза могу поощрить только тем, что мы засчитываем им виды практик, предусмотренные федеральным стандартом.

Бывает, что в юридическую клинику приходят люди психически дезориентированные, которые даже представляют собой угрозу для наших студентов. Поэтому необходимо, чтобы в клинике всегда были мужчины-преподаватели и, конечно, тревожная кнопка либо возможность вызова охраны института. К сожалению, это тоже наши реалии.

Я поддерживаю инициативу Министерства юстиции РФ о создании с 2022 года цифрового информационного портала "Правовая помощь". Однако проблема доступности этого портала не исчезнет: мы знаем, что не только в отдаленных районах, но и в 130 километрах от областного центра уже не работают ни сотовые телефоны, ни интернет. Кроме того, самые социально незащищенные лица - люди старшего поколения - зачастую не умеют пользоваться новыми информационными технологиями и не имеют соответствующих гаджетов.

Думаю, что структуры Министерства цифрового развития РФ могли бы решить вопросы подключения социально незащищенных людей к таким порталам цифровой помощи. Например, создать студенческие волонтерские бригады - по аналогии с теми, которые работали, когда Россия переходила на цифровое телевидение.

Студенческое волонтерское движение - в том числе по оказанию бесплатной юридической помощи - есть и будет. Я думаю, ему предстоит развиваться с учетом новых технологий. Но сохранятся и старые форматы работы - до тех пор, пока это будет востребовано.

Морские ворота Восточной Cибири

«Роснефть» начала строительство терминала на Таймыре, который откроет новый путь на Запад и Восток

Антон Захаров

На этой неделе крупнейшая нефтяная компания России «Роснефть» приступила к реализации проекта по строительству нефтеналивного терминала «Бухта Север». Данный терминал является важной частью мегапроекта «Восток Ойл», который компания реализует на севере Красноярского края.

Для организации строительства терминала на полуостров Таймыр прибыла передовая команда специалистов Объединенной энергостроительной корпорации, которые на судах ледового класса доставили на место около 20 тысяч тонн грузов, включая тяжелую строительную технику, вахтовые жилые комплексы, оборудование связи, а также материалы для обустройства промысловых городков.

По сообщениям «Роснефти», проект порта уже прошел все необходимые экспертизы. Он был разработан ведущим проектным институтом страны — ЛенморНИИпроектом. «Следующим шагом станет строительство гидротехнических сооружений, объектов хранения материально-технических ресурсов и причальных сооружений на Енисейской губе», — отмечают в компании.

Первый этап строительства порта предусматривает возможность отгрузки нефти до 30 млн тонн в год. К 2030 году, после реализации второй и третьей очереди строительства, объем нефтеперевалки увеличится до 100 млн тонн.

Масштабы проекта

«Восток Ойл» — крупнейший проект не только российской, но и мировой экономики. К его реализации «Роснефть» приступила в 2020 году. В проект «Восток Ойл» входят Ванкорский кластер, Западно-Иркинский участок, Пайяхская группа месторождений и месторождения Восточно-Таймырского кластера. Его ресурсная база — свыше 6 млрд тонн нефти с высокими качественными характеристиками.

Для сравнения: ресурсная база всей формации Permian — крупнейшего сланцевого региона в Соединенных Штатах — 6,3 млрд тонн. «Только следует понимать, что плотность запасов там — 0,1 млн барр. н. э. на км2. В случае же с проектом «Восток Ойл» этот показатель составляет 17 млн барр. н. э. на км2. Неудивительно, что проект сверхпривлекателен для инвесторов», — объясняет директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

Нефть месторождений «Восток Ойла» является легкой, малосернистой (содержит менее 0,05%) и по этим характеристикам превосходит сорта Brent и ESPO, не говоря уже об основном российском экспортном сорте Urals, в котором содержание серы достигает 1,8%.

Месторождения «Восток Ойла» схожи по геологическим характеристикам с уже изученными месторождениями Ванкорского кластера. Это облегчает задачу их освоения, позволяет сократить расходы. Безусловно, сокращение капитальных затрат будет связано также с использованием новейших технологий бурения: горизонтальных скважин с многостадийным разрывом пласта.

Реализация проекта «Восток Ойл» позволит освоить уникальный ресурсный потенциал регио-на. Конкурентным преимуществом проекта является близость к транспортному коридору — Северному морскому пути. Его использование открывает возможность поставок сырья с месторождений «Восток Ойла» сразу в двух направлениях: на европейские и азиатские рынки. Реализация проекта обеспечит выполнение поставленных президентом России задач по увеличению грузопотока по Северному морскому пути до 80 млн тонн к 2024 году. Потенциал поставок нефти на сырьевые рынки оценивается в 2024 году в 30 млн тонн, а к 2030 году — до 100 млн тонн.

Эффект для промышленности

Инфраструктура для «Восток Ойла» создается с нуля, она обеспечит крупными заказами всю российскую промышленность. В рамках реализации проекта планируется строительство электрогенерации мощностью 3,6 ГВт, двух морских терминалов, 15 промысловых городков, масштабное обновление речной инфраструктуры Енисея. Реализация проекта «Восток Ойл» даст импульс для развития смежных отраслей экономики, таких как машиностроение, металлургия, электроэнергетика, дорожное строительство, судостроение, и будет иметь значительный мультипликативный эффект.

Для обеспечения энергетических потребностей «Роснефть» уже заключила соглашение с «Интер РАО» на комплекс работ по проектированию и строительству энергетической инфраструктуры. Также компания договорилась с «КамАЗом» о поставке транспорта и спецтехники — на начальном этапе необходимо до 2,5 тысячи единиц техники, а в дальнейшем потребность может вырасти до 6 тысяч единиц.

В рамках проекта «Восток Ойл» планируется пробурить более 20 тысяч добывающих и нагнетательных скважин, поэтому «Роснефть» подписала долгосрочный контракт на поставку 100 буровых установок отечественного производства, спроектированных для эксплуатации в условиях Крайнего Севера.

«Добыча в рамках «Восток Ойла» — это не только буровые установки и промысловые объекты, это морские терминалы, резервуарные парки, ледоколы, нефтетанкеры и газовозы ледового класса — сложная высокотехнологичная инфраструктура», — заявил директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Для организации вывоза продукции на судостроительной верфи «Звезда» размещен заказ на серию из 10 танкеров высокого ледового класса Arc7. В целом для реализации проекта «Восток Ойл» планируется построить 50 судов различных классов, в том числе танкеры, газовозы, суда обеспечения.

В целом проект «Восток Ойл» предусматривает создание десятков тысяч дополнительных рабочих мест. Для обустройства месторождения потребуется привлечь более 400 тысяч человек.

Институт прогнозирования Российской академии наук предсказал, что рост внутреннего спроса на продукцию смежных отраслей приведет к ежегодному росту ВВП России на 2%. Одним из основных бенефициаров проекта, по мнению РАН, станет Красноярский край. С учетом прогнозируемого участия региона в реализации строительных работ и материально-технического снабжения на долю Красноярского края может прийтись до 14% от общего объема доходов в рамках инвестиционной стадии проекта. Если в 2021-2024 годах совокупный объем инвестиций в реализацию проекта составит 1,8 трлн рублей, то регион может рассчитывать на дополнительный рост ВРП в размере не менее 252 млрд рублей, подсчитали эксперты института РАН.

Что касается налоговой базы, то, по оценкам института РАН, на инвестиционной стадии с 2021 по 2024 год чистый эффект на региональный бюджет составит около 10% от дополнительного роста ВРП, то есть 25,2 млрд рублей. В этом расчете уже учтены налоговые и инвестиционные стимулы. На данный момент нефтяная отрасль ежегодно приносит краю сопоставимую сумму доходов, следовательно, в ближайшие три года поступления в региональный бюджет от нефтянки увеличатся на треть, а на операционной стадии проекта можно будет говорить о кратном увеличении, подсчитали эксперты института РАН.

По словам доцента Финансового университета при правительстве РФ Леонида Крутакова, трудно переоценить значимость проекта «Восток Ойл» для страны. «Это в принципе ворота, открывающие Восточную Сибирь, как поставки на мировой рынок. Вообще этот регион принципиально важный. По сути, это единственный крупнейший в мире проект сегодняшний в нефтегазовой сфере, который на перспективу может обеспечивать долгосрочный рост стоимости, добычи и экономики. Поэтому еще раз говорю: трудно переоценить количество контрактов — объем предполагаемых сделок, это находится на уровне астрономии», — подчеркнул он.

Важнейший фактор роста

Преимущества и привлекательность проекта видят инвесторы и аналитики. Американский Goldman Sachs уже назвал «Восток Ойл» «магнитом для инвесторов». Merrill Lynch присвоил ему статус локомотива («основной фактор развития») «Роснефти». В отчете J.P. Morgan «Роснефть» названа «главным фаворитом», а Bank of America спрогнозировал рост стоимости проекта выше 100 млрд долларов.

«Прогресс в реализации этого проекта является одним из важнейших факторов, почему аналитики крупнейших международных банков повысили целевые ориентиры по акциям «Роснефти». Это стало одним из катализаторов роста бумаг компании», — отметил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

Например, в среду, 26 мая, австрийский Raiffeisenbank повысил целевую стоимость акций «Роснефти» сразу на 62% — с 500 до 810 рублей за ценную бумагу. При этом целевая цена депозитарных расписок (GDR, равна одной акции) увеличена на 67% — с 6,6 до 11 долларов. «Мы считаем, что «Восток Ойл» станет ключевым драйвером роста добычи и финансовых показателей «Роснефти» в долгосрочной перспективе», — указано в отчете. По оценке аналитиков банка, NPV (net present value, характеризует чистые доходы или чистые убытки инвестора) проекта составляет 88,9 млрд долларов.

В начале апреля целевую стоимость акций «Роснефти» повысили и аналитики Газпромбанка. По их прогнозу, котировки вырастут почти на 30% — с 7,8 до 10,1 доллара за бумагу. Банк указывал, что акции «Роснефти» обладают существенным потенциалом роста за счет реализации проекта «Восток Ойл». Американский Goldman Sachs в марте поднял целевую цену ГДР «Роснефти» на 41% — до 10 долларов, не только подтвердив рекомендацию «покупать», но и включив компанию в список наиболее предпочтительных объектов инвестирования в 2021 году.

В целом большинство мировых инвестбанкиров повысили свои рекомендации по акциям «Роснефти». Среди них — «Велес Капитал» (9,69 доллара), «Атон» (9,8 доллара), БКС и Sberbank CIB (по 9,60 доллара), «Ренессанс Капитал» (9,5 доллара), Morgan Stanley (9,2 доллара), Bank of America (9 долларов) и многие другие.

Забота об экологии

Важным фактором инвестиционной привлекательности «Восток Ойла» для аналитиков и инвесторов является его экологичность. Проект предполагает использование попутного нефтяного газа и ветрогенерации для энергоснабжения.

По словам представителей «Роснефти», расчетная интенсивность выбросов на «Восток Ойле» составит около 12 кг СО2 на баррель добычи. Это минимальный уровень, ведь данный показатель для новых неф-тяных месторождений, по данным Wood Mackenzie, составляет сегодня около 50 кг.

Север Красноярского края — это уникальное место с точки зрения перспектив развития ветрогенерации в РФ. Он сопоставим с такими регионами, как север Англии или север Дании. Использование ветрогенерации может быть экономически эффективно, следовательно, это одно из основных направлений энергоснабжения проекта, считают эксперты.

«С экологической точки зрения «Восток Ойл» станет проектом нового поколения. Новейшее буровое оборудование позволит минимизировать воздействие на окружающую среду. В проекте будут учтены самые жесткие экологические требования. Главным приоритетом реализации «Восток Ойла» является сохранение хрупкой природы региона», — считает старший аналитик WMT Consult Валерий Андрианов.

Интерес инвесторов

«Восток Ойл» в современных реалиях привлекает внимание инвесторов и по другой причине. Неф-тегазовая отрасль в настоящее время сильно недоинвестирована — и реализация проекта на севере Красноярского края может в корне изменить ситуацию.

Согласно майскому отчету ОПЕК, в 2020 году инвестиции не входящих в организацию стран упали до самого минимума последних 15 лет, составив 311 млрд. Рекорд 2014 года, когда нефтяные компания вложили в геологоразведку и разработку новых месторождений 718 млрд долларов, сегодня кажется недостижимым.

На этом фоне неутешительный прогноз в начале мая представила норвежская энергетическая исследовательская компания Rystad Energy AS — западные компании через 15 лет исчерпают все доказанные запасы нефти. По ее данным, в прошлом году группа крупнейших мировых компаний уже потеряла 15% своих запасов. Из-за аномального падения спроса вследствие пандемии крупные мейджоры вынуждены сокращать инвестиционные программы и останавливать реализацию своих проектов, что только усугубляет ситуацию.

Шесть мейджоров — ExxonMobil, BP, Shell, Chevron, Total и Eni — закончили прошлый год с колоссальными убытками. ExxonMobil потерял 20,1 млрд долларов, Eni — 8,5 млрд долларов, Total — 7,2 млрд долларов, Royal Dutch Shell — 4 млрд долларов, BP — 1 млрд и Chevron — 665 млн долларов. Сильно сократились у компаний и доказанные запасы — у всех, кроме Total и Eni. Основная причина сокращения — недостаток инвестиций в геологоразведку и разработку месторождений.

По оценке британского издания Financial Times, в 2020 году из-за обвального падения цен на нефть добывающие активы крупнейших международных нефтяных компаний могли обес-цениться на 900 млрд долларов — почти на треть от их совокупной капитализации. Forbes писал, что уже заморожены или приостановлены такие проекты, как Bonga Southwest компании Shell, Bosi, Owowo West and Uge-Orso компании ExxonMobil и проект Chevron- Nsiko на шельфе Нигерии. Кроме того, на 2021 год перенесено решение судьбы проекта по разработке крупного месторождения Whale в южной части американского Мексиканского залива компании Shell.

По данным S&P Global Platts Analytics, мировые нефтегазовые операторы сократили капитальные вложения в 2020 году в общей сложности на 106 млрд долларов (минус 28%), при этом сокращение расходов приведет к снижению оценок предложения нефти в новом десятилетии. Новых масштабных проектов по добыче нефти в мире практически нет, что грозит дефицитом на рынке углеводородов в обозримой перспективе, так как спрос, главным образом со стороны динамично развивающихся азиатских стран, будет расти.

«Способность генерировать прибыль в будущем зависит от объемов нефти и газа, которые компании способны продать. Если запасов недостаточно для поддержания добычи на соответствующем уровне, то возникнут проблемы с финансированием проектов перехода к ВИЭ. В результате реализация планов по производству чистой энергии замедлится», — считает Парул Чопра, вице-президент исследовательского подразделения Rystad Energy в области геологоразведки и добычи.

Выбор в деле

Инженерный лицей Новосибирского государственного технического университета в 2019 году получил звание базовой школы РАН. О том, что дает это звание, почему полезно выбирать свою будущую профессию на практике еще в школьные годы и стоит ли бороться с оттоком успешных выпускников в столицы, мы поговорили с директором лицея Маргаритой Александровной Безлепкиной и заместителем директора Еленой Сергеевной Саповой.

— Как вы стали базовой школой РАН?

МБ: — Это звание стало для нас в каком-то смысле сюрпризом. Сначала не было понимания, по какому принципу отбирали базовые школы. Потом мы осознали, что свою роль сыграли результаты наших выпускников, общий рейтинг. В этом году лицею будет 25 лет. Раньше он существовал только в рамках 10—11-х классов. С 2009 года путем реорганизации, присоединения средней школы № 171, мы стали образовательным учреждением, осуществляющим подготовку с 1-го по 11-й класс. Сейчас у нас обучается почти тысяча человек, 35 классов. Поскольку мы создавались на базе подготовительного отделения НГТУ, у нас всегда была возможность привлекать преподавателей вуза. Мы продолжаем сотрудничество с НГТУ: это и проведение занятий на базе лабораторий университета, и дополнительное финансирование ставок преподавателей. Наши педагоги и ученики имеют доступ к информационным ресурсам НГТУ. Мы проводим январские встречи с деканами факультетов и ведущими преподавателями кафедр НГТУ, 1 сентября читает свою традиционную лекцию ректор НГТУ и так далее.

— Дало ли это звание какие-то дополнительные ресурсы для развития?

МБ: — С одной стороны, как я говорила, звание базовой школы РАН является признанием уже имеющихся заслуг. С другой — создано сообщество базовых школ РАН. Нам интересно обмениваться друг с другом своими наработками, достижениями. Ребята выступают с собственными исследованиями на научно-практических конференциях и знакомятся с работами учеников из других школ РАН. У наших педагогов появилась возможность выезжать в другие регионы на курсы повышения квалификации. Благодаря проекту базовых школ РАН великолепную школу для физиков провели в Подмосковье.

— Школьная программа часто ограничена жесткими рамками. Могут ли ваши преподаватели привносить в нее что-то свое?

МБ: — С одной стороны, наши учебные планы составлены таким образом, чтобы поддерживать преподавание физики и математики на углубленном уровне. Также у нас есть такие предметы, как инженерная графика, робототехника. С другой — есть так называемые курсы внеурочной деятельности (спецкурсы, факультативы, элективные курсы), которые поддерживают углубленное изучение предметов и дают возможность ребятам индивидуально подходить к своему развитию. Это может быть и исследовательская практика, и подготовка к турнирам юных физиков, инженеров-исследователей, естествоиспытателей, соревнованиям по 3D-моделированию и так далее. Наши лицеисты могут заниматься исследовательской деятельностью на базе НГТУ: в наноцентре, студенческом конструкторском бюро, на факультетах вуза. Это позволяет ребятам, особенно старших классов, попробовать всё то оборудование, которое есть в вузе, помогает ученикам испытывать себя в разных профессиях, выбирать направление своей будущей деятельности. Кроме того, при поддержке министерства образования Новосибирской области уже много лет реализуется региональный проект «Специализированные классы». Благодаря ему мы открываем классы естественно-научного, инженерно-технологического, математического направлений и привлекаем к преподаванию профессоров, кандидатов наук, аспирантов. Ребенок должен видеть перед собой интересного ученого, инженера, специалиста, руководителя предприятия, чтобы понимать, куда двигаться дальше, к чему надо готовиться.

— Если говорить про исследовательскую деятельность, ваши лицеисты реализуют собственные проекты или включаются стажерами в уже существующие исследования?

МБ: — В 10—11-х классах они, конечно же, ведут проекты, которые им интересны, под руководством аспирантов либо преподавателей лицея или вуза. Поступая в вуз, они могут продолжать такую работу уже самостоятельно.

— Насколько легко школьникам попасть в лицей НГТУ? Нужно ли для этого сдавать какие-то экзамены?

ЕС: — В первые классы принимают по месту жительства, и при наличии свободных мест единицы поступают на общих основаниях. Затем ведется отдельный набор в один-два специализированных седьмых класса. Все желающие попасть туда (как дети из других школ, так и наши) накануне в марте сдают экзамены по русскому языку и математике и проходят собеседование по физике. Полностью по конкурсу набор осуществляется в 10-е и 11-е классы. Здесь уже экзамены сдают все на общих основаниях — и желающие пойти в обычный класс, и те, кто нацелен на специализированные. В последние предполагается еще и собеседование по направлению специализированного класса (физика, математика).

— Куда поступают выпускники лицея НГТУ?

ЕС: — Долгие годы около 60—80 % наших выпускников поступали в НГТУ. Последние три года этот процент снижается. В 2020 году в НГТУ пошли учиться только 38 % наших выпускников, 19 % — в НГУ, 24 % — в другие вузы Новосибирска. В основном выбирали, конечно, технические специальности. Увеличился отток в Москву и Санкт-Петербург. После введения ЕГЭ дети имеют возможность поступать по результатам экзамена в любой вуз России и, конечно же, пробуют свои силы в престижных вузах столиц.

— Как вы относитесь к ЕГЭ?

ЕС: — Введение ЕГЭ дало возможность выпускникам любой школы на равных условиях поступать в любой вуз страны. В лицее мы не натаскиваем на сдачу ЕГЭ, у нас ведется углубленная подготовка по многим предметам. Однако такая работа позволяет учащимся успешно сдавать экзамены, большинство наших выпускников поступают на бюджет, у нас каждый год есть стобалльники. По отзывам лицеистов, в вузе на первых курсах обучаться им очень легко, даже тем, кто в лицее был не самым сильным. Психологи и педагог по профориентации работают с выпускниками и их родителями для того, чтобы снизить психологическую нагрузку перед экзаменами.

— Что нужно сделать, чтобы удержать отток школьников из Новосибирска?

МБ: — А зачем удерживать? Ребята должны пробовать себя в разных вузах, получать лучшее образование. Кто будет дальше продвигать экономику, науку? Именно они. Наверное, возможности московских университетов в чем-то чуть больше. Однако многие возвращаются в Новосибирск и продолжают обучение здесь. Мы гордимся тем, что в среднем порядка 50 % наших выпускников остаются в нашем родном вузе. Если человек ведет своих детей в школу, где он учился, — это уже очень хороший показатель, а если он возвращается туда преподавать — еще лучше. А когда во время обучения на старших курсах у ребят есть желание приходить в лицей и становиться наставниками для старшеклассников, на мой взгляд, это самое большое достижение образовательного учреждения.

— Как, на ваш взгляд, можно было бы улучшить систему школьного и вузовского образования России?

МБ: — Совсем отказываться от классно-урочной системы ни в коем случае нельзя, ведь предметные знания ребята получают в рамках уроков. Однако нужно давать им больше самостоятельности. Это относится и к родителям, которые нередко проживают жизнь за ребенка. Человек должен делать свой выбор сам. У нас в России всегда было хорошее образование, я не считаю, что его очень сильно нужно реформировать и трансформировать. Однако важно давать возможность педагогам заниматься непосредственно преподаванием. Хотя сейчас и пытаются уменьшать количество отчетов, их всё еще слишком много. Много времени приходится тратить и на проведение большого количества диагностических, проверочных работ. Кроме того, присутствует некоторая незащищенность педагога, из-за которой выпускники не идут в педагогические вузы. А это значит, что в школы не придет молодежь. На учителях сейчас слишком много ответственности.

— Как ваша школа пережила год пандемии? Удалось ли быстро адаптироваться к удаленному формату работы?

МБ: — Дистанционное обучение в каком-то виде у нас присутствовало всегда. В основном это было для тех ребят, кто болеет, не имеет возможности посещать школу. Когда началась пандемия, мы эту систему привели к общей составляющей. Сейчас, когда полное дистанционное обучение закончилось, у нас остаются дистанционные дни (примерно один в неделю на параллель), чтобы развести потоки. Ученики выпускных классов учатся полностью очно.

ЕС: — У нас еще до пандемии были разработаны курсы в системе дистанционного обучения лицея по математике, физике, информатике. С этими предметами проблем вообще не было. С гуманитарными оказалось сложнее, но и здесь всё получилось. Однако дистанционное обучение не для всех детей (не все дети готовы обучаться самостоятельно) и не для всех педагогов. Но мы справились. Результаты всероссийских диагностических работ показали, что в 2020 году мы даже на 10 % увеличили «качество обученности».

Беседовала Диана Хомякова

Наверстать упущенное

В развитие туротрасли в 2020 году в Алтайском крае инвестировали более миллиарда бюджетных рублей

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)

В Алтайском крае в разгаре летний турсезон: отдыхающие едут на крупные событийные мероприятия, сплавы по горным рекам, в санатории и "зеленые дома". Туристический поток уже достиг доковидных показателей, но до полного восстановления отрасли пока далеко. В регионе надеются, что повышенный спрос на внутренний туризм и программы кешбэка позволят ускорить восстановительный процесс.

В прошлом году из-за пандемии Алтайский край не досчитался почти миллиона туристов. Турпоток составил 1,26 миллиона человек, тогда как в 2019-м было 2,23 миллиона. Вынужденный "коронавирусный" простой сократил и без того короткий летний турсезон. Многие предприятия отрасли оказались в непростом финансовом положении. Однако до массовых банкротств дело не дошло. По данным регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности, число туристических предприятий в крае сократилось всего лишь на один процент - с 1018 до 1008.

- Но финансовые потери у субъектов турбизнеса существенные, - прокомментировал ситуацию начальник ведомства Евгений Дешевых. - Объем предоставленных услуг упал на двадцать пять процентов, предприятия потеряли почти 1,4 миллиарда рублей доходов. С учетом ярко выраженной сезонности, отрасль будет восстанавливаться медленно. На это может уйти от двух до четырех лет при условии нормальной эпидобстановки.

В первом квартале этого года турпоток в крае уже достиг показателей аналогичного доковидного периода 2020-го, а объем предоставленных услуг даже вырос на десять процентов. Так что в регионе надеются на более быстрое восстановление. Но, по мнению Евгения Дешевых, в этом году достичь результатов 2019-го, скорее всего, не получится, несмотря на большое количество событийных мероприятий.

Алтайский край сегодня полностью открыт для туристов. Конечно, санитарные правила остаются - маски, обработка рук, социальная дистанция. Для заселения в санатории по-прежнему нужна справка об отсутствии контактов с заболевшими. Но массовые мероприятия уже собирают тысячи туристов. Так, на празднике "Цветение маральника", прошедшем в первомайские выходные в особой турзоне "Бирюзовая Катунь", побывало около пяти тысяч человек. Около 17-18 тысяч гостей принял Барнаул, где 20-23 мая прошел второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.

Правда, похвастать стабильным спросом на туруслуги могут не все. Владелец сельских гостевых домов из Смоленского района Александр Кокорин сообщил корреспонденту "РГ", что в течение всех десяти майских нерабочих дней места в его усадьбе были заняты на сто процентов. А вот после праздников сельские дома пустуют, несмотря на прекрасную погоду. "Даже в выходные никто не едет, хотя раньше в мае была хорошая загрузка", - сетует он.

- Конечно, пандемия нас сильно подкосила, ведь мы как раз начали расширять бизнес. Решили построить еще несколько домиков, чтобы увеличить количество мест размещения с двадцати до тридцати. Залезли в кредиты, а тут локдаун. Надеемся, что в нынешнем сезоне удастся хоть немного поправить финансовое положение, но выбираться из долговой ямы, видимо, будем еще долго.

Крупные предприятия отрасли тоже пока не могут перекрыть все "ковидные" убытки, несмотря на хороший спрос на туруслуги. Как рассказала пресс-секретарь крупнейшей сети санаториев курорта Белокуриха Станислава Ваулина, заполняемость мест в санаториях сегодня доходит до восьмидесяти процентов, что очень хорошо для мая. "Но убытки 2020 года мы пока не покрыли. Сложно прогнозировать, когда мы сможем это сделать", - отметила она.

Спрос стимулирует государственная программа кешбэка. По данным регионального управления по развитию туризма, такая поддержка дает хорошие результаты - продажи туров в апреле-мае выросли на сорок процентов. Кроме того, для снижения стоимости перелета в крае субсидируют шесть рейсов в Барнаул из Омска, Томска, Казани, Красноярска, Екатеринбурга и Новосибирска.

- В прошлом году турбизнес получил внушительный пакет помощи в связи с вынужденной приостановкой деятельности, - подчеркнул начальник профильного управления Евгений Дешевых. - Общая сумма финансовой поддержки составила более 900 миллиона рублей, из них свыше семидесяти миллионов - безвозмездные субсидии, около 600 миллионов - кредиты на восстановление деятельности под два процента годовых. Льготные кредиты тоже безвозвратные при условии сохранения численности персонала. В крае, по предварительным данным, все организации туротрасли выполнили необходимые условия, поэтому не возвращали кредитные ресурсы.

В целом на развитие туротрасли в 2020 году в Алтайском крае инвестировали более миллиарда бюджетных рублей. Это не только прямая финансовая поддержка предприятий, но и средства, направленные на строительство обеспечивающей инфраструктуры крупных туристических площадок.

Так, на территории создаваемого курорта "Белокуриха Горная" при федеральной поддержке начато строительство автомобильной дороги к горнолыжному комплексу, за счет средств регионального бюджета уже протянуты сети газоснабжения. А в спортивно-туристическом кластере "Тягун" приступили к работам по строительству сетей электроснабжения и автомобильных дорог. Если в прошлом году "инфраструктурные" инвестиции составили около 140 миллионов рублей, то в 2021-м на возведение этих объектов планируют направить более 500 миллионов бюджетных рублей.

Сложный "ковидный" год дал не только новые стимулы для развития туризма, но и обострил застарелые проблемы отрасли. Региону явно не хватает узнаваемого турпродукта, который бы отличал Алтайский край от других субъектов РФ. С ростом внутрироссийского турпотока все больше ощущается нехватка развитой туристкой инфраструктуры, негативно сказывается на спросе низкое качество туристических услуг и безопасности отдыха.

- В прошлом непростом турсезоне особенно остро встала проблема нехватки мест размещения высокого уровня, - признает Евгений Дешевых. - Долгие годы рынок был ориентирован на недорогой отдых, поэтому в крае сложился пул именно таких туробъектов. Ситуацию одномоментно не исправить, но недавно у нас уже появился первый отель пятизвездочного уровня. Сейчас частные инвесторы строят средства размещения повышенной комфортности на площадках "Белокурихи Горной", "Бирюзовой Катуни" и игорной зоны "Сибирская монета". К тому же государство сегодня субсидирует строительство отелей "три-четыре звезды", чтобы решить проблему нехватки средств размещения премиум-класса.

Прямая речь

Виктор Томенко, губернатор Алтайского края: