Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Главные отличия.

Платный доступ на polpred с деловой информацией высшего качества. Скажите об этом директору библиотеки.

Короткие составы удлинили в Забайкальске по схеме «3 на 2»

Схема позволяет формировать длинносоставные поезда и сократить срок доставки груза на шесть суток

ПАО «ТрансКонтейнер» на терминале в Забайкальске для отправки поездов из Китая в Россию начало в конце июня использовать новую схему при перегрузе контейнеров с вагонов колеи стандарта 1435 мм на широкую – стандарта 1520 мм. Схема позволяет формировать длинносоставные поезда из 78 вагонов и сократить срок доставки груза на шесть суток.

Проект реализуется в партнёрстве с китайским оператором China Railways Container Transport (CRCT) и «Ляонин Порт Групп» при поддержке правительства Тунляо (Внутренняя Монголия, КНР), Шэньянской и Харбинской железных дорог, а также таможни Маньчжурии.

По словам и.о. заместителя генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер» Александра Подылова, со станции Забайкальск 28 июня компания отправила контейнерные поезда с легковыми автомобилями (общий объём груза – 270 ДФЭ), применив новую схему «3 на 2». То есть на терминале три поезда были переформированы в два длинносоставных. Прямой перегруз происходит без использования контейнерной площадки. Поезда проследовали по территории России и 8 июля прибыли на станцию Воротынск в Калужской области.

«Данная технология актуальна, принимая во внимание различие длины поездов на территории китайской и российских железных дорог. Схема «3 на 2» позволяет в максимально короткие сроки формировать контейнерные поезда на терминале «ТрансКонтейнера» в Забайкальске до максимально допустимой длины – 78 условных вагонов, установленной на сети РЖД. Контейнеры с вагонов колеи 1435 мм переставляются погрузо-разгрузочными механизмами на платформы «ТрансКонтейнера» колеи 1520 мм без использования контейнерной площадки. При этом исключается необходимость ожидать накопления и хранения контейнеров на терминале», – прокомментировал «Гудку» Александр Подылов.

По его словам, поскольку используется прямой перегруз и сокращается время на формирование поезда, срок доставки уменьшается на шесть дней.

Напомним, РЖД и «Китайские железные дороги» договорились об увеличении с июня контейнерных отправок с четырёх до пяти пар поездов в сутки через пограничный переход Забайкальск – Маньчжурия. В частности, обе дороги перешли на предварительное информирование. КЖД теперь передаёт данные о подходе поездов в объёме железнодорожной накладной, затем информация передаётся в Федеральную таможенную службу России. Это позволяет точнее планировать перегрузку на станции Забайкальск и сократить время на обработку документов в таможне.

Контейнерные отправки обрабатываются на терминале «ТрансКонтейнера», а повагонные – на перегрузочных местах Забайкальской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ.

По данным РЖД, в июне 2019 года внешнеторговые перевозки между Россией и Китаем по Забайкальской железной дороге выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Экспорт из РФ в КНР вырос на 19,7% и составил 1,5 млн тонн грузов. Рост по контейнерным отправкам составил 52,4% (141,3 тыс. тонн). Объём импорта вырос на 35,1% и составил 173 тыс. тонн. Контейнерами перевезено 95,4 тыс. тонн грузов (+14,1%). Востребованы к перевозке оказались строительные и химические грузы.

По мнению руководителя отдела мультимодальных перевозок Дальневосточного региона FM Logistic Игоря Ляшика, основным преимуществом схемы «3 на 2» по сравнению с перевозками обычными контейнерными поездами являются уменьшенные транзитные сроки и более демократичная стоимость транспортировки.

«Как правило, контейнерные поезда следуют до конечной станции без переформирования. Но и данная схема транспортировки, несомненно, имеет место на существование. Формирование длинносоставных контейнерных поездов позволяет оптимизировать перевозку, снижая её себестоимость», – также считает специалист отдела по работе с Китаем AsstrA-Associated Traffic AG Алексей Мычко.

Елена Кудрявцева

О санитарно-эпидемиологической обстановке в зонах подтопления Иркутской области

В паводковой зоне ЧС Иркутской области Роспотребнадзором организован полный комплекс мер по недопущению осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки и формированию эпидемических очагов.

Санитарно-эпидемиологическая ситуация на затопленных территориях стабильная, уровни инфекционной заболеваемость находятся в пределах среднемноголетних значений. Групповой и вспышечной заболеваемости не зарегистрировано.

В целях профилактики инфекционных болезней продолжается иммунизация населения и фагирование населения, находящегося в зоне подтопления.

На территории 5 районов области, находящихся в зоне подтопления, сформированы 72 прививочные бригады, из них: в Нижнеудинском районе – 22, Тулунском – 23, Тайшетском – 11, Чунском – 8, Зиминском -8.

На 10.07.2019 привито из числа групп риска против вирусного гепатита А – 39218 человек, против брюшного тифа – 700 человек, против дизентерии Зонне – 2325, охвачено фагированием - 9237 человек.

Продолжается активная разъяснительная работа по профилактике инфекционных болезней, по иммунизации населения по эпидемическим показаниям.

На территориях, освободившихся от подтопления, проводится организация мероприятий по дезинфекции источников водоснабжения, водопроводных сетей и объектов эпидемиологического риска (предприятий пищевой промышленности и торговли, образовательных и медицинских организаций), частных домовладений, а также мероприятия по организации дератизационных обработок на социально-значимых объектах и жилых домах.

Организована консультативно-методическая помощь населению по организации и проведению дезинфицирующих мероприятий в муниципальных образованиях.

В рамках контроля за качеством питьевой воды, воды поверхностных и подземных источников, привозной воды в лабораториях Роспотребнадзора всего исследовано 1128 проб.

Вопросы по обеспечению продуктами питания и предметами первой необходимости решены в полном объеме, запас бутилированной воды имеется. С целью недопущения возникновения и распространения в пунктах временного размещения (ПВР) и пунктах длительного размещения (ПДР) инфекционной заболеваемости проводятся ежедневные обследования с отбором проб воды, пищевых продуктов, готовых блюд в объектах общественного питания населения, размещенного в ПВР и ПДР. Всего исследовано 307 проб пищевых продуктов и готовых блюд, 88 проб воды, 2195 смывов, 119 проб дезинфекционных средств.

В зоне ЧС работают 10 мобильных бригад Роспотребнадзора сформированных из специалистов Управлений Роспотребнадзора по Иркутской, Амурской областям, Хабаровскому краю, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области».

В ежедневном режиме уточняется информация о количестве объектов и площадей, подлежащих дезинфекции в разрезе муниципальных образований.

Проведение Роспотребнадзором санитарно-противоэпидемических мероприятий продолжается.

Контракт, с которым ты выиграешь любой суд! Мастер-класс от Анны Войцехович, часть 2-я

Некоторые юристы считают, что идти в китайский суд, опираясь на контракт, — пустая трата времени. Это говорит о непрофессионализме таких юристов. Если контракт хорош, составлен правильно, можно выиграть любой суд. В том числе китайский. О том, как составить надежный контракт, рассказала на своем мастер-классе во время конференции «Перезагрузка экспорта» партнер, руководитель практики по защите интеллектуальной собственности и конкуренции ООО «Юридическая компания «Гребнева и партнеры», патентный поверенный РФ, кандидат юридических наук Анна Войцехович. Это бесценный материал. Публикуем его вторую часть.

Анна Войцехович: Перед тем, как вы подписываете контракт, необходимо провести предконтрактную подготовку и анализ контрагента. Это важно. И не только для того, чтобы вас не нагрели и вернули деньги. У нас есть такой термин — репатриация валютной выручки в РФ. Если вы об этом ничего не знаете, расскажу, чем такое незнание грозит. Если вы отвезли груз и вам за него не заплатили, то вы должны будете компенсировать государству в двойном размере эту валютную историю. Если вы перечислили деньги в Китай, а вам не привезли груз, то тоже будете обязаны компенсировать государству эту сумму + 75% штрафа. Плюс за нерепатриацию предусмотрена уголовная ответственность — в случае, если сумма невозвращенных средств больше 9 млн руб. До трех лет лишения свободы. И вы должны будете сильно постараться, чтобы доказать в суде, что это был не вывод денежных средств за рубеж. И не обналичивание денежных средств за рубежом. А это была действительно бизнес-история, что вы реально встречались, реально поверили своему контрагенту, ведь он такой был замечательный. И — важный момент — вы проверили (!) этого контрагента перед заключением контракта. И были уверены в его добросовестности. Если вы это в суде не докажете, то и отвечать будете вы. И дай бог, чтобы сумма сделки была всего миллион рублей. У меня есть пример, когда речь идет о 220 млн рублей. Что сказать в таком случае? Кроме: «Беги в тайгу — может быть, не найдут!» Государство очень жестко стоит на позициях валютного контроля. И если вы проведете валютную операцию через банк и на один день не успеете с подготовкой документа, вам позвонят из банка и скажут: «Дорогой, где деньги?». Если денег нет, то валютный контроль продлят всего лишь один раз, после чего скажут, что деньги должны быть возвращены в РФ. Если вы просрочиваете возврат валютной выручки хотя бы на один день возврат, то на второй информация о вас будет в (?), в налоговой, в таможенной службе и в отделе по борьбе с экономическими преступлениями. Хотите еще заниматься ВЭД?

Проверка контрагента поможет убедиться, что перед вами не фейковая история. Но главное — такая проверка поможет впоследствии в суде доказать свою правоту в связи с нерепатриацией валютной выручки. Мы этот путь проходили уже неоднократно, начиная с 2015 года. И только полный объем доказательств помогает выиграть суд.

Что и как проверять? 1. Существует ли вообще эта фирма? 2. Безупречна ли ее деловая репутация? 3. Устойчивость финансового положения. 4. Правомочность действий по данному контракту. 5. Полномочия лица, подписывающего контракт. Проверить все это не так уж дорого и не так сложно. И это нужно сделать не только в случае Китая. Это важно для любой страны. Если у вас есть ощущение, что в России бы так не сделали и история кривая, то, значит, это действительно так. Например, если контрагент говорит, что нет доверенности, — это кривая история, так как доверенности есть во всех странах в том или ином виде. Если он говорит, что нет устава, — это кривая история, потому что уставы есть везде.

Первый документ, который мы просим предоставить, это информация о компании, содержащаяся у самой компании. Что это может быть? В Китае это бизнес-лицензия. У нас это свидетельство о регистрации юридического лица. Есть простой способ узнать номер бизнес-лицензии. Если вы знаете адрес сайта компании, то номер бизнес-лицензии всегда есть в тексте ISP-лицензии на нем.

Также есть реестры, где можно посмотреть информацию о юридическом лице. Во многих странах эта информация открыта. Есть ресурс http://www.ved.gov.ru/exportcountries/, организованный Министерством экономического развития РФ, который содержит путеводители для бизнеса по многим странам, где указаны реестры, из которых можно узнать информацию о компании. Путеводители очень качественные и понятные. Вы там можете найти не только реестры и узнать, зарегистрирована ли данная компания, но и выяснить, какие товары пользуются спросом в данной стране, как выводить их на рынок, как получать сертификаты и т.п.

Проверяя китайского контрагента по реестру, нужно помнить, что гонконгские компании, тайваньские компании и компании из Макао регистрируются отдельно. У них своя юрисдикция. Гонконгскую компанию вы сможете еще легче проверить по реестру, потому что там текст на английском языке. С китайскими компаниями сложнее. Если вы не знаете номер бизнес-лицензии, то вам придется узнавать все на китайском языке, искать китайскую вариацию. Так как реестр ведется на китайском. Что мы можем узнать из реестра? В различных странах реестры примерно одинаковые. В Китае они особенно крутые, там можно найти даже имущество юридического лица. Для чего это нужно? В Китае очень хорошо работает наложение ареста на имущество юридического лица. И если нам китайская компания должна, мы в суде заявляем арест имущества из реестра. И в течение 2-3 дней мы этот арест получаем. В Китае с этим намного проще, чем в России.

В Китае вид деятельности, которым занимается компания, должен быть внесен в устав. Обычно это очень узкие виды деятельности. Например, торговля курятиной. И если такая компания хочет купить у тебя другой продукт, не обозначенный в ее лицензии, то с ними об этом можно даже не говорить. Например, в уставе написано, что ты производишь детскую обувь. И это значит, что ты должен производить только детскую обувь. Если компания вдруг начинает производить взрослую обувь, а в уставе этого не написано, — это уже нарушение. И очень серьезное. Можно получить до 15 суток ареста и штрафы. Поэтому у китайцев всегда нужно просить устав и смотреть, чем они занимаются. Потому что если у вас будет сделка с компанией, которая не может совершать это действие, то на территории Китая у вас могут возникнуть большие проблемы, если кто-то этим заинтересуется. И вас потом вообще могут больше не пустить в Китай.

Второй документ, который мы просим, — налоговая декларация. У нас это документ о присвоении ИНН. Во всех странах есть присвоение налогового номера. Если бизнес-лицензия считается самым подделываемым документом в Китае, то подделка налоговой декларации — совсем другая история, где вы уже обманываете государство. А если вы обманываете государство, то за это вам грозит серьезное наказание, вплоть до расстрела. Поэтому налоговые декларации не подделывают.

Налоговая декларация — открытый документ, его можно запрашивать. И в последствии по этим данным делать, например, запрос в налоговую. И приостанавливать налоговую лицензию, если есть для этого причина.

Третий документ, который мы запрашиваем, — сертификат хорошей репутации. В разных странах такие документы выдают разные организации, от ТПП до торгопредств. Этот документ важен для того, чтобы убедиться, что компания не находится в черном списке. Мы очень любим работать с Торгпредством России в Китае. Мы пишем им, они подтверждают, что все чисто. И потом, если вдруг возникает конфликт с контрагентом, мы всегда показываем это письмо: смотрите, торгпредство сказало, что все чисто. А то, что он оказался подлецом, — это уже другая история.

Наконец, мы просим такой документ, как справка из банка о наличии счетов в этом банке. Это не банковская тайна. Тайна — это суммы на этих счетах. А не наличие счетов. Если вы просите банки предоставить информацию о наличии счетов, в 95% случаев они дают ее. Многие даже уточнят: да, это наш постоянный клиент, он давно у нас обслуживается и т.п.

При проверке иностранных компаний обратите внимание на такие вещи, как:

полное наименование предприятия;

организационно-правовая форма (от нее зависит объем дееспособности, ответственности по долгам;

полномочия представительства потенциального партнера при выполнении условий договора).

Наименование предприятия в реестре должно полностью совпадать с наименованием в вашем контракте. Иероглиф к иероглифу, буква к букве. Если вы сильно хотите, в скобочках напишите латинское название в добавок к иероглифическому. Но китайский вариант обязательно должен быть. Потому что в суде Китая будут смотреть именно его. А у нас в 95% контрактов пишут название компании на английском. А потом по нему можно и вовсе не найти компанию, так как транслитерация бывает довольно произвольной.

Почему должна быть указана организационно-правовая форма? Потому что по некоторым формам есть полная ответственность собственника или директора. А по каким-то ее нет.

И последнее — это полномочия представителя. Узнайте, добейтесь ответа, почему именно этот человек подписывает документ. Все говорят: это наш коммерческий директор. Я на это отвечаю: объясните, на каком основании коммерческий директор подписывает контракт. «У нас так положено» — «Покажите, где?» — «В Уставе» — «Покажите пункт в Уставе». В Уставе такого практически никогда не прописывают, это заведомое вранье. Таким образом уходят от ответственности. Внимание: если контракт не подписал директор компании, считается, что компания контракт не подписала! И если у подписанта не было доверенности на подписание конкретного формата контрактов, то он не имел право их подписывать. Значит, компания контракт не подписала. И деньги вы никогда не вернете. Поэтому у вас должен быть документ, подтверждающий полномочия подписанта. И указание имени в контракте должно совпадать с написанием имени в его паспорте. Если в паспорте иероглифы — то и в контракте иероглифы. Отметим, что во многих странах подписью считается не росчерк пера, а полные данные: имя и фамилия. Пожалуйста, просите паспорт, чтобы сверить, те ли он поставил иероглифы, — это нормально. Если будет ошибка хотя бы в одном иероглифе, то этот человек не будет нести ответственность по контракту.

Впоследствии, если у вас, не дай бог, наступит ответственность в связи с нерепатриацией валютной выручки, вы просто покажете все документы: смотрите, какой пакет документов мы собрали. Мы сделали все, что могли! Мы максимально добросовестно подошли к выбору контрагента! И тогда суд вам скажет, что, да, действительно, вы произвели все необходимые действия, и освободит вас от ответственности.

Последний момент — про печати. Россия сейчас непечатная страна. Китай — печатная страна. Самая печатная страна в мире. В Китае печати дают даже больше, чем подписи. Какими бывают печати в Китае? Есть официальная печать, красная со звездой, печать, применяемая компаниями материкового Китая. Не Гонконга, не Макао. По ее наличию, при прочих выполненных условиях, мы можем сказать, что у нас подписан контракт, и мы можем судиться. Второй вариант — печати для компаний с иностранным капиталом. Такие печати есть в синей и красной вариации. Красная — лучше. Она считается более официальной. Другие печати — оспариваемые в суде. И суд в этих случаях может даже не принять документы к рассмотрению. Плюс в Китае есть такой бонус, как печать руководителя. Я очень редко видела ее в контрактах. Потому что в этом случае руководитель отвечает за выполнение обязательств имуществом. Если такая печать стоит — это максимально крутая защита контракта, максимальный уровень доверия. В своей жизни я видела всего 3 или 4 таких контракта, и все они были на миллиарды.

О санитарно-эпидемиологической обстановке в зонах подтопления в Иркутской области

В паводковой зоне ЧС Иркутской области Роспотребнадзором организован полный комплекс мер по недопущению осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки и формированию эпидемических очагов.

Санитарно-эпидемиологическая ситуация на затопленных территориях стабильная, уровни инфекционной заболеваемость находятся в пределах среднемноголетних значений. Групповой и вспышечной заболеваемости не зарегистрировано.

В целях профилактики инфекционных болезней продолжается иммунизация населения и фагирование населения, находящегося в зоне подтопления.

На территории 5 районов области, находящихся в зоне подтопления, сформированы 72 прививочные бригады, из них: в Нижнеудинском районе – 22, Тулунском – 23, Тайшетском – 11, Чунском – 8, Зиминском -8.

На 09.07.2019 привито из числа групп риска против вирусного гепатита А – 39218 человек, против брюшного тифа – 670 человек, против дизентерии Зонне – 2227, охвачено фагированием - 8781 человек.

Продолжается активная разъяснительная работа по профилактике инфекционных болезней, по иммунизации населения по эпидемическим показаниям.

На территориях, освободившихся от подтопления, проводится организация мероприятий по дезинфекции источников водоснабжения, водопроводных сетей и объектов эпидемиологического риска (предприятий пищевой промышленности и торговли, образовательных и медицинских организаций), частных домовладений, а также мероприятия по организации дератизационных обработок на социально-значимых объектах и жилых домах.

Организована консультативно-методическая помощь населению по организации и проведению дезинфицирующих мероприятий в муниципальных образованиях.

В рамках контроля за качеством питьевой воды, воды поверхностных и подземных источников, привозной воды в лабораториях Роспотребнадзора всего исследовано 1085 проб.

Вопросы по обеспечению продуктами питания и предметами первой необходимости решены в полном объеме, запас бутилированной воды имеется. С целью недопущения возникновения и распространения в пунктах временного размещения (ПВР) и пунктах длительного размещения (ПДР) инфекционной заболеваемости проводятся ежедневные обследования с отбором проб воды, пищевых продуктов, готовых блюд в объектах общественного питания населения, размещенного в ПВР и ПДР. Всего исследовано 292 пробы пищевых продуктов и готовых блюд, 88 проб воды, 2005 смывов, 112 проб дезинфекционных средств.

В зоне ЧС работают 10 мобильных бригад Роспотребнадзора сформированных из специалистов Управлений Роспотребнадзора по Иркутской, Амурской областям, Хабаровскому краю, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области».

В ежедневном режиме уточняется информация о количестве объектов и площадей, подлежащих дезинфекции в разрезе муниципальных образований.

Проведение Роспотребнадзором санитарно-противоэпидемических мероприятий продолжается.

Новая дорога из Сибири через Китай на берег Индийского океана — уже в 2020-м!

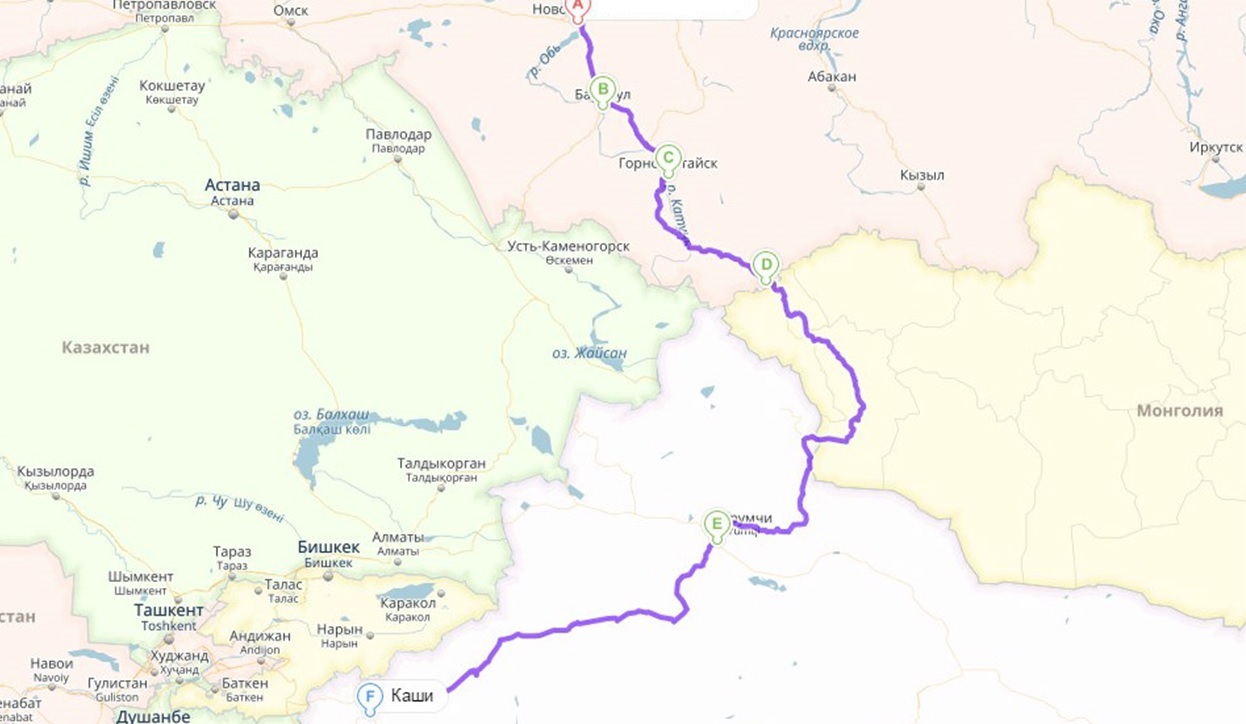

В сентябре 2020 года планируется открыть движение по монгольскому участку маршрута Asian Highway 4 (AH4). Договоренность об этом достигнута в Маньчжурии на переговорах транспортников России, Монголии и Китая в ходе заседания комиссии по Межправительственному соглашению о международных автоперевозках по сети азиатских автодорог. Об этом сообщает сайт Министерства транспорта РФ.

Маршрут AH4 соединит столицу Сибири с Китаем и Пакистаном. Он проходит через следующие города России, Монголии, Китая и Пакистана: Новосибирск – Барнаул – Ташанта – Уланбайшинт – Ховд – Ярантай – Урумчи – Каши – Хонкираф – Хунджераб – Хассан-Абдал – Равалпинди (– Исламабад) – Лахор – Мултан – Рори – Хайдарабад – Карачи. Протяженность трассы — 6 тыс. км. По территории России маршрут пролегает по Чуйскому тракту. Российско-монгольскую границу перевозчики будут пересекать на КПП «Ташанта – Цаганнуур».

Предварить официальное открытие перевозок по маршруту AH4 может тестовый автопробег с участием грузоперевозчиков России, Китая и Монголии.

В ходе заседания делегаты России, Монголии и Китая также изучили возможности присоединения других стран к Межправительственному соглашению о международных автоперевозках по сети азиатских автодорог и обсудили необходимые для этого процедуры.

Следующее заседание комиссии пройдет в Монголии в июне 2020 года.

Обращение по случаю 45-летия с начала строительства БАМа

В 45-ю годовщину со дня подписания постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР «О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали» Владимир Путин обратился к строителям, добровольцам и жителям бамовских городов и посёлков.

В.Путин: Дорогие друзья! Строители и добровольцы, жители бамовских городов и посёлков!

Сегодня мы отмечаем значимую для всей нашей большой страны дату – 45 лет с начала строительства легендарной Байкало-Амурской магистрали.

Прежде всего хочу поздравить всех, особенно ветеранов-бамовцев, с этим без всякого преувеличения историческим событием.

БАМ – это много больше, чем одна из крупнейших железнодорожных артерий России и мира. Это сплав труда, мужества, мечты сотен тысяч людей.

О необходимости такой магистрали для подъёма Сибири и Дальнего Востока говорили ещё в начале ХХ века и уже тогда понимали, что это задача наисложнейшая.

Строительство БАМа было серьёзным вызовом для страны и прежде всего для людей, участвовавших в грандиозной стройке. Строители трассы, новых городов и посёлков, изыскатели, железнодорожники, мостовики и проходчики тоннелей, добровольцы, вдохновлённые общей идеей, работали ради будущего, день за днём совершали настоящий подвиг.

БАМ действительно стал всенародным проектом. За всю историю строительства в нём приняли участие около двух миллионов человек.

Созданный в 70–80-е годы инфраструктурный задел открыл для наших компаний быстрорастущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, стал надёжным транзитным маршрутом, связывающим всю Евразию.

Спасибо за это вам, строителям магистрали, и тем, кто сейчас работает на трассе!

Перед нами сейчас задача нового уровня. Необходимо в ближайшие годы совершить настоящий прорыв в развитии транспортной инфраструктуры страны.

В числе приоритетов – масштабная модернизация БАМа и Транссиба, увеличение их пропускной способности в 2025 году до объёмов свыше 200 миллионов тонн грузов в год.

Уверен, нынешнее поколение железнодорожников, строителей, рабочих, инженеров справится с этими задачами, достойно продолжит дело, начатое первопроходцами БАМа.

Хочу пожелать вам успехов и от всего сердца поблагодарить за труд во имя России!

О санитарно-эпидемиологической обстановке в зонах подтопления Иркутской области

В паводковой зоне ЧС Иркутской области Роспотребнадзором организован полный комплекс мер по недопущению осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки и формированию эпидемических очагов.

Санитарно-эпидемиологическая ситуация на затопленных территориях стабильная, уровни инфекционной заболеваемостью находятся в пределах среднемноголетних значений. Групповой и вспышечной заболеваемости не зарегистрировано.

В целях профилактики инфекционных заболеваний продолжается иммунизация населения и фагирование населения, находящегося в зоне подтопления.

На территории 3 районов области, находящихся в зоне подтопления, сформированы 44 прививочные бригады для проведения мероприятий по иммунизации, из них: в Нижнеудинском районе – 20, Тулунском – 10, Тайшетском – 14.

На 04.07.2019 привито из числа первоочередных групп риска против вирусного гепатита А – 10952 человека, против брюшного тифа – 469 человек, против дизентерии Зонне – 1576 , охвачено фагированием -1140 детей и 1469 взрослых. Вакцинацию первично планируемых контингентов планируется завершить 05.07.2019.

Уточняются потребности в дезинфекционных средствах и организована их закупка.

Продолжается активная разъяснительная работа по профилактике инфекционных заболеваний, по иммунизации населения по эпидемическим показаниям.

В рамках контроля за качеством питьевой воды, воды поверхностных и подземных источников, привозной воды в лабораториях Роспотребнадзора всего исследовано 299 проб.

Вопросы по обеспечению продуктами питания и предметами первой необходимости решены в полном объеме, запас бутилированной воды имеется. С целью недопущения возникновения и распространения в пунктах временного размещения (ПВР) инфекционной заболеваемости проводятся ежедневные обследования с отбором проб воды, пищевых продуктов, готовых блюд в объектах общественного питания населения, размещенного в ПВР. Всего исследовано 142 пробы пищевых продуктов и готовых блюд, 26 проб воды, 275 смывов, 38 проб дезинфекционных средств.

Для уточнения санитарно-эпидемиологической ситуации, оказания помощи населению при проведении дезинфекционных работ Роспотребнадзором сформированы 10 мобильных бригад. В зоне ЧС работают специалисты Управлений Роспотребнадзора по Иркутской, Амурской областям, Хабаровскому краю, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области».

В ежедневном режиме уточняется информация о количестве объектов и площадей, подлежащих дезинфекции в разрезе муниципальных образований.

Проведение Роспотребнадзором санитарно-противоэпидемических мероприятий продолжается

Отраслевые вузы России расширяют сотрудничество с КНР

Совместные образовательные программы позволяют получить качественное образование и даже дипломы обеих стран

Самарский государственный университет путей сообщения (СамГУПС) в середине мая открыл подразделение на базе Шэньсийского железнодорожного профессионально-технического института, а в июне в Иркутском государственном университете путей сообщения (ИрГУПС) был создан Российско-китайский институт транспортного образования. Сотрудничество повысит конкурентоспособность отраслевого образования и позволит реализовать больше международных транспортных проектов, считают эксперты.

По данным Министерства высшего образования и науки РФ, на сегодняшний день партнёрские отношения с 600 китайскими вузами поддерживают свыше 150 российских университетов. В их числе все отраслевые университеты. Интерес российских железнодорожных вузов к Китаю вполне обоснован: в настоящий момент КНР обладает самой развитой сетью высокоскоростных железных дорог в мире. Так, согласно статистике китайского железнодорожного оператора China Railway Corporation (CRC), к концу 2018 года общая протяжённость всех железных дорог в Китае составила 131 тыс. км, в их числе высокоскоростные железнодорожные магистрали протяжённостью 29 тыс. км (две трети от общемирового показателя), на стадии строительства находится ещё 10 тыс. км ВСМ.

«Сотрудничество между российскими и китайскими вузами позволит расширять и развивать не только их образовательную, но и научную деятельность», – отметил ректор ИрГУПСа Сергей Каргапольцев 11 июня на открытии Российско-китайского института транспортного образования на базе ИрГУПСа.

Российско-китайский институт транспортного образования появился благодаря соглашению между ИрГУПСом и Шаньдунским?университетом путей сообщения (Китай). Подготовка специалистов по совместным образовательным программам начнётся с сентября 2019 года. Помимо этого соглашение между вузами подразумевает обучение студентов третьих и четвёртых курсов ИрГУПСа в Шаньдунском университете путей сообщения по образовательной программе «2+2» (первые два года китайские студенты обучаются на родине, вторые два – в российском вузе и наоборот). Одно из главных условий – хорошее знание английского языка, отсутствие задолженностей по учёбе. По завершении учёбы выпускники получат дипломы обоих вузов.

Самарский госуниверситет путей сообщения в середине мая открыл, по сути, свой филиал в Китае – Самарский институт транспорта на базе Шэньсийского железнодорожного профессионально-технического института. Соглашение об открытии вуза было подписано в апреле 2018 года, с 1 сентября этого года обучение в институте начнут более ста китайских студентов.

«У наших университетов очень много достоинств, которые можно сложить и использовать для развития студентов по обмену. Транспортная отрасль развивается очень быстро, поэтому выпускникам объединённого института можно будет с лёгкостью найти работу на железных дорогах и в различных национальных компаниях как России, так и Китая», – отметил секретарь Шэньсийского института Ван Хуэй.

Обучение в институте будет вестись по четырём специальностям: «эксплуатация железнодорожного транспорта (эксплуатация железных дорог)», «техника строительства ВСМ (строительство магистральных железных дорог)», «железнодорожная логистика (технология транспортных процессов)», «контроль железнодорожной системы сигнализации (автоматика, телемеханика на железнодорожном транспорте)». Преподавать учебные дисциплины будут китайские педагоги, предусмотрено также проведение совместных образовательных курсов с преподавателями СамГУПСа. В Самарский институт транспорта будут направлены разработанные российскими специалистами методические указания, переведённые на китайский язык.

Китайские студенты будут изучать русский язык, который пригодится им во время обучения в России. «Отучившись два-три года в Китае, студенты смогут поступить к нам, в Самару, и дальше получать образование. За это время мы создадим условия проживания в общежитии, решим проблемы медицинского страхования, – отметил ректор СамГУПСа Иван Андрончев. – Сотрудничество между вузами позволит повысить конкурентоспособность СамГУПСа, реализовать больше международных проектов, наладить социокультурные связи».

В перспективе студенты СамГУПСа смогут пройти обучение в новом вузе в Китае по программе обмена.

В других отраслевых вузах также налажено сотрудничество с Китаем. Так, Российский университет транспорта (МИИТ) ведёт подготовку специалистов для КНР с 1946 года. Вуз сотрудничает с Пекинским транспортным университетом, Юго-Западным транспортным университетом (город Чэнду), Университетом Цинхуа. «В настоящее время в РУТ (МИИТ) обучаются 70 китайских студентов, в том числе 53 студента на программах высшего образования и 17 слушателей подготовительного отделения», – рассказал «Гудку» проректор РУТ (МИИТ) Владимир Тимонин.

Уральским госуниверситетом путей сообщения и Чжэнчжоуским железнодорожным профессионально-техническим институтом реализован проект «Институт ВСМ Евразия» по подготовке кадров для высокоскоростного движения в КНР. Также созданы российско-китайский научно-образовательный центр в области разработки высокоскоростного подвижного состава с инфраструктурой железнодорожного транспорта (совместно с ОАО «РЖД» и китайской машиностроительной корпорацией СRRС Changchun), китайско-российский исследовательский Центр высокоскоростного железнодорожного сообщения (совместно с Петербургским государственным университетом путей сообщения и Пекинским транспортным университетом). В планах создание Российско-китайского транспортного института совместно с Международной корпорацией «Евразия» (КНР) на территории столичного бизнес-парка «Гринвуд».

Юлия Антич

Надежный контракт: как избежать многомиллионных штрафов и тюрьмы, рассказывает Анна Войцехович

Мы продолжаем публиковать тексты выступлений спикеров мирового уровня на глобальной конференции «Перезагрузка экспорта», состоявшейся месяц назад в Красноярске. Сегодня мы поговорим о важнейшей стороне бизнеса — документальной. Почему 95% заключаемых российскими бизнесменами международных контрактов — ничего не стоящие бумажки для мусорной корзины? Как заключить надежный международный контракт? Мастер-класс на эту тему провела партнер, руководитель практики по защите интеллектуальной собственности и конкуренции ООО «Юридическая компания «Гребнева и партнеры», патентный поверенный РФ, кандидат юридических наук Анна Войцехович.

Анна Войцехович: Есть такая боль участника ВЭД — заключение международного контракта. Почему боль? Все участники ВЭД заключали контракты. Откуда обычно берут шаблоны? Из баз ТН ВЭД! Переделывают «под себя» контракт, не имеющий к реальной сделке никакого отношения, не думая о том, будет ли работать этот контракт применительно к конкретной ситуации. При этом учВЭД почему-то думает, что его таможенный брокер разбирается в контракте и сделает все, как положено. На самом деле, таможенному брокеру все равно, какой у вас контракт. Ему важно растоможить, довезти вас докуда-то логистической компанией, получить деньги — и ему неважно, что будет дальше с вами и вашим товаром. Особенно, если вы уже пересекли границу Китая.

Есть негативное мнение, что российские компании в Китае никто не защищает. Это не так. Когда контракт сделан хорошо, он будет защищать вас и в Китае. К тому же Китай сейчас нацелен на поддержку иностранных компаний. Но беда в том, что о 95% контрактов, которые я вижу, я сразу могу сказать: «Ребята, вы можете это выкинуть». С этим контрактом нельзя появиться в Китае. Ни в Китае, ни во Вьетнаме, ни где-либо еще. Потому что это не контракт, а химера. Это бумажка, которую вы сами распечатали, сами подписали и решили, что это контракт.

Запомните: не надо радоваться, если с вами не спорят по контракту. Это очень плохой знак. Знак того, что контракт настолько плох, что вы по нему ничего и никогда в этой стране не получите. Почему? Потому что китайцы очень хорошо знают законы. Китай — законопослушная страна. Это кажется удивительным, но это так. В Китае действуют серьезные штрафы и можно даже лишиться свободы за очень мелкие провинности. А если ты «накосячил» хотя бы раз, то в Китае у тебя отбирают бизнес-лицензию, и в течение 10 лет ты не сможешь вести бизнес. Но вы ничего не знаете о суровых китайских законах и делаете контракты так, как вам это нравится. Китайцы читают такой контракт, понимают, что вы с ним ничего никогда не сможете доказать, и спокойно его подписывают.

Как же заключать работающие контракты? У нас есть закон, который говорит о том, что такое внешнеэкономическая деятельность. Когда вы только начинаете вести ВЭД, проглядите его хотя бы по диагонали, посмотрите, какие там истории, какие темы. Что такое международный торговый контракт? Это основной коммерческий документ, по которому стороны фиксируют свои обязательства. Знаете, сколько у нас видов внешнеэкономических контрактов? Из тех, что активно заключаются по всему миру? Как минимум, 27 видов! А в России из них знают только договор поставки. Однажды я даже спрашивала работников таможни, что такое внешнеэкономический контракт. Все ответили: договор поставки. Я спросила: а вы знаете, что, например, договор лизинга может быть внешнеторговым? Нет, нет, — отвечают, — это ошибка, внешнеторговый контракт — это договор поставки. Все остальные — что-то другое. Так вот, еще раз: есть 27 видов внешнеторговых контрактов!

Внешнеторговый контракт имеет две отличительных особенности: у вас происходит передача товара через границу и у вас с противоположной стороны не резидент этой страны. Если с одной стороны Россия, а с другой — Казахстан, например, — это уже внешнеторговый контракт. Если у вас происходит валютная операция, то это у вас внешнеторговый контракт. Может ли быть, например, внешнеторговым контрактом договор на шеф-монтаж оборудования? Да, безусловно.

Поэтому первое, что я всегда говорю: посмотрите, какие у вас реально договорные отношения и делайте договор именно о них. Для каждого контракта есть свои нюансы. У нас есть основные международные соглашения, их очень много, но это базовые международные соглашения, которые хоть как-то и хоть что-то говорят о внешнеторговых контрактах. Россия все их ратифицировала, они все в России есть, они есть практически во всех странах мира. Без них выход на международный рынок страны практически невозможен.

Теперь о конкретике. Есть ЕЭК ООН, где вы найдете часть договоров. Есть международная торговая палата, где тоже можно посмотреть образцы договоров. Есть ВТО, где выложена информация по различным видам договоров. Есть такие узкие документы, как «Общие условия поставок товаров из СССР в КНР». Документ, принятый в 1990-м году и до сих пор прекрасно работающий. Регулирующий документ, когда речь идет о контрактах с Китаем. И его нужно внимательно читать. Один пример. Вы считаете, что можете предъявлять претензию по некачественному товару на протяжении всего времени действия контракта? Расстрою вас: не можете. В «Общих условиях» для этого определен срок в 30 дней. И даже если у вас в контракте написано «90 дней», в этой части ваш контракт ничтожен. 30 дней! И не надо пытаться предъявлять претензию через 90 дней. Подобных условий поставки у нас достаточно много, со многими странами. Просто пример Китая — наиболее яркий, так как здесь по данному документу 1990 года очень серьезно работают китайские суды и принимают его за базовый документ.

Образец внешнеторгового договора можно посмотреть на сайте www.cisg.ru. Это сайт Венской конвенции Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров (заключена в г. Вена 11.04.1980), сокращенное название на английском языке – CISG, на немецком – UN-Kaufrecht. На сайте www.cisg.ru представлено очень много информации по теме Венской конвенции, начиная от официального текста и комментариев и заканчивая подборкой судебной практики. Там выложен и очень хороший образец внешнеторгового контракта купли-продажи 2016 года. Если вам нужен идеальный договор, на базе которого можно уже прописывать свои истории, рекомендую выбрать его. Он вам очень сильно поможет в дальнейшем.

Все знают, что в контрактах есть такая история, как Инкотермс. Но никто не знает, про что это. Сразу скажу, что Инкотермс у нас меняется. Есть много видов Инкотермса: каждые 4 года он пересматривается. Но у этого документа есть одна большая подводная мина: каждый последующий документ действует одновременно с предыдущими. Все документы, которые когда-либо принимались, являются действующими. Бывает, когда пишут «Инкотермс 2010» в одной части договора и «Инкотермс 1980» — в другой. Это означает, что данный пункт договора нужно читать в рамках Инкотермса, принятого в 1980-м. Но экспортер об этом не знает. А самое главное, что Инкотермс так сильно менялся, что есть условия поставок, которые значительно различаются. Например, в Инкотермсе 1980 года страхование было возложено на одну сторону, а в Инкотермсе 2010 года — на другую. И эту хитрость надо учитывать. Если вы видите, что есть разница в версиях Инкотермса по тексту договора, а этим часто балуются хорошие ВЭД-специалисты, — пожалуйста, проверьте, соответствует ли это вашим критериям и тому, о чем вы договариваетесь.

Что еще заложено в Инкотермсе? Это общий свод международных правил, говорящий о том, как будут строиться отношения поставщика и покупателя с точки зрения расходной части. Там заложено распределение между продавцом и покупателем расходов на: погрузо-разгрузочные работы, включая перевалку; основную перевозку; доставку до основного перевозчика; хранение на промежуточных складах; таможенное оформление в стране экспорта; таможенное оформление в стране импорта; получение импортных-экспортных лицензий; страхование; упаковку и маркировку. Но совершенно точно в Инкотермсе ничего не говорится о переходе права собственности. И те, кто считает, что, например, «по Инкотермсу у нас переходит право собственности в конкретном месте», очень сильно заблуждаются. Я всегда спрашиваю в таких случаях, где это написано и кто вообще сказал, что Инкотермс регулирует переход права собственности. Он это не регулирует. Про переход права собственности нужно договариваться отдельно. У вас право собственности может переходить в любой точке, а где — вы определяете сами. От этого зависит, кто несет риск случайной гибели при взаимоотношении со страховыми организациями по вашему товару. Это принципиальная позиция. Мы зачастую требуем, чтобы право собственности переходило на территории РФ, когда мы уже поставили товар. Если мы говорим про экспорт, то переход права собственности у нас происходит всегда на территории РФ, на таможенных постах, чтобы в Китае не несли риск случайной гибели. Потому что вы потом замучаетесь доказывать что-то страховым агентам. Поэтому фактический переход товара из рук в руки — это одна история. А переход права собственности на товар — другая.

Нередко условия Инкотермса указывают в документах без конкретной географической привязки. Например, используется термин FCA — и пишут «Гонконг». Где в Гонконге, какое место в Гонконге, куда должны привезти товара — загадка. Если вы были в порту Гонконга, то знаете, что можно месяц бегать по нему в поисках товара. Более того, есть хитрости, когда поставщик привозит товар в определенное место в Гонконге, а покупателю нужно привезти это в другое место в Гонконге, а кто будет везти — непонятно. Потому что не договорились о конкретном месте. По правилам Инкотермса, нужно указывать все, вплоть до улицы и номера дома.

Нередко про Инкотермс пишут вообще без ссылки на редакцию. Если вы так написали, то это значит, что Инкотермс неприменим к вашему договору. И все, что там написано, никак с Иноктермсом не связано.

В Инкотермсе есть одиннадцать терминов. Семь из них применимы к любому виду транспорта. Четыре применимы только к водным видам транспорта. Пожалуйста, учитывайте это! Найдите табличку терминов Инкотермс. И когда вы будете заключать договор на определенных условиях, например, EXW — посмотрите, пожалуйста, что это означает. Не подписывайте документ просто так: нюансов очень много. Не бойтесь вникать во все детали: Инкотермс описан и переведен очень хорошо, это простой и понятный документ.

.jpg)

Николай Маклыгин: «Мы боремся за каждого человека на рынке труда. Особенно - за молодых специалистов»

Модернизация БАМа предполагает развитие социальной инфраструктуры

БАМ – неотъемлемая часть единой транспортной системы России, ключевое звено в хозяйственном освоении обширных территорий, богатых природными ресурсами. Реконструкция Байкало-Амурской магистрали даёт возможность обеспечивать растущие перевозки. В то же время развитие БАМа не ограничивается только инфраструктурной составляющей: ОАО «РЖД» уделяет большое внимание вопросам кадрового обеспечения. Об этом «Гудок» поговорил с начальником Дальневосточной железной дороги Николаем Маклыгиным.

– Как обеспечены кадрами предприятия БАМа?

– Динамика миграционных и демографических процессов последних десятилетий такова, что численность трудоспособного населения в регионах обслуживания ДВЖД, особенно на участках Байкало-Амурской магистрали, постоянно снижается. Как следствие – остро стоит вопрос с укомплектованностью монтёрами пути в Амгуньской, Беркакитской, Верхнезейской, Дипкунской дистанциях. Дальневосточная дирекция инфраструктуры принимает меры по обеспечению кадрами дистанций пути Тындинского и Комсомольского территориальных управлений, командируя туда работников из дистанций-доноров. Только в четыре дистанции БАМа в 2017 году было командировано 275 человек, в 2018 году – 356. За счёт этого на предприятиях достигнута положительная динамика деятельности, снижены балловая оценка состояния пути и количество неудовлетворительных километров.

Мы должны буквально бороться за каждого человека на рынке труда. Для привлечения и закрепления кадров важно использовать самые современные и эффективные подходы. Так, впервые в ОАО «РЖД» на базе Верхнезейской дистанции в 2019 году внедряется вахтовый метод работы монтёров пути по станции Тунгала.

– Что делается, чтобы на БАМ приезжало больше молодых специалистов?

– Разработана Молодёжная программа РЖД, которая, в частности, предполагает предоставление корпоративной поддержки молодому специалисту при покупке жилья в виде ипотечного субсидирования с особыми льготами. К примеру, проценты по кредиту меньше, чем у остальных работников, возможна и безвозмездная субсидия на погашение части ипотечного кредита при рождении детей. Для специалистов, работающих на отдалённых станциях, предусмотрены дополнительные льготы. Это предоставление служебного жилья, единовременное пособие при приёме на работу в размере 250 тыс. руб., дополнительное вознаграждение в размере половины оклада по истечении первого и второго года работы, ежемесячное пособие на воспитание ребёнка при отсутствии в отдалённой местности дошкольных образовательных учреждений.

Немаловажно формировать благоприятную среду для развития творческого подхода у молодёжи к решению операционных и стратегических задач компании. Для недавно устроившихся сотрудников проводятся дни адаптации, модераторами которых становятся более опытные коллеги. Организация мероприятий позволяет им реализовывать свои лидерские качества и развивать управленческие компетенции. Кроме того, в Тындинском территориальном управлении активно ведёт деятельность Совет молодёжи. Кстати, наши молодые работники будут помогать в проведении празднования 45-летия с начала строительства Байкало-Амурской магистрали в роли волонтёров. Благодаря развитию корпоративного волонтёрства происходит укрепление межпоколенческих связей, молодые работники узнают историю своего родного края и страны.

– Что делается сегодня для развития пропускных способностей БАМа?

– Участки БАМа в границах Дальневосточной дороги представляют собой неэлектрифицированные, преимущественно однопутные перегоны. Но ещё пять лет назад пропускная способность некоторых из них не превышала 11 пар грузовых поездов в сутки. Благодаря модернизации инфраструктуры пропускная способность увеличивается. Работа ведётся поэтапно. В 2020 году после завершения первого этапа проекта развития Восточного полигона, который предусматривает реконструкцию 41 станции, строительство 26 разъездов, трёх двухпутных вставок, вторых главных путей на семи перегонах, пропускная способность возрастёт до 21–26 пар поездов в сутки.

Также ведётся масштабная модернизация верхнего строения пути, уложенного при строительстве БАМа в 1970–1980-х годах и уже выработавшего нормативный срок службы. Несколько лет назад эта работа охватила линию Хани – Тында протяжённостью 486 км. На смену звеньевому пути на деревянных шпалах приходит бесстыковой путь на железобетонном подрельсовом основании. К 2020 году на участке Хани – Тында основные объёмы работ будут практически завершены. Активизируется капитальный ремонт и на направлении Тында – Новый Ургал – Комсомольск-на-Амуре (1365 км). В нынешний сезон здесь нужно капитально отремонтировать 214 км, в 2020-м – 266 км, в 2021-м – 273 км. При планировании работ на 2023–2024 годы будет учтена оставшаяся потребность приведения железнодорожного пути в нормативное состояние, обеспечивающая на постоянной основе безопасный пропуск поездов повышенного веса, в том числе состоящих из инновационных вагонов с нагрузками на ось 27 тс.

– Как развивается грузовая база в зоне БАМа?

– На загрузку БАМа прежде всего влияют угольные производства. В частности, в Якутии группа «Мечел» продолжает разработку Эльгинского месторождения. За счёт технического перевооружения разреза компания выйдет на ежегодную отгрузку до 5,3 млн тонн угля ежегодно, что в сравнении с 2018 годом больше на 1,9 млн тонн, или на 55,8%. В перспективе на Эльге планируется ввести в эксплуатацию три обогатительные фабрики мощностью 9 млн тонн угля каждая. В той же Якутии УК «Колмар» строит два важных объекта по добыче и переработке коксующихся углей – горнообогатительные комбинаты «Инаглинский» и «Денисовский». Если в 2015 году на железнодорожный транспорт «Колмар» отгрузил 1,3 млн тонн угольной продукции, то с учётом продолжающегося развития компании в этом году погрузка достигнет 6,6 млн тонн, а через шесть лет возрастёт до 26 млн.

В Хабаровском крае АО «СУЭК» ведёт добычу угля на Ургальском каменноугольном месторождении и планирует увеличить производство за счёт доведения к 2025 году мощности шахты Северная до 7,1 млн тонн в год, повышения выработки разрезов Буреинский и Правобережный, а также выхода на проектную мощность обогатительной фабрики «Чегдомын».

Есть и новые проекты. ООО «Разрез Восточный» планирует начать отгрузку с Сугодинско-Огоджинского месторождения в Амурской области. Примыкание погрузочного комплекса будет осуществляться по станции Февральск. Прогноз добычи угля к 2025 году – 10 млн тонн в год. Приоритетными направлениями перевозок с «Разреза Восточный» станут новый Порт Вера в Приморье и объекты энергетики, расположенные в Хабаровском крае.

– Как меняется оборот вагона?

– Оборот вагона хоть и не является бюджетным показателем, но характеризует качество работы, технологичность. За последние пять лет на Дальневосточной дороге ежегодное сокращение вагонооборота составляет 5–8 часов. Скорость оборота складывается из нескольких составляющих. В текущем году мы сократили время нахождения вагона в местном простое: при норме 71,3 часа он составляет 69,5 часа. Однако по элементу время нахождения вагона в движении при норме 50,6 часа факт – 56,6. Оборот замедлен из-за неравномерности подвода груза, вынужденного «бросания» поездов, отказов технических средств и по другим причинам. Чтобы ускорить продвижение вагонов, мы стараемся находить своевременные технологические решения, направленные на повышение транзитности узловых станций, увеличение плеч обслуживания локомотивов и вагонов, применять гибкость в плане формирования, снижать риски отказов, встречных пробегов.

– Что делается для улучшения транспортного обслуживания грузоотправителей и грузополучателей на полигоне БАМа? Доступны ли им сервисы, предлагаемые сегодня на Транссибе?

– Дополнительные сервисы, реализуемые нашей компанией, сегодня доступны для всех грузоотправителей и на всех направлениях перевозок. Сбытовой блок компании осуществляет переход на цифровые форматы взаимодействия с клиентами. По принципу одного окна на дороге организован функциональный центр продажи услуг (ЦПУ). Его специалисты нацелены на активный подход в работе с клиентами и оперативно решают вопросы, напрямую взаимодействуя с филиалами, дочерними и зависимыми обществами, а также с Единым колл-центром и электронной торговой площадкой РЖД. Рабочие группы ЦПУ созданы в Тындинском и Комсомольском регионах дороги. Создание центра позволило удобно и качественно обслуживать пользователей услуг железнодорожного транспорта всех уровней. Наша цель – добиться, чтобы клиент не ходил на станцию и не отвлекался на изучение производственных процессов компании, а просто получил необходимую ему услугу.

– Важна ли обратная связь с клиентами?

– Безусловно. Ежегодно исследуется изменение уровня лояльности клиентов по отношению к ОАО «РЖД. В очередном опросе, который состоялся в начале года, приняли участие 253 респондента, работающих с Дальневосточной магистралью. По результатам исследования их общая удовлетворённость взаимодействием с ОАО «РЖД» составляет почти 79%. Это на 12% выше результатов предыдущего исследования. Значит, движемся в правильном направлении.

– Как вы относитесь к тому факту, что частные инвесторы готовы включиться в расшивку узких мест и получить приоритетный доступ к инфраструктуре? В частности, о намерениях инвестировать в строительство Второго Северомуйского тоннеля на ВСЖД заявляли угледобывающие компании. Возможны ли подобные примеры на ДВЖД?

– Отношусь положительно, и примеры не только возможны, но уже есть. В стадии заключения находится соглашение о сотрудничестве с партнёрами, чьи пути примыкают к припортовой станции Мыс Астафьева. Стивидорные компании выразили намерение увеличить перевозки в свой адрес более чем в два раза. Чтобы взаимодействие шло на взаимовыгодной основе, ОАО «РЖД» предложило партнёрам участвовать в развитии инфраструктуры станции в долях, прямо пропорциональных заявляемым объёмам перевозки грузов. Партнёры предложение одобрили. Заказчиком проектирования объекта реконструкции выступит управляющая компания, которая объединит всех заинтересованных клиентов. Предложенный механизм актуален не только для Дальнего Востока, но и других припортовых станций сети РЖД.

– Что пожелаете бамовцам накануне юбилея?

– Хочу сказать, БАМ не только незабываемой романтической линией прошёл по сотням тысяч судеб, он стал настоящей кузницей кадров, трамплином для карьерного взлёта многих транспортных строителей и эксплуатационников. Достаточно вспомнить бригадиров, Героев Труда Ивана Варшавского и Александра Бондаря, бывшего главу Минтранса Игоря Левитина, бывшего начальника БАМа, ставшего впоследствии вице-президентом ОАО «РЖД», Салмана Бабаева. И сегодня БАМ является школой жизни, начало трудового пути на бамовских станциях даёт прочную основу в трудовой карьере. Сама жизнь убедительно доказала востребованность этой стратегической магистрали не только для Сибири и Дальнего Востока, но и для всей страны. И потому на повестке дня – дальнейшее развитие БАМа, повышение пропускной способности магистрали. Со своей стороны, желаю всем бамовцам, работникам Тындинского и Комсомольского территориальных управлений здоровья, счастья, процветания и уверенности в завтрашнем дне.

Павел Усов

Совещание по ситуации с наводнениями в Иркутской области

Владимир Путин провел совещание по ситуации с наводнениями в ряде районов Иркутской области.

В совещании приняли участие глава МЧС Евгений Зиничев, полномочный представитель Президента в Сибирском федератом округе Сергей Меняйло, губернатор Иркутской области Сергей Левченко, первый вице-премьер – Министр финансов Антон Силуанов, руководители профильных министерств, ведомств и муниципальных образований.

Паводок в Иркутской области начался из-за проливных дождей, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

* * *

В.Путин: Уважаемые коллеги!

В последние дни, как всем вам хорошо известно, Иркутская область столкнулась с масштабным природным паводком. Особенно пострадали Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский и Чунский районы.

К сожалению, не обошлось без погибших. Подтоплены десятки населенных пунктов, пришло в негодность жилье, нарушено транспортное сообщение, работа социальной и коммунальной инфраструктур. Сегодня здесь, на месте, детально оценим положение дел, посмотрим, что можно сделать, что нужно сделать в первоочередном порядке.

Сразу обращаю внимание на необходимость оперативного решения следующих задач. Первое: нужно наладить информирование людей о том, что происходит, где находятся пункты временного размещения, где можно получить помощь, включая медицинскую помощь, а также питьевую воду, продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости.

Подчеркну: особое внимание следует уделить бесперебойному обеспечению граждан питьевой водой в требуемых объемах. Прошу региональные и местные власти, территориальные органы федеральных ведомств быть в постоянном контакте с людьми, максимально быстро реагировать на поступающие от них жалобы и обращения, в том числе нужно помочь людям найти своих родных, близких, надо составить списки эвакуированных, чтобы родственники и представители власти, это само собой разумеется, четко знали, кто и где сейчас находится.

Паводок еще продолжается, к сожалению, поэтому необходимо заранее развернуть дополнительные пункты временного размещения и оснастить их всем необходимым.

Второе: нужно незамедлительно, буквально уже сегодня начать выплаты пострадавшим гражданам. Правительство уже приняло оперативное решение, к работе подключилось казначейство, Центральный Банк. Но обращаю внимание: необходимо, чтобы деньги не только поступили в регион – как доложил Министр финансов, они уже должны быть здесь, в регионе, – нужно, чтобы деньг до людей дошли, до каждого конкретного человека, до каждой семьи. Поручаю руководителю региона, губернатору взять под самый строгий контроль.

Повторю: надо начать выплату уже сейчас, не дожидаясь полного составления и выверки списков пострадавших, хотя, конечно, и это нужно делать незамедлительно.

Третье. Прошу держать под контролем эпидемиологическую ситуацию и обстановку, прежде всего в пострадавших районах. Это задача в первую очередь для Роспотребнадзора и Минздрава.

Четвертое – дети. Дети из пострадавших районов должны быть отправлены в летние лагеря, в том числе в другие регионы. Младшие дети должны быть размещены вместе с родителями. Полпред уже докладывал, что идет работа по согласованию этих позиций с руководителями близлежащих регионов, но я прошу коллег из федеральных ведомств посмотреть на то, чтобы отправить детей не только куда-то рядом, но и в целом по стране – у нас много хороших мест для отдыха детей.

Пятое: нужно взять под жестким контроль ситуацию с ценами на товары первой необходимости и не дать спекулянтам и недобросовестным торговцам возможность наживаться на беде людей. Прошу здесь подключиться Федеральную антимонопольную службу, а если потребуется – МВД.

Шестое: прошу уже сейчас, не откладывая, наметить план действий по восстановлению жилья, чтобы завершить эту работу как можно быстрее. Мы с вами прекрасно понимаем, знаем ситуацию в сибирских регионах, – здесь в том числе лето очень короткое, зима наступает быстро, а паводок-то еще не закончился, вода не сошла. Когда строить будем?

Времени очень мало. Нужно сделать все, чтобы люди не оказались в палатках, когда наступят холода. И вообще предусмотреть все возможные варианты событий.

Также требуется оперативно оценить ущерб и начать восстановление инфраструктуры, имею в виду энергетику, связь и транспорт, объекты здравоохранения и образования: школы, детские сады, больницы. Дети должны приступить к занятиям вовремя – в сентябре.

Поручаю МЧС, руководству Иркутской области, профильным федеральным министерствам уже сейчас приступить к оценке объема восстановительных работ, определить, какие потребуются дополнительные материальные и финансовые ресурсы, какие строительные мощности, стройматериалы, технику нужно будет дополнительно привлечь в том числе из соседних регионов, да и, если потребуется, из отдаленных регионов страны.

Полномочным представителям Президента в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах прошу взять на контроль и координировать всю эту работу.

Хочу еще раз повторить: все названные мною задачи должны решаться четко, при взаимодействии всех уровней власти. Это чрезвычайно важно в таких ситуациях.

Надеюсь услышать от вас подробные доклады о ситуации и ближайших планах. Подчеркнул бы еще раз – о ближайших и на среднесрочную перспективу, имея в виду необходимость восстановления всего, что мною было сказано: инфраструктуры, жилых помещений и социальных объектов.

Давайте начнем работать. Пожалуйста, Евгений Николаевич [Зиничев].

Е.Зиничев: Владимир Владимирович, как Вы сказали из пяти районов наиболее пострадал Тулунский район, уничтожено более 1200 жилых домов. Всего в этих районах в 48 населенных пунктах оказались подтоплены более четырех тысяч домов, в которых проживает более десяти тысяч человек, из них 2269 детей. В зону подтопления попал 41 социально значимый объект.

Остаются отрезанными шесть населенных пунктов. Жизнеобеспечение и пожарное прикрытие организованы, имеются запасы продуктов питания, медикаментов, предметов первой необходимости.

В превентивных целях отключено энергоснабжение в четырех районах с населением более 11 тысяч человек.

В результате стихии пострадало 353 человека, из них – 32 ребенка, погибло 5 человек, 97 человек госпитализированы, судьба двоих остается неизвестной, в том числе одного ребенка.

Эвакуирован 1161 человек, в 16 пунктах временного размещения находятся 924 человека, из них 282 ребенка и шесть маломобильных граждан. Остальные жители приняли решение остаться у родственников. В пунктах размещения пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Паводком повреждено 13 автомобильных мостов, ограничено движение по федеральной трассе «Сибирь» и 17 участкам автомобильных дорог местного значения.

В настоящее время продолжается наращивание группировки сил РСЧС, помимо личного состава главного управления МЧС по Иркутской области в зоне подтопления работают спасатели Сибирского спасательного центра, Сибирского и Байкальского поисково-спасательных отрядов и аэромобильные группировки главного управления МЧС по Красноярскому краю.

Сегодня будет осуществлена доставка самолетом Ил-76 МЧС России наливных дамб, спасательных лодок, палаток, одеял, полученных со складов Росрезерва, всего более 30 тонн. Кроме того, на борту находятся выделенные Минздравом России средства иммунизации на 3,5 тысячи человек.

Обстановка находится под контролем, продолжается проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ.

О выплатах Вы сказали. В соответствии с распоряжением Правительства в бюджет Иркутской области перечислено 662 миллиона рублей.

Доклад закончил.

В.Путин: Спасибо. Сергей Георгиевич, пожалуйста.

С.Левченко: Уважаемый Владимир Владимирович! У нас сведения дополняют Евгения Николаевича, поэтому я, если можно, повторюсь.

В 48 населённых пунктах в 5 муниципальных образованиях области – Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Чунский и город Тулун, – в результате выпадения обильных осадков и подъема уровня воды подтоплено 4042 дома, в которых проживает 9063 человека, из них 2269 детей, 41 социально значимый объект и 3747 приусадебных участков.

В результате паводка один человек погиб в Тайшетском районе, четыре – в Нижнеудинском районе, двое (мужчина – 85 лет и мальчик – 8 лет) – пропали без вести здесь в Тулуне, в Тулунском районе. 97 человек госпитализированы, двое – на амбулаторном лечении.

Организованны пункты по всем пострадавшим районам – 41 пункт временного размещения, в 16 [пунктах] – 924 человека, в том числе 282 ребенка. В общей сложности емкость этих пунктов превышает десять тысяч человек.

Вопросы по обеспечению продуктами питания и предметами первой необходимости решены в полном объеме, запас бутилированной воды имеется, в складах размещено 22 тонны продовольственной муки, 400 тонн продовольственной пшеницы, которая может быть использована для производства муки. Имеющиеся сегодня запасы позволят обеспечить потребности в выпечке хлеба на 20 дней и готовятся запасы для пополнения.

Для координации действий в городе Тулун на базе подвижного пункта управления Правительства области развернут межведомственный оперативный штаб. Тулун находится в географическом центре и Тулун наиболее пострадал.

Информация до населения Иркутской области об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях, доводилась через радио и телевидение, мобильных операторов сотовой связи, путем проезда по улицам и поквартирного обхода. Переданы в муниципальные образования 27 предупреждений об опасных неблагоприятных погодных явлениях, они, к сожалению, сегодня продолжаются.

По состоянию на сегодняшний день резервный фонд Иркутской области составляет 105 миллионов рублей. Наше обращение, которое вчера мы направили на имя Председателя Правительства об оказании финансовой помощи в размере 662 миллионов рублей при помощи МЧС, Министерства финансов – буквально два часа назад они [деньги] поступили. Это постановление Правительства 1392. Я благодарю всех участников, кто практически за сутки это все сделал.

Ведется работа по сбору необходимых документов на осуществление компенсационных выплат пострадавшему населению, восстановление паспортов. Для оказания помощи пострадавшему населению министерством социальной опеки Иркутской области открыты пункты приема продуктов, вещей, предметов первой необходимости. Они открыты в 26 центрах социального обслуживания.

Достигнута договоренность с Почтой России, кредитными организациями о перечислении гражданам различных социальных выплат в ближайшие дни. Уже 1,5 миллиона рублей из выплат за июль месяц перечислены.

Выходные дни (вчера и сегодня) объявлены рабочими днями для учреждений пострадавших территорий, заявлена предварительная потребность на единовременные денежные выплаты на 6200 человек.

В настоящее время проходит проверка списков пострадавших граждан, предоставленных муниципальными образованиями, и с сегодняшнего дня будут выдаваться наличные деньги в размере 10 тысяч рублей тем, кто пострадал.

С позавчерашнего дня специалисты министерства работают во всех этих районах для координации работы учреждений министерства по оказанию помощи, открыт благотворительный счет, прорабатывается вопрос организации вывоза детей с пострадавших территорий в оздоровительные лагеря не только Иркутской области, но и регионов Сибирского федерального округа. Спасибо, Сергей Иванович, со всеми территориями мы уже переговорили.

На территории Нижнеудинского, Тулунского, Тайшетского районов расположены девять областных государственных образовательных учреждений круглосуточного пребывания, подведомственных Министерству образования. Из них – 4 учреждения среднего образования с общежитиями и 5 коррекционных школ, школ-интернатов. В данных учреждениях в настоящее время проживает 207 детей, из них 18 – в общежитиях и 189 детей находятся в школах-интернатах. Эти учреждения от паводков не пострадали, горячее питание организовано.

На территории трех муниципальных образований пострадало от паводков 30 образовательных муниципальных организаций, в том числе 18 общеобразовательных школ, 11 учреждений дошкольного образования и одно учреждение дополнительного образования детей.

Воспитанники и обучающиеся данных учреждений из числа семей, пострадавших от наводнения, находятся в настоящее время у родственников, соседей или в пунктах временного размещения.

По дорогам. Наше управление дорог – в Прибайкалье закрыт участок автомобильной дороги Р-255 на расстояние 7 километров (1490 – 1497 километры), но в готовности находятся 23 единицы спецтехники (самосвалы, погрузчики, экскаваторы, грейдеры, бульдозеры). Создан запас необходимых материалов – скального грунта 5 тысяч кубометров, 6,5 тысячи щебеночно-песчаной смеси. Сейчас дорожники, которые прибыли и ожидают спада воды, участвуют в регулировки движения на автодороге и устанавливают необходимые дорожные знаки, информируют водителей о временных ограничениях движения по этой трассе.

С учетом продолжающейся паводковой ситуации оценить точный объем пока мы не сможем. Подтоплено 17 участков федеральных автомобильных дорог. Нижнеудинский – 5 участков, Тайшетский – 6, Тулунский – 6; 13 мостов: Нижнеудинский – 11, Тулунский – 2.

По информации дорожной службы области, подтоплено 32 участка автомобильных дорог регионального значения, протяженностью более 200 километров, размыто 35 труб, разрушено полностью 8 деревянных мостов и один металлический (это САРМ – средний автомобильный мост), 6 мостов разрушено частично, также разрушены причальные части двух паромных переправ, затоплены два парома в Черемховском районе на реке Белой и в Нижнеудинском районе – переправа «Казачья Бадарановка».

Информация об ущербе сети муниципальных дорог пока отсутствует, потому что дороги находятся под водой. Предварительная оценка ущерба сети дорог регионального значения составляет около 800 миллионов рублей.

По потребностям в материалах. У нас имеется: два комплекта мостов САРМ, пиломатериалы в необходимых количествах, скальный грунт, гравийная смесь, бетон, водопропускные трубы. В полной готовности находятся 8 бригад по восстановлению мостов и труб. Дополнительная техника с других территорий области уже стянута. После понижения уровня воды мы приступим к восстановлению проезда.

Дорожно-строительная техника работает с прошлого дня на семи дорогах в этих районах. Привлечено дополнительно 60 единиц техники и 100 человек рабочей силы.

Надо отметить, что в подтопленных районах области расположены 15 скотомогильников, в настоящее время информация о них исследуется и уточняется. Подтверждена гибель 163 голов крупного рогатого скота, на территории пострадавших районов подтоплены посевы зерновых культур на площади 3655 гектаров.

Что касается электроэнергии, то план по восстановлению двух организаций, которые пострадали – тяговые подстанции и сети, – есть. В течение 72 часов, после того как вода сойдет, в основном будет восстановлено.

В.Путин: Хорошо.

Максим Евгеньевич, прогноз какой.

М.Яковенко: Напряженность складывается в районе города Тулун. Ожидаем, что в понедельник-вторник будут продолжаться умеренные осадки, и тогда 6–7 июля может быть небольшой приток.

Пик паводка прошел сегодня в 14 часов дня, за последующие 10 часов на 40 сантиметров вода упала. Это положительный момент – значит паводок уже уходит в верховья, становится отрицательным, потому что воде уйти от туда некуда.

Если по Усть-Удинскому району и Тайшетскому району все уходит в Красноярский край, то есть паводок уже на выходе из Иркутской области, то здесь паводок будет сохраняться. Точнее, что делать, будем смотреть уже в понедельник.

Явление это в принципе редкое, с момента наблюдений с 1936 года это четвертый такой масштабный паводок. Старожилы говорят, что в 1902 году был паводок 8–9 метров, но архивов нет. В 1937 году – 8,5 метра, в 1980 – 9 метров, в 1984 году – 11 метров, сегодня – почти 14 метров. То есть один раз в 180 лет.

В.Путин: Ясно. Я хочу послушать руководителей пострадавших районов. Давайте неспеша, спокойно расскажите мне, что вы видели, что там происходит, в каком состоянии ситуация.

Величко Александр Владимирович, пожалуйста. Тайшетский район.

А.Величко: На сегодняшний день на территории Тайшетского района подтопленных домов – 766, домовых территорий −178, пострадало 2403 человека, в том числе 527 детей.

Из всех подтопленных территорий, их у нас на сегодняшний день 13, с семи вода уже ушла, и русла рек восстановились в свое исходное состояние, то есть зоны подтопления нет.

Сегодня опасная у нас обстановка находится на трех территориях – это Шиткино, сегодня идет повышение уровня воды, до приезда сюда было подтоплено 60 домов, сейчас уже 84. Там развернут пункт временного пребывания людей в школе, то есть сегодня там эвакуировано в пределах 160 человек.

Пункт полностью оборудован всем необходимым. К счастью, все у нас водозаборные скважины не подтоплены, и в каждом населенном пункте достаточное, необходимое количество воды. Также у нас сегодня развернуто еще, кроме этого, три пункта – это у нас в самом городе Тайшет, куда мы эвакуировали 168 человек из близлежащих деревень.

Там, где у нас сегодня вода уже как бы ушла, по дорогам общего пользования Тайшетский филиал дорожной службы приступил к ремонту дорожного полотна. То есть сегодня у нас два направления – это южное и северное, сегодня южное направление кроме одного моста, с которым предстоит, я считаю, долгая работа, в общем-то сообщение восстановлено. С той стороны у нас приходят автобусы, с этой стороны газели, в общем-то люди могут по временному мосту переходить и спокойно добираться до центра.

Всего у нас в противопаводковом периоде задействовано 76 человек, 11 единиц техники и 12 плавсредств. В настоящее время администрацией, нами подготовлены списки, отправлены. Завтра, мы думаем, начнем выплаты производить.

Коротко – все.

В.Путин: Сегодня уже?

Реплика: Сегодня.

В.Путин: Хорошо.

Михаил Иванович Гильдебрант, Тулунский район.

М.Гильдебрант: Добрый вечер!

На территории Тулунского района в зону подтопления попало 114 населенных пунктов с численностью населения 1112 человек, в том числе 201 ребенок. Создано четыре пункта временного содержания, в которых сегодня размешены 87 человек, остальные пострадавшие размещены у родственников, проживающих на территориях, не подверженных подтоплению.

Все пострадавшие обеспечены необходимым питанием и водой. На сегодняшний день проведена эвакуация людей уже после прохождения фронта по городу Тулуну, то есть у нас есть населенный пункт Бурхун, который расположен уже ниже по течению города Тулуна, и сегодня туда пришла большая вода, мы сегодня эвакуировали оттуда людей.

Также размещены два пункта временного содержания, куда определены данные люди. И уже сегодня мы будем производить выплату по 10 тысяч рублей.

Доклад окончен.

В.Путин: Хорошо.

Тюменцев Валерий Григорьевич, Чунский район.

В.Тюменцев: Уважаемый Владимир Владимирович!

В период с 24 июня на территории района замечено повышение уровня воды, и в связи с этим сразу организована работа по контролю за состоянием воды и подготовка к возможным паводкам.

Всего потенциально подвержено угрозе, вначале было четыре населенных пункта – это поселок Пионерский, рабочий поселок Октябрьский, деревня Тахтамай и Бунбуй. В зону возможного подтопления попало 40 жилых домов с количеством проживающего в них населения 119 человек, из них 18 детей, 42 пенсионера.

Главами муниципальных образований сразу же выполнена корректировка гидрологических паспортов, уточнены характеристики всех населенных пунктов и решен вопрос о привлечении сил и средств для возможных каких-то тяжких последствий.

Для выполнения мероприятий сегодня привлечено 212 человек, 39 единиц техники, заключено 11 соглашений с владельцами маломерных судов. В каждом населенном пункте сегодня подготовлены площадки для посадки вертолетов.

Для обеспечения оперативного взаимодействия в указанных пунктах действует, сегодня практически связь не прерывалась, в одном населенном пункте связь прерывалась, но ее быстро восстановили.

Контроль за паводковой обстановкой обеспечивается сегодня наблюдателями гидрологического поста на реке Чуна и специалистами администраций муниципальных образований.

К сожалению, те населенные пункты, которые я обозначил, у нас сегодня идет увеличение подтопляемых населенных пунктов, так как мы сегодня ждем, буквально к утру, второй волны паводка, и вода у нас прибывает практически ежечасно.

В зону подтопления вновь попадают сегодня еще четыре населенных пункта. Хотя там количество селений, количество домов значительно меньше, это в городском поселении две береговые улицы, сегодня практически все жители с этих двух улиц выведены в поселок, с деревни Тахтамай вывезены и эвакуированы 33 человек и размещены в местах проживания.

Для того чтобы сегодня правильно отреагировать на эту ситуацию, с Главным управлением МЧС сегодня достигнута договоренность и привлечены дополнительные силы спасателей в количестве 53 человек. Сегодня два КамАЗа с оборудованием и плавсредством прибыли, завтра на вертолете прибывает остальная группа спасателей. Весь фронт работ, что покажет сегодняшняя ситуация буквально до утра, в связи с этим будут разрабатываться дополнительные мероприятия.

Жертв сегодня на территории района нет, и к счастью социальные объекты не затоплены, повреждений нет, только жилой фонд. Доклад закончен.

В.Путин: Сергей Михайлович Худоногов, Нижнеудинский район. Пожалуйста.

С.Худоногов: Владимир Владимирович, докладываю!

У нас также произошло наводнение, попало 12 тысяч населения, из них три-четыре тысячи ребятишек, 17 населенных пунктов.

Протяженность реки у нас огромная, территория 50 тысяч квадратных километров, район очень большой, и по воде проходит около 560 километров.

Первыми удар приняли у нас горная Тофалария – это население, самая малочисленная область планеты, которая граничит с Тувинией. Конечно, поэтому мы и знали – до нас, до города Нижнеудинска и других населенных пунктов идет где-то 12–23 часов, быстро шла вода, поэтому успели, конечно, заранее предупредить, рассказать всем, чтобы уходили.

Конечно, хочу сказать одно, что я работаю в своей должности 25 лет, и на моей бытности это второе наводнение. Это 1996 год, волна тогда тоже была большая, но сейчас она была на полтора метра выше. Мы просто не ожидали, что такие могут последствия произойти.

Хочу сказать, что я могу сравнить, что было в 1996 году, когда мы попали, когда мы ушли туда, у нас даже, к сожалению, никто не появился, за исключением нашего соседа – из города Братска приехали и посмотрели. Сейчас сразу у нас прибыла группа МЧС, восемь вертолетов, 120 человек со спасателями, с лодками.

Мы просто сберегли огромное количество людей, которые могли бы оказаться в ситуации. Потому что люди до конца не верили, некоторые не уходили, повторно вызывали помощь. Я должен сказать о хорошем – это было так, что люди работали, люди помогали и действовали.

Прибыл Председатель Правительства на нашу территорию со своей группой, и мы тоже с ними руководствовались и занимались. Поэтому я считаю, что в результате этого плотного и нормального взаимодействия ликвидировали все эти возможные потери людские, нам удалось.

Сейчас предстоит огромная работа по восстановлению хозяйства. Здесь присутствует глава города, основной удар, конечно, достался городу, который будут восстанавливать, и все остальное.

По территории района, конечно, главная задача – восстановить дороги, потому что – с губернатором говорили – 11 мостов потеряли, их надо будет восстанавливать, делать и все решать.