Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Главные отличия.

Платный доступ на polpred с деловой информацией высшего качества. Скажите об этом директору библиотеки.

Молодое поколение: патриоты своей страны или потребители?

Мы, жители Узбекистана, с первых дней обретения независимости привыкли комфортно существовать в мире и спокойствии, защищенные государством от внешних угроз. И, наблюдая за нестабильной политической (а где-то и военной) ситуацией в некоторых уголках планеты, с облегчением думаем: как хорошо, что нас это напрямую не касается.

К сожалению, нынешний уклад жизни настолько глобально нестабилен, что нужно быть во всеоружии и наготове, чтобы в возможной критической ситуации защитить свою Родину, родных и близких, друзей и коллег… Но готовы ли соотечественники, особенно молодое поколение, на такие подвиги? Можно ли назвать нас патриотами в полном смысле этого слова?

Узбекистан - светское государство, реформы в котором представляют собой гармоничный тандем из национальных традиций и передовых инноваций. Автор этого материала застала и период перестройки, и развивающийся молодой суверенный Узбекистан, а теперь и прогрессивный, цветущий, яркий, впечатляющий своими достижениями! Однако успешное развитие государства - это не только технический прогресс. Это общечеловеческие и национальные ценности, которые должны быть возведены в культ (в самом положительном смысле этого слова). Ведь только высокодуховный и высокоморальный народ может построить светлое будущее без угроз радикализма, терроризма и экстремизма, религиозных распрей, насилия и жестокости. Кажется, это очевидная истина. Но обладают ли данными качествами представители подрастающего поколения? Этот вопрос настолько жизненно важен, что ему уделяется приоритетное внимание на государственном уровне.

22 декабря 2023 года под председательством Президента Шавката Мирзиёева состоялось расширенное заседание Республиканского совета по духовности и просветительству. Лидер страны отметил:

- Из истории известно, что в сложной обстановке, когда усиливались угрозы Родине и судьбе народа, именно самоотверженные патриоты нации - представители интеллигенции, поэты и писатели, деятели искусства, работники сферы духовности и просветительства с пробужденным сердцем и душой мужественно выходили на арену. В настоящее время, когда наша страна вступает на новый, высокий этап своего развития, нам как вода и воздух необходимы такие, как предки-джадиды, зрелые кадры, которые наряду с освоением достижений западной науки также воспитаны в духе национальных ценностей.

Рефлексирующая личность после этих слов сразу задумается: а каким должен быть человек, который готов защищать Родину? Как привить любовь к Отчизне?

Мы решили побеседовать на эту тему с психологом-практиком, директором тренинг-студии психологического развития Инной ОРЛОВОЙ.

- Сначала давайте определимся с важными понятиями. Что значит защищать Родину? Однобоко и узко предполагать, что готовность защищать Родину - это согласие с оружием в руках отстаивать ее интересы. Мы защищаем Родину, когда служим ей любым доступным способом: научными и культурными достижениями, созданием развитой инфраструктуры, ростом благосостояния и, как следствие, снижением разрыва между разными слоями населения, и в том числе защитой ее целостности и внешних границ. Такая самоотверженность возникает в ответ на то, как государство относится к своим гражданам. Это определяющий фактор. На мой взгляд, защищать Родину - значит повышать ее рейтинг в спортивных, научных и культурных достижениях. Каждому вести себя так, чтобы в мире формировался позитивный имидж страны и ее жителей.

Воспитание патриотизма начинается в семье. Не принижать свою страну в разговорах, знать культурные традиции собственного и других братских народов, с которыми у нас одна общая Родина. Знать и уважать их. Не тот патриот, кто ругает законы и чиновников, и не тот, кто говорит о стране только хорошее. Патриот неравнодушен. Он знает все минусы и недостатки, но старается сделать то, что в его силах, чтобы улучшить ситуацию. Ему не все равно, какие выводы сделают о всей стране, глядя на его поведение. Он вежлив и доброжелателен, но, если при нем начинают нелицеприятно отзываться о его Родине и согражданах, даст достойный ответ. И, конечно, в случае крайней необходимости он готов защищать безопасность границ своей страны, потому что это - его гражданский долг.

Вопрос в том, как у ребенка сформировать понимание гражданского долга, если от государства он получает недостаточно? Чтобы иметь право что-то потребовать, сначала надо вложиться в человека. Сегодня многие исполняют гражданский долг на службе в армии лишь потому, что обязаны по закону. Но это не про готовность осознанно и добровольно защищать свою Отчизну.

Если в стране устроено так, что с раннего возраста человек может жить достойно, государство обеспечивает условия для развития его потенциала, уважает его как личность, конечно, гражданская позиция молодого поколения будет проактивной и в интересах Родины.

Сегодня иногда путают патриотизм с национализмом. Всегда говорю: я - узбекистанка русского происхождения. Мне важно, что я могу свободно говорить на родном языке где угодно, и меня за это не осудят. Но при этом я по собственному желанию изучаю государственный язык, и это только расширяет поле моих возможностей.

Мы все разными путями приходим к патриотизму. Кто-то через науку и искусство, кто-то через медицину и спорт, кто-то через духовность и религию. Тогда однажды возникает чувство гордости за страну и свою принадлежность к ней.

Патриотизм формируется с раннего возраста, с понятия «малая Родина». Мой дом, подъезд, мои соседи, улица, махалля... Это происходит незаметно, накапливаясь, когда мы учим ребенка думать не только о себе, но и об окружающих нас людях, пространстве вокруг.

Учим своим примером. Не мусорить под дверью, зимой пустить в подъезд согреться бездомных животных, накормить, а летом дать доступ к воде. По-другому никак. Можно читать умные лекции в школах и вузах о значении гражданской позиции, и это не сработает. А можно с детства привить уважение к сообществу, в котором мы все живем. Не вредить, уважать право на покой и тишину в позднее время, совместно включаться в решение локальных проблем. Учить детей быть неравнодушными. Так что здесь должен быть принят комплекс мер и со стороны государства, и со стороны родителей. Тогда растут дети, у которых сформирована такая ценность, как Родина. Дети воспроизводят отношение взрослых к стране. Поэтому начинать нам надо с себя.

Когда любят - заботятся

«Мы, без сомнения, - сторонники экологического баланса, чистого воздуха, чистой воды, процветающей природы. Этот вопрос более актуален и важен для нас, чем другие».

Шавкат Мирзиёев, Президент Республики Узбекистан.

- Может ли ребенок, которого не учат любви к экологии, животному и растительному миру, научиться любить Родину?

- Человек не может существовать сам по себе. Он всегда был частью экосистемы планеты. Наши предки отчетливо понимали, что делят планету с растительным, животным миром и даже с неживой природой. Они умели сосуществовать с ними, сохраняя разумный баланс. С развитием технического прогресса что-то пошло не так. Человек выделил себя из экосистемы, поднял себя над здравым смыслом и стал жить одним днем. Так всегда происходит, когда кто-то начинает считать себя особенным, лучше и важнее других. Видимо, в голове срывает какой-то стоп-кран, и он перестает мыслить стратегически. Живет в моменте: сделать себе хорошо и прямо сейчас. Так и происходит. Мы медленно разрушаем экосистему своего региона. И, к сожалению, наши дети перенимают отношение и привычки взрослых. Сегодня позиция масс в том, что сиюминутное удобство и комфорт - превыше всего. А отсутствие элементарных знаний по ботанике и биологии не дает понять масштаб экологической катастрофы, которую человек творит собственными руками.

Понимание законов природы нужно закладывать в детях с самого раннего возраста. Не словами, а реальными действиями показывать, что человек встроен во все циклы экосистемы и вне природы существовать не сможет. Экономить воду, не мыть питьевой водой автомобили, ограничить использование пластика, научить детей выращивать растения, показать, как заботиться о животных, а не издеваться над ними.

Все это взрослые могут и должны делать. Только проблема в том, что не делают. Берут животных в дом, а когда они надоедают или портят имущество, выгоняют их на улицу. Нет площадок для выгула питомцев, мало зеленых парковых зон и аллей внутри городских кварталов. Зато есть высохшие елочки, за которыми не ухаживают местные жители, вырубка лиственных деревьев, снос культурных и исторически значимых зданий, заливка земли бетоном нерадивыми должностными лицами и недобросовестными предпринимателями... Вот что видят наши дети. И вряд ли мы таким образом формируем у них чувство гордости за свою страну и любовь к Родине. Когда любят - заботятся.

Сегодня у детей разрушено экологическое мышление и не сформировано экологическое сознание. Они переняли все страхи взрослых: боятся сквозняков, не ценят возможность побыть на свежем воздухе. У них и друзей-то особо нет, больше приятели по переписке в социальных сетях. А значит, не формируются будущие теплые воспоминания, связанные с малой Родиной. Дети привыкли сидеть с гаджетами в руках в комнатах с искусственным и спертым воздухом. Боятся окружающей среды - микробов, насекомых. Вы часто видите малышей, которые с упоением прыгают по лужам, с восторгом копаются в земле? Нет, родители старательно ограждают детей от соприкосновения с природой. Им важнее, чтобы ребенок не испачкал одежду. Поэтому дети не могут бережно относиться к тому, ценность чего просто не знают и не понимают. Хуже всего то, что у некоторых постепенно формируется восприятие окружающего мира как враждебного. А кто будет заботиться о враге?

Дети не знают элементарных основ наших взаимосвязей с природой. Например, о том, что, если исчезнут пчелы, перестанут расти цветы и человечество потеряет катастрофически много. Ведь растения - это колоссальный ресурс! За их счет человек получает фрукты, овощи, корнеплоды, корма для домашних животных. Растительное сырье необходимо для изготовления нужных лекарств, они используются как строительный материал и топливо. Сколько современных детей об этом знают?..

Важность экологического просвещения сегодня просто невозможно переоценить. Нужно донести до каждого человека - ребенка и взрослого - ценность бережного отношения к природе своего региона, области, края, страны. Показать ее уникальность и в то же время взаимосвязь с другими элементами планетарной экосистемы. Научить действовать экологично. Патриотизм - это беречь. И если понадобится, то защищать.

Почему мы становимся эгоистами?

- Правда ли, что проблема потребительского отношения к жизни мешает стать настоящим патриотом?

- Да, это грустная правда. Потребительское отношение к жизни превращает людей в эгоистов, зацикленных на себе. Свои желания и интересы, а главное - комфорт, они ценят превыше всего. Сегодня практически все можно быстро заменить, поэтому никто не дорожит тем, что имеет. Зачем беречь и тем более самостоятельно чинить вещь, ведь гораздо легче пойти и купить новую! Вот никто и не хочет напрягаться. Дружба - до первой ссоры, любовь - до первых препятствий. С напряжением подрастающее поколение справляться не учат. А забота и защита - это всегда какое-то сверх усилие, напряжение, в первую очередь душевных сил.

Да, замечательно, что большинство людей в нашей стране живут в условиях бытового комфорта и экономической стабильности. Еще нам очень повезло с климатом. И мы расслабились. К сожалению, это обратная сторона медали. Сегодня мы все страдаем от потребительского отношения к ресурсам своей страны: брать, ничего не давая взамен, а то и наносить ущерб экологии, системам образования и здравоохранения.

Как семейный психолог могу сказать, что тема патриотизма не возникала на моих сеансах и тренингах. Молодежь строит планы на жизнь вне Родины. Ребята считают, что раскрыть свой творческий потенциал, обеспечить достойный уровень благосостояния им будет легче где-то там. Многие планируют однажды вернуться, но ближе к пенсии. И это очень грустно. Дети усиленно занимаются с репетиторами, активно изучают иностранные языки, принимают участие в предметных олимпиадах и конкурсах, чтобы получить… хороший шанс обучаться за границей. Они не планируют навсегда покидать Родину. Хотят приезжать сюда к родным, но только в гости. А о планах внести свой вклад в процветание Родины, увы, я не слышала ни от детей, ни от их родителей.

Хотя справедливости ради, надо признать, что в тех семьях, где есть понимание права преемственности, молодые люди берегут то, что есть, и дорожат этим. Для них семейная система, семейные традиции - не пустой звук. У них есть чувство любви и ответственности за своих близких и родной край. Но в целом проблема воспитания патриотизма в молодежи сегодня весьма актуальна.

Как формировать национальное и гражданское самоощущение

- С какого возраста в детях надо взращивать патриотизм?

- С младенчества. Как обсуждаются новости в семье? Участвуют ли взрослые члены семьи в выборах? Отмечают ли в семье государственные праздники? Знают ли текст гимна? Подчеркивают ли родители позитивные стороны жизни в стране, ее национальные особенности или, наоборот, негативные? Поддерживают ли старшие родственники хорошие начинания правительства или только ругают его? Что говорят об отечественной истории, как отзываются о представителях другой национальности и вероисповедания? Посещает ли ребенок вместе с родителями музеи, выставки? Что знает об истории своей страны? Путешествует ли семья по своей стране или выезжает только на зарубежные пляжи?

От всего этого зависит, какое будет формироваться национальное и гражданское самоощущение у ребенка и, соответственно, его картина мира. Станет ли он патриотом своей страны или вырастет обычным пользователем и потребителем.

Чтобы вырастить защитника Родины, сначала надо не сделать из ребенка эмоционального инвалида. Это забота родителей! Взращивать в нем стремление к самостоятельности и здоровой независимости. Поощрять его собственные размышления, выводы и решения. Это не значит всегда соглашаться с ребенком, но необходимо уважать его мнение, позицию, а не навязывать свою точку зрения. С ребенком должны быть теплые сердечные отношения в семье. Абстрактную Родину, человечество вряд ли кто-то захочет защищать. А вот чтобы уберечь свою семью, близких, человек готов взять в руки оружие. Без развития волевых качеств, здорового альтруизма и дисциплины, хорошей физической подготовки готовность защищать Родину не возникнет.

Но вообще я глубоко убеждена в том, что надо не умирать за Родину, а жить для нее, созидая ее благо.

* * *

Безусловно, руководство нашей страны делает все возможное, чтобы обеспечить счастливую и полноценную жизнь народа, вырастить духовно и интеллектуально развитых юношей и девушек. Однако многое зависит от нас, старшего поколения. Мы жалуемся на молодежь, но какой пример подаем сами? Давайте заботиться об окружающем нас мире, ценить то, что имеем, и стремиться внести приумножающий, а не деструктивный вклад в развитие страны. Надеемся, наша статья заставит читателей задуматься об этом.

Беседовала

Юлия Пушкарёва.

«Правда Востока».

Родившееся в кризис поколение генетически отличается от последующего и предыдущего

Социально-экономический кризис 1990-х годов сопровождался резким падением рождаемости. Считается, что на это повлиял возросший в этот период уровень социального стресса. Ученые ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН» сравнили разные поколения подростков Новосибирска и выявили варианты генов, частоты которых отличаются в «кризисном поколении». Такие различия можно обнаружить в генах, способствующих стресс-индуцированным расстройствам, или устойчивости к стрессу. Результаты опубликованы в журнале Genes.

Несмотря на то что появились новые лекарства, репродуктивные технологии, прекратились масштабные эпидемии детских инфекций, естественный отбор у человека никуда не исчез, он поменял свою форму. Если раньше его направление определялось смертностью населения, в особенности младенческой и детской, то сейчас, после демографического перехода, решающим фактором стал уровень рождаемости (количество потомков человека).

Поиском связи между рождаемостью и социальными факторами занимается демография. В последние годы появились работы на стыке этой науки и генетики, в которых исследуют ассоциацию рождаемости, а также таких сложных признаков, как уровень образования, религиозность, черты темперамента, с генетическими вариантами. «Сейчас естественный отбор у человека не так заметен, как в прошлые тысячелетия. Например, когда из Азии завезли туберкулез, была вспышка этого заболевания в Европе. Эта инфекция заметно поменяла частоты некоторых вариантов генов иммунного ответа у европейцев за счет того, что кто-то был более устойчив, кто-то менее», — отметила научный сотрудник ФИЦ ИЦиГ СО РАН кандидат биологических наук Светлана Владимировна Михайлова.

По данным статистики, за период 1990—2000 гг. рождаемость снизилась с 13,4 до 8,7 на 1 000 человек в целом по России и с 13,2 до 8,5 в Новосибирской области. В этот период, наряду с почти двукратным падением промышленного и сельскохозяйственного производства, на население повлияло усиление психосоциального давления, ослабление социальной поддержки, резкие изменения шкалы ценностей, что вызвало снижение социального самочувствия и увеличение социального стресса — это самый распространенный стресс у человека. Известно, что он влияет на уровень рождаемости у людей, а предрасположенность к стрессовым расстройствам в большой степени определяется генетикой человека.

В своем исследовании ученые анализировали три случайно выбранные группы подростков, родившихся в 1982—1985-х, 1992—1995-х (период социально-экономического кризиса 1990-х годов в России) и 2002—2005 годах. Образцы их крови были получены в НИИ терапии и профилактической медицины (сейчас филиал ФИЦ ИЦиГ СО РАН) в ходе мониторинга психического, физического и эмоционального состояния подростков, который проводится с 1980-х годов каждые пять лет. В случайно выбранных классах десяти из двадцати общеобразовательных школ Октябрьского района Новосибирска были сформированы репрезентативные группы неродственных школьников в возрасте 14—17 лет обоего пола. В этих классах проводилось и полное анкетирование школьников, доля ответивших составила 95 %. Во время каждого обследования образцы крови отбирались примерно у 10 % подростков, проживающих в исследуемом районе, такой подход обеспечивал репрезентативность выборки населения.

Образцы хранили при -20 °C до тех пор, пока геномная ДНК не была выделена из лейкоцитов крови. После чего фрагменты ДНК исследовали с помощью методов ПЦР.

Ученые анализировали генотипы подростков разных поколений и сравнивали частоты генетических вариантов (аллелей). Исходя из этой информации, можно оценить частоту этих вариантов и у родителей исследованных подростков. Изменение частоты какого-либо варианта в кризисной выборке свидетельствовало о том, что родители этих подростков отличались частотами этих вариантов от населения в среднем, а также от тех, кто отказался от рождения детей в этот период. «Мы намеренно изучали не родителей, а детей. Так выборка получается действительно случайной и лучше характеризует популяционную картину в целом», — прокомментировала исследовательница.

Работа продолжалась два года. В первый год биологи изучали уже хорошо описанные варианты генов, связанные с устойчивостью к стрессу. Из 21 исследованного генетического варианта в «кризисной группе» повышенную частоту имели два: в генах DRD4 и COMT. Оба гена относятся к дофаминергической системе. Известно, что варианты гена DRD4 отличались длиной за счет повторенного от двух до восьми раз небольшого участка внутри него. Гены с длинными, повторенными семь-восемь раз отрезками связаны с активным поиском новизны и повышенной устойчивостью к стрессу. Второй вариант, находящийся в гене COMT, характеризуется наличием аминокислоты валин вместо метионина в 158-й позиции кодируемого белка. Наличие такого варианта в геноме человека снижает вероятность развития тревожных расстройств.

«Ожидаемо, что частота встречаемости этих вариантов генов оказалась выше в кризисное время. Люди, которые спокойнее относятся к стрессовой ситуации, чувствуют себя в условиях повышенного социального стресса лучше, поэтому рождаемость падает в меньшей степени. Соответственно, среди рожденных в этот период детей такие генетические варианты встречаются чаще, чем в соседних поколениях», — прокомментировала Светлана Михайлова.

Интересно, что оба эти варианта генов не только защищают от стресса, но и предрасполагают к развитию СДВГ (синдрома дефицита внимания и гиперактивности). Недавно было показано, что СДВГ коррелирует с количеством детей. «Можно сказать, что в современном обществе идет отбор по генам, которые способствуют развитию этого синдрома. У людей с набором генов, способствующих развитию СДВГ, в среднем больше детей», — отметила исследовательница.

Во второй год исследователи работали с менее изученными генами. Было обнаружено, что у поколения, которое родилось в кризис, была выше частота одного из вариантов гена ESR1, это эстрогеновый рецептор. Оказалось, что этот вариант способствует повышенной тревожности и одновременно с этим большей фертильности.

«Этому результату мы очень удивились. Получается, что не всегда стресс напрямую негативно влияет на количество детей, у человека всё сложнее устроено. Некоторые варианты генов могут быть связаны одновременно с повышенной тревожностью в случае стресса и с большим количеством детей. Возможно, это объясняется тем, что часть людей, испытывающих повышенную тревожность, ищут стабильности в каких-то традиционных укладах или стараются при сложных ситуациях искать не условия комфорта, а ощущение своей значимости, жизненной цели. Однако эта область еще совсем не исследована. Публикации, где авторы пытаются найти связь между генетикой и разными типами чувств благополучия, впервые появились только в прошлом году», — сказала Светлана Михайлова.

По словам исследовательницы, во время работы возникло много дополнительных вопросов, с которыми ученые планируют разбираться в будущем. «Мы не можем сейчас сказать, что после кризиса в России население изменилось, ведь рожденное в период кризиса поколение было невелико из-за падения рождаемости. Однако можно предположить, что выявленные нами изменения в частотах аллелей генов стрессовой устойчивости отражают направление эволюции человека в современном мире с его повышающимся уровнем социального стресса. Чтобы проверить это, нужно проводить более масштабные исследования с большей выборкой», — отметила Светлана Михайлова.

Полина Щербакова

10 проектов в сфере туризма получили премию Правительства России

Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко принял участие в торжественной церемонии вручения премий Правительства в области туризма за 2023 год, которая проводится в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Лауреатами стали авторы 10 реализованных инициатив, направленных на развитие российской индустрии гостеприимства – это проекты по воссозданию уникальных исторических объектов, новые цифровые сервисы, образовательные проекты, продвижение событийных мероприятий, создание туристических продуктов, в том числе с учетом безбарьерной среды.

«Наш Президент Владимир Владимирович Путин в 2021 году поддержал запуск национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Очевидно, что туризм является приоритетной для государства отраслью и важнейшим драйвером экономики страны. Мы фиксируем рост числа туристов, создается комфортная туристическая инфраструктура – коллеги, все это результаты нашей совместной работы. Уверен, ваши подходы к ведению бизнеса будут служить примером для других, а проекты – масштабироваться в российских субъектах», – сказал Дмитрий Чернышенко, обращаясь к участникам церемонии.

Он добавил, что все награжденные задают высокую планку своим коллегам по отрасли. Кроме этого, по словам вице-премьера, необходимо создавать новые продукты с учетом разнообразия климатических зон.

«Ежегодная премия Правительства в области туризма позволяет нам выявить лучшие практики отрасли, которые эффективны для бизнеса, для людей и для страны в целом. На соискание премии в 2023 году было представлено больше 100 заявок со всей России. Проделана большая совместная работа по оценке представленных проектов. Лауреатами премии стали те, кто достиг значительных результатов по итогам предыдущего года. Все инициативы лауреатов нацелены на создание востребованного туристического продукта. В них удачно сочетаются новаторство и экономическая целесообразность», – рассказал о ходе отбора победителей заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вахруков.

Ежегодно лауреатами становятся авторы наиболее уникальных и перспективных проектов по развитию внутреннего и въездного туризма, созданию объектов туристской индустрии, а также инновационных, социальных, научно-исследовательских и других инициатив. Победители получают денежный приз – 1 млн рублей. В 2023 году на рассмотрение совета Премии было представлено более сотни проектов.

Проекты, получившие премию Правительства России:

1. Проект «Лыжи мечты – горы равных возможностей» для детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 4 до 16 лет. Участники проекта – дети с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 4 до 16 лет. Для них подготовлена специальная программа реабилитации, сочетающая горнолыжный спорт с комплексными творческими и физкультурными занятиями. (Награждаемый – Сиротин О.Ю.)

2. Семейный музей-этнопарк «Деревня Тыгыдым» – объект, где созданы копии старинных построек, действует музейная экспозиция, проводятся мастер-классы по традиционным ремеслам. Проект направлен на сохранение традиций русской деревни, традиционных народно-художественных промыслов, погружение в уклад жизни русской деревни конца XIX века. (Награждаемая – Дегтярева О.М.)

3. Проект Российского государственного университета туризма и сервиса «Система дополнительного профессионального образования как механизм кадрового обеспечения реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». (Награждаемые – Новикова Н.Г., Саранча М.А., Погребова Е.С., Ульянченко Л.А., Федулин А.А.)

4. Ежегодный региональный конкурс профессионального мастерства сотрудников гостиничных предприятий «Иркутское гостеприимство». Традиционно конкурс проходит в нескольких номинациях: «Лучшая горничная», «Лучший администратор», «Лучший официант», «Лучший наставник». Участники демонстрируют теоретические знания, практические навыки и творческие умения производства гостиничных услуг. (Награждаемые – Евдокимова Е. А., Калинина И.Ю., Процентова Е.Н.)

5. Исследовательская работа «Разработка научно-методических основ и стандартов повышения безопасности туристической деятельности в Арктической зоне Российской Федерации». Авторами проведен комплексный анализ безопасности туристской инфраструктуры в Арктической зоне Российской Федерации, международных стандартов, представлены предложения по разработке и применению национальных стандартов. (Награждаемые – Доронин Д.Г., Куприкова Е.М., Куприков Н.М., Екимов А.И., Серов Ю.А.)

6. Туроператор «Алеан» за комплексный проект компании по формированию, развитию, продвижению и реализации российского внутреннего туристского продукта. (Награждаемые – Уманский И.Г., Попов Д.А., Булах О.Н.)

7. Онлайн-приложение «Grandrus Offer Market» – онлайн-конструктор туристических пакетов (экскурсии, трансферы, питание и т.д.), разработанный для менеджеров туристических компаний, чтобы оптимизировать работу над предложением для клиентов, в том числе иностранцев. (Награждаемая – Локтева О.А.)

8. Многофункциональная информационная платформа «MICE-карта России: разработка и реализация программы продвижения регионов России для делового туризма». Многофункциональная платформа создана в целях продвижения потенциала российских регионов, территорий и городов для проведения деловых и развлекательных мероприятий различного уровня. (Награждаемые – Евневич Н.Г., Евневич А.Д., Козяр А.А., Калашников И.Н.)

9. Проект «Путешествуем по России с Полиглотом» – издательский проект, в рамках которого выпущено более 160 путеводителей, из которых более 40 – по России. Одно из новых и востребованных направлений - создание путеводителей по межрегиональным маршрутам, уже вышли «Винные дороги Боспорского царства», «Золотое кольцо». (Награждаемые – Петрова Е.В., Суров С.А., Фатиева И.Ю.)

10. Проект «Алгоритм формирования базовых региональных туристских маршрутов в сфере внутреннего и въездного туризма». Разработанный алгоритм востребован и активно применяется туристскими администрациями и туроператорами, в 46 регионах России было создано более 60 базовых региональных туристских маршрутов. (Награждаемые – Шарипова Н.Р., Ефремова Н. К., Ямутова Л.М., Петрова И.Е., Черезова Е. Н.)

В настоящее время ведется прием заявок на получение премии Правительства в сфере туризма 2024 года. Их необходимо предоставить в Межведомственный совет по присуждению премий Правительства Российской Федерации в области туризма федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ассоциациями, союзами и другими организациями. Проекты, номинируемые на Премию, должны быть реализованы на практике не менее чем за год до начала приема заявок. Работы принимаются до 1 марта 2024 года.

Показана возможность использования недр Новосибирской области для длительного хранения углекислого газа

Совместные исследования Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН и Новосибирского государственного университета показали, что Новосибирская область имеет большой потенциал в этой перспективной сфере. Грамотная организация процесса в рамках частно-государственного партнерства способна не только улучшить экологию региона, но и принести большие доходы в областной бюджет.

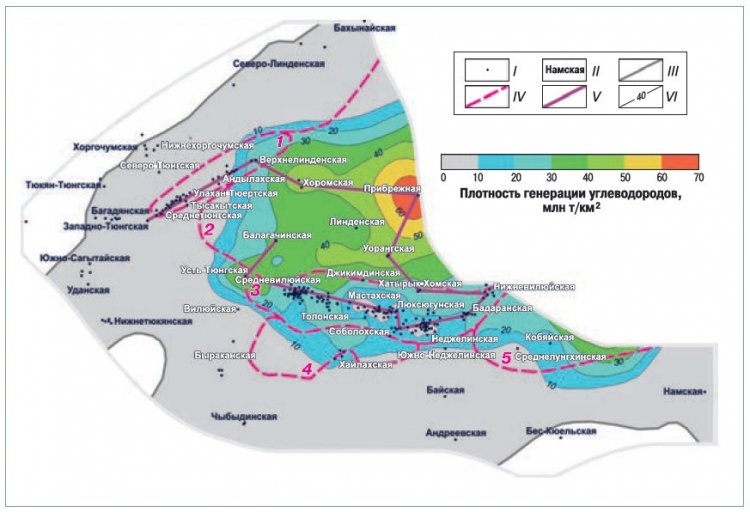

По словам специалистов лаборатории гидрогеологии осадочных бассейнов Сибири ИНГГ СО РАН, Западная Сибирь в целом является одним из наиболее перспективных макрорегионов для длительного хранения углекислого газа. Глубоко залегающие водоносные горизонты и выработанные залежи нефти и газа могут стать надёжным хранилищем для CO2. Также существует методика размещения углекислого газа в угольные, соленосные пласты и базальты.

Что касается выработанных месторождений углеводородов, то закачка в них углекислого газа может интенсифицировать притоки углеводородов — таким образом, у добывающих компаний появится возможность выбрать из них остаточные запасы нефти.

В Новосибирской области наибольший интерес с точки зрения размещения углекислого газа представляет Верх-Тарское месторождение. Оно уже почти выработано, расположено относительно недалеко от Новосибирска и хорошо изучено. У специалистов есть все данные по составу пластовых вод, их микробиологическому составу, давлению и температурам в пластах, минералогическим особенностям коллекторов и т.д. Кроме того, у месторождения есть вся необходимая инфраструктура, которая позволит закачивать CO2 в недра.

Всего же сотрудники ИНГГ СО РАН выделили в пределах только верхнеюрских отложений Новосибирской области около 100 перспективных площадей, которые можно использовать для размещения углекислого газа. Каждая такая «ловушка» способна вместить от 0,8 до 130 млн тонн CO2.

Таким образом, в недрах Новосибирской области можно хранить около миллиарда тонн углекислого газа — этого объёма достаточно, чтобы закачать внутрь все выбросы CO2 в регионе за 50 лет. Потенциальная стоимость углеродных единиц в водоносных пластах верхнеюрского возраста, которые можно продать на территории Новосибирской области под размещение CO2, составляет свыше 700 миллиардов рублей.

Пока что проект находится на стадии проработки. В дальнейшем в ИНГГ СО РАН совместно с НГУ намерены продолжить развитие этой темы при оценке меловых резервуаров.

Проект поддерживается в НГУ в рамках программы «Приоритет-2030».

Источник: ИНГГ СО РАН.

Начаты работы по компоновке магнитной системы накопительного кольца синхротрона СКИФ

Накопительное кольцо синхротрона Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») — ключевая часть ускорительного комплекса. Здесь пучки электронов движутся по круговой орбите, которая формируется поворотными магнитами, и испускают синхротронное излучение. Специалисты Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) приступили к первому этапу сборки магнитной системы накопительного кольца — изготовлению и компоновке магнитов, а также специальных подставок — гирдеров.

На настоящий момент готовы корректирующие магниты, а также прототипы трех видов гирдеров. Изготовление и компоновка элементов накопительного кольца — начало завершающего этапа строительства синхротрона. Его сложность в том, что существенная часть этого оборудования никогда ранее не изготавливалась ни одной организацией в мире.

Основные составляющие ускорительного комплекса ЦКП «СКИФ» — линейный ускоритель, синхротрон-бустер и накопительное кольцо. В линаке электроны быстро набирают скорость, близкую к скорости света, а их траектория корректируется магнитной системой. Сформированные в линейном ускорителе сгустки электронов с частотой 1 Гц поступают в синхротрон-бустер, а затем, ускоренные до энергии эксперимента 3 ГэВ, инжектируются в накопительное кольцо. Там происходит накопление частиц до требуемого исследователям уровня, и пучок электронов движется по круговой орбите, формируемой поворотными магнитами, и испускает синхротронное излучение.

«Из экспериментального производства Института ядерной физики, — прокомментировал заместитель директора по научной работе ИЯФ СО РАН, директор ЦКП «СКИФ» член-корреспондент РАН Евгений Левичев, — уже выходят изделия для накопительного кольца, и это очень важно для проекта, это финишная прямая — с окончанием изготовления накопителя будет готов весь ускорительный комплекс. У нас большой опыт в производстве оборудования для линейных ускорителей и бустерных синхротронов, наши специалисты делали такие установки раньше. А создание накопительного кольца с рекордными параметрами — это для нас новая задача. Ни мы, никто другой в мире никогда раньше не изготавливал такую установку. Между тем, от накопительного кольца зависит достижение тех параметров, которые делают наш проект уникальным. Например, мы впервые применяем магниты с обратным углом поворота — именно они позволяют получить столь малый эмиттанс при относительно небольшом периметре кольца».

Эти уникальные магниты еще в работе, но уже полностью изготовлены другие магниты, которые осуществляют нацеливание пучка и управляют его формой (т.н., дипольные и skew-корректоры).

Кроме того, созданы первые образцы гирдеров (от англ. girder — станина, ферма, опора) для магнитной системы накопительного кольца. Гирдеры — это сложные несущие конструкции, на которые монтируются магниты и вакуумная система. От их качества наряду с магнитами зависит достижение необходимых параметров работы установки. Дело в том, что их плоскость, на которую ставятся магнитные элементы, должна быть изготовлена с высокой точностью — 50 мкм на длине 3800 мм, это примерная толщина волоса ребёнка.

«Помимо точности, важно также требование к виброустойчивости конструкции. Любые колебания фундамента, — например, от прошедшего на расстоянии трёх километров поезда, от взрывов на угольном карьере, от проехавшего грузовика — сказываются на качестве пучка электронов. Поэтому гирдеры спроектированы нашими конструкторами так, чтобы демпфировать возможную вибрацию фундамента. Гирдер наравне с магнитами определяет качество пучка», — прокомментировал Евгений Левичев.

Всего для накопительного кольца потребуется 112 таких изделий трёх типов — длиной от 2400 до 3800 мм и весом до 4450 кг. Гирдеры будут изготавливаться на экспериментальном производстве ИЯФ СО РАН, а также специалистами ООО «ПК «Стальтом»» (Томск), опоры под гирдеры изготовят предприятия Новосибирска и Ижевска. Ожидается, что все изделия будут готовы осенью 2024 года.

Центр коллективного пользования «СКИФ» — источник синхротронного излучения поколения 4+. Установка сооружается в Новосибирской области в рамках национального проекта «Наука и университеты» и во исполнение Указа президента России от 25 июля 2019 года. Реализация проекта находится на особом контроле полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе.

Заказчиком и застройщиком ЦКП «СКИФ» выступает Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН. Проектирует объект Центральный проектно-технологический институт (АО «ЦПТИ», входит в топливную компанию Росатома «ТВЭЛ»). Генеральным подрядчиком выступает «Концерн Титан-2», входящий в структуру Росатома. Единственный исполнитель по изготовлению и запуску технологически сложного оборудования для ЦКП «СКИФ» — Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН. Завершение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по всем объектам ЦКП «СКИФ» намечено на декабрь 2024 года.

Источник: ИЯФ СО РАН.

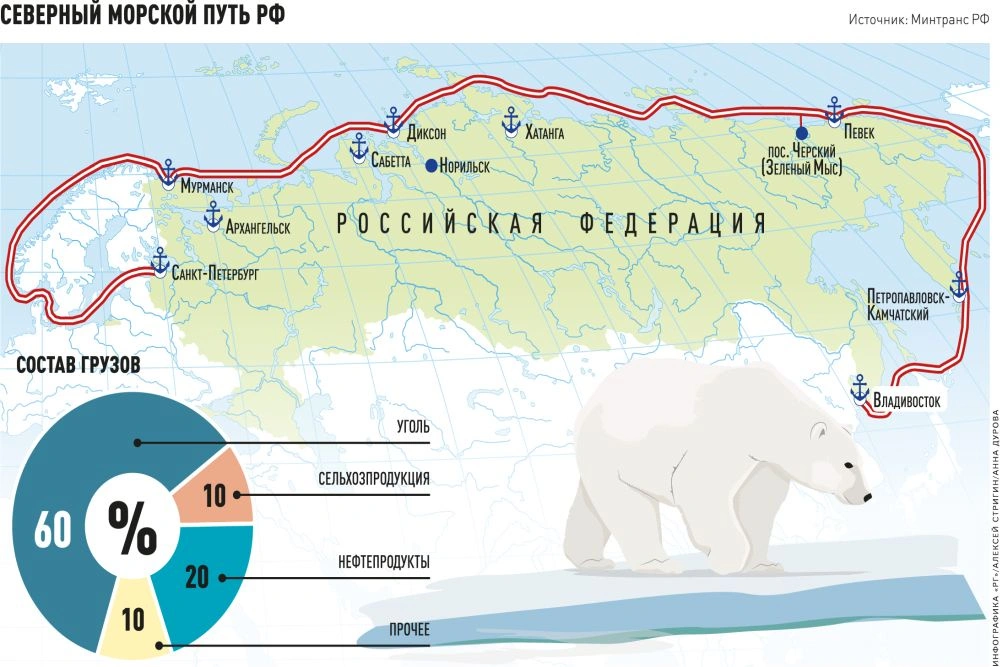

Дефицит электроэнергии на Дальнем Востоке в 2029–2030 годах составит не менее 1348 МВт

Глава Системного оператора выступил на форуме «Электроэнергетика России: вызовы, строящие перед отраслью, и потенциал для дальнейшего развития» в рамках мероприятий Недели российского бизнеса Российского союза промышленников и предпринимателей.

Федор Опадчий отметил, что на сегодня с учетом интенсивного экономического роста на Дальнем Востоке перспективный дефицит в этом регионе на горизонте 2029–2030 годов составит не менее 1348 МВт, а с учетом решения задач обеспечения балансовой надежности для условий маловодного года и опережающего развития – до 1935 МВт. Так, в прошлом году на территории ОЭС Востока рост потребления электроэнергии составил 3,3% при среднем по стране 1,4%.

«Пока ОЭС Востока является неценовой зоной, мы не можем использовать принятый в стране механизм инвестирования новой генерации КОМ НГО. Поэтому для восполнения дефицита мощности и электроэнергии необходим взаимоувязанный набор решений – определиться с ценовой зоной и после этого проводить конкурентные отборы мощности, причем как на тепловую генерацию, так и на ВИЭ», – подчеркнул председатель правления Системного оператора.

Он отметил возможность проведения на Дальнем Востоке расширенного «технологически нейтрального» конкурсного отбора новой генерации, который позволит покрыть часть потребности в электроэнергии с помощью ВИЭ, что, по его мнению, в данном случае может оказаться более эффективным, чем строительство традиционной генерации.

«Не все растущие энергетические потребности на Дальнем Востоке можно будет решить с помощью ВИЭ, но ввод до 2 ГВт СЭС и ВЭС – может быть вполне экономически оправданным решением», – сказал Федор Опадчий.

Кроме Дальнего Востока в России есть ещё две территории, отнесенные к числу территорий технологически необходимой генерации. Это юго-восточная часть Сибири и юг России.

Глава Системного оператора сообщил, что по ОЭС Сибири КОМ НГО уже стартовал, он должен быть проведен до 1 марта. По итогам конкурса будут отобраны наиболее экономически эффективные проекты строительства 1225 МВт новой генерации в Забайкалье, Бурятии и южной части Иркутской области.

В ОЭС Юга уже строится и поэтапно включается Ударная ТЭС установленной мощностью 560 МВт. Вместе с тем, экономически рост в регионе и подтвержденные заявки на техприсоединение новых потребителей создают необходимость не менее, чем 957 МВт новой генерации.

Подводя итоги профессиональной дискуссии, Федор Опадчий обратил внимание на то, что разрабатываемая в настоящее время Системным оператором Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики на период до 2042 года направлена на формирование наиболее оптимальной структуры генерации в стране.

«Разработка перспективных планов развития электроэнергетики должна проводиться с учетом территориальной распределенности, текущих доступных технологий, топливообеспечения, готовности отечественного машиностроения и других факторов. Такие долгосрочные стратегии позволят развивать машиностроение, а также сочетать планы по генерации с планами по развитию сетевой и газотранспортной инфраструктуры», – резюмировал председатель правления Системного оператора.

В форуме приняли участие директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго РФ Андрей Максимов, председатель комиссии по энергетик РСПП Михаил Андронов, председатель правления Ассоциации «НП Совет рынка» Максим Быстров, член правления, замгендиректора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» Алексей Мольский, председатель совета директоров «Сибирской генерирующей компании» Степан Солженицын, председатель Наблюдательного совета Ассоциации «Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики», член правления, руководитель блока трейдинга ПАО «Интер РАО» Александра Панина, председатель наблюдательного совета Ассоциации «НП Сообщество потребителей», директор по энергетике и ресурсообеспечению ООО «СИБУР» Владимир Тупикин, замгендиректора концерна «Росэнергоатом» Александр Хвалько, директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики Алексей Жихарев.

Стартует очередная экспедиция по развертыванию нейтринного телескопа на Байкале

На озере Байкал начинает работу очередная экспедиция по строительству глубоководного нейтринного телескопа кубокилометрового масштаба Baikal-GVD. Эта уникальная научная установка является новым мощным методом исследования Вселенной. За два месяца команде предстоит провести ряд работ, в том числе модернизировать ранее установленные кластеры и вмонтировать новый 13-й.

С помощью нейтринного телескопа Baikal-GVD ученые исследуют эволюцию галактик, формирование сверхмассивных черных дыр, механизмы ускорения частиц, а также процессы с огромным выделением энергии, которые происходили в далеком прошлом. Чтобы это определить, установка регистрирует и исследует потоки нейтрино сверхвысоких энергий от астрофизических источников.

Ежегодно с середины февраля по середину апреля на Байкале проходят экспедиции, в ходе которых устанавливаются новые кластеры и модернизируются ранее установленные. В течение многих лет работами на льду руководит Игорь Белолаптиков, исполняющий обязанности начальника экспедиции, начальник установки Baikal-GVD в лаборатории ядерных проблем им. В.П. Джелепова Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ).

«Подготовка по материально-техническому обеспечению к запланированным работам была проведена на хорошем уровне, и надеемся, что погодные условия и ледовая обстановка позволят нам реализовать все наши планы», — отметил Игорь Анатольевич.

Сегодня установка состоит из 12 кластеров, расположенных на расстоянии 250–300 метров друг от друга. В каждом кластере по 8 вертикальных гирлянд, на каждой гирлянде 36 модулей. В настоящее время оптическая система телескопа включает в себя порядка 3500 фотоприемников. По проекту, к 2027/2028 годам объем установки должен составить порядка одного кубического километра. Он расположен на озере Байкал на расстоянии 3,6 км от берега, где глубина озера достигает 1300 м.

В экспедиции примут участие сотрудники Иркутского государственного университета, НИИ ядерной физики им. Д.В. Скобельцына, МГУ имени М.В. Ломоносова, Морского университета Санкт-Петербурга и Лимнологического института Сибирского отделения РАН. В ходе экспедиционных работ ожидается, что в установке телескопа примут участие около 60 человек.

Телескоп строится силами международной коллаборации с ведущей ролью Института ядерных исследований РАН, основоположника этого эксперимента и направления «нейтринная астрономия высоких энергий» в мире, и Объединенного института ядерных исследований.

Исследование «Авито Работы» и «Литрес»: ИT-специалисты предпочитают фэнтези, а бухгалтеры — любовные романы

«Авито Работа» и книжный сервис «Литрес» провели опрос среди работающих россиян и выяснили, что 79% респондентов читают и слушают книги в свободное время, а 10% хотели бы завести такую привычку. Самым популярным литературным жанром оказался детектив (37%). Его поклонники чаще всего работают в автомобильном бизнесе, медицине и традиционной торговле. Далее по популярности идут фэнтези и фантастика (32%), их больше всего любят ИT-специалисты. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

В результате исследования, проведенного в январе 2024 г., выяснилось, что чаще всего респонденты выбирают детективные книги (37%), на втором месте среди любимых жанров сотрудников — фэнтези и фантастика (32%), на третьем — историческая литература (29%). На четвертой строчке расположились сразу три жанра — классические произведения, приключенческие романы и книги для саморазвития и личностного роста (по 28% за каждый вариант). Пятое место досталось любовным романам (23%). В опросе приняло участие более 7 тыс. работающих человек старше 18 лет.

Согласно опросу, фэнтези и фантастику для чтения и прослушивания чаще всего выбирают ИT-специалисты (45%), сотрудники различных производств (40%) и сферы недвижимости (36%). В автомобильном бизнесе (37%), медицине и традиционной торговле (по 39%) преобладают любители детективов, а классическую литературу ценят в сферах образования (42%) и искусства и развлечений (34%). Любовные романы оказались любимым жанром среди бухгалтеров и финансистов (37%).

Оказалось, что нередко россияне изучают профессиональную литературу. Почти четверть респондентов (24%) отметили, что читают бизнес-литературу, связанную с их сферой деятельности, 22% — про психологию и коммуникацию, а 16% — про новые технологии и искусственный интеллект. Также популярными являются книги о лидерстве и работе в команде (10%), тайм-менеджменте и мотивации (10%).

Что касается финансовой стороны вопроса, почти четверть (23%) россиян признались, что готовы тратить на профессиональные книги 500 — одна тыс. руб. в месяц, 17% говорят о сумме в одна — две тыс. руб., а еще 14% — до 500 руб. в месяц. 27% респондентов согласны платить за подобную литературу более двух тыс. рубл. в месяц.

Почти половина (47%) респондентов отметили, что для них важно, чтобы их коллеги читали и слушали профессиональную литературу. Часто компании закупают книги для своих сотрудников в рамках корпоративных библиотек. По статистике «Литрес», в 2023 г. количество пользователей в них увеличилось на 42% по сравнению с предыдущим годом. Чаще всего электронные библиотеки подключают в Московской и Свердловской областях, Красноярском крае, а также в Самарской и Новосибирской областях.

«Чтение профессиональной литературы позволяет специалистам перенять опыт людей, добившихся успеха в той или иной сфере деятельности, получить советы и рабочие рекомендации, а также взглянуть на свои ежедневные задачи с новой точки зрения. Кроме того, расширение кругозора помогает заводить новые знакомства и улучшать отношения с коллегами в коллективе: в ходе нашего опроса 21% респондентов признались, что для них важен уровень начитанности коллег», — сказал Роман Губанов, директор по продажам «Авито Работы».

Первое место в рейтинге бизнес-литературы среди пользователей корпоративных библиотек ГК «ЛитРес» («Литрес» и MyBook) занимает произведение американского специалиста по социальным отношениям Патрика Кинга «Читайте людей как книгу». На второй строчке расположилась аудиокнига «Думай медленно, решай быстро» лауреата Нобелевской премии Дэниэля Каннемана. На третьем месте рейтинга — аудиокнига-бестселлер американского предпринимателя Роберта Кийосаки «Богатый папа, бедный папа». Замыкают пятерку лидеров аудиокнига «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Самюэля Клейсона и «45 татуировок менеджера. Правила российского руководителя» Максима Батырева в аудиоформате.

«Компании все чаще делают корпоративные библиотеки частью well-being программ. Однако главной задачей, которую решает чтение в компаниях, по-прежнему является профессиональное развитие сотрудников, о чем говорит топ книг в корпоративных библиотеках за 2023 г. Бизнес видит в книгах хороший инструмент для обучения сотрудников и это — устойчивый тренд. Поэтому мы не просто предоставляем большой каталог литературы, но и сопровождаем чтение в компании подборками для развития конкретных навыков, организовываем книжные клубы, а также предоставляем компаниям полную статистику о том, как и сколько читает их команда», — сказала директор направления корпоративных продаж ГК «ЛитРес» Алина Репкина.

Методология: в основу методологии исследования лег опрос, проведенный в январе 2024 г., в котором приняли участие 10 тыс. человек старше 18 лет из разных городов России. При подсчете использовалась пропорция, при которой все респонденты принимались за 100%, а остальные данные высчитывались, исходя из этого числа. Респондентам были предложены как готовые варианты ответов, так и возможность добавить свои в графе «другое».

***

«Авито Работа» — это платформа, предоставляющая возможности для поиска работы и сотрудников в сегменте «синих» и «серых» воротничков. Ежемесячно более 17 млн человек ищут работу на «Авито», и это люди самых разных профессий — от курьеров и продавцов до бухгалтеров и строителей. Инструменты «Авито» облегчают работу с большим количеством вакансий и откликов кандидатов. За январь 2024 г. свои объявления, вакансии и резюме, разместили свыше 2,5 млн человек и компаний. На сайте зарегистрировались свыше 1,9 млн работодателей, включая представителей среднего и малого бизнеса. В раздел «Работа» заходит 33,5% посетителей сайта «Авито», или примерно 17,6 млн человек в месяц по всей стране.

Группа компаний «ЛитРес» включает бренды «Литрес», MyBook, LiveLib, «Литрес: Самиздат», «Литрес: Чтец» и «Литрес: Библиотека». Ассортимент сайта litres.ru насчитывает более одного млн электронных и аудиокниг на русском и иностранных языках, среди которых около 48 тыс. бесплатных книг. Каждый месяц в каталоге компании появляется почти 5 тыс. новых книг.

MyBook — книжный сервис по модели подписки, который открывает доступ к каталогу из 290 тыс. электронных и аудиокниг: от художественных до научно-популярных книг и деловой литературы.

LiveLib — это книжный рекомендательный сервис на русском языке с 5,5 млн аудиторией. Позволяет создавать личные коллекции, выбирать и обсуждать книги. На сайте более 19 млн оценок пользователей и более миллиона рецензий как на новинки, так и на классические издания. Ежегодно сайт проводит книжную премию, в которой выбор делают не эксперты, а читатели. В голосовании «Выбор читателей 2019» за книги было отдано более 120 тыс. голосов.

«Литрес: Самиздат» — издательская платформа для независимых авторов с бесплатным доступом к 20 млн читателей. Уже более 19 тыс. авторов выбрали сервис для публикации своих произведений. Произведение можно выкладывать и по главам, сохраняя интригу для читателя, в рамках проекта «Литрес: Черновики». Когда текст будет загружен, книга попадет в крупнейшие онлайн-магазины и книжные сервисы: «Литрес», Ozon, MyBook, Google Play, iBooks и другие (всего более 100 площадок).

«Литрес: Чтец» — проект, где любой желающий может стать «голосом» книги и получить авторские отчисления с продажи каждого озвученного им произведения. На данный момент в сервисе более 900 активных чтецов, более 4 тыс. книг и 240 тыс. проданных копий.

Александр Хохоликов: Центральная Америка нацелена на сближение с Россией

Правительства центральноамериканских стран — Никарагуа, Гондураса и Сальвадора — воздерживаются от антироссийских мер и выстраивают прагматичные отношения с РФ. Посол России Александр Хохоликов в интервью корреспонденту РИА Новости Кириллу Руденко рассказал о переговорах с переизбранным президентом Сальвадора Найибом Букеле и жизни в этой стране на фоне затяжного режима ЧС, предложил консультативную помощь Гондурасу в их борьбе с преступностью и анонсировал создание в Никарагуа центра ядерной медицины.

— В Сальвадоре прошли выборы президента. Уверенную победу на них, как и предполагали опросы, одержал действующий президент Найиб Букеле. Те, кто наблюдает за ситуацией в стране, ожидают, что курс правительства будет продолжен. Вероятно, будет продолжен и курс в двухсторонних отношениях с Россией. Расскажите, пожалуйста, как наши отношения с Сальвадором развивались в течение прошлого срока Букеле? Есть ли у вас какие-то ожидания на будущую пятилетку?

— Разумеется. Это интересный вопрос. Рейтинг президента Букеле всегда был очень высоким — более 90% среди населения, и он неоднократно признавался лучшим главой государства в Латинской Америке и Карибском бассейне. На выборах 4 февраля, как вы знаете, он одержал убедительную победу, взяв свыше 80% голосов избирателей. В связи с этим наш президент Владимир Владимирович Путин поздравил его и выразил надежду на дальнейшее успешное развитие двусторонних отношений.

Стоит добавить, что определяющее влияние на рост популярности Букеле оказало кардинальное улучшение ситуации в области безопасности. Он на деле заработал репутацию решительного борца с преступностью и наркотрафиком. Букеле является молодым и очень современным президентом, ему 43 года, он активно пользуется соцсетями и работает прежде всего с молодежью, понимая, что это будущее страны.

Как свидетельствуют мои предыдущие встречи с президентом тогда еще Наибом Букеле, он намерен укреплять и диверсифицировать двусторонние связи. Мы рассчитываем на то, что эта линия будет продолжена. В ближайшее время у нас состоятся политконсультации на уровне заместителей министров иностранных дел, в ходе которых будут определены перспективные направления взаимодействия.

Кстати, состоялось еще одно важное событие. Было подписано межправсоглашение о взаимном признании образования, квалификации и ученых степеней. Такое соглашение у нас есть с Никарагуа, и работаем над таким же соглашением с Гондурасом — это повышает интерес центральноамериканских граждан, будущих студентов, к образованию в нашей стране.

— Что касается наших отношений, повлияло ли проведение специальной военной операции на Украине на двусторонние связи между нашими странами?

— Что касается операции, то я хочу сказать, что эта страна последовательно проводила политику нейтралитета в отношении России и воздерживалась от участия в различных продвигаемых Западом мероприятиях и никогда не поддерживала ни в ООН, ни в других международных организациях антироссийские резолюции. Это политический вопрос, и он не влияет на наши торгово-экономические и культурные, а также научно-технические связи, поскольку Сальвадор и его руководство предпочитают уделять внимание не конфликтной повестке дня, а объединяющей.

— Если говорить о наших экономических связях, как развивается товарооборот с этой страной? На каком уровне он сейчас находится и какая динамика в последние годы?

— Ну, разумеется, сложная международная обстановка, и экономическая в том числе, оказывает влияние на сотрудничество в торгово-экономической области всех стран. Это относится и к Сальвадору. Разумеется, оказали влияние на наши торговые связи незаконные антироссийские санкции. Если в целом посмотреть, то эта страна небольшая, и у нас небольшие по объемам товарные потоки, товарооборот достаточно стабильный, хотя он снизился. В прошлом году он составил 42,5 миллиона долларов. Имеется серьезный дисбаланс, и мы нацелены на то, чтобы этот дисбаланс убирать.

— А дисбаланс в чью сторону?

— Конечно, в нашу. Эти 42 миллиона – это наши товары, которые мы экспортируем в Сальвадор. В основном это черные металлы, удобрения, бумага и картон. А Сальвадор нам направляет товары на небольшую сумму, и в основном это кофе и текстильные изделия.

— Вы сказали, что страны работают над устранением дисбаланса. За счет каких товарных статей предполагается это делать, какие продукты потенциально могут подставляться из Сальвадора?

— Из Сальвадора электронная продукция поставлялись в свое время, бытовая техника. Они могут поставлять хороший ром, молочную продукцию хорошего качества. В основном сейчас речь идет о том, что они больше хотят закупать у нас сырье, например, зерно, удобрения. И, кстати, интересуются нашими автобусами и нефтепродуктами.

— Еще до прихода президента Букеле в 2017 году проходили переговоры, по итогам которых сообщили, что наши страны обсуждают взаимодействие в сфере энергетики, фармацевтики, добычи природного газа, рыбной ловли. За эти годы появились какие-то совместные в этих отраслях или других отраслях проекты с участием российского капитала или технологий?

— Вы сами понимаете, что для этого нужно время и желание с обеих сторон. Я хочу подчеркнуть, что мне приятно констатировать, что идет постепенное сближение интересов между нашими странами, в том числе и в политической сфере. Я уже сказал, что правительство Букеле занимало и, надеюсь, в будущем будет занимать нейтральную позицию по кризисным вопросам в отношении России и Украины.

Что касается того, что вы перечислили, то да, у нас есть сотрудничество в ряде областей. Например, хорошо работает в стране российский субподрядчик "ТЯЖМАШ". Он успешно завершил работы по полноценной интеграции гидроэлектростанции "Чапарраль" в национальную систему электроснабжения. И сальвадорское правительство планирует его привлечь к другим проектам, это свидетельствует о том, что здесь высоко ценят качество работы российской компании.

При содействии российского посольства Латиноамериканский институт биотехнологий Mechnikov заключил соглашение с местным дистрибьютором и вышел на сальвадорский рынок. Речь идет о продаже вакцин и медикаментов.

Сейчас у нас появляются новые направления. По инициативе посольства налаживается диалог о сотрудничестве в области использования мирного атома. Недавно в Вене состоялась встреча сальвадорских представителей с нашими представителями госкорпорации "Росатом". На рассмотрении сальвадорской страны находится предложенный "Росатомом" меморандум о сотрудничестве, который они уже готовы подписать. Это первый шаг, чтобы развивать межправительственное сотрудничество по различным областям.

— Да, это интересно. У "Росатома" уже есть научный центр в Боливии, они ведь продвигают не только энергетику, это же и ядерные технологии для сельского хозяйства и медицины.

— Совершенно верно. Мы еще на эту тему поговорим, если у вас будут вопросы по Никарагуа. В данном случае речь идет даже о крупных объектах, но пока не будем забегать вперед.

— Как вы, другие дипломаты нашего посольства оцениваете изменения в Сальвадоре, которые произошли с момента введения чрезвычайной ситуации два года назад? Как этот режим ЧС повлиял на культурную, деловую жизнь, быт в столице и регионах? И насколько устойчивы эти изменения? Потому что статистика по преступности, которую публикуют власти, однозначно говорит, что она снизилась существенно.

— По собственному опыту, в стране сейчас можно отметить спокойствие и безопасность. На всей территории Сальвадора было введено чрезвычайное положение — раньше здесь действовали порядка 120 тысяч активных членов организованных преступных группировок. Есть показатель количества умышленных убийств на 100 тысяч человек, который доходил до 40, а сейчас он снизился до 2-3 случаев. В прошлом году это было 9. Но вы можете понять уже даже по этим цифрам, по арифметике, что прогресс заметный.

В период этой специальной операции против преступников было задержано больше 75 тысяч активных членов банд, марас. Вместе с тем, вы знаете, что эти меры подвергаются критике, потому что в стране сейчас большое количество заключенных, оно превысило 100 тысяч человек. И, конечно, для того чтобы они находились в нормальных условиях, в местах заключения требуются дополнительные возможности. Но я хочу подчеркнуть, что преступники не просто отбывают наказание — они привлекаются к общественно полезным работам, это тоже большое достижение, потому что их используют по профессиональной принадлежности. То есть они не просто копают траншеи, они занимаются электрикой, ремонтом транспорта и так далее, в зависимости от профессии.

А что касается в целом ситуации, я по собственному опыту и разговорам знаю, что очень высоко результаты оценивают сами граждане. Сейчас мы можем констатировать, что значительно улучшились международные экономические рейтинги страны. Власти вложили большие деньги в область туризма, которая постоянно растет. Они проводят значимые международные и региональные мероприятия, такие как Мисс Вселенная-2023, Центральноамериканские и Карибские игры и международные соревнования по серфингу. Раньше это было невозможно, именно в связи с тем, что это была высококриминальная страна.

Также сократилось количество нелегальных мигрантов. Поскольку ситуация стала в стране безопасной, то из страны уменьшился отток граждан за рубеж. Вы, наверное, знаете, что практически треть населения Сальвадора проживает в Соединенных Штатах. Это порядка трех миллионов человек. Поэтому можно констатировать заметное улучшение ситуации.

Последние выборы продемонстрировали, что народ спокойно приходил на избирательные участки, не было никаких нарушений. И когда президент набирает больше 80% голосов избирателей, это, наверное, самое лучшее доказательство его успешной политики.

— Что касается критики со стороны внешних акторов — государств или международных организаций — в адрес политики Сальвадора и Гондураса, допустимо ли комментировать в таком ключе действия суверенных правительств? Почему мы никогда не слышим таких заявлений от российского МИДа? Если вы можете давать эти комментарии, как российский представитель в этой стране, то как вы оцениваете такие меры по борьбе с преступностью и их результаты?

— Я вам бы так хотел сказать. Что такое здесь борьба с преступностью — это внутренняя война, это чрезвычайное положение. И разумеется, в этом случае применяется и насилие. Но однажды Букеле правильно отметил: "почему сейчас активно защищают права преступников, в то время как не защищали раньше права обычных граждан?" Потому что главное право любого человека – это право на жизнь, а он просыпался с утра и не знал, что будет в течение дня. Это один из комментариев.

В отличие от Соединенных Штатов мы не вмешиваемся в дела суверенных государств и уважаем их внутреннюю политику как в Сальвадоре, так и в Гондурасе. И мы всегда поддерживаем неизменную готовность к совместной работе по реализации различных проектов и сотрудничества, в том числе и в этой сфере (обеспечения безопасности — ред.). В Манагуа работает центр МВД России по подготовке полицейских кадров. И в этом центре учатся полицейские Сальвадора и Гондураса. Причем количество гондурасцев с каждым разом возрастает, и мне это приятно констатировать. Поэтому я надеюсь, что работа, которую ведут в двух странах, даст хороший результат. В Сальвадоре это уже видно.

Мы, наверное, рано начинаем подводить итоги по поводу Гондураса. Во-первых, у них только началась борьба по схеме Букеле. Как говорят, цыплят по осени считают. Ну и если даже посмотреть в целом, знаете, арифметику: что такое Сальвадор? Это самая маленькая страна континентальной части Латинской Америки. 21 тысяча квадратных километров, население 6,5 миллионов. А Гондурас? В 5 раз территория больше, и население в 1,5 раза больше. Разумеется, наверное, сложнее вести такую работу.

Главное, чтобы была политическая воля и поддержка со стороны населения. Поэтому я только могу пожелать успехов прогрессивному правительству Сиомары Кастро в этой очень важной и нужной работе. Если где-то Россия сможет помочь, разумеется, путем обучения, потому что к нам на обучение приезжают и в Российскую Федерацию, мы даем различные курсы, их насчитывается более 24. Поэтому мы готовы работать совместно, оказывать консультативную помощь в зависимости от потребностей и возможностей обеих сторон.

— Вы отметили, что в Гондурасе сейчас у власти прогрессивное правительство. Но судя по происходящему, по тому, как Гондурас голосует в ООН, судя по тому, что они ведут контакты на уровне своих министерств обороны, Гондурас остается в сфере военного и экономического влияния Вашингтона. А в каком при этом состоянии отношения между нашими странами? Потому что от прогрессивных правительств Латинской Америки принято ожидать критического настроя по отношению к Соединенным Штатам, которые являются региональным гегемоном, и расположенного отношения к России, с которой нет и не может быть конфликтов.

— Будем реалистами. Гондурас находится в Латинской Америке недалеко от Соединенных Штатов. У него прекрасные исторические связи по всем направлениям, в том числе торгово-экономические и другие, политические контакты. Они давно уже сложились, поэтому это как бы закономерно, что они активно взаимодействуют с Соединенными Штатами.

Я хочу подчеркнуть, что с приходом нового правительства увеличилось количество случаев, когда Гондурас голосует против антироссийских санкций, нас поддерживает в том числе при выдвижении российских кандидатур в различные международные организации. Поэтому тут нужно смотреть динамику. И она есть, позитивная, это очень важно.

Что касается наших отношений, президент России Владимир Владимирович Путин при вручении гондурасским послом верительных грамот сказал, что Гондурас является важным партнером России в Центральной Америке. И мы нацелены на то, чтобы развивать с этой страной отношения во всех областях: и политический диалог, и межпарламентское сотрудничество, и расширение торгово-экономических связей, и культурно-гуманитарных обменов.

По сравнению с другими нашими подопечными странами, где я работаю на постоянной основе, либо по совместительству, товарооборот с Гондурасом значительно выше. Например, в прошлом году он составил 140 миллионов долларов. Это несмотря на то, что действуют введенные незаконные антироссийские экономические санкции, вы знаете, их насчитывается аж 15 тысяч, если брать в совокупности. Но в данном случае у нас достаточно стабильно развивается торговля, и в прошлом году эта торговля всего составляла 131 миллион, сейчас 140 миллионов. К сожалению, тут тоже наблюдается серьезный дисбаланс в нашу пользу, и для того, чтобы его исправлять, мы ведем работу по различным направлениям.Например, есть проект улучшения транспортного обеспечения столицы, то есть они собираются закупать российские автобусы. Надеюсь, этот проект пойдет. Для того, чтобы нам двигаться в сторону укрепления торгово-экономических связей, мы создали в прошлом году, в сентябре, двустороннюю торгово-промышленную палату. Частную, потому что частники быстро реагируют на ситуацию и быстро принимают решения, и в этой палате больше 65 человек. Я скоро поеду в Гондурас и буду торжественно открывать эту палату в присутствии властей Гондураса, бизнесменов, дипкорпуса, и я надеюсь, что нам удастся сдвинуть ситуацию в плане того, чтобы и дисбаланс уменьшить, и активизировать наши связи. Потому что пока в структуре нашего товарооборота та же картина. Это значит, что мы, прежде всего, поставляем металлы, удобрения и продукцию целлюлозно-бумажной промышленности. Планируем расширить это, чтобы могли поменять городской транспорт на новый, будем продвигать наши автобусы, есть большой интерес. Поэтому в данном случае есть хорошие заделы и благоприятные перспективы.

Мы будем проводить скоро межмидовские консультации на уровне замминистра иностранных дел с Сальвадором. Планируются такие же консультации с Гондурасом, и, как правило, в ходе таких консультаций определяется стратегическое направление сотрудничества. Поэтому я рассчитываю, что такие консультации в скором времени состоятся и с гондурасскими партнерами, и в этой связи мы сможем более предметно говорить о материальной технической и научно-технической сфере.

Кстати, представители торговой палаты, которая была в конце прошлого года создана, уже были в России и наладили связи с НК СЭСЛА – это Национальный комитет содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки и Карибского бассейна. И эта палата уже подписала соглашение о сотрудничестве с НК СЭСЛА. Это тоже один из возможных рычагов налаживания и прояснения ситуации взаимных интересов в коммерческой сфере.

Кроме того, мы оказываем содействие Латиноамериканскому институту биотехнологий Mechnikov в Манагуа. Они готовы продвигать вакцины в Гондурас, и такие контакты мы уже предпринимали, и я надеюсь, что сотрудничество может развиваться и в этой области.

Вообще, Гондурас — это перспективный партнер, потому что это страна, которая имеет глубоководные порты на Карибском побережье. К сожалению, таковых нет у Никарагуа, там мелководье. Кроме того, это страна, которая имеет интересные туристические маршруты. Например, мало кто знает о таком месте отдыха, как остров Ратан, а он, между прочим, не уступает лучшим международным пляжам и местам активной посещаемости в других странах.

Еще один момент — у нас есть представитель от нашего посольства в Сальвадоре, который работает на месте постоянно, и сейчас мы работаем над тем, чтобы такой же постоянный представитель находился в Тегусигальпе. Я надеюсь, что в скором времени этот вопрос будет решен окончательно, потому что кадровый состав уже подобран.

— Вы упомянули несколько раз предприятие Mechnikov, которое находится в Манагуа, а также учебный центр МВД. Все это в Никарагуа. Политические отношения у нас с Никарагуа на подъеме, кроме того, сама страна развивается устойчиво, быстрыми темпами. Международные финансовые организации отмечают, что банковская система здорова, устойчива, имеет необходимые резервы. Страна растет, показатель роста ВВП выше, чем у соседей. Как на этом фоне развиваются деловые связи с Никарагуа. Помимо предприятия Mechnikov, которое уже сколько-то лет действует и работает не только с Никарагуа, помимо учебного центра МВД, есть какие-то проекты деловые, инвестиционные, с участием российского бизнеса?

— Если говорить о том, что страна экономически стабильно развивается, я могу подсказать, что валовый продукт страны в прошлом году увеличился на 3,5%, в этом году ожидается, что это будет 4-5%, это немало. Безработица сократилась значительно, 3,8% составляет, для латиноамериканских стран это очень низкий показатель. Инфляция небольшая, 5%, чуть выше, может быть. Зафиксирован рост в таких областях, как промышленность, энергетика, торговля, транспорт, связь и туризм.

Что касается притока иностранных инвестиций, то он вырос почти на 30% и составил 1,5 миллиарда долларов. Вы сами понимаете, что иностранцы не будут вкладывать деньги в страну, где нет таких показателей, где нет стабильности.

Международные резервы страны достигли 5,5 миллиардов долларов, рекордных — в 2017 году они в два раза меньше составляли. Поэтому, действительно, сейчас Никарагуа становится привлекательным государством для иностранных партнеров. И нас это радует, потому что Никарагуа — это наш стратегический партнер, это братская страна, и мы рады, когда активно развиваются отношения с международными партнерами этой страны, включая Китай. Там, как говорится, движется все семимильными шагами по нарастающей.

Я хочу сказать, что несмотря на то, что такая сложная международная и экономическая ситуация, в том числе, я уж не говорю, о политической, и то, что и наша страна страдает от незаконных антироссийских санкций, и против Никарагуа действуют вторичные рестрикции, есть проблемы с банковскими переводами, несмотря на это у нас товарооборот потихонечку растет. Потому что некоторые сбои были в связи с пандемией, затем после специальной военной операции были нарушены различные логистические маршруты и пути. Сейчас ситуация немного выправляется. Поэтому в прошлом году — за три квартала я даю информацию — товарооборот увеличился до 63 миллионов долларов. Причем опять большой дисбаланс в нашу пользу, почти 60 миллионов — это наш экспорт.

Здесь уже мы поставляем автобусы группы ГАЗ и российские вакцины, соответственно, в Россию идут прежде всего сельскохозяйственные товары, такие как арахис, кофе, табак.

Будем работать и на этом направлении, потому что была создана в свое время ассоциация в России, которая занимается двусторонней дружбой, которая занимается всеми вопросами, начиная от политики и заканчивая культурой. И в сферу этой ассоциации входит и торгово-экономическое сотрудничество, научно-техническое сотрудничество, так что, в принципе, инструменты для этого есть, кроме, конечно, очень важного межгосударственного инструмента, это МПК, межправительственные комиссии, которые регулярно встречаются, проговаривают различные направления сотрудничества – и у нас идет продвижение.

Вы упомянули два масштабных проекта – это Mechnikov, производство вакцин, и центр МВД, но мы сейчас продвигаем другой проект, очень важный, связанный с высокими технологиями и научно-техническим сотрудничеством. В марте прошлого года с Никарагуа было подписано межправсоглашение о сотрудничестве в области неэнергетического применения атомной энергии в мирных целях. И это позволило приступить к проработке различных проектов, включая создание в стране центра ядерной медицины. Он будет заниматься не только медициной, диагностикой в том числе раковых заболеваний, но еще и областью сельского хозяйства.

Есть у нас другие проекты, которые действуют, и есть перспективы их развивать. Это развитие системы общественного транспорта здесь, в Никарагуа, замена старых автобусов на новые по комбинированной схеме. В прошлом году мы поставили 550 автобусов, половина из них были подарены, половина из них были куплены. Обе стороны заинтересованы взаимодействовать не только на основе взаимной помощи, но и, конечно, на основе коммерческих интересов.

Хотел бы подчеркнуть, что помимо центра по подготовке полицейских, налажено сотрудничество теперь с Росгвардией нашей страны, она взаимодействует с полицией Никарагуа. Кроме того, открываются другие перспективы, и достаточно обширные. В январе у нас здесь была делегация Евразийской экономической комиссии во главе с министром Глазьевым, и был подписан меморандум о сотрудничестве между ЕЭК и Никарагуа. Открываются возможности выхода на обширный евразийский рынок, это 185 миллионов человек, так что это вызывает большой интерес со стороны никарагуанских партнеров. Ну и работаем по другим направлениям.

Эксперты минобороны оценили разработки омских военных инженеров

Светлана Сибина (Омск)

На полигоне в Подмосковье успешно прошли испытания современной промышленной и военной робототехники. Экспертам минобороны РФ представили полтора десятка образцов, в том числе коптеры, созданные курсантами Омского автобронетанкового инженерного института.

Роботы выполнены в двух модификациях - самоходные платформы на гусеничном или колесном шасси с дистанционным управлением. Испытания показали, что их можно эффективно применять в любых климатических условиях.

Наземные робототехнические комплексы военного назначения легкого класса "Омич" и "Полигон-1М" уже заслужили высшие оценки Всероссийского конкурса "Изобретатель года - 2023".

- Техника универсальная и благодаря сменным модулям способна выполнять обширный спектр боевых задач, - пояснил корреспонденту "РГ" один из победителей, курсант четвертого курса Даниил Клименок.

В модельном ряду лаборатории института пять универсальных комплексов. На единой платформе, в зависимости от конкретных боевых задач, можно устанавливать самое разное оборудование и вооружение. Роботы способны создавать минные заграждения, эвакуировать с поля боя технику и раненых.

- Использование эффективной дистанционной техники кардинально меняет характер боевых действий.

А главное, сохраняет жизнь наших военнослужащих. Изюминка робота - простые технические решения по установке и смене боевых модулей, собственные методики наведения и ведения огня. Разобраться в них военным будет несложно, и это очень важно. Конечно, за этой простотой стоит точный расчет, ведь на поле боя роботизированная машина должна четко выполнять задачи, метко стрелять. И мы нашли технические решения для всех используемых видов штатного оружия, - пояснил корреспонденту "РГ" руководитель лаборатории, докторант автобронетанкового инженерного института Нуржан Ракимжанов.

По словам военных изобретателей, создание роботизированной установки требует на порядок меньше затрат, чем на подготовку и оснащение военнослужащих. Несколько таких комплексов способно заменить роту солдат и, главное, выполнить боевую задачу без потерь бойцов.

После испытания на полигоне в Московской области два наземных омских комплекса будут доработаны инженерами военного инновационного технополиса "Эра". Им, в частности, предстоит усовершенствовать системы связи, оснастить машины компонентами искусственного интеллекта и техническим зрением.

Справка "РГ"

Омский автобронетанковый инженерный институт - единственное в стране учебное заведение, в котором комплексно готовят специалистов по эксплуатации, обслуживанию и ремонту современной военной техники. По программам высшего образования выпускникам присваиваются квалификация "инженер" и воинское звание "лейтенант", по программам среднего профобразования - квалификация "техник" и воинское звание "прапорщик".

Эксперты оценили стоимость подготовки к ЕГЭ в 2024 году

Ирина Жандарова

Спрос на репетиторов за год вырос на 24%, сообщили "РГ" участники рынка. Растут и расценки на такие услуги. Родители готовы вкладывать значительные суммы в подготовку детей к сдаче ЕГЭ, чтобы потом не платить за высшее образование.

Больше 60% родителей школьников не планируют оплачивать высшее образование своих детей, выяснили аналитики финансового маркетплейса "Выберу.ру". Каждый четвертый рассчитывает, что у ребенка хватит знаний для поступления, а каждый второй заявляет, что просто не имеет для этого финансовой возможности. Заранее накопили необходимую для оплаты обучения сумму только 10% родителей. А 26% рассчитывают оплатить учебу кредитными средствами.

В результате, многие считают более выгодным вложиться в подготовку к ЕГЭ. Спрос на репетиторов по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ за последний месяц вырос на 29%, рассказал "РГ" Игорь Санников, руководитель категории "Обучение и курсы" на "Авито Услугах". Больше всего востребованы репетиторы по математике, русскому и английскому языкам.

Цена урока зависит от города. Если в Новосибирске средняя стоимость часа занятий с репетитором составляет 700 руб., то в Москве около 2 тыс. руб., говорит старший преподаватель ФГБОУ ВО ГУУ Петр Тазов. Самые востребованные преподаватели для выпускных 9-х и 11-х классов, поясняет репетитор по русскому языку Юлия Нефедова. Причем, если обязательные предметы являются самыми востребованными, то на профильные не такой высокий спрос, но они дороже. К примеру, часовое занятие по математике стоит около 500 руб., за английский уже придется отдать 700 руб., сообщает представитель агрегатора.Образовательные расходы становятся для родителей существенной статьей семейного бюджета уже с пятого класса школы, выяснили в СберНПФ и Maximum Education. На репетиторов уходит 34% всех денег, которые родители тратят на детей, гораздо больше, чем на одежду, здоровье, развлечения и любые другие цели.

Такую тенденцию поддерживают сами вузы. Как говорит доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко, сегодня даже самому подготовленному ученику стоит обратиться к профессиональному репетитору: проверить, правильно ли он соблюдает формат ЕГЭ, и вовремя исправить ошибки.