Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Португальская программа "золотых виз" набирает обороты.

По данным Службы иностранцев и границ (SEF), на май 2014 года «золотую визу» в Португалии получили 894 иностранца, вложивших деньги в экономику, и 1190 членов их семей – в общей сложности 2084 человека.

Лидерство прочно удерживают граждане Китая (732 человека), следом с большим отрывом идут Россия (31), Бразилия (24), Ангола (16) и ЮАР (16).

Напомним, что программа Golden Visa подразумевает три вида инвестиций со стороны граждан стран, не входящих в Евросоюз: покупка недвижимости на сумму не менее €500 тысяч, вложение в португальский банк суммы €1 млн либо создание 10 новых рабочих мест в стране.

По статистике SEF, наибольшей популярностью пользуется покупка недвижимости: по этому пути пошли 850 инвесторов, потратив на жилье в Португалии €496 млн. «Это вполне объяснимо, - считает генеральный директор агентства по продаже и аренде недвижимости в Португалии MICHAEL & JENEVA Portugal Property Михаил Чулков. – Ведь недвижимость - это особый вид собственности, который всегда ассоциируется и с надежностью вложения денег и с особым социальным статусом собственника. Кроме того, очень важно, что человеку для получения «золотого ВНЖ» нет необходимости покупать только один объект за €500 тысяч: можно приобрести несколько домов или квартир, стоимость которых составит полмиллиона, и после этого жить в одном из домов, а остальные сдавать в аренду, получая прибыль не менее 4-9% в год».

Решение о вложении капиталов в португальские банки приняли 42 иностранца, привнеся в экономику страны более €47 млн. Наконец, 2 инвестора приняли решение об открытии бизнеса в Португалии, дающего не менее 10 рабочих мест.

«Покупка недвижимости в европейской стране с прекрасным климатом сама по себе является позитивным шагом, а когда она подкрепляется солидными гарантиями государства, то это приятно вдвойне, - дополняет Михаил Чулков.

Программа «золотого вида на жительство» в Португалии, по прогнозам аналитиков, будет продолжать развиваться, привлекая иностранных инвесторов и принося доход португальскому государству.

Электропоезда нового типа EMU производства Китайской компании CNR (China North Locomotive and Rolling Stock Industry Corporation) поставлены на рельсы в Рио-де-Жанейро. Они будут введены в эксплуатацию к предстоящему Чемпионата мира по футболу.

По итогам последних пяти лет Бразилия инвестировала 12 млрд реалов ($33,9 млрд) в улучшение своей железнодорожной сети. Поезда, поставленные из Поднебесной, имеют максимальную скорость 100 км/час, пассажировместимость – до 1300 человек.

Ранее сообщалось, что с 2003 по 2012 г. объем торговли Китая с португалоязычными странами вырос более чем в 12 раз. Так, в 2003 г. этот показатель составлял $10 млрд, а в прошлом году – $128,8 млрд. Среднегодовой прирост данного показателя был намного выше среднего роста внешней торговли Китая за тот же период.

В 2003 г. 406 предприятий из португалоязычных стран направили свои инвестиции в Поднебесную. В 2012 г. этот показатель достиг 811 единиц. По итогам десятилетнего сотрудничества, объем китайских инвестиций в экономику португалоязычных стран достиг $30 млрд.

Среди португалоязычных государств, являющихся партнерами КНР, находятся Ангола, Бразилия, Кабо-Верде, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Португалия, Восточный Тимор и другие.

Практики смены лидера в странах Черной Африки

Петр Вячеславович Панов (р. 1965) – профессор кафедры политических наук Пермского государственного национального исследовательского университета.

Сегодня, спустя полвека после обретения независимости, традиционалистская модель воспроизводства власти в новых африканских государствах[2] в значительной мере утратила легитимность, а рационально-легальные, демократические практики остаются все еще плохо освоенными. По этой причине вопрос о том, как правители должны сменять друг друга, не имеет внятного и легитимного ответа. С одной стороны, несмотря на рационализацию политического авторитета, в политических лидерах по-прежнему видят традиционных правителей-вождей. С другой стороны, в условиях становления современных по форме государств они рассматриваются как «отцы нации». Кроме того, интенсивное строительство государственности и реализация амбициозных социально-экономических программ привели к тому, что африканские правители сконцентрировали в своих руках огромные ресурсы. На этой основе во многих странах получили значительное развитие патримониализм, клиентела, коррупция. В таком контексте вполне понятно, почему лидеры Африки, как правило, изо всех сил цепляются за власть, а значительная часть населения поддерживает их стремление в силу и традиционалистских установок, и рационально-инструментальных мотиваций[3].

В результате в некоторых авторитарных режимах правители не сменяются десятилетиями, хотя процедурно их право на власть оформляется через выборы. Большое значение в некоторых государствах при этом имеют доминирующие партии, которые обеспечивают патримониальное распределение ресурсов, консолидацию элитных групп и массовую политическую мобилизацию. Как показывает практика, такая «несменяемая» власть во многих случаях оказывается достаточно стабильной. Проблемы у нее возникают по большому счету лишь в двух случаях.

Редкое явление

Во-первых, стабильность может быть подорвана конфликтом между элитными группировками. В условиях демократии для его разрешения используется такой институциональный механизм, как выборы: потерпев поражение на выборах, правящая группа уходит в оппозицию, а победившая партия сменяет ее у власти. Выборы, таким образом, оказываются институтом, который позволяет решать проблему смены (и воспроизводства) власти в условиях рационализации господства. Но в рамках диктатуры выборы не могут выполнять подобную функцию, поскольку являются инструментом сохранения, а не смены власти. Поэтому в случае возникновения внутриэлитных или межэлитных конфликтов в авторитарных системах борьба за власть находит «выход» в иных, не конвенциональных формах, и, если правящей группе не удается подавить оппозицию, лидер меняется в результате переворота, восстания, гражданской войны.

Во-вторых, стабильность оказывается под угрозой, когда политический руководитель оставляет должность по естественным (смерть, болезнь, возраст) или рукотворным (институциональные ограничения) причинам. В подобных случаях перед правящей группой встает вопрос о том, кем его заменить, нередко влекущий за собой раскол в правящем лагере и сопутствующие ему заговоры и перевороты. Чтобы избежать этого, членам правящей группировки необходимо заранее договориться, кто именно станет «следующим» политическим лидером. Решение, принятое внутри правящей элиты, обычно оформляется через избрание «нового лидера». Разумеется, оно предполагает предварительное и хотя бы относительное согласие членов верхушки по поводу его кандидатуры. Кроме того, это решение необходимо провести в жизнь, то есть преодолеть возможное сопротивление оппозиционных групп, которые, как правило, активизируются в условиях смены лидерства.

Разумеется, в политической практике современных африканских государств иногда встречается и демократический способ смены лидера: через победу оппозиции на выборах. С учетом этого дополнения можно выделить три варианта смены лидера, практикуемые сегодня в странах Черной Африки: 1) демократический; 2) насильственный; 3) согласованный. Второй вариант, подобно первому, включает в себя и такие случаи, когда новый лидер оказывается у власти вопреки желанию предыдущего, но, в отличие от первого варианта, это происходит не через выборы, а путем переворота или из-за восстания и гражданской войны. Третий вариант, напротив, предполагает мирную смену лидера, но, в отличие от первого, к власти приходит не оппозиционный деятель, а представитель все той же правящей группы. Практики смены лидера в странах Черной Африки, интерпретированные в указанном ключе, представлены в таблице.

Варианты смены лидера в странах Черной Африки (в динамике).

|

Период |

Количество случаев смены власти |

В том числе |

||

|

«Демократия» |

«Насилие» |

«Согласие» |

||

|

До 1969 |

24 |

3 |

19 |

2 |

|

1970-1979 |

27 |

1 |

22 |

4 |

|

1980-1989 |

30 |

3 |

20 |

7 |

|

1990-1999 |

49 |

18 |

20 |

11 |

|

2000-2013 |

63 |

28 |

12 |

23 |

|

Всего |

193 |

53 |

93 |

47 |

Полученные результаты в очередной раз подтверждают характеристику Африканского континента как зоны перманентной политической нестабильности. Всего в постколониальной Африке произошло более 90 военных переворотов, в ходе которых главы государств смещались со своих постов, и это больше половины всех случаев смены лидера. Смена лидера насильственным путем наиболее явно преобладала в 1960–1980-е годы. Однако с начала 1990-х в рамках очередной волны демократизации на Африканском континенте, как и повсюду, начался переход от авторитарных военных и однопартийных режимов к многопартийным политическим системам. В этот период смена лидеров все чаще проходит демократическим путем. Впрочем, хотя в последние два десятилетия число переворотов пошло на убыль, военные мятежи по-прежнему остаются привычным для африканской политики делом. Так, в апреле 2012 года военные свергли президента Мали Амаду Тумани Туре, месяцем ранее произошел военный переворот в Гвинее-Биссау, а весной 2013 года был лишен власти диктатор Центральноафриканской Республики Франсуа Бозизе.

Вместе с тем период относительной «демократизации» в африканской политике характеризуется и увеличением количества тех случаев, когда власть менялась по «согласованному варианту». В целом эта опция довольно широко распространена: в Черной Африке на нее приходится примерно четверть всех случаев смены лидера. Разумеется, далеко не все подобные ситуации можно отнести к категории «Преемник», поскольку «согласованный вариант» включает в себя все разновидности случаев, когда новый лидер приходит к власти с согласия правящей элиты. Причем, как правило, без специального качественного анализа невозможно определить, кто именно – предыдущий лидер или правящая группа в целом – выступил субъектом решения. Нередко инкумбент, казалось бы, самостоятельно называя имя следующего президента, на деле выражал волю правящей группы. Подобная ситуация, к примеру, наблюдалась в 2001 году в Замбии, когда президенту Фредерику Чилубе не удалось устранить конституционные положения, блокирующие возможность третьего срока и он был вынужден выдвинуть на освобождающуюся президентскую вакансию Леви Мванавасу. Интересно, что отношения двух политиков были далеко не безоблачными. Мванаваса, который занимал должность вице-президента, в 1994 году из-за разногласий с Чилубой покинул ее, а в 1996-м пытался конкурировать с президентом в борьбе за пост лидера правящей партии. После неудачи он на какое-то время ушел из политики, но накануне выборов, когда действующий президент уже не мог баллотироваться, партийцы выдвинули именно его, фактически заставив уходящего президента поддержать Мванавасу на выборах. Примечательно, что уже через год после прихода к власти Мванаваса обвинил своего предшественника в коррупции. В ответ на это Чилуба на следующих выборах, состоявшихся в 2006 году, поддержал конкурента главы государства. Он явно рисковал, и, вероятно, только смерть Мванавасы в 2008 году спасла его от тюрьмы.

«Дорогу молодым»

Тем не менее некоторые случаи – их примерно полтора десятка – обнаруживают явные признаки модели «Преемник». При анализе этой совокупности обращает на себя внимание прежде всего динамика использования этого варианта. Впервые преемник в африканской политике появился в 1967 году, когда после смерти габонского диктатора Леона Мба президентом стал его ближайший сотрудник Омар Бонго. Известно, что, подбирая преемника, лидер Габона консультировался с властями бывшей метрополии и даже лично с генералом де Голлем. Количество преемников заметно увеличивается в конце 1970-х – начале 1980-х годов; судя по всему, это связано с естественной сменой поколений в рядах африканских лидеров. В большинстве своем на рубеже 1950-х и 1960-х они, будучи молодыми и полными энергии политиками, возглавляли национально-освободительные движения в собственных странах. Но спустя два десятилетия пришла старость; некоторые из них, как Леопольд Сенгор в Сенегале или Джулиус Ньерере в Танзании, уходили в отставку добровольно, «открывая дорогу молодым», а их авторитет был настолько велик, что правящая верхушка без возражений принимала сделанный ими выбор преемника. Другие правители, напротив, держались за власть до последнего; если же фигура следующего руководителя определяется лишь после смерти правителя, не всегда удается установить, участвовал ли в этом процессе сам уходящий лидер.

Обращения к варианту «Преемник» из-за естественной смены поколений – обозначим этот вариант как «стандартный», – разумеется, имели место и позже. В 1993 году преемником умершего президента Кот-д-Ивуара Феликса Уфуэ-Буаньи стал Анри Конан Бедье; в 2005 году, когда скончался многолетний диктатор Того Эйадема Гнассингбе, на смену ему пришел его сын. И такие случаи не единичны. В 1990-е годы, однако, появляется новая разновидность африканских преемников, в значительной мере обусловленная начавшимся после краха Советского Союза этапом демократизации. Сдвиги, происходившие тогда в мире, по-разному повлияли на судьбы диктаторских режимов. Некоторые из них смогли успешно адаптироваться к новым условиям. Так, в Мозамбике, Анголе и Танзании, которые когда-то избрали путь «социалистической ориентации», правящие («авангардные») партии смогли сохранить власть и в условиях конкурентных выборов. Правда, во главе Анголы с 1979 года стоит один и тот же лидер – Жозе Эдуарду душ Сантуш, но в Мозамбике за это время президент сменился уже дважды, а в Танзании – даже трижды. Отметим, что в Мозамбике партийному руководству оба раза удавалось достичь согласия относительно кандидатуры преемника. В Танзании, напротив, после того, как ушедший Ньерере разочаровался в выдвинутом им в качестве преемника Али Хасане Мвиньи и начал критиковать его политику, всякое новое выдвижение кандидата в президенты сопровождается острыми разногласиями. Эта особенность, кстати, не позволяет квалифицировать как преемников ни Бенджамина Мкапу, выдвинутого в танзанийские президенты после (и вместо) Мвиньи, ни ныне действующего президента Джакайя Киквете.

В других случаях демократизация привела к тому, что диктаторы (и правящие партии) потеряли власть, проявив неспособность побеждать на конкурентных выборах. В 1991 году, например, многолетний лидер Замбии Кеннет Каунда проиграл выборы лидеру оппозиции Чилубе, а Матьё Кереку в Бенине потерпел поражение от Нисефора Согло; в 1994 году правивший в Малави на протяжении тридцати лет Хастингс Банда проиграл электоральную гонку Бакили Мулузи. Заметим, что в условиях свободной конкуренции подобный проигрыш отнюдь не означал, что они теряли власть навсегда. Тот же Кереку через пять лет смог вернуть себе утраченное президентское кресло, а в 2008-м снова потерпел поражение. Правда, чаще всего из факта поражения на выборах африканские политики делают вывод о вреде политической конкуренции как таковой и при малейшей возможности стремятся от нее избавиться. Многолетний президент Конго (Браззавиль) Дени Сассу-Нгессо, к примеру, уступив в 1995 году на конкурентных выборах Паскалю Лиссубе, развязал в стране гражданскую войну. Свергнув своего оппонента, он вернулся к власти и больше уже не практикует демократических выборов.

Тем не менее в настоящее время в Африке определилась небольшая группа стран, где смена лидера уже не раз происходила «демократическим путем», то есть в результате электоральной конкуренции. Помимо Бенина, к ней относятся Кабо-Верде, Маврикий, Сан-Томе и Принсипи, а также, с некоторыми оговорками, Сенегал и Лесото. Таким образом, можно считать, что в отдельных странах «второе освобождение», связанное с отказом от социалистического пути развития, способствовало закреплению «демократической» модели смены лидера.

Третий срок

Вместе с тем, как это ни парадоксально, демократизация привела и к тому, что спустя десятилетие, уже в 2000-е годы, чаще начала практиковаться смена лидера по «согласованному варианту». В значительной мере это связано с тем, что в 1990-е годы многие африканские страны ввели конституционную норму, ограничивающую полномочия президентов, как правило, двумя сроками. По данным Даниэля Познера и Даниэля Янга, на 2005 год такого рода ограничения действовали в 32 странах[4]. Соответственно, к середине 2000-х достаточно типичной для африканской политики оказалась проблема «третьего срока». Действующие президенты, столкнувшись с ограничениями, нередко пытались отменить эту норму либо в виде исключения, либо полностью. Всего зафиксированы девять таких случаев, причем в шести странах (Уганда, Намибия, Чад, Того, Габон и Гвинея) эти попытки увенчались успехом. Так, президенту Намибии Сэму Нуйоме разрешили – в виде исключения – избираться на третий срок, а другие лидеры вообще добились отмены ограничений на количество переизбраний. Впрочем, справедливости ради, стоит отметить, что далеко не все африканские президенты пытались обойти ограничение «третьего срока». Более того, известны случаи, когда инкумбент сам настаивал на его соблюдении: в частности, в 2004 году президент Мозамбика Жоакин Альберто Чиссано не стал переизбираться на третий срок, хотя местная конституция даже не препятствовала ему в этом.

Но из тех ситуаций, когда президент хотел бы переизбраться, но не мог этого сделать – порой, как это было, например, в Малави, Нигерии и Замбии, даже лояльные главе государства парламенты отказывались снимать ограничение «третьего срока», – родился еще один, вполне новаторский, вариант преемничества. Суть его в том, что действующий президент, не имея конституционной возможности переизбираться, продвигает на выборах и обеспечивает победу «своего» кандидата. Такая фигура называется «преемником, отобранным вручную» (handpickedsuccessor)[5]. Подобный механизм был использован в 2004 году в Малави, когда президент Бакили Мулузи продвигал Бингу Ва Матарику, и в 2006-му в Нигерии, где президент Олусегун Обасанджо способствовал победе на выборах своего ставленника Умару Яр-Адуа, а также в некоторых других странах.

Внедрение «нового» варианта преемничества существенно повлияло на логику политического процесса, а также на формат взаимоотношений между предшественником и преемником. Следует напомнить, что в «стандартном» варианте тема преемника возникала в связи с кончиной или немощью прежнего правителя, – лишь в редких случаях (Сенегал, Танзания, Джибути, ЮАР) лидеры уходили в отставку в относительно добром здравии. Как правило, это были весьма неординарные личности, а их взаимоотношения с преемниками складывались по-разному. Сенегальский президент Леопольд Сенгор после отставки уехал во Францию, и его преемник Адбу Диуф правил самостоятельно. В Джибути Хассан Гулед Аптидон, передав в 1999 году президентский пост своему племяннику Исмаилу Омару Гелле, вплоть до самой смерти в 2006-м оставался самым влиятельным президентским советником. Нельсон Мандела после ухода с высшего поста ЮАР продолжал активную общественную и международную деятельность. Открытое вмешательство предшественника в политику было большой редкостью, а явный конфликт между предшественником и преемником имел место лишь в Танзании, где Джулиус Ньерере, хотя и отошел от текущих дел, выступил против смены политического курса, которую осуществил Али Хасан Мвиньи.

В «новом» варианте предшественник, как правило, находится в расцвете сил, но вынужден оставлять власть из-за подчинения конституционным принципам. Психологически ему, видимо, бывает достаточно трудно покинуть политическую сцену. Вместе с тем, у преемника в подобной ситуации возникает естественное стремление дистанцироваться от предшественника и заявить о себе как о самостоятельном политике, а желание совместить лояльность с самостоятельностью нередко оказывается нереализуемым. В итоге в рамках «нового» варианта часто возникает конфликт между предшественником и преемником. Примером этому служит случай Малави, где в 2004 году президент Мулузи, не сумевший устранить мешавшие ему конституционные ограничения, сделал ставку на Матарику. Преемник был влиятельным членом Объединенного демократического фронта (ОДФ), под флагом которого еще в 1994 году Мулузи нанес поражение диктатору Банде. Теперь, опираясь на президентскую поддержку, Матарика одержал победу над главным оппозиционным кандидатом Джоном Тембо. Но вскоре после выборов в стане победителей возник конфликт: Матарика вышел из ОДФ и создал свою партию, от которой и баллотировался на пост президента в 2009 году. Мулузи, в свою очередь оставаясь в ОДФ, был готов на этих выборах выступить соперником бывшего соратника, и вопрос о том, не нарушается ли тем самым правило «третьего срока», долго дебатировался. Лишь за три дня до голосования конституционный суд вынес отрицательный вердикт. Примечательно, что ОДФ и лично Мулузи поддерживали на этих выборах своего прежнего оппонента Тембо.

Следует отметить, что обновленный вариант «Преемник» при реализации менее предсказуем, нежели «стандартный» вариант. Во многих случаях действующему президенту вообще не удавалось успешно решить вопрос о преемнике. Так, президент Ганы Джерри Роллингс, захвативший власть в ходе военного переворота в 1981 году, в период демократизации 1990-х дважды побеждал на выборах, но из-за правила «третьего срока» не смог участвовать в выборах 2000 года. Пытаясь преодолеть это затруднение, он выдвинул в качестве преемника своего вице-президента Джона Эванса Миллза, однако тот в ходе голосования уступил лидеру оппозиции Джону Куфору. Спустя восемь лет, после двух президентских сроков, сам Куфор оказался в аналогичной ситуации и в качестве преемника выдвинул Нана Акуфо-Аддо, который проиграл выборы тому же Миллзу. Подобные неудачи имели место и в других странах. Например, Даниэль арап Мои, ставший в свое время преемником первого кенийского президента Джомо Кениаты, не смог участвовать в выборах 2002 года в силу конституционных ограничений и выдвинул вместо себя Ухуру Кениату, сына первого президента. Тот оказался не слишком удачливым и проиграл выборы. Правда, в 2013 году ему все-таки удалось стать президентом.

Новаторская версия варианта «Преемник» отнюдь не упразднила его «стандартную» разновидность. Более того, проверенные и привычные способы будут использоваться и в будущем, поскольку во многих странах Африки по-прежнему сохраняются одиозные диктаторские режимы, для которых «проблемы третьего срока» вообще нет. Список африканских диктатур внушителен. Почти 25 лет правит в Буркина-Фасо Тома Санкара, более 30 лет находятся у власти президент Камеруна Поль Бийя и президент Зимбабве Роберт Мугабе. «Старейшим» же африканским диктатором остается Нгема Мбасого из Экваториальной Гвинеи, который, как заявляется официально, «подобен Богу на небесах», находится «в постоянном контакте со Всемогущим» и обладает «всею властью над людьми и вещами». Свергнув в 1979 году своего дядю, он занимает президентский пост уже 33 года. Но рано или поздно всем этим лидерам тоже придется уйти, и вполне вероятно, многие из них попытаются передать власть преемникам – подобно тому, как это произошло недавно в Габоне. Данный факт, кстати, весьма символичен, поскольку именно в этой стране было положено начало африканской традиции политического преемничества. Открыв список в 1967 году, Омар Бонго оказался «достойным» преемником: он правил страной 42 года и завещал ее своему сыну. Круг замкнулся.

* * *

Таким образом, можно констатировать, что вариант «Преемник» играет заметную роль в практиках смены лидера в странах Черной Африки. Уступая по масштабам другим моделям, модель «Преемник», возникнув еще в 1960-е годы, получает все большее распространение. Примечательно, что увеличение числа преемников во многом связано с внедрением в африканскую политику формальных демократических процедур. Это лишний раз свидетельствует о том, что, хотя процедуры сами по себе не в состоянии изменить существа политического процесса, они заметно влияют на стратегии политических акторов.

[1] Статья подготовлена в рамках исследовательского проекта «Институт преемника: модель воспроизводства власти и перспективы модернизации в современном мире», выполненного коллективом ученых из Пермского государственного национального исследовательского университета при поддержке РГНФ (проект № 11-03-00198а).

[2] В настоящей статье речь идет о той части Африканского континента, которую принято обозначать терминами «Черная Африка» или «Африка южнее Сахары» (Sub-SaharanAfrica).

[3]См.: Agyeman-Duah B. Managing Leadership Succession in African Politics (www.cddghana.org/documents/managing%20leadership%20succession%20in%20african%20politics.pdf).

[4] Posner D., Young D. The Institutionalization of Political Power in Africa // Journal of Democracy. 2007. Vol. 18. № 3. Р. 132.

[5]См.,например: Southall R., Melber H. (Eds.). Legacies of Power: Leadership Change and Former Presidents in African Politics. Cape Town: The Nordic Africa Institute, 2006.

Опубликовано в журнале:

«Неприкосновенный запас» 2014, №2(94)

«Золотые визы» в Португалии повышают стоимость элитной недвижимости.

Стоимость элитного жилья в некоторых районах Лиссабона выросла на 54% до €4260 за кв.м в 2013 году по сравнению с 2012 годом. К этому привела тактика властей страны по предоставлению «золотых виз» инвесторам в местную недвижимость.

Необходимо отметить, что такая статистика характерна только для некоторых жилых районов Лиссабона – Парка Наций и Байши, говорится в последнем исследовании Confidencial Imobiliario (CI) и the Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). Именно здесь сосредоточен основной интерес иностранных инвесторов к местному элитному жилью. Об этом сообщает портал ShanghaiDaily.com.

По данным отчета, средние цены на элитное жилье в Байше равнялись €6000 за кв.м, а в Парке Наций - €6800 за кв.м. Причем в Парке Наций цены взлетели на 78% по сравнению с €3 300 за кв.м в 2012 году.

«Наш отчет показывает стремительный рост цен на элитное жилье в Португалии, и это очень хорошие новости для местного рынка недвижимости, они создают положительные ожидания как для риэлторов, так и для потенциальных покупателей», - говорит Риккардо Гуимараэс, директор Confidencial Inmobiliario.

«С другой стороны, такой резкий рост может привести к спаду в будущем, однако пока на эту тему спекулировать рано», - добавляет он.

Напомним, что португальские«золотые визы» дают возможность лицам, не являющимся жителями Евросоюза, получить разрешение на пребывание в Португалии при покупке недвижимости стоимостью от €500 000. Как передает портал OPP-Connect, c января 2013 года по март 2014 года было выдано 772 подобных документа, причем 80% «золотых виз» были предоставлены именно китайским инвесторам. Другими значительными национальными группами, получившими эти разрешения, стали жители России, Бразилии, Анголы и Южной Африки.

Минтранс готовится заключить с китайскими компаниями меморандум о строительстве транспортного коридора через Керченский пролив, который соединит Краснодарский край и Крым, рассказали изданию "КоммерсантЪ" источники, знакомые с подготовкой документа. Техническая модель проекта еще не утверждена - это может быть автомобильно-железнодорожный мост или мост и подводный тоннель. Меморандум может быть подписан во время визита Владимира Путина в Китай во второй половине мая. Предполагается, что участие в финансировании проекта примет частный China International Fund Ltd (CIF), а строительством займется государственная China Railway Construction Corporation (CRCC).

В Минтрансе отказались от комментариев. Но источники издания "КоммерсантЪ", близкие к Минтрансу и "Автодору" (разрабатывает ТЭО проекта), подтвердили данную информацию. "Окончательная конфигурация проекта еще прорабатывается, но вполне реально, что к выполнению существенной части работ можно привлечь китайскую строительную компанию, у которой есть опыт реализации крупных инфраструктурных проектов", кроме того, есть "возможность финансирования части строительства в юанях", подчеркнул один из собеседников издания.

При этом, подчеркивает источник, в Минтрансе пока анализируют, как "именно будет реализована схема", а финальные решения об участниках проекта будут приняты после того, как появится определенность с тем, как именно будет построен переход. По его данным, предварительная документация проекта должна быть разработана к 30 мая, а в июле "будут прорабатываться финансовая схема и модель строительства". Но, подчеркивает собеседник, участие китайцев "не отменяет того, что в проекте будут принимать участие крупные российские компании". По его словам, интерес к проекту подтвердили практически все ведущие игроки, которые занимаются инфраструктурным строительством, "но пока вариативность схемы их привлечения очень широкая - как конкурс, так и прямая передача заказа консорциуму компаний". Собеседник "Ъ" отметил, что "сами китайцы заинтересованы в работе с российскими игроками".

CIF позиционируется как частная компания, финансирующая инфраструктурные проекты, известна участием в крупных проектах в Анголе и Гвинее. Финансовые результаты CIF не раскрываются. Государственная CRCC - одна из крупнейших строительных компаний мира, строит железные и автомобильные дороги, мосты и тоннели. Помимо Китая компания реализует проекты в Ливии и Саудовской Аравии. Выручка CRCC в 2013 году - $93,6 млрд, чистая прибыль - $1,6 млрд.

Проект строительства перехода через Керченский пролив (сейчас там паромная переправа) активно прорабатывается с начала весны (см. "Ъ" от 4 марта), заказчиком по проекту выступает дочерняя компания "Автодора" ОАО "Транспортный переход через Керченский пролив".

К 1 ноября должны быть проведены инженерные изыскания и разработано ТЭО. Общая стоимость коридора оценивается в 45,36 млрд руб., проектирование - в 1,64 млрд руб. При этом, по данным источников, с тоннелем стоимость проекта может возрасти до $3 млрд. Интерес к проекту проявляли и крупные российские компании, но решение об участии они будут принимать после ТЭО.

Собеседники "Ъ" в отрасли подчеркивают, что привлечение китайских партнеров "во многом политический шаг". "У китайцев есть огромный опыт инфраструктурного строительства, но в первую очередь это первый прецедент серьезного партнерства с ними на фоне напряженных отношений с Западом из-за украинского кризиса",- подчеркивает один из них. Другой собеседникотмечает, что "привлечение финансирования в юанях можно рассматривать как ответ на нестабильность с привлечением инвестиций в долларах или евро". "Участвуя в проекте в Крыму, КНР показывает, что поддерживает и внешнеполитическую позицию России",- добавил источник.

Китай планировал инвестиции в Крым и ранее: в конце 2013 года КНР и Украина подписали соглашение о строительстве глубоководного порта близ Евпатории. Затем китайские компании рассчитывали принять участие в реконструкции Севастопольского морского рыбного порта, в строительстве в Крыму аэропорта, верфи и НПЗ. "Участие в строительстве транспортного коридора может стать гарантией дальнейшего развития этих проектов, судьба которых пока неочевидна",- считает один из собеседников "Ъ". Кроме того, весной 2013 года судостроительный завод "Море" в Феодосии передал КНР десантный корабль на воздушной подушке типа "Зубр" (его стоимость оценивалась в $350 млн), сейчас верфь строит второй такой корабль для Китая. Китай планировал разместить этот контракт в России, но "договориться не удалось: китайцы не хотели строить в России серию, а рассчитывали ограничиться одним или двумя кораблями, получив техническую документацию".

Директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин согласен, что участие в проекте китайских партнеров "во многом продиктовано политическими мотивами". "Окупаемость этого проекта неочевидна, поэтому появление китайских компаний можно объяснить их желанием укрепить свое влияние в регионе. При этом, скорее всего, инвестиции им будет возвращать российский бюджет, пусть и в течение длительного срока",- считает господин Блинкин. Он отмечает, что Китай сейчас является мировым лидером по строительству дорог и мостов с дешевой рабочей силой, но "при этом у китайских компаний нет новых технологий в строительстве". "К тому же чаще всего китайцы привлекают к выполнению проектов собственные технические ресурсы и рабочих, поэтому российским компаниями будет сложно найти свою нишу, если заказ получит китайский игрок",- считает Михаил Блинкин.

Компания «Текнип» подписала контракт на 3,5 млрд. долларов

Инжиниринговая компания «Текнип» (Technip), работающая в области нефте- и газопереработки, подписала самый крупный контракт в своей истории.

Контракт стоимостью 3,5 млрд. долларов подписан с компанией «Тоталь» (Total) в рамках осуществляемого в Анголе проекта «Kaombo». В данном проекте «Текнип» выступает в консорциуме с нидерландской компанией «Heerema Marine Contractors». Доля французской группы в контракте составит около 55%, оставшиеся 45% будут принадлежать голландской компании. Контракт предусматривает проведение инженерных работ, поставку оборудования, строительство, установку и предварительный ввод в эксплуатацию подводной части трубопровода проекта «Kaombo». Трубопровод будет прокладываться на глубине 1400-1900 метров. Размер инвестиций группы «Тоталь» целиком в весь проект оцениваетсяв 16млрд. долларов.

«Challenges»

Конкурентное преимущество Америки в энергетике

Геополитические последствия сланцевой революции

Резюме: Из всех правительств, которые почувствуют на себе удар, больше всего потеряет Москва. Приток североамериканского газа даст европейским потребителям рычаг, который они используют, чтобы договариваться с российскими производителями о лучших условиях.

Опубликовано в журнале Foreign Affairs, № 2, 2014 год.

Всего пять лет назад казалось, что предложение нефти в мире достигло максимума. Поскольку добыча газа традиционным методом в США снизилась, складывалось впечатление, что страна попадет в зависимость от импорта дорогого природного газа. Однако прогнозы не сбылись. После того как по всему миру – от прибрежных вод Австралии, Бразилии, Африки и Средиземноморья до нефтеносных песков канадской провинции Альберта – были открыты запасы нетрадиционного газа и нефти, добыча энергоресурсов начала сдвигаться от привычных поставщиков в Евразии и на Ближнем Востоке. Однако самая большая революция произошла в Соединенных Штатах, где производители воспользовались двумя новыми эффективными технологиями добычи углеводородов, которые раньше считались недоступными: горизонтальное бурение, обеспечивающее глубокое подземное проникновение в сланцевые слои, и гидроразрыв пласта, при котором в горные породы под большим давлением нагнетается жидкость для высвобождения нефти и газа.

Результатом стал резкий рост производства энергии. С 2007 по 2012 гг. добыча сланцевого газа в США ежегодно увеличивалась на 50%, и его доля в общем производстве подпрыгнула с 5% до 39%. Терминалы, когда-то построенные для поставок американским потребителям сжиженного природного газа (СПГ) из-за рубежа, теперь переоснащаются для экспорта американского СПГ за границу. С 2007 по 2012 гг. гидроразрыв пласта также позволил увеличить в 18 раз добычу так называемой легкой, труднодоступной и высококачественной нефти, залежи которой находятся в сланцевых и известняковых породах. Этот бум обратил вспять длительную тенденцию к снижению добычи сырой нефти. Она выросла на 50% с 2008 по 2013 годы. Благодаря этой динамике Соединенные Штаты могут стать энергетической супердержавой. В прошлом году они обошли Россию, став крупнейшим в мире производителем энергоресурсов, а в следующем году, по прогнозам Международного энергетического агентства, опередят Саудовскую Аравию в качестве главного производителя сырой нефти.

В последнее время много пишут об обнаружении месторождений нефти и газа по всему миру; однако другим странам будет нелегко повторить успех Америки. Революция в области гидроразрыва потребовала большего, чем просто благоприятные геологические условия. Были нужны финансисты, готовые пойти на риск, определенный режим прав на собственность, который позволял землевладельцам претендовать на подземные ресурсы, необходимая сеть поставщиков услуг и транспортная инфраструктура, диверсификация промышленности, в структуре которой действуют тысячи предпринимателей, а не одна-единственная национальная нефтяная компания. Хотя многие страны имеют подходящие горные породы, ни одна из них, за исключением Канады, не может похвастаться такой же благоприятной индустриальной структурой, как США.

Американская энергетическая революция имеет не только коммерческие, но и далеко идущие геополитические последствия. Мировые карты торговли энергоресурсами уже пересматриваются, поскольку американский импорт продолжает снижаться, а экспортеры находят новые рынки сбыта. Например, большая часть южноафриканской нефти сегодня поставляется не в Соединенные Штаты, а в Азию. Рост добычи в США оказывает понижающее давление на мировые цены, лишая некоторые энергетические державы того козыря, который они использовали на протяжении многих десятилетий.

Большинство государств – производителей энергии, не имеющих диверсифицированной экономики, такие как Россия и монархии Персидского залива, будут терпеть убытки, тогда как потребители энергоресурсов, наподобие Китая, Индии и других стран Азии, окажутся в выигрыше. Но самую большую выгоду получат Соединенные Штаты. Начиная с 1971 г., когда нефтедобыча в США достигла пика, энергетика считалась стратегически уязвимым местом, поскольку постоянно растущая потребность в ископаемом топливе по разумным ценам иногда вынуждала Вашингтон идти на нелепые союзы и принимать на себя сложные обязательства. Но эту логику удалось обратить вспять, вновь открытые запасы энергоресурсов неизбежно дадут импульс экономике, и у американцев появится рычаг, который можно использовать в разных регионах мира.

Правильная цена

Хотя предсказывать будущее энергетических рынков всегда трудно, главное последствие североамериканской энергетической революции уже сейчас очевидно: мировое предложение энергоресурсов продолжит расти и диверсифицироваться. Первыми это прочувствовали рынки газа. В прошлом цены на газ существенно различались на трех основных рынках: в Северной Америке, Европе и Азии. Например, в 2012 г. газ в США стоил 3 доллара за миллион британских тепловых единиц (бте) (107,4 доллара за тысячу кубометров), тогда как немцы платили 11 (393,8 доллара), а японцы – 17 долларов (608,6 доллара).

Но по мере того как Соединенные Штаты расширяют экспорт СПГ, рынки будут все более целостными и сбалансированными. Инвесторы уже запросили одобрения правительства США на открытие более 20 новых мощностей для экспорта СПГ. Когда большинство терминалов построят, предложение СПГ на мировом рынке существенно возрастет. Австралия уже скоро опередит Катар, став крупнейшим поставщиком сжиженного газа в мире, а к 2020 г. Соединенные Штаты и Канада вместе смогут экспортировать примерно столько же СПГ, сколько сегодня Катар. Хотя объединение газовых рынков Северной Америки, Европы и Азии потребует многолетних инвестиций в инфраструктуру, и даже после этого вряд ли удастся добиться такой же степени интеграции, как на рынке нефти, в течение следующего десятилетия рост ликвидности окажет понижающее давление на цены в Европе и Азии.

Наиболее драматичное из возможных геополитических последствий энергетического бума в Северной Америке состоит в том, что он может привести к снижению цен на нефть на 20 или более процентов. Сегодня цена на нефть определяется в основном ОПЕК, которая регулирует уровень добычи в странах – членах этой организации. Когда случается неожиданный сбой в производстве, страны ОПЕК (в основном Саудовская Аравия) пытаются стабилизировать цены, наращивая добычу, что снижает объем незадействованных производственных мощностей в мире. Когда добыча падает более чем на два миллиона баррелей в день, рынок реагирует нервно, цены быстро растут. Когда резервные производственные мощности увеличивают добычу более чем на шесть миллионов баррелей в сутки, цены начинают падать. В последние пять лет члены ОПЕК пытаются уравновесить потребность в наполнении государственной казны и необходимость обеспечивать достаточно большие поставки нефти, позволяющие функционировать мировой экономике, и им удается удерживать цены в диапазоне 90–110 долларов за баррель. Но когда на рынок хлынет нефть из Северной Америки, способность ОПЕК контролировать мировые цены существенно снизится.

Согласно прогнозам Управления энергетической информации США, с 2012 по 2020 гг. американцы ежедневно будут добывать более трех миллионов баррелей новой нефти и другого жидкого топлива – прежде всего легкой, трудноизвлекаемой нефти. Эти объемы плюс новые поставки из Ирака и других стран способны вызвать кризис перепроизводства и падение цен, особенно с учетом снижения потребности в нефти по мере повышения энергоэффективности или в связи с замедлением экономического роста. В этом случае ОПЕК трудно будет поддерживать дисциплину в своих рядах, поскольку немногие захотят снижать объем добычи перед лицом растущих социальных запросов и политической неопределенности. Длительное снижение цен на нефть приведет к дефициту госбюджета стран ОПЕК.Победители и проигравшие

Если цены на нефть рухнут и останутся на низком уровне долгое время, все правительства мира, полагающиеся на доходы от углеводородов, окажутся в стесненном положении. Особенно непросто придется такРоссия в Евразии, Колумбия, Мексика и Венесуэла в Латинской Америке, Ангола и Ним странам, как Индонезия и Вьетнам в Азии, Казахстан и игерия в Африке, Иран, Ирак и Саудовская Аравия на Ближнем Востоке. Их способность выдерживать такое падение будет зависеть от того, как долго продлится эра низких цен и насколько гибкой окажется экономика. Даже при более умеренном снижении рост объемов поставок и их диверсификация выгодны потребителям во всем мире. Влияние государств, любящих использовать энергоносители во внешнеполитических целях, которые обычно противоречат интересам США, ослабеет.

Из всех правительств, которые почувствуют на себе удар, больше всего потеряет Москва. Хотя Россия обладает значительными месторождениями сланцевой нефти, которые она рано или поздно начнет осваивать, в краткосрочной перспективе глобальный сдвиг поставок ослабит страну. Приток североамериканского газа на рынок не сможет полностью освободить Европу от влияния России, поскольку она останется самым крупным поставщиком энергоресурсов на континенте. Но новые предложения дадут европейским потребителям рычаг, который они смогут использовать, чтобы договариваться с российскими производителями о лучших условиях, чем было возможно в 2010 и 2011 годах. Европа еще больше выиграет от этих перемен, если продолжит интеграцию своего рынка природного газа и построит больше терминалов для импорта СПГ. Таким образом она избежит кризисов вроде тех, что случились в 2006 и 2009 гг., когда Россия перекрывала поставки газа на Украину. Еще больше поможет Европе освоение ее собственных значительных запасов сланцевого газа.

Устойчивое падение цен на нефть может дестабилизировать российскую политическую систему. Даже при нынешнем уровне 100 долларов за баррель Кремль снизил официальный прогноз ежегодного роста экономики на следующее десятилетие до 1,8% и начал сокращать бюджетные расходы. Если цены продолжат падать, стабилизационный фонд вскоре иссякнет, что вынудит Москву пойти на драконовский секвестр государственного бюджета. Влияние президента Владимира Путина может снизиться, что создаст возможности его политическим оппонентам внутри России и ослабит позиции страны в мире.

Западу не стоит с радостью потирать руки при мысли о том, что Россия окажется в таком напряжении, ее ослабление вовсе не обязательно означает уменьшение числа вызовов. Москва уже пытается компенсировать потери в Европе повышением активности в Азии и на мировом рынке СПГ, и она активно возражает против попыток европейцев осваивать собственные энергоресурсы. Российские государственные СМИ, монополист «Газпром» и даже сам Путин предупреждают о негативных последствиях гидроразрыва пластов. Как писала The Guardian, «это довольно странно слышать от страны, которая всегда отодвигала вопросы экологии на задний план». Чтобы отговорить Европу от инвестиций в инфраструктуру, необходимую для импорта СПГ, Россия может предложить европейским потребителям более выгодные условия газовых поставок, как она предложила Украине в конце 2013 года. Но события могут развиваться еще более драматично. Если низкие цены на энергоресурсы приведут к ослаблению позиций Путина и усилению националистических сил, Россия попытается укрепить влияние в регионе более грубыми методами, вплоть до проецирования военной силы.

Производители энергоресурсов на Ближнем Востоке также утратят былое влияние. Особого внимания заслуживает Саудовская Аравия как неизменный регулятор резервных мощностей ОПЕК и региональный лидер. Страна уже сталкивается с растущим дефицитом бюджета. Эр-Рияд отреагировал на «арабскую весну» повышением государственных расходов внутри страны, предложением экономической помощи и гарантий безопасности суннитским режимам. В итоге, по данным Международного валютного фонда, после 2008 г. цена на нефть, позволяющая Королевству сводить бюджетный баланс, подскочила более чем на 40 долларов за баррель – почти до 90 долларов в 2014 году.

В то же время правительство испытывает давление чрезвычайно молодого населения, которое требует улучшения системы образования, здравоохранения, инфраструктуры и увеличения числа рабочих мест. А поскольку огромные внутренние потребности в энергоресурсах продолжают расти, при сохранении нынешней траектории развития примерно к 2020 г. страна начнет потреблять больше энергоресурсов, чем экспортирует. Эр-Рияд уже пытается диверсифицировать экономику. Но длительное снижение цен на нефть поставит под вопрос способность режима оказывать государственные услуги, на которых держится его легитимность. Другие ближневосточные государства, включая Алжир, Бахрейн, Ирак, Ливию и Йемен, уже прошли точку безубыточности в бюджетных расходах и фактически транжирят свои резервы и запасы.

Иран, сгибающийся под грузом экономических санкций и долгих лет плохого управления экономикой, может столкнуться с еще более серьезными вызовами. Страна занимает четвертое место в мире по добыче нефти и газа и зависит от продажи энергоносителей для проецирования влияния в регионе. Из всех стран – членов ОПЕК у Ирана самый высокий порог фискальной безубыточности: более 150 долларов за баррель. Хотя падение нефтяных цен может еще больше снизить легитимность режима и тем самым проложить путь для прихода к власти более умеренных лидеров, судьба недавно произошедших на Ближнем Востоке революций, а также этнический, религиозный и другие расколы в Иране не позволяют предаваться подобному оптимизму.

Для Мексики последствия менее понятны. С учетом снижения добычи нефти и сильной зависимости бюджета от нефтяных доходов страна может пострадать при падении цен на нефть. Прилагаемые в последнее время усилия по реформированию энергетики могли бы позволить Мексике увеличить добычу до уровня, позволяющего нивелировать влияние более низких цен на мировом рынке. Однако для этого правительству придется продолжить работу над законом о реформе, принятом в декабре прошлого года. Необходимо подготовить законодательство, которое будет больше благоприятствовать частным инвестициям в энергетику, включая вложения в разработку собственных сланцевых резервов и ускоренное реформирование государственной нефтяной компании «Пемекс».

В отличие от производителей, потребители должны приветствовать революцию в энергетике. Растущая добыча в Северной Америке уже стала своеобразной подушкой безопасности, обеспечив дополнительную добычу во время недавнего срыва поставок из Ливии, Нигерии и Южного Судана. Особым благом низкие цены на энергоресурсы станут для Китая и Индии, которые уже являются крупнейшими импортерами и, по данным Международного энергетического агентства, будут испытывать растущие потребности в импорте нефти. С 2012 по 2035 гг. у Китая запросы вырастут на 40%, а у Индии – на 55%. Поскольку две страны импортируют большую часть энергоресурсов с Ближнего Востока и из Африки, их заинтересованность в этих регионах будет расти.

Китай получит и другое преимущество: его отношения с Россией могут резко улучшиться. В течение нескольких десятилетий история и идеология мешали Москве и Пекину найти общие интересы, несмотря на очевидные выгоды, на которые могут рассчитывать в случае более тесного сотрудничества крупнейший в мире производитель энергоресурсов и крупнейший в мире их потребитель. Тем более что у них имеется общая граница протяженностью более четырех тысяч километров. Но по мере наращивания энергетического потенциала Северной Америки потребность в энергии развитого мира остается на одном уровне, а на развивающихся рынках Азии спрос продолжает расти, и в этих условиях Россия будет все больше стремиться застолбить твердые позиции на восточных рынках.

Москва и Пекин могли бы оживить сотрудничество по давно буксующим энергетическим сделкам, строительству трубопроводов, а также по вопросам разработки энергоресурсов Центральной Азии. Соответствующие договоренности способны стать фундаментом для расширения геополитических отношений, в которых Китай будет тем не менее иметь преимущество.

Для Индии и других стран Азии выгоды также не ограничатся лишь экономикой. Рост объемов нефти и газа, перевозимого через Южно-Китайское море, обеспечит общность интересов государств, стремящихся противодействовать пиратству и другим угрозам беспрепятственного потока поставок энергоресурсов. Это даст Китаю больше стимулов сотрудничать по вопросам безопасности. В то же время союзники США в Восточной Азии, такие как Япония, Филиппины и Южная Корея, получат возможность наращивать импорт энергоресурсов напрямую из Соединенных Штатов и Канады. Уверенность в североамериканских партнерах, в поставках нефти и СПГ по более коротким и прямым морским путям должна также успокоить эти страны.Преимущество США

Крупнейшим бенефициаром североамериканского энергетического бума, конечно, являются Соединенные Штаты. Первым прямым следствием станет постоянное создание новых рабочих мест и процветание энергетического сектора. Кроме того, поскольку американский газ – ?один из самых дешевых в мире, конкурентные преимущества получат отрасли промышленности, зависящие от газа в качестве исходного сырья, такие как нефтехимическая и сталелитейная. Энергетический бум также будет подстегивать инвестиции в инфраструктуру, строительство и сферу услуг. По оценкам Всемирного института Маккинзи, к 2020 г. нетрадиционная добыча нефти и газа может способствовать ежегодному росту американского ВВП на 2–4% или примерно на 380–690 млн долларов, а также появлению до 1,7 млн постоянных рабочих мест. Кроме того, поскольку на импорт энергоресурсов приходится более половины торгового дефицита в размере 720 млрд долларов, снижение импорта энергоресурсов улучшит сальдо торгового баланса США.

Уменьшение доли импорта не следует путать с полной энергетической самодостаточностью. Но неожиданная прибыль от продажи энергоресурсов позволит покончить с мышлением прошлого, когда считалось, что добыча углеводородов в Соединенных Штатах неуклонно снижается. Более того, конец зависимости от поставок энергоресурсов из-за рубежа, а также от стран-производителей, с которыми у Вашингтона нередко обострялись отношения, даст американцам большую степень свободы в реализации генеральной линии. Связи с мировыми рынками энергоресурсов останутся прочными. Любые серьезные перебои с поставками нефти на мировом рынке, например, будут влиять на цену бензина на автозаправках США и тормозить рост экономики.

Следовательно, Вашингтон сохранит заинтересованность в стабильности мировых рынков, особенно на Ближнем Востоке, где у Соединенных Штатов остаются стратегические интересы – борьба с терроризмом, противодействие распространению ядерного оружия и укрепление региональной безопасности для защиты союзников, таких как Израиль, а также обеспечение потока энергоресурсов. США по-прежнему нужно будет охранять как общемировое достояние основные морские пути, по которым проходят потоки энергоносителей и других товаров.

Однако многие этого не понимают. Американским политикам нужно начать объяснять как внутренней, так и зарубежной аудитории, что, хотя энергетический ландшафт меняется, национальные интересы остаются прежними. Открытие новых способов добычи нефти и газа не заставит Вашингтон прекратить взаимодействие с мировым энергохозяйством. Вне всякого сомнения, Соединенные Штаты останутся почти по всем меркам самой могущественной державой на планете. Однако им никогда не удастся обезопасить себя от потрясений в международной экономике, поэтому они продолжат участвовать во всех политических и экономических процессах. Эту истину должны усвоить прежде всего государства Ближнего Востока с учетом ухода Вашингтона из Ирака и Афганистана и объявленном смещении внешнеполитических приоритетов в направлении Азии.

Американским политикам также нужно будет позаботиться о защите источников энергетического благополучия. Хотя мотором преобразований, которые вызвали бум в энергетике, является частный сектор, его успех был бы невозможен без благоприятного правового режима и регулирования рынка. Политикам на уровне отдельных штатов и федеральным чиновникам придется найти сбалансированный ответ на законную озабоченность по поводу экологии и других рисков, связанных с гидроразрывом пластов, с одной стороны, и экономическими выгодами применения новых технологий – с другой.

Лидерам американской энергетики следует работать в тесном взаимодействии с властями для соблюдения стандартов прозрачности, защиты окружающей среды и безопасности, чтобы не подрывать общественного доверия к своей деятельности и учитывать все риски при разработке сланцевых ресурсов. И стране в целом придется обновлять и расширять энергетическую инфраструктуру, чтобы в полной мере использовать возможности добычи нефти и газа нетрадиционными методами. Эти преобразования потребуют значительных инвестиций в строительство и модификацию трубопроводов, железных дорог, барж и экспортных терминалов.Нефтегазовая дипломатия

Энергетический бум не только укрепит американскую экономику, но и позволит отточить инструменты внешней политики. Когда дело доходит до применения экономических санкций, диверсифицированные поставки энергоресурсов дают явные преимущества. Например, ввести беспрецедентные ограничения на экспорт иранской нефти было бы почти невозможно, если бы не возросло предложение углеводородов на североамериканском рынке. В отличие от санкций против Ирана, Ирака, Ливии и Судана, объявленных в недавнем прошлом во время глобального перепроизводства нефти, нынешние антииранские санкции были одобрены в период превышения спроса над предложением и высоких цен на нефть.

Вашингтону пришлось приложить неимоверные усилия для того, чтобы убедить страны, не желавшие применять столь строгие меры против Тегерана, что вывод иранской нефти с мирового рынка не приведет к скачку цен. Санкции, одобренные Конгрессом в декабре 2011 г., потребовали от американской администрации все тщательно перепроверить и удостовериться, что на мировом рынке достаточно нефти и можно попросить другие государства ограничить импорт.

Хотя Конгресс разрешил Белому дому в случае крайней необходимости временно снять эмбарго на поставки иранской нефти, к этому прибегать не пришлось благодаря неуклонному росту добычи легкой и трудноизвлекаемой нефти в США, которая компенсировала ежедневное изъятие более одного миллиона баррелей иранской нефти в соответствии с санкциями. Новая американская нефть позволила Вашингтону успокоить другие правительства по поводу резкого роста цен и благодаря этому добиться поддержки мировым сообществом жестких санкций. Они нанесли серьезный ущерб иранской экономике и подтолкнули Тегеран к столу переговоров. Если бы не было новых поставок американской нефти, санкции, скорее всего, никогда не были бы одобрены.

Возрождение энергетики также дает Соединенным Штатам новый рычаг на торговых переговорах, поскольку другие страны конкурируют за доступ к американскому СПГ. Вашингтон ведет переговоры о двух крупных многосторонних сделках: Трансатлантическом партнерстве по торговле и инвестициям (с 28 странами ЕС) и Транс-Тихоокеанском партнерстве (с 11 странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Канадой).

Когда речь заходит об экспорте СПГ, США автоматически дают добро на использование терминалов, предназначенных для поставки газа, странам, подписавшим с Вашингтоном соглашения о свободной торговле. Другие же государства должны пройти процедуру тщательной проверки с целью определения, отвечает ли такая торговля национальным интересам Соединенных Штатов.

Для многих стран Азии и Европы, которые хотят пополнить свою энергетическую смесь американским природным газом, достижение особого торгового статуса приобретает дополнительную ценность. По сути, это подтолкнуло Японию к участию в переговорах о присоединении к Транс-Тихоокеанскому партнерству. После катастрофы на «Фукусиме» пришлось временно вывести из эксплуатации всю инфраструктуру атомной энергетики, и страна остро нуждалась в газе.

Сдвиг в мировой энергетике также дает Вашингтону новый способ укрепления союзов. Многие страны теперь надеются последовать примеру США и начать разрабатывать нетрадиционные залежи газа и нефти на своей территории, и американское правительство начало использовать собственный опыт на дипломатическом фронте. Два проекта государственного департамента – Программа технического взаимодействия по нетрадиционному газу и Инициатива в области управления энергетическими мощностями – позволяют различным американским министерствам и ведомствам помогать другим странам (до сих пор это были небольшие развивающиеся государства) создавать собственную нефтегазовую индустрию.

Правительству необходимо расширять усилия и связывать их с более широкой стратегией, поддерживая, например, Польшу и Украину в их стремлении использовать имеющиеся сланцевые резервы. Новые добывающие мощности не только снизят риск конфликта по поводу скудных запасов, но также помогут государствам добывать и потреблять больше энергоресурсов, избегая влияния на климат, и при этом не жертвовать экономическим ростом, который им жизненно необходим. Вашингтону следует разъяснять, какая именно политика привела к буму на американской земле, и, если другие страны попросят, посоветовать, как создать аналогичный правовой режим.

Соединенным Штатам также нужно начать использовать свои новые энергоресурсы, чтобы не допустить запугивания союзников менее дружественными поставщиками. Рассматривая заявки на импорт американского СПГ и оценивая их значение для национальной безопасности, Министерство энергетики должно принимать во внимание, поддержат ли предлагаемые проекты союзников США. В первую очередь необходимо давать добро на поставки в такие страны, которым это поможет сопротивляться давлению России или других поставщиков. Американское правительство и его партнеры также должны поддерживать регулярно проводимые форумы, на которых встречаются специалисты из частного сектора и инвесторы, чтобы помочь другим государствам освоить сланцевые месторождения. Хотя подобный расширенный диалог между частным и государственным сектором не приведет к немедленному увеличению объемов добычи (даже при самых благоприятных условиях на это уходят годы), подобные консультации тем не менее демонстрируют солидарность Америки с другими странами, заинтересованными в обеспечении энергетической безопасности.

Американскому правительству также следует использовать накопленные знания по нетрадиционной энергетике для прямого взаимодействия с иностранными правительствами, особенно с Пекином. У Соединенных Штатов много общих интересов с Китаем. Обе страны потребляют значительные объемы энергии. Обе желают видеть стабильную и растущую мировую экономику, которая зависит от надежного потока энергоресурсов по разумным ценам, хотят минимизировать последствия для климата и стремятся к диверсификации поставок.

Подобное совпадение интересов двух главных потребителей энергии в мире создает условия для сотрудничества. В декабре США и Китай вновь подтвердили взаимную заинтересованность в «надежных энергетических рынках с адекватным предложением» и обсудили перспективы совместного освоения энергетических ресурсов Китая, в том числе месторождений сланцевого газа. Китайские компании уже вкладывают миллиарды долларов в разработку сланцевых залежей у себя на родине и в Соединенных Штатах. Но Вашингтону и Пекину следует ускорить прогресс на этом фронте, расширив стратегический и экономический диалог и включив в него вопрос о легкой и трудноизвлекаемой нефти. Необходимо выделять реальные ресурсы на разработку методов ответственного экспорта сланцевого газа и нефти без ущерба для окружающей среды. Если отношения между США и КНР улучшатся, обе стороны могли бы скоординировано работать с другими потребителями для усиления энергетической безопасности в мире – ?например, путем расширения операций против пиратства в районе Африканского Рога.

Наконец, сланцевая революция может подкрепить лидерство Вашингтона в борьбе с изменением климата. Предприятия, работающие на природном газе, выбрасывают на 40% меньше углерода, чем работающие на угле, и Соединенные Штаты сегодня достигают своих целей не в силу смелых решений Вашингтона, а просто благодаря тому, что экономика газа оказывается значительно более благоприятной, чем экономика угля. Начавшаяся тенденция к снижению эмиссии углекислого газа в атмосферу с территории США позволяет Вашингтону рассчитывать на более высокий уровень доверия к его инициативам на переговорах по климату. Белому дому следует использовать этот кредит доверия для ужесточения давления на страны, отказывающиеся снижать выбросы углерода.

Распространение сланцевой технологии может стать хорошей новостью для защитников климата еще и в другом смысле. Некоторые экологисты опасаются, что повсеместная замена угля газом, хотя и приведет к снижению выбросов в краткосрочной перспективе, позволит политикам отмахнуться от требования более масштабных реформ. Действительно, переход с угля на газ не решит полностью проблему, но позволит выиграть время для разработки и утверждения следующего поколения технологий и стратегий, а эти нововведения приведут к еще более резкому снижению вредных выбросов.Энергетика и влияние

Североамериканская энергетическая революция уже случилась, важность ее будет лишь расти, пока США приближаются к тому, чтобы стать чистым экспортером энергоресурсов. Произойдет это примерно в 2020 году. Сдвиг в мировых поставках будет выгоден странам-потребителям и приведет к размыванию власти традиционных производителей. Может снизиться привычная роль ОПЕК в качестве регулировщика мировых цен на энергоносители, поскольку этой организации вряд ли удастся предотвратить падение цен.

В свою очередь, сдвиг, вероятно, почувствуют все страны, бюджет которых зависит от продажи углеводородов. Даже без такого резкого падения цен продолжится трансформация мировых потоков энергоресурсов, а вместе с ними – экономических и геополитических связей. Тем временем Соединенные Штаты окажутся в уникальном и выгодном положении и воспользуются возможностями, которые связаны с этим сдвигом в мировой энергетике.

Энергетический бум подстегнет экономическое возрождение страны, а снижение зависимости от импорта энергоресурсов даст ей больше свободы и влияния на дипломатическом фронте. Это не станет ответом на все вызовы, которые стоят перед американскими стратегами: Вашингтону придется справляться с последствиями более чем десятилетней войны в Афганистане и Ираке, финансовой расточительности, слишком явными политическими пристрастиями по обе стороны Потомака, снижением доверия многих союзников после обнародования сведений о шпионаже США и в связи с усилением Китая. И все же эти проблемы, колоссальный нефтегазовый бум в сочетании с другими источниками военной, экономической и культурной силы должны в будущем усилить глобальное лидерство Америки, но только если Вашингтон защитит источники этой вновь обретенной силы у себя на родине и воспользуется новыми возможностями, чтобы отстоять свои постоянные интересы за рубежом.

Роберт Блэкуилл – старший научный сотрудник в Совете по внешним связям, специалист по внешней политике и помощник Генри Киссинджера. С 2001 по 2003 гг. он служил послом США в Индии, а в 2003–2004 гг. был помощником Советника по национальной безопасности, отвечая за стратегическое планирование. Служил в Совете национальной безопасности в администрации Джорджа Буша-младшего.

Вид на жительство в Латвии резко подорожает.

24 апреля Сейм Латвии обсудил вопрос о предоставлении иностранцам, купившим недвижимость в стране, видов на жительство. Депутаты решили, что минимальная стоимость объекта, покупка которого позволит претендовать на ВНЖ, увеличится до €250 000.

При этом кадастровая стоимость недвижимости должна составлять не менее €80 000. Эти требования будут распространяться на всю территорию Латвии, передает портал varianti.lv.

Кроме того, по новому закону, инвесторы, желающие получить ВНЖ, при первом обращении должны будут вносить в государственный бюджет единоразовый платеж в размере 5% от цены объекта.

Нерешенным остается вопрос о том, когда эти изменения вступят в силу. Предполагалось, что с 1 января 2015 года. Однако большинство депутатов потребовало ввести их раньше. Этот вопрос направлен на доработку в Народохозяйственную комиссию. В калуарах парламента называются даты 1 июля и 1 августа.

Напомним, что по действующему законодательству иностранец может претендовать на получение ВНЖ в Латвии, если приобретет в Риге, Рижском планировочном регионе и семи крупнейших городах недвижимость не менее чем на €142 300 (кадастровая стоимость должна превышать €42 690), тогда как в других местах страны - €71 150 (€14 230).

Между тем, спрос на ВНЖ в Латвии растет. К 24 апреля уже получено 758 заявлений, податели которых просят предоставить ВНЖ 1736 лицам, большинство которых россияне.

Для сравнения: за первые четыре месяца прошлого года было подано 449 заявлений, пишет delfi.lv со ссылкой на данные Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ).

В 2014 году вид на жительство уже выдан 1225 иностранцам, а 26 - отказано в предоставлении ВНЖ. В стадии рассмотрения находятся заявки 351 человека, в 133 случаях срок рассмотрения документов продлен.

Среди претендентов на ВНЖ в этом году лидируют граждане России (1118). За ними следуют граждане Китая (273), Украины (123) и Узбекистана (80). По одной заявке также получено от граждан Анголы, Сербии, Египта, две - от граждан Ирана и три - Афганистана.

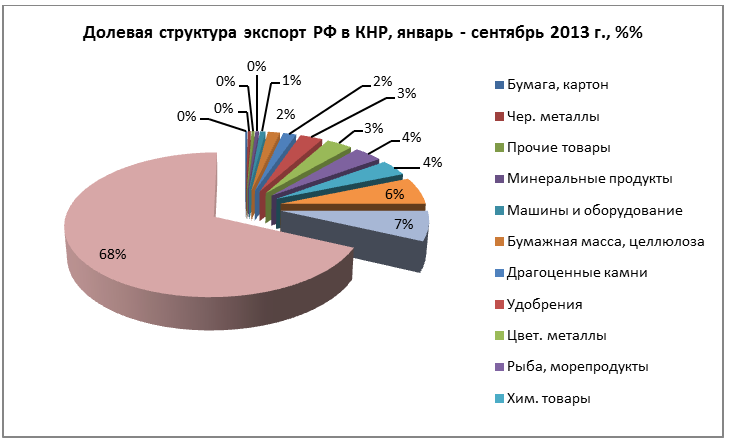

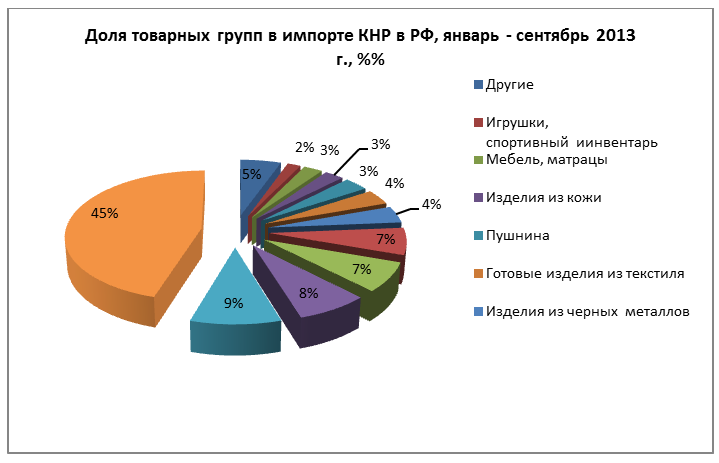

Внешнеторговый оборот РФ и КНР, согласно таможенным данным КНР, в январе 2014 г. составил $8,54 млрд., что на 10,8% больше, чем в январе 2013 года. При этом экспорт из России уменьшился на 1% и составил $3,64 млрд., а импорт из Китая вырос на 21,5% и составил $4,89 млрд. Структура экспортно-импортных отношений изменений не претерпела.

Типичный месяц

Отрицательное сальдо торгового баланса между двумя странами в январе 2014 года составило $1,25 млрд., 14,65% оборота. Годом ранее сальдо было положительное и составляло $0,76 млрд. ФТС РФ подсчитала, что по объемам внешней торговли с Китаем Россия занимает IX место.

Вкратце: товарная структура экспорта-импорта такова: импорт из Китая товаров категории «машин и оборудования» в январе 2014 г. в 52 раза превышает объемы российского экспорта аналогичного товара в Китай. Подробнее: 67,8% российского экспорта в Китай - минеральное топливо, нефть и нефтепродукты. В январе экспорт незначительно вырос (на 4,7% в денежном выражении). При этом следует отметить отметить 100% рост поставок сжиженого газа и тяжёлого бензина, увеличение на 30% поставок антрацита. Следует обратить внимание на сокращение поставок электроэнергии — на 54% по кВт/ч и почти на 53% в денежном выражении.

При этом сырой нефти экспортировали в Китай на 3,4% больше, чем в аналогичный период 2012 г., в денежном отношении больше на 5,5%. По объёму поставок в Китай сырой нефти Россия занимает VI место, уступая Саудовской Аравии, Анголе, Оману, Ираку, Ирану.

Следующая по значимости статья экспорта в КНР — цветные металлы, поставки которого увеличились в рассматриваемый период на 2,5%. При этом поставки меди выросли на 100%, а поставки никеля снизились на 20%. Подрос экспорт российского алюминия: почти на 27%, что не может не радовать российских металлургов — они обвиняют в многолетнем кризисе алюминивеой промышленности именно Китай (мало покупает).

Также в январе 2014 г. по сравнению с январём 2013 г. из России ввезено изделий из чёрного металла в виде рельс на 60% больше в стоимостном выражении и на 66% в количественном. Экспорт драгоценных металлов уменьшился на 84% в количественном выражении, но вырос в денежном на 57%.

По экспорту в Китай руд — IV по значимости товарная категория - не всё удовлетворительно. Поставки руд медных, никелевых, цинковых сократились на 100%. В целом, поставки руд сократились в физическом отношении на 35%, в денежном на 21%.

Китай нарастил ввоз из России древесины на 37,5% - эта товарная категория для России III по значимости в товарообороте. Круглый лес составляет в общем объёме экспорта древесины в КНР 70% в январе 2014 г., что на 20% больше, чем в январе 2013 г. По стоимости же доля кругляка в экспорте древесины в КНР — 51,7%, что всего лишь на 1% больше, чем годом ранее. При этом востребованы были брёвна из из древесины хвойных пород, из белой сосны, из дуба и ясеня.

На V месте по объёму экспорта из РФ в КНР — химическая продукция, её поставки сократились в рассматриваемый период почти на 60% по сравнению с январём 2013 г. При этом экспорт пластмасс увеличился более чем на 181%, а экспорт каучука и резиновых изделий снизился в стоимостном выражении на 22%, количественно — почти на 16%; резко возрос экспорт каучука изопренового в первичной форме, по тоннам — на 1400%, в денежном выражении на 1643,4%. Этот факт, по всей вероятности, может насторожить производителей шин в РФ, которые живут в ожидании масштабной экспансии китайских покрышек (экспансия представляется неизбежной с учётом снижения пошлин на ввоз по правилам ВТО).

Вероятно, в КНР стали меньше кушать, по крайней мере, морепродуктов. По какой причине это могло бы произойти - неизвестно, но факт то, что VI по объёму экспорта товарная категория экспорта в КНР «рыба, моллюски, ракообразные», уменьшается.

Так, в январе 2014 г. по сравнению с показателями января 2013 г. рыбы стали поставлять меньше на 37% в стоимостном выражении (36% в количественном), поставки лососевых вообще переживают кризис, так как их отправлено на столы Китая на 76,6% меньше.

В минусе экспорт удобрений: на 33% в стоимостном выражении и на 58% в количественном, в плюсе — бумага и целлюлоза: на 18% в физическом и на 33% в стоимостном.

И IX строчку в рейтинге наиболее востребованных в КНР российских товаров занимает категория «машины и оборудование». Здесь удалось добиться некоторых успехов, увеличив поставки на 56% в стоимостном отношении, и если в январе 2013 г. доля этой товарной группы в совокупном экспорте РФ в КНР составляла 0,62%, то в январе 2014 г. показатель увеличился сразу на 0,4%. Впрочем, традиционный дисбаланс в пользу КНР по группе «машины и оборудование» за январь 2014 г. увеличился на 20% в стоимостном выражении в сравнении с январём 2013 г. Очень существенно вырос экспорт наземного транспорта - на 1057% (на сумму, правда, 0,81 тыс. долл.) и летальных аппаратов - на 200%.

Итоги I квартала: предварительно

По данным Главного таможенного управления КНР, оборот китайско-российской торговли в январе-марте 2014 г. увеличился на 4,7% по сравнению с первым кварталом 2013 г. и составил около $21,7 млрд., при этом импорт в РФ вырос в первые три месяца 2014 г. на 4,3% и достиг $10,8 млрд., импорт российских товаров в КНР увеличился на 5% до $10,9 млрд.

Первый месяц года в экспортно-импортных отношениях между странами был типичнейшим: ничего нового ни в структуре, ни в динамике не наблюдалось. Но после января мы наблюдаем резкие изменения, во-первых, в политической картине мира, которые повлекут за собой, во-вторых, изменения в экономике.

Российско-китайские отношения не относятся к определяющим судьбу мировой экономики, однако на них известные события могут повлиять очень существенно, особенно на РФ. На КНР эти события вообще могут никак не повлиять, так как она упорно и вполне обосновано дистанцируется от активных участников событий. В то же время страну называют "основным бенефициаром ситуации независимо от её итогов".

Исходя из всего этого, подробности итогов внешней торговли по итогам II кв. могут быть более интересными. Кроме того, известно, что внешняя торговля в КНР снижается: по итогам I кв. на 1%, по итогам марта — на 9%, что само по себе не совсем обычно, и потому подробных итогов II кв. можно ждать с особым интересом.

Понов Виталий

Внешнеторговый оборот РФ и КНР увеличился на 10,8%.

Внешнеторговый оборот РФ и КНР, согласно таможенным данным КНР, в январе 2014 г. составил $8,54 млрд, что на 10,8% больше, чем в январе 2013 года. При этом экспорт из России уменьшился на 1% и составил $3,64 млрд, а импорт из Китая вырос на 21,5% и составил $4,89 млрд. Структура экспортно-импортных отношений изменений не претерпела.

Типичный месяц

Отрицательное сальдо торгового баланса между двумя странами в январе 2014 года составило $1,25 млрд, 14,65% оборота. Годом ранее сальдо было положительное и составляло $0,76 млрд. ФТС РФ подсчитала, что по объемам внешней торговли с Китаем Россия занимает IX место.

Вкратце: товарная структура экспорта-импорта такова: импорт из Китая товаров категории "машин и оборудования" в январе 2014 г. в 52 раза превышает объемы российского экспорта аналогичного товара в Китай. Подробнее: 67,8% российского экспорта в Китай - минеральное топливо, нефть и нефтепродукты. В январе экспорт незначительно вырос (на 4,7% в денежном выражении). При этом следует отметить отметить 100% рост поставок сжиженого газа и тяжёлого бензина, увеличение на 30% поставок антрацита. Следует обратить внимание на сокращение поставок электроэнергии - на 54% по кВт/ч и почти на 53% в денежном выражении.

При этом сырой нефти экспортировали в Китай на 3,4% больше, чем в аналогичный период 2012 г., в денежном отношении больше на 5,5%. По объёму поставок в Китай сырой нефти Россия занимает VI место, уступая Саудовской Аравии, Анголе, Оману, Ираку, Ирану.

Следующая по значимости статья экспорта в КНР - цветные металлы, поставки которого увеличились в рассматриваемый период на 2,5%. При этом поставки меди выросли на 100%, а поставки никеля снизились на 20%. Подрос экспорт российского алюминия: почти на 27%, что не может не радовать российских металлургов - они обвиняют в многолетнем кризисе алюминивеой промышленности именно Китай (мало покупает).

Также в январе 2014 г. по сравнению с январём 2013 г. из России ввезено изделий из чёрного металла в виде рельс на 60% больше в стоимостном выражении и на 66% в количественном. Экспорт драгоценных металлов уменьшился на 84% в количественном выражении, но вырос в денежном на 57%.

По экспорту в Китай руд - IV по значимости товарная категория - не всё удовлетворительно. Поставки руд медных, никелевых, цинковых сократились на 100%. В целом, поставки руд сократились в физическом отношении на 35%, в денежном на 21%.

Китай нарастил ввоз из России древесины на 37,5% - эта товарная категория для России III по значимости в товарообороте. Круглый лес составляет в общем объёме экспорта древесины в КНР 70% в январе 2014 г., что на 20% больше, чем в январе 2013 г. По стоимости же доля кругляка в экспорте древесины в КНР - 51,7%, что всего лишь на 1% больше, чем годом ранее. При этом востребованы были брёвна из из древесины хвойных пород, из белой сосны, из дуба и ясеня.

На V месте по объёму экспорта из РФ в КНР - химическая продукция, её поставки сократились в рассматриваемый период почти на 60% по сравнению с январём 2013 г. При этом экспорт пластмасс увеличился более чем на 181%, а экспорт каучука и резиновых изделий снизился в стоимостном выражении на 22%, количественно - почти на 16%; резко возрос экспорт каучука изопренового в первичной форме, по тоннам - на 1400%, в денежном выражении на 1643,4%. Этот факт, по всей вероятности, может насторожить производителей шин в РФ, которые живут в ожидании масштабной экспансии китайских покрышек (экспансия представляется неизбежной с учётом снижения пошлин на ввоз по правилам ВТО).

Вероятно, в КНР стали меньше кушать, по крайней мере, морепродуктов. По какой причине это могло бы произойти - неизвестно, но факт то, что VI по объёму экспорта товарная категория экспорта в КНР "рыба, моллюски, ракообразные", уменьшается.

Так, в январе 2014 г. по сравнению с показателями января 2013 г. рыбы стали поставлять меньше на 37% в стоимостном выражении (36% в количественном), поставки лососевых вообще переживают кризис, так как их отправлено на столы Китая на 76,6% меньше.

В минусе экспорт удобрений: на 33% в стоимостном выражении и на 58% в количественном, в плюсе - бумага и целлюлоза: на 18% в физическом и на 33% в стоимостном.

И IX строчку в рейтинге наиболее востребованных в КНР российских товаров занимает категория "машины и оборудование". Здесь удалось добиться некоторых успехов, увеличив поставки на 56% в стоимостном отношении, и если в январе 2013 г. доля этой товарной группы в совокупном экспорте РФ в КНР составляла 0,62%, то в январе 2014 г. показатель увеличился сразу на 0,4%. Впрочем, традиционный дисбаланс в пользу КНР по группе "машины и оборудование" за январь 2014 г. увеличился на 20% в стоимостном выражении в сравнении с январём 2013 г. Очень существенно вырос экспорт наземного транспорта - на 1057% (на сумму, правда, 0,81 тыс. долл.) и летальных аппаратов - на 200%.

Итоги I квартала: предварительно

По данным Главного таможенного управления КНР, оборот китайско-российской торговли в январе-марте 2014 г. увеличился на 4,7% по сравнению с первым кварталом 2013 г. и составил около $21,7 млрд, при этом импорт в РФ вырос в первые три месяца 2014 г. на 4,3% и достиг $10,8 млрд, импорт российских товаров в КНР увеличился на 5% до $10,9 млрд.

Первый месяц года в экспортно-импортных отношениях между странами был типичнейшим: ничего нового ни в структуре, ни в динамике не наблюдалось. Но после января мы наблюдаем резкие изменения, во-первых, в политической картине мира, которые повлекут за собой, во-вторых, изменения в экономике.

Российско-китайские отношения не относятся к определяющим судьбу мировой экономики, однако на них известные события могут повлиять очень существенно, особенно на РФ. На КНР эти события вообще могут никак не повлиять, так как она упорно и вполне обосновано дистанцируется от активных участников событий. В то же время страну называют "основным бенефициаром ситуации независимо от её итогов".