Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Практики смены лидера в странах Черной Африки

Петр Вячеславович Панов (р. 1965) – профессор кафедры политических наук Пермского государственного национального исследовательского университета.

Сегодня, спустя полвека после обретения независимости, традиционалистская модель воспроизводства власти в новых африканских государствах[2] в значительной мере утратила легитимность, а рационально-легальные, демократические практики остаются все еще плохо освоенными. По этой причине вопрос о том, как правители должны сменять друг друга, не имеет внятного и легитимного ответа. С одной стороны, несмотря на рационализацию политического авторитета, в политических лидерах по-прежнему видят традиционных правителей-вождей. С другой стороны, в условиях становления современных по форме государств они рассматриваются как «отцы нации». Кроме того, интенсивное строительство государственности и реализация амбициозных социально-экономических программ привели к тому, что африканские правители сконцентрировали в своих руках огромные ресурсы. На этой основе во многих странах получили значительное развитие патримониализм, клиентела, коррупция. В таком контексте вполне понятно, почему лидеры Африки, как правило, изо всех сил цепляются за власть, а значительная часть населения поддерживает их стремление в силу и традиционалистских установок, и рационально-инструментальных мотиваций[3].

В результате в некоторых авторитарных режимах правители не сменяются десятилетиями, хотя процедурно их право на власть оформляется через выборы. Большое значение в некоторых государствах при этом имеют доминирующие партии, которые обеспечивают патримониальное распределение ресурсов, консолидацию элитных групп и массовую политическую мобилизацию. Как показывает практика, такая «несменяемая» власть во многих случаях оказывается достаточно стабильной. Проблемы у нее возникают по большому счету лишь в двух случаях.

Редкое явление

Во-первых, стабильность может быть подорвана конфликтом между элитными группировками. В условиях демократии для его разрешения используется такой институциональный механизм, как выборы: потерпев поражение на выборах, правящая группа уходит в оппозицию, а победившая партия сменяет ее у власти. Выборы, таким образом, оказываются институтом, который позволяет решать проблему смены (и воспроизводства) власти в условиях рационализации господства. Но в рамках диктатуры выборы не могут выполнять подобную функцию, поскольку являются инструментом сохранения, а не смены власти. Поэтому в случае возникновения внутриэлитных или межэлитных конфликтов в авторитарных системах борьба за власть находит «выход» в иных, не конвенциональных формах, и, если правящей группе не удается подавить оппозицию, лидер меняется в результате переворота, восстания, гражданской войны.

Во-вторых, стабильность оказывается под угрозой, когда политический руководитель оставляет должность по естественным (смерть, болезнь, возраст) или рукотворным (институциональные ограничения) причинам. В подобных случаях перед правящей группой встает вопрос о том, кем его заменить, нередко влекущий за собой раскол в правящем лагере и сопутствующие ему заговоры и перевороты. Чтобы избежать этого, членам правящей группировки необходимо заранее договориться, кто именно станет «следующим» политическим лидером. Решение, принятое внутри правящей элиты, обычно оформляется через избрание «нового лидера». Разумеется, оно предполагает предварительное и хотя бы относительное согласие членов верхушки по поводу его кандидатуры. Кроме того, это решение необходимо провести в жизнь, то есть преодолеть возможное сопротивление оппозиционных групп, которые, как правило, активизируются в условиях смены лидерства.

Разумеется, в политической практике современных африканских государств иногда встречается и демократический способ смены лидера: через победу оппозиции на выборах. С учетом этого дополнения можно выделить три варианта смены лидера, практикуемые сегодня в странах Черной Африки: 1) демократический; 2) насильственный; 3) согласованный. Второй вариант, подобно первому, включает в себя и такие случаи, когда новый лидер оказывается у власти вопреки желанию предыдущего, но, в отличие от первого варианта, это происходит не через выборы, а путем переворота или из-за восстания и гражданской войны. Третий вариант, напротив, предполагает мирную смену лидера, но, в отличие от первого, к власти приходит не оппозиционный деятель, а представитель все той же правящей группы. Практики смены лидера в странах Черной Африки, интерпретированные в указанном ключе, представлены в таблице.

Варианты смены лидера в странах Черной Африки (в динамике).

|

Период |

Количество случаев смены власти |

В том числе |

||

|

«Демократия» |

«Насилие» |

«Согласие» |

||

|

До 1969 |

24 |

3 |

19 |

2 |

|

1970-1979 |

27 |

1 |

22 |

4 |

|

1980-1989 |

30 |

3 |

20 |

7 |

|

1990-1999 |

49 |

18 |

20 |

11 |

|

2000-2013 |

63 |

28 |

12 |

23 |

|

Всего |

193 |

53 |

93 |

47 |

Полученные результаты в очередной раз подтверждают характеристику Африканского континента как зоны перманентной политической нестабильности. Всего в постколониальной Африке произошло более 90 военных переворотов, в ходе которых главы государств смещались со своих постов, и это больше половины всех случаев смены лидера. Смена лидера насильственным путем наиболее явно преобладала в 1960–1980-е годы. Однако с начала 1990-х в рамках очередной волны демократизации на Африканском континенте, как и повсюду, начался переход от авторитарных военных и однопартийных режимов к многопартийным политическим системам. В этот период смена лидеров все чаще проходит демократическим путем. Впрочем, хотя в последние два десятилетия число переворотов пошло на убыль, военные мятежи по-прежнему остаются привычным для африканской политики делом. Так, в апреле 2012 года военные свергли президента Мали Амаду Тумани Туре, месяцем ранее произошел военный переворот в Гвинее-Биссау, а весной 2013 года был лишен власти диктатор Центральноафриканской Республики Франсуа Бозизе.

Вместе с тем период относительной «демократизации» в африканской политике характеризуется и увеличением количества тех случаев, когда власть менялась по «согласованному варианту». В целом эта опция довольно широко распространена: в Черной Африке на нее приходится примерно четверть всех случаев смены лидера. Разумеется, далеко не все подобные ситуации можно отнести к категории «Преемник», поскольку «согласованный вариант» включает в себя все разновидности случаев, когда новый лидер приходит к власти с согласия правящей элиты. Причем, как правило, без специального качественного анализа невозможно определить, кто именно – предыдущий лидер или правящая группа в целом – выступил субъектом решения. Нередко инкумбент, казалось бы, самостоятельно называя имя следующего президента, на деле выражал волю правящей группы. Подобная ситуация, к примеру, наблюдалась в 2001 году в Замбии, когда президенту Фредерику Чилубе не удалось устранить конституционные положения, блокирующие возможность третьего срока и он был вынужден выдвинуть на освобождающуюся президентскую вакансию Леви Мванавасу. Интересно, что отношения двух политиков были далеко не безоблачными. Мванаваса, который занимал должность вице-президента, в 1994 году из-за разногласий с Чилубой покинул ее, а в 1996-м пытался конкурировать с президентом в борьбе за пост лидера правящей партии. После неудачи он на какое-то время ушел из политики, но накануне выборов, когда действующий президент уже не мог баллотироваться, партийцы выдвинули именно его, фактически заставив уходящего президента поддержать Мванавасу на выборах. Примечательно, что уже через год после прихода к власти Мванаваса обвинил своего предшественника в коррупции. В ответ на это Чилуба на следующих выборах, состоявшихся в 2006 году, поддержал конкурента главы государства. Он явно рисковал, и, вероятно, только смерть Мванавасы в 2008 году спасла его от тюрьмы.

«Дорогу молодым»

Тем не менее некоторые случаи – их примерно полтора десятка – обнаруживают явные признаки модели «Преемник». При анализе этой совокупности обращает на себя внимание прежде всего динамика использования этого варианта. Впервые преемник в африканской политике появился в 1967 году, когда после смерти габонского диктатора Леона Мба президентом стал его ближайший сотрудник Омар Бонго. Известно, что, подбирая преемника, лидер Габона консультировался с властями бывшей метрополии и даже лично с генералом де Голлем. Количество преемников заметно увеличивается в конце 1970-х – начале 1980-х годов; судя по всему, это связано с естественной сменой поколений в рядах африканских лидеров. В большинстве своем на рубеже 1950-х и 1960-х они, будучи молодыми и полными энергии политиками, возглавляли национально-освободительные движения в собственных странах. Но спустя два десятилетия пришла старость; некоторые из них, как Леопольд Сенгор в Сенегале или Джулиус Ньерере в Танзании, уходили в отставку добровольно, «открывая дорогу молодым», а их авторитет был настолько велик, что правящая верхушка без возражений принимала сделанный ими выбор преемника. Другие правители, напротив, держались за власть до последнего; если же фигура следующего руководителя определяется лишь после смерти правителя, не всегда удается установить, участвовал ли в этом процессе сам уходящий лидер.

Обращения к варианту «Преемник» из-за естественной смены поколений – обозначим этот вариант как «стандартный», – разумеется, имели место и позже. В 1993 году преемником умершего президента Кот-д-Ивуара Феликса Уфуэ-Буаньи стал Анри Конан Бедье; в 2005 году, когда скончался многолетний диктатор Того Эйадема Гнассингбе, на смену ему пришел его сын. И такие случаи не единичны. В 1990-е годы, однако, появляется новая разновидность африканских преемников, в значительной мере обусловленная начавшимся после краха Советского Союза этапом демократизации. Сдвиги, происходившие тогда в мире, по-разному повлияли на судьбы диктаторских режимов. Некоторые из них смогли успешно адаптироваться к новым условиям. Так, в Мозамбике, Анголе и Танзании, которые когда-то избрали путь «социалистической ориентации», правящие («авангардные») партии смогли сохранить власть и в условиях конкурентных выборов. Правда, во главе Анголы с 1979 года стоит один и тот же лидер – Жозе Эдуарду душ Сантуш, но в Мозамбике за это время президент сменился уже дважды, а в Танзании – даже трижды. Отметим, что в Мозамбике партийному руководству оба раза удавалось достичь согласия относительно кандидатуры преемника. В Танзании, напротив, после того, как ушедший Ньерере разочаровался в выдвинутом им в качестве преемника Али Хасане Мвиньи и начал критиковать его политику, всякое новое выдвижение кандидата в президенты сопровождается острыми разногласиями. Эта особенность, кстати, не позволяет квалифицировать как преемников ни Бенджамина Мкапу, выдвинутого в танзанийские президенты после (и вместо) Мвиньи, ни ныне действующего президента Джакайя Киквете.

В других случаях демократизация привела к тому, что диктаторы (и правящие партии) потеряли власть, проявив неспособность побеждать на конкурентных выборах. В 1991 году, например, многолетний лидер Замбии Кеннет Каунда проиграл выборы лидеру оппозиции Чилубе, а Матьё Кереку в Бенине потерпел поражение от Нисефора Согло; в 1994 году правивший в Малави на протяжении тридцати лет Хастингс Банда проиграл электоральную гонку Бакили Мулузи. Заметим, что в условиях свободной конкуренции подобный проигрыш отнюдь не означал, что они теряли власть навсегда. Тот же Кереку через пять лет смог вернуть себе утраченное президентское кресло, а в 2008-м снова потерпел поражение. Правда, чаще всего из факта поражения на выборах африканские политики делают вывод о вреде политической конкуренции как таковой и при малейшей возможности стремятся от нее избавиться. Многолетний президент Конго (Браззавиль) Дени Сассу-Нгессо, к примеру, уступив в 1995 году на конкурентных выборах Паскалю Лиссубе, развязал в стране гражданскую войну. Свергнув своего оппонента, он вернулся к власти и больше уже не практикует демократических выборов.

Тем не менее в настоящее время в Африке определилась небольшая группа стран, где смена лидера уже не раз происходила «демократическим путем», то есть в результате электоральной конкуренции. Помимо Бенина, к ней относятся Кабо-Верде, Маврикий, Сан-Томе и Принсипи, а также, с некоторыми оговорками, Сенегал и Лесото. Таким образом, можно считать, что в отдельных странах «второе освобождение», связанное с отказом от социалистического пути развития, способствовало закреплению «демократической» модели смены лидера.

Третий срок

Вместе с тем, как это ни парадоксально, демократизация привела и к тому, что спустя десятилетие, уже в 2000-е годы, чаще начала практиковаться смена лидера по «согласованному варианту». В значительной мере это связано с тем, что в 1990-е годы многие африканские страны ввели конституционную норму, ограничивающую полномочия президентов, как правило, двумя сроками. По данным Даниэля Познера и Даниэля Янга, на 2005 год такого рода ограничения действовали в 32 странах[4]. Соответственно, к середине 2000-х достаточно типичной для африканской политики оказалась проблема «третьего срока». Действующие президенты, столкнувшись с ограничениями, нередко пытались отменить эту норму либо в виде исключения, либо полностью. Всего зафиксированы девять таких случаев, причем в шести странах (Уганда, Намибия, Чад, Того, Габон и Гвинея) эти попытки увенчались успехом. Так, президенту Намибии Сэму Нуйоме разрешили – в виде исключения – избираться на третий срок, а другие лидеры вообще добились отмены ограничений на количество переизбраний. Впрочем, справедливости ради, стоит отметить, что далеко не все африканские президенты пытались обойти ограничение «третьего срока». Более того, известны случаи, когда инкумбент сам настаивал на его соблюдении: в частности, в 2004 году президент Мозамбика Жоакин Альберто Чиссано не стал переизбираться на третий срок, хотя местная конституция даже не препятствовала ему в этом.

Но из тех ситуаций, когда президент хотел бы переизбраться, но не мог этого сделать – порой, как это было, например, в Малави, Нигерии и Замбии, даже лояльные главе государства парламенты отказывались снимать ограничение «третьего срока», – родился еще один, вполне новаторский, вариант преемничества. Суть его в том, что действующий президент, не имея конституционной возможности переизбираться, продвигает на выборах и обеспечивает победу «своего» кандидата. Такая фигура называется «преемником, отобранным вручную» (handpickedsuccessor)[5]. Подобный механизм был использован в 2004 году в Малави, когда президент Бакили Мулузи продвигал Бингу Ва Матарику, и в 2006-му в Нигерии, где президент Олусегун Обасанджо способствовал победе на выборах своего ставленника Умару Яр-Адуа, а также в некоторых других странах.

Внедрение «нового» варианта преемничества существенно повлияло на логику политического процесса, а также на формат взаимоотношений между предшественником и преемником. Следует напомнить, что в «стандартном» варианте тема преемника возникала в связи с кончиной или немощью прежнего правителя, – лишь в редких случаях (Сенегал, Танзания, Джибути, ЮАР) лидеры уходили в отставку в относительно добром здравии. Как правило, это были весьма неординарные личности, а их взаимоотношения с преемниками складывались по-разному. Сенегальский президент Леопольд Сенгор после отставки уехал во Францию, и его преемник Адбу Диуф правил самостоятельно. В Джибути Хассан Гулед Аптидон, передав в 1999 году президентский пост своему племяннику Исмаилу Омару Гелле, вплоть до самой смерти в 2006-м оставался самым влиятельным президентским советником. Нельсон Мандела после ухода с высшего поста ЮАР продолжал активную общественную и международную деятельность. Открытое вмешательство предшественника в политику было большой редкостью, а явный конфликт между предшественником и преемником имел место лишь в Танзании, где Джулиус Ньерере, хотя и отошел от текущих дел, выступил против смены политического курса, которую осуществил Али Хасан Мвиньи.

В «новом» варианте предшественник, как правило, находится в расцвете сил, но вынужден оставлять власть из-за подчинения конституционным принципам. Психологически ему, видимо, бывает достаточно трудно покинуть политическую сцену. Вместе с тем, у преемника в подобной ситуации возникает естественное стремление дистанцироваться от предшественника и заявить о себе как о самостоятельном политике, а желание совместить лояльность с самостоятельностью нередко оказывается нереализуемым. В итоге в рамках «нового» варианта часто возникает конфликт между предшественником и преемником. Примером этому служит случай Малави, где в 2004 году президент Мулузи, не сумевший устранить мешавшие ему конституционные ограничения, сделал ставку на Матарику. Преемник был влиятельным членом Объединенного демократического фронта (ОДФ), под флагом которого еще в 1994 году Мулузи нанес поражение диктатору Банде. Теперь, опираясь на президентскую поддержку, Матарика одержал победу над главным оппозиционным кандидатом Джоном Тембо. Но вскоре после выборов в стане победителей возник конфликт: Матарика вышел из ОДФ и создал свою партию, от которой и баллотировался на пост президента в 2009 году. Мулузи, в свою очередь оставаясь в ОДФ, был готов на этих выборах выступить соперником бывшего соратника, и вопрос о том, не нарушается ли тем самым правило «третьего срока», долго дебатировался. Лишь за три дня до голосования конституционный суд вынес отрицательный вердикт. Примечательно, что ОДФ и лично Мулузи поддерживали на этих выборах своего прежнего оппонента Тембо.

Следует отметить, что обновленный вариант «Преемник» при реализации менее предсказуем, нежели «стандартный» вариант. Во многих случаях действующему президенту вообще не удавалось успешно решить вопрос о преемнике. Так, президент Ганы Джерри Роллингс, захвативший власть в ходе военного переворота в 1981 году, в период демократизации 1990-х дважды побеждал на выборах, но из-за правила «третьего срока» не смог участвовать в выборах 2000 года. Пытаясь преодолеть это затруднение, он выдвинул в качестве преемника своего вице-президента Джона Эванса Миллза, однако тот в ходе голосования уступил лидеру оппозиции Джону Куфору. Спустя восемь лет, после двух президентских сроков, сам Куфор оказался в аналогичной ситуации и в качестве преемника выдвинул Нана Акуфо-Аддо, который проиграл выборы тому же Миллзу. Подобные неудачи имели место и в других странах. Например, Даниэль арап Мои, ставший в свое время преемником первого кенийского президента Джомо Кениаты, не смог участвовать в выборах 2002 года в силу конституционных ограничений и выдвинул вместо себя Ухуру Кениату, сына первого президента. Тот оказался не слишком удачливым и проиграл выборы. Правда, в 2013 году ему все-таки удалось стать президентом.

Новаторская версия варианта «Преемник» отнюдь не упразднила его «стандартную» разновидность. Более того, проверенные и привычные способы будут использоваться и в будущем, поскольку во многих странах Африки по-прежнему сохраняются одиозные диктаторские режимы, для которых «проблемы третьего срока» вообще нет. Список африканских диктатур внушителен. Почти 25 лет правит в Буркина-Фасо Тома Санкара, более 30 лет находятся у власти президент Камеруна Поль Бийя и президент Зимбабве Роберт Мугабе. «Старейшим» же африканским диктатором остается Нгема Мбасого из Экваториальной Гвинеи, который, как заявляется официально, «подобен Богу на небесах», находится «в постоянном контакте со Всемогущим» и обладает «всею властью над людьми и вещами». Свергнув в 1979 году своего дядю, он занимает президентский пост уже 33 года. Но рано или поздно всем этим лидерам тоже придется уйти, и вполне вероятно, многие из них попытаются передать власть преемникам – подобно тому, как это произошло недавно в Габоне. Данный факт, кстати, весьма символичен, поскольку именно в этой стране было положено начало африканской традиции политического преемничества. Открыв список в 1967 году, Омар Бонго оказался «достойным» преемником: он правил страной 42 года и завещал ее своему сыну. Круг замкнулся.

* * *

Таким образом, можно констатировать, что вариант «Преемник» играет заметную роль в практиках смены лидера в странах Черной Африки. Уступая по масштабам другим моделям, модель «Преемник», возникнув еще в 1960-е годы, получает все большее распространение. Примечательно, что увеличение числа преемников во многом связано с внедрением в африканскую политику формальных демократических процедур. Это лишний раз свидетельствует о том, что, хотя процедуры сами по себе не в состоянии изменить существа политического процесса, они заметно влияют на стратегии политических акторов.

[1] Статья подготовлена в рамках исследовательского проекта «Институт преемника: модель воспроизводства власти и перспективы модернизации в современном мире», выполненного коллективом ученых из Пермского государственного национального исследовательского университета при поддержке РГНФ (проект № 11-03-00198а).

[2] В настоящей статье речь идет о той части Африканского континента, которую принято обозначать терминами «Черная Африка» или «Африка южнее Сахары» (Sub-SaharanAfrica).

[3]См.: Agyeman-Duah B. Managing Leadership Succession in African Politics (www.cddghana.org/documents/managing%20leadership%20succession%20in%20african%20politics.pdf).

[4] Posner D., Young D. The Institutionalization of Political Power in Africa // Journal of Democracy. 2007. Vol. 18. № 3. Р. 132.

[5]См.,например: Southall R., Melber H. (Eds.). Legacies of Power: Leadership Change and Former Presidents in African Politics. Cape Town: The Nordic Africa Institute, 2006.

Опубликовано в журнале:

«Неприкосновенный запас» 2014, №2(94)

В первом месяце текущего иранского года (с 21.03.2014 г. по 21.04.2014 г.) из энергетической особой экономической зоны (ОЭЗ) «Парс» было экспортировано 846 тыс. 235 тонн газовых конденсатов на общую сумму 778 млн. 815 тыс. 457 долларов, что на 44% больше в ценовом и на 38% больше в весовом выражении по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Как сообщает таможенная администрация энергетической ОЭЗ «Парс», за упомянутый период было также экспортировано 559 тыс. 555 тонн ненефтяной продукции, произведенной в ОЭЗ, на общую сумму 487 млн. 788 тыс. 411 долларов, что на 9% больше в ценовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом, за указанный период было экспортировано 1 млн. 405 тыс. 790 тонн различной нефтехимической продукции, в том числе полиэтилена низкой и высокой плотности, ди-, моно- и триэтиленгликоля, карбонита, бутана, пропана, газоконденсатов, метанола и т.д., на общую сумму 1 млрд. 266 млн. 603 тыс. 868 долларов. Это на 11% больше в весовом и на 28% больше в ценовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщил глава таможенной администрации энергетической ОЭЗ «Парс» Ходадад Рахими, основными импортерами перечисленной продукции являются такие страны, как Китай, Япония, ОАЭ, Индия, Турция, Ирак, Тайвань, Таиланд, Малайзия, Вьетнам, Афганистан, Пакистан, Армения, Россия, Египет, Мозамбик, Сирия, Туркмения, Таджикистан, Украина, Катар, Танзания, Филиппины, Гана, Азербайджан, Грузия, Южная Корея и Мексика.

Правительство Республики Мозамбик создало государственную рыболовную компанию для добычи тунца.

Власти намерены приложить все усилия, чтобы получить лицензию на промысел за пределами исключительной экономзоны страны.

Мозамбикская тунцовая компания (Empresa Moçambicana de Atum) должна начать работу уже в текущем году. Как сообщает корреспондент Fishnews, главный офис организации будет располагаться в городе Мапуту, а ее основные мощности - в портах Бейра и Накала.

Министр рыболовства республики Виктор Боргес заявил, что к июню с французской верфи будут доставлены от 8 до 11 рыболовных судов. Общая стоимость заказа оценивается в 300 млн. евро.

По словам министра, Мозамбик приложит все усилия, чтобы получить лицензию на ведение промысла за пределами свой исключительной экономзоны. При этом суда Empresa Moçambicana de Atum планируется использовать как для лова тунца, так и для добычи глубоководных видов.

Аналитики полагают, что создание госкомпании связано со стремлением одной из беднейших стран Африки создать новые рабочие места, а также нарастить вылов и экспорт водных биоресурсов. Сегодня 80% населения Мозамбика занято в сельском хозяйстве, которое обеспечивает 24% ВВП государства. При этом рыболовство в республике развито слабо, за рубеж поставляется в основном креветка. Однако Мозамбик владеет значительными прибрежными территориями и несколькими крупными портами, что позволяет говорить о большом потенциале развития рыболовства в стране.

Бразилия предлагает Мозамбику приобрести три учебно-тренировочных самолета EMB-312 Tucano и три в варианте штурмовика ЕМВ-314 Super Tucano, сообщает aereo.jor.br 20 марта. Контракт может быть подписан после одобрения Конгресса.

Бразилия также намерена помочь африканской стране в модернизации военно-морских баз, таких как Пемба и Мапуту.

Экономические интересы Бразилии в Мозамбике сосредоточены в таких областях как добыча полезных ископаемых и сельское хозяйство.

Правительство Японии намерено предоставить 83,4 миллиона долларов гуманитарной помощи для стабилизации ситуации в африканском регионе Сахель, сообщают в субботу японские СМИ.

Подобное решение было обнародовано премьер-министром Японии Синдзо Абэ в ходе встречи с президентом Кот-д'Ивуара Алассаном Уаттарой в пятницу.

В частности, около 7,7 миллиона долларов будет выделено непосредственно Кот-д'Ивуару для содействия экономическому развитию страны. Остальные средства будут распределены между другими странами для стабилизации ситуации в регионе, строительства инфраструктуры и улучшения кадрового потенциала.

Как отмечает телеканал NHK, в ходе своего визита в Кот-д'Ивуар Синдзо Абэ также провел встречи с лидерами Нигерии и Ганы, однако подробности переговоров не обнародованы. Кроме этого, японский премьер посетил торжественный банкет, на котором присутствовали около 500 политических деятелей и представителей компаний из Японии и африканских стран.

Поездка Абэ в страны Африки к югу от Сахары с 9 по 15 января является первым визитом главы японского правительства в данный регион за последние 8 лет. В ходе своего турне японский премьер должен посетить Мозамбик, Эфиопию и Кот-д'Ивуар. В 2006 году эти африканские страны посещал Дзюнъитиро Коидзуми. Кроме этого, Синдзо Абэ совершит официальный визит в Оман. Екатерина Плясункова.

Пилот самолета авиакомпании Mozambican Airlines, жертвами крушения которого на северо-востоке Намибии стали 33 человека, имел "четкое намерение" устроить авиакатастрофу, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на предварительные результаты расследования.

Самолет Mozambican Airlines, следовавший из Мозамбика в Анголу с 28 пассажирами и шестью членами экипажа на борту, 29 ноября разбился в джунглях Намибии на территории национального парка Бвабвата на границе с Ботсваной. Все находившиеся на борту люди погибли.

Директор Организации промышленности, рудников и торговли провинции Северный Хорасан Эбрахим Хосейни сообщил, что основную часть поставляемой на экспорт продукции Хорасанского нефтехимического комбината составляют карбамид, меламин и аммиак, которые поставляются в 11 стран.

Названная продукция экспортируется в такие страны, как Индия, Малайзия, Мозамбик, Шри-Ланка, Украина, Афганистан, Турция, Ирак, Туркменистан, Арабские Эмираты и Индонезия.

Эбрахим Хосейни подчеркнул, что программами комбината планируется существенное увеличение экспорта производимой продукции. За 8 месяцев этого года (21.03-23.11.13 г.) комбинатом экспортировано 136 тыс. т нефтехимической продукции общей стоимостью более 65 млн. долларов.

Хорасанский нефтехимический комбинат (открытая акционерная компания) является производителем аммиака, карбамида (мочевины), кристаллического меламина и жидкого азота. Продукция комбината используется для удовлетворения потребностей сельского хозяйства и промышленности и для обеспечения экспортных поставок.

За 10 лет торговля КНР и португалоязычных стран выросла в 12 раз

С 2003 по 2012 г. объем торговли Китая с португалоязычными странами вырос более чем в 12 раз. Так, в 2003 г. этот показатель составлял $10 млрд, а в прошлом году – $128,8 млрд. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР.

Среднегодовой прирост данного показателя был намного выше среднего роста внешней торговли Китая за тот же период.

В 2003 г. 406 предприятий из португалоязычных стран направили свои инвестиции в Поднебесную. В 2012 г. этот показатель достиг 811 единиц. По итогам десятилетнего сотрудничества, объем китайских инвестиций в экономику португалоязычных стран достиг $30 млрд.

Ранее сообщалось, что по итогам января-ноября 2012 г., объем торговли между Китаем и португалоязычными странами составил $117,73 млрд. Это на 9,7% больше, чем годом ранее. За первые 11 месяцев прошлого года импорт из португалоязычных стран составил $80,58 млрд, увеличившись на 11,86%, экспорт - $37,15 млрд с приростом на 5,31%.

Среди португалоязычных государств, являющихся партнерами КНР, находятся Ангола, Бразилия, Кабо-Верде, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Португалия, Восточный Тимор и другие.

Мозамбик решил восстановить летную эксплуатацию истребителей МиГ-21 с помощью румынской авиаремонтной компании Aerostar, сообщает janes.com 6 ноября .

В СМИ появились фотографии истребителей МиГ-21 (вероятно, МиГ-21бис) на стоянке международного аэропорта Бакэу (Румыния). Этот аэропорт используется компанией Aerostar. На других фото, опубликованных в сентябре, виден МиГ-21УМ с камуфляжем ВВС Мозамбика, который проходит испытания двигателя в Бакэу.

Компания «Аэростар» подтвердила информационной группе «Джейнc», что начала ремонт мозамбикских МиГ-21, но отказалась предоставить более подробную информацию.

Жертвой нападения боевиков в центральном районе Мозамбика стал один человек, еще девять получили ранения, передает в субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на врачей.

Боевики атаковали транспортную колонну из нескольких автомобилей, включая пассажирский автобус.

"Вооруженные люди вышли из леса, открыли огонь и застрелили водителя автобуса", - рассказал очевидец.

Повстанцы движения Мозамбикского национального сопротивления (РЕНАМО) объявили об окончании подписанного в 1992 году соглашения о мире с правительством страны после того, как армия атаковала и захватила военную базу движения. Минобороны Мозамбика сообщило в понедельник о том, что армия захватила военную базу РЕНАМО, расположенную недалеко от города Горонгоза (Gorongosa) в центральной части страны.

Соглашение о мире, которое было достигнуто в 1992 году, положило конец 16-летней гражданской войне с отрядами движения Мозамбикского национального сопротивления. После этого движение перешло к мирным способам борьбы и стало наиболее крупной и влиятельной оппозиционной силой в стране.

В 2012 году около 3 млн новых случаев заболевания туберкулезом не были учтены системами здравоохранения, отмечает ВОЗ, уточняя, что выявление этих случаев является одной из главных задач в борьбе с болезнью.

Наибольшее количество невыявленных больных туберкулезом находится в Индии, Южной Африке, Бангладеш, Пакистане, Индонезии, КНР, Конго, Мозамбик, Нигерии, Эфиопии, Филиппинах, Мьянме.

По данным специалистов ВОЗ, в эту категории вошли больные с не диагностированным туберкулезом, а также пациенты, проходящие лечение в негосударственных клиниках, из-за чего информация о них не попала в базы данных систем здравоохранения.

В докладе о глобальной борьбе с туберкулезом, опубликованном ВОЗ, сообщается, что в 2012 году было зарегистрировано 8,6 млн случаев заболевания туберкулезом и 1,3 млн случаев смерти и еще 320000 случаев смерти от ВИЧ-ассоциированного туберкулеза. За период с 1990 по 2012 год смертность от туберкулеза снизилась на 45%.

В Александровском зале Большого Кремлёвского дворца Владимир Путин принял верительные грамоты глав 20 дипломатических миссий.

В.ПУТИН: Уважаемые дамы и господа! Сердечно приветствую вас и поздравляю с началом почётной и ответственной миссии в Москве.Вам предстоит серьёзная работа по развитию отношений между странами, которые вы представляете, и Россией. Мы заинтересованы в том, чтобы ваша деятельность была результативной, служила дальнейшему продвижению политического диалога, помогала повышать уровень торгово-экономических, инвестиционных связей и гуманитарных отношений.

Все мы знаем, что ситуация в мире далека от стабильной. Но Россия является последовательным сторонником дипломатической работы, упорных переговоров, нацеленных на поиск взаимоприемлемых развязок.

Очень важно, что в сложнейшей ситуации вокруг Сирии, например, именно такой подход нашёл понимание и поддержку большинства стран. И то, что сейчас усилия международного сообщества направлены на подготовку конференции «Женева-2», – это наш с вами общий успех.

Хочу подчеркнуть, что Россия исходит из приоритета международного права и центральной роли Организации Объединённых Наций. Искать пути урегулирования кризисных ситуаций необходимо только на основе положений Устава ООН.

Мировая политика тесно связана с состоянием глобальной экономики. Именно на оздоровление ситуации в финансово-экономической сфере и на ускорение развития были направлены усилия России в качестве председателя в «Группе двадцати». На саммите в Петербурге удалось договориться о принципах стимулирования роста, наращивания инвестиций в реальный сектор экономики, обеспечения занятости с учётом интересов как развитых, так и развивающихся экономик.

Мы намерены последовательно добиваться реализации решений саммита, в том числе в ходе подготовки к саммиту «восьмёрки» в России в 2014 году.

Уважаемые дамы и господа! Здесь присутствуют главы 20 дипломатических миссий. Позвольте сказать несколько слов об отношениях России с представляемыми вами странами.

С Ливанской Республикой нас связывают взаимовыгодные и традиционно дружественные отношения. Переговоры с Президентом Слейманом в январе этого года подтвердили настрой на дальнейшее расширение контактов в экономической и гуманитарной сферах.

Укрепляются связи с Республикой Чад. Видим хорошие перспективы для кооперации в разработке нефтегазовых месторождений и в горнорудной отрасли.

Заинтересованы в продвижении политического диалога и торгово-экономического сотрудничества с Исламской Республикой Пакистан. В наших совместных планах – реализация крупных проектов в энергетике и металлургической промышленности. Предстоит наладить более плотную работу на антитеррористическом и антинаркотическом направлениях.

Поступательно развивается взаимодействие с Республикой Мозамбик. Российские компании готовы активнее подключаться к разработке мозамбикских минерально-сырьевых ресурсов.

Новые возможности для расширения контактов с Республикой Парагвай открывает подписанное недавно соглашение об отказе от визовых формальностей. Будем и далее укреплять взаимовыгодные экономические связи и военно-техническое сотрудничество.

Мы ценим традиционно тесное, имеющее глубокие исторические и духовные корни партнёрство с Греческой Республикой. В сентябре отметили 185-летие установления дипломатических отношений. Двусторонний политический диалог и деловое сотрудничество имеют хорошие перспективы, в том числе – с учётом предстоящего председательства Греции в Евросоюзе.

Рассчитываем на более содержательное развитие двусторонних связей с Португалией. Представляется, что следует активизировать торгово-экономическое сотрудничество и туристические обмены.

Одним из наших важнейших партнёров на Ближнем Востоке является Республика Ирак. Поддерживаем усилия иракских властей по стабилизации обстановки в стране и обеспечению национального согласия. Готовы содействовать укреплению силовых структур Ирака, развивать взаимодействие в энергетической области и по линии военно-технического сотрудничества в соответствии с договорённостями, достигнутыми в ходе визита в Москву премьер-министра Малики.

В отношениях с Республикой Маврикий имеем в виду более активно использовать потенциал сотрудничества в области рыболовства, транспорта и туризма.

Конструктивно строится диалог с Республикой Панама. Нам предстоит укрепить двустороннюю договорно-правовую базу, наладить взаимодействие в энергетике, строительстве, банковском деле.

Венесуэла – наш надёжный стратегический партнёр в Латинской Америке. В ходе визита в Москву Президента Мадуро мы договорились интенсифицировать связи в топливно-энергетической отрасли, промышленной кооперации, строительстве жилья и в сфере военно-технического сотрудничества. Будем и далее тесно взаимодействовать с Каракасом на международной арене.

Отношения с Республикой Кипр традиционно развиваются в дружеском ключе. И впредь будем способствовать углублению двустороннего сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах, участвовать в поиске справедливого и жизнеспособного урегулирования кипрской проблемы.

С Монголией нас связывают многолетние отношения добрососедства. Рассчитываем на последовательную реализацию намеченных проектов в энергетике, инфраструктуре, транспорте и горнодобывающей промышленности.

История наших официальных связей с Королевством Дания насчитывает 520 лет: в 1493 году в Копенгагене подписан был договор «О любви и братстве» – так он тогда назывался. Сегодня эти отношения характеризуются углубляющейся торгово-экономической кооперацией и многоплановым сотрудничеством по линии регионов.

Готовы выстраивать конструктивное взаимодействие с Латвийской Республикой на основе принципов добрососедства и уважения интересов друг друга.

Королевство Нидерландов – один из наших крупнейших торговых и инвестиционных партнёров. Успешно проведён комплекс деловых и культурных мероприятий в рамках перекрёстных годов России в Нидерландах и Нидерландов в России. Ждём с визитом Короля Виллема-Александра.

Что касается известной ситуации вокруг российской дипломатической миссии в Гааге, то она была обстоятельно обсуждена в ходе состоявшегося на днях телефонного разговора с премьер-министром Рютте.

Набирает обороты политический диалог и экономическое сотрудничество с Республикой Словенией. В частности, реализуются совместные проекты в фармацевтике, информационной сфере и энергетике.

В сентябре отметили 40-летие установления дипломатических отношений с Ирландией. Готовы к продолжению двустороннего взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной областях.

Отношения с Норвегией носят добрососедский и взаимовыгодный характер. Дополнительные возможности для углубления сотрудничества открыло заключение Договора о разграничении морских пространств в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане.

Один из наших приоритетных партнёров, разумеется, – Евросоюз. Разумеется, потому что на него приходится почти 50 процентов российской внешней торговли: в 2012 году он достиг солидной цифры – 410 миллиардов долларов. Отмечаем также значительный объём инвестиций: российских – 64 миллиарда долларов, из ЕС в Россию – 86 миллиардов.

Заинтересованы в развитии многоплановых связей с Евросоюзом, включая взаимовыгодное энергетическое сотрудничество, подготовку нового базового соглашения Россия–ЕС, а в перспективе – формирование единого экономического и гуманитарного пространства от Атлантики до Тихого океана.

Уважаемые дамы и господа!

На церемонии в Кремле присутствуют представители практически всех континентов – Азии, Европы, Америки и Африки. Мы дорожим добрыми отношениями с каждым государством. При выполнении своей миссии вы можете рассчитывать на поддержку и понимание со стороны российского руководства, наших министерств и ведомств.

Ещё раз желаю успехов в вашей работе и приятных впечатлений от пребывания в нашей стране.

Спасибо.

Бывшие повстанцы движения Мозамбикского национального сопротивления (РЕНАМО) объявили об окончании подписанного в 1992 году соглашения о мире с правительством страны после того, как армия атаковала и захватила военную базу движения, сообщает агентство Франс Пресс.

В понедельник министерство обороны Мозамбика сообщило, что армия захватила военную базу РЕНАМО, расположенную недалеко от города Горонгоза (Gorongosa) в центральной части страны.

"Этот безответственный подход главнокомандующего вооруженными силами страны сигнализирует об окончании мирного соглашения, подписанного в Риме", - сказал представитель движения Фернандо Мазанга (Fernando Mazanga).

Соглашение о мире, которое было достигнуто в 1992 году, положило конец 16-летней гражданской войне с отрядами движения Мозамбикского национального сопротивления. После этого движение перешло к мирным способам борьбы и стало наиболее крупной и влиятельной оппозиционной силой в стране.

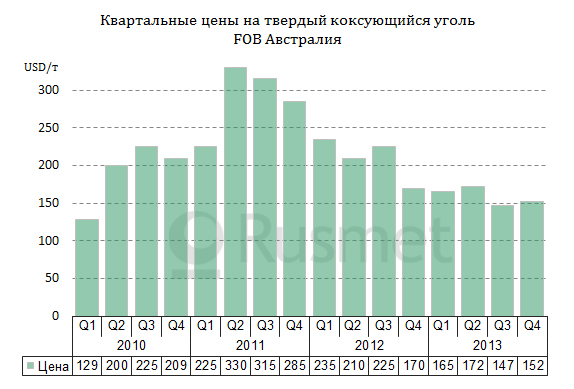

Угольные качели

Колебания цен на мировом рынке коксующегося угля

На азиатском рынке коксующегося угля продолжаются колебания цен, правда, в довольно узком интервале. Летнее понижение сменилось ростом в первой половине сентября, однако ближе к концу прошлого месяца котировки снова пошли вниз и, вероятно, будут медленно спадать, по меньшей мере, до конца октября или начала ноября.

Впрочем, удешевление кокса коснулось, прежде всего, цен FOB, опустившихся в начале октября до $148-150 за т для австралийского материала «твердых» сортов по сравнению с $152-153 за т двумя неделями ранее. Основной причиной этого спада стало внезапное увеличение затрат на фрахт в АТР. Перевозчики, летом старавшиеся перевести большую часть судов на более выгодные атлантические маршруты, к осени довели дело до дефицита тоннажа в Азии. В результате тарифы с августа по октябрь подскочили более чем на 60%, правда, с очень низкой базы. Для китайских компаний стоимость австралийского «твердого» коксующегося угля в последнее время практически не изменилась и составляет около $165 за т CFR.

В целом, нынешняя обстановка на азиатском рынке выглядит достаточно благоприятной для поставщиков. Япония за первые семь месяцев текущего года импортировала 45,4 млн. т коксующегося угля, увеличив объем закупок на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом годичной давности. Китайские компании в январе-августе приобрели за рубежом 47,5 млн. т этого сырья, а по итогам всего 2013 года данный показатель может превысить 70 млн. т против 54 млн. т в прошлом году. Индия в начале сентября резко сократила импорт угля, так как он слишком дорого обходился местным металлургам вследствие рекордного падения курса рупии, но в последнее время данная валюта немного подросла по отношению к доллару, и импорт возобновился. Даже удорожание фрахта может способствовать укреплению рынка, так как практически удалило с него североамериканские компании, чья продукция стала менее конкурентоспособной в Азии.

В то же время, относительная слабость регионального рынка стали будет тянуть коксующийся уголь вниз. Китайские металлурги в течение всего сентября были вынуждены сбавлять цены на прокат, и не факт, что им удастся повернуть этот процесс вспять в обозримом будущем. В конце сентября – начале октября немного подешевела на внешнем рынке и индийская стальная продукция. Цены на железную руду стагнируют, хотя и на относительно высоком уровне.

Что же касается коксующегося угля, то нынешние цены трудно назвать приемлемыми для поставщиков. Австралия в последние годы активно расширяла экспорт этого сырья, но инвестиции в новые проекты резко упали. По данным Дэвида Фосетта, председателя правления австралийской компании Jameson Resources, при освоении новых месторождений себестоимость может достигать $160 за т FOBиз-за очень высоких стартовых затрат – прежде всего, на создание транспортной инфраструктуры. В текущем году ряд австралийских компаний инвестировали в разработку угольных залежей в Канаде, где вести добычу более выгодно. Вообще, по словам Фосетта, в ближайшие годы монгольский, российский, канадский коксующийся уголь может существенно потеснить на мировом рынке австралийский материал благодаря своей относительной дешевизне.

Несмотря на то, что в обозримом будущем спрос на коксующийся уголь на мировом рынке продолжит свой рост, большинство специалистов предсказывают падение цен в 2014-2015 годах вследствие значительного избытка предложения. Причем, если ранее «нарушителями равновесия» были, в основном, австралийские компании, то теперь излишки могут возникнуть вследствие ввода в строй крупного проекта бразильской корпорации Vale в Мозамбике. Правда, себестоимость африканского коксующегося угля тоже достаточно высокая и оценивается примерно в $140 за т, так что обвала котировок до менее $140-145 за т CFR Китай, скорее всего, удастся избежать.

Виктор Тарнавский

Coal is bad: Обама выгоняет шахтеров из США

Угольная промышленность США переживает сильнейший за последние десятилетия кризис, вызванный слабым спросом со стороны экономики, избыточным предложением и низкими ценами на природный газ. Гвоздем в гроб американского углепрома может стать принятие новых правил контроля над выбросами, которые делают невыгодным развитие угольной энергетики, основного потребителя «черного золота» в стране.

Первым ударом, отправившим американский углепром в нокдаун, стала«сланцевая революция». Бум добычи углеводородов в сланцевых песках привел к обвалу цен на газ и резкому снижению спроса на уголь, который до последнего времени обеспечивал 40% электрогенерации в стране.

Теперь же многие электростанции отказались от закупок угля, использование которого дороже по сравнению со сланцевым газом и требует введения дорогостоящего очистного оборудования.

Средние затраты на производство электроэнергии за киловатт-час с использованием газа составляют в США около 7 центов, по сравнению с примерно 9,5 цента с использованием угля. Капитальные затраты также значительно ниже. Угольные электростанции может стоить целых $ 3200 за киловатт генерирующих мощностей в то время как современные газопоршневые электростанции обходятся около $ 1000 за киловатт.

В 2012 г. в США выведено из эксплуатации более 9 ГВт угольных электростанций. Кроме того, до 60 ГВт, или около 20% угольных генерирующих мощностей может быть закрыто по всей стране в течение ближайших нескольких лет.

Для сектора добычи коксующегося угля, в отличие от энергетического, ориентированного на экспорт, непростым испытанием стало ухудшение конъюнктуры на мировых рынках стали, вследствие чего в большинстве стран-импортеров снизился спрос на сырье.

И это после того, как американские угольные компании провели консолидацию в секторе (Massey Energy и International Coal куплены за большие деньги их более крупными конкурентами) и вложили значительные инвестиции в улучшение экспортной инфраструктуры.

Экологический нокаут

Однако самым сильным испытанием для углепрома станут новые правила контроля над выбросами в атмосферу. Летом президент США Барак Обама предложил расширить мероприятия по сокращению выбросов парниковых газов, целью которого является снизить их на 17% к 2020 г. от уровня 2005 г. Частью этого плана должно стать ограничение для американских угольных электростанций уровней выбросов углекислого газа.

Агентство по охране окружающей среды США (U.S. Environmental Protection Agency – EPA) к июню 2014 г., с окончательным вступлением их в силу через год, представит правила, согласно которым предприятия должны будут внедрять технологию по захвату и хранению доли углекислого газа, которая будет превышать установленную новыми правилами норму.

Металлурги и угольщики раскритиковали план Обамы, заявив, что новые правила спровоцируют подъем цен на энергоносители, что нанесет ущерб крупным потребителям, включая сталелитейную отрасль, и приведет к ухудшению их конкурентоспособности на рынках.

Они считают, что угольные электростанции с почти нулевым уровнем выбросов парниковых газов будут достижимы только через определенное время, но пока такие технологии просто не доступны. Пока многие развитые и быстрорастущие страны в мире продолжают строить свою экономику на угле, США, которые обладают крупнейшими в мире запасами угля, собираются возвести барьеры для его использования.

В Heritage Foundation, проанализировав последствия реализации плана Обамы, предполагают к 2030 г. сокращение количества угольных электростанций на 75%, увеличение на 20% цен на электроэнергию, на 42% цен природный газ, и более высокие затраты для всей экономики.

Как заявили в Consol Energy, «неизвестно о каких-либо заслуживающей доверия оценке, доказывающей, что односторонние действия в США смогут существенно изменить глобальную атмосферную концентрацию углекислого газа».

Проще говоря – какой смысл гробить отечественную промышленность, пока во всем мире сжигается все большее количество угля? И речь не только о Китае и Индии, которые обречены наращивать потребление угля, не слишком при этом заботясь об экологии. Вырос спрос на уголь и в развитых Германии и Японии, которые отказываясь от ядерной энергетики, вынуждены компенсировать дефицит угольной генерацией.

Однако Обама тверд в решимости сделать сильный шаг в борьбе с выбросами, даже если приведет к финансовым потерям. Сейчас, после повторного избрания, у него есть кредит доверия и время для проведения сложных и неоднозначно воспринимаемых обществом программ.

Итак, угольщикам следует готовиться к новому этапу развития отрасли, в ходе которого найти способы сохранить конкурентоспособность в секторе энергетики, и расширить потенциал сбыта металлургических углей. Хотя новые правила ЕРА в первую очередь касаются новых электростанций (старые не будут закрыты), уже ясно, что высокая стоимость капзатрат, обеспечивающих улавливание выбросов, отпугнет от углепрома инвесторов. Для отрасли, которая почти 90% добываемой продукции отправляет в энергетику, это крайне серьезное испытание.

Интегрированных заводов с собственной выплавкой чугуна в стране не так много, поэтому внутренние потребности в коксующемся угле невелики. Черная металлургия в США порядка 60% стали выплавляет в электропечах, сырьем для которых являются металлолом. Плюс, после резкого удешевления газа, ожидается рост производства и потребления прямовостановленного железа. В 2012 г. электростанции США потребили 825 млн. кор. т угля, коксохимзаводы – 20,75 млн. т. Около 70% коксующегося угля, добываемого в США идет на экспорт.

В настоящее время в американском углепроме доминируют компании Arch Coal, Alpha Natural Resources, Peabody Energy, Walter Energy («большая четверка»является соакционерами DTA, терминала по отгрузке угля мощностью 20 млн. т в Вирджинии), Xcoal, Consol Energy, а также компании Mechel North America и United Coal, принадлежащие соответственно российским и украинским инвесторам.

Рыночные перспективы производителей метугля во многом определяются наличием крупных экспортных контрактов и наличием эффективных портовых мощностей. Экспорт метугля ведется преимущественно из Балтимора (Мэриленд), Норфолка (Вирджиния), Нью-Орлеана (Луизиана) и Мобиля (Алабама).

Динамика рыночной капитализации угольных компаний США (googlefinance.com):

|

Компания |

2013 г. к уровню 2011 г. |

|

Peabody Energy |

-72% |

|

Arch Coal |

-85% |

|

Walter Energy |

-90% |

|

Alpha Natural Resources |

-88% |

Только экспорт

Согласно докладу МЭА, уголь ждет вполне радужное будущее. Потребление будет расти во всех регионах мира, за исключением США. Уголь обеспечивает 40% производства электроэнергии, поэтому глобальный спрос на него останется высоким еще минимум 10 лет.

Основные импортеры метугля в в мире, млн. т:

|

Страны |

2013 |

2012 |

|

Китай |

72-73 |

53,5 |

|

Япония |

75-77 |

71,5 |

|

Индия |

33 |

32 |

|

Корея |

31 |

31,3 |

|

Турция |

25 |

28,4 |

|

Бразилия |

16 |

12 |

|

Тайвань |

9 |

8 |

Мировой спрос на метуголь в 2013 г. составит 1 млрд. т, экспорт – 300 млн. т. Основные импортеры сегодня – Китай, Япония и Корея. Для Японии основные поставщики – Австралия и Индонезия.

В 2013 г. импорт в КНР составит 72-73 млн. т. В 2012 г. ведущим поставщиком в Китай была Монголия (19 млн. т), в то время как импорт из США составил 6,9 млн. т. В текущем году поставки из Монголии упали, предоставив шанс другим поставщикам.

Южная Корея импортировала сырье из Австралии, Канады и Китая, однако после прекращения поставок из КНР, растут закупки в США и России.

В 2012 г. импорт в Индию составил 32 млн. т, с потенциалом роста почти до 100 млн. т к 2020 г. Однако в текущем году из-за обесценивания рупии импорт качественного угля дорог для индийских металлургов, поэтому закупки угля в США и Канаде расти не будут. В 2012 г. отгрузки угля из США в Индию составили 6,4 млн. т.

В целом, за 2012 г. экспорт метугля из США в страны Восточной Азии составил 14,9 млн. т (доля Азии в общем экспорте угля США выросла с 2% в 2007 г. до 25% в 2012 г.). Отгрузка велась в основном из портов Восточного побережья и побережья Мексиканского залива.

В текущем году на рынках ЮВА образовался избыток угля, вызванный снижением спроса со стороны КНР и Кореи, а также увеличением поставок из Австралии.Однако в ближайшей перспективе именно поставки в Азию должны спасти американский углепром.

Экспорт в ЕС в 2012 г. составил 23,4 млн. т, но потенциала для роста поставок в Европу у американского угля нет.

В 1-м квартале американский экспорт метугля вырос на 20%, до 18,2 млн. т кор. тонн, однако за год объем поставок, очевидно, сократится на 5-10%

Конкуренты

Австралия остается лидером по приросту экспорта . В 2013 г. экспорт метугля из Австралии составит 150-155 млн. т. Себестоимость добычи угля в Австралии (BHP) составляет около $ 110 за т, по сравнению с $ 135 до $ 145 за т для американских производителей.

Будет расти также экспорт из Канады, России и Монголии, однако не столь высокими темпами. В 2014-2015 гг. ожидается прирост экспорта угля из Мозамбика, после запуска компаний Vale крупного добывающего проекта и транспортной инфраструктуры.

Основные экспортеры метугля в мире, млн. т:

|

Страны |

2013 |

2012 |

|

Австралия |

150-155 |

145 |

|

США |

60 |

63 |

|

Канада |

33 |

31 |

|

Россия |

23 |

19 |

Максим Белов

Угольная промышленность США переживает сильнейший за последние десятилетия кризис, вызванный слабым спросом со стороны экономики, избыточным предложением и низкими ценами на природный газ. Гвоздем в гроб американского углепрома может стать принятие новых правил контроля над выбросами, которые делают невыгодным развитие угольной энергетики, основного потребителя «черного золота» в стране.

Первым ударом, отправившим американский углепром в нокдаун, стала«сланцевая революция». Бум добычи углеводородов в сланцевых песках привел к обвалу цен на газ и резкому снижению спроса на уголь, который до последнего времени обеспечивал 40% электрогенерации в стране.

Теперь же многие электростанции отказались от закупок угля, использование которого дороже по сравнению со сланцевым газом и требует введения дорогостоящего очистного оборудования.

Средние затраты на производство электроэнергии за киловатт-час с использованием газа составляют в США около 7 центов, по сравнению с примерно 9,5 цента с использованием угля. Капитальные затраты также значительно ниже. Угольные электростанции может стоить целых $ 3200 за киловатт генерирующих мощностей в то время как современные газопоршневые электростанции обходятся около $ 1000 за киловатт.

В 2012 г. в США выведено из эксплуатации более 9 ГВт угольных электростанций. Кроме того, до 60 ГВт, или около 20% угольных генерирующих мощностей может быть закрыто по всей стране в течение ближайших нескольких лет.

Для сектора добычи коксующегося угля, в отличие от энергетического, ориентированного на экспорт, непростым испытанием стало ухудшение конъюнктуры на мировых рынках стали, вследствие чего в большинстве стран-импортеров снизился спрос на сырье.

И это после того, как американские угольные компании провели консолидацию в секторе (Massey Energy и International Coal куплены за большие деньги их более крупными конкурентами) и вложили значительные инвестиции в улучшение экспортной инфраструктуры.

Экологический нокаут

Однако самым сильным испытанием для углепрома станут новые правила контроля над выбросами в атмосферу. Летом президент США Барак Обама предложил расширить мероприятия по сокращению выбросов парниковых газов, целью которого является снизить их на 17% к 2020 г. от уровня 2005 г. Частью этого плана должно стать ограничение для американских угольных электростанций уровней выбросов углекислого газа.

Агентство по охране окружающей среды США (U.S. Environmental Protection Agency – EPA) к июню 2014 г., с окончательным вступлением их в силу через год, представит правила, согласно которым предприятия должны будут внедрять технологию по захвату и хранению доли углекислого газа, которая будет превышать установленную новыми правилами норму.

Металлурги и угольщики раскритиковали план Обамы, заявив, что новые правила спровоцируют подъем цен на энергоносители, что нанесет ущерб крупным потребителям, включая сталелитейную отрасль, и приведет к ухудшению их конкурентоспособности на рынках.

Они считают, что угольные электростанции с почти нулевым уровнем выбросов парниковых газов будут достижимы только через определенное время, но пока такие технологии просто не доступны. Пока многие развитые и быстрорастущие страны в мире продолжают строить свою экономику на угле, США, которые обладают крупнейшими в мире запасами угля, собираются возвести барьеры для его использования.

В Heritage Foundation, проанализировав последствия реализации плана Обамы, предполагают к 2030 г. сокращение количества угольных электростанций на 75%, увеличение на 20% цен на электроэнергию, на 42% цен природный газ, и более высокие затраты для всей экономики.

Как заявили в Consol Energy, «неизвестно о каких-либо заслуживающей доверия оценке, доказывающей, что односторонние действия в США смогут существенно изменить глобальную атмосферную концентрацию углекислого газа».

Проще говоря – какой смысл гробить отечественную промышленность, пока во всем мире сжигается все большее количество угля? И речь не только о Китае и Индии, которые обречены наращивать потребление угля, не слишком при этом заботясь об экологии. Вырос спрос на уголь и в развитых Германии и Японии, которые отказываясь от ядерной энергетики, вынуждены компенсировать дефицит угольной генерацией.

Однако Обама тверд в решимости сделать сильный шаг в борьбе с выбросами, даже если приведет к финансовым потерям. Сейчас, после повторного избрания, у него есть кредит доверия и время для проведения сложных и неоднозначно воспринимаемых обществом программ.

Итак, угольщикам следует готовиться к новому этапу развития отрасли, в ходе которого найти способы сохранить конкурентоспособность в секторе энергетики, и расширить потенциал сбыта металлургических углей. Хотя новые правила ЕРА в первую очередь касаются новых электростанций (старые не будут закрыты), уже ясно, что высокая стоимость капзатрат, обеспечивающих улавливание выбросов, отпугнет от углепрома инвесторов. Для отрасли, которая почти 90% добываемой продукции отправляет в энергетику, это крайне серьезное испытание.

Интегрированных заводов с собственной выплавкой чугуна в стране не так много, поэтому внутренние потребности в коксующемся угле невелики. Черная металлургия в США порядка 60% стали выплавляет в электропечах, сырьем для которых являются металлолом. Плюс, после резкого удешевления газа, ожидается рост производства и потребления прямовостановленного железа. В 2012 г. электростанции США потребили 825 млн. кор. т угля, коксохимзаводы – 20,75 млн. т. Около 70% коксующегося угля, добываемого в США идет на экспорт.

В настоящее время в американском углепроме доминируют компании Arch Coal, Alpha Natural Resources, Peabody Energy, Walter Energy («большая четверка»является соакционерами DTA, терминала по отгрузке угля мощностью 20 млн. т в Вирджинии), Xcoal, Consol Energy, а также компании Mechel North America и United Coal, принадлежащие соответственно российским и украинским инвесторам.

Рыночные перспективы производителей метугля во многом определяются наличием крупных экспортных контрактов и наличием эффективных портовых мощностей. Экспорт метугля ведется преимущественно из Балтимора (Мэриленд), Норфолка (Вирджиния), Нью-Орлеана (Луизиана) и Мобиля (Алабама).

Динамика рыночной капитализации угольных компаний США (googlefinance.com):

|

Компания |

2013 г. к уровню 2011 г. |

|

Peabody Energy |

-72% |

|

Arch Coal |

-85% |

|

Walter Energy |

-90% |

|

Alpha Natural Resources |

-88% |

Только экспорт

Согласно докладу МЭА, уголь ждет вполне радужное будущее. Потребление будет расти во всех регионах мира, за исключением США. Уголь обеспечивает 40% производства электроэнергии, поэтому глобальный спрос на него останется высоким еще минимум 10 лет.

Основные импортеры метугля в в мире, млн. т:

|

Страны |

2013 |

2012 |

|

Китай |

72-73 |

53,5 |

|

Япония |

75-77 |

71,5 |

|

Индия |

33 |

32 |

|

Корея |

31 |

31,3 |

|

Турция |

25 |

28,4 |

|

Бразилия |

16 |

12 |

|

Тайвань |

9 |

8 |

Мировой спрос на метуголь в 2013 г. составит 1 млрд. т, экспорт – 300 млн. т. Основные импортеры сегодня – Китай, Япония и Корея. Для Японии основные поставщики – Австралия и Индонезия.

В 2013 г. импорт в КНР составит 72-73 млн. т. В 2012 г. ведущим поставщиком в Китай была Монголия (19 млн. т), в то время как импорт из США составил 6,9 млн. т. В текущем году поставки из Монголии упали, предоставив шанс другим поставщикам.

Южная Корея импортировала сырье из Австралии, Канады и Китая, однако после прекращения поставок из КНР, растут закупки в США и России.

В 2012 г. импорт в Индию составил 32 млн. т, с потенциалом роста почти до 100 млн. т к 2020 г. Однако в текущем году из-за обесценивания рупии импорт качественного угля дорог для индийских металлургов, поэтому закупки угля в США и Канаде расти не будут. В 2012 г. отгрузки угля из США в Индию составили 6,4 млн. т.

В целом, за 2012 г. экспорт метугля из США в страны Восточной Азии составил 14,9 млн. т (доля Азии в общем экспорте угля США выросла с 2% в 2007 г. до 25% в 2012 г.). Отгрузка велась в основном из портов Восточного побережья и побережья Мексиканского залива.

В текущем году на рынках ЮВА образовался избыток угля, вызванный снижением спроса со стороны КНР и Кореи, а также увеличением поставок из Австралии.Однако в ближайшей перспективе именно поставки в Азию должны спасти американский углепром.

Экспорт в ЕС в 2012 г. составил 23,4 млн. т, но потенциала для роста поставок в Европу у американского угля нет.

В 1-м квартале американский экспорт метугля вырос на 20%, до 18,2 млн. т кор. тонн, однако за год объем поставок, очевидно, сократится на 5-10%

Конкуренты

Австралия остается лидером по приросту экспорта . В 2013 г. экспорт метугля из Австралии составит 150-155 млн. т. Себестоимость добычи угля в Австралии (BHP) составляет около $ 110 за т, по сравнению с $ 135 до $ 145 за т для американских производителей.

Будет расти также экспорт из Канады, России и Монголии, однако не столь высокими темпами. В 2014-2015 гг. ожидается прирост экспорта угля из Мозамбика, после запуска компаний Vale крупного добывающего проекта и транспортной инфраструктуры.

Основные экспортеры метугля в мире, млн. т:

|

Страны |

2013 |

2012 |

|

Австралия |

150-155 |

145 |

|

США |

60 |

63 |

|

Канада |

33 |

31 |

|

Россия |

23 |

19 |

В Украине в ДТП пешеходы гибнут так же часто, как в самых отсталых странах третьего мира. Как пишет в свежем выпуске издание Корреспондент, смертность, сравнимая с военными потерями, является следствием средневековой дорожной инфраструктуры и массового заблуждения, что человек на дорогом авто всегда прав.

Издание пишет, что в Украине половина смертей в результате аварий приходится на пешеходов. Согласно информации Минздрава, на дорогах страны каждый год гибнут около 2,5 тысяч человек.Журнал отмечает, что это один из самых высоких показателей в мире. Выше он только у двух тихоокеанских стран - Вануату и Кирибати, в латиноамериканском Сальвадоре, а также в африканских Мозамбике и Либерии, гласят данные исследования Всемирной организации здравоохранения Global status report on road safety 2013.

В то же время во Франции доля смертей пешеходов в числе всех летальных исходов ДТП - 12%, в Германии - 13%, в Польше - 31%. В целом на 1 млн жителей Евросоюза приходится 61 погибший пешеход, тогда как в Украине - 106.

Среди главных причин печального лидерства Украины эксперты называют резкий рост числа автомобилей в стране начиная с 2005 года. По данным Ассоциации безопасного движения, если в 2005 году в стране насчитывалось 60 машин на 1 тыс. населения, то в 2012-м уже 187. Пока этот показатель еще далек от европейских: в Италии он равен 596 автомобилям, во Франции - 496, в Польше - 439.

Эксперты подчеркивают, что ситуацию усугубляет не только отсутствие у новичков опыта и незнание Правил дорожного движения, но и то, что зачастую соотечественники, оказавшиеся за рулем дорого автомобиля, считают тех, кому машину купить не удалось, неудачниками, с которыми можно не считаться. Официальная статистика гласит, что наездов на людей, переходящих улицу по зебре, вдвое больше, чем вне ее (4,5 тыс. против 2,4 тыс. случаев).

Кроме того, безопасность украинских дорог, помимо человеческого фактора, снижает неразвитость инфраструктуры: в стране почти нет наземных переходов с подсветкой, пешеходных мостов над скоростными трассами, и лишь в исключительных случаях движение транспорта в городах уходит под в тоннели, оставляя наземную часть для людей.

Подробнее о том, почему в Украине по-прежнему фиксируется высокий уровень смертности на дорогах, читайте в №35 издания Корреспондент от 6 сентября 2013 года.

АКАДЕМИК ВЛАДИМИР ЗАХАРОВ: "ПОТРЯСЕНИЕ ПРОИЗОШЛО, И НУЖНО ПОПЫТАТЬСЯ ИЗВЛЕЧЬ ИЗ ЭТОГО КАКУЮ-ТО ПОЛЬЗУ ДЛЯ НАУКИ"

БОРИС ПАСТЕРНАК

Владимир Захаров физик-теоретик, академик РАН

"В академию избирают пожизненно, из нее не исключали даже Андрея Дмитриевича Сахарова в советские времена. Выбрали за конкретные заслуги - терпите, это как брак перед небесами, навеки. Этот принцип соблюдается во всех академиях мира. Это гарантия независимости личности от сиюминутных прихотей и произвола властей"

Вероятно, к осенним слушаниям в Думе как сторонники проекта реформы, так и его противники придут более осведомленными о позиции и аргументах другой стороны. Сегодня свою точку зрения на предлагаемые преобразования "Московским новостям" высказывает академик РАН, физик-теоретик Владимир Захаров

- Вы сказали, что сегодня уже пару часов проговорили с Владимиром Евгеньевичем Фортовым. Почему, если не секрет, одним из первых собеседников после своей встречи с президентом Путиным он выбрал вас?

- Во-первых, мы с ним старые друзья, с 1976 года, по-моему. И во-вторых, я был одним из тех, кто занимался его предвыборной кампанией перед избранием президентом РАН. Я активно агитировал за него, выступал на общем собрании.

- Это была серьезная кампания? Разве ее итог не был предрешен?

- В высшей степени серьезная! Мы до самого финала не знали, каков будет расклад голосов. Академик Жорес Иванович Алферов - очень яркий и искусный оратор. Но в момент выборов, мне кажется, он был не в лучшей форме. От него ведь ждали не самопрезентации - все и так знают, насколько он значим для науки, - а программы перемен в академии. А об этом он говорил мало. А если бы его выступление было более удачным... Академия - демократическая структура. К сожалению, это мало кто понимает. И то, что в 2006 году Михаила Валентиновича Ковальчука не избрали из членкоров в академики, - это тоже результат не какого-то заговора, а голосования. У нас выборы двухступенчатые. Сначала человека выбирают на секции отделения: он должен набрать две трети голосов, скажем 20 из 30. Этот барьер Ковальчук легко преодолел - сама секция нанотехнологий была создана под него. Но потом предстоят выборы на общем собрании, где голосуют все, и нужно набрать также две трети голосов, на этот раз голосов триста. В подавляющем большинстве случаев там просто штампуют результаты выборов по отделениям, но иногда возникают такие фигуры, которые заваливают. Так, неоднократно заваливали на выборах заведующего отделом науки ЦК КПСС Трапезникова.

Академия есть реально демократическая структура. И это одна из причин, по которой она вызывает раздражение у властей. Сейчас про академию много "черного пиара": вот, мол, сборище переставших работать бывших ученых. Это ложь. Среди академиков есть, конечно, и люди весьма почтенного возраста, но это абсолютно вторично. Российская академия наук - это 430 исследовательских институтов и 55 тыс. научных сотрудников, которые производят основную часть научной продукции страны.

- А почему тогда возник план такой резкой ее реформы?

- Вчера у нас было заседание нашего, так сказать, диссидентского клуба, где я вопрос поставил так: "Господа, товарищи, коллеги! Вы все исследователи природы и явлений. Постарайтесь объяснить, чем была мотивирована эта реформа. Это важно для наших дальнейших действий".

Мотивация политических действий может быть самой различной. Я прожил довольно долгую жизнь и по случайным причинам знаю, например, некоторые детали революции 1975 года в Мозамбике. В одной сильно смешанной московской компании шел разговор, и кто-то сказал: "Вот, мы подготовили проект революции в Мозамбике - и все удалось". "Зачем вам нужна революция в Мозамбике?" - спросил я. "Как зачем нужна? Я был простым инструктором ЦК, а теперь стану заместителем заведующего сектором". Вот так: кто-то в аппарате хочет подняться на следующую ступеньку - и готовится революция или реформа.

Проект государственной реформы РАН иррационален. Никакой надобности в такой реформе сверху нет - месяц назад прошли выборы нового президента академии, готового проводить реформы и сформулировавшего дорожную карту этих реформ. Прежде можно было утверждать, что у академии плохие президент и президиум, согласен. 22 года они сидели - за такой срок все гниет неизбежно. Уже на прошлых выборах, в 2008 году, я очень резко выступал против очередного избрания президентом Юрия Осипова, предлагал Владимира Фортова. Фортов тогда принял решение перед самыми выборами, недели за две, и тем не менее набрал почти 40% голосов. Возможно, сильный и независимый президент РАН властям не нужен, это и могло ускорить весь этот шабаш. Гипотез, кому и зачем это понадобилось, много, но я еще раз могу сказать, что не знаю, каковы истинные причины реформы.

- Что за диссидентский клуб вы упомянули?

- Это "Клуб 1 июля", как мы его условно назвали. Те, кто в нем собрался, заявили, что выйдут из Российской академии наук, если ее реформа пройдет по первоначально предложенному плану. Мы сразу же сформулировали некоторые неприемлемые для нас моменты.

- Можно их перечислить?

- Самое простое, первое: нам была предложена невозможная форма - "академик может остаться членом новой академии". Это значит, каждому из нас предстояло подавать заявление о приеме в члены новой академии. Нигде в мире так не делается. В прошлом году меня избрали, к примеру, в Европейскую академию наук и почетным членом Американского математического общества. В обоих случаях я даже не знал, что был номинирован. Получил письма: мы вас избрали, согласны ли вы войти? Я согласился. А если тебе говорят: вас когда-то избрали, но вы теперь напишите заявление, что вы к нам хотите, - это унизительно.

- Согласитесь, это все-таки недостаточное основание для такого резкого неприятия всей реформы.

- Это была первая реакция - неприятие грубого и беспардонного обращения. Это как если бы гроссмейстеру заявили: с завтрашнего дня, если хочешь оставаться гроссмейстером, напиши заявление, и мы его рассмотрим. Еще один неприемлемый пункт законопроекта: из академии можно исключить ее члена, если он перестал выдавать новые научные результаты или совершил какой-то проступок. В академию избирают пожизненно, из нее не исключали даже Андрея Дмитриевича Сахарова в советские времена.Выбрали за конкретные заслуги - терпите, это как брак перед небесами, навеки. Этот принцип соблюдается во всех академиях мира. Это гарантия независимости личности от сиюминутных прихотей и произвола властей.

Повторяю, это была первая реакция.

Внимательное чтение законопроекта выявило в нем множество разрушительных для российской науки деталей. В первом варианте закона вообще было написано очень жестко: РАН ликвидируется. Знаете, у этого слова в русском языке есть очень определенные коннотации. Академию собираются отстранить от научного руководства академическими институтами и передать это руководство некоему агентству профессиональных менеджеров, которые будут назначать директоров и составлять планы научных работ. Далее последует закрытие большого числа институтов, передача части институтов министерствам и ведомствам, отмена аспирантуры в академических институтах. Все это приведет к полной катастрофе российской научной жизни, которая и так страдает от недофинансирования. Когда чиновники утверждают, что государство тратит на науку огромные деньги, они не уточняют, куда идут эти деньги. Так вот, из 320 млрд руб. в год в бюджет академии попадает лишь 64 млрд, остальные идут на "Роснано", "Сколково" и прочее. При этом РАН выдает около 60% научной продукции в виде статей, печатаемых в реферируемых журналах.

В результате всех обсуждений в научной среде возник некий коллектив людей, близких по взглядам, тот самый "Клуб 1 июля". И мы решили, что теперь по важным проблемам будем выступать совместно. Хотя как-то себя официально обозначать, приобретать юридическое лицо мы не собираемся. - И все-таки более важным, чем все перечисленные, мне кажется пункт об отчуждении собственности академии.

- С собственностью РАН надо разбираться. По закону она является федеральной и дана ей в хозяйственное владение. Но как насчет интеллектуальной собственности? Кому она принадлежит? Государство дает деньги на железки, ученый создает сложную установку - кому она принадлежит? Одно можно напомнить: даже Сталин не отчуждал у Николая Вавилова земель ВИРа. Прецедентов таких "отчуждений" не было за всю трехсотлетнюю историю существования российской академии.

Собственность РАН должна, на мой взгляд, остаться в управлении академии наук. Хотя следует увеличить демократичность в управлении ею, включить в этот процесс представителей муниципальных властей. В Черноголовке, к примеру, земля нашего Института теоретической физики им. Ландау принадлежит академии наук, а местная власть хочет, чтобы земля принадлежала муниципальным органам. Академия сопротивляется. Но у нее нет денег, чтобы оплачивать многочисленные счета, это как бы такая собака на сене. У меня нет готового ответа, каким именно должно быть оптимальное решение. Будем вместе со специалистами в этом вопросе работать над проектом поправок.

- Как вам кажется, то, что власть по многим пунктам уже резко сдала назад, - это результат именно категорических требований членов академии?

- Власть в известном смысле варится в собственном соку. Я бы даже совсем резко и упрощенно поставил вопрос. Власть в массе своей состоит из людей типа Сергея Полонского, миллиардера. Он как-то сказал: у кого нет миллиарда, могут идти в ж... Я со своей стороны мог бы утверждать другое: в ж... могут идти те, кто не знает, что E=mc2. Такие позиции не могут не прийти к столкновению. В Западной Европе это произошло очень давно, еще в Средние века, когда возникло разделение между университетами и городами - одни владели землями, а другие знали латынь. В конце концов они нашли некий общий язык. А у нас столкновение этих двух страт происходит только сейчас. Власти, похоже, и не подозревали, что есть люди с другой системой ценностей.

- Не могу согласиться, что власть до такой степени оторвана от реальности. - До такой. Именно до такой. Люди вообще очень быстро теряют контакт с информацией, когда она им не нужна. Но к чести властей надо сказать: как только они поняли, что имеют дело с достаточно мощной, плотной стратой населения, как минимум 100 тыс. человек, причем образованных и достаточно консолидированных, имеющих позицию и собирающихся ее отстаивать, они решили сдать назад. А почему бы и нет? Сохранить лицо, конечно, нужно, так что в каком-то виде этот закон останется. Но надеюсь, многое будет исправлено в соответствии со здравым смыслом.

- А как вы относитесь к тому, что Фортов будет одновременно и госчиновником, руководителем федерального агентства, и избранным президентом академии?

- Пока все это довольно рыхло. И все может измениться в течение двух месяцев, потому что все это, как мне кажется, результат мгновенного воображения, а не какого-то продуманного творческого сценария. Пришло в голову. Начинается довольно долгий процесс, в котором мы будем участвовать. В идеале я представляю это так: будут три академии, независимые и самостоятельные, но объединенные неким общим зонтиком. Такое есть во Франции - несколько академий объединено названием "Институт Франции".

Что-то похожее можно сделать и у нас.

- У нас в стране был такой опыт, когда высокие чиновники руководили наукой. Вроде неплохо получалось.

- У предыдущей власти, не к ночи будь помянута, компетентность вообще во многих вопросах была повыше. Например, вот так просто взять и отменить академию она бы не решилась. Мы знаем, что большевики в свое время на Ленина давили с такой целью. Но он все-таки из интеллигентной семьи происходил, проект не одобрил.

- Сейчас многие апеллируют к истории академии. Но, насколько я могу судить, и президента академии всегда утверждала высшая государственная инстанция...

- Президент довольно часто был фигурой номинальной. Главным был так называемый непременный секретарь. С 1904 года делами Петербургской, а затем Российской академии наук управлял известный востоковед Сергей Федорович Ольденбург. А "августейшим президентом" был Константин Константинович Романов, великий князь. Милый человек, неплохой поэт, писал под псевдонимом К.Р. Самое известное произведение - романс "Растворил я окно...", Чайковский музыку написал. Библиофил.

Его огромная библиотека потом перешла к Сталину. А делами академии он не занимался. В советские времена формально президент избирался, но, разумеется, его всегда утверждала на должность партийная власть.