Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Три тысячи процентов махинаций

Текст: Максим Макарычев

Почти половина всех выплат по безработице в США во время пандемии оказалась в руках мошенников. Деньги были похищены с помощью фальшивых заявлений на пособия, где указывались украденные личные данные американцев.

Всплеск мошеннических операций пришелся на прошлый год, когда конгресс поднял выплаты безработным до 300 долларов в неделю. Именно эта программа стала "особой мишенью" для преступников. Масштабный экономический спад вызвал поток заявлений от безработных в госучреждения. Федеральная торговая комиссия США сообщила, что в 2020 году она получила от граждан свыше 394 тысяч жалоб на то, что их персональные данные были использованы третьими лицами для получения выплат по безработице. Рост таких махинаций по сравнению с 2019 годом составил почти три тысячи процентов.

"Мошенники выкачивали все, что могли", - отмечает Си-эн-эн. Некоторые американцы получали налоговые счета, связанных с пособиями по безработице, которые они никогда не запрашивали. Власти американских штатов были попросту ошеломлены потоком поступивших заявлений. Так, штат Вашингтон был вынужден обратиться в Национальную гвардию, чтобы помочь обработать их после выявления сотен тысяч потенциально мошеннических запросов. ФБР предупредило власти об использовании украденных личных данных американцев. Власти штата Мэриленд заявили, что пресекли мошеннические иски на 500 миллионов долларов. При этом большинство злоумышленников действовали с территории Нигерии. Мошенники выдавали себя за агентства по безработице и отправляли американцам сообщения с неустановленных номеров с просьбой предоставить личную информацию. В результате минтруда США разрешили заявителям самостоятельно подтверждать свою занятость и заработки.

Из рыбацкой сети — в торговую

Почему в России не подешевеет рыба

Четырнадцать морей, более двух миллионов озер и еще больше рек — Россия ежегодно добывает четыре с половиной миллиона тонн морепродуктов. Но далеко не каждый россиянин может позволить себе рыбу — стоит дороже говядины. А те, кому это по карману, зачастую покупают ни рыбу ни мясо — замороженно-перемороженное и безвкусное.

Чтобы выяснить, когда на наших столах появится свежий и дешевый морской продукт, корреспондент РИА Новости отправился в Мурманскую область — один из ключевых рыбопромышленных регионов страны.

Цены кусаются

В советское время Мурманск по праву считался рыбацкой столицей. Практически каждая семья — династия моряков. Через местный порт проходила львиная доля улова. На прилавках — треска, пикша, зубатка, палтус, камбала. Замороженная, охлажденная, живая. Бери не хочу.

Проблем с выбором нет и сейчас. Рыбных магазинов хватает, и ассортимент приличный. Только цены другие. Свежемороженая семга в среднем стоит 900 рублей за килограмм, креветки — по 400. Треска — от 220 до 360.

Зависит от того, в каком виде продается рыба — с головой или потрошеная, филе или стейк. В СССР за килограмм платили 48 копеек, любят вспоминать мурманчане.

И хотя Советский Союз давно распался, сюда до сих пор приезжают за качественной и недорогой рыбой. «Прилетели с мужем в отпуск, на белые ночи. Только вот цены кусаются», — говорит жительница Краснодарского края Елена Звягина.

«У нас в Сочи продается мурманская рыба. Думали, здесь будет намного дешевле. До моря ведь рукой подать», — вторит супруге Александр.

Отдыхающим одна дорога за морепродуктами — в рестораны. Многих интересует нежное крабовое мясо. Но это очень бьет по кошельку. Местные повара предлагают бургер за 970 рублей, жульен — за 770. Краб в хитине — 450-480 за сто граммов. Порция — от четырехсот. То есть в любом случае выйдет на пару тысяч.

Когда краб на горе свистнет

Отыскать краба в магазинах непросто. Казалось бы, море рядом, лови сколько влезет. Но тут жесткие квоты. К тому же это сложный процесс. Поэтому и цены высокие: клешни — около двух с половиной тысяч рублей за килограмм, краб целиком — четыре.

Ракообразные помельче доступнее. Пятикилограммовая коробка варено-мороженых креветок — около трех с половиной тысяч.

Интересно, что рыбаки советуют покупать именно так, блоками. Фасованные, в пакетах, скорее всего, размораживали. Признак неоднократной заморозки — «снежные сугробы» в упаковке.

К удивленным возгласам приезжих мурманские продавцы привыкли.

«Ценами, конечно, возмущаются, но все равно берут», — говорит Марина Деева из рыбного ларька.

Домой увозят не скоропортящиеся продукты, стоимость которых тоже вызывает вопросы. Зубатка холодного копчения обойдется в 730-750 рублей за килограмм, горячего — около 860. За палтус и форель просят 950 и 1280 соответственно.

Мурманчане уверены: цены явно завышены и рассчитаны на туристов.

Наша рыба — для местных

Долгое время свежие морепродукты были местным не по карману. Программа «Наша рыба», запущенная два года назад, немного выправила ситуацию. Северяне могут приобрести продукцию на 25-30 процентов дешевле рыночной цены. На еженедельных ярмарках охлажденную треску продают по 209 рублей за килограмм, пикшу — по 179, камбалу — по 199. Замороженная треска — 229, сайда — 184, окунь — 119, путассу — 69. Товар попадает на прилавки прямо с судна.

Причем, чтобы защититься от перекупщиков, есть ограничение — не более семи килограммов рыбы одного вида в чеке.

«В конце апреля ярмарки выходного дня возобновили работу после пандемийного перерыва. И в первый же день местные купили более четырех с половиной тонн рыбы. Охлажденку разобрали за час. Совершенно точно проект продолжим развивать», — сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Не то что раньше: дешевле было две курицы взять, чем одну рыбу», — отмечает мурманчанка Анна Павлова.

Впрочем, довольны не все. По мнению некоторых, в городе рыбаков морепродукты должны быть еще дешевле.

Как пояснили сами моряки, их доля в розничной цене — 30 процентов. Остальное — накрутки посредников. В порту улов сбывают оптовым компаниям. Те продают розничным сетям. Что-то перерабатывают на фабриках. Кроме того, в цену закладывают затраты на хранение, перевозку.

Выращенная вне воли

Семга требует особого внимания. Ловить ее в открытом море в Мурманской области запрещено. Промышленным способом добывают только в реках. Возможно спортивное рыболовство. Всего на регион квота — 90 тонн. Поэтому атлантический лосось, который мы видим на полках магазинов, чаще всего из садков.

Программа государственной поддержки распространяется в основном на предприятия аквакультуры. На них делают ставку с 2014 года. Ранее Россия была лидером европейского рынка по потреблению охлажденного лосося и форели. Много красной рыбы привозили из Норвегии. Санкции прервали поставки. Пришлось переориентироваться на другие рынки и заняться собственным производством.

Самое дорогое для акваферм — мальки, их закупают в Норвегии, Финляндии. Раньше пользовались заграничным кормом. Сейчас перешли на отечественный.

Однако годы простоя, когда разведением рыбы не занимались, дают о себе знать. Пока российская аквакультура существенно отстает от зарубежной. Как ни парадоксально, но и это тянет цены вверх.

Попутный ветер

Продавать дешевле моряки не могут. Рыболовство — сложный и дорогой процесс. «Судно в 80 метров должно добывать десять тонн трески в сутки, чтобы выйти в ноль. То есть окупить топливо, зарплаты, технические расходы, оборудование. Только после десяти тонн получается прибыль», — говорит Константин Древетняк, генеральный директор «Союза рыбопромышленников Севера», ученый-ихтиолог.

Основной промысел — в Баренцевом море. Россия делит акваторию с самой, наверное, «рыбной» страной Европы — Норвегией. С 1975-го квоту совместно определяют ученые: выходят в море и оценивают запасы биоресурсов. В расчет берут только половозрелую рыбу. Общий допустимый улов (ОДУ) распределяют между Россией, Норвегией и третьими странами. Дальше каждый действует самостоятельно в рамках квоты.

Но, как и в песне, госпожа удача для кого-то добрая, а кому — иначе. В шторм и дождь никакого улова не будет. А затраты не возместят. Если в советские годы свежемороженая треска стоила 48 копеек, то рыбаки получали за нее два рубля. То есть было четырехкратное дотирование рыбной промышленности.

Лишь недавно в правительстве предложили компенсировать 30 процентов топливных затрат (в федеральном бюджете предусмотрели 461,5 миллиона рублей). Но только рыбакам, которые ведут промысел в удаленных районах, например в Антарктиде — туда на улов криля добираться месяц. И столько же обратно.

Остальным, выходит, выгоднее продавать в иностранных портах, там платят в валюте. «Стоит рублю упасть, мы сразу думаем: теперь меньше рыбы привезут и цены вырастут», — признается мурманчанин Владимир Алексеев. Справедливости ради нужно отметить, что в самом Мурманске перебоев с поставками нет.

Замкнутый круг

Продавать на сторону моряков вынуждают и все новые препоны со стороны контролирующих органов. Так, с лета прошлого года судам, которые занимаются прибрежным уловом, запрещено потрошить рыбу на борту. А ветеринарные нормы требуют обработать улов в течение трех часов.

Из-за этого противоречия в конце прошлого года суда перестали выходить в море. Сейчас рыбаки работают, но под страхом штрафов. И если вопрос не решат в ближайшее время, отечественная рыба уплывет за границу, где она пользуется спросом. Прежде всего пикша и треска — это 70 процентов экспорта.

Треска, изменившая мир

Львиную долю отправляют в Великобританию. Традиционные со времен королевы Виктории fish & chips готовят именно из российской трески — главного биоресурса Баренцева моря. Недаром американец Марк Курлански посвятил ей книгу, ставшую бестселлером, — «Треска. Биография рыбы, которая изменила мир».

Северяне додумались ее вялить, южане — подсаливать. В начале XX века научились быстро замораживать, построили специальные траулеры, создали рыбодобывающие компании. И до сих пор треска считается самой популярной промысловой рыбой. По-прежнему ее любят португальцы, испанцы. Закупают Южная и Северная Америка.

Россия экспортирует также камбалу, зубатку, сельдь, мойву. Путассу пользуется спросом в Нигерии. Эта рыба дешевая: в среднем 50 рублей за килограмм.

АЗИАТЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ ОКУНЬ И ПАЛТУС — ПОКУПАЮТ И ГОЛОВЫ, И ХВОСТЫ.

Более того, иностранцы частенько перерабатывают и перепродают у нас нашу же рыбу. Только перемороженную. Недорогая и вкусная отечественная продукция по большей части проходит мимо россиян. А та, что есть, мало кому по карману.

Из чего складывается ценник

По данным Федеральной антимонопольной службы, стоимость продукции на стадии вылова, то есть то, что получают рыболовецкие предприятия, — это 25-30 процентов конечной цены.

Еще 25 — производственные расходы: портовые тарифы, топливо, электроэнергия.

Плюс 25-30 — переработка, фасовка, перевозка, посреднические услуги.

Например, доставка с Дальнего Востока в европейскую часть России может поднять ценник на 10-15 процентов.

Торговые предприятия берут еще примерно 20. Здесь многое зависит от спроса, маркетинговой политики ретейлеров, их общих издержек.

Словом, рыба сильно дорожает по пути из рыболовецкой сети в торговую. Многое зависит и от региона. Например, по данным сервиса «Ценомер», в начале июня килограмм рыбы в столице продавали за 400 рублей, в Челябинске — за 220. В супермаркете в Тюмени — за 300. Сказалась и пандемия, но это временно. А бюрократические проволочки и наценка посредников — постоянная проблема.

И ПОЧТИ ВСЕ СОБЕСЕДНИКИ РИА НОВОСТИ УВЕРЕНЫ: СТОИТ ЭТО ИЗМЕНИТЬ — ТРЕСКА, СЕМГА И ФОРЕЛЬ ВЕРНУТСЯ НА НАШИ СТОЛЫ, ПОДЕШЕВЕВ КАК МИНИМУМ ВДВОЕ.

Ирина Бадмаева

Из рыбацкой сети — в торговую

Почему в России не подешевеет рыба

Ирина Бадмаева

Четырнадцать морей, более двух миллионов озер и еще больше рек — Россия ежегодно добывает четыре с половиной миллиона тонн морепродуктов. Но далеко не каждый россиянин может позволить себе рыбу — стоит дороже говядины. А те, кому это по карману, зачастую покупают ни рыбу ни мясо — замороженно-перемороженное и безвкусное.

Чтобы выяснить, когда на наших столах появится свежий и дешевый морской продукт, корреспондент РИА Новости отправился в Мурманскую область — один из ключевых рыбопромышленных регионов страны.

Цены кусаются

В советское время Мурманск по праву считался рыбацкой столицей. Практически каждая семья — династия моряков. Через местный порт проходила львиная доля улова. На прилавках — треска, пикша, зубатка, палтус, камбала. Замороженная, охлажденная, живая. Бери не хочу.

Проблем с выбором нет и сейчас. Рыбных магазинов хватает, и ассортимент приличный. Только цены другие. Свежемороженая семга в среднем стоит 900 рублей за килограмм, креветки — по 400. Треска — от 220 до 360.

Зависит от того, в каком виде продается рыба — с головой или потрошеная, филе или стейк. В СССР за килограмм платили 48 копеек, любят вспоминать мурманчане.

И хотя Советский Союз давно распался, сюда до сих пор приезжают за качественной и недорогой рыбой. «Прилетели с мужем в отпуск, на белые ночи. Только вот цены кусаются», — говорит жительница Краснодарского края Елена Звягина.

«У нас в Сочи продается мурманская рыба. Думали, здесь будет намного дешевле. До моря ведь рукой подать», — вторит супруге Александр.

Отдыхающим одна дорога за морепродуктами — в рестораны. Многих интересует нежное крабовое мясо. Но это очень бьет по кошельку. Местные повара предлагают бургер за 970 рублей, жульен — за 770. Краб в хитине — 450-480 за сто граммов. Порция — от четырехсот. То есть в любом случае выйдет на пару тысяч.

Когда краб на горе свистнет

Отыскать краба в магазинах непросто. Казалось бы, море рядом, лови сколько влезет. Но тут жесткие квоты. К тому же это сложный процесс. Поэтому и цены высокие: клешни — около двух с половиной тысяч рублей за килограмм, краб целиком — четыре.

Ракообразные помельче доступнее. Пятикилограммовая коробка варено-мороженых креветок — около трех с половиной тысяч.

Интересно, что рыбаки советуют покупать именно так, блоками. Фасованные, в пакетах, скорее всего, размораживали. Признак неоднократной заморозки — «снежные сугробы» в упаковке.

К удивленным возгласам приезжих мурманские продавцы привыкли.

«Ценами, конечно, возмущаются, но все равно берут», — говорит Марина Деева из рыбного ларька.

Цены на рыбу в Мурманске

Домой увозят не скоропортящиеся продукты, стоимость которых тоже вызывает вопросы. Зубатка холодного копчения обойдется в 730-750 рублей за килограмм, горячего — около 860. За палтус и форель просят 950 и 1280 соответственно.

Мурманчане уверены: цены явно завышены и рассчитаны на туристов.

Наша рыба — для местных

Долгое время свежие морепродукты были местным не по карману. Программа «Наша рыба», запущенная два года назад, немного выправила ситуацию. Северяне могут приобрести продукцию на 25-30 процентов дешевле рыночной цены. На еженедельных ярмарках охлажденную треску продают по 209 рублей за килограмм, пикшу — по 179, камбалу — по 199. Замороженная треска — 229, сайда — 184, окунь — 119, путассу — 69. Товар попадает на прилавки прямо с судна.

Причем, чтобы защититься от перекупщиков, есть ограничение — не более семи килограммов рыбы одного вида в чеке.

«В конце апреля ярмарки выходного дня возобновили работу после пандемийного перерыва. И в первый же день местные купили более четырех с половиной тонн рыбы. Охлажденку разобрали за час. Совершенно точно проект продолжим развивать», — сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Не то что раньше: дешевле было две курицы взять, чем одну рыбу», — отмечает мурманчанка Анна Павлова.

Впрочем, довольны не все. По мнению некоторых, в городе рыбаков морепродукты должны стоить еще меньше.

Как пояснили сами моряки, их доля в розничной цене — 30 процентов. Остальное — накрутки посредников. В порту улов сбывают оптовым компаниям. Те продают розничным сетям. Что-то перерабатывают на фабриках. Кроме того, в цену закладывают затраты на хранение, перевозку.

Выращенная вне воли

Семга требует особого внимания. Ловить ее в открытом море в Мурманской области запрещено. Промышленным способом добывают только в реках. Возможно спортивное рыболовство. Всего на регион квота — 90 тонн. Поэтому атлантический лосось, который мы видим на полках магазинов, чаще всего из садков.

Программа государственной поддержки распространяется в основном на предприятия аквакультуры. На них делают ставку с 2014 года. Ранее Россия была лидером европейского рынка по потреблению охлажденного лосося и форели. Много красной рыбы привозили из Норвегии. Санкции прервали поставки. Пришлось переориентироваться на другие рынки и заняться собственным производством.

Самое дорогое для акваферм — мальки, их закупают в Норвегии, Финляндии. Раньше пользовались заграничным кормом. Сейчас перешли на отечественный.

Однако годы простоя, когда разведением рыбы не занимались, дают о себе знать. Пока российская аквакультура существенно отстает от зарубежной. Как ни парадоксально, но и это тянет цены вверх.

Попутный ветер

Продавать дешевле моряки не могут. Рыболовство — сложный и дорогой процесс. «Судно в 80 метров должно добывать десять тонн трески в сутки, чтобы выйти в ноль. То есть окупить топливо, зарплаты, технические расходы, оборудование. Только после десяти тонн получается прибыль», — говорит Константин Древетняк, генеральный директор «Союза рыбопромышленников Севера», ученый-ихтиолог.

Основной промысел — в Баренцевом море. Россия делит акваторию с самой, наверное, «рыбной» страной Европы — Норвегией. С 1975-го квоту совместно определяют ученые: выходят в море и оценивают запасы биоресурсов. В расчет берут только половозрелую рыбу. Общий допустимый улов (ОДУ) распределяют между Россией, Норвегией и третьими странами. Дальше каждый действует самостоятельно в рамках квоты.

Но, как и в песне, госпожа удача для кого-то добрая, а кому — иначе. В шторм и дождь никакого улова не будет. А затраты не возместят. Если в советские годы свежемороженая треска стоила 48 копеек, то рыбаки получали за нее два рубля. То есть было четырехкратное дотирование рыбной промышленности.

Лишь недавно в правительстве предложили компенсировать 30 процентов топливных затрат (в федеральном бюджете предусмотрели 461,5 миллиона рублей). Но только рыбакам, которые ведут промысел в удаленных районах, например в Антарктиде — туда на улов криля добираться месяц. И столько же обратно.

Остальным, выходит, выгоднее продавать в иностранных портах, там платят в валюте. «Стоит рублю упасть, мы сразу думаем: теперь меньше рыбы привезут и цены вырастут», — признается мурманчанин Владимир Алексеев. Справедливости ради нужно отметить, что в самом Мурманске перебоев с поставками нет.

Замкнутый круг

Продавать на сторону моряков вынуждают и все новые препоны со стороны контролирующих органов. Так, с лета прошлого года судам, которые занимаются прибрежным уловом, запрещено потрошить рыбу на борту. А ветеринарные нормы требуют обработать улов в течение трех часов.

Из-за этого противоречия в конце прошлого года суда перестали выходить в море. Сейчас рыбаки работают, но под страхом штрафов. И если вопрос не решат в ближайшее время, отечественная рыба уплывет за границу, где она пользуется спросом. Прежде всего пикша и треска — это 70 процентов экспорта.

Треска, изменившая мир

Львиную долю отправляют в Великобританию. Традиционные со времен королевы Виктории fish & chips готовят именно из российской трески — главного биоресурса Баренцева моря. Недаром американец Марк Курлански посвятил ей книгу, ставшую бестселлером, — «Треска. Биография рыбы, которая изменила мир».

Северяне додумались ее вялить, южане — подсаливать. В начале XX века научились быстро замораживать, построили специальные траулеры, создали рыбодобывающие компании. И до сих пор треска считается самой популярной промысловой рыбой. По-прежнему ее любят португальцы, испанцы. Закупают Южная и Северная Америка.

Россия экспортирует также камбалу, зубатку, сельдь, мойву. Путассу пользуется спросом в Нигерии. Эта рыба дешевая: в среднем 50 рублей за килограмм.

АЗИАТЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ ОКУНЬ И ПАЛТУС — ПОКУПАЮТ И ГОЛОВЫ, И ХВОСТЫ.

Более того, иностранцы частенько перерабатывают и перепродают у нас нашу же рыбу. Только перемороженную. Недорогая и вкусная отечественная продукция по большей части проходит мимо россиян. А та, что есть, мало кому по карману.

Из чего складывается ценник

По данным Федеральной антимонопольной службы, стоимость продукции на стадии вылова, то есть то, что получают рыболовецкие предприятия, — это 25-30 процентов конечной цены.

Еще 25 — производственные расходы: портовые тарифы, топливо, электроэнергия.

Плюс 25-30 — переработка, фасовка, перевозка, посреднические услуги.

Например, доставка с Дальнего Востока в европейскую часть России может поднять ценник на 10-15 процентов.

Торговые предприятия берут еще примерно 20. Здесь многое зависит от спроса, маркетинговой политики ретейлеров, их общих издержек.

Словом, рыба сильно дорожает по пути из рыболовецкой сети в торговую. Многое зависит и от региона. Например, по данным сервиса «Ценомер», в начале июня килограмм рыбы в столице продавали за 400 рублей, в Челябинске — за 220. В супермаркете в Тюмени — за 300. Сказалась и пандемия, но это временно. А бюрократические проволочки и наценка посредников — постоянная проблема.

И ПОЧТИ ВСЕ СОБЕСЕДНИКИ РИА НОВОСТИ УВЕРЕНЫ: СТОИТ ЭТО ИЗМЕНИТЬ — ТРЕСКА, СЕМГА И ФОРЕЛЬ ВЕРНУТСЯ НА НАШИ СТОЛЫ, ПОДЕШЕВЕВ КАК МИНИМУМ ВДВОЕ.

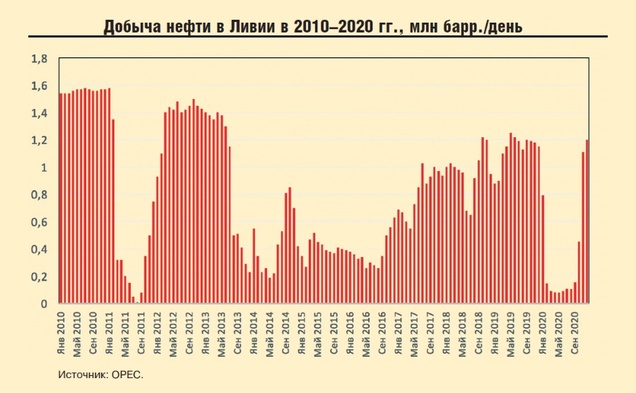

Значительно нарастила добычу нефти ОПЕК в мае

На фоне ослабления ограничений по сделке ОПЕК+ добыча нефти странами картеля выросла в мае 2021 года на 390 тыс. б/с — до 25,46 млн. При этом организация соблюдала сделку ОПЕК+ на близком к апрелю уровню, перевыполнив свои обязательства на 25%, отмечает ПРАЙМ, ссылаясь на данные ежемесячного доклада ОПЕК.

«Общая добыча нефти 13 стран ОПЕК в среднем составила 25,46 млн б/с в мае 2021 года, что на 0,39 млн б/с больше по сравнению с предыдущим месяцем. В основном добыча увеличилась в Саудовской Аравии, Венесуэле и Иране, тогда как снизилась, главным образом, в Нигерии и Анголе», — сообщается в докладе.

Добыча нефти в Саудовской Аравии, которая с мая начала постепенный выход из своего дополнительного добровольного сокращения добычи, выросла по сравнению с апрелем на 345 тыс. б/с. В Венесуэле производство нефти увеличилось на 45 тыс. б/с, а в Иране — на 42 тыс. При этом в Нигерии показатель сократился на 72 тыс. б/с, а в Анголе — на 60 тыс.

Обновленные договоренности ОПЕК+ стартовали с мая 2020 года с сокращения добычи нефти на 9,7 млн б/с. Затем условия корректировались, и на май 2021 года ограничения составляли 6,55 млн б/с. В сделке от ОПЕК участвуют только 10 из 13 стран — из нее исключены Иран, Венесуэла и Ливия. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, но для Саудовской Аравии и России — отметка в 11 млн б/с. Общие обязательства по сокращению добычи ОПЕК в рамках сделки на май составляли 4,287 млн б/с, по факту же страны сократили производство на 5,36 млн б/с, выполнив условия соглашения ОПЕК+ на 125%. В апреле этот показатель составлял 124%.

Свои обязательства по ограничению добычи нефти в мае в значительной степени перевыполнили Саудовская Аравия (143%), Нигерия (150%), Ангола (183%), Конго (133%). Наихудшие показатели вновь продемонстрировал Габон (33%).

Отмечается, что добыча нефти в странах, не входящих в картель, в мае увеличилась на 0,24 млн б/с в месячном выражении или на 4,3 млн в годовом — до 68,21 млн б/с.

С учетом роста добычи нефти в самой ОПЕК, мировая добыча нефти в мае выросла на 0,63 млн б/с по сравнению с апрелем — до в среднем 93,67 млн б/с, что на 5,63 млн б/с выше аналогичного показателя прошлого года, отмечается в докладе.

В иностранных армиях

США

«Страйкер» себя не зарекомендовал

Принято решение о снятии с вооружения самоходных артиллерийских установок на базе бронетранспортёра «Страйкер». Эти колёсные танки с нарезной 105-мм пушкой были разработаны около 20 лет назад, и уже их первое боевое применение в Ираке выявило несовершенство конструкции. Это прежде всего недостаточное бронирование, плохая проходимость, чрезмерная мощность орудия и избыточный вес. «Страйкер» был разработан на базе канадского БТР LAV III, представляющего собой, в свою очередь, модернизированную версию швейцарского БТР «Пиранья», спроектированного в 1970-х годах.

Намерены выявлять инакомыслящих

Министерство обороны США намерено проверять страницы военнослужащих в социальных сетях на предмет их возможной склонности к экстремизму. По информации телеканала Fox News, в Пентагоне готовятся запустить соответствующую программу при посредничестве частных компаний. Система должна непрерывно отслеживать публикации военных в социальных сетях по ключевым словам. Разработка соответствующей программы ведётся под контролем старшего советника главы Пентагона Бишопа Гаррисона. В апреле министр обороны США Ллойд Остин отдал распоряжение о борьбе с экстремистскими взглядами и настроениями в рядах вооружённых сил США и о формировании рабочей группы по этим вопросам.

Остин следует установкам нынешней администрации США, которая требует ужесточить борьбу с «внутренним экстремизмом» и провести всеобъемлющую оценку рисков, которые несёт это явление. Президент Джо Байден, выступая на днях в городе Талса (штат Оклахома), заявил, что «движение превосходства белой расы», а не террористические группировки «Исламское государство» и «Аль-Каида» (обе запрещены в РФ), представляют собой наибольшую террористическую угрозу для США. «По данным разведывательного сообщества [США], террористическая деятельность движения превосходства белой расы является сегодня самой смертоносной угрозой для родины», – подчеркнул он.

Флот пополняется кораблями LCS

В городе Мобил (штат Алабама) состоялась церемония включения в состав ВМС очередного боевого корабля прибрежной морской зоны (LCS) типа «Индепенденс», названного в честь этого города. «Мобил» стал 26-м кораблём в серии LCS и 13-м представителем типа «Индепенденс». Он будет базироваться в военно-морской базе Сан-Диего с остальными 12 кораблями прибрежной зоны типа «Индепенденс». На данный момент ВМС США законтрактовали ещё шесть кораблей типа «Индепенденс» (водоизмещение – 3100 тонн, скорость – до 47 узлов). Серию LCS строят два основных подрядчика по альтернативным проектам: Austal – корабли типа «Индепенденс», представляющие собой тримараны; консорциум, возглавляемый Lockheed Martin, – корабли типа «Фридом», сконструированные по традиционной схеме.

Великобритания

Космолёт для суборбитальных полётов

Компания Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона провела в американском штате Нью-Мексико очередные лётные испытания своего космолёта Unity серии SpaceShipTwo. Самолёт-носитель, к днищу которого крепился космолёт, взлетел с космодрома Америка. После того как он поднялся на заданную высоту 16 км, от него отсоединился космолёт Unity с двумя пилотами на борту. Космолёт с помощью собственных двигателей поднялся на высоту более 89 км – выше границы космоса (в ВВС США ею считается высота 80,45 км). В завершение испытаний Unity плавно снизился и приземлился на взлётно-посадочную полосу космодрома. Космолёт предназначен для туристических суборбитальных полётов, хотя, очевидно, может использоваться и для других целей. Согласно замыслу разработчиков Unity стартует на высоте 16 км и, отделившись от носителя, проводит в полёте более двух часов. Он способен брать на борт до шести пассажиров, которым представляется возможность увидеть Землю с высоты 100 км и испытать состояние невесомости в течение нескольких минут.

В интересах ПВО

Морская система ПВО Sea Ceptor разработки европейской компании MBDA будет установлена на многоцелевые фрегаты проекта «Тип-31». Для королевского флота уже заказано пять кораблей этого типа со спуском на воду в 2023–2027 годах. ЗРК Sea Ceptor входят в состав вооружения британских фрегатов «Тип-23» и будущих фрегатов «Тип-26». Этот ЗРК, как утверждает MBDA, способен перехватывать существующие типы самолётов, новое поколение сверхзвуковых противокорабельных ракет и беспилотники. Зенитные ракеты массой 99 кг развивают скорость 3675 км/ч. Заявленный охват зоны действия системы ПВО – 500 кв. миль (около 1300 кв. км).

Германия

Эволюционным путём

Министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр и генеральный инспектор бундесвера генерал Эберхард Цорн представили основные мероприятия в рамках продолжающейся реформы бундесвера. Изменения направлены на ускорение процесса закупок, оптимизацию командной структуры и повышение боеготовности. Документ предполагает эволюционное развитие бундесвера, поддержание его численности на уровне в 203 300 военнослужащих и 67 800 гражданских сотрудников. Тем не менее планируется оптимизировать министерство обороны, чтобы ведомство могло сосредоточиться на своих основных функциональных задачах с упором на поддержание диалога с бундестагом, надзором за подведомственными сферами, а также на «стратегическую координацию и руководство бундесвером». Структуры министерства по-прежнему будут располагаться как в Берлине, так и в Бонне. В этих городах будут размещены подразделения командования территориальной обороны. В 2021 году в составе вооружённых сил Германии появится командование кибервойск, а в апреле будущего года планируется выделение в отдельную структуру медицинской службы.

Польша

Подводники опасаются трагедии

Члены экипажа подводной лодки «Орёл» (советский проект 877Э) польских ВМС раскритиковали командование флота и сообщили о плачевном состоянии субмарины. Польская газета Gazeta Wyborcza сообщает, что моряки отправили открытое письмо в несколько редакций местных СМИ. В письме говорится, что члены экипажа вынуждены обратиться к журналистам из-за того, что опасаются за свои жизни: «Мы рискуем своими жизнями в бессмысленной рекламной кампании польского правительства». Отмечается, что субмарина пребывает в плачевном состоянии и даёт течи. Моряки рассказывают, что во время недавних манёвров случился инцидент, из-за которого экипаж чуть не погиб: «Проблемы связаны с техническим состоянием балластных цистерн. Только чудом удалось всплыть». По словам польских военнослужащих, они готовы отдать свои жизни за страну, но не гибнуть из-за «бездарности и капризов начальства». В конце апреля стало известно, что подлодка не может использовать свои торпедные аппараты. Все шесть вышли из строя, поскольку ими долго не пользовались.

Нигерия

ВВС закупили три истребителя

20 мая на нигерийской авиабазе Макурди состоялась официальная церемония ввода в состав военно-воздушных сил Нигерии трёх истребителей JF-17 Thunder Block II китайско-пакистанского производства, собранных пакистанским авиастроительным предприятием Pakistan Aeronautical Complex (РАС). Это первая поставка самолётов JF-17 Thunder пакистанского производства на экспорт. Машины оснащены подвесной контейнерной системой целеуказания Aselpod производства турецкой компании Aselsan. Все самолёты JF-17 (FC-1), построенные как в Китае, так и в Пакистане, оснащаются российскими двигателями РД-93.

Израиль

Получен корвет из Германии

На верфи немецкой компании Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) в Киле состоялась официальная церемония передачи ВМС Израиля второго из четырёх заказанных корветов типа

«Саар-6». Новый израильский корабль получил название «Оз». Головной корабль «Маген» передали ВМС Израиля в ноябре прошлого года. Третий и четвёртый корветы, «Атзмаут» и «Нижахон», планируют сдать до конца 2021 года. Более 90 процентов боевых систем корабля разработаны и произведены в Израиле. Их устанавливают уже после прибытия к месту базирования. В частности, это противокорабельный ракетный комплекс «Габриэль-5» и ЗРК «Барак-8». Водоизмещение корветов – около 1900 тонн, длина – 90 метров, дальность плавания – 2500 морских миль.

По сообщениям информагентств

Запрет эффективнее переработки

Российское правительство решило бороться с пластиковым мусором.

Первый шаг на пути к тотальному очищению будет сделан осенью: именно тогда кабинет министров собирается внести в Госдуму поправки в законодательство, касающиеся запрета использования некоторых видов неперерабатываемого пластика. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Стоит отметить, что это ожидаемый шаг правительства России, поскольку одноразовый пластик уже запрещен во многих странах и даже в одном российском регионе. В частности, в ЕС от него отказались с 1 января 2021 года, ранее от него решили избавиться в Австралии, Сингапуре, Индии, некоторых штатах США — всего в более 40 странах. Гражданам Шри-Ланки за пластиковый пакет грозит солидный штраф или несколько лет тюрьмы. В Кении за подобное злодеяние придется заплатить до $40 тысяч! Руанда отказалась от использования одноразовых пластиковых пакетов еще в 2008 году. Узбекистан пришел к запрету одноразовых пакетов только в 2019 году. В нашей стране первый шаг к чистоте сделала Ленинградская область, где комитет по культуре еще 2018 году запретил использовать одноразовые товары из пластика во время мероприятий массового характера.

Россия к отказу от одноразового пластика шла более 10 лет. Однако всякий раз желание правительства положить конец мусорному беспределу натыкалось на интересы малого и среднего бизнеса.

Тем не менее, слишком медленная реализация мусорной реформы не оставила одноразовой пластиковой посуде шанс на выживание. Как сообщила Абрамченко на заседании Невского международного экологического конгресса, под запрет в России могут попасть цветной пластик, пластиковые трубочки и одноразовая пластиковая посуда, ватные палочки. Кроме того, правительство собирается довести до 100% переработки большую часть оставшихся пластиковых отходов. Вице-премьер уточнила, что производители этой продукции получат господдержку для перепрофилирования своих производств. Результаты планируемой реформы станут заметны уже в 2024 году. В Госдуме обещали оперативно рассмотреть правительственные поправки.

Большинство опрошенных «НиК» отраслевых экспертов считает, что запрет на одноразовый пластик не повлияет на российскую нефтегазохимию, но отразится на малом и среднем бизнесе. Тем не менее, данный шаг правительства будет с пониманием воспринят в российском обществе.

Гендиректор «НААНС-МЕДИА», доцент кафедры международной коммерции РАНХиГС Тамара Сафонова рассказала, что основными производителями полиэтилена в России являются «Запсибнефтехим», «Казаньоргсинтез», «Ставролен», «Томскнефтехим», «Нижнекамскнефтехим»:

«Вероятно, предприятиям, обеспечивающим производство полимеров этилена, придется закрывать ряд технологических линий, созданных для выпуска привычной, но запрещенной для использования в будущем продукции»,

— отметила эксперт.

Она напомнила, что мир в течение двух прогрессивных столетий двигался по пути изобретения экологически вредной продукции, теперь происходит обратный «отсчет» допущенных ошибок: «Если раньше считалось, что функцией государства является поддержка бизнеса, то теперь тренды меняются, и инвестиции в бизнес дополняются новыми рисками, связанными с ужесточением экологических норм в мире. Баланс существующих и будущих энергетических потребностей и экологических запретов пока не найден. Но тернистый путь, который необходимо пройти миру к углеродной нейтральности, к сожалению, будет сопровождаться глобальными бизнес-потерями. При этом новые технологии позволят создавать более экологичную продукцию, разделят ли доходность существующие предприятия или они станут точкой прибыли для новых компаний — покажет конкурентоспособность и оперативность перестройки компаний в новых реалиях», — заявил Сафонова.

Председатель Комитета по экономике Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков, профессор, д. э. н. Тамара Канделаки отметила, что запрет на использование отдельных видов продукции из неперерабатываемого пластика вряд ли скажется на заводах, производящих полимеры:

«На выпуск данных изделий тратится не так много полимерного сырья, поэтому крупных нефтегазохимический бизнес не пострадает. А вот на малом бизнесе, который занимается непосредственным производством пакетов, ватных палочек, одноразовой посуды, этот запрет скажется сильно»,

— заявила эксперт.

Генеральный директор «Центра отраслевых исследований» Андрей Костин также напомнил, что на выпуск этих пластиковых изделий идет небольшая доля полимерной продукции: «Кажется, что этих товаров много, но на самом деле они мало весят. Поэтому в объеме производства это небольшие проценты. Несколько больше занимают пакеты в полиэтилене высокого давления. Они являются значимой долей на рынке, но не в России. Поэтому неизбежно от данной инициативы правительства могут пострадать те, кто непосредственно занимается выпуском этой продукции. Тем не менее, общество ментально и морально готово к этому шагу», — заявил эксперт.

Касаясь темы запрета на пластиковые пакеты, Костин отметил, что обычно под запрет попадают только тонкие пакеты: «С точки зрения нефтегазохимии это даже плюс, потому что в те ниши, где сейчас используются тонкие пакеты, после запрета придут более плотные пакеты. Стоимость пакетов вырастет, но это не большое подорожание. Яркий пример — Калифорния, когда там запретили тонкие мусорные пакеты, люди просто стали покупать пакеты из более толстого полиэтилена, при этом количество полимеров в этом сегменте выросло и в деньгах, и в массе», — рассказал эксперт.

В отношении ватных палочек действительно был прецедент, когда при выпуске их альтернативы — деревянных ватных палочек — стоимость данных изделий резко возрастала, просто потому что производить их стали очень мало, в этой связи надо вспомнить прошлогодний взлет стоимости масок, — пояснил эксперт:

«Но поскольку это очень дешевые в производстве товары, то в эти ниши быстро придут инвесторы и наладят выпуск данной продукции. Подорожание не будет иметь системного значения»,

— заметил Костин.

По его словам, запрет на отдельные виды пластиковых изделий, который был анонсирован правительством, не затронет российскую отрасль вторичной переработки полимеров: «Суть запрета на такую категорию товаров заключается в том, что это те изделия, которые очень плохо попадают в системы сбора мусора. В лучшем случае они оказываются на полигонах, а в худшем случае просто выброшены. Они дешевые и очень короткого жизненного цикла, в них настолько мала масса полимера, что собирать их бессмысленно. Поэтому мировая политика заключается в том, чтобы просто ограничить их потребление. Российская отрасль вторичной переработки полимеров работает в основном с промышленными, довольно чистыми отходами, а также с ПЭТ-бутылками, которые удобно собирать», — заметил эксперт.

Вместе с тем статистические данные о том, кто сколько пластикового мусора производит и как он утилизируется, весьма любопытны. В частности, согласно последним исследованиям, более половины отходов из одноразового пластика в мире производятся всего 20 крупными компаниями. В рейтинг Plastic Waste Makers, составленный австралийским экологическим фондом Minderoo Foundation, вошли 100 компаний, которые производят 90% всего объема пластиковых отходов. В мире, по оценкам авторов доклада, ежегодно сжигается, закапывается или оказывается в океанах, лесах и т. д. более 130 млн тонн пластиковых отходов.

Больше всего отходов из одноразового пластика производит компания ExxonMobil — 5,9 млн метрических тонн. В топ-10 компаний-загрязнителей вошли также Dow (5,6 млн тонн отходов из одноразового пластика), Sinopec (5,3 млн тонн), Indorama Ventures (4,6 млн тонн), Saudi Aramco (4,3 млн тонн), PetroChina (4 млн тонн), LyondellBasell (3,9 млн тонн), Reliance Industries (3,1 млн тонн), Braskem (3 млн тонн) и Alpek SA de CV (2,3 млн тонн). Большинство компаний, вошедших в рейтинг, находятся в Азии, а в топ-20 их больше половины. В рейтинге есть и российские компании: нефтегазохимическая компания СИБУР занимает 32 место (0,8 млн тонн пластиковых отходов), «Нижнекамскнефтехим» — 80 место (0,3 млн тонн), «Казаньоргсинтез» — 91 место (0,2 млн тонн).

Результаты исследования американских ученых свидетельствуют, что больше всего пластикового мусора в мире производится в Китае (примерно 30% мирового объема) и Индонезии.

Что же касается утилизации отходов, то в этом отношении статистика весьма печальна, поскольку она показывает, что раздельный сбор мусора не является залогом его успешной переработки.

Так, в Германии, по статистике Гринписа, вторичной переработке в 2019 году подлежало не более 15% пластиковых отходов. Хотя официальная квота на утилизацию составляла 36%. Большая часть того, что не перерабатывалось, сжигала химическая и цементная промышленность Германии. Все остальное экспортировалось в Азию.

Напомним, что Евросоюз еще в 2012 году отправлял в Китай 87% своих пластиковых отходов. Однако начиная с 2017 года Пекин резко сократил этот импорт, а с 1 января 2021 года запретил ввоз любых твердых отходов. В то же время другие страны не брезгуют принимать чужой мусор. Пластиковые отходы вывозят в Индию, Малайзию, Индонезию, Гану, Филиппины, Нигерию, Сомали, Бангладеш, Гвинею. Вряд ли такой подход к утилизации мусора развитыми странами можно назвать климатически нейтральным. В связи с этим запрет пакетов и одноразовой посуды кажется наиболее действенной мерой в борьбе за экологию.

Екатерина Вадимова

Право на много мужей

Текст: Екатерина Забродина

В парламенте ЮАР началось обсуждение необычного законопроекта. Правительство страны, в которой не запрещено многоженство, готово официально разрешить женщинам заключать браки сразу с несколькими мужчинами, чтобы уравнять слабый пол в правах. Как пишет Die Welt, разработанные МВД поправки в семейный кодекс имеют реальные шансы быть принятыми.

Полигамные браки в ЮАР восходят вовсе не к мусульманским обычаям (ислам в этой преимущественно христианской стране исповедуют менее полутора процента жителей), а к патриархальным традициям зулусов, которых не наказывают за "гаремы".

Сторонники полиандрии (так по-научному называется многомужество) возмущаются: почему экс-президент Джейкоб Зума мог иметь несколько жен (по подсчетам СМИ, до четырех одновременно), а его соотечественницы аналогичного права лишены!

В дальнейшем команда действующего главы государства Сирила Рамафосы готова пойти еще дальше и признать все религиозные браки, совершенные по мусульманским, иудейским, индуистским, буддийским и даже растафарианским обычаям. Регионов, где сегодня встречается многомужество, кроме ЮАР не так много. Среди них отдельные районы Индии, Бутана, Конго и Нигерии.

Студенты Дальневосточного федерального университета представят Россию на модели ООН в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Студенты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) стали победителями Дальневосточной модели Организации Объединенных Наций (ООН). В дальнейшем они представят Россию на Модели ООН в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Дальневосточная модель ООН дала возможность молодым дипломатам, представляющим интересы России, Индии, Республики Кореи, Китая, Ирана, Нигерии, Вьетнама и Индонезии отстоять позиции стран по актуальным вопросам мировой повестки. В течение четырех дней они обсуждали вопросы угрозы международному миру и безопасности, создаваемые террористическими атаками, международной миграции и развития, прав человека на неприкосновенность частной жизни в цифровую эпоху. Кроме определения команды-победителя, в финале выбрали лучших делегатов конференции, лучшую позицию страны, а также получателей коллективных наград «Выдающаяся делегация».

Ролевая игра Модель ООН регулярно проводится в российских университетах. Она позволяет участникам сымитировать реальную деятельность ООН и попробовать себя в роли делегатов из разных стран. В игре каждый делегат представляет реально существующую страну и высказывает заранее проработанную позицию по повестке дня, обозначенной в органе. Эта позиция должна быть сформулирована исходя из текущей социально-экономической и политической конъюнктуры государства, то есть так, как будто делегат действительно защищает интересы конкретной страны. По итогу работы органы выбирают резолюцию, разрабатывают политические программы или принимают решения о санкциях на основании советов, высказанных делегатами.

Модель ООН на Дальнем Востоке на протяжении 20 лет проходит на базе ДВФУ. Она способствует развитию у участников лидерских навыков и компетенций в области дипломатии. Представители Модели ООН на Дальнем Востоке активно принимают участие в масштабных тематических проектах, лучшие участники ежегодно представляют Россию на международных конференциях за рубежом.

На 16% увеличил Азербайджан экспорт газа в Турцию в I квартале 2021

Почти 3,2 млрд кубометров газа с месторождения Шах-Дениз поставил Азербайджан в Турцию в январе–марте 2021 года. Это на 15,7% больше, чем за аналогичный период 2020 года, говорится в материалах Совета по регулированию энергорынка Турции (EPDK).

В марте 2021 года объем поставок азербайджанского газа в Турцию составил 1,73 млрд кубометров (рост на 16,1% к уровню марта 2020 года). При этом на долю Азербайджана пришлось 18,41% всех поставок газа в Турцию в марте.

В марте Азербайджан сохранил вторую позицию по объемам поставок газа в Турцию. На первом месте — Россия, на долю которой пришлось 44,3% всех поставок, на третьем — Иран (14,6%), на четвертом — Алжир (12,2%).

Азербайджан лидировал по поставкам газа в Турцию с марта по август 2020 года.

В целом в марте экспорт газа в Турцию составил 5,83 млрд кубометров (рост на 47,9% по сравнению с мартом 2020 года). При этом на долю трубопроводного газа пришлось 4,51 млрд кубометров (69,1% всех поставок, рост в 2,4 раза), СПГ — 1,32 млрд кубометров (30,9% всех поставок, падение на 36,2%). Поставки осуществлялись из шести стран (Азербайджан, Россия, Иран — трубопроводами, Алжир, США и Нигерия — СПГ).

Азербайджанский газ в Турцию, уточняет «Интерфакс-Азербайджан», поставляется с месторождения Шах-Дениз. В 2020 году экспортировал в Турцию 11,55 млрд кубометров газа (рост на 20,5%).

Дмитрий Биричевский: от SWIFT нас скоро не отключат, а может – и никогда

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Ксении Алейниковой о том, кто из высокопоставленных представителей зарубежных государств примет участие в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, и какие темы станут там основными. Он также поделился мнением о том, могут ли в Россию ближайшее время отключить от SWIFT, есть ли вообще такие риски, и сообщил, идет ли в РФ работа по созданию альтернативы этой системе. Кроме этого, российский дипломат объяснил, будет ли означать завершение строительства "Северного потока — 2" прекращение транзита газа из РФ через Украину, как долго эти поставки будут продолжаться, и уточнил, будет ли Москва помогать Минску, если против того введут санкции Евросоюза.

– Приближается Петербургский международный экономический форум – какие иностранные гости уже подтвердили свое участие?

– Во-первых, хотел бы отметить, что мы все соскучились по очному общению. В прошлом году форум не состоялся из-за пандемии, но в этом году все должно получиться, и девиз форума "Снова вместе: экономика новой реальности" говорит сам за себя. С учетом эпидемиологических требований на форуме соберется порядка пяти тысяч человек. Из главных гостей, которые, правда, будут выступать онлайн – эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани и канцлер Австрии Себастьян Курц. Они будут выступать на пленарном заседании, которое откроет президент РФ Владимир Владимирович Путин. Очно мы ожидаем внушительный набор высоких гостей: это вице-президент Венесуэлы, семь вице-премьеров – Азербайджана, Катара, Северной Македонии, Словакии, Словении, Сомали и Туркменистана. Кроме того, ожидается пять глав внешнеполитических ведомств – это Бахрейн, Венгрия, Монголия, Нигерия и Словакия. В работе форума примут участие более 20 зарубежных отраслевых министров, несколько глав и заместителей руководителей парламентов и целого ряда международных организаций, включая онлайн-выступление руководителя Всемирного Банка Дэвида Мэлпасса.

– Какие темы станут основными в контексте международного экономического сотрудничества?

– Наверное, главная тема – это влияние пандемии коронавируса на мировую экономику. Понятно, что в 2020 году рост глобального ВВП серьезно приостановился. Это коснулось не только развивающихся стран, но и во многом развитых. И дальнейший рост ВВП будет зависеть, в том числе, от того, насколько будет доступна вакцина от коронавируса, насколько окажутся доступны лекарственные препараты, что позволит снимать ограничения, развивать туризм и восстанавливать экономический спрос.

– В ВТО идут дебаты о приостановке действия патентов на препараты от коронавируса. Какова позиция России в этом вопросе? Готова ли российская сторона пойти на это?

– Да, это один из самых существенных вопросов, обсуждаемых сейчас и на площадке ВТО, и во Всемирной организации здравоохранения. Недавно прошел Глобальный саммит по здравоохранению в рамках итальянского председательства в "Группе двадцати". Несколько недель назад президент дал поручение проработать вопрос о снятии патентной защиты с вакцин от COVID-19.

Россия исходит из того, что вакцины должны быть доступны и распределяться справедливо. Не у всех стран есть возможность разрабатывать собственные вакцины или их приобретать, но коллективный иммунитет не сформируется только за счет отдельных государств, которые сейчас имеют вакцины и могут иммунизировать население. Нужно, чтобы это происходило в глобальном масштабе, иначе должного эпидемиологического эффекта не будет. Поэтому Россия позитивно относится к идее снятия патентной защиты.

Другое дело, что это сложный вопрос, требующий достижения договоренностей прежде всего в рамках Всемирной торговой организации, где есть так называемое соглашение ТРИПС о защите прав интеллектуальной собственности. Одно из последних положений, которое было принято несколько лет назад – пункт 31-бис – предусматривает как раз изъятия из патентной защиты для лекарственных препаратов. Россия недавно этим воспользовалась для того, чтобы можно было производить препарат "Ремдесивир" от коронавируса. Что касается вакцин, нужно, чтобы были достигнуты конкретные договоренности, потому что там речь идет и о лицензировании, сроках снятия патентной защиты. Важно, чтобы производство в других странах проходило под контролем тех, кто знает, как это производить, чтобы не было фейковых или ненадежных вакцин.

– Если говорить об экономике, начата ли в России работа по формированию альтернативной SWIFT системы?

– Да, такая работа начата. Ни для кого не секрет, что раздаются угрозы, прежде всего из Соединенных Штатов, отключить Россию от системы SWIFT. В принципе, если говорить о западных санкциях, данное понятие некорректно, поскольку санкции может вводить только легитимный орган, а это – Совет безопасности ООН. Те меры, которые принимает какая-то страна или группа стран, нельзя назвать санкциями: санкции могут приниматься по решению уполномоченной на это структуры, а то, что применяют наши западные партнеры, – это, скорее, барьеры в целях защиты собственных производителей и защиты собственных интересов на мировой арене. Есть опасения, что система SWIFT может быть вовлечена в эту "санкционную спираль".

Пока, как мы понимаем, об этом речи не идет, но готовиться с учетом непредсказуемости ситуации к этому обязательно надо. Россия этим занимается уже достаточно продолжительное время, поскольку это – объективная необходимость. Начиная с 2014 года, Россия работает над собственной платежной системой, и такая система уже имеется – все мы пользуемся картой МИР, она принимается также в ряде стран ближнего зарубежья и в Турции. Ведутся переговоры с другими партнерами. Система передачи финансовых сообщений, которые сопровождают соответствующие финансовые платежи, тоже работает. Она работает внутри страны, и мы договариваемся с партнерами, чтобы можно было производить расчеты в национальных валютах и не только в них, чтобы быть независимыми от возможных потрясений. Это, конечно, непросто. Не все партнеры готовы на это идти, не всегда удается договориться по условиям. Некоторые оглядываются на Вашингтон, на то, что сами могут попасть под какие-то рестрикции, но тем не менее постепенно эта работа идет.

Я на самом деле уверен, что от SWIFT мы не будем отключены в ближайшее время, а может и никогда. Но даже если это произойдет, то готовность к тому, чтобы иметь возможность расплачиваться за товары и услуги с нашими основными партнерами, в любом случае необходима. Тем более, в этом заинтересованы не только мы, но и те, кто торгует с нами.

Как говорят наши руководители, санкции – это обоюдоострое оружие. Те, кто вводит санкции, сами попадают под этот прессинг. Ситуация с нашими ответными мерами против западных санкций в 2014 году наглядно показала, что это – прямой путь к развитию собственного производства. Взлет сельского хозяйства за последние годы во многом произошел в связи с санкциями – среди прочего мы видим впечатляющие успехи молочной и мясной промышленности. Это укрепляет нашу экономическую и финансовую независимость, добавляет рабочие места. Поэтому все должны подумать несколько раз и очень крепко, прежде чем вводить какие-то рестриктивные меры, потому что ответ может быть не только зеркальным, но и асимметричным.

– Есть ли уже решения по сопряжению Системы передачи финансовых сообщений Банка России с иностранными аналогами – европейской SEPA, иранской SEPAM, китайскими CUP и CIPS?

– По карте МИР мы работаем и с китайской платежной системой UnionPay, и с японской JСB, и с международной системой Maestro. Что касается Системы передачи финансовых сообщений, то переговоры идут с европейской системой SEPA, иранской SEPAM и соответствующими китайскими системами. Пока все это находится в переговорной стадии, и говорить о каких-то результатах было бы преждевременно.

– Когда Россия сможет стать полностью независимой от SWIFT и западных платежных систем?

– Я не уверен, что нам нужна самоцель в виде независимости от глобальных платежных систем – нам надо иметь возможность реализовывать собственные интересы, проводить платежи и расчеты за торговые операции. Если такое отключение произойдет, важно быть готовыми к этому, но не следует к этому стремиться. В нынешнем глобализованном мире мы все друг от друга зависим, и обособление не приведет ни к чему хорошему, поэтому надо учитывать реалии, деполитизировать экономику и работать над тем, чтобы экономические проекты были вне политики. Но при этом готовиться, если потребуется, обезопасить себя – в этом наша задача. Хотя, как мы понимаем, санкции используются очень ограниченной группой стран – практически никто в Азии, Африке, Латинской Америке, значительной части Европы санкции в отношении России не применяет и даже не думает об этом. Если какие-то партнеры не хотят вступать с нами в деловые отношения, то с ними мы какое-то время не будем торговать, если они от этого откажутся.

– Объявленные Москвой ответные меры на новые, объявленные в апреле, санкции США включают зеркальную высылку дипломатов и запрет на въезд ряду американских чиновников. Рассматривается ли возможность экономических санкций в отношении США? Что они могут включать в себя?

– Естественно, мы постоянно изучаем возможности таких ответных мер. Те дипломатические шаги, которые были реализованы, хорошо известны. А что касается экономических ответных мер, нам главное – не навредить собственным производителям, не навредить нашим компаниям. И там, где остается поле для сотрудничества, я думаю, нам необходимо продолжать взаимодействие. Так действуют и наши оппоненты, которые говорят, что там, где им выгодно, будут сотрудничать с Россией. Значит, где нам выгодно, мы будем сотрудничать с Западом.

– Строительство "Северного потока — 2", судя по всему, выходит на финишную прямую. Означает ли это, что в ближайшее время можно ожидать сокращения транзита газа через Украину?

– "Северный поток — 2" – это сугубо экономический проект, а в отношении транзита газа через Украину существуют определенные контрактные обязательства, и эти поставки через Украину будут продолжаться до тех пор, пока будут действовать соответствующие контракты.

"Северный поток — 2" – очень важный проект, и, к сожалению, мы услышали заявление министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм о том, что по этому газопроводу идет чуть ли не самый грязный газ в мире. Курирующий энергетику в правительстве вице-премьер Александр Новак на это ответил, что наш газ, который пойдет по "Северному потоку — 2", в четыре раза чище, чем другие виды газа, и есть расчеты экспертов, которые показывают, что при транспортировке газа по обычному трубопроводу через Украину, выделяется существенно больше парниковых газов, чем по "Северному потоку — 2". А если говорить о чистоте, то при используемом в Соединенных Штатах методе фрекинга, гидроразрыва пласта, наносится такой вред окружающей среде, что ни о какой экологичности речи быть не может.

– Рассматривается ли возможность вообще не продлевать договор о транзите с Украиной?

– Сейчас контракт действует, а дальше будут переговоры "Газпрома" и их партнеров на Украине. У нас нет задачи приостановить поставку газа через Украину. Россия никогда не использовала энергетику и свои природные ресурсы как элемент давления или шантажа. Если хозяйствующие субъекты договорятся, если есть потребность в российском газе в тех или иных регионах Европы, то этот газ будет надежно и предсказуемо идти потребителям.

– Как в Москве оценивают призыв Лондона ввести санкции против "Северного потока — 2" и "Ямал-Европа" из-за якобы причастности Москвы к инциденту с самолетом Ryanair?

– Этот вопрос не входит в компетенцию департамента экономического сотрудничества – мы имеем дело с экономикой, а это вопрос уже политический. На мой сугубо личный взгляд, это совершенно абсурдное заявление, Россия не имеет никакого отношения к этому инциденту, и привязывать к нему наши экономические или энергетические проекты – это подход, который не поддается пониманию и ничего, кроме сожаления, не вызывает.

– По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, возможные секторальные санкции в отношении Белоруссии могут предусматривать запрет на экспорт калия и транзит российского газа. Насколько эти меры представляют угрозу для экономики России?

– Санкционный инструментарий, как правило, не работает в принципе, и мы не знаем примера за последние полвека, чтобы односторонние санкции помогли изменить позицию государства, против которого они введены. Мы знаем, как все эти годы Куба борется с американской блокадой, мы видим, как противостоят ей Иран и КНДР. Экономические рестрикции не позволяют расшатать суверенные права государств.

Я думаю, что мы будем защищать нашего партнера Белоруссию, мы будем помогать нашим союзникам. А то, что придумывают западники против Белоруссии, вызывает абсолютно негативные эмоции, потому что прежде всего надо провести расследование того, что произошло, а потом думать над тем, как на это реагировать, а не делать поспешные заявления.

– То есть Москва готова зеркально отвечать на секторальные санкции, затрагивающие российский газ?

– Давайте дождемся каких-то конкретных решений, потому что наш подход заключается в том, чтобы не принимать импульсивных мер. Надо посчитать, как это отразится на экономике, на имеющихся контрактах. Мы не можем реагировать на те меры, которые введены в отношении другой страны. Нам нужно обсудить это с партнерами и посмотреть, что мы можем сделать. Я думаю, это уже обсуждается.

ОБ АЙБОЛИТАХ И БАРМАЛЕЯХ || РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ

АНДРЕЙ КОРТУНОВ

Генеральный директор и член Президиума Российского совета по международным делам.

РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ || ЛИБЕРАЛЬНАЯ ШКОЛА

От редакции:

Журнал «Россия в глобальной политике» продолжает серию публикаций под рубрикой «Руководство к действию». В этой рубрике видные учёные-международники рассматривают текущие события с позиций одной из доминирующих школ международных отношений. У каждого своя линза и свой угол зрения. А нашим читателям мы предоставляем возможность выбирать, чья теория убедительнее интерпретирует события современной политики. Сегодня у нас Андрей Кортунов со своим либеральным взглядом на Айболита и Бармалея в современной Африке.

Как нам известно с далёких советских времен, 25 мая всё прогрессивное человечество отмечает День Африки. Эту календарную дату ещё называют Днём африканской свободы и посвящают годовщине образования Организации африканского единства, основанной тридцатью африканскими лидерами в Аддис-Абебе 25 мая 1963 года. В этот день по всему миру проводится множество самых разнообразных мероприятий – выставок, культурных форумов, концертов, кинофестивалей и научных конференций, призванных напомнить всем об африканском континенте, о его неоспоримых достижениях и не менее очевидных нерешённых проблемах. День Африки только что прошёл, есть повод поговорить об этой части мира.

Наверное, к каждому из нас Африка приходит по-разному. Ко мне она пришла в раннем детстве вместе со старой потрёпанной книжкой Корнея Чуковского. Конечно, потом были Луи Буссенар и Жюль Верн, Майн Рид и Альфонс Доде, Николай Гумилёв и Эрнест Хемингуэй… Но никто из этих замечательных писателей так и не смог стереть глубоко отпечатавшихся в детском сознании образов доброго доктора Айболита и злого разбойника Бармалея. Не стёрли этих образов и последовавшие уже во взрослом возрасте мои эпизодические поездки в африканские страны – от Египта на севере до ЮАР на юге. Выцветшие картинки из детской книжки нет-нет да и снова всплывают в моей памяти.

Любопытно, что для Корнея Чуковского Африка, где, кстати сказать, знаменитый писатель и поэт так ни разу и не побывал, – полностью безлюдный континент. Африка Чуковского населена исключительно антропоморфными представителями местной фауны – крокодилами и бегемотами, гориллами и носорогами, слонами и прочими добрыми или злыми животными. Из человеческих персонажей, помимо главных протагонистов, мы встречаем у Чуковского разве что схематичных Ванечку и Танечку, тайком сбежавших в Африку от своих легкомысленно уснувших родителей. Вероятно, отсутствие других человеческих действующих лиц необходимо писателю, чтобы ярче высветить принципиальное противостояние главных героев – альтруиста-либерала Айболита и циника-реалиста Бармалея.

Однако, не будем забывать и о том, что сто лет назад, когда Чуковский писал своего «Айболита», Африка действительно была довольно-таки безлюдным местом. В начале ХХ века население континента составляло, по разным оценкам, от 93 до 110 млн человек, что в любом случае было значительно меньше, чем, скажем, население Российской империи на тот момент. В середине века в Африке жили уже четверть миллиарда, а к концу столетия – 800 миллионов. Сегодня совокупное африканское население (1,365 млрд) почти в десять раз превышает население России; Африка вплотную приблизилась к таким демографическим гигантам, как Китай и Индия. И очень скоро обгонит их обоих.

По существующим прогнозам, к 2050 г. число африканцев должно составить не менее 2,4 млрд, а к 2100 году – 4,2 миллиарда. Иными словами, к концу нынешнего столетия на некогда почти безлюдных африканских просторах будет проживать около 40 процентов мирового населения. Число жителей только одной Нигерии достигнет к этому времени почти миллиарда человек, то есть каждый десятый человек на Земле будет нигерийцем. Численность населения всей России на пороге XXII века будет вполне сравнима с числом поживающих на территории одного крупного нигерийского штата (напомним, что всего в Нигерии тридцать шесть штатов, не считая федеральной столичной территории с особым статусом).

Если на секунду отвлечься от текущей политической конъюнктуры и оставить в стороне сегодняшнее противостояние великих держав, нетрудно прийти к логичному выводу о том, что именно Африка, а не Россия, не Китай и даже не Индия представляет собой главный вызов существующему, преимущественно западному миропорядку.

И этот долгосрочный вызов не имеет ничего общего с вновь вошедшей в моду геополитикой.

Именно в Африке происходит самый быстрый и самый хаотичный процесс урбанизации, здесь буквально на глазах формируются огромные и слабоуправляемые мегаполисы с многими десятками миллионов жителей в каждом. Символом урбанистических проблем будущего, несомненно, окажутся не Нью-Йорк или Лондон, и даже не Шанхай или Карачи, а намного превосходящие их по размерам и уступающие по уровню городской инфраструктуры Лагос, Каир, Аддис-Абеба, Дар-эс-Салам, Луанда и Найроби.

Именно на африканском континенте быстрее всего происходит сокращение площади лесов и увеличение площади пустынь. Сахара наступает с севера на страны Сахеля, провоцируя потоки «экологических беженцев» и обострение этноконфессиональных проблем. Мелеют Великие Африканские озера на востоке континента, включая озера Виктория, Танганьика и Ньяса, в которых содержится около четверти всех запасов пресной воды на планете.

Африка страдает от изменения климата больше, чем любой другой континент, и эти издержки с течением будут лишь возрастать. На некоторых территориях из-за растущей жары сельскохозяйственный сезон сократился на 50–100 дней. Большинство стран континента, включая и наиболее густонаселённые, уже не в состоянии прокормить себя, и национальные продовольственные дефициты тоже имеют явную тенденцию к росту. Как, впрочем, и социально-экономическое неравенство, и сопутствующий ему потенциал гражданских и межгосударственных конфликтов.

Чем отвечает мир коллективного Запада – а, точнее сказать, мир коллективного Севера, – на этот вызов? На африканской сцене по-прежнему присутствуют фигуры Айболита и Бармалея. Удивительным воплощением классического образа Айболита стал Альберт Швейцер – выдающийся европейский теолог, философ культуры, гуманист, музыкант и врач, посвятивший основную часть своей жизни лечению африканцев в деревенской больнице в Габоне. Но сегодня гораздо чаще роль Айболита играет менеджер крупного благотворительного фонда, сотрудник международного института развития или чиновник правительственного агентства технического содействия зарубежным странам. В наши дни сложилась целая индустрия программ помощи африканскому образованию, здравоохранению, сельскому хозяйству и социальному развитию.

Образ Бармалея за последние сто лет тоже сильно изменился. На африканских подмостках ещё встречается колоритная фигура международного авантюриста, неутомимого кондотьера и солдата удачи – будь то в лице почти легендарного торговца оружием Виктора Бута, ныне отбывающего двадцатипятилетний срок в американской тюрьме, или в лице безымянных бойцов международных частных военных компаний, промышляющих в многочисленных конфликтных точках мира, в том числе и в Африке. Но, как правило, в роли Бармалея теперь выступает куда менее импозантный руководитель крупной транснациональной энергетической, горнодобывающей или финансовой корпорации, приехавший в Африку делать бизнес – качать нефть и газ, добывать цветные металлы и рубить тропические леса, поставлять продовольствие и давать ссуды африканским правительствам.

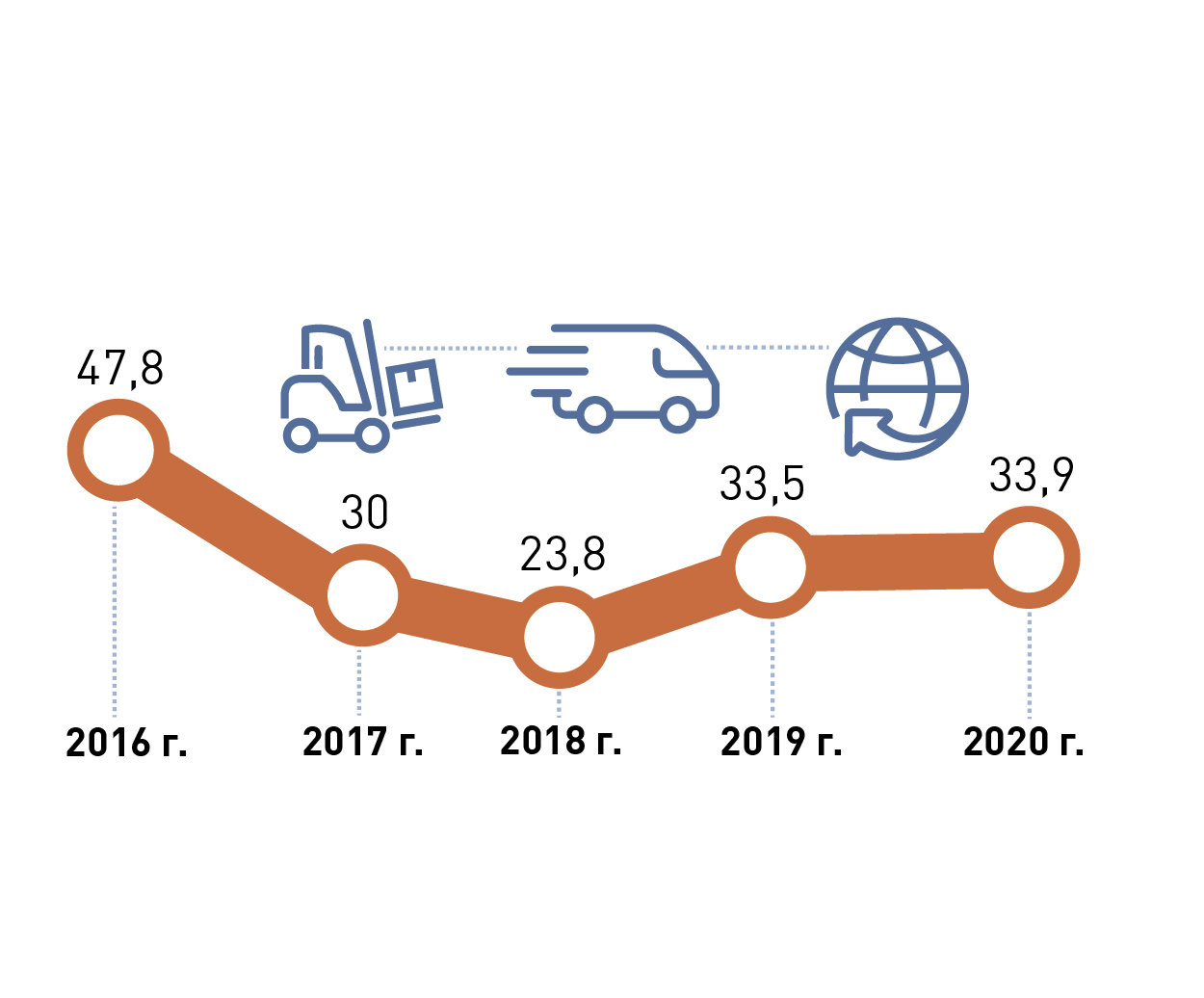

Проблема состоит в том, что ни современные Айболиты, ни нынешние Бармалеи не в состоянии не только решить проблем континента, но даже затормозить их дальнейшее обострение. Например, очень значительные благотворительные вложения в лидирующие африканские университеты нередко ведут к лишь к увеличению «экспортного сектора» африканского образования – выпускники лучших вузов материка стремятся найти применение своим силам и способностям где-нибудь в Европе или в Америке, но отнюдь не у себя дома. А деятельность транснациональных корпораций – что западных, что китайских – пока мало содействует превращению Африки в новую «промышленную мастерскую» мира. В последнее время современные Бармалеи вообще снизили свой интерес к Африке – общие объёмы прямых иностранных инвестиций падают как минимум уже семь лет, а в условиях пандемии число новых запускаемых проектов с иностранным участием в Африке снизилось почти на две трети.

Если вы не приходите в Африку, то Африка придёт к вам.

Глобальному Северу не удастся отгородиться от глобального Юга, и бурно растущая, но слабо развивающаяся Африка неизбежно будет напоминать о себе – умножением региональных конфликтов и подъёмом международного терроризма, обострением ситуации на мировых продовольственных рынках и своим растущим вкладом в общее глобальное потепление.

А главное – неизбежным увеличением трансконтинентальных миграционных потоков. Вероятные масштабы грядущего миграционного давления Африки на остальной мир предсказать трудно, но совершенно очевидно, что речь пойдёт о колоссальных цифрах, намного превосходящих всё то, что знает история человечества. Европейский миграционный кризис 2015 г. покажется мелкой неприятностью по сравнению с тем, что может ожидать развитые страны Севера не в таком уж и отдалённом будущем.

С другой стороны, юная, бурлящая свежей кровью Африка – не только главный потенциальный вызов, но и главная потенциальная возможность для человечества. В отличие от стареющей Европы, от отцветающей Северо-Восточной Азии, от прошедших исторический пик своего могущества Соединённых Штатов, Африка – это континент, у которого всё ещё впереди. Здесь находятся многие из главных потенциальных источников роста экономики всей планеты на вторую половину нашего века и на более отдалённую перспективу. Это уже не только экзотическая площадка для волшебных похождений Ванечки и Танечки Корнея Чуковского, но и место, где будет в значительной степени определяться будущее человечества.

А потому Африка должна стать глобальным проектом, вокруг которого могли бы объединиться Восток и Запад, либералы Атлантики и автократы Евразии. Не на основе сказочного альтруизма доктора Айболита или карикатурного цинизма разбойника Бармалея, а на основе трезвого учёта своих собственных долгосрочных национальных интересов. Африканский проект должен включать согласованное глобальное перераспределение ресурсов в объёме сотен миллиардов долларов в год, идущих на масштабные проекты в сферах сельского хозяйства, возобновляемых источников энергии, городского развития, среднего и высшего образования, общественного здравоохранения и муниципального управления.

Конкретные программы работы должны быть не точечными и демонстрационными, созданными по лекалам нынешних благотворительных фондов, но системными и комплексными, охватывающими континент целиком и рассчитанными на несколько десятилетий. С реализацией африканского проекта не справятся ни МБРР, ни МВФ; потребуются принципиально новые институциональные решения. Денег, конечно, всем жалко, но будущее человечества стоит того, чтобы глобальный Север взял на себя в целом посильное для него бремя дополнительного налога.

Подчеркнём ещё раз – главным планетарным вызовом нашего столетия в итоге станет не противостояние Атлантики и Евразии, не соперничество США и Китая, но глубокий разлом по оси «Север – Юг». Безусловным центром глобального Юга остаётся африканский материк. Не ответив достойно на африканский вызов в нынешнем столетии, человечество не сможет успешно двигаться вперёд в XXII веке.

Морские ворота Восточной Cибири

«Роснефть» начала строительство терминала на Таймыре, который откроет новый путь на Запад и Восток

Антон Захаров

На этой неделе крупнейшая нефтяная компания России «Роснефть» приступила к реализации проекта по строительству нефтеналивного терминала «Бухта Север». Данный терминал является важной частью мегапроекта «Восток Ойл», который компания реализует на севере Красноярского края.

Для организации строительства терминала на полуостров Таймыр прибыла передовая команда специалистов Объединенной энергостроительной корпорации, которые на судах ледового класса доставили на место около 20 тысяч тонн грузов, включая тяжелую строительную технику, вахтовые жилые комплексы, оборудование связи, а также материалы для обустройства промысловых городков.

По сообщениям «Роснефти», проект порта уже прошел все необходимые экспертизы. Он был разработан ведущим проектным институтом страны — ЛенморНИИпроектом. «Следующим шагом станет строительство гидротехнических сооружений, объектов хранения материально-технических ресурсов и причальных сооружений на Енисейской губе», — отмечают в компании.

Первый этап строительства порта предусматривает возможность отгрузки нефти до 30 млн тонн в год. К 2030 году, после реализации второй и третьей очереди строительства, объем нефтеперевалки увеличится до 100 млн тонн.

Масштабы проекта

«Восток Ойл» — крупнейший проект не только российской, но и мировой экономики. К его реализации «Роснефть» приступила в 2020 году. В проект «Восток Ойл» входят Ванкорский кластер, Западно-Иркинский участок, Пайяхская группа месторождений и месторождения Восточно-Таймырского кластера. Его ресурсная база — свыше 6 млрд тонн нефти с высокими качественными характеристиками.

Для сравнения: ресурсная база всей формации Permian — крупнейшего сланцевого региона в Соединенных Штатах — 6,3 млрд тонн. «Только следует понимать, что плотность запасов там — 0,1 млн барр. н. э. на км2. В случае же с проектом «Восток Ойл» этот показатель составляет 17 млн барр. н. э. на км2. Неудивительно, что проект сверхпривлекателен для инвесторов», — объясняет директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

Нефть месторождений «Восток Ойла» является легкой, малосернистой (содержит менее 0,05%) и по этим характеристикам превосходит сорта Brent и ESPO, не говоря уже об основном российском экспортном сорте Urals, в котором содержание серы достигает 1,8%.

Месторождения «Восток Ойла» схожи по геологическим характеристикам с уже изученными месторождениями Ванкорского кластера. Это облегчает задачу их освоения, позволяет сократить расходы. Безусловно, сокращение капитальных затрат будет связано также с использованием новейших технологий бурения: горизонтальных скважин с многостадийным разрывом пласта.

Реализация проекта «Восток Ойл» позволит освоить уникальный ресурсный потенциал регио-на. Конкурентным преимуществом проекта является близость к транспортному коридору — Северному морскому пути. Его использование открывает возможность поставок сырья с месторождений «Восток Ойла» сразу в двух направлениях: на европейские и азиатские рынки. Реализация проекта обеспечит выполнение поставленных президентом России задач по увеличению грузопотока по Северному морскому пути до 80 млн тонн к 2024 году. Потенциал поставок нефти на сырьевые рынки оценивается в 2024 году в 30 млн тонн, а к 2030 году — до 100 млн тонн.

Эффект для промышленности

Инфраструктура для «Восток Ойла» создается с нуля, она обеспечит крупными заказами всю российскую промышленность. В рамках реализации проекта планируется строительство электрогенерации мощностью 3,6 ГВт, двух морских терминалов, 15 промысловых городков, масштабное обновление речной инфраструктуры Енисея. Реализация проекта «Восток Ойл» даст импульс для развития смежных отраслей экономики, таких как машиностроение, металлургия, электроэнергетика, дорожное строительство, судостроение, и будет иметь значительный мультипликативный эффект.

Для обеспечения энергетических потребностей «Роснефть» уже заключила соглашение с «Интер РАО» на комплекс работ по проектированию и строительству энергетической инфраструктуры. Также компания договорилась с «КамАЗом» о поставке транспорта и спецтехники — на начальном этапе необходимо до 2,5 тысячи единиц техники, а в дальнейшем потребность может вырасти до 6 тысяч единиц.

В рамках проекта «Восток Ойл» планируется пробурить более 20 тысяч добывающих и нагнетательных скважин, поэтому «Роснефть» подписала долгосрочный контракт на поставку 100 буровых установок отечественного производства, спроектированных для эксплуатации в условиях Крайнего Севера.

«Добыча в рамках «Восток Ойла» — это не только буровые установки и промысловые объекты, это морские терминалы, резервуарные парки, ледоколы, нефтетанкеры и газовозы ледового класса — сложная высокотехнологичная инфраструктура», — заявил директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Для организации вывоза продукции на судостроительной верфи «Звезда» размещен заказ на серию из 10 танкеров высокого ледового класса Arc7. В целом для реализации проекта «Восток Ойл» планируется построить 50 судов различных классов, в том числе танкеры, газовозы, суда обеспечения.

В целом проект «Восток Ойл» предусматривает создание десятков тысяч дополнительных рабочих мест. Для обустройства месторождения потребуется привлечь более 400 тысяч человек.

Институт прогнозирования Российской академии наук предсказал, что рост внутреннего спроса на продукцию смежных отраслей приведет к ежегодному росту ВВП России на 2%. Одним из основных бенефициаров проекта, по мнению РАН, станет Красноярский край. С учетом прогнозируемого участия региона в реализации строительных работ и материально-технического снабжения на долю Красноярского края может прийтись до 14% от общего объема доходов в рамках инвестиционной стадии проекта. Если в 2021-2024 годах совокупный объем инвестиций в реализацию проекта составит 1,8 трлн рублей, то регион может рассчитывать на дополнительный рост ВРП в размере не менее 252 млрд рублей, подсчитали эксперты института РАН.

Что касается налоговой базы, то, по оценкам института РАН, на инвестиционной стадии с 2021 по 2024 год чистый эффект на региональный бюджет составит около 10% от дополнительного роста ВРП, то есть 25,2 млрд рублей. В этом расчете уже учтены налоговые и инвестиционные стимулы. На данный момент нефтяная отрасль ежегодно приносит краю сопоставимую сумму доходов, следовательно, в ближайшие три года поступления в региональный бюджет от нефтянки увеличатся на треть, а на операционной стадии проекта можно будет говорить о кратном увеличении, подсчитали эксперты института РАН.

По словам доцента Финансового университета при правительстве РФ Леонида Крутакова, трудно переоценить значимость проекта «Восток Ойл» для страны. «Это в принципе ворота, открывающие Восточную Сибирь, как поставки на мировой рынок. Вообще этот регион принципиально важный. По сути, это единственный крупнейший в мире проект сегодняшний в нефтегазовой сфере, который на перспективу может обеспечивать долгосрочный рост стоимости, добычи и экономики. Поэтому еще раз говорю: трудно переоценить количество контрактов — объем предполагаемых сделок, это находится на уровне астрономии», — подчеркнул он.

Важнейший фактор роста

Преимущества и привлекательность проекта видят инвесторы и аналитики. Американский Goldman Sachs уже назвал «Восток Ойл» «магнитом для инвесторов». Merrill Lynch присвоил ему статус локомотива («основной фактор развития») «Роснефти». В отчете J.P. Morgan «Роснефть» названа «главным фаворитом», а Bank of America спрогнозировал рост стоимости проекта выше 100 млрд долларов.

«Прогресс в реализации этого проекта является одним из важнейших факторов, почему аналитики крупнейших международных банков повысили целевые ориентиры по акциям «Роснефти». Это стало одним из катализаторов роста бумаг компании», — отметил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.