Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

В городе Каджола на юго-западе Нигерии состоялась церемония закладки фундамента будущего завода по сборке железнодорожных вагонов. Как сообщает агентство «Синьхуа», это первое вагоностроительное предприятие в стране.

Инвестирует проект китайская корпорация China Construction Engineering Group Co., Ltd.

Как отметил на церемонии вице-президент Нигерии Йеми Осинбаджо, проект вагоностроительного завода имеет большое значение для модернизации железных дорог в стране и развития смежных отраслей.

Напомним, в рамках экономического форума «Россия – Африка» был подписан меморандум между ОАО «РЖД» и министерством транспорта Федеративной Республики Нигерия, который определяет участие российской компании в проектах Нигерии, в частности, в проекте Coastal Line (участок Лагос — Калабар) и проекте железной дороги Порт Харкорт — Майдугури с учетом своего технического и кадрового резерва. Кроме того, ОАО «РЖД» определит направления развития железнодорожных транспортных систем посредством проектирования, строительства, управления и обслуживания железнодорожной инфраструктуры в Нигерии и внедрения других решений по модернизации, которые могут быть предложены правительству Нигерии.

Ирина Таранец

Верность ценностям

Владимир Путин вручил премию за вклад в укрепление единства российской нации

Текст: Кира Латухина

В День народного единства Владимир Путин вручил в Кремле премию за вклад в укрепление единства российской нации, а также ордена Дружбы иностранцам.

"Праздник знаменует сплоченность нашего народа, нашу искреннюю, глубокую любовь к Родине", - заявил глава государства на приеме в Кремле. "Именно преданность Отечеству питала волю и решимость наших предков, которые более четырех веков назад объединились в народное ополчение, преодолели смуту и спасли страну от распада, освободили ее от интервентов и захватчиков. Они оставили потомкам немеркнущий пример великого поступка, когда превыше всего ставились интересы Родины, ее судьба, ее будущее", - сказал он. И ее защита стала главным объединяющим делом для людей разных национальностей, сословий и вероисповеданий.

"Этот мощный, всепобеждающий дух единства передавался из поколения в поколение, - продолжил Владимир Путин. - Наш народ во все тяжелые времена всегда вставал плечом к плечу. Самоотверженно сражался за свободу и независимость своей Родины, за те исторические, духовные, семейные ценности, которые всем нам так дороги".

"Самая прочная, надежная основа успешного развития России - это сплоченность нашего общества, верность ценностям мира, доверия и взаимоуважения между людьми разных национальностей, - заявил президент. - Беречь эти традиции завещано всей историей нашей великой страны, и мы твердо знаем, что только вместе мы достигнем самых высоких целей, решим самые сложные задачи, достойно ответим на любые вызовы".

Лауреатом премии президента за вклад в укрепление единства российской нации стала социолог Леокадия Дробижева, руководитель Центра исследования межнациональных отношений Института социологии РАН.

"Вы сердцем чувствуете Россию", - сказал Владимир Путин. Он отметил, что Леокадия Дробижева стояла у истоков российской этносоциологии, посвятила свою жизнь изучению этнической и гражданской общероссийской идентичности и внесла огромный вклад в формирование и совершенствование нашей национальной политики, в укрепление мира и согласия.

Глава государства также поблагодарил присутствующих в зале соотечественников и иностранных граждан: "Вы очень многое делаете для развития многосторонних связей с Россией, для расширения гуманитарных, деловых, культурных, просто человеческих отношений. Там, где вы, как правило, возникает атмосфера взаимного доверия, которого так часто не хватает в современном мире".

Орден Дружбы получили советник президента Ливана Амаль Абу-Зейд, гендиректор театра "Колон" (Аргентина) Мария Виктория Алькарас, почетный консул России на Крите Николаос Даскаландонакис, почетный консул России в городе Сент-Джонс (Канада) Джон Стюарт Дюррант, председатель правления "Славянского культурного центра" Татьяна Кузина (Казахстан), председатель Российско-Колумбийской торговой палаты Оскар Лопес Боланьос, почетный консул РФ в провинциях Себу, Аклан и Бохоль (Филиппины) Арми Лопес Гарсия, председатель Национального движения "Русофилов" в Болгарии Николай Симеонов Малинов, почетный профессор Таллинского университета Рейн Мюллерсон, президент, председатель совета директоров Африканского экспортно-импортного банка (Нигерия) Бенедикт Окечукву Орама, мэр Монпелье (Франция) Филипп Сорель, гендиректор Группы Enel (Италия) Франческо Стараче. Также были вручены медали Пушкина.

"Россия - покровитель региона, - сказал советник президента Ливана. - Мы видим в вас защитника и спасителя от недальновидной политики западных стран, которые стремятся разрушить мультиэтнические общества региона, спонсируя радикальные идеи и поддерживая террористов, препятствуя российской инициативе по возращению сирийцев на родину".

"Нас объединяет ветер перемен, который весь мир видит от России", - заявил Николай Симеонов Малинов. Это идеи традиционных ценностей, многополярного мира и сильного государства, они меняют мир к лучшему, произнес он, и призвал к созданию международного русофильского движения. "Сегодня Россия вновь стала незаменимым полюсом многополярного мира", - заявил Рейн Мюллерсон. "Не существует великой Европы без России", - сказал мэр Монпелье. Президента пригласили в Колумбию и на Крит. И еще - на Филиппины. "Мы вас уважаем, любим и даже идеализируем", - призналась Арми Лопес Гарсия.

Глава государства также принял участие в церемонии возложения венков к памятнику Минину и Пожарскому и вместе с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом посетил в Манеже выставку "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве".

На 16% сократилась чистая прибыль Total за 9 месяцев 2019

За девять месяцев 2019 года французская Total сократила консолидированную чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 16% — до $8,667 млрд. Выручка за это время снизилась на 3,7%, составив $151,04 млрд, разводненная прибыль на акцию — $3,2 против $3,88 годом ранее, сообщается в отчете компании.

В третьем квартале 2019 года консолидированная чистая прибыль Total по сравнению с аналогичным периодом 2018 года сократилась на 29% — до $2,8 млрд. Квартальная выручка в годовом выражении сократилась на 11%, составив $48,589 млрд. Разводненная прибыль на акцию была на уровне $1,13 против $1,47 годом ранее.

Совокупный объем добычи углеводородов компанией за девять месяцев 2019 года составил 2,981 млн б/с нефтяного эквивалента, что на 9% больше показателя за соответствующий период прошлого года. По итогам квартала этот показатель также вырос в годовом выражении на 8% — до 3,04 млн б/с нефтяного эквивалента. Отмечается, что рост добычи в минувшем квартале связан, в том числе, с пуском и наращиванием объемов новых проектов, в том числе «Ямал СПГ» в России, а также ряда проектов в Австралии, Анголе, Нигерии и Великобритании.

Total — третий по величине нефтедобытчик в Европе. Является акционером НОВАТЭКа с долей 18,9%, владеет также 20-процентной долей в проекте «Ямал СПГ», отмечает ПРАЙМ.

От афропессимизма к афрооптимизму

Наталья Пискунова о том, зачем Россия снова идет Африку и кто наши конкуренты

23-25 октября в Сочи состоялся первый в современной истории России саммит «Россия – Африка», в котором приняли участие представители всех государств Магриба и Тропической Африки. В саммите участвовали крупные африканские компании – импортеры и производители сырья и разных видов продукции, а также представители фармацевтических фирм и образовательных учреждений. Как добиться качественного изменения характера отношений России со странами Африки?

По итогам саммита в Сочи было принято два меморандума о понимании, заключено несколько многомиллиардных контрактов в области ВЭД, промышленности, банковского дела и других сфер экономики на общую сумму более триллиона рублей. При этом Россия напомнила о списании более 20 миллиардов долларов долгов странам континента.

Сочинский саммит «Россия-Африка» — уникальное событие для современной внешней политики России: мероприятия такого уровня и масштаба с участием африканских лидеров не было ни в 90-х, ни в 2000-х. Более того, ни в в период борьбы стран Африки за независимость в 1950-60-е, ни в первые десятилетия после ее получения, ни во времена пикового противостояния двух полярных политико-экономических систем — социализма и капитализма — такие встречи не проводились. Предпочтение отдавалось двустороннему взаимодействию. Чаще всего – закрытому.

В 1990-е годы Россия сворачивала активное взаимодействие со странами Африки: многие проекты и даже целые миссии были закрыты.

Вплоть до начала 2000-х отношения со странами Африки фигурировали лишь в самом конце основного внешнеполитического документа России – Концепции внешней политики. Более того, все исследователи применительно к Африке неизменно использовали только один термин – «Афропессимизм».

Этот термин подразумевал крайне высокую степень политических рисков для ведения любых совместных проектов, низкую инвестиционную привлекательность Африки, критически опасный уровень эпидемий, неконтролируемый рынок запрещенных препаратов и вооружений, а также нелегальную торговлю людьми.

Более того, «афропессимизм» относился и к структурной неразвитости экономик большинства стран Африки. Тут и невозможность обслуживания внешних долговых обязательств любым кредиторам (от Всемирного Банка и МВФ до двусторонних займов), и галопирующая инфляция

В некоторых критических случаях, как, например, в Зимбабве, инфляция могла достигать 1000000% в год, что вошло во все учебники экономической теории как абсолютный мировой рекорд роста цен.

ООН на протяжении нескольких десятков лет относила практически все страны Африки, включая Магриб, к неразвитым или отстающим в развитии. Неграмотность населения, этнические войны, феномен распавшихся государств Сомали, Судана, ЦАР и неопределенный политический статус Западной Сахары, массовый голод, серия засух, затронувших огромные субрегионы континента – все это не способствовало налаживанию связей между Россией и Африкой.

На протяжении нескольких десятилетий после обретения независимости страны Африки ассоциировались с образом «вечного должника». Несмотря на огромный ресурсный потенциал, большинство новых лидеров освободившихся стран не могли его реализовать для развития своей национальной экономики. Это прежде всего объяснялось неустойчивостью самих режимов: в некоторых африканских странах за полгода могло смениться шесть премьер-министров, причем неконституционным путем.

Кроме того, долгий колониальный период, почти повсеместное отсутствие опыта независимого государственного управления (кроме Либерии, ЮАР и Эфиопии), доминирующая роль этнополитических традиционных структур, массовая бедность населения, голод, регулярные засухи и другие проблемы в принципе не позволяли Африке развиваться так же быстро, как странам Юго-Восточной Азии или Латинской Америки.

«Вечным должником» Африка оставалась практически в течение всего периода советско-африканского сотрудничества. Регулярное массовое списание долгов, которое осуществлялось в тот период, являлось символическим жестом.

Для африканских лидеров это было не только и не столько «приглашением к беседе», сколько публичным (или закрытым) подтверждением заинтересованности в отношениях с рядом обязательных политических условий (нахождение в зоне влияния «полюса» СССР), которые подчас были важнее торгово-экономических.

Списание 20 млрд долларов долговых обязательств странам Африки на саммите в Сочи в 2019 году – это тоже символический жест, который получил неоднозначную оценку и в России, и в мире.

Каковы потенциальные сферы сотрудничества между Россией и странами Африки?

Несмотря на подчеркнутое внимание к ресурсной составляющей торгового оборота между Россией и странами африканского континента, наиболее значимыми в долгосрочной перспективе могут стать как раз социально значимые двусторонние и многосторонние проекты, а также проекты в области строительства (в том числе дорожного), медицины и образования.

Эти проекты уже частично обсуждались: например, много говорилось о создании Университета БРИКС (при активном участии ЮАР как лидера субрегиона Южной Африки, где уже ведутся обмены с преподавателями российских вузов), взаимном признании академических степеней и дипломов о высшем и специальном образовании, развитии центров обучения русскому языку. Развитие таких программ отмечено и в представленном на саммите документе «Карта компетенций России для Африки».

Однако, несмотря на реалистичность воплощения социально значимых проектов для Африки, возникает вопрос об их финансировании. Так, например, если инициативы на территории Южной Африки возможно будет реализовывать при помощи Банка БРИКС, региональной интеграционной группировки САДК и прямых инвестиций со стороны ЮАР, которая неоднократно называла себя «Южными Воротами в Африку», то как решать финансовую проблему со стороны России? Ведь, помимо добывающих и строительных компаний, вкладывающихся в основном в страновые или даже локальные проекты, нужны и социальные, и структурные инвестици – без них долгосрочное сотрудничество останется только на уровне добычи и экспорта полезных ископаемых.

Но социальные проекты неминуемо потребуют как государственных гарантий, так и финансовых вливаний из российского федерального бюджета, а это очень неоднозначная тема в свете нынешнего экономического положения нашей страны.

Особого внимания заслуживает план строительства при участии российских компаний «Трансафриканской железной дороги», которая должна пройти от Дакара (Сенегал) до Кейптауна (ЮАР) через Порт-Судан (Судан) по территории 13 или даже 20 государств западной, восточной, центральной и южной Африки. Фактически это первый континентальный проект после завершения строительства Транссахарской и Транссахельской магистралей. Они были проложены в 1960-1970- е годы, то есть в самый первый период после обретения независимости странами Африки Это происходило при поддержке Экономической Комиссии ООН по Африке и бывших метрополий – Англии и Франции, которые таким образом старались сохранить свое влияние на континенте.

Большая проблема, которая существует в отношениях между Россией и странами Африки (во многом унаследованная от СССР) – их асимметричность.

Прежде всего, это проявляется в несбалансированности экспорта и импорта по значимости товаров. При общем годовом объеме товарооборота России и африканских стран в 20,4 млрд долларов, экспорт из Африки за редким исключением состоит из сельскохозяйственной продукции. Тогда как импортируемые на континент товары для развития промышленности во многом превосходят экспортируемые по стоимости и по значимости для развития национальных экономик континента и целых субрегионов.

Особенно критично это в случае взаимодействия с «Африканскими Львами Развития», которые как раз стремятся к снижению сельскохозяйственной направленности и своей экономики, и своего экспорта. Несмотря на ценность импорта какао-бобов из Ганы и кофе из Эфиопии, где он впервые был культивирован на нагорье Каффе (оригинальное название напитка, который мы знаем как «кофе», на амхарском (эфиопском) языке звучит как «бунна», а привычное слово «кофе» — всего лишь искаженное название места, где он был впервые обнаружен европейцами – Н.П.), эти две страны, отнесенные ООН ко «Львам Развития», как раз больше заинтересованы в развитии инфраструктуры, дорог, школ и медицинских учреждений, технологий по борьбе с засухой. Им интересны предложения партнеров, которые направлены именно на эти сферы, а не на добычу ресурсов.

Сегодня популярны дискуссии о возможном столкновении интересов России и других стран в Африке. Несмотря на то, что любой новый участник региональной системы экономических и политических отношений гарантированно вызывает определенную конкуренцию и передел сфер влияния, острого противоречия между торгово-экономическими отношениями России и других стран с государствами Африки не так много, если не рассматривать торговлю оружием. Объясняется это, прежде всего, разными подходами к взаимодействию со странами региона.

Например, в отличие от Китая, который заинтересован в ресурсах и среднесрочных кредитах предприятиям в странах Африки, у России может быть другая ниша: развитие инфраструктуры и социально-политических проектов.

Китайские инвесторы в основном работают в зоне кратко- и среднесрочных инвестиций, привозят китайскую рабочую силу для работы на своих предприятиях в Африке, не вкладываются в долгосрочное поддержание предприятий, дорог и социального сектора в Африке (за исключением ряда образовательных проектов для менеджеров – африканцев, которые обучаются по выделенным квотам в Китае).

При этом объем торговли Китая с Африкой превосходит и американский, и российский, и европейский: по данным на 2018 год, он составлял 204 млрд долларов.

Говоря о возможной конкуренции России за Африку с США, тоже важно отметить различия в подходах к сотрудничеству с континентом. В США в 2000 году была разработана специальная новая программа для взаимодействия со странами Африки - African Growth and Opportunity Act. Этот документ является основой для предоставления торговых преференций Африке со стороны США. Практически все товары из Африки, поступающие в США, не облагаются пошлинами. В 2015 году Конгресс США продлил действие этой программы до 2025 года, расширив список ее участников до 40 государств.

Особенностью американского воздействия на страны Африки, в отличие от России и других игроков, является работа с регионом через так называемые «агентства» - такие как USAID, MCC, OPIC, EXIM, и TDA. Еще одна особенность американского влияния – активное участие в создании и поддержании работы трех «африканских торговых хабов» в Аккре, Претории и Найроби – то есть, столицах тех странх, которые являются «Львами Развития» по классификации ООН. При этом, по данным на 2017 год, объем торговли США со странами Африки составил 39 млрд долларов, что в пять раз меньше аналогичного показателя КНР.

Еще один важный игрок на пространстве Африки – Индия. Торговый оборот Индии со странами Африки в 2018 году оценивался на уровне 60 миллиардов долларов.

При этом Индия, в отличие от других партнеров Африки, вкладывается в развитие банковской сферы и добивается максимального снятия тарифных ограничений, а также продолжает развивать многолетний проект сотрудничества по линии «Юг – Юг». Наиболее активно Индия развивает сотрудничество между Афрэксимбанком и Эксим Индия банком, которые способствуют развитию внешнеэкономических связей.

При этом ставка Индии на расширение инвестиций в Африку, сделанная в начале 2000-х, вполне оправдалась: за 16 лет объем торговли с африканскими странами увеличился в 8 раз. В 2002 году правительство Индии начало реализацию инициативы «Фокус на Африку». А в 2008 году Индия провела Индийско–Африканский Саммит, который способствовал тому, что сегодня Индия стала четвертым по значимости игроком в Африке.

Несмотря на долгий период нестабильного развития экономики, после 2010 года ситуация на континенте начала меняться. В 2016 году ООН назвала 6 государств Тропической Африки «Африканскими Львами развития». Это Эфиопия, Нигерия, Мозамбик, Гана, Кения и ЮАР. Они смогли в короткие сроки сократить долю сельского хозяйства в экономике и увеличить долю промышленности и сферы услуг в результате прихода к власти новых политических и экономических элит и проведения реформ.

Эти государства за 6 лет смогли сделать то, что считалось невозможным на протяжении нескольких десятков лет: сократить внутренний и внешний долга, уменьшить дефицит национальных бюджетов, снизить уровень безработицы и инфляции.

Более того, эти страны смогли добиться снижения политических рисков ведения бизнеса за счет мирного урегулирования конфликтов на своих и пограничных территориях. Именно эти шесть стран, по данным ПРООН (Программа Развития ООН – UNDP), в ближайшие десятилетия будут развиваться наиболее интенсивно и могут стать региональными лидерами экономического развития.

Этот прогноз важен и для построения новых отношений России со странами Африки. Смещение акцента с ресурсоориентированной торговли в пользу обрабатывающей промышленности, сектора коммуникаций, строительства дорог, сотрудничества в области энергетики, медицины и образования открывает больше возможностей как для торговых отношений, так и для реализации социально значимых проектов с участием России в Африке.

Двенадцать солдат погибли в результате атаки на военную базу в Нигере, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на министерство обороны.

"Военная позиция Бларбин в регионе Диффа (на границе с Нигерией - ред.) подверглась атаке вооруженных лиц, пока не идентифицированных, очень возможно, из террористической группировки "Боко Харам". По предварительным данным, 12 военных погибли, восемь пострадали", - цитирует агентство заявление министерства.

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на военную кампанию против нее, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.

ЕС поможет повысить отдачу от рыбного хозяйства развивающимся странам

Евросоюз, страны Африки, Карибского бассейна и Тихого океана (АКТ) и ФАО подписали пятилетнюю программу на 40 млн евро. Она призвана стимулировать развитие устойчивого рыболовства и аквакультуры в регионах АКТ.

Подписание документа состоялось в Осло на конференции «Наши океаны 2019». FISH4ACP – инновационная программа, финансируемая Европейским союзом, разработанная совместно с АКТ и реализуемая Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (ФАО) ООН. Планируется инвестировать в производственно-сбытовые цепочки для стимулирования инклюзивного роста, укрепления продовольственной безопасности и минимизации воздействия на морскую окружающую среду.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ФАО, программа будет работать с 10 производственно-сбытовыми цепочками в 10 странах АКТ. Предполагается, что FISH4ACP будет уделять особое внимание мелким рыбным промыслам, так как они способны приносить экономические и социальные выгоды, особенно женщинам.

В Африке программа поддержит как аквакультуру, так и рыболовство. Производственно-сбытовые цепочки там охватывают промысел во внутренних водах и на море, в том числе добычу сома, мелких пелагических рыб, устриц, креветки и тиляпии от Нигерии до Зимбабве и от озера Танганьика до Сан-Томе и Принсипи вплоть до побережья Атлантического океана, отметили в ФАО.

В Карибском бассейне FISH4ACP сконцентрируется на запасах большой корифены в Доминиканской Республике и креветок сибоб в Гайане. В Тихом океане планируется уделить внимание лову тунца у Маршалловых островов.

FISH4ACP должна стартовать в начале 2020 г. На первом этапе будет проводиться оценка производственно-сбытовых цепочек для выявления проблем в каждой из них, содействие в поиcке новых рынков, сокращении отходов и потерь, улучшении условий труда и управлении запасами.

Fishnews

Президент ПАО "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов и управляющий директор нигерийской нефтяной госкорпорации Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC) Меле Кяри подписали меморандум о взаимопонимании. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Согласно меморандуму стороны намерены рассмотреть возможное сотрудничество в области разведки, добычи и переработки углеводородов на территории Нигерии, а также расширение существующих торговых отношений.

Кроме того, документ предусматривает возможное проектно-техническое сотрудничество между компаниями и предоставление ноу-хау ЛУКОЙЛа в реализации проектов по добыче и переработке.

Напомним, с 2014 года ЛУКОЙЛ участвует в шельфовом проекте на блоке OML-140 с долей участия 18%. Блок расположен в акватории Нигерии в Гвинейском заливе на расстоянии 135 километров от побережья. В пределах участка открыты месторождения Нсико и Офигбо, несколько структур считаются перспективными. С 2009 года LITASCO SA (входит в Группу "ЛУКОЙЛ") является крупным поставщиком нефтепродуктов в Нигерию и покупателем сырой нефти, добываемой в стране.

Портфель для Африки

Египет, Замбия, Руанда, Эфиопия формируют новую линейку партнеров "Росатома"

Текст: Александр Емельяненков

С плацдарма первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа", где уже готовятся к заливке бетона, российские атомщики планируют масштабное продвижение своих технологий на всем Африканском континенте. Здесь, как заявил на форуме Россия - Африка генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев, "мы можем совершить рывок".

По его словам, уже сейчас нескольким странам предложены комплексные решения, связанные с повышением уровня образования, энергообеспеченности, с применением технологий в медицине, сельском хозяйстве, в материаловедении и научных исследованиях.

- Мы видим и встречную реакцию, - поделился глава "Росатома" с участниками пленарной сессии "Вклад атомных технологий в развитие Африки". - Я имел честь принимать участие в нескольких встречах президента России Владимира Путина с лидерами африканских государств, расположенных в разных частях континента. На всех встречах стоял вопрос о развитии нашего сотрудничества в сфере мирного атома. Где-то мы вышли уже на реальные контракты, где-то подписали межправительственное соглашение, где-то начали переговоры и определяем сферы сотрудничества. И уже сейчас могу сказать, что треть стран Африканского континента - это страны, с которыми у нас полностью сформирована нормативная база, вплоть до контрактной. А примерно половина из них активно обсуждает или уже имеет совместные с нами проекты…

Интерес со стороны африканских партнеров вполне объясним. По экспертным оценкам, сейчас более 600 миллионов человек в Африке, или 48 процентов всего населения, не имеют доступа к электроэнергии вообще, а другая половина страдает от перебоев в энергоснабжении.

Не удивительно, что при таком масштабе проблем Всемирный банк, Африканский банк развития, Европейский союз, а также США, Китай и некоторые другие страны запустили уже не менее 60 международных инициатив, направленных на развитие электроэнергетики в Африке. "А вместе с финансами на африканские рынки приходят и компании из соответствующих стран", - дала понять в кулуарах форума старший научный сотрудник Центра глобальных и стратегических исследований Института Африки Российской академии наук Анна Шарова.

"Росатом" еще в декабре 2017-го согласовал с министерством электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта вступление в силу коммерческих контрактов на строительство АЭС "Эль-Дабаа" в составе четырех энергоблоков. Получение строительной лицензии и заливка первого бетона ожидаются к середине 2020 года. Сейчас, по словам главы "Росатома", идет передача заказчику проектной документации с целью выйти в расчетные сроки на лицензирование и первый бетон.

"В таких случаях всегда идет дискуссия между заказчиком, регулятором и проектной организацией о том, какие решения наиболее эффективны и приведут к ускорению строительных работ", - пояснил Алексей Лихачев.

Контракт по АЭС "Эль-Дабаа" оценивают в 30 млрд долларов. Под него Россия предоставляет Египту государственный экспортный кредит в 25 млрд долларов. Проект планируется реализовать за 12 лет. Выплаты по кредиту Египет должен начать в октябре 2029 года. А сам кредит предназначен в первую очередь для расчетов с нашими же российскими предприятиями - строителями АЭС.

Из других уже реализуемых соглашений стоит упомянуть генеральный контракт с Республикой Замбия на строительство центра ядерной науки и технологий. В его состав войдут исследовательская ядерная установка, лабораторный комплекс, многоцелевой центр облучения и центр ядерной медицины на базе циклотрона. Проект будет реализовываться в несколько этапов в течение трех-шести лет.

В декабре 2018 года "Росатом" заключил соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях с министерством инфраструктуры Руанды. Вслед за тем была подписана дорожная карта по налаживанию российско-руандийского сотрудничества в области мирного атома. И вот буквально вчера новое соглашение о строительстве в Руанде центра ядерной науки и технологий. Это новый проект, который среди десятков других по миру будут реализовывать специалисты "Росатома". Руандийцы же благодаря центру совершат прорыв в сфере науки, медицины и кадрового потенциала своей страны.

На форуме Россия - Африка в Сочи также подписано соглашение с Эфиопией. Она намерена при помощи России развивать мирные атомные программы. Министр инноваций и технологий этой африканской страны Гетахун Мекурия Кума выразил надежду, что в течение десяти лет в Эфиопии построят опытный реактор, а вслед за ним - две ядерные энергоустановки по 200 мегаватт…

Комплексное предложение "Росатома" зарубежным заказчикам, на чем акцентировал внимание Алексей Лихачев, заключается в том, что госкорпорация готова помогать странам-новичкам в создании у себя полноценной атомной отрасли. Иными словами, продвигать не только проекты по строительству и обслуживанию исследовательских реакторов и энергоблоков АЭС, но и предлагать совместные научно-исследовательские проекты, содействовать в развитии ядерной медицины, радиационных технологий, помогать в производстве радиоизотопов для сельского хозяйства и промышленности, выполнять проекты по малой гидроэнергетике и сотрудничать в развитии ветроэнергетики.

Тем временем

РУДН и "Росатом" будут сообща готовить кадры для проектов в Африке

Перспективное и во многом знаковое соглашение в день открытия форума Россия - Африка подписали генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и ректор Российского университета дружбы народов Владимир Филиппов. Цель - сообща продвигать на Африканский континент новые знания и передовые технологии из России.

"Росатом" уже сейчас готовит сотни специалистов для развивающихся стран мира в своем "опорном" вузе - Ядерном университете МИФИ. Теперь помогать распространению атомных знаний и российских технологий будет и РУДН, партнером которого являются 28 африканских стран: Марокко, Алжир, Мали, Буркина-Фасо, Гамбия, Сьерра-Леоне, Гвинея-Бисау, Гвинея, Гана, Габон, Замбия, Кот-д"Ивуар, Бенин, Намибия, Нигерия, Чад, Тунис, Египет, Судан, Эфиопия, Уганда, Кения, Танзания, Конго, Республика Конго, Мозамбик, Ангола, ЮАР.

Новое соглашение предусматривает продвижение российских образовательных программ и технологий по атомным и смежным специальностям в странах-партнерах госкорпорации "Росатом", развитие международных программ межуниверситетского сотрудничества, рекрутинг иностранных абитуриентов из стран - партнеров "Росатома" для обучения в российских вузах, а также проекты по социокультурной адаптации иностранных студентов.

"Многолетний опыт работы РУДН на Африканском континенте и проекты "Росатома" в рамках гуманитарного сотрудничества позволят совместными усилиями не просто повысить интерес к российскому ядерному образованию, но и будут содействовать развитию национальных систем ядерного образования и подготовке кадров в Африке", - заявил на церемонии подписания глава атомной корпорации Алексей Лихачев.

«Ведение бизнеса 2020» – темпы реформ не снижаются

Цель правового регулирования – защита. Защита работников, общественной безопасности, бизнеса и инвестиций. Но неэффективное или ненадлежащее правовое регулирование способно привести к торможению предпринимательской активности и роста бизнеса. Например, если в Сингапуре на выполнение всех пограничных формальностей для экспорта товаров на торговых судах требуется 10 часов, то в Камеруне и Кот-д’Ивуаре – свыше 200 часов. В Габоне расходы на выполнение нормативных требований к экспортным операциям через морские порты составляют, в среднем, свыше 1600 долл. США, а на Маврикии – всего лишь немногим больше 300 долл. США.

Обременительность правил может привести к тому, что компании уйдут от надзора регуляторных и налоговых органов в теневой, неформальный сектор, либо за рубеж – в поисках более благоприятной деловой среды. Иностранные инвесторы могут избегать стран и территорий, где нормативная база препятствует расцвету экономической активности.

Обременительные бюрократические процедуры не просто тормозят деятельность отдельных компаний или инвесторов: они могут негативно сказаться на способности экономики к устойчивому росту. Экономическая свобода, свобода предпринимательства неотделима от развития экономики и динамичного роста частного сектора, а это, в свою очередь, служит основой усилий по искоренению бедности и обеспечению общего благосостояния.

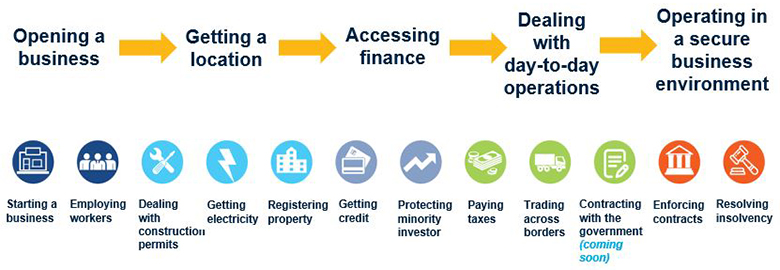

В рамках исследования «Ведение бизнеса 2020» проводится оценка правовых норм 190 стран и территорий в 12 областях регулирования предпринимательской деятельности, что позволяет оценить деловой климат в каждой из этих стран и территорий. Для рейтинговой оценки удобства ведения бизнеса в этом году были использованы десять из этих показателей. Это – 17-й выпуск исследования, которое служит правительствам всего мира стимулом к проведению реформ в области регулирования предпринимательской деятельности в целях поддержки устойчивого экономического роста.

В ходе этого исследования изучаются правила, влияющие на все этапы жизненного цикла предприятия – от его создания, в период его функционирования и до его закрытия: создание предприятий, получение разрешений на строительство, подключение к системе электроснабжения, регистрацию собственности, получение кредитов, защиту миноритарных инвесторов, налогообложение, международную торговлю, обеспечение исполнения контрактов и разрешение проблем неплатежеспособности.

Что измеряется в рейтинге "Ведение бизнеса"?

Где лучше всего вести бизнес?

По данным исследования, в десятку стран и территорий с самыми благоприятными в мире условиями ведения бизнеса вошли Новая Зеландия (рейтинг – 86,8 балла из 100 возможных), Сингапур (86,2), САР Гонконг, Китай (85,3), Дания (85,3), Республика Корея (84), Соединенные Штаты (84), Грузия (83,7), Соединенное Королевство (83,5), Норвегия (82,6) и Швеция (82).

У стран, лидирующих в рейтинге благоприятности условий ведения бизнеса, есть несколько общих характерных черт, в том числе широко распространенное применение электронных систем. Во всех 20 странах с наивысшим рейтингом существуют процедуры регистрации компаний через интернет, порталы подачи электронных налоговых деклараций, а также разрешены онлайновые процедуры оформления сделок с имуществом. Кроме того, в 11 странах существуют электронные процедуры оформления разрешений на строительство.

В целом, в 20 странах-лидерах рейтинга обеспечено рациональное правовое регулирование предпринимательской деятельности, отличающееся высокой степенью прозрачности.

Где заметнее всего улучшились условия ведения бизнеса?

В рамках исследования «Ведение бизнеса» также устанавливается, в каких странах и территориях достигнуто наибольшее улучшение положения. Исследование «Ведение бизнеса 2020» показало, что в десятку стран, добившихся максимального повышения своего рейтинга благоприятности условий ведения бизнеса, вошли Саудовская Аравия, Иордания, Того, Бахрейн, Таджикистан, Пакистан, Кувейт, Китай, Индия и Нигерия.

В Саудовской Аравии власти создали «службу одного окна» для регистрации компаний и отменили требование о предоставлении замужними женщинами дополнительной документации при подаче заявления на получение национальной идентификационной карты. В стране также были упрощены и объединены процедуры, предшествующие регистрации и следующие за ней.

Проведя три реформы, Иордания впервые вошла в число ведущих реформаторов. Благодаря принятию нового закона о сделках с обеспечением, внесению поправок в закон о банкротстве и созданию единого, современного, действующего на уведомительной основе реестра залогового обеспечения в стране была повышена доступность кредитов. Кроме того, Иордания облегчила процесс уплаты налогов за счет введения электронной подачи деклараций и уплаты налогов на фонд оплаты труда и иных обязательных взносов.

Того провело пять реформ своей системы правового регулирования предпринимательской деятельности – и вошло в десятку лучших второй год подряд и третий раз за прошедшие пять лет. Власти отменили требование о нотариальном заверении документов компаний и сократили сроки регистрации компаний. Правительство упростило процесс получения разрешений на строительство и облегчило подключение к системе электроснабжения. Оно также облегчило процессы регистрации собственности и получения кредитов.

Что касается других ведущих реформаторов, то:

- Бахрейн облегчил присоединение к электросетям – теперь подключиться к энергосистеме можно быстрее и дешевле, а надежность электроснабжения повысилась;

- Пакистан облегчил процесс регистрации собственности за счет ускорения и облегчения регистрации документов о передаче права собственности, а также повышения прозрачности системы управления землепользованием;

- Таджикистан облегчил получение кредитов за счет создания единого, современного, действующего на уведомительной основе реестра залогового обеспечения;

- Кувейт упрочил защиту миноритарных инвесторов, введя норму об уведомлении о проведении общих собраний акционеров за 21 день до их проведения;

- Китай облегчил процесс уплаты налогов, в частности, за счет внедрения преференциального налогового режима в отношении ставок налога на прибыль организаций применительно к малым и малоприбыльным предприятиям;

- Индия облегчила процесс международной торговли, сократив затраты на прохождение пограничных формальностей и оформление документов, а также необходимое для этого время;

- Нигерия облегчила обеспечение исполнения контрактов, повысив качество судопроизводства.

- Реформы проходили повсюду – но в некоторых регионах их было больше, чем в других

В целом 115 стран мира осуществили 294 реформы правового регулирования предпринимательской деятельности, облегчающие ведение бизнеса.

Ближний Восток и Северная Африка – это один из регионов, где реформы, облегчающие ведение бизнеса, осуществлялись наиболее решительно: здесь было проведено 57 реформ правового регулирования. Особенно активны были страны Персидского залива, осуществившие 35 реформ. Четыре страны региона входят в десятку стран мира, добившихся наиболее заметных результатов. Разрешения на строительство в регионе выдаются на 28 дней быстрее, чем в странах ОЭСР с высоким уровнем дохода. Особенно активно реформирование осуществлялось в сфере получения разрешений на строительство и подключения к системе электроснабжения. Однако получить кредит в странах Ближнего Востока и Северной Африки по-прежнему сложнее, чем в любом ином регионе мира. Кроме того, повсюду в регионе широко распространены препятствия к предпринимательской деятельности женщин.

Страны Европы и Центральной Азии придали дополнительный импульс своим и без того динамичным усилиям по улучшению делового климата – они осуществили 56 реформ. Две страны региона входят в число 20 самых удобных в мире мест для ведения бизнеса: Грузия занимает 7-е место, а Северная Македония – 17-е. Страны региона провели девять реформ в области налогообложения. С начала исследований делового климата в рамках программы «Ведение бизнеса» подачу налоговых деклараций по электронным каналам разрешили 22 страны региона. Кроме того, страны региона отличает легкость регистрации собственности: затраты на передачу права собственности на имущество здесь, в среднем, ниже, чем в странах ОЭСР с высоким уровнем дохода.

Страны Южной Азии не снижают темпы осуществления реформ правового регулирования; на этом фоне Индия и Пакистан вошли в десятку стран мира, деловой климат которых улучшился заметнее всего. Индия провела четыре реформы, в том числе облегчила процесс получения разрешений на строительство. Пакистан осуществил шесть реформ, в, частности, усовершенствовал порядок присоединения к электрическим сетям. Однако в Афганистане, Бутане, Мальдивских Островах и Шри-Ланке никаких изменений в нормах правового регулирования не проводилось. На разрешение коммерческих споров в этом регионе уходит, в среднем, почти вдвое больше времени, чем в странах ОЭСР с высоким уровнем дохода.

Хотя во многих странах Восточной Азии и Тихоокеанского региона предприятиям созданы благоприятные условия ведения бизнеса, темпы проведения реформ здесь замедлились по сравнению с предшествующими годами. Реформы проводились менее чем в половине стран региона (в 12 из 25). Но даже при этом в число 25 стран мира, добившихся наилучших результатов, входят пять стран и территорий Восточной Азии и Тихоокеанского региона: Сингапур (2-е место), САР Гонконг, Китай (3-е), Малайзия (12-е), Тайвань, Китай (15-е) и Таиланд (21-е). Китай поднялся в рейтинге на 31-е место и второй год подряд вошел в десятку стран мира, в которых отмечены наиболее ощутимые улучшения.

Страны Карибского бассейна провели за прошедший год рекордное число реформ – 19; 11 из 16 стран осуществили реформы, направленные на облегчение ведения бизнеса, в первую очередь, в области создания предприятий, подключения к системе электроснабжения, налогообложения и обеспечения исполнения контрактов.

Латинская Америка отставала от других регионов мира в деле создания благоприятных условий ведения бизнеса отечественным малым и средним предприятиям. Ни одной стране региона не удалось в последние два года войти в десятку стран мира, в которых наблюдаются наиболее ощутимые улучшения; не представлены страны Латинской Америки и в числе стран, занимающих первые 50 мест в мировом рейтинге благоприятности условий ведения бизнеса. Мексика по-прежнему занимает наивысшее место в этом рейтинге среди стран региона – 60-е, однако вот уже второй год подряд Мексика не осуществляет никаких существенных улучшений делового климата. Есть, однако, и некоторые отрадные исключения. Колумбия провела с 2005 года, в общей сложности, 37 реформ и остается ведущим реформатором в регионе. Она занимает в глобальном рейтинге 67-е место и приступила к осуществлению трех масштабных реформ в 12-месячный период, завершившийся в мае 2019 года.

Стимулы к проведению реформ

Исследовательская программа «Ведение бизнеса» осуществляется уже семнадцатый год, и с начала ее реализации 178 стран и территорий провели 722 реформы в области регистрации предприятий, направленные на снижение или устранение барьеров к их выходу на рынок. Однако, несмотря на достигнутое улучшение положения, между развитыми и развивающимися странами по-прежнему сохраняются существенные разрывы по большинству показателей, анализируемых в исследовании «Ведение бизнеса».

Вместе с тем налицо очевидные стимулы. Страны, демонстрирующие хорошие результаты по показателям исследования «Ведение бизнеса», отличаются повышенным уровнем деловой активности. Это, в свою очередь, обеспечивает более высокий уровень занятости, доходов и бюджетных поступлений. Помимо этого, там, где существуют обременительные и затяжные нормативно-правовые процедуры, может усилиться искушение прибегнуть к коррупционным методам для достижения нужного результата.

Результаты исследования «Ведение бизнеса 2020» свидетельствуют о том, что практически в каждой стране мира имеются определенные возможности для упрощения правил или ускорения процедур с тем, чтобы облегчить ведение бизнеса, способствовать расцвету предпринимательства и полной реализации потенциала экономической активности.

За прошедший год правительства стран мира провели 294 реформы, упрощающие ведение бизнеса

Ведение бизнеса 2020: Четыре из десяти стран с наиболее заметными улучшениями расположены на Ближнем Востоке и в Северной Африке

ВАШИНГТОН, 24 октября 2019 года — По данным исследования Группы Всемирного банка «Ведение бизнеса 2020», за прошедший год правительства 115 стран внедрили 294 реформы, упрощающие ведение бизнеса отечественным частным сектором, что проложило путь к созданию новых рабочих мест, расширению масштабов деловой активности и росту доходов многих людей.

В этом последнем выпуске данного исследования проанализированы реформы, осуществленные в 10 областях предпринимательской деятельности в 190 странах за 12-месячный период, завершившийся 1 мая 2019 года. Благоприятная для бизнеса среда связана с более низким уровнем бедности, а повышение эффективности нормативного регулирования способно стимулировать предпринимательство, создание новых компаний, внедрение инноваций и повышение доступности кредитов и инвестиций. Это исследование стало 17-м выпуском в серии ежегодных докладов, в которых оцениваются правовые нормы, способствующие упрощению предпринимательской деятельности малых и средних предприятий, либо усложняющие ее.

«Правительства могут способствовать рыночно-ориентированному развитию и всеобъемлющему экономическому росту, устанавливая правила, помогающие предпринимателям создавать предприятия, нанимать работников и расширять бизнес», – подчеркнул Президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс. – «Устранение препятствий, с которыми сталкиваются предприниматели, создает лучшие рабочие места, увеличивает налоговые поступления и поднимает доходы. Всё это необходимо для сокращения масштабов бедности и повышения уровня жизни».

Важно отметить, что исследование «Ведение бизнеса» задумано не как справочник для инвесторов, а, скорее, как способ измерить благоприятность условий для ведения бизнеса.

По данным исследования, в десятку стран, где отмечено наиболее ощутимое улучшение делового климата, вошли Саудовская Аравия, Иордания, Того, Бахрейн, Таджикистан, Пакистан, Кувейт, Китай, Индия и Нигерия. Китай и Того входят в эту десятку второй год подряд, а Индия – уже третий год подряд. Это свидетельствует о том, что реформирование нормативного регулирования ведения бизнеса – многолетний процесс. Больше всего реформ осуществил Бахрейн, улучшив девять из десяти сфер, оцениваемых в докладе. За ним следуют Китай и Саудовская Аравия, которые провели по восемь реформ.

В десятку лидеров рейтинга благоприятности условий ведения бизнеса вошли Новая Зеландия, Сингапур, САР Гонконг (Китай), Дания, Республика Корея, Соединенные Штаты Америки, Грузия, Великобритания, Норвегия и Швеция. Для лидеров рейтинга, как правило, характерны электронные процедуры регистрации компаний, электронная подача налоговых деклараций, а также электронные процедуры оформления сделок с имуществом.

В то же время 26 стран приняли меры, создавшие дополнительные препятствия для хозяйственной деятельности. Многие из этих мер привели к повышению издержек ведения бизнеса.

Условия, в которых работают предприниматели в странах, показывающих высокие и низкие результаты, кардинально различаются. Так, в странах, занимающих нижние 50 мест в рейтинге, на открытие нового предприятия уходит, в среднем, в шесть раз больше времени, чем в 20 странах-лидерах рейтинга. Передача прав собственности на имущество в 20 странах-лидерах рейтинга занимает менее двух недель, а в 50 замыкающих рейтинг странах – три месяца. На подключение к электросетям в 50 странах, замыкающих рейтинг, требуется, в среднем, в два раза больше времени, чем в 20 странах-лидерах рейтинга, а стоимость такого подключения, выраженная в процентах от дохода на душу населения, в 44 раза выше.

В докладе оценивается 10 сфер: «Создание предприятий», «Получение разрешений на строительство», «Подключение к системе электроснабжения», «Регистрация собственности», «Получение кредитов», «Защита миноритарных инвесторов», «Налогообложение», «Международная торговля», «Обеспечение исполнения контрактов» и «Разрешение проблем неплатежеспособности». Кроме того, оценивается область найма работников, однако этот показатель в рейтинг не входит.

За прошедший период наиболее активно осуществлялись реформы, касающиеся создания предприятий, получения разрешений на строительство, подключения к системе электроснабжения и уплаты налогов. В последние годы резко активизировалось реформирование процессов получения разрешений на строительство и присоединения к электросетям. Многие из 37 стран, реформировавших процесс получения разрешений на строительство, упростили взаимодействие с ведомствами относительно предварительного согласования и проведения инспекций. В целях повышения эффективности подключения предприятий к электросетям 16 стран существенно модернизацировали электросетевую инфраструктуру. Среди прочих результатов, средняя продолжительность перебоев в подаче электроэнергии в мире снизилась более чем на 8 процентов между 2017 и 2018 годами.

186 из 190 анализируемых стран осуществили свыше 3 500 бизнес-реформ с начала проведения исследования «Ведение бизнеса» в 2003 году.

Региональный обзор

Восточная Азия и Тихоокеанский регион. В течение прошлого года страны региона провели 33 реформы, направленные на улучшение делового климата. И хотя во многих странах малым и средним предприятиям созданы благоприятные, по мировым стандартам, условия ведения бизнеса, темпы проведения реформ, в целом, замедлились. Количество реформ, осуществленных в регионе за 12-месячный период, снизилось на десять; реформы проводились менее чем в половине стран региона (в 12 из 25). Но даже при этом пять стран и территорий региона входят в число 25 стран мира, добившихся наилучших результатов: Сингапур (2-е место), САР Гонконг (Китай) (3-е), Малайзия (12-е), Тайвань (Китай) (15-е) и Таиланд (21-е). Китай входит в десятку стран, где отмечено наиболее ощутимое улучшение делового климата, второй год подряд.

Европа и Центральная Азия. Страны этого региона наростили темны своих и без того динамичных усилиям по улучшению делового климата: они осуществили 56 реформ и вышли на ведущие позиции в мире по реформам в сфере налогообложения и обеспечения исполнения контрактов. Две страны Европы и Центральной Азии входят в число 20 самых благоприятных в мире мест для ведения бизнеса: Грузия занимает 7-е место, а Северная Македония – 17-е. Таджикистан входит в десятку стран мира, положение в которых улучшилось заметнее всего. А Азербайджан, Кыргызская Республика, Косово и Узбекистан вошли в число 20 стран мира, в которых наблюдались наиболее ощутимые улучшения.

Латинская Америка и Карибский бассейн. Страны Карибского бассейна провели за прошедший год рекордное число реформ, призванных облегчить отечественному частному сектору ведение бизнеса, однако для соответствия мировым стандартам региону еще предстоит проделать определенную работу. Самые высокие места в мировом рейтинге среди стран и территорий региона занимают Пуэрто-Рико (65-е место) и Ямайка (71-е). Латинская Америка по-прежнему отстает от других регионов мира, но есть здесь и некоторые исключения. Колумбия провела с 2005 года, в общей сложности, 37 реформ и остается ведущим реформатором в регионе. Мексика занимает наивысшее место в мировом рейтинге среди стран региона – 60-е, однако вот уже второй год подряд Мексика не осуществляет никаких существенных улучшений делового климата.

Ближний Восток и Северная Африка. Неуклонно расширяются масштабы реформ в странах Персидского залива – в опрделенной мере это вызвано настоятельной потребностью в диверсификации их экономики. Страны региона провели рекордное число реформ, призванных облегчить отечественными предприятиям ведение бизнеса, – 57 реформ правового регулирования бизнеса, что больше, чем в предшествующем году (43). Регион представляют четыре из десяти стран мира, добившихся в этом году наиболее заметных результатов: Саудовская Аравия, Иордания, Бахрейн и Кувейт. На эти страны пришлась почти половина проведенных в регионе реформ. Саудовская Аравия провела ряд реформ: создала единое окно для регистрации компаний, приняла закон о сделках с обеспечением и закон о банкротстве, усилила защиту прав миноритарных инвесторов, а также приняла меры по расширению экономических прав и возможностей женщин. В целом наилучшие результаты в регионе продолжают демонстрировать Объединенные Арабские Эмираты, занимающие 16-е место в рейтинге благоприятности условий ведения бизнеса.

Южная Азия. Многие страны Южной Азии не снижают темпы осуществления реформ в области правового регулирования ведения бизнеса. Индия и Пакистан вошли в десятку стран мира, деловой климат которых улучшился заметнее всего, и улучшили свое положение в мировом рейтинге легкости ведения бизнеса. Страны региона провели 17 реформ в целях улучшения делового климата для отечественных предприятий. Наивысший рейтинг для данного региона по-прежнему наблюдается в Индии, ставшей 63-й в мировом рейтинге благодаря проведению четырех реформ. В Пакистане длительность подключения к электрическим сетям сократилась на 49 дней.

Африка к югу от Сахары. Улучшение делового климата в странах этого региона продолжалось, однако темпы проведения реформ замедлились, и регион отстает от других по эффективности реформ и их осуществлению. Страны региона провели 73 реформы, что гораздо ниже их рекордного количества (108), а число стран, которые провели, по меньшей мере, одну реформу, сократилось с 40 до 31. Многие страны продолжили прилагать усилия по проведению реформ , однако необходимо еще немало сделать для повышения эффективности реформ и отдачи от них. Среди стран, занимающих первые 50 мест в рейтинге благоприятности условий ведения бизнеса – лишь две страны Африки к югу от Сахары; а вот среди 20 наиболее низких стран рейтинга, стран этого региона большинство.

За атаками на НПЗ Саудовской Аравии могут стоять сирийские боевики

Глава «Роснефти» Игорь Сечин не исключил, что атака на нефтяные объекты в Саудовской Аравии была инициирована боевиками, ушедшими из Сирии из-за действий России, в том числе — в Ирак. «Успешные действия Российской Федерации в Сирии заставили поменять дислокацию части боевиков-террористов, вытеснив их в соседние страны, в том числе в Ирак, ими, предположительно, и была инициирована недавняя атака на нефтегазовые объекты в Саудовской Аравии», — заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на Евразийском экономическом форуме в Вероне.

Атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии дали также повод переоценить роль этой страны как безусловно надежного поставщика, ее теперь можно отнести к так называемым «хрупким поставщикам», отметил глава «Роснефти». «В результате удара по объектам нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии было временно заблокировано не менее половины добычи в стране, что дает повод переоценить роль Саудовской Аравии как безусловно надежного, стабильного поставщика», — сказал Сечин.

«Недавние события показали, что к категории так называемых „хрупких поставщиков“ можно отнести уже не только традиционную пятерку стран: Иран, Венесуэлу, Ливию, Ирак, Нигерию, — но и Саудовскую Аравию», — цитирует Сечина ПРАЙМ.

Алексей Андреев: «Россия как партнер всегда присутствовала на Черном континенте»

О смыслах и перспективах саммита «Россия – Африка» «Новым Известиям» рассказал Алексей Андреев, африканист, старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований.

Африканские страны – давние партнёры нашего государства. Сейчас, хотя и говорят о возвращении России в Африку, Россия, на самом деле, из Африки не уходила. Было, к сожалению, начиная с Козыревской дипломатии, сокращение присутствия. В 1992 году закрыли сразу 9 посольств и 4 консульства.

Африка, партнёр хотя бы потому, что она – огромный рынок. Именно африканские страны показали рост, когда в Европе был экономический кризис. Если взять регион Западной Африки, там рост экономики прогнозируется 6%. То, что раньше говорили о голодной Африке, уходит в прошлое. Если мы посмотрим ВВП Габона, то он намного опережает многие развивающиеся страны. В Сенегале – европейский уровень инфляции, 1%.

Наш бизнес за последние 5 – 10 лет осознал новые африканские реалии. Наши компании создают предприятия, в Гане и Кот-д’Ивуаре участвуют в создании местной промышленности по переработке какао-бобов и производстве какао. Здесь – коренное различие в отношении к Африке, не такое, как у бывших метрополий. Если они только выкачивают ресурсы, то Россия участвует в становлении местной промышленности. Именно Советский Союз помогал создавать местные экономики. К началу перестройки СССР построил 300 предприятий, а ещё более 300 остались незавершёнными. Что получал СССР от этого? Наша алюминиевая промышленность во многом зависит от гвинейских бокситов, там они самые качественные в мире. Редкоземельные металлы, которые добывались в Африке. Страны брали кредиты и выплачивали поставками ресурсов или предоставлением концессий на создание предприятий. Наши рыбаки были постоянными гостями в странах Западной Африки. Так что, экономическая эффективность сотрудничества с Африкой очевидна.

Кроме того, население Африки составляет 1 млрд 200 млн человек. К 2050 году прогнозируется увеличение до 2,5 млрд человек. Это быстрорастущий рынок. Сейчас уже в каждой деревне есть мобильная связь. Это говорит о том, что от архаичности сделано много шагов вперёд. Континент меняется.

Африка не хочет становиться полем противоборства между Западом и Китаем. Россия как третья сила может помочь африканцам в сохранении суверенитета. Не случайно, с 2015 года Россия заключила 20 соглашений о военно-техническом и военном сотрудничестве, которые предусматривают участие наших специалистов в урегулировании ситуации в странах, где ухудшается террористическая ситуация. Африканцы сами видят: в Буркина-Фасо и Мали находятся французы, но главным образом они защищают сами себя, своих граждан и свои объекты добычи ресурсов. Как были террористические банды, их число только множится. Парижу это выгодно, знать на каком крючке находятся эти страны. Франкофонная Африка напрямую управляется казначейством Франции. Это прямое влияние Парижа. Британия тоже пытается управлять через Содружество Наций. Но это всё даёт сбой. Нигерия – ближайший партнёр Британии, уже несколько раз обращалась за помощью к нашей стране. Подписано соглашение для борьбы с террористическими и прочими угрозами.

Америка давно утратила свой привлекательный образ 60-70 годов прошлого века, когда они могли дистанцироваться от европейских союзников. За эти годы они показали, что ничем не лучше Запада. Образ России наиболее привлекателен. На Форуме в Сочи присутствуют представители всех 54 африканских государств. Сорок три главы государств, остальные – министры иностранных дел и послы. В отличие от советского периода, никакие идеологические моменты роли не играют. Мы готовы выстраивать отношения со всеми странами Африки. И сейчас определяется стратегия наших отношений с Чёрным континентом в целом.

Максим Мейер: «Африканцы видят в России противовес влиянию бывших колонизаторов»

О смыслах и перспективах саммита «Россия – Африка» «Новым Известиям» рассказал Максим Мейер, председатель экспертно-консультативного совета Россотрудничества.

Россию традиционно с Африкой связывали близкие отношения. Россия, в отличие от других стран, никогда не выступала в качестве колонизатора, а всегда была помощником и строителем. Например, совершенно неизвестный факт: в 19 веке с помощью России в Эфиопии была защищена от англичан государственная самостоятельность. Эфиопы это знают и уважают, а мы давно забыли. В Советском Союзе училось огромное число представителей африканских стран. Теперь многие из них возглавляют свои страны. Мы говорим не о том, что что-то вдруг случилось, а о восстановлении и продолжении исторической линии, которую Россия вела в отношении Африки. У нашей страны всегда было свое мнение, свои позиции и подходы. Политические и экономические. В 21 веке мы тоже никуда от Африки не денемся. Наибольшее количество полезных ископаемых осталось и у нас, и у них. Что-то дешевле, проще и лучше добывать там.

Если посмотреть на карту населения по возрасту, то именно Африка лидирует в мире: там средний возраст населения порядка 15 лет. Это значит, что весь прирост населения мира пойдёт из Африки. Россия, как мировая держава, должна это понимать. Без Африки всё равно мы никуда не уйдём. Китай проводит африканские форумы регулярно и много лет. Это способствует китайской экспансии в Африку. Мне кажется, что Россия долго не работала по тем возможностям, которые у нас были в Африке. Сейчас мы возвращаемся к тому, что мы можем. Я слышал критику: мы будем помогать Африке, а сами живём так же. Но, чтобы улучшить нашу жизнь, надо заработать денег. На Западе мы их сейчас заработать не можем, а в Африке – можем.

В советское время в Африке работали наши строительные компании, на Африку работал наш машиностроительный комплекс. Разная простая техника там в дефиците. Мы можем загрузить сейчас наши предприятия за счёт их спроса. Кстати, платёжеспособного. Давно они не нищие и не бедные. Например, Нигерия: сильная, мощная страна, добывающая и продающая нефть и газ. Очень хорошо, что мы стали понимать выгоду политического, социального и экономического взаимодействия с африканскими странами.

— С какими конкурентами сталкивается Россия в Африке?

— Трамп сдал Африку Китаю. Он вообще изоляционист. По большому счёту, Трамп вообще ничем не хочет заниматься кроме Америки. Сейчас в Африке складывается интересная позиция: мы, Китай и Европа. Европа – за счёт денег, технологий и многочисленной, многоуровневой гуманитарной помощи, которую она оказывает африканским странам. И никто в европейских странах не возмущается по этому поводу. А у нас стоит оказать гуманитарную помощь, раздаются голоса о том, что в стране люди голодают, а мы помогаем. В Северной Африке большое присутствие Саудовской Аравии. И вообще арабов, через которых африканские страны ведут свою политику, свои финансы. Дело в том, что у нас уникальная ситуация с Африкой – мы никогда не были колонизаторами, никогда ничего не навязывали африканским народам. Они видят в нас возможный противовес влиянию своих бывших колонизаторов. Это очень важный момент. Сотрудничество с Африкой только разворачивается.

Александр Новак встретился с Министром нефти Нигерии Тимипре Силвой

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак встретился с Министром нефти Нигерии Тимипре Силвой.

Главы энергетических ведомств обсудили взаимодействие стран в двустороннем формате в газовой сфере, а также на международном треке, в том числе в рамках соглашения ОПЕК+ и на площадке Форума стран-экспортеров газа.

“Отношения между Россией и Нигерией традиционно носят дружественный, деловой характер и имеются все предпосылки для расширения и углубления энергетического сотрудничества”, - отметил Александр Новак.

Успешные отношения с нигерийскими компаниями, по словам Министра, имеют ряд крупных российских нефтегазовых компаний, в частности, “Роснефть”, “Газпром” и “Лукойл”.

“Приветствуем подписание «на полях» саммита «Россия-Африка» меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области разведки, добычи и переработки углеводородов между ПАО “ЛУКОЙЛ” и нигерийской нефтяной госкорпорации Nigerian National Petroleum Corporation”, - подчеркнул Александр Новак.

Всемирная организация здравоохранения объявила об глобальном искоренении 3 типа полиовируса, одной из двух остававшихся в свободной циркуляции разновидностей возбудителя полиомиелита, пишет Reuters.

Последний случай заражения человека диким полиовирусом 3 типа был зафиксирован в 2012 году на территории Нигерии. Отсутствие новых вспышек инфекции позволяет сделать вывод о том, что данный возбудитель больше не циркулирует в природе.

Полиомиелит – тяжелое заболевание, ведущее к развитию острого вялого паралича и поражающее в основном детей и людей с ослабленной иммунной системой, может вызываться тремя серотипами полиовирусов. Об искоренении полиовируса 2 типа ВОЗ объявила в 2015 году. Таким образом, в настоящее время в мире продолжается распространение полиовируса 1 типа.

Неблагополучными по данной инфекции остаются труднодоступные и небезопасные для медицинских работников районы Афганистана и Пакистана. С начала текущего года там было зарегистрировано 88 случаев инфекции. При этом исторический минимум заболеваемости полиомиелитом приходится на 2017 год, когда было зарегистрировано всего 22 случая заболевания.

Сотрудничество молодежи между собой – ключевая тема Молодежной программы форума «Россия-Африка»

В заключительный день Экономического форума «Россия-Африка» в рамках Молодежной программы состоялась сессия «Сотрудничество молодежи России и Африки в целях содействия глобальному устойчивому развитию».

В качестве спикеров дискуссии выступили заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Роман Камаев, Верховный комиссар по международному сотрудничеству, заместитель генерального секретаря Евразийской организации экономического сотрудничества Габриэль Анисет Кочофа, представитель International Public School for Rural Education (Нигерия) Рабиу Нура Рабиу, Председатель подкомитета по стратегическому сотрудничеству России со странами Африки и Ближнего Востока, Комитета по вопросам экономической интеграции и внешнеэкономической деятельности, Торгово-промышленной палаты РФ Валентин Игнатьев, начальник управления воспитательной и социальной работы, руководитель ресурсного центра волонтерства FORWARD, Сочинского государственного университета Сергей Черемшанов. Модератором выступил Президент, основатель Фонда послов молодежи Алжира Салах Эддин Тиар.

В ходе дискуссии эксперты и участники обсудили сотрудничество молодежи в международном масштабе и создание возможностей участия молодых лидеров и предпринимателей в решении глобальных проблем. Развитие сотрудничества молодежи России и Африки возможно путем обмена опытом и налаживания связей в рамках конкретных проектов. Особая роль в установлении партнерских отношений между молодыми лидерами стран, как отметили спикеры, отводится стартап-сообществам – они являются наиболее эффективным механизмом реализации структурных изменений в социально-экономической сфере.

Роман Камаев отметил, что Росмолодежь рассматривает развитие сотрудничества в сфере молодежной политики со странами Африки в качестве одного из наиболее перспективного направления деятельности. Роман Камаев поделился опытом проведения обширной форумной кампании и также рассказал, какие мероприятия ожидаются в будущем году: «Нам предстоит провести активную работу на африканском направлении. В частности, 2020 год объявлен Годом гуманитарного сотрудничества России и Египта. Росмолодежью запланировано проведение Российско-Египетского молодежного форума, в рамках которого будут затронуты вопросы интенсификации двустороннего практико-ориентированного сотрудничества. Также мы ожидаем активное участия южноафриканских коллег в ряде мероприятий в 2020 году в рамках российского председательства БРИКС – это Молодежный саммит БРИКС, V форум молодых лидеров стран-участниц ШОС и БРИКС, Международный молодежный бизнес-инкубатор стран БРИКС».

В рамках дискуссии участники подняли актуальные темы и обсудили насущные вопросы: какие меры принимаются для активизации участия молодых лидеров и предпринимателей из России и Африки для достижения устойчивого развития государства, как молодое поколение России и Африки развивает совместные международные инициативы и какие барьеры есть на пути развития международного сотрудничества.

Экономический форум «Россия-Африка» проходит 23-24 октября на базе Главного медиацентра Олимпийского парка в Сочи. На Молодежной площадке проходят активности для предпринимателей, специалистов и студентов, в рамках которых обсуждаются актуальные темы молодежной политики, международного сотрудничества и инновационного развития государства.

Завершающим мероприятием Молодежной программы станет пичт-сессия «Smart city 2020», на которой обсудят современные передовые технологии и тренды следующих пяти лет.

В Молодежной программе принимают участие молодые предприниматели, специалисты, студенты образовательных учреждений, лидеры бизнеса, представители власти и общественных организаций из России и стран Африки. Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи и федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр содействия молодежному предпринимательству».

Саммит Россия – Африка

Владимир Путин принял участие в пленарном заседании саммита Россия – Африка. Перед началом встречи состоялась церемония фотографирования глав делегаций государств – участников международного форума.

В ходе саммита в присутствии Владимира Путина и Абдельфаттаха Сиси принят ряд документов. Лидеры России и Египта сделали заявления для прессы.

* * *

Начало пленарного заседания саммита Россия – Африка

В.Путин: Уважаемые коллеги!

(По-английски.) Dear friends! Welcome again.

Позвольте мне ещё раз вас сердечно поприветствовать. Надеюсь, что вчерашний вечер вам понравился. Мы хотели показать выступлением наших артистов душу России, русского народа, и мне показалось, что в конце артистам удалось достаточно талантливо и ярко проявить уважение к культуре, традициям Африки.

Сегодня нам предстоит провести несколько сессий. Если позволите, уважаемые дамы и господа, я начну.

Хочу обратиться к Президенту Египта прежде всего, ко всем уважаемым главам государств и правительств, руководителям исполнительных органов региональных организаций.

Приветствую всех вас на саммите в Сочи, посвящённом взаимодействию России и Африки. Здесь собрались представители всех 54 африканских государств и ведущих региональных организаций. Это действительно первая встреча такого масштаба, что убедительно свидетельствует о взаимном стремлении развивать контакты на всех направлениях, укреплять многоплановое партнёрство.

Сразу же отмечу, что в организации саммита Россия – Африка большую роль сыграл Президент Египта, почему я и обратился сначала к нему. Он как действующий председатель Африканского союза был с нами в ходе всей подготовки работы.

Наши египетские партнёры помогали в решении вопросов, касающихся содержательного наполнения и организации наших встреч. И сегодня для меня большая честь вести это заседание вместе с господином Сиси.

Дорогие друзья!

Россию и Африку связывают узы традиционно дружественных отношений. Наша страна последовательно поддерживала национально-освободительное движение народов Африки, внесла существенный вклад в становление молодых государств и развитие их экономики, создание боеспособных вооружённых сил.

Наше сотрудничество, уходящее корнями в период совместной борьбы против колониализма, носит стратегический и долгосрочный характер. Конечно же, имеются значительные возможности для активизации российско-африканского взаимодействия по самым разным направлениям.

Подчеркну: развитие отношений со странами Африканского континента и их региональными организациями является одним из приоритетов российской внешней политики.

Африканские государства уверенно набирают политический и экономический вес, утверждаются в качестве одной из важных опор многополярной системы мира, принимают всё более активное участие в выработке решений международного сообщества по ключевым вопросам региональной и глобальной повестки дня.

По многим из них наши позиции близки или совпадают, что создаёт благоприятные предпосылки для конструктивного взаимодействия в ООН и других международных структурах.

Мы, безусловно, продолжим практику регулярных консультаций на площадке Генассамблеи ООН, будем укреплять контакты между представительствами наших стран при этой организации, осуществлять координацию с непостоянными членами Совета Безопасности из числа стран Африки.

Это позволит приумножить наши усилия в обеспечении общей и неделимой безопасности, формировании более справедливой модели современного мира.

Признательны африканским партнёрам за поддержку приоритетных для нас резолюций, а именно: по борьбе с героизацией нацизма, неразмещении первыми оружия в космосе, мерах по укреплению доверия в космосе, по международной информационной безопасности.

В качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН Россия намерена продолжать активно участвовать в разработке стратегической линии международного сообщества и практических мер в вопросах укрепления мира и стабильности в Африке, обеспечения региональной безопасности.

Мы выступаем за повышение роли африканских государств в урегулировании локальных конфликтов, при этом неизменно следуем принципу «африканским проблемам – африканские решения», о чём мы уже вчера неоднократно говорили с коллегами.

Считаем правильной постановку африканцами вопроса о финансовом содействии их миротворческим усилиям за счёт начисленных взносов в бюджет ООН.

Нас беспокоит, что ситуация во многих регионах Африки остаётся, к сожалению для всех нас, нестабильной: не урегулированы межнациональные и этнические конфликты, сохраняются острые политические, социально-экономические кризисы.

Развитию Африканского континента мешают терроризм, распространение экстремистской идеологии, транснациональная преступность, пиратство. Многие страны сталкиваются с последствиями так называемой арабской весны, в результате чего дестабилизирована ситуация на всей Северной Африке.

В этом регионе, а также в Сахаро-Сахельской зоне, в районе озера Чад, на Африканском Роге действуют многочисленные террористические организации, включая ИГИЛ, «Аль-Каиду», «Боко Харам», «Аш-Шабаб».

В этой связи считаем важным наращивание совместных усилий в области борьбы с терроризмом и экстремизмом. Планируем активизировать контакты между правоохранительными органами и специальными службами Российской Федерации и стран Африки, координировать усилия, обмениваться соответствующей информацией.

Настроены и в дальнейшем вести подготовку военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов африканских стран в российских специализированных заведениях. В настоящее время в вузах Минобороны России обучаются военнослужащие из двадцати африканских государств.

В интересах укрепления боеспособности национальных вооружённых сил стран Африки осуществляется сотрудничество в военной и военно-технической областях. Россией заключены соглашения о ВТС с более чем тридцатью странами, которым мы поставляем широкую номенклатуру вооружений и техники. Часть таких поставок идёт на безвозмездной основе.

Африканские партнёры активно участвуют в военно-технических форумах и учениях, проводимых Россией, где знакомятся с перспективными образцами оружия, военной техники, опытом её применения. В прошедших летом в армейских международных играх «Армия-2019» приняли участие одиннадцать африканских стран. И число желающих присоединиться к ним растёт.

Как важнейшую составляющую комплекса взаимоотношений России со странами Африканского континента рассматриваем торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. В 2018 году внешнеторговый оборот России с Африкой составил более двадцати миллиардов долларов. При этом за последние пять лет объём торговли вырос в два раза.

Постепенно происходит диверсификация российского экспорта, изменение его структуры в пользу несырьевых поставок. Российские компании уже давно и весьма успешно работают в регионе, в основном, конечно, в области геологоразведки и добычи полезных ископаемых, в энергетическом и нефтегазовом секторах.

Одновременно делаются шаги по налаживанию сотрудничества в секторе высоких технологий. Многие из присутствующих принимали участие в открывшемся вчера экономическом форуме Россия – Африка, где прозвучало немало инновационных идей по развитию российско-африканского торгово-экономического взаимодействия.

Повторю, что важной сферой сотрудничества является и подготовка кадров, образование. Сейчас в нашей стране обучаются более семнадцати тысяч студентов из Африки. И ежегодная квота приёма на бюджетные места в российских вузах составляет почти две тысячи человек. Подумаем над тем, как увеличить это число.

Хорошие перспективы имеются во взаимодействии в области медицины и охраны здоровья. В Гвинейской Республике, например, успешно работает научно-исследовательский институт эпидемиологии и профилактики опасных инфекционных болезней. Как представляется, можно было бы проработать вопрос о создании в Африке ещё одного такого же центра.

Полагаем полезным дополнять взаимодействие на двусторонней основе расширением контактов с ведущими африканскими организациями. Вчера на встрече с руководителями региональных объединений Африки и председателем коллегии Евразийской экономической комиссии обсуждали перспективы взаимовыгодного сотрудничества между интеграционными структурами Африки и Евразийским экономическим союзом. Сегодня будет подписан Меморандум о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и комиссией Африканского союза.

Уважаемые коллеги!

Мы все заинтересованы в том, чтобы придать российско-африканскому взаимодействию по-настоящему системный и комплексный характер. В предварительном плане уже обсуждалась идея учреждения форума партнёрства Россия – Африка, в рамках которого, как мы вчера говорили с некоторыми коллегами за ужином, можно было бы с определённой периодичностью, например раз в три года, проводить встречи на уровне глав государств.

Мне кажется, что эта идея неплохая, и мы её, конечно, поддержим. В период между саммитами можно было бы предусмотреть ежегодные политические консультации министров иностранных дел. Думаю, что все вы это предложение поддержите. И именно в таком формате мы продолжим развивать российско-африканские отношения.

Уважаемые коллеги! Дамы и господа!

Благодарю вас за внимание и с удовольствием передаю слово Президенту Египта, действующему председателю Африканского союза и сопредседателю нашего саммита господину Сиси.

Пожалуйста.

А.Сиси (как переведено): Спасибо большое, Ваше высокопревосходительство!

Именем Аллаха милостивого и милосердного! Ваше высокопревосходительство Президент Российской Федерации Владимир Путин!

Ваши превосходительства президенты и главы правительств африканских стран!

Господин Мусса Факи Махамат, председатель Комиссии Африканского союза!

Дамы и господа!

Прежде всего позвольте выразить благодарность Президенту Владимиру Путину, дружественному народу России за прекрасный приём в городе Сочи и за радушие, которое ощутили все африканские делегации с момента прибытия в Россию.

Хотел бы поблагодарить также Организационный комитет за блестящую подготовку этого первого в истории саммита Россия – Африка, начинающего свою работу сегодня.

Я рад выступить на этом важном форуме, проходящем в России, которая является одним из основных действующих лиц на международной арене и искренним другом африканских стран.

Российско-африканское сотрудничество прошло большой путь начиная с середины прошлого века, когда Россия проявила солидарность с африканскими странами, боровшимися против колониализма, и внесла большой материальный, логистический и духовный вклад в дело поддержки национально-освободительной борьбы народов Африки.

Российско-африканские отношения продолжали развиваться в условиях сложной региональной, международной ситуации 90-х годов, подтверждая тем самым, что народы Африки и России связывают узы сотрудничества и общие интересы в борьбе против стоящих перед ними проблем.

Это обстоятельство подтверждает эффективность российско-африканского сотрудничества, отражающего чаяния народов в условиях динамично развивающегося мира.