Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Новый Шелковый путь в Голландию через Каспий откроется летом

20 июня 2020 года будет дан старт регулярным железнодорожным контейнерным перевозкам через Транскаспийский коридор по маршруту Сиань (Китай) – Венло (Нидерланды). Об этом сообщает Railfreight.

Новый маршрут презентовал Питер Пардоэль, глава голландской компании Cabooter Group, на саммите по Европейскому Шелковому пути, проходившем в Венло 27 и 28 ноября. Cabooter Group — оператор железнодорожного терминала в Венло, где будут получать грузы из Китая. В обратную сторону поедут контейнеры с товарами из различных стран Европы.

Открытию сервиса предшествовали четыре года напряженной работы. Изначально поезда будут отправляться раз в две недели, а затем сервис станет ежедневным.

Запуск маршрута стал возможным благодаря соглашению между портом Баку и логистическим подразделением австрийской железнодорожной монополии ÖBB Rail Cargo Group, которая станет основным оператором сервиса. Соглашение было подписано в Вене 26 ноября. А 27 ноября представители австрийской, азербайджанской и голландской транспортных компаний обсудили будущее сотрудничество на форуме в Венло.

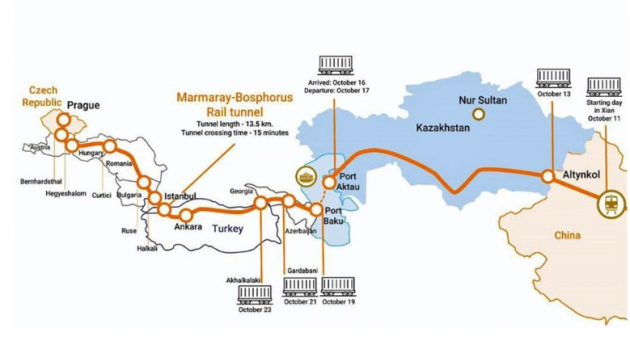

Маршрут стартует в Сиане (Восточный Китай) и пройдет через Казахстан и Каспийское море, где контейнеры будут перемещены на регулярное фидерное судно. Затем они будут погружены на поезд Баку – Тбилиси – Карс, который доставит их в Турцию. Поезд проедет через Мармарай, подводный железнодорожный тоннель под Босфором, в Стамбул, откуда его путь лежит в Прагу. Конечным пунктом путешествия станет голландский Венло.

Почему австрийский и голландский операторы выбрали маршрут через Транскаспийский коридор, а не транзит через Россию? Railfreight отвечает на этот вопрос с определенностью, не оставляющей вопросов: голландская компания хочет действовать самостоятельно, не попадая под давление российских операторов на маршруте. В Европе многие по-прежнему считают, что путешествие по Новому Шелковому пути через Россию связано с политическими рисками. И, видимо, это основная причина выбора сомнительного и дорогого маршрута через Каспий и Турцию.

Railfreight пишет, что Новый Шелковый путь по Транскаспийскому коридору исполнен возможностей и послужит развитию многих стран, через которые пролегает. По словам Питера Пардоэля, сервис позволит забирать попутные грузы из таких городов, как Стамбул, Прага, Будапешт, Вена.

У голландского оператора пока есть опасения, что обратные поезда в Сиань не будут такими же нагруженными, как поезда из Китая. Он надеется расширить сеть европейских партнеров: собирать грузы из скандинавских стран, Португалии… Вино с юга Европы, лосось с севера… Например, маршрут сможет привлечь шведских грузовладельцев, так как осенью этого года было запущено прямое контейнерное сообщение между Венло и шведским Мальмё.

В дальнейшем планируется расширить и китайскую географию перевозок. После Сианя на очереди Ухань и Чжэньчжоу. Китайские компании также заинтересованы в открытии европейских рынков.

Cabooter Group готовится к приему, хранению и отправке грузов в родном городе. Венло скоро получит крупнейший в Нидерландах железнодорожный терминал длиной 900 м и площадью 280 тыс. кв. м. Сейчас Cabooter Group управляет двумя железнодорожными терминалами. А с введением в эксплуатацию нового терминала Венло сможет обрабатывать огромные объемы грузов. По словам Пардоэля, город получит весомые преимущества перед такими привычными хабами, как Тилбург и Дуйсбург и сможет стать главным центром Шелкового пути в Западной Европе.

Диплом с визой

"Глобальное образование" подводит итоги

Завершается программа "Глобальное образование", которая стартовала пять лет назад по заказу минобрнауки. За прошедшие годы сотни российских студентов получили возможность за счет государства поучиться в лучших зарубежных вузах: в "арсенале" программы более 300 университетов из 32 стран мира.

В чем суть? Если выпускник российского вуза, бакалавр или специалист, решил учиться дальше за рубежом и уже поступил в один из заграничных вузов самостоятельно, то у него есть шанс получить государственный грант на это обучение и "сопутствующие расходы". Условие одно: после учебы обязательно вернуться в Россию и устроиться на работу в одну из российских компаний. "Оператор" программы - Московская школа управления "Сколково" гарантирует это трудоустройство. На обучение в лучших вузах мира было выделено 707 грантов для ребят из 70 регионов России. Самый большой спрос оказался на программы магистратуры. Общий фонд программы - 3,75 миллиарда рублей, а лимит на одного участника - до 2,76 миллиона.

Чему чаще хотят поучиться за границей? Абсолютное большинство студентов - 39 процентов - выбрали направление "Инженерные кадры". На втором месте - педагогические специальности, а далее - по убывающей: научные дисциплины, медицина и управление в социальной сфере. Среди самых популярных специальностей "Образование", "Информационные технологии", "Экономика и управление", "Клиническая и фундаментальная медицина", "Архитектура".

368 участников "Глобального образования" уже получили дипломы и работают. Причем примерно пятая часть из них проводят уникальные исследования на базе российских вузов, НИИ и технопарков. Как, например, Наталья Смолина, научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова. Наталья отучилась по программе Medical science (медицинские науки, аспирантура) в Королевском Каролинском институте в Стокгольме, Швеция. Похожа ли шведская аспирантура на нашу? "В Швеции аспирантура - это не только научная работа, но и обязательные учебные курсы, - рассказывает Наталья Смолина. - Кроме того, для допуска к защите диссертации нужно поучаствовать в международных конференциях с "постерным" или устным докладом. А самое главное - иметь научные публикации в рецензируемых журналах, индексируемых в главных базах данных - Web of Science, Scopus".

Рекордсменами по заявкам стали вузы Великобритании и Австралии: 35 процентов "глобалистов" выбрали учебу в Туманном Альбионе, а 31 - на родине кенгуру. Также в пятерке стран-лидеров, но с огромным разрывом, Германия - 5,4 процента заявок, США - 4,7, Нидерланды и Италия - по 4,4 процента заявок.

- Образование не имеет границ: как бы прекрасно ни была устроена система обучения внутри страны, без интеграции в мировое сообщество ее развитие немыслимо, - отмечает руководитель программы "Глобальное образование" Анна Гетманская. - Мы увидели замечательный пример того, как государство может направлять и поддерживать этот процесс, устанавливая приоритеты в специализациях и создавая условия для трудоустройства будущих выпускников.

Будет ли в программе "Глобальное образование" вторая волна - пока трудно сказать. Но эффект и результат первой очевидны. Страна получает высококвалифицированных молодых специалистов, которые готовы и мотивированы работать в России и, по словам экспертов, способны "перезапустить" национальную экономику.

Текст: Мария Агранович

Уровень безработицы в ЕС опустился до 7,5%. Евростат рассказал, где больше всего нетрудоустроенных

Уровень безработицы в Евросоюзе в октябре 2019 года сократился на 0,1% по сравнению с сентябрём 2019 и на 0,5% в годовом выражении. Он оказался самым незначительным с июля 2008 года.

Ситуация. По оценкам Евростата, 15,58 млн мужчин и женщин в Евросоюзе были безработными в октябре 2019 года. По сравнению с сентябрём 2019 число безработных сократилось на 29 000 в 28 странах ЕС, а с октябрём 2018 – уменьшилось на 939 000. Средний уровень безработицы по ЕС составил 7,5% от трудоспособного населения.

Подробности:

Среди государств-членов самый низкий уровень безработицы зафиксирован в Чехии (2,2% от трудоспособного населения) и Германии (3,1%).

Самый высокий уровень незанятости населения наблюдался в Греции (16,7%) и Испании (14,2%).

По сравнению с прошлым годом показатель сократился в 24 государствах-членах, но вырос в Чехии (с 2,1% до 2,2%), Литве (с 6,1% до 6,4%), Дании (с 4,9% до 5,3%) и Швеции (с 6,4% до 6,8%). Наибольшее снижение зарегистрировано в Греции (с 18,9% до 16,7% между августом 2018 и августом 2019) и Эстонии (с 5,7% до 4,3% в период с сентября 2018 по сентябрь 2019).

В октябре 2019 3,24 млн молодых людей (в возрасте до 25 лет) были безработными в ЕС. По сравнению с октябрём 2018 показатель уменьшился на 160 000, до 14,4% от трудоспособного населения.

Самая незначительная доля нетрудоустроенных молодых людей отмечена в Чехии (5,5%), Германии (5,8%) и Нидерландах (7,3%), самая высокая – в Греции (33,1% во втором квартале 2019 года), Испании (32,8%) и Италии (27,8%).

Автор: Ольга Петегирич

Названы страны с лучшим в мире образованием. Россия, Беларусь и Украина вошли в ТОП-40

На первые позиции вышли азиатские страны.

Параметры. Глобальный тест Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) проводится для 15-летних школьников по трём предметам: математика, естественные науки и чтение. Известный как PISA (программа международной оценки студентов) тест проводится каждые три года и используется для определения того, какие страны лучше всего готовят своих учащихся к будущему.

Рейтинг. Согласно докладу PISA 2018, в первую десятку стран с лучшим качеством образования по трём предметам вошли:

|

Место |

Чтение |

Математика |

Естественные науки |

|

1 |

Китай |

Китай |

Китай |

|

2 |

Сингапур |

Сингапур |

Сингапур |

|

3 |

Макао |

Макао |

Макао |

|

4 |

Гонконг |

Гонконг |

Эстония |

|

5 |

Эстония |

Тайбэй |

Япония |

|

6 |

Канада |

Япония |

Финляндия |

|

7 |

Финляндия |

Корея |

Корея |

|

8 |

Ирландия |

Эстония |

Канада |

|

9 |

Корея |

Нидерланды |

Гонконг |

|

10 |

Польша |

Польша |

Тайбэй |

Подробности:

Россия, Беларусь и Украина также «засветились» в рейтинге. По тестам на чтение страны заняли 31, 36 и 39 места соответственно; по математике – 30, 38 и 43; по естественным наукам – 33, 37 и 38.

Материковый Китай измеряется в среднем четырьмя провинциями: Пекин, Шанхай, Цзянсу и Чжэцзян. Некоторые утверждают, что страна не должна быть представлена только несколькими восточными регионами, но ОЭСР утверждает, что каждый из них сопоставим по размеру со многими западными странами и имеет совокупное население более 180 миллионов человек.

В четырёх провинциях материкового Китая, участвовавших в исследовании, 10% наиболее неблагополучных студентов показали лучшие навыки чтения, чем наиболее благополучные студенты в некоторых странах, и лучшую продуктивность, чем средний студент в странах ОЭСР.

Особенности. ОЭСР пытается скорректировать тест, сделав его менее академическим, отчасти для того, чтобы побудить страны рассматривать образование за пределами традиционных предметов. В последнем тесте он оценил глобальную компетентность, попросив студентов выразить, как они относятся к другим и что думают о своей жизни и будущем. В следующем тесте, в 2021 году, он будет оценивать творческое мышление. Также в контексте теста студентам регулярно задают вопросы об их благополучии.

По словам экспертов ОЭСР, цель PISA – помочь улучшить системы образования, предоставляя прозрачную статистику. Но у системы есть и свои недоброжелатели. В 2014 году более 100 ученых по всему миру призвали к мораторию на тестирование PISA, ссылаясь на то, что оно создаёт «гонку вооружений» в сфере образования.

Автор: Виктория Закирова

Первый в России

В Петербурге внедряются новые технологии торговли овощами и фруктами

Текст: Елена Бевза (СЗФО)

Логистическая компания "НАРТ" реализует первый в стране проект агропарка, который разместится в районе поселка Петро-Славянка в пяти километрах от КАД. Подобный формат оптово-распределительного центра (ОРЦ) позволит вывести на качественно новый уровень как работу оптового бизнеса, так и труд фермеров-производителей, сделав их продукцию доступнее для покупателя.

Эффективная логистика

Первая очередь строительства включает в себя два 18-секционных склада, предназначенных для хранения плодоовощной продукции, производственный корпус и все инженерные сооружения новой площадки. Всего проект предусматривает возведение восьми корпусов, из них шесть производственных, остальное - торгово-офисная часть. Осуществление замысла займет три года. Общая площадь будущего многофункционального комплекса для хранения, переработки, упаковки и реализации сельхозпродукции составит 35 гектаров, рассчитанных на 300 арендаторов, в основном отечественных производителей. Однако в будущем планируется размещение здесь таможенного и фитосанитарного постов для импортеров. Далее продукция будет расходиться по регионам.

Отличительная черта агропарка - применение новейших технологий хранения и эффективных приемов логистики с учетом современных тенденций. Разработчики проекта опирались на опыт хранения овощей и фруктов во Франции и Голландии. В качестве холодильного оборудования планируется использование системы АБХМ, основанной на инновационном методе получении холода из тепла.

Как рассказал руководитель компании "НАРТ" Руслан Мисиков, проект предусматривает создание специальной лаборатории, которая станет контролировать качество "входящей" на рынок продукции, в том числе определять ее вкусовые особенности. Благодаря этому на полках магазинов вскоре появятся фрукты и овощи с описанием их вкусов, чтобы, допустим, любители сладких или кислых яблок могли сориентироваться в своем выборе.

Без посредников

Другой характерной чертой ОРЦ станет оптимизация работы с торговыми сетями. Обустройство комплекса позволит их представителям закупать весь плодоовощной ассортимент полностью на одной площадке при минимальном логистическом плече. Закупщикам не придется возить товар в магазины со всего города. Такой непосредственный контакт с потребителем удобен и для арендаторов агропарка, реализующих свою плодоовощную продукцию.

Для мелкооптовой торговли планируется создание так называемого кросс-докинга, площадки для фермеров-производителей, когда торговать можно прямо с машины. В течение дня фермер сможет благополучно распродать свой товар, обойдясь без посредников.

- Мелкий производитель неинтересен торговым сетям, мы открываем ему доступ на рынок, - подчеркивает Руслан Мисиков. - Это должно привести либо к снижению цен, либо к их стабилизации.

Как пояснили в компании "НАРТ", управляющей агропарком, политика предприятия заключается в создании условий для малого и среднего бизнеса за счет конкурентоспособных ставок аренды и предоставления дополнительных услуг арендаторам по переработке, чистке, сортировке, упаковке продукции. Конечная цель - сделать плодоовощную продукцию более доступной для потребителя.

На новой площадке получат развитие и другие инновационные проекты компании - заработает электронная биржа сельхозпродукции, когда в режиме онлайн арендаторы смогут выставлять свои товары на торги в любых, пусть даже небольших объемах, что особенно удобно фермеру-одиночке. Удобно и покупателям, получающим возможность приобретать от килограмма до десятков тонн овощей и фруктов через интернет.

В производственном корпусе будет функционировать собственная линия переработки и фасовки овощей в вакуумную упаковку для поставки в магазины. В дальнейшем планируется собственное производство сельскохозяйственной продукции.

Где мы - там чисто

Сегодняшний производственный потенциал компании - это складской комплекс из 33 специально оснащенных корпусов общей площадью 97 тысяч квадратных метров, разместившихся на 32 гектарах в районе Софийской улицы. На долю предприятия приходится более 70 процентов поставляемой в Петербург плодоовощной продукции. По договору с правительством Санкт-Петербурга компания выполняет функции стратегического партнера по созданию продовольственного резерва города на случай чрезвычайных ситуаций. Постоянными клиентами предприятия являются 200 арендаторов, в числе резидентов - наиболее крупные оптовики в сфере торговли овощами и фруктами. Создание новой площадки - естественное продолжение бизнеса, использование накопленного опыта логистики, организации оптово-розничного парка при строгом соблюдении стандартов безопасности и санитарном контроле, которым компания уделяет особое внимание.

Предприятие располагает собственным парком уборочных машин. Брошенную бумажку на территории комплекса не найти при всем желании. В подходе к благоустройству применяются новые технологические решения: планируется, например, использование в хозяйственных целях дождевой воды, которая скапливается на больших крышах складских помещений.

Крупнейший на Северо-Западе складской комплекс оснащен автоматической системой идентификации личности и проверки автомобильных номеров на контрольно-пропускном пункте. Служба безопасности компании следит за тем, чтобы арендаторы не использовали труд нелегальных мигрантов. Им может быть отказано во входе на территорию комплекса. Лица, находящиеся в розыске правоохранительными органами, также будут опознаны при входе. Предприятие работает в тесном контакте с районным отделом полиции: существует соглашение о регулярном проведении рейдов на территории комплекса. В ряде случаев "НАРТ" инициирует такую проверку сам в целях профилактики правонарушений, рассказал начальник службы безопасности компании Герман Бураев. Для поддержания порядка созданы 15 постов охраны, установлено 297 цифровых видеокамер, информация стекается на сервер и хранится в базе данных до трех недель. Этот и другой профессиональный опыт будет использован и на новой площадке.

Школы Москвы существенно улучшили свои результаты в исследовании PISA

Школы Москвы существенно улучшили свои показатели в исследовании PISA по всем трем направлениям (читательская, математическая и естественно-научная грамотность) и продемонстрировали результаты на уровне мировых лидеров в области общего образования, опередив подавляющее большинство стран-участниц PISA, в том числе европейских. Об этом рассказали участники пресс-конференции, посвященной результатам московских школ в исследовании PISA в 2018 году.

PISA – крупнейшая международная программа по оценке учебных достижений (Programme for International Student Assessment), которая реализуется под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Исследование проводится циклами раз в три года среди 15-летних школьников по всему миру. Помимо межстранового исследования PISA проводятся исследования по отдельным городам и регионам.

В исследовании 2018 года приняли участие более 7 тысяч учащихся из 151 школы Москвы, отобранные методом случайной выборки.

По читательской грамотности результаты московских школьников выросли до 534 баллов по сравнению с 519 баллами в исследовании 2016 года. В сравнении с результатами стран, принимавших участие в исследовании PISA, Москва переместилась с шестого на третье место, обойдя Канаду, Финляндию и Ирландию. По навыкам работы с информацией 15-летних москвичей опережают только школьники из Сингапура и четырех китайских провинций (Пекин, Шанхай, Цзянсу и Гуандун).

По математической грамотности результат школ Москвы вырос с 531 до 534 баллов, что позволило ей войти в пятерку мировых лидеров. Более высокие результаты продемонстрировали только школьники из Сингапура и китайских провинций, а своих сверстников из таких стран, как Япония, Нидерланды, Финляндия и Канада московские школьники в математической грамотности опередили.

Существенный подъем наблюдается и по направлению естественно-научной грамотности: благодаря росту баллов с 513 до 528 Москва переместилась с 12 на 6 место, обойдя Финляндию, Республику Корея, Канаду, Тайвань и Великобританию. Лучший результат только у школьников из китайских провинций, Сингапура, Эстонии и Японии.

«Я надеюсь, что это исследование и остальные независимые результаты, которые говорят о росте качества образования в Москве, поставят окончательную точку в обсуждении, правильно ли была проведена модернизация школьного образования. Базовое условие, которое позволило достичь улучшения результатов, - это выработанная еще в 2011 году стратегия, направленная на то, чтобы не создавать отдельные сильные школы, а создать всем школам города равные возможности и требовать от них хорошего качества образования вне зависимости от того в каком районе города эта школа располагается», - отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Опыт Москвы очень важен и полезен для других регионов нашей страны, мы будем его анализировать и использовать. Московские школы демонстрируют высокие результаты во всех международных сравнительных исследованиях качества образования. Важнейшее достижение Москвы – обеспечение массового качественного образования. Москва заняла первое место среди регионов России в рейтинге управленческих механизмов, который Рособрнадзор впервые составил в этом году», - прокомментировал результаты Москвы руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

С высокими результатами PISA поздравил Москву руководитель Департамента по образованию и навыкам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Андреас Шляйхер. «По всем направлениям Москва занимает лидирующие позиции и входит в десятку лучших. Результаты исследования показали высокие компетенции и развитый ум московских школьников», - констатировал он.

Прошел месяц с момент запуска первого контейнерного поезда из Китая в Венгрию, по маршруту Сиань — Будапешт. Европейские операторы активно продвигают южный транзит через Транскаспийский коридор, открыли маршрут из Стамбула в Вену, развивают сообщение между Веной и Будапештом. Кроме того, с января 2020 года еженедельный маршрут свяжет Будапешт с Мюнхеном и через него — с немецкими и голландскими портами.

На днях стало известно, что греческая Ocean Rail Logistics — дочерняя компания крупнейшего китайского логистического оператора COSCO SHIPPING, мирового лидера в секторе навалочных грузов — приобрела 15% в железнодорожном терминале BILK (Будапештском интермодальном логистическом центре). Это единственный венгерский терминал, входящий в сеть InlandLinks из 40 терминалов в Нидерландах, Бельгии, Германии, Польше, Италии. BILK расположен на юго-востоке Будапешта, между региональной дорогой, международной автомагистралью и железной дорогой Будапешт – Келебия. Он состоит из железнодорожной сортировочной станции (10 га), бимодального терминала (20 га) и логистического центра (70 га). BILK включает семь железнодорожных путей длиной 750 м с двумя козловыми кранами и четырьмя ричстакерами. Терминал способен обрабатывать 220 тыс. TEU грузов ежегодно. BILK принадлежит венгерскому филиалу Austrian Rail Cargo Group (RCG).

Эрик Регтер, уполномоченный представитель Seaports & Benelux в RCG, прокомментировал сделку с COSCO так: «Если кто-то стучит в вашу дверь и просит вас прийти на вечеринку, вы можете сделать две вещи: держать дверь закрытой или провести анализ, сколько гости хотят вложить в вечеринку».

То, что в сделке фигурирует именно греческая «дочка» COSCO, согласуется с желанием компании превратить недавно купленный ею греческий порт Пирей в опорный пункт транспортного коридора между Европой и Азией. Терминал в Будапеште очень удобен для консолидации грузов из Пирея.

Россия вошла в пятерку стран Европы по количеству оплат носимыми устройствами

Европейцы, в том числе и россияне, всё чаще оплачивают покупки носимыми устройствами с бесконтактной технологией. Всего за год количество платежей, совершенных с помощью гаджетов, увеличилось в Европе в восемь раз. Новый тренд получил широкое распространение – возможность получить умный девайс с платежным функционалом есть в 26 странах Европы, при этом пользователям доступно более 30 видов таких средств оплаты.

Нидерланды занимают первое место в Европе по платежам носимыми устройствами: здесь проходит каждая третья транзакция (33%). На втором месте – Великобритания (18%), далее идут Швейцария (8%) и Россия (7%). Это касается как активных устройств (требующих зарядки), так и пассивных (не требующих зарядки): браслетов, колец и обычных часов.

Больше всего платежей носимыми устройствами в мире приходится на Австралию, за которой следуют Нидерланды. США находятся в рейтинге на восьмой позиции, а все остальные места в первой десятке занимают европейские страны. В Европе растет количество платежей с использованием носимых устройств: общее число таких транзакций, проведенных в прошлом году, в 19,4 раз больше, чем в Северной Америке.

Топ-10 стран Европы по платежам носимыми устройствами: Нидерланды, Великобритания, Швейцария, Россия, Польша, Швеция, Чехия, Финляндия, Германия, Украина.

По мере развития технологий для носимых устройств, модные бренды привносят на рынок новые решения и создают гаджеты, которые становятся не только функциональными, но и трендовыми. Сегодня каждый пятый взрослый человек носит "умные" часы или фитнес-браслет, и к 2020 году мировой рынок носимых устройств по всему миру достигнет оценочной стоимости в 30 млрд евро. Кроме того, платежный функционал таких устройств позволяет легко и удобно совершать оплату одним касанием или движением. Из самых свежих примеров в России – с Mastercard недавно запущен сервис SwatchPAY!.

Пользователи могут использовать носимые устройства в любых местах, где работает оплата одним касанием. Бесконтактные платежи полностью изменили ситуацию на международном рынке, набрав популярность среди эмитентов, продавцов и покупателей, особенно в Европе. Популярность бесконтактных платежей растет; они составляют 61% всех транзакций в европейских магазинах – данный показатель увеличился на 23% с начала 2018 года. Принятие данного способа оплаты в розничных магазинах также значительно увеличилось – с 42% до 70% за аналогичный период. Высокий уровень признания и внедрения открывают дорогу платежам носимыми устройствами.

"Мы в Mastercard видим, что новые способы оплаты становятся все популярнее, ведь пользователи хотят совершать платежи быстро и удобно – при условии, что услугу оказывает надежный бренд. Примечательно, насколько легко держатели карт переходят на новые платежные технологии, которые соответствуют их "цифровому" образу жизни. Носимые устройства позволяют совершать платежи максимально удобно, обеспечивая при этом необходимую надежность и безопасность", - отметил вице-президент по развитию бизнеса и цифровых платежей Mastercard в регионе быстрорастущих европейских рынков Михаил Федосеев.

Носимые устройства, например, кольца, браслеты или "умные" часы, имеют встроенную технологию беспроводной передачи данных Near-Field Communication (NFC). Бесконтактная оплата становится доступна после того, как вы подключили дебетовую или кредитную карту. При использовании пассивных носимых устройств, таких как, например, кольца, для подтверждения транзакции необходимо ввести PIN-код на платежном терминале по аналогии с использованием пластиковых карт. В случае с активными, такими как "умные" часы, оплату можно совершить одним касанием, указав PIN-код прямо на устройстве.

Россия продолжит формировать глобальные правила судоходства

На выборах совета Международной морской организации (ИМО) Российская Федерация переизбрана на двухлетний срок по категории «А». Участие в совете – показатель вклада страны в развитие морского судоходства на глобальном уровне.

Выборы прошли на 31-й сессии Ассамблеи Международной морской организации в Лондоне, сообщили Fishnews в пресс-службе Минтранса РФ. Ассамблея является высшим органом ИМО и проводит свои сессии один раз в два года. Между сессиями работой организации руководит совет, состоящий из 40 государств-членов организации. Члены совета избираются на двухлетний период по трем категориям: «A» – 10 ведущих морских государств, «В» – 10 иных государств, значимых с точки зрения международной морской торговли, «С» – 20 морских государств, заинтересованных в морских перевозках или судоходстве, чье присутствие в совете призвано обеспечивать географическое представительство различных регионов мира.

В компетенцию совета входит одобрение стратегических документов организации, руководство деятельностью секретариата ИМО, решение о членстве в ИМО, рассмотрение финансовых вопросов, избрание генерального секретаря. Членство страны в совете свидетельствует о ее вкладе в развитие морского судоходства на глобальном уровне. Полностью новый состав совета выглядит так:

Категория «А»: Китай, Япония, Италия, Панама, Греция, Республика Корея, Российская Федерация, Великобритания, Норвегия и Соединенные Штаты.

Категория «B»: Аргентина, Германия, Индия, Австралия, Франция, Канада, Испания, Бразилия, Нидерланды и ОАЭ.

Категория «С»: Сингапур, Турция, Кипр, Мальта, Марокко, Египет, Мексика, Индонезия, Малайзия, Перу, Бельгия, Чили, Филиппины, Дания, ЮАР, Ямайка, Кения, Таиланд, Кувейт и Багамы.

Fishnews

Российская Федерация переизбрана в Совет Международной морской организации на 2020-2021 гг.

29 ноября на 31-й сессии Ассамблеи Международной морской организации (ИМО), проходящей в штаб-квартире ИМО в Лондоне, прошли выборы в Совет ИМО. Российская Федерация переизбрана на предстоящий двухлетний период по категории «А».

Ассамблея является высшим органом ИМО и проводит свои сессии один раз в два года. В период между сессиями работой организации руководит Совет, состоящий из 40 государств-членов ИМО, избираемых на двухлетний период по следующим категориям: «A» – 10 ведущих морских государств, «В» – 10 иных государств, значительных с точки зрения международной морской торговли, «С» – 20 морских государств, заинтересованных в морских перевозках или судоходстве, чье присутствие в Совете призвано обеспечивать географическое представительство различных регионов мира.

Российская Федерация избирается в Совет ИМО по категории «А», начиная с 1958 г. — первого года работы ИМО.

В компетенцию Совета ИМО входит одобрение стратегических документов организации, руководство деятельностью секретариата ИМО, решение вопросов членства в ИМО, рассмотрение финансовых вопросов, включая бюджет, избрание генерального секретаря.

Нахождение страны в Совете ИМО является показателем ее вклада в развитие морского судоходства на глобальном уровне.

Полностью вновь избранный состав Совета ИМО на 2020-2021 гг. выглядит следующим образом:

Категория «А»: Китай, Япония, Италия, Панама, Греция, Республика Корея, Российская Федерация, Великобритания, Норвегия и США;

Категория «B»: Аргентина, Германия, Индия, Австралия, Франция, Канада, Испания, Бразилия, Нидерланды и ОАЭ;

Категория «С»: Сингапур, Турция, Кипр, Мальта, Марокко, Египет, Мексика, Индонезия, Малайзия, Перу, Бельгия, Чили, Филиппины, Дания, ЮАР, Ямайка, Кения, Таиланд, Кувейт и Багамы.

В морской порт Санкт-Петербурга прибыло судно «Михаил Дудин» с очередной партией урановых «хвостов» из Германии

Опасный груз отправят поездом через всю европейскую Россию в Новоуральск (Свердловская область).

Акции протеста против ввоза в Россию урановых «хвостов» из Германии проходят в Челябинске, Кургане, Архангельске, Кирове, Казани, Москве, Санкт-Петербурге и Новоуральске.

«В России уже накоплено столько урановых “хвостов”, что сам “Росатом” обещает перевести их в менее опасное химическое состояние только к 2080 году. Планы использовать их в реакторах на быстрых нейтронах — это что-то крайне малореальное. Сейчас во всём мире действует всего два таких промышленных реактора. Настораживает и тот факт, что уран передаётся германской стороной бесплатно. То есть под видом “ценного сырья” в Россию фактически ввозят отходы обогащения урана, которые будут десятилетиями лежать в бочках под открытым небом. “Росатому” пора называть вещи своими именами и прекратить эту порочную практику», — комментирует ситуацию эксперт антиядерного проекта российского отделения Greenpeace Рашид Алимов.

Активисты встретили очередную партию урановых «хвостов» на выезде из грузового порта Санкт-Петербурга баннером «Добро пожаловать на свалку!»

С 1990-х годов в нашу страну уже ввезено свыше 100 тысяч тонн урановых «хвостов». Общие объёмы урановых «хвостов» в России возрастают и сейчас могут составлять порядка 1 миллиона тонн.

Причём увеличиваются запасы с таким содержанием урана-235, при котором перерабатывать эти «хвосты» экономически невыгодно. Основной формой обращения с урановыми «хвостами» сегодня и в долгосрочной перспективе остаётся их долговременное хранение.

При этом в соответствии с ежегодными отчётами о деятельности Ростехнадзора (за 2003, 2004, 2006-2011 годы), существуют риски разгерметизации ёмкостей при осуществляемом хранении отвального гексафторида урана под открытым небом на предприятиях в Ангарске (АЭХК), Северске (СХК), Новоуральске (УЭХК) и Зеленогорске (ЭХК). В данных отчётах также указывается на несоответствие условий хранения современным требованиям безопасности.

«Доклад международной Организации экономического сотрудничества и развития упоминает, что “в случае выброса значительного количества гексафторида урана, смертельные жертвы могут быть в радиусе 20 миль (32 км)”. Даже если 20 миль — это какая-то оценка максимальной угрозы, то сейчас перегрузка в Санкт-Петербурге идёт всего в 500 метрах от жилых домов. И, главное, риски неоправданны и вызваны только желанием западноевропейской компании Urenco избавиться от головной боли и отправить то, что им не нужно, подальше с глаз долой», — добавляет Рашид Алимов.

Против ввоза в Россию урановых «хвостов» из Германии выступило уже 30 организаций и движений и более 44 000 человек со всей России. 17 ноября перед заводом компании Urenco в Гронау (Германия) прошла демонстрация, в которой участвовали экоактивисты из Германии, Нидерландов и России. 18 ноября, вскоре после выезда состава из ворот завода в Гронау, активисты более семи часов блокировали поезд, который везёт урановые «хвосты» в Россию.

Автор: Константин Фомин

Бог спасал его ради музыки

Умер выдающийся дирижер Марис Янсонс

Текст: Мария Бабалова

Марис Арвидович Янсонс скончался 1 декабря в Санкт-Петербурге. Он долго и тяжело болел. И его сердце остановилась в городе на Неве, который он считал родным и которому посвятил многие годы своего феноменального служения искусству, что было у него в крови.

"Однажды, когда я дирижировал "Богемой", у меня инфаркт случился на сцене, я потерял сознание. Я уже почти был на том свете, но Бог меня спас. Наверное, ради музыки", - рассказывал Марис Янсонс в теперь уже точно последнем нашем интервью несколько лет назад.

Марис Янсонс родился в Риге 14 января 1943 года в семье музыкантов. Мать - оперная певица, отец - известный дирижер Арвид Янсонс. В детстве Марис начинал учиться у отца игре на скрипке. С середины 60-х годов жил и учился в Ленинграде. Окончил среднюю специальную музыкальную школу при Ленинградской консерватории, а затем и саму консерваторию по классам фортепиано и симфонического дирижирования (педагог - Николай Рабинович). В 1971 стал победителем конкурса дирижеров Фонда Герберта фон Караяна в Западном Берлине.

Как и его отец, Марис Янсонс много лет работал с легендарным Заслуженным коллективом России Академическим симфоническим оркестром Ленинградской филармонии - сначала в качестве ассистента Евгения Мравинского, затем в статусе приглашенного дирижера. Много гастролировал с этим коллективом. Вершиной его дирижерской карьерой было руководство сразу двумя лучшими оркестрами мира. С 2004 по 2015 год был главным дирижером Королевского оркестра Консертгебау в Амстердаме: шестым за 130-летнюю историю коллектива. По окончании контракта оркестр Консертгебау назначил Янсонса своим дирижером-лауреатом.

В это же время, с 2003 года Марис Янсонс являлся главным дирижером Симфонического оркестра и хора Баварского радио. В 2005 году оркестр под управлением Мариса Янсонса совершил первое в своей истории турне по Японии и Китаю. Концерты были отмечены японской прессой как "Лучшие концерты сезона". В 2007 году Янсонс дирижировал хором и оркестром Баварского радио в концерте для Папы Римского Бенедикта XVI в Ватикане. В 2006 и 2009 гг. Марис Янсонс дал несколько триумфальных концертов в Карнеги-холле.

Также Янсонс сотрудничал практически со всеми ведущими оркестрами мира. Был единственным дирижером с советским паспортом, кого приглашали возглавить знаменитый Новогодний концерт в Золотом зале Венской филармонии, зрительская аудитория которого исчисляется миллионами благодаря традиционной телетрансляции на весь мир. 1 января 2006 года Марис Янсонс впервые дирижировал традиционным Новогодним концертом в Вене. Этот концерт транслировало более 60 телекомпаний, его посмотрело более 500 миллионов телезрителей. Концерт был записан на CD и DVD на лейбле Deutsche Grammophon. Янсонс дирижировал Новогодними концертами в Вене еще дважды - в 2012 и 2016 годах.

- Многие люди говорят, Янсонс уехал из России. Но это неправда. Я из России никогда не уезжал. Я живу в Петербурге, а работаю за границей, не в России. Но мой город родной - это Петербург, я бываю там редко в силу своей занятости, но я никогда не уезжал - сказал Марис Янсонс в том же интервью, объясняя почему все реже выступает в России.

В 2005 году был удостоен премии "Грэмми" за исполнение Тринадцатой симфонии Шостаковича. Дискография Мариса Янсонса охватывает в себя всю мировую классику, он сотрудничал практически со всеми ведущими звукозаписывающими компаниями.

Значительное место в работе Мариса Янсонса занимало сотрудничество с молодыми музыкантами. Он дирижировал Молодежным оркестром Густава Малера в европейском турне, выступал на Зальцбургском фестивале с оркестром института Аттерзее. В Мюнхене постоянно давал концерты с юношескими коллективами Академии симфонического оркестра Баварского радио. Почти 30 лет преподавал в Санкт-Петербургской консерватории.

Марис Янсонс удостоен множества международных премий, орденов, званий и других почетных наград. Народный артист России, Почетный член Королевской Академии музыки в Лондоне, почетный член Общества друзей музыки в Вене, рыцарь Ордена Нидерландского льва. В 2013 году Марис Янсонс был отмечен почетным знаком "За заслуги перед Санкт-Петербургом".

Все очень надеялись, что нынешним летом Марис Янсонс вернется на Зальцбургский фестиваль. В августе было запланировано четыре представления "Бориса Годунова" Мусоргского под его дирижерской палочкой. В финале тогдашнего нашего разговора Марис Янсонс признался: "Моя стихия - это, конечно, оперный театр. Опера - для меня очень болезненная тема, потому что я вырос за кулисами оперного театра, в оркестровой яме. Я обожаю оперу и считаю, что ничего лучше оперы нет в мире. Если, конечно, удаётся собрать в одну команду замечательных певцов, оркестр, хор и непременно хорошего режиссера-единомышленника. Сегодня вопрос режиссера в опере особенно актуален, ибо то, что происходит иногда на сцене, доставляет огорчение… Если бы мне хватило силы воли, которой у меня нет, я отказался бы от руководства оркестрами и ушел бы в оперный театр - студенческий театр, и начал бы работать с молодежью. Но, откровенно говоря это неосуществимая мечта, потому что, имея такие роскошные оркестры и такую интересную творческую жизнь, очень сложно от всего этого отказаться".

Какой будет внешняя политика России в 2030 году

Владимир Чернега – доктор юридических наук, консультант Совета Европы, Чрезвычайный и Полномочный посланник, ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН.

Резюме Прогноз – дело рискованное. Однако если глубинные тенденции развития страны и окружающего мира достаточно видны, их можно спроецировать в будущее и получить его довольно реалистичный набросок. Цель данного прогноза – схематично описать, каким будет внешнеполитический курс России в конце следующего десятилетия.

Прогноз – дело рискованное. Однако если глубинные тенденции развития страны и окружающего мира достаточно видны, их можно спроецировать в будущее и получить его довольно реалистичный набросок. Цель данного прогноза – схематично описать, каким будет внешнеполитический курс России в конце следующего десятилетия. Автор исходит из того, что она будет продолжать вести себя как великая держава, поскольку это одно из условий существования столь огромной и столь сложной по национально-этническому составу страны. Наличие на восточной границе России новой сверхдержавы – Китая, на западной – Евросоюза, где предпринимаются попытки превратить его из преимущественно экономической силы в политическую или даже военно-политическую величину, укрепляют этот императив. НАТО, не оставляющая попыток включить в себя Украину, и его стержень США тоже никуда не исчезнут. Однако политика, как гласит известный афоризм, есть искусство возможного. Ресурсы, которыми будет располагать Россия, вынудят ее менять свои приоритеты, сосредотачивать усилия на самых важных направлениях, или иными словам, придавать своему державному курсу более целевой характер.

Данное предположение основывается прежде всего на развитии внутренней ситуации.

- Несмотря на оптимистичные обещания власти, для России будут и дальше характерны низкие темпы экономического роста и технологическое отставание во многих сферах. Огромные государственные вливания, в частности, в рамках «национальных проектов», принесут некоторые позитивные результаты. На ряде направлений может быть даже заметный прогресс. Однако, обещанного общего экономического и технологического прорыва не будет. Слишком велик вес государства в экономике, слишком неблагоприятны условия для реализации частнопредпринимательской инициативы, слишком принижена роль науки и ученых. Общий коррупционный климат и коррупционное давление на экономику правоохранительных органов усугубляют ситуацию. При множестве организуемых в России инвестиционных форумов общий объем накопленных в ней прямых иностранных инвестиций меньше, чем в Чехии с населением в 10,6 млн человек. Доля высокотехнологичной продукции в российском экспорте мизерна.

Отдельно следует отметить роль нефтегазового сектора, который создает своего рода заколдованный круг. С одной стороны, он вносит большой вклад в формирование государственного бюджета и обеспечивает достаточно высоким рентным доходом правящий класс, с другой стороны, поглощает огромную долю инвестиций, причем в ряде случаев – в рамках проектов с высоким геополитическим риском («Южный поток», Венесуэла и т.п.), чреватых большими потерями. В целом, сохраняющаяся зависимость экономики от экспорта энергоносителей и сырья с высокой волатильностью цен несет постоянный риск сбоев в развитии экономики даже при низких темпах. Прогнозируемый спад мировой экономики увеличивает этот риск. Положительным фактором может быть хотя бы частичное снятие западных антироссийский санкций (в частности, со стороны ЕС), которые пока продолжают наносить ущерб развитию многих отраслей. Но это возвращает нас к проблеме внешнеполитического курса страны, о котором речь пойдет ниже. В целом, экономическая мощь России будет и дальше отставать от ее державных притязаний.

- Ослаблять российскую державность будет также негативная демографическая ситуация, способная перерасти в реальную депопуляцию страны. Российская власть вроде бы осознала императивный характер повышения рождаемости, но чтобы повернуть вспять негативную тенденцию и достичь, по меньшей мере, простого воспроизводства населения, выделяемые ресурсы на поддержку семей и детей должны быть на порядок выше.

- В стране начался процесс опасного отчуждения общества от власти, связанный прежде всего с длительной стагнацией или даже ухудшением невысокого жизненного уровня большинства населения, а также с продолжающимся увеличением и без того колоссального социального неравенства. Как показывает история, отчуждение имеет место далеко не всегда, когда люди живут действительно плохо. Часто оно проявляется в случае, когда ожидания общества все больше расходятся с действительностью. «Российский парадокс» в том, что макроэкономическая стабильность – несомненное достижение – почти не конвертируется в высокие темпы экономического роста и заметное улучшение жизни людей. Более того, в стране отмечается одновременный рост числа бедных и сверхбогатых. В последнее время к экономическому и социальному факторам добавился политический, в том числе из-за неготовности власти позволить недовольству канализироваться в рамках системы (путем смягчения законодательства о выборах, демонстрациях, митингах и т.п.).

- Развернуть указанные негативные тенденции можно с помощью ряда глубоких экономических, социальных и политических реформ. Их необходимость признают даже некоторые консервативные эксперты. Проблема в том, что, например, уменьшение веса госкорпораций, перемещение основного потока инвестиций из нефтегазового сектора в производительный, высвобождение частной инициативы, «укрощение» правоохранительных органов, интеграция вменяемой части реальной оппозиции в систему несут серьезный риск для власти и она пока не готова его принять. Правящий же класс, судя по всему, нынешнее положение дел в целом устраивает. В отличие от большинства населения, которому многие годы обещают улучшение жизни в будущем, он благоденствует в настоящем (благодаря, прежде всего присвоению большей части нефтегазовой ренты страны) и поэтому придерживается консервативно-охранительных установок. Такие термины как «социальная сплоченность» или «социальная солидарность», давно ставшие привычными в Европе, даже не входят в его лексикон. Однако, реформы рано или поздно придется проводить. Но чем позднее они начнутся, тем будут болезненнее и тем больше будет угроза социально-политической нестабильности в стране (достаточно вспомнить печальный опыт «перестройки»).

В любом случае, реформы и концентрация ресурсов России на решении экономических, социальных и социально-демографических задач станут условием ее выживания как державы. Если разрыв с США, Китаем, Евросоюзом в экономической и технологической конкурентоспособности будет и далее увеличиваться, это неминуемо подорвет ее международные позиции в соревновании с этими гигантами и в целом в мире. На горизонте маячит Индия – новый кандидат на роль сверхдержавы, сделавшая ставку на развитие инновационного сектора. Будет нелишним напомнить, что названные мировые игроки еще и значительно превосходят Россию по численности жителей. Обгоняют ее этом плане и многие поднимающиеся державы.

Пока российский внешнеполитический курс нацелен не столько на обеспечение наилучших условий для развития экономики и социальной сферы, сколько на поддержание геополитического величия. После длительного периода унижения России со стороны Запада такой курс закономерно поддерживался не только ведущими фракциями российских элит, но и подавляющим большинством населения. Однако опросы общественного мнения в последнее время показывают, что все более значительное число россиян ассоциируют величие с эффективной экономикой, высоким уровнем жизни населения, развитой социальной защитой, доступностью качественного образования и здравоохранения, хорошими дорогами и т.д. Для внешней политики это означает запрос на ее рационализацию и большую приземленность. При меньших ресурсах и меньшей опоре на военную мощь, поскольку оборонные расходы также будут рационализироваться (это уже происходит), ей нужно будет сосредоточиться на национальных интересах, которые будут восприниматься в стране как действительно жизненно важные.

Пересмотр системы приоритетов должен повлечь, в частности, уменьшение ее американоцентричности, которая пока сохраняется, несмотря на риторику о «многополярном» мире. Конечно, игнорировать США не получится, да и они вряд ли это позволят. России нужно будет, естественно, отстаивать свои интересы перед лицом Соединенных Штатов и использовать возможности для улучшения взаимоотношений. Однако не обязательно стремиться быть равными США в мировой политике и тем более реагировать на любой американский чих. «Феномен Трампа» показывает, что даже такая мощная держава вынуждена самоограничиваться вовне, чтобы сосредоточится на решении накопившихся внутренних проблем. Растущее американо-китайское соперничество позволяет России выдержать определенную «паузу» в ожидании возможного ослабления антироссийских установок американского истеблишмента. Время покажет, готовы ли будут в Вашингтоне, например, к новым переговорам по контролю над вооружениями.

Главными же российских приоритетами на западном направлении должны стать Украина, Белоруссия и Евросоюз – именно в таком порядке. Первейшей задачей внешней политики России будет недопущение окончательного превращения украинского соседа в «стратегический плацдарм» Соединенных Штатов и восстановление полноформатного торгово-экономического сотрудничества с ним. В феврале 2019 г. в Конституцию Украины было внесено положение о вступлении в НАТО и ЕС как цели государства. Очевидно, что втягивание Украины в Североатлантический альянс представляет собой прямую угрозу безопасности и коренным интересам России и может вызвать большую войну. Судя по всему, ведущие фракции украинских элит этого не сознают или не хотят сознавать, но, к счастью, значительная часть населения страны настроена по-другому. Как показывают опросы общественного мнения, в частности, на Юге и Юго-Востоке Украины поддержка ее интеграции в НАТО не превышает 20-25%. В последний год, несмотря на русофобскую риторику большинства политиков и СМИ, во многих регионах отмечается также рост симпатий к России.

Чтобы данные тенденции развивались, России нужно прежде всего добиться как можно более быстрого урегулирования конфликта в Донбассе, тем более что приход к власти Владимира Зеленского открыл для этого определенное окно возможностей. Долгосрочные последствия конфликта значительно более серьезны, чем полагают в Москве. Украинские силовики, вес которых в государстве значительно вырос, полностью переориентировались на военную помощь США и сотрудничество с НАТО. В то же время конфликт дал возможность националистическим кругам на Украине заткнуть рот пророссийской части населения и провести в июле 2019 г. закон, в соответствии с которым русский язык, все еще являющийся главным для доброй половины населения, с 2020 г. фактически изгоняется из украинской системы образования. Между тем и без этого в украинских дошкольных учреждениях, школах и университетах все больше претворяются в жизнь методические рекомендации Института национальной памяти, представляющие Россию как «захватническую азиатскую империю», продолжающую «традицию татаро-монгольской орды». Российская экономика характеризуется как «отсталая», а государственно-политическая система – как «азиатско-восточная деспотия». Украина же изображается как одна из «основоположниц европейской цивилизации» и ее «форпост на восточной границе Европы». Новые поколения, воспитанные в духе такого «цивилизационного выбора», оторванные от русской культуры, в дальнейшем будут смотреть только в сторону Евросоюза, который, несмотря на все кризисы, остается привлекательным как в социально-экономическом, так и в политическом плане. Особо следует отметить влияние на указанный «цивилизационный выбор» успешного развития Польши, находившейся в 1991 г. по ряду социально-экономических показателей ниже Украины. Миллионы украинцев живут и работают сейчас в этой стране, тем более что польские власти в последнее время существенно облегчили условия для получения виз и разрешений на работу.

Упомянутая помощь США, деятельность на Украине многочисленных фондов, финансируемых оттуда, способствуют взращиванию среди украинской молодежи проамериканских настроений.

К счастью средние и старшие поколения восточной Украины в массе своей по-прежнему ощущают культурно-ментальную близость с Россией. Многие верующие украинцы остаются привержены УПЦ и, соответственно, РПЦ. Трудная экономическая ситуация и утрата надежды на массированную западную финансовую помощь вынуждают вспомнить об огромном российском рынке. Представители указанных поколений лучше понимают суть американской стратегии, в частности, готовность «воевать с Россией до последнего украинца».

Все это дает шанс России «возвратиться» на Украину, пусть даже в значительно меньших масштабах, чем до 2014 года. Но для этого необходимо будет радикально перестроить политику и пропаганду на украинском направлении. Попыткам украинских националистических кругов «изолировать» Украину от России нужно будет противопоставить политику «открытых дверей» в максимально большом числе областей. Сейчас уже ясно, что принцип «око за око, зуб за зуб» (к примеру, закрытие российского воздушного пространства для украинских воздушных судов в ответ на закрытие украинского неба для российских самолетов) сыграл на руку данным кругам. Устранение всех препятствий для человеческих связей и работы украинских трудящихся в России, поощрение культурных обменов и туризма, спортивных состязаний, привлечение украинских студентов и аспирантов в российские вузы, благоприятные условия для участия украинского капитала в российских инвестиционных проектах и его возвращения на российский рынок, транзит российского газа даже после ввода в строй «Северного потока-2» и «Турецкого потока», открытие перспективы льготных российских кредитов в противовес долговой кабале МВФ должны стать стержневыми элементами этой политики. Это будет стоит дорого, но в обмен Россия, во-первых, получит разрядку геополитической напряженности в своем «мягком подбрюшье» и ослабление тяготения Украины к США и НАТО. Во-вторых, в случае полноформатного открытия украинского рынка Россия обретет новые возможности для производительного сектора. Стоит напомнить, что в 2013 г. доля России во внешней торговле Украины была 27%, а доля Евросоюза – 28,5% (в абсолютных цифрах – 38 и 45 млрд долларов). В 2018 г. соответствующие показатели составили 10% и 41,9%% (12 и 47 млрд долл.). При этом Украина намного больше импортирует из ЕС, чем туда экспортирует. Иначе говоря, возможности для российско-украинских торговых обменов велики.

Что касается российской пропаганды, то она должна будет отойти от двух крайностей. Первая из них – высказывания об Украине как «нацистской» стране». Это наносит колоссальный ущерб российскому влиянию там. Подобные высказывания крайне оскорбляет украинцев, которые, во-первых, в массе не поддерживают радикальных националистов, во-вторых, гордятся своей демократией (по сути, это – единственное чем они могут сегодня гордиться). Вторая крайность – тезис о том, что украинцы и русские являются единым народом. До 1991 г. восточные украинцы действительно эволюционировали в эту сторону, но с обретением Украиной независимости движение повернулось вспять. Западные же украинцы никогда не были ни «братским», ни даже «близким» народом. Однако, существование на территории страны «двух Украин», являющееся головной болью для любой украинской власти, часто игнорируется российскими пропагандистами. В любом случае, уважительное отношение к украинской идентичности, отказ от представления об Украине как о «непутевой младшей сестре» будут непременным условием нового российско-украинского сближения.

России придется также все больше внимание уделять Белоруссии. Ее крайне важное геостратегическое положением в центральной части Европы очень хорошо осознается руководством страны, которое постоянно требует от России плату за «дружбу». Главное, однако, не в этом. Белоруссия также может в следующем десятилетии развернуться в сторону ЕС, в частности, если в стране встанет проблема обновления власти. Россия упустила при Борисе Ельцине исторический шанс сформировать с ней реальное Союзное государство. С тех пор там выросли новые поколения, которые не враждебны России, но и не ассоциируют себя с ней и уж точно не хотят в нее вливаться. Попытки Москвы форсировать процесс интеграции, бесконечные распри между двумя странами по поводу цен на энергоресурсы лишь усиливают данную тенденцию, тем более что Александр Лукашенко все чаще обыгрывает тему белорусского патриотизма. Контраст между уровнями жизни в Польше и в Белоруссией производит тот же эффект, что и на Украине. «Евробюрократия» в Брюсселе, польский и литовский соседи будут и дальше стремиться использовать притягательность «европейской модели», чтобы оторвать Белоруссию от России. С этой целью время от времени будут делаться попытки реанимировать «Восточное партнерство», возможны и новые форматы.

Россия должна будет проводить очень деликатную политику в отношении Белоруссии, проявляя максимальное уважение к ее суверенитету. Ей придется и далее щедро субсидировать белорусскую экономику, поскольку иной альтернативы для сохранения «дружбы» между двумя странами не существует. Культурно-ментальная и языковая близость двух народов способствует ей, но не является гарантией. Материальная заинтересованность вкупе с поощрением связей на всех уровнях будут, по меньшей мере, тормозить дрейф белорусского общества к ЕС. Кроме того, Россия сохранит шансы остаться крупнейшим торгово-экономическим партнером Белоруссии. Нелишне отметить, что сама Белоруссия сегодня является четвертым партнером РФ (после Китая, Германии и Нидерландов).

В предстоящем десятилетии возрастет роль Евросоюза и для России, несмотря на заявления представителей российских элит о конце «европоцентричного мира» и перемещении центра тяжести в мировой экономике в Азию. Перемещение, пусть пока относительное, действительно, имеет место и Россия, как и США, и ЕС, не могут этого не учитывать. Однако, 80% населения и более 80% экономики России по-прежнему находятся в Европе и нет никаких оснований считать, что эта ситуация изменится. Из трех «тяжеловесов» мировой экономики – США, Китай и Евросоюз – именно последний находится рядом с «хартландом» России и именно к нему ведут основные российский коммуникации. Большинство инвестиций и технологий в российский производительный сектор приходят из ЕС. Это будет иметь определяющий характер, если в России начнутся реформы. Российская культура, как подчеркнул Владимир Путин на встрече с Эмманюэлем Макроном в Брегансоне в августе 2019 г., является европейской, что, наряду с прочим, должно способствовать сотрудничеству.

Долгое время Евросоюз рассматривал Россию главным образом как соперницу на европейском континенте и старался вытеснить ее как можно дальше на восток. В авангарде этой политики шли «евробюрократы» в Брюсселе, Великобритания, Польша, прибалтийские государства, Швеция. Однако Брекзит, другие кризисы, потрясшие ЕС, Трамп с его политикой America first, экономическая экспансия Китая породили в ЕС две противоречивые тенденции.

Первая из них состоит в том, чтобы усиливать внутреннюю сплоченность с помощью страшилки о «российской угрозе». В основном этой позиции придерживаются представители идеологизированных неолиберальных проатлантических кругов, заявляющих, что главной целью внешней политики России является подрыв западной демократии, «либеральных ценностей» и Евросоюза. Они хотят укрепления последнего, но в трансатлантической связке, рассчитывая, что после ухода Трампа все вернется на круги своя.

Представители второй тенденции, которую олицетворяет президент Франции Макрон, претендующий на роль «лидера Европы», считают, что смещение интересов США в сторону Азии и ослабление указанной связки возникло еще до Трампа и сохраниться после него. В отличие от безусловных проатлантистов они не надеются на возвращение старого мирового порядка во главе Америкой и полагают необходимым укрепление «европейского суверенитета», прежде всего в экономике, технологиях, а в перспективе и в оборонной сфере («европейская армия»). Долгосрочная цель – превращение Евросоюза в «мировой центр силы», способный конкурировать с США, Китаем и Индией. Россию многие сторонники данной тенденции характеризуют как «агрессивную» державу, но при этом видят в ней «меньшее зло», чем Китай, а в эвентуальном российско-китайском альянсе – прямую угрозу интересам и перспективам ЕС. Напротив, партнерство с РФ, с их точки зрения, должно усилить его позиции перед лицом Китая, а также Соединенных Штатов.

Отсюда установка Макрона на скорейшее преодоление конфронтации с нашей страной, которую он называет «глубоко европейской», прекращение санкционной войны, требующие прежде всего урегулирования кризиса на Украине. В дальнейшем речь должна идти о формировании с Россией «новой европейской архитектуры безопасности и доверия» а в более широком плане – «единого европейского пространства от Лиссабона до Владивостока». В представлении Макрона, оно должна состоять из трех «концентрических кругов» – государства «зоны евро»; государства ЕС, не входящие в нее; Россия (и, возможно, Турция). В практическом плане, следуя данным установкам, президент Франции приложил большие усилия для возвращения российской делегации в Парламентской ассамблеи Совета Европы, несмотря на яростное противодействие со стороны «антироссийского авангарда» ЕС и Украины. Он не раз выражал убеждение, что при экономической слабости РФ альтернативой «единому европейскому пространству» для нее может быть только положение «младшего партнера» Китая.

Очевидно, что в «европейском проекте» президента Франции есть элементы утопизма. Противников его «российской части» немало даже во Франции, в том числе, как отмечал сам Макрон, в «глубинном государстве» (МИД, спецслужбы, армия). В рамках ЕС идею сближения с нашей страной критикуют все те же страны «антироссийского авангарда», усматривающие в России лишь противника. Не вызывает у них энтузиазма и перспектива создания «европейской армии», поскольку в вопросах безопасности они ориентируются на Вашингтон и НАТО. Нет полного единства и в рамках франко-германского тандема, который до сих пор был «мотором» европейской интеграции. Известные высказывания Макрона о «смерти мозга» НАТО в связи с действиями Турции и США в отношении сирийских курдов вызвали откровенное неудовольствие Ангелы Меркель, которая поспешила заявить, что альянс «остается опорой германской обороны» Неясно, получит ли Макрон хоть какую-то поддержку новых руководителей евроинститутов, приступивших к своим обязанностям 1 декабря 2019 года. Выше уже говорилось о линии евробюрократии в отношении России.

Трудно представить также, чтобы сама Россия, находящаяся сейчас на пике геополитического величия, видела себя в третьем «концентрическом круге» «единого европейского пространства». Российские элиты скептически оценивают перспективы превращения ЕС в «мировой центр силы». Вряд ли их привлекает «европейская модель», в которой огромное внимание уделяется социальной солидарности и сплоченности. Во Франции, например, лишь 43% населения платят подоходный налог, поскольку большинство семей с детьми освобождены от него. Напротив, богатые налогоплательщики отдают в казну 58% дохода. В скандинавских странах этот процент еще выше.

Тем не менее, нельзя сказать, что «европейский проект» Макрона полностью лишен перспективы. Он опирается на фиксируемый опросами общественного мнения растущий запрос со стороны европейцев на большую самостоятельность ЕС в мировой экономике, политике и вопросах обороны. Национализм и протекционизм Трампа, легкость, с которой он «кинул» союзников-курдов в Сирии катализировали данную тенденцию. Она проявляется сегодня даже в Польше и вряд ли исчезнет после ухода нынешнего президента США. Упорство, с которым Германия противостоит давлению Вашингтона в отношении проекта «Северный поток-2», неприятие Евросоюзом позиции Трампа по «ядерной сделке» с Ираном и Парижскому соглашению по климату говорят о серьезном ослаблении трансатлантической связки. В Западной Европе растет число граждан, не доверяющих Америке и одновременно выступающих за более тесные с Россией (в частности, в Германии их более 60%). Объективно, это увеличивает шанс на прекращение конфронтации между ЕС и РФ, (особенно, если будут серьезные сдвиги в урегулировании конфликта на Украине) и отмену, как минимум, части антироссийских санкций. Европейские инвестиции и технологии смогут более широко поступать в Россию. В контексте возможных реформ в стране их значение будет только возрастать.

Важно подчеркнуть, что течение, олицетворяемое Эмманюэлем Макроном, не является конъюнктурным явлением. Оно отражает стремление части европейских элит адаптироваться к формирующемуся новому мировому порядку, в частности, говоря словами самого президента Франции, к ослаблению западной гегемонии в мире.

Поддержка Россией данного течения диктуется не только ее интересами в Европе. Потепление отношений и восстановление сотрудничества с ЕС увеличит ее возможности перед лицом США, а также Китая. Развитие сотрудничества с китайским гигантом должно остаться главным направлением российской внешней политики на востоке. Однако, чем больше Китай будет превосходить Россию в экономической и технологической мощи, тем острее будет проблема противовесов. Стоит напомнить официальные данные о структуре российско-китайской торговли в 2018 году. В российском экспорте 76,19% составили нефть, нефтепродукты, различные виды минерального сырья и лишь 3,2 % –машины и оборудование. В китайском экспорте машины и оборудование заняли 57,12%, к ним надо прибавить текстиль и обувь – 11,2%, а также продукцию химической промышленности – 9,9%. Ввод в строй газопровода «Сила Сибири» делает Россию менее зависимой от Европы в этой сфере, но одновременно увеличивает ее роль поставщика энергоресурсов и сырья китайскому соседу. Китай пока еще покупает у России высокотехнологичные вооружения (комплексы С-400. самолеты СУ-35), однако, одновременно он быстро развивает собственную военную промышленность. Успехи Китая в разработке новых технологий, в частности, связанных с освоением искусственного интеллекта, побуждает многих экспертов считать, что к концу следующего десятилетия он станет вторым в мире после США экспортером таких вооружений, вытеснив с этой позиции Россию. В целом, при сохранении конфронтации с Западом, неравенство в технологической сфере с китайским соседом может перерасти для нее в зависимость.

У держав, как известно, нет постоянных друзей, а есть постоянные интересы. Китай все глубже поникает в экономики стран Центральной Азии, в частности, Киргизии и Казахстана, что чревато подрывом позиций России в ЕАЭС, который и далее будет иметь для нее стратегическое значение. Пекин не скрывает своих планов по проникновению в Арктику и участие китайского капитала в российских энергетических проектах в этом регионе дает ему такие возможности. Конечно, Китай, имеющий давнюю традицию прагматичной и осторожной политики, вряд ли будет стремиться к видимому подчинению России, но курс на мягкую ее «вассализацию» с целью гарантировать поставки энергоресурсов, сырья, надежность транспортного коридора в Европу и экспансию китайских товаров на российский рынок, вполне вероятен. В китайской прессе в последнее время обыгрывается тема «слабостей» России, в частности, ее неспособности создать сильную экономику. С учетом всего этого, ей, естественно, нужно будет в и дальше развивать сотрудничество с Южной Кореей, Индией, Японией, Вьетнамом и другими странами АТР. Однако, реальным экономическим противовесом может быть только Евросоюз.

Конечно, сосредоточенность российской внешней политики на описанной «оси» – Украина, Белоруссия, Евросоюз, ЕАЭС, Китай – не должна привести к прекращению ее активности в других регионах мира, в частности, на Среднем и Ближнем Востоке, Африке, Латинской Америке.

В ряде стран этих регионов Россия, благодаря прагматизму в сочетании с дипломатическим мастерством, а при необходимости и решительности, обеспечила себе достаточно сильные позиции. Однако, поскольку экономических ресурсов для такого курса будет меньше, главной целью в дальнейшем будет, скорее, сохранении достигнутого. Это касается, в частности, Сирии, которая нуждается в огромных средствах на восстановление. Такие средства есть у США, Евросоюза, Саудовской Аравии, Катара, а также Китая. Очевидно, что России, полагающейся главным образом, на военный фактор и дипломатию, придется думать прежде всего о защите своих интересов.

В целом, Россия должна будет избегать рискованных вложений, поскольку списание многомиллиардных долгов неплатежеспособных партнеров в далеких регионах будет для нее все больше непозволительной роскошью. Ей нужно будет также лучше соизмерять свою политику в этих регионах с интересами на других, может быть, более важных направлениях. Российская активность, например, в ЦАР, ДРК или Мали чрезвычайно раздражает Францию, остающейся главным торговым партнером и донором этих своих бывших колоний. Принимая во внимание, что именно во Франции сегодня наиболее заметна тенденция к поискам сближения с Россией в противовес США, НАТО и Китаю, вопрос о внесении корректив в данный курс требует, как минимум, рассмотрения. В любом случае, рационализация российской внешней политики должна стать предметом обсуждения.

Россия соболезнует Японии в связи с гибелью доктора Тецу Накамуры в Афганистане

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров, принимая своего японского коллегу Тосимицу Мотэги, выразил соболезнования Японии в связи с гибелью в Афганистане врача и главы некоммерческой организации Тецу Накамуры.

Как ранее сообщал «Афганистан.Ру», доктор Накамура стал жертвой убийства 4 декабря на территории восточной афганской провинции Нангархар. Вместе с ним при обстреле автомобиля погибли пятеро граждан Афганистана – сотрудник той же НКО, шофёр и трое телохранителей.

Доктору Тецу Накамуре было 73 года, и более 30 лет своей жизни он работал в Афганистане. Изначально он прибыл в страну как врач, но впоследствии основанная им организация “Peace Japan Medical Services” приступила к осуществлению проектов развития в стране, в частности, строительству плотин, колодцев и ирригационных каналов.

Гибель главы НКО осудили афганское правительство, представители ряда других государств, в том числе Нидерландов и США, а также Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА).

Сергей Лавров почтил память доктора Накамуры в начале переговоров со своим японским коллегой, вспомнив о вкладе погибшего в осуществление гуманитарных проектов на территории Афганистана.

«Это, конечно же, лишний печальный повод для того, чтобы наращивать наше взаимодействие, России и Японии, в борьбе с терроризмом», – отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Сегодня, 30 ноября, в Бухаресте (Румыния) состоялась церемония жеребьёвки финальной части Чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года. По её итогам национальная сборная России проведёт групповой этап финального турнира вместе с командами Дании, Финляндии и Бельгии.

Известно, что россияне в ходе соревнований сыграют 13 июня 2020 года с бельгийцами в Санкт-Петербурге, 17 июня – с финнами также в Санкт-Петербурге, 22 июня – с датчанами в Копенгагене.

Чемпионат Европы по футболу в честь 60-летнего юбилея турнира пройдёт в 12 европейских городах – Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

В Санкт-Петербурге состоятся три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов Евро-2020.

Чемпионат Европы по футболу UEFA 2020 года будет проведён в период с 12 июня по 12 июля.

Полиция Нидерландов задержала 35-летнего подозреваемого в связи с нападением на людей на одной из главных торговых улиц Гааги, сообщается в заявлении городской полиции.

"В связи с инцидентом с ножом на улице Гроте-Маркт в центре Гааги только что был задержан 35-летний мужчина", - говорится в официальном аккаунте полиции Гааги в Twitter.

Сообщается, что задержанный будет доставлен в полицейский участок для дальнейшего допроса.

Вечером в пятницу неизвестный напал с ножом на людей в магазине Hudson's Bay на одной из главных торговых улиц города. В результате инцидента пострадали три человека. Мотивы нападавшего неизвестны. Местные СМИ сообщают, что полиция рассматривает все версии.

Президента Суринама Дези Боутерсе приговорили к 20 годам тюрьмы за убийство 15 политических оппонентов в 1982 году, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Следствие было начато еще в 2007 году. Жертвами так называемых "декабрьских убийств" стали "одни из самых выдающихся" граждан страны: юристы, журналисты, преподаватели университетов. Обвинения в их убийстве предъявлены Боутерсе и еще 24 подсудимым.

Сам Боутерсе в настоящий момент находится с официальным визитом в Китае и еще не комментировал решение суда. В 2007 году он признал "политическую ответственность" за убийства и принес свои публичные извинения. Однако он настаивал, что лично не присутствовал на месте совершения преступления.

Адвокат семей погибших Хьюго Эссед заявил, что президент должен немедленно уйти в отставку. Правительство Суринама призывает население страны сохранять спокойствие.

На заседании суда Дино Баутерсе признался, что хотел предложить ливанскому движению "Хезболлах" разместить свою базу в Суринаме. По оценкам, база должна была стать тренировочным лагерем членов "Хезболлах" перед атаками на территории США.

В 1999 году Боутерсе был заочно приговорен к 11 годам тюрьмы судом Нидерландов за незаконный оборот наркотиков, однако он избежал наказания, потому что, в соответствии с законодательством Суринама, не мог быть экстрадирован.

«Нафтогаз» просит суд Латвии арестовать активы «Газпрома»

«Нафтогаз Украины» подал ходатайство в суд Видземского предместья в Риге с требованием исполнить решение Стокгольмского арбитража по транзитному спору с «Газпромом» и принять обеспечительные меры, сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на квартальную отчетность российского холдинга.

Заседание суда по ходатайству должно состояться в конце апреля 2020 года. «Газпром» изучает возможности по защите своих интересов, отмечается в документе.

По решению Стокгольмского арбитража, принятого в феврале 2018 года, «Газпром» обязан выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд. Российская компания оспорила это решение, слушания по делу об оспаривании назначены на сентябрь–октябрь 2020 г.

«Нафтогаз» уже почти полтора года пытается арестовывать активы «Газпрома» в Европе. В список юрисдикций, где «Нафтогаз» пытается взыскать долг, попали Люксембург, Швейцария, Великобритания и Нидерланды.

Несколько человек получили ранения в результате нападения с ножом на торговой улице в центре Гааги, сообщила полиция города.

Инцидент произошел в магазине Hudson's Bay на улице Гроте-Маркт. Пострадали трое несовершеннолетних, их уже отпустили из больницы.

Полиция продолжает разыскивать злоумышленника. По сведениям местных СМИ, он мог быть одет в темную одежду смуглый мужчина, на вид ему около 45-50 лет. Мотивы его поступка к настоящему времени неизвестны.

Сегодня ранее неизвестный с ножом также напал на прохожих на Лондонском мосту. Погибли два человека, еще трое пострадали. Подозреваемый был убит, на его теле был закреплен муляж бомбы. В полиции не исключили, что случившееся могло быть терактом.

Дела королевские

Елизавету II снова хотят проводить на пенсию

Текст: Ариадна Рокоссовская

Британская королева Елизавета II, кажется, приняла решение об отречении от престола в пользу принца Чарльза. Во всяком случае в Букингемском дворце, по данным СМИ, эта тема обсуждается всерьез. Никогда такого не было, и вот опять: британские СМИ пишут о скором отречении 93-летней королевы Елизаветы II от престола. В этот раз, правда, источником сплетен стали не британские таблоиды, а американская газета New York Post, которая ссылается на свой источник в Букингемском дворце. По данным издания, королева планирует отречься от престола в пользу сына - принца Чарльза - когда ей исполнится 95 лет. Этот возраст выбран неслучайно. Именно по достижении 95 лет муж Елизаветы герцог Маунтбеттен отказался от исполнения обязанностей члена королевской семьи. "Ее величество осознает свой возраст и хочет быть уверена, что, когда придет время, передача трона пройдет без проблем", - сообщил источник издания во дворце. Поэтому Елизавета II в последнее время старается дистанцироваться от решения проблем и перекладывает на Чарльза все новые обязанности.

Елизавета II взошла на престол в 1953 году. На сегодняшний день она является самым долгоправящим монархом Европы. И даже если через полтора года она откажется от трона в пользу 72-летнего принца Чарльза, его наследник принц Уильям должен быть "на низком старте". Европейские монархи всегда предпочитали уступать дорогу более молодым.

В 2014 году король Испании Хуан Карлос I, которому на тот момент было 76 лет, отказался от трона в пользу своего сына Филиппа. Годом ранее аналогичное решение приняла королева Нидерландов Беатрикс. Ее наследником стал старший сын Виллем-Александер. К слову, когда в 1980 году от престола отказалась мать Беатрикс королева Юлиана, Елизавета II, по воспоминаниям ее секретаря, сказала с иронией: "Типично для голландцев". Действительно, и мать Юлианы королева Вильгельмина в свое время также добровольно сложила с себя полномочия. Это было еще в 1948 году, когда британская наследница престола только вышла замуж за герцога Филиппа Маунтбеттена и готовилась в первый раз стать матерью. Но в британской королевской семье это событие, очевидно, обсуждалось, и, судя по всему, было решено, что для британцев такое поведение не должно быть типично. Правда, было одно исключение, то самое, которое в конечном счете и привело Елизавету в Букингемский дворец. Предыдущим английским монархом, отрекшимся от престола, был ее дядя Эдуард VIII. В 1936 году - ради женитьбы на дважды разведенной американке Уоллис Симпсон - он отказался от трона для себя и своих потомков в пользу младшего брата.

Следующим за принцем Чарльзом наследником британского престола является его старший сын Уильям, герцог Йоркский. За ним следует 6-летний Георг.

Голландский тюльпан vs краснодарская роза. Что спасет российское цветоводство от банкротства?

Российское цветоводство в кризисе, заявляют представители отрасли. По их мнению, помогло бы импортозамещение. Однако готовы ли представители цветочного бизнеса отказаться от зарубежных цветов в пользу отечественных?

Россия — один из крупнейших потребителей роз в мире. По данным исследования BusinesStat (есть в распоряжении BFM.ru), на территории страны продается до 1,5 млрд роз в год — около 15% от общемирового потребления. При этом большую часть цветов привозят из других стран, а доля отечественных производителей составляет 16-18%.

Ситуацию осложняют изменения в налоговом законодательстве, вступившие в силу 1 января 2019 года. Согласно им, комбинаты — производители цветочной продукции стали плательщиками НДС по ставке 20%. До 2019 года цветочная отрасль облагалась только единым сельскохозяйственным налогом (ЕСХН) в размере 6%. По мнению представителей агарной промышленности, это может привести к банкротству всего отечественного цветоводства.

Чтобы решить проблему, в августе этого года была создана Национальная ассоциация цветоводов (НАЦ). Ее участники и представители власти обсудили ситуацию на конференции, посвященной проблемам российского цветоводства.

«Такая налоговая нагрузка для многих комбинатов — невыполнимое обязательство, комбинаты перестали зарабатывать, большинство из них будут вынуждены перепрофилироваться, некоторые будут дробиться, разделив предприятие на несколько юридических лиц, чтобы перейти на другую систему налогообложения. Ряду предприятий, возможно, не миновать банкротства», — заявил председатель правления Национальной ассоциации цветоводов Алексей Антипов.