Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Сессия Комитета по безопасности на море

С 3 по 12 июня в штаб-квартире Международной морской организации (ИМО) в Лондоне состоялась 95-я сессия Комитета по безопасности на море (КБМ-95).

По итогам работы сессии резолюцией MSC.391(95) окончательно принят Международный кодекс безопасности судов, использующих газы и другое топливо с низкой температурой воспламенения (IGF Code). Кодекс вступит в силу 01 января 2017 года.

Резолюцией MSC.392(95) принят текст соответствующих поправок к главам II-1, II-2 и Дополнению (Свидетельства) МК СОЛАС, в соответствии с которыми текст нового Кодекса является обязательным к применению и согласно которым определена область применения Кодекса и требования для судов. Кодекс IGF не будет применяться к газовозам в дополнение к кодексу IGC.

В главу II-1 добавлена новая часть G - «Суда, использующие топливо с низкой температурой вспышки» с правилом 56/II-1 - «Область распространения» и правилом 57/II-1 - «Требования к судам, использующим топлива с низкой температурой вспышки».

Кроме того, введен ряд изменений в правило 4/II-2 МК СОЛАС, обуславливающих возможность использования на судах топлив с низкой температурой вспышки, в правило 11/II-2, касающихся требования к газоотводной системе вновь построенных танкеров, а также введены новые требования к работе систем вентиляции в правило 20/II-2 МК СОЛАС «Защита помещений транспортных средств, помещений специальной категории и помещений ро-ро».

Внесены изменения в формы свидетельств по безопасности для грузовых и пассажирских судов. Аналогичные поправки по формам к Протоколам 1978 и 1988 гг. МК СОЛАС были приняты резолюциями MSC.394(95) и MSC.395(95) соответственно.

Резолюциями MSC.396(95) и MSC.397(95) приняты тексты поправок к Части А Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты (ПДНВ) об обязательных минимальных требованиях по подготовке экипажей судов, использующих газы или иные виды топлива с низкой температурой вспышки. Также установлены новые требования в отношении базовой и расширенной подготовки персонала. Вступление в силу поправок планируется с 1 января 2017 года.

Комитетом также приняты поправки к Международному кодексу морской перевозки навалочных грузов (МКМПНГ) резолюцией MSC.393(95) и поправки в часть B Международного кодекса остойчивости судов в неповреждённом состоянии 2008 года (2008 IS Code) резолюцией MSC.398(95).

Вместе с тем в рамках состоявшейся 95-й сессии КБМ приняты изменения к Общему руководству по разработке целевых стандартов ИМО (MSC.1/Circ.1394) и одобрено применение циркуляра MSC.1/Circ.1394/Rev.1 (Временное руководство по подходу, основанному на уровне безопасности, целевых стандартов), который планируется использовать при осуществлении переработки главы III МК СОЛАС. По результатам применения Временного руководства Комитет по безопасности на море ИМО в течение трёх будущих сессий планирует провести обсуждение целесообразности доработки данного документа.

На указанной сессии также были рассмотрены вопросы кибербезопасности в области торгового мореплавания, безопасности пассажирских судов, защиты судоходства от незаконных актов и пиратских нападений, а также вопросы, касающиеся небезопасной миграции морем. В частности, выражая озабоченность текущей ситуацией с небезопасной миграцией морем и признавая комплексность проблемы, Комитет включил отдельно данную тему в свою рабочую программу на следующие сессии, а также обратился с предложением рассмотреть данный вопрос к другим Комитетам ИМО (Юридическому Комитету, Комитету по упрощению формальностей и Комитету по защите морской среды).

Во время 95-й сессии КБМ ИМО состоялись выборы Председателя Комитета на следующий год. Председателем КБМ был единогласно избран г-н Брэдли Грувз (Австралия), а вице-председателем – г-н Хуан Карлос Кубисино (Аргентина).

Следующая 96-я сессия Комитета по безопасности на море (КБМ-96) состоится в период с 11 по 20 мая 2016г.

Очередной годовой отчет о стоимости жизни для иностранцев в различных городах планеты доказывает, стоимость жизни в главных городах ОАЭ заметно возросла всего за один год.

Консалтинговая компания Mercer уже много лет составляет отчет о стоимости жизни в различных городах мира для иностранцев, в ее отчете за 2015 год Дубай поднялся с 67 места на 23, а столица страны, Абу-Даби – с 68 на 33. Чем выше место в рейтинге, тем дороже жизнь в городе. Только один город обогнал Дубай и Абу-Даби по темпам удорожания жизни – Буэнос-Айрес, аргентинская столица переместилась вверх на 67 позиций и стала 19-м самым дорогим городом мира. Среди основных причин такого роста крупнейших городов ОАЭ эксперты компании называют высокий курс национальной валюты, привязанной к доллару США, и рост цен на жилье.

В настоящее время Mercer оценивает жизнь в 207 городах планеты, используя комбинированный показатель уровня цен на 200 видов товаров и услуг от жилья и транспорта до образования и развлечений.

Еще только один город Ближнего Востока вошел в число 50 самых дорогих городов мира – Бейрут, занявший 44 место.

Самым дорогим для проживания иностранцев городом остается столица Анголы Луанда, это связано с нехваткой, а потому и дороговизной, качественного жилья, товаров и услуг. В пятерке лидеров произошла замена – столица Чада Нджамена опустилась со второго на 10 место, а Женева вошла в пятерку, заняв пятое место. Гонконг поднялся на второе место с третьего, Цюрих – на третье с пятого, Сингапур сохранил свою четвертую позицию. В целом, наблюдается заметный рост стоимости жизни в китайских и южнокорейских городах на 4-23 пункта, а также столицах многих развивающихся стран и относительная стабильность позиций европейских городов. Стоимость жизни в городах США менялась не равномерно, Нью-Йорк остался на 16 месте, Вашингтон поднялся вверх на 42 пункта, Лос-Анжелес – на 26 пунктов, а Сан-Франциско опустился на 37.

Самым дешевым для жизни городом из исследованных оказался Бишкек. В лидеры по дешевизне стоимости жизни вошли еще две столицы республик бывшего СССР – Минск (201) и Тбилиси (198). Москва занимает в списке 51 место, возглавляя пятерку лидеров в регионе Центральная и Восточная Европа.

Аргентина закупит 110 китайских БТР VN1

Министерство обороны Аргентины финализировало заказ на 110 амфибийных колесных (8х8) бронетранспортеров VN1 разработки китайской компании NORINCO, сообщает 15 июня DFNs. Контракт предусматривает лицензионное производство бронетранспортеров на заводе Tandanor-CINAR.

Бронетранспортер NORINCO VN1 будет вооружен 12,7-мм пулеметом. Боевой вес – 21 тонна, вместимость – 11 солдат с полным снаряжением + экипаж из трех человек.

NORINCO VN1 имеет модульную конструкцию и может иметь варианты бронетранспортера, боевой машины пехоты, противотанковой артиллерийской системы, инженерной машины, 122-мм или 155-мм самоходной гаубицы, зенитной самоходной установки, самоходного миномета, разведывательной машины и командно-штабной машины.

Определены самые удобные для велосипедистов города мира

Мировой столицей велосипедистов оказался Копенгаген, за ним следуют голландские конкуренты: Амстердам и Утрехт.

Спустя два года датская столица смогла победить давнего противника, Копенгаген вновь признан самым передовым городом мира в сфере инфраструктуры для велосипедов, сообщает портал The Local.

Исследование ежегодно проводит влиятельная консалтинговая компания Copenhagener, которая занимается вопросами урбанизма. В докладе отмечается, что "впечатляющий и постоянный приток инвестиций и усилий в инфраструктуру для велосипедистов подтолкнул этот уровень городского транспорта на качественно новый уровень", а по качеству городского дизайна для велосипедов, Копенгаген "не имеет себе равных в мире".

Индекс указал на беспрецедентное увеличение числа велосипедистов в Копенгагене всего за два года. В 2012 лишь 36% жителей датской столицы передвигались по городу на велосипеде, а в 2014 их было 45%.

Копенгаген также помог растущему числу велосипедистов легко добраться в любую точку города, построив три новых велосипедных моста, а еще четыре находятся в стадии подготовительных работ. Город и окружающие его муниципалитеты также инвестировали в "велосипедные магистрали", что сделало длительные путешествия на работу более привлекательными.

Хотя Копенгаген опередил Амстердам в борьбе за первое место, два города до сих пор остаются на голову выше всех остальных.

Это было третье издание рейтинга компании Copenhagenize. Раз в два года Copenhagenize оценивает популярность велосипедов в 122 городах по всему миру. Среди 13 категорий для оценки фигурируют инфраструктурные улучшения, пропаганда велосипеда и местная велосипедная культура.

Пока чтo Европа доминирует в рейтинге, однако впервые в рейтинге появились и представители американского континента Буэнос-Айрес, Аргентина, и Миннеаполис, штат Миннесота, США. Усилия Парижа по увеличению числа велосипедистов пока не дали существенного результата – Страсбург, Нант и Бордо пока обгоняют французскую столицу.

Топ-10 самых удобных городов для велосипедистов:

1. Копенгаген, Дания

2. Амстердам, Нидерланды

3. Утрехт, Нидерланды

4. Страсбург, Франция

5. Эйндховен, Нидерланды

6. Мальме, Швеция

7. Нант, Франция

8. Бордо, Франция

9. Антверпен, Бельгия

10. Севилья, Испания

С 3 ПО 12 ИЮНЯ 2015 ГОДА В ЛОНДОНЕ В ШТАБ КВАРТИРЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ МОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ИМО) ПРОШЛА 95-Я СЕССИЯ КОМИТЕТА ПО БЕЗОПАСНОСТИ НА МОРЕ (КБМ-95)

По итогам работы сессии резолюцией MSC.391(95) окончательно принят Международный кодекс безопасности судов, использующих газы и другое топливо с низкой температурой воспламенения (IGF Code). Кодекс вступит в силу 01 января 2017 года.

Резолюцией MSC.392(95) принят текст соответствующих поправок к Гл.II-1, II-2 и Дополнению (Свидетельства) МК СОЛАС придающих обязательность тексту нового Кодекса, определяют применимость Кодекса (Кодекс IGF не будет применяться к газовозам в дополнение к кодексу IGC), регулируют новые требования.

В частности, в Гл.II-1 добавлена новая часть G - «Суда, использующие топливо с низкой температурой вспышки»: Пр. II-1/56- «Область распространения» и Пр. II-1/57- «Требования к судам, использующим топлива с низкой температурой вспышки».

Кроме того, введен ряд изменений к Пр. II-2/4, обуславливающих возможность использования на судах топлив с низкой температурой вспышки, к Пр. II-2/11 - изменяют требования к газоотводной системе вновь построенных танкеров, введены новые требования к работе систем вентиляции - Пр. II-2/20 «Защита помещений транспортных средств, помещений специальной категории и помещений ро-ро».

Внесены изменения в формы свидетельств по безопасности для грузовых и пассажирских судов. Аналогичные поправки по формам к Протоколам 1978 и 1988 гг. МК СОЛАС были приняты резолюциями MSC.394(95) и MSC.395(95) соответственно.

Резолюциями MSC.396(95) и MSC.397(95) приняты тексты поправок к Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты (ПДНВ) и Части А Кодекса ПДНВ об обязательных минимальных требованиях по подготовке экипажей судов, использующих газы или иные виды топлива с низкой температурой вспышки. Устанавливаются новые требования в отношении базовой и расширенной подготовки персонала. Вступление в силу поправок планируется с 1 января 2017 года.

Комитетом также приняты:

Резолюцией MSC.393(95) - поправки к Международному кодексу морской перевозки навалочных грузов (МКМПНГ);

Резолюцией MSC.398(95) - поправки в часть B Международного кодекса остойчивости судов в неповреждённом состоянии 2008 года (2008 IS Code);

Приняты поправки к Общему руководству по разработке целевых стандартов ИМО (MSC.1/Circ.1394) и одобрено применение циркуляра MSC.1/Circ.1394/Rev.1 (Временное руководство по подходу, основанному на уровне безопасности, целевых стандартов), который планируется использовать при осуществлении переработки Гл.III МК СОЛАС. По результатам применения Временного руководства, Комитет ИМО по безопасности на море в течение трёх будущих сессий планирует провести обсуждение целесообразности доработки данного документа.

На сессии были также рассмотрены такие вопросы как кибербезопасность, безопасность пассажирских судов, защита от пиратских нападений и ситуация с небезопасной миграцией морем.

В частности, выражая озабоченность текущей ситуацией с небезопасной миграцией морем и признавая комплексность проблемы, Комитет включил отдельно данную тему в свою рабочую программу на следующие сессии, а также обратился с этим предложением к другим Комитетам ИМО (Юридическому Комитету, Комитету по упрощению формальностей и Комитету по защите морской среды).

Председателем Комитета на следующий год был единогласно избран г-н Брэдли Грувз (Австралия), а вице-председателем – г-н Хуан Карлос Кубисино (Аргентина).

Следующая 96-я сессия Комитета по безопасности на море (КБМ-96) состоится в период с 11 по 20 мая 2016г.

Прибытие китов в Пуэрто Мадрин, можно увидеть "в живую" по интернету.

Каждый год с июня по декабрь месяц , огромные киты, тысячами приплывают к берегам провинции Чубут, чтобы родить здесь потомство. Многие туристы приезжают сюда именно в это время года , чтобы полюбоваться огромными и величественными млекопитающими . Особенно большое скопление китов можно увидеть , находясь на побережье полуострова Вальдес. В этот период года, здесь находится особенно многочисленное разнообразие морских животных , таких как пингвины , морские котики и морские львы ну и конечно огромное количество крикливых птиц.

Однако самое яркое представление устраивают , конечно же киты. Они величественно и неторопливо поворачиваются на самой поверхности воды, демонстрируя публике то плавник, то хвост, то спину. А самые любопытные из них, подплывают вплотную к туристическим лодкам давая разглядеть себя во всей красе.

XVII Всемирный конгресс русской прессы.

Дмитрий Медведев принял участие в работе конгресса и вручил награды Правительства русскоязычным зарубежным СМИ.

XVII Всемирный конгресс русской прессы проходит 9–13 июня 2015 года в Москве. Среди участников конгресса – около 500 издателей, главных редакторов русскоязычных зарубежных СМИ и ведущих журналистов из 65 стран.

В этом году одна из тем пленарных сессий – «70 лет Победы над фашизмом. Русская зарубежная пресса об исторической правде и тенденциях ревизии истории».

Всемирный конгресс – это глобальный форум русскоязычной журналистики, который проходит ежегодно в одной из стран мира. Организаторами конгресса являются Всемирная ассоциация русской прессы (ВАРП), ТАСС, Фонд сотрудничества с русскоязычной зарубежной прессой – Фонд ВАРП.

Выступление Дмитрия Медведева:

Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые друзья, дамы и господа, уважаемые гости и все, кто здесь собрался. Сердечно вас приветствую в столице нашей страны. Визит в Москву – это всегда возможность собственными глазами посмотреть на то, как живёт Россия в нынешних условиях. Они чуть менее стандартные, чем, скажем, год или полтора назад. Тем не менее всё, как вы уже, наверное, успели убедиться, осталось по-прежнему: и Москва на месте, и Правительство на месте. Так что мы продолжаем работу. И конечно, это для вас дополнительная возможность встретиться, пообщаться с близкими людьми, с товарищами, с родственниками. Надеюсь, вы все сможете это сделать.

XVII Всемирный конгресс русской прессы собрал представителей более чем 500 русскоязычных изданий из 63 стран мира. Всего, по разным оценкам, в 80 странах мира на русском языке выходят до 3,5 тыс. средств массовой информации – это значительная сила. В том числе в очень многих крупных странах, во всех федеральных землях Германии и во всех штатах Америки много успешных русскоязычных изданий. Медиасообщества сложились в целом ряде других стран – Израиле, Канаде, естественно, в странах Балтии. Читают на русском языке и в очень удалённых государствах – Аргентине, Перу и Боливии, Австралии и Новой Зеландии – в общем, практически по всему миру.

Вы как никто чувствуете Россию и способны понять наши проблемы, при этом обладаете опытом жизни в другой стране, то есть смотрите на ситуацию несколько с другого угла. Такое сочетание помогает решать более сложную задачу.

С одной стороны, для миллионов людей вы очень часто становитесь главным проводником в новую жизнь в новой стране, помогаете преодолеть языковой барьер, сориентироваться в политических и общественных реалиях, решить в каких-то ситуациях бытовые вопросы.

В то же время вокруг русскоязычных средств массовой информации всегда формируется некая община. На страницах изданий, в эфире на родном языке обсуждаются как важнейшие события в стране пребывания, так и в России, в мире, предлагаются культурные и социальные инициативы. Благодаря этому люди всё-таки сохраняют свою идентичность, язык, культуру и даже вдали от России не чувствуют себя полностью оторванными от неё.

Безусловно, зарубежная журналистика на русском языке очень по-разному оценивает происходящее в мире и в нашей стране, нередко имеет и противоположные политические убеждения, принадлежит к различным религиозным конфессиям, что само по себе, естественно, нормально и даже хорошо. Однако какие бы противоречия ни существовали между нами в России и за её пределами, есть нечто, что объединяет нас на глубинном уровне. Понятно, что это – наш общий культурный код, сильный и образный русский язык. И конечно, этот культурный код задаёт всем, кто живёт в разных странах, единую систему смысловых координат. И эта система выше политических споров, выше идеологической борьбы. Об этом свидетельствует история всех глобальных империй, всех крупных территориальных образований, в том числе, кстати, судьба Российской империи и Советского Союза. И Российской империи уже нет, и Советский Союз исчез, но более 300 млн человек в мире продолжают говорить на одном языке, читать русскую литературу и, конечно, понимать друг друга.

Об этом когда-то замечательно сказал Иосиф Бродский: язык – нечто более древнее, чем мы сами. И он переживёт нас.

Это сто процентов. Действительно, по численности наша диаспора находится на третьем или четвёртом месте в мире, это вопрос того, как считать и кого относить к диаспоре. Но в любом случае это огромная цифра. За каждой цифрой стоит судьба отдельного человека, подчас очень сложная. В прошлом веке зачастую эта судьба была трагической. Во многом это результат потрясений, которые пережила наша страна в ХХ веке. Надо признаться, что Советский Союз довольно расточительно относился к своему народу. Несколько волн эмиграции – тому свидетельство. Но после 1917 года отъезд из нашей страны для многих людей стал единственным способом сохранить свои убеждения да и просто спасти себя и своих близких.

Была утрачена для контактов огромная русская община за рубежом. Связь между Россией – советской и эмигрантской – была прервана на долгий период, и представители эмиграции остались русскими без своей страны. Это, конечно, не могло не отразиться на позиции наших средств массовой информации за рубежом, но даже в условиях жёстких политических противоречий сохранялся общий язык, общая любовь и преданность Родине. И в год 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне мы вспоминаем ту солидарность и патриотизм, которые проявили русские общины по всему миру в самые тяжёлые моменты нацистского вторжения. Юбилей Великой Победы – одна из главных тем на нынешнем конгрессе. Конгресс, естественно, в значительной степени посвящён этому, а Победа остаётся одним из бесспорных символов, который объединяет разные поколения русского зарубежья и всего русского мира.

По понятным причинам, к сожалению, участники этих событий уходят из жизни. Хранителями исторической правды о Великой Отечественной войне становимся мы все. И эту правду нужно донести до всех, кто благодаря подвигу людей военного поколения сегодня может жить в нормальном, свободном мире. Это наша с вами общая ответственность, особенно сегодня, когда действует, по сути, целое движение, существуют значительные силы, которые пытаются создать некую альтернативную историю Второй мировой войны, Великой Отечественной войны в угоду, естественно, политической конъюнктуре, как обычно человечество и делало. И конечно, в сохранении памяти о подвиге нашего народа мы должны быть вместе. Об этом свидетельствует огромная работа, которую провели зарубежные русскоязычные СМИ по информационной подготовке и сопровождению торжеств, посвящённых этой дате.

Мы живём в мире глобальных коммуникационных технологий. Они сделали мир нераздельным. Но очевидно, что, хотя он стал единым, он продолжает быть всё таким же неспокойным. Это чувствуется и в информационной сфере. Очевидно, что журналистам очень часто работать трудно. На информационном фронте журналистика не в чести, пропаганда гораздо важнее. Объективный и честный взгляд зачастую противоречит тем или иным идеологическим установкам, поэтому, конечно, задача любого журналиста – просто оставаться журналистом, говорить правду и сохранять независимость суждений. Но очевидно, что сейчас это задача явно непростая, особенно в условиях, когда средством массовой информации может стать практически любой человек. Мы понимаем, что живём в мире других реалий. Раньше уровень доверия к средствам массовой информации существовал просто в силу их государственной регистрации (неважно, где это происходило – в России, Советском Союзе или где-то за пределами), существовал уже только потому, что средство массовой информации было зарегистрировано. И большинство граждан считало, что абы какую информацию давать зарегистрированное издание не может. А сейчас с развитием интернета, блогосферы все эти критерии смешались, и, конечно, это совершенно новая ситуация. Кроме этого во многих странах наши журналисты и корреспонденты зарубежных русскоязычных изданий сталкиваются с препятствиями при исполнении своих профессиональных обязанностей. В целом ряде стран даже существуют чёрные списки журналистов, в отношении которых вводится запрет на профессию, ограничивается передвижение, нарушаются другие основополагающие права. Это безобразие, но понятно, что местные власти руководствуются своими политическими целями, борются с так называемыми агентами влияния Москвы. Нам всем это тоже хорошо знакомо, у нас в советский период было то же самое. Тем не менее мы в России не должны уподобляться таким странам и исповедовать такой подход.

Уважаемые коллеги и друзья! Я убеждён, что надо стремиться к обеспечению подлинной свободы и независимости средств массовой информации. Для продвижения и достижения этого идеала была создана Всемирная ассоциация русской прессы. За 16 лет вы смогли консолидировать большинство русскоязычных изданий, радиостанций, каналов, новых СМИ, которые работают за пределами России. Ежегодные конгрессы русской прессы стали эффективной площадкой для обмена профессиональным опытом, старта новых проектов. Считаю, что лучшей оценкой деятельности ассоциации является многочисленное и авторитетное представительство зарубежных русскоязычных медиа на конгрессе.

Хотел бы искренне поблагодарить организаторов сегодняшнего форума за проделанную работу. Руководство нашей страны признавало важную роль конгресса, объединившихся вокруг него средств массовой информации в консолидации многочисленного русскоязычного медийного сообщества, в укреплении единого русскоязычного пространства, всего русского мира. Считаю, что это единство, отчасти во всяком случае, подчёркивает и принятое в 2013 году решение Правительства, которое касается премий в области средств массовой информации. Теперь они вручаются не только российским, но и зарубежным русскоязычным СМИ. Впервые это награждение я провёл в январе этого года. В зале как раз присутствуют лауреаты премии – представители болгарского издания «Русия днес – Россия сегодня». Мы, конечно, эту практику продолжим.

Мы также понимаем, как важно оказывать поддержку русскоязычным средствам массовой информации, создавать условия для их эффективной работы. Заинтересованы в том, чтобы наши СМИ имели как можно больше возможностей рассказывать о событиях в России, получали информацию и комментарии, что называется, из первых рук. Здесь есть трудности, они есть и объективные, по понятным причинам: на это требуются деньги, деньги достать всегда сложно, но будем всё равно стараться помочь эти трудности преодолевать и за счёт бюджетных возможностей, и за счёт внебюджетных возможностей.

Одним из косвенных способов поддержать русскоязычные СМИ является ФЦП «Русский язык» на период с 2016 по 2020 год, то есть наша целевая программа федеральная, которая принимается Правительством. Я утвердил её в конце апреля. Вы знаете, у нас сейчас не самое простое финансовое положение, что скрывать, тем не менее программа утверждена и будет действовать начиная со следующего года до 2020 года. Очевидно, что распространение русского языка будет положительно влиять и на вашу аудиторию. Напомню также, что этот год объявлен в России Годом русской литературы. Это, безусловно, общечеловеческое явление. Я всех приглашаю по мере возможности участвовать в мероприятиях Года русской литературы.

Дорогие коллеги! По сравнению с прошлым годом, как мне рассказали устроители мероприятия, состав участников конгресса обновился более чем наполовину, а это значит, что русская журналистика, русское слово, культура интересны, привлекают всё больше людей, которые предлагают новые идеи, новые проекты. Это вполне закономерно, ведь русскоязычными медиапроектами за рубежом, естественно, занимаются наиболее активные, наиболее предприимчивые и наиболее яркие представители общин. Характерно и то, что русскоязычные издатели, редакторы и сами журналисты далеко не всегда выходцы из России, что, конечно, тоже нас очень радует. В этом состоит уникальность всей нашей русскоязычной диаспоры, которая открыта для людей самых разных национальностей, как, собственно, открыта для них и вся Россия. Это несколько вступительных слов, которые мне хотелось произнести на конгрессе.

Сейчас, если есть желание, то я готов ответить на вопросы.

Реплика: Очень много было вопросов вчера и к Сергею Евгеньевичу Нарышкину, и к Сергею Борисовичу Иванову, и для Вас собралось много вопросов. Но хоть какую-то часть из них мы постараемся Вам задать, если Вы не возражаете.

Д.Медведев: Не возражаю.

Вопрос: Добрый день! Дмитрий Жук, Беларусь. Я хотел бы спросить про Евразийский экономический союз. Полгода как работает. Армения вступила, Кыргызстан на пороге. Скажите, Вас темпы и масштабы интеграционных процессов устраивают? Если нет, то почему. И ещё связанный с этим вопрос, который активно обсуждается у нас в Беларуси: увязываете ли Вы напрямую экономическую интеграцию с политическим взаимодействием?

Д.Медведев: Спасибо. Я помню где-то году в 2009-м я разговаривал с коллегами – и с Александром Григорьевичем Лукашенко, и с Нурсултаном Назарбаевым, и мы как-то пришли к выводу, что процесс интеграции, который начался в 1990-е годы, который вылился в создание ЕврАзЭС, по сути, затух. Просто ничего не происходило. И мы тогда договорились попробовать его форсировать. Я очень рад, что это получилось. Сначала мы создали Таможенный союз, и я считаю, что это был первый очень важный шаг. После этого был создан Евразийский экономический союз.

Что касается темпов, понимаете, темпы – это штука субъективная. Мы в 1990-е годы много говорили об интеграции, но ничего сделать не смогли. Потом наступил период охлаждения. А потом, начиная с того периода, о котором я сказал, мы пошли форсированным путём, и за пять лет теперь уже в нашем Евразийском союзе не три страны, а пять стран, начиная с мая текущего года. Поэтому темпы интеграции – это то, что зависит от самих стран, от их лидеров. Я считаю, что мы за последние годы проделали огромную работу, особенно в сравнении с тем, как обстоят дела в других интеграционных объединениях. Я обычно в любой должности, когда выступал, всегда говорил: есть разноскоростные интеграционные форматы (очень гладкая, политкорректная фраза): есть СНГ – это один формат, есть Евразийский союз (ЕврАзЭС тогда) – это другой формат. Но если признаться честно, нормальная интеграция началась только с момента создания Таможенного союза. Вот это и есть настоящая интеграция. Вы спрашиваете, можно ли интегрировать экономику без интеграции политики?

Многие из вас когда-то как минимум читали Маркса. Кто-то его любит, кто-то не очень, но всем известно распространённое выражение о том, что политика является концентрированным выражением экономики. Очевидно, что полноценная экономическая интеграция всё равно будет сопровождаться и политическими процессами, и политической интеграцией. Но здесь наша страна настроена таким образом, чтобы никому ничего не навязывать. Вы отлично знаете, коллеги, как описывают, например, Евразийский союз в целом ряде иностранных изданий. Говорится о том, что это навязанная Россией советская схема, российские руководители спят и видят, как бы возродить Советский Союз, начать диктовать свою волю другим странам, навязать свои порядки. Но мы с вами понимаем, что это чушь, что это невозможно, но тем не менее такие стереотипы существуют. Именно поэтому политическая интеграция должна быть совершенно разумной: там, где мы готовы интегрироваться и это не вызывает противоречий в наших общественных системах, у людей, то, наверное, на это можно идти. Потому что мы, например, не только экономические институты интегрируем, мы, по сути, создали наднациональный орган. Я вчера встречался с Виктором Христенко, который выполняет функцию, так сказать, нашего «Брюсселя». Просто мы говорили о том, что целый ряд важнейших полномочий, которые были в компетенции всех стран, в том числе такой крупной экономики, как Россия, – в компетенции Правительства Российской Федерации, – мы отдали туда. Они принимают решения. Конечно, они консультируются с национальными правительствами, как это, собственно, в любых интеграционных объединениях происходит, но они принимают решения. Это наднациональный орган, государственный орган. Это и есть политическая интеграция. Это непростая история, непростой процесс.

На последней встрече, которая прошла в Казахстане, на нас, премьеров, вывалили приблизительно двадцать вопросов, по каждому из которых у нас была дискуссия. Потому что как бы мы ни назывались, тем не менее у нас есть, естественно, свои национальные интересы и свои обязательства перед своими народами. И мы долго дебатировали, в итоге сняли целый ряд проблем. Поэтому этот путь непрост, но мы по нему будем идти дальше. Я уверен, что интеграция на нашем постсоветском пространстве неизбежна и, самое главное, она сулит огромные преимущества нашим народам.

Вопрос: Даурен Дияров, Казахстан. В последнее время в политике и экономике России наблюдается очевидный поворот на Восток, в сторону стран ШОС и БРИКС. Это является плановым стратегическим ходом или это, может быть, какой-то ответ на обострение с Западом? Спасибо.

Д.Медведев: Конечно, это плановый ход. Мы всё заранее распланировали и в конкретную дату, в конкретный момент включили вектор на Восток. У нас же всё по плану, мы опять же имеем марксистское образование, поэтому без плановой экономики и планового развития жить не можем. Вы знаете, мы с вами взрослые люди и понимаем, любая страна, даже очень небольшая, не может ориентироваться только на одну экономику и на одну страну, потому что если экономика-донор начинает сохнуть, то тогда страна, которая является реципиентом, получателем, тоже начинает потихонечку деградировать, а уж тем более, когда речь идёт о Российской Федерации. Страна большая, по территории вообще самая большая в мире, мы всегда обязаны смотреть во все стороны. У нас есть особые друзья, наиболее близкие нам страны, которые сегодня входят как раз в Евразийский экономический союз, в том числе Казахстан, но это не значит, что мы должны ограничиваться только одним направлением. Да, в силу истории в значительной мере России свойственна европейская идентичность. Это никто не отрицает, и, когда сегодня мне говорят, что вот всё, так сказать, дверь в Европу закрыта, та дверь, которую самонадеянно сделал Пётр, это, конечно, ерунда. Всё равно в значительной мере наша культура основана на ценностях европейских, и это нормально абсолютно. Мы, по сути, часть Европы, но мы такая же часть Азии, и в этом уникальность России и, может быть, особые свойства нашей души, как принято говорить. Поэтому ничего здесь сверхъестественного нет. В экономическом плане, конечно, всякие санкции, которые против нас навводили, нас простимулировали к тому, чтобы более активно сотрудничать с азиатскими странами. И спасибо большое всем тем государствам, которые эти санкции приняли. Говорю абсолютно искренне. Почему? Потому что мы в руководстве страны неоднократно эту тему обсуждали – что нужно развивать отношения в Азиатско-Тихоокеанском регионе активно. Но пока, что называется, гром не грянет… У нас, напомню, 400 млрд евро с лишним торговый оборот с Евросоюзом. Огромная цифра и для нас, и для Евросоюза. Так что в общем и целом, пока не было всех этих рестрикций, наверное, мы менее активно, чем надо было, занимались развитием отношений с Востоком, Азиатско-Тихоокеанским регионом. А сейчас активнее этим занялись. Не скрою, я специально собирал несколько раз бизнес и говорил: давайте на Восток ориентируйтесь. Раз на Западе не очень ждут, денег не дают, в компании не пускают, значит, будем развивать отношения с нашими партнёрами на Востоке. Они готовы.

Кстати, я говорил только что про наш Евразийский союз. Мы только что подписали соглашение с Вьетнамом, как раз у вас в Казахстане. Оно вроде бы и не очень заметно прошло, но это фундаментальное событие. Мы впервые создали зону свободной торговли с полноценным азиатским государством, которое никогда не входило в Советский Союз. По сути, открыли наш рынок, общий рынок, рынок пяти стран. Для вьетнамцев хорошо и для нас хорошо, потому что Вьетнам – очень бурно развивающаяся страна, которая имеет контакты со всем АТР. Что дальше? А дальше – 40 государств, 40, я не шучу, которые заявились по поводу развития торговых отношений с Евразийским союзом, и, естественно, с Россией в том числе. 40 государств! То есть они все хотят преференциальных режимов торговли. Конечно, мы будем прежде всего основываться на наших национальных интересах, на интересах стран, которые входят в Евразийский союз. Но тем не менее, вы понимаете, какой это рынок? Это 60% мирового ВВП. Весь мировой рост происходит, в основном, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, ну и в государствах БРИКС, скажем так. Поэтому для нас крайне важно закрепиться в партнёрах государств Евразийского союза и Азиатско-Тихоокеанского региона. Поэтому это не конъюнктурное решение. Вне зависимости от санкций мы сохраним это направление развития, развивая сотрудничество со всеми государствами, которые хотят работать и дружить с нашей страной и с нашими ближайшими союзниками.

Вопрос: Ольга Чупова, Эстония. Дмитрий Анатольевич, страны Балтии в последнее время превратились в своего рода лидеров по части нагнетания в Европейском союзе и НАТО антироссийских настроений или, так сказать, фантомных страхов перед Россией. Многие решения Запада сейчас в отношении России принимаются порой под давлением именно этих государств. Сюда ещё можно отнести Польшу. Вот вопрос: чем это объясняется, с Вашей точки зрения? Как сказывается эта ситуация на экономических отношениях, на экономическом сотрудничестве России со странами Балтии? И, на Ваш взгляд, каковы варианты развития этих отношений?

Д.Медведев: Сказать, что нас радует такое развитие событий, меня в том числе как Председателя Правительства, было бы неправдой. Конечно, мы хотели бы, чтобы со странами Балтии, с Эстонией, были нормальные, продуктивные, продвинутые отношения. Их, к сожалению, не было вообще с момента обретения всеми республиками бывшего Союза независимости. Давайте по-честному скажем: не было вообще. Если со многими грандами европейскими нашей стране удалось установить именно продвинутые, особые отношения, добрые отношения, которые даже в период санкций остаются таковыми, то, к сожалению, со странами Балтии этого не получилось.

Причины очевидны, они политические. Наиболее простой метод политического управления заключается в создании образа врага. Он всегда срабатывает. В любой стране. Чем больше ты нагнетаешь, тем больше консолидация. Если рядом живёт такой огромный народ, если рядом находится ядерная держава, то, собственно, почему не поэксплуатировать эту тему? Особенно на целом ряде ещё советских фобий, которые существуют, действительно.

Поэтому мне кажется, что это просто стандартный метод политического управления в государствах Балтии. Где-то он ярче, где-то он слабее. Это очень часто носит субъективный характер.

Я помню, вскоре после того как стал президентом страны, я поехал на конгресс финно-угорских народов. И на этом конгрессе присутствовал ваш президент. Мы его позвали, он приехал как почётный гость, в демократическом стиле прилетел на рейсовом самолёте, по-европейски – молодец. Мы пообщались, побеседовали по-доброму – правда, не на русском и не на эстонском – на английском. Ладно, это не столь важно. Всё хорошо, потом я уже собрался куда-то уезжать, а он вышел на сцену и начал, обращаясь к нашим жителям, к российским гражданам финно-угорской национальности, на английском языке говорить о том, как важно обрести независимость. Что можно после этого сказать? Я поулыбался, конечно.

Иными словами, к сожалению, это очень зависит от человека, от личностей лидеров. Но мы готовы к развитию нормальных, полноценных отношений со всеми государствами Балтии. Там живут близкие нам люди – независимо от национальности, потому что мы все развиваемся последние столетия вместе, это абсолютно очевидно. Мы заинтересованы в том, чтобы всё было хорошо, но и те, кто живет в странах Балтии, в этом заинтересованы. Вы знаете, мы вынуждены были объявить так называемые встречные, ответные шаги, или санкции, контрсанкции, как иногда называют. Я посмотрел: товарооборот с Латвией упал на 40%, с Литвой – на 30%, с Эстонией – на 25%. Мы понимаем, сколь значимы эти цифры для прибалтийских стран. Это в значительной мере продукция сельского хозяйства, которой на нашем рынке нет. Но, что называется, не мы это начали. Нам это дало определённые преимущества с точки зрения перехода на свои технологии, использования возможностей своего сельского хозяйства. Но зарубежным сельхозпроизводителям это нанесло ущерб. Поэтому я не могу с вами не согласиться, что в этом смысле 25 лет потрачено зря: ничего выдающегося в развитии отношений мы не сделали. Но это не наша вина. Мы готовы к тому, чтобы на основе равноправия развивать полноценные отношения с прибалтийскими странами.

И последнее, что я хочу сказать: я желаю всем русскоязычным изданиям, которые в странах Балтии издаются, стойкости, потому что, знаю, у вас там тоже есть проблемы. Безусловно, это неправильно, не соответствует основополагающим принципам и нормам международного права, в том числе касающимся журналистики. Так что держитесь. По мере возможности, конечно, мы будем стараться вам помогать.

Выступление Дмитрия Медведева на церемонии вручения наград:

Мы с вами не так часто встречаемся, поэтому я хотел бы, во-первых, всех, кто собрался в этом зале сегодня, поздравить с наступающим завтра нашим, российским праздником – днём рождения современного российского государства. Завтра исполняется 25 лет этому событию. Оценки всего, что происходило, были разные, мы сами с вами были свидетелями тому, что происходило. Но тем не менее жизнь есть жизнь, историю не повернуть вспять. Нашему государству уже 25 лет в новом качестве, и накануне этих торжеств мы всегда вручаем почётные грамоты Правительства.

В данном случае я хотел бы вручить их русскоязычным зарубежным средствам массовой информации, которые весьма авторитетны в своих странах и внесли значительный вклад в сохранение русского языка, культуры, в консолидацию соотечественников за рубежом. Сегодня грамотами будут отмечены газеты «Англия» из Великобритании, «Вечерний Тбилиси» из Грузии, «Пражский экспресс» из Чешской Республики, а также журнал «Русские Эмираты» из Объединённых Арабских Эмиратов. Я с удовольствием это сделаю.

Планетологи при помощи спектрометра Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer for Mars (CRISM) орбитального аппарата Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) обнаружили в древних кратерах Марса стекло. Результаты своих исследований авторы опубликовали в журнале Geology, а кратко о них сообщается на сайте НАСА.

Стекло ученые обнаружили в нескольких древних ударных кратерах, в частности в кратере Харгрейвс. Кратер диаметром 68 километров расположен на территории Нили. Эта местность изобилует гидротермальными изломами, указывающими на то, что в древности там были влажные условия и, возможно, жизнь.

Аналогичное явление специалисты наблюдали на Земле, когда в 2014 году нашли в стеклянных образцах из древнего ударного кратера в Аргентине органические молекулы и растительный материал. Стекло в кратерах образуется в результате выделения большой энергии, сопровождающей процесс столкновения космического тела с поверхностью планеты.

Кратер Харгрейвс рассматривается в качестве перспективного места для посадки нового марсохода в 2020 году, и, возможно, корабля с астронавтами (в середине 2030-х).

Орбитальный марсианский аппарат MRO был запущен к Марсу в 2005 году, а в 2006-м достиг Красной планеты. В 2008-м его основная миссия подошла к концу, но НАСА продлило работу зонда. Кроме съемки поверхности планеты, аппарат участвует в передаче сигналов на Землю с марсоходов.

Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Министром иностранных дел Республики Эль-Сальвадор У.Р.Мартинесом Бонильей, Москва, 9 июня 2015 года

Добрый день,

Мы провели очень насыщенные, полезные, конкретные переговоры. Обсудили практически весь спектр вопросов, которые представляют взаимный интерес. Договорились о том, как работать по многим направлениям на перспективу.

Особо акцентировали важность расширения торгово-экономических связей, прежде всего, через подключение бизнеса двух стран. В прошлом году состоялась российская бизнес-миссия в Эль-Сальвадор. Условились подготовить встречную миссию деловых кругов Эль-Сальвадора в Российскую Федерацию. Уже есть кое-какие перспективы, наметились конкретные проекты, в том числе в сферах переработки продукции сельского хозяйства, разведки биоресурсов и в целом сотрудничества в сфере рыболовства, в других отраслях. Уверен, что мы сможем активно поддержать компании двух стран по реализации перспективных возможностей.

Рассчитываем, что предстоящее участие сальвадорской делегации в Петербургском международном экономическом форуме также принесет конкретные результаты. Пригласили сальвадорских друзей на другие экономические форумы, которые проводятся в Российской Федерации.

Условились укреплять нашу договорно-правовую базу. Обсуждалась задача подготовки соглашения о взаимной защите инвестиций, что также важно с точки зрения стимулирования деловых связей. Договорились ускорить проработку проектов межправительственных соглашений о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях, сотрудничестве в борьбе с преступностью, незаконным оборотом наркотических средств. В ближайшее время вступает в силу Соглашение об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан Российской Федерации и Республики Эль-Сальвадор, которое мы с г-н У.Р.Мартинесом Бонильей подписали в Гватемале 26 марта. Это будет хорошим подспорьем для деловых связей и развития туризма.

У нас уже неплохие наработки по линии сотрудничества на антитеррористическом и антинаркотическом направлениях. Есть двусторонние программы, в том числе по подготовке кадров, повышению квалификации полицейских и других сотрудников соответствующих структур, как на курсах, которые проводят Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков и Министерство внутренних дел России в нашей стране, так и на создаваемых в регионе Центральной Америки (антинаркотические, по подготовке пожарных, спасателей и специалистов схожих профессий). Помимо двусторонних контактов в сфере борьбы с преступностью мы сотрудничаем по линии латиноамериканских организаций, которые занимаются антитеррором и борьбой с наркоугрозой – Межамериканской комиссией по контролю за злоупотреблением наркотиками (СИКАД), Межамериканской комиссией по борьбе с терроризмом (СИКТЕ). Условились наращивать наши контакты в этих форматах.

Если говорить о взаимодействии между министерствами иностранных дел, то у нас действует соглашение о сотрудничестве дипломатических академий при внешнеполитических ведомствах России и Сальвадора (кстати, г-н Министр возглавляет Дипакадемию своей страны). Уже есть опыт подготовки дипломатических кадров стран Латинской Америки и Карибского бассейна. На курсах в Дипакдемии МИД России договорились развивать эту практику и поставить ее на регулярную основу. По крайней мере у Сальвадора есть конкретный интерес. Мы будем идти навстречу.

Обсудили международные и региональные проблемы. У нас принципиальное совпадение позиций по ключевым вопросам, включая задачи укрепления многосторонности в мировых уделах, упор на коллективный поиск ответов на вызовы современности, уважение международного права, центральную координирующую роль ООН, уважение самобытности народов, их права самим определять свое будущее. Все эти принципы активно утверждаются в деятельности латиноамериканских стран, в их усилиях по формированию и развитию региональных и субрегиональных интеграционных объединений в экономической и политической сферах. Мы приветствуем эту тенденцию. Считаем, что Латинская Америка и Карибский бассейн являются абсолютно естественным регионом, который формируется как один из центров полицентричного мироустройства.

Мы подтвердили нашу заинтересованность развивать сотрудничество с латиноамериканскими объединениями, в частности, с Центральноамериканской интеграционной системой (ЦАИС). 26 марта в Гватемале состоялась встреча на уровне министров иностранных дел ЦАИС и Российской Федерации, в ходе которой мы передали официальное обращение о получении Россией статуса внерегионального наблюдателя при этой Организации. Там же, в Гватемале министры стран ЦАИС и России приняли совместное заявление, в котором зафиксированы основные направления нашего сотрудничества – от политического диалога, упрочения связей в сфере безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций до осуществления совместных проектов, углубления культурно-гуманитарных, научно-образовательных обменов. Хотел бы выразить искреннюю признательность нашим сальвадорским коллегам за последовательную поддержку установления устойчивых отношений между Россией и ЦАИС, а также с Сообществом латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК).

Удовлетворен итогами сегодняшних переговоров, которые подтвердили взаимный настрой на то, чтобы наши отношения во всех сферах активно и эффективно развивались на благо наших народов. Искренне признателен моему коллеге и другу за то, что принял наше приглашение посетить Российскую Федерацию. Рассчитываю, что он тоже доволен итогами переговоров.

Вопрос: Не связана ли активизация российской внешней политики в центральноамериканском регионе с желанием дать симметричный ответ на намерение американцев наращивать свое присутствие на пространстве СНГ?

С.В.Лавров: Мы не поддерживаем концепцию «задних дворов» и не рассуждаем в русле такой логики. Никогда ни от кого не закрывались и никому не запрещали ни с кем дружить. Мне вспоминается самое начало 2000-х гг., когда на одном из первых совещаний российских послов и представителей за рубежом, проводимых в МИД России, выступал Президент России В.В.Путин, который, коснувшись сотрудничества на пространстве СНГ в качестве одного из главных приоритетов, чётко сказал, что у России нет монополии на отношения с этими странами. Здесь, как и в любом другом регионе, партнёры выбирают друг друга, исходя из национальных интересов, принципов взаимной выгоды, сравнительных преимуществ. Это та самая многовекторность, которая лежит в основе и российской внешней политики. Главное, чтобы приходящие в этот регион страны действовали транспарентно, на основе общепринятых норм международного права и практики межгосударственного общения, не действовали против чьих бы то ни было законных интересов в соответствующих регионах, включая, разумеется, интересы Российской Федерации. Мы развиваем отношения с Латинской Америкой и странами Карибского бассейна, руководствуясь именно этими принципами. У России нет «закрытых проектов», которые держатся от кого-то в секрете. Мы руководствуемся международным правом, всегда выстраиваем наши связи на основе межправительственных и межгосударственных договорённостей, которые представляют баланс интересов, основывающихся на принципе взаимного уважения и выгоды.

Говорить о том, что мы только в последнее время начали работать в Латинской Америке не совсем верно, поскольку в целом ряде случаев сейчас, после известного периода ослабления нашей страны в 1990-е гг., появились возможности возвращаться к нашим старым добрым друзьям. Мы получаем приглашения и обращения от многих латиноамериканских стран возобновить промышленное, энергетическое, военно-техническое сотрудничество, начинавшееся ещё в советские времена. Не помню точную цифру, но значительная доля электроэнергии в Аргентине вырабатывается на гидроэлектростанциях, построенных с помощью СССР. Весь этот капитал было бы неразумно оставлять, тем более что сейчас наш бизнес и компании имеют возможности взаимодействовать и реализовывать совместные взаимовыгодные проекты практически в любом регионе мира.

В том, что касается прозвучавшего в вопросе аспекта симметричности, то эти данные, наверное, не закрытые и их можно посмотреть. Вы удивитесь, если сравните численный состав американских посольств в регионе СНГ и наших посольств в странах Латинской Америки и Карибского бассейна. Более того, можно сравнить состав российских и американских посольств в странах СНГ – в подавляющем большинстве случаев американских дипломатов в странах, окружающих Российскую Федерацию, в два-три раза больше, чем российских дипломатов в тех же самых столицах.

Мы не стремимся ни с кем соревноваться, выстраиваем наши отношения открыто и рассчитываем, что другие наши партнёры, которые приходят на пространство СНГ извне, будут руководствоваться теми же принципами, работать на укрепление своих отношений с соответствующими странами, а не против чьих бы то ни было интересов.

Вопрос: В СМИ появились сообщения со ссылкой на председателя объединенного Комитета начальников штабов США генерала М.Демпси об американских планах разместить в Европе и Азии крылатые и баллистические ракеты для нанесения ударов по России. Также прошла информация, что Великобритания планирует разместить американские ракеты средней дальности в ядерном оснащении на своей территории. Все это делается якобы в ответ на нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Разделяете ли Вы мнение, что такими действиями США и их союзники хотят лишить смысла данный документ? Если упомянутые типы вооружений будут размещены, считает ли Россия возможным в качестве ответной меры выход из Договора?

С.В.Лавров: Я предпочитаю профессиональный и тщательный подход, без экспромтов. Мы эти заявления слышим и изучаем. Здесь очень важно понять, кто и что конкретно говорил, потому что иногда заявления вырываются из контекста. Эти вопросы слишком серьезны, чтобы реагировать на них «с кондачка».

В принципиальном плане считаем абсолютно контрпродуктивным и вредным нагнетание милитаристской риторики, тем более, что все наши партнеры в один голос заявляют, что не хотят возвращения к временам «холодной войны». Если это на самом деле так, то, наверное, нужно поосторожнее высказываться. В практическом плане неизбежно возникают озабоченности по вопросам военного строительства, которые всегда решались через прямой откровенный диалог. Такие возможности у нас были со всеми нашими западными партнерами как по двусторонней линии, так и в контексте Совета Россия-НАТО. Все каналы общения между военными ведомствами были «заморожены» не по нашей инициативе, а по инициативе наших партнеров. Речь идет в том числе о механизмах, существовавших у нас с американцами и британцами в формате «2+2», когда встречались министры иностранных дел и обороны. Помимо этого существовали непосредственные каналы для общения военных.

Если есть вопросы по отношению к той или иной сфере военной деятельности, то эти вопросы нужно задавать напрямую и получать разъяснения. В последнее время Госсекретарь США Дж.Керри, в т.ч. во время своей последней поездки в Россию, и Генеральный секретарь НАТО Й.Столтенберг в ходе наших встреч «на полях» ряда международных мероприятий проявляли интерес к возобновлению контактов по военной линии. Если есть такое желание, предлагайте официально – мы конструктивно рассмотрим предложения. Повторю, контакты прекращали не мы. Я далек от мысли, что они были «заморожены», чтобы нагнетать подозрения в медийном пространстве в отношении намерений Российской Федерации.

Что касается Договора о РСМД, то американские коллеги нам уже давно задают вопросы, насколько мы его добросовестно выполняем. Мы отвечаем, что есть механизм российско-американских консультаций по рассмотрению действия Договора и возможных претензий. Мы попросили американцев конкретно сформулировать, в чем состоят их озабоченности и претензии к России. Состоялось два раунда консультаций (осенью прошлого и весной этого года). К сожалению, ни на этапе подготовки, ни в ходе самих консультаций американские коллеги свои подозрения не конкретизировали. Буквально говорят: вы, дескать, испытали одну ракету и сами знаете, о чем идет речь. Это не очень серьезный разговор. Мы будем готовы рассматривать конкретные свидетельства, которые дают американцам основания полагать, что мы что-то нарушили. В свою очередь мы сформулировали свои достаточно конкретные вопросы к американской стороне, так как считаем, что целый ряд предпринимаемых ими действий, в том числе в контексте развертывания глобальной системы ПРО, прямо нарушают Договор о РСМД.

Подтверждаю официально: мы по-прежнему готовы к честному, но предметному, а не голословному диалогу, чтобы снимать любые озабоченности. Каких-либо намерений ломать этот Договор у российской стороны нет.

Монголия приняла участие в международной интернет конференции "Русский язык в диалоге культур"

9 июня представительство Россотрудничества в Монголии и монгольские партнеры стали участниками международной интернет-конференции «Русский язык в диалоге культур», которая 3-й раз проходит в Перми в рамках Международного гуманитарного форума и приурочена ко Дню русского языка и Дню России.

В работе конференции в режиме онлайн участвовали русисты и представители общественности около 60-ти стран. В том числе из Монголии, Казахстана, Китая, Украины, Сирии, Автстрии, Индии, Германии, Аргентины, Турции, Испании, Армении и др.

С приветственным словом к участникам конференции обратился заместитель председателя Комитета Совета Федерации по Международным делам Андрей Климов. Он огласил также обращение Спикера Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, председателя оргкомитета по проведению в России года русской литературы Сергея Нарышкина, в котором отмечалась необходимость и значимость проведения подобных форумов в деле популяризации русского языка во всем мире.

Особый интерес у участников онлайн-конференции вызвало выступление главы Россотрудничества Любови Глебовой, которая подчеркнула приоритетную роль консолидации отечественной и зарубежной общественности по сохранению и распространению русского языка как инструмента международного общения во всем мире.

В Российском центре науки и культуры в Улан-Баторе в интернет-конференции приняли участие руководитель представительства Россотрудничества в Монголии Евгений Михайлов, Президент МонАПРЯЛ, первый лауреат медали им. А.С. Пушкина, народный учитель Монголии академик Сэрэнгийн Галсан, Генеральный секретарь МонАПРЯЛ, профессор Монгольского государственного университета образования Сосорбарамын Эрдэнэмаам, преподаватели кафедр русского языка монгольских университетов, представители Ассоциации российских соотечественников, сотрудники РЦНК. Во время прямого включения Монголии председатель Координационного совета российских соотечественников в Монголии Елена Казанцева рассказала о роли соотечественников в поддержании и развитии русского языка в Монголии, а также поблагодарила Россотрудничество за предоставленную возможность участия детей соотечественников в проекте «Здравствуй, Россия!» и в Первых Всемирных Олимпийских играх детей соотечественников всего мира, которые состоялись в этом году в г. Сочи. Член Координационного совета соотечественников, директор русскоязычного детского сада «Сказка» Наталья Усова информировала присутствующих о разносторонней деятельности коллектива детского сада по обучению юных воспитанников русскому языку и поделилась проблемами кадрового обеспечения подобных дошкольных учреждений.

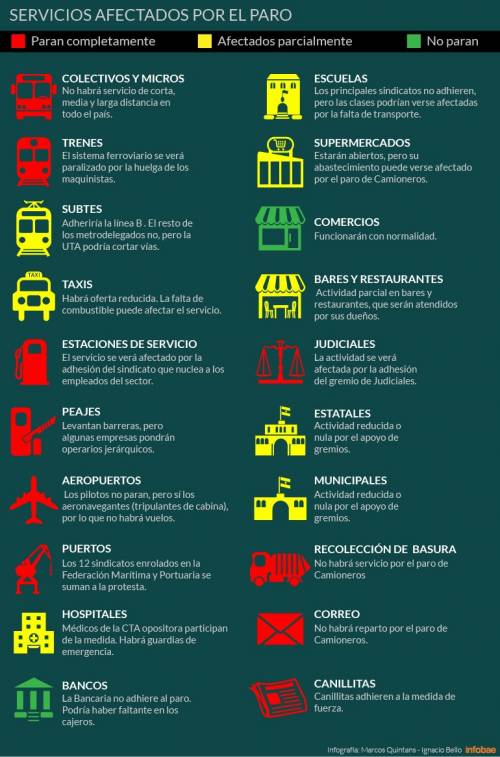

Общая забастовка работников транспорта и шоферов грузовиков, пройдет в Аргентине 9 июня.

В этот день не будут работать автобусы дальнего и ближнего следования и метро, а так же не будут летать самолеты .

На картинке ниже показано , кто в этот день будет работать, а кто будет бастовать или просто не откроется , из-за того, что служащие не смогут добраться на работу.

Красным помечены те, кто конкретно будет закрыт весь день.

Сюда кроме транспорта входят ; заправки, порт, аэропорты, не будет убираться мусор с улиц, не работает почта и не будут разносить газеты.

Желтым помечены те, кто частично пострадает от забастовки . Например в магазинах возможно будет не хватать продуктов, так как их утром не завезут.

Зеленым отмечены места, которые откроются и будут работать в обычном режиме.

Аргентина приняла участие в диалоге культур

Аргентина приняла участие в интернет-конференции в рамках Международного гуманитарного форума «Русский язык в диалоге культур», состоявшегося 8 и 9 июня в Перми. Его организаторами выступили Россотрудничество, администрация губернатора Пермского края и «Евразийский диалог» при российском парламентском Европейском клубе.

За время конференции интернет-трансляция объединила более двух тысяч специалистов в области гуманитарного сотрудничества из Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки. Они обсудили широкий круг тем, в том числе современное состояние русского языка, его роль в условиях многополярного мира, задачи неправительственных организаций в сохранении и продвижении русского языка, вопросы переводов и изданий русских авторов за рубежом.

Аргентинских русистов представлял на конференции переводчик и преподаватель русской литературы в Государственном Университете Буэнос-Айреса Омар Лобос. На конкретных примерах он рассказал о сложностях перевода на испанский язык произведений русской классики, состоящих порой из многих языковых пластов и стилей. Звук, ритм, интонация играют у русских авторов большую роль, и передать это средствами испанского языка бывает очень непросто. Тем не менее, подчеркнул докладчик, возникающие трудности не останавливают аргентинских переводчиков, напротив, делают их задачу еще более интересной в профессиональном плане, и они c удовольствием будут продолжать знакомить местных читателей с великой русской литературой.

Турне премьер-министра КНР по странам Латинской Америки

Владимир Терехов

Глобальный характер позиционирования современного Китая на мировой арене проявляется разнообразным образом и прежде всего в развитии масштабного экономического сотрудничества со странами всех континентов.

Особое внимание в последние годы уделяется Латинской Америке. В том числе и потому, что западное побережье этого континента окаймляет бассейн Тихого океана, который всё более определённо превращается в арену стратегического соперничества КНР с её обоими основными геополитическими оппонентами – США и Японией.

Нынешний повышенный интерес Пекина к Латинской Америке следует одному из заветов отца современного Китая Дэн Сяопина, который ещё тридцать лет назад предсказывал особую роль этого континента в мировой политике.

В этом плане неслучайным представляется то, что из четырёх стран посещения в ходе турне премьер-министра Китая Ли Кэцяня по странам Латинской Америки, прошедшего с 18 по 26 мая с.г., три (Колумбия, Чили и Перу) занимают большую часть тихоокеанского побережья континента.

Кроме того, две последние являются участницами переговорного процесса по формированию Транс-Тихоокеанского партнёрства (ТТП) – американского проекта изначально антикитайской направленности.

Поэтому вовлечение латиноамериканских стран-участниц ТТП в более привлекательные экономические проекты также имеет для Китая стратегическую мотивацию. Тем более, что Латинская Америка становится вторым (после Ближнего Востока) поставщиком сырой нефти на мировые рынки.

Её добыча, доставка на побережье Тихого и Атлантического океанов, перекачка в нефтеналивные морские танкеры актуализирует проблематику развития транспортно-инфраструктурной сети, а также энергетики стран континента.

Для ряда латиноамериканских стран (той же Венесуэлы, Эквадора, Аргентины) развитие отношений с КНР становится альтернативой их сложным политическим отношениям с США.

Китай является лидером среди ведущих зарубежных кредиторов стран Латинской Америки и крупнейшим импортёром их продукции. В прошлом десятилетии только Венесуэла получила от КНР 45 млрд долл., за что расплатилась сырой нефтью. Вырученные деньги в основном направляются в социальную сферу и на развитие энергетики страны.

По итогам 2014 г. на Китай пришлось 57% всего внешнего торгового оборота стран континента. В январе 2015 г. президент Китая Си Цзиньпин, годом ранее также совершивший турне по ряду стран Латинской Америки, заявил, что в течение ближайшего десятилетия объём торговли КНР со всеми странами континента превысит 500 млрд долл., а объём взаимных инвестиций достигнет 250 млрд долл. В настоящее время эти цифры находятся на уровнях приблизительно 260 и 65 млрд долл.

Первой остановкой китайского премьер-министра стала Бразилия – крупнейшая страна континента, с которой был подписан ряд двусторонних соглашений. В рамках этих соглашений будут реализовываться различные экономические проекты на общую сумму в 27 млрд долл.

Здесь же было заявлено о том, что КНР создаёт специальный фонд объёмом в 30 млрд долл. с целью финансового обеспечения развития кооперации со странами континента в области производства различного промышленного оборудования. Стороны также отметили прогресс в процессе формирования банка развития стран БРИКС.

На встрече с президентом Бразилии Дилмой Русеф Ли подтвердил намерение Китая принять участие в строительстве трансконтинентальной железной дороги, которая, пройдя также по территории Перу, соединит берега Атлантического и Тихого океана.

Принципиальное решение по данному проекту было принято в ходе упоминавшегося прошлогоднего турне Си Цзиньпина по странам Латинской Америки. Китайские эксперты полагают, что эта дорога “окажет определённое давление” на масштабы функционирования контролируемого США Панамского канала.

Комментаторы визита китайского премьер-министра в Бразилию увидели определённую символику в том, что он прокатился в Рио-де-Жанейро в метро и на морском пароме, построенных с помощью Китая.

Далее Ли Кэцянь последовательно посетил Колумбию, Перу и Чили. Здесь также было заключено несколько десятков двусторонних соглашений в различных сферах экономической кооперации.

Обращает на себя внимание подчёркнутое уважение, которое проявил высокий китайский гость к национальной культуре, а также истории стран континента. На его хозяев несомненно положительное впечатление произвело, в частности, посещение Ли Кэцянем места рождения знаменитого колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса, умершего в прошлом году, и ещё при жизни ставшего символом современной культуры Латинской Америки в целом.

Наконец, следует ещё раз подчеркнуть, что за чисто экономическими аспектами повышенного внимания Китая к Латинской Америке без труда просматриваются особенности и мотивы новой (регионально-глобальной) “Большой игры”, которая развивается после завершения предыдущей – “холодной войны”.

Каждый из обоих её основных участников (вполне традиционно) активизируются на “заднем дворе” оппонента. Для США – это Латинская Америка, для Китая – Южно-Китайское море и Юго-Восточная Азия.

С точки зрения актуальной политики, в вопросе, кто из них “начал”, а кто “ответил”, смысла не больше, чем в вопросе о курице и яйце.

Технологический альянс вместо Североатлантического

Андрей Ионин

В поисках нового ответа на стратегические вызовы

Андрей Ионин - член-корреспондент Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского, главный аналитик НП ГЛОНАСС

Резюме Объединенный рынок БРИКС достаточен для развития и поддержания конкурентоспособности любой военной или гражданской технологии. Альянс обеспечивает основное необходимое условие для развития технологий – эффект масштаба.

В минувший год Россия столкнулась с чрезвычайно серьезными внешними вызовами: западные государства во главе с США ввели против нашей страны широкий перечень политических, экономических, финансовых и технологических санкций. По прошествии года все более очевидно: санкции – не тактика, призванная принудить Россию к нужным Западу решениям, например по вопросам Украины, а долгосрочная стратегия. Ее цель – снижение конкурентоспособности, возможностей внутри и вовне России для проведения политики в национальных интересах.

Какая стратегия будет в этих условиях максимально эффективной? Есть ли у России стратегические партнеры или ей предстоит действовать в одиночку? Какие механизмы развития надо создавать в первую очередь?

За прошедший год обсуждалось несколько сценариев действий. Первый – условно опора на собственные силы, максимальное импортозамещение, движение к самодостаточности во всем. Второй – «стратегический союз с Китаем». Третий – «капитуляция перед превосходящими и консолидированными силами Запада». Каждый из трех сценариев не только имеет сложности в реализации, но и несет явные (или пока неявные) угрозы развитию страны. Получается, что у России нет иного выхода, кроме как делать выбор между плохим и очень плохим будущим?

Цель данной статьи – предложить новую стратегическую альтернативу для России (и не только). Сценарий «Технологический альянс» потребует колоссальных и долгосрочных усилий, но зато возможности, которые он открывает, воистину безграничны.

Эффект масштаба

Логика рассуждений в обоснование концепции Технологического альянса выглядит так. Перефразируя Ленина, можно сказать, что «Суверенитет – это есть национальные интересы плюс технологии». В эпоху хай-тека и глобальных рынков владение технологиями, доступ к продуктам и услугам на их основе во многом определяет мощь государства, становится критичным для функционирования системы государственного управления, конкурентоспособности экономики и качества социальной сферы. Причем критичными для обеспечения суверенитета стали технологии не только военные, но и двойного назначения и даже сугубо гражданские.

Список технологий, к которым суверенная страна должна иметь гарантированный доступ (чтобы обеспечивать свою суверенность), уже сейчас длинный, но еще одна проблема в том, что список постоянно расширяется за счет включения все новых позиций. Сегодня это и информационная безопасность, и космос, и био-, и авиация, и социальные сети, и микроэлектроника, и энергетика, и навигация, и медицина, и финансы, и роботы, и платежные системы…

Для создания любой технологии необходимы ресурсы (в том числе финансовые) и кадры, имеющие необходимые знания, умения и опыт. Очевидно, что в каждой стране объем ресурсов (размеры госбюджета) и количество талантливых людей (качественных рук и мозгов) заведомо ограничены. Поэтому при длинном и постоянно растущем списке необходимых технологий всякому государству (даже Соединенным Штатам) придется либо выбирать (концентрироваться), либо искать иные способы (например, США создали уникальную систему, которая, как пылесос, вытягивает таланты со всего мира).

Создать инновационную технологию недостаточно, необходимо поддерживать ее конкурентоспособность на всем жизненном цикле. А для этого помимо ресурсов и людского капитала необходимы уже и рынки. Именно они обеспечивают приток ресурсов (инвестиций) в технологическое совершенствование.

Поэтому любая технология остается конкурентоспособной только тогда, когда опирается на рынок, близкий по объемам к рынкам, контролируемым конкурентами. Невозможно долго, будь ты хоть Сергей Королев и Стив Джобс в одном лице, поддерживать конкурентоспособность технологии, если ты контролируешь рынок по объемам кратно меньший, чем твои конкуренты. На высокотехнологических рынках действуют те же законы, что и на самых простых: «эффект масштаба» в стратегической перспективе – главное конкурентное преимущество, козырной туз, который бьет любую карту конкурентов.

Ситуация осложняется тем, что сегодня практически все высокотехнологические рынки глобальны, в том числе для военных и двойных технологий. И значит, если технологические конкуренты действуют глобально, ты обязан иметь «масштаб», близкий по объемам.

Но российский рынок априори недостаточен для поддержания стратегической перспективы конкурентоспособности на любом массовом технологическом рынке: наша экономика – 3% мировой, а россиян – 2% от населения Земли. Если оставаться в рамках внутреннего рынка, даже в условиях жесточайших протекционистских мер наш естественный рыночный предел – эти 2–3%, максимум (если поднапрячься и ненадолго) – 5%. Для сравнения, внутренний (во многом гарантированный) технологический рынок США кратно больше – более 20% мировой экономики, у ЕС – 25%. У них больше населения, и оно в среднем богаче.

Отсюда следует простой вывод относительно стратегического сценария во всем самодостаточной экономики: как ни строй в России «натуральное технологическое хозяйство», с какой технологии ни начинай, невозможно поддерживать конкуренцию с компаниями, контролирующими рынки Америки или/и Европы либо являющимися лидерами глобального рынка! Не может быть конкурентоспособной «чисто российской» микроэлектроники, «чисто российской» космонавтики, и так далее по всему списку технологий. «Натуральное технологическое хозяйство» обречено на поражение, а значит, просто не сможет обеспечить суверенитет России.

В долгосрочном плане именно технологические санкции Запада, ограничивающие доступ российских организаций, компаний и граждан к высокотехнологичным продуктам и услугам, являются наиболее тяжелыми. Если ранее Россию отсекали от участия в самых современных разработках и покупки западных высокотехнологических компаний, то теперь отсекают (или угрожают отсечь, что зачастую равносильно) уже от продуктов и услуг на основе высоких технологий. Тут все идет в дело: и банковский SWIFT, и инженерное ПО, и массовые платежные системы, и технологии бурения, и микроэлектроника категории Space, и т.д.

Значит, выхода (для России) нет? И у паникерского сценария «сдаваться» просто нет реальной альтернативы? Отнюдь.

Технологическая деколонизация

Свет в конце тоннеля связан с тем, что западные технологические санкции против России максимально наглядно показали любой стране в мире, как с ними будут бороться (воевать, принуждать), если они проявят нелояльность к Западу – держателю большинства высоких технологий. Показали в первую очередь тем крупным развивающимся странам, которые претендуют на суверенность, а значит, хотят самостоятельно (без помощи США) определять свои национальные интересы и их отстаивать. Им показали, что бороться с ними будут не военной силой (так боролись только с колониями до середины ХХ века) и даже не ограничением доступа к кредитным ресурсам, а по-новому – лишая эти страны, компании и народы этих стран доступа к современным технологиям. А предупрежден – значит вооружен.

Перед нами новая стадия колониализма – «технологический колониализм». Здесь сам «доступ к технологиям» выступает как «оружие массового (экономического и социального) поражения». Причем оружие, не посягающее на «западные моральные ценности»: оно нелетальное, политкорректное, никого прямо не убивает. Но при этом крайне действенное, особенно против развивающихся стран, которых вынуждают использовать технологии, им неподконтрольные.

И тогда становится очевидно, что список крупных государств, над которыми подвешен дамоклов меч технологических санкций, обширен. Это и Китай, и Индия, и Бразилия, и Иран, и Индонезия, и Аргентина, и Вьетнам, и другие. Что должны делать эти страны, видя и анализируя происходящее сегодня с антироссийскими санкциями? Как защищаться от «технологического оружия» условного Запада? Причем оставаясь в условиях всегда ограниченных национальных ресурсов, компетенций и внутренних рынков. Получается, надо каждому в одиночку пытаться разрабатывать национальные аналоги по всему (расширяющемуся) технологическому спектру: национальное ПО для различных применений, национальная микроэлектроника, национальная космонавтика…

Государствам, готовым «платить за свой суверенитет», для борьбы с «технологическим колониализмом» надо выйти за национальные границы – им нужны стратегические партнеры по технологиям, необходимо объединиться на основе общей задачи развития. Создать «Технологический альянс».

Стратегия «Технологического альянса» – это союз стран, объединяющих с целью гарантировать свой суверенитет национальные ресурсы, компетенции («руки и мозги») и внутренние рынки для совместного развития, применения и владения всем спектром технологий гражданского, двойного и военного назначения.

Какие страны могут стать участниками Технологического альянса? Тут ответ наиболее простой. Если главный критерий отбора – это суверенность, то первые претенденты – БРИКС: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР. Действительно, аббревиатура БРИК, придуманная аналитиком с Уолл-стрит в 2001 г. как рай для финансовых спекулянтов, в 2010-х гг. уже не только самостоятельно расширилась до БРИКС, но и сменила содержание, зажив самостоятельной жизнью. Сегодня это – объединение суверенных стран, имеющих национальные интересы и волю их отстаивать. (Такое в истории бывает, что искали одно, а нашли другое – гораздо более ценное.)

Важно, что объединенный рынок БРИКС (рынок Технологического альянса) – это почти 3,5 млрд человек, то есть половина человечества, и более 30% мировой экономики, – по своим размерам вполне достаточен для развития и поддержания конкурентоспособности любой военной или гражданской технологии. Тем самым Технологический альянс в формате БРИКС обеспечивает основное необходимое условие для развития технологий – «эффект масштаба».

Также важно, что создание Технологического альянса – в интересах национального развития и суверенитета всех стран-участниц. Взаимовыгодность (игра с положительной суммой для всех) – это главная сила, которая создает и скрепляет альянс.

В условиях технологических санкций или угроз их применения многие российские разработчики технологий и акционеры инновационных компаний поставлены перед тяжелейшим внутренним выбором: «Родина или дело всей жизни». Оставаться патриотом и продолжать свое дело в России, но тогда существенно снизить свои шансы построить большой глобальный бизнес. Либо сохранить доступ к большим рынкам и венчурным инвестициям западных стран, но продолжить свою (и своей команды) работу уже не в России, а на Западе, т.е. эмигрировать. И примеры такого рода за последний год уже есть. Не берусь никого судить, скажу лишь, что Технологический альянс отчасти дает новый выбор для креативных и инициативных. Чем не простор для роста – рынок из 3,5 млрд потребителей?

Не останавливаясь подробно, можно указать еще на несколько важных черт Технологического альянса, которые увеличивают его привлекательность, шансы на создание и силы взаимного притяжения:

это объединение «не против» (например, «гегемонии»), а «за» – технологическое развитие своих стран. Что дает новые позитивные цели и нейтрализует критику (неизбежную со стороны Запада);

объединение стран, географически далеких друг от друга, могло быть создано только после появления интернета и информационных технологий (на порядки снизивших транзакционные издержки обмена информацией) и эффективно только для развития высоких технологий (где идет в основном информационное взаимодействие);

при этом сам процесс объединения государств, географически далеких друг от друга (а значит, не имеющих общих границ), может, при прочих равных условиях, быть более простым, поскольку за этим значительно меньше негативной многовековой истории взаимоотношений стран и народов;

это объединение не накладывает прямых ограничений на внешнюю и внутреннюю политику стран-участниц, что зачастую может стать камнем преткновения (пример – Евросоюз);

это объединение заведомо открыто для новых участников;

парадокс, но в рамках Технологического альянса национальные и культурные различия стран являются конкурентным преимуществом при создании новых продуктов и услуг (в ряде инновационных компаний, например Google, активно используется принцип формирования команд из представителей различных национальностей). Тем самым цивилизационные особенности не стираются в угоду глобализации (как это делается западной культурой и что вызывает понятное противодействие со стороны других цивилизаций), а, напротив, всячески и всеми поддерживаются;

страны – участницы Технологического альянса расположены на разных континентах, поэтому можно сказать, что «над Технологическим альянсом никогда не заходит солнце». Это позволяет организовать работу компаний по принципу 24/365.

Также стоит заметить, что для России (и других стран) альянс – не развитие идеи «стратегического партнерства с Китаем», а альтернатива этому сценарию. Многостороннее сотрудничество не только создает большие возможности для развития, но и снижает риски доминирования одного государства, а значит, появления новых (замены старых) ограничений в реализации национальных интересов и программ национального развития.

Очевидно, что даже взаимовыгодный Технологический альянс нельзя создать одним межгосударственным актом, это процесс, и в первую очередь связанный с ростом доверия между участниками. Лучшее средство для роста доверия – совместные проекты. Разработку технологий в формате БРИКС можно начинать с разных отраслей. Я лишь укажу (не обсуждая) на невоенные проекты из близкой мне космической сферы, реализация которых и взаимовыгодна, и может быть начата уже в кратчайшие сроки. Тут и космическая станция БРИКС (Россия объявила, что завершает проект МКС в 2020 г.). И система персональной спутниковой связи стран БРИКС (как национальная альтернатива американской системе Iridium). И согласование программ развития навигационных систем ГЛОНАСС (Россия) и BeiDou (Китай).

Таким образом, стратегия Технологического альянса, по сути, является новой реальной альтернативой для развития России, и не только России, но и других крупных развивающихся государств. Именно она в наибольшей степени отвечает национальным интересам нашей страны и наиболее эффективна как национальная стратегия развития.

Выступление С.В.Лаврова на открытии заседания Делового совета при Министре иностранных дел Российской Федерации, Москва, 5 июня 2015 года