Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Хабаровские санатории нуждаются в срочном оздоровлении

Виктор Марьясин (Хабаровский край)

Около 40 тысяч ежегодно отдыхали и лечились в крупнейших дальневосточных санаториях в былые времена. В профсоюзном "Кульдуре" в ЕАО минеральными источниками и лечебной грязью укрепляли опорно-двигательную и нервную системы до 20 тысяч жителей, а в "Аннинских водах" на Нижнем Амуре - до пяти тысяч.

В популярной у дальневосточников здравнице "Уссури" возле Хабаровска поправляли здоровье после инфарктов и инсультов, проходили курсы при патологиях беременности и по другим показаниям до 15 тысяч пациентов. Санаторий славился природными преимуществами - заповедной зеленой зоной, близостью к Амурской протоке, прекрасной экологией, - а также оптимальной логистикой.

Однако начиная с 1990-х годов, несмотря на неплохую доходность, "Уссури" капитально не ремонтировали, не переоснащали, а в 2018-м и вовсе закрыли. Управлявший санаторием хабаровский крайсовпроф передал аварийные здания с 40 гектарами леса правительству региона. Если прежде хабаровчан после инфаркта или инсульта прямо из больничных покоев отвозили на трехнедельную реабилитацию по специальным методикам в "Уссури", то сейчас после стационара они переходят к диспансеризации, минуя санаторный этап. Инфарктов в Хабаровском крае около 2,5 тысячи за год, в соседнем Приморье не меньше, но ни там, ни там санаторной реабилитации не проводится.

- С 2008 года в каждом регионе созданы сердечно-сосудистые центры, внедрены такие высокоэффективные технологии, как стентирование и тромболизис, разработана маршрутизация больных в медицинские учреждения, выдаются бесплатные лекарства после стационара, что значительно снизило смертность, - говорит заведующий отделением неотложной кардиологии, врач-кардиолог высшей категории Хабаровской краевой клинической больницы имени профессора О.В. Владимирцева Борис Шевцов. - Результаты нашей работы были бы еще эффективней при их закреплении общедоступным санаторным лечением, поэтому "Уссури" как реабилитационный центр крайне необходим.

Назрела четкая постановка целей по ключевым санаториям и выделение соразмерных бюджетных ресурсов

Кстати, ведомственные и коммерческие санатории решением этой проблемой тоже не занимаются. Первые бесплатно лечат только своих сотрудников, а вторым это, вероятно, не по карману. В Приморье та же картина. Для сравнения: в Московской области на реабилитации сердечников специализируются и бюджетные, и частные здравницы. Конечно, в Хабаровском крае на порядок скромнее бюджет и гораздо меньше платежеспособных клиентов.

Другое дело - государственное участие. В детский клинический центр медицинской реабилитации "Амурский" оно вдохнуло новую жизнь. В 2022-м "Амурский" вошел в федеральную программу по реабилитации, был модернизирован. Сегодня он финансируется через ФОМС и принимает на современном уровне переболевших детей. У взрослых хабаровчан такого охвата по широкому спектру болезней нет. И конкретные мероприятия по санаторному лицензированному лечению в краевой программе медицинской реабилитации на данный момент отсутствуют.

Зато есть желающие окупить затраты на восстановление "Уссури" возведением в его лесопарке жилого микрорайона. Но санаторий без флоры и фауны - не санаторий. Не говоря уже об ущербе зеленым легким Хабаровска в его пригородах.

Жители примыкающего к "Уссури" села Бычиха надеются, что перед принятием решения о судьбе санатория пройдут публичные слушания, где они смогут внести свои замечания и предложения по представленному проекту. Ветеран СВО Роман Суфеев выступает за то, чтобы получившие ранения хабаровчане восстанавливались именно здесь, а не в западных регионах. Его позицию разделяют ученые-медики: реабилитация на большом удалении от места постоянного проживания значительно снижает ее эффективность. Многие хотели бы увидеть в новом "Уссури" культурную составляющую, элементы эко- и этнотуризма с акцентом на русский, нанайский, нивхский, ульчский фольклор.

Глава Хабаровского района Сергей Будкин сообщил, что прорабатывается два варианта восстановления "Уссури": через частные инвестиции и через механизм "Дальневосточной концессии", с безусловным сохранением зеленой зоны и без строительства на ней жилого микрорайона. По сведениям минздрава Хабаровского края, ориентировочная стоимость нового "Уссури" - более 15 миллиардов рублей. Правительство региона планирует получить федеральную субсидию под его строительство. Фактически от получения этих средств зависит полноценная медицинская реабилитация взрослого населения после выписки из больничного стационара.

По словам доктора медицинских наук Валерия Завгорудько, санаторно-курортное лечение имеет большое значение для профилактики опасных недугов, качественной реабилитации после болезней, улучшения демографии, закрепления населения. При этом природные факторы с немедикаментозными методами лечения повышают продолжительность жизни, обладают мощным целебным потенциалом. Он указывает, что уникальным санаторно-курортным потенциалом обладает и Хабаровский край, и Еврейская автономия. Те же аннинские и кульдурские минеральные источники или морские грязи возле Де-Кастри по лечебным качествам не уступают знаменитым северокавказским и крымским брендам. И что мы видим? В обветшавшем "Кульдуре" мизерный поток пациентов, хотя нуждающихся в его силе его источников меньше не стало. "Кульдур" пока состоит при хабаровском крайсовпрофе. Зато "Аннинские воды" благодаря их своевременной передаче от профсоюзов правительству края сохранили объемы лечения. Вместе с тем без капремонта, замены устаревшего оборудования, притока кадров эта здравница может повторить траекторию "Кульдура" и "Уссури". Здесь принимают только по направлению поликлиник, за счет краевого бюджета, - на желающих получить лечение платно не хватает мощностей.

- Для модернизации и наращивания оборотов требуется дополнительное бюджетное финансирование, - говорит директор санатория Виктор Власов.

Очевидно, что назрело время четкой постановки целей по ключевым санаториям и выделение соразмерных бюджетных ресурсов. Частные инвестиции придут вслед за ними - в транспортные, торговые, туристические услуги, которые станут дополнением к основной медицинской деятельности.

Что повлияло на замедление грузооборота портов Дальневосточного бассейна

Ирина Дробышева (ДФО)

Грузооборот портов Дальневосточного бассейна по итогам 2024-го не вырос, а снизился более чем на один процент. Это случилось впервые с 2009 года. Результат в текущих геоэкономических условиях, по оценке сотрудников Морского государственного университета имени Невельского (Владивосток), вполне объясним.

Основными причинами стали инфляция выше прогнозов регулятора, дорогие кредиты, санкции коллективного Запада в отношении разных групп экспортных товаров, в том числе против российских морских перевозчиков, проблемы с вывозом грузов по железной дороге, перестройка мировой логистики из-за угроз в Красном море и на других традиционных логистических маршрутах. В таких турбулентных условиях пришлось работать и выживать компаниям транспортно-логистической сферы.

Выручил импорт

Беспрецедентное санкционное давление ограничило возможности российских топливно-сырьевых товаров на мировом рынке.

- На Дальнем Востоке долгие годы главную роль в увеличении общего грузопотока играли внешнеторговые перевозки, прежде всего экспорт. В этом году на первые позиции вышел импорт, - прокомментировал заведующий лабораторией пространственной логистики морского университета Александр Гаврилов.

Экспорт через порты Дальневосточного бассейна снизился на 4,3 миллиона тонн (минус 2 процента к 2023 году). Небольшое укрепление рубля летом позволило импортерам увеличить закупки и до конца года нарастить грузопоток (плюс 2,3 процента). Транзит в структуре общего грузооборота упал на 0,6 миллиона тонн (более чем в 2,5 раза) и стал совсем незаметным. Каботажные перевозки сохраняют стабильность, значительный их объем - это северный завоз, включая поставки топлива для удаленных и островных регионов.

Ледяные торосы рынка

Главные грузы, формирующие показатели работы транспортников по тоннажу, - уголь, нефть и нефтепродукты. Они обеспечивают две трети перевалки в морских портах, около 45 процентов погрузки на железной дороге.

Прошлый год для энергетических рынков был крайне сложным, что отразилось на перевозках этой группы товаров: в российских морских портах уголь просел почти на 10 процентов, нефть - на 1,7, нефтепродукты - примерно на 7. При этом в целом на Дальнем Востоке перевалка наливных грузов выросла на полмиллиона тонн (плюс 1 процент к 2023 году).

- Большинству проектов в этой сфере удалось перестроиться и продолжить работу в условиях санкций, - сообщил Александр Гаврилов. - Среди основных трендов отмечу продолжающийся рост объемов бункеровки, а среди факторов - возвращение после планового ремонта к работе завода СПГ в Пригородном (Сахалин), перенос на более поздние сроки реализации арктических проектов, в том числе строительства на Камчатке терминала по перевалке СПГ, добытого в арктической зоне, рост перевалки нефтепродуктов, не относящихся к "Роснефти" (находится под санкциями).

При этом в Приморье нефтетерминал Козьмино перевалку нарастил, а сахалинские проекты - порт Пригородное на Сахалине (там значительную часть года продолжалась реконструкция) и порт Де-Кастри в Хабаровском крае - снизили.

- Крупнейшие российские нефтегазовые компании продолжают разработки на острове, несмотря на сложные переговоры по смене участников проектов и сохранение неопределенности с долей Exxon в проекте "Сахалин-2". "Газпром" готовит к запуску "Сахалин-3", "Роснефть" планирует строительство новой точки перевалки нефти в рамках проекта "Сахалин-1", - прокомментировала эксперт лаборатории пространственной логистики морского университета Анна Вороненко.

Причин сокращения перевалки угля в портах макрорегиона множество. Среди них инфраструктурные ограничения со стороны РЖД, включая фиксирование объемов по заявкам грузоотправителей, не позволяющих экспортировать больше угля или диверсифицировать поставки из разных регионов по ключевым направлениям на фоне меняющегося спроса на рынке и общего тренда на падение мировых цен.

Наибольшее снижение отмечено в Ванино-Совгаванском узле из-за активной работы по расшивке железнодорожной инфраструктуры БАМа на подъезде к портам. Негативное действие оказали также ограничивающие экспортные пошлины и санкционное давление на ведущих экспортеров угля ("Колмар", СУЭК, "Мечел" и других).

Из позитива: в Приморье перевалка зерновых грузов сохранилась практически на уровне 2023 года. Традиционные направления экспорта - КНР, Южная Корея и Япония. Владивостокский морской торговый порт (ВМТП) и АО "Морской порт в бухте Троицы" (Зарубино), несмотря на отсутствие портовых элеваторов, отгружают пшеницу, кукурузу, рис, сою по прямому варианту (вагон - судно, без складирования в порту). Пропускная способность с использованием такой технологии невысокая, но пока позволяет удовлетворить спрос и обходиться без инвестиций в специализированные склады.

Эксперты морского университета отмечают, что снижение перевалки на экспорт генеральных грузов через порты Дальнего Востока продолжилось. На это влияют санкции против ключевых производителей черных и цветных металлов (ЕВРАЗ, РУСАЛ и другие), снижение спроса со стороны КНР, Вьетнама и Индии, действие экспортной плавающей пошлины, привязанной к курсу рубля, конкуренция на внешнем рынке и дефицит провозоспособности железных дорог на Восточном полигоне.

Надежда на контейнеры

Оптимизм в целом по стране внушают контейнерные перевозки. По данным компании "Морцентр-ТЭК", контейнерооборот портов России по итогам 2024 года составил 5,59 миллиона TEU - больше на 13 процентов, чем годом ранее. По темпам роста лидировал Балтийский бассейн (плюс 34,4 процента), в Дальневосточном бассейне, все еще крупнейшем по объемам, перевалка увеличилась на 5 процентов, на юге - на 6,3.

- Один из драйверов - контейнеризация грузов агропромышленного комплекса, - отметила Анна Вороненко. - В обозримом будущем тенденция сохранится, прогнозируется рост экспорта в Китай и другие страны Азии зерновых и масличных культур, растительного масла, других продуктов питания. У перевозок в контейнерах есть очевидные плюсы: можно работать с небольшими партиями (от 20 тонн), они исключают обезличивание груза при перевалке, значит, есть возможность контролировать качество доставляемого товара.

Эксперт отметила, что в прошлом году на фоне внешнеторгового и каботажного грузооборота дальневосточных портов практически не виден транзит. Каботаж показал небольшой рост (плюс 5 процентов к уровню 2023 года), экспорт сократился как в весовом выражении, так и в расчетах в TEU. Основное снижение произошло на терминалах Восточной стивидорной компании (Находка), находящейся под санкциями.

Некоторая часть внешнеторговых перевозок переориентировалась на маршруты через Владивосток, преимущественно на южнокорейском направлении. На этом фоне вырос контейнерооборот Владивостокского транспортного узла, чему не помешали даже реконструкция на "рыбной" стороне ВМТП и модернизация терминала FESCO Гайдамак.

Стоит отметить оживление маршрутов deep-sea с заходами в Санкт-Петербург и порты Черного моря. На фоне роста переработки в указанных портах доля контейнерооборота Дальнего Востока в общей перевалке контейнеров морскими портами РФ начала снижаться, и, вероятнее всего, этот тренд сохранится в 2025 году. По итогам 2024-го доля Дальневосточного бассейна в России составляет 48,4 процента.

Перевозчики предпринимают усилия по развитию морских сервисов между Китаем и Дальним Востоком. В частности, в декабре 2024 года группа FESCO запустила прямую контейнерную линию Владивосток - Шанхай. Транзитное время в пути - три дня, частота отправок - раз в неделю. Новую линию обслуживают два контейнеровоза суммарной вместимостью около 3,2 тысячи TEU.

В планах - развитие интермодальных перевозок на МТК "Приморье-2". Основу грузопотока составят продовольственные товары, зерновые, пищевые масла, древесина и продукты деревообработки. Транспортная группа FESCO совместно с китайским партнером запустит перевозки из Хуньчуня через порты Приморья в Шанхай, Нинбо, Гуанчжоу, Шэньчжэнь и другие порты Поднебесной (и обратно). Меморандум подписан в прошлом году, идет проработка деталей проекта.

Каковы перспективы

Очевидно, что и 2025 год для портов Дальнего Востока окажется непростым. В целом ограничения со стороны РЖД не позволяют реализовать в полной мере их возможности. В декабре 2023-го председатель правительства России Михаил Мишустин подписал поручение о замещении до 2030 года парка грузовых полувагонов Восточного полигона инновационными моделями с повышенной грузоподъемностью, чтобы за счет этого компенсировать недостаточную пропускную способность Восточного полигона. Но воплощение этой задачи - процесс небыстрый.

И утвержденный бюджет инвестиционной программы РЖД на 2025 год неожиданно "похудел" почти на треть и составил 890,9 миллиарда рублей. На развитие Восточного полигона направят 116,9 миллиарда, тогда как в проекте программы было 366 миллиардов рублей, а в 2024-м - 260 миллиардов.

Прямая речь

Михаил Холоша, помощник ректора по научной работе Морского государственного университета имени Невельского:

- Представленная статистика наглядно показывает, что происходит смена парадигмы функционирования и развития транспорта не только на востоке России, но и во всем мире. Сегодня в условиях турбулентности для обоснования проектов развития транспортной системы недостаточно ретроспективы и ее экстраполяции. Существующих общепринятых подходов и методик не хватает. Нужны новые постановки задач и подходы к их решению. Кроме того, с учетом цифровой трансформации, особое значение приобретают перспективы цифровизации перевозок и информационного взаимодействия участников логистических цепочек. Уверен, если научимся мыслить по-новому, наш рост продолжится. Потенциал есть.

Алексей Климов: Россия не вводила ограничений на выдачу виз гражданам США

Россия не вводила ограничений на выдачу виз гражданам США, а число выданных американцам виз выросло по сравнению с 2023 годом, заявил директор консульского департамента МИД России Алексей Климов. В интервью РИА Новости дипломат также рассказал, будет ли Москва ужесточать визовый режим для Евросоюза, поведал о готовящемся соглашении с КНДР о взаимных поездках, а также ответил на вопросы о возможном улучшении условий пребывания иностранцев в России по единой электронной визе.

– Алексей Владимирович, сколько на сегодняшний день граждан иностранных государств получили российское гражданство? Из каких стран?

– По имеющимся данным, с 1992 года по настоящее время в дипломатических представительствах и консульских учреждениях России оформлен прием в российское гражданство порядка 2,8 миллиона человек. Большинство поданных заявлений пришлось на страны постсоветского пространства, а также государства с многочисленной русскоязычной диаспорой: Болгария, Великобритания, Греция, Израиль, Испания, Италия, США, Турция, Франция, ФРГ.

– В планах Москвы было как увеличение срока действий электронных виз, так и перечня стран, граждане которых могут оформлять электронные визы в Россию. Какие новые страны будут включены в список? На сколько дней будет выдаваться такая виза? Сколько всего иностранцев посетили Россию с начала года? Граждане каких стран чаще всего запрашивали российские визы?

– Пятого декабря было издано распоряжение правительства России № 3583-р, расширяющее перечень иностранных государств, гражданам которых оформляется единая электронная виза (ЕЭВ). Теперь в него включены еще 11 стран: Барбадос, Бутан, Зимбабве, Иордания, Кения, Папуа – Новая Гвинея, Сент-Люсия, Тонга, Тринидад и Тобаго, Туркменистан, Эсватини. Одновременно из перечня были исключены Андорра и Сербия, с которыми имеются действующие двусторонние соглашения о взаимных безвизовых поездках граждан. Таким образом, в обновленный перечень входят 64 страны.

В настоящее время министерством ведется работа по внесению изменений в законодательство в части увеличения срока действия ЕЭВ с 60 до 120 суток, а также разрешенного срока пребывания иностранного гражданина в России по электронной визе с 16 до 30 суток при сохранении ее кратности.

Упомянутые нововведения призваны способствовать увеличению числа иностранных граждан, въезжающих в нашу страну с туристическими, деловыми, гуманитарными и гостевыми целями, при одновременном сохранении должного уровня миграционного контроля и требований обеспечения национальной безопасности России.

Годовой мониторинг проекта ЕЭВ, введенного с 1 августа прошлого года, показал его результативность и растущую востребованность. Только за истекший период 2024 года уже было оформлено более 600 тысяч единых электронных виз, наибольшее количество таких виз было выдано гражданам Китая, Саудовской Аравии, Германии, Турции, Индии и Эстонии.

Подробная информация о количестве выданных виз, в том числе электронных, ежемесячно актуализируется на официальном сайте консульского департамента в разделе "открытые данные".

Что касается статистических данных относительно общего количества иностранных граждан, въезжающих в Россию, рекомендовали бы запросить их в Пограничной службе ФСБ России.

– В прошлом году вы говорили о крайне низком спросе среди граждан США на деловые визы в Россию, как обстоит ситуация в этом году? Сколько всего было выдано виз американским гражданам с начала 2024 года?

– Оформление российских виз, включая деловые, гражданам США осуществляется в прежнем порядке, предусмотренном в том числе действующим соглашением между РФ и США об упрощении визовых формальностей для граждан двух государств. Каких-либо ограничений на выдачу виз американским гражданам, не включенным в список лиц, въезд которым в Россию запрещен, до настоящего времени не вводилось.

За первые 11 месяцев 2024 года гражданам США российскими дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями было выдано всего 7 737 виз (из них 165 деловых), тогда как за весь 2023 год гражданам США было выдано 5 694 визы (из них 136 деловых).

– Ранее вы сообщали, что Москва ведет переговоры с девятью странами о безвизовом режиме. Что это за страны? С какими государствами в 2025 году будет установлен безвизовый режим? Готовится ли соглашение о безвизовом режиме с Китаем не только для групповых туристических поездок, но и для индивидуальных туристов?

– Мы на постоянной основе проводим работу по совершенствованию договорной базы с иностранными государствами по вопросам, связанным с упрощением взаимных поездок граждан.

Проработка таких соглашений находится на различных стадиях и имеет свою специфику, от деталей пока хотелось бы воздержаться. Как обычно, будем информировать общественность по мере достижения конкретных результатов переговорных процессов и их документального оформления с нашими партнерами.

Информация о вступающих в силу безвизовых соглашениях будет, как и обычно, своевременно доведена до наших граждан.

– Когда планируется открыть российские консульства на Мальдивах, Бали, в Самарканде? В каких еще странах Азии и Африки Россия планирует открыть свои консульства?

– Планомерная работа по расширению российского консульского присутствия продолжается. Так, ведется активная подготовка к открытию генконсульства России в Самарканде. С учетом большого количества организационных вопросов о конкретных сроках начала его функционирования говорить пока преждевременно.

В азиатском регионе, с учетом полученных согласий партнеров на открытие российских генеральных консульств в Мале (Мальдивская Республика) и Денпасаре (Республика Индонезия) предпринимаются шаги по запуску их полноценного функционирования. Кроме того, возобновлена работа по открытию генерального консульства России в городе Ухане (Китайская Народная Республика). На африканском континенте планируется открытие российских диппредставительств в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане, в составе которых будут функционировать и консульские отделы.

– Глава миграционной службы Евросоюза заявляла, что Брюссель может ужесточить условия получения россиянами шенгенских виз. Возможен ли ответ со стороны России? Рассматривает ли Москва ужесточение условий получения российских виз гражданами западных стран?

– Высказывания официальных лиц ЕС относительно необходимости ужесточения условий получения российскими гражданами шенгенских виз далеко не единичны. При этом стоит учитывать, что недавнее выступление комиссара Евросоюза по вопросам миграции и внутренних дел Илвы Йоханссон (когда она высказала сожаление по поводу того, что в 2023 году, несмотря на введенные есовцами ограничения, россиянам было выдано около 450 000 виз) представляет собой, по сути, личное мнение о недостаточно жесткой политике некоторых стран-членов ЕС в отношении выдачи виз россиянам.

Со своей стороны в вопросе корректировки условий получения российских виз гражданами стран-членов ЕС будем, как и прежде, опираться на наш анализ конкретных шагов в визовой сфере, реализуемых есовцами в отношении россиян. В этом смысле наша позиция остается неизменной: ответ должен носить выверенный характер, чтобы не нанести ущерб, прежде всего, обычным европейским гражданам, многие из которых не поддерживают антироссийский курс, проводимый их правительствами.

Именно по этой причине, несмотря на то, что в сентябре 2022 года Евросоюз, Дания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария приняли синхронное решение об отмене соглашений с Россией о взаимных визовых упрощениях, российская сторона продолжает частично придерживаться положений этих соглашений. Соответствующие льготные условия сохранились по отношению к иностранным предпринимателям, лицам, участвующим в научной, культурной, спортивной деятельности, школьникам, студентам, аспирантам, а также иностранцам, близкие родственники которых проживают в России.

Более того, все без исключения европейские государства были включены в реестр стран, граждане которых вправе получить для въезда в Российскую Федерацию электронную визу.

– Возможно ли ослабление визового режима между Москвой и Пхеньяном в контексте углубления сотрудничества России и КНДР?

– Мы придаем большое значение взаимодействию с северокорейскими партнерами, в том числе и на консульском направлении. В настоящее время ведется работа над проектом соглашения о взаимных поездках граждан. Кроме того, КНДР включена в список стран, граждане которых могут посетить Россию по электронным визам.

– Сколько граждан Украины запросили гражданство России в этом году?

– В 2024 году в российские загранучреждения обратилось около 600 граждан Украины, желающих оформить прием в российское гражданство.

– С какими проблемами чаще всего обращались российские граждане в консульских учреждения за границей в этом году?

– Российские загранучреждения продолжают оказывать содействие российским гражданам, находящимся за рубежом, по целому спектру вопросов. В частности, отмечаем высокий спрос граждан на консульские услуги по оформлению заграничных паспортов, свидетельств на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию, регистрации актов гражданского состояния, легализации документов, совершению нотариальных действий.

Планируем дополнительно информационно подсветить итоги работы министерства на консульском направлении за 2024 год по мере обобщения соответствующих статистических данных в начале нового 2025 года.

– Может ли консульский учет стать обязательным, или он так и будет носить добровольный характер, особенно для граждан, постоянно проживающих за пределами России?

– МИД России рассматривает консульский учет как важный инструмент реализации задач по обеспечению прав, интересов и безопасности граждан Российской Федерации, находящихся за рубежом. К примеру, его сведения используются при организации эвакуационных мероприятий, проведении за рубежом голосования на федеральных выборах. Вместе с тем сегодня назрела очевидная необходимость его переосмысления, в том числе в контексте комплексной модернизации российской нормативной правовой базы в миграционной сфере. Напомню, что правительством России в январе был утвержден план мероприятий по реализации в 2024-2025 годах Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы, в том числе предусматривающий введение обязательного консульского учета граждан РФ, проживающих за рубежом. В настоящее время во исполнение данного акта правительства и во взаимодействии с заинтересованными органами государственной власти России ведется профильная работа в межведомственном формате. О заслуживающих внимания моментах будем информировать.

– Ранее стало известно о том, что переводить фамилии иностранцев с латиницы на кириллицу будет специальный сервис машинного перевода МИД России. О какой машине идет речь, какая языковая норма взята за основу?

– МИД России разработал сервис машинного перевода фамильно-именных групп иностранных граждан с латинского на кириллическое написание, целью которого является обеспечение единообразного подхода к написанию фамилий и имен в документах, удостоверяющих личность иностранных граждан и лиц без гражданства. Данный сервис представляет собой программный комплекс, который обеспечивает перевод по правилам, учитывающим фонетические и орфографические особенности конкретного иностранного языка. Такая система в целом не нова и уже используется, например, государственными органами в рамках межведомственного электронного взаимодействия.

Интервью директора Консульского департамента МИД России А.В.Климова МИА «Россия сегодня», 26 декабря 2024 года

Вопрос: Сколько на сегодняшний день граждан иностранных государств получили российское гражданство? Из каких стран?

Ответ: По имеющимся данным, с 1992 года по настоящее время в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации оформлен прием в российское гражданство порядка 2,8 млн человек. Большинство поданных заявлений пришлось на страны постсоветского пространства, а также государства с многочисленной русскоязычной диаспорой (Болгария, Великобритания, Греция, Израиль, Испания, Италия, США, Турция, Франция, ФРГ).

Вопрос: В планах Москвы было как увеличение срока действий электронных виз, так и перечня стран, граждане которых могут оформлять электронные визы в Россию. Какие новые страны будут включены в список? На сколько дней будет выдаваться такая виза? Сколько всего иностранцев посетили Россию с начала года? Граждане каких стран чаще всего запрашивали российские визы?

Ответ: 5 декабря было издано распоряжение Правительства Российской Федерации № 3583-р, расширяющее перечень иностранных государств, гражданам которых оформляется единая электронная виза (ЕЭВ). Теперь в него включены еще 11 стран: Барбадос, Бутан, Зимбабве, Иордания, Кения, Папуа – Новая Гвинея, Сент-Люсия, Тонга, Тринидад и Тобаго, Туркменистан, Эсватини. Одновременно из перечня были исключены Андорра и Сербия, с которыми имеются действующие двусторонние соглашения о взаимных безвизовых поездках граждан. Таким образом, в обновленный перечень входят 64 страны.

В настоящее время Министерством ведется работа по внесению изменений в законодательство в части увеличения срока действия ЕЭВ с 60 до 120 суток, а также разрешенного срока пребывания иностранного гражданина в России по электронной визе с 16 до 30 суток при сохранении ее кратности.

Упомянутые нововведения призваны способствовать увеличению числа иностранных граждан, въезжающих в нашу страну с туристическими, деловыми, гуманитарными и гостевыми целями, при одновременном сохранении должного уровня миграционного контроля и требований обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.

Годовой мониторинг проекта ЕЭВ, введенного с 1 августа прошлого года, показал его результативность и растущую востребованность. Только за истекший период 2024 года уже было оформлено более 600 тыс. ЕЭВ, наибольшее количество таких виз было выдано гражданам Китая, Саудовской Аравии, Германии, Турции, Индии и Эстонии.

Подробная информация о количестве выданных виз, в том числе электронных, ежемесячно актуализируется на официальном сайте Консульского департамента в разделе «открытые данные».

Что касается статистических данных относительно общего количества иностранных граждан, въезжающих в Российскую Федерацию, рекомендовали бы запросить их в Пограничной службе ФСБ России.

Вопрос: В прошлом году Вы говорили о крайне низком спросе среди граждан США на деловые визы в Россию, как обстоит ситуация в этом году? Сколько всего было выдано виз американским гражданам с начала 2024 года?

Ответ: Оформление российских виз, включая деловые, гражданам США осуществляется в прежнем порядке, предусмотренном в том числе действующим Соглашением между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки об упрощении визовых формальностей для граждан двух государств. Каких-либо ограничений на выдачу виз американским гражданам, не включенным в список лиц, въезд которым в Российскую Федерацию запрещен, до настоящего времени не вводилось.

За первые 11 месяцев 2024 года гражданам США российскими дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями было выдано всего 7 737 виз (из них 165 деловых), тогда как за весь 2023 год гражданам США выдано 5 694 визы (из них 136 деловых).

Вопрос: Ранее Вы сообщали, что Москва ведет переговоры с девятью странами о безвизовом режиме. Что это за страны? С какими государствами в 2025 году будет установлен безвизовый режим? Готовится ли соглашение о безвизовом режиме с Китаем не только для групповых туристических поездок, но и для индивидуальных туристов?

Ответ: Мы на постоянной основе проводим работу по совершенствованию договорной базы с иностранными государствами по вопросам, связанным с упрощением взаимных поездок граждан.

Проработка таких соглашений находится на различных стадиях и имеет свою специфику, от деталей пока хотелось бы воздержаться. Как обычно, будем информировать общественность по мере достижения конкретных результатов переговорных процессов и их документального оформления с нашими партнерами.

Информация о вступающих в силу безвизовых соглашениях будет, как и обычно, своевременно доведена до наших граждан.

Вопрос: Когда планируется открыть российские консульства на Мальдивах, Бали, в Самарканде? В каких еще странах Азии и Африки Россия планирует открыть свои консульства?

Ответ: Планомерная работа по расширению российского консульского присутствия продолжается.

Так, ведется активная подготовка к открытию Генконсульства России в Самарканде (Узбекистан). С учетом большого количества организационных вопросов о конкретных сроках начала его функционирования говорить пока преждевременно.

В азиатском регионе, с учетом полученных согласий партнеров на открытие российских генеральных консульств в Мале (Мальдивская Республика) и Денпасаре (Республика Индонезия) предпринимаются шаги по запуску их полноценного функционирования.

Кроме того, возобновлена работа по открытию Генерального консульства Российской Федерации в г. Ухане (Китайская Народная Республика).

На африканском континенте планируется открытие российских диппредставительств в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане, в составе которых будут функционировать и консульские отделы.

Вопрос: Глава миграционной службы Евросоюза заявляла, что Брюссель может ужесточить условия получения россиянами шенгенских виз. Возможен ли ответ со стороны России? Рассматривает ли Москва ужесточение условий получения российских виз гражданами западных стран?

Ответ: Высказывания официальных лиц ЕС относительно необходимости ужесточения условий получения российскими гражданами шенгенских виз далеко не единичны. При этом стоит учитывать, что недавнее выступление комиссара Евросоюза по вопросам миграции и внутренних дел И.Йоханссон (когда она высказала сожаление по поводу того, что в 2023 году, несмотря на введенные есовцами ограничения, россиянам было выдано около 450 000 виз) представляет собой, по сути, личное мнение о недостаточно жесткой политике некоторых стран-членов ЕС в отношении выдачи виз россиянам.

Со своей стороны в вопросе корректировки условий получения российских виз гражданами стран-членов ЕС будем, как и прежде, опираться на наш анализ конкретных шагов в визовой сфере, реализуемых есовцами в отношении россиян. В этом смысле наша позиция остается неизменной: ответ должен носить выверенный характер, чтобы не нанести ущерб, прежде всего, обычным европейским гражданам, многие из которых не поддерживают антироссийский курс, проводимый их правительствами.

Именно по этой причине, несмотря на то, что в сентябре 2022 года Евросоюз, Дания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария приняли синхронное решение об отмене соглашений с Россией о взаимных визовых упрощениях, российская сторона продолжает частично придерживаться положений этих соглашений. Соответствующие льготные условия сохранились по отношению к иностранным предпринимателям, лицам, участвующим в научной, культурной, спортивной деятельности, школьникам, студентам, аспирантам, а также иностранцам, близкие родственники которых проживают в России.

Более того, все без исключения европейские государства были включены в реестр стран, граждане которых вправе получить для въезда в Российскую Федерацию электронную визу.

Вопрос: Возможно ли ослабление визового режима между Москвой и Пхеньяном в контексте углубления сотрудничества России и КНДР?

Ответ: Мы придаем большое значение взаимодействию с северокорейскими партнерами, в том числе и на консульском направлении.

В настоящее время ведется работа над проектом соглашения о взаимных поездках граждан. Кроме того, КНДР включена в список стран, граждане которых могут посетить Россию по электронным визам.

Вопрос: Сколько граждан Украины запросили гражданство России в этом году?

Ответ: В 2024 году в российские загранучреждения обратилось около 600 граждан Украины, желающих оформить прием в российское гражданство.

Вопрос: С какими проблемами чаще всего обращались российские граждане в консульские учреждения за границей в этом году?

Ответ: Российские загранучреждения продолжают оказывать содействие российским гражданам, находящимся за рубежом, по целому спектру вопросов.

В частности, отмечаем высокий спрос граждан на консульские услуги по оформлению заграничных паспортов, свидетельств на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию, регистрации актов гражданского состояния, легализации документов, совершению нотариальных действий.

Планируем дополнительно информационно подсветить итоги работы Министерства на консульском направлении за 2024 год по мере обобщения соответствующих статистических данных в начале нового 2025 года.

Вопрос: Может ли консульский учет стать обязательным или он так и будет носить добровольный характер, особенно для граждан, постоянно проживающих за пределами России?

Ответ: МИД России рассматривает консульский учет как важный инструмент реализации задач по обеспечению прав, интересов и безопасности граждан Российской Федерации, находящихся за рубежом. К примеру, его сведения используются при организации эвакуационных мероприятий, проведении за рубежом голосования на федеральных выборах.

Вместе с тем сегодня назрела очевидная необходимость его переосмысления, в том числе в контексте комплексной модернизации российской нормативной правовой базы в миграционной сфере.

Напомню, что Правительством Российской Федерации в январе с.г. был утвержден План мероприятий по реализации в 2024-2025 годах Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы, в том числе предусматривающий введение обязательного консульского учета граждан Российской Федерации, проживающих за рубежом. В настоящее время во исполнение данного акта Правительства и во взаимодействии с заинтересованными органами государственной власти Российской Федерации ведется профильная работа в межведомственном формате. О заслуживающих внимания моментах будем информировать.

Вопрос: Ранее стало известно о том, что переводить фамилии иностранцев с латиницы на кириллицу будет специальный сервис машинного перевода МИД России. О какой машине идет речь, какая языковая норма взята за основу?

Ответ: МИД России разработал сервис машинного перевода фамильно-именных групп иностранных граждан с латинского на кириллическое написание, целью которого является обеспечение единообразного подхода к написанию фамилий и имен в документах, удостоверяющих личность иностранных граждан и лиц без гражданства.

Данный сервис представляет собой программный комплекс, который обеспечивает перевод по правилам, учитывающим фонетические и орфографические особенности конкретного иностранного языка.

Такая система в целом не нова и уже используется, например, государственными органами в рамках межведомственного электронного взаимодействия.

ОПЕК: Экспорт нефти из России и стран Центральной Азии упал на 4,6% в августе

Отгрузки нефти на экспорт в августе упали, в основном из-за снижения экспорта через систему Каспийского трубопроводного консорциума

Россия и страны Центральной Азии в последний летний месяц отправляли на экспорт порядка 6,1 млн б/с. Это на 4,6%, меньше июльского уровня, отметили аналитики ОПЕК в своем ежемесячном отчете.

По их мнению, падение вызвано главным образом сокращением прокачки по трубопроводной системе КТК — на 17%, до 1,2 млн б/с.

При этом «Транснефть» в то же время нарастила транспортировку сырья на 2%, или 81 тыс. б/с, до 3,8 млн б/с. К уровню августа 2023 года это выше на 5% или 170 тыс. б/с.

«Транснефть» смогла нарастить поставки за счет Новороссийска, который отгружал в последний летний месяц 604 тыс. б/с — на 25%, или 120 тыс. б/с, больше июля. Балтийские порты показали прирост только 20 тыс. б/с, оставшись на уровне 1,4 млн б/с. Транзит из Приморска увеличился на 4%, до 788 тыс. б/с. Усть-Луга снизила отгрузки на 2% до 593 тыс. б/с.

Сократилась в августе прокачка и по «Дружбе» на 26% к уровню июля, до 213 тыс. б/с. К августу 2023 года это снижение достигло 37%.

Однако нефтепровод ВСТО нарастил в последний месяц отправку нефти в КНР на 3%, до 628 тыс. б/с.

Порт Козьмино немного сократил отгрузки к июлю — до 930 тыс. б/с. Де-Кастри и Анива сохранили суммарный уровень июля в 233 тыс. б/с отправленной на экспорт нефти.

Экспорт из Варандея вырос к июлю на 12%, до 85 тыс. б/с нефти.

«Роснефть» собирается построить перевалочный терминал на Сахалине

«Роснефть» в конце текущего месяца хочет провести общественные обсуждения возведения перегрузочного комплекса и морского перевалочного нефтеналивного терминала на Сахалине, сообщил Росприроднадзор

Данный комплекс должен будет обеспечивать всесезонные поставки нефти на Восток. Строительство намечается в акватории Охотского моря. Обсуждения должны состояться 24 октября в Курильске.

Напомним, что «Роснефть» разрабатывает шельфовые залежи Сахалина в рамках «Сахалин-1». В него входят месторождения Чайво, Одопту и Аркутун-Даги. Добываемое сырье компания экспортирует с терминала Де-Кастри, который находится в Хабаровском крае.

В настоящее время Сахалин старается сосредоточить на своей территории объекты нефтегазовой промышленности, чтобы, с одной стороны, привлечь инвестиции, а с другой улучшить топливное обеспечение.

Однако пока проекты по переработке сырья на Сахалине так и не стартовали. «Газпром» только к следующему году хочет подготовить обоснования для строительства на острове НПЗ.

При этом глава региона Валерий Лимаренко сообщил, что производство нефти и газа на шельфе Сахалина стабильно, в прошлом году оно выросло на 37% до 11,3 млн т.

Жители Объединенных Арабских Эмиратов, желающие оформить второе гражданство, все чаще отдают предпочтения паспортам европейских государств, свидетельствуют эксперты.

Они связывают это с тем, что страны Карибского бассейна, в которых традиционно реализуются программы инвестиционного гражданства, начали повышать стоимость участия в них.

По паспортам Карибского бассейна можно въехать без визы в 150 стран мира, включая страны Европы и Шенгенского соглашения. Несмотря на снижение интереса к ним, они все равно остаются популярным выбором, поскольку оформить их можно относительно просто и быстро.

Четыре страны Карибского бассейна — Антигуа и Барбуда, Доминика, Гренада и Сент-Китс и Невис – в марте 2024 года согласовали единую политику в области стоимости инвестиционных гражданств. В июне к соглашению присоединилась Сент-Люсия.

Все пять стран Карибского бассейна ввели новые требования с 1 июля 2024 года. Доминика увеличила минимальный размер пожертвования со US$ 100 до US$ 200 тысяч, Антигуа и Барбуда – со US$ 130 до US$ 230 тысяч для взносов и с US$ 200 до US$ 300 тысяч – для инвестиций в недвижимость.

Минимальный взнос для получения гражданства Гренады теперь составляет US$ 235 тысяч (ранее US$ 150 тысяч), сумма инвестиций в недвижимость выросла с US$ 200 до US$ 270 тысяч. Принять участие в программе инвестиционного гражданства Сент-Люсии теперь можно минимум за US$ 240 тысяч, Сент-Китс и Невис – US$ 250 тысяч.

Напомним, ранее власти Объединенных Арабских Эмиратов одобрили поправки в закон о предоставлении местного гражданства иностранцам, в том числе инвесторам, ценным специалистам и членам их семей. Этот шаг направлен на привлечение выдающихся людей в эмиратское общество.

Таким образом, право на получение гражданства ОАЭ сегодня имеют: инвесторы, врачи, профильные специалисты, ученые, креативные кадры, в том числе художники, а также члены семей всех перечисленных категорий.

Получение эмиратского гражданства осуществляется путем выдвижения кандидатур судами правителей и наследных принцев, исполнительными советами эмиратов и кабинетом министров.

Гражданство ОАЭ предлагает широкий спектр преимуществ, в том числе право владеть коммерческими предприятиями и недвижимостью. Инвесторы обязаны владеть недвижимостью в ОАЭ.

Врачи должны специализироваться в одной из уникальных медицинских областей, а также иметь исследования, представляющие научную ценность, не менее 10 лет опыта в своей сфере и членства в профильной авторитетной организации.

Ученые должны иметь не менее 10 лет работы в исследуемой области: в университете, исследовательском центре или в частном секторе, а также быть обладателями престижных научных наград или грантов. Кроме того, для подачи заявки на гражданство им нужно предоставить рекомендательное письмо из научных учреждений ОАЭ.

Изобретатели должны получить один или несколько патентов, одобренных Министерством экономики ОАЭ или любым другим авторитетным международным органом, в дополнение к рекомендательному письму от Министерства экономики.

Работники интеллектуального или творческого труда должны быть пионерами в области культуры и искусства и лауреатами одной или нескольких международных наград. Кроме того, они должны получить рекомендательные письма от курирующих госорганов.

Дубай и Абу-Даби возглавили список самых предпочтительных направлений для цифровых кочевников, занимающих руководящие должности. В рейтинге, составленном британской компании Savills, говорится, что два крупнейших города Объединенных Арабских Эмиратов предлагают корпоративному персоналу все необходимое для выполнения обязанностей вдали от офиса.

Так, Дубай, туристическая и финансовая столица Ближнего Востока, лидирует по таким показателям, как скорость интернета, качество жизни и удобное авиасообщение. В Дубае функционирует самый загруженный в мире международный аэропорт и строится будущая крупнейшая в мире авиагавань – Международный аэропорт Аль Мактум.

Эксперты прогнозируют, что привлекательность Дубая будет сохраняться для цифровых кочевников высшего звена на фоне запуска интересных проектов в сфере жилой и коммерческой недвижимости, а также дальнейшей диверсификации экономики.

Столица Объединенных Арабских Эмиратов поднялась в рейтинге Executive Nomad Index с четвертого места в 2023 году на второе место в 2024 году, продемонстрировав высокую скорость интернета и качества жизни.

В компании Savills отметили, что два крупнейших города ОАЭ, которые отличает динамично развивающаяся деловая среда, способны «предложить все необходимое для процветания как в личном, так и в профессиональном плане».

В числе преимуществ - благоприятный налоговый режим, возможности для образования, ведения бизнеса и трудоустройства, а также здравоохранение мирового уровня. Вместе с тем, города отстают в рейтинге от других мировых столиц по показателям пригодности климата и доступности арендной платы.

В первую десятку лучших городов мира для кочующих руководителей также вошли Малага, Майами, Лиссабон, Барселона, Пальма (Испания), Барбадос, Алгарви (Португалия) и Сент-Люсия.

Bloomberg: Морской экспорт нефти из РФ за неделю сократился на 360 тысяч б/с

Объемы морских перевозок нефти из России продолжают снижаться, что обусловлено профилактическим ремонтом терминала Де-Кастри на проекте «Сахалин-1»

Четырехнедельный уровень экспорта нефти из России снизился на неделе по 18 августа, упав на 25 тыс. б/с по сравнению с предыдущим периодом. Ее еженедельные поставки, которые гораздо более волатильны, упали на 360 тыс. б/с, до 2,93 млн. Это почти на 500 тыс. б/с ниже апрельского максимума, отмечает Bloomberg.

Наблюдаемые поставки российским клиентам в Азии за четыре недели снизились до 2,94 млн б/с, что на 9% ниже апрельского уровня. При этом около 1,22 млн б/с шли в КНР. Потоки на судах, следовавших в Индию, в среднем составили 1,41 млн б/с.

Валовая стоимость морского нефтяного экспорта составила $1,47 млрд за семь дней по 18 августа, на предыдущей неделе эта цифра достигала $1,56 млрд.

Экспортные значения в портах европейской части РФ выросли на $3,50 за баррель, в то время как сорт ESPO подорожал на $4. Российская нефть, которая шла в Индию, подорожала на $3,50 за баррель, согласно данным Argus Media.

Татьяна Голикова: В этом году получено рекордное количество заявок на премию #МыВместе

Завершилась заявочная кампания международной премии #МыВместе 2024 года. В этом году на премию было подано рекордное количество заявок.

Основная цель премии – выявить лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и повышение качества жизни в России и мире. Участвуют в премии добровольцы, наставники, НКО и компании со всей страны с целью получения поддержки, признания в своём регионе и на федеральном уровне и тиражирования своей инициативы. Награду победителям премии вместе с лидерами мнений, известными государственными и общественными деятелями вручает лично Президент России Владимир Путин уже девять лет подряд.

В этом году старт премии #МыВместе был объявлен на Всемирном фестивале молодёжи в Сочи 2 марта, а сбор заявок завершился 10 июня. За этот период подано 45 544 заявки из 89 регионов России и 142 стран мира.

«В этом году мы видим рекордное количество заявок на премию #МыВместе – 45 544 заявки из всех 89 регионов России. Это на 5,5 тыс. заявок больше, чем в прошлом году. Мы видим, как из года в год интерес к премии растёт. В ответ на этот общественный запрос развивается и сама премия. В этом году в ней появились новые категории и номинации. Впервые в ней участвовали муниципалитеты и регионы, которые представили свои комплексные программы развития добровольчества, некоммерческого сектора и благотворительности. В честь Года семьи учреждена специальная номинация “Добрая семья года„, а тема семейного волонтёрства стала одной из ключевых. Число участников этой номинации пополнится победителями конкурса “Это у нас семейное„ в номинации “Добро – это у нас семейное„, которые автоматически проходят в финал премии #МыВместе. Можно с уверенностью сказать, что мы становимся свидетелями формирования общероссийской культуры добрососедства и взаимопомощи», – отметила Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова.

Сайт национального трека премии – премия.мывместе.рф.

В рамках международного трека #WeAreTogether принято 3707 заявок из 142 стран – в семь раз больше, чем в 2023 году. Наибольшее количество заявок (1910) подано в номинации «Равные возможности и социальная справедливость». Лидерами по количеству заявок стали Индия (АТР), Нигерия (Африка), Афганистан (Центральная Азия) и Пакистан (Южная Азия). Самым маленьким государством из стран-участников стала Сент-Люсия с населением 179 тысяч человек (площадь всего 617 кв. км).

Сайт международного трека премии – https://wearetogetherprize.com.

С целью развития сообщества участников премии в регионах России создаются клубы участников премии в качестве постоянно действующих площадок для объединения лидеров и развития их проектов. Сейчас создано 24 региональных клуба, членами которых являются 1,4 тысячи участников. Также запущен федеральный клуб #МыВместе. Кроме того, в этом году была введена новая категория «Территория». Теперь в премии могут принимать участие муниципальные образования и регионы со своими комплексными программами поддержки СО НКО, добровольчества и благотворительности. В данной категории было получено 2908 заявок.

«Сам факт подачи заявки уже объединял лидеров в регионе, сближал представителей власти и общества. Много инициативы мы получили по теме специальной военной операции, поддержке наших военнослужащих и членов их семей, мирных жителей новых регионов. Важно отметить, что, несмотря на сложный политический контекст, в этом году мы получили заявки от 142 стран, включая страны СНГ и многочисленные государства всего мира: США, Франция, Испания, Алжир, Афганистан, Аргентина, Мексика, Перу, Танзания, Конго, Нигерия, Индия, Пакистан и другие. Участие в премии важно не только победой, но и развитием проектов, которое участники получают в течение всего года. Теперь наша задача – отобрать самые эффективные и востребованные инициативы в финал, который состоится уже этой осенью», – сказал руководитель ассоциации «Добро.рф», председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев.

Самой популярной стала номинация «Волонтёр года» (19 196 заявок) – за личный вклад в развитие волонтёрского движения или общественно значимые поступки, меценатство и помощь людям. Второй по значимости номинацией является «Страна возможностей» (5438 заявок), посвящённая проектам, направленным на раскрытие талантов и воспитание личности, развитие образования, спорта и здорового образа жизни, добровольческого движения, науки, патриотизма, культурных ценностей и традиций, сохранение исторической памяти. Замыкает тройку лидеров «Наставник года» (5094 заявки) – за выдающиеся достижения в сфере наставничества. Также в числе лидеров – номинации «Поступок года» (3806 заявок), «Помощь людям» (3605 заявок) и #МыВместе – Россия (2200 заявок).

В настоящее время началась заочная федеральная оценка национального трека, которая завершится 5 августа 2024 года.

В рамках финала премии в каждой номинации и каждой категории будет определено шесть финалистов, набравших наибольшее количество баллов в номинации.

Финал национального трека пройдёт с 2 октября по 10 ноября 2024 года (включительно) в формате народного голосования и оценки проектов членами жюри. Победители будут награждены в рамках Международного форума гражданского участия #МыВместе с 2 по 5 декабря в Москве. Лучшие добровольцы России получат национальное признание, всестороннюю поддержку проекта, участие в образовательной программе по развитию компетенций, а также путешествие по России. Отдельным бонусом для победителей станет взаимодействие с наставниками премии – руководителями федеральных ведомств или крупнейших общественных организаций, признанными лидерами отрасли, которые готовы поделиться своим богатым опытом и оказать проекту всестороннюю поддержку. В прошлом году в числе наставников были заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова, председатель Комитета Государственной Думы по молодёжной политике Артём Метелев, Министр труда и социальной защиты Антон Котяков, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв и многие другие.

С подробной информацией можно ознакомиться в положении о проведении премии.

Впервые идея создания премии прозвучала на встрече Владимира Путина с волонтёрами в 2020 году. За это время её участниками стали 100 тысяч человек от 14 лет и старше из всех регионов России и 142 стран мира. Учредитель премии – Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), организатор – ассоциация «Добро.рф». Оргкомитет по присуждению премии #МыВместе возглавляют Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко и Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова.

В портах Хабаровского края проходит «Генеральная уборка»

Из акваторий Хабаровского края в рамках проекта «Генеральная уборка» до конца года собираются извлечь для утилизации 17 затонувших судов. Очистка планируется в портах Ванино, Советская Гавань и Де-Кастри.

В порту Ванино планируется поднять и утилизировать 10 судов, в Советской Гавани — три, в Де-Кастри — одно, а также за границами акватории морского порта Советская Гавань — три объекта, сообщили Fishnews в пресс-службе Росморречфлота.

Ход работ проверили заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Владимир Березовский и и.о. капитана морских портов Ванино и Советская Гавань Владимир Гнедков. Они осмотрели места подъема и утилизации затонувшего имущества. Было указано на недопустимость нарушения сроков выполнения работ.

Напомним, федеральный проект «Генеральная уборка» утвержден в 2021 г. по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина. До конца текущего года в дальневосточных регионах планируется завершить работы по удалению еще 80 судов.

Fishnews

Как решить проблему очистки канализационных стоков в малых населенных пунктах

Виктор Марьясин (ДФО)

Наряду с центральным водоснабжением канализация и глубокая очистка стоков являются неотъемлемой частью благоустроенной жизни. К сожалению, в дальневосточных регионах соответствующая инфраструктура создана далеко не везде.

Если во Владивостоке в этом году достраивают очистные сооружения, что позволит фильтровать 100 процентов стоков, поступающих в морской залив, то в Советской Гавани (Хабаровский край) их постройку на завершающем этапе забросили в 1990-х и с тех пор не возобновляли. Место стока отходов в морские воды - микрорайон Окоча, откуда за версту разит неприятным запахом. Рядом лососевые нерестилища. Цена решения проблемы - более миллиарда рублей.

Аналогичная обстановка в Долинском округе на Сахалине, включающем 12 сел и небольшой городок Долинск. Судя по официальной схеме водоотведения, в населенных пунктах округа канализационные сети крайне изношены, очистных сооружений либо нет, либо они дышат на ладан. Для сравнения: в областном центре Южно-Сахалинске недавно введены новые очистные мощности, которых достаточно для имеющихся потребителей и планируемых к застройке кварталов.

Не отстает и Хабаровск, где фильтруется около 95 процентов всех стоков, идет замена импортного оборудования на отечественное. Можно порадоваться за краевые и областные центры, но региональным властям пора бы вспомнить и о сельских районах, которые без их поддержки коммунальные сети в порядок не приведут. Что не снимает ответственности с глав муниципалитетов - они должны привлекать бюджетные средства в инфраструктуру, а не довольствоваться ее сдачей в аренду по конкурсам или договорам. Некоторые главы и вовсе бросают изношенные сети без обслуживания, словно бесхозные.

Взять, к примеру, Комсомольский район Хабаровского края, где в селе Ягодном очистные 1980-х годов нуждаются в срочной модернизации, а в поселке Хурба с шеститысячным населением они попросту не работают. Сбросы попадают в Амур. Еще хуже ситуация в соседнем Ульчском районе, где в поселке Де-Кастри старые отстойники и фильтры извлекают из стоков менее половины отходов, а в райцентре Богородском и в селе Аннинские Минеральные Воды их очистка и вовсе отсутствует. А ведь в Богородском ежесуточно около 160 кубометров стоков попадает прямо в Амур, а в Аннинских Минеральных Водах около 250 кубов - в ближайшую зеленую зону. Более того, централизованная канализация (водоотведение) и там, и там по конкурсу или по договору с районом никем не обслуживается. ООО "ТЭК "Уссури", выигравшее четыре года назад конкурс у занимавшегося канализацией предприятия, ограничилось только горячим и холодным водоснабжением. Первый замглавы района Денис Куреня обнадежил, что "прорабатывается вопрос" о передаче водоотведения по конкурсу в ООО "ТЭК "Уссури". При этом не очень понятно, почему нельзя было сделать это сразу.

По словам главврача санатория "Анненские Воды" Виктора Власова, он неоднократно обращался в этой связи к главе Ульчского района Сергею Иващуку. В ответ звучало предложение нанимать машину и очищать колодцы самостоятельно. В итоге рядом с уникальным санаторием на минерально-термальных водах, оздоравливающим ежегодно до четырех тысяч граждан за счет краевого бюджета по направлению поликлиник, стоит жуткая вонь из-за забитых канализационных колодцев и неработающих очистных.

- В 2004-м уже был готов проект под новый санаторный корпус, к нему полагались новые очистные, подрядчик даже завез стройматериалы. Но по каким-то причинам тогда региональные власти приняли решение это начинание отменить, - говорит Виктор Власов.

Картина в Богородском не лучше. В селе на централизованную канализацию завязано несколько многоквартирных домов, туберкулезный диспансер, больница и поликлиника, детский дом, два детских сада, ресторанно-гостиничный комплекс и многое другое. Достаточно подойти к гостинице или дебаркадеру, и хоть зажимай нос.

Между тем еще в 1980-е годы около Богородского обитала целая популяция черепах. С прекращением функционирования очистных признающие только чистую природную воду рептилии исчезли.

В 2018-м и в 2020-м районный суд по требованию природоохранной прокуратуры обязал местную власть построить очистные сооружения в обоих селах до 2023 года. Расчетная стоимость объекта в Богородском - около 180 миллионов рублей, в Аннинских Минеральных Водах - примерно 140. Аналогичное решение принято по Де-Кастри, что потребует еще 200 миллионов.

Несмотря на предписанные судом сроки, строительные работы нигде до сих пор так и не начаты. И не начнутся, пока на эти объекты не будут выделены в необходимом объеме краевые и федеральные средства. У депрессивного дотационного района таких денег нет. Может повториться несуразица пятнадцатилетней давности, когда суд по представлению прокуратуры обязал администрацию села Богородского построить очистные. Тогда с помощью края разработали дорогостоящую проектно-сметную документацию, но на само строительство финансирования не дали, и потраченные миллионы пошли прахом.

От решения таких "мелочей" зависит качество жизни людей и в немалой степени прекращение оттока сельского населения, улучшение демографии. С этой целью действует федеральная программа комплексного развития сельских территорий. Однако ее ресурсы ограничены, поэтому будущее муниципалитетов зависит, прежде всего, от бюджетных приоритетов каждого региона. Каким же образом правительство Хабаровского края собирается решать проблемы с водоотведением в небольших районах и поселениях? К сожалению, ответа от краевого министерства ЖКХ получить не удалось. Остается лишь надеяться, что затянувшиеся "каникулы" по финансированию сельской инфраструктуры закончатся и начнется целенаправленное приведение ее в надлежащий вид.

Интервью директора Консульского департамента МИД России А.В.Климова информационному агентству ТАСС, 29 мая 2024 года

Вопрос: Президент Российской Федерации В.В.Путин дал поручение поменять подходы к миграционной политике в России, в частности, имеется в виду более технологичный подход к ней. Видится, что изменение политики может частично касаться и работы российских загранучреждений, предоставляющих консульские услуги. Готовы ли консульские учреждения России за рубежом к новшествам технологически? Будет ли МИД России вести консультации с другими ведомствами в связи с поручением Президента?

Ответ: Информационные системы Консульского департамента и загранучреждений МИД России соответствуют технологическому уровню, необходимому для успешного решения всех стоящих перед нами задач, в том числе во взаимодействии с другими компетентными органами, включая МВД России, ФСБ России и ее пограничную службу.

Вопрос: Есть ли уже первая статистика по выдаче Россией электронных виз в 2024 года? Граждане каких стран наиболее активно пользуются этой возможностью?

Ответ: С начала текущего года по состоянию на середину мая было выдано около 178 тыс. единых электронных виз. Более половины из них (92 тыс.) получено гражданами Китая, далее следуют ФРГ (14 тыс.), Турция (13 тыс.), Индия (10,5 тыс.) и Саудовская Аравия (более 8,5 тыс.).

Вопрос: Как обстоят дела с отказами в выдаче электронных виз? Какой процент заявок отклоняется и выше ли он, чем для бумажных виз? Каковы основные причины отказов?

Ответ: Удельное количество отказов при оформлении иностранным гражданам единых электронных виз (ЕЭВ) не выше, чем для «бумажных» виз, и составляет менее одной десятой доли процента.

Наиболее частая причина отказа в оформлении ЕЭВ связана с тем, что клиенты неправильно заполняют анкетные данные на специализированном сайте: загружают некачественные фотографии, допускают ошибки в критических параметрах (номера паспортов, даты рождений, ФИО) и не вносят необходимые исправления в течение 10 суток.

Второй причиной отказа в визе является наличие иностранного гражданина в списке лиц, которым не разрешен въезд в Российскую Федерацию. Полный перечень оснований для вынесения соответствующих решений указан в статьях 26 и 27 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Необходимо отметить, что таких «отказников» примерно в 10 раз меньше, чем лиц, вовремя не исправивших ошибки в анкетных данных (лишь 250 отказов из более 350 тыс. заявлений, принятых за весь период выдачи ЕЭВ с 1 августа 2023 г.).

Отказы по обоим упомянутым основаниям формируются автоматически.

Готовая ЕЭВ также может быть аннулирована уже на границе пограничной службой ФСБ России по ряду причин: недействительный паспорт, техническая ошибка в паспорте, несоответствие данных в паспорте и визе, поддельный паспорт.

Вопрос: К 1 августа, после года функционирования системы выдачи электронных виз, анонсированы предложения по расширению списка стран, которым доступно оформление электронной визы. Какие страны войдут в этот список?

Ответ: Вопрос о расширении перечня иностранных государств, граждане которых могут получить единую электронную визу, будет рассматриваться МИД России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти по результатам мониторинга применения данной визы в течение одного года с даты ее практического запуска, то есть после 1 августа.

В соответствии с пунктом 1 плана мероприятий по реализации в 2024-2025 гг. Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 гг., утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 января 2024 г. № 30-р, доклад с предложениями по расширению перечня государств, гражданам которых доступно оформление единой электронной визы, МИД, МВД, Минэкономразвития и ФСБ России поручено представить в Правительство Российской Федерации в срок до 10 декабря.

До принятия Правительством Российской Федерации решения по данному вопросу упоминание конкретных стран, которые могут пополнить этот перечень, полагаем преждевременным.

Вопрос: Принимая во внимание то, что во многих странах не работают российские банковские карты, не планируется ли выпустить рекомендации для россиян по повышению лимита страхового покрытия при выезде за рубеж?

Ответ: Действующее законодательство (статья 14 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию») предусматривает оплату медицинской помощи согласно условиям соответствующего договора страхования либо иного документа, позволяющего обеспечить покрытие расходов, связанных с ее оказанием (включая услуги по медицинской эвакуации), а в отсутствие такого договора – за счет самого гражданина или заинтересованных лиц. Рассматриваем такой договор в качестве действенного инструмента, позволяющего решать подчас непредвиденно возникающие в поездке проблемы со здоровьем туриста, в том числе обеспечивать оказание медпомощи в экстренной и неотложной формах.

Намерены и впредь проводить разъяснительную работу в данном ключе, в том числе по линии наших посольств и консульств. Пользуясь случаем, хотели бы выступить с рекомендациями туристам заключать договоры страхования, не ограничивающиеся минимальной суммой страхового покрытия и обеспечивающие оказание потенциально востребованных в ходе зарубежной поездки видов медицинской помощи (включая высокотехнологичную), а также действующие в течение срока, несколько выходящего за рамки планируемого периода поездки. Особенно это может быть актуально для граждан, намеревающихся заниматься в поездке активным отдыхом, спортом (в том числе экстремальным), посещать труднодоступные места и природные объекты. И хотя заключение договора страхования является добровольным, важно помнить о том, что в случае отсутствия страховки все бремя медицинских расходов будет нести сам турист или его близкие.

Вопрос: В поездках в какие страны россияне предстоящим летом должны соблюдать особые меры предосторожности?

Ответ: Исходим из того, что любая заграничная поездка, особенно в незнакомую страну, требует основательной подготовки и планирования. Настоятельно рекомендуем путешественникам тщательно изучать материалы, размещенные в рубрике «Выезжающим за рубеж» раздела «Полезная информация» официального сайта МИД России www.mid.ru и соответствующем разделе Консульского информационного портала www.kdmid.ru, а также тематические разделы на сайтах российских загранучреждений в странах предполагаемой поездки.

Хорошим подспорьем для выезжающих за границу является разработанное Департаментом Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД России мобильное приложение «Помощник за рубежом», которое содержит важные рекомендации на случай возникновения различных инцидентов.

Отмечаем, что простое следование нескольким элементарным правилам (например, внимательное отношение к документам, удостоверяющим личность и подтверждающим законность пребывания в иностранном государстве, соблюдение местных законов, норм и правил поведения, а также предварительное оформление медицинской страховки) позволяет свести к минимуму большинство рисков, подстерегающих туриста за границей.

В сложных жизненных ситуациях российские дипломатические представительства и консульские учреждения будут всегда готовы оказать посильное содействие нашим гражданам.

Вопрос: МИД России рекомендовал российским гражданам учитывать имеющиеся риски при планировании поездок в Мексику на фоне роста количества отказов во въезде. Удалось ли российской стороне донести свои озабоченности до партнеров в Мехико, и как обстоит ситуация сейчас?

Ответ: Проблематика недопуска российских туристов в Стамбуле на авиарейсы в Мексику в настоящее время является для нас приоритетной. Ситуация находится на особом контроле Генконсульства России в Стамбуле и Посольства России в Мексике. Российские дипломаты уделяют особое внимание надлежащему информированию российских туристов об обозначенных выше обстоятельствах.

Посол Мексики в Москве был приглашен в Министерство на беседу, в ходе которой был сделан особый упор на необходимость принятия действенных мер по исключению случаев необоснованных отказов росгражданам во въезде в Мексику. Было акцентировано, что данные инциденты ни в коем случае не должны оказывать негативное влияние на все возрастающий туристический поток россиян в Мексику.

Вопрос: Будут ли какие-то отдельные рекомендации для россиян, которые захотят посетить Олимпиаду в Париже, несмотря на острую политическую ситуацию? Какова вероятность различных провокаций в отношении граждан России?

Ответ: Такие рекомендации уже размещены на сайте Посольства России во Франции. Нашим гражданам, планирующим поездку в эту страну в период Олимпиады, надо учитывать ряд обстоятельств, которые могут создать затруднения для их пребывания на французской территории, прежде всего в Париже, где состоится большая часть спортивных состязаний.

Во-первых, предусмотрено введение ограничений для передвижения на автомобилях, а в определённых районах столицы и на общественном транспорте. Во-вторых, надо быть готовым к усиленным мерам безопасности, включающим в себя проверку документов и личных вещей. Призываем помнить в данном контексте, что с 22 марта французские власти повысили уровень террористической угрозы до наивысшего – «Угрозы теракта», что предоставляет силам правопорядка расширенные полномочия по реализации принимаемых мер безопасности. В-третьих, официальные власти и организаторы Олимпийских игр отказываются от взаимодействия с нашим Посольством по вопросам, связанным с проведением Олимпиады. Высока вероятность того, что российским дипломатам не будут предоставлены пропуска для доступа в зоны с ограниченным режимом передвижения, что существенно снизит их возможности по оказанию консульского и иного содействия российским гражданам.

Наконец, нельзя не учитывать действующие во Франции безотносительно к Олимпиаде дискриминационные ограничения для россиян, такие как запрет на использование российских банковских карт и на осуществление денежных переводов из российских банков, ограничения на оплату товаров и услуг наличными деньгами.

Что касается возможности провокаций в отношении граждан России, то, к сожалению, её также нужно учитывать при принятии решения о поездке во Францию. Нынешние французские власти проводят в целом недружественный по отношению к нашей стране курс, а французские СМИ глубоко поражены агрессивной русофобией, что не может не сказываться негативно на общей атмосфере во Франции применительно к России и её гражданам. В контексте Олимпиады напомню, что французскими представителями неоднократно заявлялось о запрете на демонстрацию российской символики на Играх. Пока сложно сказать, насколько скрупулезно этот запрет будет контролироваться, например, не на стадионах, а на улицах города, но исключать «перегибов» нельзя. Показательны в плане распространяемых официальными структурами настроений высказывания мэра Парижа А.Идальго о том, что российским спортсменам будут не рады. Такая обстановка, конечно, формирует питательную среду для появления и активизации всякого рода провокаторов.

Вопрос: С какими странами Россия на сегодняшний день близка к подписанию соглашений о безвизовых поездках?

Ответ: В настоящий момент готово к подписанию безвизовое соглашение с Сент-Люсией. Дата и место его подписания прорабатываются и будут определены позднее в зависимости от графика двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях.

В проработке находятся проекты безвизовых соглашений с еще несколькими странами. По мере выхода на их подписание будем дополнительно информировать общественность.

На пути к результату

Михаил Дегтярев: Развитие железнодорожной инфраструктуры в Хабаровском крае идет беспрецедентными темпами

Валентин Соловьев (ДФО)

Хабаровский край - ключевой логистический хаб Дальнего Востока, где представлены все виды транспорта. При этом важнейшим фактором развития региона, в силу его географического положения, является железнодорожное сообщение.

В настоящее время на территории края реализуют целый ряд масштабных проектов по созданию и модернизации железнодорожной инфраструктуры. Один из ключевых - строительство первой в России частной Тихоокеанской железной дороги. Она соединит Эльгинское угольное месторождение в Якутии со строящимся на берегу Охотского моря портом Эльга мощностью 50 миллионов тонн.

- Проект имеет колоссальное значение. Сегодня уголь из Якутии доставляется по Транссибу и БАМу, а после ввода в эксплуатацию Тихоокеанской железной дороги груз начнут возить по новой магистрали напрямую в наш порт. При этом высвободятся мощности Восточного полигона железных дорог, - объяснил глава Хабаровского края Михаил Дегтярев.

По словам губернатора, сегодня продолжается беспрецедентная работа по увеличению провозной способности самой Байкало-Амурской магистрали.

Так, в феврале текущего года на Дальневосточной железной дороге строители провели сбойку нового Дуссе-Алиньского тоннеля. Он расположен на линии Новый Ургал - Комсомольск-на-Амуре и проходит сквозь горный хребет Дуссе-Алинь. Строительство сооружения длиной 1824 метра началось в 2021 году. Проходку вели двумя встречными забоями буровзрывным методом. Новый тоннель позволит пропускать 25 пар поездов в сутки. Открыть движение по нему планируют к 2025 году.

Всего в рамках модернизации Восточного полигона на территории края специалисты строят 14 участков вторых путей, 10 разъездов, а также различные искусственные сооружения.

- Увеличение провозных мощностей РЖД - важная составляющая в контексте развития наших портов Ванино и Советская Гавань, - продолжил Михаил Дегтярев. - Там реализуют крупные проекты, более чем на 50 миллионов тонн грузов. Пока на паузе новые портовые мощности, но они получат развитие. Это существенно расширит торгово-логистические возможности Хабаровского края.

Между тем на уровне правительства РФ утверждены планы строительства БАМа и Транссиба на период до 2030 года и дальнейшую перспективу (третий этап модернизации Восточного полигона). Благодаря этому уже в текущем году должно начаться сооружение второго Кузнецовского тоннеля через Сихотэ-Алиньский хребет, расположенный перед Татарским проливом, а также второго моста через Амур возле Комсомольска-на-Амуре.

Михаил Дегтярев также заявил о заинтересованности региона в создании переправы, которая соединит материк с островом Сахалин. Напомним, в начале апреля идею реализации масштабного проекта поддержал президент России Владимир Путин.

Паромная переправа Ванино - Холмск, связывающая Хабаровский край и Сахалинскую область через Татарский пролив, остается сегодня главной регулярной транспортной артерией между материком и островом. Однако штормы, сложная ледовая обстановка нередко останавливают сообщение, поэтому наличие постоянно действующего надежного перехода, по словам экспертов, крайне необходимо.

Строительство переправы на Сахалин обсуждается не первый год. Техническое задание разрабатывали различные проектные институты, предлагалось два варианта перехода - мост и тоннель. На текущем этапе специалисты склоняются к первому варианту. Причем сейчас речь идет только о железнодорожном мосте. По предварительным расчетам, на возведение сооружения потребуется 300 миллиардов рублей.

- Мы заинтересованы не только в самом соединении с Сахалином мостом или тоннелем, но и в создании подходов к новой транспортной артерии. Если будет прокладываться железнодорожная магистраль, она пойдет от станции Селихин на БАМе, а далее расположен нефтяной порт Де-Кастри, который пока не имеет доступа к железной дороге. Севернее находится город Николаевск-на-Амуре, где ведут деятельность рыбопромышленные компании, работает порт, а железнодорожного сообщения также нет. Поэтому мы рассматриваем строительство переправы на Сахалин с точки зрения развития населенных пунктов Нижнего Амура и побережья Татарского пролива, - отметил Михаил Дегтярев.

В марте текущего года в крае дан старт первому рейсу современного пригородного электропоезда ЭП3Д, который отправился с перрона железнодорожного вокзала Хабаровска. Это уже третий современный состав, который запускается в крае на пригородных перевозках. В 2024 году краевые власти намерены получить и поставить на линию еще три аналогичных электропоезда.

Надежный разведчик дальневосточных недр

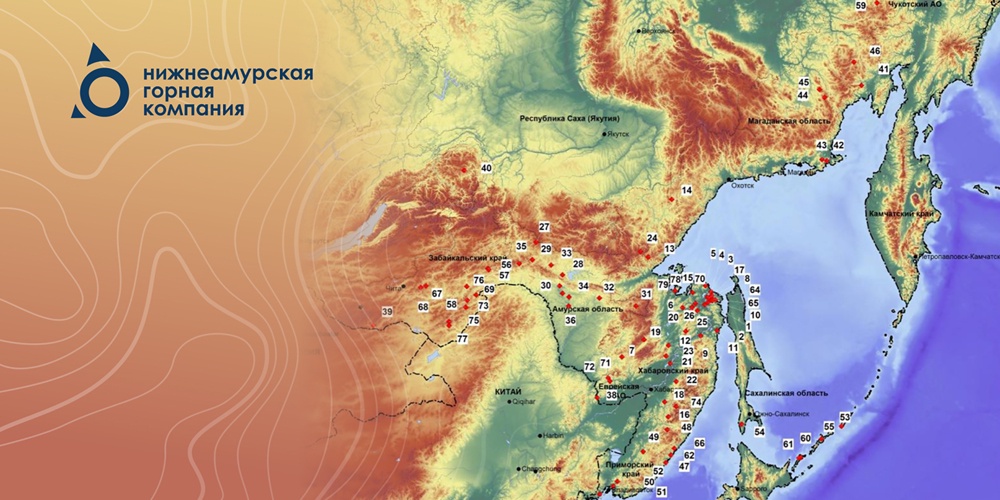

ООО "Нижнеамурская горная компания" вместе с тружениками геологической отрасли отмечает 7 апреля свой профессиональный праздник

Виктор Марьясин (ДФО)

С 1966 года каждое первое воскресенье апреля в нашей стране отмечают День геолога. Для России и ряда бывших республик СССР этот замечательный праздник стал доброй традицией. Наряду с геологами к нему в полной мере причастны геофизики, геохимики, горные инженеры, механики, шахтопроходчики, маркшейдеры, геодезисты, буровики. Все они неисправимые "романтики дальних дорог", иначе на этом суровом и зачастую непредсказуемом поприще ничего не добиться.

Первопроходческий код

От совместных усилий профессионалов отрасли зависит эффективность геологических поисков, разведки и добычи полезных ископаемых, строительство и эксплуатация подземных сооружений, прогнозирование землетрясений и вулканической деятельности, мониторинг подземных вод и состояния недр. Без прикладной геологии невозможно представить развитие самых разных отраслей: от топливно-энергетического комплекса до микроэлектроники и космической промышленности.