Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Совещание с членами Правительства

Владимир Путин провёл очередное совещание с членами Правительства.

В.Путин: Добрый день, уважаемые коллеги!

У нас сегодня много важных вопросов. Начнём с того, как мы работаем по борьбе с известной уже на весь мир коронавирусной инфекцией, потом поговорим о весенне-полевых работах в сельском хозяйстве и обсудим вопросы ЖКХ.

Но, перед тем как мы перейдём к этим серьёзным, важным для страны вопросам, я хотел бы поздравить Андрея Рэмовича [Белоусова] с днём рождения. У Андрея Рэмовича сегодня день рождения. Он занимается горным туризмом, скалолазанием.

Хочу Вам подарить книжку – мы все хотим подарить Вам книжку, – называется «Скальные маршруты в окрестностях Большой севастопольской тропы». Мы Вас поздравляем!

Вопросы, которые будем обсуждать, я уже назвал, поэтому предлагаю: Михаил Владимирович [Мишустин] просил как раз предоставить ему слово для начала этого обсуждения, а именно обсуждения вопроса о структуре и планах работы по противодействию распространению коронавируса.

Пожалуйста, Михаил Владимирович.

М.Мишустин: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые участники совещания!

Вчера мы провели первое заседание координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Его задача – постоянный мониторинг ситуации и выработка оперативных решений по защите людей от этой опасной инфекции, а также подготовка мер по поддержке отраслей и предприятий, которые оказались в наиболее сложной ситуации.

Совет будет тесно взаимодействовать с созданной по Вашему поручению рабочей группой (уже состоялось решение Госсовета), которую возглавил мэр Москвы Сергей Семёнович Собянин. У правительства Москвы есть уже хороший опыт борьбы с распространением коронавируса, и мы будем учитывать его при развёртывании этой работы по всей стране.

Совместно с рабочей группой Госсовета и координационным советом Правительства создаётся информационно-аналитический центр, который должен обеспечивать слаженную работу федеральных, региональных и муниципальных органов власти, других структур и организаций. Прежде всего он будет заниматься информированием граждан о текущей ситуации.

Деятельность координационного совета структурирована по трём основным направлениям. За каждое из них отвечает один из моих заместителей. Социальная сфера, и в первую очередь здравоохранение, – Татьяна Алексеевна Голикова; соответственно, экономика – Андрей Рэмович Белоусов; мониторинг ключевых показателей, а также коммуникаций и информационной работы – Дмитрий Николаевич Чернышенко.

Первым заместителем в рамках Совета стал Сергей Семёнович Собянин, который будет заниматься практической реализацией координации решений совета в региональном аспекте.

Уважаемый Владимир Владимирович!

Ситуацию с распространением коронавируса мы вчера обсудили с главами правительств стран СНГ. Я проинформировал их о том, что начиная с 18 марта, то есть с завтрашнего дня, и пока до 1 мая въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства будет ограничен.

Вчера я уже сообщил своим собеседникам и хотел бы сейчас повторить, что эти решения вызваны особыми, по сути, чрезвычайными обстоятельствами, соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и носят временный характер.

Сегодня Правительство и Банк России приняли целый пакет экономических мер, направленных на снижение экономического влияния коронавируса и волатильности на финансовых и сырьевых рынках. Мы сконцентрируемся на решении трёх приоритетных задач.

Первое – это обеспечение финансовой стабильности.

Второе – это сохранение устойчивости ключевых отраслей экономики.

И третье – это поддержка населения и, соответственно, региональных бюджетов.

Мы действуем максимально открыто, говорим о том, что происходит и что делает Правительство, какие и почему ограничения мы вводим. Но поскольку люди обеспокоены, то нам необходимо усиливать информационную составляющую нашей работы.

Поэтому запущен специальный онлайн-ресурс, где можно будет найти необходимую информацию о коронавирусе, числе заболевших и выздоровевших, как распознать болезнь, а также другую справочную информацию. Мы знаем и делаем всё необходимое, чтобы максимально аккуратно и продуманно пройти этот непростой период.

Мы реализуем проактивные шаги на основе тех данных, которые получаем из стран, где ситуация развивается по неблагоприятному сценарию. Чтобы не допустить массового распространения инфекции, просчитываем решения, необходимые для минимизации последствий для экономики и, главное, для наших людей.

Более подробно доложат мои заместители.

В.Путин: Хорошо, спасибо большое.

Работа в рамках рабочей группы Госсовета – в принципе, давно такой механизм создан, когда речь идёт о тех вопросах, которые касаются регионов, но всё-таки вопрос борьбы с распространением коронавируса – это нетривиальная проблема. Сергей Семёнович, как Вы предполагаете организовать работу с коллегами из российских регионов?

С.Собянин: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!

Владимир Владимирович, спасибо за решение о создании специальной рабочей группы Госсовета, куда вошло значительное количество членов Правительства, которые занимаются этой проблемой, и представители регионов.

Мы вчера провели рабочее заседание, сегодня – селектор с участием всех регионов Российской Федерации и намерены в постоянном режиме мониторить ситуацию, принимать от регионов вопросы по тем проблемам, которые там существуют. Вместе с Правительством вырабатывать общее решение, выносить на правительственную комиссию для регулирования тех или иных вопросов.

Должен сказать, что первые опросы регионов и первый селектор высветил целый ряд вопросов. Первый вопрос – это информация о группах риска: граждане, которые приезжают из стран, представляющих опасность с точки зрения коронавируса.

Мы вчера вместе с Михаилом Владимировичем приняли решение, обязали и попросили службы Министерства внутренних дел, чтобы они такую информацию поставляли в регионы: в какой регион и из какой страны прибывают граждане.

Речь идёт в первую очередь о гражданах Российской Федерации, которые там побывали. Это очень важная история, потому что она как раз и определяет группы риска, с кем нужно дальше работать.

Второй вопрос, который вызывал опасения, – как обязать этих граждан находиться на самоизоляции? Некоторые регионы принимали региональные решения, но, на наш взгляд, этого было недостаточно.

Поэтому совместно с оперативным штабом Правительства Российской Федерации, поддержанный Председателем Правительства, сегодня будет выпущен приказ Роспотребнадзора, обязывающий этих граждан находиться дома.

Третий вопрос, который задавался, – это упрощённый порядок выдачи больничных листов, потому что, когда граждане находятся не на работе, дома, они должны получать соответствующие доходы, получать больничные листы.

Такое решение тоже принято в упрощённом порядке, и сегодня (по крайней мере, мы об этом договорились) будет выпущено разъяснение Фонда социального страхования на этот счёт.

Четвёртый вопрос, который также создавал некоторые проблемы, – это тестирование и лабораторные исследования. Роспотребнадзор сегодня зарегистрировал приказ о том, что разрешает региональным лабораториям проводить тестирование.

Это значительно увеличивает количество проб, количество лабораторных исследований. В первую очередь эти региональные лаборатории будут работать фактически со здоровыми людьми с точки зрения скрининга и профилактики. Это серьёзное решение. Спасибо коллегам, оно принято.

И мы обсуждали вопросы введения предЧС, где это необходимо. Договорились с коллегами, чтобы такие решения принимались тогда, когда этого требует ситуация.

В.Путин: Хорошо.

Татьяна Алексеевна, по текущей ситуации как у нас?

Т.Голикова: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемый Михаил Владимирович!

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции остаётся достаточно сложной. Всего в мире на текущий момент зарегистрировано 182 тысячи случаев заболевания: 81 тысяча – в Китае и, к сожалению, 101 тысяча (то есть превышающая уже китайский вариант) – не в Китае. Данная инфекция зарегистрирована в 137 странах мира, более семи тысяч человек уже умерло.

В Российской Федерации на текущий момент зарегистрировано 114 заболевших в 26 регионах страны. Из них пять уже выздоровели и выписаны, 109 человек находятся в стационаре, у 106 из них заболевание протекает в лёгкой форме, без каких-либо симптомов. Хочу сказать, что из 114 случаев, которые мы зарегистрировали, 104 случая завозные, а 10 случаев – контактные.

На текущий момент распространение инфекции за счёт тех запретительных мер, которые были приняты…

В.Путин: Контактные тоже от приехавших?

Т.Голикова: Конечно. Она, слава богу, в Российской Федерации не распространяется, это контактные, кто проживает с теми, кто приехал из неблагоприятных стран.

Хотела бы сказать, что за счёт тех мер, которые мы приняли в январе, раньше, чем все остальные страны, у нас инфекция пока получила ограниченное распространение. Конечно, расслабляться нельзя, и поэтому мы считаем, что сейчас основной приоритет для нас – это не допустить распространения инфекции в популяции.

В этой связи я бы хотела остановиться на трёх моментах, которые с точки зрения той компетенции, которую определил мне Михаил Владимирович, являются принципиальными.

Первая задача – это раннее выявление инфицированных и заболевших. Сейчас у нас производится до 100 тысяч тест-систем в сутки. Наработано почти 710 тысяч тест-систем, и в дальнейшем производство тест-систем будет наращиваться. Кроме того, на российском рынке будут появляться новые тест-системы, которые зарегистрированы здесь.

В регионы поставлено сейчас 427 тысяч тест-систем, ещё 282 тысячи – это вчерашний и сегодняшний дни, когда регионы будут уже формулировать свои заявки. Это то, о чём сказал Сергей Семёнович после вчерашнего решения относительно возможности привлечения лабораторий субъектов Российской Федерации к проведению этой работы.

На сегодняшний день мы провели уже более 110 тысяч исследований. Предполагаем, что в ближайшую неделю мы кратно нарастим, минимум в два раза, количество обследований, и дальше у нас прогрессия в зависимости от того, какое количество людей, которые подлежат тестированию, будет в соответствующих субъектах Российской Федерации.

Сегодня регионы страны должны сформировать полную потребность, заявить её Роспотребнадзору, а также они должны получить согласие того медицинского персонала, который будет работать по выявлению новой коронавирусной инфекции. Также сотрудники Роспотребнадзора, наши эпидемиологи проведут инструктаж тех, кто будет работать по выявлению новой коронавирусной инфекции.

Порядок направления населения на тестирование будут определять регионы самостоятельно. Хочу обратить внимание, что в первую очередь тестированию подлежат те граждане, которые прибыли из неблагоприятных стран, во вторую очередь – это контактные лица, в третью очередь – это лица, которые страдают острыми респираторными заболеваниями и у них выявлена пневмония, даже не связанная с новым коронавирусом, потом – все остальные. Я хочу обратиться к нашим гражданам, что нет необходимости всем проводить тест на коронавирус на данный момент времени.

Вторая важная задача, на которой я бы хотела остановиться, – это медицинская профилактика и оказание медицинской помощи гражданам. За весь период, с которого мы начали плотно работать, у нас под наблюдением находилось 53 тысячи граждан, 37 тысяч из них снято с наблюдения. На текущий момент под контролем находится порядка шести тысяч, и все они абсолютно здоровы.

Помещение граждан под карантин – мера вынужденная и не должна влиять на доходы граждан, в этой связи (Сергей Семёнович сейчас уже упомянул) Правительством сегодня будет выпущено решение, то есть постановление Правительства, которое пересматривает порядок оформления, выдачи и оплаты больничных листов лицам, находящимся на карантине.

Медицинским организациям будет предоставлено право оформления листов нетрудоспособности в дистанционной форме при наличии документов, которые бы подтверждали пересечение границы с той страной, где выявлена неблагоприятная эпидемиологическая ситуация. Аналогичные нормы будут предусмотрены для тех, кто находится под карантином вместе с тем гражданином, который прибыл из неблагополучной страны.

Минтруд совместно с Фондом социального страхования пересматривает порядок оплаты больничных листов, и вчера мы решили, что оплата будет производиться гражданину непосредственно авансом на пятый день. То есть внутри 14 дней, пока он будет находиться на карантине, два раза мы будем авансировать его по заработной плате, чтобы у человека не возникло провала в доходах.

Третья тема, о которой я хотела сказать, – это подготовка медицинских организаций к любым сценариям развития ситуации.

На сегодняшний день вместе с субъектами Российской Федерации мобилизованы мощности всех инфекционных стационаров, развёрнуто более 55 тысяч коек, из них 28 тысяч – детские, более 12 тысяч реанимационных коек и 296 обсерваторов. Всего подготовлено 7,5 тысячи мельцеровских боксов, в которых должны проходить лечение заболевшие.

Учитывая все возможные варианты развития событий, нами проинвентаризированы все имеющиеся ресурсы для целей оказания помощи при коронавирусной инфекции, готовы к использованию более 40 тысяч аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Также мы имеем 124 аппарата ЭКМО. Дополнительно Правительством выделены средства ещё на закупку свыше 500 аппаратов ИВЛ, из них 17 – аппаратов ЭКМО.

Почему я так подробно об этом говорю? Потому что в социальных сетях, Владимир Владимирович, появляется информация относительно того, что система здравоохранения не готова, что аппаратов искусственной вентиляции лёгких недостаточно или их вообще не имеется. Мы сознательно сейчас говорим об этом, потому что у нас на сегодняшний день с учётом той потребности, которая может возникнуть при заболеваниях, медицинские учреждения обеспечены этими медицинскими изделиями.

Также я бы хотела сказать, что во всех медицинских организациях создан двухнедельный запас лекарственных препаратов, неснижаемый запас средств индивидуальной защиты. До каждой организации Минздравом доведены рекомендации, алгоритмы действия по диагностике и лечению коронавирусной инфекции. Медицинскую помощь готовы оказать, кроме врачей-эпидемиологов, которые сейчас осуществляют лабораторную диагностику на новый коронавирус, шесть тысяч врачей-инфекционистов и почти две тысячи пульмонологов, более 18 тысяч медсестёр, фельдшеров. При необходимости предусмотрена возможность привлечения студентов медицинских вузов и колледжей.

И в заключение хочу сказать, что, по предварительным оперативным данным, за истекший период 2020 года роста числа пневмоний и умерших от пневмонии не выявлено. В ряде субъектов идёт снижение этих показателей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Поэтому ещё раз хочу подчеркнуть, что каких-либо поводов для паники нет. И все меры, которые сейчас принимаются нами, носят профилактический характер.

В.Путин: Мы с вами видим, уважаемые коллеги, как распространение этой инфекции отражается на мировой экономике, как страдают экономики отдельных стран. Знаю, что Правительство, и мы с вами об этом тоже говорили, предпринимает ряд мер для минимизации ущерба для экономики России.

Андрей Рэмович, пожалуйста, об этих мерах.

А.Белоусов: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемый Михаил Владимирович! Уважаемые коллеги!

Ситуация, с которой сегодня сталкивается российская экономика, определяется четырьмя ключевыми факторами.

Во-первых, это внешний шок и снижение мировых цен на нефть, примерно с 65 долларов в середине января до 35 долларов ещё совсем недавно, сейчас уже 30 долларов за баррель.

Во-вторых, сильной волатильностью мировых финансовых рынков, в том числе развитых стран. Достаточно сказать, что в США только вчера рынки потеряли порядка 11–13 процентов. Сохраняется высокая неустойчивость рынков стран Евросоюза, прежде всего юга Европы. И эта волатильность, безусловно, проецируется и на российские финансовые рынки.

В-третьих, закрытием или резким сжатием ряда традиционных рынков сбыта российской продукции, а также нарушением трансграничных цепочек поставок комплектующих и компонентов. Прежде всего речь идёт о наших основных торговых партнёрах – это Китай и Евросоюз.

И, в-четвёртых, последствиями ограничительных мер, которые создают объективные сложности для функционирования ряда секторов, – это туризм, гостиничный бизнес, авиаперевозки, сфера культуры и спорта и некоторые другие отрасли. В этих условиях тактика Правительства, которое работает в тесном взаимодействии с Банком России, состоит в следующем.

Первое – снижать волатильность финансовых рынков с учётом складывающейся обстановки в мире. Второе – обеспечивать поддержку населения (наиболее уязвимых групп), обеспечить бесперебойное снабжение товарами народного потребления, лекарствами и медицинскими изделиями. И третье – оперативно и эффективно оказывать поддержку отраслям и компаниям, оказавшимся в зоне риска.

По финансовым рынкам. Мы работаем в тесной координации с Центральным банком, в ежедневном режиме сверяем с ЦБ оценки ситуации. ЦБ уже предпринял ряд мер, способствующих нормализации работы рынков, обеспечению финансового рынка достаточным количеством ликвидности.

Банк России будет продолжать эту политику и дальше, выбирая меры исходя из ситуации. Результат: мы видим, что валютный рынок достаточно сбалансирован, рубль сохраняет устойчивость. Безусловно, на поведении игроков положительно сказываются и накопленные резервы, которые составляют почти 600 миллиардов рублей.

По другим направлениям. Правительством вместе с Банком России разработан и уже реализуется план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики. Он включает четыре группы оперативных мер, в основном до конца марта.

Первая группа – это защита населения, гарантированное обеспечение товарами первой необходимости. Как уже говорил Сергей Семёнович и Татьяна Алексеевна, устанавливается особый порядок оплаты больничных листов для лиц, находящихся на карантине, возможность дистанционной выдачи листов временной нетрудоспособности. Будет обеспечена возможность дистанционной продажи определённых, хочу это подчеркнуть, видов лекарственных препаратов.

Вводится ряд мер по поддержке торговли. В частности, помощь торговым организациям в формировании достаточных запасов продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, в том числе через механизм субсидирования процентных ставок по кредитам. Обеспечивается «зелёный коридор» для продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости при прохождении таможенной границы.

Автомобильный транспорт, перевозящий продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости, в течение месяца будет освобождён от весового контроля. Готовы ввести ограничение на экспорт продовольственных товаров первой необходимости, если запасов будет не хватать и такая потребность возникнет, для обеспечения потребностей внутреннего рынка. На сегодня, за исключением очень ограниченного числа позиций, практически такой необходимости мы не видим.

Наконец, предусматриваются меры более плотного мониторинга за состоянием трудового рынка. Готовы к расширению программы мер активной поддержки занятости в регионах.

Вторая группа мер – поддержка отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска. Это, как я уже говорил, прежде всего авиаперевозки, другие виды транспорта, туристический и гостиничный бизнес, спортивные и культурные учреждения и ряд других организаций. Вводится отсрочка по налоговым платежам для компаний таких отраслей. Отсрочка будет действовать три месяца с возможностью дальнейшего продления.

Банк России уже объявил регуляторные меры, направленные на то, чтобы банки имели возможность давать отсрочки и реструктурировать кредиты наиболее пострадавшим предприятиям из туристической и транспортной отрасли без влияния на резервы и капитал банков. ЦБ готов при необходимости расширить подобные меры на другие отрасли, если они будут испытывать проблемы в связи с распространением коронавируса или мерами по ограничению их распространения.

Прорабатывается возможность предоставления отсрочки по уплате лизинговых платежей транспортным компаниям, попавшим в зону риска. Предполагаем при необходимости ввести и иные меры, в частности субсидирование части убытков и содействие в реструктуризации кредитов путём предоставления государственных гарантий и субсидирования процентных ставок.

Третья группа мер – поддержка малого и среднего предпринимательства. Здесь выделяются дополнительные средства на расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к заёмным средствам. В свою очередь, ЦБ также готов применить регуляторный механизм для поддержки кредитования малого и среднего предпринимательства так же, как это уже сделано для отраслей в зоне рисков.

Для микропредприятий вводится отсрочка на три месяца по уплате страховых взносов. На ближайший месяц вводится мораторий для проверки малого бизнеса для всех случаев, когда предпринимательская деятельность не несёт существенных рисков для жизни и здоровья граждан.

Вводится отсрочка на уплату арендных платежей субъектами малого и среднего предпринимательства государственного муниципального имущества. Предусматриваются и иные меры поддержки, которые будем вводить по мере необходимости.

И четвёртая группа мер – это общесистемные меры. Вводим форс-мажор, то есть неприменение штрафных санкций, пока в двух случаях: нарушение государственных контрактов и неисполнение валютных контрактов нерезидентами, в случае если это связано с коронавирусом.

Сформировали перечень системообразующих предприятий, их порядка 600, и прорабатываем критерии и правила их поддержки в случае необходимости.

Предполагаем расширить меры поддержки бюджетов субъектов Российской Федерации, столкнувшихся с падением налоговых доходов. Сейчас уже по некоторым субъектам по налогу на прибыль началось снижение поступлений.

Приняли решение о формировании финансового резерва Правительства. Пока это 300 миллиардов рублей с возможностью увеличения, а также фонда государственных гарантий для поддержки кредитования экономики.

Владимир Владимирович! Работаем в ежедневном режиме, держим ситуацию под контролем. Уверен, что с теми трудностями, которые сейчас возникают, справимся.

Благодарю за внимание.

В.Путин: Уважаемые коллеги! Хотел бы обратиться сейчас и к вам, ко всем членам Правительства России, к нашим коллегам в регионах – мы сейчас работаем с ними очень плотно, практически в ежедневном режиме, – хотел бы обратиться и ко всем гражданам нашей страны.

Мы видим, как развивается ситуация в мире, связанная с распространением коронавирусной инфекции. Большинство государств уже столкнулось с последствиями этой болезни и в сфере здравоохранения, и в сфере экономики.

В некоторых странах – таких, например, как у наших друзей в Китайской Народной Республике или в Республике Корея, – ситуация меняется, и меняется к лучшему, это совершенно очевидный факт. Мы можем только вместе с нашими друзьями порадоваться.

А в других государствах, в том числе в европейских странах, складывается непростая, иногда даже тяжёлая обстановка. Резко, практически каждый день растёт число заболевших.

В этих странах предпринимаются чрезвычайные меры, меры чрезвычайного характера, включая карантин, закрытие границ, ограничение массовых мероприятий, отмену авиа- и других видов сообщения. В особом режиме работают или закрываются образовательные учреждения. Очевидно, что такие меры оправданы и продиктованы объективными обстоятельствами. Мы, безусловно, желаем всем нашим коллегам успехов на этом пути, в борьбе с этой инфекцией.

Но эта внешняя угроза не могла, безусловно, обойти стороной и Россию, тем более что часть нашей большой страны, и значительная, большая часть, находится на востоке, на Дальнем Востоке, за Уралом, а значительная часть населения проживает у нас в европейской части. У нас есть контакты и с одними государствами мира, и с другой частью мира.

Сегодня, учитывая наши интенсивные деловые, гуманитарные, просто человеческие контакты с зарубежными странами, ситуация в этом смысле становится, конечно, сложнее. Но, как нам хорошо известно, вирусы никогда не имели никаких государственных границ. Сегодня это особая ситуация с учётом большого количества перемещений людей в мире.

Однако благодаря оперативным мерам, принятым заранее и на региональном уровне, и на федеральном, уже в первые недели развития эпидемии в мире нам удалось всё-таки сдержать массовое – именно, хочу подчеркнуть, массовое – проникновение и распространение болезни в России.

Сейчас, несмотря на потенциально высокий уровень риска, – а нужно об этом сказать, и я ещё раз к этому вернусь, – именно на высокий уровень риска, ситуация в целом находится под контролем.

В режиме повышенной готовности действуют медицинские организации, пограничные и другие службы. Федеральные и региональные власти ежечасно отслеживают положение дел, принимают необходимые решения. Создан, как сказал Председатель Правительства только что, Координационный совет при Правительстве России и соответствующая рабочая группа Госсовета по борьбе с коронавирусом.

Прошу и впредь быть предельно мобилизованными, действовать согласованно и слаженно и, главное, работать на опережение. Крайне важно информировать людей, это чрезвычайно важная вещь – прямое, полноценное, достоверное информирование. Мы сейчас были в центре, который только что развёрнут здесь, в Москве. Думаю, что так же нужно поступать и в регионах, и московский центр – наращивать его возможности.

У граждан должна быть вся необходимая информация: с какой угрозой мы сталкиваемся, какие меры предпринимаются государством и что должен делать каждый человек, чтобы уберечь себя и своих близких.

Принципиально важно исключить поводы для возникновения вредных, пустых слухов или тем более злонамеренных спекуляций на эту тему. Но чтобы это исключить, можно этому противопоставить только одно – достоверную, своевременную, полную информацию.

Вместе с тем необходимо учитывать все аспекты, связанные с рисками возможного распространения инфекции, я уже об этом только что сказал. Прежде всего это готовность медицинских учреждений своевременно оказывать помощь как на дому, так и в стационарах, Татьяна Алексеевна [Голикова] об этом говорила, будем считать – это то, что делается и будет делаться в ближайшем будущем.

Необходимо проводить предупредительные и карантинные мероприятия. Должна быть с увеличением имеющихся у нас резервов дополнена… Дополнены должны быть наши резервы лекарствами, оборудованием, техникой необходимой. Также необходимо подумать и наращивать наличие средств индивидуальной защиты, дезинфекции. Да, и конечно, вместимость соответствующих учреждений здравоохранения должна отвечать угрозам.

Что касается тест-систем для оперативной диагностики коронавируса, вакцины для его профилактики, то такая работа интенсивно проводится, действительно, в наших ведущих лабораториях. Россия располагает всеми необходимыми компетенциями в этой сфере, научной базой для решения этой задачи в ближайшее время. Предыдущий опыт работы наших специалистов показывает, что они в состоянии решать задачи подобного рода, подобного масштаба.

Так, тест-системам, сейчас основная задача – резко нарастить объёмы их выпуска, уделяется необходимое внимание. Этим уже занимаются коллеги в государственном научном центре «Вектор» и «НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, а также специалисты учреждений Минздрава России и Федерального медико-биологического агентства работают над этим.

Используем и ресурс международного сотрудничества. Российский фонд прямых инвестиций профинансирует совместные разработки с японскими партнёрами, чтобы уже в апреле наладить производство экспресс-тестов. Потенциально это будет первый в мире именно портативный экспресс-тест.

Что касается вакцины, то такая работа, повторю, также идёт. В ней участвуют коллеги из Роспотребнадзора. Активно подключились и специалисты Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА.

Хотел бы сегодня выразить особую благодарность врачам, медсёстрам, персоналу инфекционных и других больниц, поликлиник, амбулаторий, служб скорой помощи.

Их работа по данному направлению сегодня крайне востребована. Конечно, нужно обеспечить их соответствующую безопасность, предусмотреть наличие у них всех возможных средств защиты для работы с группами риска, но это важная, нужная работа.

Это люди, которые сейчас с честью выполняют свой профессиональный долг, как это было не раз в истории отечественной медицины, отечественного здравоохранения: рискуя своим здоровьем, помогают другим.

Прошу Правительство, Минздрав совместно с регионами продумать меры дополнительной поддержки врачей и медперсонала. Эту работу, эту поддержку – мы уже говорили об этом – можно и нужно разделить на две части.

Первое – это увеличить Фонд оплаты труда сотрудникам Роспотребнадзора, людям, которые работают по выявлению заболевания.

И вторая часть этой работы: необходимо увеличить Фонд оплаты труда в регионах. Имеется в виду увеличить соответствующую оплату труда первичному здравоохранению. Это участковые терапевты, врачи общей практики, пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, медсёстры – средний персонал. Давайте не забудем про младший медицинский персонал – это люди, которые тоже непосредственно работают в зоне риска. Фельдшеры, акушеры ФАПов, медицинский персонал скорой помощи. Это люди, которые напрямую работают с теми, кто нуждается в нашей помощи и поддержке.

Речь идёт, конечно, о повышении выплат им в связи с работой в особых условиях, за интенсивность и напряжённость труда. Этот механизм должен быть прозрачным, справедливым, я прошу Правительство как можно быстрее разработать, принять решения по объёмам дополнительных выплат и разработать порядок.

Отдельно прошу обеспечить выполнение уже принятого решения, речь идёт о – кстати говоря, я Указ только что подписал, Михаил Владимирович [Мишустин] это знает, по которому разрешается дистанционная продажа безрецептурных лекарств. Мы тоже обсуждали это, вчера на этот счёт говорили.

Но – и в указе это тоже есть, прошу на это обратить внимание Правительство – внести необходимые предложения по изменению в нормативную базу, в закон о повышении ответственности за контрафакт, чтобы никому в голову не приходило воспользоваться ситуацией и снабжать людей тем, что совершенно непригодно для излечения.

Всё это вместе, имею в виду вопрос дистанционной продажи лекарств, один из самых важных, очень чувствительный. Прежде всего – для тех граждан и тех семей, которые находятся на карантине.

В этой связи обращаюсь к Правительству и к нашим телекоммуникационным компаниям: нужно задействовать все резервы, для того чтобы ускорить реализацию поручения, которое было сформулировано мной ещё в Послании Федеральному Собранию, а именно – наладить бесплатный доступ с домашних компьютеров к социально значимым российским интернет-ресурсам для возможности заказа лекарств, дистанционного обучения, получения государственных услуг, даже просмотра отечественных художественных фильмов, детских программ и так далее. Для тех людей, которые дома остались с семьями, это чрезвычайно важно.

Далее. Эпидемия уже самым серьёзным образом отразилась на мировой экономике. Андрей Рэмович [Белоусов] сейчас говорил о мерах, которые принимаются или намечены Правительством Российской Федерации. Прошу выстроить чёткую совместную работу и Правительства, и Банка России, и регионов Российской Федерации между собой. Мы в последние дни очень много занимались именно отладкой новых механизмов взаимодействия, они должны работать как часы.

Сейчас требуются выверенные шаги по обеспечению экономической стабильности, устойчивости российских предприятий и отраслей. В первую очередь это касается транспорта, логистики, бесперебойного снабжения продуктами питания и товарами первой необходимости.

Конечно же, важен мониторинг состояния дел в ключевых, крупнейших компаниях, которые играют системообразующую роль для нашей экономики, для целого ряда субъектов Федерации. Но – здесь только что Андрей Рэмович об этом говорил – мы знаем, что миллионы людей заняты у нас в малом и среднем бизнесе, на небольших предприятиях, и, безусловно, нельзя допустить, чтобы этот значимый сектор пострадал из-за резких перепадов конъюнктуры и форс-мажорной ситуации. Безусловно, всячески буду поддерживать намеченные вами меры по поддержке этого сектора экономики.

Нужно максимально избавить предпринимателей – здесь тоже с этим согласен – от избыточных проверок, помочь разобраться с налоговой, долговой нагрузкой, аккуратно, с учётом текущей ситуации подходить к разного рода штрафным санкциям. Тоже об этом было сказано – считаю, что своевременно и правильно.

Особого внимания требует социальная сфера. Работа вузов, школ, детских садов, яслей, а также учреждений, которые осуществляют уход за инвалидами и престарелыми людьми. Безусловный приоритет здесь, – безусловно, хочу это подчеркнуть, – здоровье и безопасность граждан.

В случае внеплановых каникул, временного закрытия детских учреждений, если где-то возникает или может возникнуть такая необходимость, дети не должны быть предоставлены сами себе, поэтому помимо организации дистанционного обучения обязательно нужно быть в постоянном контакте с родителями.

Прошу работодателей также учесть эту ситуацию: в том, чтобы мы спокойно, без всяких потерь прошли эту ситуацию, непростую, прямо скажем, нам нужно вместе сосредоточенно и дисциплинированно работать над этим, в том, чтобы мы прошли таким образом, все заинтересованы, в том числе и собственники предприятий.

Необходимо предусмотреть там, где это возможно, особый, гибкий или дистанционный график работы для родителей с детьми дошкольного и школьного возраста.

Я повторю: все наши решения должны быть обоснованными, чёткими, понятными для людей, соответствовать степени потенциальных рисков и вводиться по мере необходимости. Надо действовать на опережение, смотреть, как может развиваться ситуация, заранее готовить шаги, соответствующие меры и вводить их по мере необходимости. Собственно говоря, так и получалось.

Подчеркну: они обязательны, эти шаги, к исполнению всеми уровнями власти, всеми организациями, независимо от формы собственности и ведомственной подчинённости. Необходимо обеспечить здесь самый строгий, жёсткий контроль. Я прошу и граждан отнестись к предпринимаемым шагам с пониманием.

Сейчас просто незаменимы, востребованы наша солидарность, собранность, ответственность и дисциплина, готовность поддержать друг друга – те качества, которые позволяли нам преодолевать любые трудности, как это принято в большой хорошей семье.

Нам, очевидно, сейчас нужно наладить работу совместно, на всех уровнях, вместе нужно решать эту задачу, проявить особую заботу о пожилых людях, о пожилых родителях, о детях, сделать всё, чтобы максимально их защитить.

Принципиальное значение, как уже говорил, имеет разъяснительная, информационная работа. Здесь рассчитываю на активное участие средств массовой информации, волонтёрских, добровольческих объединений. Люди должны чётко знать, как нужно действовать, куда обращаться за поддержкой, какие меры предосторожности предпринять, чтобы оградить себя от потенциальной опасности – себя, своих родных, близких, соседей и коллег по работе.

И вновь ещё раз повторю: государство и общество – все мы сейчас должны действовать осознанно, организованно, ответственно, с пониманием обстановки, с заботой друг о друге. Это главное в нынешней ситуации.

Давайте перейдём к следующему вопросу.

Пожалуйста, Дмитрий Николаевич [Патрушев] о поддержке сельхозпроизводителей во время весенне-полевых работ.

Д.Патрушев: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые участники совещания!

Прежде чем перейти к основному сообщению, разрешите коротко сообщить о текущей ситуации по обеспечению сельхозпродукцией и продовольствием. Главное, что хочу отметить: внутренний рынок у нас по этим позициям стабилен.

Буквально вчера я провёл селектор с руководством органов АПК всех регионов. По предоставляемой информации резких скачков цен не наблюдается, в том числе по тем товарным позициям, на которые фиксируется повышенный спрос. Это крупы, макаронные изделия и консервы.

Мы договорились с субъектами, в том числе с Москвой, что данные по обеспеченности продукцией будут предоставляться в Минсельхоз еженедельно, а ценовую ситуацию мы будем актуализировать ежедневно. Таким образом, мы рассчитываем иметь максимально объективную и оперативную информацию по обстановке на местах.

На сегодня в наличии имеется вся необходимая сельхозпродукция и продовольствие. При этом субъектам поручено обеспечивать бесперебойные запасы минимум на два месяца вперёд. Задача эта выполнима, производственных мощностей и сырья у нас хватает.

Ещё раз подчеркну, что в целом запасов сельхозпродукции и продовольствия, в том числе зерна, в Российской Федерации достаточно. Дефицита мы не ожидаем вплоть до получения нового урожая. И залогом этого, безусловно, является качественное проведение весенне-полевых работ.

О них расскажу подробнее.

Итак, посевная постепенно у нас входит в активную фазу. В 17 регионах Южного, Северо-Кавказского, Центрального и Приволжского федерального округов техника уже вышла в поля. Другие субъекты завершают подготовительные мероприятия.

Мы постоянно находимся в контакте с регионами. По оперативной информации, работа проходит штатно, проблем с основными ресурсами у аграриев нет, в том числе по семенам потребность закрыта полностью, минеральных удобрений с начала года уже приобретено порядка 1,4 миллиона тонн.

Это на 366 тысяч тонн больше, чем на соответствующую дату прошлого года. Готовность техники на сегодня составляет 88 процентов. По мере активизации посевной в стране она будет нарастать. 100-процентная готовность будет обеспечена в срок.

Запасы топлива выше, чем на аналогичную дату прошлого года. Цены на ГСМ стабильны. С начала текущего года значительных изменений не наблюдалось. Рассчитываем, что доступность ГСМ для аграриев будет обеспечена топливными компаниями полностью, а стабильная ценовая ситуация сохранится.

Что касается работы в поле. Яровыми засеяно более 700 тысяч гектаров, произведена подкормка более семи миллионов гектаров озимых. Посевная площадь в 2020 году увеличится на 790 тысяч гектаров – до 80,3 миллиона, включая 52 миллиона гектаров яровых.

По данным субъектов, 94,5 процента посевов находится в хорошем и удовлетворительном состоянии. Это выше уровня 2019 года и средних многолетних значений. Разумеется, окончательные выводы о состоянии озимых сделаем после окончательного схода снежного покрова.

Должен отметить, что в связи с аномально тёплой зимой и ранней весной не исключается ускоренный режим проведения посевной. Мы к этому готовы.

Уважаемые участники совещания! Минсельхоз России постоянно совершенствует инструменты господдержки, оптимизацию механизмов, и ускорение доведения средств до конечных получателей мы постоянно держим на контроле.

В середине декабря прошлого года в регионы Минсельхозом был направлен весь объём запланированных на 2020 год бюджетных ассигнований – это 103,9 миллиарда рублей. Средства в том числе предназначаются на организацию посевной.

В настоящий момент темп доведения непосредственно до сельхозтоваропроизводителей в полтора раза выше темпов прошлого года. Он будет нарастать по мере включения субъектов в весенне-полевые работы. За счёт средств господдержки могут в том числе приобретаться семена, ГСМ, средства защиты растений и минеральные удобрения.

Также с текущего года регионам выделяются субсидии на известкование кислых почв на пашне. Это позволит увеличить урожайность и обеспечить высокое плодородие в долгосрочной перспективе.

В 2020 году с господдержкой запланировано произвестковать более 440 тысяч гектаров пашни.

Ещё один акцент посевной 2020 года мы делаем на мелиоративных мероприятиях. Их финансирование в сравнении с прошлым годом увеличено на 2,1 миллиарда рублей, до 26,5 миллиарда. Отмечу, что мелиоративная система в текущем году подготовлена значительно раньше сроков. В регионах СКФО, ЮФО и ЦФО уже к 1 марта завершена подготовка к поливам. Традиционно это делалось не раньше апреля.

Разумеется, мы продолжим поддерживать техническую модернизацию отрасли. В текущем году аграрии планируют закупить 56 тысяч единиц сельхозтехники и оборудования. Это на 14 процентов больше уровня 2019 года. Таким образом, тенденция по сокращению парка техники, которую мы отмечали в прошлые годы, может быть скорректирована.

Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые участники совещания!

Отдельно скажу о льготном кредитовании как основном финансовом инструменте посевной. Как я уже сообщил, все необходимые материально-технические ресурсы аграриями были закуплены заранее. Безусловно, доступность кредитных ресурсов этому способствовала. В 2020 году на поддержку данного направления предусмотрено 90,9 миллиарда рублей субсидий. Это в том числе кредиты для организации посевной кампании.

Отмечу, что совершенствование механизма льготного кредитования продолжается. В частности, по просьбам сельхозтоваропроизводителей в 2020 году скорректирован максимальный размер краткосрочного кредита на одного заёмщика, получаемый на территории одного субъекта в течение года. В зависимости от региона его объём может достигать 600 миллионов рублей.

Наконец, уважаемые коллеги, хочу ещё раз отметить, что сельское хозяйство – отрасль высокозависимая от погодных условий. Поэтому в числе наших приоритетов – поддержка развития агрострахования.

В 2019 году мы внесли ряд изменений в соответствующий федеральный закон, что привело к росту застрахованных площадей. По итогам прошлого года их объём составил 4,3 миллиона гектаров, это втрое больше, чем годом ранее. По нашим расчётам, в 2020 году планируется застраховать не менее 6,2 миллиона гектаров, это восемь процентов от общего объёма. Будем продолжать работу совместно с субъектами Российской Федерации. В 2020 году на поддержку агрострахования предусмотрено 2,2 миллиарда рублей.

В завершение ещё раз отмечу, что ситуация с организацией весенне-полевых работ штатная, обстановка в части производств сельхозпродукции и продовольствия стабильная. Успешное проведение посевной зависит от слаженной работы на всех уровнях и, конечно, благоприятной погоды. Со своей стороны, все необходимые вопросы мы совместно с регионами решаем в оперативном режиме.

Спасибо за внимание.

В.Путин: Смотрите, у нас летняя «дизелька» по цене выросла незначительно, зимняя – чуть больше, но тоже в рамках инфляции, 92-й бензин за год вырос в цене на 10,44 процента. Как Вы это оцениваете? Сейчас, уж не говорю, цены в два раза упали на сырую нефть. Хорошо бы держаться на прежнем уровне. Вышло больше чем в два раза, чем инфляция.

Д.Патрушев: Мы с Министерством энергетики держим на контроле эту ситуацию. Нужно понимать, что в принципе бензин немного используется в работе…

В.Путин: Я понимаю. Тем не менее.

Д.Патрушев: Владимир Владимирович, мы проработаем. Услышали, будем держать на контроле.

В.Путин: Обратите на это внимание.

Д.Патрушев: Хорошо.

В.Путин: За год, предыдущие месяцы, но сейчас-то цены рухнули, просто рухнули, было 65, до 70 доходило, а сейчас 30 с небольшим – а бензин вырос. Как так может быть? Посмотрите это.

Д.Патрушев: Хорошо, Владимир Владимирович.

МТС строит инфраструктуру связи для московского тематического парка "Остров Мечты"

ПАО "МТС" завершит до июня 2020 года создание комплексной телеком-инфраструктуры для открывшегося в Москве парка развлечений "Остров Мечты", первого в России и крупнейшего в Европе крытого тематического парка развлечений. Инвестиции МТС в проект составят более 40 миллионов рублей.

Оператор выступил основным партнером парка в проектировании и создании телекоммуникационных сетей совместно с дочерней компанией – системным интегратором АО "Энвижн Груп".

МТС запустила в эксплуатацию первую очередь телеком- и ИТ-инфраструктуры "Острова Мечты" – развернула мобильную сеть 2G/3G/LTE и предоставила каналы связи. "Энвижн Груп" установила узлы связи, запустила сеть Wi-Fi, систему мониторинга и управления ИТ-инфраструктурой. Созданная инфраструктура связывает в единое целое информационные системы парка, в том числе аттракционы, билетно-кассовую и контрольно-пропускную системы.

До июня 2020 года компании планируют полностью завершить все работы на территории развлекательного комплекса, подземного паркинга и технических помещений общей площадью около 300 тысяч кв. м., что в полтора раза больше площади арены "Лужники" - самого большого по вместимости стадиона России. К созданной МТС инфраструктуре смогут подключиться и другие телеком-операторы для оказания посетителям парка услуг мобильной связи.

Сеть мобильной связи в парке рассчитана на одновременное обслуживание более 14 тысяч абонентов. На центральной площади, в пешеходных галереях и атриумах скорость передачи данных будет достигать 300 Мбит/с. Посетители парка смогут с комфортом пользоваться сервисами, требовательными к скорости и устойчивости сигнала: смотреть или загружать HD-видео, совершать видеозвонки и вести прямые эфиры в социальных сетях. Высокая скорость передачи данных достигается за счет технологий многоантенности и агрегации частот.

"Тематический парк "Остров мечты" - уникальный по своим размерам и значимости проект, который необходимо обеспечить самой передовой и надежной информационной инфраструктурой, высоким качеством связи, широким спектром цифровых сервисов как для служб комплекса, так и для посетителей, – отметил коммерческий директор региона "Москва" МТС Алексей Назаров. – МТС решает эти задачи с учетом всех особенностей развлекательного кластера: географии, размеров, архитектуры, планируемой посещаемости и тематики. Реализацию этого мегапроекта по масштабам можно сравнить с подготовкой телекоммуникационной инфраструктуры к футбольному турниру в 2018 году, в том числе арены "Лужники", которую осуществила МТС".

"Остров Мечты" – это не только первый в России, но и крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений, который соответствует высоким современным стандартам качества, – подчеркивает Денис Тетерин, генеральный директор ХК "Остров Мечты". – Поскольку наш проект по сути является пионером своей отрасли в нашей стране, при его планировании мы изучали лучшие примеры из мировой практики и учитывали последние тренды индустрии развлечений. Во-первых, в "Острове Мечты" появятся аттракционы от европейских производителей с применением медиасоставляющей и VR-технологий – многие из них не имеют аналогов в России, странах СНГ и даже в Европе. Во-вторых, мы оснастили парк качественной сетевой инфраструктурой. Выбор партнера, который будет работать над IT- и телеком-инфраструктурой парка, был очень важен для нас. МТС – одна из ведущих телекоммуникационных компаний в России, которая предоставит гостям "Острова Мечты" комфортные условия для того, чтобы они могли быстро делиться яркими впечатлениями в режиме онлайн".

За неполные две недели с момента открытия парка гости "Острова Мечты" активно пользовались сервисами МТС. В пиковые часы в сети оператора одновременно находилось до 23 тысяч абонентов, что в два раза больше, чем в другом излюбленном месте отдыха москвичей – парке "Коломенское" за аналогичный период. Клиенты МТС сгенерировали 15 тысяч гигабайт трафика мобильного интернета – на 21% больше, чем в Коломенском парке. По данным аналитики больших данных МТС, 53% посетителей парка составили москвичи, 15% – жители Подмосковья, 32% – гости из других регионов и стран. Больше всего посетителей-иностранцев приехало из Украины, Киргизии, Нидерландов, Казахстана и Беларуси.

"Остров Мечты" − первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк, площадь которого составит 300 тысяч кв.м. Проект, расположенный в Нагатинской пойме на юге Москвы, включает в себя крытый тематический парк, городской променад с кафе, ресторанами, магазинами, концертным залом и кинотеатром, а также ландшафтный парк. На вторую очередь строительства запланировано создание благоустроенной набережной, гостиницы, детской яхтенной школы. За год весь комплекс "Остров Мечты" рассчитывает принять около 50 миллионов посетителей.

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ – НЕФТЬ И РАЗВИТИЕ

ЛЕОНИД ГРИГОРЬЕВ

Ординарный профессор, заведующий кафедрой мировой экономики факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики; главный советник руководителя Аналитического центра при правительстве РФ.

АННА ЧАПЛЫГИНА

Эксперт по энергетике.

Тема соперничества России и Саудовской Аравии на мировом нефтяном рынке внезапно пришла к российскому читателю со страниц одного из самых влиятельных политических журналов мира[1]. В период длительного транзиционного кризиса 90-х годов как-то исчезла тема соревнования, тем более в экспорте нефти, добыча которой значительно снизилась за десятилетие с конца 80-х годов. В период неустойчивости цен на мировых рынках вопрос о соперничестве двух великих экспортеров нефти – России и Судовской Аравии – не должен восприниматься легко. Периодические намеки представителей стран ОПЕК на возможную войну цен в случае дальнейшего расширения российского экспорта нефти также заставляют задуматься о российских интересах на мировом рынке. Одновременно возникает и проблема «цены вопроса» уровня добычи и экспортных цен для самой Саудовской Аравии и на ее примере – для блока ОПЕК.

Новая роль России в мире вытекает из ее способности обеспечить большую стабильность для глобальной экономики на фоне замедленного возобновления роста в Северной Америке и Европейском Союзе, угрозы терроризма, и огромной роли нефтяного рынка в этотм контексте. Наконец-то надежность России как партнера стала очевидной и помогла открыть многие новые пути сотрудничества с США и странами ОЭСР в целом.

Сам по себе спотовый рынок нефти весьма подвержен колебаниям, спекулятивной игре, тем самым — воздействию политических факторов, слухов и специальных заявлений. Отсутствие долгосрочных контрактов возлагает значительный риск на производителей, особенно при расширении добычи. Состояние внутренних дел в любой стране – крупном производителе и экспортере (Россия или Венесуэла, Ирак или Кувейт) играет огромную роль для всего мира. Существует, разумеется, традиционное районирование поставок нефти – например, преимущественное движение нефти из Канады, Мексики и Венесуэлы в США. Дальше по важности – для США – идут Саудовская Аравия и Ирак, в будущем видно расширение поставок из Африки и, возможно, из России, Казахстана.

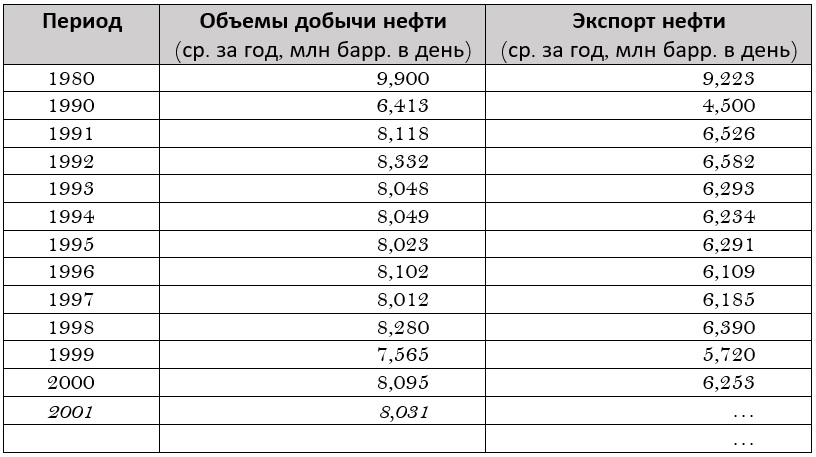

В этом отношении (см. Табл. 1) импорт нефти в США практически равен экпорту из России и Саудовской Аравии. После 11 сентября 2001 года для США встал вопрос о надежности снабжения нефтью в обозримом будущем. Этот же вопрос был решен У.Черчилем в дни 1 Мировой войны для Велибритании (чей флот перешел тогда с угля на нефть): «диверсификация, диверсификация, диверисфикация.» Не случайно, энергодиалог Россия-США выдвинулся на первый план, а предстоящий 1-2 октября 2002 г. Энергетический коммерческий саммит в Хьюстоне будет посвящен преимущественно нефтяному бизнесу.

Предположительно Россия может довольно быстро выйти на уровень 400 млн тонн добычи нефти в год, в частности, путем применения современных технологий на своих месторождениях[2]. При собственном потреблении в настоящем в 120-130 млн тонн это значительный вклад в мировой экспорт. Дальнейшее наращивание было бы связано с резким увеличением капиталовложений, хотя есть достаточно оптимистичные прогнозы лидеров нефтных компании России. Так, Председатель Правления «Юкос» М.Б. Ходорковский считает, что можно увеличить добычу нефти к 2010 году до 500 млн тонн; а Президент «Лукойл» В.Ю.Алекперов – до 560-610 млн тонн в 2015-2020 гг.[3] Увеличение добычи в Казахстане и Азербайджане еще более повышает роль СНГ на мировом рынке в обозримом будущем (и роль России для транзита нефти). Однако потребуется отдельный анализ, создаст ли это радикально новую ситуацию на мировых рынках. Очевидно, что это существенно способствовало бы диверсификации источников нефти в развитых странах.

Таблица 1. Запасы, производство, потребление и экспорт нефти в США, России и Саудовской Аравии в 2001 году (млн тонн и %)

*Потребление минус добыча, для США – импорт. Экспорт и импорт включает нефтепродукты.

Источник: “BP Statistical Review of World Energy”, June 2002.

Представляется важным объективно оценить ситуацию с экономическим

развитием Саудовской Аравии, роль нефти в ее экономики, оставляя в стороне внутри и внешнеполитические аспекты ситуации. Общеизвестно, что Саудовская Аравия – крупнейший в мире производитель нефти, и экономика этой страны теснейшим образом увязана с нефтяной отраслью. Доходы от продажи нефти и нефтепродуктов являются экономическим базисом развития страны и сопоставимы по порядку величин суммарным расходам бюджета Саудовской Аравии. Поэтому исключительно велика и зависимость страны от мирового уровня цен на нефть. При уровне добычи примерно в 7 миллионов баррелей в день повышение цены нефти на 1 доллар за баррель означает прирост порядка 2,5 миллиардов долларов доходов для казны. Этот дает порядок стоимости колебаний мировых цен для бюджета и благосостояния.

ВВП на душу населения в Саудовской Аравии составляет 8360 долларов[4], а общий объем ВВП составляет порядка 165 млрд долларов. Это уровень, тем не менее, существенно выше средних данных по всем странам ОПЕК, и чуть не втрое выше, чем в России по текущему курсу рубля к доллару. Население Саудовской Аравии составляет 21 млн человек. (по данным на 2001 год, не считая иностранцев), причем средний темп его ежегодного прироста за период 1994-2000 годов был равен 2,6%, а в 2000 году достиг уже 4%[5]. В силу этого душевой уровень ВВП постепенно снижается. Саудовская Аравия является практически моносырьевой экономикой, однако усилия правительства по диверсификации производства и нахождению новых устойчивых источников дохода постепенно начинают давать результаты. С 1980 по 1990 гг. доля сельского зозяйства в народном хозяйстве выросла с 1,1% до 6,5% от ВВП, и с 18,4% до 43,3% от ВВП для сферы услуг.

Таблица 2. Темпы прироста отраслей экономики

По-прежнему значительная часть ВВП приходится на долю добывающей промышленности – около 40% (43% по данным на 1990 год), в то время как доля обрабатывающей промышленности составляет лишь около 8% (7,6% по данным на 1990 год)[7]. При этом основная отрасль – это нефтехимия: на нее приходится 65% инвестиционного капитала, работающего в стране[8].

В последние годы правительство Саудовской Аравии все чаще говорит о необходимости диверсификации экономики, эта цель является главной в последних правительственных пятилетних планах развития. Основная причина для диверсификации – постоянно растущее молодое население, для которого необходимо создавать новые рабочие места, требующие большей квалификации. В качестве способа достижения диверсификации в Саудовской Аравии видят привлечение иностранных инвестиций и приватизацию, в частности, в области газодобычи и переработки нефти и газа. Общий объем портфеля инвестиционных проектов, предалагемых инвесторам в области переработки нефти и газа, составляет порядка 100 млрд долларов. Общий размер ожидаемых иностранных инвестиций на будущие 20 лет составляет 200 млрд долларов. В то же время саудовские капиталовложения в США оценивались в размере до 600 млрд долл. По последним сообщениям, вывод капиталов из США за последние время достигает 200 млрд долл., хотя это трудно подтвердить[9].

Для содействия государственной политике по увеличению числа рабочих мест и темпов экономического роста в мае 2000 года был принят новый закон об иностранных инвестициях. Теперь впервые иностранным инвесторам позволяется иметь 100%-ный пакет акций во вновь создаваемых компаниях, а также получать льготные кредиты с низкой процентной ставкой от Саудовского Фонда индустриального развития. Налоги на прибыли иностранцев были снижены с 45% до 30%. Однако многие сектора экономики страны остаются закрытыми для иностранцев: это добыча нефти и трубопроводы, СМИ и издательское дело, здравоохранение, страхование, телекоммуникации, оборонная промышленность, внутренняя торговля.

Наибольшая доля доходов от экспорта – 90% — приходится на долю нефти[10]. В 2000 г. доходы составили 62,6 млрд долл., оценка несколько ниже за 2001 год. Основные экспортные рынки для Саудовской Аравии – это США (17,6% от всего саудовского экспорта направляются в эту страну), Япония (16,4% экспорта), страны ЕС (15,3% экспорта), Южная Корея (11,3% экспорта), Сингапур (6,5% экспорта) и Индия (6,0% экспорта)[11].

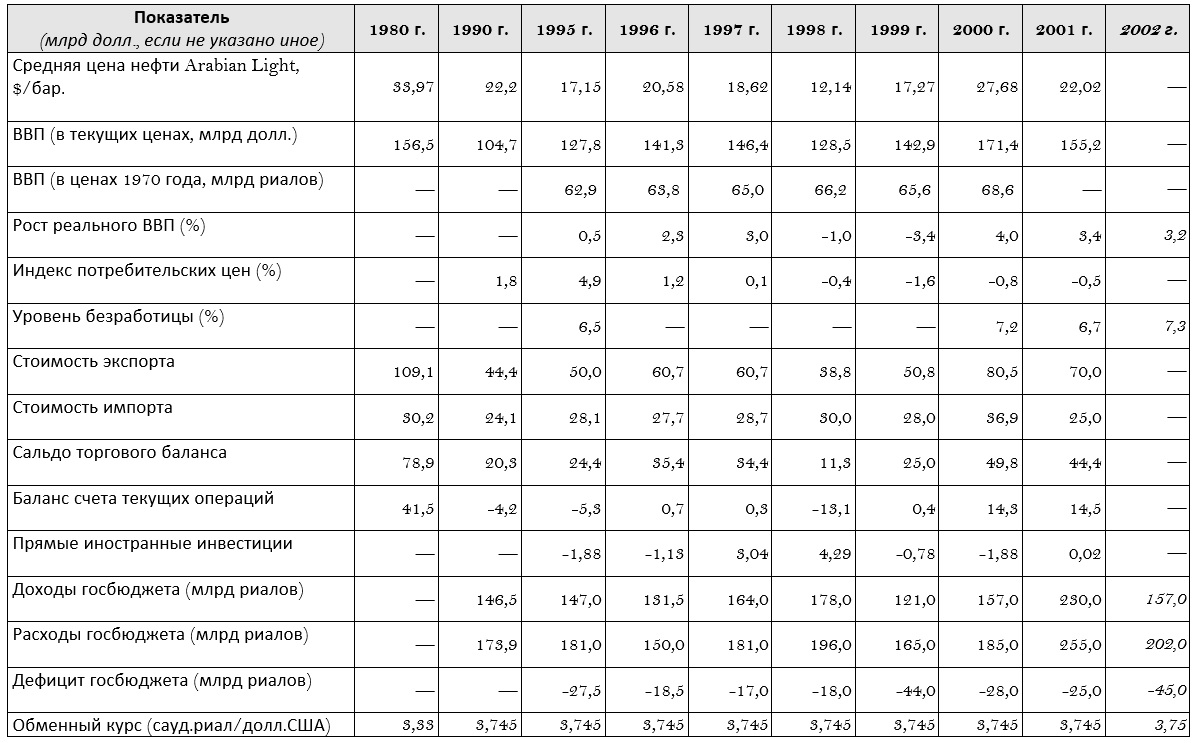

Главные покупатели арабской нефти – США (где Саудовская Аравия занимала в 2001 – начале 2002 годов первое место среди поставщиков[12] с долей 18% от американских закупок) и страны ЕС. Конкуренция на нефтяном рынке в последние несколько лет обостряется, в связи с чем Саудовская Аравия постепенно наращивает добычу нефти (см. табл. 3). Основными конкурентами Саудовской Аравии на рынке США являются Мексика, Канада и Венесуэла, а в Европе – Россия. Характерная черта политики Саудовской Аравии на снижение квот добычи нефти в рамках ОПЕК объясняется именно тем, что при излишне высоких ценах на нефть на американском рынке ей начинают угрожать поставщики нефти из Латинской Америки (с более высокими издержками добычи).

Главными статьями импорта Саудовской Аравии являются самолеты, их части и соответствующее оборудование (10,5% от объема импорта со среднегодовым темпом прироста за последние 5 лет в 18,3%); автомобили для перевозки людей (6,6% от импорта и 6,8% прироста); телекоммуникационное оборудование (2,6% от импорта и 17,5% прироста); а также транспортные средства для перевозки грузов и фармацевтические товары и препараты[13]. Перечисленные выше товары поступают в Саудовскую Аравию главным образом из США (26,4% всего импорта со среднегодовым темпом прироста импорта за последние 5 лет в 8,3%), Японии (10,9% от импорта и 7,1% прироста), Германии (7,9%), Великобритании (6,6%), Италии (4,7%), Франции (4,3%), Китая (3,1%) [14]. С начала 2002 года произошло падение импорта из сша на 30% – самый низкий уровень за 12 лет. Особенно – вдвое – сократился импорт «Мальборо» и «Кока-колы» как явно американских продуктов. [15].

Нефть и инвестиции

Основой развития Саудовской Аравии еще надолго

останется нефть и газ. При нынешних объемах добычи запасов нефти хватит почти на сто лет. Кроме нефти в Саудовской Аравии находятся и крупные месторождения природного газа (четвертое место в мире). Государственная компания “Saudi Aramco” (бывшая «Арабо-Американская нефтяная компания») контролирует весь процесс добычи и дистрибуции нефти в Саудовской Аравии (ей принадлежит свыше 90% всех нефтяных и газовых месторождений страны). Компания является крупнейшей в мире по добыче нефти и шестой в мире по нефтепереработке. Наиболее крупный зарубежный проект “Saudi Aramco” – это приобретение в 1988 году в виде организации совместного проекта 50% добывающей и перерабатывающей нефтяной сети компании “Texaco” в Соединенных Штатах (“Star Enterprise Project” на востоке и в Карибском бассейне).

В середине 1997 года было проведено преобразование компании “Star Enterprise”, а совместный проект получил дальнейшее развитие в виде объединения в единую компанию “Motiva Enterprises” всех добывающих и торговых подразделений в данном районе, принадлежащих “Saudi Aramco”, “Texaco” и еще одной компании – “Shell Oil”. Получившаяся в итоге нефтедобывающая и торговая компания стала крупнейшей в США. Сотрудничество между тремя перечисленными компаниями является весьма тесным и продолжается и на территории Саудовской Аравии и других ближневосточных нефтяных государств. Как было заявлено министром нефти Саудовской Аравии Али-аль-Наими во время встрече с американскими высшими должностными лицами в Хьюстоне в апреле этого года, в недалеком будущем правительство намерено провести частичную приватизацию “Saudi Aramco”[16].

Что касается нефтепереработки, то ею в Саудовской Аравии занимаются восемь компаний, пять из которых принадлежат “Saudi Aramco”, и три являются совместными компаниями (при участии “Saudi Aramco”, “Shell” и “ExxsonMobil”), в том числе одна – в нейтральной саудовско-кувейтской зоне. Основная линия поведения компании “Saudi Aramco” заключается в осуществлении инвестиций в нефтепереработку в оффшорных зонах с целью стабилизации экспортных потоков и цен. В стране оперирует значительное число компаний из западных стран, Японии. В частности, ряд американских компаний (Бехтел и др.) участвуют в крупных строительных проектах.

В начале 2002 года государственная нефтяная компания Саудовской Аравии наняла фирму “Eni SpA” и других более мелких подрядчиков для разработки двух новых нефтяных месторождений на востоке страны, что позволит к 2005 году увеличить добычу на 650 000 баррелей в день. Это первое с 1998 года планируемое увеличение добычи (тогда страна вложила в проект $3 млрд, что позволило увеличить добычу на 500 тыс. баррелей в день). На новых месторождениях будет добываться нефть с низким содержанием серы, которая пользуется наибольшим спросом на американском рынке.

Таблица 3. Добыча и экспорт нефти[17]

Присоединение к этой организации позволит активнее реализовывать так называемую «Газовую инициативу», действующую с мая 2001 года и впервые допустившую иностранцев в добычу углеводородов. Правительство Саудовской Аравии надеется в результате вступления в ВТО привлечь в газодобычу до 25 млрд долл. иностра

нных инвестиций в течение 10 лет. Для реализации программы «Газовой инициативы» избрано три группы компаний, которые будут участвовать в добыче природного газа на основных газовых месторождениях страны: в Южном Гаваре – ExxsonMobil, Philips, British Petroleum и Shell; в Красном море – ExxsonMobil и Enron Oxidental, и, наконец, в Шайба – TotalFinaElf, Shell и Conoco. Однако по буквально последним сообщениям возможно страна пересмотрит свое намерение открыть этот сектор для прямого вложения иностранного каапитала.Одна из важных целей экономической политики Саудовской Аравии – вступление во Всемирную торговую организацию. В настоящее время переговорный процесс находится на стадии двухсторонних переговоров со странами-членами. Вступление в ВТО, как предполагается, подхлестнет экономическое развитие, позволив снизить уровень тарифной защиты (он в Саудовской Аравии высок и является одним из наиболее высоких в районе Персидского залива). Для вступления в ВТО проводится постепенная реорганизация неэффективной системы государственного субсидирования электроэнергетического, нефтехимического и телекоммуникационного секторов.

Социальная и бюджетная политика

Как это ни парадоксально, но относительно благоприятные социальные условия, созданные для своих граждан правительством Садовской Аравии за счет огромных нефтяных доходов, породили немало проблем. Достаточно высокий уровень жизни обусловил и высокий темп прироста населения, значительно опередивший темпы роста экономики страны, в известной мере привел её к нескольким годам устойчивого дефицита бюджета и роста внешнего долга.

Именно демографический взрыв вынуждает правительство тратить все больше средств на социальные выплаты и усовершенствование инфраструктуры экономики – главным образом в области электроэнергетики и опреснения воды. Кроме того, более 50% населения составляет молодежь до 18 лет, что создает дополнительное давление на рынке труда и увеличивает безработицу. Уровень безработицы в Саудовской Аравии (на конец 2001 года) составляет порядка 7% от численности рабочей силы, причем это официальные данные (и относящиеся только к мужской части населения). А по неофициальным оценкам, относящимся ко всей рабочей силе, безработица достигает 25% и выше. Численность рабочей силы составляет 7 млн человек, причем из них 35% составляют иностранные рабочие и служащие[18], причем в частном секторе до 90% занятых – иностранцы. В стране активно проводится так называемая политика саудизации для замещения местными порядка 60% иностранных работников из Пакистана, Индии, Индонезии, Египта. По некоторым оценкам, иностранные рабочие ежегодно отправляют из Саудовской Аравии на родину до 17 млрд долларов[19].

Нефть обеспечивает 75% доходов государственного бюджета Саудовской Аравии[20]. В 2001 году нефть по оценке дала примерно 49 из 61 миллиарда долларов дохоов бюджета. В целом бюджет Саудовской Аравии недостаточно сбалансирован, дефицит остается весьма существенным. Основная проблема (как считают специалисты банка Саудовской Аравии – Riyadh Bank) – ошибки в прогнозировании цен на нефть и, следовательно, увязанных с ними государственных расходов. В случае существенной ошибки резко возрастают незапланированные расходы бюджета и его дефицит. Лишь в 2000 году при очень высоких ценах на нефть впервые за два десятилетия был достигнут положительный бюджетный баланс. Фактически высокие социальные издержки могут быть рассчитаны на баррель добычи, что в большой степени выровняло бы ситуацию «добычи и использования доходов» российской и аравийской нефти.

Военные расходы (по данным на 2000 год) составляют 18,7 млрд долл. (около 70 млрд риалов). Весомая статья расходов – финансовое донорство: в 1993 году было израсходовано 100 млн долл. на цели реконструкции экономики Ливии, а с 1993 года оказывается регулярная финансовая помощь Палестине. Внешний долг страны составляет 26,3 млрд долларов (по данным на 2000 год). С 1998 года существенно уменьшились валютные резервы страны и с этого времени правительство стремится к их восполнению, как и иностранных активов. При этом с июня 1986 года курс валюты Саудовской Аравии привязан к доллару США по курсу 3,745 риала за доллар.

Внутренний долг также весьма велик – до 100% от ВВП, в основном находится у государственных финансовых институтов. Достаточно строгая денежная политика и политика государственных расходов после 1998 года нацелены именно на погашение внутреннего долга страны. В декабре 2001 года был представлен проект государственного бюджета Саудовской Аравии на 2002 год. Согласно проекту, доходы бюджета составят 157 млрд риалов (42 млрд долл.), расходы – 202 млрд риалов (54 млрд долл.)[21].

Предусмотренные госрасходы распределяются следующим образом:

-

на образование – 54,3 млрд риалов (рост на 1,9% по сравнению с 2001 годом);

-

на здравоохранение – 22,8 млрд риалов (рост на 4,1%);

-

инфраструктурные затраты – 10,1 млрд риалов (уменьшение на 9,8%);

-

муниципальные услуги и водоснабжение – 9,5 млрд риалов (рост на 9,2%);

-

транспорт и связь – 6,5 млрд риалов (рост на 12,1%).

Цены на нефть и развитие

Как следует из исторических данных, падение мировых цен на нефть весьма негативно сказывается на экономической ситуации в Саудовской Аравии (так было, например, в 1998 году). Однако при этом даже существенный рост цен на нефть не увеличивает значительно реальный ВВП страны[22], хотя и повышает доходы госбюджета. Квота Саудовской Аравии в ОПЕК колеблется около значения в 7,4 млн барр. в день при потенциальной технологической возможности добывать до 10,6 млн барр. в день. Страна имеет один их самых низких уровней использования мощностей по добыче: 66% против 77% в среднем по ОПЕК на начало 2002 года. Неиспользуемые мощности превышают 3,5 млн баррелей в день, что, в свою очередь, больше добычи любого другого члена ОПЕК. Теоретически эти мощности могли бы подстраховать выпадение почти любого крупного поставщика нефти на мировой рынок.

В целом за 2000-2001 годы доходы Саудовской Аравии от нефти составили величину очень близкую к доходам за три предшествующих года, что способствовало определенной маркоэкономической стабилизации. По понятным причинам правительство страны сушественным образом заинтересовано в стабильности мирового рынка при высоких ценах на нефть. Низкие экономические издержки добычи в Саудовской Аравии следует дополнить фактическими высокими социальными издержками, которые ложатся на каждую баррель добываемой нефти. Поддержание относительно низких квот добычи в ОПЕК (при ограничениях на добычу в Ираке) при экономическом росте в странах-потребителях нефти дала стабилизацию цен выше 20 долларов примерно года за два.

Двухлетнее падение цен на нефть на мировых рынках в 1998-1999 гг. (эквивалент ценовой войны) привело к тяжелым последствиям для всех экспортеров с точки зрения социальной стабильности развития. Ценовая война с откатом мировых цен до уровня 1998 года означала бы снижение доходов страны примерно на 40%. Одновременно падение цен на нефть выдавливало бы месторождения с высокими издержками в самих развитых странах и противодействовало бы процессам энергосбережения в мире. Так что обрушение нефтяных цен, разумеется, не в интересах всех сторон.

Россия стала в 2002 г. одной из опор стабильности поставок нефти на мировой рынок. Постепенно добыча приближается к уровню 80-х годов. Высокая зависимость бюджета РФ от нефтяных доходов для оплаты внешнего долга (причем странам-импортерам нефти[23]) известна, но экономика страны гораздо меньше зависит от нефти. Российские компании меньше платят в бюджет при падении экспортных цен, что также в определенной мере защищает их от ценовых колебаний. Российские компании повторяют путь своих предшественников (из других стран-нефтеэкспортеров), инвестируя в месторождения в других странах и в переработку и сбытовые сети за рубежом. Их выход на американский рынок – нормальное явление диверсификации импорта и экспорта.

В ближайшие два десятилетия можно ожидать огромных усилий стран ОЭСР по энергосбережению и переходу на возобновляемые источники энергии. Но пока миру нужна нефть. Диверсификация источников нефти импортерами в неустойчивом мире – закономерной процесс. Расширение поставок нефти российскими компаниями – также явление нормальное. Стабильность поставок – важная составляющая будущего мирового экономического подъема (об уровне цен – разговор отдельный). Ценовые войны экономически опасны для участников и потому маловероятны, конфронтации излишни. Можно предположить, что все основные участники глобального процесса экономического развития: и потребители нефти и экспортеры — заинтересованы все-таки не в «борьбе за доминирование», а в стабильности поставок и предсказуемости для принятия долгосрочных решений по вопросам обеспечения устойчивого глобального роста.

Основные индикаторы развития экономики Саудовской Аравии

Источники: “Saudi Arabia At A Glance”, World Bank, Development Economics Central Database, September 19, 200;. International Financial Statistics Database (на сайте www.imf.org). “Economic Panorama: History & Forecast”/”Trade Horizons”, Vol. IX, No. II. Economist Intelligence Unit, Spring 1999; “Country Profile: Saudi Arabia”. DRI-WEFA, Inc. (Canada), October 2001; “ SAMA Actuals and Est.”, 2001; “2000 OPEC Annual Statistical Bulletin”.“Saudi Arabia Country Commercial Guide-2002”, U.S. & Foreign Commercial Service, 2001; сайт “Saudia Online”; CSIS; Банк Саудовской Аравии Ryiadh Bank.

Московские ТЦ пока не будут снижать арендные ставки из-за коронавируса

Пересмотр арендных ставок на фоне возможного спада посетительской активности из-за коронавируса не является актуальным вопросом для торговых центров, заявили РИА Недвижимость в московских ТЦ.

Газета "Коммерсант" в понедельник написала о том, что крупные ритейлеры разослали торговым центрам обращения с просьбой разделить с ними негативные последствия пандемии коронавируса. Такие сообщения, по данным газеты, управляющие компании получили от УК АО "Зара СНГ" — "дочки" Inditex (развивает бренды Zara, Stradivarius, Oysho, Bershka, Pull&bear и другие) и ООО "Ре Трэйдинг" — "дочки" LPP (марки Reserved, Mohito, House, Cropp и Sinsay). Как написало издание, сети не исключают даже и временного закрытия магазинов.

Директор департамента недвижимости АО "Крокус" Ольга Антонова подтвердила факт наличия обращения от LPP. "От компании LPP (марки Reserved, Cropp town, Mohito) действительно видели такое письмо, уведомляющее торговые центры, что при возникновении серьёзной обстановки компания не исключает возможность закрытия магазинов или прекращения развития новых. Фактически в нашем сотрудничестве на дату предоставления данного комментария ничего не изменилось", - отметила она.

В АО "Крокус" добавили, что на объектах группы карантина нет и пока нет предписаний о необходимости такой меры. "Влияния на работу магазинов или выручки пока вирус не оказывает. В целом, кроме всеобщей паники, которая тоже способна представлять серьёзный риск, последствий пандемии мы пока не отметили. Будем наблюдать ситуацию и выполнять рекомендации ВОЗ и Минздрава. При возникновении сложностей у арендаторов будем рассматривать каждый отдельный случай и вырабатывать совместное решение с нашими партнерами", - прокомментировали в компании.

Существующий уровень покупательской активности на объектах "Киевской площади", в том числе в ТРЦ "Европейский", не свидетельствует об актуальности вопроса о снижении арендных ставок", - заявили в группе компаний "Киевская площадь".

Первый заместитель генерального директора компании AFI Development Евгений Поташников также сообщил, что в настоящий момент в торговых и многофункциональных центрах компании не наблюдается снижения уровня посещаемости. "Поэтому разговоры о возможном пересмотре наших арендных ставок не актуальны", - сказал он.

Тем временем, по оценке заместителя руководителя департамента исследований и аналитики Cushman & Wakefield Татьяны Дивиной, доля оборота розничной торговли, который приходится на современные форматные торговые центры, составляет 16-18%. "С учетом этой оценки, в случае полного закрытия торговых объектов на один месяц полного карантина это будет составлять порядка 1% потерь для оборота розничной торговли в стране в годовом исчислении", - сказала она.

При этом нужно учитывать, что правительство сейчас разрабатывает список мер, направленных на поддержание бизнеса в сложившихся условиях, отметила эксперт. Эти меры, по её словам, должны помочь в том числе ритейлерам и поставщикам снизить убытки и пережить этот период. "Возможный рост онлайн торговли также поддержит оборот продаж, хоть и незначительно, ввиду ограничения логистических мощностей", - подытожила Дивина.

Директор департамента недвижимости АО "Крокус" Ольга Антонова сообщила, что на объектах группы карантина нет и пока нет предписаний о необходимости такой меры. "Все рекомендованные Роспотребнадзором меры предосторожности мы соблюдаем в полном объеме. Влияния на работу магазинов или выручки пока вирус не оказывает. В целом, кроме всеобщей паники, которая тоже способна представлять серьёзный риск, последствий пандемии мы пока не отметили. Будем наблюдать ситуацию и выполнять рекомендации ВОЗ и Минздрава", - сказала она.

По решению Правительства Республики Казахстан в целях минимизации проникновения на территорию республики новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) временно изменяется порядок пересечения государственной границы республики для иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».

Так, принято решение о том, что все иностранные граждане теперь могут въехать на территорию республики только по международным документам. Таким образом, для граждан СНГ для поездок в Казахстан теперь требуется при себе наличие заграничного паспорта. О восстановлении обычного порядка пересечения границы будет сообщено дополнительно.

Если пассажир покупал билет по внутригосударственному документу, переоформление проездного документа не требуется. Посадка в международные поезда в сообщении с Республикой Казахстан будет производиться по тому документу, на основании которого был куплен билет. Для пересечения границы на контрольно-пропускном пункте нужно будет предъявить заграничный паспорт, который необходимо иметь при себе.

Вместе с тем, граждане Республики Казахстан, находящиеся в настоящее время на территории Российской Федерации, и россияне, находящиеся на территории Республики Казахстан, могут беспрепятственно возвратиться в страну с тем документом, по которому совершался выезд.

По мере ослабления распространения коронавируса 2019-nCoV обычный порядок пересечения казахстанско-российской, а также казахстанско-кыргызской государственной границы будет восстановлен.

Возврат и переоформление билетов на прямые поезда в сообщении с Казахстаном производится установленным порядком в соответствии с действующими нормативными документами, регламентирующими железнодорожные перевозки пассажиров между странами СНГ.

Напомним, в РЖД создан штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса. Среди первоочередных задач штаба — координация противоэпидемических мероприятий в коллективах, на объектах инфраструктуры и в поездах.

«КАТЕРПИЛЛАР ТОСНО» ПРОДОЛЖАЕТ ИНВЕСТИРОВАТЬ В РАЗВИТИЕ СВОЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Завод ООО «Катерпиллар Тосно» во второй раз получил подтверждение Минпромторга России о соответствии внедорожных карьерных самосвалов CАТ 773Е и 777Е массой 60 тонн и 100 тонн требованиям постановления Правительства Российской Федерации № 719.

ООО «Катерпиллар Тосно» - третья по счету производственная площадка в мире после США и Индии, где компания производит внедорожные карьерные самосвалы. При этом российское предприятие обеспечивает не только потребности местного рынка, но и ежегодно экспортирует порядка 25% готовых самосвалов в страны СНГ и Монголию.

Предприятие производит внедорожные карьерные самосвалы в Российской Федерации с 2011 года, регулярно обновляя модельный ряд. Самосвалы серии E, выпускающиеся в настоящий момент на заводе в г. Тосно, отличаются большой производительностью, высоким уровнем безопасности и комфорта оператора, а также долговечностью конструкции.

Развиваем связи

Перекрестный год с Россией наполнят конкретным содержанием

Текст: Данияр Каримов (Бишкек)

Перекрестный год России и Киргизии будет наполнен не только культурными акциями, но и вполне конкретным деловым содержанием. Стороны готовятся в ближайшие дни утвердить сводную программу мероприятий, часть которых призвана улучшить экономику республики и, соответственно, повысить уровень жизни обычных граждан. Об этом заявил на пресс-конференции в Бишкеке посол РФ в КР Николай Удовиченко.

Впервые в СНГ

Перекрестный год проводится Россией в Содружестве независимых государств впервые. Киргизстан выступает в некоторым смысле пионером, первооткрывателем. Год обещает быть насыщенным и замечательным, что уже показала церемония его открытия, прошедшая в Государственном Кремлевском дворце. Думаю, это было одно из интереснейших культурных мероприятий. Концерт, посвященный перекрестному году, очень понравился зрителям, особенно совместными номерами артистов обеих стран.

Всего планируется провести около двухсот мероприятий, и радует, что мы решили не зацикливаться на культурном сотрудничестве. Год будет посвящен и другим направлениям, в том числе развитию экономических связей, укреплению молодежных контактов, общей истории - 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

С акцентом на инвестиции