Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Соглашение с РФ по строительству завода «Еврохима» ратифицировал Казахстан

Закон о ратификации соглашения между правительствами Казахстана и РФ по проекту строительства и эксплуатации завода минеральных удобрений в Жамбылской области подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщила пресс-службы главы государства.

Первый этап проекта, который реализует российская компания «Еврохим», уже завершен — введен в эксплуатацию горнорудный комплекс, на базе которого налажена добыча фосфоритов — до 660 тыс. тонн в год, построен узел среднего дробления и тонкого помола мощностью 640 тыс. тонн в год. Общая сумма инвестиций составила $126 мл, уточняет rupec.ru.

Соглашение предусматривает создание инвестиционных и нормативно-правовых условий, обеспечивающих строительство и эксплуатацию химического комплекса с полным производственным циклом от добычи фосфатного сырья до выпуска экспортоориентированной продукции — минеральных удобрений и попутных индустриальных продуктов.

На втором этапе предусмотрено строительство комплекса по производству минеральных удобрений и индустриальных продуктов мощностью производства не менее 1 млн тонн продукции в год. По данным на конец декабря 2021 года, группа «Еврохим» инвестировала во второй этап $138,7 млн. Стоимость второго этапа будет уточнена после завершения проектирования.

Соглашение также предусматривает освобождение от корпоративного подоходного налога, налога на добавленную стоимость и налога на имущество и землю.

Реализация проекта позволит привлечь свыше $1 млрд прямых иностранных инвестиций. Продукцию химкомплекса планируется экспортировать в страны СНГ, Европы, Средней Азии и КНР после полного обеспечения внутреннего рынка Казахстана.

Компания Optiplane увеличила продажи беспилотников в несколько раз

Компания Optiplane (входит в Группу «СИГМА. Новосибирск» инвестиционной сети Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы «РОСНАНО») — один из ведущих российский производителей беспилотных винтокрылов для промышленности — подвела финансовые итоги за 2021 год: рост продаж по сравнению с 2020 годом увеличился в несколько раз.

Увеличение показателей по итогам деятельности в прошедшем году обеспечила обновленная стратегия: расширение производства и заключение контрактов с компаниями-партнерами как в части производства, так и в части продаж.

Начиная с прошлого года КБ Optiplane наращивает сотрудничество с организациями-дилерами геодезического оборудования, с частными агентами продукции в регионах России и СНГ, а также с производственными партнерами, которые имеют большой опыт производства необходимых комплектующих для винтокрылов. Такой подход позволяет обеспечить бесперебойные поставки и возможность долгосрочного планирования последующего увеличения производства.

eVTOL — electric vertical takeoff and landing

«Планируется, что еще одним драйвером развития в 2022 году станет расширение модельного ряда. Мы уже принимаем заявки на винтокрылы с дальностью до 90 км. Новая модель винтокрыла по-прежнему маневреннее самолетов и является одним из самых дальних eVTOL дронов с вертикальным взлетом и посадкой для геодезии и маркшейдерии. Также дрон Optiplane успешно применяется в таких областях как проектирование линий связи и карьеров, мониторинг ЛЭП и периметров и в других областях. Это абсолютно отвечает на запрос рынка, более двух третей закупок в сфере государственных контрактов связаны с мониторинговыми полетами за пределы прямой видимости», — сообщил генеральный директор Optiplane Кирилл Яковченко.

Глобальный рынок беспилотников к 2025 году достигнет $51,97 млрд со среднегодовым приростом 20,1%. Объемы рынка оборудования для передачи данных с борта БПЛА вырастут на $3,07 млрд до 2024 года. Потенциал российского рынка значителен — до 2,5 млн устройств в год к 2025 году (3% от мирового). Около 20% рынка услуг с применением БПЛА занимают работы, связанные с мониторингом инфраструктуры.

«Рынок БПЛА быстро прошел путь к уверенному росту и широкому использованию. Сегодня ожиданий от беспилотников еще больше. В части распределения по отраслям, мы видим львиную долю работ, связанных с мониторингом инфраструктуры, с полетами за пределы прямой видимости. Все больше требуются дроны, которые могут облететь большие площади и летают долго», — прокомментировал генеральный директор Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы «РОСНАНО» Руслан Титов.

Индустрия остается молодой, однако начинает привлекать серьезные инвестиции крупных игроков, включая производителей чипов и военные ведомства. Границы между военными и гражданскими БПЛА стираются. Ожидается, что коммерческое «дроноводство» в перспективе будет создавать рабочие места, обеспечивать прибыль.

СПРАВКА

В Группу «РОСНАНО» входят Акционерное общество «РОСНАНО», Управляющая компания «РОСНАНО» и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям РОСНАНО работает 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах России.

Группа компаний «СИГМА.Новосибирск» серийно создает технологические компании от идеи до продажи готового бизнеса. Входит в инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО. «CИГМА.Новосибирск» формирует партнерскую сеть, развивает клиентскую базу, запускает производство, создает команды. Развивая стартапы, группа компаний обеспечивает дополнительные инвестиции и поиск стратегических партнеров. Здесь создано более 70 стартапов по таким направлениям, как микроэлектроника и сенсоры, медицинские биотехнологии, функциональные материалы, специализированная химия, беспилотные летательные аппараты, новая энергетика, мехатроника и робототехника, агротехнологии.

БМК «Мечел» в 2021 году увеличил поставки продукции на экспортБелорецкий металлургический комбинат (АО «БМК», входит в Группу «Мечел») в 2021 году поставил зарубежным потребителям на 15% больше металлопродукции, чем в 2020 году. Объем поставок составил более 138 тыс. тонн.

Рост на 12% показала катанка (заготовка для проволоки). Положительную динамику на 18% продемонстрировали метизы: на 20% увеличились поставки стальной проволоки для различных отраслей промышленности, на 6% выросла отгрузка холоднодеформированной арматуры, используемой в строительной сфере.

«Увеличение экспортных продаж произошло благодаря росту отгрузки в страны Евросоюза, где БМК уже зарекомендовал себя как надежный поставщик металлопродукции», – прокомментировал управляющий директор АО «БМК» Сергей Федоров.

Доля экспорта в реализации металлопродукции БМК составляет порядка 28%. Продукция комбината отправляется в более чем 20 стран мира. В страны СНГ и Европы БМК поставляет катанку, проволоку, канаты, гвозди, ленту, калиброванный прокат. Эта продукция применяется в метизном производстве, строительной сфере, мебельной промышленности, горнодобывающей и энергетической отраслях, сельском хозяйстве, авто-, машино- и судостроении.

Ирано-российское энергетическое сотрудничество усилит единодушие в ОПЕК+

Бывший глава ОПЕК Ирана Мохаммад Али Хатиби заявил, что укрепление энергетического сотрудничества между Ираном и Россией еще больше сблизит две страны на международных форумах, таких как ОПЕК+, сообщает Shana.

Мохаммад-Али Хатиби сказал, что Иран и Россия проводят общую политику на международных энергетических форумах, таких как ОПЕК+ и Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ), добавив, что расширение двустороннего сотрудничества между двумя странами может привести к сближению позиций обеих стран в этих важных областях.

Отметив, что создание совместного хедж-фонда по управлению рисками между Ираном и Россией может обеспечить сотрудничество иранских и российских компаний друг с другом, Хатиби сказал: «Присутствие российских государственных и частных компаний в иранской нефтяной промышленности и наоборот может быть плодотворным».

Подчеркнув, что президенты Ирана и России неоднократно подчеркивали необходимость наращивания объемов торговли между двумя странами, он сказал: «По словам президента Исламской Республики Иран, уровень сотрудничества между двумя странами должен достичь 10 миллиардов долларов США в год, что требует большей поддержки и последующих действий со стороны правительств».

«Проблемы и препятствия на пути развития торговых отношений между двумя странами должны быть рассмотрены и устранены в кратчайшие сроки», — подчеркнул Хатиби.

Он упомянул неосведомленность иранских производителей и компаний о политической, коммерческой, правовой и экономической структуре России, в качестве одной из проблем, стоящих перед развитием ирано-российской торговли, и сказал: «В последние годы акции крупных российских компаний, работающих в нефтяной промышленности были куплены западными многонациональными компаниями, и иранские компании должны учитывать такие случаи в своем сотрудничестве с упомянутыми компаниями».

«Наше сотрудничество с Россией и Китаем в нефтяной отрасли может стать образцом для других стран, таких как Содружество Независимых Государств (СНГ) и независимые страны Южной Америки, для сотрудничества с Ираном», — добавил он.

Радзиховский: Инстинкт саморазрушения заложен в людях и в социальных системах

Текст: Леонид Радзиховский (политолог)

В который уже раз за последнее время приходится писать об Украине. Что делать: обстановка не только не разряжается, но происходят новые "сейсмические толчки", балансирование "на краю пропасти" кажется все более шатким.

Напомню о некоторых, по-моему, вполне очевидных последствиях предполагаемого конфликта.

Если Украина напала бы на ДНР - ЛНР (начала "освобождать Донбасс" в официальной терминологии Киева), то Россия, безусловно, вступится на их стороне, ВСУ будут разгромлены российскими войсками, а в ситуации острой внутриполитической борьбы (возвращение Порошенко, конфликт с Ахметовым) это означает в лучшем случае конец карьеры Зеленского, в худшем - импичмент или майдан против "слуги народа". И президент Украины просто не может этого не знать. Отдавая приказ о начале заранее проигранных военных действий, он стреляет себе даже не в ногу, скорей "в район головы" ...

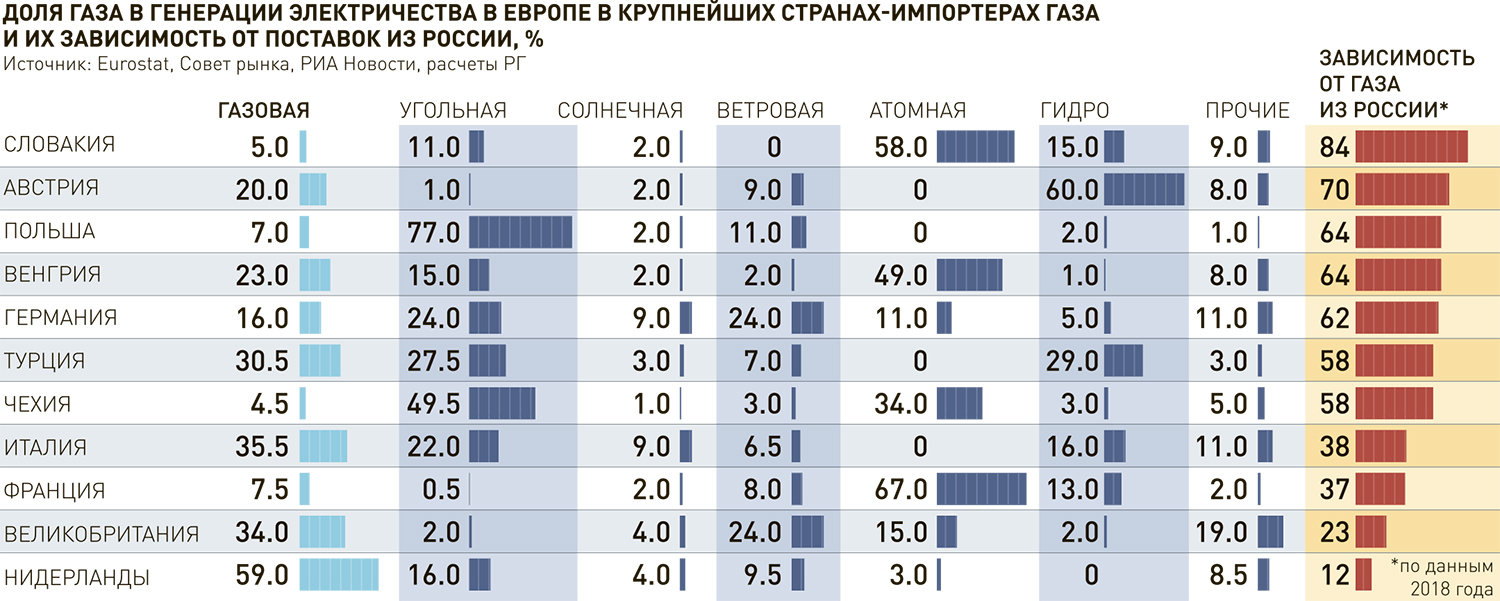

Если Россия в том или ином варианте "вторгнется в Украину", как 3 месяца пророчат все западные СМИ и политики, то наша страна получит более или менее жесткие санкции. Точный размер их заранее оценить невозможно - война дело непредсказуемое. Но очевидно, что рост ВВП сильно замедлится, рубль подешевеет по отношению к доллару, российский фондовый рынок (а в него вложились не только "форбсы", но уже десятки миллионов россиян) резко рухнет - даже сейчас, в ситуации всего лишь "геополитического напряжения", он в иные дни падал по сравнению с концом прошлого года на 20% - но в случае войны без шансов на быстрое восстановление.

Долгосрочные последствия еще куда тяжелее : утрата западных инвестиций, "технологический разрыв" с Западом, усилия ЕС, чтобы любой ценой кардинально ослабить зависимость от российского газа и нефти. Едва ли война с Украиной улучшит и положение России в СНГ. Все это, конечно, автоматически усилит экономическую и политическую зависимость РФ от Китая.

Но главное - военные действия не решат, а только усугубят "украинский вопрос". Ведь обострение - не есть смягчение!

Разбив армию Украины - где остановится Россия? Если - крайний вариант! - дойдет до польской границы, то получит кровавую партизанскую войну в Западной Украине, куда более жестокую, чем в 1943-53-м : ведь на сей раз украинским националистам гарантирована всесторонняя поддержка Запада. Если дело ограничится Восточной Украиной, то Государство Украина будет "расчленено извне" - неслыханное дело для современной Европы. Тогда в лице "остатков Украины" Россия имела бы открытых смертельных врагов, опирающихся на Запад, и нынешние отношения с Украиной покажутся братской идиллией. Да и в "освобожденной от бандеровцев" Восточной Украине ("Новороссии") ситуация была бы, мягко говоря, "непростой" - это не Крым, не Донбасс. По всем опросам, немалая часть жителей Восточной Украины очень дорожит "своим государством" и не только не хочет присоединяться к России, но и появление "украинского правительства под контролем России" будет вызывать у них, парламентски выражаясь, "неприязнь". Оценить численность "5 колонны" невозможно, но ясно, что это - серьезная проблема. Как ее решать? Заливая "нашу Украину" деньгами? И это - в ситуации санкций?

Наконец, если военные действия - самый вероятный вариант - ограничились бы Донбассом, то в чем их смысл? В итоге такой войны ДНР - ЛНР расширятся, но отношения с Украиной будут формально разорваны (как с Грузией), она окончательно станет "отрезанным ломтем", а от Запада все равно последуют санкции - пусть и не самые тяжелые.

В любом случае, восстановление братских отношений с народом Украины, о чем много говорят в России, таким образом никак не достигается : насильно мил не будешь, дурная бесконечность агрессии и обид будет только воспроизводиться.

Все эти варианты максимально невыгодны России и не вызовут (когда пройдет первое неизбежное "опьянение войной") никакого энтузиазма в народе. Это уж не говоря о том, что война может быть не такой уж и быстро-легкой, украинская армия накачана западной техникой...

Соображения очевидные для всех. Поэтому российские политики много раз повторяли, что никакой войны не будет, сама мысль "воевать против Украины" абсурдна.

Да. С рациональной точки зрения война - саморазрушительное безумие для обеих сторон.

Следовательно, ее и не будет?

Но ведь практически ВСЕ войны в истории были таким безумием (по крайней мере последние 200 лет) - и, однако, они были ! И вели их далеко не "безумцы" (маньяк Гитлер - все же исключение из правил). Эталонный пример - 1-я МВ, которая стала катастрофой для ВСЕХ, кто ее начал, не только побежденных, но и победителей.

Воронка войны - с какого-то момента всасывает "сама по себе". "Бессмысленным и беспощадным" назвал Пушкин "русский бунт". Но к войнам это относится еще в куда большей мере.

Инстинкт саморазрушения заложен в людях и в социальных системах - наряду с инстинктом самосохранения. Эту констатацию отторгает наш рассудок, но подкрепляет спинной мозг. Гордыня, борьба амбиций, личных, корпоративных, государственных, - куда важней и действенней, чем "экономическая выгода", которую многие продолжают считать главной причиной войн...

Лаврову принадлежат замечательные слова: "Это своего рода нервный срыв. В бесконечных утверждениях собственного величия люди дошли до психологической отметки, которую трудно объяснить".

Сказано про "наших американских партнеров", но имеет, как мне кажется, универсальное, общечеловеческое, общеисторическое значение.

Остается надеяться, что на сей раз эту "отметку" никто не перейдет.

«Ижсталь» увеличила объемы экспорта в 2021 году

Завод «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») в 2021 году отгрузил на экспорт 74 тыс. тонн металлопродукции, что на 51% больше, чем годом ранее.

Завод экспортирует горячекатаный, калиброванный и обточенный прокат, холоднокатаную ленту, стальные фасонные профили высокой точности, сталь со специальной отделкой поверхности в страны СНГ, ЕС, США и Сингапур.

Отгрузка в страны дальнего зарубежья увеличилась на 40% и составила 24 тыс. тонн. Среди крупнейших стран-экспортеров – Бельгия, Турция, США, Германия, Словакия, Франция, Латвия.

Отгрузка в страны СНГ увеличилась на 56% и достигла 50 тыс. тонн, из которых 40 тыс. тонн приходится на Республику Беларусь и Казахстан. Наибольший прирост экспорта также приходится на Беларусь – 125% к уровню 2020 года. Среди белорусских потребителей ижсталевского металла – крупнейшие отраслевые производители авто-, машиностроения, сельхозтехники, инструмента.

«Рост экспортных поставок свидетельствует о востребованности и конкурентоспособности нашего металла на мировом рынке», – прокомментировал директор управления коммерческой деятельностью ПАО «Ижсталь» Андриян Сорокин.

Согласно международным исследованиям, инфекция COVID-19 повышает риск возникновения серьезных осложнений у беременных женщин. В этом случае польза от прививки против коронавируса превышает опасения, связанные с вакцинацией. Может ли вакцина, полученная будущей матерью, вызвать отклонения в развитии плода или выкидыш? Какие существуют противопоказания для дам «в положении»? На эти вопросы отвечал президент Кыргызской ассоциации акушеров-гинекологов, профессор Арсен Аскеров.

- Можно ли вакцинироваться беременным от COVID-19?

- Вакцинация беременных рекомендована международными организациями акушеров-гинекологов. В европейских и американских странах иммунизация среди этой категории лиц проводится уже второй год. Прививку от коронавируса получают с 21-22 недели беременности. Вторую дозу можно получить через месяц. По странам СНГ активно в этом направлении работает Россия, умеренно – Казахстан.

- Как обстоят дела с вакцинацией беременных в Кыргызстане?

- Необходимо больше информировать наших будущих мам о пользе иммунизации. Лучше не подвергать себя и ребенка риску заболевания коронавирусом и сделать прививку. Пока у нас беременные неактивно вакцинируются, счёт идёт на десятки.

- В чем, на ваш взгляд, причина такой пассивности?

- Перед тем как получить вакцину, пациенты решают сделать полное обследование. Во время него находят какие-либо проблемы со здоровьем. И даже, если противопоказания не абсолютные, а относительные, прививку решают отсрочить.

- Какие есть абсолютные противопоказания и побочные эффекты?

- Женщин информируют о таких побочных эффектах, как гипертермия, легкая утомляемость, головные боли, которые для физиологической беременности, та что протекает без осложнений, неприемлимы.

Вакцинация противопоказана тем, у кого имеются заболевания сердца, сосудов и крови. Также, если во время беременности появляются гипертензивные расстройства или нарушения свертываемости крови, повышение волчаночного антикоагулянта.

- Вакцина от коронавируса, введённая в организм беременной женщины, влияет непосредственно на сам плод?

- Нет, вакцина не проникает в плаценту и не влияет на развитие плода. Плацентарный барьер не пропускает ее фрагменты. Вакцина ориентирована только на работу иммунной системы самой женщины.

- И тем не менее, может ли вакцина вызвать заболевание ребенка или отклонения в его развитии?

- Нет. Прямого влияния вакцина на плод не оказывает из-за защитного барьера. Сами вакцины не содержат веществ, способных навредить плоду или беременной женщине.

- Может ли вакцина стать причиной выкидыша?

- Вакцина не увеличивает риск прерывания беременности, преждевременных родов или нарушения развития плода. Выкидыш может происходить по другим причинам. Прививка, как и любое лекарство, может иметь свои побочные эффекты. Но, при случае выкидыша, надо четко дифференцировать. Есть разные причины, к примеру, урогенитальные инфекции, которые несут гораздо больший риск.

- Кормящие матери могут вакцинироваться?

- В ранний период нам важно, чтобы новорожденный ничем не заболел. И первый месяц в грудном молоке достаточно иммунологических резервов. А после неонатального периода, через пару месяцев, можно думать о вакцинации. Мы рекомендуем сделать вакцину, особенно тем, кто еще не болел коронавирусом. Но, если при родах открылось кровотечение, была операция или имеется риск тромбоза, то прививку получать нельзя.

- Антитела через молоко могут передаваться ребенку?

- Есть вероятность, что при формировании иммунного ответа у кормящей женщины, частицы антител будут переданы ребенку. Грудное молоко, помимо общих иммунных антител, также обогащается специфическими антителами против коронавируса. И это даже очень хорошо.

Будущее ядро SOC

Яков Шпунт

Системам XDR (Extended Detection and Response, обнаружение и реагирование на инциденты информационной безопасности) предрекают большое будущее и высокие темпы роста. Их перспективы в российских реалиях ведущие эксперты также оценили довольно высоко. По их мнению, внедрение XDR позволит если не решить полностью, то хотя бы снизить остроту многих насущных проблем.

Онлайн-площадка AM Live провела онлайн-конференцию, посвященную обсуждению перспектив недавно появившегося нового класса систем обнаружения и реагирования на инциденты информационной безопасности, или в английской аббревиатуре - XDR (Extended Detection and Response). По мнению ведущих аналитиков, именно данный класс систем должен продемонстрировать наиболее высокие темпы роста в ближайшей перспективе (см. новость ComNews от 10 января 2022 г.).

Как напомнил технический директор InfoWatch ARMA Игорь Душа, сама концепция XDR впервые представлена в 2018 г., а первые продукты появились еще на год с лишним позже. При этом до сих пор нет даже общепринятого определения. К примеру, согласно предлагаемому Gartner, XDR должна быть моновендорной системой, однако на практике это требование, как отметил руководитель отдела системных архитекторов "Лаборатории Касперского" Дмитрий Стеценко, не всегда выполняется. И в целом, по оценке большинства участников дискуссии, функциональность решения очень сильно зависит от требований заказчика и набора систем, который у него уже установлен. По мнению директора по развитию "Тайгер Оптикс" Ильи Осадчего, влияет и то, что XDR является молодым классом решений и функциональность систем еще не устоялась. По его оценке, на это потребуется еще около двух лет. Также данный класс будет активно сегментироваться для разных классов потенциальных заказчиков и сложности стоящих перед ними задач.

С технической точки зрения, XDR-система представляет собой комплекс, объединяющий сенсоры, собирающие данные с ПК, серверов, прочих конечных точек корпоративной сети, некое аналитическое ядро (которое может использовать как преднастроенную вендором самообучаемую систему, так и настраиваемые пользователем правила корреляции событий, аналогичные используемым в традиционных SIEM-системах), а также единую консоль управления. При этом, по мнению ведущего советника по вопросам информационной безопасности IBM в России и СНГ Олега Бакшинского, для относительно небольших компаний ядром системы будет являться модуль аналитики, который позволит автоматизировать основную массу задач, связанную с реагированием на инциденты, а для крупных - консоль управления. Системный инженер Fortinet Кирилл Михайлов при этом подчеркнул, что при этом пользователь может выбрать разные варианты реагирования на инциденты.

Также представитель IBM обратил внимание на то обстоятельство, что сегмент XDR активно "пылесосит" смежные сегменты, включая даже такие, как детектирование и предотвращение атак (IDS/IPS) и управление правами доступа (IDM). И в целом, как подчеркнул Олег Бакшинский, XDR позволяет свести в единое целое любые системы обеспечения информационной безопасности и мониторинга.

Использование XDR, по мнению Дмитрия Стеценко, делает такой класс систем, как SIEM, просто ненужными. XDR, как отметил технический директор TrendMicro в СНГ, Грузии и Монголии Михаил Кондрашин, собирают и обрабатывают данные в очень больших объемах, на три порядка больше, чем средние SIEM, что позволяет добиться высокого качества аналитики. С этим, однако, не согласился эксперт группы по исследованию рынка ИБ Positive Technologies Олег Хныков. Именно SIEM могут стать ядром XDR. Тем более, как обратил внимание Олег Бакшинский, многие современные SIEM серьезным образом отличаются от традиционных, и расстановка сил там существенно изменилась за последние годы. Тем не менее для многих применений XDR являются вполне самодостаточными системами. В частности, для таких применений, как защита промышленной инфраструктуры.

Также, согласно определению Gartner, XDR является облачной системой. По единодушному мнению, именно такая модель использования предпочтительнее для большинства потенциальных заказчиков, прежде всего с точки зрения экономики. Однако для очень крупных инсталляций, где количество конечных точек измеряется сотнями тысяч, развертывание XDR может оказаться и целесообразным, хотя данный момент требует тщательных расчетов.

Применение XDR позволяет снизить ущерб от инцидентов безопасности за счет снижения времени на детектирование и реагирование. По мнению Ильи Осадчего, XDR может не хватать гибкости, но для 90% потенциальных заказчиков она и не нужна. Зато существенно снижается нагрузка на персонал, что в условиях катастрофической нехватки специалистов, которая приводит к перегрузкам и выгоранию имеющихся, заметно повышает качество работы. Тем более что количество ложных срабатываний, которые являются основным недостатком автоматизированных систем, относительно невелико. По статистике IBM, которой поделился Олег Бакшинский, их число на 88% ниже, чем у предшествующих. Зато, как подчеркнул Михаил Кондрашин, именно использование XDR позволяет серьезно купировать возможные последствия, связанные с эксплуатацией опасных уязвимостей вроде Log4j, которая стала головной болью для очень многих.

До 5 ГВт может составить портфель зарубежных проектов Росатома в ветроэнергетике к 2030 году

Цель «Росатома» — создать к 2030 году портфель зарубежных проектов в ветроэнергетике общей мощностью до 5 ГВт, сообщил замгендиректора «НоваВинд», «дочки» «Росатома», Егор Гринкевич в рамках недели «Росатома» на Экспо-2020 в Дубай. По его словам, одним из приоритетных рынков компания рассматривает Юго-Восточную Азию, в частности, Вьетнам, который привлекает «Росатом» за счет государственной программы поддержки ветроэнергетики и высокого ветропотенциала. Различные программы поддержки существуют и в других странах этого региона, говорится в презентации «Росатома».

По словам Гринкевича, «Росатом» рассматривает также проекты на Балканах и в странах СНГ. На данный момент портфель проектов «НоваВинда» в России составляет 1,7 ГВт.

«НоваВинд» создано «Росатомом» в сентябре 2017 года для консолидации его ветроэнергетических активов, включая «ВетроОГК» и «ВетроОГК-2», уточняет «Интерфакс». В феврале 2018 года 49,5% «ВетроОГК» приобрела структура Газпромбанка, который в начале 2021 года вошел в капитал «ВетроОГК-2», получив 49,5%. В 2017 году «Росатом» также создал СП Red Wind, акционерами которого стали «НоваВинд» и голландский производитель ветроустановок Lagerwey. СП поставляет ветроустановки для проектов в России.

Максим Решетников оценил реализацию нацпроекта «Производительность труда» в Воронежской области

Министр экономического развития РФ Максим Решетников в четверг, 20 января, принял участие в рабочем визите Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина в Воронежскую область. В ходе поездки глава ведомства посетил предприятие «Воронежсельмаш», которое с 2020 года присоединилось к национальному проекту «Производительность труда». Куратором нацпроекта является первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов.

Адресную поддержку предприятию оказывают эксперты Федерального центра компетенций. В качестве пилотного проекта было выбрано производство высокопроизводительных сепараторов для очистки зерна. По итогам 2021 года его реализация позволила заводу увеличить выпуск целевого продукта в 5 раз. Завод поставляет продукцию более чем в 57 регионов России, а также в страны СНГ, Европы и Азии.

Как отметил глава Минэкономразвития, на сегодняшний день в Воронежской области уже 46 предприятий участвуют в нацпроекте, создан региональный центр компетенций. «До конца 2024 года предстоит сделать очень многое. Целевой показатель по национальному проекту – включение в него более 160 предприятий», - сказал он.

Руководитель департамента экономического развития региона Данил Кустов на примере завода показал министру результаты применения бережливого производства и повышения эффективности труда. «Продукция широко востребована у сельхозпроизводителей, потому что позволяет сохранять зерно, и в конечном итоге увеличивает добавленную стоимость и прибыль. Предприятие обеспечено заказами. Приятно видеть команду, которая инвестирует в своих сотрудников, в эффективную организацию производства», - сказал Максим Решетников. «У коллег четкие планы направлять прибыль, которую они получают от благоприятной конъюнктуры, на новые проекты. В конечном итоге они направлены на замещение импорта и увеличивают экономический рост в стране», - добавил он.

Воронежское предприятие – наглядный пример того, насколько своевременно были запущены в России национальные проекты, продолжил министр. По его словам, проект «Производительность труда» в текущей ситуации приобретает особое значение. «С одной стороны, у нас низкий уровень безработицы – 4,3%, с другой - предприятия сталкиваются с проблемами в поиске работников для увеличения производства. Проект «Производительность труда» позволяет с небольшими затратами добиться существенного роста объема производства. Поэтому очень важно, чтобы он активно тиражировался, реализовывался в регионах. Мы будем этому всячески содействовать», - подтвердил Максим Решетников.

Он отметил, что рост выработки и конкурентоспособности предприятия дает рядовым сотрудникам уверенность в своих рабочих местах. «Важно, что руководство понимает, насколько важен коллектив, компетентные работники, поэтому повышают заработную плату, держат ее чуть выше рыночной с тем, чтобы постоянно был спрос на работу на предприятии», - добавил глава Минэкономразвития.

По словам Данила Кустова, нацпроект «Производительность труда» пользуется большим спросом в Воронежской области. «Его эффективность доказана на многих предприятиях, мы видим реальные улучшения, растет выручка, рабочие места становятся более комфортными для сотрудников, процессы организованы более грамотно», - сказал он. В этом контексте глава департамента экономического развития региона предложил расширить сферы и вовлекать в нацпроект предприятия других отраслей, в том числе здравоохранения, туризма и прочих.

Услышим ли друг друга

Олег Басилашвили о распаде СССР

Позиция деятеля культуры традиционно в России имеет особый вес. О своём взгляде на события 30-летней давности рассказал Алексею Чаленко один из самых популярных артистов страны.

– Олег Валерианович, как вы восприняли Беловежские соглашения в 1991 году? Сожалели о распаде Советского Союза?

– Нет, не сожалел. Понимаете, если народы хотят разойтись, если им кажется, что «развод» благо, то почему нужно этому препятствовать?

Мы с вами прекрасно знаем, что республики Союза управлялись централизованно, всё, что велела делать Москва, они делали, независимо от того, согласны ли с установками из столицы. Поэтому, когда у республик появилась возможность и они заговорили о самостоятельности, я не увидел в этом ничего плохого. Другое дело – развитие событий. То, о чём говорили политики, создавая СНГ, не до конца воплотили в жизнь. Я считаю, что это плохо. И теперь нас раздирают противоречия, и это негативная сторона тех исторических событий.

Думаю, мы должны лучше слышать друг друга, помогать друг другу, нужно постараться создать условия, чтобы республики бывшего СССР двигались навстречу друг другу, сплотились, но не на основе диктата из центра, а на основе общей пользы.

– Вы в то время, скорее, поддерживали Горбачёва или Ельцина?

– Я всегда поддерживал Бориса Николаевича Ельцина, потому что, несмотря на все его недостатки, которые у каждого можно найти, он проводил в жизнь те реформы, о которых говорил, но не осуществлял Горбачёв. При всём моём уважении к Михаилу Сергеевичу... Напрашивались важнейшие изменения, но не были предприняты президентом СССР, а вот Борис Николаевич вместе с Гайдаром провели ряд реформ, которые сейчас дают положительные результаты.

– Отношение к событиям тридцатилетней давности менялось за эти годы?

– Что-то переоценил, многое в моих взглядах осталось неизменным. Сейчас кажется, что кое-что можно было сделать иначе. Но твёрдой уверенности в рецептах «задним умом» у меня нет…

– Одно из последствий распада единой страны – разрыв человеческих связей… Ощутили это на себе?

– Оказываясь, например, в Грузии, я, как и в прежние времена СССР, встречал доброжелательное отношение – и в магазине, и на базаре... И вовсе не потому, что я наполовину грузин, ведь по мне и не скажешь, что у меня есть грузинская кровь. Недавно был в Казахстане, там точно такое же доброжелательное отношение. Люди абсолютно не изменились, хотят жить в мире. Противоречий между простыми людьми не существует, конфликты и столкновения чаще всего провоцируются политиками.

– Что будет на просторах бывшего СССР в будущем? Как думаете, возможно ли объединение каких-либо территорий, стран?

– Существует пример Европы, которая всё теснее объединяется, и это могло бы послужить прообразом возможного объединения для нас. Европейским странам удалось добиться прозрачности границ, в значительной мере выработать общие правила игры. На территории бывшего СССР может происходить нечто подобное, но важно, чтобы в основе объединения лежала не военная сила, что было бы преступно, а воля народов.

Власти Дубая ужесточили правила въезда на территорию эмирата для путешественников из Узбекистана и Таджикистана. В частности, обновленные требования содержатся на сайтах ряда авиакомпаний, включая Emirates, flydubai и Uzbekistan Airways.

Согласно новым правилам, туристы из этих стран СНГ обязаны предъявить для посадки на рейс отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный не ранее чем за 48 часов до вылета рейса (а не за 72 часа, как было ранее). Правила уже вступили в силу.

После прибытия в аэропорты Дубая и Шарджи пассажиры также обязаны сдать ПЦР-тест и находиться в самоизоляции до получения результата. Отмечается, что новые требования были введены на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в обеих республиках и выявления штамма «омикрон».

В конце декабря 2021 года Международный аэропорт Дубая ввел новые процедуры ПЦР-тестирования для пассажиров, прибывающих из ряда стран. В частности, речь шла о выборочных проверках на COVID-19 путешественников, освобожденных от обязательного тестирования по прибытии.

В настоящее время пассажиры, прибывающие из ряда стран, включая Россию, сдают ПЦР-тесты в международном аэропорту Дубая в обязательном порядке. В качестве дополнительных мер предосторожности аэропорт также начал проводить случайные тестирования пассажиров, прибывающих, например, из стран Европы.

В случае, если тест покажет положительный результат, пассажир помещается на 10-дневный карантин. Между тем, врачи в ОАЭ рекомендуют населению сдавать ПЦР-тесты на COVID-19 при появлении симптомов простудных заболеваний, в том числе насморка и чихания. Медицинские работники утверждают, что коронавирус (особенно новые штаммы) далеко не всегда проявляются такими очевидными симптомами, как потеря вкуса и обоняния.

Где в 2022 году провести отпуск

Текст: Ирина Белова, Алексей Вакуленко, Татьяна Кузнецова, Светлана Сибина, Светлана Цыганкова, Алексей Юхтанов

Наступил новый год - пора думать, где провести отпуск. В январе-феврале многие уже начинают бронировать туры и гостиницы. Мы отобрали несколько необычных мест для отдыха - на любой вкус: для экстремалов, любителей старины, гор, мотокроссов. Не забыли и о традиционном курортном отдыхе.

Лето с динозавром

Село Ундоры (Ульяновская область) стало курортным местом благодаря минеральной воде. Она аналогична по составу той, что в Карловых Варах и Трускавце. А еще здесь уникальный музей: экспонаты для него находят на берегу Волги.

Другой подарок из прошлого - лечебная голубая глина, образовавшаяся из морских организмов, раковин, водорослей, планктона и песка, которые оседали на дно древнего моря.

Когда-то здесь оно и плескалось, населенное гигантскими чудовищами - ихтиозаврами и плиозаврами. Потом возникла суша, по которой бродили мамонты и пещерные львы. Слоеный пирог всех этих былых эпох обнажает волжский обрыв. И все это можно наблюдать около села Ундоры, еще с позапрошлого века ставшего Меккой для палеонтологов.

Для байкеров и автотуристов

Тара - старинный город в Омской области, отметивший 427-летие, родина народного артиста Михаила Ульянова, край реликтовой тайги - получила еще один повод для развития туризма. Она претендует на звание столицы мотокросса.

Местные предприниматели построили здесь современный мотодром и организовали соревнования всероссийского и международного масштаба. И прочно вошли в национальный спортивный календарь.

Новую трассу в Омской области уже опробовали сильнейшие мотогонщики Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Ульяновска, Анжеро-Судженска, регионов Сибири, Урала, Юргы, а также стран бывшего СНГ. В прошлом году здесь впервые прошел зимний кросс сноубайков. Болельщиков из других регионов было много.

Завершается реконструкция дороги Омск - Тара, и взамен разбитого тракта появится скоростное шоссе. Открылась новая гостиница. Предприниматели готовы возводить новые. Нацелены они развивать каравайнинг, создавая кемпинги для туристов - любителей автогонок.

Дойти до Маньпупунера

Плато Маньпупунер - геологический памятник, находится в Троицко-Печорском районе, в междуречье рек Илыч и Печоры (Республика Коми). Это комплекс семи останцев высотой от 30 до 42 метров. У всех столбов причудливые очертания.

Происхождение каменных идолов объясняют древние легенды. Семь великанов-самоедов шли через горы в Сибирь уничтожить вогульский народ. Ими как раз и именовались манси. Но, поднявшись на плато, шаман увидел перед собой священную вогульскую гору Ялпингнер. В ужасе он бросил свой барабан на вершину. Все семь великанов окаменели. С тех пор так и стоят.

Специалисты, понятно, дают другое объяснение: столбы образовались из-за разрушения Уральских гор. На это ушли миллионы лет. Окружавшие их слабые породы разрушились, а более твердые остались и образовали это чудо природы.

Столбы плато Маньпупунер в 2008 году были признаны одним из семи чудес России. Геологический памятник вошел и в своеобразную энциклопедию мест в стране, где загадывают желания. А в конце ноября столбы выветривания стали и победителями номинации "Природный объект" в конкурсе "Сокровища России", организованном журналом National Geographic Traveler.

Добраться до столбов выветривания нелегко. В радиусе сотни километров нет населенных пунктов. Поход на Маньпупунер для неподготовленных путешественников возможен только при заброске вертолетом. Более опытные и хорошо подготовленные туристы отправляются пешим походом, который занимает около двух недель. Но зато впечатления незабываемые.

Танец дервиша

Экскурсию "Кружение дервишей" проводят в Евпатории, в старинном духовном центре.

Можно прогуляться по древним улочкам комплекса "Текие дервишей" - уникальной мусульманской обители XV-XVI веков, чтобы ощутить неповторимую атмосферу памятника истории и архитектуры. Текие - это и есть обитель. Ближайшие аналогичные образцы исламской архитектуры, как и реконструкцию молитвенного кружения дервишей, можно увидеть в Турции и Египте.

Евпатория - город 25 веков, о которых напоминают сохранившиеся памятники. И вот уже шесть веков существует комплекс "Текие дервишей", который помимо обители включает пристроенную к нему в XVII веке мечеть "Шукурулла-Эфенди" и в XVIII столетии медресе. Современная цивилизация с ее обществом потребления, высокими технологиями и катастрофически ускорившимся временем, кажется, разбивается вдребезги о неизбывную тишину каменных стен текие.

Религиозные упражнения (зикр) дервишей включали в себя молитвы и танцы, призванные освободить дух. Сегодня с молитвенными танцами дервишей под аккомпанемент барабана и кларнета посетителей евпаторийского текие знакомит переодетый экскурсовод.

Но даже несмотря на откровенно театральный характер, действо впечатляет и завораживает. В немалой степени тому способствуют, как и потрясающая акустика, так и интерьер текие с девятнадцатью кельями для дервишей.

Внимание: курортный сбор

Курорт Белокуриха в Алтайском крае тоже стал победителем онлайн-голосования "Сокровища России". Он занял первое место в номинации "Пляжный, оздоровительный или рекреационный курорт".

Как отметили организаторы онлайн-голосования, цель конкурса определить наиболее популярные у туристов места, а также поиск возможных новых точек на туристической карте России. Популярность Белокурихи подтверждает не только голосование, но и загруженность ее санаториев.

Тот, кто туда соберется, должен знать, что город-курорт - единственное место в крае, где с мая 2018 года в качестве эксперимента ввели курортный сбор. В пандемию его на некоторое время отменили, чтобы помочь санаториям привлечь туристов после вынужденного простоя. Потом снова возобновили, но по сниженной ставке - 30 рублей с одного отдыхающего за сутки, не считая дня заезда.

А с 1 января 2022 года его вновь повысили - до 50 рублей, то есть до уровня 2019-го.

"За все время взимания сбора в региональный фонд развития курортной инфраструктуры поступило более 107 миллионов рублей, - рассказал Евгений Дешевых. - За это время в Белокурихе обустроены старые и новые терренкуры, приведены в порядок леса. Сейчас создается курортный парк с велодорожками и детской площадкой".

Увеличился курортный сбор и на Кубани. В Сочи вместо 10 рублей в сутки он теперь составит 50, а в остальные районах Краснодарского края, где проходит эксперимент, будут платить 30 рублей. Как сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия повышение курортного сбора связано с необходимостью увеличить поступления в региональную казну.

"К курортному сезону мы готовимся за счет краевого бюджета, - пояснил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. - Но только за счет края мы должный уровень отдыха не создадим. Все средства, полученные от сбора, направляем на благоустройство курортных территорий".

Назарбаев обратился к народу Казахстана

Текст: Юрий Когалов

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал сограждан поддержать действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева и дать отпор террористам, которые угрожают суверенитету страны и ее процветанию. Об этом он заявил в первом с момента январских беспорядков публичном обращении к соотечественникам. "Январские события потрясли весь Казахстан.

Целью этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан было разрушение целостности страны и устоев государства. Эти события еще раз показывают, что независимость нужно беречь как зеницу ока, как хрупкий сосуд, требующий особо бережного обращения", - отметил Назарбаев. По его словам, теперь необходимо выяснить, кто стоит за этими погромами и убийствами. "Следствие даст ответ на этот вопрос", - выразил уверенность первый президент Казахстана.

Назарбаев обратил внимание, что в 2019 году он передал полномочия президенту Токаеву и с тех пор находится на заслуженном отдыхе. Дезавуируя сообщения в ряде СМИ, он заявил, что во время беспорядков никуда не уезжал из страны. Первый президент Казахстана также подчеркнул, что Токаев обладает всей полнотой власти, является председателем Совета безопасности и в скором времени будет избран председателем партии "Нур Отан". "Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны", - заявил Назарбаев. По его словам, благодаря действиям президента во время беспорядков не были разрушены основы страны.

"Я 30 лет, не покладая рук, работал во имя нашей Родины. Мы укрепили ее границы. Мы проводили прогрессивные реформы. Мы вместе построили независимый Казахстан, добились больших результатов в социально-экономическом развитии, стали лидерами по многим показателям не только в Центральной Азии, но и в СНГ", - отметил Назарбаев. Он выразил уверенность, что Казахстан преодолеет нынешний кризис, но для этого необходимо поддержать главу государства.

Отечественный конкурент Google Workspace обновился

Яков Шпунт

18 января команда разработчиков представила обновленную версию системы работы с документами Onlyoffice 7 - одного из наиболее известных и популярных в мире продуктов с открытым кодом от российских разработчиков. Решение включает в себя не только редакторы, но и менеджер документов, почтовый сервер и другие инструменты групповой работы.

Данный продукт существует с 2009 г. и изначально назывался Teamlab. В 2012 г. представлен онлайн-редактор документов, первый в мире на базе технологии HTML5. В 2014 г. продукт получил нынешнее название, а его исходный код открыт на условиях публичной лицензии GNU v3. В 2016 г. выпущены редакторы документов для настольных систем. В 2019 г. портал LiveBusiness включил Onlyoffice в перечень пяти лучших в мире редакторов офисных документов.

Дистрибуцией продуктов занималась латвийская компания Ascensio System SIA, но это мешало полноценному выходу Onlyoffice на российский рынок, несмотря на то что разработка проводилась в России силами АО "Новые коммуникационные технологии" из Нижнего Новгорода. В итоге специально для российского рынка создан форк "Р7 Офис", дистрибуцией которого компания-разработчик занимается самостоятельно.

Осенью 2021 г. АО "Новые коммуникационные технологии" произвело ребрендинг и называется АО "Р7". Также "Р7 Офис" поддерживает российские операционные системы, в том числе мобильную "Аврора", российские криптосредства, а также интеграцию с популярными в России системами электронного документооборота и прочими корпоративными системами. По актуальному рейтингу LiveBusiness Р7 занимает третье место после MS Office и Google Workspace (оригинальный Onlyoffice находится на седьмом месте). Но при этом отечественные аппаратные платформы до сих пор не поддерживаются, за что некоторые разработчики, не только Р7, даже подверглись критике со стороны Минпромторга.

Onlyoffice довольно успешно конкурирует с Google Workspace (до октября 2020 г. - G Suite). Во многом эта популярность обусловлена тем, что данный продукт, по данным независимых тестов, одинаково корректно читает и сохраняет документы как в формате Open XML, используемом MS Office, так и ODF, применяемом OpenOffice/LibreOffice. Плюс ко всему, базовая версия Onlyoffice представляет пользователям более привлекательные условия и расширенный, по сравнению с Google, набор сервисов. Также разработчики Onlyoffice считают важным конкурентным преимуществом полное соответствие нормам европейского регламента по защите персональных данных (GDPR), что подтверждено соответствующими сертификатами.

У Onlyoffice более 7 млн пользователей по всему миру, причем речь идет только о покупателях коммерческих версий продуктов. Среди них UNESCO, Oracle, Fujitsu, Deloitte, Suzuki. Также Onlyoffice используется в качестве настольного редактора по умолчанию в таких дистрибутивах Linux, как Escuelas Linux, LinuxFX, Linspire, SparkyLinux и Linkat.

"Р7 Офис" (использующий основу Onlyoffice) является основой для онлайн-редакторов "Яндекс.Документы" и "Mail.ru для бизнеса". "Работа с документами - это важный и востребованный деловой сценарий, ведь каждый день миллионы документов загружаются на Диск, отправляются по электронной почте. Именно поэтому мы предложили пользователям еще и удобное совместное редактирование и работу с текстовыми документами, таблицами и презентациями на "Яндексе", в нашем наборе сервисов для работы "Яндекс 360", - комментировали для ComNews ранее вывод на рынок онлайн-сервиса "Яндекс.Документы" в пресс-службе "Яндекса" (см. новость ComNews от 27 апреля 2021 г.).

В новой версии Onlyoffice существенно расширен выбор языков. Добавлены локализации для белорусского, болгарского, венгерского, вьетнамского, датского, греческого, индонезийского, корейского, лао, латышского, нидерландского, норвежского, румынского, словенского, турецкого, украинского, шведского и японского языков. И раннее Европа была одним из ключевых рынков, и экспансия там будет продолжаться. Однако главным направлением для экспансии все же является Юго-Восточная Азия с ее потенциально огромной клиентской базой.

Ключевым новшеством в Onlyoffice 7 стало появление нового компонента - редактора форм Oforms, который, как и весь комплекс, предлагается в виде онлайн-сервиса, приложения для настольных и мобильных систем. Его представляла директор по продажам и отношениям с заказчиками Ascensio System SIA Галина Годухина. Данный модуль включен по многочисленным просьбам пользователей. Как отметила Галина Годухина, средство работы с формами не уступает по функциональности аналогу от Adobe и превосходит редактор форм от Google по гибкости и от Microsoft по возможностям для совместной работы. При этом по ценовым параметрам стоимости лицензий корпоративных версий Oforms заметно выигрышнее аналогов, а базовая версия и вовсе бесплатна. При этом поддерживаются все основные настольные и мобильные платформы, включая Windows, Linux, mac, iOS и Android, а документы можно сохранить в формате как Open XML, так и PDF. Поддерживается шифрование с длиной ключа 256 бит.

Появление нового компонента, как подчеркнул руководитель направления профессиональных сервисов АО "Р7" Сергей Михеев, потребовало дополнить API для интеграции с другими сервисами, как ориентированными на применение внутри компании, так и внешними облачными платформами. Но это не помешало добавить интеграцию с такими популярными на ряде локальных рынков сервисами, как Nextcloud, ownCloud, Seafile, kDrive, Liferay и "Битрикс 24".

Менеджер по маркетингу и коммуникациям Ascensio System SIA Михаил Каратаев, представляя онлайн-редакторы, обратил внимание, что в них включены функции, которыми раньше могли воспользоваться только пользователи настольных редакторов. Среди них сравнение документов и использование темной темы оформления.

Настольные редакторы представил сотрудник службы технической поддержки Гейдар Али. Он обратил внимание на появление таких инструментов, как почтовое слияние (раньше такая возможность предоставлялась только в коммерческих версиях), возможность масштабирования в окне до 500% (раньше было ограничение до 200%), возможность защиты паролем электронных таблиц, причем как рабочей книги в целом, так и отдельных листов. Стали намного гибче назначения права доступа к документам для разных пользователей и групп. Можно, например, ограничивать не только открытие документа, но и его изменение и печать. Намного функциональнее стал редактор презентаций: там появилась анимация и возможность сохранения отдельных слайдов в виде изображений.

Руководитель направления "VR, прикладные решения для промышленности" компании "Крок" Илья Симонов в отношении перспектив Onlyoffice отмечает: "Коллеги сделали первый шаг и продолжают двигаться в сторону зарубежного рынка, но оценить, насколько успешно они займут эту нишу, сейчас достаточно сложно. Текущий кейс Onlyoffice не является уникальным среди производителей российского ПО. Достаточно вспомнить компанию Abbyy, которая разрабатывает решения и успешно присутствует со своими продуктами на международном рынке уже более 10 лет. Также есть примеры продвижения своих продуктов за рубеж среди вендоров СЭД - например, Directum и Docsvision предоставляют свои решения на рынок СНГ и Восточной Европы. При этом выход на зарубежный рынок требует локализации решения - от перевода с русского языка до адаптации к требованиям законодательства, к специфике ведения бизнеса и бизнес-процессов конкретной страны. В случае Onlyoffice следует учитывать конкурентную среду - например, MS Office 365 или Google Workspace, которые прочно занимают нишу решений для работы с документами для бизнеса в Европе".

При этом Илья Симонов, ссылаясь на опыт работы "Крок" в странах Ближнего Востока, говорит, что для успешной конкуренции с лидерами рынка на иностранной территории важны несколько факторов. "Первый - это гибкость. Большие компании - зачастую именно они лидеры как местных, так и глобальных рынков - далеко не всегда гибки в своем предложении клиенту. Они не готовы предоставить возможность кастомизации продукта, его адаптации под потребности заказчика. Второй фактор - цена. Если мы говорим про заказную разработку ПО, то важно учитывать, что российский рынок не самый дешевый. Однако относительно стоимости разработки, например, в США или Великобритании, цены, которые предлагает Россия, оптимальны. И третий - это понимание локальной специфики рынка и целевой аудитории. Если твое предложение очень экспертное, если твой продукт или услуга полностью попадает в потребность клиента и ты говоришь с его бизнесом на одном языке, то при наличии первых двух факторов - нужной гибкости и цены - велик шанс на этот рынок попасть", - уверен Илья Симонов.

По оценке J’son & Partners Consulting, которая опирается на опыт Китая и Южной Кореи, где существуют локальные альтернативы офисному ПО от Microsoft и прочих международных компаний, уже к 2026 г. доля продукции российских компаний должна составить порядка 40%, а свободного ПО - около трети рынка (см. новость ComNews от 18 ноября 2021 г.). По данным на ноябрь 2021 г., на отечественные продукты приходилось около 7% и 15% - на решения с открытым кодом, в том числе и Onlyoffice.

«Газпром нефтехим Салават» поставит аграриям Башкирии карбамид на льготных условиях

Компания «Газпром нефтехим Салават» подписала соглашение с правительством Республики Башкортостан о поставках удобрений.

Условиями соглашения регламентирован порядок взаимодействия правительства РБ и ООО «Газпром нефтехим Салават» по поставке карбамида аграриям Башкирии в период с декабря 2021 по май 2022 года. Подобного рода документ заключен впервые.

Квота для Башкортостана составляет 192,7 тыс. тонн. Из этого объема компания «Газпром нефтехим Салават» должна отгрузить в адрес сельскохозяйственных товаропроизводителей республики 40 845 тонн карбамида собственного производства. Ежесуточная погрузка карбамида планируется в объеме до 550 тонн. В целом за 2021 год компания реализовала в республике 96 982 тонны карбамида.

Удобрения незаменимы для получения высокого урожая сельскохозяйственных культур и для предотвращения истощения почвы.

— Для получения стабильных урожаев, на уровне 25–27 ц/га, согласно научно-обоснованным нормам, необходимо довести внесение минудобрений под посевы сельскохозяйственных культур до 180,7 тыс. тонн в действующем веществе, — сказал заместитель Премьер-министра Правительства РБ — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. — В 2020 году аграрии региона приобрели и внесли удобрений в объеме 71 тыс. тонн в действующем веществе, в 2021 году — 80,2 тыс. тонн в действующем веществе. В 2022 году планируется довести показатель уже до 94,5 тыс. тонн.

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза РБ, соглашениями на весь период их действия определяется цена реализации удобрений не выше средней цены хозяйствующего субъекта — производителя удобрений (сложившиеся в мае — июле 2021 года, без учета налога на добавленную стоимость, транспортных расходов, затрат на перевалку, хранение и упаковку). Кроме того, документами определяются объемы и виды удобрений, поставляемых в субъекты Российской Федерации. Соглашения не ограничивают право сельскохозяйственных товаропроизводителей и дистрибьюторов выбирать поставщиков удобрений и не содержат требования, не относящиеся к предмету соглашений.

В общей сложности подобные соглашения были подписаны с восемью компаниями — производителями минеральных удобрений.

В соответствии с постановлением правительства РФ от 9 декабря 2021 года № 2234 «О соглашениях между высшими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и хозяйствующими субъектами — производителями азотных удобрений» высшие органы исполнительной власти субъектов РФ вправе заключать с производителями удобрений соглашения о поставке удобрений для сельскохозяйственных работ.

Справка

«Газпром нефтехим Салават» — один из ведущих нефтехимических комплексов России. Основан в 1948 году.

Компания интегрирована в систему ПАО «Газпром». Основное преимущество — концентрация на единой площадке полного цикла переработки углеводородного сырья, нефтехимии, производства минеральных удобрений. В состав общества входят нефтеперерабатывающий и газохимический заводы, завод «Мономер».

«Газпром нефтехим Салават» производит более 150 наименований продукции. Из них более 50% — крупнотоннажные, такие как автомобильные бензины, дизельные топлива, топочные мазуты, стирол, полистиролы, полиэтилен высокого давления, полиэтилен низкого давления, пластификатор ДОФ, бутиловые спирты, сера, аммиак, карбамид, акриловая кислота, бутиакрилат и другие.

Продукция отгружается во все федеральные округа страны. Основными направлениями экспортных поставок нефтепродуктов являются страны Европы и СНГ; нефте- и газохимической продукции — более 30 стран ближнего и дальнего зарубежья, при этом наибольшие объёмы нефте- и газохимической продукции отгружаются в Казахстан, Германию, Великобританию, Нидерланды, Польшу, Бельгию, Финляндию и другие.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров дал интервью газете Казахстанская правда где рассказал о нынешнем состоянии и перспективах развития казахско-кыргызского сотрудничества.

– Садыр Нургожоевич, спасибо за то, что согласились дать нам интервью.

– В начале интервью хочу сказать, что мы с большим сопереживанием восприняли недавние трагические события и скорбим вместе с братским народом Казахстана в связи с человеческими жертвами. Это большое горе, общее для всех нас.

Вы знаете, что Кыргызстан поддержал энергичные усилия Президента Республики Казахстан, уважаемого Касым-Жомарт Кемелевича Токаева, по стабилизации внутриполитической ситуации и его решительные меры дать отпор спланированной террористической агрессии против Казахстана. Мы ни на минуту не сомневались в необходимости оказания помощи в этой борьбе и направили своих представителей в составе миротворческого контингента ОДКБ. Уверен, что власти Казахстана найдут и привлекут к ответственности именно тех, кто виноват в гибели людей и организации массовых беспорядков с целью насильственного захвата власти. При этом в ходе разбирательств не должны пострадать невинные граждане.

Во время этих событий наше гражданское общество также проявило солидарность и мобилизовалось для поддержки народа Казахстана. Волонтеры помогали с размещением, питанием и подвозом до Кордая казахстанцев, незапланированно прибывавших в аэропорт «Манас». Меня очень радует эта человечность и дух взаимовыручки в отношениях между двумя родственными народами.

– В ноябре прошлого года состоялся очередной саммит Тюркского совета, на котором было провозглашено учреждение Организации тюркских государств. На этой встрече, где присутствовали представители исключительно братских стран, приняли участие и Вы. В целом в последнее время крепнет сплоченность в Центральной Азии, во всем тюркском мире. Не так давно Декларацию о союзнических отношениях приняли Узбекистан и Казахстан. Известно, что такой же документ и Договор о вечной дружбе подписаны и с Кыргызстаном. После своего вступления в должность Президента один из своих первых визитов Вы нанесли в Казахстан. Как станут в будущем развиваться отношения между Кыргызстаном и Казахстаном?

– В Кыргызстане приветствуют дружественный курс Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по дальнейшему укреплению кыргызско-казахстанских отношений. На нашей встрече в марте 2021 года Касым-Жомарт Токаев заверил меня, что Казахстан рассматривает Кыргызстан не только как союзника, но и в качестве братского государства, всегда готов поддержать кыргызский народ. Мы ценим это! В действительности наши братские народы всегда жили в дружбе и согласии, протягивали друг другу руку помощи, особенно в трудные времена. Кыргызы настроены жить с казахами именно так и вместе шагать в будущее!

В 2022 году будет отмечаться 30-летний юбилей установления дипломатических отношений между независимыми Кыргызстаном и Казахстаном. В связи с этим мы в Кыргызстане ожидаем с ответным визитом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. Будем искренне рады этому событию!

Межгосударственные отношения уверенно развиваются в духе добрососедства, союзничества и стратегического партнерства. Поэтому стоит отметить, что мой государственный визит в Казахстан проходил в благоприятной атмосфере и послужил дальнейшему укреплению доверительных отношений между многовековыми соседями. На состоявшихся переговорах было высказано единодушное мнение, что политический диалог будет регулярно поддерживаться на всех уровнях коммуникаций и в рамках уже действующих механизмов – таких как высшие Межгосударственный, Межпарламентский и Межправительственный советы. Будет продолжено активное развитие сотрудничества во всех измерениях – экономическом, гуманитарном и в сфере безопасности.

Наши страны совместно противостоят новым вызовам и угрозам из-за известных событий на Ближнем Востоке и в Афганистане, а также коронавирусной пандемии, которая серьезно подорвала общественное здоровье и экономику. В текущем году Кыргызстан и Казахстан завершат реализацию комплексной программы сотрудничества. В 2022 году также состоятся Дни культуры Кыргызстана в Казахстане, которые, несомненно, поспособствуют подъему духовного и культурного единства братских наций.

У нас одинаковые или во многом схожие позиции по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки, мы тесно взаимодействуем и поддерживаем друг друга в таких международных, региональных и интеграционных организациях, как ООН, ОБСЕ, ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, ШОС, ОТГ. В свое время Кыргызстан поддержал проведение в Казахстане первой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии. Кстати, мы готовимся к проведению Четвертой консультативной встречи глав государств Центральной Азии летом 2022 года.

Рассчитываю, что в ближайшие год-два стратегическое партнерство Кыргызстана и Казахстана поднимется на качественно новый уровень развития и будет поистине уникальным, образцовым. Со своей стороны Кыргызская Республика приложит для этого все усилия!

– Казахстан – один из крупнейших торговых партнеров Кыргызстана и входит в число главных инвесторов страны. За последние 15 лет Казахстан инвестировал более 1 миллиарда долларов США. С целью повышения товаро-пропускной способности пограничных пунктов для усиления взаимных торговых связей проводятся различные мероприятия. Каковы темпы товарооборота между двумя государствами? Чем привлекает казахстанский рынок кыргызских предпринимателей? В какие сферы вкладываются казахстанские инвесторы в Кыргызстане?

– Наращивание торгово-экономической кооперации с уважаемыми соседями является приоритетом нашей внешнеэкономической политики. Кыргызстан окружен странами с мощной экономикой и емкими рынками, я имею в виду прежде всего Китай, Казахстан и Узбекистан. Конечно, это естественное преимущество открывает нам широкие возможности для многоцелевого торгово-инвестиционного сотрудничества.

Казахстан является одним из наших основных внешнеэкономических партнеров. После начала коронавирусной пандемии впервые в этом году зарегистрирован рост объемов двусторонней торговли (на уровне 900 миллионов долларов) и прямых казахских инвестиций (на уровне 38,7 миллиона долларов).

Сегодня казахстанский бизнес в Кыргызстане работает в финансово-банковском секторе, горнорудной отрасли, пищевой индустрии, сфере торговли и услуг, коммуникаций и связи. На кыргызско-казахском бизнес-форуме, организованном во время визита, у меня была возможность встретиться с руководителями крупного бизнеса Казахстана и пригласить их активно инвестировать в выгодные проекты в гидроэнергетике, сельскохозпереработке, туризме и других сферах Кыргызстана.

При этом надо отметить, что имеющиеся потенциальные возможности в торговле и экономике в целом все еще не используются в полной мере. В связи с этим 9-е заседание Кыргызстанско-казахстанского межправительственного совета, которое состоялось в апреле 2021 года в селе Кордай, рассмотрело общие подходы к расширению торгово-экономического сотрудничества, в том числе активизации инвестиционного, приграничного и межрегионального сотрудничества.

Например, для оживления торговли будет проведен Первый межрегиональный форум и осуществлено строительство оптово-распределительных центров в Чуйской и Иссык-Кульской областях Кыргызстана, индустриального торгово-логистического комплекса и медицинских референс-лабораторий экономического коридора Алматы – Бишкек. Завершена модернизация и открыт пункт пограничного пропуска «Ак-Жол – Кордай». На очереди – модернизация контрольно-пропускного пункта «Ак-Тилек – Карасу». Кроме того, на уровне заместителей глав правительств образована рабочая группа, которая занимается урегулированием препятствий и определяет перспективные направления торгово-экономической кооперации. В ближайшее время будет реализован потенциал двусторонней торгово-экономической кооперации, включая новые взаимовыгодные проекты.

– Отношения между Кыргызстаном и Казахстаном развиваются на высшем уровне. В прошлом декабре в Бишкеке побывал с рабочим визитом председатель Кабинета министров Казахстана. Было подписано множество документов. Как Вы считаете, какие еще есть нерешенные вопросы?

– По моему мнению, между Кыргызстаном и Казахстаном нет и принципиально не должно быть нерешаемых вопросов. У стран есть разные подходы и видения по вопросам двусторонней повестки дня, и это вполне нормально. Мы на равных говорим, слушаем друг друга и находим взаимоприемлемые решения.

Например, с началом вакцинации ситуация с коронавирусом в Кыргызстане стабилизировалась. В связи с этим мы сейчас ведем переговоры с властями Казахстана с целью снять ограничения для кыргызских транзитных грузоперевозчиков и граждан, следующих в Казахстан наземным путем. Мы считаем, что наличие сертификата вакцинации и действующего ПЦР-теста может быть достаточным основанием для беспрепятственного въезда в Казахстан. По моему убеждению, между Кыргызстаном и Казахстаном не должно быть никаких барьеров – ни условных, ни фактических.

И я уверен, что у нас все получится, так как у нас есть и желание, и стремление, и политическая воля развивать взаимовыгодное сотрудничество по всем направлениям.

– Сегодня, когда проблема изменения климата становится все более очевидной, вопрос водообеспечения приобретает особую остроту. А ведь истоки рек Талас и Шу расположены в Кыргызстане. Что делается для снижения урона от этих перемен и для их предотвращения? Какое место занимают в нашем двустороннем сотрудничестве вопросы климатических изменений и вообще экологии?

– Как вы правильно заметили, в последние годы изменение климата стало очень важным глобальным вызовом. Кыргызстан как горная страна серьезно ощущает его негативные последствия. Некоторые из них напрямую связаны с дефицитом воды. Известно, что сегодня в Кыргызстане вечные снега и ледники тают, и водно-энергетические ресурсы сокращаются.

Если эти вопросы не будут решены с помощью международного сообщества, а также посредством «климатического» финансирования, острая нехватка воды может стать фатальной не только для нашего государства, но и всей Центральной Азии. Поэтому, учитывая важность защиты ледников и снежных горных вершин от климатических изменений, сбережения водных ресурсов, Кыргызстан выступил с рядом инициатив на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго.

Одним из важнейших направлений двустороннего сотрудничества является водно-энергетическая сфера, где уже есть положительный опыт взаимодействия по рекам Шу и Талас, накопленный с 2000 года. В рамках этого механизма взаимодействия ожидается, что стороны будут участвовать в других согласованных мероприятиях по возмещению затрат на эксплуатацию и содержание трансграничных водных объектов пропорционально полученным объемам (такое согласование будет проводить Шу-Таласская межгосударственная комиссия по водным ресурсам).

Подытоживая сказанное, можно отметить, что в сотрудничестве между Кыргызстаном и Казахстаном вопросы экологии и изменения климата с каждым годом будут становиться все более актуальными.

Беседовал Дархан Қыдырәлі

Минздрав России принял участие в Гайдаровском форуме

Представители Минздрава России приняли участие в XIII Гайдаровском форуме «Россия и мир: Приоритеты», который прошел в Москве 13-14 января 2022 года.

Пандемия и система здравоохранения

Глава Минздрава России Михаил Мурашко провел сессию с главами регионов в рамках Гайдаровского форума.

Дискуссия была посвящена теме подготовки системы здравоохранения к следующей волне новой коронавирусной инфекции и выработки стратегических и тактических решений с учетом приобретенного опыта противодействия распространения COVID-19.

– Сегодня мы должны учитывать особенности течения заболевания и особенности его распространения. Мы понимаем, что наибольшая нагрузка ляжет на амбулаторный этап медицинской помощи. Каждая медицинская организация должна быть к этому готова, – подчеркнул Михаил Мурашко.

На сессии «Экстренная профилактика или рутинная иммунизация?» вместе с представителями регионов выступил Заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Олег Гриднев. Рассуждая на тему своевременной эффективной иммунизации населения, он отметил, что ключевым параметром для внедрения вакцин в национальный, региональный календарь прививок или в календарь профилактических прививок по эпидпоказаниям являются результаты клинических исследований, оценки экспертов и актуальные данные об эпидобстановке.

— Сам подход иммунопрофилактики – это неотъемлемая часть профилактической медицины, направленная на профилактику развития инфекционных заболеваний. К профилактической медицине относится диспансеризация и ряд других направлений, которые мы прекрасно знаем. Подход к этому направлению должен быть комплексным, — особо выделил Олег Гриднев.

В рамках дискуссии участники также обсудили вопрос побуждения населения к иммунизации, они отметили необходимость донесения информации до людей об угрозах эпидемий на постоянной основе.

Участники сессии «Хронические неинфекционные заболевания: от популяционногоздоровья до высоких технологий» обсудили тему борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе, в условиях пандемии.

– Нельзя не отметить роль федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», который реализуется с 2019 года. Он позволил создать лучшие условия для кардиологической и кардиохирургической служб в нашей стране, что и повлияло на сдерживание показателей смертности от сосудистых патологий, - подчеркнул замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин.

Он уточнил, что региональные программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями были разработаны индивидуально, с учетом потребности систем здравоохранения субъектов. В частности, в стране оснастили и дооснастилисовременным медицинским оборудованием более 500 медицинских организаций, которые участвуют в оказании помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, уделили внимание бесплатному лекарственному обеспечению граждан, перенесших сосудистые катастрофы.

Также Евгений Камкин подчеркнул особую важность прохождения углубленной диспансеризации, так как она позволяет выявить заболевания и состояния, которые могли возникнуть или усугубиться на фоне перенесенного ковида. По его мнению, диспансеризация является важным инструментом управления здоровьем.

Болезни системы кровообращения по-прежнему занимают лидирующее место в структуре смертности во всем мире. Вместе с тем российской системе здравоохранения на протяжении последних 15 лет удавалось успешно справляться с этим вызовом.

– В Российской Федерации за период с 2005 по 2019 год наблюдалась отчетливая тенденция к росту ожидаемой продолжительности жизни. Эксперты связывают это в большей степени со снижением в России смертности из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Коронавирусная инфекция несколько отбросила нас с траектории устойчивого прироста ожидаемой продолжительности жизни, однако пандемия COVID-19 ускорила развитие цифровых технологий в здравоохранении, — заявила директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Евгения Котова.

По ее словам, сегодня, с учетом инструментов предиктивной аналитики, возможно формирование абсолютно новых подходов к управлению общественным здоровьем.

Орфанные заболевания, неонатальныйскрининг и «Круг добра»

Сессия «Редкие правила. Обеспечение помощи орфанным пациентам», посвященная вопросам лекарственного обеспечения и организации медицинской помощи пациентам с орфаннымизаболеваниями, состоялась с участием Первого Заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации Виктор Фисенко. Он рассказал об увеличении объемов помощи пациентам с тяжелыми жизнеугрожающимизаболеваниями. Благодаря фонду «Круг добра» осуществляется закупка лекарственных препаратов, медицинских изделий, а также средств для реабилитации и лечения пациентов с орфаннымизаболеваниями.

— На сегодняшний день более 2 тысяч детей получили помощь от «Круга добра», и финансирование с каждым годом увеличивается. В 2021 оно составило 60 млрд рублей, более 70 млрд предполагается на 2022 год, - сообщил Виктор Фисенко.

Он также напомнил, что ведется работа по расширению перечня заболеваний в рамках неонатального скрининга. Это позволит диагностировать у новорожденных заболевания на ранних этапах и начать своевременное лечение для предотвращения развития серьезный осложнений.

— Благодаря неонатальному скринингу мы имеем тысячи спасенных жизней, потому что своевременное выявление – это своевременное начало лечения, предотвращение глубокой инвалидизации человека и сохранение высокого качества жизни. Сейчас принято решение, чтобы расширить перечень скрининга до 36 заболеваний, — рассказал Виктор Фисенко.

Доступность лекарств

Сессия форума «Переосмысление национальной системы здравоохранения» посвящена вопросам доступности медицинской помощи и повышению устойчивости всех организаций области здравоохранения. В ней принял участие Первый заместитель Министра Здравоохранения Российской Федерации Владимир Зеленский.

В своем выступлении он отметил необходимость работы с молодым населением в части продвижения здорового образа жизни, однако, по его мнению, положительный эффект в показателях здоровья населения и снижении нагрузки на систему здравоохранения будет ощутим лишь в долгосрочной перспективе. Отдельно Владимир Зеленский напомнил о важности привлечения новых, высококвалифицированных медицинских кадров во всех регионах России.

— Мы должны иметь возможность находить, в том числе, внешние ресурсы, понимая, что система за счет своей эффективности в долгую обеспечит возврат этих инвестиций. Ну и конечно, нам действительно нужно инвестировать в медицинские кадры, — отметил Владимир Зеленский.

Вопросы создания инновационных лекарственных препаратов, а также повышения их доступности для населения России обсуждались на сессии «Новые форматы лекарственного обеспечения» с участием заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации Сергея Глаголева. Замглавы Минздрава России подчеркнул, что развитие регуляторного пути обеспечения доступности лекарственных препаратов инновационного типа заметно улучшилось на фоне пандемии коронавируса. В том числе значительно изменились принципы регулирования рынка лекарственных препаратов.

— Мы в значительной мере изменили восприятие процедур допуска лекарственных препаратов, быстро адаптировались к изменению регуляторного ландшафта. Удалось модифицировать наши механизмы вывода препаратов на рынок, создав первую в пространстве СНГ и ЕАЭС схему условной регистрации лекарственных средств. Она позволила примерно за год вывести на рынок лекарственные препараты для лечения всех стадий развития коронавирусной инфекции – от вакцин для профилактики до противовирусных препаратов и препаратов для лечения цитокинового шторма, - отметил Сергей Глаголев.

Он добавил, что успехи были достигнуты благодаря внедрению жестких условийпострегистрационных исследований препаратов и развитию Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, которая охватывает, в том числе, регистр вакцинированных от COVID-19 и регистр заболевших.

Какие страны выбирает рыбный экспорт

В 2021 г. отечественные компании отправляли рыбо- и морепродукцию в 62 государства, приводит данные Россельхознадзор. В ведомстве отмечают, что экспорт на рынки многих европейских, азиатских и африканских стран значительно вырос.

В Россельхознадзоре ссылаются на информационную систему ведомства ФГИС «Аргус». По ее данным, в сравнении с 2020 г. поставки в Японию выросли на 93% — с 41,7 тыс. до 80,6 тыс. тонн. Объемы рыбы и морепродуктов, отправленных в Республику Корея, увеличились на 49% — с 627 тыс. до 935,2 тыс. тонн.

В прошедшем году существенно вырос объем экспорта рыбы и морепродуктов в европейские страны, рассказали Fishnews в пресс-службе ведомства. Поставки в Норвегию увеличились в 2,5 раза (с 8 тыс. до 18,2 тыс. тонн), в Германию — в 2,7 раза (с 7,3 тыс. до 20,2 тыс. тонн), в Польшу — в 2,2 раза (с 3,9 тыс. до 8,7 тыс. тонн), во Францию — в два раза (с 4,3 тыс. тонн до 9,1 тыс. тонн), в Португалию — тоже вдвое (с 1,4 тыс. тонн до 3 тыс. тонн), в Великобританию — на 42% (с 4,9 тыс. тонн до 7 тыс. тонн), в Испанию — на 24% (с 4,4 тыс. тонн до 5,5 тыс. тонн).

Отмечено, что на стабильно высоком уровне сохранился экспорт в Нидерланды — 116,1 тыс. тонн (в 2020 г. — 119,9 тыс. тонн).

На африканском континенте крупным покупателем российской рыбопродукции стала Нигерия. Она импортировала 32,2 тыс. тонн — это в 1,8 раза больше, чем в предыдущем году.

В странах СНГ рыбный импорт из России нарастили Узбекистан — на 89% (с 1,3 тыс. до 2,5 тыс. тонн), Таджикистан — на 59% (с 2,2 тыс. до 3,6 тыс. тонн), Молдова — на 24% (с 1,3 тыс. до 1,7 тыс. тонн), Белоруссия — на 21% (с 40,3 тыс. до 48,8 тыс. тонн), Казахстан — на 18% (с 18,4 тыс. до 21,8 тыс. тонн) и Киргизия — на 6% (с 40,3 тыс. до 48,8 тыс. тонн).

По информации Россельхознадзора, экспорт на Украину сохранился на уровне предыдущего года — 32,2 тыс. тонн.

Ведомство обратило внимание на масштабную работу по восстановлению прежнего объема поставок рыбопродукции в Китай. «Осуществлена перерегистрация российских производителей и перевозчиков. В одобренный КНР список уже включены более 1 тыс. российских компаний», — подчеркнули в Россельхознадзоре.

Кроме того, к достижениям 2021 г. отечественная ветеринарная служба отнесла получение права поставок рыбы на внутренний рынок Вьетнама, а также различной рыбной и морской продукции в Эквадор, Анголу, Таиланд и Ирак.

Fishnews

ФТС России данные об экспорте-импорте России за январь-ноябрь 2021 года

По данным таможенной статистики в январе-ноябре 2021 года внешнеторговый оборот России[1] составил 703,0 млрд долл. США и по сравнению с январем-ноябрем 2020 года увеличился на 37,3%.

Сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере 170,1 млрд долл. США, что на 77,2 млрд долл. США больше чем в январе-ноябре 2020 года.

Экспорт России[2] в январе-ноябре 2021 года составил 436,5 млрд долл. США и по сравнению с январем-ноябрем 2020 года увеличился на 44,4%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 86,8%, на страны СНГ – 13,2%.