Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Рыбный союз призвал бизнес обратить внимание на меры поддержки в ЕАЭС

В 2024 г. Евразийская экономическая комиссия запустила механизм поддержки промышленной кооперации. Есть предложение расширить его и на сельское хозяйство. На возможности такого стимулирования нужно обратить внимание и предприятиям рыбоперерабатывающего комплекса, считают в Рыбном союзе.

В Торгово-промышленной палате провели презентацию механизма поддержки промышленной кооперации в ЕАЭС. Об этом Fishnews рассказали в пресс-службе Рыбного союза.

Мера была запущена в 2024 г. Поддержка предусматривает льготное кредитование проектов. Финансирование осуществляется за счет бюджета ЕАЭС — субсидируется процентная ставка по кредитам (займам), выдаваемым банками и институтами развития государств — членов союза. Максимальный объем субсидии, предоставляемой по одному проекту, определяется из расчета не более 350 млн российских рублей в год. При этом период льготного кредитования не может превышать пять лет.

По словам президента ТПП России Сергея Катырина, до этапа финансирования удалось продвинуть два проекта. Главный критерий получения финансовой поддержки со стороны Евразийской комиссии — участие в проекте представителей не менее чем из трех государства союза.

«Решения уже приняты, начинаем процесс реализации, а это самая ответственная часть. Необходимо успешно завершить реализацию, потому что понимаем — это первые проекты, которые станут ориентиром для бизнеса», — заявила член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян.

Как отметила представитель ЕЭК, есть поручение разработать и представить предложения по расширению механизма на сферу сельского хозяйства, сейчас обсуждаются критерии и условия работы по четырем направлениям: это переработка, инфраструктура, семеноводство и животноводство.

«ТПП и представитель ЕЭК обращают внимание бизнеса на эту работу, как в плане предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы, так и по участию в проектах», — отметил в Рыбном союзе.

«Механизм может быть интересным и перспективным для производственных предприятий РПК и АПК стран — членов ЕАЭС. Считаем, что бизнесу надо обратить внимание на его возможности», — прокомментировал председатель Рыбного союза, член Общественного совета при Минсельхозе России Александр Панин.

Fishnews

Какое место занимает Узбекистан в мире по стоимости частных детских садов?

По данным издания Numbeo, по состоянию на 7 марта 2025 года средняя ежемесячная плата за полный день пребывания одного ребенка в частном детском саду в Узбекистане составляет 295,3 доллара США. По этому показателю Узбекистан занял 62-е место среди 127 стран.

Среди стран СНГ более низкие цены на услуги частных детских садов, чем в Узбекистане, отмечены в следующих странах:

Россия - 262,9 долларов США;

Азербайджан- 242,2 доллара США;

Казахстан - 240,6 долларов США;

Кыргызстан - 190,3 долларов США;

Таджикистан - 104,3 доллара США.

Также страны, где услуги дороже, чем в Узбекистане:

Беларусь - 299,3 долларов США;

Армения - 306,9 долларов США;

Молдова - 372,3 долларов США.

В целом, в мире самыми дорогими услугами частных детских садов отличаются Швейцария, Нидерланды и Великобритания, а самыми дешевыми - Бангладеш, Шри-Ланка и Пакистан.

Электронные перевозочные документы начнут применять на всех видах транспорта

Мария Кузнецова

Электронные накладные планируют внедрить в морские и внутренние речные грузоперевозки. В автомобильных перевозках сервис уже хорошо себя зарекомендовал, так как позволил сократить издержки и простои, и в целом повысить эффективность бизнес-процессов. Информационная среда, объединяющая данные о грузовых транспортных перевозках, - это основа для работы системы "ГосЛог" - своего рода Госуслуг для грузоперевозчиков.

Внедрение государственной информационной системы электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) началось в 2022 году с трех автомобильных документов: транспортной накладной, сопроводительной ведомости и заказ-наряда. Затем добавился путевой лист, договор о фрахтовании и заказ-заявка. В сентябре прошлого года появился новый сервис - электронная очередь на пункты пропуска, которая работает на четырех погранпунктах: Забайкальск (Китай), Бугристое (Казахстан), Чернышевское (Литва), Тагиркен-Казмоляр (Азербайджан). "Сейчас прорабатывается вопрос по применению электронных перевозочных документов на всех видах транспорта внутри Российской Федерации, включая международные перевозки. Активно обсуждается два документа: электронный коносамент (морские перевозки) и электронная транспортная накладная (внутренний водный транспорт). Также готовится нормативная база для автомобильных каботажных перевозок в рамках ЕАЭС", - рассказал директор департамента цифровой логистики "ЗащитаИнфоТранс" Денис Заверняев на транспортно-логистическом конгрессе TransRussia-2025. Представитель госпредприятия, которое является разработчиком ГИС ЭПД, также отметил, что в системе каждый месяц оформляется уже более 1 млн документов.

Руководитель по развитию направления ЭПД СКБ Контур Антон Шевченко сообщил, что 80% крупных перевозчиков алкогольной продукции уже готовы "ехать без бумаги", высокая готовность и в зерновой отрасли. По словам, директора по развитию бизнеса ГК "Калуга-Астрал" Степана Терехина, переход на ЭПД помогает экономить время, устранять дублирование данных и принимать точные решения. Количество переданных электронных перевозочных документов за прошедший год у них выросло в семь раз. В РЖД тоже активно развивают безбумажное взаимодействие с клиентами. Заместитель гендиректора холдинга Евгений Чаркин сообщил, что так работают уже 90% грузоотправителей. Сейчас активно развивается электронный документооборот с иностранными партнерами, включая Китай.

Операционный директор логистической платформы "Монополия" Кирилл Каликин считает, что цифровизация логистической отрасли повысит прозрачность рынка перевозок. "Сейчас он сильно фрагментирован: по официальным данным 86% перевозчиков - компании с минимальными автопарками, а 70% участников рынка могут работать в "серой" зоне. Система допусков и проверки через ГосЛог обеспечит добросовестную конкуренцию, обоснованные тарифы и повысит надежность перевозчиков и экспедиторов", - уверен он.

Все эксперты, присутствовавшие на сессии, организованной при поддержке Ассоциации "Цифровой транспорт и логистика", признали, что цифровизация - это путь к прозрачности и снижению издержек для всех участников рынка. При этом многие отметили, что сейчас важно помогать малому бизнесу адаптироваться к новым стандартам, потому что мелким перевозчикам зачастую нереально выполнять требования государства к электронным документам.

«Парламентская газета». Пошлины на ввоз цветов из недружественных стран предлагают повысить до 35 процентов – комментарий Владимира Сыча

Участники рынка также просят льготные долгосрочные кредиты на строительство теплиц.

По данным Росстата, в 2024 году Россия произвела 437 миллионов штук цветов, что на 11 процентов больше, чем годом ранее. Несмотря на это, отечественные производители занимают лишь четверть цветочного рынка, объем которого - 1,8 миллиарда штук. Чтобы снизить зависимость от импорта и поддержать российских цветоводов, участники рынка предложили повысить таможенные пошлины на цветы из недружественных стран с 20 до 35 процентов. Кроме того, они просят предоставить им льготные долгосрочные инвестиционные кредиты под 5 процентов на строительство и модернизацию теплиц. На совещании Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 17 марта выслушали эти предложения и рассказали, насколько реально их исполнить.

ВЕЗУТ СО ВСЕГО МИРА

Участники рынка и ассоциации попросили не только предоставить им пятипроцентные льготные кредиты на строительство и модернизацию теплиц, но и увеличить срок кредитования с 8 до 15 лет. Кроме того, они просят повысить таможенные пошлины на ввозимые из недружественных стран цветы до 35 процентов, а также разработать защитный механизм внутри ЕврАзЭС, импортировать цветы из недружественных стран могут через Белоруссию или Казахстан. Сейчас пошлина на срезанные цветы и бутоны составляет 20 процентов, но не менее 1,3 евро за килограмм. Пошлину повысили в июле 2024 года, а до этого она была 5 процентов, но не менее 0,3 евро за килограмм.

Доля импортных цветов из недружественных стран на российском рынке составляет 40 процентов, сообщил исполняющий обязанности начальника Центра мониторинга и оперативного контроля ФТС Владимир Сыч. Основные поставщики - Литва и Латвия - являются крупными транспортными хабами: по морю к ним доставляют растения из многих стран. Цветы в Россию еще привозят из Германии, Турции, Эквадора, Словакии, Кении.

Среди других предложений бизнеса - компенсировать предприятиям до 20 процентов затрат на выращивание цветов в течение пяти лет. Кроме того, участники рынка просят снизить ставку налога на доходы и налога на добавленную стоимость до 10 процентов. Они также считают, что розничным торговым сетям следует пересмотреть приоритеты и закупать больше отечественных цветов.

НЕДРУЖЕСТВЕННЫЕ ЦВЕТЫ

По данным Национальной ассоциации цветоводов, если все это сделать, то предприятия смогут всего за год увеличить площадь своих теплиц на 169 гектаров. Объем инвестиций вырастет примерно на 72 миллиарда рублей, а налоговые платежи - на 6 миллиардов. Кроме того, появятся 4 тысячи новых рабочих мест в сельских районах, что позволит увеличить долю роз в продаже на 17 процентов. Розы - это более половины покупаемых россиянами цветов, а всего в 2024 году их вырастили в стране 207 миллионов штук.

Директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Роман Некрасов сообщил, что ведомство обсуждает с научным сообществом и вузами, как удовлетворить потребности рынка. Чтобы увеличить долю российских производителей, нужны квалифицированные кадры и собственные семена, а к теме повышения пошлин на цветы из недружественных стран следует подходить взвешено.

«Мы не должны повышать все подряд, чтобы цветы в итоге стало невозможно купить. Регулировать нужно аккуратно, чтобы это положительно сказалось на темпах развития рынка и финансово-экономической ситуации в отрасли. Мы должны смоделировать, как пошлины изменят объем спроса и ценовую конъюнктуру на рынке, и уже на основе этих расчетов можно будет тогда выходить с конкретными предложениями по изменению размеров пошлин», - сказал Некрасов.

Владимир Сыч скептически отнесся к идее создания защитного механизма внутри ЕврАзЭС, который позволил бы ограничить количество цветов, импортируемых из недружественных стран через соседей. По его словам, это может отпугнуть партнеров по сообществу, а заставить их ввести повышенные пошлины для продукции из таких стран будет крайне затруднительно.

При этом он указал, что результатом повышения пошлин в июле прошлого года уже стало перераспределение каналов поставок - теперь вместо завоза напрямую недружественные страны делают это через Белоруссию и Казахстан. Он отметил, что еще только предстоит найти наиболее действенный механизм поддержки отрасли без вреда рынку и партнерам по ЕврАзЭС.

Максим Артемов

Оригинал публикации: https://www.pnp.ru/economics/poshliny-na-vvoz-cvetov-iz-nedruzhestvennykh-stran-predlagayut-povysit-do-35-procentov.html

Алексей Оверчук выступил на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей

Заместитель Председателя Правительства Алексей Оверчук выступил на пленарном заседании XXXIV съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

Основными темами обсуждений в рамках съезда РСПП этого года стали ключевые направления взаимодействия бизнеса и власти и предложения по участию предпринимательского сообщества в достижении национальных целей развития страны и реализации национальных проектов.

Из стенограммы:

А.Оверчук: Уважаемые коллеги!

Большое спасибо за приглашение и возможность выступить перед съездом Российского союза промышленников и предпринимателей. От присутствующих в этом зале по–настоящему зависит успех нашей экономики и страны в целом.

Предпринимательство предполагает соперничество за доступ к ресурсам и рынкам сбыта, будь то на национальном или международном уровне. Именно эта деятельность служит источником прогресса, доходов и благосостояния отдельных домохозяйств, предприятий и государств.

Мы являемся участниками формирования нового мира с новыми торгово-экономическими связями и приоритетами.

Российская экономика адаптируется для ведения дел с той частью мира, которая демонстрирует более высокие темпы экономического роста, хорошую демографию и хочет с нами работать. И Правительство способствует этой адаптации.

Свою главную задачу в этом процессе мы видим в обеспечении российских промышленников и предпринимателей лучшими конкурентными условиями для ведения бизнеса на всём протяжении международных цепочек создания добавленной стоимости, то есть на каждом этапе процесса создания товара или услуги и доставки их потребителям.

В рамках Евразийского экономического союза, Союзного государства России и Белоруссии наши действия нацелены на расширение возможностей для наших экспортёров, а также улучшение баланса спроса и предложения на нашем общем внутреннем рынке. Работа здесь ведётся по нескольким направлениям – это таможенно-тарифная защита внутреннего рынка Евразийского экономического союза; формирование общих рынков и безбарьерной среды на единой таможенной территории ЕАЭС; развитие и создание международных транспортных коридоров; формирование сети соглашений о свободной торговле и непреференциальных соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве и принятие технических регламентов и стандартов ЕАЭС другими странами.

В рамках единого таможенного пространства ЕАЭС мы стремимся гибко реагировать на рыночную ситуацию и соответствующим образом регулировать единые таможенные тарифы и объёмы импорта.

Импортные товары и услуги являются частью международных цепочек создания добавленной стоимости, а также влияют на предложение и цены на внутреннем потребительском рынке. Это имеет сдерживающие эффекты на рост инфляции, влияет на процентную ставку и стоимость рабочей силы, то есть в конечном итоге отражается в стоимости производства.

Дешёвый импорт может нести угрозы, вытесняя продукцию отечественных производителей, снижая уровень занятости и доходов населения, а также замедляя экономический рост. Тут мы прежде всего стремимся стоять на стороне интересов наших производителей, отдавая приоритет импортозамещению и укреплению нашей экономической и технологической независимости.

Для решения этой задачи, а также в целях стимулирования развития производственно-хозяйственных связей и торговли между нашими странами в ЕАЭС заработал механизм поддержки в виде субсидирования процентной ставки по кредитам, выделяемым банками на развитие проектов промышленной кооперации, охватывающих три и более государства – члена ЕАЭС. Уже одобрены два первых довольно крупных проекта. Рассматриваются варианты расширения этого механизма на агропромышленный комплекс. Призываю российских предпринимателей в связке с партнёрами из государств – членов ЕАЭС активно использовать этот уже действующий механизм поддержки.

Мы следим за балансом спроса и предложения на потребительском – прежде всего продовольственном рынке, который лежит в основе стоимости потребительской корзины. Это один из элементов определения уровня инфляции, который влияет на ключевую ставку и стоимость кредитования для бизнеса.

Для влияния на стоимость потребительской корзины в рамках ЕАЭС, помимо тарифных мер, мы в течение последних двух-трёх лет начали применять такой механизм, как совместный индикативный баланс спроса и предложения по отдельным видам сельскохозяйственных культур. ЕАЭС сегодня определяет балансы по таким видам товаров, как зерновые, семена подсолнечника, подсолнечное масло и сахар.

В случае сокращения предложения отдельных видов товаров на национальных рынках отдельных государств – членов ЕАЭС Советом ЕЭК принимаются точечные меры тарифного характера. При этом решения о снижении тарифов принимаются только после того, как появляется понимание, что увеличение предложения на внутреннем рынке ЕАЭС возможно только за счёт импорта из–за пределов союза. Мы призываем к тесному сотрудничеству и с производителями, и с ассоциациями производителей, то есть с бизнесом.

В силу схожести структур наших экономик в рамках ЕАЭС мы часто конкурируем с партнёрами по союзу на внешних рынках. Это влияет на снижение доходов наших производителей. Сейчас к партнёрам приходит осознание выгод от координации усилий по продвижению экспорта, у нас уже появляются положительные примеры. Мы будем такие инициативы поддерживать и развивать, если это будет выгодно нашему бизнесу.

В рамках ЕАЭС мы формируем общие рынки товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Значительно продвинулись в части электроэнергетического рынка. В декабре 2024 года зафиксировали, что рынок газа в ЕАЭС уже сложился в том виде, в котором он фактически есть. В рамках Союзного государства выходим на договорённости об общем рынке нефти и дальше будем развивать это на пространстве ЕАЭС.

Общие рынки в рамках Союзного государства и ЕАЭС не только расширяют возможности для реализации товаров и услуг, но и создают более здоровые конкурентные условия.

Мы будем и дальше работать над снижением и устранением барьеров, препятствующих формированию единых рынков на всём пространстве Евразийского экономического союза, как это и предусмотрено нашим большим договором.

Как самая крупная экономика в ЕАЭС – Россия является премиальным рынком. И представители делового сообщества из государств – партнёров по ЕАЭС внимательно отслеживают изменения в российской нормативно-правовой базе и быстро выявляют решения, которые препятствуют их выходу на наш рынок, если такие появляются. Нам бы хотелось, чтобы и наше предпринимательское сообщество активнее выходило на рынки других государств – членов ЕАЭС и оперативно предоставляло нам информацию о нарушениях права ЕАЭС, если таковые возникают.

Исходя из экономических и геополитических реалий мы сосредотачиваемся на обеспечении транспортно-логистической связанности нашего рынка с рынками глобального Юга. Реализуется программа модернизации и строительства международных пунктов пропуска. Ведём работу над строительством железнодорожного участка Решт – Астара в Иране, что позволит обеспечить беспрерывную связанность портов российского северо-запада с иранскими портами в Индийском океане.

Мы обсуждаем модернизацию идущей через Монголию Улан-Баторской железной дороги. Задействуем уже имеющиеся маршруты и добиваемся от партнёров улучшения тарифных условий для наших грузоотправителей.

Запустили пилотный проект по применению электронных международных транспортных накладных для международных грузовых автоперевозок в пределах единой таможенной территории ЕАЭС. Для защиты внутреннего рынка Союзного государства начали использовать навигационные пломбы в отношении транзитной продукции.

Хотел бы привлечь внимание к заключённому в декабре 2024 года Соглашению о единой системе таможенного транзита ЕАЭС и тому, что к этому соглашению могут подключаться и государства, не являющиеся членами союза. Это позволит подключить внешних партнёров к отдельным аспектам таможенного регулирования союза, что будет способствовать сокращению временных затрат на прохождение грузов.

В условиях незаконных санкций мы больше полагаемся на внутренние силы, проводим политику импортозамещения, но также стремимся опираться на те возможности, которые нам предоставляют торговые режимы в рамках Союзного государства России и Белоруссии, ЕАЭС, СНГ, а также тех государств, с которыми у нас устанавливаются зоны свободной торговли. И мы стремимся развивать торговлю с дружественными странами.

В мире начинают замечать успехи нашего интеграционного объединения. Видят, что ЕАЭС становится центром притяжения государств, лежащих к югу от постсоветского пространства, таких как Иран, Пакистан, Афганистан, Монголия, страны АСЕАН, арабские страны Персидского залива, а также государства Африки. Мы выстраиваем с ними более тесные торговые отношения, в том числе и в виде соглашений о свободной торговле.

Например, буквально позавчера Исламская Республика Иран уведомила Евразийскую экономическую комиссию о завершении процедур, необходимых для вступления в силу полноформатного соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном. Соглашение вступит в силу 15 мая, и это означает, что для государств – членов ЕАЭС экспортный рынок увеличивается на 85 миллионов потребителей. Одновременно иранские товаропроизводители получают доступ к общему рынку государств – членов ЕАЭС объёмом более 180 миллионов человек, что приведёт к улучшению конкуренции на наших рынках.

Аналогичная работа сегодня ведётся и с рядом других государств. До конца года мы можем ожидать, что ЕАЭС могут быть подписаны ещё два соглашения о свободной торговле. Полагаю, что нашему предпринимательскому сообществу следует внимательно изучать эти новые возможности.

В заключение хотел бы сказать, что в этом году готовится к принятию план мероприятий по реализации Декларации ЕАЭС на 2030–2045 годы «Евразийский экономический путь». Хотел бы, чтобы члены Делового совета активнее участвовали в этой работе.

Спасибо за внимание.

Владимир Путин и Эмомали Рахмон обсудили развитие отношений РФ и Таджикистана

Айсель Герейханова

Президент РФ Владимир Путин в понедельник провел в Кремле переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который находится в России с официальным визитом. Беседа началась в узком формате в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. На повестке - перспективы дальнейшего развития отношений двух стран, включая сотрудничество в сфере безопасности.

Владимир Путин в начале беседы поздравил Эмомали Рахмона и жителей Таджикистана с праздником Навруз. "Хочу пожелать вам и всем нашим друзьям в Таджикистане всего самого доброго", - сказал президент РФ. Отметим, что Навруз в 2025 году приходится на 21 марта - день весеннего равноденствия.

Путин также напомнил, что 2 марта в Таджикистане состоялись выборы депутатов Маджлиси. "Партия, которую вы возглавляете, одержала убедительную победу. Это еще раз подтверждает, что народ Таджикистана вас поддерживает", - отметил президент РФ. Он выразил надежду, что курс на добрососедские, дружеские отношения с Россией тоже находит поддержку у граждан республики. "Надеюсь, что мы продолжим работать именно в таком ключе", - сказал Путин.

Москва и Душанбе вместе занимаются вопросами обеспечения безопасности в зоне ответственности ОДКБ

Президент РФ подчеркнул, что Россия является одним из ключевых торгово-экономических партнеров Таджикистана. "В прошлом году товарооборот увеличился еще на 7 с лишним процентов, достиг $1,5 млрд. Объем капиталовложений тоже примерно такой же, чуть побольше даже, $1,6 млрд", - сказал глава Российского государства.

Он отметил, что в настоящее время 80 российских регионов поддерживают отношения со своими партнерами из Таджикистана.

Президент РФ сообщил, что ждет лидера Таджикистана на торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. "Мы ждем вас в Москве 9 Мая. Мы с вами договаривались об этом, вы наше приглашение приняли", - сказал он. Напомним, что еще в субботу Рахмон принял участие в неформальной встрече с Путиным и президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Путин также заявил, что по итогам российско-таджикистанских переговоров на высшем уровне планируется подписание совместных документов по проблематике сотрудничества в области безопасности в зоне ответственности ОДКБ. "Таджикистан активно работает в организации, и сегодня у нас намечается подписание соответствующих документов, в том числе и по этому направлению", - сказал он. В свою очередь, Рахмон заявил, что вопросы безопасности занимают особое место в двусторонней повестке сотрудничества, а также выразил готовность обсудить международные и региональные вопросы.

"Таджикистан и Россия - давние стратегические партнеры и союзники. Отрадно, что наши отношения развиваются по нарастающей", - подчеркнул он. Президент Таджикистана добавил, что успешно развиваются культурно-гуманитарные связи.

Сразу по окончании беседы в узком составе Путин и Рахмон из Кремля по видеосвязи дали старт строительству в Душанбе Международного образовательного центра для одаренных детей и нового здания Государственного русского драматического театра имени Владимира Маяковского. Оба проекта должны быть завершены в декабре 2026 года.

Детский центр будет построен с учетом успешного опыта открытия в Таджикистане пяти русских школ, на основе новых образовательных стандартов по аналогии с образовательным центром "Сириус". В нем смогут обучаться 500 детей. "Проект очень хороший. Работать с одаренными ребятишками - это здорово. У нас хороший центр в Сочи, и по всей стране мы начали это делать. Такие центры по всей стране возникают", - оценил Путин.

Затем переговоры продолжились в расширенном формате. На момент написания материала они еще продолжались.

Лидеры России и Таджикистана обсудили проекты в экономике и вопросы безопасности

Айсель Герейханова

Москва и Душанбе работают над тем, чтобы увеличить товарооборот РФ и Таджикистана в 2,5 раза к 2030 году. Об этом шла речь на переговорах Владимира Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который находится в России с официальным визитом.

Владимир Путин в начале беседы поздравил Эмомали Рахмона и жителей Таджикистана с праздником Навруз. "Хочу пожелать вам и всем нашим друзьям в Таджикистане всего самого доброго", - сказал президент РФ. Отметим, что Навруз в 2025 году приходится на 21 марта - день весеннего равноденствия. Путин также напомнил, что 2 марта в Таджикистане состоялись выборы депутатов Маджлиси. "Партия, которую вы возглавляете, одержала убедительную победу. Это еще раз подтверждает, что народ Таджикистана вас поддерживает", - отметил президент РФ. Путин надеется, что курс на добрососедские, дружеские отношения с Россией тоже находит поддержку у граждан республики.

Естественно, лидеры не обошли подготовку к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. "Мы ждем вас в Москве 9 Мая. Мы с вами договаривались об этом, вы наше приглашение приняли", - сказал он. Напомним, что еще в субботу Рахмон принял участие в неформальной встрече с Путиным и президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Доля рубля в коммерческих сделках между Москвой и Душанбе по итогам прошлого года превысила 96 процентов

Сразу после беседы Путин и Рахмон из Кремля по видеосвязи дали старт строительству в Душанбе Международного образовательного центра для одаренных детей и нового здания Государственного русского драматического театра имени Владимира Маяковского. Оба проекта должны быть завершены в декабре 2026 года. Детский центр будет построен с учетом успешного опыта открытия в Таджикистане пяти русских школ на основе новых образовательных стандартов по аналогии с образовательным центром "Сириус". В нем смогут обучаться 500 детей. "Проект очень хороший. Работать с одаренными ребятишками - это здорово. У нас хороший центр в Сочи, и по всей стране мы начали это делать. Такие центры по всей стране возникают", - оценил Путин.

После переговоров лидеры выступили с совместным заявлением для СМИ. Путин отметил, что переговоры с Эмомали Шариповичем по традиции прошли в дружеской и деловой атмосфере и были весьма содержательными. Он подчеркнул, что экономическое сотрудничество между странами активно развивается и сейчас Москва и Душанбе работают над тем, чтобы увеличить товарооборот РФ и Таджикистана в 2,5 раза к 2030 году. Важно также, что страны в двусторонних расчетах практически целиком отказались от иностранных валют. "Доля рубля в коммерческих сделках по итогам прошлого года превысила 96 процентов", - сообщил Путин. Кроме того, по его словам, решаются вопросы более широкого использования на территории Таджикистана российских платежных карт "Мир". Путин также отдельно отметил, что Россия стремится обеспечить гражданам Таджикистана, которые приезжают на заработки, достойные условия труда.

В свою очередь Рахмон подчеркнул, что Таджикистан окажет поддержку компаниям с российским капиталом, которые работают на его территории.

Москва намерена развивать военное и антинаркотическое сотрудничество с Душанбе. Так, на переговорах обсуждалась проблематика безопасности в Средней Азии с учетом угроз, исходящих с территории Афганистана. "Россия будет и впредь содействовать поддержанию мира и стабильности в этом регионе, в том числе используя возможности дислоцированной в республике 201-й российской военной базы. Условлено и далее углублять оборонное, военно-техническое, антитеррористическое и антинаркотическое сотрудничество", - сказал Путин.

По итогам переговоров была утверждена программа стратегического партнерства РФ и Таджикистана в военной и военно-технической областях на 2026-2030 годы. Кроме того, были подписаны совместные документы о сотрудничестве в финансовой и промышленной сфере. Страны также договорились о рекультивации урановых хвостохранилищ в Таджикистане.

Документы, подписанные и утверждённые по итогам переговоров Президента России Владимира Путина и Президента Таджикистана Эмомали Рахмона

1. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве при реабилитации территорий Республики Таджикистан, подвергшихся воздействию уранодобывающих и горнорудных производств.

2. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан о создании Индустриального парка на территории Республики Таджикистан.

3. Программа стратегического партнерства Министерства обороны Российской Федерации и Министерства обороны Республики Таджикистан на 2026–2030 годы.

4. Соглашение между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Министерством промышленности и новых технологий Республики Таджикистан о сотрудничестве в сфере промышленности.

5. Меморандум между Министерством финансов Российской Федерации, Центральным банком Российской Федерации и Министерством финансов Республики Таджикистан, Национальным банком Таджикистана о сотрудничестве в области повышения финансовой грамотности населения.

6. Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Агентством инноваций и цифровых технологий при Президенте Республики Таджикистан о сотрудничестве в области цифровизации и информационных технологий.

Владимир Путин и Эмомали Рахмон сделали заявления для СМИ

По итогам российско-таджикистанских переговоров Владимир Путин и Эмомали Рахмон выступили с заявлениями для прессы.

В.Путин: Уважаемый Эмомали Шарипович! Дамы и господа! Друзья!

Искренне рады приветствовать Президента Республики Таджикистан Эмомали Шариповича Рахмона, который находится в России с официальным визитом. Подчеркну: наши сегодняшние переговоры с Эмомали Шариповичем по традиции прошли в дружеской и деловой атмосфере и были весьма содержательными.

Отношения между Россией и Таджикистаном носят подлинно стратегический, партнёрский и союзнический характер, основываются на незыблемых принципах взаимного уважения, равноправия и учёте интересов друг друга. А самое главное, они продолжают поступательно и динамично развиваться.

Россия является одним из крупнейших внешнеторговых партнёров Таджикистана. В прошлом году товарооборот увеличился более чем на семь процентов и достиг полутора миллиардов долларов. Наша страна входит в число ведущих инвесторов в таджикскую экономику. В республике работает свыше 300 предприятий с российским участием, а в целом наши капиталовложения составляют 1,6 миллиарда долларов.

Важно, что Россия и Таджикистан практически отказались от использования иностранных валют в финансовых взаиморасчётах. Доля рубля в коммерческих сделках по итогам прошлого года превысила 96 процентов. Последовательно выстраиваются устойчивые каналы кредитно-банковского сотрудничества. Целый ряд банков Таджикистана подключились к системе передачи финансовых сообщений Центробанка России.

Российские и таджикистанские граждане имеют возможность осуществлять трансграничные переводы денежных средств через систему быстрых платежей. Решаются вопросы более широкого использования на территории Таджикистана российских платёжных карт «Мир».

Правительства двух стран на постоянной основе работают над тем, чтобы улучшить режим взаимной торговли и инвестиций, создать условия для новых взаимовыгодных проектов.

Реализуются подписанные в октябре прошлого года программы экономического сотрудничества. Профильными ведомствами двух стран разработан план мероприятий по увеличению двустороннего товарооборота в 2,5 раза к 2030 году.

Россия поставляет большие объёмы нефти и нефтепродуктов в республику, практически полностью покрывая потребности таджикистанской экономики в углеводородах. Причём поставки энергоносителей осуществляется без взимания экспортных таможенных пошлин.

На таджикистанском рынке активно работает «Газпром нефть», владеющая сетью нефтебаз и заправочных станций и обеспечивающая весомую долю всех налоговых платежей в государственный бюджет страны.

Россия помогает Таджикистану в развитии гидроэнергетики. Построенная с российским участием Сангтудинская ГЭС производит 12 процентов потребляемой республикой электроэнергии.

Наши компании готовы и далее оказывать содействие в эксплуатации и модернизации существующих в Таджикистане мощностей генерации на основе самых передовых технологических и экологических стандартов.

Углубляется промышленная кооперация. Российская группа компаний БТК реализует проект по созданию в республике кластера лёгкой промышленности полного цикла: от выращивания хлопка до производства готовых швейных изделий.

Налажены поставки на таджикистанский рынок продукции машиностроения, легковых автомобилей, труб, изделий металлопроката, а в соответствии с подписанным сегодня межправсоглашением в Душанбе в скором времени будет создан российско-таджикистанский индустриальный парк.

Хорошо известно, что в России живут и работают порядка миллиона граждан Таджикистана. Они заняты в самых разных отраслях, особенно таких динамично развивающихся, как строительная и жилищно-коммунальная сфера, транспорт и логистика, и вносят большой вклад в развитие российской экономики. И что немаловажно, их денежные переводы на родину являются серьёзным подспорьем и для Таджикистана, и для их семей.

Мы стремимся обеспечить таджикистанцам в России достойные условия труда и социальной защиты. Российские профильные ведомства находятся в постоянном диалоге с таджикистанскими коллегами и дают максимально подробные разъяснения правил в сфере миграции.

Отмечу также, что наша страна предоставляет Таджикистану значительное донорское содействие. За счёт российских средств в республике финансируются программы школьного питания, модернизации оросительных систем, а также многие другие проекты в важных сферах жизни таджикистанского общества.

Продвигается сотрудничество в культурно-гуманитарной области. Как известно, в Таджикистане русский язык имеет конституционный статус языка межнационального общения. Мы очень благодарны Президенту Таджикистана за такое бережное отношение к русскому языку.

В этой связи отмечу успешно реализуемый совместный проект школьного обучения на русском языке. Речь идёт о пяти школах в Душанбе и других таджикистанских городах, в которых по российским образовательным программам и стандартам обучается порядка 5,5 тысячи учеников. В рамках проекта «Российский учитель за рубежом» в прошлом году в Таджикистан для преподавания направлено почти 100 педагогов из России.

Кроме того, в настоящее время в российских вузах, а также в филиалах в республике и в Российско-таджикском (Славянском) университете обучается более 35 тысяч таджикских студентов. Для нужд республики выделена одна из самых крупных для стран СНГ квот – тысяча государственных стипендий.

Сегодня в Душанбе состоялась торжественная церемония по случаю начала строительства при участии России Международного образовательного центра для одарённых детей и нового здания Государственного русского драматического театра имени Владимира Маяковского. Мы с Эмомали Шариповичем приняли в ней участие по видеосвязи. Рассчитываем, что эти новые культурные объекты станут ещё одним символом дружбы народов России и Таджикистана.

В нынешнем году мы вместе отмечаем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Это действительно общая Победа, и мы хорошо понимаем, какой ценой она досталась, дорожим памятью о героизме наших отцов, дедов, прадедов, отстоявших жизнь, свободу для нас и для будущих поколений.

Эмомали Шарипович принял наше приглашение и приедет на празднование юбилея Победы 9 мая в Москве. Также согласно имеющейся договорённости расчёт вооружённых сил республики будет участвовать в торжественном параде на Красной площади.

Обсуждение актуальной региональной и глобальной повестки дня вновь подтвердило общность позиций наших стран. Россия и Таджикистан привержены принципам верховенства международного права, суверенитета, невмешательства во внутренние дела.

Мы осуществляем координацию по ключевым направлениям и на основных международных площадках: ОДКБ, ШОС, Содружество Независимых Государств. Россия оказывает поддержку Таджикистану в ходе его председательства в СНГ в текущем году, главным событием которого станет саммит лидеров Содружества в октябре в Душанбе.

Разумеется, мы не могли не обсудить и проблематику безопасности в Средней Азии, в частности с учётом вызовов и угроз, исходящих с территории Афганистана. Россия будет и впредь содействовать поддержанию мира и стабильности в этом регионе, в том числе используя возможности дислоцированной в республике 201-й российской военной базы.

Условлено и далее углублять оборонное, военно-техническое, антитеррористическое и антинаркотическое сотрудничество. Упомяну, что в конце 2023 года состоялось открытие погранзаставы в горном районе Таджикистана. Застава построена за счёт российского федерального бюджета и укомплектована самыми современными техническими средствами и вооружением. Мы договорились сегодня, что будем продолжать работать по этому направлению.

В заключение хотел бы подчеркнуть, что состоявшиеся переговоры, обмен мнениями, подписанные документы, несомненно, будут способствовать дальнейшему укреплению российско-таджикистанского партнёрства, послужат улучшению благосостояния и процветанию народов наших двух стран.

Большое спасибо за внимание.

Э.Рахмон: Благодарю Вас, уважаемый Владимир Владимирович.

Уважаемые представители средств массовой информации!

Прежде всего хотел бы выразить искреннюю признательность Президенту Российской Федерации уважаемому Владимиру Владимировичу Путину за приглашение посетить с визитом Российскую Федерацию.

В ходе переговоров, как уже отметил уважаемый Владимир Владимирович, мы подробно рассмотрели ключевые вопросы отношений двух стран, а также актуальные региональные и международные проблемы.

С удовлетворением подчеркнули хорошую динамику политического диалога на всех уровнях. Отметили, что положительный импульс в последние годы получило торгово-экономическое сотрудничество. Наблюдается поступательный рост товарооборота. За прошлый год его объём увеличился почти на 16 процентов и составил порядка двух миллиардов долларов.

Договорились о подготовке межправительственного плана мероприятий до 2030 года по увеличению объёмов взаимной торговли. Мы будем поддерживать деятельность в Таджикистане компаний с российским капиталом, которых на сегодня насчитывается порядка 400.

Достигнуты договорённости об активизации совместной работы в области промышленной кооперации. Подчеркнули положительную динамику сотрудничества в текстильной отрасли.

Как перспективное направление сотрудничества мы отметили агропромышленный комплекс. В этом контексте мы предложили российской стороне активизировать шаги по созданию в Таджикистане предприятий по переработке аграрной продукции, в частности овощей и фруктов, хлопка-сырца, кожи и шерсти. Была подчёркнута готовность таджикской стороны к расширению экспорта на рынки России экологически чистой аграрной продукции.

Сегодня мы договорились о реализации совместно с «Росатомом» второго этапа проекта по рекультивации урановых хвостохранилищ на севере Таджикистана.

Считаем целесообразным проработать вопрос проведения экспертами двух стран экспедиции для изучения состояния наших ледников. Сегодня под воздействием последствий изменения климата наблюдается тревожная тенденция ускоренного таяния ледников Таджикистана, которые являются источником формирования до 60 процентов водных ресурсов Центральной Азии. В ходе переговоров мы уделили соответствующее внимание вопросам сотрудничества в сфере энергетики.

На переговорах мы с уважаемым Владимиром Владимировичем дали высокую оценку достигнутому уровню сотрудничества в гуманитарной сфере. В режиме видеоконференции дали старт строительству русского драмтеатра имени Владимира Маяковского и Центра для одаренных детей в столице Таджикистана. Мы договорились, что в июне этого года в России пройдут Дни культуры Таджикистана.

Сегодня мы предметно обсудили сотрудничество в области трудовой миграции. Будет активизирована межведомственная работа в этой сфере, усилия будут направлены на содержательное наполнение межрегионального сотрудничества. В настоящее время порядка 80 регионов России поддерживают торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи с Таджикистаном.

На переговорах дали высокую оценку межправительственному взаимодействию. Сегодня мы подробно обсудили сотрудничество в области обеспечения безопасности. Между спецслужбами и правоохранительными органами наших стран налажено тесное и плодотворное сотрудничество в данном направлении, и это даёт конкретные результаты в последний год.

Взаимодействие сторон в этой области охватывает широкий круг вопросов противодействия вызовам и угрозам безопасности. Это, в частности, терроризм, экстремизм, проявления радикализма, трансграничной организованной преступности, включая киберпреступность и незаконный оборот наркотиков.

Мы дали высокую оценку двустороннему взаимодействию на многосторонних площадках, прежде всего в ООН, СНГ, ШОС и ОДКБ. Признательны российской стороне за постоянную поддержку наших глобальных инициатив по воде и климату.

Хотел бы подчеркнуть, что мы удовлетворены результатами переговоров. Таджикистан будет и далее стремиться к реализации в полной мере большого потенциала таджикско-российских отношений союзничества и стратегического партнёрства.

В завершение вновь хотел бы поблагодарить уважаемого Владимира Владимировича Путина и всех российских друзей за тёплый приём и гостеприимство.

Спасибо за внимание.

Российско-таджикистанские переговоры

В Кремле прошли переговоры Владимира Путина с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, который находится в России с официальным визитом.

Переговоры начались с беседы лидеров двух стран в формате тет-а-тет, а затем продолжились с участием членов делегаций.

Обсуждались перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений стратегического партнёрства и союзничества с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество. Состоялся обмен мнениями по актуальным региональным проблемам.

По итогам международных консультаций состоялась церемония обмена подписанными документами. Кроме того, президенты России и Таджикистана выступили с заявлениями для прессы.

* * *

Начало российско-таджикистанских переговоров в узком формате

В.Путин: Уважаемый Эмомали Шарипович!

Рад Вас приветствовать в Москве.

Прежде чем начнём беседу, хотел бы Вас поздравить да и всех таджикистанцев с наступающим праздником Навруз 21 марта. Хочу пожелать Вам и всем нашим друзьям в Таджикистане всего самого доброго, каждой семье.

2 марта у вас прошли выборы, и партия, которую Вы возглавляете, одержала убедительную победу. Это ещё раз подтверждает, что народ Таджикистана Вас поддерживает. Мы очень надеемся на то, что и Ваш курс на добрососедские, дружеские отношения, отношения стратегического партнёрства между Таджикистаном и Россией тоже находит поддержку у граждан республики. Надеюсь, уверен, что мы продолжим совместно работать именно в таком ключе.

Мы ждём Вас в Москве 9 мая. Мы с Вами договаривались об этом, Вы наше приглашение приняли – 9 мая на участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Россия является одним из ключевых и важнейших торгово-экономических партнёров Таджикистана. Наши отношения развиваются. В прошлом году товарооборот увеличился ещё на семь с лишним процентов, достиг полутора миллиардов долларов. Объём капиталовложений тоже примерно такой же, чуть побольше даже – 1,6 миллиарда. 80 субъектов Российской Федерации поддерживают отношения со своими партнёрами из областей Таджикистана.

Мы с Вами вместе занимаемся вопросами обеспечения безопасности на нашем пространстве – в зоне ответственности ОДКБ. Таджикистан активно работает в организации. Сегодня у нас намечается подписание соответствующих документов, в том числе и по этому направлению.

Мы очень рады Вас видеть. У нас много вопросов, и они все подготовлены. Конечно, как всегда, есть вопросы, которые нужно будет, видимо, на уровне министерств, ведомств пообсуждать дополнительно. Наши команды хорошо подготовлены с обеих сторон. Мы рады Вас видеть.

Добро пожаловать!

Э.Рахмон: Большое спасибо, уважаемый Владимир Владимирович.

Во-первых, огромное, большое спасибо за приглашение, тёплый приём и гостеприимство.

Таджикистан и Россия – давние стратегические партнёры и союзники. Отрадно, что наши отношения развиваются по нарастающей. Активно продвигается межгосударственный диалог. Россия – ведущий торгово-экономический партнёр Таджикистана. Успешно развиваются культурно-гуманитарные связи.

Особое место в двусторонней повестке занимают вопросы безопасности. Готов обсудить сегодня их с Вами – состояние и перспективы наших взаимоотношений, а также международные и региональные вопросы.

Ещё раз хотел бы выразить Вам искреннюю благодарность за тёплый приём и гостеприимство.

В.Путин: Спасибо.

Закрыть дефицит рабочей силы в России помогут кадры из стран Юго-Восточной Азии

Елена Манукиян

России требуется около 2,5-3 млн трудовых мигрантов, главным образом в строительстве. В их поиске нам стоит переориентироваться на новые страны, а не зацикливаться на тех, к которым привыкли, заявил министр экономического развития Максим Решетников, выступая в Госдуме.

Трудовых мигрантов, по его словам, активно привлекают все развитые страны. "В мире очень много стран, которые экспортируют свои трудовые ресурсы. Нужно рассмотреть абсолютно новые страны", - сказал он. Министр уточнил, что сейчас Россия ведет переговоры с Мьянмой, которая "экспортирует трудовых ресурсов" на 6 млн человек. В СМИ появилась информация, что первые кадры из этой страны начали работать в Татарстане, Приморском крае и Амурской области.

Опрошенные "РГ" эксперты называли еще несколько стран, которые могли бы помочь решить кадровый дефицит в России. Помимо привлечения трудовых мигрантов из среднеазиатских республик, Россия можно ввозить рабочую силу из стран Юго-Восточной Азии - Вьетнама, Пакистана, Индии, полагает доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Высокий спрос на иностранных работников в строительстве, сельском хозяйстве и на производстве. На одного сварщика приходится 12 вакансий

Россия сотрудничает с рядом стран, граждане которых могут легально работать на территории РФ, говорит член Ассоциации юристов России Михаил Хабинский. Он подчеркнул, что с бывшими государствами СНГ, такими как Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Молдова, порядок привлечения трудовой миграции упрощен благодаря соглашениям в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и двусторонним договорам.

Относительно прост процесс трудоустройства в России и для граждан Турции, Сербии, Южной Кореи, Израиля, поскольку они могут въезжать в нашу страну без визы. Сложнее привлечь на работу в Россию граждан стран с визовым режимом, таких как Китай, Вьетнам, Индия, Филиппины, поскольку им для этого требуется оформление рабочей визы.

По словам Ивановой-Швец, самый высокий спрос на иностранных работников наблюдается в строительстве, обслуживании зданий и территорий, сфере услуг, сельском хозяйстве. Эксперт отмечает, что дефицит рабочей силы есть и в других отраслях, но там нужны квалифицированные кадры. Заполнить такие рабочие места иностранными работниками непросто. Очень сложно найти, например, квалифицированного производственного рабочего.

Всего России требуется 2,5-3 млн трудовых мигрантов, считает HR эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала "Алмако" Гарри Мурадян. В России сегодня не только рекордно низкая безработица, но еще и активно развивается производство, пояснил он. Поэтому людей не хватает. Например, на одного сварщика приходится 12 вакансий, а на одну швею - 8.

При этом, обратил внимание Мурадян, для работодателя не всегда привлечение иностранной рабочей силы выходит дешевле, чем наем россиян, но зато такие сотрудники за ним закреплены. Если с гражданами других государств заключен контракт на целый год, то они никуда не уйдут в течение этого времени от работодателя.

Привлечение трудовых мигрантов - это важный элемент экономической политики, особенно в условиях дефицита рабочей силы в ключевых отраслях, уверен Хабинский. Однако для успешной реализации этой стратегии, по его словам, необходимы строгое соблюдение законодательства, защита прав мигрантов и их интеграция в общество. По оценкам экспертов, до 30% мигрантов работают без оформления, что создает риски для них самих и для экономики.

Многие иностранные работники сталкиваются с трудностями при интеграции в российское общество. В некоторых регионах местные жители выражают недовольство из-за конкуренции за рабочие места. Для решения этих проблем государство активно развивает программы легализации мигрантов, упрощает процедуры оформления и ужесточает контроль за нелегальной занятостью, заключил эксперт.

Тем временем

Почти 40% работодателей готовы нанимать иностранных работников со всех регионов мира, показал прошлогодний опрос hh.ru. При этом активно привлекают работников из стран дальнего зарубежья всего 12% компаний.

Чаще всего на отечественных предприятиях трудятся иностранные сотрудники из стран СНГ и ЕАЭС (48%), Евросоюза (33%), стран Азии (Китай, КНДР, Вьетнам, Таиланд, Камбоджа и др., 28%). На долю стран Африки и Ближнего Востока приходится по 10%.

Наиболее востребован иностранный рабочий персонал - грузчики, кладовщики, разнорабочие и т.д. На втором месте по популярности строительные специальности - маляры, штукатуры и др. Далее следуют линейный обслуживающий персонал (кассиры, официанты, уборщики) и производственный персонал (инженеры по обслуживанию станков, операторы производственной линии и т. д.).

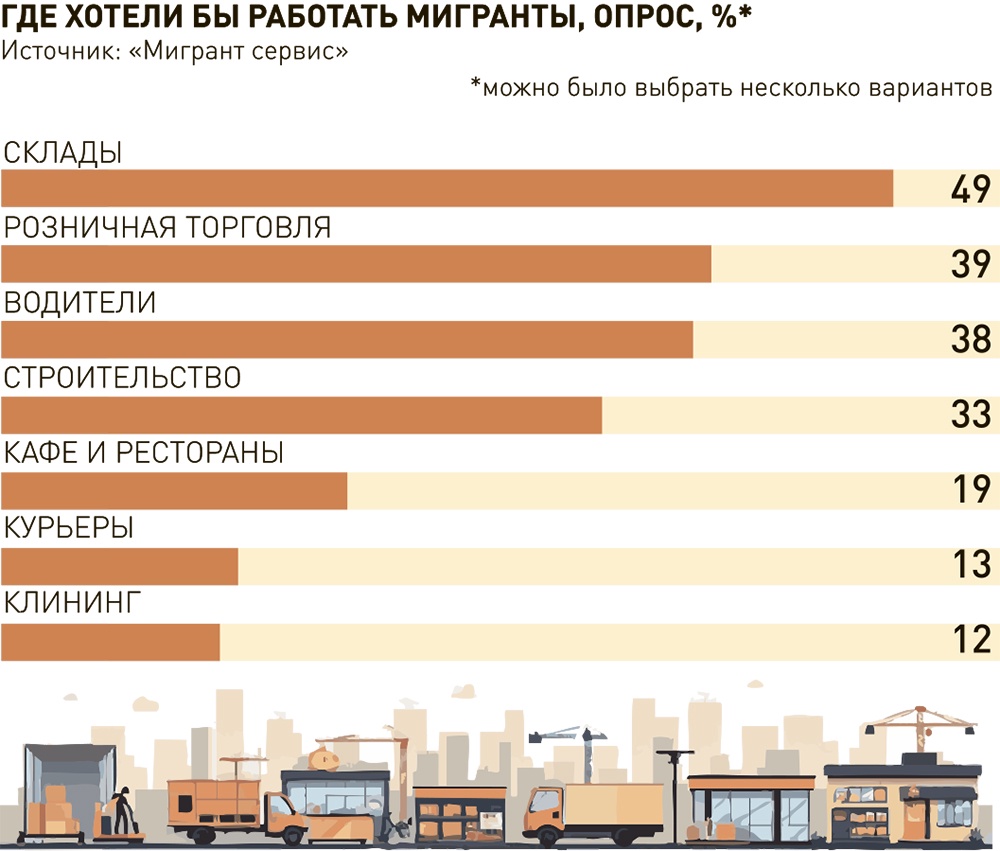

.jpg)

Фундамент суверенитета: поставки цемента из соседних стран могут негативно сказаться на отечественных производителях

Стержнем недавнего круглого стола «Повышение устойчивости цементной отрасли к внешним воздействиям» стали результаты исследования «Подготовка предложений по защите российского рынка цемента от импорта», проведенного в 2024 году Президентской академией по инициативе НО «СОЮЗЦЕМЕНТ». Обсудить его детальное и подробное содержание, пути укрепления этого сегмента рынка собрались представители Минстроя, Минпромторга и Минэкономразвития России, Федеральной антимонопольной службы и других федеральных органов власти, а также участники и эксперты Евразийской экономической комиссии, цементной отрасли и отраслевых ассоциаций. Модератором круглого стола выступила исполнительный директор НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» Дарья Мартынкина.

В докладе Президентской академии содержатся оценка нынешней ситуации в цементной отрасли, основные пути развития промышленности во взаимосвязи с положением дел в строительной отрасли, динамикой потребления цемента и перспективами роста. В исследовании также дана оценка территориального распределения цементопроизводящих предприятий России в привязке к развитию этого сегмента рынка наших ближайших соседей из числа дружественных стран, текущая и возможная конкуренция с иностранными производителями, специфика их внутренних рынков и планов дальнейшего развития. Особую ценность исследованию придает то, что в нем даны прогнозные оценки и возможные сценарии развития отрасли.

Проректор по научной работе Президентской академии Артур Азаров, представляя исследование, во вступительном слове отметил, что для РАНХиГС очень важно взаимодействие с бизнесом, и в этом смысле НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» — первая ласточка, и его результаты станут обоснованием для принятия защитных мер отечественного рынка.

Позиция НО «СОЮЗЦЕМЕНТ»

Дарья Мартынкина озвучила цифры за прошлый год: произведено 65 млн тонн цемента, и это на 3,1% больше, чем в 2023 году. При этом налицо явная недозагруженность отечественных предприятий, поскольку проектные производственные мощности позволяют производить более 100 млн тонн. На этом фоне в страну в 2024 году импортировано, казалось бы, всего 3,7 млн тонн, но в процентном отношении это рост на 8,9% к предыдущему году. Спикер озвучила мнение, что конкурентоспособность отечественного цемента могут «размывать» преференции, получаемые иностранными производителями от собственных властей, национальные особенности экономики производства цемента в отдельных странах, куда можно отнести и цены на сырье, электроэнергию, топливо, оборудование, логистику и так далее, в том числе налоги и кредиты для бизнеса, которые могут играть на руку конкурентам.

В этой связи Дарья Мартынкина привела слова главы Ассоциации работодателей цементной промышленности Ирана (одного из основных импортеров цемента в Россию) Маджида Вафапура: «Мы полностью обеспечиваем внутренний спрос на цемент и экспортируем излишки». Он также выразил оптимизм по поводу возвращения Ирана на шестое место в мировом рейтинге по производству цемента с потенциалом подняться на пятое.

Дарья Мартынкина также согласилась с Маджидом Вафапуром в том, что очень важно, чтобы цемент производился на территории самого государства, особенно находящегося под санкциями, — это является одним из условий его суверенитета, а недостаточность производства этого материала может стать фактором внешнего давления и сдерживания экономического развития страны.

Спикер также привела конкретные меры поддержки цементной отрасли за рубежом. В частности, в КНР это — доступность кредитов, льготное финансирование для экспорта, развития и реструктуризации цементной отрасли. В Иране — льготное ценообразование на природный газ и электроэнергию, льготы по налогам и сборам, субсидии на поддержку экспорта. Эти меры подталкивают иностранных производителей «заглядываться» на российский рынок, где у производителей цемента быстро растут затраты из-за увеличения тарифов естественных монополий, стоимости оборудования, цены электроэнергии, дефицита кадров, высокой ставки Центробанка России.

Исследование Президентской академии — цифры и факты

По мнению директора НИЦ пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ Президентской академии Дмитрия Землянского, цементная отрасль — основа стратегической устойчивости строительного сектора. При этом отрасль не до конца оправилась от череды кризисов, именно по этой причине производство и потребление цемента в стране остается ниже уровня 2014 года. Сейчас на отрасль воздействуют такие тенденции, как охлаждение в строительстве жилья, транспортной инфраструктуры, жесткая денежно-кредитная политика, оказывающая влияние на всю российскую экономику.

Отсюда и активизация импортеров цемента в Россию. И напротив, по данным исследования Президентской академии, экспорт российского цемента сократился еще в 2022 году на 24% и так и не восстановился до сих пор. «При этом взрывной рост импорта цемента из некоторых стран, среди которых Белоруссия, Иран, Китай, по некоторым сценариям может привести к остановке работы десятков российских цементных предприятий», — подчеркнул в своем докладе Дмитрий Землянский. Это только усугубляется тем фактом, что за последние десять лет загрузка мощностей отечественных цементных заводов составляла не более 61%, что также является фактором конкурентоспособности. На росте импорта цемента сказывается динамика событий, влияющих на развитие отрасли в целом по нашему макрорегиону. Так, из-за санкций Белоруссия оказалась изолированной от рынка ЕС и белорусский цемент был перенаправлен на российский рынок. Иран традиционно уже направляет большой объем цементного импорта в Северо-Кавказский и Южный федеральные округа через Махачкалу и Астрахань, используя логистические преимущества.

Появился в России и импортный цемент из Юго-Восточной Азии. Растет объем производства цемента в странах СНГ — Казахстане и Узбекистане, что может стать дополнительным фактором давления на российский рынок.

В такой ситуации, с учетом возможных сценариев, Российской Федерации стоило бы задуматься о мерах по защите отечественного рынка через поддержку российской цементной отрасли, поскольку при неблагоприятном сценарии отечественная экономика понесет ощутимые потери: при максимально неблагоприятном они составят до 52,6 млрд рублей в год, в том числе от недополученных налогов и сборов — до 15,4 млрд.

Защита и поддержка

О том, какими стимулами и привилегиями пользуются производители и поставщики цемента ряда стран, поставлявших этот основной строительный материал на российский рынок, рассказала эксперт Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России Елена Стоянова. Это касается импортеров из Белоруссии, Вьетнама, Ирана, Казахстана, Китая, Турции и других стран. В их экономической политике есть обширный перечень инструментов поддержки собственных производителей, помимо этого, многие страны активно защищают собственные рынки, в том числе антидемпинговыми мерами против недобросовестного импорта.

На этом фоне следует перечислить шаги, на которые могло бы пойти российское правительство с учетом правил и регламентов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Их озвучила в своем выступлении Елена Стоянова. В частности, это меры антидемпингового характера сроком до пяти лет с дальнейшим пролонгированием в виде дополнения к ставке ввозной пошлины, что, кстати, предусмотрено Договором о ЕАЭС от 29 мая 2014 года. Также для стабилизации внутреннего рынка, по мнению Елены Стояновой, можно ввести не противоречащие Договору о ЕАЭС меры, такие как автоматическое лицензирование, обязывающее предоставлять информацию о дополнительных параметрах импортной продукции, временный запрет на ввоз в РФ и ЕАЭС в целом, а еще и субсидирование транспортировки по территории нашей страны. В рамках этого экономического союза можно рассмотреть целесообразность создания консультационного механизма между членами ЕАЭС по предотвращению возможных торговых конфликтов в этой области.

Подхватив мысль Елены Стояновой о временных мерах в отношении импорта цемента из третьих стран, заместитель начальника отдела промышленной политики, межгосударственных программ и проектов Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Алия Ахметова отметила, что эти меры периодически вводились в одностороннем порядке сроком не более чем на шесть месяцев членами ЕАЭС. В частности, такие меры применялись в Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии. Но РФ таким правом пока не воспользовалась. Представитель ЕЭК сообщила о завершении процедуры ратификации Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном, в котором предусмотрен ряд действующих защитных мер, применяемых одной стороной в отношении импорта товаров из другой стороны, и рекомендовала цементному сообществу обратиться за подробными разъяснениями по ним в Департамент защиты внутренних рынков ЕЭК, учитывая имеющиеся риски, связанные с ростом импорта иранского цемента на территорию ЕАЭС.

Исследование академии, по мнению участников мероприятия, появилось очень вовремя, доказало состоятельность и значимость не только благодаря своей научно-практической ценности, но и призывом к целенаправленной деятельности по принятию мер защиты отечественного цементного рынка.

Номер публикации: №09 14.03.2025

Говоря о миграции, не стоит сводить дело только к трудовым мигрантам

Валерий Выжутович - об изменениях в миграционной политике России

За месяц существования реестра контролируемых лиц в него включили 685 тысяч иностранцев. Об этом в интервью ВГТРК заявил глава МВД Владимир Колокольцев. Он напомнил, что фигурантам этого реестра надлежит до 30 апреля легализовать свое пребывание в РФ или покинуть страну. "Они должны явиться в органы внутренних дел, предоставить необходимые документы, и только тогда будут исключены из реестра", - сказал министр.

Реестр контролируемых лиц - это список иностранцев и лиц без гражданства, чьи законные основания для пребывания в РФ прекращены. В него попадают, например, иностранцы, у которых истек срок временного пребывания, те, кому ранее запретили въезд в страну, а также лица, совершившие преступление. С 5 февраля 2025 года к иностранным гражданам, которые находятся в России незаконно, применяется режим высылки. Он предусматривает ограничение отдельных прав и свобод, а также меры государственного контроля. Например, закон запрещает российским чиновникам регистрировать на этих людей юрлица и ИП; на территории России таким иностранцам нельзя заключать брак, приобретать и регистрировать имущество, открывать банковские счета и менять водительские права. Для юридических лиц, которые трудоустраивают таких мигрантов или оказывают им запрещенные услуги, закон предусматривает штрафы до 500 тысяч рублей. Подлежащие высылке иностранцы включаются в реестр контролируемых лиц до депортации или самостоятельного выезда из РФ либо до устранения нарушений правового положения.

По данным МВД, в России находятся почти 6,2 миллиона иностранных граждан, из них 739 тысяч - нелегально. В первую тройку по числу пребывающих здесь граждан входят Узбекистан, Таджикистан и Киргизия.

За месяц существования реестра контролируемых лиц в него включили 685 тысяч иностранцев

Незаконное нахождение иностранцев на территории России теперь может быть признано отягчающим обстоятельством при совершении ими административных нарушений. Соответствующий законопроект уже одобрен правительством.

Вместе с тем правительственная комиссия по законопроектной деятельности 3 февраля утвердила отрицательные отзывы на два законопроекта депутата Ярослава Нилова (ЛДПР), касающихся ограничения прав мигрантов. В первом из них предлагалось лишить иностранцев права участвовать в выборах всех уровней, в том числе в органы местного самоуправления. Действующее законодательство запрещает иностранным гражданам избирать и быть избранными в федеральные и региональные органы власти, а также участвовать в общероссийском референдуме, но при условии постоянного проживания в РФ они могут голосовать на муниципальных выборах и местных референдумах. Другой проект содержал предложение сделать детские сады и школы для иностранных граждан платными. Этот проект также был отклонен: правительственная комиссия напомнила, что в конце 2024 года был принят закон об обязательном тестировании на знание русского языка для детей иностранцев при их приеме в российские школы и детсады.

Миграционная политика России продолжает ужесточаться. Кардинально обновить подходы к ней призвал Владимир Путин в апреле прошлого года, выступая на коллегии МВД. Он сказал: "Нам нужно глубоко, кардинально обновить подходы к миграционной политике. Прошу министерство внутренних дел, другие наши правоохранительные органы и специальные службы совместно с правительством и с администрацией президента все эти вопросы комплексно и детально проработать". По словам президента, "необходимы современные цифровые электронные базы биометрических данных". Те, что сейчас работают, - их, судя по всему, недостаточно, заявил президент.

Говоря о миграции, не стоит сводить дело только к трудовым мигрантам. В Россию приезжают студенты, ученые, туристы, спортсмены... В основном с краткосрочными целями. "Я не стал бы использовать термин "ужесточение". Это, скорее, либо оптимизация, либо совершенствование системы управления трудовой миграцией, - говорит профессор Государственного университета управления, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Владимир Волох. - Например, предполагается создать реестр, в котором будет в электронном виде собираться информация обо всех работодателях, которые привлекали, привлекают, планируют привлекать иностранных работников. Будет и другой реестр, содержащий сведения о тех иностранных гражданах, которые работали, работают или планируют работать на территории РФ. Это ужесточение или нет? На мой взгляд, это просто совершенствование нашей системы управления миграционными процессами".

По данным МВД, в России находятся почти 6,2 миллиона иностранных граждан, из них 739 тысяч - нелегально

Тем не менее более десяти российских регионов запретили мигрантам работать в такси и маршрутках. А в Вологде областные власти приняли постановление, запрещающее привлекать мигрантов для работы на стройке. Через несколько дней постановление было отменено. В пояснительной записке к документу говорится, что анализ регионального рынка труда показал нехватку трудоспособных российских граждан для замещения требуемых вакансий в отрасли.

Часто приходится слышать: России нужны высококвалифицированные мигранты. Всем такие мигранты нужны. Но массовая миграция никогда не состоит сплошь из квалифицированных специалистов. Массовая миграция в СССР была миграцией сельского населения. Из кого сегодня состоит население наших больших городов? Из вчерашних или позавчерашних крестьян.

Валерий Выжутович

политический обозреватель

Директор Института государства и права РАН Александр Савенков: Столетний порог институт переступает молодым

Савенков: 100-летний порог Институт государства и права РАН переступает молодым

Игорь Александров

Тринадцатого апреля исполняется 100 лет самому авторитетному в стране научному учреждению в области права - Институту государства и права Российской Академии наук. Сегодня на вопросы "РГ" отвечает директор института, член-корреспондент РАН Александр Савенков.

Александр Николаевич, что сейчас, на ваш взгляд, определяет приоритеты отечественной правовой академической науки?

Александр Савенков: Характер и объем выполняемой нашим Институтом научно-исследовательской работы позволяет говорить, что мы являемся ведущим научным учреждением России в решении задач, стоящих перед юридической наукой. В этом году Институт отмечает 100 лет со дня образования. За эти годы в его стенах сложилась уникальная школа правовой науки, не только ставшая родоначальником и основой всех современных юридических университетов, учреждений и центров страны, но и сформировавшая золотой фонд отечественной юриспруденции, куда по праву вписаны имена академиков и членов-корреспондентов В.Н. Кудрявцева, В.В. Лаптева, В.С. Нерсесянца, А.В. Венедиктова, П.С. Ромашкина, М.С. Строговича, Б.Н. Топорнина, М.В. Баглая, Е.А. Лукашевой, А.Н. Трайнина, В.М. Чхиквадзе, Д.А. Керимова, докторов наук, профессоров В.А. Туманова, Т.Е. Абовой, И.Л. Бачило, В.Г. Графского, В.В. Лунеева, И.И. Лукашука, М.И. Пискотина, Ю.Л. Шульженко, В.Е. Чиркина и многих других ученых, по трудам которых всегда изучала и постигает сейчас основы права молодежь.

Ученые Института внесли значимый вклад в становление советского государства и права, конституций СССР и союзных республик, создание правовых основ Международного военного трибунала над нацистскими преступниками, послевоенного международного устройства и его органов, стояли у истоков таких отраслей отечественной юридической науки, как хозяйственное и предпринимательское право, информационное и авторское право, природоохранное и горное право, космическое и налоговое право. Благодаря сотрудникам Института сформировались современные научные школы государствоведения, философии права и военного права.

Неотъемлемой чертой, определяющей современное лицо Института, является его молодежь, которая составляет почти половину научного коллектива; особая заслуга в обеспечении преемственности научных знаний принадлежит представителям династий ученых, развивающих обширное научное наследие предшественников. Сохранению научных традиций способствует публикация наиболее значимых исследований правоведов советского и постсоветского периодов: впервые в отечественной правовой науке реализован проект по изданию работ ученых Института - членов отечественной Академии наук "Российская академия наук: выдающиеся правоведы. XX век" в 20 томах. Это позволяет решить задачу возвращения в научный оборот трудов, которые являются гордостью отечественной науки, и на их основе развивать новые направления фундаментальных и прикладных исследований.

Получаемые Институтом результаты исследований востребованы на самом высоком уровне, внедряются в законодательную деятельность органов власти

Богатый и востребованный опыт наших учителей и наставников передается также путем обсуждения их идей и концепций на международных и всероссийских научных мероприятиях. В Институте ежегодно проводится цикл из более чем 50 форумов с привлечением широкого круга участников. Приведу лишь несколько примеров. В апреле 2023 года в научном форуме, посвященном 100-летию академика АН СССР и РАН В.Н. Кудрявцева - первого из юристов вице-президента Академии наук, основателя отечественной школы криминологии и одного из столпов отечественного уголовного права, приняли участие, в том числе с использованием информационных технологий, свыше 2000 человек, от ведущих зарубежных и отечественных ученых до школьников, которым интересны вопросы права.

Особенно отрадно, что чествование ученого-юриста стало первым значимым научным форумом в рамках проходивших мероприятий, приуроченных к 300-летию РАН под руководством ее Президента Г.Я. Красникова, что еще раз подтверждает значимость и роль права в отечественной фундаментальной науке.

Другим примером является проведение в мае 2024 года в Екатеринбурге Европейско- Азиатского правового конгресса, посвященного 100-летию члена-корреспондента АН СССР и РАН С.С. Алексеева, биография которого - яркий пример служения стране, науке и своему призванию. Его труды на долгие годы определили высокий уровень юридической науки России. С.С. Алексеев является одним из авторов Конституции РФ, под его руководством был разработан и принят Закон "О собственности в СССР". Он заслуженно считается выдающимся правоведом современности.

Вклад российских юристов признается как в нашей стране, так и за ее пределами. Подтверждением тому являются научные мероприятия, прошедшие 3 ноября 2023 года в Баку. Организованный РАН и Национальной академией наук Азербайджана форум был посвящен научному наследию и 100-летию выдающегося правоведа члена-корреспондента АН СССР и РАН, действительного члена Национальной академии наук Азербайджана, доктора юридических наук, профессора Д.А. Керимова.

Практика проведения междисциплинарных исследований продолжается с нашими белорусскими коллегами из Национальной академии наук и Белорусского государственного университета. Площадкой для определения актуальных теоретических и практических проблем стал журнал "Государство и право", в котором вышла серия публикаций и интервью с государственными и научными деятелями Республики Беларусь: Д.Ю. Гора, Г.А. Василевич, П.П. Миклашевич, О.И. Чуприс и др.

Сегодня особенно востребованы фундаментальные исследования, имеющие проектный характер, для решения которых в Институте сформировано 11 междисциплинарных научных центров по приоритетным направлениям научно-технологического развития России (в частности, в сфере обороны и оборонно-промышленного комплекса, военного права, цифровизации, сохранения правового наследия Н.Я. Данилевского, анализа законодательства и правоприменительной практики в новых субъектах России - ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях).

Получаемые Институтом результаты исследований внедряются в законодательную и практическую деятельность органов государственной власти и местного самоуправления, в научный и образовательный процесс большинства российских научных и образовательных учреждений и организаций юридического профиля, используются в отстаивании и защите суверенитета и интересов России. Этому, в частности, способствует взаимодействие с обеими палатами Федерального Собрания, в том числе с профильными комитетами, возглавляемыми А.А. Клишасом, П.В. Крашенинниковым, С.В. Кабышевым. Тесное сотрудничество осуществляется с Ассоциацией юристов России и лично с С.В. Степашиным.

Особый акцент хотел бы сделать на работе сотрудников Института по реализации научно-просветительских и общественных программ по патриотическому воспитанию, сохранению памяти потомков о событиях отечественной и мировой истории, противодействию попыткам искажения исторической правды. Известностью в России и за ее пределами пользуется проект Национального центра исторической памяти при Президенте РФ под руководством Е.П. Малышевой "Без срока давности", в реализации которого задействованы практически все сотрудники Института во главе с А.Г. Звягинцевым.

В современных условиях требуется выработка правовых основ цивилизационного развития государств. Инструментарий для решения такого рода задачи имеется в арсенале только философии права - крайне важной отрасли знаний. Благодаря ученым Института философия права обрела статус юридической специальности, стала одной из самых востребованных научных дисциплин в праве. Только в стенах Института за последние несколько лет защищен ряд кандидатских и докторских диссертаций под руководством директора Института, что позволяет говорить о создании соответствующей научной школы. Пристальное внимание к проблемам философии права предопределило введение в научный оборот новых трудов и переосмысление известных работ наших выдающихся философов - Н.А. Бердяева, И.А. Ильина, П.И. Новгородцева, В.С. Соловьева и многих других. Научные исследования актуальных философско-правовых проблем наших современников, докторов юридических наук С.А. Бочкарева, В.С. Горбаня, В.Н. Жукова, Д.А. Савенкова, А.В. Кудашкина уже приобрели широкую известность, активно цитируются в научной литературе.

Экспертное мнение ученых Института звучит на научных форумах и площадках, в том числе, в организациях высшей школы Минобороны, ФСБ, Минюста, МВД, СКР, ФСИН, Верховного Суда, в Донбассе и приграничье. Обладая богатым практическим опытом и теоретическими знаниями, академики РАН В.И. Жуков и А.Г. Лисицын-Светланов, члены-корреспонденты РАН М.И. Клеандров и А.В. Габов, а также известные государственные деятели А.И. Александров, С.Н. Бабурин, В.С. Груздев, И.С. Жудро, А.Г. Звягинцев, В.Н. Плигин, К.Л. Чайка делятся с практиками собственными наработками, участвуя в научно-консультативных советах практически всех государственных органов. Сложные проблемы правоприменения в текущих условиях обсуждаются с участием наших экспертов на площадках Совета Безопасности, ООН, форумах БРИКС и ОДКБ и различных органов ЕАЭС.

Классическим инструментом доведения позиции ученого по-прежнему остаются научные журналы. В 2027 году мы будем отмечать 100-летие нашего журнала "Государство и право", который является ведущим отечественным изданием в области юриспруденции, его читают во всем мире, а содержание цитируют в парламентах зарубежных стран.

Заслуги коллектива Института и его ученых по развитию отечественного права признаны в стране и за ее пределами, отмечены благодарностью Президента РФ, многочисленными государственными наградами и профессиональными премиями.

Вы говорили, что в Институте сохраняется академическое научное наследие, связанное с вопросами государственного строительства. Могут ли разработки тех лет сейчас использоваться в условиях новых мировых процессов?

Александр Савенков: Юридическая наука должна быть готова к коренному изменению всей мировой системы, к необходимости базисных трансформаций. Учеными нашего Института были сделаны важнейшие шаги на пути разработки ключевых проблем понимания сущности и назначения государства, его структурных и функциональных характеристик, но сегодня нужна масштабная, комплексная разработка вопросов реального функционирования государства, его принципиальной роли в условиях новой научно-технологической архитектуры национальной и мировой систем.

Проект положения об институте был утвержден на высшем уровне Декретом ВЦИК от 13 апреля 1925 года, подписанным М.И. Калининым

Юристами подобные проблемы традиционно решались в рамках государственного права, прочные основы которого сложились в России еще в XIX веке. На рубеже столетий были предложены разные трактовки и интерпретации, типологические разъяснения, попытки сформировать адекватный именно государственному праву понятийный аппарат. Например, в Институте всегда исследовалась концепция суверенитета, который академик АН СССР И.П. Трайнин определил как высшую власть, неограниченную внутри государства и независимую во внешних отношениях. Монография И.Д. Левина "Суверенитет", изданная в 1948 году, до сих пор сохраняет актуальность. Совместно с председателем Конституционного Суда В.Д. Зорькиным, профильными Комитетами в палатах Федерального Собрания, известными учеными наш Институт системно и эффективно отвечает на вызовы времени.

В современных реалиях необходимо возобновление дискуссии о государственном праве для кристаллизации роли государства в условиях новой геополитической реальности в целях обеспечения национальной безопасности, обеспечения суверенитета, сохранения российской идентичности и реализации стратегии прорывного технологического, экономического и социального развития страны.

Среди обозначенных вами проблем, которые должно решать государство, много экономических аспектов. Не должны ли прежде всего экономисты предложить соответствующие модели развития?

Александр Савенков: Отечественные ученые-правоведы нередко обращались к анализу отдельных правовых сторон экономического оборота, отмечая при этом необходимость разработки собственных моделей его правового регулирования, а не простого заимствования зарубежного опыта. В подобных исследованиях должно уделяться особое внимание изучению характера и направлений развития экономической мысли, по крайней мере в той части, в которой ведущими экономистами обсуждается проблематика влияния экономических факторов и условий научно-технологических укладов на совершенствование и развитие представлений о способах регулирующего воздействия на соответствующие процессы, повышение качества правосудия, государственного строительства.