Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

По данным ВОЗ продолжается расширение ареала распространения лихорадки Зика.

В настоящее время вирус Зика распространен в регионах Центральной и Южной Америки (Мексика, Боливия, Бразилия, Колумбия, Гватемала, Доминиканская Республика, Эквадор, Сальвадор и ряд других), островов Карибского бассейна, Африки (Сенегал, Уганда, Нигерия, Габон, Танзания, Египет, ЦАР, Сьерра-Леоне и др.), Центральной, Южной (Мальдивы) и Юго-Восточной Азии (Камбоджа, Индия, Индонезия, Пакистан, Филиппины, Сингапур, Таиланд), островах Тихоокеанского региона.

Вирус Зика передается людям при укусах зараженных комаров рода Aedes, в основном вида Aedes aegypti, обитающих в тропических регионах. Эти же комары являются переносчиками лихорадки денге, чикунгунья и желтой лихорадки. Насекомые чаще активны и агрессивны в дневное время.

Теплый влажный климат способствует длительному выживанию и активному выплоду насекомых. Путешественники могут неумышленно перевозить комаров с одного места в другое (например, в багажнике машины или на растениях).

Основными местами размножения комаров являются созданные человеком емкости (глиняные сосуды, металлические бочки и цистерны, используемые для хранения домашних запасов воды, а также выброшенные пластиковые контейнеры для пищевых продуктов, старые автомобильные шины и другие предметы), в которых накапливается дождевая вода, а также естественные резервуары.

Как правило, вирус Зика вызывает легкое заболевание с симптомами, появляющимися через несколько дней после укуса заражённым комаром. Болезнь, вызванная вирусом Зика, сопровождается повышением температуры (от 37,5°С до 38,5°С) и сыпью. У других людей могут развиваться конъюнктивит, боли в мышцах и суставах и усталость. Через 2-7 дней симптомы обычно проходят.

Учитывая, что вирус Зика остается мало изученным, медики исследуют потенциальную связь между вирусом Зика у беременных женщин и микроцефалией у их детей.

При планировании отдыха в странах тропического и субтропического климата важно заблаговременно уточнять в территориальных органах Роспотребнадзора и у туроператоров сведения об эпидемиологической ситуации в стране планируемого пребывания, выбирать для отдыха за рубежом страны, благополучные в эпидемиологическом отношении.

В случае необходимости нахождения в странах данных регионов, необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить заражения и последующего развития заболевания.

В настоящее время специфического лечения и вакцины не существует.

Наиболее эффективный способ профилактики — защита от укусов комаров.

Для этого необходимо использовать репелленты; носить одежду (преимущественно светлую), максимально закрывающую тело, использовать физические барьеры, такие как сетки, закрытые двери и окна; спать под москитными сетками; использовать кондиционер в помещениях при возможности.

В целях уничтожения возможных мест размножения комаров емкости, в которых может скапливаться даже небольшое количество воды (ведра, цветочные горшки), следует мыть и закрывать.

Особую осмотрительность для защиты от укусов комаров должны проявлять беременные женщины и женщины, планирующие беременность. При малейших признаках болезни, необходимо обратиться к врачу, чтобы находиться под тщательным контролем во время беременности.

Необходимо уделять особое внимание и оказывать помощь тем, кто не в состоянии обеспечить себе надлежащую защиту, в частности, детям, больным и пожилым людям.

При появлении одного или нескольких симптомов заболевания (жар, сыпь, конъюнктивит, боли в мышцах и суставах, усталость) в течение 2-3 недель после возвращения из стран, эндемичных по вирусу Зика, необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

Окно в Египет

Авиасообщение с Египтом восстановят в первом полугодии 2016 года

Евгения Сазонова, Елена Платонова

Авиасообщение с Египтом может быть восстановлено «в самое ближайшее время», утверждают источники «Газеты.Ru» в высокопоставленных кругах. Официальная риторика властей по этому вопросу уже смягчилась. Ожидая открытия популярного среди россиян направления, некоторые туроператоры уже запросили слоты на весенне-летний сезон 2016 года на выполнение чартерных полетов в арабскую страну.

Еда из России и опечатанный чемодан

Авиасообщение с Египтом может быть восстановлено в самое ближайшее время, сообщил «Газете.Ru» высокопоставленный источник, знакомый с ситуацией. По его словам, окончательное решение еще не принято, но категоричное «нет» уже сняли.

Так, в конце января спикер Госдумы Сергей Нарышкин после переговоров в Каире с президентом Египта и главой парламента этой страны заявил о такой возможности. «Мы обсуждали возможность восстановления потока российских туристов на курорты Египта, и уверен, что в ближайшее время сможем эти задачи решить», — говорил Нарышкин.

В Каире предполагают, что Египет снова будет открыт для российских туристов в первом полугодии 2016 года.

По словам министра гражданской авиации Хусама Камаля, сейчас идут переговоры с Москвой по восстановлению авиасообщения. «С российской стороны есть готовность вернуть авиарейсы», — ранее подчеркивал он.

В прошедшую субботу в кулуарах съезда «Единой России» глава Минтранса России Максим Соколов сказал, что полеты в Египет будут возобновлены сразу после исполнения Египтом требований по безопасности. «Это (возобновление полетов в Египет) зависит от египетской стороны. Когда они создадут необходимые условия, которые будут соответствовать требованиям по безопасности, мы это проверим, удостоверимся, тогда сразу возобновим», — сказал он.

Российские авиационные власти в конце января текущего года закончили аудит комплекса мер, принимаемых в египетских аэропортах для усиления авиационной безопасности. По итогам этой работы российская сторона направила авиационным властям Египта дополнительные рекомендации по мерам авиабезопасности. «По информации египетской стороны, реализация этих рекомендаций потребует дополнительных ресурсов и времени», — сообщала Росавиация.

Источник «Газеты.Ru» в туротрасли отметил, что в списке дополнительных рекомендаций от России есть, например, пункт о присутствии охраны на борту, о проверке процесса заправки воздушного судна, кроме того, планируется, что багаж после досмотра будет опечатываться, а еда для пассажиров на рейс — доставляться из России.

Ранее руководитель египетского минтуризма Хишам Зааз заявлял, что власти направят $32 млн на усиление безопасности на основных курортах страны. В частности, эти средства потратят на установку дополнительных систем видеонаблюдения в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе, будет приобретено новое оборудование по сканированию и аппараты систем обнаружения.

Как закрывали Египет

Россия запретила своим авиаперевозчикам летать в Египет с 6 ноября прошлого года. Это решение последовало после того, как 31 октября на Синайском полуострове потерпел крушение российский самолет авиакомпании «Когалымавиа», который летел из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На борту было 224 человека, все они погибли. Чуть позже глава ФСБ Александр Бортников на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что катастрофа произошла в результате теракта.

Со стороны Египта единственным авиаперевозчиком, который мог летать в Россию, стала EgyptAir. Компания анонсировала планы по увеличению частоты рейсов между Москвой и Каиром, а Максим Соколов подтверждал, что такая возможность у EgyptAir существует. Но с 14 ноября российские авиавласти запретили EgyptAir летать в Россию, объяснив это тем, что компания не предоставила свою программу авиационной безопасности.

После EgyptAir предоставила Росавиации соответствующие документы, но, по словам представителя авиакомпании, не получила по ним заключение. По его словам, сроки возобновления полетов в Россию остаются неопределенными и ясности в этом вопросе нет.

Проживем без Египта

На прошлой неделе сообщалось, что среди туроператоров есть информация о том, что Египет и Россия пришли к соглашению о 14 рейсах в неделю: семь «Аэрофлота» и семь EgyptAir, а к концу мая откроется чартерная перевозка. Однако вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин опроверг эту информацию, уточнив, что это лишь прогнозы.

Дмитрий Горин добавил, что российский туристический рынок худо-бедно смог прожить сезон без Египта.

«Да, авиаперевозчикам, турфирмам было сложно, и сейчас сложно, но мы смогли сохранить туркомпании. Какую-то часть зимой смогли переориентировать на Таиланд, Индию, Вьетнам», — сказал Горин. Он добавил, что в летний сезон туроператоры входят с другими направлениями — Болгарией, Кипром, Грецией и даже Россией, которая смогла войти в топ продаж.

Впрочем, несмотря на замещение арабской страны другими курортами, туроператорам не терпится открыть продажу туров в ранее прибыльный Египет. По словам источника «Газеты.Ru», некоторые туроператоры уже запросили слоты на весенне-летний сезон 2016 года на выполнение чартерных полетов в египетские аэропорты и зарезервировали самолеты для этих рейсов.

Министр здравоохранения Франции Марисоль Турэн заявила об изменении правил сдачи крови с целью предотвращения распространения вируса Зика.

Все доноры, которые прибыли во Францию из стран, где наблюдается Зика, должны подождать 28 дней перед тем, как им будет разрешено сдавать кровь, пояснила министр.

"Мы принимаем меры, чтобы удостоверится, что в крови доноров нет вируса. Прибывшие из стран, где есть вирус Зика, не должны сдавать кровь до истечения 28-дневного периода", — сказала Турэн в интервью радиостанции Europe-1.

Лихорадка Зика — острая инфекционная болезнь обезьян, которая иногда передается человеку через комаров и характеризуется лихорадкой с доброкачественным течением. Вирус наиболее опасен для беременных женщин, так как вызывает у плода микроцефалию с потенциальными тяжелыми поражениями мозга.

На 27 января 2016 года случаи инфицирования зарегистрированы в 27 странах мира Североамериканского, Южноамериканского и Азиатско-Тихоокеанского регионов: Барбадосе, Боливии, Бразилии, Кабо-Верде, Колумбии, Эквадоре, Сальвадоре, Фиджи, Французской Гвиане, Гваделупе, Гватемале, Гайане, Гаити, Гондурасе, Мальдивах, Мартинике, Мексике, Новой Каледонии, Панаме, Парагвае, Пуэрто-Рико, Сен-Мартене, Самоа, Соломоновых островах, Суринаме, Таиланде, Венесуэле.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на следующей неделе посетит Индонезию и Таиланд, сообщает пресс-служба ведомства.

"Девятого-десятого февраля в городе Джакарте Николай Патрушев проведет ряд встреч в рамках сотрудничества аппарата Совета Безопасности РФ и Координационного министерства по вопросам политики, права и безопасности Республики Индонезия", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 10-11 февраля в Бангкоке состоятся экспертные консультации в рамках сотрудничества между аппаратом Совета Безопасности РФ и Советом национальной безопасности Таиланда.

Более 200 тысяч человек стали участниками объявленной правительством Гондураса однодневной мобилизации по борьбе с распространением вируса Зика, сообщает в воскресение агентство Франс Пресс.

Жители страны в субботу вооружились швабрами, лопатами и другими бытовыми орудиями труда и провели тщательную очистку и уборку домов и дезинфекцию водоемов с застоявшейся водой, где могут находиться личинки комаров, распространяющих вирус.

К уборке жилой территории по всей стране подключились гражданские служащие, студенты и военнослужащие, отмечает агентство.

Правительство Гондураса 2 февраля ввело чрезвычайное положение в стране в связи со стремительным распространением лихорадки. Президент страны Хуан Орландо Эрнандес выделил около 10 миллионов долларов на борьбу с вирусом. По данным агентства, в стране на данный момент подтверждены около 4,4 тысячи случаев инфицирования.

Лихорадка Зика — острая инфекционная болезнь обезьян, которая иногда передается человеку через комаров и характеризуется лихорадкой с доброкачественным течением. Вирус наиболее опасен для беременных женщин, так как вызывает у плода микроцефалию с потенциальными тяжелыми поражениями мозга.

На 27 января 2016 года случаи инфицирования зарегистрированы в 27 странах мира Североамериканского, Южноамериканского и Азиатско-Тихоокеанского регионов: Барбадосе, Боливии, Бразилии, Кабо-Верде, Колумбии, Эквадоре, Сальвадоре, Фиджи, Французской Гвиане, Гваделупе, Гватемале, Гайане, Гаити, Гондурасе, Мальдивах, Мартинике, Мексике, Новой Каледонии, Панаме, Парагвае, Пуэрто-Рико, Сен-Мартене, Самоа, Соломоновых островах, Суринаме, Таиланде, Венесуэле.

Ассоциация туроператоров России опубликовала на своем сайте анализ туристских предпочтений, основанный на статистике сайта Слетать.ру. Аналитики АТОР подвели итоги декабря и 2015 года в целом.

Самое популярное направление декабря - Таиланд, который занял место Египта. На втором месте ещё одна страна Юго-Восточной Азии - Вьетнам. На третьем - Индия, а замыкают пятерку лидеров ОАЭ и Доминикана.

По итогам всего года Греция заняла 4-е место среди самых востребованных направлений.

Полный список:

1.Турция (с долей поисковых запросов 29,2%)

2.Египет (20,7%)

3. Таиланд (7,6%)

4. Греция (4,9%),

5. Испания (4,4%)

6. Вьетнам (3,4%)

7. Кипр (3%)

8. ОАЭ (2,7%)

9. Россия (2,4%)

10. Индия (2,4%)

Владивосток примет выставку катеров и яхт.

В столице Приморья началась подготовка к Vladivostok Boat Show 2016. В выставке яхт, катеров и водно-моторной техники намерены участвовать компании не только из разных регионов России, но и из-за рубежа.

Восьмая международная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show 2016 пройдет с 20 по 22 мая. Местом проведения традиционно остается яхт-клуб «Семь футов».

На мероприятии свою продукцию представят продавцы и производители водно-моторной техники и сопутствующих товаров. Как сообщили Fishnews организаторы, выставка соберет около 70 компаний, в том числе – представителей сферы туризма и активного отдыха. Свое участие уже подтвердили предприятия из Приморского края, Владивостока, Москвы, Санкт-Петербурга и Таиланда.

Информационный партнер Vladivostok Boat Show 2016 – медиахолдинг Fishnews. Организаторами выставки выступают ООО «Владивосток Бот Шоу» и яхт-клуб «Семь футов».

Одобренный экспертной комиссией проект рекультивации накопленных отходов Байкальского ЦБК до сих пор не представлен научной общественности

Человек - царь природы, но Байкал об этом не знает. Известную с детства фразу профессора Селезнёва можно перефразировать, узнав результаты очередного заседания Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера, которое состоялось в Москве в конце января. Об его итогах, а также о том, почему Байкал приемлет только серьёзный сциентифический подход, рассказал научный руководитель Иркутского научного центра СО РАН, директор Института динамики систем и теории управления имени В.М. Матросова СО РАН Игорь Бычков.

Заседание Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал состоялось 22 января, однако об его итогах из материалов СМИ можно узнать немногое. Каковы они, если говорить подробно?

- Протокол ещё не подписан, но итоги заседания Межведомственной комиссии уже есть. Первое - в её работе принял участие полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Николай Рогожкин, который среди прочего сформулировал задачу: эта комиссия должна стать правительственной, как было ранее. То есть её должен курировать председатель правительства России или один из его первых замов, а не министр природных ресурсов и экологии.

- В анонсе заседания было сказано, что на нём будет рассмотрен вопрос об установлении границ водоохранной зоны Байкала, позднее на сайте депутата Государственной Думы Михаила Слипенчука появилось сообщение о том, что она будет сокращена. Что произошло на самом деле?

- Ситуацию, возникшую после принятия в марте 2015 года постановления правительства об утверждении водоохранной зоны озера, действительно, подробно рассмотрели. Этот вопрос был инициирован в связи с тем, что сегодня деятельность людей на огромной территории попала под жёсткие ограничения. На наш взгляд, такое решение было необоснованным, его приняли в пожарном порядке без должного обсуждения не только с научной общественностью, но и с регионами, на территории которых находится Центральная экологическая зона Байкальской природной территории. То есть Иркутской областью и Республикой Бурятия. В чём суть этих дополнительных ограничений, выполнить которые возможным не представляется? Очень простой пример: в водоохранной зоне нельзя ездить на машинах по дорогам без твёрдого покрытия. То есть по существующим гравийным и грунтовым трассам, альтернатив которым нет, ездить нельзя в принципе. Принимая такое решение, если оно, конечно, было обдумано, следовало принять и другое: выделить деньги и построить асфальтовые дороги. Другой запрет заключается в том, что нельзя пасти скот. Хорошо, тогда должны быть обустроены фермы с кормовой базой и системой сбора отходов. Нельзя производить захоронения твёрдых бытовых отходов. Но тогда в федеральном бюджете необходимо предусмотреть дотации на вывоз мусора за пределы Центральной экологической зоны, несмотря на то, что транспортное плечо может доходить до 400-500 километров. Самое печальное в том, что водоохранная зона вводится не с абстрактной, а со вполне конкретной целью: она должна обеспечивать защиту охраняемого объекта от сбросов загрязняющих веществ, растворённых в поступающей в него воде. По российскому законодательству, для озёр с площадью акватории более двух квадратных километров её граница должна проходить в 500 метрах от уреза воды. Но это требование принято из общих рассуждений о том, что этого расстояния достаточно, чтобы существующие водотоки очистились и не принесли с собой загрязнители.

- Существенно расширив эти границы, в правительстве, по всей видимости, исходили из особого статуса Байкала - объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО?

- После того, как Байкалу в 1996 году присвоили этот статус, Институт географии СО РАН провёл исследование, изучив возможности самоочищения водотоков, их фильтрации, геохимических реакций, осадконакопления и других факторов. В результате была разработана водоохранная зона, границы которой были обоснованы с точки зрения науки. Где-то она приближалась к берегу на расстояние 50-70 метров, где-то отдалялась на два с половиной - три, а то и все пять километров. Понятно, что у нас есть дельта Селенги, которая, несмотря на все возможности фильтрации, находится на равнине. Но где-то есть горные хребты, и очевидно, что с обратного их склона в Байкал ничего не попадёт. Достаточно большую площадь занимают особо охраняемые природные территории, где никакого негативного воздействия на экосистему озера в принципе быть не может. В них можно установить водоохранную зону по некоему формальному признаку. Этот вопрос очень важен, поэтому сейчас его активно обсуждают. Есть несколько законопроектов по этой теме. Один из них разработал Слипенчук, предложивший (его идею интерпретировали не совсем правильно) не пересмотреть границы водоохранной зоны, а смягчить действующие в них требования. Допустим, разрешить проезд по дорогам без твёрдого покрытия. Позиция научного совета СО РАН по проблемам озера Байкал состоит в том, что мы не согласны с таким вариантом. Он выглядит достаточно странно: в России есть общие требования к водоохранным зонам, но для объекта Всемирного наследия, который нуждается в дополнительной защите, мы их снижаем. Другое предложение исходит от Министерства природных ресурсов и экологии. Раз площадь акватории Байкала превышает два квадратных километра, то и граница охранной зоны должна проходить в 500 метрах от уреза воды. Мы с ним тоже не согласились. Поскольку Байкал является участком Всемирного наследия, достоянием нашим и наших детей, то к нему должен применяться особый, научно обоснованный режим. Мы предложили вернуться к той работе, которую Институт географии делал в сотрудничестве с другими учреждениями, возможно, актуализировав её. Не знаю, насколько услышат наши рекомендации, но, на мой взгляд, очевидно, что в ближайшей перспективе нужно поступить именно так. Потому что любой житель России может задать тривиальный вопрос: "А почему 500 метров от уреза воды, а не 300? Или километр?". Ответ "так везде" для Байкала не подходит - если мировое сообщество и отечественное правительство признали этот объект уникальным, то и подход к нему должен быть не шаблонным.

- Получается, что благое намерение решить проблему с хаотичной застройкой берегов турбазами, дающими серьёзную антропогенную нагрузку, вылилось в запрет всего и вся?

- Здесь, в самом деле, кроется огромная проблема. О ней, к сожалению, мало кто говорит, но нам никуда не деться от того, что надо будет исправлять фундаментальную ошибку. Развитие туризма на Байкале изначально было поставлено с ног на голову. Вместо того чтобы создать инфраструктуру - водопровод, канализацию, дороги и электрические сети, - а только потом на её основе выделять участки для строительства турбаз, всё было сделано с точностью до наоборот: стоят базы с какими-то выгребными ямами, а к ним подводят какие-то сети. Но мы понимаем, что в каком бы замечательном состоянии они ни были, отсутствие нормального водоснабжения и канализования не даёт нормального развития туристического бизнеса и не способствует охране озера Байкал. Нарушение ландшафта тоже очевидно. Хотя ни для кого не секрет, что в популярных во всём мире курортных зонах (у россиян некоторые из них были популярны до недавнего времени) отели стоят в 20 метрах от воды, и чистота обеспечена. Мы все видели Египет, Турцию, Гоа, Таиланд.

- Но там это обеспечено за счёт развитой инфраструктуры.

- Конечно. Но вы посмотрите - большинство этих отелей встроены в ландшафт. Можно и нужно ли делать так на Байкале - вопрос достаточно спорный. Возможно, у нас недооценён водный туризм - круизы на больших комфортабельных судах. С одной стороны, он позволяет посмотреть на самые заповедные места, с другой - не наносит ущерба ландшафту и природе. Концепция развития туризма так до конца и не реализована, а все проблемы с "Байкальской гаванью" или "Воротами Байкала", как ни назови эту особую экономическую зону, связаны, на наш взгляд, с отсутствием системного комплексного подхода.

- Другой пример научного подхода - оценка влияния уровня Байкала на его экологическое состояние и социально-экономическое развитие приозёрного региона, которая была выполнена под эгидой Института водных проблем РАН. Если не ошибаюсь, её тоже обсуждали на заседании Межведомственной комиссии?

- Институт водных проблем РАН совместно с Иркутским научным центром СО РАН, Институтом систем энергетики СО РАН, Байкальским институтом природопользования СО РАН и другими провёл довольно интересную работу. Она была посвящена не решению каких-то новых задач, а обработке собранных ранее данных для моделирования того, как дальше может развиваться ситуация. Было показано, что технических возможностей удержать колебания уровня Байкала в пределах метрового диапазона не существует в тех природных условиях, которые сложились или могут сложиться в будущем. Выяснилось, что мы пока не накопили достаточный объём знаний, чтобы с уверенностью сказать, влияет (если да, то в какой степени) или не влияет уровень озера на его экосистему. Сегодня каждый может зайти в Интернет и посмотреть отметки, которые Лимнологический институт СО РАН публикует в режиме реального времени. В чём казус ситуации: вода опустилась ниже "разрешённых" 456 метров над уровнем моря, а постановления, [разрешающего хозяйственную деятельность в таких условиях], нет. Да Байкал и не будет спрашивать никакого разрешения! И жизнь показала, что нельзя его регулировать в каких-то необоснованных границах. Известный факт: уровень озера колебался и на протяжении ста с лишним лет метеорологических наблюдений, и раньше. Причём амплитуда этих колебаний в многолетнем разрезе до зарегулирования стока, то есть в 1900-1955 годах, составляла 2 метра, а после зарегулирования - 2,15 метра. Так что вопрос не в том, чтобы ограничить колебания, а в том, как сделать так, чтобы мы своими действиями не приводили к катастрофическому изменению уровня Байкала. Она гораздо более сложная и наукоёмкая, решается с другой стороны. Для природы засуха, наводнение, извержение вулкана или возникший по естественным причинам пожар - это не катастрофа. Да, при жаркой сухой погоде происходит истощение водных ресурсов, жухнет трава, животные мигрируют туда, где есть вода, - мы всё это видели в фильмах про африканскую саванну. Что-то подобное происходит и у нас. Но ещё раз говорю: наша деятельность не должна приводить к катастрофическим изменениям окружающей нас экосистемы. Так что перед нами стоит важнейшая задача: определить тот порог действий, за которым наше воздействие на эту систему станет критическим.

- Это приводит нас к проблеме сине-зелёных водорослей, в появлении которых на Байкале, по распространённой версии, винят человека. Её тоже обсуждали на заседании в Москве?

- Конечно, этот вопрос тоже обсуждался. Рост спирогиры и гибель губок затрагивает уже следующий класс [живых существ] - бычка-желтокрылку. Сегодня подавляющее большинство учёных формулирует такую позицию: мы не готовы ответить, что явилось спусковым крючком этих процессов. Да, очевидно, что на Байкале сложилась сложнейшая ситуация с отсутствием эффективно работающей системы очистки сточных вод. Эту проблему нужно решать в любом случае, нельзя, безо всяких оговорок, чтобы в озеро сбрасывались неочищенные стоки. Это не наша прихоть, это требование законодательства. И то, что в этом смысле происходит в посёлках Центральной экологической зоны - безо всяких преувеличений, преступление. Деяние, наказуемое по закону. Мириться с таким нельзя ни в коем случае. Один из выходов - в рамках федеральной целевой программы ["Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы"] построить и запустить очистные сооружения во всех населённых пунктах из Центральной экологической зоны. Поможет ли это изменить ситуацию? Не факт, но точно не повредит. Что дальше? А дальше есть много факторов. Во-первых, мы должны понимать, что озеро Байкал - это очень инерционная система. При этом она довольно стрессовая для живых организмов. Как зона рискованного земледелия на суше. В Байкале холодно, и у рыб и растительности не так много возможностей развиваться, нарастать массой, как в тёплых озёрах или морях. Понятно, что если складываются более благоприятные условия, срабатывает механизм ответной реакции: климат стал чуть теплее, амплитуда колебаний уровня уменьшилась - те же водоросли "пошли в рост". Есть ещё одна интересная гипотеза, которую надо рассматривать. Это байкальские газогидраты. Они выделяют метан при определённой температуре и давлении. Подняли [после запуска Иркутской ГЭС] уровень Байкала на 80 сантиметров - давление увеличилось на восемь сотых атмосферы. Придавили газогидраты, они до определённого времени нарастали, а потом начали выделять метан. Есть предположение, что одно из проявлений этого процесса - круги на льду озера. Возможно. Понимаете, существует множество возможных причин и ещё больше комбинаций этих причин. Их все надо срочно и серьёзно изучать. Поэтому стоит задача по-новому подойти к мониторингу Байкала: недостаточно два-три-пять раз в сезон пройти на корабле и что-то измерить, нужны тысячи датчиков и сотни камер, фиксирующих то, что происходит в водной толще и на дне. Сейчас, к примеру, на Байкале нет ни одного глубоководного аппарата, с помощью которого можно было бы проводить комплексные исследования. Да, небольшие аппараты делают в Политехе (Иркутском национальном исследовательском техническом университете - "СЭ"), но это не тот масштаб. Нужно полностью изменить существующую парадигму: оставить умы исследователей, но увеличить количество объективных данных, которые они анализируют.

- За рамками анонса наверняка остались ещё какие-то вопросы, которые обсуждали участники Межведомственной комиссии?

- Да, одной из тем моего выступления стало то, что, к сожалению, одобренный экспертной комиссией в Москве проект рекультивации накопленных отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината до сих пор не представлен научной общественности. Те материалы, которые областная прокуратура передала Иркутскому научному центру, подтверждают наши опасения в том, что сам проект переработан не был. На наш взгляд, в таком виде его реализовывать нельзя.

- Вернёмся к регулированию уровня Байкала - каких действий следует ожидать по следам работы Института водных проблем?

- Сухой остаток этой работы сводится к выводу: уровень Байкала должен колебаться по тем отметкам, которые установила природа и которые мы физически изменить не можем. Окончательный проект постановления правительства по этому поводу будет, скорее всего, готов в феврале. По сути, речь идёт о том, чтобы в периоды длительного маловодья нижний предел использования водных ресурсов озера Байкал ограничивается отметкой 455,54 метра в Тихоокеанской системе высот при минимальных расходах воды через Иркутскую ГЭС в объёме 1300 (1250) кубометров в секунду, обеспечивающих в нижнем бьефе станции устойчивое тепло- и водоснабжение населения и объектов промышленности. А в многоводные годы максимально допустимый уровень воды в озере Байкал ограничивается отметкой 457,85 метра ТО, которая соответствует предельному нормативному уровню безопасности хозяйственных объектов и гидротехнических сооружений, позволяющей пропустить экстремально высокие паводки обеспеченностью 0,01%. Это позволит не прибегать к экстренным постановлениям чрезвычайного характера.

- Нет ли опасности, что при такой амплитуде кто-то может сделать вывод: энергетикам разрешили "сливать" Байкал?

- Это абсолютно неверный подход. Почему была необходима большая работа, связанная с уровнем озера? Потому что, как и в случае с водоохранной зоной, нужна научно обоснованная методика, которая при определении попусков Иркутской ГЭС учитывала бы не только сегодняшний уровень Байкала, но и прогнозные данные, долгосрочные модели. Она должна быть максимально формализованной и позволять, условно говоря, в автоматическом режиме устанавливать график работы Иркутского гидроузла в тех или иных условиях. Сегодня функцию государственного регулирования выполняет Енисейское бассейновое водное управление, которое в соответствии с действующими правилами использования водных ресурсов каждый раз решает, сколько можно сбрасывать. Никакого произвола со стороны энергетиков нет в принципе. А мы, учёные, всё время повторяем мысль академика Валентина Афанасьевича Коптюга, которую можно сформулировать примерно так: "Байкал - это огромная естественная лаборатория, но не для экспериментов, а для формирования нового типа исследований, направленных на изучение и понимание взаимосвязей уникальной экосистемы". С одной стороны, мы не можем превратить окружающую его территорию в резервацию, с другой - нельзя превратить Байкал в безжизненное озеро, которое прекратит своё существование как уникальный объект. К сожалению, простых решений на этом пути быть не может. Нельзя где-то установить метровый диапазон колебаний или 500-метровую границу охранной зоны. Это комплексная система, в которой всё тесно взаимосвязано. Крайне важно, чтобы мы эти решения принимали в рамках понятной, чёткой, определённой и обоснованной системы знаний и системы координат. В итоге оказывается, что наука предлагает наилучшие решения.

- Науку вообще можно смело считать основой современной цивилизации.

- Кстати, мы с вами разговариваем 28 января - в день, когда (по старому стилю) Пётр I подписал указ о создании Петербургской академии наук. А 8 февраля - День российской науки, который стал официальным праздником в 1999 году. Поэтому я бы хотел поздравить наших учёных с праздником. А остальным пожелать: почаще прислушивайтесь к науке. Потому что учёные - это те немногие люди, которые в первую очередь заняты поиском истины.

Егор Щербаков, "Сибирский энергетик"

Bloomberg составил рейтинг самых несчастных экономик мира

Россия заняла в этом списке 14-е место.

Всего в рейтинге Bloomberg представлено 63 страны. Самая тяжелая экономическая ситуация сложилась в Венесуэле. За прошедший год уровень инфляции здесь составил 98,3%, а безработица достигла 6,8% от трудоспособного населения. Аналитики прогнозируют в 2016 году рост потребительских цен в стране на 152%, а незанятость населения на 7,7%. Так что скорее всего, южноамериканское государство сохранит свою позицию в этом списке и в следующем году.

По каждой стране эксперты рассчитывали свой индекс «несчастья», который зависит от уровня безработицы и инфляции. Венесуэла набрала 159,7 баллов.

На Венесуэле сильно сказалось падение цен на нефть, которая составляет 95% экспорта страны, а также огромный государственный долг. В итоге цены на товары массового потребления и предметы роскоши растут. Например, ужин в хорошем ресторане уже сейчас может обойтись в сумму, превышающую ежемесячную минимальную зарплату.

Россия в этом году улучшила свои позиции. Эксперты предсказывают стране постепенное восстановление от кризиса.

Самая благоприятная экономика наблюдается в Таиланде, где уровень безработицы остается рекордно низким – 0,6% от трудоспособного населения. За ним следом идут Сингапур, Швейцария, Япония, Тайвань, Южная Корея, Китай, Дания, Гонконг и Великобритания.

Страной с самой инновационной экономикой в мире недавно была признана Южная Корея.

ТОП-10 самых несчастных экономик мира:

1. Таиланд

2. Сингапур

3. Швейцария

4. Япония

5. Тайвань

6. Южная Корея

7. Китай

8. Дания

9. Гонконг

10. Великобритания

Бразилия в октябре-январе более чем в 4 раза увеличила экспорт сои

По данным аналитиков Oil World, экспорт сои из Бразилии в октябре-январе 2015/16 МГ значительно увеличился – до 5,16 млн. тонн против 1,14 млн. тонн за аналогичный период годом ранее. В частности, поставки существенно возросли в направлении Китая – до 3,47 млн. тонн, что на 3,1 млн. тонн превышает показатель за указанный период предыдущего сезона.

Стоит отметить, что увеличение экспорта из Бразилии связано с нехарактерно большими объемами предложения масличной старого урожая.

Отгрузки соевого масла из страны, в свою очередь, возросли с 396 до 536 тыс. тонн. Наибольший прирост поставок отмечается в направлении Индии – более чем в 2 раза – до 371 тыс. тонн.

Экспорт соевого шрота из Бразилии за последние 4 месяца составил 4,75 млн. тонн против 3,94 млн. тонн за указанный период годом ранее. В частности, отмечается наращивание поставок в направлении ЕС 2,8 (2,74) млн. тонн, Индонезии 680 (455) тыс. тонн, Южной Кореи 338 (204) тыс. тонн, Таиланда 491 (226) тыс. тонн и Вьетнама 152 (13) тыс. тонн.

Индекс продовольственных цен ФАО упал в январе на 1,9% по сравнению со своим значением в декабре 2015 года, поскольку было зарегистрировано снижение цен на все виды включенных в Индекс товаров, причем самое значительное снижение продемонстрировали цены на сахар.

Индекс продовольственных цен составил 150,4 пунктов в январе, что на 16% ниже уровня, зарегистрированного год назад и показал самый низкий результат с апреля 2009 года.

Основными факторами, лежащими в основе затянувшегося падения цен на основные продукты питания, являются в целом обильное предложение сельскохозяйственных товаров, замедление мировой экономики, а также укрепление курса доллара США. В этом месяце ФАО также повысила прогноз по мировым запасам зерновых на 2016 год в результате снижения прогнозируемого потребления и повышения прогнозов на урожай.

Индекс цен ФАО на сахар снизился на 4,1% по сравнению с декабрьским показателем. Это является его первым снижением после периода четырехмесячного роста, которое произошло вследствие улучшения прогноза на урожай в Бразилии, являющейся на сегодняшний день ведущим мировым производителем и экспортером сахара.

Индекс цен ФАО на молочные продукты снизился на 3% на фоне больших запасов в ЕС и Новой Зеландии и вялого мирового спроса на импорт.

Индекс цен ФАО на зерновые снизился на 1,7% до 149,1 пунктов на фоне обильных мировых запасов и вследствие усиления конкуренции за экспортные рынки, особенно для пшеницы и кукурузы, а также укрепления доллара США.

Индекс цен ФАО на растительные масла снизился на 1,7%, главным образом, в результате падения цен на соевое масло вследствие сохранения его запасов в мире на достаточном уровне.

Индекс цен ФАО на мясо снизился на 1,1% по сравнению с его пересмотренным значением за декабрь, при этом цены на все категории мясных товаров падают, за исключением свинины, цены на которую оставались на стабильном уровне главным образом благодаря реализуемой в ЕС с января программе по компенсации затрат по хранению продукции из свинины.

Нестабильные ранние прогнозы на урожай 2016 года

Предварительные прогнозы относительно урожая зерновых в 2016 году носят разнонаправленный характер, в том числе из-за сохранения погодных условий, вызванных Эль-Ниньо, говорится в сводке ФАО «Предложение зерновых и спрос на зерновые», также опубликованной сегодня.

Прогноз на урожай был пересмотрен в сторону понижения для Южной Африки, при этом в ЮАР объем производства пшеницы может сократиться на 25%. Условия для урожая в целом благоприятны в Российской Федерации и Европейского союза, но зимние посевы сократились в Соединенных Штатах и Украине. Индия предположительно также сократит посевы пшеницы после плохих осадков в сезон муссонных дождей и осадков ниже средней нормы с октября.

Прогноз по производству риса на 2016 год вдоль и к югу от экватора представляется неясным вследствие то дефицита воды, то выпадения чрезмерных осадков.

Что касается сезона 2015 года ФАО повысила прогноз мирового производства зерновых до 2 531 млн тонн, что чуть выше декабрьской оценки.

Прогноз по производству пшеницы в Канаде и России и кукурузы в Китае, Канаде и Парагвае был пересмотрен в сторону повышения. ФАО также слегка повысила прогноз относительно мирового производства риса в 2015 году, в основном за счет более высоких прогнозов для Китая, Вьетнама и США.

В то же время ФАО понизила прогноз по глобальному спросу на зерновые в сезоне 2015/16 до 2 527 миллионов тонн, который будет на 0,8% выше, чем в предыдущем году.

Это отражает 2-процентное повышение спроса на пшеницу, в основном за счет повышения спроса на корма для скота в развитых странах и повышение на 0,3% спроса на кукурузу. Мировое потребление риса, согласно прогнозам, увеличится на 1,1%, сохраняя стабильный уровень мирового потребления на душу населения.

С учетом модернизации производства и снижения прогноза по потреблению мировые запасы зерновых прогнозируются на уровне 642 миллионов тонн в конце 2016 года - это выше чем на начало сезонов. Такой уровень предполагает устойчивое глобальное соотношение запасов к потреблению на уровне - 25%.

Однако наращивание запасов варьируется в зависимости от региона и сельскохозяйственной культуры. Заметное увеличение запасов пшеницы прогнозируется в Соединенных Штатах Америки, Европейском союзе и Китае, в то время как незначительное сокращение запасов ожидается в Канаде, Индии и Исламской Республике Иран. ФАО незначительно улучшила прогноз относительно запасов риса в мире в 2016 году по сравнению с декабрьским прогнозом. При этом объем переходящих запасов риса в мире может сократиться, поскольку прогнозируемых объемов производства в этом году будет недостаточно для удовлетворения ожидаемого потребления, главным образом за счет Индии и Таиланда, двух ведущих экспортеров риса.

Знать, доверять, сотрудничать…

На вопросы «Страны Наири» отвечает заместитель министра диаспоры Республики Армения Серж Срапионян

– Скажите, пожалуйста, во многих ли странах функционируют министерства диаспоры или это только наша «судьба»?

– Сегодня это – неопровержимая реальность. В условиях геополитического развития, углубляющихся тенденций глобализации протекают разнообразные и сложные процессы: с одной стороны, ассимиляция диаспор, с другой – их пополнение и организованность.

Диаспоры постепенно трансформируются в определяющие социально-политические, экономические рычаги, оказывающие ощутимое культурное, идеологическое воздействие как на свои народы и исторические родины, так и на общественно-политическую, культурную жизнь стран их проживания.

Представители диаспор, будучи носителями различных культур, распространяя их, открывают новые пути прогресса для человечества, способствуют созданию и углублению диалога в отношениях между различными цивилизациями.

Неслучайно, особенно в последнее десятилетие, ряд государств, имеющих большие диаспоры, в системах исполнительной власти создали ведомства, комитеты, иные структуры, осуществляющие сотрудничество родина – диаспора. Ныне в 30 странах мира функционируют министерства диаспоры, а почти в 60 странах – структуры, координирующие связи и работу с диаспорами.

Министерство диаспоры РА было создано в октябре 2008 года, претворяя в жизнь одно из важнейших положений политической программы Президента РА Сержа Саргсяна.

В постсоветские годы вследствие карабахской войны, спитакского землетрясения, резких социально-политических перемен были зафиксированы большие демографические подвижки. Резко возросла численность жителей армянской диаспоры за счёт переселенцев из Армении. Произошли также качественные изменения. В разных странах мира начались новые процессы самоорганизации армянской диаспоры.

Ныне в армянской диаспоре функционируют 18 общеармянских организаций и около 30 тысяч общинных, культурных, духовных, молодёжных и спортивных структур. Диаспора не имеет конкретных географических границ, она распространена почти по 100 странам мира. Задачи, стоящие перед армянскими общинами, в целом не являются идентичными. Для их классификации и нахождения соответствующих решений министерство сотрудничает со всеми структурами и организациями, совместно осуществляет разнообразные мероприятия, общеармянские и общинные программы.

В 2011 году по инициативе Министерства диаспоры РА в Ереване был организован Международный форум «Перспективы развития диаспоры в глобализующемся мире», в котором участвовали руководители и представители организаций из 12 стран, занимающихся вопросами диаспор. Принятой резолюцией привлекалось внимание ООН к проблемам диаспор разных стран.

Сегодня параллельно с международными дипломатическими структурами активно функционируют силы народной дипломатии диаспор, лоббистские структуры. Диаспоры стали важнейшим фактором во всех сферах жизни, обладая весомыми финансово-экономическими, социально-политическими и дипломатическими рычагами.

Министерства диаспоры, функционирующие в разных странах мира, государственные и международные структуры всё более объединяют свои усилия, чтобы диаспоры стали инициаторами мирного сосуществования и взаимопонимания.

– Сколько армянских общин существует в мире, какие из них самые старые и самые новые, самая большая и самая маленькая?

– В основном вследствие депортации 1915 года армянство, компактно проживающее за пределами Армении в разных странах, начиная с 1920-х годов стали называть армянской диаспорой. Ныне более чем в 100 странах мира проживает свыше 10 миллионов армян.

Однако в действительности история армянской диаспоры берёт начало ещё с раннего Средневековья. Самая старая армянская община Ирана, которая ещё с дохристианских времён называлась Парскаайк. Вследствие миграции и депортации армян из Армении в ранний период армянские общины сформировались также в других странах, особенно в Египте, в странах Европы, Ближнего Востока и на Американском континенте. Эмиграция армян с Родины была обусловлена тремя основными факторами: политическим, экономическим и религиозным.

Вследствие гамидовских погромов конца XIX века (1894–1896 гг., около 600 тысяч армян), затем геноцида, осуществлённого властями Османской империи в 1915–1923 гг., когда погибло около 1,5 млн. армян, ещё сотни тысяч были насильственно изгнаны из родных мест, населённые общины армян возникли в Сирии, Ливане, Франции, Болгарии, США, Египте, Грузии, Греции, Аргентине и в других странах.

Самая крупная армянская община сегодня рассеяна по бескрайней России – здесь проживает около 2,5 млн. армян. Следующая по величине – армянская община США, где проживает примерно 1,5 млн. армян. Численность самых маленьких армянских общин колеблется от 10 до 500 человек. Подобные общины есть в Индонезии, Таиланде, Ирландии, Исландии, Японии, Перу, Сингапуре.

В армянской диаспоре функционирует около 30 тысяч организаций и структур. Неоценимую историческую роль в деле сохранения армянства, национальной идентичности и защиты прав армянства в диаспоре сыграли Святая Армянская Апостольская церковь, Католикосат Всего армянства, Католикосат Великого Дома Киликийского со своими престолами, Армянское Патриаршество Иерусалима, Константинопольское Армянское Патриаршество. В контексте сотрудничества Армения – диаспора существенная роль принадлежит Армянской Католической и Армянской Евангелистской церквям, Конгрегации Мхитаристов, различным общеармянским структурам и национальным партиям – ВАБС, АРФД, ПРА, СДПГ, различным союзам и организациям, в том числе Армянский общенациональный образовательный культурный союз, учреждение «Галуст Гюльбенкян», Союз армянской помощи, Всеобщий армянский спортивный союз, Культурный союз «Текеян», «Новое поколение», Объединённый армянский фонд, Фонд армянской помощи, фонд «Линси», Всемирный армянский конгресс, Союз армян России, пресса армянской диаспоры, арменоведческие центры, кафедры.

Почти во всех общинах диаспоры функционируют общественные, благотворительные, культурные, образовательные, молодёжно-спортивные, женские, профессиональные и многие другие союзы.

– Изменилось ли что-либо в отношениях родина – диаспора с созданием Министерства диаспоры РА?

– До основания Министерства диаспоры РА, с 1921 года работы по сближению связей родина – диаспора осуществлял Комитет помощи Армении, затем Комитет по культурным связям с армянами за рубежом, в период независимости – Исполнительный секретариат по связям с армянами диаспоры в составе МИД РА. Созывались форумы Армения – диаспора, состоялись Панармянские игры и фестивали, функционировал Общеармянский фонд «Айастан». Однако все эти мероприятия носили стихийный характер, поскольку не было чётких концепций и программ действий.

Министерство диаспоры РА было призвано выработать и реализовать государственную концепцию развития сотрудничества Армения – диаспора, согласно которой приоритетными задачами были провозглашены содействие сохранению армянства в диаспоре, сплочение и эффективное использование национального потенциала, реализация программы стимулирования репатриации.

В своей деятельности Министерство диаспоры РА изначально руководствовалось принципом: «Знать, доверять, сотрудничать», а для реализации систематизированной программной работы прежде всего необходимо было знать многослойную и многополярную диаспору, понять этапы её формирования. Очевидно, что взаимодействие следовало осуществлять по регионам, поскольку они имеют свои особенности, работа не могла осуществляться по единому принципу и быть эффективной.

Для содействия укреплению связей родина – диаспора прежде всего необходимо было понять, чего ожидает диаспора от родины и наоборот. Диаспора прежде всего ожидает помощи в вопросах самоорганизации, содействия в создании профессиональных сетей и ассоциаций, помощи в вопросах сохранения национальной идентичности. Родина же старается выявить потенциал диаспоры и задействовать его в вопросах развития родины.

Чтобы лучше познать диаспору, по инициативе министерства в 2008 году на базе филологического факультета Ереванского государственного университета была создана кафедра диаспороведения, где готовятся магистры-диаспороведы. В результате активного взаимодействия с Национальной академией наук РА в шести институтах НАН РА открылись отделы диаспоры, где изучается, обобщается и год от года пополняется история общин диаспоры. За эти годы издано около 115 трудов на темы проблем диаспоры, литературы, армянской культуры, науки и образования (восточноармянский, западноармянский языки), геноцида армян.

На средства министерства издаётся ежегодник «Армянская диаспора», в котором представлены деятельность ведомств РА, духовных структур, общеармянских организаций, а также программы и мероприятия армянских общин в сфере взаимодействия Армения – диаспора, констатируя уже историю диаспоры.

Создано электронное издание Министерства диаспоры РА «Армяне сегодня», ставшее своеобразным средством объединения разбросанных по всему миру армян, распространения актуальной информации с родины в диаспору и наоборот.

Можно с уверенностью сказать, что министерство внесло неоценимый вклад в дело обретения доверия диаспоры к родине благодаря осуществлённым программам, взаимодействию и каждодневной работе. Осуществляемые нами программы, рамки которых расширяются год от года, находят широкое доверие в общинах диаспоры.

С первых же дней основания министерство сотрудничало и продолжает расширять сотрудничество с духовными структурами, национальными партиями, международными, научными, образовательными учреждениями. Заключены меморандумы сотрудничества с одиннадцатью структурами.

Созванные нами многочисленные общеармянские профессиональные форумы, круглые столы и встречи сформировали общеармянские ассоциации юристов, СМИ, архитекторов и строителей-инженеров, врачей, кардиологов, кулинаров, финансистов, банкиров и т.д.

В результате все мероприятия, посвящённые 100-летию геноцида армян, прошли исключительно организованно и на должном уровне как на родине, так и в диаспоре. Государственная комиссия по координации мероприятий, посвящённых 100-летию геноцида армян, сплотила 61 регион и возглавила борьбу за наше справедливое требование, а принятие Общеармянской декларации к 100-летию геноцида армян стало важным свидетельством сплочённости, надежды и требований армянского народа, которую как политический и национальный документ должны претворить в жизнь грядущие поколения армянского народа. Канонизация Армянской церковью 1,5 миллиона мучеников спустя столетие принесло умиротворение и покой их невинным душам. Не менее важно и то, что в итоге целенаправленной и последовательной работы 12 апреля 2015 года Папа Римский Франциск I при участии пастырей Святой Армянской Апостольской церкви в храме Святого Петра в Ватикане отслужил Священную Литургию за упокой душ наших невинных жертв, а Великий Нарекаци был провозглашён Вселенским Учителем. И наконец, прислушавшись в голосу диаспоры, на базе Государственной комиссии по координации мероприятий, посвящённых 100-летию геноцида армян, будет сформирован Общеармянский совет, который станет постоянной площадкой для диалога Армения – диаспора и систематизированного обсуждения национальных проблем.

Более продуктивным стал процесс интеграции армян диаспоры в Армении. Вследствие гражданской войны в Сирии на Родину перебралось и репатриировалось около 17 тысяч сирийских армян. В рамках программы интеграции армян диаспоры Министерством диаспоры РА решены многочисленные проблемы – юридические и документальные, обеспечение квартирами и жильём, трудоустройства, медицинские, образовательные, а также вопросы материального обеспечения.

– Какие программы стали наиболее эффективными в течение семи лет функционирования Министерства диаспоры РА?

– С момента создания и по сей день министерство реализовало десятки программ. Примечательно, что большая их часть год от года ещё более расширяется, совершенствуется, что в основном обусловлено атмосферой доверия по отношению к нашему министерству. Семьи армян из диаспоры без колебаний отправляют своих несовершеннолетних детей на 14 дней на родину для участия в программе «Ари тун» («Приходи домой»). В период 2009–2015 гг. по программе познания молодёжью Родины «Ари тун» из 45 стран мира Армению посетили 5855 армянских юношей и девушек из диаспоры. Благодаря программе более 50 000 армян подружились и поддерживают связи и отношения между собой.

По программе «Летняя школа «Спюрк» в Армению приезжают и проходят переподготовку преподаватели армянского языка, специалисты по национальным песням и танцам, журналисты. Особая важность придаётся курсам молодых лидеров армянской диаспоры и организаторов общинного дела. В 2012–2015 гг. в курсах, проводимых по шести направлениям, участвовали 908 армян диаспоры из 31 страны мира.

Для специалистов из диаспоры армянской национальной песни, танца и декламации раз в два года мы организуем общеармянский фестиваль «Моя Армения». В Ереване, в областях Армении и Арцахе армянская молодёжь из диаспоры имеет возможность выступать с самыми разнообразными концертными программами, представлять свои умения и навыки, заслуживая горячие овации соотечественников, обретая на родине известность и признание. В фестивалях, организованных в 2012 и 2014 гг., участвовало свыше 2600 человек.

Министерство диаспоры РА совместно с Союзом армян России и Всемирным армянским конгрессом уже многие годы проводит общеармянский конкурс «За значительный вклад в дело сохранения армянства» по номинациям: «Защитник родного языка», «Лучший ежедневный очаг образования», «Лучшее СМИ», а также конкурс сочинений «Мы были, мы есть, мы будем», посвящённый 100-летию геноцида армян. В конкурсе участвовало более 390 человек из почти двух десятков стран мира.

Также важна программа «Доставка в диаспору учебной литературы и государственной символики РА», в рамках которой в 2008–2015 гг. отправлено 550 тысяч томов литературы, учебно-вспомогательных материалов, художественных и детских книг.

В течение 2008–2015 гг. Министерство диаспоры РА организовало 65 форумов и симпозиумов, нацеленных на сплочение национального потенциала и его эффективного использования.

Беседу вела Лия ИВАНЯН

Сергей Лавров разбавил сирийский кризис нефтью: Глава МИД РФ провел переговоры в Абу-Даби.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил с визитом ОАЭ, где обсудил не только двустороннее сотрудничество, но и вопросы мирового значения, прежде всего низкие цены на нефть. По итогам переговоров министр дал понять, что Москва готова обсуждать возможное снижение объемов ее добычи с членами ОПЕК и другими государствами. Не обошли стороной на переговорах и Сирию, притом что точки зрения на то, кого считать террористами, а кого — умеренной оппозицией, у Москвы и Абу-Даби кардинально различаются.

А нефть и ныне там

Анонсируя поездку министра, представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что в Абу-Даби будет обсуждаться "положение на мировом рынке энергоносителей": "Стоит задача уменьшения волатильности и обеспечения справедливого уровня цен на углеводороды, достижения устойчивого баланса между спросом и предложением".

Низкие цены на нефть Сергей Лавров обсуждал с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом ан-Нахайяном, а также главой МИД ОАЭ Абдуллой бен Зайдом ан-Нахайяном. Для них, как и для руководства РФ, эта тема крайне актуальна. Впрочем, по сравнению с другими нефтедобывающими странами ОАЭ переживают кризис относительно безболезненно: как ранее писал "Ъ", часть эмиратов имеет ненефтяной профицит бюджетов (см. "Ъ" от 12 января). По утверждениям властей ОАЭ, доходы от продажи нефти в бюджете страны не превышают 30% (для сравнения: в РФ -- около 50%).

Отвечая на вопросы журналистов, Сергей Лавров рассказал, что производители нефти заинтересованы в выработке консенсуса по поводу того, "что происходит на мировых рынках энергоносителей". Он не исключил возможности -- в "случае общей заинтересованности" -- проведения встречи между членами ОПЕК и странами, не входящими в объединение. Такую идею, напомнил он, сейчас продвигают "венесуэльские друзья России".

Напомним, на прошлой неделе появилась информация, что Саудовская Аравия предложила ОПЕК в феврале обсудить возможность пропорционального сокращения добычи нефти на 5%. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак, дав понять, что Москва готова обсуждать такую инициативу.

Вместе с тем союзник саудовцев ОАЭ считает снижение объемов добычи нефти неэффективной мерой. "Эмираты не будут пытаться влиять на нефтяные цены, уменьшая или увеличивая объемы добычи, регулирующая функция в этом процессе остается за мировым спросом и предложением",-- утверждал в декабре в интервью "РИА Новости" замминистра экономики ОАЭ Абдалла Ахмед ас-Салех. В январе, когда цены на нефть упали еще ниже, министр нефти ОАЭ Сухейль аль-Мазруи подтвердил, что "фиксировать цены за счет ограничения поставок несправедливо по отношению к потребителям". Впрочем, текущую стоимость барреля нефти он назвал "нелогичной", предсказав выход цен на некий "обоснованный уровень" к концу 2016 -- началу 2017 года.

Как рассказал "Ъ" российский дипломатический источник в Абу-Даби, власти ОАЭ в нефтяных вопросах "идут в фарватере Саудовской Аравии". Так что, если в Эр-Рияде подтвердят решимость снизить объемы добычи нефти, власти Эмиратов спорить вряд ли будут. Впрочем, в Саудовской Аравии слова Александра Новака до сих пор официально не подтвердили.

Не нефтью единой

Абдулла бен Зайд ан-Нахайян, с которым Сергей Лавров провел пресс-конференцию по итогам визита, помимо должности главы МИД ОАЭ также занимает пост сопредседателя межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с Россией. В Абу-Даби и в Москве признают, что двусторонние отношения в этих сферах сейчас переживают не лучшие времена. По оценкам Федеральной таможенной службы РФ, в 2013 году товарооборот составил $2,515 млрд, в 2014-м -- $1,996 млрд, а по итогам первых трех кварталов 2015 года -- всего $853 млн.

Придать импульс двусторонним экономическим связям могут снижение курса рубля (Эмиратам, например, стало выгодно закупать российскую сельхозпродукцию), а также закрытие для россиян ряда туристических направлений. По данным Ассоциации туроператоров России и системы бронирования sletat.ru, в декабре 2015 года на долю ОАЭ пришлось 6,5% запросов на поиск и бронирование туров. Больше только у Таиланда, Вьетнама и Индии. Годом ранее Эмираты в первую пятерку не входили. "Число туристов растет, и мы поощряем этот интерес",-- заверил вчера Сергей Лавров.

Россия же интересует эмиратских инвесторов, сейчас некоторые из них ведут переговоры об участии в сельскохозяйственных и животноводческих проектах на территории РФ. А 21 января, как напомнили министры Лавров и ан-Нахайян, Российский фонд прямых инвестиций и один из ведущих портовых операторов мира компания DP World (ОАЭ) создали СП по развитию объектов портовой, транспортной и логистической инфраструктуры в России. Объем запланированных инвестиций -- до $2 млрд.

Сергей Лавров, в свою очередь, обратил особое внимание на "ритмичную и эффективную работу межправкомиссии по военно-техническому сотрудничеству". Как рассказал в начале декабря по итогам встречи межправкомиссии глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, объем российских поставок военно-технологической продукции в ОАЭ за последние десять лет оценивается в $1 млрд. Россия также зарабатывает на обслуживании военной техники: Москва, в частности, с 2013 года занималась модернизацией части эмиратского парка боевых машин пехоты -- БМП-3. А в ноябре было объявлено, что страны приступили к переговорам о поставках истребителей Су-35.

Сотрудничество с ОАЭ идет и по линии российских регионов. Так, в конце прошлой недели глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с руководителями фирмы Mazkorp (ОАЭ) договорился об открытии в Грозном банка, основанного на принципах исламского банкинга. Об этом он сам сообщил в Instagram, отметив: эта мера облегчит дальнейшее строительство в республике крупных объектов с участием капитала из ОАЭ.

За несколько дней до визита Сергея Лаврова появилась еще одна новость, затрагивающая отношения между РФ и ОАЭ. Госдума ратифицировала договоры о взаимной помощи по уголовным делам и о выдаче подозреваемых для дальнейшего судебного преследования (ОАЭ это сделали еще раньше). Власти Эмиратов сейчас рассматривают девять запросов по экстрадиции россиян. Среди прочих в ОАЭ, предположительно, скрывается возможный организатор убийства оппозиционного политика Бориса Немцова экс-офицер чеченского батальона "Север" Руслан Мухудинов.

Неэнергетическая безопасность

На переговорах также обсуждалась напряженная обстановка в регионе, прежде всего в Сирии. "У нас было множество возможностей для предотвращения сирийского кризиса в самом его начале. Сейчас ситуация гораздо сложнее, число жертв растет. Важно прекратить натравливать одну сторону конфликта на другую",-- заявил Абдулла бен Зайд ан-Нахайян, отметив "признаки надежды" в ходе стартовавших на прошлой неделе межсирийских переговоров в Женеве. Сергей Лавров, говоря об этой попытке политического урегулирования конфликта, подчеркнул: "Нынешняя фаза критически важна. Сейчас все потенциальные участники переговорного процесса притираются друг к другу".

Он выразил надежду на то, что в итоге в Женеве будет сформирована единая делегация сирийской оппозиции, а также дал понять: мнение Москвы относительно "Ахрар аш-Шам" и "Джейш аль-Ислам" не изменилось. Напомним, Россия считает эти воюющие в Сирии группировки террористическими, но их представители в женевских переговорах участвуют -- пусть и в личном качестве. "Это отнюдь не означает признание "Ахрар аш-Шам" и "Джейш аль-Ислам" в качестве партнера для переговоров",-- развеял сомнения господин Лавров. Его эмиратский коллега промолчал, хотя известно: позиция ОАЭ схожа с подходом Саудовской Аравии, которая упорно добивалась участия этих группировок в женевском процессе.

Ответил российский министр и на ставшие уже традиционными вопросы о военной операции РФ в Сирии. В этот раз ему пришлось комментировать слова своего британского коллеги Филипа Хэммонда, что Россия своими действиями в Сирии якобы разжигает конфликт в этой стране. "Эти заявления голословны, мы к ним привыкли",-- сказал глава МИД РФ, добавив: в ходе личных встреч британец "никаких конкретных претензий не высказывал".

При этом Сергей Лавров напомнил: Москва "с первых дней приглашала всех к координации действий против террористических группировок" в Сирии -- среди прочего для того, "чтобы не было потом вопросов, кто бьет по правильным целям, а кто по неправильным". "Но мы неизменно слышали отказ. Максимум, чего удалось достичь,-- договора с США о избежании непреднамеренных инцидентов в воздухе",-- с сожалением отметил министр.

Президент Бразилии Дилма Руссефф заявила, что правительство страны не будет экономить средства на борьбу с комарами, которые переносят вирус Зика, стремительно распространяющийся по странам Южной и Северной Америки.

Военнослужащие обрабатывают руки репеллентом перед операцией по борьбе с комарами, переносящими вирус Зика, в Сан-Паулу, Бразилия

"Недостатка финансирования не будет", — цитирует агентство Рейтер заявление Руссефф.

По данным агентства, президент добавила, что Бразилия и США в кратчайшие сроки вступят в партнерство с целью разработки вакцины против данного заболевания.

Ранее во вторник эксперт лаборатории по контролю за насекомыми-вредителями Константинос Бурцис (Konstantinos Bourtzis) заявил журналистам, что министерство здравоохранения Бразилии в середине февраля проведет встречу с участием экспертов МАГАТЭ по вопросу внедрения метода стерилизации насекомых (Sterile insect technique, SIT), применяемого для сокращения популяции насекомых-вредителей.

Лихорадка Зика — острая инфекционная болезнь обезьян, которая иногда передается человеку через комаров и характеризуется лихорадкой с доброкачественным течением. Вирус наиболее опасен для беременных женщин, так как вызывает у плода микроцефалию с потенциальными тяжелыми поражениями мозга.

На 27 января 2016 года случаи инфицирования зарегистрированы в 27 странах мира Североамериканского, Южноамериканского и Азиатско-Тихоокеанского регионов: Барбадосе, Боливии, Бразилии, Кабо-Верде, Колумбии, Эквадоре, Сальвадоре, Фиджи, Французской Гвиане, Гваделупе, Гватемале, Гайане, Гаити, Гондурасе, Мальдивах, Мартинике, Мексике, Новой Каледонии, Панаме, Парагвае, Пуэрто-Рико, Сен-Мартене, Самоа, Соломоновых островах, Суринаме, Таиланде, Венесуэле.

Страшнее гриппа вирус Зика?

Не успели россияне всерьез испугаться свиного гриппа, как с Запада к нам подбирается новая напасть - тропическая лихорадка Зика. ВОЗ объявила экстренное совещание: считать ли ее глобальной угрозой человечеству и объявлять ли чрезвычайную ситуацию?

Лихорадка Зика - острая инфекционная болезнь обезьян, которая человеку передается через комаров. Вирус впервые был обнаружен в Уганде в 1947 году и получил название в честь одного из африканских лесов, где им болели макаки. Он давно поселился во Вьетнаме и Таиланде - там идеальные условия для комаров рода aedes, переносчиков вируса.

Коренным жителям Африки, Вьетнама и Таиланда лихорадка не особо страшна: они ей уже переболели и приобрели стойкий иммунитет. А вот для жителей Южной Америки и Европы это может стать серьезной проблемой. Болезнь протекает как типичная ОРВИ, правда, может роковым образом сказаться на потомстве.

СПАСИБО ФАНАТАМ ФУТБОЛА?

Начиная с середины прошлого года вирус Зика начал свое шествие как раз по Южной Америке. Первый случай заболевания был выявлен в мае 2015 года в Бразилии. Уже сообщается о полумиллионной армии заболевших по всей стране. По неофициальным данным, в Бразилии вирус перенесли 1,5 млн человек.

Инфекционисты предполагают, что его могли завезти во время чемпионата мира по футболу, когда в эту страну стекались толпы туристов. Но бразильский минздрав против этой версии: с такими комарами страна впервые встретилась еще 30 лет назад, но до сих пор они не приводили к столь масштабным вспышкам заболевания.

Тем временем инфекция распространилась уже на 22 страны южноамериканского региона и вышла за его пределы. Подтверждены факты заражения граждан США, причем, скорее всего, половым путем. Так, американский биолог Брайн Фой почувствовал себя плохо, вернувшись из научной поездки в Сенегал, где занимался изучением комаров. Анализы показали вирус Зика. Через некоторое время вирус подтвердился и у его жены, которая никогда не была в Сенегале. В один из американских госпиталей попала женщина с лихорадкой Зика. Пациентка также не покидала пределы Америки, а вот у ее супруга вирус был обнаружен в сперме.

Сейчас непрошеного «гостя с юга» выявляют и на севере - в Канаде и Дании. Ранее такие случаи были зафиксированы в Германии и Великобритании. ВОЗ предупреждает, что вирус «распространяется, как взрыв» и может привести к заражению до четырех миллионов человек только в Америке.

«ОЛИМПИЙСКИЙ» ВИРУС

В 2015 году появилась информация о том, что вирус якобы найден в амниотической жидкости, находящейся внутри оболочек плода при беременности. А 20 января сего года ученые из бразильского штата Паранья сообщили об обнаружении генетического материала вируса в плаценте женщины, которая была вынуждена сделать аборт из-за выявленной микроцефалии плода.

США стали требовать от ВОЗ объявления глобальной тревоги, чтобы приравнять вирус Зика к лихорадке Эбола вплоть до объявления международного карантина. У властей Бразилии возникает подозрение, что кому-то очень хочется сорвать проведение Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Кому? Ну, например, Барак Обама откровенно не любит президента этой страны Дилму Русеф и совсем не приветствует явное сближение Бразилии с Россией. История с Зикой может не только дестабилизировать положение в самой Бразилии, но и позволит американским фармацевтическим корпорациям неплохо нажиться на страхе перед очередной эпидемией.

Правительство Бразилии обвиняют в отсутствии эффективной санитарной системы. Штат Пернамбуко объявлен эпицентром болезни. Паника намного повысила спрос, а значит, и цены на антимоскитные репелленты. В аэропорту Ресифе - столицы Пернамбуко, самый маленький баллончик со спреем уже стоит 8 долларов. Для местного населения это огромные деньги.

Хотя обычно разработка вакцины занимает не менее 10 лет, американские медики неожиданно объявили, что начнут испытания вакцины против вируса в этом году, якобы у них уже есть платформа для этой вакцины.

Но из Рио-де-Жанейро отвечают, что статистика по микроцефалии, за которую может отвечать вирус Зика, завышена более чем вдвое. Ученые говорят, что бразильские власти вообще совершили ошибку, когда по подсказке из США в октябре прошлого года распорядились сообщать о всех случаях рождения младенцев с диаметром головы от 33 см и меньше. Никакие это не микроцефалы, а в подавляющем большинстве нормальные дети. В тех же США и без Зики на 4 миллиона новорожденных в год приходится около 2500 микроцефалов.

АРМИЯ ПРОТИВ КОМАРОВ

Как бы там ни было, власти ряда южноамериканских стран, где водятся опасные насекомые, уже объявили им полномасштабную войну. Так, министр здравоохранения Бразилии Марсело Кастро попросил помощи у армии. Более 200 тысяч бразильских военных будут распылять репелленты в местах скопления насекомых, а также раздавать в отдаленных районах страны репелленты беременным женщинам.

Некоторые авиакомпании заявили о готовности вернуть беременным женщинам деньги за приобретенные в Бразилию билеты. Единственное, на что сегодня уповают местные власти, - на жаркий сезон. Ведь этот вид насекомых хорошо размножается при влажном климате, а при высоких температурах гибнет. Именно на приход летней жары как главного фактора смерти москитов и рассчитывает руководство Бразилии.

ЧЕГО ОПАСАТЬСЯ РОССИЯНАМ?

На вопросы «Мира Новостей» ответил главный инфекционист ФМБА России (Федерального медико-биологического агентства), доктор медицинских наук, профессор Владимир НИКИФОРОВ.

- Ни о какой угрозе для России и разговора быть не может! - сразу же заявил профессор Никифоров. - Для населения Российской Федерации (за исключением узкого круга лиц, о котором скажу ниже) вирус Зика абсолютно не страшен. Воздушно-капельным путем он не передается. Это сугубо «обезьяний» вирус. По клинике это нечто вроде легкого ОРЗ, длящегося неделю, с легким конъюнктивитом, с мигрирующей болью в суставах. Ни одного летального исхода не отмечено. Никого эта болезнь особо не волновала, пока речь не зашла о 500 тысячах заболевших.

- Но это меньше чем за год...

- А вы знаете, сколько у нас случаев ОРЗ в России за год? Может быть, даже больше будет. Единственное, что действительно неприятно (пока не доказано, но есть очень большая вероятность), - вирус Зика способен вызывать врожденное уродство плода, а среди инфицированных тысячи беременных. К таким опасностям относится и вирус краснухи, например. Но, слава богу, мы об этом вирусе все знаем, вакцина имеется, беременных тестируют. Так что это проблема исключительно для беременных в первой половине срока беременности, когда идет закладка органов.

Мы не в Бразилии. Диких обезьян у нас нет. Нет у нас и таких комаров-переносчиков. А завезти в страну, конечно, можно что угодно.

«Поймать»» человека в инкубационном периоде нельзя, потому что он абсолютно здоров. Ни градусником, ни какими-либо лабораторными тестами. Инкубационный период здесь не более четырнадцати дней, а скорее всего, даже меньше. Московский участковый врач поставит такому больному диагноз ОРВИ, а сыпь спишет на аллергию. Ведь наш человек при любом подъеме температуры обязательно глотает самые разные препараты, а на какой именно он «обсыпался» - не установить.

- Выходит, вирус Зика нам не страшен. А чего вы, как инфекционист со стажем, посоветуете бояться, от чего надо обязательно предохраняться?

- От бешенства. Если не привились и стали жертвой укуса больного животного - вы обречены. И смерть будет очень мучительной, очень «нехорошей». Это единственное инфекционное заболевание, которое если разовьется, то спустя 10 дней вы - абсолютный мертвец. Мы, врачи, ничего сделать уже не сможем. Только вакцина стопроцентно может вас спасти. Сейчас с ностальгией вспоминают советские времена, когда с опасными инфекционными болезнями вроде бы было покончено. Это иллюзия. Просто сейчас мы стали более открыты, перестали замалчивать неблагоприятные исходы.

ГРАНИЦЫ НА ЗАМКЕ

Роспотребнадзор составил список опасных для туристов стран. Туда вошли Барбадос, Боливия, Бразилия, Кабо-Верде, Колумбия, Эквадор, Сальвадор, Фиджи, Французская Гвиана, Гваделупа, Гватемала, Гайана, Гаити, Гондурас, Мальдивы, Мартиника, Мексика, Новая Каледония, Панама, Парагвай, Пуэрто-Рико, Сен-Мартен, Самоа, Соломоновы острова, Суринам, Таиланд, Венесуэла.

Глава ведомства Анна Попова сообщила, что в российских аэропортах уже началась работа по выявлению людей, которые могли заразиться опасным вирусом за границей. Для этого разработана система диагностики, которая ждет регистрации.

Материал подготовили Николай Иванов, Арина Петрова, Елена Половцева

Ми-28. Тайская мечта

В тайских СМИ циркулируют слухи, что армия Таиланда заинтересована в приобретении ударных вертолетов Ми-28 (код НАТО Havoc) для замены устаревших AH-1F Cobra американского производства, сообщает «Военный Паритет».

Семь «Кобр» состоят на вооружении вертолетного подразделения 3-го центра армейской авиации. Однако бюджетные ограничения могут заставить и дальше эксплуатировать эти вертолеты.

Закупки новых боевых вертолетов из США, Западной Европы и России потребуют значительные бюджетные средства, даже если их количество будет небольшим. Летчики тайской авиации отмечают, что оборудование АН-64 Apache стоит очень дорого, особенно камеры ночного видения со цветным изображением, и «вряд ли армии хватит средств на эти вертолеты», сообщает thaimilitaryandasianregion.wordpress.com.

Нехватка средств регулярно срывает тайские военные программы. Например, была приостановлена закупка современных противотанковых ракет Spike MR для замены устаревших M47 Dragon.

Но это не значит, что Ми-28 будут лучшим выбором, отмечает этот источник, даже если их цена будет сравнима с пятью закупленными транспортными вертолетами Ми-17В5, поступившими в распоряжение армейского центра поддержки в составе авиационной дивизии (General Support Aviation Division Army Aviation Center). Тайские военные должны также принимать во внимание, чтобы военная техника была совместима со стандартами НАТО.

Однако история показывает, что российское оружие является очень надежным и недорогим по сравнению с западным. Такие страны, как Афганистан, Ирак, Египет, вернулись к закупкам российской военной техники, «разочаровавшись» в западной, отмечает редактор вышеуказаного ресурса. По его словам, Ми-28 имеет 600 кг брони против 180 у «Апача», и указывает на то, что «много саудовских «Апачей» уже сбито в Йемене». Еще одним преимуществом Ми-28 является наличие «запасной парашютной системы, двери кабины имеют функцию аварийного сброса». И, последнее, западное оружие может стать предметом эмбарго.

По итогам 2015 г. объем экспорта эвкалиптовой щепы из Австралии вырос на 15%, достигнув 5,2 млн т, об этом говорится в полученном Lesprom Network сообщении Wood Resources International.

Его стоимость составила почти 1 млрд австралийских долларов ($710 млн). Австралия наращивает объемы зарубежных поставок эвкалиптовой щепы на протяжении трех лет подряд, и в 2015 г. экспорт вырос по сравнению со значением 2012 г. на 58%.

За несколько последних лет изменилась география поставок сырья. Если в 2010 г. на долю Китая приходилось лишь 13% от общего объема экспорта, а основным потребителем была Япония, то в 2015 г. Китай превзошел Японию по объемам импорта, а его доля превысила 50%. Более того, если в 2010 г. Австралия экспортировала в Японию 3,6 млн т эвкалиптовой щепы, то в 2015 г. объемы упали до 1,9 млн т.

В 2012 г. Австралия была четвертым по величине мировым экспортером лиственной щепы, а по итогам 2015 г. стала второй, уступая первенство Вьетнаму. На долю Австралии приходится около трети мирового рынка эвкалиптовой щепы. Среди других крупнейших экспортеров можно назвать Вьетнам, Чили, Таиланд, Южную Африку, Индонезию и Бразилию.

Жертвы ресурсного проклятия

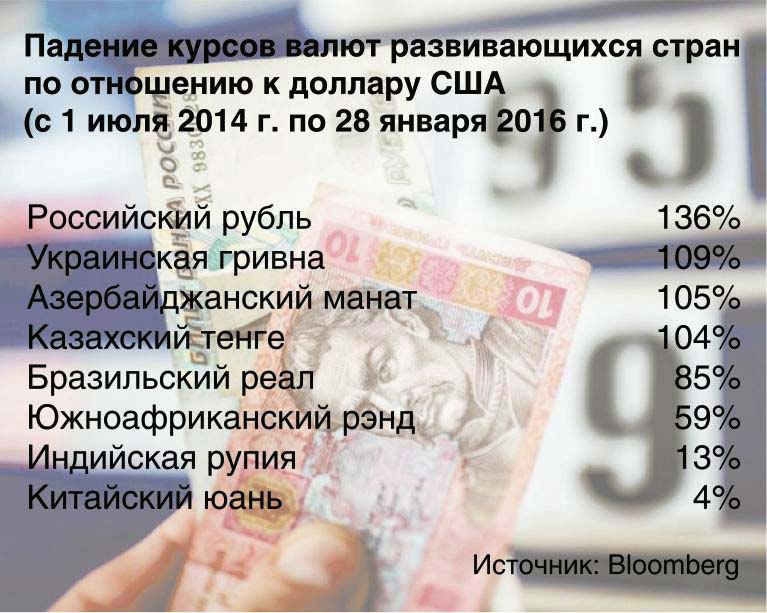

Рубль падает вместе с валютами других развивающихся стран

Георгий Степанов

В пятницу совет директоров Центробанка оставил ключевую ставку на прежнем уровне, установленном еще в сентябре 2015 года, – 11% годовых. Это решение обусловлено тем, что неопределенной остается ситуация и на валютном, и на долговом рынке, а инфляция не снижается (12,9% по итогам 2015-го). По оценкам экспертов, ЦБ принял вынужденное решение, поскольку девальвация рубля превратилась в реальную проблему для всех – и для физлиц, и для бизнеса. Между тем «деревянный» движется в фарватере мировых трендов. С 2011 года валюты развивающихся и сырьевых экономик потеряли по отношению к доллару десятки, а то и сотни процентов, причем основное их падение пришлось на последние месяцы.

Статистика показывает, что ни у одной из заметных мировых валют, включая денежные единицы развивающихся экономик (далее – emerging markets, EM), нет на сегодняшний день такой плачевной динамики, как у рубля. За последние полтора года, начиная с 1 июля 2014-го, рубль ослаб по отношению к доллару на 136% – более чем в 2,3 раза.

Глобальная фаза падения валют развивающихся стран началась в середине 2011 года. Их сводный индекс против доллара США снизился на 37%. Экономика циклична – за ростом всегда следует спад. Сырьевой бум 2000–2011 годов в EM обернулся высокими темпами роста ВВП, доходов, цен на активы, притоком иностранного капитала. Через этот благостный период прошла и Россия. От продажи нефти в стране накапливался денежный ресурс, который шел на пополнение резервов. Экономика получала от нерезидентов инвестиции – как прямые, так и портфельные. Рубль оставался стабильным и даже укреплялся. В 2011-м, как и в 2001-м, за один доллар давали 28,5 рублей.

Но именно тогда хорошие времена и для России, и для остальных EM закончились. Чрезмерное стимулирование экономик в ответ на кризис 2008–2009 годов привело к их «перегреву», к росту инфляции и к монетарному ужесточению и кризису ликвидности. Процентные ставки стали расти, темпы кредитования – сокращаться. Накопившиеся в период 2001–2011 годов дисбалансы сегодня устраняются через девальвацию валют. Рубль не остается в стороне от этой тенденции. Проблема в том, что девальвация – лишь сиюминутное решение: странам ЕМ, и особенно России, срочно требуются структурные реформы и перестройка модели экономического роста.

В наши дни emerging markets застрахованы от полномасштабного единовременного кризиса, поскольку их валюты являются плавающими. В 1990-е годы курсы были фиксированными и жестко регулировались центробанками. Государства с фиксированным валютным курсом и значительными валютными обязательствами так или иначе оказываются в состоянии дефолта в условиях резко ухудшающейся экономической конъюнктуры, как Россия в 1998-м из-за проблем в Юго-Восточной Азии.

Сегодня валютные курсы падают прежде всего из-за снижения спроса на сырье стран-экспортеров. Так, по оценкам экспертов, доходы бюджета Малайзии на 30% зависят от нефтегазового сектора, в России – на 50%, в Казахстане и Азербайджане – еще больше.