Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Новый облик древнерусской деревни, локализация Немецкого двора и другие события года в российской археологии

Источник

Отделение историко-филологических наук

15 августа в России отмечается День археолога. На пресс-конференции по этому поводу директор Института археологии РАН, вице-президент РАН, академик РАН Николай Макаров вместе с коллегами подвел предварительные результаты археологического сезона 2022 года.

«Общий объем полевых работ, который выполняется в этом году в России, достаточно значителен, – отметил Николай Макаров. – Министерством культуры выдано более 2000 открытых листов – так называется разрешение на раскопки и археологические разведки, по числу которых мы ведем статистику интенсивности полевых работ. Это впечатляющая цифра, которая для последних лет стала обычной».

Большая часть этих работ, по словам ученого, связана с сохранением археологического наследия: это обследование земельных участков, предваряющих строительство, или спасательные раскопки, но значительная часть – специальные научные раскопки, которые финансируются из бюджетных средств, Российским научным фондом и фондом «История отечества», чья поддержка очень важна.

Один только Институт археологии РАН в этом году организовал 38 экспедиций по 200 открытым листам (см. карту выше). Их география простирается от Калининграда до Чукотки, от Крыма и Дагестана до Новгорода и Вологды. За пределами России раскопки ведутся в Абхазии, в Узбекистане, Казахстане, начинаются работы на Шпицбергене.

«Россия – страна с огромным разнообразием археологических культур», – подчеркнул академик Макаров, проиллюстрировав это высказывание примерами некоторых результатов исследований этого года.

В Крыму завершены раскопки поселения Багай, относящееся к эпохе поздней бронзы, XII–X вв. до н. э. Раскопки ведутся на месте прокладки объездной автодороги вокруг Симферополя. Обнаружено огромное поселение с очень сложной застройкой и ритуальными комплексами.

На участке Донское – Перевальное той же автодороги исследованы 35 курганов скифского времени, IV в. до н. э. Некоторые из них сохранились неразграбленными. Они исключительно интересны для изучения сложных погребальных сооружений с дромосами и склепами. В них были найдены прекрасные наборы украшений (см. выше).

Завершаются работы на трассе Москва–Казань, которые финансируются за счет бюджета строительства. Ведутся раскопки двух больших сельских поселений. Одно из них, селище Чаадаева под Муромом, дало совершенно уникальный материал (см. слайд выше). Полностью вскрыто 2,5 га культурного слоя поселения, благодаря чему удалось выявить планировочную структуру русского села конца XI–XII вв. – с усадьбами, оградами, основаниями построек.

«Поселение имело очень сложную планировочную структуру, что необычно для нашего понимания сельской жизни того времени, которую мы представляли примитивной и просто устроенной, – признался Николай Макаров. – Но эти большие спасательные раскопки впервые дали возможность пересмотреть эти представления».

При раскопках найден так называемый крест с грубым изображением распятия. Это один из древнейших типов крестов, которые вошли в обиход на Руси.

«XI в. – это самое начало христианизации, а Муром всегда воспринимался как языческий глухой угол, захолустье, но вместо этого мы видим богатую древнерусскую культуру, ориентированную на традиции городов, с большим количеством элитных вещей, что указывает на то, что среди местных жителей были и представители знати, – говорит Николай Макаров. – У них были книги, поскольку обнаружились книжные застежки. Это совершенно новый уровень представления о том, что мы называем древнерусской деревней».

Под Суздалем продолжается исследование так называемых невидимых могильников у села Гнездилово. Они относятся X–XI вв. и некогда были отмечены курганными насыпями, но за долгие годы распашки насыпи оказались утраченными. Современные методы геофизических исследований позволяют выявить эти могильники и вести раскопки точечно.

«Это время становления Северо-Восточной Руси, и мы в этом году исследовали два погребения тех самых пассионариев, представителей суздальской знати XI в., которые создали Северо-Восточную Русь, – рассказывает Николай Макаров. – В погребении найдены боевые топоры, византийские монеты, скандинавские подвески, что говорит о сочетании различных традиций».

Из Новгорода с 2013 года идет поток фрагментов фресок XII в., сбитых со стен Георгиевского собора Юрьева монастыря. Но пока в руки археологов попала лишь малая их часть, поскольку основная часть была вывезена с территории храма и свалена где-то на территории монастыря.

«Это место было предметом поиска в течение нескольких лет, и в этом году эти поиски наконец завершились успехом, – говорит академик Макаров. – Вы видите эти лики, которые найдены в новом завале на территории монастыря. Это первая треть XII века, самое начало становления древнерусского искусства, одна из древнейших найденных росписей. Теперь мы знаем, где их искать».

Раскопки могильников древних эстиев и пруссов проводились на трассах строительства автодорог в Калининградской области. Одна находка оказалась очень знаменательной и неожиданной. Ее обнаружили при раскопках селища Привольное. Это богатое поселение пруссов XI – первой половины XIII вв., времени, предшествующего тевтонской колонизации. Здесь среди прочего обнаружилась самая неожиданная находка: печать киевского князя Владимира Мономаха. Это вторая древнерусская печать, которая найдена в этом поселении. Какие-то документы, скрепленные печатями русских князей, попадали на территорию этого поселения.

По словам Николая Макарова, настоящим подарком археологам в этом году стало открытие музейного комплекса «Шульган-Таш» с наскальной росписью в Каповой пещере в удаленном уголке Башкирии. Это пример другим регионов.

Подробнее о раскопках этого года в Великом Новгороде рассказал заместитель директора и руководитель Новгородской экспедиции Института археологии РАН член-корреспондент РАН Петр Гайдуков.

В Новгороде три года назад был запущен новый археологический проект в центральной части Торговой стороны Великого Новгорода в связи с тем, что значительная часть этой территории передана Новгородскому музею для создания здесь в будущем историко-археологического квартала.

«Этот квартал знаменит тем, что здесь наиболее мощный в Новгороде культурный слой – 8 м, – говорит Петр Гайдуков. – Но по разным причинам планомерных археологических работ до сих пор здесь не проводилось. По письменным источникам нам известно, что именно здесь на протяжении 500 лет с конца XII в. располагалась торговая фактория Ганзы – Немецкий двор. До наших работ его локализация осуществлялась весьма приблизительно».

В 2020 году здесь провели серию работ для уточнения трасс улиц, и один из шурфов – №3 – показал, что археологи попали на часть Немецкого двора, потому что концентрация находок западноевропейского происхождения здесь превышала незначительную долю таких находок на других новгородских раскопках. В 2021 году шурф был увеличен до 90 кв. м. Были изучены слои XV в.

«В этом году мы вошли в слои XIV в, – говорит Петр Гайдуков. – Они дали нам очень много находок: их уже более 2000, что для такой маленькой площади абсолютно нетипично даже для Великого Новгорода. И мы попали не только на территорию Немецкого двора, но на его въездную часть с сохранившимся настилом».

Среди обычных древнерусских находок здесь обнаружен огромный набор немецкой столовой керамики, товарных свинцовых пломб, которыми опечатывались фламандские сукна, огромное количество – уже более 200 – игл, которыми разрешалось торговать молодым немецким купцам. Найдена совершенно нетипичная для Новгорода западноевропейская прорезная обувь. Работы продолжаются: археологи дошли до слоя третьей четверти XIII в.

«Еще примерно 60 см мы будем изучать слои Немецкого двора, но хорошо известно по письменным источникам, что немцы приобрели эту часть территории в конце XII в., – говорит Петр Гайдуков. – А до этого времени в течение 250 лет с середины X в. здесь располагались новгородские усадьбы. Нас ждут интересные древнерусские слои. Это центральная часть Славенского конца, одного из древнейших районов Великого Новгорода, и никогда еще в центральной части не был изучен культурный слой до «материка», поэтому нас здесь ждут еще интересные открытия, которые, может быть, даже прояснят вопрос происхождения Новгорода.

О раскопках на Сахалине рассказал заведующий Сахалинской лабораторией археологии и этнографии Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН Александр Василевский.

«Исследованиями охватывается огромная территория, которой могли бы позавидовать археологи многих европейских стран, – говорит Александр Василевский. – Она включает порядка 100 островов».

Если представить себе Сахалинскую область, то это огромная буква V, которую образует Сахалин и Курильские острова в двух морях – Японском и Охотском, с длиной каждой стороны около 1000 км. Спасательные раскопки сегодня идут, например, на острове Итуруп.

О работах в районе археологического памятника Фанагория в Краснодарском крае рассказал заведующий отделом классической археологии и руководитель Фанагорийской экспедиции Института археологии РАН Владимир Кузнецов.

Фанагория – один из крупнейших в нашей стране археологических памятников. Размеры этого города-государства с окружающей сельской территорией приближаются к 100 кв. км, причем часть города затоплена морем, так что приходится вести и подводные исследования. Владимир Кузнецов особо выделил значение раскопа города средневеково периода площадью 2000 кв. м.

«Для нас было неожиданностью, что в культурном слое такого большого античного города глубиной примерно в 7 м слои средних веков занимают 4 м, больше половины», – рассказал Владимир Кузнецов.

Раскоп показал, что средневековая история города с середины V до начал X вв. н. э. делится на два периода: второй, самый поздний период – хазарский, когда Фанагория была одним из главных городов Хазарского каганата.

«Об этом времени мы знали очень мало, – говорит Владимир Кузнецов. – Считалось, что все хазарские города, во всяком случае на Таманском полуострове, состояли их небольших строений в одну-две комнаты. Но наши раскопки показали, что это не так. Это был большой город, в среднем дома в нем занимали площадь не меньше 100 кв. м. и могли состоять и 5-6 комнат».

Долгое время было непонятно, почему город прекратил свое существование. Раскопки показали, что в один момент все жители неожиданно покинули его, оставив все предметы на своих местах: амфоры, пифосы, зернотерки, ступы.

«На этой площади в 2000 кв. м. мы нашли 16 скелетов людей, которые погибли насильственной смертью и остались лежать на улице, – говорит Владимир Кузнецов. – Таким образом, мы поняли причину: город был захвачен врагами, но не был ни сожжен, ни разрушен. Сопротивлявшихся жителей убили, а оставшихся просто увели в рабство. Так этот город прекратил свое существование».

Трагический конец постиг и Фанагорию более раннего, византийского периода. Под слоем хазарского времени обнаружились слои VI в. н. э. с большим количеством пифосов и амфор, наполненных сгоревшим зерном. Раскопки слоя показали, что город погиб в страшном пожаре между 545 и 565 г. н э. Писатель Прокопий Кесарийский сообщил в 554 г., что Фанагория была разрушена местными племенами».

Об исследованиях в Татарстане рассказал директор Института археологии им. А.Х. Халикова Академии наук Республики Татарстан Айрат Ситдиков.

Особое место в работе татарских археологов занимает исследование Болгарского городища, где проводится около 200 раскопов. На его территории проходит Международная археологическая школа, которая объединяет более 20 стран и ведет около 40 образовательных программ. Среди важных событий года Айрат Ситдиков выделил публикацию 3 томов «Археологии Волго-Уралья». В создании этого труда приняли участие более 100 исследователей из 20 регионов. Всего же будет издано 7 томов.

Сибирскую археологию на пресс-конференции представил советник директора Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН академик РАН Вячеслав Молодин.

Западносибирский отряд археологии и этнографии СО РАН ведет раскопку элитного курганного Усть-Тартасского могильника, который был открыт еще в XIX в. Всего было обнаружено более 100 крупных элитных насыпей.

«Мы проводили исследования кургана №51 с использованием геофизического мониторинга, – рассказал академик Молодин. – Раскопки ведутся вручную несмотря на размеры. При разборке насыпи было найдено 8 захоронений с инвентарем, типичным для Саргатской культуры V-III вв. до н э. И сейчас мы дошли до самого интересного: обнаружено обнесенное рвом сакральное пространство, наполненное рыбьей чешуей, что чрезвычайно любопытно. Что нас ждет дальше, я пока сказать не могу».

О раскопках в районе крепости Узундара (Узбекистан) рассказала начальник Бактрийского отряда Среднеазиатской археологической экспедиции Института археологии РАН Нигора Двуреченская. Крепость Узундара относится к эпохе походов Александра Македонского и эллинизации Бактрии.

«За 10 лет раскопок стало ясно, что эта крепость – лишь часть большой фортификационной системы на северо-западной границе древней Бактрии, – рассказала Нигора Двуреченская. – Она прослеживается на десятки километров и насчитывает более 20 фортификационных объектов, которые включают разного типа башни и стены протяженностью до 3 км, которыми окружены целые оазисы площадью более чем в 2000 га».

Крепость представляет собой хорошо укрепленную цитадель с двойными стенами и стрелковыми галереями, с пятью башнями и крупным строением в центре с двумя подвалами. Вскрыто около 3000 кв. м.

«Таких памятников, где сразу под дерном идет III–II вв. до н. э., можно пересчитать по пальцам одной руки, – утверждает Нигора Двуреченская. – Изучение этой крепости позволило закрыть, в частности, многие столетия тянувшийся спор о северо-западных границах Бактрии. Сегодня нет сомнений, что она пролегала именно здесь, а не по реке Амударья».

«Археология живет новыми материалами, которые делают наше понимание истории глубже, точнее и полнее», – подчеркнул академик Макаров, поздравляя коллег с профессиональным праздником.

Редакция сайта РАН

Конские цены: казахстанские мясники признались, что закупали лошадей в России

Оказалось, что это дешевле, чем выращивать их самим.

Мария Казанская

Казахстанцы престали покупать конину, торговцы жалуются, передает Liter.kz со ссылкой на КТК.

Мясо не берут из-за высоких цен. Многие предприниматели несут убытки, но снижать стоимость все равно не хотят. По подсчетам аналитиков Energyprom, конина за год подорожала в среднем на 17%. Сильнее всего скачок ощутили жители Северо-Казахстанской и Актюбинской областей, а также Шымкента. Бьет рекорды и Алматы. В крупнейшем городе страны за килограмм отборной вырезки придется заплатить больше четырех тысяч тенге. Позволить себе такие расходы может не каждый.

Конина становится настоящим деликатесом, который подают на стол исключительно по праздникам. Оно и понятно, почему: так, например, лопаточная часть с костями стоит 3 400 тенге за килограмм. Спинная часть – жая – 4 200.

На фоне стремительно растущих цен казахстанцы пытаются сократить расходы. Из списка продуктов в первую очередь вычеркивают мясо.

Алматинка Халида Абдуллаева теперь покупает казы только по особым случаям. Женщина говорит: цены на продукты растут, а заработная плата – нет:

Гости приезжают, я для этого хотела купить, но что-то очень дорого. Хотела побаловать гостей. Но я возьму, конечно. Куда я денусь? Сейчас очень подорожало. Зарплата осталась та же, не поднялась. Невозможно каждую неделю брать.

На резкий скачок цен жалуются не только покупатели, но и сами продавцы. Асхат Коржинбаев арендует торговое место на рынке уже пятый год. Рассказывает, ценники на конину приходится часто менять из-за поставщиков. Именно они диктуют условия. Фермеры увеличили экспорт мяса в Узбекистан. И это сразу отразилось на стоимости товара.

Тут stop нет, потому что экспорт увеличили. Поэтому, как аукцион идет каждый день, кто больше даст, тому мясо дают. Покупатель каждый возмущается. Все возмущения нам говорят, а мы тут ни при чем. Например, вот 2 700-2 800 мякоть продавали, – говорит продавец.

За последний год сильнее всего рост цен ощутили жители Северо-Казахстанской области. Там мясо подорожало почти на 29%. В списке также оказались Актюбинская область, Шымкент и Нур-Султан. В столице, например, килограмм конины сейчас стоит больше трех тысяч тенге.

Фермеры уверяют: они бы и рады снизить цены на свою продукцию, но зависят от условий российских партнеров. Дело в том, что крестьяне закупали лошадей в соседней стране. Мол, привезти животных выходило дешевле, чем выращивать самим.

Конечно, на ситуацию повлиял курс рубля. Сейчас мы уже не привозим лошадей из России. Еще корма подорожали почти в два раза. До 2019 года государство давало субсидии. Сейчас такой помощи нет, поэтому уменьшается число крестьянских хозяйств, – говорит Сардар Кожахметов.

Специалисты подтверждают: действительно, дорожают корма для животных, увеличиваются затраты на логистику. Некоторые даже вынуждены сворачивать свой бизнес. Производить мясную продукцию стало невыгодно.

Директор департамента животноводства АО “Атамекен-Агро” Арсен Исламов:

Конечно, было бы самым правильным со стороны государства облегчить выход фермерских товаров: как на полку прилавка базара, так и на полку магазина. Подобного рода действия помогли бы сгладить возникающие ажиотажные спросы, потому что конина у нас есть.

Между тем продавцы не исключают, что цены на мясо могут вырасти еще. Но, когда это случится, никто сказать не решается. Спрогнозировать ситуацию на рынке сейчас практически невозможно.

Приветствие Максима Решетникова участников Экономического форума Шанхайской организации сотрудничества

Уважаемые коллеги!

Рад приветствовать вас на Экономическом форуме Шанхайской организации сотрудничества.

Хочу поздравить всех участников с юбилеем — 20-летием со дня подписания Хартии Организации. За эти годы наши страны доказали свою способность успешно противостоять вызовам — глобальным экономическим кризисам, пандемии, санкционному давлению.

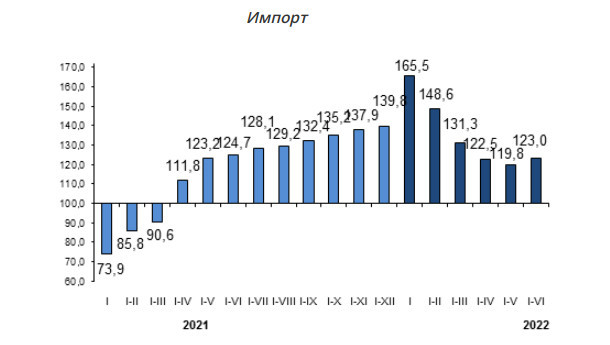

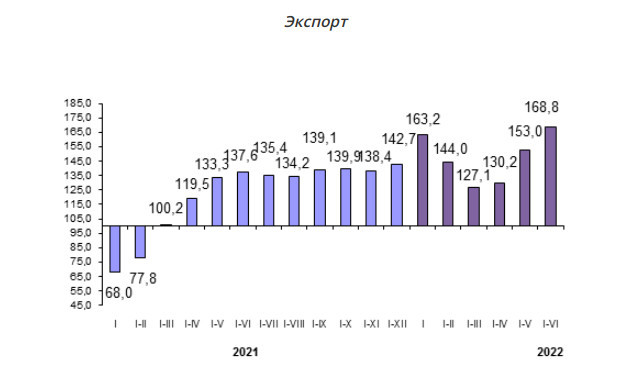

Даже в нынешних условиях мы активно наращиваем торгово-экономическое сотрудничество. Так, внешнеторговый оборот России с ШОС в 2021 году вырос на треть — до 192 миллиардов долларов. Рост продолжается и в этом году.

Чтобы обеспечить дальнейшее развитие наших экономик, необходимо работать сообща, укрепляя взаимодействие в области инвестиций, цифровых технологий, территориального развития.

В финансовой сфере продолжим добиваться, чтобы наши национальные платежные системы были полностью совместимы. А объем взаиморасчетов в нацвалютах постоянно рос. Уже сегодня видим позитивные результаты. Например, четверть оборота между Россией и Китаем осуществляется в рублях и юанях.

Для обеспечения бесперебойных операций между банками предлагаем участникам Организации присоединиться к российской системе передачи финансовых сообщений.

Отдельное направление — развитие кадрового потенциала наших экономик. В том числе с этой целью Россия создает новую организацию — Международную ассоциацию сотрудничества по развитию навыков и профессий. В планах — консолидированная подготовка кадров на основе высоких стандартов и лучших мировых практик. Будем рады видеть ваши страны в составе Ассоциации.

Коллеги, сегодня перед нами — важнейшие задачи, связанные со структурной трансформацией экономик. Убежден: форум подскажет оптимальные решения.

Хочу поблагодарить руководство Узбекистана за высокий уровень организации этой встречи и за весомый вклад в экономическую повестку ШОС. Всем участникам форума желаю плодотворной работы, новых идей и амбициозных проектов!

Экспорт древесины меняет направление

Светлана Задера

Экспорт пиломатериалов из России на фоне санкций Евросоюза сократился на 3,6% (против ожидаемых 10%), наибольший спад наблюдается по поставкам в Гонконг, Болгарию и Великобританию. При этом Сингапур, Китай, Япония и другие страны наращивают импорт отечественной древесины.

"Экспорт российских пиломатериалов, которые вместе с другой лесопромышленной продукцией с 10 июля оказались под санкциями ЕС, в январе-июле сократился на 3,6% (против ожидаемых 10%) и составил 15,4 млн кубометров", - сообщает Рослесинфорг.

При этом Сингапур, Китай, Япония, Узбекистан, Таджикистан, Иордания, Казахстан, Ирак, Турция и ОАЭ нарастили объем ввоза российских пиломатериалов.

"Это незначительное снижение. В целом динамика находится в пределах нормы, мы наблюдаем возвращение к стандартным показателям на фоне резкого скачка экспортных отгрузок прошлого года. С высокой долей вероятности можно предположить, что феномен параллельного импорта российского кедра, березовой фанеры, ДСП и другой продукции ЛПК через Китай в Европу за оставшееся до конца года время позволит вновь нарастить отгрузки пиломатериалов", - пояснил директор Рослесинфорга Павел Чащин.

В то же время экспорт круглого леса упал более чем в два раза - с 7,8 млн кубометров до 3,9 млн. Это доказывает, что введенный с начала года в России фактический запрет на вывоз необработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород показал свою эффективность.

По итогам января-июля заготовка древесины в России снизилась на 4,5%.

ЕАЭС готовит большой договор по «органике»

Евразийская экономическая комиссия подготовила проект соглашения о свободном обращении и взаимном признании национальных сертификатов органической продукции в рамках ЕАЭС.

Проект «Соглашения о порядке обращения органической продукции в рамках ЕАЭС» опубликован на правовом портале Евразийской экономической комиссии. Как следует из текста документа, после подписания сторонами он будет иметь статус международного договора, заключенного в рамках Союза.

В мае о работе по формированию в Евразийском экономическом союзе единого рынка органической продукции рассказал директор департамента агропромышленной политики ЕЭК Армен Арутюнян.

«Совместно с представителями бизнеса и уполномоченных органов стран Союза подготовлен проект Соглашения об обращении органической продукции в рамках Союза. Документ нацелен на обеспечение свободного обращения органической продукции, что будет способствовать развитию взаимной торговли и кооперации производителей такой продукции в рамках Союза», — цитирует Армена Арутюняна пресс-служба ЕЭК.

Как сообщает корреспондент Fishnews, соглашение призвано регулировать обращение органической продукции, соответствующей требованиям международных и региональных (межгосударственных) стандартов. На случай их отсутствия предполагается создание перечня национальных (государственных) стандартов условий производства органической продукции.

Оценивать соответствие стандартам, включенным в перечень, предполагается в форме добровольной сертификации. Заниматься этим должны будут органы, имеющие соответствующую аккредитацию в государствах-членах. Сертификация будет добровольной. Предполагается, что страны ЕАЭС будут взаимно признавать такие сертификаты.

Обладатели сертификатов получат право наносить на упаковку знак органической продукции и использовать слова «органический», «биологический» или «экологический», а также сокращения или производные слова. Государства — члены Союза будут обязаны обеспечить свободное обращение органической продукции в рамках ЕАЭС.

Напомним, что претендовать на получение «органического» сертификата имеет право в числе других и продукция аквакультуры.

Fishnews

Археологи назвали сенсационные находки года

Юрий Медведев

Близится к завершению археологический сезон. Ученые раскопали несколько десятков уникальных артефактов, в частности фрагменты фресок XII века в Новгороде, фортификационные объекты Великой Бактрийской стены, вскрыли новые культурные слои в древнем крымском городе Фанагория. А настоящей находкой года стала печать князя Владимира Мономаха. Она обнаружена в древнем прусском поселении "Привольное-1" под Калининградом.

Этот памятник археологии XI-XIII веков относится к "позднеязыческому" времени - периоду между эпохой викингов и началом крестоносной экспансии в Пруссию Тевтонского ордена. Он был открыл в 2016 году. За годы исследований ученым удалось обнаружить многочисленные свидетельства тесных торговых и культурных контактов жителей этого поселения с Древней Русью. Самой яркой и неожиданной находкой до сих пор считалась свинцовая печать новгородского и псковского святого князя Всеволода Мстиславовича, внука великого князя Мономаха. Такой печатью заверяли официальные документы.

А в этом году обнаружен еще более важный артефакт. Ученые раскопали свинцовую печать уже самого великого князя киевского Владимира Мономаха! Она указывает на важнейшее значение этого древнего поселения для контактов пруссов и жителей древней Руси.

Когда в 2013 году в Новгороде были найдены фрески, сбитые со стен Георгиевского собора Юрьева монастыря, это стало настоящей сенсацией. Фрагменты изображений ученые извлекли из-под пола собора. Они были сняты во время ремонта, начатого в 1820-е годы архимандритом Фотием. Но это была лишь малая часть фресок, оставшиеся ученые продолжали упорно искать. И вот удача! Сейчас их удалось обнаружить в новом завале.

Это один из самых ранних ансамблей монументальной стенописи Северной Руси. Наравне с иконописью они рассказывают о самых первых шагах русского искусства.

Теперь ученым надо из фрагментов собрать исходные изображения. Конечно, работа адова, но ее значение для науки и нашей истории огромно. Ведь извлеченные из-под земли фрески уникальны. Это один из самых ранних ансамблей монументальной стенописи Северной Руси. Наравне с иконописью они рассказывают о самых первых шагах русского искусства.

Кстати, уже удалось из двух фрагментов частично восстановить один облик. Это верхняя половина лица молодой женщины, а нижняя пока не найдена. Этот фрагмент и другие, найденные в 2022 году, дают надежду, что в ближайшее время фрескам удастся вернуть их первоначальный вид.

Также ученые уже смогли определить некоторые пигменты красок Георгиевского собора и их элементный состав. Например, в голубой краске выявлен один из самых дорогих минералов того времени - лазурит. Его месторождения есть в Афганистане, в России на территории Южного Прибайкалья и в Таджикистане на Памире. Откуда конкретно минерал попал в Новгород, еще предстоит изучить.

Другая громкая новгородская находка этого года - Немецкий двор. Это средневековое официальное представительство ганзейских купцов открыто экспедицией под руководством члена-корреспондента РАН Петра Гайдукова.

- Мы были уверены, что такой двор должен быть в Новгороде, - рассказывает ученый. - Ведь торговый устав предписывал ганзейским купцам останавливаться и вести торговлю только на территории Немецкого двора. Но где искать? Называли разные адреса, даже примерные районы, но точное местонахождение было неизвестно.

После нескольких попыток ученым удалось в этом году попасть в десятку: Немецкий двор наконец найден. Здесь археологи собрали большую коллекцию вещей западноевропейского происхождения: предметы быта, одежды и обуви, посуда, а также товарные пломбы и предметы из ассортимента торговли немецких купцов. Также обнаружены следы Кафедрального собора.

Уже много лет в Крыму ведутся раскопки древнегреческого города Фанагория. Сейчас археологи изучают слои средневекового времени, которые приходятся на ранний период христианства на юге России.

- Уже понятно, что история города с V по X века делится на две периода. Более поздний, когда Фанагория входила в состав Хазарского каганата, - говорит руководитель экспедиции Владимир Кузнецов. По его словам, до сих пор об этом времени ученые знали очень мало. Считалось, что города хазар состояли из небольших домиков с 1-2 комнатками. Сейчас выяснилось, что это не совсем так. Археологи раскопали большой город, где дома имели площадь 100-130 кв. м, 5-6 комнат.

- Для нас было загадкой, почему благополучный хазарский город неожиданно прекратил существование, - говорит Кузнецов. - Ответ дали найденные скелеты, у которых пробиты черепа. Это следы насильственной смерти. Очевидно, на город был совершенны набег, что заставило население его быстро покинуть. Кто не успел, был убит.

А под слоем хазарского времени ученые открыли более ранние слои VI века. Судя по находкам, здесь был большой хозяйственный комплекс, который сгорел при сильном пожаре. Кроме того, обнаружены следы храма и много следов, связанных с христианством. "Учитывая, что, по письменным документам, в VI веке здесь была епархия, мы пришли к выводу, что обнаруженный нами комплекс принадлежал Кафедральному собору, - говорит Кузнецов. - Сейчас уже можно сказать, что около середины VI в. Фанагория в результате нападения врагов прекратила свое существование как византийский город. Через примерно 120-130 лет она возродилась уже как город в составе Хазарского каганата. Окончательно Фанагория была разгромлена в начале X века, по всей видимости, в процессе геополитической борьбы между Византией, Хазарией и Русью.

Неожиданный сюрприз преподнесли раскопки села Чаадаево под городом Муромом. Он всегда воспринимался как языческий дальний угол, захолустье, но мы здесь открыли прекрасную древнерусскую культуру. Найдено много элитных вещей, которые принадлежали местной знати. А самое главное, что впервые удалось полностью выявить планировку русского села 11-12 веков. Всегда считалось, что она была примитивной. Но в Чаадаево она оказалась сложной, что необычно для сельской жизни того времени.

Более десяти лет Бактрийский отряд Среднеазиатской археологической экспедиции ИА РАН ведет исследования в Узбекистане на крепости Узундара и на фортификационных объектах Великой Бактрийской стены. Она построена в начале III до н.э. и защищала эллинистическую Бактрию от набегов кочевников. Во время похода Александра Македонского в Индию Бактрия была завоевана, а сам Александр, по утверждению античных историков, женился на бактрийской княжне Роксане.

- В ходе работ стало ясно, что крепость является одним из ключевых звеньев большой протяженной фортификационной системы на границы древней Бактрии, - рассказала начальник экспедиции Нигора Двуреченская. - Эта Великая Бактрийская стена уже выявлена на десятки километров, на ней расположено более 20 объектов фортификации. Нам удалось определить северные границы древней Бактрии, а также найти монеты с изображением Александра Македонского.

По словам Двуреченской, принято решение сделать расположенную на горе Сувсизтаг крепость Узундара музеем-заповедником, важным памятником архитектуры эллинистической эпохи.

Николай Макаров, директор Института археологии РАН, академик:

В этом году 38 наших экспедиций проводят работы от Калининграда до Чукотки, от Крыма и Дагестана до Новгорода и Вологды. Раскопки идут также в Абхазии, Республике Узбекистан, Казахстане и на Шпицбергене (Норвегия). Панорама находок, сделанных в разных точках страны, от западных до восточных границ, показывает цельность России и многообразие ее культуры со сложной историей.

Хочу отметить, что интерес к нашей науке у молодежи растет. Как растет и потребность в притоке новых кадров. Особенно требуются специалисты, которые прошли университетскую подготовку. Дело в том, что в последние десятилетия в экспедиции в основном приходят практики - энтузиасты, которые не имеют базового образования. Конечно, мы им всегда рады. Но сейчас нуждаемся в людях, которые, может, и не владеют практическими навыками, но являются выпускниками профильных археологических кафедр. Недавно открыта новая кафедра в Московском гуманитарном университете, которой я руковожу. Сейчас на всех курсах обучаются 80 студентов.

Команда проекта «УчимЗнаем» провела в Ташкенте семинар по госпитальной педагогике

Команда госпитальных педагогов московской флагманской площадки проекта «УчимЗнаем» провела в Ташкенте научно-практический семинар, посвященный обучению детей, находящихся на длительном лечении. Мероприятие состоялось при поддержке Минпросвещения России.

Особое внимание уделялось подготовке педагогических кадров для обучения детей с особыми образовательными потребностями. Участниками встречи стали ректоры филиала Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена в Ташкенте, Института переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов дошкольных образовательных организаций, Ташкентского государственного педагогического университета им. Низами, а также педагоги и методисты.

В рамках стажировочной сессии на базе Ташкентского государственного педагогического университета им. Низами и в госпитальной школе «Мехрли Мактаб» в Центре детской гематологии, онкологии и клинической иммунологии команда госпитальных педагогов из Москвы продемонстрировала лучшие педагогические практики и провела мастер-классы, которые дали возможность познакомиться с методиками работы с детьми с особыми образовательными потребностями.

При участии российских коллег руководство Министерства народного образования Республики Узбекистан собирается открыть магистерские программы, а также включить модули по госпитальной педагогике в программы бакалавриата в вузах.

Кроме того, планируется продолжить тесное взаимодействие между госпитальными педагогами двух стран.

По итогам работы в Республике Узбекистан будет дана экспертная оценка с рекомендациями по дальнейшему развитию проекта госпитальных школ, а также продолжена работа по развитию образовательной среды.

Справочно

Образовательный инновационный проект госпитальных школ России «УчимЗнаем» был запущен при поддержке Минпросвещения России в 2014 году. Он нацелен на создание полноценной образовательной среды для тяжело и длительно болеющих детей при нахождении их в стационарах медицинских учреждений или при лечении на дому. На данный момент проект объединяет 55 региональных площадок от Владивостока до Калининграда.

В Екатеринбурге родился еще один фестиваль кинодебютов

Фестивалей много не бывает

Марина Порошина (Екатеринбург)

Кинофестиваль дебютных фильмов Евразийского континента "Одна шестая" пришел в Екатеринбург неожиданно, во всяком случае, для широкой общественности. Слегка озадачил названием: считалось, что одну шестую часть суши Российская империя занимала, по подсчетам картографа Ивана Стрельбицкого, сделанным в 1872 году, но с тех пор карты мира стали точнее, и фестиваль логичнее назвать "Одна восьмая" (или "Одна третья", если речь идет о Евразии)… но не будем придираться, тем более к дебютантам. Удивил размахом: открытие в ЭКСПО, просмотры в "Космосе", деловая программа в самом дорогом отеле города. Порадовал свободным посещением всех залов и мероприятий. А еще внушил оптимизм составом участников из Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Киргизии, Белоруссии, Италии, Германии, Великобритании, Кореи, Сербии, Саудовской Аравии и других стран, ибо в теперешние времена "железных занавесов" уже одно это можно поставить в заслугу организаторам.

Кинофорум начался 15 августа, и на момент подписания номера "РГ" имена победителей еще не назвали, но, помимо Гран-при и приза зрительских симпатий, кинематографисты получат призы еще в четырех номинациях. Учитывая, что из 200 заявок отобрали 24 картины, шансы быть замеченными, не толкаясь локтями, весьма велики у всех участников, и это правильно, дебютантов надо любить и баловать.

Помимо показов, внимание киноманов привлекли актерская лаборатория и питчинг сценаристов. Актеры учились "создавать и продвигать личный бренд", без потерь проходить все этапы кастинга, осваивали прочие "инструменты продвижения" и вообще привыкали к тому, что "Актер - это бизнес" (название одного из мастер-классов). А начинающие сценаристы теперь имеют представление, как показать свой товар лицом, чтобы не оставить продюсерам шанса на отказ. Идеи дебютантов были неплохи, хотя заметно, что они охотнее углубляются в психологические дебри или препарируют девяностые, а актуальные проблемы дня их задевают мало.

Интересной стала деловая программа, на которой уже не дебютанты, а профессионалы обсуждали вопросы современного кинообразования, продажи российского контента на зарубежные рынки и, не ограничиваясь дискуссиями, подписывали международные соглашения о сотрудничестве.

Фестиваль-дебютант вообще отличался деловым подходом к работе отрасли. Его организатор - Свердловская киностудия (при поддержке Министерства культуры РФ и губернатора Свердловской области) - получил напутствие от заместителя главы региона Павла Крекова: фестиваль "должен вдохнуть по-настоящему новую жизнь в Свердловскую киностудию". А президент кинофорума режиссер Алексей Федорченко философски заметил:

- До сих пор в Екатеринбурге было два фестиваля - "Россия" и "Кинопроба", которые знают во всем мире. Но фестивалей много не бывает, и вообще, город, где есть кинофестиваль, развивается быстрее, чем город без кинофестиваля.

Итак, пути развития намечены, договоры подписаны, все составляющие успеха определены и наличествуют в регионе, стало быть, нам, зрителям, недолго остается ждать хороших фильмов, созданных на любимой киностудии.

АДМ предлагает устранить противоречия в правилах рыболовства

Ассоциация добытчиков минтая предложила ряд важных изменений к проекту поправок в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна. Речь идет об устранении юридической коллизии при учете рыбной продукции и исключении невыполнимого требования по фиксации прилова в килограммах.

Проект изменений бассейновых правил рыболовства подготовил Минсельхоз. Эти поправки будут вноситься уже в новые правила, начинающие действовать с 1 сентября. Ассоциация добытчиков минтая в рамках процедуры общественного обсуждения подготовила заключение на проект. Направленные в Минсельхоз предложения, по мнению объединения, позволят снизить излишнюю административную нагрузку на рыбаков.

В частности, указано, что складывается негативная правоприменительная практика подпунктов 22.4 и 22.5 пункта 22 действующих правил рыболовства. Это связано с их разным толкованием пользователями водных биоресурсов и контролирующими органами, сообщили Fishnews в пресс-службе АДМ.

Так, в соответствии с подпунктом 22.4 запрещается вести учет и представлять сведения о добыче с искажением фактических размеров улова.

«При этом допускается отклонение в пределах 5% от предварительно заявленного капитаном судна веса улова каждого вида ВБР и (или) рыбной продукции из уловов, находящихся на борту. В случае выявления отклонения необходимо внести корректировки в промысловый, технологический журналы и таможенную декларацию не позднее двенадцати часов после окончания их выгрузки/перегрузки с уведомлением соответствующих контролирующих органов. Одновременно с этим подпунктом 22.5 запрещается иметь на борту судов неучтенные в промысловом и технологическом журнале ВБР», — рассказал президент ассоциации Алексей Буглак.

По его словам, на практике происходит нестыковка требований этих двух положений.

Не учитывается и то, что вся продукция выработана из легального сырья, добытого на основании действующего разрешения и в пределах выделенной квоты. В результате сформировалась соответствующая судебная практика, подтверждающая позицию контролирующих органов, обратили внимание в отраслевом объединении.

АДМ ранее направляла запрос госрегуляторам с просьбой разъяснить применение «неоднозначных» пунктов. Из ответов Минсельхоза и Росрыболовства следует, что определенное процентное отклонение веса (с последующей его корректировкой) любой продукции из водных биоресурсов, не перечисленных в качестве исключения, разрешено. По мнению ассоциации, это должно быть четко прописано в правилах рыболовства.

Еще одно замечание АДМ касается требования вносить сведения о величине прилова молоди в килограммах в промысловый журнал. Это невозможно реализовать на рыбодобывающих судах, подчеркнули в отраслевом объединении. Отмечено, что в правилах рыболовства отсутствует понятие или норма, выраженные в килограммах и связанные с приловом молоди, поэтому неясны цели введения необходимости учета прилова молоди в килограммах. При этом процедура определения процентного содержания прилова молоди за одно траление наработана, применяется на судах и инспекторами пограничных органов.

«Чтобы определить точный вес прилова молоди в килограммах, необходимо будет отсортировать всю рыбу и организовать отдельное производство из рыб непромысловых размеров», — отметил Алексей Буглак.

Кроме того, ассоциация предлагает гармонизировать правила с законом о рыболовстве и техрегламентом ЕАЭС о безопасности рыбы и рыбной продукции и использовать понятие «рыбная продукция». Также АДМ считает важным дополнить наименования районов промысла цифровыми обозначениями — как в разрешениях на вылов.

Fishnews

Безопасность и качество: девиз заседания Межотраслевой комиссии приуроченной ко Дню строителя

Межотраслевая комиссия по развитию систем оценки качества продукции, работ и услуг была создана в рамках трехстороннего соглашения между правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей, напомнил, открывая заседание, ее председатель, президент Ассоциации «Безопасность и качество» Александр Халимовский. Комиссия функционирует в рамках Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) и собрала 11 августа на своем мероприятии в зале Производственного и научно-исследовательского института по инженерным изысканиям в строительстве представителей всех трех сторон.

С поздравлениями с Днем строителя и приветственными словами к участникам заседания выступили председатель комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению Московской городской думы Александр Козлов, председатель профсоюза строителей Москвы Валерий Лаптев, президент Ассоциации «НОТИМ» Михаил Викторов, заместитель председателя Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) Мария Филина, начальник отдела инновационного развития строительной отрасли управления научно-технического обеспечения развития строительной отрасли департамента градостроительной политики города Москвы Светлана Марченкова и исполняющий обязанности главы управы района Соколиная гора города Москвы Александр Котаев.

«Когда мы говорим о сертификации и оценке соответствия, мы говорим о том, что нас окружает: о технике безопасности процессов на производстве, качестве продукции, квалификации персонала, средствах индивидуальной защиты, безопасности труда – обо всем, что обеспечивает безопасность и качество», – подчеркнул Халимовский.

Согласно исследованиям Ассоциации трубопроводных систем, которую представлял заместитель ее генерального директора Дмитрий Чуйкин, безопасность и качество в этой сфере оставляют желать лучшего. Доля некачественных труб в напорных сетях составляет 30%, а во внутридомовых превышает 70%. «Барьером для этого могут стать системы добровольной сертификации продукции, которой подлежат внутридомовые трубы», – подчеркнул замгендиректора. – «Крайне важно обращать внимание на аккредитацию органа сертификации. Распространена ситуация, при которой такого органа либо нет в реестре Росаккредитации, либо он выдает сертификат на полимерные трубы, работая при этом в области сертификации пищевой продукции».

Импортозамещение повлекло за собой и такой негативный тренд, как ослабление контроля, отметил он. Решение проблемы Дмитрий Чуйкин видит в контроле и проверке органов сертификации.

Его поддержал директор департамента технического регулирования и экспертно-аналитической работы ФГБУ «РСТ» Александр Исаев. Он предложил комиссии включить в план работы мероприятия по разъяснению заказчикам того, как отличить легитимный сертификат добровольной сертификации от нелигитимного, как правильно применять стандарты и так далее. «Мы внесем данное предложение в резолюцию заседания и проработаем в 2023 году с надзорными ведомствами», – ответил Александр Халимовский.

Опасения Дмитрия Чуйкина касательно импортозамещения подтвердил доклад исполнительного директора Национального объединения производителей строительных материалов и строительной индустрии Антона Солона. В исследовании объединения говорится, что зависимость отрасли от иностранного сырья и оборудования очень высока. По многим видам продукции она достигает 100%, и поэтому необходимость замены поставщиков и производителей очевидна. Как и усиление контроля качества продукции, которая будет появляться на российском рынке.

Однако нынешняя ситуация с системами добровольной сертификации, которую должны проходить большинство строительных материалов, не дает оснований для утверждения, что должный контроль будет обеспечен. Как отметил председатель комиссии по подтверждению соответствия Общественного совета при Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии Сергей Колдашев, до сих пор нет реестра выданных добровольных сертификатов. При этом невозможно определить ни правила функционирования этих систем, ни зачастую посмотреть их сайт или адрес. Он поддержал предыдущих спикеров, отметив, что необходима обязательная регистрация сертификатов, выдаваемых системами добровольной сертификации.

Помимо этого, системы должны обнародовать правила сертификации и проверять аккредитацию органа сертификации в Росаккредитации. Также необходимо внести изменения в рассматриваемый сейчас законопроект № 517657-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части упрощения требований и снижения затрат субъектов малого и среднего предпринимательства при прохождении добровольной сертификации», считает Сергей Колдашев.

Итоги дискуссии о системах добровольной сертификации подвел генеральный директор компании «Мосстройсертификация», член Общественного совета при Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии Петр Целищев. Он добавил, что на сегодняшний день зарегистрировано более 2,6 тыс. систем добровольной сертификации. При этом реальная цифра может доходить до 4 тыс.

«Необходимо законодательно закрепить обязательство регистрировать все системы в Росстандарте», – подчеркнул он. – «Также нужно провести полную перерегистрацию всех систем. В одной системе должно быть два-три органа по сертификации, а не один. Область сертификации должна направляться на смежные направления, а не на мебельную продукцию, услуги связи, ЖКХ, медицину, строительство и финансовые услуги одновременно». С выдачей номинальных сертификатов косвенно сталкивается и “Мосстройсертификация”: так, один из клиентов организации заявил, что другая система добровольной сертификации предлагает выдать сертификат дешевле и быстрее. Но без каких-либо испытаний. А речь идет о такой продукции, как железные и бетонные опоры», — отметил Петр Целищев.

Также на мероприятии выступили президент организации «Военный Регистр» Валерий Маянский, который рассказал о сертификации продукции военных предприятий. Коснулись и вопроса избыточной стандартизации, который затронул генеральный директор компании «НТЦ «Промышленная безопасность» Владимир Котельников.

Принятие технического регламента «О безопасности строительных материалов» очень важно для системы подтверждения качества материалов. Сейчас дорабатывается первая версия документа, рассказал советник директора по техническому регулированию ФАУ «ФЦС» Сергей Хвоинский. «На сегодняшний день в техрегламент занесено 38 групп и 286 видов продукции», – пояснил он. – «Сложность для производителей заключается в определении существенных характеристик: на некоторые материалы мы получаем по 27 существенных характеристик. На наш взгляд, их должно быть 6-7». Внутреннее согласование техрегламента планируется завершить в сентябре этого года, резюмировал Сергей Хвоинский. Принять на уровне ЕАЭС – в четвертом квартале 2023 года.

В 2022 году произошли изменения в процессе получения подтверждения пригодности новой продукции, о которых рассказал начальник Управления технической оценки соответствия в строительстве ФАУ «ФЦС» Алексей Жиляев. Во-первых, на два года продлевается срок действия технических свидетельств, истекающих в этом году. Во-вторых, срок действия выдаваемых свидетельств увеличен до двух лет. В-третьих, срок выдачи свидетельства (но не проведения испытаний и экспертизы) сокращен до десяти дней.

Теме безопасности труда работников посвятил свое выступление президент Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты Владимир Котов, а оценке их квалификации – генеральный директор Межотраслевого центра оценки квалификации «ТехноПрогресс» (МЦОК) Наталья Михайлова. МЦОК включает в себя несколько центров оценки квалификации: в лифтовой сфере, сфере ЖКХ, в строительстве, финансового рынка, офисных специалистов, в сфере энергетических обследований, безопасности труда; инженерных изысканий, градостроительства, архитектурно-строительного проектирования. Также в МЦОК есть экзаменационный центр и орган аттестации персонала в области неразрушающего контроля. «Буквально вчера на нашей площадке был проведен пилотный экзамен в рамках независимой оценки квалификации в сфере строительства», – рассказала она.

Прямо на заседании Наталье Михайловой был вручен сертификат соответствия Межотраслевого центра оценки квалификации «ТехноПрогресс». «Это очень высокий мандат», – отметил вручавший его председатель Совета профессиональным квалификациям в сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости населения Юрий Герций и пожелал МЦОК успехов.

Завершилось заседание докладом Петра Целищева о деятельности в рамках соглашения между Правительством Москвы, работодателями строительной отрасли города Москвы и Территориальной организацией профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов. А директор саморегулируемой организации «Альянс строителей», член Общественного совета Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Елена Жучкова, предоставившая зал для мероприятия, поблагодарила всех присутствующих за участие.

Авторы: СГ-Онлайн

Президент Узбекистана обозначил направления развития черной металлургии

НаУзбекском металлургическом комбинате 12августа состоялось видеоселекторное совещание под председательством президента повопросам развития металлургии,сообщилапресс-служба главы государства.

Комбинат долгие годы был единственным предприятием черной металлургии встране, отмечается всообщении. Врезультате реформ последних пяти лет было создано 200 новых предприятий. Вних трудятся более 25 тысяч человек.

Только впрошлом году вотрасли произведено продукции на16 трлн сумов. Производство железа иизделий изнего увеличилось в1,8 раза ипревысило 2 миллиона тонн.

Сегодня вовсех отраслях используется 4 миллиона тонн черного металла вгод. Вчастности, всебестоимости жилищного строительства доля затрат наметаллические изделия составляет 15%, авмашиностроении— 40%.

Поподсчетам, к2026 году потребность экономики Узбекистана вметалле достигнет около 6 миллионов тонн. Кроме того, сложная ситуация вмировой экономике, разрывы логистических цепочек создают трудности для деятельности крупных металлургических предприятий.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что цель может быть достигнута только засчет ускоренного развития собственного металлургического производства. Всвязи сэтим обозначены четыре основные задачи.

Первое— гарантированное обеспечение сырьем металлургических предприятий.130 предприятий, специализированных наработе сметаллоломом, работают нанизких мощностях, а56 компаний приостановили деятельность. «Особенно этот вопрос остаётся проблемным вКаракалпакстане, Андижане, Джизаке, Сырдарье иФергане. Почему хокимы областей недумают оспециализации этих предприятий надругие виды сырья?»— сказал президент.

Второе— стимулирование создания предприятий металлической продукции вовсех регионах.

«Насегодняшний день мощности попроизводству металла вреспублике составляют более 2 миллиона тонн. Восновном они расположены вТашкентской, Самаркандской, Наманганской областях иТашкенте. Однако вХорезмской области эти мощности составляют 4500 тонн, вАндижанской— 7500 тонн, вБухарской— 8500 тонн»,— перечислил президент.

Третье— производство современных металлоконструкций для производств, создающих высокую добавленную стоимость.Пословам президента, необходимо отдавать приоритет автомобильной отрасли имашиностроении, сфере энергетики иэлектротехники.

«Вближайшие годы мыпланируем построить мощности в10 тысяч МВт всфере возобновляемой энергии. Это всё будет засчёт металла. Для солнечной электростанции мощностью 1 МВт требуется 45 тонн металлоконструкций, адля ветряной электростанции— 120 тонн металла. Вот какой спрос. Тоесть только наэту отрасль потребуется неменее 800 тысяч тонн металла»,— заявил глава государства.

Четвертое— подготовка квалифицированных кадров, развитие науки иинноваций.

«Например, намировом рынке стоимость 1 тонны черного металла составляет 600 долларов, тотонна сложных стальных сплавов— свыше 10 тысяч долларов. Здесь под добавленной стоимости имеется ввиду потребность взнаниях, инновациях»,— заявил президент.

Советник Премьер-министра Бобир Исламов отметил, что запасы железной руды внашей стране составляют 1 миллиард 200 миллионов тонн. Ондоложил оработах, проводимых нановых рудниках, втом числе наТебинбулакском месторождении вКараузякском районе.

Подчеркнута необходимость развития предприятий отрасли иорганизации наихбазе промышленных кластеров.

Президент поговорил сруководителями таких предприятий врегионах. Ондал ответственным лицам указание изучить ихпредложения поосвобождению с1ноября оттаможенных пошлин ввозимого металлического сырья иоборудования, непроизводимого вУзбекистане, упрощенной выдаче рабочих виз иностранным квалифицированным специалистам сроком надве года.

Потретьему направлению поставлена задача локализации продукции насумму 500 млн долларов вследующем году. Ответственные лица доложили, что для этого разработано 204 проектных предложения. Определено, что для поддержки этого направления будет налажена гарантированная закупка новой локализованной продукции государственными предприятиями.

Вцелях развития образования инауки всфере глава государства предложил создать Научный центр металлургии при «Узметкомбинате», научную лабораторию черных металлов вГеологическом университете, открыть технологические парки вНавоийском горно-технологическом иТашкентском техническом университетах. Подчеркнута также необходимость повышения квалификации молодых специалистов впрестижных зарубежных компаниях иинжиниринговых центрах.

Ввидеоселекторном совещании приняли участие хокимы регионов, коллективы горно-металлургических комбинатов, предприниматели изарубежные партнеры.

Уточнение по «растаможке» судов планируют не откладывать

Минсельхоз по итогам обсуждений доработал проект новых правил выдачи разрешений на вылов. Планируется не откладывать до следующего года вступление в силу формулировки, которая должна снять вопросы по получению промысловых билетов судам, по которым данных о таможенном декларировании нет за давностью лет.

Напомним, что доработанный проект постановления о правилах оформления разрешений на добычу водных биоресурсов опубликован на портале regulation.gov.ru. Разработчики учли в документе ряд важных замечаний, сообщает корреспондент Fishnews.

Так, основной массив правил вступает в силу с 1 марта 2023 г. — одновременно с федеральным законом об электронном рыболовном журнале и электронных разрешениях на добычу. Но отраслевой регулятор предлагает не откладывать вступление в силу формулировки, которая должна снять для предприятий вопросы с подтверждением таможенного декларирования судна.

Норма, увязывающая получение разрешения на промысел с таможенным декларированием, начала действовать с 2022 г. Это требование было направлено на борьбу с «незаходным» флотом, который работает на промысле, но не прошел таможенное оформление в России.

Однако возникла проблема: как быть с судами, которые поступили на службу рыбакам до 1995 г.: по этому времени таможня не располагает такими данными.

Теперь планируется уточнить, что сведения о таможенном декларировании нужны только для судов, приобретенных или построенных за пределами таможенной территории ЕАЭС до 1 января 1995 г. Это должно устранить неясности. Причем проект предусматривает для уточненных положений особый срок вступления в силу — с момента официального опубликования постановления правительства.

Fishnews

Работа в Монголии как часть моей геологической жизни

Георгий Афанасьевич Шатков — один из авторов докладной записки 1968 года, итогом которой стало открытие Дорнотской группы урановых месторождений в Монголии, доктор геолого-минералогических наук, главный научный сотрудник Всероссийского (бывшего Всесоюзного) геологического института (ВСЕГЕИ, Санкт-Петербург). Г.А.Шатков видный специалист в металлогении (науке о закономерностях образования и размещения полезных ископаемых) и особенно по проблемам геологии урановых месторождений Центральной и Восточной Азии. В настоящее время он является одним из участников международной программы по составлению комплекта сводных геологических карт масштаба 1: 2 500 000 Азиатского континента.

Георгий Афанасьевич любезно согласился поделиться своими воспоминаниями о «монгольском» периоде своей жизни и ответить на наши вопросы.

Выдержки из интервью взятого А.О.Соболевым (А.С.) и А.В.Коваленко (А.К.) у Г.А.Шаткова

А.С. Георгий Афанасьевич, расскажите коротко о себе и как вы стали «геологом-уранщиком»

Г.Ш. Я родился в 1932 г., в Красном Селе под Ленинградом. С семьей переживал блокаду. В январе 1942 г. от голода умер отец, работавший на военном заводе. В июле 1942 г. мать, сестра, брат и я были эвакуированы в Казахстан, вернулись в Ленинград в 1945 г. После войны, окончив с серебряной медалью Красносельскую среднюю школу, в 1951 г. я поступил на геологический факультет Ленинградского Университета. Обучался на кафедре «Геохимия-2», которая потом расшифровывалась как «Геология и поиски месторождений радиоактивных элементов». Производственную практику проходил в Казахстане (1954) и в Забайкалье (1955). Моими учителями и наставниками были профессора Н.Г. Судовиков, Т.В. Перекалина, В.С. Домарев, А.А. Кухаренко, В.Б. Татарский, Л.В. Комлев, В.А. Франк-Каменецкий, М.А. Гилярова и многие другие профессора, и преподаватели. Обучение проходило в специальной группе. Учили интенсивно, спрашивали строго, из 31 зачисленного первокурсника дипломы получили 25. А после школы — все были отличники и медалисты. Но надо отметить, что нам платили большую стипендию — на уровне квалифицированного рабочего.

В 1956 г. я получил диплом с отличием и был направлен на работу во ВСЕГЕИ в Забайкальскую группу отдела спец исследований (урановых месторождений-прим. А.С.). В 1956-1959 гг. наша Забайкальская группа составила геологическую и прогнозно-металлогеническую карты Юго-Западного Приаргунья масштаба 1: 200 000. Заметным итогом этих работ была ориентация на поиски урана не в гранитах, а в вулканогенных образованиях. Была обоснована площадь на проведение поисково-разведочных работ на уран в пределах Тулукуевского купола, сложенного риолитами.

Моя работа в Приаргунье развивалась неплохо: 1 января 1958 г. меня назначили начальником Стратиграфического отряда Экспедиции № 8 ВСЕГЕИ, а 1963 г. я стал ответственным исполнителем тематического коллектива по составлению прогнозно-металлогенических карт в Юго-Восточном Забайкалье.

В мае 1963 в пределах Тулукуевской структуры в точке, заданной Л.П. Ищуковой работами бурового отряда 324 партии Сосновской экспедиции было открыто богатое Стрельцовское месторождение урана. Первоначально здесь было известно небольшое флюоритовое месторождение с урановой аномалией.

Поскольку научные группы ВСЕГЕИ работали в тесном контакте с партиями Сосновской Экспедиции, а геологов–съемщиков из экспедиции здесь не было, по просьбе начальника Сосновской Экспедиции В.М. Степанова наш Стратиграфический отряд ВСЕГЕИ в течение трёх месяцев 1963 г. составил первую геологическую карту Тулукуевской кальдеры масштаба 1:25 000. Главная ценность карты: была в определении состава и взаимоотношений вулканогенных образований. Впервые была составлена стратиграфическая колонка, выявлена кольцевая дайка гранит-порфиров и высказано предположение о кальдерном происхождении Тулукуевской структуры. По окончании работ в течение 3-х дней я знакомил главного геолога 324-ой партии Л.П. Ищукову с этой картой на местности и показывал наиболее характерные обнажения. Кроме карты, мы передали эталонную коллекцию образцов. Судьба этой карты незавидная: о ней было только одно упоминание в отчете 324 партии за 1963 год. И только из книги Е.А. Пятова «Стране был нужен уран» М., 2005 г. с.110, с. 113 можно узнать об участии ВСЕГЕИ в открытии месторождений Стрельцовского узла.

В 1966 г. я защитил кандидатскую диссертацию «Геологическое строение и металлогения Южно-Аргунской впадины и прилегающих территорий». Сложилось представление о флюоритовом поясе, который, кроме Приаргунья, распространяется на прилегающие с юго-востока районы Китая и продолжается на ЮЗ по территории Монголии. Мы интенсивно изучали позднемезозойские терригенно-вулканогенные впадины: Урово-Мотогорскую, Шаманскую, Северо- и Южно- Аргунскую и другие. Нами были выявлеы Семилетнее флюоритовое месторождение, ряд урановых аномалий, наиболее интересная – Куладжинская, на границе с Китаем, вблизи г. Маньчжурия, а также установлена аномальная цезиеносность перлитов Тулукуевской кальдеры и Южно-Аргунской впадины.

Ежегодно (до одного месяца) мы находились в районе деятельности 324 партии и имели возможность изучать керн тех скважин Стрельцовского рудного поля, которые бурились «на безрудность», т. е. для того, чтобы определять, где можно строить объекты инфраструктуры Приаргунского Комбината. Многое из этого послужило основой для построения схематической Блок-диаграммы Стрельцовского рудного узла.

Здесь же мы, как и другие тематические коллективы из Москвы (ИГЕМ, ВИМС, ГЕОХИ), Ленинграда (ВСЕГЕИ, ВИРГ, РИАН), Читы (ЗАБНИИ) и др. отчитывались об итогах полевых работ. Мы обычно обосновывали рекомендации для производственных партий Сосновской экспедиции, т.е. где целесообразно сосредоточить поиски и, возможно, бурение. На этих собраниях, как правило, председательствовал проф. Ф.И. Вольфсон. У меня были доброжелательные отношения с главным геологом Сосновской экспедиции О.Н. Шанюшкиным. Он советовал подумать о перспективах Монголии на стрельцовский тип урановых месторождений.

Профессионально я набрался опыта для поисков урана на сопредельных территориях Китая и Монголии.

А.С. Это очень интересная история, которая требует своего большого рассказа, и мы надеемся, Георгий Афанасьевич, что Вы напишете свои воспоминания об этом, но поскольку тема нашей беседы работы советских геологов-уранщиков в Монгольской Народной Республике, давайте перейдём к ней. Когда в Вашей жизни возникла Монголия и как возникла «историческая записка группы пяти человек», на основании которой и начались масштабные работы по поискам урана в восточной Монголии? Я хорошо помню, как в 80- годах (а мы с вами знакомы с 1983 года) ваши коллеги говорили, что Вы были главным автором.

События развивались, как написано в книге Е.А. Пятова (стр.116):

«В 1968 г. сотрудники ВСЕГЕИ и Сосновской экспедиции И.С.Ожинский, М.И.Ициксон, О.Н.Шанюшкин, П.А.Строна, Г.А.Шатков представили в Первый Главк (Урановое управление Мингео СССР) докладную записку «О перспективах ураноносности восточной части МНР». В ней они обосновывали идею возможности обнаружения крупных урановых месторождений на продолжении структур Стрельцовского типа на территорию соседней Монголии.

Эта идея была рассмотрена ведущими учеными страны и получила одобрение. В связи с этим руководство Министерства геологии СССР и Министерства среднего машиностроения выходят в Правительство с предложением провести переговоры с руководством Монгольской Народной Республики о предоставлении советским организациям возможности проведения поисков месторождений урана на территории этой страны. В 1970 г. было подписано Межправительственное Соглашение, в соответствии с которым советские геологические организации получили право проведения поисков и разведки урановых месторождений в Монголии.

Реализация достигнутого соглашения была поручена Первому Главному геологоразведочному управлению Министерства геологии СССР. Непосредственным исполнителем работ стала Сосновская экспедиция. Для этого она создает в своем составе партию № 33 (В.Ф.Литвинцев, Б.В.Зимин, Л.Д.Чирцов, Г.Г.Ильин). В дальнейшем эта партия получила название Монгольской геолого-съемочной экспедиции (МГСЭ). Экспедиция проводила свои работы до конца 80-х гг. Идея О.Н. Шанюшкина и Г.А. Шаткова подтвердилась. Советские геологи открыли на продолжении Стрельцовских структур в МНР Дорнотский урановорудный район.»

Г.Ш. Как возникла идея работ в Монголии? В 1967 г. мы завершили составление специализированной металлогенической карты на уран масштаба 1:200 000 всего Приаргунья с врезками на Южно-Аргунскую и Шамянскую площади в масштабе 1:50 000. Из всего этого следовало, что многие геологические структуры могут наблюдаться на сопредельных территориях Китая и Монголии. В Китае работать было нельзя, а в Монголии — возможно.

Внешним толчком для написания записки послужила смена руководства нашего отдела летом 1967 г. Начальником отдела стал И.С. Ожинский, а его заместителем по Дальнему Востоку и Забайкалью — М.И. Ициксон. На рабочее совещание по Забайкалью были приглашены руководители тематических коллективов: Ю.М. Шувалов, Д.М. Шилин, Г.В. Александров и я (по Юго-Восточному Забайкалью). Кроме информации о состоянии работ на своей территории, предлагалось дать предложения на перспективу. Я выступал последним и подчеркнул, что полезно было бы организовать геолого-прогнозные работы на уран стрельцовского типа в восточной части дружественной Монголии. Мне предложили написать проект записки в Главк. Первый вариант записки был направлен в Главк в конце 1967 г., второй в середине 1968 г. Меня с пристрастием расспрашивали в Главке и в «Средмаше» у П.Я. Антропова. Я отстаивал идею о том, что мы прогнозируем именно «стрельцовский» тип уранового оруденения за рубежом. Об этом доложили руководству, в частности легендарному министру среднего машиностроения (атомной отрасли СССР) трижды Герою Социалистического Труда Е.П.Славскому, что «вторая Стрельцовка может находиться близко от нашей границы».

В 1969 году вместе с 3-мя ведущими геологами из Сосновской экспедиции мы из Иркутска полетели в Улан-Батор, чтобы проектировать работы. Предварительно провели в Монголии небольшие зимние полевые работы.

А.С. Это уже было после того как было подписано «тайное» межправительственное соглашение между СССР и МНР о работах или оно было чуть позже подписано?

Г.Ш. Межправительственное предварительное согласование произошло, вероятно, в 1969 г., ибо в середине этого года мы уже имели загранпаспорта и нас направляли собирать материалы и непосредственно готовить проект. Общий проект готовили Б.В. Власов, В.А. Перловский и я. Мною были намечены четыре участка: Чойбалсанский, Северо-Керуленский, Гал-Шарынский и Хара-Айракский, общей площадью 60 тыс. км2.

В феврале 1970 г. в Иркутске была образована Монгольская геолого-съемочная экспедиция (33-партия Сосновской экспедиции). Во ВСЕГЕИ была создана Майская партия, её организация проходила сложно. Поскольку я не был членом КПСС, мне нельзя было возглавлять Майскую партию, начальником назначили Г.М. Владимирского, а меня техническим руководителем проекта. Моим ближайшим сотрудником был Н.С. Соловьёв. а также геологи Л.Н. Якобсон, Г.Г. Сотникова, Н.Н. Румянцев, Ю.И. Мусинов, Ю.С. Зятьков и другие. На полевые работы выехали к концу августа 1970 г. на сильно изношенных машинах, которые нам выделила Сосновская экспедиция. Работали до декабря.

Первые наши находки проявлений урана связаны с бедными урановыми рудами. В 1971 г. мы разделились на два отряда — Г.М. Владимирский с Н.С. Соловьёвым стали работать в районе Чойбалсана, я в районе Чойренской депрессии. Владимирский и Соловьёв, в том числе, занимались и Дорнотской частью. На востоке были открыты первые аномалии в районе Эрхтийн-Обо. Мы нашли много проявлений флюрита и Уланнурское рудопроявление урана.

Поздней осенью 1971 г. в Ундур-Хане нас посетили Министр Геологии СССР А.В. Сидоренко, а также начальник 1-ГГРУ Н.Ф. Карпов, руководство Сосновской экспедиции, секретарь парткома ВСЕГЕИ Ю.М. Шувалов. Из Улан-Батора советского Министра сопровождали Заместитель Председателя Совета Министров МНР Ч. Гомбосурен, Министр Геологии Пэлжэ и другие руководители.

Было предложено работы МГСЭ сосредоточить в районе Чойра и кроме урана серьезно заняться разведкой флюоритовых месторождений. Наши проявления флюорита оказались не такими уж хорошими. В итоге было разведано лишь одно месторождение Цаган-Тахилчи со средними запасами.

К концу 1972 г. ситуация значительно изменилась.

Мы открыли интересные аномалии (Хашат) к югу от Дунд-Гоби, но руководители Сосновгеологии говорили «… это далеко, это пустыня, там камни чернеют, там работать тяжело, воды там нет, поэтому надо искать место ближе к российской границе».

А.С. Тогда уже было выявлено основное Дорнотское месторождение?

Г.Ш.: ещё в 1971 году Майская партия выявила слабенькие урановые аномалии в районе будущего Дорнотского месторождения. Весной 1972 г. туда прибыл буровой отряд МГСЭ для проверки аномалий. На одной из аномалий ВСЕГЕИ (геолог Г.М. Владимирский, геофизик Ю.А. Гришин) пробурили вертикальную скважину и пошла богатая руда с высоким содержанием урановой смолки и с флюоритом. Но об этом мы узнали поздней осенью, когда приехали в Ундурхан, чтобы доложить о своих результатах и написать отчет.

В это время к северу от Ундурхана разбился крупный пассажирский самолет с китайскими опознавательными знаками. В зарубежной печати сообщали, что в этом самолете находился большой китайский руководитель Линь Бяо. Место падения самолета посещали многие сотрудники МГСЭ.

При рассмотрении общих итогов работ за 1972 г. нам сообщили, что принято решение о строительстве базы МГСЭ в районе Дорнота. Перед Майской партией ставилась задача составить совместно с МГСЭ Прогнозно-металлогеническую на уран карту Дорнотской площади масштаба 1:50 000.

Весной 1973 г. мы защитили отчет за первые три года работ. Научное заседание отдела работу одобрило, но было много замечаний. Особенно пострадал кадровый состав Майской партии. Вместо главного инженера Н.С. Соловьева стал работать член парткома А.М. Маслов, вместо геофизика Ю.А. Гришина А.Г. Кузнецов. Из состава были исключены хорошо проявившие себя геологи Л.Н. Якобсон, Н.Н. Румянцев. Своевременным стало включение в наш состав опытного минералога Л.И. Давыдовой.

С весны 1973 года мы все работали в районе Дорнота на озере Тухэмийн, занимаясь специализированным геологическим картированием. В процессе работ были выявлены аномалии, но самым главным для меня было то, что обозначилась Уланская структура, очень похожая на ураноносную Тулукуевскую кальдеру в Приаргунье, в пределах которой находилось уникальное Стрельцовское рудное поле.

А.С. Вы работали вместе. Почему в настоящее время отдельные геологи Сосновгеологии из Иркутска заслуги в открытии Стрельцовского и Дорнотского месторождений приписывают исключительно своей организации?

Г.Ш. Да, до поры до времени работали вместе, а дальше происходило размежевание. Геолог, который задавал скважину, становился первооткрывателем месторождения. Вклад науки постепенно принижался и со временем исчезал совсем. С геологами Сосновгеологиии были нормальные профессиональные отношения.

В 1974 году было открыто Гурванбулагское месторождение, там было хорошее содержание урана, отдельные пересечения в скважинах до 0,3 % урана на 4 метра. Совершенно справедливо, что первооткрывателями Гурванбулагского и Дорнотского месторождений стали опытные геологи Ю.А. Анисимов, Г.В. Зверев, главный геолог В.Я. Горст и другие производственники. Совершенно забыто, что структуры, вмещающие эти месторождения, были рекомендованы геологами ВСЕГЕИ.

Специализированную геолого-прогнозную и радиогеохимическую карты мы сделали в 1976 г., написали отчёт, в котором я высказал предположение, что Дорнотская структура может быть сопоставлена с американскими полигенными урановыми месторождениями. Были и участки, на которых я предлагал побурить поглубже. Например, в 1977 году после моего отъезда была открыта 7-ая рудная залежь в базальтах с содержанием 0,2-0,3 % урана на мощность 4 метра. Эта залежь составляет более половины запасов Дорнотского месторождения.

А.С. Запасы уже были подсчитаны к 1978-ому году? И что было дальше, почему Вас «ушли» из Монголии?

Г.Ш. Потенциал Гурван-Булага и Дорнота в тот момент в основном мог оцениваться не выше категории C2, но опытные геологи, в том числе руководители Главка понимали, что здесь могут быть два крупных месторождения. Требовался долгий и большой объем дорогостоящих буровых и горных работ. Главная задача была решена, дорнотские руды были похожи на стрельцовские. Проводилась оценка ряда вулканических построек: Угтамской, Тургенской, Верхне-Тургенской.

В это конкретное время несколько отпала необходимость выявления всё новых и новых перспективных площадей. Вероятно, поэтому у меня несколько ухудшились взаимоотношения с руководством МГСЭ. Например, я настоял на необходимости моей поездки по слабоизученным рудопроявлениям Хашат, Улан-Нур, Хонгор.

Я хотел продолжать работать в Монголии, но меня не оказалось в списках среди участников работ на 1977 год. Кто принял это решение, многим было неясно. Объективно со временем мне стало понятно, что моя специализация геолога-поисковика не очень нужна, когда производится разведка месторождения и оно готовится к эксплуатации. В то же время мой опыт работ на Стрельцовке и вблизи нее подсказывал, что, когда появляется крупное месторождение, сразу начинается борьба за приоритеты, как в производственной организации, так и в институте. Возможно, работали оба фактора.

Формально мне предложили другую ответственную работу в Казахстане, но я отказался. Тогда меня спросили — чего я хочу? Я попросил год на завершение докторской диссертации. А.А.Смыслов (заместитель директора ВСЕГЕИ) согласился. И весь 1977 г. я работал над диссертацией, сделал научные доклады в ВИМС’е и на Геологической секции Главка и получил положительные оценки. В начале 1978 г. я её защитил. В этом же году Первый Главк назначил меня научным куратором по урану Дальнего Востока. Но это уже другая история.

А.С. Я отлично помню Вашу деятельность и то, что Вы были куратором Таёжгеологии. Это отдельная эпоха. А к Монголии Вы больше не возвращались?

Г.Ш.: После моего ухода из Монголии эффективность работ Майской партии несколько ухудшилась. Для улучшения ситуации в 1980 г. в качестве главного геолога Майской партии был назначен Н.С. Соловьев. Совместно с В.К. Львовым они успешно проработали до конца 1990 г., в том числе открыли интересное золотое месторождение к востоку от Дорнота.

В дальнейшем работами в Монголии я всегда интересовался: и постоянно общался и с Г.М Владимирским и с Н.С. Соловьёвым. Обменивались информацией, один или два раза они приглашали меня рецензировать их отчёты, в Иркутске я был, всё было нормально. Я выражал желание побывать в Монголии и летом 1986 г. меня пригласили.

А.С. Как раз тогда с Вами там в Гоби и встретились, летом 1986 года. Я помню Ваш приезд к нам в полевой лагерь в Далан-Джаргалане, около флюорит-уранового месторождения Хонгор.

Г.Ш. Я тогда пробыл в МНР три недели, посмотрел мои первые места: летали в Чойрен на наш Ленинградский ручей, на котором мы стояли с нашим «огородом», ну всё, что можно. И.А. Юрченко был начальником МГСЭ, он мой друг по Приаргунью, мы поддерживали все наши работы. А потом в Первом Главке сразу стали спрашивать про их работы, наш новый зам.директора В.М. Терентьев также всеми их делами интересовался. В отношении же моего участия в монгольских работах предложений не было. В книге “Стране был нужен уран” совершенно объективно всё отмечено.

А.С. Да, особенно мне запомнилась из этой книги история, как ни Вы, ни геологи МГСЭ (по сути «Сосновгеология») не получили Госпремию за открытие Дорнота в 1989 г. В списке на неё было 12 человек, от ВСЕГЕИ только один — Г.М. Владимирский, Вас оттуда убрали. Но в том же 1989 году разработка Дорнотских месторождений была признана нерентабельной и Комитет по науке и технике СССР отклоняет все кандидатуры на премию. Книг сейчас вышло много, но по истечении многих лет встаёт вот какой вопрос. Сейчас каждый автор, тот же самый Д.Самович из Иркутска, работники ВИМС и другие участники «урановой» эпопеи в Монголии пишут, что его организация внесла основную лепту в работы . Ну вот образно можно сейчас уже оценить всё-таки, кто был «голова», кто «шея», а кто уже потом примазался к событиям?

Г.Ш. Я бы сказал, конечно, Сосновгеология как мощная экспедиция производственная. В её составе были выдающиеся геологи, такие как О.Н. Шанюшкин. И у нас очень светлые и дружественные отношения были всё время. В 1976 г. он ушёл на пенсию, до этого он побывал в Монголии в 1972 г., в том числе и в нашем отряде Ленинградском. Мы его чаем угощали, беседовали, я его провожал до хребта, когда он уезжал от нас. Он перевёл многие бурятские названия, как правильно называть, как правильно писать. Шанюшкин любил повторять: “Ты вот будешь лауреатом вместе с нашими”, а я говорил: “Да никогда”.

В 1988 г. меня вызвал заместитель директора В.М. Терентьев и сообщил, что решается вопрос о кандидатах на госпремию за работу в Монголии. В списке были перечислены специалисты из МГСЭ и Сосновгеологии. От нас только Г.М. Владимирский. “Как ты к этому относишься?” – спросил он. К Владимирскому положительно, но в целом это несправедливо. Научная, организационная и общегеологическая части были сделаны мною. Это всё шло от меня, все этапы были под моим руководством и всё было найдено до моего ухода из Монголии. В.М. Терентьев принял это к сведению, через некоторое время предложил мне заполнить анкеты, необходимые для соискателей. Они рассматривались и утверждались на Учёном совете ВСЕГЕИ. Но Учёный совет – это 30-35 человек. Голосование за наши кандидатуры было положительным. К сожалению, денег у государства не нашлось.

Общая оценка монгольской эпопеи дана в книге Е.А. Пятова «Стране был нужен уран», стр. 116

«В 1968 г. сотрудники ВСЕГЕИ и Сосновской экспедиции И.С.Ожинский, М.И.Ициксон, О.Н.Шанюшкин, П.А.Строна, Г.А.Шатков представили в Первый Главк докладную записку «О перспективах ураноносности восточной части МНР…

Идея О.Н. Шанюшкина и Г.А. Шаткова подтвердилась. Советские геологи открыли на продолжении Стрельцовских структур в МНР Дорнотский урановорудный район.»

А.С. Как Ваше видение событий с монгольским ураном, которые произошли после распада СССР?