Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Российский государственный GMP-инспекторат провел первую онлайн-инспекцию швейцарского завода Roche (г. Базель), выпускающего лекарственные препараты для лечения онкологических заболеваний, спинальной мышечной атрофии и гриппа. Это первая подобная инспекция для международных производственных площадок, продукция которых поставляется в Россию.

Как обычно, инспекционный осмотр производства осуществлялся двумя инспекторами с участием представителей компании Roche. В течение двух дней из пяти, отведенных на инспекцию, проводился онлайн осмотр производственных зон, в соответствии с планом производственной площадки и планом инспектирования. Производителем были продемонстрированы производственные помещения, зоны склада хранения фармацевтических субстанций, готовых лекарственных препаратов, зоны взвешивания исходного сырья, лаборатория внутрипроизводственного контроля и контроля микробиологической чистоты лекарственных препаратов, зоны инженерных систем и вспомогательных зон (водоподготовка и воздухоподготовка). Также были представлены материалы по функционированию и обслуживанию инженерных систем.

Инспекторат ФБУ «ГИЛС и НП» Минпромторга России убежден, что проведение онлайн инспектирования является временной мерой и не сможет в будущем полностью заменить инспектирование площадки по месту осуществления деятельности. Данное требование зафиксировано во всех рекомендациях международных регуляторов, в частности, в рекомендации Европейского агентства лекарственных средств EMA/572454/2014 Rev 17 Compliance and Inspection Compilation of Community Procedures on Inspections and Exchange of Information, PIC/S PI 048-1 1 June 2018 GMP INSPECTION RELIANCE.

Метеорологи рассказали об изменении климата в ближайшие пять лет

Елизавета Исакова. В последующие пять лет среднегодовая температура во всем мире будет ежегодно как минимум на один градус Цельсия выше, чем в доиндустриальном периоде (во второй половине XIX века). Об этом говорится в новом климатическом прогнозе, опубликованном Всемирной метеорологической организацией.

Эксперты отмечают, что последние пять лет оказались самыми теплыми за всю историю. А в ближайшую пятилетку превышение может достичь уже полутора градусов, предупреждают они.

"Перед нами стоят сложные задачи по достижению цели Парижского соглашения об изменении климата — удержать глобальное повышение температуры в этом столетии на уровне значительно ниже двух градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальным периодом", — заявил генеральный секретарь организации Петтери Таалас.

По его словам, предстоит также приложить усилия к тому, чтобы повышение температуры составляло не более полутора градусов.

При этом прогноз ВМО не учитывает изменения в выбросах парниковых газов и аэрозолей из-за пандемии COVID-19.

Таалас напомнил, что наступивший промышленный и экономический спад не сможет заменить скоординированные действия в области климата. А снижение выбросов в нынешнем году не приведет к глобальному снижению концентрации CO2 в атмосфере, добавил он.

Глава ВМО также подчеркнул, что, несмотря на негативное влияние пандемии на мировую экономику, государства должны включить меры по борьбе с изменением климата в программы по восстановлению экономики.

ПРОДЛЕНИЕ ДСНВ: ЕСТЬ ЛИ ШАНС УСПЕТЬ?

АНТОН ХЛОПКОВ, Директор Центра энергетики и безопасности (ЦЭБ).

АНАСТАСИЯ ШАВРОВА, Приглашенный научный сотрудник, ЦЭБ.

В феврале 2021 г. истекает десятилетний срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (далее – ДСНВ) – последнего из оставшихся соглашений в области контроля над вооружениями между Россией и США. 5 декабря 2019 г. президент России Владимир Путин предложил продлить действие Договора «как можно быстрее» и «без предварительных условий». Инициатива главы государства была формализована в дипломатической ноте МИД России, переданной в Государственный департамент США 20 декабря 2019 года. Однако ответа от Вашингтона нет, а времени для совершения даже формальных действий, необходимых для продления, остаётся критически мало.

В истории российско-американских отношений имеются прецеденты, когда фактор времени играл определяющую роль для вступления в силу двухсторонних соглашений по ядерной проблематике. К их числу, например, можно отнести Соглашение между правительством США и правительством РФ о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии (часто называют «Соглашение 123»). Документ был подписан 6 мая 2008 г. и вступил в силу 11 января 2011 года. Ввиду особенностей законодательной процедуры в Соединённых Штатах, американской стороне пришлось дважды вносить документ на рассмотрение Конгресса. В итоге уже при администрации Барака Обамы повторно внесённое Соглашение 123 было одобрено, и произошло это благодаря наиболее продолжительной за почти три десятилетия работе старого состава Конгресса США после избрания нового (так называемой сессии «хромых уток»).

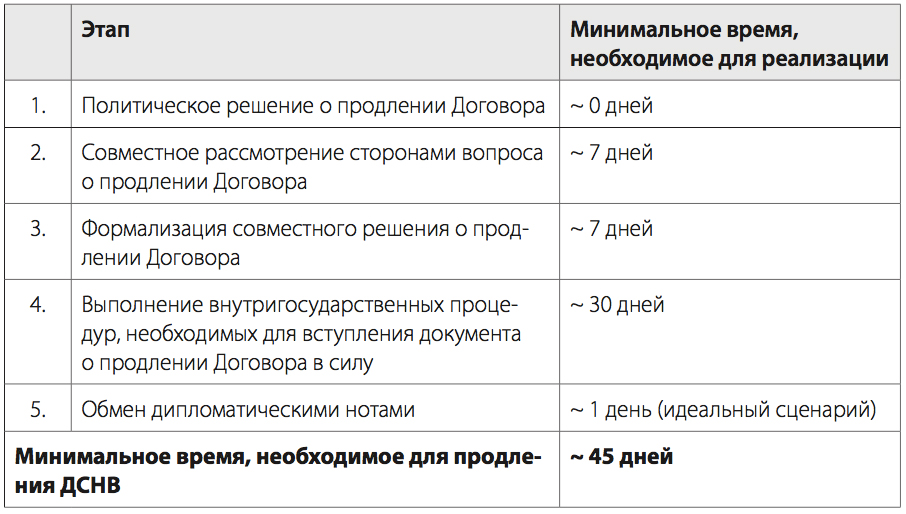

В этой статье авторы оценивают минимальное время, необходимое для придания продлению ДСНВ юридической силы. Процедура будет включать пять основных шагов.

Шаг №1. Политическое решение о продлении Договора

Первоочередным шагом должно стать подтверждение согласия на продление Договора, которое принимается на уровне глав государств. Российский президент заявил о готовности к пролонгации ДСНВ без предварительных условий в декабре 2019 года. Дело за Вашингтоном, откуда до недавнего времени поступали разные сигналы, в том числе ссылки на незавершённость процедуры межведомственного согласования вопроса о будущем Договора и, по сути, необходимость внесения в Договор изменений принципиального характера относительно участников (вовлечение Китая) и сферы охвата (за счёт включения новейших российских систем вооружений).

Чтобы иметь возможность оценить минимальное время, необходимое для осуществления процедуры продления Договора, авторы далее исходят из того, что в итоге Белый дом всё же примет решение о продлении ДСНВ в его первоначальном виде (в противном случае нет предмета для дальнейшего исследования в рамках данной статьи). Тогда время, необходимое для осуществления процедуры продления, надо отсчитывать с момента объявления президентом США готовности пролонгировать документ.

Шаг №2. Совместное рассмотрение сторонами вопроса о продлении Договора

Следующий шаг – совместное рассмотрение сторонами вопроса о продлении Договора, включая, в случае необходимости, переговоры по документу о продлении ДСНВ. Под документом о продлении здесь и далее понимается любая форма пролонгации, выбранная сторонами (протокол, соглашение, обмен нотами и другое). Для начала переговоров с российской стороны не требуется дополнительных решений президента или правительства. МИД России уже формализовал предложение провести переговоры о продлении Договора в ноте Госдепартаменту США.

После начала совместной работы сторонам предстоит определить: а) форму документа о продлении ДСНВ; б) формулировку положения о вступлении в силу документа о продлении Договора с учётом необходимости выполнения сторонами внутригосударственных процедур, требуемых для его вступления в силу; в) срок продления (не более пяти лет); если стороны выберут единый документ о продлении (протокол или соглашение), он должен быть составлен на русском и английском языках. Трудно предположить, что процесс совместного рассмотрения вопроса о продлении Договора – вне зависимости от того, будет ли он проходить в очной или, учитывая эпидемиологическую ситуацию в мире и сохраняющиеся ограничения на поездки, заочной форме – займёт менее одной рабочей недели.

Шаг №3. Формализация совместного решения о продлении Договора

Формализация совместного решения о продлении Договора в выбранной форме (например, подписание Протокола о продлении ДСНВ или заключение Соглашения о продлении в форме обмена нотами) с российской стороны потребует согласия президента. МИД России, самостоятельно или совместно с другими профильными ведомствами, представляет предложение о заключении такого документа главе государства. Оно также должно быть предварительно согласовано с профильными федеральными органами исполнительной власти. Далее на основании представленных документов должно быть подготовлено распоряжение президента о подписании (заключении) документа о продлении ДСНВ. С учётом необходимости межведомственной проработки и согласования документа формализация договорённости о продлении Договора при самом оптимистичном сценарии займёт не менее одной рабочей недели.

Учитывая важность документа для режима ядерного нераспространения и системы международной безопасности, представляется, что (в случае продления ДСНВ в форме единого документа) приоритетным вариантом является церемония с участием президентов двух стран в одном из европейских городов, а альтернативным – с участием глав внешнеполитических ведомств России и США. Сам ДСНВ, напомним, был подписан в Праге, а двухсторонние встречи по вопросам стратегической стабильности в 2017–2020 гг. проводились в Вене, Женеве и Хельсинки.

На сроки заключения документа о продлении ДСНВ могут повлиять графики президентов двух стран (или глав внешнеполитических ведомств). Если выбор будет сделан в пользу подписания документа главами МИД России и Государственного департамента США и не позднее середины января 2021 г. удастся завершить предшествующие подписанию процедуры, площадкой для церемонии может выступить Обзорная конференция по рассмотрению ДНЯО-2020, перенесённая из-за пандемии коронавируса и предварительно назначенная на январь 2021 года. Продление ДСНВ до начала или в период Обзорной конференции продемонстрирует приверженность двух крупнейших ядерных держав выполнению обязательств по статье VI Договора о нераспространении ядерного оружия и способно оказать позитивное влияние на ход Конференции. Церемония подписания, наряду с очной встречей представителей двух стран, может проходить и в заочном формате – в Москве и Вашингтоне.

Шаг №4. Выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления документа о продлении Договора в силу

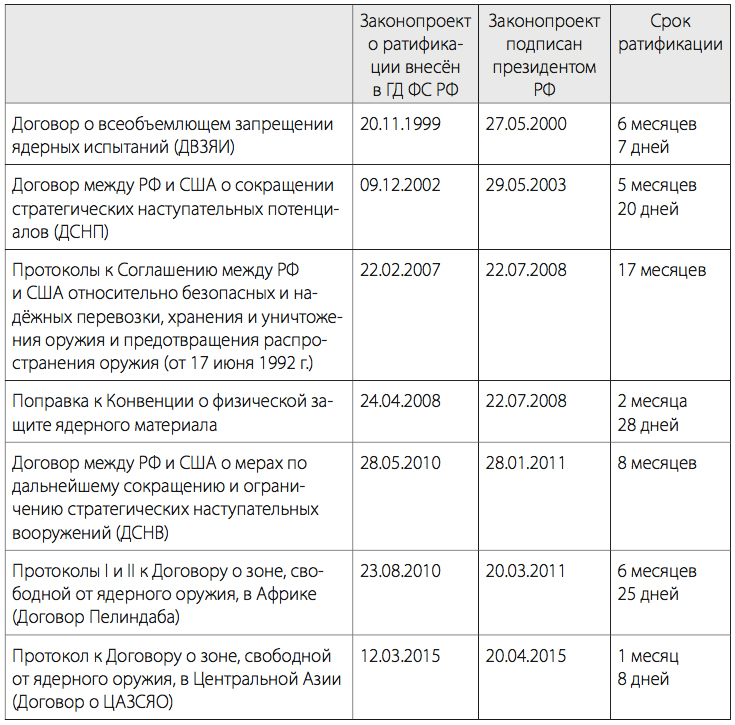

Заключение документа о продлении Договора требует в России одобрения законодательного органа государственной власти в виде принятия федерального закона. До внесения законопроекта в парламент необходимо получить заключение правительства, поскольку документ о продлении ДСНВ будет затрагивать вопросы, связанные с расходами из федерального бюджета. Процесс ратификации документа о продлении идентичен тому, как ратифицировался сам ДСНВ, начиная с внесения президентом соответствующего законопроекта в ГД РФ, которое должно сопровождаться пакетом документов, аналогичным тому, что направлялся при внесении законопроекта о ратификации Договора. Таким образом, вся процедура одобрения документа о продлении в Российской Федерации будет проходить следующие этапы: МИД России – правительство – президент – Государственная Дума – Совет Федерации – президент. Ниже представлены многосторонние и двухсторонние соглашения в области нераспространения и контроля над вооружениями, заключённые Российской Федерацией, и время прохождения ими ратификационных процедур в законодательном органе государственной власти.

Таблица 1. Ратификация Российской Федерацией международных соглашений в ядерной сфере

Напомним, что ратификация ДСНВ с момента регистрации соответствующего законопроекта в Госдуме заняла восемь месяцев. Средний срок ратификации указанных в таблице соглашений составляет около семи месяцев, а минимальный (Протокола к Договору о ЦАЗСЯО) – один месяц и восемь дней. В законодательной практике имеется прецедент ещё более быстрой ратификации международного договора – Киотского протокола – за 28 дней, что, впрочем, следует считать исключением. Кроме того, на последние 40 дней действия ДСНВ приходятся новогодние каникулы.

В случае с документом о продлении ДСНВ срок его ратификации может быть сокращён, если, например, Государственная Дума одобрит законопроект в одном чтении, а не в трёх. Именно в одном чтении проходило рассмотрение законопроектов о ратификации Протокола к Договору о ЦАЗСЯО и Киотского протокола, что, не являясь единственным фактором, всё же способствовало значительному ускорению процесса. Выиграть время также может согласование законопроекта с профильными ведомствами в ускоренном режиме.

Принимая во внимание президентский характер инициативы о продлении Договора, Федеральное Собрание, вероятно, будет готово рассмотреть соответствующий законопроект в приоритетном порядке и одобрить его в минимальный технически возможный срок, который, как было показано выше, составляет около одного месяца.

Шаг №5. Обмен дипломатическими нотами о завершении внутригосударственных процедур

Завершающая процедура – обмен дипломатическими нотами о завершении необходимых внутригосударственных процедур. Если нет другой договорённости, процедура обмена ратификационными грамотами (дипломатическими нотами) осуществляется МИД России или по его поручению – российским дипломатическим представительством в иностранном государстве/при международной организации. Сергей Лавров и Хиллари Клинтон обменялись ратификационными грамотами ДСНВ на полях Мюнхенской конференции по международной безопасности 5 февраля 2011 года. Символичной площадкой для обмена нотами и вступления документа о продлении в силу могла бы стать Обзорная конференция по рассмотрению действия ДНЯО, если, например, стороны не используют её для подписания документа.

Таблица 2. Оценка минимального времени, необходимого для продления ДСНВ

Таким образом, при самом благоприятном сценарии процесс, связанный с рассмотрением сторонами вопроса о продлении Договора, выработкой документа о продлении ДСНВ и выполнением всех необходимых внутригосударственных процедур, займёт не менее 45 дней с момента объявления американским президентом политического решения о продлении Договора. Срок может увеличиться на 10 дней, если указанный 45-тидневный период придётся на первую декаду января 2021 г., которая будет в России нерабочей.

Возможные сценарии в контексте выборов в США

Спроецируем наши выводы на политические реалии в США, где 3 ноября 2020 г. состоятся очередные президентские выборы. Соперником республиканца Дональда Трампа от Демократической партии, вероятно, станет Джозеф Байден. Существует три возможных сценария развития событий в отношении будущего ДСНВ.

Первый сценарий. Соединённые Штаты отказываются продлить Договор, и срок его действия истекает 5 февраля 2021 года. В результате утраты последнего российско-американского механизма взаимной предсказуемости и транспарентности в области стратегических вооружений многократно возрастут риски скатывания в неконтролируемую гонку вооружений. Режим контроля над вооружениями прекратит существование в том виде, в котором мир знает его последние десятилетия.

Второй сценарий. Действующая администрация США соглашается на продление ДСНВ в его первоначальном виде, и происходит это до президентских выборов. Если такое решение будет объявлено до ноября 2020 г., у сторон останется достаточно времени, чтобы согласовать текст документа о продлении, подписать его (в случае необходимости) и выполнить внутригосударственные процедуры до 5 февраля 2021 года. Если принимать во внимание политические риски такого шага для Дональда Трампа в октябре 2020 г., то есть в последние недели президентской кампании (учитывая, что договор был заключен администрацией, где Джозеф Байден занимал пост вице-президента), целесообразным было бы принятие решения о продлении ДСНВ до конца сентября 2020 года. Открытие юбилейной 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН запланировано на 15 сентября 2020 года.

Третий сценарий. Решение о продлении ДСНВ принимается американской стороной после очередных президентских выборов. При этом сценарии в случае переизбрания Трампа на второй срок решение о продлении Договора, принятое в течение месяца после президентских выборов, то есть не позднее первой декады декабря, также, вероятно, оставит сторонам достаточно времени на согласование документа о продлении ДСНВ и выполнение внутригосударственных процедур, несмотря на рождественские и новогодние каникулы в США и России. Более позднее решение в пользу сохранения Договора (но не позднее последней недели января 2021 г.) потребует включения положения о временном применении в текст документа о продлении ДСНВ.

В случае победы на выборах кандидата демократов решение новой администрации о продлении может приниматься после вступления в должность 46-го президента США, то есть не ранее 20 января 2021 года. Таким образом, до истечения срока действия ДСНВ останется всего 16 дней. Единственным вариантом сохранения Договора является оперативное совместное рассмотрение сторонами вопроса о продлении и согласование документа о продлении, который в обязательном порядке должен включать положение о временном применении.

Российская Федерация относится к числу государств, где органы исполнительной власти вправе самостоятельно (без участия законодательного органа государственной власти) принимать решение о временном применении международных договоров, для вступления в силу которых требуется согласие парламента и принятие соответствующего федерального закона, если в соответствующих документах есть положение о временном применении. Временное применение документа о продлении ДСНВ будет иметь такие же правовые последствия, как и вступивший в силу документ, так как на него будет распространяться один из основных принципов Венской конвенции о праве международных договоров – pacta sunt servanda («договор должен соблюдаться», статья 26 Конвенции). Однако временное применение не может заменить собой вступление документа о продлении (например, Протокола о продлении) в силу. ФЗ №101 требует, чтобы временно применяемый договор (вне зависимости от его формы) был внесён на ратификацию не позднее шести месяцев с момента его подписания. Несоблюдение этого обязательства, по мнению некоторых юристов, порождает конфликт между требованиями, которые устанавливают национальное и международное право. В контексте продления ДСНВ, в частности, это может создать серую зону в части иммунитетов и привилегий американских инспекторов и членов лётных экипажей инспекционных самолётов в Российской Федерации.

В случае победы кандидата от Демократической партии с ноября 2020 г. по январь 2021 г. востребованным может оказаться использование российско-американских экспертных площадок в жанре «второй» дорожки, дискуссия на которых могла бы содействовать подготовке продления ДСНВ в условиях жесточайшего цейтнота. Такой диалог между экспертным и академическим сообществами может способствовать выработке необходимых предпосылок, чтобы к моменту вступления в должность нового президента США у сторон как минимум имелись экспертные наработки и взаимное понимание порядка совместных действий по сохранению ДСНВ на срок до пяти лет.

* * *

Затягивание решения о будущем Договора – большой, а главное – неоправданный риск. Ситуация в мире, связанная с COVID-19, не только накладывает серьёзные ограничения на систему международного взаимодействия, в том числе в области безопасности, но и создаёт новые вызовы. ДСНВ занимает важное место в отношениях России и США, отвечая национальным интересам обоих государств, и относится к числу системообразующих элементов архитектуры международной безопасности. ДСНВ не только позволяет взаимно ограничить наращивание стратегических потенциалов Москвы и Вашингтона, но и является возможностью получить представление о том, что происходит в стратегических силах друг друга: за девять лет действия соглашения стороны провели 300 инспекций и обменялись более 20 тысячами уведомлений по вопросам стратегических сил.

Вокруг Договора сформировалась многоступенчатая структура российско-американского взаимодействия, которая в условиях резко сократившегося за последние годы числа «каналов связи» между ядерными сверхдержавами имеет самостоятельную ценность.

Потеря последнего действующего российско-американского соглашения в области контроля над вооружениями, особенно после выхода США из Договоров по ПРО, РСМД и объявления решения выйти из Договора по открытому небу, не только негативно скажется на отношениях двух государств, но и сделает мир более уязвимым и менее предсказуемым, вероятно, спровоцировав неконтролируемую гонку вооружений в условиях, когда приоритетом для всех без исключения стран, включая Россию и США, на обозримую перспективу должно стать восстановление экономики и преодоление тяжелейших последствий пандемии коронавируса. Непродление ДСНВ также ещё более обострит ситуацию вокруг Договора о нераспространении ядерного оружия, который и так испытывает на себе беспрецедентное давление.

Данный текст представляет собой краткое изложение материала «Пять шагов на пути к продлению ДСНВ. Особенности процедуры в Российской Федерации», опубликованного на сайте журнала «Россия в глобальной политике».

Дубай, ОАЭ. Крупнейшие авиаперевозчики Объединенных Арабских Эмиратов анонсировали расширение полетных программ на фоне открытия Дубая для международного туризма с 7 июля 2020 года.

Так, в активную маршрутную сеть авиакомпании Emirates вошло 51 направление, авиакомпания Flydubai летает в 17 городов мира. В частности, в полетной программе Emirates – 18 городов Европы: Амстердам, Афины, Барселона, Брюссель, Копенгаген, Дублин, Глазго, Франкфурт, Ларнака, Лондон, Мадрид, Манчестер, Милан, Мюнхен, Париж, Рим, Вена и Цюрих.

Также авиакомпания Emirates обслуживает гостей из трех городов Африки (Каира, Хартума и Туниса) и четырех в США и Канаде (Чикаго, Нью-Йорк, Вашингтон и Торонто).Перевозчик возобновил полеты в Коломбо, Дакку, Исламабад, Кабул, Карачи, Лахор, Мале, Ханой, Хошимин, Гонконг, Джакарту, Куала-Лумпур, Манилу, Осаку, Сеул, Сингапур, Тайбэй и Токио.

Emirates приветствует путешественников из Окленда, Брисбена, Перта и Сиднея в Австралии. На Ближнем Востоке возобновились полеты в Амман, Бахрейн и Бейрут.

В свою очередь, авиакомпания Flydubai возобновил полеты по 17 направлениям своей сети, куда вошли: Аддис-Абеба, Джуба и Хартум – в Африке; Алматы, Кабул и Нур-Султан – в Центральной Азии; Белград, Бухарест, Дубровник, Киев, Краков, Прага, Сараево и София – в Европе; Александрия, Амман и Бейрут – на Ближнем Востоке.

Как сообщалось ранее, путешественники, прибывающие в Дубай, должны иметь при себе распечатанную и заполненную «Декларацию о состоянии здоровья», в которой указывается, что у них нет симптомов коронавируса.

Кроме того, они обязаны оформить международную медицинскую страховку, покрывающую лечение COVID-19, или же подписать обязательство нести расходы по лечению и обсервации самостоятельно. Не раннее чем за 96 часов за рейса путешественники должны сделать ПЦР-тест на коронавирус.

Несмотря на то, что эмират Абу-Даби остается закрытым для международного туризма, авиакомпания Etihad Airways также анонсировала расширение полетной программы. Уже в июле авиакомпания планирует летать из столицы ОАЭ в 58 городов мира на на Ближнем Востоке, в Северной Америке, Европе, Азии и Австралии.

Речь идет о следующих направлениях:

Северная Америка: Чикаго, Нью-Йорк, Торонто и Вашингтон.

Европа: Амстердам, Афины, Барселона, Белград, Брюссель, Дублин, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Женева, Стамбул, Лондон, Мадрид, Манчестер, Милан, Москва, Мюнхен, Париж, Рим и Цюрих.

Ближний Восток и Африка: Амман, Бахрейн, Бейрут, Каир, Касабланка, Кувейт, Маскат, Рабат, Эр-Рияд и Сейшельские острова.

Азия: Ахмедабад, Баку, Бангкок, Бангалор, Ченнаи, Коломбо, Дели, Хайдарабад, Исламабад, Джакарта, Карачи, Кочи, Калькутта, Кожикоде, Куала-Лумпур, Лахор, Мале, Манила, Мумбаи, Сеул, Сингапур, Тируванантапурам и Токио.

Австралия: Мельбурн и Сидней.

К августу «полетная мощность» авиакомпании, как рассчитывает Тони Дуглас, генеральный директор Etihad Aviation Group, вернется на уровень 45%. Отмечается, что рейсы будут выполняться с учетом всех необходимых правил профилактики коронавируса.

Акила Салех: власть в Ливии не должна быть сосредоточена в одном регионе

Спикер ливийского парламента Акила Салех рассказал в интервью РИА Новости, что он обсудил в ходе визита в Москву, готовы ли на востоке Ливии к диалогу с Правительством национального согласия (ПНС), базирующемся в Триполи, и можно ли ждать приезда в Россию командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара. Он также сообщил, каковы перспективы возвращения Ливии к соглашениям ОПЕК и ОПЕК+, объяснил, как должны распределяться доходы от ливийской нефти, и оценил роль России, США, Турции и других держав в этой североафриканской стране.

— Что вы обсуждали в ходе встреч с Матвиенко и Лавровым?

— Мы обсудили ряд вопросов относительно ливийского кризиса, в первую очередь "Каирскую инициативу". Полагаем, что она является единственным решением кризиса в Ливии, так как не исключает и не отстраняет никого. Мы считаем, что среди ливийцев — консенсус по поводу данной инициативы. Мы приехали, чтобы подтвердить ее и обсудить с нашими русскими друзьями движение вперед в этом направлении.

— Исходя из заявления в Каире, каково место ПНС?

— Правительство национального согласия не будет участвовать в диалоге, поскольку это правительство было поставлено извне. Поэтому стороной диалога, если она будет, должен быть Государственный совет. Глава Государственного совета должен избираться по Конституции, и этого не произошло. Касаемо ПНС — премьер-министр (занимает должность) уже пять-шесть лет, он заинтересован во власти и понимает, что не будет переизбран. ПНС, навязанное извне, не было признано нами и было отвергнуто дважды парламентом и не давало присягу. По идее, правительство должно быть избрано народом через парламент. А это правительство просто пытается продержаться на своем месте как можно дольше.

— Готова ли ЛНА вести переговоры с ПНС, могут ли они пройти в Москве и когда?

— Мы принципиально не признаем это правительство, ПНС — нелегитимное правительство. У меня нет проблем с какой-то конкретной персоной, дело в правительстве, оно не получило от парламента вотума доверия. Какой смысл главе парламента вести переговоры по ливийскому кризису с таким правительством?

— То есть переговоров не будет?

— Мы можем встретиться на какой-нибудь конференции, чтобы обсудить мир, познакомиться, но встречи спикера парламента с премьер-министром правительства Ливии не было никогда.

— В новостях обсуждалось, что маршал Халифа Хафтар должен приехать в Россию. Когда этот визит может состояться?

— Маршал был в России в конце мая, с ней он находится в постоянном контакте. Он приедет, как только будет в этом необходимость.

— По итогам визита министра иностранных дел Греции в Ливию было принято решение о создании комитета по демаркации морских границ. Скажите, когда он будет сформирован?

— Мы говорили на эту тему, однако приняли решение, что сначала мы сформируем комитет из ливийских экспертов, а затем этот комитет представит нам свои рекомендации, определит степень наших интересов, наших прав и прав других сторон в этом процессе, после чего представит этот вопрос (на рассмотрение) в законодательный орган. Тот примет решение о том, как будут приняты эти соглашения и в какой форме. То есть мы будем прибегать к помощи экспертов.

— Уже начали это делать?

— Нет, после возвращения, у меня много поездок в эти два дня.

— Куда после Женевы?

— Возможно, в Рим и Алжир... в несколько стран.

— Несколько дней назад состоялись переговоры между делегацией ЛНА и представителями США. Каковы результаты этой встречи?

— Пока у меня нет информации о ходе переговоров между американской делегацией и делегацией ЛНА, делегация прибыла вчера или позавчера. Но, думаю, будет поднят вопрос о прекращении огня и поиске мирного решения.

Обвинения по поводу заключенных нами соглашений и договоренностей не принимаются всеми ливийцами, мы сотрудничаем со всеми согласно ливийскому законодательству, но указания, от кого принимать или нет помощь, неприемлемы. Мы сотрудничаем с Россией, США, Британией, арабскими государствами и большинством стран на пользу нашей стране. Сотрудничество с государствами идет в русле получения пользы для всего ливийского народа, а не какого-то отдельного человека.

— Как вы считаете, США предложили ливийцам площадку для переговоров, чтобы отдалить их от России?

— Наш долг, совесть, обязательства уважительны ко всем. Мы взаимодействуем со всеми, но кто действительно предоставит нам помощь, мы будем с теми взаимодействовать так же, как они с нами. Мы нуждаемся во всех — в России, США, Великобритании, арабских странах и всех — ради интересов нашей страны. Мы заявляем, что интересы всех учтены и мы против любого вмешательства извне в наши дела в любой промежуток времени. Мы реально уверены в успехе новой миссии, основанной на заявлениях в Каире, потому что я полагаю, что это пересилит все опасения, даже опасения государств, когда будет сформирована власть. Будет взаимодействие с легитимными властями, которые будут признаны.

— Подтверждаете ли вы, что Турция снабжает Правительство национального согласия оружием? Каким конкретно оружием?

— Такая активность не нуждается в публичном объявлении, как это сделал господин президент. Действительно, некоторые страны можно обвинить в контрабанде оружия, это глобальное явление, которое имеет место в каждой стране. Однако это первый случай, когда президент самолично объявляет о вмешательстве в Ливию и посылает (туда) оружие. Я не знаю, какие это наименования оружия, поскольку я не оружейный эксперт, однако есть вооружение, которое хорошо известно и легко узнаваемо. К великому сожалению, например, неоднократно сбивались беспилотники, несмотря на действие оружейного эмбарго в отношении Ливии.

— Это можно считать нарушением?

— Да, это нарушение эмбарго на поставки оружия в Ливию, и большая вина за это лежит на международном сообществе.

— Также есть информация, что Турция перебрасывает сирийских наемников в Ливию...

— По нашим данным, последняя переброска прошла два дня назад. Сейчас их (сирийских наемников в Ливии) от 14 до 15 тысяч.

— Вы считаете, что НАТО придерживается нейтралитета в охране морского пространства?

— Я так не думаю, сложно придерживаться справедливости в настоящее время. Как я вам уже напоминал, запрещается поставка оружия ливийской армии, но оно поступает в Ливию напрямую.

— Будет ли Ливия проводить в скором времени переговоры с ОПЕК+ или ОПЕК, чтобы вернуться к выполнению этого соглашения?

— Конечно. Несмотря на сложности в стране, как только будет сформирована новая власть, Ливия вернется к выполнению соглашения.

— Какие способы экспорта нефти парламент считает законными? А какие поставки и куда необходимо прекратить?

— Наше требование — это требование нашего народа, чтобы доходы от нефти направлялись ливийцам в равной степени. Существуют прежние правила для распределения нефти, и, следовательно, нет причин приостановки добычи или несправедливого распределения доходов от нефти. Если бы справедливость восторжествовала, то проблем нет.

В стране много богатств, но стабильность — это важная вещь, она возможна только тогда, когда исполнительную власть принимают и внутри страны, и за рубежом.

— Что вы думаете о предложении Верховного совета ливийских старейшин не открывать банковский счет под эгидой ООН для размещения там доходов от нефти? Возможно ли открытие счета в России?

— Одним из наших главных требований является равномерное распределение доходов от ливийских богатств, потому что это богатство всех ливийцев. При этом богатства поступают с востока и юга, но нефтяные доходы идут правительству Триполи, а эти регионы ничего не получают, на доходы покупаются наемники, оружие, платятся зарплаты боевикам, что вынудило старейшин прекратить экспорт нефти.

Они требуют открыть конкретный счет, куда бы поступали доходы от нефти, будет ли это уже при новой власти или нынешней, которая будет заниматься этим под международным руководством, будет распределять эти богатства. Я считаю, что это законное и понятное требование. Сейчас есть тенденция открытия такого счета, мы не против, если этот счет будет открыт в России или в другом месте. Нам важно, чтобы доходы от нефти справедливо разделялись между ливийцами и при их помощи разрешались проблемы, которые есть в стране.

— СМИ выдвигали предположение, что вы возглавите новый Президентский совет Ливии, как он будет выглядеть?

— Состоится заседание комитета, состоящего из парламента Ливии, Госсовета, экспертов, политиков, шейхов племен. Этот комитет назовет членов Президентского совета: каждый регион Ливии выдвинет своего представителя в Совет, то есть будет член от запада Ливии, член от востока, член от юга. Кто станет руководить советом — будет обсуждаться после выбора представителей от регионов. Что касается меня лично, я никогда не намеревался стать чиновником или политиком, но я служу интересам родины.

— У вас есть законное право на это как главы парламента?

— Конечно, когда будет сформирован Президентский совет, будет исполнительная власть и парламент. Сейчас важен консенсус относительно того, чтобы власть не была сосредоточена в одном регионе.

Экономисты рассказали, какие профессии будущего востребованы в Швейцарии

Есть и те, которые актуальны не один десяток лет.

Что случилось? По данным Всемирного экономического форума (ВЭФ), в ближайшие два года в мировом масштабе появится более 130 млн вакансий. При этом до 2030 года около 1 млрд человек придётся пройти переподготовку. Одна из главных причин таких тенденций – изменение экономики, исчезновение устаревших и появление новых профессий, сообщает Наша Газета.

К примеру, директор женевского фонда impactIA Лаура Токмаков отметила, что в будущем бухгалтерам придётся освоить и другие сферы, так как подобная работа будет автоматизирована. Благодаря цифровизации и созданию всё более совершенных нейронных сетей, очевидно, исчезнут такие профессии, как аналитик данных, диагност, специалист в области контроля качества, управления процессов на производстве.

Кто востребован? Сейчас на швейцарском рынке всё больше требуются специалисты, о существовании которых десяток лет назад даже не подозревали. К примеру, нужны:

-фотограммеры (картографы, управляющие дронами),

-скрам-мастера (занимаются организацией и распределением задач в коллективе),

-БИМ-менеджеры (архитектор, создающий 3D-модель планируемого объекта; оптимизирует этапы строительства и координирует рабочих),

-HR-активисты (отвечают за программное обеспечение для управления персоналом).

Обучение по всем инновационным специальностям уже предлагают в высших заведениях Швейцарии. Но помимо нестандартных профессий в стране, вошедшей в тройку самых конкурентоспособных экономик мира, востребованы и более классические – к примеру, инженер в области строительства и электроники, IT-специалисты (цифровая безопасность, облачные технологии, разработчики мобильных приложений).

Что ещё? Аналитики также отмечают, что в будущем у специалистов будут обращать внимание не только на профессиональные знания, но и на навыки из серии soft skills, которые отвечают за личностные качества и социальную адаптацию. К тому же, каждому придётся постоянно повышать свой уровень знаний, проходя дополнительные курсы и стажировки.

Автор: Виктория Закирова

Узбекистан возобновил в онлайн-формате встречи по вступлению в ВТО

Узбекистан и Всемирная торговая организация после почти 15-летнего перерыва возобновили во вторник заседание совместной рабочей группы по вступлению страны в ВТО, из-за пандемии коронавируса оно прошло в формате видеоконференции, сообщила во вторник пресс-служба министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) республики.

Узбекистан получил статус наблюдателя в Генеральном соглашении по тарифам и торговле в июне 1994 года, в 1998 году была создана рабочая переговорная группа по вступлению страны в ВТО. В последующие годы эта рабочая группа собиралась только трижды, последний раз – в октябре 2005 года. Ранее МИД страны рассчитывал, что заседания рабочей группы начнутся в конце марта - начале апреля этого года. Однако из-за пандемии коронавируса в эти сроки встречи возобновить не удалось.

По данным пресс-службы ведомства, заместитель премьера, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков возглавил делегацию страны на четвертом заседании рабочей группы по вступлению республики в ВТО. Мероприятие было организовано во вторник на специальной онлайн-платформе в "гибридном формате": делегации государств - участников ВТО участвовали в заседании непосредственно в здании штаб-квартиры организации в Женеве, эксперты из различных стран и делегация Узбекистана – по видеоконференцсвязи.

"По итогам заседания достигнуты договоренности о проведении с 20 по 31 июля двусторонних переговоров по вопросам обеспечения доступа на рынок товаров и услуг", - говорится в сообщении в Telegram-канале МИВТ.

По данным ведомства, стороны также договорились о переходе к следующей стадии переговоров - подготовке фактологического резюме, которое является основой доклада рабочей группы по присоединению Узбекистана к ВТО.

По данным пресс-службы, заместитель генерального директора ВТО Алан Вулф приветствовал решение Узбекистана возобновить процесс присоединения к организации и выразил готовность оказать всю необходимую поддержку в данной инициативе. "Также с заявлениями о поддержке вступления Узбекистана в ВТО выступили представители ряда других стран, региональные и тематические группы", - добавили в министерстве.

В конце ноября 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время визита в Южную Корею заявил, что страна возобновила работу по вступлению в ВТО. В июле 2019 года узбекская сторона передала в ВТО обновленный меморандум о режиме внешней торговли для рассмотрения заявки на вступление страны в организацию. По данным МИД страны, Узбекистан при вступлении в ВТО намерен получить привилегии страны с развивающейся экономикой.

Горячие темы холодной войны

Правда ли, что высокопоставленные российские лица встречались с Риядом Хиджабом?

Рами Аль-Шаер

Создается такое впечатление, что одновременно с вступлением в силу так называемого «Закона Цезаря» развернута информационная кампания, цель которой – помешать усилиям России и «астанинской группы» по урегулированию сирийского кризиса.

В последнее время в ряде СМИ, на сайтах, в программах различных спутниковых телеканалов появились сообщения о том, что «Франция и Россия обсуждают проблему Идлиба, игнорируя Турцию». В этих сообщениях также делается попытка объяснить цель контактов «российских дипломатов» с сирийскими политическими деятелями в Дохе и Женеве.

В этой связи хотелось бы отметить, что в соответствии с традициями российской дипломатии, как правило, публикуются официальные сообщения о встречах между российскими дипломатами и представителями сирийской оппозиции, особенно если речь идёт о встречах на высоком уровне. Однако в настоящее время бросается в глаза та огромная разница, которая существует между фейковыми сообщениями и реальными шагами по урегулированию сирийского конфликта, облегчению страданий сирийского народа, попытками убедить сирийскую сторону в необходимости активизации межсирийского диалога, работы конституционной комиссии, запуска мирного политического процесса на основе решений, принятых на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи и резолюции № 2254 Совета Безопасности ООН. К числу таких реальных шагов относятся и встречи российских дипломатов с представителями оппозиции и правящего режима в Дамаске. На этих встречах речь идёт о межсирийском диалоге, о сирийской инициативе, касающейся шагов по скорейшему достижению соглашения между представителями всех политических сил о конституционных поправках, запуске процесса политического транзита власти в соответствии с волей сирийского народа, подготовке к парламентским и президентским выборам при активном участии ООН в наблюдении за выборами. Именно в этом суть российской позиции по отношению к сирийской проблеме, участия России в разработке дорожной карты урегулирования конфликта в Сирии.

В резолюции № 2254 Совета Безопасности ООН подтверждена необходимость диалога между двумя сторонами – правящим режимом и оппозицией. В этом документе речь идёт не о свержении режима, а о механизме диалога и переговоров как единственном пути для достижения сирийцами соглашения о решении всех стоящих перед страной проблем, и в том числе, проведения парламентских и президентских выборов как естественного и законного права граждан Сирии выбирать руководство страны.

Поэтому всё, что говорится в последние дни об «обсуждении» проблем, о «контактах» с новыми фигурами сирийской оппозиции, о неких «обходных путях», ложно приписываемых российской дипломатии, о не соответствующих истине «заявлениях» для прессы, не имеет ничего общего с теми встречами и другими шагами, которые, насколько мне известно, предпринимают российские дипломаты на различных уровнях. Единственным заслуживающим доверия источником информации здесь является официальный сайт Министерства иностранных дел России.

Тенденциозная информационная кампания, развернутая одновременно с вступлением в силу так называемого «Закона Цезаря», предусматривающего введение более жестких санкций в отношении Сирии, направлена на то, чтобы помешать предпринимаемым Россией совместно с партнерами по «астанинской группе» усилиям и шагам, которые привели к соглашениям о создании зон деэскалации на всей территории Сирии, к проведению Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, и что самое важное – к ликвидации международных террористических организаций, действовавших в Сирии.

Эта информационная кампания направлена также на то, чтобы вбить клин в отношения между Россией, Турцией и Ираном, помешать координации усилий между этими странами, расколоть «астанинскую группу». В этой связи достаточно привести в качестве примера сообщение о том, что «Франция и Россия обсуждают проблему Идлиба, игнорируя Турцию». Эту новость буквально подхватили многие СМИ и информационные сайты, не удосужившись обратить внимание на то, что её содержание противоречит логике и здравому смыслу. Такое впечатление, что все СМИ, получив указания «сверху», из «единого оперативного штаба», немедленно приступили к выполнению возложенной на них задачи – искажению сути российской внешней политики, предпринимаемых Россией усилий по решению других международных и региональных проблем, таких, как ливийский конфликт. Всё это совпало во времени с очередным обострением отношений между Египтом и Эфиопией, действиями Турции на севере африканского континента и влиянием этих событий на позицию ближневосточных стран, и в частности, государств Персидского Залива. На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что мы имеем дело с целенаправленной информационной кампанией, в которой участвуют различные СМИ, получающие указания из единого центра, обслуживающего интерес определённых международных и региональных сил. Цель этой кампании – помешать усилиям и шагам ООН по урегулированию сложных международных проблем на основе соблюдения международного права, уважения государственного суверенитета и признания права народов на самоопределение. Именно такой является российская внешняя политика, основанная на выполнении резолюций Совета Безопасности ООН, касающихся урегулирования упомянутых проблем.

На мой взгляд, арабские страны должны присоединиться к усилиям, прилагаемым «астанинской группой» для того, чтобы положить конец страданиям сирийского народа. Лига арабских государств также должна поддержать все шаги и инициативы, направленные на прекращение страданий народов региона.

Сегодня информация становится главным и эффективным оружием. Однако в ход часто идут нечистоплотные методы, во многих случаях средствам массовой информации не хватает объективности в освещении той или иной проблемы. Этим пользуются некоторые международные силы, преследующие свои собственные интересы. В ряде случаев не соблюдаются те принципы, к которым мы все привыкли в прошлом. Речь идёт об объективности, непредвзятости, нейтральности, соблюдении профессиональной этики. Зачастую жертвами информационных атак становятся целые народы – жертвы смут, заговоров, межконфессиональных и межрасовых конфликтов, угроз и разногласий, которые перерастают в локальные и региональные конфликты. Последние, в конце концов, приводят к войнам, жертвами которых становятся десятки и даже сотни тысяч невинных людей.

Среди сфабрикованных недавно новостей обращают на себя внимание широко освещаемые в СМИ сообщения о встрече российских представителей с бывшим премьер-министром Сирии Риядом Хиджабом в Турции. Известно, что несколько лет тому назад Рияд Хиджаб перешел на сторону оппозиции и бежал в Иорданию. Тогда же появились сообщения о том, что в его распоряжении находится «обширное досье» о «преступлениях сирийского режима» против Сирии и сирийского народа.

Давайте порассуждаем логично и зададимся рядом вопросов:

Во-первых, мыслимо ли представить, что человек, который стал премьер-министром после ряда повышений по службе в государственном аппарате, а затем перешёл на сторону оппозиции, пополнив ряды так называемых «диссидентов», не участвовал сам, занимая высокие государственные должности, во всех «преступлениях», о которых он говорит?

Во-вторых, мыслимо ли представить, что такое мощное огромное государство, как Россия, которую связывают с Сирией прочные отношения сотрудничества, и которое прилагает максимум усилий совместно с партнёрами по астанинской группе, защищая Сирию и её интересы, будет участвовать в «реабилитации» такой, сыгравшей неблаговидную роль в прошлом, фигуры, как Рияд Хиджаб, коему якобы предстоит сыграть некую «роль» в будущей Сирии?

В-третьих, удивителен и наводит на определённые размышления факт снятия с Рияда Хиджаба американских и европейских санкций. Интересно, какими же критериями руководствуются те государства, которые вводят санкции в отношении миллионов граждан Сирии, моря голодом и пытаясь поставить на колени сирийский народ, оказать на него давление, и в то же время снимают эти санкции с тех, кто «присягает на верность» Западу?

Среди фейковых новостей обращает на себя внимание сообщение о встрече российской делегации с «алавитскими деятелями» в Женеве. Если же речь идёт о Ливии, появляются сообщения о «российской помощи» Халифе Хафтару, об «антитурецком взаимодействии» Москвы и Каира, с одной стороны, и об их «антиэфиопских мерах» по проблеме водных ресурсов, с другой.

Речь идёт об использовании информационного оружия для разрушения системы международных отношений, маргинализации роли ООН в урегулировании международных и региональных кризисов путём диалога и дипломатических действий, о попытках исказить роль российской дипломатии на международных форумах, позицию России, выступающей за укрепление мира и международной безопасности, за уважение государственного суверенитета и политической воли стран, за невмешательство во внутренние дела государств путем подготовки переворотов, цветных революций и разжигания гражданских войн.

Россия никогда не скрывала своё постоянное взаимодействие с представителями сирийской оппозиции, свои консультации с оппозиционерами, предложения которых передаются сирийскому руководству в Дамаске. Всё это делается с целью сближения различных точек зрения, содействия запуску процесса политического транзита и активизации межсирийского диалога. Россия делает всё это открыто. Ей нет необходимости скрывать свои действия, использовать те или иные политические и информационные каналы для вбрасывания «пробных шаров», как это делают некоторые другие страны. Россия считает диалог, дипломатические шаги и выполнение резолюций Совета Безопасности ООН основными принципами своей внешней политики, направленными на урегулирование разногласий между государствами, на решение международных конфликтов.

Каждый вечер, возвращаясь к домой, 9 миллионов сирийцев видят своих голодающих детей. Каждый второй сириец не знает, сможет ли он найти сегодня кусок хлеба. В этих условиях живут не только сирийцы, но и йеменцы и ливийцы. Очень скоро с такими же проблемами могут столкнуться ливанцы и палестинцы.

Именно об этом, на мой взгляд, должны рассказывать сегодня СМИ.

Стратегические планы России

социально-экономическое развитие, научно-техническое, пространственное развитие без энергетической отрасли немыслимо

Борис Марцинкевич

10 июня 2020 года постановлением правительства России утверждена Энергетическая стратегия РФ на период до 2035, и уже через четыре дня состоялось утверждение ведомственной программы. Впереди у министерства энергетики – окончание разработки еще трех ведомственных программ развития, хоть они и называются иначе: генеральные схемы развития нефтяной отрасли, газовой отрасли и размещения объектов электрогенерации. Что все эти стратегии, программы и генеральные схемы из себя представляют, с какой целью разрабатываются, обсуждаются в разных кабинетах и принимаются?

«Архитектура» стратегических планов развития России

Для начала, как говорил первопоследний президент СССР, «по процедуре». Если смотреть не на тот текст, который опубликован на сайте правительства по случаю принятия постановления по Энергетической стратегии, а в первоисточник, то есть саму Энергетическую стратегию, то становится очевидно – она разработана не «сама по себе», а является частью куда как более масштабной «архитектуры» стратегических планов. Вот цитата:

«ЭС-2035 разработана в соответствии федерального закона 172-ФЗ «О стратегическом планировании» от 28 июня 2014 года и Правилами разработки отраслевых документов стратегического планирования, утвержденных постановлением правительства № 1162 от 29 октября 2015 года.

ЭС-2035 обеспечивает реализацию в сфере энергетики положений:

- Стратегии социально-экономического развития России;

- указа президента № 204 от 7 мая 2018 года «О национальных целях и задачах на период 2024 года»;

- Стратегии национальной безопасности России;

- Стратегии научно-технического развития России;

- Доктрины энергетической безопасности России;

- Стратегии пространственного развития России на период до 2025 года».

Мне кажется, что тем, кто постарше, вот такой набор документов должен вызвать смутные воспоминания на тему «Где-то когда-то я что-то похожее видел…» Вот и у меня такое же дежавю – похоже, что мы видим перед собой изрядно изменившийся план пятилетки, или, если уж точнее, «пятилетние планы развития народного хозяйства», поскольку именно так именовались пятилетние планы, разрабатываемые Госпланом и после утверждения советом министров и Верховным Советом становившиеся законом. Начиная с момента принятия закона «О стратегическом планировании» в 2014 году в России стали появляться «стратегии» - слова «план» наши руководители по-прежнему боятся, как черт ладана. Правительство Гайдара в 1991 году, расформировав Госплан, заявило, что его функции передаются министерству экономики, из которого позже было вычленено министерство экономического развития и торговли. Я понятия не имею, что такое фрейдизм, но в этом названии настолько явно видна идеология либерализма, что поневоле в памяти всплывает портрет Зигмунда. «Экономическое развитие и торговля» под контролем одного ведомства могли объединить только те, для кого слова «развитие» и «торговля» - тождества, синонимы. Они ведь другого пути развития, кроме как торговли, просто вообразить не были способны. Уже при Путине министерство осталось без торговли – оно у нас теперь только за экономическое развитие отвечает, при этом не имея прямого отношения ни к промышленности, ни к агропромышленному сектору, ни к ВПК с наукой, ни к энергетике. Что оно вообще делает, за что отвечает? За разработку стратегических прогнозов – эдакая коллективная бабушка Ванга в одном флаконе с Нострадамусом, но на твёрдом окладе. Настрочили прогноз на пару сотен страниц, а уж сбудется он или нет – как знать. Сбудется – похвалят сами себя, не сбудется – расскажут, что волатильность привела к отрицательному росту, ничего не поделаешь.

Закон о стратегическом планировании – предпосылки и утверждение парламентом

Так откуда вдруг в 2014 году появился закон о стратегическом планировании? Как наши господа либералы допустили, чтобы он и Думой, и Совфедом был принят, причем принят быстро и без пламенных дискуссий? Неужели у нас на глазах идёт тихая «ползучая антилиберальная революция»? Как ни удивительно, но впервые о необходимости совершенствования системы стратегического планирования в 2009 году заговорил Медведев Дмитрий Анатольевич, на тот момент, напомню – президент России. И не просто сказал во время какого-нибудь выступления – эти слова вбиты в Стратегию национальной безопасности России на период до 2020 года, которая была принята именно в 2009 году. Вот только от слова до дела – дистанция огромного размера, не пошло ничего и никуда дальше слов. А вот в 2014-м году ситуация изменилась, причем рывком. Дело не в совершенно законном, юридически безукоризненном возвращении Крыма в родную гавань – а в том, как реагировал на это коллективный Запад.

Запад – это такое место на планете, из откуда десятки лет раздавались поучения о необходимости утверждения всех положений либеральной экономической теории, после чего немедленно наступает рай на земле. Ну, вот это вот всё: «Не человек ради государства, а государство ради человека», сага о частном собственнике, который в сто или пятьсот раз эффективнее неповоротливого и косного государства, «государство не должно быть участником экономической деятельности, рынок должен быть свободным» и так далее. Давайте на живом примере, чтобы было понятнее, по каким причинам лето 2014 стало периодом жёсткого похмелья для всех наших доморощенных либералов.

Американские санкции против России: «Бей своих, чтоб чужие боялись»

В 2011 году Роснефть подписала соглашение о стратегическом альянсе с американской транснациональной компанией ExxonMobil по работе на российском шельфе, черноморском и арктическом. Американцам в СП достались 33,33% акций, при этом взяла на себя обязательства по полному финансированию предстоявших геолого-разведывательных работ. Сумма – 3,2 млрд долларов, все по взрослому, а еще, кроме денег, американцы брали на себя все вопросы с необходимым оборудованием и технологиями. Американцы, как и люди любой другой национальности – разные, Роснефти в тот раз попались вполне приличные. Выцепив где-то в Мексиканском заливе полупогружную буровую установку West Alpha, ExxonMobil за свой счет перетащила ее через полпланеты в Карское море, где у Роснефти имелись три лицензионных участка – Восточно-Приновоземельские с номера 1,2 и 3. Бурить решили по порядку – так появилась самая северная в мире скважина «Университетская-1», начало строительства которой пришлось на начало лета 2014 года. Вот тут-то Штаты и ввели антироссийские санкции, в том числе персонально против Игоря Сечина и многих интересов нашего ТЭКа. Но ExxonMobil, во главе которой на тот момент стоял кавалер ордена Дружбы Рекс Тиллерсон поначалу даже не волновался по этому поводу: «Мы – ExxonMobil, а не шантрапа дворовая, мы с нашим правительством не такие проблемы решали!» Последовало письмо Тиллерсона в адрес Госдепа: «Джентльмены, мы уже вложили в проект прорву денег, скважина уже бурится и строится, впишите там в ваши санкции исключение для Exxon-a нашего Mobil-a по быстрому!» Те и вписали – на три месяца. То есть вот все эти рассказы про невмешательство государства в экономические интересы частных компаний, про свободный рынок оказались паровозным свистом – чихать хотел государство американское на все песни своих штатных пропагандистов. Плевать государство США хотело на интересы частных компаний, вне зависимости от их веса и авторитета, на их связи и влияние. Чтобы закончить на эту тему, в двух словах. Тиллерсон, поняв, что ему предстоит за 1 сезон завершить скважину, пригнал на WestAlpha американских буровиков, которые без всяких-яких работали в три смены, чтобы вписаться в сроки. Глубина моря в районе бурения – 81 метр, глубина скважины – 2,1 км, северная широта – даже норвежцам не снилась. И первая же скважина дала не только нефть, но и газ – в декабре 2014 года Госкомиссия по запасам поставила на учет в госреестре 130 млн тонн нефти и 500 млрд кубометров газа, причем нефть по качеству не уступает премиальной Siberian Light. Тиллерсон был уверен, что уж после такого открытия Обама нагнется в правильную позу, а нагнули – Тиллерсона. Да, ExxonMobil официально заявила, что её убытки – 200 млн долларов, и были даже люди, которые в это поверили. Вот только судебный иск компании против родного государства – на 2 миллиарда, и вот это куда как ближе к истине. А участков в Карском море у Роснефти, напомню – три.

Наши либералы воочию увидели, что все сказки про либеральную экономику написаны для скорбных разумом, серьёзные государственные мужи на эти акустические колебания и оптические иллюзии внимания вообще не обращают: есть интересы государства, а все прочее – прах.

И закон о стратегическом планировании проскользнул мимо всех препон, в лексикон государства российского вернулось слово «план», и никто от ужаса до сих пор не умер. Этот закон предусматривает определенную иерархию документов стратегического планирования – к директивным методам, к провозглашению плана пятилетки законом, за нарушение которого предусмотрены меры уголовного кодекса вернуться не получается, в одну реку не войти дважды. Впрочем, поскольку я не специалист по изречениям великих мужей – могу и ошибаться. Те документы, что перечислены во второй статье только что принятой Энергетической стратегии – это и есть высший уровень иерархии, или, как это сформулировано на бюрократическом новоязе, «стратегические документы целеполагания федерального уровня», все остальные – ступенями ниже. Правда, где-то сбоку прилеплены вот те самые стратегические прогнозы министерства экономического развития с намёком на то, что при разработке отраслевых и территориальных стратегий эксперты всенепременно будут сверяться с ценными мыслями МЭРа. На всякий случай перечислю имена руководителей этого замечательного ведомства: Гайдар, Ясин, Шохин, Уринсон, Греф, Набиуллина, Улюкаев, Орешкин, теперь вот Решетников. Впрочем, Максим Решетников еще никак себя не проявил, а что из себя представляют все его предшественники, даже говорить не хочется – исключительного достоинства государственные мужи.

Энергетика России – самой северной страны планеты

Энергетическая стратегия, таким образом – не вещь в себе, она часть общей системы стратегического планирования, но часть очень своеобразная. Ни социально-экономическое развитие, ни научно-техническое, ни пространственное развитие в России без энергетической отрасли просто немыслимо. Не обеспечить нам продовольственную, военную, информационную безопасность без необходимого вклада со стороны энергетики.

В наше время военная безопасность и ядерные силы сдерживания вообще близнецы-братья, склады с продовольствием и серверы с большими базами данных без 220 вольт не работают, военная техника без продуктов нефтепереработки в баках не движется. Больше того. Как бы ни выглядела наша социально-экономическая система – феодализм, капитализм, социализм, географии и климату плевать на эти изыски: Россия была, есть и будет самой северной страной мира.

Сейчас обсуждают изменения в конституции, к чему я, не являясь, к сожалению, гражданином России, присоединиться не могу, но как наблюдатель со стороны, я точно могу сказать, чего в ней не хватает: права каждого гражданина России на киловатт*часы энергии. Если в наших жилищах темно и холодно – не будет реализована никакая стратегия, не будут выполнены никакие международные договоры, да вообще ничего выполнено не будет.

История развития человеческой цивилизации – это история развития энергетики, освоения и развития все новых технологий использования все новых энергетических ресурсов. Отсутствие киловатт*часов в розетках и в батареях отопления равносильно откату на предыдущую цивилизационную ступень развития, для России это аксиома.

Вот только и обратное верно – мы не будем развивать энергетику ради нее самой, не будем строить нефтепровод к вулканам Камчатки и строить АЭС на острове Большевик. Энергетика – базис для всей остальной экономики, а фундамент в Диком поле строить не принято. Поэтому сначала – стратегические планы высшего уровня иерархии, и только потом – отраслевые и территориальные. Надеюсь, что в 2020-м году, в год столетия со дня вступления в силу плана ГОЭЛРО никому ничего напоминать не нужно – все всё и так помнят. Но, на всякий случай, напомню: из общего объема финансирования ГОЭЛРО на сами электростанции и электросети ушло 8%, все остальные деньги – это новые заводы, фабрики, электрификация сельского хозяйства, новые поселки и города. ГОЭЛРО не просто первый в нашей истории государственный план, он – первый комплексный план. Да, было другое время, план ГОЭЛРО был направлен «вовнутрь», он касался только и исключительно нашей страны, сейчас такое повторит невозможно – без масштабного экспорта развивать экономику и саму Россию невозможно. Но ведь и план ГОЭЛРО не был самоизоляционистским – страна Советов охотно брала чужие технологии для решения самых острых проблем, у нас на ДнепроГЭСе вон американцы работали. Вот только брали мы чужие технологии и ещё с одной целью – чтобы они через несколько лет стали нашими, чтобы на их основе получить собственные инженерные и конструкторские школы. Про права интеллектуальной собственности тогда говорили куда как меньше, да и толку-то говорить про них не было тогда, когда был риск получить ответ Иосифа Виссарионовича Сталина.

Пятилетние планы развития – «инструмент» прагматиков

Конструкция стратегических планов выглядит так, что появляется подозрение – а не видим ли мы ту самую попытку вернуться в воды той же реки? Это наши либералы шарахаются от пятилеток, в реальном мире отношение к такому методу развития куда как более спокойное и прагматичное. И речь не только о Китае – в Исламской Республике Иран сейчас идет VII пятилетка. В Иране, где государственная собственность в экономике едва превышает 50% - одна пятилетка за другой. Были в свое время собственные пятилетки в Японии, Турции, Аргентине. Когда их использовали? Да когда речь шла о необходимости быстрого восстановления после кризисов и войн или, как в случае с Ираном – из-за дискриминационных мер со стороны все того же коллективного Запада. Я ничего не упустил?

Это в России сейчас одновременно – кризис из-за пандемии, необходимость восстановления после многих лет либерального погрома в экономике, это против России сейчас западные санкции. И это в России с момента принятия Энергетической стратегии начинается переход от стратегий целеполагания к конкретным отраслевым и территориальным стратегиям развития. Со скрипом, со стоном, с сопротивлением тех же бывших глав министерства экономического развития, которые все так же обитают на верхних этажах системы власти – ну, кроме одного, который сейчас нары полирует. И возникает совершенно закономерный вопрос – а кто архитектор вот этой конструкции стратегических планов развития? Неужто эти документы разрабатываются и проталкиваются через правительство и парламент экспертами правительства?

Письмо двух ректоров и «Стратегия-2020»

Я ничего не понимаю в конспирологии, да и не люблю я эти теории, мне факты больше нравятся. А они – есть, они отнюдь не секретны, их всегда можно найти на официальных сайтах правительства, президента и других органов власти. Вот я и стал их искать – вдруг найдутся. И первый же документ из списка, содержащегося в Энергетической стратегии, заставил основательно задуматься: в России просто не было и нет никакой стратегии социально-экономического развития. Номер 1 в списке – отсутствует напрочь. В 2009 году в ведомстве все того же МЭРа, которым на тот момент руководила мадам Набиуллина, была рождена и утверждена правительством Концепция социально-экономического развития. Утверждена только ради того, чтобы ее тут же выбросили в мусор – в это время в мире случился всеобщий экономический кризис, и все теоретизирование ведомства Набиулиной яйца выеденного не стоила. А в декабре все того же 2009 года ректоры Высшей Школы Экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов и Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХГС) Владимир Мау направили в адрес премьер-министра Путина письмо, в котором предложили совершенно новый подход к организации экспертной работы для подготовки к новому этапу социально-экономического развития России до 2020 года, к разработке стратегии на этот период. Предлагалось привлекать к работе экспертов, представлявших различные позиции, руководителей субъектов РФ, представителей ведущих бизнес-структур, руководителей СМИ и лидеров профессиональных сообществ. Предлагалось строить программу не по отраслевым, а по взаимосвязанным проблемным блокам, каждый из которых будет представлять собой проект достижения определенной цели, подготовку «дорожной карты», скоординированной с «дорожными картами» других блоков по содержанию, ресурсам и срокам. Не видите ничего знакомого в последнем предложении? Тогда посмотрите хотя бы наискосок на текст майского 2018 года указа президента России о национальных целях и проектах. Господа Мау и Кузьминов в 2009 году предложили не самую плохую методологию, причин отказываться от нее никаких нет.

Вот только после того, как Владимир Путин ответил согласием на письмо двух ректоров, началось нечто, что мы, не страдая политкорректностью, предлагаем называть «организационной вакханалией». Для большей открытости был создан сайт 2020strategy.ru, на котором публиковались промежуточные итоги работы рабочих групп, которых было создано 21 штука. Тем, кому эта ушедшая в прошлое история кажется интересной, подсказываем – сайт по-прежнему в рабочем состоянии, на нем можно найти любые подробности. Несколько сотен заседаний, обсуждений и дискуссий, широкое освещение в СМИ, участие более сотни зарубежных экспертов, в числе которых были бывший вице-президент МВФ, профессора университета Беркли и Graduate Institute Женевы, проводились социальные опросы. Промежуточный доклад объемом около 600 страниц был передан в правительство, министерства и ведомства его доработали, и в декабре 2011 года эта творческая деятельность была успешно завершена.

Стратегия-2020 была опубликована в марте 2012 года под названием «Итоговый доклад о результатах экспертной работы по актуальным проблемам социально-экономической стратегии России Стратегия-2020: Новая модель роста – новая социальная политика».

Да, название занимает две строчки – так ведь и объём доклада составляет 864 страницы! Реакция премьер-министра Владимира Путина, который в марте 2012 принял решение о своем участии в предстоявших президентских выборах, была, как мне кажется, совершенно естественной: этот «талмуд» никогда не был утвержден ни правительством, ни президентом. 864 страницы могут быть наполнены самыми замечательными идеями, но всерьез представить, что этот двух-трёхтомный труд можно использовать в качестве документа стратегического планирования, могут люди только с очень нетривиальным мышлением. Это, конечно, мое частное мнение, но если на качественное изучение стратегии развития на 8-летний период нужно потратить 2-3 года, то такая стратегия является мертворожденной изначально.

Совет Безопасности России и его научный совет

Итого: стратегия социально-экономического развития должна быть, но её нет. Но труд ректоров никуда не исчез, он просто был переработан Советом Безопасности и превратился в тот самый майский 2018 года указ о национальных проектах и стратегических целях. Убедиться в этом несложно, достаточно сравнить названия глав результатов труда коллектива под руководством Мау и Кузьминова и текст указа. Но при этом текст указа занимает 18 страниц, мы его можем не только прочитать, но и понять за каких-нибудь полчаса. Эксперты научного совета при Совете Безопасности уменьшили объём социально-экономической стратегии в 42 раза. Как им это удается? У нас ведь век открытой информации, секретов не так много, соответствующий список экспертов находится на сайте Совета Безопасности. Напомню, что состав Совета Безопасности не избирается, а назначается единолично президентом России. Просматривая список, стоит помнить этот простой факт.

Этих людей тоже никто не назначает, их приглашают в качестве экспертов для проработки той или иной программы, плана, стратегии. На экране есть ссылка на сайт Совета Безопасности, предлагаю и вам, уважаемые зрители, поискать в этом списке тех, кого можно назвать либералами – мои поиски результатов не дали. Так или иначе, один факт мы уже установили: в списке документов, на которые ссылается министерство энергетики как разработчик Энергетической стратегии документа № 1, стратегии социально-экономического развития нет, его в настоящее время заменяет майский 2018 года указ президента о национальных проектах и стратегических целях. Указ, разработанный Советом Безопасности по поручению президента и им же, президентом, утвержденный.

Хронология утверждения документов стратегического планирования имеет значение

Следовательно, пункт 2 Энергетической стратегии реально должен выглядеть следующим образом:

«ЭС-2035 обеспечивает реализацию в сфере энергетики положений:

- указа президента № 204 от 7 мая 2018 года «О национальных целях и задачах на период 2024 года»;

- Стратегии национальной безопасности России;

- Стратегии научно-технического развития России;

- Доктрины энергетической безопасности России;

- Стратегии пространственного развития России на период до 2025 года».

Ничего странного не замечаете? Три документа – без указания времени их действия, четыре документа – без дат их утверждения и без указания того, кто именно их утверждал – президент или правительство. А это важный момент – подпись президента означает, что документ подготовлен Советом Безопасности, подпись премьер-министра, которым у нас до зим 2020 года был господин Медведев – свидетельство того, что над документом трудились министерства, их департаменты, их эксперты. Хронология появления стратегических документов уровня целеполагания – это рассказ о борьбе государственников с либералами в руководстве России.

Стратегия национальной безопасности России

Стратегия национальной безопасности стала первым документом, принятым на основе закона о стратегическом планировании – она была утверждена в последний день 2015 года указом президента № 683. То, что этот документ разработан именно Советом Безопасности, никаких сомнений не вызывает, для этого достаточно просто пролистать его текст до пункта 109-111 (кстати, я искренне удивлен, что их до сих пор никто толком не комментировал, хотя они того явно стоит). Цитирую, пропуская всевозможные бюрокртаизмы: «Положения настоящей Стратегии обязательны для выполнения всеми органами государственной власти и органами местного самоуправления и являются основой для разработки и корректировки документов стратегического планирования и программ в области обеспечения национальной безопасности и социально-экономического развития Российской Федерации, а также документов, касающихся деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления. Деятельность Центрального банка Российской Федерации как участника стратегического планирования осуществляется в целях обеспечения национальных интересов и реализации стратегических национальных приоритетов. 110. Контроль за ходом реализации настоящей Стратегии осуществляется в рамках государственного мониторинга состояния национальной безопасности; его результаты отражаются в ежегодном докладе Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Президенту Российской Федерации. 111. В целях реализации настоящей Стратегии осуществляется под руководством Президента Российской Федерации совершенствование системы государственного управления, стратегического планирования в области обеспечения национальной безопасности и социально-экономического развития Российской Федерации, разрабатываются и реализуются документы стратегического планирования, а также принимаются меры по подготовке квалифицированных специалистов в области обеспечения национальной безопасности и стратегического планирования.»

Давайте вместе переведём эти статьи на нормальный язык. СНБ – документ, который никто в органах власти обсуждать не будет, положения СНБ нужно просто выполнять, за этим выполнением присмотрит Совет Безопасности и о результатах мониторинга перед президентом и отчитается. При этом президент России берёт на себя личную ответственность за выполнение СНБ, за разработку стратегии развития России не только в области безопасности, но и социально-экономического развития России. Слово «правительство» в этих трех пунктах просто отсутствует – тем экспертам Совета Безопасности, которые разрабатывали СНБ, было не до жестов вежливости по отношению к команде управленцев Дмитрия Медведева. Ещё одна отличительная особенность СНБ – то, что у неё нет срока окончания действия, она принята раз и навсегда, но раз в шесть лет подлежит корректировке, чтобы привести ее в соответствие с меняющимися обстоятельствами.

Я не буду пытаться анализировать СНБ полностью – в этом документе 46 страниц, найти её текст в недрах интернета сложности не представляет, отмечу только самые заметные особенности. В СНБ имеется глава IV – «Обеспечение национальной безопасности». На интуиции есть уверенность, что речь в ней должна идти о сугубо военных, оборонительных мероприятиях, но СНБ куда как шире этого. Вот подразделы этой главы: оборона страны, государственная и общественная безопасность, повышение качества жизни российских граждан, экономический рост, наука, технологии и образование, здравоохранение, культура, экология живых систем и рациональное природопользование, стратегическая стабильность и равноправное стратегическое партнерство. Безопасность России в этой стратегии – это не только оборона, но и нормальное развитие всех остальных отраслей экономики, технологий, образования, медицины. И это вполне логично – если не удастся добиться развития страны, никакие усилия министерства обороны и спецслужб не смогут предотвратить, искоренить риск сползания России в ситуацию, подобную той, что имеется на Украине или в каких-нибудь там США. Хронология появления этой стратегии подсказывает, что именно она лежит в основе всех прочих документов с названиями «стратегия», «доктрина» и прочие «концепции» - следующие стратегические планы развивают идеологию, заложенную в СНБ. Нет, слова «идеология» в тексте СНБ нет – у нас, как известно, с 1993 года на него наложено табу, но оно совершенно явно читается между строк.

Комплексные планы развития – высший уровень управления страной

Если Россия как государство, как страна, действительно хочет сохранить свою национальную безопасность, то развитие должно идти комплексно, нельзя делать упор исключительно на каком-то одном направлении.

Примеров отсутствия навыков комплексного планирования за последние годы – пруд пруди. В 2012 году была проложена АЯМ, Амуро-Якутская магистраль – проект, который не потянул даже Советский Союз: 1200 км, из которых около 900 км проложены в условиях вечной мерзлоты. Прошло 8 лет, и вот только теперь правительство начинает размышлять о том, как же эту магистраль использовать. При этом данные геологии, полученные еще в советское время, совершенно невероятны – вдоль трассы этой магистрали на расстояниях в пределах 150-200 км расположено более 300 крупных месторождений минеральных, твердых месторождений. И – что? Шахты, разрезы, карьеры, обогатительные комбинаты, новые поселки, новые электростанции? Да ничего подобного – ждём инвесторов. Инвестировать серьезнейшие суммы, вытянуть фантастический по сложности проект – и после этого сидеть в кресле ровно и ждать волшебника в голубом вертолете, то есть эффективного частного собственника, который придет и все сделает. Это похоже на действительно государственный подход к развитию России? Сакраментальный вопрос, ответ очевиден. В 2009 году синхронно стартовали два совершенно новых масштабных проекта: консорциум компаний во главе с НОВАТЭК начал освоение Южно-Тамбейского газоконденстаного месторождения и строительство самого северного в мире СПГ-завода, а городе Большой Камень началось создание судостроительного комплекса «Звезда». «Звезда» - это тоже «фантастика, сынок», поскольку ни в России, ни в СССР никогда не строили танкеры для нефти и СПГ арктических ледовых классов. В 2018-м «Ямал-СПГ» построен, эксплуатационные скважины на месторождении пробурены, станции комплексной подготовки газа созданы, трубопроводы проложены, правительство с размаху приняло изменения в закон о плавании в Северном Ледовитом океане – энергетические ресурсы можно транспортировать только на судах, построенных в России. А «Звезда» - не готова. И правительство тут же делает исключения в совершенно свежем законе – «Ямалу-СПГ» разрешили строить танкеры-газовозы за рубежом. В Большом Камне идет строительство второй очереди «Звезды», а за строительство жилья для специалистов со всем необходимым (школы-садики-больницы) началось только в 2017-м году. И только в 2018-м окончательно поняли, что специалистов для «Звезды» на Дальнем Востоке не хватит – такелажников, сварщиков, фрезеровщиков, токарей - то есть тех, кто умеет работать руками с металлом. Оказывается, министерство образования про этот проект думать не думало, министерство строительство слыхом не слыхивало, а строительством сопутствующих заводов занимается не министерство промышленности и даже не министерство развития ДВ и Арктики, а глава Роснефти, которой поставлена задача курировать проект «Звезды». Нефтяники и «Газпромбанк» строят судостроительный завод, правительство наблюдало за этим строительством через телевизор, и эта ситуация стала меняться только с появлением в правительстве Юрия Борисова. Прилетел – ногами дороги проверил, на условия жилья строителей и персонала «Звезды», со всей России собранного, вживую посмотрел, и только после этого появился проект нового жилого квартала, началось строительство жилья.

Извините, отвлёкся. Предлагаю просто зафиксировать факты, которые секретными никогда не являлись. С 31 декабря 2016 года основополагающей стратегией развития России является СНБ, разработанная экспертами Совета Безопасности, персональную ответственность за реализацию которой президент России взял лично на себя. Все остальные документы стратегического планирования, принятые позже – документы, развивающие идеологию, вложенную в СНБ. После того, как были разработаны и приняты указ о национальных проектах и стратегических целях, стратегии информационной и продовольственной безопасности, НТР, доктрина энергетической безопасности, стратегия пространственного развития – настал черед Энергетической стратегии. Энергетики получили список задач и теперь готовятся их выполнить – логика соблюдена, ждем отраслевых стратегий развития угольной, газовой, нефтяной, электроэнергетической отраслей.

Меры ответственности