Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

«Черная полоса» Саудовской Аравии – Королевство оказалось на краю пропасти

На Саудовскую Аравию навалилась масса социально-экономических проблем, производных от неблагоприятной для нефтеэкспортёров конъюнктуры на мировом сырьевом рынке. Крупнейшая арабская экономика переживает один из самых тревожных за всю свою современную историю периодов. Что больше всего должно удручать власти Королевства, «дно» экономических тягот, которые сопровождаются крайне нестабильной политической ситуацией в Ближневосточном регионе, ещё не достигнуто.

Постигшие саудовцев проблемы носят комплексный характер, неуклонно расширяясь до взрывоопасных размеров. Так, недавно выяснилось, что правительство Саудовской Аравии выделило около $ 1 млрд. крупной строительной компании в качестве попытки сдержать назревающие рабочие беспорядки. Местный застройщик Saudi Binladin Group, который осуществлял такие проекты, как расширение мечети Аль-Харам в Мекке и финансового района в Эр-Рияде, получил в сентябре от $ 800 млн. до $ 1,1 млрд., чтобы устранить задолженность по зарплатам. Предпринятые саудовскими властями шаги были интерпретированы авторитетным американским изданием The Wall Street Journal в антикризисном ключе.

Правительственными выплатами гасится недовольство мигрантов, число которых на строительных площадках Королевства исчисляется десятками тысяч. В стране возникла реальная угроза бунта гастарбайтеров, доселе совершенно невиданное явление для аравийской монархии. Рабочие-иностранцы, которые не получали зарплаты или были уволены, организовали протесты. Во время одного из них подожгли автобусы компании Saudi Binladin Group в Мекке.

Тем временем условия в лагерях, где проживают трудовые мигранты, за последние месяцы серьёзно ухудшились. Вплоть до того, что некоторые из тамошних обитателей испытывают нехватку еды. С ростом числа уволенных рабочих в саудовских судах копятся исковые заявления. Ситуация с трудовыми мигрантами осложняется также действием правил, согласно которым необходимо получить разрешение бывших работодателей на то, чтобы покинуть страну.

По касательной страдают другие государства, чьи граждане приехали в Саудовскую Аравию на заработки. Всемирный банк отмечает, что снижение прогноза экономического роста нескольких стран Азии частично связано с уменьшением денежных переводов из стран Персидского залива, включая Саудовскую Аравию. Та же Saudi Binladin Group уволила свыше 70 тыс. человек за последний год из общего числа в более 200 тыс. своих сотрудников. В основном это были выходцы из Азии и других арабских стран.

Падение нефтяных доходов привело к масштабным увольнениям, признакам трансформации рабочих волнений из эпизодических в постоянные. Причём массовое выражение недовольства намечается не только в среде трудовых мигрантов, а даже со стороны самих подданных Королевства. Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд 28 сентября издал указ, согласно которому впервые в истории страны сокращается жалованье государственных служащих. С 1 октября зарплата министров урезается на 20%, а дотации членам Консультативного совета (лишённое реальных властных полномочий подобие парламента Саудовской Аравии) на содержание жилья и автомобиля — на 15%. Для рядовых чиновников замораживается повышение окладов, вводятся лимиты на оплату сверхурочных и отпусков.

Как отмечают эксперты, тем самым поставлен под вопрос действующий в стране негласный социальный контракт между правящей элитой и рядовыми подданными. Согласно ему, представителям среднего и низшего звена бюрократического аппарата практически пожизненно обеспечивалась необременительная госслужба в обмен на полную лояльность властям и отсутствие стремления к политическим реформам в консервативной монархии. Здесь важно отметить, что государственный сектор Королевства является главным работодателем для саудовских граждан, занятость двух третей которых, так или иначе, связана с госслужбой. На их жалованье и другие выплаты уходит до 45% расходной части бюджета ($ 128 млрд. долларов в 2015 году). Не в последнюю очередь, именно по причине баснословных расходов на поддержание негласного «социального контракта» между правящей семьёй Аль-Сауд и подданными Королевства дефицит бюджета страны в прошлом году составил беспрецедентные $ 98 млрд.

Не лучшая ситуация складывается и в финансовом секторе первой арабской экономики. Саудовские власти вынуждены изыскивать дополнительные источники пополнения бюджета и снижения расходов. И это нашло отражение в банковском секторе страны. Царящие здесь настроения финансовые аналитики называют близкими к паническим. Ключевой фондовый индекс Королевства Tadawul упал до минимумов 2009 года.

Акции банков также обвалились, после того как правительство приняло решение сократить зарплаты и премиальные выплаты госслужащим, а Центробанк страны обязал финансовые учреждения реструктурировать кредиты тем, кто пострадал от такого решения властей. Валютный регулятор Саудовской Аравии отмечает, что подобное решение обусловлено необходимостью снижения давления на заёмщиков, чей доход был сокращён из-за мер правительства по снижению государственных расходов.

Дальнейший экономический спад в Саудовской Аравии может усилиться, что очень сильно ударит по доверию потребителей. Доверие в финансовом секторе уже рухнуло, индикатор чего — рост межбанковских ставок.

Из-за навалившихся на Эр-Рияд проблем, вызванных затянувшимся периодом дешёвой нефти, тамошнее правительство уже допустило просроченные платежи своим подрядчикам, начало сокращать субсидии на топливо. Всё это делается для того, чтобы снизить дефицит бюджета, который в этом году может достичь 13% ВВП и только в 2017-м упасть ниже 10%. Такой прогноз делают в Международном валютном фонде.

Поиск путей пополнения государственной казны принял в Саудовской Аравии повальный характер, в ход идёт любая возможность. При этом отдельные меры на этом направлении зачастую противоречат ранее принятым властями программным установкам по экономическому развитию. К примеру, постулированная в программе Vision-2030 («Видение-2030») задача обеспечить массовый приток в страну иностранных туристов явно не стыкуется с кратно повышенным на днях размером визового сбора.

С 2 октября устанавливается единый сбор для всех видов виз (посещение Саудовской Аравии с туристическими, религиозными, деловыми или другим целями), увеличенный в 10-кратном размере — с двухсот до 2 тыс. саудовских риалов (около $ 530). От визового сбора будут освобождены только иностранцы, которые в первый раз осуществляют паломничество (хадж) к святым для всех мусульман местам, расположенным на территории арабской монархии.

Столь высокий «тариф» за предоставление визы предусмотрен лишь за однократное посещение страны. В случае многократной 6-месячной визы сбор увеличивается до 3 тыс. риалов. Годовая и двухлетняя визы обойдутся просителям соответственно в 5 и 8 тыс. риалов.

Но и это не всё. По новым правилам иностранцам придётся платить не только за въезд, но и за выезд (!) из Саудовской Аравии. Новый сбор составляет приблизительно $ 53. Таким образом, уплатив за прибытие в Королевство порядка $ 530, на которые можно неделю отдохнуть в западноевропейской стране, турист будет вынужден внести ещё и 10% от первоначального сбора, чтобы ему разрешили покинуть пределы монархии.

Самые большие поступления в бюджет правительство ожидает от сборов за оформление въездных документов для трудовых мигрантов. Согласно новым правилам, за въезд в страну гастарбайтеры будут платить $ 80, стоимость рабочей визы на полгода составит $ 800, на год — $ 1333, на два — $ 2133.

В основе нынешних социально-экономических тягот мирового лидера по добыче и экспорту нефти видится девальвация «чёрного золота». До последнего времени саудовские власти тешили себя и внешних партнёров мыслями о том, что для Королевства важнее сохранить свои доли на нефтяном рынке, чем предпринимать экстренные меры для ценового разгона барреля. Однако, по мере нарастания внутренних проблем, упование на накопленную за предшествующие тучные годы «подушку» в виде валютных резервов сменилось лихорадочным поиском выхода из назревающего масштабного кризиса.

Саудовская Аравия теперь пытается стимулировать рост цен на нефть. Совместно с другими странами ОПЕК говорится о необходимости снизить добычу и выйти на приемлемую для всех нефтепроизводителей стоимость барреля. Между тем, встреча в Алжире на полях Международного энергетического форума (26−28 сентября) лишь открыла дорогу к этим шагам, не сняв всех противоречий внутри самого нефтяного картеля.

Конкретное решение, которым бы чётко оговаривалось, какой объём будет добывать каждая страна ОПЕК в новых условиях, отложено до ноябрьской встречи в Вене. Но и в этом вопросе у саудовцев нет поводов расслабиться. Квотирование нефтедобычи при обновлённом раскладе — зафиксированное на уровне 32,5 млн. баррелей суточное производство жидкого углеводорода — обещает стать проблемным. Раздражителем для Эр-Рияда остаётся нефтяная политика Тегерана, который отказывается сдерживать добычу, пока не достигнет её досанкционного уровня и даже немного превысит свои пиковые показатели.

Внутренние вызовы, с которыми столкнулась системообразующая сила арабского мира, усугубляются ростом нестабильности по всему периметру саудовских границ. Война в Йемене возобновилась. Риск внутренней дестабилизации у арабских соседей, например, в Бахрейне, сохраняется. В зоне Персидского залива, как и на всём ближневосточном пространстве, Иран проявляет повышенную активность. Ситуация в Сирии близка к ещё более серьёзной военной эскалации, непосредственными участниками которой становятся мировые державы в лице США и России.

Тревожную для Саудовской Аравии картину дополняют действия американского «союзника». Тот на словах поддержал, например, саудовскую программу Vision-2030 (1), но на деле выталкивает Эр-Рияд в геополитический тупик. История с принятием Конгрессом США закона «Правосудие против спонсоров терроризма» стала для семьи Аль-Сауд «холодным душем».

Напомним, 28 сентября обе палаты законодателей США впервые за все восемь лет президентства Барака Обамы преодолели наложенное им вето на законопроект, дающий право семьям жертв терактов 11 сентября 2001 года подавать иски против Саудовской Аравии.

И хотя Белый дом выразил «возмущение» преодолением вето, за всем этим саудовцы видят «двойную игру» американской администрации. Официальный Эр-Рияд осудил действия «союзника» и приступил к мобилизации общественно-политического мнения в арабском мире в соответствующем ключе. Королевство выразило надежду, что «мудрость в итоге восторжествует», и Конгресс США примет необходимые меры по «корректировке нового законодательства». Тем временем 30 сентября американский суд принял первое исковое заявление против Саудовской Аравии от вдовы погибшего в здании Пентагона 15 лет назад сотрудника военного ведомства США.

Налицо настораживающая правящую семью Аль-Сауд тенденция, когда в её адрес внутри и извне Королевства в судебном порядке стали выдвигать претензии. Судебные иски трудовых мигрантов и вдов американских военнослужащих могут из тенденции превратиться в закономерность. А там и до создания в отношении Саудовской Аравии специализированных трибуналов может дойти. Ведь не зря американская администрация одной рукой подписывает с саудовцами новые оружейные контракты, а другой — спускает на них полчища международных правозащитников, обвиняющих Эр-Рияд в гибели тысяч мирных йеменцев.

Так далее продолжаться не может, иначе государственные устои арабской монархии подвергнуться сильнейшей эрозии, резонно полагают в Эр-Рияде. Вот только выверенных рецептов преодоления «чёрной полосы» с минимальными потерями у саудовских властей нет. Vision-2030 в этом вопросе — явно не панацея от всех бед, а, скорее, лишь заявка на реформы без внутренней уверенности в их позитивном исходе. Тем более «Видение» на 15 лет вперёд не может нейтрализовать внешние вызовы, с которыми сталкивается Королевство.

Умеренность во внешних делах и стабильность изнутри традиционно выступали основными опорами саудовской государственности. Однако этот баланс между степенью вовлеченности монархии с населением в 32 млн. человек в региональные дела и её «иммунитетом» по отношению к внутренним проблемам дал системный сбой. Саудовская Аравия застыла в тревожном ожидании «перестроечных» процессов, судьбоносность которых для Королевства предопределена.

(1) «Видение-2030» было представлено в апреле этого года. Реализация программы связывается с именем заместителя наследного принца, министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, сыном короля Салмана. Стратегический план развития страны заточен на ослабление её зависимости от экспорта нефти, предусматривает реформирование едва ли не всех сфер жизни Королевства. В контексте «американского следа» в разработке программы важно отметить, что в её основу была положена работа консалтинговой компании McKinsey со штаб-квартирой в Нью-Йорке.

Американские военные базы за рубежом не оправдывают затрат и противоречат интересам США, пишет в статье для Time сотрудник Института Катона Джон Глейзер.

Прежде всего, пишет Глейзер, они никак защитят США от прямого нападения. "Размещение 80 тысяч солдат на 350 объектах в Европе не имеет прямого отношения к обеспечению физической безопасности американцев", — приводит пример аналитик. При этом он отмечает, что США и так хорошо защищены двумя океанами и ядерным арсеналом.

Во-вторых, предполагаемый "эффект сдерживания" от военных баз переоценен. Более того, эффект может быть противоположным: так, расширение НАТО на восток всерьез обеспокоило Москву и скорее нарушило стабильность в регионе.

В-третьих, по мнению Глейзера, военные базы не всегда препятствуют распространению ядерного оружия. Таким путем, возможно, удалось предотвратить появление ядерного арсенала у Японии и Южной Кореи. Но те же меры могут спровоцировать соседние страны, например, Северную Корею, на собственные разработки.

В-четвертых, базы могут вызывать недовольство у местного населения: в июне 2016 года на Окинаве против американских военных протестовали 65 тысяч человек.

В-пятых, наличие баз в той или иной стране может привести к тому, что Вашингтон будет вынужден поддерживать ее "диктаторский режим". Так вышло, например, в случае с Бахрейном, где находится основной пункт базирования Пятого флота США, пишет аналитик.

В-шестых, США могут ввязаться в ненужную войну из-за своих военных объектов. Например, в случае конфликта в Южно-Китайском море Вашингтону придется вмешаться, чтобы выполнить гарантии безопасности, данные Тайваню, Японии и Филиппинам.

И, наконец, в-седьмых, американские военные базы уже технически устарели. Сейчас благодаря новым технологиям войска могут быть быстро переброшены на дальние расстояния, поэтому размещать их можно в самих США, считает автор.

"Мы не должны прибегать к военному вмешательству по всему миру, если нет явной угрозы для безопасности США", — подчеркивает аналитик.

Иранцы проявляют чудеса мудрости в дипломатии

Андрей Коротаев,

главный научный сотрудник Института востоковедения РАН, доктор исторических наук, профессор

Как САР оказалась втянута в передел сфер влияния между крупными игроками на Ближнем Востоке. Иранцы проявили чудеса мудрости в дипломатии, сумев забыть старые ритуальные противоречия и создав очень широкую коалицию…. Создавая "антиваххабитскую" коалицию, Иран преследовал вполне конкретную цель: укрепить позиции в арабском мире и создать противовес Саудовской Аравии. Понадобились союзники, которых Иран нашёл в первую очередь среди колоссального шиитского сообщества Ирака, шиитского большинства населения Бахрейна…. алавитов и вообще несуннитов Сирии, выступающих в своём большинстве в текущей ситуации на стороне Асада.

Что происходит в Сирии на самом деле

Наивно полагать, что ситуацией на Ближнем Востоке сегодня руководит некая глобальная закулисная сила, развернувшая конфликт в Сирии, пытаясь достичь каких-то своих тайных интересов. Это не так. На Ближнем Востоке отношения между собой выясняют прежде всего региональные акторы.

Так, в сирийском конфликте оказались замешаны сразу три крупнейших ближневосточных игрока. Это Саудовская Аравия, Иран и Турция. Все остальные силы являются второстепенными. Однако играют они не в одну игру — каждый ведёт собственную.

Саудовская Аравия все последние годы руководствуется единой установкой — стать безоговорочным лидером всего арабского мира. И в общем-то, добиться доминирования на Ближнем Востоке стране во многом действительно удалось, несмотря на все усилия её соперников этого не допустить.

До 2011 года главным претендентом на лидерство в регионе был Египет, но события Арабской весны не оставили стране, попавшей в сверхтяжёлое экономическое положение, никаких шансов.

На этой волне удачу решил испытать Катар (в союзе с Турцией), достигший особых успехов в 2011—2012 годах. В 2012 году президентом Египта стал Мухаммед Мурси, представлявший движение "Аль-ихван аль-муслимун"*, тесно связанное в то время с Катаром и Турцией. Перед Саудовской Аравией стала вырисовываться вполне реальная угроза дуальной катаро-турецкой гегемонии в регионе.

Однако Саудовская Аравия Катар всё же переиграла, создав коалицию из всех стран Персидского залива (кроме, естественно, Катара и до некоторой степени проводящего достаточно самостоятельную политику Омана), которые совместными усилиями отвели эту очень маленькую, но богатую страну, громко заявившую о себе во время Арабской весны, на задний план.

Нужно отдать должное умениям саудовских дипломатов: единым антиихванкско-антикатарским фронтом тогда выступили и египетские военные, и Израиль, и финансовые акулы Дубая, и египетские леваки-троцкисты, и политики-реалисты США, и даже Россия. В 2013 году Мурси этой предельно широкой коалицией был свергнут, а "Братья мусульмане" разбиты.

На этом катарская интрига на Ближнем Востоке фактически закончилась. Но важен этот эпизод по другой причине: Саудовская Аравия тогда продемонстрировала всему миру свою способность использовать внешние силы, среди которых, когда потребовалось арабам, оказались и США, и в определенных эпизодах Россия.

Нынешний президент Египта Ас-Сиси, кстати, получает деньги от Саудовской Аравии (как, впрочем, перед этим Мурси получал деньги из Катара), а как говорится, кто платит деньги, тот и музыку заказывает. Ни о какой самостоятельной политике Египта сейчас, само собой, не может идти и речи.

Главными конкурентами Саудовской Аравии на Ближнем Востоке сегодня являются Иран и Турция, а основная ось противостояния непосредственно в Сирии — это безусловно саудовско-иранская ось, которую дополнительно осложняет турецкое вмешательство.

Обычно говорят, что Иран поддерживает Дамаск просто потому, что поддерживает шиитов в борьбе с суннитами. Всё, конечно, гораздо сложнее. Например, йеменских зейдитов назвать шиитами можно с большой натяжкой, а алавиты — это вообще представители религии, которую нельзя считать, строго говоря, исламом (боюсь, что в этом со мной в душе согласятся лишь представители посвящённой алавитской религиозной элиты, уккал, но не непосвящённая рядовая алавитская масса, джуххал). А в шиитских учебных заведениях ещё совсем недавно учили, что шиит, здоровающийся за руку с алавитом, обязан пройти определённый обряд очищения, прежде чем совершить молитву. Сам был тому свидетелем.

Но иранцы проявили чудеса мудрости в дипломатии, сумев забыть старые ритуальные противоречия и создав очень широкую коалицию из течений, которые шиизмом уже очень давно не считались и которые из-за внешних угроз готовы присоединиться фактически к кому угодно, забыв старые разногласия.

Создавая "антиваххабитскую" коалицию, Иран преследовал вполне конкретную цель: укрепить позиции в арабском мире и создать противовес Саудовской Аравии.

Понадобились союзники, которых Иран нашёл в первую очередь среди колоссального шиитского сообщества Ирака, шиитского большинства населения Бахрейна, в восточной части самой Саудовской Аравии, Ливане — стране меньшинств, где ни одна группа вообще не является большинством, хуситов Йемена и, конечно же, шиитов, алавитов и вообще несуннитов Сирии, выступающих в своём большинстве в текущей ситуации на стороне Асада.

В том числе на стороне Ирана выступает аномально сильная ливанская "Хезболла", в своё время выдержавшая прямое противостояние с мощнейшей в военном отношении державой — Израилем, когда-то бывшей способной разгромить за шесть дней несколько многократно превосходивших её по размерам арабских государств. "Хезболла" является одной из немногих сил в регионе, которые поддерживают режим Асада и сирийских шиитов искренне, из чувства долга перед своими верными союзниками. Во многом и потому, что те оказались в крайне затруднительном положении, но, конечно, и для борьбы за самосохранение, понимая, что падение режима Асада может катастрофически подорвать позиции шиитской общины в Ливане.

Вообще, многие местные жители не без некоторых оснований считают Ливан и Сирию одной страной. В случае падения режима Башара Асада в Ливане обязательно бы произошло укрепление суннитов, что для "Хезболлы" абсолютно недопустимо, поэтому решение о поддержке сирийского президента было единственно возможным для этой наиболее мощной боевой силы Ливана.

Но всё же оценивать силы Ирана нужно здраво: имея в союзниках разрозненные группы несуннитских меньшинств, добиться тотального доминирования на Ближнем Востоке сегодня нереально. Однако вполне реально создать ощутимый противовес региональному господству Саудовской Аравии, что уже является значимым успехом.

Турции в Сирии являются курды, и уже поэтому её грубое вмешательство в дела соседа было неизбежным. При этом, казалось бы, абсолютно нелогичная и варварская первая интервенция Турции в Сирию на стороне противников Асада была связана прежде всего с попыткой укрепления своей позиции регионального лидера, на которое Турция претендует наравне с Саудовской Аравией и Ираном.

Важно, что какого-то чрезвычайного напряжения между Турцией и режимом Асада до Арабской весны не было, но в 2012 году турки провели в корне неправильный политический анализ, уверовав, как и весь мир, за исключением некоторых экспертов, что падение режима Асада — вопрос буквально нескольких дней или максимум недель. Что ж, сказалось незнание специфики сирийской политической культуры.

Всем казалось, что если несколько районов столицы заняли повстанцы, то режиму неминуемо придёт конец. Турки готовились к разделу добычи и совершили интервенцию, надеясь урвать себе что-то от остатков Сирии, опередив в этом Саудовскую Аравию. А режим всё не падал.

И, конечно, не могли турецкие политики не воспользоваться шансом прорекламировать себя, поддержав тюрков, живущих на северной границе страны. Однако важная задача, как и в 2012 году, сейчас — дождаться развала Сирии и урвать свой кусок пирога. Турки не могут допустить, чтобы Сирию поделили между собой Саудовская Аравия и Иран. Хотя теперь едва ли не на передний план для Турции встала задача не допустить объединения курдских земель в единый пояс, который вообще бы вывел Турцию из "сирийской игры", да к тому же поставил вопрос о создании курдского государства, что не могло бы не стимулировать и так уже активное движение за независимость курдов в самой Турции. Ради предотвращения объединения двух курдских анклавов Сирии в один турки оказываются вполне готовыми вступать в конфронтацию с ИГ* и занимать контролируемые ИГ территории — главное, чтобы их не успели занять курды.

Сплошь и рядом на Ближнем Востоке происходят события, которые, если задуматься, не соответствуют интересам России, США или Европы, однако мы привыкли смотреть на Восток именно через призму интересов Запада, не обращая внимания на интересы макроигроков в самом регионе. Проблема в том, что часто интересам именно ближневосточных держав многие из, казалось бы, необъяснимых для нас событий как раз таки в полной мере соответствуют.

Россия действует в Сирии по приглашению Асада. Американцы пригласили сами себя. И чаще всего выходит именно так, что руками США местные акторы, проводящие раздел сфер влияния, пытаются добиться выполнения своих собственных задач.

Американцы наверняка начали догадываться об этом, но если и так, то сейчас они уже не могут просто взять и уйти из Сирии. Это означало бы полную потерю лица. Поэтому они вынуждены помогать ближневосточным игрокам делить между собой Сирию, прикрываясь собственными национальными интересами, которых у США в Сирии, конечно, нет.

Сейчас они, например, неплохо подыгрывают интересам сирийских курдов, среди которых, кстати, доминирует партия откровенно левацкой ориентации, в результате чего американским спецназовцам нередко приходится вести боевые действия в спецодежде с практически коммунистической символикой…

* Деятельность организаций запрещена на территории России решением Верховного суда РФ.

Интернет отключился от опеки американских чиновников

Дмитрий Кругликов

С 1 октября начинается новая эпоха в развитии интернета. Отныне исполнение технических функций по работе интернета IANA (администрация адресного пространства интернета) будет контролировать международное сообщество, а не власти США.

Как пишут «Ведомости», 1 октября истек контракт корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) с министерством торговли США и Национальным управлением информации и связи (NTIA).

Со временем ICANN создаст специальную компанию с участием представителей международного сообщества, которая будет обрабатывать запросы на изменения в корневой базе имен и адресов интернета и проверять их на соответствие всем правилам. Вносить эти изменения продолжит американская компания Verisign, занимающаяся поддержкой корневых серверов DNS и реестра доменов верхнего уровня, следует из данных NTIA.

По словам члена совета директоров ICANN Стивена Крокера, переход контроля над интернетом готовился с 1998 г., когда ICANN стала выполнять функции по управлению системой адресов и имен в интернете. В итоге интернет-сообщество одобрило схему управления глобальной сетью, основанную на принципе мультистейкхолдеризма: это модель управления с участием всех заинтересованных сторон из разных стран мира. При этом пользователи интернета не должны почувствовать никаких изменений в работе сети, обещает ICANN.

Эта новость должна шокировать сторонников тотального контроля за Сетью в разных странах, а так же конспирологов разного толка, убежденных в том, что «игрушка ЦРУ», какой будто бы является интернет, существует исключительно ради шпионских целей и целей манипуляции сознанием людей внутри и за пределами Америки.

Кстати,Россия еще в 2012 г. предлагала передать контроль над интернетом международной организации – Международному союзу электросвязи (МСЭ). Тогда эту идею поддержали Китай, Иран, Судан, Саудовская Аравия, Алжир, Бахрейн, но США, Канада, Австралия и часть стран Евросоюза выступили против.

Ну вот и свершилось...

Иранец, который привел Россию в Сирию

Кто такой Касем Сулеймани, иранский «архитектор» российской операции в Сирии

Мария Баранова

30 сентября исполнился год с начала российского военного вмешательства в сирийский конфликт. С этой операцией прочно связано имя генерала Касема Сулеймани — главы иранского спецподразделения «Кодс». Этот человек был одним из тех, кто убедил Кремль начать военную операцию на территории Сирии. «Газета.Ru» выясняла, что ждать от иранского генерала и как широко распространяется его международное влияние.

После того как отечественная авиация была размещена в Сирии на постоянной основе в 2015 году и начала наносить удары по местным террористическим группировкам, британское информационное агентство Reuters сообщило, что иранский генерал Касем Сулеймани является одним из главных «архитекторов» этой операции.

По их данным, именно Сулеймани описал военному руководству в Москве сценарий военных действий в Сирии и обозначил возможности воздействия на ситуацию. Во время его первого предполагаемого посещения российской столицы (24–26 июля 2015 года), как утверждает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника в регионе, Сулеймани встречался с президентом Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу.

«Сулеймани разложил на столе карту Сирии. Русские были очень обеспокоены и чувствовали, что ситуация резко ухудшается, что была серьезная угроза для режима Асада, — говорится в публикации. — Иранцы убедили их, что еще есть возможность перехватить инициативу. Сулеймани тогда сыграл важную роль, уверяя их, что не все потеряно».

В том же месяце Россия направила суда снабжения через Босфор, а 9 сентября стало известно об участии России в сирийском конфликте — еще до официального подтверждения Москвы.

Всего известно о четырех поездках Касема Сулеймани в Москву: в конце июля, начале августа, в декабре 2015 года, а также в середине апреля 2016 года. Информация о первых двух визитах была предоставлена тому же Reuters источниками в американских спецслужбах и в иранском правительстве. О последующих сообщали иранское агентство Fars и американский телеканал Fox News.

Информированный источник «Газеты.Ru» подтвердил, что Сулеймани несколько раз был в Москве, в том числе прошлой зимой.

«Касему доверяют, с ним обсуждают поставки оружия», — рассказал он. Сирийскую операцию Сулеймани обсуждал с российскими коллегами еще в 2013 году, однако дестабилизация обстановки на Украине затормозила эти консультации на два года.

Международный человек-загадка

Представитель Госдепа США Марк Тонер заявил, что в Вашингтоне склонны верить информации СМИ. Он также сказал о намерении США поднять вопрос о нарушении санкционного режима в отношении Ирана в Совете Безопасности ООН. Свое беспокойство касательно возможной поездки выразил и госсекретарь Джон Керри в телефонном звонке Сергею Лаврову, но признал, что Вашингтон не обладает достаточными доказательствами.

Имя Касема Сулеймани включено в черный список ООН из 15 высокопоставленных военных и политических деятелей Ирана, которым запрещается покидать территорию страны из-за связи с разработками военной ядерной программы.

В отношении Сулеймани и «Кодс» действуют также и односторонние санкции США, которые классифицируют «Кодс» как организацию, оказывающую содействие терроризму, а персонально Касема Сулеймани — как террориста.

В Кремле эти сообщения воспринимают как очередную попытку очернить репутацию России.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопросы журналистов ответил, что встреч Сулеймани с Владимиром Путиным однозначно не было, хотя он не располагает информацией о том, приезжал ли генерал в Москву.

Похожим образом отреагировали и в Министерстве обороны РФ. Как прокомментировал «Коммерсанту» эту информацию высокопоставленный источник в оборонном ведомстве, для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества по борьбе с террористическим «Исламским государством» (ИГ, запрещено в России) достаточно «поднять трубку», а не вызывать в Москву иранского генерала, на которого наложены санкции ООН.

Касем Сулеймани, который провел большую часть жизни в секретных операциях за границей, к 2016 году заработал авторитет национального героя Ирана. О нем снимают документальные и художественные фильмы, пишут песни, ему посвящают заработанные награды и спортивные призы. Первый тираж сборника публичных речей генерала разлетелся с прилавков буквально в считаные дни.

Среди политиков соседних государств и в Америке он известен как «проницательный и пугающе умный стратег», организатор диверсионно-разведывательных операций, создавший широкую агентурную сеть с опорой на шиитские общины по всему региону. Как заявил журналу The New Yorker Джон Магуайр, бывший сотрудник ЦРУ в Ираке, «на сегодняшний день Сулеймани является самой мощной фигурой на Ближнем Востоке, и никто ничего о нем не слышал».

Непрофессиональный военный

О молодости генерала известно совсем немного. Касем Сулеймани поднялся по социальной лестнице благодаря Исламской революции 1979 года, свергнувшей шахский режим.

Касем Сулеймани родился в бедной крестьянской семье в маленькой горной деревушке Рабор восточной провинции Керман. Его отец, получивший земельный надел по шахской реформе, должен был выплачивать непосильный кредит. Поэтому окончив только пять классов начальной школы, 13-летний Касем со своим родственником отправились на заработки в провинциальный центр.

Вплоть до революции и последовавшей за ней ирано-иракской войны Сулеймани был разнорабочим, а после выплаты кредита устроился в керманскую водоочистительную компанию, где через некоторое время стал помощником инженера. Сулеймани так и не удалось поступить в университет или пройти серьезное военное обучение.

Молодой Сулеймани горячо поддержал идеи революции. С первых ее дней он записался в Корпус стражей Исламской революции — КСИР, который впоследствии превратился в элитное подразделение, подчиняющееся лично верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи и располагающее сильным влиянием на экономику страны.

40 лет назад, впрочем, большинство членов корпуса не имело военной подготовки, кроме 45-дневных курсов, организованных для новых бойцов. В дни революции Сулеймани выполнял невоенные задачи. Ему было поручено обеспечение бесперебойного водоснабжения провинции Керман. С задачей он справился достойно.

Боевым крещением КСИР стало подавление курдского сепаратизма. В этой операции Сулеймани не играл ключевой роли, но получил первый военный опыт. Вскоре после этого иракский диктатор Саддам Хусейн атаковал Иран, развязав войну, которая продлилась восемь лет. Сулеймани выезжал на фронт как специалист по водоснабжению всего на две недели. Но сумел задержаться: он не только пробыл на фронте практически всю войну, но и сделал за эти годы невероятную карьеру. За героизм и храбрость Сулеймани быстро завоевал популярность в армии и всего за три года продвинулся от военного инструктора до командира 41-й бригады.

КСИР сыграл ключевую роль в ирано-иракской войне 1980–1988 годов, и Сулеймани так или иначе принимал участие в подготовке операций подразделения. Именно тогда он заложил основы своей будущей агентурной сети, установив связи с лидерами иракских курдов и шиитской организации «Бадр», которые боролись против Саддама Хусейна.

Сулеймани участвовал в управлении операциями «Бадр» во время шиитского восстания против Хусейна. После подавления восстания дивизия Сулеймани была направлена в родную провинцию Сулеймани Керман для борьбы с коррупцией и наркотрафиком, идущим из Афганистана.

Тогда же командир начал поддерживать афганских боевиков из «Северного альянса», воюющих с радикальным движением «Талибан», которое вело гонения на шиитов и получало помощь от Саудовской Аравии и Пакистана. В какой-то момент две страны оказались на пороге войны, и Иран подтянул к восточным границам почти четверть миллиона солдат. Сулеймани удалось предотвратить трагедию.

Как утверждал в интервью ВВС бывший американский посол в Афганистане Райян Крокер, иранский командир пошел на сотрудничество с американцами в борьбе с «Талибаном», несмотря на официальный разрыв дипломатических отношений с 1980 года.

В начале 2000-х был шанс пересмотра всей политической линии в отношениях с Вашингтоном. Но в 2002 году президент США Джордж Буш в докладе конгрессу назвал Иран частью «оси зла», и сотрудничеству был положен конец.

Победитель Саддама и Вашингтона

Сулеймани возглавил «Кодс» в 1998 году. Именно он переформатировал подразделение в инструмент внешней политики Ирана, превратив в нечто среднее между спецназом и внешней разведкой. С тех пор «Кодс» координирует и направляет деятельность сети шиитских «революционеров», выступающих против американских союзников в регионе, в том числе Саудовской Аравии или Бахрейна.

Подразделение «Кодс» Сулеймани сыграло важную роль в свержении режима Саддама Хусейна. К тому моменту Иран поставлял иракским курдам и шиитским ополчениям значительную военную и техническую помощь, а военные инструкторы проникали в страну под видом «иранских строителей». Сулеймани лично командовал военными операциями иракских боевиков, установил отношения с большинством партий и организаций — тогда он считался реальным хозяином положения в Ираке.

После падения режима Хусейна Сулеймани уже имел влияние на важные политические фигуры в Ираке.

Шиитская «Бадр», позже переименованная в «Верховный совет исламской революции в Ираке», считала себя продолжательницей идеологии Исламской революции 1979 года в Иране.

Иракские курды, несмотря на контакты с США, не забыли того, что во время войны с Саддамом Иран приютил у себя миллионы их людей. Несмотря на наличие трехтысячного контингента американских советников в Ираке, влияние «Кодс» все равно оказалось сильнее.

Как рассказал Reuters один из лидеров «Бадр», иранские инструкторы помогали во всем: от тактических задач до предоставления технических средств. «Американцы все эти годы контактировали с иракской армией, но никогда не учили использовать беспилотники или сложные коммуникационные сети. «Аль-Хашд аль-Шааби» (преимущественно шиитское ополчение в Ираке, воюющее с ИГ. — «Газета.Ru») между тем с помощью иранцев научились управлять ими и производить их», — говорил он.

К моменту формирования нового иракского правительства в 2010 году во главе с шиитом Нури аль-Малики иранские спецслужбы под контролем Сулеймани оказали решающее влияние на его состав. Так за ним закрепилась слава «кукловода Ближнего Востока» и «головной боли США».

Со временем под руководством иранского генерала сформировалась целая сеть альянсов по всему региону. «Никто в Тегеране изначально не задумывался о создании оси сопротивления, но события этому благоприятствовали, — сказал один из западных дипломатов в Багдаде журналу The New Yorker. — И в каждом случае Сулеймани был умнее, быстрее и лучше обеспечен ресурсами, чем кто-либо другой в регионе. Он не упускал ни единой возможности в построении блока сопротивления и шел к своей цели медленно, но верно».

Сулеймани против «халифата»

Когда иракские города один за другим начали падать в руки «Исламского государства», сеть Сулеймани моментально отреагировала. Для Ирана борьба с ИГ стала приоритетом: из-за угрозы региональной безопасности и распространения радикального ислама суннитского толка — террористы активно уничтожали шиитские святыни. Сулеймани взял командование в свои руки и перебросил в Багдад своих лучших бойцов. Именно с «Кодс» связывают основные победы иракских вооруженных сил в Тикрите, Фаллудже и Мосуле.

Когда террористический «халифат» пришел в Сирию, «Кодс» уже был готов.

По данным DEBKA, израильского ресурса с крепкими связями в спецслужбах страны, иранские специалисты руководят военными действиями армии Башара Асада на многих фронтах, а также координируют действия ливанской «Хезболлы» в борьбе с ИГ, их союзников и части сирийской оппозиции. Официальный Иран опровергает факт присутствия бойцов КСИР в Сирии.

В апреле иранский арабоязычный ресурс Al-Alam со ссылкой на главу разведки Ирана Махмуда Алави сообщил, что Сулеймани и президента Сирии Башара Асада связывают доверительные отношения. В особо острый период конфликта иранский генерал предлагал Асаду перевезти семью в Иран, однако тот отказался.

Весной 2015 года на одном из сайтов сирийской оппозиции появился плакат с изображением командира «Кодс». «Голосуйте за Касема Сулеймани, президента Сирии», — гласил текст. Плакат задумывался как издевка над Асадом, но для такой шутки есть все основания.

Другой арабо-иранский онлайн-ресурс со связями в сирийской оппозиции Name Sham цитировал самого Асада, который якобы утверждал на одном из совещаний: «Генерал-майор Сулеймани занимает особое место в моем сердце. Если бы он выставил свою кандидатуру против меня, он бы победил на выборах. Вот как любит его сирийский народ».

«Солдат до конца»

В Иране влияние Сулеймани было велико еще до того, как сирийский конфликт превратил его в политическую «суперзвезду». Генерал пользуется доверием верховного руководителя Ирана Али Хаменеи, которому Сулеймани подчиняется напрямую. Хаменеи называет его «живым мучеником» (то есть достойным высшей награды в исламском раю) за вклад в дело исламской революции.

Несмотря на близость к консервативному крылу тегеранского руководства, в разгар студенческих оппозиционных выступлений 1999 года Сулеймани подписал письмо президенту Ирана, реформисту Мохаммаду Хатами, выражая свое несогласие с применением оружия при подавлении беспорядков. Тем не менее, после того как волна недовольства сошла на нет, спецслужбы Ирана похитили десятки организаторов протестов. Сулеймани был прекрасно об этом осведомлен.

На похороны матери Сулеймани в 2013 году собралось и все военное командование, и все политические и религиозные лидеры страны, что говорит о его авторитете.

Джон Магуайр рассказывал журналистам The New Yorker о том, что иранский генерал, несмотря на отсутствие формального образования, начитан и эрудирован, более интеллигентен, чем его окружение, и обладает «сдержанным обаянием».

С таким авторитетом Сулеймани вполне мог бы начать борьбу за власть в самом Иране. В связи с приближающимися президентскими выборами 2017 года в иранских соцсетях появились призывы к Сулеймани выдвинуть свою кандидатуру.

Мохаммед-Реза Бахонар, бывший первый заместитель спикера иранского меджлиса, даже заявил, что готов поддержать такую инициативу. «По уровню политического анализа он ничуть не уступает верховному руководителю или Хасану Насралле, лидеру ливанской «Хезболлы», — заявил он.

Однако в сентябре Касем Сулеймани сделал заявление, что не имеет политических амбиций и хочет остаться солдатом до конца своих дней. Очевидно, что в ближайших планах у него — завершение сирийской кампании. Если завершение будет успешным, выборы в Иране Сулеймани не понадобятся.

Бахрейн: маленькая страна, большие возможности?

Ирина Ахмед Зейн Айдрус

К.э.н., доцент кафедры международных экономических отношений РУДН, эксперт РСМД

Экономические санкции заставляют российских бизнесменов лучше смотреть по сторонам в поисках более благоприятных возможностей для развития. И среди государств Залива Королевство Бахрейн играет первую скрипку, предлагая эффективные пути сотрудничества с Россией. Финансовая столица Арабского региона поощряет частное предпринимательство, полностью снимая ограничения на вывоз капитала, отменяя таможенные пошлины на ввоз оборудования и сырья. Деловой климат Бахрейна характеризуется открытостью экономики, высокими строчками в международных рейтингах по индексам экономической свободы и финансового развития. Сумеет ли российская сторона разглядеть «жемчужину» арабского мира и в полной мере реализовать потенциал двусторонних торгово-экономических отношений?

Особенности экономического развития Бахрейна

Открытие месторождения нефти в 1932 г. стало поворотным в экономической и социальной жизни Бахрейна, а также существенно и комплексно повлияло на современное развитие. Сегодня нефтегазовый сектор занимает большую долю в структуре ВВП Бахрейна. В 2014 г. показатель составил 22 %.

Сегодня на промышленность Бахрейна (за исключением нефтегазовой) приходится 14,5 % ВВП [1]. Среди важнейших отраслей — производство алюминия (годовое производство первичного алюминия — 960 643 т) [2], а также судоремонт. Aluminium of Bahrain (ALBA) — одно из крупнейших предприятий по производству алюминия в мире. Компания стратегически важна для экономики Бахрейна, поскольку на нее приходится около 12 % ВВП, 51 % производства идет на экспорт. В связи с тем, что к 2019 г. запланировано увеличить производственные мощности ALBA (объем инвестиций — 3,5 млрд долл.) [2], следует ожидать повышения значения индустриальных предприятий в формировании ВВП страны.

В 2014 г. вклад финансового сектора в ВВП составил 17%. Хотя финансы удерживают второе место после нефтегазовой отрасли, после 2011 г. значение финансовой индустрии в экономике страны существенно понизилось (в 2010 г. на финансовые услуги приходилось 25 % ВВП Бахрейна). Сжатие финансового рынка произошло в результате социальной нестабильности, что привело к ухудшению макроэкономической ситуации в целом и снижению привлекательности Бахрейна для международного бизнеса. Продолжающийся рост цен на нефть на протяжении последних лет поспособствовал падению доли финансовых услуг и повышению роли нефтяной промышленности в экономике.

Институциональное инвестирование — достаточно новое, но динамично разворачивающееся направление. С 2007 г. хеджевые фонды и другие аналогичные финансовые институты приступили к осуществлению деятельности непосредственно из Бахрейна. Фонды могут создаваться как инвестиционные трастовые компании или в виде SPV (special purpose vehicle). Сейчас там насчитывается 2650 фондов, чистая стоимость активов которых составляет 7,5 млрд долл.

Фондовый рынок Бахрейна характеризуется высокой концентрацией активов в руках сравнительно малого числа игроков. Капитализация рынка в июле 2016 г. составила 18 млрд долл. [3], что почти в 3 раза превышает показатель 2000 г. Несмотря на положительную динамику, фондовый рынок Бахрейна остается самым мелким в регионе и нуждается в дальнейшем росте за счет увеличения числа ликвидных инструментов, инвесторов.

В целом до 2015 г. экономика Бахрейна показывала динамичное развитие. Объем ВВП в 2014 г. достиг 33,4 млрд долл., увеличившись на 16 % по сравнению с 2011 г. В 2015 г. произошло замедление темпов роста в связи с падением цен на нефть на мировом рынке, в результате чего показатель сократился до уровня в 31,8 млрд долл. Несмотря на усилия по диверсификации экономики, нефтегазовая промышленность до сих пор обеспечивает большую часть государственного бюджета (88 %) и валютных поступлений от внешнеторговых операций (67 %) и, как следствие, придает импульс дальнейшим преобразованиям в экономике.

Роль Бахрейна в мировой и региональной экономике

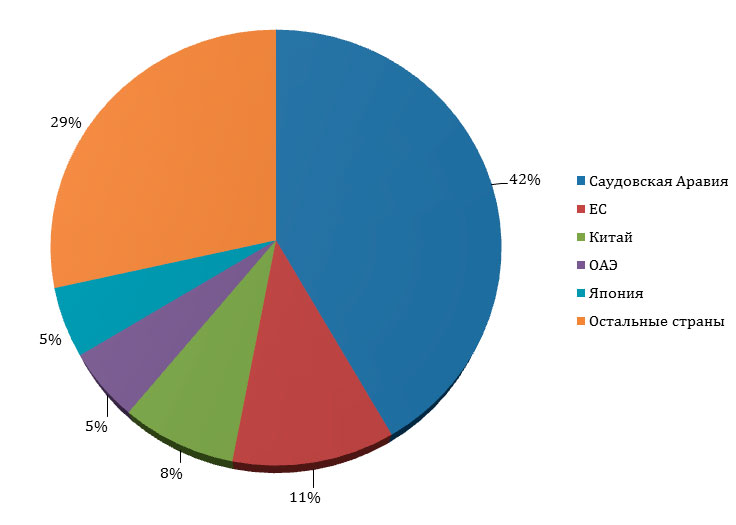

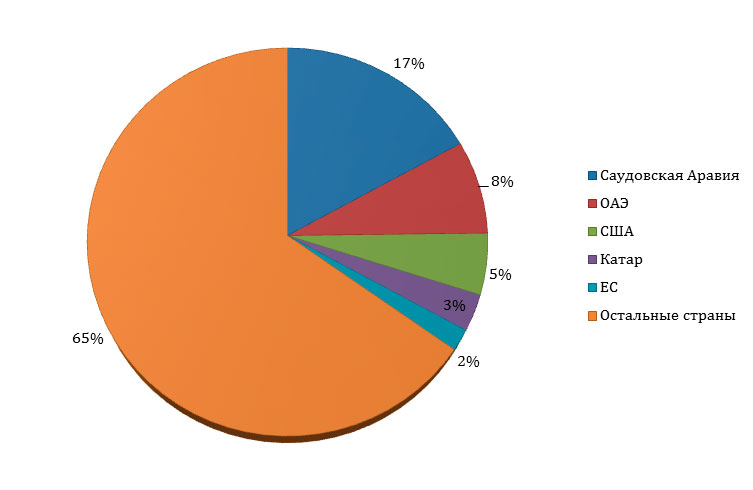

Бахрейном накоплен богатый опыт международного экономического сотрудничества. Ключевые торговые партнеры по экспорту — Саудовская Аравия, ОАЭ, США, Катар, и ЕС. К ведущим импортерам в Бахрейн относятся Саудовская Аравия, ЕС, Китай, ОАЭ и Япония (рис. 1, 2).

Рисунок 1. Доля основных торговых партнеров в импорте Бахрейна, 2015 г., в процентах.

Источник: WTO. Trade Profile.

Рисунок 2. Доля основных торговых партнеров в экспорте Бахрейна, 2015 г., в процентах.

Источник:WTO. Trade Profile.

В рамках ССАГПЗ Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ — основные торговые партнеры королевства. C Cаудовской Аравией Бахрейн связан особыми узами. Одним из ряда показателей — совместная добыча нефти с шельфового месторождения Абу-Сафа. На Саудовскую Аравию приходится почти половина поставок Бахрейна в нефтяные монархии Залива.

Бахрейн — единственная страна Залива, импортирующая сырую нефть, доля которой в товарной структуре импорта превышает половину всех ввозимых товаров. Мощности нефтеперерабатывающих заводов используются для переработки импортной нефти, поступающей по подводному нефтепроводу Бахрейн — Даммам, и дальнейшему экспорту нефтепродуктов. Так, в 2011 г. сырая нефть составила 62 % в структуре импорта, а нефтепродукты — 75 % в экспорте. В 2014 г. доля нефтепродуктов в экспорте составила 38 %.

Следует отметить, что Бахрейн — единственное из 6 государств ССАГПЗ с положительным сальдо торговли услугами (1,742 млрд долл. в 2015 г.), что свидетельствует в пользу высокого уровня развития финансовых, туристических и транспортных услуг.

Бахрейн — первая страна в регионе, подписавшая Соглашение о свободной торговле с США. По словам Министра промышленности и торговли Хасана Абдуллы Фахро, Соглашение о свободной торговле с США ежегодно приносит бахрейнской экономике 1,3 млрд долл. [4]. CША наряду с ЕС и странами региона входят в 5 ведущих торговых партнеров по импорту.

Чистая международная инвестиционная позиция Бахрейна положительная — 26,7 млрд долл. при величине активов в 167,7 млрд долл., обязательств – 173,4 млрд долл. Приток прямых иностранных инвестиций в страну составил в 2014 г. 19 млрд долл., в то время как отток — 11 млрд долл. В 2006 г. в стране была создана компания Mumtalakat, на которую возложены функции суверенного фонда благосостояния, а именно стратегических инвестиций и управления активами. Mumtalakat имеет вложения в более чем 40 компаниях в Бахрейне и за рубежом в объеме 7,2 млрд долл. Львиная доля иностранных инвестиций приходится на страны Залива и другие арабские государства.

Инвестиционное сотрудничество Бахрейна с партнерами по ССАГПЗ охватывает стратегические сферы экономики. В нефтегазовой сфере 12,5 % капитала компании BANAGAS принадлежит кувейтской Boubyan Petrochemical Company. В Gulf Petrochemical Industries Company (GPIC) саудовская корпорация Saudi Basic Industries Corp и кувейтская компания Petrochemical Industries Company владеют равными долями капитала (по 1/3). Компании Mubadala из ОАЭ принадлежит 32 % в Тatweer Petroleum [5]. Более 40 % акций Биржи Бахрейна также принадлежит инвесторам из Залива. В географической структуре активов банков основная доля иностранных активов приходится на Западную Европу и ССАГПЗ. В пассивах же преобладают также Западная Европа и страны Залива.

Основу конкурентоспособности Бахрейна в региональном и глобальном масштабе составляют открытость экономики, либеральная экономическая политика и поощрение частного предпринимательства. Здесь разрешено создание компаний со 100 % иностранным капиталом; нет подоходного налога, налога на прибыль (облагаются только компании нефтегазового сектора в размере 46 %), НДС; нет ограничений на вывоз капитала, доходов, роялти и таможенных пошлин на ввоз машин, оборудования и сырья.

Упрощенные визовые требования для иностранцев, наличие промышленных и коммерческих зон с низкими арендными ставками, дешевое топливо, вода и электроэнергия содействуют благоприятному деловому климату в стране [5].

«Фонд наследия» в 2016 г. присудил Бахрейну 18-е место в мире по критерию открытости, что позволяет считать бахрейнскую экономику открытой в значительной степени (табл. 1).

Таблица 1. Рейтинг экономической свободы стран мира в 2016 г.

Рейтинг Страна Баллы Изменение по отношению к прошлому году

1 Гонконг 88,6 -1,0

2 Сингапур 87,8 -1,6

3 Новая Зеландия 81,6 -0,5

18 Бахрейн 74,3 +0,9

153 Россия 50,6 -1,5

Источник: www.heritage.org/index/Country/Bahrain

Среди 17 стран Ближнего Востока Бахрейн занимает первое место по показателю экономической свободы (табл. 2).

Таблица 2. Региональное ранжирование стран по уровню экономической свободы, 2016 г.

Рейтинг Страна Баллы ? по сравнению с 2015 г.

1 Бахрейн 74,3 0,9

2 ОАЭ 72,6 0,2

3 Катар 70,7 -0,1

3 Израиль 70,7 0,2

5 Иордания 68,3 -1,0

Источник: Regional Ranking. www.heritage.org/index/сountry/Bahrain

В 2015 г. страна заняла 50-е место из 175 стран в Международном Индексе восприятия коррупции (Россия заняла в этом же рейтинге 119-е место). Согласно отчету «Doing Business Report, 2016», Бахрейн занимает 65 место среди 183 стран мира и 2-e место в арабском регионе.

Бахрейн — один из глобальных лидеров в области исламских финансов. Второй год подряд Бахрейн признается ведущим центром исламских финансов в странах Залива и вторым среди 92 стран мира после Малайзии.

Бахрейн и Россия: направления сотрудничества

Основными направлениями двустороннего сотрудничества обозначены энергетика, нефтегазовая индустрия, сельское хозяйство, финансовый сектор, гражданское авиастроение и медицинская промышленность. Королевство интересуют и производственные возможности в военной области. Следует отметить, что потенциал двусторонних торгово-экономических отношений пока не реализован, несмотря на положительную динамику. В 2011 г. Россия занимала 43-е место среди направлений экспорта и 18-е — среди стран-импортеров в Бахрейн.

В 2015 г. товарооборот между двумя странами составил 12,2 млн долл. Основными статьями российского экспорта (4,3 млн долл.) были черные металлы, бумага и картон, лазеры, алкогольные и безалкогольные напитки, химические продукты. Импорт из Бахрейна в 2 раза превысил объем вывозимых из России товаров и составил 7,9 млн долл. Ведущими позициями были алюминий и изделия из него, дистилляты и другие нефтепродукты, мебель, древесина и изделия из нее, духи.

С целью развития инвестиционного сотрудничества в апреле 2014 г. страны подписали соглашение о поощрении и защите инвестиций. Тогда же Инвестиционный фонд Бахрейна Mumtalakat подписал соглашение с РФПИ. В декабре 2014 г. между ними была достигнута договоренность об участии Mumtalakat в софинансировании практически всех проектов РФПИ в размере 5%.

Российские банки и компании могут рассматривать Бахрейн как площадку для листинга своих ценных бумаг. Бахрейн заинтересован в увеличении ликвидности и капитализации фондового рынка, диверсификации возможностей инвестирования. До IPO телекоммуникационной компании Zain осенью 2014 г. последние публичные размещения в Бахрейне проводились в 2010 г. Политическая поддержка финансового взаимодействия с Россией и готовность регулирующих органов создать условия для размещения российских ценных бумаг также свидетельствуют в пользу данной возможности.

Также у Бахрейна есть потенциал выступить подходящей площадкой, через которую российский бизнес может обеспечить доступ к финансовым рынкам региона. Частичная изоляция крупнейших российских банков от европейского и американского финансового рынков и возросшее давление санкций на торговое сотрудничество, необходимость в альтернативных источниках стабильного финансирования инфраструктурных и отраслевых проектов — все это послужило толчком к обсуждению вопроса регулирования деятельности исламских финансовых институтов в России. Выход на рынок может быть осуществлен через вхождение в капитал местных или региональных банков, создание совместных фондов.

Инновационно-технологическое сотрудничество — важное направление, где российские компании могут предложить не только Бахрейну, но и другим странам региона конкурентоспособные услуги и продукцию. В 2014 г. на рынок королевства вышла российская компания Macroscop с программным обеспечением для систем безопасности города.

В области нефти и газа первостепенно сотрудничество в вопросах использования передовых российских технологий по повышению производительности нефтяных скважин, разведывательных работ в транзитных зонах и на большой глубине, поставках сжиженного газа, строительства и эксплуатации газопроводов. Совместная реализация проектов в энергетическом секторе — эффективный способ снижения конкуренции для российских компаний на рынках Залива.

В 2014 г. в Бахрейне было создано Национальное космическое научное агентство. Россия может предложить Бахрейну сотрудничество в области космических исследований, создания перспективной космической техники, оказания космических услуг в области дистанционного зондирования земли, космической связи, навигации, космического образования, полеты на МКС и др. Бахрейн можно рассматривать как центр/гавань по продвижению космических услуг и продукции в странах Залива и Африки.

Одним из направлений увеличения торгового оборота может стать привлечение в Бахрейн российских компаний с целью участия в инфраструктурных проектах в энергетике, строительстве опреснительных и очистных сооружений, туристических и жилых комплексов. Необходимым и перспективным направлением может стать создание совместной инжиниринго-сервисной компании для обслуживания проектов в Бахрейне и соседних странах. Важной составляющей может стать кадровая подготовка технических специалистов.

В октябре 2014 г. между Бахрейном и Россией было установлено прямое авиасообщение. При правильном подходе — инвестировании в продвижение Бахрейна в РФ и наоборот — можно добиться существенного увеличения двустороннего потока туризма.

Перспективы компаний из РФ на рынке ССАГПЗ можно оценить как вполне благоприятные. В условиях снижения курса рубля российские продукция и услуги являются конкурентоспособными по цене. Нацеленность Бахрейна на диверсификацию внешнеэкономических партнеров создает дополнительные возможности вхождения на рынок российским поставщикам.

Во время визита главы королевства в Россию в сентябре 2016 г. были подписаны соглашения в областях торговли сжиженным газом и совместных инвестиций между бахрейнским холдингом Nogaholding и Газпромом, геофизических изыскательных работ между Nogaholding и «Росгеологией», военного сотрудничества, а также о создании межправкомиссии по торговому и научно-техническому сотрудничеству.

В Бахрейне уже осуществляется тестовый проект одной из российских компаний, по результатам которого будет принято решение о проведение полномасштабных работ по обработке геофизических данных.

Стоит учитывать, что несмотря на снижение поступлений от экспорта нефтепродуктов, экономика Бахрейна находится в стадии роста. Об этом свидетельствует инвестиционная политика королевства. Начался проект по модернизации и расширению международного аэропорта (объем инвестиций 1,1 млрд долл.). Объявлен тендер на реализацию проекта порядка 5 млрд долл. по расширению производственных мощностей нефтеперерабатывающего завода Bapco с 260 000 до 350 000 барр. в день. К концу 2017 г. должно завершиться строительство нового нефтепровода для перекачки сырой нефти из Саудовской Аравии в Бахрейн стоимостью в 300 млн долл. и проектной мощностью 400 000 барр. в день. В 2018 г. планируется введение в эксплуатацию СПГ-терминала, стоимость проекта более 600 млн долл.

Рост строительного сектора и цен на недвижимость в Бахрейне в отличие от других стран региона, также свидетельствует об экономической стабильности и является индикатором перспективности входа российских инвесторов на рынок Бахрейна.

Бахрейн, обладая развитой инфраструктурой, самым либеральным законодательством в регионе, профессиональными кадрами, соблюдая международные стандарты в бизнесе и отличаясь дружелюбной космополитической атмосферой, является удобным местом для старта в странах Залива. С учетом нацеленности руководства острова на развитие бахрейнско-российского сотрудничества, российский бизнес может использовать сложившиеся условия для продвижения на региональный рынок.

1. Economic Indicators // Central Bank of Bahrain. September 2014.

2. Annual Review 2015. Aluminium of Bahrain – 68 p.

3. Monthly Trading Bulletin // Bahrain Bourse. June 2016.

4. Digby Lidsone. Bahrain exploits grand prix pulling power // Financial Times, April 20, 2009.

5. Королевство Бахрейн: маленькая страна, большие возможности / под ред. И. А. Айдрус. – Манама : Международная пресса, 2012.

Рисунок 1.

Доля основных торговых партнеров в импорте Бахрейна, 2015 г., в процентах.

Рисунок 2.

Доля основных торговых партнеров в экспорте Бахрейна, 2015 г., в процентах.

Названы лучшие страны для экспатов

На первом месте рейтинга оказался Сингапур. Вторая позиция досталась Новой Зеландии. А «бронзу» отвоевала Канада.

Исследование Expat Explorer за 2016 год было проведено банком HSBC. Оно основано на опросе почти 27 000 экспатов из 190 стран мира. Переселенцы делились своим взглядом на жизнь в той или иной стране по различным аспектам, включая экономику, образ жизни и семью.

Сингапур лидировал по предпочтениям иностранцев во всем мире как лучшее место для жизни, работы и семьи. 62% респондентов, живущих здесь, заявили о более высоком заработке, чем на родине. А 66% признали, что качество жизни в этой стране выше. И 73% опрошенных чувствуют уверенность в местной экономике.

В то же время в каждой категории также были выявлены лучшие страны. Так, Швейцария заняла первое место по экономическим перспективам экспатов. Здесь переселенцев ожидают самые высокие зарплаты, тут проще всего начать собственный бизнес или построить карьеру. Швеция лидировала в категории «семья». В этой стране лучшее соотношение качества и стоимости образования, и здесь проще всего растить детей.

Интересно, что Канада в этом году сместила с третьей позиции Швецию. Годом ранее страна кленового листа занимала лишь шестую строчку рейтинга.

ТОП-10 лучших стран для экспатов:

1. Сингапур

2. Новая Зеландия

3. Канада

4. Чехия

5. Швейцария

6. Норвегия

7. Австрия

8. Швеция

9. Бахрейн

10. Германия

В США состоялся съезд организации «Вместе против ядерного Ирана»

На съезде присутствовали американские политики, а также представители Бахрейна и Объединенных Арабских Эмиратов.

Израиль не отказывается от планов спровоцировать вооруженный конфликт между Саудовской Аравией и Ираном, а также от активной поддержки со стороны еврейского лобби антииранской политики США.

Не случайно, тон на этом международном форуме политиков, испытывающих вражду к Ирану, задавала лидер израильской оппозиционной партии «Сионистский лагерь» Ципи Ливни, которая призвала к созданию израильско-арабского союза против Ирана. То, что теперь Исламская Республика закрыла в ООН все претензии к своей ядерной программе, ее не смущало.

Ципи Ливни отметила, что мир изменил стандарты во всем, касающемся Ирана. «Вне всякого сомнения: даже после подписания соглашения, Иран остается серьезной региональной и мировой проблемой, это страна с экстремистской идеологией, поддерживающая террор», - отметила одна из глав израильской оппозиции и продолжила:

«Мы обязаны остановить Иран. И реально сделать это, создав сильный региональный союз против Ирана. Действовать совместно с умеренными арабскими странами, которым, как и Израилю, угрожают иранский террор и экстремизм. Сегодня есть шанс на создание такого союза, и нельзя его упустить».

По мнению Ципи Ливни, осознание того факта, что Иран угрожает и Израилю и умеренным арабским странам региона, может помочь созданию крепкого стратегического союза в области безопасности и экономики.

В спор о хадже между Ираном и Саудовской Аравией вмешался Бахрейн

Пресс-секретарь МИД ИРИ обрушился с критикой по поводу анти-иранских замечаний министра иностранных дел Бахрейна.

Как сообщает ИРНА, официальный представитель МИД ИРИ Бахрам Касеми в ответ на недавние заявления министра иностранных дел Бахрейна Халида бин Ахмада Аль-Халифа призвал его разобраться с внутренними проблемами своей страны вместо того, чтобы делать повторяющиеся заявления.

Эти замечания Касеми сделал после того, как бахрейнский министр иностранных дел заявил, что Иран политизировал хадж.

Представитель МИД Ирана рекомендовал Халеду разбираться с внутренними проблемами своей страны, и не занимать повторяющуюся позицию, вдохновлённую некоторыми введёнными в заблуждение региональными правителями.

Министр иностранных дел Бахрейна сделал свои замечания в секретариате Лиги Арабских Государств.

Халед обвинил Иран во вмешательстве в дела арабских стран, а также осудил так называемые усилия, направленные на политизацию Ираном хаджа.

Иран призывает Лигу арабских государств разобраться с Саудовской Аравией

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана порекомендовал Лиге арабских государств потребовать от Саудовской Аравии перестать убивать людей в Сирии, Ираке, Йемене и Бахрейне, а также прекратить поддержку террористических группировок, созданных сами же саудитами.

Как сообщает информационное агентство ИРНА, Бахрам Касеми в ответ на декларацию министерского совета Лиги арабских государств заявил: "Вновь вызывает изумление субъективные высказывания, публикуемые для того, чтобы получить одобрение других".

Пресс-секретарь министра иностранных дел Исламской Республики Иран продолжил: "Субъективная и фанатическая поддержка, оказываемая в последние годы Советом министров иностранных дел Лиги арабских государств некоторым членом этой лиги, ни только никак не помогла урегулированию проблем, кризисов и недопонимания среди стран региона и среди членов ЛАГ, но и, безусловно, способствовало еще большей небезопасности и нестабильности в регионе и еще большей дерзости Эр-Рияда при убийстве невинных граждан некоторых арабских стран".

Касеми заметил: "Если этот совет искренен в своих намерениях помочь мирному сосуществованию среди стран региона и если он решительно настрое к интеграции и укреплению духа добрососедства в регионе, тогда этому совету необходимо отказаться от неконструктивной поддержки Эр-Рияда. Министерскому совету ЛАГ следует категорически потребовать от Саудовской Аравии прекратить убивать граждан Сирии, Ирака, Йемена и Бахрейна, и поддерживать террористические группировки, созданные самим Эр-Риядом".

Осенний рубль: когда стукнет 70

Главные угрозы рублю: выборы в Госдуму и провал заморозки нефти

Петр Орехин

Рублю предстоит тревожная осень. Отечественная валюта и без того традиционно начинает слабеть ближе к Новому году, а тут еще сразу несколько угроз — выборы в Госдуму, возможное повышение ключевой ставки американским Федрезервом, которое приведет к укреплению доллара, и новый виток снижения нефтяных котировок. При плохом варианте развития событий уже в сентябре курс может опуститься до 70 руб. за доллар.

Некоторые аналитики-алармисты считают, что сейчас Банк России искусственно сдерживает падение рубля, чтобы не расстраивать население перед выборами в Госдуму. А когда они (выборы) пройдут, то курс рухнет, поскольку это один из немногих способ пополнить бюджет, дефицит которого ожидается в размере более 3% ВВП.

Эта точка зрения имела бы право на жизнь, если бы не одно «но» - Банк России давно не проводит интервенций на рынке и не применяет ограничений на операции с валютой (последние интервенции проводились в июле 2015 года). Даже с экспортерами давно никто не разговаривал и не просил их продавать больше долларов. Они делают это сами.

Аналитики Sberbank CIB, со ссылкой на данные Bloomberg, отмечают, что в августе рубль впервые с 2006 года подорожал относительно доллара США по итогам месяца (на 1%).

«Устойчивость российской валюты показательна, особенно на фоне укрепляющегося доллара и неблагоприятной динамики нефтяных цен», - отмечают они. По их мнению, поддержку рублю оказывает устойчивое предложение иностранной валюты со стороны экспортеров.

В общем, рубль держится не за счет усилий ЦБ, а из-за действий участников рынка и глобальной конъюнктуры. И если он начнет падать, то произойдет это также без участия регулятора. При этом надо четко понимать, что останавливать это падение ЦБ будет только в самом крайнем случае, когда наступит «угроза финансовой стабильности», о чем руководство регулятора постоянно говорит.

Факторов, которые могут повлиять на курс рубля (в ту или иную сторону) достаточно много. Во-первых, в период с 8 по 21 сентября пройдут заседания Европейского ЦБ, Банка Англии, Банка России и Федеральной резервной системы США. Причем ключевым будет последнее событие.

«Действия ФРС действительно заслуживают пристального внимания», - уверен аналитик «Алор брокер» Евгений Корюхин.

Если ФРС повысит ключевую ставку на заседании 21 сентября (сейчас она составляет 0,25-0,5%), то это приведет к укреплению доллара по отношению к другим валютам и может спровоцировать падение нефтяных котировок. Впрочем, выходившая с начала сентября статистика по американской экономике оказалась не очень позитивной, и сейчас аналитики считают повышение ставки в сентябре маловероятным. Скорее всего, это произойдет только в четвертом квартале.

Для российской валюты определяющим фактором останется динамика нефтяных котировок.

Василий Танурков, заместитель начальника управления анализа рынка акций ИК «Велес Капитал», отмечает, что в краткосрочной перспективе возможно снижение нефти в сентябре - начале октября до уровней $40-42 за баррель.

Драйвером здесь может послужить увеличение добычи нефти в Нигерии (в случае успешного достижения договоренностей о прекращении огня и нападений повстанцев на нефтяную инфраструктуру), а также снижение закупок нефти со стороны Китая в связи с исчерпанием мощностей стратегического резерва, полагает аналитик.

Еще одним негативным фактором, который может повлиять на настроения игроков сырьевого рынка, будет возможный провал переговоров по заморозке добычи нефти, намеченных на 26-28 сентября в Алжире. Россия и Саудовская Аравия недавно опубликовали заявление о стабилизации рынка. Бахрейн эти договоренности формально поддержал, а Иран предсказуемо проигнорировал сделку – страна и дальше продолжит наращивать добычу. Так что в реальность планов заморозить добычу на каком-то уровне верится с трудом. Такие попытки уже предпринимались, но безрезультатно.

Евгений Корюхин отмечает, что если нефть упадет ниже $40, рубль вернется к уровням вблизи 70 рублей за доллар.

Василий Танурков чуть более оптимистичен – он считает, что «в моменте доллар может стоить больше 68 руб». «При этом мы полагаем, что снижение цен ниже $40 достаточно маловероятно, поскольку столь низкий уровень станет стимулом для экстренных действий ОПЕК по заморозке добычи», - рассчитывает он. Соответственно, вероятность ухода валютного курса к отметке в 70 рублей за доллар также не слишком высока.

«Помимо нефти с рублем злую шутку может сыграть и фиксация прибылей нерезидентами в рублевых активах, наращивание которых в этом году обеспечило как снижение доходностей по ОФЗ и другим рублевым инструментам, так и устойчивость рубля на фоне довольно слабой динамики нефтяных цен», - добавляет в свою очередь Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал».

Аналитики «Алора» не исключают, что к концу года ФРС поднимет ставку, а цены на нефть упадут. Из-за этого к 2017 году курс доллара может достичь 75-80 рублей.

Дмитрий Постоленко, старший портфельный управляющий УК «КапиталЪ» прогнозирует, что курс на конец года составит 67-68 рублей за доллар.

Главным же оптимистом остается экономист ВЭБа Андрей Клепач – он полагает, что до конца текущего года цены на нефть сильно не изменятся, в следующем году нефть будет стоить $51-55 за баррель, а рубль укрепится до 60 рублей за доллар.

Он также считает, что сейчас есть условия для снижения ставки ЦБ с нынешних 10,5%. «Пойдет на это Центробанк или нет, сказать сложно, но я думаю, что до конца года ставку снизят», — заявил Клепач и добавил, что надеется, что ставка к концу года ставка будет ниже 10%. Как поступит регулятор, мы узнаем 16 сентября, когда пройдет заседание совета директоров ЦБ.

Доказанные запасы газа Бахрейна составляют 172 млрд кубометров

В Москве председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков и министр нефти Королевства Бахрейн, председатель совета директоров компании Nogaholding Мухаммед Бен Халифа Бен Ахмед Аль Халифа подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области сжиженного природного газа.

Церемония состоялось в присутствии Президента Российской Федерации Владимира Путина и Короля Бахрейна Хамада Бен Исы Аль Халифы.

Доказанные запасы газа Бахрейна составляют 172 млрд куб. м. В 2015 году добыто 21,3 млрд куб. м газа, который в полном объеме был направлен на внутреннее потребление. Добыча газа производится на месторождении Авали. Импорт и экспорт газа отсутствуют.

Компания Nogaholding (Oil and Gas Holding Company) создана в 2007 году с целью владения и управления всеми государственными активами в углеводородном секторе Королевства Бахрейн.

Международный форум «Армия-2016» собрал более 110 тысяч посетителей за два дня

Более 110 тысяч человек посетило Международный военно-технический форум «Армия-2016» за два дня. Об этом сообщил начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны России Александр Миронов.

«Во второй день работы форума общее число гостей и участников составило около 56 тысяч человек. С учетом мероприятий в военных округах и на Северном флоте посетителями форума стали свыше 60 тысяч человек. Таким образом, за два дня общее число гостей и участников форума «Армия-2016» составило свыше 110 тысяч человек», — рассказал Александр Миронов.

«В среду форум посетили шесть официальных делегаций, в состав которых вошли руководители оборонных ведомств Белоруссии, Намибии, Гвинеи, Гамбии и КНДР. Министры обороны Китая и Бахрейна на полигоне Алабино принимали личное участие в апробации ходовых и огневых возможностей российского вооружения и военной техники, которые вызвали повышенный интерес», — добавил Александр Миронов.

«Кроме того, состоялись переговоры начальника генерального штаба Анголы с представителями одного из ведущих российских экспортеров по закупке вооружений. В Москве в формате двусторонних встреч состоялись переговоры о военном сотрудничестве с министрами обороны Свазиленда, Нигера, Аргентины и заместителем министра обороны Филиппин», —уточнил Александр Миронов.

Управление пресс-службы и информации Министерства обороны Российской Федерации

Заседание Российско-Бахрейнского делового совета

В Торгово-промышленной палате РФ уверены, что Бахрейн сможет стать деловым и финансовым мостом для отечественного не только крупного, но и малого и среднего бизнеса в страны арабского региона. Об этом шел предметный разговор на заседании Российско-Бахрейнского делового совета под председательством вице-президента ТПП РФ Владимира Дмитриева с участием представителей российских компаний и Посла Бахрейна в России г-на Аль-Саати Ахмеда.

Встреча явилась логическим продолжением состоявшихся 5 сентября с.г. в Москве переговоров Короля Бахрейна Хамада Бин Иса Аль Халифа и Президента РФ Владимира Путина. Стороны договорились максимально использовать потенциал увеличения товарооборота и подписали два межправительственных соглашения, в том числе о создании Межправительственной Российско-Бахрейнской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Как отметил Владимир Дмитриев, именно Палата займется содержательной частью работы Комиссии. При этом он уточнил, что важно не только способствовать улучшению коммуникационно-конгрессной составляющей для продвижения интересов крупных предприятий в таких традиционных сферах, как ТЭК и ВПК, но и помогать российским инноваторам прорываться на арабские рынки.

В частности, для бахрейнского рынка могли бы представить интерес импорт и возможная локализация продукции в медицинской сфере (препараты для остановки кровотечения), технологии очистки воды, строительство «под ключ» полевых городков для беженцев и рабочих нефтегазового комплекса, оборудование для тушения пожаров. В этих сферах российские производители составляют серьезную конкуренцию мировым аналогам и по цене, и по качеству.

В рамках заседания с информацией о деятельности Российско-Арабского делового совета выступила директор российской части совета Татьяна Гвилава. Она поприветствовала присутствующих и пригласила всех желающих принять участие в Российско-Марокканском экономическом форуме в г. Агадире (Королевство Марокко), который пройдет 14-17 сентября с.г., в составе российской делегации. В дополнение к вышесказанному, директор РАДС выразила заинтересованность российских и бахрейнских деловых кругов в активизации двустороннего экономического сотрудничества и в контексте расширения взаимодействия между нашими странами, РАДС совместно с РАБС и при поддержке посольства Королевства Бахрейн в РФ планируют проведение дней России в Бахрейне в конце ноября. В рамках предстоящего мероприятия состоится неделя российского бизнеса с Российско-Бахрейнским экономическим форумом и выставкой.

Как отметил господин Посол Аль-Саати Ахмед, для успешного вхождения на рынок Бахрейна созданы все необходимые условия. Упрощен визовый режим для российских предпринимателей – соответствующие разрешительные документы они могут получить уже в аэропорту; упрощены процедуры и сроки регистрации иностранных компаний; установлен льготный налоговый режим, причем это касается и продукции, которая ввозится в Бахрейн для последующего экспорта в другие страны; развивается система привлечения иностранных инвестиций в стратегические проекты.

Опираясь на политическую волю лидеров России и Бахрейна, для стимулирования расширения товарооборота сторонам еще надо будет решить не мало технических вопросов. Так, российские участники заседания отметили наличие серьезных трудностей по сертификации продуктовой линейки, экспортируемой в Бахрейн. В свою очередь, представители Посольства рекомендовали российским компаниям проводить более агрессивный маркетинг и продвижение своей продукции, активнее обращаться в торговую секцию Посольства за помощью в организации B2B встреч с бахрейнскими предпринимателями, проведению круглых столов.

Иран наращивает добычу нефти вопреки сделке между Россией и Саудовской Аравией.

Иран, который является крупнейшим производителем нефти, намерен нарастить ее добычу в ближайшие несколько месяцев, передает CNBC.

Таким образом, власти страны решили проигнорировать сделку, заключенную руководством России и Саудовской Аравии для стабилизации нефтяного рынка.

«Наша скорость производства в данный момент составляет чуть больше 3,8 млн баррелей в сутки при уровне более 4 млн баррелей до ввода санкций», — говорится в сообщении Национальной иранской нефтяной компании (NIOC).

Кроме того, Иран намерен в ближайшее время вывести на рынок новый вид сырой нефти.

Ранее сообщалось, что министры энергетики России и Саудовской Аравии подписали совместное заявление в целях стабилизации рынка нефти.

В МИД Бахрейна заявили, что поддерживают договоренности между Россией и Саудовской Аравией.

Совещание с членами Правительства.

Владимир Путин провёл совещание с членами Правительства, посвящённое вопросам развития Арктической зоны России. Отдельно обсуждалась паводковая ситуация на Дальнем Востоке. Глава МЧС доложил Президенту о ходе аварийно-восстановительных работ в регионе и оказании помощи пострадавшим.

В.Путин: Добрый день, уважаемые коллеги!

У нас сегодня вопрос по Арктике, но начать хотел бы…

Министр МЧС, мы с Вами обсуждали вопрос, связанный с необходимостью помощи людям во Владивостоке, в Приморском крае. Мы встречались с Вами во Владивостоке – тогда даны были определённые поручения.

Владимир Андреевич, что сделано и какова там ситуация сейчас?

В.Пучков: Товарищ Президент Российской Федерации! Уважаемые коллеги!

В настоящее время в Приморском крае продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации и федеральный уровень реагирования. Органы управления и силы минимизируют ущерб от удара стихии.

В настоящее время работает группировка сил – свыше 19 тысяч человек, 1150 единиц техники. Товарищ Президент, в соответствии с Вашими указаниями мы создали резерв – 1800 человек.

Подтоплено более 40 населённых пунктов, 4,5 тысячи домов с населением 14 тысяч человек. Отрезаны от мира 43 населённых пункта, неустойчиво работает связь в 18 населённых пунктах, 10,5 тысячи гектаров сельхозугодий попали под удар стихии, 70 мостов, более 200 километров дорог.

В настоящее время продолжаются аварийно-спасательные работы и первоочередные аварийно-восстановительные работы. В пунктах временного размещения в настоящее время находится более 200 человек, три ПВРа мы уже закрыли, людей отправили к местам проживания.

В ПВРах организовано круглосуточное питание, работает медицина, связь, социальные работники, решаются все текущие вопросы, в том числе по оказанию помощи в оформлении документов.