Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Министр Италии: Разрешить странам ЕС оплату газа в рублях надо хотя бы на несколько месяцев

Итальянский министр по экологической модернизации и энергопереходу Роберто Чинголани сказал изданию Politico, что странам ЕС нужно разрешить оплату газа из России в рублях. По крайней мере, на несколько месяцев, пока власти стран ЕС разбираются с юридической базой и последствиями такого решения.

«Я думаю, будет правильно позволить компаниям по меньшей мере в течение нескольких месяцев платить в рублях, пока мы разбираемся с правовой базой и последствиями», — цитирует Politico.com слова министра Италии.

По мнению Чинголани, потребители не могут рисковать и платить в рублях, но рисковать и не платить за газ они тоже не могут.

Италия очень обеспокоена угрозой остаться без газа и предпринимает усилия по поиску альтернативных поставщиков. Итальянская Eni договорилась с национальной египетской EGAS о наращивании добычи газа в Египте, росте производства и поставок сжиженного природного газа в Европу уже в текущем году. Также после визита премьера Италии Марио Драги в Алжир Eni и алжирская национальная нефтяная компания Sonatrach подписали соглашение о наращивании поставок природного газа, начиная с 2022 года, и в среднесрочной перспективе. Также Eni получила доступ к трубопроводу TransMed/Enrico Mattei, принадлежащему Sonatrach, для увеличения поставок газа до 9 млрд кубометров в год к 2023–2024 гг.

Напомним, с 27 апреля российский «Газпром» прекратил поставки газа в Польшу и Болгарию, так как не получил от компаний-потребителей этих стран платеж за апрельские поставки из-за отказа платить в рублях.

Еврокомиссия же, ранее писал Reuters, разослала странам ЕС письмо, где указано, то «при соблюдении ряда условий» оплата газа из РФ рублями возможна. Официальных заявлений, подтверждающих такую позицию, не было. Однако Bloomberg написал, а затем представитель Венгрии подтвердил, что как минимум 10 потребителей российского газа согласны оплачивать голубое топливо рублями.

Еврокомиссия хочет «сохранить лицо»

На созванном Францией внеочередном заседании Совета министров ЕС по энергетике было решено придерживаться единой позиции по платежам за российский газ. Об этом заявила министр экологических преобразований Франции Барбара Помпили.

«Мы все решительно осуждаем одностороннее решение „Газпрома“ прекратить поставки газа Польше и Болгарии. Мы подтверждаем, что все покупатели должны выполнять свои обязательства в соответствии с заключенными контрактами. Мы продолжим совместную работу с нашими операторами и Европейской комиссией по выработке единого подхода к платежам, который будет соответствовать правилам ЕС и контрактом в той форме, в которой они были заключены», — сказала Помпилия. По ее словам, все министры единодушно поддержали данную позицию.

При этом на заседании, созванном из-за приостановки поставок российского газа в Польшу и Болгарию, не обсуждались санкции против российской нефти. «Сегодня мы обсуждали исключительно поставки газа. Новый пакет санкций находится на стадии подготовки, он затронет несколько сфер… Обсуждения продолжатся на этой неделе, информация появится в ближайшие дни», — сказала Помпили. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель говорил, что эмбарго на ввоз нефти из РФ в ЕС может быть согласовано 30–31 мая.

В свою очередь еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что Еврокомиссия (ЕК) на фоне ситуации с оплатой российского газа предоставит более детальные разъяснения о том, что могут и не могут делать европейские компании в условиях антироссийских санкций.

«Многие европейские энергетические компании должны совершить следующий платеж „Газпрому“ в середине мая и пытаются лучше понять, что они должны делать», — сказала она на пресс-конференции после внеочередного совета министров энергетики стран ЕС. ЕК считает, что оплата газа в рублях по новой схеме ведет к нарушению санкций, напомнила Симсон.

«Я пообещала министрам, что мои службы вместе с юридическими службами ЕК и Совета [стран ЕС] подготовят более детальные разъяснения о том, что компании могут и не могут делать в рамках нашей структуры санкций», — передает агентство ПРАЙМ слова еврокомиссара.

ЕС хочет заместить российский газ африканским

По сообщению Bloomberg, Евросоюз планирует активизировать сотрудничество с Нигерией, Сенегалом и Анголой в поставках сжиженного природного газа. Сработает ли сейчас старый невоплощенный план?

Для замещения импорта российского газа и снижения зависимости от России почти на две трети уже в этом году Евросоюз планирует активизировать сотрудничество с Африкой. Об этом узнал Bloomberg.

В частности, Нигерия, Сенегал и Ангола предлагают неиспользованный потенциал сжиженного природного газа.

По данным агентства, документ о расширении внешнего энергетического взаимодействия ЕК может принять в конце мая. Также Брюссель хочет подписать меморандум о взаимопонимании с Египтом и Израилем для увеличения поставок СПГ в Европу.

Комментирует заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов:

«ЕС на протяжении последних 20 лет пытался снизить долю российского газа на своем рынке, 20 лет назад как раз был анонсирован проект Nabucco, ныне похороненный. За эти 20 лет были анонсированы и благополучно похоронены несколько проектов, связанных с Африкой. За это время значимого роста со стороны альтернативных поставщиков не произошло, в том числе из африканского континента. И будем честны, Европа не является приоритетным рынком для подавляющего числа поставщиков. Приоритетным рынком являются рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, в первую очередь рынок Китая. Он на 40 млрд кубических метров в прошлом году увеличил потребление газа, этого объема, например, Болгарии хватило бы лет на 15. То есть это не просто крупный потребитель, это потребитель, постоянно наращивающий объем спроса, это потребитель, который готов заключать долгосрочные контракты, отчего, что характерно, отказывается ЕС. Африканский континент, в частности та же Ангола, является объектом интереса Китая, вполне понятным, Ангола является одним из крупнейших поставщиков нефти. И я полагаю, здесь перспективный рост поставок, опять же, будет идти в сторону Азии. Кстати, не только в сторону Китая, но и в сторону Индии. Что касается Нигерии, то это уже крупный поставщик, если переоценивать потенциал роста добычи в этой стране и роста производства СПГ в этой стране. ЕС достал папку, очень сильно покрытую пылью, смахнул с нее эту самую пыль, но результат на выходе будет ровно тот же, который они имеют на протяжении 20 последних лет в попытках увеличить поставки газа из альтернативных источников, воображая себя рынком-покупателем».

С 1 апреля российский газ, согласно недавнему указу, покупатели за рубежом должны оплачивать исключительно в рублях. Германия, Франция, Польша, Болгария и ряд других стран уже отказались принять новую систему расчетов.

Экономическая война

бизнес-фейки, инерность бюрократии и проекты развития

Борис Марцинкевич

В очередной раз не могу не остановиться на самой настоящей вакханалии, которую устроили многие СМИ, пытающиеся что-то вещать об энергетике. Не удивлен, поскольку для этой неразберихи есть три весьма серьёзные причины. Для начала наше министерство энергетики сообщило, что больше не будет публиковать на страницах сайта своего информационного агентства традиционные итоги месяца для российского ТЭКа. Это были просто статистические сводки: сколько добыто, сколько переработано, сколько отправлено на экспорт с разрезом по отраслям и компаниям. На мой взгляд, в условиях санкций, решение совершенно логичное. Не так давно уже и Владимир Путин констатировал — этот бесконечный вал односторонних дискриминационных мер дичающего коллективного Запада пора называть экономической войной. Ну, а на войне, пусть и экономической, информирование противника о том, как выстроена твоя оборона, какие соединения задействованы и как они маневрируют — преступление.

Тем более что незадолго до этого решения в Москве с визитом побывал министр иностранных дел Ирана, и у меня есть подозрение, что он не только решал политические вопросы, но и поделился богатым опытом Исламской Республики Иран. Эта страна под санкциями разной мощности живет, трудится и развивается уже более 40 лет с минимальными перерывами, набор способов борьбы обширен.

Приблизительно с этого времени танкеры с нефтью, выходящие из российских портов, в качестве пункта назначения все чаще указывают фантастически точные координаты: порт Новороссийск — Атлантический океан, порт Санкт-Петербург — Индийский океан. Ну, а то, что на борту танкеров транскодеры не работают — так то хакеры злобствуют, то они поломались, а запчасти для ремонта из-за санкций так запросто добыть не удается. В общем — простите, люди добрые, не виноватые мы, вы же сами обсанкционировались.

Но есть и обратная сторона медали. За неимением точной информации наши СМИ начинают сходить с ума. То "КоммерсантЪ" вещает про снижение добычи нефти, газа, угля, ссылаясь на «собственные источники». Какие такие источники-то? Служебную записку со стола министра энергетики стырили или ещё как?

Но это еще ладно — тут появилась тенденция перепубликовывать заметки из всевозможных "Блумбергов", "Файненшнл Таймс" и чёрт-те ещё откуда. Верить этим источникам нельзя ни при каких обстоятельствах, всегда требуется тщательная перепроверка, но новости из оттуда выходят и выходят на русском, в том числе и в федеральных СМИ. Господа журналисты, а вы зачем это делаете-то? У нас и так жизнь нервная, а вы норовите на свои страницы надписи с заборов дублировать. По-человечески понять можно — источников достоверной информации нет, а редактор над душой стоит — гони строку, вот и гонят порой такое, что Песков обзавидуется.

Кстати, о Пескове, раз уж вспомнил. После публикации указа президента России № 172 от 31 марта 2022 года, который про газ за рубли, на очередном брифинге Пескову задали вопрос: будет ли поступать информация о том, какие именно европейские компании открыли рублевые счета и готовы продолжать работу с Газпромом по новому алгоритму? Ответ был прост — Россия в раскрытии этой информации не заинтересована. И это, собственно говоря, вторая причина информационной неразберихи.

Решение опять же понятное: европейский бизнес и европейская политика — это, как говорили в Одессе, две большие разницы. Европолитики, получив команду фас от заокеанского хозяина, скоро уже пену ртом пускать будут, заходясь в антироссийской злобе — похоже, что делают они это бесплатно, поскольку от души. А европейский бизнес живет по тем самым правилам, которые еще Маркс описал: выгодно — работаем, зарабатываем прибыль, особо не отсвечиваем и сохраняем тишину.

Европейским и американским компаниям уходить из России, отказываться от любого бизнеса с нами — не выгодно, вот они и уворачиваются от давления со стороны собственных политиков, как умеют. Подставлять их лишний раз нам как-то ни к чему, так что Песков дело говорит. А результат? А результат всё тот же — федеральные ТВ-каналы, крупнейшие СМИ сызнова пичкают нас новостями от "Блумберга": 10 стран открыли в Газпромбанке рублевые счета, 4 страны рубли уже платят.

Ну, вот для начала: а как выглядит страна, которая открывает счет в Газпромбанке-то? «Здравствуйте, меня зовут Республика, фамилия у меня Франция, мне бы счёт у вас открыть?» — так, что ли? Счета правительства того или иного государства в иностранном частном банке — это как? «Высокие договаривающиеся стороны, Германия в лице канцлера Олафа Шольца, с одной стороны, и старший менеджер Газпромбанка Иссидор Отверстиев, с другой стороны» — или так?

Джентльмены, вы хотя бы раз указ № 172 читали, хоть как-то пробовали понять, о чем он вообще? Путин очень аккуратно снижает уровень принятия решений по газовым договорам от политиков до руководителей конкретных компаний. Указ касается экспортных поставок только трубопроводного газа, а у нас такой экспорт монополизирован, ровно одна компания — концерн Газпром. Газпром и Газпромбанк с нашей стороны, а вторая сторона — это не страны и не государства Евросоюза, а конкретные компании, зарегистрированные в той или иной европейской стране. И решения об открытии или не открытии рублевого счета — это дело генеральных директоров и президентов европейских компаний, а не премьер-министров и прочих политиков стран ЕС, не еврокомиссаров.

После 31 марта все эти европолитики, американские политики могут лепить горбатого сколько их душенькам заблагорассудится, они ведь ответственности за свою пургу не несут. У руководителей европейских компаний есть юристы, есть необходимость выполнять предписания налоговых органов, а вот обязанности выслушивать, что именно сказал пресс-секретарь помощника заместителя атташе по культуре посольства Малайзии в Сингапуре — нету. Так зачем наши СМИ столь старательно выискивают комментарии министра обороны Польши об указе № 172, зачем они вбивают в наши головы ценное мнение старшего помощника младшего дворника площади перед зданием Европарламента?

21 апреля на официальном сайте ЕС был опубликован крайне забавный документ — ответы на актуальные вопросы, касающиеся импорта природного газа. Пять вопросов, пять ответов, полторы страницы текста. Почему на русский не перевели и не опубликовали — понятия не имею, вроде не так много букв.

Вот вопрос № 1: «Почему принятие указа президента России от 31 марта актуально для импортеров газа из ЕС?» Вот ответ на него: «Постановление от 31 марта существенно вносит изменения в правовую базу для исполнения договоров между российскими поставщиками газа и компаниями ЕС, добавляя новые обязательства для каждой компании ЕС. Компании ЕС могут законно соблюдать меры по имплементации нового указа только в том случае, если соблюдение этих мер не противоречит обязательствам по ограничительным мерам». Компании сами решают, противоречит открытие рублевого счета или не противоречат — не политики, не правительства, а компании.

Вот вопрос № 3: «Можно ли платить за газ после принятия Постановления №172 от 31 марта, не вступая в противоречие с законодательством ЕС?» Ответ лаконичен: «Да, для европейских компаний это представляется возможным». Платите, как хотите, только про налоги и сборы не забывайте.

Почему ЕК отвечает так мягко и конструктивно? Европейские компании в своей работе могут использовать какую угодно валюту — наши рубли, южноафриканские ранды, китайские юани, вьетнамские вонги. Ограничение только одно — отчитайся про ушедшие с основного счета евро, заплати налоги и спи спокойно. ЕК не разрешает платить в рублях — у нее юридических инструментов нет для того, чтобы это запретить. Пришлось бы отдельный закон принимать, причем конкретный такой: запрещаем компании Х. конвертировать евро в российские рубли. Нет у вас методов против Кости Сапрыкина, господа хорошие.

Но наиболее примечателен вопрос № 5. « Могут ли компании ЕС осуществлять переводы в евро на рублевый счет в Газпромбанке, если они ранее или одновременно делают четкое заявление о том, что их платежное обязательство заканчивается переводом евро?» И блистательный ответ: « Да, компании ЕС могут сделать четкое заявление о том, что они намерены выполнять свои обязательства по действующим договорам в евро или долларах, в соответствии с действующими контрактами, как и до принятия Указа президента РФ № 172». Нравится? Господа европейские бизнесмены, вы имеете полное право нести любую чушь в ваших пресс-релизах, показывать журналистам на пресс-конференциях козу-дерезу, корчить рожи и обзывать руководителей Газпрома нехорошими словами, нам до этого дела нет. Для тех, кто еще в чем-то сомневается: соблюдается неписаное правило — деньги любят тишину. Если для тишины движения денег требуются хоровые песни политиков и ритуальные пляски перед журналистами — пойте и пляшите, только платите налоги и сборы, только тащите в ЕС российский газ. Вывод — заявления политиков и даже выступления представителей европейских компаний могут быть откровенным враньем. Впрочем, могут и не быть — тут как повезет. Единственный источник достоверной информации — официальные комментарии уполномоченных представителей Газпромбанка и Газпрома, буде таковые появятся. От себя могу еще посоветовать внимательно присматриваться к тому, что творится на ММВБ. Если видите внезапный рост объемов сделок с евро с одновременные снижением курса по отношению к рублю — есть все основания полагать, что это как раз Газпромбанк выставил на торги газовые евро, дабы добыть газовые рубли.

Три причины информационной какофонии я перечислил — старайтесь вспоминать про них, когда видите в СМИ или в этих ваших соцсетях очередную сенсацию на энергетическую тему. Вероятнее всего, вас дурят, но обижаться не приходится, поскольку на войне как на войне, хоть она и экономическая. Относитесь к этому с пониманием и сохраняйте спокойствие, памятуя о том, что если уж есть фейки о военных действиях, то и фейкам о бизнес-отношениях России и Запада удивляться не приходится.

27 апреля Газпром на своем сайте официально сообщил, что болгарская компания Булгаргаз и польская компания PGNiG не оплатили выставленные счета в рублях, потому поставки газа в их адрес приостановлены до момента получения тех самых рублей. Слова расставлены аккуратно: не разорваны договоры, не прекращены поставки, а именно приостановлены. Найдут рубли — продолжим прокачку, а на нет и суда нет. Тоже немного слов — констатация факта неуплаты, предупреждение про ай-ай-ай за любые попытки воровать из трубы при транзите, ничего больше.

После этого я был уверен, что наши СМИ отреагируют профессионально: вот такая ситуация, вот такой расклад на внутренних рынках Польши и Германии. Ан не тут-то было! На экранах федеральных каналов начали настойчиво демонстрировать кадры, которые на польском ТВ своим полякам показывали польские политики и представители компании PGNiG.

У меня просто волосы дыбом встали. Карта Польши, на ней — отметка местонахождения регазификационного терминала Свиноуйсьце и цифры — 6,3 млрд кубометров газа в год. Польские политики и польские бизнесмены могут любые макаронные изделия на уши вешать, но нам-то зачем это выслушивать? 6,3 млрд кубометров газа в год — это проектная мощность того терминала, когда там вторая очередь начнет работать. А на сегодня годовая мощность — 5,0 млрд кубов, и никакого инвестиционного решения по второй очереди не принято, и когда мощность вырастет, никто сказать не может — такая работа обычно год-другой занимает.

А еще на той карте изображен маршрут "Балтик Пайп" (это МГП между Польшей и Данией), и тоже цифры стоят — 10,0 млрд кубометров. А это-то зачем? Компания PGNiG забронировала 8,5 млрд кубометров в год, причем забронировала в 2019 году, когда эту магистраль только планировали строить. И не работает на сегодня "Балтик Пайп", строят его еще. По графику, как говорят поляки и как повторяют наши журналисты, МГП должен быть введен в эксплуатацию осенью.

Красиво звучит, но в графике и точная дата имеется — 28 ноября. Это тоже осень, как и сентябрь, но 28 ноября — это через полтора месяца после начала отопительного сезона.

Это я не к тому, что очень хочется над поляками позлорадствовать, а к тому, что на федеральных каналах должна, на мой взгляд, появляться объективная информация, а не калька чужой пропаганды. Ресурсный источник "Балтик Пайп" — МГП "Еуропайп 2", по которому газ из норвежского сектора Северного моря идет в Германию. А норвежский государственный "Экуинор" объемы добычи нарастить не способен — не складывается.

Значит, если PGNiG и начнёт газ в Польшу вести по "Балтик Пайп", то общий объем поставок газа в ЕС не изменится, на цены этот проект не повлияет никак. При этом поставки по "Балтик Пайп" запланированы тоже по графику, как и на любом другом МГП. Поставки должны начаться с 1 января 2023 года и в том 2023-м должны составить 2,3 млрд кубометров.

Красиво смотрится цифра 80% — это заполненность ПХГ на территории Польши. Солидно, поскольку этот показатель в среднем по ЕС 29%, но в топку электростанций идут не проценты, а кубометры. Общий объём польских ПХГ — 3,18 млрд кубометров, заполнены они не на 80%, а на 76%, то есть хранится 2,4 млрд кубометров.

И вот когда все цифры учтём — тогда и поймем, что такое девиз «Слабоумие и слабоумие в действии». Годовое потребление газа в Польше — около 20 млрд кубометров, собственная добыча — чуть больше 4,5 млрд кубометров, "Балтик Пайп" в этом году учитывать не получается. Терминал "Свиноуйсьце" никогда на 100% мощности задействован не был, максимум был достигнут в провальном по газовым ценам 2020-м — 3,8 млрд кубов. В этом году найти непроданный СПГ — задача не тривиальная, но пусть — мало ли, а вдруг — втянет PGNiG целых 4,0 млрд кубов? Треть года прошла, до конца года Польше надо 13,5 млрд кубометров. Треть собственной добычи добыта, треть мощности "Свиноуйсьце" использована, оттуда и оттуда Польша способна получить по 3,4 млрд кубов, всего, значит, 6,8 млрд. Добавляем 2,4, которые закачаны в ПХГ, получаем 4,5 млрд кубов дефицита.

Вот только почему об этом я рассказываю, а не диктор на федеральном ТВ-канале?

Польша загнала себя в состояние Украины, причем добровольно, с песней и краковяком в зале сейма. Этот дефицит может быть получен только по реверсу из Германии по МГП "Ямал-Европа", а в Германию газ придет по СП-1. Это украинская формула: покажи фигу Газпрому и переплати европейским посредникам. Именно переплати — не стоит поддаваться магии слов из евроСМИ: «страны-соседи Польши по ЕС выручат», «ЕС перераспределит газ, чтобы обеспечить Польшу» и так далее. Эти слова — пропагандистская лапша, реальность сурова — европейские компании сдерут с поляков три шкуры, прекрасно понимая, в какую яму Польшу загнали их политические руководители.

Выводов сразу два. На мой взгляд, если то или иное наше СМИ решает публиковать новости об энергетике — без тщательного, аккуратного, объективного анализа делать этого нельзя, у нас экономическая война на дворе. А в военное время за распространение паникерских слухов... В общем, по ночам мне стало сниться слово "Цензура" буквами на стене, просыпаюсь после таких слов — с улыбкой.

Второй вывод куда как серьёзнее. Энергетический кризис в Европе стартовал в августе-сентябре прошлого года. Причина — Третий энергопакет и Целевая модель европейского газового рынка.

Их постулаты: в газовом бизнесе должны царить и править не крупные компании, их малое количество убивает конкуренцию. Это — обоснование массовой раздачи на право войти в газовый бизнес едва ли не всем желающим. Результат — сотни непрофессиональных компаний, не понимающих специфики этого бизнеса. Крупные компании могут задавить мелкие — давайте разукрупним, давайте разделим управление транзитными МГП и сами поставки, давайте разделим управление магистральными и распределительными газопроводами, давайте позволим пользоваться ПХГ всем подряд. Крупные компании — старые, у них связи с компаниями-поставщиками, они ценой всех новичков раздавят. Значит, ату долгосрочные контракты, прочь от привязки к ценам нефтяной корзины, пусть цены формируются на спотовых торгах. И, конечно, давайте строить как можно больше СЭС и ВЭС, заставив государства ЕС субсидировать зеленую веселуху, приправив это дело демагогией про декарбонизацию. Ни на какие предупреждения профессионалов отрасли внимания не обращаем, поскольку наш алгоритм соответствует всем положениям доктрины либеральной энергетики. Результат — 6-7 кратный рост цен в течение года, а такого результата не было даже в 1973 году во время всемирного нефтяного кризиса. Но все это — их проблемы, нас больше всего интересует контроль и учёт чужих ошибок.

Сколько было критики в адрес нашего руководства за то, что у нас сохраняется 100% монополия на трубопроводный экспорт газа — не сосчитать, миллионы публикаций. Монополия была и есть, и стабильность газовых цен в России — тоже есть. Внаглую, антилиберально: за монополию Газпром рассчитывается тем, что экспортную прибыль использует, в числе прочего, для того, чтобы цена в России для конечных потребителей не росла. Есть европейский результат, есть российский результат. Вам какой больше нравится? Лично мне — российский, мне 70 долларов за тысячу кубов нравится больше, чем 1500.

Централизованное долгосрочное планирование для конечных потребителей и для компании, добывающей газ — выгоднее, чем слепое следование либеральной энергетике. В Европе от централизованного долгосрочного планирования отказались, и очутилась Европа ... в Европе.

Нас в детстве как учили? Не суй пальчик в огонь — бо-бо будет. Так скажите на милость, по какой такой причине наша ФАС предлагает организовать угольную биржу для наших российских потребителей? Не позволяя нашим региональным и муниципальным властям подписывать с угольными компаниями долгосрочные договоры, ФАС чего именно хочет добиться? Чтобы наши города и поселки конкурировали между собой, а угольные компании прикидывали, что выгоднее — вывезти уголь за границу или продать на внутреннем рынке?

Но ведь получается именно так: ФАС вполне уверенно сражается за то, чтобы и Россия действовала по европейским лекалам, при этом по неизвестным причинам уверяя всех нас, что нам это на пользу пойдет. Действуя по этим рецептам, Европа оказалась в собственной рифме, но мы, умные и разумные деятели ФАС, убеждены в том, что Россия в эту рифму не влезет — так, что ли? Пальчику будет бо-бо — трёхлетний ребенок это понимает, ФАС — не понимает.

ФАС не помнит или не хочет знать слова президента страны, произнесенные им 21 октября 2021 года: «Капитализм в его нынешней форме изжил себя», ФАС это не интересует. Долгосрочный контракт на поставку угля — это гарантия того, что на местах будут проходить отопительные сезоны без дефицита и без скачков цен. Долгосрочный контракт на поставку угля для угольных компаний — это базовый объём сбыта, который позволяет планировать развитие их бизнеса. Биржа — это та самая рыночная стихия, в которой ЕС уже по самые ноздри.

Слова Путина не случайно были сказаны именно в октябре 2021-го — объективные наблюдатели уже чётко зафиксировали: в Европе начался энергетический кризис. Увидеть доказательства тезиса Путина было максимально просто — для этого нужно было всего лишь снять очочки с розовыми стеклышками с носа. ФАС поголовно — в линзах, которые к роговице клеем "Момент" пришпандорили?

Что такое скачкообразный рост цен на природный газ? Это попытки сэкономить за счёт перехода на более дешёвый уголь. Что такое переход на уголь? Это рост спроса. Что бывает при росте спроса? Рост цен. Осенью прошлого года догадаться о том, что вслед за газовыми вырастут и угольные цены, было проще простого. Но когда в ноябре корпорация АЭОН подписала с Северсталью контракт на покупку объединения "Воркута уголь", условия сделки стала проверять ФАС.

Напомню, в чем проблема города Воркуты, откуда, наверное, самый большой отток населения. Северсталь — сталелитейная компания, уголь ей нужен только в тех объемах, которые идут на производство стали. Именно поэтому объём добычи упал до минимума, именно по этой причине в Воркуте стали сокращаться рабочие места. А что такое корпорация АЭОН? Компания, которая заинтересована в наращивании экспорта угля. Больше объем экспорта требует большего объема добычи, то есть появлялись совершенно реальные шансы на восстановление Воркуты. Что в этой сделке желала проверить ФАС? Вот что? Проверка шла в течение декабря, января и февраля — ровно до того момента, пока ЦБ не поднял ставку рефинансирования до 20%. И вот тогда ФАС напроверялась, выдав на-гора вердикт: не возражаем!

Результат? АЭОН собиралась брать кредит под сделку, такие проценты на угле — безумие, срок реализации сделки сдвинут вправо. Кто в выигрыше, простите? Северсталь? Нет. АЭОН? Нет. Воркута, где трёхкомнатная квартира в базарный день 3 тысячи долларов стоит? Тоже нет. В выигрыше — чиновники ФАС, у них теперь в отчётах галочка стоит.

Но эта форма капитализма изжила себя — зарегулированная, забитая бездумными бюрократическими процедурами, тупыми инструкциями, отказывающаяся согласовывать собственные действия со здравым смыслом. Косность, инертность бюрократической машины в момент, когда Россия вынуждена вести экономическую войну с двумя десятками стран, на мой взгляд, в принципе недопустимы.

ФАС — только один из примеров косности и неповоротливости. У нас на Сахалине, на проекте Сахалин-2, добывают легкую малосернистую нефть марки "Сокол". В числе акционеров и в качестве компании-оператора — американская ЭксонМобил. И вот она сообщает, что вынуждена останавливать добычу — сбыт встал. Нефть, по качеству и по цене значительно превышающая нашу флагманскую Юралс — не сбывается, хотя контракт с Индией на руках. Танкеров нет, индийские покупатели не могут зафрахтовать. Там ледовый класс требуется, традиционно фрахтовали у Совкомфлота, а он под санкции угодил. И что, кто-то всполошился, кто-то стал искать варианты? Министр из Ирана приезжал — не знаете, как перекидывать суда из одной компании в другую, чтобы вывести из-под санкций, позвоните и спросите совета.

28 апреля пришла приятная новость — Россия достроила железнодорожный мост через Амур в Еврейской АО. И в том же сообщении аккуратно указано, что свою часть этого моста китайцы построили в 2018 году. Не указано — то, что китайцы строили 2/3 моста, а мы со своей 1/3 стройку закончили на четыре года позже. Кто-то наказан хоть как-то вот за такой позор? Разумеется, нет. Кто-нибудь сказал, когда движение по мосту начнётся? Тоже нет! Кроме моста ведь и таможенный пост нужен, и санэпидемслужба, и всё остальное, без чего международная торговля невозможна. Нет никаких сроков, вся эта дополнительная инфраструктура — фигура умолчания во вчерашнем блоке новостей. А на дворе, повторюсь, экономическая война. Европа в среднесрочной перспективе действительно может отказаться от наших энергоресурсов, нам переориентация на восток, на юг нужна как воздух. Статистика неумолима — 65% экспорта энергоресурсов России приходится на страны из списка недружественных. В силу географии на востоке наш самый близкий торговый партнёр — как раз Китай, но как Китай будет к нам относиться, если мы даже вот с таким, относительно небольшим проектом так долго возимся?

Это я всё не к тому, что наше правительство работает плохо. Мишустину вообще не позавидуешь — только-только с пандемией стали справляться, как Евросоюз с Америкой одну струю санкций за другой стали выдавать. Но мне кажется, что нужно приложить максимум усилий для того, чтобы лишние препоны убирали как можно оперативнее.

И чтобы не заканчивать на минорной ноте, поделюсь действительно приятной новостью. Правительство России 29 апреля приняло решение о финансировании строительства еще двух атомных ледоколов серии ЛК-60, а заодно нашло деньги и для строительства порта в бухте Север на Таймыре для проекта ВостокОйл и порта на Енисее для угольного проекта "Северная Звезда" на Сырадасайском месторождении. Финансирование трёх проектов развития разом — значит, можем, если захотим. А для того, чтобы хотели больше — наверное, надо научиться деятельно, активно напоминать правительству, чего именно полезного нам хотелось да забылось. Если надо — могу и списочек от меня лично набросать.

Глава МИД РФ рассказал о приостановке поставок газа в ЕС

В беседе с журналистом итальянской телекомпании «Медиасет» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал приостановку поставок газа в некоторые страны ЕС. Отвечая на вопрос, что Италия обеспокоена прекращением поставок газа в Польшу и Болгарию, он заявил: «У нас украли деньги. Взяли и украли. Большая часть суммы получена за поставки газа и нефти».

«Происходит простая вещь, о которой критики наших действий, все, кто нас осуждает в последние дни, почему-то не хотят говорить […] У нас украли деньги. Взяли и украли. Большая часть суммы получена за поставки газа и нефти», — сообщил он. По словам Лаврова, это свыше $300 млрд. Сергей Лавров заметил, что «сейчас нам предлагают продолжать торговать, как раньше, а деньги останутся лежать у них». «Когда захотят, опять их прикарманят. Вот в чем причина», — сказал Лавров.

14 марта министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что из-за санкций США, Европы и их союзников Россия лишилась примерно половины своих ЗВР — $300 млрд заморожены на счетах в иностранных банках.

Также напомним, 27 апреля «Газпром» приостановил поставки газа в Польшу и Болгарию, так как до 26 апреля не получил плату за апрельские поставки — страны отказались оплачивать газ российскими рублями, как того требует указ президента РФ, который государственный газовый холдинг не может игнорировать. В «Газпроме» особо отметили, что схему оплаты газовых поставок предоставили покупателям заблаговременно.

Добавим, о готовности оплачивать газ рублями официально заявила Венгрия. Однако, согласно данным главы канцелярии премьер-министра Венгрии Гергея Гуйяше, помимо Венгрии еще девять европейских стран открыли счета в российском банке, чтобы оплачивать природный газ по схеме, предложенной РФ, однако они не говорят об этом публично. «Венгрия открыла счет в евро, на который зачисляется стоимость газа в евро, а затем банк конвертирует ее в рубли […] Помимо нас так делают еще девять стран, но они не говорят, что поступают так же, просто потому что в Европе сейчас „быть хорошим для Европы“ означает, что руководство страны не говорит честно со своим народом и в международной жизни», — передает слова Гуйяше агентство ПРАЙМ со ссылкой на Rádió Kossuth.

Европа захотела на 76% больше российского газа

Согласно информации «Оператора ГТС Украины», заявки на транзит газа из РФ через украинскую территорию выросли на 76% с момента приостановки 27 апреля поставок Польше и Болгарии. Кроме того, остается стабильно высокой прокачка по «Северному потоку» — около 170 млн кубометров в сутки.

С 27 апреля увеличились поставки по ужгородскому коридору в сторону Словакии и реверс из ФРГ в Польшу по «Ямал — Европе». Польша фактически покупает российский газ, но теперь у поставщиков из Германии, сообщает ПРАЙМ. По данным «Оператора ГТС Украины», заявки на прокачку по Украине через станции «Суджа» и «Сохрановка» со стороны РФ — формируются на основе спроса в Европе — на 1 мая составляют 98,89 млн кубометров. Это на 76%, или в 1,8 раза, больше, чем 26 апреля, до приостановки поставок в адрес болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG.

Из данных немецкой Gascade следует, что реверсные поставки голубого топлива из ФРГ в Польшу по магистрали «Ямал — Европа» находятся на уровне около 30 млн кубов в сутки, что более чем в пять раз выше уровня 26 апреля. Ранее «Газпром» сообщал, что Варшава объявила об отсутствии необходимости поставок российского газа, но теперь она его покупает в Германии, и объем реверса по «Ямал — Европе» почти точно соответствует заявкам по контракту с «Газпром экспортом».

Кроме того, на прошлой неделе резко снизилась выработка электроэнергии из ветровых электростанций — в среднем на 7,4 процентных пункта, до 8,7% от общего объема генерации в ЕС, следует из данных Wind Europe. Закачка газа в подземные хранилища Евросоюза при этом продолжаются, «подземки» уже заполнены на треть — 33,31% (по данным на 30 апреля).

Аномальная жара в Индии угрожает будущему урожаю

По прогнозам экспертов, на мировом рынке в этом году индийской пшеницы не будет — все останется для внутреннего потребления. С учетом боевых действий на Украине и ограничения экспорта из России, а также климатических проблем в других регионах миру грозит серьезнейший дефицит зерновых

Индию накрыла аномальная жара. Средняя температура по апрелю — около 40 градусов, что почти на 10 градусов выше нормы. Осадков нет. Фермеры опасаются, что из-за засухи недосчитаются половины урожая, эксперты, в свою очередь, предрекают рост стоимости зерна в мире на четверть.

Март, по данным Индийского метеорологического управления, оказался самым жарким за последние 122 года. На юго-западе страны столбик термометра тогда поднялся до 45 градусов. В апреле температура в некоторых регионах достигла плюс 50, а то и плюс 60 градусов. Метеорологи объясняют эту аномалию скудными осадками и влиянием климатического потепления.

Солнце грозит уничтожить урожай. В некоторых районах фермеры в этом году произведут на 60% меньше пшеницы. Всего же количество зерна сократится на 15%. За один год Индия производит около 110 миллионов тонн пшеницы, 90% из которых идет на внутренний рынок — для одного миллиарда и четырех сотен миллионов граждан. Остальное отправляется на экспорт. В этом году из-за погодных условий Индии придется от него отказаться, говорит главный редактор портала Agrotrend.ru Николай Лычёв:

«Индия — это второй после Китая производитель пшеницы, и если бы был рекордный урожай, то потенциал экспорта пшеницы в этом сельхозсезоне из Индии составил бы 12 миллионов тонн. Вот эти 12 миллионов тонн пошли бы прежде всего в компенсацию снижения экспорта пшеницы из региона Причерноморья. Причерноморье — это Россия, Украина, Болгария. Еще, кстати, сокращается в этом году явный урожай в Канаде, жара в Бразилии, в соседнем с Индией Пакистане то же самое, что и в Индии, происходит. И проблема с качеством и количеством урожая в Австралии».

Россия, которая с начала сезона экспортировала около 33 миллионов тонн пшеницы, в полной мере компенсировать потери не сможет. У нас с середины февраля до начала июля действует квота, равная восьми миллионам тонн сырья. Проблема с его поставками из-за боевых действий есть у другого крупного поставщика — Украины.

Есть у индийцев еще одна проблема. Из-за жары значительно повышается нагрузка на систему энергоснабжения, чтобы охлаждать дома. А это в скором времени вынудит страну закупить дополнительный уголь у поставщиков. Этот энергоноситель экспортирует в Индию и Россия, однако сейчас логистика из нашей страны сильно затруднена, поэтому ждать увеличения объема поставок не стоит, комментирует главный экономист ПФ «Капитал» Евгений Надоршин:

«Маршруты отправляются вокруг Мыса Доброй Надежды — это, прямо скажем, маршрут один из самых длинных, которые можно выбрать, заменяя условно европейские поставки, как это обсуждалось. К поставкам через условно два месяца, вот это, мне кажется, срок реалистичный. С учетом доступности этих видов транспорта, которыми этот уголь можно отправить, и еще, ко всему прочему, тех режимов, в которых сейчас, например, работает железная дорога. И желание покупать без дисконтов и по любым ценам уголь через два месяца из текущего момента совершенно неочевидно у индийской стороны».

Куда быстрее уголь дойдет из ЮАР и Индонезии, говорит эксперт. Что касается аномальной жары в Индии, то она, по словам климатологов, пойдет на спад лишь с июня. С наступлением летнего муссона выпадают обильные осадки, поэтому столбик термометра пусть ненамного, но опускается.

Влад Арапов

Литву и Польшу соединил газопровод GIPL

1 мая 2022 года был запущен газопровод GIPL (Gas Interconnection Poland-Lithuania), соединяющий Литву и Польшу, по которому проходят первые физические и коммерческие потоки газа.

GIPL протяженностью 508 км между Польшей и Литвой диверсифицирует европейский рынок газа за счет интеграции стран Балтии и Финляндии, укрепляет энергетическую независимость региона и расширяет возможности использования Клайпедского терминала СПГ.

Два аукциона на первоначальную пропускную способность газопровода GIPL, проведенные во второй половине апреля, продемонстрировали заинтересованность в использовании газопровода GIPL. На первом аукционе 19 апреля в сторону Литвы были проданы небольшие мощности, а на втором аукционе 27 апреля была продана треть технических мощностей GIPL в сторону Польши. Аукционы проходили на платформе бронирования мощностей GSA, которая позволяет участникам рынка газа совместно бронировать мощности по транспортировке газа в литовской и польской системах. Аукционы суточной мощности будут проводиться каждый день после начала эксплуатации трубопровода GIPL. Фактические потоки газа на интерконнекторе GIPL можно отслеживать на веб-сайте Amber Grid..

«Сегодня газ транспортируется в Польшу, но в зависимости от потребностей рынка газ будет транспортироваться и в Литву, и в Польшу. Это важная веха в истории развития энергетической независимости между Литвой и Польшей, особенно в контексте безопасности поставок газа. Имея возможность импортировать и экспортировать газ по интерконнектору GIPL, Литва и Польша повысили не только свою энергетическую безопасность, но и стран Балтии и Финляндии как региона, что особенно важно в нынешних геополитических условиях. Надежная инфраструктура для бесперебойного обмена энергией является ключевым элементом экономического роста региона», — заявил генеральный директор Amber Grid Нямунас Бикнюс.

В четверг, 5 мая, в Литве состоится церемония ввода в эксплуатацию газопровода GIPL, в которой примут участие президенты Литвы, Польши и Латвии, комиссар ЕС по энергетике, министры энергетики стран Балтии и Польши, а также руководители литовских и польских операторов газотранспортных систем, реализовавших проект.

В ближайшие пять месяцев мощность транспортировки газа из Литвы в Польшу достигнет 217 000 м³/ч или 2,4 ГВтч/ч. Это соответствует 1,9 млрд кубометров в год или 21 ТВт/ч в год. Мощность транспортировки газа из Польши в Литву составит 230 000 м³/ч или 2,6 ГВтч/ч. Это соответствует 2 млрд кубометров в год или около 22 ТВт/ч в год.

Общая стоимость проекта составляет около 500 миллионов евро, при этом около 60% средств предоставлены Европейской комиссией. В финансировании проекта также приняли участие операторы газотранспортных систем Латвии и Эстонии.

Напомним, что с 27 апреля «Газпром» полностью остановил поставки в Болгарию и Польшу после того, как страны отказались перевести оплату за полученный с 1 апреля газ на новый рублевый счет компании. Транзит газа через обе страны сохраняется, однако если те решатся на незаконный отбор для пополнения своих запасов, то прокачка сократится на потерянный объем.

Польша закупала у «Газпрома» 10 млрд кубометров газа в год, что составляет половину газопотребления страны. Ямальский контракт истекает в конце 2022 г., продлевать его польская газовая компания PGNiG не планировала, как и закупать российский газ по краткосрочным контрактам.

На четырёх ногах

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ

Директор Международного центра конкурентного права и политики БРИКС Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», директор Института права и развития ВШЭ-Сколково факультета права НИУ ВШЭ, LLM (Harvard).

КИРИЛЛ МОЛОДЫКО

Ведущий эксперт Международного центра конкурентного права и политики БРИКС Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», ведущий научный сотрудник Института права и развития ВШЭ-Сколково факультета права НИУ ВШЭ, MPA (Harvard), Ph.D.

--

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ:

Иванов А.Ю., Молодыко К.Ю. На четыре?х ногах // Россия в глобальной политике. 2022. Т. 20. No. 3. С. 161-176.

На некоторых товарных рынках, в том числе газовом, естественным эволюционным путём сложилась система «четырёхногого стула» организации торговли, включающая:

- долгосрочные контракты;

- относительно краткосрочные фьючерсы;

- спотовый рынок;

- развитую товарную биржу, на которой реально представлены интересы ключевых производителей и покупателей товара из разных государств.

Однако на международных рынках продовольствия нет элементов 1 и 4, в силу чего эти рынки напоминают стул на двух ножках, то есть, крайне шаткую, неустойчивую и нестабильную конструкцию.

Разумеется, горячей темой является сейчас идея перехода к торговле природным газом на российские рубли, а также возможного перевода на рубли иных стратегически важных товаров, в том числе нефти и пшеницы. Тем не менее пока газовая сфера остаётся в долларах и евро – их просто нужно полностью обменивать на рубли на Московской бирже. Но используемые в торговле денежные единицы априори должны выполнять хотя бы четыре из пяти традиционных функций денег (без пятой спорной функции так называемых «мировых денег»): средство платежа, мера стоимости, средство обращения, средство накопления стоимости. В противоположном случае реальный физический товар фактически предлагается передавать за символы, за которые ничего невозможно встречно приобрести взамен. Мы полагали, что в этих условиях расчёты по экспорту будут переведены из безналичных долларов и евро в наличные. Этого не происходит, но возможно, объясняется тем, что российские власти стратегически выбрали путь учреждения общей платёжной единицы вместе с пулом стран Востока.

Право Всемирной торговой организации (ВТО) идеологически базируется на постулате, что товар можно купить за деньги. Создание ВТО в 1995 г. было нацелено в первую очередь на удешевление товаров. Да, в рамках регуляторного поля ВТО допускается возможность ограничений по мотивам национальной безопасности[1], но никто не предполагал, что оно будет столь широко применяться в торговле невоенными товарами и услугами. Право ВТО, которое в основных своих положениях действует сейчас в редакции 1995 г. с мизерными добавками, сфокусировано на том, чтобы удешевить товары путём снижения импортных пошлин, запрета экспортных пошлин, установления ограничений на введение антидемпинговых, компенсационных и защитных мер.

Но в ситуации, когда товары вообще нельзя купить за деньги, не стоит исключать выхода России из ВТО и перехода на прямые двусторонние договоры с торговыми партнёрами.

Кроме того, даже цель снижения цен в рамках ВТО в целом призрачна, так как её невозможно достичь без антимонопольного регулирования. На заре международного регулирования торговли в 1947 г. обоснованно предлагалось начать создавать международную торговую систему в рамках GATT – предшественника ВТО – именно с антимонопольного регулирования[2]. Но попытки были торпедированы американским правительством. И в целом краеугольный принцип ВТО (Most Favoured Nation, MFN) лежит в руинах.

Деградация происходит даже в антидемпинговой сфере, где ВТО была относительно эффективна ещё пять-десять лет назад. Так, Евросоюз попытался обосновать, что якобы нерыночное ценообразование на газ внутри России приводит к несправедливому занижению цен российского экспорта. И это, в свою очередь, должно являться основанием для применения антидемпинговых пошлин против российских товаров. Указанный спор (о так называемых «энергокорректировках») Россия выиграла в рамках ВТО в первой инстанции (июль 2020 года). Но решение уже почти два года не вступает в силу, так как ЕС подал апелляцию[3]. Рассмотреть её некому, ибо Апелляционный орган ВТО не функционирует с декабря 2019 г.: полномочия всех его членов постепенно истекли, а назначение новых блокируют Соединённые Штаты.

В среде специалистов по интеллектуальной собственности широко обсуждается отмена в ряде случаев выплаты вознаграждений западным правообладателям за использование их патентов в России. А также происходящая сейчас в России легализация параллельного импорта, которая последние десять лет торпедировалась лоббистами западного бизнеса. При этом встречно от России, наоборот, настоятельно требовали разрешить параллельный импорт. Так, в 2012–2017 гг. «Газпром» вёл тяжбу с Еврокомиссией, которая считала антимонопольным нарушением запрет в контрактах «Газпрома» одним странам реэкспортировать газ внутри ЕС в другие страны, пользуясь разностью цен. В конечном счёте «Газпром» уступил требованиям комиссии[4].

Не имея возможности в пределах ограниченного объёма нашей статьи вдаваться в технические детали так называемого гронингенского принципа, применяемого при формировании стоимости природного газа, отметим, что соответствующие долгосрочные контракты пока выполняются. Они позволяют покупателю чётко понимать, что он получит нужные объёмы газа, избавляют его от головной боли поиска сырья, например, в период пикового спроса. Однако если газ становится биржевым товаром, он наследует проблемы нефтяного рынка, главная из которых – непредсказуемость цен, возможность их скачков, что затрудняет развитие экономики. Но и продавцу долгосрочные гарантии сбыта облегчают принятие инвестиционных решений[5]. Тем не менее вместо укрепления стабильности международных товарных рынков путём поощрения долгосрочных контрактов Европейская комиссия в декабре 2021 г. приняла прямо противоположное решение. А именно – обнародовала план постепенного запрета долгосрочных газовых контрактов[6].

Долгосрочные газовые контракты комплексно стабилизируют взаимосвязанные рынки. Это касается, в частности, связки международного рынка газа и национальных рынков электроэнергии. По мнению главы Enel Франческо Стараче, «необходимо продлевать сроки договоров купли-продажи электроэнергии и, следовательно, устанавливать цены на электроэнергию в зависимости от цен на её закупку на более длительный срок – пять или десять лет… При продаже электроэнергии в долгосрочной перспективе у генераторов тоже появится причина закупать газ по долгосрочным контрактам»[7].

Политическая нестабильность в любой стране с крупной долей какого-либо товара на мировом рынке приводит к росту цен на него. Наглядный пример – январское обострение ситуации в Казахстане, которое моментально вызвало существенный рост цены урана (доля страны на мировом рынке превышает 40 процентов)[8]. Но критичен ещё и вопрос логистики, то есть возможности физической поставки. Не случайно 7 января 2022 г. во время дебатов в парламенте Киргизии о направлении сил в Казахстан в рамках миссии ОДКБ председатель Государственного комитета национальной безопасности генерал Камчыбек Ташиев обосновывал необходимость направить войска в том числе критической зависимостью страны от физических поставок муки из Казахстана[9].

Обострение продовольственной ситуации в мире

Ещё в начале января текущего года Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых Наций (FAO) заявила о том, что цена на зерновые достигла максимального уровня с 2012 года. Рост мировых цен за 2021 г. составил: на пшеницу 31 процент, кукурузу – 44,1 процента, растительное масло – 65,8 процента, мясо – 12,7 процента, молочную продукцию – 16,9 процента. «В обычных условиях высокие цены ведут к увеличению объёмов производства, однако рост цен на ресурсы, продолжающаяся глобальная пандемия и всё более непредсказуемые погодные условия практически не оставляют надежд на стабилизацию ситуации на рынке в 2022 году», – заявил 6 января 2022 г. старший экономист FAO Абдулреза Аббассян[10].

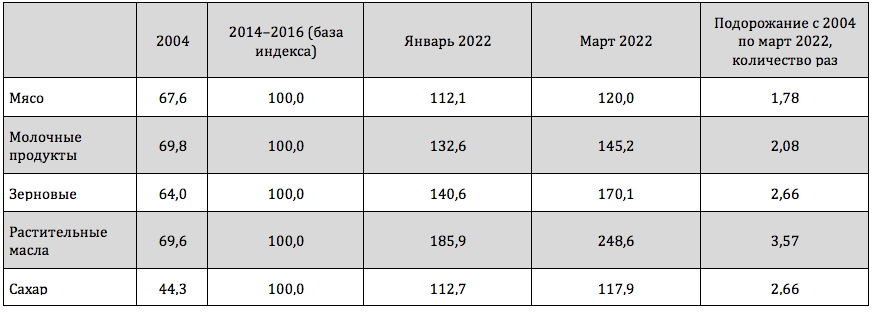

Но стремительный рост продовольственных цен продолжается и в 2022 году. FAOежемесячно рассчитывает и публикует так называемый FAO Food Price Index, в котором за базу (100 процентов) принята усреднённая цена соответствующего вида продовольствия в 2014–2016 годах. Среднемировые цены в 2004 г. и в текущем году по данным, которые FAO опубликовало 8 апреля, таковы[11]:

Таблица 1. Среднемировые цены на продовольствие

От подачек до торговых правил – политики ищут способы сгладить эффект от роста цен. Будь то хлеб, рис или лепешки, правительства во всём мире знают, что за рост цен на продовольствие придётся заплатить политическую цену. Дилемма в том, смогут ли они сделать достаточно, чтобы избежать необходимости платить эту цену. И вряд ли ситуация изменится к лучшему, поскольку экстремальные погодные условия, резкий рост стоимости грузоперевозок и удобрений, узкие места в судоходстве и нехватка рабочей силы усугубляют проблему. Сокращение валютных резервов также препятствует способности некоторых стран импортировать продовольствие[12].

После очередной волны ковида в Африке разрушена неформальная система социальной защиты жителей, состоящая в финансовой поддержке от родственников, друзей и соседей, которая помогала беднякам выжить при отсутствии государственной поддержки. Теперь голод стал определяющей причиной увеличения пропасти между богатыми странами, возвращающимися к нормальной жизни, и бедными, всё глубже погружающимися в кризис[13].

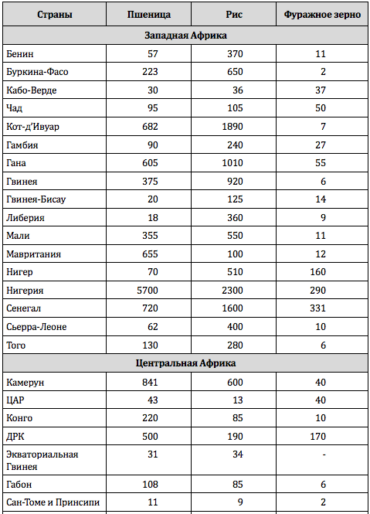

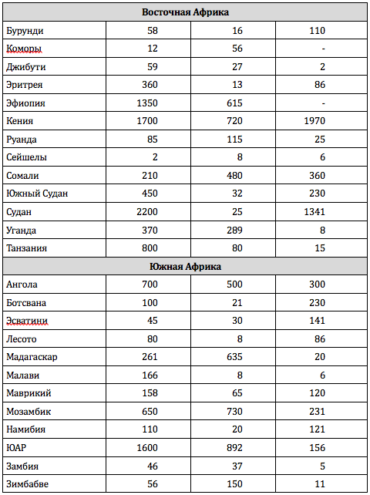

Ситуация в ряде африканских стран характеризуется острой потребностью в импорте зерновых, что отражено в приведённой ниже таблице, сформированной нами путём структурирования официальных данных, которые FAO опубликовало в феврале текущего года.

Таблица 2. Текущая годовая потребность в импорте, тысячи тонн

Источник данных: FAO[14]

Некоторым из указанных африканских стран запланировано оказать международную продовольственную помощь по линии FAO, предполагается её оказание и таким неафриканским государствам, как Бангладеш, Непал, Афганистан, Сирия, Йемен, Гаити. Но проблема в том, что международная продовольственная помощь «размазывается» на большое количество стран и в подавляющем большинстве случаев не покрывает даже 10 процентов от суммарной потребности конкретной страны в импорте зерновых[15]. Всё остальное она должна сама закупать на открытом рынке на коммерческих принципах.

В России в 2020 г. введены экспортные ограничения (квоты и пошлины) на экспорт пшеницы, ржи, кукурузы и ячменя. Отдельные западные исследователи тогда утверждали: «Ещё большую тревогу, чем ограничение Россией экспорта во время кризиса, вызывает возможность ограничения экспорта Россией для получения политических рычагов влияния. Россия может использовать экспорт пшеницы в качестве оружия для принуждения других стран, чьи проблемы с продовольствием, вызванные климатическими изменениями, не оставляют им выбора. Россия доказала умение вести гибридную войну и использовала в качестве оружия другие ресурсы – например, ископаемое топливо. Учитывая творческое использование Россией ресурсной мощи, её роль на мировых рынках пшеницы вызывает озабоченность. Поведение России в 2010 г. и сейчас во время пандемии коронавируса, будь то в целях внутренней продовольственной безопасности или международной гибридной войны, предвещает новые опасности в условиях потепления климата… Если запасы зерна будут находиться под управлением международной организации, она сможет обеспечить поставки в нуждающиеся страны в следующий раз, когда Россия ограничит экспорт – из-за пандемии, изменения климата или по геополитическим причинам. В каждом кризисе имеется возможность. Вопрос сейчас в том, кто воспользуется этой возможностью: Россия или союзные страны?»[16].

Однако в условиях низкой по сравнению со многими конкурентами себестоимости производства пшеницы в России российские конкурентные позиции объективно укрепляются в условиях относительно низких цен на рынке.

Соответственно, повышение общего уровня цен делает более конкурентоспособными продукцию конкурентов, у которых себестоимость производства выше. В 2020 г. вышеуказанные российские экспортные ограничения были введены вовсе не с целью обкатки механизмов международной продовольственной войны, а в силу лоббизма российских животноводов, которые желали сбить цену на внутреннем рынке.

Вместе с тем действительно возможен сценарий параллельной работы двух конкурирующих международных зерновых союзов вследствие дискриминационно мизерного числа голосов ряда государств в Международном зерновом совете (International Grains Council, IGC). С высокой степенью вероятности Россия выйдет из IGC, поскольку там используются две разных системы распределения голосов в зависимости от того, какой вопрос поставлен на голосование. При первой системе из двух тысяч голосов Россия имеет 86, Казахстан – 29, Индия – 42, ЮАР – 15 голосов, а США, Европейский союз, Австралия, Канада и Япония суммарно 1307 голосов. При второй системе из двух тысяч голосов Россия имеет 56, Казахстан 19, Индия – 28, ЮАР – 31 голосов, а Соединённые Штаты, ЕС, Австралия, Канада и Япония суммарно 1084 голоса[17]. Бразилия и Китай не входят в IGC.

Геополитическое обострение 2022 г. действительно может стать толчком к продовольственным войнам. Государства будут максимально концентрировать физическое продовольствие в пределах своей территории. Мы уже наблюдаем, по сути, почти разрешительный порядок экспорта продовольствия и необходимых для их производства минеральных удобрений из России – с экспортными пошлинами, квотами и специальными разрешениями. Квотирование экспорта пшеницы и муки ввёл Казахстан. Предполагалось, что падение поставок на мировой рынок подсолнечного масла из черноморского региона будет частично компенсировано индонезийским сырым пальмовым маслом, но Индонезия запретила его экспорт. Экспортные продовольственные ограничения ввели даже некоторые страны ЕС – Болгария и Венгрия. Решения, поставлять продовольствие в ту или иную страну или нет, вероятно, скоро будут определяться тем, как та или иная страна голосует в Генеральной Ассамблее ООН. Соответственно, поставки российской пшеницы, на наш взгляд, скорее всего, будут сфокусированы на правильно (с точки зрения российских властей) голосующих: Сирийская Арабская Республика, Центральная Африканская Республика, Мали, Габон, Эфиопия, Эритрея, Конго, Бурунди, Алжир, Зимбабве (с оговоркой, что Республика Зимбабве экономически устойчива, почти самодостаточна по зерновым и, возможно, что ей существенные поставки из России и не нужны).

Поскольку возможности поставок из альтернативных источников сузились, а цена взлетела, это способно вызвать осенью текущего года многомиллионные потоки голодных беженцев в ЕС из ряда других стран Африки.

Мы ожидаем и роста офсетных сделок, когда поставки продовольствия будут обусловлены жёсткими требованиями встречных поставок конкретных товаров и услуг со стороны покупателя продовольствия.

Продовольственные резервы

В литературе указывается на неудачу попыток создать хотя бы небольшие международные резервы риса в рамках маленьких пулов азиатских стран[18]. Типичная западная логика – учредить нечто сверхмасштабное и непременно под управлением международных бюрократов. Предлагалось, например, создать глобальный продовольственный резерв риса, пшеницы и кукурузы под управлением Международной продовольственной программы ООН (WFP) за счёт добровольных взносов[19]. Но не было оговорено, кто же в реальной жизни согласится делать взносы в резерв, да ещё и в необходимых объёмах.

В другом проекте описывалось формирование под управлением Всемирной продовольственной программы ООН небольшого резервного Фонда зерна на независимых складах и большого «виртуального» фонда для интервенций в период взлёта цен[20].

Также предлагалось сделать упор на региональную кооперацию. Запасы продовольствия могут более эффективно накапливаться на региональном уровне. Неурожаи, события на местах и в целом все циклические факторы, влияющие на продовольственную безопасность, часто ограничиваются одной страной или отдельными её регионами. В таких случаях регионально интегрированные национальные запасы могут смягчить последствия голода, как это делают региональные продовольственные резервы Всемирной продовольственной программы ООН. Такая совместная «виртуальная» эксплуатация продовольственных резервов посредством продаж или займов, вероятно, уменьшит скачки цен и спекулятивное поведение рынка. Самая большая проблема, по понятным причинам, заключается в условиях, при которых запасы будут автоматически высвобождаться: сегодня отсутствует «региональное право на продовольствие» в достаточных количествах. Действует только одна такая схема – Соглашение о чрезвычайных запасах риса «АСЕАН плюс три» (APTERR), подписанное 7 октября 2011 года. Это один из нескольких политических инструментов для управления рисками продовольственной безопасности в рамках эффективного регионального сотрудничества. Он предусматривает высвобождение международных запасов продовольствия для реагирования на чрезвычайные обстоятельства на местах. Однако на практике его функционирование ограничивается окном добровольной продовольственной помощи[21].

Однако, многие бедные страны не выдерживали и среднегодовых цен на зерновые. Поэтому борьба с кратковременными всплесками цен – это не решение проблемы. И нам сложно представить себе скоординированное поведение – особенно в периоды обострения международной обстановки – довольно большого количества стран-экспортёров, иногда с противоположными интересами и конфликтами между собой. Кроме этого, многие правительства небогатых стран справедливо полагают, что надёжными продовольственными резервами могут считаться только те, которые находятся в физическом виде на складах на их территории под собственным контролем.

Пока речь идёт не о будущих «виртуальных обязательствах», а о реальных физических товарах на резервных складах, ситуация с ними неутешительна. В настоящее время спрос на рис в АСЕАН составляет 500 тысяч метрических тонн в день, а это означает, что запасов APTERR в размере 787 тысяч метрических тонн хватает только на полтора дня потребления[22]. Вместе с тем Альфредо Хеберли предлагает интересную идею, к которой мы ещё вернемся ниже: «Следует изучить альтернативные варианты, например частные и организованные резервы в рамках правительственного мандата на обеспечению продовольственной безопасности, чтобы минимизировать эксплуатационные расходы, коррупцию и негативное влияние на другие способы уменьшения волатильности цен»[23].

По всей видимости очень серьёзные продовольственные резервы предусмотрительно создал Китай. Но что делать государствам, у которых нет китайских возможностей?

Система поставочных контрактов, товарная биржа и резервные склады

Во многих развивающихся странах существуют государственные закупки импортной пшеницы на международных тендерах. Их организаторами выступают, например, египетское Генеральное управление по поставкам сырьевых товаров (GASC), Торговая корпорация Пакистана (TCP), Государственная торговая корпорация Ирана (GTC), Алжирское межпрофессиональное зерновое управление (OAIC), Саудовская зерновая организация (SAGO), Главное управление продовольствия Народной Республики Бангладеш (DGF) и так далее. В некоторых из них участвуют российские компании либо российское зерно там продаётся через международных посредников. По своей сути это внебиржевая спотовая торговля.

В последнем квартале 2020 г. цена за тонну на условиях CIF в тех из указанных тендеров, по которым есть официальная или хотя бы неофициальная информация, колебалась в диапазоне 254–280 долларов за тонну[24]. Но уже спустя год в ноябре 2021 г. цена, по которой российская пшеница закуплена на египетском тендере GASC составила около 363 долларов за тонну CIF, из которых фрахт – около 32 долларов[25]. А текущие реалии таковы. Египетский государственный оператор GASC 13 апреля 2022 г. приобрёл на международном тендере продовольственную пшеницу по средней цене 451,3 доллара/т FOB, или 486,17 доллара/т C&F, что на 133,3 доллара/т FOB, или 147,62 доллара/т C&F, выше, чем его же закупки на торгах 17 февраля. Практически одновременно (на этой же апрельской неделе) Государственное алжирское агентство ОАIС приобрело на тендере продовольственную пшеницу по цене 460 долларов/т C&F[26]. Однако выдержат ли Египет и Алжир, другие африканские страны такой уровень цен в долгосрочной перспективе?

Население Африки составляет сейчас порядка 1,4 млрд человек. На основе анализа ВВП на душу населения, торгового баланса и баланса текущего счета за последние годы мы ожидаем относительно благополучную ситуацию только в ЮАР (население 60 млн человек), Ботсване (2,4 млн), Замбии (18,4 млн) и Зимбабве (15,2 млн). Два последних государства даже почти самодостаточны по зерновым. Пристойный резерв пшеницы по китайскому образцу создал Алжир (44,5 млн)[27], который к тому же может рассчитывать на особую персональную поддержку со стороны Франции. Таким образом, в континентальной Африке из около 1,4 млрд человек только около 150 млн проживают в четырёх странах «южноафриканского благополучного кластера» и Алжире. Остальные страны с суммарным населением в районе 1,25 млрд человек, которое к тому же ещё и растёт, вызывают у нас очень глубокую озабоченность. Но даже в относительно благополучной «пятерке» ситуация может ухудшиться, если к ним прибудут миллионы голодных беженцев из соседних стран. Неясно, смогут ли эти пять государств жёстко изолироваться от своих соседей?

Очень амбициозную программу наращивания экспорта пшеницы до 15 млн тонн в год объявила Индия. Однако она никогда не экспортировала более 6 млн тонн пшеницы в год, и спорно, что у неё есть реальные логистические возможности для такого резкого роста поставок. Важно также отметить, что цифра в 15 млн тонн охватывает полностью весь 2022–2023 маркетинговый год, то есть по 31 марта 2023 г. включительно, а проблема будет острой уже в сентябре текущего года. Кроме того, у Индии довольно серьёзные фитосанитарные проблемы по качеству зерна[28]. Наконец, вряд ли Индия предложит пшеницу по ценам существенно ниже рыночных – и неясно, где небогатые африканские страны возьмут деньги на закупки в достаточном количестве? Вместе с тем несомненны успехи Индии в продвижении экспорта своего риса в Китай (пускай даже за счет дешёвых сортов не очень высокого класса), что способствует нормализации отношений этих государств, ухудшившихся после пограничного конфликта в Аксайчине. А вопрос организации совместных с Индией поставок пшеницы действительно очень интересен.

Также представим себе, что Россия предложила бы странам Азии и Африки десятилетние поставочные контракты на крупные партии пшеницы. Зафиксировав, например, на первые три-четыре года цену в 250 долларов за тонну на условиях поставки CIF и предложив прозрачную объективную формулу ценообразования на следующие годы. Под эти контракты реально закупать пшеницу третьего класса у российских товаропроизводителей, себестоимость производства которой сейчас составляет 100–110 долларов за тонну, а также профинансировать расширение производства. Это реальная альтернатива экспортным ограничениям.

Выводы

Цены поставочных контрактов Чикагской биржи на пшеницу объективно отражают баланс спроса и предложения внутри США. Но неприемлемо, что нередко они используются как ценовой ориентир и в Восточном полушарии. Здесь необходимо создание отдельной международной товарной зерновой биржи. Проблематика отсутствия в России нормальной товарной биржи не нова[29], но сейчас появился уникальный шанс создать внутреннюю и международную товарную биржу, так сказать, в одном флаконе. Следует приветствовать разработку инструментов биржевой торговли товарами на уровне Евразийской экономической комиссии и Федеральной антимонопольной службы России. Но в идеале международная товарная биржа должна объединить прежде всего страны ЕАЭС, БРИКС, Аргентину, пул стран-импортёров и стать базой для создания новой международной зерновой организации.

Также необходимо проводить работу со странами Азии и Африки по выстраиванию рынка долгосрочных десятилетних продовольственных поставочных контрактов, используя пшеницу в качестве пилотного проекта. Указанным государствам следует оказать всемерное содействие в создании резервных продовольственных складов для физического хранения продовольствия на своей территории. Обеспечение реальной продовольственной безопасности стран Азии и Африки станет надёжным предохранителем против расшатывания политической ситуации в указанных государствах.

--

СНОСКИ

[1] Детали см.: Van den Bossche P., Akpofure S. The Use and Abuse of the National Security Exception under Article XXI(b)(iii) of the GATT 1994 // WTI. Working Paper No. 03/2020. URL: https://www.wti.org/media/filer_public/50/57/5057fb22-f949-4920-8bd1-e8ad352d22b2/wti_working_paper_03_2020.pdf (дата обращения: 22.04.2022).

[2] Havana Charter // Interim Commission for the International Trade Organization. 1948. URL: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/havana_e.pdf (дата обращения: 22.04.2022).

[3] DS494 European Union – Cost Adjustment Methodologies and Certain Anti-Dumping Measures on Imports from Russia – (Second complaint) // URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds494_e.htm (дата обращения: 22.04.2022). Формально по некоторым аспектам толкования встречную апелляцию подала и Россия. Краткое изложение сути дела см.: Исполинов А. Такая близкая и такая далёкая: победа России в ВТО в споре с ЕС по энергокорректировкам // Zakon.ru. 5.08.2020. URL: https://zakon.ru/blog/2020/8/5/takaya_blizkaya_i_takaya_dalekaya_pobeda_rossii_v_vto_v_spore_s_es_po_energokorrektirovkam (дата обращения: 22.04.2022).

[4] Калюков Е., Подобедова Л., Басисини А. Газпром» согласился снять ограничения на реэкспорт газа Европе // РБК. 13.03.2017. URL: https://www.rbc.ru/business/13/03/2017/58c685899a7947c9e0693c75 (дата обращения: 22.04.2022).

[5] Ценообразование // Pro-gas. URL: http://www.pro-gas.ru/price/price_full/ (дата обращения: 22.04.2022).

[6] European Commission. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on common rules for the internal markets in renewable and natural gases and in hydrogen // Brussels. 15.12.2021. URL: https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/proposal-revised-gas-markets-and-hydrogen-directive.pdf (дата обращения: 22.04.2022).

[7] Стараче Ф. Кризисы всегда объясняются задним числом // Коммерсант. 26.10.2021. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5041601 (дата обращения: 22.04.2022).

[8] Li Y., Stapczynski S. Uranium Jumps as Unrest Hits World’s Top Supplier Kazakhstan // Bloomberg. 6.01.2022. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-05/turmoil-in-uranium-rich-kazakhstan-threatens-to-elevate-prices (дата обращения: 22.04.2022).

[9] «Не дай бог у нас завтра такое же будет!» Парламент Кыргызстана отправил войска в Казахстан, вот как это обсуждалось // Currenttime.tv. 7.01.2022. URL: https://www.currenttime.tv/a/31643981.html?fbclid=IwAR0a0k1_pZYYJ0gCqooRRPN0OgzMg6ayHISXt2ACH056auWLL4Er2oBUnFw (дата обращения: 22.04.2022).

[10] ФАО: цены на основные продукты питания в декабре снизились, а в целом за прошлый год – выросли //

Новости ООН. 6.01.2022. URL: https://news.un.org/ru/story/2022/01/1416562 (дата обращения: 22.04.2022).

[11] World Food Situation // FAO. 8.04.2022. URL: https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/ (дата обращения: 22.04.2022).

[12] De Sousa A., Diamond J. Priciest Food Since 1970s Is a Big Challenge for Governments // Bloomberg. 15.09.2021. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-15/priciest-food-since-1970s-is-a-big-challenge-for-governments?sref=fgHqaWRV (дата обращения: 22.04.2022).

[13] Goldbaum C. No Work, No Food: Pandemic Deepens Global Hunger // The New York Times. 6.08.2021. URL: https://www.nytimes.com/2021/08/06/world/africa/covid-19-global-hunger.html (дата обращения: 22.04.2022).

[14] Cereal supply and demand balances for sub-Saharan African countries – Situation as of February 2022 // FAO. 2022. URL: https://www.fao.org/3/cb8895en/cb8895en.pdf (дата обращения: 22.04.2022).

[15] Crop Prospects and Food Situation // FAO. Quarterly Global Report No. 1. March, 2022. P. 41-43. URL: https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb8893en (дата обращения: 22.04.2022).

[16] Goodman S., Summers C. Will Russia Weaponize Its Wheat As the World Combats the Coronavirus? // The National Interest. 18.07.2020. URL: https://nationalinterest.org/feature/will-russia-weaponize-its-wheat-world-combats-coronavirus-165031(дата обращения: 22.04.2022).

[17] International Grains Council. Report for Fiscal Year 2019/2020 // International Grains Council. January, 2021. P. 17. URL: http://www.igc.int/downloads/publications/rfy/rfy1920.pdf (дата обращения: 22.04.2022).

[18] Например, в рамках Agreement On The ASEAN Food Security Reserve New York 4 October 1979 // ASEAN. 4.10.1979. URL: https://asean.org/wp-content/uploads/images/2012/Economic/AMAF/Agreements/Agreement%20On%20The%20ASEAN%20Food%20Security%20Reserve.pdf (дата обращения: 22.04.2022).

[19] Aragon C. The United Nations Must Manage a Global Food Reserve // UN.org. URL: https://www.un.org/en/chronicle/article/united-nations-must-manage-global-food-reserve (дата обращения: 22.04.2022).

[20] Von Braun J., Torero M. Implementing Physical and Virtual Food Reserves to Protect the Poor and Prevent Market Failure // IFPRI Policy Brief. 10.02.2009. URL: https://www.semanticscholar.org/paper/Implementing-physical-and-virtual-food-reserves-to-Braun-Torero/519135153121da543fa4e1da1a87a4e560e493bf (дата обращения: 22.04.2022).

[21] Häberli C. After Bali: WTO rules applying to public food reserves // Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome, 2014. P.11-12. URL: https://www.fao.org/3/i3820e/i3820e.pdf (дата обращения: 22.04.2022).

[22] Kim K., Plaza P. Building Food Security in Asia through International Agreements on Rice Reserves // Asian Development Bank Institute. Policy Brief No. 2018-1. August, 2018. P. 8. URL: https://www.adb.org/publications/building-food-security-asia-through-international-agreements-rice-reserves (дата обращения: 22.04.2022).

[23] Häberli C. Указ. соч.

[24] Данные специализированного сайта IDK.Эксперт. URL: https://exp.idk.ru/news/ (дата обращения: 22.04.2022).

[25] Пшеница подорожала до 9-летнего максимума после египетских и саудовских тендеров // ProFinance. 2.11.2021. URL: https://www.profinance.ru/news/2021/11/02/c3wx-pshenitsa-podorozhala-do-9-letnego-maksimuma-posle-egipetskikh-i-saudovskikh-ten.html (дата обращения: 22.04.2022).

[26] Египетский GASC приобрел на тендере пшеницу по 486,17 $/т C&F // Oilworld.ru. 14.04.2022. URL: https://www.oilworld.ru/news/wheat/329322 (дата обращения: 22.04.2022).

[27] Grain: World Markets and Trade // United States Department of Agriculture, 2022. P. 23 URL: https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/grain.pdf (дата обращения: 22.04.2022).

[28] Quality Matters in India’s Drive to Fill Global Wheat Export Gap By Pratik Parija and Abdel Latif Wahba // Bloomberg. 19.04.2022. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-19/quality-matters-in-india-s-drive-to-fill-global-wheat-export-gap (дата обращения: 22.04.2022).

[29] Belozertsev A., Markham J.W. Commodity Exchanges and the Privatization of the Agricultural Sector in the Commonwealth of Independent States—Needed Steps in Creating a Market Economy // Law and Contemporary Problems. 1992. Vol. 55. No. 4. P. 119-155.

Польша выбирает путь Украины. Разрешит ли ей это "Газпром"?

Александр Собко

Общая картина по вопросу оплаты газа за рубли недружественными европейскими странами пока полностью не прояснилась: сведения по разным компаниям и даже государствам поступают противоречивые. За исключением двух стран, которые уже отказались рассчитываться в рублях и куда поставка газа приостановилась, — это Польша и Болгария.

Напомним, что у Польши истекает долгосрочный контракт с Россией в конце 2022 года. Страна и ранее объявляла, что продлевать его не будет. Поэтому решение Варшавы можно, казалось бы, трактовать просто в контексте досрочного прекращения и без того истекающего договора. Остается вопрос: на что же будет заменен российский газ? Газовый баланс Польши известен, хотя точные цифры могут несколько меняться год к году. Но в среднем они следующие: около 20 миллиардов кубометров в год потребления, из них — четыре миллиарда собственной добычи, десять миллиардов — российский газ по контракту, остальное — СПГ со своего терминала.

Соответственно, российский газ по плану должен быть заменен на топливо из строящегося газопровода Baltic Pipe, который будет запущен осенью 2022 года и который (по идее) должен принести норвежский газ в Польшу. Отметим, что так как норвежская добыча газа не растет, общее предложение для Европы из этой страны останется прежним в любом случае. Речь идет лишь о перераспределении поставок внутри ЕС. Но вопрос в том, действительно ли попадет в новый польский газопровод весь необходимый объем норвежского газа (десять миллиардов кубометров в год) или только его часть. То есть риск дефицита газа для Польши был и ранее, просто он реализовался не зимой, а сейчас. Но и расчет Варшавы на отказ от контракта понятен. "В случае чего" Польша планировала и дальше получать российский газ, отбирая его из транзитного газопровода "Ямал — Европа". Разумеется, абсолютно официально, по договоренности с импортерами на немецком конце трубы (которые перепродают в Польшу часть газа), так как такой виртуальный реверс разрешен.

Правда, сейчас "Ямал — Европа" полностью опустел, зато в объеме полного российского контракта (30 миллионов кубометров в сутки, или около десяти миллиардов в пересчете на годовые значения) идет уже не виртуальный, а физический реверс в Польшу со стороны Германии.

К слову сказать, и в последние месяцы, когда мы слышали, что "Ямал — Европа" работал, но с совсем маленькой загрузкой, Варшава исправно получала по нему часть газа. Плюс к этому с восточной стороны есть еще две точки входа российского газа в Польшу. Это еще одна труба через Беларусь — газопровод Кобрин — Брест — Варшава (на пять миллиардов кубометров максимальной мощности, но в последнее время был загружен частично), а кроме того, шел газ и через Украину, в эквиваленте трех миллиардов кубометров в год. Также работал и реальный, физический, реверс со стороны Германии, конечно, в меньших объемах, чем сейчас. То есть было задействовано четыре маршрута, которые в сумме давали как минимум те самые стандартные десять миллиардов кубометров экспорта (в годовом исчислении), а в какие-то дни и больше.

В результате, когда у всех в Европе газовые хранилища полупустые, у Польши сейчас они заполнены на 75%! Хранилища, правда, небольшие, 3,6 миллиарда кубометров, тем не менее это 17% от годового потребления страны, немногим меньше среднего по Евросоюзу значения. То есть Варшава не тратила запасы в ПХГ, максимально импортируя газ по всем возможным направлениям, даже в условиях ограниченных поставок в Европу. Так или иначе, сейчас Германия по факту уже перепродает обратно в Польшу 20% газа от объемов, идущих по "Северному потоку — 1".

Примерно по такому пути в свое время пошла Украина, когда принципиально отказалась от импорта из России, но около 15 миллиардов кубометров в год стала получать реверсными поставками, которые формально приписываются к закупкам европейских импортеров. Но есть разница. Если Киев перешел на такую схему, когда "Газпром" в качестве своей базовой стратегии скорее максимизировал поставки в Европу, то сейчас ситуация обратная. Пока наступил комфортный для всех импортеров период, так как отопительный сезон закончился, а с закупками в хранилища можно чуть повременить. Что будет дальше? Об этом чуть ниже, а сейчас кратко обсудим ситуацию с Болгарией.

Здесь в чем-то похожая ситуация, со своими особенностями. У Болгарии также заканчивается долгосрочный договор в декабре 2022 года. Потребление страны — три миллиарда кубометров в год, которое до настоящего времени обеспечивалось преимущественно "Газпромом". Еще много лет назад София договорилась о покупках азербайджанского газа в объеме миллиарда кубометров в год, в 2022-м, вероятно, газ по договору удастся начать импортировать в полном объеме. Возможны перепродажи из соседних стран, например Греции, будь то российский газ или СПГ. В любом случае объем рынка невелик, поэтому закрыть дефицит проще.

Потенциальной проблемой может стать несанкционированный отбор из транзитного потока в Сербию и Венгрию. По большому счету именно для обеспечения гарантированных поставок в Сербию строилась европейская, сухопутная ветка "Турецкого потока", которая и проходит через Болгарию. Альтернатива — только украинский маршрут, по которому Сербия еще недавно и снабжалась. Решением здесь может также оказаться схема, когда София официально отбирает по пути часть газа, формальным импортером которого является Сербия или Венгрия, тем более что именно с этими странами не ожидается трудностей при расчетах.