Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

В Сингапуре арендная плата для экспатов продолжает падать

Несмотря на постоянное падение цен на аренду для экспатриантов, Сингапур остаётся в топ-10 самых дорогих мест в Азии для тех, кто приезжает на работу, занимая в рейтинге восьмую позицию, согласно данным Международного исследовательского дома ECA International.

Исследование рынка жилья ECA в сентябре 2018 года показало, что цены на аренду в Сингапуре сейчас в среднем на $500 в месяц ниже, чем в 2016 году. В среднем, немеблированную трёхспальную квартиру в районах, где обычно живут иммигранты в Сингапуре, можно снять за $4 220 в месяц, что на 1,3% ниже, чем в предыдущем году, сообщает PropertyGuru.

Сокращение численности нерезидентов в Сингапуре, являющееся ключевым фактором спроса на аренду, привело к продолжающемуся снижению ставок для экспатриантов, сказал региональный директор азиатского подразделения в ECA International Ли Куэйн.

Недавнее объявление властей ещё больше ограничило долю иностранных рабочих: к 2021 число экспатов в местных компаниях, работающих в сфере услуг, не может превышать 35%. Это означает, что тенденция к снижению арендной платы продолжится, поскольку доступность недвижимости увеличивается из-за снижающегося спроса.

Гонконг остается самым дорогим местом в мире для аренды жилья экспатриантов – месячная аренда обойдётся в среднем в $10 930 в месяц. Специалисты полагают, что ставки продолжат расти во всех районах города-государства из-за ограниченности доступного предложения и миграции многих компаний в пригороды.

Токио стал вторым самым дорогим местом Азии для аренды жилья экспатами – $8 670 в месяц. Шанхай занял третье место, а Сеул и Иокогама оказались на четвёртом. В первую десятку вошли Пекин, Мумбаи, Осака и Бангкок.

Moody's: недвижимость ОАЭ обеспечивает высокую доходность от сдачи в аренду

Несмотря на падение цен на недвижимость и аренду за последние несколько лет, Дубай и Абу-Даби предлагают гораздо более высокую доходность от аренды, чем крупнейшие города мира: Лондон, Париж, Нью-Йорк или Гонконг: 6-7% годовых в сравнении с 2-3%, сообщает Moody's Investors Service.

Но, по словам помощника вице-президента Moody's Лалу Мексауи, в ближайшие 12-18 месяцев компания ожидает падения цен и доходности от сдачи жилья, так как на рынок приходит большое количество нового предложения, а спрос остаётся вялым. Консультанты по недвижимости JLL ожидают, что в Дубае будет завершено 117 000 жилых единиц до конца 2020 года, что составляет 22,5% существующего жилого фонда, сообщает Khaleej Times.

Район Arjman в Дубае возглавил список мест, где квартиры обеспечивают наибольший доход от аренды - 12,4% годовых. В International City данный показатель улучшился до 10,1% с 9,2% из-за здорового спроса со стороны тех, кто мигрирует из других эмиратов. За этими районами следуют Dubai Silicon Oasis, Jumeirah Village Triangle, Town Square, Al Barsha, Dubai Investment Park, Green Community, Dubai Sports City и Al Quoz, предлагая доход от аренды на уровне 8-9% годовых. В центре Дубая доход от аренды относительно низкий – всего 4,5%.

Для вилл и таунхаусов наибольшую доходность обеспечивает Town Square (7,2%). Далее идут Mudon, Reem (Mira), The Springs и Jumeirha Village Circle. Наиболее низкие значения (2,3-3,4% годовых) – в Emirates Hills, Palm Jumeirah и MBR City.

По словам коммерческого директора Property Finder Лукмана Хадже, меньшие по площади объекты обеспечивают лучшую отдачу от аренды, чем более крупные. Квартиры лучше, чем виллы, а студии лучше, чем большие квартиры. Также стоит подумать о местоположении. Новые, формирующиеся сообщества предлагают более высокую валовую доходность, чем более устоявшиеся районы, но часто имеют больше вакантных объектов и более низкий потенциал роста капитала.

Недавний отчёт Knight Frank показал, что Дубай является одним из наиболее доступных городов, когда дело доходит до цен на недвижимость. Данные консалтинговой компании показали, что за $1 млн можно купить 143 квадратных метра премиум-жилья по сравнению с 16 «квадратами» в Монако, 22 кв.м в Гонконге, 31 кв.м в Нью-Йорке и Лондоне и 36 кв.м в Сингапуре.

В Гонконге люди вынуждены селиться в металлических контейнерах

Жилища, получившие название контейнерных домов, становятся всё более популярным вариантом для жителей Гонконга, вытесненных из наименее доступного рынка недвижимости в мире. Подавляющее большинство таких объектов являются незаконными.

По словам управляющего директора геодезической и консалтинговой фирмы Freevision Винсент Хо, из всех сборных домов типа контейнеров 99,9% не соответствуют закону. Виноваты заоблачные цены на недвижимость в специальном административном районе Китая. Чтобы помочь справиться с жилищным кризисом, глава исполнительной власти Кэрри Лам решила освободить больше земли под застройку. Правительство даже рассматривает контейнерные дома как часть решения, сообщает Bloomberg.

Также Гонконг планирует снизить цены на жильё за счет искусственных островов.

Контейнерные дома представляют собой тип конструкции, которая по закону нуждается в одобрении правительства до начала строительства. Чтобы контейнер признали пригодным для жизни, он должен соответствовать определенным стандартам по части вентиляции, освещения и пожарной безопасности, а участок, на котором он возведён, должен быть зонирован для жилого использования. Размещение жилого сооружения на земельном участке, предназначенном для сельскохозяйственных работ, не допускается.

Спрос на контейнеры растёт. Заказы удвоились с 2016 года, причем 40% предназначены для жилых целей, по словам директора производства переносных зданий Markbox Ивана Чана. По его словам, в настоящее время компания ежегодно производит около 200 контейнеров для проживания. Остальные – для разного рода нужд: от продажи еды до хранения вещей.

Типовой дом-контейнер, изготовленный Markbox, включает 30 кв.м жилого пространства и стоит порядка $19 100. В Гонконге только первый взнос за скромную квартиру может быть в два раза больше.

Такие низкие расходы побудили правительство экспериментировать с тем, чтобы сделать контейнерные дома частью решения проблемы постоянного дефицита жилья. Поддерживаемый правительством фонд сотрудничает с гонконгским советом социального обслуживания, чтобы возвести 90 сборных домов, которые будут законно размещены в беднейшем районе города в качестве временного варианта пребывания для людей, ожидающих государственного жилья.

Среднее время ожидания увеличилось до пяти с половиной лет по состоянию на декабрь 2018 года – более чем в два раза по сравнению с 2012 годом, по данным Управления жилищного хозяйства Гонконга.

Аренда контейнера площадью всего 19 кв.м обходится примерно в $580 в месяц. Снять комнату такой же площади в квартире стоит примерно на 20% дороже. Вместе с тем, такие дома-контейнеры не в силах сопротивляться плохой погоде и чрезмерно сильным ветрам.

Savills назвала самые дорогие рынки недвижимости 2018 года

Общий рост цен на недвижимость составил всего 2,3% в 2018 году в 17 городах мира, анализируемых Savills. Это меньше, чем подъём на 3,3% в 2017 году и наименьшее значение со времен глобального финансового кризиса.

Наибольший рост цен на недвижимость – 9% - в 2018 году наблюдался в Берлине. Но китайский Шэньчжэнь оказался долгосрочным победителем: за пять лет цены на жильё в городе выросли на 101,1%, а за 10 – на 387,5%. Однако самым дорогим городом в рейтинге оказался Гонконг. Средняя стоимость жилья в городе в настоящее время составляет $48 000 за квадратный метр после увеличения на 7,3% в 2018 году, сообщает Mansion Global.

В городах, где цены упали в прошлом году, основное снижение наблюдалось в первом полугодии, что указывает на будущую тенденцию к росту. Только в Нью-Йорке наблюдалось более резкое падение во второй половине года, чем в первой, поскольку избыток новых проектов «усмирил» цены на рынке. Жильё в Нью-Йорке подешевело на 4,3%. Хуже дела обстояли только в Москве и Дубае – снижение на 4,6% и 6% соответственно.

Даже Лондон, страдающий от неопределенности из-за Брексита, не зафиксировал сильного падения цен: на 2,7% в целом в 2018 году, но с замедлением до снижения всего на 0,7% во втором полугодии.

ТОП-10 самых сильных рынков недвижимости 2018 года:

1.Гонконг - $48 000/кв.м

2.Токио - $33 370/кв.м

3.Нью-Йорк - $28 090/кв.м

4.Лондон - $20 240/кв.м

5.Шанхай - $18 730/кв.м

6.Сидней - $18 080/кв.м

7.Сан-Франциско - $17 550/кв.м

8.Сингапур - $17 120/кв.м

9.Париж - $16 580/кв.м

10.Шэньчжэнь - $15 720/кв.м

Цены на жильё и арендные ставки в Гонконге падают

Цены на жилую недвижимость и арендная плата продолжили падать по всему Гонконгу в декабре 2018 года, продемонстрировав самое быстрое снижение с марта 2016 года.

Покупательский спрос снижался к декабрю 2018 года пятый месяц подряд, согласно исследованию жилищного рынка Гонконга от Королевского института дипломированных оценщиков (RICS). Особенно тенденция коснулась инвесторов и покупателей из материкового Китая. Между тем, предложение продолжало сокращаться более медленными темпами, чем покупательский спрос: агенты сообщили о незначительном уменьшении объявлений третий месяц подряд, сообщает Property Wire.

В частности, покупатели теряют интерес к нано-квартирам в Гонконге.

Разрыв между спросом и предложением распространяется по всем трем регионам Гонконга, продажи снижаются пятый месяц подряд, особенно в Коулуне и на острове Гонконг. Специалисты прогнозируют, что общие цены и объёмы продаж продолжат падать в течение следующих трёх месяцев, особенно на острове Гонконг. Ожидается, что откат цен и объёмов сохранится в течение следующих 12 месяцев, при этом цены упадут на 7,6% в 2019 году: на 9,4% в Коулуне, на 8,5% на острове Гонконг и на 6,2% на новых территориях.

Аналогичная динамика наблюдается и на рынке аренды: в отчёте об исследовании говорится, что изменение предложения относительно сбалансировано с изменением спроса. Ожидается, что арендная плата снизится в течение следующих трёх месяцев, преимущественно в Коулуне (предположительно – на 3,5%).

Рынок недвижимости Милана становится всё более интернациональным

Милан, наконец, начинает восстанавливаться после экономического кризиса 2008 года на фоне нестабильного положения прочих регионов Италии. Город является деловым и экономическим центром страны, а также центром моды и дизайна, потому неудивительно, что улучшает свои позиции в первую очередь.

По словам старшего партнёра Knight Frank Эми Редферн-Вудс, некоторые компании смотрят на Милан как на новую гавань после Брексита, а благоприятная налоговая политика страны способствует возвращению покупателей. Потенциальными инвесторами часто являются британцы, американцы или австралийцы, а также экспаты, базирующиеся в Сингапуре или Гонконге, сообщает Mansion Global.

Единственный нюанс – сложный политический климат Италии. Конфликты между партиями, а также финансирование местных органов власти создали неопределенность по всей стране. Это может повлиять на рынок, по словам управляющего партнера Engel & Völkers в Милане Роберто Магальо. А это, по его мнению, часто означает снижение темпов продаж.

Спрос на элитную миланскую недвижимость вырос на 5,6% в 2018 году по сравнению с предыдущим годом, согласно данным Engel & Völkers. Цены достигли €17 000 за квадратный метр в дизайнерском районе Квадрилатеро. В исторических районах Брера, Сан-Бабила и Кастелло-фору Бонапарт стоимость «квадрата» доходила до €15 000.

По словам Магальо, для покупателя недвижимости в Милане ключевым критерием является то, что здание должно быть отремонтировано, в хорошем состоянии и в отличном месте. В 2019 году Engel & Völkers прогнозирует небольшой рост сделок и ожидает, что цены останутся стабильными. Арендная плата в Милане неуклонно растёт, что также вызвало интерес инвесторов. Тем более что в последние несколько лет в Милане наблюдается бум краткосрочной аренды.

Кстати, недавно эксперты назвали регионы Италии с самой высокой доходностью недвижимости.

Инфраструктура Милана обновляется. Новая линия метро, которая соединит центр города с аэропортом Линате, предлагающем полёты по всей Европе, находится на стадии реализации и должен завершиться в 2021 году. Город также обслуживается большим аэропортом Мальпенса, который обеспечивает прямые рейсы по всему миру.

По итогам 2018 г., общий грузооборот порта специального административного района Сянган (Гонконг) составил 258,5 млн т. Это на 8,2% меньше, чем в 2017 г. Таковы данные статистического департамента региона.

В частности, объем грузов, прибывающих в порт, снизился на 8,6%, а отбывающих упал на 7,4% в годовом сопоставлении.

В прошлом году контейнерный оборот в порту Сянгана составил 19,6 млн TEU. Это на 5,7% меньше, чем годом ранее.

В настоящее время перевалка грузов занимает около 60% от всего грузооборота порта Гонконга.

Ранее сообщалось, что по итогам января 2019 г., объем грузооборота портов Китая достиг 1,14 млрд т. Это на 9% больше, чем за январь 2018 г. За первый месяц текущего года объем внешнеторгового грузооборота составил 378 млн т. Он увеличился на 5,9% в годовом сопоставлении. При этом объем внутреннего грузооборота вырос на 10,8%.

По итогам января 2019 г., оборот контейнеров в портах Китая вырос до 22,16 млн TEU. Это на 7,8% больше, чем годом ранее.

В Поднебесной стабильно развиваются грузоперевозки водным транспортом: за первый месяц текущего года они увеличились на 9,4%.

Жемчужные «драконы» готовятся к прыжку…

экономика и политика Китая обретают новое качество

Юрий Тавровский

Китайская провинция Гуандун за 40 лет политики "реформ и открытости" встала вровень с Россией по объёму ВВП. Теперь в дельте Жемчужной реки (Чжуцзян) создаётся суперкластер Гуандун — Гонконг — Макао с прицелом на новые высоты.

Река Чжуцзян менее знаменита, чем Хуанхэ или Янцзы, хотя она полноводна и глубока, что издавна позволяло морским кораблям заходить далеко вверх по течению и швартоваться у складов с товарами для стран Южных морей, африканских и ближневосточных рынков. Во время Опиумных войн в середине XIX века английские фрегаты заплывали прямо в центр города Гуанчжоу и почти безнаказанно расстреливали укрепления и жилые кварталы. Первым трофеем британской короны в Китае стал остров в устье реки под названием Гонконг ("Ароматная гавань"). В небольшом порту главным товаром было благоуханное сандаловое дерево. Англичане сделали основным экспортом в Китай опиум и из Гонконга на всю Поднебесную потянуло дурманом макового зелья. На другом берегу устья Жемчужной примостились португальцы со своей колонией Макао. В древнем городе Гуанчжоу, ставшем известным на Западе как Кантон, возник международный сеттльмент с консульствами, таможнями, христианскими храмами на островке Шамянь. В 1891 году в Гуанчжоу по Жемчужной реке зашел крейсер "Память Азова", на котором наследник русского престола цесаревич Николай Александрович совершал кругоазиатское путешествие. После торжественных церемоний молодой принц с приятелями вечером совершил инкогнито поход по некоторым местам Шамяня…

Постепенно в устье Чжуцзяна и примыкающих землях сложились три центра развития. В британском Гонконге (Сянгане) — лёгкая промышленность, порт, связанные с лондонским Сити мощные банки. Португальский Макао (Аомынь) с портом и незначительной промышленностью, но гипертрофированной индустрией развлечений — казино, рестораны, притоны. Вверх по течению Жемчужной — Кантон (Гуанчжоу) с многочисленным населением, сравнительно развитой промышленностью, портом и выходом на огромный внутренний рынок.

Три центра существовали довольно обособленно друг от друга лет сто. Там действовали разные законы и ходили разные деньги. Между ними были настоящие границы. Ситуация стала меняться только в начале 1980-х годов, когда руководство Гуандуном возглавил близкий соратник Дэн Сяопина по имени Си Чжунсюнь (отец нынешнего китайского руководителя Си Цзиньпина). Он с 1980 года начал создавать "специальные экономические зоны" (СЭЗ): между Гонконгом и Гуандуном — Шэньчжэнь, а между Макао и Гуандуном — Чжухай. Шэньчжэньцы испокон веков промышляли добычей морской соли и рыболовством, чжухайцы — ловлей рыбы. Однако двум небольшим поселениям потребовалось всего пара десятилетий, чтобы стать процветающими экономическими центрами. Шэньчжэнь с его 12 миллионами жителей по объему ВВП к 2018 году сравнялся с 8-миллионным Гонконгом — 342 млрд. долларов по сравнению с 339 млрд. долларов. Чжухай (1.5 млн. чел.) тоже затмил Макао (650 тыс. чел.), хотя у обоих показатели ВВП скромнее.

Шэньчжэнь и Чжухай успешно выполнили роль первой ступени ракеты-носителя китайского экономического чуда. Их пример синергии рыночной и социалистической экономики был подхвачен в масштабах всего Китая и целые 40 лет помогал взлёту огромной страны.

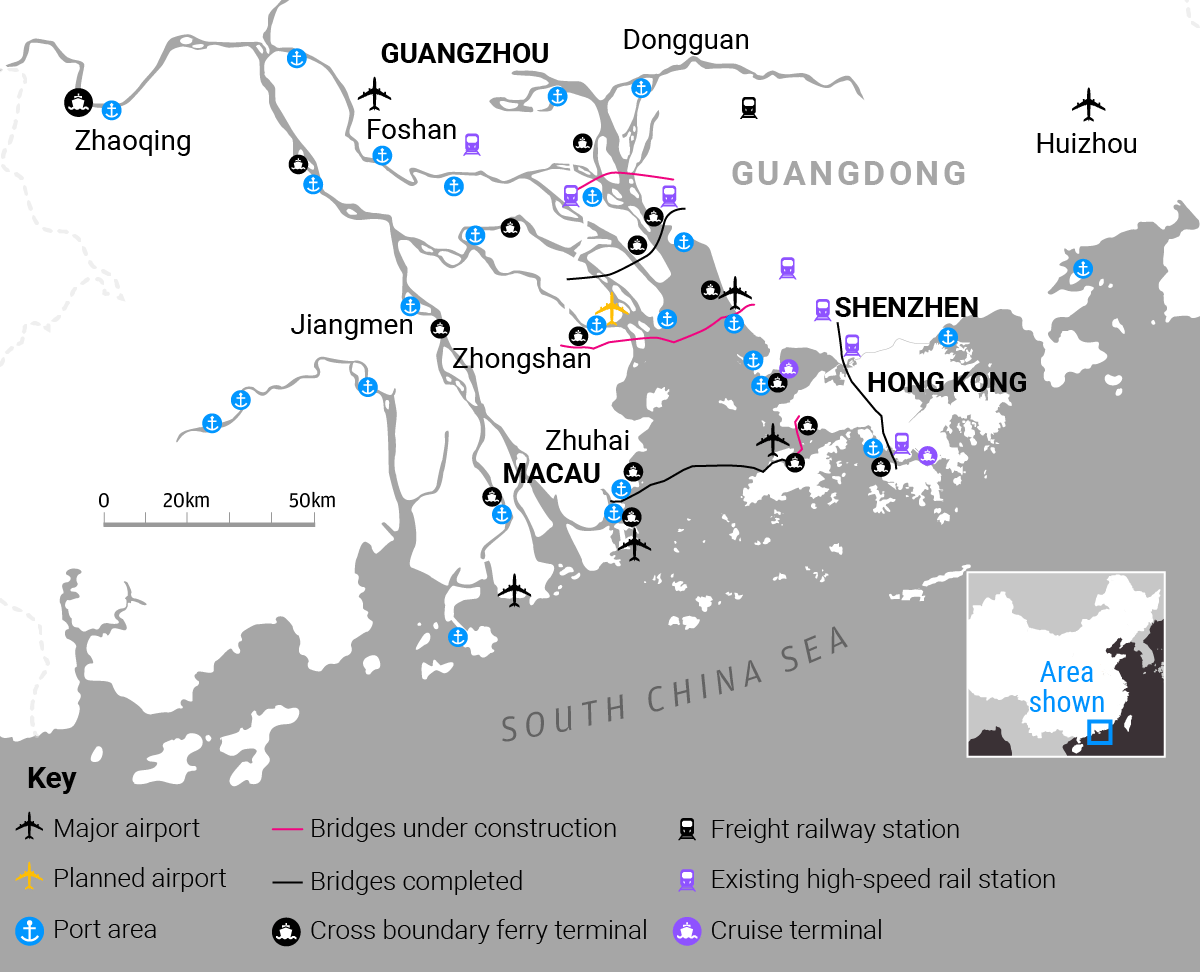

Сейчас Китай готов перейти на новую, ещё более высокую "орбиту". Само собой, потребуются новые "ускорители". Один из них называется "Регион Большого залива Гуандун — Сянган — Аомынь" и предусматривает синергию теперь уже целых 11 городов на берегах Жемчужной и вбирающего её воды залива. Кроме специальных экономических зон Сянган (Гонконг) и Аомынь (Макао) в число "11 драконов Жемчужной" входят города провинции Гуандун: Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чжухай, Фошань, Чжаоцин, Дунгуань, Хойчжоу, Чжуншань Цзянмэнь.

Параметры суперкластера и направления его развития ещё окончательно не определены — постановление правительства ожидается весной 2019 года. Сейчас есть стратегическое решение руководства страны. Ещё есть оценка численности населения — около 70 миллионов человек и суммарного ВВП — примерно 2 триллиона долларов. Сверхзадача — стать общенациональным центром инноваций в науке, технологиях, финансах, промышленности, транспорте и культуре. Примерно такие же масштабы и задачи будут у ещё двух национальных проектов — суперкластеров "Дельта реки Янцзы" с центром в Шанхае и "Регион Пекин — Тяньцзинь — Хэбэй" вокруг столицы КНР.

Супермост для суперкластера

Не дожидаясь окончательных установок, интеграция "Жемчужных драконов" идёт полным ходом. Один из рукавов Чжуцзяна в его устье разделяет ставший большим Чжухай и оставшийся маленьким Макао от Гонконга, всё ещё играющего роль негласного центра всего района Большого залива. Добираться автотранспортом было тяжко и долго. Но теперь проблема решена: в октябре 2018 года открылось движение по необычному надводно-подводному мосту Гонконг — Чжухай — Макао. Это самый длинный мост в мире, проходящий над морем — 55 километров. Впрочем, мост нависает над морем только частично, есть участок, проходящий под водой, в тоннеле. Это сделано для удобства интенсивного в этом районе судоходства. Длина подводной части — 6,7 километра.

Эти и другие цифры и факты мне сообщил Вэй Дунцин, исполнительный директор и заместитель секретаря парторганизации Дирекции моста. Форменная бежевая куртка с красным значком члена КПК… Фирменная улыбка, уверенная манера разговаривать… "Само строительство заняло 9 лет, до этого 5 лет шли проектные и изыскательские работы. Пришлось преодолеть множество проблем. Дно залива неоднородно с геологической точки зрения. Толстые слои мягкой глины и ила пришлось укреплять не только обычным слоем гравия в 1,3 метра, но ещё и двумя метрами каменных блоков под ним. На тоннель, проходящий на глубине 50 метров под водой, воздействует не только толща вод, но и приливы, сильные течения, тайфуны. Подводный мост — это только часть сложного комплекса, в который входят ещё и два надводных участка с вантовыми мостами и два искусственных острова площадью по 100 тысяч квадратных метров. На островах находятся входы и выходы подводного моста, а также стыковки с надводными участками. Тоннель построен из особого влагоустойчивого бетона, не требующего дополнительного усиления. Тоннель и весь мост рассчитаны на 120 лет службы притом, что в Китае мосты обычно строят на 100 лет. Стоимость? Огромная. Более 100 млрд. юаней, или 14,4 млрд. долларов. В финансировании работ "скинулись" правительства провинции Гуандун, власти специальных административных районов Гонконг и Макао, а также крупные китайские банки. Нагрузка? По трём полосам в каждом направлении может проехать 10 тысяч машин в сутки. Раньше поездка из Чжухая в Гонконг занимала около 4 часов. Теперь путешествие занимает час с небольшим.

Сама поездка производит меньше впечатления, чем пребывание в автовокзале, выглядящем как огромный модернистский павильон какого-нибудь Экспо. Пассажиры из местных даже не глядят в окно, уткнулись в смартфоны. Из вида пропадает морской фасад Чжухая с частоколом высоток. Дорога почти пустая. Электронное табло предупреждает о сильном боковом ветре. На изгибе трассы удаётся сфотографировать красивый участок эстакады на высоких сваях. Проносятся опоры и стальные тросы вантового моста. Вскоре в поле зрения появляются самолёты. Один летел параллельным курсом с нами, быстро снижаясь. Рядом с посадочной полосой ряды ангаров и десятки авиалайнеров. Это часть нового аэропорта Гонконга, построенного на насыпном острове. А вскоре после сортировки прибывших на погранпереходе начинается и сам Гонконг. Пространство как-то сжимается. Панорамы морских просторов сменяются неширокими шоссе, а затем и вовсе узкими улицами.

Гонконг. Одна страна — две системы

Иностранцев в странах Дальнего Востока издавна селили подальше от собственных городов, предпочтительно на островах. Дэдзима для голландцев — напротив японского Нагасаки. Гуланьюй для всех европейцев — в фуцзяньском Сямыне (Амое). Многонациональный Шамянь — прямо в центре Гуанчжоу. Наконец, Гонконг на небольшом скалистом острове в устье Жемчужной реки. Отхватив впоследствии прилегающий кусок Гуандуна, "новые территории", англичане предпочитали концентрировать свои казармы и церкви, причалы и мануфактуры, магазины и банки на острове Гонконг. Даже после спуска в 1997 году "Юнион Джека", крошечный Гонконг остался финансовым и торговым центром мирового значения. Прославленные торговые дома и банки, Гонконгская фондовая биржа, консалтинговые и рейтинговые агентства выполняют для Пекина роль "кур, несущих золотые яйца". Дэн Сяопин при переговорах с Маргарет Тэтчер дал обещание в течение 50 лет сохранять действующие порядки. Обещание неукоснительно соблюдается. Сформулированная им установка "одна страна — две системы" даёт Пекину право представлять Специальный административный район (САР) Сянган на международной арене и обеспечивать его безопасность. Все остальные вопросы решает местное правительство, избираемое прямым волеизъявлением владельцев особых гонконгских паспортов. Среди сохранившихся вольностей британского набора заметное место занимает свобода печати. Китаеведы всего мира высоко ценят газету "Утренняя почта Южного Китая" (South China Morning Post), которой недавно исполнилось 115 лет.

Как и полагается престижной газете, её редакция расположена в новом престижном деловом центре, в престижном районе на площади Таймс-сквер, названной по аналогии с центральной площадью Нью-Йорка, Правда, нынешнее великолепие пришло совсем недавно: в 2015 году терпевшую убытки газету купил концерн "Алибаба" знаменитого китайского миллиардера Джека Ма.

В начале 2018 года он снял под газету, занимавшую ранее довольно скромные помещения, сразу пять этажей. На трёх трудятся 1000 журналистов: как англоязычных китайцев, так и иностранцев с гонконгскими и иными паспортами. Ещё два этажа занимает типография. Кроме собственно газеты выходит ещё 15 журналов и тематических приложений. Редакция организована по принципу "общего пространства" — без отдельных кабинетов. На стенах висят дисплеи с показателями числа прочтений и "лайков" статей в электронном издании. Если показатели низкие, материал отправляют на доработку. В одном из углов бар с бесплатными кофе и безалкогольными напитками, сэндвичами. В пятницу вечером добавляется пиво. Одно из редких помещений с непрозрачными стенами — переговорная. В ней-то и прошла встреча с редактором отдела экономики по имени Юджин Тан и замзавом отдела Китая Уильямом Чжэн. Китайцы в Гонконге часто исповедуют христианство и потому в добавок к китайским имеют соответствующие имена.

"Со времени смены инвестора у нас в газете непрерывно идут реформы, — поведал Юджин Тан. — Быстро переходим с бумажного издания на электронную, мультимедийную форму. Уже сейчас из 300 ежедневных материалов на бумагу умещается только половина. На сайте становится всё больше фото и видео, инфографики. 95% бумажного тиража расходится в самом Гонконге, а в Китае мы практически не продаёмся. Посетители сайта — в основном живущие за пределами нашего города: люди из США, Малайзии, Сингапура, других регионов мира".

"Главное внимание газета уделяет Китаю. Наша информация и оценка событий на материке в первую очередь интересует мировую аудиторию, — продолжает Юджин Тан. — Мы хотим быть глобальным лидером на этом рынке. Поэтому не используем ни тёмные, ни розовые очки. У всей редакции и каждого автора — полная свобода поиска источников информации и комментариев. У нас есть корреспонденты в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Шэньчжэне, Вашингтоне и Нью-Йорке. Финансы? Пока сохраняется небольшой дефицит. Концерн "Алибаба" это не смущает. Они совершенно не вмешиваются в творческие дела. Всем заправляет редколлегия. В этом гарантия нашей свободы мнений. Сам факт существования и процветания нашей газеты в городе, над которым развевается красное знамя КНР, доказывает эффективность политики "одна страна — две системы".

"Что мы думаем о китайско-американской торговой войне? — отвечает на вопрос Уильям Чжэн. — Дело не в текущих дефицитах и тарифах. Меняется геополитическая реальность. Не было бы торговой проблемы, в Вашингтоне нашли бы другой повод для сдерживания Китая. Но процесс не обратить вспять, Америке придётся приспосабливаться. В то же время, санкции и иные формы торговой войны, безусловно, окажут воздействие на КНР. Китай будет "отстреливаться": контрсанкции, смена рынков, уход от доллара и так далее. Но самый эффективный способ сохранить динамику развития — добавить экономических и политических реформ, открытости перед внешним миром.

Важную роль призваны сыграть масштабные инфраструктурные проекты типа расширения сети высокоскоростных магистралей (ВСМ), создания международных торгово-экономических коридоров и свободных торговых зон в духе инициативы "Пояс и путь". Начинается создание сразу трёх суперкластеров. Один из них виден из наших окон. Я, конечно, говорю о программе "Регион Большого залива Гуандун — Сянган — Аомынь". Ключевую роль, мы надеемся, сыграет Гонконг. Он и после истечения 50-летнего переходного периода останется для Китая воротами иностранных инвестиций, глобальным рынком китайской валюты "жэньминьби" и облигаций "панда бондс". А ещё мировым центром логистики для китайского экспорта: глубоководный порт, новый аэропорт, скоростное шоссе и линия ВСМ на материк. Много надежд мы возлагаем на новый супермост, связавший наш город с Макао и Чжухаем. Мост, конечно, принесёт и проблемы. Вырастает число китайских туристов, которые не всегда ведут себя подобающе. Быстрее растут цены на продукты, жильё, учебу в университетах. Но главные проблемы ещё впереди. Когда возникнет суперкластер, непосредственными соседями 7 миллионов гонконгцев окажутся 50 миллионов таких же китайцев, но с другими привычками, иным взглядом на мир. Мосты, шоссе, новые производства и учебные заведения — это, говоря компьютерным языком, "железо". Предстоит отрегулировать "софт" — отношения трёх своеобразных регионов с отличающимися законами, денежными знаками, и даже правилами уличного движения. Очень важно обеспечить духовную составляющую рождающейся на наших глазах новой китайской цивилизации XXI века".

Шэньчжэнь — младший "дракон" Жемчужной реки

На пути из Гонконга в сопредельную китайскую провинцию Гуандун ставшая легендарной теснота и скученность в центре бывшей колонии меняется на редкозаселённые районы, а затем и на пустующие пространства рощиц и невысоких гор. Уникальная "международная" электричка везёт пассажиров из центра Ароматной гавани до китайского города Шэньчжэнь. В конце недолгой поездки на китайском КПП "Лову" иностранцы снова проходят пограничные формальности. Обладатели гонконгских паспортов предъявляют их, а гражданам КНР достаточно пластиковых карточек-удостоверений личности. По пути на выход всем надо пройти по застеклённому мосту, с которого видна узкая пограничная речка Лову, до сих пор обрамленная рядами колючей проволоки.

Исчезнут ли внутренние границы в будущем суперкластере? Станет ли это образование тем "плавильным котлом", в котором возникнет новая порода пассионарных, образованных, творческих, культурных людей? Вероятнее всего, да. Сотрутся и линии разделения, напоминающие об унизительных временах власти колонизаторов. Почти наверняка сложится и новая порода людей.

Доказательством может стать почти 40-летняя история города Шэньчжэнь, граничащего с Гонконгом. Еще в 80-90-е годы КПП "Лову" казался миллионам китайцев подлинным входом в земной рай. Заработки там были раз в сто выше, товаров было раз в тысячу больше. Одни правдами и неправдами доставали пропуска в этот рай. Другие переплывали зловонную речку, перелезали через колючую проволоку. Но вскоре после создания в 1980 году СЭЗ Шэньчжэнь дела пошли там так шибко, что уже в сам Шэньчжэнь стали впускать из остального Китая по особым разрешениям.

Сейчас некоторые люди с шэньчжэньской пропиской соперничают в толщине кошельков с богачами Гонконга, скупают там жильё, магазины, занимают лучшие места в университетах. Но, главное, съехавшиеся из разных провинций Китая предприимчивые и талантливые люди создали настоящее "место силы". Шэньчжэнь из городка с населением в 30 тысяч человек стал мегаполисом с числом только прописанных жителей в 12 миллионов, а с учётом мигрантов из других провинций и вовсе в 20 миллионов! По числу небоскрёбов (60 зданий выше 200 метров) он обогнал Гонконг, а по размеру ВВП — с ним сравнялся (342 млрд. и 339 млрд. долларов). Четверть ВВП Шэньчжэня обеспечивает экспорт. Продукция вывозится через контейнерные порты города, совокупно занявшие третье место в мире. Позиции мультимодального транспортного узла усиливают новейший международный аэропорт и базирующаяся на нём авиакомпания "Шэньчжэнь эйрлайнз". В Шэньчжэне работает собственная фондовая биржа, скоро откроется электронная биржа. В зелёных пригородах разросшегося мегаполиса чуть ли не ежегодно открываются новые университеты. Вот уже два года существует Совместный китайско-российский университет МГУ-ППИ (Московский государственный университет и Пекинский политехнический институт). Занятия по российским программам ведут пока вахтовым методом российские и китайские профессора, студенты тоже съезжаются из разных концов России и Китая.

Шэньчжэнь часто называют "китайской Кремниевой долиной". Действительно, в самом городе и его окрестностях сосредоточились 11 тысяч лабораторий, цехов, заводов, передовых технологий. Здесь делают телефоны "Эппл" и "Самсунг". Здесь находятся штаб-квартиры Huawei, Lenovo, ZTE, Tencenт. В 2018 году сначала ZTE, а затем Huawei стали главными мишенями расследований, санкций и даже арестов высокопоставленных сотрудников со стороны американских властей. В благодатных условиях специальной экономической зоны расцвели ещё и "сто цветов" автомобильных фирм, фармацевтических предприятий, лабораторий программного обеспечения, новых материалов…. Здешние исследователи не просто работают на самом высоком мировом уровне, но и начинают превосходить его. Недаром именно в Шэньчжэне были поставлены первые, пусть и неоднозначно воспринятые в мире, опыты по редактированию генома человека.

Гуандун — старший жемчужный "дракон"

Что и говорить, шэньчжэньский "дракон" вырос и окреп невиданными темпами. В мире пока полностью не осознали его размеры и мощь. Зато провинция Гуандун, в административные границы которой входит СЭЗ "Шэньчжэнь", известна давно и широко. Этот старый и могучий "дракон" старается не одряхлеть. Об этом шла речь в Центре исследований проблем развития при правительстве провинции Гуандун. Руководитель по имени Ли Хойу — человек пожилой и приветливый. Улыбка на его лице сохраняется даже при объяснении сложных и не всегда приятных фактов.

Начал он такими словами: "По объёму ВВП провинция Гуандун сравнялась с некоторыми крупными странами мира, например, с Россией. Судите сами: в 2017 году Гуандун произвёл товаров и услуг на 8 трлн. 989 млрд. юаней (1,312 млрд. долларов при курсе 1 доллар — 6,85 юаня), а Россия — на 88 трлн.112 млрд. рублей (1,318 млрд. долларов при курсе 1 доллар — 66,9 рубля). Добавлю, что экономика Гуандуна сейчас в четыре раза больше Гонконга, который ещё не так давно сиял как недосягаемая вершина. Как нам удалось обойти "великий и могучий" Гонконг, как мы смогли встать вровень со "старшим братом"?

Можно сказать так: население Гуандуна (111 млн. чел.) ненамного меньше российского (147 млн. чел.). Но причина в другом. Просто все эти десятки миллионов мужчин и женщин, в конце концов, вывели на верную дорогу и дали им стимул много и качественно трудиться. Дорога называется "реформы и открытость". Гуандун вместе со всем остальным Китаем движется по ней с 1978 года. Как аналитик в области макроэкономики выделю шесть главных причин успеха…

Во-первых, нам сразу крупно повезло. Руководство в Пекине решило именно на территории Гуандуна создать первые СЭЗ: Шэньчжэнь, Чжухай и Шаньтоу. Ведь именно мы граничим с Гонконгом и Макао. Сочетание лучших сторон плановой и рыночной экономики быстро дало результаты. Вначале у нас ничего не было, ни капиталов, ни технологий, ни опыта. Но Дэн Сяопин велел "раскрепощать мышление", думать, придумывать. Первый порт в Шэньчжэне, например, построили в долг под права аренды на 50 лет. В Гуанчжоу начался строительный бум, но не хватало кирпичей. "Раскрепощённое мышление" подсказало выход: рабочим позволили продавать сверхплановую продукцию своих заводов с небольшой наценкой. Чудо свершилось, кирпичный дефицит исчез.

Во-вторых, вслед за Центром местное руководство сняло идеологические шоры и стало принимать решения, исходя только из трёх критериев: вырастет ли производство, возрастёт ли мощь государства, улучшится ли жизнь людей? Смотрите, с начала политики "реформ и открытости" ВВП Гуандуна вырос в 101 раз. Гуандун стал важнейшим донором госбюджета. Доход горожан вырос в 99 раз, селян — в 82 раза.

В-третьих, мы в полной мере использовали конкурентные преимущества: обширную территорию и большое население. Как только с начала 80-х были сняты ограничения, предприятия из Гонконга и Макао, с Тайваня и стран Юго-Восточной Азии хлынули сначала в СЭЗ, а вскоре и в другие районы Гуандуна. Быстро возникли цепочки производства, снабжения, торговли. За первое десятилетие народ, наконец-то, наелся, приоделся, обзавёлся крышей над головой. В начале 90-х годов потребности изменились — телевизоры, кондиционеры, стиральные машины… В 1997-1998 годах мы испытали последствия азиатского экономического кризиса, особенно сильно пострадали текстильщики. Но кризис несёт с собой как проблемы, так и возможности. Мы быстро перестроились на производство автомобилей и электроники, а также нефтехимию. 2008 год принес новый кризис, уже мировой. Наши эксперты снова успели оценить угрозу и предупредить руководство и производителей. Они умудрились быстро сместить акценты на цифровую экономику, информационные технологии, биотехнологии, новые источники энергии, новые материалы…

В-четвёртых, нам удалось преодолеть неравномерность развития разных регионов Гуандуна, в дельте Чжуцзяна и за её пределами. В годы стремительного развития и преодоления кризисов было как-то не до заботы о совместном процветании. Ситуация стала меняться с 2001 года. Льготы и субсидии получили 14 городов вне Большой дельты, там было создано 46 промышленных парков, проложены современные дороги, построены школы и больницы.

В-пятых, в Гуандуне и во всём Китае действует система "социализм с китайской спецификой". После образования КНР в 1949 году китайцы следовали классической модели социализма без понимания неизбежности существования её разновидностей. Это привело к "большому скачку" и "культурной революции". Преодолев эти бедствия, руководство Компартии во главе с Дэн Сяопином в конце 70-х годов разработало политику "реформ и открытости". По мере её успешного претворения в жизнь стало ясно, что у нас изобретена и опробована на практике новая модель социализма для ранней стадии развития — "социализм с китайской спецификой". Что это значит конкретно для Гуандуна? Надо всё время думать о развитии производства, как плановыми, так и рыночными методами. Надо, всячески стимулируя рыночную экономику, сохранять коренные позиции социализма как гаранта общих интересов, блюсти социальную справедливость. Для Китая с его огромными населением и территорией главное — это стабильность. Её можно поддерживать только на основе коммунистической идеологии, абсолютного руководства Компартии всеми экономическими и социальными процессами, а также постепенной демократизации общества — по принципу "переходить реку, ощупывая ногами камни".

В-шестых, мы за 40 лет создали социалистическую рыночную экономику. Это значит, что для предпринимателей, китайских и иностранных, существует свобода деятельности. В то же время государство может регулировать рынок в интересах общества. Эту систему на Западе часто критикуют и с недавних пор даже требуют изменений её коренных принципов. Но ведь наша система отлично работает, а критики всё сильнее отстают. В то же время, начавшееся сдерживание Китая — это свершившийся факт, это очередной кризис, который нам придётся преодолеть. Что будем делать? Гуандун традиционно ориентирован на внешние рынки: между 2007 и 2018 годами экспорт давал 100 миллиардов долларов в год. Важен для нас и американский рынок, который может существенно сократиться. Но ведь этот рынок — не единственный. Кроме экспорта товаров расширяется вывоз капиталов, перемещение за границу предприятий. Примерно с 2014 года проводится политика "новая нормальность" ("синь чантай"), которая, в частности, означает переориентацию экономики с внешних рынков на внутренний. Быстро растет средний класс: 400 миллионов в 2017 году, будет 800 миллионов к 2030 году. На 7-8% в год растёт покупательная способность китайцев. Кроме того, я уверен, что наша экономика, как социалистическая, так и рыночная, отреагируют на санкции и иные ограничения проведением внутренней реорганизации, повышением эффективности, внедрением инноваций.

Колоссальный эффект непременно даст проект "Регион Большого залива Гуандун — Сянган — Аомынь". Он задуман за несколько лет до перехода Запада к антикитайским действиям. Но пришёлся как раз ко времени — чем сильнее внешнее давление, тем сильнее внутренняя потребность в интеграции. Суперкластер выведет на более высокий уровень региональное сотрудничество в дельте реки Чжуцзян. Словом, нас ждёт новый рывок вперёд на пути к заветной мечте о великом возрождении китайской нации".

…По дороге в аэропорт мы проезжали мимо необычного небоскрёба на берегу Жемчужной. Его 30 этажей не "скребут небо", а вместо этого представляют собой круг с отверстием посередине. Постойте, да это же китайская монета — юань!.. "Юань" значит "круглый", "кругляшок". Потому его так и прозвали в старину, когда купюр ещё не было, монеты носили связками, а шнурок продевали через отверстие посередине. Высотка в форме монеты — чем не символ Гуандуна, уже целых 22 века верящего в труд, торговлю, процветание?

Мэр Риги «готов пожертвовать своим постом»

Нил Ушаков объявил, что будет баллотироваться в Европарламент и в случае своего избрания оставит пост мэра. Что стоит за его громким заявлением?

Нил Ушаков, возможно, перестанет быть мэром Риги. Он готов уйти со своего поста в случае избрания в Европарламент.

Как написал Ушаков в Facebook, он решил «пожертвовать постом», чтобы дать своей партии «Согласие», против которой «ведется война», возможность работать дальше. Войну ведут партии, которые борются за «латышскую» Латвию при поддержке госаппарата и ведущих СМИ, отметил мэр Риги. Главная причина войны, по его словам, — это идеалы мира между латышским и русскоязычным населением Латвии, которые пропагандирует «Согласие».

Однако не исключено, что заявление мэра о досрочной отставке также может быть связано с коррупционным скандалом, рассказывает журналист из Риги Андрей Шаврей:

— Он пост пока что не оставляет и баллотируется в Европарламент. Если его избирают, тогда он его оставляет. Скорее всего, его изберут 25 мая, потому что он первый номер в своем списке, его партия самая популярная в Латвии.

— Тогда как понимать его пост в Facebook?

— Там такая интрига в связи с коррупционными схемами и скандалами вокруг закупок общественного транспорта, что его призвали в лучших европейских традициях покинуть пост, а он до последнего за него держится. Министр регионального развития, который ответственен за эти регионы, пригласил его явиться к нему, чтобы поговорить. И Нил пришел. После этого он принял решение баллотироваться в Европарламент. Значит, министр что-то сказал. И многие теперь говорят, что Европарламент для него — это как статус неприкосновенности.

— Что за скандал?

— Были закуплены низкопольные трамваи, автобусы фирмы Skoda (Чехия) по дорогой цене. И выяснилось при помощи польских и чешских спецслужб, что 800 тысяч — это была сумма благодарности для членов транспортной организации, акционером которой, кстати, является Ушаков. То есть эти 800 тысяч через гонконгские фирмы пришли к нам обратно и были, в общем, взятками.

— Его лично обвиняли или его департамент?

— Его департамент. И он вряд ли брал взятки, но наверняка мог об этом знать, догадываться.

— Какая у него сейчас репутация после этого скандала?

— Нил, конечно, побеждал в Риге достаточно уверенно, он всегда получал 55%. Он мэр уже десять лет. Полтора года назад на выборах он получил 51%, это минимальный разрыв. А после этих скандалов, если бы сейчас были перевыборы, он бы, наверное, даже не победил.

Нил Ушаков стал мэром Риги в 2009 году. После этого он еще дважды переизбирался на этот пост. Его нынешние полномочия истекают в 2021 году. Выборы в Европарламент пройдут в конце мая.

"Почта России" расширяет маршрутную сеть грузовых самолётов на территории КНР. Об этом говорится в сообщении предприятия.

В течение месяца грузовые самолёты "Почты России" ТУ-204-100С начнут полеты в город Нанкин в дополнение к рейсам, совершаемым в Ханчжоу, Чжэнчжоу и Харбин.

В 2018 году самолёты "Почты России" "Пётр I" и "Екатерина II" еженедельно совершали от двух до пяти рейсов в города Китайской Народной Республики. Частота перелетов варьируется в зависимости от динамики поступающего в Россию потока товаров, заказанных гражданами на китайских маркетплейсах и достигает максимума в пиковый предновогодний период.

Регулярные авиационные маршруты позволяют ускорить доставку растущих объёмов отправлений из Китая, на долю которого приходится более 90% от общего числа поступающих в Россию международных посылок. Сегодня перелёты совершаются по таким маршрутам, как Ханчжоу - Новосибирск, Ханчжоу - Казань, Харбин - Екатеринбург, Чжэнчжоу - Новосибирск.

Выбор маршрутов и городов назначения определяется, исходя из географии расположения мест международного обмена на территории Китая. Здесь, в свою очередь, агрегируются товары из онлайн-магазинов, предназначенные для отправки в Россию. Харбин позволяет охватить северные провинции Китая, Чжэнчжоу и Нанкин - центральные, а Ханчжоу - южные регионы КНР и Гонконг. Средняя частота полётов в Китай может увеличиться после запуска дочерней компании Почты России.

Сегодня, 3 марта, в Прушкове (Польша) завершился Чемпионат мира по велоспорту на треке. В заключительный день соревнований россиянка Дарья Шмелёва выиграла «бронзу» в кейрине. Победила Лэй Вайси из Гонконга, второе место заняла австралийка Каарле МакКалох.

Для Дарьи Шмелёвой эта медаль стала третьей на нынешнем Чемпионате, ранее она завоевала «золото» в гите и «серебро» в командном спринте месте с Анастасией Войновой. Кроме того, бронзовая награда на счету Александра Шарапова, Дениса Дмитриева и Павла Якушевского в командном спринте.

Говоря об итогах своего выступления, Дарья Шмелёва отметила: «Гит я проехала как никогда раньше. Этот вид показывает твою готовность, он мне нравится, и я продолжу в нём выступать. В кейрине до этого у меня медалей на чемпионатах мира не было, так что эта медаль, пожалуй, действительно особенная».

В общекомандном зачёте сборная России с четырьмя медалями заняла седьмое место. Первенствовали голландцы (6-4-1), немного им уступили австралийцы (6-3-1), тройку лидеров замкнули представители Гонконга (2-0-0).

Кто на свете всех свободней?

Американский исследовательский институт Heritage Foundation совместно с деловым изданием Wall Street Journal обновили свой рейтинг стран по индексу экономической свободы (англ. Index of Economic Freedom). Вершина рейтинга осталась без изменений - 25 лет подряд самой свободной экономикой мира признается Гонконг.

Специалисты института определяют экономическую свободу как "отсутствие вмешательства государства в процессы производства, распределения и потребления товаров и услуг, за исключением необходимой защиты граждан и поддержки свободы как таковой". Анализ экономик различных стран и расчет индексов экономической свободы проводится с 1995 года. Общий рейтинг исследуемых государств обновляется ежегодно.

При составлении индекса во внимание принимаются 12 базовых показателей:

1. Защита прав собственности (англ. Property Rights) - уровень правовой защиты частной собственности и практика применения соответствующего законодательства.

2. Добросовестность правительства (англ. Government Integrity) - степень политической коррупции, которая может проявляться в виде кумовства, взяточничества, вымогательства, присвоения и растраты бюджетных средств и т.п.

3. Эффективность судебной системы (англ. Judicial Effectiveness) - справедливость и независимость судебной ветви власти, особенно в отношении толкования и применения законов о собственности.

4. Свобода ведения бизнеса (англ. Business Freedom) - общая стоимость, затраты времени и наличие препятствий при открытии, осуществлении и прекращении предпринимательской деятельности.

5. Свобода трудовых отношений (англ. Labor Freedom) - степень навязчивости защиты трудовых прав (законодательные требования о размере минимальной заработной платы или выходного пособия, запреты на увольнение и т.п.).

6. Свобода денежных отношений (англ. Monetary Freedom) - стабильность цен и контроль над ними со стороны государства.

7. Общий уровень правительственных расходов (англ. Government Spending).

8. Тяжесть налогового бремени (англ. Tax Burden) - размеры эффективных ставок подоходного налога с физических лиц и налога на прибыль компаний.

9. Состояние "финансового здоровья" страны (англ. Fiscal Health) - соотношение размера бюджетного дефицита и государственных долговых обязательств к величине валового внутреннего продукта.

10. Свобода торговли (англ. Trade Freedom) - наличие тарифных и нетарифных барьеров при осуществлении экспорта и импорта.

Тарифные барьеры (англ. Tariff Barriers) - вводимые государством ограничения внешнеэкономической деятельности посредством применения таможенных пошлин, процедур и правил. Тарифные барьеры выполняют протекционистскую (защита национального производителя) и фискальную (наполнение бюджета) функции.

Нетарифные барьеры (англ. Non-Tariff Barriers) - вводимые государством ограничения внешнеэкономической деятельности посредством применения политических, административных, технических, санитарных и прочих мер, не относящихся к таможенно-тарифным методам регулирования. Нетарифные барьеры включают в себя лицензирование, квотирование, антидемпинговые и компенсационные инструменты, эмбарго и другие виды санкций, валютный контроль, требования к локализации продукции и т.д.

11. Свобода инвестирования (англ. Investment Freedom) - наличие препятствий для свободного движения капитала.

12. Финансовая свобода (англ. Financial Freedom) - эффективность работы банков и степень независимости финансовой системы от государства.

Каждый из 12-ти показателей рассчитывается по шкале от 0 (минимальная свобода) до 100 (максимальная свобода). Индекс экономической свободы той или иной страны выводится как среднее арифметическое этих значений.

По результатам расчетов все государства разделяются на пять групп:

1. "Свободные" (англ. Free) с индексом от 80 до 100.

2. "Преимущественно свободные" (англ. Mostly Free) - 70-79,9.

3. "Умеренно свободные" (англ. Moderately Free) - 60-69,9.

4. "Преимущественно несвободные" (англ. Mostly Unfree) - 50-59,9.

5. "Деспотичные" (англ. Repressed) - 0-49,9.

В нынешнем году исследование затронуло 180 стран. Из них "свободными" признаны всего шесть экономик:

1. Гонконг.

2. Сингапур.

3. Новая Зеландия.

4. Швейцария.

5. Австралия.

6. Ирландия.

Среди "преимущественно свободных" стоит отметить:

7. Великобританию.

8. Канаду.

9. Объединенные Арабские Эмираты.

13. Нидерланды.

25. Маврикий.

Многие "классические" оффшоры попали в группы "умеренно свободных" и "преимущественно несвободных" стран:

41. Мальта.

44. Кипр.

50. Панама.

76. Багамские Острова.

87. Сейшельские Острова.

123. Белиз.

Среди государств постсоветского пространства самыми свободными признаны Эстония и Грузия (15-е и 16-е места соответственно). Довольно высокие показатели также у Литвы (21-е место), Латвии (35-е), Армении (47-е), Казахстана (59-е) и Азербайджана (60-е). Молдова, Россия, Беларусь и Узбекистан вошли в категорию "преимущественно несвободных" стран, равно как и Украина, которая заняла 147-ю строчку рейтинга.

За прошедший год наша страна поднялась всего на три ступени вверх благодаря некоторым улучшениям свободы денежных отношений и свободы инвестирования. По мнению американских экспертов, основными причинами столь скромного прогресса Украины в рейтинге являются недостаточность мер борьбы с коррупцией, несовершенство отечественных рынков капитала и проблемы с верховенством права.

Аналитики назвали страны с самым стремительным ростом цен на жильё в 2018 году

В течение 2018 года недвижимость подорожала в 24 из 45 мировых рынков. Цены на жильё упали в 21 государстве. 29 стран продемонстрировали более слабый импульс в 2018 году по сравнению с 2017 годом, что свидетельствует о замедлении роста цен в мировом масштабе.

В большей части Европы и в некоторых частях Азии по-прежнему наблюдается сильный рост цен. Заметнее всего он в Сингапуре, России и Катаре. Но Гонконг, Китай, Швеция, Черногория, Турция и большая часть Ближнего Востока испытали либо падение, либо резкое замедление роста стоимости недвижимости, сообщает Global Property Guide.

Самые сильные рынки жилья, согласно обзору, в течение 2018 года включали Мальту (+10,5%), Макати КБР (+9,9%), Нидерланды (+8,5%), Сингапур (+7,3%) и Чили (+6,9%). Больше всего за год цены снизились в Египте (-19,2%), Турции (-8,8%), ОАЭ (в расчёт брались только данные по Дубаю) (-8,2%), Украине (данные по Киеву) (-6,1%), и Китае (данные по Пекину) (-3,7%).

Россия заняла в списке 21 место, продемонстрировав заметное улучшение: рост на 1% после прошлогоднего падения цен на 5,5%. Украина оказалась в конце списка, хотя также улучшила ситуацию после снижения цен на 8% в 2017 году.

Кстати, недавно компания Knight Frank назвала города с самыми доступными ценами на жильё.

ТОП-10 стран с самым стремительным ростом цен на жильё в 2018 году:

1.Мальта +10,5%

2.Филиппины (Макати) +9,9%

3.Нидерланды +8,5%

4.Сингапур +7,3%

5.Чили +6,9%

6.Германия +6,8%

7.Ирландия +5,8%

8.Португалия +5,4%

9.Словакия +5,3%

10.Испания +5,3%

Китайцы покупают все больше российских крабов

«Всем попробовать пора бы, как вкусны и нежны крабы». В Китае, наверное, этот советский рекламный стишок вряд ли возник бы, так как здесь не нужно никого убеждать в исключительных гастрономических свойствах деликатесного морепродукта. Вкус крабов знаком каждому китайцу с детства, а блюд из них во всех местных кулинарных традициях — десятки. И это укрепляет надежду России на расширение крабового экспорта, который растет год от года. За 2018 год экспорт российских королевских крабов в КНР вырос более чем в 6 раз.

Камчатских крабов обычно доставляют в Китай через порт Зарубино до Хуньчуня. Более 400 компаний Хуньчуня занимаются импортом и продажами морепродуктов из России. Клиенты у них есть не только в северных провинциях КНР, но даже в Гонконге и на Тайване. Путь с Камчатки до Хуньчуня занимает 7-8 дней, грузоперевозки могут осуществляться еженедельно.

С 2017 года дальневосточных и камчатских крабов начали доставлять не только до Хуньчуня, но и напрямую в Шанхай — главный китайский крабовый рынок. Доставки осуществляются в порт Хэнша рядом с Шанхаем. Только за последние два месяца этим путем в Шанхай поступило более 200 тонн российских крабов. Некоторые из крабов продавались поштучно на шанхайской выставке. Так, 3-килограммовый краб был продан за 800 юаней (почти $120).

Российских крабов охотно покупают еще и потому, что их стоимость на 15-20% ниже аналогов из других стран.

Недавно пробные партии крабов, трески и алкоголя отправила в Китай Карелия. Власти республики подписали торговое соглашение на поставки пищевой продукции в КНР.

В январе 2019 г. в Китае выпустили облигации общей стоимостью 3,2 трлн юаней ($477 млрд), сообщил Народный банк КНР.

Так, объем выпуска облигаций государственного займа Поднебесной за первый месяц текущего года составил 170 млрд юаней. Местные правительства за тот же период выпустили облигации на сумму 417,97 млрд юаней.

К концу января 2019 г. сумма непогашенной задолженности рынка облигаций составила 87,5 трлн юаней.

Ранее сообщалось, что к началу февраля этого года общая стоимость находящихся в собственности иностранных организаций юаневых облигаций на депозите в компании China Central Depository & Clearing Co. (CCDC) составила 1,51 трлн юаней ($225 млрд). Это на 40,55% больше, чем за январь 2018 г. На указанные облигации приходится 2,6% от общей стоимости всех облигаций, которыми управляет CCDC.

В июле 2017 г. правительство КНР инициировало программу Bond Connect. Она открыла для зарубежных инвесторов межбанковский рынок облигаций Китая посредством финансовых институтов как на материке, так и в специальном административном районе Сянган (Гонконг). К концу 2018 г. более 500 зарегистрированных институциональных инвесторов из различных стран и районов мира воспользовались возможностями Bond Connect.

«Газпром» провел в Гонконге (26 февраля) и Сингапуре (28 февраля) четырнадцатый ежегодный День инвестора.

В его работе приняли участие заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Андрей Круглов, член правления, начальник департамента Олег Аксютин, генеральный директор ООО «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова, представители профильных подразделений компании и дочерних организаций — ПАО «Газпром нефть», ООО «Газпром энергохолдинг».

Мероприятия традиционно посетили представители крупнейших международных инвестиционных фондов и банков, кредитных организаций из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, континентальной Европы, Великобритании, США и России. В их числе — аналитики из Bank of America Merril Lynch, Morgan Stanley, Sova Capital Limited, Газпромбанка.

Компания также организовала онлайн-трансляцию Дня инвестора в сети Интернет.

Руководители «Газпрома» выступили с докладами о результатах работы компании в 2018 году, дали оценку текущей ситуации на глобальном нефтегазовом рынке и основным тенденциям развития отрасли.

Отмечено, что в прошлом году «Газпром» продолжил динамичное развитие. Компания продемонстрировала сильные производственные и финансовые показатели и в третий раз подряд установила исторический рекорд годового экспорта газа в дальнее зарубежье.

Этих результатов «Газпром» достиг благодаря следованию четкой и взвешенной стратегии развития, консервативной финансовой политике и благоприятной ситуации на рынках нефти и газа.

Одной из ключевых тем для обсуждения стала реализация стратегических проектов компании. Среди них: «Северный поток — 2», «Турецкий поток» и «Сила Сибири». Их запуск запланирован на 2019 год. Новые газопроводы позволят «Газпрому» диверсифицировать маршруты поставок газа и повысить надежность экспорта в европейское дальнее зарубежье, выйти с трубопроводным газом на самый перспективный рынок в мире — в Китай.

Особое внимание на Дне инвестора было уделено дальнейшему укреплению позиций компании в мировой энергетике на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Отмечено, что «Газпром» нацелен на устойчивое и эффективное развитие компании в интересах ее акционеров. При формировании инвестиционной программы компания опирается, прежде всего, на экономическую эффективность проектов и их вклад в реализацию стратегии компании. Такой подход обеспечивает рост ключевых показателей бизнеса «Газпрома» при сбалансированном уровне капитальных вложений.

В ходе Дня инвестора также были проведены индивидуальные встречи с представителями более чем 25 крупнейших международных инвестиционных фондов.

В 2018 г. выручка парка развлечений и отдыха Disneyland, расположенного в специальном административном районе Сянган (Гонконг), достигла 6 млрд сянганских долларов ($765 млн). Это на 18% больше, чем в 2017 г. Данный показатель стал рекордным с момента открытия парка.

За прошлый год чистый убыток Disneyland снизился до 54 млн сянганских долларов ($6,9 млн). Данный показатель упал на 84% по сравнению с предыдущим годом.

Годовая посещаемость парка достигла 6,7 млн человек. Она выросла на 8% в годовом сопоставлении. По предварительным оценкам, рост выручки и посещаемости вызван увеличением количества постояльцев в отелях на территории Disneyland в Гонконге.

Напомним, что по итогам 2017 г., парк развлечений и отдыха Disneyland в Сянгане посетили 6,2 млн человек. Это на 3% больше, чем в 2016 г. В частности, за 2017 г. парке побывали 1,6 млн зарубежных гостей. Это на 5% больше, чем годом ранее. Количество местных посетителей Disneyland увеличилось на 6%. На их долю пришелся 41% от общего числа посетителей.

Доход парка за 2017 г. составил 5,1 млрд сянганских долларов ($658 млн). Он вырос на 8% в годовом сопоставлении. Disneyland принес экономике Сянгана 8,3 млрд сянганских долларов ($1,07 млрд), что соответствует 0,33% внутреннего валового продукта (ВВП) региона.

В целом, с момента открытия Disneyland в Гонконге посетили более 70 млн человек.

Сянганская Lalamove собрала $300 млн на расширение бизнеса

Компания Lalamove (Huolala на китайском рынке), специализирующаяся на услугах доставки по требованию, собрала $300 млн в раунде финансирования серии D. По сообщению компании, последний раунд финансирования возглавили Hillhouse Capital Group и Sequoia Capital.

Средства планируется направить на стимулирование расширение бизнеса Lalamove в материковой части Китая, в Юго-восточной Азии, Индии. Кроме того, компания откроет новые сферы деятельности, в частности, продажи автомобилей.

Lalamove была основана в Сянгане в 2013 г. Она предоставляет услуги доставки и курьерских служб. К январю 2019 г. у компании насчитывалось 28 млн пользователей и 3 млн водителей. В 2018 г. объем бизнеса компании вырос почти на 200%.

Lalamove осуществляет свою деятельность в 11 азиатских городах за пределами материковой части Китая, и готовится к запуску логистических услуг в индийских городах Нью-Дели и Бангалор.

Ранее сообщалось, что китайская отрасль экспресс-доставки в 2018 г. заработала 603,84 млрд юаней ($89 млрд). Это на 21,8% больше, чем в 2017 г. За прошлый год в Поднебесной было отправлено 50,71 млрд посылок. Данный показатель вырос на 26,6% в годовом сопоставлении.

Рынок недвижимости Гонконга оправился от лихорадки

За 2018 год цены на жильё в специальном административном районе Китая снизились на 0,92%.

Жилищный бум в Гонконге миновал, пишет Global Property Guide. Ещё за 2017 год цены на дома и квартиры взлетели на 12,78%, а в 2018-м динамика стала отрицательной (-0,92%). За четвёртый квартал 2018-го жилая недвижимость подешевела на 8,73%.

Аналитики объясняют спад снижением спроса со стороны покупателей из материкового Китая, а также растущими процентными ставками по ипотеке и негативным влиянием продолжающейся торговой войны между Китаем и США.

За 2018 год продажи новостроек в Гонконге сократились на 16% до 16 633 единиц, сообщает Департамент оценки (RVD). На вторичном рынке число транзакций упало на 3% до 41 614 объектов за тот же период. В то же время строительство жилья набирает обороты. За 2018 год было завершено на 18% больше домов и квартир, чем в предыдущем году.

Средняя стоимость квартиры в Гонконге составляет $28 570 за кв.м. В центре города апартаменты площадью 120 кв.м можно приобрести за $3 714 110. Зарабатывать на аренде можно около $7 270 в месяц, таким образом доходность составляет 2,35% годовых.

АЛРОСА провела в Дубае международный аукцион по продаже алмазов специальных размеров (более 10.8 карата). Суммарная выручка от продаж составила $8.3 млн, говорится в материалах компании.

Всего компания реализовала 121 алмаз общей массой 1950 карат. В аукционе принимали участие компании из ОАЭ, Индии, Бельгии, Израиля, Гонконга, России, США. По разным позициям победила 31 фирма.

В 2018 году АЛРОСА выручила около $40 млн на международных аукционах в Дубае.

Китай: большие планы на Большой залив

Китай объединит 11 городов в зоне Большого залива в суперагломерацию.

Наиболее обсуждаемым событием недели в Китае стало обнародование плана развития Большого залива — самой процветающей и экономически сильной части страны. Где же еще, как не в дельте Жемчужной реки, создавать кластер связанных воедино городов — новый промышленный, экономический, финансовый и культурный центр Поднебесной?

Грандиозный план предусматривает развитие района в два этапа: до 2022 года и до 2035 года. Уже через три года планируется достигнуть значительного прогресса в интегрированности инфраструктуры кластера, укреплении свободной торговли, координации в развитии различных отраслей экономики, улучшении инвестиционной и деловой среды.

Особое внимание будет направлено на такие отрасли, как промышленный дизайн, финансовые услуги, культура.

Лозунг плана — «одна страна — две системы». Документ сохраняет для Макао и Гонконга статусы специальных административных районов. Ключевая цель — развивать тесное взаимодействие материкового Китая с Макао и Гонконгом. Например, власти обещают поддержать открытие филиалов коммерческих структур Гонконга на материке.

4 главных города в плане — Гонконг, Макао, Гуанчжоу и Шэньчжэнь. Каждому из них в документе определена своя роль. Гонконгу — главного финансового и торгового центра, логистического хаба; Макао — столицы туризма; Гуанчжоу — административного центра агломерации; Шэньчжэню — столицы технологий и инноваций. В агломерацию будут интегрированы еще 7 городов провинции Гуандун: Чжухай, Дунгуань, Чжуншань, Фошань, Хуэйчжоу, Цзянмэнь и Чжаоцин.

План также предполагает активное развитие зон свободной торговли в Шэньчжэне, Гуанчжоу и Чжухае.

Если план Китая будет реализован, ВВП агломерации к 2035 году удвоится. Затраты на реализацию плана составят от $3,2 до $4,1 трлн.

Жители будущей агломерации позитивно оценили план Пекина. Лишь в Гонконге отнеслись к нему более сдержанно, увидев в нем желание столицы использовать «самую богатую экономику страны» в качестве «дойной коровы». Согласившемуся на роль «ворот Китая в мир» Гонконгу очень хочется сохранить все свои достижения. Например, выходить в Facebook не через VPN. Гонконгерам не хотелось бы видеть у себя сто миллионов туристов с материка. Которых и так стало в разы больше после строительства 55-километрового моста, соединившего Гуандун, Гонконг и Макао.

В то же время, Гонконг видит в плане развития района Большого залива и большую выгоду для себя. В частности, он хотел бы, чтобы в долгосрочной перспективе открылись маршруты ВСМ между Гонконгом и городами Гуандуна: Чжуншанем, Фошанем, Дунгуанем и Гуанчжоу.

Если планы Пекина осуществятся, агломерация, по мнению Гонконга, выиграет конкурентную борьбу у столицы. Она станет грандиозным высокотехнологичным мегаполисом, равного которому не видел мир. Совокупное население региона уже сейчас составляет 68 млн человек, а ВВП — $1,58 трлн.

«Не стоило этого делать»: что будет с мозгом китайских ГМ-детей

Ученые рассказали, что может произойти с мозгом ГМ-детей из Китая

Алла Салькова

Удаление гена CCR5 у близняшек из Китая может улучшить их память и когнитивные способности, а также помочь им быстрее восстановиться в случае инсульта, выяснила международная группа ученых. Хе Цзянькуй, изменивший геном детей, отрицает, что собирался повлиять на их интеллект.

В 2018 году в Китае на свет появились девочки-близняшки с модифицированным геномом — ученый Хе Цзянькуй повысил их устойчивость к ВИЧ-инфекции. Изменение генома могло сказаться на мозге девочек, улучшив их память и когнитивные способности, а также повысив их шансы на восстановление после инсульта или черепно-мозговой травмы, полагают нейробиологи.

Цзянькуй изменил ДНК эмбрионов, полученных от семи пар, обратившихся к врачам за искусственным оплодотворением. Будущие отцы были ВИЧ-положительными, матери — ВИЧ-отрицательными. Беременности удалось добиться лишь в одном случае. Целью редактирования было наделить детей невосприимчивостью к ВИЧ — особенностью, с которой рождаются некоторые люди. Разглашение имен или иных данных родителей запрещено.

Задачей было «выключить» ген CCR5, который связан с формированием белка, позволяющего вирусу попасть в клетку. Цзянькуй якобы смог проделать это с помощью метода CRISPR и в ноябре 2018 года из отредактированных эмбрионов на свет появились девочки-близняшки. При этом у одной из них обе копии гена CCR5 оказались изменены, другая же получила и измененную, и неизмененную копию гена. Второй ребенок все еще будет иметь возможность заразиться ВИЧ, однако неизвестно, насколько она будет снижена.

В намерения Цзянькуя не входило воздействовать на мозг детей.

Однако еще в 2016 году коллектив исследователей во главе с нейробиологом Альсино Силвой из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе показал, что ген CCR5 связан с когнитивными способностями — его удаление из генома мышей значительно улучшало их память.

Новое исследование международной группы ученых во главе с Силвой, опубликованное в журнале Cell, показало, что при «отключении» гена CCR5 с помощью препарата для лечения ВИЧ можно сделать восстановление мышей после инсульта более быстрым и полным.

Более того, ученые установили, что люди, рожденные без этого гена, также более быстро и полно восстанавливаются после инсульта, чем остальное население.

Силва и его коллеги посвятили годы поиску генов и других биологических путей, воздействие на которые с помощью лекарств было бы способно помочь мозгу восстановиться после инсульта или травмы. Теперь CCR5 стал одним из таких кандидатов.

Ученые заблокировали работу гена у мышей с помощью препарата Maraviroc, с 2007 года использующегося для лечения ВИЧ. Снижение активности гена в моторных нейронах мозга заметно ускорило восстановление мозга.

Также исследователи отобрали 68 человек без CCR5 и 446 добровольцев для контрольной группы. Среди тех, кто перенес инсульт, люди без CCR5 быстрее восстанавливали двигательные и когнитивные способности. Точный механизм влияния гена на работу мозга пока неясен.

По мнению Томаса Кармайкла, одного из авторов работы, у здоровых людей в процессах обучения и запоминания CCR5 играет роль «тормоза», снижая возбудимость нейронов. В случае инсульта такая функция может снизить возможный ущерб мозгу, однако впоследствии она мешает ему образовывать новые нейронные связи и восстанавливать повреждения.

Таким образом, считает Кармайкл, наилучшим вариантом будет давать пациенту препараты, блокирующие активность CCR5, спустя 5-7 дней после инсульта и продолжать лечение на протяжении примерно трех месяцев.

Кроме того, те, у кого отсутствовала хотя бы одна копия CCR5, лучше учились в школе, что говорит о возможной связи этого гена с интеллектом.

«Мы первыми сообщили о функции CCR5 в человеческом мозге и первые установили его связь с более высоким уровнем образования», — подчеркивает Кармайкл. Он называет это открытие «заманчивым» и настаивает на дальнейшем изучении вопроса.

«Скорее всего да, редактирование генома повлияло на мозг детей, — комментирует Силва работу Цзянькуя. — Эти мутации, вероятно, будут влиять на когнитивные способности близнецов. Но точное влияние невозможно предсказать, и именно поэтому этого не стоило делать».

Он также отмечает, что Цзянькуй не обращался к его группе за консультацией. Однако на Втором международном саммите по генетическому редактированию человека в Гонконге, где Цзянькуй сообщил о еще одном, еще нерожденном, ГМ-ребенке, Цзянькуй признал, что в курсе работ Силвы.

Когда Силва услышал о рождении детей с «выключенным» CCR5, первое, о чем он подумал — это об экспериментах с интеллектом.

«Я внезапно осознал: о черт, они отнеслись к этой ерунде всерьез, — вспоминает он. — Моей реакцией было внутреннее отвращение и грусть».

Силва также обращает внимание на разницу между помощью больным людям и попытками улучшить интеллект у здоровых. Он призывает оставить ДНК здоровых людей в покое — пока что не накоплено достаточного количества знаний, которые позволили бы улучшить интеллект с помощью генетического вмешательства. Тем не менее, ученый не отрицает такую возможность — как и то, что вмешательство в работу CCR5 может привести к непредвиденным последствиям.

С февраля 2019 года дочерние банки группы ВТБ получили прямой доступ к торгам на валютном рынке Московской Биржи. В качестве прямых участников торгов присоединились банки из Армении, Белоруссии, Казахстана (ЗАО "Банк ВТБ (Армения)", ЗАО "Банк ВТБ (Беларусь)", и ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)". Об этом говорится в сообщении биржи.

Валютный рынок Московской Биржи является одним из наиболее ликвидных сегментов интегрированного валютного рынка государств – членов ЕАЭС и предоставляет его участникам широкий спектр доступных инструментов.

Сегодня прямой доступ на валютный рынок Московской Биржи имеют 14 банков из пяти стран ЕАЭС/ЕврАзЭС, в том числе два международных финансовых института: Межгосударственный банк и Евразийский банк развития (ЕАБР). Их совокупный торговой оборот в 2018 году вырос по сравнению с 2017 годом почти в три раза и достиг 1.9 трлн руб.

В настоящее время на валютном рынке Московской Биржи также проходят торги по парам "доллар США – российский рубль", "евро – российский рубль", "китайский юань – российский рубль", "евро – доллар США", "гонконгский доллар – российский рубль", "японская йена – российский рубль", "фунт стерлингов – российский рубль", "фунт стерлингов – доллар США", "швейцарский франк – российский рубль", "швейцарский франк – доллар США", "турецкая лира – российский рубль", "турецкая лира – доллар США", "белорусский рубль – российский рубль", "казахстанский тенге – российский рубль". По итогам 2018 года среднедневной объём торгов на валютном рынке составил $22 млрд.

Международная выставка импортных и экспортных товаров народного потребления в Шанхае

Одно из крупнейших международных экономических и торговых событий в Китае — c cамым большим числом экспонентов и с самым высоким оборотом, 27-я международная китайская выставка-ярмарка экспортных и импортных потребительских товаров East China Import & Export Commodity Fair или East China Fair пройдет с 1 по 4 марта в Шанхае. Вниманию посетителей будут представлены товары народного потребления преимущественно трех направлений: текстиль и одежда, предметы ремесленного производства и осветительные приборы. В показе 2018 года приняли участие 3927 предприятий (более 145 зарубежных экспонентов из 19 стран и регионов: Япония, Южная Корея, Польша, Литва, Малайзия, Непал, Пакистан, Индия, Мьянма, Индонезию, Вьетнам, Кашмир, США, Гонконг, Китай и Тайвань) и 36944 посетителя из 109 стран. Всего было представлено 5780 стендов. Выставочная площадь составила 123,6 кв.м. Было заключено сделок на сумму свыше $2320 млн.

Иностранных инвесторов в недвижимость Брексит не останавливает

Состоятельные инвесторы со всего мира не откладывают покупку недвижимости в Великобритании из-за Брексита. Около 85% вкладывают деньги в британскую собственность, при этом каждый четвёртый говорит, что их действия обусловлены именно выходом страны из ЕС.

Согласно данным Seven Capital, около 55% опрошенных заявили, что живут в Великобритании, 17% - в Гонконге, 17% - в Дубае и 11% - в Южной Африке. Иностранцы скупили 57% премиального жилья в Лондоне. Из британцев более 30% уже инвестируют в недвижимость страны и 23% собираются это сделать из-за Брексита. На вопрос о том, насколько сильным будет рынок недвижимости Великобритании в ближайшие 18 месяцев, около 55% уверены в стабильном развитии, сообщает PropertyWire.

По словам директора SevenCapital Энди Фута, эти данные очень обнадёживают и доказывают, что люди не ограничиваются только Брекситом, оценивая местный рынок жилья, а смотрят на более общие тенденции. По его словам, если рынок замедлится после выхода Великобритании из ЕС, опытные инвесторы поймут, что это – катализатор неизбежного отката, так как экономика страны подчиняется неоднократно проверенной циклической модели. Другими словами, если рынок замедлится, как это было 10 лет назад, то восстановится и станет сильнее через несколько лет.

Фут отметил, что на развитие жилищного сектора влияют также такие факторы, как хроническая нехватка предложения. Это означает, что в Великобритании постоянно растёт спрос на недвижимость – как арендуемую, так и собственную, и Брексит это не изменит.

Кроме того, недвижимость в стране не рассматривается как быстрая покупка или инвестиция. Если человек приобретает жильё, то, скорее всего, не будет задумываться о продаже в течение минимум 5-10 лет. Потому значение имеют именно долгосрочные перспективы.

Баллы вместо индекса: как связаны бедность и коррупция

Коррупция не только создает бедность, она ослабляет государственную власть и угрожает стабильности мира

Лернастан Айрапетов

То, что уровень бедности той или иной страны так или иначе связан с уровнем коррупции, понятно давно. А вот как именно проявляется эта зависимость, показывает диаграмма:

Обозначения на диаграмме: 1 – Люксембург; 2 – Швейцария; 3 – Норвегия; 4 – Дания; 5 – Новая Зеландия; 6 – США; 7 – Сингапур; 8 – Швеция; 9 – Финляндия; 10 – Эстония; 11 – Литва; 12 – Латвия; 13 – Германия; 14 – Великобритания; 15 – Австрия; 16 – Франция; 17 – Италия; 18 – Словения; 19 – Тайвань; 20 – Грузия; 21 – ЮАР; 22 – Бразилия; 23 – Китай; 24 – Армения; 25 – Россия; 26 – Венесуэла; 27 – Судан.

Для оценки уровня коррупции в странах мира использованы баллы коррупции К, которые рассчитываются как:

К = 100 — Т, где

Т — индекс восприятия коррупции Transparency International.

На диаграмме по оси X указаны баллы коррупции за 2018г., а по оси Y – ВВП на душу населения в год в тысячах американских долларов по данным МВФ также за 2018г. Учтены страны с ВВП на душу населения больше 2000 долларов в год. В диаграмме использованы данные двух независимых друг от друга организаций, Transparency International и МВФ, и они удовлетворительно коррелируют и аппроксимируются степенной функцией Y = 4499,7 Х^(-1,531) при коэффициенте достоверности аппроксимации R^2 = 0,64.

Использование баллов коррупции вместо индекса восприятия коррупции (ИВК) позволяет более четко определять уровень коррупции в стране: с ростом уровня коррупции растут и баллы ее характеризующие (а ИВК — уменьшаются, что не вполне логично). Это также позволяет строить наглядную диаграмму связи уровня коррупции с ВВП на душу населения в странах мира.

В левой стороне диаграммы располагаются высокоразвитые страны с низким уровнем коррупции, в правой – бедные страны с высоким уровнем коррупции. Чем более коррумпирована страна, тем она беднее.

Условно все страны можно поделить на четыре группы. Богатые страны с ВВП на душу населения более 30 тысяч долларов в год. Страны среднего достатка населения с ВВП на душу населения от 15 до 30 тысяч долларов в год. Бедные страны с ВВП на душу населения от 5 до 15 тысяч долларов в год. Беднейшие страны с ВВП на душу населения менее 5 тысяч долларов в год.

Диаграмма достаточно наглядно иллюстрирует положение стран мира в пространстве право-экономика, характеризует качество жизни граждан, одновременно показывая и их материальное положение, и их отношения с государством. Она дает немало возможностей для анализа.

В сравнении с данными 2017г. больших изменений в 2018г. не произошло. Подавляющее большинство стран мира улучшили свое экономическое положение. Лишь несколько стран не смогли этого сделать. Как ни странно, среди них оказалась вполне благополучная европейская Австрия. В 2018г. рост ВВП на душу населения Австрии не просто замедлился, а перешел в отрицательную зону и уменьшился на 6,4% в сравнении с 2017г.

Катастрофическая ситуация складывается в Венесуэле. Здесь ВВП на душу населения сократился в 2017г. почти на 21%, а в 2018г. — более чем на 28%. За 2 года Венесуэла потеряла почти половину своей экономики. И это страна с огромными запасами нефти. Популистская промарксистская политика руководства страны разрушает ее экономику, тяжелым бременем ложится на плечи граждан. Популизм руководства никак не уменьшает коррупцию в стране. Сегодня Венесуэла — одна самых коррумпированных стран с уровнем коррупции 82 балла. «Проклятие ресурсов» сказывается на Венесуэле в полную силу. Но есть и другие примеры того, как ответственная политика позволяет использовать природные ресурсы во благо гражданам страны: Норвегия (16; 73.775), Катар (38; 72.961), ОАЭ (30; 37.068), Кувейт (59; 29.411). (Первые две цифры в скобках — уровень коррупции в баллах, остальные — ВВП на душу населения в тысячах американских долларов).

Положение России никак не улучшается. Скорее даже наоборот. Уровень коррупции в 2018г. повысился с 71 до 72 баллов. Эпизодические отставки и посадки коррумпированных чиновников не способны ограничить коррупцию. Для этого государство в целом должно быть устроено таким образом, чтобы оно противодействовало коррупции. Авторитарная монолитная «сильная» вертикаль власти бессильна перед преступным личным интересом, незаконным обогащением, круговой порукой, коррупцией. А дробная, субтильная, либеральная демократия с горизонтальным взаимодействием ветвей власти на всех уровнях государственного устройства их успешно подавляет. Такая система сверху донизу настраивается на профилактику коррупции. России нужна новая модель развития, глубокие комплексные политические, экономические, социальные реформы.