Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

В Грузии вступили в силу новые правила въезда для граждан ряда стран, включая резидентов ОАЭ, что стало неожиданностью для многих путешественников.

С 17 апреля 2025 года власти Грузии ужесточили визовый режим, особенно для обладателей паспортов таких государств, как Пакистан, Бангладеш и других из специального перечня — даже в случае, если у них имеются действительные визы или виды на жительство в странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Особенно сильно изменения затронули резидентов, которые ранее могли беспрепятственно посещать Грузию при наличии краткосрочных виз или видов на жительство в странах Залива. Теперь для въезда в страну срок действия таких документов должен составлять не менее одного года на момент пересечения границы. Эта мера направлена на усиление контроля за миграционными процессами и повышение уровня безопасности на границе.

Агентства по путешествиям в ОАЭ отмечают, что после введения новых правил некоторые пассажиры столкнулись с отказом во въезде уже на границе. Представители туристической индустрии подчеркивают, что более тщательная проверка документов стала обязательной частью процедуры: для въезда в Грузию теперь недостаточно лишь брони гостиницы, обратных билетов и страховки, необходимо быть готовыми подтвердить срок действия визы или вида на жительство. По мнению специалистов, ужесточение мер не является чем-то уникальным — подобные практики давно существуют в других странах.

Официальные представители Грузии акцентируют, что основной целью поправок является не упрощение, а именно ужесточение правил въезда. Новая редакция положения о безвизовом режиме для определённых категорий иностранцев направлена на введение ограничений и исключает возможность автоматического въезда по краткосрочным разрешениям.

Департамент образования и знаний Абу-Даби (ADEK) ввел новую политику, требующую от частных школ разработать четкие стандарты для обеспечения качества образования. ADEK пояснил, что Политика определяет основные требования к школам по внедрению, мониторингу и оценке показателей качества обучения.

Школы обязаны внедрять самые высокие стандарты преподавания и обучения. Так, учителя должны иметь соответствующую квалификацию, обладать глубокими знаниями по предмету и демонстрировать эффективные педагогические навыки, включая использование современных технологий в качестве инструментов преподавания и обучения. Кроме того, учителя должны уметь эффективно управлять классом, создавать атмосферу взаимного уважения и доверия, а также проявлять креативность.

Другие изложенные стандарты включают активное взаимодействие со всеми детьми, особенно с теми, у кого есть дополнительные потребности в обучении, неанглоязычными и одаренными учениками. Учителя должны обладать набором учебных подходов, которые учитывают различные стили обучения и индивидуальные потребности учащихся.

Стандарты качества образования различаются в зависимости от учреждения. Они могут быть разработаны для всех типов учебных планов и академических программ, а также для различных методик обучения.

Некоторые из наиболее важных стандартов обеспечения качества образования включают:

Стандарты, связанные с качеством педагогических, академических и административных структур.

Стандарты, способствующие постоянному улучшению качества образования.

Результаты академической успеваемости.

Качество образовательной инфраструктуры и общественных объектов.

Работники ОАЭ признаны одними из самых квалифицированных

Работники ОАЭ являются самыми квалифицированными в арабском мире.

Согласно отчету Global Skills Report 2025, опубликованному образовательной платформой, работники в ОАЭ признаны самыми квалифицированными в арабском мире, особенно в областях новых технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ).

Именно в ОАЭ зафиксирован заметный рост интереса к обучению передовым цифровым направлениям: количество регистраций на курсы по генеративному искусственному интеллекту увеличилось на 344% за год. Аналогичный рост, хотя и в меньших масштабах, наблюдается в Саудовской Аравии. Увеличение числа студентов отражает активные инвестиции региона в развитие искусственного интеллекта и других цифровых технологий.

В мировом рейтинге квалифицированной рабочей силы ОАЭ занимают 38-е место, что также обеспечивает им вторую позицию в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Катар занимает 40-ю строчку, Бахрейн — 51, Саудовская Аравия — 54, далее следуют Кувейт, Марокко, Тунис, Оман и Иордания. Примечательно, что по индексу зрелости искусственного интеллекта ОАЭ расположились на 32 месте в мире, что также подчеркивает стремление страны к технологическому лидерству.

В отчете отмечается, что 87% работодателей в ОАЭ считают цифровую грамотность, понимание основ ИИ и работу с данными важнейшими среди профессиональных навыков. Значительная часть рабочей силы страны — 13% — активно проходит обучение на онлайн-платформах, что является самым высоким показателем среди анализируемых государств региона.

В свою очередь, целью ОАЭ является создание экономики, основанной на знаниях и привлечении специалистов высокого уровня, а не только рабочих. На ближайшее десятилетие определена четкая стратегическая цель — построить национальную экономику, основанную на знаниях и инновациях, что поддержит всеобъемлющее развитие государства и будет способствовать достижению целей устойчивого развития.

«Зумеры» и «альфы» мечтают смотреть кино и играть в видеоигры в своем дворе

Российские подростки высказались о том, как должен выглядеть современный двор жилого дома, чтобы на его территории было комфортно проводить время с друзьями. В ТОП-5 чилл-набора вошли удобные скамейки и места для отдыха (69%), хорошее освещение по вечерам (65%), пешеходные дорожки без ям (56%), качественное озеленение с крупномерами, цветами и газонами (54%) и уединенные локации с беседками (51%). Такие данные получили аналитики Яндекс Аренды и группы «Самолет» в ходе совместного масштабного исследования.

В опросе приняли участие школьники из 150 городов России от Москвы до Владивостока двух возрастных категорий – 12-14 лет (поколение Generation Alpha) и 15-17 лет (самые молодые представители поколения Z). Как оказалось, ежедневно и у тех, и у других есть как минимум три часа свободного времени, которое они в основном тратят на «залипание» в гаджетах (79%), прогулки с друзьями (63%) и домашние дела (53%).

Из интересного: ребята постарше больше смотрят телевизор (26% VS 19%) и чаще посещают торгово-развлекательные центры и кафе (34% VS 18%), а ребята помладше больше любят заниматься спортом (36% VS 27%) и рисовать (24% VS 19%). Что удивительно - чтение книг оказалось далеко не на последнем месте у детей 21 века – и альфы, и зумеры ставят занятия литературой на пятую строчку рейтинга своих увлечений.

Что касается отдыха на свежем воздухе, то большинство школьников (61%) любят проводить время во дворе своего дома. Причем, прогулкам подростки уделяют больше времени, чем посиделкам с друзьями на лавочке (47% VS 34%). В подвижные игры играют всего 18% респондентов, в спортивные командные – 13%. Скейтбордисты и самокатчики предпочитают своему двору специализированные площадки с трамплинами, а юные блогеры используют благоустройство родного ЖК для создания контента для своих каналов всего в 5% случаев.

Исследование выявило еще одну любопытную тенденцию, а именно – активности, которые подростки хотят видеть на территории своих ЖК. Среди них – киносеансы или просмотры фильмов на улице (37%), спортивные турниры по футболу, баскетболу и настольному теннису (25%), еще 15% хотели бы поучаствовать в проведении музыкальных мероприятий. А 11% представителей поколений альфа и зумерам не хватает творческих мастер-классов. 8% опрошенных с удовольствием бы приняли участие в «битве» по видеоиграм на свежем воздухе.

Для полноты картины аналитики сравнили предпочтения и второй возрастной категории «зумеров». Оказалось совершеннолетние представители поколения Z (от 18 до 25 лет), которые уже начали самостоятельную жизнь, но пока выбрали для себя долгосрочную аренду, во многом при выборе жилья ориентируются на спортивно-оздоровительную и развлекательную инфраструктуру. По данным исследования, зумерам оказались важны workout-зоны на территории дома (24%) и универсальные спортплощадки (21%).

Среди внешней инфраструктуры дома «цифровое поколение» также отмечает важность спортивно-оздоровительных пространств. А при выборе съемного жилья каждый четвертый зумер ориентируется на наличие фитнес-клуба, студии для йоги, пилатеса или других спортивных организаций неподалеку.

Сегодня при поиске съемного жилья не забывают зумеры и о развлечениях и отдыхе. Согласно проведенному всероссийскому опросу, 54% респондентов выбрали квартиру в пешей доступности от кинотеатра. А среди окружающей инфраструктуры стали важны наличие рядом кафе (34%), клубов (24%) и ресторанов (22%).

Авторы: СГ-Онлайн

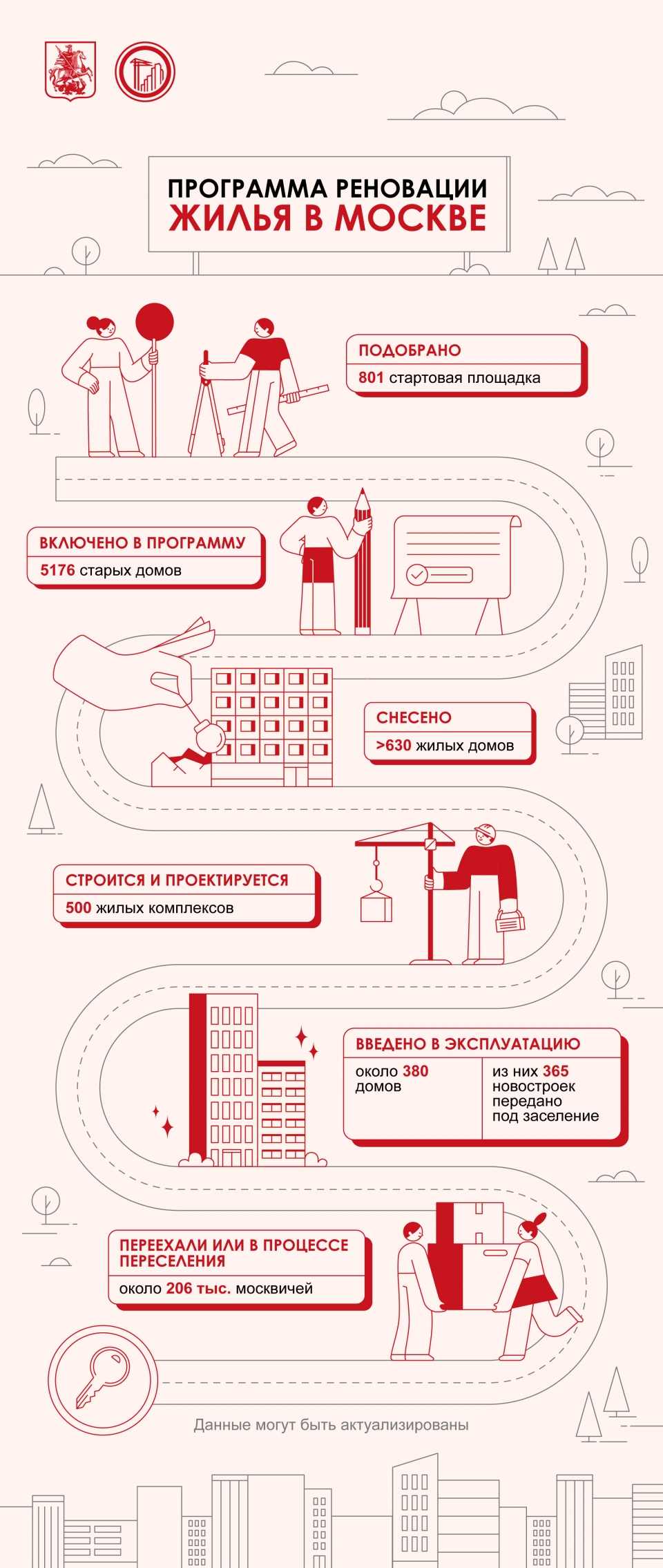

Около 3,5 тыс. москвичей получили новое жилье по реновации в мае

Почти 3,5 тыс. жителей 123 старых домов заключили договоры на комфортные квартиры в рамках реновации в мае, сообщила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьёва.

«Больше всего правообладателей жилья по программе реновации в последний месяц весны появилось на востоке, севере и северо-западе столицы. В Восточном административном округе документы оформили около 760 человек из 40 расселяемых домов, в Северном – почти 660 из 17 домов, а в Северо-Западном – 650 участников программы из 11 зданий», – сказала Екатерина Соловьёва.

Она отметила, что город предложил москвичам современные квартиры с готовым ремонтом, установленной сантехникой и осветительными приборами.

Первые нежилые этажи новостроек предназначены для развития комфортной городской среды. Здесь открываются магазины, аптеки, пункты выдачи онлайн-заказов, парикмахерские и салоны красоты.

В мае мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в программу реновации включена еще 131 площадка для строительства домов.

Напомним, программа реновации жилищного фонда была утверждена в столице в августе 2017 года. В нее включено 5176 домов – это около 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживает почти 1 млн москвичей. Первые новоселы переехали по реновации в феврале 2018 года.

Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва – один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Информационная служба портала

Старинные парки в условиях климатических изменений

Каждый год миллионы людей в Германии прогуливаются по великолепным дворцовым паркам, зелёным оазисам в крупных городах или маленьким садам в провинциях. Садовое искусство прошлых дней по-прежнему очаровывает.

Исторические парки и сады находятся под угрозой. В Германии не только потеплело в целом, но и увеличилось количество жарких и сухих дней.

Проблемы нельзя отрицать, сказал Михаэль Дегле, специалист по деревьям в Баварском управлении государственных дворцов, парков и озёр, которое, в частности, отвечает за дворцовый парк Нимфенбург и Английский сад в Мюнхене.

Парки постоянно изменяются

Преимущество многих парковых комплексов заключается в наличии большого разнообразия деревьев — это восходит к историческим коллекциям растений. Некоторые из завезённых в далёкие времена иностранных видов сегодня считаются климатически устойчивыми. Цель Баварского управления заключается в создании стабильных и разнообразных фондов за счёт естественного возобновления, сказал Дегле. В принципе, парки всегда видоизменялись, также отметил он.

Около года назад Берлинский технический университет представил отчёт об ущербе, нанесённом паркам. В нём были исследованы 62 парка в одиннадцати федеральных землях Германии. Вывод: экстремальные погодные явления 2017-2019 годов нанесли огромный вред, включая сломанные ветви, вырывание с корнем и гибель целых групп деревьев.

Руководитель исследования Норберт Кюн пояснил: "Мы смогли однозначно констатировать ухудшение ситуации". При этом, на местном уровне последствия сильно отличаются, отметил исследователь. Это говорит о том, что к изменению климата нужно относиться серьёзно и не ожидая, что везде будут одни и те же проблемы, также подчеркнул Кюн.

Защита парков как необходимость

Некоторые исторические парковые комплексы сохранялись веками, продолжил Кюн. Они служат средой обитания для редких видов, поглощают углекислый газ и дают тень. "Тем самым старинные сады сочетают в себе всё, что нужно для нашего будущего. Поэтому их сохранение для всех нас во времена изменения климата должно быть социальной обязанностью".

Садовники парка Розенау близ Кобурга ощущают конкретные последствия перемен. Когда-то парк очаровал даже королеву Викторию. Ее муж принц Альберт родился здесь, в одноименном замке.

Засухи и проливные дожди

Садовник Мирко Хасфуртер сообщил, что в засушливые периоды возникает огромная потребность в воде. Поэтому были построены водохранилища для сбора дождевой воды. Ельники в смешанном лесу вокруг замка сильно пострадали летом в предыдущие годы. В свою очередь, сильные дожди ставят под угрозу чувствительные к воде гравийные дорожки, также сказал садовник.

Поскольку деревья могут погибнуть в засушливых условиях, за ними необходимо регулярно и тщательно следить. Ежегодно Баварское управление проверяет около 150 000 деревьев.

Браницкий питомник деревьев как модель

Браницкий парк в Котбусе, созданный в 1846 году по проекту князя Германа фон Пюклера-Мускау, также страдает от последствий изменения климата. Ущерб хорошо заметен: поредевшие кроны, повреждения коры, сломанные ветви и растущее число вредителей свидетельствуют о снижении жизнеспособности деревьев.

Для противодействия этим изменениям смотрители парка делают ставку на долгосрочные меры: производится анализ почвы и водоснабжения, ведётся тщательное наблюдение за деревьями.

Одним из центральных проектов является так называемый Новый браницкий древесный питомник. На площади в двенадцать гектаров выращиваются устойчивые к климату и вписывающиеся в концепцию парка виды деревьев. Этот проект, получивший финансирование в размере около 10 млн евро от Федерального правительства, земли Бранденбург и ЕС, является крупнейшим модельным проектом для старинных парков и садов в условиях изменения климата в Германии.

В Дубае прозвучат праздничные выстрелы

Пушечный залп ознаменует начало праздника Ид аль Адха.

Дубайская полиция даст традиционные залпы из пушек в честь наступления одного из главных исламских праздников Ид аль Адха. В этом году праздничные пушки разместили в шести районах по всему эмирату, включая и Хатту.

Пушечные выстрелы прозвучат сразу после утренней молитвы, которая запланирована на 05:45, возле мечети Забиль, а также в районах Умм Сукейм, Над Аль Хамар, Аль Барша, Аль Бараха и непосредственно в Хатте.

Как отметил командир артиллерийского подразделения Полиции Дубая подполковник Абдулла Тариш Аль Амини, пушечный залп на Ид аль Адха — это дань давней традиции, которую чтут в эмиратском обществе.

Полиция традиционно обеспечивает полную логистическую и охранную поддержку мероприятия, чтобы зрители могли безопасно и комфортно понаблюдать за праздничным зрелищем.

В преддверии праздничных выходных правоохранительные органы усилили меры по обеспечению безопасности на дорогах. Водителей призывают воздержаться от лихачества, превышения скорости и к соблюдению правил дорожного движения.

В ОАЭ введут полный запрет на одноразовые изделия из пластика

В ОАЭ введут полный запрет на импорт, производство и торговлю одноразовыми пластиковыми изделиями.

С 1 января 2026 года в Объединенных Арабских Эмиратах введут полный запрет на импорт, производство и торговлю одноразовыми пластиковыми изделиями. Об этом объявила доктор Амна бинт Абдалла Аль Дахак, министр изменения климата и окружающей среды ОАЭ.

Г-жа Аль Дахак отметила, что этот решительный шаг подчеркивает приверженность страны охране окружающей среды и стремление к будущему, свободному от отходов и загрязнений. Она призвала всех членов общества сыграть свою роль в устранении ненужного пластика из повседневной жизни. "Каждый из нас может стать активным агентом изменений, возглавив мощное движение к процветающим сообществам и устойчивой окружающей среде", — отметила министр.

Стоит напомнить, что ранее в Эмиратах был введен запрет на одноразовые пластиковые пакеты, пенопластовые контейнеры для еды, скатерти, ватные палочки, соломинки и одноразовые стаканы из пенопласта. С начала 2026 года также будут запрещены одноразовые пластиковые стаканы и крышки, столовые приборы, контейнеры для еды и пластиковые тарелки.

Программа по борьбе с загрязнением пластиком становится особенно актуальной на фоне предупреждений ООН о том, что пластиковое загрязнение угрожает водным ресурсам, источникам пищи и воздуху. "Микропластик был обнаружен в человеческих артериях, легких, мозге и грудном молоке", — говорится в сообщении ООН.

По прогнозам, потребление пластика в глобальном масштабе в этом году достигнет 516 млн тонн, а если текущие тенденции сохранятся, то к 2060 году оно превысит 1,2 млрд тонн ежегодно. Доктор Аль Дахак отметила необходимость оптимизации использования ресурсов в таких критически важных секторах, как зеленая инфраструктура, транспортировка и ответственное производство продуктов питания.

Университеты ОАЭ поднялись в мировом рейтинге

Университеты ОАЭ попали в список лучших учебных заведений мира.

Университет Халифа (Khalifa University), который базируется в ОАЭ, поднялся на 30 позиций до 846-го места в мире по версии рейтинга Global 2000 за 2025 год, что позволило ему войти в первые 4% университетов мира.

Рейтинг, составленный Центром рейтингов мировых университетов (CWUR), показывает, что ОАЭ укрепили свои академические позиции в мире, причем еще три университета добились значительных успехов в этом году.

United Arab Emirates University поднялся на 91 позицию до 1022-го места, в то время как Университет Шарджи подскочил на 161 позицию до 1092-го места. New York University Abu Dhabi теперь занимает 1116-е место.

CWUR анализировал данные по четырем ключевым показателям эффективности: качество образования (25%), процент трудоустроенных студентов (25%), качество преподавательского состава (10%) и результаты исследований (40%). Из 21 462 оцениваемых учреждений только 2000 лучших вузов были включены в опубликованный список.

Университет King Abdullah University of Science and Technology в Саудовской Аравии стал лучшим в регионе, поднявшись с 249-го места на 237-е. King Abdulaziz University вошел в топ-250, поднявшись с 254-го на 249-е.

Гарвардский университет, престижный член Лиги плюща, 14-й раз подряд занял первое место в рейтинге.

Massachusetts Institute of Technology и Stanford University занимают второе и третье места в рейтинге соответственно.

Кембридж и Оксфорд возглавляют список государственных университетов мира, занимая 4-е и 5-е места.

Правительство ОАЭ в последние годы предприняло значительные шаги по повышению стандартов высшего образования, чтобы конкурировать с лучшими мировыми центрами обучения.

В июне 2024 года ОАЭ разработали планы по регулярной оценке местных государственных и частных университетов и их классификации на основе результатов.

Оценка основана на таких факторах, как качество преподавания и студенческая жизнь, процент трудоустройства, научные исследования и международное сотрудничество.

Expo City Dubai предлагает бесплатный вход для детей

Выставочный павильон в Дубае запустил специальную акцию в честь Ид аль Адха.

Expo City Dubai отмечает праздник Ид аль Адха специальным предложением для семей: вход в три основных павильона будет бесплатным для детей до 12 лет. Акция продлится до 30 сентября 2025 года.

Дети могут посетить павильон Terra, павильон устойчивого развития, который предлагает захватывающее путешествие среди лесов и океанов. Павильон Alif расскажет о развитии технологий от древних изобретений до миссии на Марс, а павильон Vision — историю трансформации Дубая в соответствии с видением его правителя.

Это предложение дает семьям возможность насладиться образовательными мероприятиями в прохладных помещениях в самые жаркие месяцы без дополнительных затрат.

Акция совпадает с праздничным сезоном и предлагает семьям открыть для себя увлекательные пространства Expo City, сочетающие интерактивное обучение с развлечениями.

Expo City Dubai — это мини-город будущего, построенный на месте проведения первой Всемирной выставки в регионе Ближнего Востока, Африки и Южной Азии — Expo 2020 Dubai, в которой участвовали экспоненты из 192 стран. Кроме того, за время работы выставку посетило более 24 миллионов человек.

Помимо ресторанов и кафе, здесь находятся многочисленные аттракционы, спортивные клубы и торговый центр. Вход на территорию Expo City Dubai свободный, однако для посещения большинства достопримечательностей необходимо приобрести билет. Стоимость билетов начинается от 50 дирхамов с человека.

Китайский бум на переработку аккумуляторов электромобилей способствует "зеленой" трансформации и выходу на мировые рынки

В промышленном городе Тяньцзинь /Северный Китай/ сотрудники стартапа Tianjin Battery Technology, благодаря сплаву опыта квалифицированных техников и автоматизированных систем, восстанавливают вышедшие из строя аккумуляторы для электромобилей.

Данное явление иллюстрирует огромные бизнес-возможности, открывающиеся в Китае, поскольку власти страны с крупнейшим в мире рынком электромобилей намерены превратить отработанные аккумуляторы из проблемы загрязнения окружающей среды в ключевой актив своей "зеленой революции".

Стартап, расположенный на переднем крае экономики устойчивого развития страны, нацелен на этот быстро развивающийся сектор.

Этот сегмент рынка находится на пороге существенного роста, поскольку Китай продолжает оставаться мировым лидером по производству и продаже транспортных средств на новых источниках энергии. Кроме того, растущее количество аккумуляторов с истекшим сроком службы увеличивает спрос на экологически чистые решения.

К концу 2024 года в стране насчитывалось 31,4 млн новых электромобилей или около 9 проц. от общего автомобильного парка страны. После начала инициированной правительством кампании по замене старых потребительских товаров на новые по схеме "трейд-ин" интерес потребителей к обновлению своих автомобилей резко возрос, что, в свою очередь, еще больше расширило рынок вторичной переработки.

Министерство промышленности и информатизации КНР, начиная с 2016 года, обязало производителей легковых автомобилей предоставлять гарантию сроком на 8 лет или 120 000 км на основные компоненты, такие как аккумуляторы.

Рыночные прогнозы указывают на то, что в 2025 году объем списанных аккумуляторов в Китае достигнет 1,04 млн тонн, а к 2030 году этот показатель может вырасти до 3,5 млн тонн.

РАСКРЫТИЕ ПОТЕНЦИАЛА

40-летний Ма Ювэй работает менеджером по контролю за производственными материалами в отделе инженерного оборудования в Tianjin Battery Technology. Он руководит демонтажем аккумуляторных блоков и модулей. По его мнению, эти, казалось бы, "вышедшие из употребления" батареи являются настоящей сокровищницей.

Фирма повторно использует некоторые разобранные компоненты для ремонта подержанных автомобилей. При измельчении аккумуляторов образуются медь и алюминий, а черный порошок перерабатывается в карбонат лития, пригодный для использования в аккумуляторах.

"Говоря нашими словами, нужно выжать из вышедших из строя аккумуляторов все соки до последней капли", - отмечает он.

Обладая почти 20-летним опытом работы и исходя из значительного потенциала развития отрасли цифровой электроники и производства аккумуляторов, он принял предложение о переходе на эту должность три года назад.

Мощности обработки аккумуляторов Tianjin Battery Technology достигли 10 000 тонн в год, что позволило достичь коэффициента извлечения лития более чем в 90 проц.

"Китай в значительной степени зависит от импорта лития, кобальта и никеля", - отметил Кэ Яньчунь из недавно созданного государственного предприятия China Resources Recycling Group Co., Ltd.

"Утилизация вышедших из строя аккумуляторных батарей эффективно снижает высокую зависимость страны от импортных ресурсов при производстве транспортных средств на новых источниках энергии", - подчеркнул он.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ

Китайский сектор переработки аккумуляторов страдает от наличия небольших нерегламентированных мастерских. Лидеры отрасли используют технологические инновации для повышения эффективности и реструктуризации производственной цепочки.

Крупный китайский производитель аккумуляторов для электромобилей компания GEM, чьи акции котируются на Шэньчжэньской фондовой бирже, использует гибкую интеллектуальную систему демонтажа для точного обнаружения и сортировки. Ее инновации в области переработки включают каталитическую активацию при высоких и низких температурах и сверхточное извлечение лития, что позволяет довести коэффициент его извлечения до более 90 проц.

Компания также разработала цифровую систему управления жизненным циклом аккумуляторов, позволяющую отслеживать их от переработки до утилизации, поддерживая свою бизнес-модель, основанную на двух направлениях.

Компания создала в зоне особого сотрудничества "Шэньшань" индустриальный парк с экономикой замкнутого цикла, который находится всего в 1 км от производственных линий BYD, ведущего производителя электромобилей в стране.

В настоящее время GEM открыла более 140 пунктов переработки аккумуляторов по всей стране и сотрудничает с более чем 750 производителями и операторами транспортных средств и аккумуляторов по всему миру. В первом квартале этого года компания переработала 10 800 тонн аккумуляторов, что на 37 проц. больше, чем годом ранее.

В компании Tianjin Battery Technology Ма Ювэй с коллегами повысили эффективность демонтажа аккумуляторных батарей на 75 проц. с помощью модифицированных инструментов. Используя такие методы, как резка и сварка, они преобразовали стандартные инструменты для удовлетворения сложных требований, предъявляемых к демонтажу аккумуляторов.

"Это простое новшество оказало значительное влияние", - отметил менеджер.

ЭКСПАНСИЯ ЗА РУБЕЖ

Поскольку доля Китая на мировом рынке электромобилей продолжает расти, компании, занимающиеся переработкой аккумуляторов, также расширяют свое международное присутствие, чтобы соответствовать местным экологическим нормам.

Компания CATL, крупнейший в мире производитель аккумуляторов, планирует наладить производство по их переработке в Европе, а завершение реконструкции завода в Венгрии запланировано на 2026 год. Эта инициатива является частью усилий компании по решению экологических проблем при производстве и утилизации батарей.

Компания GEM создала 7 центров по переработке аккумуляторов, в том числе в Республике Корея и Индонезии.

Компания Gotion High-tech в Хэфэе/ адм. центр пров. Аньхой, Восточный Китай/ и компания Envision Greenwise в Сянгане заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве и планируют совместно построить 100 центров по переработке аккумуляторов и постпродажному обслуживанию по всему миру.

Кроме того, расположенная в Цзясине /пров. Чжэцзян, Восточный Китай/ компания Huayou Recycling вступила в стратегическое партнерство с SUEZ Group, одной из крупнейших европейских корпораций, предоставляющих экологические услуги, для изучения французского рынка переработки аккумуляторов.

В Калуге построили поликлинику благодаря ИБК

В городе Калуга Калужской области ввели в эксплуатацию детско-взрослую поликлинику. Работы по строительству вели с использованием средств инфраструктурного бюджетного кредита.

«Микрорайон «Правобережье» - один из самых молодых и быстроразвивающихся районов Калуги, где активно ведется и жилищное строительство. На смену разрозненных медицинских объектов построили новое современное медучреждение. Поликлиника для детей и взрослых, рассчитанная на 650 посещений в смену, оснащена современным оборудованием, в том числе МРТ, КТ, маммографом, множеством систем УЗИ, рентгена и эндоскопии. Благодаря этому можно будет оказывать максимально возможное количество медицинских услуг», - отметил первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

Новая поликлиника представляет собой шестиэтажное здание площадью

17 тысяч квадратных метров, которое состоит из трех основных блоков - детской и взрослой поликлиник на 250 и 400 посещений в смену соответственно, и женской консультации.

По словам Генерального директора Фонда развития территорий Ильшата Шагиахметова, каждый блок здания имеет свою отдельную входную группу и внутреннюю навигацию, что исключает пересечение потоков пациентов внутри здания и обеспечит комфортное пребывание. «Построенное медучреждение в том числе обеспечит новыми рабочими местами жителей города. Поликлиника рассчитана на персонал из более 350 человек. Механизм ИБК успешно способствует улучшению качества, расширению объемов и видов медицинской помощи, а также повышению доступности медицинской помощи регионов нашей страны», - подчеркнул Ильшат Шагиахметов.

Объем средств инфраструктурного бюджетного кредита, предусмотренный на строительство поликлиники – 1,84 млрд. рублей.

Куратор программы ИБК – Минстрой России, оператор – Фонд развития территорий.

В Минстрое России обсудили строительство региональных объектов здравоохранения

На совещании провели мониторинг строительства социальных объектов, реализация которых ведется Минздравом России в рамках комплексной госпрограммы «Строительство», куратором которой является Минстрой России. Также обсудили выполнение протокольных поручений, данных на прошлых совещаниях. Кроме этого, на встрече рассмотрели сроки реализации каждого объекта и поставку медицинского оборудования.

Среди объектов: строительство детской многопрофильной больницы в Красноярске, хирургического корпуса Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства в Барнауле, многопрофильной областной детской клинической больницы в Курске, лечебно-диагностического корпуса Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера, детской областной клинической больницы в Твери, многопрофильного медицинского центра Орловской областной клинической больницы и других объектов.

Совещание прошло под председательством замминистра Юрия Гордеева. В мероприятии приняли участие представители Минздрава России, ФБУ «РосСтройКонтроль», заказчиков и подрядчиков.

Установлены правила подготовки типовой проектной документации

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление об установлении правил подготовки проектной документации неоднократного применения (типовой проектной документации), особенности состава разделов и требований к ее содержанию, а также особенности экспертизы такой документации.

«Типовое проектирование – важный инструмент для качественного строительства. Принятие соответствующего постановления позволит создать эффективную систему разработки и использования типовой проектной документации. Применение типовых проектов позволяет сократить сроки строительства как минимум на полгода, так как не требуется разрабатывать проектную и рабочую документацию с нуля. Таким образом, люди быстрее получают необходимые школы, детские сады, больницы и другие социально значимые объекты. Кроме того, использование проверенных решений обеспечивает экономию средств, высокий уровень надежности объектов, минимизирует ошибки и упрощает процесс согласований. Разработку серии типовых проектов планируется начать уже в 2026 году и начнется со школ. Это станет первым шагом в масштабной программе типизации социальной инфраструктуры по всей стране», – сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

Изменения, предусматривающие порядок разработки типовой проектной документации, внесены в Градостроительный кодекс в 2024 году.

Серии типовых проектов будут предусматривать актуальные технические решения, соответствующие всем установленным санитарно-эпидемиологическим, пожарным и иным обязательным требованиям безопасности, а также наиболее выигрышные по функциональным, техническим и экономическим показателям.

Кроме того, такие серии типовых проектов социальных объектов будут созданы для всех климатических и сейсмических районов страны.

«Типовой проектной документацией предусмотрены наиболее актуальные технические решения, которые позволяют обеспечить достижение функциональных, технических и экономических показателей ОКС при наименьших затратах. Развитию этого направления уделяется особое внимание Минстроя России в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», ориентированного на достижение задач социально-экономического развития РФ, поставленных Президентом. Использование проектных решений, которые уже прошли оценку государственной экспертизы проектной документации, способствует сокращению сроков строительства объектов, а также снижению финансовых затрат участников инвестиционно-строительного процесса», – отметил Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Кроме того, Правительством определены федеральные органы исполнительной власти и их подведомственные учреждения, уполномоченные на работку типовой проектной документации. Это Минстрой России (ФАУ «ФЦС»), Минтранс России (ФКУ «Ространсмодернизация, ФГКУ «Росграница»), Минобороны России, ФСО России.

Александр Венедиктов: программа форума по безопасности будет расширена

Зарубежные партнеры России на прошедшей в конце мая в Москве международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, выдвинули целый ряд конкретных практических предложений по тематике глобальной и региональной безопасности, а также единогласно выступили за сохранение исторической памяти. Об этом, а также о том, как планируется расширить программу форума, о необходимости чего говорили единомышленники России, в интервью РИА Новости рассказал заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.

— Александр Николаевич, мы с вами стали свидетелями проведения очередной, XIII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая вызвала беспрецедентный резонанс и собрала множество положительных реакций как в России, так и за рубежом. Позитивные отклики доносились даже из недружественных стран. Поделитесь, в чем особенность этой встречи, как удалось добиться такого успеха?

— Наша площадка по сравнению с другими действительно уникальна. Она позволяет представителям различных стран и организаций в деполитизированном ключе обсудить насущные мировые проблемы, поделиться своим видением глобального устройства. Ведь мы не сотрудничаем против кого-либо и не преследуем такой цели. Наоборот, мы работаем над объединением всех мировых игроков с тем, чтобы совместными усилиями эффективно преодолевать препятствия и бороться с вызовами, стоящими перед человечеством. В этом как раз и заключается основное отличие России и всех государств Глобального Юга и Востока — мы выступаем за многополярный миропорядок и нам неприемлемо вмешательство во внутренние дела других.

Другой особенностью нашей платформы, если не ее главным преимуществом, является возможность для стран-участников из абсолютно разных уголков планеты провести на ее полях полноценные встречи как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Мы получали десятки запросов на организацию таких контактов. Все просьбы партнеров были удовлетворены.

Относительно проведенных встреч российской делегации повторяться не буду. О них подробно рассказал секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу в ходе своего брифинга. Все они были полезны и способствовали сближению позиций сторон.

— Какие можно сделать выводы по результатам участия иностранных государств в московской конференции и состоявшихся встреч на полях?

— Нашими иностранными партнерами был озвучен целый ряд конкретных практических предложений по углублению диалога в сферах поддержания стратегической стабильности и региональной безопасности, а также противодействия возникающим угрозам. Все выдвинутые ими инициативы заслуживают внимания, и их предстоит глубоко проанализировать. Вместе с тем нам уже в принципиальном плане ясно, в том числе судя по итогам наших отдельных двусторонних переговоров, что позиции государств Глобального Юга и Востока во многом созвучны и идут в русле оглашенных президентом Российской Федерации подходов к формированию новой архитектуры безопасности без ущемления прав и интересов других стран.

Будем подробно изучать прозвучавшие предложения и продолжим консолидацию позиций сторон, чтобы в дальнейшем с нашими единомышленниками мы могли продвигать проработанную нами повестку на других международных платформах, в частности в рамках ООН.

Хочу также добавить, что после получения материалов от иностранных партнеров, планируем издать сборник их выступлений на русском и английском языках.

— Александр Николаевич, мы все говорим об официальной части мероприятия, а была ли возможность, с учетом плотного рабочего графика, продемонстрировать иностранным гостям широту русской души, наше гостеприимство, ознакомить их с великой культурой нашей Родины?

— Конечно! Культурная программа, безусловно, неотъемлемая часть всех проводимых нами международных встреч по безопасности. Русский мир и русская культура являются мостом, который сегодня соединяет страны и даже целые континенты. Они играют колоссальную роль в сохранении тех традиционных ценностей и общепринятых укладов, за которые вместе с нами выступает мировое большинство.

Наши гости смогли посетить основные московские музеи – Государственный исторический музей, Третьяковскую галерею, Государственный музей имени А. С. Пушкина, Музей Победы на Поклонной горе. Мы также организовали торжественный концерт из репертуара отечественных произведений. Гости оценили непревзойденную грацию русского балета и утонченное мастерство солистов русской оперы. Отдельный пласт отечественной культуры — песни военных лет — были встречены участниками конференции под восторженные аплодисменты. Именно через эти военные композиции из поколения в поколение передается память о тех трагических годах. Иностранные делегаты единогласно отмечали, что сохранение памяти и увековечивание подвига народа-победителя особенно важно в современном контексте, когда уже известные всем государства не ограничиваются простым переписыванием истории: варварским способом сносятся древние памятники архитектуры, сжигаются книги и летописи. Одним словом, всеми правдами и неправдами пытаются добиться отмены культуры. Но, как вы знаете, рукописи не горят! Подлинную культуру невозможно отменить, тем более если речь идет о таком величайшем достоянии мировой цивилизации, как Русский мир, который переживет всех недоброжелателей и их потомков. Перефразирую одного великого советского руководителя – сколько бы мусора сегодня ни пытались натащить на памятники нашей отечественной культуры, ветер истории его безжалостно развеет.

— Размах проведения мероприятия под эгидой Совета безопасности Российской Федерации в этом году действительно впечатляет. Знаем, что еще рановато заглядывать наперед, но есть ли уже какие-нибудь наработки на следующую встречу?

— Итоги состоявшейся конференции в очередной раз доказали, что страны Глобального Юга и Востока стремятся расширять взаимодействие с Россией, несмотря на оказываемое на них давление со стороны западников. В этой связи партнеры единогласно отмечали важность проведения наших конференций в будущем.

С учетом поступающих запросов имеем в виду продолжить практику проведения ежегодных встреч высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, но с некоторыми нововведениями. Нацелены на ее переформатирование в еще более значимый и комплексный форум, в рамках которого будут организованы различные тематические площадки, выставки и семинары. Планируем проводить данную работу в тесной связке с Минобороны России, МВД России, ФСБ России, СВР России, ФСВТС России, МЧС России, Росгвардией и их подведомственными организациями. Исходим из того, что обновленный формат мероприятия позволит иностранным партнерам в рамках одного форума решить целый спектр стоящих перед ними задач на различных направлениях.

К примеру, наши спасатели смогут продемонстрировать гостям достижения в сфере мониторинга природных катаклизмов, ликвидации стихийных бедствий, подготовки поисково-спасательных отрядов и производства сопутствующей техники, оборудования и экипировки. Уверен, что и другие российские компетентные органы будут готовы поделиться своим опытом. Одним словом, нам есть что предложить зарубежным коллегам, и они об этом хорошо знают.

От коморок до хором: девелопер воссоздал планировки квартир из произведений русской классики

В честь Дня русского языка в компании Plus Development проанализировали известные произведения русской классики и визуализировали планировки квартир персонажей, которых в России все знают и любят.

Современный покупатель вряд ли смог бы жить в таких квартирах: сегодня компании совсем иначе проектируют жилье. Но зато можно увидеть, как менялось представление о городских квартирах на протяжении столетия.

«Мастер и Маргарита»: квартира Мастера

Двухкомнатная квартира Мастера находилась в подвальном помещении. Михаил Булгаков описывает ее в седьмой главе: «Подвальчик был невелик, но очень уютен. Две комнаты: одна побольше, с печкой и маленьким окном, почти у самой земли, другая поменьше, с письменным столом, книжным шкафом и кроватью… В первой комнате стоял старый диван, напротив него маленький столик, а в углу — икона с лампадкой. Из подвальчика вела дверь на черную лестницу, а другая — в маленький дворик».

«Преступление и наказание»: квартира Раскольникова

Пожалуй, это одна из самых известных квартир (вернее, комнат) в истории отечественной литературы. Федор Достоевский описал ее самым подробным образом, так что сделать планировку не составило труда.

«Каморка его приходилась под самою кровлей высокого пятиэтажного дома и походила более на шкаф, чем на квартиру.»

«Это была крошечная клетушка, шагов в шесть длиной…»

«Мебель соответствовала помещению: было три старых стула, не совсем исправных, крашеный стол в углу…»

Эти и другие цитаты помогли визуализировать жилище Раскольникова.

«Золотой теленок»: квартира Остапа Бендера

Ильф и Петров тоже постарались, чтобы специалисты смогли сделать планировку квартиры великого комбинатора.

«Комната Остапа Бендера в коммунальной квартире была узкая, с одним окном на двор. В ней стояли кровать, столик, стул и вешалка. Из комнаты дверь вела в коридор, где была общая кухня с плитой и раковиной, а дальше — ванная и уборная».

«Анна Каренина»: квартира Облонских

Лев Толстой тоже не обошел вниманием дома, квартиры и гостиные, которые упоминаются в романе. А планировку удалось создать благодаря вот этой цитате: «Квартира Облонских занимала весь второй этаж большого дома. В центре была большая гостиная с мягкой мебелью и камином, из которой двери вели в столовую, кабинет Стивы и детскую. Спальня Долли находилась рядом с детской. Кухня и комнаты для прислуги располагались в задней части квартиры, а из передней можно было выйти на парадную лестницу…».

«Обломов»: квартира Обломова

Будучи полноправным «действующим лицом» знаменитого романа Ивана Гончарова, квартира заглавного героя просто не могла не попасть в эту подборку.

Благодаря детальным описаниям удалось создать частичную планировку. Хотя в распоряжении Обломова было целых четыре комнаты, постоянно пользовался он только одной: она служит ему одновременно кабинетом, спальней и приемной. А как именно была расположена четвертая комната, из описаний не совсем понятно.

Авторы: СГ-Онлайн

Против тайного слива: как упорядочить утилизацию жидких бытовых отходов

Необъятные и безлюдные (особенно «справа от Урала») просторы России создают у многих граждан в регионах соблазнительное ощущение, что с утилизацией отходов у нас нет проблем. А точнее — что и утилизация-то не требуется: выбросил или слил где-нибудь в лесу, уехал, забыл. С таким дремучим подходом категорически не согласны специалисты из Новосибирска.

Эксперт Комиссии по вопросам ЖКХ, градостроительства, дорожного комплекса Общественной палаты Новосибирской области Римма Гурова обращает внимание на проблему переработки жидких сельскохозяйственных и бытовых отходов, остро стоящую и перед региональными скотоводческими хозяйствами разного масштаба, и перед коттеджными жилыми поселками, не имеющими подключения к централизованным канализационным сетям. При этом жидкие отходы, производимые, например, свинокомплексами, часто обладают высокой токсичностью, не позволяющей использовать их в качестве удобрений сразу после получения. Чтобы дать «добру» возможность отлежаться, животноводы временно складируют жидкие отходы в больших масштабах на специальных полигонах, но до достижения химически нейтрального состояния они, как правило, успевают существенно отравить окружающую среду, загрязняя почвенные слои и попадая в грунтовые воды.

С точки зрения Риммы Гуровой, утилизация жидких бытовых отходов (ЖБО) из накопительных септиков жилых малоэтажных поселков осуществлялась бы правильно, если бы их всегда организованно вывозили и сливали в специальные люки — «приемные точки» водоканалов, направляющих стоки на очистные сооружения. Но в жизни все не так: подобных люков для приема ЖБО крайне мало (а значит, ехать до ближайшего люка во многих случаях придется долго), да к тому же за их использование надо платить. В этих условиях большинство частных ассенизаторов предпочитают не искать трудных путей и, отказавшись от заключения договоров с водоканалами, опорожняют ассенизационные бочки нелегально (и совершенно бесплатно) — в ближайшие овраги и речки.

Председатель Общественного совета при Государственной жилищной инспекции Новосибирской области (ГЖИ НСО) Владимир Ермола рекомендует для повышения контроля частных перевозчиков ЖБО обязать их работать под объединяющим началом уполномоченного юридического лица, а принадлежащие им спецмашины оснастить навигационными датчиками, позволяющими отслеживать их перемещение — по аналогии с федеральной системой «Платон».

Заместитель председателя Комиссии по вопросам ЖКХ, градостроительства, дорожного комплекса Общественной палаты Новосибирской области Александр Лубенец с пониманием относится к предложению Владимира Ермолы, вместе с тем, с сомнением оценивая его эффективность. Он прогнозирует, что хитрые ассенизаторы, скорее всего, быстро научатся вводить в заблуждение датчики геолокации, а грозящие им штрафы за незаконные сливы отходов на местности не очень страшны: ведь они все равно намного ниже прибыли, получаемой за счет подобных сливов.

Римма Гурова указывает, что кардинально решить проблему утилизации всех жидких отходов помогли бы промышленные станции комплексной биогазовой переработки. Они «умеют» быстро и эффективно превращать и отходы животноводства, и ЖБО пригородных жилых поселков в биологически спокойный и полезный «набор» из высококалорийного газового топлива и готовых к использованию удобрений. Но, к сожалению, подобных станций на всю Россию всего пять, все в европейской части страны, и стоит каждая, по меркам большинства зауральских регионов, очень больших денег: порядка 70 млрд рублей (для сопоставления: вся планируемая доходная часть годового бюджета-2025 столицы Сибирского федерального округа — Новосибирска — не превышает 98 млрд рублей).

Помимо баснословной цены у упомянутых комплексных станций переработки жидких отходов есть еще один недостаток, о котором рекомендует помнить Владимир Ермола: чтобы добиться экономической эффективности, их следует загружать работой непрерывно. Тормозить, а затем снова запускать технологический процесс на оборудовании такой сложности и масштаба — долго и трудоемко, да и в целом его простой обходится дорого; с подобной проблемой уже столкнулась Германия, где станций переработки жидких отходов избыточно много, «сырья» на всех не хватает, и значительная часть из них бездействует.

Впрочем, и содержание менее дорогостоящих, компактных локальных станций переработки жидких отходов по силам лишь крупным предприятиям. Выходом может стать устройство таких станций при больших животноводческих комплексах — по кластерному принципу (чтобы они принимали все отходы из ближайшего района, включая ЖБО от индивидуального жилья).

Член Общественного совета при ГЖИ НСО Светлана Букина отмечает, что для повышения инвестиционной заинтересованности следует предусмотреть налоговые льготы и другие преференции предприятиям, которые примут решения вложиться в мини-станции по переработке жидких отходов.

Упорядочить генерацию и утилизацию жидких отходов отчасти помогло бы создание законодательной базы по содержанию сельскохозяйственных животных на территории города — в необходимости ее разработки и введения в действие уверена Римма Гурова.

Еще один прогрессивный подход — использование опыта передовых фермерских хозяйств России и других стран, где научились в принципе избегать возникновения токсичных жидких отходов животноводства. Правда, себестоимость такого метода высока: он основан на особом, выверенном и дорогостоящем рационе питания скота — хорошо и правильно поев, коровы и свиньи «продуцируют» экологически гармоничный навоз, который сразу, без подготовки можно использовать в качестве удобрения на полях.

Авторы: Александр РУСИНОВ

Номер публикации: №20 06.06.2025

Умные кадры для «умных» дорог: определены пути преодоления дефицита специалистов в отрасли

Острую нехватку квалифицированных кадров испытывают все без исключения отрасли отечественной экономики, в том числе строительная. О состоянии дел в части подготовки кадров для дорожно-строительной отрасли «Стройгазете» рассказал заместитель руководителя Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Олег СТУПНИКОВ.

Олег Владимирович, какие вузы считаются базовыми для подготовки кадров для дорожной отрасли? Какова потребность отрасли в специалистах с профильным образованием?

В 2022 году в рамках международной специализированной выставки «Дорога 2022» состоялось подписание межвузовского соглашения по подготовке кадров для дорожной отрасли между Российским университетом транспорта (РУТ (МИИТ)), Московским автомобильно-дорожным государственным техническим университетом (МАДИ) и Сибирским государственным автомобильно-дорожным университетом (СибАДИ). Эти вузы в том числе вошли в состав созданного по поручению зампреда правительства России Марата Хуснуллина отраслевого учебно-методического центра образования в сфере дорожного хозяйства РУТ (МИИТ). Позднее к работе отраслевого УМЦ стали подключаться и другие вузы. Сейчас в отраслевой УМЦ входят представители восьми вузов, занимающихся подготовкой дорожных кадров.

В отношении потребностей отрасли следует отметить, что ряд исследований выявил ежегодную нехватку более 10 тыс. специалистов с высшим образованием.

Какой вклад вносят строительные организации и ведомства, в том числе Росавтодор, в подготовку специалистов?

Как я уже говорил ранее, с целью повышения качества образования создан отраслевой учебно-методический центр образования в сфере дорожного хозяйства РУТ (МИИТ), в состав которого помимо представителей ведущих вузов страны вошли представители Минтранса России, Росавтодора, ФАУ «РОСДОРНИИ», отраслевых ассоциаций и эксперты организаций дорожного хозяйства.

По сути, отраслевой УМЦ является «точкой сборки» по развитию отраслевого кадрового потенциала. За время его функционирования были разработаны проекты новых дорожных федеральных государственных образовательных стандартов, подготовлены проекты нормативно-правовых актов, направленные на повышение качества подготовки дорожных кадров. Также было проведено исследование по выявлению наиболее востребованных специалистов в сфере дорожного хозяйства и профессий будущего (например, согласно исследованию, к 2035 году будут востребованы отраслевые профессии, связанные с цифровизацией: инженер-проектировщик в сфере информационного моделирования, архитектор интеллектуальных транспортных систем, строитель «умных» дорог, специалист по управлению роботизированными системами и др.).

С целью апробации новых дорожных образовательных программ, учитывающих отраслевую специфику, а также для подготовки квалифицированных кадров для дорожного хозяйства в Российском университете транспорта создана Академия дорожного хозяйства, чьи образовательные программы находятся под особым контролем. Они тщательно рецензируются и только после этого согласовываются Росавтодором.

В педагогической деятельности академии наравне с профессорско-преподавательским составом принимают участие ведущие отраслевики-практики из подведомственных Росавтодору учреждений, ассоциаций, научных и других отраслевых организаций. Причем это участие распространяется не только на преподавание, но и на проведение различных активностей, способствующих погружению ребят в профессию.

Например, недавно в стенах академии прошла студенческая конференция «Развитие дорожных технологий. Взгляд начинающих дорожников», организатором выступила Ассоциация «Р.О.С.АСФАЛЬТ», подведены итоги второго этапа IT-чемпионата, организатором которого является Ассоциация «Цифровая эра транспорта».

«Газпромнефть — Дорожное строительство» и «Газпромнефть — Битумные материалы» реализовали интерактивный образовательный проект для студентов-дорожников Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Как обстоят дела в сфере среднего специального образования?

В части развития среднего профессионального образования Росавтодор активно занимается организацией взаимодействия дорожного сообщества с целью создания региональных образовательно-производственных кластеров, являющихся обязательным условием участия дорожных техникумов и колледжей в федеральном проекте «Профессионалитет», что дает им возможность привлечь федеральное финансирование на среднее образование в размере 100 млн рублей и обеспечить регион необходимыми кадрами (дорожные мастера, механизаторы, грейдеристы, бульдозеристы, машинисты катков и укладчиков и др.).

Сравнительно «молодым» направлением работы Росавтодора являются вопросы профориентации современных школьников, которые часто сталкиваются с проблемой выбора будущей профессии из-за недостатка информации о реальной работе в той или иной области.

Предпрофессиональные дорожные классы — это возможность ранней профориентации учащихся. Это инновационная форма работы с учащимися школы, объединяющая усилия педагогов и производственников, преподавателей профессиональных и высших образовательных организаций, которая позволит школьникам познакомиться с лучшим российским и международным опытом в сфере дорожного хозяйства.

На сегодня разработан проект концепции создания «дорожных» классов и типовой эскизный проект такого класса, которые одобрены отраслевым УМЦ. Три пилотных «дорожных» класса откроются уже 1 сентября этого года, один в гимназии РУТ и два в городе Белгороде.

Зачастую профильное образование сильно не совпадает с требованиями дорожников к знаниям и опыту новых специалистов. Какие есть пути для устранения такого разрыва?

Дорожные технологии динамично развиваются: датчики, встроенные в дорогу, отслеживающие нагрузку, системы предупреждения о ДТП, гололеде или пробках, цифровые двойники дорог, технологии информационного моделирования; картирование дефектов с помощью компьютерного зрения и LiDAR-сканирования, технологии применения вторичных ресурсов, беспилотная техника и т. д. — все это уже стало частью нашей профессиональной жизни.

Нормативные документы также трансформируются, становясь все более технологичными: за последние 10 лет было принято 95% текущих национальных документов по стандартизации в области дорожного хозяйства. На сегодня фонд стандартов в сфере ответственности ТК-418 «Дорожное хозяйство» является одним из самых современных и представлен более чем 450 документами.

Поэтому одной из основных задач, стоящих перед отраслью, является качественная подготовка «дорожных» кадров, в том числе с ориентиром на профессии будущего, а также повышение квалификации отраслевых специалистов.

Росавтодором совместно с правительством Хабаровского края был разработан план мероприятий по организации обучения специалистов для дорожной отрасли на базе образовательных организаций высшего образования и системы среднего профессионального образования. Данный план мероприятий направлен на максимальную вовлеченность студентов в профессию, в том числе включает в себя профориентационные мероприятия, проведение открытых лекций, участие в защитах выпускных квалификационных работ, предоставление доступа студентам к лабораториям, организацию экскурсий на производственные базы и дорожные объекты и др.

На этом Росавтодор решил не останавливаться — в настоящее время совместно с подведомственными ФКУ масштабирует эту практику на другие субъекты страны.

Также актуальной задачей является адаптация учебных программ под современные технологии и требования. Введение модулей по современному программному обеспечению, нормам и регламентам, а также развитие цифровых компетенций помогут будущим специалистам быстрее адаптироваться в профессии. И это уже реализуется нами в рамках образовательных программ Академии дорожного хозяйства РУТ (МИИТ).

И наконец, перспективным направлением является развитие программ дополнительного профессионального образования. Краткосрочные курсы, вебинары, обучение на производстве — все это может оперативно закрывать дефицит актуальных знаний у специалистов, а также обеспечить непрерывное профессиональное развитие сотрудников в течение всей их карьеры.

Каким образом принимает участие в научных разработках профессорско-преподавательский состав дорожно-строительных вузов? Существует ли у МАДИ собственная научно-исследовательская база?

В части компетенции Росавтодора следует отметить, что в научных исследованиях, проводимых в рамках реализации плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Росавтодора принимают участие представители ведущих вузов, широкий круг научных организаций, эксперты, в том числе из смежных секторов экономики.

В частности, МАДИ по заказу Росавтодора проведен комплекс исследований с последующей разработкой ГОСТ Р 72000-2025 «Дороги автомобильные общего пользования. Фибробетон сверхпрочный со стальной фиброй для мостовых конструкций. Технические условия», ГОСТ Р 59628-2021 «Дороги автомобильные общего пользования. Жесткие дорожные одежды. Типовые конструкции», ПНСТ «Дороги автомобильные общего пользования. Жесткие дорожные одежды. Правила проектирования».

Следует отметить, что на базе университета МАДИ основано малое инновационное предприятие «НИИ механики и проблем качества», разработавшее комплекс межгосударственных стандартов на дорожные ограждения и являющееся единственным на территории России аккредитованным центром по полному комплексу испытаний дорожных ограждений.

Отдельно следует отметить, что ФГБОУ ВО «СибАДИ» в рамках научно-исследовательской деятельности сформировало значительный опыт в изучении свойств и практического применения техногенных грунтов: вскрышных пород, золошлакоотвалов, металлургических шлаков, буровых шламов.

Авторы: Владимир ТЕН

Номер публикации: №20 06.06.2025

В плане — 10 новых объектов: в Кировской области утверждена «дорожная карта» по реализации инвестпроектов в сфере обращения с ТКО

В Кирове прошло заседание регионального штаба по решению вопросов в сфере обращения с производственными и твердыми коммунальными отходами, на котором была утверждена «дорожная карта» по реализации инвестиционных проектов по сортировке и переработке твердых коммунальных отходов (ТКО).

По словам губернатора области Александра Соколова, на федеральном уровне опыт работы региона в этой сфере признан успешным. Однако требует решения ряд вопросов по созданию соответствующей инфраструктуры.

По данным «Российского экологического оператора», Кировская область по обеспечению контейнерами, площадками для них и специализированной техникой находится в «зеленой зоне» рейтинга, а вот по вопросам создания инфраструктуры для обращения с ТКО — в «желтой». Для улучшения показателей и разработана «дорожная карта», согласованная с «Российским экологическим оператором». В нее включено строительство 10 объектов, возведение которых должно завершиться к 2030 году.

Самый крупный из них — КПО «Центральный» — появится у деревни Осинцы в Слободском районе области. В его состав войдут производственный корпус для сортировки ТКО производительностью 200 тыс. тонн в год; корпус для компостирования отходов и все вспомогательные здания и сооружения, включая очистные, обеспечивающие деятельность объекта.

Начальная цена контракта на проектирование и строительство составила 971 млн рублей. Генподрядчиком строительства выступает московская компания «Передовые проектные решения», на которую также возложены функции проведения геодезических изысканий, проектирования, прохождения госэкспертизы, составления сметы, заказа необходимого оборудования. Важно, что КПО «Центральный» будет создаваться с учетом его дальнейшего развития. Со временем на объекте появятся новые площадки по переработке отходов.

По словам областного министра окружающей среды Тимура Абашева, в настоящее время проектная документация на КПО «Центральный» разработана, разрешение на строительство получено, стройка начнется в текущем году.

Министр также рассказал о других объектах, включенных в «дорожную карту». В частности, мусоросортировочные станции появятся в Лузе, Шабалине, в Зуевском и Омутнинском районах, небольшие комплексные объекты — в Вятскопольском и Яранском районах. Глава ведомства подчеркнул, что благодаря реализации «дорожной карты» регион сможет к 2030 году обеспечить стопроцентную сортировку отходов.

Авторы: Татьяна ТОРГАШОВА

Номер публикации: №20 06.06.2025

Вовлечь в оборот: бизнес и власти намерены убрать препятствия, затрудняющие рециклинг стройматериалов

Недавно состоялось совместное заседание Совета ТПП РФ по развитию экономики замкнутого цикла и экологии и Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства. Главными темами мероприятия стали эффективное управление отходами, образующимися при строительстве и сносе зданий, а также расширение возможностей по повторному использованию материалов в строительстве. Открывая обсуждение, депутат Госдумы, председатель Совета ТПП РФ по развитию экономики замкнутого цикла и экологии Андрей Луговой подчеркнул, что вопрос создания экономики замкнутого цикла является стратегическим. Очевидно, что существует большой потенциал рециклинга стройматериалов и повторного использования в строительстве отходов из других секторов экономики (ЖКХ и пр.). Для его реализации необходимо наладить межотраслевое взаимодействие и сотрудничество самых разных бизнесов.

В целом, считает Андрей Луговой, в России есть все возможности для вовлечения вторресурсов в оборот, в том числе в строительную сферу, однако пока полностью не сформирована нормативная база для этого и нет действенных механизмов реализации таких задач. В числе барьеров можно отметить и отсутствие соответствующих технологических мощностей.

Тем не менее, условия для развития экономики замкнутого цикла постепенно создаются. Андрей Луговой напомнил, что в 2022 году правительством РФ была учреждена отраслевая программа «Применение вторичных ресурсов, вторичного сырья из отходов в сфере строительства и жилищнокоммунального хозяйства на 2022-2030 годы», а буквально накануне мероприятия Госдума приняла в первом чтении закон, регулирующий использование отходов строительства и сноса. «У бизнеса есть время внести свои предложения, чтобы они были учены при подготовке этого закона ко второму чтению», — сказал он.

Выступивший следом председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства Ефим Басин констатировал, что процесс формирования экономики замкнутого цикла идет очень медленно. Это касается как использования твердых коммунальных отходов (ТКО), так и промышленных и строительных отходов. В связи с этим Ефим Басин обратил внимание на необходимость более широкого внедрения раздельного сбора мусора и использования на его основе сырья для энергоснабжения городского хозяйства, а также предложил законодательно увеличить налоги на предприятия, которые формируют отвалы из отходов своего производства. Например, те же горы серы являются колоссальным резервом сырья для цементной промышленности. «Нужно создать такие условия, которые принудят регионы активнее заниматься вопросами экологии и заставят их шире внедрять отходы в производства в целях повышения эффективности нашей экономики», — заявил Ефим Басин.

Заместитель директора Департамента экономики замкнутого цикла в сфере отходов производства и потребления Минприроды России Борис Французов рассказал, что находящийся в Думе на рассмотрении закон о вторичном использовании стройотходов пользуется поддержкой министерства и в нем заложен ряд интересных новелл. В частности, он дает регионам возможность на его основе принимать собственные постановления, регулирующие эти вопросы, и в целом расширяет полномочия властей субъектов в данной сфере. Одновременно закон регулирует требования по формированию информационных систем и реестров в сфере оборота отходов и задает направление движения в сторону создания экономики замкнутого цикла. «Мы будем и дальше поддерживать прохождение этого закона», — озвучил позицию министерства Борис Французов.

С анализом текущего обращения с отходами строительства и сноса выступил управляющий директор Национальной ас социации демонтажных организаций (НАДО) Артём Кондратьев. Что касается, например, грунтов, то они юридически являются отходами, поэтому после выемки их сначала нужно переместить на место утилизации и обезвреживания, и только после этого уже можно использовать на стройплащадке. Но такой порядок увеличивает затраты на реализацию стройпроектов. «Возможное решение мы видим в том, чтобы вывести неопасные грунты из категории отходов, что позволит их сразу использовать на стройплощадках», — предложил демонтажник.

Есть и еще ряд проблем, требующих законодательного решения. В НАДО считают необходимым четче распределить ответственность за обращение с отходами строительства и сноса, усилить контроль за процессом сноса зданий и сооружений, модифицировать требования к разработке проектной документации и навести порядок с получением лицензий на обработку и утилизацию отходов строительства и сноса при использовании мобильного оборудования.

Все эти предложения, заявил докладчик, помогут актуализировать отраслевую программу «Применение вторичных ресурсов, вторичного сырья из отходов в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 2022-2030 годы», а это обеспечит выполнение поручений президента РФ по созданию условий для повышения эффективности использования сырья и вовлечения в оборот вторичных ресурсов в строительной отрасли.

Заместитель начальника Управления перспективных технологий и стандартизации ФАУ «РОСДОРНИИ» Владимир Марьев отметил важную роль дорожной отрасли в вовлечении вторресурсов в экономический оборот. Так, с 2023 года Росавтодор реализует план мероприятий по увеличению объемов применения золошлаковых материалов в дорожном строительстве. При этом в дорожное строительство могут вовлекаться только материалы, прошедшие соответствующую обработку, характеризующиеся экономической эффективностью и технической состоятельностью. По итогам мониторинга, в 2024 году на объектах ФКУ «Росавтодор» и в субъектах РФ на автомобильных дорогах было применено более 5,6 млн тонн вторресурсов и вторсырья.

Необходимо увеличить эти объемы. Ученый обратил внимание на то, что вовлечение вторичных ресурсов в оборот возможно только при сотрудничестве с образователями крупнотоннажных отходов. Со своей стороны, генерирующие отходы компании должны проводить научно-исследовательские работы и подготавливать материалы, чтобы они были пригодны к применению в строительстве, взаимодействовать с дорожными организациями и региональными властями для решения проблемы образования ежегодных и утилизации накопленных за десятилетия крупнотоннажных отходов, что сейчас осуществляется не в полной мере. «Сегодня необходимо устанавливать межрегиональное и межотраслевое взаимодействие, которое позволит системно вовлекать вторичные ресурсы в дорожное строительство», — сказал специалист.

Подводя итоги, участники мероприятия подчеркнули, что вопросы обращения строительных отходов имеют межотраслевой характер. Также они считают необходимым ускорить принятие законопроекта №784334-8 «О внесении изменений в федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и федеральный закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», который недавно прошел первое чтение. Эти и другие рекомендации вошли в резолюцию заседания, которая будет направлена в профильные министерства и ведомства для дальнейшей проработки и реализации.

Ефим БАСИН, председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства:

«Применения вторичного сырья — это ответственность региона. Необходимо искать методы стимулирования и поощрения предприятий, применяющих вторичное сырье в строительстве»

Игорь ЗАБРАЛОВ, директор по развитию экономики замкнутого цикла Российского экологического оператора:

«Взаимодействие компаний, занимающихся переработкой отходов, и строительных организаций имеет стратегически важное значение. Также необходимо проследить за тем, чтобы из информационных систем по вторресурсам, которые будут создаваться властями в регионах, в государственную информационную систему передавались только единообразные сведения, с которыми можно будет в дальнейшем нормально работать»

Авторы: Алексей ЩЕГЛОВ

Номер публикации: №20 06.06.2025

Соединяют берега: в Оренбуржье в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» приведут в нормативное состояние 15 мостов и путепроводов

Все эти сооружения находятся на региональных и межмуниципальных дорогах Оренбургской области. Сейчас работы ведутся на 10 из них.

Ближе всего к завершению капремонт 62-метрового моста через реку Большой Уран. Для региона важность объекта заключается в том, что он входит в состав дороги, соединяющей две автотрассы федерального значения: Казань—Оренбург и Самара— Оренбург. При этом мост находился в предаварийном состоянии — перед постановкой на ремонт на части сооружения движение транспорта перекрывалось и проезд осуществлялся только по одной его стороне.

Производимые сейчас работы можно назвать не капремонтом, а новым строительством: старое сооружение демонтировано, и подрядчик выполнил монтаж новых основных конструкций — береговых опор и пролетного строения. В этом году предстоит сделать новые деформационные швы, выполнить гидроизоляционный слой, нижний и верхний слои асфальтобетонного покрытия на проезжей части, оборудовать водостоки, смонтировать необходимые ограждения. Не забыты и жители ближайших населенных пунктов: для них обустроят пешеходный тротуар и искусственное освещение.

Степень готовности объекта — более 75%, бюджет — 261 млн рублей. Помимо основных работ предусмотрена корректировка русла реки с искусственным воспроизведением водных биологических ресурсов.

Высокую степень готовности — более 70% — имеет и самое крупное сооружение из поставленных на ремонт — 126-метровый мост через реку Суундук. Его реконструкция также предполагает замену старого сооружения на новое с улучшением его эксплуатационных характеристик. По данным регионального правительства, на объекте полностью готовы мостовые опоры, завершено устройство свай, ростверков, проведено бетонирование промежуточных опор, выполнен монтаж балок пролетного строения. По завершении работ мост обеспечит движение транспорта весом до 100 тонн. Окончание реконструкции намечено на ноябрь этого года.

Трудятся ремонтные бригады и на притоке Суундука реке Карабутак. Там тоже на месте старого появится фактически новый мост, будут заменены все его конструкции, включая опоры и пролетное строение. Сегодня старое мостовое сооружение демонтировано и для транспорта организован временный объезд.

В программу ремонта в рамках нацпроекта включены также три моста через овраги на дороге Каменноозерное—Медногорск, возведенные в 1960-1980-х годах и совершенно выработавшие свой эксплуатационный ресурс.

Авторы: Татьяна ТОРГАШОВА

Номер публикации: №20 06.06.2025

Эйс на Балтике: в Калининграде создается центр развития тенниса

На месте исторического стадиона «Спартак» в Калининграде завершается строительство многофункционального комплекса «Бэлфорт» спортивно-деловой направленности. Комплекс расположен в одном из старейших и любимых мест отдыха калининградцев, в непосредственной близости от парковой зоны «Сквер Семейный».

Проект функционально многопланов. На территории комплекса возникнет уникальный Центр развития тенниса имени Александра Волкова — выдающегося калининградского спортсмена и энтузиаста, вложившего много сил в реконструкцию местных спортивных объектов. Центр создается для увековечения памяти земляка и станет платформой для развития детского и юношеского спорта.

Ядром проекта станут теннисные корты: пять крытых с покрытием хард для круглогодичного использования и семь открытых. Корты соответствуют международным требованиям, на них будут проводить турниры любой категории и сложности. Центральная площадка будет оборудована трибуной на 300 зрителей (с потенциалом расширения до 500), электронным табло и системами видеозаписи и трансляций.

Президент Калининградской областной федерации тенниса Артём Суханов уверен, что новые корты международного уровня позволят региону выйти на принципиально иной уровень в организации соревнований. Суханов поясняет, что имеющихся в области мощностей (в частности, трех кортов на стадионе «Балтика») катастрофически не хватает для комфортного проведения турниров с участием более 60 игроков. Семь грунтовых кортов «Бэлфорта» решат эту проблему, открывая возможность для проведения масштабных соревнований, в том числе в двух возрастных категориях одновременно.

Эта разнообразная спортивная инфраструктура объединена единой концепцией многофункциональности. Общая площадь МФК, построенного по проекту московского бюро ATRIUM, — 35 680 кв. м. Инвестиции в проект (строительство многофункционального комплекса и 12 кортов) составят 5,1 млрд рублей. Проект реализуется полностью на средства компании «БЭЛ Девелопмент».

Сегодня построены первые две очереди проекта — семии восьмиэтажные офисные здания. В рамках третьей очереди возводится шестиэтажное здание, где разместятся зона ретейла и отель, который будет находиться под управлением оператора «Группа отелей LEGENDA».

4-звездочный отель на 84 номера станет удобной базой для приезжающих на турниры спортсменов и гостей города. На первом этаже корпуса откроется просторный ресторан. Второй корпус бизнес-парка примет медицинско-оздоровительный кластер, который станет «якорем», оказывающим дополнительные медицинские услуги, например, стоматологические. Все это создаст уникальную среду, где спорт, отдых, работа и оздоровление существуют в синергии. Также здесь расположится спортивный кластер, включающий фитнес-центр, бассейн и залы для таких видов спорта, как сквош и падел-теннис.

Заместитель главы Калининграда Юрий Саломохин уверен, что центр будет полноценно работать не только для спортсменов, но и для жителей города: «Здесь можно будет играть в теннис, плавать, отдыхать и получать медицинское обслуживание. Кортами такого класса мало кто может похвастаться не только в России, но и в мире. Уверен, что скоро мы будем смотреть соревнования мирового уровня по теннису. Желаю успеха в организации и наполнении комплекса содержанием».

Создавая инфраструктуру топ-класса для тенниса и других видов спорта, комплекс «Бэлфорт» готовится стать центром спортивной жизни Калининграда, местом, где будут рождаться новые чемпионы и куда будут стремиться любители здорового образа жизни со всего региона и страны.

Авторы: Оксана САМБОРСКАЯ

Номер публикации: №20 06.06.2025

Дом для истории: новое здание ГИМ построят до конца 2025 года

Строительство нового здания Государственного исторического музея (ГИМ), которое возводится в Москве рядом с Новодевичьим монастырем, планируется завершить до конца текущего года. Как отметил гендиректор ГИМ Алексей Левыкин, в состав выставочного центра войдет практически вся коллекция Исторического музея, связанная с историей Русской православной церкви и искусством, отождествляемым с христианской тематикой.

Решение о создании нового выставочного центра Государственного исторического музея было принято по поручению правительства РФ в ходе подготовки к празднованию 500-летия Новодевичьего монастыря в 2024 году.

Для ГИМ создание тематического филиала вполне закономерно: после закрытия монастыря в 1922 году на его территории был создан музей, ставший в 1934-м филиалом Исторического музея. Именно это, по мнению специалистов, и спасло уникальный архитектурный комплекс от запустения: в советское время там постоянно проводились реставрационные работы, создавались экспозиции, привлекавшие москвичей и гостей столицы. В 2010 году монастырь был возвращен Русской православной церкви.

Коллекция церковного искусства, вывезенная из монастыря и из-за недостатка экспозиционных площадей хранящаяся в запасниках, теперь вновь вернется в экспозицию музея. «В залах будут размещены экспонаты из фондов Исторического музея: иконы, церковные облачения, предметы церковного обихода, старопечатные и рукописные книги, фрески и другие коллекции, составляющие гордость национального музея России», — уточнил Алексей Левыкин.

Взаимодействие ГИМ и монастыря — пример показательных практик управления объектом всемирного наследия. Ансамбль Новодевичьего был в 2004 году включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, и любое новое строительство в границах буферной зоны объектов всемирного наследия (а новое здание находится именно на этой территории) связано с очень большими сложностями и необходимостью согласования с ЮНЕСКО. Однако вся колоссальная работа по согласованию была проведена без нареканий.

Проект филиала был разработан известными архитекторами Владимиром Плоткиным и Алексеем Бородушкиным (ТПО «Резерв»). Здание экспозиционно-выставочного центра будет пятиэтажным (с одним подземным этажом) площадью 10,5 тыс. кв. м, где около 2 тыс. кв. м займут выставочные площади, фондохранилища, образовательные центры, конференц-зал на 140 мест. Строительство нового выставочного комплекса стартовало осенью 2023 года.