Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Emirates Global Aluminium отчиталась о результатах 2024 года

Алюминиевая компания Emirates Global Aluminium (EGA) из ОАЭ сообщила, что ее чистая прибыль по итогам 2024 г. снизилась на 23,5% в годовом выражении, до 2,6 млрд дирхамов ОАЭ, в основном из-за расходов на обесценение активов в результате приостановки экспорта бокситов с проекта в Гвинее и вследствие введения корпоративного налога в размере 9% в ОАЭ с января 2024 г.

Показатель EBITDA компании по итогам года составил 9,2 млрд (+19% год к году), благодаря росту цен на бокситы и алюминий и увеличению производства глинозема и алюминия. Вместе с тем до некоторой степени данный показатель был снивелирован более высокими издержками на производство глинозема и снижением добычи бокситов.

В 2024 г. собственное производство глинозема EGA вышло на рекордный показатель 2,54 млн т, что составляет 49% потребностей компании в сырье. Также обновил рекорд и выпуск алюминия, составив 2,69 млн т.

Компания продолжает искать совместно с властями Гвинеи решения вопроса о возобновлении добычи и экспорта бокситов, чтобы обеспечить себе стабильные поставки этого сырья.

В 2024 году импорт черного лома в Индию снизился на 20%

Согласно статистическим данным, импорт черного лома в Индию в декабре 2024 г. составил 778 тыс. т, снизившись на 39,4% к декабрю 2023 г., но увеличившись на 7,5% к предыдущему месяцу.

В целом по итогам прошедшего года в Индию было завезено 3,39 млн т черного лома (-20,1% год к году). Это первое проседание годового показателя за 3 года, но все равно второй по величине исторический рекорд.

Основными поставщиками лома в Индию были США, Великобритания и Сингапур: экспорт материала из этих стран сократился по результатам года на 28,9%, 39% и 15,3% соответственно.

РУСАЛ в 2024 году сократил выручку, но прибыль стала заметно больше

ОК РУСАЛ опубликовала по результатам деятельности в 2024 году в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Выручка компании сократилась на 1,1% до $12,08 млрд, но благодаря быстрому сокращению себестоимости валовая прибыль увеличилась с $1,77 млрд до $2,82 млрд. Скорректированная EBITDA за год выросла практически вдвое, до $1,49 млрд, а чистая прибыль стала больше в 2,8 раза, достигнув $803 млн.

Отмечается, что инвестиции в приобретение 30% доли китайского глиноземного завода Hebei Wenfeng New Materials (HWNM) составили $264 млн и позднее были увеличены до $316 млн «соответствии с соглашением о покупке». Компания завершила оценку справедливой стоимости доли в чистых активах инвестиции на дату покупки, которая составила $238 млн. Соответственно, гудвилл составил $78 млн, и был включен в балансовую стоимость инвестиции.

Среди ключевых событий после отчетной даты РУСАЛ выделяет одобрение в феврале 2025 года 16-го пакета санкций Евросоюза. Пакет содержит дополнительные ограничения на импорт первичного алюминия из России. Квота разрешает ввоз 275 тыс. тонн до 25 февраля 2026 г. и 60 тыс. тонн за оставшееся время до конца 2026 года. Однако руководство компании оценивает последствия этих санкций как несущественные.

Сокращение производства на алюминиевом заводе Tiwai Point Rio Tinto улучшило энергетический баланс Новой Зеландии

Спрос на электроэнергию в Новой Зеландии снизился в октябре-декабре 2024 г. на 9% относительно такого же периода годом ранее. В основном это обусловлено решением Rio Tinto сократить объемы производства на алюминиевом заводе Tiwai Point в конце июля 2024 г.

Предприятие потребляло 572 МВт энергии и его доля в национальном потреблении электричества составляла 12-13%, но оно сократило использование энергии на 205 МВт по просьбе крупнейшего ее производителя в стране Meridian Energy.

К концу сентября 2024 г. Tiwai Point возобновил работу на более низком уровне производительности, а его доля в потреблении электричества снизилась до 10%. Это позволило уменьшить генерацию с использованием угля и газа, нарастив в то же время производство энергии с использованием геотермальных источников.

«Орелвтормет» перешел к новому собственнику

Завершилась сделка по приобретению компании «Орелвтормет», сообщает издание "De Facto".

Владельцем компании стал воронежский оператор по металлолому Александр Печников.

Печников является единственным собственником воронежской компании «Хетек В», занимающейся закупкой металлолома. Теперь он также будет управлять «Орелвторметом». Компания специализируется на оптовой торговле отходами и металлоломом.

По итогам 2023 года выручка «Орелвтормета» составила около 390 миллионов рублей, а активы компании оцениваются в чуть более 21 миллион рублей. Кредиторская задолженность «Орелвтормета» составляет 18,7 миллиона рублей.

ХК "Металлоинвест" размещает еще один облигационный займ на 20 млрд рублей

Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"планирует14 марта c 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001P-13, сообщил источник на рынке.Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на20 марта 2025 года.

Планируемый объем размещения - не менее 20 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 2 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Купонный период 30 дней.

Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред. Ориентир спреда не выше 225 б.п.

Организаторы размещения: БКС КИБ, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, ИК ВЕЛЕС Капитал, ЛOKO-Банк, МКБ, Совкомбанк. Агентом по размещению выступает Газпромбанк.

«Спецсталь» опубликовала рейтинг участников рынка нержавеющей стали за 2024 год

Ассоциация «Спецсталь» подвела итоги 2024 года среди ведущих участников российского рынка нержавеющей стали.

Была проанализирована информация о деятельности 52 российских и 48 иностранных компаний.

I. Ведущие металлоторгующие компании на российском рынке нержавеющей стали по итогам 2024 года:

Металлсервис, Москва и РФ

Феррит, Тольятти и РФ

Континенталь, Екатеринбург и РФ

РМИ-СТАЛЬ, Москва и РФ

Русинокс, Электросталь

Глобус-Сталь, Жуковский

Марчегалия Ру, Владимир

ГК Специальные Стали и Сплавы, Москва и РФ

Транссибметалл, Новосибирск

Илеко, Аша и РФ

Ориннокс, Нижний Новгород и РФ

Азия Стил Трейдинг, Нижний Новгород и РФ

Инокспоинт Групп, Москва и РФ

Объединение Салют, Москва

Инокстрейд, Москва и РФ

II.Ведущие российские производители проката из нержавеющей стали по итогам 2024 года

ВМК КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ

ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД

ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

ИЖСТАЛЬ

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

III. Ведущие иностранные поставщики продукции из нержавеющей стали по итогам 2024 года

CHINA BAOWU STEEL GROUP(вкл. TISCOиBAOSTEEL GROUP, Китай)

YONGJIN CORPORATION(Китай)

TSINGSHAN GROUP(Китай, Индонезия)

JINDAL STAINLESS GROUP(Индия, Индонезия)

DAMING INTERNATIONAL HOLDINS(Китай)

Основной целью составления рейтинга является экспертная оценка надежности производителей и поставщиков продукции из нержавеющей стали, а также прочности занимаемых ими позиций.

В первую очередь результаты рейтинга призваны повысить информированность российских потребителей и региональных металлоторгующих компаний, а также помочь им при выборе того или иного поставщика.

Тарифы на сталь и алюминий не «расширят» производство в США

Как сообщает агентство Bloomberg, поскольку тарифы и контрмеры были введены в отношении изделий из стали и алюминия, один эксперт говорит, что торговая война вряд ли подстегнет производство этих материалов в США, и уступки, предлагаемые Канадой, могут стать путем к успеху.

В среду Канада выровняла взаимные тарифы «доллар за доллар» на импорт стали и алюминия из США в ответ на 25-процентные тарифы президента США Дональда Трампа на сталь и алюминий, вступившие в силу в тот же день. Контрмеры Оттавы вступили в силу в 12:01 утра в четверг, затронув товары США на сумму $29,8 млрд.

Шаз Мерват, руководитель отдела энергетики в Институте климатических действий RBC, заявил в отчете в среду, что канадский экспорт этих двух металлов, оцениваемый в $24 млрд в год, подпадает под действие тарифов. Он добавил, что в 2018 году тарифы не «значительно расширили американские мощности по производству стали и алюминия», отметив, что оба показателя выросли на семь и четыре процента соответственно.

«Этот сценарий, скорее всего, повторится. Сталелитейная промышленность США сталкивается с гораздо более серьезными проблемами, поскольку Китай наводняет мировые рынки стали избыточными производственными мощностями, в конечном итоге мешая производителям США наращивать внутреннее производство», — говорится в отчете.

«Этот глобальный избыток предложения достиг 560 миллионов тонн (в шесть раз больше потребления США) в 2024 году, и к 2026 году планируется ввести в эксплуатацию еще 157 миллионов тонн углеродоемких мощностей, в основном из азиатских стран».

Мерват сказал, что «за все разговоры о Китае Канада стала целью номер один». Согласно отчету, экспорт стали и алюминия из Канады в США вырос на 35% до $17,7 млрд с 2018 года.

«Темпы роста превышают среднемировой показатель, а последние годы значительно превосходят исторические темпы роста Канады. В результате положительное сальдо торговли сталью и алюминием между Канадой и США выросло более чем вдвое с 2018 года и превысило $9 млрд в прошлом году», — говорится в отчете.

Мерват также подчеркнул, что Трамп вряд ли предоставит Канаде отсрочку по тарифам, отметив, что тарифы действовали в течение 14 месяцев до подписания Соглашения между США, Мексикой и Канадой (USMCA) в мае 2019 года.

«Во-первых, ужесточение позиции Канады и тарифы «око за око» создают сложную переговорную среду. Во-вторых, корпоративная Америка вряд ли будет защищать Канаду, учитывая, что эти тарифы носят отраслевой характер и сравнительно менее разрушительны для экономики по сравнению с общими тарифами», — говорится в отчете.

«Поиск уступок»

Мерват сказал, что «часы сейчас тикают» для Канады и других торговых партнеров США.

«В течение следующих трех недель администрация Трампа будет добиваться уступок в преддверии 2 апреля, даты вступления в силу как взаимных мировых тарифов, так и истечения срока действия широкомасштабного 25-процентного тарифа Канады и Мексики», — сказал он.

Он сказал, что Южная Корея уже добилась успеха, «добровольно» согласившись ограничить экспорт на основе квот, в то время как Канада и Мексика продержались до подписания USMCA в 2019 году.

«Будущий успех может прийти только при существенных уступках США», — говорится в отчете.

Однако новое федеральное руководство в Канаде может быть многообещающим знаком, отмечается в отчете, в котором говорится, что и назначенный премьер-министром Марк Карни, и лидер консерваторов Пьер Пуальевр предоставляют возможность перезагрузить отношения с Трампом.

«Это также может стать катализатором для участия в переговорах по пересмотру USMCA по схожей схеме и успокоить все более агрессивную (и непредсказуемую) администрацию Трампа», — говорится в отчете.

CSN видит возможность для Бразилии договориться о квотах на сталь с США

Как сообщает агентство Reuters, бразильский производитель стали CSN видит возможность для Бразилии договориться о механизме квот с США в ближайшие месяцы, заявил руководитель в четверг после того, как президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия.

Бразилия, один из крупнейших источников импорта стали в США, решила искать диалог с администрацией Трампа и не принимать немедленных ответных мер против того, что она назвала «неоправданными» тарифами. 25% пошлины Трампа на весь импорт стали и алюминия вступили в силу в среду, активизировав кампанию по реорганизации мировой торговли в пользу США и вызвав быстрые ответные меры со стороны Канады и Европы.

«Из того, что мы слышали, я считаю, что в ближайшие два месяца возможно открытие переговоров, подобных тем, что были в 2018 году. Возможно, система квот», — сказал аналитикам коммерческий директор CSN Луис Фернандо Мартинес во время телефонного разговора о доходах.

Трамп, вступивший в должность в январе на второй срок, сначала нацелился на сталь и алюминий для тарифов в 2018 году, но позже предоставил нескольким странам освобождение и заключил соглашения о беспошлинных квотах для Бразилии на основе объемов до введения тарифов.

Ранее эта южноамериканская страна предлагала квоты как «умный механизм». Мартинес отметил, что США остаются нетто-импортером нескольких видов стальной продукции, включая плиты и листы.

CSN, один из крупнейших производителей стали и горнодобывающих предприятий Бразилии, сообщил о чистом убытке в четвертом квартале в размере 85 миллионов реалов ($14,66 млн), связанном с тем, что он назвал «все еще высокими финансовыми расходами», но увидел, что основные доходы превысили ожидания рынка.

Компания опубликовала 3,33 млрд реалов скорректированной прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA), что на 8% меньше в годовом исчислении, но превзошло ожидания аналитиков в 2,87 млрд реалов, согласно опросу LSEG.

Чистая выручка составила 12,03 млрд реалов, тогда как аналитики прогнозировали 11,8 млрд реалов.

Акции компании, торгуемые в Сан-Паулу, подскочили более чем на 7,5%, а горнодобывающее подразделение CSN Mineracao взлетело примерно на 10%. Обе компании вошли в число лидеров роста бразильского фондового индекса Bovespa, который вырос на 1,3%.

Аналитики JPMorgan заявили, что и CSN, и CSN Mineracao превзошли их прогнозы на квартал благодаря лучшим, чем ожидалось, расходам, что дает позитивный прогноз. «Ожидается пересмотр консенсусных оценок в сторону повышения», — заявили они.

Канада инициирует жалобу в ВТО по спору о пошлинах на сталь и алюминий США

Как сообщает агентство Reuters, Канада запросила консультации ВТО по спору с США в связи с введением импортных пошлин на некоторые виды стальной и алюминиевой продукции из Канады, сообщил торговый орган в четверг, 13 марта.

Запрос был распространен среди членов Всемирной торговой организации в четверг, говорится в нем.

Канада утверждает, что меры, которые прекращают освобождение Канады от дополнительных пошлин на некоторые виды стальной и алюминиевой продукции и увеличивают пошлины на изделия из алюминия, и которые вступили в силу в среду, не соответствуют обязательствам США по Генеральному соглашению по тарифам и торговле (ГАТТ) 1994 года, говорится в заявлении ВТО.

MEPS: в ЕС начаты недельные консультации по защите от импорта стали

Как сообщает аналитическое агентство MEPS International Ltd, Европейская комиссия начала недельные консультации по пересмотру мер по защите от импорта стали после публикации подробностей предлагаемых изменений.

В проекте документа, представленном в ВТО вчера (11 марта), указано, что применение новых индивидуальных предельных объемов к квотам «других стран» на различные виды стальной продукции входит в число изменений, которые будут применяться с 1 апреля. С 1 июля Комиссия предлагает, чтобы ежегодная либерализация общих тарифных квот (TRQ) также была снижена с 1% до 0,1%. Кроме того, перераспределение квот России и Беларуси будет полностью или частично отменено — сократятся объемы индивидуальных квот.

Предлагаемые изменения, опубликованные на этой неделе, не достигают 50% сокращения объемов квот на плоский прокат, ранее запрошенного Eurofer. Однако аналитик рынка стали MEPS International Джон Каррутерс-Грин признал, что они создадут проблемы для импортеров.

«Увеличение экспорта из Азии и сокращение возможностей экспорта в США означает, что для европейских производителей стали наступили трудные времена», — сказал он.

«Ограничивая доступ к остаточным квотам и отменяя перераспределение санкций, политики отдают приоритет отечественным производителям, но рискуют сжать цепочки поставок и повысить издержки для конечных пользователей».

Сокращение квот, новые ограничения на использование

Предлагаемое Комиссией изменение перераспределения объемов России и Беларуси — мера, реализованная в ответ на войну на Украине — сократит беспошлинную квоту на горячекатаные рулоны примерно на 12% до 1,9 млн тонн в квартал.

Изменения квартальных квот для «других стран» будут включать снижение лимита отдельных стран на использование квоты на горячекатаные рулоны с 15% до 13%. Другие новые квоты на второй квартал 2025 года подробно описаны ниже:

13% - Нелегированные и другие легированные горячекатаные листы и полосы - 1A (111 380 тонн); Нелегированные и другие легированные холоднокатаные листы (43 468 тонн)

15% - катанка (15 075 тонн); уголки, профили и профили (10 122 тонны)

20% - 4B оцинкованный рулон (20 956 тонн); кварто-лист (1 048 тонн); арматура (27 568 тонн); жестяной прокат (7 421 тонна)

25% - 4A горячеоцинкованный рулон (118 762 тонны); листы с органическим покрытием (10 715 тонн); нержавеющие прутки и профили (1 287 тонн)

30% - электротехнические листы 2 588 тонн); газовые трубы (3332 тонны); полые профили (5560 тонн); большие сварные трубы (1948 тонн); другие сварные трубы (6015 тонн)

В соответствии с проектом мер Комиссии, страны-экспортеры с квотой для конкретной страны получат доступ к остаточным объемам квот в последнем квартале года мер (апрель-июнь), отмененным для горячекатаных, холоднокатаных и горячеоцинкованных рулонов 4A. Однако импортеры сохранят доступ к 30% остаточных объемов горячеоцинкованных рулонов 4B.

Каррутерс-Грин сказал: «Новые распределения в рамках остаточных квот «других стран» особенно нацелены против стран, которые сейчас экспортируют в регион больше, чем когда впервые были введены защитные меры. Например, в год, предшествовавший их введению, Вьетнам экспортировал в ЕС 290 000 тонн готовой стали, к 2024 году этот показатель увеличился почти в десять раз до 2,65 млн тонн».

Европейская комиссия заявила, что ее решение о снижении ставки либерализации, применяемой к ее тарифным квотам, было основано на сокращении потребления стали в ЕС. Она заявила, что либерализация привела к почти 25%-ному увеличению тарифных квот с момента введения защитных мер, добавив, что спрос на сталь в ЕС снизился на 14% за тот же период.

В настоящее время открыты консультации по предлагаемым Комиссией мерам. Она ищет отзывы от тех, кто «существенно заинтересован в качестве экспортеров» к 18 марта.

Защита «самого уязвимого рынка» в мире

Сегодня (12 марта) правительство США восстановило свои 25%-ные импортные пошлины в соответствии с разделом 232 США на импорт стали из всех стран-экспортеров, отменив все ранее согласованные соглашения о свободной торговле, тарифные квоты и изъятия, согласованные с ключевыми торговыми партнерами.

Eurofer продолжил призывать к «жестким» изменениям в мерах безопасности ЕС для защиты сталелитейной промышленности ЕС от угрозы перенаправления поставок дешевой стали из Азии.

«Проще говоря, в то время как все другие страны — сегодня США — защищают свое национальное производство стали, ЕС имеет самый уязвимый рынок в мире», — сказал президент Eurofer д-р Хенрик Адам. «Наши производители уже сталкиваются с самыми высокими ценами на энергоносители, имея самые высокие климатические амбиции. Между тем, их подрывает более дешевый, более углеродоемкий импорт из-за рубежа».

Он добавил: «Крайне важно, чтобы пересмотренные меры безопасности ЕС в отношении стали были надежными и эффективными для немедленного и решительного реагирования на дальнейшее отклонение импорта стали, наводняющего рынок ЕС. Время пришло».

Немецкая Kloeckner считает влияние пошлин США на металлы положительным

Как сообщает агентство Reuters, немецкая компания Kloeckner & Co заявила в среду, что пошлины США на сталь и алюминий, скорее всего, окажут положительное влияние на ее бизнес, по крайней мере, на начальном этапе.

«Пока что пошлины положительны для нас», - заявил на пресс-конференции генеральный директор Гвидо Керкхофф.

Компания Kloeckner, занимающаяся дистрибуцией стали и металлопродукции, утверждает, что выступает связующим звеном между производителями стали и потребителями.

Первоначально пошлины привели к росту цен, а клиенты стали запасаться продукцией, объяснил Керкхофф.

«У нас также нет объемов, которые мы отправляем из Германии в США», - добавил Керкхофф, заявив, что влияние выглядит положительным в отношении второго и третьего квартала.

Бразилия не будет немедленно принимать ответные меры на тарифы США

Министр финансов Бразилии Фернандо Хаддад заявил в среду, что его страна не будет немедленно принимать ответные меры против тарифов, введенных Соединенными Штатами на импорт стали и алюминия, предпочтя вместо этого начать переговоры.

Напомним, что повышенные тарифы президента США Дональда Трампа на весь импорт стали и алюминия вступили в силу в среду, активизировав кампанию по реорганизации мировой торговли в пользу США и вызвав быстрые ответные меры со стороны Канады и Европы.

DAILY POST сообщает, что Бразилия является одним из крупнейших источников импорта стали из США, а президент Луис Инасиу Лула да Силва ранее предполагал, что его правительство может подать жалобу во Всемирную торговую организацию или обложить налогом американскую продукцию в ответ на тарифы.

Однако лидер южноамериканской страны теперь приказал своей экономической команде искать диалог с администрацией Трампа.

«Президент Лула сказал нам сохранять спокойствие, отметив, что в прошлом мы вели переговоры в условиях, которые были даже более неблагоприятными, чем нынешние», — сказал министр.

Вице-президент Жеральдо Алкмин на прошлой неделе провел, как его офис, позитивный телефонный разговор с министром торговли США Говардом Лютником по тарифной политике США, и они оба согласились, что диалог между двумя правительствами будет продолжен.

Цены на алюминий и сталь в США колеблются около пиковых значений из-за введения пошлин

Как сообщает агентство Reuters, стоимость алюминия и стали в США колеблется около недавних пиковых значений в среду после вступления в силу пошлин США в размере 25%, что вызвало ответные меры со стороны Канады и Европы.

Трейдеры повышают цены на широко используемые промышленные металлы в США с тех пор, как президент США Дональд Трамп вступил в должность после предвыборной кампании, в которой обещался широкий спектр пошлин.

Трамп намерен защитить американских производителей стали и алюминия, восстановив действующие пошлины в размере 25% на весь импорт металлов и распространив пошлины на сотни продуктов переработки.

Цены на металлы в США резко выросли во вторник, когда между официальными лицами США и Канады вспыхнули страсти.

Трамп пообещал удвоить тарифы для своего северного соседа до 50% после того, как провинция Онтарио ответила пошлинами на экспорт электроэнергии в США.

Обе стороны позже отступили, отменив пошлины на металлы в размере 50% и пошлины на электроэнергию, что привело к снижению некоторых цен.

Премия за уплаченный пошлиной алюминий на Среднем Западе США за физический металл взлетела до рекордных 45 центов США за фунт во вторник, или более чем 990 долларов за метрическую тонну, что на 20% больше, чем на предыдущей сессии. Позже она откатилась до закрытия на 41 цент. Она выросла более чем на 70% с начала 2025 года.

Апрельский контракт еще не торговался в среду, но майский вырос на 1,3%, что соответствует предыдущему рекорду.

Потребители, покупающие алюминий на физическом рынке, обычно платят базовую цену алюминия на Лондонской бирже металлов плюс премию, которая покрывает налоги, транспортные и погрузочно-разгрузочные расходы.

На рынке стали цены также резко выросли: спотовые цены на горячекатаный рулон (HRC) на Среднем Западе подскочили до $945 за короткую тонну в среду, что на 37% больше, чем в конце января, и является самым высоким показателем с февраля 2024 года.

В то время как расходы для покупателей алюминия в США резко возросли, в других странах они снизились, поскольку металл, скорее всего, будет перенаправлен в другие страны.

В Европе уплаченная пошлиной премия на физическом рынке алюминия упала до 230 долларов за метрическую тонну, что является самым низким показателем с января прошлого года. С начала 2025 года она упала более чем на 35%.

Algoma Steel приостанавливает экспорт стали из Канады в США

Как сообщает агентство Reuters, компания Algoma Steel приостановила экспорт стали из Канады в США до четверга, когда, как ожидается, канадские министры встретятся со своими американскими коллегами в Вашингтоне, сказал генеральный директор Майкл Гарсия.

Пошлины на американскую сталь дадут Algoma возможность привлечь новых клиентов из Канады, сказал Гарсия в интервью. В среду в ответ на пошлины президента США Дональда Трампа на канадскую сталь и алюминий Канада, крупнейший иностранный поставщик стали и алюминия в США, объявила о введении ответных пошлин в размере 25% на товары, включая сталь, алюминий, компьютеры, спортивное оборудование и другие продукты общей стоимостью C$29,8 млрд.

«Поэтому я думаю, что это даст таким компаниям, как Algoma и другим производителям стали в Канаде, возможность привлечь новых клиентов и, надеюсь, поставлять им канадскую сталь, потому что теперь американская сталь внезапно станет дорогой», - сказал Гарсия.

Он добавил, что производители стали в Канаде открыто заявляли о контрмерах, которые необходимы против тарифов на канадскую сталь, поскольку США продают Канаде около 3,5 млн тонн стали.

Акции канадского производителя стали выросли на 2,6% в ходе дневных торгов на фондовой бирже Торонто.

Ожидается, что министр торговли США Говард Лютник и представители канадского правительства встретятся в четверг. Гарсия сказал, что Algoma рассмотрит вопрос о своей экспортной паузе, чтобы узнать, будут ли скорректированы тарифы после этой встречи.

Производители стали в Канаде заявили, что эти тарифы вызовут серьезную обеспокоенность у канадских сталелитейщиков, и попросили правительство поддержать отрасль.

Algoma уволила 20 человек в преддверии тарифов и заявила, что ее будущее решение о сокращении рабочих мест будет зависеть от ее новых канадских клиентов, базовой рыночной цены на сталь и продолжительности действия тарифов.

«Очевидно, что это нехорошо для компании, и, знаете ли, в долгосрочной перспективе это очень тревожно», — сказал Гарсия.

Rio Tinto привлечет $9 млрд в виде долга для выкупа Arcadium Lithium

Как сообщает агентство Reuters, крупнейший в мире производитель железной руды Rio Tinto привлечет $9 млрд в виде облигаций инвестиционного класса США, поскольку стремится профинансировать недавно закрытую сделку по выкупу Arcadium Lithium, сообщила горнодобывающая компания в среду.

Rio предлагает долг с фиксированной и плавающей ставкой восемью траншами со сроками от двух до 40 лет.

На прошлой неделе англо-австралийский горнодобывающий гигант завершил сделку по приобретению американской Arcadium Lithium за $6,7 млрд, поскольку он стремится диверсифицировать свою деятельность, отказавшись от железной руды в пользу критически важных минералов и металлов для аккумуляторов, таких как литий.

Горнодобывающая компания намерена использовать поступления от предложения облигаций на общие корпоративные цели, включая погашение промежуточного кредита, который она взяла для финансирования своего выкупа Arcadium.

О предложении облигаций сообщило агентство Bloomberg News поздно вечером во вторник. На прошлой неделе Bloomberg News сообщил, что Rio отказалась от планов привлечь до $5 млрд за счет продажи акций из-за сопротивления инвесторов.

Anglo American планирует сократить еще больше рабочих мест

Как сообщает агентство Reuters, компания Anglo American планирует сократить еще больше рабочих мест в своем корпоративном офисе, сообщило Bloomberg News в четверг, поскольку более масштабная реструктуризация, направленная на переориентацию деятельности горнодобывающей компании на добычу меди и железной руды, идет полным ходом.

Компания разослала уведомления сотрудникам, которых это, вероятно, коснется, говорится в сообщении со ссылкой на людей, осведомленных об этом вопросе.

Каким быть новому Московскому цирку? Мнения москвичей и специалистов совпали

Любовь Проценко

Поставлена точка в истории, каким же и где быть Московскому цирку взамен того, что пока радует своими представлениями зрителей на проспекте Вернадского. Голосование, в ходе которого москвичам предложили самим выбрать концепцию нового цирка, как сообщил вчера мэр Москвы Сергей Собянин, завершилось. Самое же интересное в его результате то, что мнение горожан полностью совпало с решением жюри архитектурного конкурса, которое из шести представленных концепций еще в начале февраля присудило первое место компании APEX.

Эта компания известна в столице многими звездными проектами, такими как ГЭС-2, штаб-квартира "Яндекса", ЖК "Бадаевский" и другими. Партнер и главный архитектор APEX Антон Бондаренко, комментируя "РГ" свой проект цирка в форме шатра, соединенного переходом с вытянутым вспомогательным корпусом, сказал, что он вдохновлен архитектурой прошлого и трансформацией под современный контекст. Площадью втрое больше прежнего - 80 тысяч "квадратов" вместо 26 тысяч - новое здание позволит не просто создать более комфортные условия и для зрителей, и для животных, но и получить городу одну из новых точек притяжения, куда можно приходить семьей на целый день. Но непривычно яркий образ комплекса вызвал в городе немало критики. Можно было услышать: "Слишком азиатский", "Только для Дубая"...

И тогда Сергей Собянин предложил сказать свое слово москвичам, причем не только взрослым, но и впервые детям - главным зрителям цирка, устроив целую серию голосований. Последнее из них касалось как раз внешнего облика нового цирка. И вот итог: наибольшее количество голосов снова набрала визуальная концепция APEX, которую поддержали 29 процентов взрослых и 42 процента детей. "Именно она и ляжет в основу разработки градостроительной и проектной документации, к которой мы приступаем в настоящее время, - написал в личном блоге мэр. - Впереди большая, очень непростая работа по проектированию, строительству, обеспечению самыми современными технологиями и оборудованием уникального циркового здания, которое по своей мощности и возможностям в разы превзойдет старое".

Еще раньше, тоже в процессе голосования, Сергей Собянин заручился поддержкой москвичей в том, что новый цирк городу действительно нужен. Ведь несмотря на то, что старый цирк, построенный в 1971 году, давно уже находится в полуаварийном состоянии, звучали голоса, ставившие и это под сомнение. А вот построить новое здание мэр решил на другой площадке - в Мневниковской пойме - одном из самых активно развивающихся районов на северо-западе Москвы. Там же, где недавно, например, открылся, Ледовый дворец академии фигурного катания Татьяны Навки. За это же высказались и большинство горожан, и специалисты, которые считают, что реализовать такой масштабный проект, как новый цирк, на исторической площадке в плотно застроенном городе было бы крайне сложно.

Такой же позиции придерживается и генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный - ему важно сохранить полноценную работу коллектива до окончания строительства нового здания.

Парки развлечений и кинотеатры объявили набор сотрудников

Ангелина Зеленькова

Энергичные, веселые и общительные - главные требования к соискателям в сфере культуры и развлечений. Сотрудникам с такими качествами крупнейшие парки развлечений и кинотеатры столицы готовы предложить хорошую зарплату и нескучную работу - аниматорами, дизайнерами, операторами аттракционов и специалистами по работе с детьми. Но есть и другие рабочие специальности - повара, официанты, бармены. Их и многие другие представили работодатели на фестивале трудоустройства "Билет в карьеру" в центре "Профессии будущего".

Каждый месяц на улице Щепкина, 38, стр. 1, собираются работодатели города из разных сфер и тут же устраивают собеседования, лучших кандидатов буквально уводят за руку, крепко держа, говорят: кадровый голод, за каждого соискателя приходится бороться. Всего в сфере культуры и развлечений более 10 тысяч вакансий. Здесь, как и в любой сфере - все профессии важны и нужны. Внимание соискателей работодатели привлекают прежде всего зарплатой. В парке развлечений "Остров мечты" аниматорам и операторам аттракционов готовы платить за одиннадцатичасовую смену больше 3000 рублей. Ответственная работа у специалистов по работе с детьми в образовательно-развлекательном комплексе для детей "Кидзания". Им нужно следить за ребятами, которые учатся взрослым профессиям. Сейчас там около 150 профессий, но каждый месяц их число увеличивается и требуются новые люди. Сейчас в парке открыли завод "Москвич", где дети будут производить легендарные машины, поэтому и туда нужны специалисты. Обучение, кстати, оплачиваемое - от 200 до 300 рублей в час.

К слову, по данным центра "Профессии будущего" в сфере развлечений большинство вакансий как раз не творческие. В их числе маркетологи с зарплатой 200 тысяч рублей, SMM-менеджеры (140 тысяч рублей), дизайнеры (130 тысяч рублей) и менеджеры отдела развития (100-120 тысяч рублей).

Операторам аттракционов готовы платить за смену больше 3000 рублей

Пришли на фестиваль и видные работодатели. К замначальнику отдела кадров парка "Зарядье" Елене Ярошенко из соискателей выстроилась очередь. Она активно ищет администраторов в центр гостеприимства. "Нужно встречать посетителей, рассказывать про мероприятия, аттракционы и выставки, помогать покупать билеты в терминалах и провожать гостей к месту проведения мероприятий. Работа интересная, но нужны силы быть весь день на ногах. Зарплата в месяц - 53 тысячи рублей, а с учетом квартальной премии выходит 66 тысяч рублей", - рассказывает сразу нескольким кандидатам.

Кстати, для тех, кто решил приобрести новую профессию или повысить квалификацию, в центре предложили выбрать одну из 75 коротких образовательных программ. Уже через 3,5 месяца выпускник выйдет на рынок труда в новом профессиональном статусе.

Провайдер отказывается платить за размещение оборудования в доме? Верховный суд разъяснил, на чьей стороне закон

Верховный суд РФ уточнил, должен ли провайдер платить за оборудование в доме

Наталья Козлова

Жильцам многоэтажек наверняка будет очень интересно узнать детали одного экономического спора, который изучил Верховный суд РФ. Этот спор был о том, что известный провайдер сначала обязался платить ТСЖ за размещение интернет-оборудования на крыше нескольких многоэтажек, но после заключения договоров с несколькими собственниками из этих домов отказался вносить арендную плату.

Демонтировать свое оборудование он тоже не хотел, потому что это, по его утверждению, противоречит интересам клиентов.

Вот тогда ТСЖ отправилось в суд, но спор проиграло. Все три местные судебные инстанции неожиданно и дружно встали на сторону оператора связи. Пришлось ТСЖ дойти до Верховного суда. И там доводы товарищества услышали. Почему местные суды оказались неправы, и объяснила коллегия по экономическим спорам ВС.

А теперь расскажем важные детали этого дела, которое заметил портал "Право.ru".

И начнем с необходимого разъяснения: чтобы продавать населению доступ в интернет, провайдеры устанавливают свое оборудование и протягивают провода на крышах, чердаках, в подъездах многоэтажек. А все это по действующему закону является общим имуществом жильцов дома. Значит, для использования имущества жильцов надо получить их согласие.

Эксперты давно заметили, что интересы операторов связи и управляющих компаний достаточно часто расходятся. В результате первые могут отказаться платить за пользование общим имуществом, а вторые грозят не пускать их в дом вместе со своим оборудованием.

Именно такой спор и дошел до Верховного суда РФ. ТСЖ, которое объединило две новостройки Хабаровска, заключило договор с провайдером по размещению линий связи. Плата составляла 9000 рублей в месяц и ежегодно повышалась на 10%. Эти условия согласовало общее собрание собственников жилья. Но через несколько месяцев провайдер уведомил товарищество, что хочет расторгнуть соглашение об аренде в одностороннем порядке. При этом он отказался демонтировать оборудование. Провайдер заявил, что уже заключил договоры с несколькими жильцами, а значит, может пользоваться площадями дома бесплатно и без договора с ТСЖ.

ВС: договоры на интернет с жильцами не освобождают провайдера от обязанности платить аренду

В ответ товарищество собственников жилья пошло в суд и потребовало демонтировать оборудование. Но три суда ему отказали. По мнению местных судов, чтобы безвозмездно разместить оборудование и линии связи, достаточно заключить договоры на интернет с несколькими собственниками квартир. Они имеют право пользоваться общим имуществом: крышами, подъездами. И они разрешили провайдеру размещать там оборудование в своих договорах на интернет. А требование ТСЖ демонтировать оборудование противоречит интересам жильцов, потому что тогда клиенты компании лишатся интернета, объяснили три инстанции.

С такими рассуждениями не согласилась Судебная коллегия по экономическим делам Верховного суда. Она сказала, что договоры на интернет с жильцами не освобождают провайдера от оплаты аренды общего имущества. Тем более что вопросы аренды решило общее собрание собственников. Волеизъявление отдельных жильцов не может этому противоречить.

"Договоры на интернет с отдельными жильцами не освобождают провайдера от обязанности оплачивать аренду общего имущества", - подчеркнул Верховный суд. ВС обратил внимание на то, что фактически договорные отношения продолжались, потому что провайдер пользовался оборудованием после отказа от договора.

При новом рассмотрении дела местному суду придется выяснить, хочет ли ТСЖ продолжать отношения с провайдером, учесть интересы отдельных собственников, которые получают от него интернет, и не забыть о статусе ТСЖ, которое управляет домами в интересах всех без исключения собственников.

Юристы подчеркивают: клиентам, по большому счету, все равно, как провайдер окажет им услуги. К тому же, если доступ в интернет для жильцов платный, то почему размещение оборудования должно быть бесплатным? А еще специалисты заметили, что раньше в практике преобладала позиция, выгодная именно провайдерам. Суды считали, что оборудование связи фактически используют абоненты, а не провайдеры, поэтому плату с компаний брать нельзя.

Этим и другими похожими решениями Верховный суд РФ закрепляет главную роль волеизъявления всех собственников квартир. Ведь общее собрание не голосовало за расторжение договора с провайдером. По мнению юристов, которые специализируются на подобных спорах, вердикт Верховного суда РФ логичен, но его может оказаться сложно претворить в жизнь из-за проблем с проведением общих собраний собственников. Сложно провести собрание по всем правилам. Хорошо, если это один дом, где все друг друга знают. А как быть, если у ТСЖ на обслуживании несколько высотных многоэтажек?

Определение Верховного суда РФ N А73-3046/2017.

Сотни брендов, шоурум и множество показов. Что ждет гостей на Московской неделе моды

В "Манеже" открывается IV Московская неделя моды

Сусанна Альперина

На участие в нынешней Неделе моды поступило более тысячи заявок от дизайнеров со всех концов страны: от Сочи до Владивостока. Помимо российских мастеров в Московской неделе моды примут участие дизайнеры из Китая, Индонезии, ЮАР и других стран. Состав участников определил Экспертный совет: порядка двухсот брендов станут участниками показов, маркета, шоурумов и других форматов.

Стоит отметить и рост числа изданий, пишущих о моде, - в стране наступила эпоха нового отечественного "глянца": это такие журналы и онлайн-платформы, как "Москвичка" и U Magazine, "Правила жизни" и "Мнение редакции"... Если умножить все это на число модных блогеров и телепередач, то можно представить, как пристально будут следить за каждым событием Московской недели моды.

На что стоит обратить внимание тем, кто следит за новыми тенденциями в модном мире?

Уже в первый день Московской недели моды прошло 15 модных показов дизайнеров из России, Армении и ЮАР. Первыми продемонстрировали свои коллекции студенты и выпускники Московского художественно-промышленного института (МХПИ). В течение дня новые коллекции представили дизайнеры еще пятнадцати брендов, среди которых московские Rogov и Vereja, и Abzaeva из Улан-Удэ.

Среди гостей фестиваля профессионалы индустрии, блогеры, стилисты, байеры, российские и зарубежные журналисты. Как можно попасть на показы? По предварительной бесплатной регистрации на официальном сайте. Но на некоторые показы вход ограничен, только по приглашениям. Так, в первый день новую коллекцию "Териберка" "тяжелый люкс" отечественной модной индустрии премиальный российский бренд Alpe Cashmere представил лишь избранным и специально приглашенным поклонникам и ценителям: желающих так много, что всем не хватит мест.

Все дни работы Недели моды в "Манеже" традиционно функционирует и модный рынок, и шоурум. Пройдет тематический фестиваль короткометражного кино World Fashion Shorts. Все желающие могут приобрести товары более сотни отечественных дизайнеров. Среди них московские Sergey Sysoev, Shin, Front, Efremov, мурманский Gapanovich, бурятский Abzaeva, петербургский Za_Za, иркутский Baikal Murano. А также дизайнеры из Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Перми и других городов. Так, дизайнер из Челябинска Татьяна Котова обещает удивить коллекцией "Долина грез" - изделиями, в которых стиль ретро сочетается с футуристическими деталями.

В шоуруме на профессиональной площадке для презентации коллекции, нетворкинга и обсуждения потенциальных сделок дизайнеры и байеры-покупатели обсуждают вопросы производства, продвижения и организации торговых точек.

Здесь же на площадке работает и лекторий. В первый день выступили такие эксперты индустрии, как член Союза дизайнеров России, доцент РГУ им. Косыгина Ольга Сысоева, доцент Московского госинститута культуры Наталья Пунанова, персональный стилист, VIP-shopper и литератор Александр Риганов, руководитель Лаборатории промыслов Елена Кравец.

На Неделе моды ожидаются и звезды. На аналогичных мероприятиях в Америке и Европе подиумы один гламурнее и "звезднее" другого - сам Марк Эйдельштейн, к примеру, был замечен на показе Miu Miu, где помимо него фигурировали и Эмма Коррин, и Сидни Суини… Многие из них, участников и посетителей западных модных каруселей, традиционно должны появиться и в российской столице.

Организатор Московской недели моды - Фонд моды при поддержке правительства Москвы. Она пройдет в "Манеже" до 18 марта.

Прямая речь

Юрате Гураускайте, главный редактор U Magazine:

"В стране нет более масштабного события в индустрии, чем Московская неделя моды. Она показывает профессиональный уровень, формирует у новых поколений ориентиры и стандарты работы - все самое яркое и профессиональное отображается на этой площадке. Российские дизайнеры все чаще работают с целостной концепцией, а не сосредоточиваются на одной ключевой вещи. Стремятся создать полноценный образ, который отвечает ожиданиям аудитории, - от идеи до финального продукта".

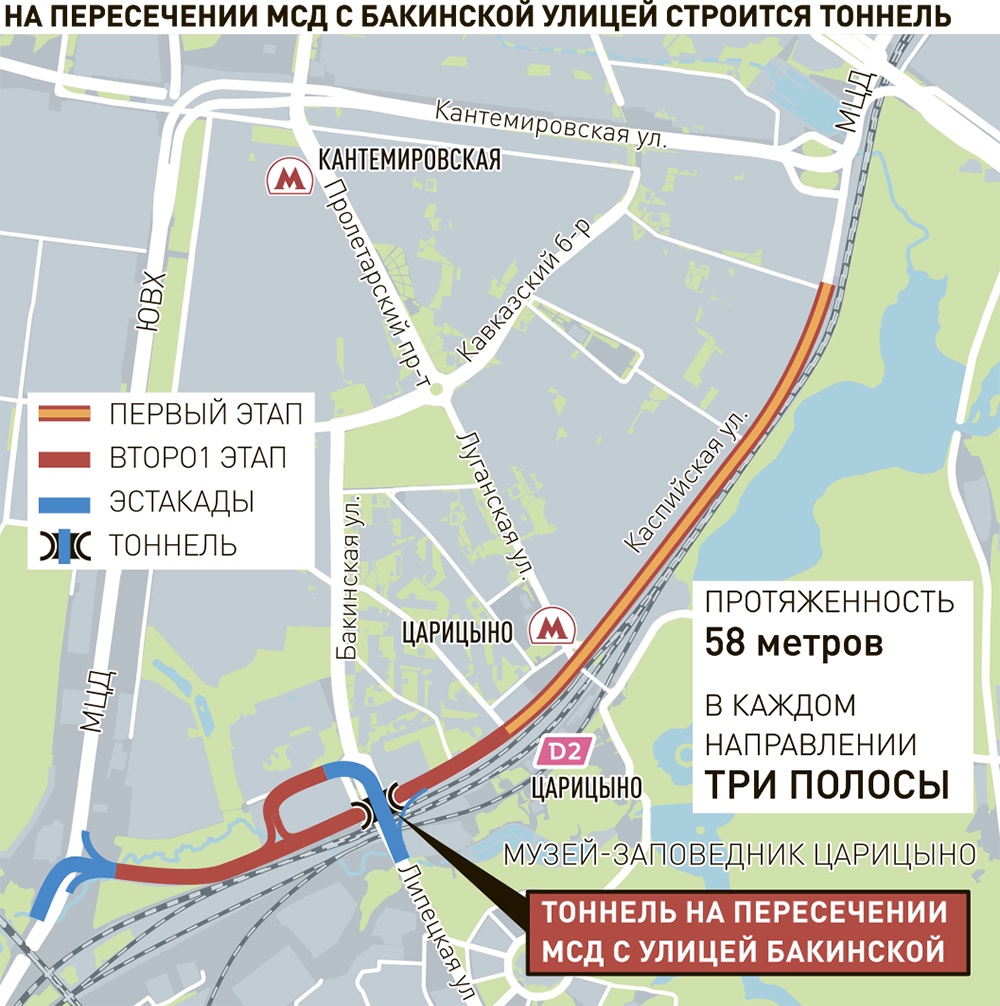

Собянин: Строится тоннель на участке МСД на пересечении с Бакинской улицей. Как он улучшит движение?

Любовь Проценко

На юге столицы началось строительство последнего участка Московского скоростного диаметра. Им станет тоннель на пересечении с Бакинской улицей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам мэра, протяженность тоннеля - 58 метров, в нем будет предусмотрено три полосы движения в одном направлении. Строительство выполняется открытым способом, с последовательным переключением дорожного движения. В настоящее время уже ведутся буровые работы по устройству стен тоннеля.

Новое сооружение, напоминает глава города, это часть второго этапа строительства улично-дорожной сети на участке от улицы Каспийской до Павелецкого направления Московской железной дороги. Здесь будет также возведено в общей сложности пять эстакад. В частности, две из них с улицы Липецкой на Московский скоростной диаметр в сторону Каширского шоссе и МКАД. Еще две - съезды с улицы Каспийской на основной ход МСД в сторону МКАД и центра города, а также эстакада-съезд с основного хода диаметра в сторону МКАД на улицу Каспийская.

Запуск последнего участка диаметра улучшит транспортную доступность пяти районов столицы - Царицыно, Москворечье-Сабурово и других

В результате на южном направлении скоростного диаметра будет создан дополнительный маршрут от Каширского шоссе до Павелецкого направления МЖД. Это повысит эффективность самого диаметра и улучшит транспортную доступность сразу пяти районов столицы - Царицыно, Москворечье-Сабурово, Бирюлево-Западное, Чертаново-Центральное и Орехово-Борисово. Комфортнее станет и выход транспортного потока из Москвы на трассу М-4 "Дон".

Напомню, Московский скоростной диаметр - бессветофорная магистраль протяженностью 68 километров, которая проходит с севера на юг. В границах МКАД она полностью введена в эксплуатацию в конце 2022 года. Соединив практически все вылетные магистрали, она стала одной из самых востребованных трасс в Москве. Ежедневно по МСД проезжает уже более 400 тысяч автомобилей. В результате машины, проезжавшие за 40 минут весь город со скоростью 65 километров в час, стали ехать уже существенно медленнее - со средней скоростью 48 километров в час. Начали на МСД образовываться и пробки - пока 6-7-балльные. По оценке властей, если ничего не предпринимать, уже в этом году загруженность трассы дойдет до 8 баллов, а в 2026 году - и до всех 9. Поэтому было принято решение в пиковые часы - с 7.00 до 11.00 и с 16.00 до 20.00 - сделать магистраль, прежде платную только для транзитного транспорта, платной и для москвичей. Это решение вступило силу с 15 февраля. Но основное время - 70 процентов суток - для жителей столицы дорога остается все-таки бесплатной.

Новый кусочек МСД на юге, который начал строиться, избавит автомобилистов от крюка, который они сейчас вынуждены делать по пути на юг. Завершение его позволит напрямую соединить диаметр с автодорогой Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе. В соответствии с планами города это должно случиться в 2026 году.

Курский драмтеатр поставил спектакль по рассказам бойца СВО

Анна Скрипка (Курск)

На экране транслируется старт специальной военной операции: колонны военной техники уверенно движутся на фоне хат с двускатными крышами, взвиваются ракеты, оставляя светящийся пышный след, и бойцы - каждый со всей жизненной историей - направляются на фронт. Так начинается премьера "Как я остался человеком" на малой сцене Курского драматического театра имени Пушкина по пьесе местного драматурга Александра Демченко. По окончании спектакля зрители, зачастую сами пережившие ужасы войны, выходят из зала зареванные.

Друг главного героя Ромка ушел на фронт и не вернулся. Не просто пал в бою - был зверски замучен до смерти, видео с пытками прислали близким. Артур, сам военный, прошедший горнило сирийского конфликта, решает заключить контракт, чтобы отомстить. На сцене все это миг, и вот она - фронтовая реальность.

"Мы - отряд РЭБ, отвечаем за радиоэлектронную борьбу, подавление дронов врага, и нас четверо: без имен и фамилий. Только позывные - Хохол, Хмурый, Механик и Аманат". Каждый со своей историей.

Защищает границы родной земли Хмурый. Немногословный и немного флегматичный, он полагается на умную аппаратуру и собственную интуицию: "Чуйка, чуечка... не подвела меня".

Механик - худощавый, юркий, гений в технике, рвется вперед наперекор парням.

Хохол, "боец из дружественной республики", - юморной и суетливый, любит оправдать свои поступки одной фразой: "Я у мамы особенный".

Аманат - глубокий и эмпатичный, но с броней на сердце: мстить ведь иначе не получается. Он ищет хоть какой-то след. И Ромкин, и тех, кто зверски замучил его, цинично снимая видео.

Грохот и вой, стрельба и крик... Четверка побеждает в бою, можно двигаться дальше. Но нет.

- Сначала надо похоронить...

- Да он тебе автомат в морду, а ты его - хоронить?

Хоронят, и только потом двигаются дальше. Снабжение подвозит все что нужно. Бойцы радуются письмам от детей: "Дорогой мой друг! Я тебя не знаю, а возможно, и не узнаю, а ты для меня сделал столько, сколько никто не сделал. Над моей головой чистое мирное небо благодаря тебе, солдатик. Я тебя люблю! Иона, семь лет, город Москва".

Дальше - небольшая деревенька, бойцов встречает баба Катя. Тащит тяжелую тачку с российским флагом. "Я с ним ходила и когда "эти" тут стояли", - рассказывает после долгих объятий.

Бойцы не астрономы, а смертоносную "звездочку" дрона видят невооруженным глазом. Грохот удара, кромешная тьма... Это сброс. И не без потерь. Продвигаются ребята в ту самую сторону, куда бежали замучившие Ромку нелюди... На поле боя скрежет, залпы орудий, крики, и сильный голос главного героя: "Когда к делу подключились танки, умирать мы стали быстрее".

Сам он, раненый, из последних сил наносит удар по вражеской машине. Все стихает, Аманат, превозмогая дикую боль, понимая, что, скорее всего, лишился ноги, думает, как бы уничтожить аппаратуру - врагу достаться не должна. Последнее, что он услышит перед потерей сознания, это: "Подбил ты этот танк, подбил!"

Госпитальные диалоги, лечение, протез - и вот главный герой в Москве. С женой Ромки и бабой Катей: ее все же уговорили оставить дом в опасной зоне. О себе Аманат говорит только одно: "Пусть не целый вернулся, но целостный". Через миг он звонит в дверь, держа в руках плюшевого медвежонка: пришел в гости к семье маленькой девочки, которая написала такие взрослые слова.

Драматург Александр Демченко познакомился с участником СВО Артуром, ставшим прототипом главного героя, на "Тавриде. АРТ"

- Девяносто процентов историй - истории Артура, - признается он. - Но это все же спектакль не про войну. Он о том, как человек проходит все испытания и остается собой. Как? Это и для меня - загадка.

По окончании спектакля зрители, зачастую сами пережившие ужасы войны, выходят из зала зареванные

Исполнитель роли главного героя Максим Карпович очень долго вживался в роль, а помогла личная история:

- Попал в больницу, ко мне в палату положили участника СВО. Так он часа три полежал и давай звонить командиру: "Заберите! Я тут не могу! Там же мои ребята". Это чувство братства, товарищества, единения поразило меня.

Играющий Хохла Максим Кудрявцев черты своего персонажа переносит и в обычную жизнь. Нужно интервью? Его даст не актер, а герой.

- Я у мамы особенный, - указывает на вышитую на "бронике" надпись. - А вот тут четыре килограмма, - поднимает он автомат и обводит рукой весь костюм. - А вот тут в целом, наверное, все 15 килограммов! И это еще "облегченка", бутафория! Мы тут по сцене бегаем, и то как тяжело, а как там ребята в реальной амуниции...

Серьезно тоже может:

- Нам нужно показывать людям, что происходит. Не какими-то лозунгами, пафосом, а понятно рассказать. У меня много друзей погибло, и много вернулось с осколками, которые теперь и извлекать-то нельзя. Ну и как молчать?

Колонны военной техники на фоне хат с двускатными крышами, светящийся пышный след ракеты, грохот оружейных залпов, работу ПВО, обугленные осколки снарядов, разбитые дома и погибших людей белгородцы и куряне видели не на театральной сцене, а в реальности. И все полтора часа у такого зрителя перед глазами не только актерская игра. Память, совершенно неуслужливая, нашептывает и свист летящей вражеской ракеты, и жужжащую вибрацию застывшей в воздухе "точки" дрона. Встать и уйти? Нет, это нужно посмотреть. Чтобы осознать - в те жуткие моменты жители приграничья превозмогли собственные слабости и страхи, победили их. А всем - для понимания трагизма событий на фронте и их глубокого смысла.

В Санкт-Петербурге начался сезон разводки мостов

Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)

В Петербурге начали разводить мосты. Таких в Северной столице двенадцать, и двух одинаковых нет. Зато у каждого свое очарование, и гулять по набережным Невы и ее рукавов можно бесконечно. Правда, речь пока идет о технической разводке, то есть о плановой проверке готовности к сезону навигации, который начнется 10 апреля.

Первым мостом, у которого подняли пролеты, стал мост Александра Невского, следом за ним - Благовещенский и Биржевой, далее остальные. Как рассказали в СПб ГБУ "Мостотрест", вплоть до начала навигации разводки будут проходить почти каждую ночь, за исключением выходных. Так что автомобилистам уже нужно быть внимательными и, планируя поездку с одного берега Невы на другой, посмотреть расписание разводки.

Еще немного - и настанет пора белых ночей, а вместе с ней - высокого туристического сезона. В мае начнется ставшее традицией музыкальное шоу "Поющие мосты", на которое устремятся десятки тысяч людей. И действительно, развод Дворцового моста под красивую музыку, сопровождаемую ярким лазерным шоу, - это целое представление на открытом воздухе.

Утверждение, что мосты разводят исключительно для развлечения туристов, в корне неверно. Главное предназначение - транспортное

Но все-таки главное предназначение разводных мостов - сугубо утилитарное, транспортное. Утверждение, что мосты разводят исключительно для развлечения туристов, в корне неверно. Нева - часть Волго-Балтийского водного пути, соединяющего Каспийское море с Балтикой. Продолжением Волгобалта является Беломорканал - от Онеги до Белого моря.

За последние три года число разводок и проведенных судов остается примерно одинаковым. То есть трафик не падает. И учтем: основная часть судов, перевозящих туристов, небольшие, и для их прохода не требуется поднимать пролеты мостов.

Согласно статистике, за навигацию прошлого года выполнено 2238 разводок, число проведенных кораблей - 1453 (для сравнения показатели 2023 года: 2260 разводок, 1590 судов).

Растет и турпоток - в прошлом году судоходные компании перевезли около 3,8 миллиона пассажиров. Если сравнить показатель 2023 года - 3,7 миллиона, то зафиксирован рост на 100 тысяч.

Число автоаварий на МКАД сократилось на треть

Александр Мелешенко

Всего за год число автоаварий на МКАД сократилось на треть, а количество погибших в них упало сразу на 40 процентов. Похоже, магистраль, которую в Сети нередко называли дорогой смерти, перестает быть настолько опасной. Остряки на онлайн-форумах шутят, что у трассы началась белая полоса. Как этого удалось добиться?

Данные по аварийности назвали в столичном департаменте транспорта - там подсчитали число ДТП и погибших в них в январе-феврале этого года и сравнили цифры с тем же периодом прошлого года. В ведомстве уверены, что добиться снижения аварийности удалось за счет комплекса мер, которые стали применять в последнее время.

Речь, например, о системе видеоаналитики, которая работает на МКАД. Она фиксирует 13 типов инцидентов на проезжей части, и у нее нет слепых зон - камерами покрыта вся кольцевая. Например, в полосе глохнет машина. Звучит не страшно, но разрешенная скорость на МКАД - 100 км в час, и столкновение со стоящим в полосе движения транспортом входит в число наиболее распространенных видов ДТП. Система видеоаналитики, увидев вставший автомобиль, предупреждает об этом операторов, и те отправляют на место дорожный патруль, чтобы он поскорее помог убрать машину с дороги. А на табло, расположенных на дороге перед остановившейся машиной, появляются предупреждения о препятствии - они заставляют водителей быть более внимательными.

Впрочем, кроме умных камер за движением следят и сотрудники Ситуационного центра ЦОДД. Они и сами при нестандартной ситуации могут принять меры.

Впрочем, есть заслуга в снижении аварийности и самих москвичей - все больше водителей в случае мелких ДТП стали съезжать на обочину или в безопасное место. Остановившиеся из-за пары царапин авто раньше часто становились причиной крупных аварий - стоящие машины мог поздно заметить водитель условного самосвала, после чего мелкая авария превращалась в трагедию с жертвами и пострадавшими.

В дептрансе рекомендуют никогда не останавливаться там, где это запрещено, - особенно на магистралях. Если попали в аварию без пострадавших - включите аварийку, наденьте светоотражающий жилет, который всегда должен лежать в бардачке, и выставьте аварийный знак. Потом будет достаточно сделать фото аварии и съехать в безопасное место - там можно оформить европротокол или дождаться инспекторов ГИБДД.

Оставаться на месте нужно, только если в аварии кто-то пострадал - в таком случае выставляйте аварийный знак, звоните 112 и ждите в машине. Расхаживать по магистрали в ожидании тоже не стоит. Если ДТП случилось на МКАД, то можно запросить видео аварии в Центре организации дорожного движения - главное, сделать это до истечения пяти дней после аварии, иначе записи автоматически удалятся.

Не стало композитора Софии Губайдулиной

Мария Бабалова

В возрасте 93 лет ушла из жизни София Губайдулина - выдающийся российский композитор, одна из крупнейших фигур в мире искусства и современной академической музыке. София Губайдулина умерла у себя дома, в Германии, в пригороде Гамбурга, где жила и творила последние годы.

София Губайдулина гениально слышала мир, ощущала пульс времени и этим уникальным даром всегда делилась с людьми через свои произведения, которые возвышаясь над суетой повседневности побуждали со всей серьезностью задаться главными вопросами бытия человечества.

Ее называли "последним классиком авангарда", а она предупреждала мир, что он стоит "на грани исчезновения музыки". Ее путь к музыкальным вершинам был долгим и тернистым, а признание планетарного масштаба пришло по библейскому завету: " Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем".

Губайдулина родилась в Чистополе 24 октября 1931 года. О своих родителях она говорила: "Мой отец татарин и моя русская мать образовали такую пару, которую нельзя было разделить ничем. Это любовь на всю жизнь, до старости…". В 1932-м семья переехала в Казань, где маленькая София пошла в музыкальную школу № 1 им. Чайковского. С 1946 по 1949 год она училась в казанской музыкальной гимназии по классу фортепиано, а с 1949 по 1954 год - в Казанской консерватории по классу композиции. В 1954 году поступила в Московскую консерваторию, которую окончила в 1963-м. В 1969-1970 годах София Асгатовна работала в Московской экспериментальной студии электронной музыки в Музее им. Скрябина.

"Я вам желаю идти вашим неправильным путем", - сказал однажды Софии во время экзамена в консерватории Дмитрий Шостакович. Напутствие Губайдулина запомнила, и десятки лет спустя вспоминала о нём, называя "большой поддержкой". И когда наставники призывали студентку "писать, как все", она твердо отвечала: "Я так не могу". Она училась композиции у Николая Пейко и Виссариона Шебалина, была дружна с композиторами самых разных школ и поколений…

И первые годы София Губайдулина в основном зарабатывала, создавая музыку к фильмам. Всего в ее списке 25 киноработ, среди которых "Вертикаль" (1967), "Маугли" (мультфильм, 1971), "Человек и его птица" (мультфильм, 1975), "Чучело" (1983), " Личное дело Анны Ахматовой" (документальный фильм, 1989).

Помимо духовного восстановления нет никакой другой причины для сочинения музыки, считала София Губайдулина

В 1979 году на VI съезде композиторов ее музыка подверглась жесткой критике, и Губайдулина попала в черный список семи отечественных композиторов, в результате чего в течение многих лет не могла выступать на радио и телевидении. Причиной гонений стали музыкальные фестивали в Кельне и Венеции: без согласования с советским руководством работы композитора прозвучали на европейских сценах.

В начале 1980-х концерт для скрипки с оркестром Offertorium закрепил за Губайдулиной статус композитора с мировым именем. К этому моменту она уже работала в особой композиционной технике. Для построения структуры и ритма произведения Губайдулина использовала математические функции и числа Фибоначчи. При это признавалась: "Я очень люблю читать. В моем творчестве много работ, которые связаны с поэзией. Самым главным в моей жизни было обращение к сакральной поэзии".

И 1991 году композитор уехала в Германию, но связь с родиной не утратила. я никогда не считала себя изгнанником. Я часто возвращаюсь в Россию. Пока я не приехала в Германию, я всегда жила в городах, но это становится все более невозможным. Мне нужна тишина, чтобы писать. Здесь вокруг меня лес, в котором я могу бродить. Я живу в деревне только с двумя дорогами"...

И двадцать лет спустя в 2011 году, на ее малой родине, в Казани был основан ежегодный фестиваль современной музыки ее имени Concordia, пользующийся огромным уважением и интересом, как в профессиональном сообществе, так и среди публики.

Сочинения Губайдулиной исполняются крупнейшими российскими и зарубежными музыкантами и коллективами - среди них Геннадий Рождественский, Гидон Кремер, Наталия Гутман, Марк Пекарский, Саймон Рэттл, Кент Нагано, Мстислав Ростропович, Валерий Гергиев, Анне-Софи Муттер, "Кронос-квартет" и многие другие.

А своё художественное кредо определяла мыслью о том, что "помимо духовного восстановления нет никакой более серьезной причины для сочинения музыки".

В 2002 году София Губайдулина стала лауреатом Polar Music Prize - награду называют Нобелевской премией в мире музыки, а также трижды в жизни входила в список соискателей самой престижной мире музыкальной награды Grammy в категории "Лучшая современная классическая композиция": Offertorium (1989), Johannes-Passion (2002) и The Wrath Of God (2022).

София Губайдулина всегда считала, что "музыка - самое спасительное для мира" и всегда доказывала это своим уникальным творчеством.

"Всегда рядом". Доктор Леонид Рошаль написал воспоминания о жизни, о хирургии, о коллегах

Ирина Краснопольская рассказала о презентации книги воспоминаний Леонида Рошаля

Ирина Краснопольская

Признаюсь, заголовок о презентации книги воспоминаний Героя Труда России, детского доктора мира, президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля позаимствовала у самого автора. Позаимствовала без страха и упрека. По праву многолетнего знакомства, дружбы с Леонидом Михайловичем. По праву обращаться к нему Лелик, говорить друг другу "ты".

Как же точно названа эта книга воспоминаний! Именно - всегда рядом. Рошаль рассказывает откровенно о жизни, о хирургии. О том, почему не следует унывать, если что-то не получается. Это его жизненное кредо. В книжке много баек от Рошаля.

- Люблю всех, о ком в книге написано, - признался Леонид Михайлович. - Эти люди - часть моей жизни.

А с поздравлениями выходили Владислав Третьяк, Юрий Башмет, Геннадий Хазанов, Александр Шилов... Первым поздравил главный хирург России академик Амиран Ревишвили. Он назвал Леонида Рошаля человеком-легендой, иконой, звездой хирургии. И подарил ему бутылочку грузинского вина от винодела из Кахетии. Бутылочка, между прочим, выпущена в единственном экземпляре.

Презентации положено быть пафосной? Но это не о Рошале. К Рошалю в честь события по дороге с одной репетиции на другую приехал прославленный музыкант Герой Труда России Юрий Башмет. И тут же комментарий Рошаля:

- Мой друг Башмет не выпускает сигарету изо рта. И Юра знает, что я, как доктор, запрещаю ему курить и отбираю у него зажигалки. Вот почему у меня уже целая коллекция зажигалок от Башмета.

Вернувшись с презентации, до полуночи читала книгу. Греет душу, что в ней присутствует и моя фамилия в рассказе о том, как бывает непросто добиться справедливости.

Спасибо, Лелик, что ты есть. Мы всегда рядом.

В Самаре разработали экспресс-метод диагностики пародонтита

Ольга Дмитренко (Самара)

Самарские ученые получили патент на лазерную экспресс-диагностику пародонтита. В возрасте от 35 до 44 лет он встречается более чем у 80 процентов россиян, обращающихся к стоматологу.

Над новым способом диагностики работали ученые Самарского университета им. Королева и Самарского государственного медуниверситета. Врач может сразу оперативно проверить все зубы пациента, не только подозрительные, но и вполне здоровые с виду, без рентгена и взятия анализов, и выявить заболевание на самой ранней стадии.

Ученые используют метод Рамановской спектроскопии. Если объяснить просто, то свет обменивается энергией с молекулами исследуемого вещества. Больные ткани меньше питают зубы необходимыми веществами, и в зубной эмали происходят изменения, которые фиксируются с помощью этого метода. Опытный образец установки прошел испытания в одной из стоматологических клиник.

Стерильность МКС влияет на здоровье космонавтов. Зачем и какие микробы нужны на станции?

Отсутствие микробов на МКС может негативно повлиять на здоровье космонавтов

Наталия Ячменникова

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, что низкое разнообразие микробов на Международной космической станции способствует развитию потенциально опасных микроорганизмов. А это может приводить к ослаблению иммунитета, кожным высыпаниям и воспалительным заболеваниям у членов экипажа.

Специалисты провели масштабный анализ микробного состава МКС. Это не первое подобное исследование, но более масштабное, чем прежде. Так, "небожители" помогли собрать образцы с 803 поверхностей станции, что в 100 раз больше, чем когда-либо. В лаборатории на Земле ученые идентифицировали виды бактерий и химических веществ, а также создали трехмерные карты их распределения по станции.

Как "учитываются" микробы на борту станции? Инструкции в российском и американском сегментах отдельные, но в целом процедуры похожи. Например, российские космонавты проходятся специальными тампонами по внутренним стенам в специально регламентированных точках, после чего тампоны собираются, пакуются и отправляются на Землю.

Пробы собирают не раньше, чем за 36 часов до отправки корабля. Чтобы бактерии за это время не успели размножиться, тампоны погружают в специальную жидкость, которая не убивает микроорганизмы, но и не дает им делиться.

Исследование подчеркивает важность баланса между гигиеной и естественным микробным разнообразием. Как выяснилось, основной источник микробов на МКС - кожа человека. Разные модули станции имеют уникальные химические и микробные "отпечатки", связанные с их использованием. Например, в зонах приготовления пищи преобладают пищевые микробы, в туалетах - другие.

В то же время, по мнению ученых, обилие дезинфицирующих средств на поверхности МКС напрямую связано с низким разнообразием микробов в разных частях станции. Новое исследование, опубликованное в журнале Cell, показало, что чрезмерная чистота на МКС может негативно сказываться на здоровье космонавтов.

Что предлагают исследователи? Для улучшения ситуации - создать на станции более разнообразные микробные сообщества, напоминающие те, что встречаются на Земле. И даже видят один из вариантов во внедрении "садоводства" на МКС. Кк считают ученые, это не только обогатит среду полезными микробами, но и положительно скажется на психологическом состоянии экипажа, сообщает New-Science.ru.

Ученые планируют разработать методы для мониторинга микробов в реальном времени прямо на борту МКС. Это позволит быстро реагировать на любые изменения в микробной среде и принимать необходимые меры для поддержания здоровья космонавтов.

Напомним: исследование микробного анализа на МКС проводится в рамках экспериментов, цель которых, если совсем просто, - изучение характера формирования и распространения микроорганизмов в обитаемых отсеках МКС.

Для оценки микробиологической безопасности в космосе существуют нормативные документы. В России, к примеру, действует ГОСТ "Среда обитания космонавта в пилотируемом космическом аппарате", где говорится о том, каков допустимый уровень содержания бактерий и грибов в воздухе и на стенах аппаратах.

Как рассказывают ученые, подсчет ведется в особых колониеобразующих единицах (КОЕ): для воздуха их количество по бактериям не должно превышать 600 на кубометр, а по грибам - 100 КОЕ на кубометр. Важно при этом не только количество, но и качество: в воздухе, которым дышат космонавты, не должно быть патогенных бактерий или грибов.

Ученые из Санкт-Петербурга разработали новый комплексный подход к терапии рака

Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)

Новый комбинированный подход для противоопухолевой терапии разработали ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ). Они предложили использовать один из препаратов для химиотерапии и наночастицы для доставки терапевтического изотопа - радия-223 напрямую в опухоль. То есть совместить "химию" и облучение, причем максимально щадящее.

В экспериментах были взяты модели самых распространенных онконедугов: рак молочной железы, меланома и колоректальный рак.

- Мы использовали как традиционную монотерапию, так и предложенную нами комбинированную терапию. И сравнивали их. Итог комбинированной дал значительно более высокую - примерно в два раза - эффективность лечения, - подчеркнула младший научный сотрудник лаборатории нано- и микрокапсулирования биологически активных веществ СПбПУ Дарья Ахметова.

Конкретно была взята комбинация одного из химпрепаратов и наночастицы на основе полимолочной кислоты и карбоната кальция для доставки радиоактивного изотопа. Причем изотоп можно было вводить в организм как непосредственно в опухоль (с помощью укола), так и в кровоток. Именно в случае локальной доставки, то есть в опухоль, он максимально эффективно распределялся по ее объему. Важно, что при этом снижается токсическое воздействие на здоровые ткани и органы, уменьшается лучевая нагрузка.

По словам ученых, главное отличие предложенного ими подхода - в простоте и низкой стоимости наночастиц, необходимых для доставки радиоактивного изотопа в опухоль. Новизна метода заключается прежде всего в использовании конкретного препарата химиотерапии в сочетании с максимально щадящим облучением. Испытания на лабораторных животных подтвердили, что предложенная комбинированная терапия не является токсичной. Тогда как традиционная химиотерапия, лучевая терапия могут очень тяжело переноситься пациентами и вызывать много побочных действий.

Терапевтический эффект новой разработки специалисты оценивали с помощью измерений объема опухолей у животных. Ученые планируют совершенствовать разработки по созданию наноплатформ для доставки изотопов к опухоли. Статья о полученных результатах исследований опубликована в международном научном журнале Biomaterials Science.

Профессор Георгий Таварткиладзе: Что делать, чтобы не потерять бесценный дар природы и не стать глухим

Профессор Георгий Таварткиладзе: Откажитесь от ушных "затычек"

Ирина Краснопольская

Как мы слышим с детства? Как слышим на склоне лет? Почему буквально с пеленок надо холить и лелеять слух? Вопрос обращен к заведующему кафедрой сурдологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, президенту Национальной медицинской ассоциации сурдологов, эксперту РАН профессору Георгию Таварткиладзе. Под его руководством впервые в стране разработаны система универсального аудиологического скрининга и программа многоканальной кохлеарной имплантации. И - что очень важно - они внедрены в клиническую практику, успешно используются.

Георгий Абелович, вот и на недавнем международном форуме, посвященном детскому здоровью, вас, "докладчика по слуху", долго не отпускали с трибуны. Вопросы были и вообще об охране слуха, и совсем частные, конкретные от родителей, приглашенных на форум, от коллег. Не только сердце, но и слух всему голова?

Георгий Таварткиладзе: Разве можно это оспорить? В нашем Втором меде был известный ансамбль "Камертон". В одной из песен, которую он исполнял, звучали слова: "Человек родился, сразу в крик".

Крик - признак слуха? Глухой кричать не может?

Георгий Таварткиладзе: Кричать может. Но это не значит, что он слышит.

А как узнать, слышит или нет?

Георгий Таварткиладзе: Прежде всего ориентируемся на безусловные рефлекторные реакции, которые развиваются в первые месяцы после рождения. Появляется гуление, лепет. Однако главное - и это достижение российской медицины - внедрение системы универсального аудиологического скрининга. Этот скрининг предписывает: каждый новорожденный должен быть обследован перед выпиской с использованием объективных методик.

То есть с первых дней после рождения можно выявить нарушение слуха. Не стану вдаваться в подробности, но в современном роддоме, подчеркиваю, именно в роддоме, а не в неких иных условиях, должен появляться ребенок на свет. Есть или, по крайней мере, должна быть соответствующая аппаратура, правильно подготовленные кадры, которые дадут свое грамотное заключение: со слухом все в порядке или есть подозрения на его нарушения. И что очень важно! У нас же есть все возможности не только для диагностики, но и для начала индивидуальной реабилитации.

Но это уже не в роддоме?

Георгий Таварткиладзе: Не в роддоме. В нашей стране создана сеть специализированных сурдологических центров.

К появлению таких центров именно вы имеете непосредственное отношение...

Георгий Таварткиладзе: Да, развитием сети таких учреждений непосредственно занимался наш Центр, созданный как Всесоюзный научный центр аудиологии и слухопротезирования Минздрава СССР.

По статистике ВОЗ, 1,1 миллиарда молодых людей имеют риск развития нарушений слуха из-за использования индивидуальных наушников - "затычек"

Сарафанное радио меня проинформировало, что в вашей квартире на Мосфильмовской большая коллекция улиток из стекла, фарфора, бронзы... Да, многие из нас некоторым образом собиратели чего-то близкого. В общем, коллекционеры. Вы коллекционер улиток?

Георгий Таварткиладзе: Требуется объяснение? Самое элементарное. Главное в наших ушах так называемые улитки. Это крохотный орган, который воспринимает звуки и речь, обеспечивает нам возможность слышать собеседника, слушать музыку...

И зона вашего притяжения - улитка?

Георгий Таварткиладзе: Не только улитка! И даже не она главная. Главное - и улитка, и наши мозги.

Когда человек рождается и при этом и то, и другое у него в полном порядке, он нормально слышит?

Георгий Таварткиладзе: Если бы все было так просто. Ведь никак не сбросить со счетов генетику, наследственность, окружающую среду, которая отнюдь не всегда к нам благосклонна. Порой мы сами удивляемся, когда, казалось бы, без видимых причин ребенок теряет слух. Почти не удивляемся убыванию слуха по мере прибавки к жизни лет. Есть статистика. Некоторые данные можем привести. В сегодняшнем мире, где заявляет о себе искусственный интеллект, где роботы становятся повседневностью, потерь слуха не становится меньше.

Господи, как мрачно.

Георгий Таварткиладзе: Вы не правы! Новейшие технологии позволяют нам сегодня возвращать слух.

Была уверена, что вы об этом скажете. Ваши коллеги просветили, как вы в 1991 году, будучи директором Всесоюзного научного центра аудиологии и слухопротезирования, внедрили в стране метод многоканальной кохлеарной имплантации. Кстати, откуда вы узнали о нем? Везунчик по жизни? Об одном таком случае даже знаю. Ваш друг, коллега академик Николай Николаевич Володин как-то рассказал о необычной встрече в самолете, летевшем из Стамбула в Вену...

Георгий Таварткиладзе: Николай Николаевич ничего не преувеличил. Я летел с Международного конгресса, который был в Италии. Летел через Стамбул в Вену. Соседкой в самолете оказалась дама из Соединенных Штатов, которая занимается генно-инженерными технологиями в области слуха. А с кохлеарной имплантацией я познакомился в Париже в клинике профессора Генри Швара, одного из создателей многоканального кохлеарного импланта.

Слух слухом. Но, выходит, те, кто им занимается, видят друг друга издалека и умеют не только слышать друг друга, но и находить общий язык. Вот и перейдем к общему языку. Время от времени бываю на различных мероприятиях, в том числе молодежных. Современные, активные, красивые, образованные, общаются между собой. Но поражает: почти у всех в ушах "затычки", в руках телефоны или микрофоны. Подобное и в театрах, и в парках. Мода? Эти "затычки" в ушах не вредны? Защищают от развития глухоты? Или совсем наоборот?

Георгий Таварткиладзе: Еще как наоборот, еще как вредны! Об этом свидетельствует та же статистика. Люди сами выключают себя из мира натуральных звуков, из мира нормального восприятия речи. Практически каждый день я не только принимаю, но и в повседневной жизни сталкиваюсь с людьми с проблемами слуха.

Вы не поверите, но, по статистике ВОЗ, 1,1 миллиарда молодых людей и подростков имеют риск развития нарушений слуха из-за использования индивидуальных прослушивающих устройств, посещения рекреационных заведений.

Беда в том, что обладатели "затычек" не считают сие ненормальным, не стремятся избавиться от этой привычки. Они не слышат нас, специалистов. Но, поверьте, мы не можем им сказать спасибо за то, что мы никогда не останемся без работы. Век у нас цифровой. И он выдает, на мой взгляд, очень грустные данные. Затычки - затычками, но в нашей специальности, как и в любой другой медицинской специальности, действуют свои законы: законы генетики, влияние окружающей среды, технологий и т.д. и т.п.

И вот предсказания, если не будем вооружены, если не будет должным образом срабатывать система выявления, предупреждения, охраны нашего здоровья, в том числе и слуха, то к 2050 году количество людей с нарушенным слухом в мире превысит 2,5 миллиарда. Среди них более 700 миллионов будут иметь инвалидизирующие нарушения слуха.

И потому по традиции в чудном городе Суздале в сентябре 2025 года состоится теперь уже 11-й Национальный конгресс аудиологов и 15-й Международный симпозиум "Современные проблемы физиологии и патологии слуха"?

Георгий Таварткиладзе: Спасибо за такую информационную поддержку. Она ко многому обязывает. Традиционно каждые два года в Суздале собираются специалисты, которые занимаются проблемами диагностики нарушений слуха и реабилитацией пациентов с тугоухостью и глухотой.

Многие из нас становятся жертвами рекламы. Особенно той, которая касается здоровья. Буквально зашкаливает обилие приглашений на проверку слуха, приобретение слуховых аппаратов. Всегда ли нужен слуховой аппарат? Можно ли его приобрести, зайдя на минутку в некое зазывающее учреждение?

Георгий Таварткиладзе: Реклама - двигатель! С этим ничего не поделать. Но если речь идет о здоровье, то она далеко не безобидна. И прежде чем приобрести слуховой аппарат, необходимо пройти специальное обследование. Не каждый аппарат может подойти к конкретному уху конкретного пациента.

Не рекламы ради! С вас, Георгий Абелович, с президента Национальной медицинской ассоциации сурдологов, советы нашим читателям.

Георгий Таварткиладзе: Не уклоняйтесь от исследования слуха в роддоме. При подозрении на проблемы со слухом у вашего ребенка сразу же обращайтесь к врачу-сурдологу. Не надо слушать громкую музыку. Если вам поставлен диагноз "нарушения слуха", их можно скомпенсировать при ранней индивидуальной реабилитации. Откажитесь от ушных "затычек". Берегите свой слух в течение всей жизни!

Визитная карточка