Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Rougier (г. Париж, Франция, ведет операционную деятельность в Габоне, Камеруне, Конго и Кот-д'Ивуаре) получила по договору концессии 270 тыс. га лесных угодий в Центральноафриканской республике, об этом говорится в полученном Lesprom Network пресс-релизе.

Компания выиграла конкурс, организованный правительством страны. Rougier на протяжении 25 лет будет управлять лесными массивами в префектуре Санга-Мбаэре и вести на этой территории коммерческую деятельность.

Как сообщал Lesprom Network ранее, в 1 полугодии 2015 г. выручка Rougier увеличилась на 19,4%, достигнув 86,6 млн евро.

SOCAR ПОДДЕРЖИВАЕТ ИНИЦИАТИВУ ВБ ПО СНИЖЕНИЮ СЖИГАНИЯ ПОПУТНОГО ГАЗА

По оценкам специалистов, ежегодно 140 миллиардов кубических метров попутного газа сжигаются на нефтяных месторождениях по всему миру.

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) полностью поддерживает инициативу Всемирного банка (ВБ) по проблеме сжигания попутного газа из нефтяных скважин.

Об этом сказал в четверг Trend представитель компании, комментируя предложения ВБ установить единый стандарт для нефтегазодобывающих компаний мира по проблеме сжигания попутного газа из нефтяных скважин.

Банк надеется убедить все крупнейшие нефтедобывающие страны и компании присоединиться к плану, чтобы сократить выбросы парниковых газов.

По словам представителя Госнефтекомпании, SOCAR стала одной из первых компаний в мире, присоединившихся к инициативе ВБ.

"SOCAR одной из первых присоединилась к инициативе ВБ и ООН, которая направлена на отказ от сжигания попутного газа на производственных площадках по добыче нефти к 2030 году. И мы уже добились достаточных успехов в этой сфере. В этом направлении Госнефтекомпания ведет и продолжит вести огромную работу. Поэтому мы полностью поддерживаем инициативу ВБ, которая приведет к снижению загрязнения окружающей среды", — сказал представитель SOCAR.

Помимо SOCAR, к указанной инициативе присоединились девять стран (Россия, Казахстан, Норвегия, Камерун, Габон, Узбекистан, Конго, Ангола и Франция), девять крупных нефтяных компаний (Total, Statoil, Eni, SNH — Cameroon, Petroamazonas EP (Ecuador), Shell, SNPC, Kuwait Oil Company и BG Group), а также четыре финансовых института (ЕБРР, АБР, Африканский банк развития и ИБР).

При факельном сжигании попутного газа в атмосферу выбрасываются большие объемы углекислого газа. По оценкам специалистов, ежегодно 140 миллиардов кубических метров попутного газа сжигаются на нефтяных месторождениях по всему миру, в результате чего в атмосферу попадает более 300 миллионов тонн углекислого газа, что эквивалентно выбросам выхлопных газов от около 77 миллионов автомобилей. т.д.

По итогам шести первых месяцев 2015 г. выручка Rougier (г. Париж, Франция, ведет операционную деятельность в Габоне, Камеруне, Конго и Кот-д'Ивуаре) выросла в годовом исчислении на 19,4%, достигнув 86,6 млн евро, об этом говорится в полученном Lesprom Network пресс-релизе.

Во 2 кв. 2015 г. выручка увеличилась на 21,9% до 47,5 млн евро.

Реализация пиломатериалов в 1 полугодии выросла на 19%, пиловочника — на 33,5%, что было обусловлено высоким уровнем поставок из Камеруна. Продажи фанеры по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не изменились.

Выручка африканского подразделения Rougier в 1 полугодии 2015 г. достигла 72,8 млн евро, что на 24,2% больше, чем годом ранее. Выручка французского филиала Sylvaco Panneaux соответствовала значению 1 полугодия 2014 г.

Руководитель Представительства Россотрудничества в Конго совершил рабочую поездку на юг страны

С 29 по 30 июля в рамках плановой работы руководитель представительства Россотрудничества в Республике Конго Сергей Беляев посетил с рабочим визитом экономическую столицу Конго - город Пуэнт-Нуар. В ходе поездки были проведены встречи с российскими соотечественниками и выпускниками советских и российских вузов, проживающими на юге Конго.

Во время мероприятий прошел обмен мнениями о состоянии и перспективах работы Россотрудничества в Конго. Были высказаны пожелания о дальнейшем развитии российского присутствия в Пуэнт-Нуаре - реализации российских экономических проектов в регионе и необходимости расширения российского информационного присутствия в Конго, в частности, трансляции российских телевизионных каналов.

Помимо этого, руководитель Представительства Россотрудничества посетил епископат Эллинской Православной церкви Конго и Габона, где были достигнуты договорённости с епископом Пантелеймоном о проведении серии мероприятий в связи с тысячелетием преставления равноапостольного князя Владимира, а также о содействии развитию приходских школ и детского дома, находящихся на попечении Православной церкви в Конго.

Кроме того, были проведены переговоры с руководством Высшей технологической школы Пуэнт-Нуара в целях создания системы сотрудничества с российскими вузами, а также встречи с молодыми конголезцами, интересующимися возможностями продолжения учебы в России.

Что нужно Африке?

Александра Архангельская, Йен Тэйлор

Александра Архангельская - ведущий научный сотрудник НИУ ВШЭ; научный сотрудник Центра исследований Юга Африки Института Африки РАН; член Национального комитета по исследованию БРИКС; Исполнительный секретарь и член "Форум а-диалог Россия– Южная Африка"

Йен Тэйлор - Профессор международных отношений и африканистики университета Сент-Эндрюс; Профессор Китайского Народного университета; Профессор Университета Стелленбош, Южная Африка; Почетный профессор Института Африки РАН; Почетный профессор Чжэцзянского педагогического университета, Китай; Приглашенный исследователь университета науки и технологии Мбабара, Уганда

Резюме Быстрый экономический рост, продемонстрированный странами Африки в последнее время, позволил говорить о «подъеме» и отойти от прежней риторики «безнадежного континента».

Аннотация

Быстрый экономический рост, продемонстрированный странами Африки в последнее время, позволил говорить о «подъеме» и отойти от прежней риторики «безнадежного континента». В связи с этим у глобальных акторов появились возможности и желание влиять на развитие африканских рынков, продвигать свои бренды, участвовать в формировании целых отраслей, потребительских предпочтений и устанавливать долгосрочные деловые отношения . Тем не менее, быстрый рост отнюдь не означает успешную реализацию политических реформ и улучшение структуры управления. Африканские экономики по-прежнему сильно зависят от торговли энергоресурсами, а в мировой экономической и финансовой системе, Африка остается слабым партнером. Кроме того в настоящее время только 4 % африканцев имеют доход, превышающий $ 10 в день. Таким образом, ключевым остается вопрос , каким образом африканские лидеры могут использовать открывающиеся перед ними возможности на благо рядового гражданина. До сих пор единственным «решением» являлась «диверсификация зависимости» от других стран, которую вряд ли можно назвать перспективным проектом развития континента. Сегодня по своей структуре экономический рост Африки нельзя назвать ни инклюзивным, ни устойчивым. То, что нужно Африке – это отказ от теории сравнительного преимущества и разработка модели развития, основанной на развитии производства несырьевых товаров.

До недавнего времени многие считали Африку «безнадежным континентом» ( The Economist, 13 мая 2000 г.), территорией, которая якобы «находится в отрыве от международной системы на краю ойкумены» (Bayart, 2000: 217). В центре внимания исследований об Африке находится вопрос о том, почему этот континент находится в состоянии «перманентного кризиса», а его жители живут в условиях конфликта, бедности, страдают от болезней и преступности. Продолжая эту логическую цепочку, можно было бы прийти к выводу, что в Африке имеют место только гуманитарные катастрофы, а каких-либо существенных политических процессов не происходит.

Однако под влиянием процесса глобализации многие исторически сложившиеся мнения приходится пересматривать. Несмотря на то, что с 1990-х гг. мировая общественность постоянно выступает за коренное изменение системы глобального управления, краеугольным камнем которой является Организация Объединенных Наций, созданный на основе результатов Второй мировой войны миропорядок остается незыблемым. Это во многом объясняется позицией ведущих держав, в особенности западных стран, которые, в случае изменения расклада сил в международных организациях, утратили бы то влияние, которое получили по результатам Второй мировой войны. Наиболее активно за такие перемены выступают некоторые развивающиеся страны. В современном мире становится все сложнее игнорировать их требования. Таким образом, необходимость реформирования системы глобального управления ощущается все более остро.

По мере роста политического и экономического влияния на международной арене таких стран как Россия и Китай, а также таких быстроразвивающихся стран как Бразилия и Индия, наблюдается снижение эффективности задействованных в глобальном управлении международных организаций, в которых Запад играет несоразмерно более важную роль, чем другие не менее могущественные страны. Одним из последствий этих изменений стала активизация деятельности этих новых мировых держав в Африке.

Благодаря высоким темпам экономического роста, отношение к Африке в последнее время кардинально изменилось. Теперь ее считают «восходящей звездой» (The Economist, 3 декабря 2011 г.). Став чем-то вроде «духа времени» в определенных кругах, это мнение нашло свое отражение в журнале Time, который 3 декабря 2012 вышел под заголовком «Подъем Африки». Некоторые обозреватели теперь утверждают, что «час Африки настал» (Severino and Ray, 2001), а также что теперь «очередь за Африкой» (Miguel, 2009). «Африка переживает стадию подъема» (Rotberg, 2013), а «экономическое развитие положило конец эпохе мрака» (Clarke, 2012), благодаря чему Африка теперь «занимает лидирующие позиции» (Radelet, 2010). Нас даже уверяют, что «Африка станет новой Азией» (French, 2012: 3) за счет «африканского экономического чуда» (Young, 2012). Доходит даже до утверждений, что «в XXI-м господствовать будет Африка» (African Business, January 2013: 16). Опубликованные ранее исследования о политических и экономических проблемах в Африке теперь отвергнуты за их «афропессимизм», на смену которому пришел оптимистический взгляд на новую Африку, которую также называют «последним формирующимся рынком» (Matean, 2012). На обложке опубликованной недавно книги об «африканском экономическом скачке» изображен супергерой наподобие Супермена (см. Robertson, 2012). Все это говорит о том, что «время Африки пришло» (Ernst and Young, 2011).

Повышение качества государственного управления как средство раскрытия потенциала?

В этой связи можно услышать утверждения, что по всей Африке качество государственного управления растет. Появление таких заявлений можно объяснить стремлением обнадежить «нервных» инвесторов. В качестве показательного примера можно привести слова экономиста Renaissance Capital Ивонн Мханго, которая отметила: «Власти [африканских стран] проводят очень правильную политику, которая позволила существенно улучшить макроэкономическую ситуацию, обеспечить низкий уровень государственного долга и инфляции, что в совокупности стало залогом экономического роста». При этом в число сторонников такой точки зрения входят не только сотрудники инвестиционных компаний. Недавно президент Либерии Элен Джонсон-Серлиф сказала, что «через десять лет быстроменяющаяся Африка вступит в индустриальную эпоху».

Экономический подъем наблюдается по всему континенту. В 27 из 30 наиболее экономически развитых странах Африки темпы экономического роста ускорились после 2000 г. Этому способствовали все отрасли экономики, включая добывающую промышленность, финансовый сектор, розничную торговлю, сельское хозяйство, транспорт и телекоммуникации. На добычу полезных ископаемых с 2000 по 2008 г. приходилось всего 24% ВВП Африки. Этот скачок в экономическом развитии континента стал результатом повышения политической и макроэкономической стабильности, а также проведения микроэкономических реформ. В будущем, залогом экономического развития региона может стать повышение уровня интеграции в мировую экономику. Спрос на сырье постоянно растет, и природные богатства Африки все более востребованы на мировом рынке, участники которого готовы дорого платить за полезные ископаемые и возможность сотрудничать с местными добывающими компаниями. Одновременно, Африканским странам теперь легче получить доступ к рынкам международного капитала. Так, иностранные капиталовложения в Африку выросли с 15 млрд долларов в 2000 г. до 87 млрд долларов в 2007 г (McKinsey, 2010). Экономический рост в Африке открывает перед бизнесом новые возможности, однако, международные компании не всегда готовы воспользоваться ими. По оценкам Глобального института McKinsey (MGI), совокупная выручка компаний, работающих в сегментах B2C (бизнес для потребителя), сельском хозяйстве, занимающихся добычей полезных ископаемых и развитием инфраструктуры, может достигнуть в 2020 г. 2,6 триллионов долларов в год, что на целый триллион больше, чем сейчас.

Сейчас коэффициент окупаемости инвестиций в Африке гораздо выше, чем в каком-либо другом развивающемся регионе. Инвестирование в африканские рынки на раннем этапе их развития дает возможность влиять на их развитие, продвигать свои бренды, участвовать в формировании целых отраслей, потребительских предпочтений и устанавливать долгосрочные деловые отношения. Таким образом, компании могут сыграть важную роль в развитии Африки будущего. Долгосрочному росту в Африке также может способствовать рост городского населения. В настоящее время 40% африканского населения живет в городах, что соответствует аналогичному показателю в Китае. При этом процент городского населения продолжает расти. По прогнозам, количество домохозяйств, обладающих дискреционным доходом, вырастет на 50% в течение следующих десяти лет и достигнет 128 млн, а к 2030 совокупная покупательная способность жителей 18 крупнейших городов континента может достигнуть 1,3 триллиона долларов (Доклад Глобального института McKisney, 2010 г.).

В то же время, доступные эмпирические данные по экономическому росту и политике скорее подтверждают гипотезу о том, что проводившиеся на протяжении последних двадцати лет политические реформы мало повлияли на темпы и устойчивость экономического развития стран Африки южнее Сахары. Скорее причиной наблюдавшегося во второй половине 2000-х гг. стремительного экономического подъема стали рост цен на сырье, снижение долговой нагрузки и урегулирование ряда локальных конфликтов. В этом можно убедиться, сопоставив данные Всемирного банка по годовому росту ВВП (в местных валютах с округленным уровнем доходов) с Индексом цен на сырьевые товары. А согласно данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) в последнее десятилетия наблюдалось уменьшение количества конфликтов в Африке. В 1999 г. в страны Африке южнее Сахары переживали 11 конфликтов, к 2009 г. их число сократилось до 4[1].

Показатели экономического роста стран Африки южнее Сахары превысили уровень 1996 г. в 2004-2008 гг., что совпадает со всплеском спроса на сырьевые ресурсы в Индии и Китае (а также других развивающихся экономиках), о чем свидетельствует Индекс цен на сырьевые товары. Что касается энергоресурсов, опасения о снижении запасов нефти, ожидание достижения «пика добычи нефти», сохранение нестабильности на Ближнем Востоке и спекуляции на нефтяных биржах привели к росту цен, которые достигли максимальных значений в 2008 г. (однако, затем произошел спад в результате крупнейшей за последние сто лет рецессии на ключевых рынках). Такая характеристика экономического развития Африки существенно отличается от заявлений Goldman Sachs, Renaissance Capital и других инвестиционных компаний, которые настаивают на том, что экономический рост стал результатом проведения «исключительно правильной» политики. Эта позиция легла в основу докладов различных международных организаций, которые объясняют «возрождение экономики» Африки тем, что континент смог восстановиться после мирового кризиса быстрее других регионов. Такая точка зрения в целом правильна, однако, необходимо понимать, что наблюдавшийся на протяжении последнего десятилетия в Африке экономический рост происходил на фоне роста мировой экономики, опережая среднемировые показатели всего на один процент. Это конечно, существенный, но далеко не фантастический результат.

В ходе обсуждения темы «подъема Африки» появилось невероятное утверждение о том, что на средний класс в Африке якобы уже приходится более трети населения континента. Оказывается, что этот показатель относится к примерной доле населения (по весьма сомнительным статистическим данным), у которого расход на душу населения составляет от двух до четырех долларов в день. То есть планка принадлежности к среднему классу была установлена чрезвычайно низко. Получение такого результата позволило Африканскому банку развития также заявить, что континент находится на пороге великих свершений, что худшее позади и т.д. На самом деле, лишь у 4% жителей Африки ежедневный доход превышает 10 долларов.

Тема неизбежности возрождения Африки поднималась неоднократно. Например, за четырнадцать лет до публикации журналом Time в конце 2012 года статьи о «Подъеме Африки», а именно 30 марта 1998 г., в этом же издании вышел номер под ровно таким же заголовком. Тогда журнал писал, что «надежду можно считать самым дефицитным ресурсом Африки, однако, несмотря на царящее на континенте отчаяние, сейчас настрой там куда более оптимистичный, чем в прошлые десятилетия». Как говорится, сегодня лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня. Приведем выдержки из ряда докладов Всемирного банка.

Из доклада Всемирного банка 1981 г. «Ускоренное развитие Африки южнее Сахары» (с. 133): «Сочетание политических мер с иностранной помощью станет залогом развития континента и повышения доходов его населения в ближайшем будущем». Из доклада Всемирного банка 1984 г. «Обеспечение устойчивого развития в Африке южнее Сахары» (с. 2): «Этот оптимизм обусловлен недавним опытом Африки…, где некоторые страны проводят политические и институциональные реформы».

Из доклада Всемирного банка 1986 г. «Рост финансирования с поправкой на рост в Африке южнее Сахары» (с. 15): «Уже достигнуты ощутимые успехи. В особенности за последние два года в ряде стран происходят гораздо более основательные перемены, чем когда бы то ни было раньше». Из доклада Всемирного банка 1989 г. «Африка южнее Сахары: от кризиса к устойчивому росту» (с. 35): «С середины 1980-х гг. в Африке произошли существенные перемены в том, что касается государственной политики и функционирования экономики». Из доклада Всемирного банка 1994 г. «Адаптирующаяся Африка» (с. 3): «Африканские страны многого достигли в политической сфере и восстановлении темпов экономического роста». Из доклада Всемирного банка 2000 г. «Займет ли Африка доминирующее положение в XXI веке?»: «С середины 1990-х годов появились первые признаки того, что улучшение качества управления хозяйственной деятельностью начало приносить плоды». Из доклада Всемирного банка 2002 г. «Показатели развития Африки»: «Африканские лидеры… осознали необходимость повышения эффективности проводимой ими политики, что нашло отражение в Новом партнерстве для развития Африки».

В 2008 г. утверждалось, что Африка достигла «переломного момента», а в 2011 г. было высказано мнение, что континент находится «на пороге … экономического подъема, прямо как Китай 30 лет назад».

Поворотный момент или торг за новый статус?

Современный виток всплеска интереса к Африке, по всей видимости, обусловлен активизацией стран, которые раньше не уделяли этому континенту особого внимания. Появления в 2009 г. такой организации как БРИКС, объединяющей Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку, вызвало оживленные споры о влиянии этой организации на политические, экономические и даже социальные аспекты происходящих в мире изменений. Экономический потенциал стран БРИКС огромен: в них проживает 43% мирового населения, тогда как по территории они занимают чуть более четверти суши. На страны БРИКС приходится 21% мирового ВВП, а их совокупные резервы составляют около 3 триллионов долларов.

На фоне необходимости решения насущных проблем и преодоления общих угроз и трудностей набирает популярность идея многосторонней дипломатии, а необходимость принятия ведущими державами решений с учетом потребностей других стран становится все более очевидной. В свете последних событий, включая дестабилизацию мировой экономики, неэффективность существующей архитектуры глобального управления, не способной централизовано решать все проблемы, становится все более очевидной. Мир все больше осознает необходимость деидеологизации международных отношений, в связи с чем укрепление основ мирового правопорядка стало жизненной необходимостью.

Высокие темпы экономического роста в Африке необходимо рассматривать в контексте повышения значимости некоторых «развивающихся стран» в мировой политике и экономике. Интерес этих «новых» сил к Африке привел к повышению значимости континента в глазах стратегов так называемых «традиционных» партнеров (как правило, бывших колониальных метрополий). Как отметил один французский министр, «благодаря китайцам, мы осознали, что Африка – не континент непрекращающихся кризисов и нищеты, а регион с 800 миллионами потребителей». Хотя этот комментарий относился к укреплению Китаем своих позиций в Африке, его можно рассматривать и в контексте изменения структуры экономических и политических связей региона с внешним миром. Африка оказалась в центре «процесса трансформации системы международных отношений и изменения баланса между традиционными и новыми силами», в силу чего теперь континент играет более важную роль в международных делах.

В настоящее время позиции Африки «как никогда сильны», поскольку к укреплению своих позиций на континенте стремится так много разных сил. Расширение круга партнеров и их разнообразие может открыть перед Африкой «замечательные возможности», «поскольку выходящие на африканский рынок страны привносят основной капитал, делятся опытом в сфере развития, предоставляют товары и технологии, а также создают условия для торговли и обмена знаниями». Налаживание торговли с быстроразвивающимися странами и получение от них инвестиций может привести к утрате странами Севера доминирующих экономических позиций в Африке и тем самым «усилить переговорные позиции [африканских] стран, которые получат возможность извлекать из своей деятельности максимальную пользу».

Со времен раздела африканского континента европейскими империалистическими державами прошли многие десятилетия, и вот теперь Африка снова стала ареной борьбы за природные и стратегические ресурсы. Очередной виток этой гонки можно было бы назвать новой битвой за Африку. Соединенные Штаты расширяют свое влияние в Африке посредством АФРИКОМа (Африканское командование вооружённых сил США), официальными целями которого являются борьба с терроризмом и обеспечение стабильности, тогда как стремление США обеспечить себя необходимыми ресурсами замалчивается. Однако США – далеко не единственная страна, стремящаяся усилить свои позиции в Африке. В течение последних десяти лет Китай не только догнал, но и обогнал почти вдвое США по объему торговли с Африкой. В развернувшейся таким образом битве за Африку используются не столько методы силового давления, сколько экономическая и гуманитарная помощь, беспроцентные займы, торговые преференции, а также инвестиции в инфраструктурные проекты от развитых и быстроразвивающихся стран, стремящихся усилить свои позиции в регионе. Индия, Бразилия и Россия стремятся включиться в определение настоящего и будущего Африки, тогда как такие бывшие империалистические державы как Франция пытаются сохранить хоть какое-нибудь влияние на свои бывшие колонии.

Место крупнейшего торгового партнера Африки занял Китай, объем торговли с которым в 2013 году составлял 200 млрд долларов (120 млрд фунтов), в два раза превысив товарооборот с Соединенными Штатами, которые также уступают по этому показателю Европе. В Африку переехали более миллиона китайских мигрантов. Это говорит о многом. Началось все с ненасытного спроса со стороны Китая на природные богатства Африки, продолжилось переездом на континент большого количества китайцев для строительства необходимой для добычи и транспортировки полезных ископаемых промышленной и транспортной инфраструктуры и вылилось в значительный рост взаимной торговли различными товарами и услугами.

Но пока Африка остается более слабым партнером. Слабость позиций Африки объясняется зависимым положением континента в системе международных отношений и исторически сложившейся роли Африки в глобальной капиталистической экономике. Однако эта «историческая зависимость должна стать стимулом к действию», которое должно быть обусловлено изменениями системы международных отношений и происходящими в Африке политическими процессами. Этому может способствовать ускорение экономического роста и диверсификация международных связей континента. В то же время, есть и существенные препятствия на этом пути. На африканских производителей приходится лишь малая доля мирового рынка. Так, на экспорт товаров легкой и тяжелой промышленности из стран южнее Сахары приходится всего 0,9% и 0,3% мирового экспорта соответственно. Рост экспорта из Африки за последние больше чем десять лет во многом происходил за счет добывающих отраслей, что является не столько стимулом, сколько препятствием для развития. Ведь, например, стремительный подъем в странах Азии был как раз результатом увеличения количества производителей и наращивания ими экспорта. Африке до этого далеко.

К углублению сотрудничества с Африкой теперь стремятся как страны севера, так и юга. Это повышает значимость местных элит, которые решают, кому предоставлять доступ на рынок, а кому нет. В этом есть как положительные, так и отрицательные моменты. В каждой отдельной стране, в зависимости от ее отношений с внешними партнерами, ситуация может складываться по-разному. Заинтересованность таких объединений как БРИКС в содействии развитию Африки неочевидна. Хотя позиции Африки в настоящее время как никогда сильны, остается неясным, как лидерам африканских стран воспользоваться этим влиянием на благо обычных людей. Ответ на этот вопрос пока не найден. По данным проведенного недавно опроса «Афробарометр», несмотря на стабильные темпы роста ВВП на протяжении последнего десятилетия и непрекращающиеся заявления о «подъеме Африки», «восприятие ситуации обычными африканцами и международным сообществом сильно разнятся». По мнению большинства респондентов (53%), экономическая ситуация в их странах «удовлетворительная» или «очень плохая». При этом, всего только треть участников опроса (31%) отметили улучшение экономической ситуации за последний год, тогда как 38% заявили, что ситуация ухудшилась. Примечательно, что в том, что касается оценки деятельности политической элиты своих стран, «африканцы поставили своим властям неудовлетворительные оценки за экономическую политику (56% назвали ее «удовлетворительной» или «очень плохой»), действия, направленные на улучшение качества жизни малообеспеченных слоев населения считают «удовлетворительными» или «очень плохими» (69%), создание рабочих мест (71%), а снижение разрыва уровня доходов (76%)» (Hofmeyr, 2014). Таким образом, общественное мнение не разделяет пользующуюся популярностью среди государственных деятелей и международных инвесторов идею о «подъеме Африки».

Главным вопросом при обсуждении роли БРИКС в Африке и возможного влияния этих отношений на развитие континента является степень самостоятельности Африки, которая зависит от ряда конъюнктурных факторов. При рассмотрении взаимодействия каждой из стран БРИКС с африканским континентом этот аспект нельзя упускать из виду.

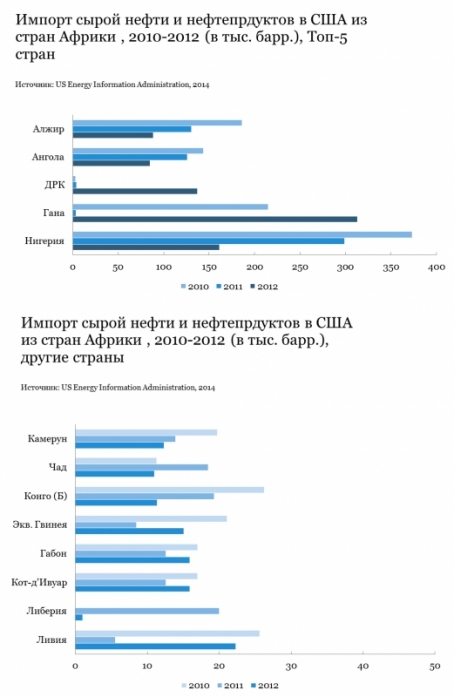

В структуре торговли быстроразвивающихся стран с Африкой нет ничего исключительного. В целом, она сопоставима с отношениями континента с ведущими капиталистическими державами по модели «малой колониальной открытой экономики», которая сложилась еще в эпоху капитализма. Доминирующую роль в торговле между странами БРИКС и Африкой играет сырьевой экспорт. Африка является основным поставщиком природных ресурсов для Китая, Индии и Бразилии. Так, 70% африканского экспорта в Китай приходится на минеральное топливо, а в Индии и Бразилии аналогичный показатель достигает 80% и 85% соответственно. При этом на поставки ископаемого топлива из Африки в США приходится 83% от экспорта по этому направлению. Казалось бы, африканские страны могли бы заняться структурными реформами за счет притока доходов наподобие стран Ближнего Востока, существенно повысивших уровень жизни своего населения. Однако такой вариант развития событий представляется маловероятным.

Кто правит балом? – Нефть и газ

На протяжении последних двух десятилетий в Африке наблюдался беспрецедентный всплеск инвестиций в нефтегазовый сектор. В последние пятнадцать лет, в то время как международные компании потеряли доступ к ближневосточным месторождениям или предпочитают не инвестировать в них, в Африке им предложили гораздо более благоприятные условия доступа к нефтяным месторождениям. Так, континент привлек инвестиции таких ведущих компаний как ExxonMobil и Shell, которые оказались очень заинтересованы в разработке огромных и практически нетронутых месторождений, в особенности в Гвинейском заливе и Северной Африке. Кроме того, Африка располагает самыми крупными запасами легкой малосернистой нефти, которая пользуется большой популярностью среди нефтеперерабатывающих компаний развитых стран. 83% нефтедобычи приходится на месторождения с объемом добычи свыше 100 млн баррелей.

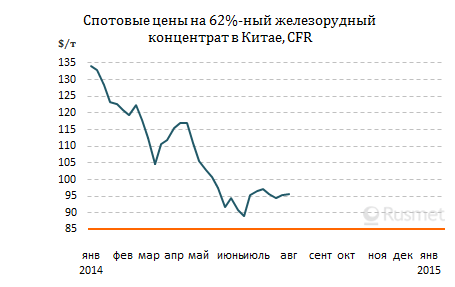

При этом, происходящие в мире изменения могут привести к парадоксальной ситуации: на фоне снижения экспорта в западные страны (в особенности, в Соединенные Штаты), зависимость Африки от энергоресурсов может вырасти. За последние несколько лет прогнозы по нефтедобыче и запасам нефти в США постоянно пересматривались в связи с началом добычи так называемой легкой нефти плотных коллекторов (LTO) из плотной устойчивой породы, включая сланцевые бассейны (в связи с чем LTO нередко называют сланцевой нефтью). В настоящее время вопрос о перспективах сланцевой нефти и ее влиянии на спрос и предложение на нефтяном рынке находятся в центре внимания отрасли. Нефтяные компании стали добывать нетрадиционные углеводороды и смогли ввести в коммерческий оборот ряд крупных и недостаточно разработанных нефтяных и газовых месторождений. К таким проектам относятся добыча сланцевой нефти в США, разработка нефтеносных песков в Канаде, высоковязкой нефти в Венесуэле, а также добыча нефти из подсолевых пластов в Бразилии. В результате, опасения неминуемого снижения добычи нефти (теория «пика добычи нефти»), которое бы привело к дефициту нефти, росту котировок и, возможно, «нефтяным войнам», утратили свою актуальность. Сейчас можно с большой долей уверенности утверждать, что благодаря «энергетической революции» добычи энергоносителей из нетрадиционных ресурсов будет достаточно, чтобы удовлетворить мировой спрос. Теперь в центре внимания находится вопрос о том, насколько скоро и по какой цене будут добываться такие энергоносители.

По прогнозу Министерства энергетики США, добыча сырой нефти и других жидких углеводородов в 2014 г. достигнет в среднем 11,4 млн баррелей в день, что сопоставимо с объемом добычи в Саудовской Аравии, где в 2013 г. он составлял 11,6 млн баррелей в день. По некоторым прогнозам добыча нефти в США может достигнуть 13 -15 млн баррелей к 2020 г. По оценкам Международного энергетического агентства (2012 г.), Соединенные Штаты могут даже опередить Саудовскую Аравию как крупнейшего производителя нефти в мире. Однако нельзя забывать, что добыча нефти в Саудовской Аравии обходится гораздо дешевле, чем извлечение сланцевой нефти, которая должна стоить не менее 70 долларов за баррель для обеспечения самоокупаемости (как правило, уровень самоокупаемости для сланцевой нефти находится на уровне 40-60 долларов за баррель). В любом случае, важно понимать, что на нефтяном рынке США произошли существенные перемены, которые обернуться значительными последствиями для Африки (как и для всего мира). Соединенные Штаты будут покрывать текущий и будущий спрос на нефть внутренними ресурсами, что неизбежно выльется в снижение импорта из традиционных нефтедобывающих стран. Это уже привело к резким переменам на международном рынке.

Так, перед проблемой необходимости поиска альтернативных рынков сбыта оказалась Нигерия, которой, в результате, пришлось пойти на снижение цен. На фоне низкого спроса в начале 2013 г. Нигерия была вынуждена реализовать ряд поставок ниже официальной цены, теряя на каждом нефтегрузе по 380 000 долларов. «В результате беспрецедентного роста запасов газа в США, они перестали быть рынком сбыта для газа из Нигерии». Наращивая запасы газа, США смогли восстановить лидирующие позиции в нефтехимической отрасли, производстве удобрений и т.д., что негативно сказывается на перспективах развития таких отраслей в Нигерии.

Еще одним аспектом вышеупомянутых изменений является наличие тесной связи между властями конкретной страны и соответствующим нефтяным ведомством или компанией. Поскольку в каждой стране постоянно идет борьба за нефтяные доходы, контроль за их распределением, как правило, централизован. Это приводит как к «горизонтальной» конкуренции за доступ к нефтяным доходам, так и, что еще более важно, к борьбе между маргинальными и притесняемыми группами с коррумпированными иностранными бизнесменами, эгоцентричными политиками и сливками нефтяной отрасли. Такая борьба является отражением того факта, что в нефтедобывающих странах формирование классов обусловлено примитивным процессом накопления ресурсов. В такой системе крайне важно обладать политической властью, что сводит на нет любые стимулы или перспективы для демократизации отношений между государством и обществом. Такие черты присущи политической жизни в Нигерии, Анголе, Алжире, Южном Судане, Судане, Чаде, Габоне, Экваториальной Гвинее и многих других странах.

Что же нужно Африке?

С дискуссиями о «подъеме Африки» вышеприведенные рассуждения связаны следующим образом: снижение экспорта африканских стран в Северную Америку может привести к перестройке всего мирового нефтяного рынка. Такие изменения представляют большую угрозу для стран, получающих значительную часть своих доходов и валюты от экспорта нефти. Избежать негативных последствий снижения импорта африканской нефти в США можно было бы за счет переключения экспортных потоков на быстроразвивающиеся рынки, особенно на страны Азии (в особенности, Китай и Индию). Такой переход не лишен трудностей. Африканские производители легкой малосернистой нефти могут оказаться не в состоянии занять существенную долю азиатского рынка, поскольку местные нефтеперерабатывающие компании уже наладили переработку тяжелой нефти, которую они получают из стран ОПЕК Персидского залива. Однако другого пути, кроме азиатского, у африканских нефтяных компаний нет. В этой связи показательно заявление министра нефтяной промышленности Анголы Жозе Марии Ботельо де Васконселоса, который сказал: «Такие быстроразвивающиеся рынки как Индия и Китай продолжают расти, на них приходится большая часть экспорта из Анголы». Пока, меры, направленные на преодоление последствий «энергетической революции», сводятся к дальнейшему повышению зависимости от сырьевых ресурсов. Идея заключается в том, чтобы диверсифицировать рынки сбыта для снижения негативных последствий от происходящих на рынке перемен. Такую политику не назовешь ни состоятельной, ни проницательной.

Дело в том, что жить на ренту вместо реализации стратегии развития, как правило, чревато негативными последствиями. По крайней мере, об этом свидетельствует опыт африканских нефтяных стран. Более вероятной представляется ситуация, описанная Джулиусом Ньерере более тридцати лет назад. Он отметил: «по отношению к развитому миру все мы – зависимые, а не взаимозависимые страны. Наши экономики развивались как придаток промышленного севера и ориентированы на внешние рынки. Мы не играем решающей роли в определении собственного будущего». Главная проблема заключается в том, что «производство сырья на экспорт создает спрос в других отраслях, включая транспорт, строительство и сферу услуг, что несовместимо с задачей сбалансированного развития и приводит к вложению и без того небольших доходов от продажи сырья в сферы, которые не способствуют развитию других секторов экономики».

Африка должна переосмыслить свои стратегии, чтобы они в большей степени соответствовали целям устойчивого развития. «Для обеспечения устойчивого экономического роста Африке необходимо повысить свою производительность и конкурентоспособность за счет инвестиций в инфраструктуру, технологии, высшее образование и здравоохранение; диверсификации и повышения стоимости экспорта, развития производства и развития торговли. Все эти меры подразумевают сотрудничество всех заинтересованных сторон под руководством приверженных стратегии развития властей». Необходимо разработать новую концепцию экономического роста, которая бы включала структурные трансформации наподобие данного Саймоном Кузнецом определения экономического роста страны, под которым понимается «расширение возможностей в долгосрочной перспективе по обеспечению населения все более разнообразными экономическими благами, тем самым открывая перед страной новые возможности за счет развития технологических и сопутствующих институциональных и идеологических перемен» (1971)». Такое определение показывает полную несостоятельность восхваления высоких темпов экономического роста в Африке как какого-то поворотного события в истории континента.

На примере неафриканских стран было убедительно доказано, что изменение структуры экономики, то есть переход от менее к более эффективным секторам, является залогом экономического развития. Однако данных о структурных реформах в Африке пока недостаточно, поскольку большинство ее стран обрело независимость всего полвека назад.

Согласно докладу ЮНКТАД «Экономическое развитие в Африке в 2014 году», без диверсификации источников экономического роста, как с точки зрения спроса, так и предложения, устойчивый рост в Африке невозможен. В докладе говорится, что важным условием структурных перемен является наличие инвестиций, которые в средней и долгосрочной перспективе необходимы для обеспечения устойчивых темпов экономического роста, снижения безработицы и уровня бедности. В этой связи огромное значени е имеют государственное управление, политические решения и функционирование государственных институтов в том, что касается привлечения и использования инвестиций. Важность этих аспектов связана с тем, что объемы инвестиций в Африке в настоящее время недостаточны для реализации государственных программ по развитию. На протяжении последнего десятилетия африканские страны показывали достаточно высокие темпы роста, однако, это не привело к снижению безработицы или снижению уровня бедности, поскольку главным источником экономического роста было потребление. По мнению авторов доклада ЮНКТАД, «основанная на потреблении стратегия роста должна сопровождаться наращиванием инвестиций, которые должны позволить развивать производство необходимых товаров, снизить вероятность несбалансированности счета текущих операций в будущем и диверсифицировать источники роста как с точки зрения спроса, так и предложения».

Таким образом, по своей структуре экономический рост Африки нельзя назвать ни инклюзивным, ни устойчивым. «Тому есть ряд причин. Во-первых, экономический рост в африканских странах в значительной степени обусловлен наличием у них природных ресурсов. При этом большинство этих богатств, будь то энергоносители, рудные и нерудные ископаемые, являются невозобновляемыми ресурсами, которые очень быстро расходуются, что впоследствии не может не сказаться на темпах и устойчивости роста. Кроме того, сырьевой характер экономики создает большие трудности для африканских политиков, поскольку ценам на сырье присуща высокая волатильность и зависимость от колебаний спроса на мировом рынке. Нестабильность сырьевых цен негативно сказывается на инвестициях и затрудняет макроэкономическое планирование». Вдобавок, «высокая зависимость от сырьевых доходов ведет к росту коррупции», в результате чего по всему континенту могут распространиться вотчинные порядки государственного управления.

Отправной точкой любых действий должно стать проведение объективного анализа политической и экономической ситуации в Африке. Речь идет о предпринимаемых изнутр и мерах по обеспечению самоподдерживающегося развития. Дело в том, что «пространство для маневра, которым обладают африканские страны, определяется раскладом сил и соотношением интересов на международной арене». В этой связи необходимо подробно проанализировать взаимодействие общества и государства в каждой стране Африки, включая положительные и негативные аспекты влияния извне. За счет этого можно избежать «сведения проблемы к вопросу о свободе действий» и «структурного пессимизма». Результаты «будут зависеть от текущих и будущих схваток: социальных конфликтов (порабощенные классы против господствующих классов) со всеми возможными политическими последствиями, а также международных конфликтов между ведущими объединениями государств. Единый сценарий развития ситуации спрогнозировать невозможно. Возможны варианты». Учитывая глобальный характер капитализма, действовать нужно как на национальном, так и международном уровнях. В этой связи, гражданское общество Африки должно осознать наличие противоречия между курсом на поддержку режима свободной международной торговли и стремлением изменить правила, по которым функционирует эта система, для обеспечения большего равенства. Вместо этого прогрессивным силам Африки следует требовать подчинения внешних отношений логике внутреннего развития, а также, чтобы национальное развитие не было обусловлено потребностями мирового капитала. Такая позиция подразумевает отказ от теории сравнительного преимущества и разработку модели развития, основанную на развитии производства несырьевых товаров.

В идеале, появление в Африке таких «новых» внешних сил как БРИКС открывает перед континентом большие возможности. Рост конкуренции за природные ресурсы Африки приводит к снижению операционных издержек и может сделать товары и услуги более доступными для африканцев. Во-вторых, заинтересованность этих новых сил в африканских рынках может способствовать их развитию. Например, благоприятное влияние на континент может оказать строительство инфраструктурных объектов Китаем и другими странами. Ведь без необходимой инфраструктуры странам Африки никогда не удастся применить на практике научные достижения, технологии и инновации в целях развития.

Африка может играть более активную роль в определении своего будущего за счет роста поступлений от сырьевого экспорта, выхода на новые рынки и использования новых финансовых механизмов. Однако само собой это не произойдет. Хотя ситуация в разных странах не одинакова, в целом текущий прогноз не обнадеживает. В очень немногих странах Африки элита имеет (или будет иметь) возможность выделять часть доходов от сырьевого экспорта на цели долгосрочного развития. Это не значит, что у Африки нет будущего. Речь идет о том, чтобы показать несостоятельность идеи о «подъеме Африки».

Вряд ли стоит доказывать, что расширение круга стран, от которых зависят африканские страны, бесперспективно, даже если не подвергать сомнению идею о том, что страны БРИКС могут каким-то образом повлиять на исторически сложившиеся отношения Африки со странами севера. То есть Африке не стоить уповать на БРИКС, если африканские политики не готовы встать на путь структурных реформ и добиваться серьезных, глубинных перемен. Вопрос не столько в том, будет ли Африка самостоятельно определять свое будущее, сколько в том, что африканцы должны контролировать природные ресурсы континента, использовать их для борьбы с неравенством и содействовать устойчивому развитию.

Внешние условия явно не способствуют развитию, поскольку ВТО, опираясь на множество соглашений, препятствует проведению странами промышленной политики, благодаря которой развитые страны некогда добились таких высоких результатов. В результате, ведущие капиталистические державы сохранят свои доминирующие позиции в мире, а страны БРИКС явно стремятся войти в их ряды. Получается что-то вроде современной версии «отбрасывания лестницы» по Фридриху Листу. Соответственно, обеспечение «подъема» активизацией добычи ископаемых и расширением круга партнеров при росте неравенства и безработицы и продолжении промышленного упадка никак не укладывается в концепцию «подъема Африки». Не существует героя, который бы пришел извне, чтобы спасти Африку. Страны БРИКС такой роли не сыграют. «Национальное освобождение происходит только тогда, когда внутренние производительные силы обретают полную свободу от любых видов иностранного господства». Понимание этого должно стать отправной точкой для определения потребностей Африки и обеспечения ее подлинного подъема.

Библиография

Bayart, J-F. (2000) ‘Africa in the World: A History of Extraversion’, African Affairs, 99.

Clarke, D. (2012) Africa’s Future: Darkness to Destiny: How the Past is Shaping Africa’s Economic Evolution New York: Profile Books.

Ernst and Young (2011) It’s Time for Africa: Ernst & Young’s 2011 Africa Attractiveness Survey London: Ernst and Young.

French, H. (2012) ‘The Next Asia Is Africa: Inside the Continent’s Rapid Economic Growth’, Atlantic Monthly, May 21.

Hofmeyr, J. (2014) Africa Rising? Popular Dissatisfaction with Economic manage ment Despite a Decade of Growth Cape Town: Afrobarometer.

Matean, D. (2012) Africa: The Ultimate Frontier Market: A Guide to the Business and Investment Opportunities in Emerging Africa Petersfield: Harriman House Publishing.

McKinsey Global Institute (2010) Lions on the Move: The Progress and Potential of African Economies London: McKinsey and Company. http://www.mckinsey.com/insights/africa/lions_on_the_move

Miguel, E. (2009) Africa’s Turn? Cambridge, MA: MIT Press.

Radelet, S. (2010) Emerging Africa: How 17 Countries are Leading the Way Washington DC: Center for Global Development.

Robertson, C. (2012) The Fastest Billion: The Story Behind Africa’s Economic Revolution London: Renaissance Capital.

Severino, J-M. and Ray, O. (2001) Africa’s Moment Cambridge: Polity Press.

US Energy Information Administration (2014) U.S. Imports by Country of Origin http://www.eia.gov/dnav/pet/pet_move_impcus_a2_nus_ep00_im0_mbbl_m.htm

Young, A. (2012) ‘The African Growth Miracle’, Journal of Political Economy, vol. 120, no. 4.

Данный материал вышел в серии записок Валдайского клуба, публикуемых еженедельно в рамках научной деятельности Международного дискуссионного клуба Валдай. С другими записками можно ознакомиться по адресу http://valdaiclub.com/publication/

[1] Figures from Stockholm International Peace Research Institute SIPRI Yearbook 2000 Stockholm: SIPRI, 2000 and Stockholm International Peace Research Institute SIPRI Yearbook 2010 Stockholm: SIPRI, 2010

В рамках программы 7-ой Конференции ООН по рассмотрению всех аспектов Комплекса согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил для контроля за ограничительный деловой практикой, проходившей в г. Женеве в период с 6 по 10 июля 2015 года, состоялось заседание специальной сессии, посвященной пересмотру Руководящих принципов Организации Объединенных Наций для защиты интересов потребителей (далее - РПООН), в работе которой в составе российской делегации приняли участие представители Роспотребнадзора.

Выступившие на заседании представители Франции, Малайзии, Бразилии, Португалии, Германии, Габона, Бенина, Египта, США, Перу, Уругвая, Испании, Болгарии, Индии, Италии, Китая, Японии, а также Европейского союза и Международной организации по защите потребителей (CI), отмечая ту плодотворную работу, которая была проделана специально созданными рабочими группами, в целом единодушно поддержали соответствующий проект резолюции о защите прав потребителей для рассмотрения Генеральной Ассамблеей ООН, на которой должны быть приняты пересмотренные Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для защиты потребителей.

Российская делегация в своем выступлении также всецело поддержала данный документ, отметив очевидную значимость целого ряда его существенных новаций и изменений (в подготовке многих из них Роспотребнадзор принимал непосредственное участие), которые со всей очевидностью позволяют рассматривать новую редакцию Руководящих принципов в качестве мощного импульса к дальнейшему развитию соответствующих национальных юрисдикций. При этом отдельно была подчеркнута важность решения о предстоящем создании Межправительственной группы экспертов по законодательству и политике в области защиты прав потребителя, как особой площадки для проведения анализа практики внедрения положений Руководящих принципов, их мониторинга, соответствующего обмена опытом и основы для дальнейшей работы по своевременному их совершенствованию. В этой связи была выражена готовность Роспотребнадзора как профильного государственного органа Российской Федерации принимать участие в работе этой Межправительственной группы в соответствии с её заявленными целями и принципами.

В целом заседание сессии продемонстрировало общность подходов и взглядов к содержанию новой редакции Руководящих принципов Организации Объединенных Наций для защиты интересов потребителей и заинтересованность государств в их скорейшем утверждении и использовании.

«Мираж-3» - символ маневренности и французской технологии

Разработка первого французского истребителя Mirage-III с дельтавидным крылом, которое на десятилетия вперед стало визитной карточкой нескольких поколений истребительной авиации Франции, началась в 1952 году, первый полет прототип самолета совершил 17 ноября 1956 года (стоп-кадры ВП).

Серийный образец Mirage-IIIC развил скорость 2,2 М (2300 км/ч - ВП) и поступил на вооружение ВВС Франции в 1961 году. Самолет состоял на вооружении 14 стран мира. Затем был создан многоцелевой вариант самолета Mirage-IIIE, оснащенный двухрежимной бортовой РЛС управления оружием Thomson-CSF Cyrano II и который снискал всемирную славу.

Во время шестидневной войны Израиля с соседними арабскими странами в 1967 году Mirage-III зарекомендовал себя блестяще и получил чрезвычайную популярность во всем мире (extremely popular around the world - ВП), говорит летчик-испытатель компании Dassault Патрик Экспертон (Patrick Experton, верхнее фото). По его словам, «Мираж-3» стал символом маневренности (symbol of a maneuverable - ВП) и, в конечном счете, символом французской технологии (symbol of French technology - ВП).

Самолеты «Мираж-3» всех версий состояли на вооружении ВВС ОАЭ, Аргентины, Австралии, Бельгии, Бразилии, Чили, Колумбии, Эквадора, Египта, Франции, Габона, Израиля, Ливан, Ливии, Пакистана, Перу, ЮАР, Испании, Швейцарии, Венесуэлы, Заира.

Последней версией самолета стал Mirage-3NG (Nouvelle Generation – новое поколение – ВП). Был построен всего один прототип, который совершил первый полет 21 декабря 1982 года. Приходило время не менее знаменитого Mirage-2000 - идейного наследника Mirage-III.

В период с 7 по 12 июня 2015 года российская делегация во главе с заместителем директора Росифнмониторинга В.И. Глотовым приняла участие в мероприятиях 23-го Пленарного заседания Группы "Эгмонт" в г. Бриджтаун (Барбадос), которое совпало с ее 20-летием.

295 участников, представлявшие 110 государств и 10 организаций- наблюдателей, обсуждали актуальные для подразделений финансовой разведки (ПФР) вызовы по линии международного сотрудничества, обмена аналитической информацией и повышения ее качества. Российская делегация подписала соглашения о взаимодействии с ПФР Армении, Бангладеш, Габона, Сент-Винсента и Гренадин.

Главы ПФР одобрили к публикации Коммюнике, подтвердившее готовность Группы "Эгмонт" (ГЭ) использовать свою уникальную глобальную сеть с целью борьбы с "Исламским государством" и иностранными террористами - боевиками.

Председателем ГЭ до 2017 года избран г-н Серхио Эспиноза (Перу). Новыми членами ГЭ стали Камбоджа, Куба, Непал и Нигерия, которые добились соответствия усложненным с 2014 года требованиями. В ежегодном конкурсе на лучшее финансовое расследование победило ПФР Филиппин.

По результатам встречи региональных представителей ГЭ с представителями РГТФ и Секретариата ФАТФ предложено провести совместную встречу Секретариатов РГТФ, ГЭ и представителей различных региональных форумов ПФР для обсуждения представляющих взаимный интерес вопросов.

Объем импорта шпона из лиственных пород тропической древесины в страны Европейского союза в январе-марте 2015 г. снизился в годовом исчислении на 6%, составив 63,55 тыс. м3, об этом сообщает Евростат.

Габон увеличил экспорт упомянутой продукции на 10% до 34,74 тыс. м3, однако это не смогло компенсировать падения поставок из Кот-д'Ивуара (на 20% до 15,19 тыс. м3), Камеруна (на 16% до 4,09 тыс. м3) и Республики Конго (на 42% до 2,94 тыс. м3).

Сегодня состоялась международная церемония награждения за огромные усилия, прилагаемые странами во всем мире, которые привели к достижению Целей развития тысячелетия (ЦРТ) по сокращению вдвое доли голодающих к 2015 году или к снижению показателя распространенности голода до уровня ниже 5 процентов.

Большинство стран - 72 из 129, отслеживаемых ФАО - достигли ЦРТ по голоду, при этом развивающимся регионам в целом не хватило всего немного для достижения этой цели. Из 72 государств 29 государств также достигли более амбициозной цели по сокращению вдвое абсолютного количества голодающих, поставленной правительствами на Всемирном продовольственном саммите (ВПС) в 1996 году. Еще пять стран удерживали показатель распространенности голода на уровне ниже 5% начиная с 1990 года.

Генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва признал эти достижения на церемонии, которая состоялась в штаб-квартире Организации.

«Начиная с 1990-х годов 216 миллионов человек были освобождены от бремени голода», - сказал он.

Он отметил, однако, что почти 800 миллионов человек по-прежнему страдают от хронического недоедания. ФАО определяет это состояние как недостаток пищевой энергии продолжительностью более одного года.

Грациану да Силва призвал к удвоению глобальных усилий по борьбе с хроническим недоеданием.

«Каждый девятый человек на планете по-прежнему не получает достаточное количество пищи, чтобы вести активную, здоровую и продуктивную жизнь. Это неприемлемо», - отметил он.

2015 год знаменует собой завершение цикла достижения Целей развития тысячелетия, которые будут заменены Целями устойчивого развития, обсуждаемыми в настоящее время международным сообществом.

Цели устойчивого развития позволят государствам сформировать глобальные обязательства, выходящие за рамки сокращения голода и направленные на его полное искоренение, сказал Генеральный директор ФАО.

«Если каждый из нас внесет свой вклад, цель «Нулевого голода» может быть достигнута в течение жизни нашего поколения. Все вместе мы сможем сделать это видение реальностью», - сказал он.

Последние страны, добившиеся прогресса, получают награды

На сегодняшней церемонии Боливия (Многонациональное Государство), Коста-Рика, Лаос (Лаосская Народно-Демократическая Республика), Мозамбик, Непал, Соломоновы острова, Суринам и Узбекистан получил награды за достижение ЦРТ по голоду. Они присоединились к другим странам, которые были награждены за достижение этой цели в предыдущие годы.

Ангола, Китай, Доминиканская Республика, Габон, Мали и Мьянма были награждены за достижение более амбициозной цели ВПС.

Премьер-министр Габона Даниэль Она Ондо и вице-премьер Китая Ван Ян получили дипломы от имени своих стран на сегодняшней церемонии.

Среди других высокопоставленных лиц на церемонии присутствовали Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта, премьер-министр Джибути Абдул Кадер Камиль Мохамед, премьер-министр Эфиопии Хайлемариам Десалень Бош, премьер-министр Фиджи Джосайя Вореге Баинимарама, премьер-министр Нигера Бриги Рафини, премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин Ральф Эверард Гонсалвес, премьер-министр Туниса Хабиб ас-Сид.

Переход от цели сокращения голода к его полному искоренению

В докладе ООН «Положение дел с продовольственной безопасностью в мире 2015» (СОФИ 2015), опубликованном в прошлом месяце, отмечается, что страны, которые добились прогресса в борьбе с голодом, сделали это в стабильных политических условиях, обеспечили поддержку инклюзивному экономическому росту и развитию сельского, рыбного и лесного хозяйства.

Многие государства также проводили политику, направленную на улучшение доступа к продовольствию.

Социальная защита - ключевой фактор

В докладе отмечается, что повышение производительности малых семейных фермерских хозяйств, в том числе женщин и молодых людей, и укрепление механизмов социальной защиты могут сыграть ключевую роль для продвижения инклюзивного роста, наряду с обеспечением эффективно функционирующих рынков.

И, напротив, конфликты, политическая нестабильность или природные бедствия, в том числе являющиеся последствиями изменения климата, часто приводят к затяжным кризисам, которые, в свою очередь, приводят к ослаблению продовольственной безопасности, говорится в докладе.

Сильные политические обязательства, уважение основных прав человека, интеграция гуманитарной помощи и содействие развитию необходимы для выхода из таких кризисов, подчеркивается в докладе.

По итогам трех первых месяцев 2015 г. выручка Rougier (г. Париж, Франция, ведет операционную деятельность в Габоне, Камеруне, Конго и Кот-д'Ивуаре) выросла в годовом исчислении на 16%, достигнув 39 млн евро, об этом говорится в полученном Lesprom Network пресс-релизе.

Реализация пиломатериалов увеличилась на 16,7%, пиловочника — на 35,7%, что было обусловлено высоким уровнем поставок из Камеруна. Продажи фанеры из-за нестабильной ситуации на европейских рынках сократились на 3%.

Выручка африканского подразделения Rougier в 1 кв. 2015 г. достигла 31,8 млн евро, что на 17,6% превышает результат аналогичного периода прошлого года. Французский филиал Sylvaco Panneaux увеличил выручку на 5,1%.

На фоне снижения цен на нефть некоторые нефтедобывающие страны получают историческую возможность сократить энергетические субсидии, которые столь обременительны для государственных бюджетов.

Правительства Габона, Анголы и Индонезии ощущают падение нефтяных доходов и решают резко сократить субсидии на топливо на внутреннем рынке. Аналогичные шаги рассматривает и правительство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Снижение цен на нефть "дает каждой из стран возможность оценить целесообразность субсидий", заметил министр нефтяной отрасли Бахрейна Абдул Хуссейн бин Али Мирза на нефтяной конференции, которая прошла в марте в Бахрейне.

До последнего времени большинство стран, зависящих от нефтяных доходов, не проявляли желания резко сокращать субсидии, опасаясь беспорядков. В частности, правительство Нигерии было вынуждено отменить сокращение субсидий после волнений, прошедших в 2012 году.

"Настало время для того, чтобы проверить (на практике) новые идеи", - сообщил генсек ОПЕК Абдалла Салем Аль-Бадри на бахрейнской конференции в интервью Wall Street Journal.

Для нефтяных экспортеров "низкие цены предоставляют очень хорошую возможность отменить субсидии с меньшими политическими потерями", отметил Оливье Бланшар, главный экономист Международного валютного фонда (МВФ). Аналогичную мысль выразил руководитель сырьевого департамента МВФ Рабах Арезки в своем блоге, опубликованном на веб-сайте ОПЕК в декабре.

Нефтедобывающие страны Ближнего Востока и Северной Африки, на которых приходится основная часть добычи ОПЕК, ежегодно в совокупности направляют на топливные субсидии около 200 млрд долларов, согласно оценкам Международного энергетического агентства (IEA).

Такие субсидии, которые обычно направляются на моторное топливо или электроэнергию, выгодны гражданам стран-экспортеров нефти. Население таких стран растет и становится более зажиточным. Однако стимулирование внутреннего потребления нефти сокращает объем нефтяного экспорта. Между тем, поскольку цены на нефть снизились примерно наполовину против уровней 9-месячной давности, правительства нефтедобывающих стран могут позволить себе уменьшить субсидии.

Джон Холл из британской консалтинговой компании Alfa Group, давно наблюдающий за действиями ОПЕК, считает, что на фоне снижения цен на нефть нефтедобывающие страны могут сократить субсидии, и этого никто не заметит. Если субсидии не будут сокращены, то страны-экспортеры могут потерять значительную часть нефтяных доходов в случае нового снижения цен.

В январе правительство Индонезии отменило субсидии на бензин и резко сократило субсидии на дизельное топливо. Президент Индонезии Джоко Видодо объяснил такой шаг желанием направить больше средств на инфраструктурные проекты, которые могут поддержать экономику.

Правительство Габона в январе объявило о скорой отмене субсидий на бензин и дизельное топливо. Пока субсидии не отменены, однако у правительства страны, по всей видимости, нет выбора. В февральском отчете МВФ отмечается, что снижение цен на нефть негативно отразилось на доходной части государственного бюджета Габона, которая на 4/5 зависит от экспорта нефти. Ожидается, что в этом году профицита бюджета Габона уже не будет и возникнет дефицит бюджета.

Согласно отчету МВФ, топливные субсидии в 2013 году только в Габоне составили 220 млрд франков КФА (около 368 млн долларов). В этом году, как ожидается, объем субсидий составит 24 млрд франков КФА ввиду снижения цен на нефть, благодаря которому необходимость в субсидиях снизилась, а их стоимость сократилась.

В декабре Ангола, второй по объемам производитель нефти в Африке, повысила цены на бензин и дизельное топливо на 20%, снизив нагрузку на бюджет страны. В 2014 году 3,7% ВВП страны уходило на обеспечение топливных субсидий. Президент Жозе Эдуарду душ Сантуш предупредил граждан страны, что возможно очередное сокращение субсидий в этом году ввиду снижения цен на нефть.

ОАЭ также рассматривают возможность сокращения топливных субсидий. В большинстве случаев данные субсидии обеспечивают дешевое топливо для многочисленных трудовых мигрантов, проживающих в стране.

"Субсидии (топливные) поощряют пустую трату энергоносителей, и нам (странам Персидского залива) нужно решить данную проблему", - заявил в марте Сухэйль Аль-Мазруи, министр нефти ОАЭ.

По данным Минэнерго США, потребление нефти в ОАЭ за последние 30 лет выросло в 10 раз. В настоящее время потребление нефти в ОАЭ составляет 20% общего объема добычи страны.

Власти Ливии, где не прекращаются боевые действия, также рассматривают возможность сокращения топливных субсидий. Они обходятся бюджету страны примерно в 800 млн динаров (571 млн долларов) в год. Предлагается ограничить субсидии путем введения персональных смарт-карт, ограничивающих потребление автомобильного топлива гражданами страны.

Снижение цен на нефть в целом упростило отмену топливных субсидий, однако в некоторых нефтедобывающих странах она все-таки вызвала недовольство населения. Так, в Кувейте, где дефицит бюджета, согласно расчетам, в следующем налоговом году может составить 8,23 млрд кувейтских динаров (27,2 млрд долларов), цены на дизельное топливо в январе выросли в три раза. После жесткой критики со стороны местного парламента правительству Кувейта в марте пришлось снизить цены на топливо. Тем не менее, цены остались в два раза выше по сравнению с декабрем прошлого года.

В некоторых странах рассматривается возможность отмены субсидий для более зажиточной части населения, которые больше всех выигрывают от низких цен на топливо. При этом предполагается, что менее зажиточные слои будут по-прежнему пользоваться субсидиями или получат дополнительные льготы вместо субсидий.

Министр нефти Габона Этьен Нгубу заявил, что правительство страны желает компенсировать негативные последствия для бедных слоев населения вследствие отмены топливных субсидий. "Будут приняты соответствующие меры", - отметил он. Возможно, правительство Габона улучшит инфраструктуру общественного транспорта и сделает медицинскую помощь более доступной.

Власти Ирана в 2010 году повысили цены на топливо в стране, однако попытались компенсировать отмену субсидий путем прямых выплат населению. Сначала правительство планировало перечислять денежные средства беднейшим слоям населения, однако в последствии было вынуждено выплачивать компенсацию всем гражданам страны, поскольку оно было не в состоянии точно определить уровень доходов отдельно взятых семей.

Другие нефтедобывающие страны не могут позволить себе такую роскошь. В настоящее время Бахрейн "обеспечивает (топливные) субсидии для богатых и бедных", отметил министр нефти королевства в интервью Wall Street Journal. Однако "в будущем субсидии будут получать только бедные", добавил он.

Названы самые счастливые и несчастные страны мира

С 2012 года, когда впервые был опубликован World Happiness Report, жители Никарагуа и Зимбабве стали намного счастливее. А уровень удовлетворенности жизнью в Греции, Египте, Италии и Саудовской Аравии падал быстрее всего в мире.

В 2015 году самыми счастливыми были признаны развитые европейские страны – Швейцария, Исландия, Дания, Норвегия. В 20-ку самых довольных жизнью вошли также граждане Канады, Новой Зеландии, Австралии, Израиля и США.

Популярная у российских и украинских покупателей недвижимости Германия заняла 26 строчку в «рейтинге счастья», Франция – 29, Чехия – 31, Испания – 36. Позиции Италии гораздо ниже – 50 место, говорится в отчете World Happiness Report.

Россия разместилась посредине списка – 64 место. Россияне оказались счастливее киприотов (67), эстонцев (73), турков (76), черногорцев (83), португальцев (88) и латышей (89). В 2015 году низкие позиции в рейтинге получили Греция (102) и Болгария (134).

ТОП-20 счастливых стран ТОП-20 несчастных стран

Швейцария Тоголезская Республика

Исландия Бурунди

Дания Сирия

Норвегия Бенин

Канада Руанда

Финляндия Афганистан

Нидерланды Буркина Фасо

Швеция Кот-д’Ивуар

Новая Зеландия Гвинея

Австралия Чад

Израиль Центральноафриканская республика

Коста-Рика Мадагаскар

Австрия Танзания

Мексика Камбоджа

США Нигер

Бразилия Габон

Люксембург Сенегал

Ирландия Уганда

Бельгия Коморы

ОАЭ Конго

Сегодня главы крупнейших нефтяных компаний и высокопоставленные государственные должностные лица из ряда нефтедобывающих стран провели встречу, в ходе которой впервые приняли на себя обязательство не позднее 2030 года покончить с практикой факельного сжигания газа на нефтепромыслах.

С инициативой «Покончить с практикой факельного сжигания газа к 2030 году», о поддержке которой уже заявили девять стран, десять нефтяных компаний и шесть учреждений, работающих в области развития, выступили сегодня Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун и президент Группы Всемирного банка Джим Ён Ким. К ним присоединились председатель Совета директоров компании «Роял Датч Шелл» Йорма Оллила, главный исполнительный директор компании «Статойл» Эльдар Сэтре, министр иностранных дел Норвегии Бёрге Бренде, министр нефти Габона Этьен Дьёдонне Нгубу, ряд других высокопоставленных должностных лиц правительств и компаний, а также представители международных банков развития. Страны и компании, представители которых выступили в поддержку инициативы, сжигают, в общей сложности, более 40 процентов попутного газа в мире.

На тысячах нефтепромыслов по всему миру каждый год бесполезно сгорает в «факелах» около 140 млрд кубометров природного газа, добываемого вместе с нефтью. В результате в атмосферу выбрасывается более 300 млн тонн CO2, что эквивалентно выбросам примерно от 77 млн автомобилей. Если бы весь этот попутный газ использовался для выработки электроэнергии, то таким образом можно было бы произвести больше электричества (750 млрд кВт-ч), чем потребляет сегодня весь африканский континент. Однако сегодня газ сжигается в факелах по ряду причин технического, нормативного и экономического характера, или же потому, что его использование не рассматривается как задача особой важности.

«Факельное сжигание газа служит наглядным подтверждением того, что мы расточительно выбрасываем CO2 в атмосферу», – констатировал президент Всемирного банка Джим Ён Ким. – «Мы можем попытаться что-то с этим сделать. Вместе мы можем принять конкретные меры, чтобы положить конец сжиганию газа в факелах и, используя этот ценный природный ресурс, принести свет тем, кто живет без электричества».

Выступая в поддержку этой инициативы, правительства, нефтяные компании и учреждения, работающие в области развития, признают, что практика факельного сжигания газа является неустойчивой с точки зрения использования ресурсов и охраны окружающей среды, и принимают на себя обязательство совместно работать над тем, чтобы покончить с ней как можно скорее, но не позднее 2030 года. Они будут ежегодно обнародовать отчеты о состоянии дел с факельным сжиганием газа и о ходе работы по достижению поставленных целей. Помимо этого, практика факельного сжигания газа не будет применяться на новых нефтепромыслах. Правительства будут обеспечивать деловую среду, благоприятствующую инвестициям и становлению реально работающих энергетических рынков.

«Сегодня, когда мы идем к принятию в декабре в Париже нового содержательного международного соглашения по климату, эти страны и компании показывают, что они принимают реальные меры борьбы с изменением климата», – заявил Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. – «Сокращение масштабов факельного сжигания газа может внести значительный вклад в дело смягчения последствий изменения климата. Я призываю все нефтедобывающие страны и компании присоединиться к этой важной инициативе».

Всемирный банк в качестве члена-учредителя Глобального партнерства за сокращение масштабов сжигания газа на факельных установках (GGFR) занимается этой проблемой уже 15 лет. Банк совместно с партнерами по GGFR и инициативой Организации Объединенных Наций «Устойчивая энергетика для всех» (SE4All) стремится расширять использование попутного газа, помогая устранению технических и нормативно-правовых барьеров на пути сокращения масштабов его факельного сжигания.

Нефтяные компании и правительства нефтедобывающих стран, которые пока не поддержали эту инициативу, проводят в настоящее время комплексное изучение ситуации с факельным сжиганием газа у себя. Многие из них, как ожидается, присоединятся к инициативе в ближайшие месяцы.

Инициативу «Покончить с практикой факельного сжигания газа к 2030 году» поддержали следующие правительства и компании (в порядке даты поступления заявления о поддержке).

|

Правительства |

Компании |

Учреждения, работающие в области развития |

|

Норвегия |

ТОТАЛ |

Всемирный банк |

|

Камерун |

«Статойл» |

Инициатива Организации Объединенных Наций «Устойчивая энергетика для всех» (SE4All) |

|

Российская Федерация |

Эни |

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) |

|

Казахстан |

Национальная нефтегазовая компания (SNH – Камерун) |

Африканский банк развития (АфБР) |

|

Габон |

Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (ГНКАР) |

Азиатский банк развития (АБР) |

|

Узбекистан |

«Петроамазонас ЭП» (Эквадор) |

|

|

Республика Конго |

«Роял Датч Шелл» |

|

|

Ангола |

Национальная нефтяная компания Конго (SNPC) |

|

|

Франция |

Кувейтская нефтяная компания |

|

|

Компания «BG-Group» |

Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел России С.В.Лаврова на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Министром иностранных дел, франкофонии и регионального сотрудничества Габонской Республики Э.Иссозе Нгонде, Москва, 18 марта 2015 года

Уважаемые дамы и господа,

Мы провели переговоры с моим габонским коллегой Э.Иссозе Нгонде, которые были весьма полезными, насыщенными и содержательными.

Габон – перспективный партнер России в Африке. Отношения с этим государством носят традиционно дружественный характер. У нас есть общее понимание, которое сегодня подтверждено, что мы хотим развивать эти отношения на равноправной взаимовыгодной основе, что в полной мере отвечает народам наших стран и способствует задачам обеспечения мира и стабильности на африканском континенте.

Обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества. Отметили хороший уровень политического диалога. Договорились подтягивать к этому уровню другие сферы нашего взаимодействия, прежде всего торгово-экономическую. Есть перспективы в военно-технической области, активно развиваются гуманитарные и образовательные связи. Условились поддерживать интерес деловых кругов наших стран в установлении и расширении контактов, в том числе для обсуждения перспектив реализации в Габоне экономических и инвестиционных проектов – в разведке, добыче и переработке углеводородного сырья, горнодобывающем комплексе, других сферах.

Договорились продолжать сотрудничество по обучению граждан Габона в российских высших учебных заведениях. Число предоставляемых стипендий, которые полностью используются, возросло. Сегодня обсуждали перспективы дальнейшего расширения количества государственных стипендий для граждан этой страны.

Мы рассмотрели международные вопросы. Наши взгляды на современные проблемы мироустройства совпадают. Убеждены в необходимости коллективных действий по решению всех конфликтных ситуаций на основе международного права при уважении центральной роли ООН и самобытности народов в различных регионах мира.

Особо остановились на положении дел на африканском континенте. Высоко оцениваем активное участие Габона в интеграционных процессах в Центральной Африке, в миротворческих усилиях африканцев и ООН на континенте. Считаем (и наши коллеги и друзья из Габона эту позицию высоко оценили), что африканцы сами должны определять пути политического урегулирования сохраняющихся на африканском континенте конфликтов, а задача международного сообщества – оказывать поддержку африканским усилиям в лице Африканского союза и субрегиональных организаций. В Совете Безопасности ООН Россия будет способствовать именно такому подходу к работе по стабилизации обстановки в горячих точках Африки. Продолжим содействовать укреплению миротворческого потенциала африканских государств, в том числе путем подготовки миротворцев в учебных центрах нашей страны, а также оказания помощи в оснащении африканских миротворческих контингентов.

Выразили высокую оценку усилий Габона по обеспечению безопасности в Гвинейском заливе. У нас общие оценки в том, что касается задач повышения эффективности международно-правового сопровождения усилий по борьбе с пиратством.

Мы обсудили шаги, предпринятые международным сообществом и самими африканскими странами, их партнерами из-за рубежа, включая Российскую Федерацию, которые позволили нейтрализовать на данном этапе вирус лихорадки Эбола.

Таково в целом содержание наших переговоров, которые, повторю, были весьма полезны для поддержания контактов по всем аспектам российско-габонских отношений. Благодарю своего коллегу за очень хорошую совместную работу.

Вопрос: Каковы, на Ваш взгляд, перспективы урегулирования украинского кризиса с учётом принятого вчера Верховной Радой закона по Донбассу и заявлений руководителей провозглашённых ДНР и ЛНР о том, что до отмены данных законов политический диалог с Киевом невозможен?

С.В.Лавров: С сожалением вынужден комментировать эту ситуацию. Мне казалось, что 12 февраля в Минске недвусмысленно были определены шаги, которые предстоит осуществить. Документ под названием «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений» был подписан всеми участниками Контактной группы, включая полномочных представителей Киева, Луганска, Донецка и помогавших им в этом процессе представителей России и ОБСЕ. Там записано буквально следующее: сразу после отвода тяжёлых вооружений должен начаться диалог по модальностям проведения местных муниципальных выборов в соответствующих районах Донецкой и Луганской областей. Должен быть диалог о том, как проводить эти выборы (хотя они будут проводиться на основе закона Украины), но модальности проведения, в соответствии с Минскими договорённостями, необходимо согласовывать с Донецком и Луганском. Этого никто даже не пытался сделать.

Далее говорится, что на 30-й день после подписания Минского документа от 12 февраля должно быть принято постановление Верховной Рады, определяющее конкретные населённые пункты на территориях, на которые будет распространяться закон о местном самоуправлении или, как его ещё называют, об особом статусе. Закон принят Верховной Радой осенью прошлого года, но отсутствие в нём описания территорий, на которые он распространяется, не позволял ввести его в действие. Поэтому в Минске была зафиксирована договорённость о том, что на 30-й день после подписания документа о Комплексе мер 12 февраля должен проясниться объём территорий, населённых пунктов, на которые распространяется этот закон. Это всё, что требовалось от Верховной Рады, и под чем подписалась Украина. Вместо этого Верховная Рада по предложению Президента П.А.Порошенко (что меня особенно смутило, поскольку Президент Украины поддержал Минский пакет от 12 февраля) приняла решения, которые, по сути, переписывают договорённости, а говоря проще – грубо их нарушают, обусловливая введение закона об особом статусе необходимостью освобождения территорий, которые они назвали оккупированными, а также замены практически всех избранных населением этих территорий лиц на кого-то ещё. Из постановления Верховной Рады вытекает, что закон об особом статусе вступит в силу только тогда, когда руководить этими территориями будут те, кто приемлемы для Киева. Это – попытка «поставить с ног на голову» всё, о чём договаривались. Компромисс, позволяющий укреплять доверие, заключался в том, чтобы ввести сейчас особый статус на территориях, где люди проголосовали за своих руководителей. Никто не заставлял украинскую сторону официально признавать результаты выборов, но с уважением отнестись к этим процессам и выполнить то, о чём договаривались – это минимум, который должна была сделать украинская власть. Повторю, никакими дополнительными условиями необходимость введения этого закона не обставлялась. Надо было только обозначить населённые пункты и конкретные территории.

Не знаю, как теперь пойдёт политический процесс. Вчера я обратился со специальными посланиями к министрам иностранных дел Германии Ф.-В.Штайнмайеру и Франции Л.Фабиусу, в которых привлёк их внимание к вопиющему нарушению первых шагов политической части минского пакета и призвал предпринять совместный трёхсторонний демарш перед нашими украинскими коллегами, чтобы побудить их выполнять то, под чем они подписались и что было поддержано высшими руководителями Германии, Франции, Украины и России.