Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Венесуэла провела референдум по обострившемуся территориальному спору с Гайаной

Игорь Дунаевский

В Венесуэле накануне прошел консультативный референдум по территориальному конфликту с Гайаной, итоги которого грозят накалить обстановку в регионе. Венесуэльский президент Николас Мадуро призывал сограждан поддержать передачу Боливарианской Республике территории к западу от реки Эссекибо, которую сейчас контролирует Гайана. На момент подписания номера в печать голосование еще продолжалось.

Речь о территории площадью около 160 тысяч квадратных километров, получившей название Гайана-Эссекибо. Основа для территориального спора была заложена еще два столетия назад, когда при колониальном разделе этих земель их заняли британцы вопреки возражениям Великой Колумбии. Территории перешли под контроль Британской Гвианы, которая после провозглашения независимости в 1966 году стала называться Гайаной. На сегодня это единственная страна Южной Америки, входящая в британское Содружество наций.

Спор из-за покрытой джунглями территории долгое время был не слишком интенсивным, а с новой силой разгорелся, как это нередко бывает, из-за открытия в 2015 году богатых нефтяных месторождений на местном шельфе. По разным оценкам месторождения содержат до 10 млрд баррелей нефти. Впоследствии власти Гайаны предоставили концессии на добычу нефти в этом районе сначала американской компании ExxonMobil, а с сентября - еще семи международным компаниям.

После начала нефтедобычи бюджет Гайаны стал стремительно пополняться, а страна стала одной из самых быстрорастущих экономик мира. В последние три-четыре года ВВП страны увеличивается примерно на 20-40 процентов в год.

Все это вызвало резкую реакцию Венесуэлы. В Каракасе называют соседнюю страну "оккупантом" и настаивают, что Гайана-Эссекибо, а также природные ресурсы региона, по праву принадлежит Венесуэле. На картах Боливарианской Республики регион обозначается как часть территории страны. На референдуме венесуэльцам предлагалось ответит на пять вопросов, в последнем из которых речь идет о включении Гайана-Эссекибо в состав Венесуэлы. В еще одном вопросе речь идет о готовности "противодействовать всеми средствами, не противоречащими закону", добыче нефти в спорном районе. Часть экспертов трактует это как намек на угрозу применения военной силы.

Мадуро обвинял ExxonMobil в попытках подкупить региональных политиков, которые незаконно разбазаривают нефтяные богатства, предав народ Гайаны "нищете и забвению". По словам Мадуро, за американской компанией стоит правительство США, а сама Гайана находится под управлением американских военных. К слову, в минувшие выходные СМИ сообщили о том, что представители ВС США встретились в Гайане с местными военными, обсудив "повышение военной готовности и возможности обеих стран реагировать на угрозы безопасности".

Тревогу по поводу развития ситуации выразили в Бразилии, поскольку, как пишут местные СМИ, в случае военного конфликта не исключено, что из-за труднодоступности Гайана-Эссекибо маршруты передвижения военной техники могут затронуть бразильскую территорию. Кроме того, в случае военных действий возникает риск беженцев. На этом фоне министерство обороны Бразилии заявило об усилении охраны северной границы страны и наращивании там военного присутствия.

Представители Гайаны с претензиями Венесуэлы не согласны и обращались в Международный суд ООН с просьбой помешать референдуму. Тот постановил, что Венесуэла должна воздержаться от любых действий по изменению ситуации в споре с Гайаной до решения суда по существу дела. Спорная территория составляет более двух третей территории Гайаны, а проживают на ней около 283 тысяч человек - примерно треть населения страны.

В 1899 году в Париже состоялся третейский суд, где с подачи Великобритании почти вся спорная территория была передана ее колонии - Британской Гвиане (Гайане). Венесуэла считает то решение обманом. В 1966 году было подписано соглашение, согласно которому демаркация границ должна быть проведена через прямые переговоры Венесуэлы с Гайаной, через несколько месяцев получившей независимость от британской короны.

Однако решения вопроса путем переговоров так и не состоялось, а Гайана теперь пытается поставить точку в споре через структуры ООН, включая Генеральную ассамблею, Совет безопасности и Международный суд. В апреле власти Гайаны подали в Международный суд ООН иск о демаркации границы на основании суда от 1899 года. Суд признал иск приемлемым для рассмотрения. В Каракасе настаивают, что конфликт вовсе не относится к юрисдикции этого суда.

Большинство венесуэльцев считают Эссекибо своей территорией

Референдум по присоединению нефтеносной территории Эссекибо к Венесуэле проходит сегодня в Боливарианской Республике, хотя Гайана против

Сегодня, 3 декабря, венесуэльцы голосуют по пяти вопросам референдума о том, следует ли управлять Эссекибо — спорной территорией, которую соседняя Гайана считает своей, пишет Bloomberg.

Среди вопросов — «Согласны ли вы противодействовать всеми законными средствами претензиям Гайаны на одностороннее использование моря, границы которого не были определены, незаконно и в нарушение международного права?»

В этом споре прозападное правительство Гайаны противостоит союзнику социалистической Кубе. Когда риторика накалилась, Бразилия заявила, что направит дополнительные войска к своей северной границе с двумя странами.

Правительство Мадуро проводило кампанию маршами, патриотическими песнями и видеороликами, подкрепляя свои претензии на малонаселенный, густо засаженный деревьями регион, который составляет около двух третей национальной территории Гайаны. Почти все венесуэльцы, включая оппозицию, считают, что Эссекибо принадлежит им. «Я отправляюсь в Эссекибо, он мой», — говорится в одной песне, продвигаемой правительством, ссылаясь на минеральные богатства региона.

Разжигание венесуэльского национализма потенциально может помочь Мадуро на президентских выборах 2024 года.

Гайана, единственная англоязычная страна в Южной Америке, является самой быстрорастущей экономикой в мире. Это чудо случилось благодаря тому, что 2015 году ExxonMobil нашла на шельфе этой страны большие залежи нефти. Согласно некоторым прогнозам, страна может обогнать Кувейт по производству нефти на душу населения. Напомним, что все население Гайаны составляет менее 1 млн человек.

В сентябре правительство Гайаны вызвало гнев Мадуро, заявив, что к концу года выделит новые нефтяные блоки. Правительство Мадуро заявило, что некоторые из этих блоков находятся в водах, которые не были разграничены, или принадлежат Венесуэле.

Правительство Гайаны призвало отменить референдум. Оппозиционный кандидат в президенты Венесуэлы Мария Мачадо также выступила против голосования, заявив, что это отвлечение внимания и ошибка.

Мадуро говорит, что ожидает, что на референдуме проголосуют 12 миллионов венесуэльцев из 20-миллионного электората. Достигнет ли он этого, станет проверкой того, насколько его режим все еще может мобилизовать своих сторонников после того, как 2,4 миллиона избирателей приняли участие в праймериз оппозиции в прошлом месяце. Мадуро не сказал, как он планирует действовать после этого.

Европейцам здесь не место: Америка попробует вернуться к доктрине Монро

Петр Акопов

Сейчас, когда вручную происходит закат мира по-американски, есть хороший повод вспомнить, с чего же он начинался. Не с окончания Второй мировой, когда Штаты стали лидером западного мира, и даже не с Первой мировой, когда они вышли за пределы своего полушария. Нет, все началось ровно 200 лет назад.

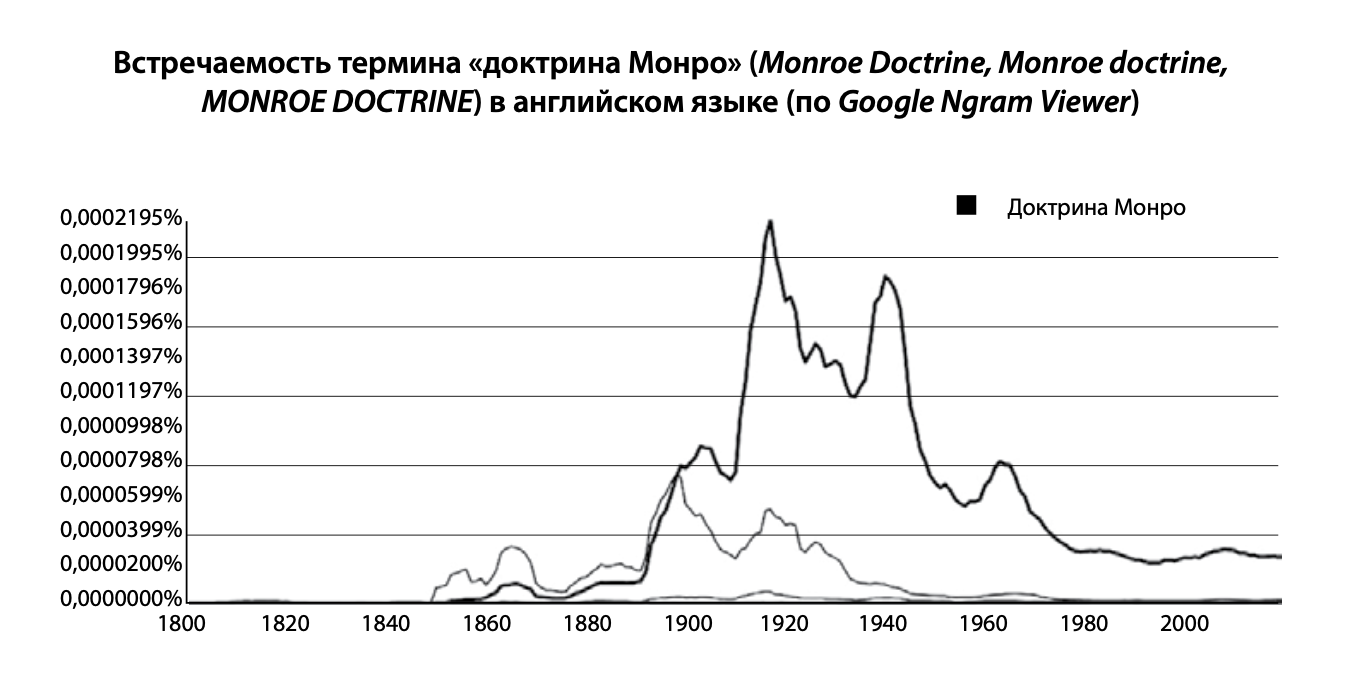

Второго декабря 1823 года США впервые заговорили о своих амбициях далеко за пределами государственных границ: президент Джеймс Монро в обращении к конгрессу заявил о недопустимости вмешательства европейских держав в дела западного полушария. Спустя десятилетия это назвали "доктриной Монро", хотя то, что мы понимаем под этим термином (право США на контроль над западной половиной Земли), сформировалось еще позже — на рубеже XIX и XX веков. А когда Монро говорил о невмешательстве европейцев в американские дела, он, во-первых, имел в виду гораздо меньшее, а во-вторых, Америке просто нечем было подкрепить свои амбиции.

Тогда США как государству не было еще и полувека, а мирный договор с Британией был подписан за 40 лет до выступления Монро. Всего за десять лет до этого англичане сожгли Вашингтон. Так откуда взялись претензии на господство в целом полушарии?

Оттуда же, откуда и сами США, — из Великобритании. Именно остров был инициатором политики недопущения европейцев в Америку, ну а американцы просто взяли на себя роль глашатая англосаксонского мнения. В 1823-м у США не было ни флота, ни армии, ни денег, ни возможности мешать европейцам в Западном полушарии, но зато все это было у Великобритании. Именно ей нужно было не дать европейским державам (включая Россию) вернуться на латиноамериканскую землю или закрепиться на ней — и Штаты здесь выступали просто как ширма. США в те годы занимали лишь малую часть нынешней территории: восточное побережье, купленная у Наполеона Луизиана плюс часть штатов Среднего Запада. Всего 24 штата — без Флориды и Мичигана, не говоря уже о Техасе и Аляске. Последняя была владением России, и англосаксам очень не понравилось, когда наши власти запретили чужим судам заходить в ее порты. А на юге от США шел процесс освобождения латиноамериканцев от европейских колонизаторов — в основном испанских. Этот процесс был очень выгоден именно Британии, которая не прочь была помочь борьбе за независимость пространства от Мексики до Аргентины, чтобы сделать его своей экономической колонией. Понятно, что неофициально: на словах речь шла о свободе торговли и прочих экономических и человеколюбивых свободах. А тут вдруг европейцы (Франция, Австрия, Пруссия и Россия) задумались о том, не помочь ли погрязшей в междоусобице Испании восстановить контроль над взбунтовавшимися латиноамериканскими колониями. Вот тогда в Лондоне и решили выпустить на мировую арену Вашингтон: пусть США заявят о недопустимости восстановления колониального господства, а уж британский флот обеспечит соблюдение раздела сфер влияния.

В целом так и произошло, при этом Монро говорил "всего лишь" о том, что США не будут вмешиваться в дела существующих европейских колоний, но станут рассматривать любое вмешательство европейской державы с целью угнетения или установления контроля над провозгласившими независимость латиноамериканскими странами "как недружественное проявление по отношению к Соединенным Штатам". Европейцы возмутились, но британская затея в целом сработала. Естественно, что ограничения не касались владений британской короны (например, англичане вернули себе контроль над Фолклендами, которые Аргентина считала своими). Впрочем, до поры до времени.

К концу века Штаты не только заняли всю свою нынешнюю территорию (захватив огромный кусок у Мексики, которую поддерживала Франция), но и обратили свои взоры на юг. Им уже мало было одного лишь надзора и экономического влияния над Южной Америкой и Карибами — они перешли к захвату. Отняли у Испании ее последние колонии, включая Кубу, и стали даже придавливать англичан. Так было, например, в споре между Венесуэлой и Британской Гвианой, когда наследники Боливара попытались вернуть себе контроль над спорной территорией. Штаты стояли на стороне зависимой от них Венесуэлы, однако международный суд оставил почти всю оспариваемую территорию британцам. Это решение до сих пор вызывает протесты — буквально завтра в Венесуэле пройдет референдум о возвращении тех самых территорий (сейчас принадлежащих ставшей независимой Гайане).

С начала прошлого века Штаты все активнее вмешивались в дела латиноамериканских стран: начались перевороты, прямые военные интервенции. Даже когда Америка окончательно поменялась с Великобританией местами в англосаксонском тандеме, став ведущей силой (но не мозгом) в битве за мировое господство, внимание к южному региону не ослабло. На доктрину Монро (уже трактовавшуюся фактически как право на вмешательство во внутренние дела любой страны полушария) ссылались и во время Карибского кризиса, и в годы Рейгана — все под предлогом необходимости противостоять чужеполушарному (советско-коммунистическому) влиянию. Но последней крупной военной операцией стало вторжение в Панаму в декабре 1989-го, а ведь там и близко не было никакого "московского следа".

Даже после краха СССР о доктрине не забыли, хотя ставшие мировым гегемоном Штаты не считали нужным уделять латиноамеринцам много влияния. Да и сил на все регионы уже не хватало, впрочем, куда они денутся, эти погруженные в собственные проблемы и зависимые соседи? Однако постепенно все больше в Латинскую Америку стал заходить Китай — и Россия вернулась, причем не только к старым союзникам. В самих латиноамериканских странах все сильнее стало проявляться уже не только недовольство диктатом янки, но и стремление выстраивать самостоятельно как региональную интеграцию, так и внешнюю политику (в том числе и через участие в строительстве новой мировой архитектуры).

Понятно, что на фоне Индо-Тихоокеанского региона (официально объявленного приоритетным американским интересом), Ближнего Востока и Европы Западное полушарие не кажется таким важным, но это только на первый взгляд. В реальности Латинская Америка важна для Штатов и как поле экономической битвы с Китаем, и как регион, поставляющий большую часть мигрантов (в том числе нелегальных), и, самое главное, как фундамент, на котором начинал выстраиваться мир по-американски (являющийся просто новым изданием Pax Britannica).

Хотя десять лет назад Обама объявил о смерти доктрины Монро, она все еще жива в сознании англосаксонских элит, просто место врага после "реакционных европейских монархий", а потом "коммунистического СССР" в ней занял "тоталитарный Китай". Постоянным остается только интерес англосаксонской элиты — контролировать доходы от Латинской Америки. Вот только возможностей для этого все меньше — и идеологических, и экономических, и военных, и геополитических. Так что когда США будут вынуждены уйти сначала с Ближнего Востока, а потом и из Тихоокеанского региона, им будет очень сложно зацепиться хотя бы за первый, латиноамериканский, камень вавилонской башни своего глобального проекта. Тогда уже США будут сами заинтересованы в том, чтобы оставить себе от глобальных амбиций только доктрину Монро: мы не лезем в дела за пределами американских континентов, а вы не лезьте в наши. Но никто на это не согласится — ни сами латиноамериканцы, ни евразийские центры силы.

Снижение выбросов в атмосферу поможет достичь углеродной нейтральности

В октябре 2023 года утверждена новая Климатическая доктрина Российской Федерации. В документе еще раз подтверждается цель нашей страны - достичь углеродной нейтральности не позднее 2060 года. Для эффективной работы в этом направлении требуются новые знания и технологии, поэтому доктрина предполагает участие науки в реализации мер по адаптации и смягчению антропогенного воздействия на климат.

Важную роль в решении этой задачи уже играют Научно-образовательные центры мирового уровня в разных регионах нашей страны. Ученые понимают, что сокращение выбросов парниковых газов нужно вести с умом.

"Любое стремление к углеродной нейтральности не должно ограничивать устойчивый рост экономики, - рассказал "РГ" директор проектного офиса НОЦ "Енисейская Сибирь" Сергей Верховец. - И как раз на стыке этих рамочных условий возникает потребность в мульти- и междисциплинарных решениях, основанных на научных знаниях, данных оперативного мониторинга, новых технологических решениях и включении механизмов "зеленых финансов".

По словам эксперта, все 15 НОЦ России реализуют проекты, связанные с балансом углерода, углеродным следом и повышением устойчивости народного хозяйства.

Для первого в России климатического НОЦ "Енисейская Сибирь" декарбонизация - одно из важнейших направлений работы.

В портфеле НОЦ - цифровая платформа "Низкоуглеродный город", карбоновые полигоны, система углеродного регулирования региона, низкоуглеродная металлургия, диверсификация АПК, центр реализации лесоклиматических проектов и другие. Один из примеров работы - подготовленный центром доклад о потенциале реализации лесоклиматических проектов в регионах Сибири. Материалы этого доклада легли в основу комплексного лесоклиматического проекта, реализуемого на территории Красноярского края. Ведется разработка такого же проекта и в Забайкальском крае.

В целом ведущаяся в стране работа по достижению углеродной нейтральности включает несколько направлений, в том числе разработку технологий, позволяющих сокращать выбросы парниковых газов, развитие альтернативных источников энергии, сохранение лесов и обводнение болот для увеличения поглощения СО2, проведение исследований на карбоновых полигонах.

Проект "Евразийский карбоновый полигон" реализуется в Башкирии участниками Евразийского НОЦ мирового уровня.

Цель - отработка методов мониторинга эмиссии и поглощения парниковых газов, оценка объемов эмиссии парниковых газов экосистемами и промышленными предприятиями Республики Башкортостан, изучение возможности депонирования углерода (предотвращения его попадания в атмосферу) различными системами.

Карбоновый полигон состоит из семи участков, представляющих разные экосистемы. Например, участок сохранившейся ковыльной степи. Степные экосистемы отличаются высокой скоростью депонирования углерода и его быстрым переходом в почву с образованием черноземов. На другом участке - болотном комплексе "Берказан-Камыш" - оценивается эффективность обводнения ранее осушенных болот для снижения выбросов парниковых газов.

Свой экополигон есть и у НОЦ "Кузбасс", который осваивает там технологии рекультивации и ремедиации. С помощью инновационных технологий планируется ежегодно рекультивировать не менее 10 тысяч гектаров поврежденных земель.

Другое направление исследований НОЦ - технология переработки "хвостов" обогатительных фабрик для получения товарного угольного концентрата.

"Реализация проекта по переработке хвостов обогатительных фабрик выступает одним из способов компенсации углеродного следа, - рассказала "РГ" директор АНО "Научно-образовательный центр "Кузбасс" Ирина Ганиева. - Из одной тонны шлама в среднем можно получить 15-20 процентов товарного угольного концентрата. Все остальное после обесшламливания и обеззараживания можно использовать как материал для блоков, кирпичей и цемента. Извлечение полезных ископаемых из хвостов напрямую способствует уменьшению их токсичности, что также положительно сказывается на экологической обстановке". По словам Ирины Ганиевой, к 2026 году разработки НОЦ, касающиеся экологического производства, будут внедрены на предприятиях Кузбасса и других регионов страны.

Один из участников НОЦ "Север: территория устойчивого развития" - Сахалинская область - проводит самый масштабный в стране эксперимент по достижению углеродной нейтральности. Один из таких проектов НОЦ предполагает создание технологической платформы для разработки и апробации водородных технологий полного цикла для территорий Арктики и Крайнего Севера. Среди задач проекта - вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии.

Разработкой элементов водородной энергетики в рамках перспективных технологий для атомной промышленности занимается и Уральский МНОЦ "Передовые производственные технологии и материалы". А Пермский НОЦ "Рациональное недропользование" реализует проект по созданию энергетических систем, основанных на низкоуглеродных технологиях и возобновляемых источниках энергии, характерных для территорий с низким солнечным и ветровым потенциалом.

Среди участников НОЦ есть и крупные компании, которые также занимаются декарбонизацией. Например, у компании "РУСАЛ" есть алюминий ALLOW, который имеет низкий углеродный след - менее четырех тонн CO2 эквивалента на тонну алюминия. А ГМК "Норильский никель" приступил к производству углеродно-нейтрального никеля. Нейтрализация углеродного следа достигнута в основном за счет модернизации гидроэлектростанции, питающей производственные объекты компании, а также за счет реализации природно-климатических проектов.

Наука ищет пути снижения антропогенного влияния на природу Сибири

Татьяна Батенёва

Научно-образовательный центр мирового уровня "Енисейская Сибирь" представляет собой межрегиональное объединение, его инициаторами являются Красноярский край, Республика Хакасия и Республика Тыва. Он позволил объединить усилия научных, образовательных и промышленных организаций для решения сложных комплексных задач.

В состав НОЦ входят 28 организаций - 9 университетов региона, 5 НИИ и 14 предприятий реального сектора экономики, среди которых такие крупные компании, как "РЕШЕТНЁВ", "Красноярский машиностроительный завод", "Норильский никель", "Радиосвязь", "Полюс", "РУСАЛ", "СУЭК" и другие.

Изначально центр создавался как первый климатический НОЦ и ориентирован на решение задач, связанных с экологическим развитием Сибири, климатическими изменениями, разработкой и применением передовых производственных технологий для снижения углеродного следа товаров и услуг.

Направление "Глобальные климатические инициативы" - это комплекс скоординированных между собой проектов, направленных на изучение регионального углеродного баланса и его влияния на климатические изменения, лесовосстановление, мониторинг выбросов СО2 с использованием методов дистанционного зондирования Земли, разработку нормативно-правовых и финансовых механизмов реализации климатических проектов. Это большой блок исследований, посвященных мониторингу, митигации (замедление или обращение вспять. - Прим. ред.) и адаптации к изменениям климата.

Красноярский край является одним из наиболее уязвимых регионов страны в контексте применения трансграничного углеродного регулирования. Это делает актуальными проекты по снижению углеродного следа продукции. Посвященные этой проблематике исследовательские работы тесно связаны с федеральным проектом "Чистый воздух" национального проекта "Экология". Главная цель - поиск технологий снижения влияния антропогенных выбросов на состояние окружающей среды и бюджет углерода.

На предприятиях - участниках НОЦ введена внутренняя оценка экологического воздействия всех новых инвестиционных проектов. Большой вклад в реализацию экологических задач вносят компании горно-металлургического комплекса, в первую очередь "Норильский никель" и "РУСАЛ". В НОЦ разработана и реализуется Концепция устойчивого развития "зеленой" инфраструктуры Норильской агломерации. Проведена оценка климатических рисков и разработаны мероприятия по адаптации к изменениям климата для Красноярского края, которые позволят существенно снизит риск негативных последствий климатических факторов.

Ученые НОЦ проводят исследования, связанные с состоянием экосистем макрорегиона. Леса, расположенные в Сибири, обладают большим потенциалом для реализации лесоклиматических проектов. К их основным темам относятся увеличение площадей лесов за счет лесовосстановления и лесоразведения, а также мероприятия по охране и защите лесов от пожаров и действия факторов, угнетающих лесные экосистемы.

Особое внимание в макрорегионе уделяется лесным пожарам. Проект "Создание системы мониторинга природных пожаров на территории Сибири" позволит оперативно анализировать очаги пожарной опасности, исследовать динамику частоты и площади лесных пожаров в Сибири в условиях меняющегося климата.

Крайне востребована в регионах Сибири такая разработка НОЦ, как "Автономный комплекс управления тушением лесных пожаров". Эта система позволяет существенно повысить эффективность и безопасность работы лесопожарных команд.

Ученые НОЦ "Енисейская Сибирь" разрабатывают новый высокочувствительный автоматический метод обнаружения минимальных количеств токсичных газов - в частности метана - в воздухе. Метод основан на дистанционном измерении концентраций предельного содержания углеводородов в приземном слое атмосферы и может применяться в городской среде, сельскохозяйственных угодьях, а также в лесных экосистемах и на болотах. Такой мониторинг поможет быстро выявлять источники загрязнения на промышленных предприятиях, фиксировать утечки из нефте- и газопроводов, обнаруживать скрытые свалки и очаги начинающихся пожаров. В перспективе на основе данного метода может быть создана полноценная система экологического мониторинга.

Площадкой отработки решений в области низкоуглеродного развития стала лаборатория в области устойчивого развития "Зеленая станция". Теплом она обеспечивается за счет геотермальной энергии, а все оборудование запитано от гибридной солнечной электростанции, состоящей из 18 солнечных панелей. Днем солнечная энергия направляется во внутреннюю сеть на питание потребителей, а ночью система переходит на питание от аккумуляторов.

Коллектив СибГУ им. М.Ф. Решетнева разработал конструкторскую документацию оборудования посева семян для выращивания сеянцев с закрытой корневой системой и оптимизировал параметры модульной теплицы для лесничеств Красноярского края.

Проектируется также геоинформационная система (ГИС) по зеленым насаждениям Красноярска. Она интегрирует все данные о зеленых зонах, парках, деревьях и другой растительности в городе и представляет собой слой цифровой платформы "Низкоуглеродный город".

Все научно-технологические инициативы дают конкретный эффект: по результатам 2022 года снижение совокупного объема выбросов по отношению к 2017 году в Красноярске составило 10,8 процента (13,7 тысячи тонн).

В 2022 году в программу НОЦ "Енисейская Сибирь" внесены еще два приоритетных направления: электроника, радиотехника и системы связи и продовольственная безопасность. В сфере высоких технологий успешно работают компании "РЕШЕТНЁВ" и "Радиосвязь", обеспечивающие развитие спутниковой группировки России, систем беспроводного широкополосного интернета и прецизионного позиционирования. А проекты, связанные с системами космической связи и ГЛОНАСС, предполагают существенное развитие спутниковых информационных систем и сервисов.

Перед НОЦ поставлены масштабные задачи по импортозамещению. Среди них - замещение иностранных данных данными российских спутниковых систем дистанционного зондирования Земли; высокоточных зарубежных антенн ГНСС производства Канады, США и Швейцарии - отечественными; разработка новых материалов - изополимеров, микро- и нанофибриллированной целлюлозы.

По направлению "Продовольственная безопасность" поставлена цель - заместить семенную продукцию зерновых. Реализуя технологический проект "Создание и развитие Красноярского селекционно-семеноводческого центра в сфере зерновых культур", ученые Красноярского научного центра СО РАН за последние годы создали более 60 новых сортов яровой пшеницы, ячменя, овса, озимой ржи, гороха, плодовых и ягодных культур. В 2022 году в крае рекомендованы в производство 15 сортов зерновых культур и 6 сортов гороха; из 18 созданных сортов ярового ячменя допущены к производству 7 сортов; создано 4 сорта овса посевного.

Финансирование проектов центра выполняется за счет различных источников, но более 90 процентов из них - внебюджетные средства.

Объем прямого финансирования проектов и мероприятий НОЦ через научно-образовательные организации со стороны субъектов РФ - инициаторов НОЦ составляет более 300 миллионов рублей.

В третьем квартале 2023 года завершена разработка Концепции научно-технологического развития Красноярского края, которая станет основой актуализированной программы деятельности НОЦ. Концепция определяет условия и приоритеты развития сектора науки и технологий, а также приоритетные направления и механизмы реализации региональной научно-технологической политики на период до 2035 года.

В Москве состоялся IV Международный Демонтажный Форум России

В Москве состоялся IV Международный Демонтажный Форум России (RDF), организованный Национальной Ассоциацией Демонтажных Организаций (НАДО).

Форум является международной платформой для обмена опытом и внедрения современных технологий в области сноса зданий и сооружений, очистки от загрязнений и рекультивации промышленных территорий для их подготовки под новое строительство, применения технологий информационного моделирования и формирования новой системы регулирования обращения с отходами от сноса для создания более привлекательной, безопасной и экологически чистой отрасли.

В рамках форума состоялась пленарная сессия и выступления участников. В центре внимания собравшихся находились важные вопросы, связанные с регулированием законодательной базы в градостроительной и природоохранной сферах в части демонтажа и обращения с отходами строительства, сноса, повышением квалификации кадров в сфере демонтажных работ и факторов, влияющих на безопасность при производстве демонтажных работ.

Вице-президент ГСК «Реформа» – Денис Прохоров выступил, с докладом на тему: «Механизированный демонтаж в условиях крайнего севера на примере проекта по ликвидации надземной части Никелевого завода в городе Норильск».

Антон Тарасов, член Правления Ассоциации НАДО, заместитель генерального директора ГК «Арасар» подготовил доклад: «Нестандартные задачи и решения индустрии демонтажа: подводный демонтаж и 3D-моделирование». Он рассказал об особенностях работы над проектом «Верхне-Свирская ГЭС»: усиление напорной грани было выполнено из монолитного железобетона, шло от самого верхнего уровня напорной грани и заканчивалось около дна. Толщина один метр в начале на самом верху и три метра внизу возле дна. Глубина работ от 10 метров под водой до почти 20 метров.

«Изучив все имеющиеся данные перед началом работ, мы приняли решение об использовании алмазной канатной резки. Был разработан ППР, по которому мы должны были резать усиление на сегменты и вытаскивать их на поверхность краном. Работы выполнялись водолазами». «Работы велись круглогодично с остановками на лва месяца на нерестовый период», - отметил Антон Тарасов.

Темой выступления Александра Чеботкевича, директора департамента охраны труда, промышленной и пожарной безопасности Дирекции по устойчивому развитию ОК «РУСАЛ» стала: «Оценка рисков в контексте безопасного производства демонтажных работ на примере проекта «Генеральная уборка» компании ОК «РУСАЛ».

Об ювелирном демонтаже в условиях действующих производств и реконструкции объектов капитального строительства рассказал Кирилл Симбирцев, генеральный директор компании «ДаймондТек Констракшн». Его компания вела работы в Калуге, в Гороховце и в Волгоградской области по демонтажу объектов, которые удалось успешно реализовать с помощью алмазной резки.

Так работы на объекте «Стекольный завод Русджам» в Гороховце проходили на действующем производстве. «Ни один конвейер на момент производственных работ по демонтажу не останавливался <...>. Когда нужно срочно, безопасно, качественно выполнить демонтаж, метод алмазной резки ювелирного демонтажа был единственным и правильным решением на этом объекте», - поделился он подробностями работы.

Демонтажный Форум России завершился торжественным гала-ужином, в ходе которого состоялась церемония награждения лучших премией Russian Demolition Awards 2023. Ниже публикуем список лауреатов премии.

Номинация — Промышленный демонтаж.

Победителем стала ГК «Арасар» с проектом по реконструкции бетонного массива напорной грани пролета секторного затвора №3 водосливной платины Верхне-Свирской ГЭС.

Ключевые особенности проекта:

Подводные работы на глубине до 27 метров. Сочетание различных технологий демонтажа. Использование специально под проект разработанной канатной гидравлической пилы мощностью 40 кВт. Особые условия охраны труда и техники безопасности из-за ограниченной видимости менее одного метра.

Номинация – Инновации. Навесное оборудование для демонтажа и рециклинга.

Победителем стала компания «Решке Рус», которая представила продукт «Гидравлические ножницы для резки металла VTN серии CI_R».

Ключевые особенности продукта:

Гидравлический цилиндр обратного хода с высокой пропускной способностью обеспечивает надежную защиту поршневого штока от случайных ударов и отличную производительность. Болтовой прокалывающий наконечник со специальной системой крепления без сварки, исключает риск повреждения оборудования и время простоя. Технология выравнивания верхней челюсти. Система всегда обеспечивает оптимальное выравнивание подвижной челюсти относительно неподвижной, тем самым гарантируя наилучшую производительность при сохранении точности резания в течение долгого времени. Высокопрочный корпус изготовлен из лучших высокопрочных конструкционных сталей. Скоростной клапан сокращает время рабочего цикла благодаря контуру регенерации масла (клапан регенерации и скорости), установленному на цилиндре двойного действия. Высокоточное вращение. Опорно-поворотный круг большого диаметра позволяет использовать ножницы даже в самых сложных и экстремальных ситуациях. Оснащенный защитными клапанами и клапанами регулирования расхода, он обеспечивает легкое и точное позиционирование.

Номинация – Спецтехника для демонтажа.

Победителем стала компания ООО «Трактородеталь Групп» с продуктом для выполнения демонтажных работ SANY SYC6028.

Ключевые особенности продукта:

Мультифункциональная машина. Универсальная поворотная платформа может быть оборудована:

– стандартная стрела – рукоять

– двухсегментная стрела – рукоять

– стрела – рукоять с большим вылетом

Энергосбережение и высокая эффективность:

– нейтрализация отработанных газов – Euro III,

– гидравлическая система с позитивным контролем,

– модель двигателя Cummins QSG12.

Номинация – ESG. Вывод из эксплуатации и ликвидация.

Победителем стала компания ПАО «Нижнекамскнефтехим» с проектом «Программа демонтажа НКНХ».

Ключевые особенности проекта:

большое количество ЗиС, задействованных в программе – 89 единиц; проведение комплекса демонтажных работ на 136 объектах; высотный демонтаж колонн – до 90 метров; работа на действующих производственных объектах; ликвидация 2507 единиц технических устройств.

Номинация – Гражданский демонтаж.

Победителем стала компания «Строительство и Инвестиции» с проектом «НПК НИИДАР Преображенская площадь».

Ключевые особенности проекта:

Большой объем – одного млн кубометров. Расположение объекта в историческом, густонаселенном месте Москвы – Преображенская площадь. Высота основного здания – 72 метра. Близость метро – от сносимого здания, высотой 24 метра – 8 метров до входной группы станции метро.

Переработка 70% отходов сноса на площадке.

Номинация – Современные информационные технологии.

Победителем номинации стала Госинспекция по недвижимости города Москвы с проектом «Современные методы выявления объектов, подлежащих демонтажу».

Ключевые особенности проекта:

Применение искусственных нейронных сетей. Применение автоматизированных алгоритмов выявления признаков нарушений. Аналитика больших данных. Каждое второе нарушение выявлено с использованием дистанционного мониторинга. Точность методов – более 80%.

Номинация – Роботы для демонтажа.

Победителем стала компания АО МГК «ИНТЕХРОС» с продуктом «Демонтажный робот РОИН Р100».

Ключевые особенности продукта:

Российское производство с использованием отечественных комплектующих. Защита всех гидроцилиндров, дополнительная гидролиния и быстросъем в базовой комплектации. Дополнительная система автоматического охлаждения для бесперебойной работы при интенсивных нагрузках. Работа в экстремальной среде при радиационном излучении до 73 Грэй/час или при температуре до 500°C. Дистанционное управление по видеокамерам на расстоянии до пяти км.

Номинация – Алмазные технологии.

Победителем стала компания ГК «Арасар» с проектом реконструкции судоходных шлюзов Городецкого гидроузла.

Ключевые особенности проекта:

5 тыс. кубометров гидротехнического железобетона; 6 тыс. кв. метров/реза алмазным канатом; температура до -30; часть работ выполнялась под водой; сложные такелажные работы с одновременным использованием трех кранов в том числе одного плавучего.

Номинация – Алмазное оборудование для демонтажа.

Победителем номинации стала компания ГК «Арасар» с продуктом «Канатная машина МС5518».

Ключевые особенности продукта:

В процессе создания машина проходила полевые испытания в руках опытных мастеров, поэтому учитывает все пожелания людей, которые работают на ней. Отличная эргономичность. Безопасность. Надежность. Неприхотливость.

Номинация – Командный проект.

Победителями номинации стали компании «Ликвидатор» и ГСК «Реформа» с проектом «Демонтажные работы на установке замедленного коксования 21-10/ЗМ на территории Омского нефтеперерабатывающего завода».

Проведение демонтажных работ:

На действующем нефтеперерабатывающем предприятии АО «Газпромнефть – ОНПЗ». В особо стесненных условиях, вблизи действующих инженерных коммуникаций и оборудования. Высотный демонтаж аварийных конструкций ручным способом с применением самоходного подъемника высотой 41 метр. Демонтаж дымовой трубы высотой 60 метров с предварительной разборкой футеровки в замкнутом пространстве методом промышленного альпинизма. Погружение шпунта в грунты с большим количеством техногенных включений.

Номинация – Навесное оборудование в реализации демонтажного проекта.

Победителем номинации стала компания «ХаммерМастер» с проектом «Демонтаж с дисковой фрезой HammerMaster».

Ключевые особенности продукта:

Два высокомоментных ротороно-поршневых мотора для передачи момента и усилия резания на режущий диск, для стабильного и непрерывного фрезерования. Плавное фрезерование с минимальными вибрацией и шумом. Глубина пропила до 1 тыс. мм. Диаметр арматуры, с которой справляется фреза HammerMaster DMW220 – до 32 мм. Высокая скорость резания.

Номинация – ESG. Охрана окружающей среды.

Победителем номинации стала компания Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» с проектом ««Чистый Норильск» – Ликвидация неэксплуатируемых объектов и очистка территории Норильского промышленного региона от накопленного негативного воздействия».

Ключевые особенности проекта:

Проект реализуется в труднодоступных районах Арктической зоны, за Полярным кругом. Проект рассчитан на 10 лет. Необходимо выполнить ликвидацию неэксплуатируемых и аварийных объектов в количестве более 500 шт,, собрать до двух млн. тонн мусора, более 600 тыс. тонн металлолома и очистить до 24,0 млн. кв. метров территорий. Задействовано более 400 специалистов и более 100 единиц техники.

Программа по ликвидации неэксплуатируемых и аварийных объектов и санитарной очистке территории Норильского промышленного региона и Арктической зоны – проект «Чистый Норильск», часть федеральной программы «Чистая Арктика».

Номинация – ESG. Рекультивация.

Победителем номинации стала компания ПАО «ТГК-11» с проектом «Рекультивация свалки твердых бытовых отходов «Советская-1» в г. Омске с применением золошлаковых материалов».

Ключевые особенности проекта:

Свалка ТБО «Советская-1» в Омске была закрыта в 2005 году с накопленными отходами в объеме 700 кубометров. Проект по рекультивации свалки ТБО «Советская-1» реализуется в рамках федерального проекта «Чистая страна» (национальный проект «Экология»).

При рекультивации свалки было использовано 72 тыс. тонн золошлаковых материалов Омской ТЭЦ-4 вместо традиционных природных ресурсов. Совокупный экономический эффект за счет использования в проекте золошлаковых материалов вместо песка составил около 17,15 млн. рублей.

Номинация – Охрана окружающей среды.

Победителем номинации стала компания «Волгаспецстрой» с проектом «Утилизация и вовлечение отходов в хозяйственный оборот «Норильский никель» после ликвидации подземной части зданий и сооружений Агломерационного и Плавильного цехов Никелевого завода, г. Норильск».

Ключевые особенности проекта:

Для размещения нового предприятия в условиях Крайнего Севера и вечномерзлых грунтов необходимо использовать ранее освоенные территории после демонтажа существующих конструкций. Утилизация отходов после демонтажа во вторичные строительные ресурсы – экономически обоснованный подход к новому строительству в рамках сложных логистических маршрутов и возможности доставки только по водным артериям реки Енисей либо Северному морскому пути.

Работы выполнены строго в ранее использованном пятне застройки, расширения зоны влияния человека нет.

Применение технологии переработки и утилизации: – уменьшило объем отходов, подлежащих размещению на полигонах до нуля, тем самым снизив наносимый окружающей среде вред; – позволило провести ликвидацию накопленного вреда и обеспечить дальнейшую реализацию экологических программ сложных климатических условиях.

Номинация – ESG. Вовлечение вторсырья в производство стройматериалов и изделий.

Победителем номинации стал Испытательный центр Цементум с проектом «Технология карбонатного твердения бетонолома для производства мелкоштучных изделий».

Ключевые особенности проекта:

Предлагает новую технологию по вовлечению бетонных отходов в полезное использование. Позволяет получить конструкционные строительные изделия более чем на 90% состоящие из отходов. Является простой в реализации и нетребовательной к оборудованию технологией. Позволяет извлекать пользу из углекислого газа, выделяемого при работе крупных энергопотребляющих производств (производства стали, алюминия, цемента и пр.).

Проект демонстрирует слаженное взаимодействие научного коллектива и промышленной компании.

Номинация – Лучший проект RDA 2023.

Лучшим проектом 4-го Международного Демонтажного Форума России 2023 стал проект ГСК «Реформа» по демонтажу Никелевого завода.

Авторы: СГ-Онлайн

Народный губернатор

Больше 20 лет Аман Тулеев строил в Кемеровской области свою модель социального государства

Павел Арсеньев (экономист)

В понедельник, 20 ноября, не стало Амана Тулеева - одного из самых ярких политиков современной России. Опираясь на невероятную и недоступную для многих его коллег любовь избирателей, Тулеев больше 20 лет строил в Кемеровской области свою модель социального государства - рисковал, ошибался, отступал, но все же доказал ее эффективность.

Он передал область в руки нового губернатора Цивилева в состоянии, далеком от депрессии середины 1990-х, когда на развалинах высокоразвитого советского индустриального района царил экономический хаос. Города-призраки, шахты-банкроты, наркомания и бандитизм, нищенская, просто голодная зарплата врачей и учителей, казино и рынки в театрах, сплошь аварийная инфраструктура - пускай земляки скажут, что краски сгущаются. Кузбассовцы стали завидовать жизни в соседних сибирских регионах, не говоря уже про федеральный центр. Кому-то нужно было взять на себя ответственность за регион и навести там порядок. Люди ждали перемен, надеялись если не на лучшее, то хотя бы на возвращение старых советских устоев. Выживали, как могли, ненавидели и смеялись над московскими назначенцами, митинговали. Дождались.

Сегодня мало кто помнит, но в Кузбассе демократическим правительством Ельцина были запрещены прямые выборы губернатора. Опасались реванша коммунистов. Пытались даже убрать народного любимца из Кузбасса, нашли ему должность федерального министра по сотрудничеству со странами СНГ, но поработал в этом ведомстве Тулеев недолго. В 1997 году вышедший на митинги Кузбасс заставил Ельцина вернуть Тулеева в регион. В тот раз главой администрации Кемеровской области его не избрали, а назначили, но в области это назначение было воспринято как победа. Харизматичный народный трибун, красноречивый оратор, назначенец Тулеев въехал в здание областной администрации на площади Советов как народный избранник и почти сразу убедительно подтвердил свой новый статус. На первых губернаторских выборах в 1997 году он набрал 95% - без всякого давления, подтасовок, административного ресурса. Это был настоящий карт-бланш на управление областью, и федеральному центру пришлось с этим смириться.

Доверие избирателей еще нужно было оправдать, и Тулееву, в отличие от многих коллег, это удалось. В соседних регионах сменялись десятки руководителей, а он все строил и строил свое индустриально-социальное государство. Менялись экономические и политические установки, рынки, промышленные кланы, а доверие к Тулееву оставалось нетипично высоким. На губернаторских выборах 2001 года он набрал почти 94% голосов, в 2015-м - 97%. Доверие избирателей стало важным механизмом поддержания социальной стабильности в Кузбассе, что высоко оценивали и в Москве.

Тулеев пришел помочь простому человеку - и помог. В ручном режиме, вопреки экономическим теориям, популистскими методами, несистемно. Но помог, в отличие опять же от многих коллег. Так в чем же секрет успеха? Может, в этом ручном управлении? В популизме? В умении видеть интерес простого человека в самых сложных экономических явлениях? Да и можно ли было вернуть в область стабильность и экономический рост другими методами? Совсем не пустые вопросы для индустриальной области, ищущей новые ориентиры для развития.

В 1997 году Кузнецкий бассейн добывал 94 млн тонн угля - в 2 раза меньше, чем при СССР, 43 шахты были закрыты, 150 тысяч безработных. Сельское хозяйство, оборонка, химическая промышленность дышали на ладан. Преподаватели уезжали, больницы разваливались. Если бы речь шла о войне, оставалось только сдаться. Всем, но не Тулееву.

С какой-то революционной страстью, вооружившись беспрецедентным рейтингом, кинулся наводить порядок по одному ему понятному плану - да и был ли план у человека, по собственному признанию с большим недоверием относившегося к планам и программам? Он видел брешь в обороне своего города - и кидался с горсткой соратников на стену; замечал другую брешь - и мчался на новое место. Иногда казалось, что все стены города состоят из одних пробоин, а материалов для починки катастрофически не хватало. Но при всей нехватке ресурсов Тулееву удавалось получить результат.

Сразу после назначения Тулеев активно включился в дискуссии по реструктуризации угольной отрасли, добивался компенсаций шахтерам и шахтерским моногородам, уговаривал профсоюзных лидеров и коллективы прекратить забастовки, а владельцев шахт - увеличить социальные выплаты. Уже к 1999 году Тулеев добился передачи части функций управления угольной отраслью на уровень области. Бизнесу были предложены понятные и долговременные правила работы в Кузбассе: в обмен на защиту интересов кузбасских предприятий на федеральном уровне, расшивку "узких" мест в транспортной инфраструктуре и налоговые льготы предпринимателям предлагалось вкладывать средства в областные социальные программы, развивать социальную инфраструктуру моногородов, поддерживать областные благотворительные программы.

Не сразу, но Тулеев научился договариваться с крупным бизнесом, в Кузбасс пришли такие федеральные компании, как ЕВРАЗ, РУСАЛ, "Мечел", СУЭК, СИБУР, УГМК и другие. Эти компании обладали большим опытом организации производства, знанием международных рынков, обладали инвестиционными ресурсами. Договоры с ними область оформляла в виде "социальных обязательств" - соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с администрацией. В соглашениях устанавливались зоны ответственности и обязательства собственников предприятий по отношению к своим коллективам и населенным пунктам, а также и преференции для этих предприятий со стороны области.

Тулеев лично следил за неукоснительным соблюдением социальных обязательств, успешно решал возникавшие конфликты. На предприятиях стала расти зарплата - только за первые 10 лет губернаторства зарплаты в угольной отрасли выросли в 3-4 раза. Выделенные компаниями средства шли на охрану труда, обустройство городов, закупку медицинской техники, транспорта для школ и многого другого. Люди почувствовали перемены - и связывали их, конечно, с Тулеевым.

Губернатор, как мог, поддерживал эту связь. Даже во время рабочих визитов на предприятия Тулеев требовал, чтобы директор имел возможность на месте решить какой-нибудь острый вопрос работника. Конечно, это были разовые акции, но за ними стояла и самая развитая в России система социальных льгот и поддержки.

На льготы могли рассчитывать практически все слои населения - молодые специалисты, семьи, ветераны, пенсионеры, инвалиды, дети, малый бизнес... Где еще действовали льготные ипотечные кредиты под 3-5% годовых? Где сохранялись такие льготы по ЖКХ, общественному транспорту, медикаментам? Эта система казалась неразумной, несоответствующей экономической теории и даже подвергалась критике со стороны глав соседних регионов. Но она и поддерживала у кузбассовцев веру в своего губернатора и в лучшее будущее для себя и своих детей.

Инвестиции крупных компаний, конечно, шли не только на поддержку социальных программ. Прошло масштабное обновление основных фондов, выросла производительность труда и конкурентоспособность на внешних рынках. Добыча угля превысила советский уровень и находится на рекордных отметках в 242 млн тонн, построено 85 новых высокопроизводительных предприятий по добыче и переработке угля. Экономика, как и социальная сфера, по сути, обрела второе дыхание. Как с гордостью сказал в одном интервью сам Тулеев, за 20 лет мы построили второй Кузбасс.

В этом новом Кузбассе появилась разноплановая экономика, усложнилась общественная жизнь. Держать все процессы под личным контролем у Тулеева уже не всегда получалось. Ему вспоминают и просчеты в кадровой политике, и печально известную "Зимнюю вишню". Изменился Кузбасс, поменялся и губернатор.

Конечно, бессменному руководителю региона хотелось самому выбрать себе преемника. Но пришел Сергей Цивилев, биография которого не была раньше связана с Кузбассом. Многим и, наверно, самому Тулееву тогда казалось, что "варягу" непросто будет разобраться в хитросплетениях кузбасской политики, ждали провалов в экономике и социальной сфере. Но Сергей Цивилев очень быстро смог встроиться в местную жизнь, усвоить уроки бывшего губернатора и найти свои эффективные решения для продолжения строительства нового Кузбасса. Как и Тулеев, Цивилев взял на себя роль главного лоббиста угольной отрасли, продолжил реализацию крупных инфраструктурных проектов, активно ищет инвесторов и поддерживает льготников. А значит, желанная Тулеевым преемственность продолжает работать на благо любимого им Кузбасса.

Несмотря на тяжелую болезнь, последние годы Аман Тулеев продолжил работать в Кузбассе, готовил преемников, но уже не для себя, а для всей области - на посту ректора Кузбасского регионального института развития профессионального образования. И заслужил о себе самую добрую память - и у руководства страны, и у простых кузбассовцев. Пусть земля ему будет пухом.

Иван Хиль: Россия и Венесуэла хотят вернуться к прежнему уровню нефтедобычи

Венесуэльская компания PDVSA и российский "Газпром" обсуждают новые проекты по разведке и добыче газа в республике, заявил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто. В эксклюзивном интервью специальному корреспонденту РИА Новости Александре Дибижевой он также рассказал о планах Москвы и Каракаса по сотрудничеству в нефтяном секторе и о том, может ли на этой работе отразиться недавное ослабление санкций США в отношении Венесуэлы.

— Россия и Венесуэла тесно взаимодействуют в вопросах энергетики. Как сообщалось ранее, Венесуэла будет реализовывать ряд проектов с "Газпромом". Не могли бы вы рассказать, что это за проекты? Началась ли уже конкретная проработка их параметров? Когда они смогут начать работу?

— Недавно в Москве прошло семнадцатое заседание российско-венесуэльской межправкомиссии, в ходе которого обсуждались различные вопросы нашего сотрудничества. Один из них – это газ. Венесуэла сейчас проводит оценку запасов природного газа, которые могут стать – и, несомненно, станут – четвертыми по объему в мире. Мы не только обладаем крупнейшими в мире запасами нефти, но и собираемся стать четвертым по величине газовым резервом в мире.

Компания "Газпром" уже была в Венесуэле, уже работала над проектами, которые были тем или иным образом затронуты санкциями против республики. Сейчас мы на новом этапе сотрудничества, в первую очередь, по вопросам, которые касаются разведки и добычи на новых газовых месторождениях. Эти вопросы будут решаться в течение ближайших недель. Руководство "Газпрома" проводит встречи с коллегами из PDVSA, чтобы проработать параметры участия, техническое задание. Мы можем сказать, что это проекты по разведке и добыче газа, которые так необходимы. Венесуэла может восполнить ту нехватку газа, которая сейчас есть на рынке, поскольку у нас есть такие запасы.

— Как заявил вице-премьер РФ Александр Новак, Россия и Венесуэла наметили пути дальнейшего сотрудничества для увеличения добычи нефти. До какого уровня планируется нарастить добычу нефти? Будут ли для этого создаваться новые совместные проекты?

— Совместная добыча нефти в Венесуэле в последние годы достигла 120-150 тысяч баррелей в сутки. Конечно, режим санкций сильно повлиял на добычу, и цель на первом этапе — восстановить тот уровень, который у нас был всего пару лет назад с компанией "Роснефть", у которой сейчас другая схема работы. А вторая цель – увеличить этот уровень добычи как минимум вдвое в ближайшие годы. В комиссии мы договорились о возобновлении переговоров и участии российских компаний в совместных предприятиях в рамках соглашения, которое есть у PDVSA. Можно сказать, что на первом этапе мы стремимся восстановить уровень добычи, который у нас был пару лет назад.

Стороны работают над этим, в особенности по вопросам логистики и запуска предприятий в Венесуэле, работы совместных компаний и вопросов технологий. Мы возлагаем большие надежды на эти проекты, мы вкладываем в это много энергии и сил. Российская сторона также заинтересована, сопредседатели межправкомисии Новак и (министр народной власти по нефти Венесуэлы и президент PDVSA – ред.) Педро Тельечеа напрямую обсуждают детали. Но я могу сказать, что мы увидим результаты очень скоро.

— Будет ли Венесуэла поднимать в ОПЕК вопрос о нефтяном эмбарго против Израиля?

— То, что сейчас происходит в Палестине – это преступление, нарушение всех международных соглашений в области гуманитарного права. Израиль занимается геноцидом. Мы настаиваем на прекращении огня без всяких условий. Также должен быть организован допуск гуманитарной помощи. Мы пока не видели никаких обсуждений по теме нефтяного эмбарго, но арабские страны обсуждали эту тему. Мы не экспортируем нефть в Израиль. У нас нет никаких дипломатических отношений с этой страной. Но мы поддержим любую меру, которая будет принята в ОПЕК, направленную на урегулирование ситуации, на то, чтобы был установлен диалог между сторонами.

— Я бы хотела продолжить тему энергетики. Ранее газета Washington Post сообщила, что США и Венесуэла согласовали сделку, по которой Вашингтон ослабляет санкции в отношении нефтяного сектора страны, а Венесуэла в 2024 году проводит президентские выборы под международным наблюдением. Вы могли бы подтвердить эту информацию?

— Что касается соглашения с США, президент Мадуро высказался достаточно ясно – это соглашение, где американцы ослабляют ряд нелегальных санкций против Венесуэлы, потому что они незаконны. Они нарушают международное право и должны быть немедленно сняты.

Мы договорились с венесуэльской оппозицией о проведении выборов во втором полугодии следующего года, как это и предусмотрено конституцией. Все знают, что избирательная система Венесуэлы практически безупречна, где нет никакой возможности обмана. Все автоматизировано, современно. То есть мы оформили на бумаге то, что записано в законе.

Произошло то, что часть оппозиции наконец образумилась и решила вернуться в демократическое русло после нескольких лет попыток свержения действующей власти насильственным способом. Увидев свое поражение, они решили вернуться к дипломатическому, политическому диалогу с правительством Венесуэлы. Будем и дальше над этим работать.

По поводу США: мы считаем, что ослабление санкций — это необходимый шаг к полному снятию незаконных рестрикций против народа Венесуэлы. Они необоснованны и должны быть немедленно сняты.

— Так все-таки вы обсуждаете этот вопрос с Вашингтоном?

— Мы договорились с США, что они начнут процесс снятия санкций. Мы рассматриваем облегчение санкций как первый шаг к этому.

Что касается условий проведения выборов, то, повторяю, то, что заявила Венесуэла, или что подтвердила Венесуэла с оппозицией, — это сохранение избирательных гарантий, существующих в венесуэльской избирательной системе, сохранение закона, конституции, подтверждение этих ценностей. С этого момента США начали снимать санкции.

— И если США начнут процесс снятия санкций с нефтяного сектора Венесуэлы, не помешает ли это сотрудничеству с Россией в области энергетики?

— У России и Венесуэлы двустороннее сотрудничество, прямое. Невозможно, чтобы оно было как-то затронуто никакими договоренностями. Мы продолжаем работать с компаниями из России, это наши надежные союзники во многих проектах, и мы намерены это сохранить.

— Вы уже упомянули президентские выборы в стране, которые пройдут в следующем году. Намерена ли Венесуэла приглашать международных наблюдателей на них?

— Согласно нашему законодательству, у нас нет наблюдателей, у нас есть сопровождающие проведение выборов. Мы всегда готовы видеть страны, которые уважают конституцию Венесуэлы. Мы готовы все показать.

Сегодня мы пригласили Российскую Федерацию, она всегда сопровождала нас в этом процессе. У нашей избирательной власти есть соглашения с различными органами российской избирательной системы, и мы будем обмениваться информацией. Мы очень рады, что они могут участвовать в этом процессе.

— То есть вы не планируете приглашать никого из стран Запада?

— Мы сказали, что все, кто хочет принимать участие в этом процессе, должны уважать закон и конституцию. Кто готов это делать, добро пожаловать.

— Совет Евросоюза в понедельник продлил санкции против Венесуэлы. При этом ЕС заявил о готовности рассмотреть вопрос смягчения или полной отмены санкций против Венесуэлы при условии выполнения определенных условий. Готов ли Каракас пойти ради снятий санкций на их выполнение? Планируются ли в ближайшее время контакты с Брюсселем по этому вопросу?

— Позиция, которую занял Евросоюз, — нелепая, бессмысленная и высокомерная. Венесуэла не будет идти ни на чьи условия. У нас есть конституция и у нас есть закон. Европа должна снять все санкции против Венесуэлы без всяких условий. Решение, которое они приняли, противоречит нашей конституции, международному праву. Санкции должны быть сняты.

— Говоря о двусторонних отношениях РФ и Венесуэлы, хотела бы спросить вас об одном из основных экспортных товаров Каракаса. Это кофе и какао-бобы. До какого уровня планируется увеличить поставки этой продукции в страну? И могут ли быть какие-то скидки со стороны Венесуэлы?

— Наша продукция на российском рынке, в том числе кафе и какао-бобы, сейчас представлена довольно скромно. Мы согласовываем санитарные протоколы, чтобы разрешить экспорт рыбной и сельскохозяйственной продукции, другие растительные культуры, которые в скором времени будут, можно сказать, готовы к выходу на российский рынок. Я не могу сейчас сказать точно число, но эти проекты развиваются, поскольку Венесуэла всегда была экспортером продовольствия. Сейчас мы заходим на рынок с новыми силами, и мы уверены, что Россия будет привилегированным рынком. Конечно, мы ведем переговоры с Москвой как со стратегическим, привилегированным союзником, это переговоры в рамках международного торгового права. Как в России, так и в Венесуэле есть государственные участники, есть частные. Мы договорились способствовать этим переговорам. Мы стремимся создать надежный канал для венесуэльского экспорта в Россию, и конечно, есть российские продукты, которые будут импортироваться в Венесуэлу.

— Возвращаясь к международной повестке, может ли территориальный спор Венесуэлы с Гайаной перерасти в полномасштабный конфликт, учитывая к тому же планы США разместить на территории последней военную базу?

— Венесуэла задействует все дипломатические, политические и юридические методы чтобы избежать эскалации. Мы хотим, чтобы было уважение к международному праву и к Женевскому соглашению, которое было подписано ранее. Должен быть прямой диалог для поиска взаимного выгодного решения. Если мы пойдем по этому пути, я уверен, что не будет никакой конфронтации, не будет риска эскалации. К сожалению, Гайана занимает безрассудную позицию. Видимо, это часть их юридической стратегии, когда они решили обсуждать этот вопрос в Международном суде ООН. Мы настаиваем на Женевском соглашении 1966 года. Мы также говорили о присутствии Южного командования США как об элементе провокаций. Мы также говорили о все большем присутствии компании Exxon Mobil в еще не делимитированных морских водах. Гайана пытается устроить провокации против Венесуэлы, но Каракас не поддастся на это. Мы уже говорили, что наш путь – это путь мира и прямых переговоров. Гайана пытается спровоцировать эскалацию, но мы не поддадимся.

Компании организуют совместные с вузами кафедры для подготовки нужных специалистов

Анастасия Павлова

Российские предприятия все сильнее ощущают дефицит специалистов. По данным hh.ru, в сентябре 2023 года спрос на сотрудников увеличился на 47 процентов по сравнению с прошлым годом. А вакансий стало меньше на три процента. Уровень безработицы остается рекордно низким - те же три процента. В таких условиях крупным работодателям остается только самим готовить будущие кадры. Делают это на совместных кафедрах вузов и предприятий.

И таких совместных или базовых кафедр в российских университетах появляется все больше. Это учебное пространство, оборудованное при поддержке предприятия, для обучения студентов по актуальным направлениям. Впоследствии студенты таких кафедр проходят производственную практику на предприятии-партнере и остаются там работать. В теории.

"Обучаясь или проводя исследования на совместной кафедре, молодой специалист может быть уверен в своем будущем трудоустройстве и финансовой безопасности", - говорит Руслан Гребнев, профессор Академии военных наук Российской Федерации, советник при ректорате РУДН им. Патриса Лумумбы по правовым вопросам.

Показателен пример Госкорпорации "Ростех". Совместные лаборатории и кафедры предприятий госкорпорации созданы более чем в 40 российских университетах. Еще реализуется около 100 образовательных программ с 25 вузами по направлениям "машиностроение", включая авиа-, авто- и двигателестроение, "электроника" и "информационные технологии". Наиболее активно работают с вузами компании "КАМАЗ", "Исток" им. Шокина, "Швабе", ОДК.

Ежегодно не менее 10 тысяч студентов проходят стажировки на предприятиях, входящих в госкорпорацию. Не менее 300 представителей предприятий участвуют в образовательном процессе в вузах в качестве штатных сотрудников по совместительству. "Ростех" продолжает запускать образовательные программы, есть планы по дальнейшей интеграции.

"Ростех" заинтересован в получении опережающих технологий в перспективе 3-5 лет. Мы считаем, что кооперации ученых вузов и представителей предприятий способны создавать конкурентоспособные продукты и технологии как результат сочетания знаний и навыков", - говорит управляющий директор Госкорпорации "Ростех" по кооперации науки и бизнеса Елена Дружинина.

В качестве примера она приводит БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова и "ОДК-Климов", базовая кафедра "Разработка авиационных двигателей и энергетических установок". Для обучения студентов здесь используют современное инженерное программное обеспечение, средства 3D-печати и сканирования. Создано конструкторское бюро "Разработка авиационных двигателей". Студентов привлекают к реализации проектов по внедрению аддитивных технологий в авиационное двигателестроение, разработку и производство БПЛА.

Организация совместной кафедры или лаборатории - это не спонтанные решения. Как правило, такие формы сотрудничества - результат многолетней совместной научно-исследовательской и образовательной работы вуза и конкретного предприятия. Открыть совместную кафедру непросто: этому предшествуют многомесячные переговоры, подписания соглашений, процессы разработки программ и ремонта помещений.

"Сотрудничество кафедры и организации всегда взаимовыгодно. На иных условиях оно не осуществляется. Кафедра получает актуальную информацию от прямого потребителя образовательных услуг и научных исследователей, заказчика на программы ДПО. Компания-партнер получает хорошо подготовленные, квалифицированные кадры, наиболее актуальную информацию о научных исследованиях, а также исполнителей данных исследований под свои задачи", - говорит Алевтина Черникова, ректор Университета МИСИС.

В НИТУ МИСИС есть совместные кафедры с корпорациями и компаниями "Росатом", "Сбер", "Квант", "Русал" и другими. Здесь готовят специалистов в области информационных бизнес-систем, наноструктурных преобразователей энергии, перспективных компьютерных технологий, бизнес-информатики и систем управления производством.

В МТУСИ функционирует 8 базовых кафедр в области искусственного интеллекта, информационных систем, связи и телерадиовещания, цифровых технологий рекламы, информационной безопасности. Среди партнеров - "Ростелеком", Российские сети вещания и оповещения, Научно-исследовательский институт радио и другие.

В Новосибирском государственном университете много совместных лабораторий. Они отличаются друг от друга, отражая представления каждой компании-партнера о совместной структуре. Например, на факультете информационных технологий более 10 лет работала совместная лаборатория с компанией Parallels, были совместные структуры с компаниями Intel и JetBrains. Сейчас есть совместные лаборатории со "Сбером" и с Центром финансовых технологий.

В департаменте государственного администрирования НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге работают две базовые кафедры: администрации губернатора Санкт-Петербурга и международного центра социально-экономических исследований. В Школе физико-математических и компьютерных наук питерской "Вышки" несколько лет назад создали базовые кафедры НИЦ "Курчатовский институт" - ПИЯФ, Математического института им. В.А. Стеклова РАН, Физико-технического института имени А.Ф. Иоффе РАН, работают несколько совместных лабораторий.

"Обучение через практику и выполнение реальных прикладных задач - главная ценность таких проектов. Студенты привлекаются к работе над научными и прикладными проектами, получают знания, работая над амбициозными и актуальными задачами, перенимают опыт экспертов из ведущих компаний и научных центров", - говорит декан Школы физико-математических и компьютерных наук НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Михаил Мухин.

Студенты получают возможность пополнить свое портфолио. Крупные компании действительно заинтересованы в работе с молодежью и рассчитывают, что студенты станут их новыми сотрудниками.

Александр Царев, генеральный директор завода металлоконструкций Московского политехнического университета (МАМИ), рассказывает, что у компании пока нет совместной кафедры с вузом, но чтобы больше молодежи оставалось в профессии и трудилось на заводах, кафедры очень нужны. Сейчас происходит их возрождение.

"Мы открыты для взаимодействия, приглашаем молодых ребят после учебы пройти стажировку на заводе, трудоустраиваем и всячески поддерживаем. Но работать идут до 30 процентов из потока", - говорит Александр Царев.

Альянсу России и ОПЕК пока не грозит потеря влияния на мировом рынке нефти

Сергей Тихонов

Глава минэнерго Бразилии Бенто Альбукерке заявил, что присоединение страны к ОПЕК или ОПЕК+ противоречит ее целям - нарастить добычу нефти и увеличить свое присутствие на мировом рынке, как экспортера сырья. Ранее генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс рассказал о заинтересованности организации во вступлении в ее ряды Бразилии.

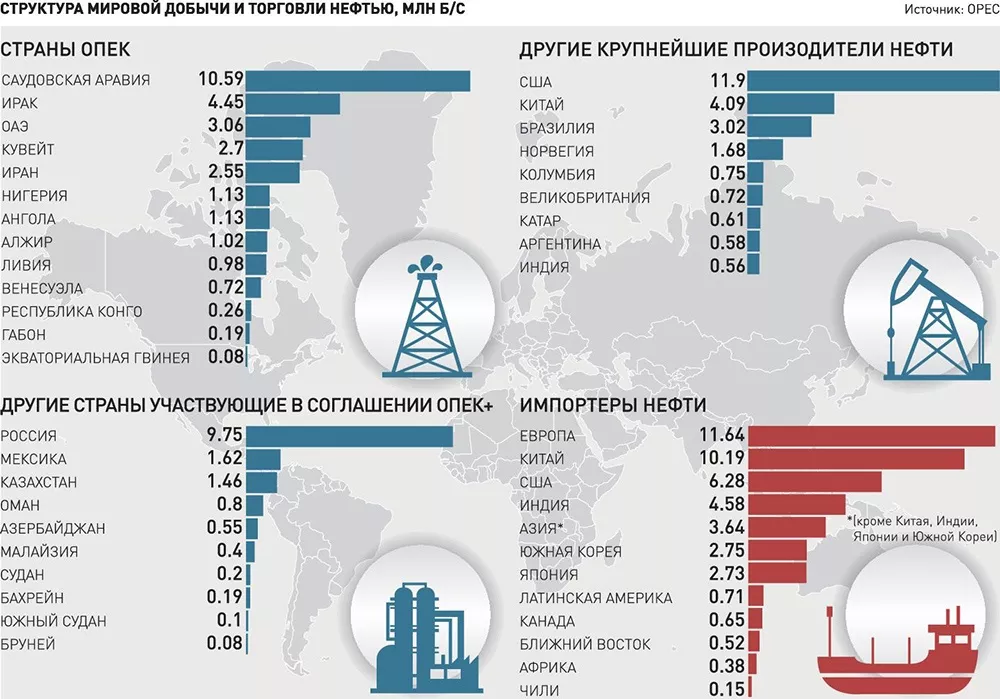

Наряду с Бразилией, Аргентина, Канада, США, Гайана - также мировые лидеры по наращиванию добычи нефти вне ОПЕК+, и эти страны совсем не стремятся вступить в альянс. Более того, США и Канада являются его последовательными противниками.

Едва ли сложно понять, кто стоит за множеством публикаций в СМИ о недобросовестности выполнения условий сделки ОПЕК+, чаще всего Россией, но называются также Ирак, ОАЭ и другие страны. Собственно, США даже никогда не скрывали, что пытаются развалить ОПЕК+, стараясь поссорить двух лидеров альянса Саудовскую Аравию и Россию.

На этом фоне растет количество прогнозов о том, что ОПЕК и ОПЕК+ будут терять свое влияние на мировом рынке из-за роста добычи в странах, не присоединившихся к альянсу. И сделаны они совсем не на пустом месте. Как отмечает эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов, рост добычи вне стран ОПЕК+ может стать одним из ключевых трендов для нефтяного рынка в ближайшие годы. Гайана планирует к 2027 году увеличить добычу с нынешних 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) до 1,2 млн б/с. В свою очередь, Бразилия собирается к началу 2030-х годов увеличить добычу с нынешних 3 млн до 5 млн б/с за счет освоения подсолевых месторождений на шельфе Атлантики. Наконец, в США в 2026-2027 годах будет введен экспортный нефтеналивной терминал SPOT мощностью 2 млн б/с, который сможет обслуживать сверхбольшегрузные танкеры (класса VLCC). Это позволит США увеличить экспорт с 4 млн до 6 млн б/с. Для сравнения, экспорт нефти из Саудовской Аравии в 2022 году достиг 7,3 млн б/с.

Но если рассматривать мировую статистику в целом, то к началу 2023 года на долю стран ОПЕК приходилось 36,3% мировой добычи нефти и 49,2% - экспорта. Доля расширенного альянса ОПЕК+ больше: добыча - 53,9%, экспорт - чуть более 67%. Эти цифры ясно показывают, что если отдельно ОПЕК еще есть чего опасаться со стороны конкурентов, то в формате ОПЕК+ едва ли альянсу грозит потеря влияния в ближайшем будущем. И стоит также учесть, что Россия еще и крупнейший после США поставщик на мировой рынок нефтепродуктов (доля нашей страны в мировом экспорте - 7,5%). Суммарно в 2022 году наша страна поставляла на мировой рынок нефти и нефтепродуктов 7,8 млн б/с (около 11,5%).

А вот США едва ли можно назвать полноценным конкурентом ОПЕК+, страна экспортирует нефти и нефтепродуктов почти столько же, сколько импортирует. В 2022 году они отправили за границу 8,8 млн б/с, а ввезли из других стран 8,3 млн б/с. И даже если они увеличат экспорт сырой нефти, как планируется, то импорт ее также придется увеличивать, поскольку равноценно нарастить добычу даже по самым оптимистичным оценкам у американских компаний не получится. Пока же в общем объеме международной торговли нефтью и готовым топливом доля их чистого экспорта всего 0,6%.

Прирост производства в странах, не входящих в ОПЕК, не способен полностью покрыть растущий спрос на "черное золото", говорит эксперт аналитического центра "ИнфоТЭК" Валерий Андрианов. По последним оценкам ОПЕК, добыча нефти в странах, не входящих в организацию, в 2023 году вырастет на 1,7 млн б/с. В то же время глобальный спрос, по расчетам МЭА, увеличится на 2,2 млн б/с. То есть страны ОПЕК+ по-прежнему сохранят за собой фактическую роль регулятора рынка, поясняет эксперт.

И вот именно учитывая это сохранение за ОПЕК+ роли регулятора на рынке, страны вне альянса совсем не стремятся пополнить его ряды, считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Константин Симонов. ОПЕК+ берет на себя всю тяжесть по балансировке нефтяного рынка, сокращает добычу, снижает экспорт в то время, как "безбилетники", а именно так можно назвать нефтедобывающие страны, не участвующие в сделке, получают максимальную выгоду от этого, увеличивая производство и экспорт. Другое дело, что для России и Саудовской Аравии, как и для других стран ОПЕК+, цены на нефть важнее, чем для США или Норвегии. Но у США более диверсифицированная экономика, чем у стран альянса. У Норвегии накоплены колоссальные финансовые запасы. Страны Южной Америки, Бразилия и Аргентина зависимы от цен на нефть больше, но они просто пользуются ситуацией. "Безбилетником" быть удобно. И наверное, ОПЕК+ будут этих безбилетников терпеть, пока выгода от сокращения производства будет превышать неудобства от увеличения конкуренции. Во многом зависеть это будет от того, как быстро там будет расти добыча.

Впрочем, сказанное не отменяет того факта, что доля ОПЕК+ на мировом рынке хоть и медленно, но снижается. По мнению Родионова, это может сделать со временем сделку невыгодной участникам. В этом случае для стран ОПЕК первоочередной задачей станет не поддержание цен на нефть, а удержание собственной доли на мировом рынке. Особенно это станет актуальным на фоне структурных сдвигов на мировом рынке. К 2025 году будет полностью исчерпан потенциал восстановительного спроса на нефть в авиаотрасли, наиболее сильно пострадавшей во время пандемии COVID-19, при этом из-за революции в области электротранспорта нефтехимия сменит транспортный сектор в роли локомотива прироста спроса на нефть, считает эксперт.

Но пока сохраняется формат ОПЕК+, у стран - участников сделки остается больше возможностей воздействовать на рынок как политически, так и экономически. В том числе, наращивая свою долю на рынке. Возможности увеличить добычу есть у многих членов альянса, а быстро поднять ее может Россия и Саудовская Аравия.

Как отмечает Андрианов, альянс между Москвой и Эр-Риядом - это фундамент сделки ОПЕК+, без него она просто невозможна. Видно, что страны демонстрируют взаимопонимание - если в 2023 году Саудовская Аравия убирает с рынка больше нефти, чем наша страна, то в 2024 году лидерство здесь будет принадлежать России. Конечно, сокращение добычи - явление не самое приятное, но это позволит, во-первых, поддержать цены на рынке на фоне возможных неблагоприятных факторов (включая увеличение добычи за пределами ОПЕК), а во-вторых, усилить роль России в рамках ОПЕК+. Теперь Эр-Рияду точно не выгодно устраивать ценовые войны с Москвой, как по наущению США она пыталась это сделать в 2020 году, считает эксперт.

Александр Новак, заместитель председателя правительства РФ:

"Мировой рынок нефти сбалансирован благодаря действиям стран ОПЕК+, в 2023 году наблюдается рекордный прирост спроса на нефть, который обеспечивается необходимым предложением".

Правление РУСАЛа предлагает не выплачивать дивиденды за 9 месяцев 2023 годя

"Русал" может не выплатить дивиденды по итогам девятимесяцев 2023 года, следует из сообщения компании, опубликованного на Гонконгской фондовой бирже.

"Правление рекомендовало не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам девяти месяцев 2023 года", - говорится в сообщении. Ранее "Суал партнерс" - крупнейший миноритарный акционер "Русала" - обратился к алюминиевой компании с просьбой созвать внеочередное собрание акционеров для распределения дивидендов по итогам января - сентября 2023 года.

"Русал" в своем сообщении уточняет, что подробная информация о рекомендации и созыве собрания акционеров будет направлена акционерам компании примерно 17 ноября 2023 года. Ранее большинство акционеров "Русала" в ходе годового собрания проголосовали в пользу невыплаты дивидендов по итогам 2022 года. Компания выплачивала промежуточные дивиденды по итогам первого полугодия 2022 года в размере $302 млн.

Дивидендная политика "Русала" предполагает выплаты в размере 15% от скорректированного показателя EBITDA компании (включая дивиденды, полученные от "Норильского никеля" за соответствующий период) при условии соблюдения кредитных соглашений и иных ковенант группы и финансовой ликвидности компании.

РУСАЛ довел долю лома в сплавах для автопрома до 30%

РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет об успешном запуске производства литейных сплавов c добавлением алюминиевого лома, доля которого в конечном продукте увеличена до 25-30%. Данный сплав предназначен для клиентов РУСАЛа в автомобильной промышленности.

Эквивалент первичного литейного сплава (или PEFA, Primary Equivalent Foundry Alloys) РУСАЛа более чем на четверть состоит из переработанного алюминия, который добавляется в расплавленный металл в процессе производства. С начала 2023 года объемы производства этих сплавов были увеличены, а содержание лома выросло с первоначальных 20% до 25%-30%. Данный сплав полностью соответствует техническим требованиям оригинальных производителей оборудования (OEM, Original Equipment Manufacturer), обеспечивая как низкий уровень выбросов углекислого газа, так и использование переработанных материалов. Тщательный подход к выбору ломов обеспечивает сопоставимые характеристики эквивалента литейного сплава с первичными литейными сплавами. Он удовлетворяет стратегическим требованиям, связанным с обязательствами компаний-потребителей алюминия в части достижения углеродной нейтральности, а также усиливает активную роль РУСАЛа в декарбонизации экономики.

«Тестирование эквивалента первичного литейного сплава ведется на пяти производственных площадках клиентов компании - международных поставщиков автомобильных запчастей, – прокомментировал Роман Андрюшин, глобальный директор по продажам и маркетингу РУСАЛа. – За счет внедрения переработанного металла в производство литейных сплавов, РУСАЛ создает новые возможности для компаний по реализации своего потенциала в низкоуглеродной экономике замкнутого цикла, которая основана на адаптивной, безопасной и инклюзивной цепочке создания стоимости, а также на передовых технологических решениях».

Этот подход соответствует Климатической стратегии РУСАЛа, одобренной ранее, в которой закреплено обязательство компании по достижению углеродной нейтральности к 2050 году.

Потребность помогать

СУЭК названа лидером корпоративной благотворительности в России

Полина Комогорцева

Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) снова вошла в высшую категорию А+ самого авторитетного в стране рейтинга в области корпоративной благотворительности и социальных инвестиций - "Лидеры корпоративной благотворительности", где представлены такие компании, как АФК "Система", ВТБ, "Металлоинвест", МТС, "Норильский никель", РУСАЛ, Сбербанк, "Северсталь".

Первое место в номинации "Лучшая корпоративная программа по поддержке социальных инноваций в субъектах РФ" присуждено проекту СУЭК "Школа социального предпринимательства". Он реализуется уже десять лет. На лекциях, семинарах, консультациях социальные предприниматели получают важные для запуска и развития бизнеса знания и навыки.

Выпускникам гарантировано экспертное сопровождение проектов. Школу окончили более 350 человек, которые осуществили свыше 500 социально-предпринимательских проектов.

Так, участником последнего обучающего цикла был Петр Зускин из приморского поселка городского типа Лучегорск, директор МБУ "Дворец культуры Пожарского муниципального района".

- У меня есть опыт проектной деятельности, я участвовал во многих учебных мероприятиях. Но эти семинары уникальны. Открыл для себя много нового. Написал два листа рекомендаций по доработке моего очередного проекта "Школа управляемых машин". Он должен повысить интерес молодежи к техническим специальностям, - говорит Петр.

Слушателями программы могут стать сотрудники бюджетных учреждений, НКО, предприниматели, предоставляющие услуги в сферах образования, медицины, культуры, спорта, соцобслуживания, локального туризма. Проект угольной компании помогает развитию малого бизнеса в регионах ее присутствия, расширяет спектр и качество актуальных для местных жителей услуг.