Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Под ограничения Запада попало более 17% мировой торговли сырьем

Сергей Тихонов

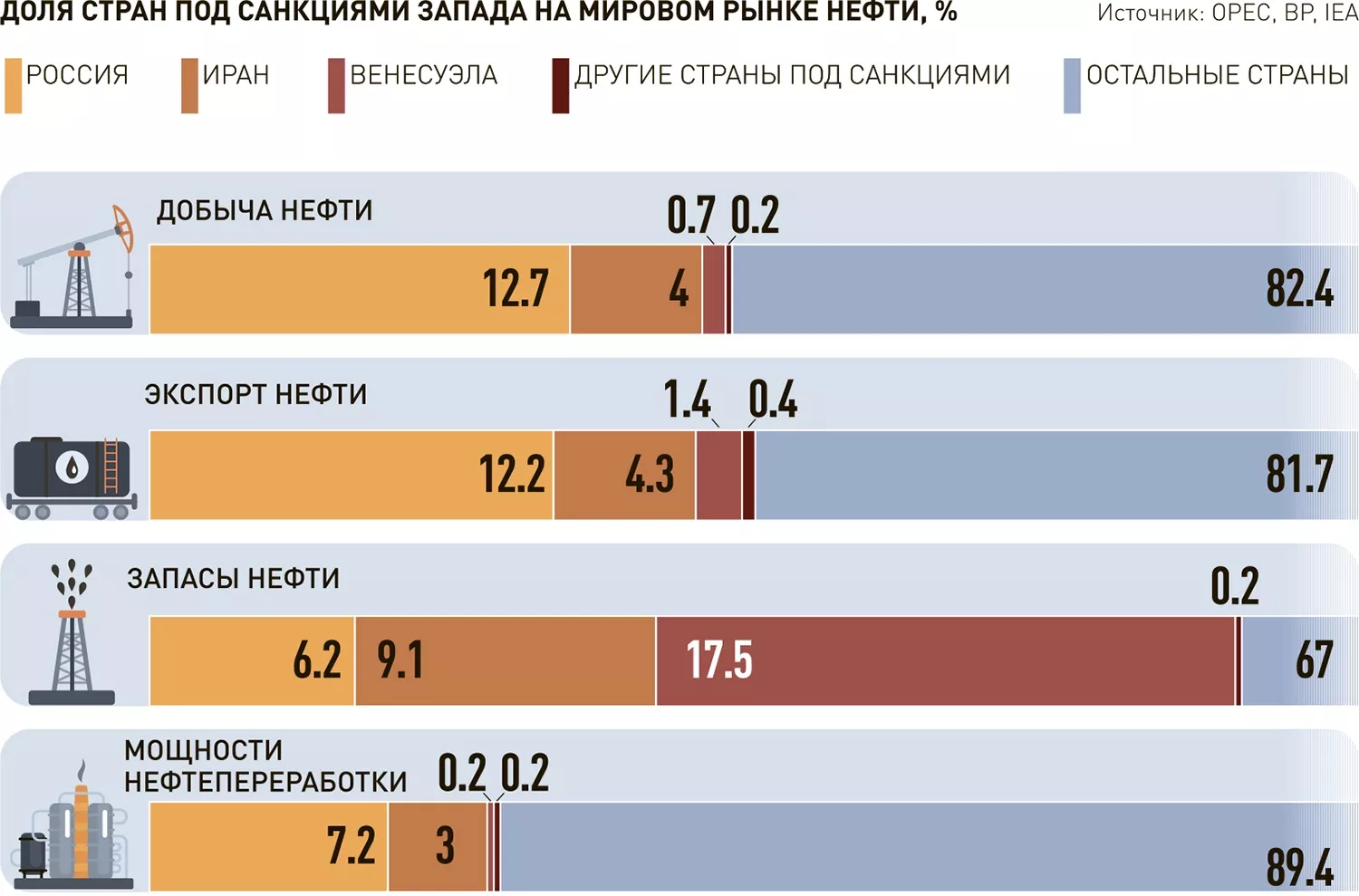

Под различными западными санкциями оказалось более 17% международной торговли нефтью. Основная доля - поставки из России. Но есть еще Иран, входящий в десятку крупнейших экспортеров, а также самая богатая страна в мире по запасам нефти - Венесуэла.

Выбросить такой объем товара с рынка без ущерба для покупателей, то есть для себя, невозможно. Это прекрасно понимали инициаторы санкций, поэтому российскую нефть запретили только в Евросоюзе и G7, а в остальных странах постарались ограничить ее стоимость, введя механизм потолка цен (сейчас для российской нефти он составляет 60 долларов за баррель). США пытались договориться с Ираном о снятии санкций, но ничего не получилось. Частично санкции были сняты с Венесуэлы, но желаемого результата пока это не принесло, добыча в стране не растет.

Международная торговля нефтью, по данным ОПЕК, составляет около 42-43 млн баррелей в сутки. Россия в январе отгружала на экспорт около 5,1 млн баррелей в сутки, Иран - 1,8 млн баррелей, Венесуэла - 0,6 млн баррелей в сутки. Причем, как отмечает эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов, в апреле 2018 года, то есть до санкций, анонсированных Дональдом Трампом, Иран поставлял на мировой рынок 2,6 млн баррелей нефти в сутки. Для сравнения: спрос на нефть в Германии, крупнейшей стране Европы по уровню энергопотребления, в 2021 году составил чуть более 2 млн баррелей в сутки. К апрелю 2019 года объем иранского нефтяного экспорта сократился до 0,4 млн баррелей в сутки, но потом поставки стали расти. Схожая динамика экспорта была характерна и для Венесуэлы.

Вся подсанкционная нефть, не только российская, торгуется со скидкой, независимо от того применяется ли к ней потолок цен. Иран и Венесуэла продают свою нефть Китаю и Индии также с дисконтом. Российская нефть продавалась со скидкой в эти страны задолго до введения потолка цен на нее и эмбарго на ее импорт ЕС. Как правило, это плата за более дорогую логистику и страховку.

Пока дело касалось только Ирана и Венесуэлы, доля такой торговли в мире была невелика. Но с отнесением российского сырья к товарам "пораженным в правах", объемы сделок с нефтью, цена которой значительно ниже рыночных котировок, увеличилась в три раза. Фактически теперь это каждая шестая международная сделка по покупке нефти.

Поскольку основной объем мировой торговли нефти приходится на несколько покупателей - США, Евросоюз, Китай и Индию, то получается, что рынок разделился на две части: дешевого и дорогого сырья. Страны, не поддержавшие санкции Запада, более половины своих потребностей в нефти удовлетворяют по ценам значительно ниже, чем те же США или ЕС.

Как отмечает доцент Финансового университета при правительстве РФ, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Валерий Андрианов, глобальный рынок нефти разделяется на две части. Первая из них - это традиционный западный рынок (еще вчера претендовавший на глобальность), для которого характерны высокая волатильность, наличие существенной спекулятивной составляющей и мощное воздействие политических факторов.

Второй сегмент, формируемый сегодня, будет включать в себя ведущие развивающиеся экономики Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и других регионов планеты, выступающие в роли покупателей, и крупнейших производителей углеводородного сырья, многие из которых уже находятся под западными санкциями (Россия, Иран, Венесуэла). На этом рынке будут действовать справедливые равновесные цены, установленные на основе баланса спроса и предложения, устраивающие продавца и покупателя, а также лишенные спекулятивной составляющей и премий за политические риски. Уже в силу этих факторов цены в этом сегменте будут ниже, чем в западном секторе фрагментированного рынка, считает Андрианов.

Дешевые энергоресурсы - это низкая инфляция, развитие промышленности и бизнеса и экономический рост. Дорогие энергоресурсы - это рост цен, эмиграция промышленных предприятий и стагнация. Сейчас дешевые энергоресурсы получают страны, которые и так показывали рекордный экономический рост в последние два десятилетия, а дорогие остаются странам, пусть и богатым, но экономика которых росла ниже среднемирового показателя.

По мнению Андрианова, фрагментация рынка означает не только и не столько разделение товарных потоков на западный и восточный, сколько формирование новых независимых от воли ЕС и США инструментов обеспечения функционирования нефтегазовых рынков. Запад теряет рычаги контроля над глобальным рынком энергоресурсов. Отсюда и его последние действия, связанные с установлением потолков цен. С одной стороны, это попытка перейти от косвенных к прямым методам управления рынками. С другой стороны, потолок цен на ту же нефть - это попытка затормозить формирование независимого восточного сегмента рынка с его низкими ценами и перенаправить потоки сырья в серую зону. Потолок цен подразумевает, что Запад будет закрывать глаза на источник происхождения нефти, если она будет поступать в западные страны по низким "потолочным" ценам.

Цены на нефть из-за санкций будут расти. Как отмечает Родионов, санкции снижают предложение на мировом рынке, что отчасти играет на повышение цен. Это было особенно заметно в 2018 году, когда санкции в отношении Ирана стали одной из главных причин роста стоимости Brent. По мнению эксперта, в долгосрочной перспективе для рынка определяющим фактором становится рост добычи в странах, не затронутых санкциями. Например, в Гайане - южноамериканской стране, где за последний год добыча выросла со 120 тыс. баррелей в сутки до 350 тыс. баррелей, а к 2027 году должна будет достигнуть 1 млн баррелей в сутки. Правда, все неподсанкционные страны, которые могут серьезно увеличить добычу нефти, не принадлежат к кругу стран ЕС или США, поэтому исключить их попадание под санкции также невозможно.

Игорь Моргулов: в сотрудничестве России и КНР нет пределов и запретных зон

Россия и Китай за последний год столкнулись с целым комплексом вызовов и сильнейшим давлением со стороны Запада, и при этом смогли отстоять независимость в принятии решений и сохранить крепкие отношения друг с другом. Посол России в Китае Игорь Моргулов в интервью РИА Новости рассказал, нужен ли Москве и Пекину военный союз, почему дипломатия Китая стала напористее, какова позиция КНР по Украине, и почему она не меняется, какие российские товары востребованы в Китае, а также о доле юаня и рубля в двусторонних торговых расчетах, туристах, спорте и любимом блюде китайской кухни.

– Игорь Владимирович, что бы вы назвали главными достижениями российско-китайской дипломатии за прошедший год? На ваш взгляд, на фоне международных потрясений взаимодоверие и взаимопонимание Москвы и Пекина укрепилось или наоборот ослабло?

– Главным достижением российско-китайской дипломатии в прошедшем году я бы назвал то, что мы успешно прошли испытание этим непростым годом. И вообще 2022 год стал в большой степени поворотным в мировой истории, поскольку значительно ускорил те процессы, которые до этого многие годы, а то и десятилетия вызревали. Один из этих процессов – как раз и есть процесс укрепления российско-китайской связки.

В прошлом году у нас в отношениях родилась формула "партнерство, не имеющее границ". Лично мне она очень нравится, мне кажется, что она весьма точно отражает состояние наших отношений. Перспективы нашего сотрудничества поистине безграничны, нет пределов нашему сотрудничеству, в нем нет каких-то запретных зон или запретных тем для обсуждения. Что касается взаимного доверия и взаимопонимания, то за прошедший год их уровень только повысился, и наши отношения, действительно, переживают лучший период за всю историю 400-летнего общения народов России и Китая.

– Чем отличаются ваши впечатления от ранних визитов в Китай и нынешнего пребывания? Что изменилось в стране?

– Вы знаете, очень трудно сравнивать, потому что ранние визиты в Китай я совершал в другом качестве, изменился, наверное, ракурс. В Китай я впервые приехал в 1983 году студентом, потом работал здесь в торгпредстве, в посольстве, конечно, это один угол зрения. Сегодня в позиции посла России – это совсем другой ракурс.

Если вы спрашиваете, что изменилось в Китае, то в Китае изменилось, наверное, абсолютно все. И конечно, если сравнивать Китай сегодняшний и Китай 40-летней давности, это две принципиально разные страны с точки зрения инфраструктуры, материального положения людей, всего, что нас окружает. Но при этом осталась константа – это сам китайский народ, его открытость, его доброе и благожелательное отношение к россиянам, желание дружить с российскими соседями. Все 40 лет, которые я наблюдаю за развитием сотрудничества между нашими странами, это остается неизменным.

– Как, на ваш взгляд, за эти годы изменилась дипломатическая стратегия Китая?

– Я бы не сказал, что за эти годы произошли принципиальные изменения в дипломатической стратегии Китая, и 20, и 30, и 40 лет назад дипломатическая стратегия Китая была направлена на формирование благоприятных внешних условий для социально-экономического развития страны. Полагаю, что эта цель и поныне остается актуальной. Если что и изменилось, то активность китайской дипломатии, соответственно росту экономического веса стран. Это объективный процесс, китайская дипломатия стала более наступательной, более активной, более заметной, что отражает рост совокупной мощи китайского государства.

Но принципиальных изменений в подходах Китая к ключевым международным проблемам не произошло. Это те подходы, которые, собственно, объединяют нас с нашими китайскими друзьями – это одинаковые взгляды на роль Устава ООН, основополагающие принципы международного права, на формирующийся многополярный миропорядок, на принципы равноправия и взаимного уважения, и именно поэтому Россия и Китай часто выступают соавторами разного рода международных инициатив.

– Могли бы вы рассказать о готовящихся двусторонних визитах на высоком уровне? Недавно МИД РФ сообщил, что визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию станет центральным событием в отношениях Москвы и Пекина в 2023 году. Какова программа визита и какие двусторонние соглашения готовятся к подписанию?

– Я всегда удивляюсь повышенному интересу журналистов именно к предстоящим визитам. Между тем, в дипломатии не принято заблаговременно объявлять о подобных поездках, тем более, делать это в ходе интервью. Для этого есть специальный механизм, такие объявления обычно согласовываются, часто синхронизируются, и делается это по линии официальных представителей МИД или администраций президентов.

Отвечая на ваш вопрос, я могу лишь сказать, что предстоящий год обещает быть очень урожайным на взаимные поездки. У нас уже на протяжении многих лет сложилась практика взаимных ежегодных визитов глав государств, и прошлый год не был исключением. Президент России посетил Китай с государственным визитом и принял участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр. Соответственно в порядке очередности в этом году можно ожидать, что председатель КНР приедет к нам. Соответствующее приглашение было сделано 30 декабря во время видеообщения наших лидеров.

Мы очень рассчитываем, что такой визит состоится. С нетерпением ждем приезда председателя КНР в Россию. Действительно, этот визит призван стать важнейшим событием в наших двусторонних отношениях. У меня нет ни малейших сомнений, что к визиту будет подготовлен солидный пакет разного рода двусторонних соглашений и договоренностей, которые придадут мощный импульс развитию всего комплекса российско-китайских отношений.

– Западные страны регулярно призывают руководство Китая повлиять на Россию из-за ситуации на Украине, предпринимает ли китайская сторона такие попытки?

– Призывы повлиять на Россию, мне кажется, даже оскорбительны для Пекина, поскольку Китай является постоянным членом Совета безопасности ООН, и проводит суверенную и независимую внешнюю политику, основанную на собственном национальном интересе, а не на рекомендациях или советах кого-либо из-за рубежа.

– Китай занял нейтральную позицию по украинскому конфликту и последовательно выступает за мирное урегулирование. На ваш взгляд, это происходит потому, что Пекин понимает мотивацию России в конфликте на Украине или же потому, что видит в этом политическую и экономическую выгоду для себя?

– С самого начала украинского конфликта Китай занял сбалансированную позицию, высказался за скорейшее достижение мирного урегулирования. При этом официальные представители КНР неоднократно публично заявляли о понимании истинных первопричин конфликта, указывая на деструктивную роль США и их сателлитов в разжигании этого конфликта, призывали к учету интересов в области безопасности всех вовлеченных сторон.

В Пекине прекрасно понимают непосредственные угрозы, которые создает приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границам, знают об отказе от нашего серьезного предложения обстоятельно поговорить о вопросах безопасности в Европе, которое мы сделали в конце 2021 года. Знают и верно оценивают последствия антиконституционного переворота на Украине в 2014 году и саботаж Киевом и его западными покровителями Минских договоренностей. Хорошо осведомлены китайские друзья и о преступлениях украинских националистов на Донбассе в течение восьми лет, которые предшествовали СВО.

И, наконец, Китай осуждает односторонние нелегитимные санкции в отношении нашей страны и неоднократно публично заявлял, что никогда к ним не присоединится, несмотря на внешнее давление. Мне представляется, что это все наши китайские партнеры делают исходя не из каких-то конъюнктурных соображений, а просто потому, что эта линия полностью укладывается в русло их принципиальной позиции, которой Пекин придерживается на международной арене уже многие годы, и мы с уважением относимся к этой позиции.

– Как вы считаете, изменится ли структура дипломатического взаимодействия между Россией и Китаем в связи с вступлением в должность нового главы МИД КНР Цинь Гана? Удалось ли вам уже пообщаться с ним?

– Пока с новым министром пообщаться не удалось. По прибытии в Пекин в качестве нового посла России меня принимал бывший министр иностранных дел Ван И, за что я ему очень признателен, поскольку такой протокольной практики в Китае не существует, но для России было сделано исключение. Мы провели очень полезную обстоятельную беседу.

Что касается структуры нашего дипломатического взаимодействия, то она останется прежней, визави Цинь Гана является министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров. Ван И как куратор внешней политики в Политбюро ЦК КПК руководит канцелярией комиссии по международным делам ЦК и в этом качестве стал партнером секретаря Совета безопасности России Николая Платоновича Патрушева в рамках уже многие годы функционирующего между нами консультационного механизма по вопросам стратегической безопасности. Так что будем по уже установившимся каналам продолжать дипломатическое взаимодействие с нашими партнерами.

– В 2022 году Китай вновь стал главным торговым партнером России, при этом экспорт из России в Китай значительно превышает российский импорт из КНР. За счет чего мы видим такой рост?

– Не секрет, что "локомотивом" наших торгово-экономических связей является энергетическая отрасль, поэтому основной прирост был достигнут за счет роста поставок энергоресурсов. В общей стоимости отечественного экспорта в Китай они занимают порядка 75%. Причем речь идет как о наращивании количественных показателей поставок нефти, газа, угля, СПГ, так и о повышении ценовых метрик.

Что касается китайского экспорта, то был период весной прошлого года, когда экспорт в Россию "просел", но эта ситуация выправилась в течение года, и уже по его итогам в целом китайский экспорт Россию показал прирост на 12,8%. Причем, если брать динамику, которую мы наблюдали в декабре 2022 года, то отталкиваясь от нее, можно сделать предположение, что китайский экспорт в Россию будет продолжать расти очень быстрыми темпами, и мы выйдем на сопоставимые объемы товаропотоков в обе стороны.

– Насколько успешно продвигается реализация плана по наращиванию несырьевого экспорта в Китай?

– Что касается несырьевого экспорта, то в феврале 2022 года была подписана Дорожная карта по высококачественному развитию российско-китайской торговли товарами и услугами. В ней как раз и обозначены ключевые направления по совершенствованию структуры и расширению товарной номенклатуры несырьевого российского экспорта. Все эти направления в полной мере реализуются. Я бы выделил, на мой взгляд, наиболее интересные – это агропромышленная продукция, у нас в прошлом году рост очень большой по данной номенклатуре – 43%. С учетом таких темпов и большой востребованности российского продовольствия в Китае, вижу здесь хорошие перспективы для нашего экспорта. Речь идет прежде всего о продуктах водного промысла, пищевой промышленности, а также мясе, зерне и масличных культурах.

Перспективным остается расширение экспорта в КНР пиломатериалов, мы занимаем сегодня 35% китайского рынка данной продукции. Высокие показатели роста демонстрирует целлюлозно-бумажная промышленность, поставки недрагоценных металлов и изделий из них, продукции химической промышленности, в первую очередь удобрений.

Если говорить о среднесрочном временном отрезке, я бы обратил внимание на перспективу поставок в Китай продукции газохимии и нефтехимии, поскольку на нашей территории планируются к вводу в эксплуатацию соответствующие производственные мощности недалеко от китайской границы, и можно ожидать увеличения таких поставок.

– Какие показатели по двустороннему товарообороту ожидаются в текущем году?

– Что касается прогноза по объему товарооборота, то с учетом нестабильной экономической ситуации в мире, трудно сейчас делать какие-то расчеты, тем более что ряд международных экспертов предрекают рецессию в мировом хозяйстве. Но в целом можно быть уверенными, что мы преодолеем планку в 200 миллиардов долларов, которую наши лидеры установили в качестве целевого показателя, и думаю, преодолеем ее с большим запасом.

– В последний год власти наших стран регулярно заявляли о необходимости наращивания взаимных расчетов в национальных валютах, каковы на данный момент достижения на этом направлении? Не влияют ли западные антироссийские санкции на прогресс в этой области?

– Влияют, но как раз в обратном смысле, то есть не препятствуют росту взаиморасчетов в национальных валютах, а наоборот помогают ему. Хочу подчеркнуть, работу по формированию независимой финансово-банковской инфраструктуры в двусторонних отношениях мы начали достаточно давно, и, действительно, санкционная война со стороны недружественных стран в отношении отечественного финансового сектора лишь подтолкнула компетентные ведомства наших стран к тому, чтобы активизировать шаги на данном направлении.

Сегодня по итогам прошлого года мы оцениваем долю использования нацвалют во взаимной торговле примерно в 50%, то есть примерно половина товарооборота у нас сегодня обслуживается в юанях и в рублях. Рост за прошедший год – в два раза, темпы очень впечатляющие. К особо значимым достижениям прошлого года я бы отнес и то, что мы перешли на расчеты в национальных денежных единицах за поставки отдельных наименований энергоресурсов. С учетом того удельного веса, который занимают энергоресурсы в двустороннем товарообороте, это очень важное решение.

Хочу также обратить внимание, что в России существенно возрос спрос на китайскую национальную валюту. В прошлом году в паре юань-рубль на Московской бирже объем торговли увеличился в 100 раз и превысил объем торгов в паре рубль-доллар. Кроме того, в течение прошлого года набрала популярность практика выпуска облигаций в китайской валюте российскими предприятиями. Это делали такие наши крупные компании как "Роснефть", "РУСАЛ", "Металлоинвест" и многие другие. Население очень активно интересуется кобейджинговыми картами платежных систем "Мир" и UnionPay, их выпуск вырос в пять раз.

Так что еще раз повторю: антироссийские санкции не только не сдержали это направление нашего взаимодействия, а, наоборот, придали дополнительный импульс последовательному уходу от монополии доллара во внешней торговле и построению действительно независимой финансовой инфраструктуры.

– После снятия ковидных ограничений, начались контакты между приграничными регионами России и Китая. Какие мероприятия в этом году свяжут регионы Северо-Востока Китая и Дальнего Востока России?

– Региональное сотрудничество является важной составляющей нашего взаимодействия с Китаем. Я буквально на прошлой неделе был с визитом в провинции Хэйлунцзян, в городе Харбин. Неслучайно выбрал в качестве своей первой поездки по стране именно эту приграничную с Россией провинцию, где традиционно сильно развито торгово-экономическое, культурное и гуманитарное взаимодействие с соседними российскими регионами. Хочу сказать, что и в провинции Хэйлунцзян, и в других китайских регионах очень много планов по развитию регионального взаимодействия с российскими партнерами.

Что касается нашей страны, то, как вы знаете, на российском Дальнем Востоке созданы особые условия, обеспечивающие привлекательные инструменты для китайских инвесторов. Имеются 23 территории опережающего развития, пять свободных портов. Для резидентов этих территорий действует льготный режим налогообложения, оказывается адресная инфраструктурная поддержка. Наши регионы регулярно проводят для китайских инвесторов презентации, ведут поиск новых перспективных проектов с участием китайского капитала.

Если говорить о мероприятиях на 2023 год, то у нас это, безусловно, в первую очередь Восточный Экономический Форум, который запланирован на начало сентября, и в рамках которого ожидается бизнес-диалог Россия-Китай, профильные отраслевые сессии, двусторонние деловые встречи с партнерами.

Планируем провести второе заседание Делового совета "Дальний Восток и Байкальский регион и Северо-Восток Китая". Это, скорее всего, состоится где-то ближе к концу нынешнего года. Планируется четвертое заседание Постоянной рабочей группы по сотрудничеству в Арктике. Это тоже очень интересное направление взаимодействия в рамках Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.

Из других мероприятий я бы выделил Международную выставку 7-е Российско-Китайское ЭКСПО, которая в этом году состоится в июле в Екатеринбурге. Наши китайские партнеры подтверждают большой интерес к участию в этом мероприятии. Корпорация развития Дальнего Востока планирует провести в Китае роуд-шоу по презентации инвестиционного и экспортного потенциала Дальнего Востока и арктической зоны России.

Китайская сторона тоже наметила ряд мероприятий, нацеленных на развитие деловых связей с нашими сопредельными регионами. В Харбине местные власти активно приглашали нас принять участие в Харбинской международной торгово-экономической ярмарке, которая традиционно проводится в этом городе, в пандемийные годы она проводилась в гибридном формате, а в этом году партнеры планируют провести ее очно в июне. В сентябре приглашают нас на ЭКСПО экологически чистых продуктов питания и на Международную выставку новых современных материалов.

Активную роль в развитии двусторонних связей играют города, расположенные на границе, и связи на муниципальном уровне. В августе два города-побратима Благовещенск и Хэйхэ проведут традиционную Российско-китайскую ярмарку культуры и искусства, а в июле состоится Международная выставка приграничной торговли в Суйфэньхэ.

Сейчас с визитом в Китае находится делегация правительства Москвы. Москвичи посетили и Харбин, и насколько мне известно, договорились о ряде мероприятий в текущем году, которые пройдут на севере Китая, а также в Пекине и в других китайских городах.

– Как обстоят дела с развитием российской части острова Большой Уссурийский? О китайской части мы довольно часто получаем информацию через СМИ, и знаем, что у них происходит. Планируется ли строительство какой-нибудь инфраструктуры на российской части в ближайшее время?

– Вы знаете, я тоже, когда находился в Харбине, обсуждал с представителями местных властей перспективы совместного освоения и развития инфраструктуры на острове Большой Уссурийский. Остров этот действительно уникален, поскольку через него проходит российско-китайская граница, где-то порядка 9,5 км общий участок границы.

Отвечу на ваш вопрос так. В настоящее время рассматриваются разные варианты совместного освоения и совместного развития этой территории. Я бы не хотел предвосхищать те решения, которые сейчас обсуждаются экспертами двух стран. Есть разные планы относительно того, что следует создать на этом острове, как его использовать. Есть варианты, касающиеся торгово-логистического направления, экологического развития острова, создания на нем зоны свободной торговли, и так далее.

Все это изучается экспертами, еще раз повторю, что не хотел бы предвосхищать те решения, которые будут приняты. Но твердо знаю одно – это будет совместный проект и совместная работа. И также хорошо знаю, что остров станет ярким символом нашей дружбы и нашего приграничного сотрудничества. Самой судьбой этой территории предначертано стать российско-китайским совместным проектом. Работа в этом направлении ведется.

К сожалению, есть и не очень благоприятный фактор – это высокие затраты на строительство гидрозащитных сооружений, поскольку остров подвержен подтоплениям. Ряд объектов, которые китайская сторона построила на острове в 2013 году, серьезно пострадали во время разрушительного паводка на реке Амур. И это требует достаточно серьезных капиталовложений. Но в любом случае обе стороны занимаются этими вопросами. Уверен, что остров станет образцом нашего сотрудничества в приграничье.

– Губернатор Амурской области Василий Орлов недавно заявил, что пассажирское направление автомобильного моста через Амур, где сейчас идут только грузы, заработает к концу года. Можете ли вы подтвердить эту информацию? Есть ли планы по запуску пассажирского сообщения по железнодорожному мосту Тунзян-Нижнеленинское?

– Автомобильный мост пока работает в грузовом варианте. С момента запуска в июне по мосту перевезено порядка 100 тысяч тонн грузов. Запуск пассажирского сообщения прорабатывается. При этом необходимо учитывать, что пограничный пункт Кани-Курган на российской стороне работает по временной схеме. Соответственно, пока там не будет создан постоянно действующий пункт пропуска с возможностью пограничного и таможенного оформления пассажиров, говорить о запуске пассажирского сообщения было бы преждевременно. Но, безусловно, по мере готовности данного объекта, мы будем с китайскими партнерами обсуждать вопрос открытия пассажирских перевозок. Раз губернатор сказал, что это будет сделано к концу года, очень рассчитываю, что так оно и случится.

Что касается железнодорожного моста, то здесь ситуация сложнее, поскольку данный проект изначально предусматривал движение в одну сторону: перевозку грузов из России в Китай. Именно эта схема сейчас и используется. Поэтому, если говорить о возможности открытия железнодорожного сообщения по данному мосту, то нужно сначала создать инфраструктуру, которая позволила бы организовать движение в обе стороны. То есть если инфраструктура будет позволять двигаться по мосту в обе стороны, тогда можно будет обсуждать и грузовое, и пассажирское сообщение.

– После отмены противоэпидемиологических ограничений в Китае появилась надежда на возобновление туризма, образовательных и научных обменов. Ожидаете ли вы роста количества китайских туристов в Россию в этом году?

– Во-первых, мы приветствуем решение китайских властей о возобновлении туристических поездок своих граждан за границу, включая Россию. На сегодняшний день с российской стороны какие-либо препятствия для таких поездок отсутствуют. Мы ожидаем скорейшего восстановления турпотока из КНР в нашу страну, которая всегда была очень интересной и притягательной для китайских путешественников.

Но со своей стороны ждем и скорейшего возобновления поездок российских туристов в Китай. Пока такое решение партнерами не принято, и мы надеемся, что в самое ближайшее время оно состоится. Наши туристы, как мне кажется, очень соскучились по Китаю. Прогнозирую, что туристический поток будет внушительным в оба направления.

– На фоне попыток развитых стран изолировать Россию, в том числе в научном сообществе, можно ли говорить о том, что она все еще привлекательна для китайских студентов и ученых? Ожидается ли в этом году открытие новых двусторонних образовательных и научных программ?

– Российское высшее образование традиционно высоко котируется в Китае. Развивается экспорт наших образовательных услуг в Китай, мы также используем те возможности, которые нашим студентам и ученым предоставляют китайские друзья здесь в Китае.

Понятно, что в последние два-три года в эти процессы вмешалась пандемия, и из-за нее большинство студентов учились дистанционно. Но сейчас поток китайских учащихся в Россию полностью восстановился, если в 2021 году мы выдали 4,5 тысячи учебных виз в Россию, то в 2022 году – уже 17 тысяч учебных виз. Это выше допандемийных показателей. В прошлом году наша страна выделила Китаю 950 мест для обучения за счет средств федерального бюджета, по государственной стипендии, в этом году – одну тысячу мест, то есть здесь тоже видим рост. Мы также видим значительное увеличение числа конкурсных заявок от китайских абитуриентов, что свидетельствует не о падении, а наоборот, о росте интереса к получению образования в России.

Причем надо иметь в виду, что большая часть китайских студентов учатся у нас на платной основе по долгосрочным программам, таким образом можно сказать, что студенты, а точнее их родители, голосуют юанем в пользу российского образования и тем самым демонстрируют не только доверие к нашему высшему образованию, но и уверенность в безопасности обучения в России.

В прошлом году были достигнуты значительные результаты в сфере науки и образования: окрылись три новых совместных института, прошел первый Форум российско-китайских ассоциаций университетов, в котором приняли участие представители 13 межвузовских объединений. В нынешнем году ожидаем дальнейшего продвижения проекта совместного кампуса СПбГУ и Харбинского политехнического университета, реализации планов по созданию совместного вуза между Уральским федеральным университетом им. Б.Н. Ельцина и Хэнаньским университетом науки и техники.

Ну и, конечно, не стоит забывать о нашем флагманском совместном проекте – Университете МГУ-ППИ в Шэньчжэне. Всего же в Китае на сегодняшний день 95 совместных российско-китайских образовательных программ и 18 совместных институтов в составе китайских вузов. Уверен, что направления образования и науки будут в ближайшее время в нашем сотрудничестве очень активно развиваться.

– Олимпийский совет Азии недавно принял решение пригласить российских спортсменов на Азиатские игры, чтобы дать им возможность поучаствовать в отборе на ОИ-2024 в Париже. Игры пройдут осенью в Ханчжоу. Как вы считаете, хорошо ли это для российского спорта? Сможет ли участие российский спортсменов перевесить чащу весов в пользу Азиатских игр как альтернативы Олимпиады?

– Мы высоко ценим предложение Олимпийского совета Азии пригласить российских атлетов для участия в Азиатских играх. Данное решение демонстрирует приверженность этой организации основополагающим принципам олимпизма, в основе которых – честная конкуренция и отсутствие дискриминации в отношении спортсменов.

Вообще хочу сказать, что отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях – это, наверное, одно из самых отвратительных проявлений оголтелой русофобии со стороны засевших в международных спортивных ассоциациях западных чиновников.

В прошлом году в России прошел ряд открытых соревнований, в которых участниками стали представители Азии. Наша страна заинтересована в обмене опытом и знаниями, в проведении соревнований со спортсменами из стран региона, и приглашение на игры в Ханчжоу, безусловно, позитивно скажется на развитии российского спорта.

Вместе с тем я не стал бы называть Азиатские игры альтернативой Олимпиаде, все-таки Олимпиада остается главным международным спортивным состязанием, несмотря на политические игрища Запада. Россия была, есть и будет великой спортивной державой, и отсутствие российских спортсменов на любом крупном международном соревновании делает его неполноценным и неинтересным для многих зрителей. Кстати, думаю, что за попытками отстранить наших спортсменов от крупных состязаний стоит еще и банальная боязнь конкуренции с нашими великолепными атлетами.

– Продолжая тему спорта: 2022-2023 годы объявлены Годами российско-китайского сотрудничества в области физкультуры и спорта. Какие мероприятия запланированы? И какое значение это окажет в условиях давления на российский спорт?

– Прошлый и нынешний годы были объявлены нашими лидерами перекрестными Годами сотрудничества в области физической культуры и спорта. Данный проект – уникальный, ранее Россия ни с кем не организовывала такие спортивные годы, и весьма символично, что дружественный Китай стал первой страной, с которой мы проводим подобного рода мероприятие.

Понятно, что в прошлый пандемийный год проводить очные спортивные соревнования было сложно, хотя мы и это смогли сделать. Как вы знаете, в декабре 2022 года в Чанчуне состоялись III Российско-китайские молодежные зимние игры. Также в декабре прошлого года министры спорта двух стран подписали План проведения совместных мероприятий на 2023 год, включающий в себя более 600 совместных спортивных событий, среди которых практически все виды спорта. Среди них одно из центральных –Российско-Китайские летние молодежные игры, которые состоятся в Чунцине летом этого года.

Кстати, есть идея, и мы сейчас обсуждаем ее с коллегами из ШОС, о том, чтобы сделать эти игры открытыми для спортсменов из стран Шанхайской организации сотрудничества. Это наша инициатива, полагаю, она может быть интересной для представителей большой семьи ШОС.

Если возвращаться к плану годов спортивных обменов, то в него включены также такие уникальные соревнования нового формата как "Игры Будущего", которые объединяют классический спорт, киберспорт и новые технологии. Первые "Игры Будущего" пройдут в Казани в марте 2024 года. Учитывая, что Китай является мировым лидером по киберспорту, мы, конечно, заинтересованы и ожидаем участия китайских спортсменов в этом проекте.

– Китай в последние годы активно наращивает свое присутствие в Арктике, не идет ли это вразрез с интересами России в регионе? Как на данный момент развивается сотрудничество Пекина и Москвы в Заполярье? Готовятся ли какие-то новые совместные проекты, научные экспедиции или военные учения России и Китая в Арктике?

– Китай очень серьезное внимание уделяет Арктике, сферы интересов Пекина самые разнообразные. Это и научные исследования, и сохранение биоразнообразия, и борьба с изменением климата, и создание транспортно-логистической инфраструктуры.

Что касается нашей двусторонней кооперации, то она с каждым годом интенсифицируется и охватывает широкий круг направлений, включая научные обмены и туризм. Для укрепления взаимодействия в этой области еще в 2017 году была создана рабочая группа по сотрудничеству в Арктике. В принятом в прошлом году главами наших государств Совместном заявлении о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, отдельно говорится о необходимости углубления арктической кооперации и совместного развития маршрутов в северных широтах.

Россия заинтересована в укреплении потенциала региона за счет привлечения инноваций и прикладных технологий. В данном контексте мы приветствуем участие нерегиональных игроков в этой работе и естественно нашего стратегического партнера – Китая – в реализации проектов в Заполярье.

В свете снятия ковидных ограничений мы рассчитываем на скорейшее возобновление туристических обменов и восстановление контактов в научно-исследовательской сфере в Арктике. В качестве перспективных направлений для совместных научных исследований я бы назвал мониторинг климатических изменений в Арктике, исследование флоры и фауны, причем им можно заниматься как в рамках рабочих групп Арктического совета, так и на базе строящейся международной арктической научной станции "Снежинка".

– Россия и Китай неоднократно заявляли о желании усилить взаимодействие для решения проблем Корейского полуострова. Какие конкретные результаты этого взаимодействия вы можете называть? Какие шаги будут предприняты сторонами в ближайшее время?

– Мы поддерживаем высокий уровень координации в корейских делах, регулярно согласовываем наши совместные шаги по урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова. Один из первых визитов, которые я нанес в МИД КНР, когда приехал сюда в конце прошлого года, был визит к спецпредставителю правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомину. На этой неделе я встречался с новым заместителем министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдуном, и мы тоже обсуждали проблемы Корейского полуострова.

Должен сказать, что, к сожалению, что в прошедшем году обстановка на Корейском полуострове ухудшилась. Соединенные Штаты не демонстрируют готовности к учёту законных озабоченностей Пхеньяна в сфере безопасности, а наоборот используют фактор Северной Кореи в качестве предлога для наращивания своего военного присутствия в регионе. При этом Вашингтон вовлекает в свои опасные игры Японию и Южную Корею, вследствие чего мы наблюдаем эскалацию напряженности, чреватую выходом ситуации из-под контроля.

Во второй половине прошлого года США, Южная Корея и Япония провели серию беспрецедентных по масштабам военных учений. Видимо, надеялись как-то "устрашить" северокорейцев, но все это имело ровно обратный эффект, и на фоне военного давления и военных провокаций со стороны США и их союзников Пхеньян заявил об отсутствии заинтересованности в возобновлении переговоров по вопросам ядерного разоружения.

В складывающейся, я бы назвал ее патовой, ситуации взаимодействие России и Китая имеет очень важное значение. Несмотря на нынешний виток обострения, принципиальные подходы наших стран к ситуации на полуострове не претерпели изменений, мы последовательно выступаем за мир и стабильность на безъядерном Корейском полуострове.

Москва и Пекин в свое время разработали ряд совместных предложений и инициатив, они носят сугубо конструктивный характер. Эти инициативы выдвинуты на площадке ООН, нами подготовлены проекты политико-гуманитарной резолюции Совета безопасности, а также план действий, предусматривающий конкретные, выверенные буквально по хронометражу шаги в направлении политико-дипломатического урегулирования проблем полуострова. Эти документы лежат на столе у партнеров по шестисторонним переговорам уже достаточно продолжительное время, и, наверное, требуют определенной актуализации. Но вынужден констатировать, что наши западные партнеры пока не готовы согласиться с российско-китайскими идеями и остаются зацикленными на политике санкционного удушения Пхеньяна.

Тем не менее, мы с китайскими друзьями руки опускать не намерены. Будем продолжать совместные целенаправленные усилия, исходя из того, что вооруженный конфликт на полуострове имел бы катастрофические последствия и не отвечает ничьим интересам.

– Китай и Россия активно наращивают военное взаимодействие, проводят совместные учения и патрулирования. Все это вызывает большой резонанс и осуждение со стороны Запада. В чем для себя Китай видит выгоду в наращивании военного сотрудничества с Россией, даже несмотря на давление Запада и неоднократные обвинения в предоставлении России военной помощи в украинском конфликте? Есть ли движение в сторону военного союза?

– Смотрите, я только что упомянул, что США, Южная Корея и Япония проводили масштабные маневры в конце прошлого года в районе Корейского полуострова, и это, по их логике, не должно вызывать ни у кого вопросов. Как только мы с Китаем организуем совместные учения или совместное патрулирование, будь то в двустороннем формате или в формате ШОС, это сразу же вызывает осуждение. Классический пример двойных стандартов.

Мне вряд ли корректно отвечать, какие мотивы движут Китаем, когда он подходит к военному сотрудничеству с Россией. Оставлю этот вопрос для ответа нашим китайским партнерам. Скажу только, что Китай – суверенная страна, которая сама определяет, что отвечает ее национальным интересам, а что нет, и понятно, что такая страна как Китай не поддается внешнему давлению, предпринимает необходимые меры для обеспечения собственной безопасности.

Наше военное сотрудничество является абсолютно легитимным, оно соответствует всем нормам международного права, не направлено против третьих стран и любые обвинения в обратном являются абсолютно беспочвенными.

Что касается военного союза, то тот формат, который в настоящее время сложился между нашими странами, признается обеими сторонами оптимальным, тем более что, как мы говорим, по многим параметрам наши отношения сегодня превосходят союзнические, если понимать под ними военно-политические союзы старого образца времен "холодной войны". Характер сложившихся у нас с Китаем отношений дает необходимый ресурс гибкости обеим сторонам, и в то же время лишает нас каких-то ограничителей, как я уже говорил, у нас нет запретных зон в плане дальнейшего развития нашего партнерства. Мне кажется, такое положение дел, в полной мере устраивает обе стороны.

– Китай, несомненно, занимает важное место в вашей биографии, могли бы вы рассказать, что для вас в Китае особо дорого, какие ваши любимые китайская книга, фильм и блюдо?

– Моя любимая китайская книга связана с детством, и точнее с юностью, когда я впервые прочитал "Записки о Кошачьем городе" Лао Шэ. Это небольшое по объему, но очень сильное произведение произвело на меня глубокое впечатление. Это сатирический памфлет, своего рода, антиутопия, кстати, очень популярный сейчас среди современной молодежи жанр, но написанный в 1933 году. Книга поражает и своей гуманистичностью, и пророчеством, Лао Шэ – выдающийся мыслитель и публицист, уже тогда сумел предвидеть очень многие вещи, которые потом случились как в самом Китае, так и в других странах.

Не говорю уже о том, что главный герой книги, попав в Кошачий город на Марсе, спасается в том числе благодаря коробку спичек. Вижу в этом прямую перекличку с одним из моих любимых советских фильмов "Кин-дза-дза!", не знаю, читали ли Лао Шэ его авторы Габриадзе и Данелия. Кстати, одно из моих любимых мест в Пекине – это чайная "Лао Шэ", где здорово воссоздается атмосфера старого Пекина.

Одного любимого китайского фильма нет. Мне, как и многим в 1990-е годы, нравился поэтический язык Вонг Карвая, в целом тогдашняя новая волна китайского кино. С большим интересом смотрел фильмы Чэнь Кайгэ, Чжан Имоу, особенно, где играла великолепная Гун Ли. Не могу сказать, что особо внимательно слежу за китайским кино сегодня, хотя знаю, что этот вид искусства очень популярен в Китае, и кстати, вижу хорошие перспективы для нашей совместной копродукции и для проката российского кино здесь. Из последнего, что довелось видеть, понравился снятый в Голливуде китайским режиссером Лулу Ванг на китайском языке фильм "Прощание". Очень трогательная история о простых человеческих и семейных ценностях и о том, что, где бы не находились китайцы, – а по сюжету судьба разбрасывает членов семьи в США и в Японию – они остаются патриотами своей родины.

Поскольку люблю острое – мой приоритет сычуаньская кухня. Предпочитаю ее не только за жгучую остроту, но и – в еще большей степени – за неожиданные сочетания, такие как, например, "юйсян жоусы" – мясо с ароматом рыбы. Никогда не откажусь от порции вкусных китайских пельменей. Застал еще времена, когда в пекинском парке "Житань" пельмени можно было купить по три фэня за штуку. Сейчас, наверное, трудно поверить, что такие цены существовали, их нет и в помине, но любовь к пельменям осталась.

РУСАЛ запустил производство эквивалента первичного алюминиевого литейного сплава из лома

РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, запустил производство литейных сплавов из алюминиевого лома для автомобильной промышленности. Это позволило РУСАЛу сократить углеродный след новой продукции почти на 20%, сообщает пресс-служба компании.

Сплав получил название PEFA (Primary Equivalent Foundry Alloys, эквивалент первичного литейного сплава) и содержит 20% алюминиевого лома, который добавляется в расплав алюминия в процессе производства. Компания планирует расширить производство PEFA во второй половине 2023 года и увеличить содержание вторичного сырья до 30%. Новый сплав полностью соответствует требованиям автомобильных производителей к низкому углеродному следу продукции и вовлечению вторсырья в переработку. PEFA отвечает стратегическим требованиям по углеродной нейтральности и обеспечивает активное участие РУСАЛа, партнеров и клиентов в экономике замкнутого цикла автомобильной промышленности.

РУСАЛ производит более трех миллионов тонн алюминия с низким следом под брендом ALLOW.

Нефтегаз США и ЕС переходят от инвестиций по всему миру к вложениям в «свои» регионы

Мейджоры в США и Европе сворачивают инвестиции в «чужих» странах

По оценкам S& P Global, мировые капзатраты на добычу нефти составили в 2022-м году около $450 млрд по сравнению с $350 млрд в 2020-м. Топ-5 нефтегазовых мейджоров в сумме заработали около $200 млрд, $35 из которых направили своим акционерам. Еще часть — на погашение долгов. Но больше всего заработка уйдет на инвестиции в добычу.

Правда, крупнейшие американские и европейские компании будут теперь действовать иначе. Они сворачивают деятельность в других странах:

Exxon уходит из РФ, хочет отказаться от активов в Камеруне, Чаде, Экваториальной Гвинее и Нигерии;

Chevron продает активы в Дании, Великобритании. Не возобновила концессии с истекающим сроком действия в Индонезии и Таиланде.

Зато обе эти компании концентрируют инвестиции в США и на «заднем дворе» — Латинской Америке. Chevron направит треть своих капзатрат в 2023-м на добычу сланцевой нефти в Америке, а еще 20% — в Мексиканском заливе. Возобновляется торговля нефтью с Венесуэлой. От Exxon идут большие инвестиции в Гайану.

Европейские компании действуют похожим образом:

BP и Shell уходят из РФ (списав до $30 млрд активов);

Shell избавилась от сланцевых активов в Техасе, выставила на продажу несколько проектов в Мексиканском заливе;

BP избавляется от нефтяных активов в Мексике, собирается выйти из Анголы, Азербайджана, Ирака, Омана и ОАЭ;

TotalEnergies уходит из Канады.

Зато компании из ЕС концентрируются на «юге» — в бывших европейских колониях в Африке (Мозамбик, Ливия, Танзания).

Что ж, прощай глобализм, в новом мире ты не нужен даже нефтегазу.

РУСАЛ обеспечит себя лигатурами наполовину

РУСАЛ сообщает о запуске собственного производства лигатур для сплавов. Новый проект позволит удовлетворить половину потребности компании в лигатурах, а также рассчитан на поставки внешним клиентам.

Новое производство организовано в Красноярске на территории Красноярского алюминиевого завода. Инвестиции в проект составили $7,5 млн. Мощность предприятия – более 5 тысяч тонн плавленых лигатур в год. Потребителями продукции нового производства являются в первую очередь заводы РУСАЛа. Среди внешних клиентов – крупные металлургические предприятия России. РУСАЛ – самый крупный потребитель лигатур в России. Ранее компания покупала легирующие компоненты в Европе и Китае.

Сотрудники Инженерно-технологического центра РУСАЛа работали над проектом производства лигатур несколько лет. Началом проекта было создание технологи получения лигатур алюминий-скандий, которые являются самыми технологически сложными в линейке плавленых лигатур. С 2019 года РУСАЛ начал производить коммерческие партии лигатуры алюминий-скандий и на сегодняшний день занимает ведущие позиции по объему производства и реализации этого типа лигатур. Следующим этапом развития стало создание технологий производства других типов лигатур. Среди них лигатуры со стронцием, марганцем, титаном, никелем, железом, кобальтом, редкоземельными металлами.

«Запуск собственного производства лигатур позволит освоить выпуск инновационных видов сплавов, снизить углеродный след за счёт использования в производстве лигатур вторичного алюминия, а также снизить риски снабжения. Благодаря новому участку РУСАЛ может выпускать типы лигатур, которые не делает никто в мире – с редкоземельными и редкими элементами, например, с церием, эрбием, иттрием, иттербием. Такие лигатуры используются для производства высокотехнологичных сплавов», – отметил технический директор РУСАЛа Виктор Манн.

Glencore продолжает поставлять российский металл на LME?

Трейдинговая компания Glencore поставила 40 000 тонн российского алюминия на склады Лондонской биржи металлов в южнокорейском порту Кванъян, сообщили два источника Reuters.

Glencore отказалась от комментариев. Представитель РУСАЛа заявил, что компания не поставляла свой металл LME. Ранее компания неоднократно заявляла, что не будет продавать свой металл LME.

Некоторые покупатели решили не продлевать свои контракты на покупку алюминия РУСАЛа, но многие другие покупатели и потребители в транспортной, упаковочной и строительной отраслях сделали это. Ни сам РУСАЛ, ни его металл, на который приходится 6% мировых поставок, не попали под введенные против России санкции.

Наращивание объемов поставок российского металла может вызвать на рынке ожидания снижения цен.

Glencore имеет долгосрочный контракт с РУСАЛом на поставку 6,9 млн тонн алюминия, 1,6 млн тонн из которых должны быть поставлены в период с 2021 по 2024 год.

Источники Reuters на условиях анонимности сообщили, что у Glencore есть еще российский алюминий, который можно поставить на склады LME. «Они (Glencore) держат в Южной Корее изрядный объем вне системы варрантов. Металла может быть больше», — сказал один из источников. Данные LME показывают, что в ноябре в Кванъяне хранилось 80 950 тонн алюминия без варрантов. Наличие варранта - правоустанавливающего документа, подтверждающего право собственности – позволяет при необходимости ввести металл в оборот на бирже. Однако металл может храниться и без него, хотя перечень доступных финансовых операций будет ограничен.

На прошлой неделе, перед поставкой Glencore, запасы алюминия на LME составляли около 380 000 тонн, что на 35% меньше, чем в октябре, и близко к 31-летнему минимуму, достигнутому в августе прошлого года.

Цены на алюминий достигли семимесячного максимума в $2679,50 за тонну ранее в январе, увеличившись на 18% с начала 2023 года на ожиданиях роста спроса в Китае, который в этом месяце отказался от своей политики нулевой терпимости к COVID-19.

Максим Решетников обсудил с бизнесом планы на 2023 год по устойчивой и низкоуглеродной повестке

Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников 24 января провел первое в 2023 году заседание Экспертного совета по устойчивому развитию при Минэкономразвития России.

В центре внимания были итоги 27-й сессии Конференции сторон РКИК ООН в Шарм-эш-Шейхе и планы на 28-ю сессию конференции, а также более широкая повестка устойчивого развития, в том числе актуальные вопросы формирования национальной ESG-повестки.

На заседании совета, глава Минэкономразвития отметил, что по климатическому блоку все ключевые приоритеты государства по-прежнему актуальны. «Глобальный тренд на низкоуглеродную экономику сохраняется. Несмотря на переориентацию с европейских на азиатские рынки, необходимо продолжать курс на декарбонизацию. Важные для нас партнеры уже активно работают по климатической повестке, предъявляют повышенные требования к бизнесу. Сейчас как никогда нужно развивать российские «зеленые» технологии, находить новые рынки сбыта и использовать многосторонние площадки для продвижения продукции. Хотел бы поблагодарить членов совета за участие в этой работе».

Министр обратил внимание, что за последние два года в России приняли стратегические документы, утвердили базовое законодательство, создали инфраструктуру для реализации климатических проектов. Сформировали пул верификаторов (14 органов по валидации и верификации) для подтверждения качества проектов и углеродных единиц, запустили реестр самих углеродных единиц. Бизнес уже начал использовать новые возможности – зарегистрированы 2 климатических проекта, начался выпуск углеродных единиц. Компании могут использовать их как для сокращения углеродного следа, так и для выполнения квоты в рамках эксперимента на Сахалине.

С основными докладами по темам обсуждения выступили российские лидеры устойчивой и низкоуглеродной повестки – Национальный ESG Альянс, Газпромбанк, Уралхим и Уралкалий, Росатом, РУСАЛ и др.

В частности, генеральный директор Национального ESG альянса Андрей Шаронов отметил, что сейчас многие говорят о приоритетности социального компонента в триаде ESG для российской действительности. По его словам, это исходит от компаний (им важны квалификация, здоровье, настроение их сотрудников и их близких), от муниципалитетов (им важно социальное благополучие жителей) и от федеральных властей (им важна политическая и экономическая стабильность). «Этого же ожидают и работники, видящие в компаниях не просто источник зарплаты и рабочее место. В этой связи для бизнеса важно, чтобы все заинтересованные стороны объективно оценивали социальный вклад компаний, в том числе, и в достижение национальных целей развития России, а также, чтобы появлялись мотивы для наращивания этого вклада (и не только социального, но для всей повестки ESG)».

Первый вице-президент Газпромбанка Наталья Третьяк в свою очередь также отметила, что вся необходимая инфраструктура для рынка углеродных единиц практически создана, и по оценкам экспертов объём рынка в России может составлять 150-500 млн т СО2 экв в год. «Однако этот потенциал можно будет реализовать только в том случае, если российские углеродные единицы будут конкурентоспособны на международном рынке. Чтобы это произошло, требуется обеспечить их высокое качество, в том числе за счет использования международно признанных методологий реализации климатических проектов».

В этот раз мероприятие собрало не только текущих членов совета, но и другие российские компании-лидеры, которые в перспективе могут стать полноценными участниками совета. Среди них Архангельский ЦБК, Сегежа Групп, Трансмашхолдинг, Промсвязьбанк и др.

Состав экспертного совета по устойчивому развитию под председательством министра Максима Решетникова регулярно расширяется. Сейчас в него входит 78 компаний и организаций из отраслей металлургии, атомной энергетики, химической промышленности, телекоммуникаций, банковского сектора, розничной торговли и др.

В Белой Калитве возобновили выпуск алюминиевых слитков

В декабре 2022 года в г. Белая Калитва Ростовской области возобновило свою работу литейное производство под новым названием «Белокалитвинский литейный завод» (БКЛЗ). Как утверждает пресс-служба предприятия,до середины 2019 года оно входило в производственный дивизион РУСАЛа.

Основная специализация завода «БКЛЗ» — производство цилиндрических алюминиевых слитков (столбов) для экструзии следующих диаметров: Ø127, Ø145 и Ø178 мм. Мощность завода составляет 10 000 тонн готовой продукции в год. Готовые алюминиевые слитки подвергаются процессу гомогенизации, что обеспечивает однородную структуру столба.

От MetlTorg.Ru добавим, что по адресу «БКЛЗ» (Белая Калитва, ул. Совхозная, зд.60) также расположен пункт приема металлолома компании Юг-Мет. Ранее встречалось упоминание о нахождения здесь филиала самарского ломопереработчика ООО "РУСАЛ Ресал".

Гайана — неожиданный конкурент для российской нефти на рынке Индии

«Гайана ожидает в ближайшее время получить предложение от Индии о долгосрочных закупках нефти», — заявил президент южноамериканской страны Ирфаан Али.

Темпы роста добычи Гайаны очень высоки. В ушедшем году пробурено 11 нефтяных разведочных скважин и открыто 10 новых коммерческих месторождений. К 2025 году добыча нефти в стране может достичь 810 тыс. б/с.

«Индия ясно дала понять, что хочет стать одним из покупателей», — сказал Али. Его оптимизм оправдан. В ходе его недавнего визита в Индию, где он встретился с министром нефти южно-азиатской страны, ряд компаний выразил интерес к работе в Гайане.

Как пишет Reuters, ONGC Videsh рассматривает заявку на некоторые из 14 предлагаемых участков, а Refiner Indian Oil Corp. так же хочет работать в Гайане в сотрудничестве с ONGC.

Напомним, Гайана и Индия в 2021 году не смогли достичь соглашения о прямых продажах высокосернистой нефти индийским государственным НПЗ. Видимо, идет серьезный торг.

Не исключено, что Нью-Дели хочет «выбить» себе более выгодный контракт, спекулируя темой дешевой нефти из РФ. Получится или нет, покажет время. В любом случае у РФ на рынке вскоре может появиться еще один конкурент.

Прогноз мирового спроса на нефть в 2023 году сохранила ОПЕК

ОПЕК сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2023 году. «Прогноз роста мирового спроса на нефть в 2023 году не изменился — на уровне 2,2 млн б/с. При этом в странах ОЭСР рост составит 0,3 млн б/с, а в странах, не входящих в ОЭСР, прогнозируется рост на 1,9 млн б/с», — говорится в январском докладе картеля. Таким образом, организация ожидает, что мировой спрос на нефть в 2023 году составит 101,77 млн б/с против 99,55 млн б/с в 2022 году.

ОПЕК также сохранила оценку роста спроса на нефть в 2022 году на уровне 2,5 млн б/с. При этом отмечается, что текущий прогноз по-прежнему окружен неопределенностями, включая мировые экономические события, изменения в политике сдерживания COVID-19 и геополитическую напряженность.

Тем не менее ОПЕК выполнила сделку по сокращению добычи в декабре 2022 года на 167%. Добыча нефти ОПЕК в последнем месяце прошлого года выросла на 91 тыс. б/с к уровню ноября, до 28,97 млн б/с, однако страны организации, несмотря на снижение квоты, вновь добывали ниже разрешенных им в рамках сделки ОПЕК+ уровней, выполнив соглашение на 167%, следует из данных январского доклада.

«Добыча нефти выросла в основном в Нигерии, Анголе, Ливии и Венесуэле, тогда как в Кувейте, Конго и Алжире снизилась», — уточняется в документе.

В то же время ОПЕК практически не изменила прогноз по добыче нефти вне организации. «Прогноз роста предложения жидких углеводородов в странах, не входящих в ОПЕК, на 2022 год составляет 1,9 млн б/с, что практически неизменно по сравнению с оценкой в прошлом месяце», — отмечается в документе.

По оценкам ОПЕК, сильнее всего нарастили производство нефти в 2022 году США, Россия, Канада, Гайана, Китай и Бразилия, в то время как в Норвегии и Таиланде отмечается наибольшее снижение добычи. В 2023 году рост в основном обеспечат США, Норвегия, Бразилия, Канада, Казахстан и Гайана, а снижение прогнозируется в России и Мексике.

Оценку добычи жидких углеводородов — нефти и конденсата — в России в 2022 году ОПЕК повысила всего на 68 тыс. б/с — до 11 млн б/с. «Согласно прогнозам, производство жидких углеводородов в России в 2022 году увеличится на 200 тыс. б/с по сравнению с предыдущим годом и составит в среднем 11 млн б/с. Этот прогноз пересмотрен на 68 тыс. б/с по сравнению с предыдущим месяцем, в основном из-за роста добычи в ноябре и более высоких, чем ожидалось, предварительных данных по добыче в декабре», — пишет ОПЕК.

«На 2023 год прогнозируется снижение производства жидких углеводородов в России на 850 тыс. б/с, до среднего уровня 10,2 млн б/с. Годовая оценка не изменилась по сравнению с предыдущей», — отмечается в докладе. В картеле по-прежнему считают, что прогнозы относительно добычи в РФ «характеризуются высокой степенью неопределенности».

По мнению генерального секретаря ОПЕК Хайсама аль-Гайса, говорить о влиянии санкций на поставки российской нефти еще рано. «Россия является основным игроком на рынке энергоносителей и заменить ее объемы нелегко», — сказал он в интервью телеканалу Sky News Arabia.

Сокращение спроса на российские энергоносители со стороны развитых стран будет компенсировано растущим спросом со стороны Индии и Китая, приводит ПРАЙМ слова генсека ОПЕК.

Премьер-министр Монголии принял участие в онлайн-саммите “Голос глобального Юга”

Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ по приглашению принял участие в открытии сессии “Голос Глобального Юга: развитие, ориентированное на человека”, состоявшейся в рамках онлайн-саммита “Голос глобального Юга” 12-13 января. Двухдневный саммит “Голос глобального Юга” (Глобальным Югом условно называют страны Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна, тихоокеанских островов, а также развивающиеся страны Азии) был организован в рамках председательства Индии в “Большой двадцатке” (G-20), сообщила 16 января пресс-служба правительства Монголии.

На повестке дня онлайн-саммита стояло выявление трудностей, с которыми сталкиваются государства Глобального Юга или развивающиеся страны в преодолении вызовов развития, таких как экономический спад, растущая инфляция, нехватка энергии и продовольствия, изменение климата, вызванное геополитическим кризисом во всем мире, и желание привлечь внимание всего мира к оптимальным решениям и инициативам и обсудить их на уровне G20.

В своем выступлении премьер-министр Л.Оюун-Эрдэнэ поздравил духовного соседа и стратегического партнера нашей страны, Индию, с избранием на пост председателя группы G20 и поблагодарил за организацию саммита “Голос глобального Юга”, чтобы донести интересы и голоса развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, до группы G20.

Премьер-министр также представил краткую информацию о мерах, принятых правительством Монголии в области восстановления экономики в 2022 году, и “Новой политике восстановления”, а также рассказал об усилиях правительства по направлению 2023 года к экономическому росту. “Правительство Монголии, в частности, восстановив пограничные переходы, уделяет особое внимание увеличению экспорта продукции горнодобывающей промышленности с месторождения Таван Толгой, которое входит в первую десятку в мире по запасам коксующегося угля, а также месторождения Оюу Толгой, которое занимает пятое место в мире по запасам меди и золота”, - сказал глава монгольского правительства.

Министры развивающихся стран “Группы 77” ООН согласились с необходимостью реформирования структуры и системы международной экономики с целью устранения несбалансированных отношений между странами, экономического и инфраструктурного неравенства. В этой связи премьер-министр Л.Оюун-Эрдэнэ, обращаясь к председателю G20, премьер-министру Индии Нарендре Моди, сказал: “Монголия является одной из 32 развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, которые относятся к Глобальному Югу. Поэтому прошу вас донести до стран-членов G20, инвесторов и международных финансовых институтов предложение группы этих стран по улучшению их транзитной инфраструктуры, содействию их присоединению к международной цепочке создания стоимости и поддержке инвестиций”.

Онлайн-саммит “Голос глобального Юга” проходил под председательством премьер-министра Индии Нарендры Моди. В течение двух дней в режиме онлайн было проведено 10 сессий: четыре сессии 12 января и шесть сессий 13 января. В каждой сессии принимали участие лидеры и министры из 10-20 стран. В нем приняли участие: президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Вьетнама Нгуен Суан Фук, президент Республики Гайана Мохамед Ирфаан Али, президент Мозамбика Филипе Ньюси, президент Сенегала Маки Салл, премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина, премьер-министр Таиланда Прают Чан Оча, премьер-министр Камбоджи Хун Сен и премьер-министр Папуа-Новой Гвинеи Джеймс Марапе.

Батцэцэг.Г

Президент Узбекистана выдвинул инициативы в поддержку развивающихся стран

12 января Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев выступил на пленарном заседании саммита «Голос глобального Юга», прошедшего в онлайн-формате под председательством Премьер-министра Республики Индия Нарендры Моди.

В мероприятии, организованном в рамках председательства Индии в «Большой двадцатке» (G20), также участвовали Президент Республики Вьетнам Нгуен Суан Фук, Президент Республики Гайана Мохамед Ирфаан Али, Президент Республики Мозамбик Филипе Ньюси, Президент Республики Сенегал Маки Салл, Премьер-министр Народной Республики Бангладеш Шейх Хасина, Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, Премьер-министр Королевства Таиланд Прают Чан Оча, Премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Сен и Премьер-министр Независимого Государства Папуа - Новая Гвинея Джеймс Марапе.

В соответствии с повесткой дня обсуждены вопросы устойчивого развития, ориентированного на интересы человека, состоялся обмен мнениями и конкретными предложениями по углублению взаимовыгодного сотрудничества в целях продвижения интересов и решения актуальных проблем развивающихся стран, в том числе в сферах экономики, экологии, энергетической и продовольственной безопасности, здравоохранения, развития человеческих ресурсов, инноваций, туризма и других направлениях.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в своём выступлении дал оценку актуальным тенденциям развития международной ситуации и поделился видением приоритетных задач, стоящих перед развивающимися странами.

- Сегодня мировое сообщество сталкивается с негативными последствиями различных противоречий и конфликтов, экономического кризиса. Мы являемся свидетелями сокращения открытого диалога и взаимного доверия в международных отношениях, - отметил лидер нашей страны.

Как подчеркнул глава Узбекистана, пандемия коронавируса, проблемы продовольственной и энергетической безопасности, экологии негативно сказываются на перспективах глобального развития.

Выделена активная роль и место Индии в укреплении взаимовыгодных и продуктивных отношений с развивающимися странами.

В данном контексте констатировалось, что в последние годы отношения стратегического партнёрства и практического сотрудничества между Узбекистаном и Индией вышли на качественно новый уровень и сегодня служат общим интересам наших народов.

Президент особо отметил, что в Узбекистане важнейшей целью и задачей проводимой политики необратимых реформ определено обеспечение интересов человека.

- Суть нашей Стратегии реформ – верховенство закона и развитие человеческого капитала, построение справедливого и сильного гражданского общества. Перед нами стоит большая задача по обеспечению в ближайшем будущем инклюзивного и устойчивого экономического роста, по сокращению вдвое уровня бедности в стране, - отметил глава нашего государства.

Выразив поддержку председательству Индии в G20, Президент Узбекистана выдвинул ряд практических предложений по вопросам повестки дня мероприятия.

Прежде всего, отмечена важность дальнейшего совершенствования системы международной торговли, которая должна учитывать «Голос глобального Юга».

Необходимо создать условия для реализации потенциала развивающихся стран, до сих пор сталкивающихся с различными препятствиями и ограничениями при выходе на новые рынки.

Отмечена целесообразность включения в повестку дня мирового саммита вопросов обеспечения энергетической и продовольственной безопасности, формирования глобальной логистической сети и цепочек добавленной стоимости, содействия привлечению инвестиций и передовых технологий в развивающиеся страны.

Ещё один стратегический вопрос – продвижение в рамках международного коридора «Север-Юг» проекта строительства железной дороги через Афганистан с выходом к Индийскому океану, направленного на укрепление взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией. Лидер Узбекистана пригласил партнеров принять активное участие в этом важном проекте.

Анализ также показывает, что в условиях перехода к «зелёной экономике» между развитыми и развивающимися странами всё больше возрастает технологический разрыв. В этой связи предложено создать информационный банк зелёных технологий и инноваций для «Глобального Юга» при поддержке ведущих стран мира.

Другим актуальным вопросом является развитие человеческого капитала и повышение качества профессионального образования.

- Мы должны широко вовлекать нашу талантливую молодёжь в разработку национальных и международных программ в области изменения климата, рационального использования водных ресурсов, альтернативной энергетики, цифровизации и других приоритетных направлениях, - подчеркнул Президент Шавкат Мирзиёев.

Исходя из этого, выдвинута инициатива о создании постоянно действующей диалоговой платформы «Голос молодёжи Юга».

В целях обеспечения глобального мира и безопасности глава нашего государства призвал поддержать продвигаемое Узбекистаном предложение о создании Международной переговорной группы по проблематике Афганистана.

Выражена уверенность в том, что выработанные на саммите предложения и инициативы послужат продвижению интересов развивающихся стран и достижению Целей устойчивого развития, ориентированных на интересы человека.

В завершение выступления Президент Республики Узбекистан искренне поздравил дружественный народ Индии с наступающим национальным праздником страны – Днём Республики.

Геологоразведка-2022: первые итоги года

Ресурсный потенциал в глобальном масштабе за год увеличился на 9,2 млрд баррелей нефтяного эквивалента (7,4 млрд баррелей н. э. по итогам 2021 года). Доля коммерческих открытий в 2022 году оценена в 36% (29% в позапрошлом году).

Прорывом года стали открытия, сделанные на шельфе Намибии.

Главным достижением геологоразведчиков Westwood называет разведочное бурение в бассейне Orange этой африканской страны, где компания TotalEnergies нашла крупное нефтяное месторождение Venus, а Shell обнаружила новые залежи нефти на активах Graff и La Rona.

Геологоразведочная кампания на шельфе Намибии позволила нефтегазовым корпорациям прирастить запасы на более чем 3,5 млрд баррелей нефтяного эквивалента.

Второе после африканской Venus крупное открытие сделано на шельфе Колумбии, где обнаружено газовое месторождение Uchuva (бассейн Guijira). Westwood также отмечает ставшие традиционными успехи на шельфе Южной Америки: девять коммерческих открытий принесла разведка на глубоководье Гайаны и одно месторождение обнаружено на шельфе Суринама.

На этом направлении морской геологоразведки в прошлом году открыт примерно 21% от всего прироста запасов за 2022 год.

Наиболее активными и высокоэффективными геологоразведчиками года признаны партнеры по разработке блока Stabroek на шельфе Гайаны: CNOOC, Exxon и Hess. Африканская кампания принесла TotalEnergies и Shell четвертое и пятое места, а за ними следует Qatar Energy, готовящийся к расширению добычи природного газа на национальном шельфе.

Согласно планам на 2023 год, Южная Америка останется ключевым регионом для проведения геологоразведочного бурения.

Среди лидеров по объемам бурения вновь можно отметить Гайану и Суринам, а также планы на новые разведочные проекты на шельфе Бразилии. В 2023 году в Аргентине будет пробурена первая глубоководная скважина.

Прогнозируется продолжение дальнейшей эпопеи европейских нефтегазовых корпораций на шельфе Намибии, геологоразведчики готовятся выйти на новые морские участки Марокко, Габона и Мозамбика.

В Восточном Средиземноморье в 2023 году запланировано бурение пяти многообещающих скважин.

Черногорскому месторождению отменят НДПИ на 12 лет

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который с 1 января 2026 года сроком на 12 лет (с возможностью продления еще на 8 лет) устанавливает нулевой НДПИ при добыче палладия для проекта "Русской платины" в Красноярском крае, если компания инвестирует не менее 89 млрд рублей с 2023 по 2030 год.

Документ№265873-8опубликован в электронной базе данных парламента.

В нем говорится, что коэффициент Кмкр (используется при расчете НДПИ для многокомпонентной комплексной руды с содержанием меди, никеля, металлов платиновой группы) будет равным нулю с 1 января 2026 года до 1 января 2038 года для проектов, которые соответствуют ряду требований.

Участки недр должны быть расположены полностью или частично на территории Красноярского края, лицензия на пользование ими выдана до 1 января 2014 года, степень выработанности запасов на 1 января 2022 года - менее 1%, в добываемой руде содержание металлов платиновой группы составляет не менее 1 гр. и не более 4 гр. на тонну руды. Налогоплательщик - пользователь недр не является резидентом преференциальных режимов ОЭЗ, ТОСЭР, РИП, СПИК, но является стороной соглашения о защите и поощрении капиталовложений. При этом налогоплательщик до 31 декабря 2023 года должен будет заключить инвестиционное соглашение с Минфином и Минприроды о добыче металлов платиновой группы.

Под требования, указанные в законопроекте, попадает компания "Русская платина" и ее проект по разработке Черногорского месторождения в Норильске.

Соглашение о добыче палладия должно содержать следующие условия: объем капитальных вложений с 1 января 2023 года по 31 декабря 2029 года включительно не менее 89 млрд рублей без НДС. Инвестиции должны направляться на создание, приобретение, сооружение, изготовление объектов основных средств, в том числе объектов дорожной, транспортной, инженерной, энергетической, коммунальной, социальной, цифровой инфраструктур.

Срок действия соглашения о добыче палладия устанавливается с 1 января 2023 года по 31 декабря 2037 года включительно и может быть продлен до 31 декабря 2045 года.

Как сообщалось, НДПИ будет нулевым до 1 января 2038 года, при этом срок может быть продлен на восемь лет в случае, если средняя мировая цена "корзины" металлов платиновой группы за период 2026-2038 годов оказалась ниже $2 тысяч за тройскую унцию, то есть при неблагоприятной ценовой конъюнктуре.

Разработку Черногорского месторождения платиноидов в Красноярском крае ведет ООО "Черногорская ГРК" Мусы Бажаева. В феврале текущего года ВТБ и "ВЭБ.РФ" подписали договор о синдицированном кредите на сумму до 180 млрд руб. для строительства первой очереди Черногорского ГОКа. Общий бюджет проекта составляет около 240 млрд руб.

Ввод Черногорского ГОКа в эксплуатацию намечен на 2024 год. На втором этапе запланировано строительство обогатительного комплекса на месторождении "Норильск -1", лицензия на южную часть которого принадлежит "Русской платине", а северную часть разрабатывает "Норильский никель".

"Русская платина" планировала внести Черногорское и южную часть месторождения "Норильск-1" в СП с "Норникелем" "Арктик Палладий". Объем инвестиций в проект оценивался в $15 млрд, годовое производство - 120 тонн платиноидов. Первым планировалось вводить именно Черногорское, позднее строить рудник на Масловском месторождении "Норникеля" и затем на "Норильске-1", увеличив добычу руды до 21 млн тонн в 30-е годы.

В 2021 году стороны отказались от создания паритетного СП из-за позиции "Русала". "Русал" счел вклад "Норникеля" в СП непропорциональным его доле.

Отказавшись от СП, "Норникель" и "Русская платина" вскоре подписали соглашение обоперационном партнерстве. В частности, "Норникель" обязался предоставить "Русской платине" на рыночных условиях доступ к инфраструктуре компании в Норильском промрайоне. Стороны также договорились, что "Норникель" возьмет на себя реализацию продукции, произведенной на Черногорском месторождении.

Дедолларизация России стала одним из важных факторов роста глобального влияния китайской валюты

Пин Пин

Уже в 2023 году китайский юань может стать СКВ. План сделать национальную валюту свободно конвертируемой в течение 10 лет был закреплен в утвержденной в 2013 году Госсоветом КНР "дорожной карте" административно-экономических реформ. Сегодня многие говорят о том, что власти КНР могут повременить с этой затеей. Однако абсолютно точным остается одно: "жэньминьби" из года в год укрепляет свои позиции на глобальных рынках благодаря растущему доверию к китайской валюте.

Юань нарастил свой мировой авторитет по всем основным показателям. По данным международной платежной системы SWIFT, в январе 2022 года доля китайской валюты в международных расчетах выросла до 3,2 процента, поставив новый рекорд. Юань стал четвертой в мире по популярности валютой, уступив лишь американскому доллару (39,9 процента), евро (36,5 процента) и британскому фунту стерлингов (6,3 процента). Сегодня уже половина трансграничных расчетов КНР производится в национальной валюте, и этот показатель продолжает расти. В 2021 году объем трансграничных расчетов Китая в "жэньминьби" увеличился на 29 процентов, а за три квартала 2022-го еще примерно на 15 процентов в годовом исчислении.

Юань становится все более популярным резервным средством. Если в 2016 году в нем хранилось около 1 процента общемирового объема валютных запасов, то к середине 2022 года - 2,88 процента. По прогнозам инвестиционного банка Morgan Stanley, к 2030 году этот показатель способен достигнуть 10 процентов, что сделает юань третьей по популярности в мире резервной валютой после доллара США и евро.

Постоянно расширяются глобальные торги "жэньминьби": с 2019 года их объем подскочил на 85 процентов. По данным Банка международных расчетов, сегодня на юань приходится 7 процентов глобального объема валютных торгов. По этому показателю юань занимает пятое место в мире, уступая лишь доллару, евро, иене и фунту стерлингов.

На мировых биржах все чаще эмитируются ценные бумаги, деноминированные в юанях. Так, с января по август текущего года на Гонконгской фондовой бирже предложение "димсам-бондов" (так называются юаневые облигации) подскочило на 45 процентов в годовом исчислении. В результате индекс валютной глобализации юаня вплотную приблизился к долларовому, оставив далеко позади все остальные валюты.

Рост популярности юаня связан не только со стремительным развитием китайской экономики, но и с падением глобальной уверенности в долларе. "В нынешней изменчивой ситуации компании всего мира пересматривают свое отношение к американской валюте", - констатирует президент торговой палаты Евросоюза в КНР Йорг Вуттке. "Зарубежный бизнес и правительства все чаще рассматривают юань как альтернативу доллару", - пишет экономическое издание "Цайсинь". "Те, кто сегодня избавляется от китайской валюты, сильно пожалеют", - поставили жирную точку в вопросе представители Комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности КНР.

Российский след

Абсолютно все экономисты отмечают, что рост международного авторитета "жэньминьби" во многом произошел благодаря России. В 2021 году аналитики инвестиционно-банковской группы China Merchants Securities констатировали: дедолларизация России стала одним из важных факторов роста глобального влияния китайского юаня. "Повышение международного статуса китайской валюты подкреплено такими геополитическими факторами, как полный отказ российского Фонда национального благосостояния (ФНБ) от доллара и расширение доли юаня в структуре его средств", - отметили эксперты. Напомним, что ФНБ в июле минувшего года полностью отказался от доллара США, на который ранее приходилось 35 процентов в структуре средств, при этом до 30 процентов была повышена доля китайской валюты.

Ширится и номенклатура юаневых финансовых продуктов для граждан России. Так, в ВТБ отметили, что популярность вкладов в юанях как одного из альтернативных инструментов сбережений резко увеличилась весной и остается на высоком уровне. Розничные клиенты ВТБ с начала года открыли вклады в китайской валюте на 4 млрд юаней, или 36 млрд рублей.