Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Ресурсы не исчерпаны

Специалисты-горняки уральской школы требуются не только отечественному, но и зарубежному бизнесу

Текст: Ольга Штейн (Свердловская область)

Спрос на выпускников Уральского государственного горного университета выше предложения, а студентов-иностранцев могло бы быть в два раза больше. Почему так происходит, чем способен помочь регион и как в образовательный процесс включен бизнес, "РГ" рассказал ректор старейшего уральского вуза Алексей Душин.

В первую очередь - о насущном. Как на образовательном процессе отразился прошлогодний дистант?

Алексей Душин: Онлайн-обучение мы ввели в апреле 2020-го и работали в таком формате фактически до лета. Потом начались производственные и учебные практики. Для нас это критически важная составляющая учебного процесса: мы работаем с материалом, веществом, природной средой - непосредственное взаимодействие просто необходимо. Поначалу были некоторые организационные сложности, вызванные пандемией, но в итоге мы справились. Из значимых достижений отмечу работу наших студентов и сотрудников вуза в Магаданской области. Вместе с коллегами из Карамкенской экспедиции они исследовали территорию и подтвердили перспективы обнаружения крупного медно-порфирового месторождения. По оценкам, его ресурсный потенциал составляет 9,8 миллиона тонн меди. Открытием уже заинтересовался крупный бизнес. Если дальнейшие исследования подтвердят первоначальные выводы, страна получит новую крупную минерально-сырьевую базу цветных и благородных металлов.

С сентября мы перешли на смешанный режим обучения: вся практика, лабораторные работы проходят очно, теоретическое обучение - на дистанте. Ну а с середины апреля очники обучаются в традиционном формате, заочники и студенты очно-заочной формы - дистанционно. Итоговая аттестация и летняя сессия частично тоже пройдут в онлайн-формате, но здесь другая причина. Мы закрываем на ремонт одно общежитие целиком и половину второго. Приводить здания в порядок будем на средства федерального бюджета. Это значимое событие: никогда еще наш университет не получал субсидии на ремонт жилого фонда. Вообще тема общежитий для нас непростая.

Их не хватает?

Алексей Душин: Да. Общая вместимость наших общежитий - порядка 1600 мест, а потребность - 2200. Конечно, мы решаем проблему: сотрудничаем с организациями, у которых есть свободные места в общежитиях. Кроме того, договорились еще с тремя вузами (юридическим, медицинским и экономическим госуниверситетами) о совместном участии в федеральной программе и строительстве общежития на 10 тысяч мест в Академическом районе. Но это скорее запасной вариант. Параллельно прорабатываем другой проект - строительства нового общежития взамен расселенного. Смотрим варианты финансирования: федерального, регионального, вложения собственных средств, привлечения бизнеса. Но эта история не быстрая - минимум на семь лет, впрочем, как и общежитие в Академическом. Если оба проекта состоятся, простаивать здания точно не будут.

То есть вы готовы принимать больше студентов?

Алексей Душин: Конечно. Спрос на наших выпускников по ключевым направлениям значительно превышает предложение. Все наши производственные партнеры - УГМК, РМК, ЕВРАЗ, РУСАЛ, Норильский никель - говорят о том, что им нужны специалисты. Решить эту проблему на дистанте точно невозможно: обучение в Горном плотно завязано на практических, лабораторных занятиях, поэтому общежития для нас - очень важная тема. Из-за нехватки мест, кстати, мы вынуждены ограничивать и прием иностранных студентов, хотя интерес со стороны других стран большой.

Сколько иностранцев у вас сейчас обучается?

Алексей Душин: Порядка четырех процентов от общей численности. Если бы мы не были ограничены общежитиями, показатель мог бы приблизиться к десяти процентам - сужу по спросу. В Таджикистане, Узбекистане, Киргизии, Китае очень заинтересованы в нашем образовании. Индия готова к сотрудничеству, но ее мы пока вообще поставили на "стоп" - как раз из-за общежитий. Работать с иностранными студентами хотя порой и сложно, но интересно с точки зрения экономики, ведь востребованы сопутствующие услуги: приезжие платят за курсы русского языка, за общежития и т. д. Университеты же не всегда зарабатывают на очевидном. В Москве цена аренды квартиры начинается с 30 тысяч рублей, место в общежитии - 8 тысяч. Когда началась пандемия и дистант, московские вузы лишились этой статьи доходов. И не стоит забывать, что иностранные студенты пользуются всей инфраструктурой города, в котором учатся: делают покупки в магазинах, ездят на транспорте, ходят в кафе. А это расширяет возможности для развития малого и среднего бизнеса.

На ваш взгляд, областные власти понимают, что студенты из-за рубежа выгодны? Регион хочет, чтобы сюда приезжали иностранцы: учились, ели-пили, женились, оставались работать?

Алексей Душин: Думаю, да. Не случайно же регион продвигает такие проекты, как ЭКСПО, Универсиада. В свое время Аркадий Михайлович Чернецкий обозначил в стратегии: город прирастает мероприятиями. Они позволяют привлечь федеральные инвестиции, иностранцев, бизнес. Но дело, конечно, не только в масштабных событиях.

В чем еще?

Алексей Душин: В желании молодежи учиться на Урале и оставаться здесь. Смотрите: стоимость обучения у нас в полтора-два раза ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Но ребята в первую очередь рассматривают именно столичные города и лишь потом Екатеринбург. Дело здесь не столько в престиже вуза, сколько в статусе города. В структуре поступающих у нас традиционно 55 процентов - жители Екатеринбурга, 45 - область и соседние регионы. Структура трудоустройства выпускников выглядит иначе: 65 процентов уезжают из Екатеринбурга. Чтобы они оставались здесь, нужно развивать область, город, коммуникации, инфраструктуру. И решать главную проблему образования - недофинансирование.

Этим должно заниматься государство или пора подключать бизнес?

Алексей Душин: Бизнес уже подключается: вкладывается в науку, в развитие образовательной среды. К примеру, 65-70 процентов бюджета нашего вуза по НИОКР - средства предпринимателей. Это показательно. Но в целом развитие и финансирование образования - все-таки задача государства. Мы же создаем общественные блага, которые напрямую не капитализируются. Ценность нашего продукта определяется спустя какое-то время. Это некая научно-технологическая пирамида, которая начинается с детского сада. В последние годы общее количество ребят, которые сдают ЕГЭ, увеличивается, но тех, кто выбирает экзамен по профильной физике, - снижается. Соответственно тех, кто сможет поступить на направления, связанные с инженерией, все меньше. Проблема касается многих вузов, и ее решение - часть долгосрочной политики. Государство в этом плане является инерционной машиной, оно планирует деятельность на более длительные сроки, чем бизнес.

Вы сказали, что спрос на ваших выпускников высокий. Насколько молодые специалисты подготовлены к реальной работе на предприятиях?

Алексей Душин: Новые стандарты позволяют нам быть более гибкими с точки зрения программ обучения. Мы выстраиваем образовательную деятельность так, чтобы обеспечить максимальную эффективность как для обучающихся, так и для работодателей в части формируемых компетенций. Используем механизм целевого обучения, когда студенты старших курсов заключают трехсторонние соглашения и получают дополнительные образовательные модули по запросам будущих работодателей.

До 2019 года главным заказчиком целевого набора выступали муниципалитеты. Законодательство было ориентировано на решение кадровых проблем территорий, поэтому число целевиков по направлениям сферы услуг, экономики, права росло. Мы же готовим кадры для промышленных компаний, поэтому и целевиков было немного. Это пример того, что законодательство работало не совсем так, как его пытались настроить. Сейчас нормативная база изменилась, заказчиком может выступать и бизнес. Мы только отталкиваемся от дна, требуется время, чтобы предприятия настроили процессы. Число целевиков у нас увеличивается, но пока это десятки ребят, а года через полтора-два планируем выйти на сотни.

Ваши студенты активно участвуют в конкурсах, создают интересные проекты. Бизнес поддерживает их идеи?

Алексей Душин: Предприятия подключаются к проектам студентов регулярно. Но успешных в плане коммерциализации разработок не так много, как нам хотелось бы. Это, к слову, одно из направлений трансформации образования. Мы практикуем такой формат: стартап как диплом. Реализуется он в основном на кафедре информатики. Задача в том, чтобы добавить в работу предпринимательскую составляющую - глубокую проработку экономической части. Вообще начинать заниматься этими вопросами студенту нужно со второго-третьего курсов: потыкаться на рынке, попробовать себя. Предпринимательская инфраструктура должна быть готова к тому, что придут молодые ребята и будут предлагать свои идеи. Проекты в области IT продаются хорошо, но все, что касается технологических решений, по сути, рынка не имеет - все в руках крупного бизнеса. Поэтому интерес промышленников к разработкам студентов пока выражается в основном в трудоустройстве, а не в коммерциализации их идей.

РУСАЛ будет "зеленеть" на кредит под госгарантии

«Русал» планирует привлечь 380млрд руб. у синдиката российских банков для проекта по модернизации четырех своих крупнейших алюминиевых заводов и просит предоставить госгарантии на 70% этой суммы, следует из письма помощника президента РФ Максима Орешкина в адрес Владимира Путина.

Общая стоимость проекта оценивается в $5,3млрд (391,8млрд руб. по текущему курсу). Госгарантии позволяют сэкономить на процентной ставке (см. “Ъ” от 22 апреля). Письмо опубликовано в Telegram-канале «Зеленый змий». Подлинность письма подтвердил источник, знакомый с ходом обсуждения проекта. В «Русале» не предоставили комментариев.

Проект «Русала» предполагает обновление части мощностей четырех алюминиевых заводов в Красноярске, Братске, Шелехове и Новокузнецке, которые обеспечивают 71% всего производства.

Компания планирует перейти на более экологичную технологию обожженного анода. Хотя объем выпуска алюминия в итоге не изменится, компания сможет сократить расходы электроэнергии. Проект рассчитан на десять лет, основные инвестиции будут сделаны в 2022–2027 годах. Минпромторг в апреле этого года оценивал проект в 385млрд руб.

В правительстве, говорится в письме господина Орешкина, полагают, что потребуется предоставление госгарантий на 266млрд руб. на срок не менее 15 лет с возможным обеспечением в виде акций модернизируемых заводов. «Русал» аргументировал необходимость предоставления госгарантий тем, что введенные в 2018 году санкции США против компании ограничивают ей доступ к рынку заемного финансирования. Владимир Путин поставил на письме резолюцию «согласен». Отметим, что в январе 2019 года OFAC исключила алюминиевую компанию, а также En+ и «Евросибэнерго» из санкционного списка, хотя ее основатель и ранее крупнейший акционер Олег Дерипаска остается в нем. Правительство поддерживает проект, так как он поможет достичь целей национального проекта «Экология».

В результате модернизации выбросы бензапирена будут снижены на 93–97%, а фторидов — на 75–93%. Минпромторг считает, что помощь в экологической модернизации нужна в связи с планами ЕС ввести механизм трансграничного углеродного регулирования (ТУР). По оценкам КПМГ, при вводе ТУР в 2022 году дополнительная ежегодная налоговая нагрузка на «Русал» составит €166–277млн, а при вводе с 2025 года — €122–203млн.

Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил “Ъ”, что госгарантии для таких больших и значимых проектов — это нормальная практика, и «этот "зеленый" проект приведет к существенному снижению выбросов во всех четырех упомянутых городах». В Минприроды сообщили, что поддерживают проект, получили письмо господина Орешкина и готовят позицию для Минфина. В Минфине не ответили на запрос “Ъ”.

В «Русале» не уточнили “Ъ”, собираются ли использовать для модернизации заводов проектное финансирование. В противном случае новые кредиты ведут к существенному росту долговой нагрузки компании, чистый долг которой на конец 2020 года составлял $5,56млрд.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов говорит, что соотношение чистого долга и EBITDA на конец 2020 года составляло 6,4х. Если EBITDA сохранится на уровне 2020 года в $871млн, то привлечение новых кредитов на 380млрд руб. толкнет долговую нагрузку к очень высоким значениям — более 12х. Впрочем, цены на алюминий растут и в первом квартале были на 53% выше, чем год назад, что должно положительно повлиять на EBITDA.

На Запад - зерно, на Восток - машины

Волгоградская область укрепляет международные связи

Текст: Роман Мерзляков

У Волгоградской области 120 внешнеторговых партнеров, сотрудничество с ними активно развивается. В частности, по итогам прошлого года торговый оборот с Индией вырос на 77 процентов и составил 45,2 миллиона долларов США. Этому способствовали прежде всего связи между промышленными и аграрными предприятиями. Экспорт в азиатскую страну увеличился более чем вдвое за счет поставок технического углерода, труб и карбидов. Однако в общей структуре внешних экономических связей региона товарообмен пока недотягивает и до двух процентов.

Чтобы обсудить возможности для расширения сотрудничества, в Волгоград прибыл торговый представитель посольства Индии в РФ Асим Вохра. Восточный гость выразил заинтересованность в подготовке бизнес-миссий индийских предпринимателей в Россию и наоборот. Наибольший потенциал он увидел в АПК и в машиностроении.

- У нас до 70 процентов фермерства - это мелкие хозяйства, которые могут быть заинтересованы в недорогом оборудовании. Задача посольства - проинформировать сельскохозяйственные штаты, что российские компании могут его предложить. А индийский бизнес сделает выводы, устраивает ли его соотношение цены и качества, - сказал Асим Вохра.

На некоторых предприятиях представитель посольства побывал лично. В частности, его заинтересовал производитель экструдеров, техники для изготовления комбикормов.

- Мы уже поставляем продукцию в Казахстан, Узбекистан и Армению. Сейчас получили европейский сертификат, есть некоторые заказы из Словакии, - говорит директор компании Александр Пышечкин. - В планах - Болгария, Румыния, Польша, если политическая ситуация позволит.

Ведущими импортерами продукции из Индии в регионе сегодня являются "Империал Тобакко Волга", Волжский абразивный завод, с 2007 года входящий в состав индийского конгломерата Murugappa Group, Краснодонский комбикормовый завод, "Волгабас-Волжский" и Камышинский стеклотарный завод. В числе основных экспортеров - местный филиал "Омсктехуглерода", "Волжский оргсинтез", "Ант-инжиниринг", Волжский трубный завод - всего 12 предприятий. Интерес к поставкам в Азию проявили также Камышинский опытный завод (нефтеналивное оборудование), "Текскор" (технические ткани и полиэфирные нити), производитель шин "Волтайр-пром" и химическая компания "СМ-Сервис". Информацию о них донесут до потенциальных клиентов.

- Индия очень важна для продвижения наших компаний. Мы хотим, чтобы они были представлены на ее территории. Но это дорога с двусторонним движением. У большинства экспортеров есть и потребности в импорте. И часть продукции мы бы хотели закупать в Индии, - прокомментировала ситуацию директор Центра поддержки экспорта Волгоградской области Виктория Афанасова.

Регион активно развивает сотрудничество и с европейскими странами. На днях получил назначение на должность почетного консула Италии ресторатор Стефано Росси, который ведет бизнес в Волгограде с 2003 года.

- Консульство открыто для укрепления связей между Волгоградской областью и Итальянской Республикой. Наши предприниматели уже инвестируют в местную экономику. Одна из основных задач - укреплять коммерческие связи, наращивать инвестиции, - заявил Росси. - Итальянские компании заинтересованы не только в импорте, но и в совместных проектах в металлургии, машиностроении, сельском хозяйстве и строительстве. Я вижу тут большие возможности.

По данным облкомитета экономической политики, за первые два месяца этого года внешнеторговый оборот Волгоградской области с Италией вырос на 16,6 процента относительно того же периода 2020 года и составил 16,4 миллиона долларов. При этом экспорт в европейскую страну вырос почти втрое. Впрочем, он все равно значительно меньше импорта, чуть более четырех миллионов долларов. Рост продаж в Италию минувшей зимой обеспечили поставки пшеницы.

В регионе работают российско-итальянские предприятия с долей иностранного капитала свыше 90 процентов "Маскио Гаспардо Руссия", "Изопан Рус", "Иммотек" и "Италколор". Во внешней торговле с Италией заняты около 50 волгоградских фирм. Крупнейшими экспортерами выступают Волжские трубный и абразивный заводы, корпорация "Красный Октябрь", "Омсктехуглерод" и другие. Ввозят товары с Апеннинского полуострова также "Сады Придонья", "Агросемцентр", "Себряковцемент", "Камышинский текстиль" и другие предприятия.

На 80 процентов в прошлом году вырос торговый оборот региона с Францией, он составил 46,5 миллиона долларов с небольшим перевесом экспорта из российского региона. Рост обусловлен, прежде всего, крупной поставкой нефтепродуктов (86 тысяч тонн на 20,4 миллиона в американской валюте). Кроме того, на недавних переговорах в Волгограде представители деловых кругов Франции договорились о новых совместных проектах.

- Франция - важный инвестор в России. С начала кризиса французские предприятия сохранили свое присутствие здесь и продолжают инвестировать. Сегодня мы готовы вместе с волгоградской торгово-промышленной палатой подготовить бизнес-миссии, - отметил президент Франко-российской торгово-промышленной палаты Эммануэль Киде.

Экспортом во Францию занимаются нефтяники, химики, металлурги. Лидерами в продажах на Запад являются "Русал Урал", "Волтайр-пром", маслозавод "Сарепта", Волжский завод текстильных материалов и прочие. Активно закупают "Себряковцемент", "Кверс", "Агросемцентр", "Интесмо" и другие. В Волгограде присутствуют французские сети "Ашан" и "Леруа Мерлен". Работает одно совместное предприятие, выпускающее машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства. .

Минторг США вводит пошлины на российскую алюминиевую фольгу

Согласно предварительным антидемпинговому решению Минторга США, принятому 28 апреля, средневзвешенная разница между внутренними и экспортными ценами для алюминиевой фольги из Армении определена в 188,84%, для Бразилии – в 13,87%-63,05%, для России – в 62,18%, а для Омана – 4,03%.

"Министерство торговли в предварительном порядке установило, что некоторые виды алюминиевой фольги из России продаются или, предположительно, могут продаваться в США по цене ниже справедливой стоимости", - говорится в документе. В частности, речь идет о продукции компании "Русал". По предварительным оценкам Минторга, демпинговая маржа этих товаров составляет 62,18%.

"Поскольку "Русал" не предоставил всю информацию, запрошенную Минторгом, и в утвердительной форме заявил, что ограничит свое участие в данном расследовании, мы не будем проводить проверку "Русала" в рамках данного расследования", - утверждается в документе.

При этом 23 марта 2021 года "Русал" обратился в Минторг с просьбой отложить вынесение окончательного решения и продлить действие временных мер на срок не более шести месяцев, ведомство продлило действие временных мер с четырехмесячного периода до периода не более шести месяцев.

Расследование охватило период с 1 июля 2019 г. до 30 июня 2020 г.

Для турецких экспортеров и производителей демпинговая разность определена как нулевая, поскольку в течение означенного периода Турция не осуществляла продаж фольги в США.

Кроме того, Минторг определила компесирующие пошлины на алюминиевую фольгу из Омана и Турции для прошедшего марта в размере 2,15% и 2,79% соответственно.

Развод на орбите

Наталия Ячменникова

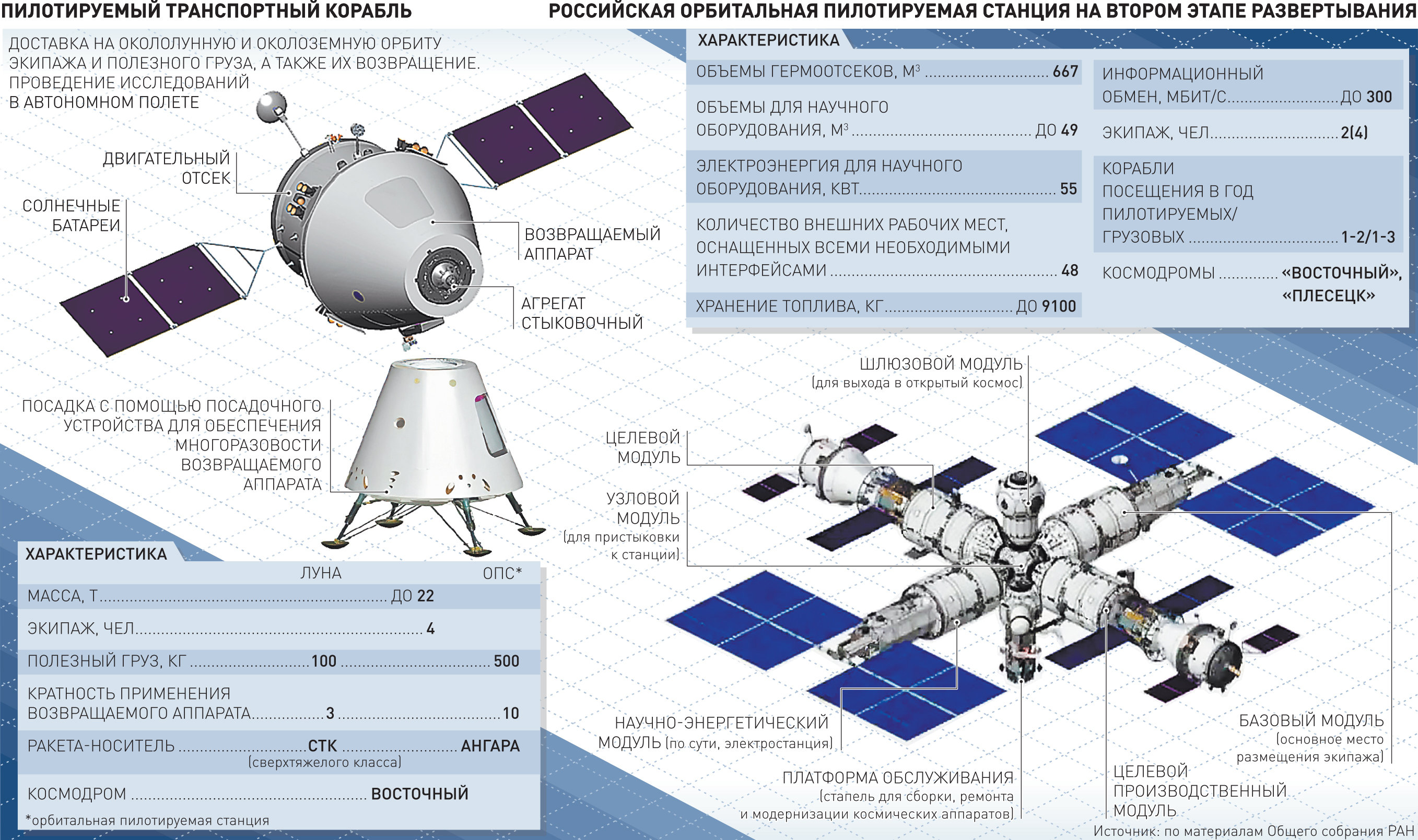

Космические новости разлетаются сегодня как горячие пирожки. Одна из самых обсуждаемых: Россия планирует построить новую национальную космическую станцию. Первый ее модуль может отправиться на орбиту уже через четыре года.

Как говорит глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, госкорпорация готова начать строительство станции "хоть сегодня" и ждет соответствующих поручений президента и правительства. "У нас все для этого есть: компетенции у соответствующих специалистов, есть задел, что называется, "умное железо", которое в наличии и может быть использовано для первого шага. И самое главное, есть воля к тому, чтобы на новый шаг вывести вообще мировую пилотируемую космонавтику", - сказал гендиректор "Роскосмоса" журналистам на научной сессии общего собрания РАН.

Национальная станция должна быть связана с дизайном, архитектурой, замыслом российских инженеров. Какое "умное железо" есть у нас для первого шага? Прежде всего, это научно-энергетический модуль - НЭМ, та самая солнечная электростанция, которая обеспечит станцию мощной энергетикой - 55 кВт. Это очень важно.

Модуль уже есть в железе: в РКК "Энергия" показали летный экземпляр. Изначально он строился для Международной космической станции, запуск ожидался в 2024 году. Теперь у него будет новая сверхсерьезная миссия - он станет основой национальной орбитальной пилотируемой станции. Или как ее еще называют - Российская орбитальная служебная станция.

Специалисты не скрывают - доработок будет много. Понадобится полтора-два года. Скажем, "космический дом" требуется дооборудовать каютами для космонавтов. Надо заменить стыковочный агрегат с активного на пассивный, доработать системы управления движением и навигации, телеметрии, связи и обеспечения теплового режима... А еще НЭМ адаптируют для запуска на ракете-носителе "Ангара-А5М" с космодрома Восточный - вместо "Протона-М" с Байконура.

Об этапах создания новой российской станции на научной сессии Общего собрания РАН рассказал член-корреспондент РАН, первый заместитель генерального конструктора РКК "Энергия" Владимир Соловьев. Так, планируется два этапа. На первом - с 2025 по 2030 год - намечается запустить помимо НЭМ еще узловой, базовый и шлюзовой модули. А на втором - с 2030 по 2035 год - к ним добавятся целевой и целевой производственный, а также платформа для обслуживания космических аппаратов. Все, как говорят специалисты, будет зависеть от поставленных к тому времени задач.

Что будет принципиально отличать новую станцию от МКС? Ее "наклон", то есть насколько орбита станции удалена от экватора. У МКС угол наклонения меньше 52 градусов, из-за чего космонавты могут видеть лишь двадцать процентов территории России. У будущей национальной станции "наклон" дойдет до 97-98 градусов. То есть она будет находиться на уникальной солнечно-синхронной орбите, где солнечные батареи всегда освещены. Где полный обзор, причем во всех спектрах - от обычного оптического до инфракрасного и радиолокационного. Где мы будем видеть все свои территории, включая арктическую зону.

Нам нужна станция, - говорят специалисты, - которая будет иметь возможность проводить эксперименты не только внутри. У которой именно внешний борт станет платформой для наблюдения нашей планеты. А направленная "вверх" аппаратура будет мониторить космическое пространство. На борту можно развернуть управление облаком малых спутников. Это совершенно новая работа. Как и система обслуживания на так называемой внешней платформе-"подвеске".

- У нас появится выносной стапель, на котором мы сможем парковать разного рода автоматические аппараты, спутники, - поясняет Владимир Соловьев. - Здесь будет проходить их ремонт, заправка, юстировка полезной нагрузки, а затем они снова будут отправляться на свои орбиты. Кроме того, мы создадим парк буксиров, которые смогут выводить автономные модули на нужную орбиту в нужное время.

Предусматривается, что научное оборудование снаружи станции станут обслуживать автоматы под управлением космонавтов. Естественно, нужно развивать новые перспективные технологии, конструкционные материалы, высокоскоростной интерфейс и интерфейс "человек-машина" и т.д.

Экипаж станции будет состоять из двух-четырех человек, а объем гермоотсеков на втором этапе достигнет 667 кубов. При этом число внешних рабочих мест будет достигать 48 (!). И здесь еще такой значимый нюанс. Ученые и специалисты продумывают новую философию самих пилотируемых полетов: постоянное пребывание космонавтов на орбите обходится не просто дорого, а очень дорого. Но что еще серьезнее - на высокоширотных орбитах повышается и радиационная опасность.

Поэтому рассматривается система посещаемых станций. Как отметил президент РАН Александр Сергеев, на станции планируется использовать роботов и искусственный интеллект. Задача: увеличивая автоматизацию проводимых научных экспериментов, ни в коей мере не снижать эффективность проводимых на орбите целевых работ. Обсуждается, что космонавты будут "навещать" станцию один-два раза в год. Кроме того, планируется отправлять до трех космических грузовиков.

На первом этапе летать продолжат грузовые "Прогрессы" и пилотируемые "Союзы", а на втором - уже пилотируемые "Орлы". Что касается перспективного транспортного корабля, то, как подчеркнул Владимир Соловьев, довольно редко упоминается, что экипаж четыре человека - это стартующий. А тот, который будет возвращаться, сможет доходить аж до шести человек. И это тоже очень важно: здесь заложена идеология спасения.

И еще несколько данных о новом корабле. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до тридцати суток, при полете в составе орбитальной станции - до года. Общая масса при полете к станции - 14,4 тонны, при полете к Луне - 19 тонн. Масса возвращаемого аппарата - 9 тонн. Длина корабля - 6,1 метра.

Первый полет нового корабля без экипажа запланирован на 2023 год, беспилотный со стыковкой с МКС - на 2024-й, с экипажем - на 2025-й. Корабль не только предназначен для доставки людей и грузов на околоземную орбиту, но и является одним из ключевых элементов существующей концепции освоения Луны. Но не исключено, что изменения будут внесены и в эту программу. А именно: корабль "Орел" с экипажем может полететь не на МКС, а на российскую космическую станцию.

"Если в 2025 году мы развернем базовый модуль новой станции, тогда полетим новым кораблем. Я встречался с отрядом космонавтов, собирал их всех, и мы сейчас рассматриваем возможность изменить полетное задание, то есть лететь не на МКС, а уже пилотируемый новый корабль с экипажем полетит на нашу российскую станцию", - цитирует ТАСС гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. По словам Владимира Соловьева, впервые космонавты полетят на новую орбитальную станцию в 2026 году.

Специалисты отмечают: создание новой орбитальной станции потребует примерно столько же средств, сколько поддержание российского сегмента МКС после 2025 года, так как его оборудование изношено на 80 процентов. Россия сможет сама профинансировать строительство, но готова и к кооперации, - заявил несколько дней назад вице-премьер Юрий Борисов, отметив, что станция сможет быть промежуточным пунктом для полетов и освоения Луны, лунного пространства.

А в это время

Россия за два с половиной года осуществила 58 подряд безаварийных пусков космических ракет, повторив рекорд, установленный в современной истории страны в 1992-1993 годах. Очередным успехом стал запуск с космодрома Восточный ракеты-носителя "Союз-2.1б" с 36 британскими спутниками связи OneWeb.

Безаварийная серия началась после октября 2018 года, когда из-за аварии при разделении ступеней ракеты "Союз-ФГ" был прерван полет к МКС корабля "Союз МС-10". Благодаря системе аварийного спасения россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг благополучно приземлились. За этим последовали 27 штатных космических пусков с Байконура, 19 - с Плесецка, пять - с Восточного и семь - с космодрома Куру во Французской Гвиане. Для сравнения, за этот же срок в мире произошли 17 аварийных стартов: восемь - в Китае, три - в Иране, три - в США, два - во Франции и один - в Новой Зеландии, - подсчитало РИА Новости.

В истории современной российской космонавтики аналогичный рекорд из 58 подряд успешных космических пусков был установлен только раз - с февраля 1992 по февраль 1993 года. Нам есть куда стремиться: в советское время был установлен рекорд из 185 подряд успешных космических пусков. Это было с января 1983 по ноябрь 1984 года.

Надо заметить, что в истории российской космонавтики был и "черный период". Так, в 2010, 2013 и 2016-2018 годах было по одной аварии в год, в 2012 и 2015 годах - по две, в 2014 году - три, в 2011 году - четыре.

А какие перспективы у МКС?

Международная космическая станция работает с конца 1998 года. Это один из наиболее сложных и дорогих инженерных проектов за всю историю человечества. В совместном международном проекте пятнадцать участников, из которых пять - основные: Россия, США, Канада, Япония и Европейское космическое агентство. Строительство началось в 1998 году, а первая постоянная экспедиция заработала с 2000 года. Станция эксплуатируется уже 22 года. Масса доставленного оборудования на МКС - 76 т, правда, на российском сегменте его только 7,5. На борту проведено более 2 тысяч экспериментов, из них российских - 400. Это, по словам Владимира Соловьева, результат недофинансирования наших научных программ на станции.

Как известно, участники проекта МКС договорились использовать станцию до 2024 года. Однако ведутся переговоры о ее возможной эксплуатации и по истечении этого срока.

Сейчас в составе российского сегмента МКС пять модулей. В июле планируется запуск еще одного - лабораторного "Наука". Он станет одним из самых больших на станции. Его очень давно ждут и космонавты, и ученые: научные исследования на МКС должны выйти на принципиально новый уровень. Кроме того, это еще одно стыковочное место для "Союзов" и "Прогрессов". Еще одна каюта для экипажа, дополнительный туалет и т.д. Хорошо? Безусловно. Для интеграции "Науки" в МКС потребуется большая и суперсерьезная работа, до десяти выходов в открытый космос. Там очень много научного оборудования, причем значительная часть находится на наружных подвесках. Там рабочие места, которые надо будет опробовать.

Между тем специалисты констатируют: в целом станция стареет. Изнашиваются конструкции, железо. Еще в октябре прошлого года появилась информация: специалисты РКК "Энергия" прогнозируют лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС после 2025 года. Как бы там ни было, но вот уже который месяц космонавты разбираются с утечкой воздуха на станции. Ее первые признаки обнаружились еще в ноябре 2019 года. Поначалу утечку искали в американском сегменте, но в итоге трещины нашли в переходной камере модуля "Звезда". Две засверлили и заклеили специальным герметиком. Утечка воздуха уменьшилась, но не прекратилась.

Ранее руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщал, что из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки на 0,4 миллиметра ртутного столба. Это далеко до аварийных значений - от 0,5 миллиметра в минуту. Но для компенсации регулярно требуется наддув воздухом, азотом и кислородом.

Ситуация, которая складывается на МКС, может в будущем привести к серьезным последствиям, заявил недавно в эфире телеканала "Россия 1" вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов. "Мы не можем подвергать угрозе жизни космонавтов. Ситуация, которая сегодня связана со старением конструкции, железа, может привести к необратимым последствиям - до катастрофы. Это нельзя допускать", - отметил он, комментируя необходимость создания российской орбитальной станции.

Как сообщили в аппарате вице-премьера, в последнее время все чаще поступает информация о технических неисправностях. Чтобы избежать любых рисков в случае аварийных ситуаций, необходимо провести техническое обследование станции. И по итогам принимать решение и честно предупредить партнеров по МКС о выходе России из проекта после 2025 года.

Решение о продолжении эксплуатации Международной космической станции Россией будет принято после 2024 года исходя из ее технического состояния и планов по развертыванию национальной орбитальной станции, - подтвердили в "Роскосмосе".

Вместе с тем Россия не планирует сокращать научную программу на МКС до создания новой национальной околоземной станции. "Смысл прост: в пилотируемой космонавтике паузы губительны. Пока не начнет полноценно работать наша национальная станция (пусть даже в минимально необходимом объеме), сокращать программы экспериментов на орбите МКС мы не должны. Поэтому сбиваться с пути, который мы с таким трудом проходим в отношении многофункционального лабораторного модуля, не стоит. Модуль должен быть запущен, и он принесет пользу", - так Рогозин ответил в Facebook на вопрос одного из подписчиков о необходимости запуска модуля "Наука" к МКС на фоне планов по созданию новой станции.

Уже прозвучала и такая мысль: после ухода России со станции ответственность за российский сегмент может быть передана партнерам по МКС. Не исключается также вариант коммерческого использования. Хотя, как считают некоторые аналитики, США откажутся от предложения взять на себя ответственность по управлению российским сегментом МКС после нашего выхода из проекта. Так, по словам эксперта в области космонавтики Андрея Ионина, которого цитирует РИА Новости, "американцам эта станция, по большому счету, тоже не нужна, они ставят целью полет на Луну, а там станция не требуется. Она изжила свое, и брать проблемы чужого сегмента, который был сделан давным-давно, они не будут, а коммерческого применения у этого предложения нет. Главное - вопрос безопасности".

А вот издание Financial Times пишет, что НАСА с технической точки зрения не видит проблем для работы МКС до 2028 года. "По техническим параметрам мы считаем, что МКС может функционировать до конца 2028 года. Более того, наш анализ не выявил каких-либо недочетов, которые могли бы помешать станции работать и после 2028 года, хотя, конечно, системы электроснабжения и связи потребуют модернизации", - приводит издание слова представителя НАСА.

Так что совершенно не исключено, что период перекрестного использования МКС и новой орбитальной станции может продлиться несколько лет. Но никаких официальных решений пока нет.

В России создают первый климатический научный центр

В Красноярске на базе Сибирского федерального университета создают первый в России климатический научно-образовательный центр (НОЦ). Подробности в интервью РИА Новости рассказал ректор СФУ Максим Румянцев.

— В Красноярске на базе Сибирского федерального университета создают первый в России климатический НОЦ. Что это такое? Какие у него задачи?

— Это больше напоминает ребрендинг созданного в 2019 году распоряжением губернатора А.В. Усса научно-образовательного центра, поскольку, так или иначе, вопросами экологии, климата и рационального природопользования занимаются многие научные коллективы. Но сегодня мы должны объединить усилия, сформировать "экосистему инноваций" в отношении повышения качества жизни и конкурентоспособности экономики.

Один из ключевых показателей эффективности реализации Нацпроекта по науке — создание в России не менее 15 научно-образовательных центров в кооперации с индустриальными партнерами. НОЦ — это, по сути, интегратор взаимодействия науки, бизнеса и власти. 10 центров, которые должны решать задачу научного прорыва страны, уже созданы и получили федеральную поддержку.

На территории Красноярского края представлены практически все компании, которые определяют экономическое развитие России: минерально-сырьевой комплекс, добыча полезных ископаемых, металлов (Норильский никель, Роснефть, Полюс, Русал, СУЭК и пр.) У нас производится более 80 % общероссийского объема никеля, более 70 % меди, почти 98 % металлов платиновой группы… Причем все эти компании не просто присутствуют на территории и разрабатывают месторождения, а известны, как социально-ответственный и глобальный бизнес.

Совместно с ними мы задумались о том, как сделать их производство лучше. Так, возникла идея создать НОЦ, который объединит научно-образовательные организации Красноярска, Тывы, Хакасии и крупные промышленные предприятия-природопользователи макрорегиона Енисейская Сибирь. Центр будет сконцентрирован вокруг идеи, связанной с глобальными вызовами. Что сегодня формирует повестку следующих десятилетий развития мира? Глобальное потепление и снижение углеродного следа.

Именно эта тематика будет лидирующей, она определит характер нашей работы. Мы не занимаемся только вопросами технологий индустриальных партнеров, мы занимаемся вопросами экологического развития, финансовых механизмов "чистого развития" через которые планируем изменить и саму индустрию. Логика именно такая.

— Почему климатический центр появится именно в Красноярске?

— Во-первых, здесь есть заинтересованные бизнесы, которые попадают под новые санкции, связанные с международными соглашениями по климату и снижению углеродного следа, и несут издержки в условиях экспорта своей продукции. Во-вторых, это второй по площади уникальный регион страны, где есть все климатические зоны и главные естественные поглотители углерода — леса.

Россия — наиболее богатая лесными ресурсами страна в мире: территория мировых лесов составляет 4 млрд га, из них более 20 процентов — 815 млн га — в России. Красноярский край на этой карте фактически уже является естественным большим карбоновым полигоном.

И в-третьих, у нас очень хорошая наука, связанная с окружающей средой. Три научных коллектива — Академии наук, СФУ и университета им. Решетнева — успешно занимаются данной проблематикой, в том числе вопросами дистанционного зондирования из космоса (позволяет отслеживать климатические изменения и потоки углерода), анализом больших данных и оценкой экосистемных услуг на мировом уровне.

— Выбор географического положения понятен. Почему именно ваш университет?

— У нас есть лидерская группа по изучению лесных экосистем, работает академик РАН Ваганов (первый ректор СФУ), который возглавляет научную школу и занимается анализом годичных колец деревьев как индикатора изменений климата и экологических условий (дендроклиматология). Более того, мы входили в Проект 5-100 с долгосрочной идеологией, связанной с биологическими экосистемами. Вокруг этого собрались ключевые исследователи: помимо дендрохронологов, есть гидробиологи и экономисты.

— Чем экономисты могут быть полезны в углеродной теме?

— Самое уязвимое место – экономические расчеты возможности участия нашей страны в перспективной системе трансграничного углеродного регулирования. Вокруг этой темы сейчас ведутся основные дискуссии. Однако и здесь у нас уже есть свои эксперты. Плюс мы имеем выход на исследовательскую сеть и полигоны. На территории Красноярского края четыре действующие лабораторные площадки. Одна из них находится в условиях Арктики, еще одна — известная вышка ZOTTO (Научная обсерватория "станция высотной мачты"), где как раз измеряют потоки углерода.

Интеграция возможностей научной инфраструктуры и соответствующих экономических расчетов позволит вывести обсуждение из чисто академической сферы на практический уровень, использовать эти результаты для реализации национальных интересов в области глобальных климатических инициатив.

— Почему тематика, связанная с углеродным следом, так активно входит в российскую научную повестку?

— Потому что мы являемся держателями углеродного баланса: самая большая страна с громадным природным богатством и возможностями менять будущее мира. Россия — второй по величине экспортер в ЕС после Китая по объемам СО2, на страны ЕС приходится 42 процента российского экспорта.

Однако мы оказались уязвимыми в условиях международных решений и санкций, поскольку не смогли доказательно предъявить свою углеродную базу. Наша задача — сделать это в ближайшее время. Россия стала объектом манипуляции: якобы мы самые грязные, у нас отсталое производство, наши леса ничего не производят, и мы должны платить налоги тем, кто держателем лесов не является, но как раз и производит большее количество парниковых газов.

Это вопрос нашей национальной безопасности. Мы, как страна, должны объединить усилия для того, чтобы противостоять этим угрозам.

РУСАЛ объявил о приобретении Aluminium RheinfeldenРУСАЛ объявляет о приобретении активов Aluminium Rheinfelden Group. Сделка получила одобрение Федерального антимонопольного ведомства и Федерального министерства экономики и энергетики Германии. ??????????

В результате сделки предприятие продолжит свою бесперебойную работу, а более двухсот высококвалифицированных сотрудников сохранят рабочие места, сообщает российская компания. Генеральным директором Aluminium Rheinfelden назначен Эрик Мартине. Также он возглавляет автомобильноеи транспортноенаправления в дирекции по сбыту РУСАЛа.

Сделка призвана укрепить позиции РУСАЛа как приоритетного поставщика для международной автомобильной отрасли. Специализация Aluminium Rheinfelden на продукции с высокой добавленной стоимостью в сочетании с глобальной стратегией РУСАЛа по производству алюминиевой продукции с низким углеродным следом станет основой успешной коммерческой синергии.

В рамках долгосрочной стратегии, РУСАЛ намерен развивать активы Aluminium Rheinfelden и максимально использовать научно-технический потенциал предприятия для внедрения в промышленное производство инновационных алюминиевых решений изделий, в том числе созданных на основе низкоуглеродного алюминия под брендом ALLOW. Aluminium Rheinfelden продолжит выпускать продукцию под собственными запатентованными торговыми марками.

РУСАЛ закрыл сделку по приобретению активов Aluminium Rheinfelden

РУСАЛ закрыл сделку по приобретению активов Aluminium Rheinfelden. Сделка одобрена Федеральным антимонопольным ведомством и Федеральным министерством экономики и энергетики Германии. Об этом говорится в сообщении РУСАЛа.

Генеральным директором Aluminium Rheinfelden назначен Эрик Мартине. Также он возглавляет автомобильный и транспортный секторы РУСАЛа.

В результате сделки предприятие продолжит свою бесперебойную работу, а более двухсот высококвалифицированных сотрудников сохранят рабочие места, подчеркивает РУСАЛ.

Aluminium Rheinfelden продолжит выпускать продукцию под собственными запатентованными торговыми марками. В рамках долгосрочной стратегии, РУСАЛ намерен развивать активы Aluminium Rheinfelden и максимально использовать научно-технический потенциал предприятия для внедрения в промышленное производство инновационных алюминиевых решений изделий, в том числе созданных на основе низкоуглеродного алюминия под брендом ALLOW.

Компания Aluminium Rheinfelden основана в 1898 году и является одним из лидеров на рынке Германии по производству алюминиевых сплавов, полуфабрикатов и углеродных материалов, крупный поставщик для автомобильной, фармацевтической и металлургической промышленностей.

РУСАЛ – лидер мировой алюминиевой отрасли. РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на пяти континентах. Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Гонконгской фондовой бирже (торговый код 486). Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Московской Бирже (торговый код RUAL).

Чистая прибыль РУСАЛа по МСФО в 2020 году уменьшилась на 20.9% до $759 млн. Скорректированная чистая прибыль составила $60 млн против убытка в $270 млн годом ранее. Выручка снизилась на 11.8% до $8.57 млрд. Скорректированный показатель EBITDA уменьшился на 9.8% до $871 млн. Чистый долг сократился на 14% и на 31 декабря достиг $5.563 млрд.

Работать в Нидерландах российскому бизнесу станет тяжелее

Кабмин внес в Госдуму законопроект о денонсации налогового соглашения с Нидерландами. Эта страна единственная отказалась участвовать в «офшорной реформе», инициированной Москвой

В мае Госдума рассмотрит законопроект о денонсации налогового соглашения с Нидерландами, следует из электронной базы данных парламента.

Нидерланды — единственная страна, которая отказалась участвовать в «офшорной реформе», инициированной Москвой. Мальта, Кипр и Люксембург, с которыми вел переговоры Минфин, уже согласились увеличить до 15% налог на дивиденды, переводимые на зарубежные счета российских резидентов.

У Москвы и Амстердама есть еще около двух месяцев, чтобы договориться, но это вряд ли произойдет, считает заместитель руководителя практики «Международное право и налоги» юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Антон Тарунтаев.

«Безусловно, есть политический фактор, то, что в целом на самом деле отношения с Европой у РФ портятся, и видно, что обе стороны — и Россия, и Нидерланды — пытаются стоять на своей позиции. То есть Россия сейчас идет по формату такому: либо вы соглашаетесь на те условия, которые мы выдвигаем, и, соответственно, те страны, которые уже согласились, в частности Люксембург, Мальта, Кипр, они пошли на эти условия, либо мы к какой-либо торговле не готовы. У Нидерландов тоже такая же жесткая позиция, столкнулись огонь и лед, и проблема в том, что чем дольше затягиваются переговоры, тем больше вероятность того, что ни к чему стороны не придут и будет реальная денонсация соглашения».

Если Москва направит уведомление о денонсации соглашения с Нидерландами до 30 июня, его действие прекратится с 1 января следующего года. И это станет большой проблемой для российского бизнеса, зарегистрировавшего головные компании в Нидерландах. Среди них, в частности, X5 Retail Group, «Связной» и материнский холдинг «Вымпелкома» Veon. Подсчитать их точные потери пока невозможно, но только в 2019 году бизнес транзитом провел через Нидерланды полученные в России доходы на 339 млрд рублей.

Комментирует партнер Paragon Advice Group Александр Захаров.

«После того как будет расторгнуто соглашение, если Россия успеет за полгода предупредить Нидерланды, то ставки налоговых источников вырастут. Для дивидендов они составят 15% при выплате из России с нынешних 5% возможных минимальных, для процентов и роялти вырастут с 0% до 20%. По факту это достаточно серьезный рост. Теперь так называемая оптимизация международных налогов. С точки зрения создания искусственных структур в удобных юрисдикциях фактически невозможно для целей налогового планирования, потому что даже если кто-то захочет реорганизовать подобный бизнес, он столкнется с большим перечнем вызовов, первый из которых — это налог на экспроприацию в Нидерландах, то есть выехать оттуда не получится».

Ранее Владимир Путин поручил кабмину разобраться с зарубежными офшорами. При этом у России есть два своих офшора — острова Октябрьский в Калининградской области и Русский на Дальнем Востоке. В прошлом году резидентом специального административного района на острове Октябрьский стал один из крупнейших в мире производителей алюминия — компания «Русал» Олега Дерипаски.

Санкции США против российских IT-компаний как «знак уважения и шанс бесплатного пиара»

Вашингтон ранее ввел санкции против шести российских организаций. В том числе против хорошо известной на рынке компании Positive Technologies, которая работает по всему миру

На следующий день после введения санкций в редакцию Business FM поступил ответ от Positive Technologies. Помимо ожидаемых слов о том, что компания отвергает обвинения США, в релизе есть любопытная информация. Positive Technologies пишет, что ее технологии используют по всему миру, свою безопасность ей доверяют тысячи компаний из разных стран.

В прошлом году Positive Technologies заработала 73 млн долларов. А рыночная стоимость компании, хоть она и не публичная, оценивают в несколько миллиардов долларов. В этом ответе нет прямого указания на возможные причины американских санкций. Но они чувствуются. Россия — вполне успешный игрок на глобальном и очень конкурентном рынке IT-технологий, в том числе связанных с кибербезопасностью.

И как можно предложить, природа санкций может быть экономического характера. А именно — выдавливание наших компаний с мирового рынка. Комментирует основатель и генеральный директор оператора дата-центров Oxygen Павел Кулаков.

«Основные потребители этих продуктов — это все-таки Европа, Юго-Восточная Азия и США. Там сосредоточено, по моим оценкам, 75-80% мировых потребителей этих продуктов. А это значит — ресурсы, деньги, и платежи, и капитализация, и возможности для развития. Если компания остается работать только на локальном рынке. А фактически санкции — это ограничение работы на мировых рынках, при таком резком сжимании рынка сбыта возможности для инвестиций, для развития и для поддержания той самой глобальной конкурентоспособности очень резко сужаются и фактически утрачиваются. Санкции — это борьба за рынки сбыта, с которых вытесняют отечественные компании и разработки».

Кстати, в связи с этой версией можно вспомнить, что еще полтора года начали действовать американские санкции против «Лаборатории Касперского». И возникает логичный вопрос. С одной стороны, нас могут пытаться ограничить на мировом рынке софта. А с другой — смогут ли попавшие под санкции компании сами покупать иностранное ПО? Американские ограничения обычно трактуются расширительно. Это значит, что попавшая под санкции компания становится токсичной.

Что касается софта, то, вероятно, напрямую американцы продавать его не будут. Но можно покупать у российских дистрибьюторов, говорит генеральный директор агентства разведывательных технологий «Р-Техно» Роман Ромачёв.

«В России есть сотни дистрибьюторов программного обеспечения, Россия — это не территория США, здесь их законы не распространяются. Соответственно, любой дистрибьютор может сотрудничать с этими компаниями, он может продавать лицензионный софт, он может вполне законно, не опасаясь каких-то последствий, это делать. Можно купить и напрямую софт через свои дочерние компании у американцев. Поэтому, в принципе, эти санкции служат, наоборот, неким санкционным маркетингом: если раньше многие об этих компаниях не знали, то сейчас о них знают буквально все. Поэтому я считаю, что подобные санкции — это знак уважения и шанс бесплатного пиара и маркетинга».

Недавно сооснователь Positive Technologies Юрий Максимов заявил Forbes, что еще в 2014 году на компанию стали давить иностранные конкуренты. После присоединения Крыма они заговорили о Positive, что она «может быть связана с KGB». И тогда пришлось разделить бизнес на две компании — российскую и западную.

Вполне вероятно, это поможет обойти нынешние санкции. И, возможно, придется поступить, как в свое время сделал «Русал». Три года назад тоже была версия, что российского производителя с помощью санкций выталкивают с мирового рынка алюминия. Но Олег Дерипаска смог в итоге договориться с американским Минфином, выполнив его условия.

Возможно, и Positive Technologies придется от чего-то отказаться. Например, от своего форума Positive Hack Days, который, кстати, скоро должен пройти в Москве. Американские власти как раз и считают, что на этих конференциях ФСБ и ГРУ проводят вербовки. Хотя отказаться от такого мероприятия будет, конечно, обидно — туда обычно съезжались мировые звезды хакерского сообщества.

Михаил Сафонов

РУСАЛ переведет основные площадки на технологию обожженого анодаРУСАЛ запланировал глобальную трансформацию алюминиевых заводов Сибири с целью сокращения вредных выбросов. Гендиректор холдинга в ходе «КЭФ-2021» Евгений Никитин заявил, что масштабная модернизация ожидает площадки в Красноярске, Иркутске, Новокузнецке и Братске, которые обеспечивают 71% всего производства алюминиевой компании.

- На всех четырех предприятиях будут построены электролизные цеха по самой современной и экологичной технологии обожженного анода, - отметил Евгений Никитин, - Соответственно, со временем, по мере окончания строительства, большая часть производств с технологией Содерберг на БрАЗе, ИркАЗе и НкАЗе будет закрыта, а оставшаяся – полностью переведена на технологию ЭкоСодерберг.

Проект рассчитан на десять лет. Основные инвестиции, общий объем которых компания не называет, будут сделаны в 2022–2027 годах. Ожидаемый эффект от реализации проекта — 10-кратное сокращение выбросов по фтористому водороду и смолистым веществам, включая бенз(а)пирен.

Согласно презентации, модернизация не приведет к росту производительности, которая останется на прежнем уровне. Однако РУСАЛсможет сократить расходы электроэнергии на 11-20%.

На Новокузнецком алюминиевом заводе сгорел электролизер

Из-за пробоя изоляции при анодном эффекте на электролизере в корпусе №10 Новокузнецкого алюминиевого завода (АО «Русал Новокузнецк») произошло отклонение от установленного режима технологического процесса, вызвавшее воспламенение от дуги.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, возгорание произошло поздно вечером в среду, 14 апреля. Оно было оперативно потушено собственными силами, пострадавших нет. Аварийное оборудование выведено в ремонт, завод работает в штатном режиме, точные причины случившегося выясняет комиссия.

РУСАЛ выпустил алюминий с углеродным следом менее 10 кг эквивалента CO2

Металлургический сегмент En+ Group (РУСАЛ) успешно произвел алюминий с самым низким в отрасли «углеродным следом» – менее 0,01 тонны эквивалента CO2 на тонну металла (Области охвата 1 и 2, к которым относятся прямые и косвенные энергетические выбросы). Произведенный алюминий является экологически чистым более чем на 99%, сообщает пресс-служба En+.

Металл был произведен с использованием принципиально новой технологии инертного анода на опытной площадке Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ). Суточная производительность нового электролизера с инертными анодами составляет около 1 тонны алюминия при силе тока 140 тысяч Ампер.

Лорд Баркер, исполнительный председатель Совета директоров En+ Group, отметил:

«Как часть принятых на себя обязательств по достижению нулевого баланса выбросов, в январе текущего года мы объявили о цели достичь нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2050 году, а к 2030 году – сократить их по крайней мере на 35%. Сегодня я с гордостью могу заявить о том, что мы сделали большой шаг к ее достижению, и это станет прорывом для всей отрасли.

Это революционная технология, где инертные аноды заменяют обычные углеродные аноды с использованием инертных, нерасходуемых материалов – керамики или сплавов, что в итоге значительно сокращает выбросы парниковых газов в процессе плавления. «Углеродный след» алюминия, произведенного с применением инертных анодов, ниже среднего показателя выбросов по отрасли более чем на 85%.

Еще одним плюсом данной технологии является выделение кислорода в процессе получения алюминия: один инертный анод может вырабатывать такой же объем кислорода, как 70 гектаров леса».

Металлургический сегмент En+ Group является мировым лидером в создании и развитии технологии использования инертного анода. Эта передовая технология, по мнению En+ Group, является революционным экологическим решением в металлургии, которое позволит сократить выбросы от производства алюминия до нулевого уровня.

ОПЕК повысила прогноз роста спроса на нефть в мире

ОПЕК в ежемесячном докладе повысила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2021 году на 100 тыс. б/с, до 6 млн б/с (по сравнению с прогнозом в 5,9 млн б/с в марте и 5,8 млн б/с — в феврале). Таким образом, спрос на нефть Организация ожидает на уровне 96,5 млн б/с в текущем году.

Такой рост ОПЕК связывает с более интенсивным, чем предполагалось ранее, восстановлением экономики, что приведет к росту спроса в первую очередь в странах ОЭСР. Также на прогноз позитивно влияют ожидания дальнейших ослаблений пандемийных ограничений, в том числе из-за кампании вакцинации.

В отчете указано, что в марте ОПЕК увеличила добычу нефти на 200 тыс. б/с, до 25,04 млн б/с, таким образом перевыполнив обязательства по сделке ОПЕК+ на 24%. «Согласно данным вторичных источников, общая добыча нефти 13 стран ОПЕК в среднем составила 25,04 миллиона баррелей в сутки в марте 2021 года, что на 0,2 миллиона баррелей в сутки больше по сравнению с предыдущим месяцем. В основном добыча увеличилась в Иране, Анголе, Ливии и Ираке, тогда как снизилась, главным образом, в Саудовской Аравии», — цитирует доклад ПРАЙМ.

Саудовская Аравия, взявшая на себя добровольное обязательство сокращать по 1 млн б/с ежемесячно с февраля по апрель, в марте выполнила свои обязательства в рамках сделки по сокращению нефтедобычи на 155%.

Тогда как, например, Габон выполнил обязательства по сделке ОПЕК+ лишь на 22%.

В докладе также отмечается рост добычи в Иране марте на 137 тыс. б/с, до 2,304 млн б/с. Однако Иран освобожден от квот в рамках сделки ОПЕК+ в связи с санкциями, и его добыча нефти не повлияла на показатели сделки.

Ожидается, что ключевыми драйверами роста добычи нефти вне организации в 2021 году станут Канада, США, Норвегия и Бразилия, Эквадор, Китай, Азербайджан, Катар, Гайана и другие европейские страны ОЭСР, в то время как падение, согласно прогнозу, произойдет в Великобритании, Судане и Малайзии, пишет ПРАЙМ.

Власти одобрили покупку РУСАЛом проблемного алюминиевого завода

Российская компания"Русал" приобрела активы немецкой фирмы Aluminium Rheinfelden GmbHв городе Райнфельдене (земля Баден-Вюртемберг). Сделка одобрена властями, сообщил обер-бургомистр Райнфельдена Клаус Эбехардт (Klaus Eberhardt) в четверг, 8 апреля. Министерство экономики и энергетики ФРГ пока не представило официальное подтверждение, передаетDeutsche Welle.

В то же время "Русал" сообщилDW, что все разрешения получены. Сделка одобрена всеми соответствующими ведомствами и будет закрыта в сроки и на условиях, указанных в соглашении о покупке активов.

Обер-бургомистр Райнфельдена назвал понятным одобрение сделки Федеральным ведомством по картелям. Завод продолжит стабильно выпускать алюминий, заверила российская сторона. Кроме того, новый владелец пообещал вернуть на предприятие уже уволенных сотрудников.

По данным источников газетыDie Frankfurter Allgemeine Zeitung, которая одной из первых сообщила о сделке, приобретение активов обощлось "Русалу" примерно в 13 млн евро.

Немецкая компания, являющаяся ведущим производителем алюминия в стране, в сентябре 2020 года из-за надвигавшейся неплатежеспособности прибегла к одной из форм процедуры банкротства, предусмотренных законодательством ФРГ. Руководство убыточного предприятия пыталось воспрепятствовать сделке с российской стороной, считая более привлекательным вариантом продажу завода группе инвесторов.

Совет директоров «Норникеля» рекомендует финальные дивиденды за 2020 год

Совет директоров ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейшего мирового производителя палладия и высокосортного никеля, а также одного из крупнейших производителей платины и меди, поддержал предложение менеджмента о минимизации дивидендов по итогам 2020 года.

Общая сумма дивидендных выплат в сокращенном объеме была рассчитана как 50% свободного денежного потока за 2020 год. Соответственно, рекомендация по размеру финальных дивидендов составила 50% от свободного денежного потока согласно консолидированной отчетности по МСФО за 2020 год (50% от около 6,6 млрд долл. США) за вычетом промежуточных дивидендов, выплаченных по итогам 9 месяцев 2020 года, в размере около 1,2 млрд долл. США.

Совет директоров рекомендует акционерам утвердить выплату финальных дивидендов по итогам 2020 года в размере 1 021,22 рублей на одну обыкновенную акцию (около 13,25 долл. США по курсу ЦБ РФ на 09.04.2021). В целом на выплату дивидендов рекомендуется направить около 161,6 млрд рублей (около 2,096 млрд долл. США по курсу ЦБ РФ на 09.04.2021).

Совет директоров утвердил дату проведения годового Общего собрания акционеров (ГОСА) — 19 мая 2021 года. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании, установлена на 26 апреля 2021 года. Совет директоров рекомендует акционерам установить 1 июня 2021 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Компания также сообщает, что ее основные акционеры, «Интеррос», ОК РУСАЛ и Crispian, достигли предварительной договоренности о поддержке проведения обратного выкупа акций «Норникеля» на сумму до 2 млрд долл. США до конца 2021 года и вынесении этого вопроса на совет директоров. Цель обратного выкупа — поддержка рыночной капитализации компании. Основные акционеры считают целесообразным его проведение в ситуации недооценки фундаментальной стоимости акций, а также в целях создания условий для запуска программы долгосрочного стимулирования сотрудников компании. На программу долгосрочного стимулирования сотрудников компании планируется направить 0,5% уставного капитала.

Председатель совета директоров Гарет Пенни так прокомментировал решения: «Совет директоров приветствует достижение договоренности крупными акционерами по таким принципиальным вопросам, как выплаты денежных средств акционерам. Мы расцениваем это как серьезный шаг в интересах поддержания финансовой устойчивости „Норникеля“ в активной фазе нового инвестиционного цикла. Проведение обратного выкупа акций в ситуации, когда их цена оказывается под давлением, является традиционным инструментом поддержания их инвестиционной привлекательности. Мы верим, что сложности, с которыми недавно столкнулась компания, носят временный характер, и полагаем, что предложение рассмотреть вопрос об обратном выкупе сделаны своевременно».

Совет директоров рекомендует следующих кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию для голосования на ГОСА.

Кандидаты в совет директоров:

• Башкиров Алексей, управляющий директор ООО «Винтер Капитал Адвайзорс»

• Батехин Сергей, генеральный директор, председатель правления ООО «Холдинговая компаний ИНТЕРРОС»

• Барбашев Сергей, первый вице-президент — руководитель блока корпоративной защиты, член правления ПАО «ГМК «Норильский никель»

• Братухин Сергей, президент ООО «Инвест АГ»

• Волк Сергей, старший банкир ПАО Сбербанк России

• Захарова Марианна, первый вице-президент — руководитель блока корпоративных, акционерных и правовых вопросов, член правления ПАО «ГМК «Норильский никель»

• Лучицкий Станислав, заместитель генерального директора — руководитель блока геологии, технологий и инжиниринга, член правления ООО «РУССДРАГЕТ»

• Маннингс Роджер, независимый директор ПАО «ЛУКОЙЛ» и ПАО АФК «Система»

• Пенни Гарет, член совета директоров Amulet Diamond Corp., неисполнительный председатель совета директоров Ninety One Plc и Ninety One Ltd.

• Полетаев Максим, заместитель генерального директора АО «Русский Алюминий Менеджмент»

• Соломин Вячеслав, исполнительный директор, заместитель генерального директора — операционного директора, член правления МКООО «Эн+ Холдинг»

• Шварц Евгений, ведущий научный сотрудник отдела физической географии и проблем природопользования Федерального государственного бюджетного учреждения науки института географии Российской академии наук

• Эдвардс Роберт, независимый, неисполнительный директор Chaarat Gold Holdings Ltd, директор Scriptfert New Zealand Ltd (pvt), глава компании Highcross Resources Ltd.

Из 13 кандидатов совета директоров, утвержденных для голосования, 6 являются независимыми.

Кандидаты в ревизионную комиссию:

• Дзыбалов Алексей, менеджер департамента по управлению статегическими инвестициями ОК «РУСАЛ»

• Масалова Анна, финансовый директор ООО «Пицца Ресторантс»

• Сванидзе Георгий, директор финансового департамента ООО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС»

• Шильков Владимир, генеральный директор ООО «Инвест АГ»

• Яневич Елена, генеральный директор ООО «Интерпромлизинг»

С повесткой и материалами собрания можно будет ознакомиться на сайте «Норникеля».

Восстановление экономики США позволит РУСАЛу выйти на рекорд поставок в регион?

"Русал" в марте зафиксировал месячный рекорд по поставкам алюминия как в США, так и в целом в Северную Америку, и топ-менеджмент компании в регионе ожидает сохранения темпов роста из-за резкого увеличения спроса на промышленный металл, пишет агентство Блумберг со ссылкой на заявления гендиректора Rusal America Брайана Хессе (Brian Hesse).

По его словам, американское подразделение "Русала" поставило более 25 тысяч тонн алюминия в Северную Америку в марте - месяце, который стал лучшим по поставкам в регион. Хессе ожидает аналогичные ежемесячные показатели в оставшуюся часть года, которые позволят достичь годового рекорда для региона.

"Мы выходим из Covid, и я не думаю, что люди ожидали, что все будет так стабильно. Мы планировали это, и у нас появились дополнительные клиенты...", - сказал в телефонном интервью агентству Хессе.

Восстановление экономики США усиливает спрос на ряд товаров, для которых требуется алюминий, включая пивные банки, оконные рамы и транспортные средства для отдыха. В то же время агентство пишет, что на рынке США все еще сохраняется некоторая неопределенность. Так, автопроизводитель General Motors заявил днем ранее, что он временно приостанавливает или продлевает приостановку на нескольких заводах в Северной Америке из-за продолжающейся нехватки полупроводников. И администрация президента США Джо Байдена до сих пор не решила, что она будет делать с пошлинами на импорт алюминия.

Однако, несмотря на эти опасения, Хессе сказал, что негативные факторы и неопределенность будут более чем нивелированы общим спросом по мере того, как экономика США будет набирать обороты в течение года.

РУСАЛ рассчитывает на дефицит алюминия в 2021 году

"Русал" прогнозирует дефицит предложения алюминия в мире в 2021 году, а спрос на металл будет расти вслед за восстановлением ключевых рынков. Об этом винтервьюТАСС сообщил генеральный директор алюминиевого холдинга Евгений Никитин.

"Мы рассчитываем, что спрос будет расти вслед за восстановлением наших ключевых рынков. И в целом, мы ожидаем в этом году дефицита предложения. Это, конечно, будет зависеть от дальнейшей ситуации с коронавирусом, от темпов вакцинации, а также от того, какие усилия правительства развитых стран примут для поддержки своих экономик", - сказал он.

"Русал" также видит сейчас заметное восстановление заказов со стороны большинства отраслей, затронутых локдауном из-за пандемии коронавируса, отметил Никитин.

При этом цена алюминия вернулась на докризисный уровень только в декабре прошлого года, подчеркнул гендиректор алюминиевого холдинга.

Для "Русала" 2020 годоказался продуктивным, поскольку компания смогла нарастить продажи продукции с добавленной стоимостью (ПДС), несмотря на глобальную нестабильность и падающий рынок, считает глава "Русала".

ЕВРАЗ ЗСМК пополнил продуктовый портфель

ЕВРАЗ ЗСМК выпустил новый вид продукции – круглую заготовку диаметром 140 мм. В конце марта комбинат произвел промышленную партию и отправил 140 тонн металлопроката в адрес Новокузнецкого алюминиевого завода (НкАЗ) компании РУСАЛ.

Стандартно круглая заготовка диаметром 80 и 100 мм идет на изготовление мелющих шаров на комбинате. Новая продукция предназначена для изготовления анодных штырей электролизеров, которые используются в качестве электродов при получении алюминия-сырца.

Для производства круга как конечного товарного продукта сотрудники ЕВРАЗ ЗСМК разработали новую калибровку, чертежи и приемочные шаблоны. К кругу, в отличие от заготовки, предъявляются повышенные требования. У него более жесткие допуски к геометрическим размерам, прямолинейности. Все условия техсоглашения с НкАЗом металлурги выполнили.

Ростехнадзор оштрафовал Новокузнецкий алюминиевый завод на 420 тысяч рублей

Сибирским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в период с 1 по 29 марта 2021 года проведена плановая выездная проверка опасных производственных объектов II класса: «Цех электролиза алюминия», «Цех литейный» и «Участок химического производства фторсолей» АО «РУСАЛ Новокузнецк».

В ходе проверочных мероприятий выявлено 57 нарушений требований промышленной безопасности: технологические трубопроводы не имеют антикоррозионную защиту и опознавательную окраску; отсутствует автоматическая защита, отключающая подачу топлива (мазута) в топку сушилки холодильника; не исключено нахождение людей в опасной зоне перемещения грузов краном; для трубопроводов едкого натра и алюминатного раствора отсутствует возможность их продувки воздухом; отсутствуют защитные кожухи на фланцевых соединениях трубопровода едкого натра и алюминатного раствора и другие нарушения.

По результатам проверки составлен акт и выдано предписание с указанием конкретных сроков устранения выявленных нарушений. За допущенные нарушения требований промышленной безопасности юридическое лицо и 11 должностных лиц АО «РУСАЛ Новокузнецк» привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ в виде штрафа на сумму 420 тысяч рублей.

В пресс-службе «Русал Новокузнецк» сообщили, что 50% из указанных замечаний были устранены уже в ходе проверки, остальные будут устранены в обозначенные сроки, передает "Коммерсант".

Глава Arianespace призывает Европу противостоять Илону Маску

Руководитель корпорации Стефан Исраэль считает необходимым сменить европейскую космическую стратегию. С ним согласны и в Еврокомиссии. Каково может быть место России в этой гонке?

Гендиректор Arianespace призвал создать «общеевропейский фронт» для противостояния Илону Маску. Как пишет Le Figaro, руководитель европейской космической корпорации Стефан Исраэль заявил, что необходимо сменить европейскую космическую стратегию, в которой, по его мнению, большую роль должна играть Германия. Ранее — в январе — еврокомиссар по космосу Тьерри Бретон также призвал переосмыслить европейскую стратегию, которая, по его мнению, должна стать «более наступательной и более агрессивной», чтобы бороться с явным отставанием.

На прошлой неделе в Риме состоялась встреча министра экономического развития Италии Джанкарло Джорджетти и министра экономики Франции Бруно Ле Мэра, на которой они обсуждали возможности более скоординированного подхода к развитию европейского космоса. Они объявили о создании некой «рабочей группы по вопросу о будущем европейских пусковых установок», которая должна представить свои выводы в начале сентября.

Илон Маск агрессивно и быстро снижает цены, а европейцы, как всегда, медлительны, хотя и считаются более надежными, говорит научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

«Конкуренцию для Маска в основном составляет Arianespace, у которой основной пакет акций и основное финансирование — это Франция. Они запускают реже, но они запускают в два раза большие нагрузки, у них очень дорогие запуски. Они достаточно надежны, и им доверяют самые сложные вещи. Как дальше будут разворачиваться события, сказать сложно. Arianespace делает новую ракету, более конкурентоспособную. Но и SpaceX тоже развивается и пытается захватить новые рынки».

Работа с российским «Союзом» — это очень хорошее начинание, заявил все тот же глава Arianespace Стефан Исраэль. Подразумевая, очевидно, программу пусков, которая уже несколько лет осуществляется с космодрома Куру во Французской Гвиане. Так, на днях российский «Союз» вывел с него на орбиту 36 спутников телекоммуникационной системы One Web. Сейчас единственной надеждой России на сохранение за собой доли международного рынка космических запусков является сохранение сотрудничества с европейцами, уверен ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

«Постоянным партнером Arianespace является «Роскосмос». Они начали с запусков, которые еще проводились в Советском Союзе. Сейчас, если Arianespace собирается создавать какой-то фронт против Маска, здесь, скорее всего, будет сотрудничество с тем же «Роскосмосом». Пуски из Куру «Союзов» — сотрудничество очень тесное. В Куру в основном запускаются ракеты «Ариан-5». Но почти такая же частота пусков — это «Союзы», которые привозят в Куру, где была построена стартовая площадка специально для запуска «Союзов».

Le Figaro напоминает, что 15 лет назад глава SpaceX в свойственной ему эпатажной манере заявил: «Меня зовут Илон Маск. Я босс SpaceX. Я пришел, а вы все умрете!» И действительно, сейчас прорыв его компании в запусках, его многоразовая ракета Falcon 9, его спутники Starlink и пилотируемые полеты Crew Dragon угрожают европейской — а вместе с ней и российской космической программе не смертью, конечно, но колоссальным отставанием.

Андрей Жвирблис

РУСАЛ продаст свою долю в Быстринском ГОКе Норникелю

Компания РУСАЛ рассчитывает получить от "Норильского никеля" 14% акций Быстринского медного проекта, после чегопродаст эту долю за $570 млн "Интерросу", принадлежащему президенту и крупнейшему акционеру "Норникеля" Владимиру Потанину (владеет 34,6% акций), говорится в пресс-релизе РУСАЛа для Гонконгской фондовой биржив понедельник, 29 марта.

На текущий момент 50,01% Быстринского проекта (в него входят Быстринское месторождение и Быстринский ГОК в Забайкальском крае) принадлежит "Норникелю", а остальные акции— "Интерросу" через CIS Natural Resources(36,66%) и китайскому фонду Hopu Investments (13,33%). В пятницу 26 марта основные акционеры "Норникеля" - "Интеррос", РУСАЛ и Crispian - предложили совету директоров компании рассмотреть вопрос о выделении Быстринского проекта в пользу всех акционеров "Норникеля". Акционеры предлагают распределить долю владения "Норникеля" в 50,01% в Быстринском проекте (включает Быстринское месторождение и Быстринский горно-обогатительный комбинат) среди всех акционеров компании.

С учетом доли, полученной в ходе выделения Быстринского проекта из «Норникеля», и покупки доли UC Rusal в нем Потанин сможет консолидировать 68% актива.

На Быстринском ГОКе в 2020 годупроизведено 62,66 тыс. т меди в медном концентрате, что на 44% больше, чем годом ранее, 241 тыс. унций золота (+36%) и 2,05 млн т железорудного концентрата (+56%). Выручка предприятия составила чуть более $1 млрд, EBITDA - $717 млн.

Аналитики БКС считают, что для сделки РУСАЛа c "Интерросом" Быстринский проект оценен достаточно скромно при текущих ценах на медь, которые в феврале—марте достигли уровня 2011 года— около $4 за фунт ($9 тыс. за тонну) на ожиданиях восстановления спроса в Китае, крупнейшем потребителе меди в мире. Консолидировав почти 70%, Потанин сможет впоследствии продать часть акций рынку на более выгодных условиях, считают они, передает РБК.

Выкуп доли РУСАЛа в медном проекте может быть компенсацией за снижение дивидендов "Норникеля" за 2020 год, предполагают аналитики БКС. 10 марта "Норникелю" пришлось заплатить государству 146,2 млрд руб. (около $2 млрд) за разлив топлива под Норильском, который случился в мае 2020 года. Производитель алюминия критиковал менеджмент "Норникеля" за отказ оспорить этот рекордный штраф в апелляционном суде. По оценке экспертов, из-за этих выплат РУСАЛ недополучит около $556 млн дивидендов.

Норникель хочет сократить дивиденды

На заседании совета директоров «Норникеля» 29 марта по инициативе «Интерроса» Владимира Потанина будет поднят вопрос о пересмотре дивидендной политики ГМК до истечения срока соглашения ее акционеров и минимизации выплат за 2020 год. Основная тема совета — обновление инвестиционной стратегии до 2030 года.

«Интерросу» принадлежит около 34% акций «Норникеля», «Русалу», основателем которого является Олег Дерипаска,— 27,8%, Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова — 4,2%. Акционерное соглашение между ними, истекающее в 2023 году, предполагает, что «Норникель» платит дивиденды в размере не менее 60% EBITDA при уровне долга ниже 1,8 (соотношение чистый долг/EBITDA). Если уровень долга выше, минимальный уровень дивидендов составляет 30% EBITDA, но не менее $1млрд. В 2020 году «Норникель» уже заплатил около $1,2млрд промежуточных дивидендов.

«По действующей формуле "Норникелю" предстоит выплата еще около $3,5млрд (за 2020 год.—“Ъ”), но мы считаем это чрезмерным. Наше предложение — эти выплаты минимизировать»,— пояснил гендиректор «Интерроса» Сергей Батехин (цитата по«Интерфаксу»).

«Интеррос» предлагает платить дивиденды на уровне 50–60% от свободного денежного потока (free cash flow, FCF), а «не от бухгалтерского показателя EBITDA, не учитывающего капвложения».

Господин Батехин отметил, что именно от FCF рассчитывает дивиденды холдинг En+, контролирующий «Русал». Хотя согласие «Русала» на изменение формулы дивидендов необходимо, «Интеррос» допускает, что в случае отказа «Русала» «Норникель» снизит дивиденды после 2023 года, когда истечет акционерное соглашение, учтя «переплату» в 2021–2022 годах.

Спор о дивидендах между двумя крупнейшими акционерами ГМК имеет давнюю историю — «Русалу» эти выплаты важны, поскольку позволяют обслуживать долг, привлеченный на покупку пакета в «Норникеле». Новым триггером спора стала череда аварий на объектах ГМК, которая привела к значительным потерям. Так, из-за разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 под Норильском в мае 2020 года «Норникель» был оштрафован на 146млрд руб., а подтопление ключевых рудников в 2021 году может временно лишить ГМК 15–20% производства основных металлов.

Сергей Батехин считает, что в этом виновато в том числе акционерное соглашение, которое «позволяет акционеру вмешиваться в ежедневную деятельность менеджмента через систему собственных контролеров», что «привело не к улучшению корпоративной структуры, а к ее детериорации и неэффективности». По его мнению, «Норникель» не может позволить себе максимизировать дивиденды в ущерб инвестициям. При этом он признал, что диалог с «Русалом» по изменению акционерного соглашения «находится в тупике».

Представитель «Русала» заявил “Ъ”, что вопрос об изменении условий акционерного соглашения не может быть рассмотрен в отрыве от анализа итогов работы действующего менеджмента «Норникеля» (компанию возглавляет Владимир Потанин): «Управляющий партнер в соответствии с соглашением обладает всей полнотой власти и отвечает за решение всех операционных вопросов».

В компании добавили, что «Русал» заинтересован в росте стоимости «Норникеля», которая зависит «не только от выверенной стратегии, но и от качества операционного управления».

В «Русале» в отличие от «Интерроса» считают, что «между акционерами существует нормальный рабочий диалог» и что «любая позиция относительно переговоров между сторонами должна обсуждаться именно в его рамках». Обмен публичными заявлениями подкосил котировки обеих компаний: акции ГМК на Мосбирже к 17:00 мск упали на 3,8%, а «Русала» — на 1,74%.

Как подчеркивают аналитики «ВТБ Капитала», речь идет о первом официальном обсуждении уровня дивидендов «Норникеля» после 2022 года. Инвестбанк ожидает, что дивиденды за 2021 год будут платиться исходя из формулы акционерного соглашения. В 2022 году, исходя из базового сценария «ВТБ Капитала», «Норникель» перейдет на выплату на основе денежного потока, но будет платить 100% FCF с учетом низкой долговой нагрузки. Это подразумевает небольшое снижение выплат — с текущих 60% EBITDA до 50%.

США, Китай и Россия лидируют по объемам вложений на рынке нефтесервисных услуг

$950 млрд потратят ведущие компании на бурение и обслуживание скважин в 2021–2025 годах.

Согласно прогнозам Westwood Energy, на три главных рынка нефтесервиса в этом сегменте придется 62% прогнозируемых вложений, при этом США лидируют с расходами в размере $323 млрд до середины 2020-х годов в сравнении со $150 млрд, которые потратят на эти цели в Китае, и $118 млрд — в России.