Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Новак: Роль G20 — поддержка усилий ОПЕК+

Министр энергетики РФ уверен, что усилия G20 должны поддержать решения, принятые днем ранее на встрече ОПЕК+.

«Роль группы 20 видится в том, чтобы всеобъемлюще поддержать эти усилия, — цитирует „Интерфакс“ выступление российского министра энергетики Александра Новака на встрече министров энергетики G20. — В этом контексте формат кооперации группы 20, на долю которой приходится порядка 80% ВВП, представляется особенно востребованным», — сказал он.

«Мы наблюдаем беспрецедентный вынужденный спад экономической активности, который серьезным образом повлиял на энергетический сектор и на спрос на нефть. Произошедшая разбалансировка рынка привела к резкому падению цен. В результате существенно замедлилась экономическая активность населения с учетом вводимой во всем мире практики самоизоляции, на которой в настоящее время находится почти 4 млрд человек. Эти и многие другие факторы стали серьезным вызовом для глобальной экономики», — сказал российский министр.

«Президент РФ Владимир Владимирович Путин подтвердил, что Россия готова пройти свою часть пути в сотрудничестве с другими партнерами. Восстановление стабильности энергетического рынка и обеспечение энергетической безопасности являются ключами к решению многоплановых проблем, в том числе, связанных со здравоохранением, благополучием и запасом прочности на всех этапах преодоления кризиса», — напомнил Новак.

Саудовская Аравия: для США и Канады директивный порядок не потребуется

Саудовская Аравия на саммите G20 заявила о понимании правовых ограничений, которые препятствуют США и Канаде сократить добычу в директивном порядке, поэтому сделка, имеющая обязательную силу, не потребуется.

У слову, западные СМИ отмечают, что сокращению добычи в США поможет падение цен на горючее. Так, согласно последним данным статистики США, публикуемым Bloomberg, цены на энергоносители в марте упали на 5,8%, стоимость бензина рухнула на 10,5%, что стало самым большим падением за четыре года.

9 апреля на видеосовещании участники ОПЕК+ и ряд приглашенных стран-нефтепроизводителей согласились ограничить добычу на 23% каждая — суммарно на 10 млн б/с в мае–июне, затем в июле–декабре сокращение уменьшится до 8 млн б/с, далее по апрель 2022-го — до 6 млн. Вопрос оставался только с Мексикой, которая оказалась не готова к масштабным сокращениям: страна планирует снизить нефтедобычу лишь на 100 тыс. б/с вместо предложенных ей 400 тыс. б/с.

Сегодня, 10 апреля, министры энергетики стран «большой двадцатки» (G20) начали виртуальное заседание по ситуации на рынке нефти. По предварительным данным, США и Канада согласны ограничить добычу нефти, правда, не сообщается, в каких объемах. Однако США готовы сократить добычу на 250 тыс. б/с, компенсировав невзятые Мексикой объемы.

В G20 входят крупнейшие производители и потребители нефти в мире: США, Россия, Саудовская Аравия, Бразилия, Великобритания, Мексика, Канада, Китай, Индия, Европейский союз, Аргентина, Австралия, Франция, Германия, Индонезия, Италия, Япония, ЮАР, Южная Корея, Турция.

Газовый конденсат под сокращение не подпадает

Объем добычи в России, вероятно, окажется выше 9 млн б/с

Участники соглашения ОПЕК+ и ряд других производителей нефти в принципе договорились в четверг о значительном сокращении добычи нефти — на 10 млн б/с — в течение 2 месяцев. Далее с июля по конец декабря объем сокращения составит 8 млн б/с, затем до конца апреля 2022 — 6 млн б/с. Следующее заседание ОПЕК+ запланировано на 10 июня. Однако состоится ли сделка зависит от решения Мексики, которая пока не согласилась с предложенным уровнем сокращений.

О дополнительных мерах поддержки рынка может быть объявлено сегодня в ходе саммита G20. По некоторым данным, на сокращение добычи согласились США и Канада, прием Штаты согласились сократить добычу на 250 тыс. б/с вместо Мексики.

Несмотря на беспрецедентные масштабы предстоящего сокращения добычи, пока неясно, в достаточной ли мере оно компенсирует падение спроса на нефть и потребуются ли дополнительные усилия со стороны G20. Кроме того, анонсированное соглашение зависит от позиции Мексики, поскольку для вступления в силу решение ОПЕК+ должно быть принято всеми участниками.

Объявленное сокращение, скорее всего, не будет распространяться на газовый конденсат, поэтому объем добычи в России, вероятно, окажется выше 9 млн б/с. Тем не менее это более чем на 18% ниже мартовского уровня и представляется достаточно проблематичным для производителей, отмечает Finam.ru.

США и Канада согласились

Канада и США согласились поддержать сокращение добычи нефти, объявленное ОПЕК+. Об этом сообщает в твиттере заместитель руководителя корреспондентского бюро EnergyIntel Амена Бакр. Незадолго до этого президент Мексики Лопес Обрадор сообщил, что США согласились сократить добычу на 250 тыс. б/с вместо Мексики.

Ранее министр энергетики Мексики Росио Нале подтвердила готовность Мексики сократить добычу на 100 тыс. б/с в рамках сделки ОПЕК +. «Сократим с 1,78 млн баррелей в сутки до 1,68 баррелей в сутки», — написала министр в своем твиттере. Она же, напомним, покинула видеоконференцию ОПЕК+ 9 апреля в весьма расстроенных чувствах.

После вчерашнего заседания ОПЕК+, где страны-участники согласились ограничить добычу на 23% каждая — суммарно на 10 млн б/с в мае-июне, вопрос оставался только с Мексикой, которая оказалась не готова к масштабным сокращениям. Сегодня, 10 апреля, министры энергетики стран «большой двадцатки» (G20) начали виртуальное заседание по ситуации на рынке нефти. В G20 входят крупнейшие производители и потребители нефти в мире: США, Россия, Саудовская Аравия, Бразилия, Великобритания, Мексика, Канада, Китай, Индия, Европейский союз, Аргентина, Австралия, Франция, Германия, Индонезия, Италия, Япония, ЮАР, Южная Корея, Турция.

Россия и Саудовская Аравия вынуждают США объявить о сокращении добычи на саммите G20 — FT

Решение ОПЕК+ пойти на сокращение добычи нефти на 10 млн б/с вызывает ряд непростых вопросов, считает Билл Фаррен-Прайс из канадской энергетической компании Energy Group, прокомментировавший вчерашние переговоры ОПЕК+ для Financial Times.

Самый главный из них, по мнению Фаррен-Прайса, заключается в том, почему Россия и Саудовская Аравия должны давать гарантии американской сланцевой добыче, когда это дорогого стоит для их собственного экспорта, а уверенность в том, что это как-то повлияет на нефтяные цены, небольшая.

Все эти вопросы, считает представитель канадской компании, создают еще большее давление на США в пользу заявления о сокращении добычи в ходе саммита G20.

Bloomberg: Новое соглашение ОПЕК+ — не панацея

Даже значительные сокращения добычи нефти, о которых договорились участники вчерашних переговоров, неспособны удержать цены от резкого падения, утверждается в материале агентства.

Неудержимый коллапс нефти подчеркивает, насколько резко упал спрос, поскольку вирус разрушает мировую экономику и останавливает современную жизнь, констатирует Bloomberg. Более двух третей населения мира находится взаперти — не ездит, не летает и не тратит топливо. Спрос на нефть в Индии упал на целых 70%, а некоторые американские НПЗ стоят на грани закрытия, поскольку потребление падает до самого низкого уровня как минимум за три десятилетия.

Потребление падает быстрее, чем кто-либо прогнозировал, при этом, по некоторым оценкам, потери спроса достигают 35 млн б/с. На этом фоне соглашение об исключении 10% мировых поставок сырой нефти хотя и можно признать неординарным решением, но оно не является панацеей.

В то же время, говорится в материале Bloomberg, пока ОПЕК и ее союзники, наряду с G20, решают задачу сократить большое избыточное предложение, есть признаки того, что рынок рассчитывает на улучшение баланса в будущем. Как утверждает брокерская компания Marex Spectron, волатильность нефтяных цен на вторую половину 2020 года в последние дни резко снизилась, и это указывает в уверенность рынка в том, что ОПЕК+ восстановит ценовую стабильность.

Игорь Юшков: Дискуссия по разным параметрам, квотам и участникам сделки ОПЕК++ будет вестись до мая

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков предположил, что достигнутые 9 апреля договоренности можно рассматривать только как предварительные, поскольку даже внутри ОПЕК+ есть несогласные с квотами, в частности Мексика:

«Неясно, как себя поведут остальные страны в случае отказа Мексики выполнять свои договоренности. Более того, Россия выходила на переговоры с такой позиции, что-либо все ключевые производители нефти, в том числе и США, возьмут на себя обязательства по сокращению добычи, либо никто. И сейчас непонятно, при каких условиях наша страна согласится выполнять новые договоренности», — заявил эксперт в интервью «НиК».

Он указал, что какое-то прояснение ситуации может возникнуть после встречи министров энергетики G20, тем не менее риски, которые были до встречи ОПЕК+, по-прежнему сохраняются: «Договоренности по сокращению добычи могут вступить в силу с 1 мая, а к этому времени существенная доля нефтехранилищ будет уже заполнена. Это означает, что даже с учетом наличия сделки риск переполнения нефтяных хранилищ никуда не делся», — напомнил Юшков.

Однако он считает, что какое-то продвижение по сделке есть, то есть Россия и Саудовская Аравия предварительно урегулировали какие-то вопросы: «Пока можно говорить о том, что прошел первый этап переговоров. Скорее всего, до мая будет вестись активная дискуссия по разным параметрам, квотам и участникам сделки», — заметил эксперт.

По его мнению, в настоящее время стратегия США заключается в том, чтобы выдать естественное падение добычи из-за того, что многие проекты стали не рентабельны при современных ценах, за свои усилия по снижению производства нефти: «Никаких официальных обязательств они на себя брать не собираются, поэтому, как только цена станет комфортной для сланцевых проектов, они начнут увеличивать добычу. При такой позиции для США главным ориентиром выступает цена нефти и рентабельность нефтяных проектов», — напомнил Юшков.

Игорь Юшков

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ

Настрой на стабилизацию подтвержден

Ситуация на рынке нефти, а также соглашение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи обсудил президент РФ Владимир Путин в ходе телефонной беседы с президентом США Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азизом аль Саудом.

Дональд Трамп назвал состоявшийся разговор хорошим, отметив, что страны ОПЕК+ близки к заключению соглашения. По словам президента США, в мире производится слишком много нефти, которая копится в хранилищах, и «никто не знает, что с ней делать». «У нас был серьезный разговор про добычу нефти и ОПЕК и про то, как сделать так, чтобы нефтяная отрасль работала лучше, чем сейчас», — цитирует Трампа Reuters.

В свою очередь, пресс-служба Кремля отмечает, что лидеры трех стран обсудили «положение дел на рынках нефти», в том числе с учетом переговоров в рамках ОПЕК+ и предстоящей видеоконференции министров энергетики стран G20. По итогам беседы стороны «подтвердили настрой на координацию действий по стабилизации ситуации в глобальной торговле нефтью и минимизации негативного влияния волатильности нефтяных котировок на мировую экономику», добавили в Кремле.

Как ожидается, в рамках новой сделки страны ОПЕК+ сократят добычу на 22% каждая, уточняет газета «Коммерсант». Затем по плану предполагается уменьшить объем сокращения добычи до 8 млн б/с до конца 2020 года и до 6 млн б/с до апреля 2021 года.

Нефтяники выдохнули: Москва и Эр-Рияд поделили добычу

Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении добычи нефти

Ольга Дубравицкая

Россия и Саудовская Аравия договорились о равнозначном сокращении добычи нефти на 2,5 млн баррелей в сутки. Предыдущее соглашение ОПЕК+ перестало действовать с 1 апреля. Из-за сорвавшейся в марте сделки на нефтяном рынке развернулась «ценовая война», в результате которой стоимость барреля опускалась до уровня 2002 года. Диалог продолжится в пятницу на уровне министров энергетики G20.

Страны ОПЕК+ и крупные экспортеры вне альянса возобновили диалог по сокращению добычи нефти. Совещание состоялось в видеоформате в четверг, 9 апреля, и продлилось 10 часов. Одобренный на онлайн-встрече план рассчитан до конца апреля 2021 года и предполагает сокращение добычи в мае-июне на 10 млн баррелей в сутки, в дальнейшем оно будет смягчено до 8 млн в июле-декабре и 6 млн в январе-апреле 2021 года. Следующее заседание стран ОПЕК+ запланировано на 10 июня.

Согласно проекту соглашения, Россия и Саудовская Аравия сократят добычу нефти на 2,5 млн баррелей в сутки каждая с текущих 11 млн баррелей, пишет ТАСС со ссылкой на текст соглашения. В мае-июне квота для них составит по 8,5 млн баррелей в сутки. Совокупно страны ОПЕК+ ограничат добычу до 33,8 млн баррелей. Для всех стран альянса она сократится 23%. Ирак лишится 1 млн баррелей в сутки, ОАЭ — 700 тыс, Нигерия — 420 тыс., Мексика — 400 тыс. Проблемой на переговорах стала позиция Мексики: у страны оставались возражения по новой сделке, когда другие участники альянса согласовали условия, сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на источники. Страна даже грозилась выйти из альянса. Иран, Ливия и Венесуэла сохраняют право не сокращать добычу в силу внутриполитических кризисов.

Цены на нефть на фоне переговоров снижались. По состоянию 23:51 мск цена Brent упала на 2,83% до $31,91 за баррель, WTI в 23:50 мск стоил $23,19 за баррель, сокращение на 7,57%. В четверг снизилась цена российской Urals — спотовые цены с поставкой в Средиземноморье уменьшились с $23 до $18 за баррель за время переговоров. В последние дни марта экспортная цена на российскую нефть стала отрицательной. Как сообщило агентство Argus, затраты на транспортировку и оплату экспортной пошлины 30 и 31 марта превышали среднюю стоимость Urals в эти два дня. Цена Urals с поставкой CIF (Cost, Insurance and Freight — стоимость, страхование и фрахт) в Северо-Западную Европу 30 марта стала минимальной с марта 1999 года — $13 за баррель.

Сигнал о компромиссе

Итоги заседания ОПЕК+ главным образом призваны дать рынкам соответствующий сигнал о наличии компромисса между основными «традиционными» участниками в лице Саудовской Аравии и России, отметил главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Нефтяные цены снизились за весьма короткий период времени — это реакция рынка на различные информационные интервенции со стороны экспортеров. Рубль также возвращается к уровням 73,7 за доллар после укрепления до 73 ранее, напоминает эксперт.

В течение дня курс доллара опускался ниже 73 рублей впервые с середины марта, а евро — ниже 80 рублей. Сокращение добычи странами ОПЕК+ позволит в итоге курсу рубля продолжить укрепление к доллару США и евро, ожидает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин.

Во «Фридом Финанс» прогнозируют восстановление цен на нефть к концу года выше $55 за баррель, в связи с этим базовый прогноз курса доллара на конец 2020 года составляет 65-70 рублей.

Более стабильная динамика нефти и рубля видится вероятной лишь по итогам финального обсуждения вопроса сокращения нефтедобычи в формате G20, переговоры состоятся в пятницу, напоминает Покатович. Итоговые договоренности по объемам сокращения добычи альянса ОПЕК и новых участников и сроки их действия могут существенно меняться в зависимости от обсуждений в формате G20. Если экспортеры договорятся о сокращении на 15 млн баррелей сутки и больше, нефть может закрепиться в коридоре $34-38 за баррель, курс будет формироваться в диапазоне 71,5-75 рублей за доллар в ближайшие дни, полагает он. Меньшие объемы сокращения или отсутствие компромисса могут быстро скорректировать цены до уровня $22-27, российская валюта в этих условиях вернется к уровням 76-78 рублей за доллар, прогнозирует эксперт.

Как сообщалось ранее, в общей сложности мировые производители могут сократить добычу до 20%, готовы ли участвовать в сокращении не входящие в ОПЕК+ экспортеры, в частности США, пока неизвестно. В начале апреля президент России Владимир Путин заявил о готовности страны сократить добычу вместе со странами ОПЕК и США.

«Конечно, это все должно происходить по–партнерски», — подчеркнул он. Ключевым для России партнером в вопросе стабилизации мирового рынка Соединенные Штаты назвал и министр энергетики России Александр Новак.

Несмотря на то что в информационном пространстве имеется противоречивая информация об участии США в сделке, тем не менее, рано или поздно очевидность их участия подтвердится, говорит доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Тамара Сафонова. Вероятно, принятие решения со стороны США может быть отложено на период оценки инвесторами итогов заседания ОПЕК +, но если ограничительные меры стран по изоляции граждан продлятся более месяца, без участия США вопрос балансировки рынка не решится, считает эксперт.

Объемы производства неизбежно последуют за объемами потребления, и ни одной компании не удастся избежать сокращения нефтедобычи вслед за глобальным снижением спроса, поясняет Сафонова. Она отметила, что при отсутствии договоренностей в расширенном формате вместо равномерного распределения сокращаемых объемов добычи между всеми добывающими предприятиями может произойти дальнейшее падение нефтяных цен или даже стихийная остановка деятельности нефтекомпаний с высоким уровнем издержек и относительно низким качеством сырья.

Какая сделка нужна рынку

Очевидно, если ОПЕК+ будет действовать в существующем ранее составе, сокращение нефтедобычи на 10 млн баррелей в сутки не обеспечит балансировку с уровнем потребления, падение которого по разным оценкам достигает от 15 до 35% от докризисного уровня, говорит Сафонова. По ее словам, для стабилизации текущей цены на нефть выше $30 за баррель, которая поднялась на фоне ожиданий от переговоров, необходимо сокращать добычу на не менее чем 15-20 млн баррелей.

С ней не соглашается аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин. Исходя из корреляции потребления нефти и мирового ВВП, для устойчивого сокращения потребления на 10-20 млн баррелей в сутки необходимо сокращение мирового ВВП на 10-20%, что значительно больше средних прогнозов на рынке, отметил он. В связи в этим даже падение добычи на 6 млн баррелей в день приведет к росту цен на нефть Brent к уровням $100 за «бочку» в течение одного-полутора лет, прогнозирует он.

России будет трудно за месяц уменьшить добычу на 20%, указывает ведущий эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Сергей Пухов. Он усомнился, что многие добывающие компании смогут в будущем снова нарастить добычу.

«В России — вряд ли, многие скважины будут похоронены», — полагает эксперт.

Независимо от того, по какому сценарию пойдет рынок — управляемого сокращения добычи или рыночного, — в любом случае во втором квартале цены будут ниже, чем в третьем и четвертом, говорит Пухов. Во втором полугодии начнется рост спроса, но предложение будет сдерживаться либо соглашением, либо соответствием ресурсов для ускоренного роста добычи. Динамика спроса и то, как быстро он будет восстанавливаться к докризисным уровням, остается под большим вопросом, заметил эксперт. Если брать в качестве примера Китай, можно увидеть, что спрос может восстановиться достаточно быстро. Но есть и другой сценарий — страх перед второй волной пандемии будет в какой-то степени ограничивать перемещение — либо административно, либо субъективно.

Как отмечал ранее замглавы Минэнерго Павел Сорокин, в первую очередь на нефтяной рынок повлиял именно коронавирус и связанное с ним сокращение потребления, а не расторжение сделки ОПЕК+. Эффект пандемии он оценил в $25 за баррель при точке отсчета $60 — цене, которая была на момент расторжения соглашения ОПЕК+ в начале марта.

«Те карантины, которые мы сейчас наблюдаем в мире, когда люди перестали ездить, люди перестали летать, в принципе существенно снизился спрос почти на все товары, то есть на коммерческие перевозки тоже, это вот тот эффект, та цена, которую нефтяной рынок заплатил», — говорил Сорокин

По оценке Argus Consulting, мировой спрос на нефть во втором квартале 2020 года снизится на 14,41 млн баррелей в сутки по сравнению с предыдущим кварталом и на 16,63 млн баррелей сутки по сравнению со вторым кварталом 2019 года до 83,57 млн баррелей в сутки. При этом сокращение спроса на нефть в среднем за 2020 год составит 6,7 млн баррелей в сутки относительно 2019 года.

«Состояние спроса и предложения ужасает, — заявил в своем вступительном слове к заседанию генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо. — Прогнозируемые объемы перепроизводства нефти на рынке, особенно во втором квартале, превышают все, что мы видели раньше», — заметил он. В начале марта прогноз по росту спроса на нефть в мире был немногим ниже 100 тыс. баррелей в сутки, теперь ожидается снижение спроса на 6,8 млн баррелей в сутки, и только во втором квартале этот прогнозный показатель приближается к 12 млн.

По его словам, во втором квартале избыток нефти на мировом рынке может составить 14,7 млн баррелей в сутки. Объем свободных хранилищ на сегодня составляет около 1 млрд баррелей, уточнил Баркиндо, подчеркнув, что избыточное предложение в виде 1,3 млрд баррелей может привести к их заполнению уже в мае.

Предыдущие переговоры ОПЕК+ 6 марта в Вене по сокращению нефтедобычи из-за пандемии коронавируса закончились провалом, после чего ряд ключевых игроков рынка объявил о наращивании добычи и скидках на поставки. Саудовская Аравия уже 7 марта объявила о готовности увеличить нефтедобычу с 9,7 млн баррелей в сутки до 10-11 млн баррелей в апреле, сообщало агентство Bloomberg. Также Эр-Рияд предложил значительную скидку — $6–8 за баррель. Вслед за Саудовской Аравией о наращивании добычи и скидках сообщили Ирак и Кувейт. СМИ заговорили о «нефтяной войне» между Кремлем и Эр-Риядом. Тем не менее, глава Минэнерго Александр Новак пояснил Reuters в начале апреля, что страна не собирается наращивать добычу.

С середины марта в ситуацию по регулированию мирового рынка нефти вмешался президент США Дональд Трамп. Он говорил, что у Штатов есть «серьезные рычаги влияния на ситуацию», и обещал вступить в игру «в нужное время». Из-за расторжения сделки ОПЕК+ и последовавшей «нефтяной войной» между Москвой и Эр-Риядом цены упали на уровень 2002 года. Для нефтяников США это неприемлемо, поскольку страна наращивала добычу сланцевой нефти, которая становится нерентабельной при ценах ниже $50 за баррель. На фоне этого американские нефтяники потребовали «наказать» Россию и Саудовскую Аравию — они призвали Белый дом рассмотреть вопрос о приостановлении военной помощи США Саудовской Аравии и введении новых санкций в отношении российской энергетики.

О планируемых объемах сокращения добычи 3 апреля рассказал президент России Владимир Путин.

«По предварительным оценкам, думаю, что речь может идти о сокращении в объеме где–то 10 миллионов баррелей в сутки, чуть меньше, может, чуть больше», — сказал он, добавив, что считает необходимым объединить усилия, чтобы сбалансировать рынок и сократить в результате скоординированных действий добычу.

По словам Путина, Россия «не стремится к слишком высоким ценам, но хочет избежать ситуации, когда цены были бы слишком низкими», поскольку бюджет сверстан из расчета $42 за баррель, и это и есть комфортный уровень цен.

Демарш мексиканцев: Мехико не согласен на условия ОПЕК+

Мексика отказывается сокращать нефтедобычу на условиях ОПЕК+

Иван Апулеев

Мексика готова снизить объемы нефтедобычи лишь на 100 тыс. баррелей в сутки в ближайшие два месяца, вопреки предложению стран ОПЕК+ сократить добычу на 400 тыс. баррелей. Делегация из Мехико покинула переговоры, отказавшись от такого предложения. Новая сделка возможна, и другие страны согласны сократить добычу – но в силу она вступит лишь при согласии мексиканцев.

Сократить добычу нефти на 100 тыс. баррелей ежесуточно готова Мексика в ближайшие пару месяцев, заявил мексиканский министр энергетики Росио Нале по итогам переговоров ОПЕК+. Как сообщает РИА «Новости», в марте Мексика добывала 1,781 млн баррелей, теперь же готова снизить объемы до 1,681 млн «бочек».

При этом изначально на переговорах мексиканцам предлагали сократить добычу в следующие два месяца на 400 тыс. баррелей в сутки – в сравнении с октябрем 2018 года, заявили в Минэнерго Азербайджана. Однако на это делегация из Мехико идти отказалась и переговоры в формате вебинара покинула.

Новая сделка ОПЕК+ возможна только при согласии Мексики – другие страны-участницы переговоров уже выразили согласие на ее условия. Заседание продолжалось более 10 часов кряду, обсуждение будет возобновлено в пятницу, 10 апреля, – на базе «Большой двадцатки» (G20).

Условие, что без Мексики новой сделки не будет, поставила Саудовская Аравия, заявил источник РИА «Новостей» на переговорах. Отметим, что мексиканская государственная нефтяная компания Pemex уже несколько лет пытается бороться с постоянным снижением нефтедобычи в рамках ОПЕК. Руководство компании пытается использовать случившийся кризис с развалом сделки и коронавирусом, чтобы нарастить добычу. Мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор недавно заявлял, что добыча нефти в стране к 2024 году достигнет 2,5 млн б/с.

В свою очередь, Россия готова присоединиться к сделке по сокращению нефтедобычи в рамках своей доли в общей добыче стран, участвующих в ОПЕК+. Москва хочет, чтобы к соглашению присоединились государства, суммарная добыча которых составит 70 млн баррелей в сутки. Среди них — США, Бразилия, Норвегия, Канада, Мексика и прочие.

РФ пойдет на сокращение производства пропорционально своей доле в общей добыче, а также с учетом совместного снижения на 10 млн баррелей в сутки. По подсчетам РБК, речь идет примерно о примерно 1,6 млн баррелей ежесуточно.

Еще в начале марта президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона готова к активному взаимодействию с зарубежными партнерами на мировом рынке нефти. По словам российского лидера, предстоявшая встреча в формате ОПЕК+ 4-6 марта очень важна.

«Этот механизм, который мы создали вместе с другими ведущими нефтедобывающими странами, уже зарекомендовал себя как эффективный инструмент в обеспечении долгосрочной стабильности на глобальных энергетических рынках», — сказал Путин.

Он отметил, что за счет этого Россия получила дополнительные доходы в свой бюджет «и, что важно, дали возможность нашим добывающим компаниям уверенно вкладывать инвестиции в перспективные проекты развития».

Однако на встрече 6 марта участники переговоров не смогли договориться о сокращении добычи или продлении существующих договоренностей. Это значит, что с 1 апреля ограничений у стран картеля и других экспортеров нет. Эр-Рияд после расторжения сделки решил наращивать добычу и продавать нефть по заниженной цене.

Газеты заговорили о «ценовой войне» между Россией и саудитами. Представители стран отрицают, что идет какая-то «война», и подчеркивают важность партнерства на рынке. The Wall Street Journal со ссылкой на представителя саудовских властей сообщала, что снижение цен было проведено Эр-Риядом «для ослабления российских позиций на рынке». Глава Saudi Aramco Амин Нассер заявил, что его компания намерена увеличить добычу нефти до 12,3 млн баррелей в сутки — более чем на четверть.

Один источник издания пугал ужасами «ценовой войны», которую саудиты объявили россиянам, другой источник в ОПЕК уверял, что саудовская монархия не делала ничего подобного.

«Это неправда. Мы в Саудовской Аравии не намерены вести никаких войн с Россией», — заявил собеседник WSJ. Газета «Ведомости» со ссылкой на собственные источники сообщила, что инициаторами выхода из сделки ОПЕК+ была Саудовская Аравия. Россия же выступала за продолжение сделки.

«Мы не выходили из сделки. Мы выступали за продолжение ее. Саудиты приняли решение о выходе», — заявил высокопоставленный российский чиновник, находившийся на переговорах.

Как позднее рассказал глава правительства РФ Михаил Мишустин, российская делегация выступала за продление договоренностей о сокращении добычи на второй квартал или до конца 2020 года.

Комитет для мониторинга мер по стабилизации рынка нефти создает G20

Учредить специальный комитет для мониторинга мер по стабилизации на нефтяном рынке собираются создать страны G20, сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники, которым удалось ознакомиться с проектом соответствующего коммюнике. По их данным, комитет будет подотчетен министрам энергетики G20 «для дальнейшей корректировки действий при необходимости». Состав комитета пока обсуждается, отметили при этом три источника агентства.

По данным Bloomberg, меры по стабилизации могут включать в себя закупку нефти крупными потребителями для стратегических запасов.

Собеседники, отмечает ТАСС, указали, что текст коммюнике, который может быть одобрен 10 апреля на встрече министров энергетики стран G20, еще может измениться.

Изолировать водку

Нужно ли вводить сухой закон на время карантина

Текст: Елена Мационг (Ханты-Мансийск)

В регионах активно обсуждают, вводить ли на период карантина ограничительные меры на продажу алкоголя. Между тем вышли рекомендации федерального Минпромторга с призывом не подходить к решению проблемы слишком категорично. И пока власти на местах к общему знаменателю не пришли.

Так, в Югре глава округа выступила с личной просьбой к жителям не скупать алкоголь в магазинах - "Это вам не праздник", а в Кызыле, столице Тувы, уговорами не ограничились и ввели полный запрет на продажу алкоголя и пива на период самоизоляции. Еще в целом ряде регионов сейчас продумывают ограничения по времени и месту продажи горячительного. Оснований более чем достаточно. Так, по данным движения "Трезвая Россия", продажи крепких спиртных напитков по сравнению с мартом прошлого года выросли на 47 процентов.

Ограничить продажу алкоголя на время карантина по всей стране предложил и главный нарколог РФ Евгений Брюн. Какими должны быть эти меры? Тотальный сухой закон? Значительное сокращение продаж по времени? Или оставить все как есть и не лишать людей "последнего релаксанта"? Вот мнение главного нарколога Уральского федерального округа Антона Поддубного.

- Я не сторонник сухого закона, но, на мой взгляд, необходимо закрыть на период самоизоляции продажи спиртного в магазинах, которые находятся в шаговой доступности. Несколько всем известных алкобрендов сетевых маркетов в свое время делали ставку на продажи спиртного чуть ли не у крыльца каждого жилого дома. И сейчас, в период карантина, именно эти точки как раз и оказываются в радиусе стометровой доступности. Добавьте к этому, что у людей сегодня нет социальных обязательств, которые раньше удерживали от покупки алкоголя, - не нужно идти на работу, не надо везти детей в садик, можно не садиться за руль автомобиля. Самый простой способ отвлечься, расслабиться - пойти и купить бутылку водки.

При этом, по словам эксперта, тотальный запрет продажи алкоголя - не выход. Сегодня люди и без того в состоянии стресса, всем запрещено выходить из дома, и появление дополнительных рамок тяжелое психологическое состояние только усугубит. Увеличится потребление суррогатов.

Еще одной действенной мерой, по мнению эксперта, могло стать сокращение часов продажи спиртного, особенно вечерних. Когда возникает желание пойти и купить бутылку от безделья, чтобы только чем-то себя занять. Особенно у людей, склонных к употреблению алкоголя. При этом общеизвестно, что 90 процентов бытовых преступлений происходит из-за лишнего употребления спиртного. Ограничительные меры на период карантина уменьшили бы их вероятность.

А как в других регионах?

Екатеринбург

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский направил губернатору области Евгению Куйвашеву предложение о запрете на продажу алкоголя в дни пандемии.

- Моя позиция такая: торговлю "виноводкой" надо закрыть. Вообще. По двум причинам. Первая: бытовое пьянство - всегда горе для семьи. Вторая: алкоголь резко снижает иммунитет. И все легенды про "водку с перцем" не работают. Получается, мы сами продаем в магазинах средства, которые снижают иммунитет, при этом говорим, что сидим на карантине... Двойных стандартов быть не должно, - прокомментировал свое предложение мэр Екатеринбурга.

Между тем пока ограничения на продажу спиртного в регионе все же не ввели.

Якутск

Издав указ о переходе на режим самоизоляции, глава Якутии Айсен Николаев одновременно ввел запрет на продажу алкоголя в городах Якутск, Нерюнгри, Мирный и поселке Жатай. Это было логично: возможность не ходить на работу многие горожане восприняли как повод для застолий. Однако уже через неделю запрет был снят. Руководитель региона объяснил это предстоящими длительными выходными. Одно дело, когда алкомаркеты в крупных населенных пунктах закрыты на семь дней, и совсем другое, если впереди почти месяц сидения в четырех стенах. Правда, время торговли спиртным все-таки сократили. Прежде его можно было продавать шесть часов в день, теперь по всей республике реализация ограничена четырьмя часами - с двух дня до шести вечера.

Петрозаводск

В Карелии ввели ограничения на продажу спиртных напитков с 1 апреля. В магазинах их можно приобрести с 10 до 14 часов. В результате, по информации республиканского МВД, с 1 по 7 апреля по сравнению с предыдущей неделей количество правонарушений, совершенных в состоянии опьянения, сократилось на 22 процента, с 37 до 17 уменьшилось количество водителей, которые сели пьяными за руль. Кроме того, число зарегистрированных случаев распития спиртного в общественных местах снизилось со 110 до 30, в два раза реже люди стали появляться в общественных местах в подпитии.

Впрочем уже через день в ограничения все же ввели послабления. Теперь спиртные напитки можно купить с 10 до 16 часов. В пресс-службе правительства Карелии пояснили, почему время продажи алкоголя продлили на два часа. Анализ ситуации показал, что ограничение продажи вызывало скопление людей в магазинах в период с 11 до 14 часов, а это повышает риск заражения коронавирусом.

Ростов-на-Дону

В Ростовской области продажу алкоголя ограничивать не собираются. По мнению экспертов, введение дополнительных ограничений может спровоцировать рост нелегальной продукции и серьезное социальное напряжение. Зато ситуацией воспользовались местные виноделы. Несколько фермеров наладили дистанционные продажи своих гаражных вин через интернет. В соцсетях появляются десятки восторженных отзывов ростовчан: многим местное вино пришлось по вкусу.

Подготовили Елена Мационг, Владимир Таюрский, Светлана Цыганкова, Александр Гавриленко

А как у них?

Власти американского Чикаго запретили продажу спиртного в вечернее время (после 21.00) в рамках мер, призванных остановить распространение коронавируса. Мэр города Лори Лайтфут посетовала, что в вечернее время в ликероводочных магазинах собирается слишком много желающих скрасить самоизоляцию горячительным. Это идет вразрез с предписанием властей соблюдать социальную дистанцию и не собираться группами более 10 человек. Магазины, которые нарушат запрет, будут наказывать штрафом и лишать лицензии на торговлю спиртным. Исследователи компании Nielsen посчитали, что только за первую неделю карантинных мер в США продажи алкоголя выросли на 55 процентов.

Схожая тенденция проявляется во многих странах, от Австралии до Европы. На фоне алкогольного ажиотажного власти некоторых стран и регионов вводят ограничения. Во французском департаменте Эна полностью запретили продажу выпивки, опасаясь всплеска домашнего насилия. В Австралии дабы избежать дефицита ввели ограничения, но не слишком жесткие: в одни руки продают не более 3 бутылок вина, одного литра крепкого спиртного или ящика пива. Полностью запретили продажи алкоголя в Зимбабве и ЮАР.

Подготовил Игорь Дунаевский

В поисках волшебной таблетки

"Гонка лекарств" от COVID-19 набирает обороты

Текст: Елена Бугайская

В четверг австралийские ученые неожиданно объявили, что нашли лекарство, способное уничтожить новый коронавирус за два дня. Правда, это очередное "открытие" на людях никто не проверял, но громкое заявление тем не менее прозвучало. Ученые из университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне утверждают, что антипаразитарный препарат ивермектин практически полностью уничтожает коронавирус. Спустя 24 часа после введения препарата в инфицированные клетки доля вирусных РНК в них сократилась на 93%, а еще через 48 часов вируса стало меньше на 99,8 процента.

В Соединенных Штатах главным специалистом по противодействию Covid-19 оказался президент страны Дональд Трамп, сообщивший на пресс-конференции 19 марта свой рецепт спасения человечества: гидроксихлорохин и азитромицин. Эти откровения первого лица государства, по данным Forbes, привели к резкому увеличению количества пациентов токсикологических центров: за последние две недели людей, приступивших к самолечению "прописанными" Трампом препаратами, госпитализировали с передозировкой этого антималярийного средства в два раза чаще, чем в тот же период в прошлом году.

Не так давно ученые обратили внимание на использовавшийся для борьбы с лихорадкой Эбола ремдесивир. Этот препарат был разработан несколько лет назад Медицинским исследовательским институтом инфекционных заболеваний Армии Соединенных Штатов совместно с одной из местных фармацевтических компаний. Сейчас он проходит клинические испытания.

В Японии сделали ставку на противовирусное средство авиган, активным веществом которого является фавипиравир. Это лекарство используют во время эпидемий гриппа, а также для борьбы с лихорадкой Эбола, но из-за большого количества возможных побочных эффектов не продают на рынке медикаментов. Японские ученые считают, что на ранних стадиях заражения коронавирусом фавипиравир может облегчить течение заболевания. Но и этот вывод еще нужно доказать.

Несколько дней назад Токио направил партии фавипиравира на тестирование в 20 странах мира, в числе которых Израиль, Болгария, Чехия, Индонезия, Иран, Мьянма, Саудовская Аравия и Турция. По словам главы местного министерства иностранных дел Тосимицу Мотэги, еще около трех десятков государтсв выразили готовность принять участие в испытаниях этого препарата.

Вопреки давлению

Россия обогнала США по экспорту сжиженного газа в Европу и Азию

Текст: Сергей Тихонов

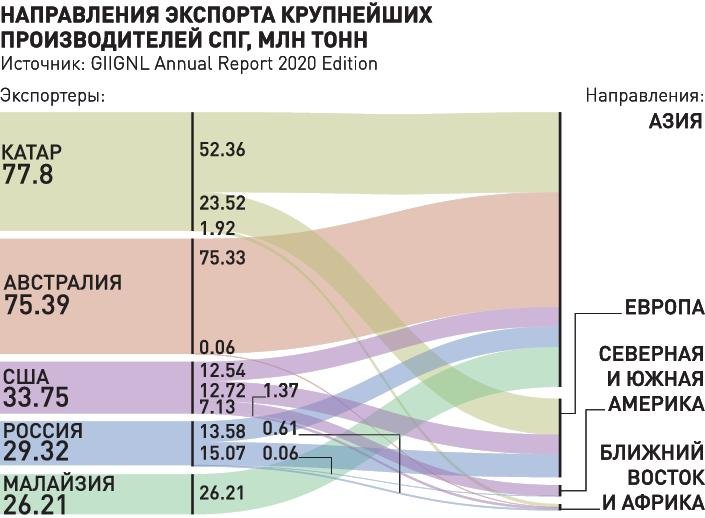

По итогам 2019 года Россия экспортировала сжиженного природного газа (СПГ) в Европу и Азию больше США, несмотря на активное продвижение американского продукта на обоих рынках президентом США Дональдом Трампом.

Россия и США показали самый большой прирост экспорта, и именно между ними развязалась борьба за новые доли рынка. Из отчета Международной группы импортеров СПГ (GIIGNL) следует, что Россия в 2019 году поставила в Европу на 1 млн тонн, а в Азию - на 2,3 млн тонн больше СПГ, чем США. По итогам 2018 года сложилась аналогичная ситуация, при том, что с 2017 года экспорт США опережает показатели России. В 2019 году экспорт России вырос на 11 млн тонн за счет запуска двух линий завода "Ямал-СПГ", завода "Криогаз-Высоцк", а также наращивания мощности на 0,1 млн тонн проекта "Схалин-2". Экспорт США увеличился на 13,1 млн тонн в основном за счет запуска новых мощностей по сжижению газа.

По итогам прошлого года Россия как экспортер СПГ вышла на 4-е место, потеснив с него Малайзию. Российский экспорт составил 29,32 млн тонн. Вне конкуренции по-прежнему остаются Катар (77,8 млн тонн) и Австралия (75,4 млн тонн).

Против американского экспорта СПГ в Азию сыграла торговая война Вашингтона и Пекина. Китай за прошлый год закупил всего 0,27 млн тонн сжиженного газа из США. В 2018 году этот показатель составлял 2,18 млн тонн. Китайский рынок СПГ уже несколько лет самый быстрорастущий в мире, в 2018 году он увеличился на 38%, а в 2019 году еще на 14%. Суммарный импорт Китаем сжиженного газа в прошлом году составил 61,7 млн тонн (на Россию пришлось 2,9 млн тонн). Больше Китая закупила СПГ только Япония - 76,9 млн тонн. Россия и на этом направлении обогнала США, отправив на острова 6,3 млн против американских 3,6 млн тонн. Главным образом это связано с участием японских компаний в проекте "Сахалин 2" и его территориальной близостью к Японии.

В Европе ситуация складывалась совсем по-другому. США предприняли массированную информационную и санкционную атаку против российского трубопроводного газа, представляя как альтернативу ему свой СПГ. Они смогли затормозить окончание строительства газопровода "Северный поток-2", но не смогли потеснить российский газ на рынке Европы. В 2019 году Россия увеличила экспорт СПГ в Европу на 10,5 млн тонн в основном за счет поставок с завода "Ямал СПГ". Прирост экспорта СПГ из США в Европу был немногим меньше - более 10 млн тонн.

Польша, демонстративно отказавшаяся от российского трубопроводного газа в пользу американского СПГ, закупила в США лишь 0,67 млн тонн. Основной объем СПГ (1,67 млн тонн) она купила у Катара.

Крупнейшими покупателями российского СПГ в Европе стали Великобритания (6,6 млн тонн) и Италия (4,7 млн).

Из отчета GIIGNL следует, что в 2020 году США увеличат свои мощности по производству сжиженного газа на 17,5 млн тонн, тогда как Россия - только на 0,9 млн тонн за счет запуска четвертой очереди завода "Ямал СПГ". Запуск крупных отечественных проектов "Арктик СПГ-2" мощностью 19,5 млн тонн в год и "Балтийский СПГ" мощностью 10 млн тонн в год ожидается лишь после 2022 года.

В глубинах океана нашли гигантского ядовитого хищника

Исследователи Института океанологии Шмидта с помощью глубоководного аппарата сняли на видео гигантскую сифонофору, относящуюся к роду Apolemia. Видео с хищником опубликовано в твиттере института.

Нитевидное существо нашли в водах каньона Нингалу в Индийском океане у западного побережья Австралии. Диаметр внешнего кольца этого организма составляет около 15 метров, а длина достигает 50, утверждают ученые.

"Вполне вероятно, что это самый большой экземпляр, известный науке", — говорится в сообщении.

Американский биолог Ребекка Хелм предполагает, что найденная специалистами Института Шмидта сифонофора развивалась десятки или даже сотни лет.

"Я много раз бывала в экспедициях, но никогда не видела ничего подобного", — цитирует ее слова Newsweek.

Большинство экземпляров, которые ей попадались, утверждает Хелм, были не более метра в длину.

Сифонофоры — хищные подводные колонии, состоящие из тысяч маленьких клонов. Они охотятся на различных морских животных и рыб. Одни клоны впрыскивают яд, другие поглощают жертву и распространяют питательные вещества по всей колонии. Некоторые виды сифонофор представляют смертельную угрозу для человека.

Министр энергетики США рассказал о сокращении добычи нефти в стране

Вопрос о дополнительном сокращении добычи нефти в США не стоит, поскольку она уже де-факто снизилась на 2 миллиона баррелей в день из-за сокращения спроса, заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт.

В эфире CNBC Бруйетта спросили, могут ли США пойти на собственные сокращения в дополнение к сокращениям ОПЕК+. "Вопрос так не стоит", - ответил Бруйетт. По его словам, американские производители продают сейчас 55-60% от того, что было год назад.

"Сокращение спроса привело к сокращению производства в США примерно на 2 миллиона баррелей в день до конца 2020 года", - сказал министр.

Ранее президент США Дональд Трамп делал схожие заявления — по его словам, США уже де-факто сократили добычу нефти.

В четверг в формате видеоконференции пройдет заседание ОПЕК+ о возможности нового сокращения добычи нефти для стабилизации ситуации на рынке, за которым в пятницу последует заседание глав минэнерго G20 по стабильности энергорынков.

Эксперты: без экстренной помощи размером в 10-15% ВВП экономика страны рухнет

Меры ближайших нескольких недель определят будущее страны на десятилетия вперед, причем промедление российских властей окажется не менее губительным, чем бездействие.

Вера Бердникова, Марк Окин

Впервые в новейшей истории мировая экономика столкнулась с кризисом такого масштаба. Сегодня практически все страны мира уже охвачены пандемией в той или иной степени: закрываются границы, вводится карантин, останавливаются целые отрасли экономики. Как бы нам ни хотелось, чтобы Россия была тихой гаванью, надежды на это не оправдались.

В довершение страну накрыло обвалом цен на нефть, который в других обстоятельствах сам по себе был бы серьезным вызовом. Уже появились первые оценки предстоящей рецессии российской экономики, вслед за всеобщим спадом. По мнению главы МВФ Кристалины Георгиевой, мировую экономику ожидает рецессия по крайней мере такая же, как во время глобального финансового кризиса 2008-2009 гг. или даже хуже. В зависимости от жесткости и продолжительности карантина потенциальное снижение ВВП может достигать 5-10% в год. Если сроки изоляции затянутся, то мы можем увидеть сокращение мирового ВВП на 10% и более за один год. Уже есть прогнозы, обещающие рост безработицы в США до 25-30%. По мнению финансиста Андрея Мовчана: «Эти показатели похожи на Великую Депрессию, только спрессованную в короткий период времени».

Как известно, отчаянные времена требуют отчаянных мер. Руководствуясь этим принципом, правительства разных стран обнародовали беспрецедентные меры по поддержке экономики. Наряду с выплатами социального характера, нацеленными на помощь отдельным группам населения, огромные средства выделяются на поддержку пострадавших компаний. Лидером в этом вопросе является США, одобрившие финансовую помощь и пакет стимулирующих экономику мер на общую сумму $6,2 трлн. (28,9% ВВП). В Великобритании бизнесу предоставлены государственные гарантии и другие виды поддержки на общую сумму £350 млрд., или 15% от ВВП. От 11% до 23% ВВП достигают объемы господдержки в Италии, Испании и Германии. Даже развивающиеся страны, такие как Бразилия и Чили выделяют на поддержку бизнеса 1,7% и 4,7% ВВП соответственно. Перечень мер, принятых Россией, на фоне общемировых выглядит прижимистым. В ходе онлайн-саммита с лидерами G20 Президент Путин заявил, что правительство выделит на поддержку экономики в общей сложности 1,2% ВВП.

Отсрочка налоговых платежей и снижение страховых взносов по оценке Альфа-банка будут стоить бюджету 300–400 млрд. руб.Причем предприятиям еще нужно будет доказать, что они эту поддержку заслуживают. Судя по разъяснениям ФНС отсрочку по уплате налогов могут получить только организации из утвержденного перечня наиболее пострадавших отраслей, показавшие снижение выручки более чем на 20% по сравнению с аналогичным отчетным периодом прошлого года. Кроме того, при переносе сроков уплаты налогов более чем на 6 месяцев необходимо предоставить в обеспечение банковскую гарантию или залог недвижимости. Даже такая на первый взгляд привлекательная мера, как снижение страховых взносов с ФОТ, на деле не принесет ощутимого облегчения. И налоговая отсрочка, и снижение налогового бремени для остановившихся бизнесов бесполезны – выручки всё равно нет, платить нечем.

Предложенное среди прочих мероприятий налогообложение вкладов не имеет никакого отношения ни к поддержке населения, ни к поддержке бизнеса, ни к экстренному наполнению казны – первые доходы поступят в бюджет только в 2022 году, когда ситуация с пандемией и рецессией уже разрешится тем или иным образом. Включение этого пункта в «антивирусный» пакет сложно оценивать иначе, чем попытку под шумок протолкнуть непопулярную меру.

Если подмога не придёт

Основной удар в результате массовой изоляции пришелся на предприятия сферы гостеприимства и развлечений, туристической и образовательной (оффлайн) отрасли, фитнес- и бьюти-индустрии, транспортного сообщения. В мгновение ока бизнесы потеряли платежеспособность: выручка упала до нуля, вынуждая прекращать платежи контрагентам, увольнять или отправлять в неоплачиваемые отпуска сотрудников. Вслед за первыми жертвами по принципу домино стали падать и другие отрасли, подкошенные катастрофическим снижением спроса. Ситуация усугубилась обесценением национальной валюты в результате обвала нефтяных котировок.

Введение каникул привело к еще большему снижению потребительской активности.Пока никто не может с уверенностью сказать, как долго продлится изоляция. По прогнозу Торгово-промышленной палаты из-за экономических последствий коронавируса может обанкротиться до 3 млн. малых предприятий, под угрозой потери работы окажется 8,6 млн. человек, а это 11,8% всего трудоустроенного населения России. Причем оценки, которые базируются на данных официальной статистики, не учитывают граждан, работающих неофициально, т.е. реальный удар по населению будет ещё губительнее. Если по данным за 3 квартала 2019 года в России насчитывалось 17,6 млн. человек за чертой бедности, то в результате масштабного скачка безработицы эта величина может удвоиться. Тогда страна окажется на пороге гуманитарной катастрофы.

Волна банкротств приведет и к структурным изменениям в экономике. По оценке главы Счетной палаты Алексея Кудрина за последние 10 лет доля государства в экономике России выросла на 10% и достигла 47–48%. Вследствие коронакризиса данная тенденция может резко усилиться. Если объем государственной поддержки останется на текущем уровне, то частный сектор лишится от 30% до 50% предприятий. При условии, что большинство госкомпаний продолжит свою деятельность, их доля за короткий период времени вырастет на 10-15%. Всё большее огосударствление экономики приведет к снижению эффективности и потенциала развития, столь необходимых для выхода из рецессии.

«Зима пришла»

В то время, как бизнес отчаянно подаёт сигналы SOS, власти не спешат увеличивать предложенные скудные объемы поддержки. Очевидно, что у России есть определенные сложности при выделении ресурсов. Во-первых, страна не может активно занимать на мировых рынках в виду санкционных ограничений, во-вторых, резко сократились нефтегазовые доходы бюджета. Несмотря на это у страны накоплены значительные золотовалютные резервы в размере 551,2 млрд.долл.США и Фонд национального благосостояния– 123,4млрд.долл. США, сберегаемые на «черный день». Так вот этот самый «черный день» настал: тотальная остановка бизнеса и угроза обнищания населения возникли на фоне резкого обвала цен на нефть и международных санкций. Причем даже отъявленные пессимисты не могли предположить совпадения стольких негативных факторов. Не вызывает сомнений, что именно сейчас необходимо использовать все ресурсы, чтобы выстоять во время этого «идеального шторма».

У России есть неоспоримое преимущество, которые нужно использовать, - это полученная отсрочка. Мы не первые, кто столкнулись с пандемией и ее экономическими последствиями. Многие страны уже сформировали и частично опробовали собственные пакеты мер противоэпидемического и экономического характера. Опираясь на их опыт и учитывая допущенные ошибки, мы можем оперативно внедрять лучшие практики.

Глубина падения, продолжительность восстановительного периода, а также будущая конкурентоспособность экономики страны в мировом сообществе будет определяться мерами по борьбе с катаклизмом, которые государство предпримет сейчас. Чем более масштабными, быстрыми и решительными будут эти меры, тем быстрее произойдет стабилизация и восстановление, что определенно повлияет на положение страны на мировой арене в долгосрочной перспективе.

Что делать?

В средствах массовой информации и соцсетях разгорелась дискуссия о требуемых мерах по спасению экономики. Многие экономисты и представители бизнеса уже предложили свои варианты. Все они так или иначе направлены на решение следующих основных задач.

Во-первых, обеспечить ликвидность в экономике. Предприятия, лишившись выручки, оказались с пустыми расчетными счетами и невозможностью расплатиться со своими контрагентами и сотрудниками. Для того, чтобы избежать полномасштабного кризиса неплатежей, необходимо срочно обеспечить их деньгами. Подойдет и беспроцентное кредитование на длительный срок с отсрочкой погашения под гарантии государства, и выкуп облигаций, выпущенных предприятием по упрощенной процедуре, и другие возможные способы. Важно, чтобы средства быстро и без бюрократии дошли до каждого предприятия независимо от сферы и масштабов деятельности.

Во-вторых, поддержать бизнес путем снижения фискальной нагрузки и иных расходов. Просто дать денег – недостаточно. Это не спасёт бизнес, а лишь отсрочит его гибель. В условиях резко сократившихся доходов предприятия уже не справятся с прежним уровнем затрат и окажутся не в состоянии вернуть предоставленные им средства. Бизнес уже полным ходом сокращает свои издержки, однако значительная их часть определяется государством. Поэтому важно объявить налоговые каникулы (а не отсрочку) по всем видам налогов на срок не менее полугода, сократить страховые взносы (как и предложено Президентом). Кроме того, целесообразно обеспечить снижение коммунальных и арендных платежей, компенсируя выпавшие доходы управляющих компаний и арендодателей.

В-третьих, избежать гуманитарной катастрофы. По данным аналитического центра НАФИ более 60% россиян не имеют никаких накоплений, а 21,2% респондентов заявили, что их сбережений хватит, чтобы прожить не более месяца. В условиях «режима нерабочих дней», продлённого до конца апреля значительная доля населения может оказаться без средств к существованию. Во избежание тяжелых социальных потрясений следует незамедлительно произвести безвозвратные выплаты по примеру других стран.

И, наконец, поддержать рухнувший спрос. Падение потребительского спроса будет частично скомпенсировано за счет прямых выплат населению и предоставления ликвидности бизнесу. В дополнение к этим мерам, как предлагает финансист Григорий Гусельников, правительство немедленно должно увеличить бюджетные расходы 2 квартала, проавансировать все государственные расходы и контракты по расходам утверждённого бюджета до конца 2020 года, а также заставить все крупные государственные предприятия и частные сырьевые компании сделать то же самое.

Исторический момент

Становится очевидным, что речь идет уже не о том, сколько потеряет бюджет сегодня, а о том, сколько нужно потерять сегодня, чтобы у экономики страны был шанс на восстановление в обозримой перспективе. Государство должно всеми силами и средствами защищать бизнес, как свой стратегически важный актив. Так или иначе пандемия закончится, а вот доживут ли до этого прекрасного момента предприятия и сохранятся ли рабочие места, зависит от сегодняшних действий.

Предложенные Правительством меры категорически недостаточны. Если больше ничего не предпринимать, то страна потеряет до 50% частного бизнеса и окажется на грани гуманитарной катастрофы. Чтобы этого не произошло, необходимо экстренно ввести дополнительный пакет мер, объем которых будет сопоставим с уровнем других стран – не менее 10-15% ВВП.

Возможно самым сложным для системы госуправления окажется реализовать требуемые механизмы с минимумом бюрократии и ограничений, чтобы максимально широкий круг граждан и предприятий смог ими воспользоваться уже в апреле текущего года.

Меры ближайших нескольких недель определят будущее страны на десятилетия вперед. Так что промедление окажется не менее губительным, чем бездействие. Уже очевидно, что лица, стоящие сегодня у руля, войдут в историю, и только от решительности их действий зависит, с каким багажом.

Об авторах:

Окин Марк Владимирович - экономист, эксперт в области бюджетирования, управленческого учета и финансового анализа, Внештатный преподаватель ИППС НИУ ВШЭ, соавтор учебного курса «Анализ финансового состояния банка»

Бердникова Вера Петровна - экономист, эксперт в области финансового анализа, бюджетирования и методологического обеспечения деятельности банков, Внештатный преподаватель ИППС НИУ ВШЭ, соавтор учебного курса «Анализ финансового состояния банка»

Цены на нефть положительно реагируют на возможность сделки ОПЕК+

На новостях с видеоконференции ОПЕК+ и появления информации о том, что Россия и Саудовская Аравия договорились о резком сокращении добычи нефти, мировые цены на нефть выросли на 12%, передает CNBC. Стоимость фьючерсов на Brent составила $33,68 за баррель, что на 2,56% выше уровня предыдущей сессии. Фьючерсы WTI выросли в цене на 3%, до $28,36 за баррель.

Тем временем «Интерфакс» сообщает, что ОПЕК+ рассматривает возможность снижения добычи на 10 млн б/с и ожидает, что страны G20 снизят нефтедобычу минимум на 5 млн б/с.

На 600 тысяч б/с рухнула добыча нефти в США за минувшую неделю

С 28 марта по 3 апреля 2020 года добыча нефти в США рухнула на 600 тыс. б/с — до 12,4 млн б/с, сообщило накануне онлайн-совещания ОПЕК+ Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Подобное снижение добычи — сильнейшее в США с 19 июля 2019 года, когда объемы извлекаемой нефти за неделю рухнули на 700 тыс. б/с, отмечает ТАСС.

С начала февраля 2020 года добыча в США держалась на уровне 13 млн б/с или выше. После резкого сокращения объемов извлечения нефти на прошлой неделе средний уровень добычи снизился до 12,875 млн б/с, сообщает EIA. Ранее управление уменьшило прогноз по добыче нефти США на 2020 год на 9,5% — до 11,76 млн б/с. Добыча в 2021 году снизится еще на 700 тыс. б/с — до 11,03 млн б/с, прогнозирует ведомство.

Между тем, по словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, естественное сокращение добычи нефти в США не может быть зачтено как сокращение для стабилизации рынков.

Внеочередная встреча ОПЕК+, на которой планируется обсудить сокращение добычи нефти, должна пройти сегодня, 9 апреля. А на 10 апреля запланирована экстренная встреча министров энергетики стран G20.

Нефть растет в ожидании срочного заседания ОПЕК+

Цены на нефть выросли в четверг 9 апреля на ожиданиях, что крупнейшие мировые производители нефти согласятся сократить добычу, сообщает Reuters. Фьючерсы на Brent по состоянию на 7 утра по Гринвичу подорожали почти на 2,6%, до $33,71 за баррель. Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) выросли на 5%, до $26,36 за баррель.

Надежды на решение о сокращении добычи от 10 до 15 млн б/с выросли после того, как в СМИ появились сообщения, что Россия готова сократить добычу на 1,6 млн баррелей в сутки, а министр энергетики Алжира заявил, что ожидает «плодотворной встречи».

«Мы ждем, затаив дыхание. Думаю, что будет заключена сделка, которая принесет немного радости в краткосрочной перспективе. Тогда все внимание будет заново сосредоточено на фундаментальных факторах, хотя они ужасны», — заявил агентству Лахлан Шоу, руководитель отдела исследований товарных рынков Национального банка Австралии.

Однако с учетом того, что цены на нефть уже потеряли половину своей стоимости с начала года, а прогноз спроса на нефть упадет на 30%, аналитики скептически относятся к тому, насколько эффективным будет снижение добычи для повышения цен.

«В конечном итоге, размер шока спроса просто слишком велик для скоординированного сокращения предложения», — говорится в комментарии Goldman Sachs. Представители швейцарского финансового холдинга UBS ожидают, что спрос на нефть в этом квартале упадет примерно на 20 млн б/с, что на 20% меньше, чем годом ранее.

Россия готова сократить добычу нефти, а США — нет

В рамках сделки ОПЕК+ Россия согласна сократить добычу нефти на 14% от уровня первого квартала 2020 года, сообщил ТАСС представитель Минэнерго России. «Да, мы готовы сократить добычу на 1,6 млн б/с, подтверждаю», — сказал собеседник агентства.

По данным источников РБК, к соглашению присоединятся страны, которые добывают 70 млн б/с. Помимо ОПЕК и России, это США, Бразилия, Норвегия, Канада, Мексика.

Однако, как сообщают СМИ, президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме высказал сомнения, что Соединенные Штаты пойдут на сокращение добычи нефти. Отвечая на вопрос о готовности США сократить нефтедобычу вместе с другими странами, Трамп сказал: «Не думаю. Мы уже сократили и очень ориентированы на рынок».

Американский президент также надеется, что участники ОПЕК+ на предстоящей в четверг встрече смогут договориться о ценах. Если же сделку не удастся заключить, то, по словам Трампа, у него есть «много вариантов».«У меня много хороших вариантов. Прелестных. Может, они мне даже больше понравятся. Посмотрим, что будет. Надеюсь, они договорятся», — приводит цитату Трампа РИА «Новости».

В конце марта странам ОПЕК+ не удалось договориться о соглашении. В результате с 1 апреля они могут наращивать производство без каких-либо ограничений. Однако на фоне пандемии и развала сделки цены на нефть упали до многолетних минимумов.

Чрезвычайная встреча ОПЕК+ должна начаться сегодня во второй половине дня — ориентировочно в 17:00 мск. Ранее сообщалось, что ни США, ни Канада на встречу не приглашены. По некоторым данным, окончательное решение будет принято даже не сегодня, а завтра, 10 апреля, на встрече G20, которую собирает председательствующая в «двадцатке» Саудовская Аравия.

Нефть и газ в марте 2020

Ежемесячный обзор нефтяного рынка и нефтегазовой отрасли

Рынок нефти. Сокращение добычи нефти в мире неизбежно, вот только каким путём?

Март 2020 года стал для нефтяного рынка одним из самых мрачных месяцев в истории. За этот месяц цены уполовинились. Цена североморской Brent за месяц обвалилась на 50% до рекордных минимумов начала «нулевых» годов – до $26,19 за баррель. Цена техасской WTI за март упала ещё больше, на 54%, провалившись до катастрофического для американских сланцевиков уровня в $21,95 за баррель.

Однако в первые дни апреля цены пошли вверх, и к концу первой торговой недели апреля цена Brent поднялась выше $35 за баррель, а цена WTI – выше $30 за баррель.

В нашем прошлом обзоре мы писали о причинах, которые повлияли на фактическое прекращение действия сделки ОПЕК+, главными из которых стало нежелание России и Саудовской Аравии сокращать добычу нефти и уступать свои доли рынка американским сланцевикам, а также, безусловно, распространившаяся в мире эпидемия коронавируса Covid-19. Напомним, что уже после провала сделки ОПЕК+ Всемирная организация здравоохранения на заседании 11 марта признала распространение в мире вируса Covid-19 пандемией. Международное энергетическое агентство озвучило мрачный прогноз: спрос на нефть в мире упадёт за 1 квартал минимум на 20-30%.

Таким образом, даже если бы сделка ОПЕК+ продолжала бы действовать и после 1 апреля на тех же условиях, что и в 1 квартале 2020 года, она не смогла бы спасти рынок от обвала цен на нефть.

Она, возможно, могла бы только уменьшить масштабы падения, но не предотвратить его: допустим, цена Brent опустилась бы не ниже $27, а до $30 за баррель, как это было в начале 2016 года.

Руководители российских нефтяных компаний оценили отказ России от дальнейшего участия в сделке ОПЕК+ неоднозначно. Глава Роснефти Игорь Сечин, подчёркивая, что не Россия первой отказалась от продления сделки, а этому помешало упрямство Саудовской Аравии, которая хотела продолжать сделку, но исключительно на своих собственных условиях, рассказал в интервью, что продление сделки означало бы, что доли на рынке недорогих российской нефти и нефти стран ОПЕК постепенно сокращались, а доля дорогой американской нефти бы увеличивалась. Таким образом, участие России в продлении этой уже изжившей себя сделки, по мнению руководителя Роснефти, не имеет смысла. Совсем другое мнение высказал совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун: по оценкам ЛУКОЙЛа, Россия от отказа продолжать участие в ОПЕК+ будет терять $100-150 млрд ежедневно из-за падения цен на нефть.

Тем временем власти Саудовской Аравии в течение марта делали весьма самоуверенные заявления о том, что королевство после 1 апреля, то есть после прекращения действия соглашения ОПЕК+, будет готово нарастить экспорт до 12,3 млн б/с уже до конца апреля. Несколько позже власти королевства поменяли свой прогноз на немного более консервативный, пообещав нарастить экспорт только до 10,6 млн б/с, и не ранее мая. Такое изменение прогнозов неудивительно: растущее предложение на фоне падающего спроса может привести только к обвалу цен на нефть, а при цене уже ниже $50 за баррель, Саудовской Аравии приходится сокращать расходы бюджета как минимум на 20%. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман аль-Сауд на фоне этих прогнозов и летящей вниз почти без остановок цены на нефть вёл переговоры с главами стран, входящих в «Большую двадцатку» о необходимости проведения видеоконференции глав государств «двадцатки» как можно скорее.

Напомним, что в текущем году Саудовская Аравия председательствует в G20, и такая активность её властей относительно проведения видеоконференции глав государств представляется логичной, особенно на фоне всемирной пандемии коронавируса. Однако можно предположить, что главной целью созыва этой видеоконференции стало обсуждение вопроса о ситуации на нефтяном рынке. По окончании конференции пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп по инициативе американской стороны провели двусторонние переговоры, в ходе которых обсудили как вопросы помощи в борьбе с коронавирусом, так и ситуацию на нефтяном рынке. Впоследствии президент США рассказал также и об итогах своих переговоров по видеосвязи с наследным принцем Саудовской Аравии и о том, что Саудовская Аравия заинтересована вернуться к формату ОПЕК+.

В начале апреля Саудовская Аравия официально объявила о том, что считает необходимым восстановить формат ОПЕК+ и совместно сократить добычу нефти не менее чем на 9 млн б/с, причём королевство готово взять на себя наибольшую долю сокращения добычи.

Однако необходимыми условиями для этого саудиты считают возвращение России за стол переговоров в формате ОПЕК+ и присоединение к этому соглашению других производителей нефти, в том числе США, Канады и Мексики.

В свою очередь, российский президент Владимир Путин также заявил о важности возврата к этому формату. Вероятно, что в первой декаде апреля пройдёт встреча ОПЕК+ в формате видеоконференции. Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на собственные источники, что Россия будет предлагать сокращение добычи нефти участниками соглашения на 10 млн б/с, но при условии, что к соглашению присоединятся США.

Мы полагаем, что это возможно, так как в США уже начали банкротиться крупные производители сланцевой нефти; так, компания Whiting Petroleum, задолжавшая кредиторам $2 млрд, уже заявила о невозможности погасить долги и намерениях провести процедуру банкротства. Некоторые другие сланцевики объявили о найме финансовых консультантов по реструктуризации задолженности перед кредиторами и даже о возможном банкротстве, если переговоры с кредиторами не дадут результатов. В то же время Дональд Трамп заявляет, что он не намерен обращаться к нефтяникам с просьбой сократить добычу нефти. На фоне проходящей предвыборной кампании такая позиция Трампа неудивительна, однако не исключено, что для сокращения добычи сланцевой нефти, например, в рамках одного штата Техас никаких просьб со стороны президента США не нужно, сокращение произойдёт естественным путём. И так уже количество активных нефтяных платформ в США сократилось в марте почти наполовину, а Минэнерго США всерьёз обсуждает вопрос о сокращении добычи нефти в Мексиканском заливе, пока из экологических соображений.

Независимо от того, восстановится ли сделка ОПЕК+ в апреле или этот вопрос опять будет подвешен в воздухе, сокращение предложения нефти в любом случае неизбежно на фоне обвала спроса.

На фоне падения цен на нефть неизбежно возникает вопрос о том, насколько устойчивой окажется экономика России к внешним потрясениям. По оценкам рейтингового агентства Moody’s, валютные резервы позволят России обслуживать её внешний долг, который составляет не более 17% от ВВП. По итогам 2020 года эксперты агентства прогнозируют дефицит госбюджета на уровне 1% от ВВП по сравнению с профицитом в 2019 году в 5% ВВП. Объём сбережений России в Фонде национального благосостояния составляет 11,2% ВВП, что поможет нашей стране успешно пережить кризис и выполнять социальные обязательства. Однако из-за того, что весь апрель в России указом президента РФ объявлен нерабочим, Россия может столкнуться с существенным падением ВВП в текущем году. По оценкам Счётной палаты РФ, спад экономики в 2020 году может составить от 3 до 8%.

Газовая отрасль. Газпром притормозил, а НОВАТЭК мечтает о светлом будущем

Глобальная эпидемия коронавируса Covid-19 вкупе с обвалом цен на нефть негативно отразились на российской газовой индустрии. В марте 2020 года в России было добыто только 59,406 млрд кубометров газа, что на 12,3% ниже, чем в марте 2019 года, а за 1 квартал 2020 года добыча газа упала в годовом исчислении на 6% до 185,34 млрд кубометров.

На фоне мировой эпидемии шум вокруг строительства «Северного потока-2» несколько поутих, если не считать того, что украинский «Нафтогаз» постоянно заявляет о том, что США не позволят начать экспорт российского газа по «Северному потоку-2». Тем временем трубоукладчик «Академик Черский» медленно, но верно, окольными путями, продвигается в сторону Балтийского моря.

Однако для Газпрома пандемия коронавируса и её последствия означают резкое снижение спроса потребителей на газ. В марте на две недели была остановлена работа газопровода «Сила Сибири». В Газпроме это объясняли профилактическими работами, хотя профилактические работы на газопроводе всего через квартал после его ввода в эксплуатацию вызывают немало вопросов. Западные и некоторые негосударственные китайские СМИ объясняли ситуацию падением спроса на газ в КНР в связи с коронавирусом. Однако к началу апреля по всей территории Китая постепенно отменяются связанные с карантином ограничения, а председатель КНР Си Цзиньпин в конце марта обратился к трудящимся Китая с призывом как можно скорее выходить на работу и восстанавливать производство.

В первой декаде апреля, по всей видимости, поставки газа по «Силе Сибири» в Китай с высокой вероятностью должны возобновиться.

Тем временем, руководство НОВАТЭКа уверено, что со временем, когда пандемия пройдёт, Россия имеет шансы удвоить объёмы экспорта газа, нарастив его до 550 млрд кубометров к 2035 году. Напомним, что в 2019 году объём экспорта природного газа из России составлял 260 млрд кубометров, из которых 237 млрд кубометров пришлось на экспорт Газпрома. Оптимизм менеджмента НОВАТЭКа связан с тем, что компания располагает огромной ресурсной базой на Ямале и Гыдане, позволяющей проектам НОВАТЭКа производить не менее 140 млн тонн сжиженного природного газа в год, а с учётом потенциально реализуемых проектов по всей России – более 160 млн тонн. Так что будущее не только за российскими магистральными газопроводами, но и за сжиженным газом.

Рынок нефтегазовых акций. Защитные «префы» Транснефти и загадочная сделка Роснефти

После заявления Всемирной организации здравоохранения о том, что вспышка коронавируса Covid-19 переросла во всемирную пандемию, фондовые индексы США 12 марта рухнули на 9-10%, что стало самым сильным однодневным падением со времён «черного октября» 1987 года. В течение марта американские и европейские фондовые индексы шли вниз, не остался в стороне и российский рынок акций. Так, индекс Московской Биржи упал за март ещё на 9,3%, до 2508,81 пункта. Все акции российского нефтегазового сектора на фоне падения мировых фондовых рынков и особенно – обвала цен на нефть тоже обвалились, показав динамику хуже рынка.

Исключением стали акции газовой индустрии – Газпрома и НОВАТЭКа, которые за месяц упали менее, чем на 9%, но особо важно отметить привилегированные акции Транснефти, которые за месяц потеряли всего лишь 0,9% стоимости. Мы ещё в февральском обзоре писали о том, что привилегированные акции отчасти являются «тихой гаванью» для инвесторов, так как по ним выплачивается фиксированный дивиденд, да и в условиях снижения рыночной цены дивидендная доходность имеет потенциал для роста.

В этом контексте «префы» Транснефти – почти идеальный вариант для инвестиций, хотя есть ещё весьма интересные с точки зрения дивидендной доходности «префы» Татнефти и Сургутнефтегаза.

А вот акции Роснефти оказались в марте одними из главных аутсайдеров рынка, потеряв 20,3% стоимости. Конечно, такое падение стало результатом и обвала цен на нефть, и неблагоприятного внешнего фона в связи с распространением коронавируса по всей Европе. Однако дополнительным катализатором обвала стал факт утраты государством контрольного пакета акций Роснефти, произошедший благодаря одной вызывающей немало вопросов сделке. Сделка заключалась в том, что государственный холдинг Роснефтегаз продал 9,6% акций Роснефти самому эмитенту, получив от Роснефти взамен принадлежащие ей доли в пяти венесуэльских нефтегазовых компаниях, находящихся под американскими санкциями. Таким образом, Роснефть вышла из «токсичных» активов, которые препятствовали её дочерней компании поставлять нефть зарубежным партнёрам, в том числе китайским. Взамен Роснефть получила обратно долю в 9,6% своих акций и передала их на баланс дочерней структуры, так что эти бумаги теперь стали квазиказначейскими. Цена сделки не раскрывалась, но в день её совершения 27 марта на Московской Бирже такой пакет акций оценивался в 308 млрд руб.

Выход из венесуэльских активов для руководства Роснефти наверняка был непростым решением, однако от санкций США против своих дочерних компаний Роснефть могла бы потерять гораздо больше. Кроме того, слишком низкие цены на нефть делали невыгодным разработку месторождений тяжелой и дорогостоящей венесуэльской нефти. Фактически государство не утратило контроль над Роснефтью, но теперь неясно, будут ли отменены в этой связи введённые ранее санкции США против «дочки» Роснефти, да и структура акционерного капитала компании стала менее прозрачной. Так что все преимущества и недостатки данной сделки рынку ещё предстоит оценить.

Наталья Мильчакова, к.э.н., заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»

Лишняя нефть: Россия готова прикрутить вентиль

Названо условие, при котором Россия готова сократить добычу нефти

Тимур Хасанов

Россия согласится на условия ограничения добычи нефти, если их примут другие участники сделки. У каждой страны-участницы договора размер снижения может составить 14% пропорционально доле в общемировой добыче. Предполагается, что к сделке подключатся также Норвегия, Канада, США, Мексика и другие страны, добывающие около 70 млн баррелей в сутки.

Россия согласится на снижение выработки нефти, которое должно привести к росту мировых цен на нефть, обрушившихся после распада сделки ОПЕК+. Сокращение добычи нефти может пройти в многостороннем формате, ожидается, что к нему присоединятся помимо стран ОПЕК и России также государства, производящие примерно 70 млн баррелей в день: Норвегия, Канада, США, Мексика и другие. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в правительстве.

Россия, занимавшая в предыдущих переговорах ОПЕК+ жесткую позицию, готова пойти на сокращение на 14% добычи от уровня первого квартала 2020 года. Это будет возможно только при условии, что другие страны согласятся на пропорциональное снижение своих долей в общемировой добыче, заявляют источники на нефтяном рынке и в правительстве.

«Да, мы готовы сократить на 1,6 млн баррелей в сутки, подтверждаю. Этот объем сокращения может быть привязан к уровню первого квартала 2020 года», – приводит ТАСС слова неназванного чиновника Минэнерго России.

Страны ОПЕК+ и остальные крупнейшие нефтедобывающие государства начнут переговоры о заключении новой сделки в четверг. По данным РБК, лидер ОПЕК – Саудовская Аравия – ожидает от России сокращение добычи более чем на 1,5 млн баррелей в сутки. Ранее позиция России была в том, чтобы добиваться для страны сокращения добычи нефти не более чем на 1 млн баррелей в стуки – 10% от суммарной добычи, сообщало агентство Bloomberg. По его данным, продавливаемый саудитами вариант урезания добычи на дополнительные 500 тыс. баррелей в сутки «может не понравиться Кремлю».

Переговоры стран участниц ОПЕК+ и других нефтедобывающих государств должны начаться в четверг 9 апреля в режиме видеоконференции. Ранее Владимир Путин заявлял, что Россия готова начать обсуждение ограничений производства нефти только при участии других игроков рынка, в том числе США.

Новости о предстоящей сделке нефтедобывающих стран вызвали мгновенную реакцию на сырьевых рынках. Так, уже на вчерашних торгах американский эталон нефти West Texas Intermediate (WTI) вырос на 3,6% до $24,47 за баррель. Международный ориентир — нефть марки Brent поднялась на 0,7% процента до $32,08 за бочку.

С пикового уровня 6 января нефть WTI упала на 63% из-за роста предложения, вызванного ценовой войной между Россией и Саудовской Аравией. После видеоконференции между странами ОПЕК+ и другими государствами уже в пятницу состоится дополнительное заседание министров энергетики стран G20. Предметом обсуждения будет экономический ущерб и резкое падение цен на нефть.

Как отмечает Bloomberg, возможное заключение сделки станет во многом результатом действий президента США Дональда Трампа. На протяжении более трех последних десятилетий американские президенты провозглашали своей целью получение дешевого топлива, как преимущества для американских автомобилистов и домовладельцев, стремясь снизить общемировые цены. Трамп сам будучи на посту президента не просто поддерживал дешевую нефть, но и был ее самым большим сторонником, часто критикуя ОПЕК и отмечая достижение сланцевого бума, как конец эры «энергетического доминирования».

Однако ценовая война и пандемия коронавируса, поставившие нефтяников США на грань банкротства, вынудили Трампа начать многосторонние переговоры. В западной прессе зачастую эта политика американского президента трактуется как «попрошайничество».

Недельные данные Американского института нефти, опубликованные во вторник вечером, показали, что запасы «черного золота» в США увеличились на 11,94 млн баррелей за неделю. Аналитики и трейдеры, опрошенные The Wall Street Journal, ожидали, что этот показатель не превысит 9,3 млн баррелей. Информационное агентство энергетики (EIA) США прогнозирует, что в 2020 году мировой спрос упадет на 5,2 миллиона баррелей в день, что приведет к значительному росту запасов по всему миру.

По прогнозу EIA, правительство США, ожидает, что страна вернется к чистому импорту нефти (сырая нефть + нефтепродукты) уже в третьем квартале 2020 года. Впервые с июня 2011 года США станет нетто-импортером нефти. В американской прессе это расценивается, как победа саудитов в нефтяной войне.

Нет, я не Байрон, я другой

Потомок Лермонтова о мистике в судьбе поэта

Саркисов Григорий

Наш собеседник – полный тёзка великого русского поэта, его правнучатый племянник и в одиннадцатом колене – потомок основателя русской ветви древнего шотландского рода Георга Лермонта. А ещё он директор Национального Лермонтовского центра в Середникове, президент Ассоциации «Лермонтовское наследие», председатель Московского клуба и правления Ассоциации владельцев исторических усадеб, кандидат технических наук, доктор культурологии, с конца прошлого года ещё и председатель Общественного совета при Министерстве культуры России. С планов работы Совета мы и начали разговор с Михаилом Лермонтовым.

– Михаил Юрьевич, что сегодня главное в работе Совета?