Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

А. Г. Силуанов на заседании G20: нельзя допустить ухудшения долговой ситуации в развивающихся странах

Силуанов Антон Германович

Министр финансов Российской Федерации

Руководители финансовых ведомств G20 обсудили меры по возвращению мировой экономики на траекторию роста. Встреча прошла 26 февраля под председательством Италии в формате видеоконференцсвязи. В ней принял участие Министр финансов РФ Антон Силуанов.

Мировая экономика восстанавливается после пандемии быстрее, чем ожидалось. Это результат беспрецедентных мер фискальной и монетарной поддержки, а также начала массовой вакцинации. На этом фоне МВФ прогнозирует частичное восстановление мировой экономики в 2021-2022 годах на уровне 5,5% и 4,2% (по сравнению со спадом в 2020 году, оцениваемом на уровне -3,5%).

Многие представители «двадцатки» и международные организации отметили важность обеспечения равного доступа к вакцинам.

Кроме эпидемиологических рисков Антон Силуанов выделил и финансовые. Затягивание нормализации бюджетной политики может создать риски долговой устойчивости для целого ряда стран, отметил он. «В то же время изменение монетарной политики в развитых странах может негативно отразиться на положении развивающихся стран: ухудшение долговой ситуации в последних может стать для них ключевым среднесрочным вызовом, - подчеркнул Министр. - Следует уже сейчас принимать меры, чтобы не допустить развития негативного сценария».

Участники G20 также подтвердили намерение достичь к июлю 2021 года договоренности о решении вопросов цифрового налогообложения.

Отдельным треком работы «двадцатки» станет «зеленая повестка». Страны G20 должны взять на себя координирующую роль и сформулировать основанные на открытости и равном доступе принципы устойчивого развития общества и окружающей среды, сказал Антон Силуанов: «Важно, чтобы «зеленая повестка» не превратилась из инструмента развития в инструмент обострения конкурентной борьбы».

Следующая встреча министров и управляющих «двадцатки» пройдет в апреле 2021 года, в преддверии весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного Банка.

Водородная лихорадка «зеленого» кейнсианства

Планы по развитию водородной экономики в странах «золотого миллиарда» напоминают попытку создать новую форму сырьевой зависимости, причем наибольшую активность в водородной энергетике проявляют страны с очень высоким уровнем государственного долга

В 2020 году общая стоимость заявленных по всему миру проектов в области водородной энергетики превысила $300 млрд. Отсутствие у большинства из них перспектив коммерческой окупаемости в ближайшие несколько лет отнюдь не останавливает их инициаторов — напротив, готовность правительств многих стран инвестировать в новомодные водородные стартапы лишь стимулирует активность. При этом планы по развитию водородной экономики в странах «золотого миллиарда» слишком уж напоминают попытку создать новую форму сырьевой зависимости для остальных стран, которые захотят обеспечивать их водородом разных цветов и оттенков.

В очередь за господдержкой

По данным обзора Hydrogen Insights 2021, опубликованного в середине февраля Водородным советом (международной организацией со штаб-квартирой в Брюсселе), к началу этого года собственные стратегии развития водородной энергетики приняли более 30 государств мира, а общее количество проектов в этой сфере достигло 228. Речь идет не только о производстве водорода, но и о других элементах в цепочке создания стоимости: использовании водорода в промышленности, транспорте и т. д.

Если все эти проекты будут реализованы, то к 2030 году общий объем инвестиций в водородную энергетику превысит $300 млрд. Примерно четверть из заявленного объема вложений — порядка $80 млрд — Водородный совет относит к «зрелым» проектам, которые либо уже функционируют, либо находятся на стадии планирования или принятия окончательных инвестиционных решений. По утверждению исполнительного директора организации Дэрила Уилсона, ее участники — более сотни компаний из двух десятков стран — планируют увеличить инвестиции в водородные проекты в 6 раз до 2025 года и в 16 раз до 2030 года.

В документе, который Водородный совет подготовил вместе с консалтинговой группой McKinsey & Company, особо подчеркивается роль государств в реализации водородных инициатив.

К концу нынешнего десятилетия, утверждают авторы обзора, водород может стать наиболее конкурентоспособным низкоуглеродным решением более чем в 20 сферах экономики, включая грузовые перевозки на дальние расстояния, сталелитейную отрасль и др. И первым фактором, значимым для достижения этого результата, называется именно «выполнение правительствами своих обязательств по глубокой декарбонизации экономик, подкрепленное финансовой поддержкой, нормативным регулированием и четкими стратегиями и целями в водородном сегменте». Второй принципиальный фактор для успеха водородных проектов в большей степени технологический: их развертывание будет зависеть от снижения стоимости производства и распределения водорода.

Технологические «прорывы» в области водородной энергетики пока остаются вопросом будущего, в особенности в таком направлении, как производство «зеленого» водорода с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Зато очередь претендентов на получение господдержки растет день ото дня, в особенности в Евросоюзе, где водородная энергетика стала одним из приоритетов в рамках принятого в прошлом июле пакета бюджетных стимулов на 2021–2027 годы общей стоимостью €1,8 трлн.

Например, субсидии из этих средств рассчитывают получить крупнейшая нефтяная компания Франции Total и энергохолдинг Engie, которые в начале этого года заявили проект «Массилия» по производству «зеленого» водорода с использованием солнечной энергии. Как пояснял региональный представитель Total по Средиземноморью Жан-Мишель Диас, чтобы конечный продукт был доступен по приемлемой для потребителя цене, на начальном этапе нужно помочь ему за счет этих средств программы восстановления экономики Евросоюза после пандемии коронавируса. Правительство Германии в июне прошлого года, еще до утверждения стимулирующего пакета Евросоюза, приняло решение направить на реализацию национальной водородной стратегии €7 млрд — более 5% от общего объема национального плана мероприятий по перезапуску экономики. Щедрые обещания получили и страны европейской периферии — в частности, в сентябре прошлого года Эмануэле Вольпе, представитель энергохолдинга «ДТЭК» украинского миллиардера Рината Ахметова, сообщил, что Евросоюз готов выделить Украине €16,6 млрд на строительство солнечных и ветровых электростанций, которые будут использоваться для производства «зеленого» водорода.

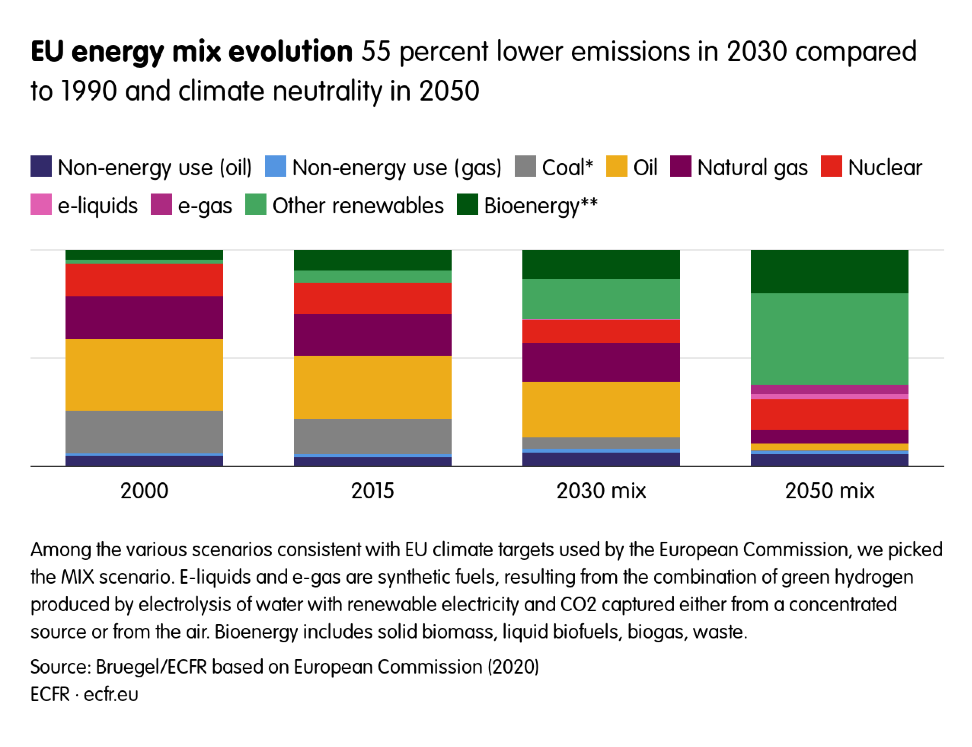

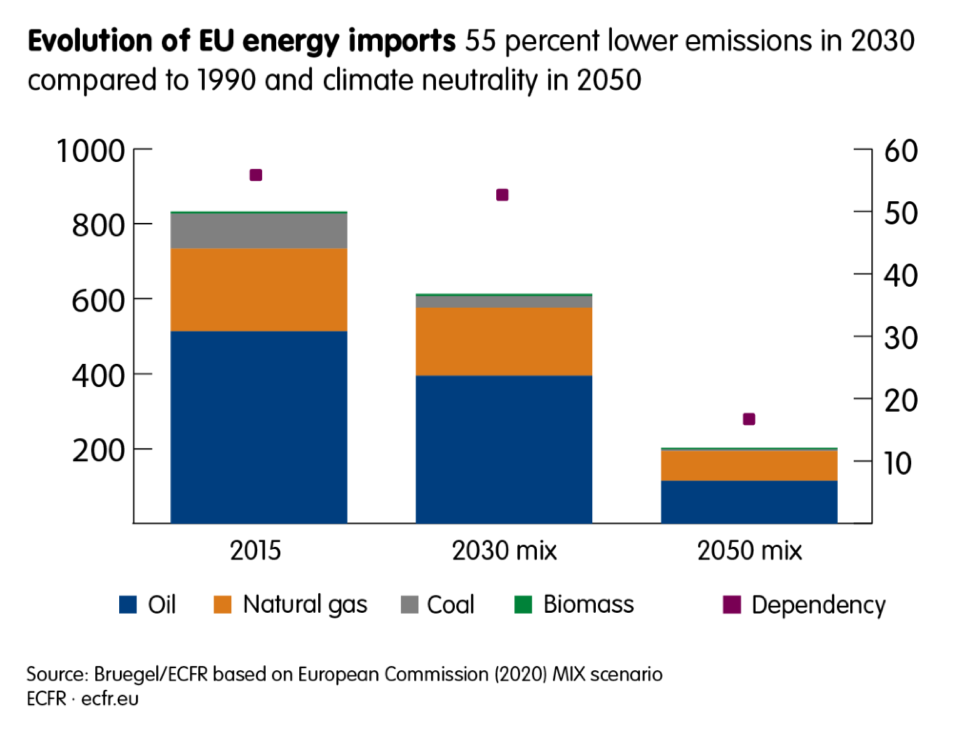

Очевидно, что за действиями европейских стратегов стоит хорошо известная теория смены экономических циклов, утверждающая, что каждый новый подъем имеет в своей основе определенный технологический драйвер, чаще всего сопряженный с энергетикой. Скажем, классический индустриальный капитализм был эпохой каменного угля, в ХХ веке глобальную экономику разгоняла уже нефть, теперь же Европа хочет переместиться на новую энергетическую платформу, в которой будут доминировать ВИЭ и водород.

Но есть немаловажный нюанс. Наступление угольной и нефтяной эпох во многом было результатом предпринимательской активности: сложно, мягко говоря, представить, чтобы Джон Рокфеллер или братья Нобели просили просубсидировать свои нефтяные проекты на самом старте из правительственных бюджетов, упирая на то, что их рентабельность неочевидна, да и технологии еще не до конца разработаны. Теперь же первым номером в смене энергетической парадигмы намерены выступить государства, уже демонстрирующие готовность щедро финансировать гипотетические «прорывы».

«Зеленое» будущее взаймы

Приведет ли эта «зеленая» разновидность кейнсианства к перезапуску экономического роста, пока сказать сложно. Экономисты по-прежнему не пришли к общему мнению относительно эффективности наращивания бюджетных стимулов как способа преодоления кризиса. Но в связи со сказанным выше стоит обратить внимание на то обстоятельство, что наибольшую активность в водородной энергетике проявляют страны с очень высоким уровнем государственного долга.

Не секрет, например, что именно долговой механизм лежит в основе стимулирующего пакета Евросоюза, ряд стран которого по соотношению долга к ВВП уверенно перешагнули планку в 100%. Предполагается, что европейский Фонд восстановления и устойчивости в объеме €672,5 млрд, из средств которого профинансируют «зеленые» инициативы, будет сформирован за счет заимствований на мировых рынках капитала, которые будут затем погашаться всеми странами ЕС. Но самым наглядным примером финансирования безуглеродного будущего за счет заимствований в настоящем является Япония, давно находящаяся на первом месте в мире по соотношению долг/ВВП: в последние годы этот показатель у Страны восходящего солнца находился на уровне около 240%. Но пока Япония исправно погашает свои обязательства, она может смело наращивать расходы, в том числе не имеющие перспектив окупиться в обозримой перспективе.

Поворот к водородной энергетике в Японии состоялся после аварии на АЭС «Фукусима» в 2011 году. К 2017 году, когда японцы первыми в мире приняли Базовую водородную стратегию, провозгласив курс на превращение в «водородную нацию», уже были реализованы первые пилотные проекты. Наиболее известным из них до недавнего времени являлся Mirai, первый в мире серийный автомобиль на водородных топливных элементах, производство которого начала в 2014 году компания Toyota.

Однако, отмечает Никита Нестеренко, аналитик инвестиционной компании QBF, до сентября 2019 года по всему миру было продано всего около 11 тыс. таких автомобилей. Причина вполне прозаична: одним из главных барьеров на пути увеличения потребления водорода остается его высокая стоимость: кубометр водорода стоит почти на порядок больше, чем кубометр СПГ.

«Даже в Японии рынок водорода пока не является экономически рентабельным, в настоящее время почти все технологии использования водорода и топливных элементов в значительной степени зависят от государственного финансирования. Согласно дорожной карте Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, страна ожидает, что водородные технологии станут рентабельными только к 2030 году», — комментирует эксперт.

К этому моменту, добавляет Никита Нестеренко, японцы рассчитывают, что нынешняя розничная цена водорода — около 100 иен ($0,94) за кубометр — снизится до 30 иен ($0,28 по текущему курсу), а в долгосрочной перспективе и до 20 иен ($0,19). За это время также должны быть усовершенствованы технологии топливных элементов — например, в конце прошлого года Toyota выпустила новую модель Mirai, которая на одном полном водородном заряде может проехать на 30% больше, чем исходные 650 км. Глобальную презентацию возможностей транспорта на водороде Toyota планировала провести прошлым летом во время Олимпийских игр в Токио, которые были отменены из-за коронавируса. Теперь на фоне бума водородных проектов это шоу может оказаться еще более эффектным, если, конечно, игры, перенесенные на нынешнее лето, вообще состоятся (недавно Япония из-за очередной вспышки коронавируса вновь ввела карантинные ограничения на въезд в страну).

Водородная стратегия, реализуемая в Японии, предполагает, что массовый переход к «зеленому» водороду состоится после того, как технологии его производства выйдут на рентабельность.

Поэтому пока Япония намерена импортировать водород, который нельзя назвать стопроцентно экологически чистым.

В 2019 году корпорация Kawasaki Heavy Industries объявила о строительстве в австралийском штате Виктория завода по сжижению и хранению водорода, который будет производиться из лигнита, одного из компонентов бурого угля, и экспортироваться в японский порт Кобе. Первые поставки были запланированы на весну текущего года, однако из-за коронавируса пока откладывается сертификация судна, которое будет возить водород из Австралии.

В сегменте «зеленого» водорода крупнейшим японским проектом должен стать FH2R (Fukushima Hydrogen Energy Research Field), который также планируется запустить в эксплуатацию в 2021 году. Это будет крупнейшая из дошедших до реализации инициатив по производству водорода с использованием ВИЭ (солнечной энергии) — установка мощностью 10 тыс. кВт сможет выдавать несколько сотен тонн водорода в год.

По мере роста спроса на новый энергоноситель в Японии будут разворачиваться сети водородных заправочных станций, указывает Никита Нестеренко. Еще в 2017 году компании Toyota, Honda, Nissan, Tokyo Gas и Iwatani Corp. вместе с шестью другими компаниями, включая разработчиков инфраструктуры и инвестиционные фонды, основали совместное предприятие Japan H2 Mobility (JHyM) для ускорения этого процесса — опять же, с помощью государственных субсидий. В сотрудничестве с японским правительством JHyM планирует построить в общей сложности 80 новых водородных заправочных станций к началу 2022 года.

Кроме того, власти страны планируют принять поправки к действующим нормативным актам, чтобы облегчить дальнейшее строительство водородных АЗС. С 2018 года идет смягчение положений законодательства о пожарной безопасности, которые ранее препятствовали расширению этой инфраструктуры, что позволит устанавливать водородные станции в непосредственной близости от обычных АЗС. Но на сегодняшний день, по словам Нестеренко, по-прежнему отсутствует единая цепочка поставок, в которой все компоненты водородных АЗС (производственный блок, панель управления, оборудование безопасности и дозатор) предлагались бы по единым стандартам водородных компонентов.

Та же сырьевая экономика, но в экологичной упаковке

Стоит обратить внимание и на такой уже вполне выраженный аспект глобальной водородной экономики, как существенная разница между потенциальными потребителями водорода и его потенциальными поставщиками. Характерно, что о планах масштабного использования водорода в качестве топлива заявляют преимущественно страны ядра глобальной экономики, которые принято еще объединять понятием «золотой миллиард». Они не только планируют сами производить водород, главным образом в «зеленой» модификации, но и настроены на большие объемы его импорта, причем в основном из стран, относящихся к «середнякам» или сырьевым перифериям мировой капиталистической системы.

А поскольку производство «зеленого» водорода для этих стран может оказаться слишком дорогим удовольствием, в дело могут вступить политические факторы — доступ к водородным рынкам «золотого миллиарда» получат явно не все желающие.

Все это имеет самое прямое отношение к водородным планам России, намеренной занять к 2035 году до 16% мирового рынка водорода, главным образом именно за счет экспорта, который за полтора десятилетия планируется нарастить до 2 млн тонн в год. Пока Россия собирается выходить на мировой рынок с «бирюзовым» водородом, получаемым из природного газа с побочным продуктом в виде сажи, и «желтым» водородом, который намерен производить «Росатом» методом электролиза из воды. Перспективы производства «зеленого» водорода тоже существуют, учитывая активное развитие ВИЭ в стране, но глобальные правила игры на этом рынке определять будет явно не Россия, а следовательно, переговоры по поставкам водорода иного цвета, нежели «зеленый», неизбежно будут включать элемент политического торга.

На фоне того, что сейчас происходит вокруг доставки российского газа до европейских потребителей, можно предположить, что Россия и в случае с водородом столкнется с неудобствами, считает руководитель отдела трейдинга компании Aravana Capital Management Валдис Вулдорфс. Поэтому, по его мнению, для начала нужно доработать существующие технологии производства водорода, а в особенности продумать систему его транспортировки. Поскольку любая модернизация существующей инфраструктуры наподобие газопровода «Северный поток», доставка водорода по которому уже активно обсуждается, потребует инвестиций, необходимо просчитать и стоимость альтернативных каналов, считает эксперт.

«Как именно будет происходить развитие водородной энергетики в России и ее интеграция в водородную экосистему, можно будет судить немного позже, когда мы увидим результаты первых пилотных проектов, — считает Алексей Борисов, директор по отраслевым решениям компании КРОК в энергетике. — Однако уже очевидно, что важно соблюсти баланс. С одной стороны, нужно развивать водородные технологические компетенции и практики, и развитие водородной энергетики уже закреплено в Энергетической стратегии РФ до 2035 года. С другой стороны, важно стремиться сохранить позиции на традиционных энергетических рынках, поскольку благосостояние российской экономики напрямую зависит от экспорта энергоресурсов. Один из наиболее положительных сценариев заключается в том, что, поставив на рельсы экспорт водорода, мы получим дополнительный продукт в общем балансе экспорта».

Но и программу-минимум — выйти на объем экспорта российского водорода за границу в 200 тыс. тонн к 2024 году — реализовать будет непросто, уверен Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт, кандидат экономических наук. По его мнению, против достижения этой цели играют такие факторы, как высокая стоимость создания новых водородных производств и отсутствие для них отечественного оборудования. Приобретать его придется в Европе или США, и здесь негативное влияние могут оказать действующие против России санкции, либо в Китае, где могут запросить слишком высокую цену.

Поэтому пока говорить о бурном росте водородной энергетики в России не приходится, хотя интерес к ней большой, констатирует Хазанов, упоминая все тот же фактор господдержки: без нее не смогут обойтись серьезные инициативы ни в сфере производства, ни в сфере потребления водорода.

В последнем случае эксперт упоминает планы энергохолдинга En+ Group рассмотреть возможности по созданию в Красноярске сети станций по заправке автобусов СПГ и водородом. Однако, отмечает Хазанов, у компании пока нет ни собственных газовых месторождений, ни опыта генерации водорода на принадлежащих ей электростанциях, а переоборудование общественного транспорта под использование водорода потребует приличных средств. «Если эти расходы не компенсирует En+, то „Красноярскгортрансу“ и администрации Красноярска как его учредителю вряд ли следует на них идти, — считает Хазанов. — В этом случае неизбежно придется повышать стоимость проезда для пассажиров, вызвав критику с их стороны, или же дотировать проезд из регионального бюджета — иного варианта пока не просматривается».

Николай Проценко

Скрытая энергия третьего элемента: литий готовится войти в список главных сырьевых товаров

Потенциал рынка лития — третьего элемента таблицы Менделеева — оценивается некоторыми экспертами в миллиарды долларов

Литий-ионные аккумуляторы приобретают все большее значение в мировой энергетике — их применение уже не ограничивается мобильными телефонами и электромобилями. В будущем литий-ионные батареи могут стать источником энергии для значительной части населения планеты, так что потенциал рынка лития — третьего элемента таблицы Менделеева — оценивается некоторыми экспертами в миллиарды долларов, утверждается в материале на портале OilPrice.com.

За последний год курс акций нескольких крупнейших литиевых компаний удвоился.

Например, акции чилийской Sociedad Química y Minera de Chile за это время выросли в цене с $30 до $57. В конце прошлого года компания подписала девятилетнее соглашение о поставках карбоната и гидроксида лития с LG Energy Solution, поставщика аккумуляторов для Tesla и GM. Чилийская компания об увеличении капитала до $1,1 млрд, большая часть которого будет направлена на расширение производства карбоната лития. Sociedad Química y Minera ожидает, что в долгосрочной перспективе литиевая промышленность будет расти примерно на 20% в год, чему будут способствовать рост продаж электромобилей и реализация задач по сокращению выбросов углерода в разных странах от Китая до США.

Стоимость акций компании Albemarle Corporation из американской Северной Каролины также увеличилась за год почти вдвое, с $88 до $162. Этот производитель лития также недавно объявил о планах расширения и долгосрочных контрактах по поставкам, полагая, что революция на рынке электромобилей и энергетический переход только начинаются. Albemarle намерена привлечь $1,3 млрд с помощью IPO — эти средства будут инвестированы в развитие литиевых производств в Сильвер-Пике (Невада), а также в Австралии, Чили и, возможно, в Китае.

Крупнейшие производители лития готовятся к растущему спросу на электромобили, который теперь формирует не только Tesla, но и такие признанные компании, как GM, а также китайские стартапы. Компания NIO Limited, еще недавно находившаяся на грани банкротства, в прошлом ноябре представила пару новых моделей, которые будут конкурировать с Tesla Model 3 в Китае, и эти амбиции были оценены рынком. Стоимость акций NIO взлетела с $3,24 в начале 2020 года до максимума в $50 в начале февраля.

Ключевым фактором литиевого бума пока остаются автопроизводители, но они уже демонстрируют иные возможности применения литиевых автомобилей, помимо непосредственного источника энергии для электрокаров.

Та же NIO продвигает концепцию «батарея как услуга», когда покупатели электрокаров могут сдавать в аренду аккумулятор своего автомобиля и экономить $10 тысяч при покупке нового автомобиля, а также производитель предлагает покупателям возможность заменить батарею после нескольких лет использования. Это создает дополнительный спрос на батареи и, соответственно, на литий.

Первопроходец массового рынка электромобилей Tesla также повышает ставки в сегменте солнечных батарей и аккумуляторов. Предлагаемые компанией домашние супер-аккумуляторы могут кардинально изменить способы хранения и распределения электроэнергии в будущем.

Принципиальную роль на рынке лития в ближайшие годы также может сыграть компания Blink Charging, производящая зарядные устройства для электромобилей. Стоимость акций компании за последний год значительно выросла, в том числе благодаря сотрудничеству с EnerSys, одним из старейших глобальных поставщиков систем и технологий хранения энергии для промышленного применения, и компанией Envoy Technologies. Майкл Д. Фаркас, основатель Blink, заявляет о готовности постоянно обновлять совместные продукты, чтобы обеспечить более эффективные и удобные варианты зарядки для растущего сообщества водителей электромобилей.

Иными словами, литий-ионные аккумуляторы уже являются критически важным элементом для энергетического сектора.

Теперь они используются не только в мобильных телефонах и электромобилях — батареи могут применяться для хранения энергии, а также для сбора энергии из возобновляемых источников.

Это связано с тем, что стоимость аккумуляторов очень быстро снижалась при одновременном увеличении спроса до такой степени, что, по утверждению Wall Street Journal, автопроизводители смогут производить электромобили по цене обычных машин в течение ближайших пяти лет. По данным BloombergNEF, к концу 2020 года цены на литий-ионные аккумуляторные батареи упали на 89% с 2010 года, а к 2023 году ожидается их снижение еще на 27%.

Дубай, ОАЭ. Один из самых известных радиоведущих Объединенных Арабских Эмиратов – Крис Фейд – получил «золотую» визу в Дубае. Шоумен ливано-австралийского происхождения даже специально вышел в утренний эфир радиопрограммы The Kris Fade Show, чтобы отпраздновать это событие.

«Для меня большая честь получить «золотую» визу этой удивительной страны», - написал он в социальной сети Instagram. Он также поблагодарил лидером ОАЭ и их политику и отметил, что в Дубае всегда чувствовал себя желанным гостем и в полной безопасности.

Стоит напомнить, что система «золотых» виз появилась по инициативе Его Высочества шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума, вице-президента, премьер-министра ОАЭ и правителя Дубая. С момента запуска программы было выпущено более семи тысяч виз. Подать заявку на оформление «золотой» визы можно на сайте https://business.goldenvisa.ae. Статус рассмотрения заявки смогут проверять также и все заинтересованные правительственные учреждения. Визы выдаются на 5 или 10 лет.

Уже сегодня в числе обладателей привилегии – инвесторы, ученые, спортсмены и члены их семей, а также другие одаренные иностранцы. В общей сложности 10-летние резидентские визы получили представители 103 национальностей. Новая система стала драйвером роста для сектора недвижимости. В частности, на «золотые» визы могут претендовать покупатели недвижимости на территории ОАЭ с объемом инвестиций от 5 млн дирхамов (US$ 1,36 млн).

На «золотые» визы могут претендовать писатели, авторы, дизайнеры, историки и исследователи в разных областях знаний, искусств и др. Для подачи заявки они должны быть резидентами ОАЭ, иметь опубликованные труды или быть участниками выставок, инвестировать в ОАЭ, а также 36 часов в год посвящать волонтерской работе.

С 1 декабря 2020 года власти Дубая существенно расширяют систему 10-летних «золотых» виз в целях привлечения в страну и удержания на ее территории высококвалифицированных иностранцев. В частности, претендовать на получение 10-летней резидентской визы может любой врач, а также ученые из различных областей и эксперты в области обработки данных. Заявки на оформление «золотых» виз могут подавать инженеры в областях электроники, компьютерных наук и программирования, а также студенты ряда университетов со средними баллами 3,8 и выше.

Альянс стремится к «глобальной ответственности»

На это будет направлена новая стратегическая концепция НАТО.

«Коллективный запад», столкнувшись с обострением своих внутренних проблем, видит выход из кризисного состояния на пути поиска внешнего врага. Свидетельством тому стали встреча министров обороны стран НАТО и Мюнхенская конференция по безопасности, которые прошли на прошлой неделе в онлайн-режиме. И на том и на другом мероприятии высокопоставленные представители США и других стран НАТО практически в унисон призывали к единству, сплочённости и объединению усилий для «сдерживания России и Китая».

«Нам необходимо укреплять наше политическое и практическое сотрудничество с демократическими единомышленниками по всему миру. Таким образом мы можем защитить основанный на правилах порядок, который подрывают страны, не разделяющие наших ценностей…» – сказал на встрече министров обороны генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. При этом генсек предпочёл умолчать, что эти правила сепаратно провозглашены ведущими странами евроатлантической цивилизации, чтобы продвигать свои экономические и политические интересы в ущерб всем остальным народам планеты.

Североатлантический альянс, заметим, так и не смог после ликвидации Организации Варшавского договора и распада СССР обрести новый смысл своего существования. Что эта структура давно неактуальна и борется с несуществующими врагами, признал, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, президент Франции Эммануэль Макрон, автор ставшей уже крылатой фразы о смерти мозга НАТО.

«НАТО была основана, чтобы противостоять Варшавскому договору. Варшавского договора больше нет. Иногда мы продолжаем бороться против идеологии или организации, которой больше не существует, с геополитической логикой, которой больше нет и которая продолжает раскалывать Европу», – подчеркнул он. И призвал к восстановлению диалога с Россией и построению новой международной архитектуры безопасности и доверия.

К сожалению, этот призыв потерялся в разноголосом хоре выступлений других западных лидеров, суть которых тем не менее в основном сводилась к заявлениям о необходимости наращивать влияние во всём мире, чтобы защищать свои ценности от «наступления автократических режимов». И тон в этом хоре пыталась задавать новая американская администрация, которая быстро нашла общий язык с бюрократией НАТО.

Президент Джо Байден, начав свою речь словами «Америка вернулась. Трансатлантический альянс вернулся», постарался подкрепить их заверениями в том, что США будут активно работать вместе с европейскими партнёрами и останутся полностью привержены НАТО. Тем самым он явно хотел развеять сомнения, появившиеся у американских союзников в Старом Свете в связи с поведением своего предшественника, который буквально выкручивал европейским лидерам руки, требуя увеличения финансового вклада в деятельность альянса.

В этом же ключе выступил и глава Пентагона Ллойд Остин на встрече министров обороны стран НАТО. При этом он всё так же не преминул напомнить союзникам по альянсу, что нужно не экономить на обороне. «Расходы на оборону очень важны для того, чтобы обеспечить готовность сил и средств, необходимых для ответа России и другим вызовам НАТО», – сказал новый министр обороны США.

Главу Пентагона поддержал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Как он выразился, увеличение финансирования «поддержало бы развёртывание союзников в наших боевых группах в восточной части альянса, воздушное патрулирование, морские развёртывания и учения».

Не приходится сомневаться, что требование об увеличении расходов на оборону будет зафиксировано в новой стратегической концепции альянса. Она под названием «НАТО-2030: единство в новую эру» в общих чертах была обнародована в прошлом году, а на нынешней встрече министров обороны стала главной темой обсуждения главами военных ведомств.

Обновление концепции продиктовано, как подчёркивалось на встрече, «меняющейся стратегической ситуацией» и «появлением новых вызовов», а также необходимостью в этой связи «подтвердить приверженность ценностям» НАТО и «укрепить трансатлантическую связь». По сути же задача заключается в том, чтобы найти оправдание своему существованию.

Тем более что по своим целям и задачам новая концепция, которую планируется принять на саммите НАТО уже в этом году, мало чем, если судить по ставшим известными её нюансам, будет отличаться от старой.

Пожалуй, единственным существенным отличием станет включение в неё Китая, который назван в документе вторым после России источником угрозы НАТО и всему Западу. «Китайская мощь и глобальные возможности представляют острый вызов открытым и демократическим обществам», – утверждается в концепции. Это государство, как считают её авторы, «расширяет свои военные возможности в Средиземном море, Атлантическом океане и Арктике, а также углубляет оборонное сотрудничество с Россией».

В этой связи высказывается рекомендация по налаживанию более тесного сотрудничества с азиатскими партнёрами, особенно с Австралией, Японией, Новой Зеландией и Южной Кореей.

С Индией предлагается начать новое партнёрство, в том числе для создания противовеса Китаю.

Исходя из этих положений, нетрудно сделать вывод, что НАТО намерена приобрести откровенно глобальный характер, включив в зону своей ответственности практически весь мир. На это указали и в Китае, реагируя на расширение геополитических интересов альянса. Выступая на брифинге в Пекине, представитель МИД КНР Хуа Чуньин назвала новую натовскую концепцию проявлением менталитета холодной войны.

Кстати, говоря о глобальных претензиях НАТО, нельзя не указать на присутствие воинских контингентов альянса в Афганистане и Ираке. О них также шла речь на встрече министров обороны. Её участники так и не приняли решение о выводе войск альянса численностью 10 тысяч человек из Афганистана к 1 мая, как того требует заключённое в прошлом году соглашение между США и руководством движения «Талибан» (террористическая организация, запрещённая в России).

В то же время силы НАТО в Ираке в течение ближайших нескольких месяцев увеличатся в восемь раз – с 500 до 4 тысяч человек. Об этом сообщил тот же Столтенберг, отметив при этом, что альянс, реагируя на последние нападения на иностранные войска в Ираке и ракетные обстрелы международных объектов, будет тщательно мониторить ситуацию в стране, чтобы гарантировать безопасность своих сил.

Среди прочих пунктов новой стратегической концепции НАТО, на которые на встрече министров обороны было обращено особое внимание, следует отметить положение о необходимости совершенствования инфраструктуры на восточном фланге альянса и повышения оперативной совместимости вооружённых сил стран НАТО.

Но в этом тоже нет ничего нового. Альянс за последние годы значительно нарастил присутствие своих сил у российских границ по всей их протяжённости – от Арктики до Чёрного моря, а также ведёт интенсивную работу по совершенствованию пунктов приёма и путей переброски натовских войск. Что же касается задачи по оперативной совместимости вооружённых сил, то на её решение направлены всевозможные военные учения НАТО последнего времени то в Чёрном море, то на Балтике, то в Польше и Литве.

Мария Томиленко, «Красная звезда»

USGS: в 2020 году добыча лития в мире сократилась на 5%

Согласно предварительным данным Геологической службы США (USGS), мировая добыча лития составила в 2020 г. 82 тыс. т (не включая США), что на 5% ниже показателя 2019 г. (86 тыс. т).

В USGS сообщили, что основное производство лития осуществляется на пяти австралийских разработках, двух объектах по добыче рапы и одного проекта по добыче минерального лития в Китае. Ряд литиевых проектов отложили проекты расширения мощностей, а некоторые проекты в Австралии и Канаде приостановили производство.

Австралийское производство лития составило 40 тыс. т (-11% год к году). Добыча лития в Чили составила 18 тыс. т, в Китае – 14 тыс. т, а в Аргентине – 6200 т.

Shell: экспорт российского СПГ увеличится в три раза к 2040 году

Более чем на 200% увеличится к 2040 году экспорт СПГ из России, в то время как в Африке этот показатель увеличится на 193%, в США — на 188%, а на Ближнем Востоке только на 45%, сообщает ПРАЙМ, ссылаясь на ежегодный прогноз англо-голландской Royal Dutch Shell по рынку СПГ (LNG Outlook 2021). Таким образом, Россия в прогнозируемом периоде продемонстрирует самый сильный рост экспорта СПГ среди указанных регионов. Однако в абсолютном выражении увеличение составит 65 млн тонн — с 32 млн тонн в 2020 году до 97 млн тонн в 2040 году.

Россия является вторым по величине экспортером трубопроводного и сжиженного природного газа в мире.

В свою очередь, наибольший рост в абсолютном выражении продемонстрируют США, откуда экспорт СПГ увеличится на 94 млн тонн — с 50 млн в 2020 в году до 144 млн тонн к концу прогнозируемого периода.

Страны Африки увеличат экспорт СПГ на 83 млн тонн — с 43 млн до 126 млн тонн.

При этом страны Ближнего Востока — крупнейшего в мире региона-поставщика СПГ на международный рынок — нарастят поставки на 44 млн тонн — с 97 млн до 141 млн.

Австралия же, напротив, к концу прогнозируемого периода снизит объем экспорта СПГ на 4% — с 81 млн до 78 млн тонн.

Тоска зелёная

Илья Титов

Торжество псевдо-экологических идей довело Техас до катастрофы, а Европу поставило на грань энергетического коллапса.

Всё северное полушарие охватила самая суровая за много лет зима. И пока Россия, привычная, кажется, вообще к любым странностям погоды, буднично разгребает сугробы или соскребает лёд с улиц, Запад охватила настоящая паника. Привыкшее к мягким бесснежным зимам и забывшее о том, как сурова бывает природа, просвещённое человечество столкнулось с необходимостью сильнее обычного обогревать свои неприспособленные к морозам жилища. Мир облетели фотографии снеговиков перед Рейхстагом и занесённых сугробами набережных Лондона, но куда более интересные события проходили по другую сторону океана.

В центре всеобщего внимания оказался штат Одинокой звезды — техасские невзгоды обсуждают СМИ далеко за пределами США. В этом южном штате морозы (около минус 18) длились с первой половины февраля, но лишь к концу недели Вашингтон соблаговолил объявить режим ЧС и выделить деньги на помощь мёрзнущим техасцам. Потери связи, обрывы электросетей и уничтожение целых участков водопровода — не худшее, что ждало техасцев в эту неделю. Огромные счета за электричество, выросшие по популярным в штате «гибким» тарифам порой в двадцать раз, вынуждают людей добровольно замерзать насмерть в попытках не влезть в долги — платить 500 долларов в день могут не все.

Так произошло в городе Конроу, где одиннадцатилетний мальчик Кристиан Павон замёрз насмерть, лёжа в собственной кровати. Уже перевалило за сотню число замёрзших, не дождавшихся скорой и задохнувшихся дымом в попытках отопить помещение костром. Разорванный водопровод поставил людей перед необходимостью кипятить снег ради добычи тёплой воды, тем самым увеличивая расход электроэнергии. Кое-где компании, обслуживающие электросети, не подавали по ним ток не из-за повреждения самих сетей, а из-за возросшей стоимости энергии у поставщиков. В Луизиане замёрзли знаменитые каджунские болота, превратившись в сюрреалистичный пейзаж из ледяных разводов и сосулек на ветках.

Тем временем Белый дом устами своей известной всем пресс-представительницы обвиняет в беде газовую и угольную энергетику. Отчасти Джен Псаки оказалась права — именно накликанный демократами упадок этих отраслей послужил причиной энергетического коллапса, стоившего жизни многим американцам. Помимо этого, важно понимать, что даже в республиканском Техасе существуют квоты на выработку электроэнергии определёнными методами. В сеть утёк приказ Департамента энергетики, в котором Вашингтон отвечает отказом на просьбу властей штата о временном прекращении действия этих квот. За неделю до самых лютых морозов энергетики из Вашингтона позволили местным властям временно вернуть в строй старые ТЭЦ, но при условии надбавки в полторы тысячи долларов за каждый киловатт-час. Лишь в конце третьей недели февраля Вашингтон согласился на условия Техаса.

В масс-медиа широко разошлось фото сосулек, растущих прямо из лопастей вентилятора на потолке. Это фото стало символом бессилия перед морозами старшего брата вентилятора — экологически чистого ветряка. Ветряки, на которые в Техасе приходится около 24% вырабатываемой электроэнергии, оказались парализованы, что вынудило власти некоторых округов выпустить вертолёты, чтоб поливать лопасти ветряков антиобледенительными жидкостями, сделанными на основе нефтяных продуктов.

Вся эта ирония непривычных морозов в штате с обычно жаркой погодой тут же вызвала рождение нового нарратива — оказывается, собачий холод — главный признак глобального потепления. Даже если эта на первый взгляд абсурдная мысль имеет смысл с точки зрения климатологии (зачастую оккупированной лжецами от политики), западные журналисты, эти профессиональные дилетанты, предлагают читателям принять её на веру как догму доминирующего на Западе дискурса.

Разумно было бы допустить, что на фоне последних событий и странных переобуваний масс-медиа этот дискурс пошатнётся, но нет — самое могучее объединение политических экологов в Европе странно активизировалось. В то время как «зелёный» бред про начатое человеком глобальное потепление вызывает лишь усмешки на фоне небывалых морозов, немецкие политические экологи (ярые противники как "Северного потока-2, так и любых сближений с Россией, по странному совпадению поддерживающие идеи, исходящие из американского посольства в Берлине) стали требовать. Требования денег на местном уровне были удовлетворены — так, к примеру, германская столица, управляемая «зелёными», обязалась потратить почти 2 с половиной миллиарда евро на электробусы, которые придут на смену совсем не прогрессивным дизельным автобусам.

Результат «зелёной политики» ощутил на себе весь Берлин, когда автобусы, работающие на электричестве, намертво встали, ведь никто и предвидеть не мог, что на морозе батареи садятся намного быстрее. Транспортный ад, в котором на несколько дней застрял Берлин, ничуть не смутил организаторов экологических инициатив — они двинули свои организационные силы на федеральный уровень. Здесь, пользуясь благосклонностью СМИ и многочисленностью сторонников в инфополе, предложили поменять немецкую Конституцию. Амината Туре, сенегалка из партии "Зелёных", потребовала вписать в Основной закон ФРГ слова «Государство гарантирует защиту от любого нарушения прав по признаку принадлежности к той или иной группе и работу по устранению недостатков». Нужно отметить, что немецкая Конституция в большинстве своём написана как следует, а главные её положения не допускают двойных трактовок, так что появление подобного торжества левой мысли прямо в тексте Конституции Германии выглядит ударом по германскому государству. Весьма очевидно, кого будут защищать немецкие политики, ведомые этим положением — вовсе не Гансов и Агнес.

Помимо законотворчества "зелёные" занялись ещё и попытками более глубокого внедрения в бюрократический аппарат государства. Частью их масштабной инициативы стало предложение устройства в Германии целого министерства — Министерства социальной сплочённости. Это самое министерство в теории должно будет обеспечивать ту самую защиту, которую хотят вписать в немецкую Конституцию. В этом почётном деле запланированное министерство должно встать в один ряд с французским Министерством здравоохранения и социальной защиты и Министерством интеграции и гендерного равенства Швеции. Зачастую это всего лишь средоточие бесполезных синекур, но Германия, как и ряд других европейских стран, уже давно стоит перед необходимостью создания такого отстойника для многочисленных выкормышей НКО и фондов, проталкивающих прогрессивную повестку. Пока же неприкаянные активисты тщательно игнорируют буйство природы, происходящее на улицах, и норовят всё глубже укрепиться в структуре государства.

От последствий жестоких морозов Европу с переменным успехом спасает лишь традиционная энергетика. Именно стабильное использование газа и угля помогло европейским странам не допустить техасский вариант развития событий. Тем не менее, "зелёные" по всей Европе не прекращают повторять, что экологически чистая энергетика — единственный путь к прогрессу.

В конце 2019 года Европа столкнулась с тяжелейшим энергетическим кризисом. Он был вызван остановкой реакторов АЭС из-за протестов экоактивистов и, как следствие, неспособностью ветряков, солнечных батарей и других альтернативных методов добычи энергии покрыть её недостаток. В одной только Германии, где полтора года назад остановили целый ряд атомных станций, цены на свет стали вполовину выше среднеевропейского показателя. Подорожание электричества — лишь одна из бед, что ждут европейцев на пути «зелёной» альтернативы. Ещё одна — коллапс энергетической системы, вызванный невозможностью длительного хранения энергии, которую дают капризные к погодным условиям ветряки и солнечные панели. На фоне этих бед сущей мелочью выглядит ущерб, который наносит природе «зелёная» энергетика — триллионы насекомых налипают на лопасти ветряков, и это приводят к вымиранию птиц и мелких животных в местах массовых скоплений «экологически чистых» электростанций. Энергетический кризис прошлой зимы тяжело ударил по немецкой системе энергоснабжения, но куда сильнее — по уверенности немцев в собственных силах, ведь им впервые за долгое время пришлось импортировать энергию из соседних стран.

В минувшем году европейские "зелёные" поумерили свои аппетиты на экологическом фронте, переключившись на продвижение социальных идей — только это, возможно, спасло этой зимой некоторые европейские страны от участи Техаса. Кстати, снегом завалило не только страны Запада — в Саудовской Аравии впервые за много лет случился снегопад, да такой, что город Табук завалило едва ли не меньше, чем Москву. Но ни коллапса энергосетей, ни людей, замерзших насмерть, ни астрономических счетов за электричество там не было. Почему? Просто в Саудовской Аравии нет "зелёных".

Торжество псевдо-экологических идей довело Техас до катастрофы, а Европу поставило на грань энергетического коллапса. Как и многие другие прогрессивные движения, политические экологи обладают гигантским медиаресурсом, позволяющим внушать сердобольной публике всё что угодно. Можно вспомнить австралийские пожары, вспыхнувшие в начале прошлого года — СМИ наперебой убеждали в рукотворности ненастья, хотя возникло оно в результате засухи в отдалённых районах страны, а к такому масштабу беды привело именно нежелание местных «зелёных» одобрить планы стратегической вырубки леса.

Стоит вспомнить и то, как "зелёные" обрели огромную популярность в конце 80-х — на фоне катастрофы в Чернобыле масс-медиа умело раскрутили страх перед атомной энергетикой, и на этой на волне поднялся флагман глобальной «зелёной» политики — немецкая партия "Союз 90". Не стоит думать, что «зелёная чума» обойдёт Россию стороной, ибо те же немцы всё сильнее напирают на экологический нюанс в российско-европейском энергетическом сотрудничестве. Да и в России велики перспективы создания «зелёной» политической силы. Ещё недавно говорили о том, что эта сила вырастет из "Яблока", но как сегодня обстоят дела в строительстве локомотива прогресса, сказать трудно. Важно лишь то, что пока движение политических экологов представлено у нас отдельными активистами, организованными в малочисленные ячейки. Но в обществе существует большой запрос на деятельность по защите природы, и эта тема постоянно подогревается властью и скандалами вокруг мусорных полигонов или разливов химикатов. И на волне этого запроса малочисленные ячейки активистов однажды смогут превратиться в масштабное движение, которое — кто знает — примется дописывать Конституцию и учреждать министерства.

Станет ли «квадроцикл» азиатским НАТО?

США стремятся создать в Индо-Тихоокеанском регионе новый военно-политический альянс.

Великобритания намерена присоединиться к «азиатскому НАТО». Об этом недавно написал британский журнал The Spectator, отмечая, что готовность Лондона к такому шагу объясняется сходством между внешней политикой Великобритании и принципами, декларируемыми новой американской администрацией в отношении Азии и прежде всего Китая. В свою очередь, британская газета The Daily Telegraph обратила внимание на то, что на днях министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб провёл телефонную беседу с госсекретарём США Энтони Блинкеном, в ходе которой речь шла и о Китае.

О создании военно-политического блока, своего рода азиатского НАТО, уже давно мечтают американские политики. С его помощью, рассчитывают они, можно будет, во-первых, успешно сдерживать Китай, который всё больше превращается не просто в региональную, а в глобальную силу, и во-вторых, сохранить и даже упрочить лидерство Америки в Индо-Тихоокеанском регионе.

В последние годы эта идея не только приобрела конкретные очертания, но и была подкреплена практическими действиями Вашингтона по сколачиванию столь необходимого Соединённым Штатам альянса. Его основу на первоначальном этапе, как считают за океаном, должна составить неформальная стратегическая коалиция США, Индии, Австралии и Японии, или так называемый четырёхсторонний диалог по обеспечению безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе QUAD (Quadrilateral Security Dialogue, сокращённо Quad).

Впоследствии эту структуру, которая была сформирована в 2007 году и которую сегодня всё чаще называют азиатским НАТО, планируется расширить. Как заявил в сентябре прошлого года, выступая на американо-индийском форуме, тогдашний заместитель госсекретаря США Стивен Биган, к ней могут присоединиться Южная Корея, Новая Зеландия, Вьетнам, а также другие государства, которым «свойственны общие ценности и интересы». Правда, путь к созданию нового альянса непрост, отметил американский дипломат. «Вспомните, даже НАТО вначале порождало сравнительно скромные ожидания», – подчеркнул Биган.

Нельзя не видеть, что США в своём стремлении придать КВАД (Quad), или «квадроциклу», как образно назвала его газета The Times of India, характер военно-политического блока широко используют спекуляции относительно растущей военной мощи Китая, а также наличие у него территориальных споров с целым рядом стран региона.

Особенно активно в этом плане эксплуатируется проблема Южно-Китайского моря. Как известно, это море является ключевой коммерческой магистралью в мире, соединяющей Азию с Европой и Африкой. Одна треть всего мирового судоходства, или в общей сложности около 4 трлн долларов международной торговли, проходит через воды этого моря. Кроме этого, шельф Южно-Китайского моря, как оказалось, исключительно богат природными ресурсами, включая природный газ и нефть. Считается, что запасы нефти здесь составляют 11 млрд баррелей нефти и 190 трлн кубометров природного газа. Южно-Китайское море имеет и военно-стратегическое значение.

Во многом из-за этого в данном районе столкнулись интересы многих стран. Китай, исходя из «исторических прав», как он заявляет, объявил 80 процентов всей акватории моря своими внутренними водами и начал не только обживать расположенные там острова, но и размещать воинские контингенты с целью обеспечения их безопасности.

Вместе с тем Вьетнам, Филиппины, Малайзия и ряд других государств претендуют на отдельные острова в море. В этих условиях Пекин выражает готовность за столом переговоров решать территориальные споры так, как это успешно, по китайской оценке, было осуществлено совместно с Филиппинами.

Пока же напряжённость вокруг Южно-Китайского моря сохраняется. И виной тому во многом США, которые стремятся поддерживать её, используя в том числе периодические демонстрации как своей военной силы, так и своих партнёров в регионе.

Именно с этой целью в рамках КВАД было проведено военно-морское учение «Малабар-2020», которое продолжалось практически весь прошлый ноябрь. Как было объявлено, отрабатывались вопросы ведения совместных действий по защите морских коммуникаций. По оценке китайской газеты «Хуаньцю шибао», они были призваны продемонстрировать наполнение азиатского НАТО военной составляющей.

«Участие в сложных учениях, таких, как «Малабар», не только подчёркивает стратегическое доверие между членами, но и укрепляет нашу коллективную способность вносить вклад в региональную безопасность», – заявила министр обороны Австралии Линда Рейнольдс.

В свою очередь, военное ведомство Японии в заявлении относительно этого учения отметило, что «Малабар-2020» направлен на укрепление солидарности и взаимодействия вооружённых сил четырёх государств в обеспечении безопасности в Азии и создании свободной и открытой зоны на Индо-Тихоокеанском театре.

Пока же у американского «квадроцикла» нет бюрократического оформления, как нет и постоянного секретариата, нет и никаких взаимных обязательств стран четвёрки относительно вмешательства в случае нападения на одну из них, что обычно характерно для сложившегося альянса. Дело в том, что, углубляя сотрудничество в области обороны и безопасности, Индия, Австралия и Япония явно не готовы к тому, чтобы быть втянутыми в военное противостояние США и Китая, которое обретает всё более зримые очертания.

Тем не менее Вашингтон не отказывается от намерения добиться превращения КВАД в настоящее азиатское НАТО. Вот и новый «координатор по Азии» в администрации Джо Байдена Курт Кэмпбелл, известный своей воинственной позицией по отношению к Пекину, на днях высказался за укрепление «азиатского НАТО» и расширение его за счёт других стран.

Кстати, европейские союзники также поддерживают США в этом плане. И не только упоминавшаяся выше Великобритания. Так, в недавно опубликованных «Руководящих принципах политики» Германия призывает к мерам, которые гарантируют, что в Индо-Тихоокеанском регионе правила будут доминировать над подходом по принципу «кто сильнее, тот и прав». А министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр пообещала направить боевой корабль патрулирования в Индийский океан «для защиты миропорядка» и «сдерживания Китая». В этом же ключе выступает и Франция.

Что касается самих США, то их военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе будет, видимо, только нарастать. Об этом свидетельствует и американский военный бюджет на 2021 финансовый год, который предусматривает выделение 1,4 млрд долларов (и ещё 5,5 млрд в 2022 году) на размещение новых сил, проведение учений, создание инфраструктуры и наращивание потенциала союзников в Индо-Тихоокеанском регионе.

Подтвердил эти планы и новый шеф Пентагона Ллойд Остин, который назвал Китай нарастающей угрозой для Соединённых Штатов. Противодействие этой угрозе, станет, по его словам, основным направлением деятельности американского военного ведомства. А через несколько дней после этого заявления словно в подтверждение слов министра пришло сообщение, что в Южно-Китайское море «с целью поддержания свободы навигации в районе» направилась авианосная ударная группа во главе с авианосцем «Теодор Рузвельт».

В этих условиях Китай утвердил плановое военное строительство, которое предполагает, в частности, реализацию масштабных кораблестроительных программ. Газета The Global Times также сообщает, что 22 января постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей принят закон, который впервые прямо разрешает береговой охране КНР (морской полиции) использовать все необходимые средства, в том числе открывать огонь по иностранным судам, с целью пресечения или предотвращения исходящей с их стороны угрозы. Сотрудникам береговой охраны предоставлено право уничтожать сооружения других стран, построенные на рифах в спорных зонах, а также подниматься на борт и инспектировать иностранные суда в водах, на которые претендует КНР.

В Пекине внимательно наблюдают за политикой США в Индо-Тихоокеанском регионе. Комментируя процесс превращения коалиции КВАД в основу азиатской версии НАТО, газета «Хуаньцю шибао» не исключает возможности военных столкновений в регионе. «Неизбежные конфликты всё равно возникнут, и мы это понимаем», – говорится в редакционной статье китайской газеты, которая выходит под эгидой «Жэньминь жибао», официального печатного издания ЦК Коммунистической партии Китая.

Масла в огонь подливает Джо Байден, который подтвердил приверженность новой администрации линии на выстраивание более тесных контактов с Тайванем. Администрация Трампа, как известно, существенно усилила поддержку Тайваня, увеличив продажи вооружения и наладив регулярные визиты высокопоставленных чиновников в Тайбэй. Симптоматично, что впервые с 1979 года на инаугурацию президента США был официально приглашён представитель Тайбэя в Вашингтоне.

* * *

Термин «Индо-Тихоокеанский регион» (Indo-Pacific) появился в понятийном аппарате иностранных аналитиков в XXI веке, дополняя устоявшееся понятие «Азиатско-Тихоокеанский регион». В 2007 году термин Indo-Pacific был использован в журнале Startegic Analysis в статье офицера индийских ВМС Гурприта Кхураны, который, размышляя о важности для Индии безопасности морских путей (импорт энергоресурсов), указал, что в таком же положении находится и Япония. Схожие интересы объективно ведут к созданию особого политического и экономического сообщества, объединяющего два океана, указал индийский аналитик.

Эта точка зрения нашла поддержку как в Японии, так и в Австралии, омываемой водами Индийского и Тихого океанов. В США термин Indo-Pacific стали использовать с 2010 года. Пионером стала тогдашний государственный секретарь Хиллари Клинтон, заговорившая о важности Индо-Тихоокеанского бассейна для глобальной торговли. Окончательно «узаконено» это понятие было в Вашингтоне при Дональде Трампе, реанимировавшем формат четырёхстороннего диалога по вопросам безопасности, предложенный японским премьер-министром Синдзо Абэ в 2007 году. В мае 2018 года произошло переименование тихоокеанского командования ВС США (United States Pacific Command, USPACOM) в индо-тихоокеанское командование (United States Indo-Pacific Command, USINDOPACOM).

Владимир Свиридов

Кто кого — Государство или Big Tech?

в Австралии продолжается борьба между правительством и корпорацией Facebook

Анна Скок

Всё началось с того, что руководство страны попросило Google и Facebook поделиться доходами от публикации местного контента с производителями этого контента — газетами и журналами. Согласно разработанным депутатами поправкам к Закону о конкуренции и защите прав потребителей, компании должны платить за новые посты со ссылками на новостные порталы австралийских СМИ. Поправки готовились три года, 17 февраля были приняты в третьем чтении и уже на этой неделе сенат Австралии планирует их подписать.

Владельцы Google довольно быстро пошли на мировую, согласившись отчислять деньги традиционным медиа. Вначале компания пригрозила отключить свою поисковую систему по всему континенту, однако в итоге просто выкупает свой выход из будущего закона, договариваясь с издателями об индивидуальных сделках. Сейчас идёт обсуждение условий с News Corp Руперта Мёрдока, владеющего, в частности, The Sun, The Times, The Wall Street Journal и The Australian. Такие частные договорённости позволят уклониться от сумм, которые можно было бы законодательно закрепить. IT-гигант намерен распространить эту практику и на другие страны.

А вот Марк Цукерберг пока непреклонен, и попросту «забанил» Австралию. С 18 февраля жители Австралии не могут размещать посты на платформе, перестали работать ссылки на все австралийские медиа. Заодно Facebook ликвидировал страницы ряда официальных учреждений, НПО, политиков, а также ссылки на важнейшие правительственные сайты с информацией о пандемии и даже на службы спасения — в том числе пожарное ведомство в регионе, где сохраняется большая угроза лесных пожаров. Кроме того, блокировка произошла за три дня до начала массовой вакцинации против коронавируса в стране.

Причём даже живущие в других странах пользователи перестали видеть в Фейсбуке австралийские СМИ или больше не могли делиться новостями от них. Международные издания тоже лишились австралийской аудитории, приходящей из соцсети: жители страны не могут просматривать их ссылки и посты или делиться ими. Недоступными оказались в том числе страницы таких международных изданий как New York Times, BBC, Wall Street Journal и Reuters.

В итоге жители Австралии оказались почти полностью отрезаны от новостей. Ведь, согласно исследованиям, 21% австралийцев используют в качестве основного источника новостей социальные сети, из них 39% получают новости из Фейсбука. Австралийские граждане в ответ запустили в твиттере хештеги «Бойкот Цукербергу» и «Удалим Facebook» и принялись массово сносить свои аккаунты. Австралийцы также призывают удалять свои аккаунты в других сервисах компании — WhatsApp и Instagram.

Правительство страны пытается проявить твёрдость. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон на своей странице в Фейсбуке эти ограничения назвал угрозой: «Это Австралия. Если вы хотите вести здесь бизнес, вы работаете по нашим правилам — это разумно. Но идея закрыть сайты — это своего рода угроза. Это не очень хороший шаг с их стороны». И добавил, что находится в постоянном контакте с лидерами других стран по этому вопросу.

«Попытки Facebook удалить Австралию из друзей, перерезав информационный доступ к службам спасения и здравоохранения, были враждебными и разочаровывающими. Но Big Tech не запугает нас и не сможет прессовать наш парламент, — заявил премьер-министр. — Подобное поведение только подтверждает обеспокоенность, которую всё больше стран выражают по поводу действий технологических гигантов, которые уверены, что стоят выше правительства и не обязаны подчиняться правилам. Возможно, они меняют мир, но это не значит, что они им управляют».

Конечно, очень любопытно, когда в категориях «суверенитета» и «здесь вам не тут» начинают говорить не «ретрограды» из России и Китая, а правительство одной из самых либеральных стран мира. В том же духе высказываются и крупнейшие европейские СМИ.

«Facebook и Google показывают в Австралии, что они думают о демократических ценностях и законах: ничего. На протяжении многих лет технологические компании не устают подчеркивать, что их услуги служат демократии. Пользователи должны общаться, информировать... Сейчас становится ясно, что их бизнес-модель важнее, чем демократические процессы. Правительство Австралии должно противостоять давлению и показать, что не может быть никаких исключений для таких компаний, как Facebook или Google — и ЕС должен сделать то же самое», — пишет немецкое издание Die Welt.

Это первый случай столь открытого противостояния транснациональной технологической компании и суверенного государства. Австралийское правительство фиксирует прецедент и предупреждает о том, что подход Канберры станет моделью поведения других государств по отношению к Facebook и прочим компаниям такого рода.

И действительно, Канада сообщила, что тоже представит законопроект, который должен обязать Facebook платить местным СМИ за новости, публикуемые пользователями в соцсети. Закон разрабатывает министр наследия Канады Стивен Гильбо, и документ будет представлен в ближайшее время. Министр резко раскритиковал Facebook, подчеркнув, что его страна не позволит этому концерну поставить её на колени. По словам Гильбо, есть два варианта — пойти по пути Австралии, либо добиться, чтобы IT-гиганты начинали переговоры со СМИ — как во Франции. Ситуация подвисла, и за ней внимательно наблюдает весь мир: кто кого — Государство или Big Tech? Схватка началась.

Благообустройство

Москва поднялась сразу на 47 строчек в рейтинге комфортных городов

Текст: Михаил Загайнов

Краснодар признан самым комфортным для жизни городом. Об этом свидетельствует рейтинг института "Урбаника".

В первую пятерку вошли Сургут, Тюмень, Санкт-Петербург и Москва. При этом ранее столица занимала лишь 52-е место. "Рейтинг всегда получается довольно плотным, и 52-е место Москвы в прошлогоднем рейтинге не означает, что ее показатели были критически ниже городов на 10-м или 20-м местах", - пояснил управляющий партнер ИТП "Урбаника" Федор Коньков.

По его словам, "взлет" столицы связан с ростом ряда показателей: так, по благоустройству город вышел на первое место, тогда как в прошлом рейтинге был на 20-м. Это связано с новой методикой Минстроя. "Ранее сравнение можно было производить только по результатам конкурса на самый благоустроенный город, а в нем, видимо, Москва участвовала не очень активно. Теперь, после появления более понятных индексов развития, ситуация выглядит более логично", - добавил Коньков.

Что касается первой строчки Краснодара, то это эксперт объясняет достаточно высоким уровнем зарплаты с относительно недорогой жизнью в городе, а также хорошим климатом и оптимальной транспортной доступностью.

Сургут и Тюмень опередили обе столицы благодаря высоким доходам жителей. "Там высокие доходы, хорошее благоустройство, там много торговых центров, при этом доступная жизнь: жилье, продуктовая корзина и прочее. Да, в этих регионах холодно, но остальные показатели у них высокие", - пояснил Коньков.

Всего эксперты изучили качество среды в 100 крупнейших городах страны и стоимость жизни в них в расчете на среднюю зарплату.

Тем временем

Москва заняла пятое место в мире по подорожанию элитного жилья. Как сообщает Knight Frank, лидером по росту цен в 2020 году стал новозеландский Окленд, где за минувший год цены на элитное жилье выросли на 17,5%. Далее следуют китайский Шэньчжэнь (+13,3% за год), южнокорейский Сеул (+11,7%) и филиппинская Манила (+10,2%). В российской столице элитное жилье стало дороже, чем в 2019 году, на 9,9%. Санкт-Петербург переместился с 61-го места в сотне городов в 2019 году на восьмое в 2020-м - здесь элитная недвижимость подорожала на 8,7%.

При этом наибольший средний рост цен в 2020 году на элитную недвижимость был в Северной Америке (+6,3%) и Австралии (+4,9%). А в 29% крупных городов мира элитное жилье стало более дешевым - к примеру, в Буэнос-Айресе цены упали на 12%.

В так называемом Индексе миллиона долларов, где учитывается, сколько квадратных метров жилья можно купить на эту сумму в том или ином городе, Москва переместилась за год с 13-го на 24-е место. Если в 2019 году на миллион в Москве можно было купить 76 кв. м элитного жилья, то в 2020-м - уже 83 кв. м. Городом с самой дорогой в мире элитной недвижимостью остается Монако, где на ту же сумму можно купить всего 15 кв. м (16,4 кв. м - в 2019 году). За ним следует Гонконг (23 кв. м) и Сен-Тропе (29 кв. м). Весьма привлекательным по сравнению с ними выглядит Дубай, где на миллион можно купить 165 кв. м.

В 2021 году, по мнению экспертов, Москва по росту цен на элитное жилье займет второе место - цены могут вырасти еще на 5%. Российская столица разделит "серебро" с Шанхаем и Кейптауном. Уступит Москва лишь Сеулу, где, по прогнозам, элитная недвижимость подорожает на 7%. Третье место поделят Лиссабон, Окленд и Майами, где цены, как ожидается, поднимутся на 4%.

Подготовила Марина Трубилина

Есть чем удивить

Начинающие предприниматели выходят на зарубежный рынок с нестандартной продукцией

Текст: Анатолий Меньшиков (Тюменская область)

Продукция тюменских производителей поступает без малого в сто стран мира. Примерно 95 процентов валютной выручки дают углеводороды. О них, других стандартных товарах, о тоннах и кубометрах, о солидных компаниях-экспортерах говорить сегодня не будем. Интересны малые производства, пробующие выходить на зарубежный рынок с продукцией нетиповой, оригинальной. Чем они заинтересовали иностранных покупателей, что способствует и что препятствует продвижению?

Валюта за корявость

Начнем с микропредприятия - скромной мебельной мастерской, где ни одно изделие не похоже на другое. Молодой тюменец Владимир Соколов - человек творческого склада, конвейер не приемлет. Однажды его буквально заворожил процесс изготовления лофт-мебели из продольных спилов стволов ценных деревьев с "заливкой" эпоксидной смолой. Дело увлекательное, да непростое. Чтобы освоить его в совершенстве, Владимир год ходил в подмастерьях, и только потом - в партнерстве с товарищем - решился на самостоятельный "заплыв". Все расходы и риски взял на себя. Правда, воспользовался без проволочек предоставленной центром занятости населения субсидией на старт бизнеса. Сумма не ахти какая, но она существенно облегчила бремя расходов на приобретение оборудования, аренду помещения.

О новой столярке и в родном-то городе мало кто знал, а уж в других странах - слыхом не слыхивали. Первые деловые связи с заграницей предприниматель обрел благодаря собственным производственным видео, с любовью снятым и размещенным в Интернете. Скажем, о превращении фрагмента корявого горного карагача в столешницу с причудливым декором. 99,9 процента просмотров - просто из любопытства, ну а иные зрители пожелали стать владельцами изящных вещиц, списались с автором: "Хочу эксклюзив!".

Таким образом - путем установления прямых контактов с частными лицами - за непродолжительный срок Владимир Соколов поставил заказную продукцию в 12 государств. География обширнейшая: от США до Австралии. С прошлой осени список стал пополняться благодаря подготовленной территориальным Центром поддержки экспорта презентации мастерской на международных торговых площадках. Самым негативным опытом для Владимира стало взаимодействие для пересылки заказа с обычной почтой: не каждый покупатель готов ожидать товар 2-3 месяца. Поэтому воспользовался услугами экспресс-доставщика. Они дороже, зато "сокращают" расстояние между производителем и потребителем.

Итак, каковы составляющие успеха? Основные, очевидно, необычность изделий по ряду параметров в сочетании с добротностью исполнения. На зарубежных рынках тысячи предложений от мебельщиков, попробуй-ка выделиться среди них. Ну и "индивидуальный фактор": по словам Соколова, ничего бы не получилось, не будь работа в удовольствие, не давай она ему возможности для творческого самовыражения.

Чемпионат по бизиборду

Следующая история "экспортного прорыва" тоже связана с деревообработкой и началась с попытки молодого человека, в прошлом муниципального служащего из тюменской глухомани, самостоятельно смастерить простую конструкцию посредством нехитрых инструментов.

Федор Будылдин с семьей переехал из таежного села в Тюмень, когда у него было двое малышей. Сейчас их трое, ожидается рождение четвертого. Дети в его жизни - очень важная составляющая, она в значительной степени определила выбор любимого дела. В Тюмени он было продолжил карьеру чиновника, но уже четыре месяца спустя порвал с ней: "Бумаги перекладывать - не по мне". Взял кредит, залез в "игрушечный" бизнес. Только не заладилось. В один из критических для семьи моментов (долги-то висят) заведующая одного из детсадов сказала незадачливому предпринимателю: "Мне нужны вот такие бизиборды. Поставите - заработаете".

Бизиборд - это, цитирую справочник для педагогов, доска с различными элементами для развития мелкой моторики и мышления ребенка. Федор, изучая эскизы, задумался: "Ничего особо сложного. Может, самому взяться?". Купил в гипермаркете фанеру, лобзик, шуруповерт. В помещении размером с кухню начал выпиливать-монтировать.

- Рисковая была затея. Только глаза боятся - руки делают, да и в багаже - диплом инженера-строителя. Кое-какие навыки обрел, когда отцу подсоблял дом ставить. Заказ детсада выполнил в срок, без претензий с его стороны, - вспоминает Будылдин.

Этот опыт подвиг его к организации производства для нужд дошкольных учреждений бизибордов и прочих познавательно-игровых конструкций. Причем таких, чтобы их можно было с гордостью назвать фирменной продукцией, не имеющей аналогов. Федор привлек в команду дизайнеров, психологов, педагогов-методистов, лучшие разработки запатентовал. И тут коронавирус сначала повесил карантинный замок на входную дверь цеха, а затем надолго изолировал его от детсадов, поскольку те в большинстве надолго закрылись. В компании, чтобы выжить, не брезговали никакой работой, даже сколачивали туалеты для дачников. В пик напряжения поступило предложение от организации, специализирующейся на выводе отечественных производителей на мировой рынок. Оно поначалу вызвало недоуменный смех: "Какой сейчас может быть экспорт?!". Вообще-то ранее Федор пробы ради сам отыскал клиента в Казахстане, только контракт обернулся 300-тысячным штрафом от таможни.

- Поплатились за невнимательность - забыли одну бумагу заполнить, - поясняет предприниматель. - И все-таки на исходе весны 2020-го мы не отказались от участия в программе. Два месяца нас натаскивали. В итоге до мельчайших деталей продумали план второго захода в Казахстан.

В одном из крупных городов республики открыли филиал с шоурумом, арендовали склад, объявили о гарантийных обязательствах. Тем самым властям, потенциальным заказчикам дали понять, что иностранный производитель пришел к ним с самыми серьезными намерениями, надолго. Проектом-пионером стало оснащение бизибордами большого детсада в Алматинской области, открывшегося в феврале.

На очереди - Беларусь: в постсоветских республиках проще обосноваться, там система дошкольного образования мало отличается от российской. Ну а в перспективе можно замахнуться и на Европу.

- Почему нет? Шаблонами не мыслим - у нас подобрался творческий народ, - улыбается собеседник.

Дубай, ОАЭ. Департамент культуры и туризма Абу-Даби обновил список стран, путешественникам из которых не нужно проходить 10-дневный карантин по прибытии в столицу Объединенных Арабских Эмиратов.

С 22 февраля 2021 года в «зеленый» список входят: Австралия, Бутан, Бруней, Китай, Гренландия, Гонконг, Исландия, Маврикий, Новая Зеландия и Сингапур. Из списка, составленного ранее, были исключены Саудовская Аравия и Монголия.

Прибывающим из этих стран путешественникам не нужно соблюдать обязательный карантин после приземления в Абу-Даби, однако туристы и резиденты не освобождаются от ПЦР-тестирования на коронавирус COVID-19 по прилете. Речь идет о странах, из которых туристы прибывают, а не о странах их гражданства.

Путешественники, прибывающие из стран «зеленого» списка, также будут сдавать ПЦР-тесты через 6 дней после въезда на территорию столичного эмирата. Туристы, прибывающие из всех остальных стран, должны сдавать ПЦР-тест по прибытии, на восьмой день после въезда на территорию Абу-Даби, а также проходить обязательный 10-дневный карантин.

Резиденты, вступавшие в близкие контакты с зараженными COVID-19, должны находиться на самоизоляции в течение пяти дней и сдавать ПЦР-тест на 4-й день. При отрицательном результате теста карантин будет прекращен.

Ранее Комитет по управлению чрезвычайными ситуациями, кризисами и катастрофами Абу-Даби ввел новые ограничения на фоне роста числа случаев заражения COVID-19. В частности, под запрет попали вечеринки и общественные собрания. Что касается свадеб и семейных встреч, число гостей на них сокращено до 10; на похоронах и поминках могут присутствовать не более 20 человек.

Кроме того, комитет снизил нормы заполняемости общественных мест, в том числе торговых, культурных и туристических. Торговые центры могут заполняться посетителями только на 40%; тренажерные залы, частные пляжи и бассейны – на 50%; рестораны, кофейни, отели, городские пляжи и парки – на 60%; такси – на 45%, автобусы – на 35% от общей вместимости.

BlueScope Steel откладывает выпуск "зеленой стали" на 20 лет

Австралийский производитель стали BlueScope Steel начнет работы по плановой замене футеровки своей доменной печи на своем сталеплавильном заводе в Порт-Кембла поскольку не считает, что технология производства стали с низким уровнем выбросов, является достаточно продвинутой, чтобы предложить жизнеспособную альтернативу.

Крупнейший австралийский производитель стали BlueScope Steel считает, что водородное будущее металлургии наступит не раньше 2040 года. Поэтому в компании решили капитально отремонтировать доменные печи, которые прослужат еще как минимум 20 лет.

Кроме того, в BlueScope планируют перезапустить неработающую доменную печь №6 в Порт-Кембле в Новом Южном Уэльсе, чтобы подготовить замену доменной печи №5, срок эксплуатации которой должен закончиться в 2030 году.

Инвестиции в продолжение доменного производства составят около 700-800 миллионов австралийских долларов (550-630 миллионов долларов США) и предполагают 20-летнюю приверженность традиционному производству стали с использованием железной руды и коксующегося угля.

«BlueScope рассмотрит альтернативы раньше, если они станут экономически жизнеспособными. Перспективные технологии производства зеленого чугуна интересны, но они находятся на ранней стадии разработки, которая будет продолжаться в течение 2020-х и 2030-х годов, прежде чем мы увидим более широкое распространение в 2040-х годах», - заявил генеральный директор BlueScope Марк Васселла.

В компании подсчитали, что использование водорода из возобновляемых источников в настоящее время будет примерно в шесть раз дороже, чем природный газ, и что замена доменной печи на электродуговую печь будет неэффективной из-за высокой стоимости электроэнергии и отсутствия достаточного количества металлолома в Австралии.

Rio Tinto ожидает сохранения дефицита морских поставок железной руды .

Как сообщает The Australian, компания Rio Tinto ожидает, что в 2021 году будет еще один успешный год для железной руды из-за устойчивого спроса со стороны производителей стали.Компания считает, что постепенный выход из COVID-19 и продолжающийся рост производства стали будет способствовать дефициту морских поставок железной руды в текущем году.

Согласно годовому отчету Rio Tinto за 2020 год, производители стали будут наращивать производство на фоне глобальных ограничений предложения, укрепляя спрос на железную руду Rio Tinto.

Rio Tinto произвела 333,4 млн тонн железорудной продукции в 2020 году по сравнению с 326,7 млн тонн в 2019 году.

Отгрузки также выросли с 37,4 млн тонн в 2019 году до 330,6 млн тонн в 2020 году.

Переживет ли ОПЕК++ 2021 год

«Самым вероятным из маловероятных событий», которые могут случиться в 2021 году, может стать выход России из сделки ОПЕК++.

Как показала весна 2020 года, невероятным такой вариант назвать нельзя. Институт развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) разбирает предпосылки, которые теоретически могут привести распаду соглашения, и последствия, которые это может иметь для глобального рынка энергоносителей.

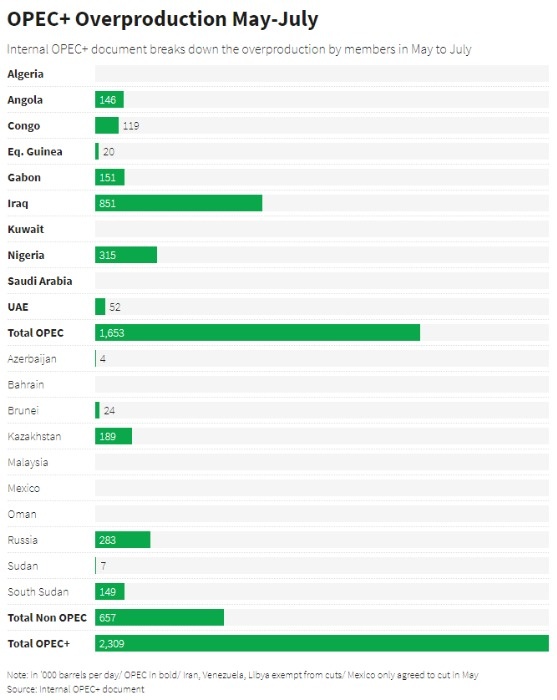

Долгое время манипулирование квотами на добычу со стороны ОПЕК было эффективным инструментом управления ценами. Достаточно было объявить даже о незначительном снижении или повышении, чтобы изменить поведение трейдеров. На это не влиял даже общеизвестный факт, что страны ОПЕК постоянно нарушают взятые на себя обязательства, поставляя на рынок больше нефти, чем заявлено.

Все изменилось с началом «сланцевой революции» в США, которая началась в середине 2010-х и привела к появлению на рынке новых, весьма значительных объемов сырья. К этому времени рынок был уже буквально залит нефтью, производство которой волне ценового роста, начавшегося в 2002 году и лишь ненадолго прерванного кризисом 2008 года, достигло исторических максимумов (на пике добычи страны ОПЕК добывали почти 34 млн б/с).

На этом фоне холодным душем стал отчет Международного энергетического агентства (МЭА), в котором прогноз спроса на нефть в 2014 году понижался с 92,9 до 92,6 млн баррелей в сутки. Перегретый рынок немедленно отреагировал снижением, которое ускорилось после публикации обзора мировой экономики Международного валютного фонда (МВФ), в котором был снижен прогноз по глобальному росту в 2014 году с 3,4% до 3,3%, а также на фоне негативного прогноза Управления энергетической информации США по уровню спроса на нефть.

Отчет МЭА вышел 11 сентября, а уже 9 октября нефть марки Brent опустилась ниже $90 за баррель. 14 октября в очередном докладе МЭА снова ухудшило прогноз по спросу на нефть — на этот раз до 92,4 млн баррелей в сутки, с перспективой роста в 2015 г. до 93,25 млн баррелей. На торгах 12 ноября цена Brent опустилась до отметки в $80 за баррель. 14 ноября в очередном докладе МЭА прогноз спроса на нефть в 2015 году был сокращен до 92,6 млн баррелей в сутки, что ускорило падение котировок.

К концу 2014 года котировки достигли $55,27 за баррель, таким образом, за год цены на нефть упали на 51%. После новогодних каникул падение продолжилось: 5 января цены на Brent упали ниже $50, промежуточный минимум был зафиксирован 13 января — $45,13 за баррель. После этого началось временное восстановление котировок: 1 февраля цены вернулись на уровень $50 за баррель, 13 февраля нефть стала стоить дороже $60 за баррель, после чего колебалась на уровне $55-60.

Максимальное значение цены на нефть марки Brent в 2015 г. было отмечено 13 мая — $66,33 за баррель. Но уже во второй половине июля котировки возобновили падение. Поводы нашлись в кризисе на фондовом рынке в Китае, планах Ирана по увеличению экспорта нефти после снятия санкций и данных о том, что в США продолжают вводить в строй новые добывающие мощности. В августе биржевые котировки нефти марки Brent впервые с марта 2009 года опустились ниже $45 за баррель, но в сентябре–ноябре стабилизировалась на уровне $45-48.

Все это время ОПЕК довольствовалась ролью пассивного наблюдателя. Только в ноябре 2016 года, впервые со времен кризиса 2008 года, страны картеля сумели договориться о сокращении добычи. Для этого потребовался почти год переговоров и согласований, одним из ключевых участников которых стал министр энергетики РФ Александр Новак. Россия отказалась вступать в ОПЕК, хотя ей поступали такие предложения, но оставила за собой роль наблюдателя.

Соглашение, которое вступило в силу с 1 января 2017 года, предусматривало сокращение добычи на 1,2 млн б/с, до 32,5 млн б/с. Впервые в истории обязанности по снижению производства нефти взяли на себя не только страны-члены ОПЕК, но и 10 присоединившихся стран: Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан и Южный Судан.