Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

В Хургаде завершился российско-египетский фестиваль культуры

С 17 по 23 января на египетском курорте Хургада проходил 6-й фестиваль культуры 7 стран − России, Египта, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Казахстана и Украины. 22 января, в день празднования основания провинции Красного моря, в которую входит курорт Хургада, в отеле Desesrt Rose Resort состоялась пресс-конференция, на которой организаторы рассказали о целях, программе и предварительных итогах фестиваля.

В своем приветственном слове генеральный менеджер отеля г-н Вахид Аль-Тохами (Waheed Al-Tohami) поблагодарил гостей и организаторов фестиваля за огромную работу, результатом которой могут наслаждаться и жители Хургады, и многочисленные гости курорта.

Посланниками российской культуры в этот раз стал оркестр русских народных инструментов "Душа России" под руководством Владимира Шкуровского. Молодые артисты, в основном студенты Российской академии музыки им. Гнесиных, дали несколько концертов, и каждый раз их зажигательные мелодии и песни встречались овацией. Важность события подчеркивалась присутствием на фестивале послов Азербайджана, Грузии, Казахстана, Советника посольства по культуре при посольстве России в Каире и других официальных лиц. Из египетских артистов самый горячий прием получила известная эстрадная певица Амина, исполнившая прямо на пресс-конференции популярную в этом году патриотическую песню Teslam el ayadi, написанную в поддержку перехода страны в новый этап развития после событий 30 июня 2013 года.

Фестиваль в Хургаде проводится уже в шестой раз, но сегодня его значение особенное − об этом говорил почетный гость, губернатор провинции Ахмед Абдалла. Шестой фестиваль состоялся в период активного возвращения россиян на курорты Египта после пятимесячной паузы, вызванной рекомендацией российского МИД воздержаться от поездок ввиду сложной политической обстановки. По заверению губернатора, администрация провинции принимает все меры для обеспечения безопасности и создания условий для комфортного отдыха туристов из России и стран СНГ. "Мы очень надеемся, что 2014 год будет безопасным и благоприятным для туризма из России," - сказал г-н Ахмед Абдалла. На прозвучавшее из зала предложение отменить визы для российских туристов губернатор ответил, что этот вопрос находится вне его компетенции, однако заверил, что стоимость визы для россиян останется прежней (15 долларов США), вопреки планам увеличения ее цены до 25 долларов.

Андрей ПИНЧУК

Фото: Анна Шкуровская, Эмад Эльдин

Наша справка: по данным Египетской статистики, в 2012 году курорты Египта посетили 2, 5 млн. россиян. По предварительным данным, в 2013 году, несмотря на пятимесячное затишье, египетские курорты приняли на 10 % больше туристов из России, чем в 2012 году.

ЮНЕСКО пообещало выделить 100 тысяч долларов для восстановления здания Музея исламского искусства в Каире, сильно пострадавшего в результате теракта, сообщили РИА Новости в министерстве по делам древностей Египта.

Серия взрывов потрясла столицу Египта в минувшие сутки. Наиболее мощный из них произошел возле Управления безопасности Каира, где на воздух взлетел начиненный взрывчаткой автомобиль. В результате этого теракта погибли четыре человека, десятки получили ранения. Сильно пострадал и находящийся через дорогу Музей исламского искусства.

"ЮНЕСКО выделит 100 тысяч долларов из специального фонда для восстановления здания (музея)", — сказал представитель министерства. По его словам, в середине следующей недели в Каир приедет делегация ЮНЕСКО для подсчета ущерба и определения необходимой помощи в восстановлении здания.

Министр по делам древностей Мухаммед Ибрагим, посетив музей после теракта, заявил, что серьезный ущерб нанесен сотням экспонатов. Для его полного восстановления, по словам главы ведомства, может понадобиться до 100 миллионов египетских фунтов (около 14 миллионов долларов).

В каирском Музее исламского искусства собрано свыше 100 тысяч экспонатов, рассказывающих о жизни и истории исламского мира. Рафаэль Даминов.

Роль и значение курдов в геополитике Ближнего Востока. Часть 1

Станислав Иванов

В последние годы в регионе Ближнего Востока все большую роль стали играть курды. «Арабская весна» 2011 года привела в движение широкие народные массы и сопровождается необратимыми, подчас кровопролитными и трагическими, событиями на всем Ближнем и Среднем Востоке. Насильственно сменились правящие режимы в Тунисе, Египте (дважды), Йемене, Ливии, развязана братоубийственная гражданская война в Сирии, прокатилась волна массовых протестов и восстаний в Бахрейне, Алжире, Ираке, Иордании, Марокко, Омане, Кувейте, Ливане, Саудовской Аравии, Мавритании, Судане, Джибути и Западной Сахаре. Отмечались масштабные вооруженные столкновения и ракетные обстрелы вдоль границы Израиля с сектором Газа.

Пока еще рано подводить даже самые предварительные итоги «арабской весны», которая продолжается как по глубине происходящих в каждой из перечисленных выше стран политических процессов, так и по числу все новых государств, вовлекаемых в череду «революций». Существует реальная угроза распространения этого кризиса и за пределы арабского мира, в частности, на Турцию, Иран, страны Закавказья и Центральной Азии. Предпосылки к такому развитию событий имеются.

В складывающейся на сегодня ситуации все большую роль в регионе играют курды – 40-миллионный народ, силой внешних обстоятельств лишенный своей государственности и разделенный границами четырех стран: Турции, Ирана, Ирака и Сирии. Несколько миллионов курдов проживают в Европе, Закавказье, странах СНГ, включая Россию. До последнего времени курды, составлявшие национальные меньшинства Турции, Ирана, Ирака и Сирии, всячески притеснялись центральными властями, проводилась политика их насильственной ассимиляции, переселения, вводились жесткие ограничения на использование курдского языка и т.п.

Первыми из положения граждан «второго сорта» вышли иракские курды (около 6 млн.), которые добились закрепления в новой конституции Ирака статуса субъекта федерации с самыми широкими правами и полномочиями. Составившие Иракский Курдистан три северные провинции страны (Эрбиль, Дахук, Сулеймания) динамично и уверенно развиваются, восстанавливают разрушенные войной инфраструктуру, экономику, сельское хозяйство, системы жизнеобеспечения, здравоохранения, образования, успешно решают социальные проблемы. Благоприятный законодательный климат способствует притоку иностранных инвестиций, аккредитации все новых дипломатических, торговых представительств и транснациональных корпораций. В 2014 году в регионе планируется самостоятельно добывать нефть и газ и поставлять их через Турцию на мировой рынок. Регион стал как бы оазисом стабильности и безопасности на фоне продолжающейся террористической войны между иракскими арабами-суннитами и арабами-шиитами. Более того, президент Иракского Курдистана Масуд Барзани выступил посредником в урегулировании затянувшегося почти на год правительственного кризиса в стране и способствовал достижению консенсуса между основными иракскими политическими блоками арабов-шиитов и суннитов. Курды весьма достойно представлены и в центральных органах власти в Багдаде: президентом Ирака является один из авторитетных курдских лидеров Джаляль Талабани, они заняли 6 министерских постов, включая пост министра иностранных дел, создали солидную курдскую фракцию в федеральном парламенте. По существующему закону курды должны получать пропорционально своей численности – 17 % от суммы экспорта иракских углеводородов. Нельзя сказать, что нет проблем и спорных вопросов между регионом и центральным правительством Нури аль-Малики, но все, наиболее острые, противоречия обсуждаются за столом переговоров и пока не принимают форму открытых конфликтов. Лидеры иракских курдов реально оценивают ситуацию в стране и регионе и не являются инициаторами своего выхода из Ирака. К провозглашению независимости курдов может подтолкнуть лишь дальнейшее обострение вооруженного противостояния между арабами-суннитами и арабами-шиитами или естественный распад государства по этно-конфессиональному признаку на три анклава (северный, центральный и южный).

Как ни парадоксально звучит, но гражданская война в Сирии заметно улучшила политическое положение сирийских курдов. Оказавшись перед возможной утратой власти, правительство Башара Асада вынуждено было пойти на значительные уступки своим курдам (по оценкам, около 2,5 млн. человек). Наконец-то гражданство Сирии было предоставлено 300 тысячам курдов, лишенных его еще во времена правления Хафеза Асада, сотни курдов-политзаключенных были освобождены из тюрем, правительственные войска были выведены практически из всех районов компактного проживания курдов. Эти меры способствовали тому, что сирийские курды заняли позицию нейтралитета во внутриарабском конфликте в стране и даже создали силы самообороны с целью недопущения вторжения на свои территории отрядов боевиков-исламистов.

За последнее время национальное движение сирийских курдов заметно консолидировалось. Если до марта 2011 года в Сирии было около 20 курдских политических партий и общественных организаций, действовавших разрозненно на полулегальном положении, то к настоящему времени они объединились в два основных политических блока: Курдский национальный совет и Партию демократического союза (ее военное крыло – Комитет народной обороны). Более того, с помощью президента Иракского Курдистана Масуда Барзани удалось создать Высший совет сирийских курдов, исполком которого пытается координировать деятельность всех курдских политических сил Сирии. При этом часть лидеров сирийских курдов принадлежит к зарубежным диаспорам и постоянно проживает в странах Европы и США. Наиболее радикальные из них, такие, например, как представитель руководства Партии демократического союза (ПДС) Салих Муслим, выступают за создание курдской автономии в Западном Курдистане или даже субъекта федерации по типу Иракского Курдистана. В районе Комышлы уже провозглашен один из автономных курдских районов. Но большая часть курдских активистов реально оценивает ситуацию в стране (раздробленность курдских анклавов) и призывает своих соплеменников по возможности и дальше сохранять нейтралитет во внутриарабском конфликте. Нападения и карательные акции боевиков-исламистов против мирного курдского населения лишь сплотили сирийских курдов в борьбе за свои права и свободы, ускорили процесс создания сил самообороны. Вместе с тем, их лидеры не отказываются от участия в конференции «Женева-2», продолжения диалога со сторонниками Башара Асада и оппозиции, надеясь при любом варианте окончания гражданской войны добиться от Дамаска выполнения своих основных требований, которые сводятся к следующему:

- конституционному признанию курдского народа в качестве второй по численности нации в стране;

- прекращению дискриминации курдов по национальному признаку и их насильственной ассимиляции;

- признанию национальных, политических, социальных и культурных прав и особенностей курдов;

- предоставлению возможности формирования местных органов власти и силовых структур в курдских анклавах из числа самих курдов, пропорционального представительства курдов в центральных органах законодательной и исполнительной власти;

- отмене ограничений на занятие курдами должностей на государственной и военной службе, на получение высшего образования и т.п.;

- введению начального, среднего и высшего образования и СМИ на курдском языке;

- ускоренному социально-экономическому развитию наиболее отсталых курдских районов.

(Продолжение следует…)

Мировой рынок стали: 16-23 января 2014 г.

В середине января цены на сталепродукцию на мировом рынке, в основном, сохраняли относительное постоянство. Этому, в частности, способствовало снижение деловой активности в Азии, где приближаются новогодние праздники по китайскому календарю. Однако в целом рынок в большинстве регионов мира находится под давлением. Спрос на прокат в текущем месяце оказался ниже ожидаемого, да еще и падают цены на сырье – железную руду, коксующийся уголь и металлолом.

Полуфабрикаты

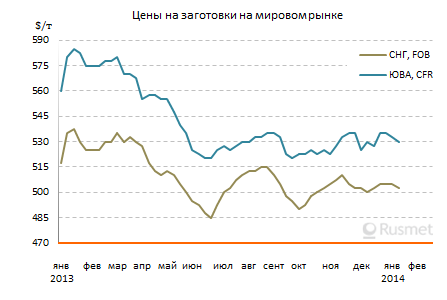

Во второй половине января на ближневосточном рынке заготовок наметилось оживление. Турецкие прокатчики, получив новые заказы от американских покупателей, в свою очередь, расширили закупки полуфабрикатов и тем самым помогли поставщикам из стран СНГ стабилизировать котировки на отметке $500/т FOB. Теперь металлурги уже не исключают в конце января – начале февраля некоторого роста цен – хотя бы до $505/т.

По данным трейдеров, спрос начал увеличиваться не только со стороны Турции. Заготовки украинского и российского производства в последнее время стали приобретать также египетские и итальянские компании. В Италии после подорожания лома в начале января внутренние цены на полуфабрикаты достигли 420 евро (более $570)/т EXW и выше, так что прокатчики охотно приобретают импортную продукцию.

Очевидно, немалую роль в достижении стабилизации котировок сыграл ограниченный объем предложения. В настоящее время отгрузки полуфабрикатов на экспорт не осуществляет «Электросталь», а Донецкий ЭМЗ в середине января приостановил выпуск. Однако одновременно на рынок вернулся российский «Новоросметалл», а в феврале должны войти в строй после модернизации электродуговая печь и МНЛЗ, так что в следующем месяце на продажу будет выставлен больший объем продукции.

На азиатском рынке заготовок в начале второй половины января наметилось некоторое улучшение. Конкуренция со стороны китайских компаний остается довольно сильной, но они, по крайней мере, уже не прибегают к демпингу, предлагая продукцию не дешевле $530/т CFR. Благодаря этому смогли возобновить продажи некоторые корейские компании, несмотря на то, что стоимость их продукции превышает $540/т CFR. Кроме того, ряд новых сделок заключили российские поставщики при ценах на уровне $530-535/т.

На рынке товарных слябов, в то же время, продолжается затишье, вызванное приближающимися праздниками в Восточной Азии и неопределенной ситуацией на турецком и европейском рынках плоского проката. При этом, в последнее время подешевели железная руда и коксующийся уголь, так что поставщикам полуфабриката будет непросто добиться повышения котировок после ожидаемого в феврале возвращения потребителей на рынок.

Конструкционная сталь

В середине января турецкие производители арматуры получили крупные заказы из США, где Комиссия по международной торговле отложила вынесение вердикта по антидемпинговому расследованию по поставкам данной продукции до середины февраля. Так как американские производители длинномерного проката как раз избрали это время, чтобы поднять котировки на арматуру и катанку до $750/т EXW и выше, многие потребители решили рискнуть и заключить контракты с турецкими поставщиками. Стоимость их продукции находится на уровне $630-640/т CFR при затратах на доставку не более $15 за т. При этом, поставщик обязуется уплатить антидемпинговую либо компенсационную пошлину, если будет принято решение об их введении.

Продажи больших партий арматуры в США по ценам, достигающим $625/т FOB, резко снизили интерес турецких металлургов к другим рынкам сбыта, где котировки по-прежнему не выходят за пределы $570-580/т. При этом, спрос на данную продукцию в последнее время ограничивается, в основном, Йеменом и африканскими странами. Египет сократил импорт после декабрьской волны закупок, а в Ираке активность в строительной отрасли упала, так как правительство до сих пор не утвердило госбюджет на 2014 год и не открыло финансирование проектов.

Производители длинномерного проката из СНГ, не имеющие возможности поставлять свою продукцию в США, пока не могут похвастаться высокими объемами продаж. Цены на украинскую арматуру варьируют от $540/т FOB при поставках в Ливан до $570/т для африканских покупателей, но количество сделок крайне невелико. Для Ирака украинские экспортеры выставляют арматуру по $575-580/т, но потенциальные потребители пока не проявляют к ней никакого интереса.

В середине января повысился спрос на арматуру и катанку со стороны Алжира. Это, правда, не позволило европейским экспортерам поднять котировки более чем на 5 евро/т по сравнению с первой половиной текущего месяца, но зато обеспечило поддержку в условиях стагнации на европейском рынке.

В январе длинномерный прокат в ЕС прибавил в цене на 5-10 евро/т по сравнению с предыдущим месяцем, отражая, в основном, подорожание лома. Но цены на арматуру, доходящие до 500 евро/т EXW в Германии и Польше, пока имеют, по большей части, номинальный характер.

Листовая сталь

Спрос на плоский прокат в Восточной Азии во второй половине января сократился до минимума. Большинство потребителей предпочитают отложить закупки на февраль, тем более, что никакого повышения цен после праздников не ожидается. Скорее, наоборот: дешевеющая железная руда и избыток предложения на китайском внутреннем рынке тянут котировки вниз.

Меткомпании, нуждающиеся в наличных перед Новым годом, действительно, проявляют склонность к уступкам при заключении контрактов. Китайский плоский прокат за последнюю неделю подешевел, в среднем, на $5 за т. Некоторые поставщики готовы продавать горячекатаные рулоны по $520/т FOB, тогда как в первой половине текущего месяца эта продукция находилась в интервале $530-540/т. Аналогично подешевела до $515-525/т и китайская толстолистовая сталь.

Японские и корейские компании в начале января ставили вопрос о подорожании горячего проката до $570/т и более. Однако реальные сделки продолжали заключаться на уровне $550-570/т FOB, а перед праздниками котировки вообще опустились к нижней границе этого интервала. Правда, в феврале металлурги все же надеются на повышение. Об увеличении стоимости своей продукции по мартовским контрактам на $5-10/т сообщили индийские экспортеры и тайванская China Steel.

Российские компании ведут успешную торговлю февральским горячим прокатом. Для Турции и европейских стран котировки находятся в интервале $535-555/т FOB, а вот при поставках в США и страны Латинской Америки возможны цены на уровне $570/т FOB и выше.

В то же время, украинские производители в середине января смогли заключить контракты, в основном, с восточноевропейскими покупателями, продавая им г/к рулоны по $570-580/т DAP. Попытка повышения котировок для Турции до $540/т FOB успеха пока не имела: покупатели требуют понижения до уровня прошлого месяца, т.е. $525-535/т. В самой Турции ведущие производители тоже пошли на небольшие уступки. Г/к местного производства подешевели на $5-10/т по сравнению с началом года, до около $590/т EXW по мартовским контрактам.

Спрос на плоский прокат на европейском рынке еще не восстановился после новогодней паузы, так что местные металлургические компании исключают повышение цен до конца января. Котировки на горячий прокат в странах региона, таким образом, варьируют между 430 и 460 евро/т EXW, причем, верхний уровень представлен заводами Arcelor Mittal.

Руководство транснациональной корпорации уже анонсировало на февраль-март повышение цен на 30-50 евро за т, причем, максимальное подорожание предусмотрено для продукции с более высокой добавленной стоимостью. Однако в реальном секторе европейской экономики пока не видно никаких изменений к лучшему, конечное потребление стальной продукции не растет, поэтому аналитики сомневаются в выполнимости этих планов. По их мнению, и в феврале г/к рулоны в Европе будут продаваться не более чем по 450-460 евро/т EXW.

Специальные сорта стали

Спрос и цены на нержавеющую сталь в начале второй половины января пока практически не изменились по сравнению с началом текущего месяца, однако производители явно рассчитывают на улучшение конъюнктуры в феврале. Во всяком случае, финская Outokumpu, крупнейший производитель нержавеющей стали в ЕС, объявила о повышении доплаты за легирующие элементы для стали марки 304 до 1086 евро/т по сравнению с 997 евро/т в январе. Правда, аналитики сомневаются, что рынок примет такое значительное повышение.

В Азии решения о пересмотре цен, скорее всего, будут приниматься уже после новогодних праздников по китайскому календарю. Но и на этом рынке наиболее вероятным представляется небольшое повышение.

Металлолом

На турецком рынке лома спрос на металлолом остается низким, а цены – стабильными. В течение последней недели здесь совершались буквально единичные сделки, но минимальные объемы закупок компенсировались ограниченным объемом предложения, что и объясняло относительное постоянство котировок. Американский материал HMS № 1&2 (80:20) продавался по $395-400/т CFR, а аналогичный европейский материал находился в интервале $390-395/т. Украинский лом 3А особым спросом в Турции пока не пользуется: встречные предложения со стороны металлургов поступают по ценам не выше $380/т.

В то же время, в Азии продолжается спад, основными причинами которого специалисты называют предпраздничный период, ослабление японского рынка и сокращение производства длинномерного проката в Корее и на Тайване вследствие китайской конкуренции. При этом, у трейдеров сохранились с прошлого года значительные запасы лома, который теперь распродается по сниженным ценам.

В начале второй половины января сделки на поставку японского лома Н2 в Корею осуществлялись на уровне менее $345/т FOB. Всего за неделю котировки понизились на $5-10 за т. Под влиянием этого спада американским трейдерам также пришлось сбросить цены на HMS № 1&2 (80:20) до около $360/т CFR.

Виктор Тарнавский

Обзор нормативно-правовой базы и предпринимаемых мер в области государственного регулирования внешнеэкономической и инвестиционной деятельности в США в 2013 году.

Основные направления американской внешнеэкономической политики в 2013 году изложены в ежегодном докладе «Повестка торговой политики на 2013 год и годовой отчет за 2012 год». Как отмечается в докладе, целями внешнеэкономической политики США являются обеспечение устойчивого роста национальной экономики, создание новых рабочих мест, либерализация международной торговли и ее сбалансированное развитие в целом.

В докладе выделяются пять приоритетов торговой политики, на которых Администрация США планирует делать акцент:

- расширение международной торговли, направленное на повышение уровня занятости (дальнейшая реализация мероприятий в рамках Новой экспортной инициативы, интенсификация переговоров о создании зоны свободной торговли «Транстихоокеанское партнерство», начало переговоров с ЕС по созданию Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства, активное использование механизмов ВТО для увеличения открытости рынков, соблюдение правил международной торговли и борьбы с протекционизмом, поддержка занятости путем стимулирования торговли в сферах услуг, производства и сельского хозяйства, расширение экономических возможностей за счет региональной экономической интеграции и др.);

- защита прав американского бизнеса путем обеспечения соблюдения правил международной торговли (оспаривание мер торговой политики иностранных государств, противоречащих правилам ВТО, интенсификация работы постоянных комитетов ВТО, обеспечение исполнения обязательств по заключенным США дву- и многосторонним торговым соглашениям);

- дальнейшее развитие и укрепление торговых отношений с партнерами США по всему миру;

- борьба с бедностью и поддержка глобального экономического роста посредством расширения торговли;

- выработка сбалансированной торговой политики, учитывающей мнения всех заинтересованных лиц.

Большое внимание вопросам внешнеэкономической политики было уделено и в ежегодном докладе «О положении страны», с которым Президент США Б.Обама выступил 12 февраля 2013 г. перед членами Конгресса США. Среди прочего, в докладе было заявлено о планах Администрации США инициировать переговоры с ЕС о создании Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства, целями которого будут взаимное расширение торговли, упрощение доступа на рынки, урегулирование разногласий в вопросах нетарифных ограничений в торговле (первый раунд состоялся 8-12 июля 2013 г.). Кроме того, в докладе была подтверждена приверженность Администрации США ранее заявленной цели по завершению переговорного процесса о создании зоны свободной торговли «Транстихоокеанское партнерство» к концу 2013 года (цель не достигнута).

В отчетном периоде Президент США выступил с рядом инициатив по внешнеэкономической тематике. Так, 15 января АТП США от имени Администрации Президента США направил официальное извещение в Конгресс США об инициировании многостороннего переговорного процесса с 20 торговыми партнерами (включая ЕС, Канаду, Мексику, Японию, Швейцарию, Гонконг, Тайвань, Израиль, Корею, Австралию, др.) в целях подписания плюрилатерального соглашения в сфере международной торговли услугами. На участвующие в переговорах страны приходится 2/3 мирового оборота торговли услугами.

22 января Администрацией Президента США было объявлено о создании новой рабочей группы (в составе АТП США), направленной на выявление барьеров в торговле, связанных с предъявляемыми рядом стран требованиями о локализации производства как условии выхода на рынок. Деятельность рабочей группы будет, в первую очередь, направлена на работу в рамках ВТО и ОЭСР, а также подписанных США двухсторонних торговых соглашений.

20 февраля Администрация Президента США опубликовала стратегический план по противодействию коммерческому шпионажу и незаконному доступу к сведениям, составляющим коммерческую тайну, положения которого среди прочего предусматривают необходимость усиления правоприменительных мер и кооперации на международном уровне, включая введение соответствующих положений в согласовываемые в настоящее время Администрацией США двусторонние и многосторонние соглашения. Кроме того, АТП США предлагается обратить особое внимание на данную проблему в ходе подготовки доклада по т.н. «статье 301-спец.» Закона США о торговле 1974 г., включив соответствующий раздел в его состав.

В русле данной инициативы находится Указ Президента США № 13636 от 12 февраля (опубликован в Federal Register 19.02.13.) «Об улучшении кибербезопасности критически важных объектов инфраструктуры США». Укреплять кибербезопасность планируется путем оперативного обмена информацией о киберугрозах между правительством и владельцами (операторами) критически важных объектов инфраструктуры США, а также путем введения для компаний частного сектора стандартов по защите компьютерных систем и баз данных от кибератак, включая незаконный доступ к сведениям, составляющим коммерческую тайну.

3 апреля Администрация Президента США объявила, что шесть федеральных агентств США примут участие в реализации новой межведомственной инициативы «U.S. Global Business Solutions», целью которой является вовлечение к 2017 году в экспортную деятельность не менее 50 000 новых малых предприятий. Данная инициатива предполагает необходимость разработки мер поддержки, учитывающих особенности малого бизнеса, а также усиление межведомственного взаимодействия в сфере поддержки экспортной деятельности малого бизнеса, включая создание информационного портала, который будет содержать информацию об имеющихся мерах государственной поддержки и способах ее получения. Ключевыми участниками инициативы будут являться Администрация малого бизнеса, Минсельхоз США, Минторг США, Агентство США по торговле и развитию, а также Государственная корпорация США по частным инвестициям за рубежом и Эксимбанк США.

7 августа Президент США подписал указ, прекращающий действия импортных ограничений на широкую номенклатуру товаров происхождением из Мьянмы. В то же время запрет на импорт жадеита, рубинов и ювелирных изделий из них происхождения из Мьянмы оставлен в силе.

12 августа на основании полномочий, предусмотренных положениями закона «О чрезвычайных международных экономических полномочиях», Президент США подписал прокламацию, продлевающую срок действия системы экспортного контроля США на очередной однолетний период.

23 декабря Президент США издал Прокламацию № 9072, положения которой добавили Мали в перечень стран бенефициаров региональной преференциальной системы, предусмотренной законом «О росте и возможностях для стран Африки», а также продлил до 31 декабря 2014 года срок действия двустороннего Соглашения с Израилем «О торговле сельскохозяйственными товарами» 2004 г.

Администрация США в 2013 году продолжала активно применять различные защитные меры во внешней торговле, главным образом направленные на ограничение воздействия конкуренции со стороны иностранных поставщиков на интересы местных производителей, в частности используя механизм антидемпинговых и компенсационных разбирательств.

Так, в 2013 году было инициировано 40 антидемпинговых и 19 компенсационных расследований. Предметом антидемпинговых расследований являются поставки следующей продукции: гомогенизированная никелированная полосовая сталь (Diffusion-Annealed, Nickel-Plated Flat-Rolled Steel Products) происхождением из Японии; древесина твердых пород и декоративная клееная фанера (Hardwood and Decorative Plywood) происхождением из Китая; стальная арматурная проволока для железобетонных шпал (Prestressed Concrete Steel Rail Tie Wire) происхождением из Мексики, Китая, Таиланда; сварные нагнетательные нержавеющие трубы (Welded Stainless Pressure Pipe) происхождением из Малайзии, Таиланда, Вьетнама; стальные резьбовые шпильки (Steel Threaded Rod) происхождением из Индии и Таиланда; трубы нефтепромыслового сортамента (Oil Country Tubular Goods) происхождением из Индии, Кореи, Филиппин, Саудовской Аравии, Тайваня, Таиланда, Турции, Украины, Вьетнама; ферросилиций (Ferrosilicon) происхождением из России и Венесуэлы; хлорированный исокуанурат (Chlorinated Isocyanurate) происхождением из Японии; стальные стержни для армирования бетона (Steel Concrete Reinforcing Bar) происхождением из Мексики и Турции; усилитель вкуса моносодиум глютамат (Monosodium Glutamate) происхождением из Китая и Индонезии; анизотропная (текстурированная) электротехническая сталь (Grain-Oriented Electrical Steel) происхождением из КНР, Чехии, ФРГ, Японии, Кореи, Польши и России; изотропная электротехническая сталь (Non-Oriented Electrical Steel) происхождением из Китая, Германии, Японии, Кореи, Швеции и Тайваня; 1,1,1,2-тетрафторэтан (1,1,1,2-Tetrafluoroethane) происхождением из Китая. Кроме того в отчетном периоде по решению КМТ США (отсутствует ущерб) было прекращено одно антидемпинговое расследование в отношении поставок динасового кирпича (Silica Bricks), инициированное в ноябре 2012 года.

Предметом компенсационных расследований являются поставки следующей продукции: замороженные тепловодные креветки (Frozen Warmwater Shrimp) происхождением из Китая, Эквадора, Индии, Индонезии, Малайзии, Таиланда и Вьетнама; стальные резьбовые шпильки (Steel Threaded Rod) происхождением из Индии; трубы нефтепромыслового сортамента (Oil Country Tubular Goods) происхождением из Индии и Турции; хлорированный исокуанурат (Chlorinated Isocyanurate) происхождением из Китая; анизотропная (текстурированная) электротехническая сталь (Grain-Oriented Electrical Steel) происхождением из Китая; стальные стержни для армирования бетона (Steel Concrete Reinforcing Bar) происхождением из Турции; усилитель вкуса моносодиум глютамат (Monosodium Glutamate) происхождением из Китая и Индонезии; изотропная электротехническая сталь (Non-Oriented Electrical Steel) происхождением из Китая, Кореи и Тайваня; 1,1,1,2-тетрафторэтан (1,1,1,2-Tetrafluoroethane) происхождением из Китая. Семь из вышеупомянутых компенсационных расследований (а именно: расследования в отношении поставок замороженных тепловодных креветок происхождением из Индонезии, Таиланда, Эквадора, Индии, Малайзии, Китая и Вьетнама) были прекращены в отчетном периоде без принятия приказа (Минторг США признал факт отсутствия субсидирования).

За отчетный период Минторг США принял восемь антидемпинговых (в том числе восстановил действие двух ранее отмененных по итогам пятилетнего пересмотра приказа по решению суда) и четыре компенсационных приказов, а также отменил (по итогам пятилетнего пересмотра) два антидемпинговых и один компенсационный приказ. Кроме того, по итогам пятилетнего пересмотра было прекращено действие одного соглашения о приостановлении антидемпингового расследования в отношении поставок лимонного сока происхождением из Мексики. Также одно соглашение о приостановлении антидемпингового расследования в отношении поставок свежих томатов происхождением из Мексики было изложено в новой редакции.

Предметом принятых в 2013 году антидемпинговых приказов являются: решетчатые мачтовые вышки для установки ветряных электрогенераторов (Utility Scale Wind Towers) происхождением из Китая и Вьетнама; стальные проволочные вешалки для одежды (Steel Wire Garment Hangers) происхождением из Вьетнама; бытовые стиральные машины (Large Residential Washers) происхождением из Мексики и Кореи; раковины из тянутой нержавеющей стали (Drawn Stainless Steel Sinks) происхождением из Китая; шарикоподшипники и их части (Ball Bearings and Parts Thereof) происхождением из Великобритании и Японии.

Отмечаем, что по данным ВТО по состоянию на 01 июля 2013 года в мире насчитывалось 1374 действующих антидемпинговых приказов, из которых 243 применялись в США, а 215, 120, 118 и 111 антидемпинговых приказов применялись в Индии, Турции, Китае и ЕС соответственно.

Предметом принятых в 2013 году компенсационных приказов являются: решетчатые мачтовые вышки для установки ветряных электрогенераторов (Utility Scale Wind Towers) происхождением из Китая; бытовые стиральные машины (Large Residential Washers) происхождением из Кореи; стальные проволочные вешалки для одежды (Steel Wire Garment Hangers) происхождением из Вьетнама; раковины из тянутой нержавеющей стали (Drawn Stainless Steel Sinks) происхождением из Китая.

Предметом двух отмененных антидемпинговых приказов является коррозионностойкий высокоуглеродистый стальной листовой прокат (Corrosion-Resistant Carbon Steel Flat Products) происхождением из Германии и Кореи. В свою очередь предметом отмененного компенсационного приказа является коррозионностойкий высокоуглеродистый стальной листовой прокат (Corrosion-Resistant Carbon Steel Flat Products) происхождением из Кореи.

Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2013 года в США насчитывается 245 антидемпинговых (также действуют 6 соглашений о приостановлении антидемпинговых расследований) и 52 компенсационных приказа, 27 из которых защищает внутренний рынок США от импорта китайского происхождения (8 компенсационных приказов действуют против индийского импорта и по три приказа против импорта из Индонезии и Южной Кореи). 92 антидемпинговых приказа (38%) защищают рынок США от китайского импорта, в то время как 22, 18, 15, 14, 12 антидемпинговых приказов защищают рынок США от продукции происхождением из ЕС, Тайваня, Индии, Японии и Южной Кореи соответственно. Около 45% антидемпинговых и 50 % компенсационных приказов относятся к поставкам стальной продукции. При этом, средний срок действия антидемпингового приказа в настоящее время составляет 18 лет (при максимальном значении продолжительности действия приказа 34 года).

Озабоченность торговых партнеров США продолжает вызывать существующая практика распределения Службой США по таможенному контролю и охране границ среди национальных производителей, подвергшихся негативному воздействию демпинга со стороны иностранных производителей, сумм антидемпинговых и компенсационных пошлин, учтенных Службой до 1.10.2007 г. (поправка Берда). Так, в 2007 ф.г. было распределено 264 млн.долл., в 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 фин.гг. – 180, 248, 69.4, 85, 118.7, 61.7 млн.долл. соответственно. На 2014 ф.г. запланировано к распределению 37.7 млн. долл. Данная практика признана несоответствующей правилам ВТО, в связи с чем Япония и ЕС (из 11 таможенных территорий, обжаловавших данную меру в ВТО) применяют к американскому импорту по отдельным товарным позициям (13 – Япония, 5 - ЕС) дополнительные пошлины, введенные в порядке реторсии, размер которой подлежит ежегодному определению и в 2013 году составил 74.47 и 61 млн. долл. США соответственно.

В рамках мероприятий по поддержке национальных производителей и обнародованного Администрацией США перечня предлагаемых мер по усилению правоприменительной практики в области антидемпингового законодательства в 2013 году был принят ряд нормативных правил, Так, 10 апреля в «Federal Register» опубликовано окончательное решение Минторга США о модификации применимых правил в области антидемпинговых процедур в части определения термина «фактическая информация», а также сокращения максимально возможных сроков для предоставления «заинтересованными» лицами фактической информации в Минторг США в рамках антидемпинговых и компенсационных процедур.

17 июля Минторг США опубликовал в Federal Register окончательную редакцию новых процедурных правил удостоверения фактической информации, предоставляемой (в том числе) от имени правительственных органов иностранных государств в Минторг США в рамках осуществления антидемпинговых и компенсационных процедур. По сравнению с текстом упомянутых правил в редакции от 10 февраля 2011 года (interim final rule) в порядок удостоверения правительственными органами иностранных государств (government certification) полноты и достоверности фактической информации, предоставляемой в Минторг США в рамках осуществления антидемпинговых и компенсационных процедур, внесены изменения и дополнения, исключившие ссылки на уголовное законодательство США. Кроме того, текст удостоверительной надписи изложен в новой редакции, которой с 16 августа 2013 г. необходимо придерживаться при оформлении соответствующих подач в Минторг США.

2 августа в «Federal Register» опубликован окончательный вариант изменений и дополнений в правила осуществления антидемпинговых процедур в части использования Минторгом США данных о ценах на ресурсы (факторы производства), приобретаемые в странах с рыночной экономикой, применительно к расчету уровня «нормальных цен» в рамках антидемпинговых процедур, затрагивающих страны с нерыночной экономикой. Данные изменения вступают в силу с 3 сентября с.г. Кроме того 4 ноября в «Federal Register» опубликован окончательный вариант изменений и дополнений в правила осуществления антидемпинговых процедур в части расширения использования метода случайной выборки при отборе респондентов для проведения антидемпингового расследования и пересмотров ранее принятых приказов.

В соответствии с предписаниями национального законодательства в отчетном периоде торгово-экономическим блоком Администрации США был осуществлен ряд публикаций нормативного характера, а также были обнародованы восемь докладов (обзора, отчета) по тематике ВЭД. Так, 8 января АТП США опубликовал в «Federal Register» уведомление о возможности исключения Бангладеш из перечня стран-бенефициаров преференциального режима ГСП США в связи с отсутствием прогресса в вопросе соблюдения прав трудящихся, включая право на объединение в профсоюзы и проведение коллективных переговоров с работодателями.

16 января Служба США по таможенному контролю и охране границ (совместно с Бюро расследования нарушений таможенного и иммиграционного законодательства) опубликовала годовой отчет за 2012 ф.г. о результатах деятельности в области пресечения незаконного ввоза на территорию США товаров, нарушающих исключительные права интеллектуальной собственности американских правообладателей. Так, в отчетный период был осуществлен 691 арест, оформлено 423 обвинительных заключения, инициировано 334 судебных дела в отношении физических лиц, вовлеченных в вышеупомянутую противоправную деятельность. В отчетном периоде был заблокирован доступ к 697 интернет-сайтам, посредством которых осуществлялось распространение контрафактной продукции. В 2012 ф.г. было конфисковано 22 848 партий контрафактных товаров (из которых 9 852, 8 490 и 1 526 поставлялись посредством почты, служб экспресс-доставки и экспедиторскими компаниями соответственно) на общую сумму 1,262 млрд. долл. (в 2011 ф.г. – 24 792 на общую сумму 1,11 млрд. долл.). Наибольший объем контрафактной продукции (в ценовом выражении) приходился в 2012 ф.г. на следующие товары: сумки и кошельки (40%); часы и украшения (15); одежда (11%); бытовая электроника (8%); обувь (8%); лекарственные средства (7%). Крупнейшими странами-импортерами контрафактной продукции (в ценовом выражении) в 2012 ф.г. оставались Китай (72%) и Гонконг (14%).

19 февраля Минторг США опубликовал отчет о ходе реализации Новой экспортной инициативы в 2012 г. Так, согласно отчета, объем экспорта товара и услуг рос в 2012 году опережающими темпами по сравнению с увеличением объема импорта в США, достигнув значения 2,2 трлн. долл. (13,9% ВВП США), из которых 1,35 трлн. долл. приходится на товары промышленного производства (рост на 47% за период 2009-12 гг.). Экспорт услуг в 2012 году увеличился на 4,4% и составил 632,3 млрд. долл. США. Экспорт сельскохозяйственной продукции увеличился на 38% до уровня 145,4 млрд. долл. (крупнейший рынок – Китай с объемом 26 млрд. долл.). Минсельхоз США 21 февраля опубликовал прогнозные показатели экспорта на 2013 ф.г., которые составили 142 млрд. долл. (итоговое значение за 2012 ф.г. – 135,8 млрд. долл.).

01 марта Администрация США по контролю за качеством продовольствия и лекарственных средств опубликовала стратегический план, направленный на укрепление и развитие системы безопасности качества продовольственных продуктов в странах, являющихся их экспортерами в США. В рамках программы планируется проведение обучения иностранных специалистов, ознакомление их со стандартами безопасности, предъявляемыми к импортируемым продовольственным товарам, интеграция системы мониторинга качества производственных процессов при производстве продуктов питания в данных странах, выработка единых технических регламентов продовольственных товаров.

1 апреля 2013 года АТП США представил Президенту США и в Конгресс США ежегодный доклад о торговых барьерах в зарубежных странах, препятствующих экспорту американских товаров, услуг и инвестиций, а также доклады о технических барьерах в торговле и о санитарных и фитосанитарных мерах. Доклад о торговых барьерах в зарубежных странах содержит информацию о торговых режимах 57 стран, а также Специального административного района Гонконг, Тайваня, Европейского Союза и Лиги арабских государств. Упомянутый Доклад включает анализ действующих барьеров по 9 категориям, а также содержит оценку влияния иностранной торговой политики на объем американского экспорта. Также 30 марта были обнародованы два других упомянутых доклада, раскрывающие ограничения в соответствующих областях применительно к 16 странам (а также ЕС и Тайваню) и 45 (а также ЕС, Тайваню и Сообществу развития стран Юга Африки) странам соответственно.

Кроме того, 1 мая 2013 г. АТП США обнародовал итоги ежегодно проводимого им обзора по т.н. «статье 301-специальной» Закона США о торговле 1974 г., посвященного анализу ситуации с охраной прав американских владельцев ИС в иностранных государствах (далее - Обзор). АТП США осуществил Обзор в отношении режимов охраны прав ИС, применяемых 95 торговыми партнерами США, из которых 41 вызвали озабоченность у американской стороны. В перечень т.н. «приоритетно наблюдаемых государств», к числу которых американцы относят страны с «неадекватным» уровнем защиты прав ИС, были отнесены 10 стран, а в перечень «наблюдаемых государств» включены 30 торговых партнеров США. Кроме того Украине был присвоен статут «приоритетного иностранного государства» (наивысший уровень озабоченности). Учитывая данное обстоятельство, 3 июня 2013 года АТП США инициировал расследование в отношении Украины в рамках статьи 301 Закона США о торговле 1974 г в связи с отсутствием эффективной защиты исключительных прав интеллектуальной собственности. Итогом такого расследования может стать временное лишение Украины статуса страны-бенефициара в рамках ГСП США.

27 июня Торговый представитель США М.Фроман обнародовал отчет о результатах ежегодного пересмотра Генеральной системы преференций, предоставляющей право на осуществление беспошлинного импорта различных групп товаров из развивающихся стран. Более 100 наименованиям продукции происхождением из 14 стран был предоставлен т.н. «вейвер» в отношении применения правила о «пороге конкурентоспособности». Принято решение об исключении Народной республики Бангладеш из числа бенефициаров ГСП в связи с систематическим грубым нарушением трудовых прав и несоблюдением минимальных требований безопасности рабочих мест. Петиции по нескольким странам, одобренные в прошлые годы, остаются под процедурой пересмотра: петиции по Индонезии, России, Украине и Узбекистану в связи с нарушением прав интеллектуальной собственности, петиции по Фиджи, Грузии, Ираку, Нигеру, Филиппинам и Узбекистану в связи с нарушением прав трудящихся.

1 ноября Минфин США опубликовал очередной доклад об экономической и валютной политике зарубежных стран, в котором в очередной раз не признал Китай валютным манипулятором и соответственно не стал требовать применения в отношении данной страны односторонних экономических санкций. Отмечается, что курс юаня по отношению к доллару вырос на 12% с июня 2010 года, при этом китайская валюта все равно остается недооцененной. Предметом озабоченностей Минфина США стала курсовая политика Японии, Кореи, Тайваня и Бразилии.

В отчетном периоде Конгресс США продолжил работу по совершенствованию законодательства в области государственного регулирования внешнеэкономической и инвестиционной деятельности. Представляется, что важным событием в данной сфере стало обнародование в феврале 2013 г. заявления постоянной бюджетной комиссии Конгресса США о приоритетных сферах (внешнеэкономической направленности) законодательной деятельности Конгресса на 2013 год. Так, были упомянуты следующие приоритетные законодательные инициативы: (1) наделение Президента США «полномочиями по содействию торговле» (Trade promotion Authority); (2) временное снижение или отмена таможенных пошлин в отношении сырьевой продукции и полуфабрикатов, которые не производятся (или производятся в недостаточном количестве) в США; (3) наделение дополнительными полномочиями Службы США по таможенному контролю и охране границ (включая упрощение ряда таможенных процедур через поощрение участия импортеров в реализуемых Службой сертификационных программах); (4) продление срока действия преференциальных систем (действие ГСП и системы преференций Андским странам истекает в июле 2013 года); (5) правоприменение в области ИС (особенно в сфере защиты прав на ноу-хау и пресечение несанкционированного доступа сведениям, составляющим коммерческую тайну»); (6) дальнейшая настройка режима экономических санкций; (7) многосторонние и двусторонние переговоры и др. Итоги 2013 года показали, что по большинству направлений достичь успеха не удалось, по отдельным пунктам программы даже не были согласованы тексты законопроектов.

Среди законопроектов, внесенных в отчетном периоде на рассмотрение Конгресса США,можно отметить внесенный 09 мая 2013 года в Палату представителей Конгресса СШАзаконопроект H.R. 1910 «О правовой подотчетности иностранных производителей», положения которого, в частности, предусматривают необходимость регистрации в США представительства иностранного производителя, осуществляющего поставки на рынок США, в целях обеспечения большего контроля за качеством и происхождением продукции со стороны надзорных органов США, а также неотвратимости исполнения судебных предписаний властей США

Учитывая, что положения Публичного закона № 111-227 от 11.08.2010 «О текущем снижении тарифа» (в редакции закона №111-344), предусматривающие снижение или приостановление взимания импортных пошлин на 929 товарных позиций, большинство из которых является сырьем для американских производителей, истекли 31.12.2012 г., то представляет несомненный интерес законопроект H.R. 6727 «О текущем снижении тарифа», положения которого, сокращая количество товарных позиций на величину около 10%, продлевают срок действия льготного периода обложения таможенными пошлинами до 31.12.2015 г.

Среди законопроектов, направленных на улучшение инвестиционного климата, можно выделить законопроект H.R. 6493 «О международных инвестициях в американские города», предусматривающий предоставление инвесторам, имеющим намерение вкладывать денежные средства в развитие депрессивных американских городов, льгот в виде налоговых вычетов, предоставлении долгосрочных инвестиционных виз и видов жительства и других стимулирующих мер.

Учитывая, что 31 июля истек срок действия ГСП США, то представляют интерес внесенные в Конгресс США законопроекты H.R. 2709, S 1331, положения которых предусматривают ретроспективное продление ГСП США до 30.09.2015 г. В связи с необходимостью уплачивать таможенные пошлины по товарам, ранее подпадавшим под действие ГСП США, потери американского бизнеса с августа по декабрь 2013 года составили около 225 млн. долл. США

В рамках реализации второго этапа патентной реформы США представляет интерес законопроект H.R. 2639 (внесен 10.07.2013), положения которого прежде всего направлены на борьбу с патентными «троллями» ежегодные потери экономики США от которых составляет около 29 млрд.долл. США.

Принимая во внимание, что срок действия Публичного закона № 110-234 от 22.05.2008 года (в редакции закона от 02 января 2013 года № 112-240) "О продовольствии, охране окружающей среды и энергетике от 2008 г." (Food, Conservation, and Energy Act of 2008, aka 2008 U.S. Farm Act) истек 01 октября 2013 года, то представляет несомненный интерес законопроекты S 504 и H.R. 2498 «О реформе сельского хозяйства, продуктах питания и занятости», положения которых продлевают сроки действия сельскохозяйственных и экспортных субсидий, а также устанавливающие их объемы финансирования. Кроме того данные законопроекты предусматривают возобновление ежегодных выплат в Бразильский хлопковый институт (по итогам разрешения спора в ВТО по вопросам экспортной поддержки и субсидий производителям хлопка). Отмечаем, что в связи с истечением срока действия упомянутого закона, возобновилось действие закона «О поддержке фермерства» 1949 года, одним из последствий чего стал рост розничных цен на молочную продукцию в США (в связи со значительно меньшим объемом агросубсидий).

11 декабря в Сенат Конгресса США был внесен законопроект № 1801 «Об обеспечении равных условий в глобальной торговле», положения которого предписывают Минторгу США при расчете «нормальной» цены учитывать соразмерность и адекватность расходов респондентов на оплату труда, расходов на обеспечение стандартов охраны труда, а также защиты окружающей среды.

12 декабря в Палату представителей Конгресса США внесен законопроект H.R. 3733 «О торговле и правоприменительной практике в сфере защиты окружающей среды», положения которого предусматривают возможность введения специальных импортных таможенных пошлин в отношении товаров, произведенных в странах, не взявших на себя обязательства в должном объеме по защите окружающей среды.

В отчетный период Конгресс США так и не приступил к рассмотрению вопроса предоставления Президенту США «полномочий по содействию торговле», которые необходимы Администрации США для успешного завершения переговоров по созданию зоны свободной торговли «Транстихоокеанское партнерство», а также по «Трансатлантическому торговому и инвестиционному партнерству». Данная процедура позволяет Администрации США проводить заключенные торговые соглашения через Конгресс США по ускоренному и упрощенному порядку – конгрессмены могут лишь одобрять или отклонять подписанные соглашения и не могут вносить в него правки. Соответствующий законопроект планируется к внесению в Конгресс США в феврале 2014 года.

В отчетный период Президент США Б.Обама подписал ряд публичных законов внешнеэкономической направленности. Так,2 января Президент США подписал Публичный закон № 112-239 «О выделении средств на цели национальной обороны в 2013 финансовом году», положения которого (среди прочего) предусматривают снятие запрета на экспорт отдельных категорий спутников (прежде всего в области космической связи) и их компонентов. Экспортные ограничения отменены в отношении поставок во все страны мира за исключением Китая, Северной Кореи, Ирана, Кубы, Сирии и Судана. Кроме того, положения данного закона (ст. 1241-1255) предусматривают расширение экономических санкций трансграничного характера в отношении Ирана, которые затрагивают энергетический и кораблестроительный сектор экономики Ирана, а также морское судоходство и страховую деятельность. Кроме того, экономические санкции могут быть применены в отношении финансовых институтов третьих стран, которые участвуют (обеспечивают) в трансакциях с иранскими компаниями и физическими лицами, внесенными в соответствующие ограничительные списки.

Считаем важным отметить, что 2 января срок финансирования федеральных программ поддержки сельского хозяйства в рамках публичного закона США 2008 года «О поддержке фермерства» был продлен на один год в соответствии с положениями Публичного закона № 112-240 «О помощи американским налогоплательщикам».

14 января с.г. Президент США подписал Публичный закон США № 112-269 «Об увеличении наказания за акты промышленного шпионажа» (Foreign and Economic Espionage Penalty Enhancement Act of 2012), положения которого предусматривают ужесточение санкций за акты промышленного шпионажа (для физических лиц максимальный срок тюремного заключения увеличен с 15 до 20 лет с возможностью наложения штрафа, максимальный размер которого увеличен в 10 раз до 5 млн. долл.; для организаций размер штрафа определяется большим значением двух из величин - 10 млн. долл. или увеличенная в три раза стоимость «украденных» сведений, составляющих коммерческую тайну).

Кроме того, 14 января Президент США подписал Публичный закон № 112-266 «О безопасности гипсокартона», положения которого предусматривают новые требования по маркировке данного вида продукции, а также ограничивают содержание серы в данной продукции.

20 марта 2013 года Президент США подписал Публичный закон № 113-14 "О взимании сборов за регистрацию лекарств для животных", положения которого вводят дополнительные сборы с компаний и импортеров в пользу Администрации по контролю за качеством продуктов питания и лекарственных средств.

27 ноября Президент США подписал Публичный закон № 113-54 от 27.11.2013 года «О качестве и безопасности лекарственных средств», положения которого, среди прочего, учреждаю национальный стандарт безопасности цепочки лекарственных средств и их компонентов для целей защиты потребителей от контрафактных лекарств.

26 декабря Президент США подписал Публичный закон № 113-66 "О выделении средств на цели национальной обороны", положения которого (статья 2279) накладывают фактический запрет на размещение на территории США наземных комплексов спутниковых систем глобального позиционирования иностранных государств (в настоящее время Россия, ЕС и Китай), которые прямо или косвенно контролируются правительствами иностранных государств. Размещение упомянутых наземных комплексов может быть разрешено только в том случае, если министр обороны США и директор национальной разведки предоставят письменное удостоверение Конгрессу США, что данные объекты не будут использоваться для разведывательной деятельности против США и будут передавать только открытые данные, а также не повысят эффективность российских вооружений и не ослабят конкурентные позиции американской системы GPS на рынке. В свою очередь статья 1255 данного закона запрещает использовать бюджетные денежные средства для исполнения контрактов с ОАО "Рособоронэкспорт".

Американской стороной в рассматриваемом периоде был подписан ряд двусторонних соглашений и других обязывающих документов межправительственного и межведомственного уровня в целях правового регулирования отдельных аспектов внешнеэкономической и инвестиционной деятельности. Так, 25 января 2013 года США и Япония подписали соглашение о порядке и условиях осуществления экспорта американской говядины и продукции из нее на рынок Японии. Япония согласилась разрешить с 01.02.2013 ввоз в страну американской говядины при условии, что возраст животных, из которых она была произведена, не превышает 30 месяцев (ранее было ограничение 20 месяцев).

28 февраля 2013 года Администрации США и Иордании подписали Декларацию о совместных принципах в области международных инвестиций (включая вопросы компенсаций на случай прямой или косвенной экспроприации) и Декларацию о совместных принципах в области оказания информационных и коммуникационных услуг (включая вопросы свободы трансграничного перемещения информации и информационных услуг).

23 апреля Бюро по таможенному и пограничному контролю США подписало с Таможенной службой Нигерии Соглашение о взаимной помощи по таможенным вопросам, положения которого (среди прочего) предусматривают возможность взаимного обмена таможенной информацией. Данное соглашение стало 66 в списке аналогичных соглашений с торговыми партнерами США.

15 мая между США и Бирмой (Мьянма) было подписано рамочное соглашение по торговле и инвестициям. Соглашение предполагает создание переговорной площадки по вопросам развития торговли и инвестиций между двумя странами, обеспечения соблюдения трудовых прав, а также выработке подходов к совместной борьбе с бедностью в Мьянме.

28 мая между США и странами, входящими в региональной интеграционное объединение CARICOM, было подписано рамочное Соглашение о торговле и инвестициях.

12 июля подписано Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенных Штатов Америки о торговле между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки узлами и агрегатами моторных транспортных средств.

27 августа США и Уругвай подписали Соглашение о взаимопонимании по вопросам развития торговых отношений. Данный документ опосредует вопросы взаимодействия между правительствами двух стран, а также определяет дальнейшие направления взаимной работы сторон по подписанию двухстороннего соглашения о свободной торговле.

24 сентября США и Монголия подписали Соглашение «О транспарентности в вопросах инвестиций и торговли».

26 сентября США и Япония подписали соглашение о взаимном признании стандартов «органических» продуктов питания.

21 октября ЕС и США продлили срок действия Соглашение 2009 года «О порядке доступа высококачественной говядины американского происхождения на рынок США» до 02 августа 2015 года, ежегодная квота в размере 45 тыс. метрических тонн сохранена без изменений.

21 ноября США и Марокко подписали Соглашение «О содействии торговле», а также межведомственное Соглашение «О взаимной помощи по таможенным вопросам».

25 ноября США и Бангладеш подписали Соглашение «О сотрудничестве в области торговли и инвестиций».

27 ноября (в форме обмена нотами) Россия и США подписали Соглашение «О взаимных отношениях в области рыбного хозяйства» (актуализация аналогичного Соглашения между Правительствами СССР и США от 1988 г.).

Администрация США в отчетном периоде также продолжала нормотворческую работу на ведомственном уровне в сфере правового регулирования внешнеэкономической и инвестиционной деятельности. Так, 17 января Министерство финансов США и Служба внутренних доходов США опубликовали окончательную редакцию нормативных правил, регламентирующих отдельные аспекты применения финансовыми учреждениями Закона США о выполнении налоговых требований по зарубежным счетам (FATCA). Данными правилами детально регламентируются пошаговые действия по выявлению контролируемых законом счетов, раскрытию информации по ним и осуществлению предусмотренных законом удержаний с лиц, нарушающих его требования.

К новым мерам нетарифного регулирования можно отнести нормативное решение Администрации по контролю за качеством продовольствия и медикаментов, вступившее в силу 5 февраля с.г. во исполнение положений Публичного закона № 111-353 от 04.01.2011 «О безопасности пищевых продуктов», в соответствии с которым предусматривается необходимость обязательного указания в составе сведений, предоставляемых в рамках предварительного уведомления о ввозе продовольствия в США, на имевшиеся в прошлом случаи отказов в допуске (или приостановления обращения) на рынки третьих стран данной продукции. Также данным нормативным решением предусматривается введение дополнительных оснований для приостановления на срок до 30 дней (для целей проведения соответствующего расследования) выпуска продовольствия на внутренний рынок США, которыми являются наличие достаточных оснований для разумного предположения о том, что товар содержит признаки фальсификации или его маркировка осуществлена в объеме и способом, несоответствующим данному виду продукции, а также в тех случаях, когда есть разумные основания предполагать, что продукция может содержать посторонние примеси.

15 февраля Министерство торговли США опубликовало окончательное решение о продлении до 21 марта 2017 года срока действия Системы мониторинга и анализа импорта стали (SIMA), предусматривающее требование об автоматическом лицензировании импорта основных наименований сталепроката вне зависимости от страны его происхождения.

21 февраля Государственный департамент США принял решение о включении Камбоджи, Камеруна, Казахстана и Панамы в перечень стран (в настоящее время насчитывает 53 государства), использующих международную Систему сертификации Кимберлийского процесса при осуществлении международной торговли необработанными алмазами. Данное решение отменяет существовавший ранее запрет на импорт в США и операции с необработанными алмазами, происхождением из упомянутых стран.

12 марта Федеральная комиссия США по мореходству одобрила подписание внешнеэкономического соглашения об альянсе в сфере коммерческих морских грузовых перевозок. По условиям соглашения его участники (среди которых American President Line) вправе фрахтовать друг у друга морские коммерческие суда, сдавать в аренду часть грузовых мест на судах, а также координировать и кооперировать перевозку грузов между портами на Восточном побережье США и портами в Северной и Южной Азии, Ближнем Востоке, Испании, Италии, Египте, Панаме, Ямайке и Канаде.

18 апреля Бюро по таможенному и пограничному контролю США заявило об увеличении числа т.н. центров передового таможенного оформления – подразделений в структуре таможенного органа, специализирующихся на процедурах таможенного оформления определенной группы товаров. Согласно сделанному заявлению в 2013 году планируется открыть несколько Центров: по сельскохозяйственной продукции и продуктам питания в Майами; по одежде, обуви и текстилю в Сан-Франциско; по компьютерам и иной бытовой электроники в Атланте. Центры передового таможенного оформления осуществляют часть таможенных функций в отношении установленной группы товаров, в первую очередь – функции по проверке правильности определения таможенной стоимости товаров. Все упомянутые центры открыты в 2013 году.

17 мая Министерство энергетики США разрешило экспорт сжиженного природного газа по проекту «Freeport» в штате Техас. Данное разрешение стало вторым в истории США и первым с 2011 года. Разрешение дано на экспорт в страны, с которыми у США нет соглашений о свободной торговле. 07 августа Минэнергетики США разрешило экспорт сжиженного природного газа по проекту «Lake Charles Exports» в штате Луизиана. Кроме того 11 сентября выдано разрешение на экспорт сжиженного природного газа по проекту "DominionCove Point" в штате Мериленд.

14 июня Министерство торговли США объявило о планах провести в г. Вашингтоне 31 октября и 1 ноября текущего года первый международный инвестиционный саммит в рамках действия программы «SelectUSA». Участие в саммите приняли зарубежные инвесторы, члены правительств иностранных государств, иностранные и американские компании. Цель проведенного мероприятия – стимулирование привлечения иностранных инвестиций в экономику США.

В свою очередь Министерство сельского хозяйства США 21 июня опубликовало количественные пороговые значения на 2013 год объема импорта продовольствия в отношении 41 товарной позиции, при превышении которых Администрация США может принять защитные меры в виде увеличения применимых ставок таможенного тарифа.

25 июня Бюро таможенного и пограничного контроля США анонсировало расширение сферы действия программы «Глобальный доступ» (Global Entry) на 8 дополнительных аэропортов. Программа позволяет импортерам, прошедшим процедуру подтверждения своего статуса как благонадежных, ввозить на территорию США грузы через аэропорты, участвующие в программе, с минимальным количеством таможенных и прочих проверочных процедур. В настоящее время в программе участвуют 32 аэропорта США.

5 июля Служба США по таможенному контролю и охране границ опубликовала в Federal Register окончательную редакцию правил, вступающих в силу с 5 августа 2013 года, устанавливающих право таможенного органа отказывать в допуске на таможенную территорию США промышленному оборудованию и потребительским товарам, маркировка и энергоэффективность которых не соответствует Публичному закону США «Об энергетической политике» 1975 года и принятым в его исполнение подзаконным актам.

12 июля Служба внутренних доходов США и Минфин США объявили о переносе на полгода срока вступления в силу основных требований Закона США о выполнении налоговых требований по зарубежным счетам (FATCA), касающихся обязательств кредитных организаций производить удержание с платежей в отношении лиц, не раскрывших информацию о владельцах своих счетов. В течение полугода планировалось завершить процедуру подписания двусторонних соглашений о порядке взаимодействия в рамках FATCA с различными государствами (около 50, включая Россию). Кроме этого, в срок до 25 апреля 2014 г. всем банкам и иным организациям, отвечающим разработанным Минфином США критериям благонадежности, будет необходимо получить в Службе внутренних доходов США особый идентификатор (Global Intermediary Identification Number), используемый для отслеживания операций по счетам.

29 июля АТП США внесла изменения в Гармонизированный таможенный тариф (ГТТ) США, имеющие своей целью: отразить истечение 31 июля 2013 г. срока действия Генеральной системы преференций США и Системы торговых преференций Андским странам; отразить изменение количества стран-членов ЕС применительно к распределению квот на сырную продукцию; отразить исключение с 31 августа 2013 г. Бангладеш из перечня стран-бенефициаров ГСП США; отразить изменение в нумерации нескольких подпозиций ГТТ США и для других подобных технических целей.

3 августа АТП США использовала (впервые с 1987 года и в 6 раз с 1930 года) делегированные Президентом США полномочия по наложению вето на решение КМТ США от 04 июня 2013 года, принятому в рамках расследования по статье 337 закона «О тарифе США» в пользу компании Samsung, положения которого накладывали (в связи с нарушением исключительных прав интеллектуальной собственности компании Samsung) запрет на ввоз на таможенную территорию США широкой номенклатуры продукции компании Apple.

9 августа Служба США по таможенному контролю и охране границ США объявила о порядке изменения электронной системы оформления таможенных грузов (ACE). Переход планируется осуществить в три этапа с завершением переходного периода в октябре 2016 г. В результате планируемых изменений планируется объединить в единую электронную систему действующие базы различных органов власти, связанные с перемещением товаров через государственную границу, соблюдением таможенного, санитарного законодательства, режимов экспортного контроля.

20 августа Администрация США по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств анонсировала начало «пилотной» программы контроля цепочки безопасности поставщиков продуктов питания. Программа нацелена на выявление контрафактной и некачественной продукции при ввозе и дальнейшей ее дистрибуции по территории США. Суть программы заключается в декларировании импортерами полных списков организаций, участвующих в производстве конечного продукта, импортируемого в США.

20 сентября Федеральная торговая комиссия США утвердила новые правила маркировки шерстяной продукции, включая требования по указанию на этикетке данных о факте наличия в составе товара повторно используемой шерсти.

22 октября в Federal Register опубликовано официальное извещение Минторга США об изменении с 1 октября 2013 года наименования Импортной администрации Минторга США. С указанной даты упомянутое структурное подразделение Минторга США именуется Правоприменение и обеспечение соответствия (Enforcement and Compliance), к функциональным обязанностям которого относятся следующие группы вопросов: (1) антидемпинговые и компенсационные процедуры; (2) противодействие «обхождению» и иному нарушению антидемпинговых и компенсационных мер; (3) обеспечение участия Администрации США в процедурах разрешения споров в рамках НАФТА.

1 ноября Служба контроля здоровья животных и растений США обнародовала итоговую версию Правил импорта говядины в соответствии с Международными стандартами здоровья животных с целью предотвращения развития болезни губчатой энцефалопатии (коровьего бешенства).

14 ноября Минсельхоз США опубликовал в Federal Register новую редакцию стандарта качества гороха в сушеном виде.

10 декабря Минфин США опубликовал в Federal Register в рамках имплементации положений статьи 619 Закона "О реформе финансовой системы США" новые правила, которые накладывают на финансово-кредитные организации США существенные ограничения на осуществление высокорисковых биржевых операций с деривативами и рядом других финансовых инструментов с использованием собственных (а не клиентских) средств. Правила вступают в силу 1 апреля 2014 г., однако штрафные санкции за несоблюдение правил могут быть применены не ранее 21 июля 2015 г. Несмотря на это, уже начиная с июня 2014 г. кредитные учреждения будут вынуждены информировать регуляторов о предпринимаемых шагах по обеспечению соответствия новым правилам.

18 декабря опубликованы ценовые пороговые значения применительно к процедурам осуществления государственных закупок на 2014-15 гг., факт превышения которых дает право торговым партнерам США, являющимся участниками Соглашения ВТО по правительственным закупкам или двустороннего соглашения о свободной торговле, принять участие в конкурсных торгах на право заключения соответствующего государственного контракта.

31 декабря Минсельхоз США издал Приказ (вступил в силу 22.01.2014), положения которого устанавливают сбор с производителей бумаги и бумажной упаковки в размере 0,35 долл. США за короткую тонну (907,2 кг), осуществляющих производство или ввоз на таможенную территорию США данного вида продукции в ежегодном объеме более 100 тыс. коротких тонн. Ожидается, что объем ежегодных сборов в рамках данного приказа составит около 25 млн. долл. США. Данные средства будут направляться на маркетинговые исследования и информационную поддержку целлюлозно-бумажной промышленности США.

В отчетном периоде Администрация США продолжала использовать специальные ограничения в торговле товарами по соображениям национальной безопасности, совершенствуя внешнеторговое законодательство в данной сфере. Так, 11 февраля в Federal Register опубликовано решение Государственного департамента США о введении экономических санкций в отношении белорусских компаний КБ «Радар» и «ТМ Сервис» (включая их дочерни компании) сроком на 2 года, запрещающее американским компаниям осуществлять какие-либо внешнеторговые (включая импортные) операции с данными белорусскими организациями. 12 февраля в Federal Register опубликовано решение Управления по контролю за иностранными активами Минфина США о включении белорусской компании ГВТУП «Белвнешпромсервис» в «Список граждан особых категорий и запрещенных организаций» и «замораживании» на территории США всех ее активов.

3 июня Президент США подписал Исполнительный приказ (вступил в силу 01 июля 2013 года), положения которого накладывают запрет на использование иностранными банками возможностей финансовой системы США в случае, если такие банки осуществляют существенные валютные операции с иранским реалом. Также данный указ запрещает продажу или предоставление Ирану оборудования и технологий для производства автотранспортных средств, а также запасных частей для автотранспортных средств.

7 ноября в «Federal Register» опубликовано официальное решение Управления по контролю за иностранными активами Минфина США о введении с 30 октября 2013 года санкций имущественно-финансового характера в отношении четырех граждан России, а также двух российских компаний (ООО «Гурген Хаус» и ООО «МС Групп Инвест»). Санкции введены в связи с тем, что упомянутые российские граждане и организации непосредственно связаны (по мнению Администрации США) с международными преступными группировками.

10 декабря Госдеп США опубликовал в Federal Register о введении в отношении Сирии дополнительных санкций экономического характера, включая запрет американским банкам на предоставление займов и кредитов государственным организациям Сирии (исключая кредиты и займы на закупку продовольствия), а также запрет осуществления поставок товаров и технологий американского происхождения (исключая продовольствие).

Тем не менее в отчетном периоде Администрация США продолжила смягчение режима санкций экономического характера по отношению к Бирме. Так, 22 февраля Управление по контролю за иностранными активами Минфина США сняло запрет на осуществление расчетных и иных операций (включая открытие счетов) с четырьмя основными финансовыми институтами Бирмы (Myanma Economic Bank, Myanma Investment and Commercial Bank, Asia Green Development Bank and Ayeyarwady Bank). С 22 февраля такие операции могут осуществляться в уведомительном порядке на основании Общей лицензии № 19.

С учетом прецедентного характера права США важное место в сфере нормативного регулирования ВЭД занимает решения федеральных органов судебной власти США. Считаем необходимым отметить, что 19 марта 2013 года Верховный Суд США принял прецедентное решение, в корне изменившее правоприменительную практику в части определения момента исчерпания исключительных прав при введении товаров, содержащих в себе объекты авторского права, в гражданский оборот (т.н. «правило первой продажи»). В соответствии с данным решением в США применим экстерриториальный принцип исчерпания исключительных прав, а не национальный, как это было ранее. На практике это означает, что субъект, легально приобретший в любой стране мира продукцию, содержащую в себе объекты авторского права, вправе в дальнейшем импортировать ее на рынок США в целях перепродажи.

Кроме того, считаем важным отметить решение Окружного суда Округа Колумбия от 02 июля 2013 года, вынесенное в рамках рассмотрения дела American Petroleum Institute v. SEC (D.D. C., No. 12-cv-01668, 10/10/12), в соответствии с которым было приостановлено действие Правил Комиссии США по ценным бумагам и биржам №13q-1 от 22.08.2012 «О раскрытии информации о платежах эмитентами, осуществляющими добычу полезных ископаемых», а Комиссия была обязана возобновить нормотворческую работу в данной области. Упомянутые правила предусматривали обязанность публичных компаний, в том числе иностранных, осуществляющих деятельность в сфере добычи полезных ископаемых и имеющих листинг в США, по раскрытию, среди прочего, информации о платежах, осуществляемых правительствам различных уровней.

В рассматриваемом периоде США продолжали играть ведущую роль в международных организациях, используя их возможности для продвижения своих интересов, в частности создания благоприятных условий для деятельности американского бизнеса на внешних рынках. Так, в отчетном периоде Администрация США продолжала работу со своими торговыми партнерами по активизации многосторонних переговоров Доха-раунда в рамках «коктейльного» подхода, направленного на выход на взаимные договоренности по небольшому пакету соглашений (early harvest, deliverables) к концу ноября 2013 г. для их окончательного обсуждения и согласования на 9-ой Министерской конференции ВТО на о.Бали, Индонезия (3-6 декабря 2013 г.).

При активном участии США данная цель была достигнута. 7 декабря 2013 года была обнародована итоговая Декларация, признающая присоединение Йемена к ВТО, а также закрепляющая решения по десяти соглашениям, касающимся «трех столпов» Балийского пакета, а именно: упрощение процедур торговли; некоторые вопросы по сельскому хозяйству; вопросы развития. К данным соглашениям относятся: 1. Упрощение торговых процедур; 2. Меры государственной поддержки сельского хозяйства, не оказывающие искажающего эффекта на торговли и разрешенные к применению без ограничений; 3. Продовольственная безопасность; 4. Администрирование тарифных квот; 5. Экспортная конкуренция; 6. Улучшение условий доступа на рынки продукции из хлопка происхождением из наименее развитых стран; 7. Предоставление беспошлинного и неквотируемого доступа на рынки развитых стран для наименее развитых стран; 8. Упрощение преференциальных правил происхождения товаров в отношении наименее развитых стран; 9. Изъятия по услугам для наименее развитых стран; 10. Механизм мониторинга в части исполнения предоставления специального режима развивающимся странам.

Кроме того, Администрация США в 2013 году продолжала прилагать усилия по согласованию многосторонних соглашений, имеющих торгово-экономическую составляющую. Так, при активном участии Администрации США 19 января 2013 г. в Женеве было завершено согласование текста юридически обязательного соглашения по ртути, получившего название Конвенции Минамата, в разработке которой приняли участие представители более чем 140 стран. Целью Конвенции Минамата является сокращение использования ртути в промышленности, а также ликвидация накопленного ртутного загрязнения. Новый документ вводит запрет на открытие новых шахт, регулирует торговлю металлом и его использование в промышленных процессах, устанавливает специальные меры по снижению ртутного загрязнения окружающей среды при «кустарной» золотодобыче, в металлургии и энергетике. Конвенция открыта к подписанию с октября 2013 г.

24 июля США официально получили статус наблюдателя в Тихоокеанском альянсе – торговом блоке, в который входят Колумбия, Мексика, Перу, Чили и Коста-Рика. Альянс был создан в 2012 году с целью расширения торговли и экономического взаимодействия стран региона и создания торгового пространства, свободного оборота услуг, трудовых ресурсов и капитала. Помимо США статус наблюдателей (с возможным последующим членством) также имеют Гватемала, Панама, Уругвай, Парагвай, Испания, Австралия, Новая Зеландия, Япония и Канада.

В отчетном периоде состоялись четыре раунда (март, Сингапур; май, Перу; июль, Малайзия; август, Бруней) переговоров по формированию Транстихоокеанского партнерства (далее по тексту - TPP), участниками которых на настоящий момент являются США, Канада, Мексика, Австралия, Новая Зеландия, Малайзия, Сингапур, Вьетнам, Бруней, Перу, Чили и Япония. Сторонам не удалось достигнуть своей принципиальной цели по согласованию обязывающих документов к концу 2013 года. В настоящее время страны-участницы продолжают переговорный процесс без привязки к конкретной дате его возможного завершения. Важно отметить, что страны-участницы объявили «мораторий» на допуск новых стран к переговорному процессу. В то же время в течение 2013 года Тайвань и Южная Корея (сентябрь и ноябрь 2013 года соответственно) официально объявили о наличии заинтересованности по присоединению к TPP. Ранее о желании присоединиться к данному переговорному процессу официально объявляло правительство Таиланда.