Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Экспорт никеля более высокого передела из Индонезии снизился в апреле на 37,25%

Согласно данным индонезийского Центрального бюро статистики, в апреле экспорт никелевой продукции из Индонезии составил $357,4 млн в денежном эквиваленте, что на 37,25% меньше, чем в марте.

Глава статистической службы Марго Ювоно отметил, что снижение экспортной стоимости никелевой продукции в основном связано с уменьшением экспортных цен и спадом экспортных отгрузок. В объемном выражении экспорт никелевой продукции упал в апреле на 55,37%, до 29900 т.

Лавров: Россия будет полагаться на себя и на те страны, которые доказали надежность

На проект гимназии имени Е. М. Примакова "Сто вопросов к лидеру", как объясняют его создатели, приглашают очень разных гостей. Но их всех "объединяет важная черта: они никогда не останавливаются перед трудностями, постоянно учатся и совершенствуются, ведут за собой людей". Среди выступавших в гимназии в разное время были международный гроссмейстер Ян Непомнящий, председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, тележурналист Владимир Соловьев.

На этот раз гостем учебного заведения стал министр иностранных дел России Сергей Лавров, который ответил на вопросы одиннадцатиклассников. Приводим наиболее интересные фрагменты из выступления главы внешнеполитического ведомства РФ.

О фразе "Великие державы не нуждаются в признании"

Когда страна крупная, богатая, есть народ, знающий, любящий и продолжающий историю своих предков. Наверное, это имел в виду министр иностранных дел Российской империи князь Александр Горчаков. Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация - крупнейшее государство мира по территориальному охвату. Страна, у которой есть традиции. Едва ли их можно встретить в других государствах. Имею в виду наш многонациональный, многоконфессиональный народ. Российская империя, в отличие от других, не подчиняла своим эстетическим, нравственным требованиям остальные народы, когда распространяла свое влияние. Все сохраняли свой язык, веру, традиции. У разных частей империи был разный статус, чтобы отразить специфику, характерную для того или иного присоединявшегося народа. Это достояние страны, равно как и территория, природные ресурсы.

После создания СССР его тоже несколько лет никто не признавал. Потом признали. Это была реальность, которая создана и никуда не исчезнет. Все это поняли. То же самое происходит сейчас, когда Российскую Федерацию пытаются заставить жить по "правилам", а не по международному праву. Запад уже несколько лет не произносит этот термин. Они призывают всех соблюдать "миропорядок, основанный на правилах". "Правила" никто не видел, никто не участвовал в их написании. На наш резонный вопрос, почему их не устраивают правила под названием Устав ООН, ответа нет. Но мы его знаем. Этот ответ их не устраивает, т. к. все "правила" они выворачивают, как им нужно на сегодняшний день.

Когда у них возникает ощущение, что кто-то им угрожает, они никому не объясняют, не просят принять меры. Просто решают, посылают военных и сравнивают с землей так же, как города в Ираке, Сирии. Такие у них "правила".

Они говорят, что Россия должна "потерпеть поражение", они должны "победить Россию", добиться того, чтобы Россия "проиграла на поле боя". Уверен, что вы знаете историю лучше, чем западные политики, которые произносят такие "заклинания". Наверное, они плохо учились в школе. Делают неправильные выводы из своего понимания прошлого и того, что такое Россия.

Убежден, что все это закончится. Запад в очередной раз признает реальность, которая создается "на земле". Будет вынужден признать, что нельзя безнаказанно постоянно наступать на российские жизненные интересы, русских, где бы они ни жили.

Они признают реальность. Иначе не может быть и не будет. Мы будем добиваться защиты прав русских (где бы они ни жили), русскоязычного населения в соответствии с конвенциями, под которыми стоят подписи всех западных государств. Будем добиваться того, чтобы интересы безопасности России не игнорировались, как это происходило долгие годы после того, как Советский Союз перестал существовать.

Об ограничении права вето в Совбезе ООН

Мы самостоятельно вышли из Совета Европы, деградировавшего из структуры, занимающейся обеспечением единства общеевропейского правового пространства, в структуру, ставшую инструментом США (хотя они даже не члены Совета Европы, а наблюдатели). У американцев в последнее время (это началось пять лет назад) просматривается курс на "приватизацию" секретариатов международных организаций. Они расставляют своих людей на руководящие посты. К огромному сожалению, у них есть влияние на страны, голосующие за те или иные кадровые решения. Американцы "носятся" по всему миру. Какое там суверенное равенство государств? Россия сказала, почему она делает то, что она делает. Никто к санкциям, кроме Запада, практически не присоединился. Но "носятся" по всему миру и американцы, и члены ЕС, и британцы резвее всех, требуют от стран "подключаться" к антироссийским санкциям. Какое тут равноправие и уважение? Никакого.

Когда им нужно получить результат голосования в той же ООН, мои коллеги рассказывали, какими методами их заставляют голосовать так, как Западу нужно. Они намекают конкретному человеку (послу при ООН какой-либо страны), что завтра будет голосование, что они будут вот так голосовать и призывают других сделать то же самое, напоминая им, что у них счет в американском банке, а дети учатся в колледже или университете. Не преувеличиваю. Знаю людей, рассказавших мне это. Я им верю.

Что касается Совбеза ООН. Никто не сможет ничего изменить, если только не будет принято решение, которое должно быть ратифицировано всеми постоянными членами СБ ООН, включая Российскую Федерацию. Иными словами, невозможно изменить статус любого из пяти постоянных членов. Никто не лишит права вето постоянных членов. Это записано в Уставе СБ ООН. Поправка, нацеленная на то, чтобы это изменить, не пройдет. Это все понимают. Это реальность. Та самая реальность, вытекающая из мудрости князя Александра Горчакова.

О людях, с которых беру пример

Надо упомянуть Евгения Максимовича Примакова. Человек, который за непродолжительное пребывание в министерстве сделал многое для того, чтобы МИД вернулся на рельсы национального достоинства и стал проводить линию, которая достойна Российской Федерации. В личном плане он был фантастическим человеком. Играли "капустники", когда еще Россия и другие страны сотрудничали с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Уже лет десять перестали этим заниматься. А когда встречи проводились, каждая делегация ставила "капустник", песни или скетчи. Он с огромным удовольствием участвовал. Он был по-настоящему "глыбой". Не зря ему на Новодевичьем кладбище поставили памятник именно в виде глыбы. Это метко и четко. К вопросу, политик он или друг, - это тоже про него. Никогда не был никаким политиком, когда собирались на дни рождения или встречи друзей. В нашей стране есть много людей, на которых можно равняться.

О "тайном мировом правительстве"

Я поразился тому, с какой скоростью после начала специальной военной операции Запад занял русофобскую позицию, поощряя русофобию на бытовом уровне. Это значит, что никуда не исчезало то, что они думали про Россию, начиная с XVI-XVII-XVIII веков. Сейчас под воздействием этой русофобии политологи стали привлекать внимание к западным описаниям России того еще периода. В начале XX века американские политологи писали о России как о варварах. И вот это все, что было после прекращения "холодной войны", все эти высокопарные разговоры про общечеловеческие ценности, что теперь от Атлантики до Урала, а потом и до Владивостока все построят, испарились в одночасье. Не хочу думать плохо о людях, но один из способов - это объяснить: это глубоко сидело, личина была "приклеена" сверху. Сейчас, правда, раздаются здравые голоса, когда люди возмущаются решениями запретить преподавание в западных школах Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, менять названия улиц. Отмечаем попытки западных правительств, по крайней в мире, многих из них, "подыгрывать" русофобским проявлениям на бытовом уровне и даже "играть" на негативных и позорных чувствах. Это тревожит. Премьер Польши М. Моравецкий заявляет Норвегии, что они много заработали, цены на нефть хорошие, давайте, мол, делитесь с ними. Примерно, как и руководители Украины говорят, что им должны, что почему Германия так медленно поворачивается, что какая-то "ливерная колбаса" "руководит" Германией. Еще недавно представить себе это было невозможно.

Люди считают, что они хозяева жизни. Им сказали, что им все можно, если они будут выступать против России и всего русского. Сейчас входит в моду, что тем, кто "за американцев", все дозволено. Американцы в открытую заявляют, что они не могут допустить никакого двухполярного мира, что они должны отстоять однополярный мир.

Запад пятьсот с лишним лет "заказывал музыку", завоевывал колонии, "цивилизовал" их, организовывал там "порядки", делил страны по линейке. Посмотрите на границы в Африке - по линейке посредине одной этнической группы провели карандашом, и эта часть этноса оказалась в одной стране, а другая - в другой (часто во враждующей). Запад хочет удержать это, но это не получится. Объективно видно, как развиваются Китай и Индия. Неслучайно сейчас Индию стали пытаться затянуть в антикитайские форматы.

Надо набраться терпения, но при этом выстраивать свои собственные механизмы международного общения. Есть ШОС, БРИКС, ЕАЭС, ОДКБ, СНГ.

Сейчас центр мирового развития сместился в Евразию. У нас в евразийском регионе на этот момент наиболее разветвленная сеть партнерств. Надо на них полагаться в дальнейшем развитии нашей страны, ее транспортных, транзитных, логистических возможностей.

Наши западные партнеры доказали, и не первый раз, что они - недоговороспособны.

Так сошлось, что Евразия становится самым перспективным регионом мира. Нам надо заниматься ее обустройством, не используя чьи-то чужие инструменты вроде доллара, системы передачи финансовых сообщений SWIFT, а создавая свои. Это не так сложно сделать. Мы уже существенно увеличиваем долю торговли, которая обслуживается в национальных валютах стран-партнеров: Россия - Китай, Россия - Индия, Россия - Иран и в рамках Евразийского экономического союза. Нужно смотреть вперед. Да, это вызов. Необходимо гораздо активнее заниматься развитием своей страны. Но это и огромный плюс, и возможности.

Об отношениях с Китаем

У нас протяженная граница с Китайской Народной Республикой и общие интересы по отстаиванию принципов справедливости, многополярности в международных делах. Экономически взаимная выгода налицо. Сейчас, когда Запад занимает позицию диктатора, наши экономические связи с Китаем будут расти еще быстрее. Это помимо прямого дохода в госбюджет дает нам возможность реализовывать планы по подъему Дальнего Востока и Восточной Сибири. Основное число проектов с Китаем развиваются, реализуются именно там. Это возможность для нас реализовывать свой потенциал в сфере высоких технологий, в т. ч. в атомной энергетике, но и в целом ряде других сфер. У Китая развиты информационно-коммуникационные технологии. Ничуть не хуже, чем на Западе. Многое здесь обеспечивает взаимную выгоду.

На международной арене и мы, и Китай заинтересованы в том, чтобы Запад прекратил препятствовать естественным процессам демократизации международных отношений, установлению подлинной многополярности, отражающей реальный вес государств в изменившемся мире.

О будущих отношениях с Западом

Если западные страны захотят что-то предложить в плане возобновления отношений, то серьезно подумаем: нужно ли нам это будет или не очень. Мы сейчас создаем не просто некий процесс импортозамещения. Мы должны прекратить каким-либо образом зависеть от поставок чего бы то ни было с Запада для обеспечения, развития критически важных отраслей для безопасности, экономики и социальной сферы нашей Родины.

Мы будем полагаться только на себя и на те страны, которые доказали свою надежность и которые не "пляшут под чужую дудку". Если западные страны одумаются и будут предлагать какие-то формы сотрудничества, то мы будем решать.

Подготовил Евгений Шестаков

Президент США объявил в Токио о новой антикитайской экономической инициативе

Александр Ленин

Президент США Джозеф Байден впервые в качестве главы государства посетил Японию. Спецборт американского лидера приземлился на территории военно-воздушной базы Йокота, где его встретили министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси и посол США в Японии Рам Эмануэль. Оттуда на военном вертолете Байдена доставили в центральную часть Токио и разместили в одном из фешенебельных отелей.

В японской столице на период пребывания там американского президента были введены беспрецедентные меры безопасности, поддержание которых обеспечивали около 18 тысяч полицейских, стянутых в мегаполис со всех уголков японского архипелага. По всей видимости, без этого нельзя было обойтись, так как далеко не все местные жители были готовы с распростертыми объятиями встречать Байдена. Накануне в Токио прошли акции протеста, в которых приняли участие тысячи человек. Митингующие выступали против политики США и Японии, которая может привести к очередному витку напряженности в регионе.

Сначала американского руководителя в своей резиденции принял император Японии Нарухито. Аудиенция у монарха продлилась около 30 минут и носила в большей степени церемониальный характер. Собеседники беседовали в масках на приличном расстоянии друг от друга.

Затем Байден встретился с японским премьером Фумио Кисидой. Как сообщили журналисты, стороны обсудили широкий круг вопросов, в том числе дальнейшее укрепление американо-японского оборонного альянса, конфликт на Украине, ситуацию в Восточной Азии и вокруг Тайваня, ракетную и ядерную проблемы КНДР, сокращение ядерных вооружений, продовольственную и энергетическую безопасность, а также сотрудничество в сфере производства полупроводников и борьбы с коронавирусом. Отдельно представители стран обменялись мнениями о кооперации в области космоса.

Американский президент подтвердил приверженность Вашингтона двусторонним договоренностям, в соответствии с которыми США обязуются обеспечивать безопасность Японии, а также поддержал стремление Токио повысить расходы на оборону. Правящая Либерально-демократическая пария (ЛДП) Японии выступает с инициативой увеличить военный бюджет до двух процентов ВВП. Как показывают опросы общественного мнения, около 54,8 процента местного населения позитивно реагируют на эту идею законодателей от "партии власти". И, по всей видимости, все постепенно идет к тому, что японское государство в ближайшее время будет наращивать траты на нужды своих Сил самообороны.

Не ускользнуло от внимания прессы и то, что встреча президента Джо Байдена с премьером Фумио Кисидой носила выраженный антикитайский характер. На пресс-конференции американский руководитель однозначно заявил, что в случае вторжения КНР на Тайвань США окажут Тайбэю вооруженную поддержку. Впоследствии за слова своего руководителя пришлось отдуваться перед журналистами шефу Пентагона Ллойду Остину. "Как заявил президент, наша политика "одного Китая" не изменилась. Он подтвердил эту политику, а также нашу приверженность миру и стабильности в Тайваньском проливе", - заявил глава оборонного ведомства США.

Первые лица государств выступили за необходимость реформирования Совета Безопасности ООН. Не секрет, что японцы давно мечтают заполучить в Совбезе кресло постоянного члена. И здесь Байден поддержал устремления официального Токио, подчеркнув, что будет оказывать поддержку реализации планов своего азиатского союзника.

В процессе переговоров американского президента с японским премьером стало известно о месте проведения саммита G7 в 2023 году. Мероприятие пройдет в Хиросиме. Глава США поддержал намерение японцев организовать встречу лидеров стран "семерки" в городе, который пострадал от американской атомной бомбардировки в августе 1945 года. За такой вариант лично ратовал Фумио Кисида, который традиционно избирается в парламент от этого округа. Кстати, в Хиросиме родились и выросли предки действующего главы японского кабмина, а сейчас там подолгу бывает его супруга.

В контексте обсуждения экономической повестки Джо Байден объявил о запуске новой региональной инициативы - рамочной договоренности по экономическому и торговому взаимодействию в Индо-Тихоокеанском регионе (Indo-Pacific Economic Framework). Аналитики не сомневаются, что IPEF в первую очередь нацелена на сдерживание Китая. На первоначальном этапе в работе механизма будут задействованы как минимум 13 государств. Помимо Соединенных Штатов в списке значатся Австралия, Бруней, Вьетнам, Индия, Индонезия, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. В новую структуру планировалось включить Тайвань, однако впоследствии с этим решили повременить. Объединение сосредоточит свою работу на вопросах торговли, в том числе цифровой, выстраивания логистических цепочек, создания инфраструктуры, продвижения чистой энергетики, решения проблем налогообложения и борьбы с коррупцией.

Вечером Фумио Кисида устроил американскому гостю званый ужин в парке "Хаппоэн", который располагается в токийском квартале Сироканэдай. Простые японцы любят там праздновать свадьбы и фотографироваться в национальных одеждах. Для этого на территории комплекса имеется все необходимое: японский сад, ресторан и помещение для чайной церемонии. На этот раз посетителям высокого ранга устроили трапезу в скромной восточной атмосфере. Они смогли отведать деликатесы традиционной японской кухни "васёку". На столе были блюда из свежих овощей, которые специально доставили туда из префектуры Токусима на острове Сикоку, а также миньер из лосося. На сладкое подавали мороженое. Десерт, который особенно пришелся по душе американскому президенту, заказывали в городе Натори префектуры Мияги. Эти территории в марте 2011 года пострадали от мощного землетрясения. Кстати, чай в пиалы Байдену и Кисиде прилежно наливала облаченная в элегантное кимоно супруга японского премьера Юко Кисида. Из ресторана первые лица государств вышли в приподнятом настроении, обмениваясь шутками. Пресса написала, что между Джо Байденом и Фумио Кисидой установились доверительные отношения.

Вчера в Токио состоялось еще одно масштабное событие с участием президента США Джо Байдена. В японской столице прошел саммит Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD), в котором приняли участие лидеры Австралии, Индии, США и Японии. Примечательно, что Канберру на переговорах представил только что назначенный на пост премьер страны Энтони Альбанезе. Накануне консультаций заинтересованность в присоединении к нескольким рабочим группам QUAD выразил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль.

США стремятся выстроить хитроумную политику мобилизации азиатских партнеров

Федор Лукьянов (профессор-исследователь НИУ "Высшая школа экономики")

Президент США Джо Байден посетил Южную Корею и Японию - его первый визит в Восточную Азию за время нахождения в Белом доме. Важность поездки не подлежит сомнению. Вашингтон прилагает значительные усилия, чтобы собрать в кулак то, что принято называть "коллективным Западом". Европа благодаря боевым действиям на Украине на данный момент консолидирована, дело за Азией. Там готовность строиться в один ряд скромнее. Меры воздействия на Россию безоговорочно поддержали Токио и Сеул, из стран АСЕАН к ним присоединился только Сингапур. Индия не хочет следовать в американском фарватере, несмотря на заметный нажим.

Украинская тема небезразлична азиатским государствам, особенно в свете ее влияния на мировую экономику. Однако естественно, что события в Восточной Европе не являются для Азии столь же будоражащими, как для европейцев и части американцев. Там в центре внимания Пекин, и Соединенные Штаты стремятся выстроить хитроумную политику мобилизации азиатских партнеров против России, имея в виду Китай, но так, чтобы преждевременно его не провоцировать. Сложная задача.

На пресс-конференции в Токио Байден утвердительно ответил на вопрос, намерена ли Америка защищать Тайвань в случае атаки со стороны КНР. Это вызвало переполох. Американские комментаторы как официального, так и неофициального толка настаивают на том, что Байден "оговорился". Интерпретация Белого дома заключается в том, что речь шла о помощи по украинской модели - снабжение острова оружием, чтобы он мог сам себя защитить. Оговорки у Байдена, как известно, случаются, но в данном случае на нее совсем не было похоже. И по форме высказывания, и по существу. В Вашингтоне ведь постоянно говорят о том, что Китаю надо четко и ясно обозначить: Америка не будет безучастным наблюдателем, если Пекин замыслит повторить на Тайване то, что Россия сделала в отношении Украины. Аргумент: с Китаем нужна твердость.

Твердость - дело хорошее, но осознанная "сложносочиненность" (можно даже сказать намеренная невнятность) американской политики на тайваньском направлении делает ее проявление почти невозможным.

Стратегическая двойственность по отношению к Тайваню (тесно сотрудничаем во всех областях, признавая частью КНР) уходит корнями в начало семидесятых, когда Ричард Никсон и Генри Киссинджер признали коммунистический Пекин легитимным представителем Китая, отказав в таком признании националистическому Тайбэю. Это был поистине исторический разворот, который внес немалый вклад в дальнейшую победу Соединенных Штатов в холодной войне. А еще он дал возможность обеим сторонам (США и КНР) полвека стричь богатые экономические купоны, избегая конфликта.

Но сейчас выгодное дело оборачивается оборотной и довольно опасной стороной. Стратегическое противостояние Вашингтона и Пекина - факт не только свершившийся, но и доктринально закрепленный. Соперничество носит комплексный характер, однако, как и в случае американо-российских отношений, есть наиболее взрывоопасная тема. У нас это Украина, у них - Тайвань. И здесь возникает практически неразрешимая дилемма. Официально Соединенные Штаты подчеркивают приверженность принципу "одного Китая", но подтверждают гарантии безопасности тому, что признают частью другого государства. Как совместить две эти взаимоисключающие позиции - непонятно. Отсюда и попытки дезавуировать слова президента, который явно произнес именно то, что имел в виду.

Глядя на такие метания, китайское руководство может решить, что американцы запутались в своих желаниях и намерениях, сами в себе не уверены, а это только подстегнет интерес к действию, если таковой в Пекине появится. В замешательстве пребывают и те самые региональные партнеры Вашингтона, которых он желает побудить к единству. Для Японии, Республики Корея, Сингапура, Филиппин и пр. Тайвань - индикатор решимости США выполнять свои обязательства в сфере безопасности. Индикатор ненадежный - именно в силу двойственности статуса и потому крайне высокого риска вмешательства. Однако судить все равно будут именно по нему. И если Вашингтон не решится на активные действия, остальные обладатели его "векселей" по гарантиям безопасности задумаются. Разворота их политики в сторону Китая ждать не стоит, но и готовность включаться в американские стратегические инициативы поутихнет.

Проблема для Соединенных Штатов еще и в том, что они, несмотря на заинтересованность в укреплении союзов, скупы на позитивные предложения. Например, призывы к Индии и Китаю присоединиться к бойкоту России сопровождаются не выгодными экономическими предложениями, а предостережениями о "цене" за нахождение на "неправильной стороне истории". Объявленное же Байденом в пику Китаю Индо-Тихоокеанское экономическое соглашение - рамочная платформа без расширения доступа к интересующему все страны американскому рынку.

Как бы то ни было, Азия в целом превратилась в основную и наиболее интересную арену международной политики. Для России тем более, поскольку европейская сцена закрылась нам на неопределенное время, а от отношений с восточными партнерами теперь зависят формирование и успешность нашей новой внешней политики.

Chalco не боится индонезийского запрета на экспорт бокситовой руды

Как сообщает yieh.com, Aluminum Corporation of China Limited (Chalco) заявила, что запрет Индонезии на экспорт бокситов оказало небольшое воздействие на бизнес компании, так как у Chalco имеется бокситовый проект Boffa в Гвинее, первая очередь которого вышла на сертифицированный уровень, благодаря чему компания получит дополнительные объемы производства бокситов. В Chalco также уточнили, что объемы импорта бокситовой руды из Индонезии и так невелики, так что это серьезно не отразится на выработке компании.

Ранее Министерство инвестиций Индонезии заявляло о запрете на экспорт бокситов и олова уже в текущем году с целью стимулировании переработки сырья внутри страны.

Antam сообщила о росте прибыли на 132%

Индонезийская PT Aneka Tambang (Antam) заявила, что ее прибыль по итогам первого квартала текущего года составила 1,47 трлн индонезийских рупий, что на 132% больше, чем в таком же периоде минувшего года. Общий объем нетто-продаж составил 9,75 трлн рупий (+6% год к году). Antam также отметила, что ее позитивные результаты связаны прежде всего с мерами по инновациям, а также с эффективным менеджментом.

Antam развивает стратегию, нацеленную на обеспечение нацинальных потребителей золота, никелевой руды и бокситов.

Максим Решетников провел двусторонние встречи с коллегами из Вьетнама и Индонезии

21-22 мая «на полях» форума АТЭС в Таиланде состоялись двусторонние встречи Министра экономического развития России Максима Решетникова с представителями Вьетнама и Индонезии.

В ходе встречи с заместителем Министра промышленности и торговли Социалистической Республики Вьетнам Чан Куок Кханем стороны отметили успешное развитие торгово-экономического сотрудничества.

Максим Решетников подчеркнул, что Россия готова наращивать поставки российской сельхозпродукции, а также удобрений во Вьетнам: «Мы намерены работать для создания соответствующих условий, в том числе в транспортно-логистической сфере». Стороны также выразили намерение изучить возможности для возобновления прямых авиаперелетов между двумя странами.

В ходе встречи с Министром торговли Республики Индонезии Мухаммадом Лутфи Максим Решетников отметил, что по итогам 2021 года товарооборот с Индонезией увеличился на 40,6% и составил 3,3 млрд долларов США.

Стороны обсудили возможность наращивания экономического сотрудничества между странами в сельском хозяйстве, энергетике и туризме.

«Мы готовы делиться опытом и российскими решениями при реализации плана правительства Индонезии по строительству новой столицы на Восточном Калимантане», - сказал Максим Решетников.

Он также заверил, что российская сторона намерена оказывать всевозможную поддержку Индонезии для успешного проведения мероприятий по линии «Группы двадцати» в текущем году.

Выступление и ответы на вопросы Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в рамках проекта гимназии им. Е.М.Примакова «100 вопросов лидеру», Москва, 23 мая 2022 года

Рад вас видеть. Бываю здесь не часто, но регулярно. Каждый раз приятно заряжаться от вас энергией. Одиннадцатиклассникам буквально завтра придется выбирать жизненную стезю. Остальным (кто учится в восьмом, девятом, десятом классе) тоже осталось недолго перед тем, как они попадут на тот же рубеж.

Важно понимать, чем вы живете, чем будет жить наше общество в рамках профессиональных тенденций, которые будут сопутствовать трудоустройству и становлению в жизни. Такого рода встречи провожу не только со школьниками. Регулярно общаюсь и со студентами МГИМО. Они не дают расслабляться тем, кто занимается практической политикой, которая должна выстраиваться таким образом, чтобы те, кто придут следом, видели перспективу, понимали, что курс, проложенный предшественниками, отражает их интерес.

Вопрос: Насколько мне известно, Вы пишете стихи. Как Вы к этому пришли?

С.В.Лавров: Писал. С тех пор, как работаю Министром, ограничиваюсь только «куплетами» на дни рождения товарищей, шуточными песенками. Хотя бывают развернутые произведения. Стихи как поэзию начал писать где-то в 15 лет. В школе посещали какие-то мысли. Потом в институте мы ездили в строительный отряд. Там рождались песни, посвященные тем или иным уголкам нашей необъятной Родины.

А.А.Вознесенский сказал: «Стихи не пишутся – случаются, как чувства или же закат. Душа – слепая соучастница. Не написал – случилось так».

Вопрос: Ваш предшественник – Министр иностранных дел Российской Империи А.М.Горчаков – сказал, что «великие державы не нуждаются в признании». Актуальна ли эта фраза в наши дни?

С.В.Лавров: Думаю, актуальна. Человеческая натура не меняется, несмотря на технологический прогресс, появление новшеств в информационной и других сферах. Человек всегда хочет отстаивать свои интересы. Если он сильный, целеустремленный, в известной степени упрямый, то ему будет легче добиваться того, чтобы его таким воспринимали.

С государствами похожая история. Только здесь более заметно, когда страна крупная, богатая, есть народ, знающий, любящий и продолжающий историю своих предков. Наверное, это имел в виду А.М.Горчаков. Российская Империя, Советский Союз, Российская Федерация – крупнейшее государство мира по территориальному охвату. Страна, у которой есть традиции. Едва ли их можно встретить в других государствах. Имею в виду наш многонациональный, многоконфессиональный народ. Российская Империя, в отличие от других, не подчиняла своим эстетическим, нравственным требованиям остальные народы, когда распространяла свое влияние. Все сохраняли свой язык, веру, традиции. У разных частей империи был разный статус, чтобы отразить специфику, характерную для того или иного присоединявшегося народа. В США по-другому – «плавильный котел». Они всех переплавляли, все сразу стали американцами. Как сказал мой товарищ: «Мы все американцы. На лбу написано «права человека». Палитра нашего национального состава богаче. Это достояние страны, равно как и территория, природные ресурсы.

Насчет того, как предсказание А.М.Горчакова преломлялось после создания СССР, – его тоже несколько лет никто не признавал. Потом признали. Это была реальность, которая создана и никуда не исчезнет. Все это поняли. То же самое происходит сейчас, когда Российскую Федерацию пытаются заставить жить по «правилам», а не по международному праву. Запад уже несколько лет не произносит этот термин. Они призывают всех соблюдать «миропорядок, основанный на правилах». «Правила» никто не видел, никто не участвовал в их написании. На наш резонный вопрос, почему их не устраивают правила под названием Устав ООН, ответа нет. Но мы его знаем. Этот ответ их не устраивает, т.к. все «правила» они выворачивают, как им нужно на сегодняшний день. Захотели разрушить Югославию, взяли и признали Косово. Сказали, что это право народов на самоопределение. Причем Косово никаких референдумов не проводило. Даже в Международном суде провели решение, гласящее, что для провозглашения независимости той или иной территории необязательно иметь согласие центральных властей.

Произошел антиконституционный государственный переворот, и к власти на Украине пришли люди, заявившие, что нужно отменить статус русского языка, закрепленный в законах до 2014 г., «вышвырнуть» русских из Крыма. В ответ на это крымчане провели референдум. Открыто, транспарентно, подавляющим большинством голосов высказались за независимость от Украины и присоединение к России. Запад это не признает. Вроде правило одно и то же – самоопределение народа, а позиция Запада другая.

Сейчас Запад остервенело реагирует на то, что Россия защищает свои абсолютно законные, коренные интересы. Россия говорила, что её интересы безопасности ущемляются с каждым разом, когда НАТО, вопреки всем обещаниям, расширялась на восток пять раз, вплотную приближаясь к нашим границам. Предупреждали, что включение Украины и других бывших республик СССР в альянс – это «красная черта». Предупреждали, что видим, какие планы вынашивали США и другие натовские страны в отношении размещения вооружения на Украине, накачивания её современными видами оружия, создания военных и военно-морских баз на украинской территории. Новая киевская власть после государственного переворота попыталась силой подавить волю тех в Донбассе, кто отказался принимать результаты путча, их объявили террористами. А они просто не принимали результаты госпереворота, попросили оставить их и дать самим разобраться. Они ни на кого не нападали, а на них напали.

Потребовался год, чтобы понять бессмысленность «бойни» нового киевского режима. Были достигнуты Минские договоренности. Там всё просто написано: должен быть предоставлен специальный статус неподконтрольным Киеву территориям, право использовать родной (русский) язык, иметь свои органы правопорядка и особые экономические отношения с соседними территориями Российской Федерации. Долгие восемь лет параллельно с тем, что мы предупреждали натовских коллег отказаться от продвижения альянса на восток, от попыток «проглотить» Украину, включив ее в состав, добивались от них того, чтобы они послали Киеву жесткий сигнал о необходимости выполнить Минские договоренности. Бесполезно. Как у нас говорят – «об стенку горох». Запад только «кивал» и делал вид, что старается помогать урегулированию. На самом деле, поощрял аррогантную позицию киевского режима, который устами президента и его министров публично заявлял, что они не будут выполнять Минские договоренности.

Расширение НАТО, отказ выполнять Минские соглашения, параллельно год за годом законодательство Украины запрещало русский язык в сфере образования и медиа, закрывались телеканалы (как российские, так и украинские на русском языке). Последний вариант очередного закона запрещал использование русского языка в быту. Если в магазине обращаться к продавцу на русском, а не на государственном украинском языке, можно понести административную ответственность.

Еще один блок законодательства поощрял неонацистские теорию и практику, включая не только прославление тех, кто сотрудничал с А.Гитлером и был признан преступниками в ходе Нюрнбергского трибунала, но и поощрение факельных шествий, использования символики нацистов (свастика, эмблемы батальонов, полков и дивизий СС «Мертвая голова» и т.д.), создание национальных батальонов, которые с помощью западных инструкторов тренировались и воспитывали своих бойцов в духе неонацистской идеологии. Мы видели весь набор угроз, создававшихся на наших границах. Долгие годы втолковывали это нашим западным партнерам. Они «наплевали».

Начиная с 2009 г. мы не раз предлагали заключить специальный договор, который будет гарантировать безопасность всем странам, включая Украину, без расширения НАТО и других военно-политических альянсов. В 2009 г. отвергли. В 2021 г. Президент России В.В.Путин еще раз выдвинул эту инициативу, мы направили договоры США и членам НАТО. Они опять отказались гарантировать безопасность за рамками расширения Североатлантического альянса. Для нас это было неприемлемо. Они это прекрасно знали.

Есть перечень конкретных угроз безопасности Российской Федерации не только в физическом смысле, но и в плане культуры. Огромная часть украинского населения законодательно лишена возможности продолжать жить, используя родной язык, воспитывать детей в русском культурном ключе и на русском языке и т.д. Из-за этого, через многолетние предупреждения, не имея другого выхода, мы стали защищать интересы безопасности русского населения в Донбассе. Видите, какая реакция западных коллег. Они расписались в том, что не могут и не умеют жить так, как записано в Уставе ООН, а именно – что Организация основана на суверенном равенстве государств. Для них это только суверенность их самих.

Я описал, как долго мы пытались «достучаться» до западных коллег с этими угрозами, которые они нам создавали. Вот США не на их границах, а через океан, за 10 тыс. км, вдруг увидели угрозу в Югославии. Разбомбили страну, создали Косово, навязав своё видение этой части Европы. Потом они увидели подобную угрозу в Ираке. Сказали, что там есть оружие массового уничтожения. Разбомбили. Сотни тысяч мирных граждан убиты. В основном американцы и англичане «лидировали» в этой кампании в 2003 г. Через несколько лет выяснилось, что не было там ОМУ. Тогдашний Премьер-министр Великобритании Т.Блэр сказал, мол, ошиблись, с кем не бывает. Разрушили страну, а она до сих пор не может восстановить государственность. Затем «на другом краю Земли» им показалось, что в Ливии не всё «ладно» с правами человека. Разбомбили зажиточную страну. Там не было бедных. Территория экономически процветала. Да, был авторитарный режим. Но чтобы его сместить, они «положили» в сотни тысяч раз больше людей, чем те, кто страдал от этого авторитарного режима. Ливия сейчас – не государство, а территория, на которой расположены несколько политических, военных сил. Каждый сам за себя.

Когда у них возникает ощущение, что кто-то им угрожает, они никому не объясняют, не просят принять меры. Просто решают, посылают военных и сравнивают с землей так же, как города в Ираке, Сирии. Такие у них «правила».

В очередной раз мы сейчас проживаем такой период в нашей истории. Говорят, что Россия должна «потерпеть поражение», они должны «победить Россию», добиться того, чтобы Россия «проиграла на поле боя». Уверен, что вы знаете историю лучше, чем западные политики, которые произносят такие «заклинания». Наверное, они плохо учились в школе. Делают неправильные выводы из своего понимания прошлого и того, что такое Россия.

Убежден, что всё это закончится. Запад в очередной раз признает реальность, которая создается «на земле». Будет вынужден признать, что нельзя безнаказанно постоянно наступать на российские жизненные интересы, русских, где бы они ни жили. Сейчас много говорят про Ирландию, т.к. в Северной Ирландии (части Великобритании) победила партия, которая хочет воссоединиться с остальной частью ирландского острова. Если бы там вдруг запретили английский язык? Украинцы запретили русский, а там – английский. В Бельгии запретили бы французский? В Финляндии – шведский? Невозможно это представить. Запад все это «проглатывал», как будто так и надо.

Мы «стучались» в двери ОБСЕ, Совета Европы, Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации. Они «сокрушались», но не могли топнуть ногой и потребовать от зарвавшихся ультранационалистов, пришедших к власти в результате госпереворота, чтобы они не смели нарушать права русскоязычного национального меньшинства (хотя на русском говорит подавляющее большинство граждан Украины), как того требует Конвенция о защите прав человека и основных свобод.

Это западные «правила». У них даже мыслить нельзя о том, чтобы ущемлять какой-то европейский язык. Здесь, раз украинцы «принесли присягу» на верность Западу и беспрекословно выполняют то, что он им советует, значит, им все можно.

Они признают реальность. Иначе не может быть и не будет. Мы будем добиваться защиты прав русских (где бы они ни жили), русскоязычного населения в соответствии с конвенциями, под которыми стоят подписи всех западных государств. Будем добиваться того, чтобы интересы безопасности России не игнорировались, как это происходило долгие годы после того, как Советский Союз перестал существовать. Нам врали в лицо, что НАТО ни на дюйм не сдвинется.

Вопрос: Французский политик Шарль де Голль говорил, что у человека могут быть друзья, а у политика – нет. Каково Ваше мнение?

С.В.Лавров: Почти уверен, что великий француз Шарль де Голль, когда произносил эту фразу, имел в виду одного и того же человека.

У любого нормального человека, какую бы профессию он ни выбрал, чем бы ни занимался в жизни, должны быть друзья. Иначе это аномалия. Когда человек, являющийся политиком, встречается со своими друзьями, он перестает быть политиком. С ними он как приятель, одноклассник, однокурсник. По крайней мере, я ощущаю именно это, когда встречаюсь с ребятами, с которыми заканчивал школу, ездил в стройотряды, сплавлялся по сибирским рекам. Там я совсем не министр. Они меня даже в упор не увидят, если буду пытаться корчить из себя министра. Мы друзья. Только так и общаемся.

Вопрос: Есть ли у Вас мечта? Если нет, то была ли? Вы достигли её?

С.В.Лавров: Можно либо коротко ответить, либо бесконечно рассуждать. На каждой ступени своего развития человек хочет достигать каких-то результатов. Хорошо окончить школу, поступить в институт, получить интересную работу. Это можно называть мечтами. А можно исходить из того, что это нормальное состояние человека, который ставит перед собой цели и стремится их достигать.

Если мечта в более «романтичном» ключе, то кто-то может мечтать о несбыточных вещах. Как гласит народная мудрость, мечтать не вредно. Нужно просто видеть свой интерес, кем ты хочешь себя сделать и двигаться к этой цели. Те, кто оканчивает гимназию им.Е.М.Примакова, имеют гораздо больше шансов, чем выпускники других учебных заведений. Не хочу никого обидеть, но у вас классная гимназия.

Вопрос: Существует ли вопрос, который Вам никогда не задавали, но Вы бы хотели ответить?

С.В.Лавров: Таких вопросов нет. Но это не значит, что Вы не попали «в точку». Когда у меня появляется желание ответить на какой-то вопрос, я делаю так, чтобы мне его задали. Поверьте, это не сложно. Надо дружить с журналистами.

Вопрос: С марта-апреля с.г. ведутся разговоры о том, чтобы ограничить право вето России в Совете Безопасности ООН. Нас уже исключили из Совета ООН по правам человека. Изменится ли система международных отношений в ближайшее время? Или она останется неизменной в связи с текущими событиями? Нужно её реформировать?

С.В.Лавров: Из Совета по правам человека вышли сами. Нас собирались оттуда исключать, приостанавливать наше членство. Мы решили сделать это самостоятельно. Совет себя дискредитировал задолго до того, как началась нынешняя ситуация вокруг Украины.

Напомню, что раньше была Комиссия ООН по правам человека при экономическом и социальном совете Организации. Американцы всячески её критиковали. На их взгляд, она была недостаточно агрессивна по отношению к «нарушителям». Во многом (если не в решающей степени) по их инициативе был создан нынешний Совет по правам человека, который избирается Генеральной Ассамблеей ООН. Это высший представительный орган Организации.

В реформированное положение об этом Совете был заложен принцип, отталкивающийся от суверенного равенства государств, согласно которому каждая страна через определенный промежуток времени подвергается периодическому обзору своей практики в области обеспечения прав человека. Создается комиссия, задаются вопросы, страна отвечает. На равноправной основе через определенное время каждый должен отчитываться перед остальными. Казалось, что это решает проблему справедливости в рассмотрении «послужного списка» того или иного государства.

Западу показалось этого мало. Каждый раз в нарушение равноправного процесса, на сессиях Совета ООН по правам человека они вбрасывали ту или иную резолюцию, прямо осуждающую конкретную страну. С точки зрения достижения результата это ничего не дает. Язык, которым эти резолюции писались, был грубым, оскорбительным. Если хочешь, чтобы к твоим советам прислушались, нужно по-другому разговаривать с людьми. Такие манеры у современного Запада. Их уже не исправить.

Мы самостоятельно вышли из Совета Европы, деградировавшего из структуры, занимающейся обеспечением единства общеевропейского правового пространства, в структуру, ставшую инструментом США (хотя они даже не члены Совета Европы, а наблюдатели). У американцев в последнее время (это началось пять лет назад) просматривается курс на «приватизацию» секретариатов международных организаций. Они расставляют своих людей на руководящие посты. К огромному сожалению, у них есть влияние на страны, голосующие за те или иные кадровые решения. Американцы «носятся» по всему миру. Какое там суверенное равенство государств? Россия сказала, почему она делает то, что она делает. Американцы и Запад выразили своё отношение. Почему нельзя остальным тоже дать возможность самостоятельно определить свою позицию? Что они и сделали. Никто к санкциям, кроме Запада, практически не присоединился. Но «носятся» по всему миру и американцы, и члены ЕС, и британцы резвее всех, требуют от стран «подключаться» к антироссийским санкциям. Какое тут равноправие и уважение? Никакого.

Совет Европы пошёл по этому же пути. Была разрушена культура консенсуса, всегда составлявшая суть работы общеевропейской организации. Он всегда позволял «выруливать» на взаимоприемлемые решения, отражающие баланс интересов участников. Уже давно стали подвергать вопросы, интересующие Запад, голосованию. Продавливали подавляющее большинство в Совете Европы. Причём ЕС в Совете Европы ведёт себя интересно. Когда возникала проблема с правами человека в любой стране ЕС, из Брюсселя говорили, что да, проблема есть, но не нужно волноваться по этому поводу, потому что внутри Евросоюза, за рамками Совета Европы, есть своя процедура наблюдения за тем, как страны-члены ЕС выполняют свои обязательства в области прав человека. Они отгородились «забором» от Совета Европы, сказав, что то, что у них внутри – это они сами, а то, что с бывшими советскими республиками, которые сейчас независимые государства и участвуют в Совете Европы, то это они будут дотошно рассматривать. Это высокомерное проявление чувства собственного превосходства. Думаю, что они разрушают Совет Европы, как и многие другие организации, где пытаются действовать не на основе равноправия, а на основе диктата, ультиматумов и прямого шантажа. Когда им нужно получить результат голосования в той же ООН, мои коллеги рассказывали, какими методами их заставляют голосовать так, как Западу нужно. Они намекают конкретному человеку (послу при ООН какой-либо страны), что завтра будет голосование, что они будут вот так голосовать и призывают других сделать то же самое, напоминая им, что у них счёт в американском банке, а дети учатся в колледже или университете. Не преувеличиваю. Знаю людей, рассказавших мне это. Я им верю.

Что касается СБ ООН. Никто не сможет ничего изменить, если только не будет принято решение, которое должно быть ратифицировано всеми постоянными членами СБ ООН, включая Российскую Федерацию. Иными словами, невозможно изменить статус любого из пяти постоянных членов.

Идёт сейчас разговор про реформу СБ ООН. Здесь есть несколько направлений. Главное направление – это численный состав. Двадцать лет, если не больше, идут переговоры на Генеральной Ассамблее. Изначально была принята резолюция, провозгласившая необходимость расширить число членов СБ ООН и сделать это так, чтобы реформа опиралась на широкое согласие. Это не консенсус. Стопроцентный консенсус едва ли возможен в такого рода вещах. Всегда будет одно или два государства, которые дистанцируются от консенсуса. Поэтому в резолюции, запустившей процесс реформы, было написано «на основе широкого согласия» (general agreement).

Сейчас есть две группы стран. Одна группа стран идёт в русле «четвёрки» (Индия, Бразилия, Япония и Германия), заявивших о своих претензиях именно на постоянное членство в СБ ООН и сплотившихся на этой основе. На этой же основе «обрабатывают» страны других регионов, мобилизуя их на свою поддержку, считая, что обязательно должны быть новые места постоянных членов. Вторая группа стран совсем наоборот. Они считают, что постоянное членство (как однажды наши мексиканские коллеги выразились), – это «несправедливость, заложенная в фундамент ООН». Этот фундамент уже не изменить, но не надо эту несправедливость множить. Давайте, дескать, добавим энное количество непостоянных членов СБ ООН, а постоянные места не будем создавать. Это два непримиримых подхода. На определённом этапе люди поняли, что нельзя «поженить» диаметрально противоположные точки зрения и придумали поискать компромисс, который будет заключаться в том, чтобы мы создали не дополнительные постоянные места, а новые «полупостоянные» места. Сейчас страна, избирающаяся в СБ ООН на непостоянное место, делает это на два года. Причём, по истечении этих двух лет, она сразу не может снова избираться. Прозвучало предложение сделать третью категорию (есть постоянные и непостоянные, а есть полупостоянные), которые будут выбраны из ограниченного круга государств (были обозначены 30 государств) на десять лет с правом немедленного переизбрания. Это не получило развития. Показываю, насколько непримиримые точки зрения звучали, что они даже породили такую компромиссную идею.

Пока процесс этот идёт. «Четверка» хочет поставить вопрос на голосование и решить его двумя третями голосов. На самом деле в Уставе СБ ООН так и сказано, что две трети голосов по важным вопросам. Но само решение о запуске этого процесса требует не две трети, а широкое согласие. Это больше чем две трети. Пока разговоры идут.

Для нас принципиально важно другое. Объясняем это нашим коллегам из развивающегося мира. Публично многократно говорили, что и Индия, и Бразилия являются более чем достойными претендентами на постоянное членство в СБ ООН, если будет принято решение, что создать надо новые постоянные места. Но в то же время, не можем по понятным причинам, то же самое сказать про Германию и Японию. Во-первых, сейчас из пятнадцати членов СБ ООН на долю Запада приходится шесть. Это несправедливо. Посмотрите на политику Германии и Японии. Япония тоже западная страна по позициям, которые они занимают. Сейчас ни Германия, ни Япония не делает ничего, что шло бы вразрез с линией США, Великобритании и Франции. Это означает, что никакой добавленной стоимости от членства этих двух стран СБ ООН не получит. Состояние, когда развивающиеся страны недопредставлены, серьёзно. Оно только будет увеличиваться. Поэтому четко говорим, что для реформы СБ ООН нужно расширить его за счет развивающихся стран. Можем легко согласиться и на новые постоянные места, можем и на непостоянные согласиться, лишь бы это решение принималось на основе широкого согласия. Если голосовать, то две трети голосов необходимо с точки зрения правовой процедуры. Но одна треть – это же не страны-изгои. В «группе», которая против создания новых постоянных мест, скандинавы, мексиканцы, аргентинцы, испанцы, итальянцы. Эти страны, во-первых, имеющие репутацию в ООН, во-вторых, они – доноры. И многие программы финансируют. Антагонизировать эти страны только ради того, чтобы проголосовать… Тем более, что проголосуют, внесут раскол в ООН, а «это» потом надо ратифицировать. Надо, чтобы все пять постоянных членов обязательно ратифицировали такую поправку в Устав СБ ООН.

Достаточно серьёзна тема попытки Запада еще больше укрепить свои позиции в СБ ООН в ущерб развивающимся странам. Никто не лишит права вето постоянных членов. Это записано в Уставе СБ ООН. Поправка, нацеленная на то, чтобы это изменить, не пройдет. Это все понимают. Это реальность. Та самая реальность, вытекающая из мудрости А.М.Горчакова.

Были другие попытки. Французы долго и давно предлагали принять решение, в соответствии с которым постоянные члены СБ ООН возьмут на себя добровольные ограничения и не будут использовать право вето в ситуациях, когда идет речь о грубых массовых нарушениях прав человека, международного и гуманитарного права, в преступлениях против человечности. Звучит красиво.

Поинтересовались, когда французы впервые выдвинули эту инициативу, как это будет на практике выглядеть. Что такое «грубое массовое нарушение прав человека или международного гуманитарного права»? Это определяет суд. А СБ ООН действует по своим правилам процедуры. Сама постановка вопросов французами и их сторонниками вынуждает задавать прямые и неаккуратные вопросы. Хорошо. Вот вы говорите, что не будем применять право вето, когда происходят «грубые массовые нарушения». А с какого уровня начинается «массовость» этих грубых нарушений? Сто? Сто двадцать? А девяносто девять можно? А сто девятнадцать можно? То есть, это практически нереализуемая вещь. Она используется исключительно для таких пропагандистских, пиаровских целей.

Вокруг этого много идет разговоров. Межправительственный механизм, рассматривающий реформу СБ ООН, помимо членского состава волнует тема права вето. Нужно искать реалистичные договорённости. Сейчас для всех принципиально согласиться с тем, что главный дефект нынешнего СБ ООН – отсутствие в нем должного представительства развивающихся стран. Это наша позиция.

Вопрос: Есть ли в вашей жизни люди, с которых Вы до сих пор берете пример, несмотря на то, что Вы сами добились многого в жизни и являетесь авторитетом для большого количества людей?

С.В.Лавров: Когда я был в вашем возрасте, даже ещё моложе, у меня были люди, на которых хотел равняться. Начиная со школы.

В МГИМО поступил относительно случайно. Там экзамены были на месяц раньше, чем в другие вузы. У меня была мечта – поступить в Московский инженерно-физический институт (МИФИ), потому что у нас был преподаватель физики и математики С.И.Кузнецов (царствие небесное), которого я боготворил. Он был великолепным преподавателем и другом. С.И.Кузнецов был ненамного нас старше (лет на восемь-девять). Он ходил с нами в походы, ездили по разным местам, по-настоящему дружили. На него равнялся. С.И.Кузнецов говорил мне, что понимает, физика – это интересно, но при этом считал, что склад ума у меня больше гуманитарный. Я даже обиделся. Он пояснил, что ему кажется, что я хорошо отношусь к нему, как к учителю, поэтому решил пойти по его стезе. Но получилось так, что в МИФИ и во все остальные вузы экзамены были с первого августа, а в МГИМО с первого июля. Мама сказала мне попробовать. Так бы не сидел сейчас здесь с вами.

В институте тоже были преподаватели, которых мы любили и ценили. Сингальский язык, который мне благополучно «дали» на пять лет, преподавал А.А.Белькович (его тоже нет уже в живых, к сожалению). Этот человек никогда не был на острове Цейлон, который сейчас называется Шри-Ланка, но преподавал язык, на котором этот остров разговаривал. Больше нигде на нём не разговаривают. Играли с ним в футбол. После института у нас была пара языка, потом ходили в соседний двор около МГИМО, где была хоккейная коробка. Там «бегали». Он приводил своих друзей.

В МИД первый мой руководитель был Р.Н.Нишанов. Он жив до сих пор. Был послом на Шри-Ланке, куда я в итоге поехал со своим сингальским языком. До сих пор я умею "буковки" рисовать. Можно долго перечислять.

Надо упомянуть Е.М.Примакова. Человек, который за непродолжительное пребывание в Министерстве, сделал многое для того, чтобы МИД вернулся на рельсы национального достоинства и стал проводить линию, которая достойна Российской Федерации. В личном плане он был фантастическим человеком. Играли «капустники», когда ещё Россия и другие страны сотрудничали с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Уже лет десять перестали этим заниматься. А когда встречи проводились, каждая делегация ставила «капустник», песни или скетчи. Он с огромным удовольствием участвовал. Он был по-настоящему «глыбой». Не зря ему на Новодевичьем кладбище поставили памятник именно в виде глыбы. Это метко и четко. К вопросу политик он или друг – это тоже про него. Никогда не был никаким политиком, когда собирались на дни рождения или встречи друзей. В нашей стране есть много людей, на которых можно равняться.

Вопрос: В пресс-релизах МИД, в Ваших заявлениях постоянно звучит фраза, что западные страны являются нашими коллегами, то есть такой положительный подтекст. В личном разговоре бы, не отталкиваясь от дипломатического этикета, протокола Вы бы могли назвать, например, ту же Великобританию нашим коллегой? Верите ли Вы в тайное мировое правительство?

С.В.Лавров: Надо взять толковый словарь. Если я правильно помню коллега – это человек, занимающийся той же профессией, что и ты. В этом смысле – это не товарищ, не партнёр, хотя иногда говорим «наши западные партнёры», ментально имея в виду в кавычках. Иногда говорим «так называемые наши западные партнёры». Конечно, это не партнёрство. Это высокомерие, бьющее через край. Это непоправимая уверенность в собственной правоте всегда и везде, чувство собственного превосходства, комплекс полноценности. Можно по-разному характеризовать.

Я поразился тому, с какой скоростью после начала специальной военной операции Запад занял русофобскую позицию, поощряя русофобию на бытовом уровне. Это значит, что никуда не исчезало то, что они думали про Россию, начиная с 16-17-18 веков. Сейчас под воздействием этой русофобии политологи стали привлекать внимание к западным описаниям России того ещё периода. Начало двадцатого века американские политологи писали о России, как о варварах. И вот это всё, что было после прекращения «холодной войны», все эти высокопарные разговоры про общечеловеческие ценности, что теперь от Атлантики до Урала, а потом и до Владивостока всё построят, испарились в одночасье. Не хочу думать плохо о людях, но один из способов – это объяснить: это глубоко сидело, личина была «приклеена» сверху. Сейчас, правда, раздаются здравые голоса, когда люди возмущаются решениями запретить преподавание в западных школах Ф.М.Достоевского, Л.Н.Толстого, менять названия улиц. Отмечаем попытки западных правительств, по крайней в мире, многих из них «подыгрывать» русофобским проявлениям на бытовом уровне, и даже «играть» на негативных и позорных чувствах. Это тревожит. Посмотрите, как разговаривает та же Латвия. Они говорят, что отнимут у русских деньги, которые они у себя заморозили, конфискуют и пустят на нужды Украины. Но и им тоже надо себе (латвийцам) взять. Их, мол, оккупировал Советский Союз. Как бы компенсация за оккупацию. Премьер-министр Польши М.Моравецкий заявляет Норвегии, что они много заработали, цены на нефть хорошие, давайте, мол, делитесь с ними. Примерно, как и руководители Украины говорят, что им должны, что почему Германия так медленно поворачивается, что какая-то «ливерная колбаса» «руководит» Германией. Ещё недавно представить себе это было невозможно.

Люди считают, что они хозяева жизни. Им сказали, что им всё можно, если они будут выступать против России и всего русского. Вот посол Украины в Германии А.Мельник. Весь Интернет пестрит его хамскими требованиями в отношении правительства страны пребывания. Он персонально оскорбляет германских политиков. Сейчас это входит в моду, что тем, кто «за американцев», всё дозволено. Американцы в открытую заявляют, что они не могут допустить никакого двухполярного мира, что они должны отстоять однополярный мир. Министр финансов США Дж.Йеллен (в прошлом возглавляла Федеральную резервную систему) прямо заявила, что надо реформировать Бреттон-Вудские институты (МВФ, Всемирный банк), ВТО, потому что слишком продвинулся вперед Китай, начинает США «поджимать». Якобы, надо реформу провести. То есть, она признаётся, что Китай достиг нынешнего своего экономического могущества и продолжает развиваться ускоренными темпами на основе тех правил, которые Запад заложил в основание Бреттон-Вудских институтов и ВТО. Он обыграл Запада на его поле. Запад тут же заговорил, что надо менять правила. Вот и все философские размышления на счёт того, что такое западные правила. Причём декларируют, что правила для МВФ и Всемирного банка, ВТО должны писать США и Европа. Остальным потом объяснят, как надо теперь по-новому играть.

Надо отдавать себе отчет, что это положение отражает глубинное мнение в мире. Запад пятьсот с лишним лет «заказывал музыку», завоёвывал колонии, «цивилизовал» их, организовывал там «порядки», делил страны по линейке. Посмотрите на границы в Африке – по линейке посредине одной этнической группы провели карандашом, и эта часть этноса оказалась в одной стране, а другая – в другой (часто во враждующей). Запад хочет удержать это, но это не получится. Объективно видно, как развиваются Китай и Индия. Неслучайно сейчас Индию стали пытаться затянуть в антикитайские форматы. Вот в Японии проходит заседание «четвёрки» QUAD. Она была создана несколько лет назад– США, Япония, Австралия и Индия. Наши индийские друзья прекрасно понимают, что это достаточно некорректные игры. Они отстаивают то, что в рамках этой «четверки» готовы заниматься экономическими проектами, но не будут ни в коей мере поддерживать придания военного измерения этому квартету.

Тогда начали создавать военный альянс: Австралия, США, Великобритания (которой до всего есть дело, как вы понимаете). Назвали AUKUS. Сейчас туда пытаются «затащить» Японию и Южную Корею. Пытаются расколоть АСЕАН и другие страны подтянуть к военному блоку. Тем самым, разрушая те универсальные структуры, которые в Азиатско-Тихоокеанском регионе существовали сорок лет и в одном формате обеспечивали участие и стран АСЕАН, и их партнёров, включая все крупные державы (Китай, Индия, США, Россия, Япония, Корея, Австралия). Все были вместе.

И вот сейчас надо обязательно «раскалывать» эти форматы для того, чтобы создавать подотчетные только себе, где не нужно искать никаких консенсусов, придумывать компромиссы, где будут продвигать силовые подходы, в том числе к сдерживанию Китая, заодно и России. Россия ведь тоже тихоокеанская держава.

Надо набраться терпения, но при этом выстраивать свои собственные механизмы международного общения. Есть ШОС, БРИКС, ЕАЭС, ОДКБ, СНГ.

Сейчас центр мирового развития сместился в Евразию. У нас в евразийском регионе на этот момент наиболее разветвлённая сеть партнёрств. Надо на них полагаться в дальнейшем развитии нашей страны, её транспортных, транзитных, логистических возможностей.

Убежден, что это правильный путь. Надеяться, что вернется «Макдональдс» (я так грубо описываю), значит опять сидеть и ничего не делать, ждать, что приедут и будут нам запчасти, какие-то комплектующие поставлять, полупроводники. Нет, наши западные партнеры доказали и не первый раз, что они – недоговороспособны.

Нам все время говорили, что стараемся отвернуться от Европы и уйти на Восток. Мы ни от кого не отворачивались. Европа была унижена теми, кто совершил госпереворот на Украине в феврале 2014 года, который состоялся через сутки после того, как Германия, Франция и Польша гарантировали достижение договоренностей между тогдашним президентом Украины и оппозицией. Она наплевала на эти подписи и совершила госпереворот. Запад (по-русски говоря) «утерся». Потом стал эту оппозицию представлять как не путчистов, а как «часть демократического процесса».

Только «присягни на верность и тебе все простится», – вот какая у них логика. Евросоюз пресек все отношения с нами. У нас на момент 2014 года ежегодно проводилось два саммита с Евросоюзом, встречался практически весь состав Правительства России и весь состав Еврокомиссии, мы выстраивали четыре общих пространства, двадцать секторальных диалогов от энергетики и транспорта до прав человека. Был проект партнерства для модернизации, где реализовывались хайтековские проекты. Огромное количество разветвленных структур обеспечивали «ткань» наших отношений с Евросоюзом. В одночасье от всего отказались.

Еще тогда санкции стали сказываться на торговле. Естественно, что если нет желания у наших соседей на Западе продолжать активно искать возможности для углубления партнерства, а на Востоке – есть, то чисто физически так это и получается. Так сошлось, что Евразия становится самым перспективным регионом мира. Нам надо заниматься ее обустройством, не используя чьи-то чужие инструменты вроде доллара, системы передачи финансовых сообщений «СВИФТ», а создавая свои. Это не так сложно сделать. Мы уже существенно увеличиваем долю торговли, которая обслуживается в национальных валютах стран-партнеров: Россия-Китай, Россия-Индия, Россия-Иран, и в рамках Евразийского экономического союза. Нужно смотреть вперед. Да, это вызов. Необходимо гораздо активнее заниматься развитием своей страны. Но это и огромный плюс, и возможности.

Вопрос: Какие цели преследует проводимая Вами внешняя политика в отношении Китая?

С.В.Лавров: Развивать дружеские отношения с нашим ближайшим соседом. У нас есть доктринальные документы, характеризующие наши контакты как стратегическое партнерство и многоплановое взаимодействие. У нас протяженная граница с Китайской Народной Республикой и общие интересы по отстаиванию принципов справедливости, многополярности в международных делах. Экономически взаимная выгода налицо. Сейчас, когда Запад занимает позицию диктатора, наши экономические связи с Китаем будут расти еще быстрее. Это помимо прямого дохода в государственный бюджет, дает нам возможность реализовывать планы по подъему Дальнего Востока и Восточной Сибири. Основное число проектов с Китаем развиваются, реализуются именно там. Это возможность для нас реализовывать свой потенциал в сфере высоких технологий, в т.ч. в атомной энергетике, но и в целом ряде других сфер. У Китая развиты информационно-коммуникационные технологии. Ничуть не хуже, чем на Западе. Многое здесь обеспечивает взаимную выгоду.

На международной арене и мы, и Китай заинтересованы в том, чтобы Запад прекратил препятствовать естественным процессам демократизации международных отношений, установлению подлинной многополярности, отражающей реальный вес государств в изменившемся мире. Когда говорим, что выступаем за более демократичные международные отношения, то не пытаемся какие-то новые правила писать, как это делает Запад, а подчеркиваем, что обеспечить демократию на международном уровне можно, вернувшись к истокам Организации Объединенных Наций. В Уставе ООН все написано. Это суверенное равенство государств. Как только мы обеспечим это на практике, то будет полная демократия не внутри стран, чем Запад занимается, а на международной арене.

Когда мы с Западом вели переговоры, они говорили: давайте напишем, что мы за то, чтобы в каждой стране была демократия. Отвечаем, что хорошо, только каждая страна сама должна определять свою демократию. Давайте также запишем, что на международной арене должна быть демократия, как записано в Уставе ООН. Они уходили от таких констатаций, Им уже нужно не суверенное равенство, а «миропорядок, основанный на их правилах», как они публично и говорят.

Вопрос: Как и где прошло Ваше детство? Какие теплые воспоминания у Вас остались?

С.В.Лавров: «Горячие» воспоминания. Детство у меня прошло под Москвой, в городе Ногинске, где у меня были бабушка с дедушкой. Мама уехала в командировку. Я жил с дедушкой и бабушкой. Этот город раньше назывался Богородск (красивое название). Сейчас активно лоббирую перед руководством Московской области, чтобы этот город опять стал называться Богородском. Мы жили в совершенно обычных деревянных домах. Там я прожил включительно по второй класс. Потом переехал в Москву, но каждые выходные туда «мотался» к друзьям, играли в футбол, зимой – в хоккей. Совсем рядом был стадион «Спартак», что и предопределило мою «несчастную» судьбу как болельщика. Я уже давно с этими ребятами, к сожалению, не имею возможности общаться. Один из них уехал в Белоруссию, другой – на Дальний Восток. Всех «разметало».

Воспоминания – это вот такие маленькие детские шалости, на грани хулиганства, как у всех во дворе. Хорошее было время. Но я вас уверяю, любое время в жизни человека хорошее. Вы это будете понимать. Я в этом убежден.

Вопрос: Насколько часто в жизни политика бывают моменты, когда приходится принимать трудные решения, часто идущие вразрез с личными убеждениями? При этом эти решения надо принять. Насколько трудно их принять?

С.В.Лавров: Если с личными убеждениями вступают в противоречия решения, которые необходимо принять, лучше таких решений не принимать. Если их принятие неизбежно, но оно вступает в противоречие с личными убеждениями, тогда надо делать выбор: либо оставаться на посту, либо отойти в сторону. Иначе быть не может. По крайней мере для меня.

Вопрос: Какая книга оказала на Вас наибольшее влияние и помогла Вам в жизни?

С.В.Лавров: «Мастер и Маргарита».

Вопрос: Вы говорили, что закончили МГИМО. А я как раз собираюсь туда поступать. Мне хотелось был знать Ваше субъективное мнение, как человека, а не как политика. Как Вы считаете, какие перспективы у девушки построить успешную карьеру в дипломатии или это прерогатива мужчин?

С.В.Лавров: В советское время так сложилось, что женщина в дипломатии – это редкость. Когда я стал министром ситуация существенно переменилась. Сейчас мы примерно 120 новобранцев принимаем на работу в МИД каждый год, из них девушки почти половина. Так происходит уже не первый год. Доля женщин в Министерстве растет постоянно и пропорционально. Сейчас много девушек на должностях заместителей директоров департаментов. Это значит, что скоро за счет женщин будут пополняться ряды послов. Вот в Нью-Йорке заместитель постоянного представителя России при ООН – женщина, как и в целом ряде других мест. Пока еще, конечно, недостаточно. Но скоро количество перейдет в качество.

У каждого человека своя индивидуальность. Дать «рецепт», что женщинам не надо идти на работу в МИД, а только мужчинами –неправильно. Все зависит от вас. Нет единого совета.

Вопрос: В 2015 году на интервью «Радио России» Вы произнесли хорошую фразу: «Сейчас такая ситуация в мире в эпоху глобализации, в эпоху взаимозависимости, что если будут опускать «железный занавес», то ненароком могут себе что-нибудь прищемить». Я считаю, что в данной ситуации западные страны не только себе что-то «прищемили», а уже это ампутировали. Как Вы считаете, западные страны наладят с нами дипломатические отношения и когда это может произойти?

С.В.Лавров: Это зависит целиком от западных стран. Когда они переживут свою «остервенелость» и решат, что есть Россия, она никуда не делась и, убежден, укрепляется с каждым годом. Если они захотят что-то предложить в плане возобновления отношений, то серьезно подумаем: нужно ли нам это будет или не очень. Мы сейчас создаем не просто некий процесс импортозамещения. Мы должны прекратить каким-либо образом зависеть от поставок чего бы то ни было с Запада для обеспечения, развития критически важных отраслей для безопасности, экономики и социальной сферы нашей Родины.

Мы будем полагаться только на себя и на те страны, которые доказали свою надежность, и которые не «пляшут под чужую дудку». Если западные страны одумаются и будут предлагать какие-то формы сотрудничества, то мы будем решать.

Байден приглашает азиатских партнеров в клуб самоубийц

Дмитрий Косырев

На первый взгляд, нынешняя (кстати, первая) поездка Джо Байдена в качестве президента в Азию выглядит скучно. Сделаны приличествующие случаю заявления, как в Сеуле (с которого поездка стартовала): "Союз между двумя нашими странами строится на взаимных жертвах. <…> Сегодня наше сотрудничество необходимо и для всего мира". В Токио примерно то же, особенно с учетом того, что там было запланировано заседание альянса QUAD — США, Япония, Австралия, Индия.

В общем, довольно-таки дежурный смотр рядов партнеров и союзников США на "восточном фронте", выяснение, кто и на какие жертвы готов в американском противостоянии с Китаем и Россией. Своего рода осторожное приглашение их в клуб экономических самоубийц — вслед за европейцами, которые никак не должны быть рады войне санкций и контрсанкций с Россией, а их склоняют учинить нечто похожее еще и с Китаем. Страны Азии вдобавок хорошо понимают, что Китай им важнее, чем европейцам, — без азиатского гиганта их экономики выглядели бы весьма бледно.

Да, слова тут звучат общие и затертые, но за ними можно увидеть много интересного. Например, бодрое заявление накануне поездки Байдена министра торговли США Джины Раймондо — насчет того, что мы побеждаем, есть хорошие новости: Китай не помогает спецоперации на Украине и даже соблюдает американские санкции против России. А именно: в марте оттуда на 98 процентов упали поставки в Россию телекоммуникационного оборудования, на две трети — смартфонов и так далее.

С одной стороны, это скучно. Пропагандистская страшилка "Китай, по сути, присоединился к американским санкциям" впервые была запущена еще в 2014 году и с тех пор правдивее не стала, только раньше ее продвигали в России западные агенты влияния и обманутые ими, а сейчас тем же занята министр правительства США.

Но, с другой стороны, постоянные попытки и вправду вынудить Китай, как и Индию, к отказу от партнерства с Россией — это существенная часть целей нынешней поездки Байдена в Азию. Тут есть очевидная ловушка: если Китай испугается и откажется от России, в том числе от ее нефти и газа, тогда Китаю станет заметно хуже в этом мире, влияние его упадет. И разговоры о том, что Пекин "соблюдает санкции", как минимум сеют в Азии и мире сомнения в устойчивости страны перед нажимом. А если не откажется и не уступит, то на него будут давить вот эти союзники США, да еще (на поверхностный взгляд) и общающаяся с ними Индия.

Тут очень интересен предупредительный жест Пекина и его партнеров: как раз накануне поездки Байдена именно Китай организовал виртуальную встречу министров иностранных дел стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка), где тоже говорились общие слова, но не те, что могли бы порадовать Америку. Мало того, была проведена отдельная сессия с участием министров Аргентины, Египта, Индонезии, Казахстана, Нигерии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Сенегала и Таиланда. С общей идеей, что БРИКС пора расширять охват и привлекать собеседников. То есть это такой же смотр рядов партнеров разной степени близости — в виде превентивного ответа Байдену с его самоубийцами.

Но перед нами не какие-то судорожные попытки бросить вызов то Москве, то Пекину, а заодно их расколоть с опорой на союзников, а нечто более серьезное. А именно: начало исполнения новой глобальной стратегии США — стратегии противостояния невиданному ранее противнику.

Сейчас на все мыслимые сайты вернулась статья на эту тему, написанная осенью 2019 года двумя оппозиционными (тогда) авторами. Она получила вторую жизнь потому, что один автор, Джейк Салливан, сейчас советник Байдена по национальной безопасности, а другой — Курт Кэмпбелл — координатор всей и всякой азиатской политики того же Байдена. Госсекретарь Энтони Блинкен в сравнении с ними — легковес и исполнитель.

Эта пара в 2019 году говорила: конфронтация с Китаем на долгие десятилетия и во всех мыслимых сферах — тут такая конфронтация, что холодная война с СССР кажется проще и примитивнее. Надеяться, что Китай вдруг возьмет и обрушится, не приходится. Ничего подобного у Америки не было с 40-х годов прошлого века, и сейчас потребуется (для начала) внутренняя перестройка и мобилизация всех резервов нации.

В частности, придется шаг за шагом учиться сочетать конкуренцию и сосуществование со страной, которая служит первым торговым партнером для двух третей стран мира, в том числе союзников США (то есть тех, к которым сейчас поехал Байден). И все эти союзники будут очень осторожны в своих перемещениях в сторону той или другой конкурирующей державы.

В одной из тогдашних, 2019 года, дискуссий авторы заметили: никакого развода двух экономик и выстраивания двух изолированных систем не получится. Просто колесить по миру и ругать Китай — это бесполезно, надо создавать свою систему, которая будет в чем-то превосходить китайскую. То есть вместе с союзниками пытаться создавать такие правила в торговле и международной жизни, не соблюдать которые Китаю будет невыгодно.

И здесь на наших глазах предпринимается попытка реализовать эту программу, прежде всего предложив союзникам США не только "кровь, пот и слезы", но что-то хорошее в сфере экономики, какую-то компенсацию за неудобства. Считается, что самой яркой частью поездки Байдена должна была стать презентация новой "индо-тихоокеанской" экономической инициативы — IPEF. Нечто, слепленное на скорую руку по тому самому принципу: "правила должны быть наши" (то есть американские). Заодно можно включить туда Тайвань и посмотреть, как Пекин будет огорчаться.

В итоге получается, что некоторые страны региона предусмотрительно записываются сразу в несколько таких проектов, сводящихся к одной формуле: мы вам — открытые и без таможенных барьеров рынки, а вы нам — соблюдение наших правил. Один такой проект, китайский, работает хорошо, другой — как бы японский (остаток от американского Транстихоокеанского партнерства, похороненного при президенте Трампе). И это еще не весь список. Конструкция в целом возникает искусственная и запутанная, если не считать столкновения американского принципа "партнерства взаимных жертв" с китайским — мир, открытый для всех и торгующий без политических ограничений.

Решетников: Россия – ответственный партнер АТЭС, который выполняет все взятые на себя обязательства

Россия – ответственный партнер АТЭС, который выполняет все взятые на себя обязательства и последовательно реализует достигнутые договоренности, например, в вопросах энергоперехода. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе Встрече министров торговли АТЭС, 22 мая.

«Уже сейчас многие экономики заменяют газ на уголь. Россия не отказывается от своих ключевых международных договоренностей по всему спектру вопросов «зеленой повестки», - подчеркнул министр.

В частности, сейчас активно формируется национальное законодательство по зеленой повестке. Утверждена Стратегия низкоуглеродного развития России с целью достижения углеродной нейтральности к 2060 году. Реализуется Национальный план адаптации отраслей и регионов к изменениям климата, подписан закон «Об ограничении выбросов парниковых газов». В нем вводится обязательная углеродная отчетность для крупных эмитентов и возможность реализации добровольных климатических проектов.

Кроме того, Решетников отметил, что на российском рынке открыты возможности для новых игроков, в стране создаются максимально комфортные условия для ведения бизнеса.

«Ситуация на финансовых рынках стабилизировалась. Замедляется инфляция, укрепляется и курс национальной валюты. В мае рубль демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира», - сказал Максим Решетников.

Ответом на беспрецедентное санкционное давление стала поддержка бизнеса и предоставление свободы предпринимательства внутри страны.

Со своей стороны, Россия предпринимает усилия для развития и диверсификации международного экономического сотрудничества. С конца апреля заработали принятые на уровне Евразийской экономического союза решения, связанные с отменой уплаты пошлин. «Почти на 15% нашего импорта пошлины обнулены. Существенно упростили процедуры, связанные с сертификацией продукции. Ускорили таможенные процедуры. Активно снимаем транспортные барьеры для экспорта, импорта, транзита», - рассказал Решетников.

Максим Решетников: Россия готова активно работать с другими странами, чтобы обеспечить продовольственную безопасность

В ходе совещания министров торговли АТЭС и диалога с представителями деловых кругов глава Минэкономразвития России Максим Решетников призвал партнеров вместе преодолевать мировой кризис, вызванный санкциями против России. По его словам, такие меры уже серьезно нарушили глобальные цепочки добавленной стоимости. Встреча организована в рамках форума Азиатско-Тихоокеанского Экономического Сотрудничества (АТЭС), который проходит 21-22 мая 2022 года в Таиланде.

«Запрет на торговлю отдельными группами товаров и ограничения финансовых операций, закрытие портов, приостановка авиа и наземного сообщения – все это было направлено на подрыв экономики России. Но по факту дестабилизирует всю мировую экономику», - сказал Решетников.

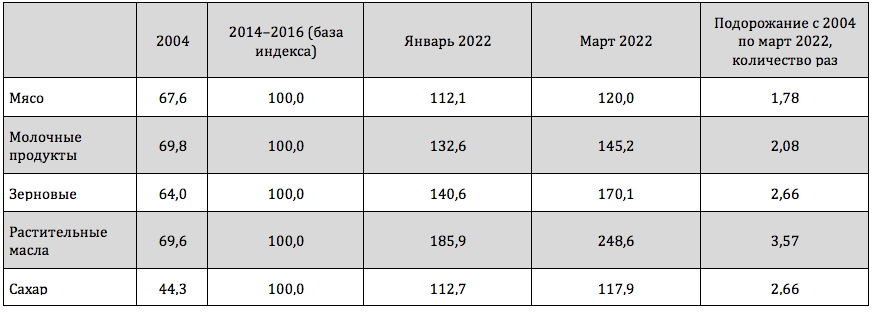

В результате санкций ограничиваются поставки и резко возрастает стоимость логистики в мировом масштабе. Это приводит к глобальному росту продовольственных цен, ухудшению благосостояния людей в наиболее уязвимых развивающихся экономиках с невысоким уровнем дохода.