Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Длина железнодорожной сети Ирана вырастет на 900 км к концу года

Длина внутренней железнодорожной сети Ирана, как ожидается, вырастет на 900 километров к концу текущего 1396 иранского календарного года (к 20 марта 2018), заявил генеральный директор Компании по строительству и развитию транспортной инфраструктуры, сообщает Tehran Times.

Кееролла Хадеми также добавил, что Иран уже импортировал 2000 километров рельсов путем финансирования.До этого, Иран увеличивал свою внутреннюю железнодорожную сеть на 200 километров в год, добавил он.

Около 81 500 тонн меда было произведено в Иране в прошлом году

Около 81 500 тонн меда было произведено в Иране в прошлом 1395 иранском финансовом году (завершился 20 марта 2017), рассказал заместитель министра сельскохозяйственного развития Хасан Рокни, добавив, что этот показатель, как ожидается, вырастет на 5,5 %, достигнув 86 000 тонн в текущем году, сообщает IRNA.

Чиновник добавил, что среднедушевое потребление меда в Иране составляет около 1 кг на человека, в то время как глобальная среднегодовая цифра составляет 250-300 граммов.

По словам главы Национальной ассоциации пчеловодов и медоносных производителей Ирана Абдолрезы Бигонаха, местное производство меда достаточно для удовлетворения внутреннего спроса.

"Благодаря разнообразию флоры, климата и характера местности, в Иране могут быть произведены различные виды меда", - сообщил он. Около 75 тысяч человек принимают активное участие в сфере пчеловодства в Иране.

Президент Франции Франсуа Олланд заявил о необходимости политического перехода в Сирии, отметив, что этот процесс не должен происходить только совместно с Россией и Ираном.

"Сирия должна понять, что политический переход необходим, и этот переход не должен происходить только с Россией и Ираном", — сказал Олланд в рамках итогового выступления глав государства саммита стран юга Европы, прошедшего в окрестностях Мадрида.

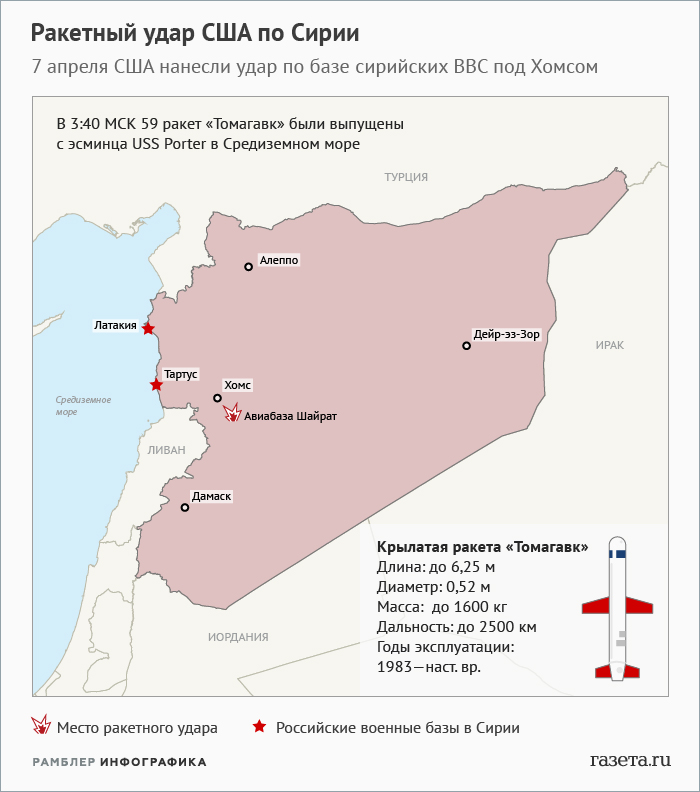

Французский президент также прокомментировал ракетный удар США по сирийской военной базе, заявив, что "применение химического оружия недопустимо, и эта атака требовала ответа, который и пришел из США".

В Испании 10 апреля прошел III саммит стран юга, на котором присутствовали главы таких стран, как Испания, Франция, Италия, Португалия, Греция, Кипр и Мальта. Мероприятие прошло в резиденции Эль-Пардо недалеко от Мадрида, на саммите планировалось обсудить актуальные вопросы и сформировать общую позицию, в том числе по таким темам, как кризис беженцев, Сирия и Brexit. Это третий саммит юга после встречи в Афинах в сентябре 2016 года и в Лиссабоне в январе.

Сергей Сарымов.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что Астана была выбрана площадкой для переговоров по урегулированию ситуации в Сирии из-за того, что республика равноудалена от всех сторон конфликта.

"Мы предоставили возможность встречаться конфликтующим сторонам — сирийской оппозиции и правительству, и тем, кто участвует (в переговорах) — Россия, Иран, Турция. По их просьбе проходят несколько серий таких встреч. На самом деле на астанинской площадке участвуют все те, кто не участвовал в Женеве, особенно со стороны оппозиции", — сказал Назарбаев в интервью телеканалу "Мир", фрагменты которого приводит госагентство "Казинформ".

Как отметил президент, "мы посчитали, что Казахстан равноудален или имеет одинаковое отношение ко всем сторонам конфликта, потому мы предложили и создали условия для таких переговоров".

"Без совместной тесной работы всех государств, заинтересованных в победе над Исламским государством (ИГ, запрещена в РФ), и борьбы с терроризмом решить проблему невозможно", — считает Назарбаев.

Следующий раунд переговоров по Сирии в Астане запланирован на 3-4 мая. Пятый раунд переговоров в Женеве под эгидой ООН завершился 31 марта.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль предостерег США против новых бомбардировок территории, контролируемой президентом Сирии Башаром Асадом. По мнению немецкого политика, подобное решение привело бы к "эскалации конфликта и гибели многих неповинных". В Берлине ищут новую роль для ЕС в продолжающемся на Ближнем Востоке противостоянии. С точки зрения Габриеля она должна заключаться в том, чтобы уговорить Россию пойти на уступки — и завершить сирийскую войну выгодным для Запада миром.

Что на самом деле произошло в Сирии

Сразу же вслед за бомбардировками сирийской базы Эш-Шайрат 7 апреля Германия заявила о солидарности с Соединенными Штатами: по мнению канцлера Ангелы Меркель, высказанному в тот же день, Башар Асад "является единственным ответственным за ухудшение ситуации" в своей стране. Спустя два дня Габриэль дает понять, что Берлин уточнил свою позицию. Германия продолжает поддерживать Соединенные Штаты, но считает, что силовой подход американцев контрпродуктивен, поскольку способен сцементировать российско-сирийский альянс вместо того, чтобы подорвать его.

Заявления Габриэля прозвучали накануне саммита министров иностранных дел "Большой семерки" в итальянской Лукке, который открывается 10 апреля. На встрече ждут госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который спустя два дня, 12 апреля, должен будет провести переговоры в Москве. Берлин направляет Соединенным Штатам сигнал, что не готов поддерживать жесткий курс, в тот самый момент, когда Вашингтон, по-видимому, прилагает усилия к силовому давлению на Кремль.

Миролюбивая риторика Германии косвенно ставит под сомнение позицию, которую Берлин отстаивал ранее. Официально немецкие власти не сомневаются в вине Башара Асада за применение химического оружия в Сирии. Однако Габриэль считает достойным похвалы намерение Москвы "расследовать, что в действительности произошло на месте", оставляя таким образом место для разночтений.

В Берлине ждут, что Кремль отступит

Накануне, 9 апреля, у Зигмара Габриэля состоялся телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Немецкий политик в интервью ZDF позитивно оценил состоявшийся тогда обмен мнениями. В логике главы немецкого МИД переговоры с Лавровым оказались увязаны с гипотетическим "моментом страха", установившимся в международных отношениях. По мнению Габриэля, испуг необходимо использовать для деэскалации сирийского конфликта — через изменение позиции России. В частности, в Германии положительно восприняли слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что поддержка Асада Кремлем не носит безоговорочного характера.

"Мы практически принуждаем Россию к поддержке сирийских властей, тогда как задача в том, чтобы разрушить непоколебимое доверие Москвы к Асаду", — формулирует немецкую позицию Габриель. В Берлине рассчитывают, что эффект от проведенных бомбардировок окажет воздействие также и на Иран и предлагают проведение переговоров с участием ведущих сил ближневосточной политики.

Подход "мягкого принуждения" России, заявленный Габриэлем, контрастирует с позицией его коллеги по клубу министров "Большой семерки" Бориса Джонсона. Глава МИД Великобритании отправляется на саммит в Лукку с предложением прямо противоположного характера: в ответ на применение химического оружия в Сирии ужесточить уже имеющиеся санкции против Москвы. К такому же решению склоняются и Соединенные Штаты, как заявляет постоянный представитель этой страны при ООН Никки Хейли. Впрочем, судя по заявлению Дмитрия Пескова, в Москве ставят под сомнение реальность новых санкций.

Посредник между Трампом и Путиным

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, в отличие от своего предшественника Франка-Вальтера Штайнмайера, не имеет репутации дружественного России государственного деятеля. Однако мягкий тон Берлина, похоже, не имеет никакого отношения к личностям. В Германии возобладала точка зрения о необходимости "общеевропейского подхода" к сирийскому кризису, который должен представлять смягченную версию американской политики. В случае если США продолжат угрожать Асаду, ЕС может представить себя в качестве доброго следователя.

Если же обострения в Сирии не последует (в пользу этого свидетельствует низкая эффективность американской воздушной атаки, не приведшей к выводу базы Эш-Шайрат из строя), Берлин, возможно, лишь более откровенно, чем другие, проговаривает американскую позицию. Добившись "момента страха", западные державы собираются взять паузу, чтобы оценить, что им будет предложено.

Игорь Гашков.

Си Цзиньпин 6 и 7 апреля находился с официальным визитом в США. Переговоры Си Цзиньпина и Дональда Трампа проходили в закрытом режиме в поместье «Мар-а-Лаго» в штате Флорида. Основными темами переговоров были торговая политика, ситуация вокруг ядерной программы КНДР и некоторые региональные вопросы. Госсекретарь Рекс Тиллерсон по итогам заявил о том, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин заложили основу для перехода к новому формату переговоров между государствами. Трамп принял приглашение Си Цзиньпина посетить с визитом Китай в 2017 году.

Напомним, в сентябре 2015 года Си Цзиньпин был в гостях у Обамы. Китайский лидер выступил с 6 предложениями по дальнейшему развитию китайско-американских отношений:

Активно использовать такие механизмы диалога, как Китайско-американский стратегический и экономический диалог, Китайско-американские консультации на высоком уровне по гуманитарным обменам и Китайско-американская объединенная комиссия по делам торговли;

Расширять и углублять деловое сотрудничество по таким направлениям, как экономика, торговля, военное дело, контртерроризм, правоприменение, энергоресурсы, охрана окружающей среды и строительство объектов инфраструктуры;

Продолжать сближение по гуманитарным обменам и в должных масштабах поддерживать социальную основу двусторонних отношений;

Уважать различия стран в исторических и культурных традициях, социальных системах, путях развития и текущих этапах развития;

Продолжать углублять диалог и сотрудничество по делам Азиатско-Тихоокеанского региона;

Противодействовать различного рода региональным и глобальным вызовам, наполняя новым стратегическим содержанием китайско-американские отношения.

Барак Обама, подчеркнул, что две страны имеют общие интересы во многих областях и добились важного прогресса в сотрудничестве по многим направлениям, а также поблагодарил Китай за содействие в подписанию всеобъемлющего соглашения по иранской ядерной проблеме, осуществлении денуклеаризации Корейского полуострова и восстановлении Афганистана и предложил укрепить взаимодействие в областях медицины и здравоохранения, противодействия климатическим изменениям, борьбы с незаконной торговлей дикой флорой и фауной, продолжить контакты между вооружёнными силами обеих стран.

Лидеры ведущих стран мира договорились форсировать работу для достижения взаимовыгодного инвестиционного соглашения, расширить сотрудничество в областях энергетики, охраны окружающей среды, науки и техники, авиации, инфраструктуры, а также сельском хозяйстве и здравоохранении. Стороны будут продолжать укреплять координацию макроэкономических политик, сотрудничество в "Группе двадцати", Всемирном банке, Международном валютном фонде, а также проводить больше совместных военных учений.

Шаг в неизведанное

Американо-российские отношения в состоянии дисбаланса

Роберт Легволд – почетный профессор Колумбийского университета.

Резюме Мало кто понимает, сколь ответственный выбор предстоит лидерам России и CША. Местечковые предрассудки, мелочное политиканство и узколобые подходы неизбежны с обеих сторон и на всех уровнях. Если они возобладают, великие державы снова проскочат мимо судьбоносного момента и заплатят дорогую цену.

Российские и американские лидеры, размышляющие о том, как вести себя после президентских выборов в США, делают выбор, от которого зависит, насколько мрачным окажется грядущий мировой порядок. Контекст, в котором лидеры двух стран размышляют о направлении отношений Соединенных Штатов и России, осложняется не только хаосом в мире, но и политическим водоразделом, к которому приблизилась Америка. Как и перестройка международных отношений, преодоление этого водораздела потребует времени.

Препятствия и (скромные) возможности

Прогнозы на тему о том, как будут развиваться отношения между Вашингтоном и Москвой в ближайший год – дело неблагодарное, но разные возможности можно рассмотреть.

Начнем с самой легкой (безопасной) перспективы: сохранение статус-кво. Возможно, смягчится риторика, но в силу глубоко укоренившегося взаимного недоверия и проблем, сталкивающих лбами русских с американцами, движение будет очень медленным в попытках избегать и открытой конфронтации, и позитивного взаимодействия. Каждая из сторон воспринимает другую источником своих проблем, а не партнером, способным помочь в их разрешении. Президенты встретятся, и высокопоставленные лица попытаются найти точки соприкосновения, но их усилия принесут скромные плоды, а если что-то пойдет не так, достигнутый прогресс быстро сойдет на нет. Вместо выработки осмысленного и последовательного плана выстраивания отношений внимание сосредоточится на других внешнеполитических приоритетах.

К сожалению, остается риск резкого ухудшения отношений. Если насилие на Украине выйдет из-под контроля, в конфликт втянется Россия и перепуганные европейские союзники США, вряд ли администрации Трампа удастся избежать вмешательства. То же можно сказать и о столкновении в любом другом регионе мира, который каждая из сторон считает важным. Это обычная траектория скатывания к конфронтации, но все же два других пути представляются более вероятными.

Отношения между Соединенными Штатами и Россией деградировали до состояния новой холодной войны не вследствие какого-то одного события, но в результате длительного и медленного накопления все более сильных обид. Деградация может быть также вызвана внешнеполитическими действиями США, как это было в конце администрации Джорджа Буша-младшего, когда поспешная война в Ираке встревожила Москву куда больше, чем курс Вашингтона на российском направлении. Если администрация Трампа совершит безрассудные шаги, объявив войну исламу, отменив ядерную сделку с Ираном, либо предпримет агрессивные действия в отношении Северной Кореи, Китая или других стран, создав косвенную угрозу для России, вероятен урон американо-российским отношениям, даже если российская политика Белого дома останется относительно дружественной.

Но остается и другая возможность: правительства могут остановить сползание к враждебной конфронтации и начать двигаться к более позитивным отношениям. Однако прогресс легко не дастся. На этом пути – глубоко укоренившееся взаимное недоверие, накопленное за два с лишним десятилетия, неверное восприятие намерений и планов визави, а также «фундаментальная нестыковка в миросозерцании и трактовке роли друг друга в мире», как выразился бывший заместитель госсекретаря Уильям Бёрнс.

Менее очевидны тенденции, сформировавшиеся в последние три года после краха в отношениях, у которых теперь уже есть собственная инерция.

Во-первых, Россия и США снова сделали друг друга приоритетом в планировании оборонных расходов. Как и во времена холодной войны, каждая из сторон недвусмысленно считает другую главным военным вызовом. Этого не изменит даже оттепель в отношениях.

Во-вторых, хотя восстановление практических форм сотрудничества, начатых рабочей группой при Американо-российской двусторонней президентской комиссии, а также рабочими группами при Совете НАТО–Россия, представляется важным и разумным шагом для придания отношениям былой динамики, сделать это нелегко. Невозможно быстро восстановить давно разорванные связи. Участники с подозрением будут относиться к перспективе слишком больших вложений в сотрудничество, которое может так легко прекратиться.

В-третьих, у президента Трампа и некоторых лиц в его окружении может быть свежий взгляд на отношения, но вот восприятие президентом Путиным и его доверенными советниками политики Соединенных Штатов давно устоялось, и это весьма нелестные оценки. Жесткая линия вернется, как только случится какая-то неприятность, а она непременно случится.

Что могли бы предпринять правительства двух стран с учетом этих ограничений? Для начала они уже начали отказываться от враждебной риторики и сигнализировали желание восстановить более нормальные и деловые отношения. Если дух конструктивного диалога возобладает после начала взаимодействия и особенно после встречи двух президентов, лед начнет таять. Президентам нетрудно найти темы для обсуждения. Все дело в том, чтобы обнаружить такие углы зрения, которые выведут общение на новый уровень.

Быть может, проще всего начать с диалога вокруг сирийской проблематики. Нелегко контролировать причудливую смесь участников гражданской войны, и неизвестно, возможно ли политическое урегулирование, но есть фундамент для политического прогресса, приемлемый для Вашингтона и Москвы: режим светского алавитского меньшинства (с Башаром или без него), стремящийся примириться с суннитским большинством. Даже при отсутствии серьезного дипломатического прорыва, если удастся сдержать насилие в Сирии, а американская и российская армии временно рискнут доверять другой стороне, возможно, удастся обеспечить нежесткую координацию военных действий против «Исламского государства» (запрещено в России. – Ред.).

Прогресс по трем другим вопросам, мешающим развитию отношений, потребует более фундаментальных корректировок. Это Украина, компьютерные взломы и судьба договора о ракетах средней и меньшей дальности. Их нельзя просто обойти или проигнорировать. Но нужно приглушить, хотя бы на время, худшие опасения по поводу намерений другой стороны, взять паузу и переосмыслить реальные интересы в каждой конкретной ситуации.

Несмотря на очевидную готовность Трампа уйти от проблемы Украины, жизнь ему этого не позволит. Постоянный риск эскалации насилия и неослабевающая тревога союзников по поводу угрозы с востока вынудит его сделать прогресс в украинском вопросе неотъемлемой частью любых усилий по поиску точек соприкосновения с Москвой и по другим вопросам. Это хорошо понимают в администрации Трампа. Прогресса не удастся добиться на основе полноценного выполнения соглашения Минск-II. Часть соглашения, предполагающая политическое урегулирование, – тупик. Следовательно, придется добиваться прогресса в других областях и начать с другой части Минских соглашений – то есть с достижения стабильного и предсказуемого мира в Донбассе. Короче, только если США и Россия пересмотрят приоритеты в украинском вопросе и все стороны признают, что достигнут реальный прогресс, американо-российские отношения сдвинутся с мертвой точки.

То же самое касается и хакерства. То есть Соединенным Штатам, России и крупным европейским странам нужно переосмыслить шумные и скандальные способы решения этой проблемы и, не слишком афишируя, начать двусторонние и многосторонние переговоры по поводу «красных линий», которые не должны нарушаться. Когда стороны занимаются так называемой перестрелкой в киберпространстве – то есть сбором информации посредством взлома компьютерных систем друзей и врагов, одной из таких «красных линий» должна быть признана неприкрытая манипуляция украденными материалами с целью влияния на выборы, а также тайный сговор с их участниками.

Третью маячащую на горизонте опасность – нарушение Россией договора о РСМД 1987 г. – отвести еще труднее. Если решение не будет найдено, последствия выйдут далеко за рамки данного конкретного соглашения. После того как Россия развернула новые крылатые ракеты наземного базирования SS-8, с точки зрения Вашингтона она формально нарушила договор. Пока неясно, как США отреагируют. Но если российские военные, поддерживаемые частью политического руководства страны, ценят эту систему вооружений больше, чем договор, вряд ли найдется приемлемое решение. В этом случае независимо от того, примирится ли администрация Трампа с данным нарушением, предпримет ли она какие-то контрмеры или вообще откажется от договора, судьба соглашения, похоже, гарантирует, что дальнейшие шаги в области контроля над стратегическими ядерными вооружениями не будут поддержаны Конгрессом.

Правительства двух стран в принципе могут улучшить отношения, даже если процесс контроля над ядерными вооружениями будет буксовать. Прогресс в отношениях не переживет неизбежных испытаний и кризисов, если не снять напряжение в связи с Украиной и Сирией, а также хакерскими атаками. Но и прогресс в этих вопросах просто откроет дверь, которая сегодня закрыта, он не гарантирует, что страны смогут «поладить», как выразился Трамп, или, что еще важнее, что у них установятся рабочие отношения.

Чтобы это произошло, необходимо углублять уровень взаимодействия. Придется найти какой-то способ докопаться до глубинных причин всех бед – понять и беспристрастно оценить истоки недоверия, расхождения в изложении и толковании фактов, причину взаимных обид. Лучше всего это сделать в процессе формального продолжительного стратегического диалога высокопоставленных официальных лиц, пользующихся безусловным доверием лидеров. Увы, мало свидетельств того, что у руководства обеих стран есть для этого воля или возможности.

Поэтому, если сторонам и удастся снизить уровень напряжения и вместе заниматься важными делами, разрядка будет ограниченной и хрупкой. Она может включать расширенное соглашение по регулированию военных операций, чреватых риском опасных инцидентов на море и в воздухе вдоль побережья Европы, которое обе стороны на словах приветствуют. Можно включить в него восстановление некоторых рабочих групп в рамках Американо-российской президентской комиссии, а также предпринять усилия по интенсификации экономического сотрудничества за пределами сфер, затронутых режимом санкций. Либо договориться об ограниченном смягчении режима санкций. Прислушавшись к призывам некоторых европейских стран, НАТО и Россия могут обсудить новые меры по укреплению доверия или ограничению военных учений, во время которых возможно соприкосновение войск в Центральной Европе.

Короче, девизом этих позитивных, но ограниченных перемен в отношениях может стать фраза «избегать конфронтации» или «искусно управлять», поскольку нет особых надежд на «долгосрочное разрешение» базовых противоречий. Это наиболее амбициозные цели с точки зрения большинства обозревателей. Но они далеки, весьма далеки от того, на чем должна была бы строиться политика США и России в отношении друг друга.

Что нужно Америке

Если планета движется к неведомому и потенциально опасному будущему, а страна с наибольшими возможностями изменить мир тоже вступила на неизведанные тропы, то внешняя политика, будь то американская или российская, не должна сосредотачиваться на узких, краткосрочных заботах.

Начнем с Соединенных Штатов. Не в их интересах допустить развал либерального мирового порядка, ради построения которого они трудились и многим жертвовали на протяжении более семи десятилетий. Не в их интересах допустить крах открытых рынков, беспрепятственной торговли и инвестиций, а также такого идеала, как суверенитет и территориальная целостность стран, несмотря на эпизодическое нарушение этого принципа. Не в их интересах отказываться от упования на международные организации для обеспечения мирного урегулирования вооруженных конфликтов и делать ставку на одностороннее принуждение, даже если они сами не раз прибегали к нему. Следовательно, США имеет смысл по-прежнему принимать активное участие в защите и укреплении либерального миропорядка.

Лозунг Трампа «Америка прежде всего» толкает страну в противоположном направлении. Это антитеза либеральному мировому порядку. Если подобный подход возобладает в Белом доме, или даже если он будет конкурировать с более традиционными взглядами, отстаиваемыми другими представителями администрации, это будет означать наступление периода турбулентности в американской внешней политике с непоследовательными целями и непредсказуемыми действиями.

Из-за того, что администрация Трампа плохо понимает возможные направления деятельности Америки, сбалансированная внешняя политика появится нескоро, не говоря уже о политике, соответствующей тому выбору, который придется делать. Впереди маячат два серьезных вызова, на которые Соединенные Штаты не способны ответить с учетом сегодняшних политических реалий. Однако оба они могут оказать колоссальное влияние на американо-российские отношения.

В первую очередь США больше не могут быть арбитром или гарантом мировой системы в последней инстанции. Они уже не способны навязывать свои стандарты, какими бы ценными те ни были, кому бы то ни было. И не в состоянии опираться на широкое понимание того, что включает в себя либеральный миропорядок, в том числе принуждение к соблюдению прав человека, создание законодательной основы для определения легитимности суверенных государств и избирательное оправдание применения военной силы. Если Соединенные Штаты хотят внести достойный вклад в сохранение порядка, служившего им верой и правдой, придется учиться руководить в партнерстве с другими, осваивать навыки совместного управления системой, а не доминирования в ней, навыки изменения правил и предоставления более широких полномочий усиливающимся державам, разочарованным системой в ее нынешнем виде. Американцам также необходимо согласиться с ограничениями на способ и время применения силы, а также определить, кто и что может дать им право действовать с позиций силы.

Императив на троих

В сердце усилий по преобразованию роли Америки и спасению либерального миропорядка – новый стратегический императив. Хотя Збигнев Бжезинский и Пол Вассерман выразили эту мысль иначе, они предусмотрительно призвали президента Трампа «признать, что идеальное долгосрочное решение – то, при котором три доминирующие военные державы – США, Китай и Россия – совместно работают над поддержкой стабильности во всем мире». Если эти страны не будут действовать сообща, вряд ли удастся создать более справедливый либеральный мировой порядок. Сотрудничество между ними или его отсутствие сыграет решающую роль в устранении трех главных угроз либеральному или нелиберальному мировому порядку: растущей опасности ядерной катастрофы; хаоса, вызванного конфликтами из-за изменения климата, а также перспективы бурных перемен внутри и вокруг евразийского континента.

Если в грядущие годы порядок возобладает над беспорядком, мировое управление, вероятно, будет зависеть от сотовой конструкции разнородных партнерств: G10 или G12 крупнейших экономик мира для обеспечения глобального экономического роста и стабильности; сотрудничества между Шанхайской организацией сотрудничества и НАТО по предотвращению нестабильности в Северном поясе; шестисторонних переговоров по проблеме ядерных вооружений Северной Кореи (наподобие пятисторонних переговоров по Ирану); двусторонних и многосторонних форматов для сдерживания наиболее дестабилизирующих событий в странах, обладающих ядерным оружием; и перестроенного Совета Безопасности ООН для управления взрывоопасными региональными конфликтами. Чтобы эта сотовая структура механизмов и международных структур была цельной и давала кумулятивный эффект, необходимо сотрудничество, а не безудержная конкуренция между Вашингтоном, Пекином и Москвой. Крайне важно примирить конкурирующие интеграционные проекты, такие как Евросоюз и Евразийский экономический союз, а также конкурирующие торговые режимы – видоизмененное Транстихоокеанское партнерство (ТТП) и патронируемое Китаем Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство (ВРЭП). Этого не случится, если КНР и США или Россия и Запад под американским руководством продолжат соперничество.

В полумраке неясного, но потенциально неспокойного будущего мира и внутриполитических конвульсий переходного периода Соединенные Штаты сталкиваются с историческим выбором. Россию ожидает примерно то же самое. Сергей Караганов уверен, что «три крупнейших державы мира – “большая тройка” – должны совместными усилиями создать условия для мирного перехода к новому, более стабильному мировому порядку». Его призыв опирается на предпосылку, согласно которой «более стабильный мировой порядок» должен основываться на расширяющемся поле сотрудничества все более широкого круга крупных государств, что в конечном итоге приведет к «концерту держав», отправной точкой которого должно стать сотрудничество между США, Китаем и Россией. Это не слишком отличается от миропорядка, который Дмитрий Тренин рисует в новой книге «Следует ли нам бояться России?». Он характеризует его как «трансконтинентальную/трансокеанскую систему», основанную на «примерном равновесии между великими державами», в которой Соединенные Штаты, Китай и Россия «будут удовлетворены тем, что их безопасности не угрожает одна или обе другие великие державы». Эта система должна терпимо относиться к «идейно-политическому плюрализму» и полагаться на «взаимное уважение».

Вся конструкция может стать устойчивой, только если Москва и Пекин выполнят свою часть работы. И вот тут-то на первый план выходят более серьезные проблемы, включая цену, которую придется заплатить за новую холодную войну, а также за разрушительное воздействие периода неопределенного ожидания и летаргии в Москве и Вашингтоне. Чтобы дать адекватный ответ на серьезные вызовы, с которыми Россия и США столкнутся в следующие два десятилетия, необходимо выполнить два условия. Первое заключается в отказе сторон от необоснованных предположений, из-за которых они направляют политику в отношении друг друга в неверное русло. Второе требование, более долгосрочное и существенное, состоит в том, что следует разработать стратегический план встраивания американо-российских отношений в мировой порядок, который каждая из сторон желает построить.

Избавиться от предрассудков

Что касается первого требования, то нужно отойти от такого изложения фактов, которое сегодня влияет на политику. Соединенные Штаты могут вполне обоснованно возражать против многих действий России, но вовсе не обязательно предполагать, как это делалось в администрации Обамы, что подобные действия вызваны тем, что «русские заняли агрессивную позу, которая угрожает самому существованию мирового порядка», и что Россия твердо намерена добиться «раскола Евросоюза, дестабилизации НАТО и выведения» Соединенных Штатов из равновесия. Подобные предположения, будучи сами по себе преувеличением, обостряют новую холодную войну и вызывают неверную внешнеполитическую реакцию. Точно так же не только критиковать политику США в Ираке, Сирии и даже на Украине, но предполагать, как это делает Кремль, что американцы проводят сознательную злонамеренную политику, призванную полностью подорвать национальную безопасность России и уничтожить ее нынешнее политическое руководство – значит обрекать себя на контрпродуктивную и нездоровую реакцию.

Во-вторых, предположение, что ценностный водораздел между двумя странами делает возможным лишь ограниченное и спорадическое сотрудничество, не просто связывает по рукам и ногам, но и логически несостоятельно. Мало какие совместные проекты в истории – к примеру, Европейское объединение угля и стали, НАТО на его начальных этапах либо предтечи Всемирной торговой организации – удалось бы запустить, если бы предпосылкой сотрудничества были общие ценности. Чаще всего совместимые, пусть и не всегда общие цели – плод сотрудничества, вызревающий благодаря титаническим усилиям.

Наконец, второе важное требование. Набросать контуры реформированного либерального мирового порядка – это легкая часть. Ведь, несмотря на возражения против статус-кво и чрезмерной роли США в нынешнем миропорядке, ни Китай, ни Россия не желают разрушать его, но хотят видеть его усовершенствованную версию. Намного труднее добиться стратегического видения, позволяющего сформировать взаимоприемлемую и политически осуществимую повестку дня и план действий.

В своей книге «Возвращение к холодной войне» я попытался сделать это в контексте американо-российских отношений. По моему мнению, руководству Соединенных Штатов и России нужно привнести больше стабильности в новый и все более опасный многополярный ядерный мир. Остаются вызовы, существовавшие во время холодной войны в XX веке. А именно: опасность ядерной катастрофы. Неосознаваемые или по крайней мере не признаваемые сторонами дестабилизирующие последствия технологических прорывов, побуждающих Америку, Россию, Китай, Индию и Пакистан модернизировать ядерные арсеналы, делают угрозу слишком реальной. То же можно сказать и об огромном разрушительном потенциале кибернетического оружия, об асимметрии и перекосах между девятью ядерными державами и о разных их представлениях о роли этих вооружений. Соединенные Штаты и Россия должны как можно скорее обратить внимание на то, что тенденции в ядерной сфере выходят из-под контроля, и объединить усилия с Китаем для недопущения того, чтобы новая ядерная эра окончилась трагедией.

Ставки не менее высоки и в других областях. Приложив столько усилий для того, чтобы ослабить военное противостояние времен холодной войны в Центральной Европе, две страны снова пикируются дальше на востоке. Вашингтону и Москве придется сделать выбор. Они могут по инерции, оставаясь в плену своих узко понимаемых приоритетов, продолжать в том же духе, следя за военными действиями, предпринимаемыми другой стороной, наращивая ответные меры своих армий и союзников, сосредоточиваясь на разных непредвиденных ситуациях, для которых будут использованы войска, и готовясь к этому моменту. Или же сконцентрировать внимание на снижении уровня военного противостояния и укреплении взаимной безопасности. На карту поставлено будущее Европы: окажется ли этот континент еще одной зоной нестабильности и военного соперничества в течение следующих 20 лет? Или станет анклавом стабильности, ресурсы которого будут направлены на решение мировых задач обеспечения безопасности под руководством мудрых политических лидеров?

Продолжая рассуждать в том же духе, мы можем сказать, что Арктика, до недавнего времени выигрывавшая от сотрудничества пяти прибрежных государств, скатывается в направлении растущей военной активности, включая учения, выходящие за рамки защиты законных притязаний и морских путей. Если Арктика станет местом продолжения военной конфронтации в Европе и сотрудничество между пятью странами ослабеет, европейской безопасности и борьбе за снижение ущерба окружающей среде от изменения климата будет нанесен значительный урон. Ставки велики: пожелают ли Россия и США взять на себя бремя лидерства ради превращения этой девственной в политическом смысле территории в прототип более стабильной системы евроатлантической безопасности? Или позволят событиям развиваться в непредсказуемом русле, включая сползание в пропасть холодной войны?

Добавьте к этим трем озабоченностям четвертую: неспокойная обстановка на евразийском континенте (фактически на территории бывшего Советского Союза) привела к нынешней американо-российской холодной войне, и это станет решающим фактором, от которого зависит, насколько нестабильным окажется мир в предстоящие годы. Никто не зависит до такой степени от развития ситуации в этом регионе, как «большая тройка» – США, Россия и Китай. И опять-таки они могут, как это было в прошлом, выпустить ситуацию из-под контроля, запоздало и спонтанно реагируя на каждое нарушение мира, или предпринять сознательные усилия для достижения временного соглашения на базе согласованной (где это возможно) политики с целью осуществления стабильных перемен и обеспечения взаимной безопасности в Евразии. В зависимости от того, какой выбор они сделают сегодня, мы можем получить два совершенно разных международных ландшафта через 25 лет.

Наконец, лидерам в трех столицах придется фундаментально переориентировать политику, если они хотят создать прочный фундамент стабильного миропорядка, как советуют вдумчивые аналитики в Соединенных Штатах и России. Двусторонние договоры, определяющие отношения одной страны к двум другим, должны быть заменены трехсторонними соглашениями. Прогресс в решении любой серьезной проблемы требует трехстороннего взаимодействия. Оно будет возможно, только если все три правительства сделают его приоритетом. А для этого всем трем странам следует проявить готовность противостоять искушению подходить к решению проблем и конфликтов интересов, разделяющих две другие страны, таким образом, чтобы поставить в невыгодное положение какую-то одну страну. Если главным подходом останется стратегическое противоборство, то «тройка» станет опасным инструментом раскручивания соперничества между великими державами и фундаментальной угрозой для безопасности и стабильности во всем мире.

В тот момент, когда будущее мирового порядка и самого важного его актора становится туманным, российским и американским лидерам предстоит сделать выбор. Он гораздо более важный и судьбоносный, чем осознает каждая из сторон. Выбор, которому вовсе не благоприятствуют политические реалии в обеих странах. Местечковые предрассудки, мелочное политиканство и узколобые подходы неизбежны с обеих сторон и на всех уровнях. Если они возобладают, великие державы снова, как бывало раньше, проскочат мимо судьбоносного момента и заплатят дорогую цену.

Данная статья – отрывок из материала, подготовленного по заказу Валдайского клуба и изданного в серии «Валдайские записки». Публикуется в журнальной редакции. Полную версию и другие записки можно найти здесь: http://ru.valdaiclub.com/a/valdai-papers/

Сосредоточение не по Горчакову

Цивилизационная геополитика на рубеже эпох

А.П. Цыганков – профессор международных отношений и политических наук Университета Сан-Франциско.

Резюме После консолидации своей цивилизационной субъектности Россия вернется к активной роли в международных делах. Возвращения к принципам (нео)советского или державного глобализма не будет, должно появиться новое понимание международной роли.

Успехи российской внешней политики на Ближнем Востоке, активное утверждение независимости в ценностно-информационной сфере, развитие отношений с Китаем и рядом незападных государств, а также глубокие перемены в мире создали новые, более благоприятные для России условия. Продолжающийся распад либерального миропорядка и поворот Запада к национальным интересам и консервативным ценностям, олицетворением чего стали «Брексит» и избрание Дональда Трампа, сделали возможным поиск новых партнеров в отстаивании идеалов, близких российским. На этом фоне громче звучат голоса тех, кто настаивает на продолжении наступательной внешней политики и формализации нового мирового порядка по модели Венского конгресса. Важно заново переосмыслить цели и возможности России как страны с особой системой ценностей и геополитическим положением.

Константы русской геополитики

Россия формировалась как локальная цивилизация с особой системой ценностей и геополитическим положением. Регионально русская идентичность вырастала на пространствах Восточной Европы и Евразии, ряд народов которых был привержен ценностям православного христианства и сильной государственности. В XV столетии страна оказалась в цивилизационном одиночестве, утратив в результате падения Византии источник своего духовного авторитета. Превратившись в главную наследницу православия, Московская Русь столкнулась с необходимостью защищать свои ценности как от угрозы с юга, так и от амбиций католического Рима, стремившегося встроить восточного соседа в свою имперскую систему.

Ситуация усугублялась крайне сложным геополитическим положением. Задвинутая вглубь Евразии, Россия не имела естественных границ и для защиты суверенитета нуждалась в формировании пояса буферных территорий и мощной армии. Сосуществование с сильнейшими державами мира наложило печать на ментальность русских, выработав понимание, что выживание и независимость требуют постоянной защиты и не могут восприниматься как раз и навсегда данные.

Все это диктовало активную внешнюю политику. Сформировавшись как страна с локально ограниченной и геополитически уязвимой системой ценностей, Россия была обречена на глобальную или трансрегиональную активность в своих действиях. Чтобы выжить, требовалась не только демонстрация сил и возможностей, но и постоянная инициатива и вовлечение сильных мира сего в совместные проекты. Иного пути для сохранения духовно-ценностного суверенитета история не предоставила. Изоляция от имевшихся источников геополитических опасностей представлялась идеалом, но могла быть достигнута лишь ценой внешнеполитической активности.

При этом Россия отнюдь не всегда обладала материальными ресурсами, необходимыми для реализации ставившихся целей. По сравнению с европейским Западом, находящимся в центре мирового развития, Россия формировалась как страна полупериферийная, стремившаяся войти в центр, но так этой цели и не добившаяся. Петровский и сталинский рывки сократили разрыв с центром, но не изменили положение страны. Уровень жизни россиян и сегодня существенно ниже, чем в западных странах (хотя заметно превышает уровень жизни большинства незападных государств).

Ресурсные ограничения требовали проведения не только активной, но и сбалансированной, по возможности незатратной внешней политики. Не всегда правильно оценивая свои возможности, российские правители отдавали себе отчет в их пределах. На протяжении большей части истории Россия не стремилась стать державой глобальной или мировой. Трансформация миропорядка являлась для нее задачей вторичной, производной от решения задачи цивилизационно-геополитического сбережения и сохранения ядра самобытной системы ценностей.

Нередко имея дело с превосходящим в материальных силах противником, Россия уходила во временную изоляцию или шла по пути избирательной, не требовавшей значительных затрат асимметричной наступательности. Периоды изоляции были не слишком типичны, имея в виду геополитическую необходимость активного участия в международных делах. Будучи рекомендованы влиятельными советниками и государственными мужами, подобными Никите Панину при Екатерине Великой или Александру Горчакову при Александре Втором, такие периоды умеренной изоляции всегда преследовали цель возвращения страны в мировую политику. Чаще всего их возникновение становилось результатом перенапряжения ресурсов и обусловливалось необходимостью залечить раны войны и восстановить внутренние силы. Это были «передышки», как определил их основатель Советского государства, сформулировавший курс на временное замирение с Западом. В случаях же асимметричной наступательности Россия находила способы защитить себя, избегая опасности быть втянутой в войну с крупными державами. Например, в 1870-е гг. Россия оказывала поддержку восставшим христианам Боснии и Герцеговины на Балканах, осознавая незначительную тогда опасность вмешательства со стороны Австро-Венгрии или других крупных европейских государств.

У курса, приоритетом которого являлось цивилизационное выживание страны, имелись критики. Не только западники, отвергавшие понятие русской самобытности, но и сторонники превращения России в глобальную державу, способную диктовать правила миропорядка. В XVIII и XIX столетиях последние выступали за захват Константинополя или использование победы над Наполеоном для закрепления в Европе в качестве единоличного учредителя миропорядка. В начале ХХ века левые революционеры жаждали победы мировой революции, призывая наступать на Варшаву и Берлин. В русской истории находилось немало тех, кто желал бросить национальные интересы и ценности на алтарь великодержавного, мирового коммунистического, общечеловеческого или глобально-либерального.

Стремление сохранить культурно-политическую самобытность нередко выражалось в споре между подчеркивавшими важность противостояния агрессивному Западу и указывавшими на важность освоения огромной, плохо заселенной русской Евразии. Хорошо известен, например, спор Вадима Цымбурского со сторонниками многополярности и евразийской экспансии, которые считали главной опасностью для России расширение евро-атлантического мира. Понимая такую опасность, Цымбурский считал ее преувеличенной, делая упор на внутреннем освоении, переносе столицы за Урал и выстраивании отношений с ближайшими соседями.

Не все идеи рано ушедшего от нас мыслителя подтвердились, но их основная направленность по-прежнему актуальна. Пренебрежение приоритетами цивилизационного развития чревато ресурсным перенапряжением, внутренним ослаблением и снижением международного статуса. С петровских времен для поддержания статуса великой державы государство отдавало на военные нужды около четверти бюджета и требовало от народа готовности к самоотдаче. Всеобщая бедность и крепостное право служили средством ускоренной мобилизации армии. Развитие же общества запаздывало и – в целях быстрого накопления капитала, требуемого для нужд безопасности, – осуществлялось по мобилизационным моделям. Системные реформы откладывались или сворачивались. Им на смену шли высокие налоги с общества и новые административные механизмы для его эксплуатации. Советское время по-своему воспроизвело эту модель. Политика глобальной поддержки «социалистической ориентации», принятая на вооружение Никитой Хрущевым, сопровождалась отсутствием внутренних реформ, она ослабила страну, подведя ее к распаду.

Кризис миропорядка и Россия

Современный миропорядок, связанный с глобальным доминированием США, продолжает распадаться. Процесс, начатый бесславным американским вторжением в Ирак, чрезвычайно ускорился в последние годы. Наступательная политика крупных держав, включая Россию, Китай, Иран, Турцию и другие, теперь непреложный факт. При сохранении за Соединенными Штатами материального превосходства, мир двинулся в направлении формирования новых правил международных отношений.

Процесс их выработки может затянуться, а отсутствие побуждает крупные державы к соперничеству и усугубляет нестабильность. Переходный период в международных отношениях сопровождается обострением противоречий и распадом единого мира на региональные геополитические пространства. Формируются новые зоны возможного военного противостояния и торгового соперничества. На первый план выходят жесткие публичные торги и тайные переговоры. Государства уязвимы перед лицом новых вызовов, что подталкивает их к централизации власти, замыканию вовнутрь и выламыванию из сложившейся системы глобальных правил. События в Евросоюзе, связанные с попытками Греции сформировать особые для себя условия в рамках германо-американского консенсуса и выходом Британии из еврообъединения, консервативный поворот Соединенных Штатов, связанный с победой на президентских выборах Трампа, рост правоизоляционистских настроений в Европе, процессы политической централизации в России и Турции подтверждают эти тенденции.

Государства все меньше ищут покровительства и материальной поддержки у США, развивая вместо этого региональные связи. Великие державы стремятся укреплять сферы влияния в пограничных пространствах, будь то Восточная Европа, Ближний Восток или Южно-Китайское море, избегая прямых столкновений между собой. Тем не менее следует помнить о том, что последние двести лет смена миропорядков сопровождалась столкновениями крупных держав. Прежде чем возникли Венская, Берлинская, Версальская и Ялтинская системы международных отношений, человечество прошло через наполеоновские войны, Крымскую, Первую и Вторую мировую.

Избрание Трампа президентом чревато новыми кризисами. Снимая источники некоторых прежних обострений, администрация Соединенных Штатов создает иные очаги напряженности. На смену расширению НАТО и распространению демократии идут жесткая политика сдерживания Китая и Ирана, укрепление ПРО и новых систем военного доминирования США, намерение наращивать военный потенциал, в том числе ядерные арсеналы, протекционизм и создание торговых блоков. В Вашингтоне стремятся не только развивать американскую экономику и инфраструктуру, но и укреплять глобальные позиции. Наиболее опасна для международной системы перспектива дальнейшего обострения американо-китайских отношений. Попытки Трампа ограничить торгово-финансовое влияние Пекина, подчеркивание фактора Тайваня, наращивание военно-морского присутствия США в непосредственной близости к Китаю не могут не встретить жесткого сопротивления.

Постепенный распад современного миропорядка сулит России длительный период неопределенности и ставит перед необходимостью поиска адекватного внешнеполитического курса. Попытки войти в число ключевых союзников сверхдержавы предпринимались в 1990-е и начале 2000-х гг., но натолкнулись на недоверие американцев, связанное отчасти со стремлением Москвы выторговать для себя особые условия. Вообще модель внешней военно-политической зависимости не может быть приемлема для страны с длительным историческим опытом и политической культурой самобытности и великодержавности.

В условиях изменившихся приоритетов Соединенных Штатов и смещения глобального баланса в сторону американо-китайского противостояния утрачивает целесообразность и продолжение российской политики последних лет. Основа курса заключается в асимметричной наступательности ради сохранения влияния России в Евразии. Вмешательство в конфликт в Сирии и информационное противостояние с Западом были во многом связаны с намерением продемонстрировать возможности России и отстоять, вопреки западным санкциям, позиции в евразийском регионе. Сегодня конфликт на Украине более не является приоритетом в отношениях с Вашингтоном, накал информационного противостояния снижен (во всяком случае, со стороны Москвы), а российская точка зрения на возможные решения по Сирии ближе новой администрации, чем прежнему руководству США.

В этих условиях плодотворным может быть обращение к опыту периодов относительной изоляции и сосредоточения внутренних цивилизационных сил. Программа цивилизационного сосредоточения должна преследовать цель упрочения внутренней ценностной базы, материально-экономических и интеллектуальных основ развития страны в усложняющемся мире. Ее необходимыми компонентами стали бы пропаганда и подчеркивание этнического многообразия, укрепление принципов государственного управления, поддержка семьи, образования и науки.

Важнейший компонент – выработка другой модели экономического развития страны. Очевидно, что модель опоры на энергетические ресурсы себя исчерпала. Она действовала преимущественно в интересах влиятельных политико-экономических групп и не смогла создать механизмов устойчивого долгосрочного развития. Процветание не сопровождалось решением фундаментальных экономических и политических проблем. Высокий уровень коррупции и технологическое отставание российского бизнеса от западного существенно снижали поступления в казну, затрудняя укрепление государственности. Российский политический класс во многом не удовлетворял и не удовлетворяет требованиям времени и задачам современного экономического развития. Конкурентоспособность экономики находилась на сравнительно низком уровне, а начавшееся в конце 2014 г. ослабление рубля стало выражением неэффективности созданной государственной модели. Санкции Запада выявили дополнительные сложности в отстаивании экономического и политического суверенитета в условиях внешнего давления. Процесс выработки новой модели запущен, но пока далек от завершения.

Относительная открытость страны и турбулентность глобального мира не дают России возможности уйти во временную изоляцию. По этим причинам исторический опыт сосредоточения и перегруппировки сил в условиях дистанцирования от участия в международных делах, как было, например, после поражения в Крымской войне, малопригоден. Стоит помнить и о неудаче попыток Евгения Примакова сосредоточиться, следуя по стопам Горчакова. Даже Цымбурский, которого по праву называют главным теоретиком российского цивилизационного сосредоточения, признавал сложности проведения подобного курса. Он полагал возможным согласие крупных держав на невмешательство в «лимитрофы», однако деструктивное и в высшей степени идеологизированное поведение Запада в украинском кризисе опрокинуло эти расчеты.

Тем не менее многое сегодня подводит Россию к возможности нового формулирования стратегии цивилизационного сосредоточения. Чем дальше, тем очевиднее, что проведение независимой внешней политики упирается в необходимость развития ценностных и социально-экономических оснований страны. Полная изоляция утопична, но перенесение центра тяжести с внешнеполитической наступательности на внутреннее освоение и возможно, и необходимо. В международных отношениях наступило время нестабильности. Время сложное, но, перефразируя Цымбурского, оно может оказаться хорошим для тех, кто сможет им воспользоваться.

К политике цивилизационного сосредоточения

В истории России периоды сосредоточения были вынужденными и завершались успехом лишь в условиях многополярной геополитики и отвлеченности крупных держав на проблемы, не связанные с Россией. Курсу александровских реформ и горчаковского стремления восстановить утраченные позиции на Черном море во многом способствовало противостояние Англии и Франции, с одной стороны, и растущей Пруссии, с другой. Послереволюционное «мирное сосуществование» и «социализм в отдельно взятой стране» способствовали подъему Советской России по мере нарастания экономического кризиса западного мира.

Там, где эти условия отсутствовали, сосредоточение наталкивалось на трудности. В силу глобального доминирования и амбиций Соединенных Штатов попытки Примакова маневрировать между Западом, Китаем и Индией не могли быть успешными, как и проект «реинтеграции» постсоветского пространства. Вместо сосредоточения на внутреннем развитии Россия была занята сдерживанием Запада, нередко упуская возможности выстроить отношения с соседями на основе рыночных инструментов и «мягкой силы». Отвлеченность США от проблем России и Евразии является необходимым (хотя и недостаточным) условием успеха политики цивилизационного сосредоточения.

В основе политики цивилизационного сосредоточения должна лежать уверенность в собственных силах и возможностях. Нельзя сосредоточиться, если нечего сосредотачивать. Страна прошла тяжелый, но и славный исторический путь, что никогда не случилось бы без витальной силы цивилизационного ядра, в котором сильна вера в будущее.

Цивилизационщиков отличает от западников и державников убежденность в том, что основной источник процветания и развития находится в нас самих, а не в достижениях западной культуры или выстраивании многополярно-олигархического мира великих держав. Конечно, уверенность в собственных силах не должна вести к самоизоляции и отказу от активного взаимодействия с миром, учебы у других культур и народов. Впрочем, такое взаимодействие и учеба, исключая краткий советский период, всегда были частью исторического развития. Россия заимствовала широко и свободно, модифицируя, но не меняя своих цивилизационных оснований.

Внешней политикой современного сосредоточения могли бы стать уклонение от чрезмерной глобальной вовлеченности и активное освоение внутренней и внешней Евразии. Если разногласия Вашингтона и Пекина превратятся в главную ось глобальной политики, России нет никакого смысла открыто поддерживать одну из сторон противостояния. Гораздо важнее избегать втягивания в американо-китайский спор, расширяя двусторонние отношения с обоими государствами в соответствии со своими цивилизационными интересами. С США следует обсуждать вопросы безопасности и борьбы с терроризмом, а с Китаем (а также Японией и Южной Кореей) – совместное торгово-экономическое освоение Евразии и Дальнего Востока. Нельзя втянуться и в возможное противостояние Соединенных Штатов с Ираном, геополитически связанным с евразийским регионом и являющимся важным партнером России по ближневосточному урегулированию.

Россия вполне в состоянии позволить себе такого рода независимость. Своими внешнеполитическими успехами она закрепила державный статус, больших дополнительных затрат на поддержание которого в ближайшее время не потребуется. Помимо обеспечения безопасности границ и борьбы с терроризмом, у России нет необходимости инвестировать в достижение статуса вооруженных сил, сопоставимого с США. Российское государство в целом способно к постановке и осуществлению целей, связанных с формированием новой модели развития и цивилизационного сосредоточения. Задача не только в выявлении перспективных проектов вроде сопряжения Евразийского экономического союза и китайского «Экономического пояса Шелкового пути», но и в формировании внятной, предсказуемой и долгосрочной системы мер по внутреннему обустройству. Внешняя диверсификация рынков должна сопровождаться диверсификацией и развитием рынка внутреннего. Страна нуждается в новой внутренней колонизации, пропаганде идеи развития и активном инвестировании не только в науку, культуру, образование и здравоохранение.

Если Пекину суждено стать главным раздражителем США, то Китай немного превратится в Россию, чья политика до недавнего времени являлась объектом пристального внимания Вашингтона. У России же в этом случае может появиться возможность стать немного КНР, пережидая шторм, не слишком высовываясь и занимаясь внутренним развитием. Российские эксперты не раз обращали внимание на то, что у Пекина есть чему поучиться. В отличие от восточноевропейских государств, Китай не пошел по пути приватизации во имя приватизации, но сумел – за счет культивирования репутации стабильного, уважающего права инвесторов государства – привлечь внешний капитал на выгодных для себя условиях. Таким образом, созданы предпосылки для политики интенсивного развития, сохраняющиеся и по сей день благодаря наличию легитимного общенационального лидера и борьбе с коррупцией. На случай попятного развития глобализации в стране созданы механизмы выживания и развития за счет относительно высокого уровня внутренней диверсификации и конкуренции.

Чрезмерное сближение с Европой также не отвечает цивилизационным интересам России. Продолжение политического диалога и наличие развитых торгово-инвестиционных связей не могут скрыть всей глубины ценностных разногласий сторон. Одна из этих сторон настаивает на санкциях в наказание за «агрессивную» политику Кремля, в то время как другая считает такую политику необходимым реагированием на ущемление своих цивилизационных прав в Евразии. Из конфликта в ближайшие годы нет выхода. Россия сохранит связи с Европой, но не станет, да и не может стать частью европейской цивилизационной системы, независимо от того, предстает эта система в либеральном или консервативном обличьях. На обозримую перспективу «отстраненность вместо конфронтации», пользуясь выражением Алексея Миллера и Федора Лукьянова, будет фиксировать не только взаимное непонимание, но и сознательно избранную линию поведения.

Что касается освоения Евразии, то политика сосредоточения предполагает культивирование отношений с входящими во внешнее цивилизационное пространство России. Это не только этнически русские, но все те, кто тяготеет к России исторической памятью совместных побед и поражений, питается соками русской культуры и воспринимает российскую внешнюю политику. Речь не столько о представителях власти, сколько о народах, включая тех, кто, подобно многим украинцам, воспринимаются собственным правительством не иначе как «пятая колонна». В работе с ними инструменты дипломатии, «мягкой силы» и экономической интеграции будут особенно эффективны. До сих пор действенность этих инструментов ослаблялась как противостоянием Запада, так и относительной слабостью самой России. Внимание к внутреннему развитию и наличие вышеописанных международных условий сделает политику цивилизационного освоения Евразии эффективной, способствуя предотвращению кризисов, подобных грузинскому и украинскому и укрепляя сферу российского влияния.

Политика цивилизационного сосредоточения является вынужденной и может продлиться, пока не состоится новая стабилизация миропорядка. В настоящий момент мы находимся на рубеже различных эпох и имеем дело с сосуществованием противоречащих друг другу правил и ценностных систем. Формирование действительно полицентричного мира потребует значительного времени. Скорее всего в ближайшее десятилетие баланс военно-политических сил не сложится, что будет препятствовать выработке правил миропорядка, разделяемых основными участниками международных отношений. Такого рода неопределенность диктует политику гибкого, неидеологического сотрудничества с различными партнерами. Нужно готовиться к длительному и упорному самоутверждению в мире. Сегодняшний, сравнительно длительный этап должен быть связан не с попытками трансформировать миропорядок или восстановить «свою империю», а со сбережением, новым формулированием и осторожным продвижением своих ценностей там, где для этого уже имеется подготовленная почва.

На этот сравнительно длительный переходный период российской внешней политике нужны новые ориентиры, выводящие ее за пределы теории многополярного мира. Предстоит заново осмыслить природу современной системы международных отношений, характер внешних вызовов и оптимальные варианты ответа. Используя уже введенные в общенациональный дискурс идеи «государства-цивилизации» и консервативной державы, нужно создать такой образ страны, который вберет в себя лучшие компоненты российских ценностей без излишнего их противопоставления Западу. Кстати, за исключением советского периода Россия никогда не формулировала свои ценности как антизападные. Речь всегда шла о формировании и защите ценностей, способных найти понимание в западных странах, – о христианском гуманизме, межэтническом диалоге, сильном государстве и социальной справедливости. Сегодня задача состоит в том, чтобы выработать новый, приемлемый для России синтез. В этих ценностях немало универсального, что должно облегчить задачу их будущей защиты и продвижения в мире.

Период сосредоточения поможет определиться с внутренними и внешними приоритетами. После консолидации своей цивилизационной субъектности Россия сможет вернуться к активной роли в международных делах. Возвращения к принципам (нео)советского или державного глобализма не будет, должно появиться новое понимание международной роли.

Созвездие цивилизаций

Как происходят их контакты в современном мире

Владимир Хорос – доктор исторических наук, руководитель Центра проблем развития и модернизации Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО РАН).

Резюме Если стремиться к равновесному и многополярному миру, необходимо признание ойкумены как «многоцивилизационной». Именно такой подход превратит цивилизационный диалог не только в неконфликтный, но и взаимообогащающий.

Обращение к проблеме контактов и взаимодействий цивилизаций в глобальную эпоху оправданно и своевременно. В поиске причин множащихся конфликтов недостаточно указывать лишь на мирохозяйственные или геополитические противоречия, требуется еще и цивилизационное измерение. Повышенный интерес к нему обозначился в последнюю четверть прошлого века. В нашей стране он был вызван еще и потребностью дополнить или заменить терявшую привлекательность формационную теорию. Большую роль в оживлении цивилизационного дискурса сыграла статья, а затем книга Сэмюэля Хантингтона. Его почин способствовал появлению многих содержательных работ по проблемам цивилизаций, в том числе и в России.

Что такое цивилизация

Существует множество определений цивилизации. За ними скрываются два основных подхода. Первый возник еще в просветительском XVIII веке: цивилизация в противовес дикости и варварству как иной уровень человеческого развития. Спустя примерно столетие стал формироваться иной подход, констатировавший множественность цивилизаций в истории, их специфические черты у тех или иных стран или регионов (Николай Данилевский, Освальд Шпенглер, Арнольд Джозеф Тойнби, Питирим Сорокин). И хотя его сторонники порой могли употреблять различные термины (Данилевский, например, говорил о культурно-исторических типах, Шпенглер – о различных вариантах культуры, противопоставляя ее цивилизации, а Тойнби нередко заменял термин «цивилизация» понятием тех или иных «обществ»), во всех случаях речь шла именно об особых социокультурных образованиях, за которыми закрепилось название «локальная цивилизация».

Оба подхода так или иначе представлены и сегодня. Для первого еще на заре его возникновения была характерна западоцентристская направленность – предполагалось, что уровня цивилизации достигли именно общества Запада. Из этого неявно исходил и автор нашумевшего опуса «Конец истории» Фрэнсис Фукуяма: в современном мире утверждается, по его мнению, западная модель жизнеустройства – хозяйства, демократии и культурных стереотипов, которым отныне будут следовать все остальные народы, что, собственно, и означает «конец истории».

Хантингтон, сторонник второго подхода, был более осторожен. Для него несомненно существование различных цивилизаций – западной и ряда незападных. Плюрализм сохранится в дальнейшем. Хотя Запад пока поддерживает экономическое, техническое и военное превосходство над другими регионами, это не может продолжаться долго. Более того, именно противостояние западным формам глобализации придает незападным обществам новый импульс. Хантингтон отмечает симптомы ослабления западной цивилизации (в частности, в результате «разбавления» ее иммигрантами), а также предполагает возникновение различных коалиций против нее. Поэтому оптимальным вариантом будущего является для Хантингтона не доминирование, а самосохранение, «самооборона» Запада в условиях «столкновения (clash) цивилизаций».

Автор этих строк явился одним из организаторов в ИМЭМО РАН большого межинститутского проекта «Цивилизации в современном мире», по результатам которого была создана методология, позволяющая анализировать цивилизации и сравнивать их по определенной системе показателей. В дальнейшем я буду в той или иной степени опираться на эти разработки.

Не претендуя на исчерпывающую формулировку, мы построили дефиницию на различении понятий «цивилизация» и «культура». В отличие от культуры, составляющей весь комплекс смыслов и ценностей, имеющих хождение в том или ином обществе, цивилизация – это как бы «оплотневшая», кристаллизовавшаяся культура, «осевшая» в некоторых долговременных ценностях и мыслительных парадигмах, прошедших тест на прочность, на длительность, некоторую усредненность и соответственно в той или иной степени общезначимость. Кроме того, цивилизация – не только ценности, но и институты, т.е. определенные учреждения, формы реализации соответствующих ценностей.

Цивилизация имеет структуру, определенную иерархию уровней или срезов. В ней прежде всего можно выделить ядро базовых ценностей метафизического порядка – понимание Бога, отношение к природе, пространству, времени, месту человека в космосе, мере его свободы, необходимости, возможностях познания и т.п. Из этого строится характерная для любой цивилизации картина мира.

Другой сегмент цивилизации – конструкция общества, ценности, его скрепляющие (основные социальные ячейки, группы и классы, степень элитарности и эгалитаризма, вертикальной мобильности, статус личности, мужчины и женщины и пр.). Еще один срез – сфера власти, характер лидерства, роль государства, степень обратной связи между властью и обществом. Наконец, ценности хозяйства, трудовая этика, формы собственности, рыночные отношения. Все эти сферы или срезы связаны между собой, хотя порой не напрямую, связь не сводится к простой субординации и может проявляться лишь на протяжении длительного времени. Например, христианский тезис о «частице Божией внутри нас» имплицитно предполагает равенство всех людей и потенции политической демократии, но все это воплотилось в реальность далеко не сразу и не везде.

Цивилизации проходят различные стадии эволюции. В них просматриваются определенные циклы – внутренние, нередко связанные с внешними воздействиями. В Китае – так называемые династическо-демографическо-экологические фазы (экономический, социальный и культурный подъем с начала правления династии, рост населения, ухудшение хозяйственной среды, деградация управленческого слоя, политический кризис, взрыв снизу, образующий новую династию и т.д.). В Японии – стадии социокультурной «открытости» (Китаю, затем Западу) и «закрытости», относительной автаркии. Для российской цивилизации характерны перемежающиеся периоды в ритме «становление – стабилизация – кризис – смута». В Латинской Америке после обретения независимости наиболее заметны политические циклы «диктатура – смута». В циклах воплощаются периодически возникающие внутренние и внешние «вызовы» и «ответы» на них (если употребить термины Тойнби). Во многом циклы – не что иное, как чередующиеся усиления и ослабления социально-культурной энергетики, когда вслед за периодами веры, решимости, оптимизма, созидания следуют периоды усталости, дезориентации, скептицизма, регресса.

Особый этап в эволюции – процесс модернизации. В широком смысле слова модернизация – переход от традиционного общества к современному, от аграрного к индустриальному. Это длительная историческая эпоха – примерно с XVI века по настоящее время, для многих стран она не завершена. Модернизация захватывает все сферы общества – технологии, хозяйство, социальную жизнь, политику, право, культуру. Последний аспект особенно важен, ведь речь идет о привнесении ценностей, отличающихся от традиционных (готовность к изменениям и инновациям, рационализм, стереотипы рыночного поведения, демократические установки и пр.). В этом плане модернизационная проблематика пересекается с цивилизационной. При взгляде на ту или иную цивилизацию важно определить, в какой фазе модернизации она находится – завершающей, восходящей, стагнирующей, кризисной, откатной. Ну и, конечно, – в каком цикле, в каком состоянии.

Фернан Бродель называл цивилизации «большими длительностями». Но длительности могут быть разными. Китай или Индия существуют тысячелетия, а Северная Америка насчитывает лишь несколько столетий, однако, по мнению ряда ученых, уже выделилась в особую локальную цивилизацию, хотя и являющуюся ответвлением европейской. Латинская Америка (500 лет) и даже Россия (1000 лет) считаются «молодыми» цивилизациями. Некоторые цивилизации образуются на базе одного этноса и государства (Китай, Япония), а другие составляют суперэтнос и полигосударственные образования (Европа, исламский мир, Россия). Есть цивилизации более цельные, сложившиеся вокруг одного ценностного ядра (Европа, исламский мир). Но выделяют и иного рода цивилизации, которые называют (может быть, не вполне точно) «пограничными», – те, где сосуществуют различные ценностные начала, способные вступать в противоречие друг с другом (Россия, Латинская Америка, Юго-Восточная Азия). Все эти характеристики надо учитывать при анализе межцивилизационных контактов.

Наконец, существуют «народы между цивилизациями» – находящиеся в так называемом «Лимитрофе» (промежуточном пространстве между суперэтническими системами или образованиями имперского типа) или «лимесе» (неустойчивые окраины империй или цивилизаций). К ним некоторые авторы (в частности, наиболее детально разрабатывавший данный сюжет Вадим Цымбурский) относят ряд стран Восточной Европы, балкано-дунайский регион, Кавказ, Центральную Азию и некоторые другие территории.

Бывший третий мир

Как чувствуют себя цивилизации сегодня, в глобализирующемся мире XXI века? Возможность и продуктивность диалога между ними в большой мере зависит от того, насколько адекватно ощущают себя его участники и в какой форме находятся представляемые ими цивилизации.

Прежде всего надо сказать о процессах цивилизационной консолидации и подъеме цивилизационной идентичности в азиатских странах. В первую очередь это относится к Индии и Китаю. Цивилизационное возрождение Индии началось еще в XIX веке (Раммохан Рой, Свами Вивекананда, Ауробиндо Гхош и др.). Постепенное обретение цивилизационной идентичности питало и национально-освободительное движение, во главе которого стояли не только крупные общественные деятели, но и выдающиеся мыслители Махатма Ганди и Джавахарлал Неру. Именно «отцы-основатели» определили главные черты стратегии, обеспечившей развитие индийского «мира миров» в последние полвека. Эти успехи связаны и с базовыми основами индийской цивилизации – характерным для нее культом знания, что сказалось в бурном развитии хай-тека; традициями самоуправления и выборности власти, которые – наряду с «вестминстерской» британской политической моделью – способствовали становлению демократической системы. Современная индийская цивилизация дала миру великую идею сатьяграхи, ненасильственного сопротивления – идею, которая еще сыграет роль в политической жизни планеты.

На подъеме и столь же древняя китайская цивилизация, которая с середины прошлого века активно преодолевает длительный социокультурный кризис, вызванный внешним давлением и внутренними смутами. Сочетая государственное регулирование и поощрение частного предпринимательства, в том числе бизнеса из сопредельных стран, КНР за несколько десятилетий совершила настоящее экономическое чудо. В успешном развитии современного Китая налицо и цивилизационная составляющая. Взять лишь сыгравшее важную роль в экономической реформе восстановление семейной аренды в деревне, которая имеет многовековые традиции в китайской истории. Утверждение рыночного «социализма с китайской спецификой» и стратегии «четырех модернизаций» обосновываются принципами, взятыми из традиционного социокультурного наследия. Конфуцианская этика, культ знания, жизнелюбивый китайский прагматизм – все это, как оказалось, хорошо вписывается в постиндустриальный мир.

Это не значит, что у той и другой цивилизации безоблачное будущее. Социально-кастовые контрасты в Индии, громадный (в сотни миллионов людей) массив бедности и нищеты особенно бросаются в глаза на фоне современного научно-технического прогресса. С этим, по-видимому, связаны и участившиеся проявления религиозной нетерпимости, индусского коммунализма, что противоречит традиционному культурному плюрализму индийской цивилизации. Вместе с тем конфессиональные «разборки» не случайны – ценностное ядро индийской цивилизации неоднородно, оно содержит и заметный исламский компонент.

В Китае, несмотря на декларируемые социалистические цели, растет социальная поляризация, отчуждение властной и предпринимательской верхушки («новые китайцы») от остального населения. Оборотной стороной экономического роста являются серьезные экологические проблемы. Некоторые исследователи полагают, что происходит характерный для китайской цивилизации очередной цикл – вслед за подъемом последует спад и социокультурный разлад. Хотя и в том и в другом случае пессимистические прогнозы не обязательно оправдаются.

Немалые проблемы возникают и в японской цивилизации. Она стала первой в Азии, осуществившей успешную модернизацию, а позднее, пережив катастрофу военной авантюры, компенсировала ее сотворением экономического чуда, удивившего весь мир. Не случайно в послевоенной Японии имела широкое хождение теория «нихондзирон» об исключительности японской нации. Но к концу ХХ столетия «японский дух» стал ослабевать. Ценности группизма и самоотверженного трудолюбия постепенно утрачивали привлекательность, корпоративная сплоченность и пожизненный найм все более подвергались сомнению. Возобладал культ потребления. Глобализация обернулась распространением индивидуализма и других западных либеральных ценностей, которыми «облучена» значительная часть политической и предпринимательской элиты.

Оценивая японскую цивилизацию на современном этапе, Василий Молодяков заметил, что если Япония сможет ответить на вызов глобализации по принципу «вакон-ёсай» (японский дух + западная техника), которому она следовала начиная со времени Мэйдзи, она останется Японией. Если же нет, то «превратится в духовную провинцию глобализированного мира». Для самого Молодякова все же более вероятна первая перспектива. Цивилизационная история Японии свидетельствует, что ей свойственна определенная цикличность, заключающаяся в том, что после периода «открытости» и культурных заимствований страна опять возвращается к себе. Правда, возврат к корням может быть чреват рецидивами «самурайщины».

Своеобразным перекрестком цивилизаций является Юго-Восточная Азия. Регион находится в стадии цивилизационного становления – в определенной степени даже сознательного, если иметь в виду «цивилизационную инженерию» лидеров стран АСЕАН, их усилия по налаживанию сотрудничества, в том числе культурного. Социокультурная почва сотрудничества – обычаи возникшей в рисоводческом регионе общины со свободным крестьянством и традициями консенсуса, в частности между заимствованными «высокими» религиями. Отсюда уживчивость как характерная черта социальной культуры Юго-Восточной Азии, способность достижения консенсуса не через спор, а через готовность прийти к согласию, выработанные процедуры, при которых достигалось «взаимоприспособление без отказа от собственной сущности», как отмечал известный востоковед Игорь Подберезский. Этот опыт может оказаться актуальным для межцивилизационного диалога в настоящем и будущем.

Латинская Америка также находится на стадии цивилизационного становления, перехода от противоречивой и конфликтной «культуры неполной сформированности» (Валерий Земсков) к сообществу, более интегрированному в социальном и культурном плане. Признаки этого заметны в последнее время, после кризисных 1980-х и 1990-х годов. Поиски цивилизационной идентичности находят выражение в различных формах – оппозиция глобализации и политике США, так называемый левый поворот, лозунг «социализма XXI века», возвращение национальных прав на природные ресурсы и т.п. Показательно все более активное включение в общественную и политическую жизнь «индейского фактора». Это не только попытка восстановления исторической справедливости и компенсация современным индейцам за причиненные их предкам страдания, но и стремление включить те или иные элементы доколумбовых цивилизаций (например, духа общинности) в социокультурное бытие Латинской Америки.

Именно здесь появилась стартовая площадка антиглобалистского движения. Можно говорить также о растущем политическом, социальном и культурном влиянии латиноамериканской диаспоры (прежде всего в США).

Наиболее сложная ситуация в Тропической Африке. Дело не только в том, что каждый второй африканец живет меньше чем на 1 доллар в день, 58% населения не имеют доступа к чистой питьевой воде, более 40% неграмотны и т.п., – системный кризис в Африке есть в большой степени кризис цивилизационный. Тропико-Африканская цивилизация/Цивилизация Тропической Африки, сильная прежде всего своей социокультурной «пригнанностью» к специфическому природному пространству континента, но не выработавшая письменности и научно-технических традиций, не может преодолеть последствий болезненных контактов с Западом, намного превосходившим ее интеллектуально, технически и организационно. Поэтому последние полтораста лет в эволюции африканской цивилизации деструктивные процессы преобладали над конструктивными. Глобализация лишь подчеркнула эту тенденцию.

Между тем африканская цивилизация, как утверждал известный английский африканист Бэзил Дэвидсон, не просто архаическая, она уникальная и беспрецедентная. Точно также Игорь Следзевский показал, что африканская цивилизация пусть и отсталая, но не «низшая», она «другая» в том смысле, что выработала оригинальный тип жизнеустройства, где ценности совместного бытия и общения, «жизненного мира людей, а не вещей или безличных ролей и функций» превалируют над индивидуальными потребительскими запросами. В этом ее значимость как одной из моделей или ветвей социокультурной эволюции человечества. Будет огромной потерей, если эта ветвь будет утрачена.