Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Когда кризис безысходен

Греция: урок, а не проблема

С.Ю. Павленко – экономист, в 2004–2012 руководитель Росфиннадзора.

Резюме Самый важный греческий урок – понимание того, что в современной европейской стране возможно состояние безвыходного социально-экономического кризиса. Даже эффективно функционирующее государство едва ли справится с задачей оздоровления экономики.

История взаимоотношений Греции с Европейским союзом чрезвычайно интересна как эпопея человеческих амбиций, столкновения культур и личностей, социальных общностей и политических аффилиаций.

Греческий кризис значим для Российской Федерации, поскольку оказывает сейчас и, наверняка, окажет в будущем влияние на экономику Европы – ведущего торгового партнера России. Поэтому креативные кульбиты тов. Ципраса должны интересовать в Москве не только его симпатизантов.

Есть и другой аспект, пока остающийся «вне радара» – урок, который Греция преподносит российским властям, усиленно строящим новые интеграционные объединения на пространстве бывшего Советского Союза. Процессы одновременного построения Союзного государства России и Белоруссии, а также Евразийского экономического союза, идущие и без того небеспроблемно, в свете греческих событий нуждаются, на наш взгляд, в переосмыслении и переоценке.

Курсовая политика как замена структурных реформ

В последние два-три года неоднократно говорилось, что вхождение Греции в зону евро было фундаментальной ошибкой. Якобы именно вследствие неверной оценки рисков и преимуществ такого шага всеми участниками процесса принятия решений в ЕС, долговая проблема Греции не имеет некатастрофического решения.

Одна логика сменилась другой: первоначально именно присоединение Греции к зоне евро расценивалось как фактор уменьшения трансакционных издержек, что особенно важно для страны, значительная часть ВВП которой генерируется туристической индустрией. Кроме того, предполагалось, что если у греков не будет возможности решать текущие проблемы за счет инфляции, появится надежда, что они станут проводить структурные реформы и развивать экономику. Такая логика сработала лишь отчасти, и не только в Греции – Испания и Португалия, близкие ей по структуре ВВП, также испытали шок, который не могли быстро преодолеть, поскольку не контролировали обменный курс. Собственно, переход к единой валюте нигде на периферии старой Европы не создал достаточных предпосылок для структурных реформ.

Российские экономические власти, со своей стороны, демонстрировали другую крайность: стремление решать все (или почти все) экономические проблемы страны путем манипуляций с обменным курсом и порядком его установления. Есть проблема с несбалансированностью бюджета? Закрывается за счет девальвации. Не-нефтяной сектор неконкурентоспособен? Решаем проблему, девальвируя валюту. Развиваем сельское хозяйство, местный туризм и прочее – тоже за счет девальвации.

Нужно сказать, что не только Россия использовала девальвацию в качестве инструмента экономической политики, по такому же пути пошли страны Восточной Европы. Польша и Венгрия – самые очевидные примеры. Результаты можно оценить скорее как неоднозначные, однако ясно одно: там, где экономические власти пытались решить структурные и институциональные проблемы за счет девальвации (например, в Венгрии), эта политика не сработала. Изменение курса скорее породило инфляционный всплеск, который, в свою очередь, стал проблемой центральных банков. И, совершенно точно, девальвация не решила проблему неконкурентоспособности восточноевропейской промышленности.

Сама по себе девальвация, даже значительная, не стимулирует локальную экономику. Для этого надо вводить более жесткие ограничения на импорт товаров – такие как разного рода санкции и «авто-санкции», введенные в российском случае. Естественно, европейские страны лишены такого инструмента экономической политики, как закрытие внутреннего рынка, поэтому и эффективность манипуляций обменным курсом оказалась ограниченной.

Что произошло бы, будь в распоряжении греческого правительства такой инструмент? Скорее всего, девальвация условной драхмы не помогла бы существенно ослабить тяжесть внешней задолженности, а внутренние обязательства стали бы выполнимыми разве что в части пенсионных платежей. Промышленное производство вряд ли стало бы расти темпами, компенсирующими такой шок. Сельскохозяйственный экспорт не возрос бы существенно с учетом избыточности предложения на традиционном европейском рынке. Что касается туристического сектора, то возврат к необходимости конвертации евро в местную валюту заведомо сократил бы его возможные приобретения от установления выгодного курса.

В случае с российскими экономическими союзниками картина весьма разноплановая. До 2014 г. Белоруссия регулярно девальвировала национальную валюту, в то время как Казахстан скорее противодействовал чрезмерному усилению своих денег. Тем не менее, развернувшаяся девальвация российского рубля поставила их в одинаково сложное положение – ни та, ни другая страна не готовы абсорбировать инфляционные шоки в ситуации аналогичных изменений курса их валют.

Возможность выхода из единой валюты как позитивная альтернатива

Вторым интересным моментом греческой эпопеи стало обсуждение технологии выхода Греции из еврозоны и обзаведения собственной валютой. Выяснилось, что такой выход конструкторами зоны евро (и, шире, единой Европы) вообще не предусматривался. Отсутствие проработанных регламентов привело к появлению несколько сомнительных предложений – «устойчивых схем» перехода к драхме либо бивалютной системе с использованием различных комбинаций векселей, долговых расписок и прочих финансовых инструментов, характерных скорее для периодов крушения экономических систем. До сих пор приемлемого макроэкономически и реализуемого технически решения нет, но работа продолжается.

Для российских экономических властей это должно представлять интерес, поскольку переход в перспективе на единую валюту так или иначе обозначен и в ЕАЭС, а в Союзном государстве Москва неоднократно предлагала это сделать в самой ближайшей перспективе. В общем, прежде чем переходить на единую валюту с такими разными странами как Белоруссия (а тем более Армения и Киргизия), имеет смысл продумать технологию выхода.

Одним из вариантов рациональной реакции на сложность выхода из евро может стать введение в оборот вместо драхмы неких «частных денег», то есть платежных средств, эмитируемых не центральным банком, а иными организациями – например, консорциумом частных банков, региональными администрациями, либо даже частными лицами. В этом случае в стране появляется бивалютная система, но не возникает того, что принято называть национальной валютой; риски не возлагаются на государство, что должно успокоить иностранных держателей долговых инструментов, но часть внутреннего оборота (в первую очередь на субнациональном уровне) может некоторое время обслуживаться.

Позиция российских властей в отношении частных денег скорее отрицательна: регулярно звучат заявления о недопустимости использования иных, нежели рубль, платежных средств во внутреннем хозяйственном обороте. Более того, возникает судебная практика в связи с попытками использовать в качестве средства платежа расписки и иные частные долговые обязательства. С другой стороны, некоторые российские экономисты упорно призывают вернуться к золотому стандарту как «настоящим деньгам» – взамен «американских зеленых бумажек, которые не значат ничего».

В любом случае, не очень понятно, что делать, если эмиссию частных денег начнет локальный эмитент (банк или даже крупное предприятие) государств – партнеров РФ по интеграционным союзам. Игнорировать ли, то есть не допускать применения в расчетах с российскими юридическими лицами? Учитывать ли при исчислении монетарной базы союзников?

Проблема разноскоростного развития стран

Показывает ли греческий случай, что европейский проект выравнивания уровней развития провалился? Нет, скорее можно говорить о завышенности ожиданий быстрого сближения уровней развития. Изначально избран теоретически вполне правильный путь – создание возможностей для ускоренного экономического роста относительно отсталых стран европейского Юга за счет реализации крупных инфраструктурных проектов. Теоретически, такие проекты способствуют ускоренному росту экономики, практически же они нанесли огромный моральный ущерб, перекрывающий экономическую выгоду. Связанная с инфраструктурным строительством коррупция, деградация институтов власти (в том числе политических партий) способствовали тому, что первоначальный импульс к развитию сошел на нет уже в среднесрочной перспективе. Последовавшее снижение среднегодовых темпов экономического роста в странах Юга – не ситуативный спад, а результат углубившегося разрыва в качестве социальных институтов европейских Севера и Центра и европейского Юга.

«Европа регионов» и Российская Федерация

Одним из концептов строительства Новой Европы был упор на необходимости развития региональной компоненты системы управления. Предполагалось, что в результате возникнут дополнительные возможности для межрегионального сотрудничества между пограничными областями разных европейских стран. Это должно было решить несколько задач:

Уменьшить непроницаемость национальных границ, за счет чего уменьшалась бы и значимость национальных границ как таковых.

Создать новые регионы роста – приграничные регионы европейских стран в основном беднее центральных, поэтому эффект низкой базы заведомо облегчил бы осуществление рывка.

Нужно отметить, что концепция «Европы регионов» явно пришла в противоречие с идеей свободного экономического пространства Европы. Действительно, если движение капиталов и трудовых ресурсов перестает ограничиваться, то трансграничные проекты развития теряют демонстративную значимость и становятся просто проектами территориального развития с неэффективно выстроенной системой управления.

Передать на субнациональный уровень ответственность за реализацию программ социальной помощи и оказания общественных услуг.

По умолчанию предполагалось, что это усилит стимулы для отстающих регионов, и позволит центральным правительствам сократить трансферты из национальных бюджетов (всегда самый политически чувствительный параметр национальных бюджетов). Но результаты оказались иными: региональные власти вместо сокращения («рационализации») расходов увеличили заимствования и начали развивать девелоперский бизнес.

Центральные правительства еще хоть как-то пытались регулировать уровень заимствований на субнациональном уровне, но вот с девелопментом не справились. Кризис 2007 г. как в США, так и в Европе стал результатом сложного комплекса макро- и микроэкономических дисбалансов, однако именно перегретый рынок недвижимости послужил спусковым крючком общего системного обвала. Основные проблемы пришлись на долю Испании, Ирландии и Португалии, но и Греция не осталась в стороне. Пузырь на рынке недвижимости возник в основном за счет отсутствия должного банковского контроля за квазибанковскими институтами типа сберегательных касс в Испании, находящимися под патронатом региональных властей. Но нельзя недооценивать и вклад региональных программ развития, нацеленных на расширение налоговой базы (налог на недвижимость) и сопряженных с прямой коррупцией (то есть, обладающих еще и персональной привлекательностью). В Греции низкое качество регулирования и надзора проявилось и на национальном, и на субнациональном уровнях, что привело к существенно более тяжелым последствиям по сравнению, например, с Испанией.

В России идея расширения финансовой и, в целом, управленческой самостоятельности регионов обсуждается давно, причем параллельно с фактическим ее сокращением. Вплоть до последнего времени, тем не менее, федеральное правительство скорее стимулировало заимствования региональных и даже муниципальных бюджетов для покрытия сезонных разрывов. Однако эта схема перестала быть устойчивой после того, как начавшийся еще в 2011 г. рост дефицита региональных бюджетов дополнился ростом ставок по банковским кредитам в 2014 году. Более того, ряд регионов, заимствовавших в иностранной валюте – точнее, с привязкой к иностранной валюте – испытали дополнительный шок вследствие изменения обменного курса.

Партнеры России по интеграционным объединениям перенесли кризис региональных бюджетов гораздо более легко – в первую очередь за счет меньшей, нежели в РФ, дифференциации регионов по уровню экономического развития. Тем не менее, греческий опыт свидетельствует: расширение самостоятельности регионов возможно лишь тогда, когда есть уверенность в том, что качество управления на национальном уровне настолько хорошо, что позволит компенсировать провалы региональных властей.

Проблема выхода части союза

Евросоюз пока не является союзом в полной мере, и именно промежуточностью его сегодняшнего положения (монетарный союз, но фискальная самостоятельность) европейские эксперты объясняют невозможность быстрого преодоления кризисных явлений в еврозоне. Греческий кризис, особенно неопределенность самой возможности дальнейшего пребывания страны в зоне евро, просто приблизил развилку: должен возникнуть либо фискальный союз, либо механизм выхода/исключения стран из еврозоны.

Первое крайне сложно, поскольку фискальный суверенитет является базовым элементом современной европейской демократии, и даже частичный отказ от нее ставит под вопрос основы европейской жизни. Собственно, современная политическая система возникла под лозунгом «нет налогообложения без представительства» и в рамках вестфальской системы национального суверенитета.

Второе, будучи совершенно операциональной задачей, гораздо проще, но ставит под вопрос основу современной европейской политики: необратимость расширения ЕС и функций наднациональных органов. То есть, до греческого кризиса фискальный союз рассматривался как завершающая стадия интеграционного процесса (после унификации технических регламентов и управленческих практик), сейчас же концепция начинает меняться – фискальный союз выходит на первый план. Возможно, его формирование будет происходить в виде существенного расширения доли бюджета Европейской комиссии в консолидированных бюджетах европейских стран; возможно, оно будет сопровождаться и передачей дополнительных полномочий на наднациональный уровень (например, экологической проблематики).

В интеграционных процессах на постсоветском пространстве уровень монетарного союза пока не достигнут. Но даже таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана продемонстрировал крайнюю сложность согласования интересов трех стран, а «интеграционные органы», по большому счету, не способны принять даже третьестепенное участие. Когда к процессу согласования присоединятся такие разнообразные экономики как киргизская, армянская, а то еще и таджикская, процесс вряд ли рационализируется и ускорится. Греческая история показывает, что текучие союзы могут быть гораздо устойчивее, нежели «забетонированная промежуточность».

Кризис и невозможность реформ

Пожалуй, самый важный урок греческого кризиса – понимание того, что в современной европейской стране возможно состояние безвыходного социально-экономического кризиса. Классические экономические и социальные теории, включая марксизм, постулируют неизбежность кризисов как способа разрешения накопившихся противоречий, и считают их элементом позитивного развития. После спада всегда начинается подъем. Собственно различия разных экономических школ заключаются в том, нужно ли корректировать цикл экономического развития, и насколько глубок может быть допустимый кризис. Условные социал-демократы считают, что кризисы надо сглаживать, условные либералы – что именно рецессия есть залог более быстрого последующего роста (в этом сходясь с марксистами).

Практика XX века показала, что продолжительность экономических циклов не всегда предсказуема и часто необъяснима. Например, американская экономика в конце XX – начале XXI веков находилась в стадии экономического роста неожиданно долго, порядка 15 лет – настолько долго, что успели возникнуть теории непрерывного роста.

В греческом случае наблюдается не просто продолжительный спад. В этом кризисе вообще не видно света в конце туннеля, он, судя по всему, может продолжаться сколь угодно долго (в современной экономике «бесконечно долго» означает примерно 15-20 лет). И при этом нельзя сказать, что Греция являет собой рухнувшее государство – нет, формальные институты власти и экономические структуры вполне очевидно функционируют. Греция – явно не Грузия времен Шеварднадзе, но ситуация хуже: функционирующее, пускай не вполне эффективно, государство не обеспечивает предпосылок для выхода из кризиса. Более того, неочевидно, что даже эффективно функционирующее государство может справиться с задачей оздоровления экономики. Пока все выглядит так, что для вывода греческой экономики из кризиса греческий суверенитет должен быть существенно ограничен, фактически – введено внешнее управление. Если для других стран Европы это некая культурно-интеграционная и довольно отдаленная перспектива, то для Греции – вопрос самого ближайшего времени.

Хороший повод для размышления российским элитам. Не в смысле внешнего управления, а в плане преодолимости кризисов. Двигающаяся по спирали вниз российская экономика, видимо, может быть стабилизирована в перспективе трех–пяти лет, но как она выдержит демографический и пенсионный спад, который развернется сразу после этого?

Это также и повод для размышления для правящих слоев интегрируемых постсоветских государств: смогут ли социальные структуры их обществ, вынесшие острые кризисы 1991, 1998 и 2008 гг., выдержать затяжную рецессию без очевидных перспектив грядущего экономического роста?

Греция, в частности, демонстрирует, что решать глубокие структурные проблемы за счет трудовых мигрантов не удается. Более того, с какого-то момента мигранты из решения становятся проблемой. Помимо снижения положительного вклада в экономику (это только на начальном этапе мигранты платят налоги, но не получают социальных трансфертов, затем ситуация меняется), миграционное давление актуализирует, казалось бы, решенную Великой французской революцией проблему соотношения гражданина и налогоплательщика. Принцип «нет налогообложения без представительства» – он же должен продолжать работать? Движение к представительству можно несколько задержать искусственными ограничениями, но именно временность подобных мер порождает глубокую фрустрацию в европейских обществах, в греческом случае (да и в испанском, пожалуй, тоже) приводящую к росту ультраправых и ультралевых настроений.

Конечно, для интегрируемых стран постсоветского пространства проблема миграционного давления пока существует, в основном, на экономическом уровне (то есть на уровне «давайте подсчитаем, насколько экономически выгодно привлекать мигрантов»), но это скорее потому, что само политическое представительство в этих странах ограничено даже для коренного населения. Как минимум, для двух стран, Белоруссии и России, демографический кризис станет моментом истины – и неясно, каким политическим трансформациям он может привести.

При этом следует иметь в виду, что, хотя экономический кризис в Греции и привел к поляризации политических настроений, как правые, так и левые партийно-политические структуры существовали и ранее. Что же касается политической конфигурации интегрируемых постсоветских стран, то она, за исключением, возможно, Армении, отличается не просто доминированием – монополизмом одной правящей политической организации. Она демонстрирует элементы центристской идеологии, причем не для того, чтобы ее реализовывать, а чтобы обеспечивать комфортное сосуществование дезактивированных левых и правых в рамках контролируемой квази-политической системы

Но хватит ли у правящих элит умения для декомпозиции монополистических политических структур в условиях нарастающего системного кризиса? Например, КПСС в аналогичных условиях так и не смогла разделиться на «условно социал-демократов» и «условно консерваторов» – она просто рухнула.

Естественно, это вовсе не вопрос того, что вообще устойчивее – сильные ультра при слабом центре или же сильный центр при практически полном отсутствии оппозиции. Речь о том, в какой политической конфигурации здравомыслящая часть элит, способная к эффективному управлению страной, может сформулировать и реализовать программу действий, позволяющую если не вывести страну из кризиса, то, по крайней мере, не допустить затягивания катастрофы до бесконечности. Греческий пример показывает, что на определенном этапе социально-экономического кризиса возможность такого позитивного развития тает даже в развитых демократиях.

19-20 августа в Москве состоялась 6-я Общероссийская конференция «Грузоперевозки и логистика на рынке лома». Ключевые игроки отрасли совместно с ФАС, РЖД обсудили актуальные проблемы и обозначили основные шаги по повышению эффективности взаимодействия государства, бизнеса и общественных организаций по выводу отрасли коммерческих перевозок из кризиса.

Открыл дискуссию директор Национальной саморегулируемой организации переработчиков лома и отходов черных и цветных металлов, утилизации транспортных средств «РУСЛОМ.КОМ» Ковшевный В.В. Он отметил, что логистика – это движение материальных, информационных и денежных потоков, включая оборот и утилизацию отходов производства и потребления. Зарубежные конкуренты обладают логистическими преимуществами от 10% до 1000%. В то время, как в России стоимость конечной продукции и сырья может включать до 80% логистических издержек. Одновременно за рубежом внедряется принцип переработки сырья рядом с месторождениями, что еще больше снизит себестоимость конкурентной продукции.

Россия – самая большая страна в мире, поэтому роль железных дорог для промышленности имеет решающее значение на уровне “быть или не быть”. Железные дороги должны быть самым дешевым и быстрым транспортом на внутреннем рынке. Экономическая эффективность жд-транспорта должна обеспечить уровень жд-тарифов на расстояниях от 400 до 1200 км как минимум в 2 раза дешевле автотранспорта, а на расстояниях от 1500-2500 км – в 3 раза. Поэтому требуются значительные вложения как в инфраструктуру железных дорог, так и складирования и перевалки грузов. Необходимы меры государственной поддержки по обновлению подвижного состава, такие как программы утилизации и субсидирование процентных ставок.

В августе 2014 г вышел закон о запрете использования вагонов с истекшим сроком службы и подлежащих списанию, однако, системного взаимодействия между представителями ломозаготовительной отрасли и частными операторами подвижного состава до сих пор не сложилось ввиду отсутствия регламента и распоряжений со стороны государства.

Ключевым вопросом конференции стало формирование новой тарифной политики по перевозке промышленных грузов, и в том числе металлолома как стратегического сырья. В связи с ростом жд-тарифов на 10% в 2015 году, доля транспортных расходов в стоимости лома достигла 35%. Также среди причин названы:

Плохая логистическая инфраструктура

Коррупция на дорогах и высокие штрафы при перегрузе большегрузного транспорта

Расходы на обеспечение безопасности при перевозке грузов.

Низкая средняя скорость транспортировки и др.

Вопросы, связанные с государственным и коммерческим регулированием сферы грузоперевозок, разъяснил Реутов Е.В., заместитель начальника управления контроля транспорта и связи ФАС России. В следующем году планируется осуществить запуск нового модуля Коммерческой инфраструктуры рынка (КИР) по продаже грузовых вагонов на открытых торгах, на которых будет задействован механизм двойного (встречного) аукциона. На сегодняшний день действует уже два модуля: "Купля-продажа деталей грузовых вагонов" и "Временное размещение вагонов на подъездных путях ".

Кроме того, планируется запустить модули по определению сквозной ставки на перевозку, по предоставлению подвижного состава под погрузку, модуль на услуги терминалов и предприятий ППЖТ, услуги промывочно-пропарочных станций, а также на продажу ниток графика, деятельность вагоноремонтных предприятий и по предоставлению под погрузку и продажу контейнеров.

По мнению представителя ФАС, планируемая схема реализации неремонтопригодных деталей вагонов через модуль КИР («Купля-продажа деталей грузовых вагонов») облегчит взаимодействие собственников подвижного состава и покупателями лома, будет способствовать развитию конкуренции на рынке реализации лома, образующегося после ремонта железнодорожных грузовых вагонов, позволит приобретать высококачественные марки лома. Также появится консолидированная информация об образовании лома в регионе, что позволит сформировать рыночные индексы цен реализации неремонтопригодных деталей вагонов по регионам Российской Федерации.

В свою очередь, начальник управления продвижения продукции ОАО «НПК «Уралвагонзавод» Бойко М.О, выступая с докладом «Существующие меры государственной стимуляции по обновлению подвижного состава», отметил, что на рынке грузового вагоностроения наблюдается глубокий и системный кризис, вызванный несвоевременным списанием старых составов. В период с 2008 по 2014 гг. суммарно введено в эксплуатацию 472 300 новых вагонов, что на 230 000 больше, чем списано старых. В результате общий парк грузовых вагонов увеличился с 1 000 000 ед. до 1 230 000 ед.

По итогам 2015 года прогнозируется объем перевозок, сопоставимый с результатами 2010 года. «Лишними» на сети железных дорог являются 200 000 грузовых вагонов. При этом в эксплуатации находится свыше 250 000 грузовых вагонов с продленным сроком службы. Таким образом, рост спроса на новые грузовые вагоны возможен только при условии ускоренного списания старых.

Что касается мер государственной поддержки для стимулирования спроса на инновационные грузовые вагоны, действует система предоставления субсидий из федерального бюджета при покупке такого типа вагонов, а также применяются пониженные железнодорожные тарифы при их эксплуатации.

Процедура назначения нового срока службы грузового вагона регулируется Техническим регламентом Таможенного Союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава» и Постановлением Правительства № 737 от 31.07.2014 г. об обязательной сертификации вагонов с новым сроком службы.

Многие грузовладельцы в качестве альтернативы ж/д–перевозкам начали все чащи использовать автомобильный грузовой транспорт. В ряде регионов перевозка лома осуществляется сейчас только большегрузами. Но и здесь есть свои подводные камни: неправомерные штрафы, задержания за перегруз и коррупция на дорогах, пробки и низкое качество дорог. Председатель совета «Центра объединения грузоперевозчиков» НП «ГРУЗАВТОТРАНС» Матягин В.В. отметил несовершенство законодательства в области контроля перегрузов, что создает барьер на пути развития отрасли автомобильных грузоперевозок. В этой связи, по словам докладчика, рынок автомобильных грузоперевозок на 80% находится в «тени». В итоге потери бюджета от налоговых потерь и снижения эффективности легального бизнеса по разным оценкам теряет от 6 до 13 млрд рублей в год.

99% автомобильных грузоперевозчиков идут с перегрузом. Кроме того, более 50% ТС находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Нормы нагрузок на дороги установлены еще в 60–70-х гг. (в расчете на малотоннажный транспорт). Автомобили марок КамАЗ, Volvo, Scania, Mercedes, Renault (в том числе собираемые в России) в соответствии с действующим законодательством не имеют права легально ездить по дорогам. А существующий механизм выдачи официальных разрешений в городе и области не работает. Структуры, выдающие разрешения, действуют несогласованно.

Вторая пленарная сессия была посвящена снижению транспортных затрат промышленных предприятий и экспортному потенциалу. Модератором выступал начальник аналитического отдела НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Родионов М.Н.

Семенкин Д.Л., эксперт Совета потребителей по вопросам деятельности ОАО «РЖД», заместитель председателя НП ОЖдПС (Некоммерческое партнерство операторов железнодорожного подвижного состава) осветил тему перевозки лома железнодорожным транспортом.

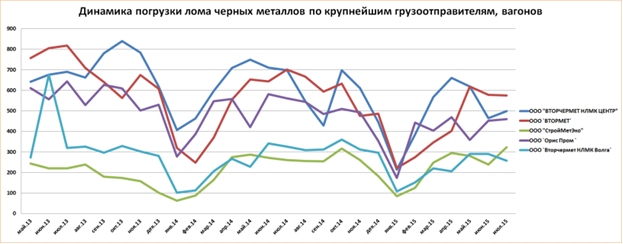

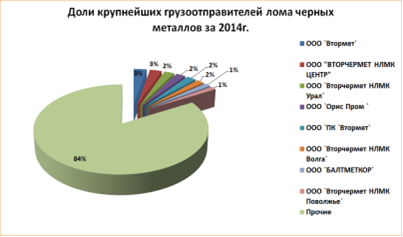

По данным отчета ф. ГО-10

Динамика перевозок и доли грузоотправителей лома ч.м.

По мнению Семенкина, в 2016 году ожидается рост инфраструктурной составляющей тарифа (РЖД) не менее 10%. Рост операторской составляющей, начиная с сентября 2016 года, составит 50% и более.

Эксперт отмечает, что в связи с исчезновением профицита вагонного парка возродится институт взимания штрафов за превышение сроков погрузки, выгрузки вагонов, что также создаст дополнительную финансовую нагрузку на грузоотправителей лома. Также в связи с общим сокращением парка вагонов и снижением грузовой базы скорость доставки полувагонов с ломом вырастет во внутрироссийских перевозках и упадет при перевозках в адрес морских портов, где лом будет испытывать конкуренции с иными более массовыми грузами.

Выход Семенкин Д.Л. видит в приобретении собственного парка полувагонов, что позволит избежать скачков платы за предоставление полувагонов сторонних компаний. Для экспортеров будет актуально осваивание погрузки лома в крупнотоннажные контейнеры.

Наиболее крупные поставщики лома с горизонтом планирования объемов перевозок до одного года могут претендовать на получение скидок в рамках тарифного коридора. Кроме того, в случае просрочки доставки лома грузоотправителями не стоит пренебрегать оформлением претензий к ОАО «РЖД», что покроет издержки, вызванные несвоевременным приходом вагонов.

Практическим опытом в области комплексных решений по перевозке грузов поделился Мазурин Д.А., директор по развитию бизнеса АО «РЖД Логистика», на примере ЗАО «Северсталь — Сортовой завод Балаково». За счёт оптимизации логистических решений удалось достичь:

снижения на 25% простоя нахождения вагонов на подъездном пути за счет оптимизации маневровой работы

высвобождения 34 штатных единиц, при этом производительность труда работников выросла на 32%

отказы технических средств ЖД инфраструктуры сведены к нулю по сравнению с предыдущим периодом (23 отказа)

Оценке объёмов потребления металлолома в России и экспортному потенциалу был посвящен доклад заместителя директора департамента сбыта и ВЭД «АКРОН ХОЛДИНГ» Лазарева Д.А.

Основными странами-импортёрами российского лома являются Турция (38,79%), Республика Корея (19,55%), Белоруссия (19,17%), Испания (10,44%), Франция, Германия, Нидерланды и др. В основном экспортируется 3А, 5А, 12А металлолом – 89%, доля стальной стружки – 7%.

За I полугодие 2015 года объём экспорта лома чёрных металлов вырос до 3,79 млн т по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. (3,6 млн т).

По прогнозу Лазарева, ввиду ослабления курса рубля, снижения внутреннего спроса, до конца текущего года объём экспорта металлолом не изменится в сравнении с 2014 г, останется на уровне 6,4-6,7 млн т.

Второй день конференции прошел в деловой поездке участников на ломоперерабатывающую площадку ООО «ПК «Втормет». В ходе осмотра технологических процессов делегатам были показаны мощности по приему, сортировке, переработке, складированию и погрузке металлолома. Отдельное внимание было уделено вопросам логистики. Предприятие обладает собственным автомобильным парком и подъездными путями с жд-тупиком для приемки и отгрузки лома по железной дороге. По словам генерального директора ООО «ПК «Втормет» Сергея Валентиновича Коваля, предприятие ежедневно утилизирует вагоны и атотранспортные средства. Однако им была выражена обеспокоенность тем, что на рынке утилизации все больше техники и ВЭТС идет на нелегальный разбор, что является не только грубым нарушением промышленной, экономической и экологической безопасности, но и угрозой здоровью и жизни граждан. А также лишает металлургическую отрасль стратегического сырья в виде качественного лома.

В завершении конференции была принята итоговая резолюция с решением ключевых проблем грузоперевозок лома. Участники выразили крайнюю озабоченность влиянием на экономику России последствий принятия Правительством России решения об очередном росте тарифов на железнодорожные перевозки в 2015 году. Увеличение затрат на доставку продукции значительно снижает конкурентоспособность промышленности России, и в итоге приведут к существенным потерям для ОАО «РЖД» из-за снижения объемов грузоперевозок, что сегодня и наблюдается во всех отраслях.

Согласно расчетам отраслевых экспертов, повышение железнодорожных тарифов оказывает ощутимый негативный эффект на металлургическую, угольную и цементную промышленности, рынок удобрений, топливную промышленность, рынок зерна, лесное хозяйство и на рынок лома. Предприятия, уже сейчас работающие с низким уровнем рентабельности, будут вынуждены сокращать объёмы грузоперевозок, что непременно отразится на экономических показателях работы самих железнодорожников. По результатам семи месяцев 2015 года индексация тарифов не принесла ожидаемого экономического эффекта для ОАО «РЖД».

В стремлении снизить свои производственные затраты, российские предприятия не только активно и последовательно проводят оптимизационные мероприятия, но и вынужденно сокращают расстояние грузоперевозок по железной дороге, одновременно увеличивая объем перевозок автомобильным и водными видами транспорта. Тем не менее, российские реалии таковы, что переход на другие виды транспорта в масштабах всей страны невозможен. Для большинства отраслей альтернативы железнодорожному транспорту нет. Поэтому требуется корректировка Стратегии развития железнодорожного транспорта в РФ до 2030 года по следующим ключевым вопросам:

1. Необходимо создание прозрачного механизма по установлению приемлемого для промышленности уровня железнодорожных тарифов, позволяющего вести долгосрочное планирование.

2. Перевод металлолома из третьего класса (готовой продукции) в первый (сырья).

3. Обновление вагонного парка в России должно осуществляться через программы утилизации. В стратегии не отражен вопрос утилизации парка старых вагонов. При старте государственной программы утилизации старых вагонов по принципу “новые взамен старых”, была создана рыночная мотивация к приобретению потребителями новых вагонов. Однако, результаты существующей программы не достаточны для эффективного развития отрасли. Дополнительные программы утилизации приведут к более эффективному использованию государственных средств.

4. Предоставление права на работу с крупнотоннажными контейнерами всем действующим в РФ путям необщего пользования.

5. Минимум 20% энергоносителей, добываемых в мире, расходуется на транспорт. Это значит, что в России необходимо продолжить делать ставку на электрофикацию железных дорог, потому что по себестоимости электровозы эффективнее тепловозов как минимум в 5-8 раз.

С 4 мая 2016 года известная британская авиакомпания British Airways открывает прямые перелеты в Коста-Рику. Рейс Лондон — Сан-Хосе станет их первым направлением в Центральной Америке. Авиакомпания планирует перевозить из Европы в Коста-Рику и другие страны западного полушария более 30 тысяч путешественников в год.

Обслуживать перелет из Лондона (аэропорт Gatwick) в Сан-Хосе будет Boeing 777 вместимостью 275 пассажиров, из них 48 смогут лететь в классе J, 24 — в классе W, и остальные 203 — в туристическом классе. В летний сезон перелет от British Airways в Коста-Рику будет доступен по средам и субботам, а зимой на теплое побережье Центральной Америки можно будет улететь по вторникам, четвергам и субботам.

Так как Лондон является крупным пересадочным узлом в Европе, благодаря новому рейсу от British Airways туристические достопримечательности Коста-Рики, Панамы, Мексики и других стран южноамериканского континента будут доступны для путешественников из Великобритании, Ирландии, Нидерландов, Испании, Франции, России и других стран Европы.

В минувший понедельник вышли в свет результаты исследования Expat Insider Survey 2015, в котором приняли участие более 14 000 экспатриантов, живущих в ОАЭ.

В результате опросов были выявлены некоторые интересные факты. К примеру, женщины, приезжающие в ОАЭ для работы, чувствует себя более комфортно, чем мужчины, будучи удовлетворенными карьерными перспективами. Они, по сравнению со своими соотечественниками мужского пола, быстрее приспосабливаются к местной культуре и находят друзей. Средний возраст опрошенных мужчин составил 38 лет, при этом, большая часть из них холосты.

Степень удовлетворенности жизнью в ОАЭ среди женщин занимает 13 позицию в списке из 64 стран мира, в то время как ответы мужчин отнесли ОАЭ на 28 место, включая удовлетворенность финансовым положением, стоимостью и качеством жизни. В среднем, ОАЭ заняло 19 место, отставая от Сингапура, Канады и Австралии, однако опережая Испанию, Великобританию и Францию.

По данным опроса, экспатрианты в ОАЭ вынуждены работать более продолжительное количество часов по сравнению с мировым показателем. При этом, 6 из 10 опрошенных выразили удовлетворенность балансом между работой и личной жизнью.

60 % экспатриантов в ОАЭ озабочены стоимостью аренды жилья. Личное финансовое положение ставит ОАЭ на 49 место, а также на 37 по стоимости жизни по сравнению с мировыми показателями. В то же время, экспатрианты выразили большую уверенность в экономической стабильности Арабских Эмиратов.

Третья часть опрошенных полагает, что медицинское обслуживание в ОАЭ слишком дорогое, но трое из пяти считают его качественным.

Девять из десяти экспатриантов полагают, что ОАЭ – это безопасное и благоприятное место для воспитания детей, при этом, 71 % опрошенных удовлетворены школами и образованием в целом. С другой стороны, почти половина ответивших, признала, что плата за школьное обучение в ОАЭ обременительна для семейного бюджета.

По качеству жизни ОАЭ стоит на 21 месте в списке из 64 стран, где наивысший показатель у Сингапура и последнее место у Нигерии.

9 из 10 ответивших наслаждаются жизнью в ОАЭ благодаря более широким возможностям для путешествий, а также разнообразию развлечений внутри страны.

Основной причиной переезда в ОАЭ, как показал опрос, было поступившее предложение о работе. Один из пяти приехал в Эмираты в поиске лучшего качества жизни, 1 из 10 – для улучшения финансового положения. 1 из 4 ответил, что не планирует возвращаться домой. Один из пяти в данный момент не определился с предпочтениями относительно будущей страны проживания. Кроме того, основным показателем при принятии решения о переезде в ОАЭ был сравнительно низкий уровень преступности и стоимость жизни.

Также, большинство экспатриантов предпочитают ОАЭ благодаря широкому распространению английского языка, поскольку изучение арабского для многих представляет большую сложность.

В целом, экспатрианты в ОАЭ озабочены вопросами поиска спутника жизни, испытывают тоску по родственникам и друзьям, оставшимся на родине, а также выражают озабоченность по поводу будущего финансового положения и пенсии.

В настоящее время, ОАЭ является самой популярной страной Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, следующий по популярности – Оман.

Экономические проблемы в Греции отодвинули государство по привлекательности для экспатриантов на 63 место из 64. Кувейт занял в этом списке последнюю позицию, т.к., согласно опросу, в стране сложно освоиться и найти друзей. Что касается ОАЭ, три четверти опрошенных заявили, что коренное население страны отличается дружелюбием.

Открытие британского посольства в Тегеране: официальный старт европейской гонки за иранский рынок

Между Лондоном и Тегераном еще не закончились переговоры о компенсации за нанесенный зданию британского посольства во время захвата его демонстрантами в 2011 году ущерб. На стенах и дверях внутри дипломатического представительства Великобритании еще не затерты граффити с надписями «Смерть Англии!». Но эти мелочи ничуть не смущали министра иностранных дел Филипа Хаммонда, в минувшее воскресенье, 23 августа, прибывшего в Тегеран для участия в торжественной церемонии возобновления работы посольства Великобритании в Исламской республике Иран.

Славящиеся консерватизмом и подчеркнутым вниманием к соблюдениям всех мелочей протокола британские дипломаты решительно отбросили условности и отложили выяснение вопроса на столь щекотливую тему как оплата иранской стороной ремонта их представительства в Тегеране «на потом». «Правительство Великобритании решило не настаивать на компенсации ущерба зданию посольства как на предварительном условии возобновления дипломатических отношений с Ираном», − говорится в официальном заявлении Форин-офис. – «Мы надеемся, что наши затраты по ремонту здания будут компенсированы в будущем».

Подобная уступчивость, британским властям вовсе не свойственная, вполне объяснима. Ни о каком-то благородстве или подчеркнутом миролюбии речь не идет. На торжественной церемонии открытия посольства в Тегеране Хаммонд подчеркнул данный момент особо, заявив, что по многим вопросам разногласия сохраняются. А для особо непонятливых даже специально отметил, делая краткий экскурс в историю отношений между двумя странами, что Великобритания, к примеру, не собирается следовать примеру США и рассекречивать архивы о своем участии в свержении правительства Моссадыка в 1953 году. При том, замечу, что «английский след» в этой истории является одной из главных причин неприязни к Лондону в иранском обществе, более сильной, кстати, чем к тому же Вашингтону.

Отношение иранцев к Великобритании – это как раз такое состояние общественного сознания, которое исчерпывающе характеризуется определением «экзистенциальное ощущение опасности». И это не миф, это не результат пропаганды и «промывки мозгов», как нас пытаются уверить западные специалисты. Ни одна страна в мире не нанесла Ирану больше вреда, чем Великобритания. Ни одно государство в мире, начиная с 16-го века, не проводило столь откровенно антииранской политики, ни одно государство столь презрительно и пренебрежительно не относилось к интересам Ирана. Длинный список преступлений Британской короны можно вести с 1597 года, с переговоров Аббаса I с представителями Великобритании, с 1616 года – года дебюта Ост-Индской компании в Персии, положившей начало попыткам колонизации Ирана.

Нелишним будет напомнить, что главную роль в свержении правительства Моссадыка, пытавшегося национализировать нефтяную отрасль, сыграла именно Англо-персидская нефтяная компания (родительница нынешней ВР), профинансировавшая операцию «Аякс». Но это – дела полувековой давности. Не стоит даже напоминать историю 1980 года, когда в ходе теракта иранское посольство в Лондоне было захвачено, а два сотрудника диппредставительства были убиты. Более близкие к нам события, происходившие в последние десять лет, иначе как враждебными назвать трудно – от демонстративного возведения в рыцарское достоинство иранского диссидента Салмана Рушди до прямого финансирования «зеленой оппозиции», устроившей массовые беспорядки в Тегеране по поводу избрания Ахмадинежада на второй срок.

Словом, из выступления Хаммонда в минувшее воскресенье становится понятно, что о каком-то особом стремлении Великобритании к нормализации политических отношений с Исламской республикой и ее нынешним руководством речи не идет. Объяснение британской стремительности в вопросе возобновления деятельности своего посольства в Тегеране более прозаично – Лондон боится отстать от своих основных европейских конкурентов, Парижа и Берлина, в увлекательнейшей гонке за лучшие – наиболее лакомые и наиболее прибыльные доли иранского рынка.

Настрадавшаяся Европа и ее «иранский» протест Вашингтону

Восприятие «иранского вопроса» в крупных европейских столицах всегда отличалось и от взглядов Вашингтона, и от риторики еврокоммисаров из Брюсселя. Регулярные медиа-истерики о «ядерном досье Тегерана» и «режиме аятолл», нарушающем права всяческих меньшинств в собственной стране и спонсирующих терроризм во всем мире – это одно. А насущные требования европейской экономики, давление немецких, французских, итальянских и британских промышленных кругов на собственные правительства в вопросе ущерба, который наносят им санкции против Ирана – совершенно другое. С подачи национального бизнеса в европейских столицах в последние годы все чаще дискутировалась тема целесообразности следования идеологемам «эпохи Буша-младшего» и все громче звучал вопрос: «А не поторопилась ли Европа вслед за США зачислить Иран в «ось зла»?

Не обошли стороной эти дискуссии и Британию, которая до 50-х была фактически монополистом на иранском рынке, получая сверхприбыли от деятельности Англо-иранской нефтяной компании по условиям одного из самых кабальных соглашений ХХ века о разделе прибыли за извлеченную нефть, которое сумело навязать шахскому режиму. Почти полностью выдавленная Штатами к 70-м годам с иранских рынков, в 1998 году Британия начала осуществлять «второй заход» в Иран. После того, как состоялся обмен визитами Мохаммеда Хатами и Джека Стро, британский экспорт в Исламскую республику за 2006 год вырос вдвое, забрезжили весьма радужные перспективы для английских бизнесменов и корпораций – как новый виток противостояния Тегерана и Вашингтона обрушил все надежды Британии вновь завладеть достойной долей иранского рынка.

Впрочем, у ее соседей дела обстояли не лучше. И в Париже, и в Берлине всегда прекрасно помнили, что к середине 2000-ных французские и германские инвестиции в Иран превышали пять миллиардов долларов, а отчисления Исламской республики только от лицензий давали по два миллиарда. Емкость иранского рынка для Европы оценивалась в сумму от 40 до 60 миллиардов долларов, а тот же экспорт товаров ЕС в Иран в не таком уж и далеком 2009 году составлял 10-11 миллиардов евро. И от всей этой финансово-экономической благодати − с огромными перспективами на улучшение, расширение и увеличение − из-за введенных под давлением Вашингтона санкций европейскому бизнесу пришлось отказаться.

Но кое-что ударило Париж, Берлин, Лондон и Рим куда как больнее. В отношениях с Исламской республикой для европейских компаний всегда присутствовала весьма привлекательная «тонкость». С 1979 года Иран был закрыт для корпораций США, а, следовательно, компании из Европы на местном рынке не имели сколько-нибудь серьезных конкурентов из-за океана. В Иране давно, успешно и весьма прибыльно работали и французские Renault, Total, BNP, Paribas, Societe Generale, и немецкий промышленный гигант Siemens, и итальянские Techimont и Anni, и австрийская корпорация OMV (ведущая нефтегазовая компания Центральной Европы) и многие другие.

В одном из докладов ЕС, опубликованном в начале 2000-х прямо говорилось: «у ЕС существуют политические и экономические причины развивать более тесные отношения с Ираном… В будущем он может стать значимым региональным экономическим партнером, с ощутимыми возможностями для развития торговли и осуществления инвестиций». Экономические ожидания европейского бизнес-сообщества выгод от сотрудничества с Тегераном не оправдались - под давлением США оно было вынуждено свертывать свое присутствие на иранском рынке. Доходило до того, что крупные швейцарские, французские, британские и итальянские корпорации и банки прямо заявляли собственным правительствам об оказываемом на них США «беспрецедентном давлении» с целью заставить их прекратить бизнес с Ираном. Правительства либо отмалчивались, либо ссылались на высшие интересы. Сейчас, после Вены, ситуацию «прорвало». Европа рванулась в Тегеран не дожидаясь вердикта Конгресса по «сделке с Ираном».

«Точка невозврата» пройдена?

Стараясь искупить вину перед национальным бизнесом, интересами которого они жертвовали в угоду Вашингтону, ведущие европейские политики лично возглавляли торгово-промышленные делегации своих стран, устремившиеся в Тегеран после подписания венских соглашений. Еще на просохли чернила под документами, подписанными в австрийской столице, а в Иран прибыл «немецкий десант» топ-менеджеров таких гигантов, как Daimler AG, Siemens и ThyssenKrupp AG. Возглавлял который не кто иной, как вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль.

За немцами в Тегеран устремились французы – почти сотня представителей Renault, Peugeot, Total и других – от «Лореаль» до авиастроителей, корабелов и атомщиков. С министром иностранных дел Франции Лораном Фабиусом в качестве руководителя делегации. Впрочем, руководителя достаточно номинального, поскольку бизнес-составляющая визита явно доминировала, а задачей дипломатов было консультирование французских менеджеров и оценка политической составляющей тех или иных контрактов.

Не успели проводить французов – нагрянули итальянцы, которых возглавляли глава МИДа Паоло Джентилони и министр экономического развития Федерика Гиди, кстати, одна из активных сторонниц сокращения зависимости Европы от российского газа. Одним из результатов их визита стало подписание меморандума о взаимопонимании в вопросе финансирования итальянскими банкирами под государственные гарантии сделок между отечественными и иранскими предпринимателями. А кроме того, были достигнуты предварительные договоренности об открытии Римом кредитной линии для экспорта Тегераном продукции из Италии на сумму не менее 2,9 миллиарда евро до конца 2018 года.

Но и это не все, поскольку на конец сентября намечено совсем уж знаковое событие – приезд в Тегеран президента Австрии Хайнца Фишера, первый визит главы государства-члена Евросоюза в Иран с 2004 года. А поскольку Фишер уже встречался с Рухани и между ними были достигнуты предварительные договоренности о расширении торгово-экономического сотрудничества – итоги этого визита могут оказать серьезное влияние на то, как в будущем будут распределены между европейскими странами те или иные доли иранского рынка.

Ну и для полноты картины – Испания, Швеция и Польша также объявили, что делегации их бизнесменов, возглавляемые чиновниками в ранге не ниже министра, уже пакуют чемоданы и посетят Тегеран в ближайшие месяц-два.

К сожалению, опять же – для полноты картины, на фоне европейской активности об аналогичном «российском десанте» пока ничего неизвестно. Гораздо более тесно связанный с США бизнес Европы действует на иранском направлении более самостоятельно, чем бизнес российский – на словах диверсифицирующий свои связи с Западом, а на деле – постоянно сверяющий с его политическими симпатиями каждый свой шаг.

Единственным признаком «шевеления» российской стороны стало заявление Сергея Лаврова на недавней пресс-конференции с Джавадом Зарифом о том, что «подготовлена почва для широкомасштабного российского-иранского взаимодействия в самых различных сферах и в октябре сего года намечено очередное заседание российско-иранской межправительственной комиссии». Похоже, мы опять будет в пролете, так как об «эффективности» этого органа красноречиво говорит тот факт, что практически 90 процентов совместных проектов, обсуждаемых по линии этого «органа» из года в год, вот уже на протяжении более десяти лет, повторяются. Это происходит, в основном, по трем причинам: во-первых, заседания МПК проводятся чисто по формальным соображениям, во-вторых, никто по большому счету не заинтересован в реализации обсуждаемых проектов. И, наконец, отсутствует политическая воля для реализации совместных проектов, иначе, давно бы создали специальный орган, контролирующий ход реализации утвержденных проектов в рамках МПК. Кстати, точно также все это можно отнести и к иранской стороне. Получается, что и Россия, и Иран на словах за самое широкое сотрудничество, а на деле - это не совсем так, точнее совсем не так.

Собственно, Лондон был последним бастионом «жесткой линии в отношении Ирана» в Европе. На Даунинг-стрит держались до конца, ожидая 17 сентября – дня, когда Конгресс США примет решение «одобрять или не одобрять» соглашение с Тегераном. Вчерашняя церемония возобновления деятельности британского посольства в Исламской республике с участием Филипа Хаммонда продемонстрировала, что и этот бастион пал. Английские бизнесмены додавили правительство, объяснив чиновникам, что пока Даунинг-стрит будет раздумывать, то ушлые континенталы – Берлин, Париж, Рим, Вена и даже Мадрид со Стокгольмом и Варшавой – займут на иранском рынке самые «вкусные» ниши, оставив Лондону лишь «пресную овсянку». Оно и понятно – в кругу партнеров калькулятором не щелкай.

Но – и это крайне важная деталь – «падение» британского бастиона было согласовано с Белым домом и произошло с санкции Обамы и Керри. Понятно, что рывок Европы в Иран будет использован ими в Конгрессе как еще один аргумент в пользу одобрения подписанного в Вене итогового Соглашения. И администрация Белого дома, и Госдепартамент уже предупредили ряд американских сенаторов: «Из-за ажиотажа европейского бизнес-сообщества в отношении иранского рынка возобновление полноценного санкционного режима против Тегерана будет невозможным». Но пока здесь больше политики чем экономических реалий.

«Точка невозврата», после которой Иран уже может не опасаться нового витка экономической блокады, потому как Европа выступит против этой американской инициативы, еще далеко не пройдена. Все соглашения, которые европейские компании либо уже подписали, либо готовят к подписанию с иранской стороной, носят лишь предварительный характер. Ни один санкционный акт, касающийся Тегерана, еще не отменен. Все политические договоренности существуют пока только, по большему счету, в виде добрых намерений. Тому же европейскому бизнесу потребуется много времени, чтобы поверить, что крупные долгосрочные проекты с Ираном безопасны – то есть, не вызовут недовольства США и репрессий со стороны американского Казначейства. У которого, замечу, вполне хватит сил осадить любую крупную компанию из Европы, слишком уж быстро, вопреки «генеральной линии», приступившую к освоению иранского рынка. Как бы ни хотелось Берлину, Лондону Парижу и другим европейским столицам поддержать национальный бизнес в его устремлении на Тегеран – в краткосрочной перспективе делать это они смогут только с оглядкой на Вашингтон.

******

Торжественно возобновив 23 августа деятельность своего посольства в Тегеране, Лондон ничуть не опоздал. Скорее, именно теперь, после этого шага можно уверенно говорить, что европейской гонке за наиболее крупные и наиболее прибыльные доли иранского рынка, действительно дан старт. С учетом тех особых отношений, которые всегда связывали Великобританию и США, Вашингтон получил прекрасную возможность отслеживать каждый шаг европейского бизнеса в Исламской республике. Прямо из окон британского дипломатического представительства.

Громкий скандал разгорелся в Испании после заявления главы департамента юстиции каталонского правительства (по сути министр юстиции Каталонии) Герма Гордо (Germа Gordo) о том, что в случае провозглашения независимой Каталонии она может включить в себя другие испанские территории (сообщество Валенсия, часть Арагона, Балеарские острова), а также часть Франции (Восточные Пиренеи).

Причем Гордо сделал скандальное заявление во Франции. "При строительстве государства не следует забывать о целой нации. Каталония не забывает о других территориях, где говорят на каталанском", — заявил Гордо, выступая в Каталонском летнем университете в Праде (Восточные Пиренеи). Он пояснил, что Большая Каталония включает в себя "Северную Каталонию (Руссильон и Сердань — исторические районы, расположенные сейчас на территории французского департамента Восточные Пиренеи), Валенсийскую Страну, Западную полосу (часть Арагона, территория, прилегающая к границе с Каталонией) и Балеарские острова".

Эта позиция члена каталонского правительства не осталась незамеченной соседями. Председатель правительства Арагона Хавьер Ламбан (Javier Lamban) и глава Валенсии Шимо Пуиг (Ximo Puig) назвали предложения Гордо "нетерпимыми и бессмысленными", пишет испанская газета El Pais.

"Эти заявления вызвали обеспокоенность как в правительстве, которое я возглавляю, так и среди граждан сообщества, которые чувствуют себя лишь испанцами и арагонцами", — заявил Ламбан, добавив, что речь идет "о вопиющем неуважении, грубой и безответственной позиции, которая, помимо того, что противоречит закону, играет с достоинством сообщества и чувствами людей".

Пуиг со своей стороны назвал эти заявления "абсурдными, бессмысленными, неуместными и очень безответственными". "Сторонники независимости и правительство Рахоя играют в русскую рулетку, в которую вовлекают испанское общество", — заявил Пуиг, возглавляющий соцпартию Валенсии.

Социалисты, "Народная партия" и "Граждане" потребовали у главы Каталонии Артура Маса, одного из главных сторонников каталонского суверенитета, разъяснений.

Депутат от правящей в Испании "Народной партии" Хосе Лопес Гарридо сравнил намерения каталонского политика, "собирающегося сделать каталонцами валенсийцев и арагонцев", с действиями нацистской Германии. По его словам, в конце 1930-х нацистский режим "сделал немцами австрияков, чехов, поляков, сейчас другой недоносок хочет сделать каталонцами валенсийцев, арагонцев", — написал депутат в своем Twitter.

Несмотря на то, что ни одна из сепаратистки настроенных каталонских партий в принципе не исключает концепции "Каталонских земель", лишь "Кандидатура народного единства" (CUP) внесла ее свою программу. "Конвергенция и союз Каталонии" и "Левые республиканцы Каталонии" считают, что Балеарские острова и сообщество Валенсия сами — без внешнего давления — должны определиться со своим будущим.

В середине июля сепаратистские партии и организации Каталонии объявили, что пойдут единым списком на региональных выборах в автономии 27 сентября. В этом списке представлены "Левые республиканцы Каталонии" (ERC), "Демократическая конвергенция Каталонии" (CDC), которую возглавляет нынешний глава автономии Артур Мас, "Демократы Каталонии" и "Движение левых".

В случае победы сторонников каталонского суверенитета на выборах 27 сентября будет запущен процесс обретения независимости, который продлится максимум 18 месяцев. Сепаратистские силы планируют за это время создать новый парламент, разработать конституцию и объявить новые выборы в 2017 году.

В Испании зафиксирован первый случай заражения на территории страны вирусом Чикунгунья. Эта болезнь передается через укус некоторых видов комаров и более характерна для Африки и Азии.

Случай заражения подтвердили в Европейском центре предупреждения и контроля за заболеваниями (ECDC). Заболевший — 60-летний мужчина, живущий в Гандии (провинция Валенсия). В течение трех последних месяцев он не покидал Европу. Первые симптомы болезни он почувствовал в тот момент, когда находился во французском департаменте Эро, однако специалисты склонны считать, что вирус был занесен на территории Испании, поскольку случаев заражения в этом районе Франции зафиксировано в текущем году не было. Ранее в Испании были случаи заболевания (всего 266 в прошлом году, 86 — в текущем), однако во всех предыдущих ситуациях люди заражались за пределами Испании.

Специалисты не исключают, что в Испании есть и другие случаи заражения — однако из-за схожих с гриппом симптомов заболевшие просто не обращаются ко врачам.

Чикунгунья на языке маконде (народ, живущий главным образом на юге Танзании и на северо-востоке Мозамбика) означает "болезнь согнутого человека". Основные симптомы схожи с желтой лихорадкой и денге: температура до 40 градусов, сильная боль в мышцах и суставах, сыпь.

Болезнь не считается смертельной — за исключением особо ослабленного организма (в частности, у детей и стариков), однако ее последствия (боли в суставах и головные боли) ощущаются очень продолжительное время — вплоть до двух лет, в некоторых случаях заболевшие страдают хроническим артритом.

Вакцины от этого заболевания не существует, равно как и лекарства. Симптомы продолжаются от 12 до 60 дней. Боли снимают болеутоляющими и жаропонижающими. Вирус не передается от человека к человеку. Чаще всего его разносчиками становятся тигровые комары, которые обитают, в том числе в Европе. Вспышки заболевания ранее в Европе были — 200 случаев в Италии в 2007 году, два случая во Франции в 2010, еще 12 случаев — также во Франции в 2014 году.

Названы страны с самой дешевой арендой университетского жилья

В среднем арендовать комнату в главных университетских городах Европы стоит €350 в месяц.

Такие данные обнародовал портал Pisos.com, сообщает портал Kyero.

Оказалось, что дороже всего обходится аренда студенческого жилья в Великобритании - €800 в месяц. За ней следуют Италия (€450), Франция (€300) и Германия (€200).

В Испании снять комнату можно за €220 в месяц. Причем данные разнятся по стране. Так, в Мадриде стоимость аренды студенческого жилья составляет €310 в месяц, в Барселоне - €300 в месяц. Зато в Мурсии –всего €140 в месяц.

Самыми доступными странами для съема университетского жилья оказались Польша (€150 в месяц) и Бельгия (€180 в месяц).

Напомним, что недавно был опубликован рейтинг самых дешевых университетов Европы. Оказалось, что дешевле всего обходится обучение в Университете Варшавы. В год его стоимость составляет около €5 860.

Названы самые гостеприимные страны Европы

Любителям кондиционированных домов с бассейном для отдыха с детьми проще найти жилье в Испании или Португалии, а путешественникам с четвероногими питомцами рады в Италии и Великобритании.

На Германию, Испанию, Францию, Соединенное Королевство, Италию и Португалию вместе приходится 47% от общего объема рынка путешествий в Европе. Портал по аренде туристической недвижимости HomeAway провел исследование, какие функции и услуги предлагаются арендаторам в шести главных европейских странах. В анализе учитывались следующие характеристики: доступность для инвалидов, возможность размещения домашних животных, пригодность для проживания с детьми. В список услуг входили доступ в Интернет, наличие барбекю, парковки и бассейна, сообщает портал Kyero.

Самой доступной для инвалидов оказалась недвижимость Португалии, где для гостей с ограниченными физическими возможностями адаптировано 18% туристического жилья. Испания может похвастаться вторым результатом в 14%. Третье место делят Италия и Франция с показателем 8%, который незначительно выше общеевропейского результата в 7%.

Только 31% европейских арендодателей согласны принять домашних животных. В этом аспекте лидируют Великобритания (43%) и Италия (38%), а Испания плетется в хвосте с результатом в 27%.

Среднестатистический показатель пригодности помещений для отдыха с детьми составил 45%. В этой сфере чемпионом оказалась Португалия (68%), за ней следуют Германия (62%) и Франция (55%). Испания, где для отдыха с семьей подходит 51% жилья, оказалась на четвертой позиции.

В категории предлагаемых услуг Испания обскакала всех конкурентов: в 42% домов есть кондиционер, в 57% - бассейн, а в 79% - стиральная машина. Тем не менее, Интернет-соединение остается главной проблемой страны, результат в 51% ниже среднеевропейского уровня (53%) и значительно отстает от Португалии (61%).

Франция возглавляет рейтинг по числу мангалов для барбекю, он есть в каждом втором доме, и по числу посудомоечных машин, ими снабжены 69% жилья для туристов. Германия занимает первое место по доступности спутникового телевидения (82%) и простоте парковки, у 67% объектов есть гараж.

В категорию роскошных попадает 6% жилья Португалии, затем следуют Великобритания и Германия (по 4%). Испания занимает третье место с общеевропейским результатом в 3%. Тем не менее, если учитывать общее число объектов элитного туристического жилья, то первое место займет Франция (4 000 домов и квартир), а на втором будет Испания (3 400 домов и квартир).

Низкие цены и комфортные условия проживания помогли туризму Испании достичь небывалых рекордов: за шесть месяцев страну посетило 29 млн человек.

Новости растениеводства и переработки из Испании и Бельгии.

Испанское производство соков обеспечивает 10% потребления во всей Европе. Такую долю Испании определили в Европейской ассоциации фруктовых соков (AIJN) по итогам 2014 года, когда общий объем потребления в ЕС составил 9,702 млн литров.

Лидер потребления – рынок Германии с 2,405 млн литров в прошлом сезоне. За ним уже «следует» Франция с 1,551 млн литров и Великобритания с 1,192 млн литров.

В Испании в 2014 году выпили 0,968 млн литров сока, в Польше – 0,699 млн литров, а в Италии – 0,69 млн литров. Производители Испании в прошлом сезоне поставили, без учета собственного рынка, сока на сумму в 619 млн евро.

Картофельный конгресс PotatoEurope 2015 пройдет 2-3 сентября в Бельгии. Как и раньше, мероприятие объединит в своей работе самых крупных производителей и переработчиков картофеля из страны, а также из Франции, Германии и Нидерландов.

Посетители PotatoEurope 2015 в этом году смогут познакомиться с последними новинками сельхозтехники, селекции и методов обработки.

Новости растениеводства и переработки из Индии.

Индия потеряла свою позицию экспортера лука №2 в мире. Подтверждают это результаты исследования Научно-исследовательского института (NHRDF).

Ранее Индию по показателям производства и отгрузок на внешний рынок опережал только Китай.

В этом году экспортеры индийского лука потеряли свою прежнюю доля таких традиционных рынков поставок, как Таиланд, Индонезия и Шри-Ланка, которые сами нарастили урожайность данной культуры и, соответственно, снизили закупки лука.

Теперь Индия «сползла» на 4-ое место ТОПа мировых экспортеров лука.

Еще одна новость из Индии также касается экспортных поставок, но уже их расширения, причем в части партий винограда. Для этого индийские садоводы намереваются внедрять в производство новые сорта данной культуры.

MRDBS - Ассоциация виноградарей штата Махараштра (западнее Мумбая) сообщила о закупках в Южной Африке, Италии и Испании шести новых и очень перспективных разновидностей винограда, которые поступят в плодопитомники страны в ноябре этого года.

Напомним, что сейчас виноград в Индии выращивают на 60,702 тысячах гектарах земли, большая их часть занята разновидностью «Томпсон», который считается высокодоходным и не требующим больших затрат на производство.

В конкурсе «Живая классика» победили представители России, Украины, США и Турции

В то время, когда в мире обсуждается стремительно меняющийся курс валют, санкции, падение цен на нефть, в Международном детском центре «Артек», отметившем в этом году свое 90-летие, собрались представители более 20 стран мира, чтобы побороться за право стать лучшим чтецом прозы на русском языке.

Дети, приехавшие из Аргентины, США, Мексики, Ливана, Катара, Хорватии, Финляндии, России, Словении, Турции, Канады, Эстонии, Италии, Болгарии, Казахстана, Латвии, Испании, Белоруссии, Армении, Украины соревновались в чтении вслух отрывков из своих любимых книг. Зощенко, Куприн, Гоголь, Толстой, Чехов, Драгунский, Айтматов стали любимыми авторами участников конкурса в этом году.

22 августа состоялся финал III Международного конкурса юных чтецов «Живая классика». Жюри возглавила кандидат искусствоведения, режиссер-педагог Российского Университета Театрального искусства – ГИТИС Любовь Заславская.

Победителями конкурса стали дети из двуязычных семей – представитель США Павел Приемышев с произведением Николая Гоголя «Тарас Бульба», представитель Украины Александр Капличный с произведением Михаила Зощенко «Собачий случай», представительница России Милана Бру с произведением Чингиза Айтматова «Материнское поле».

Несмотря на то что согласно Положению о конкурсе победителей может быть только 3, а произведение Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» одно из самых популярных среди детей, а потому не особенно выделяемое членами жюри, в этот раз жюри не смогло не объявить четвертым победителем участника из Турции Идиятуллина Шамиля, в исполнении которого «Маленький принц» приобрел совершенно новое звучание.

Конкурс завершил известный монолог Тараса Бульбы о товариществе , в исполнении финалиста, приехавшего из США: «Хочется мне перед боем сказать вам Панове, что такое есть наше товарищество. Бывали и в других землях товарищи. Но таких как в русской земле – таких не было товарищей. Так любить как русская душа. Любить не то чтобы умом, а всем чем дал бог, что ни есть в себе. Так любить никто не может».

Напомним, что заявки на участие в конкурсе подали представители более 80 стран. В 2015 году конкурс проходил в рамках Года литературы.

_________________

В рамках конкурса «Живая классика» школьники декламируют отрывки из любимых прозаических произведений. Это уникальный по своим масштабам проект. Конкурс, впервые проведенный в 2011 году, на этот раз собрал рекордное число участников: 2,5 миллиона школьников из 85 регионов России и 80 стран мира.

Конкурс «Живая классика» проходит в несколько этапов: школьный, районный, региональный, национальный, международный. Только в России, чтобы попасть в число всероссийских финалистов, ребятам нужно было выдержать конкурс в 100 тыс. человек на место. Финал национального этапа прошел в конце мая в «Артеке». В нем соревновались 85 юных чтецов — по одному от каждого российского региона.

Проект «Живая классика» проводится под патронажем Министерства образования и науки РФ, Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Агентства стратегических инициатив, Фонда «Русский мир». Медали финалистам конкурса были предоставлены ФГУП «Гознак».

«Живая классика» — лауреат I национальной премии «Гражданская инициатива» в номинации «Духовное наследие» (2013 год) и победитель открытого конкурса профессионального мастерства «Ревизор» в номинации «Чтение XXI века. Лучшие Всероссийские проекты по продвижению книги и чтения» (2014). Проект также был признан «Лучшей практикой Агентства стратегических инициатив».

Стеклянный зверинец нераспространения

Почему не удалась Обзорная конференция

В.А. Орлов – основатель, ныне советник ПИР-Центра. Директор Центра глобальных проблем и международных организаций Дипломатической академии МИД РФ. Член Консультативного совета при генеральном секретаре ООН по вопросам разоружения. Участник Обзорных конференций ДНЯО 1995, 2000, 2005, 2010 и 2015 гг.

Резюме Для международного режима ядерного нераспространения наступил новый этап. Ситуация ухудшилась. И исправлять ее будет все труднее и затратнее. А общее международное похолодание делает ситуацию вокруг ДНЯО предельно хрупкой.

«Как-то звери в зоопарке задумали разоружиться и собрались обсудить, как это сделать. Первым выступил Носорог, сказавший, что пользоваться зубами – варварство, и они должны быть запрещены раз и навсегда. Пользоваться же рогами – мера оборонительная, а потому ее следует разрешить. Буйвол, олень, дикобраз и даже маленький ежик заявили, что будут голосовать за предложение Носорога, однако Лев и Тигр придерживались другого мнения. Они выступили в поддержку зубов и даже когтей, которые назвали “достойным оружием далекой древности”».

У. Черчилль. «Басня о разоружении», 1928 г.

Вряд ли кто-то мог делать высокие ставки на успех Обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которая проходила в апреле-мае с.г. в Нью-Йорке. Ее участники встретились в атмосфере, далекой от благоприятной. Но провал конференции – гораздо более значимое событие, нежели простая неспособность государств-участников договориться о тексте заключительного документа, подытоживающего пятилетний цикл рассмотрения действия договора.

Предыстория

Подавляющее большинство государств мира признает ДНЯО краеугольным камнем глобальной архитектуры безопасности. Состав его участников беспрецедентно велик – 191 государство: больше, чем в каком-либо другом международном договоре в области безопасности, и число их продолжает расширяться – на прошедшей конференции к Договору присоединилась Палестина. Вне документа остаются всего четыре государства: Израиль, Индия, Пакистан, а также Южный Судан. КНДР частично предприняла процедуры выхода из Договора и в настоящее время де-факто является ядерным государством, в договоре не участвующим.

Сомнений в эффективности реализации отдельных положений ДНЯО немало. Но нужность самого Договора никто из его участников под вопрос не ставит. В 1995 г. ДНЯО был продлен бессрочно, причем практически консенсусом, без голосования. Таким образом, вот уже два десятилетия сама постановка вопроса о том, «нужен» договор или «не нужен», в юридическом смысле отпала. Но в том же 1995 г. был принят «большой пакет» решений, на который опирался юридически обязывающий вердикт о его бессрочном продлении. Частью пакета было и решение по Ближнему Востоку, призывающее все государства региона присоединиться к Договору и сформировать на Ближнем Востоке зону, свободную от ядерного и иного оружия массового уничтожения (ЗСОМУ). Это решение не выполняется.

Все последующие обзорные конференции ограничивались рассмотрением действия договора, а также старались – в одних случаях успешно, в других нет – сформулировать шаги для дальнейшего наиболее эффективного выполнения всех положений, при этом обеспечивая баланс трех его составляющих: нераспространения (статьи 1 и 2), разоружения (статья 6) и мирного использования атомной энергии (статья 4). Признанием того, что четырехнедельный марафон по обзору действия Договора удался, становилось консенсусное принятие заключительного документа конференции.

В 2000 г. обстановка накануне обзорной конференции не сулила ничего хорошего. В результате агрессии против Сербии осложнились отношения между Россией и США. Возросла американо-китайская напряженность. К тому же в воздухе уже витал призрак второй войны против Ирака, и тема «оружия массового уничтожения» уже вовсю эксплуатировалась Соединенными Штатами для пропагандистской «артподготовки» вторжения в Ирак. Успех конференции до последнего дня висел на волоске, прежде всего из-за выработки формулировок по Ираку. Однако воля большинства государств заставила прийти к компромиссному итоговому документу – и документу сильному, включавшему, в частности, 13 шагов ядерного разоружения. (Другое дело, что далеко не все они были реализованы: чего стоит, например, признание важности российско-американского Договора по ПРО как краеугольного камня стратегической стабильности.)

В 2005 г. на конференции в Нью-Йорке царила уже совсем иная атмосфера – вялая, без воли к нахождению развязок. Три государства – США, Иран и Египет – сделали (каждое по своим сугубо узкокорыстным соображениям) ставку на провал конференции. И им это удалось.

Спустя еще одну пятилетку, в 2010 г., атмосфера опять изменилась, причем существенно. На фоне заключения нового российско-американского договора по СНВ возросли ожидания неядерных государств, что прогресс ядерного разоружения может быть ускорен. Появились и надежды на то, что удастся нащупать развязки ближневосточного узла через созыв конференции по ЗСОМУ. На этом – в целом благоприятном – фоне приняли амбициозный заключительный документ, включавший План действий из 64 пунктов, значительная часть которых была посвящена ядерному разоружению. Ядерным государствам, в частности России, было тогда непросто пойти на принятие этого документа. Однако они не стали его «заваливать», рассудив, что принятие Плана действий будет знаком всеобщего конструктивного компромисса, что в конечном итоге укрепит ДНЯО.

С высоты сегодняшнего дня ясно, что успех 2010 г. был иллюзорным. Участники пошли «на опережение», не имея солидной базы для реализации положений, заложенных в Плане действий. Выполнение части из них рисковало обернуться профанацией. А некоторые просто были провалены. Так и не созвали конференцию по ЗСОМУ на Ближнем Востоке, хотя заключительным документом предписывалось сделать это в 2012 году. Работа по ее подготовке началась с неоправданным запозданием, Израиль от разговоров о своем участии уклонялся, а Соединенные Штаты решили, что это не та проблема, ради которой стоит дразнить своего главного ближневосточного союзника, и по сути дали «зеленый свет» на торпедирование созыва такой конференции.

Контекст-2015

Международный фон, на котором мы собрались в Нью-Йорке в апреле с.г., был наихудшим со времен холодной войны. Больше того, многие признаки нынешней международной ситуации позволяют, на мой взгляд, говорить о том, что мир уже вступил в состояние новой холодной войны.

Прежде всего это жесткая, неослабевающая конфронтация между двумя крупнейшими участниками ядерной пятерки – Россией и США. Во-вторых, кардинальное ухудшение ситуации с европейской безопасностью. В-третьих, глубокое разочарование государств Ближнего Востока, прежде всего Египта, отсутствием какого бы то ни было прогресса по выполнению решения 1995 г. о присоединении Израиля к Договору – или как минимум по началу диалога о формировании в регионе зоны, свободной от ОМУ. В-четвертых, глубокий кризис многостороннего разоружения, отразившийся как в многолетней стагнации Конференции по разоружению в Женеве, так и в неспособности ввести и действие уже подписанный в 1996 г. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), из-за того что считанное число государств, включая Соединенные Штаты и Китай, его не ратифицировали. В-пятых, нарастание напряженности в Восточной Азии, включая намерения КНДР интенсифицировать свою ракетно-ядерную программу.

Эти пять факторов определили глубокий скептицизм многих участников по поводу возможности достижения какого-либо прогресса в нераспространении и разоружении в этом году. И это несмотря на то, что на одном нераспространенческом направлении наметился существенный прогресс. И на каком – иранском!

Действительно, многие участники ДНЯО отдали должное успеху многосторонней дипломатии в отношении иранской ядерной программы (ИЯП). Даже несмотря на то что всеобъемлющего решения по ИЯП к моменту конференции выработано не было и что сама возможность такого окончательного решения у многих вызывала вопросы, иранская делегация на конференции воспринималась с большим знаком «плюс», в ее вкладе в дискуссию видели конструктив за конструктивом. Однако позитивная динамика на этом направлении оказалась не способна изменить общий негативный фон.

Завязка. Основные игроки. Кулуары

Завязка конференции – ее первая неделя, когда участники договора излагают официальные позиции на пленарном заседании – выявила как возможности этой обзорной конференции, так и их пределы. Она также вывела на сцену главных игроков.

Начнем с ядерной пятерки. Да, Соединенные Штаты и Россия уже в первые дни обменялись серией упреков. Не могу сказать, что упреки были тривиальными. Обычно на площадке ДНЯО США и Россия редко пикируются публично. Но на этот раз Джон Керри в первый же день заявил, что Россия, по мнению Соединенных Штатов, нарушает договор по РСМД. Поднял он и тему Будапештского меморандума (которую потом развили Канада, Польша, Эстония и, понятное дело, Украина). В свою очередь, Россия обвинила США и государства НАТО в подрыве ДНЯО в связи с политикой «совместных ядерных миссий» (nuclear sharing), в ходе которых военнослужащие из неядерных стран – членов альянса обучаются навыкам применения ядерного оружия и участвуют в процессе ядерного планирования. «Призываем США и тех членов НАТО, кого это касается, обеспечить надлежащее выполнение обязательств по ДНЯО. Прекращение нарушения с их стороны было бы наилучшим вкладом в укрепление режима ядерного нераспространения», – так беспрецедентно жестко прозвучало российское заявление. Другой стержневой линией российской обеспокоенности стало развертывание Соединенными Штатами глобальной системы ПРО.