Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Сергей Данкверт провел совещание с отраслевыми союзами и ассоциациями по вопросам импорта зарубежных кормов и кормовых добавок в Россию

11 ноября в формате видеоконференции состоялось очередное совещание Руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с представителями ведущих отраслевых союзов, ассоциаций и входящих в них компаний по теме импорта зарубежных кормов и кормовых добавок в Россию.

Сергей Данкверт сообщил, что задача Россельхознадзора обеспечить безопасность и соответствие требованиям законодательства всей ввозимой в страну кормовой продукции. Для этого компетентные ведомства стран-экспортеров, которые получали для своих предприятий право поставок в Россию под гарантии и без инспекций, должны осуществлять эффективный государственный контроль и выполнение взятых на себя обязательств. Это требование касается абсолютно всех стран, которые поставляют кормовую продукцию в Россию, в том числе и Европейского союза.

Однако 13 инспекций Россельхознадзора в европейских странах показали абсолютно обратное. В ряде стран ветеринарные службы в принципе не осуществляют надзор за предприятиями и не проверяют их на соответствие законодательству России и ЕАЭС. В ходе проверок выявлено:

- отсутствие прослеживаемости используемого при производстве сырья (в Чехии, Латвии, Польше, Словении, Италии);

- недостаточная термическая обработка кормов (в Бельгии, Италии, Чехии, Польше, Франции, Словении, Лихтенштейне, Норвегии, Испании);

- заочное проведение экспортной сертификации без личного участия государственного ветеринарного врача (в Дании, Испании, Италии);

- факты недостоверной ветеринарной сертификации кормов, отправляемых в Россию (в Польше и Испании);

- недостатки государственного лабораторного мониторинга, отсутствие исследований кормов на тяжелые металлы, микотоксины, антибиотики, пестициды, нитриты, афлотоксины, нитраты, ГМО (все проверенные страны ЕС);

- использование кормовых добавок и компонентов, не зарегистрированных в России, а также изготовленных компаниями, не имеющими права поставок в страну (в Дании, Испании, Бельгии, Италии, Франции);

- самостоятельная замена действующих или вспомогательных компонентов, вразрез выданным в России регистрационным документам, которыми утвержден состав кормовых добавок (в Испании, Болгарии, Бельгии) и многие другие системные нарушения.

Кроме того, как в ходе инспекций, так и в процессе лабораторного мониторинга поступающих в Россию кормов для домашних животных, Россельхознадзор выявил многочисленные несоответствия сырьевому составу, заявленному на маркировке, которые не только значительно удешевляют конечный продукт, но и вводят российского потребителя в заблуждение. Ведомство обнаруживало как случаи замены в премиальных продуктах дорогостоящего мясного сырья более дешевым, так и полное отсутствие мясных компонентов в кормах, которые должны их содержать.

Фальсификация информации о реальном составе корма и производителе используемого сырья, который может быть в принципе не аттестован на поставки в Россию, вызывает обоснованные опасения в безопасности таких товаров и создаёт риски заноса с продукцией таких болезней как африканская чума свиней и грипп птиц.

На сегодняшний день Россельхознадзором выявлены 63 факта несоответствия кормов сырьевому составу при поставках из Франции (17 случаев), Италии (15), Бельгии (12), Германии (11), Испании (4) и других государств ЕС.

Аналогичные нарушения обнаружены в кормах, ввезенных из Сербии (35 случаев) и Канады (14).

Россельхознадзор опубликует наиболее известные и популярные в России марки кормов, состав которых отличается от заявленного на маркировочных этикетках.

Не менее остро стоит вопрос с использованием зарубежными производителями незарегистрированных в России ГМ-компонентов. В текущем году Россельхознадзор выявил 98 таких случаев, 76 из которых пришлись на Канаду, 11 - на Китай, 7 – на Германию.

При этом Ассоциация производителей кормов, Национальный кормовой союз, «ОПОРА РОССИИ», Национальный союз свиноводов, Союз предприятий зообизнеса, ООО «Компания Навигатор», сеть магазинов «Бетховен» и отдельные компании-импортеры направляли и продолжают направлять в Россельхознадзор гарантии соответствия данных зарубежных предприятий всем требованиям России.

В связи с этим, обращено внимание отраслевых союзов и компаний, занимающихся в России продажей импортных кормов, на то, что они продвигают и реализуют потребителям не соответствующую заявленному уровню качества и безопасности продукцию. Учитывая этот факт, в зону интересов и ответственности российских импортеров должна входить задача по оперативному исправлению ситуации во взаимодействии с зарубежными партнерами.

Со своей стороны Россельхознадзор готов к конструктивному сотрудничеству, рассмотрению по существу всех поступающих обращений и продлению переходного периода для отдельных европейских компаний до 25 марта 2022 года. Однако это время необходимо использовать как компетентным ведомствам стран-экспортеров, так и российским импортерам для того, чтобы решить все обозначенные проблемы и представить этому убедительные доказательства.

Для справки:

В настоящее время экспорт кормовой продукции в Россию без ограничений осуществляется из Франции, Норвегии, Италии, Финляндии, Ирландии, Австрии, Венгрии, Сербии, Китая, Швеции, Бразилии и других стран.

Кроме того, временно разрешены поставки более чем 230 товарных наименований кормов и кормовых добавок 75 компаниям Германии, Испании, Нидерландов, Дании, Бельгии, Великобритании.

В текущем году в Россию ввезено 327,6 тыс. тонн кормовой продукции для продуктивных животных, 140,9 тыс. тонн – для непродуктивных животных и 305,7 тыс. тонн растительных кормов. Всего в страну импортировано более 774,3 тыс. тонн кормов и кормовых добавок.

Нефть и газ в октябре 2021

Ежемесячный обзор нефтяного рынка и нефтегазовой отрасли

Рынок нефти. Путин в октябре: нефть подорожала на заявлениях президента России

В октябре продолжилось начавшееся в сентябре мощное ралли цен на нефть, хотя его темпы роста цен разных эталонных марок были неодинаковыми. Так, цена нефти Brent после сентябрьского десятипроцентного подъёма повысилась в октябре ещё на 5,7% и поднялась выше уже позабытых $80 за баррель, завершив месяц на отметке в $83,47 за баррель. Однако цена техасской марки WTI в октябре продолжала расти почти такими же мощными темпами, как и месяцем ранее, и взлетела за октябрь ещё на 9,2%, до $82,5 за баррель. Ценовой спред между эталонными марками значительно сократился и составил к концу октября менее доллара. В начале третьей декады октября цена Brent повышалась до $85 за баррель, а цена WTI даже тестировала отметку в $84 за баррель, хотя на этих максимумах задержаться долго ценам не удалось.

Графики цен на нефть Brent и WTI за октябрь — начало ноября 2021 г.

Основной причиной для продолжения нефтяного ралли стал энергетический кризис в мире, выражающийся в росте цен на газ и другие энергоресурсы, что повысило спрос на нефть как на резервное топливо для электростанций. Однако не меньший вклад в рост цен на нефть в октябре внесли так называемые вербальные интервенции мировых лидеров и руководителей крупнейших нефтяных компаний мира, преимущественно настраивавшие рынок нефти на рост. В октябре состоялся ряд важных международных форумов, значимых не только для нефтяной отрасли, но и для всей мировой экономики, а также октябрь 2021 года отмечался важными комментариями мировых лидеров относительно сложившегося в мире энергокризиса и его последствий.

Ещё в сентябре нефтяному рынку пыталась угрожать, хотя безрезультатно, глава Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм, пообещавшая, что Минэнерго продаст часть запасов нефти из стратегического резерва США, чтобы снизить цены на нефть. Однако уже в октябре министерство энергетики опровергло заявление своего руководителя и заверило, что ведомство не намерено искусственно вмешиваться в рыночные процессы. (Напомним, что ранее госпожа Гренхолм приобрела скандальную известность благодаря некоторым непродуманным заявлениям, например, что у России якобы «самый грязный газ», но это заявление вызвало возмущение и насмешки не только в России, но даже в Европе). В итоге цены на нефть на этом сообщении из американского Минэнерго рванули вверх.

Несколько позже, на международном форуме представителей нефтегазовой отрасли и лидеров нефтедобывающих стран «Российская энергетическая неделя» в Москве принимавший участие в форуме президент России Владимир Путин заявил, что Россия и её партнёры по ОПЕК+ не намерены ещё больше ограничивать добычу нефти, чтобы завышать цены, но, тем не менее, не исключил повышения цены на нефть до $100 за баррель в связи с текущим энергетическим кризисом.

Заявление российского президента открыло ценам на нефть путь на новые максимумы.

Более того, через два дня (согласовывали заявление?) глобальное рейтинговое агентство Fitch вслед за президентом России Владимиром Путиным допустило, что цены на нефть могут вырасти до $100 за баррель, но с оговоркой, что такой рост будет временным, и на уровне в $100 нефть долго не задержится. Как бы то ни было, но эти заявлений одного из мировых лидеров и авторитетного международного рейтингового агентства оказалось достаточно, чтобы к началу третьей декады октября разогнать цену нефти Brent почти до $85 за баррель.

Всего через неделю, 21 октября, президент России Владимир Путин на заседании объединяющего известных в России и за рубежом политиков, политологов и экономистов «Валдайского клуба» в Сочи, отвечая на вопрос о том, может ли ОПЕК+ на ноябрьской министерской встрече принять решение об увеличении добычи нефти на большую величину, чем 400 тыс. баррелей в сутки, рассказал, что это нереально, так как далеко не все нефтедобывающие страны, в частности Россия из-за её природно-климатических особенностей, располагают возможностями для быстрого наращивания добычи.

Почти одновременно Международное энергетическое агентство в октябрьском докладе, повысило прогноз спроса на нефть в текущем году до 5,5 млн б/с, а в 2022 году — до 3,3 млн б/с, что снова воодушевило «быков» нефтяного рынка.

После такого заявления российского президента и обновления прогноза МЭА в сторону повышения «медведям» нефтяного рынка оставалось только впасть в спячку, но, как оказалось, не слишком надолго.

К концу октября в администрации президента США заявили о том, что США создают коалицию импортёров нефти.

В нее войдут сами США (хотя ещё пару лет назад они позиционировали себя как крупнейший экспортёр), а также Индия, Япония и Китай, для того, чтобы надавить на ОПЕК+ и заставить снизить цены на нефть. С такой просьбой к ОПЕК+ публично обращались министры нефти Индии и Японии, однако, в ОПЕК+ придерживались иного мнения.

На ноябрьской встрече министров, страны-участницы ОПЕК+ снова решили сохранить и в ноябре действующие квоты на добычу нефти, и не увеличивать добычу более чем на запланированные 400 тыс. б/с.

Как объясняли это решение представляющий Россию в ОПЕК+ вице-премьер правительства РФ Александр Новак и министр энергетики Саудовской Аравии Абдель-Азиз бин Салман аль-Сауд, поскольку пандемия коронавируса ещё не закончилась, связанные с ней ограничения для экономики могут нанести в любой момент серьёзный удар по спросу на нефть и снизить цены, поэтому более значительное увеличение добычи нефти сейчас не требуется.

Мы полагаем, что и решение, которое будет приниматься на ближайшей встрече ОПЕК+ 4 декабря будет аналогичным, так как пандемия «ковида» и её новые и новые штаммы по-прежнему продолжают «кошмарить» мир и ограничивать спрос на поездки и авиаперелёты, а значит, и на нефтепродукты.

Единственным значимым «медвежьим» фактором к концу октября оказалась распространенная иранскими СМИ новость о предстоящем возобновлении в конце ноября переговоров Ирана и Запада по ядерной сделке.

В Иране уверены, что переговоры будут успешными, и это приведёт к отмене нефтяного эмбарго. На Западе конкретных обещаний и тем более гарантий Ирану не дают, однако приветствуют сам факт будущего возобновления переговоров. Возобновление переговоров по ядерной сделке запланировано на 29 ноября. Тем не менее в конце октября цены на нефть не удержали достигнутые максимумы и постепенно начали снижаться.

Октябрь и начало ноября являются традиционным месяцем публикаций финансовой отчётности крупнейших нефтяных компаний мира за 3 квартал и 9 месяцев.

У крупнейших нефтяных корпораций мира финансовые результаты за 3 квартал 2021 года в сравнении с аналогичным кварталом 2020 года оказались довольно неоднозначными. Почти все перечисленные в таблице выше нефтяные гранды, кроме французской TotalEnergies, показали сильный рост выручки в годовом выражении, на 36-80%, а ConocoPhillips увеличила выручку даже на 165% к 3 кварталу 2020 года благодаря приобретению американский нефтяной компании Concho Resources в январе текущего года. Французская Total выручку снизила на 12% из-за летнего снижения внутренних цен на газ в Европе на 55% в годовом выражении. По этой же причине французская компания снизила чистую прибыль в 3 квартале на 29% к 3 кварталу 2020 года. Однако, можно ожидать, что 4 квартал для Total будет намного более успешным — цены на газ резко выросли.

Не слишком удачным 3 квартал 2021 года стал и для других крупнейших европейских нефтяных корпораций — ВР и Royal Dutch Shell. Так, ВР получила чистый убыток в 3 квартале 2021 года в размере -$2,54 млрд по сравнению с убытком всего в $450 млн в аналогичном квартале 2020 года. А англо-голландская корпорация Shell получила в 3 квартале текущего года чистый убыток в $457 млн, хотя в аналогичном периоде кризисного 2020 года она смогла получить прибыль в размере $489 млн. Убыток ВР в 3 квартале текущего года, как объясняет корпорация в отчётности, был «бумажным», и в следующем квартале, по всей видимости, его уже не будет, а причиной убытка британской корпорации стала переоценка некоторых обязательств, например, форвардных контрактов на поставки газа, в связи с ростом цен на газ в сентябре 2021 года. Вот и получается — «кому война, а кому мать родна», то есть для одних международных корпораций выгода заключается в снижении цен на газ, а для других, наоборот, в росте. Хотя, с другой стороны, рост цен на нефть и газ стали важным фактором роста выручки ВР в 3 квартале на 37% в годовом выражении.

В свою очередь, чистый убыток Shell в 3 квартале 2021 года был вызван форс-мажорными обстоятельствами, а именно последствиями урагана «Ида» в Мексиканском заливе, из-за которого корпорация была вынуждена в сентябре почти полностью остановить добычу нефти в заливе, и, соответственно, производить и продавать меньше нефтепродуктов. Возможно, что результаты Shell в третьем квартале будут лучше.

Ноябрь в прошлые годы нередко являлся месяцем снижения цен на сырьевые товары, в частности цен на нефть. Напомним, что в ноябре 2018 и 2019 годов эта закономерность работала, и цены действительно снижались, а вот в ноябре 2020 года на рынке нефти наблюдался мощный восстановительный рост. Будем наблюдать, как в конце месяца проходят переговоры Ирана с Западом, и готов ли Запад взять и отменить нефтяное эмбарго против Ирана (мы остаёмся скептиками в этом прогнозе и не ожидаем, что обе стороны готовы к серьёзным компромиссам). В ноябре мы ожидаем коридор цен Brent в $75-85 за баррель.

Возобновляемая энергетика. Провал Байдена: почему и для кого саммит G20 оказался разочарованием?

В октябре энергетический кризис начал смягчаться. Цены на газ на голландском хабе TTF к концу октября после сентябрьского роста более чем на 70% снизились за месяц на 32%, а цена тысячи кубометров упала с более чем $1100 в начале октября до $750 в конце месяца.

Соответственно, упали цены на электричество в Европе: так, на бирже Nord Pool за месяц цены на электроэнергию сократились на 25%.

Цены на энергетический уголь в Китае в середине октября доходили до рекордного уровня в $200-220 за тонну, однако к концу месяца понизились по мере того как власти Китая установили административные барьеры для роста цен и увеличили импорт угля, в том числе из России и Казахстана.

Одновременно Китай не отказывается от «зелёной энергетики».

Так, президент КНР Си Цзиньпин, выступая в формате видеоконференции на саммите G20 в Риме в конце октября текущего года, рассказал, что Китай намерен бороться с ростом цен на углеводороды, в том числе, путём ускорения роста инвестиций в «зелёную энергетику», ветровые электростанции и проекты фотоэлектроэнергии.

Нефть, как мы рассказали выше, по-прежнему дорожала в октябре, однако причины для роста цен, скорее всего, связаны с ограниченным предложением, а последнее является следствием недостатка инвестиций в прошлые годы — как из-за пандемии коронавируса, так и из-за других факторов (санкции, эмбарго и т. д.).

То есть Запад, который ранее делал всё возможное, чтобы ограничить предложение углеводородов, вытеснив их возобновляемыми источниками энергии, теперь пожинает плоды своих усилий.

Состоявшийся в конце октября саммит лидеров «большой двадцатки» в Риме, по словам генсека ООН Антониу Гуттереша, не оправдал ожиданий в сфере борьбы с неблагоприятным изменением климата, и теперь в ООН возлагают надежды на проходящий в Глазго в ноябре климатический саммит СОР26. Действительно, самым главным результатом саммита стало то, что на нём не состоялось триумфа президента США Джо Байдена и вообще США как лидеров в борьбе с углеводородными выбросами и перехода на возобновляемую энергетику. Никаких заслуживающих внимания резолюций по климату либо возобновляемой энергетике на этом саммите принято не было, за исключением чисто формальной резолюции об отказе стран «двадцатки» от финансирования строительства угольных электростанций за рубежом, но на самих себя лидеры «двадцатки» эти ограничения не распространили.

По итогам саммита президент США обвинил в неудаче саммита лидеров России и Китая, которые не приехали в Рим лично, а приняли участие в нём только онлайн. Но эту ситуацию можно охарактеризовать русской пословицей «с больной головы на здоровую». США, которые являются «чемпионами мира» по обложению нефтяной индустрии других стран санкциями и эмбарго, в том числе в области добычи и экспорта нефти, сами не слишком торопятся отказываться от использования углеводородов и ископаемого топлива. Так, природный газ обеспечивает 40% генерации электроэнергии в США, а уголь — 19%, то есть почти 60% электроэнергии в США вырабатывается за счёт ископаемого топлива, а новые технологии возобновляемой энергетики, такие как солнечные и ветровые электростанции, в 2020 году обеспечивали Соединённым Штатам не более 12% генерации электроэнергии.

Для сравнения: в России, обладающей огромными запасами водных ресурсов, доля низкоуглеродных источников в производстве электроэнергии (преимущественно ГЭС), по оценкам Минэнерго РФ, составляет 40%, что делает Россию одной из самых низкоуглеродных стран мира, хотя в странах коллективного Запада, и прежде всего, в США и Евросоюзе, не торопятся это признавать.

Несколько более значимым событием в области обсуждения вопроса об энергопереходе и его последствиях стало другое событие, которое, как и саммит «большой двадцатки» состоятся в октябре в Италии — это XIV Евразийский экономический форум в Вероне. О том, что слишком поспешный переход ряда стран на «зелёную энергетику» может привести к экономическому шоку для многих стран, срывам поставок товаров и сырья, на форуме заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

По словам Сечина, важно, чтобы компании, инвестирующие в «зелёную энергетику», заботились не только о будущем росте своей капитализации, но и об обеспечении последовательного энергетического перехода, не создающего шоковых воздействий на мировую экономику.

Таким образом, энергопереход при правильном управлении им способен стать благом, а не злом, для климата и мировой экономики, если только под видом энергоперехода коллективный Запад не будет заниматься фактическим устранением конкуренции и продвигать свои идеологические принципы.

Газовая отрасль. «Северный поток-2» зависим от внутренних проблем Германии

Построенный и почти готовый к запуску газопровод «Северный поток-2» ожидает сертификации от федерального сетевого агентства Германии BNA.

Однако немецкий регулятор с этим процессом не торопится: выдача окончательного решения на запуск газопровода может затянуться до 8 января 2022 года.

А пока BNA достаточно легко раздаёт иностранным компаниям разрешение на участие в сертификации: так, недавно такое разрешение получила польская госкомпания PGNiG, которая ранее судилась с «Газпромом» в арбитражном суде из-за якобы завышенных цен на российский газ и даже выиграла процесс, а «Газпром» по решению суда заплатил польской госкомпании $1,5 млрд. Теперь эта компания намерена проверить соответствие оператора газопровода Nord Stream 2 AG третьей газовой директиве ЕС, подразумевающей независимость разных поставщиков газа в ЕС друг от друга. Но, по всей видимости, у швейцарской компании Nord Stream 2 AG таких проблем с соответствием быть не должно. Более пикантной ситуацией является подача сразу двух заявок от украинских компаний на участие в сертификации газопровода — от «Нафтогаза» и «Оператора ГТС». Депутат бундестага Клаус Эрнст, ранее возглавлявший парламентский комитет по энергетике и экономике, заявил, что Украине не следует участвовать в сертификации «Северного потока-2», так как она преследует единственную цель оплаты за транзит газа через свою территорию. Тем не менее, украинские газовые компании ожидают решения от BNA не позднее середины ноября и чувствуют себя весьма уверенно.

Проблема в том, что в Германии до сих пор не сформировано федеральное правительство (по закону, парламентская коалиция должна быть создана до конца ноября, не позднее чем через два месяца после выборов в бундестаг). А какой будет парламентская коалиция — неясно, и ещё не решён вопрос об участии в ней партии «зелёных», которая была всегда настроена негативно по отношению к «Северному потоку-2». Похоже, что и Германия, несмотря на то, что цены на газ всё равно остаются высокими, не торопится с решением о сертификации, так как политическая стабильность и формирование коалиции важнее. Поэтому борьбу за «Северный поток-2» рано считать завершённой.

Наталья Мильчакова, к.э.н., заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»

Механика «зеленого» пиара: декларации и реалии саммита СОР26

В ходе глобального климатического саммита СОР26 в Глазго официальные лица уже сделали ряд вводящих в заблуждение и преувеличенных заявлений, утверждает британская The Guardian

В ходе глобального климатического саммита СОР26 в Глазго официальные лица уже сделали ряд вводящих в заблуждение и преувеличенных заявлений, утверждает британская газета The Guardian в материале под заголовком «Анатомия подтасовки фактов: как Великобритания пытается представить СОР26 как успех». Проделанный изданием детальный анализ принятой в ходе саммита декларации об отказе от угля демонстрирует, что дальше громких слов инициативы СОР26 могут не пойти.

Первая неделя СОР26 была насыщенной: лидеры стран «большой двадцатки» сначала встретились в Риме, а затем переместились в Глазго, где к ним присоединились главы более чем ста других государств. На открытии саммита генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что недавние оптимистические оценки климатических рисков были иллюзией, призвав мировых лидеров прилагать более активные усилия по сокращению выбросов парниковых газов.

Самой крупной страной, которая отреагировала на эти призывы, оказалась Индия, третий по величине производитель парниковых газов в мире. Эта страна объявила о цели достичь нулевых выбросов к 2070 году, однако, согласно преобладающему мнению, это слишком поздно для достижения цели, которая декларируется на СОР26, — ограничить повышение средней мировой температуры уровнем 1,5 градуса Цельсия по сравнению с уровнем доиндустриальной эпохи.

Но, безусловно, наибольшую активность на первой неделе саммита проявляла страна-хозяйка мероприятия — Великобритания, организовавшая на площадке СОР26 ряд громких деклараций и соглашений по лесам, финансам и углю. Это было необходимо для поддержания потока позитивных новостей и импульсов для дискуссий, пока участники переговоров работали над деталями своих хитроумных планов.

О том, что происходило в ходе первой недели СОР26, можно судить всего по одному сообщению от Министерства бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании, которое появилось 3 ноября в 16.14, но было отозвано в 22.30 того же дня. Вот оно:

«КОНЕЦ УГЛЯ НЕ ЗА ГОРАМИ, ПОСКОЛЬКУ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ГАРАНТИРУЕТ АМБИЦИОЗНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА САММИТЕ COP26».

«Деньги, уголь, автомобили и деревья — вот что требуется, чтобы увеличение мировой температуры не превысило 1,5 градуса», — такое памятное высказывание в начале этого года сделала Аллегра Страттон, представитель премьер-министра Бориса Джонсона. Ключевым моментом здесь выступает именно уголь — самое грязное ископаемое топливо, которое по-прежнему широко используется, а в некоторых странах его использование еще и растет. Если использование угля продолжится, у планеты нет надежд, что повышение температуры останется в пределах 1,5 градуса.

Таким образом, принципиальное решение по углю по любым меркам имеет важное значение для успешного результата СОР26.

Для Великобритании ключевым способом привлечь внимание к этой проблеме и подтолкнуть участников саммита на должный путь «чистой» энергии стало выделение угля в отдельный блок вопросов. Вот что говорилось дальше в релизе британского министерства:

«Благодаря мерам поддержки со стороны Великобритании и наших международных партнеров коалиция из 190 стран сегодня согласилась отказаться от угольной энергетики и прекратить поддержку новых проектов угольных электростанций».

Но именно здесь у Великобритании возникли затруднения. На СОР26 представлено ненамного, но все же больше, чем 190 стран. Все ли они планируют постепенно отказаться от угля? Или же это попытка выдать желаемое за действительное?

«Кампания, инициированная Великобританией, подразумевает обязательство крупных банков прекратить финансирование угольных проектов в дополнение к обязательствам Китая, Японии, Южной Кореи и стран G20 по прекращению финансирования зарубежных проектов угольной генерации к концу 2021 года. В результате любое государственное финансирование новых проектов в угольной энергетике теми же темпами фактически прекратится».

В этом году «большая семерка» под председательством Великобритании уже согласилась прекратить зарубежное финансирование угольных проектов, преодолев жесткое противодействие со стороны Японии. Позднее о готовности следовать этому примеру объявил Китай, и это серьезное достижение, предполагающее, что все крупнейшие государства, финансирующие угольные проекты в развивающихся странах, перестанут это делать.

Но это еще ничего не говорит о том, что те же самые страны строят новые угольные электростанции на своей территории — и по-прежнему могут это делать. То же самое касается и частного сектора: банки все так же могут финансировать угольные проекты, даже несмотря на то, что на первой неделе СОР26 они подписали еще одну важную инициативу правительства Великобритании. Речь идет о Финансовом альянсе для достижения чистых нулевых выбросов (GFANZ), который намерен мобилизовать на эти цели $130 трлн от 450 банков к 2050 году.

Следующий фрагмент релиза:

«Пришедшие к соглашению под председательством Великобритании в СОР26 страны обязуются ускорить поэтапный отказ от угля и быстро расширить масштабы внедрения экологически чистой энергии, что знаменует собой важный поворотный момент в глобальном переходе к чистой энергии».

Этот поток заявлений отражает подход, предпринятый Великобританией в рамках СОР26, который, по сути, имеет два направления. Во-первых, это жесткие переговоры под эгидой ООН, задачей которых является побудить отдельные страны выступить с собственными национальными планами сокращения выбросов и тем самым утрясти проблемы Парижского соглашения по климату 2015 года. Во-вторых, это ряд соглашений и инициатив, которые выходят за рамки технической части переговоров под эгидой ООН, но обеспечат конкретные средства сокращения выбросов.

Ни в том, ни в другом направлении нет ничего нового. Уже давно существует общее признание того, что не все необходимые для сокращения выбросов цели будут достигнуты с помощью рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Не в последнюю очередь потому, что это громоздкий процесс, в рамках которого решения могут приниматься только на основе консенсуса, и он легко может быть прерван недружественно настроенными государствами. В США за последние 22 года республиканские администрации во главе с президентами, которые враждебно относились к действиям по борьбе с изменением климата, находились у власти 12 лет и уже скоро могут вернуться. В период, пока в Белом доме находился Дональд Трамп, который вывел США из Парижского соглашения, для сохранения прогресса в борьбе с изменениями климата были важны инициативы бизнеса и таких субъектов, как отдельные американские штаты и города.

В ходе СОР26 действительно было заключено много дополнительных соглашений, хотя официальные лица Великобритании и не одобряют такую формулировку. Среди них, в частности, был подписанный под руководством США и Евросоюза пакт о сокращении выбросов метана на 30% к 2030 году, что в случае успеха снизит глобальное потепление на 0,2 градуса. Кроме того, отметим соглашение более 130 стран о прекращении уничтожения лесов к 2030 году и соглашение по сокращению выбросов, подписанное в Глазго глобальными производителями цемента и стали. Последнее, по мнению экспертов, будет иметь принципиальное значение для снижения выбросов в этих двух отраслях, которые трудно декарбонизировать.

Следующий фрагмент из релиза британского министерства:

«Конец угля — важнейшего фактора изменения климата — близок благодаря тому, что Великобритания обеспечила коалицию 190 стран и организаций на СОР26, а такие страны, как Польша, Вьетнам, Египет, Чили и Марокко, объявили о своих четких обязательствах по поэтапному отказу от угольной энергетики».

Снова перед нами коалиция из 190 участников, но на сей раз упоминаются «страны и организации». Иными словами, нам намекают, что декларация может быть менее убедительной, чем казалось на первый взгляд: если Польша и Вьетнам являются крупными потребителями угля, то Египет, Чили и Марокко относятся к второстепенным. Египет, например, потребляет всего 0,1% угля в мире. Читаем дальше:

«Сегодняшние обязательства, полученные благодаря усилиям под руководством Великобритании, включая новую Декларацию о глобальном переходе от угля к чистой энергии, охватывают развитые и развивающиеся страны, основных потребителей угля и страны, уязвимые к изменениям климата. В их число входят 18 стран, которые впервые взяли на себя обязательство отказаться от строительства новых угольных электростанций и не инвестировать в них, включая Польшу, Вьетнам и Чили, что стало для СОР26 важной вехой в глобальном переходе к чистой энергии».

Так вот в чем суть дела: отказаться от угольной энергетики фактически соглашаются только 18 стран, и в этот список не входят 15 крупнейших потребителей угля в мире.

«Это заявление, обнародованное сегодня, обязывает страны всего мира:

прекратить все инвестиции в новую угольную энергетику, как внутренние, так внешние;

быстро наращивать масштабы внедрения экологически чистой энергетики;

поэтапно отказаться от угольной энергетики в 2030-х годах (для крупных экономик) и 2040-х годах (для остального мира);

осуществить справедливый переход от угольной энергетики таким образом, чтобы это принесло пользу трудящимся и обществу».

Обратим внимание на даты.

2030-е годы для крупных экономик — это слишком поздно: чтобы достичь цели в 1,5 градуса, они должны постепенно отказаться от угля уже в ближайшее десятилетие.

Германия, например, планирует отказаться от угля в 2038 году — по мнению экспертов, это тоже слишком поздно. Для некоторых развивающихся стран отказ от угля в 2040-е годы может быть вполне приемлемым, но кто эти развивающиеся страны? Оказывается, что развивающейся страной считает себя Польша, несмотря на то, что она занимает 21 место в мире по размеру ВВП — но постепенно отказаться от угля она собирается к 2049 году.

«Кроме того, Китай, Япония и Корея, три крупнейших источника финансирования угольных проектов из государственных средств, обязались прекратить внешние инвестиции в угольную генерацию к концу 2021 года. Соглашения G7, G20 и ОЭСР о прекращении государственного международного финансирования угольной индустрии — убедительный сигнал о том, что мировая экономика переходит на ВИЭ. Это может положить конец выработке более 40 ГВт угольной энергии в 20 странах, что эквивалентно более чем половине генерирующих мощностей Великобритании.

Министр по делам бизнеса и энергетики Куоси Куортенг заявил:

«Сегодняшний день знаменует собой веху в наших глобальных усилиях по борьбе с изменениями климата, поскольку страны из всех уголков мира объединились в Глазго, чтобы заявить, что уголь больше не будет иметь никакого значения для производства электроэнергии.

Сегодняшние амбициозные обязательства, взятые на себя нашими международными партнерами во главе с председательствующей в СОР26 Великобритании, демонстрируют, что конец угля близок. Мир движется в правильном направлении в готовности решить судьбу угля и воспользоваться экологическими и экономическими преимуществами построения будущего, основанного на чистой энергии.

Для достижения целей Парижского соглашения по ограничению роста глобальной температуры до 1,5 градуса глобальный переход к чистой энергии должен происходить в четыре-шесть раз быстрее, чем сейчас. Поскольку уголь является важнейшим фактором изменения климата, поэтапный отказ от него и быстрый всеобъемлющий переход к чистой энергии крайне важны, если мы хотим ограничить повышение температуры уровнем 1,5 градуса.

28 новых участников сегодня присоединились к крупнейшему в мире альянсу по поэтапному отказу от угля (РРСА), созданному при сопредседательстве Великобритании. Чили, Сингапур и Дурбан присоединились к более чем 150 странам, субнациональным корпорациям и компаниям, включая финансовых партнеров NatWest, Lloyds Banking, HSBC и Export Development Canada. Совокупные активы, вовлеченные в цели поэтапного отказа от угля в рамках альянса, составляют более $17 трлн»».

Между тем неправительственные организации уже критиковали альянс РРСА, созданный в 2017 году Великобританией и Канадой, за слабость правил, которые дают его участникам огромную свободу действий в продолжении использования угля. А банк HSBC был подвергнут критике в ходе СОР26 за то, что в 2018-20 годах профинансировал угольные проекты на $15,2 млрд. «Нам действительно нужно кончать с углем, причем быстро. Но, к сожалению, новая коалиция повторяет недостатки альянса РРСА. Попросту говоря, PPCA не делает того, о чем заявляет, поскольку поставленная им цель отказа от угля к 2050 году опаздывает на десять лет, а вопрос о добыче угля вообще замалчивается», — комментирует Патрик Макколли, старший аналитик инициативной группы Reclaim Finance.

«За последние шесть лет количество новых угольных электростанций, запланированных во всем мире, сократилось на 76%. Это означает, что после принятия Парижского соглашения произошел отказ от 1000 ГВт новых угольных электростанций, что примерно в 10 раз превышает общую пиковую генерирующую мощность Великобритании. Сегодняшнее глобальное соглашение о переходе от угля к чистой энергии стало возможным благодаря ряду других инициатив, инициированных Великобританией и т. д.».

Все эти официальные сообщения были сделаны очень поздно, так что у ежедневных изданий оставалось очень мало времени на проверку фактов. Некоторые СМИ перепечатали эти сообщения, но позже им пришлось от них отказаться — и это вызвало предположения, что соглашения содержали изъяны или лазейки.

Отчасти беспорядок был неизбежен, потому что на таком мероприятии, как СОР26, отдельные страны могут зарегистрироваться в самый последний момент, и Великобританию нельзя винить за стремление привлечь как можно больше участников. В то же время мы видим, насколько сложным для Великобритании оказалась координация своей стратегии СОР26 в разных структурах правительства — приведенные заявления были сделаны Министерством бизнеса, энергетики и промышленной стратегии BEIS, хотя для руководства в Глазго существует отдельная структура.

При этом угольная декларация была не единственной неоднозначной новостью прошлой недели.

Заявление Великобритании, в рамках которого 130 стран согласились прекратить вырубку лесов, также подверглось критике, когда Индонезия сообщила, что подписанное ею обязательство является несправедливым; кроме того, отмечалось, что предыдущие аналогичные соглашения не были выполнены. Не избежал критики и финансовый альянс GFANZ: его участники объявили о своих совокупных ресурсах в $130 трлн, но не указали, что, вероятно, будут использовать для «зеленых» целей лишь небольшую часть этой суммы.

«На этой неделе из Великобритании поступило несколько сообщений, которые могут ворваться в заголовки СМИ, но оценить их истинную ценность чрезвычайно сложно, особенно учитывая скорость событий в ходе СОР26. Бориса Джонсона критиковали за то, что он занимался управлением с помощью пресс-релизов, и теперь этот принцип, похоже, распространяется и на руководство саммитом ООН по климату. Все эти декларации радуют глаз, но, сколько ни говори „халва“, сладко во рту не станет», — резюмировал разочарование многих наблюдателей Мохамед Адоу, глава аналитического центра Power Shift Africa в столице Кении Найроби.

Адаптированный перевод: Сергей Танакян

Тайна "Великого инквизитора"

к двухсотлетию Фёдора Достоевского

Валентин Катасонов

Всё творчество Достоевского в высшей степени пропитано духом эсхатологии, то есть размышлениями как самого автора, так и его героев о будущей судьбе каждого живущего в данный момент на этой земле, о судьбе каждого ушедшего из этой жизни (так называемая «малая эсхатология»), а также о судьбе народов (главным образом русского), всего человечества в целом (особенно в конце времен) и о судьбе всего видимого и невидимого мира («большая эсхатология»).

Как отмечает известный современный русский философ и богослов С.С. Хоружий, «эсхатология Достоевского… на редкость богата, ибо у Достоевского были с ней свои, особые отношения. Как издавна отмечали многие (Вл. Соловьёв, Д.С. Мережковский, Г.В. Флоровский), художник был наделён некой эсхатологической оптикой, способностью эсхатологического видения: способностью помещать явления реальности в горизонт „последних вещей“, видеть их в свете их завершения и конца, финального смыслового итога. Чаще эту его способность называли пророческой, но пророчество и эсхатология тесно связаны, и… в библейском духовном мире это одна стихия. Достоевский был лично вхож в неё, и поэтому данная тема — из числа главных и сердцевинных при обсуждении феномена Достоевского».

«Великий инквизитор» — пик творчества Достоевского

Пожалуй, пиком литературного творчества Фёдора Михайловича можно считать роман "Братья Карамазовы" — последний в так называемом Пятикнижии Достоевского (другие романы — "Преступление и наказание", "Идиот", "Бесы", "Подросток"). И наиболее яркой частью "Братьев Карамазовых" многие небезосновательно считают "Великого инквизитора" (часть вторая, книга пятая, глава пятая). Да и сам Фёдор Михайлович называл "Великого инквизитора" одним из своих главных литературных достижений.

В этом произведении очень лаконично и глубоко представлена метафизика мировой истории, которая вдумчивому читателю может помочь предугадывать будущее развитие человечества. Впрочем, эта метафизика истории не выдумана писателем, её корни уходят в Священное Писание и христианскую догматику. При этом герои романов Достоевского (да и сам писатель) — отнюдь не богословы, знающие тонкости христианской догматики. Большинство из них — ищущие люди, которые путём проб и ошибок, через горнило жизненных испытаний двигаются к постижению вечных истин. "Великий инквизитор" — произведение в высшей степени эсхатологичное, причём в нём просматриваются как «большая», так и «малая» эсхатологии.

Композиционно притча представляет собою рассказ в рассказе. Глава "Великий инквизитор" является непосредственным продолжением предыдущей главы "Бунт", где братья Карамазовы Иван и Алёша начали мировоззренческий спор о вере. Рассказ ведётся Иваном Карамазовым, который своему брату Алёше излагает в устной форме основные положения задуманной им поэмы. Алёша по ходу рассказа Ивана лишь изредка задаёт вопросы и даёт короткие комментарии. Естественно, что описание поэмы беглое, схематичное. Положить на бумагу свой замысел поэмы, как следует из последующих глав "Братьев Карамазовых", Ивану так и не удалось. Разговор о Великом инквизиторе лишь однажды ещё упоминается в романе: в ходе перепалки Ивана Карамазова с чёртом (часть четвёртая, книга одиннадцатая "Брат Иван Фёдорович", глава девятая "Чёрт. Кошмар Ивана Фёдоровича").

Многие биографы и исследователи творчества Достоевского полагают, что рассуждения Ивана Карамазова на тему Великого инквизитора передают непростые искания самого писателя в предыдущие годы, когда Фёдор Михайлович решал для самого себя «вечные вопросы». В 1840-е годы Достоевский, как известно, примкнул к петрашевцам, которые обличали недостатки и язвы тогдашней жизни в России и искали пути построения счастливого общества. Большинство из них были люди, которые находились под влиянием фурьеризма — одной из наиболее современных на тот момент социалистических идеологий. Но петрашевцы в своей массе были атеистами и в этом смысле пошли даже дальше самого Шарля Фурье (1772–1837), который с католицизмом не порывал. На петрашевцев сильно повлияла работа французского коммуниста-утописта Теодора Дезами "Иезуитизм, побеждённый и уничтоженный социализмом" (1845). Из самого названия видно, что француз «очистил» социалистическую идею Фурье от католических «предрассудков».

Достоевский в 1840-е годы, в отличие от большинства петрашевцев, видел будущее России как сочетание фурьеризма и христианства. Но гармоничного сочетания в его сознании никак не складывалось. И вот «Легенда» — как апогей размышлений писателя. И в ней он, рассуждая «от обратного» (через монолог Великого инквизитора), приходит к выводу, что сочетания социализма (а программа Великого инквизитора — это социализм) и христианства быть не может. Великий инквизитор сказал гневно Христу: «Ты нам мешаешь!»

Достоевский писал о "Легенде": «Здесь много меня и моего», «через большое горнило моя осанна прошла» ("Дневник писателя"). Слово «прошла» употреблено неслучайно: в период создания "Братьев Карамазовых" горнило сомнений и соблазнов было в основном уже позади. Как автор романа Достоевский — на стороне Христа, даже и в том случае, если бы, по его словам, «истина» оказалась «вне Христа».

В романе "Братья Карамазовы" "Великий инквизитор" именуется «поэмой», но это произведение чаще называли и называют «легендой», «притчей», «аллегорическим рассказом». Более того, ему дают титул «трагедии», причём "Великого инквизитора" многие критики и литературоведы называют самым трагическим произведением Достоевского. Оно имеет достаточно автономный статус, не связано напрямую с сюжетной линией романа "Братья Карамазовы" (хотя позволяет лучше понять внутренний мир Ивана и Алёши Карамазовых).

После смерти писателя «Великий инквизитор» неоднократно издавался в виде отдельной брошюры (или книги с комментариями, иллюстрациями и приложениями). Впрочем, случалось и обратное: при публикациях романа "Братья Карамазовы" на других языках зарубежные издатели иногда выбрасывали главу "Великий инквизитор". Мол, она не вписывается в сюжетную линию всего произведения, непонятна «среднему» читателю, является «инородным телом».

Роман "Братья Карамазовы", как известно, писался Достоевским на протяжении 1878–1880 годов, его первоначальная публикация осуществлялась отдельными частями, которые автор прямо со своего письменного стола передавал в журнал "Русский вестник". «Великий инквизитор» впервые увидел свет летом 1879 года в виде отдельной журнальной публикации (шестой номер). Работа по объёму небольшая — всего около 25 страниц…

Фёдор Михайлович сумел нащупать «болевые точки» («вечные вопросы»), которые не давали покоя людям ни в прошлом, ни в то время, когда писался "Великий инквизитор". От себя добавлю: они до сих пор не дают покоя и не будут его давать наиболее чутким людям до скончания веков. Действительно «вечные вопросы».

Три искушения Христа в пустыне как прообраз человеческой жизни и мировой истории

Любой грамотный человек помнит историю искушений Христа в пустыне. Дьявол явился после того, как Христос сорок дней бродил вдали от людей и не вкушал пищи. И по истечении этого срока Ему явился дьявол... Это одна из наиболее ярких и запоминающихся историй, изложенная у всех евангелистов, кроме Иоанна. Напомню читателю, в чём состояли три искушения.

Первое: «если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами» (Мф. 4:3).

Второе: «если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнёшься о камень ногою Твоею» (Мф. 4:6).

Третье: «Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю её; итак, если Ты поклонишься мне, то всё будет Твоё» (Лк. 4:6–7).

Святые отцы толкуют искушения следующим образом: первое — голодом и желанием богатства; второе — чудесами и желанием славы; третье — властолюбием. Известно, что Христос отверг все три искушения.

Вот Его ответ на первое искушение: «написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Мф. 4:4).

На второе: «написано также: не искушай Господа Бога твоего» (Мф. 4:7).

На третье: «отойди от Меня, сатана; написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи» (Лк. 4:8).

В монологе Великого инквизитора нашли своё отражение взгляды католичества и всех «просвещённых» людей Нового времени на причины существовавших неустройств человеческого общества и пути построения «правильного» общества. В речи инквизитора всё вращается вокруг евангельской истории об искушениях Христа дьяволом в пустыне. Три искушения — основа легенды о Великом инквизиторе, расширенное продолжение Евангелия. «Искушения Христа — это сконцентрированный образ истории человечества, а история человечества — раскрытие и конкретное проявление этих трёх искушений в жизни. То, что происходило тогда в пустыне, происходит каждый день во всей истории человечества. В трёх искушениях скрыты противоречия человеческой природы, которые разрастаются и развиваются в истории. Три искушения словно зерно, которое постепенно прорастает и разрастается в широкое дерево истории» (А. Мацейна)…

«Преодоление трёх искушений — вот религиозный смысл будущей истории человечества: не поклониться хлебу земному, не вручить совести своей авторитету земному, не соединяться всемирно в абсолютном государстве земном, под человеческой властью „Кесаря“, кто бы ни скрывался под этим символом власти» (Н.А. Бердяев).

Уже в первые века христианства появлялись еретики, которые пытались скорректировать духовный смысл искушений. А ко времени Великого инквизитора отношение к упомянутым искушениям в католицизме изменилось на 180 градусов, иначе говоря, он встал на сторону дьявола-искусителя. Великий инквизитор предъявляет Христу обвинение в том, что Он в начале Своего земного служения с порога отверг три искушения. С точки зрения кардинала, это совсем и не искушения, а очень конструктивные и выгодные предложения. Выгодные не только для Того, кому они адресовались, но и для человечества. Великий инквизитор восхищается гениальностью того, кто сформулировал три важнейших пункта программы построения «правильного» общества на Земле (т. е. дьявола) и предложил Христу заняться устроением такого общества:

«Страшный и умный дух, дух самоуничтожения и небытия, — продолжает старик, — великий дух говорил с тобой в пустыне, и нам передано в книгах, что он будто бы „искушал“ тебя. Так ли это? И можно ли было сказать хоть что-нибудь истиннее того, что он возвестил тебе в трёх вопросах, и что ты отверг, и что в книгах названо „искушениями“? А между тем если было когда-нибудь на земле совершено настоящее громовое чудо, то это в тот день, в день этих трёх искушений. Именно в появлении этих трёх вопросов и заключалось чудо. Если бы возможно было помыслить, лишь для пробы и для примера, что три эти вопроса страшного духа бесследно утрачены в книгах и что их надо восстановить, вновь придумать и сочинить, чтоб внести опять в книги, и для этого собрать всех мудрецов земных — правителей, первосвященников, учёных, философов, поэтов — и задать им задачу: придумайте, сочините три вопроса, но такие, которые мало того, что соответствовали бы размеру события, но и выражали бы сверх того, в трёх словах, в трёх только фразах человеческих, всю будущую историю мира и человечества, — то думаешь ли ты, что вся премудрость земли, вместе соединившаяся, могла бы придумать хоть что-нибудь подобное по силе и по глубине тем трём вопросам, которые действительно были предложены тебе тогда могучим и умным духом в пустыне?

Уж по одним вопросам этим, лишь по чуду их появления, можно понимать, что имеешь дело не с человеческим текущим умом, а с вековечным и абсолютным. Ибо в этих трёх вопросах как бы совокуплена в одно целое и предсказана вся дальнейшая история человеческая и явлены три образа, в которых сойдутся все неразрешимые исторические противоречия человеческой природы на всей земле. Тогда это не могло быть ещё так видно, ибо будущее было неведомо, но теперь, когда прошло пятнадцать веков, мы видим, что всё в этих трёх вопросах до того угадано и предсказано и до того оправдалось, что прибавить к ним или убавить от них ничего нельзя более».

Отказавшись от конструктивных предложений «страшного и умного духа», Христос, по мнению Великого инквизитора, обрёк человечество на страдания и несчастия.

Христос своим примером категорического отрицания всех искушений со стороны дьявола дал понять людям, как им реагировать на подобные «предложения» со стороны лукавого. Для этого Бог наделил человека свободой, понимаемой как возможность добровольного выбора между добром и злом, между правдой и кривдой, между светом и тьмой, между жизнью и смертью. А умственные и чувственные позывы в пользу выбора человеком зла и смерти Христос называет искушениями.

Комментируя рассуждения Великого инквизитора о трёх искушениях Христа, Н.А. Бердяев писал: «Вся история христианского мира есть непрерывная борьба Христа — начала свободы, смысла, высшей природы в человеке и вечной жизни с тремя искушениями дьявола. И теперь ещё, когда прошло уже не пятнадцать, а двадцать веков, все это ещё недостаточно видно, и потому Легенда о Великом Инквизиторе остаётся книгой пророческой. Антихрист у Вл. Соловьёва тоже соблазняет людей тремя старыми искушениями: он осуществляет мечту социалистической религии о превращении камней в хлеба, даёт людям равную сытость, он делает чудеса, порабощающие людей, и основывает вселенское царство земное».

Эти же искушения продолжают действовать и в XXI веке.

Католичество, социализм и христианство

Великий инквизитор гневно бросает Христу обвинение. Мало того, что Он сам отверг искушения «умного духа». Так Он ещё подал «дурной пример» людям: «А между тем то ли предлагалось тебе? Есть три силы, единственные три силы на земле, могущие навеки победить и пленить совесть этих слабосильных бунтовщиков, для их счастия, — эти силы: чудо, тайна и авторитет. Ты отверг и то, и другое, и третье и сам подал пример тому»…

Вожди католицизма полностью приняли все три предложения дьявола, презрев подвиг Христа в пустыне: «Мы не с тобой, а с ним, вот наша тайна! Мы давно уже не с тобою, а с ним, уже восемь веков». Далее Великий инквизитор делает следующее логическое заключение: коли нет свободы, то исчезает и понятие греха. «Преступления нет, а стало быть нет и греха, а есть лишь только голодные. „Накорми, тогда и спрашивай с них добродетели!“» А сломленное человечество заявит в отчаянии своим духовным вождям: «лучше поработите нас, но накормите нас». На первое место выходит вопрос «хлебов», а это уже идеология безбожного социализма.

Идея свободы, как сказал Великий инквизитор, была главной ошибкой Христа: «Таким образом, сам ты и положил основание к разрушению своего же царства и не вини никого в этом более». И вот на протяжении нескольких веков католицизм исправляет эту ошибку: «Не ты ли так часто тогда говорил: „Хочу сделать вас свободными“. Но вот ты теперь увидел этих „свободных“ людей, — прибавляет вдруг старик со вдумчивою усмешкой. — Да, это дело нам дорого стоило, — продолжает он, строго смотря на него, — но мы докончили наконец это дело во имя твоё».

Люди, как продолжил инквизитор, «пятнадцать веков мучились… с этою свободой, но теперь это кончено, и кончено крепко. Ты не веришь, что кончено крепко? Ты смотришь на меня кротко и не удостаиваешь меня даже негодования? Но знай, что теперь и именно ныне эти люди уверены более чем когда-нибудь, что свободны вполне, а между тем сами же они принесли нам свободу свою и покорно положили её к ногам нашим. Но это сделали мы, а того ль ты желал, такой ли свободы?»

Итак, люди добровольно отказались от свободы, и полномочия определять, что есть добро, а что есть зло, и управление человеческим стадом взяли на себя вожди католицизма, в том числе иезуиты и инквизиторы…

Великий инквизитор говорит от имени католицизма почти словами Карла Маркса, что, мол, бытие определяет сознание. Что, мол, сначала надо изменить «социально-экономические условия» жизни людей, а уж после этого требовать от них нравственного поведения: «Накорми, тогда и спрашивай с них добродетели! — вот что напишут на знамени, которое воздвигнут против Тебя и которым разрушится храм Твой. На месте храма Твоего воздвигнется новое здание, воздвигнется вновь страшная Вавилонская башня».

Правда, инквизитор не учёл того, что социалисты в деле построения башни могут обойтись и без католиков, перехватив у них знамя с надписью «Накорми!» Так оно и получилось: Достоевский был свидетелем того, как социалисты перехватывали это знамя у католиков.

У писателя во многих его романах и в "Дневнике писателя" красной нитью проходит мысль о том, что католицизм проложил дорогу идеологии социализма. Сначала это был социализм, который сохранял какую-то связь с христианством и церковью. Его в литературе времён Достоевского уже снисходительно называли «утопическим».

Пожалуй, последней версией такого утопического и формально «христианского» социализма был фурьеризм. Тот самый фурьеризм, которым в молодости увлекался Достоевский и который привёл его в кружок петрашевцев. Конечно, религиозность Шарля Фурье была очень условной. Его учение о Боге, промысле Божьем, посмертной судьбе человека, космогонии и прочих духовных вопросах просто фантастично, оно даже не подпадает под понятие ереси. Но риторика при этом христианская (точнее, псевдохристианская).

Ко времени написания "Братьев Карамазовых" на смену учениям французов Фурье, Сен-Симона и англичанина Оуэна (наиболее популярные версии утопического социализма первой половины XIX века) приходит «научный» социализм Карла Маркса. Эта версия социализма окончательно эмансипировалась от христианства. Более того, марксистский «научный» социализм уже рассматривал христианство как препятствие для строительства «светлого будущего».

Интересен комментарий к притче, сообщаемый со слов Достоевского писателем и публицистом В.Ф. Пуцыковичем: «Ф.М. Достоевский не только сделал мне некоторые разъяснения насчёт этой легенды, но и прямо поручил мне кое-что о ней написать… Относительно же самого содержания легенды он прямо объяснил, что она — против католичества и папства, и именно самого ужасного периода католичества, то есть инквизиционного его периода, имевшего столь ужасное действие на христианство и всё человечество. Он прямо говорил, что в инквизиционном католичестве действовали не Христос и даже не папы, а „просто злой дух, бес, чёрт»

Пожалуй, наиболее полный обзор и анализ отношения Достоевского и его героев к католицизму содержится в книге "Философия и религия Достоевского", принадлежащей перу преподобного Иустина Поповича, сербского святого. Вот выдержки из книги: «Сделав человека мерилом всего, обоготворив человека, возведя в догмат непогрешимость человека, католицизм вольно и невольно, непосредственно и опосредованно стал причиной и поводом атеизма, социализма, анархизма, науки, культуры и цивилизации по человеку. Европейский человеко-бог оттеснил Богочеловека; католицизм санкционировал человеко-божие; Европа взяла на себя обязанность это человеко-божие социализировать — отсюда весь ужас и всё мучение Европы… Римский католицизм сосредоточился на одном желании — создать всемирное государство любой ценой».

Впрочем, не хотел бы утверждать, что весь пафос Достоевского направлен исключительно против католичества. Сомнения и искушения типа тех, которые испытывал на протяжении своей длинной жизни Великий инквизитор, затрагивают в равной степени и протестантов, и агностиков, и даже православных…

Уже на излёте жизни, в последнем выпуске "Дневника писателя" Фёдор Михайлович неожиданно отходит от жёсткого неприятия социализма. Атеистическому социализму Маркса он противопоставляет «наш русский социализм»: «Я не про здания церковные теперь говорю и не про причты, я про наш русский „социализм“ теперь говорю (и это обратно противоположное церкви слово беру именно для разъяснения моей мысли, как ни показалось бы это странным), цель и исход которого всенародная и вселенская церковь, осуществлённая на земле, по колику земля может вместить её. Я говорю про неустанную жажду в народе русском, всегда в нём присущую, великого, всеобщего, всенародного, всебратского единения во имя Христово. И если нет ещё этого единения, если не созижделась ещё церковь вполне, уже не в молитве одной, а на деле, то всё-таки инстинкт этой церкви и неустанная жажда её, иной раз даже почти бессознательная, в сердце многомиллионного народа нашего несомненно присутствуют. Не в коммунизме, не в механических формах заключается социализм народа русского: он верит, что спасётся лишь в конце концов всесветным единением во имя Христово. Вот наш русский социализм!»

К сожалению, целостной концепции русского социализма Ф.М. Достоевский нам не оставил. Что и по сей день даёт пищу для оживлённых дискуссий и непрекращающихся споров.

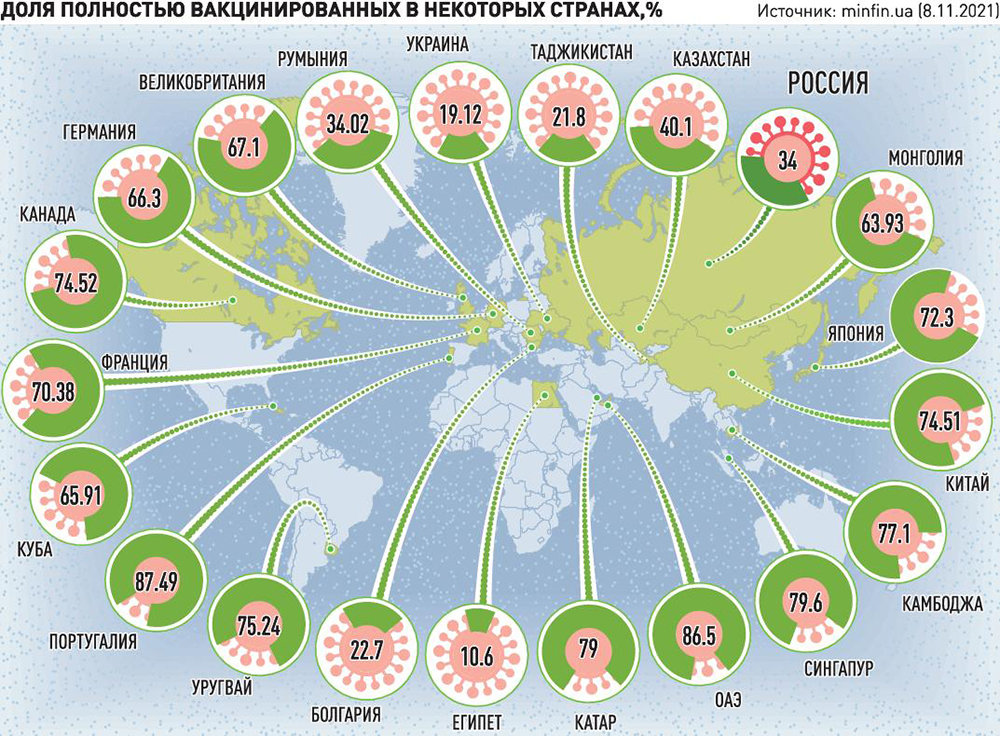

Почему Россия по уровню вакцинации оказалась позади многих стран

Почему многие люди в принципе не доверяют любым прививкам? Чем могут закончиться публичные дебаты Марии Шукшиной и других противников вакцинации с учеными? Насколько эффективно работает информация, которая "подогревает" страх заразиться? Об этом корреспондент "РГ" беседует с доктором психологических наук из Института психологии РАН, профессором РАН Тимофеем Нестиком.

Тимофей Александрович, сегодня число вакцинированных в России, где зарегистрирована первая в мире вакцина, около 35 процентов. А ведь у нас высокий уровень образования. Во многих странах, которые вообще не имеют своей вакцины и где уровень образования ниже, эта цифра перевалила за 60-70 процентов. Разные специалисты выдвигают самые разные причины нашего отставания. Каково мнение психолога?

Тимофей Нестик: Действительно, международные исследования показывают, что по готовности вакцинироваться у России показатель один из самых низких в мире. Не сказал бы, что в данном случае мы совсем уж исключительные. Еще до пандемии всплески антипрививочных настроений стали серьезной проблемой, например, для Западной Европы. Сегодня относительно низкий уровень готовности к вакцинации от коронавируса в странах Ближнего Востока, Африки, а также в некоторых европейских странах, таких как Франция, Италия и Польша. Но сейчас практически во всех этих странах число привившихся растет. Сказываются и длительные локдауны, от которых всем хочется поскорее избавиться.

Что касается России, то у нас и до пандемии около 30-40 процентов населения с осторожностью относились к прививкам от каких-либо инфекций.

А сейчас какая картина? Опасность ее изменила?

Тимофей Нестик: Убежденных антипрививочников немного, около 10-15 процентов. А среди тех, кто не планирует прививаться от коронавируса в ближайшие месяцы, только 40% старались избегать прививок до пандемии. Так что в основном мы имеем дело не с отказом, а с откладыванием решения. Согласно опросам, две трети в целом одобряют массовую вакцинацию, более половины признают, что необходима обязательная вакцинация для работников отдельных отраслей, но в то же время, по нашим данным, 65 процентов не доверяют вакцинам, считают, что они были разработаны в спешке.

Причин тому много: это и низкий уровень доверия к социальным институтам, и представление о COVID-19 как о заболевании с неизвестной природой, еще непонятными до конца последствиями, и вера в конспирологические теории. Кроме того, более 70 процентов опрошенных нами горожан отмечают, что заявления людей, которые занимают высокие посты, нередко противоречат друг другу, а эксперты высказывают прямо противоположные точки зрения.

В итоге люди приходят к выводу, что верить нельзя никому - ни официальным источникам, ни блогерам. И здесь сработал эффект, хорошо известный психологам: когда человек не уверен в эффективности мер, а СМИ целенаправленно нагнетают тревогу, включаются психологические защиты. Они проявляются в отрицании или недооценке угрозы, а также в поиске конспирологических объяснений происходящего. С весны 2020 года число опасающихся заболеть коронавирусом неуклонно снижалось, а после небольшого всплеска осенью оно снова сократилось до 30-40 процентов к лету 2021 г.

Важно отметить, что разные конспирологические убеждения в той или иной форме характерны для 80 процентов опрошенных нами горожан. Конспирология позволяет нам вернуть ощущение контроля над ситуацией и поднимает самооценку: "уж я-то знаю, что происходит на самом деле".

Сказывается также выработанный в ходе нашей эволюции сверхоптимизм. Даже когда кругом все болеют, нам кажется, что именно нас эта беда обойдет стороной. Наконец, когда мы сталкиваемся с новой для себя угрозой, мы как бы приручаем ее, отождествляя с чем-то привычным. Многим кажется, что ковид - это то же самое, что и грипп, и они не хотят обращаться к врачу. Отсюда попытки самолечения и трагические исходы.

Вы говорите о сугубо психологических факторах, но, судя по высказываниям антиваксеров, все проще. Многие прежде всего боятся побочных эффектов вакцины. И вот здесь надо работать ученым, убеждать в безопасности.

Тимофей Нестик: Да, страх побочных эффектов, например тромбов, аллергии, - это самая распространенная причина отказа от вакцинации. Среди жителей российских городов около 80 процентов опасаются непредвиденных последствий вакцинации, а каждый второй верит в мифы, опровергнутые наукой, например, что прививки малоэффективны против новых штаммов коронавируса, что они менее эффективны, чем иммунитет, приобретенный вследствие перенесенного заболевания, что прививки от коронавируса опасны для детей.

Так, может, надо на ТВ устроить дебаты Шукшиной и других противников прививаться с теми специалистами, которые умеют доходчиво объяснить необходимость вакцинации. На глазах многомиллионной аудитории выбить козыри у противников?

Тимофей Нестик: Действительно, такой вариант напрашивается. Но у него есть свои недостатки, на которые, кстати, обращает внимание ВОЗ в своих рекомендациях. Антипрививочники, как правило, выступают очень эмоционально, с конкретными примерами, а сторонники вакцинации - логично, со статистикой, научной терминологией. А наше восприятие так устроено, что лучше запоминаются эмоции и простые примеры из жизни. Возникает эффект бумеранга, когда вместо развенчания мифов мы можем получить рост их популярности.

Ну что же, вам психологам и карты в руки. Какие можете дать рекомендации по итогам ваших исследований?

Тимофей Нестик: Прежде всего, нужна согласованная позиция экспертов по поводу необходимости вакцинации. В первую очередь - солидарность врачей, особенно на уровне медицинского персонала первичного звена в районных поликлиниках. Здесь недостаточно использовать административную вертикаль или блокировать аккаунты в социальных сетях. Сами по себе запреты и преследования только укрепляют недоверие. Нужно опереться на профессиональные научные, медицинские и журналистские сообщества, а также давать экспертам возможность выработать общую точку зрения перед выходом "в люди". Важно также напоминать, что большинство россиян понимают необходимость вакцинации, что число привившихся с каждым днем растет.

Во-вторых, нужно больше рассказывать о том, как вакцинация организована: людей волнует, не заразятся ли они, ожидая очереди в пункте вакцинации; проверят ли наличие противопоказаний и достаточно ли квалифицированы медики, делающие укол; окажут ли им помощь, если что-то пойдет не так, и т.д.

Третье. Как и в каком виде подавать информацию? Надо учитывать особенности человеческого восприятия: угрозы быстро перестают пугать, после начала очередной волны к ним привыкают. Кроме того, страх заболеть хотя в определенной степени и повышает поддержку вакцинации, но может усиливать недоверие к конкретным вакцинам. Бомбардирование цифрами тоже не поможет. Вместо запугивания нужно делать ставку на ответственность за близких, поддерживать уверенность людей в своих силах, в том, что они могут защитить себя и других. Не нужно недооценивать и тем более унижать колеблющихся. Наши исследования показывают, что они не отличаются от сторонников вакцинации ни по уровню образования, ни по потребности в познании. Нужно говорить с ними как с другом, со знакомым. И тут хорошо работают примеры, рассказы своих историй конкретными людьми.

Какие примеры вы имеете в виду?

Тимофей Нестик: Например, вместо фразы "Наблюдается рост числа заболеваний. Пройдите вакцинацию, защитите себя и близких!" дать рассказ человека, который потерял близких. Но при этом обязательно нужны и позитивные примеры, которые вселяют в людей надежду. А тут желательны самые разные варианты, рассчитанные на разные аудитории. Известные, авторитетные люди могут рассказать свои истории. Как и почему они вакцинировались, каковы были последствия. Не менее важны истории простых людей. Они могут рассказать о своих страхах, сомнениях, о том, как проходила сама вакцинация.

Ну и потом, наши исследования показывают, что при решении вакцинироваться для одних важнее тяжесть санкций, для других - подтверждение эффективности в независимых источниках, для третьих - будут ли какие-то льготы и как к этому отнесутся другие, для четвертых - добровольность и наличие выбора вакцин, для пятых - смогут ли они таким образом защитить близких. Нужны разные стимулы, а не один и тот же для всех.

Это касается не только вакцинации. По нашим данным, большинство опасаются появления новых штаммов. Но среди уже сделавших прививку только 59 процентов утверждают, что соблюдают масочный режим, а среди еще не вакцинировавшихся только 22 процента твердо уверены, что будут носить маску после прививки. Очень важно объяснять, почему QR-код не освобождает от соблюдения правил предосторожности.

Среди "анти" есть те, кто готов прививаться, но только зарубежной вакциной. Нашим они не верят.

Тимофей Нестик: Конечно, такую возможность надо дать. Не надо за людей решать, чем им вакцинироваться. Это право каждого из нас. Кстати, слышал мнение, что надо какую-то вакцину сделать дефицитной, и тогда спрос на вакцинацию вырастет. Но манипуляции работают недолго и только снижают доверие к государству. Люди сложнее, чем мы о них иногда думаем. Поэтому нужно чаще демонстрировать доверие к гражданам, а выбор эффективных вакцин должен быть самый широкий. И важно прекратить информационные войны, сравнивать и противопоставлять одни вакцины другим.

В целом надо показывать, что только вакцинация вернет нас к нормальной жизни. Можно приводить примеры стран, где, несмотря на большое число зараженных, начали снимать ограничения. Логика понятна. Когда у нас много привитых, то даже если мы переболеем, то в легкой форме. Словом, коронавирус станет обычным явлением, с которым можно жить.

Текст: Юрий Медведев

В Палермо свыше 800 гробов оказались на улице из-за нехватки мест на кладбище

Текст: Нива Миракян ("Российская газета", Рим)

В условиях неутихающей пандемии в Палермо (Сицилия) разразился настоящий похоронный кризис. Свыше 800 гробов оказались на улице, поскольку на главном городском кладбище Ротоли ди Палермо закончились места.

По словам очевидцев, для того чтобы возложить цветы к телам умерших, люди вынуждены пробираться через соседние гробы. Большая часть из них находится под легкими навесами, а другая - и вовсе расположилась в административных офисах. Проблема возникла еще несколько десятилетий назад и лишь усугубилась в период пандемии. О необходимости построить новое кладбище говорится уже как минимум последние лет 20. Однако по сей день дальше разговоров дело не доходило. Изрядно осложняет решение этого деликатного вопроса отсутствие крематория, который закрылся ровно год назад.

Местные жители, изрядно уставшие от бездействия властей, не стесняются в выражениях, характеризуя происходящие емким эпитетом "позор", а также яростно призывая мэра Палермо Леолуку Орландо к ответу. С горожанами полностью солидарен архиепископ Палермо Монсеньор Коррадо Лорефиче, который настаивает на достойном захоронении умерших. "Мы не должны молчать. Это бесчеловечно. Немыслимо, что в цивилизованном обществе человеческие тела могут быть осквернены подобным образом даже после смерти", - подчеркнул архиепископ.

Достоевский изгоняет бесов. Какие пророчества русского гения сбываются в XXI веке

Текст: Павел Басинский

Ровно 200 лет назад на улице Новая Божедомка в Москве во флигеле Мариинской больницы для бедных в семье штаб-лекаря родился сын Федор - будущий революционер, каторжанин, писатель, публицист, религиозный и государственный мыслитель, оказавший невероятное влияние на всю последующую мировую литературу и философию. Без Достоевского уже нельзя представить культуру ХХ столетия. Он стал культовой фигурой русского Серебряного века, во многом определил течение новой русской религиозной философии и европейского "экзистенциализма". Его сочинениями зачитывались едва ли не все классики прозы ХХ века. Экранизировать его произведения мечтали и мечтают ведущие мировые режиссеры.

О том, что значит для нас Достоевский сегодня, когда мир так круто изменился, мы поговорили с ведущим исследователем его биографии и творчества Людмилой Сараскиной.

Как никто из русских писателей, Достоевский считается пророком. Я не очень верю в пророчества. Пророчествами называется то, что сбылось, быть может, случайно. А о пророчествах, которые не сбылись, просто никто не помнит. Какие из предсказаний Федора Михайловича оправдались? Он меньше месяца не дожил до 1 марта 1881 года, дня убийства Александра II народовольцами, и это был бы день его, как ни странно звучит, торжества - ведь он об этом предупреждал в "Бесах"! А в "Преступлении и наказании" впервые описал "теоретическое убийство", то есть такое, которое совершается не из корысти, не из ревности или мести, а "от головы", от "теории".

Людмила Сараскина: Не думаю, что Достоевский, доживи он до гибели царя от бомбы террориста, испытал бы торжество - его жена Анна Григорьевна Достоевская писала, что сердце Федора Михайловича, обожавшего царя-освободителя, при этом известии разорвалось бы мгновенно... Но он и в самом деле знал за собой эту особенность - "своим идеализмом пророчить даже факты". "Случалось", - лаконично утверждал он. "Русский вестник" еще не закончил печатать "Преступление и наказание", как в апреле 1866 года Дмитрий Каракозов, отчисленный, как и Раскольников, из университета за неуплату, стрелял в Александра II. Каракозов, признав убийство законным средством достижения политических изменений, как раз и открыл эпоху терроризма в России.

Но что он предсказал в ХХ и XXI веках? Что сбылось и, возможно, еще сбудется?

Людмила Сараскина: В 1921 году в столетний юбилей Достоевского в журнале "Печать и революция" появилась публикация, где утверждалось: все сбылось по Достоевскому. "Он, - писал автор статьи В.Ф. Переверзев, - все еще современный писатель; современность еще не изжила тех проблем, которые решаются в творчестве этого писателя. Говорить о Достоевском для нас все еще значит говорить о самых больных и глубоких вопросах нашей текущей жизни".

Прошло еще сто лет, и мы можем видеть, сколь многое попадает в перечень "всё". Это и сценарий падения империи в лицах, и почерк политических убийств, и аристократы, пошедшие в демократию, и их инфернальные "подвиги". Оптика Достоевского, его способность предвидеть, помещая уже случившиеся события в горизонты предстоящего, была поразительной! Будущие итоги настоящих событий ему были ясны до подробностей. Он чувствовал "химию и физику" грядущей революции, предвидел ее соблазны и последствия.

Политические скандалы, болезненный абсурд, хаос, жизнь в стиле беспредела, все то, что принято называть "достоевщиной", станет обыденностью. Крушение нравственных и духовных основ человека, снятие всех законов и правил, норм, границ, запретов, сдерживающих начал, разрушительное торжество антиморали, насилие, вырвавшееся на свободу, изгнание истины - все эти знаковые явления современности в совокупности своей сложатся в антропологическую катастрофу.

Иван Бунин, не будучи поклонником художественной манеры Достоевского, вынужден был вслед за ним с болью и тоской свидетельствовать о расчеловечивании людей в эпоху революционных бесчинств, о неизбежном переименовании добра и зла. Его дневник "Окаянные дни" стал проверкой на практике того, что автор "Бесов" предвидел, а он, Бунин, увидел и пережил.

Порой кажется, что история "после Достоевского" продолжает дописывать его, выдвигая новые невиданные сюжеты. Пять его романов, "пятикнижие", обрели репутацию диагноза всего следующего столетия, многоликой бесовщины ХХ века. Вряд ли можно усомниться, что история исчерпана и ей нет продолжения в XXI столетии. Несбывшееся из предвиденного не доказывает ошибочность того, кто предвидел. Несбывшееся не сбылось ПОКА. История, описанная Достоевским "на вырост", еще аукнется и откликнется. Реальность Достоевского остается открытой, и это ее фундаментальное свойство! Кто будет жить, тот увидит.

Как в мире отмечается 200-летие Достоевского? Пандемия сильно изменила планы и форматы?

Людмила Сараскина: Одними из первых юбилейный марафон начали литераторы Японии, предложив достоевсковедам написать эссе для спецвыпуска журнала "Современная мысль". Одна из тем - "Достоевский во время пандемии". Кажется, будто специально для нас, сегодняшних, был написан сон Раскольникова, которому пригрезилось, как неслыханная и невиданная моровая язва, пришедшая из глубины Азии в Европу, поражает мозг и души людей, отнимает разум, обрекает человечество на гибель. Очевидно главное: именно во времена глобальных бедствий аукается нам Достоевский, подает сигналы тревоги. Его "указующий перст" и напоминает, и предостерегает...

Пандемия многое изменила, прежде всего в образе жизни - уже полтора года научное общение привыкает к дистанционному формату: в Сети даже появилось, в подражание Рене Декарту, утверждение: covido ergo zoom (обыгрывается знаменитое изречение "cogito ergo sum" - "мыслю, следовательно существую", - Прим. ред.).

Сон Раскольникова в точности описывает то, что происходит сегодня. Но согласитесь, что дистанционные формы общения дают и новые возможности. Ведь тем не менее юбилей отмечают широко?

Людмила Сараскина: Отмечают - празднуют! - и в России, и в мире очень широко, я бы даже сказала, необозримо. Известия приходят из мест, где, казалось бы, есть только свои кумиры. Особенно приятно сознавать, что юбилей считают долгом отметить все без исключения российские музеи писателя, многие институты и университеты - выставками, конференциями, семинарами, "круглыми столами". Мне удалось принять участие в конференциях в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Калининграде, Новокузнецке, Омске, Варшаве. Впереди - конференции в ИМЛИ, ИРЛИ, а также в Черногории, Барселоне, Мехико. Прошла Международная конференция "Достоевский в диалоге культур: взгляд из XXI века" в Государственном институте искусствознания, где я служу, с обширной географией участников - от Мельбурна и Ланкашира до Севастополя.

В Словении, вслед за Венгрией, перевели моего "Достоевского" из ЖЗЛ-ской серии; "Молодая гвардия" выпускает третье издание этой книги.

И можно ли не назвать в череде юбилейных торжеств замечательный проект - чтение "Преступления и наказания" на 22 языках, прозвучавшее от Буэнос-Айреса до Токио?!

Кажется, мы сильно рассорились с Европой... Что сказал бы в связи с этим Федор Михайлович? Ведь он считал, что русские даже больше европейцы, чем сами европейцы.

Людмила Сараскина: Предвидения автора "Дневника писателя" о будущих взаимоотношениях России и дальнего Запада, России и славянского мира поистине ошеломительны. Он был зорким свидетелем: "Взгляните, кто нас любит в Европе теперь особенно? Даже друзья наши, отъявленные, форменные, так сказать, друзья, и те откровенно объявляют, что рады нашим неудачам. Поражение русских милее им собственных ихних побед, веселит их, льстит им. В случае же удач наших эти друзья давно уже согласились между собою употребить все силы, чтоб из удач России извлечь себе выгод еще больше, чем извлечет их для себя сама Россия".

Россия не сегодня рассорилась с Европой; прежде Достоевского об этой вековой (вековечной?) ссоре высказался Пушкин: "Иль нам с Европой спорить внове?" В "Клеветниках России" (стихотворению в этом году исполняется 190 лет) сделан горький вывод: "И ненавидите вы нас... / За что ж? ответствуйте: за то ли, / Что на развалинах пылающей Москвы / Мы не признали наглой воли / Того, под кем дрожали вы?"

Спустя полвека Достоевский как русский европеец констатирует тот же прискорбный факт: "Теперь всякий в Европе... держит у себя за пазухой припасенный на нас камень и ждет только первого столкновения. Вот что мы выиграли в Европе, столь ей служа? Одну ее ненависть!"

Россия, считает Достоевский, проиграла свою европейскую карту из-за того, что слишком активно, себе во вред, не считаясь с собственными интересами, не понимая даже, в чем именно эти интересы состоят, бросалась в европейские распри, как в свое кровное дело.

Спустя столетие с лишним ничего не изменилось - Федор Михайлович мог бы с прискорбием повторить свой диагноз.

В России к Федору Михайловичу неоднозначное отношение. Когда-то Анатолий Чубайс заявил: "Я испытываю почти физическую ненависть к этому человеку. Он, безусловно, гений, но его представление о русских как об избранном, святом народе, его культ страдания и тот ложный выбор, который он предлагает, вызывают у меня желание разорвать его на куски". Сейчас уже стало общим местом обвинять Чубайса во всех бедах России, с чем я, кстати, не согласен. В сущности, он выразил мнение большинства "эффективных менеджеров", которые сегодня составляют в России особый класс. С кем же России по пути?